wenn es um den Wandel von Unternehmen geht, ist häufig von der praktischen Umsetzung im Alltag die Rede. Die Aufsichtsräte im Hintergrund dagegen spielen selten eine Rolle in der Wahrnehmung. Dabei sitzen sie an einer entscheidenden Stelle. Sie müssen die Vorstände benennen und deren Arbeit kontrollieren – für die Transformation bedeutet das: fit sein bei ESG-Themen. Sind sie das bereits? Dazu haben Nicolas Heronymus und Caspar Dohmen die Beraterin Nadine-Lan Hönighaus befragt. Sie sagt: Es gibt noch einiges zu tun.

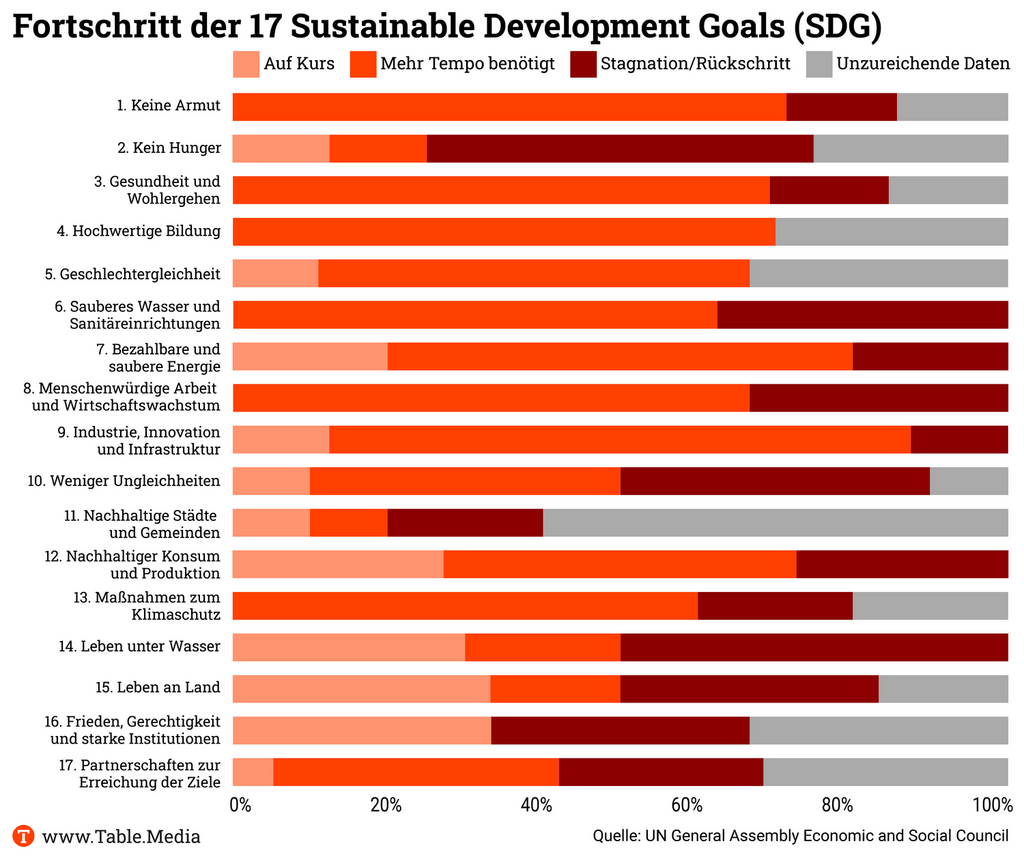

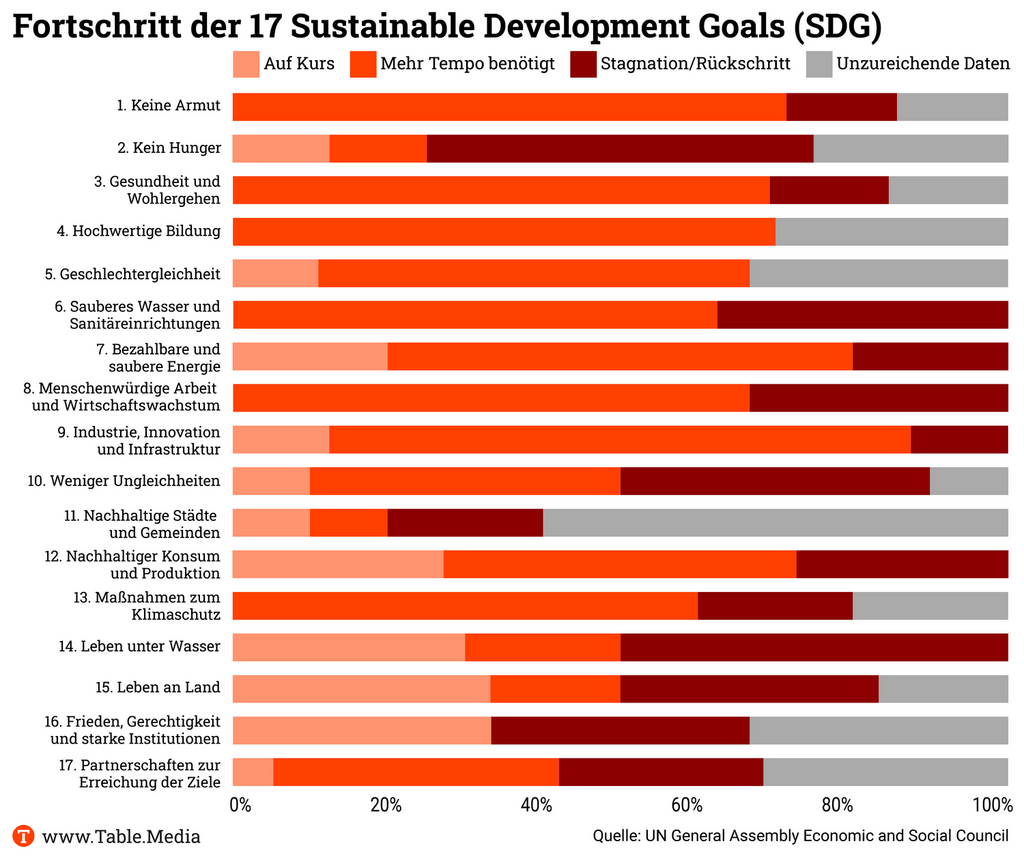

In New York haben die Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen ihr High-Level Political Forum veranstaltet, das auch als Vorbereitungstreffen für die Halbzeitbilanz der Sustainable Development Goals (SDG) im September diente. Das Zwischenfazit ist ernüchternd. Im derzeitigen Tempo gibt es keine Chance, die SDG-Ziele zu erreichen. Vor allem der Globale Süden hinkt hinterher, weil ihm das Geld und die Unterstützung aus dem reichen Norden fehlen. Wie man das ändern könnte, darüber berichtet unser Autor Julian Hilgers, der vor Ort war.

14 Jahre lang war Nanda Bergstein bei Tchibo, zuletzt als Direktorin Unternehmensverantwortung. Sie hat den Kurs des Kaffeerösters, der auch zahlreiche Non-Food-Artikel verkauft, mitbestimmt, Initiativen angestoßen und die Lieferketten sauberer gemacht. Trotzdem ist sie vergangenes Jahr gewechselt – zu einem Start-up. Warum, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Vorab so viel: Sie glaubt weiter daran, dass Veränderungen von innen heraus möglich sind.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Frau Hönighaus, ändert sich die Rolle des Aufsichtsrates eines börsennotierten Unternehmens in der Transformation?

Es gibt aktuell noch keine neuen gesetzlichen Pflichten, aber es kommen innerhalb der bestehenden Pflichten neue Themen und Fragestellungen auf Aufsichtsräte in ihrer Funktion als Sparringspartner und Kontrolleure des Vorstands hinzu. Sie müssen sich im Hinblick auf die Transformation fragen, ob die Vorstände die richtige Strategie verfolgen oder dort die notwendigen Kenntnisse, Strukturen und Qualifikationen vorhanden sind.

Welche Regeln sind für Aufsichtsräte im Bereich Nachhaltigkeit maßgeblich?

Für Nachhaltigkeit wichtig ist der Deutsche Corporate Governance Kodex – kein Gesetz, sondern ein Rahmenwerk. Trotzdem werden börsennotierten Unternehmen ihm entsprechen wollen. Denn wenn sie das nicht tun, müssen sie dies auf transparente Art und Weise kundtun. Hinzu kommt ein ganzes Geflecht von europäischen Richtlinien, angefangen von der CSRD über die Taxonomie bis hin zu den Sorgfaltspflichten in Lieferketten.

Seit wann beschäftigen sich Aufsichtsräte mit dem Thema ESG?

Seit zwei Jahren intensiver, was bedeutet, sie hören sich mehrere Vorträge im Jahr dazu an oder führen einen intensiveren Austausch zu den übergeordneten strategischen Nachhaltigkeitsthemen. Seit anderthalb Jahren sehen wir auch eine Vielzahl an Schulungen zu Nachhaltigkeitsthemen, die Aufsichtsräte für sich selbst auf die Agenda setzen.

Welches Know-how sollten Aufsichtsräte angesichts des Wandels mitbringen?

Relevant ist ein grundsätzliches Verständnis zu dem Geflecht neuer Regulierungen und strategisches Wissen zu Nachhaltigkeit, etwa über Klimaziele und Klimastrategie des Unternehmens. Als Aufsichtsrat sollte man einen Vorstand beispielsweise bei der Frage begleiten können, ob ein Unternehmen ein wissenschaftsbasiertes Klimaziel formulieren will.

Was ist dabei die Rolle des Aufsichtsrates?

In der Regel wird er eingebunden. Denn mit einem solchen Commitment geht eine Berichterstattung einher. Vor allem muss ein Unternehmen im Vorfeld klären, was es macht, wenn es sein selbstgesetztes Klimaziel verfehlt. Solche Szenarien müssen auf der Management- und Aufsichtsratsebene durchdacht werden. Das ist etwas, was ganzheitlich bewertet werden muss. Was passiert, wenn ich als Unternehmen ein Klimaneutralitätsziel für 2050 oder früher ausgebe, was viele tun? Ab wann kann ich als Unternehmen sehen, ob ich dieses Ziel einhalte oder verfehle? Was passiert, wenn ich das nicht einhalten kann? Mögliche Strafen, sowie Reputations- und rechtliche Risiken sollten dabei betrachtet werden.

Der Druck auf Unternehmen steigt, wie die steigende Zahl von Klagen gegen Unternehmen zeigt, denen die Kläger im Kontext solcher selbstgesteckten Ziele Greenwashing vorwerfen. Das war kürzlich das Ergebnis einer Studie der London School of Economics.

Das beobachte ich auch und der Gesetzgeber fordert über die CSRD in Zukunft von Unternehmen dazu mehr Transparenz. Ziel ist es, in der jährlichen Berichterstattung aufzuzeigen, wie die Fortschritte sind auf dem Weg der Zielerreichung. Mit Hilfe eines “Climate Transition Plan” soll ein Klimaziel auf ganz konkrete Maßnahmen im Zeitverlauf heruntergebrochen werden. Damit lässt sich genauer und regelmäßiger prüfen, ob ein Unternehmen auf dem richtigen Pfad ist, was die Erreichung des Klimaziels betrifft.

Verfügen Aufsichtsräte über das nötige Wissen und die richtigen Leute?

Grundsätzlich gilt es, hier auf jeden Fall mehr Wissen aufzubauen. Aufsichtsräte können zum Beispiel das Wissen im eigenen Unternehmen heben und sich mit internen Expertinnen austauschen, oder auch externen Sachverstand heranziehen. Aber wenn man sich anschaut, wie sich Aufsichtsräte in puncto Nachhaltigkeitsqualifikation bewerten, kann man schon Zweifel bekommen. Ich wundere mich, wenn laut der neuen ECBE-Studie zu Evaluierungen beziehungsweise Effizienzprüfungen von Aufsichtsräten über 60 Prozent der Aufsichtsräte über Nachhaltigkeitskompetenz verfügen sollen, aber nur knapp 40 Prozent über Strategiekompetenz. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein, weil Nachhaltigkeit heute eine zentrale strategische Kompetenz darstellt.

Welche Rolle spielt das Thema ESG bei Neubesetzungen?

Ich höre aus Aufsichtsräten, dass im Zuge von Besetzungsplanungen Nachhaltigkeitsfaktoren eine immer größere Rolle spielen. Ich hoffe, dass das noch zunehmen wird. Aber viele Posten werden auch noch traditionell durch Verbindungen beziehungsweise mit Blick auf bestehende Vorstandsämter oder weitere Aufsichtsratsmandate besetzt. Wir müssen leider bei Neubesetzungen die Realität akzeptieren: Nachhaltigkeitsexpertinnen gibt es nicht wie Sand am Meer. Deswegen ist es, selbst wenn ein Posten frei wird, mitunter nicht so leicht, die richtige Person zu finden.

Was bringen finanzielle Anreize für Vorstände, um Nachhaltigkeit voranzubringen?

Idealerweise werden die Unternehmen künftig aus ihrer Strategie Steuerungskennzahlen ableiten, über diese dann zumindest intern mehrfach im Jahr berichten und sie mit der Vergütung verknüpfen. Wir stehen hier aber noch am Anfang, viele Daten können aktuell noch gar nicht erhoben werden. Aber wenn es eine solche Verknüpfung gibt, beispielsweise zwischen Gehaltsbestandteilen und CO₂-Emissions-Reduktionen, widmen die Vorstände und auch das Management dem Thema mehr Aufmerksamkeit.

Wie sieht es bei sozialen Nachhaltigkeitsfaktoren aus?

Wenn zum Beispiel ein Unternehmen den Beschwerdemechanismus in seiner Lieferkette gut kommuniziert, was ja wünschenswert ist, wird das wahrscheinlich immer dazu führen, dass es mehr Beschwerden gibt als weniger. Das muss bei der Interpretation der Zahlen berücksichtigt werden. Und solche Schwierigkeiten haben sie bei vielen sozialen Nachhaltigkeitsindikatoren, weswegen es schwer sein wird, sie in Vergütungsstrukturen mit einzubeziehen.

Wie offen sprechen Aufsichtsräte miteinander über die Nachhaltigkeitsthemen?

Ich moderierte kürzlich bei einer Veranstaltung ein Panel mit zwei Aufsichtsrätinnen. Beide warben dafür, dass Aufsichtsratsgremien insgesamt an ihrer eigenen Dialogkultur arbeiten müssen. Wichtig sei es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Mitglieder des Aufsichtsrates Fragen stellen könnten, wenn sie etwas nicht verstehen. Und die Gremienarbeit verändert sich auch mit den steigenden Anforderungen. Es stellt sich beispielsweise die Frage, wie viele Aufsichtsratsämter jemand gleichzeitig in voller Verantwortung gewissenhaft und mit ausreichend Zeit wahrnehmen kann. Dazu gibt es eine Empfehlung im Deutschen Corporate Governance Kodex. Nichtsdestotrotz glaube ich, werden wir diese Diskussion gerade vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen an den Aufsichtsrat durch Nachhaltigkeit steigen, noch mal intensiver führen.

Eigentlich sollte Dereje Alemayehu nicht reden, er hat Halsschmerzen. Doch was der Koordinator der Global Alliance for Tax Justice zu sagen hat, ist zu wichtig. “Die Steuergesetze sind mehr als 100 Jahre alt. Es braucht eine Reform”, erklärt Alemayehu bei einem Panel, das während des High-Level Political Forums der Vereinten Nationen in New York stattfindet.

Warum diese Steuergesetze so problematisch sind, führt Ökonom Jason Rosario Braganza vom African Forum and Network on Debt and Development am Beispiel von westlichen Konzernen aus, die Tochterfirmen in Steueroasen haben. “Diese Tochtergesellschaften sind in afrikanischen Ländern tätig und profitieren zusätzlich von Steueranreizen der afrikanischen Regierungen. Sie neigen dann dazu, Verluste oder sehr geringe Gewinne auszuweisen, um die Zahlung der hohen Unternehmenssteuern zu vermeiden.”

Bis 2030 soll es allen Menschen deutlich besser gehen, das ist das Ziel der 17 SDG. Die Halbzeitbilanz, die beim SDG-Summit im September gezogen wird, sieht schlecht aus. Vor allem den Ländern des Globalen Südens fehlen die finanziellen Mittel für die Umsetzung. Neben der im Vergleich zum Norden geringeren wirtschaftlichen Kraft setzen den Staaten auch die Folgen der Pandemie, des Ukraine-Kriegs und des Zinsanstiegs zu. Die Preise für Energie und Weizen sind deutlich in die Höhe gegangen – das von Russland gestoppte Getreideabkommen mit der Ukraine könnte die Lage für Millionen Menschen weiter verschlechtern. UN-Generalsekretär Guterres forderte die reichen Staaten im März auf, 500 Milliarden US-Dollar zusätzlich für den Globalen Süden bereitzustellen.

Allerdings gingen durch das Ausnutzen von Steueroasen allein in Afrika knapp ein Fünftel dieser Summe verloren, so Jason Rosario Braganza. Auch andere Staaten im Globalen Süden leiden unter diesem Steuersystem. Die Vereinten Nationen arbeiten deshalb an einer Steuerkonvention, vorangebracht von den afrikanischen Staaten und der Group of 77, der inzwischen 134 Nationen angehören. “Aktuell werden die Regeln von ein paar Staaten, vor allem den G7 unter dem Schirm der OECD gemacht. Die Konvention muss dieses Machtgefälle ausgleichen. In den Vereinten Nationen hat jedes Land eine Stimme”, so Braganza. Ein erster Entwurf für die Konvention wurde im letzten Oktober vorgestellt und sieht unter anderem eine strengere Unterbindung illegaler Geldströme und die Schaffung einer Kontrollinstanz für Steuern im Hauptsitz der UN in New York vor. Ab September sollen die Details in der UN-Generalversammlung besprochen werden.

Auch eine veränderte Schuldenpolitik halten die Beteiligten in New York für dringend nötig. Viele Staaten im Globalen Süden müssen einen Großteil ihres Haushaltes zur Schuldenbegleichung ausgeben. “So wie jetzt funktioniert es nicht. Wenn Länder nicht aus ihren Schuldenkrisen herauskommen, dann stecken sie in einem Kreislauf fest, in dem sie nicht wachsen können”, erklärt Rob Floyd, Leiter des Bereichs Innovation und Digitalpolitik beim African Center for Economic Transformation.

Ein wenig Hoffnung gibt es. Nachdem sich US-Finanzministerin Janet Yellen diese Woche für eine Reform multilateraler Entwicklungsbanken aussprach und mehr Hilfen für den Kampf gegen den Klimawandel erwog, zog der neue Weltbankchef Ajay Banga nach und stellte ebenfalls erhöhte Kredite und neue Instrumente in Aussicht. Zudem handelte Sambia im Rahmen des ansonsten ergebnislosen Global Finance Summits in Paris im Juni einen Deal über eine Umstrukturierung seiner Schulden in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar aus. Während des Nachhaltigkeitsforums gab auch der Internationale Währungsfonds grünes Licht für die erste Zahlung des neuen Kredits. Der Deal gilt als Durchbruch für die verschuldeten Staaten. Doch Robert Floyd dämpft die Erwartungen. “Der Prozess hat drei Jahre gebraucht. Es gibt nun zwar Fortschritte, aber die sind noch immer nicht ausreichend.” Konkretere Ideen kamen beim High-Level Political Forum nicht auf den Tisch. Ebenso wenig wie die Frage, wie die reichen Staaten mehr Geld zur Verfügung stellen können.

“Ich bin nicht optimistisch, dass der gemeinsame Rahmen in naher Zukunft geändert werden wird. Leider ist der politische Wille einfach nicht mehr so groß wie vor einigen Jahrzehnten”, sagt Floyd. Die Vereinbarung einiger EU-Staaten aus dem Jahr 2005 etwa, mindestens 0,7 Prozent des Staatseinkommens für Entwicklungsgelder bereitzustellen, sei von vielen Ländern nicht eingehalten worden. Das Ziel wurde auf UN-Ebene bereits 1970 verabredet.

Die größte Hoffnung, da sind sich die Beteiligten in New York weitgehend einig, liegt deshalb auf privaten Investitionen. Aus Sicht von Jason Rosario Braganza müssen die Staaten ein Umfeld schaffen, das lukrativ für externes Geld ist und sich dann entwickeln und wettbewerbsfähig werden kann. Doch aktuell betrachten viele Investoren aus Europa den Globalen Süden als zu riskant. Um diese Denkweise zu ändern, betonen viele Staaten in ihren freiwilligen Zwischenberichten zu den SDGs die Wichtigkeit von privaten Investitionen für die nachhaltige Entwicklung, unterstreichen ihre Bereitschaft, sich für politische und wirtschaftliche Stabilität einzusetzen und machen deutlich, dass sich Investitionen im globalen Süden nicht nur für die Empfänger lohnen. Sondern auch für die westlichen Industrienationen. Schließlich sind beide über eine Reihe von Nachhaltigkeitsziele miteinander verknüpft: etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels (Ziel 13), beim Aufbau von sauberen Lieferketten für einen nachhaltigen Konsum (12), beim Leben unter Wasser (14) und beim Wunsch, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen zu schaffen (16). Nichts davon lässt sich allein erreichen. Julian Hilgers

Die Reise zum UN-Nachhaltigkeitsforum (HLPF) fand im Rahmen eines Workshops der DGVN und des Pressenetzwerks für Jugendthemen statt und wurde vom BMZ finanziert.

Das Gipfeltreffen der EU und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) Anfang der Woche in Brüssel diente auch als Kulisse für die Präsentation einer neune Rohstoffpartnerschaft: Die EU und Chile unterzeichneten eine Absichtserklärung für den Aufbau einer Kooperation im Bereich nachhaltiger Rohstoffwertschöpfungsketten. Mit Chile, einem der weltweit bedeutendsten Lithium-Exporteure, will die EU in Zukunft gemeinsame Rohstoffprojekte umsetzen und dabei ESG-Standards, lokale Infrastruktur sowie Aus- und Weiterbildung stärken.

Die Unterzeichnung reiht sich ein in weitere geplante und beschlossene Rohstoffpartnerschaften – eine wichtige Säule der EU-Rohstoffstrategie. Denn trotz der Ambitionen, die heimische Wertschöpfung zu stärken, wird Europa auch weiterhin zu einem erheblichen Teil auf Importe von kritischen Rohstoffen angewiesen sein. Gleichzeitig will die EU ihre Abhängigkeit von Ländern wie China reduzieren, und plant etwa im Gesetzesentwurf zum Critical Raw Materials Act, ab 2030 höchstens 65 Prozent eines Rohstoffes aus einem einzelnen Land zu beziehen. Dafür braucht es diversere Lieferketten und verlässlichere Partner.

Die EU-Kommission kündigte an, die EU werde sich “um für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit Schwellen- und Entwicklungsländern bemühen”, insbesondere im Rahmen ihrer Global-Gateway-Strategie. Mit diesem Programm bis 2027 Investitionen von bis zu 300 Milliarden Euro in weltweite Infrastrukturprojekte mobilisiert werden. Es soll in den Rohstoffpartnerschaften eine Brücke für ein Angleichen der Interessen beider Seiten schlagen, sagen EU-Beamte.

EU-Beamte betonen immer wieder, die EU wolle “Win-Win-Partnerschaften” aufbauen. Indem sie dazu beitrage, Wertschöpfungsketten in den Partnerländern zu fördern, könne sie deren wirtschaftliche Entwicklung unterstützen – und gleichzeitig die eigenen Wertschöpfungsketten diversifizieren und sichern. Die Partnerschaften sollen deshalb neben der Entwicklung von Rohstoffprojekten ein Paket an weiteren Maßnahmen umfassen, zum Beispiel erneuerbare Energien, die Entwicklung von Infrastruktur, die Ausbildung von Fachkräften sowie Forschungsprojekte.

Im Juni 2021 schloss die EU-Kommission ihre erste strategische Rohstoffpartnerschaft mit Kanada, einem der weltweit wichtigsten Bergbauländer. Kurz darauf unterzeichnete sie auch eine Partnerschaft mit der Ukraine, wo eine Vielzahl der für die EU kritischen Rohstoffe lagern. Zurzeit werden Vorbereitungen für Investitionen in dortige Rohstoffprojekte getroffen, die nach dem russischen Angriffskrieg getätigt werden könnten. Darüber hinaus bestehen bereits Rohstoffpartnerschaften der EU mit Kasachstan, Namibia und Argentinien.

Allerdings stehen bei den bedeutenden Rohstofflieferanten auch Konkurrenten wie China vor der Tür – mit ähnlichen Angeboten für Investitionen in Infrastruktur. “Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen können sich viele Abbauländer ihre Partner mittlerweile aussuchen“, schreiben Forscherinnen der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer aktuellen Analyse. “Deshalb müssen Deutschland und die EU attraktive Angebote machen“.

Für viele Abbauländer sei die Abhängigkeit von Rohstoffexporten zu einem Entwicklungshemmnis geworden, da zum Beispiel immer mehr Arbeitsplätze im Bergbau durch die zunehmende Technisierung ersetzt würden. Ein großer Anreiz sei für sie daher die Förderung lokaler Wertschöpfung, da diese zu wirtschaftlicher Entwicklung beitragen könne.

Andererseits könnten womöglich nicht alle potenziellen Partner dem Anspruch genügen, die hohen Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards der EU in den Kooperationen zu etablieren. Die Analyse der SWP empfiehlt deshalb eine Reform der Rohstoffpartnerschaften und den Aufbau unterschiedlicher Kooperationsmodelle:

Punktuelle Kooperationen eigneten sich etwa im Falle autoritärer Staaten wie Saudi-Arabien und China. Zielgerichtete Angebote sollten Deutschland oder die EU Ländern wie Indonesien und jenen des “Lithium-Dreiecks” (Bolivien, Chile und Argentinien) unterbreiten, die überwiegend nationalen Interessen folgen und sich wenig kooperationsbereit zeigten.

Geeignete Partner für eine umfassende Zusammenarbeit mit hohen Standards sei neben Kanada beispielsweise Südafrika, wo unter anderem über 80 Prozent der globalen Platinvorkommen lagern. “Immense Rohstoffvorkommen, vorhandene Weiterverarbeitungsinfrastrukturen sowie etablierte Umwelt- und Sozialstandards machen Südafrika zu einem interessanten Rohstoffpartner”, heißt es in der Analyse. Allerdings sei dem zügigen Ausbau des Bergbausektors immer wieder Vorrang vor der Verwirklichung von Nachhaltigkeits- und Menschenrechtszielen gegeben worden; Korruption und fehlende Kapazitäten hätten dieses Problem verschärft. Die SWP empfiehlt daher, Südafrika zunächst eine verstärkte punktuelle Kooperation anzubieten und diese unter Voraussetzung politischer Stabilität und Korruptionsbekämpfung mittelfristig zu einer Rohstoffpartnerschaft auszubauen.

Für die Erhöhung lokaler Wertschöpfung zählen die Wissenschaftlerinnen der SWP in einer weiteren aktuellen Publikation die folgenden Voraussetzungen auf:

Das Versprechen, die Wertschöpfung in den Partnerländern zu verlängern, stehe im Widerspruch zum Ziel der EU, die Weiterverarbeitungskapazitäten in Europa anzukurbeln und bis 2030 auf 40 Prozent zu steigern, kritisierte etwa Michael Reckordt, Rohstoffexperte der NGO Power Shift. Mit dem Ziel, 40 Prozent der Verarbeitung von Rohstoffen in die EU zu holen, torpediere sie das Interesse der rohstoffreichen Länder.

“Es ist klar, dass Europa seinen Bedarf an kritischen Rohstoffen auch in Zukunft nicht allein aus eigenen Kapazitäten decken kann, weder beim Bergbau noch bei der Verarbeitung“, erklärt hingegen Nicola Beer (FDP), Berichterstatterin im EU-Parlament für den CRMA. “Aufgrund der Menge und der Vielzahl der benötigten Rohstoffe wird eine Wertschöpfung sowohl in den Partnerländern als auch in Europa notwendig sein”.

Dabei sei individuell und projektbezogen abzuwägen, welche Produktionsschritte in den Partnerländern und welche in Europa erfolgen können. Die Wertschöpfung in den Partnerländern müsse Hand in Hand mit der Weiterverarbeitung und dem Recycling in Europa gehen. Genau dies sei der Wettbewerbsvorteil Europas gegenüber China und Russland.

Im Rahmen der Global Gateway-Initiative sollen Rohstoffprojekte zukünftig zur Priorität werden, erklärt Hildegard Bentele (CDU), Schattenberichterstatterin für den CRMA. Das Programm sei aufgefordert, EU-eigene Gelder für Rohstoffpartnerschaften in die Hand zu nehmen. “Das ist für die Glaubwürdigkeit der EU sehr wichtig”.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

20. Juli 2023, 10:00-11:00 Uhr

Online-Seminar Aufgaben und Herausforderungen eines Chief Sustainability Officers: Der Weg zur nachhaltigen Transformation (Bitkom Akademie) Info & Anmeldung

20. Juli 2023, 10:00-11:00 Uhr

Online-Seminar Photovoltaik-Anlagen und Denkmalschutz: Harmonisierung von Nachhaltigkeit und kulturellem Erbe (Bundesverband Windenergie) Info & Anmeldung

26. Juli 2023, 10:00-11:00 Uhr

Online-Seminar Nachhaltigkeit als “neues Normal” der Unternehmenswelt (Bitkom Akademie) Info & Anmeldung

27. Juli 2023, 19:00 Uhr

Vortrag Erhalt der Industrie in NRW angesichts des Ausbaus erneuerbarer Energien (Institut für Kirche und Gesellschaft, Herne) Info & Anmeldung

27. Juli 2023, 10:00-11:30 Uhr

Online-Beratung Kommunalrichtlinie: Vorreiterkonzepte (Deutsches Institut für Urbanistik) Info & Anmeldung

31. Juli 2023, 18:00 Uhr

Vortrag von Felix Hörisch: Das Saarland zwischen Schuldenbremse und öko-sozialer Transformation (Stiftung Demokratie Saarland) Info & Anmeldung

Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz will die Bundesregierung Maßnahmen fördern, die zur Stärkung natürlicher Ökosysteme beitragen, damit diese langfristig Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern. Jetzt hat das Umweltministerium die ersten Förderrichtlinien veröffentlicht – eine für Kommunen und eine für Unternehmen.

Mit dem Förderprogramm für Kommunen unterstützt das Umweltministerium Gemeinden, vor allem im ländlichen Raum, bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen auf möglichst großen öffentlichen, nicht wirtschaftlich genutzten Flächen. Dazu zählen:

Das Förderangebot für Unternehmen soll Betriebe dabei unterstützen, Klima-, Naturschutz und Biodiversität auf ihrem Gelände zu stärken. Gefördert werden zum Beispiel:

Unternehmen können sich ab sofort um eine Förderung im Rahmen des KfW-Umweltprogramms bewerben. Jährlich stehen dafür insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Kommunen dürfen ihre Pläne zwischen dem 1. August und dem 30. September einreichen. Bis 2028 sind insgesamt 100 Millionen Euro für die Förderung eingeplant. nh

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat Amin Hassan Ali Nasser in seinen Verwaltungsrat gewählt. Der Vorstandsvorsitzende des saudi-arabischen Ölkonzerns Saudi Aramco wird Bader M. Alsaad ersetzen und soll “die regionale Expertise” stärken sowie die “Wichtigkeit des Nahen Ostens für die langfristige Strategie” unterstreichen, so der Konzern. Larry Fink, Vorstandschef von Blackrock, erklärte, dass Nasser eine “einzigartige Perspektive zu vielen Schlüsselthemen” habe.

In den vergangenen Jahren hatte Fink regelmäßig betont, wie bedeutend die Dekarbonisierung und deren Finanzierung durch ESG-Anlagen sei. Kritiker warfen ihm Greenwashing vor – inzwischen rudert Fink zurück und verzichtet vor allem in den USA darauf, den ESG-Begriff in Reden zu verwenden. Nasser, der Aramco seit 2015 führt, gehört zu den mächtigsten Managern der fossilen Energiebranche und zu den größten Profiteuren des Ukraine-Kriegs: Im letzten Geschäftsjahr vermeldete er einen um 46,5 Prozent gestiegenen Gewinn in Höhe von 161,1 Milliarden US-Dollar. maw

Der faire Handel mit Lebensmitteln, Textilien, Kosmetik, Blumen und Kunsthandwerk hat im vergangenen Jahr einen Höchstwert erreicht: Erstmals ist der Gesamtumsatz auf mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen. Das geht aus aktuellen Daten des Forums Fairer Handel (FFH) hervor, die der Verband am Dienstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Berlin vorstellte. Demnach gaben Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr insgesamt 2,18 Milliarden Euro für fair gehandelte Produkte aus, 11,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit 2015 ist der Umsatz um 70 Prozent gestiegen.

“Trotz der hohen Inflation im vergangenen Jahr ist das eine solide Entwicklung”, erklärte FFH-Geschäftsführer Matthias Fiedler. Gleichzeitig zeige das Verhältnis zu nicht-fairen Produkten das weiterhin enorme Entwicklungspotenzial: Der Marktanteil von fairem Kaffee etwa lag im vergangenen Jahr bei 5,6 Prozent.

Laut einer Befragung im Auftrag des FFH gaben Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr durchschnittlich 25,83 Euro pro Kopf für fair gehandelte Produkte aus. 70 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher wählen gelegentlich, häufig oder sogar immer gezielt fair gehandelte Produkte.

“Für unsere Handelspartner in Afrika, Asien und Lateinamerika sind faire Lieferketten wichtiger denn je”, sagte Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende des FFH. “Wo sinkende Erträge in Folge der Klimakrise auf horrend gestiegene Lebenshaltungskosten treffen, eröffnen faire und verlässliche Handelspartnerschaften Zukunftsperspektiven, die immer mehr Menschen verweigert werden.” Da viele Erzeugerinnen und Erzeuger gezwungen seien, Lebensmittel zu Dumpingpreisen an Konzerne zu verkaufen, fordert das FFH im Rahmen der kürzlich vorgestellten Initiative Faire Preise ein gesetzliches Verbot des Einkaufs unterhalb der Produktionskosten. leo

Nachdem die Republikaner in den vergangenen zwei Jahren ihre Kampagne gegen “woke capitalism” und ESG vor allem in den von ihnen regierten Bundesstaaten geführt haben, tragen sie ihren Kampf seit den Zwischenwahlen im November zunehmend auch nach Washington, D.C. Grundsätzlich, so Wortführer Andy Barr, ein Abgeordneter aus Kentucky, herrsche in seiner Partei Einigkeit darüber, dass ESG “ein Krebsgeschwür in unseren Kapitalmärkten” sei, das entfernt werden müsse.

Allein in diesem Monat haben Barr und seine Kollegen deshalb im von ihnen kontrollierten Repräsentantenhaus mehrere Ausschussanhörungen angesetzt und nicht weniger als dreizehn Gesetzentwürfe eingebracht. Viele auf dem Capitol Hill nennen den Juli deshalb auch den “ESG-Monat“.

Den Takt gibt eine eigens von den Republikanern eingesetzte parteiinterne ESG Working Group vor, die kürzlich ihren ersten Zwischenbericht vorgelegt hat. Darin wird detailliert aufgelistet, in welchen Bereichen die nächsten parlamentarischen Initiativen ergriffen werden sollen.

Zum einen soll das Stimmrecht von ESG-Investmentgesellschaften wie Blackrock bei Hauptversammlungen von Unternehmen, in die sie investiert sind, eingeschränkt werden. Zum anderen soll Pensionsfonds, Versicherungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand auf Bundesebene künftig verboten werden, Geschäfte mit Banken und anderen Finanzinstituten zu machen, die ESG-Kriterien anwenden. Auch eine Handvoll Wirtschaftskanzleien, die Investoren in ESG-Fragen beraten, sind im Visier. Ihnen droht man mit dem Kartellrecht.

Die von den Republikanern geplanten Eingriffe hätten weitreichende Folgen für den US-Finanzmarkt. Sie wären im Kongress sonst chancenlos, doch ausgerechnet in Sachen ESG gibt es bei den demokratischen Senatoren zwei unsichere Kantonisten, die eng mit der fossilen Energiewirtschaft verbandelt sind: Joe Manchin aus West Virginia und Jon Tester aus Montana. Beide haben im März dieses Jahres bereits mit den Republikanern für ein Anti-ESG-Gesetz gestimmt. Im Ergebnis musste Präsident Joe Biden erstmals in seiner Amtszeit sein Vetorecht nutzen, um das Gesetz noch zu stoppen. ch

Das bayerische Unternehmen Eco Stor plant derzeit einen der nach Betreiberangaben größten Batteriespeicher Europas in Sachsen-Anhalt. Der Speicher in Förderstedt soll nach seiner Fertigstellung im Jahr 2025 rund 600 Megawattstunden Strom speichern können, sagte Geschäftsführer Georg Gallmetzer der Deutschen Presse-Agentur. Theoretisch könnten damit 31 250 Haushalte für 24 Stunden mit Strom versorgt werden.

Der derzeit größte Batteriespeicher in Betrieb in Deutschland besitzt laut Marktstammdatenregister eine Speicherleistung von 72 Megawattstunden. Der größte Batteriespeicher in Europa steht nach Medienberichten in England, wird von Tesla betrieben und hat eine Speicherkapazität von 196 Megawattstunden.

Derzeit würden viele Großspeicher in Europa von verschiedenen Unternehmen geplant, sagte Gallmetzer. Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, bei Wind- und Solarstrom, sei die zeitversetzte Einspeisung des Stroms in die Netze sinnvoll. Der Standort in Sachsen-Anhalt habe sich in Untersuchungen aufgrund eines dort vorhandenen Umspannwerks als sehr geeignet erwiesen. Es sei sinnvoll, einen Speicher dort aufzusetzen, wo eine Sammelstelle von möglichst viel erneuerbarer Energie sei.

Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben mit Investitionen in Höhe von rund 250 Millionen Euro. Eco Stor ist ein Tochterunternehmen des norwegischen Stromkonzerns A Energie.

Grundsätzlich führten solch riesige Batteriespeicher nicht dazu, dass Strom günstiger werde, sagte Eco-Stor-Geschäftsführer Gallmetzer. Die Preise würden über den Tagesverlauf aber planbarer. Obwohl es sich um ein Mega-Projekt handele, sei eine Speichergröße von 600 Megawattstunden nur ein Tropfen auf den heißen Stein. dpa

Das Bundeskabinett hat am Donnerstag den Entwurf für ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Damit will der Bund sich verpflichten, eine Strategie vorzulegen, wie sich Deutschland an den Klimawandel anpasst. Sie soll wissenschaftlich fundiert sein, messbare Ziele und geeignete Maßnahmen enthalten sowie alle vier Jahre erneuert werden. Die erste Strategie soll die Bundesregierung laut des beschlossenen Entwurfs bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode (September 2025) vorlegen müssen. Auch die Länder sollen verpflichtet werden, eigene Strategien zu erarbeiten, um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Der Entwurf sieht zudem vor, dass grundsätzlich jede Gemeinde und jeder Kreis ein Anpassungskonzept haben muss.

“Schon heute verursacht die Klimaerhitzung in Deutschland und Europa enorme Schäden. Hitze und Dürre, Starkregen und Hochwasser – Wetterextreme werden in Zukunft häufiger und zwingen uns zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise“, sagte Umweltministerin Steffi Lemke nach dem Kabinettsbeschluss. Mit dem Klimaanpassungsgesetz solle es erstmals einen verbindlichen Rahmen für eine vorsorgende Anpassung an den Klimawandel für Bund, Länder und Kommunen geben.

Wie Kommunen und Kreise die Maßnahmen langfristig finanzieren sollen, ist noch ungeklärt. Das wollen Bund und Länder parallel zum Gesetzgebungsprozess in der Umweltministerkonferenz diskutieren. “Bund und Länder schätzen den Finanzbedarf für Klimaanpassungsmaßnahmen in Ländern und Kommunen bis 2030 auf insgesamt 55 Milliarden Euro und den Personalbedarf für die Umsetzung auf 16 200 Stellen”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, gegenüber der dpa. “Mit den bestehenden Förderprogrammen ist es unmöglich, diese nötigen Maßnahmen flächendeckend umzusetzen”, so der Kommunen-Vertreter weiter. nh

Der erste Transformationsbericht der Bundesregierung hat am Donnerstag vergangener Woche das Kabinett passiert. Der Bericht mit dem Titel “Internationale Verantwortung und Zusammenarbeit” nennt die Schritte, die Deutschland plant, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung schneller zu erreichen. So soll beispielsweise die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie künftig auch die globalen Auswirkungen deutscher Konsum-, Produktions- und Handelsmuster sowie jene des deutschen Finanzmarktes stärker in den Blick nehmen. Die Bundesregierung plant daher, sich unter anderem für den Ausbau von Monitoringkapazitäten einzusetzen, um “Verantwortung für negative Spillover-Effekte zu übernehmen”, die sich aus dem Wirtschaften hierzulande ergeben.

Zudem will die Bundesregierung die Reform der Weltbank unterstützen mit dem Ziel, ihre Arbeit “stärker auf den Schutz und die Bereitstellung öffentlicher Güter auszurichten”. Des Weiteren müsse eine Definition von Wohlstand und Fortschritt gefunden werden, die Natur- und Sozialkapital miteinbezieht. Dies bedeute, dass Entwicklungsbanken öffentliche Güter auch bei Finanzierungsentscheidungen einbeziehen müssten.

Der Transformationsbericht “Internationale Verantwortung und Zusammenhalt” ist der erste von sieben Berichten, die als Grundlage für künftige politische Maßnahmen der Bundesregierung sowie für die im kommenden Jahr angestrebte Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie dienen sollen. Sie werden von sogenannten Transformationsteams erarbeitet, die sich aus Mitgliedern verschiedener Ministerien zusammensetzen. Eingerichtet hat sie der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung, den die Staatsministerin beim Bundeskanzler Sarah Ryglewski leitet. Er hat erstmals im September 2022 getagt. nh

Die Organisation Fridays for Future hat am Montag ein eigenes Sofortprogramm für Klimaschutz im Verkehr vorgestellt – an dem Tag, an dem das Verkehrsministerium ein solches hätte vorlegen müssen, weil der Sektor die CO₂-Einsparziele aus dem Klimaschutzgesetz im Vorjahr nicht eingehalten hatte. “Nach geltender Rechtslage besteht eine ganz klare gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage eines Sofortprogramms”, sagt Fridays For Future-Anwältin Caroline Douhaire gegenüber der dpa. Viviane Raddatz, Klimachefin von WWF Deutschland, spricht von einem “wiederholten Rechtsbruch“, weil es schon das zweite Jahr in Folge kein Sofortprogramm für den Verkehrssektor gebe. Die Bundesregierung wies die Vorwürfe mit Verweis auf das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung von Ende Juni zurück.

Der Vorschlag von Fridays For Future sieht unter anderem ein Tempolimit von 120 km/h, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, autofreie Innenstädte und den Abbau von Subventionen für fossile Kraftstoffe vor. Darüber hinaus setzt sich die Organisation für den Ausbau der Schieneninfrastruktur ein. Dass Deutschland im Vergleich mit vielen europäischen Nachbarn bei Investitionen in die Schiene hinterherhängt, zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung von Allianz pro Schiene. Demnach hat das Land im Jahr 2022 pro Kopf 114 Euro in das Bahnnetz investiert. In der Schweiz hingegen waren es 450 Euro pro Kopf, in Schweden 245 Euro und in den Niederlanden 143 Euro. Laut Allianz pro Schiene-Geschäftsführer Dirk Flege sei Deutschland “im europäischen Vergleich bahnpolitisch nach wie vor abgehängt“. Allerdings sei 2022 in Deutschland zum zweiten Mal in Folge mehr in die Schiene investiert worden als in Fernstraßen. Und mit Blick auf den Haushaltsentwurf 2024 lasse sich absehen, dass die Ampel-Koalition die Investitionen in die Schiene spürbar erhöhen werde. “Erheblich mehr Geld für die Schiene als für die Straße” sei für deutsche Verhältnisse revolutionär, sagt Flege. nh

Liebe Beschäftigte in Bundesministerien und obersten Bundesbehörden, Ihre Vorgesetzten (von denen viele China.Table Professional Briefing lesen) fordern in der neuen China-Strategie: “Die China-Kompetenz in der Bundesregierung muss gestärkt werden”. Wir laden Sie ein, so gut informiert zu sein wie Ihre Vorgesetzten. Lernen Sie China.Table Professional Briefing jetzt auch kennen: Zum kostenlosen Test

As Carbon Capture heats up, old questions reignite – Greenbiz

Kohlendioxid aus der Luft oder aus Industrieprozessen herausfiltern und speichern – darauf setzen immer mehr Unternehmen. Aber sollten sie nicht vielmehr bestrebt sein, im ersten Schritt ihre Emissionen zu reduzieren? Jesse Klein wägt ab, ob die aufkommenden Technologien einen Freifahrtschein bedeuten oder als ernsthaftes Engagement zu werten sind. Zum Artikel

Big Oil quietly walks back on climate pledges as global heat records tumble – The Guardian

Die Welt ächzt unter bedrohlich hohen Temperaturen, Menschen sterben – und die fossilen Konzerne interessieren sich nur für ihre Gewinne. So fasst Dharna Noor die Pläne von BP, ExxonMobil & Co. zusammen, die nicht weniger, sondern mehr Öl und Gas verbrennen wollen. Und die ihre vorigen Pläne der Emissionsreduzierung klammheimlich wieder zurückfahren. Zum Artikel

To help cool a hot planet, the whitest of white coats – New York Times

Wenn die Sonne scheint, heizen sich Gebäude stark auf und erwärmen ihre Umgebung mit. In Städten ist das zunehmend ein Problem. Forschende haben Cara Buckley zufolge dagegen eine neue Wandfarbe erfunden: ein extrem weißes Weiß, das Sonnenstrahlen zu 98 Prozent reflektiert und dazu führt, dass Klimaanlagen bis zu 40 Prozent weniger Energie benötigen. Zum Artikel

Wo der Schokoladenhersteller Ritter Sport Energie spart – Handelsblatt

Energie sparen und Emissionen reduzieren, das ist das Gebot der Stunde. Wie das gehen kann, zeigt Ritter Sport. Anja Ritter zeichnet nach, wie sich das Unternehmen an wissenschaftlichen Kriterien orientiert, seine Produktion anhand von tausenden Messpunkten durchleuchtet und Schritt für Schritt dem Ziel näher kommt, tatsächlich klimaneutral zu werden. Zum Artikel

Who is keeping Coal alive? – The Economist

Kohle ist günstig, in großen Mengen vorhanden und lässt sich, anders als LNG, ohne teure Terminals weltweit verschiffen. Das sind drei Gründe, warum der Kohle-Markt lebt, trotz vieler Anstrengungen und Ankündigungen, den fossilen Stoff abzusetzen. Der Economist wirft einen Blick auf die Investoren, Banken und Händler im Hintergrund, die weiterhin ihre Geschäfte machen und vom wachsenden Energiebedarf profitieren. Zum Artikel

Datacenter soll Hunderte Wohnungen heizen – FAZ

Barbara Schäder schreibt, dass der Rechenzentrumsbetreiber Equinix ab 2025 Häuser im Frankfurter Stadtteil Griesheim mit der Abwärme seines dortigen Datacenters beheizen will. Neu ist daran laut des Berichts, dass in dem Projekt auch Bestandsbauten an das Nahwärmenetz angeschlossen werden sollen. Zum Artikel

Does It Pay to Link Executive Compensation to ESG Goals? – Stanford Business

Patrick J. Kiger berichtet über eine im Frühjahr erschienene internationale Studie, wonach Firmen, die die Gehälter ihrer Führungskräfte an das Erreichen von ESG-Zielen koppeln, auch Fortschritte machen – etwa wenn das Ziel in der Reduzierung von Treibhausgasen besteht. Zum Artikel

US refuses climate reparations for developing nations – BBC News

Laut des britischen Mediums sagte der US-Klimabeauftrage John Kerry bei einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses, dass die USA “unter keinen Umständen” Reparationszahlungen an Entwicklungsländer wegen der Schäden des Klimawandels zahlen würden. Zum Artikel

Wo Europas Müll landet – Süddeutsche Zeitung

Müll ist ein großes Geschäft. 90 Millionen Tonnen im Wert von 62 Milliarden Euro exportiert die EU jedes Jahr, die Türkei und Indien sind die größten Abnehmer, Umweltorganisationen sprechen von “Müll-Kolonialismus”. Eine Verschärfung internationaler Regulierung hat in jüngster Zeit zu einer Verringerung der Müllexporte geführt – aber auch zur Zunahme illegaler Aktivitäten. Nun seien bessere Kontrollen erforderlich, schreibt David Wünschel. Zum Artikel

Anfang Juni verabschiedete das EU-Parlament die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), sie ist ein bedeutender Schritt hin zu einem umfassenden Europäischen Lieferkettengesetz. Nach Abschluss des Trilogs, in dem das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission eine gemeinsame Position erarbeitet haben, muss das Gesetz innerhalb von fünf Jahren von allen EU-Mitgliedern in nationales Recht überführt werden.

Der Umfang und die Ausgestaltung des Gesetzes sind zwar noch nicht final definiert. Ich gehe jedoch davon aus, dass das 2023 in Kraft getretene deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) weiter verschärft wird. Es könnte künftig auch kleinere Unternehmen dazu verpflichten, ihre gesamten Lieferketten auf potenzielle Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße zu überwachen. Zusätzlich wird von den Organisationen gefordert, ihre Geschäftsmodelle so anzupassen, dass sie aktiv zu einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen, das Pariser Klimaabkommen unterstützen und bis 2050 klimaneutral operieren.

Der Schlüssel zur Umsetzung liegt in mehreren Punkten. Zum einen muss die Beschaffung digitalisiert werden. Dazu braucht es robuste Due-Diligence- und Reporting-Prozesse sowie eine möglichst automatisierte Überprüfung und Anpassung von Neu- und Bestandsverträgen mit Lieferanten. Doch am wichtigsten sind die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und die Implementierung von Risikomanagement- und Feedbackprozessen – und genau hier haben viele Unternehmen großen Nachholbedarf. Derzeit dürfen viele Lieferanten aus vertraglichen Gründen keine Informationen über die Zusammenarbeit mit Sub-Lieferanten liefern. Man sollte also Bestandsverträge prüfen und sicherstellen, dass Neuverträge die entsprechenden Vereinbarungen bereits enthalten.

Die Beispiele zeigen: Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Ohne Modernisierung des Einkaufs und umfassende IT-Unterstützung ist der geforderte hohe Grad an Transparenz und Prozesssicherheit nicht realisierbar. Die Investitionen lassen sich nicht pauschal beziffern, denn sie hängen von individuellen Parametern ab. Dazu gehören Unternehmensgröße, IT-Reifegrad und die Anzahl der Lieferanten. Eine Studie der Hamburger Stiftung für Unternehmensethik hat ermittelt, dass allein für Lizenzen zwischen 25.000 und 200.000 Euro anfallen. Hinzu kommen Kosten für entsprechend ausgebildetes Fachpersonal. Aber mit Blick auf die veränderten Anforderungen der Kunden kann man sagen, dass sich die Investitionen lohnen.

Und: Die Übergangsphase gibt Organisationen genügend Zeit, sich vorzubereiten. Sie sollten jedoch zügig starten, ihre Prozesse analysieren und eine Bestandsaufnahme durchführen – und erst dann die nächsten Schritte gehen. Denn nur wenn klar ist, wo Lücken sind, können Einkaufsorganisationen einen Anforderungskatalog für passende Software- und Datenanbieter erstellen.

Bei der Wahl der Software sollte man darauf achten, dass neben den Kern-Features für Einkauf, Vertragsmanagement und Rechnungslegung auch alle für die Umsetzung des Lieferkettengesetzes benötigten Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Dazu gehören die Integration externer Datenquellen, die Analyse und Bewertung von CSR-Risiken inklusive automatischer Reporting-Funktionen sowie Tools zur nahtlosen Kommunikation mit Lieferanten. Außerdem sollte man prüfen, ob die Module vollständig miteinander integriert sind – und sich auch in Kombination mit den eingesetzten ERP-Systemen betreiben lassen. Technisch ist das Lieferkettengesetz bereits vollständig abbildbar.

Da der Einkauf selbst bei Unternehmen gleicher Branchen sehr unterschiedlich sein kann, sollten Entscheider Business-Cases definieren und deren Umsetzung durch die jeweils infrage kommenden Einkaufslösungen strukturiert bewerten. Wovon ich dringend abrate, ist ein bloßes Ausprobieren solcher Lösungen, ohne dem Anbieter vorher einen konkreten Use-Case zu liefern. Diese Herangehensweise bringt den Einkauf meist keinen Schritt weiter, denn sie ermöglicht allenfalls eine Bewertung der grafischen Benutzeroberfläche – die integrierten Funktionalitäten zur Umsetzung des Lieferkettengesetzes im eigenen Hause lassen sich sonst nicht zuverlässig prüfen.

Doch selbst die beste Lösung kann noch nicht alle Herausforderungen lösen: Sollte das EU-Lieferkettengesetz wie geplant auf internationale Sub-Lieferanten und deren Partner ausgedehnt werden, stehen insbesondere Organisationen mit komplexen internationalen Lieferketten vor einem noch ungelösten Problem: Sie müssen Verantwortung für die Geschäftspraktiken von Partnern übernehmen, die sie heute noch gar nicht kennen. Dies hat in den meisten Fällen vertragliche Gründe: Viele Sub-Lieferanten sind zum Stillschweigen verpflichtet und dürfen gegenüber Dritten nicht über ihre Geschäftsbeziehungen sprechen. Die beste digitale Einkaufslösung nützt also ausgesprochen wenig, wenn Lieferanten und deren Partner keinen Einblick in ihre Lieferketten gewähren. Vollständige Transparenz erfordert deshalb den Aufbau vertrauensvoller Partnerschaften, offene Kommunikation und die längst überfällige Abkehr vom reinen Kostenfokus im Einkauf. Dies bedeutet nichts weniger als eine ganz neue Art von Lieferantenbeziehungen, die sich in den meisten Unternehmen erst noch etablieren muss.

Mein Fazit: Das Europäische Lieferkettengesetz ist kein Grund zur Panik. Es ist vielmehr ein Aufruf an Unternehmen, ihre Verantwortung in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards ernst zu nehmen. Zugleich ist es eine Gelegenheit, die Effizienz und Robustheit des eigenen Einkaufs zu verbessern, anders mit Problemen umzugehen und gleichzeitig das Vertrauen von Kunden, Partnern und Stakeholdern zu stärken. Außerdem liegt der Schwerpunkt des Gesetzes eher auf Prävention und nicht auf Bestrafung – das sollten Entscheider und Kritiker stets im Hinterkopf behalten.

Jan-Hendrik Sohn ist Regional Vice President Sales DACH & CEE bei Ivalua. Das Unternehmen bietet digitale Tools für die Beschaffung und das Management von Lieferketten an. Zuvor war der Manager unter anderem bei Capgemini Procurement Services, im Vertrieb von Oventis und SynerTrade sowie als Senior Account Director bei dem US-Unternehmen Tradeshift tätig.

Ursprünglich wollte sie nach ihrer Kündigung bei Tchibo eine Auszeit nehmen. Zumindest für zwei, drei Monate. 14 Jahre lang war sie in dem Hamburger Unternehmen tätig, zuletzt als Direktorin Unternehmensverantwortung, da wäre es nicht verkehrt gewesen, die bewegte Zeit mal sacken zu lassen. Aber dann packte Nanda Bergstein doch wieder der Ehrgeiz. Sie sah, was in ihrem neuen Job alles zu tun ist, legte ohne Pause los und ist jetzt wieder viel unterwegs: fast jede Woche irgendwo in Deutschland oder Europa, alleine nach Spanien geht’s dreimal im Monat.

Camm heißt ihr neuer Arbeitgeber, das Start-up wurde 2019 von dem schwäbischen Unternehmer Christoph Bertsch gegründet und hat sich vorgenommen, die Verpackung neu zu erfinden. Der Clou: Als Basis dient ein Granulat, das sich in unterschiedliche Formen bringen lässt, etwa als eine Art Hartplastik oder als Folie für Papier – und bei hohen Temperaturen und unter Zusatz von Wasser wieder auflöst. Danach können die Fasern ins Altpapier.

Bei Aussagen zur Rezeptur hält sich Nanda Bergstein bedeckt. Die sei geheim. Nur so viel: Die größte Zutat ist PVOH, ein synthetisches, fossiles Polymer. Aber, so verspricht sie: “Wir bauen gerade eine Lieferkette auf, um PVOH aus Abfall- und Wertstoffen der Agrarproduktion in großen Mengen fertigen zu können.” Bereits heute sei Camm, wie sie das Material nennt, frei von Mikroplastik und komme ohne schädliche Ewigkeitschemikalien aus. Ab 2025 soll es komplett erneuerbar erhältlich sein, mit bis zu 30.000 Tonnen rechne sie für das Jahr. Schon bei Tchibo hatte sie versucht, die verwendeten Verpackungen möglichst umweltfreundlich zu machen. “Eine Lösung, die so nachhaltig ist und die man gleichzeitig skalieren kann, habe ich zuvor aber noch nicht gesehen.”

Den gesellschaftlichen Wandel voranbringen, vor allem in und durch Unternehmen, dieser Gedanke treibt sie schon seit langer Zeit an. Nachdem sie in Schrobenhausen aufgewachsen war, zwischen Ingolstadt und München, studierte sie Internationale Beziehungen und setzte einen Master in Development und Globalization drauf. Die Kombination aus VWL und Menschenrechten interessierte sie, insbesondere die Frauenrechte, weshalb sie in Indien, der Heimat ihrer Mutter, zwischenzeitlich für eine NGO arbeitete.

Damals, Anfang der 2000er-Jahre, war Nachhaltigkeit keine Selbstverständlichkeit im Curriculum. Im Gegenteil, man musste sich seine Nischen gezielt suchen, anders als heute. Nanda Bergstein würde mit derzeitigen Studierenden aber nicht tauschen wollen. “Während die Lehre des Nachhaltigkeitsmanagements inzwischen stark verschult und von Kennziffern geprägt ist, konnte ich wirklich interdisziplinär lernen und kritische Ansätze aus den Sozialwissenschaften und anderen Fächern kennenlernen”, sagt sie.

Rückblickend wirkt es so, als ob das den Grundstein für ihre weitere Karriere gelegt hat. Sie ging nach Hamburg, fing bei der Nachhaltigkeitsberatung Systain an und wechselte keine drei Jahre später zu Tchibo. Der Grund: “Ich wollte ins Zentrum der Macht.” Dorthin, wo der größte Hebel ist. Zu dem Zeitpunkt musste der Kaffeeröster gerade einen externen Schock verarbeiten. Weil in einer Zulieferfabrik in Bangladesch die Arbeiterinnen und Arbeiter unter miserablen Bedingungen und niedrigen Löhnen leiden mussten und eine NGO Tchibo öffentlichkeitswirksam für die Zustände anprangerte, begann das Unternehmen, eine neue Abteilung für Unternehmensverantwortung aufzubauen. Bergstein wurde Teil des Teams, fing mit Kaffee an, etablierte ein Programm, um die Sozialstandards zu verbessern, und übertrug das später auf den Non-Food-Bereich. In den Jahren darauf verkleinerte sie die Zahl der Lieferanten, verbesserte die Beziehungen zu ihnen, initiierte Trainings in Fabriken, setzte sich für Tarifverhandlungen in den Herkunftsländern ein, förderte Abkommen zu Brandschutz und Arbeitssicherheit.

Wenn sie davon erzählt, spricht sie von “Transformations- und Kulturarbeit”, von der Notwendigkeit von “Top-Down”- und “Bottom-up”-Ansätzen, von einer fortwährenden Moderation der Prozesse sowie der Suche nach dem Ausgleich der Interessen zwischen den Mitarbeitenden und der Geschäftsführung. “Integration” sei ein Schlüsselwort. Alles zusammen denken und diesem Vorhaben Taten folgen lassen, darauf komme es an. Tchibos bis heute gültiger Konsum-Slogan “Jeden Tag eine neue Welt” kann streng genommen nicht nachhaltig sein. Nanda Bergstein gelang es trotzdem, sich bei Kritikern einen guten Ruf zu erarbeiten.

Bei Camm wird sie auf der Website wieder als “Chief Sustainability & Innovation Officer” vorgestellt. Tatsächlich aber, so sagt sie, führe sie das Geschäft, zusammen mit dem Gründer, und das sei einer der Gründe gewesen, weshalb sie im Frühjahr 2022 zu dem Newcomer gewechselt ist. Zuvor war sie Teil eines etablierten Konzerns und für einen Bereich zuständig –“hier lerne ich gerade, für alles verantwortlich zu sein”. Auch für die Gewinne und Verluste und somit für die Gehälter der fast 50 Mitarbeitenden. “Mein Respekt für Unternehmer ist sehr gewachsen.”

Und zu verändern gibt es bei Camm auch einiges. Bevor sie zu dem Start-up stieß, hat es in Spanien eine Produktion sowie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung akquiriert. Durch und durch nachhaltig waren die noch nicht. Daran arbeitet Nanda Bergstein jetzt. Von innen heraus. Marc Winkelmann

“Arzt empfiehlt Siesta in Deutschland”, titelten am Dienstag zahlreiche Medien. Der Vorsitzende des deutschen Amtsärzteverbands, Johannes Nießen, hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) erklärt, in den heißen Sommermonaten sollten wir in Nordeuropa uns an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: “früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen”.

Die Siesta, seit Jahrzehnten Gegenstand stereotyper Spanien-Kalauer in Anspielung auf einen vermeintlich gedämpften Arbeitseifer, rückt also nun ganz seriös in den Fokus deutscher Amtsärzte. Davon abgesehen, dass in der Berichterstattung etablierter deutscher Medien sämtliche Spanien-Klischees von der Paella bis zum Stierkampf mit der Siesta in einen Topf geworfen werden, ist vor allem das heitere Framing fragwürdig. Denn das Thema ist ernst: Der Klimawandel erfordert nicht bloß Anpassungen in diversen Lebensbereichen, sondern bringt reale Risiken für die Gesundheit und damit auch für die Leistungsfähigkeit mit sich.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet den Klimawandel als “die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit“. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht hierzu: “Hitze kann insbesondere gesundheitliche Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem haben und nicht nur zur Morbidität, sondern auch Mortalität beitragen“. Besonders Ältere, Kranke, Schwangere sowie marginalisierte Menschen und jene mit geringem sozioökonomischen Status seien von den gesundheitlichen Auswirkungen extremer Hitze betroffen.

Die in Folge des Klimawandels immer höheren Temperaturen auch in Deutschland eröffnen nun eine kontroverse Diskussion über einen Strukturwandel im Arbeitsalltag. Abseits der Gesundheitsrisiken sei laut dem Chef des Amtsärzteverbands eine Verlagerung der Arbeitszeiten in die frühen Morgenstunden und einer Pause während der wärmsten Stunden des Tages auch unter dem Gesichtspunkt der Produktivität eine richtungsweisende Empfehlung. “Bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst. Schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen.”

“Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag”, schrieb auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf Twitter. “Medizinisch sicher für viele Berufe sinnvoll.” Er sieht allerdings nicht die Politik gefordert; Arbeitsgeber und Arbeitnehmer sollten dies selbst aushandeln. Leonie Düngefeld

wenn es um den Wandel von Unternehmen geht, ist häufig von der praktischen Umsetzung im Alltag die Rede. Die Aufsichtsräte im Hintergrund dagegen spielen selten eine Rolle in der Wahrnehmung. Dabei sitzen sie an einer entscheidenden Stelle. Sie müssen die Vorstände benennen und deren Arbeit kontrollieren – für die Transformation bedeutet das: fit sein bei ESG-Themen. Sind sie das bereits? Dazu haben Nicolas Heronymus und Caspar Dohmen die Beraterin Nadine-Lan Hönighaus befragt. Sie sagt: Es gibt noch einiges zu tun.

In New York haben die Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen ihr High-Level Political Forum veranstaltet, das auch als Vorbereitungstreffen für die Halbzeitbilanz der Sustainable Development Goals (SDG) im September diente. Das Zwischenfazit ist ernüchternd. Im derzeitigen Tempo gibt es keine Chance, die SDG-Ziele zu erreichen. Vor allem der Globale Süden hinkt hinterher, weil ihm das Geld und die Unterstützung aus dem reichen Norden fehlen. Wie man das ändern könnte, darüber berichtet unser Autor Julian Hilgers, der vor Ort war.

14 Jahre lang war Nanda Bergstein bei Tchibo, zuletzt als Direktorin Unternehmensverantwortung. Sie hat den Kurs des Kaffeerösters, der auch zahlreiche Non-Food-Artikel verkauft, mitbestimmt, Initiativen angestoßen und die Lieferketten sauberer gemacht. Trotzdem ist sie vergangenes Jahr gewechselt – zu einem Start-up. Warum, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Vorab so viel: Sie glaubt weiter daran, dass Veränderungen von innen heraus möglich sind.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Frau Hönighaus, ändert sich die Rolle des Aufsichtsrates eines börsennotierten Unternehmens in der Transformation?

Es gibt aktuell noch keine neuen gesetzlichen Pflichten, aber es kommen innerhalb der bestehenden Pflichten neue Themen und Fragestellungen auf Aufsichtsräte in ihrer Funktion als Sparringspartner und Kontrolleure des Vorstands hinzu. Sie müssen sich im Hinblick auf die Transformation fragen, ob die Vorstände die richtige Strategie verfolgen oder dort die notwendigen Kenntnisse, Strukturen und Qualifikationen vorhanden sind.

Welche Regeln sind für Aufsichtsräte im Bereich Nachhaltigkeit maßgeblich?

Für Nachhaltigkeit wichtig ist der Deutsche Corporate Governance Kodex – kein Gesetz, sondern ein Rahmenwerk. Trotzdem werden börsennotierten Unternehmen ihm entsprechen wollen. Denn wenn sie das nicht tun, müssen sie dies auf transparente Art und Weise kundtun. Hinzu kommt ein ganzes Geflecht von europäischen Richtlinien, angefangen von der CSRD über die Taxonomie bis hin zu den Sorgfaltspflichten in Lieferketten.

Seit wann beschäftigen sich Aufsichtsräte mit dem Thema ESG?

Seit zwei Jahren intensiver, was bedeutet, sie hören sich mehrere Vorträge im Jahr dazu an oder führen einen intensiveren Austausch zu den übergeordneten strategischen Nachhaltigkeitsthemen. Seit anderthalb Jahren sehen wir auch eine Vielzahl an Schulungen zu Nachhaltigkeitsthemen, die Aufsichtsräte für sich selbst auf die Agenda setzen.

Welches Know-how sollten Aufsichtsräte angesichts des Wandels mitbringen?

Relevant ist ein grundsätzliches Verständnis zu dem Geflecht neuer Regulierungen und strategisches Wissen zu Nachhaltigkeit, etwa über Klimaziele und Klimastrategie des Unternehmens. Als Aufsichtsrat sollte man einen Vorstand beispielsweise bei der Frage begleiten können, ob ein Unternehmen ein wissenschaftsbasiertes Klimaziel formulieren will.

Was ist dabei die Rolle des Aufsichtsrates?

In der Regel wird er eingebunden. Denn mit einem solchen Commitment geht eine Berichterstattung einher. Vor allem muss ein Unternehmen im Vorfeld klären, was es macht, wenn es sein selbstgesetztes Klimaziel verfehlt. Solche Szenarien müssen auf der Management- und Aufsichtsratsebene durchdacht werden. Das ist etwas, was ganzheitlich bewertet werden muss. Was passiert, wenn ich als Unternehmen ein Klimaneutralitätsziel für 2050 oder früher ausgebe, was viele tun? Ab wann kann ich als Unternehmen sehen, ob ich dieses Ziel einhalte oder verfehle? Was passiert, wenn ich das nicht einhalten kann? Mögliche Strafen, sowie Reputations- und rechtliche Risiken sollten dabei betrachtet werden.

Der Druck auf Unternehmen steigt, wie die steigende Zahl von Klagen gegen Unternehmen zeigt, denen die Kläger im Kontext solcher selbstgesteckten Ziele Greenwashing vorwerfen. Das war kürzlich das Ergebnis einer Studie der London School of Economics.

Das beobachte ich auch und der Gesetzgeber fordert über die CSRD in Zukunft von Unternehmen dazu mehr Transparenz. Ziel ist es, in der jährlichen Berichterstattung aufzuzeigen, wie die Fortschritte sind auf dem Weg der Zielerreichung. Mit Hilfe eines “Climate Transition Plan” soll ein Klimaziel auf ganz konkrete Maßnahmen im Zeitverlauf heruntergebrochen werden. Damit lässt sich genauer und regelmäßiger prüfen, ob ein Unternehmen auf dem richtigen Pfad ist, was die Erreichung des Klimaziels betrifft.

Verfügen Aufsichtsräte über das nötige Wissen und die richtigen Leute?

Grundsätzlich gilt es, hier auf jeden Fall mehr Wissen aufzubauen. Aufsichtsräte können zum Beispiel das Wissen im eigenen Unternehmen heben und sich mit internen Expertinnen austauschen, oder auch externen Sachverstand heranziehen. Aber wenn man sich anschaut, wie sich Aufsichtsräte in puncto Nachhaltigkeitsqualifikation bewerten, kann man schon Zweifel bekommen. Ich wundere mich, wenn laut der neuen ECBE-Studie zu Evaluierungen beziehungsweise Effizienzprüfungen von Aufsichtsräten über 60 Prozent der Aufsichtsräte über Nachhaltigkeitskompetenz verfügen sollen, aber nur knapp 40 Prozent über Strategiekompetenz. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein, weil Nachhaltigkeit heute eine zentrale strategische Kompetenz darstellt.

Welche Rolle spielt das Thema ESG bei Neubesetzungen?

Ich höre aus Aufsichtsräten, dass im Zuge von Besetzungsplanungen Nachhaltigkeitsfaktoren eine immer größere Rolle spielen. Ich hoffe, dass das noch zunehmen wird. Aber viele Posten werden auch noch traditionell durch Verbindungen beziehungsweise mit Blick auf bestehende Vorstandsämter oder weitere Aufsichtsratsmandate besetzt. Wir müssen leider bei Neubesetzungen die Realität akzeptieren: Nachhaltigkeitsexpertinnen gibt es nicht wie Sand am Meer. Deswegen ist es, selbst wenn ein Posten frei wird, mitunter nicht so leicht, die richtige Person zu finden.

Was bringen finanzielle Anreize für Vorstände, um Nachhaltigkeit voranzubringen?

Idealerweise werden die Unternehmen künftig aus ihrer Strategie Steuerungskennzahlen ableiten, über diese dann zumindest intern mehrfach im Jahr berichten und sie mit der Vergütung verknüpfen. Wir stehen hier aber noch am Anfang, viele Daten können aktuell noch gar nicht erhoben werden. Aber wenn es eine solche Verknüpfung gibt, beispielsweise zwischen Gehaltsbestandteilen und CO₂-Emissions-Reduktionen, widmen die Vorstände und auch das Management dem Thema mehr Aufmerksamkeit.

Wie sieht es bei sozialen Nachhaltigkeitsfaktoren aus?

Wenn zum Beispiel ein Unternehmen den Beschwerdemechanismus in seiner Lieferkette gut kommuniziert, was ja wünschenswert ist, wird das wahrscheinlich immer dazu führen, dass es mehr Beschwerden gibt als weniger. Das muss bei der Interpretation der Zahlen berücksichtigt werden. Und solche Schwierigkeiten haben sie bei vielen sozialen Nachhaltigkeitsindikatoren, weswegen es schwer sein wird, sie in Vergütungsstrukturen mit einzubeziehen.

Wie offen sprechen Aufsichtsräte miteinander über die Nachhaltigkeitsthemen?

Ich moderierte kürzlich bei einer Veranstaltung ein Panel mit zwei Aufsichtsrätinnen. Beide warben dafür, dass Aufsichtsratsgremien insgesamt an ihrer eigenen Dialogkultur arbeiten müssen. Wichtig sei es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Mitglieder des Aufsichtsrates Fragen stellen könnten, wenn sie etwas nicht verstehen. Und die Gremienarbeit verändert sich auch mit den steigenden Anforderungen. Es stellt sich beispielsweise die Frage, wie viele Aufsichtsratsämter jemand gleichzeitig in voller Verantwortung gewissenhaft und mit ausreichend Zeit wahrnehmen kann. Dazu gibt es eine Empfehlung im Deutschen Corporate Governance Kodex. Nichtsdestotrotz glaube ich, werden wir diese Diskussion gerade vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen an den Aufsichtsrat durch Nachhaltigkeit steigen, noch mal intensiver führen.

Eigentlich sollte Dereje Alemayehu nicht reden, er hat Halsschmerzen. Doch was der Koordinator der Global Alliance for Tax Justice zu sagen hat, ist zu wichtig. “Die Steuergesetze sind mehr als 100 Jahre alt. Es braucht eine Reform”, erklärt Alemayehu bei einem Panel, das während des High-Level Political Forums der Vereinten Nationen in New York stattfindet.

Warum diese Steuergesetze so problematisch sind, führt Ökonom Jason Rosario Braganza vom African Forum and Network on Debt and Development am Beispiel von westlichen Konzernen aus, die Tochterfirmen in Steueroasen haben. “Diese Tochtergesellschaften sind in afrikanischen Ländern tätig und profitieren zusätzlich von Steueranreizen der afrikanischen Regierungen. Sie neigen dann dazu, Verluste oder sehr geringe Gewinne auszuweisen, um die Zahlung der hohen Unternehmenssteuern zu vermeiden.”

Bis 2030 soll es allen Menschen deutlich besser gehen, das ist das Ziel der 17 SDG. Die Halbzeitbilanz, die beim SDG-Summit im September gezogen wird, sieht schlecht aus. Vor allem den Ländern des Globalen Südens fehlen die finanziellen Mittel für die Umsetzung. Neben der im Vergleich zum Norden geringeren wirtschaftlichen Kraft setzen den Staaten auch die Folgen der Pandemie, des Ukraine-Kriegs und des Zinsanstiegs zu. Die Preise für Energie und Weizen sind deutlich in die Höhe gegangen – das von Russland gestoppte Getreideabkommen mit der Ukraine könnte die Lage für Millionen Menschen weiter verschlechtern. UN-Generalsekretär Guterres forderte die reichen Staaten im März auf, 500 Milliarden US-Dollar zusätzlich für den Globalen Süden bereitzustellen.

Allerdings gingen durch das Ausnutzen von Steueroasen allein in Afrika knapp ein Fünftel dieser Summe verloren, so Jason Rosario Braganza. Auch andere Staaten im Globalen Süden leiden unter diesem Steuersystem. Die Vereinten Nationen arbeiten deshalb an einer Steuerkonvention, vorangebracht von den afrikanischen Staaten und der Group of 77, der inzwischen 134 Nationen angehören. “Aktuell werden die Regeln von ein paar Staaten, vor allem den G7 unter dem Schirm der OECD gemacht. Die Konvention muss dieses Machtgefälle ausgleichen. In den Vereinten Nationen hat jedes Land eine Stimme”, so Braganza. Ein erster Entwurf für die Konvention wurde im letzten Oktober vorgestellt und sieht unter anderem eine strengere Unterbindung illegaler Geldströme und die Schaffung einer Kontrollinstanz für Steuern im Hauptsitz der UN in New York vor. Ab September sollen die Details in der UN-Generalversammlung besprochen werden.

Auch eine veränderte Schuldenpolitik halten die Beteiligten in New York für dringend nötig. Viele Staaten im Globalen Süden müssen einen Großteil ihres Haushaltes zur Schuldenbegleichung ausgeben. “So wie jetzt funktioniert es nicht. Wenn Länder nicht aus ihren Schuldenkrisen herauskommen, dann stecken sie in einem Kreislauf fest, in dem sie nicht wachsen können”, erklärt Rob Floyd, Leiter des Bereichs Innovation und Digitalpolitik beim African Center for Economic Transformation.

Ein wenig Hoffnung gibt es. Nachdem sich US-Finanzministerin Janet Yellen diese Woche für eine Reform multilateraler Entwicklungsbanken aussprach und mehr Hilfen für den Kampf gegen den Klimawandel erwog, zog der neue Weltbankchef Ajay Banga nach und stellte ebenfalls erhöhte Kredite und neue Instrumente in Aussicht. Zudem handelte Sambia im Rahmen des ansonsten ergebnislosen Global Finance Summits in Paris im Juni einen Deal über eine Umstrukturierung seiner Schulden in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar aus. Während des Nachhaltigkeitsforums gab auch der Internationale Währungsfonds grünes Licht für die erste Zahlung des neuen Kredits. Der Deal gilt als Durchbruch für die verschuldeten Staaten. Doch Robert Floyd dämpft die Erwartungen. “Der Prozess hat drei Jahre gebraucht. Es gibt nun zwar Fortschritte, aber die sind noch immer nicht ausreichend.” Konkretere Ideen kamen beim High-Level Political Forum nicht auf den Tisch. Ebenso wenig wie die Frage, wie die reichen Staaten mehr Geld zur Verfügung stellen können.

“Ich bin nicht optimistisch, dass der gemeinsame Rahmen in naher Zukunft geändert werden wird. Leider ist der politische Wille einfach nicht mehr so groß wie vor einigen Jahrzehnten”, sagt Floyd. Die Vereinbarung einiger EU-Staaten aus dem Jahr 2005 etwa, mindestens 0,7 Prozent des Staatseinkommens für Entwicklungsgelder bereitzustellen, sei von vielen Ländern nicht eingehalten worden. Das Ziel wurde auf UN-Ebene bereits 1970 verabredet.

Die größte Hoffnung, da sind sich die Beteiligten in New York weitgehend einig, liegt deshalb auf privaten Investitionen. Aus Sicht von Jason Rosario Braganza müssen die Staaten ein Umfeld schaffen, das lukrativ für externes Geld ist und sich dann entwickeln und wettbewerbsfähig werden kann. Doch aktuell betrachten viele Investoren aus Europa den Globalen Süden als zu riskant. Um diese Denkweise zu ändern, betonen viele Staaten in ihren freiwilligen Zwischenberichten zu den SDGs die Wichtigkeit von privaten Investitionen für die nachhaltige Entwicklung, unterstreichen ihre Bereitschaft, sich für politische und wirtschaftliche Stabilität einzusetzen und machen deutlich, dass sich Investitionen im globalen Süden nicht nur für die Empfänger lohnen. Sondern auch für die westlichen Industrienationen. Schließlich sind beide über eine Reihe von Nachhaltigkeitsziele miteinander verknüpft: etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels (Ziel 13), beim Aufbau von sauberen Lieferketten für einen nachhaltigen Konsum (12), beim Leben unter Wasser (14) und beim Wunsch, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen zu schaffen (16). Nichts davon lässt sich allein erreichen. Julian Hilgers

Die Reise zum UN-Nachhaltigkeitsforum (HLPF) fand im Rahmen eines Workshops der DGVN und des Pressenetzwerks für Jugendthemen statt und wurde vom BMZ finanziert.

Das Gipfeltreffen der EU und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) Anfang der Woche in Brüssel diente auch als Kulisse für die Präsentation einer neune Rohstoffpartnerschaft: Die EU und Chile unterzeichneten eine Absichtserklärung für den Aufbau einer Kooperation im Bereich nachhaltiger Rohstoffwertschöpfungsketten. Mit Chile, einem der weltweit bedeutendsten Lithium-Exporteure, will die EU in Zukunft gemeinsame Rohstoffprojekte umsetzen und dabei ESG-Standards, lokale Infrastruktur sowie Aus- und Weiterbildung stärken.

Die Unterzeichnung reiht sich ein in weitere geplante und beschlossene Rohstoffpartnerschaften – eine wichtige Säule der EU-Rohstoffstrategie. Denn trotz der Ambitionen, die heimische Wertschöpfung zu stärken, wird Europa auch weiterhin zu einem erheblichen Teil auf Importe von kritischen Rohstoffen angewiesen sein. Gleichzeitig will die EU ihre Abhängigkeit von Ländern wie China reduzieren, und plant etwa im Gesetzesentwurf zum Critical Raw Materials Act, ab 2030 höchstens 65 Prozent eines Rohstoffes aus einem einzelnen Land zu beziehen. Dafür braucht es diversere Lieferketten und verlässlichere Partner.

Die EU-Kommission kündigte an, die EU werde sich “um für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit Schwellen- und Entwicklungsländern bemühen”, insbesondere im Rahmen ihrer Global-Gateway-Strategie. Mit diesem Programm bis 2027 Investitionen von bis zu 300 Milliarden Euro in weltweite Infrastrukturprojekte mobilisiert werden. Es soll in den Rohstoffpartnerschaften eine Brücke für ein Angleichen der Interessen beider Seiten schlagen, sagen EU-Beamte.

EU-Beamte betonen immer wieder, die EU wolle “Win-Win-Partnerschaften” aufbauen. Indem sie dazu beitrage, Wertschöpfungsketten in den Partnerländern zu fördern, könne sie deren wirtschaftliche Entwicklung unterstützen – und gleichzeitig die eigenen Wertschöpfungsketten diversifizieren und sichern. Die Partnerschaften sollen deshalb neben der Entwicklung von Rohstoffprojekten ein Paket an weiteren Maßnahmen umfassen, zum Beispiel erneuerbare Energien, die Entwicklung von Infrastruktur, die Ausbildung von Fachkräften sowie Forschungsprojekte.

Im Juni 2021 schloss die EU-Kommission ihre erste strategische Rohstoffpartnerschaft mit Kanada, einem der weltweit wichtigsten Bergbauländer. Kurz darauf unterzeichnete sie auch eine Partnerschaft mit der Ukraine, wo eine Vielzahl der für die EU kritischen Rohstoffe lagern. Zurzeit werden Vorbereitungen für Investitionen in dortige Rohstoffprojekte getroffen, die nach dem russischen Angriffskrieg getätigt werden könnten. Darüber hinaus bestehen bereits Rohstoffpartnerschaften der EU mit Kasachstan, Namibia und Argentinien.

Allerdings stehen bei den bedeutenden Rohstofflieferanten auch Konkurrenten wie China vor der Tür – mit ähnlichen Angeboten für Investitionen in Infrastruktur. “Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen können sich viele Abbauländer ihre Partner mittlerweile aussuchen“, schreiben Forscherinnen der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer aktuellen Analyse. “Deshalb müssen Deutschland und die EU attraktive Angebote machen“.

Für viele Abbauländer sei die Abhängigkeit von Rohstoffexporten zu einem Entwicklungshemmnis geworden, da zum Beispiel immer mehr Arbeitsplätze im Bergbau durch die zunehmende Technisierung ersetzt würden. Ein großer Anreiz sei für sie daher die Förderung lokaler Wertschöpfung, da diese zu wirtschaftlicher Entwicklung beitragen könne.

Andererseits könnten womöglich nicht alle potenziellen Partner dem Anspruch genügen, die hohen Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards der EU in den Kooperationen zu etablieren. Die Analyse der SWP empfiehlt deshalb eine Reform der Rohstoffpartnerschaften und den Aufbau unterschiedlicher Kooperationsmodelle:

Punktuelle Kooperationen eigneten sich etwa im Falle autoritärer Staaten wie Saudi-Arabien und China. Zielgerichtete Angebote sollten Deutschland oder die EU Ländern wie Indonesien und jenen des “Lithium-Dreiecks” (Bolivien, Chile und Argentinien) unterbreiten, die überwiegend nationalen Interessen folgen und sich wenig kooperationsbereit zeigten.

Geeignete Partner für eine umfassende Zusammenarbeit mit hohen Standards sei neben Kanada beispielsweise Südafrika, wo unter anderem über 80 Prozent der globalen Platinvorkommen lagern. “Immense Rohstoffvorkommen, vorhandene Weiterverarbeitungsinfrastrukturen sowie etablierte Umwelt- und Sozialstandards machen Südafrika zu einem interessanten Rohstoffpartner”, heißt es in der Analyse. Allerdings sei dem zügigen Ausbau des Bergbausektors immer wieder Vorrang vor der Verwirklichung von Nachhaltigkeits- und Menschenrechtszielen gegeben worden; Korruption und fehlende Kapazitäten hätten dieses Problem verschärft. Die SWP empfiehlt daher, Südafrika zunächst eine verstärkte punktuelle Kooperation anzubieten und diese unter Voraussetzung politischer Stabilität und Korruptionsbekämpfung mittelfristig zu einer Rohstoffpartnerschaft auszubauen.

Für die Erhöhung lokaler Wertschöpfung zählen die Wissenschaftlerinnen der SWP in einer weiteren aktuellen Publikation die folgenden Voraussetzungen auf:

Das Versprechen, die Wertschöpfung in den Partnerländern zu verlängern, stehe im Widerspruch zum Ziel der EU, die Weiterverarbeitungskapazitäten in Europa anzukurbeln und bis 2030 auf 40 Prozent zu steigern, kritisierte etwa Michael Reckordt, Rohstoffexperte der NGO Power Shift. Mit dem Ziel, 40 Prozent der Verarbeitung von Rohstoffen in die EU zu holen, torpediere sie das Interesse der rohstoffreichen Länder.

“Es ist klar, dass Europa seinen Bedarf an kritischen Rohstoffen auch in Zukunft nicht allein aus eigenen Kapazitäten decken kann, weder beim Bergbau noch bei der Verarbeitung“, erklärt hingegen Nicola Beer (FDP), Berichterstatterin im EU-Parlament für den CRMA. “Aufgrund der Menge und der Vielzahl der benötigten Rohstoffe wird eine Wertschöpfung sowohl in den Partnerländern als auch in Europa notwendig sein”.

Dabei sei individuell und projektbezogen abzuwägen, welche Produktionsschritte in den Partnerländern und welche in Europa erfolgen können. Die Wertschöpfung in den Partnerländern müsse Hand in Hand mit der Weiterverarbeitung und dem Recycling in Europa gehen. Genau dies sei der Wettbewerbsvorteil Europas gegenüber China und Russland.

Im Rahmen der Global Gateway-Initiative sollen Rohstoffprojekte zukünftig zur Priorität werden, erklärt Hildegard Bentele (CDU), Schattenberichterstatterin für den CRMA. Das Programm sei aufgefordert, EU-eigene Gelder für Rohstoffpartnerschaften in die Hand zu nehmen. “Das ist für die Glaubwürdigkeit der EU sehr wichtig”.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

20. Juli 2023, 10:00-11:00 Uhr

Online-Seminar Aufgaben und Herausforderungen eines Chief Sustainability Officers: Der Weg zur nachhaltigen Transformation (Bitkom Akademie) Info & Anmeldung

20. Juli 2023, 10:00-11:00 Uhr

Online-Seminar Photovoltaik-Anlagen und Denkmalschutz: Harmonisierung von Nachhaltigkeit und kulturellem Erbe (Bundesverband Windenergie) Info & Anmeldung

26. Juli 2023, 10:00-11:00 Uhr

Online-Seminar Nachhaltigkeit als “neues Normal” der Unternehmenswelt (Bitkom Akademie) Info & Anmeldung

27. Juli 2023, 19:00 Uhr

Vortrag Erhalt der Industrie in NRW angesichts des Ausbaus erneuerbarer Energien (Institut für Kirche und Gesellschaft, Herne) Info & Anmeldung

27. Juli 2023, 10:00-11:30 Uhr

Online-Beratung Kommunalrichtlinie: Vorreiterkonzepte (Deutsches Institut für Urbanistik) Info & Anmeldung

31. Juli 2023, 18:00 Uhr

Vortrag von Felix Hörisch: Das Saarland zwischen Schuldenbremse und öko-sozialer Transformation (Stiftung Demokratie Saarland) Info & Anmeldung

Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz will die Bundesregierung Maßnahmen fördern, die zur Stärkung natürlicher Ökosysteme beitragen, damit diese langfristig Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern. Jetzt hat das Umweltministerium die ersten Förderrichtlinien veröffentlicht – eine für Kommunen und eine für Unternehmen.

Mit dem Förderprogramm für Kommunen unterstützt das Umweltministerium Gemeinden, vor allem im ländlichen Raum, bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen auf möglichst großen öffentlichen, nicht wirtschaftlich genutzten Flächen. Dazu zählen:

Das Förderangebot für Unternehmen soll Betriebe dabei unterstützen, Klima-, Naturschutz und Biodiversität auf ihrem Gelände zu stärken. Gefördert werden zum Beispiel:

Unternehmen können sich ab sofort um eine Förderung im Rahmen des KfW-Umweltprogramms bewerben. Jährlich stehen dafür insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Kommunen dürfen ihre Pläne zwischen dem 1. August und dem 30. September einreichen. Bis 2028 sind insgesamt 100 Millionen Euro für die Förderung eingeplant. nh

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat Amin Hassan Ali Nasser in seinen Verwaltungsrat gewählt. Der Vorstandsvorsitzende des saudi-arabischen Ölkonzerns Saudi Aramco wird Bader M. Alsaad ersetzen und soll “die regionale Expertise” stärken sowie die “Wichtigkeit des Nahen Ostens für die langfristige Strategie” unterstreichen, so der Konzern. Larry Fink, Vorstandschef von Blackrock, erklärte, dass Nasser eine “einzigartige Perspektive zu vielen Schlüsselthemen” habe.

In den vergangenen Jahren hatte Fink regelmäßig betont, wie bedeutend die Dekarbonisierung und deren Finanzierung durch ESG-Anlagen sei. Kritiker warfen ihm Greenwashing vor – inzwischen rudert Fink zurück und verzichtet vor allem in den USA darauf, den ESG-Begriff in Reden zu verwenden. Nasser, der Aramco seit 2015 führt, gehört zu den mächtigsten Managern der fossilen Energiebranche und zu den größten Profiteuren des Ukraine-Kriegs: Im letzten Geschäftsjahr vermeldete er einen um 46,5 Prozent gestiegenen Gewinn in Höhe von 161,1 Milliarden US-Dollar. maw

Der faire Handel mit Lebensmitteln, Textilien, Kosmetik, Blumen und Kunsthandwerk hat im vergangenen Jahr einen Höchstwert erreicht: Erstmals ist der Gesamtumsatz auf mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen. Das geht aus aktuellen Daten des Forums Fairer Handel (FFH) hervor, die der Verband am Dienstag bei seiner Jahrespressekonferenz in Berlin vorstellte. Demnach gaben Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr insgesamt 2,18 Milliarden Euro für fair gehandelte Produkte aus, 11,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit 2015 ist der Umsatz um 70 Prozent gestiegen.