kritisch und konstruktiv sollten Gesetzesvorhaben diskutiert werden, im Sinne der Sache. Beim EU-Lieferkettengesetz ist das aber kaum der Fall, sagt Markus Löning. Ich habe mit dem ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung und heutigen Berater gesprochen – und er erkennt vor allem: Angst, Misstrauen und Blockaden.

Voller Sorgen sind auch viele Landwirte, und in diesem Fall ist das nachvollziehbar: Weil weite Teile von Deutschland immer stärker von Dürre betroffen sind, ist die Produktion von Nahrungsmitteln gefährdet. Veränderte Anbaumethoden, neue Züchtungen, Wassersparen und Technologien wie Crispr/Cas sollen das Schlimmste verhindern, berichtet Carsten Hübner.

In Brüssel hingegen hat die EU-Kommissionen vorgestellt, wie sie gedenkt, ESG-Ratingagenturen zu regulieren. Der Markt ist intransparent und die Daten, auf denen die Rankings beruhen, sind zu häufig ungenau und veraltet. Wie der Vorschlag aussieht, erklärt Leonie Düngefeld.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Herr Löning, die Abstimmung zum Lieferkettengesetz im EU-Parlament war begleitet von einer polarisierten Diskussion. Wie nehmen Sie den bisherigen Prozess wahr?

Ich empfinde ihn als extrem unerfreulich. Vor allem, weil einige große Wirtschaftsverbände und bestimmte Parteien sehr defensiv sind und keine eigenen Ideen beitragen. Das ist erstaunlich, weil sie Vertreter eines offenen Welthandels sind – aber ausgerechnet die negativsten Seiten dieser Globalisierung, nämlich Zwangs- und Kinderarbeit, sollen nicht adressiert werden? Das ist aus meiner Sicht zu dünn.

Wie bewerten Sie die Positionen der Nichtregierungsorganisationen, die sich für das Gesetz stark machen?

Ihr Anliegen ist richtig. Aber sie schießen mit ihren Forderungen oft über das Ziel hinaus. Sie sind geleitet von einem tiefen Misstrauen gegenüber den Unternehmen, und auch das führt zu dieser Polarisierung. Die einen sagen, der Unternehmer macht per se alles falsch. Die anderen sagen, da können wir nichts machen. Beides ist nicht diskursfähig. Das ist sehr ermüdend.

Die NGO sollten mehr vertrauen und weniger fordern?

Sie würden es sich leichter machen, wenn sie es als Prozess begreifen und sagen: Wir fangen mit diesem Gesetz an und schauen in drei oder fünf Jahren, was funktioniert hat und was nicht. Eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft funktioniert nicht, das ist klar. Aber wenn es um den Detailgrad der Kontrolle von Lieferketten geht, da kann nicht alles sofort klappen. Da müssen sich Wissen und Technologie entwickeln.

Eine Kritik der Wirtschaftsverbände lautet: Durch das Gesetz verlieren Unternehmen ihre Konkurrenzfähigkeit und müssten sich aus ihren jeweiligen Ländern zurückziehen. Wird das eintreten?

Zunächst einmal: Es kann doch kein ernsthaftes Argument sein, zu sagen, ich nehme Kinderarbeit in Kauf, weil der Einkauf sonst zu teuer wird. Dann:

Es ist ein Mythos, zu glauben, dass sich ein Unternehmen nur deshalb aus einem Land zurückzieht. Bei solchen Entscheidungen spielen viele Faktoren eine Rolle, etwa, wenn die Investitions- und Handelsbedingungen nicht mehr stimmen oder die Sicherheitssituation sehr schlecht wird. Abgesehen davon gibt es nicht immer Ausweichmöglichkeiten. Wenn man in Ghana Kakao einkauft und auf den Plantagen Kinder arbeiten, kann man in die Elfenbeinküste gehen – nur da sieht es auch nicht besser aus. Letztlich müssen die Unternehmen mit daran arbeiten, die Situation bei ihren Lieferanten zu verbessern. Rückzug hilft ihnen in der Regel nicht.

Ein anderer Vorwurf: Durch das Gesetz seien Unternehmen einem unkalkulierbaren Haftungsrisiko ausgesetzt.

Das halte ich für eine übertriebene, angstbesetzte Diskussion. Grundsätzlich bietet das deutsche Recht jetzt schon die Möglichkeit, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Und auch beim Lieferkettengesetz gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es muss nachgewiesen werden, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn man als Geschäftsführer oder Einkäufer dieses oder jenes getan oder unterlassen hätte. Ich würde mir eine andere Diskussion wünschen.

Nämlich?

Eine, in der es mehr darum geht, wie jemand in dem Lieferland Zugang zu Recht erhält. Das ist ein Menschenrecht, in schwach ausgeprägten Rechtsstaaten aber häufig nicht durchsetzbar. Das sollte im Zentrum der Diskussion stehen.

Woher kommt die Angst deutscher Geschäftsführer, sofort für alles strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden?

Der ehemalige Entwicklungshilfeminister Gerd Müller hat dazu beigetragen und ebenfalls Mythen in die Welt gesetzt. Nach dem Motto: Du als T-Shirt-Händler musst wissen, was der Baumwollpflücker verdient und ob seine Kinder bei der Ernte geholfen haben. Das hat bei vielen Verantwortlichen den Eindruck erweckt, sie wären von Anfang bis Ende für die Lieferkette verantwortlich, selbst wenn sie keinen Einfluss haben. Dabei geht es zunächst darum, dort anzusetzen, wo die schlimmsten Verstöße sind und das Unternehmen auch tatsächlich etwas verändern kann.

Wie sieht es mit dem bürokratischen Aufwand aus, lassen Sie diesen Einwand gelten?

Ja. Die Berichterstattung ist beispielsweise komplex, das ist ein großer Aufwand. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Bundesregierung ihr Lieferkettengesetz verschwinden lässt, wenn die europäische Regulierung kommt. Es darf keine doppelte Regulierung geben. Die europäische Due-Diligence-Richtlinie (CSDDD) muss kompatibel mit der schon verabschiedeten EU-Berichts-Richtlinie (CSRD) sein. Und es wäre wichtig, einen schrittweisen Ansatz zu wählen und am Anfang nicht gleich die volle Berichterstattung zu verlangen. Positiv daran ist aber, dass daraus ein einheitliches Berichtssystem folgt. Ratingagenturen werden die Berichte auswerten und in Dashboards zusammenfassen, was dazu führt, dass Unternehmen ihre Lieferanten viel leichter, nach einheitlichen Kriterien, kontrollieren können. Umfangreiche Selbstauskünfte werden entfallen. Die Dinge balancieren sich also wieder aus. Und: Durch die europäische Richtlinie entsteht ein Level Playing Field. Heißt: Alle Unternehmen müssen die gleiche Anstrengung unternehmen.

Mit der internen Digitalisierung und der Transformation zur Nachhaltigkeit sind Unternehmen momentan allerdings auch schon stark beschäftigt.

Ein Unternehmen hat immer viel zu tun. Letzten Endes muss man sehen, dass diese Gesetzgebung einen gesellschaftlichen Willen reflektiert. Es ist schön, wenn Firmen soziale Projekte unterstützen und Sponsoring machen. Aber das reicht nicht mehr. Die Erwartung ist, dass Unternehmen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme mehr beitragen. Wir Deutschen neigen bei Neuem, wie der Lieferkettengesetzgebung, dazu, ausführlich die Schwierigkeiten zu diskutieren und zu wenig auf die Chancen zu schauen. Dabei liegen in einer besseren Achtung von Menschen in Lieferketten viele Möglichkeiten, unsere Wirtschaftsweise zu verbessern. Die Beziehungen werden stabiler, langfristiger und damit wirtschaftlich interessanter für Lieferanten. Gleichzeitig verbessern sich Arbeitsbedingungen und idealerweise Einkommen von denen, die in der Lieferkette zur Wertschöpfung beitragen. Das macht Lieferketten resilienter und europäische Geschäftspartner attraktiver. Und geopolitisch stärkt es auch unsere Glaubwürdigkeit als Europäer.

Die Landwirtschaft in Deutschland steht angesichts des Klimawandels vor einer doppelten Transformation. Zum einen ist sie mit rund acht Prozent einer der größten Emittenten von Treibhausgasen und muss ihren Ausstoß an klimaschädlichem CO₂, Methan und Lachgas deutlich reduzieren. Zum anderen ist sie bereits in vielen Regionen mit veränderten Klimabedingungen und deren Folgen konfrontiert. Neben dem Rückgang der Biodiversität sind es vor allem Wetterextreme wie Starkregen, Hitze und Trockenheit, die den Landwirten zu schaffen machen und Anpassungen erfordern.

“Um künftige Ernten und das Auskommen von Landwirtinnen und Landwirten zu sichern, müssen wir unsere Agrarökosysteme, soweit möglich, an die sich verändernden Bedingungen anpassen”, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Wegen der regional und saisonal sehr unterschiedlichen Situation gehe es um unterschiedliche Strategien: um angepasste Anbausysteme wie die regenerative und ökologische Landwirtschaft, die Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit der Böden durch Humusaufbau bis hin zur Züchtung klimaangepasster Pflanzen und der Weiterentwicklung des Wassermanagements, sodass – etwa durch Tröpfchenbewässerung – der Verbrauch sinkt.

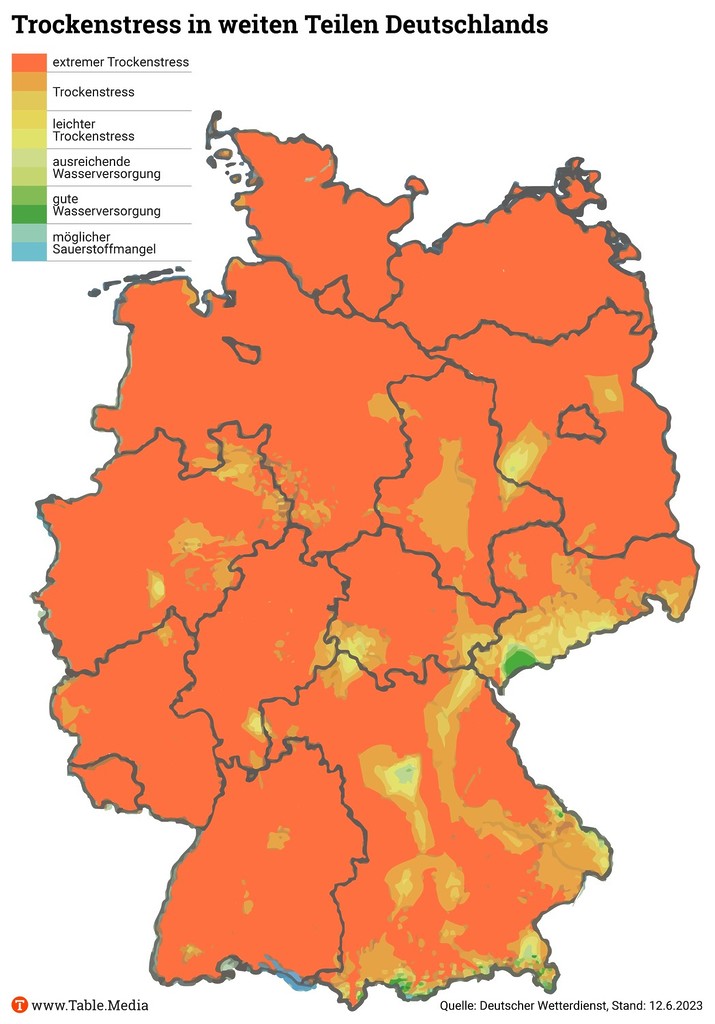

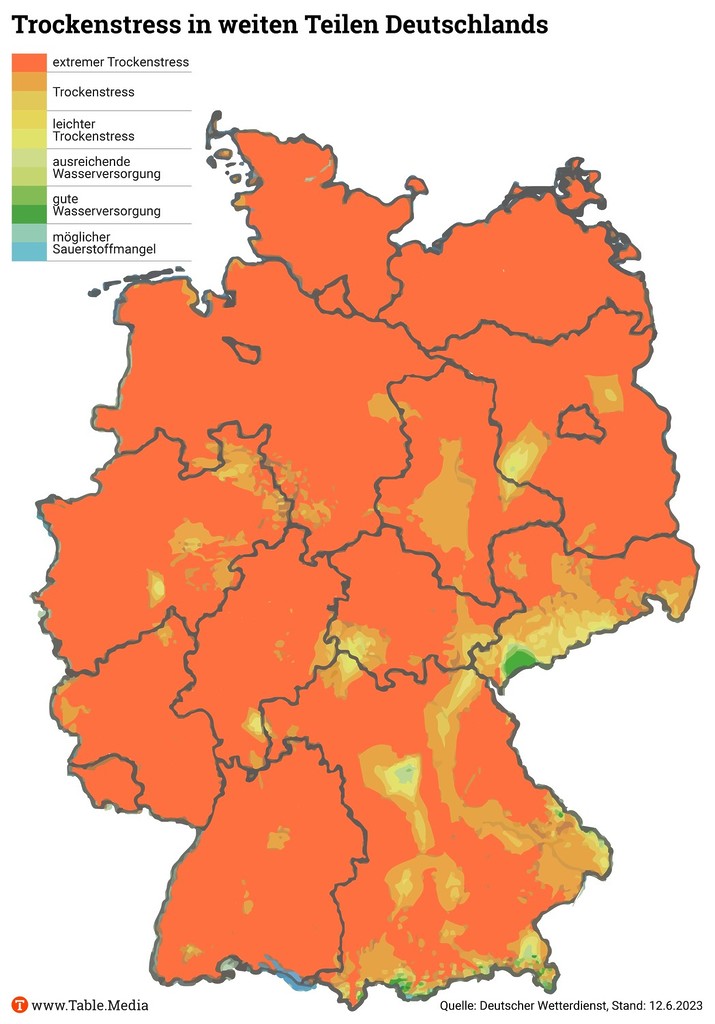

Ein Blick auf den tagesaktuellen Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (ÜFZ) zeigt, dass es derzeit in Teilen Niedersachsens, Hessens und den ostdeutschen Bundesländern ungewöhnlich trocken ist. In ganzen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs und Sachsens herrscht bis in eine Tiefe von etwa 1,80 Meter sogar “extreme” oder “außergewöhnliche” Dürre, die beiden höchsten offiziellen Trockenklassen. In der Folge stehen die Pflanzen dort, wie auch anderswo in Deutschland, unter Trockenstress, der stellenweise bis zum sogenannten Welkepunkt reicht.

Dabei hatte das Jahr 2023 laut Umweltbundesamt (UBA) zunächst Hoffnung gemacht. Zwar waren die Monate März, April und Mai einzeln und zusammengenommen wärmer als im langjährigen Mittel der klimatologischen Referenzperiode 1961 bis 1990. Insgesamt brachte der Zeitraum aber im Mittel etwas mehr Niederschläge. Damit ging die Serie von neun trockenen Frühjahren in Folge zu Ende.

Wegen der Trockenheit im Mai zeigen die Bodenfeuchtekarten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber bereits wieder Trockenstress an, erklärt UBA-Wasserexperte Jörg Rechenberg. Von einem Blick in die Kristallkugel hält der Wissenschaftler allerdings nichts. “Die weitere Entwicklung hängt vom Niederschlagsgeschehen ab, das für das Restjahr 2023 nicht zu prognostizieren ist”, so Rechenbach.

Auch Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (DBV), ist in dieser Hinsicht zurückhaltend. Für eine Bewertung sei es noch zu früh. Allerdings zeichne sich ab, “dass es auch in diesem Jahr in einigen Regionen ein sehr trockenes Jahr werden könnte”. Wasser sei grundsätzlich ein großes Thema geworden, erklärte er gegenüber Table.Media. “Es wird zunehmend wichtiger, das Wasser in der Landschaft zu halten, zum Beispiel durch Speicherbecken”, so Krüsken. Doch dazu müsse die Bewässerungsinfrastruktur verbessert und ausgebaut werden.

Besonderes Augenmerk legt Krüsken zudem auf moderne Technologien wie Crispr/Cas, bei dem Forscher durch Schnitte mit der sogenannten Gen-Schere die DNA gezielt verändern können. Das Verfahren biete große Chancen, “zügig hitze- und trockenheitsresilientere Sorten zu bekommen“, ist allerdings umstritten. Laut einem Urteil des Europäische Gerichtshof aus dem Jahr 2018 sind Veränderungen im Erbgut, die mit Crispr/Cas erzeugt wurden, als Gentechnik einzustufen.

Insgesamt fördert das Bundeslandwirtschaftsministerium nach eigenen Angaben derzeit mehr als 200 Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Züchtung klimaangepasster Sorten und Kulturpflanzen. Die Fördersumme liege bei über 55 Millionen Euro.

DBV-Generalsekretär Krüsken verweist außerdem auf ein gemeinsames Modellvorhaben mit dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), das vom Braunschweiger Thünen-Institut wissenschaftlich begleitet wird. Im Mittelpunkt des Projektes, an dem sich 150 ökologisch und konventionell wirtschaftende Betriebe beteiligen, stehen Maßnahmen zum Humusaufbau, also zur Erhöhung der Fruchtbarkeit der oberen Bodenschichten; auch damit lässt sich die Klimaresilienz verbessern.

Für Peter Röhrig, Geschäftsführer des BÖLW, ist das Thema Wasser eine Grundsatzfrage. Es sei wichtig, “Landwirtschaft so zu betreiben, dass sie zur Grundwasserbildung und zum Gewässerschutz beiträgt“, betont er auf Anfrage von Table.Media. Dazu brauche es neben dem Humusaufbau eine möglichst große Vielfalt der angebauten Pflanzen, weniger erosionsrelevante Kulturen wie Mais sowie ein intaktes Bodenleben und damit eine höhere Infiltrationsfähigkeit des Bodens bei Regen und Starkregen. “Für die Klimaanpassung kann beispielsweise auch der Ausbau von Agroforstsystemen relevant sein, um weniger auf Bewässerungswasser angewiesen zu sein”, so Röhrig.

Beide Verbandsvertreter erklären, dass die Land- und Forstwirtschaft in Deutschland nur für rund zwei Prozent der gewerblichen Wassernutzung verantwortlich sei. Gleichwohl begrüßt Röhrig die derzeit in mehreren Bundesländern diskutierte Einführung beziehungsweise Erhöhung von Wasserentgelten für die Landwirtschaft. Es dürfe nicht mehr Wasser verbraucht werden, als nachhaltig bereitgestellt werden könne. “Die angemessene Bepreisung des Wassers ist dazu ein relevantes Steuerungsinstrument”, so der BÖLW-Vorstand. Der Bauernverband hingegen sieht das eher kritisch. “Mit zusätzlichen Gebühren würde die Lebensmittelpreise noch weiter steigen“, so Krüsken. Bisher werden Wassergebühren nur im Saarland, in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen erhoben.

Als Teil eines Maßnahmenpakets für nachhaltige Finanzen hat die EU-Kommission am Dienstag einen Entwurf für die geplante ESG-Rating-Verordnung vorgestellt. Damit will sie für Transparenz und Integrität auf dem Markt der Nachhaltigkeitsbewertungen sorgen. Laut dem Entwurf, der Table.Media vorab vorlag, sollen Anbieter von ESG-Ratings in Zukunft strengen Vorgaben für Transparenz und Unabhängigkeit unterliegen und durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) kontrolliert werden.

Eine Wirkungsanalyse der Kommission hatte zuvor auf dem rasant wachsenden Markt für ESG-Ratings Bedenken hinsichtlich der Transparenz bei der Beschaffung von Daten und den Methoden ermittelt. Auch seien die Ratings oft ungenau, unzuverlässig und nicht aktuell.

Mit dem Gesetzesentwurf definiert die Kommission erstmals ESG-Ratings und deren Anbieter: Es handele sich um “eine Stellungnahme oder eine Bewertung zu einer Einrichtung, einem Finanzinstrument, Finanzprodukt oder dem ESG-Profil eines Unternehmens, die auf einer festgelegten Methodik und einem definierten System von Bewertungskategorien beruhen und die Dritten zur Verfügung gestellt werden”.

Wer in Zukunft Nachhaltigkeitsratings in der EU anbieten will, muss sich um eine Autorisierung durch die ESMA bewerben und dabei bestimmte Kriterien erfüllen. Auch Ratinganbieter aus Drittstaaten müssen spezielle EU-Vorgaben erfüllen und in einem Register erfasst sein. Eine notwendige Maßnahme, denn laut der Kommission erbringen “große Anbieter von ESG-Ratings mit Sitz außerhalb der EU derzeit Dienstleistungen für Anleger in der EU”. Die größten und wichtigsten Anbieter, auf die sich der Markt stark konzentriert (wie MSCI, ISS und Moody’s), sind US-amerikanische oder britische Firmen. MSCI etwa hat einen Marktanteil von 30 Prozent.

Der Entwurf sieht strenge Bestimmungen vor, um die Integrität und Zuverlässigkeit der ESG-Ratings zu gewährleisten. Anbieter sollen die Methodik der Bewertungen regelmäßig überprüfen, ihre Ratingtätigkeiten dokumentieren, interne Kontrollmechanismen einführen und müssen in Zukunft ausdrücklich darauf hinweisen, dass ihre ESG-Ratings eine subjektive Bewertung sind.

Sie müssen außerdem die Unabhängigkeit ihrer Ratingtätigkeiten sicherstellen und dürfen deshalb keine der folgenden Tätigkeiten ausüben:

Damit werden unter anderem Beratungs- und Ratinggeschäft voneinander getrennt, was in der Vergangenheit zu Interessenkonflikten geführt hat. “Wenn ein Anbieter von ESG-Ratings Beratungsdienstleistungen an ein Unternehmen verkauft, sollte der Ratinganbieter nicht auch noch das Unternehmen bewerten. Sonst gibt er am Ende eine Bewertung über ein Unternehmen ab, von dem er Geld erhält”, forderte Thierry Philipponnat, Chefökonom der NGO Finance Watch, im Gespräch mit Table.Media.

Markus Ferber, Sprecher der EVP-Fraktion im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments, sieht in dieser Vorgabe hingegen das Modell einer “Stand-Alone-ESG-Ratingagentur”, das der Kommission als ideales Geschäftsmodell vorschwebe und das den Pool potenzieller Anbieter enorm einenge. “Es kann gut sein, dass der Schuss nach hinten losgeht und am Ende des Tages deutlich weniger verlässliche ESG-Ratings in Europa zur Verfügung stehen”, sagte er. “Die Kommission täte gut daran, ihren rigiden Ansatz für Anbieter von ESG-Ratings noch einmal zu überdenken”, kommentiert Ferber den Entwurf.

Die ESMA, die bereits die Aufsicht über Kreditratingagenturen inne hat, soll laut dem Entwurf die Marktaufsicht für ESG-Ratings übernehmen und der Kommission, dem Rat und dem Parlament jährlich einen Bericht übermitteln. Auch die Mitgliedstaaten sollen jeweils eine zuständige Behörde bestimmen. Die ESMA ist auch befugt, Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen, wenn ein Ratinganbieter seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, und ihm etwa temporär oder dauerhaft die Autorisierung zu entziehen, Bußgelder zu verhängen oder die Verstöße öffentlich zu machen.

Teil des am Dienstag vorgestellten Maßnahmenpakets der Kommission ist auch eine Erweiterung der EU-Taxonomie um vier delegierte Rechtsakte. Für die grüne EU-Taxonomie hatte die Kommission bislang technische Kriterien zu den zwei klimabezogenen Zielen sowie zu Erdgas und Atomkraft angenommen. Nun schlägt sie weitere Taxonomiekriterien für Wirtschaftstätigkeiten vor, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der übrigen vier (nicht klimabezogenen) Ziele leisten:

Darüber hinaus hat die Kommission Änderungen am delegierten Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie angenommen. Durch diese wird das Spektrum der Wirtschaftstätigkeiten, die zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen und bisher nicht unter die Taxonomie fielen, erweitert. Dazu gehören vor allem das verarbeitende Gewerbe und der Verkehrssektor. Die delegierten Rechtsakte müssen nun dem Parlament und dem Rat zur Prüfung vorgelegt werden und treten voraussichtlich ab Januar 2024 in Kraft.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

14.6.2023, 11:00 Uhr

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zum “Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes, zur Änderung des Strompreisbremsegesetzes sowie zur Änderung weiterer energiewirtschaftlicher und sozialrechtlicher Gesetze” Info

14.6.2023, 17:00 Uhr

Öffentliches Fachgespräch des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung zu “Nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen” Info

15.6.2023, 10:20 Uhr

Plenum Abschließende Beratung des Antrags der CDU/CSU-Fraktion zur “Beschleunigung der Wärmewende durch steuerliche Maßnahmen” Info

15.6.2023, 14:40 Uhr

Plenum Abschließende Beratung des Entwurfs der Bundesregierung für ein “Zweites Gesetz zur Änderung des Öko-Landbaugesetzes und des Öko-Kennzeichengesetzes” Info

15.6.2023, 20:25 Uhr

Plenum Erste Beratung des Antrags der CDU/CSU-Fraktion “Den Fortbestand des deutschen Weinbaus schützen – Pflanzenschutzmittelreduktion und Weinbau in Deutschland zukunftssicher vereinbaren” Info

15.6.2023, 20:55 Uhr

Plenum Erste Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE “Bahn zukunftsfähig aufstellen – Zerschlagung eine Absage erteilen” Info

16.6.2023, 12:35 Uhr

Plenum Abschließende Beratung zur Stellungnahme des Deutschen Bundestags zu den EU-Zielen zur Wiederherstellung der Natur Info

16.6.2023, 13:20 Uhr

Plenum Abschließende Beratung des Antrag der Fraktion DIE LINKE “Ausbeutung von Saisonbeschäftigten verhindern” Info

19.6.2023, 17:30 Uhr

Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses “Luftverschmutzung als globale Gesundheitsgefahr und Hitze als globale Gesundheitsgefahr” Info

Der am Freitag veröffentlichte Entwurf der EU-Kommission für die Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) erntet scharfe Kritik von Thinktanks und NGOs. Die Kommission habe die Standards im Vergleich zu den Empfehlungen ihres Beratungsgremiums deutlich abgeschwächt, lautet der Vorwurf, außerdem habe sie das entsprechende Dokument still und heimlich auf ihrer Website veröffentlicht.

Der delegierte Rechtsakt soll die im vergangenen Jahr verabschiedete Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ergänzen. Das Beratungsgremium EFRAG hatte im November 2022 eine Empfehlung für einen ersten Satz an branchenunabhängigen Standards vorgelegt. Bis zum 7. Juli steht der delegierte Rechtsakt nun zur öffentlichen Konsultation.

Der Entwurf sieht folgende, auch von EFRAG vorgeschlagenen Bestandteile der Nachhaltigkeitsberichterstattung vor:

Die Standards sollen für alle Unternehmen gelten, die in den Anwendungsbereich der CSRD fallen. Die Kommission muss gemäß der CSRD bis Juni 2024 noch weitere, unter anderem sektorspezifische Standards annehmen.

Positiv sei zu bewerten, dass die Kommission tatsächlich Standards für alle vier Bereiche Umwelt, Klima, Soziales und Unternehmensführung vorgelegt habe und sich nicht, wie zunächst befürchtet, auf Klimainformationen beschränke, sagte Matthias Kopp, Leiter Sustainable Finance beim WWF Deutschland.

Allerdings seien die bisher geltenden Indikatoren der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) nicht mehr verpflichtend, sondern unterliegen einer Wesentlichkeitsanalyse der Unternehmen, die nicht standardisiert sei. Dies erschwere die Datenerhebung und Vergleichbarkeit der Informationen aus der Berichterstattung. “Dem Finanzmarkt gehen wesentliche Informationen und somit Möglichkeiten zur Kapitalflusslenkung und Risikosteuerung verloren”, sagte Kopp.

Darüber hinaus verlängere die Kommission in ihrem Entwurf die Einführungszeit für Unternehmen mit weniger als 750 Mitarbeitenden zur Berichterstattung von Scope-3-Emissionen, den Biodiversitäts- und den Sozialstandards. “Es ist enttäuschend zu sehen, dass die Europäische Kommission von ihren ehrgeizigen und bahnbrechenden Berichtsanforderungen abrückt“, sagte Jurei Yada, Programmleiterin für Sustainable Finance beim Klima-Thinktank E3G. “Die Klimaberichterstattung dem Ermessen der Unternehmen zu überlassen, birgt das Risiko von Dateninkonsistenzen, unübersichtlichen Berichterstattungsprozessen und schlechter Klimatransparenz.” leo

Die Förderung von Projekten des Programms AGRA – vormals “Alliance for a Green Revolution in Africa” – durch die KfW soll auslaufen. Eine Neuauflage sei nicht geplant, so ein BMZ-Sprecher gegenüber Table.Media. Die in 13 Schwerpunktländern tätige AGRA ist der Versuch der Gates-Stiftung sowie der Rockefeller-Foundation, in Afrika die Nahrungsmittelproduktion zu steigern. Zu den AGRA-Partnern gehören auch Chemiekonzerne wie Bayer oder Syngenta. Kürzlich hatten mehrere NGOs, darunter die Rosa-Luxemburg-Stiftung und Brot für die Welt, das BMZ aufgefordert, die Zusammenarbeit mit AGRA zu beenden. Eine Evaluierung von AGRA-Projekten in Burkina Faso und Ghana zeige, dass das Entwicklungsmodell ohne kontinuierliche externe Finanzierung von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Saatgut nicht existieren könne. Bäuerinnen und Bauern blieben von Krediten abhängig. Zudem seien die in der EU verbotenen Ackergifte Propanil und Permethrin zum Einsatz gekommen. Eine Effizienzsteigerung sei dagegen nicht nachweisbar. Die ganze Analyse von Annette Bruhns lesen Sie hier.

Die Arbeits- und Sozialminister der EU haben sich im Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) auf einen Standpunkt zur Plattformarbeits-Richtlinie geeinigt. Diese soll dafür sorgen, dass Menschen, die Dienstleistungen über digitale Plattformen wie Uber, Deliveroo und Co. anbieten, nicht fälschlicherweise als Selbständige klassifiziert werden, wenn sie nach geltendem Recht Angestellte sind. Die Kommission schätzt, dass dies auf rund fünf Millionen EU-Bürger zutrifft. Plattformen sind schwer zu regulieren, da sie oft grenzüberschreitend arbeiten.

Die Einigung sieht vor:

Kritik kam von mehreren Seiten. Eine Sprecherin von Business Europe sagte zu Table.Media, die allgemeine Ausrichtung trage den Bedenken der Unternehmen nicht ausreichend Rechnung. Der Europäische Gewerkschaftsbund ETUC monierte, dass es zu viel sei, wenn der Mechanismus erst bei drei von sieben Kriterien ausgelöst werde. Dennis Radtke, EVP-Schattenberichterstatter des Parlaments, sagte zu Table.Media, der Rat habe sich auf eine Minimalposition geeinigt. “Unser Verhandlungsmandat als Parlament ist deutlich ambitionierter.”

Zur deutschen Enthaltung sagte Radtke: “Das ist eine Katastrophe, gerade in einer Lage, wo die Meinungen doch sehr stark auseinandergehen und wir zwei Gruppen haben, die in vollkommen unterschiedliche Richtungen streben.” Die Richtlinie sei im Sozialbereich, neben den europäischen Mindestlöhnen, das wichtigste Thema der Amtszeit – und eines der wichtigsten Unterfangen der EU des gesamten Jahrzehnts. lei

Am Donnerstag hat der OECD-Ministerrat die Empfehlungen an multinationale Unternehmen für verantwortungsvolles Handeln aktualisiert. Damit hat die Organisation die internationalen Leitlinien für verantwortungsvolles Wirtschaften erstmals seit 2011 überarbeitet. Insgesamt 51 Staaten verpflichten sich den Standards, darunter auch 13 Nicht-Mitglieder des Zusammenschlusses aus überwiegend Staaten mit hoher Wirtschaftsleistung. Die Umsetzung für Unternehmen ist freiwillig, soll ihnen aber Orientierung im Umgang mit sozialen, ökologischen und technologischen Herausforderungen bieten.

Neuerungen betreffen unter anderem Empfehlungen an Unternehmen:

Für die Bekanntmachung und Umsetzung der OECD-Leitlinien sind nationale Kontaktstellen zuständig, in Deutschland ist die Kontaktstelle beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz angesiedelt. Das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium planen für September 2023 eine Veranstaltung, auf der sie die aktualisierte Fassung der OECD-Leitlinien vorstellen und mit Betroffenen diskutieren wollen. nh

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat eine Konsultation für Unternehmen, Verbände und andere Organisationen gestartet. Damit will das Ministerium herausfinden, welche bürokratischen Hürden für die ökologische Transformation es gibt, die auf bestehende oder fehlende EU-Regelungen zurückzuführen sind. Die Konsultation umfasst alle Sektoren und Bereiche von ökologischer Transformation. Teilnehmende können nicht nur “unnötige Bürokratie” benennen, sondern auch konkrete Vorschläge machen, wie bestehende Ziele von EU-Regelungen einfacher erreicht werden können, ohne Schutzstandards zu senken.

Die Ergebnisse der Konsultation will das BMWK nutzen, um der EU-Kommission mitzuteilen, welche bürokratischen Hürden die Beteiligten sehen und sich für Verbesserungen der Regeln auf EU-Ebene einzusetzen. Die Umfrage läuft bis zum 3. Juli, der Fragebogen ist auf der Website des BMWK verfügbar. nh

Nur wenige Kleidungsstücke kommen ohne Baumwolle aus. Trotzdem leiden bei der Produktion vor allem Beschäftigte in den ersten Fertigungsstufen unter unfairen Löhnen, unsicheren Arbeitsplätzen und gefährlichen Pestiziden – und die beteiligten Firmen unternehmen zu wenig, um daran etwas zu ändern. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren des “Cotton Ranking 2023”. Es weist im Vergleich zu vorigen Veröffentlichungen “kaum Fortschritte bei der Verbesserung der Produktionsbedingungen” auf.

Dem Bericht zufolge setzen nur neun von 82 untersuchten Unternehmen und Marken auf eine 99- oder 100-prozentige Zertifizierung des Rohstoffs, darunter Decathlon, H&M, Ikea, Puma, Marks & Spencer und C&A. 30 Firmen nutzen gar keine Labels. Die Konzerne hätten die finanziellen Möglichkeiten, würden diese aber nicht nutzen, so die Kritik. “Nicht-nachhaltige Baumwolle ist immer eine bewusste Entscheidung“, sagt Heske Verburg von der NGO Solidaridad Europa, die das Ranking mit dem Action Network UK erstellt hat.

In die Auswahl genommen wurden Unternehmen, die signifikante Mengen verarbeiten oder handeln. Anerkannt wurde eine breite Palette von Labels, darunter Cotton Made in Africa, US- und EU-Bio, GOTS und Fairtrade. Ob diese Angaben der Verarbeiter und Händler allerdings stimmen, haben die NGO nicht überprüft. In die Ergebnisse flossen einzig öffentlich einsehbare Daten der Firmen ein. maw

In den USA ziehen sich namhafte Versicherer aus dem Geschäft für Neu- und Bestandskunden zurück, weil sie die durch den Klimawandel entstehenden Schäden nicht mehr ausgleichen können. Für Aufsehen sorgten zunächst die Unternehmen State Farm und Allstate, die zu den größten des Landes gehören – sie werden kalifornischen Haus- und Grundstücksbesitzern ab sofort keine neuen Policen mehr anbieten, die diese bei Schäden durch Extremwetter entschädigen.

Vergangene Woche wurde dann bekannt, dass die American International Group (AIG) Leistungen für vermögende Versicherungsnehmer in rund 200 Regionen der USA kürzt. Betroffen seien laut “Wall Street Journal” auch Gegenden, die nicht zu den bereits bekannten Risikogebieten zählen. Experten zufolge treffen die Konzerne ihre Entscheidungen, weil der Klimawandel voranschreitet, die Prognosen noch höhere Schadenskosten vermuten lassen und die Inflation die Preise im Handwerks- und Bausektor deutlich erhöht hat.

Allein in Kalifornien registrierte das Department of Forestry and Fire Protection im vergangenen Jahr 7.490 Waldbrände. Noch gibt es mehr als 100 Versicherer, die Hausbesitzer wählen können. Erwartet wird aber, dass nach den großen Unternehmen auch kleinere ihre Firmenpolitik anpassen. maw

“Wenn wir global bei 3 Grad landen, drohen Deutschland etwa 6 Grad” – Spektrum der Wissenschaft

Die Welt liegt auf 2,7-Grad-Kurs. Das wird gravierende Folgen auch für Deutschland haben, sagt der Klimaforscher Stefan Rahmstorf im Interview mit Marianne Falck. Was macht ihm dennoch Hoffnung? Zum Artikel

Where Republican Presidential Candidates Stand on Climate Change – The New York Times

Maggie Astor und Lisa Friedman sind der Frage nachgegangen, ob die republikanischen Kandidaten für die US-Präsidentschaft den Klimawandel leugnen. Das Ergebnis: In ihrer Mehrheit tun sie das nicht. Aber sie spielen das Problem weitgehend herunter und lehnen Maßnahmen ab, die den Temperaturanstieg bremsen würden. Zum Artikel

The planet’s economist: has Kate Raworth found a model for sustainable living? – The Guardian

In ihrem Bestseller “Die Donut-Ökonomie” hat Kate Raworth einen Weg zu einer grüneren und gerechteren Gesellschaft aufgezeigt. Aber kann sie ihre Ideen in einen sinnvollen Wandel umsetzen, fragt Hettie O’Brian in ihrem Long Read. Zum Artikel

Companies Quiet Diversity and Sustainability Talk Amid Culture War Boycotts – The Wall Street Journal

Angesichts des steigenden Drucks der Anti-ESG-Bewegung in den USA sind Unternehmen zunehmend zurückhaltend, sich öffentlich zu Themen wie Nachhaltigkeit oder Diversität zu positionieren, schreibt Mark Maurer. Zum Artikel

Energy Tax Credits, Meant to Help U.S. Suppliers, May Be Hard to Get – The New York Times

Entwickler von Solarprojekten überdenken ihre Investitionspläne, nachdem das US-Finanzministerium Leitlinienentwürfe für Steuergutschriften im Rahmen des Inflation Reduction Act veröffentlicht hat, schreibt Lydia DePillis. Grund: Auch die Zellen, nicht nur die Paneele, müssten demnach in den USA hergestellt werden. Zum Artikel

Die Optimierung der Lieferketten – TAZ

Mona Rouhandeh berichtet über zwei neue Lebensmittel-Lieferdienste auf dem deutschen Markt, die nachhaltiger sein wollen als andere. Ob das gelingen kann, hänge insbesondere davon ab, wie viele Menschen den Service nutzen – und wie sie ihre Wege zum Supermarkt sonst zurücklegen. Zum Artikel

FC St. Pauli produziert seine Trikots selbst – FAZ

Im Rahmen eines Schülerprojekts hat Lena Göttsche recherchiert, warum der Fußballklub FC St. Pauli seine Trikots selbst produziert. Ergebnis: Der Verein fand keinen Hersteller, der die Spielbekleidung nachhaltig produzieren wollte. Zum Artikel

Texas’ Kampf gegen die Windmühlen – Zeit Online

Heike Buchter schreibt über den Versuch der texanischen Republikaner, Subventionen in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar für neue Erdgaskraftwerke zu verabschieden – obwohl der Bundesstaat führend bei Erneuerbaren Energien ist, die wirtschaftlich bessere Aussichten haben. Zum Artikel

The struggle to kill King Coal – Economist

Finanzinstrumente allein werden nicht verhindern, dass die schmutzige Energiequelle weiter gefördert wird. Ein Grund, so der Economist: Die Nachfrage ist weiter hoch, etwa in China – und sie lässt sich kaum regulieren. Zum Artikel

Removing Carbon from the Air enters its awkward Teen Years – Bloomberg

CO₂ aus der Luft saugen – ist das ein einträgliches Geschäft? Und eines, das den Klimawandel bremsen kann? Die Start-ups, die sich an die Entwicklung der Technologie gemacht haben, stehen vor entscheidenden Jahren, schreibt Brian Kahn. Zum Artikel

Wenn am Donnerstag zum fünften Mal der Zugabe-Preis der Körber-Stiftung verliehen wird, dann ist Titus Bahner einer der drei Preisträger. Der mit jeweils 60.000 Euro dotierte Preis würdigt “Sozialunternehmer:innen 60 plus” für ihre “innovativen und gesellschaftlich relevanten Gründungen“.

Im Fall des 62-jährigen Bahner ist das die Kulturland-Genossenschaft mit Sitz im wendländischen Hitzacker, die er 2014 gemeinsam mit anderen aus der Taufe gehoben hat. Ihr Ziel: Möglichst viel Agrarland der grassierenden Bodenspekulation zu entziehen. Dazu kauft sie Acker-, Weide- und Waldflächen auf und stellt sie ökologisch wirtschaftenden Betrieben und neuen Projekten zur Verfügung.

Auf seiner Website hat Bahner sehr eindringlich beschrieben, was ihn zu seinem Engagement bewegt. “Meine innere Uhrzeit ist sozusagen fünf nach zwölf. Die Katastrophe liegt schon hinter uns. Jetzt geht es darum, etwas Neues aufzubauen, neue Strukturen. Die alte Welt sorgt für sich selbst. Aber die neue entsteht nur durch unser Zutun.”

Im Gespräch mit Table.Media betont Bahner, wie wichtig es für ihn ist, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. “Ich habe mich davon verabschiedet zu glauben, ich hätte den Hebel in der Hand, um irgendwie die Welt zu retten”, sagt er. Selbstermächtigung bedeutet für ihn, “sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das, was nach vorne geht“. Auch wenn ihm bewusst sei, “dass es ziemlich schwierig ist, etwas in die Welt zu setzen, was wirklich trägt”.

Dabei stört ihn weder, dass er nun eine Art Seniorenpreis verliehen bekommt, noch dass die Kulturland-Genossenschaft von der Jury mit dem hippen Begriff Start-up gelabelt wird. Schließlich seien die vielfältigen Erfahrungen eines bewegten Lebens wichtig, um seine Arbeit heute gut zu machen. Auch klinge Start-up für ihn “ein bisschen wild und ein bisschen garagenmäßig, auch ehrenamtlich”. Und so sei es auch gewesen, als sie vor neun Jahren mit zehn Leuten angefangen hätten.

Mittlerweile zählt die bundesweit tätige Kulturland-Genossenschaft über 1.500 Mitglieder. Ihre 594 Hektar Land werden von 33 Partnerbetrieben bewirtschaftet. Die Bandbreite ist groß und reicht von der Kommune Schafhof oder dem Luzernhof in der Region Freiburg über den Landkulturhof Klein Trebbow in Mecklenburg-Vorpommern bis zur Ackerilla, einem Gemüseanbaubetrieb in Sehlis bei Leipzig. Viele von ihnen sind Projekte der Solidarischen Landwirtschaft. Das Prinzip: Mehrere Privathaushalte tragen die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes. Im Gegenzug erhalten sie dessen Erträge.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Bahner hat zunächst Volkswirtschaftslehre und dann Landwirtschaft studiert. Aufgewachsen ist er nicht auf einem Bauernhof, sondern in einer Heidelberger Arztfamilie. Doch schon als Jugendlicher beschäftigte ihn die Frage, “warum die Menschen mit der Erde so umgehen, als hätten sie noch eine zweite im Kofferraum“.

Dazu kam “eine große Liebe zu den wilden Tieren und Pflanzen”. Das trägt bis heute und hat ihn mit Anfang 30 schließlich ins Wendland geführt. “Die Elbe vor der Haustür, Rotmilan, Kranich, Seeadler, der Weißstorch. Und eine bunte Gemeinschaft der unterschiedlichsten Menschen, mit denen sich das wunderbar leben lässt.” Seine Brötchen verdient er seit 1996 als selbstständiger Berater und Projektentwickler im ländlichen Raum in Norddeutschland und im europäischen Ausland.

Es hätte auch anders kommen können. Denn nach der Schule zog es Bahner zunächst als Straßenmusikant in die weite Welt. Eine Karriere als Berufsmusiker wäre wohl möglich gewesen, wurde dann aber verworfen. Stattdessen saß er “oft genug mit dem Akkordeon auf den Gleisen” und machte Musik für den Anti-Atom-Widerstand. Und auch heute noch ist ihm die Musik sehr wichtig: “Das ist der Ausgleich, der oft zu kurz kommt”. Bei der diesjährigen Kulturellen Landpartie, dem Großereignis im ansonsten eher strukturschwachen Wendland, hat es Bahner mit seiner Band Djervani immerhin auf fünf Auftritte gebracht. “Weltmusik mit Widerstandsgedanken”, schrieb die lokale Elbe-Jeetzel-Zeitung einmal. Passt irgendwie. Carsten Hübner

kritisch und konstruktiv sollten Gesetzesvorhaben diskutiert werden, im Sinne der Sache. Beim EU-Lieferkettengesetz ist das aber kaum der Fall, sagt Markus Löning. Ich habe mit dem ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung und heutigen Berater gesprochen – und er erkennt vor allem: Angst, Misstrauen und Blockaden.

Voller Sorgen sind auch viele Landwirte, und in diesem Fall ist das nachvollziehbar: Weil weite Teile von Deutschland immer stärker von Dürre betroffen sind, ist die Produktion von Nahrungsmitteln gefährdet. Veränderte Anbaumethoden, neue Züchtungen, Wassersparen und Technologien wie Crispr/Cas sollen das Schlimmste verhindern, berichtet Carsten Hübner.

In Brüssel hingegen hat die EU-Kommissionen vorgestellt, wie sie gedenkt, ESG-Ratingagenturen zu regulieren. Der Markt ist intransparent und die Daten, auf denen die Rankings beruhen, sind zu häufig ungenau und veraltet. Wie der Vorschlag aussieht, erklärt Leonie Düngefeld.

Zu guter Letzt: Wenn Ihnen der ESG.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail zugeschickt wurde: Hier können Sie das Briefing kostenlos testen.

Herr Löning, die Abstimmung zum Lieferkettengesetz im EU-Parlament war begleitet von einer polarisierten Diskussion. Wie nehmen Sie den bisherigen Prozess wahr?

Ich empfinde ihn als extrem unerfreulich. Vor allem, weil einige große Wirtschaftsverbände und bestimmte Parteien sehr defensiv sind und keine eigenen Ideen beitragen. Das ist erstaunlich, weil sie Vertreter eines offenen Welthandels sind – aber ausgerechnet die negativsten Seiten dieser Globalisierung, nämlich Zwangs- und Kinderarbeit, sollen nicht adressiert werden? Das ist aus meiner Sicht zu dünn.

Wie bewerten Sie die Positionen der Nichtregierungsorganisationen, die sich für das Gesetz stark machen?

Ihr Anliegen ist richtig. Aber sie schießen mit ihren Forderungen oft über das Ziel hinaus. Sie sind geleitet von einem tiefen Misstrauen gegenüber den Unternehmen, und auch das führt zu dieser Polarisierung. Die einen sagen, der Unternehmer macht per se alles falsch. Die anderen sagen, da können wir nichts machen. Beides ist nicht diskursfähig. Das ist sehr ermüdend.

Die NGO sollten mehr vertrauen und weniger fordern?

Sie würden es sich leichter machen, wenn sie es als Prozess begreifen und sagen: Wir fangen mit diesem Gesetz an und schauen in drei oder fünf Jahren, was funktioniert hat und was nicht. Eine freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft funktioniert nicht, das ist klar. Aber wenn es um den Detailgrad der Kontrolle von Lieferketten geht, da kann nicht alles sofort klappen. Da müssen sich Wissen und Technologie entwickeln.

Eine Kritik der Wirtschaftsverbände lautet: Durch das Gesetz verlieren Unternehmen ihre Konkurrenzfähigkeit und müssten sich aus ihren jeweiligen Ländern zurückziehen. Wird das eintreten?

Zunächst einmal: Es kann doch kein ernsthaftes Argument sein, zu sagen, ich nehme Kinderarbeit in Kauf, weil der Einkauf sonst zu teuer wird. Dann:

Es ist ein Mythos, zu glauben, dass sich ein Unternehmen nur deshalb aus einem Land zurückzieht. Bei solchen Entscheidungen spielen viele Faktoren eine Rolle, etwa, wenn die Investitions- und Handelsbedingungen nicht mehr stimmen oder die Sicherheitssituation sehr schlecht wird. Abgesehen davon gibt es nicht immer Ausweichmöglichkeiten. Wenn man in Ghana Kakao einkauft und auf den Plantagen Kinder arbeiten, kann man in die Elfenbeinküste gehen – nur da sieht es auch nicht besser aus. Letztlich müssen die Unternehmen mit daran arbeiten, die Situation bei ihren Lieferanten zu verbessern. Rückzug hilft ihnen in der Regel nicht.

Ein anderer Vorwurf: Durch das Gesetz seien Unternehmen einem unkalkulierbaren Haftungsrisiko ausgesetzt.

Das halte ich für eine übertriebene, angstbesetzte Diskussion. Grundsätzlich bietet das deutsche Recht jetzt schon die Möglichkeit, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Und auch beim Lieferkettengesetz gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es muss nachgewiesen werden, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn man als Geschäftsführer oder Einkäufer dieses oder jenes getan oder unterlassen hätte. Ich würde mir eine andere Diskussion wünschen.

Nämlich?

Eine, in der es mehr darum geht, wie jemand in dem Lieferland Zugang zu Recht erhält. Das ist ein Menschenrecht, in schwach ausgeprägten Rechtsstaaten aber häufig nicht durchsetzbar. Das sollte im Zentrum der Diskussion stehen.

Woher kommt die Angst deutscher Geschäftsführer, sofort für alles strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden?

Der ehemalige Entwicklungshilfeminister Gerd Müller hat dazu beigetragen und ebenfalls Mythen in die Welt gesetzt. Nach dem Motto: Du als T-Shirt-Händler musst wissen, was der Baumwollpflücker verdient und ob seine Kinder bei der Ernte geholfen haben. Das hat bei vielen Verantwortlichen den Eindruck erweckt, sie wären von Anfang bis Ende für die Lieferkette verantwortlich, selbst wenn sie keinen Einfluss haben. Dabei geht es zunächst darum, dort anzusetzen, wo die schlimmsten Verstöße sind und das Unternehmen auch tatsächlich etwas verändern kann.

Wie sieht es mit dem bürokratischen Aufwand aus, lassen Sie diesen Einwand gelten?

Ja. Die Berichterstattung ist beispielsweise komplex, das ist ein großer Aufwand. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Bundesregierung ihr Lieferkettengesetz verschwinden lässt, wenn die europäische Regulierung kommt. Es darf keine doppelte Regulierung geben. Die europäische Due-Diligence-Richtlinie (CSDDD) muss kompatibel mit der schon verabschiedeten EU-Berichts-Richtlinie (CSRD) sein. Und es wäre wichtig, einen schrittweisen Ansatz zu wählen und am Anfang nicht gleich die volle Berichterstattung zu verlangen. Positiv daran ist aber, dass daraus ein einheitliches Berichtssystem folgt. Ratingagenturen werden die Berichte auswerten und in Dashboards zusammenfassen, was dazu führt, dass Unternehmen ihre Lieferanten viel leichter, nach einheitlichen Kriterien, kontrollieren können. Umfangreiche Selbstauskünfte werden entfallen. Die Dinge balancieren sich also wieder aus. Und: Durch die europäische Richtlinie entsteht ein Level Playing Field. Heißt: Alle Unternehmen müssen die gleiche Anstrengung unternehmen.

Mit der internen Digitalisierung und der Transformation zur Nachhaltigkeit sind Unternehmen momentan allerdings auch schon stark beschäftigt.

Ein Unternehmen hat immer viel zu tun. Letzten Endes muss man sehen, dass diese Gesetzgebung einen gesellschaftlichen Willen reflektiert. Es ist schön, wenn Firmen soziale Projekte unterstützen und Sponsoring machen. Aber das reicht nicht mehr. Die Erwartung ist, dass Unternehmen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme mehr beitragen. Wir Deutschen neigen bei Neuem, wie der Lieferkettengesetzgebung, dazu, ausführlich die Schwierigkeiten zu diskutieren und zu wenig auf die Chancen zu schauen. Dabei liegen in einer besseren Achtung von Menschen in Lieferketten viele Möglichkeiten, unsere Wirtschaftsweise zu verbessern. Die Beziehungen werden stabiler, langfristiger und damit wirtschaftlich interessanter für Lieferanten. Gleichzeitig verbessern sich Arbeitsbedingungen und idealerweise Einkommen von denen, die in der Lieferkette zur Wertschöpfung beitragen. Das macht Lieferketten resilienter und europäische Geschäftspartner attraktiver. Und geopolitisch stärkt es auch unsere Glaubwürdigkeit als Europäer.

Die Landwirtschaft in Deutschland steht angesichts des Klimawandels vor einer doppelten Transformation. Zum einen ist sie mit rund acht Prozent einer der größten Emittenten von Treibhausgasen und muss ihren Ausstoß an klimaschädlichem CO₂, Methan und Lachgas deutlich reduzieren. Zum anderen ist sie bereits in vielen Regionen mit veränderten Klimabedingungen und deren Folgen konfrontiert. Neben dem Rückgang der Biodiversität sind es vor allem Wetterextreme wie Starkregen, Hitze und Trockenheit, die den Landwirten zu schaffen machen und Anpassungen erfordern.

“Um künftige Ernten und das Auskommen von Landwirtinnen und Landwirten zu sichern, müssen wir unsere Agrarökosysteme, soweit möglich, an die sich verändernden Bedingungen anpassen”, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Wegen der regional und saisonal sehr unterschiedlichen Situation gehe es um unterschiedliche Strategien: um angepasste Anbausysteme wie die regenerative und ökologische Landwirtschaft, die Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit der Böden durch Humusaufbau bis hin zur Züchtung klimaangepasster Pflanzen und der Weiterentwicklung des Wassermanagements, sodass – etwa durch Tröpfchenbewässerung – der Verbrauch sinkt.

Ein Blick auf den tagesaktuellen Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (ÜFZ) zeigt, dass es derzeit in Teilen Niedersachsens, Hessens und den ostdeutschen Bundesländern ungewöhnlich trocken ist. In ganzen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs und Sachsens herrscht bis in eine Tiefe von etwa 1,80 Meter sogar “extreme” oder “außergewöhnliche” Dürre, die beiden höchsten offiziellen Trockenklassen. In der Folge stehen die Pflanzen dort, wie auch anderswo in Deutschland, unter Trockenstress, der stellenweise bis zum sogenannten Welkepunkt reicht.

Dabei hatte das Jahr 2023 laut Umweltbundesamt (UBA) zunächst Hoffnung gemacht. Zwar waren die Monate März, April und Mai einzeln und zusammengenommen wärmer als im langjährigen Mittel der klimatologischen Referenzperiode 1961 bis 1990. Insgesamt brachte der Zeitraum aber im Mittel etwas mehr Niederschläge. Damit ging die Serie von neun trockenen Frühjahren in Folge zu Ende.

Wegen der Trockenheit im Mai zeigen die Bodenfeuchtekarten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber bereits wieder Trockenstress an, erklärt UBA-Wasserexperte Jörg Rechenberg. Von einem Blick in die Kristallkugel hält der Wissenschaftler allerdings nichts. “Die weitere Entwicklung hängt vom Niederschlagsgeschehen ab, das für das Restjahr 2023 nicht zu prognostizieren ist”, so Rechenbach.

Auch Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (DBV), ist in dieser Hinsicht zurückhaltend. Für eine Bewertung sei es noch zu früh. Allerdings zeichne sich ab, “dass es auch in diesem Jahr in einigen Regionen ein sehr trockenes Jahr werden könnte”. Wasser sei grundsätzlich ein großes Thema geworden, erklärte er gegenüber Table.Media. “Es wird zunehmend wichtiger, das Wasser in der Landschaft zu halten, zum Beispiel durch Speicherbecken”, so Krüsken. Doch dazu müsse die Bewässerungsinfrastruktur verbessert und ausgebaut werden.

Besonderes Augenmerk legt Krüsken zudem auf moderne Technologien wie Crispr/Cas, bei dem Forscher durch Schnitte mit der sogenannten Gen-Schere die DNA gezielt verändern können. Das Verfahren biete große Chancen, “zügig hitze- und trockenheitsresilientere Sorten zu bekommen“, ist allerdings umstritten. Laut einem Urteil des Europäische Gerichtshof aus dem Jahr 2018 sind Veränderungen im Erbgut, die mit Crispr/Cas erzeugt wurden, als Gentechnik einzustufen.

Insgesamt fördert das Bundeslandwirtschaftsministerium nach eigenen Angaben derzeit mehr als 200 Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Züchtung klimaangepasster Sorten und Kulturpflanzen. Die Fördersumme liege bei über 55 Millionen Euro.

DBV-Generalsekretär Krüsken verweist außerdem auf ein gemeinsames Modellvorhaben mit dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), das vom Braunschweiger Thünen-Institut wissenschaftlich begleitet wird. Im Mittelpunkt des Projektes, an dem sich 150 ökologisch und konventionell wirtschaftende Betriebe beteiligen, stehen Maßnahmen zum Humusaufbau, also zur Erhöhung der Fruchtbarkeit der oberen Bodenschichten; auch damit lässt sich die Klimaresilienz verbessern.

Für Peter Röhrig, Geschäftsführer des BÖLW, ist das Thema Wasser eine Grundsatzfrage. Es sei wichtig, “Landwirtschaft so zu betreiben, dass sie zur Grundwasserbildung und zum Gewässerschutz beiträgt“, betont er auf Anfrage von Table.Media. Dazu brauche es neben dem Humusaufbau eine möglichst große Vielfalt der angebauten Pflanzen, weniger erosionsrelevante Kulturen wie Mais sowie ein intaktes Bodenleben und damit eine höhere Infiltrationsfähigkeit des Bodens bei Regen und Starkregen. “Für die Klimaanpassung kann beispielsweise auch der Ausbau von Agroforstsystemen relevant sein, um weniger auf Bewässerungswasser angewiesen zu sein”, so Röhrig.

Beide Verbandsvertreter erklären, dass die Land- und Forstwirtschaft in Deutschland nur für rund zwei Prozent der gewerblichen Wassernutzung verantwortlich sei. Gleichwohl begrüßt Röhrig die derzeit in mehreren Bundesländern diskutierte Einführung beziehungsweise Erhöhung von Wasserentgelten für die Landwirtschaft. Es dürfe nicht mehr Wasser verbraucht werden, als nachhaltig bereitgestellt werden könne. “Die angemessene Bepreisung des Wassers ist dazu ein relevantes Steuerungsinstrument”, so der BÖLW-Vorstand. Der Bauernverband hingegen sieht das eher kritisch. “Mit zusätzlichen Gebühren würde die Lebensmittelpreise noch weiter steigen“, so Krüsken. Bisher werden Wassergebühren nur im Saarland, in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen erhoben.

Als Teil eines Maßnahmenpakets für nachhaltige Finanzen hat die EU-Kommission am Dienstag einen Entwurf für die geplante ESG-Rating-Verordnung vorgestellt. Damit will sie für Transparenz und Integrität auf dem Markt der Nachhaltigkeitsbewertungen sorgen. Laut dem Entwurf, der Table.Media vorab vorlag, sollen Anbieter von ESG-Ratings in Zukunft strengen Vorgaben für Transparenz und Unabhängigkeit unterliegen und durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) kontrolliert werden.

Eine Wirkungsanalyse der Kommission hatte zuvor auf dem rasant wachsenden Markt für ESG-Ratings Bedenken hinsichtlich der Transparenz bei der Beschaffung von Daten und den Methoden ermittelt. Auch seien die Ratings oft ungenau, unzuverlässig und nicht aktuell.

Mit dem Gesetzesentwurf definiert die Kommission erstmals ESG-Ratings und deren Anbieter: Es handele sich um “eine Stellungnahme oder eine Bewertung zu einer Einrichtung, einem Finanzinstrument, Finanzprodukt oder dem ESG-Profil eines Unternehmens, die auf einer festgelegten Methodik und einem definierten System von Bewertungskategorien beruhen und die Dritten zur Verfügung gestellt werden”.

Wer in Zukunft Nachhaltigkeitsratings in der EU anbieten will, muss sich um eine Autorisierung durch die ESMA bewerben und dabei bestimmte Kriterien erfüllen. Auch Ratinganbieter aus Drittstaaten müssen spezielle EU-Vorgaben erfüllen und in einem Register erfasst sein. Eine notwendige Maßnahme, denn laut der Kommission erbringen “große Anbieter von ESG-Ratings mit Sitz außerhalb der EU derzeit Dienstleistungen für Anleger in der EU”. Die größten und wichtigsten Anbieter, auf die sich der Markt stark konzentriert (wie MSCI, ISS und Moody’s), sind US-amerikanische oder britische Firmen. MSCI etwa hat einen Marktanteil von 30 Prozent.

Der Entwurf sieht strenge Bestimmungen vor, um die Integrität und Zuverlässigkeit der ESG-Ratings zu gewährleisten. Anbieter sollen die Methodik der Bewertungen regelmäßig überprüfen, ihre Ratingtätigkeiten dokumentieren, interne Kontrollmechanismen einführen und müssen in Zukunft ausdrücklich darauf hinweisen, dass ihre ESG-Ratings eine subjektive Bewertung sind.

Sie müssen außerdem die Unabhängigkeit ihrer Ratingtätigkeiten sicherstellen und dürfen deshalb keine der folgenden Tätigkeiten ausüben:

Damit werden unter anderem Beratungs- und Ratinggeschäft voneinander getrennt, was in der Vergangenheit zu Interessenkonflikten geführt hat. “Wenn ein Anbieter von ESG-Ratings Beratungsdienstleistungen an ein Unternehmen verkauft, sollte der Ratinganbieter nicht auch noch das Unternehmen bewerten. Sonst gibt er am Ende eine Bewertung über ein Unternehmen ab, von dem er Geld erhält”, forderte Thierry Philipponnat, Chefökonom der NGO Finance Watch, im Gespräch mit Table.Media.

Markus Ferber, Sprecher der EVP-Fraktion im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments, sieht in dieser Vorgabe hingegen das Modell einer “Stand-Alone-ESG-Ratingagentur”, das der Kommission als ideales Geschäftsmodell vorschwebe und das den Pool potenzieller Anbieter enorm einenge. “Es kann gut sein, dass der Schuss nach hinten losgeht und am Ende des Tages deutlich weniger verlässliche ESG-Ratings in Europa zur Verfügung stehen”, sagte er. “Die Kommission täte gut daran, ihren rigiden Ansatz für Anbieter von ESG-Ratings noch einmal zu überdenken”, kommentiert Ferber den Entwurf.

Die ESMA, die bereits die Aufsicht über Kreditratingagenturen inne hat, soll laut dem Entwurf die Marktaufsicht für ESG-Ratings übernehmen und der Kommission, dem Rat und dem Parlament jährlich einen Bericht übermitteln. Auch die Mitgliedstaaten sollen jeweils eine zuständige Behörde bestimmen. Die ESMA ist auch befugt, Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen, wenn ein Ratinganbieter seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, und ihm etwa temporär oder dauerhaft die Autorisierung zu entziehen, Bußgelder zu verhängen oder die Verstöße öffentlich zu machen.

Teil des am Dienstag vorgestellten Maßnahmenpakets der Kommission ist auch eine Erweiterung der EU-Taxonomie um vier delegierte Rechtsakte. Für die grüne EU-Taxonomie hatte die Kommission bislang technische Kriterien zu den zwei klimabezogenen Zielen sowie zu Erdgas und Atomkraft angenommen. Nun schlägt sie weitere Taxonomiekriterien für Wirtschaftstätigkeiten vor, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der übrigen vier (nicht klimabezogenen) Ziele leisten:

Darüber hinaus hat die Kommission Änderungen am delegierten Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie angenommen. Durch diese wird das Spektrum der Wirtschaftstätigkeiten, die zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen und bisher nicht unter die Taxonomie fielen, erweitert. Dazu gehören vor allem das verarbeitende Gewerbe und der Verkehrssektor. Die delegierten Rechtsakte müssen nun dem Parlament und dem Rat zur Prüfung vorgelegt werden und treten voraussichtlich ab Januar 2024 in Kraft.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

14.6.2023, 11:00 Uhr

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zum “Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes, zur Änderung des Strompreisbremsegesetzes sowie zur Änderung weiterer energiewirtschaftlicher und sozialrechtlicher Gesetze” Info

14.6.2023, 17:00 Uhr

Öffentliches Fachgespräch des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung zu “Nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen” Info

15.6.2023, 10:20 Uhr

Plenum Abschließende Beratung des Antrags der CDU/CSU-Fraktion zur “Beschleunigung der Wärmewende durch steuerliche Maßnahmen” Info

15.6.2023, 14:40 Uhr

Plenum Abschließende Beratung des Entwurfs der Bundesregierung für ein “Zweites Gesetz zur Änderung des Öko-Landbaugesetzes und des Öko-Kennzeichengesetzes” Info

15.6.2023, 20:25 Uhr

Plenum Erste Beratung des Antrags der CDU/CSU-Fraktion “Den Fortbestand des deutschen Weinbaus schützen – Pflanzenschutzmittelreduktion und Weinbau in Deutschland zukunftssicher vereinbaren” Info

15.6.2023, 20:55 Uhr

Plenum Erste Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE “Bahn zukunftsfähig aufstellen – Zerschlagung eine Absage erteilen” Info

16.6.2023, 12:35 Uhr

Plenum Abschließende Beratung zur Stellungnahme des Deutschen Bundestags zu den EU-Zielen zur Wiederherstellung der Natur Info

16.6.2023, 13:20 Uhr

Plenum Abschließende Beratung des Antrag der Fraktion DIE LINKE “Ausbeutung von Saisonbeschäftigten verhindern” Info

19.6.2023, 17:30 Uhr

Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses “Luftverschmutzung als globale Gesundheitsgefahr und Hitze als globale Gesundheitsgefahr” Info

Der am Freitag veröffentlichte Entwurf der EU-Kommission für die Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) erntet scharfe Kritik von Thinktanks und NGOs. Die Kommission habe die Standards im Vergleich zu den Empfehlungen ihres Beratungsgremiums deutlich abgeschwächt, lautet der Vorwurf, außerdem habe sie das entsprechende Dokument still und heimlich auf ihrer Website veröffentlicht.

Der delegierte Rechtsakt soll die im vergangenen Jahr verabschiedete Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ergänzen. Das Beratungsgremium EFRAG hatte im November 2022 eine Empfehlung für einen ersten Satz an branchenunabhängigen Standards vorgelegt. Bis zum 7. Juli steht der delegierte Rechtsakt nun zur öffentlichen Konsultation.

Der Entwurf sieht folgende, auch von EFRAG vorgeschlagenen Bestandteile der Nachhaltigkeitsberichterstattung vor:

Die Standards sollen für alle Unternehmen gelten, die in den Anwendungsbereich der CSRD fallen. Die Kommission muss gemäß der CSRD bis Juni 2024 noch weitere, unter anderem sektorspezifische Standards annehmen.

Positiv sei zu bewerten, dass die Kommission tatsächlich Standards für alle vier Bereiche Umwelt, Klima, Soziales und Unternehmensführung vorgelegt habe und sich nicht, wie zunächst befürchtet, auf Klimainformationen beschränke, sagte Matthias Kopp, Leiter Sustainable Finance beim WWF Deutschland.

Allerdings seien die bisher geltenden Indikatoren der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) nicht mehr verpflichtend, sondern unterliegen einer Wesentlichkeitsanalyse der Unternehmen, die nicht standardisiert sei. Dies erschwere die Datenerhebung und Vergleichbarkeit der Informationen aus der Berichterstattung. “Dem Finanzmarkt gehen wesentliche Informationen und somit Möglichkeiten zur Kapitalflusslenkung und Risikosteuerung verloren”, sagte Kopp.

Darüber hinaus verlängere die Kommission in ihrem Entwurf die Einführungszeit für Unternehmen mit weniger als 750 Mitarbeitenden zur Berichterstattung von Scope-3-Emissionen, den Biodiversitäts- und den Sozialstandards. “Es ist enttäuschend zu sehen, dass die Europäische Kommission von ihren ehrgeizigen und bahnbrechenden Berichtsanforderungen abrückt“, sagte Jurei Yada, Programmleiterin für Sustainable Finance beim Klima-Thinktank E3G. “Die Klimaberichterstattung dem Ermessen der Unternehmen zu überlassen, birgt das Risiko von Dateninkonsistenzen, unübersichtlichen Berichterstattungsprozessen und schlechter Klimatransparenz.” leo

Die Förderung von Projekten des Programms AGRA – vormals “Alliance for a Green Revolution in Africa” – durch die KfW soll auslaufen. Eine Neuauflage sei nicht geplant, so ein BMZ-Sprecher gegenüber Table.Media. Die in 13 Schwerpunktländern tätige AGRA ist der Versuch der Gates-Stiftung sowie der Rockefeller-Foundation, in Afrika die Nahrungsmittelproduktion zu steigern. Zu den AGRA-Partnern gehören auch Chemiekonzerne wie Bayer oder Syngenta. Kürzlich hatten mehrere NGOs, darunter die Rosa-Luxemburg-Stiftung und Brot für die Welt, das BMZ aufgefordert, die Zusammenarbeit mit AGRA zu beenden. Eine Evaluierung von AGRA-Projekten in Burkina Faso und Ghana zeige, dass das Entwicklungsmodell ohne kontinuierliche externe Finanzierung von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Saatgut nicht existieren könne. Bäuerinnen und Bauern blieben von Krediten abhängig. Zudem seien die in der EU verbotenen Ackergifte Propanil und Permethrin zum Einsatz gekommen. Eine Effizienzsteigerung sei dagegen nicht nachweisbar. Die ganze Analyse von Annette Bruhns lesen Sie hier.

Die Arbeits- und Sozialminister der EU haben sich im Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) auf einen Standpunkt zur Plattformarbeits-Richtlinie geeinigt. Diese soll dafür sorgen, dass Menschen, die Dienstleistungen über digitale Plattformen wie Uber, Deliveroo und Co. anbieten, nicht fälschlicherweise als Selbständige klassifiziert werden, wenn sie nach geltendem Recht Angestellte sind. Die Kommission schätzt, dass dies auf rund fünf Millionen EU-Bürger zutrifft. Plattformen sind schwer zu regulieren, da sie oft grenzüberschreitend arbeiten.

Die Einigung sieht vor:

Kritik kam von mehreren Seiten. Eine Sprecherin von Business Europe sagte zu Table.Media, die allgemeine Ausrichtung trage den Bedenken der Unternehmen nicht ausreichend Rechnung. Der Europäische Gewerkschaftsbund ETUC monierte, dass es zu viel sei, wenn der Mechanismus erst bei drei von sieben Kriterien ausgelöst werde. Dennis Radtke, EVP-Schattenberichterstatter des Parlaments, sagte zu Table.Media, der Rat habe sich auf eine Minimalposition geeinigt. “Unser Verhandlungsmandat als Parlament ist deutlich ambitionierter.”

Zur deutschen Enthaltung sagte Radtke: “Das ist eine Katastrophe, gerade in einer Lage, wo die Meinungen doch sehr stark auseinandergehen und wir zwei Gruppen haben, die in vollkommen unterschiedliche Richtungen streben.” Die Richtlinie sei im Sozialbereich, neben den europäischen Mindestlöhnen, das wichtigste Thema der Amtszeit – und eines der wichtigsten Unterfangen der EU des gesamten Jahrzehnts. lei

Am Donnerstag hat der OECD-Ministerrat die Empfehlungen an multinationale Unternehmen für verantwortungsvolles Handeln aktualisiert. Damit hat die Organisation die internationalen Leitlinien für verantwortungsvolles Wirtschaften erstmals seit 2011 überarbeitet. Insgesamt 51 Staaten verpflichten sich den Standards, darunter auch 13 Nicht-Mitglieder des Zusammenschlusses aus überwiegend Staaten mit hoher Wirtschaftsleistung. Die Umsetzung für Unternehmen ist freiwillig, soll ihnen aber Orientierung im Umgang mit sozialen, ökologischen und technologischen Herausforderungen bieten.

Neuerungen betreffen unter anderem Empfehlungen an Unternehmen:

Für die Bekanntmachung und Umsetzung der OECD-Leitlinien sind nationale Kontaktstellen zuständig, in Deutschland ist die Kontaktstelle beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz angesiedelt. Das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium planen für September 2023 eine Veranstaltung, auf der sie die aktualisierte Fassung der OECD-Leitlinien vorstellen und mit Betroffenen diskutieren wollen. nh

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat eine Konsultation für Unternehmen, Verbände und andere Organisationen gestartet. Damit will das Ministerium herausfinden, welche bürokratischen Hürden für die ökologische Transformation es gibt, die auf bestehende oder fehlende EU-Regelungen zurückzuführen sind. Die Konsultation umfasst alle Sektoren und Bereiche von ökologischer Transformation. Teilnehmende können nicht nur “unnötige Bürokratie” benennen, sondern auch konkrete Vorschläge machen, wie bestehende Ziele von EU-Regelungen einfacher erreicht werden können, ohne Schutzstandards zu senken.

Die Ergebnisse der Konsultation will das BMWK nutzen, um der EU-Kommission mitzuteilen, welche bürokratischen Hürden die Beteiligten sehen und sich für Verbesserungen der Regeln auf EU-Ebene einzusetzen. Die Umfrage läuft bis zum 3. Juli, der Fragebogen ist auf der Website des BMWK verfügbar. nh

Nur wenige Kleidungsstücke kommen ohne Baumwolle aus. Trotzdem leiden bei der Produktion vor allem Beschäftigte in den ersten Fertigungsstufen unter unfairen Löhnen, unsicheren Arbeitsplätzen und gefährlichen Pestiziden – und die beteiligten Firmen unternehmen zu wenig, um daran etwas zu ändern. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren des “Cotton Ranking 2023”. Es weist im Vergleich zu vorigen Veröffentlichungen “kaum Fortschritte bei der Verbesserung der Produktionsbedingungen” auf.

Dem Bericht zufolge setzen nur neun von 82 untersuchten Unternehmen und Marken auf eine 99- oder 100-prozentige Zertifizierung des Rohstoffs, darunter Decathlon, H&M, Ikea, Puma, Marks & Spencer und C&A. 30 Firmen nutzen gar keine Labels. Die Konzerne hätten die finanziellen Möglichkeiten, würden diese aber nicht nutzen, so die Kritik. “Nicht-nachhaltige Baumwolle ist immer eine bewusste Entscheidung“, sagt Heske Verburg von der NGO Solidaridad Europa, die das Ranking mit dem Action Network UK erstellt hat.

In die Auswahl genommen wurden Unternehmen, die signifikante Mengen verarbeiten oder handeln. Anerkannt wurde eine breite Palette von Labels, darunter Cotton Made in Africa, US- und EU-Bio, GOTS und Fairtrade. Ob diese Angaben der Verarbeiter und Händler allerdings stimmen, haben die NGO nicht überprüft. In die Ergebnisse flossen einzig öffentlich einsehbare Daten der Firmen ein. maw

In den USA ziehen sich namhafte Versicherer aus dem Geschäft für Neu- und Bestandskunden zurück, weil sie die durch den Klimawandel entstehenden Schäden nicht mehr ausgleichen können. Für Aufsehen sorgten zunächst die Unternehmen State Farm und Allstate, die zu den größten des Landes gehören – sie werden kalifornischen Haus- und Grundstücksbesitzern ab sofort keine neuen Policen mehr anbieten, die diese bei Schäden durch Extremwetter entschädigen.

Vergangene Woche wurde dann bekannt, dass die American International Group (AIG) Leistungen für vermögende Versicherungsnehmer in rund 200 Regionen der USA kürzt. Betroffen seien laut “Wall Street Journal” auch Gegenden, die nicht zu den bereits bekannten Risikogebieten zählen. Experten zufolge treffen die Konzerne ihre Entscheidungen, weil der Klimawandel voranschreitet, die Prognosen noch höhere Schadenskosten vermuten lassen und die Inflation die Preise im Handwerks- und Bausektor deutlich erhöht hat.

Allein in Kalifornien registrierte das Department of Forestry and Fire Protection im vergangenen Jahr 7.490 Waldbrände. Noch gibt es mehr als 100 Versicherer, die Hausbesitzer wählen können. Erwartet wird aber, dass nach den großen Unternehmen auch kleinere ihre Firmenpolitik anpassen. maw

“Wenn wir global bei 3 Grad landen, drohen Deutschland etwa 6 Grad” – Spektrum der Wissenschaft

Die Welt liegt auf 2,7-Grad-Kurs. Das wird gravierende Folgen auch für Deutschland haben, sagt der Klimaforscher Stefan Rahmstorf im Interview mit Marianne Falck. Was macht ihm dennoch Hoffnung? Zum Artikel

Where Republican Presidential Candidates Stand on Climate Change – The New York Times

Maggie Astor und Lisa Friedman sind der Frage nachgegangen, ob die republikanischen Kandidaten für die US-Präsidentschaft den Klimawandel leugnen. Das Ergebnis: In ihrer Mehrheit tun sie das nicht. Aber sie spielen das Problem weitgehend herunter und lehnen Maßnahmen ab, die den Temperaturanstieg bremsen würden. Zum Artikel

The planet’s economist: has Kate Raworth found a model for sustainable living? – The Guardian

In ihrem Bestseller “Die Donut-Ökonomie” hat Kate Raworth einen Weg zu einer grüneren und gerechteren Gesellschaft aufgezeigt. Aber kann sie ihre Ideen in einen sinnvollen Wandel umsetzen, fragt Hettie O’Brian in ihrem Long Read. Zum Artikel

Companies Quiet Diversity and Sustainability Talk Amid Culture War Boycotts – The Wall Street Journal

Angesichts des steigenden Drucks der Anti-ESG-Bewegung in den USA sind Unternehmen zunehmend zurückhaltend, sich öffentlich zu Themen wie Nachhaltigkeit oder Diversität zu positionieren, schreibt Mark Maurer. Zum Artikel

Energy Tax Credits, Meant to Help U.S. Suppliers, May Be Hard to Get – The New York Times

Entwickler von Solarprojekten überdenken ihre Investitionspläne, nachdem das US-Finanzministerium Leitlinienentwürfe für Steuergutschriften im Rahmen des Inflation Reduction Act veröffentlicht hat, schreibt Lydia DePillis. Grund: Auch die Zellen, nicht nur die Paneele, müssten demnach in den USA hergestellt werden. Zum Artikel

Die Optimierung der Lieferketten – TAZ

Mona Rouhandeh berichtet über zwei neue Lebensmittel-Lieferdienste auf dem deutschen Markt, die nachhaltiger sein wollen als andere. Ob das gelingen kann, hänge insbesondere davon ab, wie viele Menschen den Service nutzen – und wie sie ihre Wege zum Supermarkt sonst zurücklegen. Zum Artikel

FC St. Pauli produziert seine Trikots selbst – FAZ

Im Rahmen eines Schülerprojekts hat Lena Göttsche recherchiert, warum der Fußballklub FC St. Pauli seine Trikots selbst produziert. Ergebnis: Der Verein fand keinen Hersteller, der die Spielbekleidung nachhaltig produzieren wollte. Zum Artikel

Texas’ Kampf gegen die Windmühlen – Zeit Online

Heike Buchter schreibt über den Versuch der texanischen Republikaner, Subventionen in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar für neue Erdgaskraftwerke zu verabschieden – obwohl der Bundesstaat führend bei Erneuerbaren Energien ist, die wirtschaftlich bessere Aussichten haben. Zum Artikel

The struggle to kill King Coal – Economist

Finanzinstrumente allein werden nicht verhindern, dass die schmutzige Energiequelle weiter gefördert wird. Ein Grund, so der Economist: Die Nachfrage ist weiter hoch, etwa in China – und sie lässt sich kaum regulieren. Zum Artikel

Removing Carbon from the Air enters its awkward Teen Years – Bloomberg

CO₂ aus der Luft saugen – ist das ein einträgliches Geschäft? Und eines, das den Klimawandel bremsen kann? Die Start-ups, die sich an die Entwicklung der Technologie gemacht haben, stehen vor entscheidenden Jahren, schreibt Brian Kahn. Zum Artikel

Wenn am Donnerstag zum fünften Mal der Zugabe-Preis der Körber-Stiftung verliehen wird, dann ist Titus Bahner einer der drei Preisträger. Der mit jeweils 60.000 Euro dotierte Preis würdigt “Sozialunternehmer:innen 60 plus” für ihre “innovativen und gesellschaftlich relevanten Gründungen“.

Im Fall des 62-jährigen Bahner ist das die Kulturland-Genossenschaft mit Sitz im wendländischen Hitzacker, die er 2014 gemeinsam mit anderen aus der Taufe gehoben hat. Ihr Ziel: Möglichst viel Agrarland der grassierenden Bodenspekulation zu entziehen. Dazu kauft sie Acker-, Weide- und Waldflächen auf und stellt sie ökologisch wirtschaftenden Betrieben und neuen Projekten zur Verfügung.

Auf seiner Website hat Bahner sehr eindringlich beschrieben, was ihn zu seinem Engagement bewegt. “Meine innere Uhrzeit ist sozusagen fünf nach zwölf. Die Katastrophe liegt schon hinter uns. Jetzt geht es darum, etwas Neues aufzubauen, neue Strukturen. Die alte Welt sorgt für sich selbst. Aber die neue entsteht nur durch unser Zutun.”

Im Gespräch mit Table.Media betont Bahner, wie wichtig es für ihn ist, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. “Ich habe mich davon verabschiedet zu glauben, ich hätte den Hebel in der Hand, um irgendwie die Welt zu retten”, sagt er. Selbstermächtigung bedeutet für ihn, “sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das, was nach vorne geht“. Auch wenn ihm bewusst sei, “dass es ziemlich schwierig ist, etwas in die Welt zu setzen, was wirklich trägt”.

Dabei stört ihn weder, dass er nun eine Art Seniorenpreis verliehen bekommt, noch dass die Kulturland-Genossenschaft von der Jury mit dem hippen Begriff Start-up gelabelt wird. Schließlich seien die vielfältigen Erfahrungen eines bewegten Lebens wichtig, um seine Arbeit heute gut zu machen. Auch klinge Start-up für ihn “ein bisschen wild und ein bisschen garagenmäßig, auch ehrenamtlich”. Und so sei es auch gewesen, als sie vor neun Jahren mit zehn Leuten angefangen hätten.

Mittlerweile zählt die bundesweit tätige Kulturland-Genossenschaft über 1.500 Mitglieder. Ihre 594 Hektar Land werden von 33 Partnerbetrieben bewirtschaftet. Die Bandbreite ist groß und reicht von der Kommune Schafhof oder dem Luzernhof in der Region Freiburg über den Landkulturhof Klein Trebbow in Mecklenburg-Vorpommern bis zur Ackerilla, einem Gemüseanbaubetrieb in Sehlis bei Leipzig. Viele von ihnen sind Projekte der Solidarischen Landwirtschaft. Das Prinzip: Mehrere Privathaushalte tragen die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes. Im Gegenzug erhalten sie dessen Erträge.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Bahner hat zunächst Volkswirtschaftslehre und dann Landwirtschaft studiert. Aufgewachsen ist er nicht auf einem Bauernhof, sondern in einer Heidelberger Arztfamilie. Doch schon als Jugendlicher beschäftigte ihn die Frage, “warum die Menschen mit der Erde so umgehen, als hätten sie noch eine zweite im Kofferraum“.

Dazu kam “eine große Liebe zu den wilden Tieren und Pflanzen”. Das trägt bis heute und hat ihn mit Anfang 30 schließlich ins Wendland geführt. “Die Elbe vor der Haustür, Rotmilan, Kranich, Seeadler, der Weißstorch. Und eine bunte Gemeinschaft der unterschiedlichsten Menschen, mit denen sich das wunderbar leben lässt.” Seine Brötchen verdient er seit 1996 als selbstständiger Berater und Projektentwickler im ländlichen Raum in Norddeutschland und im europäischen Ausland.

Es hätte auch anders kommen können. Denn nach der Schule zog es Bahner zunächst als Straßenmusikant in die weite Welt. Eine Karriere als Berufsmusiker wäre wohl möglich gewesen, wurde dann aber verworfen. Stattdessen saß er “oft genug mit dem Akkordeon auf den Gleisen” und machte Musik für den Anti-Atom-Widerstand. Und auch heute noch ist ihm die Musik sehr wichtig: “Das ist der Ausgleich, der oft zu kurz kommt”. Bei der diesjährigen Kulturellen Landpartie, dem Großereignis im ansonsten eher strukturschwachen Wendland, hat es Bahner mit seiner Band Djervani immerhin auf fünf Auftritte gebracht. “Weltmusik mit Widerstandsgedanken”, schrieb die lokale Elbe-Jeetzel-Zeitung einmal. Passt irgendwie. Carsten Hübner