in dieser Ausgabe legen wir einen Schwerpunkt auf die Klima-Weltpolitik: In den USA wird Kamala Harris höchstwahrscheinlich die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten – Bernhard Pötter analysiert, wie sie die US-Klimapolitik gestalten könnte. Ein anderes klimapolitisches Schwergewicht und weltweit größter Emittent, China, ringt aktuell um sein neues Klimaziel, das wohl weniger ambitioniert werden wird als nötig. Nico Beckert erklärt die Hintergründe. Außerdem hat Aserbaidschan als Präsidentschaft der COP29 endlich seine Pläne für die kommende Klimakonferenz vorgelegt. Wir schauen, was der Ölstaat vorhat.

Deutschland haben wir ebenso im Blick: Wir erklären, warum es Streit um die Wasserstoff-Importstrategie gibt und wie groß das ungenutzte Potenzial der schwimmenden Photovoltaik im Land ist.

Bleiben Sie mit uns dran!

Nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden für die Wahlen im November zeichnet sich auch für die Klimapolitik des Landes eine Grundsatzentscheidung ab: Ein möglicher Präsident Donald Trump will die Klima- und Energiepolitik seines Vorgängers in weiten Teilen zurückdrehen. Sollte allerdings Vizepräsidentin Kamala Harris ins Weiße Haus ziehen, könnte sie die grüne Entwicklung des Landes auf Dauer festlegen und möglicherweise noch deutlich beschleunigen.

Kamala Harris gilt als deutlich engagierter bei der grünen Transformation der USA als der eher konservative Joe Biden, der stark in der Arbeiterschaft und der Stahlindustrie seines Heimatsstaats Pennsylvania verankert ist. Harris hat als Generalstaatsanwältin in Kalifornien die Konfrontation mit der Ölindustrie nicht gescheut: Sie verklagte eine Pipeline-Gesellschaft wegen eines Lecks und ermittelte gegen ExxonMobil wegen Falschinformationen zum Klimawandel. Ihre Ablehnung von Fracking und Offshore-Ölsuche mache sie zu einer “wütenden Öl-Antagonistin”, die “die Ölindustrie zur Rechenschaft ziehe”, heißt es bei Bloomberg.

In ihrem Wahlprogramm für die Bewerbung um die demokratische Präsidentschaftskandidatur 2020 forderte sie deutlich mehr Geld für den grünen Umbau der USA: Zehn Billionen US-Dollar, Klimaneutralität bereits 2045, CO₂-freien Strom innerhalb von zehn Jahren, ein Verbrenner-Verbot für Neuwagen ab 2035 und eine CO₂-Steuer. Allerdings schied sie im Vorwahlkampf um die Nominierung früh und chancenlos aus.

Ihre Rhetorik auch als Vizepräsidentin ist gegenüber der Ölindustrie und den Bremsern in UN-Klimaprozess deutlich aggressiver als die von Biden. Auf der COP28 in Dubai sagte sie in der Debatte um einen Ausstieg aus den Fossilen: “Fortschritt ist nicht möglich ohne Kampf.” Auf der ganzen Welt gebe es “Anführer, die die Klima-Wissenschaft leugnen, das Handeln verzögern und Desinformation verbreiten”. Es gebe “Unternehmen, die ihr Nichthandeln grün waschen und für Milliarden an fossilen Subventionen Lobbyarbeit machen”.

Bei den Klima-Investitionen der Biden-Regierung sprach sie Anfang des Jahres davon, die USA würden in den nächsten zehn Jahren “eine Billion Dollar” für die grüne Transformation ausgeben. Das liegt deutlich über den bislang angegeben etwa 370 Milliarden durch das Investitionsprogramm “Inflation Reduction Act” (IRA) und bezieht sich nach Angaben des Weißen Hauses auf die Summe aller Programme zu sauberer Energie und Transformation.

Vor allem erwarten Beobachter, dass Harris im Fall eines Wahlsiegs erst einmal die klimapolitischen Erfolge von Biden absichern und langfristig umsetzen würde:

Die Umweltorganisation 350.org erwartet von einer möglichen Harris-Präsidentschaft dann auch mehr Gehör als von Trump: “Vizepräsidentin Harris ist bekannt dafür, gegen Big Oil aufzustehen. Sie hat den Green Deal unterstützt und über die Rolle der Unternehmen gesprochen, die menschliches Leid verschlimmern. Wenn wir Umweltexperten zum Weißen Haus schicken, wird sie sie hereinlassen, während Trump sie vor der Tür stehen lässt.”

Allerdings ist fraglich, wie radikal Harris jenseits der Biden-Pläne zu Klima und Energie agieren würde. Als US-Präsidentin wäre sie wahrscheinlich weitaus weniger angriffslustig als in ihrem Job als Generalstaatsanwältin im Öko-Vorreiterstaat Kalifornien. In Washington sähe sie sich bei der Klimapolitik eingeklemmt zwischen einem ganz oder teilweise republikanischen Kongress und auch demokratisch regierten Bundesstaaten, die auf ihre fossile Industrie setzen. Der demokratische Senator von West Virginia, Joe Manchin, dessen Amtszeit demnächst endet, hat Biden bei Klima- und Energiefragen oft unter Druck gesetzt und Entscheidungen verhindert.

Hinzu kommt: Der oberste US-Gerichtshof hat auch in der ökologischen Frage eine deutliche Wende zu Deregulierung und Beschneidung der staatlichen Behörden gemacht. In seinem Urteil zum “Chevron-Fall” hat er erst kürzlich die Rechte der Umweltbehörde EPA bei der Auslegung von strittigen Gesetzen geschwächt. Und in der Klima- und Umweltpolitik stehen viele wichtige Entscheidungen an, die die konservative Mehrheit im Obersten Gericht gegen die Linie einer demokratisch geführten Bundesregierung entscheiden kann.

Aber selbst wenn Harris trotz der Hoffnung der linken Umweltschützer keinen besonders “grünen” Kurs fahren würde – einen deutlichen Unterschied zu einer Präsidentschaft von Donald Trump würde sie auf jeden Fall machen. Denn Trump hat in seiner ersten Amtszeit, bei seiner Bewerbung und mit seinem Umfeld klargemacht, dass er die Klima- und Energiepolitik der USA vor allem versteht als:

Käme Donald Trump ins Amt und würde er Bidens Klimapolitik vollständig zurückdrehen, könnte das nach Berechnungen der Webseite Carbon Brief die US-amerikanische und globale Klimapolitik schwer beschädigen. Die Folge wären etwa vier Milliarden Tonnen zusätzliche CO₂-Emissionen bis 2030 – und die Emissionen der USA würden bis 2030 nicht wie bisher geplant um 50-52 Prozent sinken, sondern nur um 28 Prozent. “Eine zweite Amtszeit für Trump, die erfolgreich Bidens Klima-Erbe auseinandernimmt, wäre wahrscheinlich das Ende für jede globale Hoffnung, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten”, heißt es in der Analyse.

Chinas neuer Klimaplan (NDC) ist gerade in Arbeit, aber er wird das Land nach Meinung von Experten kaum auf den 1,5-Grad-Pfad bringen. Zwar hat die Regierung gerade im Abschlussdokument des sogenannten “Dritten Plenums” erstmals die Reduktion der CO₂-Emissionen als wichtiges Ziel genannt. Laut Analysten ist das ein wichtiges Zeichen und “hebt Chinas Bekämpfung des Klimawandels auf ein neues Niveau”. Doch das Dokument gibt keine neuen politischen Ziele und Maßnahmen vor. Chinas Klimapolitik wird ausgebremst durch:

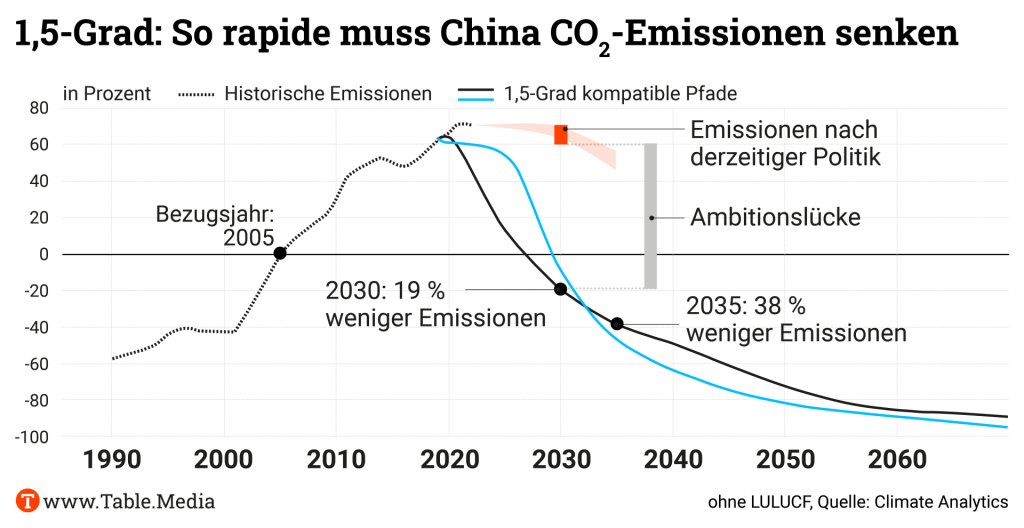

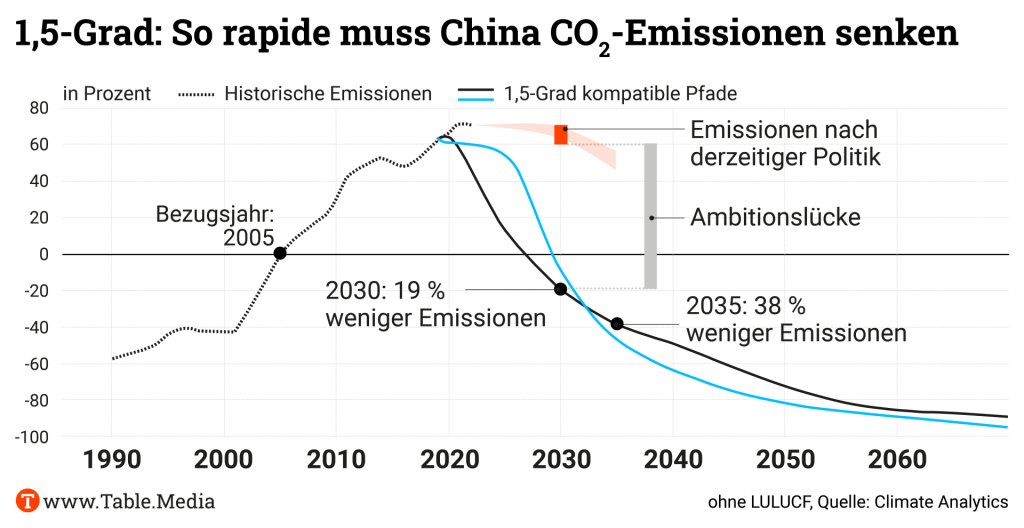

Damit die Weltgemeinschaft die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen kann, müsste China seine Emissionen bis zum Jahr 2035 um 38 Prozent im Vergleich zu 2005 und um 59 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 senken. Das würde eine drastische Kehrtwende bei den Emissionen und bisher ungekannte Anstrengungen erfordern. Der Boom bei den erneuerbaren Energien und ein möglicher Höchststand bei den CO₂-Emissionen sollten nicht über die Schwierigkeiten hinwegtäuschen, vor denen China steht. Für ein 1,5-Grad-kompatibles NDC müsste die Volksrepublik den Kohleausstieg immens beschleunigen und große Anstrengungen im Industriesektor umsetzen.

Das neue NDC muss China bis zum 10. Februar 2025 an die UN übermitteln. Die Regierung organisiert gerade ein Ministertreffen mit mehr als 14 Ministerien, um das NDC zu entwickeln. Laut Guoguang Wu von der Asia Society deuten viele politische Entwicklungen der letzten Jahre auf eine eher schwächere Klimapolitik für die nächsten Jahre hin:

Auch Chinas immenses Wachstum bei der Solar- und Windkraft darf nicht über die Herausforderungen hinwegtäuschen. Chinas Wachstumsraten bei den Erneuerbaren übertreffen die anderer Staaten zwar bei weitem. Aber die Volksrepublik verbraucht auch gut 30 Prozent des weltweiten Stroms. Die Elektrifizierung des Industrie- und Verkehrssektors wird die Stromnachfrage weiter ansteigen lassen. Kohlestrom wird derzeit trotz Fortschritten zu langsam aus dem Strommix verdrängt.

Um seinen Anteil zum 1,5-Grad-Ziel zu leisten, müsste China den Anteil des Kohlestroms am Strommix bis zum Jahr 2035 von derzeit 53 auf zwei bis drei Prozent senken. Doch “die Provinzregierungen und Staatsunternehmen in Chinas Kohleprovinzen bremsen den Kohleausstieg aus“, sagt Martin Voß, China-Experte der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch zu Table.Briefings. “Sie argumentieren teils mit Annahmen, die in Deutschland seit 20 Jahren überholt sind: Das Stromnetz werde instabil, wenn zu viel Erneuerbare zugebaut werden, und Kohle könne sowohl für Grundlast als auch Flexibilität sorgen.” Zudem bietet der Kohlesektor Jobs für Millionen geringqualifizierter Arbeitskräfte und macht in manchen Provinzen einen großen Teil der Wirtschaftsleistung aus.

Derzeit deutet wenig darauf hin, dass China den Kohleausstieg bald einleiten wird. Allerdings hat die politische Führung Mitte Juli einen Aktionsplan verabschiedet, um die CO₂-Emissionen von Kohlekraftwerken zu senken. In Pilotkraftwerken soll bald auch Biomasse und grüner Ammoniak verfeuert werden und CCS zur Anwendung kommen, um den CO₂-Ausstoß der Kraftwerke auf das Niveau von Gaskraftwerken zu senken. Allerdings sind diese Maßnahme teuer und teils ungeprüft. Expertinnen wie Xinyi Shen vom Centre for Research on Energy and Clean Air bezweifeln auch, dass es genug hochwertige Biomasse gibt.

In den kommenden Jahren wird China die Emissionen deshalb wohl senken, aber noch nicht ausreichend, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Laut Martin Voß “traut sich die chinesische Regierung noch nicht, im nächsten NDC den entscheidenden Schub zu bringen, um die Emissionen schnell zu senken. Das droht, ins übernächste NDC zu rutschen”.

Deutliche Reduktionen könnten realisiert werden, wenn “bestehende politische Maßnahmen weiter verschärft werden”, rechnet Analyst Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air vor. Das wäre möglich:

Dann könnte China seine CO₂-Emissionen laut Myllyvirta bis 2035 um 30 Prozent im Vergleich zu 2020 senken. Zudem könnten die Emissionen anderer Treibhausgase wie Methan um 20 Prozent reduziert werden.

Voß fordert, “die EU müsste China drängen, gemeinsam möglichst zum Beginn der COP29 ein ambitioniertes NDC zu veröffentlichen“. Das hieße idealerweise: “Die Emissionen bis 2035 absolut um bis zu 30 Prozent zu senken. Das würde dem COP-Prozess neuen Schwung verleihen.” Und auch andere Schwellenländer unter Druck setzen, sich konkret zu verpflichten.

Dreieinhalb Monate vor Beginn der COP29 hat Gastgeber Aserbaidschan seine Pläne für die Konferenz vorgelegt. Das Treffen solle nach den Grundprinzipien “Ehrgeiz erweitern, Aktion ermöglichen” diese zentralen Fragen angehen:

schrieb der designierte COP29-Präsident Mukhtar Babajev an die UN-Staaten und Beobachter. Außerdem will Aserbaidschan einen freiwilligen Fonds (CFAF) auflegen, der mit Geld aus den Produzentenländern Klimaschutz in den Entwicklungsländern finanzieren soll.

Babajev reagiert mit dem Brief zu den Plänen auch auf Kritik: Ein solcher Fahrplan der Präsidentschaft war von vielen Beteiligten und Beobachtern schon früher im Jahr, etwa zur SB60 Anfang Juni, erwartet worden. Inzwischen ist das Team um die COP29-Präsidentschaft offenbar so weit aufgestellt, um diese Pläne und einen Zeitplan für die Konferenz (siehe unten) zu veröffentlichen.

Babajev schreibt, die Konferenz werde wegen geopolitischer Spannungen, internationaler Unsicherheit und dem Druck auf das multilaterale System ein “Lackmus-Test für das Pariser Abkommen”. Aserbaidschan sei engagiert, die Konferenz “transparent, unparteiisch, inklusiv und von den Parteien getragen” zu leiten. Alle müssten sich “in gutem Glauben engagieren, um schnell zu handeln”. Es solle auch um die Anpassungspläne der Länder und den Transparenzrahmen für die Klimaziele (BTF) gehen. Aserbaidschan will als Beispiel sowohl ein NDC mit 1,5-Grad-Ausrichtung als auch sein BTF vor der COP29 vorlegen.

Die Präsidentschaft verkündete auch Personalentscheidungen:

Mit einem “Climate Finance Action Fund” (CFAF) will Aserbaidschan Geld aus den fossilen Staaten und Öl-, Gas- und Kohleindustrien für Klimaschutz in den Entwicklungsländern einsammeln. Der freiwillige Fonds strebt als erstes Ziel eine Milliarde US-Dollar und zehn Mitgliedsländer an und soll jährlich von “Unternehmen und Ländern, die fossile Brennstoffe produzieren” gefüllt werden.

Aserbaidschan will selbst Geld in den CFAF einzahlen und das Sekretariat in Baku ansiedeln. Der Fonds soll öffentliches und privates Kapital für “Mitigation, Anpassung, Forschung und Entwicklung katalysieren”, heißt es. Das Ziel: Klima-Investitionen erleichtern und dafür das Finanzrisiko mindern. 20 Prozent des Volumens sollen als Zuschüsse und verbilligte Kredite vergeben werden. Jeweils die Hälfte des Geldes soll in Klimaschutzmaßnahmen und die Erfüllung der NDCs fließen.

Der Fonds ist Aserbaidschans zweiter Versuch, die fossilen Produzenten an der Klimafinanzierung zu beteiligen. Ende Mai hatte es einen “Nord-Süd-Finanzmechanismus” vorgeschlagen. Der sollte mit einer Abgabe auf die Produktion von Öl, Gas und Kohle einen Fonds füllen, um Klimaprojekte in Entwicklungsländern zu finanzieren. Bei einer Abgabe von 20 US-Cents pro Barrel Öl sollte der Fonds etwa sechs Milliarden Dollar jährlich aufbringen – deutlich mehr, als jetzt mit der Anfangssumme von einer Milliarde erwartet wird. Allerdings stoppte Aserbaidschan den Vorstoß schon einen Monat später, offenbar nach Kritik von Ölländern, unter anderem den USA und Golfstaaten.

Insgesamt identifiziert die Präsidentschaft 14 Projekte, die sie auf der COP29 verfolgen will:

Auch die Tagesordnung für die COP29 hat die Präsidentschaft jetzt festgelegt. So sehen die thematischen Schwerpunkte für die jeweiligen Tage aus:

Der Green Climate Fund (GCF) hat die Finanzierung von 17 neuen Projekten in Höhe von einer Milliarde US-Dollar bewilligt. Damit steigt die Förderung von Klimaschutzprojekten durch den Klimafonds auf insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar für 270 Projekte an, wie der GCF bekannt gab. Bei zwei Projekten in Malawi und Bhutan sollen erste Fördergelder schon in weniger als 15 Tagen nach der Bewilligung ausgezahlt werden. Der Fonds reagiert damit auf Kritik, dass sich die Auszahlungen häufig lange hinziehen würden.

Laut Fonds-Angaben beinhalten die 17 Projekte:

Der GCF hat ebenfalls eine neue Strategie für Partnerschaften und den Zugang zu Finanzmitteln verabschiedet, um den Zugang für ärmere Staaten zu verbessern. Auch damit reagiert der Fonds auf eine häufig geäußerte Kritik. nib

Deutschland hat das Potenzial Photovoltaik-Anlagen auf Gewässern mit einer Maximalleistung von mindestens zwischen 1,8 Gigawatt (bei Südausrichtung der Module) und 2,5 Gigawatt (bei Ost-West-Ausrichtung) zu installieren. Dieses Potenzial ist zum allergrößten Teil ungenutzt: Zurzeit sind bloß 21 Megawatt (also 0,021 Gigawatt) schwimmender Solaranlagen – sogenannte Floating-PV – installiert, weitere 62 Megawatt sind in Bau oder Planung. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und RWE.

Dafür wurde das Potenzial auf künstlichen Gewässern, wie z. B. Kiesgruben oder Baggerseen analysiert. Gewässer in Schutzzonen wurden ausgeschlossen. Außerdem seien “strenge ökologische, technische und wirtschaftliche Vorgaben” miteinbezogen worden. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz dürfen nur 15 Prozent der Wasseroberfläche mit Solarmodulen bedeckt sein und zum Ufer muss ein Abstand von 40 Meter eingehalten werden. Es gibt in Deutschland mehr als 6.000 künstliche Seen, die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar haben. kul

In einem neuen Policy Brief plädiert das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) dafür, bestimmte Umweltsteuern “regelmäßig oder automatisch” mit der Inflation zu erhöhen. Würden alleine die Energiesteuern und der nationale CO₂-Preis an die Inflation gekoppelt, könne das demnach zusätzliche Einnahmen von rund neun Milliarden Euro bringen – mit zweifach positiver Wirkung. Es wäre mehr Geld für das Klima und weitere ökologische Zwecke vorhanden, zugleich würden die steigenden Preise finanzielle Anreize für mehr Klimaschutz setzen. Bestimmte Subventionen für fossile Energien abzubauen, etwa die Steuervergünstigung für Diesel, die Pendlerpauschale oder das Dienstwagenprivileg, brächte demnach sogar 24 Milliarden Euro jährlich ein.

Die im Haushalt 2025 für den Klimaschutz vorgesehenen öffentlichen Mittel reichten nicht aus, um die Klimaschutzziele zu erreichen, heißt es in dem Policy Brief. Insbesondere die finanzielle Ausstattung des Klima- und Transformationsfonds (KTF) sei aufgrund der schwankenden Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung unsicher. Auch in den kommenden Jahren werde sich die Finanzlage “kaum entspannen”. Das FÖS beziffert den künftigen Mehrbedarf an öffentlichen Mitteln, beispielsweise für Investitionen ins Stromnetz, in Energiespeicher oder die Verkehrswende, auf rund 51 Milliarden Euro jährlich. Beide Vorschläge – die Inflationsindexierung der Umweltsteuern und der Abbau fossiler Subventionen – sollten “Überlegungen zur Reform der Schuldenregeln, Sondervermögen oder der Vermögensbesteuerung nicht ersetzen, sondern sie ergänzen”. ae

Die EU-Kommission plant aktuell, Langstreckenflüge von den Monitoring-Vorschriften für Nicht-CO₂-Emissionen auszunehmen. Damit würden 67 Prozent der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs durch Kondensstreifen ignoriert, kritisiert der Thinktank Transport & Environment (T&E) in einer aktuellen Analyse.

Ab 2025 müssen Airlines in Europa neben dem direkten CO₂-Ausstoß im Emissionshandel erstmals auch Emissionen durch Ruß, Stickoxide und Wasserdampf erheben und ausweisen. Für Langstreckenflüge soll es aber in den ersten beiden Jahren eine Ausnahme geben. Aus Sicht von T&E verzögern sich dadurch Maßnahmen zur Emissionsreduktion im Luftverkehr. Die Ausnahme sei eine Konsequenz der “starken Lobbyarbeit der alten Fluggesellschaften”.

Der Thinktank fordert, die Entscheidung nach Ende der öffentlichen Konsultationen Ende Juli wieder rückgängig zu machen. Im Juni hatten auch schon Billigflieger die Ausnahme für Langstreckenflüge kritisiert, sie erwecke einen “irreführenden Eindruck”, hieß es von ihnen. kul

Frankreich steht wegen Unklarheiten bei seinem 2030er-Ziel zum Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in der Kritik. In seinem Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) gibt Frankreich das Ziel an, bis 2030 rund 570 Terawattstunden (TWh) an erneuerbaren Energien zu verbrauchen. Daran entzündet sich Kritik, wie Euractiv berichtet:

Frankreich setzt sich laut dem Medienbericht dafür ein, dass zukünftige EU-Energieziele sowohl erneuerbare Energien als auch Atomkraft beinhalten sollen. nib

Die globalen Wälder sind ein wichtiger Speicher für einen großen Teil der globalen Emissionen. Über drei Jahrzehnte hinweg, von 1990 bis 2020, war die Menge des pro Jahr in ihnen neu gespeicherten Kohlenstoffs nahezu stabil – nur in den 2010er-Jahren ging sie leicht zurück. Zu dem Ergebnis kommt nun eine kürzlich im Fachmagazin “Nature” veröffentlichte Studie. Ihre Autorinnen und Autoren fanden jedoch deutliche Unterschiede zwischen den regionalen Ökosystemen:

“Obwohl die globale Waldsenke trotz regionaler Unterschiede seit drei Jahrzehnten unvermindert fortbesteht, könnte sie durch die Alterung der Wälder, die fortgesetzte Abholzung und die weitere Intensivierung von Störungsregimen geschwächt werden”, schreiben die Forschenden in der Studie. Sie fordern “Maßnahmen zur Landbewirtschaftung, um die Entwaldung zu begrenzen, die Wiederaufforstung zu fördern und die Holzernteverfahren zu verbessern”.

Um die Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung zu stoppen und die großen Kohlenstoffspeicher vor allem in den Böden der borealen Wälder zu schützen, sei unter anderem “wirksame internationale Kooperation” vonnöten, zudem “finanzielle, gesetzliche und andere Anreize, insbesondere in tropischen Ländern; entwaldungsfreie Lieferketten und ein gut gesteuerter selektiver Holzeinschlag”. ae

Das Ecologic Institut bekommt eine neue Leitung: Zum 1. August wird Christoph Heinrich Direktor des renommierten Thinktanks. Das hat die bisherige Direktorin Camilla Bausch mitgeteilt, die die Position nach zehn Jahren abgibt.

Heinrich war seit Anfang des Jahres für die Boston Consulting Group tätig; zuvor arbeitete er 19 Jahre lang für den Umweltverband WWF, unter anderem als Vorstand, Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher für den Naturschutzbereich. Das Ecologic Insititut hat rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu vielen Umwelt- und Klimathemen arbeiten. Es finanziert sich vor allem über Projekte, die im Auftrag der EU und der Bundesregierung durchgeführt werden. mkr

Der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, übt deutliche Kritik an der aktuellen Tarifgestaltung für die Nutzung der Stromnetze. “Die Regionen, die modernisieren und Netze ausbauen, tragen bisher die Kosten”, sagte Messner zu Table.Briefings. “Und die, die das – insbesondere im Süden Deutschlands – nicht in dem nötigen Tempo angehen, sind fein raus.” Das sei klimapolitisch und aus Gerechtigkeitsperspektive wenig überzeugend.

Schon länger klagen die Ministerpräsidenten der deutschen Küstenländer, die kräftig in Windkraft und die dazu nötigen Netze investiert haben, über die aus ihrer Sicht zu hohen Netzentgelte, die wiederum zu höheren Strompreisen führen. Auch Messner hält das derzeitige Anreizsystem für falsch konstruiert: “Man müsste doch eigentlich die, die in die richtige Richtung gehen, entlasten und die, die nicht schnell genug sind, belasten.” Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall.

Nur bedingt zufrieden ist der UBA-Präsident mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Nach den jüngsten Zahlen ist der Ertrag aus erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2024 um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch liegt inzwischen bei 57 Prozent. “Bei der Photovoltaik machen wir beachtliche Fortschritte”, sagte Messner, “da ist eine enorme Dynamik drin”. Nicht zuletzt, “weil die Menschen mit kleinen Balkonkraftwerken oder Anlagen auf dem Dach ‘Mitgestalter des Wandels’ sein” wollten. Zwar sei der Energiesektor der dynamischste bei der Emissionsreduzierung – doch es gebe auch Bereiche, in denen mehr Tempo nötig ist. “Wir kommen beim Ausbau der Windkraft nicht so schnell voran, wie wir uns vorgenommen haben”, so Messner.

Für falsch hält der UBA-Chef auch den von Bundesregierung und Parlament beschlossenen Wegfall der Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Hier mehr Flexibilität zwischen den Sektoren zu schaffen, sei richtig. Aber die Vorstellung, Versäumnisse in einem Sektor könnten durch besondere Anstrengungen in anderen Sektoren per se ausgeglichen werden, sei irrig. “Wenn wir etwa im Mobilitätsbereich genauso weiter fahren bis 2035, muss die Kurve in Richtung 2045 so steil in Richtung Null abfallen, dass das physisch und ökonomisch nicht mehr möglich sein wird.” Horand Knaup

in dieser Ausgabe legen wir einen Schwerpunkt auf die Klima-Weltpolitik: In den USA wird Kamala Harris höchstwahrscheinlich die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten – Bernhard Pötter analysiert, wie sie die US-Klimapolitik gestalten könnte. Ein anderes klimapolitisches Schwergewicht und weltweit größter Emittent, China, ringt aktuell um sein neues Klimaziel, das wohl weniger ambitioniert werden wird als nötig. Nico Beckert erklärt die Hintergründe. Außerdem hat Aserbaidschan als Präsidentschaft der COP29 endlich seine Pläne für die kommende Klimakonferenz vorgelegt. Wir schauen, was der Ölstaat vorhat.

Deutschland haben wir ebenso im Blick: Wir erklären, warum es Streit um die Wasserstoff-Importstrategie gibt und wie groß das ungenutzte Potenzial der schwimmenden Photovoltaik im Land ist.

Bleiben Sie mit uns dran!

Nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden für die Wahlen im November zeichnet sich auch für die Klimapolitik des Landes eine Grundsatzentscheidung ab: Ein möglicher Präsident Donald Trump will die Klima- und Energiepolitik seines Vorgängers in weiten Teilen zurückdrehen. Sollte allerdings Vizepräsidentin Kamala Harris ins Weiße Haus ziehen, könnte sie die grüne Entwicklung des Landes auf Dauer festlegen und möglicherweise noch deutlich beschleunigen.

Kamala Harris gilt als deutlich engagierter bei der grünen Transformation der USA als der eher konservative Joe Biden, der stark in der Arbeiterschaft und der Stahlindustrie seines Heimatsstaats Pennsylvania verankert ist. Harris hat als Generalstaatsanwältin in Kalifornien die Konfrontation mit der Ölindustrie nicht gescheut: Sie verklagte eine Pipeline-Gesellschaft wegen eines Lecks und ermittelte gegen ExxonMobil wegen Falschinformationen zum Klimawandel. Ihre Ablehnung von Fracking und Offshore-Ölsuche mache sie zu einer “wütenden Öl-Antagonistin”, die “die Ölindustrie zur Rechenschaft ziehe”, heißt es bei Bloomberg.

In ihrem Wahlprogramm für die Bewerbung um die demokratische Präsidentschaftskandidatur 2020 forderte sie deutlich mehr Geld für den grünen Umbau der USA: Zehn Billionen US-Dollar, Klimaneutralität bereits 2045, CO₂-freien Strom innerhalb von zehn Jahren, ein Verbrenner-Verbot für Neuwagen ab 2035 und eine CO₂-Steuer. Allerdings schied sie im Vorwahlkampf um die Nominierung früh und chancenlos aus.

Ihre Rhetorik auch als Vizepräsidentin ist gegenüber der Ölindustrie und den Bremsern in UN-Klimaprozess deutlich aggressiver als die von Biden. Auf der COP28 in Dubai sagte sie in der Debatte um einen Ausstieg aus den Fossilen: “Fortschritt ist nicht möglich ohne Kampf.” Auf der ganzen Welt gebe es “Anführer, die die Klima-Wissenschaft leugnen, das Handeln verzögern und Desinformation verbreiten”. Es gebe “Unternehmen, die ihr Nichthandeln grün waschen und für Milliarden an fossilen Subventionen Lobbyarbeit machen”.

Bei den Klima-Investitionen der Biden-Regierung sprach sie Anfang des Jahres davon, die USA würden in den nächsten zehn Jahren “eine Billion Dollar” für die grüne Transformation ausgeben. Das liegt deutlich über den bislang angegeben etwa 370 Milliarden durch das Investitionsprogramm “Inflation Reduction Act” (IRA) und bezieht sich nach Angaben des Weißen Hauses auf die Summe aller Programme zu sauberer Energie und Transformation.

Vor allem erwarten Beobachter, dass Harris im Fall eines Wahlsiegs erst einmal die klimapolitischen Erfolge von Biden absichern und langfristig umsetzen würde:

Die Umweltorganisation 350.org erwartet von einer möglichen Harris-Präsidentschaft dann auch mehr Gehör als von Trump: “Vizepräsidentin Harris ist bekannt dafür, gegen Big Oil aufzustehen. Sie hat den Green Deal unterstützt und über die Rolle der Unternehmen gesprochen, die menschliches Leid verschlimmern. Wenn wir Umweltexperten zum Weißen Haus schicken, wird sie sie hereinlassen, während Trump sie vor der Tür stehen lässt.”

Allerdings ist fraglich, wie radikal Harris jenseits der Biden-Pläne zu Klima und Energie agieren würde. Als US-Präsidentin wäre sie wahrscheinlich weitaus weniger angriffslustig als in ihrem Job als Generalstaatsanwältin im Öko-Vorreiterstaat Kalifornien. In Washington sähe sie sich bei der Klimapolitik eingeklemmt zwischen einem ganz oder teilweise republikanischen Kongress und auch demokratisch regierten Bundesstaaten, die auf ihre fossile Industrie setzen. Der demokratische Senator von West Virginia, Joe Manchin, dessen Amtszeit demnächst endet, hat Biden bei Klima- und Energiefragen oft unter Druck gesetzt und Entscheidungen verhindert.

Hinzu kommt: Der oberste US-Gerichtshof hat auch in der ökologischen Frage eine deutliche Wende zu Deregulierung und Beschneidung der staatlichen Behörden gemacht. In seinem Urteil zum “Chevron-Fall” hat er erst kürzlich die Rechte der Umweltbehörde EPA bei der Auslegung von strittigen Gesetzen geschwächt. Und in der Klima- und Umweltpolitik stehen viele wichtige Entscheidungen an, die die konservative Mehrheit im Obersten Gericht gegen die Linie einer demokratisch geführten Bundesregierung entscheiden kann.

Aber selbst wenn Harris trotz der Hoffnung der linken Umweltschützer keinen besonders “grünen” Kurs fahren würde – einen deutlichen Unterschied zu einer Präsidentschaft von Donald Trump würde sie auf jeden Fall machen. Denn Trump hat in seiner ersten Amtszeit, bei seiner Bewerbung und mit seinem Umfeld klargemacht, dass er die Klima- und Energiepolitik der USA vor allem versteht als:

Käme Donald Trump ins Amt und würde er Bidens Klimapolitik vollständig zurückdrehen, könnte das nach Berechnungen der Webseite Carbon Brief die US-amerikanische und globale Klimapolitik schwer beschädigen. Die Folge wären etwa vier Milliarden Tonnen zusätzliche CO₂-Emissionen bis 2030 – und die Emissionen der USA würden bis 2030 nicht wie bisher geplant um 50-52 Prozent sinken, sondern nur um 28 Prozent. “Eine zweite Amtszeit für Trump, die erfolgreich Bidens Klima-Erbe auseinandernimmt, wäre wahrscheinlich das Ende für jede globale Hoffnung, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten”, heißt es in der Analyse.

Chinas neuer Klimaplan (NDC) ist gerade in Arbeit, aber er wird das Land nach Meinung von Experten kaum auf den 1,5-Grad-Pfad bringen. Zwar hat die Regierung gerade im Abschlussdokument des sogenannten “Dritten Plenums” erstmals die Reduktion der CO₂-Emissionen als wichtiges Ziel genannt. Laut Analysten ist das ein wichtiges Zeichen und “hebt Chinas Bekämpfung des Klimawandels auf ein neues Niveau”. Doch das Dokument gibt keine neuen politischen Ziele und Maßnahmen vor. Chinas Klimapolitik wird ausgebremst durch:

Damit die Weltgemeinschaft die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen kann, müsste China seine Emissionen bis zum Jahr 2035 um 38 Prozent im Vergleich zu 2005 und um 59 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 senken. Das würde eine drastische Kehrtwende bei den Emissionen und bisher ungekannte Anstrengungen erfordern. Der Boom bei den erneuerbaren Energien und ein möglicher Höchststand bei den CO₂-Emissionen sollten nicht über die Schwierigkeiten hinwegtäuschen, vor denen China steht. Für ein 1,5-Grad-kompatibles NDC müsste die Volksrepublik den Kohleausstieg immens beschleunigen und große Anstrengungen im Industriesektor umsetzen.

Das neue NDC muss China bis zum 10. Februar 2025 an die UN übermitteln. Die Regierung organisiert gerade ein Ministertreffen mit mehr als 14 Ministerien, um das NDC zu entwickeln. Laut Guoguang Wu von der Asia Society deuten viele politische Entwicklungen der letzten Jahre auf eine eher schwächere Klimapolitik für die nächsten Jahre hin:

Auch Chinas immenses Wachstum bei der Solar- und Windkraft darf nicht über die Herausforderungen hinwegtäuschen. Chinas Wachstumsraten bei den Erneuerbaren übertreffen die anderer Staaten zwar bei weitem. Aber die Volksrepublik verbraucht auch gut 30 Prozent des weltweiten Stroms. Die Elektrifizierung des Industrie- und Verkehrssektors wird die Stromnachfrage weiter ansteigen lassen. Kohlestrom wird derzeit trotz Fortschritten zu langsam aus dem Strommix verdrängt.

Um seinen Anteil zum 1,5-Grad-Ziel zu leisten, müsste China den Anteil des Kohlestroms am Strommix bis zum Jahr 2035 von derzeit 53 auf zwei bis drei Prozent senken. Doch “die Provinzregierungen und Staatsunternehmen in Chinas Kohleprovinzen bremsen den Kohleausstieg aus“, sagt Martin Voß, China-Experte der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch zu Table.Briefings. “Sie argumentieren teils mit Annahmen, die in Deutschland seit 20 Jahren überholt sind: Das Stromnetz werde instabil, wenn zu viel Erneuerbare zugebaut werden, und Kohle könne sowohl für Grundlast als auch Flexibilität sorgen.” Zudem bietet der Kohlesektor Jobs für Millionen geringqualifizierter Arbeitskräfte und macht in manchen Provinzen einen großen Teil der Wirtschaftsleistung aus.

Derzeit deutet wenig darauf hin, dass China den Kohleausstieg bald einleiten wird. Allerdings hat die politische Führung Mitte Juli einen Aktionsplan verabschiedet, um die CO₂-Emissionen von Kohlekraftwerken zu senken. In Pilotkraftwerken soll bald auch Biomasse und grüner Ammoniak verfeuert werden und CCS zur Anwendung kommen, um den CO₂-Ausstoß der Kraftwerke auf das Niveau von Gaskraftwerken zu senken. Allerdings sind diese Maßnahme teuer und teils ungeprüft. Expertinnen wie Xinyi Shen vom Centre for Research on Energy and Clean Air bezweifeln auch, dass es genug hochwertige Biomasse gibt.

In den kommenden Jahren wird China die Emissionen deshalb wohl senken, aber noch nicht ausreichend, um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Laut Martin Voß “traut sich die chinesische Regierung noch nicht, im nächsten NDC den entscheidenden Schub zu bringen, um die Emissionen schnell zu senken. Das droht, ins übernächste NDC zu rutschen”.

Deutliche Reduktionen könnten realisiert werden, wenn “bestehende politische Maßnahmen weiter verschärft werden”, rechnet Analyst Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air vor. Das wäre möglich:

Dann könnte China seine CO₂-Emissionen laut Myllyvirta bis 2035 um 30 Prozent im Vergleich zu 2020 senken. Zudem könnten die Emissionen anderer Treibhausgase wie Methan um 20 Prozent reduziert werden.

Voß fordert, “die EU müsste China drängen, gemeinsam möglichst zum Beginn der COP29 ein ambitioniertes NDC zu veröffentlichen“. Das hieße idealerweise: “Die Emissionen bis 2035 absolut um bis zu 30 Prozent zu senken. Das würde dem COP-Prozess neuen Schwung verleihen.” Und auch andere Schwellenländer unter Druck setzen, sich konkret zu verpflichten.

Dreieinhalb Monate vor Beginn der COP29 hat Gastgeber Aserbaidschan seine Pläne für die Konferenz vorgelegt. Das Treffen solle nach den Grundprinzipien “Ehrgeiz erweitern, Aktion ermöglichen” diese zentralen Fragen angehen:

schrieb der designierte COP29-Präsident Mukhtar Babajev an die UN-Staaten und Beobachter. Außerdem will Aserbaidschan einen freiwilligen Fonds (CFAF) auflegen, der mit Geld aus den Produzentenländern Klimaschutz in den Entwicklungsländern finanzieren soll.

Babajev reagiert mit dem Brief zu den Plänen auch auf Kritik: Ein solcher Fahrplan der Präsidentschaft war von vielen Beteiligten und Beobachtern schon früher im Jahr, etwa zur SB60 Anfang Juni, erwartet worden. Inzwischen ist das Team um die COP29-Präsidentschaft offenbar so weit aufgestellt, um diese Pläne und einen Zeitplan für die Konferenz (siehe unten) zu veröffentlichen.

Babajev schreibt, die Konferenz werde wegen geopolitischer Spannungen, internationaler Unsicherheit und dem Druck auf das multilaterale System ein “Lackmus-Test für das Pariser Abkommen”. Aserbaidschan sei engagiert, die Konferenz “transparent, unparteiisch, inklusiv und von den Parteien getragen” zu leiten. Alle müssten sich “in gutem Glauben engagieren, um schnell zu handeln”. Es solle auch um die Anpassungspläne der Länder und den Transparenzrahmen für die Klimaziele (BTF) gehen. Aserbaidschan will als Beispiel sowohl ein NDC mit 1,5-Grad-Ausrichtung als auch sein BTF vor der COP29 vorlegen.

Die Präsidentschaft verkündete auch Personalentscheidungen:

Mit einem “Climate Finance Action Fund” (CFAF) will Aserbaidschan Geld aus den fossilen Staaten und Öl-, Gas- und Kohleindustrien für Klimaschutz in den Entwicklungsländern einsammeln. Der freiwillige Fonds strebt als erstes Ziel eine Milliarde US-Dollar und zehn Mitgliedsländer an und soll jährlich von “Unternehmen und Ländern, die fossile Brennstoffe produzieren” gefüllt werden.

Aserbaidschan will selbst Geld in den CFAF einzahlen und das Sekretariat in Baku ansiedeln. Der Fonds soll öffentliches und privates Kapital für “Mitigation, Anpassung, Forschung und Entwicklung katalysieren”, heißt es. Das Ziel: Klima-Investitionen erleichtern und dafür das Finanzrisiko mindern. 20 Prozent des Volumens sollen als Zuschüsse und verbilligte Kredite vergeben werden. Jeweils die Hälfte des Geldes soll in Klimaschutzmaßnahmen und die Erfüllung der NDCs fließen.

Der Fonds ist Aserbaidschans zweiter Versuch, die fossilen Produzenten an der Klimafinanzierung zu beteiligen. Ende Mai hatte es einen “Nord-Süd-Finanzmechanismus” vorgeschlagen. Der sollte mit einer Abgabe auf die Produktion von Öl, Gas und Kohle einen Fonds füllen, um Klimaprojekte in Entwicklungsländern zu finanzieren. Bei einer Abgabe von 20 US-Cents pro Barrel Öl sollte der Fonds etwa sechs Milliarden Dollar jährlich aufbringen – deutlich mehr, als jetzt mit der Anfangssumme von einer Milliarde erwartet wird. Allerdings stoppte Aserbaidschan den Vorstoß schon einen Monat später, offenbar nach Kritik von Ölländern, unter anderem den USA und Golfstaaten.

Insgesamt identifiziert die Präsidentschaft 14 Projekte, die sie auf der COP29 verfolgen will:

Auch die Tagesordnung für die COP29 hat die Präsidentschaft jetzt festgelegt. So sehen die thematischen Schwerpunkte für die jeweiligen Tage aus:

Der Green Climate Fund (GCF) hat die Finanzierung von 17 neuen Projekten in Höhe von einer Milliarde US-Dollar bewilligt. Damit steigt die Förderung von Klimaschutzprojekten durch den Klimafonds auf insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar für 270 Projekte an, wie der GCF bekannt gab. Bei zwei Projekten in Malawi und Bhutan sollen erste Fördergelder schon in weniger als 15 Tagen nach der Bewilligung ausgezahlt werden. Der Fonds reagiert damit auf Kritik, dass sich die Auszahlungen häufig lange hinziehen würden.

Laut Fonds-Angaben beinhalten die 17 Projekte:

Der GCF hat ebenfalls eine neue Strategie für Partnerschaften und den Zugang zu Finanzmitteln verabschiedet, um den Zugang für ärmere Staaten zu verbessern. Auch damit reagiert der Fonds auf eine häufig geäußerte Kritik. nib

Deutschland hat das Potenzial Photovoltaik-Anlagen auf Gewässern mit einer Maximalleistung von mindestens zwischen 1,8 Gigawatt (bei Südausrichtung der Module) und 2,5 Gigawatt (bei Ost-West-Ausrichtung) zu installieren. Dieses Potenzial ist zum allergrößten Teil ungenutzt: Zurzeit sind bloß 21 Megawatt (also 0,021 Gigawatt) schwimmender Solaranlagen – sogenannte Floating-PV – installiert, weitere 62 Megawatt sind in Bau oder Planung. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und RWE.

Dafür wurde das Potenzial auf künstlichen Gewässern, wie z. B. Kiesgruben oder Baggerseen analysiert. Gewässer in Schutzzonen wurden ausgeschlossen. Außerdem seien “strenge ökologische, technische und wirtschaftliche Vorgaben” miteinbezogen worden. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz dürfen nur 15 Prozent der Wasseroberfläche mit Solarmodulen bedeckt sein und zum Ufer muss ein Abstand von 40 Meter eingehalten werden. Es gibt in Deutschland mehr als 6.000 künstliche Seen, die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar haben. kul

In einem neuen Policy Brief plädiert das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) dafür, bestimmte Umweltsteuern “regelmäßig oder automatisch” mit der Inflation zu erhöhen. Würden alleine die Energiesteuern und der nationale CO₂-Preis an die Inflation gekoppelt, könne das demnach zusätzliche Einnahmen von rund neun Milliarden Euro bringen – mit zweifach positiver Wirkung. Es wäre mehr Geld für das Klima und weitere ökologische Zwecke vorhanden, zugleich würden die steigenden Preise finanzielle Anreize für mehr Klimaschutz setzen. Bestimmte Subventionen für fossile Energien abzubauen, etwa die Steuervergünstigung für Diesel, die Pendlerpauschale oder das Dienstwagenprivileg, brächte demnach sogar 24 Milliarden Euro jährlich ein.

Die im Haushalt 2025 für den Klimaschutz vorgesehenen öffentlichen Mittel reichten nicht aus, um die Klimaschutzziele zu erreichen, heißt es in dem Policy Brief. Insbesondere die finanzielle Ausstattung des Klima- und Transformationsfonds (KTF) sei aufgrund der schwankenden Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung unsicher. Auch in den kommenden Jahren werde sich die Finanzlage “kaum entspannen”. Das FÖS beziffert den künftigen Mehrbedarf an öffentlichen Mitteln, beispielsweise für Investitionen ins Stromnetz, in Energiespeicher oder die Verkehrswende, auf rund 51 Milliarden Euro jährlich. Beide Vorschläge – die Inflationsindexierung der Umweltsteuern und der Abbau fossiler Subventionen – sollten “Überlegungen zur Reform der Schuldenregeln, Sondervermögen oder der Vermögensbesteuerung nicht ersetzen, sondern sie ergänzen”. ae

Die EU-Kommission plant aktuell, Langstreckenflüge von den Monitoring-Vorschriften für Nicht-CO₂-Emissionen auszunehmen. Damit würden 67 Prozent der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs durch Kondensstreifen ignoriert, kritisiert der Thinktank Transport & Environment (T&E) in einer aktuellen Analyse.

Ab 2025 müssen Airlines in Europa neben dem direkten CO₂-Ausstoß im Emissionshandel erstmals auch Emissionen durch Ruß, Stickoxide und Wasserdampf erheben und ausweisen. Für Langstreckenflüge soll es aber in den ersten beiden Jahren eine Ausnahme geben. Aus Sicht von T&E verzögern sich dadurch Maßnahmen zur Emissionsreduktion im Luftverkehr. Die Ausnahme sei eine Konsequenz der “starken Lobbyarbeit der alten Fluggesellschaften”.

Der Thinktank fordert, die Entscheidung nach Ende der öffentlichen Konsultationen Ende Juli wieder rückgängig zu machen. Im Juni hatten auch schon Billigflieger die Ausnahme für Langstreckenflüge kritisiert, sie erwecke einen “irreführenden Eindruck”, hieß es von ihnen. kul

Frankreich steht wegen Unklarheiten bei seinem 2030er-Ziel zum Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in der Kritik. In seinem Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) gibt Frankreich das Ziel an, bis 2030 rund 570 Terawattstunden (TWh) an erneuerbaren Energien zu verbrauchen. Daran entzündet sich Kritik, wie Euractiv berichtet:

Frankreich setzt sich laut dem Medienbericht dafür ein, dass zukünftige EU-Energieziele sowohl erneuerbare Energien als auch Atomkraft beinhalten sollen. nib

Die globalen Wälder sind ein wichtiger Speicher für einen großen Teil der globalen Emissionen. Über drei Jahrzehnte hinweg, von 1990 bis 2020, war die Menge des pro Jahr in ihnen neu gespeicherten Kohlenstoffs nahezu stabil – nur in den 2010er-Jahren ging sie leicht zurück. Zu dem Ergebnis kommt nun eine kürzlich im Fachmagazin “Nature” veröffentlichte Studie. Ihre Autorinnen und Autoren fanden jedoch deutliche Unterschiede zwischen den regionalen Ökosystemen:

“Obwohl die globale Waldsenke trotz regionaler Unterschiede seit drei Jahrzehnten unvermindert fortbesteht, könnte sie durch die Alterung der Wälder, die fortgesetzte Abholzung und die weitere Intensivierung von Störungsregimen geschwächt werden”, schreiben die Forschenden in der Studie. Sie fordern “Maßnahmen zur Landbewirtschaftung, um die Entwaldung zu begrenzen, die Wiederaufforstung zu fördern und die Holzernteverfahren zu verbessern”.

Um die Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung zu stoppen und die großen Kohlenstoffspeicher vor allem in den Böden der borealen Wälder zu schützen, sei unter anderem “wirksame internationale Kooperation” vonnöten, zudem “finanzielle, gesetzliche und andere Anreize, insbesondere in tropischen Ländern; entwaldungsfreie Lieferketten und ein gut gesteuerter selektiver Holzeinschlag”. ae

Das Ecologic Institut bekommt eine neue Leitung: Zum 1. August wird Christoph Heinrich Direktor des renommierten Thinktanks. Das hat die bisherige Direktorin Camilla Bausch mitgeteilt, die die Position nach zehn Jahren abgibt.

Heinrich war seit Anfang des Jahres für die Boston Consulting Group tätig; zuvor arbeitete er 19 Jahre lang für den Umweltverband WWF, unter anderem als Vorstand, Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortlicher für den Naturschutzbereich. Das Ecologic Insititut hat rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu vielen Umwelt- und Klimathemen arbeiten. Es finanziert sich vor allem über Projekte, die im Auftrag der EU und der Bundesregierung durchgeführt werden. mkr

Der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, übt deutliche Kritik an der aktuellen Tarifgestaltung für die Nutzung der Stromnetze. “Die Regionen, die modernisieren und Netze ausbauen, tragen bisher die Kosten”, sagte Messner zu Table.Briefings. “Und die, die das – insbesondere im Süden Deutschlands – nicht in dem nötigen Tempo angehen, sind fein raus.” Das sei klimapolitisch und aus Gerechtigkeitsperspektive wenig überzeugend.

Schon länger klagen die Ministerpräsidenten der deutschen Küstenländer, die kräftig in Windkraft und die dazu nötigen Netze investiert haben, über die aus ihrer Sicht zu hohen Netzentgelte, die wiederum zu höheren Strompreisen führen. Auch Messner hält das derzeitige Anreizsystem für falsch konstruiert: “Man müsste doch eigentlich die, die in die richtige Richtung gehen, entlasten und die, die nicht schnell genug sind, belasten.” Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall.

Nur bedingt zufrieden ist der UBA-Präsident mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Nach den jüngsten Zahlen ist der Ertrag aus erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2024 um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch liegt inzwischen bei 57 Prozent. “Bei der Photovoltaik machen wir beachtliche Fortschritte”, sagte Messner, “da ist eine enorme Dynamik drin”. Nicht zuletzt, “weil die Menschen mit kleinen Balkonkraftwerken oder Anlagen auf dem Dach ‘Mitgestalter des Wandels’ sein” wollten. Zwar sei der Energiesektor der dynamischste bei der Emissionsreduzierung – doch es gebe auch Bereiche, in denen mehr Tempo nötig ist. “Wir kommen beim Ausbau der Windkraft nicht so schnell voran, wie wir uns vorgenommen haben”, so Messner.

Für falsch hält der UBA-Chef auch den von Bundesregierung und Parlament beschlossenen Wegfall der Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Hier mehr Flexibilität zwischen den Sektoren zu schaffen, sei richtig. Aber die Vorstellung, Versäumnisse in einem Sektor könnten durch besondere Anstrengungen in anderen Sektoren per se ausgeglichen werden, sei irrig. “Wenn wir etwa im Mobilitätsbereich genauso weiter fahren bis 2035, muss die Kurve in Richtung 2045 so steil in Richtung Null abfallen, dass das physisch und ökonomisch nicht mehr möglich sein wird.” Horand Knaup