Suffizienz bedeutet nicht zwingend Verzicht, sondern auch eine genügsamere Ressourcennutzung und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU) fordert in einem Diskussionspapier eine politische und gesellschaftliche Debatte darüber, wie die Zivilisation ökologischer und zugleich gerechter werden kann. Alexandra Endres analysiert den Diskussionsansatz des SRU.

Trotz eines Rekords beim Neubau von Erneuerbaren im Jahr 2023 befinden wir uns weitab vom Kurs für die Energiewende, erklärte die Irena diese Woche in Berlin. Bernhard Pötter hat sich die Analyse der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien angeschaut und stellt fest, das Tempo des Erneuerbaren-Ausbaus bleibt hinter dem zurück, was für die Umsetzung der in Dubai beschlossenen Erneuerbaren-Ziele gebraucht wird.

Bei der Verbreitung von Wärmepumpen ist Deutschland ebenfalls noch nicht auf Kurs. Der Ansturm auf die Förderung von Wärmepumpen bleibt bislang aus. Rund 8.000 Anträge sind bei der KfW in den ersten drei Wochen eingegangen. Malte Kreutzfeldt erörtert, warum man diese Zahl im BMWK dennoch als Erfolg wertet.

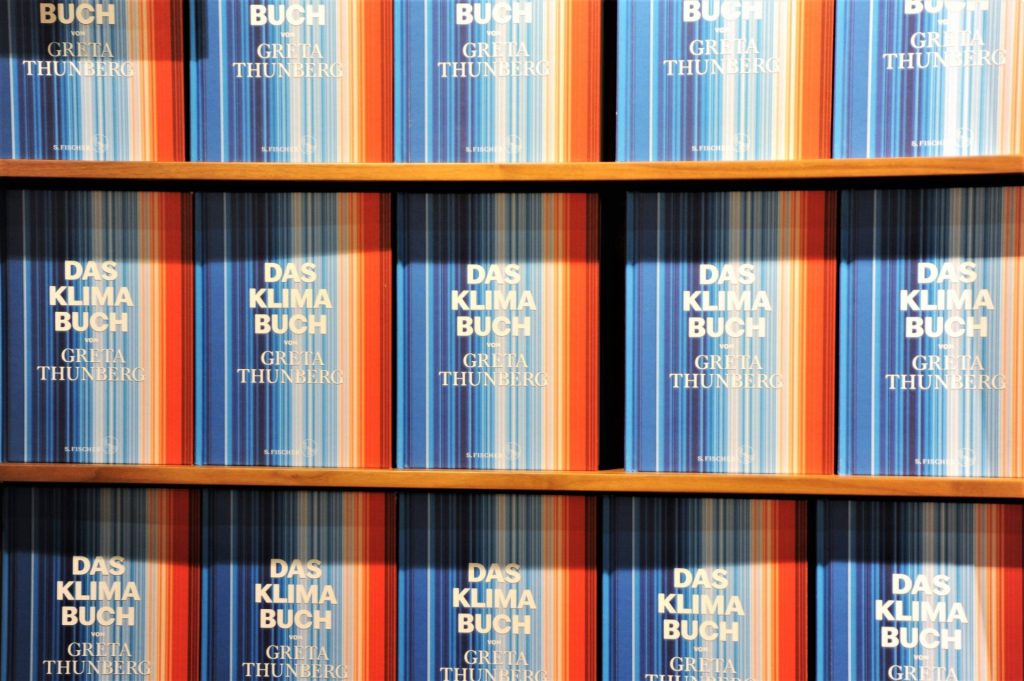

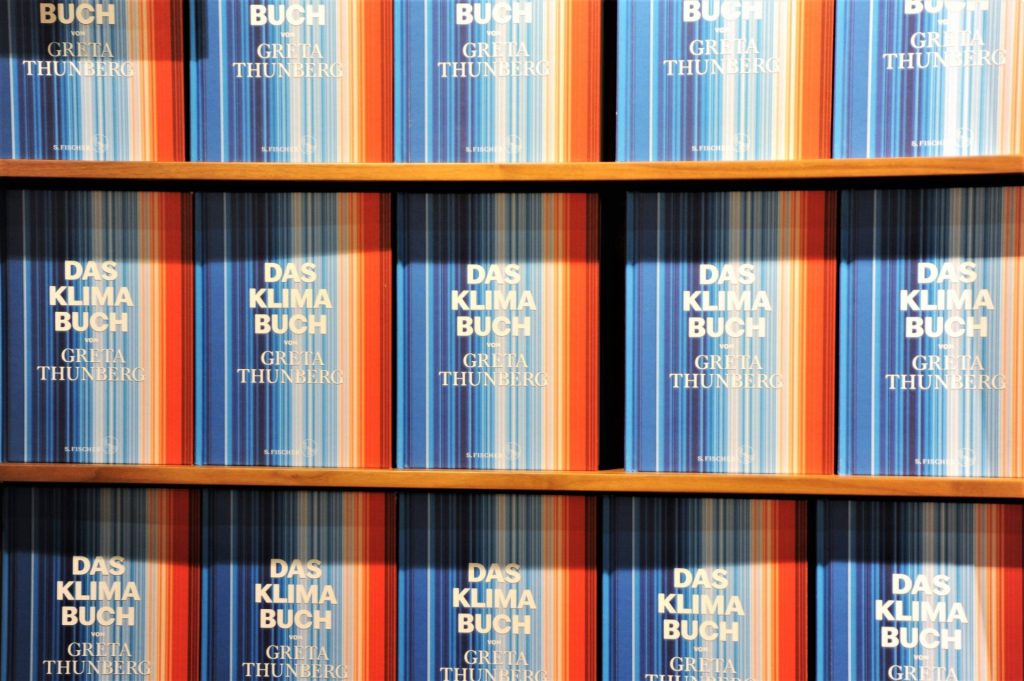

In Leipzig beginnt heute die Buchmesse. Parallel dazu gibt es auch eine Klimabuchmesse. Neben Sach- und Kinderbüchern wird dort auch fiktionale Klimaliteratur vorgestellt – Climate Fiction, oder auch CliFi genannt. Lisa Kuner erklärt, wie diese bei der Klimakommunikation helfen kann und wie sich das Genre durch den voranschreitenden Klimawandel verändert hat.

Ich wünsche in diesem Sinne eine erhellende Lektüre.

Angesichts vielfältiger ökologischer Krisen drängt der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung auf eine breite politische und gesellschaftliche Debatte über Suffizienz – also einfach gesprochen über die Frage: Wann haben wir genug? In einem Diskussionspapier zum Thema, das am Donnerstag Umweltministerin Steffi Lemke übergeben wurde, spricht das Gremium auch Gerechtigkeits- und Verteilungsaspekte an.

Ein Sprecher des Bundesumweltminsteriums sagte dazu: “Wissenschaftliche Diskussionsbeiträge wie der des SRU können die Diskussion um Suffizienz versachlichen und bereichern.”

“Ohne die Vermeidung von Verschwendung werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen”, sagt Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und stellvertretende Vorsitzende des SRU, im Gespräch mit Table.Briefings. “Wir benötigen einen suffizienteren Lebensstil.” Das sei nicht moralisch gemeint. “Es gibt einfach gewisse Notwendigkeiten, denen wir uns stellen müssen. Wir müssen über die Dinge reden, die unser Überleben gefährden.”

Dabei geht es dem Rat nicht darum, einzelnen Personen vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Suffizienzorientierte Politik bedürfe eines politischen Rahmens, schreibt der SRU, und sei zugleich darauf angewiesen, aus der Gesellschaft heraus “mitgestaltet und verstärkt” zu werden.

Für die Klima- und Energiepolitik ist das Papier vor allem aus drei Gründen relevant:

Eine nachhaltige Entwicklung sei ohne Suffizienz nicht möglich, schreibt der Rat. In der Energiepolitik ist das zentrale Argument der Fachleute: Die komplette Umstellung der Wirtschaft auf erneuerbare Energiequellen könne schneller, leichter und “erheblich” kostengünstiger gelingen, wenn der Energieverbrauch nicht zugleich stetig weiter wachse – und Suffizienz könne dazu maßgeblich beitragen. Wird weniger Energie nachgefragt, sinken die Emissionen schneller. Weil weniger neue Infrastruktur gebaut werden muss, können Wald- und andere Flächen erhalten werden, die dann auch dem Klimaschutz dienen.

Wird der Flächenverbrauch darüber hinaus durch Suffizienzstrategien gebremst, etwa indem platzsparender gebaut wird, können wichtige CO₂-Senken wie Wälder und Moore besser erhalten werden. Daneben sind naturbelassene, gesunde Ökosysteme mit einem hohen Artenreichtum widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen der Klimakrise. Naturnahe Landschaften, etwa entlang von Flüssen, werden ebenfalls gebraucht, um beispielsweise Hochwasser nach Extremregen aufzunehmen.

Schon jetzt sei die Flächenkonkurrenz in Deutschland hoch, schreibt der SRU. Doch künftig würden “sowohl global als auch in Deutschland” mehr naturnahe Flächen benötigt, um den Artenreichtum und das Klima zu schützen. Der SRU verweist dabei auf Biodiversitätsziele, denen sich auch die Bundesregierung verpflichtet hat, beispielsweise im Kunming-Montreal-Abkommen, das vorsieht, weltweit 30 Prozent der degradierten Ökosysteme zu renaturieren und 30 Prozent aller Land- und Wasserflächen unter Naturschutz zu stellen.

Konkrete Empfehlungen für eine “Strategie des Genug” geben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem Papier ganz bewusst nicht. Ihnen ist klar: Das Thema ist komplex und politisch heikel. Aber sie sagen mit Nachdruck: Es ist höchste Zeit, sich der Debatte zu stellen – in der Politik und der ganzen Gesellschaft. “Alle wissen, dass es so nicht weitergehen kann”, sagt Kemfert.

“Wir leben ökologisch über unsere Verhältnisse”, sagt SRU-Mitglied Wolfgang Lucht, Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). “Aber wir vermeiden es gern, darüber zu diskutieren, wie unsere Zivilisation ökologischer und zugleich gerechter werden kann – denn es wirft schwierige Fragen auf, denen wir aber nicht ausweichen sollten.”

Auch der Ethikrat hatte in der vergangenen Woche angemahnt, die Lasten und Pflichten im Kampf gegen den Klimawandel so zu verteilen, dass “möglichst alle Menschen jetzt und in Zukunft die Mindestvoraussetzungen für ein gutes und gelingendes Leben erreichen können”.

Der SRU geht in seinem Diskussionspapier von zwei Punkten aus:

Mit den beiden Punkten bezieht der Rat sich ausdrücklich auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, in der die planetaren Grenzen und die Orientierung an einem Leben in Würde für alle als “absolute Leitplanken für politische Entscheidungen” genannt werden.

Effizienzgewinne, der Einsatz umweltfreundlicherer Ressourcen und technischer Fortschritt allein reichten dabei nicht aus, um die ökologischen Krisen zu bewältigen, schreibt der SRU außerdem. Suffizienz sei eine unabdingbare, ergänzende Strategie. Zwar seien Innovation und technische Lösungen “unentbehrlich”. Aber “dass sich die Wende zur Nachhaltigkeit allein durch Innovation und Technologie realisieren lässt, ist eine Hypothese, für die es keine ausreichende Evidenz gibt – im Gegenteil spricht vieles dagegen”.

Ähnlich bewertet der Rat marktwirtschaftliche Instrumente: Zwar leisteten sie “einen wertvollen Beitrag”, könnten aber “nicht das alleinige Steuerungsinstrument sein”.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rechnen damit, dass Bestrebungen für mehr Suffizienz auf gesellschaftlichen Widerstand stoßen werden. Auch das thematisieren sie in ihrem Diskussionspapier.

Erdsystemwissenschaftler Lucht sagt, es gehöre zum Wesen einer Demokratie, “dass wir den Mut haben, uns wissenschaftlichen Einsichten auch dann zu stellen, wenn sie unbequem sind“. Er setzt auf einen gesamtgesellschaftlichen Lernprozess, an dessen Ende eine suffiziente Lebensweise ebenso selbstverständlich sein könne wie heute der Sozialstaat und das Wahlrecht für alle. “Vor hundert Jahren schien auch das noch utopisch. Aber heute ist es in unserem Land Realität.”

Drei Monate nach der UN-Klimakonferenz in Dubai (COP28) zeichnet sich ab, wie die ehrgeizigen Ziele zum globalen Ausbau der erneuerbaren Energien realisiert werden sollen. Von Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen kommen Vorschläge, wie bis 2030 die Kapazität der Erneuerbaren weltweit verdreifacht werden kann, wie es der COP-Beschluss vorsieht. Formuliert und debattiert wurden viele dieser Ideen beim “Berlin Energy Transition Dialogue” (BETD) in dieser Woche.

Der COP-Beschluss, bis 2030 die Erneuerbaren-Kapazitäten weltweit zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln, wurde vor einem Jahr beim BETD 2023 vorbereitet. Diese Zielmarke habe allerdings Schlupflöcher, kritisiert jetzt etwa Rana Adib, Exekutivdirektorin des Erneuerbaren-Netzwerks REN21, bei Table.Briefings:

Der BETD 2024 biete die Gelegenheit, Lösungen für den massiv beschleunigten Ausbau von Erneuerbaren zu diskutieren, hieß es auf der Konferenz. Er sei eine “richtige Umsetzungsveranstaltung“, gab etwa Außenministerin Annalena Baerbock vor, deren Auswärtiges Amt die Konferenz zum zehnten Mal ausrichtete.

Konkret soll das ehrgeizige Ziel auf vielen Wegen erreicht werden:

Wie weit die Welt insgesamt noch von den Zielen von Dubai entfernt ist, zeigt eine neue Irena-Studie. Trotz eines Rekords beim Neubau von erneuerbarer Energiekapazität im Jahr 2023 “ist der Fortschritt bei der Energiewende unzureichend und der Pfad weitab vom Kurs“, heißt es in der Untersuchung, die Irena-Chef Francesco La Camera auf der Konferenz vorstellte.

“Es gibt keine Zeit zu verlieren und Verzögerung macht die Aufgabe nur größer”, so La Camera. 2023 wurden knapp 480 Gigawatt an Erneuerbaren installiert, statt der nötigen 1.000 Gigawatt. Dadurch müsse nun bis 2030 jedes Jahr mehr geleistet werden. Für alle diese Ziele brauche es deutlich mehr Anstrengungen, so der Bericht. Bisher finde ein Großteil der Investitionen in Europa, den USA und China statt. Nötig sei aber der Ausbau vor allem auch in Afrika, wo noch fast 600 Millionen Menschen ohne sicheren Zugang zu Strom leben.

In den Ausbau der Erneuerbaren wurden demnach 2023 etwa zwei Billionen US-Dollar investiert. Doch nach Irena-Daten bleibt das Tempo der Entwicklung hinter dem zurück, was für die Umsetzung der Ziele von Dubai gebraucht werde, was sich unter anderem an Folgendem zeige:

Es ist eine Zahl, die von Politik und Industrie mit Spannung erwartet wurde: Wie groß ist die Nachfrage nach klimafreundlichen Heizungen, nachdem der Streit um die Wärmepumpen und ihre finanzielle Förderung endlich beigelegt ist und seit Ende Februar tatsächlich Anträge für den Einbau von Wärmepumpen gestellt werden können? Nun liegt sie vor: In den ersten drei Wochen wurden bei der zuständigen Förderbank KfW rund 8.000 Anträge gestellt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag auf Anfrage von Table.Briefings mit. Im Haus von Robert Habeck sieht man das als Erfolg: Die Förderung sei “mit einer sehr guten Nachfrage angelaufen”, erklärte eine Sprecherin.

Doch tatsächlich hatten BMWK und KfW – ebenso wie die Branche – auf einen sehr viel größeren Ansturm gehofft. Schließlich war der Markt im letzten Quartal 2023 fast komplett zum Erliegen gekommen, weil potenzielle Kunden auf die neuen Förderkonditionen warteten, die in vielen Fällen günstiger sind als die alten. Entsprechend groß müsste jetzt der Nachholbedarf sein. Und um das erklärte Ziel der Bundesregierung von 500.000 neuen Wärmepumpen pro Jahr zu erreichen, müsste die Zahl der wöchentlichen Anträge mehr als dreimal so hoch sein wie beim Start.

Allerdings dürfen die niedrigen Zahlen zum Start auch nicht überinterpretiert werden. Denn zwei Frühindikatoren, die die KfW ebenfalls erhebt, zeigen, dass das Interesse größer ist als die Zahl der Anträge vermuten lässt: So war die Zahl der Bestätigungen, die im Vorfeld eines Antrags von Installateuren bei der KfW hochgeladen werden müssen, in den ersten Wochen etwa doppelt so hoch wie die der Anträge; die Zahl der Neuanmeldungen im KfW-Portal sogar mehr als dreimal so hoch.

Dazu kommt, dass bisher nur Menschen einen Antrag stellen können, die ein Einfamilienhaus besitzen und selbst bewohnen. Selbstnutzende Eigentümer von Mehrfamilienhäusern oder Eigentumswohnungen können die Förderung ab Ende Mai beantragen, Vermieter ab Ende August. Komplett aussagekräftig ist die Zahl der Förderanträge darum erst ab Sommer.

In der Branche, die am Mittwoch bei einem Termin im BMWK über die Zahlen informiert wurde, herrscht trotzdem eine gewisse Ernüchterung. Im Vergleich zum Jahr 2022, als pro Monat 20.000 Anträge eingingen, sei die Zahl von 8.000 innerhalb von drei Wochen enttäuschend, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe, Martin Sabel, zu Table.Briefings. “Die 500.000 Wärmepumpen, auf die wir uns eingestellt haben, werden wir dieses Jahr wohl nicht absetzen können.”

Gleichzeitig ist die Heizungsbranche derzeit im Umbruch: War sie bisher von deutschen Familienunternehmen wie Viessmann, Vaillant oder Stiebel Eltron und lokalen Installationsbetrieben geprägt, drängen mit dem Umstieg auf die Wärmepumpe neue Akteure auf den Markt: Bei den Herstellern sind das asiatische Konzerne wie Daikin, Panasonic und LG sowie Carrier aus den USA, der kürzlich die Heizungssparte von Viessmann übernommen hat. Bei den Installateuren sind mit Thermondo, Enpal, 1Komma5 und Octopus Energy mehrere bundesweite Anbieter ins Geschäft eingestiegen und kämpfen teils mit intensivem Marketing um Kunden.

Diese Unternehmen, die aufgrund von Größe und Standardisierung oft etwas günstiger sind als lokale Anbieter, geben sich trotz der mäßigen Antragszahlen optimistisch. “Es gab eine große Verunsicherung, aber jetzt sehen die Zahlen sehr gut aus”, sagt Enpal-Sprecher Wolfgang Gründinger im Büro des Unternehmens am Berliner Ostbahnhof. Letztes Jahr hat das Unternehmen gerade mal 1.000 Wärmepumpen installiert. 2023 sollen es weitaus mehr werden – darunter viele für Kunden, die in der Vergangenheit schon eine Solaranlage von Enpal gekauft haben. “Wir wollen dieses Jahr der größte Wärmepumpen-Anbieter in Deutschland werden”, sagt Gründinger.

Bisher darf sich mit diesem Titel das Unternehmen Thermondo schmücken, das vor knapp zwei Jahren ins Geschäft mit Wärmepumpen einstieg und im letzten Jahr rund 3.000 davon installierte. Mit der aktuellen Auftragslage sei man “ganz zufrieden”, heißt es aus dem Unternehmen. Die Zahl der Anfragen liegt aktuell um 30 Prozent höher als im 4. Quartal des letzten Jahres. Schon zum Beginn des Antragsverfahrens im Februar hatte CRO Felix Plog erklärt: “Nach der Hängepartie um das Gebäudeenergiegesetz sehen wir seit Jahresbeginn bei unseren Kunden ein stark gestiegenes Interesse an Wärmepumpen.”

Ebenfalls auf deutliches Wachstum hofft Octopus Energy. Das Unternehmen, das in Großbritannien innerhalb weniger Jahren zu einem der größten Energieversorger wurde und dort kürzlich eine eigene, vergleichsweise günstige Wärmepumpe auf den Markt gebracht hat, ist im letzten Jahr ins deutsche Wärmepumpengeschäft eingestiegen. “Für uns war der Februar einer der verkaufsstärksten Monate”, sagte Deutschland-Chef Bastian Gierull zu Table.Briefings. “Viele Leute haben auf den Start der Förderung gewartet.” Wichtigster Engpass bleibe das Personal.

Unterschiedlich blicken Anbieter und Ministerium auch auf die technische Umsetzung der Förderung. Das BMWK betont, dass die Anträge umgehend beschieden werden: “Die Antragstellerinnen und Antragsteller hatten innerhalb von Minuten die Gewissheit, dass ihre neue Heizung gefördert werden kann”, erklärt eine Sprecherin. “Ermöglicht wird dies durch die automatisierte Antragsbearbeitung, bei der nur bei Klärungsbedarf zum Antrag noch längere Bearbeitungszeiten möglich sind.”

Aus Sicht der Branche ist das Verfahren jedoch noch verbesserungsfähig. Während bisher die Installateure die Anträge für ihre Kunden stellen konnten, müssen diese das nun selbst im Online-Portal der KfW tun – was manche abschrecke. Enpal berichtet zudem von einem Problem für Rentnerinnen und Rentner: Diese müssten oft keine Steuererklärung machen und hätten darum auch keinen Steuerbescheid, der das zu versteuernde Einkommen ausweist. Der ist aber erforderlich, um den sogenannten Einkommensbonus zu erhalten, mit dem die staatliche Förderung auf bis zu 70 Prozent der Anschaffungs- und Installationskosten steigt.

Diesen Bonus erhalten nur Kunden, in deren Haushalt das zu versteuernde Einkommen in den beiden Vorjahren jeweils unter 40.000 Euro liegt – was auf Rentner oft zutrifft, weil gerade bei älteren Jahrgängen ein erheblicher Teil der Rente nicht steuerpflichtig ist. Wer ein höheres Einkommen hat, bekommt 50 Prozent Zuschuss, wenn es sich um eine selbst genutzte Immobilie handelt, in der eine mindestens 20 Jahre alte Öl- oder Gasheizung genutzt wird. Bei jüngeren Heizungen oder bei vermieteten Wohnungen liegt der Zuschuss bei 30 Prozent; wenn die Wärmepumpe ein klimafreundliches Kältemittel nutzt, gibt es jeweils 5 Prozent zusätzlich. Die Prozentzahlen beziehen sich dabei in Einfamilienhäusern auf eine Maximalsumme von 30.000 Euro.

Für die bisher 8.000 eingegangenen Anträge ist laut BMWK eine Fördersumme von 124 Millionen Euro bewilligt worden; die Förderung liegt somit im Schnitt bei 15.500 Euro pro Heizung, was darauf hindeutet, dass die meisten Antragsteller einen Zuschuss von 50 oder 55 Prozent erhalten. Insgesamt stehen in diesem Jahr rund 4 Milliarden Euro zur Verfügung.

Ein Problem für manche Kunden ist nach Angaben aus der Branche, dass der Zuschuss erst mit Verzögerung ausgezahlt wird: Wer jetzt einen Antrag stellt, bekommt das Geld frühestens im September. Auch wer genug Geld für den Eigenanteil zur Verfügung hat, kann darum eine Finanzierungslücke haben, wenn die Rechnung fällig ist, bevor der staatliche Zuschuss gezahlt wird. Um diese zu schließen, bieten mehrere der großen Anbieter zusammen mit Bankpartnern einen Kredit an, den die Kunden flexibel tilgen können.

Bei der Lösung für ein weiteres Problem ist die Branche dagegen auf die Politik angewiesen: Weil die Gaspreise zuletzt sehr viel stärker gesunken sind als die Strompreise, hat sich die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen im Vergleich zu Gasheizungen deutlich verringert. Langfristige Berechnungen sehen in den meisten Fällen zwar immer noch einen finanziellen Vorteil für die Wärmepumpe – doch das gilt nur, wenn der CO₂-Preis wie erwartet steigt und die Beimischungspflicht von teurem Biomethan für neue Gasheizungen tatsächlich durchgesetzt wird. Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und damit die Nachfrage zu steigern, drängen der Bundesverband Wärmepumpe und der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie darum darauf, den Strompreis für Wärmepumpen zu verringern, indem Steuern und Abgaben darauf reduziert werden.

Nicht nur in Politik und Wissenschaft wird die Klimakrise immer wichtiger, auch in der Kultur spielt sie eine zunehmend wichtige Rolle. Das zeigt sich auch an diesem Wochenende auf der Leipziger Buchmesse: Parallel dazu findet in Leipzig eine Klimabuchmesse statt. Organisiert wird sie seit 2021 von einem eigens gegründeten gleichnamigen Verein. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto “Geschichten, die Lust auf Zukunft machen”.

Es werden neue Sach- und Kinderbücher zum Thema vorgestellt, und es geht um Klima als ein Motiv in Romanen. Für die Literaturwissenschaftlerin Julia Hoydis, die an der Universität Klagenfurt zu Klimawandel-Narrativen in kulturellen Darstellungen forscht, ist das wichtig. “Kommunikation zum Klimawandel scheitert seit Jahren, Literatur kann Menschen anders und emotionaler erreichen”, sagt Hoydis.

Ein Allheilmittel für die Klimakommunikation sei Literatur aber nicht. Eine Studie, die im vergangenen Jahr in der Fachzeitschrift Environmental Communication veröffentlicht worden ist, hat zwar gezeigt, dass fiktionale Erzählungen zum Klimawandel eine Wirkung haben. Die Lektüre von Fiktion über den Klimawandel verstärke zwar kurzfristig sowohl die Überzeugung, dass der Klimawandel real und menschengemacht ist, als auch das Bewusstsein für die Risiken, die damit einhergehen. Langfristig lasse dieser Effekt aber nach.

Literatur, die den Klimawandel in den Mittelpunkt stellt, wird immer beliebter. Gerade in den vergangenen zehn Jahren sei Climate Fiction – CliFi genannt – regelrecht explodiert, meint Hoydis. Das Genre CliFi ist noch relativ neu, 2008 wurde es von dem Reporter Dan Bloom geprägt. Für Hoydis ist wichtig, dass die Klimakrise auch literarisch aufgegriffen wird: “Klima ist nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern auch ein kulturelles, das viel mit unserem Miteinander zu tun hat”, sagt sie zu Table.Briefings.

Darüber, wie sich unser Zusammenleben verändert, denkt auch die Autorin Jasmin Schreiber in dem Roman “Endling” nach, der im vergangenen November erschienen ist. Ihre Prämisse: Die Buchen sterben aus, das setzt eine Kettenreaktion in Gang und hat weitreichende Folgen für die Natur, aber auch die Gesellschaft. 2041 sind Abtreibungen verboten, der Zugang zu Verhütungsmittel ist eingeschränkt und die Staaten werden immer autoritärer. Schreiber selbst sagt, sie beschreibt darin eine als “Dystopie getarnte Utopie” der Zukunft.

Zwei der Protagonistinnen des Romans sind – wie die Autorin – Naturwissenschaftlerinnen. Im Zentrum steht aber eher eine Familiengeschichte als Naturkatastrophen. Bei der Arbeit an dem Roman habe sie aber das Gefühl gehabt, endlich den Elefanten im Raum ansprechen zu müssen und Artensterben und Klimawandel auch zu thematisieren, erzählt Schreiber.

Literatur verhandele gesellschaftliche Realitäten. Es sei wichtig, dabei auch ernste und wichtige Themen wie die Klimakrise abzubilden, glaubt die Autorin. Schreiber betont allerdings auch: “Literatur ist kein Mittel zum Zweck, Fiktion muss gar nichts”. Aber unter Umständen könne Literatur Realitäten der Klimakrise vermitteln, ohne dabei so bevormundend zu wirken.

Außerdem könnte Literatur auch Aspekte diskutieren, die in der Wissenschaft keinen Platz haben, so Schreiber. Beispielsweise die Frage, wie sich die Folgen des Klimawandels auf das Privatleben des Menschen auswirken. Literaturwissenschaftlerin Hoydis fügt hinzu, dass Literatur durch komplexe Erzählungen auch die Möglichkeit habe, die naturwissenschaftlichen Konsequenzen der Klimakrise mit Themen wie Klasse, Liebe und Gerechtigkeit zu verknüpfen. “Texte können wissenschaftliche Modellierung mit ethischen Fragen und Werten ergänzen”, sagt sie.

Aber auch Hoydis sieht Grenzen im Potenzial von Klimakommunikation durch Erzählungen: Häufig erreichen sie doch am ehesten die Menschen, die sich schon mit dem Thema beschäftigen, und damit eine recht kleine Zielgruppe. Es gebe aber in den letzten Jahren auch Erzählungen, die ein größeres Publikum ansprechen. Sie nennt dabei den Roman “The Ministry for the Future” vom US-amerikanischen Autor Kim Stanley Robinson oder den Netflix-Film “Don’t look up”. Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann könne mit seiner Oktopus-Trilogie ebenfalls breitere Zielgruppen erreichen.

Hoydis empfiehlt als realistische Klimawandel-Romane:

Mit dem Voranschreiten des Klimawandels haben sich seit den 2000er-Jahren auch die Erzählungen dazu verändert. “Die Texte sind in der Gegenwart angekommen”, fasst Hoydis zusammen. Während die ersten CliFi-Romane noch in einer fernen, spekulativen Zukunft stattgefunden hätten, seien sie nun viel näher an unserer Realität. Manche Klimafiktion spiele bereits in der Vergangenheit. Statt auf abstrakte, technische Lösungen für die Klimakrise, konzentrieren sich die Romane jetzt öfter auf Resilienz, Adaption und die Frage, wie man mit dem Klimawandel leben kann.

21. bis 24. März, Leipzig

Messe Klimabuchmesse

Parallel zur Leipziger Buchmesse findet ebenfalls in Leipzig die Klimabuchmesse statt. Sie stellt Literatur und Sachbücher zum Thema Klima in den Mittelpunkt. Auch gibt es ein breites Rahmenprogramm. Infos

21. bis 22. März, Kopenhangen

Konferenz Copenhagen Climate Ministerial

Auf dem Ministerial werden rund 40 führende Klimaschützer und Minister aus der ganzen Welt zusammenkommen, um sich für Klimaschutzmaßnahmen und ein ehrgeiziges Ergebnis der COP29 einzusetzen. Der Schwerpunkt wird auf der Umsetzung der Verpflichtungen der COP28 liegen. Gleichzeitig sollen die Weichen für COP29 in Aserbaidschan im November gestellt werden. Infos

21. März, 9.15 Uhr, Berlin

Konferenz Sektorkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems

Am 21. März 2024 organisiert das Deutsch-Französische Büro für die Energiewende (DFBEW) in Berlin eine Konferenz zum Thema “Sektorkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems”. Infos

21. März, 13.30 Uhr, Berlin

Dialog Between CBAM, equity, and ambition – finding a just way to reach climate targets

In Form eines Dialogs diskutiert Agora Energiewende auf diesem Event mit EU- und Nicht-EU-Ländern über die Folgen des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Infos

21. März, 14 Uhr, Online

Webinar Navigating the Landscape of Voluntary Standards and Initiatives for Carbon Management

Das International Institute für Sustainable Development (IISD) diskutiert auf diesem Webinar die neusten, wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Standards auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt.

23. und 24. März, Online

Seminar Wie kann ich andere vom sozial-ökologischen Wandel begeistern?

Ein Grundlagenseminar zum Framing und Storytelling von sozial-ökologischem Wandel der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Aktivistinnen-Agentur e.V. Infos

26. März, 11 Uhr, Brüssel

Diskussion Securing the Future of European Industries: The Role of CCUS in the EU’s Legislative Term 2024-2029

Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) sind für Europa von entscheidender Bedeutung, um seine Klimaziele für 2040 und 2050 zu erreichen. CCUS-Lösungen können auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie verbessern und die Energie-Resilienz stärken. Auf der Veranstaltung diskutier Euractiv, welche politischen Voraussetzungen dafür nötig sind. Infos

27. März, 10 Uhr, Güstrow

Tagung Agroforst – Bäume auf dem Acker- und Grünland

Die Tagung will die Landnutzungsform Agroforst vorstellen, deren Geschichte und Bedeutung sowie deren vielfältige Vorteile für die Klima-Resilienz der Landwirtschaft. Sie wird von der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit dem BUND und dem Agrarbündnis Mecklenburg-Vorpommern organisiert. Infos

27. März, Brüssel

Konferenz Think2030 – Ensuring a resilient future for the European Green Deal

Auf der Konferenz soll es darum gehen, den Europäischen Green Deal zu verwirklichen und sicherzustellen, dass seine Nachhaltigkeitsprinzipien die künftige Ausrichtung der EU nach 2024 beeinflussen. Sie wird vom Institute for European Environmental Policy organisiert. Infos

28. März, 15 Uhr, Online

Webinar Greenhouse gas-neutral administrations: Motivation campaigns

Im Rahmen der “International Academy – Transformations for Environment and Sustainability” organisiert das Umweltbundesamt zwei Best-Practise-Vorträge zu Klimaneutralität in der öffentlichen Verwaltung. Infos

Mit dem Klimastatusbericht für 2023 bestätigte die Weltwetterorganisation (WMO) am Dienstag, wovor Klimaforscher seit Monaten warnen:

Auch die Ozeane sind heißer als je zuvor seit Messbeginn vor 65 Jahren – und das schon seit mehr als einem Jahr. Das beobachten viele Klimaforscherinnen und -forscher mit Sorge, denn die Ozeane dämpfen die Erderhitzung, indem sie rund 90 Prozent der zusätzlichen Energie speichern. “Sie wirken wie eine große Klimaanlage für uns”, sagt Thorsten Reusch, der den Forschungsbereich Marineökologie am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel leitet. Diese Klimaanlage könnte mit zunehmender Belastung in Zukunft schwächer werden.

Der WMO-Bericht geht davon aus, dass sich die Ozeane über die nächsten Jahrhunderte hinweg weiter erhitzen werden. Setzt sich der derzeitige Erwärmungstrend fort, würde das fast alles verändern, sagt Reusch: “Wir werden öfter Hitzewellen und Starkregen erleben, Korallen könnten aussterben und ebenso die Algenwälder in gemäßigteren Breiten.” Die Fischbestände würden sich zudem verschieben und damit auch den Fischfang beeinträchtigen – die Lebensgrundlage vieler Menschen entlang der Küsten weltweit.

In den letzten 65 Jahren hätten sich die obersten Wasserschichten des Antarktischen Ozeans, des Südatlantiks und des Nordatlantiks besonders stark erwärmt – aber auch das Mittelmeer, das aufgrund seiner Größe weniger stark durchmischt werde, so Reusch.

Angesichts immer neuer Rekorde wird in der Klimaforschung derzeit debattiert, ob die Erwärmungstrends innerhalb der Prognosen liegen, oder ob sich der Klimawandel gerade unerwartet beschleunigt. Die Hitzerekorde des vergangenen Jahres könnten durch die gebräuchlichen Modelle nicht erklärt werden, schreibt etwa Gavin Schmidt, Direktor des Goddard Institute for Space Studies der NASA, in einem kürzlich erschienenen Artikel in der Fachzeitschrift Nature. Auch Reusch ist geschockt angesichts der lang andauernden Temperaturanomalien. “Letztlich ist es aber egal, was der Fall ist – besorgniserregend ist es allemal”, meint Reusch. lb

Auf der Mitgliederliste des einflussreichen Lobbyverbands “Zukunft Gas” stehen mittlerweile noch 59 von ursprünglich mehr als 100 Stadtwerken. Seit Oktober 2023 seien 17 weitere Stadtwerke aus dem Verband ausgetreten, berichtete die NGO Lobbycontrol am Mittwoch. Es sei die bereits dritte Austrittswelle, die durch Recherchen von Lobbycontrol und der Investigativplattform Correctiv vor einem Jahr ins Rollen gebracht worden sei.

Unter den Neuaustritten sind diesmal die Stadtwerke Hamm in Nordrhein-Westfalen, die Stadtwerke Schweinfurt in Bayern und die Stadtwerke Wertheim in Baden-Württemberg. Andere tauchen nicht mehr auf der Mitgliederliste auf, haben ihren Austritt aber laut Lobbycontrol nicht bestätigt. Mehrere Stadtwerke aus Mecklenburg-Vorpommern standen nur indirekt auf der Mitgliederliste von “Zukunft Gas”, weil sie Mitglied im Verein Emevo sind, der zu alternativen Fahrzeugantrieben berät und mit Ende 2023 aus dem Lobbyverband ausgetreten ist.

Lobbycontrol hält die Mitgliedschaft von Stadtwerken bei “Zukunft Gas” auch deshalb für problematisch, weil die meisten in öffentlicher Hand seien und deshalb im Interesse der Öffentlichkeit handeln müssten. Statt für nachhaltige Energiequellen lobbyiere “Zukunft Gas” aber für klimaschädliche Erdgas-Infrastruktur und wird dafür von Öl- und Gasunternehmen finanziert – und von den Stadtwerken, die noch Mitglied sind. Der Lobbyverband habe sich beispielsweise für den Weiterbetrieb von Gasleitungen mit dem “falschen Versprechen, dass Wasserstoff beim Heizen breit einsetzbar sei” stark gemacht, kritisiert Christina Deckwirth, Sprecherin von Lobbycontrol.

“Zukunft Gas” erklärte auf Nachfrage von Table.Briefings, sich nicht zu den Austrittsberichten äußern zu wollen. lb

Wenn Europa bis 2050 Netto-Null-Emission erreichen wolle, müsse man anfangen, das Problem der Verkehrsemissionen ernst zu nehmen, heißt es in einer neuen Analyse der Umweltorganisation Transport and Environment (T&E). Seit 1990 seien die verkehrsbedingten Emissionen in Europa um mehr als ein Viertel gestiegen und würden voraussichtlich auch weiter steigen, während die Emissionen der Gesamtwirtschaft bereits sänken.

2030 werde der Verkehr fast die Hälfte aller Treibhausgasemissionen in Europa ausmachen, so T&E. “Unter den derzeitigen klimapolitischen Maßnahmen könnte der Anteil des Verkehrs an den Treibhausgasemissionen insgesamt von heute 29 Prozent auf 44 Prozent im Jahr 2030 steigen.”

T&E pocht daher auf:

T&E untersuchte in der Analyse “The State of European Transport” auch die derzeitigen EU-Regulierungen für den Sektor. Demnach würden die Verkehrsemissionen 2040 nur um 25 Prozent und 2050 um 62 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 verringert werden. 2040 will die EU-Kommission ihre Emissionen bereits um 90 Prozent gegenüber 1990 gesenkt haben, 2050 muss Europa klimaneutral sein. luk

Paulina Hennig-Kloska war noch nicht im Amt, da spürte sie schon, welche Sprengkraft ihre neuen Themen mit sich bringen. Die im Dezember 2023 schließlich zur Ministerin für Klima und Umwelt ernannte Hennig-Kloska legte mit anderen Abgeordneten einen Gesetzesvorschlag zum erleichterten Bau von Windparks vor und sorgte vor allem durch die verkürzte Entfernung zu Wohngebäuden für Empörung: Dem Vorschlag zufolge sollten besonders leise Anlagen mit einem Abstand von 300 Metern gebaut werden können – 200 Meter weniger, als es im Wahlkampf versprochen worden war.

Die Recht- und Gerechtigkeitspartei PiS, die bis zum letzten Jahr die Regierung führte, warf Hennig-Kloska vor, Lobbygruppen der Windradindustrie insbesondere aus Deutschland zu befördern. Hennig-Kloska forderte eine Entschuldigung und drohte, einen PiS-Abgeordneten wegen Verleumdung zu verklagen. Manche Koalitionspolitiker sprachen Hennig-Kloska daraufhin die Eignung für das neue Amt ab – doch ihre Partei hielt an der 46-Jährigen fest. Etwas später, als vereidigte Ministerin, gab sie Fehler zu und änderte manche Punkte. Spätestens im März soll das überarbeitete Windparkgesetz jetzt verabschiedet werden.

Hennig-Kloska ist keine Aktivistin. Die aus Gniezno westlich von Warschau stammende Politikwissenschaftlerin arbeitete zuerst als Radiojournalistin, war Abteilungsleiterin bei einer lokalen Bank und leitete mit ihrem Mann Artur Kloska die Firma Borg, die auf Büroeinrichtung spezialisiert ist.

2015 trat sie der Partei Nowoczesna bei und wurde unerwartet in das nationale Parlament gewählt, den Sejm. Weil Borg einen öffentlichen Auftrag zur Möblierung von Schulen gewann, sprachen Kritiker von Korruption. Einen Beweis konnten sie allerdings nicht vorlegen – und die Wähler glaubten ihnen auch nicht. Stattdessen wählten sie die Abgeordnete seitdem zweimal wieder.

Im Frühjahr 2021 wechselte Hennig-Kloska dann zur Partei Polen 2050, die nun zur Regierungskoalition des Ministerpräsidenten Donald Tusk gehört, und wurde zu einer der wichtigsten Politikerinnen der neuen Partei, die sich als wertkonservativ und bodenständig präsentiert. Mit der neuen Partei kam auch ein neues Thema: vom Gesundheitsressort wechselte sie in den Energie- und Klimaausschuss.

“Damals wurde mir klar, dass die Energiewende das Fundament einer zukünftigen wettbewerbsfähigen Wirtschaft ist”, sagt sie. “Und der CO₂-Fußabdruck wird unsere Wirtschaft zerstören, wenn wir nicht ernsthaft etwas dagegen unternehmen.” In der Wirtschaftspolitik ist sie eine Liberale, sie tritt für Steuersenkungen ein und unterstützt die Privatisierung von Staatsunternehmen, mit Ausnahme des Energie- und Verteidigungssektors.

In ihrem neuen Amt geht es jetzt darum, sich schnell einzuarbeiten und viele Herausforderungen anzupacken, denn die vorige PiS-Regierung hat die Umweltpolitik komplett vernachlässigt. 63 Prozent seines Strombedarfs deckt Polen noch immer mit Kohle ab, der Ausstieg aus dem fossilen Brennstoff ist erst für 2049 geplant. Nun soll das Ministerium Investitionen in erneuerbare Energiequellen fördern, in Windkraftanlagen, in Photovoltaik und Biomasseanlagen, aber auch in Kernenergie. Die thermische Modernisierung von Gebäuden muss ebenfalls dringend angegangen werden, um Einsparziele zu erreichen.

Um all das zu finanzieren, hofft Hennig-Kloska auch auf die Europäische Union. Das Programm “Saubere Luft” etwa, in dessen Rahmen alte Verbrennungsöfen ausgetauscht werden sollen, wurde zuletzt mangels Finanzierung eingefroren, obgleich jährlich etwa 50.000 Menschen an den Folgen von Smog sterben. Hennig-Kloska will nun EU-Mittel aus dem europäischen Fonds für Infrastruktur, Klima und Umwelt (FENIKS) mobilisieren. Polen wird sich auch um Projektfinanzierung aus dem Fit-for-55-Paket der EU bewerben.

Zugleich geht es für Hennig-Kloska darum, die Balance zu halten, auch innerhalb der eigenen Regierung. Mitte Januar war es ihre grüne Stellvertreterin Urszula Zielińska, die ein hohes Tempo bei der Transformation verlangte und forderte, dass die EU ihren CO₂-Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent reduzieren solle. Paulina Hennig-Kloska pfiff Zielińska schnell zurück und erklärte, die Aussage sei weder offiziell noch mit anderen Ressorts abgestimmt gewesen.

Zwar seien sich alle Parteien der Regierungskoalition darin einig, dass Polen klimaneutral werden müsse. Dafür brauche es aber Zeit. Einer Allianz von elf Ländern, darunter Deutschland, die vergangene Woche ebenfalls ambitioniertere EU-Klimaziele forderte, schloss sich Polen nicht an. Schließlich muss Hennig-Kloska auch auf den Koalitionspartner Rücksicht nehmen, die Bauernpartei PSL. Und die hat erklärt, dass sie die Bürger bei der Transformation nicht überfordern will. Andrzej Rybak

Suffizienz bedeutet nicht zwingend Verzicht, sondern auch eine genügsamere Ressourcennutzung und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung (SRU) fordert in einem Diskussionspapier eine politische und gesellschaftliche Debatte darüber, wie die Zivilisation ökologischer und zugleich gerechter werden kann. Alexandra Endres analysiert den Diskussionsansatz des SRU.

Trotz eines Rekords beim Neubau von Erneuerbaren im Jahr 2023 befinden wir uns weitab vom Kurs für die Energiewende, erklärte die Irena diese Woche in Berlin. Bernhard Pötter hat sich die Analyse der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien angeschaut und stellt fest, das Tempo des Erneuerbaren-Ausbaus bleibt hinter dem zurück, was für die Umsetzung der in Dubai beschlossenen Erneuerbaren-Ziele gebraucht wird.

Bei der Verbreitung von Wärmepumpen ist Deutschland ebenfalls noch nicht auf Kurs. Der Ansturm auf die Förderung von Wärmepumpen bleibt bislang aus. Rund 8.000 Anträge sind bei der KfW in den ersten drei Wochen eingegangen. Malte Kreutzfeldt erörtert, warum man diese Zahl im BMWK dennoch als Erfolg wertet.

In Leipzig beginnt heute die Buchmesse. Parallel dazu gibt es auch eine Klimabuchmesse. Neben Sach- und Kinderbüchern wird dort auch fiktionale Klimaliteratur vorgestellt – Climate Fiction, oder auch CliFi genannt. Lisa Kuner erklärt, wie diese bei der Klimakommunikation helfen kann und wie sich das Genre durch den voranschreitenden Klimawandel verändert hat.

Ich wünsche in diesem Sinne eine erhellende Lektüre.

Angesichts vielfältiger ökologischer Krisen drängt der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung auf eine breite politische und gesellschaftliche Debatte über Suffizienz – also einfach gesprochen über die Frage: Wann haben wir genug? In einem Diskussionspapier zum Thema, das am Donnerstag Umweltministerin Steffi Lemke übergeben wurde, spricht das Gremium auch Gerechtigkeits- und Verteilungsaspekte an.

Ein Sprecher des Bundesumweltminsteriums sagte dazu: “Wissenschaftliche Diskussionsbeiträge wie der des SRU können die Diskussion um Suffizienz versachlichen und bereichern.”

“Ohne die Vermeidung von Verschwendung werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen”, sagt Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und stellvertretende Vorsitzende des SRU, im Gespräch mit Table.Briefings. “Wir benötigen einen suffizienteren Lebensstil.” Das sei nicht moralisch gemeint. “Es gibt einfach gewisse Notwendigkeiten, denen wir uns stellen müssen. Wir müssen über die Dinge reden, die unser Überleben gefährden.”

Dabei geht es dem Rat nicht darum, einzelnen Personen vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Suffizienzorientierte Politik bedürfe eines politischen Rahmens, schreibt der SRU, und sei zugleich darauf angewiesen, aus der Gesellschaft heraus “mitgestaltet und verstärkt” zu werden.

Für die Klima- und Energiepolitik ist das Papier vor allem aus drei Gründen relevant:

Eine nachhaltige Entwicklung sei ohne Suffizienz nicht möglich, schreibt der Rat. In der Energiepolitik ist das zentrale Argument der Fachleute: Die komplette Umstellung der Wirtschaft auf erneuerbare Energiequellen könne schneller, leichter und “erheblich” kostengünstiger gelingen, wenn der Energieverbrauch nicht zugleich stetig weiter wachse – und Suffizienz könne dazu maßgeblich beitragen. Wird weniger Energie nachgefragt, sinken die Emissionen schneller. Weil weniger neue Infrastruktur gebaut werden muss, können Wald- und andere Flächen erhalten werden, die dann auch dem Klimaschutz dienen.

Wird der Flächenverbrauch darüber hinaus durch Suffizienzstrategien gebremst, etwa indem platzsparender gebaut wird, können wichtige CO₂-Senken wie Wälder und Moore besser erhalten werden. Daneben sind naturbelassene, gesunde Ökosysteme mit einem hohen Artenreichtum widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen der Klimakrise. Naturnahe Landschaften, etwa entlang von Flüssen, werden ebenfalls gebraucht, um beispielsweise Hochwasser nach Extremregen aufzunehmen.

Schon jetzt sei die Flächenkonkurrenz in Deutschland hoch, schreibt der SRU. Doch künftig würden “sowohl global als auch in Deutschland” mehr naturnahe Flächen benötigt, um den Artenreichtum und das Klima zu schützen. Der SRU verweist dabei auf Biodiversitätsziele, denen sich auch die Bundesregierung verpflichtet hat, beispielsweise im Kunming-Montreal-Abkommen, das vorsieht, weltweit 30 Prozent der degradierten Ökosysteme zu renaturieren und 30 Prozent aller Land- und Wasserflächen unter Naturschutz zu stellen.

Konkrete Empfehlungen für eine “Strategie des Genug” geben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem Papier ganz bewusst nicht. Ihnen ist klar: Das Thema ist komplex und politisch heikel. Aber sie sagen mit Nachdruck: Es ist höchste Zeit, sich der Debatte zu stellen – in der Politik und der ganzen Gesellschaft. “Alle wissen, dass es so nicht weitergehen kann”, sagt Kemfert.

“Wir leben ökologisch über unsere Verhältnisse”, sagt SRU-Mitglied Wolfgang Lucht, Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). “Aber wir vermeiden es gern, darüber zu diskutieren, wie unsere Zivilisation ökologischer und zugleich gerechter werden kann – denn es wirft schwierige Fragen auf, denen wir aber nicht ausweichen sollten.”

Auch der Ethikrat hatte in der vergangenen Woche angemahnt, die Lasten und Pflichten im Kampf gegen den Klimawandel so zu verteilen, dass “möglichst alle Menschen jetzt und in Zukunft die Mindestvoraussetzungen für ein gutes und gelingendes Leben erreichen können”.

Der SRU geht in seinem Diskussionspapier von zwei Punkten aus:

Mit den beiden Punkten bezieht der Rat sich ausdrücklich auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, in der die planetaren Grenzen und die Orientierung an einem Leben in Würde für alle als “absolute Leitplanken für politische Entscheidungen” genannt werden.

Effizienzgewinne, der Einsatz umweltfreundlicherer Ressourcen und technischer Fortschritt allein reichten dabei nicht aus, um die ökologischen Krisen zu bewältigen, schreibt der SRU außerdem. Suffizienz sei eine unabdingbare, ergänzende Strategie. Zwar seien Innovation und technische Lösungen “unentbehrlich”. Aber “dass sich die Wende zur Nachhaltigkeit allein durch Innovation und Technologie realisieren lässt, ist eine Hypothese, für die es keine ausreichende Evidenz gibt – im Gegenteil spricht vieles dagegen”.

Ähnlich bewertet der Rat marktwirtschaftliche Instrumente: Zwar leisteten sie “einen wertvollen Beitrag”, könnten aber “nicht das alleinige Steuerungsinstrument sein”.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rechnen damit, dass Bestrebungen für mehr Suffizienz auf gesellschaftlichen Widerstand stoßen werden. Auch das thematisieren sie in ihrem Diskussionspapier.

Erdsystemwissenschaftler Lucht sagt, es gehöre zum Wesen einer Demokratie, “dass wir den Mut haben, uns wissenschaftlichen Einsichten auch dann zu stellen, wenn sie unbequem sind“. Er setzt auf einen gesamtgesellschaftlichen Lernprozess, an dessen Ende eine suffiziente Lebensweise ebenso selbstverständlich sein könne wie heute der Sozialstaat und das Wahlrecht für alle. “Vor hundert Jahren schien auch das noch utopisch. Aber heute ist es in unserem Land Realität.”

Drei Monate nach der UN-Klimakonferenz in Dubai (COP28) zeichnet sich ab, wie die ehrgeizigen Ziele zum globalen Ausbau der erneuerbaren Energien realisiert werden sollen. Von Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen kommen Vorschläge, wie bis 2030 die Kapazität der Erneuerbaren weltweit verdreifacht werden kann, wie es der COP-Beschluss vorsieht. Formuliert und debattiert wurden viele dieser Ideen beim “Berlin Energy Transition Dialogue” (BETD) in dieser Woche.

Der COP-Beschluss, bis 2030 die Erneuerbaren-Kapazitäten weltweit zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln, wurde vor einem Jahr beim BETD 2023 vorbereitet. Diese Zielmarke habe allerdings Schlupflöcher, kritisiert jetzt etwa Rana Adib, Exekutivdirektorin des Erneuerbaren-Netzwerks REN21, bei Table.Briefings:

Der BETD 2024 biete die Gelegenheit, Lösungen für den massiv beschleunigten Ausbau von Erneuerbaren zu diskutieren, hieß es auf der Konferenz. Er sei eine “richtige Umsetzungsveranstaltung“, gab etwa Außenministerin Annalena Baerbock vor, deren Auswärtiges Amt die Konferenz zum zehnten Mal ausrichtete.

Konkret soll das ehrgeizige Ziel auf vielen Wegen erreicht werden:

Wie weit die Welt insgesamt noch von den Zielen von Dubai entfernt ist, zeigt eine neue Irena-Studie. Trotz eines Rekords beim Neubau von erneuerbarer Energiekapazität im Jahr 2023 “ist der Fortschritt bei der Energiewende unzureichend und der Pfad weitab vom Kurs“, heißt es in der Untersuchung, die Irena-Chef Francesco La Camera auf der Konferenz vorstellte.

“Es gibt keine Zeit zu verlieren und Verzögerung macht die Aufgabe nur größer”, so La Camera. 2023 wurden knapp 480 Gigawatt an Erneuerbaren installiert, statt der nötigen 1.000 Gigawatt. Dadurch müsse nun bis 2030 jedes Jahr mehr geleistet werden. Für alle diese Ziele brauche es deutlich mehr Anstrengungen, so der Bericht. Bisher finde ein Großteil der Investitionen in Europa, den USA und China statt. Nötig sei aber der Ausbau vor allem auch in Afrika, wo noch fast 600 Millionen Menschen ohne sicheren Zugang zu Strom leben.

In den Ausbau der Erneuerbaren wurden demnach 2023 etwa zwei Billionen US-Dollar investiert. Doch nach Irena-Daten bleibt das Tempo der Entwicklung hinter dem zurück, was für die Umsetzung der Ziele von Dubai gebraucht werde, was sich unter anderem an Folgendem zeige:

Es ist eine Zahl, die von Politik und Industrie mit Spannung erwartet wurde: Wie groß ist die Nachfrage nach klimafreundlichen Heizungen, nachdem der Streit um die Wärmepumpen und ihre finanzielle Förderung endlich beigelegt ist und seit Ende Februar tatsächlich Anträge für den Einbau von Wärmepumpen gestellt werden können? Nun liegt sie vor: In den ersten drei Wochen wurden bei der zuständigen Förderbank KfW rund 8.000 Anträge gestellt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag auf Anfrage von Table.Briefings mit. Im Haus von Robert Habeck sieht man das als Erfolg: Die Förderung sei “mit einer sehr guten Nachfrage angelaufen”, erklärte eine Sprecherin.

Doch tatsächlich hatten BMWK und KfW – ebenso wie die Branche – auf einen sehr viel größeren Ansturm gehofft. Schließlich war der Markt im letzten Quartal 2023 fast komplett zum Erliegen gekommen, weil potenzielle Kunden auf die neuen Förderkonditionen warteten, die in vielen Fällen günstiger sind als die alten. Entsprechend groß müsste jetzt der Nachholbedarf sein. Und um das erklärte Ziel der Bundesregierung von 500.000 neuen Wärmepumpen pro Jahr zu erreichen, müsste die Zahl der wöchentlichen Anträge mehr als dreimal so hoch sein wie beim Start.

Allerdings dürfen die niedrigen Zahlen zum Start auch nicht überinterpretiert werden. Denn zwei Frühindikatoren, die die KfW ebenfalls erhebt, zeigen, dass das Interesse größer ist als die Zahl der Anträge vermuten lässt: So war die Zahl der Bestätigungen, die im Vorfeld eines Antrags von Installateuren bei der KfW hochgeladen werden müssen, in den ersten Wochen etwa doppelt so hoch wie die der Anträge; die Zahl der Neuanmeldungen im KfW-Portal sogar mehr als dreimal so hoch.

Dazu kommt, dass bisher nur Menschen einen Antrag stellen können, die ein Einfamilienhaus besitzen und selbst bewohnen. Selbstnutzende Eigentümer von Mehrfamilienhäusern oder Eigentumswohnungen können die Förderung ab Ende Mai beantragen, Vermieter ab Ende August. Komplett aussagekräftig ist die Zahl der Förderanträge darum erst ab Sommer.

In der Branche, die am Mittwoch bei einem Termin im BMWK über die Zahlen informiert wurde, herrscht trotzdem eine gewisse Ernüchterung. Im Vergleich zum Jahr 2022, als pro Monat 20.000 Anträge eingingen, sei die Zahl von 8.000 innerhalb von drei Wochen enttäuschend, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe, Martin Sabel, zu Table.Briefings. “Die 500.000 Wärmepumpen, auf die wir uns eingestellt haben, werden wir dieses Jahr wohl nicht absetzen können.”

Gleichzeitig ist die Heizungsbranche derzeit im Umbruch: War sie bisher von deutschen Familienunternehmen wie Viessmann, Vaillant oder Stiebel Eltron und lokalen Installationsbetrieben geprägt, drängen mit dem Umstieg auf die Wärmepumpe neue Akteure auf den Markt: Bei den Herstellern sind das asiatische Konzerne wie Daikin, Panasonic und LG sowie Carrier aus den USA, der kürzlich die Heizungssparte von Viessmann übernommen hat. Bei den Installateuren sind mit Thermondo, Enpal, 1Komma5 und Octopus Energy mehrere bundesweite Anbieter ins Geschäft eingestiegen und kämpfen teils mit intensivem Marketing um Kunden.

Diese Unternehmen, die aufgrund von Größe und Standardisierung oft etwas günstiger sind als lokale Anbieter, geben sich trotz der mäßigen Antragszahlen optimistisch. “Es gab eine große Verunsicherung, aber jetzt sehen die Zahlen sehr gut aus”, sagt Enpal-Sprecher Wolfgang Gründinger im Büro des Unternehmens am Berliner Ostbahnhof. Letztes Jahr hat das Unternehmen gerade mal 1.000 Wärmepumpen installiert. 2023 sollen es weitaus mehr werden – darunter viele für Kunden, die in der Vergangenheit schon eine Solaranlage von Enpal gekauft haben. “Wir wollen dieses Jahr der größte Wärmepumpen-Anbieter in Deutschland werden”, sagt Gründinger.

Bisher darf sich mit diesem Titel das Unternehmen Thermondo schmücken, das vor knapp zwei Jahren ins Geschäft mit Wärmepumpen einstieg und im letzten Jahr rund 3.000 davon installierte. Mit der aktuellen Auftragslage sei man “ganz zufrieden”, heißt es aus dem Unternehmen. Die Zahl der Anfragen liegt aktuell um 30 Prozent höher als im 4. Quartal des letzten Jahres. Schon zum Beginn des Antragsverfahrens im Februar hatte CRO Felix Plog erklärt: “Nach der Hängepartie um das Gebäudeenergiegesetz sehen wir seit Jahresbeginn bei unseren Kunden ein stark gestiegenes Interesse an Wärmepumpen.”

Ebenfalls auf deutliches Wachstum hofft Octopus Energy. Das Unternehmen, das in Großbritannien innerhalb weniger Jahren zu einem der größten Energieversorger wurde und dort kürzlich eine eigene, vergleichsweise günstige Wärmepumpe auf den Markt gebracht hat, ist im letzten Jahr ins deutsche Wärmepumpengeschäft eingestiegen. “Für uns war der Februar einer der verkaufsstärksten Monate”, sagte Deutschland-Chef Bastian Gierull zu Table.Briefings. “Viele Leute haben auf den Start der Förderung gewartet.” Wichtigster Engpass bleibe das Personal.

Unterschiedlich blicken Anbieter und Ministerium auch auf die technische Umsetzung der Förderung. Das BMWK betont, dass die Anträge umgehend beschieden werden: “Die Antragstellerinnen und Antragsteller hatten innerhalb von Minuten die Gewissheit, dass ihre neue Heizung gefördert werden kann”, erklärt eine Sprecherin. “Ermöglicht wird dies durch die automatisierte Antragsbearbeitung, bei der nur bei Klärungsbedarf zum Antrag noch längere Bearbeitungszeiten möglich sind.”

Aus Sicht der Branche ist das Verfahren jedoch noch verbesserungsfähig. Während bisher die Installateure die Anträge für ihre Kunden stellen konnten, müssen diese das nun selbst im Online-Portal der KfW tun – was manche abschrecke. Enpal berichtet zudem von einem Problem für Rentnerinnen und Rentner: Diese müssten oft keine Steuererklärung machen und hätten darum auch keinen Steuerbescheid, der das zu versteuernde Einkommen ausweist. Der ist aber erforderlich, um den sogenannten Einkommensbonus zu erhalten, mit dem die staatliche Förderung auf bis zu 70 Prozent der Anschaffungs- und Installationskosten steigt.

Diesen Bonus erhalten nur Kunden, in deren Haushalt das zu versteuernde Einkommen in den beiden Vorjahren jeweils unter 40.000 Euro liegt – was auf Rentner oft zutrifft, weil gerade bei älteren Jahrgängen ein erheblicher Teil der Rente nicht steuerpflichtig ist. Wer ein höheres Einkommen hat, bekommt 50 Prozent Zuschuss, wenn es sich um eine selbst genutzte Immobilie handelt, in der eine mindestens 20 Jahre alte Öl- oder Gasheizung genutzt wird. Bei jüngeren Heizungen oder bei vermieteten Wohnungen liegt der Zuschuss bei 30 Prozent; wenn die Wärmepumpe ein klimafreundliches Kältemittel nutzt, gibt es jeweils 5 Prozent zusätzlich. Die Prozentzahlen beziehen sich dabei in Einfamilienhäusern auf eine Maximalsumme von 30.000 Euro.

Für die bisher 8.000 eingegangenen Anträge ist laut BMWK eine Fördersumme von 124 Millionen Euro bewilligt worden; die Förderung liegt somit im Schnitt bei 15.500 Euro pro Heizung, was darauf hindeutet, dass die meisten Antragsteller einen Zuschuss von 50 oder 55 Prozent erhalten. Insgesamt stehen in diesem Jahr rund 4 Milliarden Euro zur Verfügung.

Ein Problem für manche Kunden ist nach Angaben aus der Branche, dass der Zuschuss erst mit Verzögerung ausgezahlt wird: Wer jetzt einen Antrag stellt, bekommt das Geld frühestens im September. Auch wer genug Geld für den Eigenanteil zur Verfügung hat, kann darum eine Finanzierungslücke haben, wenn die Rechnung fällig ist, bevor der staatliche Zuschuss gezahlt wird. Um diese zu schließen, bieten mehrere der großen Anbieter zusammen mit Bankpartnern einen Kredit an, den die Kunden flexibel tilgen können.

Bei der Lösung für ein weiteres Problem ist die Branche dagegen auf die Politik angewiesen: Weil die Gaspreise zuletzt sehr viel stärker gesunken sind als die Strompreise, hat sich die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen im Vergleich zu Gasheizungen deutlich verringert. Langfristige Berechnungen sehen in den meisten Fällen zwar immer noch einen finanziellen Vorteil für die Wärmepumpe – doch das gilt nur, wenn der CO₂-Preis wie erwartet steigt und die Beimischungspflicht von teurem Biomethan für neue Gasheizungen tatsächlich durchgesetzt wird. Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und damit die Nachfrage zu steigern, drängen der Bundesverband Wärmepumpe und der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie darum darauf, den Strompreis für Wärmepumpen zu verringern, indem Steuern und Abgaben darauf reduziert werden.

Nicht nur in Politik und Wissenschaft wird die Klimakrise immer wichtiger, auch in der Kultur spielt sie eine zunehmend wichtige Rolle. Das zeigt sich auch an diesem Wochenende auf der Leipziger Buchmesse: Parallel dazu findet in Leipzig eine Klimabuchmesse statt. Organisiert wird sie seit 2021 von einem eigens gegründeten gleichnamigen Verein. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto “Geschichten, die Lust auf Zukunft machen”.

Es werden neue Sach- und Kinderbücher zum Thema vorgestellt, und es geht um Klima als ein Motiv in Romanen. Für die Literaturwissenschaftlerin Julia Hoydis, die an der Universität Klagenfurt zu Klimawandel-Narrativen in kulturellen Darstellungen forscht, ist das wichtig. “Kommunikation zum Klimawandel scheitert seit Jahren, Literatur kann Menschen anders und emotionaler erreichen”, sagt Hoydis.

Ein Allheilmittel für die Klimakommunikation sei Literatur aber nicht. Eine Studie, die im vergangenen Jahr in der Fachzeitschrift Environmental Communication veröffentlicht worden ist, hat zwar gezeigt, dass fiktionale Erzählungen zum Klimawandel eine Wirkung haben. Die Lektüre von Fiktion über den Klimawandel verstärke zwar kurzfristig sowohl die Überzeugung, dass der Klimawandel real und menschengemacht ist, als auch das Bewusstsein für die Risiken, die damit einhergehen. Langfristig lasse dieser Effekt aber nach.

Literatur, die den Klimawandel in den Mittelpunkt stellt, wird immer beliebter. Gerade in den vergangenen zehn Jahren sei Climate Fiction – CliFi genannt – regelrecht explodiert, meint Hoydis. Das Genre CliFi ist noch relativ neu, 2008 wurde es von dem Reporter Dan Bloom geprägt. Für Hoydis ist wichtig, dass die Klimakrise auch literarisch aufgegriffen wird: “Klima ist nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern auch ein kulturelles, das viel mit unserem Miteinander zu tun hat”, sagt sie zu Table.Briefings.

Darüber, wie sich unser Zusammenleben verändert, denkt auch die Autorin Jasmin Schreiber in dem Roman “Endling” nach, der im vergangenen November erschienen ist. Ihre Prämisse: Die Buchen sterben aus, das setzt eine Kettenreaktion in Gang und hat weitreichende Folgen für die Natur, aber auch die Gesellschaft. 2041 sind Abtreibungen verboten, der Zugang zu Verhütungsmittel ist eingeschränkt und die Staaten werden immer autoritärer. Schreiber selbst sagt, sie beschreibt darin eine als “Dystopie getarnte Utopie” der Zukunft.

Zwei der Protagonistinnen des Romans sind – wie die Autorin – Naturwissenschaftlerinnen. Im Zentrum steht aber eher eine Familiengeschichte als Naturkatastrophen. Bei der Arbeit an dem Roman habe sie aber das Gefühl gehabt, endlich den Elefanten im Raum ansprechen zu müssen und Artensterben und Klimawandel auch zu thematisieren, erzählt Schreiber.

Literatur verhandele gesellschaftliche Realitäten. Es sei wichtig, dabei auch ernste und wichtige Themen wie die Klimakrise abzubilden, glaubt die Autorin. Schreiber betont allerdings auch: “Literatur ist kein Mittel zum Zweck, Fiktion muss gar nichts”. Aber unter Umständen könne Literatur Realitäten der Klimakrise vermitteln, ohne dabei so bevormundend zu wirken.

Außerdem könnte Literatur auch Aspekte diskutieren, die in der Wissenschaft keinen Platz haben, so Schreiber. Beispielsweise die Frage, wie sich die Folgen des Klimawandels auf das Privatleben des Menschen auswirken. Literaturwissenschaftlerin Hoydis fügt hinzu, dass Literatur durch komplexe Erzählungen auch die Möglichkeit habe, die naturwissenschaftlichen Konsequenzen der Klimakrise mit Themen wie Klasse, Liebe und Gerechtigkeit zu verknüpfen. “Texte können wissenschaftliche Modellierung mit ethischen Fragen und Werten ergänzen”, sagt sie.

Aber auch Hoydis sieht Grenzen im Potenzial von Klimakommunikation durch Erzählungen: Häufig erreichen sie doch am ehesten die Menschen, die sich schon mit dem Thema beschäftigen, und damit eine recht kleine Zielgruppe. Es gebe aber in den letzten Jahren auch Erzählungen, die ein größeres Publikum ansprechen. Sie nennt dabei den Roman “The Ministry for the Future” vom US-amerikanischen Autor Kim Stanley Robinson oder den Netflix-Film “Don’t look up”. Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann könne mit seiner Oktopus-Trilogie ebenfalls breitere Zielgruppen erreichen.

Hoydis empfiehlt als realistische Klimawandel-Romane:

Mit dem Voranschreiten des Klimawandels haben sich seit den 2000er-Jahren auch die Erzählungen dazu verändert. “Die Texte sind in der Gegenwart angekommen”, fasst Hoydis zusammen. Während die ersten CliFi-Romane noch in einer fernen, spekulativen Zukunft stattgefunden hätten, seien sie nun viel näher an unserer Realität. Manche Klimafiktion spiele bereits in der Vergangenheit. Statt auf abstrakte, technische Lösungen für die Klimakrise, konzentrieren sich die Romane jetzt öfter auf Resilienz, Adaption und die Frage, wie man mit dem Klimawandel leben kann.

21. bis 24. März, Leipzig

Messe Klimabuchmesse

Parallel zur Leipziger Buchmesse findet ebenfalls in Leipzig die Klimabuchmesse statt. Sie stellt Literatur und Sachbücher zum Thema Klima in den Mittelpunkt. Auch gibt es ein breites Rahmenprogramm. Infos

21. bis 22. März, Kopenhangen

Konferenz Copenhagen Climate Ministerial

Auf dem Ministerial werden rund 40 führende Klimaschützer und Minister aus der ganzen Welt zusammenkommen, um sich für Klimaschutzmaßnahmen und ein ehrgeiziges Ergebnis der COP29 einzusetzen. Der Schwerpunkt wird auf der Umsetzung der Verpflichtungen der COP28 liegen. Gleichzeitig sollen die Weichen für COP29 in Aserbaidschan im November gestellt werden. Infos

21. März, 9.15 Uhr, Berlin

Konferenz Sektorkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems

Am 21. März 2024 organisiert das Deutsch-Französische Büro für die Energiewende (DFBEW) in Berlin eine Konferenz zum Thema “Sektorkopplung als Vektor zur Flexibilisierung des Stromsystems”. Infos

21. März, 13.30 Uhr, Berlin

Dialog Between CBAM, equity, and ambition – finding a just way to reach climate targets

In Form eines Dialogs diskutiert Agora Energiewende auf diesem Event mit EU- und Nicht-EU-Ländern über die Folgen des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Infos

21. März, 14 Uhr, Online

Webinar Navigating the Landscape of Voluntary Standards and Initiatives for Carbon Management

Das International Institute für Sustainable Development (IISD) diskutiert auf diesem Webinar die neusten, wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Standards auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt.

23. und 24. März, Online

Seminar Wie kann ich andere vom sozial-ökologischen Wandel begeistern?

Ein Grundlagenseminar zum Framing und Storytelling von sozial-ökologischem Wandel der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Aktivistinnen-Agentur e.V. Infos

26. März, 11 Uhr, Brüssel

Diskussion Securing the Future of European Industries: The Role of CCUS in the EU’s Legislative Term 2024-2029

Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) sind für Europa von entscheidender Bedeutung, um seine Klimaziele für 2040 und 2050 zu erreichen. CCUS-Lösungen können auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie verbessern und die Energie-Resilienz stärken. Auf der Veranstaltung diskutier Euractiv, welche politischen Voraussetzungen dafür nötig sind. Infos

27. März, 10 Uhr, Güstrow

Tagung Agroforst – Bäume auf dem Acker- und Grünland

Die Tagung will die Landnutzungsform Agroforst vorstellen, deren Geschichte und Bedeutung sowie deren vielfältige Vorteile für die Klima-Resilienz der Landwirtschaft. Sie wird von der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit dem BUND und dem Agrarbündnis Mecklenburg-Vorpommern organisiert. Infos

27. März, Brüssel

Konferenz Think2030 – Ensuring a resilient future for the European Green Deal

Auf der Konferenz soll es darum gehen, den Europäischen Green Deal zu verwirklichen und sicherzustellen, dass seine Nachhaltigkeitsprinzipien die künftige Ausrichtung der EU nach 2024 beeinflussen. Sie wird vom Institute for European Environmental Policy organisiert. Infos

28. März, 15 Uhr, Online

Webinar Greenhouse gas-neutral administrations: Motivation campaigns

Im Rahmen der “International Academy – Transformations for Environment and Sustainability” organisiert das Umweltbundesamt zwei Best-Practise-Vorträge zu Klimaneutralität in der öffentlichen Verwaltung. Infos

Mit dem Klimastatusbericht für 2023 bestätigte die Weltwetterorganisation (WMO) am Dienstag, wovor Klimaforscher seit Monaten warnen:

Auch die Ozeane sind heißer als je zuvor seit Messbeginn vor 65 Jahren – und das schon seit mehr als einem Jahr. Das beobachten viele Klimaforscherinnen und -forscher mit Sorge, denn die Ozeane dämpfen die Erderhitzung, indem sie rund 90 Prozent der zusätzlichen Energie speichern. “Sie wirken wie eine große Klimaanlage für uns”, sagt Thorsten Reusch, der den Forschungsbereich Marineökologie am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel leitet. Diese Klimaanlage könnte mit zunehmender Belastung in Zukunft schwächer werden.

Der WMO-Bericht geht davon aus, dass sich die Ozeane über die nächsten Jahrhunderte hinweg weiter erhitzen werden. Setzt sich der derzeitige Erwärmungstrend fort, würde das fast alles verändern, sagt Reusch: “Wir werden öfter Hitzewellen und Starkregen erleben, Korallen könnten aussterben und ebenso die Algenwälder in gemäßigteren Breiten.” Die Fischbestände würden sich zudem verschieben und damit auch den Fischfang beeinträchtigen – die Lebensgrundlage vieler Menschen entlang der Küsten weltweit.

In den letzten 65 Jahren hätten sich die obersten Wasserschichten des Antarktischen Ozeans, des Südatlantiks und des Nordatlantiks besonders stark erwärmt – aber auch das Mittelmeer, das aufgrund seiner Größe weniger stark durchmischt werde, so Reusch.

Angesichts immer neuer Rekorde wird in der Klimaforschung derzeit debattiert, ob die Erwärmungstrends innerhalb der Prognosen liegen, oder ob sich der Klimawandel gerade unerwartet beschleunigt. Die Hitzerekorde des vergangenen Jahres könnten durch die gebräuchlichen Modelle nicht erklärt werden, schreibt etwa Gavin Schmidt, Direktor des Goddard Institute for Space Studies der NASA, in einem kürzlich erschienenen Artikel in der Fachzeitschrift Nature. Auch Reusch ist geschockt angesichts der lang andauernden Temperaturanomalien. “Letztlich ist es aber egal, was der Fall ist – besorgniserregend ist es allemal”, meint Reusch. lb

Auf der Mitgliederliste des einflussreichen Lobbyverbands “Zukunft Gas” stehen mittlerweile noch 59 von ursprünglich mehr als 100 Stadtwerken. Seit Oktober 2023 seien 17 weitere Stadtwerke aus dem Verband ausgetreten, berichtete die NGO Lobbycontrol am Mittwoch. Es sei die bereits dritte Austrittswelle, die durch Recherchen von Lobbycontrol und der Investigativplattform Correctiv vor einem Jahr ins Rollen gebracht worden sei.

Unter den Neuaustritten sind diesmal die Stadtwerke Hamm in Nordrhein-Westfalen, die Stadtwerke Schweinfurt in Bayern und die Stadtwerke Wertheim in Baden-Württemberg. Andere tauchen nicht mehr auf der Mitgliederliste auf, haben ihren Austritt aber laut Lobbycontrol nicht bestätigt. Mehrere Stadtwerke aus Mecklenburg-Vorpommern standen nur indirekt auf der Mitgliederliste von “Zukunft Gas”, weil sie Mitglied im Verein Emevo sind, der zu alternativen Fahrzeugantrieben berät und mit Ende 2023 aus dem Lobbyverband ausgetreten ist.

Lobbycontrol hält die Mitgliedschaft von Stadtwerken bei “Zukunft Gas” auch deshalb für problematisch, weil die meisten in öffentlicher Hand seien und deshalb im Interesse der Öffentlichkeit handeln müssten. Statt für nachhaltige Energiequellen lobbyiere “Zukunft Gas” aber für klimaschädliche Erdgas-Infrastruktur und wird dafür von Öl- und Gasunternehmen finanziert – und von den Stadtwerken, die noch Mitglied sind. Der Lobbyverband habe sich beispielsweise für den Weiterbetrieb von Gasleitungen mit dem “falschen Versprechen, dass Wasserstoff beim Heizen breit einsetzbar sei” stark gemacht, kritisiert Christina Deckwirth, Sprecherin von Lobbycontrol.

“Zukunft Gas” erklärte auf Nachfrage von Table.Briefings, sich nicht zu den Austrittsberichten äußern zu wollen. lb

Wenn Europa bis 2050 Netto-Null-Emission erreichen wolle, müsse man anfangen, das Problem der Verkehrsemissionen ernst zu nehmen, heißt es in einer neuen Analyse der Umweltorganisation Transport and Environment (T&E). Seit 1990 seien die verkehrsbedingten Emissionen in Europa um mehr als ein Viertel gestiegen und würden voraussichtlich auch weiter steigen, während die Emissionen der Gesamtwirtschaft bereits sänken.

2030 werde der Verkehr fast die Hälfte aller Treibhausgasemissionen in Europa ausmachen, so T&E. “Unter den derzeitigen klimapolitischen Maßnahmen könnte der Anteil des Verkehrs an den Treibhausgasemissionen insgesamt von heute 29 Prozent auf 44 Prozent im Jahr 2030 steigen.”

T&E pocht daher auf:

T&E untersuchte in der Analyse “The State of European Transport” auch die derzeitigen EU-Regulierungen für den Sektor. Demnach würden die Verkehrsemissionen 2040 nur um 25 Prozent und 2050 um 62 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 verringert werden. 2040 will die EU-Kommission ihre Emissionen bereits um 90 Prozent gegenüber 1990 gesenkt haben, 2050 muss Europa klimaneutral sein. luk

Paulina Hennig-Kloska war noch nicht im Amt, da spürte sie schon, welche Sprengkraft ihre neuen Themen mit sich bringen. Die im Dezember 2023 schließlich zur Ministerin für Klima und Umwelt ernannte Hennig-Kloska legte mit anderen Abgeordneten einen Gesetzesvorschlag zum erleichterten Bau von Windparks vor und sorgte vor allem durch die verkürzte Entfernung zu Wohngebäuden für Empörung: Dem Vorschlag zufolge sollten besonders leise Anlagen mit einem Abstand von 300 Metern gebaut werden können – 200 Meter weniger, als es im Wahlkampf versprochen worden war.

Die Recht- und Gerechtigkeitspartei PiS, die bis zum letzten Jahr die Regierung führte, warf Hennig-Kloska vor, Lobbygruppen der Windradindustrie insbesondere aus Deutschland zu befördern. Hennig-Kloska forderte eine Entschuldigung und drohte, einen PiS-Abgeordneten wegen Verleumdung zu verklagen. Manche Koalitionspolitiker sprachen Hennig-Kloska daraufhin die Eignung für das neue Amt ab – doch ihre Partei hielt an der 46-Jährigen fest. Etwas später, als vereidigte Ministerin, gab sie Fehler zu und änderte manche Punkte. Spätestens im März soll das überarbeitete Windparkgesetz jetzt verabschiedet werden.

Hennig-Kloska ist keine Aktivistin. Die aus Gniezno westlich von Warschau stammende Politikwissenschaftlerin arbeitete zuerst als Radiojournalistin, war Abteilungsleiterin bei einer lokalen Bank und leitete mit ihrem Mann Artur Kloska die Firma Borg, die auf Büroeinrichtung spezialisiert ist.

2015 trat sie der Partei Nowoczesna bei und wurde unerwartet in das nationale Parlament gewählt, den Sejm. Weil Borg einen öffentlichen Auftrag zur Möblierung von Schulen gewann, sprachen Kritiker von Korruption. Einen Beweis konnten sie allerdings nicht vorlegen – und die Wähler glaubten ihnen auch nicht. Stattdessen wählten sie die Abgeordnete seitdem zweimal wieder.

Im Frühjahr 2021 wechselte Hennig-Kloska dann zur Partei Polen 2050, die nun zur Regierungskoalition des Ministerpräsidenten Donald Tusk gehört, und wurde zu einer der wichtigsten Politikerinnen der neuen Partei, die sich als wertkonservativ und bodenständig präsentiert. Mit der neuen Partei kam auch ein neues Thema: vom Gesundheitsressort wechselte sie in den Energie- und Klimaausschuss.

“Damals wurde mir klar, dass die Energiewende das Fundament einer zukünftigen wettbewerbsfähigen Wirtschaft ist”, sagt sie. “Und der CO₂-Fußabdruck wird unsere Wirtschaft zerstören, wenn wir nicht ernsthaft etwas dagegen unternehmen.” In der Wirtschaftspolitik ist sie eine Liberale, sie tritt für Steuersenkungen ein und unterstützt die Privatisierung von Staatsunternehmen, mit Ausnahme des Energie- und Verteidigungssektors.

In ihrem neuen Amt geht es jetzt darum, sich schnell einzuarbeiten und viele Herausforderungen anzupacken, denn die vorige PiS-Regierung hat die Umweltpolitik komplett vernachlässigt. 63 Prozent seines Strombedarfs deckt Polen noch immer mit Kohle ab, der Ausstieg aus dem fossilen Brennstoff ist erst für 2049 geplant. Nun soll das Ministerium Investitionen in erneuerbare Energiequellen fördern, in Windkraftanlagen, in Photovoltaik und Biomasseanlagen, aber auch in Kernenergie. Die thermische Modernisierung von Gebäuden muss ebenfalls dringend angegangen werden, um Einsparziele zu erreichen.

Um all das zu finanzieren, hofft Hennig-Kloska auch auf die Europäische Union. Das Programm “Saubere Luft” etwa, in dessen Rahmen alte Verbrennungsöfen ausgetauscht werden sollen, wurde zuletzt mangels Finanzierung eingefroren, obgleich jährlich etwa 50.000 Menschen an den Folgen von Smog sterben. Hennig-Kloska will nun EU-Mittel aus dem europäischen Fonds für Infrastruktur, Klima und Umwelt (FENIKS) mobilisieren. Polen wird sich auch um Projektfinanzierung aus dem Fit-for-55-Paket der EU bewerben.

Zugleich geht es für Hennig-Kloska darum, die Balance zu halten, auch innerhalb der eigenen Regierung. Mitte Januar war es ihre grüne Stellvertreterin Urszula Zielińska, die ein hohes Tempo bei der Transformation verlangte und forderte, dass die EU ihren CO₂-Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent reduzieren solle. Paulina Hennig-Kloska pfiff Zielińska schnell zurück und erklärte, die Aussage sei weder offiziell noch mit anderen Ressorts abgestimmt gewesen.

Zwar seien sich alle Parteien der Regierungskoalition darin einig, dass Polen klimaneutral werden müsse. Dafür brauche es aber Zeit. Einer Allianz von elf Ländern, darunter Deutschland, die vergangene Woche ebenfalls ambitioniertere EU-Klimaziele forderte, schloss sich Polen nicht an. Schließlich muss Hennig-Kloska auch auf den Koalitionspartner Rücksicht nehmen, die Bauernpartei PSL. Und die hat erklärt, dass sie die Bürger bei der Transformation nicht überfordern will. Andrzej Rybak