Ferkel streicheln, Veggie-Wurst kosten, Traktorfahren – das bedeutet die “Grüne Woche” in Berlin für Hunderttausende Besucherinnen und Besuchern. Aber auf der größten Agrarmesse der Welt werden vor und hinter den Kulissen auch bierernste Themen verhandelt. Zum Beispiel: Hat die Bioenergie eine Zukunft in der Energiewende? Wie könnte die EU-Agrarpolitik den Klimazielen helfen? Lisa Kuner und Alexandra Endres präsentieren in diesem Climate.Table Antworten.

Wie immer blicken wir aber auch über den eigenen Tellerrand hinaus: Mit Hintergründen zur japanischen G7-Präsidentschaft, der ein Klima-Fokus fehlt; mit der Debatte, ob Australiens CO2-Ausgleichsmechanimus die Emissionen noch erhöht, statt sie zu senken; mit einem überraschend guten Zeugnis für die Klimapolitik von US-Präsident Biden; und mit einem Standpunkt zur verdrängten Dimension in den Umweltdebatten: Dass weniger Materialeinsatz und Recycling notwendig für jeden Fortschritt sind. Und wie gewohnt mit vielen zusätzlichen Hintergründen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Kritik und Hinweise unter climate@briefing.table.media.

Behalten Sie einen langen Atem!

Die Nutzung von Biokraftstoffen sorgt zunehmend für politischen Sprengstoff. Verbände machen Umweltministerin Lemke und Landwirtschaftsminister Özdemir schwere Vorwürfe. Lemke sei “verantwortlich für das Verfehlen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor”, so die Biokraftstoffbranche am Mittwoch. Ein Plan des Bundesumweltministeriums “zur schrittweisen Abschaffung von Biokraftstoffen aus Anbaubiomasse” mache es laut Verbänden unmöglich, die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Lemke hatte am 19. Januar einen Entwurf zum Stopp der staatlichen Förderung von Biokraftstoffen in die Ressortabstimmung eingebracht. Bis 2030 soll Deutschland demnach aus Biokraftstoffen aus Nahrungsmitteln und Raps aussteigen.

Sogenannte E-Fuels seien ein unverzichtbarer Bestandteil für sofort wirksamen Klimaschutz, sagt Artur Auernhammer, der Vorsitzende des Bundesverbandes Bioenergie. Auch Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, sagte Anfang der Woche dazu, die “Politik muss raus aus der Ideologiekiste. Unsere Treibhausgasminderungsquote können wir nur erreichen, wenn wir Biokraftstoffe beimischen”.

Die Deutsche Umwelthilfe sieht das ganz und nimmt Volker Wissing in die Pflicht. Der Verkehrsminister dürfe Lemkes Vorstoß nicht länger blockieren. Der “Irrsinn” der staatlichen Förderung für Biokraftstoffe müsse “dringend beendet” werden, sagt der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner.

Warum ist das Thema der Bioenergie so umstritten? Was sind die größten Konfliktfelder? Bisher wird Bioenergie in Deutschland vor allem in drei Formen genutzt:

Die Energiedebatte rund um den Ukrainekrieg, die Anforderungen der Klimaneutralität und das Auslaufen der EEG-Förderung führen dazu, dass sich die Landschaft der Bioenergie ändert.

Das soll für Deutschland die Nationale Biomassestrategie (NABIS) klären. Unter Beachtung des Ziels von Ernährungssicherheit soll sie festlegen, wie Biomasse in Zukunft nachhaltig zur Energieversorgung beitragen kann. Die Eckpunkte der NABIS wurden im Herbst vorgestellt. Darin finden sich folgende Leitprinzipien:

Wenn die EU bis 2050 netto klimaneutral werden will, muss auch die Landwirtschaft ihre Emissionen so weit gen null senken wie möglich. In Deutschland legt das Klimaschutzgesetz Reduktionsziele für den Agrarsektor fest. Und auf EU-Ebene sind seit Anfang 2023 neue, klimafreundlichere Regeln für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) in Kraft.

Die EU-Kommission nennt die neuen Regeln die “aus Umwelt- und Klimasicht ehrgeizigste GAP, die es je gab”. 40 Prozent der Agrar-Subventionen sollen demnach künftig “klima-relevant” verwendet werden.

Doch das Ziel wird – zumindest in Deutschland – nicht erreicht. Das ist das Resultat einer vom Umweltbundesamt veröffentlichten Studie. In ihr haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Öko-Instituts und der Uni Rostock untersucht, wie klimawirksam die Agrar-Subventionen tatsächlich sind.

Ihre Ergebnisse:

Knapp elf Prozent der Treibhausgasemissionen der Europäischen Union stammen aus der Landwirtschaft. Das scheint nicht viel. Aber der Landwirtschaftssektor sei besonders schwer zu dekarbonisieren, sagt Pierre-Marie Aubert, Leiter des Programms zur Landwirtschafts- und Ernährungspolitik beim französischen Nachhaltigkeits-Think-Tank IDDRI: “Es ist so gut wie unmöglich, die Agraremissionen auf null zu bekommen.”

Das liege nicht am mangelnden Willen der Landwirte, sagt Aubert. “Sondern daran, dass wir hier mit lebenden Organismen arbeiten.” Der Verdauungsvorgang von Kühen setzt Methan frei, mit Stickstoffdünger behandelte Flächen emittieren Lachgas, trockengelegte Feuchtgebiete CO₂. Zusätzlich kompliziert werde der klimafreundliche Umbau der Landwirtschaft dadurch, dass der Klimaschutz nicht isoliert betrachtet werden könne. Biodiversitätsschutz und Nahrungsmittelproduktion müssten immer mitgedacht werden.

Der Handlungsdruck ist groß: Seit 2012 steige der Treibhausgasausstoß des EU-Agrarsektors wieder, sagt Aubert. “Was immer die Landwirte sagen, sie tun nicht genug.” Wie die deutschen Fachleute kritisiert auch er die GAP-Reform als nicht ausreichend. Trotz aller Bekundungen der EU-Kommission seien die landwirtschaftlichen Direktzahlungen an die Betriebe derzeit “kaum an Klima-Bedingungen geknüpft”.

Um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen, empfiehlt Aubert vor allem eins: Die Zahl der Nutztiere muss sinken – nicht auf null, aber dennoch drastisch. “Das wäre gut für Klima und Artenschutz, und wir hätten immer noch ausreichend zu essen, denn die Nahrungsmittelkonkurrenz zwischen Tieren und Menschen würde dramatisch sinken.”

Die Schwierigkeit dabei: Im Nutztiersektor finden viele Menschen Arbeit. Laut Aubert hängen – abhängig vom jeweiligen EU-Mitgliedsland – auf der Ebene der Höfe 40 bis 50 Prozent der landwirtschaftlichen Jobs von der Tierhaltung ab, und etwa 30 bis 50 Prozent der Arbeitsplätze in der Lebensmittelindustrie.

Zusätzlich solle die Politik die Wiedervernässung von Feuchtgebieten sowie eine effizientere Stickstoffnutzung fördern, so Aubert. Die Autorinnen und Autoren der UBA-Studie kommen zu ähnlichen Schlüssen. Entsprechende Gesetze und Verordnungen könne man “auch kurzfristig” anpassen, schreiben sie. Außerdem fordern sie, die “klimarelevanten GAP-Maßnahmen und finanziellen Mittel” auszuweiten. Die gegenwärtige Förderperiode der GAP läuft noch bis 2027, dann steht die nächste Reform an.

Kurz nach Übernahme der G7-Präsidentschaft besuchte Japans Premierminister Fumio Kishida Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich, Kanada und die USA, um den G7-Gipfel im Mai in Hiroshima vorzubereiten. Die G7 verursachen 25 Prozent der weltweiten Emissionen, sind aber historisch für 44 Prozent der Treibhausgase verantwortlich und sollen deshalb in der Klimapolitik und ihrer Finanzierung vorangehen.

Bei Kishidas Gesprächen war Klima zwar ein Thema, doch der japanische Premier sprach selten davon. Für ihn ist es eines von vielen globalen Themen. Konkrete Vorschläge machte er nicht. “Von Japans G7-Vorsitz sind für das Klima wenig Impulse zu erwarten“, sagt ein westlicher Experte.

Kishidas Gedanken kreisen wegen des Ukraine-Kriegs und den Spannungen mit China, vor allem um die nationale Sicherheit. Er hat eine persönliche Agenda zur Abschaffung der Atomwaffen. Hiroshima, wo 1945 zum ersten Mal eine Atombombe im Krieg eingesetzt wurde, ist seine Heimatstadt.

Japan hat 1997 das historische Kyoto-Protokoll durchgesetzt. Danach hat es das Land in der Klimadiplomatie an Führungsstärke fehlen lassen. Heute erscheint es bei diesem Thema oft rückständig. Bei den jüngsten G7-Treffen hat Japan sich etwa gegen die anderen Länder für den Export von Kohlekraftwerken und gegen ein Ende des Verbrennermotors für Autos ausgesprochen.

Japan hat auch eine ganz eigene Interpretation des G7-Kommuniqués 2022 unter deutscher Führung. Dort beschlossen die G7, “bis 2035 einen vollständig oder überwiegend dekarbonisierten Stromsektor zu erreichen”. Minister und Beamte in Japan erklären aber nun, dass “überwiegend” für Japan bedeute “mindestens die Hälfte”: Auch in der Zukunft will Japan also nicht aus der fossilen Stromerzeugung aussteigen.

In seiner Rede auf der COP26 in Glasgow sagte Kishida, Japan werde den Übergang zu sauberer Energie vor allem in Asien fördern und bestehende Wärmekraftwerke mit Ammoniak/Wasserstoff auf Null-Emissionen umstellen. Diese Technologie ist aber noch nicht wirtschaftlich. Die Klimabewegung verlieh Japan in Glasgow ein “Fossil des Tages, weil Tokios Pläne nicht zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beitragen würden.

Die COP27 ließ Kishida aus – und rief dafür auf dem gleichzeitig stattfindenden G20-Gipfel in Indonesien die “Asia Zero Emissions Community Initiative” ins Leben. Diese Initiative soll jetzt laut einem japanischen Regierungsbeamten einer der Höhepunkte des G7-Treffens sein. “Es ist sinnlos, wenn nur die Industrieländer miteinander um Klimaziele konkurrieren”, heißt es aus dem Apparat. “Wir müssen uns um den globalen Süden kümmern. Wir müssen etwas Realistisches auf den Weg bringen”.

Allerdings distanziert sich Japan auch vom “Klima-Club”, den Bundeskanzler Olaf Scholz plant und den “Just Energy Transition Partnerships” (JETP), mit denen die G7 die Energiewende in Ländern wie Südafrika, Indonesien und Vietnam voranbringen wollen. Zwar ist Japan beim JETP mit Indonesien an der Seite der USA Führungsnation, aber über das Thema schweigt die Regierung, etwa auch auf der COP27. Der Grund: JETPs zielen auf das Ende der Fossilen im Energiesektor, aber Japan plant zu Hause und mit der “Asia Zero”-Initiative die Verlängerung der fossilen Energien.

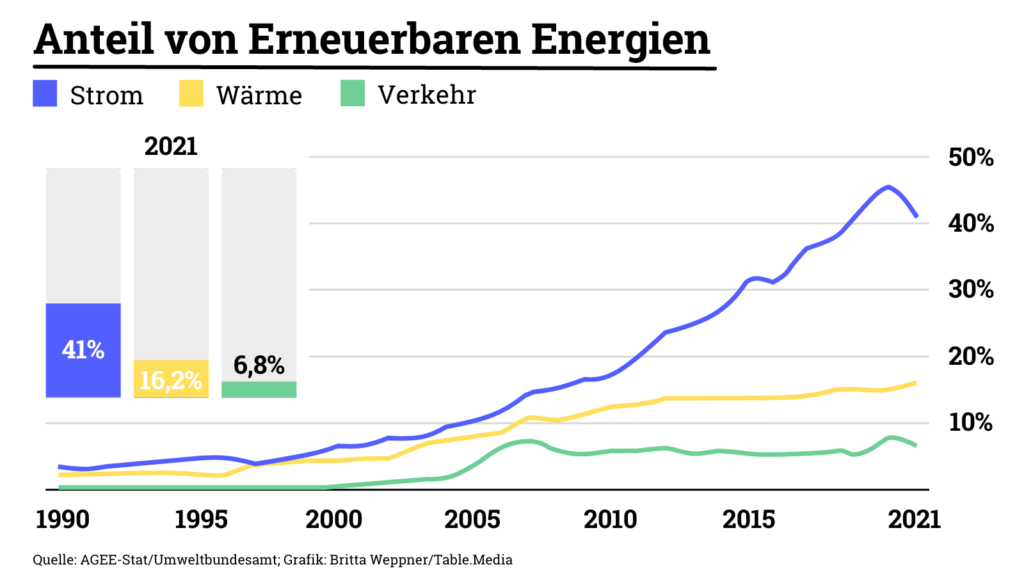

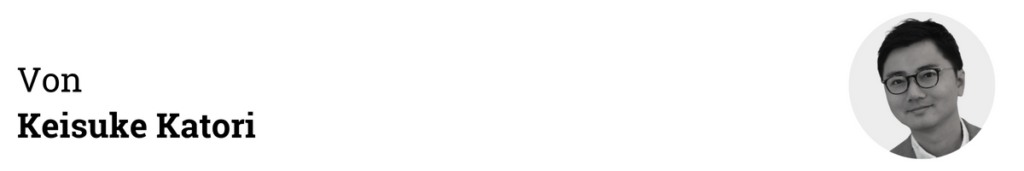

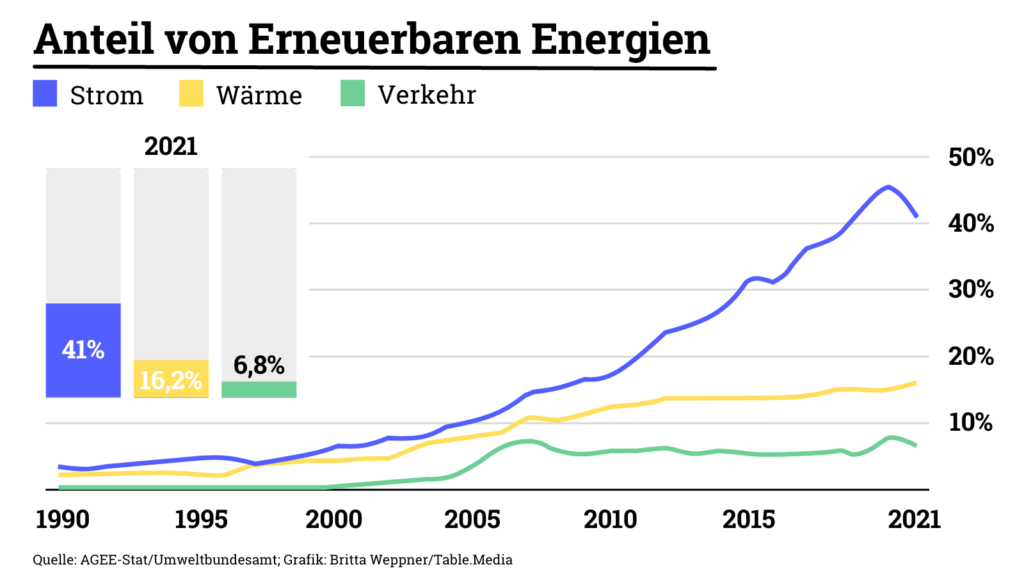

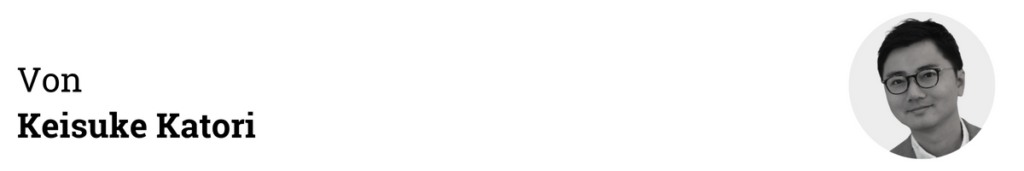

Japan hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 kohlenstoffneutral zu sein und die Emissionen bis 2030 um 46 Prozent zu senken. Um dies zu erreichen, muss der Stromsektor dekarbonisiert werden, der 2021 noch zu 73 Prozent fossil befeuert wurde. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix soll bis 2030 von 20 auf 36 bis 38 Prozent steigen, Kernenergie von sieben Prozent auf 20 bis 22 Prozent. Allerdings wird damit 2030 noch 40 Prozent des Stroms mit Fossilen erzeugt, fast die Hälfte aus Kohle. Diese hat größtenteils die Lücke geschlossen, als Japan 2011 nach dem Atomunfall von Fukushima 60 Atomreaktoren abschaltete.

Die Frage der Atomkraft spaltete lange das Land, die Technik ist immer noch umstritten. Doch bei steigenden Energiepreisen und zuletzt unsicherer Energieversorgung gibt es nun in Umfragen zum ersten Mal wieder eine Mehrheit für den Neustart des Atomprogramms. Im Dezember verkündete die Regierung einen Plan, die Laufzeit der Reaktoren auf 60 Jahre zu verlängern und neue Reaktortypen zu entwickeln. Während des Wahlkampfes hatte Kishida dieses umstrittene Thema nicht erwähnt.

Ende letzten Jahres hat die Regierung die grundlegende Politik der “Grünen Transformation” vorgeschlagen. Dafür fordert sie “eine Abkehr von der auf fossile Energien ausgerichteten Industrie- und Gesellschaftsstruktur hin zu einer Konzentration auf saubere Energie”. Der Schwerpunkt soll allerdings auf der Energiesicherheit liegen. Das beinhaltet die Rückkehr zur Kernenergie. Für 22 Bereiche, darunter Wasserstoff/Ammoniak, Batterien, Stahl und Automobile, wurden Fahrpläne für den Übergang erstellt. Dafür will die Regierung über 150 Billionen Yen (etwa eine Billion Euro) investieren. 20 Billionen Yen, etwa 140 Milliarden Euro, an neuen öffentlichen Anleihen sollen ausgegeben werden. Die Rückzahlung erfolgt über die Bepreisung von Kohlenstoff, einschließlich einer Abgabe für Importeure fossiler Brennstoffe ab 2028, und den Emissionshandel zwischen Stromversorgern.

Nichtregierungsorganisationen kritisieren die Regierung, weil sie die Abhängigkeit von Atom- und Kohlekraftwerken weiter verstärken will. In Vorbereitung auf den G7-Gipfel fordert 350.org von der Regierung, “die Klimakrise und Energiefragen auf die Hauptagenda zu setzen”. Und sie kritisieren, dass die Regierung auf Technologien wie die Atomkraft der nächsten Generation, die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS/CCUS) und die Mitverbrennung von fossilen Brennstoffen mit Ammoniak/Wasserstoff als “falsche Lösungen” setzt. Nötig sei eine “Abkehr von fossilen Brennstoffen”. Von Keisuke Katori aus Tokio

Die australische Regierung hat Kritikern und Wissenschaftlern widersprochen, die ihr System des freiwilligen CO₂-Ausgleichs für die Industrie als nutzlos und gefährlich kritisiert hatten. Der CO₂-Ausgleich gilt als Kern des australischen Klimaschutzprogramms. Der “Chubb-Report” sollte diese Kritik entkräften. Aber die Debatte geht weiter.

Andrew Macintosh, ehemaliger Leiter des Emissions Reduction Assurance Committee der Regierung und heute Professor für Umweltrecht an der Australian National University, hatte im Sommer 2022 dazu eine Reihe von Berichten veröffentlicht. Er stellte fest, dass mindestens 70 Prozent der jährlichen Australian Carbon Credit Units (ACCUs) – mehr als zehn bis zwölf Millionen Tonnen CO₂ – keine tatsächliche oder zusätzliche Emissionsreduzierung erbrachten.

Die ACCU sind als “Safeguard Mechanism” ein wichtiger Teil der australischen Klimaschutzpolitik. Sie legen Obergrenzen (“Baselines”) für die größten Emittenten des Landes fest. Wenn Unternehmen über diesen Grenzen liegen, müssen sie Offsets kaufen. Das sind Gutschriften zur Kohlenstoffreduzierung in anderen Bereichen der Wirtschaft. Unternehmen, die ihre Emissionen unter ihr Basisniveau senken, erhalten Gutschriften, die sie an Unternehmen mit höheren Emissionen verkaufen können.

Die Regierung reagierte auf die Kritik mit dem Chubb-Bericht, der jetzt vorgelegt wurde. Er wurde nach dem ehemaligen Chefwissenschaftler der Regierung Ian Chubb benannt. Ihre Ergebnisse:

Letztlich wies das Chubb-Gremium die Behauptungen von Macintosh zurück, dass “die Integrität des Systems infrage gestellt wurde” und dass “das Ausmaß der Emissionsreduzierung überbewertet wurde”. Das Chubb-Gremium räumte ein, dass ihm “einige Beweise für diese Ansicht, aber auch gegenteilige Beweise” vorgelegt worden seien.

Die Regierung fühlt sich in ihrem Standpunkt bestätigt: In einer Pressekonferenz sagte der für den Klimawandel zuständige Minister Chris Bowen vergangene Woche, das System sei “nicht so kaputt wie behauptet” und “grundsätzlich solide“.

Der Chubb-Bericht ist allerdings in manchen Punkten intransparent: So werden beispielsweise die Beweise, auf die er sich bezieht, nicht vorgelegt. Er geht auch nicht auf die von Macintosh geäußerte Kritik an der Integrität des Systems ein. Der ist enttäuscht: “Der Hauptteil über diese Schlüsselmethoden ist nur fünf Seiten lang und gibt keinen Hinweis auf seine Arbeitsmethoden. Ist das gute wissenschaftliche Praxis? Ganz und gar nicht.”

Die Kritiker behaupten, es habe oft Gutschriften gegeben, ohne dass tatsächlich Wald gepflanzt wurde – oder für Wälder, die sich auch natürlich verjüngt hätten. Macintosh und sein Forschungsteam schätzen, dass 165 Projekte CO₂-Gutschriften in Höhe von insgesamt 24,5 Millionen australischen Dollar erhalten haben, obwohl die Wald- und Ersatzholzvegetation um insgesamt mehr als 60.000 Hektar zurückgegangen ist.

Für Macintosh hat der Chubb-Bericht mehr geschadet als genutzt, da er den Widerstand der Industrie gegen freiwillige Zertifikate verstärke. “Was wir alle wollten, war ein integriertes System, und es gibt eine große Chance, das zu erreichen. Wir haben eine neue Regierung und ein neues Emissionshandelssystem, das eingeführt werden soll. Die Kohlenstoffmärkte haben eine große Chance, wirklich gute Umweltergebnisse zu erzielen. Aber wenn wir all diese Dinge nicht richtig machen, werden sie verloren gehen“.

Don Butler, leitender Wissenschaftler des Queensland Land Restoration Fund und Professor für Recht an der Australian National University, der gemeinsam mit Macintosh die australische Offsetting-Initiative infrage gestellt hat, sagt auch, es gebe “offensichtliche Möglichkeiten, wie Offsets funktionieren können. Aber auf der Systemebene scheint es weltweit eine Art Versagen zu geben”, sagt er. “Es ist ein komplizierter Bereich, in dem niemand außer der Regulierungsbehörde ein starkes Interesse an der Integrität des Ergebnisses hat”.

Die Befürchtung der Kritiker: Das Ergebnis der Chubb-Prüfung könnte zu höheren Emissionen führen und das staatliche Greenwashing für fossile Brennstoffe formalisieren. Nur eine kleine Anzahl von Entwicklern von Emissionsgutschriften würde damit Geld verdienen.

Polly Hemming vom Thinktank Australia Institute, sagt: Der Mechanismus der Australian Carbon Credit Units “ist nicht dazu gedacht, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Er dient dazu, fossile Brennstoffe zu schützen und Geld an kommerzielle Entwickler von Emissionsgutschriften zu leiten.”

Kritiker befürchten nach den Äußerungen von Bowen, die Zertifikate könnten den weiteren Ausbau von Öl, Gas und Kohle garantieren, weil so angeblich ihre Emissionen “kompensiert” werden. In Australien befinden sich derzeit mit staatlicher Unterstützung 114 neue Projekte für fossile Brennstoffe in der Entwicklung, darunter 72 neue Kohleprojekte, 44 neue Gas- und Ölprojekte und mehrere neue Gasvorkommen. Diese Projekte würden die australische Gas- und Ölproduktion mehr als verdoppeln, und rund 1,4 Milliarden Tonnen zusätzlicher CO₂-Emissionen pro Jahr produzieren.

26. Januar, 10-17:30 Uhr, Berlin

Konferenz The Power of Crisis: Energie der Zukunft

Bei der Energiekonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung steht Energiesicherheit im Fokus. Dabei wird auf innovative Start-ups und deren konkrete Lösungsansätze geschaut. CDU-Chef Friedrich Merz will eine Grundsatzrede zur Energiepolitik halten. Infos

26. Januar, 20 Uhr, Göttingen

Buchvorstellung und Diskussion Klimaangst – Wenn die Klimakrise auf die Psyche schlägt

Was tun, wenn die Klimakrise Angst macht? Darüber sprechen die Psychologin Amelie Schomburg, Ko-Autorin des Buchs “Klimaangst – Wenn die Klimakrise auf die Psyche schlägt”, und die Klima-Aktivistin Thao My Nguyen mit Leon-Fabian Caspari bei der Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. Infos und Anmeldung

28. Januar, 11-15 Uhr Nürnberg

Seminar Gute Energiepolitk in Landgemeinden

Bei dem Seminar der Heinrich-Böll-Stiftung gibt Stefan Graf, Energiereferent des Bayerischen Gemeindetags, Einblicke darin, wie Energiepolitik auf dem Land gelingen kann. Infos und Anmeldung

31. Januar, 18.30 Uhr, Mönchengladbach

Forum Die Energiekrise – Wendepunkt für eine gerechte und nachhaltige Energieversorgung

Wie können wir das Klima schützen und gleichzeitig Strom und Gas bezahlbar machen? Wie kann ein nachhaltiger Umgang mit Energie in Städten und Gemeinden konkret aussehen? Welche bezahlbaren Maßnahmen soll die Politik den Unternehmen, Kommunen sowie ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen? Das erörtert die Konrad-Adenauer-Stiftung auf dem Franz-Meyers-Forum. Infos

31. Januar, 9.30 Uhr, Online

Diskussion Mercosur Trade Agreement – Will 2023 be the year it is finally ratified?

Expertinnen und Experten der EU diskutieren auf der Veranstaltung von EURACTIV über die Ratifizierung des EU-Mercosur-Abkommens. Unter anderem wegen Nachhaltigkeitsbedenken konnte das Abkommen bisher nicht in Kraft treten. Infos und Anmeldung

31. Januar, 20 Uhr, online

Diskussion Der Krieg – Vater der Klimawende oder Brandbeschleuniger der Klimakatastrophe?

Auf der Diskussionsveranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung geht es um die Auswirkungen des Krieges auf die Klimakrise. Referent ist der Sozialwissenschaftler Timo Heim. Infos und Anmeldung

2. Februar, 10 Uhr, Online

Vorstellung Stellungnahme Szenarien für eine klimaneutrale integrierte Energieversorgung und Produktion

Die Arbeitsgruppe Energiesysteme der Zukunf der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften präsentiert ihre Stellungnahme zum Thema “Szenarien für eine klimaneutrale integrierte Energieversorgung und Produktion”. Infos und Teilnahme

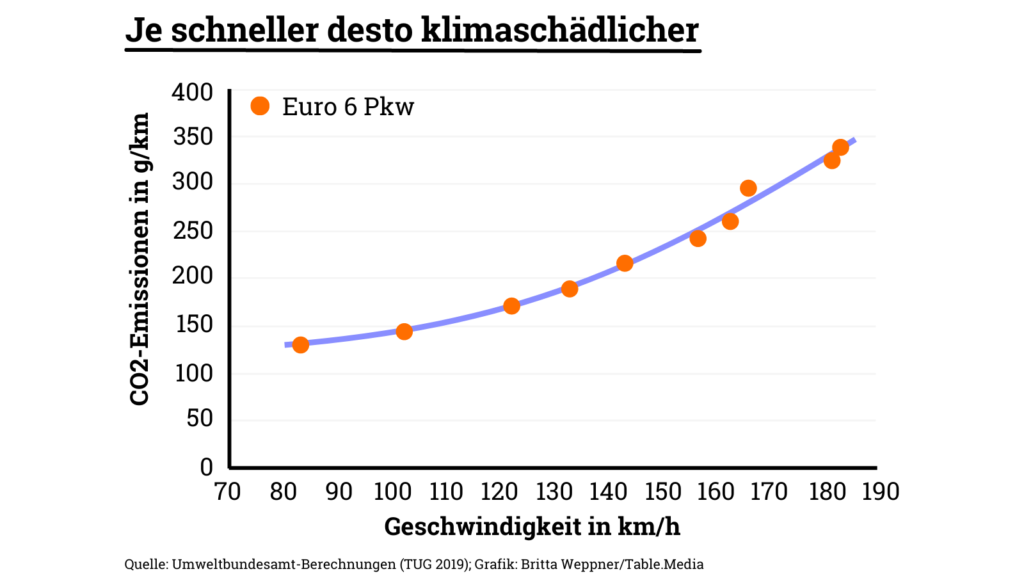

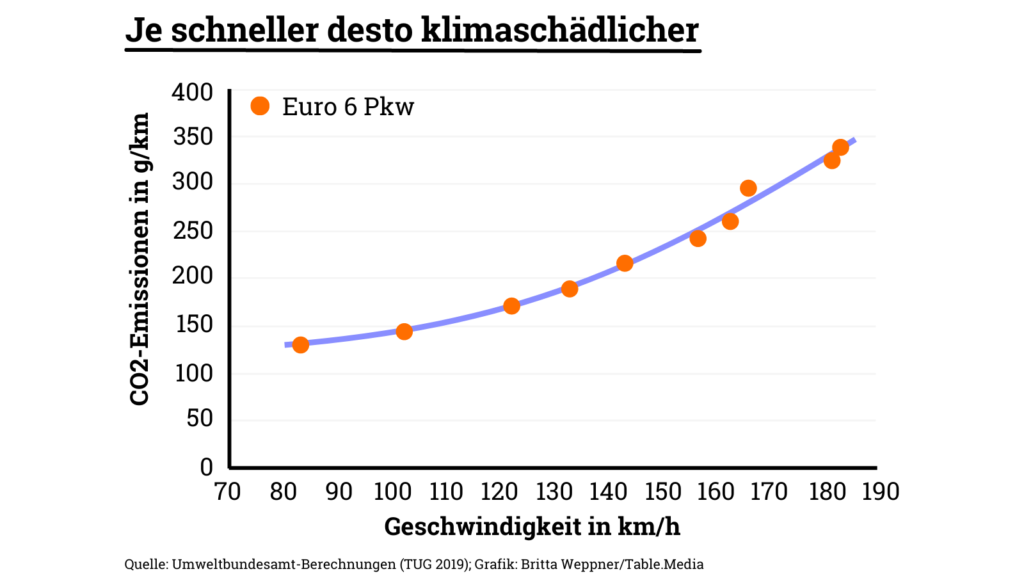

Ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen könnte bis zum Jahr 2030 rund 47 Millionen Tonnen CO₂ einsparen, wie neue Berechnungen des Umweltbundesamts zeigen. Damit wäre der Klimaschutz-Effekt einer Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit deutlich effektiver als bisher gedacht. Denn etwa ab 130 km/h steigen die Emissionen aus Verbrennungsmotoren deutlich an. Das hatte die Behörde schon im Jahr 2020 gezeigt. nib

Mit weitgehenden Kompromissvorschlägen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien haben sich die Chefs der fünf großen deutschen Umweltverbänden in die Debatte um die Energiesicherheit einschaltet. In einem Thesenpapier mit dem Titel “Ein Booster für erneuerbare und grüne Infrastruktur”, das Climate.Table vorab vorliegt, schlagen sie Maßnahmen vor, um Wind- und Solarenergie schneller auszubauen, Gemeinden besser finanziell zu unterstützen und Naturschutzflächen systemisch zu sichern.

Die Autoren des Schreibens sind Kai Niebert (DNR), Jörg-Andreas Krüger (Nabu), Olaf Bandt (BUND), Martin Kaiser (Greenpeace) und Christoph Heinrich (WWF). Das Papier ist eine Arbeit dieser Verbandschefs und nicht in ihren jeweiligen Organisationen abgestimmt. Es wird deshalb auch von ihren Verbänden bisher nicht verteilt. Die Vorschläge gehen teilweise über das hinaus, was derzeit in den Verbänden durchsetzbar ist.

Das Schreiben haben die Initiatoren nach eigenen Angaben Bundeskanzler Olaf Scholz und den zuständigen Ministerien überreicht. “Die Regierung hat uns um konkrete Vorschläge zum naturverträglichen und beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien gebeten”, sagt Kai Niebert gegenüber Climate.Table, “diese Ideen legen wir hiermit vor.”

Vor allem schlagen die fünf Verbandschefs vor:

Das Papier soll in den nächsten Tagen als Diskussionsgrundlage veröffentlicht werden. Unter anderem wollen die Chefs der Öko-Verbände damit in die momentane Debatte eingreifen, ob zum Beispiel die Planung von Straßen und Autobahnen ebenfalls als “überragendes öffentliches Interesse” eingestuft wird – was FDP-Verkehrsminister Volker Wissing fordert. bpo

Nach zwei Jahren im Amt hat US-Präsident Joe Biden vom US-Thinktank “World Resources Institute” ein sehr gutes Klimazeugnis ausgestellt bekommen. Mit “Eins minus” bewertet WRI-Direktor Dan Lashof in einem Blogbeitrag die Anstrengungen des demokratischen Präsidenten. Damit hat sich die Bewertung im Vergleich zum letzten Jahr drastisch verbessert – vor allem durch das gigantische Investitionsprogramm IRA, das fast 370 Milliarden Dollar für den Ausbau grüner Industrien und Infrastruktur vorsieht. Endlich habe der US-Kongress damit “transformative Gesetzgebung” auf den Weg gebracht, jetzt müsse die Umsetzung beginnen.

Der Think-Tank lobt Bidens Administration vor allem dafür:

Das WRI sieht außerdem “signifikanten Fortschritt”:

Das WRI sieht “einigen Fortschritt”:

Nicht auf dem richtigen Weg sieht das WRI die Regierung:

Die Klimaschäden durch den Import von Flüssiggas (LNG) werden laut einem Gutachten im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) massiv unterschätzt. Besonders schlecht schneiden dabei LNG-Importe aus den USA ab. Hier seien die Methanaustritte beim Fracking besonders hoch. Teils komme es zu Methanverlusten von über zehn Prozent. Bei der Gasförderung in Algerien und Nigeria komme es zu Methanverlusten von über sechs Prozent der produzierten Gasmenge. Norwegisches Pipeline-Gas habe demnach den geringsten Methanausstoß. Allerdings sei die Datenlage “fast überall unbefriedigend”, weil die Methanemissionen der Gas- und Ölindustrie lange Zeit vernachlässigt wurden, so die Autoren des Gutachtens.

Das Klimagas ist zwar kurzlebiger, aber auf 20-Jahres-Sicht etwa 80-mal klimawirksamer als CO₂. Laut DUH sind die Methan-Leaks klimaschädlicher als das Verbrennen des Gases zur Energiegewinnung. Die NGO fordert, die “Klimaschäden in der Vorkette unserer Gasversorgung” nicht mehr auszublenden. “Solange wir klimaschädliches Erdgas nutzen, müssen Bundesregierung und Unternehmen zumindest die Gasquellen mit den geringsten Emissionen auswählen“, sagt Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH. nib

Auf die Frage, welchen finanziellen Schaden eine Tonne ausgestoßenes Kohlendioxid (CO₂) anrichtet, gibt es aus dem Bundesverkehrsministerium sehr unterschiedliche Antworten. Bei der Berechnung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Investitionen in den Schienen-Nahverkehr hat das Haus von Volker Wissing (FDP) diesen Wert im letzten Sommer drastisch erhöht, um Projekte besser rechtfertigen zu können. Statt wie bisher mit 149 Euro wird der Klimaschaden pro Tonne CO₂ mit 670 Euro angesetzt. Die Einsparung von CO₂ ist also rein rechnerisch um das Viereinhalbfache wertvoller geworden. Der neue Wert ist sogar deutlich größer als der von Fridays for Future geforderte CO₂-Preis. Das Umweltbundesamt (UBA) kommt auf diesen höheren Wert, wenn Schäden durch den CO₂-Ausstoß für künftige Generationen genauso hoch bewertet werden wie für die gegenwärtige. Beim bisher üblichen Wert ist das nicht der Fall.

Der Bund kann durch die Änderung mehr regionale Schienenprojekte mitfinanzieren. Das ist nur dann zulässig, wenn die sogenannte “Standardisierte Bewertung” einen volkswirtschaftlichen Nutzen ergibt – und das ist natürlich eher der Fall, wenn der Rückgang der CO₂-Emissionen mehr wert ist als bisher. Speziell die Elektrifizierung von Schienenstrecken mit niedrigen Tunneln, die wegen der hohen Baukosten durch die Tunnelvergrößerung in der Vergangenheit oft knapp an der Wirtschaftlichkeitsschwelle gescheitert ist, kann seitdem leichter mitfinanziert werden. “Bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit fallen nun zum Beispiel die Faktoren Klima- und Umweltschutz, Verkehrsverlagerung und Daseinsvorsorge stärker ins Gewicht”, hatte Wissing im Sommer erklärt. Und: “Das ist zeitgemäß.”

Im Fernverkehr rechnet der Bund allerdings noch nicht so “zeitgemäß”. Dort orientieren sich die Investitionen des Bundes am Bundesverkehrswegeplan – und darin wird der finanzielle Schaden pro Tonne CO₂ weiterhin bei nur 145 Euro angesetzt. Straßenprojekte erscheinen dadurch wirtschaftlicher, Schienenprojekte dagegen weniger wirtschaftlich. Über die Frage, ob auch hier künftig der höhere Wert des UBA genutzt werden soll, gibt es im BMDV noch keine Einigung. Gegen die Änderung spricht dem Vernehmen nach, dass die Planungssicherheit gefährdet würde, wenn der derzeit gültige Verkehrswegeplan verändert wird. Dafür spricht, dass es schwer vermittelbar ist, warum eine eingesparte Tonne CO₂ im Nahverkehr viereinhalbmal so viel Schaden vermeiden sollte wie im Fernverkehr. mkr

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat statistische Indikatoren vorgestellt, um die klimabezogenen Risiken im Finanzsektor künftig besser analysieren und die grüne Transition überwachen zu können. Es sei ein “erster Schritt, um die Klimadatenlücke zu schließen, die für weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist”, erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel.

Die Risikoindikatoren umfassen nachhaltige Finanzinstrumente, Kohlenstoffemissionen von Finanzinstituten und physische Risiken von Kredit- und Wertpapierportfolios.

Die Indikatoren liefern Zeitreihendaten über ausstehende Beträge und Finanztransaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Besitz von Schuldpapieren aus nachhaltigen Finanzprodukten. Dies soll den Analysten helfen, sowohl den Finanzierungsbedarf nachhaltiger Projekte als auch die Nachfrage nach diesen Schuldtiteln als Anlagemöglichkeiten zu verstehen.

Die Indikatoren für vom Finanzsektor finanzierte Kohlenstoffemissionen und die damit verbundenen Risiken für den Übergang zu einer CO₂-freien Wirtschaft decken laut EZB zwei Aspekte ab: die vom Finanzsektor finanzierten Gesamtemissionen und die Beteiligung des Finanzsektors an emissionsintensiven Geschäften. Die Indikatoren sollen helfen, die Rolle des Finanzsektors bei der Finanzierung kohlenstoffintensiver Geschäftstätigkeiten zu analysieren und zu bewerten.

Dazu werden die finanzierten Emissionen in Relation zum Gesamtwert des Unternehmens sowie die Kohlenstoffintensität des Produkts betrachtet.

Die physischen Risiken bestehen laut EZB aus drei Elementen: physischen Gefahren beispielsweise an Infrastruktur, Gefährdung der Vermögenswerte und Anfälligkeit der Vermögenswerte gegenüber diesen Gefahren. Durch die Indikatoren soll bewertet werden, wie risikoreich einzelne Portfolios angelegt sind und wie hoch die erwarteten Schäden ausfallen.

Die Auswirkungen von vom Klimawandel verursachten Naturereignissen für das Finanzsystem sollen durch historische Daten sowie Prognosen quantifiziert werden. Dabei berücksichtigt die EZB insbesondere jene Naturereignisse, die in der EU historisch die größten Schäden verursacht haben oder laut Prognosen in Zukunft zunehmen werden. Klimabezogene Naturereignisse, die eine eher indirekte Auswirkung auf die menschliche Gesundheit haben – beispielsweise Hitzewellen – sind in dieser Reihe von Indikatoren noch nicht enthalten. luk

Es war ein zentrales Wahlkampfversprechen von Kolumbiens linkem Präsidenten Gustavo Petro, im Falle seines Siegs keine neuen Öl- und Gaslizenzen mehr auszugeben. Doch nun scheint fraglich, ob er es halten kann. Wie unter anderem der britische Guardian berichtet, gibt es auch innerhalb der Regierung starke Gegner.

Im Parlament verfügt Petro nur über eine knappe Mehrheit. Zusätzlich weckten laut Guardian “zunehmend düstere Wirtschaftsaussichten und eine Reihe von Politikwechseln der Regierung” Zweifel, dass Petro sein Versprechen halten könne.

Kolumbiens Energie- und Bergbauministerin Irene Vélez hatte Petros Pläne auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bestätigt: Die Regierung werde keine neuen Öl- und Gaslizenzen mehr ausgeben, sagte sie. Die Entscheidung möge umstritten sein, aber sie sei “ein klares Zeichen unseres Engagements im Kampf gegen den Klimawandel”. Sofortiges Handeln sei geboten.

Petro stärkte seiner Ministerin danach den Rücken. Er hatte schon im Wahlkampf angekündigt, die Wirtschaft des Landes so umzubauen, dass sie “zwar produktiv, aber nicht mehr extraktivistisch” sein werde. Den heimischen Ölkonzern Ecopetrol wolle er zu einem “großen Versorger Kolumbiens und Lateinamerikas mit sauberen Energien” machen.

Bislang hängen Kolumbiens Wirtschaft und Staatshaushalt stark von fossilen Energieträgern ab. Der Ölsektor bringt etwa ein Drittel der Exporteinnahmen des Landes, er trägt zwei Prozent zur Wirtschaftsleistung und rund zwölf Prozent zum nationalen Staatsbudget bei. Auch deshalb will Petros Finanzminister José Ocampo zumindest vorerst an der Ölproduktion festhalten. Das hat Ocampo schon mehrfach öffentlich erklärt. In einem Interview mit der spanischen Tageszeitung El País etwa sprach er im vergangenen November von “15 Jahren des Übergangs” und schloss auch neue Öl- und Gasverträge nicht aus.

Auf die aktuellen Äußerungen von Ministerin Vélez reagierte Ocampo zwar nicht selbst, aber José Roberto Acosta, hochrangiger Beamter im Finanzministerium, warnte via Twitter: Kolumbiens Energiewende werde etwa 20 Jahre dauern. Und dass Ecopetrol für den Staatshaushalt so wichtig sei, müsse sich zwar ändern. Aber auch das brauche Zeit. ae

Ein Feldexperiment von drei Universitäten zeigt, dass CO₂-Angaben bei Lebensmitteln Konsumenten zu nachhaltigeren Entscheidungen bewegt. Über die Menüdisplays wurden mehr als 8.000 Mensabesuchern Informationen zum CO₂-Fußabdruck der Gerichte angezeigt. Dabei wurden unterschiedliche Darstellungsoptionen gewählt. Der größte Effekt wurde den Wissenschaftlern zufolge erzielt, wenn die Besucher Informationen über die Umweltkosten in Euro erhielten. Dadurch wurden fast zehn Prozent an Emissionen eingespart werden, weil sich die Konsumenten für CO₂-ärmere Mahlzeiten entschieden.

Angaben über die CO₂-Emissionen in Gramm oder den Anteil der Gerichte am täglichen CO₂-Budget der Mensabesucher waren demnach weniger effektiv. Zusätzlich wurden die Umweltschäden durch eine Kodierung in Ampelfarben vermittelt.

“Unser Experiment macht deutlich, dass Informationen zum CO₂-Fußabdruck zu einer Verhaltensänderung bei Konsumenten führen können”, sagt Thorsten Sellhorn, Professor für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Unternehmen könnten diese Erkenntnis nutzen, um “CO₂-Angaben für Lebensmittel oder andere Produkte und Dienstleistungen auszuweisen”. nib

In Deutschland nehmen weniger Führungskräfte das Thema Klima ernst als im globalen Durchschnitt. Nur 19 Prozent glauben, die Wirtschaft nehme das Thema “sehr ernst”. Global sind es immerhin 29 Prozent. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten CxO Sustainability Survey 2023 der Unternehmensberatung Deloitte hervor. Dafür wurden im Herbst 2022 weltweit über 2.000 Vorstände befragt, darunter 105 aus Deutschland.

Der Bericht zeigt: Manager in Deutschland beschäftigt der Klimawandel längst nicht so wie die Kollegen in anderen Ländern. Lediglich 48 Prozent sorgt diese Frage ständig oder häufig, global sind es 62 Prozent der Befragten. Folglich kommt auch Aspekten wie Klimagerechtigkeit und einer sozial gerechten Transformation vergleichsweise geringe Bedeutung zu. International werden sie von 46 Prozent der Führungskräfte für sehr wichtig gehalten, insbesondere im Globalen Süden. In Deutschland trifft dies nur auf 25 Prozent der Top-Manager zu. Damit belegen sie im Ländervergleich den Vorletzten von 24 Plätzen.

Die wichtigsten Themen für hiesige Unternehmen sind mit 52 Prozent die Konjunkturentwicklung (Global: 44 Prozent) und mit 42 Prozent die Innovation (Global: 36 Prozent). Auf Platz 3 folgten mit 37 Prozent die Lieferkettenprobleme (Global: 33 Prozent) und der Klimawandel (Global: 42 Prozent).

Eine Erklärung könnte sein: Führungskräfte in Deutschland sehen sich beim Klimawandel einem deutlich geringeren Transformationsdruck ausgesetzt als Manager anderswo auf der Welt. So spüren nur 58 Prozent der Befragten Veränderungserwartungen von Geschäftspartnern und Konsumenten (Global: 68 Prozent). Auch durch Regierung und Gesetzgeber fühlen sich nur 50 Prozent (Global: 68 Prozent) unter Druck gesetzt. Dazu passt: Lediglich 51 Prozent der deutschen Manager gaben an, neue Regularien hätten sie im vergangenen Jahr zu größeren Nachhaltigkeitsanstrengungen bewogen (Global: 65 Prozent). ch

Für Tagesschau und Tagesthemen gehörte es am 12. Januar zu den wichtigsten Nachrichten: Der schwedische Staatskonzern LKAB hatte bei der Suche nach Eisenerz zufällig mehr als eine Million Tonnen Seltene Erden gefunden, mehr als das Vierfache der derzeitigen weltweiten Jahresproduktion.

Seltene Erden, das sind 17 Elemente, die für die Herstellung von Dauermagneten für Windkraftanlagen, Elektromotoren, Brennstoffzellen oder Leuchtmitteln gebraucht werden – also für Technologien, die in der Klimawende unabdingbar sind. Die Elemente heißen Neodym, Praseodym, Lanthan oder Yttrium. Noch nie wurden sie in so großer Menge in Europa gefunden. Entsprechend groß war die mediale Aufmerksamkeit.

Bislang bezieht Europa die Seltenen Erden, die es für eine klimafreundliche Transformation dringend benötigt, vor allem aus China. Die Abhängigkeit von dem asiatischen Land ist groß, obwohl die Seltenen Erden – anders als ihr Name vermuten lässt – gar nicht so selten sind. Beispielsweise kommen sie auch im sächsischen Storkwitz vor. Nur werden sie dort nicht abgebaut, weil das nicht wirtschaftlich wäre.

Doch leider ist der schwedische Fund kein Gamechanger, der Europa helfen könnte, seine Abhängigkeit von China in diesem für eine klimafreundlichere Wirtschaft so wichtigen Bereich zu reduzieren.

Schon in den 2010er Jahren wurde 95 Prozent der globalen Fördermenge Seltener Erden in China abgebaut. Ihre hohe technologische Bedeutung machte sie schon damals zu einem potenziellen Druckmittel. Bis heute hängt unsere Versorgung mit Seltenen Erden von China ab: Von den 280.000 Tonnen Seltener Erden, die im Jahr 2021 weltweit bergbaulich gefördert wurden, kamen 70 Prozent über China auf den Markt – entweder weil man sie in dem Land selbst abbaute, oder weil China sie kaufte, bevor sie im Inland weiter verwendet oder erneut exportiert wurden.

Wir brauchen neue Bezugsquellen. Doch die schwedische Entdeckung hilft uns dabei nur begrenzt weiter: Die Konzentration an Seltenen Erden im erzhaltigen Gestein beträgt am Fundort nur 0,2 Prozent, wie Jens Gutzmer sagt, Leiter des Helmholtz-Instituts für Ressourcentechnologie in Freiberg und einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet: viel niedriger als beispielsweise in den Minen Mountain Pass (USA) mit 3,8 Prozent oder in Bayan Obo (China), mit drei bis fünf Prozent Erzgehalt. Das bedeutet, dass in den neuen Lagerstätten sehr viel Gestein bewegt werden muss, um vergleichsweise wenig Seltene Erden zu fördern. Es macht den Abbau teuer und die ökologischen Schäden groß.

Selbst wenn die Förderung der Seltenen Erden in Schweden in den kommenden zehn bis 20 Jahren einen gewissen Anteil der Weltproduktion erreichen würde, bleibt die Frage ihrer Verarbeitung ungeklärt. Auch hier hat China aktuell einen Marktanteil von 85 Prozent, wie die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mitteilt. Und die chinesischen Reserven an Seltenen Erden werden auf bis zu 44 Millionen Tonnen geschätzt.

Unsere Abhängigkeit von China wird also bestehen bleiben – es sei denn, wir lernen, besser mit wertvollen Rohstoffen wie den Seltenen Erden umzugehen. Wir hätten die Möglichkeiten dazu. Seltene Erden können recycelt werden, doch obwohl sie für die Zukunftstechnologien so wichtig sind, ist die Kreislaufwirtschaft für Seltene Erden in Europa bisher nur mangelhaft etabliert. Immer wieder wird darauf verwiesen, wie wichtig Seltenen Erden für Windanlagen oder Elektromotoren sind, und damit dafür, dass die Energiewende gelingt.

Dennoch werden sie verschwendet. Dem Klima schadet das ganz erheblich, denn der Bergbau und die Weiterverarbeitung von Metallen tragen zwischen zehn und 15 Prozent zu den globalen CO₂-Emissionen bei.

Aktuell liegt der Anteil von recyceltem Material an der Gesamtnutzung von Seltenen Erden in Deutschland bei deutlich unter zehn Prozent. Das heißt, mehr als 90 Prozent muss durch Bergbau gewonnen werden. Ansätze wie Substitution – denn tatsächlich gibt es auch Windkraftanlagen ohne Seltene Erden – oder ein Ausbau der Kreislaufführung, erhalten zu wenig Aufmerksamkeit.

Das für März von der EU-Kommission angekündigte Kritische Rohstoffgesetz (Critical Raw Materials Act) wird hier entscheidende Rahmenbedingungen richtig setzen müssen:

Ganz grundsätzlich muss der Anteil des Bergbaus an der Metallnutzung reduziert werden – und mit ihm die Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen, die so häufig mit dem Bergbau einhergehen. Deutschland und Europa brauchen eine echte Rohstoffwende, die den Schutz von Mensch und Umwelt ins Zentrum der Politik stellt.

Die neu entdeckten schwedischen Vorräte sind unter den aktuellen Umständen schnell verbraucht – falls sie überhaupt abgebaut werden können. Denn eine Sache ging in der Euphorie der Berichterstattung völlig unter: Die Sami, auf deren Land die Seltenen Erden gefunden wurden, haben ihre Zustimmung zum Abbau noch nicht erteilt.

Michael Reckordt ist Programmleiter Rohstoffe und Ressourcengerechtigkeit bei PowerShift – Verein für eine ökologisch-solidarische Energie-& Weltwirtschaft e.V. in Berlin.

Walburga Hemetsberger sieht Europa als Vorreiter bei Energiewende und Klimaschutz. Und diese Rolle zu verteidigen als Ziel – auch in puncto Wettbewerbsfähigkeit. Die Dringlichkeit zum Erneuerbaren-Ausbau ist für sie ebenso klar wie der Wettbewerb “nicht nur mit China, auch mit den USA und mit Indien”. Als CEO des Verbands SolarPower Europe fasst sie ihre Vision so zusammen: “Europa bedeutet für mich Sicherheit und wirtschaftlichen Wohlstand. Und dass man gemeinsam innovativ ist.”

Die gebürtige Österreicherin ist seit Jahren in Brüssel zu Hause. Bevor sie zu Europas Solarenergie-Verband kam, leitete sie unter anderem das Brüsseler Büro der Verbund AG, Österreichs größtem Energieversorgungsunternehmen, und war Vorstandsmitglied von Hydrogen Europe. Studiert hat die 47-Jährige Law and Business Administration in Innsbruck. Dieser Hintergrund schärft ihren Blick für die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen in der Energiepolitik.

Auch nach 20 Jahren in der Stadt des EU-Hauptsitzes hat Hemetsberger ihren österreichischen Dialekt nicht verlernt. Nur Deutsch zu sprechen, ist für sie mittlerweile durch ihr englischsprachiges Arbeitsumfeld ungewohnt. Sie sagt: “Ich war immer schon überzeugte Europäerin.” Für “die europäische Sache” beginnt sie direkt nach Studienabschluss zu arbeiten.

Photovoltaik hat sie durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt: auf Dächern, in Form von großen Solarparks und in der Landwirtschaft. In Bezug auf PV sei Europa 2022 über die Prognosen des Verbands hinausgewachsen. Im Lauf des Jahres wurden nach Zahlen von SolarpowerEurope 41,4 Gigawatt neu installiert – genug, um 12,4 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen.

“Solarenergie ist sehr demokratisch. Jeder kann sich beteiligen – auf dem eigenen Hausdach oder über eine Bürgerbeteiligung am Solarpark. Alle werden zu Energiebürgern und helfen bei der Energiewende”, so Hemetsberger. Sie wird nicht müde zu betonen, dass PV auch dort Sinn ergibt, wo es weniger Sonnenstunden gibt: “Gemeinsam mit Wind wird Solar eine der beiden entscheidenden Technologien sein, die uns hoffentlich aus der Krise herausführen.”

Das Haupthindernis sieht die Österreicherin aktuell in Genehmigungsverfahren, die in ganz Europa noch immer zu langsam seien – besonders angesichts des riesigen Interesses zur Sicherstellung der Energieversorgung. Doch Hemetsberger erkennt auch die kleinen Fortschritte: Sie begrüßt die Möglichkeit von Repowering, mit dem Solaranlagen in Deutschland fortan leichter mit neuen, effizienteren PV-Modulen bestückt werden können, um den Ertrag zu erhöhen.

Eine Riesenchance ist es in ihren Augen, Arbeitskräfte in zukunftsträchtige Technologiefelder zu bringen. “Die Frage ist, inwieweit man das nur durch marktwirtschaftliche Mechanismen betreiben kann oder ob es Lenkungsinstrumente braucht, um die PV-Industrie hier wieder anzusiedeln.” Sie wünscht sich mit SolarPower Europa, die Solarfertigung wieder nach Europa zu bringen. Walburga Hemetsberger weiß: “Nur wenn wir in Europa großflächig Gigawatt produzieren, können wir am Ende des Tages auch global wettbewerbsfähig sein.” Julia Klann

Ferkel streicheln, Veggie-Wurst kosten, Traktorfahren – das bedeutet die “Grüne Woche” in Berlin für Hunderttausende Besucherinnen und Besuchern. Aber auf der größten Agrarmesse der Welt werden vor und hinter den Kulissen auch bierernste Themen verhandelt. Zum Beispiel: Hat die Bioenergie eine Zukunft in der Energiewende? Wie könnte die EU-Agrarpolitik den Klimazielen helfen? Lisa Kuner und Alexandra Endres präsentieren in diesem Climate.Table Antworten.

Wie immer blicken wir aber auch über den eigenen Tellerrand hinaus: Mit Hintergründen zur japanischen G7-Präsidentschaft, der ein Klima-Fokus fehlt; mit der Debatte, ob Australiens CO2-Ausgleichsmechanimus die Emissionen noch erhöht, statt sie zu senken; mit einem überraschend guten Zeugnis für die Klimapolitik von US-Präsident Biden; und mit einem Standpunkt zur verdrängten Dimension in den Umweltdebatten: Dass weniger Materialeinsatz und Recycling notwendig für jeden Fortschritt sind. Und wie gewohnt mit vielen zusätzlichen Hintergründen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Kritik und Hinweise unter climate@briefing.table.media.

Behalten Sie einen langen Atem!

Die Nutzung von Biokraftstoffen sorgt zunehmend für politischen Sprengstoff. Verbände machen Umweltministerin Lemke und Landwirtschaftsminister Özdemir schwere Vorwürfe. Lemke sei “verantwortlich für das Verfehlen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor”, so die Biokraftstoffbranche am Mittwoch. Ein Plan des Bundesumweltministeriums “zur schrittweisen Abschaffung von Biokraftstoffen aus Anbaubiomasse” mache es laut Verbänden unmöglich, die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Lemke hatte am 19. Januar einen Entwurf zum Stopp der staatlichen Förderung von Biokraftstoffen in die Ressortabstimmung eingebracht. Bis 2030 soll Deutschland demnach aus Biokraftstoffen aus Nahrungsmitteln und Raps aussteigen.

Sogenannte E-Fuels seien ein unverzichtbarer Bestandteil für sofort wirksamen Klimaschutz, sagt Artur Auernhammer, der Vorsitzende des Bundesverbandes Bioenergie. Auch Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, sagte Anfang der Woche dazu, die “Politik muss raus aus der Ideologiekiste. Unsere Treibhausgasminderungsquote können wir nur erreichen, wenn wir Biokraftstoffe beimischen”.

Die Deutsche Umwelthilfe sieht das ganz und nimmt Volker Wissing in die Pflicht. Der Verkehrsminister dürfe Lemkes Vorstoß nicht länger blockieren. Der “Irrsinn” der staatlichen Förderung für Biokraftstoffe müsse “dringend beendet” werden, sagt der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner.

Warum ist das Thema der Bioenergie so umstritten? Was sind die größten Konfliktfelder? Bisher wird Bioenergie in Deutschland vor allem in drei Formen genutzt:

Die Energiedebatte rund um den Ukrainekrieg, die Anforderungen der Klimaneutralität und das Auslaufen der EEG-Förderung führen dazu, dass sich die Landschaft der Bioenergie ändert.

Das soll für Deutschland die Nationale Biomassestrategie (NABIS) klären. Unter Beachtung des Ziels von Ernährungssicherheit soll sie festlegen, wie Biomasse in Zukunft nachhaltig zur Energieversorgung beitragen kann. Die Eckpunkte der NABIS wurden im Herbst vorgestellt. Darin finden sich folgende Leitprinzipien:

Wenn die EU bis 2050 netto klimaneutral werden will, muss auch die Landwirtschaft ihre Emissionen so weit gen null senken wie möglich. In Deutschland legt das Klimaschutzgesetz Reduktionsziele für den Agrarsektor fest. Und auf EU-Ebene sind seit Anfang 2023 neue, klimafreundlichere Regeln für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) in Kraft.

Die EU-Kommission nennt die neuen Regeln die “aus Umwelt- und Klimasicht ehrgeizigste GAP, die es je gab”. 40 Prozent der Agrar-Subventionen sollen demnach künftig “klima-relevant” verwendet werden.

Doch das Ziel wird – zumindest in Deutschland – nicht erreicht. Das ist das Resultat einer vom Umweltbundesamt veröffentlichten Studie. In ihr haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Öko-Instituts und der Uni Rostock untersucht, wie klimawirksam die Agrar-Subventionen tatsächlich sind.

Ihre Ergebnisse:

Knapp elf Prozent der Treibhausgasemissionen der Europäischen Union stammen aus der Landwirtschaft. Das scheint nicht viel. Aber der Landwirtschaftssektor sei besonders schwer zu dekarbonisieren, sagt Pierre-Marie Aubert, Leiter des Programms zur Landwirtschafts- und Ernährungspolitik beim französischen Nachhaltigkeits-Think-Tank IDDRI: “Es ist so gut wie unmöglich, die Agraremissionen auf null zu bekommen.”

Das liege nicht am mangelnden Willen der Landwirte, sagt Aubert. “Sondern daran, dass wir hier mit lebenden Organismen arbeiten.” Der Verdauungsvorgang von Kühen setzt Methan frei, mit Stickstoffdünger behandelte Flächen emittieren Lachgas, trockengelegte Feuchtgebiete CO₂. Zusätzlich kompliziert werde der klimafreundliche Umbau der Landwirtschaft dadurch, dass der Klimaschutz nicht isoliert betrachtet werden könne. Biodiversitätsschutz und Nahrungsmittelproduktion müssten immer mitgedacht werden.

Der Handlungsdruck ist groß: Seit 2012 steige der Treibhausgasausstoß des EU-Agrarsektors wieder, sagt Aubert. “Was immer die Landwirte sagen, sie tun nicht genug.” Wie die deutschen Fachleute kritisiert auch er die GAP-Reform als nicht ausreichend. Trotz aller Bekundungen der EU-Kommission seien die landwirtschaftlichen Direktzahlungen an die Betriebe derzeit “kaum an Klima-Bedingungen geknüpft”.

Um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen, empfiehlt Aubert vor allem eins: Die Zahl der Nutztiere muss sinken – nicht auf null, aber dennoch drastisch. “Das wäre gut für Klima und Artenschutz, und wir hätten immer noch ausreichend zu essen, denn die Nahrungsmittelkonkurrenz zwischen Tieren und Menschen würde dramatisch sinken.”

Die Schwierigkeit dabei: Im Nutztiersektor finden viele Menschen Arbeit. Laut Aubert hängen – abhängig vom jeweiligen EU-Mitgliedsland – auf der Ebene der Höfe 40 bis 50 Prozent der landwirtschaftlichen Jobs von der Tierhaltung ab, und etwa 30 bis 50 Prozent der Arbeitsplätze in der Lebensmittelindustrie.

Zusätzlich solle die Politik die Wiedervernässung von Feuchtgebieten sowie eine effizientere Stickstoffnutzung fördern, so Aubert. Die Autorinnen und Autoren der UBA-Studie kommen zu ähnlichen Schlüssen. Entsprechende Gesetze und Verordnungen könne man “auch kurzfristig” anpassen, schreiben sie. Außerdem fordern sie, die “klimarelevanten GAP-Maßnahmen und finanziellen Mittel” auszuweiten. Die gegenwärtige Förderperiode der GAP läuft noch bis 2027, dann steht die nächste Reform an.

Kurz nach Übernahme der G7-Präsidentschaft besuchte Japans Premierminister Fumio Kishida Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich, Kanada und die USA, um den G7-Gipfel im Mai in Hiroshima vorzubereiten. Die G7 verursachen 25 Prozent der weltweiten Emissionen, sind aber historisch für 44 Prozent der Treibhausgase verantwortlich und sollen deshalb in der Klimapolitik und ihrer Finanzierung vorangehen.

Bei Kishidas Gesprächen war Klima zwar ein Thema, doch der japanische Premier sprach selten davon. Für ihn ist es eines von vielen globalen Themen. Konkrete Vorschläge machte er nicht. “Von Japans G7-Vorsitz sind für das Klima wenig Impulse zu erwarten“, sagt ein westlicher Experte.

Kishidas Gedanken kreisen wegen des Ukraine-Kriegs und den Spannungen mit China, vor allem um die nationale Sicherheit. Er hat eine persönliche Agenda zur Abschaffung der Atomwaffen. Hiroshima, wo 1945 zum ersten Mal eine Atombombe im Krieg eingesetzt wurde, ist seine Heimatstadt.

Japan hat 1997 das historische Kyoto-Protokoll durchgesetzt. Danach hat es das Land in der Klimadiplomatie an Führungsstärke fehlen lassen. Heute erscheint es bei diesem Thema oft rückständig. Bei den jüngsten G7-Treffen hat Japan sich etwa gegen die anderen Länder für den Export von Kohlekraftwerken und gegen ein Ende des Verbrennermotors für Autos ausgesprochen.

Japan hat auch eine ganz eigene Interpretation des G7-Kommuniqués 2022 unter deutscher Führung. Dort beschlossen die G7, “bis 2035 einen vollständig oder überwiegend dekarbonisierten Stromsektor zu erreichen”. Minister und Beamte in Japan erklären aber nun, dass “überwiegend” für Japan bedeute “mindestens die Hälfte”: Auch in der Zukunft will Japan also nicht aus der fossilen Stromerzeugung aussteigen.

In seiner Rede auf der COP26 in Glasgow sagte Kishida, Japan werde den Übergang zu sauberer Energie vor allem in Asien fördern und bestehende Wärmekraftwerke mit Ammoniak/Wasserstoff auf Null-Emissionen umstellen. Diese Technologie ist aber noch nicht wirtschaftlich. Die Klimabewegung verlieh Japan in Glasgow ein “Fossil des Tages, weil Tokios Pläne nicht zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beitragen würden.

Die COP27 ließ Kishida aus – und rief dafür auf dem gleichzeitig stattfindenden G20-Gipfel in Indonesien die “Asia Zero Emissions Community Initiative” ins Leben. Diese Initiative soll jetzt laut einem japanischen Regierungsbeamten einer der Höhepunkte des G7-Treffens sein. “Es ist sinnlos, wenn nur die Industrieländer miteinander um Klimaziele konkurrieren”, heißt es aus dem Apparat. “Wir müssen uns um den globalen Süden kümmern. Wir müssen etwas Realistisches auf den Weg bringen”.

Allerdings distanziert sich Japan auch vom “Klima-Club”, den Bundeskanzler Olaf Scholz plant und den “Just Energy Transition Partnerships” (JETP), mit denen die G7 die Energiewende in Ländern wie Südafrika, Indonesien und Vietnam voranbringen wollen. Zwar ist Japan beim JETP mit Indonesien an der Seite der USA Führungsnation, aber über das Thema schweigt die Regierung, etwa auch auf der COP27. Der Grund: JETPs zielen auf das Ende der Fossilen im Energiesektor, aber Japan plant zu Hause und mit der “Asia Zero”-Initiative die Verlängerung der fossilen Energien.

Japan hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 kohlenstoffneutral zu sein und die Emissionen bis 2030 um 46 Prozent zu senken. Um dies zu erreichen, muss der Stromsektor dekarbonisiert werden, der 2021 noch zu 73 Prozent fossil befeuert wurde. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix soll bis 2030 von 20 auf 36 bis 38 Prozent steigen, Kernenergie von sieben Prozent auf 20 bis 22 Prozent. Allerdings wird damit 2030 noch 40 Prozent des Stroms mit Fossilen erzeugt, fast die Hälfte aus Kohle. Diese hat größtenteils die Lücke geschlossen, als Japan 2011 nach dem Atomunfall von Fukushima 60 Atomreaktoren abschaltete.

Die Frage der Atomkraft spaltete lange das Land, die Technik ist immer noch umstritten. Doch bei steigenden Energiepreisen und zuletzt unsicherer Energieversorgung gibt es nun in Umfragen zum ersten Mal wieder eine Mehrheit für den Neustart des Atomprogramms. Im Dezember verkündete die Regierung einen Plan, die Laufzeit der Reaktoren auf 60 Jahre zu verlängern und neue Reaktortypen zu entwickeln. Während des Wahlkampfes hatte Kishida dieses umstrittene Thema nicht erwähnt.

Ende letzten Jahres hat die Regierung die grundlegende Politik der “Grünen Transformation” vorgeschlagen. Dafür fordert sie “eine Abkehr von der auf fossile Energien ausgerichteten Industrie- und Gesellschaftsstruktur hin zu einer Konzentration auf saubere Energie”. Der Schwerpunkt soll allerdings auf der Energiesicherheit liegen. Das beinhaltet die Rückkehr zur Kernenergie. Für 22 Bereiche, darunter Wasserstoff/Ammoniak, Batterien, Stahl und Automobile, wurden Fahrpläne für den Übergang erstellt. Dafür will die Regierung über 150 Billionen Yen (etwa eine Billion Euro) investieren. 20 Billionen Yen, etwa 140 Milliarden Euro, an neuen öffentlichen Anleihen sollen ausgegeben werden. Die Rückzahlung erfolgt über die Bepreisung von Kohlenstoff, einschließlich einer Abgabe für Importeure fossiler Brennstoffe ab 2028, und den Emissionshandel zwischen Stromversorgern.

Nichtregierungsorganisationen kritisieren die Regierung, weil sie die Abhängigkeit von Atom- und Kohlekraftwerken weiter verstärken will. In Vorbereitung auf den G7-Gipfel fordert 350.org von der Regierung, “die Klimakrise und Energiefragen auf die Hauptagenda zu setzen”. Und sie kritisieren, dass die Regierung auf Technologien wie die Atomkraft der nächsten Generation, die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS/CCUS) und die Mitverbrennung von fossilen Brennstoffen mit Ammoniak/Wasserstoff als “falsche Lösungen” setzt. Nötig sei eine “Abkehr von fossilen Brennstoffen”. Von Keisuke Katori aus Tokio

Die australische Regierung hat Kritikern und Wissenschaftlern widersprochen, die ihr System des freiwilligen CO₂-Ausgleichs für die Industrie als nutzlos und gefährlich kritisiert hatten. Der CO₂-Ausgleich gilt als Kern des australischen Klimaschutzprogramms. Der “Chubb-Report” sollte diese Kritik entkräften. Aber die Debatte geht weiter.

Andrew Macintosh, ehemaliger Leiter des Emissions Reduction Assurance Committee der Regierung und heute Professor für Umweltrecht an der Australian National University, hatte im Sommer 2022 dazu eine Reihe von Berichten veröffentlicht. Er stellte fest, dass mindestens 70 Prozent der jährlichen Australian Carbon Credit Units (ACCUs) – mehr als zehn bis zwölf Millionen Tonnen CO₂ – keine tatsächliche oder zusätzliche Emissionsreduzierung erbrachten.

Die ACCU sind als “Safeguard Mechanism” ein wichtiger Teil der australischen Klimaschutzpolitik. Sie legen Obergrenzen (“Baselines”) für die größten Emittenten des Landes fest. Wenn Unternehmen über diesen Grenzen liegen, müssen sie Offsets kaufen. Das sind Gutschriften zur Kohlenstoffreduzierung in anderen Bereichen der Wirtschaft. Unternehmen, die ihre Emissionen unter ihr Basisniveau senken, erhalten Gutschriften, die sie an Unternehmen mit höheren Emissionen verkaufen können.

Die Regierung reagierte auf die Kritik mit dem Chubb-Bericht, der jetzt vorgelegt wurde. Er wurde nach dem ehemaligen Chefwissenschaftler der Regierung Ian Chubb benannt. Ihre Ergebnisse:

Letztlich wies das Chubb-Gremium die Behauptungen von Macintosh zurück, dass “die Integrität des Systems infrage gestellt wurde” und dass “das Ausmaß der Emissionsreduzierung überbewertet wurde”. Das Chubb-Gremium räumte ein, dass ihm “einige Beweise für diese Ansicht, aber auch gegenteilige Beweise” vorgelegt worden seien.

Die Regierung fühlt sich in ihrem Standpunkt bestätigt: In einer Pressekonferenz sagte der für den Klimawandel zuständige Minister Chris Bowen vergangene Woche, das System sei “nicht so kaputt wie behauptet” und “grundsätzlich solide“.

Der Chubb-Bericht ist allerdings in manchen Punkten intransparent: So werden beispielsweise die Beweise, auf die er sich bezieht, nicht vorgelegt. Er geht auch nicht auf die von Macintosh geäußerte Kritik an der Integrität des Systems ein. Der ist enttäuscht: “Der Hauptteil über diese Schlüsselmethoden ist nur fünf Seiten lang und gibt keinen Hinweis auf seine Arbeitsmethoden. Ist das gute wissenschaftliche Praxis? Ganz und gar nicht.”

Die Kritiker behaupten, es habe oft Gutschriften gegeben, ohne dass tatsächlich Wald gepflanzt wurde – oder für Wälder, die sich auch natürlich verjüngt hätten. Macintosh und sein Forschungsteam schätzen, dass 165 Projekte CO₂-Gutschriften in Höhe von insgesamt 24,5 Millionen australischen Dollar erhalten haben, obwohl die Wald- und Ersatzholzvegetation um insgesamt mehr als 60.000 Hektar zurückgegangen ist.

Für Macintosh hat der Chubb-Bericht mehr geschadet als genutzt, da er den Widerstand der Industrie gegen freiwillige Zertifikate verstärke. “Was wir alle wollten, war ein integriertes System, und es gibt eine große Chance, das zu erreichen. Wir haben eine neue Regierung und ein neues Emissionshandelssystem, das eingeführt werden soll. Die Kohlenstoffmärkte haben eine große Chance, wirklich gute Umweltergebnisse zu erzielen. Aber wenn wir all diese Dinge nicht richtig machen, werden sie verloren gehen“.

Don Butler, leitender Wissenschaftler des Queensland Land Restoration Fund und Professor für Recht an der Australian National University, der gemeinsam mit Macintosh die australische Offsetting-Initiative infrage gestellt hat, sagt auch, es gebe “offensichtliche Möglichkeiten, wie Offsets funktionieren können. Aber auf der Systemebene scheint es weltweit eine Art Versagen zu geben”, sagt er. “Es ist ein komplizierter Bereich, in dem niemand außer der Regulierungsbehörde ein starkes Interesse an der Integrität des Ergebnisses hat”.

Die Befürchtung der Kritiker: Das Ergebnis der Chubb-Prüfung könnte zu höheren Emissionen führen und das staatliche Greenwashing für fossile Brennstoffe formalisieren. Nur eine kleine Anzahl von Entwicklern von Emissionsgutschriften würde damit Geld verdienen.

Polly Hemming vom Thinktank Australia Institute, sagt: Der Mechanismus der Australian Carbon Credit Units “ist nicht dazu gedacht, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Er dient dazu, fossile Brennstoffe zu schützen und Geld an kommerzielle Entwickler von Emissionsgutschriften zu leiten.”

Kritiker befürchten nach den Äußerungen von Bowen, die Zertifikate könnten den weiteren Ausbau von Öl, Gas und Kohle garantieren, weil so angeblich ihre Emissionen “kompensiert” werden. In Australien befinden sich derzeit mit staatlicher Unterstützung 114 neue Projekte für fossile Brennstoffe in der Entwicklung, darunter 72 neue Kohleprojekte, 44 neue Gas- und Ölprojekte und mehrere neue Gasvorkommen. Diese Projekte würden die australische Gas- und Ölproduktion mehr als verdoppeln, und rund 1,4 Milliarden Tonnen zusätzlicher CO₂-Emissionen pro Jahr produzieren.

26. Januar, 10-17:30 Uhr, Berlin

Konferenz The Power of Crisis: Energie der Zukunft

Bei der Energiekonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung steht Energiesicherheit im Fokus. Dabei wird auf innovative Start-ups und deren konkrete Lösungsansätze geschaut. CDU-Chef Friedrich Merz will eine Grundsatzrede zur Energiepolitik halten. Infos

26. Januar, 20 Uhr, Göttingen

Buchvorstellung und Diskussion Klimaangst – Wenn die Klimakrise auf die Psyche schlägt

Was tun, wenn die Klimakrise Angst macht? Darüber sprechen die Psychologin Amelie Schomburg, Ko-Autorin des Buchs “Klimaangst – Wenn die Klimakrise auf die Psyche schlägt”, und die Klima-Aktivistin Thao My Nguyen mit Leon-Fabian Caspari bei der Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. Infos und Anmeldung

28. Januar, 11-15 Uhr Nürnberg

Seminar Gute Energiepolitk in Landgemeinden

Bei dem Seminar der Heinrich-Böll-Stiftung gibt Stefan Graf, Energiereferent des Bayerischen Gemeindetags, Einblicke darin, wie Energiepolitik auf dem Land gelingen kann. Infos und Anmeldung

31. Januar, 18.30 Uhr, Mönchengladbach

Forum Die Energiekrise – Wendepunkt für eine gerechte und nachhaltige Energieversorgung

Wie können wir das Klima schützen und gleichzeitig Strom und Gas bezahlbar machen? Wie kann ein nachhaltiger Umgang mit Energie in Städten und Gemeinden konkret aussehen? Welche bezahlbaren Maßnahmen soll die Politik den Unternehmen, Kommunen sowie ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen? Das erörtert die Konrad-Adenauer-Stiftung auf dem Franz-Meyers-Forum. Infos

31. Januar, 9.30 Uhr, Online

Diskussion Mercosur Trade Agreement – Will 2023 be the year it is finally ratified?

Expertinnen und Experten der EU diskutieren auf der Veranstaltung von EURACTIV über die Ratifizierung des EU-Mercosur-Abkommens. Unter anderem wegen Nachhaltigkeitsbedenken konnte das Abkommen bisher nicht in Kraft treten. Infos und Anmeldung

31. Januar, 20 Uhr, online

Diskussion Der Krieg – Vater der Klimawende oder Brandbeschleuniger der Klimakatastrophe?

Auf der Diskussionsveranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung geht es um die Auswirkungen des Krieges auf die Klimakrise. Referent ist der Sozialwissenschaftler Timo Heim. Infos und Anmeldung

2. Februar, 10 Uhr, Online

Vorstellung Stellungnahme Szenarien für eine klimaneutrale integrierte Energieversorgung und Produktion

Die Arbeitsgruppe Energiesysteme der Zukunf der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften präsentiert ihre Stellungnahme zum Thema “Szenarien für eine klimaneutrale integrierte Energieversorgung und Produktion”. Infos und Teilnahme

Ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen könnte bis zum Jahr 2030 rund 47 Millionen Tonnen CO₂ einsparen, wie neue Berechnungen des Umweltbundesamts zeigen. Damit wäre der Klimaschutz-Effekt einer Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit deutlich effektiver als bisher gedacht. Denn etwa ab 130 km/h steigen die Emissionen aus Verbrennungsmotoren deutlich an. Das hatte die Behörde schon im Jahr 2020 gezeigt. nib

Mit weitgehenden Kompromissvorschlägen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien haben sich die Chefs der fünf großen deutschen Umweltverbänden in die Debatte um die Energiesicherheit einschaltet. In einem Thesenpapier mit dem Titel “Ein Booster für erneuerbare und grüne Infrastruktur”, das Climate.Table vorab vorliegt, schlagen sie Maßnahmen vor, um Wind- und Solarenergie schneller auszubauen, Gemeinden besser finanziell zu unterstützen und Naturschutzflächen systemisch zu sichern.

Die Autoren des Schreibens sind Kai Niebert (DNR), Jörg-Andreas Krüger (Nabu), Olaf Bandt (BUND), Martin Kaiser (Greenpeace) und Christoph Heinrich (WWF). Das Papier ist eine Arbeit dieser Verbandschefs und nicht in ihren jeweiligen Organisationen abgestimmt. Es wird deshalb auch von ihren Verbänden bisher nicht verteilt. Die Vorschläge gehen teilweise über das hinaus, was derzeit in den Verbänden durchsetzbar ist.

Das Schreiben haben die Initiatoren nach eigenen Angaben Bundeskanzler Olaf Scholz und den zuständigen Ministerien überreicht. “Die Regierung hat uns um konkrete Vorschläge zum naturverträglichen und beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien gebeten”, sagt Kai Niebert gegenüber Climate.Table, “diese Ideen legen wir hiermit vor.”

Vor allem schlagen die fünf Verbandschefs vor:

Das Papier soll in den nächsten Tagen als Diskussionsgrundlage veröffentlicht werden. Unter anderem wollen die Chefs der Öko-Verbände damit in die momentane Debatte eingreifen, ob zum Beispiel die Planung von Straßen und Autobahnen ebenfalls als “überragendes öffentliches Interesse” eingestuft wird – was FDP-Verkehrsminister Volker Wissing fordert. bpo

Nach zwei Jahren im Amt hat US-Präsident Joe Biden vom US-Thinktank “World Resources Institute” ein sehr gutes Klimazeugnis ausgestellt bekommen. Mit “Eins minus” bewertet WRI-Direktor Dan Lashof in einem Blogbeitrag die Anstrengungen des demokratischen Präsidenten. Damit hat sich die Bewertung im Vergleich zum letzten Jahr drastisch verbessert – vor allem durch das gigantische Investitionsprogramm IRA, das fast 370 Milliarden Dollar für den Ausbau grüner Industrien und Infrastruktur vorsieht. Endlich habe der US-Kongress damit “transformative Gesetzgebung” auf den Weg gebracht, jetzt müsse die Umsetzung beginnen.

Der Think-Tank lobt Bidens Administration vor allem dafür:

Das WRI sieht außerdem “signifikanten Fortschritt”:

Das WRI sieht “einigen Fortschritt”:

Nicht auf dem richtigen Weg sieht das WRI die Regierung:

Die Klimaschäden durch den Import von Flüssiggas (LNG) werden laut einem Gutachten im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) massiv unterschätzt. Besonders schlecht schneiden dabei LNG-Importe aus den USA ab. Hier seien die Methanaustritte beim Fracking besonders hoch. Teils komme es zu Methanverlusten von über zehn Prozent. Bei der Gasförderung in Algerien und Nigeria komme es zu Methanverlusten von über sechs Prozent der produzierten Gasmenge. Norwegisches Pipeline-Gas habe demnach den geringsten Methanausstoß. Allerdings sei die Datenlage “fast überall unbefriedigend”, weil die Methanemissionen der Gas- und Ölindustrie lange Zeit vernachlässigt wurden, so die Autoren des Gutachtens.

Das Klimagas ist zwar kurzlebiger, aber auf 20-Jahres-Sicht etwa 80-mal klimawirksamer als CO₂. Laut DUH sind die Methan-Leaks klimaschädlicher als das Verbrennen des Gases zur Energiegewinnung. Die NGO fordert, die “Klimaschäden in der Vorkette unserer Gasversorgung” nicht mehr auszublenden. “Solange wir klimaschädliches Erdgas nutzen, müssen Bundesregierung und Unternehmen zumindest die Gasquellen mit den geringsten Emissionen auswählen“, sagt Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH. nib

Auf die Frage, welchen finanziellen Schaden eine Tonne ausgestoßenes Kohlendioxid (CO₂) anrichtet, gibt es aus dem Bundesverkehrsministerium sehr unterschiedliche Antworten. Bei der Berechnung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Investitionen in den Schienen-Nahverkehr hat das Haus von Volker Wissing (FDP) diesen Wert im letzten Sommer drastisch erhöht, um Projekte besser rechtfertigen zu können. Statt wie bisher mit 149 Euro wird der Klimaschaden pro Tonne CO₂ mit 670 Euro angesetzt. Die Einsparung von CO₂ ist also rein rechnerisch um das Viereinhalbfache wertvoller geworden. Der neue Wert ist sogar deutlich größer als der von Fridays for Future geforderte CO₂-Preis. Das Umweltbundesamt (UBA) kommt auf diesen höheren Wert, wenn Schäden durch den CO₂-Ausstoß für künftige Generationen genauso hoch bewertet werden wie für die gegenwärtige. Beim bisher üblichen Wert ist das nicht der Fall.

Der Bund kann durch die Änderung mehr regionale Schienenprojekte mitfinanzieren. Das ist nur dann zulässig, wenn die sogenannte “Standardisierte Bewertung” einen volkswirtschaftlichen Nutzen ergibt – und das ist natürlich eher der Fall, wenn der Rückgang der CO₂-Emissionen mehr wert ist als bisher. Speziell die Elektrifizierung von Schienenstrecken mit niedrigen Tunneln, die wegen der hohen Baukosten durch die Tunnelvergrößerung in der Vergangenheit oft knapp an der Wirtschaftlichkeitsschwelle gescheitert ist, kann seitdem leichter mitfinanziert werden. “Bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit fallen nun zum Beispiel die Faktoren Klima- und Umweltschutz, Verkehrsverlagerung und Daseinsvorsorge stärker ins Gewicht”, hatte Wissing im Sommer erklärt. Und: “Das ist zeitgemäß.”

Im Fernverkehr rechnet der Bund allerdings noch nicht so “zeitgemäß”. Dort orientieren sich die Investitionen des Bundes am Bundesverkehrswegeplan – und darin wird der finanzielle Schaden pro Tonne CO₂ weiterhin bei nur 145 Euro angesetzt. Straßenprojekte erscheinen dadurch wirtschaftlicher, Schienenprojekte dagegen weniger wirtschaftlich. Über die Frage, ob auch hier künftig der höhere Wert des UBA genutzt werden soll, gibt es im BMDV noch keine Einigung. Gegen die Änderung spricht dem Vernehmen nach, dass die Planungssicherheit gefährdet würde, wenn der derzeit gültige Verkehrswegeplan verändert wird. Dafür spricht, dass es schwer vermittelbar ist, warum eine eingesparte Tonne CO₂ im Nahverkehr viereinhalbmal so viel Schaden vermeiden sollte wie im Fernverkehr. mkr

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat statistische Indikatoren vorgestellt, um die klimabezogenen Risiken im Finanzsektor künftig besser analysieren und die grüne Transition überwachen zu können. Es sei ein “erster Schritt, um die Klimadatenlücke zu schließen, die für weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist”, erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel.

Die Risikoindikatoren umfassen nachhaltige Finanzinstrumente, Kohlenstoffemissionen von Finanzinstituten und physische Risiken von Kredit- und Wertpapierportfolios.

Die Indikatoren liefern Zeitreihendaten über ausstehende Beträge und Finanztransaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Besitz von Schuldpapieren aus nachhaltigen Finanzprodukten. Dies soll den Analysten helfen, sowohl den Finanzierungsbedarf nachhaltiger Projekte als auch die Nachfrage nach diesen Schuldtiteln als Anlagemöglichkeiten zu verstehen.

Die Indikatoren für vom Finanzsektor finanzierte Kohlenstoffemissionen und die damit verbundenen Risiken für den Übergang zu einer CO₂-freien Wirtschaft decken laut EZB zwei Aspekte ab: die vom Finanzsektor finanzierten Gesamtemissionen und die Beteiligung des Finanzsektors an emissionsintensiven Geschäften. Die Indikatoren sollen helfen, die Rolle des Finanzsektors bei der Finanzierung kohlenstoffintensiver Geschäftstätigkeiten zu analysieren und zu bewerten.

Dazu werden die finanzierten Emissionen in Relation zum Gesamtwert des Unternehmens sowie die Kohlenstoffintensität des Produkts betrachtet.

Die physischen Risiken bestehen laut EZB aus drei Elementen: physischen Gefahren beispielsweise an Infrastruktur, Gefährdung der Vermögenswerte und Anfälligkeit der Vermögenswerte gegenüber diesen Gefahren. Durch die Indikatoren soll bewertet werden, wie risikoreich einzelne Portfolios angelegt sind und wie hoch die erwarteten Schäden ausfallen.

Die Auswirkungen von vom Klimawandel verursachten Naturereignissen für das Finanzsystem sollen durch historische Daten sowie Prognosen quantifiziert werden. Dabei berücksichtigt die EZB insbesondere jene Naturereignisse, die in der EU historisch die größten Schäden verursacht haben oder laut Prognosen in Zukunft zunehmen werden. Klimabezogene Naturereignisse, die eine eher indirekte Auswirkung auf die menschliche Gesundheit haben – beispielsweise Hitzewellen – sind in dieser Reihe von Indikatoren noch nicht enthalten. luk

Es war ein zentrales Wahlkampfversprechen von Kolumbiens linkem Präsidenten Gustavo Petro, im Falle seines Siegs keine neuen Öl- und Gaslizenzen mehr auszugeben. Doch nun scheint fraglich, ob er es halten kann. Wie unter anderem der britische Guardian berichtet, gibt es auch innerhalb der Regierung starke Gegner.

Im Parlament verfügt Petro nur über eine knappe Mehrheit. Zusätzlich weckten laut Guardian “zunehmend düstere Wirtschaftsaussichten und eine Reihe von Politikwechseln der Regierung” Zweifel, dass Petro sein Versprechen halten könne.

Kolumbiens Energie- und Bergbauministerin Irene Vélez hatte Petros Pläne auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bestätigt: Die Regierung werde keine neuen Öl- und Gaslizenzen mehr ausgeben, sagte sie. Die Entscheidung möge umstritten sein, aber sie sei “ein klares Zeichen unseres Engagements im Kampf gegen den Klimawandel”. Sofortiges Handeln sei geboten.

Petro stärkte seiner Ministerin danach den Rücken. Er hatte schon im Wahlkampf angekündigt, die Wirtschaft des Landes so umzubauen, dass sie “zwar produktiv, aber nicht mehr extraktivistisch” sein werde. Den heimischen Ölkonzern Ecopetrol wolle er zu einem “großen Versorger Kolumbiens und Lateinamerikas mit sauberen Energien” machen.

Bislang hängen Kolumbiens Wirtschaft und Staatshaushalt stark von fossilen Energieträgern ab. Der Ölsektor bringt etwa ein Drittel der Exporteinnahmen des Landes, er trägt zwei Prozent zur Wirtschaftsleistung und rund zwölf Prozent zum nationalen Staatsbudget bei. Auch deshalb will Petros Finanzminister José Ocampo zumindest vorerst an der Ölproduktion festhalten. Das hat Ocampo schon mehrfach öffentlich erklärt. In einem Interview mit der spanischen Tageszeitung El País etwa sprach er im vergangenen November von “15 Jahren des Übergangs” und schloss auch neue Öl- und Gasverträge nicht aus.

Auf die aktuellen Äußerungen von Ministerin Vélez reagierte Ocampo zwar nicht selbst, aber José Roberto Acosta, hochrangiger Beamter im Finanzministerium, warnte via Twitter: Kolumbiens Energiewende werde etwa 20 Jahre dauern. Und dass Ecopetrol für den Staatshaushalt so wichtig sei, müsse sich zwar ändern. Aber auch das brauche Zeit. ae

Ein Feldexperiment von drei Universitäten zeigt, dass CO₂-Angaben bei Lebensmitteln Konsumenten zu nachhaltigeren Entscheidungen bewegt. Über die Menüdisplays wurden mehr als 8.000 Mensabesuchern Informationen zum CO₂-Fußabdruck der Gerichte angezeigt. Dabei wurden unterschiedliche Darstellungsoptionen gewählt. Der größte Effekt wurde den Wissenschaftlern zufolge erzielt, wenn die Besucher Informationen über die Umweltkosten in Euro erhielten. Dadurch wurden fast zehn Prozent an Emissionen eingespart werden, weil sich die Konsumenten für CO₂-ärmere Mahlzeiten entschieden.

Angaben über die CO₂-Emissionen in Gramm oder den Anteil der Gerichte am täglichen CO₂-Budget der Mensabesucher waren demnach weniger effektiv. Zusätzlich wurden die Umweltschäden durch eine Kodierung in Ampelfarben vermittelt.

“Unser Experiment macht deutlich, dass Informationen zum CO₂-Fußabdruck zu einer Verhaltensänderung bei Konsumenten führen können”, sagt Thorsten Sellhorn, Professor für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Unternehmen könnten diese Erkenntnis nutzen, um “CO₂-Angaben für Lebensmittel oder andere Produkte und Dienstleistungen auszuweisen”. nib

In Deutschland nehmen weniger Führungskräfte das Thema Klima ernst als im globalen Durchschnitt. Nur 19 Prozent glauben, die Wirtschaft nehme das Thema “sehr ernst”. Global sind es immerhin 29 Prozent. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten CxO Sustainability Survey 2023 der Unternehmensberatung Deloitte hervor. Dafür wurden im Herbst 2022 weltweit über 2.000 Vorstände befragt, darunter 105 aus Deutschland.

Der Bericht zeigt: Manager in Deutschland beschäftigt der Klimawandel längst nicht so wie die Kollegen in anderen Ländern. Lediglich 48 Prozent sorgt diese Frage ständig oder häufig, global sind es 62 Prozent der Befragten. Folglich kommt auch Aspekten wie Klimagerechtigkeit und einer sozial gerechten Transformation vergleichsweise geringe Bedeutung zu. International werden sie von 46 Prozent der Führungskräfte für sehr wichtig gehalten, insbesondere im Globalen Süden. In Deutschland trifft dies nur auf 25 Prozent der Top-Manager zu. Damit belegen sie im Ländervergleich den Vorletzten von 24 Plätzen.

Die wichtigsten Themen für hiesige Unternehmen sind mit 52 Prozent die Konjunkturentwicklung (Global: 44 Prozent) und mit 42 Prozent die Innovation (Global: 36 Prozent). Auf Platz 3 folgten mit 37 Prozent die Lieferkettenprobleme (Global: 33 Prozent) und der Klimawandel (Global: 42 Prozent).

Eine Erklärung könnte sein: Führungskräfte in Deutschland sehen sich beim Klimawandel einem deutlich geringeren Transformationsdruck ausgesetzt als Manager anderswo auf der Welt. So spüren nur 58 Prozent der Befragten Veränderungserwartungen von Geschäftspartnern und Konsumenten (Global: 68 Prozent). Auch durch Regierung und Gesetzgeber fühlen sich nur 50 Prozent (Global: 68 Prozent) unter Druck gesetzt. Dazu passt: Lediglich 51 Prozent der deutschen Manager gaben an, neue Regularien hätten sie im vergangenen Jahr zu größeren Nachhaltigkeitsanstrengungen bewogen (Global: 65 Prozent). ch

Für Tagesschau und Tagesthemen gehörte es am 12. Januar zu den wichtigsten Nachrichten: Der schwedische Staatskonzern LKAB hatte bei der Suche nach Eisenerz zufällig mehr als eine Million Tonnen Seltene Erden gefunden, mehr als das Vierfache der derzeitigen weltweiten Jahresproduktion.

Seltene Erden, das sind 17 Elemente, die für die Herstellung von Dauermagneten für Windkraftanlagen, Elektromotoren, Brennstoffzellen oder Leuchtmitteln gebraucht werden – also für Technologien, die in der Klimawende unabdingbar sind. Die Elemente heißen Neodym, Praseodym, Lanthan oder Yttrium. Noch nie wurden sie in so großer Menge in Europa gefunden. Entsprechend groß war die mediale Aufmerksamkeit.

Bislang bezieht Europa die Seltenen Erden, die es für eine klimafreundliche Transformation dringend benötigt, vor allem aus China. Die Abhängigkeit von dem asiatischen Land ist groß, obwohl die Seltenen Erden – anders als ihr Name vermuten lässt – gar nicht so selten sind. Beispielsweise kommen sie auch im sächsischen Storkwitz vor. Nur werden sie dort nicht abgebaut, weil das nicht wirtschaftlich wäre.

Doch leider ist der schwedische Fund kein Gamechanger, der Europa helfen könnte, seine Abhängigkeit von China in diesem für eine klimafreundlichere Wirtschaft so wichtigen Bereich zu reduzieren.

Schon in den 2010er Jahren wurde 95 Prozent der globalen Fördermenge Seltener Erden in China abgebaut. Ihre hohe technologische Bedeutung machte sie schon damals zu einem potenziellen Druckmittel. Bis heute hängt unsere Versorgung mit Seltenen Erden von China ab: Von den 280.000 Tonnen Seltener Erden, die im Jahr 2021 weltweit bergbaulich gefördert wurden, kamen 70 Prozent über China auf den Markt – entweder weil man sie in dem Land selbst abbaute, oder weil China sie kaufte, bevor sie im Inland weiter verwendet oder erneut exportiert wurden.