Das Karussell der Klimakonferenzen dreht sich wieder: Nach der Weltbank/IWF-Tagung und dem Treffen der größeren Volkswirtschaften (MEF) steht nun in der kommenden Woche der “Petersberger Klimadialog” vor der Tür. Hinter verschlossenen Türen wird es darum gehen, was auf der COP in Dubai möglich ist – und natürlich wie immer ums Geld.

Dabei aber spielt Deutschland derzeit eine unrühmliche Rolle, wie wir berichten. Denn wenn im Bundeshaushalt für 2024 so gespart wird wie geplant, wird wohl auch weniger Geld für den internationalen Klimaschutz übrig bleiben. Auf dem “Klimadialog” hätte Bundeskanzler Olaf Scholz die Chance, etwas Substanzielles auf den Tisch zu legen – so wie seine Amtsvorgängerin Angela Merkel es oft getan hat. Unser Standpunkt vom Umwelt-Thinktank E3G mahnt: Das sollte er auch tun. Vielleicht enthüllt Scholz ja wirklich, wie er sein Versprechen einhalten will, 2025 insgesamt sechs Milliarden Euro an Klimageld lockerzumachen.

Auch sonst gibt es in Klimasachen einiges zu vermelden: Österreich kämpft um den Pfad zur Klimaneutralität; die Ozeane melden einen neuen Hitzerekord; der Verkauf von E-Autos boomt. Es bleibt interessant und aufregend

behalten Sie einen langen Atem!

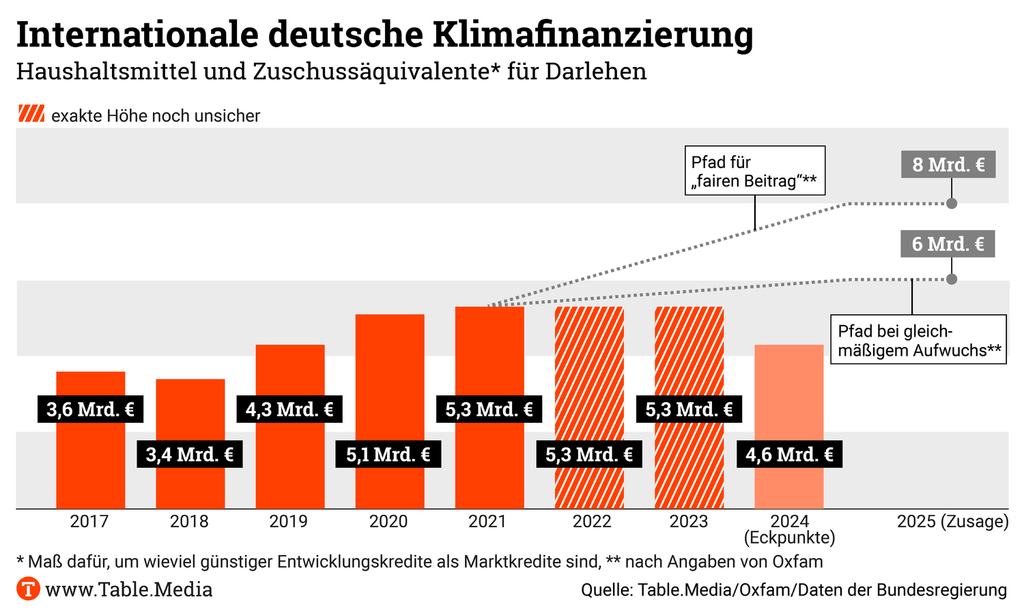

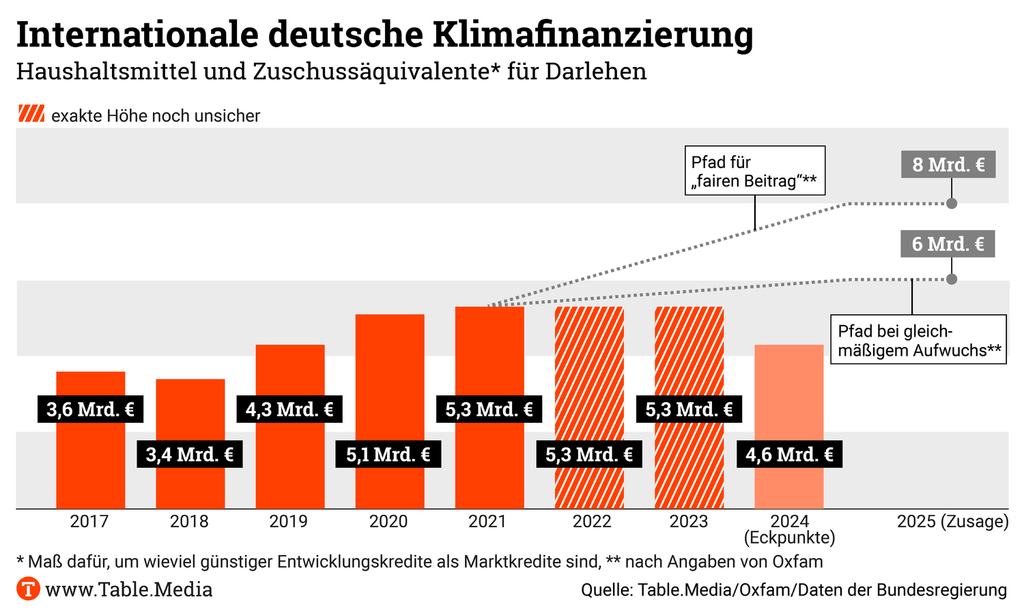

Eine Woche vor dem hochrangigen “Petersberger Klimadialog” in Berlin, bei dem es zentral auch um Fragen der internationalen Klimafinanzierung gehen wird, ist der deutsche Beitrag dazu weiterhin unsicher. Obwohl Deutschland für 2025 einen kräftigen Zuwachs versprochen hat, wird der Geldfluss aus Deutschland nach bisherigen Planungen im nächsten Jahr erst einmal kleiner werden. Bis zu den sechs Milliarden Euro, die die Bundesregierung für 2025 versprochen hat, klafft derzeit eine Lücke von etwa 1,4 Milliarden. Ob und in welchem Maß diese Lücke im Bundeshaushalt 2024 geschlossen wird, ist in der Ampelkoalition noch umstritten.

Beim traditionellen “Petersberg-Dialog”, das 2023 zum 14. Mal stattfindet, werden in vertraulicher Runde von etwa 40 Delegationen die Verhandlungen der jeweils kommenden UN-Klimakonferenz vorbereitet. Neben den aktuellen und kommenden COP-Präsidenten treffen sich Regierungsvertreter der wichtigsten Länder aus der EU, den USA, China und anderen Schwellen- und Entwicklungsländern. Bei dieser Gelegenheit hatte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 angekündigt, die internationale deutsche Klimafinanzierung bis 2020 von 2 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln. Ob Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Rede auf der diesjährigen Petersberg-Konferenz am kommenden Mittwoch ebenfalls das Thema anspricht, ist bislang unklar.

In diesem Jahr stehen wieder auch Fragen der Klimafinanzen ganz oben auf der Tagesordnung, denn auf der COP28 sollen etwa die Details zu “Loss and Damage” geklärt werden. Immer noch warten vor allem die ärmeren Länder darauf, dass die Industriestaaten ihr Versprechen von 2020 erfüllen, jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung zu mobilisieren. Bisher sind nur etwa 83 Milliarden zusammengekommen.

Nach den bisherigen Planungen könnte allerdings in dieser entscheidenden Phase Jahr der deutsche Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung sinken. 2021 gab Deutschland nach Angaben des zuständigen Entwicklungsministeriums (BMZ) etwa 5,34 Milliarden Euro für internationalen Klimaschutz aus. Für 2022 gibt es noch keine endgültigen Zahlen, doch Experten erwarten, dass die Summe etwa gleich bleiben könnte. Prognosen zu Klimafinanzen sind generell schwierig, weil sie davon abhängen, wie hoch das BMZ-Budget ist, wie viel andere Ministerien geben und welche Projekte mit Schwellen- und Entwicklungsländern vereinbart werden.

Auch im laufenden Jahr 2023 ist der BMZ-Haushalt mit gut zwölf Milliarden Euro kaum verändert und der Anteil der Klimagelder könnte damit etwa das Niveau von 5,3 Milliarden halten. Doch für 2024 sieht das nach der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes deutlich schlechter aus: Der BMZ-Haushalt soll nach den bisherigen Plänen nur noch 10,7 Milliarden betragen. Bei gleicher Verteilung im Haushalt von BMZ und anderen Ministerien blieben dann nur noch etwa 4,6 Milliarden Euro für die deutschen Klimagelder.

Die Vorlage des Haushalts 2024 hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) im März auf Eis gelegt, bis alle Details geklärt sind. Aus seinem Ministerium heißt es auf Anfrage, man könne sich “zu den laufenden Haushaltsverhandlungen zum Bundeshaushalt 2024 nicht äußern“. In diesen Verhandlungen dränge nun das Finanzministerium darauf, für mehr Klimaschutz müssten die betroffenen Ministerien intern ihre Mittel umschichten, heißt es in der Regierung.

Für eine solche Umverteilung könnten die Ministerien Geld für Bildung oder Landwirtschaft in Klimafinanzierung umwidmen. Etwa 88 Prozent der internationalen Klimafinanzierung laufen über das BMZ, den Rest teilen sich Wirtschafts-, Umwelt- und Außenministerium. “Wir werden uns anstrengen, dabei etwas aus eigener Kraft zu leisten”, sagt dazu Jochen Flasbarth, Staatssekretär im BMZ gegenüber Table Media, “aber es ist nicht denkbar, dass wir die Lücke dadurch schließen können.”

Jan Kowalzig, Finanzexperte der Entwicklungsorganisation Oxfam, fürchtet, der Druck aus dem Finanzministerium könne einerseits dazu führen, dass dringend nötige Finanzmittel etwa bei Bildung gestrichen würden. “Wir hören auch, dass die Ressorts indirekt zu kreativer Buchführung aufgefordert werden – also Finanzmittel als Klimamittel zu erklären, die es eigentlich nicht sind, damit die Regierung in der Bilanz besser dasteht.”

Für 2025 hat die Bundesregierung allerdings einen Sprung in der Finanzierung versprochen: Dann soll Deutschland “mindestens 6 Milliarden Euro” in die internationale Klimafinanzierung geben. Entwicklungsgruppen und auch die Ministerien für Entwicklung, Klimaschutz und Umwelt sind der Meinung, dafür brauche es einen “stetigen Aufwuchspfad“, der den Schritt zwischen den jetzt prognostizierten 4,6 Milliarden und den versprochenen sechs Milliarden im übernächsten Haushalt verringere.

Ohnehin fordert etwa Oxfam, Deutschland solle seine internationalen Klimahilfen auf insgesamt acht Milliarden Euro aufstocken – das sei der faire Anteil der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt an der Klimafinanzierung.

Verglichen mit anderen Industrieländern ist Deutschland allerdings eines der wichtigsten Geberländer. Die US-Regierung etwa hat große Probleme, Mittel für die internationale Klimafinanzierung vom Kongress bewilligt zu bekommen. Auch Großbritannien hat seine offizielle Entwicklungshilfe drastisch gekürzt.

Im Herbst steht in Bonn die nächste Konferenz zur turnusmäßigen Auffüllung des “Green Climate Fonds” der UN an. In ihm wurden seit 2014 von etwa drei Dutzend Ländern freiwillig insgesamt etwa 17 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung in den armen Ländern zur Verfügung gestellt.

Deutschland hat bisher etwa 2,3 Milliarden in den GCF eingezahlt. Im aktuellen Haushaltsentwurf sind für die Auffüllung in diesem Jahr bis zu zwei Milliarden Euro vorgesehen. Ob das alles abfließt, wird auch damit zusammenhängen, wie die anderen Industrieländer ihre Kassen öffnen – und ob es zum ersten Mal etwa reiche Ölstaaten wie der COP28-Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate tun.

Viel Marktwirtschaft, etwas Ordnungsrecht und ganz viel Hoffnung auf Innovation stecken im Fit-for-55-Paket, das den Weg zum EU-Klimaziel 2030 ebnen soll. Die Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) und die Einführung des CO₂-Grenzausgleichsmechanismus CBAM sind die großen marktwirtschaftlichen Instrumente des Klimaschutzpakets und das Herz des Green Deals. Am Dienstag hat der Rat die ETS-Reform und den CBAM final angenommen. Die beiden Gesetze können nun im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden und damit in Kraft treten. Die CO₂-Flottenziele für Pkw und der Hochlauf der EU-weiten Ladeinfrastruktur (AFIR) sind ordnungsrechtliche Maßnahmen und die Effizienzvorgaben in der Batterieverordnung setzen vor allem auf technologische Weiterentwicklung in der Zukunft.

Doch kaum sind die wesentlichen Teile des Pakets in finaler Form in Gesetzestext gegossen und von allen EU-Institutionen angenommen, stellt sich die Frage nach dem nächsten Ziel und welche Instrumente sich dafür eignen. Sind es für 2030 noch rund 55 Prozent CO₂-Reduktionen, könnten es 2040 bis zu 90 Prozent sein, die Brüssel vorgibt. Die EU-Kommission hat die Beratungen für dieses Ziel und die Maßnahmen bereits begonnen. Im Frühjahr 2024 soll Folgenabschätzung veröffentlicht werden und voraussichtlich 2026 ein Gesetzesvorschlag für das neue Klimaziel.

Eine wesentliche Frage, die bereits die Kommission in ihrer Ankündigung aufwirft, ist die Rolle von CO₂-Entnahmen für das Klimaziel 2040. Aus den Reihen der EVP ist die Forderung eindeutig: negative Emissionen müssen in den Emissionshandel integriert werden. ETS-Berichterstatter Peter Liese wollte das sogar schon in der aktuellen Reform verankern, denn ohne Carbon-Removal-Technologien seien die ambitionierten Klimaziele kaum zu erreichen, sagt er. Liese konnte sich nicht durchsetzen. Und die Diskussionen dürften mit dem nächsten Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität 2050 nicht einfacher werden, denn der Widerstand ist ungebrochen.

Michael Bloss, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im EU-Parlament und bisheriger ETS-Schattenberichterstatter, befürchtet ein Aufweichen des Klimaschutzes, sollten Negativemissionen im ETS zu Geld gemacht werden können. Das ETS sei keine Gelddruckmaschine für die Wirtschaft. “Die feste Deckelung der Emissionen im ETS soll für CO₂-Reduktionen sorgen.” Sonst sei das ETS wertlos und man solle besser eine CO₂-Steuer einführen, so Bloss.

Liese argumentiert, dass die Nachfrage nach Negativemissionen steigen würde, wenn Unternehmen sie nützen könnten, um ihre Klimaziele zu erreichen. Investitionen in Technologien wie Direct Air Capture (DAC) und der langfristigen Speicherung von CO₂ (Carbon Capture and Storage, CCS) sowie der Speicherung in Produkten (Carbon Capture and Utilization, CCU) könnten dadurch massiv zunehmen und sie profitabel machen. “Wie wollen wir negative Emissionen im großen Stil in 20 Jahren erreichen, wenn wir die Technologie nicht jetzt verbessern?” fragt Liese.

Das möge betriebswirtschaftlich zwar stimmen, sagt Anne Gläser, CO₂-Preis-Expertin bei Germanwatch, doch aus Klimaschutz-Sicht müssen CO₂-Reduktionen Vorrang haben. “Vor 2040 sollten wir keinen Schwerpunkt darauflegen, Ressourcen in die Entwicklung von Carbon-Removal-Technologien zu investieren, die uns dann bei Investitionen in Emissionsreduktion fehlen.”

Dass es diese Technologien braucht, um die Klimaziele zu erreichen, daran gibt es keinen Zweifel. Auch der Weltklimarat (IPCC) weist auf diese Möglichkeit explizit hin. So will auch Michael Bloss sie keineswegs verbieten, sondern sie nutzen, um nach 2050 die Emissionen von nicht dekarbonisierbaren Sektoren zu kompensieren. Doch die feste Deckelung der CO₂-Emissionen im ETS – das sogenannte Cap – deshalb aufzuweichen, hält er für den falschen Weg, denn laut Bloss gehe es nur um “3 Prozent der Bereiche, die nicht vollständig dekarbonisierbar sind”.

Auch Liese will das Cap zumindest kurzfristig nicht aufweichen. Doch der CDU-Politiker führt an, dass man schon lange vor 2040 Anreize für CO₂-Entnahmen geben müsse, wenn man 2045 in Deutschland und 2050 europaweit klimaneutral sein möchte. “Gerade weil die Technologie im Moment noch sehr teuer und nicht marktreif ist, müssen wir schnell damit anfangen.”

Wichtig sei dabei, dass man zwischen permanenten Removals, wie zum Beispiel die Herstellung von Ziegelsteinen aus abgeschiedenem Kohlenstoff oder die unterirdische Lagerung von CO₂, und nicht-permanenten Removals unterscheide. “Permanente Removals sollten vollständig anerkannt werden, bei den nicht-Permanenten muss man natürlich einen Abzug machen.” Zu den nicht permanenten Speicherungsmethoden zählt auch Carbon Farming, also die Speicherung in Böden oder Holz, sowie die Speicherung in chemischen Produkten.

Michael Bloss zweifelt an der Wirksamkeit solcher Methoden und erinnert an den Clean Development Mechanism (CDM) aus dem Kyoto-Protokoll. Auch da hätten Unternehmen die Möglichkeit gehabt, Zertifikate für externe CO₂-Reduktionen oder CO₂-Vermeidungen zum Erreichen der eigenen Klimaziele einzukaufen. Das System gilt mittlerweile als gescheitert, da es nicht für die gewünschten Emissionsreduktionen gesorgt und Greenwashing ermöglicht hat. Denn gespeichertes CO₂ wurde nicht langfristig gebunden und dennoch konnten Unternehmen ihre Emissionen damit zumindest auf dem Papier neutralisieren.

Zwar glaubt CO₂-Preisexpertin Gläser, dass die EU aus den Fehlern des CDM gelernt hat. Man wisse inzwischen, dass man strengere Vorgaben für die Zertifizierung brauche. “Doch die Problematik, dass Carbon Removals im ETS die Anreize zum grünen Übergang verringern, wie es schon beim CDM der Fall war, besteht weiterhin”, so Gläser.

Liese hat eine Idee für die Lösung des Problems. Um einen Ausgleich dafür zu schaffen, sollten gespeicherte Mengen CO₂ durch unvorhersehbare Ereignisse, beispielsweise Waldbrände, früher als geplant wieder in die Atmosphäre gelangen, schlägt er ein Versicherungssystem vor. Ein ETS-Marktteilnehmer und Zertifikatekäufer bezahlt beim Bereitsteller von Carbon Removals einen höheren Betrag, als für ein CO₂-Zertifikat im ETS üblich wäre. Die Differenz würde in einen Versicherungfonds gehen. Sollte das gebundene CO₂ früher als vorgesehen wieder in die Atmosphäre entweichen, würde die Versicherung die entsprechende Menge an CO₂-Zertifikaten wieder vom Markt kaufen. So könnten die Reduktionen garantiert werden, glaubt Liese.

Die Wissenschaft ist bislang noch zurückhaltend, in welchem Maß eine Integration von CO₂-Entnahmen ins ETS sinnvoll ist. Zwar halten die Forscher des Potsdam Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) eine Integration in naher Zukunft grundsätzlich für machbar. Carbon Farming und die permanente Speicherung in Produkten sollten dabei allerdings keine Rolle spielen, lediglich gelagerte CO₂-Mengen. Die PIK-Forscher weisen auch auf das Problem einer Angebotsunsicherheit im ETS durch die Abgabe von Negativemissionszertifikaten hin. Dies könne den Markt “destabilisieren und zu einer übermäßigen Preisvolatilität führen”.

Kein Land emittiert derzeit pro Jahr so viele Treibhausgase wie China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der globale Klimaschutz kann nur in Zusammenarbeit mit China gelingen. Doch das Land nutzt die Klima- und Energiewende durchaus für seine eigenen Interessen. Und in so manchen Bereichen ist es inzwischen der mächtigere Partner. Das ist eine Erkenntnis der Konferenz zur China Strategie 2023, die Table.Media am Mittwoch veranstaltete.

Auf dem Weg in eine emissionsfreie Weltwirtschaft ist China aus mehreren Gründen ein entscheidender Akteur:

China sei der Treiber der globalen Energiewende, sagte Roland Rösch, Direktor des Innovations- und Technologiezentrums der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA). Ein Großteil der weltweiten Investments in erneuerbare Energien geschähen auf dem chinesischen Markt. Und sobald China sich entscheide, in wichtige Technologien wie Wasserstoff, Batterien oder Smart Meter zu investieren, ermögliche das erhebliche Skaleneffekte und eröffne den Herstellern so die Chance auf stark sinkende Kosten.

Deutsche Unternehmen könnten es sich deshalb gar nicht erlauben, auf dem chinesischen Markt nicht präsent zu sein, so Rösch. Zugleich sei China in der Raffinierung und Aufbereitung vieler für die Energiewende kritischer Rohstoffe in “einer starken Position, die Kooperation notwendig macht.”

Wie gleichberechtigt kann eine Zusammenarbeit unter solchen Umständen sein? Die IRENA gibt Regierungen eine Plattform, damit diese sich untereinander über das Fortschreiten der Energiewende beraten können. Auf dem Podium lobte Rösch die “transparente Art und Weise“, in der sich China in die Gespräche einbringe. Das Land lege Wert auf Kooperation und “faire Wege”.

Christian Hochfeld hingegen wollte nicht von Kooperation auf Augenhöhe sprechen: Die deutsche Wirtschaft sei “massiv abhängig von den deutschen Automobilherstellern, die auf dem chinesischen Markt aktiv sind”, sagte der Direktor des Thinktanks Agora Verkehrswende. Sobald da “irgendwelche Fahrzeuge nicht zugelassen werden, haben wir nicht nur Fieber, sondern eine schwere Krankheit in der deutschen Wirtschaft.”

Der Trend auf dem chinesischen Automarkt geht derzeit zur E-Mobilität. Weniger aufgrund von Regulierung, so Hochfeld – sondern schlicht, weil viele Kunden E-Autos inzwischen bevorzugten. Deutsche Automarken haben es im Konkurrenzkampf schwer. Auf Kooperation mit Deutschland sei China in der Elektromibilität nicht mehr angewiesen, betonte Hochfeld.

Voraussetzung für eine Kooperation auf Augenhöhe sei zudem, “dass wir glaubhaft für Klimaschutz stehen”, so Hochfeld. Im Moment sei das nicht der Fall: “Dass wir in Deutschland das Recht brechen, unser eigenes Klimaschutzgesetz nicht ernst nehmen, Minister freistellen von ihren gesetzlichen Verpflichtungen”, und dann Forderungen an die chinesische Seite stellen: “Das halte ich nicht für Augenhöhe.”

Geopolitische Interessen prägen – neben nationalen Umweltschutzbestrebungen – die chinesische Klimapolitik, sagte Margot Schüller, China-Forscherin am German Institute for Global and Area Studies (GIGA). Seit dem Januar 2017, als Präsident Xi Jinping ankündigte, China werde sich trotz des Ausstiegs der USA an das Pariser Abkommen halten, nutze das Land die Klimadiplomatie auch zur Stärkung seiner geopolitischen Position.

Westliche Geberländer hingegen haben ihre Versprechen zur Klimafinanzierung wiederholt gebrochen. Dadurch sei in den Ländern des Globalen Südens viel Vertrauen verloren gegangen, beklagte Belinda Schäpe, beim ThinkTank E3G Politikberaterin für Klimadiplomatie und die EU-chinesischen Beziehungen.

Schäpe lobte die Zusammenarbeit mit China auf der technischen Ebene, etwa beim Design von Emissionsmärkten oder der Schaffung klimafreundlicher Finanz-Normen. Aber diese technische Kooperation stoße an Grenzen, zum Beispiel dort, wo China Lieferketten für klimapolitisch wichtige Güter komplett dominiere. Dazu gehörten etwa Solarzellen oder Batterien. Hier müsse man “ganz klar De-Risken.”

Im eigenen Interesse müsse man sich auf der Suche nach neuen Partnern “viel stärker in Richtung des Globalen Südens bewegen”, forderte Schäpe. Die Industrieländer dürften die Entwicklungsländer aber nicht nur als Rohstoffquelle sehen, sondern als gleichberechtigte Partner, um im Wettbewerb um globalen Einfluss mithalten zu können. Dafür spiele auch die Klimapolitik eine große Rolle.

27. April, 9.30 Uhr, Oederan (Sachsen)

Diskussion Klimaneutralität 2045 – Warum ein Thema für Kommunen?

Zu trocken und heiß, dann plötzlich zu nass – die Auswirkungen der Klimakrise sind auch in Sachsen überall spürbar. Auf der Veranstaltung des sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft wird diskutiert, wie Kommunen dieser Herausforderung begegnen können. Infos

28. April, 16 Uhr, Online

Webinar Addressing the Converging Risks of Climate, Insecurity, and Migration in Central America

Lateinamerika und die Karibik sind die am zweithäufigsten von Katastrophen heimgesuchte Region der Welt. In den zentralamerikanischen Ländern El Salvador, Guatemala und Honduras werden die Auswirkungen extremer Wetterbedingungen und des Klimawandels durch das Zusammentreffen von Gewalt und Migrationsproblemen noch verstärkt. Auf der Veranstaltung des Wilson Centers wird diskutiert, wie man dem begegnen kann. Infos

28. April, 17 Uhr, Leipzig/Online

Diskussion 3 Grad mehr – oder warum wir eine drohende Heißzeit verhindern müssen

Die größte Bedrohung für die Menschheit ist der Klimawandel und “3 Grad mehr” bedeuten eine Welt, wie wir sie uns nicht vorstellen wollen. Doch was kann getan werden, um eine drohende Heißzeit zu verhindern? Eine Buchvorstellung mit anschließender Podiumsdiskussion des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung – UFZ. https://www.ufz.de/index.php?de=50095

28. April, 18 Uhr, Weil am Rhein

Ausstellungseröffnung Hot Cities: Lessons From Arab Architecture

Im Vitra Design Museum wird die Ausstellung “Hot Cities: Lessons From Arab Architecture” eröffnet. Angesichts des Klimawandels und den damit verbundenen Herausforderungen für unsere Städte soll die Ausstellung den Blick auf die Metropolen der arabischsprachigen Welt und deren Strategien zur Hitzebewältigung richten: Wie gehen diese Städte und ihre Bevölkerung mit dem extremen Klima der Region um? Die Ausstellung ist bis zum Anfang November zu sehen. Infos

29. April

Aktionstag Tag der Klimademokratie

Die Nichtregierungsorganisationen Bürgerlobby Klimaschutz, GermanZero und Together for Future haben den Tag der Klimademokratie ins Leben gerufen, um dort mit Politikern und Politikerinnen über Lösungen für die Klimakrise in den Dialog zu treten. Infos

2.-3. Mai, Berlin

Regierungskonferenz Petersberger Klimadialog

Zum 14.Mal versammelt die Bundesregierung, diesmal im Auswärtigen Amt in Berlin, ausgewählte Delegationen wichtiger Staaten zu Hintergrundgesprächen zur globalen Klimapolitik. Das Treffen ist nicht öffentlich und dient der Vorbereitung der kommenden COP. Mittwoch steht eine Rede von Bundeskanzler Scholz auf dem Programm.

4. Mai, 9 Uhr, Kirchberg an der Jagst/Online

Konferenz Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Konferenz eröffnen. Im Mittelpunkt der Konferenz steht die Frage: Wie kann die Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme für die zukünftigen Generationen nachhaltig gelingen? Infos

4. Mai, 10 Uhr, Offenbach am Main

Workshop Klimadienste für die Stadt- und Regionalplanung

Der Deutsche Wetterdienst lädt am 4. Mai 2023 zum Nutzerworkshop “Klimadienste für die Stadt- und Regionalplanung” nach Offenbach am Main ein. Dort geht es um die Nutzung von Klimadatensätzen und Simulationen für verschiedene Anwenderinnen und Anwender. Infos

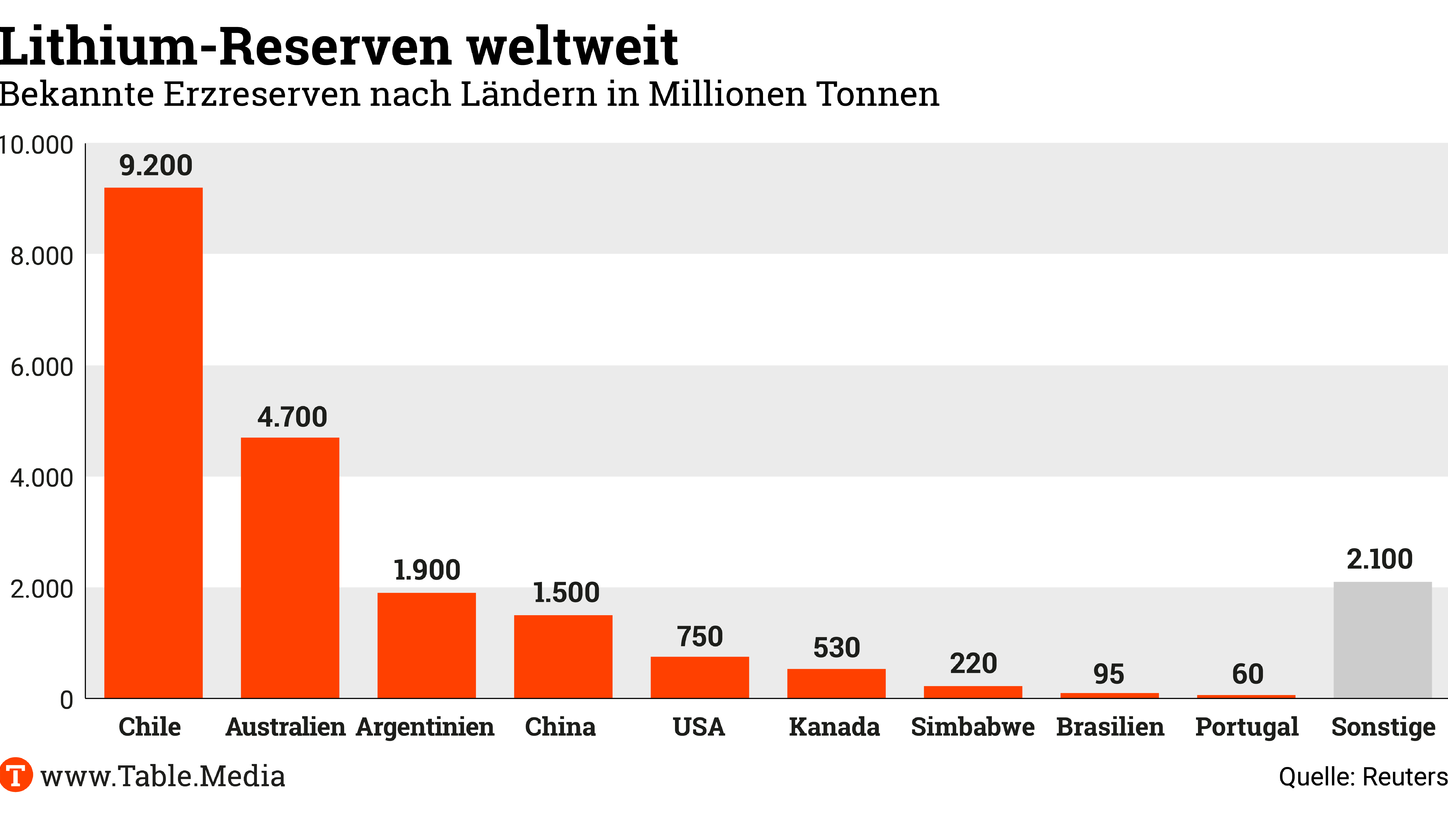

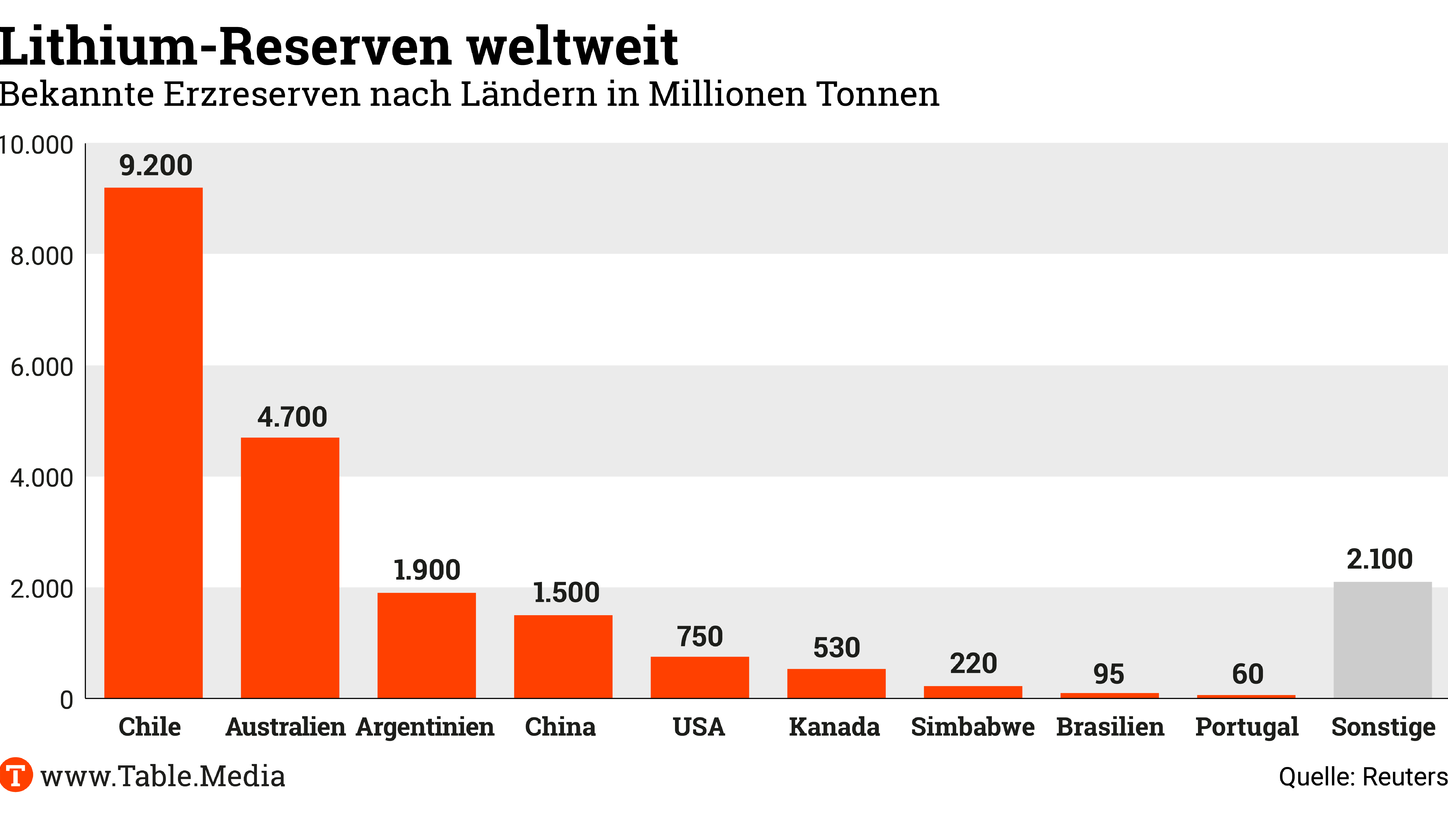

Lithium gehört zu den wichtigsten Stoffen für die globale Energiewende und ist für Chile von nationaler Bedeutung. Jetzt plant die chilenische Regierung eine Verstaatlichung der Industrie. Dazu stellte Präsident Gabriel Boric in der vergangenen Woche seine “National Lithium Policy” vor.

Chile, das aktuell nach Australien der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt ist und die größten bekannten Reserven besitzt, hat im Jahr 2022 Lithiumcarbonat im Wert von 7,7 Milliarden Dollar exportiert. Der Linkspolitiker Boric, der seit März 2022 Präsident ist, will Chile nun zum größten Lithiumproduzenten der Welt machen.

In einer Fernsehansprache erläuterte er die fünf Säulen seiner Politik. Geplant ist demnach,

Das staatliche Unternehmen CODELCO, der weltgrößte Kupferproduzent, wird mit der Schaffung des neuen staatseigenen Lithiumunternehmens beauftragt, das an allen künftigen Lithiumprojekten mehrheitlich beteiligt sein soll. Die bereits bestehenden Förderlizenzen mit den Unternehmen SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile) und Albemarle, die 2030 sowie 2043 auslaufen, sollen gültig bleiben, so Boric. Allerdings erhalte CODELCO den Auftrag, die Verträge neu auszuhandeln.

Um umgesetzt zu werden, müssen seine Pläne im zweiten Halbjahr 2023 durch den Kongress angenommen werden, in dem die Partei des Präsidenten keine Mehrheit hat.

Was genau die geplante Verstaatlichung für deutsche Unternehmen heißt, ist noch unklar. Es könnte in Zukunft schwieriger werden, an chilenisches Lithium zu kommen. Für Unternehmen, die Lithium benötigen, muss es deshalb um eine stärkere Diversifizierung gehen. Und darum, auf mehr Alternativen wie Natrium-Ionen-Akkus zu setzen, die ohne Lithium auskommen – was erste Autohersteller bereits tun. Auch das Lithium-Recycling könnte künftig wichtiger werden. Derzeit aber steht es noch am Anfang. se/maw

Eigentlich will Österreich schon 2040 klimaneutral sein – zumindest hat sich die aktuelle türkis-grüne Koalition 2020 in einem Regierungsabkommen darauf geeinigt. Doch eine Prognose des österreichischen Umweltbundesamtes legt nahe, dass mit den aktuellen Maßnahmen für die Sektoren außerhalb des EU-Emissionshandels (Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfall) 2040 noch immer rund 33 Millionen Tonnen CO₂ emittiert werden würden. Auch das 2030er-Klimaziel von 29 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen würde gemäß den Berechnungen gerissen werden – prognostiziert sind fast 42 Millionen Tonnen.

Das Brisante an den Zahlen ist die Diskrepanz zwischen bereits erreichten CO₂-Reduktionen und den noch ausstehenden. 2005 – das Vergleichsjahr, an dem CO₂-Reduktionen gemessen werden – emittierte Österreich 56,2 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent. 2021 waren es noch immer knapp 49 Millionen Tonnen – also nur unwesentlich weniger gemessen an den Zielen. Während in den 16 Jahren bis 2021 nur 7 Millionen Tonnen eingespart wurden (-13 Prozent), müssten es in den 9 Jahren bis 2030 weitere knapp 20 Millionen Tonnen weniger werden, um das von der EU vorgegebene Klimaziel (-47,5 Prozent) zu erreichen.

Auch ein noch weiterer Blick in die Zukunft und die Prognose für 2050 geben wenig Grund zur Hoffnung. Noch immer würden knapp 30 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent emittiert werden – und das in dem Jahr, in dem die gesamte EU bereits klimaneutral sein muss. luk

2030 könnte jedes dritte verkaufte Auto ein Elektroauto sein. Zu diesem Ergebnis kommt der gestern veröffentlichte “Global EV Outlook 2023” der Internationalen Energieagentur (IEA). In der Branche zeichnet sich demnach schon aktuell ein “explosives Wachstum” ab. Nach der Prognose der IEA werden 2023 18 Prozent der verkauften Autos elektrisch sein. 2022 waren das noch 14 Prozent, 2020 noch fünf Prozent, und 2017 gerade mal ein Prozent.

Verantwortlich für diesen raschen Anstieg sind unter anderem aktuelle Gesetzgebungen: Durch eine Mischung aus strengeren CO₂-Zielen, den Auswirkungen des US Inflation Reduction Acts und dem Verbrenner-Aus in der EU, würde der Absatz von E-Autos stark steigen. Nach Berechnungen des Berichts werden bis Ende des Jahrzehnts durch Elektroautos jährlich weltweit so viele Emissionen eingespart wie Deutschland derzeit ausstößt.

Es gibt aber auch Rückschläge: Laut der IEA sind das vor allem die steigenden Verkaufszahlen von SUVs mit Verbrenner- und E-Motoren. Die hätten im vergangenen Jahr die Emissionseinsparungen durch E-Autos fast zunichtegemacht. Weltweit ist fast jedes zweite verkaufte Auto ein SUV, rund 40 Prozent der elektrischen Fahrzeuge sind SUVs. kul

Eine “landwirtschaftliche Dürre” (agricultural drought) am Horn von Afrika ist durch den menschengemachten Klimawandel etwa 100-mal wahrscheinlicher geworden – und die gegenwärtige Dürre wäre ohne die Auswirkungen von Treibhausgasemissionen gar nicht erst aufgetreten. Zu dem Schluss kommt eine an diesem Donnerstag veröffentlichte Analyse von Forschenden im Rahmen der World Weather Attribution Initiative (WWA).

Der Begriff der landwirtschaftlichen Dürre bezeichnet eine Situation, in der Acker- und Weidepflanzen durch die Trockenheit stark beeinträchtigt werden.

Die WWA-Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler nahmen die Regenmengen, die von Januar 2021 bis Dezember 2022 in Südäthiopien, Südsomalia und Ostkenia gefallen waren und verglichen die Daten mithilfe von Klimamodellen mit den Regenfällen, die zu erwarten wären, wenn sich die Erde nicht schon um 1,2 Grad erwärmt hätte. Ihr Ergebnis:

Die jährlichen Regenmengen in der Region hätten durch den Klimawandel kaum verändert. Doch durch die höheren Temperaturen aufgrund des Klimawandels hätten Böden und Pflanzen signifikant höhere Wassermengen in die Luft abgegeben, “wodurch trockene Böden viel wahrscheinlicher wurden”. Ohne diesen Verdunstungseffekt hätte die Region in den vergangenen zwei Jahren keine landwirtschaftliche Dürre erlebt.

Am Horn von Afrika leben traditionell viele Menschen von ihren Weidetieren und einer Landwirtschaft, die auf natürlichen Niederschlägen basiert. Seit dem Herbst 2020 hat es dort so wenig geregnet, dass laut WWA-Analyse die Ernährungssicherheit von mehr als 20 Millionen Menschen aufgrund von großflächigen Ernteausfällen und Viehsterben bedroht ist. Zwar regne es derzeit wieder, sagte Joyce Kimutai, Wissenschaftlerin an der Kenianischen Meteorologiebehörde, bei der Präsentation der Studie. Aber es reiche nicht, um das Defizit auszugleichen. ae

Die Oberfläche der Weltmeere hat sich im April so stark erwärmt wie noch nie seit Beginn der Daten-Aufzeichnungen. Im Schnitt stieg die Wassertemperatur Anfang April auf 21,1 Grad Celsius, wie eine Messreihe der US-Universität von Maine zeigt. Damit wurde die bisherige Höchsttemperatur von 21 Grad übertroffen, die 2016 gemessen worden war. Gleichzeitig häufen sich die Meldungen über Hitzewellen in den Meeren, etwa im südlichen Indischen Ozean und im Südatlantik und rund um Australien und Neuseeland.

Die aktuellen Daten beziehen sich auf Satellitendaten, die durch Messungen von Schiffen und Bojen ergänzt werden. Die Polarmeere gingen in diese Berechnung nicht ein. Die Messungen passen zu den aktuellen Trends der Ozeane im Klimawandel: Weil die Meere etwa 90 Prozent des CO₂ aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen speichern, erwärmen sie sich. Außerdem lässt die Entwicklung die Meeresspiegel schneller ansteigen. Wärme verteilt sich in immer größere Tiefen und wärmere Oberflächen liefern mehr Energie für mögliche Wirbelstürme.

Die außergewöhnliche Hitze in den Weltmeeren gilt als ein mögliches Vorzeichen für ein “El Niño“-Wetterphänomen im südlichen Pazifik, das von Experten für 2023 erwartet wird. Es würde das Phänomen “La Niña” ablösen, das in den vergangenen Jahren für eine ungewöhnlich lange, relative Kältephase gesorgt hat. Nach dem Ende dieses Musters, so erwarten Experten, könnte nun sich die Erwärmung von Meeresoberfläche und Atmosphäre umso deutlicher zeigen. bpo

Viele Risiken der Klimakrise machen nicht an Landesgrenzen halt, sondern haben Auswirkungen auf regionaler oder sogar internationaler Ebene und verstärken einander auch grenzüberschreitend. In Zukunft werden diese Risiken weiter zunehmen, darum seien transnationale Adaptionsstrategien nötig. Zu diesem Ergebnis kommt der Global Transboundary Climate Risk Report, der vom Netzwerk Adaption Without Borders veröffentlicht wurde.

Als grenzübergreifende Klimarisiken verstehen die Autoren Risiken, die entweder durch physische Systeme (z. B. Flüsse), Handelsbeziehungen, Finanzflüsse oder menschliche Mobilität die Grenzen von Nationalstaaten überschreiten.

Der Bericht analysiert zehn unterschiedliche Typen von grenzüberschreitenden Klimarisiken. Und zwar für:

Besonders stark ausgeliefert seien diesen Risiken arme und vulnerable Bevölkerungsgruppen. Schon jetzt gibt es vor allem in Ländern des Globalen Südens eine Anpassungslücke in der Klimapolitik, bei grenzüberschreitenden Risiken, sei die besonders bedrohlich. “Nationale, regionale und internationale Anstrengungen” seien nötig, um diesen Risiken schnell zu begegnen. Aktuell werden zwar Mitigation als globale Aufgabe verstanden, Adaption aber noch zu oft allein im Lokalen gedacht. kul

Der vermeintliche “Klimakanzler” lässt Deutschland nicht gut dastehen. Olaf Scholz kündigte an, Deutschland wolle vor der Küste Senegals neue Gasfelder erschließen, stützte Verkehrsminister Wissings wochenlange Blockade der vereinbarten EU-weiten Emissionsstandards für Kraftfahrzeuge, und drang auf das Aufweichen der CO2-Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Er hat es bisher auch verpasst, der wirtschaftlichen Dynamik hinter den erneuerbaren Energien durch seine politische Unterstützung weiteren Schub zu verleihen.

Diese ernüchternde Bilanz gefährdet Deutschlands internationale klimapolitische Reputation. Damit steht auch die Wirkmächtigkeit der deutschen Klimadiplomatie auf dem Spiel. Denn es wird schwer, globale Partner zu ambitionierteren Klima-Verpflichtungen zu bewegen oder die dringend benötigten Rohstoff-, Wasserstoff- und Energiepartnerschaften zu schließen, wenn die Bundesregierung zuhause nicht liefert.

Außenministerin Annalena Baerbock richtet in der kommenden Woche zusammen mit der Präsidentschaft der diesjährigen Klimakonferenz COP28 der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) den 14. Petersberger Klimadialog (PKD) aus. Altkanzlerin Angela Merkel hat die Bühne des PKD traditionell genutzt, um durch starke klimapolitische Ankündigungen und neue Zusagen für internationale Klimafinanzierung Deutschlands Glaubwürdigkeit zu beweisen. Doch Bundekanzler Scholz hat diese Gelegenheit im vergangenen Jahr verpasst.

Der diesjährige PKD ist für ihn die Chance, dies nachzuholen und eine Kurskorrektur einzuleiten. Das Treffen ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zur COP; es bietet Ministerinnen und Ministern die Chance, konstruktive Vorschläge in einem informellen Rahmen auszutauschen. Die Rede von Scholz in einem so wichtigen Moment für die deutsche Klimaaußenpolitik wird international mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden.

Scholz kann das Rampenlicht nutzen und durch ehrgeizige Ankündigungen seine Klima-Glaubwürdigkeit stärken:

Jule Könneke ist Politikberaterin für deutsche und EU-Klimaaußenpolitik beim Thinktank E3G. Steffen Menzel leitet bei E3G das Deutschland- und EU-Programm für Klimadiplomatie und Geopolitik.

Sebastian Seifferts Geburtstag ist der 23. September 1979, der letzte Tag der ersten Weltklimakonferenz, die überhaupt stattgefunden hat – da ist es passend, dass sich der Professor für Polymer-Physikochemie für den Klimaschutz einsetzt. Und das so erfolgreich, dass er nun am 25. April dafür ausgezeichnet wurde: Mit dem Ars-Legendi Fakultätenpreis 2023 für exzellente Hochschullehre im Fachbereich Chemie. Der Preis gilt vor allem der interaktiven Lehre des Professors an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.

Sein Interesse für das Thema hat eine E-Mail geweckt: 2019 hat Scientists for Future Dozierende an Universitäten dazu aufgerufen, eine Vorlesung mit dem Thema Klimawandel zu verbinden. “Physikalische Chemie passt super dazu”, sagt Seiffert. “Ich habe eine Sonderstunde in meiner Einführungsvorlesung gehalten.” Dem Dekanat gefiel die Idee; es folgte der Vorschlag, die Vorlesung auf YouTube zu stellen. “Ich dachte mir dann, dass es jetzt auch richtig gut werden muss”, erinnert sich Seifert. “Als ich mich dann intensiver mit dem Thema befasst habe, ist der Groschen gefallen.”

Viele seiner Vorlesungsinhalte zeichnet Seiffert vorher auf, online prüft er sie jede Woche ab. Im Hörsaal lässt er Studierende die Fragen, die am häufigsten falsch beantwortet wurden, in kleinen Teams besprechen. “Das Richtige setzt sich durch, denn es gibt dafür die besseren Argumente”, sagt Seiffert. Die Methode komme auf dem Campus gut an: “Die Studierenden haben mich von sich aus für den Preis vorgeschlagen, das bedeutet mir am meisten daran.”

Seifferts Leidenschaft, Wissen zu vermitteln, prägt auch seinen Blick auf den Klimanotstand: “Ich höre immer wieder, dass wir kein Wissensproblem, sondern ein Handlungsproblem haben”, sagt Seiffert. Dem könne er nur bedingt zustimmen. “Die Menschheit hat das Wissen, aber eben nicht alle Menschen. Das gilt selbst für Akademiker und Entscheider.” Noch vor ein paar Jahren flog der Chemieprofessor selbst regelmäßig für Vorträge um den Globus, das sei heute anders. “Früher gab es für mich nur ein Problem an einem achtstündigen Flug: Jetlag.”

2021 kandidierte Seiffert bei der Bundestagswahl für die Klimaliste. Aktuell verlagert er seinen Forschungsschwerpunkt auf Wassertechnologien, darunter Themen wie Meerwasserentsalzung. “Klimaanpassung wird noch sehr viel weniger beleuchtet als Klimaschutz”, betont Seiffert. “Dabei müssen wir uns darauf einstellen, dass wir mit dem leben müssen, was da auf uns zukommt.”

Am meisten besorgt den Chemiker das Thema Methan: Die Wirkung von CO₂ hätten viele begriffen, aber bei Methan fehle dieses Bewusstsein noch. Das Problem: “Über 20 Jahre ist Methan mehr als 80-mal so treibhausaktiv wie CO₂. Anders als beim CO₂ ist nicht genau klar, wo das ganze Methan herkommt”, sagt Seiffert. “Außerdem wird Trockenheit komplett unterschätzt.” Er lese viel über Hitzewellen oder Fluten, aber es werde viel zu wenig erklärt. “Ich bin der Meinung, dass man die Kommunikation fast komplett auf die Folgen und Auswirkungen von Trockenheit konzentrieren sollte.”

Um künftig mit steigenden Temperaturen umzugehen, sei es entscheidend, jetzt eine robuste Wasserwirtschaft einzurichten. Dabei betrachtet der Professor seine eigene Forderung auch kritisch: “Klimaanpassung birgt das Risiko, ein Verzögerungsargument zu werden, um sich nicht mehr mit dem Klimanotstand beschäftigen zu müssen.” Svenja Schlicht

Das Karussell der Klimakonferenzen dreht sich wieder: Nach der Weltbank/IWF-Tagung und dem Treffen der größeren Volkswirtschaften (MEF) steht nun in der kommenden Woche der “Petersberger Klimadialog” vor der Tür. Hinter verschlossenen Türen wird es darum gehen, was auf der COP in Dubai möglich ist – und natürlich wie immer ums Geld.

Dabei aber spielt Deutschland derzeit eine unrühmliche Rolle, wie wir berichten. Denn wenn im Bundeshaushalt für 2024 so gespart wird wie geplant, wird wohl auch weniger Geld für den internationalen Klimaschutz übrig bleiben. Auf dem “Klimadialog” hätte Bundeskanzler Olaf Scholz die Chance, etwas Substanzielles auf den Tisch zu legen – so wie seine Amtsvorgängerin Angela Merkel es oft getan hat. Unser Standpunkt vom Umwelt-Thinktank E3G mahnt: Das sollte er auch tun. Vielleicht enthüllt Scholz ja wirklich, wie er sein Versprechen einhalten will, 2025 insgesamt sechs Milliarden Euro an Klimageld lockerzumachen.

Auch sonst gibt es in Klimasachen einiges zu vermelden: Österreich kämpft um den Pfad zur Klimaneutralität; die Ozeane melden einen neuen Hitzerekord; der Verkauf von E-Autos boomt. Es bleibt interessant und aufregend

behalten Sie einen langen Atem!

Eine Woche vor dem hochrangigen “Petersberger Klimadialog” in Berlin, bei dem es zentral auch um Fragen der internationalen Klimafinanzierung gehen wird, ist der deutsche Beitrag dazu weiterhin unsicher. Obwohl Deutschland für 2025 einen kräftigen Zuwachs versprochen hat, wird der Geldfluss aus Deutschland nach bisherigen Planungen im nächsten Jahr erst einmal kleiner werden. Bis zu den sechs Milliarden Euro, die die Bundesregierung für 2025 versprochen hat, klafft derzeit eine Lücke von etwa 1,4 Milliarden. Ob und in welchem Maß diese Lücke im Bundeshaushalt 2024 geschlossen wird, ist in der Ampelkoalition noch umstritten.

Beim traditionellen “Petersberg-Dialog”, das 2023 zum 14. Mal stattfindet, werden in vertraulicher Runde von etwa 40 Delegationen die Verhandlungen der jeweils kommenden UN-Klimakonferenz vorbereitet. Neben den aktuellen und kommenden COP-Präsidenten treffen sich Regierungsvertreter der wichtigsten Länder aus der EU, den USA, China und anderen Schwellen- und Entwicklungsländern. Bei dieser Gelegenheit hatte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 angekündigt, die internationale deutsche Klimafinanzierung bis 2020 von 2 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln. Ob Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Rede auf der diesjährigen Petersberg-Konferenz am kommenden Mittwoch ebenfalls das Thema anspricht, ist bislang unklar.

In diesem Jahr stehen wieder auch Fragen der Klimafinanzen ganz oben auf der Tagesordnung, denn auf der COP28 sollen etwa die Details zu “Loss and Damage” geklärt werden. Immer noch warten vor allem die ärmeren Länder darauf, dass die Industriestaaten ihr Versprechen von 2020 erfüllen, jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung zu mobilisieren. Bisher sind nur etwa 83 Milliarden zusammengekommen.

Nach den bisherigen Planungen könnte allerdings in dieser entscheidenden Phase Jahr der deutsche Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung sinken. 2021 gab Deutschland nach Angaben des zuständigen Entwicklungsministeriums (BMZ) etwa 5,34 Milliarden Euro für internationalen Klimaschutz aus. Für 2022 gibt es noch keine endgültigen Zahlen, doch Experten erwarten, dass die Summe etwa gleich bleiben könnte. Prognosen zu Klimafinanzen sind generell schwierig, weil sie davon abhängen, wie hoch das BMZ-Budget ist, wie viel andere Ministerien geben und welche Projekte mit Schwellen- und Entwicklungsländern vereinbart werden.

Auch im laufenden Jahr 2023 ist der BMZ-Haushalt mit gut zwölf Milliarden Euro kaum verändert und der Anteil der Klimagelder könnte damit etwa das Niveau von 5,3 Milliarden halten. Doch für 2024 sieht das nach der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes deutlich schlechter aus: Der BMZ-Haushalt soll nach den bisherigen Plänen nur noch 10,7 Milliarden betragen. Bei gleicher Verteilung im Haushalt von BMZ und anderen Ministerien blieben dann nur noch etwa 4,6 Milliarden Euro für die deutschen Klimagelder.

Die Vorlage des Haushalts 2024 hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) im März auf Eis gelegt, bis alle Details geklärt sind. Aus seinem Ministerium heißt es auf Anfrage, man könne sich “zu den laufenden Haushaltsverhandlungen zum Bundeshaushalt 2024 nicht äußern“. In diesen Verhandlungen dränge nun das Finanzministerium darauf, für mehr Klimaschutz müssten die betroffenen Ministerien intern ihre Mittel umschichten, heißt es in der Regierung.

Für eine solche Umverteilung könnten die Ministerien Geld für Bildung oder Landwirtschaft in Klimafinanzierung umwidmen. Etwa 88 Prozent der internationalen Klimafinanzierung laufen über das BMZ, den Rest teilen sich Wirtschafts-, Umwelt- und Außenministerium. “Wir werden uns anstrengen, dabei etwas aus eigener Kraft zu leisten”, sagt dazu Jochen Flasbarth, Staatssekretär im BMZ gegenüber Table Media, “aber es ist nicht denkbar, dass wir die Lücke dadurch schließen können.”

Jan Kowalzig, Finanzexperte der Entwicklungsorganisation Oxfam, fürchtet, der Druck aus dem Finanzministerium könne einerseits dazu führen, dass dringend nötige Finanzmittel etwa bei Bildung gestrichen würden. “Wir hören auch, dass die Ressorts indirekt zu kreativer Buchführung aufgefordert werden – also Finanzmittel als Klimamittel zu erklären, die es eigentlich nicht sind, damit die Regierung in der Bilanz besser dasteht.”

Für 2025 hat die Bundesregierung allerdings einen Sprung in der Finanzierung versprochen: Dann soll Deutschland “mindestens 6 Milliarden Euro” in die internationale Klimafinanzierung geben. Entwicklungsgruppen und auch die Ministerien für Entwicklung, Klimaschutz und Umwelt sind der Meinung, dafür brauche es einen “stetigen Aufwuchspfad“, der den Schritt zwischen den jetzt prognostizierten 4,6 Milliarden und den versprochenen sechs Milliarden im übernächsten Haushalt verringere.

Ohnehin fordert etwa Oxfam, Deutschland solle seine internationalen Klimahilfen auf insgesamt acht Milliarden Euro aufstocken – das sei der faire Anteil der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt an der Klimafinanzierung.

Verglichen mit anderen Industrieländern ist Deutschland allerdings eines der wichtigsten Geberländer. Die US-Regierung etwa hat große Probleme, Mittel für die internationale Klimafinanzierung vom Kongress bewilligt zu bekommen. Auch Großbritannien hat seine offizielle Entwicklungshilfe drastisch gekürzt.

Im Herbst steht in Bonn die nächste Konferenz zur turnusmäßigen Auffüllung des “Green Climate Fonds” der UN an. In ihm wurden seit 2014 von etwa drei Dutzend Ländern freiwillig insgesamt etwa 17 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung in den armen Ländern zur Verfügung gestellt.

Deutschland hat bisher etwa 2,3 Milliarden in den GCF eingezahlt. Im aktuellen Haushaltsentwurf sind für die Auffüllung in diesem Jahr bis zu zwei Milliarden Euro vorgesehen. Ob das alles abfließt, wird auch damit zusammenhängen, wie die anderen Industrieländer ihre Kassen öffnen – und ob es zum ersten Mal etwa reiche Ölstaaten wie der COP28-Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate tun.

Viel Marktwirtschaft, etwas Ordnungsrecht und ganz viel Hoffnung auf Innovation stecken im Fit-for-55-Paket, das den Weg zum EU-Klimaziel 2030 ebnen soll. Die Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) und die Einführung des CO₂-Grenzausgleichsmechanismus CBAM sind die großen marktwirtschaftlichen Instrumente des Klimaschutzpakets und das Herz des Green Deals. Am Dienstag hat der Rat die ETS-Reform und den CBAM final angenommen. Die beiden Gesetze können nun im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden und damit in Kraft treten. Die CO₂-Flottenziele für Pkw und der Hochlauf der EU-weiten Ladeinfrastruktur (AFIR) sind ordnungsrechtliche Maßnahmen und die Effizienzvorgaben in der Batterieverordnung setzen vor allem auf technologische Weiterentwicklung in der Zukunft.

Doch kaum sind die wesentlichen Teile des Pakets in finaler Form in Gesetzestext gegossen und von allen EU-Institutionen angenommen, stellt sich die Frage nach dem nächsten Ziel und welche Instrumente sich dafür eignen. Sind es für 2030 noch rund 55 Prozent CO₂-Reduktionen, könnten es 2040 bis zu 90 Prozent sein, die Brüssel vorgibt. Die EU-Kommission hat die Beratungen für dieses Ziel und die Maßnahmen bereits begonnen. Im Frühjahr 2024 soll Folgenabschätzung veröffentlicht werden und voraussichtlich 2026 ein Gesetzesvorschlag für das neue Klimaziel.

Eine wesentliche Frage, die bereits die Kommission in ihrer Ankündigung aufwirft, ist die Rolle von CO₂-Entnahmen für das Klimaziel 2040. Aus den Reihen der EVP ist die Forderung eindeutig: negative Emissionen müssen in den Emissionshandel integriert werden. ETS-Berichterstatter Peter Liese wollte das sogar schon in der aktuellen Reform verankern, denn ohne Carbon-Removal-Technologien seien die ambitionierten Klimaziele kaum zu erreichen, sagt er. Liese konnte sich nicht durchsetzen. Und die Diskussionen dürften mit dem nächsten Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität 2050 nicht einfacher werden, denn der Widerstand ist ungebrochen.

Michael Bloss, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im EU-Parlament und bisheriger ETS-Schattenberichterstatter, befürchtet ein Aufweichen des Klimaschutzes, sollten Negativemissionen im ETS zu Geld gemacht werden können. Das ETS sei keine Gelddruckmaschine für die Wirtschaft. “Die feste Deckelung der Emissionen im ETS soll für CO₂-Reduktionen sorgen.” Sonst sei das ETS wertlos und man solle besser eine CO₂-Steuer einführen, so Bloss.

Liese argumentiert, dass die Nachfrage nach Negativemissionen steigen würde, wenn Unternehmen sie nützen könnten, um ihre Klimaziele zu erreichen. Investitionen in Technologien wie Direct Air Capture (DAC) und der langfristigen Speicherung von CO₂ (Carbon Capture and Storage, CCS) sowie der Speicherung in Produkten (Carbon Capture and Utilization, CCU) könnten dadurch massiv zunehmen und sie profitabel machen. “Wie wollen wir negative Emissionen im großen Stil in 20 Jahren erreichen, wenn wir die Technologie nicht jetzt verbessern?” fragt Liese.

Das möge betriebswirtschaftlich zwar stimmen, sagt Anne Gläser, CO₂-Preis-Expertin bei Germanwatch, doch aus Klimaschutz-Sicht müssen CO₂-Reduktionen Vorrang haben. “Vor 2040 sollten wir keinen Schwerpunkt darauflegen, Ressourcen in die Entwicklung von Carbon-Removal-Technologien zu investieren, die uns dann bei Investitionen in Emissionsreduktion fehlen.”

Dass es diese Technologien braucht, um die Klimaziele zu erreichen, daran gibt es keinen Zweifel. Auch der Weltklimarat (IPCC) weist auf diese Möglichkeit explizit hin. So will auch Michael Bloss sie keineswegs verbieten, sondern sie nutzen, um nach 2050 die Emissionen von nicht dekarbonisierbaren Sektoren zu kompensieren. Doch die feste Deckelung der CO₂-Emissionen im ETS – das sogenannte Cap – deshalb aufzuweichen, hält er für den falschen Weg, denn laut Bloss gehe es nur um “3 Prozent der Bereiche, die nicht vollständig dekarbonisierbar sind”.

Auch Liese will das Cap zumindest kurzfristig nicht aufweichen. Doch der CDU-Politiker führt an, dass man schon lange vor 2040 Anreize für CO₂-Entnahmen geben müsse, wenn man 2045 in Deutschland und 2050 europaweit klimaneutral sein möchte. “Gerade weil die Technologie im Moment noch sehr teuer und nicht marktreif ist, müssen wir schnell damit anfangen.”

Wichtig sei dabei, dass man zwischen permanenten Removals, wie zum Beispiel die Herstellung von Ziegelsteinen aus abgeschiedenem Kohlenstoff oder die unterirdische Lagerung von CO₂, und nicht-permanenten Removals unterscheide. “Permanente Removals sollten vollständig anerkannt werden, bei den nicht-Permanenten muss man natürlich einen Abzug machen.” Zu den nicht permanenten Speicherungsmethoden zählt auch Carbon Farming, also die Speicherung in Böden oder Holz, sowie die Speicherung in chemischen Produkten.

Michael Bloss zweifelt an der Wirksamkeit solcher Methoden und erinnert an den Clean Development Mechanism (CDM) aus dem Kyoto-Protokoll. Auch da hätten Unternehmen die Möglichkeit gehabt, Zertifikate für externe CO₂-Reduktionen oder CO₂-Vermeidungen zum Erreichen der eigenen Klimaziele einzukaufen. Das System gilt mittlerweile als gescheitert, da es nicht für die gewünschten Emissionsreduktionen gesorgt und Greenwashing ermöglicht hat. Denn gespeichertes CO₂ wurde nicht langfristig gebunden und dennoch konnten Unternehmen ihre Emissionen damit zumindest auf dem Papier neutralisieren.

Zwar glaubt CO₂-Preisexpertin Gläser, dass die EU aus den Fehlern des CDM gelernt hat. Man wisse inzwischen, dass man strengere Vorgaben für die Zertifizierung brauche. “Doch die Problematik, dass Carbon Removals im ETS die Anreize zum grünen Übergang verringern, wie es schon beim CDM der Fall war, besteht weiterhin”, so Gläser.

Liese hat eine Idee für die Lösung des Problems. Um einen Ausgleich dafür zu schaffen, sollten gespeicherte Mengen CO₂ durch unvorhersehbare Ereignisse, beispielsweise Waldbrände, früher als geplant wieder in die Atmosphäre gelangen, schlägt er ein Versicherungssystem vor. Ein ETS-Marktteilnehmer und Zertifikatekäufer bezahlt beim Bereitsteller von Carbon Removals einen höheren Betrag, als für ein CO₂-Zertifikat im ETS üblich wäre. Die Differenz würde in einen Versicherungfonds gehen. Sollte das gebundene CO₂ früher als vorgesehen wieder in die Atmosphäre entweichen, würde die Versicherung die entsprechende Menge an CO₂-Zertifikaten wieder vom Markt kaufen. So könnten die Reduktionen garantiert werden, glaubt Liese.

Die Wissenschaft ist bislang noch zurückhaltend, in welchem Maß eine Integration von CO₂-Entnahmen ins ETS sinnvoll ist. Zwar halten die Forscher des Potsdam Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) eine Integration in naher Zukunft grundsätzlich für machbar. Carbon Farming und die permanente Speicherung in Produkten sollten dabei allerdings keine Rolle spielen, lediglich gelagerte CO₂-Mengen. Die PIK-Forscher weisen auch auf das Problem einer Angebotsunsicherheit im ETS durch die Abgabe von Negativemissionszertifikaten hin. Dies könne den Markt “destabilisieren und zu einer übermäßigen Preisvolatilität führen”.

Kein Land emittiert derzeit pro Jahr so viele Treibhausgase wie China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der globale Klimaschutz kann nur in Zusammenarbeit mit China gelingen. Doch das Land nutzt die Klima- und Energiewende durchaus für seine eigenen Interessen. Und in so manchen Bereichen ist es inzwischen der mächtigere Partner. Das ist eine Erkenntnis der Konferenz zur China Strategie 2023, die Table.Media am Mittwoch veranstaltete.

Auf dem Weg in eine emissionsfreie Weltwirtschaft ist China aus mehreren Gründen ein entscheidender Akteur:

China sei der Treiber der globalen Energiewende, sagte Roland Rösch, Direktor des Innovations- und Technologiezentrums der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA). Ein Großteil der weltweiten Investments in erneuerbare Energien geschähen auf dem chinesischen Markt. Und sobald China sich entscheide, in wichtige Technologien wie Wasserstoff, Batterien oder Smart Meter zu investieren, ermögliche das erhebliche Skaleneffekte und eröffne den Herstellern so die Chance auf stark sinkende Kosten.

Deutsche Unternehmen könnten es sich deshalb gar nicht erlauben, auf dem chinesischen Markt nicht präsent zu sein, so Rösch. Zugleich sei China in der Raffinierung und Aufbereitung vieler für die Energiewende kritischer Rohstoffe in “einer starken Position, die Kooperation notwendig macht.”

Wie gleichberechtigt kann eine Zusammenarbeit unter solchen Umständen sein? Die IRENA gibt Regierungen eine Plattform, damit diese sich untereinander über das Fortschreiten der Energiewende beraten können. Auf dem Podium lobte Rösch die “transparente Art und Weise“, in der sich China in die Gespräche einbringe. Das Land lege Wert auf Kooperation und “faire Wege”.

Christian Hochfeld hingegen wollte nicht von Kooperation auf Augenhöhe sprechen: Die deutsche Wirtschaft sei “massiv abhängig von den deutschen Automobilherstellern, die auf dem chinesischen Markt aktiv sind”, sagte der Direktor des Thinktanks Agora Verkehrswende. Sobald da “irgendwelche Fahrzeuge nicht zugelassen werden, haben wir nicht nur Fieber, sondern eine schwere Krankheit in der deutschen Wirtschaft.”

Der Trend auf dem chinesischen Automarkt geht derzeit zur E-Mobilität. Weniger aufgrund von Regulierung, so Hochfeld – sondern schlicht, weil viele Kunden E-Autos inzwischen bevorzugten. Deutsche Automarken haben es im Konkurrenzkampf schwer. Auf Kooperation mit Deutschland sei China in der Elektromibilität nicht mehr angewiesen, betonte Hochfeld.

Voraussetzung für eine Kooperation auf Augenhöhe sei zudem, “dass wir glaubhaft für Klimaschutz stehen”, so Hochfeld. Im Moment sei das nicht der Fall: “Dass wir in Deutschland das Recht brechen, unser eigenes Klimaschutzgesetz nicht ernst nehmen, Minister freistellen von ihren gesetzlichen Verpflichtungen”, und dann Forderungen an die chinesische Seite stellen: “Das halte ich nicht für Augenhöhe.”

Geopolitische Interessen prägen – neben nationalen Umweltschutzbestrebungen – die chinesische Klimapolitik, sagte Margot Schüller, China-Forscherin am German Institute for Global and Area Studies (GIGA). Seit dem Januar 2017, als Präsident Xi Jinping ankündigte, China werde sich trotz des Ausstiegs der USA an das Pariser Abkommen halten, nutze das Land die Klimadiplomatie auch zur Stärkung seiner geopolitischen Position.

Westliche Geberländer hingegen haben ihre Versprechen zur Klimafinanzierung wiederholt gebrochen. Dadurch sei in den Ländern des Globalen Südens viel Vertrauen verloren gegangen, beklagte Belinda Schäpe, beim ThinkTank E3G Politikberaterin für Klimadiplomatie und die EU-chinesischen Beziehungen.

Schäpe lobte die Zusammenarbeit mit China auf der technischen Ebene, etwa beim Design von Emissionsmärkten oder der Schaffung klimafreundlicher Finanz-Normen. Aber diese technische Kooperation stoße an Grenzen, zum Beispiel dort, wo China Lieferketten für klimapolitisch wichtige Güter komplett dominiere. Dazu gehörten etwa Solarzellen oder Batterien. Hier müsse man “ganz klar De-Risken.”

Im eigenen Interesse müsse man sich auf der Suche nach neuen Partnern “viel stärker in Richtung des Globalen Südens bewegen”, forderte Schäpe. Die Industrieländer dürften die Entwicklungsländer aber nicht nur als Rohstoffquelle sehen, sondern als gleichberechtigte Partner, um im Wettbewerb um globalen Einfluss mithalten zu können. Dafür spiele auch die Klimapolitik eine große Rolle.

27. April, 9.30 Uhr, Oederan (Sachsen)

Diskussion Klimaneutralität 2045 – Warum ein Thema für Kommunen?

Zu trocken und heiß, dann plötzlich zu nass – die Auswirkungen der Klimakrise sind auch in Sachsen überall spürbar. Auf der Veranstaltung des sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft wird diskutiert, wie Kommunen dieser Herausforderung begegnen können. Infos

28. April, 16 Uhr, Online

Webinar Addressing the Converging Risks of Climate, Insecurity, and Migration in Central America

Lateinamerika und die Karibik sind die am zweithäufigsten von Katastrophen heimgesuchte Region der Welt. In den zentralamerikanischen Ländern El Salvador, Guatemala und Honduras werden die Auswirkungen extremer Wetterbedingungen und des Klimawandels durch das Zusammentreffen von Gewalt und Migrationsproblemen noch verstärkt. Auf der Veranstaltung des Wilson Centers wird diskutiert, wie man dem begegnen kann. Infos

28. April, 17 Uhr, Leipzig/Online

Diskussion 3 Grad mehr – oder warum wir eine drohende Heißzeit verhindern müssen

Die größte Bedrohung für die Menschheit ist der Klimawandel und “3 Grad mehr” bedeuten eine Welt, wie wir sie uns nicht vorstellen wollen. Doch was kann getan werden, um eine drohende Heißzeit zu verhindern? Eine Buchvorstellung mit anschließender Podiumsdiskussion des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung – UFZ. https://www.ufz.de/index.php?de=50095

28. April, 18 Uhr, Weil am Rhein

Ausstellungseröffnung Hot Cities: Lessons From Arab Architecture

Im Vitra Design Museum wird die Ausstellung “Hot Cities: Lessons From Arab Architecture” eröffnet. Angesichts des Klimawandels und den damit verbundenen Herausforderungen für unsere Städte soll die Ausstellung den Blick auf die Metropolen der arabischsprachigen Welt und deren Strategien zur Hitzebewältigung richten: Wie gehen diese Städte und ihre Bevölkerung mit dem extremen Klima der Region um? Die Ausstellung ist bis zum Anfang November zu sehen. Infos

29. April

Aktionstag Tag der Klimademokratie

Die Nichtregierungsorganisationen Bürgerlobby Klimaschutz, GermanZero und Together for Future haben den Tag der Klimademokratie ins Leben gerufen, um dort mit Politikern und Politikerinnen über Lösungen für die Klimakrise in den Dialog zu treten. Infos

2.-3. Mai, Berlin

Regierungskonferenz Petersberger Klimadialog

Zum 14.Mal versammelt die Bundesregierung, diesmal im Auswärtigen Amt in Berlin, ausgewählte Delegationen wichtiger Staaten zu Hintergrundgesprächen zur globalen Klimapolitik. Das Treffen ist nicht öffentlich und dient der Vorbereitung der kommenden COP. Mittwoch steht eine Rede von Bundeskanzler Scholz auf dem Programm.

4. Mai, 9 Uhr, Kirchberg an der Jagst/Online

Konferenz Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Konferenz eröffnen. Im Mittelpunkt der Konferenz steht die Frage: Wie kann die Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme für die zukünftigen Generationen nachhaltig gelingen? Infos

4. Mai, 10 Uhr, Offenbach am Main

Workshop Klimadienste für die Stadt- und Regionalplanung

Der Deutsche Wetterdienst lädt am 4. Mai 2023 zum Nutzerworkshop “Klimadienste für die Stadt- und Regionalplanung” nach Offenbach am Main ein. Dort geht es um die Nutzung von Klimadatensätzen und Simulationen für verschiedene Anwenderinnen und Anwender. Infos

Lithium gehört zu den wichtigsten Stoffen für die globale Energiewende und ist für Chile von nationaler Bedeutung. Jetzt plant die chilenische Regierung eine Verstaatlichung der Industrie. Dazu stellte Präsident Gabriel Boric in der vergangenen Woche seine “National Lithium Policy” vor.

Chile, das aktuell nach Australien der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt ist und die größten bekannten Reserven besitzt, hat im Jahr 2022 Lithiumcarbonat im Wert von 7,7 Milliarden Dollar exportiert. Der Linkspolitiker Boric, der seit März 2022 Präsident ist, will Chile nun zum größten Lithiumproduzenten der Welt machen.

In einer Fernsehansprache erläuterte er die fünf Säulen seiner Politik. Geplant ist demnach,

Das staatliche Unternehmen CODELCO, der weltgrößte Kupferproduzent, wird mit der Schaffung des neuen staatseigenen Lithiumunternehmens beauftragt, das an allen künftigen Lithiumprojekten mehrheitlich beteiligt sein soll. Die bereits bestehenden Förderlizenzen mit den Unternehmen SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile) und Albemarle, die 2030 sowie 2043 auslaufen, sollen gültig bleiben, so Boric. Allerdings erhalte CODELCO den Auftrag, die Verträge neu auszuhandeln.

Um umgesetzt zu werden, müssen seine Pläne im zweiten Halbjahr 2023 durch den Kongress angenommen werden, in dem die Partei des Präsidenten keine Mehrheit hat.

Was genau die geplante Verstaatlichung für deutsche Unternehmen heißt, ist noch unklar. Es könnte in Zukunft schwieriger werden, an chilenisches Lithium zu kommen. Für Unternehmen, die Lithium benötigen, muss es deshalb um eine stärkere Diversifizierung gehen. Und darum, auf mehr Alternativen wie Natrium-Ionen-Akkus zu setzen, die ohne Lithium auskommen – was erste Autohersteller bereits tun. Auch das Lithium-Recycling könnte künftig wichtiger werden. Derzeit aber steht es noch am Anfang. se/maw

Eigentlich will Österreich schon 2040 klimaneutral sein – zumindest hat sich die aktuelle türkis-grüne Koalition 2020 in einem Regierungsabkommen darauf geeinigt. Doch eine Prognose des österreichischen Umweltbundesamtes legt nahe, dass mit den aktuellen Maßnahmen für die Sektoren außerhalb des EU-Emissionshandels (Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfall) 2040 noch immer rund 33 Millionen Tonnen CO₂ emittiert werden würden. Auch das 2030er-Klimaziel von 29 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen würde gemäß den Berechnungen gerissen werden – prognostiziert sind fast 42 Millionen Tonnen.

Das Brisante an den Zahlen ist die Diskrepanz zwischen bereits erreichten CO₂-Reduktionen und den noch ausstehenden. 2005 – das Vergleichsjahr, an dem CO₂-Reduktionen gemessen werden – emittierte Österreich 56,2 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent. 2021 waren es noch immer knapp 49 Millionen Tonnen – also nur unwesentlich weniger gemessen an den Zielen. Während in den 16 Jahren bis 2021 nur 7 Millionen Tonnen eingespart wurden (-13 Prozent), müssten es in den 9 Jahren bis 2030 weitere knapp 20 Millionen Tonnen weniger werden, um das von der EU vorgegebene Klimaziel (-47,5 Prozent) zu erreichen.

Auch ein noch weiterer Blick in die Zukunft und die Prognose für 2050 geben wenig Grund zur Hoffnung. Noch immer würden knapp 30 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent emittiert werden – und das in dem Jahr, in dem die gesamte EU bereits klimaneutral sein muss. luk

2030 könnte jedes dritte verkaufte Auto ein Elektroauto sein. Zu diesem Ergebnis kommt der gestern veröffentlichte “Global EV Outlook 2023” der Internationalen Energieagentur (IEA). In der Branche zeichnet sich demnach schon aktuell ein “explosives Wachstum” ab. Nach der Prognose der IEA werden 2023 18 Prozent der verkauften Autos elektrisch sein. 2022 waren das noch 14 Prozent, 2020 noch fünf Prozent, und 2017 gerade mal ein Prozent.

Verantwortlich für diesen raschen Anstieg sind unter anderem aktuelle Gesetzgebungen: Durch eine Mischung aus strengeren CO₂-Zielen, den Auswirkungen des US Inflation Reduction Acts und dem Verbrenner-Aus in der EU, würde der Absatz von E-Autos stark steigen. Nach Berechnungen des Berichts werden bis Ende des Jahrzehnts durch Elektroautos jährlich weltweit so viele Emissionen eingespart wie Deutschland derzeit ausstößt.

Es gibt aber auch Rückschläge: Laut der IEA sind das vor allem die steigenden Verkaufszahlen von SUVs mit Verbrenner- und E-Motoren. Die hätten im vergangenen Jahr die Emissionseinsparungen durch E-Autos fast zunichtegemacht. Weltweit ist fast jedes zweite verkaufte Auto ein SUV, rund 40 Prozent der elektrischen Fahrzeuge sind SUVs. kul

Eine “landwirtschaftliche Dürre” (agricultural drought) am Horn von Afrika ist durch den menschengemachten Klimawandel etwa 100-mal wahrscheinlicher geworden – und die gegenwärtige Dürre wäre ohne die Auswirkungen von Treibhausgasemissionen gar nicht erst aufgetreten. Zu dem Schluss kommt eine an diesem Donnerstag veröffentlichte Analyse von Forschenden im Rahmen der World Weather Attribution Initiative (WWA).

Der Begriff der landwirtschaftlichen Dürre bezeichnet eine Situation, in der Acker- und Weidepflanzen durch die Trockenheit stark beeinträchtigt werden.

Die WWA-Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler nahmen die Regenmengen, die von Januar 2021 bis Dezember 2022 in Südäthiopien, Südsomalia und Ostkenia gefallen waren und verglichen die Daten mithilfe von Klimamodellen mit den Regenfällen, die zu erwarten wären, wenn sich die Erde nicht schon um 1,2 Grad erwärmt hätte. Ihr Ergebnis:

Die jährlichen Regenmengen in der Region hätten durch den Klimawandel kaum verändert. Doch durch die höheren Temperaturen aufgrund des Klimawandels hätten Böden und Pflanzen signifikant höhere Wassermengen in die Luft abgegeben, “wodurch trockene Böden viel wahrscheinlicher wurden”. Ohne diesen Verdunstungseffekt hätte die Region in den vergangenen zwei Jahren keine landwirtschaftliche Dürre erlebt.

Am Horn von Afrika leben traditionell viele Menschen von ihren Weidetieren und einer Landwirtschaft, die auf natürlichen Niederschlägen basiert. Seit dem Herbst 2020 hat es dort so wenig geregnet, dass laut WWA-Analyse die Ernährungssicherheit von mehr als 20 Millionen Menschen aufgrund von großflächigen Ernteausfällen und Viehsterben bedroht ist. Zwar regne es derzeit wieder, sagte Joyce Kimutai, Wissenschaftlerin an der Kenianischen Meteorologiebehörde, bei der Präsentation der Studie. Aber es reiche nicht, um das Defizit auszugleichen. ae

Die Oberfläche der Weltmeere hat sich im April so stark erwärmt wie noch nie seit Beginn der Daten-Aufzeichnungen. Im Schnitt stieg die Wassertemperatur Anfang April auf 21,1 Grad Celsius, wie eine Messreihe der US-Universität von Maine zeigt. Damit wurde die bisherige Höchsttemperatur von 21 Grad übertroffen, die 2016 gemessen worden war. Gleichzeitig häufen sich die Meldungen über Hitzewellen in den Meeren, etwa im südlichen Indischen Ozean und im Südatlantik und rund um Australien und Neuseeland.

Die aktuellen Daten beziehen sich auf Satellitendaten, die durch Messungen von Schiffen und Bojen ergänzt werden. Die Polarmeere gingen in diese Berechnung nicht ein. Die Messungen passen zu den aktuellen Trends der Ozeane im Klimawandel: Weil die Meere etwa 90 Prozent des CO₂ aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen speichern, erwärmen sie sich. Außerdem lässt die Entwicklung die Meeresspiegel schneller ansteigen. Wärme verteilt sich in immer größere Tiefen und wärmere Oberflächen liefern mehr Energie für mögliche Wirbelstürme.

Die außergewöhnliche Hitze in den Weltmeeren gilt als ein mögliches Vorzeichen für ein “El Niño“-Wetterphänomen im südlichen Pazifik, das von Experten für 2023 erwartet wird. Es würde das Phänomen “La Niña” ablösen, das in den vergangenen Jahren für eine ungewöhnlich lange, relative Kältephase gesorgt hat. Nach dem Ende dieses Musters, so erwarten Experten, könnte nun sich die Erwärmung von Meeresoberfläche und Atmosphäre umso deutlicher zeigen. bpo

Viele Risiken der Klimakrise machen nicht an Landesgrenzen halt, sondern haben Auswirkungen auf regionaler oder sogar internationaler Ebene und verstärken einander auch grenzüberschreitend. In Zukunft werden diese Risiken weiter zunehmen, darum seien transnationale Adaptionsstrategien nötig. Zu diesem Ergebnis kommt der Global Transboundary Climate Risk Report, der vom Netzwerk Adaption Without Borders veröffentlicht wurde.

Als grenzübergreifende Klimarisiken verstehen die Autoren Risiken, die entweder durch physische Systeme (z. B. Flüsse), Handelsbeziehungen, Finanzflüsse oder menschliche Mobilität die Grenzen von Nationalstaaten überschreiten.

Der Bericht analysiert zehn unterschiedliche Typen von grenzüberschreitenden Klimarisiken. Und zwar für:

Besonders stark ausgeliefert seien diesen Risiken arme und vulnerable Bevölkerungsgruppen. Schon jetzt gibt es vor allem in Ländern des Globalen Südens eine Anpassungslücke in der Klimapolitik, bei grenzüberschreitenden Risiken, sei die besonders bedrohlich. “Nationale, regionale und internationale Anstrengungen” seien nötig, um diesen Risiken schnell zu begegnen. Aktuell werden zwar Mitigation als globale Aufgabe verstanden, Adaption aber noch zu oft allein im Lokalen gedacht. kul

Der vermeintliche “Klimakanzler” lässt Deutschland nicht gut dastehen. Olaf Scholz kündigte an, Deutschland wolle vor der Küste Senegals neue Gasfelder erschließen, stützte Verkehrsminister Wissings wochenlange Blockade der vereinbarten EU-weiten Emissionsstandards für Kraftfahrzeuge, und drang auf das Aufweichen der CO2-Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Er hat es bisher auch verpasst, der wirtschaftlichen Dynamik hinter den erneuerbaren Energien durch seine politische Unterstützung weiteren Schub zu verleihen.

Diese ernüchternde Bilanz gefährdet Deutschlands internationale klimapolitische Reputation. Damit steht auch die Wirkmächtigkeit der deutschen Klimadiplomatie auf dem Spiel. Denn es wird schwer, globale Partner zu ambitionierteren Klima-Verpflichtungen zu bewegen oder die dringend benötigten Rohstoff-, Wasserstoff- und Energiepartnerschaften zu schließen, wenn die Bundesregierung zuhause nicht liefert.

Außenministerin Annalena Baerbock richtet in der kommenden Woche zusammen mit der Präsidentschaft der diesjährigen Klimakonferenz COP28 der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) den 14. Petersberger Klimadialog (PKD) aus. Altkanzlerin Angela Merkel hat die Bühne des PKD traditionell genutzt, um durch starke klimapolitische Ankündigungen und neue Zusagen für internationale Klimafinanzierung Deutschlands Glaubwürdigkeit zu beweisen. Doch Bundekanzler Scholz hat diese Gelegenheit im vergangenen Jahr verpasst.

Der diesjährige PKD ist für ihn die Chance, dies nachzuholen und eine Kurskorrektur einzuleiten. Das Treffen ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zur COP; es bietet Ministerinnen und Ministern die Chance, konstruktive Vorschläge in einem informellen Rahmen auszutauschen. Die Rede von Scholz in einem so wichtigen Moment für die deutsche Klimaaußenpolitik wird international mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden.

Scholz kann das Rampenlicht nutzen und durch ehrgeizige Ankündigungen seine Klima-Glaubwürdigkeit stärken:

Jule Könneke ist Politikberaterin für deutsche und EU-Klimaaußenpolitik beim Thinktank E3G. Steffen Menzel leitet bei E3G das Deutschland- und EU-Programm für Klimadiplomatie und Geopolitik.

Sebastian Seifferts Geburtstag ist der 23. September 1979, der letzte Tag der ersten Weltklimakonferenz, die überhaupt stattgefunden hat – da ist es passend, dass sich der Professor für Polymer-Physikochemie für den Klimaschutz einsetzt. Und das so erfolgreich, dass er nun am 25. April dafür ausgezeichnet wurde: Mit dem Ars-Legendi Fakultätenpreis 2023 für exzellente Hochschullehre im Fachbereich Chemie. Der Preis gilt vor allem der interaktiven Lehre des Professors an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.

Sein Interesse für das Thema hat eine E-Mail geweckt: 2019 hat Scientists for Future Dozierende an Universitäten dazu aufgerufen, eine Vorlesung mit dem Thema Klimawandel zu verbinden. “Physikalische Chemie passt super dazu”, sagt Seiffert. “Ich habe eine Sonderstunde in meiner Einführungsvorlesung gehalten.” Dem Dekanat gefiel die Idee; es folgte der Vorschlag, die Vorlesung auf YouTube zu stellen. “Ich dachte mir dann, dass es jetzt auch richtig gut werden muss”, erinnert sich Seifert. “Als ich mich dann intensiver mit dem Thema befasst habe, ist der Groschen gefallen.”

Viele seiner Vorlesungsinhalte zeichnet Seiffert vorher auf, online prüft er sie jede Woche ab. Im Hörsaal lässt er Studierende die Fragen, die am häufigsten falsch beantwortet wurden, in kleinen Teams besprechen. “Das Richtige setzt sich durch, denn es gibt dafür die besseren Argumente”, sagt Seiffert. Die Methode komme auf dem Campus gut an: “Die Studierenden haben mich von sich aus für den Preis vorgeschlagen, das bedeutet mir am meisten daran.”

Seifferts Leidenschaft, Wissen zu vermitteln, prägt auch seinen Blick auf den Klimanotstand: “Ich höre immer wieder, dass wir kein Wissensproblem, sondern ein Handlungsproblem haben”, sagt Seiffert. Dem könne er nur bedingt zustimmen. “Die Menschheit hat das Wissen, aber eben nicht alle Menschen. Das gilt selbst für Akademiker und Entscheider.” Noch vor ein paar Jahren flog der Chemieprofessor selbst regelmäßig für Vorträge um den Globus, das sei heute anders. “Früher gab es für mich nur ein Problem an einem achtstündigen Flug: Jetlag.”

2021 kandidierte Seiffert bei der Bundestagswahl für die Klimaliste. Aktuell verlagert er seinen Forschungsschwerpunkt auf Wassertechnologien, darunter Themen wie Meerwasserentsalzung. “Klimaanpassung wird noch sehr viel weniger beleuchtet als Klimaschutz”, betont Seiffert. “Dabei müssen wir uns darauf einstellen, dass wir mit dem leben müssen, was da auf uns zukommt.”

Am meisten besorgt den Chemiker das Thema Methan: Die Wirkung von CO₂ hätten viele begriffen, aber bei Methan fehle dieses Bewusstsein noch. Das Problem: “Über 20 Jahre ist Methan mehr als 80-mal so treibhausaktiv wie CO₂. Anders als beim CO₂ ist nicht genau klar, wo das ganze Methan herkommt”, sagt Seiffert. “Außerdem wird Trockenheit komplett unterschätzt.” Er lese viel über Hitzewellen oder Fluten, aber es werde viel zu wenig erklärt. “Ich bin der Meinung, dass man die Kommunikation fast komplett auf die Folgen und Auswirkungen von Trockenheit konzentrieren sollte.”

Um künftig mit steigenden Temperaturen umzugehen, sei es entscheidend, jetzt eine robuste Wasserwirtschaft einzurichten. Dabei betrachtet der Professor seine eigene Forderung auch kritisch: “Klimaanpassung birgt das Risiko, ein Verzögerungsargument zu werden, um sich nicht mehr mit dem Klimanotstand beschäftigen zu müssen.” Svenja Schlicht