kann man sich gegen den Klimawandel versichern? Einige US-Versicherungsfirmen glauben nicht mehr daran. In ersten US-Staaten ziehen sie sich komplett vom Markt für Sachversicherungen zurück. Nach Klimakatastrophen bleiben viele Geschädigte auf ihren Kosten sitzen. Umair Irfan berichtet aus Washington über die Folgen für Hausbesitzer, Gemeinden und die Staatskasse.

Sollte solares Geoengineering als letzter Ausweg aus der Klimakrise untersucht werden? Über diese Frage stritten sich jüngst die Staaten auf der 6. UN-Umweltversammlung. Wahrend einige Staaten für eine Untersuchung der Risiken und Folgen plädieren, fürchten andere, damit die Büchse der Pandora zu öffnen und das bestehende Geoengineering-Moratorium aufzuweichen. Derweil drohen Start-ups und staatliche Förderungen erste Fakten zu schaffen, berichtet Urmi Goswami.

Streit gab es auch auf der 13. WTO-Ministerkonferenz. Die WTO-Mitglieder sind sich nicht einig, ob im Rahmen der Welthandelskonferenz auch über Klimafragen debattiert werden soll. Wir stellen Ihnen heute die WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala vor, die für einen grüneren Welthandel kämpft und die Handelspolitik als Mittel zum Klimaschutz ansieht.

Beste Grüße

Eine weitere Runde sintflutartiger Regenfälle an der Westküste der USA hat die Wasserstände ansteigen lassen, Schlammlawinen ausgelöst und eine Sorge wiederbelebt: die Angst um die Zukunft der Sachversicherungen im ganzen Land. In Kalifornien etwa, wo es in letzter Zeit mit am heftigsten geregnet hat, werden die meisten Betroffenen ihre Schäden nicht durch eine Versicherung erstattet bekommen.

In mehreren Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Florida und Louisiana, haben sich private Versicherungsunternehmen in letzter Zeit von ihren derzeitigen Versicherungsnehmern getrennt. Sie schließen keine neuen Verträge mehr ab oder ziehen sich ganz vom Markt zurück. Ohne Versicherung werden die meisten Banken potenziellen Hausbesitzern oder Unternehmen kein Geld für den Kauf von Immobilien leihen. Das bremst auch das Wirtschaftswachstum.

Einige Staaten gründen wegen des Rückzugs der privaten Firmen ihre eigenen Versicherungsgesellschaften. Obwohl sie als “Versicherer der letzten Instanz” gedacht sind, werden diese staatlichen Unternehmen etwa in Florida zu den größten Versicherern und sind oft die einzige Option für Menschen, die in Hochrisikogebieten leben. Aber auch diese Unternehmen haben ihre eigenen finanziellen Probleme und erhöhen ihre Tarife. Kalifornien überarbeitet jetzt seine Vorschriften in der Hoffnung, dass die Unternehmen zurückkehren. Aber die Versicherer wandern immer noch ab.

Die Frage bestimmt weitgehende Entscheidungen, etwa:

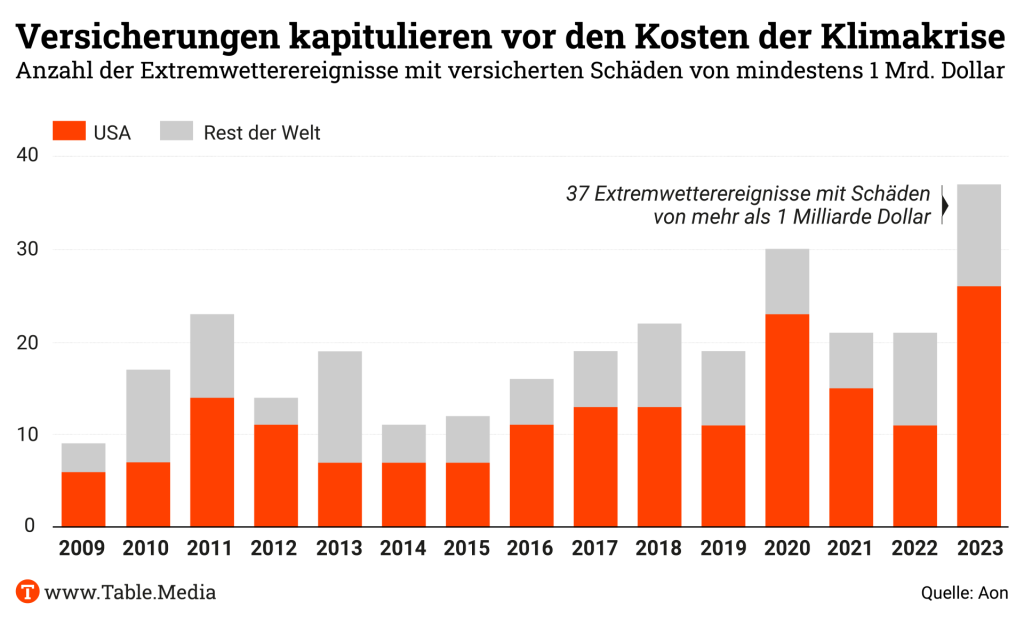

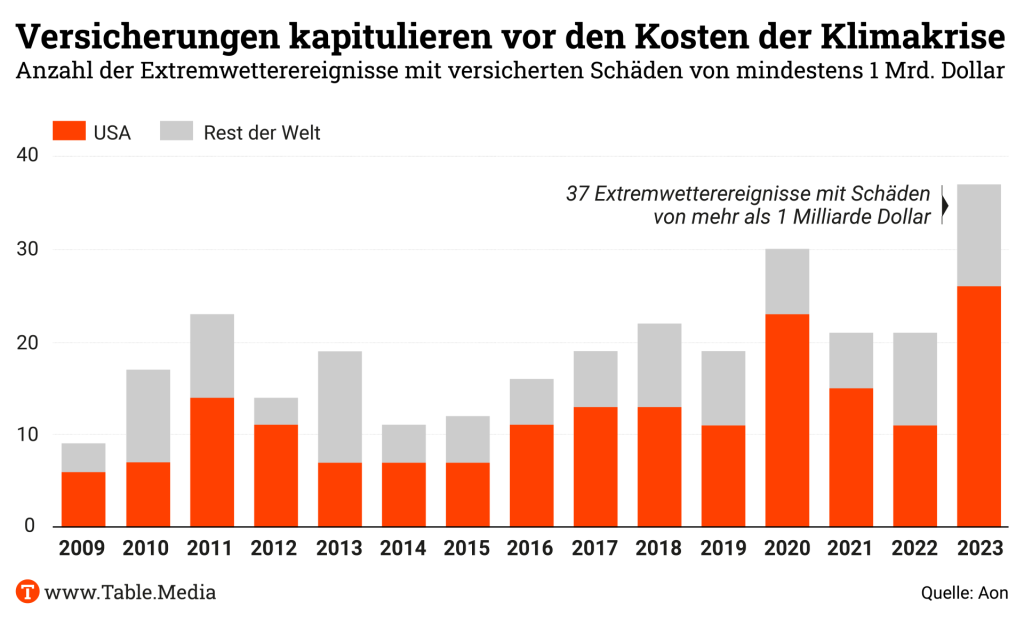

Die Schaden- und Unfallversicherungsbranche in den USA erwirtschaftet einen Umsatz von fast 900 Milliarden US-Dollar. Der Sektor war in den vergangenen Jahren aufgrund von Katastrophen, von denen viele durch den Klimawandel verschlimmert wurden, extremem Stress ausgesetzt. Im Jahr 2023, dem heißesten jemals gemessenen Jahr, gab es in den USA rekordverdächtige 28 Einzelereignisse – darunter Überschwemmungen, Wirbelstürme und Waldbrände -, die jeweils Schäden in Höhe von mindestens einer Milliarde US-Dollar verursacht haben.

Die Zunahme der Anzahl teurer Katastrophen ist jedoch nicht die einzige Herausforderung für die Versicherer; auch die Zahl der Menschen und Sachwerte, die in Gefahr sind, steigt. Mehr als 40 Prozent der US-Bevölkerung lebt in einem Küstenbezirk. Mit dem Zuzug von mehr Menschen werden auch mehr Häuser, Geschäfte und Fabriken gebaut, die durch Wirbelstürme und Überschwemmungen beschädigt werden könnten. Auch in Gebieten mit hohem Brandrisiko leben immer mehr Menschen, oft angezogen von billigeren Immobilien.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die meisten Sachversicherungen in den USA von privaten Unternehmen angeboten werden, die von den einzelnen Bundesstaaten reguliert werden. Versicherer müssen in jedem Bundesstaat andere Vorschriften einhalten. Das erschwert ihnen, Risiken auf das ganze Land zu verteilen.

Die Versicherungsaufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten legen fest, was die Versicherungsunternehmen abdecken müssen und wie viel sie für ihre Leistungen verlangen dürfen. Einige verbieten den Versicherungsgesellschaften sogar, die künftigen Klimafolgen in ihren Risikomodellen zu berücksichtigen. Doch angesichts der zunehmenden Gefährdung von Eigentum und der sich abzeichnenden Katastrophen sagen einige Versicherungsunternehmen, dass sie nicht im Geschäft bleiben können, ohne ihren Versicherungsschutz zu kürzen oder die Preise für ihre Kunden zu erhöhen.

Die große Ausnahme ist die Hochwasser-Versicherung. Das National Flood Insurance Program (NFIP) der Bundesregierung deckt mehr als 96 Prozent der Überschwemmungen in den USA ab, da kaum ein privates Unternehmen das Risiko übernehmen kann. Die Prämien für Überschwemmungsversicherungen werden subventioniert, damit mehr Menschen sie sich leisten können. Das bedeutet aber, dass das Programm mehr zur Kompensation von Schäden auszahlt, als es an Prämien von seinen Versicherungsnehmern einnimmt. Das NFIP ist derzeit mit mehr als 20 Milliarden US-Dollar verschuldet. Die subventionierte Hochwasser-Versicherung hat auch dazu geführt, dass die Menschen ihre Häuser nach einer Überschwemmung immer wieder an derselben Stelle neu aufbauen müssen. Deshalb entfallen auf ein Prozent der Häuser 25 Prozent der Ansprüche im Rahmen des NFIP.

Hier liegt das Dilemma: Wenn sich ein Versicherer darauf konzentriert, seine Policen erschwinglich zu machen, kann es sein, dass er zu wenig verdient, um die Verluste zu decken, wenn die Katastrophen schlimmer werden, wie die NFIP zeigt. Wenn er sich stattdessen darauf konzentriert, die Risiken des Klimawandels angemessen zu bepreisen, werden seine Produkte für die meisten Menschen zu teuer sein, um sie zu kaufen. Und wenn er die Preise nicht erhöhen kann, lässt er seine Kunden womöglich fallen.

Hausbesitzer allerdings bleiben meistens auf ihrem Grundstück, selbst wenn die Katastrophenrisiken steigen. Als die NFIP begann, ihre Überschwemmungskarten zu überarbeiten und die Prämien für 2021 anzuheben, ließen Hunderttausende ihrer Kunden ihre Versicherungspolicen lieber auslaufen, als die höheren Tarife zu bezahlen. Kommt es zur Katastrophe, sind sie nicht versichert.

Für die Krise gibt es keine einfache Antwort. Eine endgültige Lösung in einer Welt, die sich weiter erwärmt, erfordert schwierige Entscheidungen: Wer erhält Schutz, wer ist gezwungen, umzuziehen – und wer steht bei der nächsten Katastrophe schutzlos da?

Weiterhin wird es keine strukturierte globale Debatte zum möglichen Einsatz von Geoengineering-Techniken geben. Bei der 6. UNO-Umweltversammlung (UNEA 6) in Nairobi scheiterte die Schweiz bereits zum zweiten Mal mit einem Vorschlag, in einem internationalen Gremium eine Diskussion über Maßnahmen des “Solar Radiation Management” (SRM) zu beginnen. Nach fast zweiwöchigen Verhandlungen hatten sich zum Ende der Konferenz die USA, Saudi-Arabien und Japan gegen eine allgemein zugängliche Wissensbasis auf multilateraler Ebene ausgesprochen.

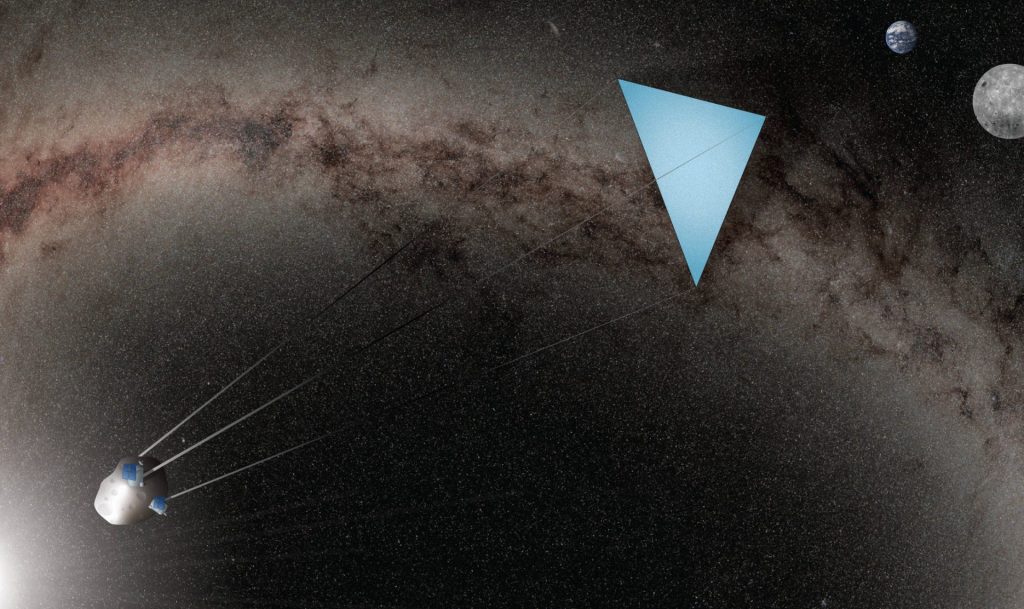

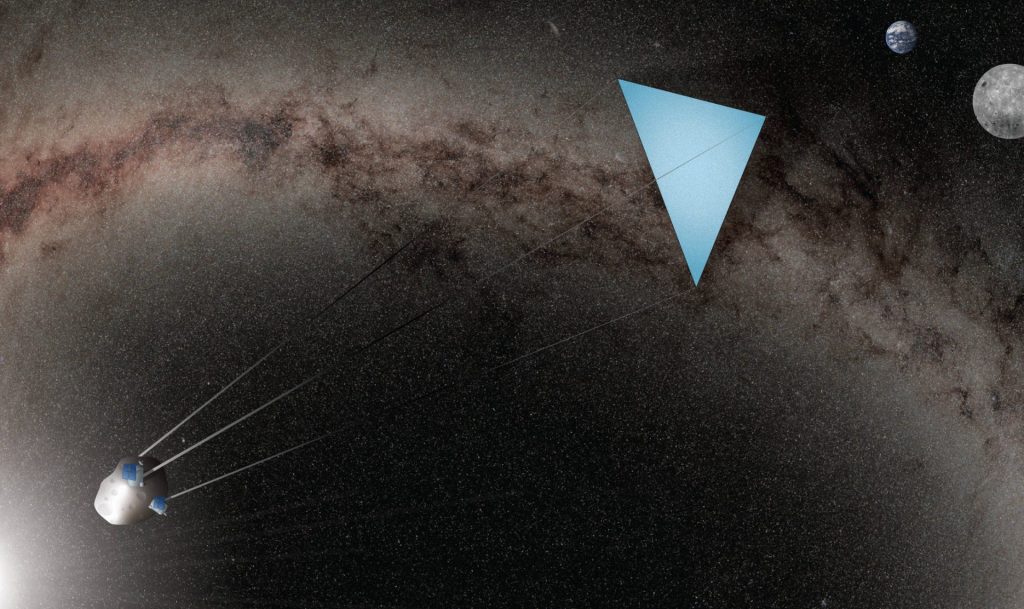

SRM ist ein Überbegriff für Technologien, die Sonnenlicht in den Weltraum reflektieren oder die Sonnenstrahlen blockieren. Damit sollen sie den Erwärmungseffekt von Treibhausgasen aufhalten oder gar rückgängig machen. Das SRM gehört zu den technischen Lösungen, die vorgeschlagen werden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

In einem Resolutionsentwurf, der dem UN-Umweltprogramm (UNEP) im Dezember vorgelegt wurde, hatte die Schweiz vorgeschlagen, bei der UNEA 6 eine globale Bewertung der Risiken und Unsicherheiten von Technologien zur Veränderung der Sonneneinstrahlung einzuleiten. Eine Expertengruppe sollte:

Die Schweiz wies darauf hin, dass bereits mehrere Länder SRM-Technologien bewerten und Investitionen vornehmen – trotz der Beschlüsse verschiedener Umweltkonventionen und –protokolle, den Einsatz von Geoengineering einzuschränken. Was jedoch fehle, sei eine globale Bewertung der potenziellen Auswirkungen, Risiken und Ungewissheiten dieser Technologien, die wahrscheinlich viel größer seien als die Vorteile. Die Schweiz erklärte, der Vorschlag ziele nicht darauf ab, den Einsatz von SRM zu fördern oder zu erleichtern. Vielmehr solle die globale Bewertungslücke durch einen Prozess im Rahmen des UNEP geschlossen werden – einer vertrauenswürdigen Quelle, an der alle Länder gleichberechtigt beteiligt sind.

Bereits 2019 bei der 4. UNO-Umweltversammlung hatte die Schweiz eine solche globale Bewertung der potenziellen Risiken und Vorteile von Geoengineering-Technologien vorgeschlagen, um einen strengeren Governance-Rahmen zu schaffen. Auch jetzt auf der UNEA 6 zog das Land seinen Vorschlag wieder zurück – wegen des starken Widerstands der USA und Saudi-Arabiens.

Die Länder hatten unterschiedliche Auffassungen zur Umsetzung des Vorschlags – etwa, wie Informationen gesammelt werden, welche Institution sie sammelt und wie sie präsentiert werden -, sowie dazu, welche Risiken und Auswirkungen berücksichtigt werden sollten.

Laut Schweizer Vorschlag sollte sich eine solche globale Bewertung auf das Vorsorgeprinzip stützen. Die Länder interpretieren dieses Prinzip allerdings unterschiedlich:

Ein Konsens in Nairobi wurde erschwert, weil Vertrauen fehlt. Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanische Gruppe, Mexiko und Kolumbien, betrachteten eine vorgeschlagene SRM-Einschätzung als Versuch, das bestehende Moratorium zu untergraben oder grünes Licht für den Einsatz zu geben. Sie sehen ihre Befürchtungen bestätigt durch das für den Herbst erwartete Ersuchen der Europäischen Kommission an die Gruppe der wissenschaftlichen Chefberater, ihr Scoping-Papier und den Bericht des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.

Das Misstrauen wird verstärkt durch die nicht genehmigten SRM-Experimente des US-amerikanischen Start-ups Make Sunsets, die zu einem Verbot von Geoengineering-Experimenten in Mexiko führten sowie durch andere geplante Experimente. Die Afrika-Gruppe bestand auf einem “Nichtverwendungsabkommen”. Erst im letzten Jahr hatte das Expertengremium “Overshoot Commission” empfohlen, Forschung zum Thema SRM voranzutreiben, aber ein Moratorium für die Anwendung in großem Umfang zu erlassen.

Auch Beobachter der Zivilgesellschaft waren der Ansicht, dass der Vorschlag der Nutzung Tür und Tor öffnete. “SRM-Technologien können die Ursachen der Klimakrise nicht bekämpfen und würden es stattdessen den großen Verschmutzern ermöglichen, den dringend notwendigen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu verzögern”, sagte Mary Church, Senior Geo-Engineering Campaigner am Center for International Environmental Law.

“SRM wird sich auf die Landwirtschaft, die Wälder und die biologische Vielfalt sowie die menschliche Gesundheit auswirken und die Ernährungssicherheit und Gesundheit in den Entwicklungsländern beeinträchtigen. Es muss eine Vereinbarung geben, diese Technologien nicht einzusetzen”, sagte ein afrikanischer Unterhändler zu Table.Briefings. Die USA dagegen betrachteten die globale Bewertung als einen ersten Schritt hin zu einer globalen Governance-Regelung.

Was bleibt, sind festgefahrene Verhandlungen. Delegierte sagten Table.Briefings, dass es angesichts der gegensätzlichen Positionen zu früh in der Diskussion sei, um auf ein “Nichtverwendungsabkommen” zu drängen. Die EU spielte eine Brückenfunktion, um einen Konsens zu finden. Sie schlug vor, eine Sammlung des vorhandenen Wissens und Verständnisses unter dem UNEP einzurichten, einschließlich der Bewertungen verschiedener UN- und zwischenstaatlicher Organisationen wie der WMO.

Für manche Beobachter ist der fehlende Beschluss eine vergebene Chance. Denn die Investitionen in die SRM-Forschung steigen bereits. Im Jahr 2021 empfahl in den USA die Nationale Akademie der Wissenschaften, Technik und Medizin eine Anfangsinvestition von 100 bis 200 Millionen US-Dollar über fünf Jahre. Die dem US-Handelsministerium unterstehende National Oceanic and Atmospheric Administration hat von 2019 bis 2022 22 Millionen US-Dollar investiert. Im vergangenen Jahr verkündete die britische NGO Degrees Initiative eine Finanzierung in Höhe von 900.000 US-Dollar für Forschende in 15 Ländern wie Nigeria, Chile und Indien.

“Wir hätten eine substanzielle, fundierte und nuancierte Debatte über die Veränderung der Sonneneinstrahlung für sinnvoll gehalten. Eine solche Debatte unter der Schirmherrschaft der UNEA hätte vor allem die effektive und umfassende Beteiligung der Entwicklungsländer sichergestellt. Die Ablehnung des Resolutionsentwurfs ist eine verpasste Gelegenheit für eine offene, umfassende und integrative Diskussion”, sagte ein EU-Unterhändler. Aber es sei noch nicht alles verloren. “Obwohl es keine Resolution gab, haben die Diskussionen dazu beigetragen, Vertrauensfragen zu klären”, sagte ein anderer EU-Verhandlungsführer.

In diesem Winter ist in Deutschland so wenig Kohlestrom erzeugt worden wie seit Jahrzehnten nicht. Von Anfang Dezember bis Ende Februar produzierten die Stein- und Braunkohlekraftwerke gut 30 Terawattstunden Strom. Vor sieben Jahren war der Wert noch mehr als doppelt so hoch, und auch im Winter 2022/23, als noch drei Atomkraftwerke am Netz waren, war die Strommenge aus Kohlekraftwerken rund 40 Prozent höher als zuletzt. Die unter anderem aus Union und FDP geäußerte Warnung, dass der Atomausstieg zu einem Anstieg beim Kohlestrom führen würde, hat sich damit nicht bestätigt. Vielmehr ist das Gegenteil eingetreten.

Grund für den Rückgang ist im Vergleich zum Vorjahr vor allem ein starker Anstieg bei der Windenergie und ein deutlicher Rückgang bei den Stromexporten. Insgesamt konnte damit nicht nur die entfallende Stromproduktion der Mitte April abgeschalteten Atomkraftwerke kompensiert werden, sondern zugleich ein Drittel des Kohlestroms verdrängt werden. Der Stromverbrauch war dagegen nicht entscheidend: Er lag in diesem Winter zwar niedriger als in früheren Jahren, aber 2,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Monatliche Werte für die Stromerzeugung liegen in Deutschland erst seit 2015 vor; darum ist ein längerfristiger Vergleich auf Monatsbasis nicht möglich. Die Jahreszahlen, die seit 1990 digital vorliegen, sind für die Vergangenheit aber so hoch, dass auch für die Wintermonate sicher davon auszugehen ist, dass die Kohlenutzung zuletzt auf dem tiefsten Stand seit Jahrzehnten lag. mkr

Die Länder der Europäische Union wollen die fossile Brennstoffindustrie auffordern, sich an den Kosten des Klimawandels in den ärmeren Ländern zu beteiligen. Das geht aus einem Dokumentenentwurf hervor, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Bei den diesjährigen UN-Klimaverhandlungen im November in Baku, Aserbaidschan, müssen sich die Länder auf ein neues Klima-Finanzierungsziel einigen. Das soll festlegen, wie viel die wohlhabenden Industrieländer den ärmeren Ländern zahlen, um sich an einen wärmeren Planeten anzupassen.

Öffentliche Gelder würden für die zukünftige Klimafinanzierung nicht ausreichen, weshalb sich die internationale Staatengemeinschaft darauf verständigt hat, neue Methoden zur Klimafinanzierung zu prüfen. Der Entwurf, der auf einem Treffen der EU-Außenminister Ende des Monats verabschiedet werden soll, kann sich noch ändern und wird derzeit auf Botschafter-Ebene diskutiert.

Angesichts der steigenden Kosten für tödliche Hitzewellen, Dürren und den Anstieg des Meeresspiegels wird erwartet, dass das neue Ziel für die Klimafinanzierung weit über die bestehende 100-Milliarden-Dollar-Verpflichtung der reichen Länder hinausgeht. Schon die vergangene Verpflichtung hatten die Länder nicht rechtzeitig erfüllt. Laut OECD könnte sich der tatsächliche Bedarf der armen Länder an Klimainvestitionen bis 2025 auf 1 Billion Dollar pro Jahr belaufen.

Der Leiter der EU-Klimapolitik, Wopke Hoekstra, hat erklärt, er werde versuchen, Unterstützung für internationale Steuern auf fossile Brennstoffe zu gewinnen. Doch der Weg zu einem solchen Abkommen ist schwierig. Die Gespräche der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) über eine CO₂-Emissionsabgabe für die Schifffahrt wurden im vergangenen Jahr von Ländern wie China abgelehnt.

In dem Entwurfsdokument heißt es auch, die EU werde weiterhin fordern, dass große Schwellenländer und Länder mit hohen CO₂-Emissionen und hohem Pro-Kopf-Vermögen – wie China und die Golfstaaten – einen Beitrag zum neuen Klima-Finanzierungsziel der UN leisten sollten. Peking hat sich bei früheren UN-Klimagesprächen strikt dagegen ausgesprochen. rtr

Strafzölle gegen die Einfuhr von chinesischen Solarmodulen wird es in der EU bis auf Weiteres nicht geben. In einem Brief an die Mitgliedstaaten drängt Energiekommissarin Kadri Simson die Mitgliedstaaten stattdessen zu eigenen Förderungen von Anlagen aus heimischer Produktion.

“Wir können unsere Grenzen nicht schließen, weil wir Solarmodule brauchen. Wir müssen unsere Industrie unterstützen, aber wir brauchen alle Produkte, um unsere sehr ambitionierten Ziele für 2030 zu erreichen”, sagte Kadri Simson am Montag. Von neuen Installationsrekorden habe Europa in den vergangenen zwei Jahren stark profitiert.

Mit diesen Worten sind die Hoffnungen einiger europäischer Hersteller gestorben, die Kommission möge sie vor chinesischen Modulen zu Dumpingpreisen schützen. Auf fünf Seiten listet der Brief Maßnahmen auf, um die europäische Solarindustrie zu unterstützen. Doch Handelsbeschränkungen werden darin nicht einmal erwähnt. Weitergehende Diskussionen soll es erst in der zweiten Jahreshälfte geben. Im Klartext: Nicht mehr mit dieser Kommission.

In Auktionen für Solaranlagen könnten die EU-Staaten “ambitionierte Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien” einführen, lautet eine Empfehlung der EU-Kommission. Damit stärkt die Kommission auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Rücken, der in einem Solarpaket gerne Resilienzboni einführen würde, um Strom aus europäischen Solarmodulen höher zu vergüten. Die FDP lehnt das wegen der Kosten ab, wie Table.Media vor einigen Tagen berichtete.

Auch frisches Geld will die Kommission in ihrer verbleibenden Amtszeit für die Solarindustrie nicht auftreiben. Der Verband SolarPower Europe hatte eine eigene Fazilität für die Solarproduktion gefordert. Stattdessen will die Kommission zum Beispiel Garantien aus InvestEU einsetzen, um private Investitionen anzukurbeln. ber

Die Bundesregierung geht gegen ein Klimaurteil aus dem vergangenen Jahr in Revision. Ende November hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass die Bundesregierung neue Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz in den Bereichen Verkehr und Gebäude einleiten muss. Geklagt hatten der Verein Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die DUH kritisierte die Revision als “unverantwortliches und skandalöses Verhalten”, mit dem die Regierung sich ihrer Pflicht entziehe.

Das für den Klimaschutz zuständige BMWK begründete den Schritt auf Anfrage von Table.Briefings damit, dass die Klagen “Fragen von grundsätzlicher Bedeutung” aufgeworfen hätten. Der Bundesregierung sei es wichtig, diese “höchstrichterlich klären zu lassen, um eine möglichst große Rechtssicherheit zu erreichen”. Zugleich räumte ein Sprecher ein, dass die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Ziele mit den bisherigen Planungen nicht erreicht werden und weiterer “Handlungsbedarf” bestehe.

Laut aktuellem Klimaschutzgesetz müssen die zuständigen Ministerien gegensteuern, wenn in einem Bereich die zulässige Menge an Treibhausgasen überschritten wird. Die Regierung will das Gesetz allerdings so novellieren, dass nicht mehr die einzelnen Bereiche, sondern die gesamte Regierung für die Einhaltung der Ziele verantwortlich ist. Dafür wurde sie kritisiert, viele sprechen von einer “Verwässerung“. Das entsprechende Gesetz hängt aber seit Monaten im Bundestag fest. Die DUH äußerte die Hoffnung, dass die Änderung komplett scheitert. kul/mkr

Technologien zum Auffangen von CO₂ aus der Atmosphäre könnten in Zukunft teurer bleiben, als Beobachter bisher angenommen haben. Forschende der ETH Zürich haben drei Technologien für Direct Air Capture-Anlagen (DAC) zum Filtern und Speicher von CO₂ analysiert. Bis 2050 könnten die Kosten pro aus der Luft gefilterter Tonne CO₂ demnach noch immer bei 230 bis 540 US-Dollar liegen – fast doppelt so hoch wie bisher angenommen.

Laut Weltklimarat IPCC müssten ab 2050 jährlich sechs bis 17 Milliarden Tonnen CO₂ aus der Atmosphäre entfernt werden. Eine Kostensenkung bei DAC-Technologien wäre dementsprechend wichtig. Die ETH-Forscher haben für ihre in der Fachzeitschrift Joule publizierte Studie die Komponenten von DAC-Anlagen analysiert. Zwar gäbe es bei einigen Teilen große Potenziale für Kostensenkungen. Komplexere Komponenten müssten jedoch individuell angepasst werden, wodurch es kaum Skaleneffekte gäbe. Zudem würden auch bereits ausreifte Teile für DAC-Anlagen eingesetzt, deren Kosten kaum noch sinken würden. Bisher gibt es kaum Erfahrungswerte, wie stark sich DAC-Anlagen in der Praxis vergünstigen, da es zu wenig Praxisanwendungen gibt. Das Fazit der Forschenden: “Anstrengungen zur Vermeidung von CO₂-Emissionen sollten keinesfalls reduziert werden”. nib

In 69 Prozent der Küstenbezirke in Bangladesch sind ärmere Menschen stärker vom Klimawandel bedroht als wohlhabendere. Wenn es um den Zugang zu kritischer Infrastruktur geht, sind die Folgen von Überflutungen für Armutsbetroffene sogar in jedem einzelnen Bezirk schlimmer, wie eine aktuelle Studie im Fachmagazin “Nature Climate Change” zeigt. Beim Zugang zu Bildung sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich am größten. Arme Menschen haben zudem weniger Mittel, um umzusiedeln oder Schutzvorkehrungen zu treffen, wenn die Extremwetterereignisse durch den Klimawandel heftiger und häufiger werden. Sie sitzen, so schreiben die Autoren, in der Armutsfalle.

Für die Studie wurden Satellitendaten in einem hochaufgelösten Analyseverfahren modelliert, denn die Folgen von Extremwettereignissen sind für jeden Haushalt unterschiedlich. Bisher waren die Daten ungenau. Mit dem neuen Verfahren könnten Entscheidungsträger nun zielgerichtet Anpassungsmaßnahmen treffen. Krankenhäuser, Schulen, Lebensmittelläden und Stromversorgung könnten dank der hochaufgelösten Daten dort gebaut werden, wo das Risiko durch Extremwetter geringer ist. Diese kritische Infrastruktur fehlt in abgelegenen, vulnerablen Gebieten in Bangladesch teilweise noch immer.

Das Land gilt als Hotspot der Klimakrise. Viele seiner 170 Millionen Einwohner wohnen unter oder knapp über dem Meeresspiegel. Der steigt mit jedem Jahr stärker an. Mehr als 80 Prozent der Landesfläche gelten als Überschwemmungsgebiet. lb

In Texas kämpfen Feuerwehren derzeit gegen die größten bisher verzeichneten Buschbrände des US-Bundesstaates. Mindestens zwei Menschen kamen in den Flammen bereits ums Leben. Die Feuer brennen seit Tagen und konnten vielerorts noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Doch Medienberichten zufolge könnte die Ankunft kühlerer Luft am Montag die Brandbekämpfung erleichtern. Die Schäden sind laut Behörden noch nicht abschätzbar. Mehrere Brände wüten. Am größten ist das Smokehouse Creek Fire, das bisher rund 437.000 Hektar vernichtete – eine Fläche viermal so groß wie Berlin.

Im Norden Spaniens bereiten sich die Behörden unterdessen auf neue Feuer vor, nachdem die Waldbrandsaison 2023 besonders intensiv war. Die Provinz Asturien hat eigenen Angaben zufolge ihr Brandbekämpfungsbudget um fast 20 Prozent auf 70 Millionen Euro erhöht und zusätzliche Feuerwehrleute sowie Forstpersonal eingestellt, um ein 24-Stunden-Überwachungssystem einzurichten. Es ist eine Reaktion auf die Waldbrände des vergangenen Frühjahrs, als in der Region hunderte Feuer zugleich ausgebrochen waren.

Die Flammen hatten Straßen übersprungen und waren sehr nah an die Provinzhauptstadt Oviedo herangekommen; hunderte Menschen mussten evakuiert werden. Die Behörden werfen den Landwirten der Region vor, für die damaligen Brände verantwortlich zu sein, weil sie traditionell Buschwerk verbrennen, um Weideflächen zu gewinnen. Die Bauern argumentieren dagegen: Würden sie das Buschwerk auf ihren Weiden nicht verbrennen, fänden die Feuer noch mehr Nahrung.

Auch in Südamerika verstärkt die vorherrschende Trockenheit die dortigen Waldbrände. Vor wenigen Tagen meldete das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus: In Brasilien, Bolivien und Venezuela dürften Waldbrände im Februar so hohe Kohlenstoff-Emissionen verursacht haben wie seit mindestens 21 Jahren nicht mehr. Für Brasilien schätzt Copernicus die Februaremissionen auf 4,1 Megatonnen Kohlenstoff, für Venezuela auf 5,2 Megatonnen, für Bolivien auf 0,3 Megatonnen. Daneben ist Kolumbien mit rund 2,6 Megatonnen Kohlenstoffemissionen stark betroffen. Eine Tonne Kohlenstoff entspricht dabei etwa 3,67 Tonnen CO₂. Copernicus beobachtet dafür die Erde mithilfe von Satelliten. Die Emissionen werden aufgrund der festgestellten Feuerintensität geschätzt.

Die Landschaftsökologin Dolors Armenteras und der Umweltgeograf Francisco de la Barrera warnen in einem Artikel in der Fachzeitschrift Communications Earth & Environment vor der Zunahme von “Megafeuern” in Südamerika. Normalerweise hätten die Brände in den verschiedenen Ländern des Kontinents ihre eigene Saison, sagt Armenteras im Gespräch mit Table.Briefings. “Gerade aber brennt es überall gleichzeitig.” Der Klimawandel begünstige die Brände, weil er generell zu mehr Trockenheit und höheren Temperaturen führe, sagt die Forscherin.

Doch damit das Feuer ausbreche, brauche es auch Brennstoff und einen Funken – und diese beiden Dinge könnten die Menschen kurzfristig beeinflussen. In gemäßigten Breiten, etwa in Chile, könnten beispielsweise Feuerschneisen helfen, die Flammen zu stoppen. In tropischen Breiten hingegen komme es eher darauf an, die Regenwälder feucht zu halten. Dort entstünden gerade am Rand der Vegetation, etwa durch Straßenbau, trockenere Abschnitte, die dann leichter entzündlich seien. Zum Brandschutz sei ein besseres Landschaftsmanagement “dringend erforderlich”, schreiben Armenteras und de la Barrera in ihrem Artikel. ae/rtr

“Wir glauben nicht, dass man Umweltprobleme ohne Handel lösen kann”, sagte die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, vor Handelsministern aus rund 160 Ländern auf der Eröffnungssitzung der 13. Ministerkonferenz in Abu Dhabi (VAE, 26. bis 29. Februar). Erst vor wenigen Monaten hatte die WTO-Chefin auf der COP28 in Dubai eine ähnliche Rede gehalten. “Wie kann der Handel zu einer Netto-Null-Umstellung beitragen? Wie kommen wir weg von der Behauptung, dass der Handel Teil des Problems ist? Es gibt so viele Dinge, die ohne Handel nicht möglich sind”.

Der Handel ist ein wichtiges Mittel, um saubere Energietechnologien schnell und in großem Umfang voranzutreiben. Nach Ansicht der WTO-Chefin kann die Welt ohne Handel nicht zu Netto-Null-Emissionen gelangen, da er für die Verbreitung kohlenstoffarmer Technologien unerlässlich ist.

Nach Ansicht von Okonjo-Iweala ist die Handelspolitik ein unterschätzter Hebel, um die Emissionsreduzierung voranzutreiben. Die Integration handelspolitischer Optionen wie die Überprüfung und Abschaffung von Importzöllen auf kohlenstoffarme Technologien und Güter, sowie klimasensible Anforderungen bei öffentlichen Ausschreibungen in Verbindung mit offenem Wettbewerb können dazu beitragen, die Emissionen zu senken und sich an die Klimaauswirkungen anzupassen.

Okonjo-Iweala, zweimalige Finanzministerin von Nigeria, wurde am 1. März 2021 die erste Frau und Afrikanerin an der Spitze der multilateralen Handelsorganisation. Eine größere Herausforderung hätte es nicht geben können. Schon vor ihrem Amtsantritt sah sich die WTO mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert, da ihr Streitbeilegungsmechanismus aufgrund der Nichternennung von Mitgliedern durch die Trump-Regierung in den USA nicht mehr funktionsfähig war.

Ihre Ernennung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die Welt noch immer mit Covid-19 zu kämpfen hatte. Die Pandemie hatte den Handel unterbrochen. Viele Regierungen sprachen über “On-Shoring” und “Friend-Shoring” und stellten damit in vielerlei Hinsicht den Wert der Globalisierung infrage. Die Besorgnis über die Begrenzung von Emissionen und die Verringerung des CO₂-Fußabdrucks von Produkten, sowie der Wettlauf um Wettbewerbsvorteile gaben dem Ruf nach einem Rückzug aus der Globalisierung weiteren Auftrieb.

Die WTO-Chefin hat einige Erfahrung in Fragen des Klimawandels. Sie war in verschiedenen Funktionen bei Denkfabriken im Bereich Klima/Umwelt und Gesundheit tätig war, zum Beispiel beim World Resources Institute. Gemeinsam mit Nicholas Stern hatte sie den Vorsitz der Global Commission on the Economy and Climate inne.

Die Wiederbelebung der WTO steht ganz oben auf ihrer Aufgabenliste. Und die Aufgabe ist groß: Okonjo-Iweala muss das Vertrauen, dass die Organisation für alle ihre Mitglieder etwas leisten kann, wiederherstellen und will die Organisation für die Herausforderungen der Klimakrise wappnen. Ihre Erfahrungen als nigerianische Finanzministerin, als Entwicklungsökonomin bei der Weltbank und als Ökonomin, die sich mit Fragen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Klima befasst, leisten ihr bei dieser Aufgabe gute Dienste.

Als Reaktion auf die Forderungen nach einer De-Globalisierung propagierte Okonjo-Iweala die Idee der “Re-Globalisierung”. Eine Art Neuanfang, um die Mängel der Globalisierung zu beheben. “Wir dürfen die Globalisierung nicht mehr so sehen, wie sie früher war, sondern als etwas Neues. Und wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die bei der ersten Runde nicht profitiert haben, dieses Mal profitieren.”

Eine zweckmäßige Globalisierung kann den Klimawandel und die Umweltkrisen nicht ignorieren. Ihre Reformanstöße führten im Januar 2023 zur Gründung der Koalition der Handelsminister für Klimaschutz. Doch einige Staaten wehren sich gegen eine Aufnahme von Klimathemen in die WTO-Verhandlungen. “Die WTO sollte keine Regeln zu nicht handelsbezogenen Themen wie Klimawandel, Gleichstellung, Arbeit und ähnliches aushandeln”, sagte beispielsweise der indische Handelsminister Piyush Goyal. Obwohl der Umweltschutz im Gründungsdokument der WTO verankert ist, gibt es keine globalen WTO-Verhandlungen zu Klimathemen.

Okonjo-Iweala wurde in Ogwashi-Ukwu, Nigeria, geboren. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Harvard-Universität in den USA, machte ihren Master in Stadtplanung und promovierte anschließend am Massachusetts Institute of Technology im Bereich regionale Wirtschaft und Entwicklung. Ihr Vater, Chukwuka Okonjo, ein Wirtschaftswissenschaftler, war Obi (König) der königlichen Familie Obahai von Ogwashi-Ukwu in Nigeria. Sie ist mit Ikemba Iweala, einem Neurochirurgen aus dem nigerianischen Bundesstaat Abia, verheiratet und hat vier Kinder. Der nigerianisch-amerikanische Romanautor und Arzt Uzodinma Iweala ist ihr Sohn. 2019 erhielt sie die US-Staatsbürgerschaft. Schwimmen, das Lesen von Agatha-Christie-Romanen, afrikanische Kunst und Perserteppiche, nigerianisches Essen und traditionelle Musik gehören ihren Hobbys. Urmi Goswami

kann man sich gegen den Klimawandel versichern? Einige US-Versicherungsfirmen glauben nicht mehr daran. In ersten US-Staaten ziehen sie sich komplett vom Markt für Sachversicherungen zurück. Nach Klimakatastrophen bleiben viele Geschädigte auf ihren Kosten sitzen. Umair Irfan berichtet aus Washington über die Folgen für Hausbesitzer, Gemeinden und die Staatskasse.

Sollte solares Geoengineering als letzter Ausweg aus der Klimakrise untersucht werden? Über diese Frage stritten sich jüngst die Staaten auf der 6. UN-Umweltversammlung. Wahrend einige Staaten für eine Untersuchung der Risiken und Folgen plädieren, fürchten andere, damit die Büchse der Pandora zu öffnen und das bestehende Geoengineering-Moratorium aufzuweichen. Derweil drohen Start-ups und staatliche Förderungen erste Fakten zu schaffen, berichtet Urmi Goswami.

Streit gab es auch auf der 13. WTO-Ministerkonferenz. Die WTO-Mitglieder sind sich nicht einig, ob im Rahmen der Welthandelskonferenz auch über Klimafragen debattiert werden soll. Wir stellen Ihnen heute die WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala vor, die für einen grüneren Welthandel kämpft und die Handelspolitik als Mittel zum Klimaschutz ansieht.

Beste Grüße

Eine weitere Runde sintflutartiger Regenfälle an der Westküste der USA hat die Wasserstände ansteigen lassen, Schlammlawinen ausgelöst und eine Sorge wiederbelebt: die Angst um die Zukunft der Sachversicherungen im ganzen Land. In Kalifornien etwa, wo es in letzter Zeit mit am heftigsten geregnet hat, werden die meisten Betroffenen ihre Schäden nicht durch eine Versicherung erstattet bekommen.

In mehreren Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Florida und Louisiana, haben sich private Versicherungsunternehmen in letzter Zeit von ihren derzeitigen Versicherungsnehmern getrennt. Sie schließen keine neuen Verträge mehr ab oder ziehen sich ganz vom Markt zurück. Ohne Versicherung werden die meisten Banken potenziellen Hausbesitzern oder Unternehmen kein Geld für den Kauf von Immobilien leihen. Das bremst auch das Wirtschaftswachstum.

Einige Staaten gründen wegen des Rückzugs der privaten Firmen ihre eigenen Versicherungsgesellschaften. Obwohl sie als “Versicherer der letzten Instanz” gedacht sind, werden diese staatlichen Unternehmen etwa in Florida zu den größten Versicherern und sind oft die einzige Option für Menschen, die in Hochrisikogebieten leben. Aber auch diese Unternehmen haben ihre eigenen finanziellen Probleme und erhöhen ihre Tarife. Kalifornien überarbeitet jetzt seine Vorschriften in der Hoffnung, dass die Unternehmen zurückkehren. Aber die Versicherer wandern immer noch ab.

Die Frage bestimmt weitgehende Entscheidungen, etwa:

Die Schaden- und Unfallversicherungsbranche in den USA erwirtschaftet einen Umsatz von fast 900 Milliarden US-Dollar. Der Sektor war in den vergangenen Jahren aufgrund von Katastrophen, von denen viele durch den Klimawandel verschlimmert wurden, extremem Stress ausgesetzt. Im Jahr 2023, dem heißesten jemals gemessenen Jahr, gab es in den USA rekordverdächtige 28 Einzelereignisse – darunter Überschwemmungen, Wirbelstürme und Waldbrände -, die jeweils Schäden in Höhe von mindestens einer Milliarde US-Dollar verursacht haben.

Die Zunahme der Anzahl teurer Katastrophen ist jedoch nicht die einzige Herausforderung für die Versicherer; auch die Zahl der Menschen und Sachwerte, die in Gefahr sind, steigt. Mehr als 40 Prozent der US-Bevölkerung lebt in einem Küstenbezirk. Mit dem Zuzug von mehr Menschen werden auch mehr Häuser, Geschäfte und Fabriken gebaut, die durch Wirbelstürme und Überschwemmungen beschädigt werden könnten. Auch in Gebieten mit hohem Brandrisiko leben immer mehr Menschen, oft angezogen von billigeren Immobilien.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die meisten Sachversicherungen in den USA von privaten Unternehmen angeboten werden, die von den einzelnen Bundesstaaten reguliert werden. Versicherer müssen in jedem Bundesstaat andere Vorschriften einhalten. Das erschwert ihnen, Risiken auf das ganze Land zu verteilen.

Die Versicherungsaufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten legen fest, was die Versicherungsunternehmen abdecken müssen und wie viel sie für ihre Leistungen verlangen dürfen. Einige verbieten den Versicherungsgesellschaften sogar, die künftigen Klimafolgen in ihren Risikomodellen zu berücksichtigen. Doch angesichts der zunehmenden Gefährdung von Eigentum und der sich abzeichnenden Katastrophen sagen einige Versicherungsunternehmen, dass sie nicht im Geschäft bleiben können, ohne ihren Versicherungsschutz zu kürzen oder die Preise für ihre Kunden zu erhöhen.

Die große Ausnahme ist die Hochwasser-Versicherung. Das National Flood Insurance Program (NFIP) der Bundesregierung deckt mehr als 96 Prozent der Überschwemmungen in den USA ab, da kaum ein privates Unternehmen das Risiko übernehmen kann. Die Prämien für Überschwemmungsversicherungen werden subventioniert, damit mehr Menschen sie sich leisten können. Das bedeutet aber, dass das Programm mehr zur Kompensation von Schäden auszahlt, als es an Prämien von seinen Versicherungsnehmern einnimmt. Das NFIP ist derzeit mit mehr als 20 Milliarden US-Dollar verschuldet. Die subventionierte Hochwasser-Versicherung hat auch dazu geführt, dass die Menschen ihre Häuser nach einer Überschwemmung immer wieder an derselben Stelle neu aufbauen müssen. Deshalb entfallen auf ein Prozent der Häuser 25 Prozent der Ansprüche im Rahmen des NFIP.

Hier liegt das Dilemma: Wenn sich ein Versicherer darauf konzentriert, seine Policen erschwinglich zu machen, kann es sein, dass er zu wenig verdient, um die Verluste zu decken, wenn die Katastrophen schlimmer werden, wie die NFIP zeigt. Wenn er sich stattdessen darauf konzentriert, die Risiken des Klimawandels angemessen zu bepreisen, werden seine Produkte für die meisten Menschen zu teuer sein, um sie zu kaufen. Und wenn er die Preise nicht erhöhen kann, lässt er seine Kunden womöglich fallen.

Hausbesitzer allerdings bleiben meistens auf ihrem Grundstück, selbst wenn die Katastrophenrisiken steigen. Als die NFIP begann, ihre Überschwemmungskarten zu überarbeiten und die Prämien für 2021 anzuheben, ließen Hunderttausende ihrer Kunden ihre Versicherungspolicen lieber auslaufen, als die höheren Tarife zu bezahlen. Kommt es zur Katastrophe, sind sie nicht versichert.

Für die Krise gibt es keine einfache Antwort. Eine endgültige Lösung in einer Welt, die sich weiter erwärmt, erfordert schwierige Entscheidungen: Wer erhält Schutz, wer ist gezwungen, umzuziehen – und wer steht bei der nächsten Katastrophe schutzlos da?

Weiterhin wird es keine strukturierte globale Debatte zum möglichen Einsatz von Geoengineering-Techniken geben. Bei der 6. UNO-Umweltversammlung (UNEA 6) in Nairobi scheiterte die Schweiz bereits zum zweiten Mal mit einem Vorschlag, in einem internationalen Gremium eine Diskussion über Maßnahmen des “Solar Radiation Management” (SRM) zu beginnen. Nach fast zweiwöchigen Verhandlungen hatten sich zum Ende der Konferenz die USA, Saudi-Arabien und Japan gegen eine allgemein zugängliche Wissensbasis auf multilateraler Ebene ausgesprochen.

SRM ist ein Überbegriff für Technologien, die Sonnenlicht in den Weltraum reflektieren oder die Sonnenstrahlen blockieren. Damit sollen sie den Erwärmungseffekt von Treibhausgasen aufhalten oder gar rückgängig machen. Das SRM gehört zu den technischen Lösungen, die vorgeschlagen werden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

In einem Resolutionsentwurf, der dem UN-Umweltprogramm (UNEP) im Dezember vorgelegt wurde, hatte die Schweiz vorgeschlagen, bei der UNEA 6 eine globale Bewertung der Risiken und Unsicherheiten von Technologien zur Veränderung der Sonneneinstrahlung einzuleiten. Eine Expertengruppe sollte:

Die Schweiz wies darauf hin, dass bereits mehrere Länder SRM-Technologien bewerten und Investitionen vornehmen – trotz der Beschlüsse verschiedener Umweltkonventionen und –protokolle, den Einsatz von Geoengineering einzuschränken. Was jedoch fehle, sei eine globale Bewertung der potenziellen Auswirkungen, Risiken und Ungewissheiten dieser Technologien, die wahrscheinlich viel größer seien als die Vorteile. Die Schweiz erklärte, der Vorschlag ziele nicht darauf ab, den Einsatz von SRM zu fördern oder zu erleichtern. Vielmehr solle die globale Bewertungslücke durch einen Prozess im Rahmen des UNEP geschlossen werden – einer vertrauenswürdigen Quelle, an der alle Länder gleichberechtigt beteiligt sind.

Bereits 2019 bei der 4. UNO-Umweltversammlung hatte die Schweiz eine solche globale Bewertung der potenziellen Risiken und Vorteile von Geoengineering-Technologien vorgeschlagen, um einen strengeren Governance-Rahmen zu schaffen. Auch jetzt auf der UNEA 6 zog das Land seinen Vorschlag wieder zurück – wegen des starken Widerstands der USA und Saudi-Arabiens.

Die Länder hatten unterschiedliche Auffassungen zur Umsetzung des Vorschlags – etwa, wie Informationen gesammelt werden, welche Institution sie sammelt und wie sie präsentiert werden -, sowie dazu, welche Risiken und Auswirkungen berücksichtigt werden sollten.

Laut Schweizer Vorschlag sollte sich eine solche globale Bewertung auf das Vorsorgeprinzip stützen. Die Länder interpretieren dieses Prinzip allerdings unterschiedlich:

Ein Konsens in Nairobi wurde erschwert, weil Vertrauen fehlt. Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanische Gruppe, Mexiko und Kolumbien, betrachteten eine vorgeschlagene SRM-Einschätzung als Versuch, das bestehende Moratorium zu untergraben oder grünes Licht für den Einsatz zu geben. Sie sehen ihre Befürchtungen bestätigt durch das für den Herbst erwartete Ersuchen der Europäischen Kommission an die Gruppe der wissenschaftlichen Chefberater, ihr Scoping-Papier und den Bericht des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.

Das Misstrauen wird verstärkt durch die nicht genehmigten SRM-Experimente des US-amerikanischen Start-ups Make Sunsets, die zu einem Verbot von Geoengineering-Experimenten in Mexiko führten sowie durch andere geplante Experimente. Die Afrika-Gruppe bestand auf einem “Nichtverwendungsabkommen”. Erst im letzten Jahr hatte das Expertengremium “Overshoot Commission” empfohlen, Forschung zum Thema SRM voranzutreiben, aber ein Moratorium für die Anwendung in großem Umfang zu erlassen.

Auch Beobachter der Zivilgesellschaft waren der Ansicht, dass der Vorschlag der Nutzung Tür und Tor öffnete. “SRM-Technologien können die Ursachen der Klimakrise nicht bekämpfen und würden es stattdessen den großen Verschmutzern ermöglichen, den dringend notwendigen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu verzögern”, sagte Mary Church, Senior Geo-Engineering Campaigner am Center for International Environmental Law.

“SRM wird sich auf die Landwirtschaft, die Wälder und die biologische Vielfalt sowie die menschliche Gesundheit auswirken und die Ernährungssicherheit und Gesundheit in den Entwicklungsländern beeinträchtigen. Es muss eine Vereinbarung geben, diese Technologien nicht einzusetzen”, sagte ein afrikanischer Unterhändler zu Table.Briefings. Die USA dagegen betrachteten die globale Bewertung als einen ersten Schritt hin zu einer globalen Governance-Regelung.

Was bleibt, sind festgefahrene Verhandlungen. Delegierte sagten Table.Briefings, dass es angesichts der gegensätzlichen Positionen zu früh in der Diskussion sei, um auf ein “Nichtverwendungsabkommen” zu drängen. Die EU spielte eine Brückenfunktion, um einen Konsens zu finden. Sie schlug vor, eine Sammlung des vorhandenen Wissens und Verständnisses unter dem UNEP einzurichten, einschließlich der Bewertungen verschiedener UN- und zwischenstaatlicher Organisationen wie der WMO.

Für manche Beobachter ist der fehlende Beschluss eine vergebene Chance. Denn die Investitionen in die SRM-Forschung steigen bereits. Im Jahr 2021 empfahl in den USA die Nationale Akademie der Wissenschaften, Technik und Medizin eine Anfangsinvestition von 100 bis 200 Millionen US-Dollar über fünf Jahre. Die dem US-Handelsministerium unterstehende National Oceanic and Atmospheric Administration hat von 2019 bis 2022 22 Millionen US-Dollar investiert. Im vergangenen Jahr verkündete die britische NGO Degrees Initiative eine Finanzierung in Höhe von 900.000 US-Dollar für Forschende in 15 Ländern wie Nigeria, Chile und Indien.

“Wir hätten eine substanzielle, fundierte und nuancierte Debatte über die Veränderung der Sonneneinstrahlung für sinnvoll gehalten. Eine solche Debatte unter der Schirmherrschaft der UNEA hätte vor allem die effektive und umfassende Beteiligung der Entwicklungsländer sichergestellt. Die Ablehnung des Resolutionsentwurfs ist eine verpasste Gelegenheit für eine offene, umfassende und integrative Diskussion”, sagte ein EU-Unterhändler. Aber es sei noch nicht alles verloren. “Obwohl es keine Resolution gab, haben die Diskussionen dazu beigetragen, Vertrauensfragen zu klären”, sagte ein anderer EU-Verhandlungsführer.

In diesem Winter ist in Deutschland so wenig Kohlestrom erzeugt worden wie seit Jahrzehnten nicht. Von Anfang Dezember bis Ende Februar produzierten die Stein- und Braunkohlekraftwerke gut 30 Terawattstunden Strom. Vor sieben Jahren war der Wert noch mehr als doppelt so hoch, und auch im Winter 2022/23, als noch drei Atomkraftwerke am Netz waren, war die Strommenge aus Kohlekraftwerken rund 40 Prozent höher als zuletzt. Die unter anderem aus Union und FDP geäußerte Warnung, dass der Atomausstieg zu einem Anstieg beim Kohlestrom führen würde, hat sich damit nicht bestätigt. Vielmehr ist das Gegenteil eingetreten.

Grund für den Rückgang ist im Vergleich zum Vorjahr vor allem ein starker Anstieg bei der Windenergie und ein deutlicher Rückgang bei den Stromexporten. Insgesamt konnte damit nicht nur die entfallende Stromproduktion der Mitte April abgeschalteten Atomkraftwerke kompensiert werden, sondern zugleich ein Drittel des Kohlestroms verdrängt werden. Der Stromverbrauch war dagegen nicht entscheidend: Er lag in diesem Winter zwar niedriger als in früheren Jahren, aber 2,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Monatliche Werte für die Stromerzeugung liegen in Deutschland erst seit 2015 vor; darum ist ein längerfristiger Vergleich auf Monatsbasis nicht möglich. Die Jahreszahlen, die seit 1990 digital vorliegen, sind für die Vergangenheit aber so hoch, dass auch für die Wintermonate sicher davon auszugehen ist, dass die Kohlenutzung zuletzt auf dem tiefsten Stand seit Jahrzehnten lag. mkr

Die Länder der Europäische Union wollen die fossile Brennstoffindustrie auffordern, sich an den Kosten des Klimawandels in den ärmeren Ländern zu beteiligen. Das geht aus einem Dokumentenentwurf hervor, über den die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Bei den diesjährigen UN-Klimaverhandlungen im November in Baku, Aserbaidschan, müssen sich die Länder auf ein neues Klima-Finanzierungsziel einigen. Das soll festlegen, wie viel die wohlhabenden Industrieländer den ärmeren Ländern zahlen, um sich an einen wärmeren Planeten anzupassen.

Öffentliche Gelder würden für die zukünftige Klimafinanzierung nicht ausreichen, weshalb sich die internationale Staatengemeinschaft darauf verständigt hat, neue Methoden zur Klimafinanzierung zu prüfen. Der Entwurf, der auf einem Treffen der EU-Außenminister Ende des Monats verabschiedet werden soll, kann sich noch ändern und wird derzeit auf Botschafter-Ebene diskutiert.

Angesichts der steigenden Kosten für tödliche Hitzewellen, Dürren und den Anstieg des Meeresspiegels wird erwartet, dass das neue Ziel für die Klimafinanzierung weit über die bestehende 100-Milliarden-Dollar-Verpflichtung der reichen Länder hinausgeht. Schon die vergangene Verpflichtung hatten die Länder nicht rechtzeitig erfüllt. Laut OECD könnte sich der tatsächliche Bedarf der armen Länder an Klimainvestitionen bis 2025 auf 1 Billion Dollar pro Jahr belaufen.

Der Leiter der EU-Klimapolitik, Wopke Hoekstra, hat erklärt, er werde versuchen, Unterstützung für internationale Steuern auf fossile Brennstoffe zu gewinnen. Doch der Weg zu einem solchen Abkommen ist schwierig. Die Gespräche der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) über eine CO₂-Emissionsabgabe für die Schifffahrt wurden im vergangenen Jahr von Ländern wie China abgelehnt.

In dem Entwurfsdokument heißt es auch, die EU werde weiterhin fordern, dass große Schwellenländer und Länder mit hohen CO₂-Emissionen und hohem Pro-Kopf-Vermögen – wie China und die Golfstaaten – einen Beitrag zum neuen Klima-Finanzierungsziel der UN leisten sollten. Peking hat sich bei früheren UN-Klimagesprächen strikt dagegen ausgesprochen. rtr

Strafzölle gegen die Einfuhr von chinesischen Solarmodulen wird es in der EU bis auf Weiteres nicht geben. In einem Brief an die Mitgliedstaaten drängt Energiekommissarin Kadri Simson die Mitgliedstaaten stattdessen zu eigenen Förderungen von Anlagen aus heimischer Produktion.

“Wir können unsere Grenzen nicht schließen, weil wir Solarmodule brauchen. Wir müssen unsere Industrie unterstützen, aber wir brauchen alle Produkte, um unsere sehr ambitionierten Ziele für 2030 zu erreichen”, sagte Kadri Simson am Montag. Von neuen Installationsrekorden habe Europa in den vergangenen zwei Jahren stark profitiert.

Mit diesen Worten sind die Hoffnungen einiger europäischer Hersteller gestorben, die Kommission möge sie vor chinesischen Modulen zu Dumpingpreisen schützen. Auf fünf Seiten listet der Brief Maßnahmen auf, um die europäische Solarindustrie zu unterstützen. Doch Handelsbeschränkungen werden darin nicht einmal erwähnt. Weitergehende Diskussionen soll es erst in der zweiten Jahreshälfte geben. Im Klartext: Nicht mehr mit dieser Kommission.

In Auktionen für Solaranlagen könnten die EU-Staaten “ambitionierte Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien” einführen, lautet eine Empfehlung der EU-Kommission. Damit stärkt die Kommission auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Rücken, der in einem Solarpaket gerne Resilienzboni einführen würde, um Strom aus europäischen Solarmodulen höher zu vergüten. Die FDP lehnt das wegen der Kosten ab, wie Table.Media vor einigen Tagen berichtete.

Auch frisches Geld will die Kommission in ihrer verbleibenden Amtszeit für die Solarindustrie nicht auftreiben. Der Verband SolarPower Europe hatte eine eigene Fazilität für die Solarproduktion gefordert. Stattdessen will die Kommission zum Beispiel Garantien aus InvestEU einsetzen, um private Investitionen anzukurbeln. ber

Die Bundesregierung geht gegen ein Klimaurteil aus dem vergangenen Jahr in Revision. Ende November hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass die Bundesregierung neue Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz in den Bereichen Verkehr und Gebäude einleiten muss. Geklagt hatten der Verein Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die DUH kritisierte die Revision als “unverantwortliches und skandalöses Verhalten”, mit dem die Regierung sich ihrer Pflicht entziehe.

Das für den Klimaschutz zuständige BMWK begründete den Schritt auf Anfrage von Table.Briefings damit, dass die Klagen “Fragen von grundsätzlicher Bedeutung” aufgeworfen hätten. Der Bundesregierung sei es wichtig, diese “höchstrichterlich klären zu lassen, um eine möglichst große Rechtssicherheit zu erreichen”. Zugleich räumte ein Sprecher ein, dass die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Ziele mit den bisherigen Planungen nicht erreicht werden und weiterer “Handlungsbedarf” bestehe.

Laut aktuellem Klimaschutzgesetz müssen die zuständigen Ministerien gegensteuern, wenn in einem Bereich die zulässige Menge an Treibhausgasen überschritten wird. Die Regierung will das Gesetz allerdings so novellieren, dass nicht mehr die einzelnen Bereiche, sondern die gesamte Regierung für die Einhaltung der Ziele verantwortlich ist. Dafür wurde sie kritisiert, viele sprechen von einer “Verwässerung“. Das entsprechende Gesetz hängt aber seit Monaten im Bundestag fest. Die DUH äußerte die Hoffnung, dass die Änderung komplett scheitert. kul/mkr

Technologien zum Auffangen von CO₂ aus der Atmosphäre könnten in Zukunft teurer bleiben, als Beobachter bisher angenommen haben. Forschende der ETH Zürich haben drei Technologien für Direct Air Capture-Anlagen (DAC) zum Filtern und Speicher von CO₂ analysiert. Bis 2050 könnten die Kosten pro aus der Luft gefilterter Tonne CO₂ demnach noch immer bei 230 bis 540 US-Dollar liegen – fast doppelt so hoch wie bisher angenommen.

Laut Weltklimarat IPCC müssten ab 2050 jährlich sechs bis 17 Milliarden Tonnen CO₂ aus der Atmosphäre entfernt werden. Eine Kostensenkung bei DAC-Technologien wäre dementsprechend wichtig. Die ETH-Forscher haben für ihre in der Fachzeitschrift Joule publizierte Studie die Komponenten von DAC-Anlagen analysiert. Zwar gäbe es bei einigen Teilen große Potenziale für Kostensenkungen. Komplexere Komponenten müssten jedoch individuell angepasst werden, wodurch es kaum Skaleneffekte gäbe. Zudem würden auch bereits ausreifte Teile für DAC-Anlagen eingesetzt, deren Kosten kaum noch sinken würden. Bisher gibt es kaum Erfahrungswerte, wie stark sich DAC-Anlagen in der Praxis vergünstigen, da es zu wenig Praxisanwendungen gibt. Das Fazit der Forschenden: “Anstrengungen zur Vermeidung von CO₂-Emissionen sollten keinesfalls reduziert werden”. nib

In 69 Prozent der Küstenbezirke in Bangladesch sind ärmere Menschen stärker vom Klimawandel bedroht als wohlhabendere. Wenn es um den Zugang zu kritischer Infrastruktur geht, sind die Folgen von Überflutungen für Armutsbetroffene sogar in jedem einzelnen Bezirk schlimmer, wie eine aktuelle Studie im Fachmagazin “Nature Climate Change” zeigt. Beim Zugang zu Bildung sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich am größten. Arme Menschen haben zudem weniger Mittel, um umzusiedeln oder Schutzvorkehrungen zu treffen, wenn die Extremwetterereignisse durch den Klimawandel heftiger und häufiger werden. Sie sitzen, so schreiben die Autoren, in der Armutsfalle.

Für die Studie wurden Satellitendaten in einem hochaufgelösten Analyseverfahren modelliert, denn die Folgen von Extremwettereignissen sind für jeden Haushalt unterschiedlich. Bisher waren die Daten ungenau. Mit dem neuen Verfahren könnten Entscheidungsträger nun zielgerichtet Anpassungsmaßnahmen treffen. Krankenhäuser, Schulen, Lebensmittelläden und Stromversorgung könnten dank der hochaufgelösten Daten dort gebaut werden, wo das Risiko durch Extremwetter geringer ist. Diese kritische Infrastruktur fehlt in abgelegenen, vulnerablen Gebieten in Bangladesch teilweise noch immer.

Das Land gilt als Hotspot der Klimakrise. Viele seiner 170 Millionen Einwohner wohnen unter oder knapp über dem Meeresspiegel. Der steigt mit jedem Jahr stärker an. Mehr als 80 Prozent der Landesfläche gelten als Überschwemmungsgebiet. lb

In Texas kämpfen Feuerwehren derzeit gegen die größten bisher verzeichneten Buschbrände des US-Bundesstaates. Mindestens zwei Menschen kamen in den Flammen bereits ums Leben. Die Feuer brennen seit Tagen und konnten vielerorts noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. Doch Medienberichten zufolge könnte die Ankunft kühlerer Luft am Montag die Brandbekämpfung erleichtern. Die Schäden sind laut Behörden noch nicht abschätzbar. Mehrere Brände wüten. Am größten ist das Smokehouse Creek Fire, das bisher rund 437.000 Hektar vernichtete – eine Fläche viermal so groß wie Berlin.

Im Norden Spaniens bereiten sich die Behörden unterdessen auf neue Feuer vor, nachdem die Waldbrandsaison 2023 besonders intensiv war. Die Provinz Asturien hat eigenen Angaben zufolge ihr Brandbekämpfungsbudget um fast 20 Prozent auf 70 Millionen Euro erhöht und zusätzliche Feuerwehrleute sowie Forstpersonal eingestellt, um ein 24-Stunden-Überwachungssystem einzurichten. Es ist eine Reaktion auf die Waldbrände des vergangenen Frühjahrs, als in der Region hunderte Feuer zugleich ausgebrochen waren.

Die Flammen hatten Straßen übersprungen und waren sehr nah an die Provinzhauptstadt Oviedo herangekommen; hunderte Menschen mussten evakuiert werden. Die Behörden werfen den Landwirten der Region vor, für die damaligen Brände verantwortlich zu sein, weil sie traditionell Buschwerk verbrennen, um Weideflächen zu gewinnen. Die Bauern argumentieren dagegen: Würden sie das Buschwerk auf ihren Weiden nicht verbrennen, fänden die Feuer noch mehr Nahrung.

Auch in Südamerika verstärkt die vorherrschende Trockenheit die dortigen Waldbrände. Vor wenigen Tagen meldete das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus: In Brasilien, Bolivien und Venezuela dürften Waldbrände im Februar so hohe Kohlenstoff-Emissionen verursacht haben wie seit mindestens 21 Jahren nicht mehr. Für Brasilien schätzt Copernicus die Februaremissionen auf 4,1 Megatonnen Kohlenstoff, für Venezuela auf 5,2 Megatonnen, für Bolivien auf 0,3 Megatonnen. Daneben ist Kolumbien mit rund 2,6 Megatonnen Kohlenstoffemissionen stark betroffen. Eine Tonne Kohlenstoff entspricht dabei etwa 3,67 Tonnen CO₂. Copernicus beobachtet dafür die Erde mithilfe von Satelliten. Die Emissionen werden aufgrund der festgestellten Feuerintensität geschätzt.

Die Landschaftsökologin Dolors Armenteras und der Umweltgeograf Francisco de la Barrera warnen in einem Artikel in der Fachzeitschrift Communications Earth & Environment vor der Zunahme von “Megafeuern” in Südamerika. Normalerweise hätten die Brände in den verschiedenen Ländern des Kontinents ihre eigene Saison, sagt Armenteras im Gespräch mit Table.Briefings. “Gerade aber brennt es überall gleichzeitig.” Der Klimawandel begünstige die Brände, weil er generell zu mehr Trockenheit und höheren Temperaturen führe, sagt die Forscherin.

Doch damit das Feuer ausbreche, brauche es auch Brennstoff und einen Funken – und diese beiden Dinge könnten die Menschen kurzfristig beeinflussen. In gemäßigten Breiten, etwa in Chile, könnten beispielsweise Feuerschneisen helfen, die Flammen zu stoppen. In tropischen Breiten hingegen komme es eher darauf an, die Regenwälder feucht zu halten. Dort entstünden gerade am Rand der Vegetation, etwa durch Straßenbau, trockenere Abschnitte, die dann leichter entzündlich seien. Zum Brandschutz sei ein besseres Landschaftsmanagement “dringend erforderlich”, schreiben Armenteras und de la Barrera in ihrem Artikel. ae/rtr

“Wir glauben nicht, dass man Umweltprobleme ohne Handel lösen kann”, sagte die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, vor Handelsministern aus rund 160 Ländern auf der Eröffnungssitzung der 13. Ministerkonferenz in Abu Dhabi (VAE, 26. bis 29. Februar). Erst vor wenigen Monaten hatte die WTO-Chefin auf der COP28 in Dubai eine ähnliche Rede gehalten. “Wie kann der Handel zu einer Netto-Null-Umstellung beitragen? Wie kommen wir weg von der Behauptung, dass der Handel Teil des Problems ist? Es gibt so viele Dinge, die ohne Handel nicht möglich sind”.

Der Handel ist ein wichtiges Mittel, um saubere Energietechnologien schnell und in großem Umfang voranzutreiben. Nach Ansicht der WTO-Chefin kann die Welt ohne Handel nicht zu Netto-Null-Emissionen gelangen, da er für die Verbreitung kohlenstoffarmer Technologien unerlässlich ist.

Nach Ansicht von Okonjo-Iweala ist die Handelspolitik ein unterschätzter Hebel, um die Emissionsreduzierung voranzutreiben. Die Integration handelspolitischer Optionen wie die Überprüfung und Abschaffung von Importzöllen auf kohlenstoffarme Technologien und Güter, sowie klimasensible Anforderungen bei öffentlichen Ausschreibungen in Verbindung mit offenem Wettbewerb können dazu beitragen, die Emissionen zu senken und sich an die Klimaauswirkungen anzupassen.

Okonjo-Iweala, zweimalige Finanzministerin von Nigeria, wurde am 1. März 2021 die erste Frau und Afrikanerin an der Spitze der multilateralen Handelsorganisation. Eine größere Herausforderung hätte es nicht geben können. Schon vor ihrem Amtsantritt sah sich die WTO mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert, da ihr Streitbeilegungsmechanismus aufgrund der Nichternennung von Mitgliedern durch die Trump-Regierung in den USA nicht mehr funktionsfähig war.

Ihre Ernennung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die Welt noch immer mit Covid-19 zu kämpfen hatte. Die Pandemie hatte den Handel unterbrochen. Viele Regierungen sprachen über “On-Shoring” und “Friend-Shoring” und stellten damit in vielerlei Hinsicht den Wert der Globalisierung infrage. Die Besorgnis über die Begrenzung von Emissionen und die Verringerung des CO₂-Fußabdrucks von Produkten, sowie der Wettlauf um Wettbewerbsvorteile gaben dem Ruf nach einem Rückzug aus der Globalisierung weiteren Auftrieb.

Die WTO-Chefin hat einige Erfahrung in Fragen des Klimawandels. Sie war in verschiedenen Funktionen bei Denkfabriken im Bereich Klima/Umwelt und Gesundheit tätig war, zum Beispiel beim World Resources Institute. Gemeinsam mit Nicholas Stern hatte sie den Vorsitz der Global Commission on the Economy and Climate inne.

Die Wiederbelebung der WTO steht ganz oben auf ihrer Aufgabenliste. Und die Aufgabe ist groß: Okonjo-Iweala muss das Vertrauen, dass die Organisation für alle ihre Mitglieder etwas leisten kann, wiederherstellen und will die Organisation für die Herausforderungen der Klimakrise wappnen. Ihre Erfahrungen als nigerianische Finanzministerin, als Entwicklungsökonomin bei der Weltbank und als Ökonomin, die sich mit Fragen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Klima befasst, leisten ihr bei dieser Aufgabe gute Dienste.

Als Reaktion auf die Forderungen nach einer De-Globalisierung propagierte Okonjo-Iweala die Idee der “Re-Globalisierung”. Eine Art Neuanfang, um die Mängel der Globalisierung zu beheben. “Wir dürfen die Globalisierung nicht mehr so sehen, wie sie früher war, sondern als etwas Neues. Und wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die bei der ersten Runde nicht profitiert haben, dieses Mal profitieren.”

Eine zweckmäßige Globalisierung kann den Klimawandel und die Umweltkrisen nicht ignorieren. Ihre Reformanstöße führten im Januar 2023 zur Gründung der Koalition der Handelsminister für Klimaschutz. Doch einige Staaten wehren sich gegen eine Aufnahme von Klimathemen in die WTO-Verhandlungen. “Die WTO sollte keine Regeln zu nicht handelsbezogenen Themen wie Klimawandel, Gleichstellung, Arbeit und ähnliches aushandeln”, sagte beispielsweise der indische Handelsminister Piyush Goyal. Obwohl der Umweltschutz im Gründungsdokument der WTO verankert ist, gibt es keine globalen WTO-Verhandlungen zu Klimathemen.

Okonjo-Iweala wurde in Ogwashi-Ukwu, Nigeria, geboren. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Harvard-Universität in den USA, machte ihren Master in Stadtplanung und promovierte anschließend am Massachusetts Institute of Technology im Bereich regionale Wirtschaft und Entwicklung. Ihr Vater, Chukwuka Okonjo, ein Wirtschaftswissenschaftler, war Obi (König) der königlichen Familie Obahai von Ogwashi-Ukwu in Nigeria. Sie ist mit Ikemba Iweala, einem Neurochirurgen aus dem nigerianischen Bundesstaat Abia, verheiratet und hat vier Kinder. Der nigerianisch-amerikanische Romanautor und Arzt Uzodinma Iweala ist ihr Sohn. 2019 erhielt sie die US-Staatsbürgerschaft. Schwimmen, das Lesen von Agatha-Christie-Romanen, afrikanische Kunst und Perserteppiche, nigerianisches Essen und traditionelle Musik gehören ihren Hobbys. Urmi Goswami