erstmals haben die Industrieländer geliefert, was sie in der Klimafinanzierung an Entwicklungs- und Schwellenländer versprochen hatten: mehr als 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die neuen OECD-Zahlen dazu kommen kurz vor der Bonner Klima-Zwischenkonferenz, über die wir im Climate.Table ausführlich berichten werden. Wer die großen Geldgeber sind, wer knausert und was das für die Verhandlungen in Bonn zum neuen Klimafinanzziel bedeutet, hat Nico Beckert analysiert.

Währenddessen ringt der Ölriese ExxonMobil um Gewinne aus der fossilen Industrie. Diese sind niedriger als noch im Vorjahr. Zudem liegt Exxon mit den eigenen Aktionären darüber im Zwist, ob mehr für die Reduktion von Treibhausgasen getan werden müsse. Eine große Rolle dürfte dabei Kohlenstoffabscheidung spielen, denn Exxon rechnet noch länger mit einer weltweiten Nachfrage nach Erdöl und Erdgas.

In Deutschland bereitet unterdessen Wirtschaftsminister Robert Habeck der Kohlenstoffabscheidung den Weg. CCS soll künftig zumindest Offshore erlaubt werden, so sieht es das neue CCS-Gesetz vor. Das Kabinett hat zudem ein neues Wasserstoffgesetz verabschiedet; früher in der Woche stellte die Bundesteregierung Pläne für eine klimafreundliche Schifffahrt vor.

Und eine gute Nachricht zeichnet sich in China ab: Die Emissionen könnten den Scheitelpunkt erreicht haben und von nun an sinken.

Wir bleiben dran für Sie und wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

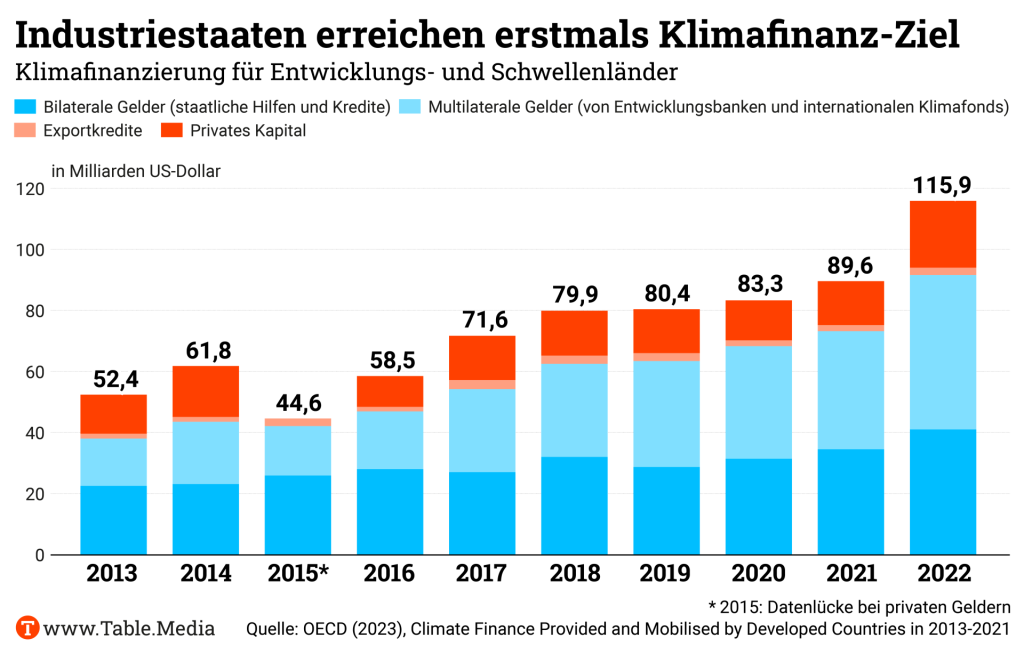

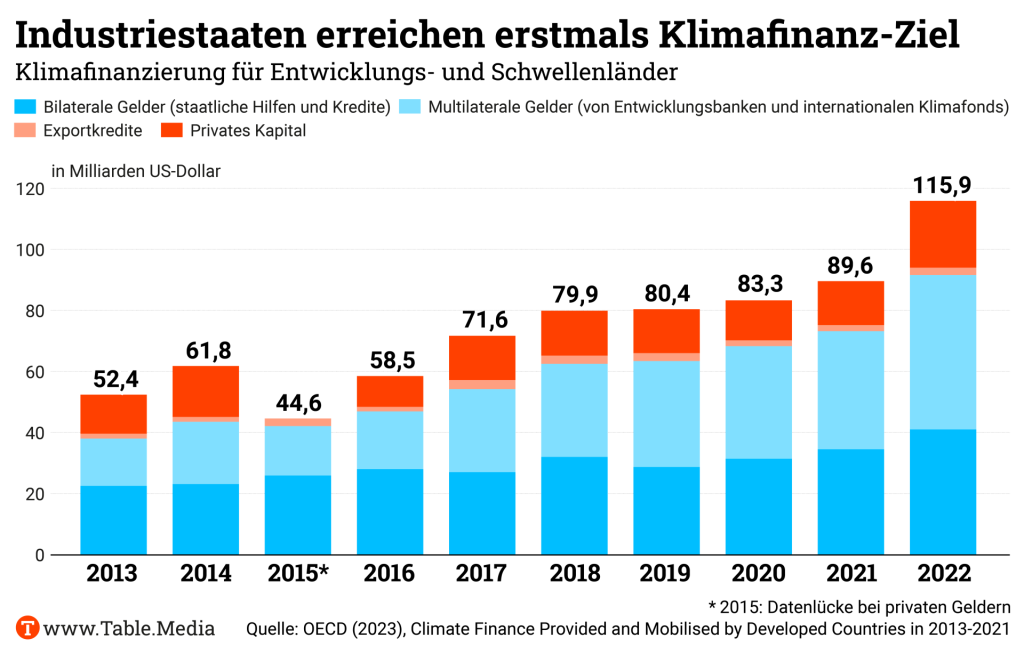

Kurz vor der Bonner Klima-Zwischenkonferenz SB60 nächste Woche in Bonn gibt es positive Nachrichten im Bereich der Klimafinanzierung: Die Industrieländer haben laut neuen OECD-Zahlen im Jahr 2022 115,9 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung für Entwicklungs- und Schwellenländer mobilisiert. Erstmals wurde somit das 100-Milliarden-Ziel übertroffen, das sich die Industrieländer auf der COP15 in Kopenhagen für das Jahr 2020 gesetzt hatten.

Im Vergleich zu 2021 wurden 26,3 Milliarden Dollar mehr bereitgestellt. Allerdings gibt es auch offene Fragen bei der Anpassung an den Klimawandel, den privaten Geldern und der tatsächlichen Höhe der Klimafinanzierung. Einen Rückgang verzeichnet die OECD bei den Mitteln aus multilateralen Klimafonds.

“Das Wachstum von 2022 gegenüber 2021 ist bemerkenswert”, sagt Jan Kowalzig, Klimafinanz-Experte von Oxfam. Doch das Niveau müsse beibehalten und erhöht werden, “um die in den Jahren 2020 und 2021 aufgelaufene Untererfüllung des 100-Milliarden-Ziels auszugleichen”. Laut OECD befänden sich die Staaten auf einem guten Weg, diese Untererfüllung auszugleichen. “Besonders fällt der deutliche Anstieg der Klimafinanzierung aus privaten Kanälen auf, der durch öffentliche Gelder mobilisiert wurde”, sagt David Ryfisch, Leiter des Bereichs zukunftsfähige Finanzflüsse bei Germanwatch.

In Bonn soll auch über ein neues Klimafinanz-Ziel (New Collective Quantified Goal on Climate Finance – NCQG) für die Zeit ab 2025 verhandelt werden. Da könnte der große Sprung bei der Erfüllung des 100-Milliarden-Ziels Rückenwind bedeuten.

Für Jan Kowalzig ist allerdings unklar, “wie viel der 116 Milliarden auch wirklich zu Klimaschutz und Anpassung beigetragen haben, da der Klimabezug bei einigen der Projekte oft zu großzügig bemessen wird”. Zwar sei die Zahl generell vertrauenswürdig, es würde aber immer teilweise Projekte angerechnet, deren Klimabezug eher marginal sei. Der “große Sprung zu den 116 Milliarden” gehe dagegen sehr wahrscheinlich nicht auf “schwammige Definition von Klimaschutzprojekten zurück, sondern dürfte echtes Wachstum zur Ursache haben.”

In die Anpassung flossen 2022 32,4 Milliarden Dollar. Auch das ist ein neuer Höchststand. Allerdings nahm der Anteil der Anpassungsgelder, der sich auf die 50-Prozent-Marke zubewegen sollte, an den Gesamtausgaben ab und liegt nur noch bei 28 Prozent der 116 Milliarden. 2020 lag er noch bei 34 Prozent. Der Forderung zur Verdopplung der Gelder für Klimaanpassung sind die Industrieländer damit laut OECD “etwa zur Hälfte nachgekommen”.

Kowalzig übt hier Kritik: “Vor allem in gefährdeten Ländern bedeutet dies, dass wichtige Programme zur Anpassung der Lebensgrundlagen an die klimatischen Veränderungen, zur Sicherung der Ernten oder zum Schutz vor Katastrophen nicht oder nur unzureichend finanziert werden.” Zudem floss 2022 viel Geld in einige große Anpassungsprojekte. “Es ist unklar, ob das ein Einmaleffekt ist”, sagt Kowalzig, ob die Zahl für 2022 also verzerrt ist, oder ob sich die Anpassungs-Finanzierung dauerhaft in die richtige Richtung entwickelt.

Den größten prozentualen Sprung gab es bei den privaten Geldern. Die Industriestaaten konnten 21,9 Milliarden Dollar an privaten Mitteln mobilisieren, 52 Prozent mehr als im Jahr 2021. “Die größere Mobilisierung privater Mittel ist zunächst sehr positiv zu bewerten”, sagt Kowalzig. “Allerdings ist hier noch kein Trend für die Zukunft ablesbar. Der Anstieg wird auch von der OECD nicht erklärt.”

Laut OECD floss der Hauptteil der mobilisierten privaten Gelder (48 Prozent) in den Energiesektor. “Das liegt auch daran, dass Erneuerbare Energien immer günstiger werden”, meint David Ryfisch. “Durch öffentliche Gelder können hier also Rest-Investitionsrisiken besser abgefedert werden.”

Den größten Anteil an den gut 116 Milliarden machen bilaterale und multilaterale Gelder aus, beispielsweise in Form von staatlichen Zuschüssen oder Geldern von Entwicklungsbanken. Bei multilateralen Geldern gab es den größten absoluten Sprung – von 38,7 Milliarden auf 50,6 Milliarden. Allerdings gibt es hier auch “schlechte Nachrichten”, wie Ryfisch betont: “Die multilateralen Klimafonds haben weniger Klimafinanzierung als im Vorjahr zur Verfügung gestellt”. Dabei seien diese Fonds “besonders wichtig für gerechte Klimafinanzierung”, weil hier die Entwicklungsländer über die Mittelverwendung mitentscheiden könnten. “Der Anpassungsfonds verfehlte beispielsweise in 2023 sein Mobilisierungsziel – also das durch Geber bereitgestellte Geld – deutlich”, so Ryfisch.

Noch immer fließt der Großteil der öffentlichen Klimafinanzierung in Form von Krediten. “Das verschlimmert die ohnehin schon erdrückende Schuldenlast vieler einkommensschwacher Länder”, kritisiert Kowalzig von Oxfam. Allerdings nimmt ihr Anteil leicht ab. 2022 machten Kredite noch knapp über 69 Prozent der öffentlichen Gelder aus, 2018 lag der Kredit-Anteil noch bei 74 Prozent.

Zudem konzentrierten sich 57 Prozent der privaten Mittel auf lediglich 20 Empfängerstaaten. Dafür sind laut OECD große Infrastrukturprojekte verantwortlich, die hohe Summen erfordern. Diese ungleiche Verteilung der Klimafinanz-Mittel gilt aber auch für multilaterale und bilaterale Quellen. 20 Staaten erhalten mehr Mittel aus multilateralen Klimafonds als die restlichen 133 Länder zusammengenommen, kritisiert die Böll-Stiftung.

57,6 Milliarden Dollar der Gesamtsumme flossen in die ärmsten (11,1 Milliarden) und armen Staaten (46,5 Milliarden) (Low-Income-Countries und Low-Middle-Income-Countries). Die ärmsten Staaten bekommen den überwiegenden Teil der Gelder (64 Prozent) in Form von Zuschüssen. Die Low-Middle-Income-Countries konnten den größten Sprung verbuchen.

“Für die Industrieländer bedeuten die neuen Zahlen natürlich viel Rückenwind. Sie werden argumentieren, dass sie das 100-Milliarden-Ziel erreicht haben”, sagt Jan Kowalzig von Oxfam. Die Zielerreichung könnte auch der Debatte um neue Geberstaaten neuen Schwung verleihen. “Die Überschreitung der 100-Milliarden-Zielmarke – zumal um 16 Milliarden – nimmt den Ländern den Wind aus den Segeln, die die Industrieländer für das Verfehlen des 100-Milliarden-Ziels kritisiert haben”, sagt Ryfisch von Germanwatch. “China, die Golfstaaten und andere können sich jetzt nicht mehr auf den Standpunkt zurückziehen, dass erstmal die Industrieländer ihre Zielmarke einhalten sollten, bevor sie sich selbst an der internationalen Klimafinanzierung beteiligen.”

In Bonn wollen die Verhandler erstmals konkrete Vorschläge zum NCQG veröffentlichen, heißt es. Allerdings sind noch viele Fragen unklar:

ExxonMobil, der größte Ölkonzern der Vereinigten Staaten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar, wird auch in Zukunft seine Geschäftspolitik nicht auf mehr Klimaschutz ausrichten, wie es aktionistische Aktieninhaber verlangen. Bei der jährlichen Aktionärsversammlung, die am Mittwoch online stattfand, bestätigte eine überwältigende Mehrheit von bis zu 98 Prozent der Aktionärsstimmen den Firmenchef Darren Woods und etwa ein Dutzend seiner Direktoren im Amt. Sie wiesen damit im Kampf um den Kurs des Unternehmens in der Sozial- und Klimapolitik Forderungen von kleinen Aktionären zurück – und bestätigten indirekt das juristische Vorgehen des Managements gegen die Aktivisten. Das Ergebnis “signalisiert den Glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind”, erklärte ExxonMobil.

Der Ölriese sieht sich in letzter Zeit mit einer Reihe von internen und externen Zwängen konfrontiert. Die Gewinne des Unternehmens sind im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent gesunken, was zum Teil auf die niedrigen Erdgaspreise und die geringeren Gewinne aus der Ölraffination zurückzuführen ist.

Exxon befindet sich außerdem in einem chaotischen Rechtsstreit mit Chevron wegen der 53 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme der Hess Corporation durch Chevron. Exxon behauptet, es habe aufgrund einer früheren Vereinbarung das Vorkaufsrecht für die Vermögenswerte von Hess in Guyana, einschließlich eines großen Offshore-Ölfelds. Der Fall ist derzeit Gegenstand eines Schiedsverfahrens, das möglicherweise erst im nächsten Jahr abgeschlossen wird.

Das größte Kopfzerbrechen bereiten Exxon jedoch seit einiger Zeit eine kleine Gruppe der eigenen Aktionäre. Das Unternehmen ging Anfang dieses Jahres in die Offensive und verklagte zwei seiner Anteilseigner, Arjuna Capital und Follow This. Sie wollten das Unternehmen auf der Aktionärsversammlung dazu drängen, mehr für die Eindämmung des Klimawandels zu tun und seine Treibhausgasemissionen zu begrenzen.

Der Vorstandsvorsitzende von Exxon, Darren Woods, sagte jedoch, dass diese Gruppen das Abstimmungsverfahren für börsennotierte Unternehmen missbrauchen würden. “Diese Aktivisten haben kein Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen unseres Unternehmens”, sagte Woods bereits Anfang des Jahres auf der Energiekonferenz CERAWeek von S&P Global in Houston, Texas. Bei der Aktionärsversammlung nannte er den Vorstoß der Kritiker nun “ein weiteres Beispiel dafür, wie sie einen legitimen Prozess der Aktieninhaber für eine aktivistische Agenda nutzen, die nicht damit übereinstimmt, den Aktienwert zu steigern.” Energie aus “Wind und Sonne hat eine wichtige Rolle, aber sie reichen einfach nicht aus.”

Der Kampf zeigt eine Kluft zwischen einer kleinen Minderheit und der großen Mehrheit der Exxon-Aktionäre. Beamte aus 19 Bundesstaaten, die von Republikanern angeführt werden, drängten die Investoren, das Exxon-Management zu unterstützen. Unterdessen forderte das California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) Exxon auf, die Klagen gegen Arjuna Capital und Follow This fallen zu lassen. CalPERS ist der größte öffentliche Pensionsfonds in den USA und hält einen Anteil von 0,2 Prozent an Exxon.

Den Aktionären ist es in der Vergangenheit gelungen, Exxon in Sachen Klima unter Druck zu setzen. Im Jahr 2017 brachten sie das Unternehmen dazu, eine Klimawissenschaftlerin, Susan Avery, in den Vorstand zu holen. Avery erklärte jedoch Anfang des Jahres, dass sie sich nicht zur Wiederwahl stellen würde, und es ist nicht klar, ob Exxon einen anderen Klimawissenschaftler als Ersatz für sie sucht. Im Jahr 2021 gelang es der Investmentfirma Engine No. 1, zwei ihrer Mitglieder in den Vorstand von Exxon zu bringen, um sich für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel einzusetzen.

Es ist schwer zu sagen, ob diese Schritte zu größeren Veränderungen geführt haben. Die Ölproduktion von Exxon ist in den letzten zehn Jahren tendenziell zurückgegangen, im vergangenen Jahr aber gestiegen.

Exxon seinerseits sagt, der Konzern tue mehr denn je, um den Klimawandel zu bekämpfen. Woods wies darauf hin, dass er im vergangenen Jahr an der COP28 teilgenommen habe und damit zum ersten Mal bei einem internationalen Klimaverhandlungstreffen gewesen sei. Exxon hat damit begonnen, seine Scope-3-Emissionen im Jahr 2021 öffentlich zu melden, obwohl sich das Unternehmen nicht auf ein Reduktionsziel festgelegt hat. Das Unternehmen setzt nun Technologien zur Kohlenstoffabscheidung ein, verhindert Methan-Lecks und entwickelt eine Wasserstoffinfrastruktur, wofür es zwischen 2022 und 2027 mehr als 20 Milliarden US-Dollar ausgeben will. Woods lobte auch den Inflation Reduction Act, die größte Einzelinvestition der US-Regierung zur Bewältigung des Klimawandels, weil das Gesetz auf dem Papier technologieneutral sei. “Wir werden alles brauchen, was geht, um die Emissionen zu senken”, sagte Woods.

Aber für Exxon bedeutet “alles” auch mehr fossile Brennstoffe. Das Unternehmen geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Erdöl und Erdgas bis in die 2040er-Jahre weiter steigen wird. Daher setzt es auf Technologien wie die Kohlenstoffabscheidung, um seine Auswirkungen auf das Klima zu neutralisieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Umweltschützer weisen auch darauf hin, dass Exxon sich seiner Rolle bei der Veränderung des Weltklimas seit Jahrzehnten bewusst ist, aber dennoch Fehlinformationen über die Erwärmung verbreitet und hinter den Kulissen an der Blockierung von Gesetzen arbeitet. Diese Bilanz macht es Klimaschützern schwer, Exxons Klimaarbeit als gutgläubige Bemühung zu betrachten. Deshalb versuchen sie, ihre Macht als Aktionäre zu nutzen, um in die Räume zu gelangen, in denen die Entscheidungen getroffen werden und das Unternehmen zu zwingen, bessere Entscheidungen für das Klima zu treffen.

2. Juni, Mexiko

Wahlen Präsidentschaftswahlen in Mexiko

Mexiko wählt – und mit relativ hoher Sicherheit wird zum ersten Mal eine Frau Präsidentin des Landes.

3. Juni, Berlin, 9 Uhr

Fachtagung Klimaschutz ist Armutsbekämpfung – Armutsbekämpfung ist Klimaschutz

Die Diakonie Deutschland, die Klima-Allianz Deutschland und die Nationale Armutskonferenz laden zum Austausch darüber ein, wie die Klimaziele erreicht und ökologische Lebensweisen für alle Menschen möglich und bezahlbar gemacht werden können. Infos

6. bis 9. Juni

Wahlen Europawahlen

Die Wahl zum Europäischen Parlament findet vom 6. bis 9. Juni statt. News, Analysen und Updates dazu lesen Sie in unserer Serie zur Europawahl. Info

3. bis 13. Juni, Bonn

Konferenz SB60

Die SB60 Konferenz des Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dient vor allem als Vorbereitungskonferenz für die COP29 im November. Im Folgenden haben wir Ihnen einige Highlights aus den ersten Tagen zusammengestellt. Infos

3. Juni, Bonn

Konferenz Verhandlungen über NCQG

Die Verhandlungen zu einem New Collective Quantified Goal on Climate Finance werden auf der SB60 sowie der COP29 im Fokus stehen. Infos

3. Juni, 11.45 Uhr, Room Berlin

Side Event Water Resilient Food Systems

Auf dem vom UNFCCC organisierten Side Event der SB60 wird darüber diskutiert, wie wasserresistente Lebensmittelsysteme aktiv unterstützt und gleichzeitig die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Wüstenbildung und der Erhaltung der biologischen Vielfalt wirksam angegangen werden können. Infos

3. Juni, 13.15 Uhr, Room Bonn

Side Event Operationalizing Article 6: A playbook for governments and crediting programmes

Mehr als 50 Länder haben Artikel-6-Vereinbarungen, aber der Weg zur Umsetzung ist komplex. Singapur und die Zertifizierer Verra und Gold Standard bringen gemeinsam mit verschiedenen weiteren Ländern ein “Playbook” auf den Weg, um zu standardisieren, wie Regierungen und Gutschriftenprogramme robuste Kohlenstoffgutschriften in die NDC-Umsetzung integrieren können. Darüber, wie das aussehen kann, wird auf dem Side Event der SB60 diskutiert. Infos

4. Juni, 16.15 Uhr, Room Berlin

Side Event Making climate finance work for all: how to agree an ambitious NCQG

Verschiedene NGOs und Institute diskutieren bei diesem Side Event der SBSTA60 darüber, wie es zu einer Einigung zu einem NCQG kommen kann. Infos

6. Juni, 11.45 Uhr, Room Berlin

Side Event Climate Justice and Gender Equality: Addressing the Intersectional Impacts of Climate Change

Wie kann Geschlechtergerechtigkeit mit Klimagerechtigkeit zusammen gedacht werden? Darüber diskutieren verschiedene Akteure auf diesem Side Event der SB60. Infos

7. Juni, Bonn

Briefing COP29 Präsidentschafts-Briefing on Logistics

Dieses Briefing zur Logistik der COP29 findet in Bonn im Plenary New York, WCCB, Main Building statt. Infos

Der Karibik steht eine Saison mit besonders vielen Hurrikans bevor, das sagt die US-amerikanische Umweltbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vorher. In der Hurrikan-Saison zwischen dem ersten Juni und dem 30. November könne es demnach bis zu 25 starke tropische Wirbelstürme geben, bis zur Hälfte davon könnten nach den Vorhersagen zu Hurrikans werden. In einer durchschnittlichen Saison gibt es demnach 14 tropische Wirbelstürme.

Einer der Hauptgründe dafür: Die aktuell schon hohen Meerestemperaturen im Atlantik, wie die FAZ erklärt. Aktuell liegt die Wassertemperatur im Entwicklungsgebiet von Wirbelstürmen rund 1,3 Grad über dem Durchschnitt. Das führt auch dazu, dass der Wärmeinhalt mit 41,8 kJ/cm² im Entwicklungsgebiet von Hurrikans zu dieser Jahreszeit auf Rekordniveau liegt. Wirbelstürme ziehen ihre Energie aus dem Oberflächenwasser, mit höheren Temperaturen steigt auch der Energiegehalt. Wärmeinhalte von mehr als 40 kJ/cm² werden normalerweise erst Anfang August erreicht. Neben den hohen Temperaturen ist der erwartete, schnelle Wechsel von El Niño zu La Niña ein weiterer Grund für die voraussichtlich besonders aktive Hurrikan-Saison. kul

Am Mittwoch hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die Abtrennung und Speicherung sowie der Export von Kohlendioxid in Deutschland ermöglicht werden sollen. Im Vergleich zu einem früheren Entwurf des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) wurden die naturschutzrechtlichen Anforderungen an potenzielle CO₂-Speichergebiete in der deutschen Nordsee dabei verschärft. So soll die Speicherung unterhalb von Meeresschutzgebieten nun auch ausgeschlossen werden, wenn die Bohrung, über die das CO₂ injiziert werden soll, außerhalb dieser Schutzgebiete liegt. Zudem sind CCS-Bohrungen auch in einer Sperrzone von acht Kilometern um die Schutzgebiete herum unzulässig.

Umweltverbände begrüßten diese Veränderung. “Da hat offenbar das BMUV für Nachbesserung gesorgt”, kommentierte DUH-Energieexperte Constantin Zerger. Zugleich kritisierte er, dass das Gesetz eine Verordnungsermächtigung enthalte, mit der das Verbot der Speicherung unter Meeresschutzzonen durch das BMWK wieder aufgehoben werden kann. Möglich ist das laut Gesetz aber nur, wenn zuvor in einer Evaluierung nachgewiesen wird, dass die Speicherkapazitäten der übrigen Meeresgebiete in der deutschen Wirtschaftszone nicht ausreichend sind – was zumindest für die nächsten Jahre ausgeschlossen sein dürfte. An Land soll die Speicherung nur möglich sein, wenn ein Bundesland sie mit einem eigenen Gesetz erlaubt; auch das gilt angesichts der massiven Proteste in der Vergangenheit derzeit als wenig wahrscheinlich.

Die Hauptkritik von Umwelt- und Klimaschutzorganisationen ist eine andere. Denn obwohl das Wirtschaftsministerium in seiner Kommunikation zum KSpG stets die Bedeutung von CCS für “schwer oder nicht vermeidbare Emissionen” betont, wird die Nutzung nicht auf Industrien wie die Zement- oder Kalkherstellung beschränkt. Stattdessen wird CCS auch zur CO₂-Abscheidung an Gaskraftwerken zugelassen, obwohl die Emissionen dort gerade nicht unvermeidbar sind, sondern mit der Umrüstung auf Wasserstoff eine aus Klimaschutzsicht bessere Alternative zur Verfügung steht. Bei Kohlekraftwerken ist eine Nutzung von CCS dagegen im Gesetz explizit ausgeschlossen; im neuen Entwurf wurde klargestellt, dass das auch für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung gilt.

“Der Einsatz von CO₂-Abscheidung und -speicherung bei Gaskraftwerken würde die massive Gefahr eines fossilen Lock-ins bergen, also den Ausstieg aus der Erdgas-Verstromung enorm erschweren”, kritisiert Germanwatch-Experte Simon Wolf. “Die CO₂-Abscheidung an Kraftwerken erfordert hohe Anfangsinvestitionen, die sich für die Betreiber nur lohnen, wenn sie langfristig Erdgas verstromen können. Das ist aber mit den deutschen Klimazielen nicht zu vereinbaren.” Auch Viviane Raddatz vom WWF fordert, CCS bei Gaskraftwerken auszuschließen. Die Technik müsse “auf sehr wenige, aktuell nicht-vermeidbare Restemissionen aus der Industrie beschränkt sein”.

Im Wirtschaftsministerium setzt man darauf, dass die Technik dort trotz der Zulassung nicht zur Anwendung kommt. Denn eine finanzielle Förderung für CCS ist in diesem Bereich bisher nicht vorgesehen. Und ohne diese werde sich die Technik am Markt nicht durchsetzen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits bei der Vorstellung der CCS-Eckpunkte im Februar. In einem aktuellen FAQ-Papier des Ministeriums klingt das weniger eindeutig: “Nach aktuellem Stand deutet viel darauf hin, dass CCS eine vergleichsweise geringe Rolle im Stromsektor spielen wird”, heißt es dort. Auch der Branchenverband BDEW hält die Frage noch für offen. “Inwiefern CCS für Gaskraftwerke künftig eine Rolle spielen kann, wird von den Kosten, der Infrastruktur und der Flexibilität der Anlagen abhängen”, erklärte Geschäftsführerin Kerstin Andreae.

Ob das Gesetz den Bundestag in dieser Form passiert, ist offen. Denn die FDP hatte mit dem Argument der “Technologieoffenheit” auf die Zulassung von CCS auch bei Gaskraftwerken gedrängt. Die Fraktionen von SPD und Grünen lehnen die Nutzung von CCS im Energiesektor – und damit auch bei Gaskraftwerken – bisher hingegen ab.

Zusammen mit dem CCS-Gesetz hat das Kabinett am Mittwoch auch das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz beschlossen. Es sieht vor, die Genehmigungs- und Planungsprozesse für den Bau von Infrastruktur für Wasserstoff deutlich zu beschleunigen. Das sei “von entscheidender Bedeutung für die Dekarbonisierung der Industrie”, erklärte Habeck. Tobias Pforte-von Randow vom Umwelt-Dachverband DNR kritisierte dagegen, das Gesetz schere “grünen und fossilen Wasserstoff sowie einfache Elektrolyseure und Terminals für hochgiftigen Ammoniak über einen Kamm”. mkr

Die Bundesregierung will einen Nationalen Aktionsplan für klimafreundliche Schifffahrt erarbeiten. Sie soll federführend von dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erarbeitet werden. Der Aktionsplan soll im engen Austausch mit dem maritimen Sektor entstehen.

Am vergangenen Dienstag wurden bei einer Auftaktveranstaltung im Verkehrsministerium die Themenbereiche vorgestellt, die im Aktionsplan aufgegriffen werden sollen:

Der Aktionsplan soll die Transformation des Sektors unterstützen sowie seine Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskompetenz stärken. Ergebnisse sollen bei der kommenden Nationalen Maritimen Konferenz vorgestellt werden. Die ist im Frühjahr 2025 geplant. Die für die globale Schifffahrt maßgebliche UN-Organisation IMO hatte im vergangenen Sommer beschlossen, dass die Seeschifffahrt weltweit ihre Treibhausgasemissionen bis etwa 2050 auf null reduzieren muss. Rund drei Prozent des globalen CO₂-Ausstoßes gehen auf das Konto der internationalen Schifffahrt. dpa/kul

Chinas CO₂-Emissionen sind im März um drei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Ausschlaggebend für den CO₂-Rückgang im März 2024 waren der Ausbau der Solar- und Windenergie, die 90 Prozent des Wachstums der Stromnachfrage ausmachten, wie eine Analyse des Fachdienstes Carbon Brief auf Basis offizieller Zahlen ergab. Weiterer Faktor sei die weiter schwache Bautätigkeit. Dadurch gingen im März 2024 die Stahlproduktion um acht Prozent und die Zementproduktion um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Beides sind Branchen mit ausgesprochen hohem CO₂-Ausstoß. Das Wachstum der Ölnachfrage sei im März ebenfalls zum Stillstand gekommen, hieß es.

Analyseautor Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air kam daher zu dem Schluss, dass Chinas Emissionen ihren Zenit überschritten haben könnten. “Ein Scheitelpunkt der CO₂-Emissionen Chinas im Jahr 2023 ist möglich, wenn der Ausbau sauberer Energiequellen auf dem Rekordniveau des letzten Jahres bleibt.” Laut den offiziellen Klimazielen will Peking diesen Scheitelpunkt erst “bis 2030” erreichen.

Laut Myllyvirta ist der Abwärtstrend allerdings ganz frisch. Noch im Januar und Februar waren die Emissionen gestiegen. Doch das habe auch mit dem Vergleichszeitraum zu tun: Im Januar und Februar 2023 lag Chinas Wirtschaft noch ziemlich darnieder, und mit ihr die Emissionen. Erst im März 2023 sprach die Post-Covid-Erholung an und erhöhte damit die Basis für den Jahresvergleich. ck

Das Potenzial des Radverkehrs, zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beizutragen, wird bislang deutlich unterschätzt. Würde der Anteil am Verkehr von 13 auf 45 Prozent erhöht werden, könnten der CO₂-Ausstoß im Nahverkehr bis 2035 um 34 Prozent sinken. Bei Beibehaltung der aktuellen Verkehrspolitik hingegen würde sich dieser Anteil lediglich von 13 auf 15 Prozent erhöhen. Das zeigt eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI), die der Fahrradclub Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC) in Auftrag gegeben hat.

Die Forschenden haben ein eigenes Leitbild mit drei Ausbaustufen entworfen, wie Deutschland sich als Fahrradland etablieren könnte. Dieses sieht folgende Maßnahmen vor:

Das Potenzial des Radverkehrs könne der Studie zufolge nur ausgeschöpft werden, wenn diese politischen Maßnahmen auch umgesetzt würden. “Wenn es Deutschland mit den Klimazielen und hoher Lebensqualität ernst meint, muss das Fahrrad der neue Goldstandard für die alltägliche Mobilität sein”, sagt ADFC-Bundesvorsitzender Frank Masurat. Bis 2035 könne Deutschland damit ein “weltweit führendes ‘Fahrradland-Plus’” werden.

Vor allem in Regiopolen wie Karlsruhe oder Göttingen gebe es der Studie zufolge noch viel Potenzial. Dort könnten mehr als 60 Prozent der Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Insgesamt könnten durch die Verlagerung auf das Fahrrad 19 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden – was einem Drittel der Emissionen im Personennahverkehr entspricht. Zum Vergleich: 2023 hat der Verkehrssektor laut Umweltbundesamt 148 Millionen Tonnen an Emissionen verursacht. ag

Höhere CO₂-Preise, strengere Energieeffizienzvorschriften und beschleunigte Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien verbessern die Energiesicherheit Europas. Der Internationalen Währungsfonds (IWF) kommt in einem neuen Bericht zu dem Schluss, dass Europas Einsatz für Klimaschutz positive Effekte auf die Energieunabhängigkeit des Kontinents mit sich gebracht hat.

Lange bevor Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, habe sich die Energieversorgungssicherheit Europas verschlechtert, da die Länder “zunehmend auf Importe von immer weniger Lieferanten angewiesen waren”. Seit 13 Jahren habe sich die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Energieunterbrechungen verschlechtert, analysiert der IWF.

Europas Klimaschutzgesetze, das Fit-for-55-Paket, kehre diese jahrzehntelange Verschlechterung der Energiesicherheit um. Sollten die Ziele erreicht werden, verbessere sich die Energiesicherheit bis 2030 um acht Prozent. Würden die Klimaschutzmaßnahmen zudem wie geplant über 2030 hinaus fortgesetzt, hätte dies weitere Verbesserungen zufolge, schreiben die Autoren. luk

Trotz steigender Kosten für CO₂-Emissionszertifikate bleibt eine emissionsarme Herstellung von organisch-chemischen Grundchemikalien wie Kunststoffe, Waschmittel oder Lacke auch über 2045 hinaus “erheblich teurer als mit konventionellen Verfahren”. Dies geht aus einer Studie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) hervor. Die chemischen Grundstoffe bleiben in den berechneten CO₂-armen Varianten um 26 bis 50 Prozent teurer als die fossilen Konkurrenzprodukte.

Wesentliche Preistreiber seien dabei die Kosten von grünen Rohstoffen, insbesondere von CO₂-frei hergestelltem Wasserstoff. Im Jahr 2020 verursachte die Produktion der organisch-chemischen Grundchemikalien etwa 4,5 Prozent der industriellen CO₂-Emissionen Deutschlands.

Bei Zement und Stahl konstatiert die Studie eine frühere Kostenparität zwischen konventionellen und CO₂-armen Produkten. Bei Zement könne dieser Punkt bereits 2030, bei Stahl 2035 erreicht werden. 2020 emittierten diese beiden Branchen knapp 38 Prozent der industriellen CO₂-Emissionen in Deutschland.

Die Studie gibt die notwendigen Mehrinvestitionen zur Dekarbonisierung der drei Branchen mit knapp 15 Milliarden Euro an. Allerdings errechnete der Verein Deutscher Zementwerke kürzlich Investitionskosten von 14 Milliarden Euro allein für ein CO₂-Leitungsnetz, durch das die im Zementbereich schwer vermeidbaren CO₂-Emissionen in unterirdische Lagerstätten verfrachtet werden könnten. av

Am Dienstag präsentierten die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zusammen mit mehreren Energieagenturen den aktualisierten Wertschöpfungsrechner für Erneuerbaren-Projekte. Dieser berechnet für Kommunen die Effekte neuer Technologien auf CO₂-Einsparungen und Wertschöpfung. Insgesamt 27 verschiedene Erneuerbaren-Technologien – vom Holzhackschnitzel-Heizwerk bis zum Windpark – können demnach für die Jahre 2019, 2025 und 2030 kalkuliert werden.

Neu berücksichtigt würden etwa finanzielle Zuwendungen durch Wind- und Solarparks gemäß den Neuregelungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. Auch bundesländerspezifische Regelungen zur finanziellen Beteiligung der Kommunen seien nun enthalten. lb

erstmals haben die Industrieländer geliefert, was sie in der Klimafinanzierung an Entwicklungs- und Schwellenländer versprochen hatten: mehr als 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die neuen OECD-Zahlen dazu kommen kurz vor der Bonner Klima-Zwischenkonferenz, über die wir im Climate.Table ausführlich berichten werden. Wer die großen Geldgeber sind, wer knausert und was das für die Verhandlungen in Bonn zum neuen Klimafinanzziel bedeutet, hat Nico Beckert analysiert.

Währenddessen ringt der Ölriese ExxonMobil um Gewinne aus der fossilen Industrie. Diese sind niedriger als noch im Vorjahr. Zudem liegt Exxon mit den eigenen Aktionären darüber im Zwist, ob mehr für die Reduktion von Treibhausgasen getan werden müsse. Eine große Rolle dürfte dabei Kohlenstoffabscheidung spielen, denn Exxon rechnet noch länger mit einer weltweiten Nachfrage nach Erdöl und Erdgas.

In Deutschland bereitet unterdessen Wirtschaftsminister Robert Habeck der Kohlenstoffabscheidung den Weg. CCS soll künftig zumindest Offshore erlaubt werden, so sieht es das neue CCS-Gesetz vor. Das Kabinett hat zudem ein neues Wasserstoffgesetz verabschiedet; früher in der Woche stellte die Bundesteregierung Pläne für eine klimafreundliche Schifffahrt vor.

Und eine gute Nachricht zeichnet sich in China ab: Die Emissionen könnten den Scheitelpunkt erreicht haben und von nun an sinken.

Wir bleiben dran für Sie und wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

Kurz vor der Bonner Klima-Zwischenkonferenz SB60 nächste Woche in Bonn gibt es positive Nachrichten im Bereich der Klimafinanzierung: Die Industrieländer haben laut neuen OECD-Zahlen im Jahr 2022 115,9 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung für Entwicklungs- und Schwellenländer mobilisiert. Erstmals wurde somit das 100-Milliarden-Ziel übertroffen, das sich die Industrieländer auf der COP15 in Kopenhagen für das Jahr 2020 gesetzt hatten.

Im Vergleich zu 2021 wurden 26,3 Milliarden Dollar mehr bereitgestellt. Allerdings gibt es auch offene Fragen bei der Anpassung an den Klimawandel, den privaten Geldern und der tatsächlichen Höhe der Klimafinanzierung. Einen Rückgang verzeichnet die OECD bei den Mitteln aus multilateralen Klimafonds.

“Das Wachstum von 2022 gegenüber 2021 ist bemerkenswert”, sagt Jan Kowalzig, Klimafinanz-Experte von Oxfam. Doch das Niveau müsse beibehalten und erhöht werden, “um die in den Jahren 2020 und 2021 aufgelaufene Untererfüllung des 100-Milliarden-Ziels auszugleichen”. Laut OECD befänden sich die Staaten auf einem guten Weg, diese Untererfüllung auszugleichen. “Besonders fällt der deutliche Anstieg der Klimafinanzierung aus privaten Kanälen auf, der durch öffentliche Gelder mobilisiert wurde”, sagt David Ryfisch, Leiter des Bereichs zukunftsfähige Finanzflüsse bei Germanwatch.

In Bonn soll auch über ein neues Klimafinanz-Ziel (New Collective Quantified Goal on Climate Finance – NCQG) für die Zeit ab 2025 verhandelt werden. Da könnte der große Sprung bei der Erfüllung des 100-Milliarden-Ziels Rückenwind bedeuten.

Für Jan Kowalzig ist allerdings unklar, “wie viel der 116 Milliarden auch wirklich zu Klimaschutz und Anpassung beigetragen haben, da der Klimabezug bei einigen der Projekte oft zu großzügig bemessen wird”. Zwar sei die Zahl generell vertrauenswürdig, es würde aber immer teilweise Projekte angerechnet, deren Klimabezug eher marginal sei. Der “große Sprung zu den 116 Milliarden” gehe dagegen sehr wahrscheinlich nicht auf “schwammige Definition von Klimaschutzprojekten zurück, sondern dürfte echtes Wachstum zur Ursache haben.”

In die Anpassung flossen 2022 32,4 Milliarden Dollar. Auch das ist ein neuer Höchststand. Allerdings nahm der Anteil der Anpassungsgelder, der sich auf die 50-Prozent-Marke zubewegen sollte, an den Gesamtausgaben ab und liegt nur noch bei 28 Prozent der 116 Milliarden. 2020 lag er noch bei 34 Prozent. Der Forderung zur Verdopplung der Gelder für Klimaanpassung sind die Industrieländer damit laut OECD “etwa zur Hälfte nachgekommen”.

Kowalzig übt hier Kritik: “Vor allem in gefährdeten Ländern bedeutet dies, dass wichtige Programme zur Anpassung der Lebensgrundlagen an die klimatischen Veränderungen, zur Sicherung der Ernten oder zum Schutz vor Katastrophen nicht oder nur unzureichend finanziert werden.” Zudem floss 2022 viel Geld in einige große Anpassungsprojekte. “Es ist unklar, ob das ein Einmaleffekt ist”, sagt Kowalzig, ob die Zahl für 2022 also verzerrt ist, oder ob sich die Anpassungs-Finanzierung dauerhaft in die richtige Richtung entwickelt.

Den größten prozentualen Sprung gab es bei den privaten Geldern. Die Industriestaaten konnten 21,9 Milliarden Dollar an privaten Mitteln mobilisieren, 52 Prozent mehr als im Jahr 2021. “Die größere Mobilisierung privater Mittel ist zunächst sehr positiv zu bewerten”, sagt Kowalzig. “Allerdings ist hier noch kein Trend für die Zukunft ablesbar. Der Anstieg wird auch von der OECD nicht erklärt.”

Laut OECD floss der Hauptteil der mobilisierten privaten Gelder (48 Prozent) in den Energiesektor. “Das liegt auch daran, dass Erneuerbare Energien immer günstiger werden”, meint David Ryfisch. “Durch öffentliche Gelder können hier also Rest-Investitionsrisiken besser abgefedert werden.”

Den größten Anteil an den gut 116 Milliarden machen bilaterale und multilaterale Gelder aus, beispielsweise in Form von staatlichen Zuschüssen oder Geldern von Entwicklungsbanken. Bei multilateralen Geldern gab es den größten absoluten Sprung – von 38,7 Milliarden auf 50,6 Milliarden. Allerdings gibt es hier auch “schlechte Nachrichten”, wie Ryfisch betont: “Die multilateralen Klimafonds haben weniger Klimafinanzierung als im Vorjahr zur Verfügung gestellt”. Dabei seien diese Fonds “besonders wichtig für gerechte Klimafinanzierung”, weil hier die Entwicklungsländer über die Mittelverwendung mitentscheiden könnten. “Der Anpassungsfonds verfehlte beispielsweise in 2023 sein Mobilisierungsziel – also das durch Geber bereitgestellte Geld – deutlich”, so Ryfisch.

Noch immer fließt der Großteil der öffentlichen Klimafinanzierung in Form von Krediten. “Das verschlimmert die ohnehin schon erdrückende Schuldenlast vieler einkommensschwacher Länder”, kritisiert Kowalzig von Oxfam. Allerdings nimmt ihr Anteil leicht ab. 2022 machten Kredite noch knapp über 69 Prozent der öffentlichen Gelder aus, 2018 lag der Kredit-Anteil noch bei 74 Prozent.

Zudem konzentrierten sich 57 Prozent der privaten Mittel auf lediglich 20 Empfängerstaaten. Dafür sind laut OECD große Infrastrukturprojekte verantwortlich, die hohe Summen erfordern. Diese ungleiche Verteilung der Klimafinanz-Mittel gilt aber auch für multilaterale und bilaterale Quellen. 20 Staaten erhalten mehr Mittel aus multilateralen Klimafonds als die restlichen 133 Länder zusammengenommen, kritisiert die Böll-Stiftung.

57,6 Milliarden Dollar der Gesamtsumme flossen in die ärmsten (11,1 Milliarden) und armen Staaten (46,5 Milliarden) (Low-Income-Countries und Low-Middle-Income-Countries). Die ärmsten Staaten bekommen den überwiegenden Teil der Gelder (64 Prozent) in Form von Zuschüssen. Die Low-Middle-Income-Countries konnten den größten Sprung verbuchen.

“Für die Industrieländer bedeuten die neuen Zahlen natürlich viel Rückenwind. Sie werden argumentieren, dass sie das 100-Milliarden-Ziel erreicht haben”, sagt Jan Kowalzig von Oxfam. Die Zielerreichung könnte auch der Debatte um neue Geberstaaten neuen Schwung verleihen. “Die Überschreitung der 100-Milliarden-Zielmarke – zumal um 16 Milliarden – nimmt den Ländern den Wind aus den Segeln, die die Industrieländer für das Verfehlen des 100-Milliarden-Ziels kritisiert haben”, sagt Ryfisch von Germanwatch. “China, die Golfstaaten und andere können sich jetzt nicht mehr auf den Standpunkt zurückziehen, dass erstmal die Industrieländer ihre Zielmarke einhalten sollten, bevor sie sich selbst an der internationalen Klimafinanzierung beteiligen.”

In Bonn wollen die Verhandler erstmals konkrete Vorschläge zum NCQG veröffentlichen, heißt es. Allerdings sind noch viele Fragen unklar:

ExxonMobil, der größte Ölkonzern der Vereinigten Staaten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden US-Dollar, wird auch in Zukunft seine Geschäftspolitik nicht auf mehr Klimaschutz ausrichten, wie es aktionistische Aktieninhaber verlangen. Bei der jährlichen Aktionärsversammlung, die am Mittwoch online stattfand, bestätigte eine überwältigende Mehrheit von bis zu 98 Prozent der Aktionärsstimmen den Firmenchef Darren Woods und etwa ein Dutzend seiner Direktoren im Amt. Sie wiesen damit im Kampf um den Kurs des Unternehmens in der Sozial- und Klimapolitik Forderungen von kleinen Aktionären zurück – und bestätigten indirekt das juristische Vorgehen des Managements gegen die Aktivisten. Das Ergebnis “signalisiert den Glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind”, erklärte ExxonMobil.

Der Ölriese sieht sich in letzter Zeit mit einer Reihe von internen und externen Zwängen konfrontiert. Die Gewinne des Unternehmens sind im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent gesunken, was zum Teil auf die niedrigen Erdgaspreise und die geringeren Gewinne aus der Ölraffination zurückzuführen ist.

Exxon befindet sich außerdem in einem chaotischen Rechtsstreit mit Chevron wegen der 53 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme der Hess Corporation durch Chevron. Exxon behauptet, es habe aufgrund einer früheren Vereinbarung das Vorkaufsrecht für die Vermögenswerte von Hess in Guyana, einschließlich eines großen Offshore-Ölfelds. Der Fall ist derzeit Gegenstand eines Schiedsverfahrens, das möglicherweise erst im nächsten Jahr abgeschlossen wird.

Das größte Kopfzerbrechen bereiten Exxon jedoch seit einiger Zeit eine kleine Gruppe der eigenen Aktionäre. Das Unternehmen ging Anfang dieses Jahres in die Offensive und verklagte zwei seiner Anteilseigner, Arjuna Capital und Follow This. Sie wollten das Unternehmen auf der Aktionärsversammlung dazu drängen, mehr für die Eindämmung des Klimawandels zu tun und seine Treibhausgasemissionen zu begrenzen.

Der Vorstandsvorsitzende von Exxon, Darren Woods, sagte jedoch, dass diese Gruppen das Abstimmungsverfahren für börsennotierte Unternehmen missbrauchen würden. “Diese Aktivisten haben kein Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen unseres Unternehmens”, sagte Woods bereits Anfang des Jahres auf der Energiekonferenz CERAWeek von S&P Global in Houston, Texas. Bei der Aktionärsversammlung nannte er den Vorstoß der Kritiker nun “ein weiteres Beispiel dafür, wie sie einen legitimen Prozess der Aktieninhaber für eine aktivistische Agenda nutzen, die nicht damit übereinstimmt, den Aktienwert zu steigern.” Energie aus “Wind und Sonne hat eine wichtige Rolle, aber sie reichen einfach nicht aus.”

Der Kampf zeigt eine Kluft zwischen einer kleinen Minderheit und der großen Mehrheit der Exxon-Aktionäre. Beamte aus 19 Bundesstaaten, die von Republikanern angeführt werden, drängten die Investoren, das Exxon-Management zu unterstützen. Unterdessen forderte das California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) Exxon auf, die Klagen gegen Arjuna Capital und Follow This fallen zu lassen. CalPERS ist der größte öffentliche Pensionsfonds in den USA und hält einen Anteil von 0,2 Prozent an Exxon.

Den Aktionären ist es in der Vergangenheit gelungen, Exxon in Sachen Klima unter Druck zu setzen. Im Jahr 2017 brachten sie das Unternehmen dazu, eine Klimawissenschaftlerin, Susan Avery, in den Vorstand zu holen. Avery erklärte jedoch Anfang des Jahres, dass sie sich nicht zur Wiederwahl stellen würde, und es ist nicht klar, ob Exxon einen anderen Klimawissenschaftler als Ersatz für sie sucht. Im Jahr 2021 gelang es der Investmentfirma Engine No. 1, zwei ihrer Mitglieder in den Vorstand von Exxon zu bringen, um sich für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel einzusetzen.

Es ist schwer zu sagen, ob diese Schritte zu größeren Veränderungen geführt haben. Die Ölproduktion von Exxon ist in den letzten zehn Jahren tendenziell zurückgegangen, im vergangenen Jahr aber gestiegen.

Exxon seinerseits sagt, der Konzern tue mehr denn je, um den Klimawandel zu bekämpfen. Woods wies darauf hin, dass er im vergangenen Jahr an der COP28 teilgenommen habe und damit zum ersten Mal bei einem internationalen Klimaverhandlungstreffen gewesen sei. Exxon hat damit begonnen, seine Scope-3-Emissionen im Jahr 2021 öffentlich zu melden, obwohl sich das Unternehmen nicht auf ein Reduktionsziel festgelegt hat. Das Unternehmen setzt nun Technologien zur Kohlenstoffabscheidung ein, verhindert Methan-Lecks und entwickelt eine Wasserstoffinfrastruktur, wofür es zwischen 2022 und 2027 mehr als 20 Milliarden US-Dollar ausgeben will. Woods lobte auch den Inflation Reduction Act, die größte Einzelinvestition der US-Regierung zur Bewältigung des Klimawandels, weil das Gesetz auf dem Papier technologieneutral sei. “Wir werden alles brauchen, was geht, um die Emissionen zu senken”, sagte Woods.

Aber für Exxon bedeutet “alles” auch mehr fossile Brennstoffe. Das Unternehmen geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Erdöl und Erdgas bis in die 2040er-Jahre weiter steigen wird. Daher setzt es auf Technologien wie die Kohlenstoffabscheidung, um seine Auswirkungen auf das Klima zu neutralisieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Umweltschützer weisen auch darauf hin, dass Exxon sich seiner Rolle bei der Veränderung des Weltklimas seit Jahrzehnten bewusst ist, aber dennoch Fehlinformationen über die Erwärmung verbreitet und hinter den Kulissen an der Blockierung von Gesetzen arbeitet. Diese Bilanz macht es Klimaschützern schwer, Exxons Klimaarbeit als gutgläubige Bemühung zu betrachten. Deshalb versuchen sie, ihre Macht als Aktionäre zu nutzen, um in die Räume zu gelangen, in denen die Entscheidungen getroffen werden und das Unternehmen zu zwingen, bessere Entscheidungen für das Klima zu treffen.

2. Juni, Mexiko

Wahlen Präsidentschaftswahlen in Mexiko

Mexiko wählt – und mit relativ hoher Sicherheit wird zum ersten Mal eine Frau Präsidentin des Landes.

3. Juni, Berlin, 9 Uhr

Fachtagung Klimaschutz ist Armutsbekämpfung – Armutsbekämpfung ist Klimaschutz

Die Diakonie Deutschland, die Klima-Allianz Deutschland und die Nationale Armutskonferenz laden zum Austausch darüber ein, wie die Klimaziele erreicht und ökologische Lebensweisen für alle Menschen möglich und bezahlbar gemacht werden können. Infos

6. bis 9. Juni

Wahlen Europawahlen

Die Wahl zum Europäischen Parlament findet vom 6. bis 9. Juni statt. News, Analysen und Updates dazu lesen Sie in unserer Serie zur Europawahl. Info

3. bis 13. Juni, Bonn

Konferenz SB60

Die SB60 Konferenz des Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dient vor allem als Vorbereitungskonferenz für die COP29 im November. Im Folgenden haben wir Ihnen einige Highlights aus den ersten Tagen zusammengestellt. Infos

3. Juni, Bonn

Konferenz Verhandlungen über NCQG

Die Verhandlungen zu einem New Collective Quantified Goal on Climate Finance werden auf der SB60 sowie der COP29 im Fokus stehen. Infos

3. Juni, 11.45 Uhr, Room Berlin

Side Event Water Resilient Food Systems

Auf dem vom UNFCCC organisierten Side Event der SB60 wird darüber diskutiert, wie wasserresistente Lebensmittelsysteme aktiv unterstützt und gleichzeitig die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Wüstenbildung und der Erhaltung der biologischen Vielfalt wirksam angegangen werden können. Infos

3. Juni, 13.15 Uhr, Room Bonn

Side Event Operationalizing Article 6: A playbook for governments and crediting programmes

Mehr als 50 Länder haben Artikel-6-Vereinbarungen, aber der Weg zur Umsetzung ist komplex. Singapur und die Zertifizierer Verra und Gold Standard bringen gemeinsam mit verschiedenen weiteren Ländern ein “Playbook” auf den Weg, um zu standardisieren, wie Regierungen und Gutschriftenprogramme robuste Kohlenstoffgutschriften in die NDC-Umsetzung integrieren können. Darüber, wie das aussehen kann, wird auf dem Side Event der SB60 diskutiert. Infos

4. Juni, 16.15 Uhr, Room Berlin

Side Event Making climate finance work for all: how to agree an ambitious NCQG

Verschiedene NGOs und Institute diskutieren bei diesem Side Event der SBSTA60 darüber, wie es zu einer Einigung zu einem NCQG kommen kann. Infos

6. Juni, 11.45 Uhr, Room Berlin

Side Event Climate Justice and Gender Equality: Addressing the Intersectional Impacts of Climate Change

Wie kann Geschlechtergerechtigkeit mit Klimagerechtigkeit zusammen gedacht werden? Darüber diskutieren verschiedene Akteure auf diesem Side Event der SB60. Infos

7. Juni, Bonn

Briefing COP29 Präsidentschafts-Briefing on Logistics

Dieses Briefing zur Logistik der COP29 findet in Bonn im Plenary New York, WCCB, Main Building statt. Infos

Der Karibik steht eine Saison mit besonders vielen Hurrikans bevor, das sagt die US-amerikanische Umweltbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) vorher. In der Hurrikan-Saison zwischen dem ersten Juni und dem 30. November könne es demnach bis zu 25 starke tropische Wirbelstürme geben, bis zur Hälfte davon könnten nach den Vorhersagen zu Hurrikans werden. In einer durchschnittlichen Saison gibt es demnach 14 tropische Wirbelstürme.

Einer der Hauptgründe dafür: Die aktuell schon hohen Meerestemperaturen im Atlantik, wie die FAZ erklärt. Aktuell liegt die Wassertemperatur im Entwicklungsgebiet von Wirbelstürmen rund 1,3 Grad über dem Durchschnitt. Das führt auch dazu, dass der Wärmeinhalt mit 41,8 kJ/cm² im Entwicklungsgebiet von Hurrikans zu dieser Jahreszeit auf Rekordniveau liegt. Wirbelstürme ziehen ihre Energie aus dem Oberflächenwasser, mit höheren Temperaturen steigt auch der Energiegehalt. Wärmeinhalte von mehr als 40 kJ/cm² werden normalerweise erst Anfang August erreicht. Neben den hohen Temperaturen ist der erwartete, schnelle Wechsel von El Niño zu La Niña ein weiterer Grund für die voraussichtlich besonders aktive Hurrikan-Saison. kul

Am Mittwoch hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die Abtrennung und Speicherung sowie der Export von Kohlendioxid in Deutschland ermöglicht werden sollen. Im Vergleich zu einem früheren Entwurf des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) wurden die naturschutzrechtlichen Anforderungen an potenzielle CO₂-Speichergebiete in der deutschen Nordsee dabei verschärft. So soll die Speicherung unterhalb von Meeresschutzgebieten nun auch ausgeschlossen werden, wenn die Bohrung, über die das CO₂ injiziert werden soll, außerhalb dieser Schutzgebiete liegt. Zudem sind CCS-Bohrungen auch in einer Sperrzone von acht Kilometern um die Schutzgebiete herum unzulässig.

Umweltverbände begrüßten diese Veränderung. “Da hat offenbar das BMUV für Nachbesserung gesorgt”, kommentierte DUH-Energieexperte Constantin Zerger. Zugleich kritisierte er, dass das Gesetz eine Verordnungsermächtigung enthalte, mit der das Verbot der Speicherung unter Meeresschutzzonen durch das BMWK wieder aufgehoben werden kann. Möglich ist das laut Gesetz aber nur, wenn zuvor in einer Evaluierung nachgewiesen wird, dass die Speicherkapazitäten der übrigen Meeresgebiete in der deutschen Wirtschaftszone nicht ausreichend sind – was zumindest für die nächsten Jahre ausgeschlossen sein dürfte. An Land soll die Speicherung nur möglich sein, wenn ein Bundesland sie mit einem eigenen Gesetz erlaubt; auch das gilt angesichts der massiven Proteste in der Vergangenheit derzeit als wenig wahrscheinlich.

Die Hauptkritik von Umwelt- und Klimaschutzorganisationen ist eine andere. Denn obwohl das Wirtschaftsministerium in seiner Kommunikation zum KSpG stets die Bedeutung von CCS für “schwer oder nicht vermeidbare Emissionen” betont, wird die Nutzung nicht auf Industrien wie die Zement- oder Kalkherstellung beschränkt. Stattdessen wird CCS auch zur CO₂-Abscheidung an Gaskraftwerken zugelassen, obwohl die Emissionen dort gerade nicht unvermeidbar sind, sondern mit der Umrüstung auf Wasserstoff eine aus Klimaschutzsicht bessere Alternative zur Verfügung steht. Bei Kohlekraftwerken ist eine Nutzung von CCS dagegen im Gesetz explizit ausgeschlossen; im neuen Entwurf wurde klargestellt, dass das auch für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung gilt.

“Der Einsatz von CO₂-Abscheidung und -speicherung bei Gaskraftwerken würde die massive Gefahr eines fossilen Lock-ins bergen, also den Ausstieg aus der Erdgas-Verstromung enorm erschweren”, kritisiert Germanwatch-Experte Simon Wolf. “Die CO₂-Abscheidung an Kraftwerken erfordert hohe Anfangsinvestitionen, die sich für die Betreiber nur lohnen, wenn sie langfristig Erdgas verstromen können. Das ist aber mit den deutschen Klimazielen nicht zu vereinbaren.” Auch Viviane Raddatz vom WWF fordert, CCS bei Gaskraftwerken auszuschließen. Die Technik müsse “auf sehr wenige, aktuell nicht-vermeidbare Restemissionen aus der Industrie beschränkt sein”.

Im Wirtschaftsministerium setzt man darauf, dass die Technik dort trotz der Zulassung nicht zur Anwendung kommt. Denn eine finanzielle Förderung für CCS ist in diesem Bereich bisher nicht vorgesehen. Und ohne diese werde sich die Technik am Markt nicht durchsetzen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits bei der Vorstellung der CCS-Eckpunkte im Februar. In einem aktuellen FAQ-Papier des Ministeriums klingt das weniger eindeutig: “Nach aktuellem Stand deutet viel darauf hin, dass CCS eine vergleichsweise geringe Rolle im Stromsektor spielen wird”, heißt es dort. Auch der Branchenverband BDEW hält die Frage noch für offen. “Inwiefern CCS für Gaskraftwerke künftig eine Rolle spielen kann, wird von den Kosten, der Infrastruktur und der Flexibilität der Anlagen abhängen”, erklärte Geschäftsführerin Kerstin Andreae.

Ob das Gesetz den Bundestag in dieser Form passiert, ist offen. Denn die FDP hatte mit dem Argument der “Technologieoffenheit” auf die Zulassung von CCS auch bei Gaskraftwerken gedrängt. Die Fraktionen von SPD und Grünen lehnen die Nutzung von CCS im Energiesektor – und damit auch bei Gaskraftwerken – bisher hingegen ab.

Zusammen mit dem CCS-Gesetz hat das Kabinett am Mittwoch auch das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz beschlossen. Es sieht vor, die Genehmigungs- und Planungsprozesse für den Bau von Infrastruktur für Wasserstoff deutlich zu beschleunigen. Das sei “von entscheidender Bedeutung für die Dekarbonisierung der Industrie”, erklärte Habeck. Tobias Pforte-von Randow vom Umwelt-Dachverband DNR kritisierte dagegen, das Gesetz schere “grünen und fossilen Wasserstoff sowie einfache Elektrolyseure und Terminals für hochgiftigen Ammoniak über einen Kamm”. mkr

Die Bundesregierung will einen Nationalen Aktionsplan für klimafreundliche Schifffahrt erarbeiten. Sie soll federführend von dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erarbeitet werden. Der Aktionsplan soll im engen Austausch mit dem maritimen Sektor entstehen.

Am vergangenen Dienstag wurden bei einer Auftaktveranstaltung im Verkehrsministerium die Themenbereiche vorgestellt, die im Aktionsplan aufgegriffen werden sollen:

Der Aktionsplan soll die Transformation des Sektors unterstützen sowie seine Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskompetenz stärken. Ergebnisse sollen bei der kommenden Nationalen Maritimen Konferenz vorgestellt werden. Die ist im Frühjahr 2025 geplant. Die für die globale Schifffahrt maßgebliche UN-Organisation IMO hatte im vergangenen Sommer beschlossen, dass die Seeschifffahrt weltweit ihre Treibhausgasemissionen bis etwa 2050 auf null reduzieren muss. Rund drei Prozent des globalen CO₂-Ausstoßes gehen auf das Konto der internationalen Schifffahrt. dpa/kul

Chinas CO₂-Emissionen sind im März um drei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Ausschlaggebend für den CO₂-Rückgang im März 2024 waren der Ausbau der Solar- und Windenergie, die 90 Prozent des Wachstums der Stromnachfrage ausmachten, wie eine Analyse des Fachdienstes Carbon Brief auf Basis offizieller Zahlen ergab. Weiterer Faktor sei die weiter schwache Bautätigkeit. Dadurch gingen im März 2024 die Stahlproduktion um acht Prozent und die Zementproduktion um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Beides sind Branchen mit ausgesprochen hohem CO₂-Ausstoß. Das Wachstum der Ölnachfrage sei im März ebenfalls zum Stillstand gekommen, hieß es.

Analyseautor Lauri Myllyvirta vom Centre for Research on Energy and Clean Air kam daher zu dem Schluss, dass Chinas Emissionen ihren Zenit überschritten haben könnten. “Ein Scheitelpunkt der CO₂-Emissionen Chinas im Jahr 2023 ist möglich, wenn der Ausbau sauberer Energiequellen auf dem Rekordniveau des letzten Jahres bleibt.” Laut den offiziellen Klimazielen will Peking diesen Scheitelpunkt erst “bis 2030” erreichen.

Laut Myllyvirta ist der Abwärtstrend allerdings ganz frisch. Noch im Januar und Februar waren die Emissionen gestiegen. Doch das habe auch mit dem Vergleichszeitraum zu tun: Im Januar und Februar 2023 lag Chinas Wirtschaft noch ziemlich darnieder, und mit ihr die Emissionen. Erst im März 2023 sprach die Post-Covid-Erholung an und erhöhte damit die Basis für den Jahresvergleich. ck

Das Potenzial des Radverkehrs, zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beizutragen, wird bislang deutlich unterschätzt. Würde der Anteil am Verkehr von 13 auf 45 Prozent erhöht werden, könnten der CO₂-Ausstoß im Nahverkehr bis 2035 um 34 Prozent sinken. Bei Beibehaltung der aktuellen Verkehrspolitik hingegen würde sich dieser Anteil lediglich von 13 auf 15 Prozent erhöhen. Das zeigt eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI), die der Fahrradclub Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC) in Auftrag gegeben hat.

Die Forschenden haben ein eigenes Leitbild mit drei Ausbaustufen entworfen, wie Deutschland sich als Fahrradland etablieren könnte. Dieses sieht folgende Maßnahmen vor:

Das Potenzial des Radverkehrs könne der Studie zufolge nur ausgeschöpft werden, wenn diese politischen Maßnahmen auch umgesetzt würden. “Wenn es Deutschland mit den Klimazielen und hoher Lebensqualität ernst meint, muss das Fahrrad der neue Goldstandard für die alltägliche Mobilität sein”, sagt ADFC-Bundesvorsitzender Frank Masurat. Bis 2035 könne Deutschland damit ein “weltweit führendes ‘Fahrradland-Plus’” werden.

Vor allem in Regiopolen wie Karlsruhe oder Göttingen gebe es der Studie zufolge noch viel Potenzial. Dort könnten mehr als 60 Prozent der Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Insgesamt könnten durch die Verlagerung auf das Fahrrad 19 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart werden – was einem Drittel der Emissionen im Personennahverkehr entspricht. Zum Vergleich: 2023 hat der Verkehrssektor laut Umweltbundesamt 148 Millionen Tonnen an Emissionen verursacht. ag

Höhere CO₂-Preise, strengere Energieeffizienzvorschriften und beschleunigte Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien verbessern die Energiesicherheit Europas. Der Internationalen Währungsfonds (IWF) kommt in einem neuen Bericht zu dem Schluss, dass Europas Einsatz für Klimaschutz positive Effekte auf die Energieunabhängigkeit des Kontinents mit sich gebracht hat.

Lange bevor Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, habe sich die Energieversorgungssicherheit Europas verschlechtert, da die Länder “zunehmend auf Importe von immer weniger Lieferanten angewiesen waren”. Seit 13 Jahren habe sich die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Energieunterbrechungen verschlechtert, analysiert der IWF.

Europas Klimaschutzgesetze, das Fit-for-55-Paket, kehre diese jahrzehntelange Verschlechterung der Energiesicherheit um. Sollten die Ziele erreicht werden, verbessere sich die Energiesicherheit bis 2030 um acht Prozent. Würden die Klimaschutzmaßnahmen zudem wie geplant über 2030 hinaus fortgesetzt, hätte dies weitere Verbesserungen zufolge, schreiben die Autoren. luk

Trotz steigender Kosten für CO₂-Emissionszertifikate bleibt eine emissionsarme Herstellung von organisch-chemischen Grundchemikalien wie Kunststoffe, Waschmittel oder Lacke auch über 2045 hinaus “erheblich teurer als mit konventionellen Verfahren”. Dies geht aus einer Studie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) hervor. Die chemischen Grundstoffe bleiben in den berechneten CO₂-armen Varianten um 26 bis 50 Prozent teurer als die fossilen Konkurrenzprodukte.

Wesentliche Preistreiber seien dabei die Kosten von grünen Rohstoffen, insbesondere von CO₂-frei hergestelltem Wasserstoff. Im Jahr 2020 verursachte die Produktion der organisch-chemischen Grundchemikalien etwa 4,5 Prozent der industriellen CO₂-Emissionen Deutschlands.

Bei Zement und Stahl konstatiert die Studie eine frühere Kostenparität zwischen konventionellen und CO₂-armen Produkten. Bei Zement könne dieser Punkt bereits 2030, bei Stahl 2035 erreicht werden. 2020 emittierten diese beiden Branchen knapp 38 Prozent der industriellen CO₂-Emissionen in Deutschland.

Die Studie gibt die notwendigen Mehrinvestitionen zur Dekarbonisierung der drei Branchen mit knapp 15 Milliarden Euro an. Allerdings errechnete der Verein Deutscher Zementwerke kürzlich Investitionskosten von 14 Milliarden Euro allein für ein CO₂-Leitungsnetz, durch das die im Zementbereich schwer vermeidbaren CO₂-Emissionen in unterirdische Lagerstätten verfrachtet werden könnten. av

Am Dienstag präsentierten die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zusammen mit mehreren Energieagenturen den aktualisierten Wertschöpfungsrechner für Erneuerbaren-Projekte. Dieser berechnet für Kommunen die Effekte neuer Technologien auf CO₂-Einsparungen und Wertschöpfung. Insgesamt 27 verschiedene Erneuerbaren-Technologien – vom Holzhackschnitzel-Heizwerk bis zum Windpark – können demnach für die Jahre 2019, 2025 und 2030 kalkuliert werden.

Neu berücksichtigt würden etwa finanzielle Zuwendungen durch Wind- und Solarparks gemäß den Neuregelungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. Auch bundesländerspezifische Regelungen zur finanziellen Beteiligung der Kommunen seien nun enthalten. lb