bei der Debatte um die globale Klimafinanzierung ist eine Frage heiß umstritten: Wer außer den Industrieländern soll zahlen? Auch wohlhabende Schwellen- und Entwicklungsländer wie China oder die Ölstaaten, die sich bisher nicht beteiligen, heißt es vom Globalen Norden. Dabei stimmt diese Prämisse so gar nicht, zeigen überraschende Zahlen und Daten, die wir analysieren: Fast alle Schwellenländer sind direkt oder indirekt engagiert – und China ist demnach weltweit der elftgrößte Geber für Klimahilfen.

Auch anderswo lohnt es sich, bei den Finanzdaten genau hinzusehen: Oxfam hat errechnet, wie viel von den 116 Milliarden Dollar an Klimafinanzierung der reichen Länder eigentlich im engeren Sinne als Klimafinanzierung zählt – und wie viel davon den Ländern als Zuschüsse oder nur als Kredite gewährt werden. Das Ergebnis ist ernüchternd. Und auch bei den Investitionen von institutionellen Anlegern in fossile Projekte zeigt ein Blick hinter die Fassade, dass die Wirklichkeit oft schlechter aussieht als die Werbeversprechen.

Aber auch in dieser Ausgabe gibt es Hoffnungszeichen: Wir zeigen, wie die Wissenschaft versucht, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu verringern. Und neue Daten legen einen Trend nahe: Es gibt zwar immer mehr Autos in Deutschland, aber sie fahren weniger. Schlechte Nachrichten für die Parkplatzsuche, tendenziell gute News fürs Klima.

Wir wünschen spannende Lektüre

Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien tragen zur internationalen Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen offenbar deutlich mehr bei als allgemein angenommen. China etwa zahlte nach einer Studie im Jahr 2020 direkt und indirekt mehr als zwei Milliarden US-Dollar an Klimahilfen an andere Länder des Globalen Südens; andere Staaten der G77 tragen dreistellige Millionenbeträge bei. Das geht aus einer umfangreichen Untersuchung des renommierten britischen Thinktanks Overseas Development Institut (ODI) hervor.

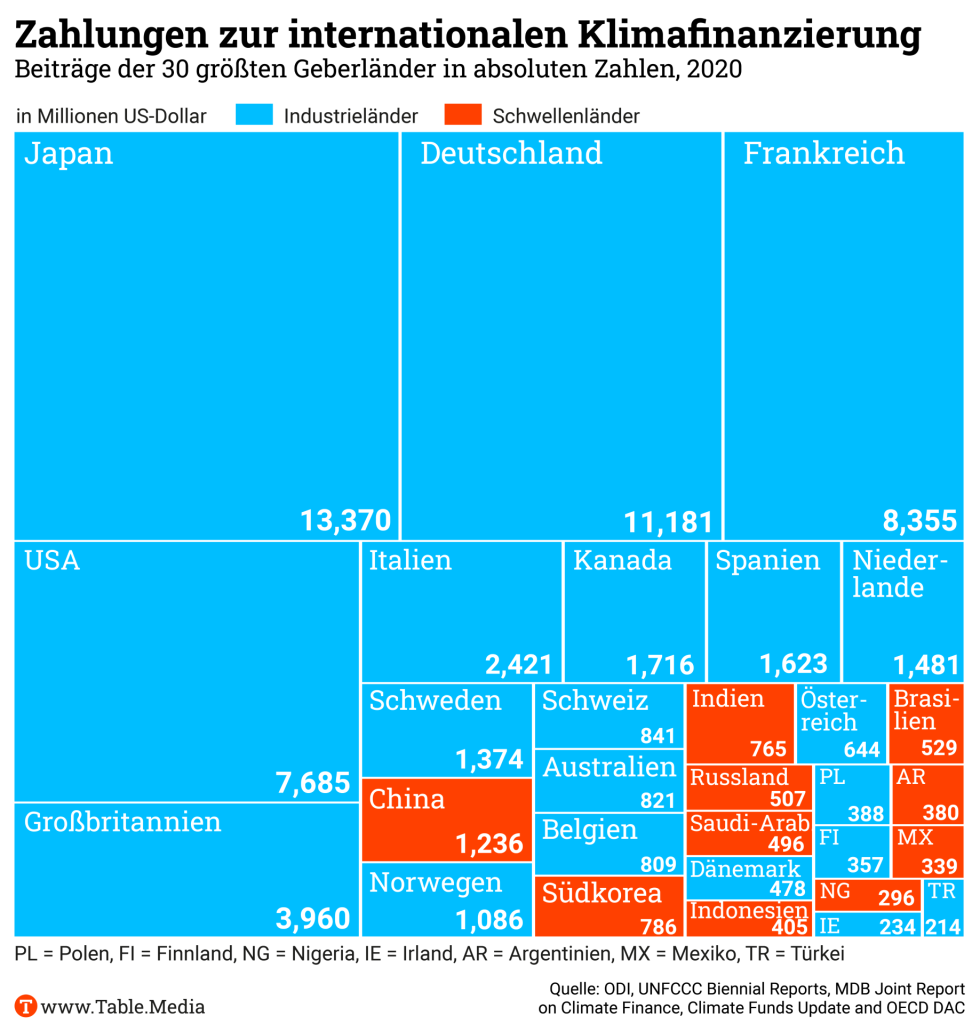

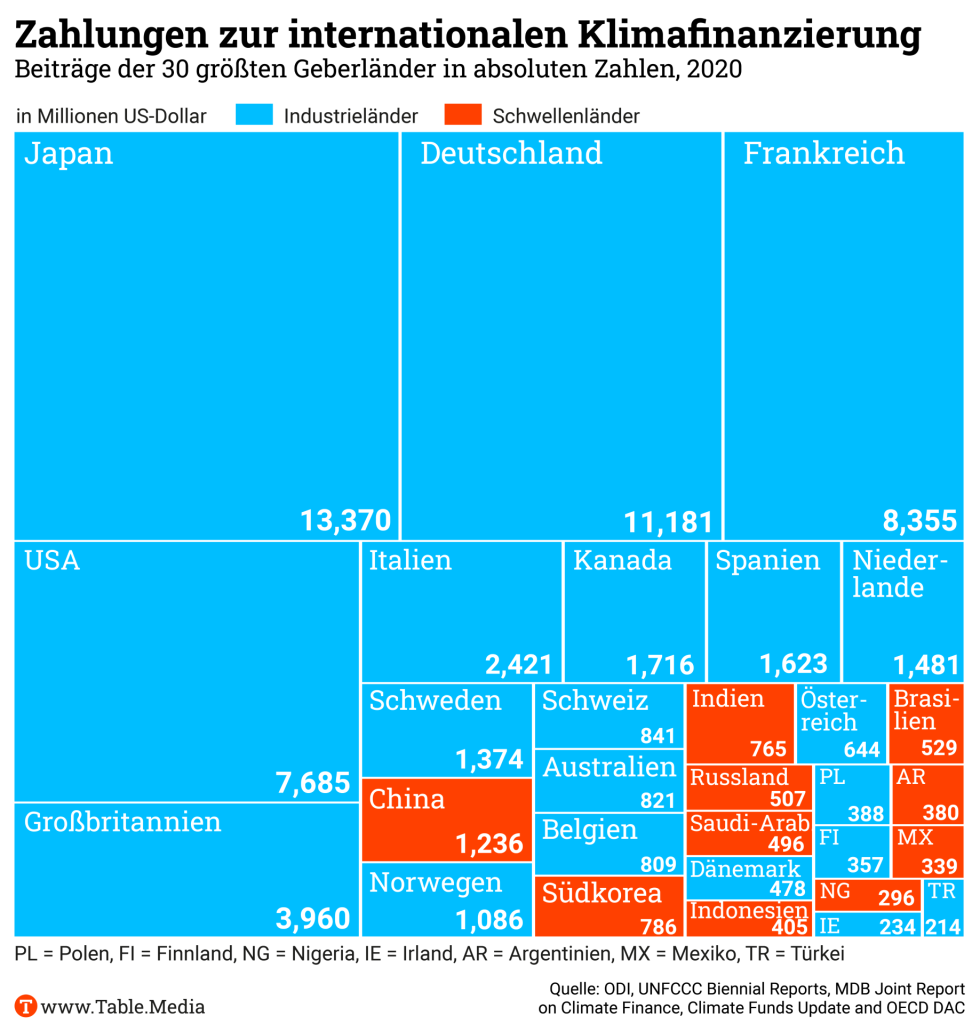

Demnach machen bei den absoluten Summen der Klimafinanzierung (Daten von 2020) die ersten zehn Plätze die Industriestaaten aus – angeführt von Japan, Deutschland, Frankreich und den USA. Doch an Platz elf steht bereits China mit 1,2 Milliarden US-Dollar an direkten Zahlungen. Es folgen Südkorea auf Platz 16, dann Indien, Brasilien, Russland, Saudi-Arabien, Indonesien, Argentinien, Mexiko und Nigeria unter den TOP30.

Die Zahlen sind gerade besonders relevant, weil die UN-Staaten bei der COP29 in Baku ein neues gemeinsames Ziel für die Klimafinanzierung (NCQG) beschließen wollen. Auch beim Treffen der G20-Task Force zur Globalen Mobilisierung gegen den Klimawandel im brasilianischen Belem am 11. und 12. Juli wird das Thema Finanzen eine zentrale Rolle spielen. Bisher haben sich nur die Industriestaaten zu Zahlungen im internationalen Klimaschutz verpflichtet. Die auf der COP21 jährlich ab 2020 versprochenen 100 Milliarden US-Dollar an mobilisierten Mitteln wurden erst 2022 nach OECD-Berechnungen das erste Mal erreicht und mit 116 Milliarden übererfüllt.

Weil aber der Finanzbedarf für das NCQG ab 2025 so gewaltig ist – Berechnungen gehen von jährlich etwa 2,4 Billionen US-Dollar zwischen 2026 und 2030 aus – drängen die Industriestaaten darauf, dass auch andere Länder sich beteiligen. So haben die EU und die USA wiederholt Länder wie China oder die Ölstaaten aufgefordert, ebenfalls einen Beitrag zu leisten – was diese bislang ablehnen, weil sie dazu nicht verpflichtet sind und der Globale Norden seine Versprechen nicht erfüllt hat.

Offizielle Zahlen über die Geldflüsse der Schwellenländer gibt es nicht – denn unter der Klimarahmenkonvention sind nur die Industrieländer dazu verpflichtet, ihre Geldflüsse für Finanzen, Technologietransfer und den Aufbau von Kapazitäten in den armen Ländern offenzulegen. Eine Studie der Organisation E3G schätzt, dass etwa China zwischen 2013 und 2017 jährlich über eine Milliarde US-Dollar in bilateralen Projekten mit Ländern des Globalen Südens beigetragen hat. Darunter sind öffentliche und private Investitionen und Hilfszahlungen vor allem durch die “neue Seidenstraße” in den Bereichen Energie, Verkehr, Wasser, Landwirtschaft und Katastrophenschutz. Allerdings machen die Klimazahlungen demnach nur etwa zwei Prozent der “Seidenstraßen”-Gesamtinvestitionen aus – und von den anvisierten 3,1 Milliarden für einen speziellen Fonds für die Süd-Süd-Kooperation seien in den ersten sieben Jahren nur etwa zehn Prozent tatsächlich geflossen. Immerhin hat die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) unter chinesischer Kontrolle angekündigt, ihre Klimafinanzierung bis 2030 auf jährliche sieben Milliarden US-Dollar zu verdreifachen.

Die ODI-Studie rechnet zu den direkten Zahlungen noch die chinesische Beteiligung an internationalen Klimafonds (eine Million) und an den multilateralen Entwicklungsbanken (678 Millionen) wie der Weltbank dazu – und kommt zu einer Summe von knapp über zwei Milliarden US-Dollar. Demnach “wäre China 2017 als der siebtgrößte Zahler von internationaler Klimafinanzierung einzuordnen, nach Japan, Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und Italien”, folgern die Autoren. Die wirklichen Zahlungen würden dabei tendenziell unterschätzt, weil es keine offiziellen Daten gibt. Auch die Länder des Globalen Südens nennen offiziell keine Zahlen dazu, wie groß ihre Hilfsleistungen sind. China etwa hat bisher nicht offiziell mit seinen Zahlungen geworben, chinesische Vertreter erwähnen diese Tatsache aber bei den UN-Verhandlungen durchaus hinter verschlossenen Türen, heißt es aus Verhandlerkreisen.

Der Druck auch auf China nimmt vor der COP29 weiter zu. Die Front der Ablehnung aus den G77-Staaten zur finanziellen Beteiligung hat bei der COP28 der Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate zum ersten Mal durchbrochen, als die VAE gemeinsam mit Deutschland jeweils 100 Millionen US-Dollar für den Loss and Damage-Fonds in Aussicht stellten. Schon vorher hatten auch arme G77-Länder China aufgefordert, zu zahlen: Bei der COP27 hatte der AOSIS-Vorsitz Antigua und Barbuda Indien und China zum Zahlen aufgefordert. Auch aus Ghana kommt die Erwartung, China solle zu den Zahlern gehören.

Die gesamte Süd-Süd-Kooperation aus staatlichen Geldern schätzen die ODI-Experten für 2020 auf etwa 3,2 Milliarden US-Dollar. “Praktisch alle Länder haben zur Klimafinanzierung durch ihre freiwilligen Beiträge zu den Entwicklungsbanken beigetragen”, heißt es. Weitere 33 Nicht-Annex II Länder [Nicht-OECD-Länder, Anm. d. Red.] haben in multilaterale Klimafonds eingezahlt. Und eine Pro-Kopf-Berechnung dieser Beiträge bringt einige neue Länder unter die TOP 5: Monaco, Nauru, Norwegen, Tuvalu und Deutschland.

Wissenschaft belastet das Klima. Je nach Disziplin ist der individuelle “CO₂-Fußabdruck” der Forscherinnen und Forscher teils erheblich größer als der eines durchschnittlichen Bundesbürgers, den das Statistische Bundesamt mit rund acht Tonnen pro Jahr beziffert (Zahl für 2020). Vor allem Flugreisen schlagen zu Buche, aber auch der hohe Stromverbrauch von Rechenzentren, Modellierungen und das Arbeiten mit KI-Systemen. Hinzu kommen große Infrastrukturen, die viel Stahl und Beton erfordern, was ebenfalls auf die Klimabilanz schlägt.

Am Beispiel von Astronomen hat dies ein Team um Jürgen Knödlseder von der Universität Toulouse durchgerechnet. Für den Bau und Betrieb von Teleskopen wie “ALMA” oder “La Silla”, ebenso für weltraumgestützte Observatorien wie “Hubble”, kommen sie auf einen Treibhausgasausstoß von 37 Tonnen pro Jahr und Forscherin oder Forscher, wobei die Schwankungsbreite mit 14 Tonnen erheblich ist.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden zunehmend wichtig für die Communities. Auch die großen Forschungsorganisationen haben sich entsprechende Ziele gesetzt. Fraunhofer beispielsweise will die Emissionen der eigenen Organisation bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 2020 reduzieren, bis 2045 soll Fraunhofer klimaneutral betrieben werden. Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich jüngst verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2029 im Vergleich zu 2019 zu halbieren. Bei den Helmholtz-Zentren haben viele einen Zeithorizont festgelegt, bis wann sie Klimaneutralität erreichen wollen. Sie variieren von KIT Campus Nord (bis 2030) über DLR, HZB und DKFZ (2035) bis MDC (2038) sowie GFZ (im Zeitraum von 2030 bis 2040).

Die Maßnahmen, die auf Anfrage von Table.Briefings genannt werden, ähneln sich:

Die Ziele der Organisationen sind ambitioniert, wie auch aus den Instituten immer wieder zu hören ist. Und sie stecken teilweise in einem Dilemma: Sie forschen selbst an Lösungen für eine nachhaltige Gesellschaft, zu denen verbesserte Solaranlagen und Batterien gehören oder die klimaschonende Luftfahrt. Doch gerade diese Forschung erfordert heute noch energieintensive Infrastrukturen.

Kurzfristige wirksame Maßnahmen seien weitgehend umgesetzt, erklärt die Fraunhofer-Gesellschaft. Die nächsten Schritte seien besonders herausfordernd, sie beträfen insbesondere die Transformation der Liegenschaften, also energetische Sanierungen, Nachhaltigkeit im Bauprozess und neue Finanzierungsmechanismen. “Bei vielen dieser Vorhaben brauchen wir Unterstützung von außen, um unsere Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir befinden uns in einem konstruktiven Diskussionsprozess mit Politik und Zuwendungsgebern, um Sanierungsprozesse zu beschleunigen und die entsprechenden Regeln zu vereinfachen. Solche Vereinfachungen sind notwendig, um unsere Roadmap zeitgerecht abzuarbeiten und das Klimaziel rechtzeitig zu erreichen.”

Während sich die Spitzen der Institute und Organisationen mit den großen Linien im Klimaschutz befassen, entbindet das nicht die einzelnen Mitarbeiter von ihrer Verantwortung, meint etwa Jürgen Gerhards, Makrosoziologe an der FU Berlin. Er hat sich vor allem mit den reisebedingten CO₂-Emissionen befasst. Unter seiner Führung haben 2022 die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und die Junge Akademie ein Papier mit dem Titel “Klimaschutz und Dienstreisen: Empfehlungen für ein umweltschonendes Reiseverhalten in der Wissenschaft” publiziert.

Im Gespräch mit Table.Briefings unterscheidet er zwischen Motiven und Argumentationen der “irrsinnigen” Vielfliegerei. Das Motiv, so Gerhards, ist der Wunsch zu reisen. Eine Tagung in Istanbul lade schließlich dazu ein, noch das Wochenende für private Erkundungen dranzuhängen. “Das wird befördert durch Anbieter, die mit Konferenzen Geld verdienen. Und dadurch, dass der einzelne Forscher dies nicht selbst zahlen muss, sondern über Drittmittel finanziert.” Argumentiert werde hingegen mit Networking und Austausch, die wichtig seien. “Das trifft nur zum Teil zu. Man kann problemlos 60 Prozent der Flugaktivitäten reduzieren, ohne Schaden zu nehmen”, sagt Gerhards. Virtuelle Treffen hätten auch starke Vorteile: Eltern kleiner Kinder sind nicht so lange fort und insbesondere Kolleginnen und Kollegen aus dem Globalen Süden, die teils große Probleme bei der Visaerteilung haben, können besser in gemeinsame Projekte eingebunden werden.

Ein besonderer Anreiz zur Flugvermeidung wird an der Universität Konstanz praktiziert. Er ist freiwillig für alle Arbeitsgruppen, die sich beteiligen möchten. Auf jeden Flug wird eine Gebühr erhoben, die in einen Topf kommt. Am Jahresende wird der “Gewinn” verteilt, eine Hälfte geht an alle teilnehmenden Arbeitsgruppen, die zweite abhängig von der Reduktion gegenüber einem Referenzjahr in den einzelnen Gruppen. Rund zwei Drittel der Arbeitsgruppen nähmen teil, sagt die Konstanzer Mikrosoziologin Claudia Diehl, die maßgeblich an dem Projekt beteiligt ist. Sie wertet das als gutes Zeichen. Für sie ist entscheidend, dass das Modell aus der Universität heraus entwickelt wurde und nicht von der Leitung verordnet. Ihre Motivation: “Wenn wir es an der Uni nicht hinbekommen, nachhaltiger zu agieren, wie soll es dann der Gesellschaft gelingen?”

Ähnlich formuliert es der Astronom Jörn Wilms von der Universität Erlangen-Nürnberg. Er sieht sein Fach mit ausgeprägter Internationalisierung und großen Infrastrukturen als geeignetes Studienobjekt, an dem zu zeigen wäre, wie man dennoch nachhaltig Wissenschaft betreiben kann. “Viele Meetings werden inzwischen virtuell oder hybrid angeboten”, sagt er. Zudem werde geschaut, woher die Teilnehmer kommen und nach einer geografisch günstigen Location gesucht. Wilms sieht aber auch Hemmnisse durch administrative Vorgaben. “Bei der Beschaffung von Instrumenten sind wir an den billigsten Anbieter gebunden, doch die sind meist in Fernost”, sagt er. “Die Transporte sind eine ökologische Katastrophe.”

Wilms ist derzeit an einer Neuauflage der “Denkschrift Astronomie” beteiligt, in der sich die Fach-Community auf wichtige Ziele einigt. Geht es nach ihm, soll dort klar gefordert werden, bei Projekten auch einen CO₂-Impact zu berechnen. Damit, so hofft der Forscher, ließe sich auch in der Politik und bei Geldgebern ein Bewusstsein schaffen für Klimaschutzmöglichkeiten: vom klimafreundlichen Beton unter Teleskopen bis zu Software-Verbesserungen, die die Datenverarbeitung effizienter machen und damit Energie sparen.

Nur 35 Milliarden US-Dollar aus der internationalen Klimafinanzierung sind laut Oxfam als tatsächliche Unterstützung für ärmere Staaten anzusehen. Mehr als zwei Drittel der 116 Milliarden Dollar, die Industrieländer laut OECD im Jahr 2022 an Klimafinanzierung gezahlt haben, können laut Oxfam nicht als tatsächliche Unterstützung angesehen werden: Denn sie müssten zurückgezahlt werden oder hätten keinen eindeutigen Klimafokus.

Oxfam errechnet die tatsächliche Unterstützung, indem es die Klimafinanzkredite und -zuschüsse genau analysiert. Dabei:

2021 lag die Höhe der tatsächlichen Unterstützung demnach bei 25 Milliarden US-Dollar, während die offiziellen OECD-Daten eine Klimafinanzierung von 89 Milliarden Dollar angegeben hatten.

Bisher gibt es keinen einheitlichen Standard für die Klimafinanz-Berichterstattung im Rahmen des Pariser Abkommens. Das Abkommen fordert die Geberstaaten zwar auf, die sogenannten Zuschussäquivalente ihrer Klimafinanzierung – also jenen Teil, der zinsvergünstigt fließt – auf freiwilliger Basis zu veröffentlichen. Doch bisher hätten sich die Industriestaaten “stark” gegen eine Veröffentlichungspflicht gewehrt, so Oxfam. Größere Transparenz und einheitliche Berichtsstandards seien aber für das neue Klimafinanzziel (NCQG) besonders wichtig, so Oxfam. nib

Die Ursachen und Folgen des Klimawandels sowie mögliche Lösungen sind den über 50-Jährigen in Deutschland geläufiger als jüngeren Menschen. Das ergab eine Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB). Dabei schnitten die 20- bis 29-Jährigen in Deutschland noch mal schlechter ab als die über 30-Jährigen. Auch im Vergleich zu anderen EU-Ländern schnitten die 20- bis 29-jährigen Deutschen schlechter ab.

Drei Viertel der Deutschen sehen demnach die Hauptursachen des Klimawandels in “menschlichen Aktivitäten wie Entwaldung, Landwirtschaft, Industrie und Verkehr”. Der Rest vermutet die Ursachen in “extremen Naturereignissen wie Vulkanausbrüchen und Hitzewellen” oder im Ozonloch.

Bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel zeigt sich laut EIB ein anderes Bild. So gaben beispielsweise 43 Prozent der befragten Deutschen an, dass “niedrigere Tempolimits auf Straßen den Klimawandel eindämmen” können. EU-weit liegt der Durchschnitt bei dieser Frage nur bei 26 Prozent. Auch wisse nur eine knappe Mehrheit (53 Prozent, 42 Prozent im EU-Durchschnitt), dass besser gedämmte Gebäude gegen den Klimawandel helfen.

Beim EIB-Wissenstest über den Klimawandel, für den 30.000 Menschen aus 35 Ländern (EU, UK, USA, China, Japan, Indien und Kanada) befragt wurden, belegt Deutschland unter den EU-Mitgliedstaaten Platz 10 und liegt damit leicht über dem EU-Durchschnitt. Am besten schnitten Finnland, Luxemburg und Schweden ab. luk

Die neue Labour-Regierung in Großbritannien will die Planung von Windkraftanlagen an Land (Onshore) vereinfachen und zwei Hürden aus dem Weg räumen, die den Ausbau der Windkraft seit 2015 stark beschränkt hatten. Der neue Energieminister Ed Miliband kündigte am Montag an, dass:

Die Labour-Regierung will die Onshore-Windkraftkapazität bis 2030 verdoppeln. Seit 2017 ist der Zubau von neuen Onshore-Windanlagen rapide gesunken. nib

4,3 Billionen US-Dollar haben institutionelle Anleger derzeit in Anleihen und Aktien in Unternehmen investiert, die in fossilen Energieprojekten aktiv sind. Auf diese Summe kommt die Finanzrecherche “Investing in Climate Chaos“, die von der deutschen NGO Urgewald und weiteren 13 Partnerorganisationen durchgeführt wurde. Zu den 7.500 institutionellen Anlegern, deren Daten in die Recherche eingeflossen sind, gehören Pensionsfonds, Versicherer, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Staatsfonds, Stiftungsfonds und Vermögensverwaltungstöchter von Geschäftsbanken. Abgeglichen wurden ihre Angaben mit den Datenbanken “Global Coal Exit List” und “Global Oil and Gas Exit List“, in denen 2.900 Unternehmen aus der fossilen Energieindustrie aufgeführt sind.

Mit großem Abstand führend sind die Vermögensverwalter Vanguard und Blackrock aus den USA. Beide haben jeweils mehr als 400 Milliarden US-Dollar in Öl-, Gas- und Kohlegeschäfte angelegt. Unter den zehn größten Investoren, die von Urgewald aufgeführt werden, sind acht in den Vereinigten Staaten beheimatet. Insgesamt wurden mehr als 65 Prozent der Geldanlagen in der Aufstellung von US-amerikanischen Firmen investiert.

“Dies zeigt, dass US-Regulierungsbehörden es bisher versäumen, die Klima- und Transformationsrisiken großer institutioneller Anleger wirksam zu überwachen und anzugehen”, sagt dazu Alec Connon von der Kampagne Stop the Money Pipeline.

Deutschland findet sich auf Rang 10 der Weltrangliste. Größter deutscher Investor ist mit 25 Milliarden Dollar die Deutsche Bank auf Rang 30 der globalen Anlegerliste, insbesondere durch ihre knapp 80-prozentige Beteiligung an der DWS-Vermögensverwaltung. Die DWS hält laut Urgewald trotz einer firmeneigenen Kohle-Richtlinie weiterhin Anteile im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar an Unternehmen in diesem Bereich. Aus Sicht der NGO sollten Ausnahmeregelungen in der Richtlinie geschlossen werden, um diese Investments zu beenden.

Eine Sprecherin von DWS verwies auf Anfrage von Table.Briefings auf die jährliche Überprüfung der Kohle-Richtlinie. DWS-Ziel sei eine “vollständige Einstellung des Einsatzes von Kohle” in der EU und OECD-Ländern bis 2030. Dasselbe gelte für alle anderen Länder bis 2040.

Noch größer ist das deutsche Engagement im Bereich Öl und Gas, in denen Deutsche Bank und DWS zusammen 23 Milliarden US-Dollar investiert haben – dicht gefolgt von der Allianz-Gruppe und ihren Töchtern Pimco und AGI. Urgewald kritisiert insbesondere Investitionen in das Unternehmen ExxonMobil, das im fossilen Bereich expandiert und aktivistische Aktionäre verklagt hat, die eine Kursänderung vorgeschlagen haben.

Die DWS-Sprecherin wollte sich nicht zu einzelnen Portfoliounternehmen äußern. Jedoch sei das Unternehmen “in Fällen, in denen wir keine Fortschritte durch den Dialog erkennen können” bestrebt, “unsere Stimmrechte entsprechend einzusetzen oder uns öffentlich im Rahmen der jeweiligen Hauptversammlung zu äußern.” Letztlich könnten solche Unternehmen auch “aus bestimmten Produkt-Portfolios” entfernt werden. av

2023 waren sieben Prozent weniger Pkws auf deutschen Autobahnen unterwegs als 2019, in vielen Großstädten gebe es ähnliche Trends. Außerdem habe die Verkehrsleistung von Fernzügen um sechs Prozent zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Thinktanks Agora Verkehrswende, die auf Grundlage eines Berichts des Beratungsunternehmens KCW erstellt wurde.

Während der Autoverkehr zwischen 2019 und 2023 abnahm, ist die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge im gleichen Zeitraum deutlich angestiegen. Agora Verkehrswende erklärt diesen scheinbaren Widerspruch unter anderem mit einem Rückgang von Pendelverkehr zwischen Wohn- und Arbeitsort: Nach der Pandemie arbeiten aktuell deutlich mehr Menschen zumindest teilweise von zu Hause. Zudem spielten die Einführung des Deutschlandtickets sowie der Anstieg des CO₂-Preises auf fossile Kraftstoffe eine Rolle.

Trotz leicht steigender Bevölkerungszahlen und einem stetig wachsenden Pkw-Bestand habe der Autoverkehr gegenüber 2019 abgenommen, so Wiebke Zimmer, stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende. “Verkehrswachstum ist also kein Naturgesetz.” Beim öffentlichen Nahverkehr legte vor allem der Bahnverkehr zu. Während im Busverkehr weniger Kilometer als vor der Pandemie zurückgelegt werden, haben die zurückgelegten Strecken in Zügen und Bahnen zugenommen. Hier gibt es zwar aktuell noch weniger Fahrgäste als vor der Pandemie, dafür legen sie aber längere Strecken zurück.

Agora Verkehrswende fordert, diese “wünschenswerten Trends” auch politisch zu unterstützen. Dazu beitragen könnten beispielsweise:

Mit einem “Kraftwerksicherheitsgesetz” (KWSG) will das Wirtschaftsministerium den Bau neuer klimafreundlicher Kraftwerke für die Versorgungssicherheit in mehreren Schritten umsetzen. Insgesamt kann damit der Bau von 12,5 Gigawatt Kraftwerksleistung von der Regierung mit Zustimmung der EU subventioniert werden. Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck nach der Einigung in der Regierung auf den Bundeshaushalt 2025 erklärt. Das neue Gesetz soll damit einen Kapazitätsmarkt für Kraftwerke vorbereiten, der in Zukunft das kurzfristige Angebot von Kraftwerksleistung regeln soll.

Das Gesetz soll sich auf zwei Säulen stützen:

186 von 252 befragten Politikern und Politikerinnen nutzen Dienstwagen, deren Emissionen “teils deutlich oberhalb des europäischen Flottengrenzwerts von 95 g CO₂/km” liegen. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Auf Bundesebene haben demnach Justizminister Marco Buschmann (FDP), Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die klimaschädlichsten Dienstwagen, die zwischen 184 und 205 g CO₂/km ausstoßen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner (CDU) schneiden mit 375 bis 380 g CO₂/km laut DUH sogar noch schlechter ab.

Am klimafreundlichsten fahren demnach Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne), deren Dienstwagen weniger als 100 g CO₂/km verursachen. Positiv hervorzuheben sei laut DUH, dass der “Anteil batterieelektrisch betriebener Dienstfahrzeuge auf 34 Prozent” gestiegen sei. Vier von den neun Bundesministerinnen und Bundesministern aus der Auswertung fahren laut DUH mit vollelektrischem Dienstwagen: Neben Schulze und Paus sind das Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Allerdings sind die E-Autos nach Einschätzung der Organisation häufig “völlig überdimensioniert” und verbrauchten viel Strom.

Es gibt auch Kritik an der Erhebung. Die Umwelthilfe geht für ihre Rangliste beispielsweise davon aus, dass Plug-in-Hybride nur im Verbrennermodus genutzt werden. Laut Studien trifft das oft zu, ob die Spitzenpolitiker und ihr Fuhrparkmanagement aber auch tatsächlich so vorgehen, ist offen. Auch haben manche Politiker mehrere Dienstwagen. Die DUH listet allerdings nur das Fahrzeug mit den höchsten Emissionswerten auf. Viele Dienstwagen mit besonders schwerer Panzerung werden in der Analyse außerdem nicht bewertet. nib/dpa

Die Bundesregierung hat bislang keine Finanzierungskonzepte für die milliardenteure Dekarbonisierung von zwei Dritteln der deutschen Stahlindustrie. Dies geht aus der Regierungsantwort auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die Table.Briefings vorliegt. Bislang seien den großen Stahlkonzernen für den Umbau knapp sieben Milliarden Euro als Subventionen zur Verfügung gestellt worden. Damit soll ein Drittel der Hochöfen durch strom- und wasserstoffbasierte Produktionsstätten ersetzt werden.

Die restlichen fossilbasierten Stahlkapazitäten sollen bis 2045 dekarbonisiert werden. Dafür veranschlage die Industrie einen weiteren Investitionsbedarf von 20 Milliarden Euro. Hierfür müssten “andere Wege der Finanzierung” gefunden werden, schreibt die Bundesregierung, “beispielsweise auch durch Identifizierung von zusätzlichen (privaten) Finanzierungsinstrumenten“.

“Die Bundesregierung weiß nicht, wie die bestehende Finanzierungslücke geschlossen werden soll”, kommentierte der Linken-Abgeordnete Jörg Cézanne. Er befürchtet, dass ohne staatliche Förderung Produktionskapazitäten abgebaut werden. Daher brauche es “ein klares politisches Bekenntnis zur Stahlproduktion in Deutschland, das auch finanziell unterlegt werden muss”.

Ein staatliches Mitspracherecht bei der Stahltransformation ergibt sich aus den Subventionen nicht. So plant die Stahltochter von Thyssenkrupp trotz hoher staatlicher Förderung einen Abbau von Kapazitäten und Arbeitsplätzen. Für neue Förderprogramme wie “Klimaschutzverträge” müssen Antragsteller nun Selbstverpflichtungen oder Vereinbarungen mit Arbeitnehmervertretern zur Beschäftigungssicherung eingehen.

“Das Konzept für weitere Förderung mit den Klimaschutzverträgen ist richtig und wichtig”, so Tilman von Berlepsch, Referent für Klimaneutrale Industrie bei der NGO Germanwatch. Es brauche jedoch “Kontinuität und Verlässlichkeit” in der Förderung, “damit Unternehmen investieren können und der Fortbestand von Schlüsselindustrien mit guten tariflichen Arbeitsplätzen ermöglicht wird”. av

Nach der Europawahl 2019 standen alle Zeichen in Brüssel auf Klimaschutz. Nachhaltigkeit und Transformation waren die dominierenden Themen. Von der Leyens Antwort: Der Green Deal. Fünf Jahre später scheint alles anders. Fragen zur Sicherheit, Migration und Deindustrialisierung stehen im Vordergrund. Aus Unternehmenssicht bleibt die Antwort dennoch dieselbe: Der Green Deal muss fortgesetzt und um einen grünen Industrie-Deal ergänzt werden. Ansonsten droht Europas Industrie, den Anschluss zu verlieren.

265 Milliarden US-Dollar – so viel Geld ist laut MIT 2023 in den USA in grüne Technologien geflossen. Ein Plus von rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem Joe Biden den Inflation Reduction Act (IRA) verabschiedete. 40 Milliarden Staatsdollar reichten dabei aus, um Privatinvestitionen in Höhe von 220 Milliarden Dollar auszulösen. Die Beschäftigungszahlen stiegen, die Wachstumsrate kletterte und die Entwicklung von Schlüsseltechnologien erhielt einen starken Push. Für die Zukunft dürfte das die Unabhängigkeit und damit auch die Resilienz und Sicherheit im Land deutlich erhöhen.

Sicherheit, Wachstum, Klimaschutz – ein Dreiklang, den sich auch Ursula von der Leyen für ihre Wiederwahl im EU-Parlament am 18. Juli wünscht. Ihrem Bündnis aus EVP, Sozialdemokraten und Liberalen muss sie dafür entgegenkommen und es mit weiteren Stimmen von den Grünen oder der EKR stärken. Die im EU-Rat abgestimmte Agenda sieht dabei einen klaren Fokus auf die Themen Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit vor. Punkte, die sich gut mit einem grünen Industrial Deal kombinieren ließen.

Aus Sicht der Stiftung Klimawirtschaft muss ein grüner Industrial Deal die Umsetzung der Klimaziele in den Fokus nehmen. Das geplante Klima-Zwischenziel für 2040 spielt dabei eine wichtige Rolle, um die Richtung auf dem Weg zur Klimaneutralität vorzugeben. Oberste Priorität muss dabei der Ausbau von Erneuerbaren, Elektrolyseuren und Netzen haben. Zusammen mit einem integrierten Strommarkt und einem pragmatischen Ansatz beim Wasserstoffhochlauf (besser blau als gar nichts) könnte das die hohen Energiepreise in der EU drücken. Hilfreich für Unternehmen wäre darüber hinaus auch eine Entlastung bei Berichts- und Sorgfaltspflichten, die viele Kapazitäten binden.

Ohne Geld ist das alles jedoch nicht möglich. Schätzungen der Kommission zufolge benötigt der Umbau zur Klimaneutralität ein Investitionsplus von mehr als 620 Milliarden Euro pro Jahr. Privatkapital könnte dabei einen Großteil übernehmen, weshalb die zügige Finalisierung der europäischen Kapitalmarktunion dringend geboten ist. Gleiches gilt auch für die Einführung einer Transformationskategorie im Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierung. Aktuell werden Investitionsziele hier nur dann als grün gelabelt, wenn sie bereits CO₂-arm sind. Um mehr Kapital für die Transformation zu mobilisieren, bräuchte es jedoch auch ein Label für Unternehmen mit CO₂-Emissionen und ambitionierten Reduktionsstrategien. Ansonsten geht die Industrie bei den grünen Kapitalgebern leer aus.

Geht es dagegen um Infrastrukturausgaben, wird die Transformation auch staatliche Zuschüsse benötigen. Etwa in Form von europäischen Klimaschutzverträgen, die Anschubfinanzierungen und Betriebskosten abdecken können, um grüne Technologien direkt wettbewerbsfähig zu machen. Kommen dann noch grüne Leitmärkte hinzu, die eine erwartbare Nachfrage nach sauberen Technologien aus der EU etablieren, kann sich auch in Europa eine ähnliche Dynamik wie in den USA entfalten. Wer seinen Standort fit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts machen will, muss bei der Industrietransformation klotzen statt kleckern. Der IRA hat es vorgemacht.

Sabine Nallinger ist Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft, einer unabhängigen CEO-Initiative für mehr unternehmerischen Klimaschutz in Deutschland.

Özden Terli – Redakteur und Moderator, ZDF-Wetterredaktion

Özden Terli ist einer der bekanntesten “Wetterfrösche” Deutschlands. Als Redakteur und Moderator der ZDF-Wetterredaktion ist Terli einem breiten Publikum bekannt. Seit vielen Jahren interpretiert er den Wetterbericht nicht als bloßes Informationsangebot über Sonnenschein und Regen, sondern als Wissenschaftskommunikation. Der Diplommeteorologe klärt in seiner Sendung über die Zusammenhänge und Folgen der Klimakrise auf. Immer wieder sieht er sich dabei auch mit Shitstorms aus dem rechten Spektrum konfrontiert, die ihn mundtot machen wollen. Laut Terli seien aber viele Menschen und insbesondere Industrievertreter schon viel weiter als Teile der Politik, die sich weniger mit der Lösung der Klimakrise beschäftigten, sondern immer wieder eine “neue Sau durchs Dorf” trieben und mit Scheindebatten ablenkten (zum Porträt).

Simon Evans – Stellvertretender Herausgeber, Carbon Brief

Als stellvertretender Herausgeber des Fachbriefings Carbon Brief gehört Simon Evans zu den weltweit wichtigsten Klimajournalisten. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen unter anderem die britische Klimapolitik, die internationale Klimadiplomatie oder auch Mythen über E-Autos. 2022 gewann Evans bei den britischen Journalistenpreisen der Press Gazette in der Kategorie “Energie und Umwelt”. Er studierte Chemie an der University of Oxford und machte anschließend einen Doktor in Biochemie an der University of Bristol.

Greta Thunberg – schwedische Klimaaktivistin

Sie ist nach wie vor die weltweite Ikone der Klimabewegung – wenn auch mittlerweile umstritten. Als Gründerin von Fridays for Future lenkte Greta Thunberg 2019 die globale Öffentlichkeit auf die Bekämpfung des Klimawandels, inspirierte eine ganze Generation von Jugendlichen und trug unmittelbar dazu bei, dass sich auch Politik und Wirtschaft konstruktiv und proaktiv mit effektivem Klimaschutz auseinandersetzten. Inzwischen nutzt sie ihre Prominenz fast nur noch, um auf den Krieg und das Leid im Gazastreifen aufmerksam zu machen. Thunberg ist in die Kritik geraten, weil sie oftmals anti-israelische Positionen vertrete und damit auch teilweise antisemitische Stimmungen schüre.

Sven Egenter – Journalist und Chefredakteur, Clean Energy Wire

Sven Egenter ist Journalist und Geschäftsführer der 2050 Media Projekt gGmbH und damit verantwortlich für die Medienprojekte Clean Energy Wire (CLEW) und Klimafakten, die sich journalistisch auf Energie- und Klimathemen fokussieren und Journalistinnen und Journalisten in diesem Bereich vernetzten. Egenter war vorher zwölf Jahre lang bei der Nachrichtenagentur Reuters in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz aktiv.

Vanessa Nakate – Ugandische Klimaaktivistin

Die ugandische Aktivistin ist Vorbild für die Klimaschutzbewegung auf dem afrikanischen Kontinent. Stets weist sie auf die Ungerechtigkeiten der westlichen Politik hin, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel. Sie gründete “Youth for Future Africa” sowie das afrikanische “Rise Up Movement” und setzt sich für den Schutz des Regenwalds im Kongobecken ein. Die bekennende Christin kritisiert neokoloniale Tendenzen und fordert Unterstützung für ärmere Staaten bei der Bekämpfung des Klimawandels sowie für die Anpassung und die Kompensation für Schäden und Verluste. Nakate ist der Kopf einer noch kleinen, aber rasant wachsenden Klimabewegung auf dem afrikanischen Kontinent.

Ed King – Kommunikationschef, Global Strategic Communication Council (GSCC)

Ed King ist einer der einflussreichsten Kommunikatoren in der internationalen Klima-Szene. Der Brite kümmert sich beim Thinktank GSCC um “strategische Kommunikation”. Das heißt: Bei King in London laufen viele Informationen aus Politik, Medien, UNO, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs zusammen. Er verarbeitet sie zu monatlichen oder (während der COPs) täglichen Briefings, die Beobachtern, Verhandlern und Journalisten wichtige Hintergründe und Anlass für Fragen und Recherchen liefern. Die Absicht: politische Entscheidungen für Klimaschutz zu beschleunigen. King begann seine Karriere als Reporter bei der BBC, ehe er zu den Gründern der Klima-Website “Climate Home News” gehörte. Seine Analysen garniert der Fußballfan häufig mit Parallelen aus der Welt des Sports.

Ingmar Rentzhog – Gründer und Vorsitzender, “We dont have time”

Ingmar Rentzhog gründete und leitet die schwedische Online-Plattform “We don’t have time”, die als “größte Medienplattform für Klimaschutz” (Eigenwerbung) weltweit Klimalösungen und neue Ideen verbreitet und diskutiert. Rentzhog studierte Mathematik und Management und arbeitete in der Finanzberatung. Er war Mitglied des “Climate Reality Project”, einer Organisation für Klima-Lobbyarbeit, die vom Ex-US-Vizepräsidenten Al Gore gegründet wurde. Mit “We don’t have time” und seinem Team liefert Rentzhog seit 2016 aus Stockholm der globalen Klima-Szene und vor allem auch den Unternehmen eine Möglichkeit, Ideen und Nachrichten zu ökonomischen und sozialen Innovationen zu diskutieren und sich zu vernetzen. Die Webcasts von “We don’t have time” etwa zur SB60 in Bonn hatten 8,7 Millionen Aufrufe.

Carlos Nobre – Wissenschaftler

Der brasilianische Wissenschaftler Carlos Nobre leistet Pionierarbeit in der Forschung zum Zusammenhang zwischen Abholzung und Klimaerwärmung, sein klarer Fokus dabei: der Amazonas-Regenwald. Seinen Doktortitel erhielt er vom Massachusetts Institute of Technology. Nobre hat mehr als 35 Jahre lang am Nationalen Institut für Weltraumforschung (INPE) in Brasilien gearbeitet und war Autor von verschiedenen IPCC-Berichten. Er gehörte zum Autorenteam des Berichts aus dem Jahr 2007, das mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Im Interview mit Table.Media hat er erklärt, welche Verantwortung die EU für die Entwaldung des Regenwaldes trägt.

Jenny Chase – Solaranalystin, Bloomberg NEF

Jenny Chase arbeitet seit 2005 als Solaranalystin bei Bloomberg NEF, einem Thinktank, der Daten und Analysen zur Energiewende bereitstellt. Chase ist eine der renommiertesten Beobachterinnen des Solarsektors. Sie erarbeitet wichtige Wirtschafts- und Finanzkonzepte beispielsweise zu Handelsfragen, Preismechanismen und der Kombination von Solaranlagen und Batterien. Ihr Buch “Solar Power Finance Without the Jargon” hat sie Anfang 2024 aktualisiert. An der University of Cambridge hat sie Physik und Naturwissenschaften studiert.

Luisa Neubauer – Klimaaktivistin

Die 28-jährige Luisa Neubauer ist das bekannteste Gesicht der Klimabewegung in Deutschland. 2019 wurde sie vor allem durch die Klimastreiks von Fridays for Future (FFF) bekannt. Neubauer ist außerdem seit 2017 Mitglied der Grünen, nach eigenen Angaben aber nicht aktiv. Zuletzt ist ihr Aktivismus nicht einfacher geworden, es hatte zwischen der internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung und FFF in Deutschland immer wieder Konflikte um die Positionierung zum Konflikt in Gaza gegeben. Gleichzeitig kämpft FFF in Deutschland darum, nicht an Bedeutung zu verlieren. Auch persönlich muss Neubauer viel einstecken: Immer wieder erfährt sie Hass und sexistische Anfeindungen.

bei der Debatte um die globale Klimafinanzierung ist eine Frage heiß umstritten: Wer außer den Industrieländern soll zahlen? Auch wohlhabende Schwellen- und Entwicklungsländer wie China oder die Ölstaaten, die sich bisher nicht beteiligen, heißt es vom Globalen Norden. Dabei stimmt diese Prämisse so gar nicht, zeigen überraschende Zahlen und Daten, die wir analysieren: Fast alle Schwellenländer sind direkt oder indirekt engagiert – und China ist demnach weltweit der elftgrößte Geber für Klimahilfen.

Auch anderswo lohnt es sich, bei den Finanzdaten genau hinzusehen: Oxfam hat errechnet, wie viel von den 116 Milliarden Dollar an Klimafinanzierung der reichen Länder eigentlich im engeren Sinne als Klimafinanzierung zählt – und wie viel davon den Ländern als Zuschüsse oder nur als Kredite gewährt werden. Das Ergebnis ist ernüchternd. Und auch bei den Investitionen von institutionellen Anlegern in fossile Projekte zeigt ein Blick hinter die Fassade, dass die Wirklichkeit oft schlechter aussieht als die Werbeversprechen.

Aber auch in dieser Ausgabe gibt es Hoffnungszeichen: Wir zeigen, wie die Wissenschaft versucht, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu verringern. Und neue Daten legen einen Trend nahe: Es gibt zwar immer mehr Autos in Deutschland, aber sie fahren weniger. Schlechte Nachrichten für die Parkplatzsuche, tendenziell gute News fürs Klima.

Wir wünschen spannende Lektüre

Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien tragen zur internationalen Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen offenbar deutlich mehr bei als allgemein angenommen. China etwa zahlte nach einer Studie im Jahr 2020 direkt und indirekt mehr als zwei Milliarden US-Dollar an Klimahilfen an andere Länder des Globalen Südens; andere Staaten der G77 tragen dreistellige Millionenbeträge bei. Das geht aus einer umfangreichen Untersuchung des renommierten britischen Thinktanks Overseas Development Institut (ODI) hervor.

Demnach machen bei den absoluten Summen der Klimafinanzierung (Daten von 2020) die ersten zehn Plätze die Industriestaaten aus – angeführt von Japan, Deutschland, Frankreich und den USA. Doch an Platz elf steht bereits China mit 1,2 Milliarden US-Dollar an direkten Zahlungen. Es folgen Südkorea auf Platz 16, dann Indien, Brasilien, Russland, Saudi-Arabien, Indonesien, Argentinien, Mexiko und Nigeria unter den TOP30.

Die Zahlen sind gerade besonders relevant, weil die UN-Staaten bei der COP29 in Baku ein neues gemeinsames Ziel für die Klimafinanzierung (NCQG) beschließen wollen. Auch beim Treffen der G20-Task Force zur Globalen Mobilisierung gegen den Klimawandel im brasilianischen Belem am 11. und 12. Juli wird das Thema Finanzen eine zentrale Rolle spielen. Bisher haben sich nur die Industriestaaten zu Zahlungen im internationalen Klimaschutz verpflichtet. Die auf der COP21 jährlich ab 2020 versprochenen 100 Milliarden US-Dollar an mobilisierten Mitteln wurden erst 2022 nach OECD-Berechnungen das erste Mal erreicht und mit 116 Milliarden übererfüllt.

Weil aber der Finanzbedarf für das NCQG ab 2025 so gewaltig ist – Berechnungen gehen von jährlich etwa 2,4 Billionen US-Dollar zwischen 2026 und 2030 aus – drängen die Industriestaaten darauf, dass auch andere Länder sich beteiligen. So haben die EU und die USA wiederholt Länder wie China oder die Ölstaaten aufgefordert, ebenfalls einen Beitrag zu leisten – was diese bislang ablehnen, weil sie dazu nicht verpflichtet sind und der Globale Norden seine Versprechen nicht erfüllt hat.

Offizielle Zahlen über die Geldflüsse der Schwellenländer gibt es nicht – denn unter der Klimarahmenkonvention sind nur die Industrieländer dazu verpflichtet, ihre Geldflüsse für Finanzen, Technologietransfer und den Aufbau von Kapazitäten in den armen Ländern offenzulegen. Eine Studie der Organisation E3G schätzt, dass etwa China zwischen 2013 und 2017 jährlich über eine Milliarde US-Dollar in bilateralen Projekten mit Ländern des Globalen Südens beigetragen hat. Darunter sind öffentliche und private Investitionen und Hilfszahlungen vor allem durch die “neue Seidenstraße” in den Bereichen Energie, Verkehr, Wasser, Landwirtschaft und Katastrophenschutz. Allerdings machen die Klimazahlungen demnach nur etwa zwei Prozent der “Seidenstraßen”-Gesamtinvestitionen aus – und von den anvisierten 3,1 Milliarden für einen speziellen Fonds für die Süd-Süd-Kooperation seien in den ersten sieben Jahren nur etwa zehn Prozent tatsächlich geflossen. Immerhin hat die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) unter chinesischer Kontrolle angekündigt, ihre Klimafinanzierung bis 2030 auf jährliche sieben Milliarden US-Dollar zu verdreifachen.

Die ODI-Studie rechnet zu den direkten Zahlungen noch die chinesische Beteiligung an internationalen Klimafonds (eine Million) und an den multilateralen Entwicklungsbanken (678 Millionen) wie der Weltbank dazu – und kommt zu einer Summe von knapp über zwei Milliarden US-Dollar. Demnach “wäre China 2017 als der siebtgrößte Zahler von internationaler Klimafinanzierung einzuordnen, nach Japan, Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und Italien”, folgern die Autoren. Die wirklichen Zahlungen würden dabei tendenziell unterschätzt, weil es keine offiziellen Daten gibt. Auch die Länder des Globalen Südens nennen offiziell keine Zahlen dazu, wie groß ihre Hilfsleistungen sind. China etwa hat bisher nicht offiziell mit seinen Zahlungen geworben, chinesische Vertreter erwähnen diese Tatsache aber bei den UN-Verhandlungen durchaus hinter verschlossenen Türen, heißt es aus Verhandlerkreisen.

Der Druck auch auf China nimmt vor der COP29 weiter zu. Die Front der Ablehnung aus den G77-Staaten zur finanziellen Beteiligung hat bei der COP28 der Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate zum ersten Mal durchbrochen, als die VAE gemeinsam mit Deutschland jeweils 100 Millionen US-Dollar für den Loss and Damage-Fonds in Aussicht stellten. Schon vorher hatten auch arme G77-Länder China aufgefordert, zu zahlen: Bei der COP27 hatte der AOSIS-Vorsitz Antigua und Barbuda Indien und China zum Zahlen aufgefordert. Auch aus Ghana kommt die Erwartung, China solle zu den Zahlern gehören.

Die gesamte Süd-Süd-Kooperation aus staatlichen Geldern schätzen die ODI-Experten für 2020 auf etwa 3,2 Milliarden US-Dollar. “Praktisch alle Länder haben zur Klimafinanzierung durch ihre freiwilligen Beiträge zu den Entwicklungsbanken beigetragen”, heißt es. Weitere 33 Nicht-Annex II Länder [Nicht-OECD-Länder, Anm. d. Red.] haben in multilaterale Klimafonds eingezahlt. Und eine Pro-Kopf-Berechnung dieser Beiträge bringt einige neue Länder unter die TOP 5: Monaco, Nauru, Norwegen, Tuvalu und Deutschland.

Wissenschaft belastet das Klima. Je nach Disziplin ist der individuelle “CO₂-Fußabdruck” der Forscherinnen und Forscher teils erheblich größer als der eines durchschnittlichen Bundesbürgers, den das Statistische Bundesamt mit rund acht Tonnen pro Jahr beziffert (Zahl für 2020). Vor allem Flugreisen schlagen zu Buche, aber auch der hohe Stromverbrauch von Rechenzentren, Modellierungen und das Arbeiten mit KI-Systemen. Hinzu kommen große Infrastrukturen, die viel Stahl und Beton erfordern, was ebenfalls auf die Klimabilanz schlägt.

Am Beispiel von Astronomen hat dies ein Team um Jürgen Knödlseder von der Universität Toulouse durchgerechnet. Für den Bau und Betrieb von Teleskopen wie “ALMA” oder “La Silla”, ebenso für weltraumgestützte Observatorien wie “Hubble”, kommen sie auf einen Treibhausgasausstoß von 37 Tonnen pro Jahr und Forscherin oder Forscher, wobei die Schwankungsbreite mit 14 Tonnen erheblich ist.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden zunehmend wichtig für die Communities. Auch die großen Forschungsorganisationen haben sich entsprechende Ziele gesetzt. Fraunhofer beispielsweise will die Emissionen der eigenen Organisation bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 2020 reduzieren, bis 2045 soll Fraunhofer klimaneutral betrieben werden. Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich jüngst verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2029 im Vergleich zu 2019 zu halbieren. Bei den Helmholtz-Zentren haben viele einen Zeithorizont festgelegt, bis wann sie Klimaneutralität erreichen wollen. Sie variieren von KIT Campus Nord (bis 2030) über DLR, HZB und DKFZ (2035) bis MDC (2038) sowie GFZ (im Zeitraum von 2030 bis 2040).

Die Maßnahmen, die auf Anfrage von Table.Briefings genannt werden, ähneln sich:

Die Ziele der Organisationen sind ambitioniert, wie auch aus den Instituten immer wieder zu hören ist. Und sie stecken teilweise in einem Dilemma: Sie forschen selbst an Lösungen für eine nachhaltige Gesellschaft, zu denen verbesserte Solaranlagen und Batterien gehören oder die klimaschonende Luftfahrt. Doch gerade diese Forschung erfordert heute noch energieintensive Infrastrukturen.

Kurzfristige wirksame Maßnahmen seien weitgehend umgesetzt, erklärt die Fraunhofer-Gesellschaft. Die nächsten Schritte seien besonders herausfordernd, sie beträfen insbesondere die Transformation der Liegenschaften, also energetische Sanierungen, Nachhaltigkeit im Bauprozess und neue Finanzierungsmechanismen. “Bei vielen dieser Vorhaben brauchen wir Unterstützung von außen, um unsere Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir befinden uns in einem konstruktiven Diskussionsprozess mit Politik und Zuwendungsgebern, um Sanierungsprozesse zu beschleunigen und die entsprechenden Regeln zu vereinfachen. Solche Vereinfachungen sind notwendig, um unsere Roadmap zeitgerecht abzuarbeiten und das Klimaziel rechtzeitig zu erreichen.”

Während sich die Spitzen der Institute und Organisationen mit den großen Linien im Klimaschutz befassen, entbindet das nicht die einzelnen Mitarbeiter von ihrer Verantwortung, meint etwa Jürgen Gerhards, Makrosoziologe an der FU Berlin. Er hat sich vor allem mit den reisebedingten CO₂-Emissionen befasst. Unter seiner Führung haben 2022 die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und die Junge Akademie ein Papier mit dem Titel “Klimaschutz und Dienstreisen: Empfehlungen für ein umweltschonendes Reiseverhalten in der Wissenschaft” publiziert.

Im Gespräch mit Table.Briefings unterscheidet er zwischen Motiven und Argumentationen der “irrsinnigen” Vielfliegerei. Das Motiv, so Gerhards, ist der Wunsch zu reisen. Eine Tagung in Istanbul lade schließlich dazu ein, noch das Wochenende für private Erkundungen dranzuhängen. “Das wird befördert durch Anbieter, die mit Konferenzen Geld verdienen. Und dadurch, dass der einzelne Forscher dies nicht selbst zahlen muss, sondern über Drittmittel finanziert.” Argumentiert werde hingegen mit Networking und Austausch, die wichtig seien. “Das trifft nur zum Teil zu. Man kann problemlos 60 Prozent der Flugaktivitäten reduzieren, ohne Schaden zu nehmen”, sagt Gerhards. Virtuelle Treffen hätten auch starke Vorteile: Eltern kleiner Kinder sind nicht so lange fort und insbesondere Kolleginnen und Kollegen aus dem Globalen Süden, die teils große Probleme bei der Visaerteilung haben, können besser in gemeinsame Projekte eingebunden werden.

Ein besonderer Anreiz zur Flugvermeidung wird an der Universität Konstanz praktiziert. Er ist freiwillig für alle Arbeitsgruppen, die sich beteiligen möchten. Auf jeden Flug wird eine Gebühr erhoben, die in einen Topf kommt. Am Jahresende wird der “Gewinn” verteilt, eine Hälfte geht an alle teilnehmenden Arbeitsgruppen, die zweite abhängig von der Reduktion gegenüber einem Referenzjahr in den einzelnen Gruppen. Rund zwei Drittel der Arbeitsgruppen nähmen teil, sagt die Konstanzer Mikrosoziologin Claudia Diehl, die maßgeblich an dem Projekt beteiligt ist. Sie wertet das als gutes Zeichen. Für sie ist entscheidend, dass das Modell aus der Universität heraus entwickelt wurde und nicht von der Leitung verordnet. Ihre Motivation: “Wenn wir es an der Uni nicht hinbekommen, nachhaltiger zu agieren, wie soll es dann der Gesellschaft gelingen?”

Ähnlich formuliert es der Astronom Jörn Wilms von der Universität Erlangen-Nürnberg. Er sieht sein Fach mit ausgeprägter Internationalisierung und großen Infrastrukturen als geeignetes Studienobjekt, an dem zu zeigen wäre, wie man dennoch nachhaltig Wissenschaft betreiben kann. “Viele Meetings werden inzwischen virtuell oder hybrid angeboten”, sagt er. Zudem werde geschaut, woher die Teilnehmer kommen und nach einer geografisch günstigen Location gesucht. Wilms sieht aber auch Hemmnisse durch administrative Vorgaben. “Bei der Beschaffung von Instrumenten sind wir an den billigsten Anbieter gebunden, doch die sind meist in Fernost”, sagt er. “Die Transporte sind eine ökologische Katastrophe.”

Wilms ist derzeit an einer Neuauflage der “Denkschrift Astronomie” beteiligt, in der sich die Fach-Community auf wichtige Ziele einigt. Geht es nach ihm, soll dort klar gefordert werden, bei Projekten auch einen CO₂-Impact zu berechnen. Damit, so hofft der Forscher, ließe sich auch in der Politik und bei Geldgebern ein Bewusstsein schaffen für Klimaschutzmöglichkeiten: vom klimafreundlichen Beton unter Teleskopen bis zu Software-Verbesserungen, die die Datenverarbeitung effizienter machen und damit Energie sparen.

Nur 35 Milliarden US-Dollar aus der internationalen Klimafinanzierung sind laut Oxfam als tatsächliche Unterstützung für ärmere Staaten anzusehen. Mehr als zwei Drittel der 116 Milliarden Dollar, die Industrieländer laut OECD im Jahr 2022 an Klimafinanzierung gezahlt haben, können laut Oxfam nicht als tatsächliche Unterstützung angesehen werden: Denn sie müssten zurückgezahlt werden oder hätten keinen eindeutigen Klimafokus.

Oxfam errechnet die tatsächliche Unterstützung, indem es die Klimafinanzkredite und -zuschüsse genau analysiert. Dabei:

2021 lag die Höhe der tatsächlichen Unterstützung demnach bei 25 Milliarden US-Dollar, während die offiziellen OECD-Daten eine Klimafinanzierung von 89 Milliarden Dollar angegeben hatten.

Bisher gibt es keinen einheitlichen Standard für die Klimafinanz-Berichterstattung im Rahmen des Pariser Abkommens. Das Abkommen fordert die Geberstaaten zwar auf, die sogenannten Zuschussäquivalente ihrer Klimafinanzierung – also jenen Teil, der zinsvergünstigt fließt – auf freiwilliger Basis zu veröffentlichen. Doch bisher hätten sich die Industriestaaten “stark” gegen eine Veröffentlichungspflicht gewehrt, so Oxfam. Größere Transparenz und einheitliche Berichtsstandards seien aber für das neue Klimafinanzziel (NCQG) besonders wichtig, so Oxfam. nib

Die Ursachen und Folgen des Klimawandels sowie mögliche Lösungen sind den über 50-Jährigen in Deutschland geläufiger als jüngeren Menschen. Das ergab eine Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB). Dabei schnitten die 20- bis 29-Jährigen in Deutschland noch mal schlechter ab als die über 30-Jährigen. Auch im Vergleich zu anderen EU-Ländern schnitten die 20- bis 29-jährigen Deutschen schlechter ab.

Drei Viertel der Deutschen sehen demnach die Hauptursachen des Klimawandels in “menschlichen Aktivitäten wie Entwaldung, Landwirtschaft, Industrie und Verkehr”. Der Rest vermutet die Ursachen in “extremen Naturereignissen wie Vulkanausbrüchen und Hitzewellen” oder im Ozonloch.

Bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel zeigt sich laut EIB ein anderes Bild. So gaben beispielsweise 43 Prozent der befragten Deutschen an, dass “niedrigere Tempolimits auf Straßen den Klimawandel eindämmen” können. EU-weit liegt der Durchschnitt bei dieser Frage nur bei 26 Prozent. Auch wisse nur eine knappe Mehrheit (53 Prozent, 42 Prozent im EU-Durchschnitt), dass besser gedämmte Gebäude gegen den Klimawandel helfen.

Beim EIB-Wissenstest über den Klimawandel, für den 30.000 Menschen aus 35 Ländern (EU, UK, USA, China, Japan, Indien und Kanada) befragt wurden, belegt Deutschland unter den EU-Mitgliedstaaten Platz 10 und liegt damit leicht über dem EU-Durchschnitt. Am besten schnitten Finnland, Luxemburg und Schweden ab. luk

Die neue Labour-Regierung in Großbritannien will die Planung von Windkraftanlagen an Land (Onshore) vereinfachen und zwei Hürden aus dem Weg räumen, die den Ausbau der Windkraft seit 2015 stark beschränkt hatten. Der neue Energieminister Ed Miliband kündigte am Montag an, dass:

Die Labour-Regierung will die Onshore-Windkraftkapazität bis 2030 verdoppeln. Seit 2017 ist der Zubau von neuen Onshore-Windanlagen rapide gesunken. nib

4,3 Billionen US-Dollar haben institutionelle Anleger derzeit in Anleihen und Aktien in Unternehmen investiert, die in fossilen Energieprojekten aktiv sind. Auf diese Summe kommt die Finanzrecherche “Investing in Climate Chaos“, die von der deutschen NGO Urgewald und weiteren 13 Partnerorganisationen durchgeführt wurde. Zu den 7.500 institutionellen Anlegern, deren Daten in die Recherche eingeflossen sind, gehören Pensionsfonds, Versicherer, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Staatsfonds, Stiftungsfonds und Vermögensverwaltungstöchter von Geschäftsbanken. Abgeglichen wurden ihre Angaben mit den Datenbanken “Global Coal Exit List” und “Global Oil and Gas Exit List“, in denen 2.900 Unternehmen aus der fossilen Energieindustrie aufgeführt sind.

Mit großem Abstand führend sind die Vermögensverwalter Vanguard und Blackrock aus den USA. Beide haben jeweils mehr als 400 Milliarden US-Dollar in Öl-, Gas- und Kohlegeschäfte angelegt. Unter den zehn größten Investoren, die von Urgewald aufgeführt werden, sind acht in den Vereinigten Staaten beheimatet. Insgesamt wurden mehr als 65 Prozent der Geldanlagen in der Aufstellung von US-amerikanischen Firmen investiert.

“Dies zeigt, dass US-Regulierungsbehörden es bisher versäumen, die Klima- und Transformationsrisiken großer institutioneller Anleger wirksam zu überwachen und anzugehen”, sagt dazu Alec Connon von der Kampagne Stop the Money Pipeline.

Deutschland findet sich auf Rang 10 der Weltrangliste. Größter deutscher Investor ist mit 25 Milliarden Dollar die Deutsche Bank auf Rang 30 der globalen Anlegerliste, insbesondere durch ihre knapp 80-prozentige Beteiligung an der DWS-Vermögensverwaltung. Die DWS hält laut Urgewald trotz einer firmeneigenen Kohle-Richtlinie weiterhin Anteile im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar an Unternehmen in diesem Bereich. Aus Sicht der NGO sollten Ausnahmeregelungen in der Richtlinie geschlossen werden, um diese Investments zu beenden.

Eine Sprecherin von DWS verwies auf Anfrage von Table.Briefings auf die jährliche Überprüfung der Kohle-Richtlinie. DWS-Ziel sei eine “vollständige Einstellung des Einsatzes von Kohle” in der EU und OECD-Ländern bis 2030. Dasselbe gelte für alle anderen Länder bis 2040.

Noch größer ist das deutsche Engagement im Bereich Öl und Gas, in denen Deutsche Bank und DWS zusammen 23 Milliarden US-Dollar investiert haben – dicht gefolgt von der Allianz-Gruppe und ihren Töchtern Pimco und AGI. Urgewald kritisiert insbesondere Investitionen in das Unternehmen ExxonMobil, das im fossilen Bereich expandiert und aktivistische Aktionäre verklagt hat, die eine Kursänderung vorgeschlagen haben.

Die DWS-Sprecherin wollte sich nicht zu einzelnen Portfoliounternehmen äußern. Jedoch sei das Unternehmen “in Fällen, in denen wir keine Fortschritte durch den Dialog erkennen können” bestrebt, “unsere Stimmrechte entsprechend einzusetzen oder uns öffentlich im Rahmen der jeweiligen Hauptversammlung zu äußern.” Letztlich könnten solche Unternehmen auch “aus bestimmten Produkt-Portfolios” entfernt werden. av

2023 waren sieben Prozent weniger Pkws auf deutschen Autobahnen unterwegs als 2019, in vielen Großstädten gebe es ähnliche Trends. Außerdem habe die Verkehrsleistung von Fernzügen um sechs Prozent zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Thinktanks Agora Verkehrswende, die auf Grundlage eines Berichts des Beratungsunternehmens KCW erstellt wurde.

Während der Autoverkehr zwischen 2019 und 2023 abnahm, ist die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge im gleichen Zeitraum deutlich angestiegen. Agora Verkehrswende erklärt diesen scheinbaren Widerspruch unter anderem mit einem Rückgang von Pendelverkehr zwischen Wohn- und Arbeitsort: Nach der Pandemie arbeiten aktuell deutlich mehr Menschen zumindest teilweise von zu Hause. Zudem spielten die Einführung des Deutschlandtickets sowie der Anstieg des CO₂-Preises auf fossile Kraftstoffe eine Rolle.

Trotz leicht steigender Bevölkerungszahlen und einem stetig wachsenden Pkw-Bestand habe der Autoverkehr gegenüber 2019 abgenommen, so Wiebke Zimmer, stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende. “Verkehrswachstum ist also kein Naturgesetz.” Beim öffentlichen Nahverkehr legte vor allem der Bahnverkehr zu. Während im Busverkehr weniger Kilometer als vor der Pandemie zurückgelegt werden, haben die zurückgelegten Strecken in Zügen und Bahnen zugenommen. Hier gibt es zwar aktuell noch weniger Fahrgäste als vor der Pandemie, dafür legen sie aber längere Strecken zurück.

Agora Verkehrswende fordert, diese “wünschenswerten Trends” auch politisch zu unterstützen. Dazu beitragen könnten beispielsweise:

Mit einem “Kraftwerksicherheitsgesetz” (KWSG) will das Wirtschaftsministerium den Bau neuer klimafreundlicher Kraftwerke für die Versorgungssicherheit in mehreren Schritten umsetzen. Insgesamt kann damit der Bau von 12,5 Gigawatt Kraftwerksleistung von der Regierung mit Zustimmung der EU subventioniert werden. Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck nach der Einigung in der Regierung auf den Bundeshaushalt 2025 erklärt. Das neue Gesetz soll damit einen Kapazitätsmarkt für Kraftwerke vorbereiten, der in Zukunft das kurzfristige Angebot von Kraftwerksleistung regeln soll.

Das Gesetz soll sich auf zwei Säulen stützen:

186 von 252 befragten Politikern und Politikerinnen nutzen Dienstwagen, deren Emissionen “teils deutlich oberhalb des europäischen Flottengrenzwerts von 95 g CO₂/km” liegen. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Auf Bundesebene haben demnach Justizminister Marco Buschmann (FDP), Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die klimaschädlichsten Dienstwagen, die zwischen 184 und 205 g CO₂/km ausstoßen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner (CDU) schneiden mit 375 bis 380 g CO₂/km laut DUH sogar noch schlechter ab.

Am klimafreundlichsten fahren demnach Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne), deren Dienstwagen weniger als 100 g CO₂/km verursachen. Positiv hervorzuheben sei laut DUH, dass der “Anteil batterieelektrisch betriebener Dienstfahrzeuge auf 34 Prozent” gestiegen sei. Vier von den neun Bundesministerinnen und Bundesministern aus der Auswertung fahren laut DUH mit vollelektrischem Dienstwagen: Neben Schulze und Paus sind das Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Allerdings sind die E-Autos nach Einschätzung der Organisation häufig “völlig überdimensioniert” und verbrauchten viel Strom.

Es gibt auch Kritik an der Erhebung. Die Umwelthilfe geht für ihre Rangliste beispielsweise davon aus, dass Plug-in-Hybride nur im Verbrennermodus genutzt werden. Laut Studien trifft das oft zu, ob die Spitzenpolitiker und ihr Fuhrparkmanagement aber auch tatsächlich so vorgehen, ist offen. Auch haben manche Politiker mehrere Dienstwagen. Die DUH listet allerdings nur das Fahrzeug mit den höchsten Emissionswerten auf. Viele Dienstwagen mit besonders schwerer Panzerung werden in der Analyse außerdem nicht bewertet. nib/dpa

Die Bundesregierung hat bislang keine Finanzierungskonzepte für die milliardenteure Dekarbonisierung von zwei Dritteln der deutschen Stahlindustrie. Dies geht aus der Regierungsantwort auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die Table.Briefings vorliegt. Bislang seien den großen Stahlkonzernen für den Umbau knapp sieben Milliarden Euro als Subventionen zur Verfügung gestellt worden. Damit soll ein Drittel der Hochöfen durch strom- und wasserstoffbasierte Produktionsstätten ersetzt werden.

Die restlichen fossilbasierten Stahlkapazitäten sollen bis 2045 dekarbonisiert werden. Dafür veranschlage die Industrie einen weiteren Investitionsbedarf von 20 Milliarden Euro. Hierfür müssten “andere Wege der Finanzierung” gefunden werden, schreibt die Bundesregierung, “beispielsweise auch durch Identifizierung von zusätzlichen (privaten) Finanzierungsinstrumenten“.

“Die Bundesregierung weiß nicht, wie die bestehende Finanzierungslücke geschlossen werden soll”, kommentierte der Linken-Abgeordnete Jörg Cézanne. Er befürchtet, dass ohne staatliche Förderung Produktionskapazitäten abgebaut werden. Daher brauche es “ein klares politisches Bekenntnis zur Stahlproduktion in Deutschland, das auch finanziell unterlegt werden muss”.

Ein staatliches Mitspracherecht bei der Stahltransformation ergibt sich aus den Subventionen nicht. So plant die Stahltochter von Thyssenkrupp trotz hoher staatlicher Förderung einen Abbau von Kapazitäten und Arbeitsplätzen. Für neue Förderprogramme wie “Klimaschutzverträge” müssen Antragsteller nun Selbstverpflichtungen oder Vereinbarungen mit Arbeitnehmervertretern zur Beschäftigungssicherung eingehen.

“Das Konzept für weitere Förderung mit den Klimaschutzverträgen ist richtig und wichtig”, so Tilman von Berlepsch, Referent für Klimaneutrale Industrie bei der NGO Germanwatch. Es brauche jedoch “Kontinuität und Verlässlichkeit” in der Förderung, “damit Unternehmen investieren können und der Fortbestand von Schlüsselindustrien mit guten tariflichen Arbeitsplätzen ermöglicht wird”. av

Nach der Europawahl 2019 standen alle Zeichen in Brüssel auf Klimaschutz. Nachhaltigkeit und Transformation waren die dominierenden Themen. Von der Leyens Antwort: Der Green Deal. Fünf Jahre später scheint alles anders. Fragen zur Sicherheit, Migration und Deindustrialisierung stehen im Vordergrund. Aus Unternehmenssicht bleibt die Antwort dennoch dieselbe: Der Green Deal muss fortgesetzt und um einen grünen Industrie-Deal ergänzt werden. Ansonsten droht Europas Industrie, den Anschluss zu verlieren.

265 Milliarden US-Dollar – so viel Geld ist laut MIT 2023 in den USA in grüne Technologien geflossen. Ein Plus von rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem Joe Biden den Inflation Reduction Act (IRA) verabschiedete. 40 Milliarden Staatsdollar reichten dabei aus, um Privatinvestitionen in Höhe von 220 Milliarden Dollar auszulösen. Die Beschäftigungszahlen stiegen, die Wachstumsrate kletterte und die Entwicklung von Schlüsseltechnologien erhielt einen starken Push. Für die Zukunft dürfte das die Unabhängigkeit und damit auch die Resilienz und Sicherheit im Land deutlich erhöhen.

Sicherheit, Wachstum, Klimaschutz – ein Dreiklang, den sich auch Ursula von der Leyen für ihre Wiederwahl im EU-Parlament am 18. Juli wünscht. Ihrem Bündnis aus EVP, Sozialdemokraten und Liberalen muss sie dafür entgegenkommen und es mit weiteren Stimmen von den Grünen oder der EKR stärken. Die im EU-Rat abgestimmte Agenda sieht dabei einen klaren Fokus auf die Themen Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit vor. Punkte, die sich gut mit einem grünen Industrial Deal kombinieren ließen.

Aus Sicht der Stiftung Klimawirtschaft muss ein grüner Industrial Deal die Umsetzung der Klimaziele in den Fokus nehmen. Das geplante Klima-Zwischenziel für 2040 spielt dabei eine wichtige Rolle, um die Richtung auf dem Weg zur Klimaneutralität vorzugeben. Oberste Priorität muss dabei der Ausbau von Erneuerbaren, Elektrolyseuren und Netzen haben. Zusammen mit einem integrierten Strommarkt und einem pragmatischen Ansatz beim Wasserstoffhochlauf (besser blau als gar nichts) könnte das die hohen Energiepreise in der EU drücken. Hilfreich für Unternehmen wäre darüber hinaus auch eine Entlastung bei Berichts- und Sorgfaltspflichten, die viele Kapazitäten binden.

Ohne Geld ist das alles jedoch nicht möglich. Schätzungen der Kommission zufolge benötigt der Umbau zur Klimaneutralität ein Investitionsplus von mehr als 620 Milliarden Euro pro Jahr. Privatkapital könnte dabei einen Großteil übernehmen, weshalb die zügige Finalisierung der europäischen Kapitalmarktunion dringend geboten ist. Gleiches gilt auch für die Einführung einer Transformationskategorie im Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierung. Aktuell werden Investitionsziele hier nur dann als grün gelabelt, wenn sie bereits CO₂-arm sind. Um mehr Kapital für die Transformation zu mobilisieren, bräuchte es jedoch auch ein Label für Unternehmen mit CO₂-Emissionen und ambitionierten Reduktionsstrategien. Ansonsten geht die Industrie bei den grünen Kapitalgebern leer aus.

Geht es dagegen um Infrastrukturausgaben, wird die Transformation auch staatliche Zuschüsse benötigen. Etwa in Form von europäischen Klimaschutzverträgen, die Anschubfinanzierungen und Betriebskosten abdecken können, um grüne Technologien direkt wettbewerbsfähig zu machen. Kommen dann noch grüne Leitmärkte hinzu, die eine erwartbare Nachfrage nach sauberen Technologien aus der EU etablieren, kann sich auch in Europa eine ähnliche Dynamik wie in den USA entfalten. Wer seinen Standort fit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts machen will, muss bei der Industrietransformation klotzen statt kleckern. Der IRA hat es vorgemacht.

Sabine Nallinger ist Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft, einer unabhängigen CEO-Initiative für mehr unternehmerischen Klimaschutz in Deutschland.

Özden Terli – Redakteur und Moderator, ZDF-Wetterredaktion

Özden Terli ist einer der bekanntesten “Wetterfrösche” Deutschlands. Als Redakteur und Moderator der ZDF-Wetterredaktion ist Terli einem breiten Publikum bekannt. Seit vielen Jahren interpretiert er den Wetterbericht nicht als bloßes Informationsangebot über Sonnenschein und Regen, sondern als Wissenschaftskommunikation. Der Diplommeteorologe klärt in seiner Sendung über die Zusammenhänge und Folgen der Klimakrise auf. Immer wieder sieht er sich dabei auch mit Shitstorms aus dem rechten Spektrum konfrontiert, die ihn mundtot machen wollen. Laut Terli seien aber viele Menschen und insbesondere Industrievertreter schon viel weiter als Teile der Politik, die sich weniger mit der Lösung der Klimakrise beschäftigten, sondern immer wieder eine “neue Sau durchs Dorf” trieben und mit Scheindebatten ablenkten (zum Porträt).

Simon Evans – Stellvertretender Herausgeber, Carbon Brief

Als stellvertretender Herausgeber des Fachbriefings Carbon Brief gehört Simon Evans zu den weltweit wichtigsten Klimajournalisten. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen unter anderem die britische Klimapolitik, die internationale Klimadiplomatie oder auch Mythen über E-Autos. 2022 gewann Evans bei den britischen Journalistenpreisen der Press Gazette in der Kategorie “Energie und Umwelt”. Er studierte Chemie an der University of Oxford und machte anschließend einen Doktor in Biochemie an der University of Bristol.

Greta Thunberg – schwedische Klimaaktivistin

Sie ist nach wie vor die weltweite Ikone der Klimabewegung – wenn auch mittlerweile umstritten. Als Gründerin von Fridays for Future lenkte Greta Thunberg 2019 die globale Öffentlichkeit auf die Bekämpfung des Klimawandels, inspirierte eine ganze Generation von Jugendlichen und trug unmittelbar dazu bei, dass sich auch Politik und Wirtschaft konstruktiv und proaktiv mit effektivem Klimaschutz auseinandersetzten. Inzwischen nutzt sie ihre Prominenz fast nur noch, um auf den Krieg und das Leid im Gazastreifen aufmerksam zu machen. Thunberg ist in die Kritik geraten, weil sie oftmals anti-israelische Positionen vertrete und damit auch teilweise antisemitische Stimmungen schüre.

Sven Egenter – Journalist und Chefredakteur, Clean Energy Wire

Sven Egenter ist Journalist und Geschäftsführer der 2050 Media Projekt gGmbH und damit verantwortlich für die Medienprojekte Clean Energy Wire (CLEW) und Klimafakten, die sich journalistisch auf Energie- und Klimathemen fokussieren und Journalistinnen und Journalisten in diesem Bereich vernetzten. Egenter war vorher zwölf Jahre lang bei der Nachrichtenagentur Reuters in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz aktiv.

Vanessa Nakate – Ugandische Klimaaktivistin

Die ugandische Aktivistin ist Vorbild für die Klimaschutzbewegung auf dem afrikanischen Kontinent. Stets weist sie auf die Ungerechtigkeiten der westlichen Politik hin, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel. Sie gründete “Youth for Future Africa” sowie das afrikanische “Rise Up Movement” und setzt sich für den Schutz des Regenwalds im Kongobecken ein. Die bekennende Christin kritisiert neokoloniale Tendenzen und fordert Unterstützung für ärmere Staaten bei der Bekämpfung des Klimawandels sowie für die Anpassung und die Kompensation für Schäden und Verluste. Nakate ist der Kopf einer noch kleinen, aber rasant wachsenden Klimabewegung auf dem afrikanischen Kontinent.

Ed King – Kommunikationschef, Global Strategic Communication Council (GSCC)

Ed King ist einer der einflussreichsten Kommunikatoren in der internationalen Klima-Szene. Der Brite kümmert sich beim Thinktank GSCC um “strategische Kommunikation”. Das heißt: Bei King in London laufen viele Informationen aus Politik, Medien, UNO, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs zusammen. Er verarbeitet sie zu monatlichen oder (während der COPs) täglichen Briefings, die Beobachtern, Verhandlern und Journalisten wichtige Hintergründe und Anlass für Fragen und Recherchen liefern. Die Absicht: politische Entscheidungen für Klimaschutz zu beschleunigen. King begann seine Karriere als Reporter bei der BBC, ehe er zu den Gründern der Klima-Website “Climate Home News” gehörte. Seine Analysen garniert der Fußballfan häufig mit Parallelen aus der Welt des Sports.

Ingmar Rentzhog – Gründer und Vorsitzender, “We dont have time”

Ingmar Rentzhog gründete und leitet die schwedische Online-Plattform “We don’t have time”, die als “größte Medienplattform für Klimaschutz” (Eigenwerbung) weltweit Klimalösungen und neue Ideen verbreitet und diskutiert. Rentzhog studierte Mathematik und Management und arbeitete in der Finanzberatung. Er war Mitglied des “Climate Reality Project”, einer Organisation für Klima-Lobbyarbeit, die vom Ex-US-Vizepräsidenten Al Gore gegründet wurde. Mit “We don’t have time” und seinem Team liefert Rentzhog seit 2016 aus Stockholm der globalen Klima-Szene und vor allem auch den Unternehmen eine Möglichkeit, Ideen und Nachrichten zu ökonomischen und sozialen Innovationen zu diskutieren und sich zu vernetzen. Die Webcasts von “We don’t have time” etwa zur SB60 in Bonn hatten 8,7 Millionen Aufrufe.

Carlos Nobre – Wissenschaftler

Der brasilianische Wissenschaftler Carlos Nobre leistet Pionierarbeit in der Forschung zum Zusammenhang zwischen Abholzung und Klimaerwärmung, sein klarer Fokus dabei: der Amazonas-Regenwald. Seinen Doktortitel erhielt er vom Massachusetts Institute of Technology. Nobre hat mehr als 35 Jahre lang am Nationalen Institut für Weltraumforschung (INPE) in Brasilien gearbeitet und war Autor von verschiedenen IPCC-Berichten. Er gehörte zum Autorenteam des Berichts aus dem Jahr 2007, das mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Im Interview mit Table.Media hat er erklärt, welche Verantwortung die EU für die Entwaldung des Regenwaldes trägt.

Jenny Chase – Solaranalystin, Bloomberg NEF

Jenny Chase arbeitet seit 2005 als Solaranalystin bei Bloomberg NEF, einem Thinktank, der Daten und Analysen zur Energiewende bereitstellt. Chase ist eine der renommiertesten Beobachterinnen des Solarsektors. Sie erarbeitet wichtige Wirtschafts- und Finanzkonzepte beispielsweise zu Handelsfragen, Preismechanismen und der Kombination von Solaranlagen und Batterien. Ihr Buch “Solar Power Finance Without the Jargon” hat sie Anfang 2024 aktualisiert. An der University of Cambridge hat sie Physik und Naturwissenschaften studiert.

Luisa Neubauer – Klimaaktivistin

Die 28-jährige Luisa Neubauer ist das bekannteste Gesicht der Klimabewegung in Deutschland. 2019 wurde sie vor allem durch die Klimastreiks von Fridays for Future (FFF) bekannt. Neubauer ist außerdem seit 2017 Mitglied der Grünen, nach eigenen Angaben aber nicht aktiv. Zuletzt ist ihr Aktivismus nicht einfacher geworden, es hatte zwischen der internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung und FFF in Deutschland immer wieder Konflikte um die Positionierung zum Konflikt in Gaza gegeben. Gleichzeitig kämpft FFF in Deutschland darum, nicht an Bedeutung zu verlieren. Auch persönlich muss Neubauer viel einstecken: Immer wieder erfährt sie Hass und sexistische Anfeindungen.