uns geht es ja auch so: Kurz vor Weihnachten wollen wir nicht schon wieder das ganze Elend der globalen Klimapolitik auf den Tisch bekommen. Deshalb haben wir nach Geschichten gesucht, die Mut machen und ein bisschen Hoffnung verbreiten. Erst dachten wir, das wird eine kleine Sektion in diesem Climate.Table. Dann zeigte sich – bei aller Vorsicht, was Greenwashing angeht: Halbwegs positive Nachrichten gibt es durchaus.

Das liegt auch am ziemlich erfolgreichen Ende der COP15, der Artenschutz-Konferenz im kanadischen Montreal. Wir analysieren, was COP15 für die globale Klimapolitik bedeutet. Und Klima-Experte Hans-Otto Pörtner ordnet für uns ein, was die Konferenz gebracht hat, was noch fehlt und was sie für Deutschland bedeutet.

Außerdem haben wir positive Trends aus dem Jahr 2022 zusammengestellt. Und dazu kamen aktuelle Meldungen, die uns auf den Redaktionstisch geschneit sind: Die rasante Zunahmen von Elektro-Bussen weltweit, der überraschende Erfolg beim Waldschutz in Indonesien, der unglaubliche Erfolg der Erneuerbaren Energien oder die Verhandlungen zu einem neuen weltweiten Plastikabkommen.

Diese Weihnachtsausgabe bringt Ihnen auch besondere Angebote zum entspannten Lesen und Hören: Journalistische Texte, die sich mit Lösungen rund um die Klimakrise beschäftigen. Und ein Angebot an Podcasts rund um unser Thema. Wir können Ihnen aber auch die traurigen Fakten zur weißen Weihnacht nicht ersparen: Die wird in Deutschland immer unwahrscheinlicher, zeigen Klimadaten.

Ein Trost allerdings bleibt, wenn Sie auch so unter der Dunkelheit leiden wie wir: Ab jetzt werden die Tage wieder länger. Das Licht kommt zurück. Und nach einer kleinen Verschnaufpause nächste Woche sind auch wir Anfang Januar wieder da: Mit einem umfassenden Ausblick auf ein spannendes 2023.

Ihnen eine erholsame Zeit und ein gesundes Neues Jahr. Behalten Sie auch 2023 einen langen Atem

Herr Pörtner, was nützt das Ergebnis der Biodiversitäts-COP15 dem Weltklima?

Klima- und Biodiversitätsschutz gehören zusammen. Beide Krisen, der Klimawandel wie das Artensterben, gefährden die Lebensgrundlagen der Menschheit und vieler anderer Arten. Unter anderem ist die natürliche Umwelt ein ungeheuer großer Kohlenstoffspeicher. Fast ein Drittel der globalen menschengemachten Emissionen lassen sich auf Land- und Forstwirtschaft zurückführen. Wenn wir Wälder vernichten, Moore trockenlegen und Felder so intensiv nutzen, dass die Böden auslaugen, dann setzen wir diesen Kohlenstoff frei. Zusätzlich verursacht die exzessive Massentierhaltung massive Emissionen von Stickoxiden und Methan. Außerdem begegnen artenreiche Ökosysteme dem Klimawandel viel widerstandsfähiger als andere.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Beschlüsse von Montreal?

Das prominenteste in Montreal beschlossene Ziel besagt, dass bis zum Jahr 2030 je 30 Prozent der globalen Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden sollen. Das ist sinnvoll, denn gesunde Ökosysteme brauchen eine bestimmte Fläche. Aber die 30 Prozent sind ein vorläufiger Durchschnittswert. Eigentlich muss man so eine Schutzquote für jedes einzelne Ökosystem spezifizieren und anpassen.

Können Sie dafür ein Beispiel geben?

Nehmen Sie die Amazonasregion mit ihrem ausgedehnten Regenwald. Sie ist enorm wichtig für den Artenschutz und zugleich ein großer Kohlenstoffspeicher. Der Wald erzeugt sein eigenes Klima, insbesondere den Kreislauf aus Verdunstung und Niederschlägen, und erhält sich so selbst. Damit jedoch der Wasserkreislauf funktioniert, müssen eher 80 Prozent der Waldfläche erhalten bleiben. 30 Prozent reichen nicht aus.

2010 wurden schon einmal UN-Biodiversitätsziele beschlossen. Keines davon hat man erreicht. Warum soll es diesmal klappen?

Es ist immer schwierig, solche Ziele durchzusetzen. Das zeigt nicht zuletzt das Pariser Klimaabkommen mit seiner 1,5-Grad-Grenze. Der IPCC hat mehrfach dargelegt, wie wichtig es ist, diese Schwelle nicht zu überschreiten. Dennoch diskutiert man inzwischen, ob das Ziel überhaupt noch zu halten ist. Das ist eine Katastrophe. Ich denke, dass sich bei den Biodiversitätszielen das Gleiche abspielen wird, auch weil das Abkommen rechtlich nicht bindend ist. Wir hätten von Anfang an viel stärker über die Umsetzung reden müssen – in Paris ebenso wie jetzt in Montreal.

Wie sähe das aus, konkret über Umsetzung zu reden?

Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass die Böden gesund und fruchtbar erhalten werden, denn sie sind unsere Lebensgrundlage. Aber unsere Landwirtschaft tut oft das Gegenteil: Durch Pestizideinsatz, das Ausbringen von Gülle und Düngemitteln, durch Pflügen, Rodungen und Störung im Wasserhaushalt sowie Erosion trocknen und degradieren die Böden. Das heißt, nach und nach verschwindet das organische Material aus dem Erdreich. Das schadet dem Klima, und im Extremfall ist der Boden am Ende gar nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar.

Sollten wir geschützte Naturräume überhaupt wirtschaftlich nutzen?

Das ist oft unvermeidbar, denn die Menschheit hat so gut wie alle Ökosysteme der Erde besiedelt. In diesen Fällen brauchen neben dem Respekt vor der Biodiversität auch Nutzungsformen, die nachhaltig sind. Im ersten gemeinsamen Bericht von IPCC und IPBES haben wir dazu das Konzept eines Mosaik-Ansatzes vorgeschlagen: Sehr gut geschützte Räume müssen durch Korridore verbunden sein und sind nachhaltig genutzten Räumen benachbart. Auf diese Weise können Arten wandern, das ist für den Genaustauch wichtig. Solche Wanderungskorridore brauchen wir um so mehr im Klimawandel, weil sich die Klimazonen verschieben und viele Tier- und auch Pflanzenarten sich den ungünstiger werdenden Lebensbedingungen nur durch Wanderung entziehen können.

Wie könnte so ein Mosaik in Deutschland aussehen?

In Deutschland gibt es bereits verschiedene Arten von Schutzgebieten. Zum Teil ist das aber auch Etikettenschwindel: Denken Sie nur an das intensiv genutzte Wattenmeer. Sicherlich könnten wir die intensiv geschützten Räume in Richtung 30 Prozent ausweiten, sie teilweise auch nachhaltig nutzen und untereinander vernetzen, aber die Umsetzung ist aus meiner Sicht auch mit Herausforderungen verbunden. Für das jetzt beschlossene 30-Prozent-Ziel müssten wir unsere bereits degradierten Böden und verarmten Ökosysteme renaturieren. Und wir müssten gegebenenfalls auch bereit sein, Infrastruktur aufzugeben oder umzusiedeln.

Was heißt das, etwa mit Blick auf Straßenbau?

Deutschland sollte keine neuen Autobahnen mehr bauen. Das ist nicht mehr zeitgemäß und widerspricht dem 30-Prozent-Ziel von Montreal. Es müsste völlig ausreichen, das bestehende Verkehrsnetz zu stärken. Wir brauchen eine Reduktion des Individualverkehrs und des motorisierten Verkehrs auf unseren Straßen, keine weitere Steigerung.

Was muss die deutsche Politik jetzt tun, um die Biodiversität besser zu schützen?

Zunächst müssen die unterschiedlichen Behörden miteinander sprechen. Wir müssen im Klimaschutz den Biodiversitätsschutz mitdenken und umgekehrt, denn der Biodiversitätsverlust befördert den Klimawandel und umgekehrt. Dann müssen wir die Raumplanung so überdenken, dass klar wird, welche Ökosysteme wir in welchen Regionen schützen wollen, und auch auf internationaler Ebene einen Beitrag zum Schutz der Biodiversität leisten. Die Subventionen müssen so umgeleitet werden, dass sie der Nachhaltigkeit dienen. Die Landwirtschaft muss so umgebaut werden, dass sie resilient gegenüber dem Klimawandel ist, und zwar so, dass Klimaschutz und Biodiversität davon profitieren. Und der Mensch natürlich auch.

Bis zum Jahr 2025 sollen als Teil der Finanzierung von jährlich 200 Milliarden Dollar, pro Jahr 20 Milliarden Dollar aus Industrieländern in arme Länder fließen. Halten Sie diese Lastenverteilung für gerecht?

Ich finde, dass beim Biodiversitätsschutz zunächst einmal jedes Land selbst in der Pflicht steht, die eigenen Naturräume wiederherzustellen und zu schützen. Wir können einen Beitrag leisten, indem wir keine Produkte mehr kaufen, die die Rodung von Regenwald voraussetzen. Ich denke da auch an unseren Fleischkonsum und unsere Massentierhaltung, die auf Soja aus Südamerika angewiesen ist. In der globalen Klimapolitik gibt es den Gedanken der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung (CBDR), der besagt, dass vorrangig die Industrieländer zum Klimaschutz und seiner Finanzierung verpflichtet sind. Im Biodiversitätsschutz ist das meiner Ansicht nach nicht ganz so berechtigt. Und auch in der Klimapolitik sollten Schwellenländer wie China inzwischen ihren Beitrag leisten. Schließlich gehen rund 60 Prozent der globalen Emissionen mittlerweile auf die sogenannten Entwicklungsländer zurück. Wirtschaftliche Entwicklung sollte zudem ausschließlich an die Nutzung von Erneuerbaren Energien gekoppelt werden. Auch das dient beidem, dem Klima- und dem Biodiversitätsschutz.

Viele Länder im globalen Süden fordern Geld von den Industrieländern, um ihre Natur zu erhalten. Ist das gerechtfertigt?

Dass man den Ländern helfen muss, die materiell nicht so gut aufgestellt sind, ist doch selbstverständlich. Und natürlich sollen das vor allem die Länder mit den meisten Ressourcen tun. Letztlich ist es im Interesse der gesamten Weltgemeinschaft, Ökosysteme zu erhalten, gerade wenn sie große Kohlenstoffspeicher sind wie beispielsweise der Amazonas. Aber entscheidend ist: Die Motivation zum Naturschutz muss aus den Ländern selbst kommen. Sie müssen ihre Naturschätze selbst bewahren wollen. Tun sie das nicht, dann werden die großzügigsten Finanzhilfen nichts nützen. Die Mentalität, zu sagen: Wir stellen die Biodiversität zur Verfügung, und die anderen sollen dafür zahlen, weil sie aufgrund ihrer Geschichte eine besondere Verantwortung dafür haben, Klimaschutz zu betreiben – das halte ich langfristig nicht für tragfähig. Die Menschheit steckt in einer planetaren Krise, und die muss sie als globale Gemeinschaft zusammen angehen. Wir sitzen alle in einem Boot!

Hans-Otto Pörtner ist Ökologe, Klimaforscher und seit 2015 Ko-Vorsitzender der IPCC-Arbeitsgruppe II. Er leitet die Abteilung für integrative Ökophysiologie am Alfred-Wegner-Institut.

Mitte Dezember kündigten die Energiekonzerne Saudi Aramco und Total ein gigantisches Projekt an: Mit einer Investitionen von 11 Milliarden Dollar planen das saudische und französische Unternehmen an der Ostküste Saudi-Arabiens den Komplex “Amiral”, eine der größten petrochemischen Fabriken der Welt. Dort sollen 7000 Arbeiter demnächst unter anderem die Grundstoffe für Karbonfasern, Schmiermittel, Waschmittel oder Autoreifen herstellen. Gleichzeitig baut der Chemiekonzern Ineos im belgischen Hafen von Antwerpen für 3 Milliarden Dollar einen neuen Ethancracker.

Die petrochemische Industrie ist weltweit auf Expansionskurs. Dabei wird immer deutlicher, wie entscheidend die Industriepolitik rund um Plastik auch für den Klimaschutz ist. Denn der Stoff ist nicht nur als Abfall für die Umwelt so gefährlich, dass das UN-Umweltprogramm Unep warnt: “Unser Planet erstickt in Plastik.” Auch der Beitrag zu den globalen CO2-Emissionen ist deutlich und nimmt weiter zu.

Eine Lösung für diese Probleme soll ein internationales Plastikabkommen bringen, das Anfang Dezember mit ersten Sitzungen in Uruguay auf den Weg gebracht wurde. Auch mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen und das dafür verbleibende CO2-Budget sind die nächsten Verhandlungen zum “Plastic Treaty” entscheidend.

Plastik war 2015 für 4,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Prognose: Der Anteil könnte sich bis 2100 verdreifachen. Damit könnte bis 2050 über 10 Prozent des verbleibenden globalen CO2-Budgets für Plastik verbraucht sein, rechnet die Umweltorganisation Center for International Environmental Law. Emissionen fallen in allen sieben Schritten des “Lebenszyklus” von Plastik an:

90 Prozent der Treibhausgasemissionen im Plastik-Zyklus entstehen bei der Gewinnung und Umwandlung fossiler Rohstoffe. Besonders energieintensiv ist das sogenannte Cracking, wo aus Erdöl Zwischenprodukte für die Kunststoffproduktion entstehen. Spätestens bei der Entsorgung fallen Schäden für lokale Ökosysteme und das globale Klima zusammen. Das Plastik endet

Die emissionsintensivste Entsorgungsmethode – die Verbrennung – dürfte in den nächsten Jahren prozentual zunehmen. Auch die Produktion steigt weiterhin. Jedes Jahr werden über 400 Millionen Tonnen Plastik produziert. Aktuelle Vorhersagen gehen von einer Verdopplung der Produktion in den nächsten 20 Jahren aus.

Wie ließen sich die Emissionen des Plastiksektors senken? Das hat eine Studie im Fachmagazin nature jüngst modelliert: Gäbe es als Bedingungen

könne der Sektor bis 2100 sogar zu einer Netto-Kohlenstoffsenke werden.

Davon ist aber bislang beim geplanten Plastikabkommen nicht die Rede. Wenn alles gut läuft, soll 2024 ein solch rechtlich bindender Vertrag unter den UN-Staaten geschlossen werden, um das globale Plastikproblem in den Griff zu bekommen. Anfang Dezember fand die erste Sitzung des entsprechenden Intergovernmental Negotiating Committee statt, das INC-1. Etwa 2.000 Delegierte aus 160 Ländern tauschten sich in Uruguay zunächst über Umfang und Regeln der Verhandlungen aus. Dabei zeichnen sich bereits zwei Konfliktlinien ab:

Saudi Arabien und die USA haben sich gleich zu Beginn für ein bottom-up Abkommen über Plastikmüll ausgesprochen. Eine Koalition von 40 Verhandlungs-Parteien, darunter die EU, Gastgeber Uruguay und die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen dagegen nicht nur den Müll regulieren, sondern an der Quelle ansetzen – und die Produktion auf ein nachhaltiges Maß reduzieren. Sie setzen auf Kreislaufwirtschaft und Verbote giftiger Chemikalien. Dafür sollen eine globale Basis und international bindende Ziele formuliert werden. Die nächste Verhandlungsrunde, die INC-2, ist für Mai 2023 in Paris geplant.

Rohöl und Erdgas, das beim Fracking gewonnen wird, sind die Basis für die globale Kunststoffproduktion. Nach wie vor werden etwa 98 Prozent der Einmal-Plastikprodukte aus diesen fossilen Ausgangsmaterialien gewonnen. 12 Prozent des Rohöls werden in Petrochemikalien umgewandelt. Der Anteil wächst. Aber wichtigstes Produkt aus Öl sind und bleiben fossile Treibstoffe.

Während beim Plastik-Vertrag noch diskutiert wird, wie überhaupt Entscheidungen getroffen werden sollen, ist die EU bereits einen Schritt weiter. Seit Juli 2021 gilt die Einwegplastik-Richtlinie, die einige Produkte aus Einwegplastik verbietet und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft anstoßen soll. Ende November setzte die EU-Kommission zwei weitere zentrale Vorhaben des Circular Economy Action Plan um: eine Überarbeitung der Verpackungsrichtlinie, um den Verpackungsmüll in den EU-Staaten bis 2040 im Vergleich zu 2018 um 15 Prozent zu senken. Und eine unverbindliche Richtschnur für Biokunststoffe, der festhält, unter welchen Umständen Bioplastik ökologisch sinnvoll ist.

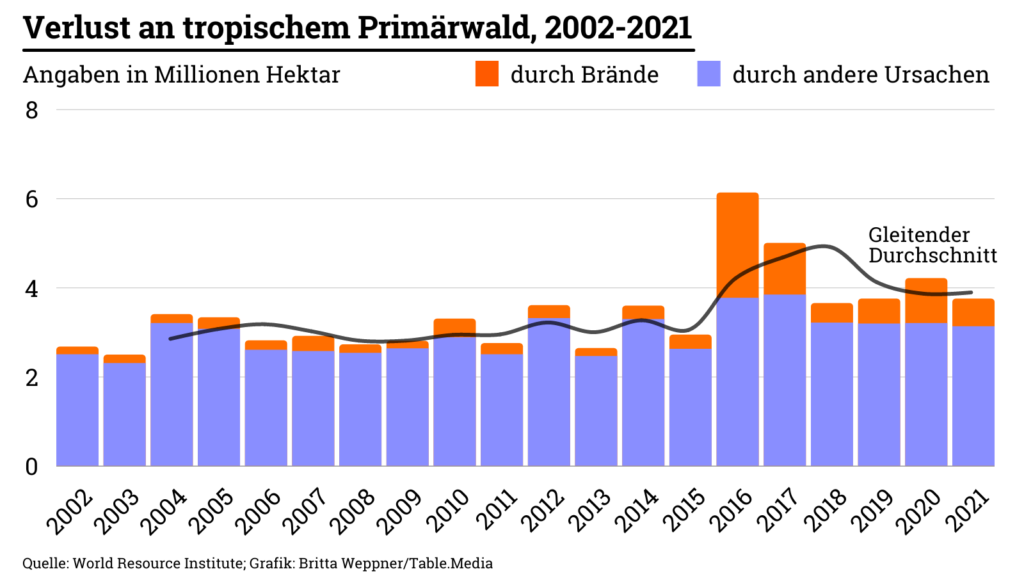

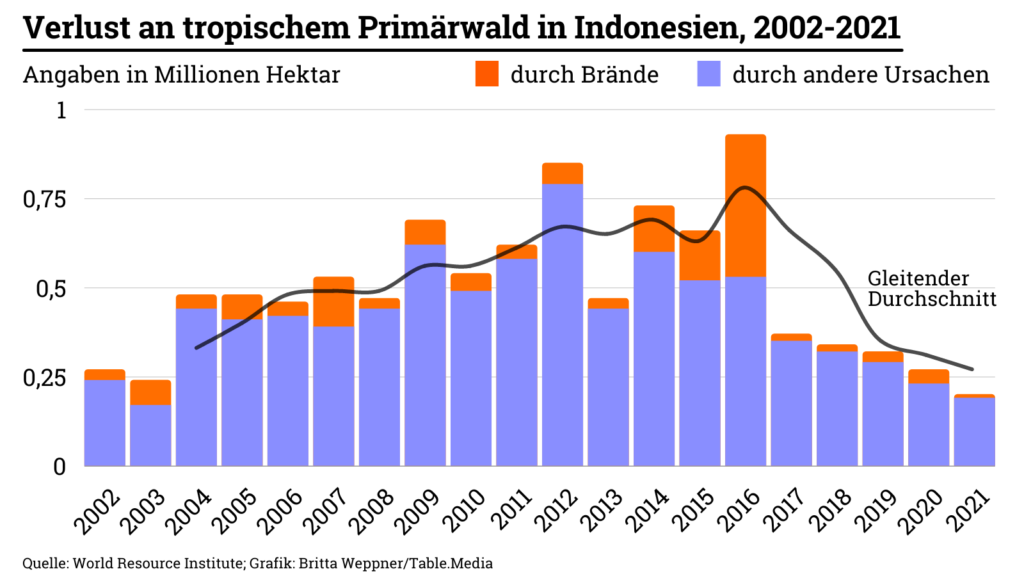

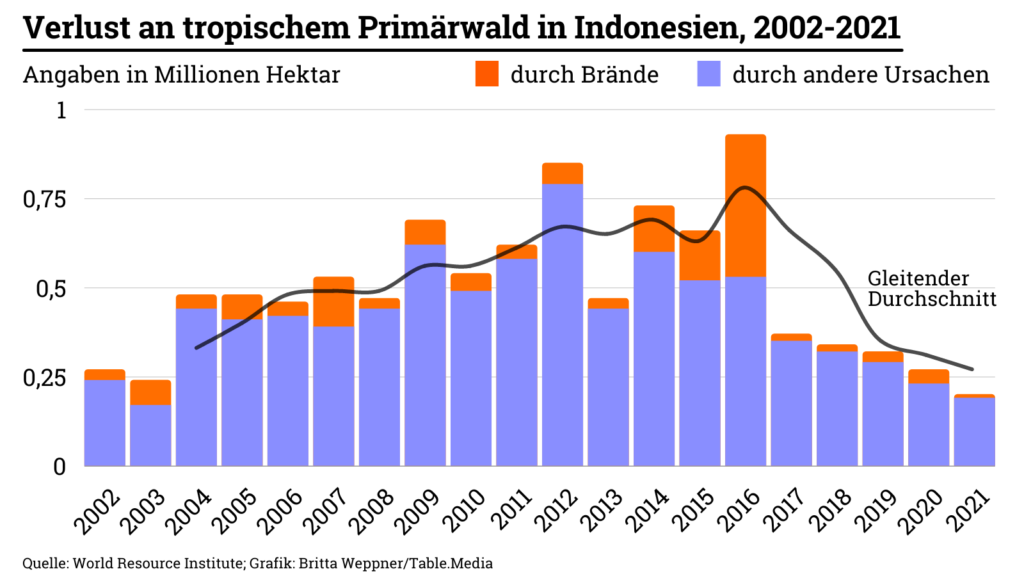

Indonesien scheint etwas zu gelingen, was anderen Ländern schwerfällt: In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Entwaldung dort stark verlangsamt. Mikaela Weisse und Elisabeth Goldman vom World Resources Institute (WRI) haben die im Frühjahr erschienenen Daten analysiert und sehen sie als Grund, zu feiern.

Denn Indonesien gehörte über eine lange Zeit hinweg zu den Ländern, in denen die Entwaldung ein besonders großes Problem war: Zwischen 2002 und 2021 wurden dort 10 Millionen Hektar Urwald zerstört – nur in Brasilien waren es im gleichen Zeitraum mehr. Grund dafür war vor allem der große Landbedarf der Palmölwirtschaft.

Der Hintergrund: Mehr als die Hälfte des tropischen Regenwalds weltweit befinden sich auf dem Staatsgebiet von Brasilien, der Demokratischen Republik Kongo und Indonesien. Wie gut es den drei Ländern gelingt, den Wald zu schützen, ist für das globale Klima deshalb besonders wichtig. Laut WRI-Daten gibt es in Indonesien derzeit noch rund 84 Millionen Hektar tropischen Urwald. In der DR Kongo sind es etwa 99 Millionen und in Brasilien rund 315 Millionen Hektar.

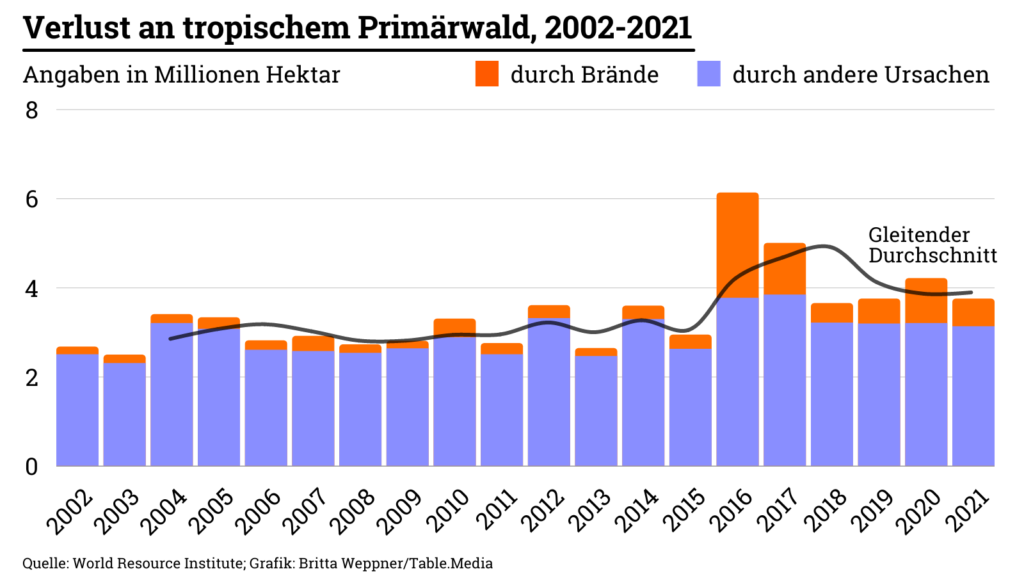

Doch obwohl die tropischen Wälder eine wichtige CO2-Senke sind, schreitet ihre Zerstörung schnell voran. Rund 11,1 Millionen Hektar Wald gingen in den Tropen im Jahr 2021 laut der Initiative Global Forest Watch (GFW) verloren. Davon waren 3,75 Millionen Hektar Urwald. Allein deren Verlust setzte 2,5 Gigatonnen CO2-Emissionen frei, fast so viel wie Indien in einem Jahr in die Atmosphäre entlässt.

Umso wichtiger ist die Erfolgsmeldung aus Indonesien jetzt für das globale Klima. Gestoppt ist die Entwaldung zwar nicht – aber eben stärker zurückgegangen als anderswo.

Das WRI sieht dafür vor allem zwei Gründe: Selbstverpflichtungen der Industrie und eine strengere Politik.

Um die Glasgower Erklärung zum Waldschutz zu erfüllen, müssen die Entwaldungsraten weltweit deutlich schneller sinken als bisher, sagen Fachleute wie Friedrich Bohn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. Für die WRI-Expertinnen Weisse und Goldman gibt Indonesien Anlass zur Hoffnung. Die schnell zurückgehenden Entwaldungsraten seien “ein massiver Erfolg, der vor fünf Jahren nicht wahrscheinlich schien”.

Eine Lehre daraus: Selbstverpflichtungen der Industrie können wirken, wenn sie mit klaren gesetzlichen Vorgaben durch die Regierung und strenge Kontrollen kombiniert werden. Zwar fehle es oft an den Mitteln, um Waldschutz wirklich durchzusetzen, schreibt Frances Seymour, Distinguished Senior Fellow am WRI über die tropischen Wälder. “Aber der größte begrenzende Faktor ist der fehlende politische Wille.”

Brasilien und Indonesien seien “zwei der interessantesten Abweichungen” vom Muster des stetigen Waldverlusts in den Tropen, schreibt Seymour – Brasilien auf negative Art, Indonesien positiv. Beide zeigten auf ihre eigene Weise, wie “Regierungspolitik und unternehmerische Zurückhaltung” wirken könnten.

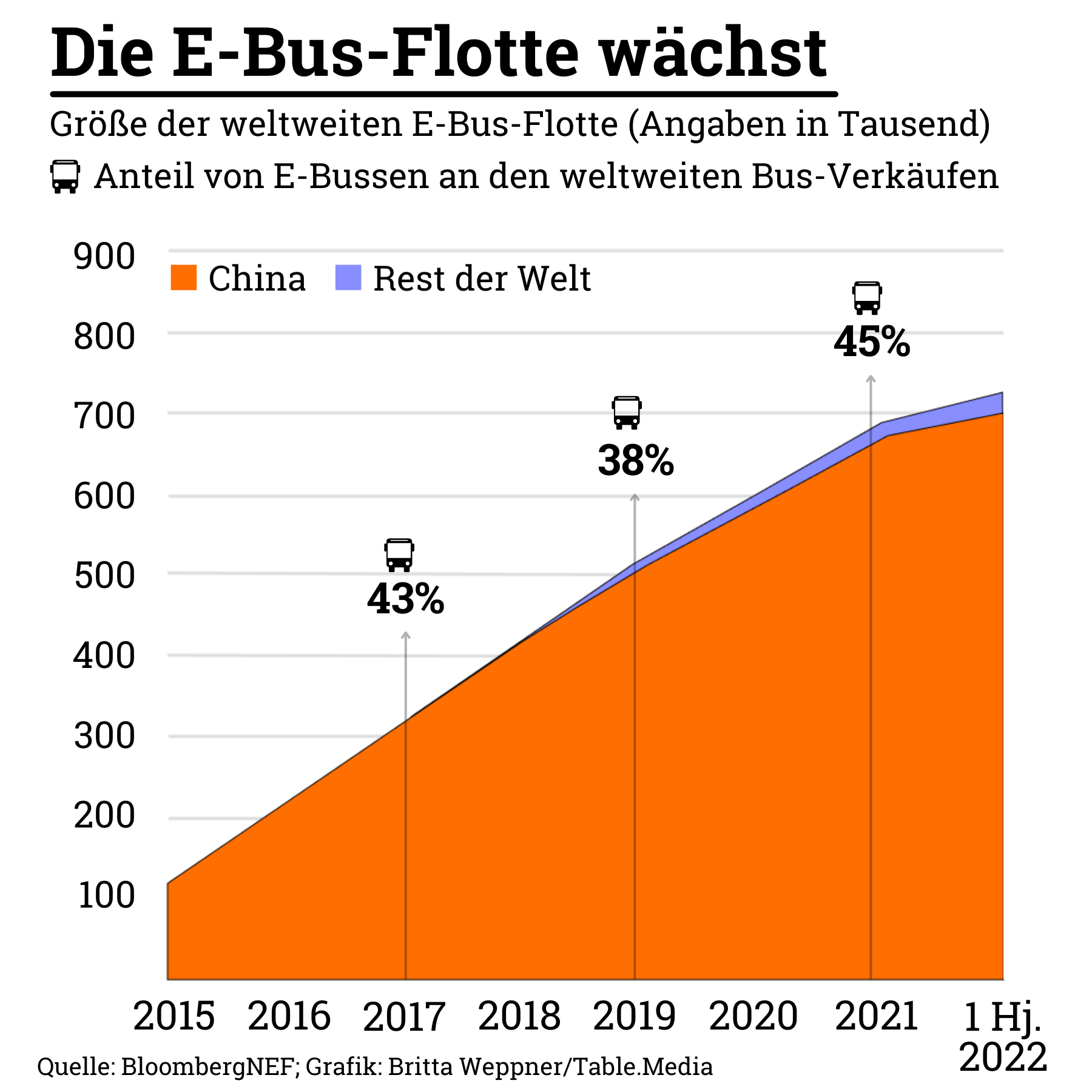

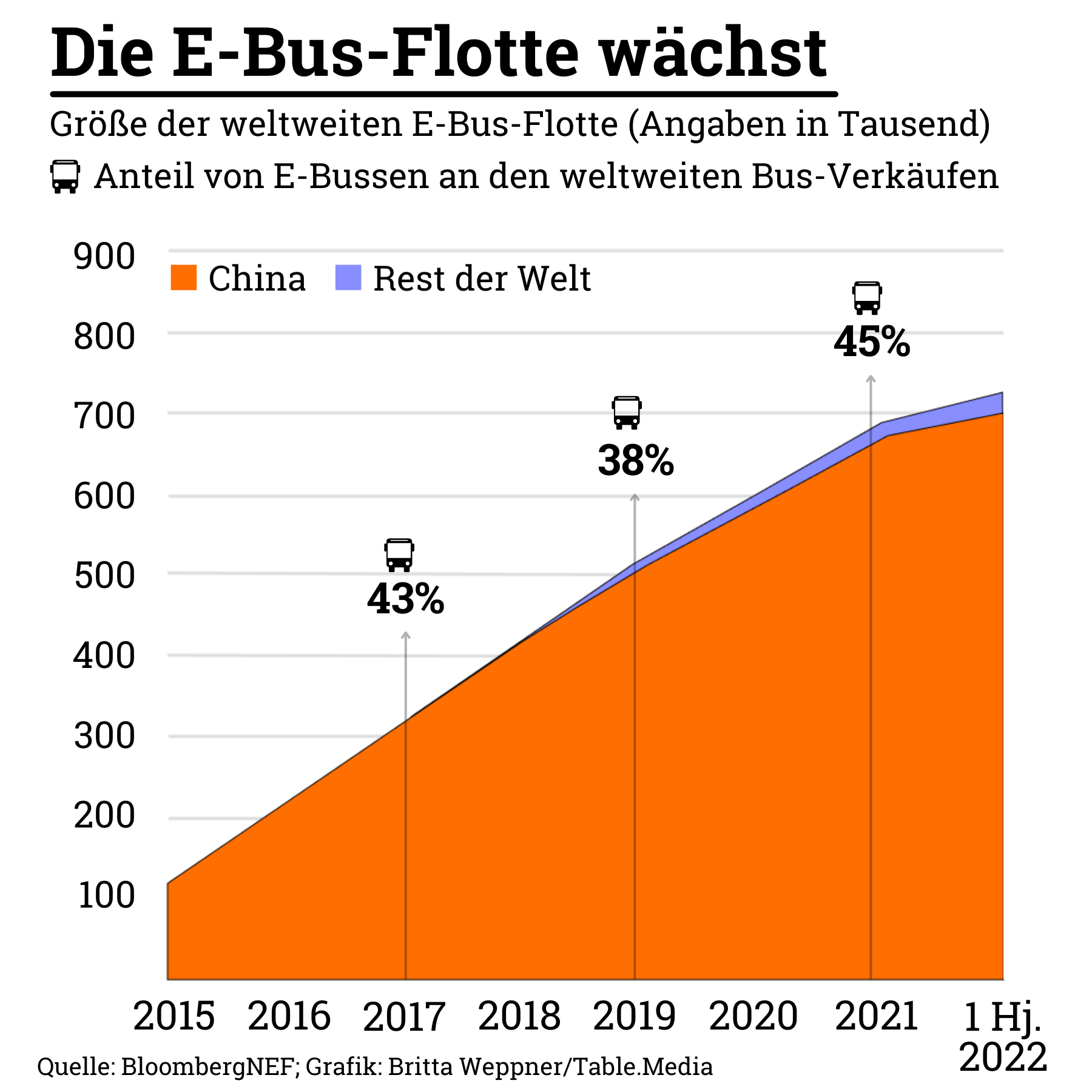

E-Busse wurden in den letzten Jahren zu einem Verkaufsschlager. 2013 lag ihr Anteil an den Neuverkäufen noch bei lediglich zwei Prozent. Im Jahr 2021 war schon fast jeder zweite verkaufte Bus ein E-Bus (45 Prozent). Ihr Anteil an der globalen Busflotte ist auf 19 Prozent angestiegen.

Die Entwicklung bei E-Bussen ist einer der wenigen Lichtblicke in der Analyse “State of Climate Action 2022” von Klima-NGOs und Think-Tanks. Die Verkäufe gehen in die richtige Richtung, damit der Sektor seinen Beitrag zum 1,5 Grad-Ziel leistet. Doch sie müssen weiter beschleunigt werden.

Der chinesische Boom bei E-Bussen ist auf Subventionen, Regulierungen, den Bau von Infrastruktur, Pilotprogramme und eine aktive Industriepolitik zurückzuführen.

Seit 2009 gibt es Subventionen auf nationaler und lokaler Ebene:

Mittlerweile wurden die Subventionen gesenkt. Sie dienten auch dazu, die Industrie anzukurbeln. Denn Chinas Regierung hat E-Busse – wie auch E-Autos – auch aus industriepolitischen Gründen gefördert. Die Subventionen waren deshalb teils an technische Parameter wie den Energieverbrauch und die Batterie-Reichweite geknüpft. Zudem gab es Finanzhilfen für die Entwicklung und Erforschung von E-Bussen. Das chinesische Unternehmen “Build your dreams” (BYD) ist mittlerweile weltweiter Marktführer bei E-Bussen und produziert seit 2017 auch in Europa.

Zudem haben viele chinesische Städte für die notwendige Lade-Infrastruktur gesorgt. Busdepots und Haltestellen wurden mit Ladepunkten ausgestattet.

Auch Umweltregulierungen haben zum Erfolg der E-Busse beigetragen. Um die Luftverschmutzung in den Städten zu verringern, sollte die Anzahl der Diesel-Fahrzeuge reduziert werden. Subventionen für Verbrenner-Busse wurden reduziert. In einigen Provinzen und Städten gab es sogar Abwrackprämien für Verbrenner-Busse. Seit 2015 ist die Anzahl konventioneller Busse um durchschnittlich zehn Prozent pro Jahr gesunken, so die GIZ.

Elektrische Busse können einen großen Klimanutzen erzeugen. Werden sie mit 100 Prozent erneuerbaren Energien betrieben, “emittieren Elektrobusse im günstigsten Fall nur 15 Prozent der Emissionen eines Dieselbusses“, wie eine Studie im Auftrag der Stadt Zürich zeigt. Auch die Busse mit den größten Batterien emittieren auf den kompletten Lebenszyklus betrachtet demnach nur 25 Prozent der Treibhausgase vergleichbarer Dieselbusse.

Im Boom-Markt China ist der Klimanutzen jedoch viel kleiner. Kohlestrom dominiert den Strommix noch zu sehr. E-Autos, die 2022 in China hergestellt wurden, sparen über den Lebenszyklus und eine Strecke von 250.000 Kilometern berechnet, 27 Prozent an CO2-Emissionen im Vergleich zu Verbrennern ein, so der Think-Tank BloombergNEF (BNEF). Für E-Busse werden die Zahlen kaum besser sein. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien in der Volksrepublik wird sich die Emissions-Bilanz von E-Bussen aber stark verbessern, so die BNEF-Analysten.

Die EU-Staaten haben 2021 Mindestziele für saubere Busse beschlossen. Je nach Mitgliedsstaat und Wirtschaftskraft müssen zwischen August 2021 und 2025 24 bis 45 Prozent aller öffentlich neu beschafften Busse “sauber” sein – die Hälfte davon muss emissionsfrei fahren. Als saubere Busse gelten dabei auch Fahrzeuge, die mit Gas oder synthetischen Kraftstoffen fahren. Staaten wie Frankreich oder die Niederlande haben sich ambitioniertere Ziele gesteckt. Sie wollen ab 2025 nur noch emissionsfreie Busse kaufen.

Aus dem Erfolg Chinas bei E-Bussen lassen sich einige Lehren ziehen:

Nach zwei Jahrzehnten des schnellen Wachstums stehen die erneuerbaren Energien weltweit davor, den Strommarkt zu dominieren. Die Internationale Energieagentur IEA prognostiziert, dass weltweit allein in den nächsten fünf Jahren bis 2027 so viel Strom-Kapazität aus Erneuerbaren zugebaut wird, wie in den letzten 20 Jahren entstanden ist: etwa 2400 Gigawatt.

Das entspricht etwa der gesamten installierten Leistung Chinas – dem mit Abstand größtem Erzeuger von Öko-Strom. Jenseits der Erneuerbaren wird es nach dem mittleren Szenario der IEA kaum noch (10 Prozent) anderen Zubau von Kraftwerken geben.

Vor allem die Solarindustrie wird nach den IEA-Zahlen stark expandieren. In den fünf Jahren bis 2027 soll sich die Kapazität auf etwa 1500 GW vom heutigen Wert praktisch verdreifachen. 2026 wird damit nach diesen Schätzungen Photovoltaik zum ersten Mal die installierte Leistung von Gaskraftwerken überholen, ein Jahr später die Kohle. Die Kapazität von Windkraftanlagen an Land soll auf 570 GW wachsen. Die Stromernte von Wind auf See könnte sich bis 2030 gegenüber 2018 auf 600 TWh versechsfachen.

Die gute Nachricht für das Weltklima: Der Ausbau der Erneuerbaren erspart der Atmosphäre viel CO2: 2021 waren das allein durch den Zubau von Erneuerbaren in diesem Jahr weltweit etwa 220 Millionen Tonnen. Der schnelle Ausbau führt auch dazu, dass China, die EU und die USA ihre bislang geplanten Klimaziele für 2030 früher als bisher angekündigt erreichen könnten.

Rasant fallende Preise haben vor allem Solar und Wind inzwischen in fast allen Teilen der Welt wettbewerbsfähig mit fossilen Energieträgern gemacht. Seit 2010 sanken etwa die Kosten für die Solarenergie um 80 Prozent. Auch die Kosten für Batterien sind in den letzten 30 Jahren um 97 Prozent gesunken.

Gleichzeitig machen staatliche Anforderungen und Quoten für Erneuerbare Druck. Politik zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung sind wichtige Hebel, um Erneuerbaren den Weg zu ebnen.

Den aktuellen Schub für die Erneuerbaren hat nach Ansicht der IEA aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst. “Die erste wirklich globale Energiekrise, ausgelöst durch die russische Invasion in die Ukraine, hat einen bisher unbekannten Schwung für Erneuerbare ausgelöst”, sagt IEA-Chef Fatih Birol. Der Krieg habe deutlich gemacht, wie anfällig vor allem Europa von seinen Energie-Lieferketten sei. Und gleichzeitig habe er die Preise für die Fossilen so hochgetrieben, dass sich Erneuerbare rechneten. Im Frühjahr 2021 war sogar grüner Wasserstoff, hergestellt mit knappem Ökostrom in Deutschland, billiger als Wasserstoff, der mithilfe von Gas gewonnen wurde.

Die wirtschaftliche Dynamik der Erneuerbaren ist lange von vielen Experten massiv unterschätzt worden. Auch die IEA, heute an der Spitze der Erneuerbaren-Verfechter, hat lange an der grünen Erfolgsstory gezweifelt. Von heute aus betrachtet sehen selbst ehrgeizige Szenarien wie die “Energy Revolution” von Greenpeace von 2015 zaghaft aus. Der Ukraine-Krieg wiederum zeigt, wie plötzliche politische Entscheidungen eine Dynamik in Gang setzen können, die vorher als undenkbar galt. Prognosen sind immer nur so gut, wie sich die Welt nicht in völlig neuen Bahnen bewegt.

Schließlich bleiben auch in der allgemeinen Begeisterung über den Siegeszug der Erneuerbaren noch wichtige Fragezeichen:

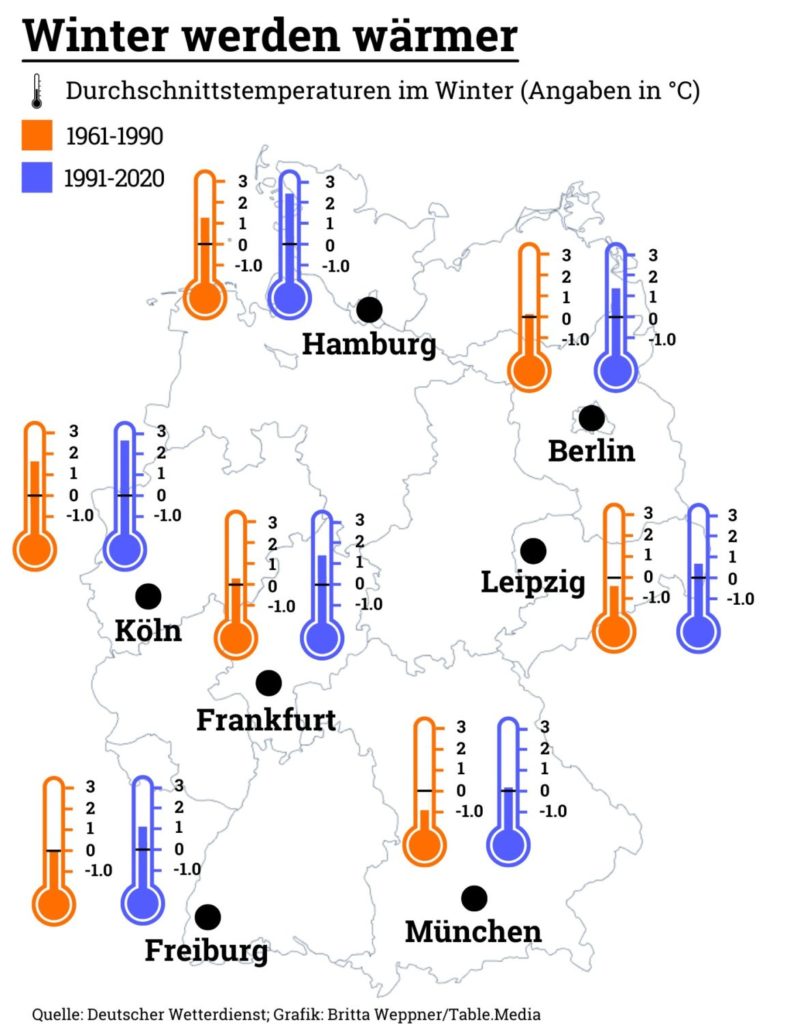

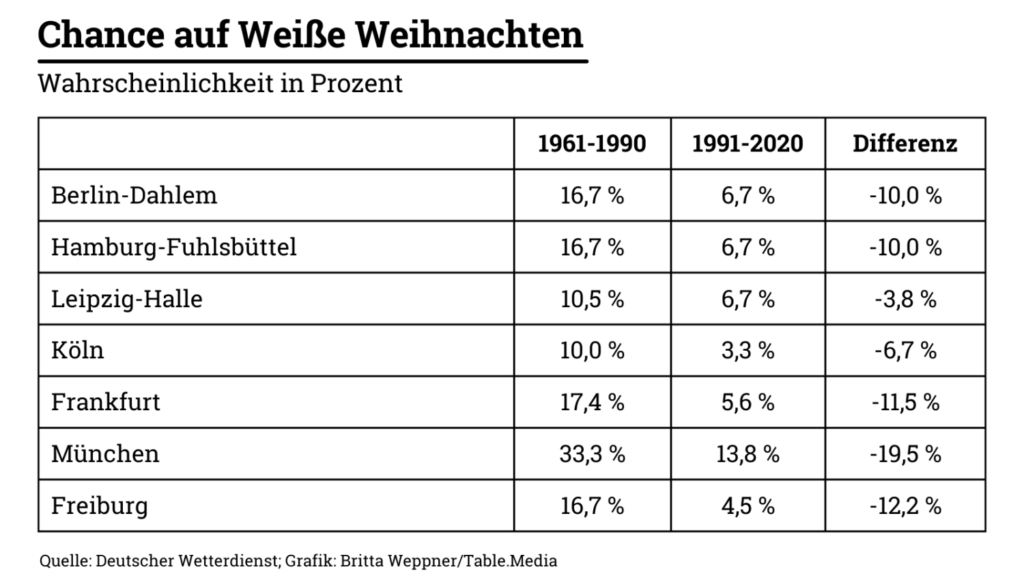

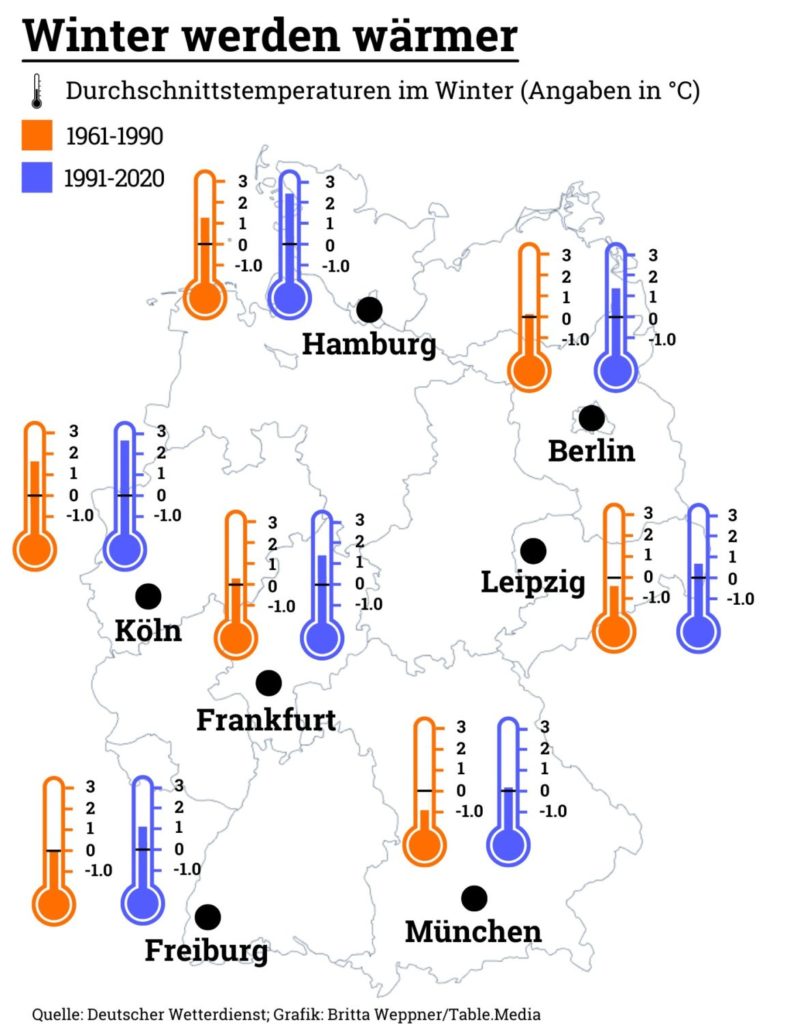

Früher war nicht alles besser, aber kälter. Das zeigen die langjährigen Messdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ganz deutlich. Über jeweils 30 Jahre – die Zeitspanne, wo Wetterdaten sich nach wissenschaftlicher Definition zu Klima-Aussagen verdichten – zeigen die Messungen, wie die Winter in Deutschland wärmer geworden sind. Abhängig von ihrer Lage in Deutschland haben sich die Städte in der Periode 1990 bis 2020 gegenüber den 30 Jahren zuvor deutlich erwärmt: Um rund ein Grad Celsius im Schnitt.

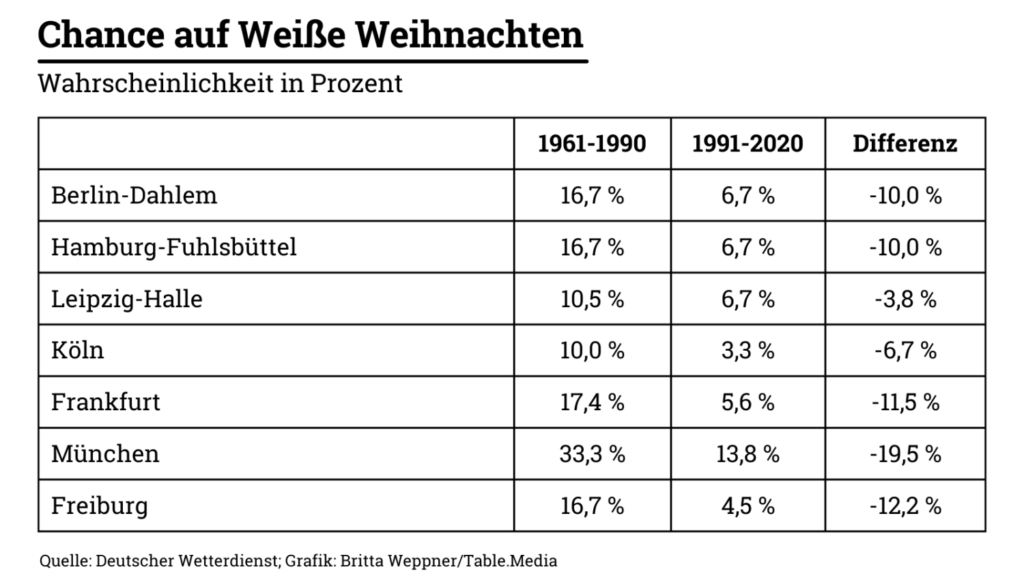

Und: Früher war nicht alles besser, aber weißer. Jedenfalls ist mit den höheren Temperaturen im Winter auch die Wahrscheinlichkeit für eine weiße Weihnacht deutlich gesunken. Das zeigt eine Auswertung des DWD- Klimaarchivs. Definiert wird das Wunschbild einer traditionellen Weihnacht vom DWD als “geschlossene Schneedecke vom 24. bis 26. Dezember.” Die Wahrscheinlichkeit dafür hat für ganz Deutschland um 13 Prozent abgenommen, in manchen Regionen sogar um 44 Prozent.

“Das ist nicht überraschend”, sagt Uwe Kirsche, Pressesprecher des DWD. “Der Klimawandel mit steigenden Temperaturen vertreibt die romantischen weißen Weihnachten Schritt für Schritt aus Deutschland”. Und was zwischen 1961 und 1990 etwa statistisch in München einmal in drei Jahren vorkam, stellt sich in den letzten 30 Jahren nur noch alle sieben Jahre ein. bpo

Der US-Kongress schlägt der Regierung in Washington vor, eine Milliarde Dollar an Klima-Geld für arme Länder bereitzustellen, berichtet die New York Times. Die Summe liege signifikant unter der Selbstverpflichtung von Präsident Joe Biden, der erklärt hatte, die USA würde im Jahr 2024 einen Betrag von 11,4 Milliarden Dollar geben, “um sicherzustellen, dass Entwicklungsländer zur sauberen Energie wechseln und sich an einen wärmeren Planeten anpassen können”.

Der Zeitung zufolge sollen die Abgeordneten noch in dieser Woche über den Vorschlag abstimmen, der Teil eines größeren Finanzpakets von insgesamt 1,7 Billionen Dollar sei. Die Demokraten hätten ursprünglich im Rahmen des Pakets 3,4 Milliarden Dollar für internationale Klimaprogramme reservieren wollen. Die Republikaner hätten das abgelehnt.

“Die Republikaner sind kurz davor, im Januar die Kontrolle des Repräsentantenhauses zu übernehmen”, schreibt die Zeitung, “das verschlechtert die Aussichten für zusätzliche Klimafinanzierung für mindestens die nächsten zwei Jahre.” Der Kongress habe nun schon im zweiten Jahr in Folge die vom Präsidenten beantragte Klimahilfe gekürzt. Aktivisten sagten, die Unfähigkeit von Bidens Regierung, ihre eigenen Ziele einzuhalten, schade der Glaubwürdigkeit der USA im Ausland. ae

Der Einsatz von erneuerbaren Energien hat 2021 in Deutschland den Ausstoß von Treibhausgas in Höhe von insgesamt 217 Millionen Tonnen Kohlendioxid verhindert. Das entspricht etwa der Menge an Treibhausgasen, die Österreich, die Schweiz, Irland und Portugal jährlich zusammen emittieren. Das geht aus der Emissionsbilanz erneuerbarer Energien hervor, die das Umweltbundesamt (UBA) kürzlich veröffentlicht hat.

“Die Ergebnisse der Emissionsbilanz zeigen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien wesentlich zur Erreichung der Klimaschutzziele in Deutschland beiträgt”, schreibt die Behörde. In allen Verbrauchssektoren würden “fossile zunehmend durch erneuerbare Energien ersetzt” heißt es.

Die CO2-Vermeidung kommt demnach

Berücksichtigt wurden bei der Rechnung nach UBA-Angaben nicht nur die direkt vermiedenen Emissionen, sondern auch die Ausstöße aus der Vorkette, etwa beim Aufstellen der Anlagen oder der Beschaffung des Brennstoffs. Aufwändige Simulationen hätten außerdem ergeben, dass etwa 80 Prozent der CO2-Reduktion durch Verdrängung fossiler Kraftwerke in Deutschland anfallen, nur etwa 18 Prozent bei Kraftwerken im Ausland.

Die Statistik belegt auch, dass der Einsatz von Erneuerbaren im Stromsektor am effizientesten bei der CO2-Reduktion wirkt. Denn obwohl Strom mit 233 TWh nur die Hälfte des erneuerbaren Stroms 2021 ausmachte, war er für 76 Prozent der CO2-Einsparung verantwortlich. Strom, Wärme und Verkehr wiederum brauchten zwar die andere Hälfte des Ökostroms, lieferten aber nur 24 Prozent des Klimaschutz-Effekts.

Die neuesten Daten des UBA beziehen sich auf 2021. In diesem Jahr ist nach stetigem Wachstum in der zehn Jahren zuvor zum erstenmal weniger CO2 durch Erneuerbare vermieden worden. Der Grund dafür waren laut UBA ungünstigere Wetterbedingungen für die Solar- und Windbranche. bpo

Warum stieg die Konzentration von Methan in der Atmosphäre von 2019 auf 2020 um 50 Prozent, obwohl die Wirtschaft in weiten Teilen der Welt aufgrund der Coronapandemie nahezu stillstand? Das hat Forschenden weltweit lange Rätsel aufgegeben. Jetzt hat ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Hinweise auf eine Lösung gefunden.

In einer in der Fachzeitschrift nature veröffentlichten Studie schreiben sie: Knapp die Hälfte des Anstiegs, etwa 47 Prozent (mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 16 Prozent), seien auf höhere natürliche Emissionen vor allem aus Feuchtgebieten zurückzuführen. Die andere Hälfte, um die 53 Prozent (Schwankungsbreite plus/minus 10 Prozent) auf eine geringere Hydroxyl-Konzentration in der Troposphäre.

Hydroxyl (OH) reagiert mit Gasen in der Atmosphäre, auch mit Methan. Dadurch entstehen lösliche Verbindungen, die dann quasi aus der Atmosphäre ausgewaschen werden können. Man bezeichnet OH deshalb auch als Reinigungsmittel der Atmosphäre. Im Jahr 2020 sei die OH-Konzentration in der Troposphäre im Vergleich zu 2019 um rund 1,6 Prozent gesunken, schreiben die Forschenden.

Hydroxyl kann unter anderem durch die Reaktion mit Stickstoffoxid in der Atmosphäre entstehen – und während der Pandemie sanken die anthropogene Stickstoffoxidemissionen deutlich. Laut der Studie war das ein wesentlicher Grund für die niedrigere OH-Konzentration. Die Stickstoffemissionen müssten deshalb bei der Umsetzung der globalen Methane Pledge berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Methanemissionen aus Feuchtgebieten sensibel auf den Klimawandel reagieren und sich in Zukunft selbst verstärken könnten, schreiben die Forschenden. ae

In diesem Jahr könnte man sagen: Weihnachten kam ein wenig früh. Für Christen auf der ganzen Welt ist das Fest eine Zeit der Freude, Hoffnung und Liebe. Sie alle waren auf der COP27 im ägyptischen Sharm el Sheikh zu finden.

Es war eine bahnbrechende Vereinbarung, als man auf dem Klimagipfel beschloss, einen globalen Fonds für Loss and Damage einzurichten. Kleine Inseln im Pazifik und in der Karibik, die weniger als ein Prozent der für den Klimawandel verantwortlichen Emissionen ausstoßen, und auch größere, vom Klimawandel gefährdete Entwicklungsländer wie die Philippinen begrüßten die Vereinbarung mit Freude und Erleichterung. Sie hatten seit fast dreißig Jahren von den Mächtigen weitgehend ungehört einen solchen Fonds gefordert.

Die Kirchen sind Zeugen von Klimakatastrophen und fungieren oft als Ersthelfer. Sie haben die Rufe nach Wiedergutmachung unterstützt. Dabei erkennen sie an, dass nicht-ökonomische Verluste und Schäden, wie der Verlust von Menschenleben und die Erosion alter Kulturen und Lebensweisen, weder in Geld bewertet noch wirklich entschädigt werden können.

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hatte im Vorfeld der COP27 eine Erklärung veröffentlicht, in der er auf eine “Fazilität zur Finanzierung von Verlusten und Schäden” drängte, “um Gemeinschaften und Länder, die an vorderster Front von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, zu entschädigen und ihre Bemühungen um den Aufbau von Widerstandsfähigkeit zu unterstützen”. Auch er feierte den Beschluss der COP27, denjenigen, die unter dem Klimawandel leiden, lebenswichtige finanzielle Unterstützung zu gewähren.

Die Einrichtung des Fonds zeugt nicht nur davon, dass die Regierungen der Entwicklungsländer einig zusammenstanden, und ebenso die Kirchen, Glaubensgemeinschaften und andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Sie haben sich zusammengeschlossen, um die globalen Klimaverhandlungen zu beobachten und zu verändern, und sie alle haben unermüdlich und gemeinsam daran gearbeitet, den Widerstand wohlhabenderer Länder mit hoher Umweltverschmutzung, etwa der USA und der EU, zu überwinden.

Der neue Fonds ist ein Hoffnungsschimmer. Aber es ist eine zerbrechliche Hoffnung. Gegenwärtig verfügt er über keinerlei Mittel und muss erst noch in Betrieb genommen werden. Es muss noch viel Arbeit geleistet werden, um sicherzustellen, dass er mit angemessenen Mitteln ausgestattet ist und den Bedürfnissen der Gemeinschaften, Frauen und Kinder vor Ort gerecht wird.

Die wichtigsten Fragen sind: Wie viel Geld wird benötigt? Welche Mechanismen sollten entwickelt werden, um die am stärksten Betroffenen zu erreichen? Und, am umstrittensten von allen, wer wird dafür bezahlen? Dabei wurde die Antwort auf die letztgenannte Frage bereits auf dem UN-Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro gegeben. Damals wurde das UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen geschaffen, in dem das Verursacherprinzip verankert wurde. Es wird erwartet, dass diese heiklen Fragen zur Umsetzung auf der nächsten COP ausgefochten werden.

Doch insgesamt werden die Beschlüsse von Sharm el Sheikh der enormen existenziellen Herausforderung des Klimawandels bei weitem nicht gerecht. Die jüngsten wissenschaftlichen IPCC-Berichte warnen uns, dass immer weniger Zeit bleibt, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen und damit die katastrophalsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Das Fenster schließt sich rasch.

Die Treibhausgasemissionen müssen bis 2025 sinken, bis 2030 halbiert und bis 2050 auf null reduziert werden. Doch die Gewinninteressen von Unternehmen und nationale Wachstumsinteressen wogen auf der COP27 stärker als der Klimaschutz. Damit wurden dort weder der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen noch die notwendigen Emissionssenkungen formuliert. Das bedeutet, dass sich der Planet bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine katastrophale Erwärmung von 2,4 bis 2,8 Grad Celsius zubewegen wird.

Trotz dieser Misserfolge weckt Weihnachten in vielen von uns Hoffnung: Die Hoffnung auf eine fleischgewordene gute Nachricht, auf die gemeinsame Schaffung gerechterer und nachhaltigerer Wirtschaftssysteme und Gesellschaften, die auf Werten wie Solidarität und Mitgefühl beruhen, auf die Aufrechterhaltung des Pariser Ziels, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, und unseren Kindern und Enkeln eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft zu sichern.

Diese Hoffnung zeigt sich in den wenigen, aber mutigen Führungsfrauen auf den COPs, die den Mächtigen immer wieder die Wahrheit gesagt haben. Sie ist greifbar in den jungen Aktivisten, die auf den Klimagipfeln, vor den Gerichten und auf der Straße ihre Regierungen und Unternehmen für ihre Rolle bei der Verursachung oder Verschärfung des Klimawandels zur Rechenschaft ziehen. Diese Hoffnung ist in den Bewegungen von Bauern und indigenen Völkern spürbar, die ungerechte und nicht nachhaltige Produktions- und Konsumsysteme infrage stellen, die die Ursache der Klimakrise sind, durch gemeinschaftsbasierte Agrarökologie und nicht marktwirtschaftliche Formen des Austauschs von Produkten und Dienstleistungen.

Und sie wird sichtbar durch Kirchen, die nicht nur prophetische Fürsprache auf den COPs betreiben, sondern auch versuchen, ihren Worten Taten folgen zu lassen, indem sie klimaverträgliche Finanzierungen praktizieren und in ihrer täglichen Arbeit zu den Bemühungen beitragen, den Klimawandel zu bremsen und sich an ihn anzupassen. Um es mit den Worten der jungen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zu sagen: Die Hoffnung liegt im Aufblühen von transformativen Aktionen überall.

Vielleicht sollten wir die COPs nicht nur als jährliche (teure und kohlenstoffintensive) Übungen betrachten, bei denen Delegierte und Interessenvertreter aus allen Ländern der Welt zusammenkommen, um einen globalen Aktionsplan zur Bekämpfung des Klimawandels zusammenzuschustern. Die COPs können Räume für einen tiefgreifenden Dialog sein. Sie bieten die Möglichkeit, gerechte und liebevolle Beziehungen aufzubauen, die über Nord-Süd-, Klassen-, Rassen-, Geschlechter- und andere soziale Unterschiede hinausgehen, die die Anfälligkeit für den Klimawandel noch verschärfen.

Und wo wir über Liebe sprechen: Die jüngste Vollversammlung des ÖRK, an der im September letzten Jahres über 4000 Kirchenvertreterinnen und -vertreter aus allen Teilen der Welt im deutschen Karlsruhe teilnahmen, schrieb in ihrer Erklärung mit dem Titel “Lebendiger Planet: Auf der Suche nach einer gerechten und nachhaltigen globalen Gemeinschaft”:

“Die Liebe Christi ruft uns zu tiefer Solidarität und zu einem Streben nach Gerechtigkeit für diejenigen auf, die am wenigsten zu dieser Notlage beigetragen haben, aber physisch, existentiell und ökologisch am meisten leiden, und zwar durch eine Transformation der Systeme und Lebensstile.”

Letztlich geht es in der Weihnachtsbotschaft um Liebe und Gerechtigkeit. Die Weihnachtszeit feiert die Geburt Jesu Christi, des Erlösers, der “den Völkern Gerechtigkeit bringen wird” (Jesaja 42,1) und dessen wichtigste Lehre es ist, “die Geringsten” unter uns zu lieben, indem wir Gerechtigkeit üben (Matthäus 25,40). Wie in einer Erklärung des Weltkirchenrats aus dem Jahr 2013 hervorgehoben wird, sind die “Opfer des Klimawandels das neue Gesicht der Armen, der Witwen und der Fremden (Dtn 10,17-18)”.

Den Geist der Weihnacht im Kontext der globalen Verhandlungen über den Klimawandel zu leben, erfordert von den wohlhabenderen Nationen und privilegierteren Gesellschaften mindestens zwei Maßnahmen: die Anerkennung ihrer historischen Verantwortung für die Verursachung des Klimawandels durch die Umsetzung drastischer Emissionsreduzierungen im Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und eine radikale Aufteilung der Ressourcen mit den Ländern und Gemeinschaften, die an vorderster Front von den Klimaauswirkungen betroffen sind.

Solche wiedergutmachenden und wiederherstellenden Taten verkörpern die wahre Bedeutung von Weihnachten. Möge dieses Weihnachten ein Licht auf den Weg der Klimaerlösung werfen.

Athena Peralta ist Programmleiterin für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit beim Ökumenischen Rat der Kirchen. Die philippinische Staatsbürgerin lebt in der Schweiz.

In den vergangenen Tagen wurden in Brüssel wegweisende Beschlüsse für die europäische Klimapolitik gefasst. Erneuerbaren-Ausbau, Reform des Emissionshandels, Verbrenner-Aus und höhere Senkleistungen der Wälder – an Verhandlungen für die neuen oder überarbeiteten Gesetze ist die Generaldirektion der EU für Klimapolitik (DG Clima) beteiligt. Bis 2021 war Artur Runge-Metzger deren Vorsitzender. Er hat die europäische Klimapolitik über viele Jahre geprägt – und tut es bis heute.

Das Pariser Klimaschutzabkommen war ein wichtiger Meilenstein seiner Karriere: Artur Runge-Metzger brachte das Abkommen damals mit auf den Weg. Zwischen dem Kyoto-Protokoll 1997 und dem Nachfolgeabkommen 2015 sei jedoch viel wertvolle Zeit beim Kampf gegen den Klimawandel verstrichen, sagt der langjährige EU-Beamte. Als ehemaliger Direktor in der Generaldirektion Klimapolitik der Europäischen Kommission waren seine Schwerpunkte bis 2021 Klimastrategie und internationale Klimaverhandlungen.

Als Fellow unterstützt Runge-Metzger seit Anfang Juni 2022 das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Der promovierte Agrarökonom hilft bei der Entwicklung von politischen Strategien für eine nachhaltige Landwirtschaft. Auch beim Thinktank Agora Energiewende sitzt er im Vorstand. Der Kampf gegen den Klimawandel ist schließlich noch nicht gewonnen, deswegen wolle er sich weiter engagieren.

Für die Klimaverhandlungen sei es besonders wichtig, die Heterogenität der Mitgliedstaaten innerhalb der EU zu berücksichtigen. Vor allem was die Ausstattung mit Energie und den Wohlstand betrifft. Außerhalb der europäischen Grenzen ist die Spreizung noch sehr viel größer: Auf der einen Seite Entwicklungsländer, deren Beitrag zum Klimawandel gering ist. Und auf der anderen Seite Schwellenländer mit steigenden Emissionen, wie beispielsweise Mexiko und Indien. Gerade diese müssen zuerst in der internationalen Klimapolitik verpflichtet werden. “Ich glaube, dass viele der Schwellenländer in den letzten zehn Jahren wach geworden sind, was der Klimawandel tatsächlich für sie bedeuten würde”, sagt der 64-Jährige.

Die allgemeine Ausrichtung der Klimapolitik der letzten Jahre sieht Artur Runge-Metzger positiv. Allerdings ist er in den vergangenen Jahrzehnten selten mit der Geschwindigkeit der Umsetzung und der Entscheidungsfindung zufrieden gewesen. “Oftmals wird in der Politik gesagt: Da ist nicht alles entschieden, also wird gar nichts entschieden.” Die EU muss zeigen, dass man den Klimawandel bekämpfen kann. Und dass es dadurch nicht zu einem Rückschritt in der Entwicklung oder dem Wohlstand der Bevölkerung kommt. “Wir sind nicht abhängig von fossilen Energien. Das ist etwas, wo Europa vorangehen muss.”

Ob der Einmarsch Russlands in die Ukraine die EU beim Klima voranbringt oder bremst, sei noch eine offene Frage. Runge-Metzger ist optimistisch, dass aufgrund der hohen Energiepreise Transformationen beschleunigt werden. Es werde mehr Geld in den Ausbau von Solar und den Umstieg auf Wärmepumpen gesteckt. Er sieht aber Schwierigkeiten beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Fehlende Planungssicherheit und zu lange Genehmigungsverfahren hindern den schnellen Umstieg. Die Prozesse müssen entschlackt und Personallücken geschlossen werden. Die Politik muss hier mehr Druck ausüben.

Um zwischen seinen vielen Aufgaben den Kopf freizubekommen, geht Artur Runge-Metzger regelmäßig Laufen und Radfahren. Auch die Innenstadt seines Wohnortes Brüssel mit ihrem Jugendstil und den gotischen Gebäuden aus dem Mittelalter, so sagt er, helfe ihm zu entspannen.

Neben dem Pariser Klimaabkommen und weiteren Projekten für die EU lagen Artur Runge-Metzger am Anfang seiner Karriere vor allem landwirtschaftliche Projekte am Herzen. Seine Dissertation schrieb er über Entscheidungen von kleinbäuerlichen Haushalten in Westafrika und den Einsatz von neuen Technologien. Die erste Tätigkeit für die EU-Kommission war ein Projekt zur landwirtschaftlichen Entwicklung in Simbabwe. “Da habe ich eine ganze Menge gelernt, zum Beispiel was den Schutz der Artenvielfalt betrifft.” Dass er seine Karriere der Klimapolitik widmete, habe sich danach als Chance ergeben. In der Generaldirektion Internationale Partnerschaften betreute er den Bereich Umwelt. Sein Schwerpunkt lag damals auf internationalen Verhandlungen mit Entwicklungsländern. Artur Runge-Metzger wünscht sich ein starkes, freies und demokratisches Europa. “Ein Europa, das nicht nur an den Grenzen der EU haltmacht, sondern darüber hinausgeht.” Kim Fischer

uns geht es ja auch so: Kurz vor Weihnachten wollen wir nicht schon wieder das ganze Elend der globalen Klimapolitik auf den Tisch bekommen. Deshalb haben wir nach Geschichten gesucht, die Mut machen und ein bisschen Hoffnung verbreiten. Erst dachten wir, das wird eine kleine Sektion in diesem Climate.Table. Dann zeigte sich – bei aller Vorsicht, was Greenwashing angeht: Halbwegs positive Nachrichten gibt es durchaus.

Das liegt auch am ziemlich erfolgreichen Ende der COP15, der Artenschutz-Konferenz im kanadischen Montreal. Wir analysieren, was COP15 für die globale Klimapolitik bedeutet. Und Klima-Experte Hans-Otto Pörtner ordnet für uns ein, was die Konferenz gebracht hat, was noch fehlt und was sie für Deutschland bedeutet.

Außerdem haben wir positive Trends aus dem Jahr 2022 zusammengestellt. Und dazu kamen aktuelle Meldungen, die uns auf den Redaktionstisch geschneit sind: Die rasante Zunahmen von Elektro-Bussen weltweit, der überraschende Erfolg beim Waldschutz in Indonesien, der unglaubliche Erfolg der Erneuerbaren Energien oder die Verhandlungen zu einem neuen weltweiten Plastikabkommen.

Diese Weihnachtsausgabe bringt Ihnen auch besondere Angebote zum entspannten Lesen und Hören: Journalistische Texte, die sich mit Lösungen rund um die Klimakrise beschäftigen. Und ein Angebot an Podcasts rund um unser Thema. Wir können Ihnen aber auch die traurigen Fakten zur weißen Weihnacht nicht ersparen: Die wird in Deutschland immer unwahrscheinlicher, zeigen Klimadaten.

Ein Trost allerdings bleibt, wenn Sie auch so unter der Dunkelheit leiden wie wir: Ab jetzt werden die Tage wieder länger. Das Licht kommt zurück. Und nach einer kleinen Verschnaufpause nächste Woche sind auch wir Anfang Januar wieder da: Mit einem umfassenden Ausblick auf ein spannendes 2023.

Ihnen eine erholsame Zeit und ein gesundes Neues Jahr. Behalten Sie auch 2023 einen langen Atem

Herr Pörtner, was nützt das Ergebnis der Biodiversitäts-COP15 dem Weltklima?

Klima- und Biodiversitätsschutz gehören zusammen. Beide Krisen, der Klimawandel wie das Artensterben, gefährden die Lebensgrundlagen der Menschheit und vieler anderer Arten. Unter anderem ist die natürliche Umwelt ein ungeheuer großer Kohlenstoffspeicher. Fast ein Drittel der globalen menschengemachten Emissionen lassen sich auf Land- und Forstwirtschaft zurückführen. Wenn wir Wälder vernichten, Moore trockenlegen und Felder so intensiv nutzen, dass die Böden auslaugen, dann setzen wir diesen Kohlenstoff frei. Zusätzlich verursacht die exzessive Massentierhaltung massive Emissionen von Stickoxiden und Methan. Außerdem begegnen artenreiche Ökosysteme dem Klimawandel viel widerstandsfähiger als andere.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Beschlüsse von Montreal?

Das prominenteste in Montreal beschlossene Ziel besagt, dass bis zum Jahr 2030 je 30 Prozent der globalen Land- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden sollen. Das ist sinnvoll, denn gesunde Ökosysteme brauchen eine bestimmte Fläche. Aber die 30 Prozent sind ein vorläufiger Durchschnittswert. Eigentlich muss man so eine Schutzquote für jedes einzelne Ökosystem spezifizieren und anpassen.

Können Sie dafür ein Beispiel geben?

Nehmen Sie die Amazonasregion mit ihrem ausgedehnten Regenwald. Sie ist enorm wichtig für den Artenschutz und zugleich ein großer Kohlenstoffspeicher. Der Wald erzeugt sein eigenes Klima, insbesondere den Kreislauf aus Verdunstung und Niederschlägen, und erhält sich so selbst. Damit jedoch der Wasserkreislauf funktioniert, müssen eher 80 Prozent der Waldfläche erhalten bleiben. 30 Prozent reichen nicht aus.

2010 wurden schon einmal UN-Biodiversitätsziele beschlossen. Keines davon hat man erreicht. Warum soll es diesmal klappen?

Es ist immer schwierig, solche Ziele durchzusetzen. Das zeigt nicht zuletzt das Pariser Klimaabkommen mit seiner 1,5-Grad-Grenze. Der IPCC hat mehrfach dargelegt, wie wichtig es ist, diese Schwelle nicht zu überschreiten. Dennoch diskutiert man inzwischen, ob das Ziel überhaupt noch zu halten ist. Das ist eine Katastrophe. Ich denke, dass sich bei den Biodiversitätszielen das Gleiche abspielen wird, auch weil das Abkommen rechtlich nicht bindend ist. Wir hätten von Anfang an viel stärker über die Umsetzung reden müssen – in Paris ebenso wie jetzt in Montreal.

Wie sähe das aus, konkret über Umsetzung zu reden?

Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass die Böden gesund und fruchtbar erhalten werden, denn sie sind unsere Lebensgrundlage. Aber unsere Landwirtschaft tut oft das Gegenteil: Durch Pestizideinsatz, das Ausbringen von Gülle und Düngemitteln, durch Pflügen, Rodungen und Störung im Wasserhaushalt sowie Erosion trocknen und degradieren die Böden. Das heißt, nach und nach verschwindet das organische Material aus dem Erdreich. Das schadet dem Klima, und im Extremfall ist der Boden am Ende gar nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar.

Sollten wir geschützte Naturräume überhaupt wirtschaftlich nutzen?

Das ist oft unvermeidbar, denn die Menschheit hat so gut wie alle Ökosysteme der Erde besiedelt. In diesen Fällen brauchen neben dem Respekt vor der Biodiversität auch Nutzungsformen, die nachhaltig sind. Im ersten gemeinsamen Bericht von IPCC und IPBES haben wir dazu das Konzept eines Mosaik-Ansatzes vorgeschlagen: Sehr gut geschützte Räume müssen durch Korridore verbunden sein und sind nachhaltig genutzten Räumen benachbart. Auf diese Weise können Arten wandern, das ist für den Genaustauch wichtig. Solche Wanderungskorridore brauchen wir um so mehr im Klimawandel, weil sich die Klimazonen verschieben und viele Tier- und auch Pflanzenarten sich den ungünstiger werdenden Lebensbedingungen nur durch Wanderung entziehen können.

Wie könnte so ein Mosaik in Deutschland aussehen?

In Deutschland gibt es bereits verschiedene Arten von Schutzgebieten. Zum Teil ist das aber auch Etikettenschwindel: Denken Sie nur an das intensiv genutzte Wattenmeer. Sicherlich könnten wir die intensiv geschützten Räume in Richtung 30 Prozent ausweiten, sie teilweise auch nachhaltig nutzen und untereinander vernetzen, aber die Umsetzung ist aus meiner Sicht auch mit Herausforderungen verbunden. Für das jetzt beschlossene 30-Prozent-Ziel müssten wir unsere bereits degradierten Böden und verarmten Ökosysteme renaturieren. Und wir müssten gegebenenfalls auch bereit sein, Infrastruktur aufzugeben oder umzusiedeln.

Was heißt das, etwa mit Blick auf Straßenbau?

Deutschland sollte keine neuen Autobahnen mehr bauen. Das ist nicht mehr zeitgemäß und widerspricht dem 30-Prozent-Ziel von Montreal. Es müsste völlig ausreichen, das bestehende Verkehrsnetz zu stärken. Wir brauchen eine Reduktion des Individualverkehrs und des motorisierten Verkehrs auf unseren Straßen, keine weitere Steigerung.

Was muss die deutsche Politik jetzt tun, um die Biodiversität besser zu schützen?

Zunächst müssen die unterschiedlichen Behörden miteinander sprechen. Wir müssen im Klimaschutz den Biodiversitätsschutz mitdenken und umgekehrt, denn der Biodiversitätsverlust befördert den Klimawandel und umgekehrt. Dann müssen wir die Raumplanung so überdenken, dass klar wird, welche Ökosysteme wir in welchen Regionen schützen wollen, und auch auf internationaler Ebene einen Beitrag zum Schutz der Biodiversität leisten. Die Subventionen müssen so umgeleitet werden, dass sie der Nachhaltigkeit dienen. Die Landwirtschaft muss so umgebaut werden, dass sie resilient gegenüber dem Klimawandel ist, und zwar so, dass Klimaschutz und Biodiversität davon profitieren. Und der Mensch natürlich auch.

Bis zum Jahr 2025 sollen als Teil der Finanzierung von jährlich 200 Milliarden Dollar, pro Jahr 20 Milliarden Dollar aus Industrieländern in arme Länder fließen. Halten Sie diese Lastenverteilung für gerecht?

Ich finde, dass beim Biodiversitätsschutz zunächst einmal jedes Land selbst in der Pflicht steht, die eigenen Naturräume wiederherzustellen und zu schützen. Wir können einen Beitrag leisten, indem wir keine Produkte mehr kaufen, die die Rodung von Regenwald voraussetzen. Ich denke da auch an unseren Fleischkonsum und unsere Massentierhaltung, die auf Soja aus Südamerika angewiesen ist. In der globalen Klimapolitik gibt es den Gedanken der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung (CBDR), der besagt, dass vorrangig die Industrieländer zum Klimaschutz und seiner Finanzierung verpflichtet sind. Im Biodiversitätsschutz ist das meiner Ansicht nach nicht ganz so berechtigt. Und auch in der Klimapolitik sollten Schwellenländer wie China inzwischen ihren Beitrag leisten. Schließlich gehen rund 60 Prozent der globalen Emissionen mittlerweile auf die sogenannten Entwicklungsländer zurück. Wirtschaftliche Entwicklung sollte zudem ausschließlich an die Nutzung von Erneuerbaren Energien gekoppelt werden. Auch das dient beidem, dem Klima- und dem Biodiversitätsschutz.

Viele Länder im globalen Süden fordern Geld von den Industrieländern, um ihre Natur zu erhalten. Ist das gerechtfertigt?

Dass man den Ländern helfen muss, die materiell nicht so gut aufgestellt sind, ist doch selbstverständlich. Und natürlich sollen das vor allem die Länder mit den meisten Ressourcen tun. Letztlich ist es im Interesse der gesamten Weltgemeinschaft, Ökosysteme zu erhalten, gerade wenn sie große Kohlenstoffspeicher sind wie beispielsweise der Amazonas. Aber entscheidend ist: Die Motivation zum Naturschutz muss aus den Ländern selbst kommen. Sie müssen ihre Naturschätze selbst bewahren wollen. Tun sie das nicht, dann werden die großzügigsten Finanzhilfen nichts nützen. Die Mentalität, zu sagen: Wir stellen die Biodiversität zur Verfügung, und die anderen sollen dafür zahlen, weil sie aufgrund ihrer Geschichte eine besondere Verantwortung dafür haben, Klimaschutz zu betreiben – das halte ich langfristig nicht für tragfähig. Die Menschheit steckt in einer planetaren Krise, und die muss sie als globale Gemeinschaft zusammen angehen. Wir sitzen alle in einem Boot!

Hans-Otto Pörtner ist Ökologe, Klimaforscher und seit 2015 Ko-Vorsitzender der IPCC-Arbeitsgruppe II. Er leitet die Abteilung für integrative Ökophysiologie am Alfred-Wegner-Institut.

Mitte Dezember kündigten die Energiekonzerne Saudi Aramco und Total ein gigantisches Projekt an: Mit einer Investitionen von 11 Milliarden Dollar planen das saudische und französische Unternehmen an der Ostküste Saudi-Arabiens den Komplex “Amiral”, eine der größten petrochemischen Fabriken der Welt. Dort sollen 7000 Arbeiter demnächst unter anderem die Grundstoffe für Karbonfasern, Schmiermittel, Waschmittel oder Autoreifen herstellen. Gleichzeitig baut der Chemiekonzern Ineos im belgischen Hafen von Antwerpen für 3 Milliarden Dollar einen neuen Ethancracker.

Die petrochemische Industrie ist weltweit auf Expansionskurs. Dabei wird immer deutlicher, wie entscheidend die Industriepolitik rund um Plastik auch für den Klimaschutz ist. Denn der Stoff ist nicht nur als Abfall für die Umwelt so gefährlich, dass das UN-Umweltprogramm Unep warnt: “Unser Planet erstickt in Plastik.” Auch der Beitrag zu den globalen CO2-Emissionen ist deutlich und nimmt weiter zu.

Eine Lösung für diese Probleme soll ein internationales Plastikabkommen bringen, das Anfang Dezember mit ersten Sitzungen in Uruguay auf den Weg gebracht wurde. Auch mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen und das dafür verbleibende CO2-Budget sind die nächsten Verhandlungen zum “Plastic Treaty” entscheidend.

Plastik war 2015 für 4,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Prognose: Der Anteil könnte sich bis 2100 verdreifachen. Damit könnte bis 2050 über 10 Prozent des verbleibenden globalen CO2-Budgets für Plastik verbraucht sein, rechnet die Umweltorganisation Center for International Environmental Law. Emissionen fallen in allen sieben Schritten des “Lebenszyklus” von Plastik an:

90 Prozent der Treibhausgasemissionen im Plastik-Zyklus entstehen bei der Gewinnung und Umwandlung fossiler Rohstoffe. Besonders energieintensiv ist das sogenannte Cracking, wo aus Erdöl Zwischenprodukte für die Kunststoffproduktion entstehen. Spätestens bei der Entsorgung fallen Schäden für lokale Ökosysteme und das globale Klima zusammen. Das Plastik endet

Die emissionsintensivste Entsorgungsmethode – die Verbrennung – dürfte in den nächsten Jahren prozentual zunehmen. Auch die Produktion steigt weiterhin. Jedes Jahr werden über 400 Millionen Tonnen Plastik produziert. Aktuelle Vorhersagen gehen von einer Verdopplung der Produktion in den nächsten 20 Jahren aus.

Wie ließen sich die Emissionen des Plastiksektors senken? Das hat eine Studie im Fachmagazin nature jüngst modelliert: Gäbe es als Bedingungen

könne der Sektor bis 2100 sogar zu einer Netto-Kohlenstoffsenke werden.

Davon ist aber bislang beim geplanten Plastikabkommen nicht die Rede. Wenn alles gut läuft, soll 2024 ein solch rechtlich bindender Vertrag unter den UN-Staaten geschlossen werden, um das globale Plastikproblem in den Griff zu bekommen. Anfang Dezember fand die erste Sitzung des entsprechenden Intergovernmental Negotiating Committee statt, das INC-1. Etwa 2.000 Delegierte aus 160 Ländern tauschten sich in Uruguay zunächst über Umfang und Regeln der Verhandlungen aus. Dabei zeichnen sich bereits zwei Konfliktlinien ab:

Saudi Arabien und die USA haben sich gleich zu Beginn für ein bottom-up Abkommen über Plastikmüll ausgesprochen. Eine Koalition von 40 Verhandlungs-Parteien, darunter die EU, Gastgeber Uruguay und die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen dagegen nicht nur den Müll regulieren, sondern an der Quelle ansetzen – und die Produktion auf ein nachhaltiges Maß reduzieren. Sie setzen auf Kreislaufwirtschaft und Verbote giftiger Chemikalien. Dafür sollen eine globale Basis und international bindende Ziele formuliert werden. Die nächste Verhandlungsrunde, die INC-2, ist für Mai 2023 in Paris geplant.

Rohöl und Erdgas, das beim Fracking gewonnen wird, sind die Basis für die globale Kunststoffproduktion. Nach wie vor werden etwa 98 Prozent der Einmal-Plastikprodukte aus diesen fossilen Ausgangsmaterialien gewonnen. 12 Prozent des Rohöls werden in Petrochemikalien umgewandelt. Der Anteil wächst. Aber wichtigstes Produkt aus Öl sind und bleiben fossile Treibstoffe.

Während beim Plastik-Vertrag noch diskutiert wird, wie überhaupt Entscheidungen getroffen werden sollen, ist die EU bereits einen Schritt weiter. Seit Juli 2021 gilt die Einwegplastik-Richtlinie, die einige Produkte aus Einwegplastik verbietet und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft anstoßen soll. Ende November setzte die EU-Kommission zwei weitere zentrale Vorhaben des Circular Economy Action Plan um: eine Überarbeitung der Verpackungsrichtlinie, um den Verpackungsmüll in den EU-Staaten bis 2040 im Vergleich zu 2018 um 15 Prozent zu senken. Und eine unverbindliche Richtschnur für Biokunststoffe, der festhält, unter welchen Umständen Bioplastik ökologisch sinnvoll ist.

Indonesien scheint etwas zu gelingen, was anderen Ländern schwerfällt: In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Entwaldung dort stark verlangsamt. Mikaela Weisse und Elisabeth Goldman vom World Resources Institute (WRI) haben die im Frühjahr erschienenen Daten analysiert und sehen sie als Grund, zu feiern.

Denn Indonesien gehörte über eine lange Zeit hinweg zu den Ländern, in denen die Entwaldung ein besonders großes Problem war: Zwischen 2002 und 2021 wurden dort 10 Millionen Hektar Urwald zerstört – nur in Brasilien waren es im gleichen Zeitraum mehr. Grund dafür war vor allem der große Landbedarf der Palmölwirtschaft.

Der Hintergrund: Mehr als die Hälfte des tropischen Regenwalds weltweit befinden sich auf dem Staatsgebiet von Brasilien, der Demokratischen Republik Kongo und Indonesien. Wie gut es den drei Ländern gelingt, den Wald zu schützen, ist für das globale Klima deshalb besonders wichtig. Laut WRI-Daten gibt es in Indonesien derzeit noch rund 84 Millionen Hektar tropischen Urwald. In der DR Kongo sind es etwa 99 Millionen und in Brasilien rund 315 Millionen Hektar.

Doch obwohl die tropischen Wälder eine wichtige CO2-Senke sind, schreitet ihre Zerstörung schnell voran. Rund 11,1 Millionen Hektar Wald gingen in den Tropen im Jahr 2021 laut der Initiative Global Forest Watch (GFW) verloren. Davon waren 3,75 Millionen Hektar Urwald. Allein deren Verlust setzte 2,5 Gigatonnen CO2-Emissionen frei, fast so viel wie Indien in einem Jahr in die Atmosphäre entlässt.

Umso wichtiger ist die Erfolgsmeldung aus Indonesien jetzt für das globale Klima. Gestoppt ist die Entwaldung zwar nicht – aber eben stärker zurückgegangen als anderswo.

Das WRI sieht dafür vor allem zwei Gründe: Selbstverpflichtungen der Industrie und eine strengere Politik.

Um die Glasgower Erklärung zum Waldschutz zu erfüllen, müssen die Entwaldungsraten weltweit deutlich schneller sinken als bisher, sagen Fachleute wie Friedrich Bohn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. Für die WRI-Expertinnen Weisse und Goldman gibt Indonesien Anlass zur Hoffnung. Die schnell zurückgehenden Entwaldungsraten seien “ein massiver Erfolg, der vor fünf Jahren nicht wahrscheinlich schien”.

Eine Lehre daraus: Selbstverpflichtungen der Industrie können wirken, wenn sie mit klaren gesetzlichen Vorgaben durch die Regierung und strenge Kontrollen kombiniert werden. Zwar fehle es oft an den Mitteln, um Waldschutz wirklich durchzusetzen, schreibt Frances Seymour, Distinguished Senior Fellow am WRI über die tropischen Wälder. “Aber der größte begrenzende Faktor ist der fehlende politische Wille.”

Brasilien und Indonesien seien “zwei der interessantesten Abweichungen” vom Muster des stetigen Waldverlusts in den Tropen, schreibt Seymour – Brasilien auf negative Art, Indonesien positiv. Beide zeigten auf ihre eigene Weise, wie “Regierungspolitik und unternehmerische Zurückhaltung” wirken könnten.

E-Busse wurden in den letzten Jahren zu einem Verkaufsschlager. 2013 lag ihr Anteil an den Neuverkäufen noch bei lediglich zwei Prozent. Im Jahr 2021 war schon fast jeder zweite verkaufte Bus ein E-Bus (45 Prozent). Ihr Anteil an der globalen Busflotte ist auf 19 Prozent angestiegen.

Die Entwicklung bei E-Bussen ist einer der wenigen Lichtblicke in der Analyse “State of Climate Action 2022” von Klima-NGOs und Think-Tanks. Die Verkäufe gehen in die richtige Richtung, damit der Sektor seinen Beitrag zum 1,5 Grad-Ziel leistet. Doch sie müssen weiter beschleunigt werden.

Der chinesische Boom bei E-Bussen ist auf Subventionen, Regulierungen, den Bau von Infrastruktur, Pilotprogramme und eine aktive Industriepolitik zurückzuführen.

Seit 2009 gibt es Subventionen auf nationaler und lokaler Ebene:

Mittlerweile wurden die Subventionen gesenkt. Sie dienten auch dazu, die Industrie anzukurbeln. Denn Chinas Regierung hat E-Busse – wie auch E-Autos – auch aus industriepolitischen Gründen gefördert. Die Subventionen waren deshalb teils an technische Parameter wie den Energieverbrauch und die Batterie-Reichweite geknüpft. Zudem gab es Finanzhilfen für die Entwicklung und Erforschung von E-Bussen. Das chinesische Unternehmen “Build your dreams” (BYD) ist mittlerweile weltweiter Marktführer bei E-Bussen und produziert seit 2017 auch in Europa.

Zudem haben viele chinesische Städte für die notwendige Lade-Infrastruktur gesorgt. Busdepots und Haltestellen wurden mit Ladepunkten ausgestattet.

Auch Umweltregulierungen haben zum Erfolg der E-Busse beigetragen. Um die Luftverschmutzung in den Städten zu verringern, sollte die Anzahl der Diesel-Fahrzeuge reduziert werden. Subventionen für Verbrenner-Busse wurden reduziert. In einigen Provinzen und Städten gab es sogar Abwrackprämien für Verbrenner-Busse. Seit 2015 ist die Anzahl konventioneller Busse um durchschnittlich zehn Prozent pro Jahr gesunken, so die GIZ.

Elektrische Busse können einen großen Klimanutzen erzeugen. Werden sie mit 100 Prozent erneuerbaren Energien betrieben, “emittieren Elektrobusse im günstigsten Fall nur 15 Prozent der Emissionen eines Dieselbusses“, wie eine Studie im Auftrag der Stadt Zürich zeigt. Auch die Busse mit den größten Batterien emittieren auf den kompletten Lebenszyklus betrachtet demnach nur 25 Prozent der Treibhausgase vergleichbarer Dieselbusse.

Im Boom-Markt China ist der Klimanutzen jedoch viel kleiner. Kohlestrom dominiert den Strommix noch zu sehr. E-Autos, die 2022 in China hergestellt wurden, sparen über den Lebenszyklus und eine Strecke von 250.000 Kilometern berechnet, 27 Prozent an CO2-Emissionen im Vergleich zu Verbrennern ein, so der Think-Tank BloombergNEF (BNEF). Für E-Busse werden die Zahlen kaum besser sein. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien in der Volksrepublik wird sich die Emissions-Bilanz von E-Bussen aber stark verbessern, so die BNEF-Analysten.

Die EU-Staaten haben 2021 Mindestziele für saubere Busse beschlossen. Je nach Mitgliedsstaat und Wirtschaftskraft müssen zwischen August 2021 und 2025 24 bis 45 Prozent aller öffentlich neu beschafften Busse “sauber” sein – die Hälfte davon muss emissionsfrei fahren. Als saubere Busse gelten dabei auch Fahrzeuge, die mit Gas oder synthetischen Kraftstoffen fahren. Staaten wie Frankreich oder die Niederlande haben sich ambitioniertere Ziele gesteckt. Sie wollen ab 2025 nur noch emissionsfreie Busse kaufen.

Aus dem Erfolg Chinas bei E-Bussen lassen sich einige Lehren ziehen:

Nach zwei Jahrzehnten des schnellen Wachstums stehen die erneuerbaren Energien weltweit davor, den Strommarkt zu dominieren. Die Internationale Energieagentur IEA prognostiziert, dass weltweit allein in den nächsten fünf Jahren bis 2027 so viel Strom-Kapazität aus Erneuerbaren zugebaut wird, wie in den letzten 20 Jahren entstanden ist: etwa 2400 Gigawatt.

Das entspricht etwa der gesamten installierten Leistung Chinas – dem mit Abstand größtem Erzeuger von Öko-Strom. Jenseits der Erneuerbaren wird es nach dem mittleren Szenario der IEA kaum noch (10 Prozent) anderen Zubau von Kraftwerken geben.

Vor allem die Solarindustrie wird nach den IEA-Zahlen stark expandieren. In den fünf Jahren bis 2027 soll sich die Kapazität auf etwa 1500 GW vom heutigen Wert praktisch verdreifachen. 2026 wird damit nach diesen Schätzungen Photovoltaik zum ersten Mal die installierte Leistung von Gaskraftwerken überholen, ein Jahr später die Kohle. Die Kapazität von Windkraftanlagen an Land soll auf 570 GW wachsen. Die Stromernte von Wind auf See könnte sich bis 2030 gegenüber 2018 auf 600 TWh versechsfachen.

Die gute Nachricht für das Weltklima: Der Ausbau der Erneuerbaren erspart der Atmosphäre viel CO2: 2021 waren das allein durch den Zubau von Erneuerbaren in diesem Jahr weltweit etwa 220 Millionen Tonnen. Der schnelle Ausbau führt auch dazu, dass China, die EU und die USA ihre bislang geplanten Klimaziele für 2030 früher als bisher angekündigt erreichen könnten.

Rasant fallende Preise haben vor allem Solar und Wind inzwischen in fast allen Teilen der Welt wettbewerbsfähig mit fossilen Energieträgern gemacht. Seit 2010 sanken etwa die Kosten für die Solarenergie um 80 Prozent. Auch die Kosten für Batterien sind in den letzten 30 Jahren um 97 Prozent gesunken.

Gleichzeitig machen staatliche Anforderungen und Quoten für Erneuerbare Druck. Politik zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung sind wichtige Hebel, um Erneuerbaren den Weg zu ebnen.

Den aktuellen Schub für die Erneuerbaren hat nach Ansicht der IEA aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst. “Die erste wirklich globale Energiekrise, ausgelöst durch die russische Invasion in die Ukraine, hat einen bisher unbekannten Schwung für Erneuerbare ausgelöst”, sagt IEA-Chef Fatih Birol. Der Krieg habe deutlich gemacht, wie anfällig vor allem Europa von seinen Energie-Lieferketten sei. Und gleichzeitig habe er die Preise für die Fossilen so hochgetrieben, dass sich Erneuerbare rechneten. Im Frühjahr 2021 war sogar grüner Wasserstoff, hergestellt mit knappem Ökostrom in Deutschland, billiger als Wasserstoff, der mithilfe von Gas gewonnen wurde.

Die wirtschaftliche Dynamik der Erneuerbaren ist lange von vielen Experten massiv unterschätzt worden. Auch die IEA, heute an der Spitze der Erneuerbaren-Verfechter, hat lange an der grünen Erfolgsstory gezweifelt. Von heute aus betrachtet sehen selbst ehrgeizige Szenarien wie die “Energy Revolution” von Greenpeace von 2015 zaghaft aus. Der Ukraine-Krieg wiederum zeigt, wie plötzliche politische Entscheidungen eine Dynamik in Gang setzen können, die vorher als undenkbar galt. Prognosen sind immer nur so gut, wie sich die Welt nicht in völlig neuen Bahnen bewegt.

Schließlich bleiben auch in der allgemeinen Begeisterung über den Siegeszug der Erneuerbaren noch wichtige Fragezeichen:

Früher war nicht alles besser, aber kälter. Das zeigen die langjährigen Messdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ganz deutlich. Über jeweils 30 Jahre – die Zeitspanne, wo Wetterdaten sich nach wissenschaftlicher Definition zu Klima-Aussagen verdichten – zeigen die Messungen, wie die Winter in Deutschland wärmer geworden sind. Abhängig von ihrer Lage in Deutschland haben sich die Städte in der Periode 1990 bis 2020 gegenüber den 30 Jahren zuvor deutlich erwärmt: Um rund ein Grad Celsius im Schnitt.

Und: Früher war nicht alles besser, aber weißer. Jedenfalls ist mit den höheren Temperaturen im Winter auch die Wahrscheinlichkeit für eine weiße Weihnacht deutlich gesunken. Das zeigt eine Auswertung des DWD- Klimaarchivs. Definiert wird das Wunschbild einer traditionellen Weihnacht vom DWD als “geschlossene Schneedecke vom 24. bis 26. Dezember.” Die Wahrscheinlichkeit dafür hat für ganz Deutschland um 13 Prozent abgenommen, in manchen Regionen sogar um 44 Prozent.

“Das ist nicht überraschend”, sagt Uwe Kirsche, Pressesprecher des DWD. “Der Klimawandel mit steigenden Temperaturen vertreibt die romantischen weißen Weihnachten Schritt für Schritt aus Deutschland”. Und was zwischen 1961 und 1990 etwa statistisch in München einmal in drei Jahren vorkam, stellt sich in den letzten 30 Jahren nur noch alle sieben Jahre ein. bpo

Der US-Kongress schlägt der Regierung in Washington vor, eine Milliarde Dollar an Klima-Geld für arme Länder bereitzustellen, berichtet die New York Times. Die Summe liege signifikant unter der Selbstverpflichtung von Präsident Joe Biden, der erklärt hatte, die USA würde im Jahr 2024 einen Betrag von 11,4 Milliarden Dollar geben, “um sicherzustellen, dass Entwicklungsländer zur sauberen Energie wechseln und sich an einen wärmeren Planeten anpassen können”.

Der Zeitung zufolge sollen die Abgeordneten noch in dieser Woche über den Vorschlag abstimmen, der Teil eines größeren Finanzpakets von insgesamt 1,7 Billionen Dollar sei. Die Demokraten hätten ursprünglich im Rahmen des Pakets 3,4 Milliarden Dollar für internationale Klimaprogramme reservieren wollen. Die Republikaner hätten das abgelehnt.

“Die Republikaner sind kurz davor, im Januar die Kontrolle des Repräsentantenhauses zu übernehmen”, schreibt die Zeitung, “das verschlechtert die Aussichten für zusätzliche Klimafinanzierung für mindestens die nächsten zwei Jahre.” Der Kongress habe nun schon im zweiten Jahr in Folge die vom Präsidenten beantragte Klimahilfe gekürzt. Aktivisten sagten, die Unfähigkeit von Bidens Regierung, ihre eigenen Ziele einzuhalten, schade der Glaubwürdigkeit der USA im Ausland. ae

Der Einsatz von erneuerbaren Energien hat 2021 in Deutschland den Ausstoß von Treibhausgas in Höhe von insgesamt 217 Millionen Tonnen Kohlendioxid verhindert. Das entspricht etwa der Menge an Treibhausgasen, die Österreich, die Schweiz, Irland und Portugal jährlich zusammen emittieren. Das geht aus der Emissionsbilanz erneuerbarer Energien hervor, die das Umweltbundesamt (UBA) kürzlich veröffentlicht hat.

“Die Ergebnisse der Emissionsbilanz zeigen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien wesentlich zur Erreichung der Klimaschutzziele in Deutschland beiträgt”, schreibt die Behörde. In allen Verbrauchssektoren würden “fossile zunehmend durch erneuerbare Energien ersetzt” heißt es.

Die CO2-Vermeidung kommt demnach

Berücksichtigt wurden bei der Rechnung nach UBA-Angaben nicht nur die direkt vermiedenen Emissionen, sondern auch die Ausstöße aus der Vorkette, etwa beim Aufstellen der Anlagen oder der Beschaffung des Brennstoffs. Aufwändige Simulationen hätten außerdem ergeben, dass etwa 80 Prozent der CO2-Reduktion durch Verdrängung fossiler Kraftwerke in Deutschland anfallen, nur etwa 18 Prozent bei Kraftwerken im Ausland.

Die Statistik belegt auch, dass der Einsatz von Erneuerbaren im Stromsektor am effizientesten bei der CO2-Reduktion wirkt. Denn obwohl Strom mit 233 TWh nur die Hälfte des erneuerbaren Stroms 2021 ausmachte, war er für 76 Prozent der CO2-Einsparung verantwortlich. Strom, Wärme und Verkehr wiederum brauchten zwar die andere Hälfte des Ökostroms, lieferten aber nur 24 Prozent des Klimaschutz-Effekts.

Die neuesten Daten des UBA beziehen sich auf 2021. In diesem Jahr ist nach stetigem Wachstum in der zehn Jahren zuvor zum erstenmal weniger CO2 durch Erneuerbare vermieden worden. Der Grund dafür waren laut UBA ungünstigere Wetterbedingungen für die Solar- und Windbranche. bpo

Warum stieg die Konzentration von Methan in der Atmosphäre von 2019 auf 2020 um 50 Prozent, obwohl die Wirtschaft in weiten Teilen der Welt aufgrund der Coronapandemie nahezu stillstand? Das hat Forschenden weltweit lange Rätsel aufgegeben. Jetzt hat ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Hinweise auf eine Lösung gefunden.

In einer in der Fachzeitschrift nature veröffentlichten Studie schreiben sie: Knapp die Hälfte des Anstiegs, etwa 47 Prozent (mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 16 Prozent), seien auf höhere natürliche Emissionen vor allem aus Feuchtgebieten zurückzuführen. Die andere Hälfte, um die 53 Prozent (Schwankungsbreite plus/minus 10 Prozent) auf eine geringere Hydroxyl-Konzentration in der Troposphäre.

Hydroxyl (OH) reagiert mit Gasen in der Atmosphäre, auch mit Methan. Dadurch entstehen lösliche Verbindungen, die dann quasi aus der Atmosphäre ausgewaschen werden können. Man bezeichnet OH deshalb auch als Reinigungsmittel der Atmosphäre. Im Jahr 2020 sei die OH-Konzentration in der Troposphäre im Vergleich zu 2019 um rund 1,6 Prozent gesunken, schreiben die Forschenden.

Hydroxyl kann unter anderem durch die Reaktion mit Stickstoffoxid in der Atmosphäre entstehen – und während der Pandemie sanken die anthropogene Stickstoffoxidemissionen deutlich. Laut der Studie war das ein wesentlicher Grund für die niedrigere OH-Konzentration. Die Stickstoffemissionen müssten deshalb bei der Umsetzung der globalen Methane Pledge berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Methanemissionen aus Feuchtgebieten sensibel auf den Klimawandel reagieren und sich in Zukunft selbst verstärken könnten, schreiben die Forschenden. ae

In diesem Jahr könnte man sagen: Weihnachten kam ein wenig früh. Für Christen auf der ganzen Welt ist das Fest eine Zeit der Freude, Hoffnung und Liebe. Sie alle waren auf der COP27 im ägyptischen Sharm el Sheikh zu finden.

Es war eine bahnbrechende Vereinbarung, als man auf dem Klimagipfel beschloss, einen globalen Fonds für Loss and Damage einzurichten. Kleine Inseln im Pazifik und in der Karibik, die weniger als ein Prozent der für den Klimawandel verantwortlichen Emissionen ausstoßen, und auch größere, vom Klimawandel gefährdete Entwicklungsländer wie die Philippinen begrüßten die Vereinbarung mit Freude und Erleichterung. Sie hatten seit fast dreißig Jahren von den Mächtigen weitgehend ungehört einen solchen Fonds gefordert.

Die Kirchen sind Zeugen von Klimakatastrophen und fungieren oft als Ersthelfer. Sie haben die Rufe nach Wiedergutmachung unterstützt. Dabei erkennen sie an, dass nicht-ökonomische Verluste und Schäden, wie der Verlust von Menschenleben und die Erosion alter Kulturen und Lebensweisen, weder in Geld bewertet noch wirklich entschädigt werden können.

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hatte im Vorfeld der COP27 eine Erklärung veröffentlicht, in der er auf eine “Fazilität zur Finanzierung von Verlusten und Schäden” drängte, “um Gemeinschaften und Länder, die an vorderster Front von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, zu entschädigen und ihre Bemühungen um den Aufbau von Widerstandsfähigkeit zu unterstützen”. Auch er feierte den Beschluss der COP27, denjenigen, die unter dem Klimawandel leiden, lebenswichtige finanzielle Unterstützung zu gewähren.

Die Einrichtung des Fonds zeugt nicht nur davon, dass die Regierungen der Entwicklungsländer einig zusammenstanden, und ebenso die Kirchen, Glaubensgemeinschaften und andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Sie haben sich zusammengeschlossen, um die globalen Klimaverhandlungen zu beobachten und zu verändern, und sie alle haben unermüdlich und gemeinsam daran gearbeitet, den Widerstand wohlhabenderer Länder mit hoher Umweltverschmutzung, etwa der USA und der EU, zu überwinden.

Der neue Fonds ist ein Hoffnungsschimmer. Aber es ist eine zerbrechliche Hoffnung. Gegenwärtig verfügt er über keinerlei Mittel und muss erst noch in Betrieb genommen werden. Es muss noch viel Arbeit geleistet werden, um sicherzustellen, dass er mit angemessenen Mitteln ausgestattet ist und den Bedürfnissen der Gemeinschaften, Frauen und Kinder vor Ort gerecht wird.

Die wichtigsten Fragen sind: Wie viel Geld wird benötigt? Welche Mechanismen sollten entwickelt werden, um die am stärksten Betroffenen zu erreichen? Und, am umstrittensten von allen, wer wird dafür bezahlen? Dabei wurde die Antwort auf die letztgenannte Frage bereits auf dem UN-Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro gegeben. Damals wurde das UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen geschaffen, in dem das Verursacherprinzip verankert wurde. Es wird erwartet, dass diese heiklen Fragen zur Umsetzung auf der nächsten COP ausgefochten werden.

Doch insgesamt werden die Beschlüsse von Sharm el Sheikh der enormen existenziellen Herausforderung des Klimawandels bei weitem nicht gerecht. Die jüngsten wissenschaftlichen IPCC-Berichte warnen uns, dass immer weniger Zeit bleibt, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen und damit die katastrophalsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Das Fenster schließt sich rasch.

Die Treibhausgasemissionen müssen bis 2025 sinken, bis 2030 halbiert und bis 2050 auf null reduziert werden. Doch die Gewinninteressen von Unternehmen und nationale Wachstumsinteressen wogen auf der COP27 stärker als der Klimaschutz. Damit wurden dort weder der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen noch die notwendigen Emissionssenkungen formuliert. Das bedeutet, dass sich der Planet bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine katastrophale Erwärmung von 2,4 bis 2,8 Grad Celsius zubewegen wird.

Trotz dieser Misserfolge weckt Weihnachten in vielen von uns Hoffnung: Die Hoffnung auf eine fleischgewordene gute Nachricht, auf die gemeinsame Schaffung gerechterer und nachhaltigerer Wirtschaftssysteme und Gesellschaften, die auf Werten wie Solidarität und Mitgefühl beruhen, auf die Aufrechterhaltung des Pariser Ziels, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, und unseren Kindern und Enkeln eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft zu sichern.