Öl- und Gasproduzenten dazu zu bringen, weniger fossile Rohstoffe zu fördern, ist eine der größten Klima-Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Der Iran ist eine besonders harte Nuss. Das Land ist von fossilen Exporten abhängig, hat das Pariser Abkommen nicht ratifiziert, und die Sanktionen behindern die Dekarbonisierung. Der neue Präsident Massud Peseschkian könnte ein Hoffnungsschimmer sein, wie Jagoda Grondecka berichtet. Peseschkian setzt sich für eine Öffnung zum Westen ein.

Wie die neue Wachstumsinitiative der Bundesregierung die Energiewende verlangsamen könnte, hat Alex Veit analysiert. Der Kohleausstieg bis 2030 könnte in Gefahr geraten. Umweltverbände befürchten zudem, dass zu viele fossile Gaskraftwerke gebaut werden könnten und kritisieren staatliche Garantien für Gasimporte. Die Backup-Kraftwerke sollen zukünftig eigentlich mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Aber derzeit ist noch unklar, ob es genug dieses Energieträgers geben wird.

Unklar ist derzeit auch noch, welche Rolle Direct Air Capture bei der Minderung von Emissionen spielen wird. Microsoft setzt trotzdem stark auf DAC. Das Unternehmen hat 500.000 Tonnen Emissionszertifikate aus einer DAC-Anlage gekauft, die noch gar nicht fertig ist. Positive Nachrichten kommen hingegen aus Großbritannien: Die neue Labour-Regierung will einen neuen Staatsfonds ins Leben rufen, der mit sieben Milliarden Pfund zum Umbau der Industrie beitragen soll.

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Die Wahl des Reformers Massud Peseschkian zum neuen Präsidenten des Iran ist auch ein Hoffnungsschimmer für die ökologische Zukunft des Landes. Peseschkian hat zwar in den letzten beiden Debatten keine Umweltfragen angesprochen und es ist unklar, wie weit er die außen- und wirtschaftspolitische Ausrichtung des Landes beeinflussen kann. Doch er setzt sich für einen Dialog mit dem Westen und die Wiederaufnahme der Atomgespräche ein, um die Sanktionen aufzuheben und ausländische Investitionen anzuziehen. Das könnte den Weg für grüne Energien öffnen.

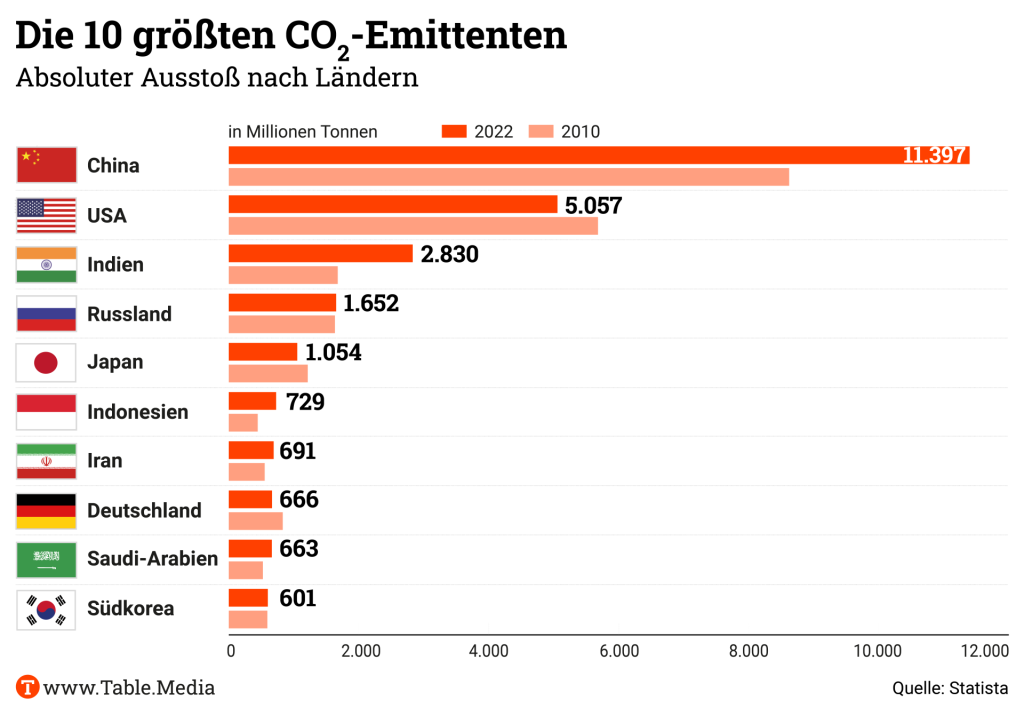

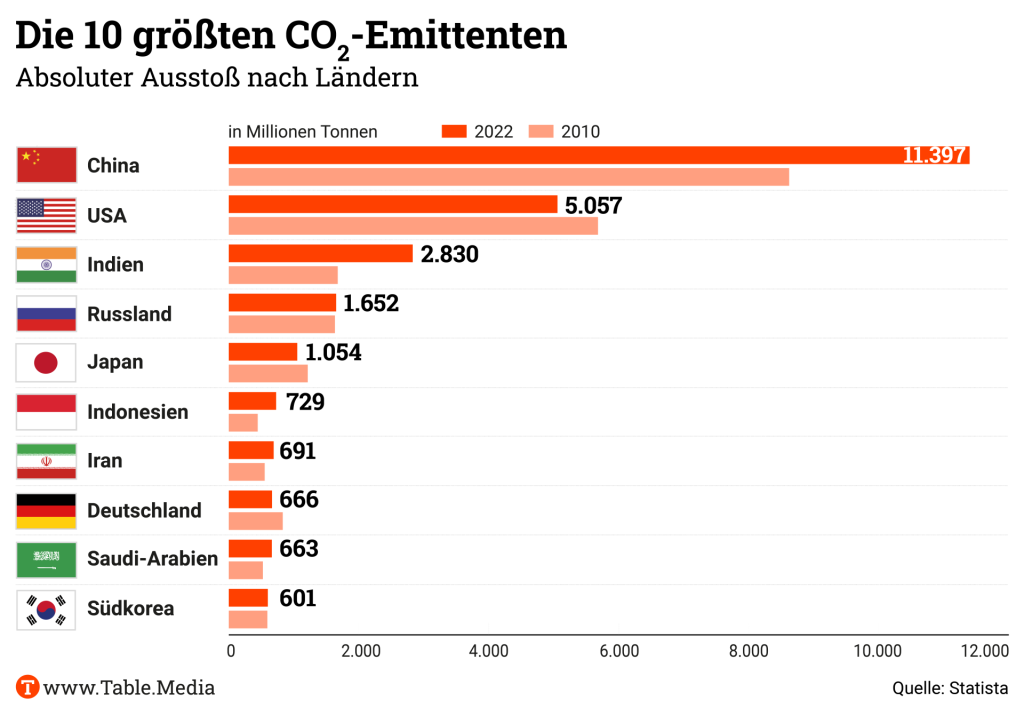

Denn bisher machen die Stellung des Landes als großer Ölproduzent und die ineffiziente Wirtschaft den Iran zu einem der Länder mit dem weltweit größten CO₂-Ausstoß. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Iran ein wichtiger Erdölexporteur. Zwar wurde die Branche durch die internationalen Sanktionen wegen des iranischen Atomprogramms immer wieder behindert. Dennoch sind die iranische Ölproduktion und die Exporte seit Ende 2020 gestiegen. Ihr Wert erreichte im vergangenen Jahr knapp 36 Milliarden US-Dollar – auch, weil der Ölsektor die Sanktionen umschifft.

Ende Juni erklärte Ölminister Dschawad Owdschi, dass das Produktionsvolumen in den letzten drei Jahren um 60 Prozent auf 3,57 Millionen Barrel pro Tag gestiegen sei. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass der Iran im vergangenen Jahr täglich 2,99 Millionen Barrel produziert hat, und sie prognostiziert einen weiteren Anstieg um 160.000 Barrel im Jahr 2024.

China, Irans wichtigster Kunde, ist bereit, iranisches Rohöl in Rekordmengen zu kaufen, wobei sich die Lieferungen zwischen 2020 und 2023 trotz der Sanktionen des Westens verdreifacht haben. Teheran hat verschiedene Taktiken zur Umgehung von Sanktionen entwickelt:

Die iranischen Behörden sind entschlossen, den Ölsektor des Landes, das Rückgrat seiner angeschlagenen Wirtschaft, weiter auszubauen. Vor kurzem hat der iranische Wirtschaftsrat einen Plan zur Steigerung der Ölproduktion auf vier Millionen Barrel pro Tag genehmigt.

Auch seinen Gassektor baut der Iran weiter aus. Die National Iranian Gas Company (NIGC) hat Ende Juni ein Memorandum mit dem russischen Energiekonzern Gazprom unterzeichnet, um russisches Pipelinegas in den Iran zu liefern.

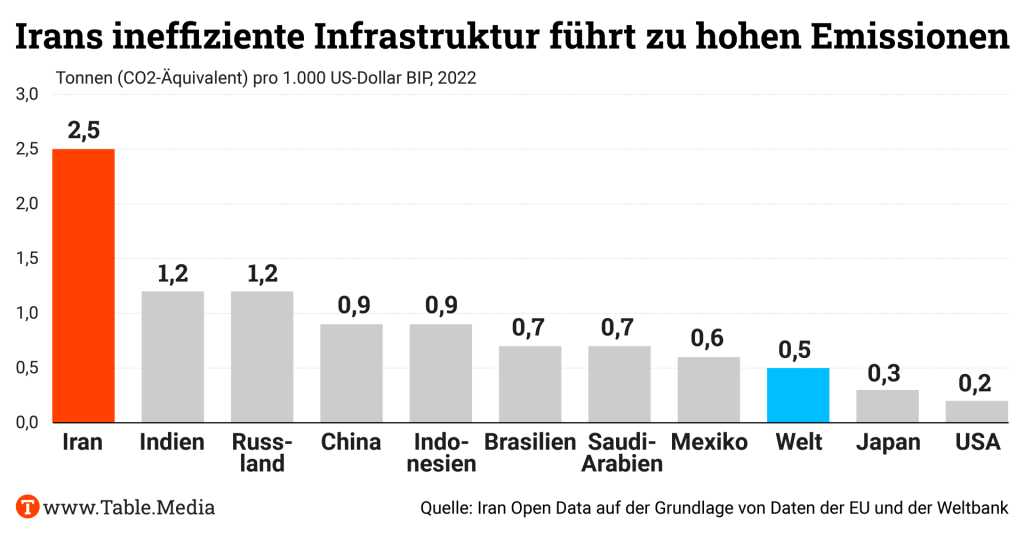

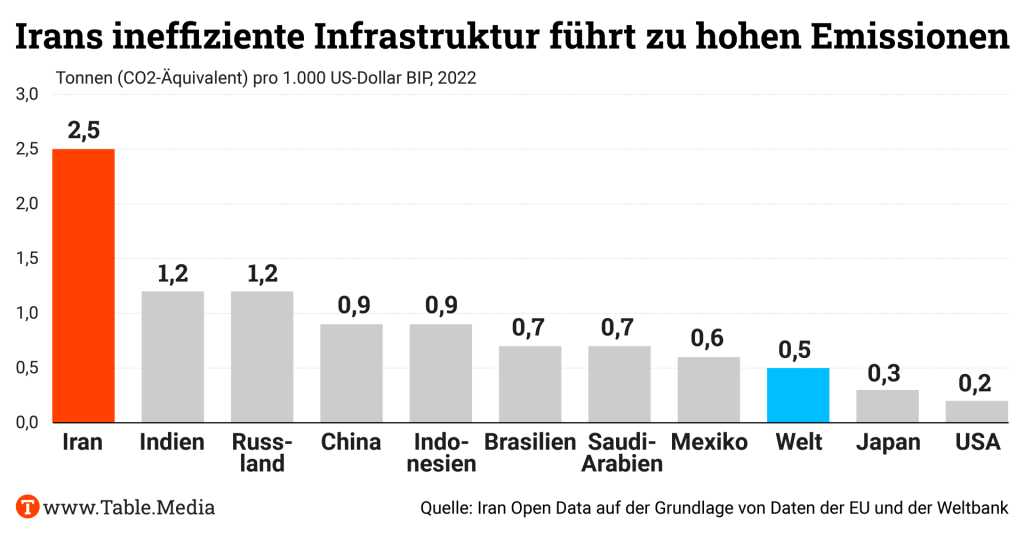

Mit einem Energiemix, der zu über 90 Prozent aus fossilen Brennstoffen besteht, ist der Iran der sechstgrößte Treibhausgasemittent der Welt. Der hohe Inlandsverbrauch, die staatliche Subventionierung der Energieverbrauchspreise und die ineffiziente, veraltete Energieinfrastruktur führen dazu, dass der Iran pro Tausend Dollar Bruttoinlandsprodukt mehr CO₂ verursacht als China oder die USA.

Das Land steht allerdings vor großen ökologischen Herausforderungen – etwa durch den Temperaturanstieg. David Michel, Senior Research Fellow am Center for Climate and Security des Atlantic Council, erklärte gegenüber Table.Briefings, dass bei einem Business-as-Usual-Szenario mit weiterhin hohen Emissionen die Jahresdurchschnittstemperaturen im Iran bis 2100 um 5,2 Grad Celsius steigen könnten. Zwei Drittel aller Tage im Jahr könnten zu “heißen Tagen” werden, was ein hohes Risiko für Hitzestress bedeutet.

Ein weiteres drängendes Problem ist die Wasserkrise. “Das Land steht unter extremem Wasserstress, da die Oberflächengewässer aufgrund des Klimawandels und der Erwärmung abnehmen”, sagt Mohammed Mahmoud, ehemaliger Gründungsdirektor des Klima- und Wasserprogramms am Middle East Institute. Experten kritisieren, der Iran verwalte seine Wasserressourcen schlecht und habe in den letzten Jahren etwa 700 Dämme und mehr als eine Million Brunnen gebaut.

Beispiellose Hitzewellen und schwere Dürren zwingen bereits jetzt jährlich Zehntausende von Iranern zur Flucht – in der Regel vom Land in die Städte, die ebenfalls unter Wasserknappheit leiden. Die Süßwasserknappheit hat in den letzten Jahren zu massiven Demonstrationen geführt. Eine in “Nature” veröffentlichte Studie sagt für den Iran zwischen 2025 und 2049 eine “düstere Zukunft” voraus, in der die trockensten Gebiete des Landes möglicherweise unbewohnbar werden.

Trotz dieser Herausforderungen gehen die iranischen Behörden Umweltfragen und die Umstellung auf umweltfreundliche Energien nur zögerlich an. Der Climate Action Tracker hat die iranischen Klimaschutzmaßnahmen als “kritisch unzureichend” eingestuft. Der letzte Klimaplan (INDC) stammt von 2015. Er sieht vor, die Emissionen bis 2030 um zwölf Prozent unter das Niveau des Business-as-usual-Szenarios (BAU) zu senken – vorausgesetzt, die US-Sanktionen werden aufgehoben und internationale Ressourcen stehen zur Verfügung. Dies würde rund 70 Milliarden US-Dollar kosten, viel mehr als das finanziell gestresste Land selbst tragen kann.

Ohne ausländische Hilfe betrüge die Reduzierung laut INDC nur vier Prozent gegenüber dem Business-as-usual-Szenario – “was dazu führen würde, dass die iranischen Emissionen im Vergleich zu 2010 um 145 Prozent steigen würden”, so David Michel vom Center for Climate and Security des Atlantic Council. Der Iran hat kein Netto-Null-Ziel und bei der UNO keine Langfrist-Strategie vorgelegt. “Klimamaßnahmen sind ein Bereich, in dem die iranische Politik eindeutig unzureichend ist”, so Michel. Der Iran ist neben Libyen und Jemen eines der drei Länder, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben. Ali Salajegheh, iranischer Delegierter, sagte auf der COP26, der Iran werde das Abkommen erst ratifizieren, wenn die Sanktionen gegen das Land aufgehoben seien. Denn Iran benötige den Transfer moderner Technologien und Finanzmittel.

Experten sehen mehrere Hindernisse für die Umstellung des Irans auf grüne Energie:

Nach der Wiederverhängung von Sanktionen durch die USA 2018 stiegen die Emissionen in den letzten Jahren sprunghaft an, und mehrere grüne Energieprojekte wurden gestrichen. “Durch die Abschreckung ausländischer Investitionen verhindern die Sanktionen auch den Wissenstransfer, den ein ausländisches Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien mit sich bringen würde”, so Michel.

Die Sanktionen hindern den Iran auch daran, auf die Mittel zuzugreifen, die ihm die Globale Umweltfazilität (GEF) – eine Organisation zur Unterstützung von Ländern mit Umweltproblemen – zugewiesen hatte. “Die Sanktionen behindern das grüne Energiepotenzial im Iran. Aber Teheran versucht auch, die Auswirkungen der Sanktionen, die die Entwicklung erneuerbarer Energien behindern, als Argument für eine Aufhebung der Sanktionen zu nutzen”, argumentiert Kaveh Madani, Direktor des UN University Institute for Water, Environment, and Health.

Laut Vahid Pourmardan, dem Generaldirektor für Umweltschutz des Landes, ist das Pariser Abkommen im Iran zu einer Fraktionsangelegenheit geworden, “bei der der linke Flügel es unterstützt und der rechte Flügel dagegen ist”. “Umweltfragen werden im Iran aus einer politischen Perspektive heraus verfolgt”, so der Beamte.

Die am Wochenende vorgestellte Wachstumsinitiative der Bundesregierung soll die Konjunktur ankurbeln, doch die Dekarbonisierung der Energieversorgung könnte dadurch eher verlangsamt werden. Immerhin legte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) nach längerer Verzögerung neue Einzelheiten zu den geplanten Back-up-Kraftwerken vor.

Die Unterschiede im nun angekündigten “Kraftwerkssicherheitsgesetz” zu den erstmals im Februar vorgestellten Kraftwerksplänen lassen offen, ob Deutschland den von der Ampel avisierten Kohleausstieg 2030 noch erreichen kann.

Hoffen kann die Bundesregierung, dass neue Speicher und flexible Verbraucher die Kohlemeiler unnötig machen werden. “Hinsichtlich der benötigten Gesamtleistung haben wir aus heutiger Sicht noch eine hohe Unsicherheit, da unklar ist, inwiefern andere Flexibilitäten im Jahr 2030 bereits genutzt werden können”, sagte dazu Patrick Jochem vom Institut für Vernetzte Energiesysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Bei den Kraftwerksneubauten rückt das BMWK teils vom grünen Wasserstoff ab:

Für den erwünschten “Hochlauf” des Markts für grünen Wasserstoff – der in der Wachstumsinitiative von der Bundesregierung erneut rhetorisch unterstrichen wird – entfallen diese Großverbraucher also potenziell.

“Das Kraftwerkssicherheitsgesetz kann die Grundlage schaffen, um die dauerhafte Sicherung der Stromversorgung auch ohne die CO₂-intensiven Kohlekraftwerke zu gewährleisten”, sagte dazu Timm Kehler, Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas. “Flexible und moderne Gaskraftwerke spielen hier eine zentrale Rolle, da sie die notwendige Stabilität im Stromnetz sicherstellen und sich gleichzeitig auf den Betrieb mit Wasserstoff umstellen lassen.”

Weniger begeistert äußerte sich Sascha Müller-Kraenner von der Deutschen Umwelthilfe. “Die in der Wachstumsinitiative der Bundesregierung enthaltene Kraftwerksstrategie darf kein Konjunkturprogramm für fossile Gaskraftwerke werden”, sagte er zu Table.Briefings. “Stattdessen braucht der Ausbau der erneuerbaren Energien auch weiterhin einen verlässlichen Investitionsrahmen und kostendeckende Preise.”

Doch gerade beim Erneuerbaren Energiegesetz, das den Ausbau der Stromerzeugung aus Wind und Sonne lukrativ macht (zugleich jedoch bei der Bundesregierung hohe Kosten verursacht), plant die Bundesregierung eine systemische Umstellung, die den weiteren Ausbau verlangsamen könnte.

Schon im nächsten Jahr soll bei Neuanlagen die Absicherung gegen negative Preise weitgehend entfallen. Später soll dann die Förderung von geliefertem erneuerbarem Strom durch bloße Investitionsbeihilfen ersetzt werden. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), in dem ein Teil der Branche organisiert ist, warnt davor. “Das Experiment eines radikalen Wechsels hin zu Investitionskostenzuschüssen birgt die Gefahr der Marktverunsicherung und Investitionszurückhaltung”, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter.

Viele Unternehmen hatten eine Senkung der Entgelte für die Stromnetze gefordert. Der Ausbau der Stromnetze, um erneuerbare Energie im Land zu verteilen, kostet große Summen, die auf die Verbraucher umgelegt werden. Da der Strompreis maßgeblich ist für die Dekarbonisierung der Industrie wie auch für die Umstellung auf E-Autos und Wärmepumpen, stellt die Bundesregierung nun wenigstens eine Stabilisierung der Netzentgelte in Aussicht.

Geprüft werde dazu die Einführung eines so genannten Amortisationskontos: Dafür streckt die Bundesregierung einen Teil der Kosten vor, die dann über einen längeren Zeitraum von den Stromverbrauchern zurückbezahlt werden.

Der Punkt “Gasversorgung sichern und diversifizieren” der Wachstumsinitiative widerspricht der Dekarbonisierung schließlich diametral. Demnach sollen für den Import von Erdgas Ausnahmeregelungen in Garantieinstrumente der Außenwirtschaftsförderung eingebaut werden.

Voraussetzung sei, dass neue Erdgas-Projekte die globale “1,5 Grad-Grenze” der Klimaerhitzung einhalten und “Lock-in-Effekte” vermeiden, also keine bindenden Investitionen in fossiles Gas darstellen. Die neuen Gasimportprojekte sollen aber vor allem “die nationale Sicherheit oder geostrategische Versorgungssicherheitsinteressen” wahren.

“Es lässt aufhorchen, dass die Regierung offenbar weiterhin die Erschließung von Erdgasquellen im Ausland vorantreiben will”, kommentierte Tina Löffelsend, Klimaschutzexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), im Gespräch mit Table.Briefings. “Genau das ist aber klimapolitisches Harakiri und muss unbedingt vermieden werden.”

11. Juli, 9.30 Uhr, Online

Webinar Beschäftigungsausblick in der grünen Transformation: Jobverlust, Jobentwicklung, Jobgewinn

Das OECD Centre Berlin und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) diskutieren auf dieser Veranstaltung über den “OECD-Beschäftigungsausblick”. Im Fokus steht, wie sich der Wandel zu einer CO₂-neutralen Wirtschaft auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Infos

11. Juli, 13 Uhr, Online

Workshop Umgang mit Klimaskepsis und Verzögerungstaktiken

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des HIGELA-Hitzeresilienzprojekts statt, das vom AWO Bundesverband e.V. und der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG e.V.) geleitet wird. Darin wird darüber aufgeklärt, welche Verzögerungstaktiken genutzt werden, um ambitionierten Klimaschutz zu verhindern. Infos

11. Juli, 14 Uhr, Online

Webinar The Path to Net Zero: A Climate Mitigation Journey for Banks

In diesem Webinar des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) wird der Bericht “Climate Mitigation Journey for Banks” vorgestellt. Er soll aufzeigen, wie Banken sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln müssen, um sich an das Pariser Abkommen anzupassen. Infos

11. Juli, 14 Uhr, Online

Webinar Spotlighting Cost-Effective and Scalable Solutions to Reduce Methane in the Agriculture Sector

Die Climate and Clean Air Coalition (CCAC) richtet dieses Webinar aus, auf dem darüber diskutiert wird, wie Methanemissionen in der Landwirtschaft schnell und effizient reduziert werden können. Infos

11. Juli, 19 Uhr, München / Online

Vortrag Klimaklagen als Ausweg aus der Klimakrise?

Die Anwältin Roda Verheyen spricht in diesem Vortrag darüber, welche Rolle Klimaklagen im Klimaschutz spielen. Der Vortrag wird von “Protect the Planet” organisiert. Infos

11. und 12. Juli, Belém

G20 Treffen Global Mobilization against Climate Change Task Force

Im G20-Zyklus trifft sich die Taskforce für “Global Mobilization against Climate Change” in Belém, Brasilien. Infos

12. bis 14. Juli, Kochel am See

Seminar Alpen im Klimawandel – zukünftige Herausforderungen

Welche Folgen des Klimawandels sieht man in den Alpen bereits heute? Auf welche Schäden muss man sich in der Zukunft einstellen? Über diese Fragen wird auf dem Seminar der Georg-von-Vollmar-Akademie diskutiert. Infos

15. Juli, 13 Uhr, Online

Webinar Globale Nachhaltigkeitsdiplomatie in Krisenzeiten

Das Sustainable Development Solutions Network Germany veranstaltet dieses Webinar. Verschiedene Experten und Expertinnen berichten dort über die aktuellen Entwicklungen auf dem Hochrangigen Politischen Forum für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in New York. Infos

16. Juli, 14 Uhr, Online

Webinar Decarbonizing Hard-to-Abate Sectors: A Pivotal Role for the G7

Die International Renewable Energy Agency (IRENA) richtet diese Veranstaltung aus. In diesem Webinar werden die Ergebnisse eines kürzlich von der italienischen G7-Präsidentschaft 2024 in Auftrag gegebenen IRENA-Berichts vorgestellt, der die entscheidende Rolle der G7 bei der Beschleunigung der Dekarbonisierung dieser schwer abbaubaren Sektoren hervorhebt. Infos

16. Juli, 14 Uhr, Online

Webinar Defossilising Aviation with e-SAF

In dem Webinar von Agora Verkehrswende wird darüber diskutiert, wie e-SAFs – also Sustainable Aviation Fuels, die mit Erneuerbaren hergestellt werden – zur Dekarbonisierung beitragen können. Infos

Die Nuklearbranche sieht sich zunehmend der Konkurrenz durch erneuerbare Energien und der flexiblen Stromversorgung ausgesetzt. Zuletzt lagen die weltweiten Investitionen in stationäre Stromspeicher zum ersten Mal höher als in die Atomtechnik.

Dazu hat die Vorstellung, dass kleine Nuklearreaktoren (SMR, Small Modular Reactors) die Zukunft der Energieversorgung sichern können, einen weiteren Dämpfer erhalten: Letzte Woche erklärte der staatseigene französische Energiekonzern EDF, man werde die Entwicklung einer eigenen SMR-Reihe bei der EDF-Tochter “Nuward” nicht weiterverfolgen. Das Kostenrisiko ist offenbar zu hoch. Jetzt will EDF nach vier Jahren eigener Entwicklungsarbeit nicht mehr auf Innovation setzen, sondern auf bereits bestehenden Versionen aufbauen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters kam die Entscheidung nach Gesprächen von EDF mit potenziellen Kunden wie Vattenfall oder Fortum zustande. Diese möglichen Abnehmer der kleinen AKWs sorgten sich um steigende Preise und verlässliche Lieferung, hieß es. Ursprünglich sollten die neuen SMR in den 2030er-Jahren einsatzfähig sein. Eine Information über Auswirkungen auf das EDF-Budget oder mögliche Probleme mit diesem Termin gab es von EDF vorerst nicht.

Ohnehin ist das SMR-Konzept umstritten. Laut aktuellem Expertenbericht “World Nuclear Industry Status Report” gibt es in den westlichen Staaten weder ein zugelassenes Design noch ein Pilotprojekt. Die wichtigste Firma für SMRs, NuScale in den USA, stellte im November 2023 wegen zu hoher Kosten die Arbeit ein. Ein Forschungsbericht des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung durchleuchtete im Februar 2024 die sogenannten “neuen Reaktorkonzepte”, die kleiner und effizienter sein und weniger Abfall produzieren sollen. Fazit: Die Konzepte seien “trotz zum Teil jahrelanger Entwicklung bisher entweder technologisch noch nicht ausgereift oder haben sich aus kommerziellen oder sicherheitstechnischen Gründen nicht durchgesetzt”. bpo

Nach dem Wahlerfolg der sozialdemokratischen Labour Party kündigte die neue britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves am Dienstag an, die Regierung werde einen Fonds zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie “ab sofort” bereitstellen. Dieser sieht 7,3 Milliarden britische Pfund (8,66 Milliarden Euro) für die nächsten fünf Jahre vor. Die Gelder werden von der staatseigenen Entwicklungsbank ausgezahlt, wie die Financial Times berichtet.

Der Fonds ist ein Schlüsselelement des “Green Prosperity Plan” der Labour Party und soll 20 Milliarden Pfund an privatem Kapital für CO₂-arme Investitionen hebeln. Der Fonds soll als “Katalysator” wirken und finanzielle Startrisiken senken. Die britische Entwicklungsbank stellt seit 2021 rund zwölf Milliarden Pfund Kapital zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie bereit und verfügt über die Option, weitere zehn Milliarden Pfund an staatlichen Garantien zu vergeben.

Die Gelder aus dem National Wealth Fund sollen nach Vorstellungen von Labour insbesondere in diese fünf Bereiche fließen:

Eine Taskforce der britischen Regierung rät hingegen zu einer “breiteren” Verteilung der Gelder auf weitere Sektoren. Insgesamt 57 Milliarden Pfund an privaten und öffentlichen Investitionen seien bis 2030 nötig, um die britischen Ziele zur Dekarbonisierung der Industrie zu erreichen. Teil der Taskforce sind unter anderem Vertreter des Green Finance Institute, der “NatWest Group” und der ehemalige Gouverneur der Bank of England, Mark Carney. lb

China hat im ersten Halbjahr 2024 ausschließlich Genehmigungen für CO₂-arme Stahlwerke erteilt. Erstmals seit September 2020 wurden somit keine Genehmigungen für CO₂-intensive Stahlwerke vergeben, wie aus einem neuen Bericht des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) hervorgeht. Die Autoren bezeichnen die Entwicklung als potenzielle Trendwende für die Dekarbonisierung des Stahlsektors. Im ersten Halbjahr wurden demnach Genehmigungen für neue Elektrolichtbogenöfen mit einer Produktionskapazität von sieben Millionen Tonnen pro Jahr vergeben. In den vorherigen Halbjahren wurden zwar mehr Genehmigungen für diese CO₂-ärmeren Produktionsanlagen vergeben, aber es wurden stets auch große Mengen von neuen kohlebasierten Stahlwerken genehmigt.

Der Stahlsektor ist nach dem Energiesektor der zweitgrößte CO₂-Emittent Chinas. Wäre der Sektor ein Land, läge er auf Rang fünf der größten CO₂-Emittenten der Welt. Im Jahr 2025 könnten die CO₂-Emissionen des chinesischen Stahlsektors 200 Millionen Tonnen und somit zehn Prozent unter ihrem Höchststand im Jahr 2020 liegen, prognostizieren die CREA-Analysten. Chinas Stahlnachfrage stehe vor ihrem Höhepunkt und es gäbe in naher Zukunft mehr Stahlschrott, der in Elektrolichtbogenöfen mit weniger CO₂-Emissionen recycelt werden kann, als die traditionelle Stahlproduktion verursacht. Die Zentralregierung und die Provinzen haben demnach in den letzten Monaten neue Aktionspläne und Vorgaben zur Stahlproduktion entwickelt, die zur Minderung der Emissionen beitragen könnten. Auch der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) der EU habe “die Dekarbonisierung des chinesischen Stahlsektors beschleunigt”, sagt die CREA-Analystin Belinda Schäpe. nib

Microsoft hat eine Vereinbarung mit Occidental Petroleum über den Kauf von Emissionsgutschriften in Höhe von 500.000 Tonnen CO₂ geschlossen. Die halbe Million Tonnen CO₂ sollen in den nächsten sechs Jahren von 1PointFive, einem Tochterunternehmen des US-Ölunternehmens Occidental Petroleum, mit einer noch im Bau befindlichen “Direct Air Capture”-Anlage (DAC) aus der Atmosphäre entfernt und im Untergrund gespeichert werden. Die Anlage entsteht derzeit in Texas und soll Mitte 2025 in Betrieb gehen. Geplant ist eine jährliche CO₂-Entnahme und Speicherung von 500.000 Tonnen – rund drei Prozent von Microsofts Emissionen im Fiskaljahr 2023. Der Bau der Anlage wird voraussichtlich über eine Milliarde US-Dollar kosten.

Laut Unternehmensangaben ist es der größte bisher abgeschlossene Handel mit Emissionsgutschriften aus DAC-Verfahren. Das CO₂ soll demnach nicht für die Produktion von Öl und Gas verwendet werden. Die Öl- und Gasindustrie nutzt die Speicherung von CO₂ in Fördergebieten, um schwer förderbare Vorkommen zugänglich zu machen.

Microsoft will bis 2030 “CO₂-negativ” sein. Allerdings sind die Emissionen des Unternehmens seit 2020 hauptsächlich aufgrund neuer Rechenzentren – insbesondere für den hohen Datenverbrauch von KI – um fast ein Drittel gestiegen, wie die Financial Times berichtet. nib

Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen e. V. beklagt in einem Perspektivpapier, dass die Verkehrswende in Deutschland zu langsam vorankommt. Insbesondere der plötzliche Wegfall der Umweltprämie im Dezember habe zu einer “nachhaltigen Verunsicherung” der Autokäufer geführt. “Hier braucht es einen Kurswechsel, der Planungssicherheit und ein klares Bekenntnis zur Elektrifizierung beinhaltet”, fordert der Verein, bei dem rund 250 Unternehmen wie Aldi, Amazon Deutschland, Siemens und Audi Mitglied sind.

Das Papier, das Table.Briefings vorliegt, wurde vom Kompetenzcluster “Mobilität” des Verbandes erarbeitet und trägt den Titel “Elektromobilität auf die Straße bringen – was es noch braucht, damit Deutschland im emissionsfreien Verkehr richtig durchstartet”. Fünf Maßnahmen seien dafür von zentraler Bedeutung:

Aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen, dass der Markt für Elektroautos in Deutschland weiter schwächelt. Während im ersten Halbjahr 2024 rund 1,47 Millionen Pkw neu zugelassen wurden – und damit 5,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum -, gingen die Neuzulassungen von Elektroautos um 16,4 Prozent zurück. ch

Die Wasserstoff-Importstrategie kommt in einer wichtigen Phase, denn die Wasserstoff-Euphorie ist vorbei. Projekte kommen schwer in Gang und es ist nicht absehbar, woher die benötigten Mengen an erneuerbarem Wasserstoff kommen sollen, wie zuletzt auch der Nationale Wasserstoffrat signalisierte.

Viele Industrieunternehmen möchten ihre Produktion auf Wasserstoff umstellen. Sie befürchten jedoch, in eine Versorgungslücke zu laufen. Deshalb will die Bundesregierung mit der Importstrategie das Tempo erhöhen und möglichst diversifizierte Bezugsquellen aufbauen. Eine einseitige Abhängigkeit wie von russischem Gas soll sich beim Wasserstoffimport nicht wiederholen.

Mit großer Sorge beobachten wir, dass es innerhalb der Bundesregierung nun Bedenken gibt, ob angesichts der Dringlichkeit Nachhaltigkeitskriterien in die Importstrategie aufgenommen werden sollten. Manche befürchten, dass solche Kriterien die Beschleunigung und Diversifizierung der Produktion hemmen könnten.

Die Ampel-Koalition hat in ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie von 2023 jedoch zugesagt, Nachhaltigkeitskriterien gemäß der Agenda 2030 zu berücksichtigen. Dieses Versprechen zu halten, fordern weite Teile der Zivilgesellschaft, Entwicklungsorganisationen, Thinktanks und der Nationale Wasserstoffrat schon seit langem.

Für den Klimaschutz ist es wichtig, dass die Importstrategie Kriterien verankert, die sicherstellen, dass ausschließlich erneuerbarer, grüner Wasserstoff gefördert wird. Darüber hinaus darf in Erzeugerländern der Wasserstoffexport nicht dazu führen, dass erneuerbarer Strom einzig zur Produktion von Wasserstoff verwendet wird, statt fossile Energie zu verdrängen. Dann wäre für das Klima nichts gewonnen.

Für die Planungssicherheit von Unternehmen ist es entscheidend, dass rechtzeitig klare Anforderungen für die Einfuhr von Wasserstoff und Derivaten wie Ammoniak geschaffen werden. Wenn Investoren verunsichert darüber sind, welche Bedingungen nachhaltiger Wasserstoff erfüllen muss, wird die Entwicklung des Marktes gebremst.

Wasserstoffexporte müssen die Lebenssituation der Menschen vor Ort verbessern, auch damit Akzeptanz wachsen kann. Aktuell ist die Skepsis gegenüber den Projekten in der Zivilgesellschaft verschiedener Länder in Afrika oder Südamerika aber groß. Dieses Misstrauen ist nachvollziehbar angesichts des andauernden Extraktivismus wie etwa beim Rohstoffabbau, durch den natürliche Ressourcen exportiert werden, Umweltschäden aber vor Ort zurückbleiben. Gegen den Protest der Bevölkerung werden Wasserstoffprojekte kaum erfolgreich sein können.

Von Anfang an sollten im Sinne der Gerechtigkeit in Ländern des Globalen Südens Wertschöpfung, Innovationen und Jobs geschaffen sowie Schäden vermieden werden. Klare Kriterien helfen, Landnutzungskonflikte oder die Verschlechterung der lokalen Wasserversorgung zu verhindern.

Darüber hinaus leiden die Menschen in vielen potenziellen Exportländern unter Energiearmut. Milliarden Menschen haben keinen verlässlichen Zugang zu Strom oder emissionsarmen Kochmöglichkeiten. Aus solchen Regionen Energie in Form von Wasserstoff zu importieren, ohne dabei lokale Energiearmut deutlich zu verringern, wäre nicht tragbar.

Wasserstoff darf in diesen Ländern nicht nur für den Export produziert werden. Er muss zu einem relevanten Teil auch vor Ort zur Dekarbonisierung, zur Wertschöpfung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. So kann etwa der Aufbau einer eigenen Stahlindustrie neue wirtschaftliche Möglichkeiten in Ländern des Globalen Südens schaffen.

Eine aktuelle Studie des Wuppertal Instituts im Auftrag von Brot für die Welt und der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt, dass Nachhaltigkeitskriterien und ihre Umsetzung in einem abgestimmten Mix aus ökonomischen, regulatorischen und kooperativen Instrumenten der Bundesregierung verankert werden müssen.

Ein wichtiger Bestandteil des Instrumenten-Mix ist das Förderprogramm H2Global, das bereits einen Kriterienkatalog hat. Für seine zweite Ausschreibungsrunde sollte dieser dringend mehr Gewicht erhalten. Aber auch Sorgfaltspflichten oder Energiepartnerschaften können eine noch größere Rolle spielen. Die konkrete Ausgestaltung der Standards sollte dabei unter Konsultation der Zivilgesellschaft aus Deutschland und den Exportländern stattfinden.

Darüber hinaus sollte sich Deutschland auch international für ambitionierte Standards einsetzen. Gerade in der frühen Phase des staatlich geförderten Markthochlaufs mit wenigen Abnehmerländern kann die Bundesregierung internationale Standards mitgestalten.

Schließlich wird auch eine Importstrategie mit guten Nachhaltigkeitstandards Deutschland und die EU nicht von der notwendigen Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs entlasten – ansonsten wird es global nicht ausreichend grünen Wasserstoff zum Erreichen der Klimaschutzziele geben.

Christiane Averbeck ist Geschäftsführerin der Klima-Allianz Deutschland.

Joachim Fünfgelt ist Referent für Energiepolitik im Referat Wirtschaft und Nachhaltigkeit bei Brot für die Welt.

Jennifer Morgan – Staatssekretärin, Auswärtiges Amt

Die geborene US-Amerikanerin mit deutschem Pass Jennifer Morgan ist neben Außenministerin Annalena Baerbock das Gesicht der deutschen Klimaaußenpolitik – zuständig für die alltägliche Arbeit. Als Staatsministerin und Klimagesandte des Auswärtigen Amts verhandelt die Germanistin und Politikwissenschaftlerin auf Konferenzen und in bilateralen Gesprächen und hält engen Kontakt zu den wichtigen Playern im Klimazirkus: Den entscheidenden Staaten, der Verhandler-Community, den NGOs, dem UN-Apparat, der Wissenschaft. Sie stützt sich dabei auf ihre Erfahrung und ein weltweites Netz von Bekanntschaften, das sie durch mehr als 30 Jahre globale Arbeit beim WWF, beim World Resources Institute WRI und als Chefin von Greenpeace International aufgebaut hat. Morgan betont die Wichtigkeit des “Team Deutschland” aus allen Bundesministerien, die mit Klimaschutz befasst sind.

Sultan Ahmed Al Jaber – COP28-Präsident, Group CEO Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc)

Gestartet war COP-Präsident Al Jaber nicht etwa als profilierter Verhandler oder ambitionierter Klimaschützer, sein öffentliches Bild war geprägt durch seine Rolle als CEO der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Doch bereits seit 2020 bekleidete er das Amt des Sonderbeauftragten für Klimaschutz der Vereinigten Arabischen Emirate, in den Verhandlungen war er bei seiner Ernennung 2022 längst kein Unbekannter mehr. Und so gab es zwar viele Zweifel, aber auch einige Unterstützer für “Doctor Sultan” als COP28-Präsident. In Dubai erregte er erneut Aufsehen, als ihm wissenschaftsfeindliche Botschaften nachgesagt wurden, worauf er sich dünnhäutig bei einer Pressekonferenz gab, die Vorwürfe abstritt, sie aber nicht ausräumen konnte. Trotz der großen Kritik erreichte Al Jaber Historisches, indem er zunächst den “Loss and Damage”-Fonds aufsetzte und die “transition away from fossil fuels” in die COP-Abschlusserklärung durchbrachte. In Baku wird es ihm als Teil der COP-Troika mit Aserbaidschan und Brasilien um sein Vermächtnis gehen, ob die Abkehr von Fossilen nur eine hohle Phrase war oder tatsächlich ein historischer Wendepunkt.

Wopke Hoekstra – EU-Klimakommissar, Europäische Kommission

Als Nachfolger des langjährigen EU-Klima-Zars Frans Timmermans musste Wopke Hoekstra sich innerhalb weniger Wochen in die internationalen Klimaverhandlungen einarbeiten. Der Niederländer hatte zunächst nur eine Aufgabe: Die COP28 in Dubai vorzubereiten. Anfangs immenser Kritik aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit bei McKinsey und Shell ausgesetzt, überraschte Hoekstra selbst erfahrene EU-Klimapolitiker mit seinem ambitionierten Programm: CO₂-Bepreisung ausweiten, globale Luftverkehrssteuern einführen und mit den Einnahmen unter anderem “Loss and Damage” finanzieren. Zudem sprach er sich von Beginn an für das EU-Renaturierungsgesetz aus (seine Parteienfamilie EVP lehnte es strikt ab), forderte ein Ende der fossilen Subventionen in der EU und ein Erreichen der globalen Klimaziele ohne CCS. In Dubai verhandelte er an der Seite von Teresa Ribera die Abschlusserklärung und die “transition away from fossile fuels” mit.

John Podesta – US-Klimagesandter, Vereinte Nationen

Seit der Präsidentschaft von Bill Clinton hat John Podesta immer wieder wichtige Posten im Weißen Haus inne. Er war Clintons Stabschef und stellte als Leiter von Barack Obamas “transition team” den Übergang der Regierungsverantwortung von George W. Bush sicher. Später beriet er Obama in der Klimapolitik. In einer Pause vom Weißen Haus gründete er den liberalen Thinktank Center for American Progress. 2016 leitet er die Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton. In der Zeit wurden seine E-Mails gehackt und auf WikiLeaks veröffentlicht, was Clintons Kandidatur stark belastete. Im Jahr 2022 machte Joe Biden ihn zu seinem Berater für erneuerbare Energien. In der Rolle half Podesta, den Inflation Reduction Act umzusetzen, so wie er unter Obama die Bestimmungen für saubere Energie des American Recovery and Reinvestment Act umzusetzen half. Als Mitglied der US-Delegation auf UN-Klimakonferenzen war es seine Aufgabe, China davon zu überzeugen, einem Klimaabkommen beizutreten und sich zur Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen zu verpflichten. Ohne China könne der Rest der Welt in der Klimapolitik nicht erfolgreich sein, sagte er einmal. Im März 2024 hat Podesta die Nachfolge von John Kerry als Klima-Sondergesandter des US-Präsidenten angetreten. Die Verhandlungen mit China dürften erneut einer seiner Schwerpunkte sein.

Avinash Persaud – Sonderberater für Klimawandel des Präsidenten der Interamerikanischen Entwicklungsbank IDB

Avinash Persaud ist der Mann hinter der Bridgetown-Initiative von Mia Mottley, Premierministerin von Barbados. Deren Ziel: die internationale Klimafinanzierung so umzukrempeln, dass künftig Billionen US-Dollar in den Ausbau der Erneuerbaren, die Klimaanpassung und die Behebung von Verlusten und Schäden fließen. Dafür fordert Persaud auch höhere Steuern auf fossile Brennstoffe, die Schiff- und Luftfahrt. Der Ökonom mit einem Schwerpunkt für internationale Geldpolitik ist Mitglied der hochrangigen Expertengruppe für Klimafinanzierung der Präsidentschaften der COP26, 27 und 28 und der unabhängigen Expertengruppe für Schulden, Natur und Klima, die von den Regierungen Kolumbiens, Frankreichs und Kenias eingerichtet wurde. Zuvor war er unter anderem Mitglied der UN-Kommission für Finanzreform und arbeitete in leitender Position bei mehreren großen Banken wie J.P. Morgan und UBS. Für seine Arbeit über Finanzrisikomanagement und Systemkrisen erhielt er den Jacques de Larosière Award in Global Finance. Seit dem 16. Januar 2024 ist er Klima-Sonderberater des Präsidenten der IDB, Ilan Goldfajn. Es ist eine neue Stelle, deren Einrichtung erst im vergangenen September beschlossen wurde – denn wie Weltbank und IWF, will auch die IDB ihre Klimaarbeit stärken.

Teresa Ribera – Umweltministerin, Spanien

Teresa Ribera ist seit 2018 spanische Umweltministerin. Sie ist Mitglied der sozialdemokratischen Regierungspartei Socialista Obrero Español (PSOE) und setzt sich schon in ihrer ganzen politischen Karriere für ambitionierte Klimapolitik ein – auch innerhalb der EU. Ribera war zum Beispiel maßgeblich daran beteiligt, dass die COP19 in Madrid stattfand. Bei der Europawahl 2024 trat sie für die PEOS als Spitzenkandidatin an und gilt auch als Favoritin für das Amt der nächsten EU-Kommissarin aus Spanien. Ribera hat Jura und Politik studiert.

Gavin Newsom – Gouverneur, Kalifornien

Als Gouverneur von Kalifornien legt der Demokrat Gavin Newsom einen großen Fokus auf den Klimaschutz. Er plant, den Staat bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen. Ab 2035 sollen alle verkauften Neuwagen emissionsfrei sein. Gegen große Ölkonzerne findet Newsom teils deutliche Worte der Kritik. Seit mehr als 50 Jahren würden die US-Amerikaner von Big Oil belogen, so der Gouverneur. Doch Newsom macht auch außerhalb Kaliforniens von sich reden: Er wird zu UN-Klimagipfeln eingeladen, hat China besucht und wurde dort sogar von Präsident Xi Jinping empfangen. Newsom werden auch Ambitionen auf den höchsten Posten im Weißen Haus nachgesagt. Im Wahlkampf unterstützt er allerdings weithin den angeschlagenen Präsidenten Joe Biden (zum Porträt).

Jochen Flasbarth – Staatssekretär, Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Jochen Flasbarth hatte lange die Rolle inne, die jetzt Jennifer Morgan ausfüllt – das deutsche Gesicht in der globalen Klimapolitik. Als Staatssekretär unter den Umweltministerinnen Barbara Hendricks und Svenja Schulze prägte er die deutsche und europäische Position. Seine Erfahrung und sein diplomatisches Geschick brachten ihm immer wieder heikle Missionen ein, etwa in der Vorbereitung des Pariser Abkommens oder bei sensiblen Gesprächen mit widerspenstigen Staaten. Der Volkswirt Flasbarth startete seine Karriere in der Umweltpolitik als Präsident des NABU, wechselte ins Umweltministerium und wurde Präsident des Umweltbundesamts UBA. Seit er mit Svenja Schulze ins BMZ wechselte, hat er noch einmal verstärkt mit der internationalen und entwicklungspolitischen Dimension der Erderhitzung zu tun. Und er vertritt jetzt das Ministerium, das einen Großteil der Gelder für den internationalen Klimaschutz verwaltet.

Thomas Heilmann – Vorsitzender, Klimaunion der CDU, Mitglied im Deutschen Bundestag

Thomas Heilmann ist Jurist und Unternehmer. Seit 2017 sitzt er für die CDU im Bundestag. Davor war er Senator für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin. Viel Aufmerksamkeit hat er im letzten Jahr für seine Klagen gegen die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht bekommen. Im Frühsommer 2023 stoppte er das Heizungsgesetz und erzwang eine längere Beratung nach der parlamentarischen Sommerpause. Im April 2024 klagte er aus technischen Gründen gegen die Novelle des Klimaschutzgesetzes. Die Klage hatte jedoch keinen Erfolg. Heilmann bezeichnet sich selbst als Klimapolitiker. 2021 gründete er die Klima Union, die innerhalb der Union eine wirksame 1,5-Grad-Politik erreichen möchte.

Boris Palmer – Oberbürgermeister, Tübingen

Seit 2007, mit einer Auszeit von vier Wochen nach verbalen Entgleisungen, ist Boris Palmer Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Er gilt als hochbegabt, aber auch als streitbar. Nach einem Zerwürfnis mit den Grünen, es ging etwa um Tabubrüche und Rassismusvorwürfe sowie Kritik an der “Letzten Generation”, trat er vor einem Jahr aus der Partei aus. Doch bei den Tübingern ist seine Beliebtheit offenbar ungebrochen, was auch an seiner klimapolitischen Linie liegt. So hat er die CO₂-Emissionen der Stadt aus dem Energiesektor zwischen 2006 und 2019 um 30 Prozent gesenkt und möchte Tübingen bis 2030 klimaneutral machen. Denn die Energie- und Klimafrage ist für ihn die größte Frage dieser Zeit, wie ihn die Stuttgarter Zeitung im März 2024 zitierte.

Öl- und Gasproduzenten dazu zu bringen, weniger fossile Rohstoffe zu fördern, ist eine der größten Klima-Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Der Iran ist eine besonders harte Nuss. Das Land ist von fossilen Exporten abhängig, hat das Pariser Abkommen nicht ratifiziert, und die Sanktionen behindern die Dekarbonisierung. Der neue Präsident Massud Peseschkian könnte ein Hoffnungsschimmer sein, wie Jagoda Grondecka berichtet. Peseschkian setzt sich für eine Öffnung zum Westen ein.

Wie die neue Wachstumsinitiative der Bundesregierung die Energiewende verlangsamen könnte, hat Alex Veit analysiert. Der Kohleausstieg bis 2030 könnte in Gefahr geraten. Umweltverbände befürchten zudem, dass zu viele fossile Gaskraftwerke gebaut werden könnten und kritisieren staatliche Garantien für Gasimporte. Die Backup-Kraftwerke sollen zukünftig eigentlich mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Aber derzeit ist noch unklar, ob es genug dieses Energieträgers geben wird.

Unklar ist derzeit auch noch, welche Rolle Direct Air Capture bei der Minderung von Emissionen spielen wird. Microsoft setzt trotzdem stark auf DAC. Das Unternehmen hat 500.000 Tonnen Emissionszertifikate aus einer DAC-Anlage gekauft, die noch gar nicht fertig ist. Positive Nachrichten kommen hingegen aus Großbritannien: Die neue Labour-Regierung will einen neuen Staatsfonds ins Leben rufen, der mit sieben Milliarden Pfund zum Umbau der Industrie beitragen soll.

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Die Wahl des Reformers Massud Peseschkian zum neuen Präsidenten des Iran ist auch ein Hoffnungsschimmer für die ökologische Zukunft des Landes. Peseschkian hat zwar in den letzten beiden Debatten keine Umweltfragen angesprochen und es ist unklar, wie weit er die außen- und wirtschaftspolitische Ausrichtung des Landes beeinflussen kann. Doch er setzt sich für einen Dialog mit dem Westen und die Wiederaufnahme der Atomgespräche ein, um die Sanktionen aufzuheben und ausländische Investitionen anzuziehen. Das könnte den Weg für grüne Energien öffnen.

Denn bisher machen die Stellung des Landes als großer Ölproduzent und die ineffiziente Wirtschaft den Iran zu einem der Länder mit dem weltweit größten CO₂-Ausstoß. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Iran ein wichtiger Erdölexporteur. Zwar wurde die Branche durch die internationalen Sanktionen wegen des iranischen Atomprogramms immer wieder behindert. Dennoch sind die iranische Ölproduktion und die Exporte seit Ende 2020 gestiegen. Ihr Wert erreichte im vergangenen Jahr knapp 36 Milliarden US-Dollar – auch, weil der Ölsektor die Sanktionen umschifft.

Ende Juni erklärte Ölminister Dschawad Owdschi, dass das Produktionsvolumen in den letzten drei Jahren um 60 Prozent auf 3,57 Millionen Barrel pro Tag gestiegen sei. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass der Iran im vergangenen Jahr täglich 2,99 Millionen Barrel produziert hat, und sie prognostiziert einen weiteren Anstieg um 160.000 Barrel im Jahr 2024.

China, Irans wichtigster Kunde, ist bereit, iranisches Rohöl in Rekordmengen zu kaufen, wobei sich die Lieferungen zwischen 2020 und 2023 trotz der Sanktionen des Westens verdreifacht haben. Teheran hat verschiedene Taktiken zur Umgehung von Sanktionen entwickelt:

Die iranischen Behörden sind entschlossen, den Ölsektor des Landes, das Rückgrat seiner angeschlagenen Wirtschaft, weiter auszubauen. Vor kurzem hat der iranische Wirtschaftsrat einen Plan zur Steigerung der Ölproduktion auf vier Millionen Barrel pro Tag genehmigt.

Auch seinen Gassektor baut der Iran weiter aus. Die National Iranian Gas Company (NIGC) hat Ende Juni ein Memorandum mit dem russischen Energiekonzern Gazprom unterzeichnet, um russisches Pipelinegas in den Iran zu liefern.

Mit einem Energiemix, der zu über 90 Prozent aus fossilen Brennstoffen besteht, ist der Iran der sechstgrößte Treibhausgasemittent der Welt. Der hohe Inlandsverbrauch, die staatliche Subventionierung der Energieverbrauchspreise und die ineffiziente, veraltete Energieinfrastruktur führen dazu, dass der Iran pro Tausend Dollar Bruttoinlandsprodukt mehr CO₂ verursacht als China oder die USA.

Das Land steht allerdings vor großen ökologischen Herausforderungen – etwa durch den Temperaturanstieg. David Michel, Senior Research Fellow am Center for Climate and Security des Atlantic Council, erklärte gegenüber Table.Briefings, dass bei einem Business-as-Usual-Szenario mit weiterhin hohen Emissionen die Jahresdurchschnittstemperaturen im Iran bis 2100 um 5,2 Grad Celsius steigen könnten. Zwei Drittel aller Tage im Jahr könnten zu “heißen Tagen” werden, was ein hohes Risiko für Hitzestress bedeutet.

Ein weiteres drängendes Problem ist die Wasserkrise. “Das Land steht unter extremem Wasserstress, da die Oberflächengewässer aufgrund des Klimawandels und der Erwärmung abnehmen”, sagt Mohammed Mahmoud, ehemaliger Gründungsdirektor des Klima- und Wasserprogramms am Middle East Institute. Experten kritisieren, der Iran verwalte seine Wasserressourcen schlecht und habe in den letzten Jahren etwa 700 Dämme und mehr als eine Million Brunnen gebaut.

Beispiellose Hitzewellen und schwere Dürren zwingen bereits jetzt jährlich Zehntausende von Iranern zur Flucht – in der Regel vom Land in die Städte, die ebenfalls unter Wasserknappheit leiden. Die Süßwasserknappheit hat in den letzten Jahren zu massiven Demonstrationen geführt. Eine in “Nature” veröffentlichte Studie sagt für den Iran zwischen 2025 und 2049 eine “düstere Zukunft” voraus, in der die trockensten Gebiete des Landes möglicherweise unbewohnbar werden.

Trotz dieser Herausforderungen gehen die iranischen Behörden Umweltfragen und die Umstellung auf umweltfreundliche Energien nur zögerlich an. Der Climate Action Tracker hat die iranischen Klimaschutzmaßnahmen als “kritisch unzureichend” eingestuft. Der letzte Klimaplan (INDC) stammt von 2015. Er sieht vor, die Emissionen bis 2030 um zwölf Prozent unter das Niveau des Business-as-usual-Szenarios (BAU) zu senken – vorausgesetzt, die US-Sanktionen werden aufgehoben und internationale Ressourcen stehen zur Verfügung. Dies würde rund 70 Milliarden US-Dollar kosten, viel mehr als das finanziell gestresste Land selbst tragen kann.

Ohne ausländische Hilfe betrüge die Reduzierung laut INDC nur vier Prozent gegenüber dem Business-as-usual-Szenario – “was dazu führen würde, dass die iranischen Emissionen im Vergleich zu 2010 um 145 Prozent steigen würden”, so David Michel vom Center for Climate and Security des Atlantic Council. Der Iran hat kein Netto-Null-Ziel und bei der UNO keine Langfrist-Strategie vorgelegt. “Klimamaßnahmen sind ein Bereich, in dem die iranische Politik eindeutig unzureichend ist”, so Michel. Der Iran ist neben Libyen und Jemen eines der drei Länder, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben. Ali Salajegheh, iranischer Delegierter, sagte auf der COP26, der Iran werde das Abkommen erst ratifizieren, wenn die Sanktionen gegen das Land aufgehoben seien. Denn Iran benötige den Transfer moderner Technologien und Finanzmittel.

Experten sehen mehrere Hindernisse für die Umstellung des Irans auf grüne Energie:

Nach der Wiederverhängung von Sanktionen durch die USA 2018 stiegen die Emissionen in den letzten Jahren sprunghaft an, und mehrere grüne Energieprojekte wurden gestrichen. “Durch die Abschreckung ausländischer Investitionen verhindern die Sanktionen auch den Wissenstransfer, den ein ausländisches Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien mit sich bringen würde”, so Michel.

Die Sanktionen hindern den Iran auch daran, auf die Mittel zuzugreifen, die ihm die Globale Umweltfazilität (GEF) – eine Organisation zur Unterstützung von Ländern mit Umweltproblemen – zugewiesen hatte. “Die Sanktionen behindern das grüne Energiepotenzial im Iran. Aber Teheran versucht auch, die Auswirkungen der Sanktionen, die die Entwicklung erneuerbarer Energien behindern, als Argument für eine Aufhebung der Sanktionen zu nutzen”, argumentiert Kaveh Madani, Direktor des UN University Institute for Water, Environment, and Health.

Laut Vahid Pourmardan, dem Generaldirektor für Umweltschutz des Landes, ist das Pariser Abkommen im Iran zu einer Fraktionsangelegenheit geworden, “bei der der linke Flügel es unterstützt und der rechte Flügel dagegen ist”. “Umweltfragen werden im Iran aus einer politischen Perspektive heraus verfolgt”, so der Beamte.

Die am Wochenende vorgestellte Wachstumsinitiative der Bundesregierung soll die Konjunktur ankurbeln, doch die Dekarbonisierung der Energieversorgung könnte dadurch eher verlangsamt werden. Immerhin legte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) nach längerer Verzögerung neue Einzelheiten zu den geplanten Back-up-Kraftwerken vor.

Die Unterschiede im nun angekündigten “Kraftwerkssicherheitsgesetz” zu den erstmals im Februar vorgestellten Kraftwerksplänen lassen offen, ob Deutschland den von der Ampel avisierten Kohleausstieg 2030 noch erreichen kann.

Hoffen kann die Bundesregierung, dass neue Speicher und flexible Verbraucher die Kohlemeiler unnötig machen werden. “Hinsichtlich der benötigten Gesamtleistung haben wir aus heutiger Sicht noch eine hohe Unsicherheit, da unklar ist, inwiefern andere Flexibilitäten im Jahr 2030 bereits genutzt werden können”, sagte dazu Patrick Jochem vom Institut für Vernetzte Energiesysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Bei den Kraftwerksneubauten rückt das BMWK teils vom grünen Wasserstoff ab:

Für den erwünschten “Hochlauf” des Markts für grünen Wasserstoff – der in der Wachstumsinitiative von der Bundesregierung erneut rhetorisch unterstrichen wird – entfallen diese Großverbraucher also potenziell.

“Das Kraftwerkssicherheitsgesetz kann die Grundlage schaffen, um die dauerhafte Sicherung der Stromversorgung auch ohne die CO₂-intensiven Kohlekraftwerke zu gewährleisten”, sagte dazu Timm Kehler, Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas. “Flexible und moderne Gaskraftwerke spielen hier eine zentrale Rolle, da sie die notwendige Stabilität im Stromnetz sicherstellen und sich gleichzeitig auf den Betrieb mit Wasserstoff umstellen lassen.”

Weniger begeistert äußerte sich Sascha Müller-Kraenner von der Deutschen Umwelthilfe. “Die in der Wachstumsinitiative der Bundesregierung enthaltene Kraftwerksstrategie darf kein Konjunkturprogramm für fossile Gaskraftwerke werden”, sagte er zu Table.Briefings. “Stattdessen braucht der Ausbau der erneuerbaren Energien auch weiterhin einen verlässlichen Investitionsrahmen und kostendeckende Preise.”

Doch gerade beim Erneuerbaren Energiegesetz, das den Ausbau der Stromerzeugung aus Wind und Sonne lukrativ macht (zugleich jedoch bei der Bundesregierung hohe Kosten verursacht), plant die Bundesregierung eine systemische Umstellung, die den weiteren Ausbau verlangsamen könnte.

Schon im nächsten Jahr soll bei Neuanlagen die Absicherung gegen negative Preise weitgehend entfallen. Später soll dann die Förderung von geliefertem erneuerbarem Strom durch bloße Investitionsbeihilfen ersetzt werden. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), in dem ein Teil der Branche organisiert ist, warnt davor. “Das Experiment eines radikalen Wechsels hin zu Investitionskostenzuschüssen birgt die Gefahr der Marktverunsicherung und Investitionszurückhaltung”, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter.

Viele Unternehmen hatten eine Senkung der Entgelte für die Stromnetze gefordert. Der Ausbau der Stromnetze, um erneuerbare Energie im Land zu verteilen, kostet große Summen, die auf die Verbraucher umgelegt werden. Da der Strompreis maßgeblich ist für die Dekarbonisierung der Industrie wie auch für die Umstellung auf E-Autos und Wärmepumpen, stellt die Bundesregierung nun wenigstens eine Stabilisierung der Netzentgelte in Aussicht.

Geprüft werde dazu die Einführung eines so genannten Amortisationskontos: Dafür streckt die Bundesregierung einen Teil der Kosten vor, die dann über einen längeren Zeitraum von den Stromverbrauchern zurückbezahlt werden.

Der Punkt “Gasversorgung sichern und diversifizieren” der Wachstumsinitiative widerspricht der Dekarbonisierung schließlich diametral. Demnach sollen für den Import von Erdgas Ausnahmeregelungen in Garantieinstrumente der Außenwirtschaftsförderung eingebaut werden.

Voraussetzung sei, dass neue Erdgas-Projekte die globale “1,5 Grad-Grenze” der Klimaerhitzung einhalten und “Lock-in-Effekte” vermeiden, also keine bindenden Investitionen in fossiles Gas darstellen. Die neuen Gasimportprojekte sollen aber vor allem “die nationale Sicherheit oder geostrategische Versorgungssicherheitsinteressen” wahren.

“Es lässt aufhorchen, dass die Regierung offenbar weiterhin die Erschließung von Erdgasquellen im Ausland vorantreiben will”, kommentierte Tina Löffelsend, Klimaschutzexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), im Gespräch mit Table.Briefings. “Genau das ist aber klimapolitisches Harakiri und muss unbedingt vermieden werden.”

11. Juli, 9.30 Uhr, Online

Webinar Beschäftigungsausblick in der grünen Transformation: Jobverlust, Jobentwicklung, Jobgewinn

Das OECD Centre Berlin und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) diskutieren auf dieser Veranstaltung über den “OECD-Beschäftigungsausblick”. Im Fokus steht, wie sich der Wandel zu einer CO₂-neutralen Wirtschaft auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Infos

11. Juli, 13 Uhr, Online

Workshop Umgang mit Klimaskepsis und Verzögerungstaktiken

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des HIGELA-Hitzeresilienzprojekts statt, das vom AWO Bundesverband e.V. und der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG e.V.) geleitet wird. Darin wird darüber aufgeklärt, welche Verzögerungstaktiken genutzt werden, um ambitionierten Klimaschutz zu verhindern. Infos

11. Juli, 14 Uhr, Online

Webinar The Path to Net Zero: A Climate Mitigation Journey for Banks

In diesem Webinar des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) wird der Bericht “Climate Mitigation Journey for Banks” vorgestellt. Er soll aufzeigen, wie Banken sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln müssen, um sich an das Pariser Abkommen anzupassen. Infos

11. Juli, 14 Uhr, Online

Webinar Spotlighting Cost-Effective and Scalable Solutions to Reduce Methane in the Agriculture Sector

Die Climate and Clean Air Coalition (CCAC) richtet dieses Webinar aus, auf dem darüber diskutiert wird, wie Methanemissionen in der Landwirtschaft schnell und effizient reduziert werden können. Infos

11. Juli, 19 Uhr, München / Online

Vortrag Klimaklagen als Ausweg aus der Klimakrise?

Die Anwältin Roda Verheyen spricht in diesem Vortrag darüber, welche Rolle Klimaklagen im Klimaschutz spielen. Der Vortrag wird von “Protect the Planet” organisiert. Infos

11. und 12. Juli, Belém

G20 Treffen Global Mobilization against Climate Change Task Force

Im G20-Zyklus trifft sich die Taskforce für “Global Mobilization against Climate Change” in Belém, Brasilien. Infos

12. bis 14. Juli, Kochel am See

Seminar Alpen im Klimawandel – zukünftige Herausforderungen

Welche Folgen des Klimawandels sieht man in den Alpen bereits heute? Auf welche Schäden muss man sich in der Zukunft einstellen? Über diese Fragen wird auf dem Seminar der Georg-von-Vollmar-Akademie diskutiert. Infos

15. Juli, 13 Uhr, Online

Webinar Globale Nachhaltigkeitsdiplomatie in Krisenzeiten

Das Sustainable Development Solutions Network Germany veranstaltet dieses Webinar. Verschiedene Experten und Expertinnen berichten dort über die aktuellen Entwicklungen auf dem Hochrangigen Politischen Forum für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in New York. Infos

16. Juli, 14 Uhr, Online

Webinar Decarbonizing Hard-to-Abate Sectors: A Pivotal Role for the G7

Die International Renewable Energy Agency (IRENA) richtet diese Veranstaltung aus. In diesem Webinar werden die Ergebnisse eines kürzlich von der italienischen G7-Präsidentschaft 2024 in Auftrag gegebenen IRENA-Berichts vorgestellt, der die entscheidende Rolle der G7 bei der Beschleunigung der Dekarbonisierung dieser schwer abbaubaren Sektoren hervorhebt. Infos

16. Juli, 14 Uhr, Online

Webinar Defossilising Aviation with e-SAF

In dem Webinar von Agora Verkehrswende wird darüber diskutiert, wie e-SAFs – also Sustainable Aviation Fuels, die mit Erneuerbaren hergestellt werden – zur Dekarbonisierung beitragen können. Infos

Die Nuklearbranche sieht sich zunehmend der Konkurrenz durch erneuerbare Energien und der flexiblen Stromversorgung ausgesetzt. Zuletzt lagen die weltweiten Investitionen in stationäre Stromspeicher zum ersten Mal höher als in die Atomtechnik.

Dazu hat die Vorstellung, dass kleine Nuklearreaktoren (SMR, Small Modular Reactors) die Zukunft der Energieversorgung sichern können, einen weiteren Dämpfer erhalten: Letzte Woche erklärte der staatseigene französische Energiekonzern EDF, man werde die Entwicklung einer eigenen SMR-Reihe bei der EDF-Tochter “Nuward” nicht weiterverfolgen. Das Kostenrisiko ist offenbar zu hoch. Jetzt will EDF nach vier Jahren eigener Entwicklungsarbeit nicht mehr auf Innovation setzen, sondern auf bereits bestehenden Versionen aufbauen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters kam die Entscheidung nach Gesprächen von EDF mit potenziellen Kunden wie Vattenfall oder Fortum zustande. Diese möglichen Abnehmer der kleinen AKWs sorgten sich um steigende Preise und verlässliche Lieferung, hieß es. Ursprünglich sollten die neuen SMR in den 2030er-Jahren einsatzfähig sein. Eine Information über Auswirkungen auf das EDF-Budget oder mögliche Probleme mit diesem Termin gab es von EDF vorerst nicht.

Ohnehin ist das SMR-Konzept umstritten. Laut aktuellem Expertenbericht “World Nuclear Industry Status Report” gibt es in den westlichen Staaten weder ein zugelassenes Design noch ein Pilotprojekt. Die wichtigste Firma für SMRs, NuScale in den USA, stellte im November 2023 wegen zu hoher Kosten die Arbeit ein. Ein Forschungsbericht des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung durchleuchtete im Februar 2024 die sogenannten “neuen Reaktorkonzepte”, die kleiner und effizienter sein und weniger Abfall produzieren sollen. Fazit: Die Konzepte seien “trotz zum Teil jahrelanger Entwicklung bisher entweder technologisch noch nicht ausgereift oder haben sich aus kommerziellen oder sicherheitstechnischen Gründen nicht durchgesetzt”. bpo

Nach dem Wahlerfolg der sozialdemokratischen Labour Party kündigte die neue britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves am Dienstag an, die Regierung werde einen Fonds zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie “ab sofort” bereitstellen. Dieser sieht 7,3 Milliarden britische Pfund (8,66 Milliarden Euro) für die nächsten fünf Jahre vor. Die Gelder werden von der staatseigenen Entwicklungsbank ausgezahlt, wie die Financial Times berichtet.

Der Fonds ist ein Schlüsselelement des “Green Prosperity Plan” der Labour Party und soll 20 Milliarden Pfund an privatem Kapital für CO₂-arme Investitionen hebeln. Der Fonds soll als “Katalysator” wirken und finanzielle Startrisiken senken. Die britische Entwicklungsbank stellt seit 2021 rund zwölf Milliarden Pfund Kapital zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie bereit und verfügt über die Option, weitere zehn Milliarden Pfund an staatlichen Garantien zu vergeben.

Die Gelder aus dem National Wealth Fund sollen nach Vorstellungen von Labour insbesondere in diese fünf Bereiche fließen:

Eine Taskforce der britischen Regierung rät hingegen zu einer “breiteren” Verteilung der Gelder auf weitere Sektoren. Insgesamt 57 Milliarden Pfund an privaten und öffentlichen Investitionen seien bis 2030 nötig, um die britischen Ziele zur Dekarbonisierung der Industrie zu erreichen. Teil der Taskforce sind unter anderem Vertreter des Green Finance Institute, der “NatWest Group” und der ehemalige Gouverneur der Bank of England, Mark Carney. lb

China hat im ersten Halbjahr 2024 ausschließlich Genehmigungen für CO₂-arme Stahlwerke erteilt. Erstmals seit September 2020 wurden somit keine Genehmigungen für CO₂-intensive Stahlwerke vergeben, wie aus einem neuen Bericht des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) hervorgeht. Die Autoren bezeichnen die Entwicklung als potenzielle Trendwende für die Dekarbonisierung des Stahlsektors. Im ersten Halbjahr wurden demnach Genehmigungen für neue Elektrolichtbogenöfen mit einer Produktionskapazität von sieben Millionen Tonnen pro Jahr vergeben. In den vorherigen Halbjahren wurden zwar mehr Genehmigungen für diese CO₂-ärmeren Produktionsanlagen vergeben, aber es wurden stets auch große Mengen von neuen kohlebasierten Stahlwerken genehmigt.

Der Stahlsektor ist nach dem Energiesektor der zweitgrößte CO₂-Emittent Chinas. Wäre der Sektor ein Land, läge er auf Rang fünf der größten CO₂-Emittenten der Welt. Im Jahr 2025 könnten die CO₂-Emissionen des chinesischen Stahlsektors 200 Millionen Tonnen und somit zehn Prozent unter ihrem Höchststand im Jahr 2020 liegen, prognostizieren die CREA-Analysten. Chinas Stahlnachfrage stehe vor ihrem Höhepunkt und es gäbe in naher Zukunft mehr Stahlschrott, der in Elektrolichtbogenöfen mit weniger CO₂-Emissionen recycelt werden kann, als die traditionelle Stahlproduktion verursacht. Die Zentralregierung und die Provinzen haben demnach in den letzten Monaten neue Aktionspläne und Vorgaben zur Stahlproduktion entwickelt, die zur Minderung der Emissionen beitragen könnten. Auch der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) der EU habe “die Dekarbonisierung des chinesischen Stahlsektors beschleunigt”, sagt die CREA-Analystin Belinda Schäpe. nib

Microsoft hat eine Vereinbarung mit Occidental Petroleum über den Kauf von Emissionsgutschriften in Höhe von 500.000 Tonnen CO₂ geschlossen. Die halbe Million Tonnen CO₂ sollen in den nächsten sechs Jahren von 1PointFive, einem Tochterunternehmen des US-Ölunternehmens Occidental Petroleum, mit einer noch im Bau befindlichen “Direct Air Capture”-Anlage (DAC) aus der Atmosphäre entfernt und im Untergrund gespeichert werden. Die Anlage entsteht derzeit in Texas und soll Mitte 2025 in Betrieb gehen. Geplant ist eine jährliche CO₂-Entnahme und Speicherung von 500.000 Tonnen – rund drei Prozent von Microsofts Emissionen im Fiskaljahr 2023. Der Bau der Anlage wird voraussichtlich über eine Milliarde US-Dollar kosten.

Laut Unternehmensangaben ist es der größte bisher abgeschlossene Handel mit Emissionsgutschriften aus DAC-Verfahren. Das CO₂ soll demnach nicht für die Produktion von Öl und Gas verwendet werden. Die Öl- und Gasindustrie nutzt die Speicherung von CO₂ in Fördergebieten, um schwer förderbare Vorkommen zugänglich zu machen.

Microsoft will bis 2030 “CO₂-negativ” sein. Allerdings sind die Emissionen des Unternehmens seit 2020 hauptsächlich aufgrund neuer Rechenzentren – insbesondere für den hohen Datenverbrauch von KI – um fast ein Drittel gestiegen, wie die Financial Times berichtet. nib

Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen e. V. beklagt in einem Perspektivpapier, dass die Verkehrswende in Deutschland zu langsam vorankommt. Insbesondere der plötzliche Wegfall der Umweltprämie im Dezember habe zu einer “nachhaltigen Verunsicherung” der Autokäufer geführt. “Hier braucht es einen Kurswechsel, der Planungssicherheit und ein klares Bekenntnis zur Elektrifizierung beinhaltet”, fordert der Verein, bei dem rund 250 Unternehmen wie Aldi, Amazon Deutschland, Siemens und Audi Mitglied sind.

Das Papier, das Table.Briefings vorliegt, wurde vom Kompetenzcluster “Mobilität” des Verbandes erarbeitet und trägt den Titel “Elektromobilität auf die Straße bringen – was es noch braucht, damit Deutschland im emissionsfreien Verkehr richtig durchstartet”. Fünf Maßnahmen seien dafür von zentraler Bedeutung:

Aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen, dass der Markt für Elektroautos in Deutschland weiter schwächelt. Während im ersten Halbjahr 2024 rund 1,47 Millionen Pkw neu zugelassen wurden – und damit 5,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum -, gingen die Neuzulassungen von Elektroautos um 16,4 Prozent zurück. ch

Die Wasserstoff-Importstrategie kommt in einer wichtigen Phase, denn die Wasserstoff-Euphorie ist vorbei. Projekte kommen schwer in Gang und es ist nicht absehbar, woher die benötigten Mengen an erneuerbarem Wasserstoff kommen sollen, wie zuletzt auch der Nationale Wasserstoffrat signalisierte.

Viele Industrieunternehmen möchten ihre Produktion auf Wasserstoff umstellen. Sie befürchten jedoch, in eine Versorgungslücke zu laufen. Deshalb will die Bundesregierung mit der Importstrategie das Tempo erhöhen und möglichst diversifizierte Bezugsquellen aufbauen. Eine einseitige Abhängigkeit wie von russischem Gas soll sich beim Wasserstoffimport nicht wiederholen.

Mit großer Sorge beobachten wir, dass es innerhalb der Bundesregierung nun Bedenken gibt, ob angesichts der Dringlichkeit Nachhaltigkeitskriterien in die Importstrategie aufgenommen werden sollten. Manche befürchten, dass solche Kriterien die Beschleunigung und Diversifizierung der Produktion hemmen könnten.

Die Ampel-Koalition hat in ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie von 2023 jedoch zugesagt, Nachhaltigkeitskriterien gemäß der Agenda 2030 zu berücksichtigen. Dieses Versprechen zu halten, fordern weite Teile der Zivilgesellschaft, Entwicklungsorganisationen, Thinktanks und der Nationale Wasserstoffrat schon seit langem.

Für den Klimaschutz ist es wichtig, dass die Importstrategie Kriterien verankert, die sicherstellen, dass ausschließlich erneuerbarer, grüner Wasserstoff gefördert wird. Darüber hinaus darf in Erzeugerländern der Wasserstoffexport nicht dazu führen, dass erneuerbarer Strom einzig zur Produktion von Wasserstoff verwendet wird, statt fossile Energie zu verdrängen. Dann wäre für das Klima nichts gewonnen.

Für die Planungssicherheit von Unternehmen ist es entscheidend, dass rechtzeitig klare Anforderungen für die Einfuhr von Wasserstoff und Derivaten wie Ammoniak geschaffen werden. Wenn Investoren verunsichert darüber sind, welche Bedingungen nachhaltiger Wasserstoff erfüllen muss, wird die Entwicklung des Marktes gebremst.

Wasserstoffexporte müssen die Lebenssituation der Menschen vor Ort verbessern, auch damit Akzeptanz wachsen kann. Aktuell ist die Skepsis gegenüber den Projekten in der Zivilgesellschaft verschiedener Länder in Afrika oder Südamerika aber groß. Dieses Misstrauen ist nachvollziehbar angesichts des andauernden Extraktivismus wie etwa beim Rohstoffabbau, durch den natürliche Ressourcen exportiert werden, Umweltschäden aber vor Ort zurückbleiben. Gegen den Protest der Bevölkerung werden Wasserstoffprojekte kaum erfolgreich sein können.

Von Anfang an sollten im Sinne der Gerechtigkeit in Ländern des Globalen Südens Wertschöpfung, Innovationen und Jobs geschaffen sowie Schäden vermieden werden. Klare Kriterien helfen, Landnutzungskonflikte oder die Verschlechterung der lokalen Wasserversorgung zu verhindern.

Darüber hinaus leiden die Menschen in vielen potenziellen Exportländern unter Energiearmut. Milliarden Menschen haben keinen verlässlichen Zugang zu Strom oder emissionsarmen Kochmöglichkeiten. Aus solchen Regionen Energie in Form von Wasserstoff zu importieren, ohne dabei lokale Energiearmut deutlich zu verringern, wäre nicht tragbar.

Wasserstoff darf in diesen Ländern nicht nur für den Export produziert werden. Er muss zu einem relevanten Teil auch vor Ort zur Dekarbonisierung, zur Wertschöpfung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. So kann etwa der Aufbau einer eigenen Stahlindustrie neue wirtschaftliche Möglichkeiten in Ländern des Globalen Südens schaffen.

Eine aktuelle Studie des Wuppertal Instituts im Auftrag von Brot für die Welt und der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt, dass Nachhaltigkeitskriterien und ihre Umsetzung in einem abgestimmten Mix aus ökonomischen, regulatorischen und kooperativen Instrumenten der Bundesregierung verankert werden müssen.

Ein wichtiger Bestandteil des Instrumenten-Mix ist das Förderprogramm H2Global, das bereits einen Kriterienkatalog hat. Für seine zweite Ausschreibungsrunde sollte dieser dringend mehr Gewicht erhalten. Aber auch Sorgfaltspflichten oder Energiepartnerschaften können eine noch größere Rolle spielen. Die konkrete Ausgestaltung der Standards sollte dabei unter Konsultation der Zivilgesellschaft aus Deutschland und den Exportländern stattfinden.

Darüber hinaus sollte sich Deutschland auch international für ambitionierte Standards einsetzen. Gerade in der frühen Phase des staatlich geförderten Markthochlaufs mit wenigen Abnehmerländern kann die Bundesregierung internationale Standards mitgestalten.

Schließlich wird auch eine Importstrategie mit guten Nachhaltigkeitstandards Deutschland und die EU nicht von der notwendigen Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs entlasten – ansonsten wird es global nicht ausreichend grünen Wasserstoff zum Erreichen der Klimaschutzziele geben.

Christiane Averbeck ist Geschäftsführerin der Klima-Allianz Deutschland.

Joachim Fünfgelt ist Referent für Energiepolitik im Referat Wirtschaft und Nachhaltigkeit bei Brot für die Welt.

Jennifer Morgan – Staatssekretärin, Auswärtiges Amt

Die geborene US-Amerikanerin mit deutschem Pass Jennifer Morgan ist neben Außenministerin Annalena Baerbock das Gesicht der deutschen Klimaaußenpolitik – zuständig für die alltägliche Arbeit. Als Staatsministerin und Klimagesandte des Auswärtigen Amts verhandelt die Germanistin und Politikwissenschaftlerin auf Konferenzen und in bilateralen Gesprächen und hält engen Kontakt zu den wichtigen Playern im Klimazirkus: Den entscheidenden Staaten, der Verhandler-Community, den NGOs, dem UN-Apparat, der Wissenschaft. Sie stützt sich dabei auf ihre Erfahrung und ein weltweites Netz von Bekanntschaften, das sie durch mehr als 30 Jahre globale Arbeit beim WWF, beim World Resources Institute WRI und als Chefin von Greenpeace International aufgebaut hat. Morgan betont die Wichtigkeit des “Team Deutschland” aus allen Bundesministerien, die mit Klimaschutz befasst sind.

Sultan Ahmed Al Jaber – COP28-Präsident, Group CEO Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc)

Gestartet war COP-Präsident Al Jaber nicht etwa als profilierter Verhandler oder ambitionierter Klimaschützer, sein öffentliches Bild war geprägt durch seine Rolle als CEO der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Doch bereits seit 2020 bekleidete er das Amt des Sonderbeauftragten für Klimaschutz der Vereinigten Arabischen Emirate, in den Verhandlungen war er bei seiner Ernennung 2022 längst kein Unbekannter mehr. Und so gab es zwar viele Zweifel, aber auch einige Unterstützer für “Doctor Sultan” als COP28-Präsident. In Dubai erregte er erneut Aufsehen, als ihm wissenschaftsfeindliche Botschaften nachgesagt wurden, worauf er sich dünnhäutig bei einer Pressekonferenz gab, die Vorwürfe abstritt, sie aber nicht ausräumen konnte. Trotz der großen Kritik erreichte Al Jaber Historisches, indem er zunächst den “Loss and Damage”-Fonds aufsetzte und die “transition away from fossil fuels” in die COP-Abschlusserklärung durchbrachte. In Baku wird es ihm als Teil der COP-Troika mit Aserbaidschan und Brasilien um sein Vermächtnis gehen, ob die Abkehr von Fossilen nur eine hohle Phrase war oder tatsächlich ein historischer Wendepunkt.

Wopke Hoekstra – EU-Klimakommissar, Europäische Kommission

Als Nachfolger des langjährigen EU-Klima-Zars Frans Timmermans musste Wopke Hoekstra sich innerhalb weniger Wochen in die internationalen Klimaverhandlungen einarbeiten. Der Niederländer hatte zunächst nur eine Aufgabe: Die COP28 in Dubai vorzubereiten. Anfangs immenser Kritik aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit bei McKinsey und Shell ausgesetzt, überraschte Hoekstra selbst erfahrene EU-Klimapolitiker mit seinem ambitionierten Programm: CO₂-Bepreisung ausweiten, globale Luftverkehrssteuern einführen und mit den Einnahmen unter anderem “Loss and Damage” finanzieren. Zudem sprach er sich von Beginn an für das EU-Renaturierungsgesetz aus (seine Parteienfamilie EVP lehnte es strikt ab), forderte ein Ende der fossilen Subventionen in der EU und ein Erreichen der globalen Klimaziele ohne CCS. In Dubai verhandelte er an der Seite von Teresa Ribera die Abschlusserklärung und die “transition away from fossile fuels” mit.

John Podesta – US-Klimagesandter, Vereinte Nationen

Seit der Präsidentschaft von Bill Clinton hat John Podesta immer wieder wichtige Posten im Weißen Haus inne. Er war Clintons Stabschef und stellte als Leiter von Barack Obamas “transition team” den Übergang der Regierungsverantwortung von George W. Bush sicher. Später beriet er Obama in der Klimapolitik. In einer Pause vom Weißen Haus gründete er den liberalen Thinktank Center for American Progress. 2016 leitet er die Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton. In der Zeit wurden seine E-Mails gehackt und auf WikiLeaks veröffentlicht, was Clintons Kandidatur stark belastete. Im Jahr 2022 machte Joe Biden ihn zu seinem Berater für erneuerbare Energien. In der Rolle half Podesta, den Inflation Reduction Act umzusetzen, so wie er unter Obama die Bestimmungen für saubere Energie des American Recovery and Reinvestment Act umzusetzen half. Als Mitglied der US-Delegation auf UN-Klimakonferenzen war es seine Aufgabe, China davon zu überzeugen, einem Klimaabkommen beizutreten und sich zur Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen zu verpflichten. Ohne China könne der Rest der Welt in der Klimapolitik nicht erfolgreich sein, sagte er einmal. Im März 2024 hat Podesta die Nachfolge von John Kerry als Klima-Sondergesandter des US-Präsidenten angetreten. Die Verhandlungen mit China dürften erneut einer seiner Schwerpunkte sein.

Avinash Persaud – Sonderberater für Klimawandel des Präsidenten der Interamerikanischen Entwicklungsbank IDB

Avinash Persaud ist der Mann hinter der Bridgetown-Initiative von Mia Mottley, Premierministerin von Barbados. Deren Ziel: die internationale Klimafinanzierung so umzukrempeln, dass künftig Billionen US-Dollar in den Ausbau der Erneuerbaren, die Klimaanpassung und die Behebung von Verlusten und Schäden fließen. Dafür fordert Persaud auch höhere Steuern auf fossile Brennstoffe, die Schiff- und Luftfahrt. Der Ökonom mit einem Schwerpunkt für internationale Geldpolitik ist Mitglied der hochrangigen Expertengruppe für Klimafinanzierung der Präsidentschaften der COP26, 27 und 28 und der unabhängigen Expertengruppe für Schulden, Natur und Klima, die von den Regierungen Kolumbiens, Frankreichs und Kenias eingerichtet wurde. Zuvor war er unter anderem Mitglied der UN-Kommission für Finanzreform und arbeitete in leitender Position bei mehreren großen Banken wie J.P. Morgan und UBS. Für seine Arbeit über Finanzrisikomanagement und Systemkrisen erhielt er den Jacques de Larosière Award in Global Finance. Seit dem 16. Januar 2024 ist er Klima-Sonderberater des Präsidenten der IDB, Ilan Goldfajn. Es ist eine neue Stelle, deren Einrichtung erst im vergangenen September beschlossen wurde – denn wie Weltbank und IWF, will auch die IDB ihre Klimaarbeit stärken.

Teresa Ribera – Umweltministerin, Spanien

Teresa Ribera ist seit 2018 spanische Umweltministerin. Sie ist Mitglied der sozialdemokratischen Regierungspartei Socialista Obrero Español (PSOE) und setzt sich schon in ihrer ganzen politischen Karriere für ambitionierte Klimapolitik ein – auch innerhalb der EU. Ribera war zum Beispiel maßgeblich daran beteiligt, dass die COP19 in Madrid stattfand. Bei der Europawahl 2024 trat sie für die PEOS als Spitzenkandidatin an und gilt auch als Favoritin für das Amt der nächsten EU-Kommissarin aus Spanien. Ribera hat Jura und Politik studiert.

Gavin Newsom – Gouverneur, Kalifornien

Als Gouverneur von Kalifornien legt der Demokrat Gavin Newsom einen großen Fokus auf den Klimaschutz. Er plant, den Staat bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen. Ab 2035 sollen alle verkauften Neuwagen emissionsfrei sein. Gegen große Ölkonzerne findet Newsom teils deutliche Worte der Kritik. Seit mehr als 50 Jahren würden die US-Amerikaner von Big Oil belogen, so der Gouverneur. Doch Newsom macht auch außerhalb Kaliforniens von sich reden: Er wird zu UN-Klimagipfeln eingeladen, hat China besucht und wurde dort sogar von Präsident Xi Jinping empfangen. Newsom werden auch Ambitionen auf den höchsten Posten im Weißen Haus nachgesagt. Im Wahlkampf unterstützt er allerdings weithin den angeschlagenen Präsidenten Joe Biden (zum Porträt).

Jochen Flasbarth – Staatssekretär, Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Jochen Flasbarth hatte lange die Rolle inne, die jetzt Jennifer Morgan ausfüllt – das deutsche Gesicht in der globalen Klimapolitik. Als Staatssekretär unter den Umweltministerinnen Barbara Hendricks und Svenja Schulze prägte er die deutsche und europäische Position. Seine Erfahrung und sein diplomatisches Geschick brachten ihm immer wieder heikle Missionen ein, etwa in der Vorbereitung des Pariser Abkommens oder bei sensiblen Gesprächen mit widerspenstigen Staaten. Der Volkswirt Flasbarth startete seine Karriere in der Umweltpolitik als Präsident des NABU, wechselte ins Umweltministerium und wurde Präsident des Umweltbundesamts UBA. Seit er mit Svenja Schulze ins BMZ wechselte, hat er noch einmal verstärkt mit der internationalen und entwicklungspolitischen Dimension der Erderhitzung zu tun. Und er vertritt jetzt das Ministerium, das einen Großteil der Gelder für den internationalen Klimaschutz verwaltet.

Thomas Heilmann – Vorsitzender, Klimaunion der CDU, Mitglied im Deutschen Bundestag

Thomas Heilmann ist Jurist und Unternehmer. Seit 2017 sitzt er für die CDU im Bundestag. Davor war er Senator für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin. Viel Aufmerksamkeit hat er im letzten Jahr für seine Klagen gegen die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht bekommen. Im Frühsommer 2023 stoppte er das Heizungsgesetz und erzwang eine längere Beratung nach der parlamentarischen Sommerpause. Im April 2024 klagte er aus technischen Gründen gegen die Novelle des Klimaschutzgesetzes. Die Klage hatte jedoch keinen Erfolg. Heilmann bezeichnet sich selbst als Klimapolitiker. 2021 gründete er die Klima Union, die innerhalb der Union eine wirksame 1,5-Grad-Politik erreichen möchte.

Boris Palmer – Oberbürgermeister, Tübingen

Seit 2007, mit einer Auszeit von vier Wochen nach verbalen Entgleisungen, ist Boris Palmer Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Er gilt als hochbegabt, aber auch als streitbar. Nach einem Zerwürfnis mit den Grünen, es ging etwa um Tabubrüche und Rassismusvorwürfe sowie Kritik an der “Letzten Generation”, trat er vor einem Jahr aus der Partei aus. Doch bei den Tübingern ist seine Beliebtheit offenbar ungebrochen, was auch an seiner klimapolitischen Linie liegt. So hat er die CO₂-Emissionen der Stadt aus dem Energiesektor zwischen 2006 und 2019 um 30 Prozent gesenkt und möchte Tübingen bis 2030 klimaneutral machen. Denn die Energie- und Klimafrage ist für ihn die größte Frage dieser Zeit, wie ihn die Stuttgarter Zeitung im März 2024 zitierte.