bis vor ein paar Jahren war das Klimathema etwas für Nerds wie uns. Heute beschäftigt der Umgang mit dieser Krise die wichtigsten Entscheider auf der ganzen Welt. Das zeigt unser aktueller Climate.Table: Denn die Reaktion auf die Krise durch die US-Regierung, das riesige Investitionspaket namens IRA, hat das Potenzial, einen Handelskrieg zwischen den USA und der EU (und auch China) auszulösen. Wie sich da aktuell die EU aufstellt, erfahren Sie heute in unserer Analyse.

Denn inzwischen entscheiden nicht nur Geld und Macht über die Klimapolitik. Sondern die Klimapolitik definiert auch andersherum, wer in Zukunft über Wohlstand und Einfluss bestimmt. Auf seiner Südamerika-Tour hat Kanzler Scholz sich deshalb um grünen Wasserstoff und Waldschutz gekümmert; in Frankreich muss die Regierung ihre Strategie ändern, wie sie die Industrie CO₂-neutral machen will; Indien droht mit ökonomischer Vergeltung beim Streit um den EU-CO₂-Zoll; im Kongobecken pokert die Regierung mit Ölfirmen um Rohstoffe und Regenwald.

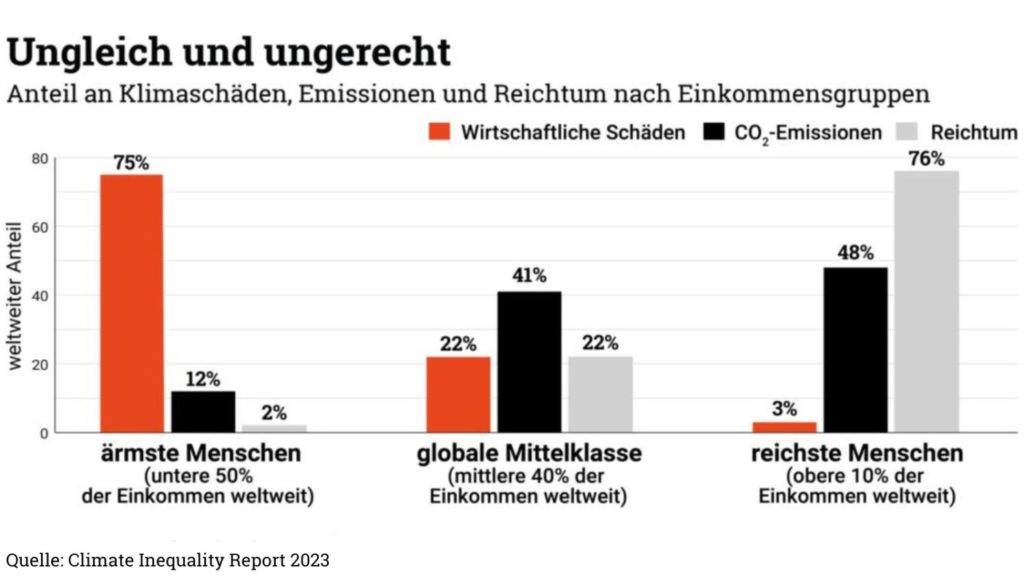

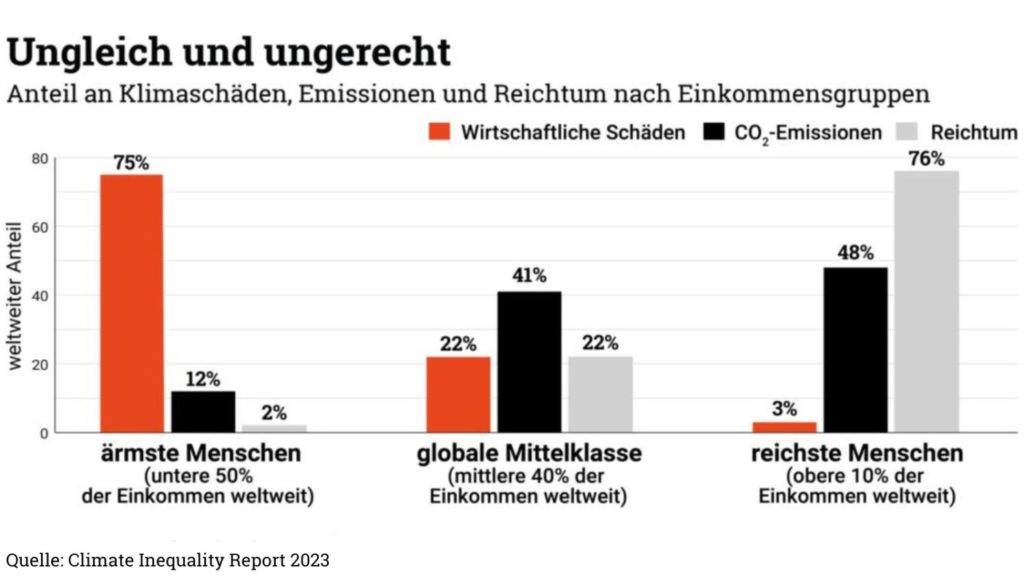

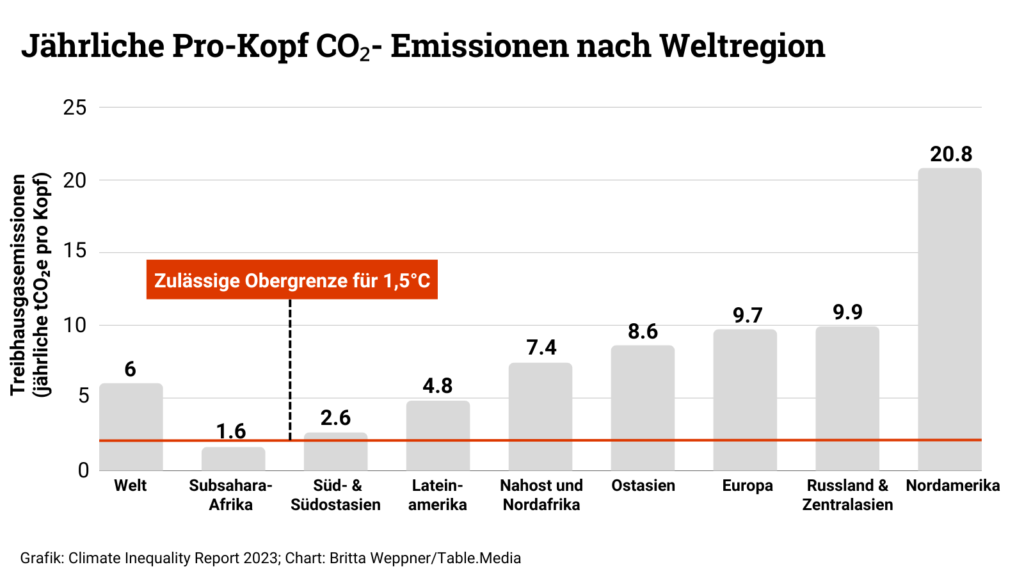

Und schließlich fordern Experten im neuen “Klima-Ungerechtigkeits-Bericht” ein neues Steuersystem gegen die zentrale Schieflage im Klimawandel: Dass die Reichen weltweit und in einzelnen Ländern viel zum Problem beitragen, das die Armen ausbaden müssen.

Wir liefern auch mit diesem Climate.Table wieder Hintergründe zu all diesen und weiteren Themen. Wir wünschen spannende Lektüre und behalten Sie einen langen Atem!

Mit dem Green Deal Industrial Plan antwortet die EU-Kommission auf die Pläne der US-Regierung zur massiven Subventionierung der US-Industrie durch den IRA. Brüssel will Erleichterungen für die EU-Wirtschaft erlauben, die aber möglichst gezielt sein sollen. Für strategische grüne Industrien sollen Investitionsbeihilfen wie Steuererleichterungen bei der Ausweitung von Produktionskapazitäten erlaubt sein.

Der IRA ist ein Milliarden-Programm von Joe Biden, um grüne Industrien in den USA zu fördern und aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten zu locken. Teilweise werden dabei Steuervergünstigungen nur gewährt, wenn in den USA hergestellte Vorprodukte eingesetzt werden. Viele EU-Politiker und Industrievertreter befürchten deshalb, die IRA-Förderungen könnten zu einer Abwanderung wichtiger grüner Zukunftsbranchen in die USA führen.

Bisher handelt es sich bei den Vorschlägen, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vorstellte, nur um eine “Kommunikation” der Kommission, nicht um konkrete Gesetzesvorschläge. Im Einzelnen enthalten die Planungen:

Die Finanzierung des Green Deal Industrial Plan ist noch nicht abschließend geklärt. Ein neues Instrument – der EU-Souveränitätsfonds – soll bis zum Sommer stehen. Er soll Hilfen geben für Technologieprojekte, die für alle Mitgliedstaaten wichtig seien, so Ursula von der Leyen. Weitere Details – wie viel Geld verteilt werden, wo es herkommen und ob dafür neue Schulden gemacht werden sollen – verrät von der Leyen nicht: “Wir werden erst mit den Mitgliedstaaten sprechen müssen, danach kümmern wir uns um die Finanzarchitektur.”

Subventionen sollen aber über bestehende Finanztöpfe – InvestEU, der Innovationsfonds und RepowerEU – ausgezahlt werden. 225 Milliarden kommen zudem aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und sollen für den Industrieplan zur Verfügung gestellt werden.

Kritik an der vorgeschlagenen Finanzierung des Green Deal Industrial Plan kommt vom Climate Action Network (CAN Europe). Die “Kommunikation” der EU-Kommission sei lediglich ein “bloßer Katalog der vorhandenen EU-Mittel“. Es würde nicht berücksichtigt, dass “selbst bei einer beispielhaften Mobilisierung all dieser Mittel immer noch eine erhebliche Investitionslücke bestehen würde”, sagte Olivier Vardakouolias, Experte für Finanzen und Subventionen bei CAN Europe.

Die europäische Solarindustrie hält Finanzhilfen allein nicht für ausreichend. Der Verband SolarPower Europe fordert auch eine klare Kennzeichnung von EU-Modulen als “best in class”, was Nachhaltigkeitsindikatoren angeht. Noch weitgehender ist die Forderung, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, die Mehrkosten besonders nachhaltiger Module dauerhaft zu subventionieren oder ESG-Kriterien bei Ausschreibungen berücksichtigen zu können.

Damit greift die Solarindustrie die Debatte um eine “buy European”-Klausel auf, welche die besonders umstrittene Herkunftsanforderung im amerikanischen IRA spiegeln würde. Die Argumente der Solarindustrie deuten darauf hin, dass sie auch mit Subventionen nicht gegen günstige Solar-Importe aus China bestehen könnte.

Klaus Röhrig, Leiter des Bereichs Klimapolitik bei CAN, warnt davor, dass sich der EU-Vorschlag zu sehr auf bisher nicht etablierte Technologien wie Carbon Capture stützen könnte. Was es brauche, seien “scharfe und tiefe Emissionssenkungen“. Auch das European Environmental Bureau (EEB) kritisierte, dass der Kommissions-Entwurf nicht klar definiere, was als “Netto-Null”-Technologie gelte. Die EU müsse auch die klimaschädlichen Industrien verteuern und besonders schädliche Technologien aus dem Markt drängen, sagte Luke Haywood, Leiter des Bereichs Klimapolitik beim EEB. Manuel Berkel, Markus Grabitz, Bernhard Pötter, Nico Beckert

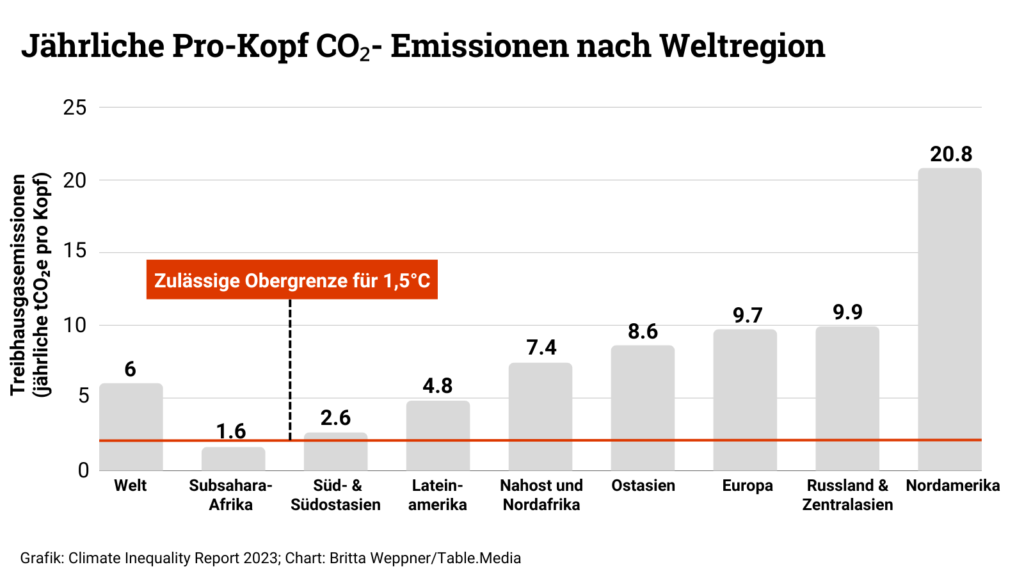

Der gerechteste und effektivste Weg zu globalem Klimaschutz besteht nach einer neuen umfassenden Studie darin, die Superreichen zu besteuern und mit diesen Einnahmen Armutsbekämpfung zu finanzieren. Denn extrem reiche Menschen und Industriestaaten verursachen im globalen Durchschnitt überproportional hohe CO₂-Emissionen. Die Staaten sollten durch neue Abgaben für Superreiche und den internationalen Schiffs- und Luftverkehr mehr Mittel für staatliche Investitionen organisieren. Das schlägt der “Climate Inequality Report 2023” vor, den der Think-Tank World Inequality Lab (WIL) veröffentlicht hat.

Die neue Untersuchung zieht folgende Schlüsse:

Der Bericht wird zum ersten Mal veröffentlicht und steht in einer Reihe mit den jährlichen Berichten zur globalen Ungleichheit und dem Global Inequality Monitor des World Inequality Lab. Der Think-Tank ist eine Studiengruppe an französischen Universitäten und Instituten, Mitglied ist unter anderem der Ökonom Thomas Piketty. Das WIL wird finanziert vom Europäischen Forschungsrat, internationalen Universitäten und Stiftungen und der UN-Entwicklungsorganisation UNDP.

Schon andere Organisation haben in der Vergangenheit den Fokus auf “Klimagerechtigkeit” und die Verantwortung der Superreichen gerichtet: Oxfam etwa kritisierte, der CO2-Fußabdruck von Milliardären sei tausend- bis millionenfach größer als im Durchschnitt der Bevölkerung.

Die Analyse und die daraus folgenden Empfehlungen des “Klima-Ungleichheits-Berichts” bringen neue Argumente in die globale Debatte um Klimagerechtigkeit. Die von den Industrieländern versprochenen 100 Milliarden Dollar pro Jahr für Klimaschutz in den armen Ländern werden bislang nicht erreicht. In diesem Jahr wollen die UN-Staaten die Details für den neuen “Loss and Damage” Fonds festlegen. Bei der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF im April steht eine Reform des Finanzsystems auf der Agenda. Und nach wie gibt es gewaltige Unterschiede zwischen reichen und armen Regionen bei der Verursachung des Klimawandels.

Die Experten des “Klima-Ungleichheits-Reports” empfehlen den Regierungen und Geldgebern in der internationalen Klimaszene daher:

Schließlich macht der Report Vorschläge, um die gegenwärtigen Trends immer noch weiter steigender Emissionen umzudrehen. Die Staaten sollten:

Mit ihrem ursprünglichen Plan zur Dekarbonisierung der Industrie hat sich die französische Regierung nicht durchgesetzt. Bis 2030 soll der Sektor, der für etwa 20 Prozent der nationalen CO₂-Emissionen verantwortlich ist, seine Treibhausgase um 35 Prozent senken. Dabei helfen sollten Dekarbonisierungsfahrpläne für 19 Industriezweige, die die Sektoren bis Ende Dezember 2022 vorlegen mussten. Allerdings folgten nur vier von ihnen der Verpflichtung: Chemie, Bergbau und Metallurgie, Zement sowie die Papier- und Kartonindustrie.

Die französische Regierung ändert deshalb ihre Strategie: Jetzt legt sie den Fokus nicht mehr auf Branchen, sondern auf die 50 Industriestandorte mit der höchsten Emissionsintensität. Helfen dabei sollen “Verträge zur ökologischen Wende” mit den Unternehmen. Mit ihnen wolle der Staat Investitionen in neue Technologien zur Dekarbonisierung unterstützen, wenn sich ein Unternehmen zu einem ehrgeizigen Fahrplan verpflichte, heißt es in Paris.

“Branchenspezifische Fahrpläne ermöglichen es, die technologischen Hebel für eine ganze Branche zu identifizieren, können aber nicht zu genau sein”, begründet das französische Kabinett seine Entscheidung. “Indem wir uns für einen standortbezogenen Ansatz für die 50 größten Emittenten entscheiden, die für mehr als die Hälfte der Industrieemissionen verantwortlich sind, wollen wir effizienter sein und die Bewegung beschleunigen“. Im März wird die im Finanz- und Wirtschaftsministerium ansässige Generaldirektion für Unternehmen eine erste Version der Verträge mit den betroffenen Standorten erstellen. Diese haben dann bis Juni Zeit, um sie umzusetzen.

Den ursprünglichen Plan setzten nur die Branchen mit den höchsten Emissionen um:

Alle anderen der 19 verpflichteten Branchen haben keine Dekarbonisierungsstrategien vorgelegt, wollen es teilweise aber noch tun. “Wir arbeiten derzeit an dem Dokument und es sollte noch Anfang dieses Jahres fertig sein”, kündigt ein Sprecher von Ania, dem Verband, der die Lebensmittelindustrie vertritt, an. Der Lobbyverband, der mehr als dreißig Branchen “mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften” vertritt, erklärte zudem, dass die drei Branchen mit den höchsten Emissionen im Lebensmittelsektor (Stärke-Herstellung, Zuckerfabriken, Milchprodukte) ihre eigenen Strategien für einen geringen CO₂-Ausstoß definieren werden. Bisher wurden jedoch noch keine Dokumente veröffentlicht.

Dasselbe gilt für den Branchenausschuss “Gesundheitsindustrie und -technologie”. Der Hauptgrund für die Verzögerung sei die Zusammensetzung des Ausschusses, sagt Thomas Borel, Direktor für wissenschaftliche Angelegenheiten bei der Organisation Leem, die Arzneimittelunternehmen vertritt. Ihm zufolge handelt es sich um eine Branche, die sowohl Akteure aus der Chemie, dem Vertrieb als auch aus der Pharmaindustrie umfasst. “Wir haben begonnen, die Hebel zu identifizieren, die wir aktivieren könnten, wie das Ökodesign von Medikamenten und Verpackungen”, sagte der Leem-Vertreter. “Aber um auf Branchenebene voranzukommen, muss die Arbeit über alle Glieder hinweg durchgeführt werden.” Eine Strategie soll trotzdem bis zum ersten Quartal 2023 vorgelegt werden.

“Letztlich handelt es sich um ein ziemlich administratives Vorgehen“, bedauert ein Experte für das Thema im Wirtschafts- und Finanzministerium, der die geringe politische Tragweite des Ansatzes hervorhebt.

Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen gemeinsamen Markt Mercosur sollen möglichst bald abgeschlossen werden – so äußerten sich zumindest der Kanzler und seine beiden Gastgeber, Argentiniens Präsident Alberto Ángel Fernández und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva beim Besuch des deutschen Regierungschefs. Zugleich sagte Brasiliens Präsident aber, der Text müsse noch einmal überprüft werden, damit kleine und mittlere Unternehmen bei der öffentlichen Auftragsvergabe nicht benachteiligt werden.

Umweltverbände und einige europäische Regierungen fordern, das Abkommen nur zu unterzeichnen, wenn darin Klima-, Umwelt-, Menschenrechts- und soziale Standards garantiert sind. Es geht ihnen um Waldschutz und den Schutz von indigenen Gemeinschaften vor Vertreibung. Die deutsche Regierung knüpft ihre Zustimmung im Koalitionsvertrag unter anderem an “umsetzbare und überprüfbare, rechtliche verbindliche Verpflichtungen zum Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsschutz”. Scholz sagte in Buenos Aires, es sei wichtig, “miteinander die Verhandlungen bald auch zu einem gelungenen Ende zu führen”.

Deutschland hat bereits angekündigt, 200 Millionen Euro für Umweltschutzprojekte in Brasilien bereitzustellen. Das Geld stammt aus dem Etat des Entwicklungsministeriums (BMZ). Der allergrößte Teil zielt darauf ab, die Abholzung im Amazonasgebiet zu stoppen. Nicht alles davon ist neues Geld. Die größten Teilbeträge sind laut BMZ:

In Argentinien und Brasilien gab es laut Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) auch Gespräche über eine engere Zusammenarbeit in Energiepolitik und Wasserstoffproduktion.

Konkrete Zusammenarbeit gibt es mit Chile. Das Land ist Pionier in der Produktion von grünem Wasserstoff.

2. Februar, 8.30 Uhr, Schwäbisch Hall

Gipfeltreffen Gipfeltreffen der Weltmarktführer – Dekarbonisierung im Mittelstand

Die Stiftung KlimaWirtschaft tauscht sich auf dem Event mit Unternehmerinnen und Unternehmern darüber aus, wie Klimaneutralität und Wirtschaftlichkeit zusammen funktionieren können. Infos

2. Februar, 10 Uhr, Online

Vorstellung Szenarien für eine klimaneutrale integrierte Energieversorgung und Produktion

Die Arbeitsgruppe Energiesysteme der Zukunft der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften präsentiert ihre Stellungnahme zum Thema “Szenarien für eine klimaneutrale integrierte Energieversorgung und Produktion”. Infos und Teilnahme

2. Februar, 15.15 Uhr, Bremen

Spaziergang und Vortrag Wie wird die Straßenbahn zum Treiber der Verkehrswende

Bei einem Erkundungsspaziergang und einem anschließenden Vortrag erklärt die Heinrich-Böll-Stiftung die Rolle von Straßenbahnen in der Verkehrswende. Infos und Anmeldung

5. Februar, 9 Uhr, Weimar

Tagung Tag der Landwirtschaft

Der Entwurf zum Ersten Thüringer Agrarstrukturgesetz steht im Zentrum des diesjährigen Tages der Landwirtschaft. Außerdem bieten verschiedene Vorträge Einblicke in die aktuellen Entwicklungen in der Landwirtschaft bundesweit und in Thüringen. Es gibt aktuelle Informationen zum KULAP (Kulturlandschaftsprogramm), den EU-Zahlungen und verschiedenen regionalen Initiativen. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist Ausrichter der Veranstaltung. Infos

8. Februar, 9.30 Uhr, Online

Webinar EU Energy Transition – What Role for Critical Raw Materials

Das Nachrichtenportal Euractiv diskutiert auf der Veranstaltung die Rolle von kritischen Rohstoffen für die europäische Energiewende. Vertreter und Vertreterinnen der EU-Kommission und des EU-Parlaments werden an der Diskussion teilnehmen. Infos und Anmeldung

8. Februar, 14.30 Uhr, Online

Webinar Restoring the Earth’s Lungs – How can forests support climate change mitigation?

Über das Nature Restoration Law der EU sollen geschädigte Ökosysteme wiederhergestellt werden. Wie kann das gelingen? Und welche Rolle spielen dabei Wälder? Darüber diskutieren bei dieser Veranstaltungen Experten und Expertinnen. Infos

8. Februar, 19 Uhr, online

Diskussion REPowerEU: Wo steht Europa in der Energiekrise?

Europe Direct organisiert diese Podiumsdiskussion zur Energiekrise in Europa. Im Mittelpunkt stehen die Themen Energieknappheit durch den Krieg in der Ukraine und der Ausstieg aus fossilen Energien. Infos

9. Februar, 9 Uhr, Online

Konferenz Die Finanzierung der Wärmewende

Das Deutsch-französische Büro für die Energiewende diskutiert auf dieser Konferenz, wie die Wärmewende in Deutschland und Frankreich gelingen kann. In Deutschland macht Wärme mehr als 50 Prozent des Energiebedarfs aus und wurde im Gegensatz zu Strom in der Diskussion um die Energiewende lange eher vernachlässigt. Infos und Anmeldung

9. Februar, 10 Uhr, Dortmund

Konferenz EVOLVING23 – Klimaanpassung im ländlichen Raum: Aufbruch in die Umsetzung

Seit Juli 2019 arbeiten die Beteiligten von Evolving Regions daran, Klimaanpassungsmaßnahmen zu entwickeln und ihre Region klimarobust zu machen. Nun diskutieren sie darüber, wie sich die Methoden umsetzen lassen. Evolving Regions ist ein Projekt der TU Dortmund in Zusammenarbeit mit acht Partnerregionen in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sowie fünf Partnerinstitutionen. Infos

9. Februar, 16 Uhr, Berlin und online

Konferenz BEE Energiedialog

Bei dem Energiedialog geht es um die gleichzeitige Sicherheit der Energieversorgung und die Energiewende. Dazu spricht auch Robert Habeck. Die Veranstaltung wird vom Bundesverband Erneuerbare Energie ausgerichtet. Infos

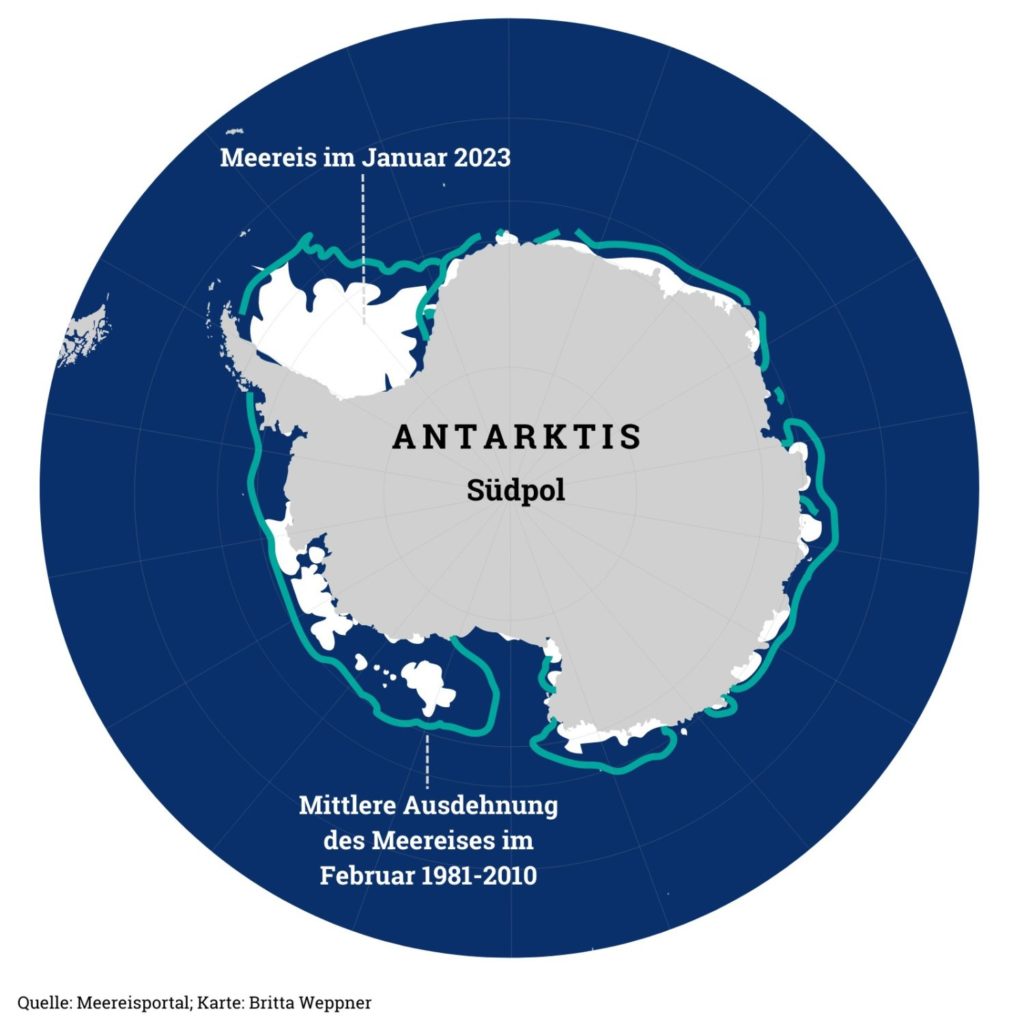

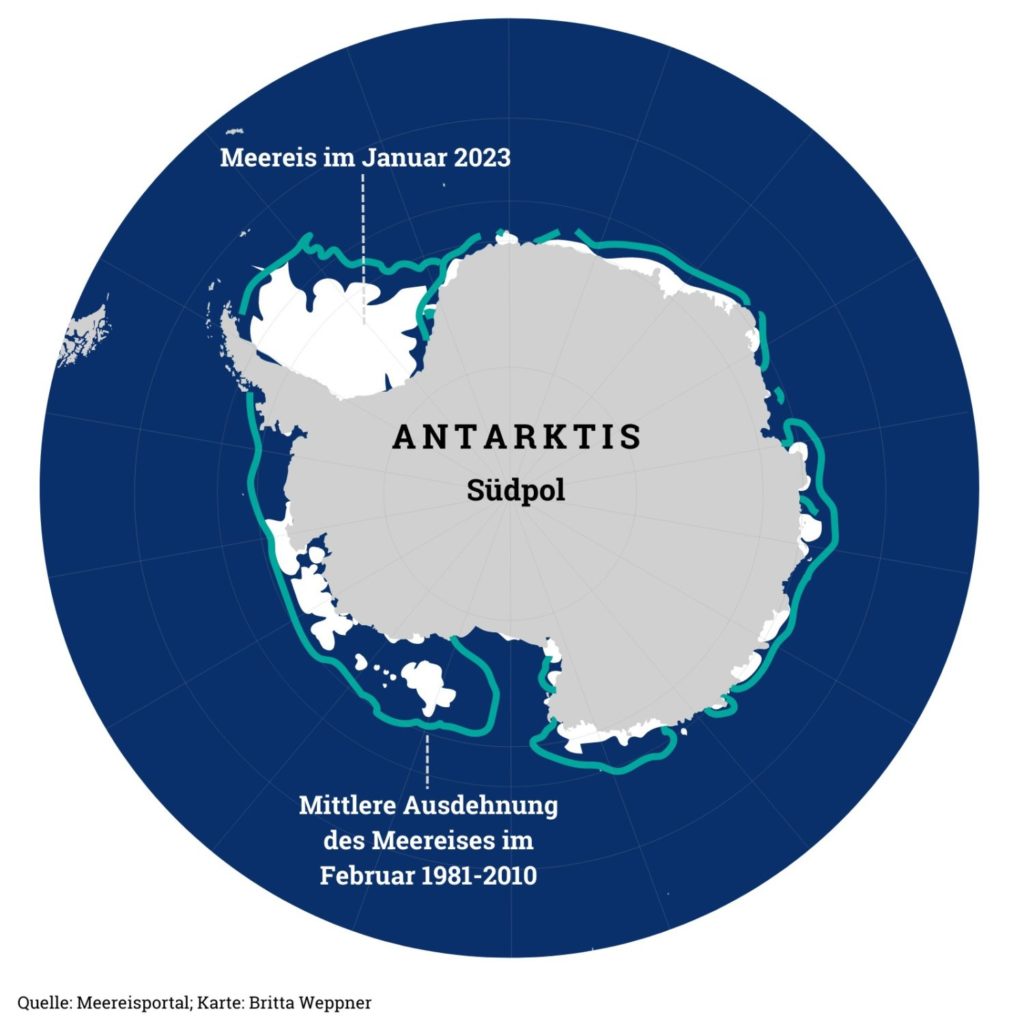

Das Meereis in den Polarregionen schmilzt durch den Klimawandel immer schneller. In der Antarktis könnte in der zweiten Februarhälfte 2023 ein neuer Minimalwert erreicht werden, berichtet das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in seinem komplett überarbeiteten Meereisportal. Schon zum Jahreswechsel war die Meereisbedeckung in der Antarktis geringer als der zu dieser Zeit beobachtete Tiefstwert, so das AWI. Das Meereis entsprach nur noch etwa der Fläche Frankreichs.

Das Eis spielt eine wichtige Rolle beim Klimawandel:

Den meisten Carbon Credits – freiwilligen Zertifikaten, um Emissionen auszugleichen – fehlt es an Qualität. Zu diesem Ergebnis kommt die Carbon Credit Quality Initiative (CCQI) von WWF, Environmental Defense Fund und Öko-Institut in einer neuen Untersuchung.

“Unsere Ergebnisse bestätigen, dass es hier ein echtes Problem gibt”, sagt Lambert Schneider, Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik am Öko-Institut. “Es ist wirklich schwierig, einen Carbon Credit zu finden, der in allen Bereichen gut abschneidet“, der also beispielsweise verlässlich und messbar zusätzliche Emissionen reduziere und zugleich soziale und weitere Umweltstandards erfülle. “Eine gute Performance in einem Bereich kann nicht die schlechte Performance in einem anderen ausgleichen”, sagte Schneider. Das Risiko, die Klimawirkung eines Credits zu überschätzen, sei hoch.

Wer Carbon Credits kaufen wolle, könne aber Zertifikate mit niedrigen Risiken identifizieren. Und die meisten der identifizierten Schwächen seien zu beheben.

Die CCQI will durch ihre Bewertung der Credits zur Transparenz am Markt beitragen. Sie hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Staaten, Unternehmen und Investoren einschätzen können, wie gut oder schlecht einzelne am Markt gehandelte Carbon Credits sind. Dabei vergibt die Initiative keine Noten an einzelnen Projekte. Stattdessen hat sie Kriterien entwickelt, um die Qualität bestimmter Carbon-Credit-Typen möglichst detailliert zu bewerten.

Dazu gehören Credits, die aus der Atmosphäre entnommenes CO₂ handelbar machen – etwa durch Aufforstung – und Zertifikate, die auf vermiedenen Emissionen beruhen, etwa durch die großflächige Integration von Solar- und Windstrom ins Netz oder den Einsatz von effizienteren Kochherden.

Die CCQI bewertet die Credits nach sieben Umwelt-, Klima- und sozialen Qualitätszielen auf einer Skala von eins bis zur Bestnote fünf. Zum Beispiel untersucht sie, wie gut Doppelzählungen vermieden werden, und wie gut ein Credit-Typ zum wirtschaftlichen Umbau in Richtung netto null beiträgt. Am Ende gibt es keine Gesamtnote, sondern eine Bewertung für jedes einzelne Qualitätsziel. So sollen die Marktteilnehmer selbst entscheiden können, nach welchen Kriterien sie Credits kaufen wollen.

Im Einzelnen lassen sich die Ergebnisse in einem interaktiven Tool online einsehen und nachvollziehen. Seit Dienstag sind darin neue Carbon-Credit-Typen enthalten. Damit decke man derzeit mehr als ein Viertel des freiwilligen Carbon-Marktes ab, schreibt der Environmental Defense Fund in einer Mitteilung. Die neuen Ergebnisse “unterstreichen die Notwendigkeit, die Qualität von Carbon Credits auf dem Markt zu verbessern”. Bis zum nächsten UN-Klimagipfel will die CCQI mehr als 80 Prozent des Marktes bewertet haben. ae

Laut einer neuen Studie der Universität Hamburg ist es unrealistisch, die globale Erwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Als Grund sehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Exzellenzclusters Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS) vor allem mangelnden gesellschaftlichen Wandel.

Um die Pariser Klimaziele einzuhalten, sei der gesellschaftliche Wandel wichtiger als physikalische Kipppunkte, schreiben sie. Bisher sei er jedoch “unzureichend.” Laut der Studie bremsen vor allem Konsumverhalten und die Entscheidungen von Unternehmen den Klimaschutz.

Bereits vor zwei Jahren war CLICCS in einer Vorgängerstudie zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sei der Ausstieg aus den fossilen Energien seither noch schwieriger geworden, schreiben die Forschenden. Auch der russische Einmarsch in die Ukraine werde die Bemühungen zu einer weltweiten Dekarbonisierung beeinflussen. Ob positiv oder negativ, sei derzeit aber offen.

Zwar gibt es der Studie zufolge auch gesellschaftliche Fortschritte für das Klima, beispielsweise die UN-Klimaverhandlungen, Klimaproteste und der Abzug von Investitionen aus fossilen Anlagen. Doch ihre Dynamik reiche nicht aus. Die notwendige Dekarbonisierung “verläuft einfach zu langsam“, sagt CLICCS-Sprecherin Anita Engels von der Universität Hamburg. Umso wichtiger werde die Anpassung an die Folgen der Erderwärmung.

Positiv gewendet bedeutet das aber auch: Menschliches Handeln entscheidet immer noch, ob die Klimawende gelingt. Es kann realistisch werden, den globalen Temperaturanstieg auf “deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen“, heißt es in der Studie, “wenn Ambitions-, Implementierungs- und Wissenslücken geschlossen werden.”

Neben sozialen Faktoren untersucht die Studie auch physikalische Prozesse, insbesondere Kipppunkte, die in der Klima-Debatte eine große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, wie den Verlust des arktischen Meereises, des Regenwalds im Amazonasbecken oder das Auftauen des Permafrosts. Das Ergebnis: Kipppunkte “können die Rahmenbedingungen für das Leben auf der Erde drastisch verändern“, sagt CLICCS-Sprecher Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie. Aber keiner der in der Studie diskutierten Kipppunkte verstärke die globale Oberflächentemperatur “nennenswert”. Der Verstärkungseffekt des auftauenden Permafrosts beispielsweise existiere zwar “zweifellos. Aber er ist klein.” ae

Anlässlich des EU-Ukraine-Gipfels am Freitag veröffentlicht der Berliner Thinktank Adelphi ein Papier mit Empfehlungen für einen grünen Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg – zum Beauftragten für das Thema hat Bundeskanzler Olaf Scholz gerade BMZ-Staatssekretär Jochen Flasbarth bestimmt.

Durch die Adelphi-Empfehlungen könnte die Ukraine:

Einfach werde das Ergrünen aber nicht. Damit es gelinge, müssten mehrere Voraussetzungen gegeben sein:

Das Papier stellt auch Prinzipien für einen grünen Wiederaufbau in verschiedenen Sektoren auf, etwa im Städtebau, der Energieversorgung und der Industrie. Es empfiehlt unter anderem, Gebäude möglichst energieeffizient zu planen, den Schienenverkehr zu priorisieren und der Ukraine einen Platz in neuen, klimafreundlichen Wertschöpfungsketten zu verschaffen, statt die alten, CO₂-intensiven Industrien wieder aufzubauen. ae

Eigentlich wollte die Regierung der Demokratischen Republik Kongo am Montag dieser Woche verkünden, welche Unternehmen an der Auktion für 27 Ölfelder in dem zentralafrikanischen Land teilnehmen. Kurzfristig verschob die Regierung diese Auktionen nun auf den Zeitraum von April bis Oktober. Das berichtet die Plattform Climate Home News.

Im Vorfeld hatte es viel Kritik an den geplanten Ölbohrungen gegeben, weil sich drei der 27 Ölfelder entweder im Regenwald oder unter Mooren befinden. 13 weitere Gebiete befinden sich außerdem ganz oder teilweise in Naturschutzgebieten, in denen unter anderem seltene Berggorillas leben.

Greenpeace Afrika setzt sich dafür ein, dass das Öl unter der Erde bleibt. Aktivisten aus der Demokratischen Republik Kongo haben in diesem Anliegen auch den Papst um Unterstützung gebeten. Elf Ölkonzerne, darunter Total, Eni, Shell und Exxon Mobil, verkündeten im Anschluss an die Kontroversen, kein Interesse an dem Öl zu haben.

Im vergangenen August hatte die kongolesische Regierung angedeutet, dass sie bereit sei, bei entsprechenden Zahlungen auf die Förderung des Öls zu verzichten. Dazu gab es aber keine ernsthaften Vorschläge. Während die Vergabe der Lizenzen zur Ölförderung verschoben wurde, verkaufte die Regierung aber Lizenzen zud Förderung von Gas in drei Gebieten. Diese waren weniger umstritten, weil keine Regenwälder oder Moore betroffen sind und weil die Energie lokal verwendet und nicht exportiert werden soll. kul

Laut einer neuen Studie von Nature Sustainability sind Netto-Null-Emissionen beim Fliegen nur durch weniger Flugverkehr zu erreichen. Die Autorinnen und Autoren zeigen Pfade zu einem Luftverkehr mit Netto-Null-Emissionen auf:

Viele dieser Berechnungen unterliegen allerdings einer großen Unsicherheit. So steckt beispielsweise die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen im Flugverkehr noch in den Kinderschuhen.

Der Flugsektor gilt als besonders schwer zu dekarbonisieren. Gleichzeitig ist er ein großer Treiber des Klimawandels:

Indien erwägt offenbar, als Reaktion auf den europäischen CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) ein eigenes Pendant einzuführen. Das geht aus einem Artikel der indischen Zeitung “The Hindu Business Line” hervor.

Die Zeitung beruft sich auf ein Sitzungsprotokoll aus dem indischen Handelsministerium vom Dezember. Darin heißt es, Indien sondiert die Möglichkeit eines eigenen Grenzausgleichs “auf der Grundlage von Pro-Kopf-Emissionen oder kumulativen (historischen) Pro-Kopf-Emissionen”. Indiens Finanzministerium solle dessen Einführung nun prüfen.

Das Handelsministerium will den europäischen CBAM zudem in sämtlichen Gremien der Welthandelsorganisation (WTO) zur Sprache bringen, heißt es in dem Protokoll. Das Land befürchtet, dass das EU-Instrument, das Carbon Leakage in Europa verhindern soll, schwierige handelspolitische Verhandlungen und Protektionismus mit sich bringen könnte.

15 Prozent der indischen Exporte gehen laut “The Hindu Business Line” in die EU. Pro Tonne Rohstahl aus indischer Produktion werden zwischen 2,3 und 2,8 Tonnen CO₂ emittiert. Der weltweite Durchschnitt liegt bei rund 1,7 Tonnen. Indische Stahlexporte würden entsprechend mit einem hohen CO₂-Zoll bei Einführung in die EU belegt werden. luk

Es ist eine weitere Klima-Klage aus dem globalen Süden gegen Akteure aus dem Norden: Einwohner der indonesischen Insel Pari werfen dem Schweizer Zementhersteller Holcim vor, zu wenig zu tun, um die CO₂-Emissionen des Unternehmens zu senken. Die Inselbewohner sind direkt vom ansteigenden Meeresspiegel betroffen. Informelle Verhandlungen mit dem Unternehmen scheiterten. Am 30. Januar reichten die Indonesier in der Schweiz offiziell Klage ein.

Ian Fry kennt die Schönheit der Inselstaaten im Pazifischen Ozean. Doch genauso gut kennt er die Gefahren für ihre Bewohner. Fry war lange Zeit in offizieller Rolle für den Staat Tuvalu aktiv. “Das Land ist extrem anfällig für die Folgen der Klimakrise”, erzählt Fry im Gespräch. “Der höchste Punkt ist nur vier Meter über dem Meeresspiegel.” Besonders Zyklone zerstören die Inseln immer wieder.

Fry ist zwar gebürtiger Australier. Für mehr als 20 Jahre arbeitete er aber für die Regierung Tuvalus, verhandelte 1997 das Kyoto-Protokoll für Tuvalu mit. Außerdem war er Klima-Botschafter des Landes. Deswegen besitzt er zusätzlich die Staatsbürgerschaft Tuvalus. Vergangenes Jahr wurde er zum Sonderberichterstatter für Klima beim Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte ernannt. Jetzt muss er weltweit die Menschenrechte von Menschen schützen, die durch die Klimakrise bedroht sind.

“Seit der Highschool interessiere ich mich für Umweltthemen”, sagt Fry. “Damals war ich in einem Naturschutzverein.” In Canberra hat er Biologie und Umweltrecht studiert und darin promoviert. Danach arbeitete er als Parkranger und wurde später Lobbyist bei Greenpeace. Noch immer lehrt er an der Australian National University. Für sein Mandat bei der UN arbeitet er im Homeoffice aus Australien, muss aber auch viel reisen, beispielsweise in Länder, die besonders unter Klimafolgen leiden. Im vergangenen Jahr war er in Bangladesch, dieses Jahr stehen Honduras und die Philippinen auf seiner Liste. Dafür hat er zwei Assistenten, die ihm aus Genf zuarbeiten. Einige seiner Studierenden helfen ihm zusätzlich. Sie erstellen für Fry ein “Gender and Climate Network”, das die Gender-Folgen der Klimakrise beobachten soll.

Fry hat nicht viel Zeit. Seine Ernennung ist auf drei Jahre begrenzt. In dieser Zeit muss er sechsmal vor der UN-Generalversammlung und dem Menschenrechtsrat berichten. Seinen ersten Bericht hielt er zu Loss und Damage. “Ich habe der Generalversammlung vergangenes Jahr einen Loss und Damage Fonds vorgeschlagen und bin zur COP gereist, um dafür Unterstützung zu bekommen.” Seine Idee ist es, auch privates Geld einzuwerben, damit der Fonds größer wird und betroffene Staaten schneller und mehr Geld zum Wiederaufbau erhalten können. Er rechnet mit einem Volumen von mehreren Billionen Dollar. Dafür habe er viel Zuspruch erhalten, erzählt er. Auf der COP in Scharm El-Scheich gab es aber auch Widerstand vieler reicher Staaten, auch der USA. “Es war schwer genug, das zu bekommen, was wir jetzt haben”, sagt Fry. “Das ist also schon mal ein Schritt, aber noch kein großer Fortschritt.”

Aktuell überlegt Fry, wie man durch die Klimakrise vertriebene Menschen als Flüchtlinge anerkennen lassen kann. Bisher sind diese von der Genfer Flüchtlingskonvention noch nicht erfasst. “Das schaue ich mir gerade genau an und rede mit vielen Experten.”

Viel Freizeit bietet ihm der Job nicht, aber Fry spielt gern Kanu-Polo, wenn es die Zeit hergibt. “Das ist ein sehr physisches Spiel. Ich bin nicht gut darin, aber es entspannt mich.” Deutschland sei amtierender Weltmeister, erzählt Fry. Auch seine Paddel und den Helm habe er in Deutschland gekauft. Tom Schmidtgen

bis vor ein paar Jahren war das Klimathema etwas für Nerds wie uns. Heute beschäftigt der Umgang mit dieser Krise die wichtigsten Entscheider auf der ganzen Welt. Das zeigt unser aktueller Climate.Table: Denn die Reaktion auf die Krise durch die US-Regierung, das riesige Investitionspaket namens IRA, hat das Potenzial, einen Handelskrieg zwischen den USA und der EU (und auch China) auszulösen. Wie sich da aktuell die EU aufstellt, erfahren Sie heute in unserer Analyse.

Denn inzwischen entscheiden nicht nur Geld und Macht über die Klimapolitik. Sondern die Klimapolitik definiert auch andersherum, wer in Zukunft über Wohlstand und Einfluss bestimmt. Auf seiner Südamerika-Tour hat Kanzler Scholz sich deshalb um grünen Wasserstoff und Waldschutz gekümmert; in Frankreich muss die Regierung ihre Strategie ändern, wie sie die Industrie CO₂-neutral machen will; Indien droht mit ökonomischer Vergeltung beim Streit um den EU-CO₂-Zoll; im Kongobecken pokert die Regierung mit Ölfirmen um Rohstoffe und Regenwald.

Und schließlich fordern Experten im neuen “Klima-Ungerechtigkeits-Bericht” ein neues Steuersystem gegen die zentrale Schieflage im Klimawandel: Dass die Reichen weltweit und in einzelnen Ländern viel zum Problem beitragen, das die Armen ausbaden müssen.

Wir liefern auch mit diesem Climate.Table wieder Hintergründe zu all diesen und weiteren Themen. Wir wünschen spannende Lektüre und behalten Sie einen langen Atem!

Mit dem Green Deal Industrial Plan antwortet die EU-Kommission auf die Pläne der US-Regierung zur massiven Subventionierung der US-Industrie durch den IRA. Brüssel will Erleichterungen für die EU-Wirtschaft erlauben, die aber möglichst gezielt sein sollen. Für strategische grüne Industrien sollen Investitionsbeihilfen wie Steuererleichterungen bei der Ausweitung von Produktionskapazitäten erlaubt sein.

Der IRA ist ein Milliarden-Programm von Joe Biden, um grüne Industrien in den USA zu fördern und aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten zu locken. Teilweise werden dabei Steuervergünstigungen nur gewährt, wenn in den USA hergestellte Vorprodukte eingesetzt werden. Viele EU-Politiker und Industrievertreter befürchten deshalb, die IRA-Förderungen könnten zu einer Abwanderung wichtiger grüner Zukunftsbranchen in die USA führen.

Bisher handelt es sich bei den Vorschlägen, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vorstellte, nur um eine “Kommunikation” der Kommission, nicht um konkrete Gesetzesvorschläge. Im Einzelnen enthalten die Planungen:

Die Finanzierung des Green Deal Industrial Plan ist noch nicht abschließend geklärt. Ein neues Instrument – der EU-Souveränitätsfonds – soll bis zum Sommer stehen. Er soll Hilfen geben für Technologieprojekte, die für alle Mitgliedstaaten wichtig seien, so Ursula von der Leyen. Weitere Details – wie viel Geld verteilt werden, wo es herkommen und ob dafür neue Schulden gemacht werden sollen – verrät von der Leyen nicht: “Wir werden erst mit den Mitgliedstaaten sprechen müssen, danach kümmern wir uns um die Finanzarchitektur.”

Subventionen sollen aber über bestehende Finanztöpfe – InvestEU, der Innovationsfonds und RepowerEU – ausgezahlt werden. 225 Milliarden kommen zudem aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und sollen für den Industrieplan zur Verfügung gestellt werden.

Kritik an der vorgeschlagenen Finanzierung des Green Deal Industrial Plan kommt vom Climate Action Network (CAN Europe). Die “Kommunikation” der EU-Kommission sei lediglich ein “bloßer Katalog der vorhandenen EU-Mittel“. Es würde nicht berücksichtigt, dass “selbst bei einer beispielhaften Mobilisierung all dieser Mittel immer noch eine erhebliche Investitionslücke bestehen würde”, sagte Olivier Vardakouolias, Experte für Finanzen und Subventionen bei CAN Europe.

Die europäische Solarindustrie hält Finanzhilfen allein nicht für ausreichend. Der Verband SolarPower Europe fordert auch eine klare Kennzeichnung von EU-Modulen als “best in class”, was Nachhaltigkeitsindikatoren angeht. Noch weitgehender ist die Forderung, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, die Mehrkosten besonders nachhaltiger Module dauerhaft zu subventionieren oder ESG-Kriterien bei Ausschreibungen berücksichtigen zu können.

Damit greift die Solarindustrie die Debatte um eine “buy European”-Klausel auf, welche die besonders umstrittene Herkunftsanforderung im amerikanischen IRA spiegeln würde. Die Argumente der Solarindustrie deuten darauf hin, dass sie auch mit Subventionen nicht gegen günstige Solar-Importe aus China bestehen könnte.

Klaus Röhrig, Leiter des Bereichs Klimapolitik bei CAN, warnt davor, dass sich der EU-Vorschlag zu sehr auf bisher nicht etablierte Technologien wie Carbon Capture stützen könnte. Was es brauche, seien “scharfe und tiefe Emissionssenkungen“. Auch das European Environmental Bureau (EEB) kritisierte, dass der Kommissions-Entwurf nicht klar definiere, was als “Netto-Null”-Technologie gelte. Die EU müsse auch die klimaschädlichen Industrien verteuern und besonders schädliche Technologien aus dem Markt drängen, sagte Luke Haywood, Leiter des Bereichs Klimapolitik beim EEB. Manuel Berkel, Markus Grabitz, Bernhard Pötter, Nico Beckert

Der gerechteste und effektivste Weg zu globalem Klimaschutz besteht nach einer neuen umfassenden Studie darin, die Superreichen zu besteuern und mit diesen Einnahmen Armutsbekämpfung zu finanzieren. Denn extrem reiche Menschen und Industriestaaten verursachen im globalen Durchschnitt überproportional hohe CO₂-Emissionen. Die Staaten sollten durch neue Abgaben für Superreiche und den internationalen Schiffs- und Luftverkehr mehr Mittel für staatliche Investitionen organisieren. Das schlägt der “Climate Inequality Report 2023” vor, den der Think-Tank World Inequality Lab (WIL) veröffentlicht hat.

Die neue Untersuchung zieht folgende Schlüsse:

Der Bericht wird zum ersten Mal veröffentlicht und steht in einer Reihe mit den jährlichen Berichten zur globalen Ungleichheit und dem Global Inequality Monitor des World Inequality Lab. Der Think-Tank ist eine Studiengruppe an französischen Universitäten und Instituten, Mitglied ist unter anderem der Ökonom Thomas Piketty. Das WIL wird finanziert vom Europäischen Forschungsrat, internationalen Universitäten und Stiftungen und der UN-Entwicklungsorganisation UNDP.

Schon andere Organisation haben in der Vergangenheit den Fokus auf “Klimagerechtigkeit” und die Verantwortung der Superreichen gerichtet: Oxfam etwa kritisierte, der CO2-Fußabdruck von Milliardären sei tausend- bis millionenfach größer als im Durchschnitt der Bevölkerung.

Die Analyse und die daraus folgenden Empfehlungen des “Klima-Ungleichheits-Berichts” bringen neue Argumente in die globale Debatte um Klimagerechtigkeit. Die von den Industrieländern versprochenen 100 Milliarden Dollar pro Jahr für Klimaschutz in den armen Ländern werden bislang nicht erreicht. In diesem Jahr wollen die UN-Staaten die Details für den neuen “Loss and Damage” Fonds festlegen. Bei der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF im April steht eine Reform des Finanzsystems auf der Agenda. Und nach wie gibt es gewaltige Unterschiede zwischen reichen und armen Regionen bei der Verursachung des Klimawandels.

Die Experten des “Klima-Ungleichheits-Reports” empfehlen den Regierungen und Geldgebern in der internationalen Klimaszene daher:

Schließlich macht der Report Vorschläge, um die gegenwärtigen Trends immer noch weiter steigender Emissionen umzudrehen. Die Staaten sollten:

Mit ihrem ursprünglichen Plan zur Dekarbonisierung der Industrie hat sich die französische Regierung nicht durchgesetzt. Bis 2030 soll der Sektor, der für etwa 20 Prozent der nationalen CO₂-Emissionen verantwortlich ist, seine Treibhausgase um 35 Prozent senken. Dabei helfen sollten Dekarbonisierungsfahrpläne für 19 Industriezweige, die die Sektoren bis Ende Dezember 2022 vorlegen mussten. Allerdings folgten nur vier von ihnen der Verpflichtung: Chemie, Bergbau und Metallurgie, Zement sowie die Papier- und Kartonindustrie.

Die französische Regierung ändert deshalb ihre Strategie: Jetzt legt sie den Fokus nicht mehr auf Branchen, sondern auf die 50 Industriestandorte mit der höchsten Emissionsintensität. Helfen dabei sollen “Verträge zur ökologischen Wende” mit den Unternehmen. Mit ihnen wolle der Staat Investitionen in neue Technologien zur Dekarbonisierung unterstützen, wenn sich ein Unternehmen zu einem ehrgeizigen Fahrplan verpflichte, heißt es in Paris.

“Branchenspezifische Fahrpläne ermöglichen es, die technologischen Hebel für eine ganze Branche zu identifizieren, können aber nicht zu genau sein”, begründet das französische Kabinett seine Entscheidung. “Indem wir uns für einen standortbezogenen Ansatz für die 50 größten Emittenten entscheiden, die für mehr als die Hälfte der Industrieemissionen verantwortlich sind, wollen wir effizienter sein und die Bewegung beschleunigen“. Im März wird die im Finanz- und Wirtschaftsministerium ansässige Generaldirektion für Unternehmen eine erste Version der Verträge mit den betroffenen Standorten erstellen. Diese haben dann bis Juni Zeit, um sie umzusetzen.

Den ursprünglichen Plan setzten nur die Branchen mit den höchsten Emissionen um:

Alle anderen der 19 verpflichteten Branchen haben keine Dekarbonisierungsstrategien vorgelegt, wollen es teilweise aber noch tun. “Wir arbeiten derzeit an dem Dokument und es sollte noch Anfang dieses Jahres fertig sein”, kündigt ein Sprecher von Ania, dem Verband, der die Lebensmittelindustrie vertritt, an. Der Lobbyverband, der mehr als dreißig Branchen “mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften” vertritt, erklärte zudem, dass die drei Branchen mit den höchsten Emissionen im Lebensmittelsektor (Stärke-Herstellung, Zuckerfabriken, Milchprodukte) ihre eigenen Strategien für einen geringen CO₂-Ausstoß definieren werden. Bisher wurden jedoch noch keine Dokumente veröffentlicht.

Dasselbe gilt für den Branchenausschuss “Gesundheitsindustrie und -technologie”. Der Hauptgrund für die Verzögerung sei die Zusammensetzung des Ausschusses, sagt Thomas Borel, Direktor für wissenschaftliche Angelegenheiten bei der Organisation Leem, die Arzneimittelunternehmen vertritt. Ihm zufolge handelt es sich um eine Branche, die sowohl Akteure aus der Chemie, dem Vertrieb als auch aus der Pharmaindustrie umfasst. “Wir haben begonnen, die Hebel zu identifizieren, die wir aktivieren könnten, wie das Ökodesign von Medikamenten und Verpackungen”, sagte der Leem-Vertreter. “Aber um auf Branchenebene voranzukommen, muss die Arbeit über alle Glieder hinweg durchgeführt werden.” Eine Strategie soll trotzdem bis zum ersten Quartal 2023 vorgelegt werden.

“Letztlich handelt es sich um ein ziemlich administratives Vorgehen“, bedauert ein Experte für das Thema im Wirtschafts- und Finanzministerium, der die geringe politische Tragweite des Ansatzes hervorhebt.

Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen gemeinsamen Markt Mercosur sollen möglichst bald abgeschlossen werden – so äußerten sich zumindest der Kanzler und seine beiden Gastgeber, Argentiniens Präsident Alberto Ángel Fernández und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva beim Besuch des deutschen Regierungschefs. Zugleich sagte Brasiliens Präsident aber, der Text müsse noch einmal überprüft werden, damit kleine und mittlere Unternehmen bei der öffentlichen Auftragsvergabe nicht benachteiligt werden.

Umweltverbände und einige europäische Regierungen fordern, das Abkommen nur zu unterzeichnen, wenn darin Klima-, Umwelt-, Menschenrechts- und soziale Standards garantiert sind. Es geht ihnen um Waldschutz und den Schutz von indigenen Gemeinschaften vor Vertreibung. Die deutsche Regierung knüpft ihre Zustimmung im Koalitionsvertrag unter anderem an “umsetzbare und überprüfbare, rechtliche verbindliche Verpflichtungen zum Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsschutz”. Scholz sagte in Buenos Aires, es sei wichtig, “miteinander die Verhandlungen bald auch zu einem gelungenen Ende zu führen”.

Deutschland hat bereits angekündigt, 200 Millionen Euro für Umweltschutzprojekte in Brasilien bereitzustellen. Das Geld stammt aus dem Etat des Entwicklungsministeriums (BMZ). Der allergrößte Teil zielt darauf ab, die Abholzung im Amazonasgebiet zu stoppen. Nicht alles davon ist neues Geld. Die größten Teilbeträge sind laut BMZ:

In Argentinien und Brasilien gab es laut Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) auch Gespräche über eine engere Zusammenarbeit in Energiepolitik und Wasserstoffproduktion.

Konkrete Zusammenarbeit gibt es mit Chile. Das Land ist Pionier in der Produktion von grünem Wasserstoff.

2. Februar, 8.30 Uhr, Schwäbisch Hall

Gipfeltreffen Gipfeltreffen der Weltmarktführer – Dekarbonisierung im Mittelstand

Die Stiftung KlimaWirtschaft tauscht sich auf dem Event mit Unternehmerinnen und Unternehmern darüber aus, wie Klimaneutralität und Wirtschaftlichkeit zusammen funktionieren können. Infos

2. Februar, 10 Uhr, Online

Vorstellung Szenarien für eine klimaneutrale integrierte Energieversorgung und Produktion

Die Arbeitsgruppe Energiesysteme der Zukunft der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften präsentiert ihre Stellungnahme zum Thema “Szenarien für eine klimaneutrale integrierte Energieversorgung und Produktion”. Infos und Teilnahme

2. Februar, 15.15 Uhr, Bremen

Spaziergang und Vortrag Wie wird die Straßenbahn zum Treiber der Verkehrswende

Bei einem Erkundungsspaziergang und einem anschließenden Vortrag erklärt die Heinrich-Böll-Stiftung die Rolle von Straßenbahnen in der Verkehrswende. Infos und Anmeldung

5. Februar, 9 Uhr, Weimar

Tagung Tag der Landwirtschaft

Der Entwurf zum Ersten Thüringer Agrarstrukturgesetz steht im Zentrum des diesjährigen Tages der Landwirtschaft. Außerdem bieten verschiedene Vorträge Einblicke in die aktuellen Entwicklungen in der Landwirtschaft bundesweit und in Thüringen. Es gibt aktuelle Informationen zum KULAP (Kulturlandschaftsprogramm), den EU-Zahlungen und verschiedenen regionalen Initiativen. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist Ausrichter der Veranstaltung. Infos

8. Februar, 9.30 Uhr, Online

Webinar EU Energy Transition – What Role for Critical Raw Materials

Das Nachrichtenportal Euractiv diskutiert auf der Veranstaltung die Rolle von kritischen Rohstoffen für die europäische Energiewende. Vertreter und Vertreterinnen der EU-Kommission und des EU-Parlaments werden an der Diskussion teilnehmen. Infos und Anmeldung

8. Februar, 14.30 Uhr, Online

Webinar Restoring the Earth’s Lungs – How can forests support climate change mitigation?

Über das Nature Restoration Law der EU sollen geschädigte Ökosysteme wiederhergestellt werden. Wie kann das gelingen? Und welche Rolle spielen dabei Wälder? Darüber diskutieren bei dieser Veranstaltungen Experten und Expertinnen. Infos

8. Februar, 19 Uhr, online

Diskussion REPowerEU: Wo steht Europa in der Energiekrise?

Europe Direct organisiert diese Podiumsdiskussion zur Energiekrise in Europa. Im Mittelpunkt stehen die Themen Energieknappheit durch den Krieg in der Ukraine und der Ausstieg aus fossilen Energien. Infos

9. Februar, 9 Uhr, Online

Konferenz Die Finanzierung der Wärmewende

Das Deutsch-französische Büro für die Energiewende diskutiert auf dieser Konferenz, wie die Wärmewende in Deutschland und Frankreich gelingen kann. In Deutschland macht Wärme mehr als 50 Prozent des Energiebedarfs aus und wurde im Gegensatz zu Strom in der Diskussion um die Energiewende lange eher vernachlässigt. Infos und Anmeldung

9. Februar, 10 Uhr, Dortmund

Konferenz EVOLVING23 – Klimaanpassung im ländlichen Raum: Aufbruch in die Umsetzung

Seit Juli 2019 arbeiten die Beteiligten von Evolving Regions daran, Klimaanpassungsmaßnahmen zu entwickeln und ihre Region klimarobust zu machen. Nun diskutieren sie darüber, wie sich die Methoden umsetzen lassen. Evolving Regions ist ein Projekt der TU Dortmund in Zusammenarbeit mit acht Partnerregionen in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sowie fünf Partnerinstitutionen. Infos

9. Februar, 16 Uhr, Berlin und online

Konferenz BEE Energiedialog

Bei dem Energiedialog geht es um die gleichzeitige Sicherheit der Energieversorgung und die Energiewende. Dazu spricht auch Robert Habeck. Die Veranstaltung wird vom Bundesverband Erneuerbare Energie ausgerichtet. Infos

Das Meereis in den Polarregionen schmilzt durch den Klimawandel immer schneller. In der Antarktis könnte in der zweiten Februarhälfte 2023 ein neuer Minimalwert erreicht werden, berichtet das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in seinem komplett überarbeiteten Meereisportal. Schon zum Jahreswechsel war die Meereisbedeckung in der Antarktis geringer als der zu dieser Zeit beobachtete Tiefstwert, so das AWI. Das Meereis entsprach nur noch etwa der Fläche Frankreichs.

Das Eis spielt eine wichtige Rolle beim Klimawandel:

Den meisten Carbon Credits – freiwilligen Zertifikaten, um Emissionen auszugleichen – fehlt es an Qualität. Zu diesem Ergebnis kommt die Carbon Credit Quality Initiative (CCQI) von WWF, Environmental Defense Fund und Öko-Institut in einer neuen Untersuchung.

“Unsere Ergebnisse bestätigen, dass es hier ein echtes Problem gibt”, sagt Lambert Schneider, Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik am Öko-Institut. “Es ist wirklich schwierig, einen Carbon Credit zu finden, der in allen Bereichen gut abschneidet“, der also beispielsweise verlässlich und messbar zusätzliche Emissionen reduziere und zugleich soziale und weitere Umweltstandards erfülle. “Eine gute Performance in einem Bereich kann nicht die schlechte Performance in einem anderen ausgleichen”, sagte Schneider. Das Risiko, die Klimawirkung eines Credits zu überschätzen, sei hoch.

Wer Carbon Credits kaufen wolle, könne aber Zertifikate mit niedrigen Risiken identifizieren. Und die meisten der identifizierten Schwächen seien zu beheben.

Die CCQI will durch ihre Bewertung der Credits zur Transparenz am Markt beitragen. Sie hat ein Verfahren entwickelt, mit dem Staaten, Unternehmen und Investoren einschätzen können, wie gut oder schlecht einzelne am Markt gehandelte Carbon Credits sind. Dabei vergibt die Initiative keine Noten an einzelnen Projekte. Stattdessen hat sie Kriterien entwickelt, um die Qualität bestimmter Carbon-Credit-Typen möglichst detailliert zu bewerten.

Dazu gehören Credits, die aus der Atmosphäre entnommenes CO₂ handelbar machen – etwa durch Aufforstung – und Zertifikate, die auf vermiedenen Emissionen beruhen, etwa durch die großflächige Integration von Solar- und Windstrom ins Netz oder den Einsatz von effizienteren Kochherden.

Die CCQI bewertet die Credits nach sieben Umwelt-, Klima- und sozialen Qualitätszielen auf einer Skala von eins bis zur Bestnote fünf. Zum Beispiel untersucht sie, wie gut Doppelzählungen vermieden werden, und wie gut ein Credit-Typ zum wirtschaftlichen Umbau in Richtung netto null beiträgt. Am Ende gibt es keine Gesamtnote, sondern eine Bewertung für jedes einzelne Qualitätsziel. So sollen die Marktteilnehmer selbst entscheiden können, nach welchen Kriterien sie Credits kaufen wollen.

Im Einzelnen lassen sich die Ergebnisse in einem interaktiven Tool online einsehen und nachvollziehen. Seit Dienstag sind darin neue Carbon-Credit-Typen enthalten. Damit decke man derzeit mehr als ein Viertel des freiwilligen Carbon-Marktes ab, schreibt der Environmental Defense Fund in einer Mitteilung. Die neuen Ergebnisse “unterstreichen die Notwendigkeit, die Qualität von Carbon Credits auf dem Markt zu verbessern”. Bis zum nächsten UN-Klimagipfel will die CCQI mehr als 80 Prozent des Marktes bewertet haben. ae

Laut einer neuen Studie der Universität Hamburg ist es unrealistisch, die globale Erwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Als Grund sehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Exzellenzclusters Climate, Climatic Change, and Society (CLICCS) vor allem mangelnden gesellschaftlichen Wandel.

Um die Pariser Klimaziele einzuhalten, sei der gesellschaftliche Wandel wichtiger als physikalische Kipppunkte, schreiben sie. Bisher sei er jedoch “unzureichend.” Laut der Studie bremsen vor allem Konsumverhalten und die Entscheidungen von Unternehmen den Klimaschutz.

Bereits vor zwei Jahren war CLICCS in einer Vorgängerstudie zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sei der Ausstieg aus den fossilen Energien seither noch schwieriger geworden, schreiben die Forschenden. Auch der russische Einmarsch in die Ukraine werde die Bemühungen zu einer weltweiten Dekarbonisierung beeinflussen. Ob positiv oder negativ, sei derzeit aber offen.

Zwar gibt es der Studie zufolge auch gesellschaftliche Fortschritte für das Klima, beispielsweise die UN-Klimaverhandlungen, Klimaproteste und der Abzug von Investitionen aus fossilen Anlagen. Doch ihre Dynamik reiche nicht aus. Die notwendige Dekarbonisierung “verläuft einfach zu langsam“, sagt CLICCS-Sprecherin Anita Engels von der Universität Hamburg. Umso wichtiger werde die Anpassung an die Folgen der Erderwärmung.

Positiv gewendet bedeutet das aber auch: Menschliches Handeln entscheidet immer noch, ob die Klimawende gelingt. Es kann realistisch werden, den globalen Temperaturanstieg auf “deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen“, heißt es in der Studie, “wenn Ambitions-, Implementierungs- und Wissenslücken geschlossen werden.”

Neben sozialen Faktoren untersucht die Studie auch physikalische Prozesse, insbesondere Kipppunkte, die in der Klima-Debatte eine große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, wie den Verlust des arktischen Meereises, des Regenwalds im Amazonasbecken oder das Auftauen des Permafrosts. Das Ergebnis: Kipppunkte “können die Rahmenbedingungen für das Leben auf der Erde drastisch verändern“, sagt CLICCS-Sprecher Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie. Aber keiner der in der Studie diskutierten Kipppunkte verstärke die globale Oberflächentemperatur “nennenswert”. Der Verstärkungseffekt des auftauenden Permafrosts beispielsweise existiere zwar “zweifellos. Aber er ist klein.” ae

Anlässlich des EU-Ukraine-Gipfels am Freitag veröffentlicht der Berliner Thinktank Adelphi ein Papier mit Empfehlungen für einen grünen Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg – zum Beauftragten für das Thema hat Bundeskanzler Olaf Scholz gerade BMZ-Staatssekretär Jochen Flasbarth bestimmt.

Durch die Adelphi-Empfehlungen könnte die Ukraine:

Einfach werde das Ergrünen aber nicht. Damit es gelinge, müssten mehrere Voraussetzungen gegeben sein:

Das Papier stellt auch Prinzipien für einen grünen Wiederaufbau in verschiedenen Sektoren auf, etwa im Städtebau, der Energieversorgung und der Industrie. Es empfiehlt unter anderem, Gebäude möglichst energieeffizient zu planen, den Schienenverkehr zu priorisieren und der Ukraine einen Platz in neuen, klimafreundlichen Wertschöpfungsketten zu verschaffen, statt die alten, CO₂-intensiven Industrien wieder aufzubauen. ae

Eigentlich wollte die Regierung der Demokratischen Republik Kongo am Montag dieser Woche verkünden, welche Unternehmen an der Auktion für 27 Ölfelder in dem zentralafrikanischen Land teilnehmen. Kurzfristig verschob die Regierung diese Auktionen nun auf den Zeitraum von April bis Oktober. Das berichtet die Plattform Climate Home News.

Im Vorfeld hatte es viel Kritik an den geplanten Ölbohrungen gegeben, weil sich drei der 27 Ölfelder entweder im Regenwald oder unter Mooren befinden. 13 weitere Gebiete befinden sich außerdem ganz oder teilweise in Naturschutzgebieten, in denen unter anderem seltene Berggorillas leben.

Greenpeace Afrika setzt sich dafür ein, dass das Öl unter der Erde bleibt. Aktivisten aus der Demokratischen Republik Kongo haben in diesem Anliegen auch den Papst um Unterstützung gebeten. Elf Ölkonzerne, darunter Total, Eni, Shell und Exxon Mobil, verkündeten im Anschluss an die Kontroversen, kein Interesse an dem Öl zu haben.

Im vergangenen August hatte die kongolesische Regierung angedeutet, dass sie bereit sei, bei entsprechenden Zahlungen auf die Förderung des Öls zu verzichten. Dazu gab es aber keine ernsthaften Vorschläge. Während die Vergabe der Lizenzen zur Ölförderung verschoben wurde, verkaufte die Regierung aber Lizenzen zud Förderung von Gas in drei Gebieten. Diese waren weniger umstritten, weil keine Regenwälder oder Moore betroffen sind und weil die Energie lokal verwendet und nicht exportiert werden soll. kul

Laut einer neuen Studie von Nature Sustainability sind Netto-Null-Emissionen beim Fliegen nur durch weniger Flugverkehr zu erreichen. Die Autorinnen und Autoren zeigen Pfade zu einem Luftverkehr mit Netto-Null-Emissionen auf:

Viele dieser Berechnungen unterliegen allerdings einer großen Unsicherheit. So steckt beispielsweise die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen im Flugverkehr noch in den Kinderschuhen.

Der Flugsektor gilt als besonders schwer zu dekarbonisieren. Gleichzeitig ist er ein großer Treiber des Klimawandels:

Indien erwägt offenbar, als Reaktion auf den europäischen CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) ein eigenes Pendant einzuführen. Das geht aus einem Artikel der indischen Zeitung “The Hindu Business Line” hervor.

Die Zeitung beruft sich auf ein Sitzungsprotokoll aus dem indischen Handelsministerium vom Dezember. Darin heißt es, Indien sondiert die Möglichkeit eines eigenen Grenzausgleichs “auf der Grundlage von Pro-Kopf-Emissionen oder kumulativen (historischen) Pro-Kopf-Emissionen”. Indiens Finanzministerium solle dessen Einführung nun prüfen.

Das Handelsministerium will den europäischen CBAM zudem in sämtlichen Gremien der Welthandelsorganisation (WTO) zur Sprache bringen, heißt es in dem Protokoll. Das Land befürchtet, dass das EU-Instrument, das Carbon Leakage in Europa verhindern soll, schwierige handelspolitische Verhandlungen und Protektionismus mit sich bringen könnte.

15 Prozent der indischen Exporte gehen laut “The Hindu Business Line” in die EU. Pro Tonne Rohstahl aus indischer Produktion werden zwischen 2,3 und 2,8 Tonnen CO₂ emittiert. Der weltweite Durchschnitt liegt bei rund 1,7 Tonnen. Indische Stahlexporte würden entsprechend mit einem hohen CO₂-Zoll bei Einführung in die EU belegt werden. luk

Es ist eine weitere Klima-Klage aus dem globalen Süden gegen Akteure aus dem Norden: Einwohner der indonesischen Insel Pari werfen dem Schweizer Zementhersteller Holcim vor, zu wenig zu tun, um die CO₂-Emissionen des Unternehmens zu senken. Die Inselbewohner sind direkt vom ansteigenden Meeresspiegel betroffen. Informelle Verhandlungen mit dem Unternehmen scheiterten. Am 30. Januar reichten die Indonesier in der Schweiz offiziell Klage ein.

Ian Fry kennt die Schönheit der Inselstaaten im Pazifischen Ozean. Doch genauso gut kennt er die Gefahren für ihre Bewohner. Fry war lange Zeit in offizieller Rolle für den Staat Tuvalu aktiv. “Das Land ist extrem anfällig für die Folgen der Klimakrise”, erzählt Fry im Gespräch. “Der höchste Punkt ist nur vier Meter über dem Meeresspiegel.” Besonders Zyklone zerstören die Inseln immer wieder.

Fry ist zwar gebürtiger Australier. Für mehr als 20 Jahre arbeitete er aber für die Regierung Tuvalus, verhandelte 1997 das Kyoto-Protokoll für Tuvalu mit. Außerdem war er Klima-Botschafter des Landes. Deswegen besitzt er zusätzlich die Staatsbürgerschaft Tuvalus. Vergangenes Jahr wurde er zum Sonderberichterstatter für Klima beim Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte ernannt. Jetzt muss er weltweit die Menschenrechte von Menschen schützen, die durch die Klimakrise bedroht sind.

“Seit der Highschool interessiere ich mich für Umweltthemen”, sagt Fry. “Damals war ich in einem Naturschutzverein.” In Canberra hat er Biologie und Umweltrecht studiert und darin promoviert. Danach arbeitete er als Parkranger und wurde später Lobbyist bei Greenpeace. Noch immer lehrt er an der Australian National University. Für sein Mandat bei der UN arbeitet er im Homeoffice aus Australien, muss aber auch viel reisen, beispielsweise in Länder, die besonders unter Klimafolgen leiden. Im vergangenen Jahr war er in Bangladesch, dieses Jahr stehen Honduras und die Philippinen auf seiner Liste. Dafür hat er zwei Assistenten, die ihm aus Genf zuarbeiten. Einige seiner Studierenden helfen ihm zusätzlich. Sie erstellen für Fry ein “Gender and Climate Network”, das die Gender-Folgen der Klimakrise beobachten soll.

Fry hat nicht viel Zeit. Seine Ernennung ist auf drei Jahre begrenzt. In dieser Zeit muss er sechsmal vor der UN-Generalversammlung und dem Menschenrechtsrat berichten. Seinen ersten Bericht hielt er zu Loss und Damage. “Ich habe der Generalversammlung vergangenes Jahr einen Loss und Damage Fonds vorgeschlagen und bin zur COP gereist, um dafür Unterstützung zu bekommen.” Seine Idee ist es, auch privates Geld einzuwerben, damit der Fonds größer wird und betroffene Staaten schneller und mehr Geld zum Wiederaufbau erhalten können. Er rechnet mit einem Volumen von mehreren Billionen Dollar. Dafür habe er viel Zuspruch erhalten, erzählt er. Auf der COP in Scharm El-Scheich gab es aber auch Widerstand vieler reicher Staaten, auch der USA. “Es war schwer genug, das zu bekommen, was wir jetzt haben”, sagt Fry. “Das ist also schon mal ein Schritt, aber noch kein großer Fortschritt.”

Aktuell überlegt Fry, wie man durch die Klimakrise vertriebene Menschen als Flüchtlinge anerkennen lassen kann. Bisher sind diese von der Genfer Flüchtlingskonvention noch nicht erfasst. “Das schaue ich mir gerade genau an und rede mit vielen Experten.”

Viel Freizeit bietet ihm der Job nicht, aber Fry spielt gern Kanu-Polo, wenn es die Zeit hergibt. “Das ist ein sehr physisches Spiel. Ich bin nicht gut darin, aber es entspannt mich.” Deutschland sei amtierender Weltmeister, erzählt Fry. Auch seine Paddel und den Helm habe er in Deutschland gekauft. Tom Schmidtgen