Klimaschutz ist ein Menschenrecht – das ist seit spätestens Dienstag klar. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dürfte aber weltweit den Klimaklagen einen “enormen Auftrieb” geben. Das analysiert Alexandra Endres für Sie. Und in Indien hat der Oberste Gerichtshof kürzlich ganz ähnlich argumentiert.

Auch anderswo schauen wir genau hin: Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm etwa rechnet damit, dass auch bei 100 Prozent Erneuerbaren in Zukunft der Strom nicht viel billiger sein wird. Warum die Annahmen dieser Studie fragwürdig sind, hat Malte Kreutzfeldt recherchiert. Und während Staaten wie Frankreich und die Internationale Atomenergie-Organisation von einer “Renaissance der Atomkraft” träumen – wohl, um dafür Finanzmittel aufzutreiben -, bringen wir auch in diesem Fall Hintergründe, die an einer solchen Wiedergeburt doch eher zweifeln lassen.

Ihnen jedenfalls wünschen wir eine spannende Lektüre

Das Klimaschutz-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) dürfte Klimaklagen weltweit einen “enormen Auftrieb” verschaffen – “in Europa und weit darüber hinaus, von Südkorea bis Australien, Kanada und Brasilien”. Damit rechnen zumindest die im Climate Litigation Network (CLN) zusammengeschlossenen Anwältinnen und Anwälte, die selbst in verschiedenen Ländern der Welt auf dem Klageweg mehr Klimaschutz durchsetzen wollen.

Der EGMR hatte am Dienstag geurteilt, dass es ein Menschenrecht auf Klimaschutz gibt, und dass Staaten verpflichtet sind, dieses Recht zu schützen. Daraus lässt sich eine staatliche Verpflichtung auf ausreichend Klimaschutz ableiten. Zudem räumt der EGMR durch sein Urteil Verbänden die Möglichkeit ein, das Menschenrecht auf Klimaschutz vor Gericht geltend zu machen. Das könnte in der deutschen Rechtsprechung, in der Grundrechte bisher nur von Einzelpersonen eingeklagt werden können, noch eine besondere Rolle spielen.

In einer schriftlichen Reaktion von CLN auf das Urteil kündigen Vertreterinnen und Vertreter von Klagen aus Schweden, Tschechien, Italien, Kanada und Südkorea an, die Argumente des EGMR in ihre aktuellen Fälle einfließen zu lassen. “Wir erwarten, dass die tschechischen Gerichte im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Gerichts handeln”, sagte beispielsweise David Chytil von der Organisation Czech Climate Litigation. Das südkoreanische Verfassungsgericht ist zwar formell nicht an die Rechtsprechung des EGMR gebunden, aber auch dort kann die Argumentation aufgegriffen werden. Das Urteil werde “von großer Bedeutung” sein, kündigte Sejong Youn an, der die Klage dort als Anwalt vertritt. Die erste Anhörung in dem Fall soll am 23. April stattfinden.

Darüber hinaus spricht CLN dem Urteil auch politische Bedeutung zu: Wenn die europäischen Regierungen im Juni ihre Klimapläne für die Zeit bis 2030 veröffentlichen müssten, dann richteten sich alle Augen auf sie, “damit sie sich engagieren, im Einklang mit der Wissenschaft handeln und unsere Menschenrechte in der Klimakrise schützen.”

Im Detail legt der Gerichtshof fest, dass Einzelpersonen einen “wirksamen Schutz durch die staatlichen Behörden vor den schwerwiegenden negativen Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Leben, ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität” beanspruchen können, soweit sie durch die Auswirkungen des Klimawandels beeinträchtigt sind.

Anders als das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) stärkt der EGMR in seinem Urteil das Schutzpflicht-Argument ganz direkt. Das BVerfG hatte in seinem wegweisenden Urteil 2021 zwar ebenfalls eine grundsätzliche Schutzpflicht des Staates bejaht, aber die staatliche Verpflichtung zum Klimaschutz dann mit den Freiheitsrechten künftiger Generationen begründet. Zwar lässt der EGMR den Staaten einen breiten Ermessensspielraum bei der Ausgestaltung des Schutzes – aber sie müssen dabei gewisse Grenzen beachten, also beispielsweise Emissionsreduktionsziele festlegen, geeignete Vorschriften zu ihrer Erreichung erlassen und dafür sorgen, dass die Umsetzung überwacht wird. Damit könnte er auch bereits laufenden deutschen Klimaklagen Rückenwind verschaffen – und neuen Klagen den Weg bereiten.

So erhofft sich beispielsweise Remo Klinger, der eine deutsche Menschenrechtsbeschwerde vor dem EGMR vertritt, positive Auswirkungen für seinen eigenen Fall (Table.Briefings berichtete).

Felix Ekardt, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig, kündigt per Mail an, das EGMR-Urteil “in Kürze mit zwei weiteren Klagen” aufzugreifen. Ekardt hatte als Anwalt eine der deutschen Verfassungsbeschwerden entwickelt und vertreten, die 2021 zum Klimabeschluss des BVerfG führten. Inhaltlich gehe der EGMR eher weiter als damals das oberste deutsche Gericht, schreibt Ekardt, “insbesondere indem er als menschenrechtliche Grenze für den Klimawandel eindeutig 1,5 Grad benennt“. Das erhöht aus seiner Sicht auch den innenpolitischen Druck für mehr Klimaschutz: Weil das deutsche Treibhausgas-Budget für 1,5 Grad nach IPCC-Berechnungen bereits erschöpft sei, müssten Bundesregierung und Bundestag “jetzt massiv nachlegen”.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist noch dabei, das EGMR-Urteil zu prüfen. Zunächst einmal habe es “politische Auswirkungen auf die Debatte um die Novellierung des deutschen Klimaschutzgesetzes”, sagt Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. “Angesichts dieser sehr interessanten menschenrechtlichen Begründung für einen ehrgeizigen Klimaschutz sollte man sich genau überlegen, ob man das Klimaschutzgesetz wirklich aufweichen sollte, oder ob das nicht ein Signal in die andere Richtung ist. Das haben wir der Koalition auch so kommuniziert.”

Die DUH unterstützt neben der Beschwerde vor dem EGMR, die von Remo Klinger vertreten wird, in Deutschland weitere Klimaklagen auf verschiedenen Ebenen des Rechtssystems. Sollten die Sektorziele tatsächlich aus dem Klimaschutzgesetz gestrichen werden, wie es die Bundesregierung derzeit vorsieht, “wird das natürlich wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen”, sagt Müller-Kraenner. Er sieht sich dabei durch den EGMR-Beschluss gestärkt. Auch die Umweltjuristin Roda Verheyen, die an den Verfahren vor dem EGMR auf der Seite der Beschwerdeführenden beteiligt war, erwartet in Deutschland neue Klagen, “vor allem wenn das Klimaschutzgesetz geändert wird”.

Christian Calliess, Umwelt- und Europarechtsexperte an der FU Berlin, sagt zum europäischen Urteil: “Der EGMR geht einen überzeugenden Weg. Klimakläger könnten jetzt argumentieren, dass die grundrechtlichen Schutzpflichten des deutschen Staats vor Gericht mit Blick auf das gesetzgeberische Schutzkonzept strenger geprüft werden müssen.”

Dass das BVerfG von seiner bisherigen Rechtsprechung abweicht und die Schutzpflichten ebenfalls stärker betont, erwartet Calliess aber nicht. “Das Bundesverfassungsgericht wird seinen Ansatz im Klimabeschluss, der über die sogenannte intertemporale Freiheitssicherung zum gleichen Ergebnis kommt, nicht korrigieren. Aber die Verwaltungsgerichte könnten die Schutzpflichten am überzeugenden Maßstab des EGMR prüfen und so neue Impulse setzen.”

Als “revolutionär” wertet Calliess die Forderung nach Ermöglichung einer Verbandsklage durch den EGMR. Sie könnte dazu führen, dass auch der EuGH in Zukunft Verbandsklagen zulassen müsse. “Der effektive Rechtsschutz zum EuGH könnte insoweit geöffnet werden. Die Debatte darüber wird kommen.”

In Deutschland sind bisher nur Einzelpersonen berechtigt, ihre Grundrechte vor dem Bundesverfassungsgericht einzuklagen – anders als in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo umweltrechtliche Verbandsklagen etabliert sind. Auch darüber könnte die EGMR-Entscheidung eine Debatte auslösen, sagt Calliess. Die DUH jedenfalls denkt bereits darüber nach, gerichtlich prüfen zu lassen, ob sie nun als Verband auch in grundrechtlichen Fragen klageberechtigt ist.

Es ist eine wichtige Frage für die Energiewende und den Standort Deutschland: Wie entwickeln sich die Kosten der Stromerzeugung beim Übergang zu einem klimaneutralen System? Bisher gehen die meisten Szenarien davon aus, dass sie niedriger sein werden als heute, weil ein immer größerer Teil des Bedarfs mit Wind- und Solarkraftwerken gedeckt wird und deren Produktionskosten immer weiter sinken.

Eine neue Studie von Veronika Grimm, Professorin aus Nürnberg, Wirtschaftsweise und neuerdings Mitglied im Aufsichtsrat von Siemens Energy, kommt nun dagegen zum Ergebnis, dass die durchschnittlichen Kosten der Stromproduktion im Jahr 2040 ungefähr gleich hoch liegen dürften wie im Jahr 2021. Allerdings scheint eine zentrale Annahme der Studie fragwürdig: Grimm geht davon aus, dass es in Zukunft keinerlei Flexibilisierung der Nachfrage gibt. Das steht im Widerspruch zu den Annahmen vieler anderer Prognosen.

In der Studie, die Grimm zusammen mit ihren Kollegen Leon Oechsle und Gregor Zöttl verfasst hat, wird zunächst bestätigt, dass die Erzeugungskosten von Strom aus Wind- und Solaranlagen in den nächsten 15 Jahren weiter sinken werden: 2021 kostete eine Kilowattstunde aus Windkraft an Land demnach 5,5 Cent und aus Freiflächen-PV 4,1 Cent. 2040 sind es (in realen Preisen) bei Wind nur noch 4,7 Cent und bei PV sogar nur 2,6 Cent pro Kilowattstunde.

Diese Stromgestehungskosten für Wind und Solar seien aber “kein guter Indikator” für die tatsächlich anfallenden Stromkosten, argumentiert Grimm bereits im Titel der Studie. Denn um die Nachfrage trotz der schwankenden Produktion von Wind- und Solarkraftwerken jederzeit befriedigen zu können, sind Batterien sowie Wasserstoffkraftwerke erforderlich. Wenn man deren Kosten berücksichtige, liege der Strompreis im Jahr 2040 bei rund 7,8 Cent pro Kilowattstunde – und somit ungefähr auf dem gleichen Niveau wie 2021. “Die Kosten zur Deckung der Versorgungslücken bleiben sehr hoch”, sagt Grimm. “Darum gibt es keine Anzeichen, dass die Stromkosten stark sinken.”

Ob diese Aussage tatsächlich zutrifft, ist aber zweifelhaft. Wie Grimm selbst angibt, gehen die Berechnungen davon aus, dass sich die Nachfrage nach Strom im Jahr 2040 überhaupt nicht an das schwankende Angebot – und die damit verbundenen großen Unterschiede beim Strompreis zu unterschiedlichen Zeiten – anpasst. Gerechnet wird für sowohl für 2021 als auch für 2040 zum einen mit einem komplett konstanten Stromverbrauch, zum anderen mit einem typischen Lastprofil aus dem Jahr 2021, das Schwankungen abhängig von Uhrzeit und Wochentag zeigt, aber unabhängig vom Stromangebot ist.

Tatsächlich würden die durchschnittlichen Stromkosten aber deutlich sinken, wenn zu Zeiten eines Überangebots an erneuerbarem Strom, wenn die Preise niedrig sind, mehr Strom verbraucht wird – und entsprechend weniger in Zeiten, in denen teure Wasserstoff-Kraftwerke benötigt werden. Das räumen auch die Autoren der Studie ein. Dass sie trotzdem von konstant bleibender Nachfrage ausgehen, begründen sie damit, dass die Flexibilisierung der Nachfrage ebenfalls “mit Kosten einher” gehe, etwa durch längere Stillstandszeiten in der Industrie. Darum werde Flexibilisierung “nur in begrenztem Ausmaß stattfinden”.

Diese Annahme steht im Widerspruch zu den Annahmen anderer Szenarien, die der Flexibilisierung eine entscheidende Rolle im künftigen Stromsystem zuweisen. “Industrielle Prozesswärme beispielsweise hat geringe Flexibilisierungskosten und dabei hohe Kosteneinsparpotenziale”, schreibt etwa der Thinktank Agora Energiewende in seiner Jahresbilanz 2023. Die Langfristszenarien des Ariadne-Projekts, das die Grundlage für die Prognosen der Bundesregierung bildet, sehen ebenfalls ein großes Potenzial für Lastverschiebung.

Auch der Energieökonom Lion Hirth schrieb im vergangenen Jahr in einem Kurzgutachten zu variablen Stromtarifen: “Für das Gelingen der Energiewende ist die Aktivierung lastseitiger dezentraler Flexibilität essenziell.” Besonders stark wachse das Potenzial in Zukunft durch die Verbreitung von Wärmepumpen, Heimspeichern und Elektroautos. Für das Jahr 2045 prognostiziert Hirth: “Die kumulierte Leistung dezentraler Flexibilitäten übersteigt nicht nur die verfügbare Kraftwerksleistung um ein Vielfaches, sondern sie übertrifft auch die installierte Leistung von großskaligen Flexibilitätsoptionen wie Elektrolyseure, Großbatterien und Power-to-Heat-Anlagen in Fernwärmenetzen.”

Grimm erklärte auf Nachfrage von Table.Briefings, auch wenn man Lastverschiebungen berücksichtige, würden für längere Dunkelflauten noch große Backup-Kapazitäten benötigt, sodass deren Fixkosten unverändert blieben. Das trifft zu, doch wie etwa das Fraunhofer-Institut zeigt, entfällt der weitaus größere Teil der Kosten bei Strom aus Gaskraftwerken auf die Brennstoffkosten, also das Gas bzw. in Zukunft den Wasserstoff. Wenn die Wasserstoffkraftwerke aufgrund von flexiblerer Nachfrage deutlich weniger Strom produzieren müssen als von Grimm angenommen, wären demnach auch die durchschnittlichen Stromkosten deutlich geringer.

Wie groß dieser Effekt einer bestimmten Verschiebung wäre, lässt sich der Studie leider nicht entnehmen, denn für die Backupkraftwerke werden weder Kosten noch Volllaststunden angegeben. So bleibt als Erkenntnis nur dies: Selbst unter der unwahrscheinlichen Annahme, dass die Stromnachfrage künftig trotz starker zeitlicher Preisunterschiede völlig unflexibel bleibt, wären die Kosten für eine komplett klimaneutrale Stromproduktion (ohne die in der Studie nicht berücksichtigten Netzentgelte) im Jahr 2040 kaum höher als heute.

Um den globalen Beitrag der Atomenergie zur Bewältigung der Klimakrise ist in internationalen Gremien wieder einmal heftiger Streit entbrannt. Einerseits treiben Staaten wie Frankreich und die Internationale Atomenergiebehörde IAEA die Nukleartechnik derzeit als angeblich unverzichtbar für den Kampf gegen den Klimawandel voran. Andererseits verweisen andere Staaten und Experten darauf, dass die Bedeutung der Kernspaltungstechnik im Vergleich zu den erneuerbaren Energien gering bleibt. Die Befürworter zielen mit ihren aktuellen Forderungen vor allem auf eines: neue Wege der Finanzierung für ihre Atomprogramme durch öffentliche Banken.

In den vergangenen Monaten hat die internationale Atomgemeinde mit dem Thema Klimaschutz für politische Aufmerksamkeit gesorgt:

In welchem Ausmaß die Atomprogramme der Länder zur Senkung ihrer CO₂-Emissionen und zu einem Netto-Null-Ziel etwa bis 2050 beitragen können, ist seit langem umstritten. Kritiker der Atomstrategien bemängeln vor allem die hohen Kosten, die langsame Umsetzung der Ausbauprogramme, Sicherheitsrisiken und die Konkurrenz zum Ausbau der Erneuerbaren.

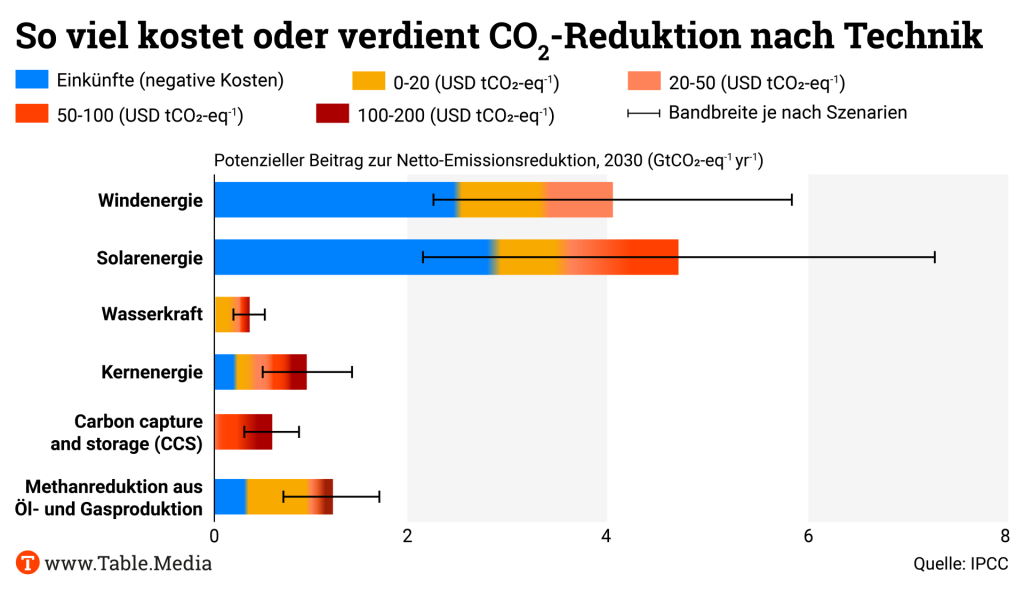

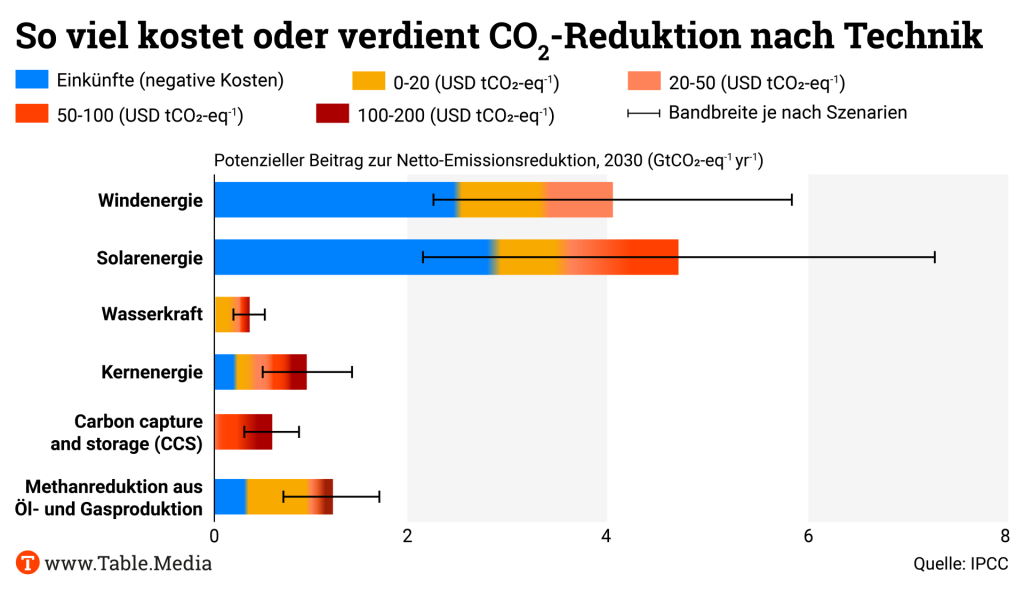

Der 6. Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zählt die Atomkraft zu den “vielfältigen Optionen zur Energieversorgung, um die Emissionen im nächsten Jahrzehnt zu senken”. Dabei seien Wasserkraft und Kernspaltung “bereits etablierte Technologien”. Allerdings betont der Bericht vor allem das rasante Wachstum, die Ausbauchancen und die Kostendegression bei den Erneuerbaren. “Im Gegensatz dazu war die Umsetzung von Nuklearenergie und CCS im Stromsektor langsamer als die Wachstumsraten, die in den Szenarien zur Stabilisierung [des Klimas] vorgesehen sind”, heißt es im Bericht.

Der Report zeigt auch, dass es für die Reduktion von CO₂ deutlich billiger ist, Erneuerbare auszubauen als die Atomkraft voranzutreiben. Insgesamt mindestens vier Milliarden Tonnen CO₂ lassen sich so billig durch Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraft vermeiden, dass diese Investitionen insgesamt Geld einbringen, statt Kosten zu verursachen. Bei der Nuklearkraft sind das nach den IPCC-Szenarien nur etwa 100 Millionen Tonnen.

Andreas Löschel, Professor für Ressourcenökonomie an der Universität Bochum und einer der Leitautoren des Energiekapitels im IPCC-Bericht, sagt zu Table.Briefings: “Man kann aus dem IPCC-Bericht keine Renaissance der Atomkraft herauslesen.” Der Anteil der Atomkraft an der weltweiten Stromerzeugung von derzeit etwa neun Prozent bleibe wegen des massiv steigenden Strombedarfs auch dann etwa gleich, wenn die Kapazitäten wie nach IAEA-Prognosen verdoppelt würden. “Die Atomkraft wird weiterhin ihre Rolle spielen. Aber sie ist kein Gamechanger auf dem Weg zu Netto-Null 2050.”

Für unrealistisch halten die Autoren des aktuellen “World Nuclear Industry Status Report” (WNISR) das anlässlich der COP28 verbreitete “Versprechen”, die Atomkapazitäten bis 2050 zu verdreifachen. “Ein leeres Versprechen – das geht einfach technisch nicht”, sagt der WNISR-Koordinator, Mycle Schneider, zu Table.Briefings. “Allein, um den Stand von heute zu halten, müssten netto jedes Jahr bis 2050 zehn neue Atomkraftwerke ans Netz gehen.” In den letzten 20 Jahre seien es fünf pro Jahr gewesen. Schon die Verdopplung dieser Rate sei eine große Herausforderung, weil die finanziellen Mittel sowie die Firmen und die Baukapazitäten für so kurze Zeitspannen fehlten. Auch für die von der IAEA in ihrem Szenario angepeilte Erhöhung müssten insgesamt 500 Gigawatt dazukommen, also ab sofort jedes Jahr 22 Gigawatt. “Die Wirklichkeit”, so Schneider: “Im Jahr 2023 gingen fünf AKW ans Netz und fünf wurden abgeschaltet; Kapazitätsbilanz minus 1 GW.”

Die jüngste Ausgabe des renommierten WNISR zeigt eine Branche, die gegen den Niedergang kämpft. Seine auf über 2.500 öffentlichen Quellen fußende Analyse für 2023 sieht den größten Rückgang der Stromproduktion in einem Jahrzehnt auf nur noch 9,2 Prozent der Stromversorgung im Jahr 2022. 415 Reaktoren mit insgesamt 365 Gigawatt sind zum 1. April 2024 am Netz, 23 weniger als zum Höhepunkt der Technik 2002. Von 2004 bis 2023 zählen die WNISR-Experten 102 neue AKWs, aber auch die Stilllegung von 104 Reaktoren. China allein nahm 49 Atomkraftwerke ans Netz und legte keines still, im Rest der Welt gingen also netto 51 Anlagen mehr außer Betrieb, als neue hinzukamen. “Insgesamt ergibt sich das Bild: China baut im eigenen Land und Russland für den Export“, so Schneider. “Sonst tut sich nicht viel, und seit 2020 gar nichts.”

Auch die kleinen SMR-Reaktoren sind bisher nicht die Lösung, zeigen die Daten. Laut WNISR gibt es in den westlichen Staaten weder ein zugelassenes Design noch ein Pilotprojekt. Die wichtigste Firma für SMRs, NuScale in den USA, stellte im November 2023 wegen zu hoher Kosten die Arbeit ein. Ein Forschungsbericht des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung durchleuchtete im Februar 2024 die sogenannten “neuen Reaktorkonzepte”, die kleiner und effizienter sein und weniger Abfall produzieren sollen. Fazit: Die Konzepte seien “trotz zum Teil jahrelanger Entwicklung bisher entweder technologisch noch nicht ausgereift oder haben sich aus kommerziellen oder sicherheitstechnischen Gründen nicht durchgesetzt.”

Weder bei der Atom-Erklärung auf der COP28 noch beim Brüsseler Atomgipfel waren die beiden wichtigsten Nuklearländer vertreten: China und Russland. Beide haben eine staatliche Nuklearindustrie und damit einen finanziellen und politischen Vorteil gegenüber anderen Staaten. Aber auch in anderen Ländern wird Strom aus Kernkraft mit Preisgarantien subventioniert und der Staat haftet mit hohen Summen etwa für Versicherungen und mögliche Schäden. Allein der Schaden der Fukushima-Katastrophe wird offiziell auf 210 Milliarden US-Dollar geschätzt. In Frankreich etwa wurde der Energiekonzern EDF wegen einer Schuldenlast von inzwischen 54 Milliarden Euro wieder verstaatlicht.

Die Konsequenz: Für eine Renaissance der Atomkraft drängen ihre Vertreter auf Geld aus öffentlichen Budgets. Der Atomgipfel von Brüssel fordert für die Technik Zugang zu “privater und öffentlicher Finanzierung” und zu den EU-Finanzierungsinstrumenten wie der EIB und dem Innovationsfonds. Außerdem “ermutigen wir alle Finanzinstitute, Atomkraft wie alle anderen Energieformen ohne oder mit geringen Emissionen zu klassifizieren”, hieß es bei dem Treffen.

Den ersten Schritt hat Frankreich bereits im letzten Jahr in der EU durchgesetzt: Demnach wird Atomkraft in der EU-Taxonomie als “grüne Technik” anerkannt. Das soll den Zugang, etwa zu Investitionsfonds, gewährleisten. Gegen die Klassifizierung von Atom und Gas als nachhaltige Energieformen in der Taxonomie hat Österreich Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht.

11. April, 9 Uhr, Rottenburg

Tagung Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg

“Hybride Wärmenetze im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung” ist das Thema der Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg. Infos

11. April, 14 Uhr, Berlin

Diskussion Der europäische Grüne Deal – wie geht es nach der Europawahl weiter?

Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland lädt zur Diskussion zwischen Europäischer Umweltagentur und Umweltbundesamt über die Zukunft des Green Deal. Infos

11. April, 18.15 Uhr, Barcelona/Online

Veröffentlichung Ocean Panel Blue Paper Launch & UN Ocean Decade Conference Satellite Event

Im Webinar des World Resources Institute wird die Rolle von Ozeanen im Klimawandel diskutiert. Infos

11. April, 9.30 Uhr, Online

Workshop Basics für die treibhausgasneutrale Kommune – Große Treibhauspotenziale heben

Immer mehr Kommunen setzen sich das Ziel, treibhausgasneutral zu werden – bis 2045, 2040 oder sogar 2030. Doch wie können sie dieses Ziel erreichen? Die Veranstaltung “Basics für die treibhausgasneutrale Kommune” der Agentur für kommunalen Klimaschutz zeigt große Treibhausgas-Einsparpotenziale auf, die von kommunalen Praxisbeispielen untermauert werden. Infos

11. bis 12. April, Leipzig

Umweltrechtliches Symposium Die Umsetzung des European Green Deal in der EU und in Deutschland – Stand und Perspektiven

Das 28. Leipziger Umweltrechtliche Symposion zielt darauf ab, eine Zwischenbilanz zur Umsetzung des European Green Deal in der EU und in Deutschland zu ziehen. Ausgerichtet wir es vom Institut für Umwelt- und Planungsrecht der Universität Leipzig und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Infos & Anmeldung

12. bis 14. April, Bonn

Seminar Konfliktfeld Energie- und Klimapolitik: Die EU zwischen Klimakrise und ökonomischen Zukunftsmärkten

Im Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung wird über ökologische und ökonomische Konfliktlinien bei der Bekämpfung des Klimawandels diskutiert. Infos

15. April

Veröffentlichung Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2023

Der Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht seinen Prüfbericht zu den deutschen Treibhausgasemissionen im Jahr 2023. Infos

16. bis 18. April, Dubai

Konferenz World Future Energy Summit

Auf der Konferenz treffen sich globale Köpfe des Energiesektors, um die Energiewende voranzutreiben. Infos

16. April, 12.30 Uhr, Brüssel

Konferenz Energy & Solidarity – Putting the Plan for Grids into Action

Auf der Konferenz der Renewables Grid Initiative geht es darum, wie Herausforderungen um den Ausbau von Stromnetzen in Europa solidarisch gelöst werden können. Infos

16. April, 14 Uhr, Online

Webinar Klimaschutz im Verkehr – Szenarien bis 2045

Aktuelle Projektionen zur Verkehrsentwicklung zeigen, dass festgeschriebene Klimaschutzziele nicht eingehalten werden. In einem Forschungsvorhaben im Auftrag des Umweltbundesamtes wurden zwei Szenarien entwickelt, die die notwendige Transformation zur Treibhausgasneutralität im Verkehr im Jahr 2045 sicherstellen. Das Öko-Institut stellt die Ergebnisse vor. Infos

16. April, 15 Uhr, Online

Webinar Von der Klimaschutzlücke zur Zielerreichung?

Das Umweltbundesamt und das BMWK verkündeten Mitte März, dass Deutschland seine Klimaziele bis 2030 voraussichtlich erreichen wird. Im Webinar diskutiert der Thinktank Agora Energiewende, was das für die Klimapolitik in Deutschland bedeutet. Infos

Alle Jahre wieder bewertet die Ratingagentur Bloomberg New Energy Finance (BNEF) die Politik und den Fortschritt der G20-Länder bei der Dekarbonisierung. Nach vielen Kriterien für Qualität und Quantität schlagen sie in der neuesten Ausgabe des G20-Zero-Carbon Policy Scoreboard Alarm: Die Staaten – verantwortlich für knapp 80 Prozent der globalen Treibhausgase -, machen nur “begrenzten Fortschritt” dabei, sich wie auf der COP28 beschlossen “von den Fossilen in einem Übergang wegzuentwickeln”. Im Schnitt sind sie bei 49 Prozent dessen, was laut BNEF nötig wäre, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das ist nur ein Prozentpunkt besser als vor einem Jahr.

Die EU-Staaten und Großbritannien führen das Ranking an. Aber auch sie sind abgesackt, etwa weil Subventionen für E-Autos abgeschafft, der Ausbau der Erneuerbaren gebremst oder politische und wirtschaftliche Hindernisse errichtet wurden. Als negativ gilt vor allem die Verunsicherung von Kunden und Industrie durch fehlende Informationen und plötzlich beendete Programme.

Grundsätzlich gilt: OECD-Länder unterstützen die CO₂-armen Industrien mit 57 Prozent des Nötigen deutlich besser als Schwellenländer mit nur 37 Prozent – Reichtum macht auch bei der Dekarbonisierung einen Unterschied. Beide Gruppen müssten deutlich mehr tun, mahnen die Analysten: Industriestaaten müssten die Führung beim Aufbau des grünen Sektors und beim Ausstieg aus den Fossilen übernehmen; aber auch die Schwellenländer müssten mithilfe der Industrienationen vorangehen. Denn die BRICS-Staaten kommen mit 43 Prozent aller Emissionen nur auf einen Wert von 42 Prozent dessen, was nötig ist. bpo

Methanemissionen aus dem Braunkohle-Tagebau in Deutschland könnten bis zu 184-mal höher sein als offiziell angegeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Thinktank Ember Climate. Damit wäre Deutschlands Methanausstoß im Energiesektor im Jahr 2021 doppelt so hoch und der Gesamt-Methanausstoß um 14 Prozent höher gewesen als bisher angenommen. Für die aktuelle Studie wurden Methankonzentrationen auf Satellitenaufnahmen ausgewertet und mit neueren Messwerten aus Polen hochgerechnet. Besonders hoch ist die Methankonzentration laut der Auswertung über den Tagebauen Hambach und Welzow-Süd sowie über dem Lausitzer Seenland.

Grund für die massive Unterschätzung sei, dass Deutschland seine Emissionen mit einem übergreifenden Emissionsfaktor aus dem Jahr 1989 berechne. Dieser sei nicht geeignet, um tatsächliche Emissionen zu berechnen. Der Faktor sei viel zu niedrig angesetzt und nicht unabhängig, da er vom Braunkohleunternehmen Rheinbraun AG komme, kritisiert die DUH. Für eine adäquate Berechnung sei außerdem ein Einheitsfaktor nicht geeignet, denn es müssten für jedes Revier spezifische Faktoren berechnet werden. Auch andere Studien, wie beispielsweise der Internationalen Energieagentur, gehen davon aus, dass die offiziellen Zahlen zum Methanausstoß in Deutschland zu niedrig sind.

Dazu kommt: Die Schädlichkeit von Methan ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Laut einer Umfrage des Global Methane Hub wissen nur 30 Prozent der Menschen in Deutschland über Methan und seine klimaschädlichen Auswirkungen Bescheid. Das sind deutlich weniger als im EU-Durchschnitt (40 Prozent).

Am Mittwoch hat das EU-Parlament die europäische Methan-Verordnung mit großer Mehrheit angenommen. Zwar müssen die Mitgliedstaaten noch final zustimmen, allerdings gilt das als Formsache. Die EU-Methan-Verordnung tritt voraussichtlich im Frühsommer in Kraft und zielt darauf ab, das Ablassen von Methan (Venting) zu verbieten und das Abfackeln (Flaring) stark einzuschränken. Die Methan-Verordnung sei zwar ein wichtiger Schritt, reiche aber laut DUH nicht aus. Es brauche vielmehr ein verbindliches Methan-Minderungsziel und eine Methan-Minderungsstrategie, um das Global Methane Pledge (30 Prozent Reduktion bis 2030) einzuhalten. kul

Die Klimakrise beeinträchtige das verfassungsmäßige Recht auf Leben, urteilte Indiens Oberster Gerichtshof in einer wegweisenden Entscheidung. Indien müsse Erneuerbare vorantreiben, um die Bürger vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. “Ohne eine saubere, stabile und von den Unwägbarkeiten des Klimawandels unbeeinflusste Umwelt”, sei das Recht auf Leben nicht vollständig gewahrt. Insbesondere das Recht auf Gesundheit werde beschnitten. Das Urteil war am 21. März gefallen, wurde aber erst am 6. April zugänglich gemacht.

Zwar gibt es in Indien mehrere Umweltgesetze, die sich auf den Klimaschutz auswirken, aber es gibt kein übergreifendes Gesetz zum Klimawandel. Die Anerkennung des Rechts, frei von den negativen Auswirkungen des Klimawandels zu sein, könnte den Weg für weitere Klagen ebnen und erheblichen Einfluss auf die zukünftige Rechtssprechung in Indien haben.

Die Entscheidung fiel in einem Fall, der eigentlich nicht direkt etwas mit dem Recht auf Leben zu tun hat:

Geklagt hatten der Umweltaktivist M. K. Ranjitsinh und andere, um die stark gefährdeten Vogelarten Hindutrappe und Flaggentrappe zu schützen. Beide Vogelarten sind wegen Umweltverschmutzung, Klimawandel, Raubtieren und invasiven Arten gefährdet. Auch Stromtrassen für Windparks hätten zu einem Rückgang der Populationen geführt. Das Gericht stellte dann in seinem Urteil Klimaschutz in den Mittelpunkt.

Das Gericht führte auch aus, es gehe nicht um eine “binäre Entscheidung zwischen Naturschutz und Wirtschaftswachstum oder Entwicklung”. Vielmehr sei ein “dynamisches Zusammenspiel zwischen dem Schutz einer stark gefährdeten Art und der Bewältigung der dringenden globalen Herausforderung des Klimawandels” nötig. Stromleitungen sollten daher unterirdisch verlegt werden. Außerdem soll eine Expertengruppe die Zielkonflikte zwischen Schutz von Wildtieren und den Nachhaltigen Entwicklungszielen Indiens abwägen. Ein erster Bericht wird Ende Juli erwartet. Indiens Energie stammt zum größten Teil aus fossilen Brennstoffen, vor allem aus Kohle. Erst Ende März hatte das Land eine Rekordförderung von Kohle gemeldet. kul

Eine Woche vor der Frühjahrstagung von Weltbank und Währungsfonds IWF hat Simon Stiell, Exekutivdirektor des UN-Klimaprogramms UN Climate Change, mit drastischen Worten zu ernsthaften Schritten im Klimaschutz gemahnt. Es blieben noch “zwei Jahre, um die Welt zu retten”, sagte Stiell bei einer Veranstaltung in London. Denn die nächsten Monate seien “zentral, um den Planeten zu bewahren.”

Für Stiell geht es vor allem darum, mit einem “Quantensprung” die drängenden Finanzfragen beim Klimaschutz zu lösen, die Gefahren der aktuellen Klimakrise durch Extremwetter abzuwehren und die anstehenden nationalen Klimapläne (Nationally determined contributions, NDCs) zu grünen Investmentplänen zu machen. Denn die bisherigen NDCs “werden bis 2030 kaum Emissionen senken”, so der UN-Klimachef – doch diese müssten im gleichen Zeitraum für das 1,5-Grad-Ziel um fast die Hälfte sinken.

Neue Jobs, bessere Luft, Wirtschaftswachstum und Geschlechtergerechtigkeit winken laut Stiell als Belohnung für ein Umschwenken. Dafür aber müssten die Länder das “Kryptonit” der Ungleichheit bekämpfen und deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Bei der Weltbanktagung sollten sie daher mehr günstige Kredite für die ärmsten Länder versprechen, neue Quellen der Finanzierung auftun, die Entwicklungsbanken reformieren und Schulden der armen Länder erlassen. Die Verantwortung dafür sieht Stiell vor allem bei den G20-Staaten, die den größten finanziellen Hebel hätten und 80 Prozent der Emissionen ausmachten. bpo

Ein reindustrialisiertes Europa könne 1,6 Millionen Arbeitsplätze in Netto-Null-Industrien bis 2030 schaffen, und insgesamt zwei Millionen Jobs bis 2040. Das geht aus einer heute veröffentlichten Untersuchung des Brüsseler Thinktanks Strategic Perspectives hervor. Die Autoren fordern die EU-Mitgliedstaaten auf, eine europäische Industriestrategie in ihrem Fahrplan für die nächsten fünf Jahre zu erstellen.

Die sogenannte Strategische Agenda der EU-Staaten ist eines der wichtigsten Gesprächsthemen beim Sondergipfel des Europäischen Rates kommende Woche. Beschlossen werden soll sie beim nächsten turnusmäßigen EU-Gipfel Ende Juni. Erste Entwürfe zeigen, dass der Schwerpunkt der Strategischen Agenda 2024-2029 auf Wettbewerbsfähigkeit und Industrialisierung liegt.

Neben neuen Arbeitsplätzen habe eine neue Industriestrategie laut den Autoren das Potenzial:

Die nötigen Investitionen zum Erreichen eines CO₂-Reduktionsziels von 90 Prozent bis 2040 – rund 668 Milliarden Euro – würden somit “durch die großen Vorteile für die europäische Wirtschaft bei weitem aufgewogen“, heißt es in der Studie. “Deindustrialisierung ist kein unausweichliches Schicksal für Europa”, betont Neil Makaroff, Direktor von Strategic Perspectives. Europa könne von einem grünen Verbraucher zu einem grünen Produzenten werden. “Wenn wir den Umstieg jetzt jedoch aufschieben, riskieren wir, grüne Arbeitsplätze und Investitionen an China und die USA zu verlieren”, so Makaroff.

Strategic Perspectives ist nicht die einzige Denkfabrik, die die Verknüpfung von Industriepolitik an einen Green Deal 2.0 fordert. Der Klima-Thinktank E3G kritisiert, dass Europas Antwort auf Investitionspläne aus den USA und China bislang kaum Wirkung gezeigt habe. Er fordert daher schnellere industriepolitische Entscheidungen, um private und öffentliche Investitionen besser bündeln zu können. Das gelte auch für ein ehrgeiziges und ambitioniertes EU-Klimaziel bis 2040. luk

Die Bundesregierung sollte auch Standorte an Land für die unterirdische Speicherung des Treibhausgases Kohlendioxid erschließen, rät die Leopoldina-Fokusgruppe “Klima und Energie”. In der am Mittwoch veröffentlichten Ad-hoc-Stellungnahme “Schlüsselelemente des Kohlenstoffmanagements” empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem, Forschung und Entwicklung zur CO₂-Abtrennung in industriellen Prozessen und zur direkten Entnahme aus der Atmosphäre (Direct Air Capture, DAC) zu fördern.

Die geplante Beschränkung von Carbon Capture and Storage (CCS) auf Meeresgebiete sei Ausdruck einer Strategie der Vermeidung von politischen Auseinandersetzungen, heißt es. “Gegen die unterirdische Speicherung von CO₂ auf dem Festland spricht aus wissenschaftlicher Sicht nichts, wenn sorgfältige Erkundung, transparente Standortwahl und fortlaufendes Monitoring gewährleistet werden.”

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will CCS bislang nur auf hoher See erlauben – und zwar für Emissionen aus Branchen, in denen sich diese aus seiner Sicht absehbar kaum vermeiden lassen. Bis jetzt gibt es aber nur Vorarbeiten. Die von der Bundesregierung geplante Carbon-Management-Strategie steht aus. Die Forscher mahnen: “Da sich die Erforschung, Entwicklung und Etablierung von Verfahren der Kohlenstoffabscheidung, -speicherung und -nutzung über einen langen Zeitraum erstrecken wird”, müsse die Ausarbeitung einer nationalen Strategie für das Kohlenstoffmanagement “mit hoher Dringlichkeit vorangetrieben und deren Umsetzung unverzüglich auf den Weg gebracht werden.”

Ohne die neue Technologie werde es nicht gehen, argumentieren die Autoren. “Die gesetzten Klimaziele können […] nicht allein durch Emissionsreduktionen erreicht werden: Der Atmosphäre muss das wichtigste Treibhausgas CO₂ auch aktiv und dauerhaft entzogen werden.” Zu den Autoren der Stellungnahme gehören neben Leopoldina-Präsident Gerald Haug unter anderem der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, und die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. dpa

Die EU-Kommission nimmt Subventionen an chinesische Lieferanten von Windparks für Europa unter die Lupe. EU-Kommissarin Margrethe Vestager erklärte, die Brüsseler Behörde werde die Bedingungen für die Entwicklung von Windparks in Spanien, Griechenland, Frankreich, Rumänien und Bulgarien prüfen. Die Namen der betroffenen Unternehmen nannte sie nicht.

Chinas Windturbinenhersteller sind in Europa noch relativ neu im Geschäft. 2022 bestückte das Unternehmen Mingyang Smart Energy den 30-Megawatt-Offshore-Windpark Beleolico vor Süditalien. Es war der erste Offshore-Windpark in Europa mit Turbinen aus China. Seitdem schieben die Firmen aus Fernost allmählich ihren Fuß in die Tür.

Ähnlich wie Vestager äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Im Umgang mit China sei eine klare und offene Ansprache angebracht, sagte sie am Dienstag in Berlin mit Blick auf die bevorstehende Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Volksrepublik.

Das Prinzip müsse lauten, Risiken zu reduzieren, ohne sich aber von China abzukoppeln. Thematisiert werden müssten unfaire Wettbewerbsbedingungen, Überkapazitäten in China und auch die dortigen Subventionen für Unternehmen. “Wir wollen genauso guten Zugang zum chinesischen Markt”, sagte von der Leyen. “Wenn dies nicht der Fall ist, müssen wir Maßnahmen ergreifen.”

Die Untersuchung erfolgt im Rahmen der EU-Verordnung über ausländische Subventionen, die Foreign Subsidies Regulation (FSR), aus dem Jahr 2023. Der für Europa zuständige Generaldirektor im chinesischen Außenministerium, Wang Lutong, kritisierte die Ankündigung. Er fordere Brüssel auf, die FSR “nicht als Instrument für Protektionismus und wirtschaftlichen Zwang zu nutzen und den normalen Geschäftsbetrieb nicht mehr zu beeinträchtigen”, schrieb Wang auf “X”. ari/lb/rtr

Dem jährlich erscheinenden Schuldenreport des katholischen Hilfswerks Misereor und der NGO Erlassjahr zufolge müssen Staaten im Globalen Süden in diesem Jahr einen so großen Schuldendienst wie nie zuvor leisten. Die beiden Organisationen schätzen die Zins- und Tilgungszahlungen für dieses Jahr auf insgesamt 487 Milliarden US-Dollar. Durchschnittlich belaufe sich der Schuldendienst an ausländische Gläubiger auf 14,7 Prozent der Staatseinnahmen. 45 Staaten müssten einen noch höheren Anteil ihrer Einnahmen an ihre Gläubiger weiterreichen, was international als nicht tragfähig eingeschätzt wird.

Misereor und Erlassjahr untersuchten für den aktuellen Bericht 152 Staaten im Globalen Süden. 55 Prozent davon gelten laut dem Bericht als kritisch oder sehr kritisch verschuldet. Vor der Covid-Pandemie belief sich dieser Wert noch auf 37 Prozent. Besonders betroffen seien Länder in Afrika südlich der Sahara. Neue Höchststände ergaben sich in Süd- und Südostasien und dem Pazifik. Dort sei im Vergleich zu 2019 in mehr als jedem zweiten untersuchten Land eine deutliche Verschlechterung eingetreten.

Die finanziellen Spielräume, um die Folgen der Klimakatastrophe zu bewältigen, seien entsprechend geschrumpft. Die untersuchten Länder zahlten mehr als das Zwölffache für den Schuldendienst im Vergleich zu Investitionen in Klimaresilienz. Auch gestiegene Zinsen schränken die staatliche Handlungsfähigkeit ein, da Staatsschulden in der Regel in Währungen des Globalen Nordens aufgenommen werden. Die internationalen Beiträge zur Klimafinanzierung seien hingegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Seit Langem fordern die beiden Organisationen ein internationales Staatsinsolvenzverfahren, um eine langfristige Lösung der Schuldenkrise zu erreichen. Auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wird dieses Ziel formuliert. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze sagte mit Blick auf den Bericht, dass die dramatische Überschuldung “zu einem enormen Entwicklungshindernis für viele Länder geworden” und für die Stabilität der Weltwirtschaft “eine tickende Zeitbombe” sei. Das von der G20 im Jahr 2020 beschlossene “Gemeinsame Rahmenwerk” zum Umgang mit überschuldeten Entwicklungsländern könne eine wichtige Grundlage für die perspektivische Entwicklung eines Staateninsolvenzverfahrens darstellen. av

Ein Großteil der am weitesten verbreiteten Futterfische – etwa Heringe, Sardinen und Sardellen – wird derzeit zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet. Sie könnten auch direkt verzehrt werden, da sie reich an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B12 und Calcium sind. Als Alternative zu rotem Fleisch könnten so jedes Jahr 500.000 bis 750.000 Menschenleben weltweit gerettet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die am Dienstag im Fachmagazin BMJ Global Health veröffentlicht wurde.

Bis zu acht Prozent des weltweiten Konsums von rotem Fleisch könnte mit Futterfischen ersetzt werden. Das wäre auch ein Gewinn fürs Klima: Futterfische haben im Vergleich mit anderen Fischarten und insbesondere rotem Fleisch den niedrigsten CO₂-Abdruck. Das größte Potenzial sehen die Studienautoren in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen.

Für die Studie wurden Daten aus 137 Ländern untersucht und in vier Szenarien für das Jahr 2050 ausgewertet. Auch das Risiko für nicht-übertragbare Krankheiten, beispielsweise Herzerkrankungen, würde dadurch “deutlich sinken”. Hürden in der Umsetzung sehen die Autoren in potenzieller Überfischung, den Folgen des Klimawandels und fehlender kulturelle Akzeptanz. Alternativen zu Fischmehl und -öl könnten hingegen auch aus Mikroalgen, Soja und Insekten hergestellt werden. Erst kürzlich hatte auch eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ergeben, dass eine gesündere, flexitarische Ernährung mit weniger Fleischkonsum ein “wesentlicher Hebel” für das 1,5-Grad-Ziel sei. lb

Der Weg von Lena Schilling ist auf viele Arten besonders: Vom Aktivismus in die Parteipolitik, mit 23 Jahren Spitzenkandidatin für die Europawahl – dabei hat sie die regionale und nationale politische Ebene direkt übersprungen. Im Juni führt sie die Liste der österreichischen Grünen für die Europawahl an. Es ist ihre erste parteipolitische Position, vorher erlangte sie nationale Bekanntheit durch ihren Einsatz für Fridays for Future.

Politisch geprägt habe sie vor allem ihre Mutter, wie Schilling erzählt. Die ausgebildete Sozialarbeiterin übernahm die Leitung einer Flüchtlingsunterkunft, als Schilling 15 Jahre alt war. Nahezu jeden Tag sei sie selbst vor Ort gewesen. Im Umgang mit den Geflüchteten habe ihre Mutter ihr “früh gezeigt, was Gerechtigkeit heißt, und eine Idee mitgegeben, was für ein gutes Zusammenleben wichtig ist”.

In den Folgejahren bündelte Schilling ihre politischen Anstrengungen im Aktivismus gegen die Klimakrise. “Wie durch Zufall” sei sie Ende 2018 als Schülerin in die Fridays for Future-Bewegung in Österreich hineingeraten, als sie mit den Initiatoren, die noch Mitstreiter suchten, an einem Tisch saß. Öffentlich trat sie erstmals beim globalen Klimastreik im März 2019 in Erscheinung. Das mediale Rampenlicht verließ sie seitdem nicht mehr. Vielmehr wurde sie das Aushängeschild des österreichischen Klimaaktivismus.

Sie gründete einen Jugendrat, um jungen Menschen auch abseits der Klimaproteste eine Stimme zu geben. “So eine Bewegung ist extrem cool, aber nicht alle können jeden Freitag auf die Straße gehen”, begründet Schilling den Schritt. Auf sich aufmerksam machte Schilling danach mit der Besetzung des umstrittenen Lobau-Tunnels in Wien. “Ohne einen konkreten Plan” habe sie sich damals mit einem Plakat auf einen Bagger gesetzt und die Besetzung angekündigt, die sie “dann auch durchgezogen” habe. Was folgte, war ein monatelanger Kampf. Am Ende stand die Entscheidung: Die Pläne für den Bau des Tunnels werden verworfen. Verkündet wurde der Entschluss von Leonore Gewessler, der Grünen Klimaschutzministerin.

Die Zeit ist auch als erste Annäherung von Schilling mit den Grünen zu verstehen. Es bleibt trotzdem die Frage, warum Schilling nun für die Partei antritt, über die sie 2023 noch sagte, dass “die Leute, die bei Fridays for Future aktiv sind, niemals zu den Grünen gehen” würden. Die 23-Jährige hat darauf einen pragmatischen Blick: “Schon während meiner Zeit bei Fridays for Future habe ich gemerkt, dass ich bereit bin, alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, um die Ziele zu erreichen”, sagt sie.

Sie habe sich zwar mehrfach die Frage gestellt, ob sie für eine solche Verantwortungsposition bereit sei. Die Entscheidung fiel am Ende positiv aus, auch weil die EU-Ebene ihr die Möglichkeit gebe, klimapolitische Fragen länderübergreifend anzugehen. Gleichzeitig schlug sie Avancen der SPÖ und der kommunistischen KPÖ aus. “Die einzige Partei, die glaubhaft für Klimaschutz steht, sind die Grünen”, so Schilling.

Im Gespräch wird schnell deutlich, dass sie auch im Parlament einen klaren Fokus auf die Klimapolitik legen möchte. Einen besonderen Stellenwert misst sie der Mobilität bei. Als erste Schritte möchte sie daher für einen Ausbau und die Vereinheitlichung des europäischen Schienenverkehrs kämpfen. Das Klimaticket in Österreich als Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel könne dabei als Vorbild dienen. Gleichzeitig müssten die EU-Institutionen demnächst eine Einschränkung von Privatjets angehen, beispielsweise durch Verbote oder höhere Steuern. Das sei laut Schilling “die einzige Konsumkritik, die man von mir je hören wird”, doch müsse man dringend die Frage stellen, wer zu einem großen Teil für die Klimaemissionen verantwortlich ist.

Doch wie möchte Schilling in anderen Themenbereichen wie Sicherheit oder Wirtschaft ihre Kompetenz unter Beweis stellen – auch um im Wahlkampf gegen ihre männlichen und teilweise deutlich erfahrenen Konkurrenten nicht den Kürzeren zu ziehen? Sie setzt auf gemeinsame Anstrengungen. Sie habe nicht den Anspruch, bei allen Themen per se das richtige Bauchgefühl zu haben und alles zu wissen. “Das Gute ist, dass es für alle Fragen Expertinnen und Experten gibt, die sich seit Jahrzehnten mit diesen Themen befassen”, sagt Schilling. Auch den gesellschaftlichen Diskurs möchte sie in besonderem Maße in ihre Politik miteinbeziehen. Konkret heiße das: “Das, was auf der Straße kommuniziert wird, soll dann auch im Parlament gehört werden.”

Sie hofft generell, im Vergleich mit der Konkurrenz andere Schwerpunkte setzen zu können – besonders wegen ihres Geschlechts und des Alters. “Ich möchte andere Menschen abholen als die meisten anderen Spitzenkandidaten”, sagt sie. Dass ihre mangelnde Erfahrung gegen sie genutzt werden könnte, hält sie durchaus für möglich. “Wir sind im Wahlkampf, klar gibt es dort Menschen, die auf jeden Fehler warten, den man macht.” Einen davon erlaubte sie sich kürzlich, als sie in einem ORF-Interview Norwegen nicht eindeutig als Nicht-EU-Mitglied betiteln konnte. Nach außen reagiert sie auf die negativen Reaktionen souverän. Für eine 23-Jährige ist das nicht selbstverständlich. Jasper Bennink

Klimaschutz ist ein Menschenrecht – das ist seit spätestens Dienstag klar. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dürfte aber weltweit den Klimaklagen einen “enormen Auftrieb” geben. Das analysiert Alexandra Endres für Sie. Und in Indien hat der Oberste Gerichtshof kürzlich ganz ähnlich argumentiert.

Auch anderswo schauen wir genau hin: Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm etwa rechnet damit, dass auch bei 100 Prozent Erneuerbaren in Zukunft der Strom nicht viel billiger sein wird. Warum die Annahmen dieser Studie fragwürdig sind, hat Malte Kreutzfeldt recherchiert. Und während Staaten wie Frankreich und die Internationale Atomenergie-Organisation von einer “Renaissance der Atomkraft” träumen – wohl, um dafür Finanzmittel aufzutreiben -, bringen wir auch in diesem Fall Hintergründe, die an einer solchen Wiedergeburt doch eher zweifeln lassen.

Ihnen jedenfalls wünschen wir eine spannende Lektüre

Das Klimaschutz-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) dürfte Klimaklagen weltweit einen “enormen Auftrieb” verschaffen – “in Europa und weit darüber hinaus, von Südkorea bis Australien, Kanada und Brasilien”. Damit rechnen zumindest die im Climate Litigation Network (CLN) zusammengeschlossenen Anwältinnen und Anwälte, die selbst in verschiedenen Ländern der Welt auf dem Klageweg mehr Klimaschutz durchsetzen wollen.

Der EGMR hatte am Dienstag geurteilt, dass es ein Menschenrecht auf Klimaschutz gibt, und dass Staaten verpflichtet sind, dieses Recht zu schützen. Daraus lässt sich eine staatliche Verpflichtung auf ausreichend Klimaschutz ableiten. Zudem räumt der EGMR durch sein Urteil Verbänden die Möglichkeit ein, das Menschenrecht auf Klimaschutz vor Gericht geltend zu machen. Das könnte in der deutschen Rechtsprechung, in der Grundrechte bisher nur von Einzelpersonen eingeklagt werden können, noch eine besondere Rolle spielen.

In einer schriftlichen Reaktion von CLN auf das Urteil kündigen Vertreterinnen und Vertreter von Klagen aus Schweden, Tschechien, Italien, Kanada und Südkorea an, die Argumente des EGMR in ihre aktuellen Fälle einfließen zu lassen. “Wir erwarten, dass die tschechischen Gerichte im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Gerichts handeln”, sagte beispielsweise David Chytil von der Organisation Czech Climate Litigation. Das südkoreanische Verfassungsgericht ist zwar formell nicht an die Rechtsprechung des EGMR gebunden, aber auch dort kann die Argumentation aufgegriffen werden. Das Urteil werde “von großer Bedeutung” sein, kündigte Sejong Youn an, der die Klage dort als Anwalt vertritt. Die erste Anhörung in dem Fall soll am 23. April stattfinden.

Darüber hinaus spricht CLN dem Urteil auch politische Bedeutung zu: Wenn die europäischen Regierungen im Juni ihre Klimapläne für die Zeit bis 2030 veröffentlichen müssten, dann richteten sich alle Augen auf sie, “damit sie sich engagieren, im Einklang mit der Wissenschaft handeln und unsere Menschenrechte in der Klimakrise schützen.”

Im Detail legt der Gerichtshof fest, dass Einzelpersonen einen “wirksamen Schutz durch die staatlichen Behörden vor den schwerwiegenden negativen Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Leben, ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität” beanspruchen können, soweit sie durch die Auswirkungen des Klimawandels beeinträchtigt sind.

Anders als das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) stärkt der EGMR in seinem Urteil das Schutzpflicht-Argument ganz direkt. Das BVerfG hatte in seinem wegweisenden Urteil 2021 zwar ebenfalls eine grundsätzliche Schutzpflicht des Staates bejaht, aber die staatliche Verpflichtung zum Klimaschutz dann mit den Freiheitsrechten künftiger Generationen begründet. Zwar lässt der EGMR den Staaten einen breiten Ermessensspielraum bei der Ausgestaltung des Schutzes – aber sie müssen dabei gewisse Grenzen beachten, also beispielsweise Emissionsreduktionsziele festlegen, geeignete Vorschriften zu ihrer Erreichung erlassen und dafür sorgen, dass die Umsetzung überwacht wird. Damit könnte er auch bereits laufenden deutschen Klimaklagen Rückenwind verschaffen – und neuen Klagen den Weg bereiten.

So erhofft sich beispielsweise Remo Klinger, der eine deutsche Menschenrechtsbeschwerde vor dem EGMR vertritt, positive Auswirkungen für seinen eigenen Fall (Table.Briefings berichtete).

Felix Ekardt, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig, kündigt per Mail an, das EGMR-Urteil “in Kürze mit zwei weiteren Klagen” aufzugreifen. Ekardt hatte als Anwalt eine der deutschen Verfassungsbeschwerden entwickelt und vertreten, die 2021 zum Klimabeschluss des BVerfG führten. Inhaltlich gehe der EGMR eher weiter als damals das oberste deutsche Gericht, schreibt Ekardt, “insbesondere indem er als menschenrechtliche Grenze für den Klimawandel eindeutig 1,5 Grad benennt“. Das erhöht aus seiner Sicht auch den innenpolitischen Druck für mehr Klimaschutz: Weil das deutsche Treibhausgas-Budget für 1,5 Grad nach IPCC-Berechnungen bereits erschöpft sei, müssten Bundesregierung und Bundestag “jetzt massiv nachlegen”.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist noch dabei, das EGMR-Urteil zu prüfen. Zunächst einmal habe es “politische Auswirkungen auf die Debatte um die Novellierung des deutschen Klimaschutzgesetzes”, sagt Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. “Angesichts dieser sehr interessanten menschenrechtlichen Begründung für einen ehrgeizigen Klimaschutz sollte man sich genau überlegen, ob man das Klimaschutzgesetz wirklich aufweichen sollte, oder ob das nicht ein Signal in die andere Richtung ist. Das haben wir der Koalition auch so kommuniziert.”

Die DUH unterstützt neben der Beschwerde vor dem EGMR, die von Remo Klinger vertreten wird, in Deutschland weitere Klimaklagen auf verschiedenen Ebenen des Rechtssystems. Sollten die Sektorziele tatsächlich aus dem Klimaschutzgesetz gestrichen werden, wie es die Bundesregierung derzeit vorsieht, “wird das natürlich wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen”, sagt Müller-Kraenner. Er sieht sich dabei durch den EGMR-Beschluss gestärkt. Auch die Umweltjuristin Roda Verheyen, die an den Verfahren vor dem EGMR auf der Seite der Beschwerdeführenden beteiligt war, erwartet in Deutschland neue Klagen, “vor allem wenn das Klimaschutzgesetz geändert wird”.

Christian Calliess, Umwelt- und Europarechtsexperte an der FU Berlin, sagt zum europäischen Urteil: “Der EGMR geht einen überzeugenden Weg. Klimakläger könnten jetzt argumentieren, dass die grundrechtlichen Schutzpflichten des deutschen Staats vor Gericht mit Blick auf das gesetzgeberische Schutzkonzept strenger geprüft werden müssen.”

Dass das BVerfG von seiner bisherigen Rechtsprechung abweicht und die Schutzpflichten ebenfalls stärker betont, erwartet Calliess aber nicht. “Das Bundesverfassungsgericht wird seinen Ansatz im Klimabeschluss, der über die sogenannte intertemporale Freiheitssicherung zum gleichen Ergebnis kommt, nicht korrigieren. Aber die Verwaltungsgerichte könnten die Schutzpflichten am überzeugenden Maßstab des EGMR prüfen und so neue Impulse setzen.”

Als “revolutionär” wertet Calliess die Forderung nach Ermöglichung einer Verbandsklage durch den EGMR. Sie könnte dazu führen, dass auch der EuGH in Zukunft Verbandsklagen zulassen müsse. “Der effektive Rechtsschutz zum EuGH könnte insoweit geöffnet werden. Die Debatte darüber wird kommen.”

In Deutschland sind bisher nur Einzelpersonen berechtigt, ihre Grundrechte vor dem Bundesverfassungsgericht einzuklagen – anders als in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo umweltrechtliche Verbandsklagen etabliert sind. Auch darüber könnte die EGMR-Entscheidung eine Debatte auslösen, sagt Calliess. Die DUH jedenfalls denkt bereits darüber nach, gerichtlich prüfen zu lassen, ob sie nun als Verband auch in grundrechtlichen Fragen klageberechtigt ist.

Es ist eine wichtige Frage für die Energiewende und den Standort Deutschland: Wie entwickeln sich die Kosten der Stromerzeugung beim Übergang zu einem klimaneutralen System? Bisher gehen die meisten Szenarien davon aus, dass sie niedriger sein werden als heute, weil ein immer größerer Teil des Bedarfs mit Wind- und Solarkraftwerken gedeckt wird und deren Produktionskosten immer weiter sinken.

Eine neue Studie von Veronika Grimm, Professorin aus Nürnberg, Wirtschaftsweise und neuerdings Mitglied im Aufsichtsrat von Siemens Energy, kommt nun dagegen zum Ergebnis, dass die durchschnittlichen Kosten der Stromproduktion im Jahr 2040 ungefähr gleich hoch liegen dürften wie im Jahr 2021. Allerdings scheint eine zentrale Annahme der Studie fragwürdig: Grimm geht davon aus, dass es in Zukunft keinerlei Flexibilisierung der Nachfrage gibt. Das steht im Widerspruch zu den Annahmen vieler anderer Prognosen.

In der Studie, die Grimm zusammen mit ihren Kollegen Leon Oechsle und Gregor Zöttl verfasst hat, wird zunächst bestätigt, dass die Erzeugungskosten von Strom aus Wind- und Solaranlagen in den nächsten 15 Jahren weiter sinken werden: 2021 kostete eine Kilowattstunde aus Windkraft an Land demnach 5,5 Cent und aus Freiflächen-PV 4,1 Cent. 2040 sind es (in realen Preisen) bei Wind nur noch 4,7 Cent und bei PV sogar nur 2,6 Cent pro Kilowattstunde.

Diese Stromgestehungskosten für Wind und Solar seien aber “kein guter Indikator” für die tatsächlich anfallenden Stromkosten, argumentiert Grimm bereits im Titel der Studie. Denn um die Nachfrage trotz der schwankenden Produktion von Wind- und Solarkraftwerken jederzeit befriedigen zu können, sind Batterien sowie Wasserstoffkraftwerke erforderlich. Wenn man deren Kosten berücksichtige, liege der Strompreis im Jahr 2040 bei rund 7,8 Cent pro Kilowattstunde – und somit ungefähr auf dem gleichen Niveau wie 2021. “Die Kosten zur Deckung der Versorgungslücken bleiben sehr hoch”, sagt Grimm. “Darum gibt es keine Anzeichen, dass die Stromkosten stark sinken.”

Ob diese Aussage tatsächlich zutrifft, ist aber zweifelhaft. Wie Grimm selbst angibt, gehen die Berechnungen davon aus, dass sich die Nachfrage nach Strom im Jahr 2040 überhaupt nicht an das schwankende Angebot – und die damit verbundenen großen Unterschiede beim Strompreis zu unterschiedlichen Zeiten – anpasst. Gerechnet wird für sowohl für 2021 als auch für 2040 zum einen mit einem komplett konstanten Stromverbrauch, zum anderen mit einem typischen Lastprofil aus dem Jahr 2021, das Schwankungen abhängig von Uhrzeit und Wochentag zeigt, aber unabhängig vom Stromangebot ist.

Tatsächlich würden die durchschnittlichen Stromkosten aber deutlich sinken, wenn zu Zeiten eines Überangebots an erneuerbarem Strom, wenn die Preise niedrig sind, mehr Strom verbraucht wird – und entsprechend weniger in Zeiten, in denen teure Wasserstoff-Kraftwerke benötigt werden. Das räumen auch die Autoren der Studie ein. Dass sie trotzdem von konstant bleibender Nachfrage ausgehen, begründen sie damit, dass die Flexibilisierung der Nachfrage ebenfalls “mit Kosten einher” gehe, etwa durch längere Stillstandszeiten in der Industrie. Darum werde Flexibilisierung “nur in begrenztem Ausmaß stattfinden”.

Diese Annahme steht im Widerspruch zu den Annahmen anderer Szenarien, die der Flexibilisierung eine entscheidende Rolle im künftigen Stromsystem zuweisen. “Industrielle Prozesswärme beispielsweise hat geringe Flexibilisierungskosten und dabei hohe Kosteneinsparpotenziale”, schreibt etwa der Thinktank Agora Energiewende in seiner Jahresbilanz 2023. Die Langfristszenarien des Ariadne-Projekts, das die Grundlage für die Prognosen der Bundesregierung bildet, sehen ebenfalls ein großes Potenzial für Lastverschiebung.

Auch der Energieökonom Lion Hirth schrieb im vergangenen Jahr in einem Kurzgutachten zu variablen Stromtarifen: “Für das Gelingen der Energiewende ist die Aktivierung lastseitiger dezentraler Flexibilität essenziell.” Besonders stark wachse das Potenzial in Zukunft durch die Verbreitung von Wärmepumpen, Heimspeichern und Elektroautos. Für das Jahr 2045 prognostiziert Hirth: “Die kumulierte Leistung dezentraler Flexibilitäten übersteigt nicht nur die verfügbare Kraftwerksleistung um ein Vielfaches, sondern sie übertrifft auch die installierte Leistung von großskaligen Flexibilitätsoptionen wie Elektrolyseure, Großbatterien und Power-to-Heat-Anlagen in Fernwärmenetzen.”

Grimm erklärte auf Nachfrage von Table.Briefings, auch wenn man Lastverschiebungen berücksichtige, würden für längere Dunkelflauten noch große Backup-Kapazitäten benötigt, sodass deren Fixkosten unverändert blieben. Das trifft zu, doch wie etwa das Fraunhofer-Institut zeigt, entfällt der weitaus größere Teil der Kosten bei Strom aus Gaskraftwerken auf die Brennstoffkosten, also das Gas bzw. in Zukunft den Wasserstoff. Wenn die Wasserstoffkraftwerke aufgrund von flexiblerer Nachfrage deutlich weniger Strom produzieren müssen als von Grimm angenommen, wären demnach auch die durchschnittlichen Stromkosten deutlich geringer.

Wie groß dieser Effekt einer bestimmten Verschiebung wäre, lässt sich der Studie leider nicht entnehmen, denn für die Backupkraftwerke werden weder Kosten noch Volllaststunden angegeben. So bleibt als Erkenntnis nur dies: Selbst unter der unwahrscheinlichen Annahme, dass die Stromnachfrage künftig trotz starker zeitlicher Preisunterschiede völlig unflexibel bleibt, wären die Kosten für eine komplett klimaneutrale Stromproduktion (ohne die in der Studie nicht berücksichtigten Netzentgelte) im Jahr 2040 kaum höher als heute.

Um den globalen Beitrag der Atomenergie zur Bewältigung der Klimakrise ist in internationalen Gremien wieder einmal heftiger Streit entbrannt. Einerseits treiben Staaten wie Frankreich und die Internationale Atomenergiebehörde IAEA die Nukleartechnik derzeit als angeblich unverzichtbar für den Kampf gegen den Klimawandel voran. Andererseits verweisen andere Staaten und Experten darauf, dass die Bedeutung der Kernspaltungstechnik im Vergleich zu den erneuerbaren Energien gering bleibt. Die Befürworter zielen mit ihren aktuellen Forderungen vor allem auf eines: neue Wege der Finanzierung für ihre Atomprogramme durch öffentliche Banken.

In den vergangenen Monaten hat die internationale Atomgemeinde mit dem Thema Klimaschutz für politische Aufmerksamkeit gesorgt:

In welchem Ausmaß die Atomprogramme der Länder zur Senkung ihrer CO₂-Emissionen und zu einem Netto-Null-Ziel etwa bis 2050 beitragen können, ist seit langem umstritten. Kritiker der Atomstrategien bemängeln vor allem die hohen Kosten, die langsame Umsetzung der Ausbauprogramme, Sicherheitsrisiken und die Konkurrenz zum Ausbau der Erneuerbaren.

Der 6. Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zählt die Atomkraft zu den “vielfältigen Optionen zur Energieversorgung, um die Emissionen im nächsten Jahrzehnt zu senken”. Dabei seien Wasserkraft und Kernspaltung “bereits etablierte Technologien”. Allerdings betont der Bericht vor allem das rasante Wachstum, die Ausbauchancen und die Kostendegression bei den Erneuerbaren. “Im Gegensatz dazu war die Umsetzung von Nuklearenergie und CCS im Stromsektor langsamer als die Wachstumsraten, die in den Szenarien zur Stabilisierung [des Klimas] vorgesehen sind”, heißt es im Bericht.

Der Report zeigt auch, dass es für die Reduktion von CO₂ deutlich billiger ist, Erneuerbare auszubauen als die Atomkraft voranzutreiben. Insgesamt mindestens vier Milliarden Tonnen CO₂ lassen sich so billig durch Stromerzeugung aus Wind- und Solarkraft vermeiden, dass diese Investitionen insgesamt Geld einbringen, statt Kosten zu verursachen. Bei der Nuklearkraft sind das nach den IPCC-Szenarien nur etwa 100 Millionen Tonnen.

Andreas Löschel, Professor für Ressourcenökonomie an der Universität Bochum und einer der Leitautoren des Energiekapitels im IPCC-Bericht, sagt zu Table.Briefings: “Man kann aus dem IPCC-Bericht keine Renaissance der Atomkraft herauslesen.” Der Anteil der Atomkraft an der weltweiten Stromerzeugung von derzeit etwa neun Prozent bleibe wegen des massiv steigenden Strombedarfs auch dann etwa gleich, wenn die Kapazitäten wie nach IAEA-Prognosen verdoppelt würden. “Die Atomkraft wird weiterhin ihre Rolle spielen. Aber sie ist kein Gamechanger auf dem Weg zu Netto-Null 2050.”

Für unrealistisch halten die Autoren des aktuellen “World Nuclear Industry Status Report” (WNISR) das anlässlich der COP28 verbreitete “Versprechen”, die Atomkapazitäten bis 2050 zu verdreifachen. “Ein leeres Versprechen – das geht einfach technisch nicht”, sagt der WNISR-Koordinator, Mycle Schneider, zu Table.Briefings. “Allein, um den Stand von heute zu halten, müssten netto jedes Jahr bis 2050 zehn neue Atomkraftwerke ans Netz gehen.” In den letzten 20 Jahre seien es fünf pro Jahr gewesen. Schon die Verdopplung dieser Rate sei eine große Herausforderung, weil die finanziellen Mittel sowie die Firmen und die Baukapazitäten für so kurze Zeitspannen fehlten. Auch für die von der IAEA in ihrem Szenario angepeilte Erhöhung müssten insgesamt 500 Gigawatt dazukommen, also ab sofort jedes Jahr 22 Gigawatt. “Die Wirklichkeit”, so Schneider: “Im Jahr 2023 gingen fünf AKW ans Netz und fünf wurden abgeschaltet; Kapazitätsbilanz minus 1 GW.”

Die jüngste Ausgabe des renommierten WNISR zeigt eine Branche, die gegen den Niedergang kämpft. Seine auf über 2.500 öffentlichen Quellen fußende Analyse für 2023 sieht den größten Rückgang der Stromproduktion in einem Jahrzehnt auf nur noch 9,2 Prozent der Stromversorgung im Jahr 2022. 415 Reaktoren mit insgesamt 365 Gigawatt sind zum 1. April 2024 am Netz, 23 weniger als zum Höhepunkt der Technik 2002. Von 2004 bis 2023 zählen die WNISR-Experten 102 neue AKWs, aber auch die Stilllegung von 104 Reaktoren. China allein nahm 49 Atomkraftwerke ans Netz und legte keines still, im Rest der Welt gingen also netto 51 Anlagen mehr außer Betrieb, als neue hinzukamen. “Insgesamt ergibt sich das Bild: China baut im eigenen Land und Russland für den Export“, so Schneider. “Sonst tut sich nicht viel, und seit 2020 gar nichts.”

Auch die kleinen SMR-Reaktoren sind bisher nicht die Lösung, zeigen die Daten. Laut WNISR gibt es in den westlichen Staaten weder ein zugelassenes Design noch ein Pilotprojekt. Die wichtigste Firma für SMRs, NuScale in den USA, stellte im November 2023 wegen zu hoher Kosten die Arbeit ein. Ein Forschungsbericht des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung durchleuchtete im Februar 2024 die sogenannten “neuen Reaktorkonzepte”, die kleiner und effizienter sein und weniger Abfall produzieren sollen. Fazit: Die Konzepte seien “trotz zum Teil jahrelanger Entwicklung bisher entweder technologisch noch nicht ausgereift oder haben sich aus kommerziellen oder sicherheitstechnischen Gründen nicht durchgesetzt.”

Weder bei der Atom-Erklärung auf der COP28 noch beim Brüsseler Atomgipfel waren die beiden wichtigsten Nuklearländer vertreten: China und Russland. Beide haben eine staatliche Nuklearindustrie und damit einen finanziellen und politischen Vorteil gegenüber anderen Staaten. Aber auch in anderen Ländern wird Strom aus Kernkraft mit Preisgarantien subventioniert und der Staat haftet mit hohen Summen etwa für Versicherungen und mögliche Schäden. Allein der Schaden der Fukushima-Katastrophe wird offiziell auf 210 Milliarden US-Dollar geschätzt. In Frankreich etwa wurde der Energiekonzern EDF wegen einer Schuldenlast von inzwischen 54 Milliarden Euro wieder verstaatlicht.

Die Konsequenz: Für eine Renaissance der Atomkraft drängen ihre Vertreter auf Geld aus öffentlichen Budgets. Der Atomgipfel von Brüssel fordert für die Technik Zugang zu “privater und öffentlicher Finanzierung” und zu den EU-Finanzierungsinstrumenten wie der EIB und dem Innovationsfonds. Außerdem “ermutigen wir alle Finanzinstitute, Atomkraft wie alle anderen Energieformen ohne oder mit geringen Emissionen zu klassifizieren”, hieß es bei dem Treffen.

Den ersten Schritt hat Frankreich bereits im letzten Jahr in der EU durchgesetzt: Demnach wird Atomkraft in der EU-Taxonomie als “grüne Technik” anerkannt. Das soll den Zugang, etwa zu Investitionsfonds, gewährleisten. Gegen die Klassifizierung von Atom und Gas als nachhaltige Energieformen in der Taxonomie hat Österreich Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht.

11. April, 9 Uhr, Rottenburg

Tagung Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg

“Hybride Wärmenetze im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung” ist das Thema der Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg. Infos

11. April, 14 Uhr, Berlin

Diskussion Der europäische Grüne Deal – wie geht es nach der Europawahl weiter?

Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland lädt zur Diskussion zwischen Europäischer Umweltagentur und Umweltbundesamt über die Zukunft des Green Deal. Infos

11. April, 18.15 Uhr, Barcelona/Online

Veröffentlichung Ocean Panel Blue Paper Launch & UN Ocean Decade Conference Satellite Event

Im Webinar des World Resources Institute wird die Rolle von Ozeanen im Klimawandel diskutiert. Infos

11. April, 9.30 Uhr, Online

Workshop Basics für die treibhausgasneutrale Kommune – Große Treibhauspotenziale heben

Immer mehr Kommunen setzen sich das Ziel, treibhausgasneutral zu werden – bis 2045, 2040 oder sogar 2030. Doch wie können sie dieses Ziel erreichen? Die Veranstaltung “Basics für die treibhausgasneutrale Kommune” der Agentur für kommunalen Klimaschutz zeigt große Treibhausgas-Einsparpotenziale auf, die von kommunalen Praxisbeispielen untermauert werden. Infos

11. bis 12. April, Leipzig

Umweltrechtliches Symposium Die Umsetzung des European Green Deal in der EU und in Deutschland – Stand und Perspektiven

Das 28. Leipziger Umweltrechtliche Symposion zielt darauf ab, eine Zwischenbilanz zur Umsetzung des European Green Deal in der EU und in Deutschland zu ziehen. Ausgerichtet wir es vom Institut für Umwelt- und Planungsrecht der Universität Leipzig und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Infos & Anmeldung

12. bis 14. April, Bonn

Seminar Konfliktfeld Energie- und Klimapolitik: Die EU zwischen Klimakrise und ökonomischen Zukunftsmärkten

Im Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung wird über ökologische und ökonomische Konfliktlinien bei der Bekämpfung des Klimawandels diskutiert. Infos

15. April

Veröffentlichung Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2023

Der Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht seinen Prüfbericht zu den deutschen Treibhausgasemissionen im Jahr 2023. Infos

16. bis 18. April, Dubai

Konferenz World Future Energy Summit

Auf der Konferenz treffen sich globale Köpfe des Energiesektors, um die Energiewende voranzutreiben. Infos

16. April, 12.30 Uhr, Brüssel

Konferenz Energy & Solidarity – Putting the Plan for Grids into Action

Auf der Konferenz der Renewables Grid Initiative geht es darum, wie Herausforderungen um den Ausbau von Stromnetzen in Europa solidarisch gelöst werden können. Infos

16. April, 14 Uhr, Online

Webinar Klimaschutz im Verkehr – Szenarien bis 2045

Aktuelle Projektionen zur Verkehrsentwicklung zeigen, dass festgeschriebene Klimaschutzziele nicht eingehalten werden. In einem Forschungsvorhaben im Auftrag des Umweltbundesamtes wurden zwei Szenarien entwickelt, die die notwendige Transformation zur Treibhausgasneutralität im Verkehr im Jahr 2045 sicherstellen. Das Öko-Institut stellt die Ergebnisse vor. Infos

16. April, 15 Uhr, Online

Webinar Von der Klimaschutzlücke zur Zielerreichung?

Das Umweltbundesamt und das BMWK verkündeten Mitte März, dass Deutschland seine Klimaziele bis 2030 voraussichtlich erreichen wird. Im Webinar diskutiert der Thinktank Agora Energiewende, was das für die Klimapolitik in Deutschland bedeutet. Infos

Alle Jahre wieder bewertet die Ratingagentur Bloomberg New Energy Finance (BNEF) die Politik und den Fortschritt der G20-Länder bei der Dekarbonisierung. Nach vielen Kriterien für Qualität und Quantität schlagen sie in der neuesten Ausgabe des G20-Zero-Carbon Policy Scoreboard Alarm: Die Staaten – verantwortlich für knapp 80 Prozent der globalen Treibhausgase -, machen nur “begrenzten Fortschritt” dabei, sich wie auf der COP28 beschlossen “von den Fossilen in einem Übergang wegzuentwickeln”. Im Schnitt sind sie bei 49 Prozent dessen, was laut BNEF nötig wäre, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das ist nur ein Prozentpunkt besser als vor einem Jahr.

Die EU-Staaten und Großbritannien führen das Ranking an. Aber auch sie sind abgesackt, etwa weil Subventionen für E-Autos abgeschafft, der Ausbau der Erneuerbaren gebremst oder politische und wirtschaftliche Hindernisse errichtet wurden. Als negativ gilt vor allem die Verunsicherung von Kunden und Industrie durch fehlende Informationen und plötzlich beendete Programme.

Grundsätzlich gilt: OECD-Länder unterstützen die CO₂-armen Industrien mit 57 Prozent des Nötigen deutlich besser als Schwellenländer mit nur 37 Prozent – Reichtum macht auch bei der Dekarbonisierung einen Unterschied. Beide Gruppen müssten deutlich mehr tun, mahnen die Analysten: Industriestaaten müssten die Führung beim Aufbau des grünen Sektors und beim Ausstieg aus den Fossilen übernehmen; aber auch die Schwellenländer müssten mithilfe der Industrienationen vorangehen. Denn die BRICS-Staaten kommen mit 43 Prozent aller Emissionen nur auf einen Wert von 42 Prozent dessen, was nötig ist. bpo

Methanemissionen aus dem Braunkohle-Tagebau in Deutschland könnten bis zu 184-mal höher sein als offiziell angegeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Thinktank Ember Climate. Damit wäre Deutschlands Methanausstoß im Energiesektor im Jahr 2021 doppelt so hoch und der Gesamt-Methanausstoß um 14 Prozent höher gewesen als bisher angenommen. Für die aktuelle Studie wurden Methankonzentrationen auf Satellitenaufnahmen ausgewertet und mit neueren Messwerten aus Polen hochgerechnet. Besonders hoch ist die Methankonzentration laut der Auswertung über den Tagebauen Hambach und Welzow-Süd sowie über dem Lausitzer Seenland.

Grund für die massive Unterschätzung sei, dass Deutschland seine Emissionen mit einem übergreifenden Emissionsfaktor aus dem Jahr 1989 berechne. Dieser sei nicht geeignet, um tatsächliche Emissionen zu berechnen. Der Faktor sei viel zu niedrig angesetzt und nicht unabhängig, da er vom Braunkohleunternehmen Rheinbraun AG komme, kritisiert die DUH. Für eine adäquate Berechnung sei außerdem ein Einheitsfaktor nicht geeignet, denn es müssten für jedes Revier spezifische Faktoren berechnet werden. Auch andere Studien, wie beispielsweise der Internationalen Energieagentur, gehen davon aus, dass die offiziellen Zahlen zum Methanausstoß in Deutschland zu niedrig sind.

Dazu kommt: Die Schädlichkeit von Methan ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Laut einer Umfrage des Global Methane Hub wissen nur 30 Prozent der Menschen in Deutschland über Methan und seine klimaschädlichen Auswirkungen Bescheid. Das sind deutlich weniger als im EU-Durchschnitt (40 Prozent).

Am Mittwoch hat das EU-Parlament die europäische Methan-Verordnung mit großer Mehrheit angenommen. Zwar müssen die Mitgliedstaaten noch final zustimmen, allerdings gilt das als Formsache. Die EU-Methan-Verordnung tritt voraussichtlich im Frühsommer in Kraft und zielt darauf ab, das Ablassen von Methan (Venting) zu verbieten und das Abfackeln (Flaring) stark einzuschränken. Die Methan-Verordnung sei zwar ein wichtiger Schritt, reiche aber laut DUH nicht aus. Es brauche vielmehr ein verbindliches Methan-Minderungsziel und eine Methan-Minderungsstrategie, um das Global Methane Pledge (30 Prozent Reduktion bis 2030) einzuhalten. kul

Die Klimakrise beeinträchtige das verfassungsmäßige Recht auf Leben, urteilte Indiens Oberster Gerichtshof in einer wegweisenden Entscheidung. Indien müsse Erneuerbare vorantreiben, um die Bürger vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. “Ohne eine saubere, stabile und von den Unwägbarkeiten des Klimawandels unbeeinflusste Umwelt”, sei das Recht auf Leben nicht vollständig gewahrt. Insbesondere das Recht auf Gesundheit werde beschnitten. Das Urteil war am 21. März gefallen, wurde aber erst am 6. April zugänglich gemacht.

Zwar gibt es in Indien mehrere Umweltgesetze, die sich auf den Klimaschutz auswirken, aber es gibt kein übergreifendes Gesetz zum Klimawandel. Die Anerkennung des Rechts, frei von den negativen Auswirkungen des Klimawandels zu sein, könnte den Weg für weitere Klagen ebnen und erheblichen Einfluss auf die zukünftige Rechtssprechung in Indien haben.

Die Entscheidung fiel in einem Fall, der eigentlich nicht direkt etwas mit dem Recht auf Leben zu tun hat:

Geklagt hatten der Umweltaktivist M. K. Ranjitsinh und andere, um die stark gefährdeten Vogelarten Hindutrappe und Flaggentrappe zu schützen. Beide Vogelarten sind wegen Umweltverschmutzung, Klimawandel, Raubtieren und invasiven Arten gefährdet. Auch Stromtrassen für Windparks hätten zu einem Rückgang der Populationen geführt. Das Gericht stellte dann in seinem Urteil Klimaschutz in den Mittelpunkt.

Das Gericht führte auch aus, es gehe nicht um eine “binäre Entscheidung zwischen Naturschutz und Wirtschaftswachstum oder Entwicklung”. Vielmehr sei ein “dynamisches Zusammenspiel zwischen dem Schutz einer stark gefährdeten Art und der Bewältigung der dringenden globalen Herausforderung des Klimawandels” nötig. Stromleitungen sollten daher unterirdisch verlegt werden. Außerdem soll eine Expertengruppe die Zielkonflikte zwischen Schutz von Wildtieren und den Nachhaltigen Entwicklungszielen Indiens abwägen. Ein erster Bericht wird Ende Juli erwartet. Indiens Energie stammt zum größten Teil aus fossilen Brennstoffen, vor allem aus Kohle. Erst Ende März hatte das Land eine Rekordförderung von Kohle gemeldet. kul

Eine Woche vor der Frühjahrstagung von Weltbank und Währungsfonds IWF hat Simon Stiell, Exekutivdirektor des UN-Klimaprogramms UN Climate Change, mit drastischen Worten zu ernsthaften Schritten im Klimaschutz gemahnt. Es blieben noch “zwei Jahre, um die Welt zu retten”, sagte Stiell bei einer Veranstaltung in London. Denn die nächsten Monate seien “zentral, um den Planeten zu bewahren.”

Für Stiell geht es vor allem darum, mit einem “Quantensprung” die drängenden Finanzfragen beim Klimaschutz zu lösen, die Gefahren der aktuellen Klimakrise durch Extremwetter abzuwehren und die anstehenden nationalen Klimapläne (Nationally determined contributions, NDCs) zu grünen Investmentplänen zu machen. Denn die bisherigen NDCs “werden bis 2030 kaum Emissionen senken”, so der UN-Klimachef – doch diese müssten im gleichen Zeitraum für das 1,5-Grad-Ziel um fast die Hälfte sinken.

Neue Jobs, bessere Luft, Wirtschaftswachstum und Geschlechtergerechtigkeit winken laut Stiell als Belohnung für ein Umschwenken. Dafür aber müssten die Länder das “Kryptonit” der Ungleichheit bekämpfen und deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Bei der Weltbanktagung sollten sie daher mehr günstige Kredite für die ärmsten Länder versprechen, neue Quellen der Finanzierung auftun, die Entwicklungsbanken reformieren und Schulden der armen Länder erlassen. Die Verantwortung dafür sieht Stiell vor allem bei den G20-Staaten, die den größten finanziellen Hebel hätten und 80 Prozent der Emissionen ausmachten. bpo

Ein reindustrialisiertes Europa könne 1,6 Millionen Arbeitsplätze in Netto-Null-Industrien bis 2030 schaffen, und insgesamt zwei Millionen Jobs bis 2040. Das geht aus einer heute veröffentlichten Untersuchung des Brüsseler Thinktanks Strategic Perspectives hervor. Die Autoren fordern die EU-Mitgliedstaaten auf, eine europäische Industriestrategie in ihrem Fahrplan für die nächsten fünf Jahre zu erstellen.

Die sogenannte Strategische Agenda der EU-Staaten ist eines der wichtigsten Gesprächsthemen beim Sondergipfel des Europäischen Rates kommende Woche. Beschlossen werden soll sie beim nächsten turnusmäßigen EU-Gipfel Ende Juni. Erste Entwürfe zeigen, dass der Schwerpunkt der Strategischen Agenda 2024-2029 auf Wettbewerbsfähigkeit und Industrialisierung liegt.

Neben neuen Arbeitsplätzen habe eine neue Industriestrategie laut den Autoren das Potenzial:

Die nötigen Investitionen zum Erreichen eines CO₂-Reduktionsziels von 90 Prozent bis 2040 – rund 668 Milliarden Euro – würden somit “durch die großen Vorteile für die europäische Wirtschaft bei weitem aufgewogen“, heißt es in der Studie. “Deindustrialisierung ist kein unausweichliches Schicksal für Europa”, betont Neil Makaroff, Direktor von Strategic Perspectives. Europa könne von einem grünen Verbraucher zu einem grünen Produzenten werden. “Wenn wir den Umstieg jetzt jedoch aufschieben, riskieren wir, grüne Arbeitsplätze und Investitionen an China und die USA zu verlieren”, so Makaroff.

Strategic Perspectives ist nicht die einzige Denkfabrik, die die Verknüpfung von Industriepolitik an einen Green Deal 2.0 fordert. Der Klima-Thinktank E3G kritisiert, dass Europas Antwort auf Investitionspläne aus den USA und China bislang kaum Wirkung gezeigt habe. Er fordert daher schnellere industriepolitische Entscheidungen, um private und öffentliche Investitionen besser bündeln zu können. Das gelte auch für ein ehrgeiziges und ambitioniertes EU-Klimaziel bis 2040. luk