auf der COP28 spitzt sich “der Showdown zwischen den Fossilen und dem Planeten” zu, sagt Klima-Staatssekretärin Jennifer Morgan im heutigen Interview mit Bernhard Pötter. Wurde die Frage nach dem fossilen Ausstieg im letzten Jahr noch in Hinterzimmern verhandelt, steht sie dieses Mal im Zentrum der Klimakonferenz. Blockierer wie Saudi-Arabien und Russland müssten sich bewusst machen, dass ihre Haltung “das Ende der Inselstaaten” bedeute, so Morgan. Die Staatssekretärin klagt, einige Staaten verhandeln nicht konstruktiv.

Es formiert sich der Widerstand gegen einen harten Beschluss zu einem Ausstieg aus den fossilen Energien. Zu viel steht für die Öl- und Gasstaaten auf dem Spiel. Deshalb hat die OPEC ihre Mitglieder aufgerufen, jede Erwähnung fossiler Brennstoffe in der endgültigen Gipfelvereinbarung zu blockieren.

Die Klimabewegung hat sich klar zum Ausstieg aus den fossilen Energien positioniert. Doch die Arbeit auf der COP werde durch unterschiedliche Positionen zum Gaza-Krieg geschwächt, beklagen einige NGO-Vertreter. Kräfte, die für den gemeinsamen Kampf für ein möglichst ambitioniertes COP-Ergebnis genutzt werden könnten, würden in Auseinandersetzungen zwischen den internationalen Klimaorganisationen fließen, berichtet Alexandra Endres.

Im “Dessert” wirft Lukas Scheid heute einen Blick die Kaffeemaschinen dieser COP und gibt Tipps, wo das Koffein am besten schmeckt.

Beste Grüße

Frau Morgan, von außen betrachtet, stellen sich die Verhandlungen drei Tage vor Schluss so dar: Es gibt einen sehr langen Text mit allen Optionen zum fossilen Ausstieg, der nicht entscheidungsfähig ist. Bei der Anpassung an den Klimawandel ist das Verfahren blockiert und bremst alles andere. Ist es normal, dass es vier Tage vor Schluss so hakt?

Hakt es? Jein. Wir haben detaillierte Gespräche über eine schnellere Energiewende mit allen wichtigen Beteiligten. Das ist ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die arabische Gruppe ein echtes Gespräch über Anpassung verhindert. Eine Einigung in diesem Bereich wäre aber sehr wichtig, denn das sind zu Recht die höchsten Prioritäten der Inselstaaten und der afrikanischen Staaten. Deshalb führt die EU viele Gespräche über Anpassung.

Das könnte ja gerade der Grund für die Blockade sein: Zu verhindern, dass es eine Annäherung von Afrika und der EU gibt, die dann auch beim fossilen Ausstieg hilft.

Ich mache mir weniger Sorgen um den Prozess als mehr darum: Nicht alle Länder und Gruppen verhandeln konstruktiv. Bei Anpassung reden wir ja noch nicht einmal über den Text, sondern nur über das Vorgehen. Und Textarbeit zu blockieren, wie es ein paar Gruppen tun, ist schon eine sehr harte Maßnahme. Manche nennen das Geiselnahme. Aber langsam sehen wir, wie das Gesamtpaket aussehen kann, auch wenn der Text noch sehr lang ist. Jetzt muss die Präsidentschaft das Paket mit den Optionen schnüren, das die Minister dann entscheiden. Der Text sollte bis zum Sonntag kommen.

Wie professionell ist da die Arbeit der Präsidentschaft?

Sie ist immer noch sehr transparent, auch das ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Sie haben ein gutes Team, aber der Moment der Wahrheit ist, wenn der Text kommt. Ist er ausgewogen? Ambitioniert?

Manche sagen, die COP28 sei das letzte Aufbäumen der fossilen Energien. Sehen Sie das auch so?

Die Frage ist ja: Warum sind so viele fossile Lobbyisten hier? Im letzten Jahr wurde die Frage nach einem Ausstieg in einem dunklen Raum verhandelt, wo ein paar Länder nein sagten. Jetzt ist sie mitten im Zentrum des Geschehens. Viele der fossilen Interessen sind hier, weil sie wissen: Das ist der Showdown zwischen den Fossilen und dem Planeten. Und sie sind hier und versuchen, aus Eigeninteresse das dringend nötige Ende der Fossilen zu verhindern.

Ministerin Baerbock und andere ziehen eine Parallele dieser COP zur Konferenz in Paris. Ist Dubai wie Paris?

Ja, ein bisschen. Es geht um ein Gesamtpaket. Das GST ist die Umsetzung von Paris. Und es gibt auch dieses Gefühl: Wir stehen an einem Wendepunkt. In Paris war die Frage: Schaffen wir ein Abkommen? Jetzt heißt es: Können wir das Abkommen mit Ehrgeiz füllen und die Mechanismen nutzen? Für die meisten Länder ist die Frage: Wie schaffen wir das? Viele Schwellen- und Entwicklungsländer haben Sorge, dass der Übergang zu schnell geht. Aber positiv ist: Wir reden über das Wie, um Stromnetze und Speicher, über Finanzmechanismen oder Investitionen in Afrika. Da reden wir über die Wirklichkeit, über Wirtschaft. Und dann gibt es die Ölstaaten, die haben sich nicht darauf vorbereitet und diversifiziert wie andere Länder.

Von Deutschland kommen da mit der Klimaaußenpolitikstrategie allerdings gemischte Signale, was den fossilen Ausstieg angeht.

Das finde ich nicht. Die Außenpolitikstrategie ist voll auf Linie der EU-Position.

Im Text steht aber der Ausstieg aus “unabated fossil fuels”.

Es ist EU-Position, dass Abatement wenn überhaupt nur für schwer zu dekarbonisierende (hart to abate) Bereiche infrage kommt. Dass aber ansonsten ein Energiesystem, überwiegend frei von fossiler Energie, gefordert wird. Das ist EU-Ratsbeschluss. Alles in der Strategie ist eins zu eins mit den Schlussfolgerungen abgestimmt.

In der Zusammenfassung steht nur “unabated”, nicht für die “hard to abate” Sektoren

Es gibt da jetzt eine Fußnote, um die Position in ihrer Gesamtheit klarzustellen. Das war nur die Zusammenfassung, nicht weil es eine andere Position ist. Noch mal: Unsere Position hier ist die Position der EU.

Wenn aber andere Länder wie Saudi-Arabien oder Russland sagen: Wir reden gar nicht über den Ausstieg. Wie soll man da zusammenkommen?

Diese Länder haben die Pflicht, zuzuhören, was ihre Position bedeutet: nämlich das Ende der Inselstaaten. Und sie müssen nachdenken, was ihre Rolle in der Welt ist – was wollen sie? Wir sind in einer Klimakrise. Sind sie Teil der Lösung? Einige gehen in diese Richtung. Oder sind sie die Blockade? Wenn diese COP daran scheitert, ist allen klar, wer die Blockierer sind: Dass diese Staaten ihre kurzfristigen Interessen über die Interessen der Inselstaaten und der afrikanischen Staaten und vieler Menschen stellen.

Wie diplomatisch oder undiplomatisch sind Sie in diesen Verhandlungen, wenn es um so Grundsätzliches geht?

Jetzt ist Zeit für Klartext. In den Verhandlungsräumen reden wir sehr klar über einzelne Sätze und Worte. Bei anderen Gelegenheiten ist es wichtiger, diplomatisch zu sprechen oder nichts zu sagen. Und andere Länder etwas sagen zu lassen. Die Inselstaaten und die am wenigsten entwickelten Länder sind hier sehr wichtig.

Deutschland hat jetzt zweimal bei der High Ambition Coalition nicht mitgezeichnet. Werden Sie es hier auf dem Gipfel tun?

Ich gehe davon aus. Deutschland ist aktives Mitglied der HAC. Wenn es ein Statement gibt, sind wir dabei.

Ist es eigentlich immer hilfreich, wenn wie jetzt die Minister verhandeln? Lässt sich vieles nicht besser von den Experten klären?

Die Experten reden ja die ganze Zeit miteinander. Aber jetzt ist Zeit für politische Entscheidungen. Das müssen Minister machen. Da geht es um harte politische Entscheidungen, wo man mitgehen kann oder nicht.

Vor allem die VAE stehen vor einer Entscheidung, ob sie diese COP mit einem fossilen Ausstieg enden lassen wollen.

Ja, die VAE haben eine große Verantwortung. Sie müssen sich als COP-Präsidentschaft klar positionieren: Sind sie Teil der Lösung und der Zukunft und bei der Energiewende dabei? Oder Teil der Vergangenheit? Sie sagen, dass sie eine sehr ambitionierte COP voller Lösungen haben möchten – dann ist jetzt der Moment, dies zu zeigen.

Der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas – und nicht nur aus den fossilen Emissionen, wie er derzeit ebenfalls zur Debatte steht – ist eine der Kernforderungen der NGOs auf der COP28. Es ist ihnen schnell gelungen, auf dem Gipfel eine gemeinsame Position an die Verhandlungen zu formulieren. “Die strategische Zusammenarbeit zum Ausstieg aus den fossilen Energien klappt gut”, sagt Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch.

Vor dem Gipfel hatte es Befürchtungen gegeben, die Debatte zum Gaza-Krieg könnte die klimapolitische Arbeit der Organisationen überlagern oder die Bewegung gar auseinandertreiben. Zumindest nach außen hin ist das nicht der Fall. Doch intern gibt es teils kraftraubende Debatten.

Von den Solidaritätsaktionen der internationalen Bewegung für Palästina halten sich deutsche Aktivistinnen und Aktivisten eher fern. So beispielsweise am Samstag, als sich eine bunte Menge versammelte, um einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza zu fordern. Auf der Demo gab es auch Schilder mit Parolen wie “Beendet die Besatzung”, die von deutscher Seite eher kritisch gesehen werden.

Während internationale NGOs in Dubai zur Solidarität mit Palästina aufrufen, bestehen deutsche Klimaorganisationen darauf, dass auch israelisches Leid gesehen werden muss und das Massaker der Hamas am 7. Oktober nicht außer Acht geraten darf. Manche wenden viel Zeit und Mühe auf, um die Gegensätze in internen Gesprächen zu überbrücken. So zum Beispiel am Freitag, als der Dachverband Climate Action Network International (CAN) seinen täglichen Negativpreis “Fossil of the Day” an Israel vergab. Auch deutsche Organisationen gehören CAN an.

Üblicherweise geht das “Fossil des Tages” an Länder mit mangelhafter Klimapolitik. Im Fall von Israel aber wurde die Verleihung ausdrücklich mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina und dem daraus folgenden menschlichen Leid begründet. “Ohne Menschenrechte kann es keine Klimagerechtigkeit geben”, hieß es in der Begründung, die mit dem Aufruf schloss: “Waffenstillstand jetzt.”

In einem Statement am 20. Oktober hatte CAN sich noch solidarisch mit “palästinensischen, israelischen und allen Familien” erklärt, “die in diesem jüngsten Konflikt Angehörige verloren haben”. Hier auf dem COP-Gelände aber will das Netzwerk vor allem Solidarität mit Palästina zeigen. Die Hamas wird in der Begründung zur Preisverleihung nicht genannt. Wie zu hören ist, enthielt ein erster Entwurf des Textes noch schärfere Kritik an Israel. Auf die Intervention deutscher Aktivisten hin wurde er dann offenbar entschärft.

Auch abgesehen vom “Fossil des Tages” verlaufe die Zusammenarbeit teilweise holprig, hört man aus der deutschen Bewegung. Wegen der unterschiedlichen Auffassungen zum Krieg in Gaza nähmen Deutsche derzeit an manchen Arbeitsgruppen nicht teil. Dabei gehe es auch um zwischenmenschliches Vertrauen, das beschädigt sei.

Wer sich bei CAN International umhört, stößt dort wiederum auf Unverständnis angesichts der deutschen Position zu Gaza. Dennoch sagt CAN-Chefin Tasneem Essop: “Ich würde nicht sagen, dass wir gespalten sind. Wir haben zwar verschiedene Sichten auf den Konflikt. Es gibt eine besondere deutsche Perspektive auf Gaza, die wir nicht teilen. Wir sind zur COP gekommen, um auch unsere Solidarität mit Palästina auszudrücken und zu einem Waffenstillstand aufzurufen.” Aber alle seien nach Dubai gekommen, “um auf der COP gute Ergebnisse für das Klima zu erzielen. Was das betrifft, stehen wir vereint. Wir alle wollen einen Ausstieg aus den fossilen Energien, ein globales Anpassungsziel – all diese Dinge, für die wir schon seit Jahren kämpfen.”

“Die Menschenrechte und das internationale Völkerrecht gelten für alle”, beschreibt Germanwatch-Geschäftsführer Christoph Bals die Haltung seiner Organisation zum Israel-Konflikt. “Empathie und Solidarität mit allen Zivilisten ist wichtig. Das sind die Grundsätze, an denen sich unsere Positionen messen lassen müssen.” Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, sagt: “Die Position der deutschen Umwelt- und Klimaorganisationen ist hier sehr klar: Wir verurteilen den Angriff der Hamas vom 7. Oktober und rufen zugleich Israel zur Mäßigung in diesem Krieg auf. Die Menschenrechte gelten auf allen Seiten.”

In klimapolitischen Fragen mögen sich die Organisationen einig sein. Doch die interne Auseinandersetzung um Gaza “zieht Kräfte ab, die wir woanders besser investieren könnten”, sagt Niebert, “zum Beispiel in Druck auf die OPEC-Staaten, hier einen Ausstieg aus fossilen Energien zu beschließen, nicht nur aus den fossilen Emissionen.”

Am Freitag hatte CAN International auch dem UN-Klimasekretariat vorgeworfen, Solidaritätserklärungen mit Gaza würden auf dem Gipfelgelände unzulässigerweise unterbunden.

CAN-Geschäftsführerin Essop sagte, das Klimasekretariat habe den Organisationen vorgeschrieben, welche Botschaften sie auf dem Gipfelgelände aussenden dürften – vor allem in Bezug auf Palästina. Am Freitag seien bei der Sicherheitskontrolle am Eingang Kufiyas, sogenannte Palästinensertücher, beschlagnahmt, und das Tragen von Solidaritäts-Schlüsselbändern in den palästinensischen Farben sei untersagt worden. “All unsere anderen Aktionen, über fossile Energien, Schäden und Verluste, et cetera, waren in Ordnung. Aber sobald es um Palästina ging, wurde es zum Problem.”

Man habe Aktivisten mit dem Entzug des Zugangsausweises (Badge) gedroht und damit, sie des Geländes zu verweisen, wenn sie Tücher und Schlüsselbänder nicht abnähmen, sagte Asad Rehman, Geschäftsführer der britischen Klimagerechtigkeitsorganisation War on Want. Selbst das Wort “Waffenstillstand” zu benutzen, sei ihnen erst nach einwöchigen Verhandlungen gestattet worden. Allerdings fordert CAN in seinem täglichen COP-Bulletin seit dem ersten Tag der Konferenz einen sofortigen Waffenstillstand. “Dies ist der restriktivste Klimagipfel, den wir je erlebt haben”, sagte Rehman.

Das Klimasekretariat reagierte auf die Vorwürfe von CAN mit einer schriftlichen Erklärung. Die Vereinten Nationen setzten sich dafür ein, “die Rechte aller Beteiligten zu wahren, um sicherzustellen, dass die Perspektiven aller Gehör finden und ihr Beitrag … anerkannt wird”, heißt es darin.

Das Sekretariat verweist auch auf seinen Verhaltenskodex. Der besagt, grob zusammengefasst, dass Protestaktionen einen Klimabezug haben müssen, und dass weder Einzelpersonen – also beispielsweise Staatsoberhäupter oder Delegierte – noch Mitgliedsstaaten verunglimpft werden dürften. “No naming and shaming”, fasst es ein Sekretariatsmitarbeiter zusammen. Darüber, wie das zu interpretieren sei, gab es offenbar unterschiedliche Auffassungen.

Immerhin: In den eigentlichen Verhandlungen der COP28 spiele die Debatte um Israel und Palästina keine direkte Rolle, sagt DNR-Chef Niebert. Am Samstagmorgen hoffte Niebert noch, dass die Klimabewegung sich nach den Diskussionen um das “Fossil of the Day” wieder den “hier wichtigen Themen zuwenden” kann. Doch am Nachmittag fand dann erneut ein Protest für Palästina statt.

Zum ersten Mal bei einer UN-Klimakonferenz spielen in Dubai auch Lebensmitteln und Ernährungssysteme (Food Systems) eine wichtige Rolle. Es gibt beispielsweise einen Food Pavillon und der Thementag zu “Food, Agriculture and Water” bringt das Thema ebenfalls auf die Tagesagenda der COP28. In den Verhandlungen wird das Thema von zwei Seiten betrachtet. Zum einen geht es um die Bekämpfung von Hunger und um Ernährungssicherheit in Zeiten des Klimawandels. Zum anderen wird diskutiert, wie der Konsum von Fleisch und Milchprodukten reduziert werden kann, da diese pro Kilo und Kalorie weit mehr Emissionen verursachen als pflanzliche Nahrungsmittel. Die COP bietet in diesem Jahr hauptsächlich veganes Catering an.

Ernährungssysteme tragen zu einem Drittel der globalen Treibhausgasemissionen bei. Rund zwei Drittel dieser Emissionen stammen aus der Herstellung tierischer Produkte, während sie nur 19 Prozent der Kalorien und 41 Prozent des Eiweißes der gesamten weltweit hergestellten Nahrungsmittel enthalten. Einer der wichtigsten Aspekte sind dabei Landnutzungsänderungen und Abholzungen. Zudem trägt industrielle Landwirtschaft zum Biodiversitätsverlust bei.

Bisher spielt Ernährungsumstellung als Treiber des Klimawandels bei politischen Maßnahmen eine untergeordnete Rolle: Während mehr als 100 Länder Landwirtschaft in ihre NDCs aufgenommen haben, findet sich nur in fünf NDCs Konsum als Thema. Diese fünf Länder sind Entwicklungsländer mit relativ geringen Treibhausgasemissionen aus der Ernährung. Gleichzeitig hat der Klimawandel große Auswirkungen auf den Anbau von Lebensmitteln: Dürren und andere Faktoren bringen zunehmend Ernährungsunsicherheit. Durch den Krieg in der Ukraine hat das Thema Ernährungsunsicherheit in internationalen Diskussionen an Gewicht gewonnen – und steht nun für viele Staaten auf der Prioritätenliste, weit vor der Umstellung von Ernährungssystemen.

Die VAE forderten die Länder auf, eine Erklärung zu Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Action zu unterschreiben.

In der Erklärung werden die Staaten dazu aufgefordert, Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme in verschiedene Klimaschutzmaßnahmen einzubinden. Nämlich in:

Die Deklaration ist kein offizielles Verhandlungsdokument der COP. Es gibt jedoch auch einen Verhandlungsprozess zu Ernährung und Klima: die Sharm el-Sheikh Joint Work on Implementation of Climate Action on Agriculture and Food Security (SSJW). Die SSJW ist der offizielle Mechanismus, der Ernährung und Landwirtschaft in den UNFCCC einbringt. Der Prozess der SSJW soll vier Jahre dauern, wurde auf der COP27 ins Leben gerufen und ist die Fortsetzung der vorherigen Koronivia Joint Work on Agriculture.

Schon allein der Name zeigt, dass inzwischen mehr Bewusstsein für die Komplexität von Ernährungs- und Klimaschutzfragen vorhanden ist. Das Arbeitsprogramm erkennt die Priorität an, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und Hunger zu beenden. Es nennt aber auch die besondere Anfälligkeit der Nahrungsmittelproduktionssysteme für die Auswirkungen des Klimawandels. Außerdem unterstreicht es die Rolle der Landwirte, einschließlich der Kleinbauern und Hirten, als Schlüsselakteure des Wandels und erkennt an, dass Lösungen kontextspezifisch sind und den nationalen Gegebenheiten Rechnung tragen müssen.

Als Ergebnis der COP28 wird vor allem ein dreijähriger Arbeitsplan für die SSJW ausgearbeitet.

Ende Oktober hatten rund 85 NGOs wie der WWF, The Food Systems Partnership und die Food and Land Use Coaltion in einem offenen Brief gefordert, die Relevanz von Ernährungssystemen für das Klima und das Pariser Abkommen anzuerkennen. Sie kritisieren insbesondere, dass es bisher keinen ganzheitlichen Ansatz zu Ernährung in der SSJW gibt.

Das Arbeitsprogramm soll zudem folgende Schlüsselelemente beinhalten:

Die NGOs fordern auch, dass Ernährungssysteme bereits vor der COP30 großflächig Einzug in nationale Klimaschutzpolitik und langfristige Planung erhalten.

Regelmäßig wird zudem moniert, dass Konsumfragen im Ernährungskontext bisher nicht genügend thematisiert werden und es zu wenig Maßnahmen gibt, die tatsächlich Verhaltens- und Ernährungsmuster verändern.

Ein konkreter Output und auch Erfolg liegt bereits darin, dass es die Erklärung zu Landwirtschaft und Ernährung gibt. 134 Länder haben sie unterschrieben, zusammen decken sie 75 Prozent der Emissionen aus der Lebensmittelherstellung ab. Umweltorganisationen begrüßten die Erklärung. Sie könne zusätzliche Finanzmittel für nachhaltige Ernährungssysteme bringen. Außerdem kann sie dazu beitragen, Lösungsansätze für nachhaltige und klimafreundliche Ernährung sichtbar machen.

Gleichzeitig wird das Arbeitsprogramm SSJW weiter vorangetrieben und diskutiert. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es in dieser Hinsicht große Fortschritte gibt, da Ergebnisse aus diesem Prozess erst 2026 auf der COP31 erwartet werden.

10. Dezember, 9 Uhr, Al Saih

Dialog High-Level Ministerial Dialogue on Building Water-Resilient Food Systems

Auf der Veranstaltung soll eine zweijährige Partnerschaft im Rahmen der UNFCCC-Allianz für klimaresiliente Nahrungsmittelsysteme (CRFS) ins Leben gerufen werden. Sie soll im Vorfeld der COP30 dabei unterstützen, das Management von Wasser- und Nahrungsmittelsystemen sowohl zur Anpassung in nationale Klimapläne zu integrieren. Infos

10. Dezember, 11.30 Uhr, European Pavilion

Diskussion Methane Pledge two years on – working together to pick the low hanging fruit of mitigation

Auf der Podiumsdiskussion wird darüber diskutiert, wie gut die Versprechen zur Methan-Reduzierung bisher umgesetzt werden und welche Möglichkeiten es gibt noch rascher voranzukommen. Infos

10. Dezember, 11.30 Uhr, SE Room 8

Diskussion Connecting international cooperation to local realities of the just transition

Auf dieser Veranstaltung stehen internationale Zusammenarbeit und Just Transition im Zentrum. Diskutiert wird unter anderem über die Energiewende in Indien, Kolumbien und Ghana. Infos

10. Dezember, 13 Uhr, Connect Conference Center: Auditorium

Diskussion Accelerating Transformation at the Nutrition-Climate Nexus

Auf der Veranstaltung werden Ansätze zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelsysteme vorgestellt. Die Veranstaltung wird von der COP-Präsidentschaft und der Scaling Up Nutrition Bewegung organisiert. Infos

10. Dezember, 13.15 Uhr, SE Room 3

Diskussion From Dubai to Belém, at the heart of the Amazon: Brazil’s pathways towards climate neutrality

Auf der Veranstaltung wird darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen Waldschutz in Brasilien gelingen kann und wie das Land damit Net-Zero erreichen kann. Infos

Viele der auf der COP28 vorgestellten, freiwilligen Klimainitiativen und “Pledges” sind weder neu noch detailliert genug, um maßgeblich zur Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 beizutragen. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Climate Action Trackers. Seit dem Beginn der COP28 wurden demnach 74 neue “Pledges und Deklarationen” oder Klimaschutzinitiativen verkündet. Von den gesamten Emissionseinsparungen, die durch die Zusagen erreicht werden könnten, seien ein Viertel nicht neu und schon Teil der nationalen Klimaschutzpläne (NDCs), die Hälfte sei schwer zu erreichen, wenn die Initiativen nicht besser ausgestaltet werden. Nur ein Viertel sei neu und erreichbar, so das Fazit der Analyse.

Positiv sei die Initiative zur Verdreifachung der Kapazitäten an erneuerbaren Energien und der Verdopplung der Energieeffizienz. Wenn beide Ziele erreicht würden, könnte die Lücke zum 1,5-Grad-Pfad bis 2030 um ein Drittel geschlossen werden. Allerdings sei es schwieriger, die Effizienz zu verdoppeln als die Erneuerbaren zu verdreifachen. Dieses Ziel dürfe nicht vernachlässigt werden.

Viele der anderen freiwilligen Klimainitiativen und Pledges haben entweder keine oder nur minimale zusätzliche Klimaschutzeffekte, so der Climate Action Tracker. Durch den “Oil and Gas Decarbonisation Accelerator” wollen 50 Öl- und Gasfirmen die CO₂-Emissionen aus der Produktion von Öl und Gas bis 2050 auf netto null und die Methanemissionen bis 2030 auf netto null senken. Allerdings falle der größte Teil der Emissionen bei der Nutzung von Öl und Gas an und werde von der Initiative nicht erfasst. Die Produktion von Öl und Gas müsse auslaufen, nicht dekarbonisiert werden, so die Analyse. Zudem lasse der Accelerator unklar, bis wann die Methanemissionen konkret auf netto null sinken sollen. Laut der NGO Environmental Defense Fund wäre eine Zielerreichung bei den Methanemissionen allerdings ein großer Fortschritt.

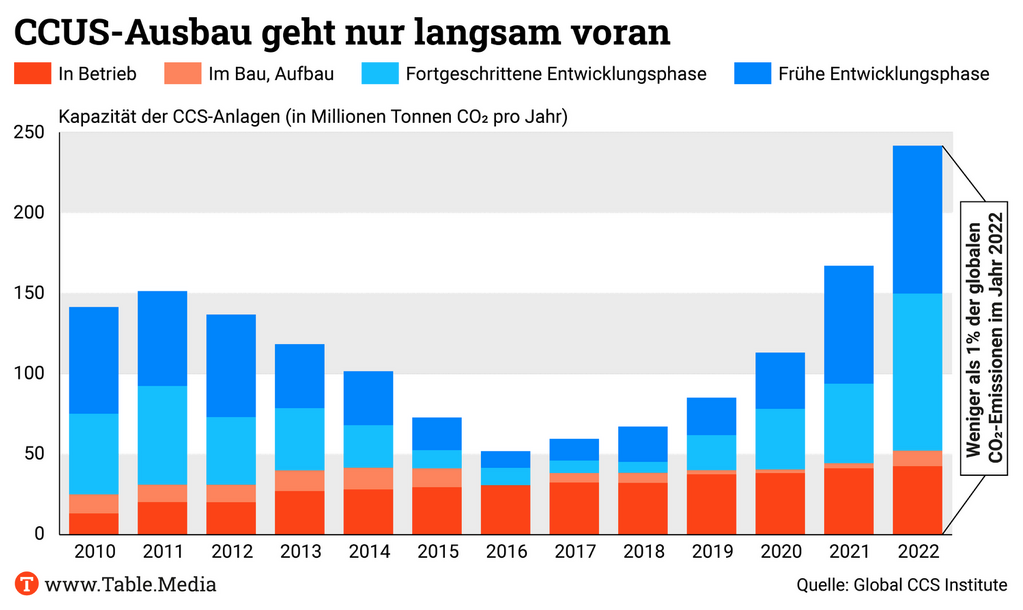

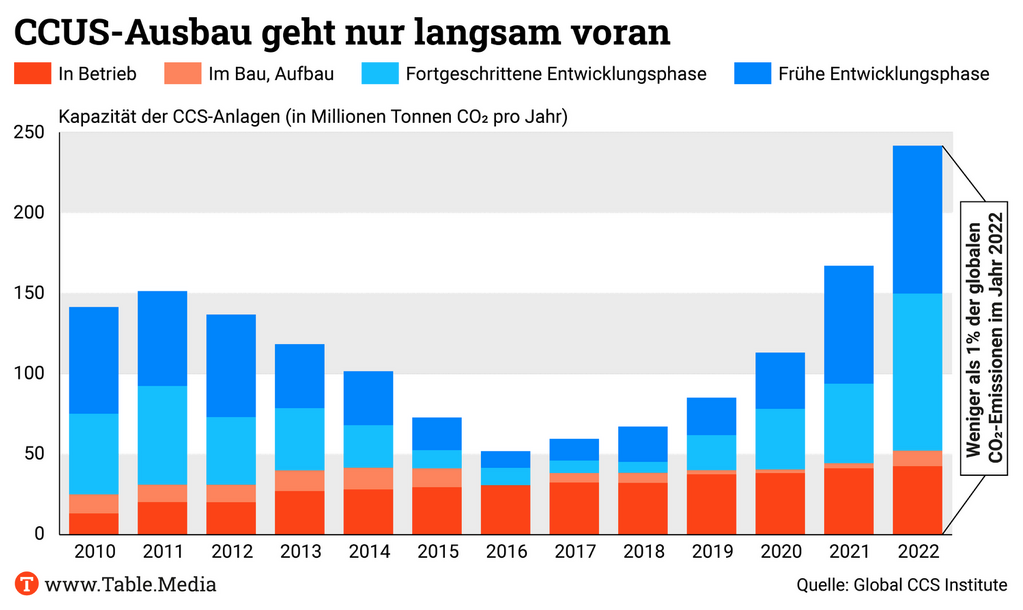

Als komplett unplausibel bewertet der Climate Action Tracker die Zusage, Anwendungen zum Auffangen und Speichern von CO₂ (CCS, DACCS und BECCS) bis 2030 auf eine Gigatonne CO₂ pro Jahr (eine Milliarde Tonnen) zu skalieren. Diese Zielmarke wurde auf der COP28 von Mitgliedern der Carbon Management Challenge bekannt gegeben. Derzeit gäbe es weltweit eine CCS-Kapazität von 45 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Allerdings fangen die Anlagen in der Praxisanwendung oft viel weniger CO₂ auf, als ihre Kapazität aussagt. Selbst unter optimistischen Annahmen wachse die Kapazität bis 2030 auf lediglich circa 300 Millionen Tonnen. “CCS wird bei der Reduzierung der Emissionen bis 2030 nur eine marginale Rolle spielen”, so das Fazit des Climate Action Trackers.

Die seit der COP26 in Glasgow verkündeten freiwilligen Klimainitiativen bewirkten “kaum mehr als ein ‘Greenwashing’ der Untätigkeit”, so das Fazit der Analyse. Es fehle an Rechenschaftspflicht, klaren Zielvorgaben und Messbarkeit. nib

Aserbaidschan wird voraussichtlich Gastgeber der COP29 im kommenden Jahr sein. Am Samstag bekam Baku die einstimmige Unterstützung der osteuropäischen Staaten, die turnusgemäß am Zug sind, die UN-Klimakonferenz auszutragen. Die knapp 200 Vertragsstaaten müssen die Einigung der Osteuropäer noch formell bestätigen.

Mitbewerber Armenien hatte seine Kandidatur am Donnerstag zurückgezogen, nachdem das Land eine Vereinbarung mit Aserbaidschan über den Austausch von Kriegsgefangenen getroffen hatte. Teil des Deals war, dass Aserbaidschan die Unterstützung Jerewans bekommt, die COP29 auszutragen. Auch der EU-Mitbewerber Bulgarien hatte am Freitag seine Kandidatur zurückgezogen, damit der Prozess nicht weiter verzögert wird, begründete der bulgarische Umweltminister Julian Popov die Entscheidung bei Table.Media.

Christoph Bals, politischer Geschäftsführer von Germanwatch, hält die Vergabe für “höchstproblematisch”, da mit Aserbaidschan nach Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten ein weiterer Ölstaat die Klimaverhandlungen leiten soll. “Es gibt gut belegte Hinweise auf Korruptionsversuche gegenüber Europarat und deutschen Abgeordneten der Unionsparteien im Rahmen der sogenannten Aserbaidschan-Connection.” Der Staat liege zudem auf dem Korruptions-Index von Transparency International auf Platz 157 der 180 untersuchten Länder, so Bals.

Die Entscheidung über den Gastgeber für 2024 hatte sich zuletzt immer weiter verzögert, nachdem Russland erklärt hatte, die Bewerbung eines EU-Landes nicht zu akzeptieren. Die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan über Bergkarabach verhinderten bislang eine Einigung auf eins dieser beiden Länder. luk

In einem Schreiben vom Mittwoch fordert der Generalsekretär der Organisation Erdöl-exportierender Länder (OPEC), Haitham al-Ghais, die Mitgliedsländer der Organisation auf, Formulierungen für das COP-Abschlussdokument zu fossilen Brennstoffen zu blockieren. “Es scheint, dass der unangemessene und unverhältnismäßige Druck gegen fossile Brennstoffe einen Kipppunkt mit irreversiblen Folgen erreichen könnte”, heißt es in dem Schreiben. Das Schreiben war am Freitag bekannt geworden.

Unterhändler und Beobachter auf der COP28 erklärten am Samstag, dass mehrere OPEC-Mitglieder offenbar den Forderungen von Al-Ghais nachgekommen wären. Sie hätten vor, ein Veto gegen Versuche einzulegen, einen Ausstieg aus Fossilen in das Abschlussdokument aufzunehmen.

Mindestens 80 Länder fordern auf der COP28 ein Abkommen, das einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe vorsieht. Es ist jedoch schwierig, die Länder zu überzeugen, die von Öl und Gas abhängig sind. Viele von ihnen wollen stattdessen auf Technologien wie die CCS-Technik setzen. Im aktuellen Entwurf gibt es noch verschiedene Formulierungsvorschläge zu einem (unverminderten) Ausstieg auf Fossilen.

Teresa Ribera, Umweltministerin von Spanien und COP-Verhandlerin für die EU, sagte, die Haltung der OPEC-Länder sei “widerwärtig” und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock forderte die Staaten auf, ihren Widerstand gegen den Ausstieg aus den fossilen Energien aufzugeben. rtr/kul

Marokko hat sich am Freitag einer internationalen Kampagne für den Ausstieg aus der unverminderten Kohleverstromung (Powering Past Coal Alliance (PPCA)) angeschlossen und plant, in den nächsten sieben Jahren mehr als die Hälfte seines Strombedarfs durch erneuerbare Energien zu decken.

Der Allianz gehören inzwischen 60 nationale Regierungen an, die sich gemeinsam für einen sauberen Ausstieg aus der Kohleverstromung einsetzen. Zu Beginn des COP 28-Klimagipfels traten die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Tschechien, Zypern, die Dominikanische Republik, Island, der Kosovo, Malta und Norwegen der globalen Initiative bei, so die PPCA in einer Erklärung.

“Marokko wird mit der PPCA zusammenarbeiten, um einen Plan für den schrittweisen Ausstieg aus der Kohle zu entwickeln”, gab die Allianz bekannt, ohne Fristen zu nennen.

Etwa 70 Prozent des marokkanischen Stroms und 30 Prozent seines Gesamtenergiebedarfs werden aus Kohle erzeugt, wobei der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in diesem Jahr bisher 20 Prozent beträgt, wie aus offiziellen Angaben hervorgeht. Marokko plant, den Anteil der erneuerbaren Energien an seinem Strommix bis 2030 auf mehr als 52 Prozent zu erhöhen. nib/rtr

Eine von den Niederlanden angeführte Koalition aus einem Dutzend Staaten verpflichtete sich am Samstag, innerhalb eines Jahres eine Bestandsaufnahme ihrer eigenen Subventionen für fossile Brennstoffe zu veröffentlichen, um eine klare Strategie für deren Abschaffung zu entwickeln.

Neben den Niederlanden sind auch Frankreich, Österreich, Kanada, Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Spanien, Costa Rica, Luxemburg und Antigua und Barbuda Teil der Koalition. Deutschland und andere große Staaten wie die USA und China sind nicht dabei.

Auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen 2021 in Glasgow einigten sich die Regierungen darauf, “ineffiziente” Subventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen, um die globale Erwärmung einzudämmen. Die Staatenkoalition will jetzt weitere Schritte gehen, um dem Ziel näherzukommen.

“Wir können nicht aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, ohne die Subventionen für fossile Brennstoffe in Angriff zu nehmen”, sagte der niederländische Klimaminister Rob Jetten auf dem UN-Klimagipfel COP28 in Dubai. “Wir müssen sicherstellen, dass die richtigen wirtschaftlichen Anreize vorhanden sind.”

Die Koalition sieht vor, dass sich die Länder über bewährte Verfahren zur Abschaffung von Subventionen austauschen und nationale Ausstiegsstrategien entwickeln. Anfang dieses Jahres veröffentlichte Kanada einen Plan zur Abschaffung ineffizienter Subventionen für fossile Brennstoffe. Es ist das bisher einzige G20-Land, das einen solchen Plan entwickelt hat. nib/rtr

Franziska Tanneberger ist auf der COP28 eine viel gefragte Expertin. Die Spezialistin für Niedermoore eilt von Veranstaltung zu Veranstaltung, um über Moorschutz zu sprechen und diese “Klimabaustelle” stärker in den Fokus zu rücken.

Moore haben eine beruhigende Wirkung auf Franziska Tanneberger. Feldforschung, Treffen mit NGOs oder Anhörungen im Bundestag – der Arbeitsalltag der 45-Jährigen ist meistens hektisch. “Aber im nassen Moor sinke ich ein, ich gehe automatisch langsamer und genieße die Landschaft.”

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Greta Gaudig leitet Tanneberger seit 2015 das Greifswald Moor Centrum. Ihre Schwerpunkte liegen in der Forschung zu Biodiversitäts- und Klimaschutz, beispielsweise zu den Treibhausgasemissionen aus Moorböden, sowie in Projekten zur praktischen Umsetzung von Landnutzungskonzepten.

Nach ihrem Studium in Landschaftsökologie und Naturschutz an der Universität Greifswald forschte sie zunächst zu Mooren im osteuropäischen Ausland. Bis sie sich fragte, wie es um die Moore vor unserer Haustür steht.

In der EU machen Moore eine Fläche von rund 59 Millionen Hektar aus – und etwa die Hälfte davon gilt wegen Torfabbau und Entwässerung als geschädigt. In der Global Peatland Database sammelt das Greifswald Moor Centrum Daten über ihren weltweiten Zustand. “In Deutschland sind über 95 Prozent geschädigt. Die wichtigste Ursache ist nicht Torfabbau, sondern die Entwässerung für die Landwirtschaft”, erklärt Tanneberger.

In Deutschland stammen 7,5 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen aus der Zersetzung von Moorböden. “Moore sind die große Klimabaustelle”, sagt Tanneberger. Viele der negativen Faktoren, wie die Freisetzung von CO₂, seien den Menschen in der Vergangenheit jedoch nicht bewusst gewesen, so Tanneberger: “Wir haben unsere Moore stark entwässert und verändert, um die Flächen besser bewirtschaften zu können. Mir ist aber wichtig, nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.”

Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das im März 2023 vom Kabinett beschlossen wurde, werden bis 2026 vier Milliarden Euro für Ökosystemschutz bereitgestellt – auch für Moorwiedervernässungen. Das Greifswald Moor Centrum hat 2023 eine Studie zu den Hürden und Lösungen bei der Umsetzung von Moorschutz durchgeführt. Besonders wichtig: Strukturen vor Ort aufbauen, um Maßnahmen sinnvoller und schneller umzusetzen, erklärt Tanneberger.

“Ich fürchte auch, der Begriff Renaturierung schreckt viele Landwirtinnen und Landwirte ab und motiviert nicht zur Wiedervernässung“, sagt Tanneberger. Wesentlich für das Ökosystem Moor sei aber ein natürlich hoher Wasserstand.

Und das biete verschiedene Landnutzungsmöglichkeiten: Beispielsweise die Nutzung von Moorpflanzen wie Schilf und Rohrkolben als Bau- oder Verpackungsmaterialien, meint Tanneberger. Aktuell forscht sie dazu und unterstützt bei der Umsetzung: “Von Landwirtinnen und Landwirten zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, treibt mich sehr an.”

Das Projekt ToMOORow liegt ihr besonders am Herzen: Hier arbeiten die Umweltstiftung Michael Otto, die Michael Succow Stiftung und das Greifswald Moor Centrum mit Wirtschaftsunternehmen zusammen. “Es geht darum, die Potenziale von Moorschutz für Wirtschaftsunternehmen zu aktivieren”, sagt Tanneberger. Sie hofft, dass so die wachsende Bereitschaft von Landwirtinnen und Landwirten zum Klimaschutz und das Interesse der Wirtschaft an klimapositiven Produkten zusammenfinden – und mehr Moore wieder vernässt werden.

Seit über 14 Jahren lebt Tanneberger mit ihrer Familie auf Rügen. Wenn sie nicht gerade im Moor unterwegs ist, geht sie in der Ostsee schwimmen. Im März hat sie außerdem ihr erstes Buch veröffentlicht. Leoni Bender

Man soll seine Schätze nicht verraten. Deshalb komme ich erst jetzt mit einem der wichtigsten Rankings, die die COP28 zu bieten hat, um die Ecke: Wo bekommt man morgens den besten Kaffee? So manche COP hat der Koffein-Saft schon gerettet und angeblich wäre das Paris-Abkommen ohne Kaffee nicht zustande gekommen.

Nachdem man zwischen zehn und 60 Minuten mit der Metro zur Expo City in Dubai gefahren ist, anderthalb Kilometer Strecke bis zur Sicherheitskontrolle hinter sich gebracht hat und endlich auf dem COP-Gelände ist, hat man die Wahl. Zahlt man 25 Dirham (rund sechs Euro) für einen Cappuccino an den zahlreichen, aber oft überfüllten Verpflegungsstationen, oder versucht man sein Glück in einem der Pavillons, wo der Wachmacher hin und wieder kostenlos – und vor allem qualitativ hochwertiger – angeboten wird.

Als investigativ arbeitender Rechercheur habe ich mich nun zehn Tage lang auf die Suche nach dem besten Spot begeben. Hier meine drei Coffee-Highlights auf der COP28:

Der wenig nachhaltige Kapselkaffee im deutschen Pavillon auf der COP28 hat einen entscheidenden Vorteil. Er ist in der Nähe, wenn man beispielsweise mal wieder 45 Minuten auf die sich verzögernde Pressekonferenz der Außenministerin wartet. Der Kaffee schmeckt passabel und es gibt die Auswahl zwischen Kuh- und Hafermilch. Der Nachteil: der deutsche Pavillon ist äußerst belebt. Im Stundentakt finden andere Veranstaltungen mit anderen Gästen statt – die Wartezeiten sind daher oftmals lang.

Zum allerersten Mal hat Bulgarien überhaupt einen eigenen Pavillon auf der COP. Zwar ist der kleine Raum etwas schmucklos und nur schummrig beleuchtet, doch beim Kaffee-Game spielen sie gleich mal bei den Großen mit. Nicht weil der Kaffee so überraschend gut schmeckt – auch hier benutzen sie die abfallintensiven Plastikkapseln – sondern wegen der Becher. Diese sind nämlich aus Waffeln und daher essbar. Pro-Tipp: Erst den Kaffee trinken, dann den Becher essen.

Es ist eigentlich kein Geheimnis mehr – die australischen Barista machen seit einigen Jahren den besten COP-Kaffee. Doch stand man vergangenes Jahr morgens noch mal eben 20 Minuten in der Schlange, bevor man in der Wüste von Sharm el-Sheikh an der Reihe war, hält man in Dubai nach nur wenige Minuten einen frischen Flat White in der Hand. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sich die Aussies im Outback des COP-Geländes versteckt haben und sich nur wenige dorthin verirren. Gut für mich, und falls Sie die Verhandlungen bis zum Schluss in Dubai begleiten, von nun auch gut für Sie. luk

auf der COP28 spitzt sich “der Showdown zwischen den Fossilen und dem Planeten” zu, sagt Klima-Staatssekretärin Jennifer Morgan im heutigen Interview mit Bernhard Pötter. Wurde die Frage nach dem fossilen Ausstieg im letzten Jahr noch in Hinterzimmern verhandelt, steht sie dieses Mal im Zentrum der Klimakonferenz. Blockierer wie Saudi-Arabien und Russland müssten sich bewusst machen, dass ihre Haltung “das Ende der Inselstaaten” bedeute, so Morgan. Die Staatssekretärin klagt, einige Staaten verhandeln nicht konstruktiv.

Es formiert sich der Widerstand gegen einen harten Beschluss zu einem Ausstieg aus den fossilen Energien. Zu viel steht für die Öl- und Gasstaaten auf dem Spiel. Deshalb hat die OPEC ihre Mitglieder aufgerufen, jede Erwähnung fossiler Brennstoffe in der endgültigen Gipfelvereinbarung zu blockieren.

Die Klimabewegung hat sich klar zum Ausstieg aus den fossilen Energien positioniert. Doch die Arbeit auf der COP werde durch unterschiedliche Positionen zum Gaza-Krieg geschwächt, beklagen einige NGO-Vertreter. Kräfte, die für den gemeinsamen Kampf für ein möglichst ambitioniertes COP-Ergebnis genutzt werden könnten, würden in Auseinandersetzungen zwischen den internationalen Klimaorganisationen fließen, berichtet Alexandra Endres.

Im “Dessert” wirft Lukas Scheid heute einen Blick die Kaffeemaschinen dieser COP und gibt Tipps, wo das Koffein am besten schmeckt.

Beste Grüße

Frau Morgan, von außen betrachtet, stellen sich die Verhandlungen drei Tage vor Schluss so dar: Es gibt einen sehr langen Text mit allen Optionen zum fossilen Ausstieg, der nicht entscheidungsfähig ist. Bei der Anpassung an den Klimawandel ist das Verfahren blockiert und bremst alles andere. Ist es normal, dass es vier Tage vor Schluss so hakt?

Hakt es? Jein. Wir haben detaillierte Gespräche über eine schnellere Energiewende mit allen wichtigen Beteiligten. Das ist ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die arabische Gruppe ein echtes Gespräch über Anpassung verhindert. Eine Einigung in diesem Bereich wäre aber sehr wichtig, denn das sind zu Recht die höchsten Prioritäten der Inselstaaten und der afrikanischen Staaten. Deshalb führt die EU viele Gespräche über Anpassung.

Das könnte ja gerade der Grund für die Blockade sein: Zu verhindern, dass es eine Annäherung von Afrika und der EU gibt, die dann auch beim fossilen Ausstieg hilft.

Ich mache mir weniger Sorgen um den Prozess als mehr darum: Nicht alle Länder und Gruppen verhandeln konstruktiv. Bei Anpassung reden wir ja noch nicht einmal über den Text, sondern nur über das Vorgehen. Und Textarbeit zu blockieren, wie es ein paar Gruppen tun, ist schon eine sehr harte Maßnahme. Manche nennen das Geiselnahme. Aber langsam sehen wir, wie das Gesamtpaket aussehen kann, auch wenn der Text noch sehr lang ist. Jetzt muss die Präsidentschaft das Paket mit den Optionen schnüren, das die Minister dann entscheiden. Der Text sollte bis zum Sonntag kommen.

Wie professionell ist da die Arbeit der Präsidentschaft?

Sie ist immer noch sehr transparent, auch das ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Sie haben ein gutes Team, aber der Moment der Wahrheit ist, wenn der Text kommt. Ist er ausgewogen? Ambitioniert?

Manche sagen, die COP28 sei das letzte Aufbäumen der fossilen Energien. Sehen Sie das auch so?

Die Frage ist ja: Warum sind so viele fossile Lobbyisten hier? Im letzten Jahr wurde die Frage nach einem Ausstieg in einem dunklen Raum verhandelt, wo ein paar Länder nein sagten. Jetzt ist sie mitten im Zentrum des Geschehens. Viele der fossilen Interessen sind hier, weil sie wissen: Das ist der Showdown zwischen den Fossilen und dem Planeten. Und sie sind hier und versuchen, aus Eigeninteresse das dringend nötige Ende der Fossilen zu verhindern.

Ministerin Baerbock und andere ziehen eine Parallele dieser COP zur Konferenz in Paris. Ist Dubai wie Paris?

Ja, ein bisschen. Es geht um ein Gesamtpaket. Das GST ist die Umsetzung von Paris. Und es gibt auch dieses Gefühl: Wir stehen an einem Wendepunkt. In Paris war die Frage: Schaffen wir ein Abkommen? Jetzt heißt es: Können wir das Abkommen mit Ehrgeiz füllen und die Mechanismen nutzen? Für die meisten Länder ist die Frage: Wie schaffen wir das? Viele Schwellen- und Entwicklungsländer haben Sorge, dass der Übergang zu schnell geht. Aber positiv ist: Wir reden über das Wie, um Stromnetze und Speicher, über Finanzmechanismen oder Investitionen in Afrika. Da reden wir über die Wirklichkeit, über Wirtschaft. Und dann gibt es die Ölstaaten, die haben sich nicht darauf vorbereitet und diversifiziert wie andere Länder.

Von Deutschland kommen da mit der Klimaaußenpolitikstrategie allerdings gemischte Signale, was den fossilen Ausstieg angeht.

Das finde ich nicht. Die Außenpolitikstrategie ist voll auf Linie der EU-Position.

Im Text steht aber der Ausstieg aus “unabated fossil fuels”.

Es ist EU-Position, dass Abatement wenn überhaupt nur für schwer zu dekarbonisierende (hart to abate) Bereiche infrage kommt. Dass aber ansonsten ein Energiesystem, überwiegend frei von fossiler Energie, gefordert wird. Das ist EU-Ratsbeschluss. Alles in der Strategie ist eins zu eins mit den Schlussfolgerungen abgestimmt.

In der Zusammenfassung steht nur “unabated”, nicht für die “hard to abate” Sektoren

Es gibt da jetzt eine Fußnote, um die Position in ihrer Gesamtheit klarzustellen. Das war nur die Zusammenfassung, nicht weil es eine andere Position ist. Noch mal: Unsere Position hier ist die Position der EU.

Wenn aber andere Länder wie Saudi-Arabien oder Russland sagen: Wir reden gar nicht über den Ausstieg. Wie soll man da zusammenkommen?

Diese Länder haben die Pflicht, zuzuhören, was ihre Position bedeutet: nämlich das Ende der Inselstaaten. Und sie müssen nachdenken, was ihre Rolle in der Welt ist – was wollen sie? Wir sind in einer Klimakrise. Sind sie Teil der Lösung? Einige gehen in diese Richtung. Oder sind sie die Blockade? Wenn diese COP daran scheitert, ist allen klar, wer die Blockierer sind: Dass diese Staaten ihre kurzfristigen Interessen über die Interessen der Inselstaaten und der afrikanischen Staaten und vieler Menschen stellen.

Wie diplomatisch oder undiplomatisch sind Sie in diesen Verhandlungen, wenn es um so Grundsätzliches geht?

Jetzt ist Zeit für Klartext. In den Verhandlungsräumen reden wir sehr klar über einzelne Sätze und Worte. Bei anderen Gelegenheiten ist es wichtiger, diplomatisch zu sprechen oder nichts zu sagen. Und andere Länder etwas sagen zu lassen. Die Inselstaaten und die am wenigsten entwickelten Länder sind hier sehr wichtig.

Deutschland hat jetzt zweimal bei der High Ambition Coalition nicht mitgezeichnet. Werden Sie es hier auf dem Gipfel tun?

Ich gehe davon aus. Deutschland ist aktives Mitglied der HAC. Wenn es ein Statement gibt, sind wir dabei.

Ist es eigentlich immer hilfreich, wenn wie jetzt die Minister verhandeln? Lässt sich vieles nicht besser von den Experten klären?

Die Experten reden ja die ganze Zeit miteinander. Aber jetzt ist Zeit für politische Entscheidungen. Das müssen Minister machen. Da geht es um harte politische Entscheidungen, wo man mitgehen kann oder nicht.

Vor allem die VAE stehen vor einer Entscheidung, ob sie diese COP mit einem fossilen Ausstieg enden lassen wollen.

Ja, die VAE haben eine große Verantwortung. Sie müssen sich als COP-Präsidentschaft klar positionieren: Sind sie Teil der Lösung und der Zukunft und bei der Energiewende dabei? Oder Teil der Vergangenheit? Sie sagen, dass sie eine sehr ambitionierte COP voller Lösungen haben möchten – dann ist jetzt der Moment, dies zu zeigen.

Der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas – und nicht nur aus den fossilen Emissionen, wie er derzeit ebenfalls zur Debatte steht – ist eine der Kernforderungen der NGOs auf der COP28. Es ist ihnen schnell gelungen, auf dem Gipfel eine gemeinsame Position an die Verhandlungen zu formulieren. “Die strategische Zusammenarbeit zum Ausstieg aus den fossilen Energien klappt gut”, sagt Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch.

Vor dem Gipfel hatte es Befürchtungen gegeben, die Debatte zum Gaza-Krieg könnte die klimapolitische Arbeit der Organisationen überlagern oder die Bewegung gar auseinandertreiben. Zumindest nach außen hin ist das nicht der Fall. Doch intern gibt es teils kraftraubende Debatten.

Von den Solidaritätsaktionen der internationalen Bewegung für Palästina halten sich deutsche Aktivistinnen und Aktivisten eher fern. So beispielsweise am Samstag, als sich eine bunte Menge versammelte, um einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza zu fordern. Auf der Demo gab es auch Schilder mit Parolen wie “Beendet die Besatzung”, die von deutscher Seite eher kritisch gesehen werden.

Während internationale NGOs in Dubai zur Solidarität mit Palästina aufrufen, bestehen deutsche Klimaorganisationen darauf, dass auch israelisches Leid gesehen werden muss und das Massaker der Hamas am 7. Oktober nicht außer Acht geraten darf. Manche wenden viel Zeit und Mühe auf, um die Gegensätze in internen Gesprächen zu überbrücken. So zum Beispiel am Freitag, als der Dachverband Climate Action Network International (CAN) seinen täglichen Negativpreis “Fossil of the Day” an Israel vergab. Auch deutsche Organisationen gehören CAN an.

Üblicherweise geht das “Fossil des Tages” an Länder mit mangelhafter Klimapolitik. Im Fall von Israel aber wurde die Verleihung ausdrücklich mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina und dem daraus folgenden menschlichen Leid begründet. “Ohne Menschenrechte kann es keine Klimagerechtigkeit geben”, hieß es in der Begründung, die mit dem Aufruf schloss: “Waffenstillstand jetzt.”

In einem Statement am 20. Oktober hatte CAN sich noch solidarisch mit “palästinensischen, israelischen und allen Familien” erklärt, “die in diesem jüngsten Konflikt Angehörige verloren haben”. Hier auf dem COP-Gelände aber will das Netzwerk vor allem Solidarität mit Palästina zeigen. Die Hamas wird in der Begründung zur Preisverleihung nicht genannt. Wie zu hören ist, enthielt ein erster Entwurf des Textes noch schärfere Kritik an Israel. Auf die Intervention deutscher Aktivisten hin wurde er dann offenbar entschärft.

Auch abgesehen vom “Fossil des Tages” verlaufe die Zusammenarbeit teilweise holprig, hört man aus der deutschen Bewegung. Wegen der unterschiedlichen Auffassungen zum Krieg in Gaza nähmen Deutsche derzeit an manchen Arbeitsgruppen nicht teil. Dabei gehe es auch um zwischenmenschliches Vertrauen, das beschädigt sei.

Wer sich bei CAN International umhört, stößt dort wiederum auf Unverständnis angesichts der deutschen Position zu Gaza. Dennoch sagt CAN-Chefin Tasneem Essop: “Ich würde nicht sagen, dass wir gespalten sind. Wir haben zwar verschiedene Sichten auf den Konflikt. Es gibt eine besondere deutsche Perspektive auf Gaza, die wir nicht teilen. Wir sind zur COP gekommen, um auch unsere Solidarität mit Palästina auszudrücken und zu einem Waffenstillstand aufzurufen.” Aber alle seien nach Dubai gekommen, “um auf der COP gute Ergebnisse für das Klima zu erzielen. Was das betrifft, stehen wir vereint. Wir alle wollen einen Ausstieg aus den fossilen Energien, ein globales Anpassungsziel – all diese Dinge, für die wir schon seit Jahren kämpfen.”

“Die Menschenrechte und das internationale Völkerrecht gelten für alle”, beschreibt Germanwatch-Geschäftsführer Christoph Bals die Haltung seiner Organisation zum Israel-Konflikt. “Empathie und Solidarität mit allen Zivilisten ist wichtig. Das sind die Grundsätze, an denen sich unsere Positionen messen lassen müssen.” Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, sagt: “Die Position der deutschen Umwelt- und Klimaorganisationen ist hier sehr klar: Wir verurteilen den Angriff der Hamas vom 7. Oktober und rufen zugleich Israel zur Mäßigung in diesem Krieg auf. Die Menschenrechte gelten auf allen Seiten.”

In klimapolitischen Fragen mögen sich die Organisationen einig sein. Doch die interne Auseinandersetzung um Gaza “zieht Kräfte ab, die wir woanders besser investieren könnten”, sagt Niebert, “zum Beispiel in Druck auf die OPEC-Staaten, hier einen Ausstieg aus fossilen Energien zu beschließen, nicht nur aus den fossilen Emissionen.”

Am Freitag hatte CAN International auch dem UN-Klimasekretariat vorgeworfen, Solidaritätserklärungen mit Gaza würden auf dem Gipfelgelände unzulässigerweise unterbunden.

CAN-Geschäftsführerin Essop sagte, das Klimasekretariat habe den Organisationen vorgeschrieben, welche Botschaften sie auf dem Gipfelgelände aussenden dürften – vor allem in Bezug auf Palästina. Am Freitag seien bei der Sicherheitskontrolle am Eingang Kufiyas, sogenannte Palästinensertücher, beschlagnahmt, und das Tragen von Solidaritäts-Schlüsselbändern in den palästinensischen Farben sei untersagt worden. “All unsere anderen Aktionen, über fossile Energien, Schäden und Verluste, et cetera, waren in Ordnung. Aber sobald es um Palästina ging, wurde es zum Problem.”

Man habe Aktivisten mit dem Entzug des Zugangsausweises (Badge) gedroht und damit, sie des Geländes zu verweisen, wenn sie Tücher und Schlüsselbänder nicht abnähmen, sagte Asad Rehman, Geschäftsführer der britischen Klimagerechtigkeitsorganisation War on Want. Selbst das Wort “Waffenstillstand” zu benutzen, sei ihnen erst nach einwöchigen Verhandlungen gestattet worden. Allerdings fordert CAN in seinem täglichen COP-Bulletin seit dem ersten Tag der Konferenz einen sofortigen Waffenstillstand. “Dies ist der restriktivste Klimagipfel, den wir je erlebt haben”, sagte Rehman.

Das Klimasekretariat reagierte auf die Vorwürfe von CAN mit einer schriftlichen Erklärung. Die Vereinten Nationen setzten sich dafür ein, “die Rechte aller Beteiligten zu wahren, um sicherzustellen, dass die Perspektiven aller Gehör finden und ihr Beitrag … anerkannt wird”, heißt es darin.

Das Sekretariat verweist auch auf seinen Verhaltenskodex. Der besagt, grob zusammengefasst, dass Protestaktionen einen Klimabezug haben müssen, und dass weder Einzelpersonen – also beispielsweise Staatsoberhäupter oder Delegierte – noch Mitgliedsstaaten verunglimpft werden dürften. “No naming and shaming”, fasst es ein Sekretariatsmitarbeiter zusammen. Darüber, wie das zu interpretieren sei, gab es offenbar unterschiedliche Auffassungen.

Immerhin: In den eigentlichen Verhandlungen der COP28 spiele die Debatte um Israel und Palästina keine direkte Rolle, sagt DNR-Chef Niebert. Am Samstagmorgen hoffte Niebert noch, dass die Klimabewegung sich nach den Diskussionen um das “Fossil of the Day” wieder den “hier wichtigen Themen zuwenden” kann. Doch am Nachmittag fand dann erneut ein Protest für Palästina statt.

Zum ersten Mal bei einer UN-Klimakonferenz spielen in Dubai auch Lebensmitteln und Ernährungssysteme (Food Systems) eine wichtige Rolle. Es gibt beispielsweise einen Food Pavillon und der Thementag zu “Food, Agriculture and Water” bringt das Thema ebenfalls auf die Tagesagenda der COP28. In den Verhandlungen wird das Thema von zwei Seiten betrachtet. Zum einen geht es um die Bekämpfung von Hunger und um Ernährungssicherheit in Zeiten des Klimawandels. Zum anderen wird diskutiert, wie der Konsum von Fleisch und Milchprodukten reduziert werden kann, da diese pro Kilo und Kalorie weit mehr Emissionen verursachen als pflanzliche Nahrungsmittel. Die COP bietet in diesem Jahr hauptsächlich veganes Catering an.

Ernährungssysteme tragen zu einem Drittel der globalen Treibhausgasemissionen bei. Rund zwei Drittel dieser Emissionen stammen aus der Herstellung tierischer Produkte, während sie nur 19 Prozent der Kalorien und 41 Prozent des Eiweißes der gesamten weltweit hergestellten Nahrungsmittel enthalten. Einer der wichtigsten Aspekte sind dabei Landnutzungsänderungen und Abholzungen. Zudem trägt industrielle Landwirtschaft zum Biodiversitätsverlust bei.

Bisher spielt Ernährungsumstellung als Treiber des Klimawandels bei politischen Maßnahmen eine untergeordnete Rolle: Während mehr als 100 Länder Landwirtschaft in ihre NDCs aufgenommen haben, findet sich nur in fünf NDCs Konsum als Thema. Diese fünf Länder sind Entwicklungsländer mit relativ geringen Treibhausgasemissionen aus der Ernährung. Gleichzeitig hat der Klimawandel große Auswirkungen auf den Anbau von Lebensmitteln: Dürren und andere Faktoren bringen zunehmend Ernährungsunsicherheit. Durch den Krieg in der Ukraine hat das Thema Ernährungsunsicherheit in internationalen Diskussionen an Gewicht gewonnen – und steht nun für viele Staaten auf der Prioritätenliste, weit vor der Umstellung von Ernährungssystemen.

Die VAE forderten die Länder auf, eine Erklärung zu Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Action zu unterschreiben.

In der Erklärung werden die Staaten dazu aufgefordert, Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme in verschiedene Klimaschutzmaßnahmen einzubinden. Nämlich in:

Die Deklaration ist kein offizielles Verhandlungsdokument der COP. Es gibt jedoch auch einen Verhandlungsprozess zu Ernährung und Klima: die Sharm el-Sheikh Joint Work on Implementation of Climate Action on Agriculture and Food Security (SSJW). Die SSJW ist der offizielle Mechanismus, der Ernährung und Landwirtschaft in den UNFCCC einbringt. Der Prozess der SSJW soll vier Jahre dauern, wurde auf der COP27 ins Leben gerufen und ist die Fortsetzung der vorherigen Koronivia Joint Work on Agriculture.

Schon allein der Name zeigt, dass inzwischen mehr Bewusstsein für die Komplexität von Ernährungs- und Klimaschutzfragen vorhanden ist. Das Arbeitsprogramm erkennt die Priorität an, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und Hunger zu beenden. Es nennt aber auch die besondere Anfälligkeit der Nahrungsmittelproduktionssysteme für die Auswirkungen des Klimawandels. Außerdem unterstreicht es die Rolle der Landwirte, einschließlich der Kleinbauern und Hirten, als Schlüsselakteure des Wandels und erkennt an, dass Lösungen kontextspezifisch sind und den nationalen Gegebenheiten Rechnung tragen müssen.

Als Ergebnis der COP28 wird vor allem ein dreijähriger Arbeitsplan für die SSJW ausgearbeitet.

Ende Oktober hatten rund 85 NGOs wie der WWF, The Food Systems Partnership und die Food and Land Use Coaltion in einem offenen Brief gefordert, die Relevanz von Ernährungssystemen für das Klima und das Pariser Abkommen anzuerkennen. Sie kritisieren insbesondere, dass es bisher keinen ganzheitlichen Ansatz zu Ernährung in der SSJW gibt.

Das Arbeitsprogramm soll zudem folgende Schlüsselelemente beinhalten:

Die NGOs fordern auch, dass Ernährungssysteme bereits vor der COP30 großflächig Einzug in nationale Klimaschutzpolitik und langfristige Planung erhalten.

Regelmäßig wird zudem moniert, dass Konsumfragen im Ernährungskontext bisher nicht genügend thematisiert werden und es zu wenig Maßnahmen gibt, die tatsächlich Verhaltens- und Ernährungsmuster verändern.

Ein konkreter Output und auch Erfolg liegt bereits darin, dass es die Erklärung zu Landwirtschaft und Ernährung gibt. 134 Länder haben sie unterschrieben, zusammen decken sie 75 Prozent der Emissionen aus der Lebensmittelherstellung ab. Umweltorganisationen begrüßten die Erklärung. Sie könne zusätzliche Finanzmittel für nachhaltige Ernährungssysteme bringen. Außerdem kann sie dazu beitragen, Lösungsansätze für nachhaltige und klimafreundliche Ernährung sichtbar machen.

Gleichzeitig wird das Arbeitsprogramm SSJW weiter vorangetrieben und diskutiert. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es in dieser Hinsicht große Fortschritte gibt, da Ergebnisse aus diesem Prozess erst 2026 auf der COP31 erwartet werden.

10. Dezember, 9 Uhr, Al Saih

Dialog High-Level Ministerial Dialogue on Building Water-Resilient Food Systems

Auf der Veranstaltung soll eine zweijährige Partnerschaft im Rahmen der UNFCCC-Allianz für klimaresiliente Nahrungsmittelsysteme (CRFS) ins Leben gerufen werden. Sie soll im Vorfeld der COP30 dabei unterstützen, das Management von Wasser- und Nahrungsmittelsystemen sowohl zur Anpassung in nationale Klimapläne zu integrieren. Infos

10. Dezember, 11.30 Uhr, European Pavilion

Diskussion Methane Pledge two years on – working together to pick the low hanging fruit of mitigation

Auf der Podiumsdiskussion wird darüber diskutiert, wie gut die Versprechen zur Methan-Reduzierung bisher umgesetzt werden und welche Möglichkeiten es gibt noch rascher voranzukommen. Infos

10. Dezember, 11.30 Uhr, SE Room 8

Diskussion Connecting international cooperation to local realities of the just transition

Auf dieser Veranstaltung stehen internationale Zusammenarbeit und Just Transition im Zentrum. Diskutiert wird unter anderem über die Energiewende in Indien, Kolumbien und Ghana. Infos

10. Dezember, 13 Uhr, Connect Conference Center: Auditorium

Diskussion Accelerating Transformation at the Nutrition-Climate Nexus

Auf der Veranstaltung werden Ansätze zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelsysteme vorgestellt. Die Veranstaltung wird von der COP-Präsidentschaft und der Scaling Up Nutrition Bewegung organisiert. Infos

10. Dezember, 13.15 Uhr, SE Room 3

Diskussion From Dubai to Belém, at the heart of the Amazon: Brazil’s pathways towards climate neutrality

Auf der Veranstaltung wird darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen Waldschutz in Brasilien gelingen kann und wie das Land damit Net-Zero erreichen kann. Infos

Viele der auf der COP28 vorgestellten, freiwilligen Klimainitiativen und “Pledges” sind weder neu noch detailliert genug, um maßgeblich zur Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 beizutragen. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Climate Action Trackers. Seit dem Beginn der COP28 wurden demnach 74 neue “Pledges und Deklarationen” oder Klimaschutzinitiativen verkündet. Von den gesamten Emissionseinsparungen, die durch die Zusagen erreicht werden könnten, seien ein Viertel nicht neu und schon Teil der nationalen Klimaschutzpläne (NDCs), die Hälfte sei schwer zu erreichen, wenn die Initiativen nicht besser ausgestaltet werden. Nur ein Viertel sei neu und erreichbar, so das Fazit der Analyse.

Positiv sei die Initiative zur Verdreifachung der Kapazitäten an erneuerbaren Energien und der Verdopplung der Energieeffizienz. Wenn beide Ziele erreicht würden, könnte die Lücke zum 1,5-Grad-Pfad bis 2030 um ein Drittel geschlossen werden. Allerdings sei es schwieriger, die Effizienz zu verdoppeln als die Erneuerbaren zu verdreifachen. Dieses Ziel dürfe nicht vernachlässigt werden.

Viele der anderen freiwilligen Klimainitiativen und Pledges haben entweder keine oder nur minimale zusätzliche Klimaschutzeffekte, so der Climate Action Tracker. Durch den “Oil and Gas Decarbonisation Accelerator” wollen 50 Öl- und Gasfirmen die CO₂-Emissionen aus der Produktion von Öl und Gas bis 2050 auf netto null und die Methanemissionen bis 2030 auf netto null senken. Allerdings falle der größte Teil der Emissionen bei der Nutzung von Öl und Gas an und werde von der Initiative nicht erfasst. Die Produktion von Öl und Gas müsse auslaufen, nicht dekarbonisiert werden, so die Analyse. Zudem lasse der Accelerator unklar, bis wann die Methanemissionen konkret auf netto null sinken sollen. Laut der NGO Environmental Defense Fund wäre eine Zielerreichung bei den Methanemissionen allerdings ein großer Fortschritt.

Als komplett unplausibel bewertet der Climate Action Tracker die Zusage, Anwendungen zum Auffangen und Speichern von CO₂ (CCS, DACCS und BECCS) bis 2030 auf eine Gigatonne CO₂ pro Jahr (eine Milliarde Tonnen) zu skalieren. Diese Zielmarke wurde auf der COP28 von Mitgliedern der Carbon Management Challenge bekannt gegeben. Derzeit gäbe es weltweit eine CCS-Kapazität von 45 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Allerdings fangen die Anlagen in der Praxisanwendung oft viel weniger CO₂ auf, als ihre Kapazität aussagt. Selbst unter optimistischen Annahmen wachse die Kapazität bis 2030 auf lediglich circa 300 Millionen Tonnen. “CCS wird bei der Reduzierung der Emissionen bis 2030 nur eine marginale Rolle spielen”, so das Fazit des Climate Action Trackers.

Die seit der COP26 in Glasgow verkündeten freiwilligen Klimainitiativen bewirkten “kaum mehr als ein ‘Greenwashing’ der Untätigkeit”, so das Fazit der Analyse. Es fehle an Rechenschaftspflicht, klaren Zielvorgaben und Messbarkeit. nib

Aserbaidschan wird voraussichtlich Gastgeber der COP29 im kommenden Jahr sein. Am Samstag bekam Baku die einstimmige Unterstützung der osteuropäischen Staaten, die turnusgemäß am Zug sind, die UN-Klimakonferenz auszutragen. Die knapp 200 Vertragsstaaten müssen die Einigung der Osteuropäer noch formell bestätigen.

Mitbewerber Armenien hatte seine Kandidatur am Donnerstag zurückgezogen, nachdem das Land eine Vereinbarung mit Aserbaidschan über den Austausch von Kriegsgefangenen getroffen hatte. Teil des Deals war, dass Aserbaidschan die Unterstützung Jerewans bekommt, die COP29 auszutragen. Auch der EU-Mitbewerber Bulgarien hatte am Freitag seine Kandidatur zurückgezogen, damit der Prozess nicht weiter verzögert wird, begründete der bulgarische Umweltminister Julian Popov die Entscheidung bei Table.Media.

Christoph Bals, politischer Geschäftsführer von Germanwatch, hält die Vergabe für “höchstproblematisch”, da mit Aserbaidschan nach Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten ein weiterer Ölstaat die Klimaverhandlungen leiten soll. “Es gibt gut belegte Hinweise auf Korruptionsversuche gegenüber Europarat und deutschen Abgeordneten der Unionsparteien im Rahmen der sogenannten Aserbaidschan-Connection.” Der Staat liege zudem auf dem Korruptions-Index von Transparency International auf Platz 157 der 180 untersuchten Länder, so Bals.

Die Entscheidung über den Gastgeber für 2024 hatte sich zuletzt immer weiter verzögert, nachdem Russland erklärt hatte, die Bewerbung eines EU-Landes nicht zu akzeptieren. Die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan über Bergkarabach verhinderten bislang eine Einigung auf eins dieser beiden Länder. luk

In einem Schreiben vom Mittwoch fordert der Generalsekretär der Organisation Erdöl-exportierender Länder (OPEC), Haitham al-Ghais, die Mitgliedsländer der Organisation auf, Formulierungen für das COP-Abschlussdokument zu fossilen Brennstoffen zu blockieren. “Es scheint, dass der unangemessene und unverhältnismäßige Druck gegen fossile Brennstoffe einen Kipppunkt mit irreversiblen Folgen erreichen könnte”, heißt es in dem Schreiben. Das Schreiben war am Freitag bekannt geworden.

Unterhändler und Beobachter auf der COP28 erklärten am Samstag, dass mehrere OPEC-Mitglieder offenbar den Forderungen von Al-Ghais nachgekommen wären. Sie hätten vor, ein Veto gegen Versuche einzulegen, einen Ausstieg aus Fossilen in das Abschlussdokument aufzunehmen.

Mindestens 80 Länder fordern auf der COP28 ein Abkommen, das einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe vorsieht. Es ist jedoch schwierig, die Länder zu überzeugen, die von Öl und Gas abhängig sind. Viele von ihnen wollen stattdessen auf Technologien wie die CCS-Technik setzen. Im aktuellen Entwurf gibt es noch verschiedene Formulierungsvorschläge zu einem (unverminderten) Ausstieg auf Fossilen.

Teresa Ribera, Umweltministerin von Spanien und COP-Verhandlerin für die EU, sagte, die Haltung der OPEC-Länder sei “widerwärtig” und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock forderte die Staaten auf, ihren Widerstand gegen den Ausstieg aus den fossilen Energien aufzugeben. rtr/kul

Marokko hat sich am Freitag einer internationalen Kampagne für den Ausstieg aus der unverminderten Kohleverstromung (Powering Past Coal Alliance (PPCA)) angeschlossen und plant, in den nächsten sieben Jahren mehr als die Hälfte seines Strombedarfs durch erneuerbare Energien zu decken.

Der Allianz gehören inzwischen 60 nationale Regierungen an, die sich gemeinsam für einen sauberen Ausstieg aus der Kohleverstromung einsetzen. Zu Beginn des COP 28-Klimagipfels traten die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Tschechien, Zypern, die Dominikanische Republik, Island, der Kosovo, Malta und Norwegen der globalen Initiative bei, so die PPCA in einer Erklärung.

“Marokko wird mit der PPCA zusammenarbeiten, um einen Plan für den schrittweisen Ausstieg aus der Kohle zu entwickeln”, gab die Allianz bekannt, ohne Fristen zu nennen.

Etwa 70 Prozent des marokkanischen Stroms und 30 Prozent seines Gesamtenergiebedarfs werden aus Kohle erzeugt, wobei der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in diesem Jahr bisher 20 Prozent beträgt, wie aus offiziellen Angaben hervorgeht. Marokko plant, den Anteil der erneuerbaren Energien an seinem Strommix bis 2030 auf mehr als 52 Prozent zu erhöhen. nib/rtr

Eine von den Niederlanden angeführte Koalition aus einem Dutzend Staaten verpflichtete sich am Samstag, innerhalb eines Jahres eine Bestandsaufnahme ihrer eigenen Subventionen für fossile Brennstoffe zu veröffentlichen, um eine klare Strategie für deren Abschaffung zu entwickeln.

Neben den Niederlanden sind auch Frankreich, Österreich, Kanada, Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Spanien, Costa Rica, Luxemburg und Antigua und Barbuda Teil der Koalition. Deutschland und andere große Staaten wie die USA und China sind nicht dabei.

Auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen 2021 in Glasgow einigten sich die Regierungen darauf, “ineffiziente” Subventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen, um die globale Erwärmung einzudämmen. Die Staatenkoalition will jetzt weitere Schritte gehen, um dem Ziel näherzukommen.

“Wir können nicht aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, ohne die Subventionen für fossile Brennstoffe in Angriff zu nehmen”, sagte der niederländische Klimaminister Rob Jetten auf dem UN-Klimagipfel COP28 in Dubai. “Wir müssen sicherstellen, dass die richtigen wirtschaftlichen Anreize vorhanden sind.”

Die Koalition sieht vor, dass sich die Länder über bewährte Verfahren zur Abschaffung von Subventionen austauschen und nationale Ausstiegsstrategien entwickeln. Anfang dieses Jahres veröffentlichte Kanada einen Plan zur Abschaffung ineffizienter Subventionen für fossile Brennstoffe. Es ist das bisher einzige G20-Land, das einen solchen Plan entwickelt hat. nib/rtr

Franziska Tanneberger ist auf der COP28 eine viel gefragte Expertin. Die Spezialistin für Niedermoore eilt von Veranstaltung zu Veranstaltung, um über Moorschutz zu sprechen und diese “Klimabaustelle” stärker in den Fokus zu rücken.

Moore haben eine beruhigende Wirkung auf Franziska Tanneberger. Feldforschung, Treffen mit NGOs oder Anhörungen im Bundestag – der Arbeitsalltag der 45-Jährigen ist meistens hektisch. “Aber im nassen Moor sinke ich ein, ich gehe automatisch langsamer und genieße die Landschaft.”

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Greta Gaudig leitet Tanneberger seit 2015 das Greifswald Moor Centrum. Ihre Schwerpunkte liegen in der Forschung zu Biodiversitäts- und Klimaschutz, beispielsweise zu den Treibhausgasemissionen aus Moorböden, sowie in Projekten zur praktischen Umsetzung von Landnutzungskonzepten.

Nach ihrem Studium in Landschaftsökologie und Naturschutz an der Universität Greifswald forschte sie zunächst zu Mooren im osteuropäischen Ausland. Bis sie sich fragte, wie es um die Moore vor unserer Haustür steht.

In der EU machen Moore eine Fläche von rund 59 Millionen Hektar aus – und etwa die Hälfte davon gilt wegen Torfabbau und Entwässerung als geschädigt. In der Global Peatland Database sammelt das Greifswald Moor Centrum Daten über ihren weltweiten Zustand. “In Deutschland sind über 95 Prozent geschädigt. Die wichtigste Ursache ist nicht Torfabbau, sondern die Entwässerung für die Landwirtschaft”, erklärt Tanneberger.

In Deutschland stammen 7,5 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen aus der Zersetzung von Moorböden. “Moore sind die große Klimabaustelle”, sagt Tanneberger. Viele der negativen Faktoren, wie die Freisetzung von CO₂, seien den Menschen in der Vergangenheit jedoch nicht bewusst gewesen, so Tanneberger: “Wir haben unsere Moore stark entwässert und verändert, um die Flächen besser bewirtschaften zu können. Mir ist aber wichtig, nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.”

Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das im März 2023 vom Kabinett beschlossen wurde, werden bis 2026 vier Milliarden Euro für Ökosystemschutz bereitgestellt – auch für Moorwiedervernässungen. Das Greifswald Moor Centrum hat 2023 eine Studie zu den Hürden und Lösungen bei der Umsetzung von Moorschutz durchgeführt. Besonders wichtig: Strukturen vor Ort aufbauen, um Maßnahmen sinnvoller und schneller umzusetzen, erklärt Tanneberger.

“Ich fürchte auch, der Begriff Renaturierung schreckt viele Landwirtinnen und Landwirte ab und motiviert nicht zur Wiedervernässung“, sagt Tanneberger. Wesentlich für das Ökosystem Moor sei aber ein natürlich hoher Wasserstand.

Und das biete verschiedene Landnutzungsmöglichkeiten: Beispielsweise die Nutzung von Moorpflanzen wie Schilf und Rohrkolben als Bau- oder Verpackungsmaterialien, meint Tanneberger. Aktuell forscht sie dazu und unterstützt bei der Umsetzung: “Von Landwirtinnen und Landwirten zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, treibt mich sehr an.”

Das Projekt ToMOORow liegt ihr besonders am Herzen: Hier arbeiten die Umweltstiftung Michael Otto, die Michael Succow Stiftung und das Greifswald Moor Centrum mit Wirtschaftsunternehmen zusammen. “Es geht darum, die Potenziale von Moorschutz für Wirtschaftsunternehmen zu aktivieren”, sagt Tanneberger. Sie hofft, dass so die wachsende Bereitschaft von Landwirtinnen und Landwirten zum Klimaschutz und das Interesse der Wirtschaft an klimapositiven Produkten zusammenfinden – und mehr Moore wieder vernässt werden.

Seit über 14 Jahren lebt Tanneberger mit ihrer Familie auf Rügen. Wenn sie nicht gerade im Moor unterwegs ist, geht sie in der Ostsee schwimmen. Im März hat sie außerdem ihr erstes Buch veröffentlicht. Leoni Bender

Man soll seine Schätze nicht verraten. Deshalb komme ich erst jetzt mit einem der wichtigsten Rankings, die die COP28 zu bieten hat, um die Ecke: Wo bekommt man morgens den besten Kaffee? So manche COP hat der Koffein-Saft schon gerettet und angeblich wäre das Paris-Abkommen ohne Kaffee nicht zustande gekommen.

Nachdem man zwischen zehn und 60 Minuten mit der Metro zur Expo City in Dubai gefahren ist, anderthalb Kilometer Strecke bis zur Sicherheitskontrolle hinter sich gebracht hat und endlich auf dem COP-Gelände ist, hat man die Wahl. Zahlt man 25 Dirham (rund sechs Euro) für einen Cappuccino an den zahlreichen, aber oft überfüllten Verpflegungsstationen, oder versucht man sein Glück in einem der Pavillons, wo der Wachmacher hin und wieder kostenlos – und vor allem qualitativ hochwertiger – angeboten wird.

Als investigativ arbeitender Rechercheur habe ich mich nun zehn Tage lang auf die Suche nach dem besten Spot begeben. Hier meine drei Coffee-Highlights auf der COP28:

Der wenig nachhaltige Kapselkaffee im deutschen Pavillon auf der COP28 hat einen entscheidenden Vorteil. Er ist in der Nähe, wenn man beispielsweise mal wieder 45 Minuten auf die sich verzögernde Pressekonferenz der Außenministerin wartet. Der Kaffee schmeckt passabel und es gibt die Auswahl zwischen Kuh- und Hafermilch. Der Nachteil: der deutsche Pavillon ist äußerst belebt. Im Stundentakt finden andere Veranstaltungen mit anderen Gästen statt – die Wartezeiten sind daher oftmals lang.

Zum allerersten Mal hat Bulgarien überhaupt einen eigenen Pavillon auf der COP. Zwar ist der kleine Raum etwas schmucklos und nur schummrig beleuchtet, doch beim Kaffee-Game spielen sie gleich mal bei den Großen mit. Nicht weil der Kaffee so überraschend gut schmeckt – auch hier benutzen sie die abfallintensiven Plastikkapseln – sondern wegen der Becher. Diese sind nämlich aus Waffeln und daher essbar. Pro-Tipp: Erst den Kaffee trinken, dann den Becher essen.

Es ist eigentlich kein Geheimnis mehr – die australischen Barista machen seit einigen Jahren den besten COP-Kaffee. Doch stand man vergangenes Jahr morgens noch mal eben 20 Minuten in der Schlange, bevor man in der Wüste von Sharm el-Sheikh an der Reihe war, hält man in Dubai nach nur wenige Minuten einen frischen Flat White in der Hand. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sich die Aussies im Outback des COP-Geländes versteckt haben und sich nur wenige dorthin verirren. Gut für mich, und falls Sie die Verhandlungen bis zum Schluss in Dubai begleiten, von nun auch gut für Sie. luk