nach dem Ruhetag ging die COP28 gestern in die zweite Hälfte. Und die verspricht zäh zu werden: Bernhard Pötter erklärt, wo die Verhandlungen gerade stehen und warum das Thema Anpassung mehr und mehr zum großen Streitthema wird.

Heiße Debatten gibt es schon seit langem um den EU-Carbon Border Adjustment Mechanism – kurz CBAM. China, Indien und andere Staaten fühlen sich durch den CO₂-Grenzmechanismus benachteiligt und fürchten um ihre Exporte. Lukas Scheid erklärt, was daran berechtigte Sorge ist und was Strategie, um der EU Geständnisse abzuverlangen.

Auf der COP28 geht es heute um “Natur, Landnutzung und Ozeane”. In einem Hintergrund ordnen wir naturbasierte Lösungen und Biodiversität im Kontext von Klimaschutz ein. Zudem werfen wir einen Blick auf den Climate Change Performance Index und stellen die größten Überraschungen in der diesjährigen Erhebung über die Klimapolitik von 63 Staaten vor. Leider gibt es in diesem Bereich nicht viel Positives zu berichten.

Liebe Grüße

Mit der Ankunft der Ministerinnen und Ministern und nach Erscheinen des neuen Textentwurfs für die Abschlusserklärung haben bei der COP28 am Beginn der zweiten Woche die ernsthaften Verhandlungen begonnen – und sind gleich von einer Blockade auf einem Seitenstrang bedroht. Denn in den Verhandlungen zum “globalen Ziel für die Anpassung” (Global Goal on Adaptation, GGA) an den Klimawandel ist nach Angaben von Unterhändlern und Beobachtern fraglich, ob es überhaupt zu einem Ergebnis kommt.

Schuld ist nach Angaben einiger Unterhändler die Verzögerungstaktik der arabischen Gruppe in den geschlossenen Verhandlungen. Für Mohamed Adow von der NGO Power Shift Africa hingegen sind “die USA und andere Industrieländer die größten Blockierer. Sie müssen aufhören, mit dem Leben einiger der schwächsten Menschen zu spielen.”

Dieser Streit und ein mageres Ergebnis bei der Anpassung könnten die Entscheidungen zum zentralen Punkt erschweren – dem fossilen Ausstieg im GST-Abschlussdokument. Denn die Verhandlungen zur Anpassung haben sich zu einem wichtigen Nebenschauplatz entwickelt, berichten Delegierte: Bei dem Thema, das besonders der afrikanischen Gruppe wichtig ist, versuchen etwa die Europäer den Ländern Afrikas Angebote zu machen. Damit, so die Hoffnung, könnten sie gute Stimmung machen, damit sich die Afrikaner bei der Forderung nach einem ernsthaften fossilen Ausstieg in den GST-Verhandlungen offen zeigen.

Doch zu diesen Angeboten komme es derzeit gar nicht, weil nicht in der Sache verhandelt wird, so die Klage der Verhandler. Und das wiederum liegt Delegierten zufolge an einer Verzögerungstaktik, die sich besonders am Mittwoch bei den Gesprächen abzeichnete: Aus der arabischen Gruppe ergriffen viele Länder wie etwa Kuwait das Wort, die sonst kaum sprechen. Viele äußerten Zweifel am Verhandlungstext. Zu echter Textarbeit sei es gar nicht gekommen, heißt es.

Damit droht nach einer Woche Stillstand für das Anpassungsziel kein oder nur ein sehr allgemeiner Text. Doch die Zeit drängt, denn die COP28 sollte eigentlich die Struktur des GGA beschließen, das auf der COP29 zur Entscheidung ansteht. Diese Punkte müssen geklärt werden:

Das taktische Kalkül hinter der Blockade, so vermuten Delegierte: Scheitert das GGA, wird der Misserfolg den Industrieländern angelastet. Auch, weil sie sich im Finanzierungsstrang bisher bei der Auffüllung des UN-Adaptation Fund sehr zurückhalten: von den bis Jahresende benötigten 300 Millionen Dollar sind bislang nur etwa 133 Millionen zusammengekommen. Scheitern aber die GGA-Verhandlungen, wäre es auch vorbei mit einer Allianz von afrikanischen Staaten und Freunden eines ernsthaften fossilen Ausstiegs.

Der neue Text für die GST-Erklärung ist noch weit entfernt von einer Einigung. Denn statt für die Minister die Optionen zu reduzieren und klarer zu machen, wurde die Textmenge auf 27 Seiten aufgebläht. Vor allem auch die besonders umstrittene Passage zum Ausstieg aus den Fossilen ist noch einmal länger und umfangreicher geworden. Nun stehen dort insgesamt acht verschiedene Versionen des Ausstiegs, dazu eigene Formulierungen für ein Ende der Kohle, der fossilen Subventionen und für ein Ausbauziel im Bereich E-Autos.

Die Formulierungen für den direkten Ausstieg reichen von sehr ehrgeizigen Versionen (“Phase-out nach bestem wissenschaftlichen Erkenntnisse, den 1,5-Grad-Pfaden des IPCC und den Prinzipen des Pariser Abkommens”) bis zu praktisch rein technologischen Vorschlägen (bis 2030 Ausbau von Technologien mit niedrigem CO₂-Fußabdruck und Ausbau von CCS).

Für die anstehenden Verhandlungen hat COP-Präsident Al Jaber jetzt die Sherpa-Paare benannt, die ihn bei einzelnen Themen in den Verhandlungen unterstützen sollen. Es sind die jeweiligen Ministerinnen und Minister, traditionell als Gespann Industrieländer/Entwicklungsländer:

In der GST-Runde wird für die EU die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verhandeln, hieß es am Freitag. Baerbock traf gestern in Dubai ein und erklärte, sie erwarte “heftiges Gerangel” bei den Debatten um den fossilen Ausstieg, aber “es muss ein Ausstieg aus den fossilen Energien sein, nicht nur aus den Emissionen“. Damit stellte sie sich gegen die Linie der COP-Präsidentschaft. Nur die Konzentration auf Erneuerbare und Effizienz bringe die Konferenz nicht auf einen Pfad zu 1,5 Grad.

Unterstützung bekamen die Verhandler für einen ehrgeizigen Ausstieg am Freitag auch aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Ein offener Brief mit 800 Unterzeichnern, darunter etwa Richard Branson, Christiana Figueres und Vanessa Nakate forderte von Al Jaber für das GST ein Verhandlungsergebnis, das ein historisches Erbe der COP28 sein müsse. Dazu gehöre:

Auf zahlreichen Bühnen, Podien und in Pressegesprächen in Dubai bekommt Europa für seinen CO₂-Grenzausgleichsmechanismus Kritik – insbesondere von den sogenannten BASIC-Ländern (Brasilien, Südafrika, Indien und China). Der CBAM widerspreche den Grundsätzen des Pariser Klimaabkommens der “Gleichheit und der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten”. Heißt: Die Hauptverursacher des Klimawandels – die Industriestaaten – dürfen ihre Verantwortung zum Handeln nicht auf die schwächeren Entwicklungsländer abwälzen, auch wenn alle gemeinsam an der Eindämmung der globalen Erwärmung arbeiten müssen.

Die EU verteidigt sich, hält die COP für das falsche Forum, um über Handelspolitik zu sprechen und bekräftigt, der CBAM sei strikt nach WTO-Kriterien konzipiert worden. Aus EU-Kreisen kommt daher der Verdacht, dass hinter den BASIC-Vorwürfen eine Verhandlungsstrategie steckt. Man wisse noch nicht, was die BASIC-Länder der EU im Gegenzug abverlangen wollten. Womöglich suche man aber auch nur eine Ausrede, selbst an einer wirksamen CO₂-Bepreisung zu arbeiten. EU-Verhandler erklärten zudem, das Thema komme in den Verhandlungsräumen überhaupt nicht auf, sondern beschränke sich auf öffentliche Äußerungen von Regierungsvertretern der BASIC.

Der CBAM war eingeführt worden, um europäische Produzenten, die künftig den europäischen CO₂-Preis zahlen müssen, auf dem internationalen Markt nicht zu benachteiligen. Um CO₂-Abwanderung (Carbon Leakage) zu vermeiden, werden Importe von Zement, Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemittel sowie Strom aus dem EU-Ausland ab 2026 mit einem Klimazoll in Höhe des EU-CO₂-Preises belegt. Es sei denn, die ausländischen Produzenten zahlen im Produktionsland ebenfalls einen CO₂-Aufschlag. Für die EU ist der CBAM daher auch ein Mittel, Anreize für die CO₂-Bepreisung im EU-Ausland zu setzen.

Die BASIC-Länder sehen im CBAM “Sanktionen für kohlenstoffarme Produkte”, die technologische Investitionen und grünen Handel beschränken. Ein entsprechender Formulierungsvorschlag steht auf Drängen dieser Länder sogar im neuesten Entwurf des wichtigsten Dokuments der COP28 – dem Global Stocktake. Zwar gilt die Spitze nicht nur dem EU-CBAM, sondern auch dem EU-Entwaldungsgesetz sowie dem US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Doch der zentrale Vorwurf an Europa lautet: der CBAM verhindere, dass insbesondere Entwicklungsländer Dekarbonisierungsmaßnahmen für die Industrie ergreifen können, weil Exportprodukte sich durch den CO₂-Aufschlag verteuerten. Und das verstoße gegen WTO-Regeln sowie das Pariser Klimaabkommen, da ausländische Produzenten auf dem EU-Markt benachteiligt würden.

Der Vorwurf des Verstoßes gegen die WTO-Regeln ist nicht neu. Er kam schon auf, während die EU-Gesetzgeber noch über die genaue Ausgestaltung des CBAM verhandelten. Auch innerhalb der EU pochten verschiedenste Länder und parlamentarische Gruppen daher für einen Gesetzestext entlang der WTO-Regeln der Gleichbehandlung von aus- und inländischen Produkten und der Gleichbehandlung aller Handelspartner. Das Ergebnis: Alle Importeure in den EU-Binnenmarkt müssen ohne Ausnahme dieselbe Abgabe für die direkten Treibhausgasemissionen ihrer Produkte zahlen, wie die europäischen Produzenten.

Damit schaffe der CBAM zwar ein Level-Playing-Field, sagt Linda Kalcher, Gründerin des Brüsseler Thinktanks Strategic Perspectives. “Aber es können eben nicht alle gleich mitspielen.” Länder im globalen Süden fürchteten nachvollziehbarerweise, dass ihnen der Zugang zum EU-Binnenmarkt durch den CBAM versperrt werde. Beispielsweise hätten viele afrikanische Länder nicht die gleichen finanziellen Mittel, um im gleichen Tempo dekarbonisieren zu können, wie europäische Produzenten, so Kalcher.

Ein weiteres Problem ist laut Kalcher, dass die Erträge aus dem CBAM im EU-Budget landen. Zwar gibt es im Gesetzestext einen Verweis, die EU solle weiterhin Gelder für Klimaanpassung und Emissionsreduzierung in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) bereitstellen – und zwar auch über CBAM-Mittel. Doch es gibt keinerlei Verpflichtung, geschweige denn einen festgelegten Anteil für diese Verwendung. Ob die Kritik der BASIC-Länder nur ein taktisches Manöver war, oder sie tatsächlich konstruktive Gespräche einfordern, werde man im Laufe der Woche sehen, glaubt Kalcher.

Der niederländische Sozialdemokrat Mohammed Chahim, CBAM-Berichterstatter des EU-Parlaments, hält den Großteil der Kritik für ein Missverständnis. Und auch in Kommissionskreisen zeigt man sich wenig offen für die Kritik, da mit Falschbehauptungen gearbeitet werde. Zwischen den Jahren 2026 und 2040 wird China beispielsweise laut Prognosen von S&P Global Commodity Insights voraussichtlich 869 Millionen Tonnen CBAM-pflichtige Waren in die EU exportieren – das entspräche laut S&P gut 201 Millionen Tonnen an eingebetteten CO₂-Emissionen (CO₂-Äquivalente), die im Rahmen des CBAM angerechnet werden.

Da nur direkte Emissionen – also Emissionen aus dem Produktionsprozess selbst – unter den CBAM fallen, sind die Auswirkungen des Instruments auf den Exportpreis deutlich niedriger als von den BASIC-Ländern behauptet. Indirekte Emissionen – also Emissionen aus der Stromerzeugung für den Produktionsprozesse – sind nur in eingeschränkten Fällen vom CBAM betroffen.

Sven Harmeling, Koordinator für internationale Klimapolitik bei der Hilfsorganisationen CARE, hält den Vorstoß der BASIC-Länder zwar für einen “Ruf nach Aufmerksamkeit”, der nicht die Tragweite hat, die Verhandlungen maßgeblich zu beeinflussen. Die EU habe aber auch nicht gut erklärt, wie der CBAM funktioniert und wenig Hilfe angeboten, die CBAM-Kriterien zu erfüllen.

Auch EU-Parlamentarier Chahim kann daher nachvollziehen, dass sich Länder über die Auswirkungen auf ihre Industrie sorgen. Er sei daher bereit, mit allen über diese Sorgen zu sprechen und wolle das Gesetz gegebenenfalls auch anpassen, sagte er im Gespräch mit Table.Media.

Regenerative Landwirtschaft, Wiedervernässung von Mooren oder großflächige Aufforstung – das alles gehört zu den sogenannten “Nature-Based Solutions” (NBS). Man will die Natur nutzen, um Klimalösungen voranzutreiben und Resilienz aufbauen. Viele Ansätze fokussieren sich außerdem darauf, wie Ökosystemleistungen finanziell ausgeglichen werden können, sogenannte Bezahlungen für Ökosystemleistungen (Payments for Ecosystem Services). Das Konzept von NBS gibt es schon länger, seit der COP26 in Glasgow wird es prominent in Klimaverhandlungen diskutiert.

Idealweise vereinen solche naturbasierten Ansätze verschiedene Vorteile, sie haben also neben Klimaschutz weitere ökologische oder auch soziale Vorzüge. Das kann zum Beispiel die Verbindung von Armutsbekämpfung und Klimaschutz sein, oder die Abmilderung der Folgen des Klimawandels durch das Binden von Kohlenstoff, mit gleichzeitigen Vorteilen für den Erhalt von Biodiversität. Auch beim Biodiversitätsschutz gibt es große Herausforderungen: Im vergangenen Jahr einigten sich die Staaten bei der Biodiversitäts-COP15 darauf, 30 Prozent der Fläche von Land und Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen. Um das zu erreichen, muss Klimaschutz zusammen mit dem Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework gedacht werden.

Biodiversitätsverlust und der Zusammenbruch von Ökosystemen macht die Auswirkungen der Klimakrise schlimmer und Anpassung und Resilienz schwieriger. Gleichzeitig bietet das Thema auch Chancen: Naturbasierte Ansätze könnten pro Jahr bis zu zehn Gigatonnen CO₂ einsparen. Das ist rund ein Viertel der aktuellen Emissionen und könnte die Erderwärmung um 0,3 Grad bremsen. Das Thema hängt eng mit Waldschutz zusammen, wozu wir einen weiteren Hintergrund veröffentlicht haben.

Naturbasierte Lösungen und Biodiversitätsschutz in den Klimaschutzprozess des UNFCCC einzubauen, ist nicht einfach. Das liegt unter anderem daran, dass es schwierig ist, dafür klare Kategorien und Indikatoren festzulegen. Natur oder Wasser- und Artenschutz lassen sich nur schwer quantifizieren. Ziemlich sicher ist aber, dass Biodiversitätsschutz auch zusätzliche Milliarden benötigt. Schwierig zu greifen ist das Konzept auch, weil so viele verschiedene Konzepte darunter gefasst werden. NBS gelten als besonders kosteneffizient, weil sie verschiedene Vorteile verbinden.

Ein Beispiel dafür, wie naturbasierte Lösungen bereits im großen Stil integriert wurden, ist der REDD+-Mechanismus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) aus Artikel 6 des Pariser Abkommens. Darüber werden Entwicklungsländer dafür entlohnt, wenn sie Wald nicht abholzen, sondern erhalten. Die Effizienz des Mechanismus ist umstritten. Auch Kohlenstoffmärkte und der Handel von CO₂-Zertifikaten gehören zu den NBS.

Seit Jahren wird kritisiert, dass “naturbasiert” nicht präzise genug definiert ist. Außerdem wird kritisiert, dass der Begriff häufig mit der Kompensation von CO₂ gleichgesetzt wird und so irreführende Versprechen machen könne. Zusätzlich lasse sich mit ihm auch viel Greenwashing betreiben. Manche Kritikerinnen und Kritiker äußern zudem, dass naturbasierte Lösungen auf dem Ansatz beruhen, der Natur einen ökonomischen Wert zu geben.

Naturbasierte Lösungen und Biodiversität werden auf der COP nicht einzeln diskutiert, sondern tauchen als Querschnittsthemen in anderen Bereichen immer wieder auf, zum Beispiel bei den Themen Ernährungssysteme und Landwirtschaft. Möglich sind sowohl Zusagen zur Finanzierung als auch Forderungen zur besseren Unterstützung beim Erhalt von Ökosystemen, beispielsweise im Globalen Süden.

9. Dezember, 9 Uhr, Al Waha Theatre

Veranstaltung From Agreement to Action: Harnessing 30X30 to Tackle Climate Change

Die Veranstaltung befasst sich mit dem Schnittpunkt zwischen Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Es wird darüber diskutiert, wie das Ziel erreicht werden kann, bis 2030 jährlich 200 Milliarden US-Dollar für den Erhalt biologischer Vielfalt bereitzustellen. Infos

9. Dezember, 11.30 Uhr, SE Room 4

Side-Event The 2023 IMO GHG Strategy: defining the global level-playing-field for shipping decarbonization

Auf dem Side-Event diskutieren unter anderem die Internationale Seeschifffahrts-Organisation und die International Renewable Energy Agency darüber, wie Schifffahrt dekarbonisiert werden kann. Infos

9. Dezember, 14.30 Uhr, Knowledge Stage

Podiumsdiskussion Forging a Sustainable Future for Oceans

Auf der Veranstaltung wird darüber diskutiert, wie Klimafinanzierung zum Schutz der Ozeane mobilisiert werden kann. Es wird auch erörtert, welche naturbasierten Lösungen es für die Meere gibt. Infos

9. Dezember, 15.30 Uhr, European Pavilion

Podiumsdiskussion The role of Carbon Border Adjustment Mechanisms in promoting carbon pricing initiatives worldwide

Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU soll verhindern, dass die Produktion von energieintensiven Gütern in Länder mit niedrigeren Umweltstandards verlagert wird. Auf dieser Veranstaltung diskutieren Expertinnen und Experten aus verschiedenen Regionen darüber, wie er sich auf Kohlenstoffmärkte aus der ganzen Welt auswirkt. Infos

9. Dezember, 16.30 Uhr, Deutscher Pavilion

Diskussion Nature-based Solutions meet Circular Economy: cascading use of biomass

Auf der Veranstaltung sprechen u. a. Umweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir über die Schnittpunkte zwischen naturbasierten Lösungen und Kreislaufwirtschaft. Infos

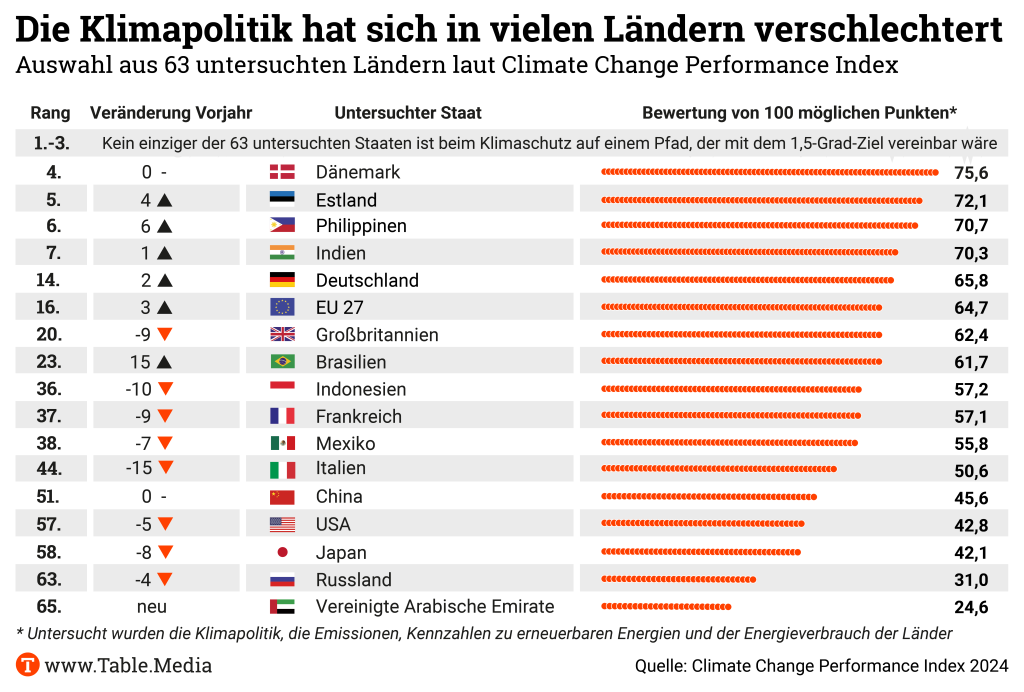

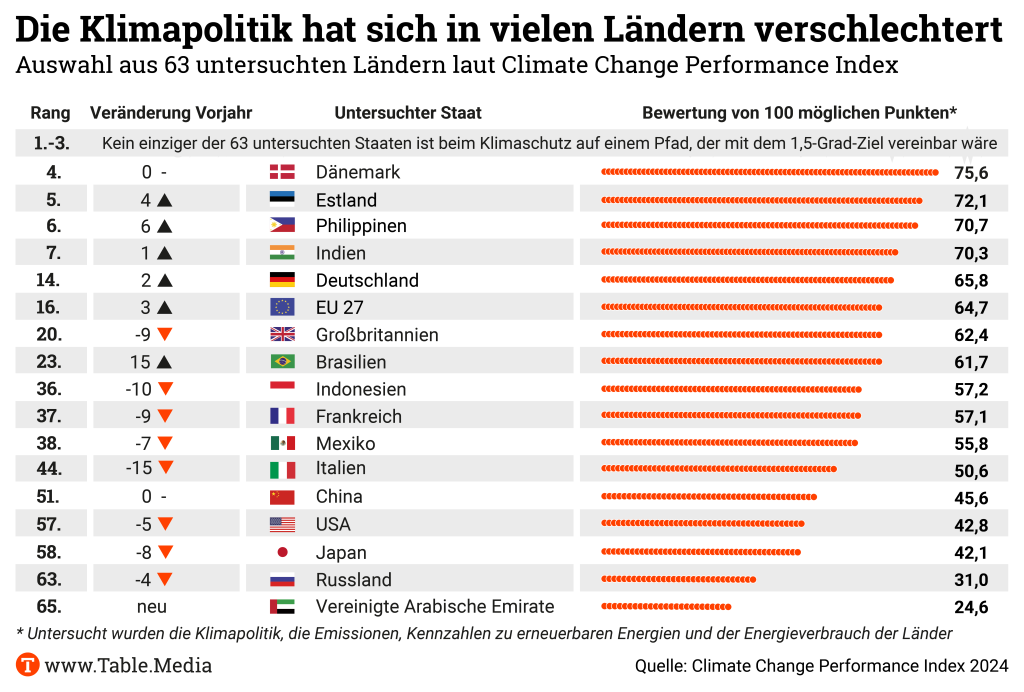

Die Klimapolitik hat sich in vielen Ländern verschlechtert. Die Welt kommt den Pariser Klimazielen kaum näher. Zu diesem Ergebnis kommt der neue “Klimaschutz-Index 2024” von Germanwatch und dem New Climate Institute. Kein einziger der 63 untersuchten Staaten ist beim Klimaschutz auf einem Pfad, der mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre. In der Teilbewertung Klimapolitik schneide erstmals kein einziges Land mit “gut” ab. Für den Index wurde die Klimapolitik, die Emissionen, Kennzahlen zu erneuerbaren Energien und der Energieverbrauch der Länder bewertet.

“Wir müssen jetzt in den Notfallmodus schalten”, mahnte Niklas Höhne, Klimaforscher und Mitbegründer des New Climate Institute. Deutschlands gute Platzierung liegt am noch schlechteren Abschneiden vieler anderer Länder. Gemessen an den Pariser Klimazielen schneidet Deutschland in allen vier Kategorien mittelmäßig ab. In der Verkehrspolitik und Gebäudesektor müsse die Regierung mehr tun. Positiv wird der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien bewertet.

Die USA, China und der COP-Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), schneiden sehr schlecht ab. In den USA und den VAE liegen die Pro-Kopf-Emissionen weit über dem globalen Durchschnitt. Auch China liegt mittlerweile über dem Durchschnitt. Positiv bewertet werden die US-Investitionen zum Umbau der Wirtschaft (Inflation Reduction Act) und der Ausbau der Erneuerbaren in China. In den VAE machen die erneuerbaren Energien bisher weniger als ein Prozent des Energiemixes aus. Allerdings kämen bald neue Kapazitäten ans Netz.

Zu den größten Aufsteigern im diesjährigen Ranking gehört Brasilien. Die neue Klimapolitik unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, mit Plänen zum Stopp der Entwaldung, schlagen hier positiv zu Buche. Allerdings baut das Land die Produktion von Kohle, Öl und Gas aus. Einer der größten Verlierer ist Großbritannien. Premierminister Rishi Sunak will mehr Öl fördern und sogar eine neue Kohlemine bauen. Beim Ausbau der Erneuerbaren sei das Land mittlerweile schwach.

Indien überrascht durch ein positives Abschneiden. Das Land hat sehr geringe Pro-Kopf-Emissionen. Durch den Anstieg der Emissionen könne Indien in zukünftigen Rankings allerdings zurückfallen. nib

Aserbaidschan wird aller Voraussicht nach die COP29 im nächsten Jahr ausrichten. Das Land konnte eine Einigung mit dem Mitbewerber Armenien erzielen. Lange Zeit war unklar, wer die nächste Klimakonferenz ausrichten wird. Russland hatte erklärt, es werde gegen jede Bewerbung eines EU-Landes ein Veto einlegen. Die EU hat Moskau wegen seines Einmarsches in der Ukraine mit Sanktionen belegt.

Aserbaidschan bestätigte am späten Donnerstag, dass es eine Vereinbarung mit Armenien getroffen hat, die es Baku ermöglicht, sich um die Ausrichtung der COP29-Gespräche zu bewerben, ohne dass ein armenisches Veto droht. Armenien hat sich bereit erklärt, die Bewerbung Aserbaidschans um die Ausrichtung der COP zu unterstützen und im Gegenzug die Mitgliedschaft im COP-Büro der osteuropäischen Gruppe zu erhalten.

Einige Delegierte der COP28 haben Bedenken geäußert, die weltweiten Klimaverhandlungen zum zweiten Mal in Folge in einem Ölproduzenten abzuhalten. Aserbaidschan ist ein Öl- und Gasproduzent und Mitglied der OPEC+. “Trotz der Tatsache, dass Aserbaidschan reich an Öl und Gas ist, sind die strategischen Ziele Aserbaidschans die Diversifizierung von Energie und Ressourcen, insbesondere im Bereich der Wind- und Solarenergie”, sagte ein Sprecher des aserbaidschanischen Außenministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. nib/rtr

Mit einem Cap-and-Trade-System will Kanada seine Emissionen aus dem Öl- und Gassektor bis 2030 gegenüber dem Referenzlevel von 2019 um 35 bis 38 Prozent senken. Das geht aus einem Entwurf hervor, der am Donnerstag auf der COP vorgestellt wurde. Für zu hohe Emissionen können Unternehmen demnach in Zukunft Kompensationszertifikate kaufen. Der Emissionshandel würde vermutlich frühestens im Jahr 2026 beginnen.

Mit dem neuen Emissionshandel legt Kanada keine Obergrenze für die Förderung, sondern für Emissionen aus dem Öl- und Gassektor fest. Die Obergrenze soll über die Jahre weiter abgesenkt werden. Der Handel würde alle Treibhausgase einschließen und für Öl- und Gasproduzenten sowie für Offshore-Anlagen und LNG-Produzenten gelten. Zusammen würden ungefähr 85 Prozent der Emissionen des Sektors abgedeckt.

Umweltverbände hatten gefordert, dass die Emissionsobergrenze Ende des Jahrzehnts bei 110 Megatonnen liegt. Tatsächlich wird sie nach den aktuellen Plänen aller Voraussicht nach zwischen 106 und 112 Megatonnen liegen. Zusätzlich dürfte die Öl- und Gasindustrie aber weitere 25 Megatonnen ausstoßen, die dann durch den Kauf von Kompensationszertifikaten oder einen Beitrag zu einem Dekarbonisierungsfonds ausgeglichen werden.

Umweltorganisationen begrüßten den Plan. Sie mahnten aber, dass die Obergrenze nach 2030 stark absinken müsse. Vertreter von Greenpeace Kanada sagen, der Entwurf enthalte zu “schwache Ziele und Schlupflöcher”. Außerdem kritisieren NGOs, dass der Handel voraussichtlich zu spät in Kraft trete, um Kanadas nationale Klimaziele (NDCs) zu erreichen. kul

Angesichts von Hitzewellen mit Temperaturrekorden, sich verschärfenden und kostspieligen extremen Wetterereignissen und immer bedrohlicheren Warnungen, dass der Klimawandel uns buchstäblich umbringt, werden die Rufe nach einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen lauter. Doch die Branche der fossilen Brennstoffe verdoppelt ihre Investitionen in neue Öl- und Gasprojekte, große Übernahmen häufen sich. Klimazusagen werden zurückgezogen und falsche Versprechungen gemacht, dass weiter gefördert werden kann, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Wir müssen uns von fossilen Energieträgern verabschieden. Aber wie?

Es ist unwahrscheinlich, dass sich bei der diesjährigen Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai (COP28), die von einem Erdölstaat ausgerichtet wird, eine Antwort herauskristallisiert. Sie könnte zu einer politischen Verpflichtung zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen führen, aber sie wird nicht den Weg in eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe weisen. Um den Ausstieg aus fossilen Energieträgern anzugehen, die UN-Generalsekretär António Guterres als “die vergiftete Wurzel der Klimakrise” bezeichnet hat, müssen wir über die UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) hinausgehen und neue, für diesen Zweck geeignete Foren gründen.

Die gute Nachricht ist, dass sich Guterres, der Papst, zahlreiche nationale Regierungen und Einrichtungen wie die Internationale Energieagentur dem immer lauteren weltweiten Ruf nach einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas angeschlossen haben. Auf dem UN-Climate Ambition Summit im September haben die Regierungen anerkannt, dass die Klimakrise eine Krise der fossilen Brennstoffe ist. Die Frage ist nicht, ob man aus Öl und Gas aussteigen soll, sondern wie.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Branche der fossilen Brennstoffe, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Rekordgewinne einfährt, optimistisch und offenbar immun gegen derartigen Druck ist. Schlimmer noch, diese kolossalen Gewinne werden in die Erschließung weiterer Öl- und Gasvorkommen reinvestiert. Während sich die Klimakatastrophen vor unseren Augen verschärfen, wettet die für fast 90 Prozent der Kohlendioxidemissionen verantwortliche Branche darauf, dass ihre schmutzigen Produkte noch jahrzehntelang eine tragende Säule der Weltwirtschaft sein werden.

Um einen Wandel zu erzwingen, müssen wir die wirtschaftliche Unsicherheit, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen mit sich bringt, und ihre weitreichenden Auswirkungen auf die Menschenrechte aufzeigen. Die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle macht Gemeinschaften anfälliger für Versorgungsunterbrechungen, die sich auf alles von Heizung und Transport bis hin zu Lebensmittelpreisen auswirken. Solche Unterbrechungen treffen die ärmsten Bevölkerungsgruppen am stärksten und steigern gleichzeitig die Gewinne der Branche.

Es sei daran erinnert, dass die Kursteigerungen von Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft in den zehn Jahren vor dem Krieg in der Ukraine unter dem Marktdurchschnitt geblieben sind. Dieses Jahrzehnt des Rückgangs spiegelt langfristige Trends der Energiewende wider, an denen der jüngste Anstieg der Erträge nichts geändert hat. Da die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen bis 2030 ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte, sind Öl und Gas nach wie vor eine schlechte Wahl.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass Regierungen auf Preisschwankungen reagiert haben, indem sie die Subventionen für fossile Brennstoffe erhöht haben, anstatt Steuern auf unvorhergesehene Gewinne zu erheben. Außerdem haben sie weiterhin neue Öl- und Gasprojekte genehmigt, darunter Offshore-Projekte in Meeresschutzgebieten. Die geplante Produktion ist doppelt so hoch als wie es mit dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5° Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, vereinbar ist. Es gibt einfach keinen Platz für neue Öl- und Gasförderung, wenn die Welt eine Klimakatastrophe verhindern will.

Fossile Brennstoffe scheinen nur deshalb mit den immer billigeren erneuerbaren Energien konkurrenzfähig zu sein, weil ihre Produktion subventioniert und ihre Produzenten vor den Kosten für die von ihnen verursachten Schäden geschützt werden. Die negativen externen Effekte der Branche wurden lange Zeit von Frontline Communities, also zumeist einkommensschwachen Gemeinschaften, die von negativen Auswirkungen des Klimawandels besonders betroffen sind, getragen. Nun werden sie in Form von Waldbränden, Wirbelstürmen, Überschwemmungen und Dürren Menschen auf aller Welt auferlegt. Wenn wir die Unternehmen für fossile Brennstoffe zwingen würden, für die Schäden aufzukommen, die sie schon lange kommen sahen, und öffentliche Mittel in erneuerbare Lösungen umlenken würden, würden Vermögenswerte in Form von Öl und Gas als die Verbindlichkeiten entlarvt, die sie sind.

Dies weist auf ein weiteres großes Problem hin: Corporate Capture (die Wirtschaft kapert oder vereinnahmt die Gesetzgebung). Obwohl Klimaklagen eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Branche zur Verantwortung zu ziehen, besteht die Herausforderung nicht nur darin, die Umweltverschmutzer für die von ihnen verursachten Schäden zahlen zu lassen. Wir müssen auch ihren übergroßen Einfluss auf die Klimapolitik zurückdrängen. Trotz aller Bemühungen von Bewegungen wie Kick Big Polluters Out hat die Branche fossiler Brennstoffe nicht nur einen Sitz bei den diesjährigen Klimagesprächen, sondern sie sitzt am Kopfende.

Platz genommen hat dort Sultan Al Jaber, Chef des staatlichen Erdölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), der derzeit seine eigenen Expansionspläne verfolgt. Al Jaber, Präsident der COP28, konzentriert sich darauf, die Branche fossiler Brennstoffe als Helden und nicht als Bösewichte im Kampf gegen den Klimawandel darzustellen. Dabei handelt es sich um eine bekannte Überlebensstrategie für eine Branche, die sich langfristig im Niedergang befindet. Das Gleiche gilt für die Befürwortung eines “all of the above“-Ansatzes durch die VAE. Der propagiert erneuerbare Energien als Ergänzung und nicht als Ersatz für fossile Brennstoffe und setzt sich für Kohlenstoffabscheidung und -kompensation ein, obwohl es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass beides nicht zu einer signifikanten Emissionsreduzierung führt.

Im Gegensatz zu dem, was Al Jaber Anfang des Jahres behauptete, sind nicht allein die Emissionen das Problem, sondern die fossilen Brennstoffe selbst. Wenn man sich nur auf Kohlendioxid konzentriert, ignoriert man alle anderen negativen Auswirkungen fossiler Brennstoffe, einschließlich ihrer Folgen für die Gesundheit, wie die acht Millionen vorzeitigen Todesfälle durch Luftverschmutzung jährlich.

Obwohl fossile Energieträger die überwiegende Schuld am Klimawandel tragen, hat es unser Klimaregime gemäß der UNFCCC versäumt, sich mit ihnen zu befassen, schon bevor die Branche ans Kopfende des Tisches gesetzt wurde. Jahrzehntelang hat das internationale Gremium, das den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen anführen sollte, das Thema auffällig vermieden. Weder die UN-Klimakonvention von 1992 noch das Pariser Klimaabkommen von 2015 erwähnen Öl, Gas oder Kohle.

Dieses Versäumnis war kein zufälliges Versehen. Es ist ein Symptom für eine tiefere Krise der globalen Klimapolitik. Da UNFCCC-Entscheidungen einen Konsens unter 198 Mitgliedern erfordern, können mächtige Länder den Fortschritt blockieren und dafür sorgen, dass Ergebnisse entsprechend des kleinsten gemeinsamen Nenners oder überhaupt nicht erzielt werden.

Die COP28 unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit alternativer Verfahren zur Bewältigung des Niedergangs fossiler Brennstoffe, die frei vom Einfluss derjenigen sind, die von ihnen profitieren. Jeder Tag erinnert uns aufs Neue daran, warum wir aus Öl, Gas und Kohle aussteigen müssen. Glücklicherweise bieten Initiativen wie der Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe, die Beyond Oil and Gas Alliance und die Global Parliamentarians’ Inquiry neue Ideen, wie wir dies erreichen können. Regierungen müssen sich zu einem Forum verpflichten, das sich dem Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen widmet, damit die eigentliche Arbeit an der Beendigung der Ära der fossilen Brennstoffe beginnen kann.

Nikki Reisch ist Direktorin des Klima- und Energieprogramms der Nichtregierungsorganisation Center for International Environmental Law. Aus dem Englischen von Sandra Pontow. In Kooperation mit Project Syndicate, 2023.

nach dem Ruhetag ging die COP28 gestern in die zweite Hälfte. Und die verspricht zäh zu werden: Bernhard Pötter erklärt, wo die Verhandlungen gerade stehen und warum das Thema Anpassung mehr und mehr zum großen Streitthema wird.

Heiße Debatten gibt es schon seit langem um den EU-Carbon Border Adjustment Mechanism – kurz CBAM. China, Indien und andere Staaten fühlen sich durch den CO₂-Grenzmechanismus benachteiligt und fürchten um ihre Exporte. Lukas Scheid erklärt, was daran berechtigte Sorge ist und was Strategie, um der EU Geständnisse abzuverlangen.

Auf der COP28 geht es heute um “Natur, Landnutzung und Ozeane”. In einem Hintergrund ordnen wir naturbasierte Lösungen und Biodiversität im Kontext von Klimaschutz ein. Zudem werfen wir einen Blick auf den Climate Change Performance Index und stellen die größten Überraschungen in der diesjährigen Erhebung über die Klimapolitik von 63 Staaten vor. Leider gibt es in diesem Bereich nicht viel Positives zu berichten.

Liebe Grüße

Mit der Ankunft der Ministerinnen und Ministern und nach Erscheinen des neuen Textentwurfs für die Abschlusserklärung haben bei der COP28 am Beginn der zweiten Woche die ernsthaften Verhandlungen begonnen – und sind gleich von einer Blockade auf einem Seitenstrang bedroht. Denn in den Verhandlungen zum “globalen Ziel für die Anpassung” (Global Goal on Adaptation, GGA) an den Klimawandel ist nach Angaben von Unterhändlern und Beobachtern fraglich, ob es überhaupt zu einem Ergebnis kommt.

Schuld ist nach Angaben einiger Unterhändler die Verzögerungstaktik der arabischen Gruppe in den geschlossenen Verhandlungen. Für Mohamed Adow von der NGO Power Shift Africa hingegen sind “die USA und andere Industrieländer die größten Blockierer. Sie müssen aufhören, mit dem Leben einiger der schwächsten Menschen zu spielen.”

Dieser Streit und ein mageres Ergebnis bei der Anpassung könnten die Entscheidungen zum zentralen Punkt erschweren – dem fossilen Ausstieg im GST-Abschlussdokument. Denn die Verhandlungen zur Anpassung haben sich zu einem wichtigen Nebenschauplatz entwickelt, berichten Delegierte: Bei dem Thema, das besonders der afrikanischen Gruppe wichtig ist, versuchen etwa die Europäer den Ländern Afrikas Angebote zu machen. Damit, so die Hoffnung, könnten sie gute Stimmung machen, damit sich die Afrikaner bei der Forderung nach einem ernsthaften fossilen Ausstieg in den GST-Verhandlungen offen zeigen.

Doch zu diesen Angeboten komme es derzeit gar nicht, weil nicht in der Sache verhandelt wird, so die Klage der Verhandler. Und das wiederum liegt Delegierten zufolge an einer Verzögerungstaktik, die sich besonders am Mittwoch bei den Gesprächen abzeichnete: Aus der arabischen Gruppe ergriffen viele Länder wie etwa Kuwait das Wort, die sonst kaum sprechen. Viele äußerten Zweifel am Verhandlungstext. Zu echter Textarbeit sei es gar nicht gekommen, heißt es.

Damit droht nach einer Woche Stillstand für das Anpassungsziel kein oder nur ein sehr allgemeiner Text. Doch die Zeit drängt, denn die COP28 sollte eigentlich die Struktur des GGA beschließen, das auf der COP29 zur Entscheidung ansteht. Diese Punkte müssen geklärt werden:

Das taktische Kalkül hinter der Blockade, so vermuten Delegierte: Scheitert das GGA, wird der Misserfolg den Industrieländern angelastet. Auch, weil sie sich im Finanzierungsstrang bisher bei der Auffüllung des UN-Adaptation Fund sehr zurückhalten: von den bis Jahresende benötigten 300 Millionen Dollar sind bislang nur etwa 133 Millionen zusammengekommen. Scheitern aber die GGA-Verhandlungen, wäre es auch vorbei mit einer Allianz von afrikanischen Staaten und Freunden eines ernsthaften fossilen Ausstiegs.

Der neue Text für die GST-Erklärung ist noch weit entfernt von einer Einigung. Denn statt für die Minister die Optionen zu reduzieren und klarer zu machen, wurde die Textmenge auf 27 Seiten aufgebläht. Vor allem auch die besonders umstrittene Passage zum Ausstieg aus den Fossilen ist noch einmal länger und umfangreicher geworden. Nun stehen dort insgesamt acht verschiedene Versionen des Ausstiegs, dazu eigene Formulierungen für ein Ende der Kohle, der fossilen Subventionen und für ein Ausbauziel im Bereich E-Autos.

Die Formulierungen für den direkten Ausstieg reichen von sehr ehrgeizigen Versionen (“Phase-out nach bestem wissenschaftlichen Erkenntnisse, den 1,5-Grad-Pfaden des IPCC und den Prinzipen des Pariser Abkommens”) bis zu praktisch rein technologischen Vorschlägen (bis 2030 Ausbau von Technologien mit niedrigem CO₂-Fußabdruck und Ausbau von CCS).

Für die anstehenden Verhandlungen hat COP-Präsident Al Jaber jetzt die Sherpa-Paare benannt, die ihn bei einzelnen Themen in den Verhandlungen unterstützen sollen. Es sind die jeweiligen Ministerinnen und Minister, traditionell als Gespann Industrieländer/Entwicklungsländer:

In der GST-Runde wird für die EU die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verhandeln, hieß es am Freitag. Baerbock traf gestern in Dubai ein und erklärte, sie erwarte “heftiges Gerangel” bei den Debatten um den fossilen Ausstieg, aber “es muss ein Ausstieg aus den fossilen Energien sein, nicht nur aus den Emissionen“. Damit stellte sie sich gegen die Linie der COP-Präsidentschaft. Nur die Konzentration auf Erneuerbare und Effizienz bringe die Konferenz nicht auf einen Pfad zu 1,5 Grad.

Unterstützung bekamen die Verhandler für einen ehrgeizigen Ausstieg am Freitag auch aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Ein offener Brief mit 800 Unterzeichnern, darunter etwa Richard Branson, Christiana Figueres und Vanessa Nakate forderte von Al Jaber für das GST ein Verhandlungsergebnis, das ein historisches Erbe der COP28 sein müsse. Dazu gehöre:

Auf zahlreichen Bühnen, Podien und in Pressegesprächen in Dubai bekommt Europa für seinen CO₂-Grenzausgleichsmechanismus Kritik – insbesondere von den sogenannten BASIC-Ländern (Brasilien, Südafrika, Indien und China). Der CBAM widerspreche den Grundsätzen des Pariser Klimaabkommens der “Gleichheit und der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten”. Heißt: Die Hauptverursacher des Klimawandels – die Industriestaaten – dürfen ihre Verantwortung zum Handeln nicht auf die schwächeren Entwicklungsländer abwälzen, auch wenn alle gemeinsam an der Eindämmung der globalen Erwärmung arbeiten müssen.

Die EU verteidigt sich, hält die COP für das falsche Forum, um über Handelspolitik zu sprechen und bekräftigt, der CBAM sei strikt nach WTO-Kriterien konzipiert worden. Aus EU-Kreisen kommt daher der Verdacht, dass hinter den BASIC-Vorwürfen eine Verhandlungsstrategie steckt. Man wisse noch nicht, was die BASIC-Länder der EU im Gegenzug abverlangen wollten. Womöglich suche man aber auch nur eine Ausrede, selbst an einer wirksamen CO₂-Bepreisung zu arbeiten. EU-Verhandler erklärten zudem, das Thema komme in den Verhandlungsräumen überhaupt nicht auf, sondern beschränke sich auf öffentliche Äußerungen von Regierungsvertretern der BASIC.

Der CBAM war eingeführt worden, um europäische Produzenten, die künftig den europäischen CO₂-Preis zahlen müssen, auf dem internationalen Markt nicht zu benachteiligen. Um CO₂-Abwanderung (Carbon Leakage) zu vermeiden, werden Importe von Zement, Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemittel sowie Strom aus dem EU-Ausland ab 2026 mit einem Klimazoll in Höhe des EU-CO₂-Preises belegt. Es sei denn, die ausländischen Produzenten zahlen im Produktionsland ebenfalls einen CO₂-Aufschlag. Für die EU ist der CBAM daher auch ein Mittel, Anreize für die CO₂-Bepreisung im EU-Ausland zu setzen.

Die BASIC-Länder sehen im CBAM “Sanktionen für kohlenstoffarme Produkte”, die technologische Investitionen und grünen Handel beschränken. Ein entsprechender Formulierungsvorschlag steht auf Drängen dieser Länder sogar im neuesten Entwurf des wichtigsten Dokuments der COP28 – dem Global Stocktake. Zwar gilt die Spitze nicht nur dem EU-CBAM, sondern auch dem EU-Entwaldungsgesetz sowie dem US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Doch der zentrale Vorwurf an Europa lautet: der CBAM verhindere, dass insbesondere Entwicklungsländer Dekarbonisierungsmaßnahmen für die Industrie ergreifen können, weil Exportprodukte sich durch den CO₂-Aufschlag verteuerten. Und das verstoße gegen WTO-Regeln sowie das Pariser Klimaabkommen, da ausländische Produzenten auf dem EU-Markt benachteiligt würden.

Der Vorwurf des Verstoßes gegen die WTO-Regeln ist nicht neu. Er kam schon auf, während die EU-Gesetzgeber noch über die genaue Ausgestaltung des CBAM verhandelten. Auch innerhalb der EU pochten verschiedenste Länder und parlamentarische Gruppen daher für einen Gesetzestext entlang der WTO-Regeln der Gleichbehandlung von aus- und inländischen Produkten und der Gleichbehandlung aller Handelspartner. Das Ergebnis: Alle Importeure in den EU-Binnenmarkt müssen ohne Ausnahme dieselbe Abgabe für die direkten Treibhausgasemissionen ihrer Produkte zahlen, wie die europäischen Produzenten.

Damit schaffe der CBAM zwar ein Level-Playing-Field, sagt Linda Kalcher, Gründerin des Brüsseler Thinktanks Strategic Perspectives. “Aber es können eben nicht alle gleich mitspielen.” Länder im globalen Süden fürchteten nachvollziehbarerweise, dass ihnen der Zugang zum EU-Binnenmarkt durch den CBAM versperrt werde. Beispielsweise hätten viele afrikanische Länder nicht die gleichen finanziellen Mittel, um im gleichen Tempo dekarbonisieren zu können, wie europäische Produzenten, so Kalcher.

Ein weiteres Problem ist laut Kalcher, dass die Erträge aus dem CBAM im EU-Budget landen. Zwar gibt es im Gesetzestext einen Verweis, die EU solle weiterhin Gelder für Klimaanpassung und Emissionsreduzierung in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) bereitstellen – und zwar auch über CBAM-Mittel. Doch es gibt keinerlei Verpflichtung, geschweige denn einen festgelegten Anteil für diese Verwendung. Ob die Kritik der BASIC-Länder nur ein taktisches Manöver war, oder sie tatsächlich konstruktive Gespräche einfordern, werde man im Laufe der Woche sehen, glaubt Kalcher.

Der niederländische Sozialdemokrat Mohammed Chahim, CBAM-Berichterstatter des EU-Parlaments, hält den Großteil der Kritik für ein Missverständnis. Und auch in Kommissionskreisen zeigt man sich wenig offen für die Kritik, da mit Falschbehauptungen gearbeitet werde. Zwischen den Jahren 2026 und 2040 wird China beispielsweise laut Prognosen von S&P Global Commodity Insights voraussichtlich 869 Millionen Tonnen CBAM-pflichtige Waren in die EU exportieren – das entspräche laut S&P gut 201 Millionen Tonnen an eingebetteten CO₂-Emissionen (CO₂-Äquivalente), die im Rahmen des CBAM angerechnet werden.

Da nur direkte Emissionen – also Emissionen aus dem Produktionsprozess selbst – unter den CBAM fallen, sind die Auswirkungen des Instruments auf den Exportpreis deutlich niedriger als von den BASIC-Ländern behauptet. Indirekte Emissionen – also Emissionen aus der Stromerzeugung für den Produktionsprozesse – sind nur in eingeschränkten Fällen vom CBAM betroffen.

Sven Harmeling, Koordinator für internationale Klimapolitik bei der Hilfsorganisationen CARE, hält den Vorstoß der BASIC-Länder zwar für einen “Ruf nach Aufmerksamkeit”, der nicht die Tragweite hat, die Verhandlungen maßgeblich zu beeinflussen. Die EU habe aber auch nicht gut erklärt, wie der CBAM funktioniert und wenig Hilfe angeboten, die CBAM-Kriterien zu erfüllen.

Auch EU-Parlamentarier Chahim kann daher nachvollziehen, dass sich Länder über die Auswirkungen auf ihre Industrie sorgen. Er sei daher bereit, mit allen über diese Sorgen zu sprechen und wolle das Gesetz gegebenenfalls auch anpassen, sagte er im Gespräch mit Table.Media.

Regenerative Landwirtschaft, Wiedervernässung von Mooren oder großflächige Aufforstung – das alles gehört zu den sogenannten “Nature-Based Solutions” (NBS). Man will die Natur nutzen, um Klimalösungen voranzutreiben und Resilienz aufbauen. Viele Ansätze fokussieren sich außerdem darauf, wie Ökosystemleistungen finanziell ausgeglichen werden können, sogenannte Bezahlungen für Ökosystemleistungen (Payments for Ecosystem Services). Das Konzept von NBS gibt es schon länger, seit der COP26 in Glasgow wird es prominent in Klimaverhandlungen diskutiert.

Idealweise vereinen solche naturbasierten Ansätze verschiedene Vorteile, sie haben also neben Klimaschutz weitere ökologische oder auch soziale Vorzüge. Das kann zum Beispiel die Verbindung von Armutsbekämpfung und Klimaschutz sein, oder die Abmilderung der Folgen des Klimawandels durch das Binden von Kohlenstoff, mit gleichzeitigen Vorteilen für den Erhalt von Biodiversität. Auch beim Biodiversitätsschutz gibt es große Herausforderungen: Im vergangenen Jahr einigten sich die Staaten bei der Biodiversitäts-COP15 darauf, 30 Prozent der Fläche von Land und Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen. Um das zu erreichen, muss Klimaschutz zusammen mit dem Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework gedacht werden.

Biodiversitätsverlust und der Zusammenbruch von Ökosystemen macht die Auswirkungen der Klimakrise schlimmer und Anpassung und Resilienz schwieriger. Gleichzeitig bietet das Thema auch Chancen: Naturbasierte Ansätze könnten pro Jahr bis zu zehn Gigatonnen CO₂ einsparen. Das ist rund ein Viertel der aktuellen Emissionen und könnte die Erderwärmung um 0,3 Grad bremsen. Das Thema hängt eng mit Waldschutz zusammen, wozu wir einen weiteren Hintergrund veröffentlicht haben.

Naturbasierte Lösungen und Biodiversitätsschutz in den Klimaschutzprozess des UNFCCC einzubauen, ist nicht einfach. Das liegt unter anderem daran, dass es schwierig ist, dafür klare Kategorien und Indikatoren festzulegen. Natur oder Wasser- und Artenschutz lassen sich nur schwer quantifizieren. Ziemlich sicher ist aber, dass Biodiversitätsschutz auch zusätzliche Milliarden benötigt. Schwierig zu greifen ist das Konzept auch, weil so viele verschiedene Konzepte darunter gefasst werden. NBS gelten als besonders kosteneffizient, weil sie verschiedene Vorteile verbinden.

Ein Beispiel dafür, wie naturbasierte Lösungen bereits im großen Stil integriert wurden, ist der REDD+-Mechanismus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) aus Artikel 6 des Pariser Abkommens. Darüber werden Entwicklungsländer dafür entlohnt, wenn sie Wald nicht abholzen, sondern erhalten. Die Effizienz des Mechanismus ist umstritten. Auch Kohlenstoffmärkte und der Handel von CO₂-Zertifikaten gehören zu den NBS.

Seit Jahren wird kritisiert, dass “naturbasiert” nicht präzise genug definiert ist. Außerdem wird kritisiert, dass der Begriff häufig mit der Kompensation von CO₂ gleichgesetzt wird und so irreführende Versprechen machen könne. Zusätzlich lasse sich mit ihm auch viel Greenwashing betreiben. Manche Kritikerinnen und Kritiker äußern zudem, dass naturbasierte Lösungen auf dem Ansatz beruhen, der Natur einen ökonomischen Wert zu geben.

Naturbasierte Lösungen und Biodiversität werden auf der COP nicht einzeln diskutiert, sondern tauchen als Querschnittsthemen in anderen Bereichen immer wieder auf, zum Beispiel bei den Themen Ernährungssysteme und Landwirtschaft. Möglich sind sowohl Zusagen zur Finanzierung als auch Forderungen zur besseren Unterstützung beim Erhalt von Ökosystemen, beispielsweise im Globalen Süden.

9. Dezember, 9 Uhr, Al Waha Theatre

Veranstaltung From Agreement to Action: Harnessing 30X30 to Tackle Climate Change

Die Veranstaltung befasst sich mit dem Schnittpunkt zwischen Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Es wird darüber diskutiert, wie das Ziel erreicht werden kann, bis 2030 jährlich 200 Milliarden US-Dollar für den Erhalt biologischer Vielfalt bereitzustellen. Infos

9. Dezember, 11.30 Uhr, SE Room 4

Side-Event The 2023 IMO GHG Strategy: defining the global level-playing-field for shipping decarbonization

Auf dem Side-Event diskutieren unter anderem die Internationale Seeschifffahrts-Organisation und die International Renewable Energy Agency darüber, wie Schifffahrt dekarbonisiert werden kann. Infos

9. Dezember, 14.30 Uhr, Knowledge Stage

Podiumsdiskussion Forging a Sustainable Future for Oceans

Auf der Veranstaltung wird darüber diskutiert, wie Klimafinanzierung zum Schutz der Ozeane mobilisiert werden kann. Es wird auch erörtert, welche naturbasierten Lösungen es für die Meere gibt. Infos

9. Dezember, 15.30 Uhr, European Pavilion

Podiumsdiskussion The role of Carbon Border Adjustment Mechanisms in promoting carbon pricing initiatives worldwide

Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU soll verhindern, dass die Produktion von energieintensiven Gütern in Länder mit niedrigeren Umweltstandards verlagert wird. Auf dieser Veranstaltung diskutieren Expertinnen und Experten aus verschiedenen Regionen darüber, wie er sich auf Kohlenstoffmärkte aus der ganzen Welt auswirkt. Infos

9. Dezember, 16.30 Uhr, Deutscher Pavilion

Diskussion Nature-based Solutions meet Circular Economy: cascading use of biomass

Auf der Veranstaltung sprechen u. a. Umweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir über die Schnittpunkte zwischen naturbasierten Lösungen und Kreislaufwirtschaft. Infos

Die Klimapolitik hat sich in vielen Ländern verschlechtert. Die Welt kommt den Pariser Klimazielen kaum näher. Zu diesem Ergebnis kommt der neue “Klimaschutz-Index 2024” von Germanwatch und dem New Climate Institute. Kein einziger der 63 untersuchten Staaten ist beim Klimaschutz auf einem Pfad, der mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre. In der Teilbewertung Klimapolitik schneide erstmals kein einziges Land mit “gut” ab. Für den Index wurde die Klimapolitik, die Emissionen, Kennzahlen zu erneuerbaren Energien und der Energieverbrauch der Länder bewertet.

“Wir müssen jetzt in den Notfallmodus schalten”, mahnte Niklas Höhne, Klimaforscher und Mitbegründer des New Climate Institute. Deutschlands gute Platzierung liegt am noch schlechteren Abschneiden vieler anderer Länder. Gemessen an den Pariser Klimazielen schneidet Deutschland in allen vier Kategorien mittelmäßig ab. In der Verkehrspolitik und Gebäudesektor müsse die Regierung mehr tun. Positiv wird der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien bewertet.

Die USA, China und der COP-Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), schneiden sehr schlecht ab. In den USA und den VAE liegen die Pro-Kopf-Emissionen weit über dem globalen Durchschnitt. Auch China liegt mittlerweile über dem Durchschnitt. Positiv bewertet werden die US-Investitionen zum Umbau der Wirtschaft (Inflation Reduction Act) und der Ausbau der Erneuerbaren in China. In den VAE machen die erneuerbaren Energien bisher weniger als ein Prozent des Energiemixes aus. Allerdings kämen bald neue Kapazitäten ans Netz.

Zu den größten Aufsteigern im diesjährigen Ranking gehört Brasilien. Die neue Klimapolitik unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, mit Plänen zum Stopp der Entwaldung, schlagen hier positiv zu Buche. Allerdings baut das Land die Produktion von Kohle, Öl und Gas aus. Einer der größten Verlierer ist Großbritannien. Premierminister Rishi Sunak will mehr Öl fördern und sogar eine neue Kohlemine bauen. Beim Ausbau der Erneuerbaren sei das Land mittlerweile schwach.

Indien überrascht durch ein positives Abschneiden. Das Land hat sehr geringe Pro-Kopf-Emissionen. Durch den Anstieg der Emissionen könne Indien in zukünftigen Rankings allerdings zurückfallen. nib

Aserbaidschan wird aller Voraussicht nach die COP29 im nächsten Jahr ausrichten. Das Land konnte eine Einigung mit dem Mitbewerber Armenien erzielen. Lange Zeit war unklar, wer die nächste Klimakonferenz ausrichten wird. Russland hatte erklärt, es werde gegen jede Bewerbung eines EU-Landes ein Veto einlegen. Die EU hat Moskau wegen seines Einmarsches in der Ukraine mit Sanktionen belegt.

Aserbaidschan bestätigte am späten Donnerstag, dass es eine Vereinbarung mit Armenien getroffen hat, die es Baku ermöglicht, sich um die Ausrichtung der COP29-Gespräche zu bewerben, ohne dass ein armenisches Veto droht. Armenien hat sich bereit erklärt, die Bewerbung Aserbaidschans um die Ausrichtung der COP zu unterstützen und im Gegenzug die Mitgliedschaft im COP-Büro der osteuropäischen Gruppe zu erhalten.

Einige Delegierte der COP28 haben Bedenken geäußert, die weltweiten Klimaverhandlungen zum zweiten Mal in Folge in einem Ölproduzenten abzuhalten. Aserbaidschan ist ein Öl- und Gasproduzent und Mitglied der OPEC+. “Trotz der Tatsache, dass Aserbaidschan reich an Öl und Gas ist, sind die strategischen Ziele Aserbaidschans die Diversifizierung von Energie und Ressourcen, insbesondere im Bereich der Wind- und Solarenergie”, sagte ein Sprecher des aserbaidschanischen Außenministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. nib/rtr

Mit einem Cap-and-Trade-System will Kanada seine Emissionen aus dem Öl- und Gassektor bis 2030 gegenüber dem Referenzlevel von 2019 um 35 bis 38 Prozent senken. Das geht aus einem Entwurf hervor, der am Donnerstag auf der COP vorgestellt wurde. Für zu hohe Emissionen können Unternehmen demnach in Zukunft Kompensationszertifikate kaufen. Der Emissionshandel würde vermutlich frühestens im Jahr 2026 beginnen.

Mit dem neuen Emissionshandel legt Kanada keine Obergrenze für die Förderung, sondern für Emissionen aus dem Öl- und Gassektor fest. Die Obergrenze soll über die Jahre weiter abgesenkt werden. Der Handel würde alle Treibhausgase einschließen und für Öl- und Gasproduzenten sowie für Offshore-Anlagen und LNG-Produzenten gelten. Zusammen würden ungefähr 85 Prozent der Emissionen des Sektors abgedeckt.

Umweltverbände hatten gefordert, dass die Emissionsobergrenze Ende des Jahrzehnts bei 110 Megatonnen liegt. Tatsächlich wird sie nach den aktuellen Plänen aller Voraussicht nach zwischen 106 und 112 Megatonnen liegen. Zusätzlich dürfte die Öl- und Gasindustrie aber weitere 25 Megatonnen ausstoßen, die dann durch den Kauf von Kompensationszertifikaten oder einen Beitrag zu einem Dekarbonisierungsfonds ausgeglichen werden.

Umweltorganisationen begrüßten den Plan. Sie mahnten aber, dass die Obergrenze nach 2030 stark absinken müsse. Vertreter von Greenpeace Kanada sagen, der Entwurf enthalte zu “schwache Ziele und Schlupflöcher”. Außerdem kritisieren NGOs, dass der Handel voraussichtlich zu spät in Kraft trete, um Kanadas nationale Klimaziele (NDCs) zu erreichen. kul

Angesichts von Hitzewellen mit Temperaturrekorden, sich verschärfenden und kostspieligen extremen Wetterereignissen und immer bedrohlicheren Warnungen, dass der Klimawandel uns buchstäblich umbringt, werden die Rufe nach einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen lauter. Doch die Branche der fossilen Brennstoffe verdoppelt ihre Investitionen in neue Öl- und Gasprojekte, große Übernahmen häufen sich. Klimazusagen werden zurückgezogen und falsche Versprechungen gemacht, dass weiter gefördert werden kann, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Wir müssen uns von fossilen Energieträgern verabschieden. Aber wie?

Es ist unwahrscheinlich, dass sich bei der diesjährigen Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai (COP28), die von einem Erdölstaat ausgerichtet wird, eine Antwort herauskristallisiert. Sie könnte zu einer politischen Verpflichtung zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen führen, aber sie wird nicht den Weg in eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe weisen. Um den Ausstieg aus fossilen Energieträgern anzugehen, die UN-Generalsekretär António Guterres als “die vergiftete Wurzel der Klimakrise” bezeichnet hat, müssen wir über die UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) hinausgehen und neue, für diesen Zweck geeignete Foren gründen.

Die gute Nachricht ist, dass sich Guterres, der Papst, zahlreiche nationale Regierungen und Einrichtungen wie die Internationale Energieagentur dem immer lauteren weltweiten Ruf nach einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas angeschlossen haben. Auf dem UN-Climate Ambition Summit im September haben die Regierungen anerkannt, dass die Klimakrise eine Krise der fossilen Brennstoffe ist. Die Frage ist nicht, ob man aus Öl und Gas aussteigen soll, sondern wie.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Branche der fossilen Brennstoffe, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Rekordgewinne einfährt, optimistisch und offenbar immun gegen derartigen Druck ist. Schlimmer noch, diese kolossalen Gewinne werden in die Erschließung weiterer Öl- und Gasvorkommen reinvestiert. Während sich die Klimakatastrophen vor unseren Augen verschärfen, wettet die für fast 90 Prozent der Kohlendioxidemissionen verantwortliche Branche darauf, dass ihre schmutzigen Produkte noch jahrzehntelang eine tragende Säule der Weltwirtschaft sein werden.

Um einen Wandel zu erzwingen, müssen wir die wirtschaftliche Unsicherheit, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen mit sich bringt, und ihre weitreichenden Auswirkungen auf die Menschenrechte aufzeigen. Die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle macht Gemeinschaften anfälliger für Versorgungsunterbrechungen, die sich auf alles von Heizung und Transport bis hin zu Lebensmittelpreisen auswirken. Solche Unterbrechungen treffen die ärmsten Bevölkerungsgruppen am stärksten und steigern gleichzeitig die Gewinne der Branche.

Es sei daran erinnert, dass die Kursteigerungen von Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft in den zehn Jahren vor dem Krieg in der Ukraine unter dem Marktdurchschnitt geblieben sind. Dieses Jahrzehnt des Rückgangs spiegelt langfristige Trends der Energiewende wider, an denen der jüngste Anstieg der Erträge nichts geändert hat. Da die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen bis 2030 ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte, sind Öl und Gas nach wie vor eine schlechte Wahl.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass Regierungen auf Preisschwankungen reagiert haben, indem sie die Subventionen für fossile Brennstoffe erhöht haben, anstatt Steuern auf unvorhergesehene Gewinne zu erheben. Außerdem haben sie weiterhin neue Öl- und Gasprojekte genehmigt, darunter Offshore-Projekte in Meeresschutzgebieten. Die geplante Produktion ist doppelt so hoch als wie es mit dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5° Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, vereinbar ist. Es gibt einfach keinen Platz für neue Öl- und Gasförderung, wenn die Welt eine Klimakatastrophe verhindern will.

Fossile Brennstoffe scheinen nur deshalb mit den immer billigeren erneuerbaren Energien konkurrenzfähig zu sein, weil ihre Produktion subventioniert und ihre Produzenten vor den Kosten für die von ihnen verursachten Schäden geschützt werden. Die negativen externen Effekte der Branche wurden lange Zeit von Frontline Communities, also zumeist einkommensschwachen Gemeinschaften, die von negativen Auswirkungen des Klimawandels besonders betroffen sind, getragen. Nun werden sie in Form von Waldbränden, Wirbelstürmen, Überschwemmungen und Dürren Menschen auf aller Welt auferlegt. Wenn wir die Unternehmen für fossile Brennstoffe zwingen würden, für die Schäden aufzukommen, die sie schon lange kommen sahen, und öffentliche Mittel in erneuerbare Lösungen umlenken würden, würden Vermögenswerte in Form von Öl und Gas als die Verbindlichkeiten entlarvt, die sie sind.

Dies weist auf ein weiteres großes Problem hin: Corporate Capture (die Wirtschaft kapert oder vereinnahmt die Gesetzgebung). Obwohl Klimaklagen eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Branche zur Verantwortung zu ziehen, besteht die Herausforderung nicht nur darin, die Umweltverschmutzer für die von ihnen verursachten Schäden zahlen zu lassen. Wir müssen auch ihren übergroßen Einfluss auf die Klimapolitik zurückdrängen. Trotz aller Bemühungen von Bewegungen wie Kick Big Polluters Out hat die Branche fossiler Brennstoffe nicht nur einen Sitz bei den diesjährigen Klimagesprächen, sondern sie sitzt am Kopfende.

Platz genommen hat dort Sultan Al Jaber, Chef des staatlichen Erdölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), der derzeit seine eigenen Expansionspläne verfolgt. Al Jaber, Präsident der COP28, konzentriert sich darauf, die Branche fossiler Brennstoffe als Helden und nicht als Bösewichte im Kampf gegen den Klimawandel darzustellen. Dabei handelt es sich um eine bekannte Überlebensstrategie für eine Branche, die sich langfristig im Niedergang befindet. Das Gleiche gilt für die Befürwortung eines “all of the above“-Ansatzes durch die VAE. Der propagiert erneuerbare Energien als Ergänzung und nicht als Ersatz für fossile Brennstoffe und setzt sich für Kohlenstoffabscheidung und -kompensation ein, obwohl es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass beides nicht zu einer signifikanten Emissionsreduzierung führt.

Im Gegensatz zu dem, was Al Jaber Anfang des Jahres behauptete, sind nicht allein die Emissionen das Problem, sondern die fossilen Brennstoffe selbst. Wenn man sich nur auf Kohlendioxid konzentriert, ignoriert man alle anderen negativen Auswirkungen fossiler Brennstoffe, einschließlich ihrer Folgen für die Gesundheit, wie die acht Millionen vorzeitigen Todesfälle durch Luftverschmutzung jährlich.

Obwohl fossile Energieträger die überwiegende Schuld am Klimawandel tragen, hat es unser Klimaregime gemäß der UNFCCC versäumt, sich mit ihnen zu befassen, schon bevor die Branche ans Kopfende des Tisches gesetzt wurde. Jahrzehntelang hat das internationale Gremium, das den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen anführen sollte, das Thema auffällig vermieden. Weder die UN-Klimakonvention von 1992 noch das Pariser Klimaabkommen von 2015 erwähnen Öl, Gas oder Kohle.

Dieses Versäumnis war kein zufälliges Versehen. Es ist ein Symptom für eine tiefere Krise der globalen Klimapolitik. Da UNFCCC-Entscheidungen einen Konsens unter 198 Mitgliedern erfordern, können mächtige Länder den Fortschritt blockieren und dafür sorgen, dass Ergebnisse entsprechend des kleinsten gemeinsamen Nenners oder überhaupt nicht erzielt werden.

Die COP28 unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit alternativer Verfahren zur Bewältigung des Niedergangs fossiler Brennstoffe, die frei vom Einfluss derjenigen sind, die von ihnen profitieren. Jeder Tag erinnert uns aufs Neue daran, warum wir aus Öl, Gas und Kohle aussteigen müssen. Glücklicherweise bieten Initiativen wie der Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe, die Beyond Oil and Gas Alliance und die Global Parliamentarians’ Inquiry neue Ideen, wie wir dies erreichen können. Regierungen müssen sich zu einem Forum verpflichten, das sich dem Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen widmet, damit die eigentliche Arbeit an der Beendigung der Ära der fossilen Brennstoffe beginnen kann.

Nikki Reisch ist Direktorin des Klima- und Energieprogramms der Nichtregierungsorganisation Center for International Environmental Law. Aus dem Englischen von Sandra Pontow. In Kooperation mit Project Syndicate, 2023.