Es gibt Momente, da passiert auch in der Klimapolitik alles gleichzeitig: Während Süddeutschland in diesen Tagen im Extremregen versinkt, Menschen sterben und Städte überfluten, beginnt in Bonn die Klima-Zwischenkonferenz SB60. Drinnen wird wie immer millimeterweise um Fortschritt gekämpft, draußen schwappt der Rhein Dezimeter höher als sonst an die Ufer. In Mexiko wird die Klimawissenschaftlerin Claudia Sheinbaum die nächste Präsidentin. Gleichzeitig wird klar, dass die verheerenden Regenfluten in Brasilien mit 160 Toten durch die Klimakrise wahrscheinlicher geworden sind.

Und wie ist das mit unserem Extremregen? Zu der Verbindung zum Klimanotstand fehlt seltsamerweise eine große Debatte – eine knappe Woche vor der EU-Wahl, die die Richtung beim europäischen Klimaschutz bestimmen wird. Gleichzeitig bescheinigt der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung zum wiederholten Mal eben dieser Regierung, dass sie zu wenig für die eigenen Klimaziele tut. Und in Berlin begeben sich radikale Hungerstreikende in Todesgefahr, um die Regierung zu einer Erklärung zum Klimanotstand zu zwingen.

Wenn Sie den Eindruck haben, das ist gerade alles ein bisschen viel – wir kennen dieses Gefühl. Und sortieren für Sie (und für uns) die unübersichtliche Welt so gut es geht. Bleiben Sie dran!

Mit leichter Verzögerung und einem kleinen diplomatischen Eklat zwischen Deutschland und Russland sind am Montag in Bonn die Juni-Verhandlungen der technischen UN-Gremien zum Klima (SB60) gestartet. Die Verabschiedung der Tagesordnung wurde überraschend von der russischen Delegation blockiert. Das rief Erinnerungen an letztes Jahr wach, als die Bonner Konferenz wegen eines erbitterten “Agenda-Fights” bis kurz vor Schluss ohne Tagesordnung auskommen musste.

Der Grund laut russischer Delegation: Vier ihrer Diplomaten hätten von Deutschland als dem Gastland der Konferenz in Bonn keine Visa bekommen. Das Problem wurde gelöst, als Deutschland erklärte, die Visa würden noch am selben Tag ausgestellt. Und auf den Konferenzkorridoren hieß es als Erklärung: Die fraglichen Visa seien erst Ende letzter Woche beantragt worden – und die Bearbeitungszeit sei damit offenbar gewollt zu kurz gewesen.

Jenseits solcher diplomatischen Winkelzüge begann die Konferenz mit einem dringenden Appell durch Simon Stiell, den Chef des UN-Klimasekretariats. Er rief den insgesamt etwa 6.000 Delegierten in Erinnerung, dass es bei den Finanzverhandlungen “ernsthaften Fortschritt zu wirklichen Optionen” geben müsse. Man könne sich auf der Straße nach Baku “keine Stolpereien, Pausen oder Umwege leisten”.

Bei vielen Themen werden in Bonn wichtige Weichen gestellt. Auf folgende Fragen werden Beobachter ganz genau schauen:

Zentrales Thema bei den UN-Klimaverhandlungen in diesem Jahr wird die Klimafinanzierung und ihre Bedeutung für die nationalen Klimapläne (NDCs) der einzelnen Länder sein. Ohne massive finanzielle und technische Unterstützung (“Konditionierung”) können viele Schwellen- und Entwicklungsländer ihre Ziele nicht erreichen – sei es beim Aufbau der erneuerbaren Energien, der Bekämpfung der Entwaldung, der Anpassung an den Klimawandel oder der Errichtung von CO₂-armer Infrastruktur.

Dieser Überblick von Table.Briefings zeigt, was wichtige afrikanische Länder benötigen, um ihre NDCs mit eigenen Anstrengungen und externer Hilfe umzusetzen. Viele Pläne haben “konditionierte” Ziele, die nur erreicht werden, wenn sie externe Finanzhilfen bekommen. Diese Hilfen wurden ihnen in Artikel 9 des Pariser Abkommens zugesagt. Die Pläne legen spezifische Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen in wichtigen Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft und Energie fest und enthalten Anpassungsstrategien.

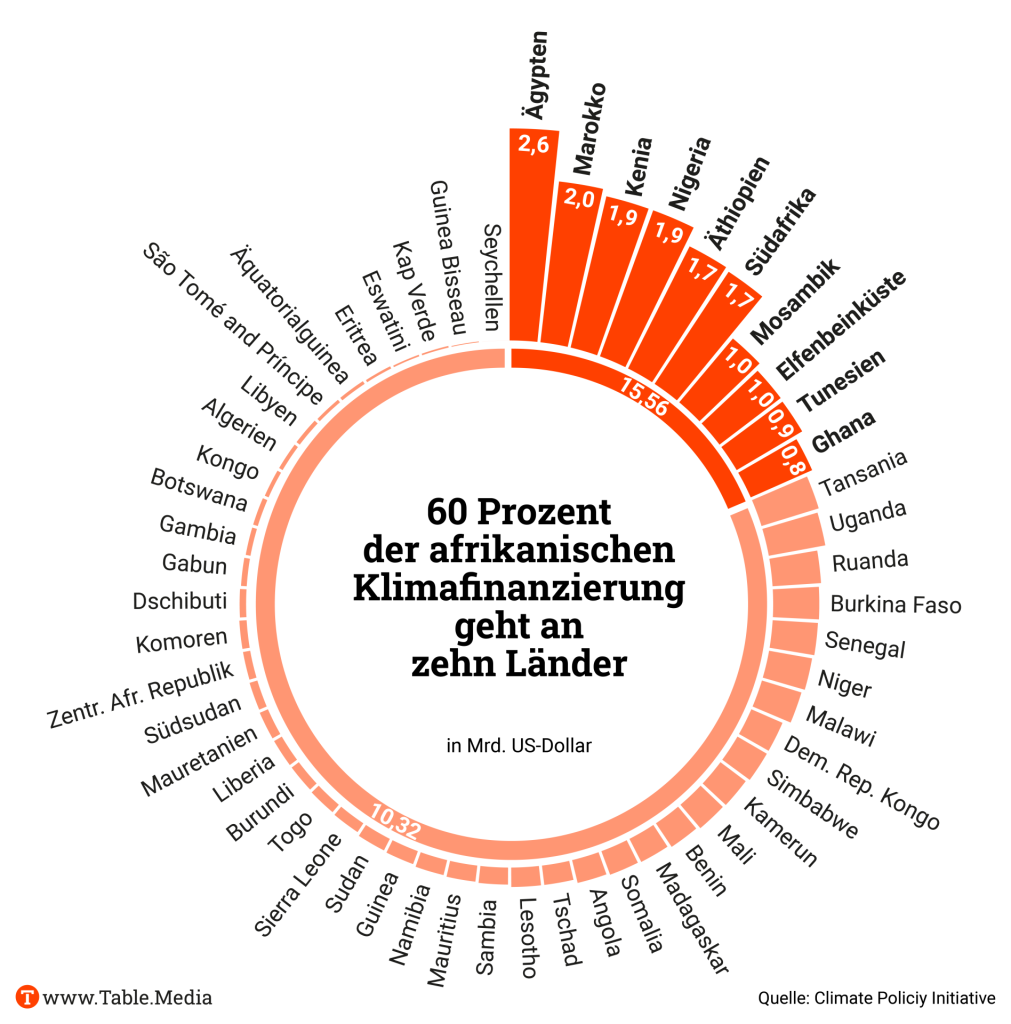

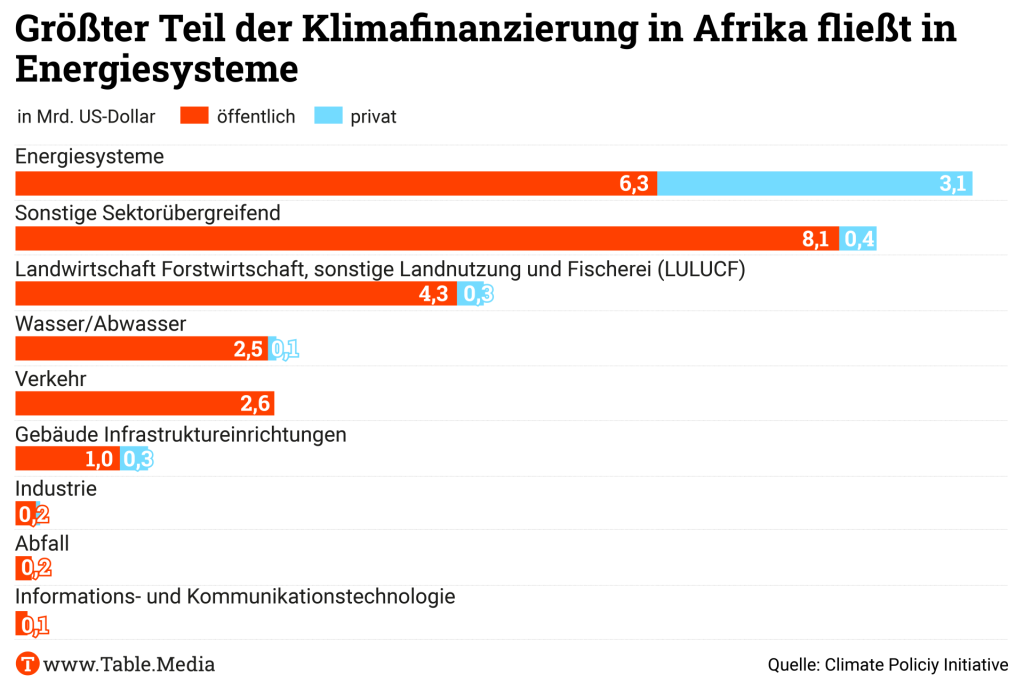

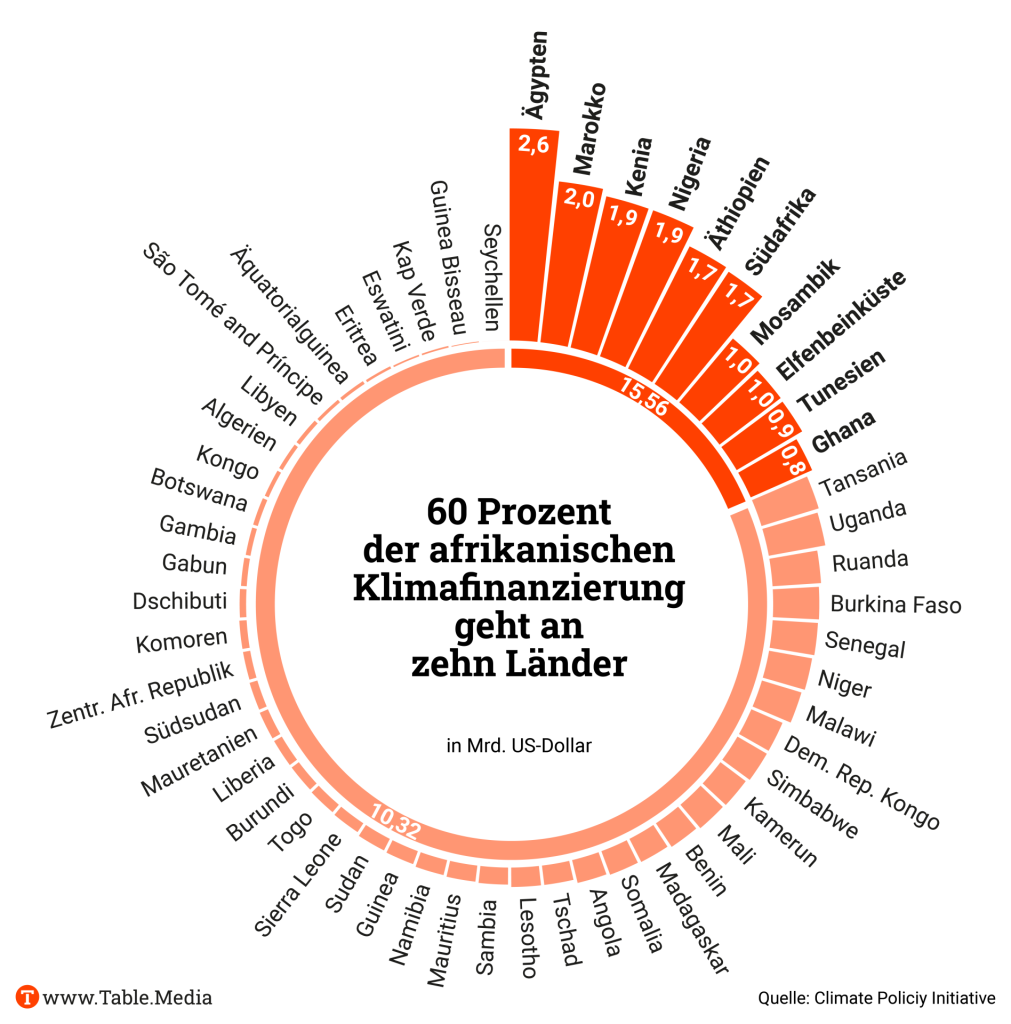

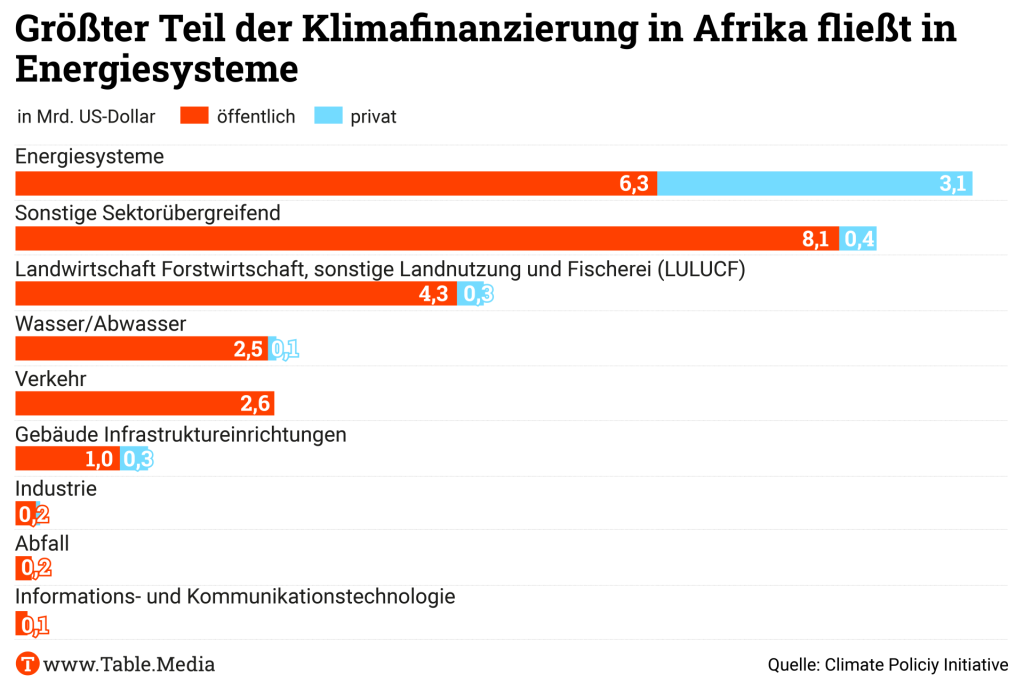

Vor allem in vielen afrikanischen Ländern ist die Kluft zwischen dem Notwendigen und dem Machbaren groß. Zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 sind demnach insgesamt Investitionen von etwa zwei Billionen Dollar nötig. Bedarf und Chancen von Finanzierung sind gerade in Afrika groß: Der Kontinent verfügt über große Potenziale für erneuerbare Energien, die bisher nur gering ausgebeutet werden. Er stellt etwa 20 Prozent der Weltbevölkerung, aber nur 3 Prozent der CO₂-Emissionen. Viele wichtige Details hat die Climate Policy Inititative in einer informativen Übersicht zusammengestellt.

In Afrika haben 600 Millionen Menschen keinen Zugang zu regelmäßiger Stromversorgung oder leiden unter Luftverschmutzung durch Kochen mit Biomasse. Der Kontinent leidet auch darunter, dass die Investitionen sich in den wirtschaftlich starken Ländern konzentrieren. Ein Blick auf die einzelnen Länder zeigt die Situation:

Kenias NDC umfasst CO₂-Minderung und Anpassung in verschiedenen Sektoren, darunter Energie, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. Die geschätzten Gesamtkosten für Klimaschutz- und Anpassung bis 2030 belaufen sich auf 62 Milliarden US-Dollar. 21 Prozent der Kosten für Klimaschutz, circa 3,7 Milliarden, will das Land aus inländischen Quellen finanzieren. Für die restlichen 79 Prozent sowie die Adaptionskosten setzt es auf internationale Unterstützung in Form von Finanzmitteln, Technologie und Kapazitätsaufbau.

In den Jahren 2019/2020 investierte Nigeria durchschnittlich 1,9 Milliarden US-Dollar jährlich in klimarelevante Aktivitäten. Dies sind jedoch nur elf Prozent der geschätzten 17,7 Milliarden, die jährlich benötigt werden, um das “konditionierte” Ziel im NDC zu erreichen: Die Emissionen bis 2030 um 47 Prozent unter das Niveau des Ist-Zustands zu senken. Wichtiger Aspekt des nigerianischen NDCs ist der Energiesektor. Nigeria hat im August 2022 einen Energiewendeplan (Energy Transition Plan, ETP) ins Leben gerufen. Er wurde entwickelt, um den Weg hin zum Netto-Null-Ziel für 2060 zu ebnen.

Um das aktualisierte NDC Ägyptens umzusetzen, sind schätzungsweise mindestens 246 Milliarden US-Dollar notwendig. Um diese Mittel (196 Milliarden für Mitigation, 50 Milliarden für Anpassung) zu mobilisieren, nutzt Ägypten seine Partnerschaften und innovative Finanzierungsstrategien wie Blended Finance und Debt-for-Climate-Swaps. Eine Schlüsselinitiative ist die Plattform Nexus of Water Food and Energy (NWFE), die hochprioritäre Anpassungs- und Klimaschutzprojekte bündelt und eine kritische Investition von 14,7 Milliarden US-Dollar anstrebt. Das Gastgeberland der COP27 hat sich 2023 verpflichtet, die Emissionen bis 2030 gegenüber einem Business-as-usual-Szenario zu senken: Im Energiesektor um 37 Prozent, im Verkehr um sieben Prozent, in Öl- und Gassektor um 65 Prozent – allerdings “abhängig von externer Hilfe”. Außerdem sollen die Erneuerbaren bis 2035 insgesamt 42 Prozent des Stroms generieren.

Uganda hat einen Finanzierungsbedarf von insgesamt 28,1 Milliarden US-Dollar, um seine aktualisierten Klimaziele umzusetzen. Das Land hat sich verpflichtet, 4,1 Milliarden US-Dollar (15 Prozent der Gesamtkosten) aus eigenen inländischen Ressourcen für Klimaschutzmaßnahmen zu mobilisieren. Für die volle Umsetzung der Ziele müssten aber 85 Prozent der Summe aus externen Quellen kommen.

Marokko schätzt, dass die Umsetzung seiner 61 geplanten sektoralen Minderungsmaßnahmen eine Gesamtinvestition von 38,8 Milliarden US-Dollar erfordern wird. Etwa die Hälfte dieser Kosten (21,5 Milliarden) wird voraussichtlich durch zusätzliche internationale Unterstützung finanziert werden. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht der Energiesektor, auf den zwei Drittel der nationalen Treibhausgasemissionen entfallen.

Die Demokratische Republik Kongo (DRC) schätzt in ihrem NDC ihren Finanzbedarf für Klimaschutzmaßnahmen auf 48,68 Milliarden US-Dollar. Dafür sind 25,6 Milliarden für Minderung und 23,08 Milliarden für Anpassung vorgesehen. Das NDC verpflichtet sich zu einer 21-prozentigen Emissionssenkung von 2021 bis 2030, wovon allerdings 19 Prozent mit externer Unterstützung und zwei Prozent durch nationale Anstrengungen erreicht werden sollen. Die vom Land umgesetzten Minderungsmaßnahmen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Bereiche Forstwirtschaft, Energie (einschließlich Verkehr), Landwirtschaft und Abfallwirtschaft.

Zur Umsetzung seines NDC schätzt Ghana einen Finanzierungsbedarf von insgesamt 22,6 Milliarden US-Dollar. Das Land hat sich zu 31 spezifischen Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen verpflichtet, die sieben Wirtschaftssektoren umfassen. Während die ghanaische Regierung 6,3 Milliarden für diese Klimaschutzprogramme zugesagt hat, müssen die verbleibenden 16,3 Milliarden durch eine Kombination aus internationalen öffentlichen Mitteln und Investitionen des Privatsektors aufgebracht werden.

Die Kosten für die vollständige Umsetzung des NDC werden auf 13 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei 8,7 Milliarden auf Minderungsmaßnahmen und 4,3 Milliarden auf Anpassungsmaßnahmen entfallen. Beide Bereiche sind auch von internationaler Unterstützung abhängig. Dazu kommt die Energiepartnerschaft zum gerechten Übergang (JETP), bei der Senegal insgesamt 2,5 Milliarden Euro über drei bis fünf Jahre erhält, um seine Industrie und Wirtschaft zu dekarbonisieren. Unabhängig davon weitet Senegal seine Gasproduktion aus.

Zur Umsetzung seines NDC strebt Südafrika bis 2030 eine Klimafinanzierung von mindestens acht Milliarden Dollar pro Jahr an. Das Land ist dafür auch auf ausländische Investitionen und internationale Finanzhilfen angewiesen und beruft sich dafür auf das Pariser Abkommen. Südafrika hat sich 2020 in der Strategie für eine emissionsarme Entwicklung das Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Gleichzeitig finanzieren die Geberländer USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die EU ein JETP mit Südafrika, um den Übergang weg vom Kohlestrom zu mehr Erneuerbaren und Effizienz mit insgesamt 8,5 Milliarden US-Dollar zu unterstützen. Die Umsetzung des JETP stößt allerdings intern immer wieder auf Schwierigkeiten und Widerstände.

Der Hungerstreik radikaler Klimaaktivisten im Berliner Regierungsviertel findet in seiner Form kaum Unterstützung in der deutschen Klimabewegung. Zwar sympathisieren viele Personen und Organisationen aus der Klimaszene mit den Motiven der Hungerstreikenden, sie lehnen aber das Vorgehen ab.

Inzwischen schwebt ein Hungernder nach Aussage seiner Ärzte in akuter Lebensgefahr. Am Montagabend wurde der 49-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand wurde als “akut lebensgefährlich” eingestuft. Seit dem 7. März, also seit fast 90 Tagen, isst Wolfgang Metzeler-Kick nichts mehr. Montagvormittag hatte er noch angekündigt, ab Mittwoch auch in einen Durststreik zu treten. Nun wurde er ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht. Die Ärzte, die seinen Streik begleitet haben, lehnen inzwischen die medizinische Verantwortung ab. Metzeler-Kick hatte Table.Briefings in der vergangenen Woche erklärt, er werde nicht aufhören, bis die Gruppe “Hungern bis ihr ehrlich seid” ihre Ziele erreicht habe: Eine Regierungserklärung von Olaf Scholz, in der er sich zur Klimakrise äußert und die Gefahren öffentlich anerkennt.

Die Gruppe fordert, dass er darin erklärt, dass “die menschliche Zivilisation durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet sei”, dass zu viel CO₂ in der Luft ist und dass radikal umgesteuert werden müsse. Am Montag hat “Hungern, bis ihr ehrlich seid” die Anforderungen an die Regierungserklärung etwas verändert und leicht abgeschwächt.

Bekannte Wissenschaftler wie Stefan Rahmsdorf, Claudia Kemfert und Volker Quaschning unterstützen mit Scientist for Future die Forderungen der Aktivisten. Auch wenn sie schon Anfang Mai klarstellten, dass sie die Protestform für ungeeignet halten: “Wir möchten den Streikenden versichern, dass wir ihr Anliegen teilen. Wir bitten sie, nicht ihre Gesundheit und ihr Leben zu riskieren”. Auch der WWF findet, ein Hungerstreik sei nicht der richtige Weg: “Die Wissenschaft sagt, dass wir es noch in der Hand haben, die Klimakrise aufzuhalten, dafür brauchen wir all unsere Kraft”, sagt Heike Vesper, Vorständin beim WWF Deutschland.

“Mir geht es schlecht, aber ich wusste ja, dass der Protest erst wirkt, wenn es richtig kritisch ist”, sagte Metzeler-Kick noch in der vergangenen Woche. Vorher war der gelernte Umweltingenieur bei der “Letzten Generation” aktiv. Zwei Aktivisten haben den Streik schon wieder beendet. Drei weitere Aktivisten hungern noch in dem Camp, das in Berlin-Mitte zwischen dem Klimaschutz- und dem Verkehrsministerium aufgebaut wurde. Neben Metzeler-Kick hat auch Adrian Lack, der seit rund einem Monat hungert, angekündigt, keine Flüssigkeit mehr aufzunehmen.

Metzeler-Kick sagt, er sei bereit, für seinen Protest zu sterben. “Wenn ich nicht bereit wäre, bis ans Äußerste zu gehen, dann wäre es ja Quatsch, damit anzufangen”. Er sagt, er wolle nicht zusehen, wie sich die Erde weiter erhitzt und “nichts dagegen getan wird”. Seine Freundin sei gegen seine Aktion und wünsche sich, dass er aufhöre, so der Aktivist. Sein 14-jähriger Sohn wisse, dass man ihn nicht überzeugen könnte.

Die Ablehnung seiner Aktion auch unter Klimaschützern ist breit, weiß Metzeler-Kick: Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer habe ihm gesagt, dass der Protest nichts bringe. Die Deutsche Umwelthilfe wollte sich auf Anfrage inhaltlich nicht zu dem Streik äußern: “Auch wir beobachten natürlich mit großer Sorge die aktuellen Entwicklungen, stehen aber nicht in direktem Kontakt mit den Streikenden und können die aktuelle Situation daher nicht kommentieren”, hieß es im Gespräch mit Table.Briefings.

Auch Germanwatch steht hinter den Forderungen der Aktivisten, distanziert sich aber auch von der Protestform: “Das Anliegen, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen, unterstützen wir – Hungerstreiks sind aber keine Aktionsform, die Germanwatch wählt”, sagt Lutz Weischer, Leiter des Berliner Büros von Germanwatch. Er mache sich Sorgen, dass die Verschärfung der Klimakrise zu mehr Angst und Verzweiflung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern führt. Deshalb müsse die Politik mehr effizienten Klimaschutz umsetzen und kommunizieren. Greenpeace teilt auf Anfrage mit, dass sie sich in der Regel nicht zu anderen Gruppierungen und Protesten äußern. So auch nicht zu dem Hungerstreik.

“Es ist sehr, sehr dramatisch, dass Menschen ihr Leben für den Kampf gegen die Klimakrise aufs Spiel setzen”, sagt Rolf Meyer, Sprecher der “Letzten Generation”, zu Table.Briefings. “Das verdient vollen Respekt”. Die Forderung nach Ehrlichkeit der Gruppe “Hungern, bis ihr ehrlich seid” findet auch er wichtig. Absolute Ehrlichkeit sei nötig, damit die Menschen das Ausmaß der Klimakrise begreifen könnten. Im September 2021 hungerten schon mal mehre Aktivistinnen und Aktivisten, um ein Gespräch mit den damaligen Kanzlerkandidaten zu erzwingen. Sie brachen ihn nach einem knappen Monat ab, aber bekamen einen Termin für ein öffentliches Gespräch mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Aus diesem Streik gründete sich die “Letzte Generation”.

Metzeler-Kick ist bewusst, dass die Klimabewegung nicht hinter dem Hungerstreik steht. Aber das mache ihm nichts aus, versichert er. “Es muss Individuen geben, die bereit sind, extreme Opfer zu bringen”, sagt er. Er sei mit verschiedenen Politikern telefonisch oder durch Besuche in Kontakt, will aber keine Namen nennen. Wirtschaftsminister Robert Habeck sei schon im Camp gewesen und habe sich mit ihm und den Streikenden unterhalten.

Nichts davon hat bisher dazu geführt, dass Metzeler-Kick den Hungerstreik beendet. Die Streikenden warten einzig auf die Reaktion von Bundeskanzler Olaf Scholz, erklären sie. Scholz hat sich das erste Mal während eines Bürgerdialogs beim Fest der Demokratie Ende Mai zu dem Hungerstreik geäußert. Sein größter Wunsch sei es, dass die Aktion abgebrochen wird. “Es ist ein Fehler, Gewalt gegen andere auszuüben, aber Gewalt gegen sich selber auch”, sagt er. Auf die Forderung der Aktivisten wolle er laut seines Regierungssprechers nicht eingehen.

Es war die positive Überraschung des Frühjahrs: Deutschland wird sein Klimaziel bis zum Jahr 2030 voraussichtlich erreichen, hatte Robert Habeck Mitte März unter Berufung auf den jüngsten Projektionsbericht des Umweltbundesamts verkündet. Doch lange währte die Freude nicht: Am Montag hat der von der Bundesregierung eingesetzte Expertenrat für Klimafragen der Prognose widersprochen. “In Summe können wir die von den Projektionsdaten 2024 ausgewiesene kumulierte Zielerreichung für die Jahre 2021 bis 2030 nicht bestätigen, sondern gehen im Gegenteil von einer Zielverfehlung aus”, erklärte der Vorsitzende des Rats, Hans-Martin Hennig.

Als wichtigste Gründe für die abweichende Prognose nennt der Expertenrat in seinem Bericht, dass die massiven Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) in der UBA-Prognose noch nicht berücksichtigt worden waren. Zudem liegen die Preise für Gas und CO₂ deutlich geringer als in dessen Berechnungen angenommen. Dadurch würden die Emissionen vor allem in den Sektoren Energie, Gebäude und Verkehr weniger stark sinken als prognostiziert. Auch für die Zeit nach 2030 erwartet der Expertenrat eine deutliche Verfehlung der Ziele, die von Jahr zu Jahr zunimmt. Klimaneutralität sei mit den bisher geplanten Maßnahmen nicht zu erreichen – weder zum angekündigten Jahr 2045 noch zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine Pflicht für die Bundesregierung, zusätzliche Maßnahmen zu beschließen, ergibt sich aus der Einschätzung des Expertenrats nicht unmittelbar. Denn das novellierte Klimaschutzgesetz sieht diese erst vor, wenn die Prognose zwei Jahre in Folge eine Verfehlung der Ziele vorsieht. “Wir empfehlen trotzdem, nicht auf das erneute Eintreten einer Zielverfehlung zu warten, sondern kurzfristig zu reagieren”, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Brigitte Knopf. Der Fokus sollte dabei auf den Sektoren Gebäude und Verkehr liegen, weil dort die Lücke am größten sei und zudem aufgrund der Vorgaben der EU-Lastenteilung hohe Zahlungen drohten, wenn die Ziele verfehlt werden.

Die Bundesregierung vermittelte am Montag aber nicht den Eindruck, dass sie diesem Wunsch nachkommen wird. In einer Pressemitteilung versuchte sie, den Widerspruch des Expertenrats als Bestätigung ihrer Politik darzustellen. “Nur wenn wir Kurs halten, können wir das Klimaziel für 2030 erreichen”, wird Staatssekretär Stefan Wenzel zitiert. Auch die Aussage, dass die bereits erfolgten Kürzungen im KTF das Ziel gefährden, interpretiert das BMWK um, indem es daraus lediglich folgert, dass es darauf ankomme, “weitere Kürzungen” zu vermeiden. Neue Maßnahmen wird die Regierung der Mitteilung zufolge erst beschließen, wenn im nächsten Jahr erneut eine Zielverfehlung festgestellt wird. mkr

Europäerinnen und Europäer sehen den Klimawandel in den nächsten zehn Jahren als größte Bedrohung für ihren Lebensstil. 40 Prozent der Befragten reihten die Klimakrise noch vor Themen wie künstlicher Intelligenz, Pandemien und Migration ein, wie eine repräsentative Umfrage der Kommunikationsagentur Finn Partners Research & Insights im Auftrag der Meliore-Stiftung zeigt.

Auch den Deutschen bereitet die Klimakrise die größten Sorgen. 37 Prozent sehen sie als Bedrohung in den kommenden zehn Jahre, dahinter folgen Bedrohungen durch Migration und Kriminalität (beide 35 Prozent). Mehr als die Hälfte der Deutschen glauben zudem, dass extreme Wetterereignisse in den nächsten 20 Jahren die Wahl ihres Wohnortes beeinflussen werden. 71 Prozent sind besorgt über die zukünftige Wasserversorgung und mögliche Wasserknappheit. Hierzu sagen Experten gegenüber Table.Briefings, dass die Trinkwasserversorgung zwar gesichert sei – in Zukunft aber teurer werden könnte.

Weiter sind 61 Prozent der Deutschen der Meinung, dass die Regierung die zukünftigen Kosten des Klimawandels bereits heute in ihren politischen Entscheidungen priorisieren sollte. Erst kürzlich zeigte auch eine Eurobarometer-Umfrage, dass ein Großteil der Menschen mit der Klimapolitik der EU unzufrieden ist. lb

Der tauende Permafrost ist kein globales Klima-Kippelement. Das hat ein internationales Wissenschaftsteam herausgefunden. Permafrostböden machen gut ein Viertel der Landfläche auf der Nordhalbkugel aus und speichern große Mengen Kohlenstoff. Tauen sie auf, werden Mikroorganismen aktiv und setzen viel Kohlenstoff in Form von CO₂ und Methan in die Atmosphäre frei.

In der öffentlichen Debatte gibt es die Annahme, dass der Permafrost ab einer gewissen globalen Erwärmung plötzlich verstärkt auftauen könnte und es zu einem sich selbst beschleunigenden Prozess des Auftauens kommt. Doch dafür gäbe es keine Evidenz, sagt Jan Nitzbon vom Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). “Auch die geschätzte Freisetzung von Treibhausgasen würde mindestens bis zum Ende des Jahrhunderts nicht zu einem globalen Sprung in der Erderwärmung führen. Deshalb ist die Darstellung des Permafrosts als globales Kippelement irreführend.”

Die Wissenschaftler geben jedoch keinesfalls Entwarnung. So gäbe es viele kleine lokale und regionale Kipppunkte, die zu unterschiedlichen Zeiten und Erwärmungslevels überschritten würden. Das weltweite Auftauen des Permafrosts verlaufe im Gleichschritt mit der globalen Erwärmung. “Es gibt also – und so suggeriert es das Bild des Kipppunktes – keinen beruhigenden Erwärmungsspielraum, den man bis zum Schwellenwert noch ausreizen kann”, sagt Nitzbon. nib

Der Klimawandel hat die Überflutung Ende April und Anfang Mai in Brasiliens südlichstem Bundesstaat Rio Grande do Sul doppelt so wahrscheinlich gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung der Forschenden der World Weather Attribution (WWA). Außerdem seien die Regenfälle durch das Wetterphänomen El Niño verstärkt worden und die Folgen hätten sich durch schlechte Hochwasserschutz-Infrastruktur verschlimmert.

Während die Pegelstände des Hochwassers in Süddeutschland an vielen Stellen aktuell noch steigen, zieht Brasilien eine erste Bilanz des “Klima-Desasters”: Die Fluten hatten mehr als 90 Prozent des Bundesstaates Rio Grande do Sul betroffen, mehr als 580.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und mindestens 169 Menschen starben. Dutzende weitere werden noch vermisst. Durch die schlechten hygienischen Bedingungen steigt aktuell die Gefahr von Infektionskrankheiten.

“Die verheerenden Auswirkungen solcher Extremereignisse auf Menschen können nur mit ausreichender Anpassung, einschließlich einer gut instandgehaltenen Hochwasserschutz-Infrastruktur und einer angemessenen Stadtplanung, minimiert werden”, sagt Regina Rodrigues, Klimaforscherin an der Föderalen Universität von Santa Katharina in Brasilien.

Nach der Analyse der WWA war das Hochwasser ein extrem seltenes: Selbst unter den aktuellen, bereits 1,2-Grad-Celsius aufgeheizten Klimabedingungen wird ein solches Ereignis nur alle 100 bis 250 Jahre erwartet. Der Starkregen wurde durch den Klimawandel nicht nur doppelt so wahrscheinlich, sondern auch sechs bis neun Prozent intensiver. Bei einer Klimaerwärmung von zwei Grad würde sich die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse nochmals verdoppeln. El Niño hatte einen ähnlichen Einfluss wie der Klimawandel: Das Wetterphänomen machte ein solches Starkregenereignis zwei bis fünf Mal wahrscheinlicher und drei bis zehn Prozent intensiver. kul

Aufgrund der Hitzewellen in ganz Indien zwischen März und Mai haben fast 25.000 Menschen mutmaßlich einen Hitzschlag erlitten. 56 Menschen starben an den Folgen der extremen Hitze. Das geht aus den Berichten lokaler Medien hervor, die sich auf Regierungsdaten berufen. Einschließlich der Verdachtsfälle könnte die Gesamtzahl der Todesfälle in Indien auf 80 steigen, berichtete die Zeitung The Hindu.

Während es in der Hauptstadt Delhi und im nahe gelegenen Bundesstaat Rajasthan an die 50 Grad Celsius heiß wurde, wütete in Teilen Ostindiens der Zyklon Remal. Mindestens 14 Menschen starben in den schweren Regenfällen. Die aktuelle Hitzewelle könnte bis Mittwoch abklingen, gab das Wetteramt zuletzt Entwarnung. rtr/lb

Unter deutschen Führungskräften in deutschen Unternehmen sind wichtige Förderprogramme für Klimaschutz kaum bekannt. Das berichtet die Transformationsforscherin Maja Göpel im Podcast Table.Today. Die Erkenntnis geht aus einer Umfrage hervor, die Göpels neue Initiative “Mission wertvoll” zusammen mit der Strategieberatung Oliver Wyman unter 164 Top-Managerinnen und -managern durchgeführt hat und die an diesem Dienstag veröffentlicht werden soll. Demnach halten zwar 57 Prozent der Befragten die EU für die relevante Ebene zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Aber nur 18 Prozent kannten wichtige Programme oder Förderinitiativen im Detail, sagte Göpel.

Um beim Klimaschutz stärker voranzukommen, setzt Göpel, die als Autorin von Bestsellern wie “Wir können auch anders” und “Unsere Welt neu denken” bekannt wurde, auf stärkere Vernetzung wichtiger Akteure. Mit ihrer stiftungsfinanzierten Initiative, die im vergangenen Jahr gegründet wurde, soll ein besserer Austausch zwischen Wirtschaftsakteuren und Wissenschaftlern ermöglicht werden. Daneben sollen Klima-Themen durch die Zusammenarbeit mit Regisseuren und Drehbuchautoren stärker in Filmen und Serien aufgegriffen werden. Um Klimaschutz gegen Populismus und fossile Interessen zu verteidigen, müsse die “Lagerlogik” überwunden werden. “Wir müssen ganz neue Allianzen schmieden”, sagt Göpel. Den Podacst hören Sie ab 6 Uhr hier. mkr

Die G7-Staaten machen Fortschritte bei der Dekarbonisierung ihres Stromsektors. Nach wie vor bestünden aber große Versorgungsrisiken, insbesondere aufgrund der Abhängigkeit von Gas. Das zeigt eine Auswertung des Umwelt-Thinktanks E3G. Mit Ausnahme von Japan seien demnach alle G7 auf Kurs, bis spätestens 2030 aus der Kohle auszusteigen – oder würden zumindest so wie Deutschland und die USA “große Schritte” dafür unternehmen. Eine signifikante Lücke gebe es aber beim Ausstieg aus “unvermindertem” Erdgas. Dadurch steige die Abhängigkeit von “kommerziell nicht verfügbaren Technologien” wie CCS oder Wasserstoff-fähiger Gasverstromung (“H2-ready gas power”).

Hierzu zeigt eine Berechnung des Thinktanks Ember, dass die Energiewende der EU seit 2019 allein 30 bis 40 Milliarden Euro an Ausgaben für Gasimporte eingespart hat. Dies geht aus der energiepolitischen Bilanz von Ember zur endenden europäischen Legislatur hervor. Insgesamt habe Europa einen raschen Fortschritt beim Ausbau der Erneuerbaren gemacht. “Die EU ist nun in einem historischen, dauerhaften Wandel weg von der Abhängigkeit von fossilen Energien für die Stromerzeugung”, bilanzierte Sarah Brown, Direktorin für das Europaprogramm bei Ember.

Den Anteil Erneuerbarer im Strommix hat die EU der Untersuchung von Ember zufolge zwischen 2019 und 2023 von 34 auf 44 Prozent gesteigert. Deutschland hat seine Kapazitäten zwar in absoluten Zahlen am deutlichsten erhöht, der Grünstrom-Erfolg beruhe aber auf einem breiten Zuwachs unter den EU27, betonte Ember. Lettland etwa habe seine Erneuerbaren-Kapazitäten vervierfacht und Ungarn fast verdreifacht. ber/lb

Es gibt Momente, da passiert auch in der Klimapolitik alles gleichzeitig: Während Süddeutschland in diesen Tagen im Extremregen versinkt, Menschen sterben und Städte überfluten, beginnt in Bonn die Klima-Zwischenkonferenz SB60. Drinnen wird wie immer millimeterweise um Fortschritt gekämpft, draußen schwappt der Rhein Dezimeter höher als sonst an die Ufer. In Mexiko wird die Klimawissenschaftlerin Claudia Sheinbaum die nächste Präsidentin. Gleichzeitig wird klar, dass die verheerenden Regenfluten in Brasilien mit 160 Toten durch die Klimakrise wahrscheinlicher geworden sind.

Und wie ist das mit unserem Extremregen? Zu der Verbindung zum Klimanotstand fehlt seltsamerweise eine große Debatte – eine knappe Woche vor der EU-Wahl, die die Richtung beim europäischen Klimaschutz bestimmen wird. Gleichzeitig bescheinigt der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung zum wiederholten Mal eben dieser Regierung, dass sie zu wenig für die eigenen Klimaziele tut. Und in Berlin begeben sich radikale Hungerstreikende in Todesgefahr, um die Regierung zu einer Erklärung zum Klimanotstand zu zwingen.

Wenn Sie den Eindruck haben, das ist gerade alles ein bisschen viel – wir kennen dieses Gefühl. Und sortieren für Sie (und für uns) die unübersichtliche Welt so gut es geht. Bleiben Sie dran!

Mit leichter Verzögerung und einem kleinen diplomatischen Eklat zwischen Deutschland und Russland sind am Montag in Bonn die Juni-Verhandlungen der technischen UN-Gremien zum Klima (SB60) gestartet. Die Verabschiedung der Tagesordnung wurde überraschend von der russischen Delegation blockiert. Das rief Erinnerungen an letztes Jahr wach, als die Bonner Konferenz wegen eines erbitterten “Agenda-Fights” bis kurz vor Schluss ohne Tagesordnung auskommen musste.

Der Grund laut russischer Delegation: Vier ihrer Diplomaten hätten von Deutschland als dem Gastland der Konferenz in Bonn keine Visa bekommen. Das Problem wurde gelöst, als Deutschland erklärte, die Visa würden noch am selben Tag ausgestellt. Und auf den Konferenzkorridoren hieß es als Erklärung: Die fraglichen Visa seien erst Ende letzter Woche beantragt worden – und die Bearbeitungszeit sei damit offenbar gewollt zu kurz gewesen.

Jenseits solcher diplomatischen Winkelzüge begann die Konferenz mit einem dringenden Appell durch Simon Stiell, den Chef des UN-Klimasekretariats. Er rief den insgesamt etwa 6.000 Delegierten in Erinnerung, dass es bei den Finanzverhandlungen “ernsthaften Fortschritt zu wirklichen Optionen” geben müsse. Man könne sich auf der Straße nach Baku “keine Stolpereien, Pausen oder Umwege leisten”.

Bei vielen Themen werden in Bonn wichtige Weichen gestellt. Auf folgende Fragen werden Beobachter ganz genau schauen:

Zentrales Thema bei den UN-Klimaverhandlungen in diesem Jahr wird die Klimafinanzierung und ihre Bedeutung für die nationalen Klimapläne (NDCs) der einzelnen Länder sein. Ohne massive finanzielle und technische Unterstützung (“Konditionierung”) können viele Schwellen- und Entwicklungsländer ihre Ziele nicht erreichen – sei es beim Aufbau der erneuerbaren Energien, der Bekämpfung der Entwaldung, der Anpassung an den Klimawandel oder der Errichtung von CO₂-armer Infrastruktur.

Dieser Überblick von Table.Briefings zeigt, was wichtige afrikanische Länder benötigen, um ihre NDCs mit eigenen Anstrengungen und externer Hilfe umzusetzen. Viele Pläne haben “konditionierte” Ziele, die nur erreicht werden, wenn sie externe Finanzhilfen bekommen. Diese Hilfen wurden ihnen in Artikel 9 des Pariser Abkommens zugesagt. Die Pläne legen spezifische Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen in wichtigen Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft und Energie fest und enthalten Anpassungsstrategien.

Vor allem in vielen afrikanischen Ländern ist die Kluft zwischen dem Notwendigen und dem Machbaren groß. Zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050 sind demnach insgesamt Investitionen von etwa zwei Billionen Dollar nötig. Bedarf und Chancen von Finanzierung sind gerade in Afrika groß: Der Kontinent verfügt über große Potenziale für erneuerbare Energien, die bisher nur gering ausgebeutet werden. Er stellt etwa 20 Prozent der Weltbevölkerung, aber nur 3 Prozent der CO₂-Emissionen. Viele wichtige Details hat die Climate Policy Inititative in einer informativen Übersicht zusammengestellt.

In Afrika haben 600 Millionen Menschen keinen Zugang zu regelmäßiger Stromversorgung oder leiden unter Luftverschmutzung durch Kochen mit Biomasse. Der Kontinent leidet auch darunter, dass die Investitionen sich in den wirtschaftlich starken Ländern konzentrieren. Ein Blick auf die einzelnen Länder zeigt die Situation:

Kenias NDC umfasst CO₂-Minderung und Anpassung in verschiedenen Sektoren, darunter Energie, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. Die geschätzten Gesamtkosten für Klimaschutz- und Anpassung bis 2030 belaufen sich auf 62 Milliarden US-Dollar. 21 Prozent der Kosten für Klimaschutz, circa 3,7 Milliarden, will das Land aus inländischen Quellen finanzieren. Für die restlichen 79 Prozent sowie die Adaptionskosten setzt es auf internationale Unterstützung in Form von Finanzmitteln, Technologie und Kapazitätsaufbau.

In den Jahren 2019/2020 investierte Nigeria durchschnittlich 1,9 Milliarden US-Dollar jährlich in klimarelevante Aktivitäten. Dies sind jedoch nur elf Prozent der geschätzten 17,7 Milliarden, die jährlich benötigt werden, um das “konditionierte” Ziel im NDC zu erreichen: Die Emissionen bis 2030 um 47 Prozent unter das Niveau des Ist-Zustands zu senken. Wichtiger Aspekt des nigerianischen NDCs ist der Energiesektor. Nigeria hat im August 2022 einen Energiewendeplan (Energy Transition Plan, ETP) ins Leben gerufen. Er wurde entwickelt, um den Weg hin zum Netto-Null-Ziel für 2060 zu ebnen.

Um das aktualisierte NDC Ägyptens umzusetzen, sind schätzungsweise mindestens 246 Milliarden US-Dollar notwendig. Um diese Mittel (196 Milliarden für Mitigation, 50 Milliarden für Anpassung) zu mobilisieren, nutzt Ägypten seine Partnerschaften und innovative Finanzierungsstrategien wie Blended Finance und Debt-for-Climate-Swaps. Eine Schlüsselinitiative ist die Plattform Nexus of Water Food and Energy (NWFE), die hochprioritäre Anpassungs- und Klimaschutzprojekte bündelt und eine kritische Investition von 14,7 Milliarden US-Dollar anstrebt. Das Gastgeberland der COP27 hat sich 2023 verpflichtet, die Emissionen bis 2030 gegenüber einem Business-as-usual-Szenario zu senken: Im Energiesektor um 37 Prozent, im Verkehr um sieben Prozent, in Öl- und Gassektor um 65 Prozent – allerdings “abhängig von externer Hilfe”. Außerdem sollen die Erneuerbaren bis 2035 insgesamt 42 Prozent des Stroms generieren.

Uganda hat einen Finanzierungsbedarf von insgesamt 28,1 Milliarden US-Dollar, um seine aktualisierten Klimaziele umzusetzen. Das Land hat sich verpflichtet, 4,1 Milliarden US-Dollar (15 Prozent der Gesamtkosten) aus eigenen inländischen Ressourcen für Klimaschutzmaßnahmen zu mobilisieren. Für die volle Umsetzung der Ziele müssten aber 85 Prozent der Summe aus externen Quellen kommen.

Marokko schätzt, dass die Umsetzung seiner 61 geplanten sektoralen Minderungsmaßnahmen eine Gesamtinvestition von 38,8 Milliarden US-Dollar erfordern wird. Etwa die Hälfte dieser Kosten (21,5 Milliarden) wird voraussichtlich durch zusätzliche internationale Unterstützung finanziert werden. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht der Energiesektor, auf den zwei Drittel der nationalen Treibhausgasemissionen entfallen.

Die Demokratische Republik Kongo (DRC) schätzt in ihrem NDC ihren Finanzbedarf für Klimaschutzmaßnahmen auf 48,68 Milliarden US-Dollar. Dafür sind 25,6 Milliarden für Minderung und 23,08 Milliarden für Anpassung vorgesehen. Das NDC verpflichtet sich zu einer 21-prozentigen Emissionssenkung von 2021 bis 2030, wovon allerdings 19 Prozent mit externer Unterstützung und zwei Prozent durch nationale Anstrengungen erreicht werden sollen. Die vom Land umgesetzten Minderungsmaßnahmen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Bereiche Forstwirtschaft, Energie (einschließlich Verkehr), Landwirtschaft und Abfallwirtschaft.

Zur Umsetzung seines NDC schätzt Ghana einen Finanzierungsbedarf von insgesamt 22,6 Milliarden US-Dollar. Das Land hat sich zu 31 spezifischen Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen verpflichtet, die sieben Wirtschaftssektoren umfassen. Während die ghanaische Regierung 6,3 Milliarden für diese Klimaschutzprogramme zugesagt hat, müssen die verbleibenden 16,3 Milliarden durch eine Kombination aus internationalen öffentlichen Mitteln und Investitionen des Privatsektors aufgebracht werden.

Die Kosten für die vollständige Umsetzung des NDC werden auf 13 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei 8,7 Milliarden auf Minderungsmaßnahmen und 4,3 Milliarden auf Anpassungsmaßnahmen entfallen. Beide Bereiche sind auch von internationaler Unterstützung abhängig. Dazu kommt die Energiepartnerschaft zum gerechten Übergang (JETP), bei der Senegal insgesamt 2,5 Milliarden Euro über drei bis fünf Jahre erhält, um seine Industrie und Wirtschaft zu dekarbonisieren. Unabhängig davon weitet Senegal seine Gasproduktion aus.

Zur Umsetzung seines NDC strebt Südafrika bis 2030 eine Klimafinanzierung von mindestens acht Milliarden Dollar pro Jahr an. Das Land ist dafür auch auf ausländische Investitionen und internationale Finanzhilfen angewiesen und beruft sich dafür auf das Pariser Abkommen. Südafrika hat sich 2020 in der Strategie für eine emissionsarme Entwicklung das Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Gleichzeitig finanzieren die Geberländer USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die EU ein JETP mit Südafrika, um den Übergang weg vom Kohlestrom zu mehr Erneuerbaren und Effizienz mit insgesamt 8,5 Milliarden US-Dollar zu unterstützen. Die Umsetzung des JETP stößt allerdings intern immer wieder auf Schwierigkeiten und Widerstände.

Der Hungerstreik radikaler Klimaaktivisten im Berliner Regierungsviertel findet in seiner Form kaum Unterstützung in der deutschen Klimabewegung. Zwar sympathisieren viele Personen und Organisationen aus der Klimaszene mit den Motiven der Hungerstreikenden, sie lehnen aber das Vorgehen ab.

Inzwischen schwebt ein Hungernder nach Aussage seiner Ärzte in akuter Lebensgefahr. Am Montagabend wurde der 49-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand wurde als “akut lebensgefährlich” eingestuft. Seit dem 7. März, also seit fast 90 Tagen, isst Wolfgang Metzeler-Kick nichts mehr. Montagvormittag hatte er noch angekündigt, ab Mittwoch auch in einen Durststreik zu treten. Nun wurde er ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht. Die Ärzte, die seinen Streik begleitet haben, lehnen inzwischen die medizinische Verantwortung ab. Metzeler-Kick hatte Table.Briefings in der vergangenen Woche erklärt, er werde nicht aufhören, bis die Gruppe “Hungern bis ihr ehrlich seid” ihre Ziele erreicht habe: Eine Regierungserklärung von Olaf Scholz, in der er sich zur Klimakrise äußert und die Gefahren öffentlich anerkennt.

Die Gruppe fordert, dass er darin erklärt, dass “die menschliche Zivilisation durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet sei”, dass zu viel CO₂ in der Luft ist und dass radikal umgesteuert werden müsse. Am Montag hat “Hungern, bis ihr ehrlich seid” die Anforderungen an die Regierungserklärung etwas verändert und leicht abgeschwächt.

Bekannte Wissenschaftler wie Stefan Rahmsdorf, Claudia Kemfert und Volker Quaschning unterstützen mit Scientist for Future die Forderungen der Aktivisten. Auch wenn sie schon Anfang Mai klarstellten, dass sie die Protestform für ungeeignet halten: “Wir möchten den Streikenden versichern, dass wir ihr Anliegen teilen. Wir bitten sie, nicht ihre Gesundheit und ihr Leben zu riskieren”. Auch der WWF findet, ein Hungerstreik sei nicht der richtige Weg: “Die Wissenschaft sagt, dass wir es noch in der Hand haben, die Klimakrise aufzuhalten, dafür brauchen wir all unsere Kraft”, sagt Heike Vesper, Vorständin beim WWF Deutschland.

“Mir geht es schlecht, aber ich wusste ja, dass der Protest erst wirkt, wenn es richtig kritisch ist”, sagte Metzeler-Kick noch in der vergangenen Woche. Vorher war der gelernte Umweltingenieur bei der “Letzten Generation” aktiv. Zwei Aktivisten haben den Streik schon wieder beendet. Drei weitere Aktivisten hungern noch in dem Camp, das in Berlin-Mitte zwischen dem Klimaschutz- und dem Verkehrsministerium aufgebaut wurde. Neben Metzeler-Kick hat auch Adrian Lack, der seit rund einem Monat hungert, angekündigt, keine Flüssigkeit mehr aufzunehmen.

Metzeler-Kick sagt, er sei bereit, für seinen Protest zu sterben. “Wenn ich nicht bereit wäre, bis ans Äußerste zu gehen, dann wäre es ja Quatsch, damit anzufangen”. Er sagt, er wolle nicht zusehen, wie sich die Erde weiter erhitzt und “nichts dagegen getan wird”. Seine Freundin sei gegen seine Aktion und wünsche sich, dass er aufhöre, so der Aktivist. Sein 14-jähriger Sohn wisse, dass man ihn nicht überzeugen könnte.

Die Ablehnung seiner Aktion auch unter Klimaschützern ist breit, weiß Metzeler-Kick: Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer habe ihm gesagt, dass der Protest nichts bringe. Die Deutsche Umwelthilfe wollte sich auf Anfrage inhaltlich nicht zu dem Streik äußern: “Auch wir beobachten natürlich mit großer Sorge die aktuellen Entwicklungen, stehen aber nicht in direktem Kontakt mit den Streikenden und können die aktuelle Situation daher nicht kommentieren”, hieß es im Gespräch mit Table.Briefings.

Auch Germanwatch steht hinter den Forderungen der Aktivisten, distanziert sich aber auch von der Protestform: “Das Anliegen, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen, unterstützen wir – Hungerstreiks sind aber keine Aktionsform, die Germanwatch wählt”, sagt Lutz Weischer, Leiter des Berliner Büros von Germanwatch. Er mache sich Sorgen, dass die Verschärfung der Klimakrise zu mehr Angst und Verzweiflung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern führt. Deshalb müsse die Politik mehr effizienten Klimaschutz umsetzen und kommunizieren. Greenpeace teilt auf Anfrage mit, dass sie sich in der Regel nicht zu anderen Gruppierungen und Protesten äußern. So auch nicht zu dem Hungerstreik.

“Es ist sehr, sehr dramatisch, dass Menschen ihr Leben für den Kampf gegen die Klimakrise aufs Spiel setzen”, sagt Rolf Meyer, Sprecher der “Letzten Generation”, zu Table.Briefings. “Das verdient vollen Respekt”. Die Forderung nach Ehrlichkeit der Gruppe “Hungern, bis ihr ehrlich seid” findet auch er wichtig. Absolute Ehrlichkeit sei nötig, damit die Menschen das Ausmaß der Klimakrise begreifen könnten. Im September 2021 hungerten schon mal mehre Aktivistinnen und Aktivisten, um ein Gespräch mit den damaligen Kanzlerkandidaten zu erzwingen. Sie brachen ihn nach einem knappen Monat ab, aber bekamen einen Termin für ein öffentliches Gespräch mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Aus diesem Streik gründete sich die “Letzte Generation”.

Metzeler-Kick ist bewusst, dass die Klimabewegung nicht hinter dem Hungerstreik steht. Aber das mache ihm nichts aus, versichert er. “Es muss Individuen geben, die bereit sind, extreme Opfer zu bringen”, sagt er. Er sei mit verschiedenen Politikern telefonisch oder durch Besuche in Kontakt, will aber keine Namen nennen. Wirtschaftsminister Robert Habeck sei schon im Camp gewesen und habe sich mit ihm und den Streikenden unterhalten.

Nichts davon hat bisher dazu geführt, dass Metzeler-Kick den Hungerstreik beendet. Die Streikenden warten einzig auf die Reaktion von Bundeskanzler Olaf Scholz, erklären sie. Scholz hat sich das erste Mal während eines Bürgerdialogs beim Fest der Demokratie Ende Mai zu dem Hungerstreik geäußert. Sein größter Wunsch sei es, dass die Aktion abgebrochen wird. “Es ist ein Fehler, Gewalt gegen andere auszuüben, aber Gewalt gegen sich selber auch”, sagt er. Auf die Forderung der Aktivisten wolle er laut seines Regierungssprechers nicht eingehen.

Es war die positive Überraschung des Frühjahrs: Deutschland wird sein Klimaziel bis zum Jahr 2030 voraussichtlich erreichen, hatte Robert Habeck Mitte März unter Berufung auf den jüngsten Projektionsbericht des Umweltbundesamts verkündet. Doch lange währte die Freude nicht: Am Montag hat der von der Bundesregierung eingesetzte Expertenrat für Klimafragen der Prognose widersprochen. “In Summe können wir die von den Projektionsdaten 2024 ausgewiesene kumulierte Zielerreichung für die Jahre 2021 bis 2030 nicht bestätigen, sondern gehen im Gegenteil von einer Zielverfehlung aus”, erklärte der Vorsitzende des Rats, Hans-Martin Hennig.

Als wichtigste Gründe für die abweichende Prognose nennt der Expertenrat in seinem Bericht, dass die massiven Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds (KTF) in der UBA-Prognose noch nicht berücksichtigt worden waren. Zudem liegen die Preise für Gas und CO₂ deutlich geringer als in dessen Berechnungen angenommen. Dadurch würden die Emissionen vor allem in den Sektoren Energie, Gebäude und Verkehr weniger stark sinken als prognostiziert. Auch für die Zeit nach 2030 erwartet der Expertenrat eine deutliche Verfehlung der Ziele, die von Jahr zu Jahr zunimmt. Klimaneutralität sei mit den bisher geplanten Maßnahmen nicht zu erreichen – weder zum angekündigten Jahr 2045 noch zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine Pflicht für die Bundesregierung, zusätzliche Maßnahmen zu beschließen, ergibt sich aus der Einschätzung des Expertenrats nicht unmittelbar. Denn das novellierte Klimaschutzgesetz sieht diese erst vor, wenn die Prognose zwei Jahre in Folge eine Verfehlung der Ziele vorsieht. “Wir empfehlen trotzdem, nicht auf das erneute Eintreten einer Zielverfehlung zu warten, sondern kurzfristig zu reagieren”, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Brigitte Knopf. Der Fokus sollte dabei auf den Sektoren Gebäude und Verkehr liegen, weil dort die Lücke am größten sei und zudem aufgrund der Vorgaben der EU-Lastenteilung hohe Zahlungen drohten, wenn die Ziele verfehlt werden.

Die Bundesregierung vermittelte am Montag aber nicht den Eindruck, dass sie diesem Wunsch nachkommen wird. In einer Pressemitteilung versuchte sie, den Widerspruch des Expertenrats als Bestätigung ihrer Politik darzustellen. “Nur wenn wir Kurs halten, können wir das Klimaziel für 2030 erreichen”, wird Staatssekretär Stefan Wenzel zitiert. Auch die Aussage, dass die bereits erfolgten Kürzungen im KTF das Ziel gefährden, interpretiert das BMWK um, indem es daraus lediglich folgert, dass es darauf ankomme, “weitere Kürzungen” zu vermeiden. Neue Maßnahmen wird die Regierung der Mitteilung zufolge erst beschließen, wenn im nächsten Jahr erneut eine Zielverfehlung festgestellt wird. mkr

Europäerinnen und Europäer sehen den Klimawandel in den nächsten zehn Jahren als größte Bedrohung für ihren Lebensstil. 40 Prozent der Befragten reihten die Klimakrise noch vor Themen wie künstlicher Intelligenz, Pandemien und Migration ein, wie eine repräsentative Umfrage der Kommunikationsagentur Finn Partners Research & Insights im Auftrag der Meliore-Stiftung zeigt.

Auch den Deutschen bereitet die Klimakrise die größten Sorgen. 37 Prozent sehen sie als Bedrohung in den kommenden zehn Jahre, dahinter folgen Bedrohungen durch Migration und Kriminalität (beide 35 Prozent). Mehr als die Hälfte der Deutschen glauben zudem, dass extreme Wetterereignisse in den nächsten 20 Jahren die Wahl ihres Wohnortes beeinflussen werden. 71 Prozent sind besorgt über die zukünftige Wasserversorgung und mögliche Wasserknappheit. Hierzu sagen Experten gegenüber Table.Briefings, dass die Trinkwasserversorgung zwar gesichert sei – in Zukunft aber teurer werden könnte.

Weiter sind 61 Prozent der Deutschen der Meinung, dass die Regierung die zukünftigen Kosten des Klimawandels bereits heute in ihren politischen Entscheidungen priorisieren sollte. Erst kürzlich zeigte auch eine Eurobarometer-Umfrage, dass ein Großteil der Menschen mit der Klimapolitik der EU unzufrieden ist. lb

Der tauende Permafrost ist kein globales Klima-Kippelement. Das hat ein internationales Wissenschaftsteam herausgefunden. Permafrostböden machen gut ein Viertel der Landfläche auf der Nordhalbkugel aus und speichern große Mengen Kohlenstoff. Tauen sie auf, werden Mikroorganismen aktiv und setzen viel Kohlenstoff in Form von CO₂ und Methan in die Atmosphäre frei.

In der öffentlichen Debatte gibt es die Annahme, dass der Permafrost ab einer gewissen globalen Erwärmung plötzlich verstärkt auftauen könnte und es zu einem sich selbst beschleunigenden Prozess des Auftauens kommt. Doch dafür gäbe es keine Evidenz, sagt Jan Nitzbon vom Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). “Auch die geschätzte Freisetzung von Treibhausgasen würde mindestens bis zum Ende des Jahrhunderts nicht zu einem globalen Sprung in der Erderwärmung führen. Deshalb ist die Darstellung des Permafrosts als globales Kippelement irreführend.”

Die Wissenschaftler geben jedoch keinesfalls Entwarnung. So gäbe es viele kleine lokale und regionale Kipppunkte, die zu unterschiedlichen Zeiten und Erwärmungslevels überschritten würden. Das weltweite Auftauen des Permafrosts verlaufe im Gleichschritt mit der globalen Erwärmung. “Es gibt also – und so suggeriert es das Bild des Kipppunktes – keinen beruhigenden Erwärmungsspielraum, den man bis zum Schwellenwert noch ausreizen kann”, sagt Nitzbon. nib

Der Klimawandel hat die Überflutung Ende April und Anfang Mai in Brasiliens südlichstem Bundesstaat Rio Grande do Sul doppelt so wahrscheinlich gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung der Forschenden der World Weather Attribution (WWA). Außerdem seien die Regenfälle durch das Wetterphänomen El Niño verstärkt worden und die Folgen hätten sich durch schlechte Hochwasserschutz-Infrastruktur verschlimmert.

Während die Pegelstände des Hochwassers in Süddeutschland an vielen Stellen aktuell noch steigen, zieht Brasilien eine erste Bilanz des “Klima-Desasters”: Die Fluten hatten mehr als 90 Prozent des Bundesstaates Rio Grande do Sul betroffen, mehr als 580.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und mindestens 169 Menschen starben. Dutzende weitere werden noch vermisst. Durch die schlechten hygienischen Bedingungen steigt aktuell die Gefahr von Infektionskrankheiten.

“Die verheerenden Auswirkungen solcher Extremereignisse auf Menschen können nur mit ausreichender Anpassung, einschließlich einer gut instandgehaltenen Hochwasserschutz-Infrastruktur und einer angemessenen Stadtplanung, minimiert werden”, sagt Regina Rodrigues, Klimaforscherin an der Föderalen Universität von Santa Katharina in Brasilien.

Nach der Analyse der WWA war das Hochwasser ein extrem seltenes: Selbst unter den aktuellen, bereits 1,2-Grad-Celsius aufgeheizten Klimabedingungen wird ein solches Ereignis nur alle 100 bis 250 Jahre erwartet. Der Starkregen wurde durch den Klimawandel nicht nur doppelt so wahrscheinlich, sondern auch sechs bis neun Prozent intensiver. Bei einer Klimaerwärmung von zwei Grad würde sich die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse nochmals verdoppeln. El Niño hatte einen ähnlichen Einfluss wie der Klimawandel: Das Wetterphänomen machte ein solches Starkregenereignis zwei bis fünf Mal wahrscheinlicher und drei bis zehn Prozent intensiver. kul

Aufgrund der Hitzewellen in ganz Indien zwischen März und Mai haben fast 25.000 Menschen mutmaßlich einen Hitzschlag erlitten. 56 Menschen starben an den Folgen der extremen Hitze. Das geht aus den Berichten lokaler Medien hervor, die sich auf Regierungsdaten berufen. Einschließlich der Verdachtsfälle könnte die Gesamtzahl der Todesfälle in Indien auf 80 steigen, berichtete die Zeitung The Hindu.

Während es in der Hauptstadt Delhi und im nahe gelegenen Bundesstaat Rajasthan an die 50 Grad Celsius heiß wurde, wütete in Teilen Ostindiens der Zyklon Remal. Mindestens 14 Menschen starben in den schweren Regenfällen. Die aktuelle Hitzewelle könnte bis Mittwoch abklingen, gab das Wetteramt zuletzt Entwarnung. rtr/lb

Unter deutschen Führungskräften in deutschen Unternehmen sind wichtige Förderprogramme für Klimaschutz kaum bekannt. Das berichtet die Transformationsforscherin Maja Göpel im Podcast Table.Today. Die Erkenntnis geht aus einer Umfrage hervor, die Göpels neue Initiative “Mission wertvoll” zusammen mit der Strategieberatung Oliver Wyman unter 164 Top-Managerinnen und -managern durchgeführt hat und die an diesem Dienstag veröffentlicht werden soll. Demnach halten zwar 57 Prozent der Befragten die EU für die relevante Ebene zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Aber nur 18 Prozent kannten wichtige Programme oder Förderinitiativen im Detail, sagte Göpel.

Um beim Klimaschutz stärker voranzukommen, setzt Göpel, die als Autorin von Bestsellern wie “Wir können auch anders” und “Unsere Welt neu denken” bekannt wurde, auf stärkere Vernetzung wichtiger Akteure. Mit ihrer stiftungsfinanzierten Initiative, die im vergangenen Jahr gegründet wurde, soll ein besserer Austausch zwischen Wirtschaftsakteuren und Wissenschaftlern ermöglicht werden. Daneben sollen Klima-Themen durch die Zusammenarbeit mit Regisseuren und Drehbuchautoren stärker in Filmen und Serien aufgegriffen werden. Um Klimaschutz gegen Populismus und fossile Interessen zu verteidigen, müsse die “Lagerlogik” überwunden werden. “Wir müssen ganz neue Allianzen schmieden”, sagt Göpel. Den Podacst hören Sie ab 6 Uhr hier. mkr

Die G7-Staaten machen Fortschritte bei der Dekarbonisierung ihres Stromsektors. Nach wie vor bestünden aber große Versorgungsrisiken, insbesondere aufgrund der Abhängigkeit von Gas. Das zeigt eine Auswertung des Umwelt-Thinktanks E3G. Mit Ausnahme von Japan seien demnach alle G7 auf Kurs, bis spätestens 2030 aus der Kohle auszusteigen – oder würden zumindest so wie Deutschland und die USA “große Schritte” dafür unternehmen. Eine signifikante Lücke gebe es aber beim Ausstieg aus “unvermindertem” Erdgas. Dadurch steige die Abhängigkeit von “kommerziell nicht verfügbaren Technologien” wie CCS oder Wasserstoff-fähiger Gasverstromung (“H2-ready gas power”).

Hierzu zeigt eine Berechnung des Thinktanks Ember, dass die Energiewende der EU seit 2019 allein 30 bis 40 Milliarden Euro an Ausgaben für Gasimporte eingespart hat. Dies geht aus der energiepolitischen Bilanz von Ember zur endenden europäischen Legislatur hervor. Insgesamt habe Europa einen raschen Fortschritt beim Ausbau der Erneuerbaren gemacht. “Die EU ist nun in einem historischen, dauerhaften Wandel weg von der Abhängigkeit von fossilen Energien für die Stromerzeugung”, bilanzierte Sarah Brown, Direktorin für das Europaprogramm bei Ember.

Den Anteil Erneuerbarer im Strommix hat die EU der Untersuchung von Ember zufolge zwischen 2019 und 2023 von 34 auf 44 Prozent gesteigert. Deutschland hat seine Kapazitäten zwar in absoluten Zahlen am deutlichsten erhöht, der Grünstrom-Erfolg beruhe aber auf einem breiten Zuwachs unter den EU27, betonte Ember. Lettland etwa habe seine Erneuerbaren-Kapazitäten vervierfacht und Ungarn fast verdreifacht. ber/lb