Das Unwort des Jahres 2022 lautet “Klima-Terroristen”. Gemeint sind mit dem Begriff nicht diejenigen, die das physikalische und ökologische Gleichgewicht des Planeten Erde aus der Balance bringen. Sondern Menschen, die sich mit zivilem Ungehorsam gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen wehren.

Der aktuelle Konflikt darum eskaliert gerade im rheinischen Braunkohlerevier. Die Besetzung und Räumung des Dorfes Lützerath wird in den nächsten Tagen und Wochen die Debatte in Deutschland prägen. Wir hoffen darauf, dass die Auseinandersetzungen friedlich bleiben, auch wenn sich viele Menschen auf beiden Seiten des Konflikts als machtlos erleben. Wir schauen in diesem Climate.Table auf das Thema – und werden in der nächsten Zeit die internationale Bedeutung der deutschen Kohledebatte eingehender beleuchten.

In den Schweizer Bergen treffen sich dagegen ab nächster Woche die Menschen, die alles andere als machtlos sind. In Davos reden die Spitzen von Politik und Wirtschaft beim Weltwirtschaftsforum seit ein paar Jahren auch über das Klima. Aber verändert das etwas? Vor drei Jahren schien es so: Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt, forderte für seine Investitionen ernsthaften Klimaschutz ein. Was daraus geworden ist, beschreibt dieser Climate.Table. Auch stellen wir den Club der Milliardäre vor, die den Klimaschutz zum privaten und beruflichen Hobby gemacht haben. Und wir lassen einen Ökonomen zu Wort kommen, der Davos für echten Klimaschutz nutzen will.

Daneben gibt es noch weitere wichtige Entwicklungen: Wir beschreiben die internationale Anstrengung zum Wiederaufbau von Pakistan, der das vom Klimawandel verwüstete Land widerstandsfähiger als zuvor machen soll – und eine Blaupause für Schadensregulierung nach der heiß debattierten “Loss and Damage”-Politik sein könnte. Und wir erzählen eine bizarre Geschichte aus der Schweiz: Der neue Umweltminister Albert Rösti muss jetzt ein Klimagesetz voranbringen, das er als Parlamentarier bekämpft und gegen das er mit seiner Partei SVP für den Sommer 2023 eine Volksabstimmung organisiert hat. Die wendet sich also jetzt gegen ihn selbst als Regierungsmitglied.

Es bleibt spannend. Und wir bleiben dran. Viel Spaß beim Lesen, wir freuen uns über Rückmeldungen.

Behalten Sie einen langen Atem!

Finks Brief an CEOs von 2020 war eine große Überraschung. Der Blackrock-Vorsitzende warnte, Klimarisiken würden zunehmend zu Investitionsrisiken. Übersetzt: Investitionen in fossile Industrien verlieren an Attraktivität, da sie in Zukunft an Wert zu verlieren drohen. Schon bald werde es deshalb zu einer “erheblichen Umschichtung von Kapital” kommen. Nachhaltiges Investieren sei die “beste Grundlage für künftige Kundenportfolios”. Doch die Zwischenbilanz nach drei Jahren sieht recht dürftig aus: Blackrock investiert weiter in fossile Industrien, stimmt auf Hauptversammlungen nur wenigen Klima-Anträgen zu und das dominierende Geschäftsmodell der passiven Fonds verbaut wichtige Druckmittel.

Blackrock selbst wollte Nachhaltigkeit zum “neuen Standard für Investitionen” machen. Der Vermögensverwalter:

Blackrock verwaltet nach eigenen Angaben “rund 490 Milliarden US-Dollar in ESG-Fonds“. 2020 lag die Zahl noch bei gut 200 Milliarden, 2021 erreichte sie einen Höchststand von 509 Milliarden. Knapp über 6 Prozent des von Blackrock verwalteten Vermögens ist somit in ESG-Fonds angelegt. Etwa 25 Prozent des verwalteten Vermögens sind in Unternehmen oder staatlich ausgegebene Vermögenswerte investiert, die Ziele zur Reduktion ihres Treibhausgas-Ausstoßes haben (“Science-based Targets” oder vergleichbares). Bis 2030 soll dieser Anteil auf 75 Prozent wachsen, weil sich mehr Unternehmen solche Ziele setzen.

Doch der Klimanutzen vieler vermeintlich grüner Fonds ist begrenzt, sagt Jan Fichtner, der an der Universität Amsterdam zu Sustainable Finance und Indexfonds forscht. “Viele Blackrock-Fonds sind jetzt ESG-Integration-Fonds. Unsere Untersuchungen zeigen aber, dass die sich kaum von den herkömmlichen Indexfonds unterscheiden. Sie schließen zwar Kohleunternehmen aus, aber Öl- und Gasunternehmen kommen weiter in den Fonds vor.”

Auch Blackrocks Divestment aus der Kohle ist unzureichend. Das Unternehmen kann noch immer in 80 Prozent aller Unternehmen investieren, die Kohleminen oder -kraftwerke betreiben. Blackrocks Ausschlusskriterien lassen zu viel Spielraum. Für die Öl- und Gasindustrie hat Blackrock sich gar keine konkreten Ziele gesetzt. Als der texanische Pensionsfonds seine Investitionen zurückziehen wollte, bekannte Blackrock, man sei der vermutlich größte Investor in fossile Energien. Man wolle, “dass die (fossilen) Unternehmen Erfolg haben und gedeihen”.

Blackrock betont, viele Schwellenländer seien weiterhin auf fossile Energieträger angewiesen. Regierungen und Unternehmen müssten sicherstellen, dass die Menschen weiterhin Zugang zu zuverlässiger und billiger Energie haben. Die Energiewende werde Jahrzehnte dauern, so Blackrock. Einige Entwicklungen zeigen, dass es auch schneller gehen könnte. Die westlichen Staaten haben sich mit ersten Partnerländern auf Just Energy Transition Partnerships (JETP) geeinigt, an denen sich auch private Geldgeber beteiligen sollen. Investitionen in fossile Industrien und Rohstoffe sind zudem nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar.

Blackrocks Kohleausschluss gilt nicht für die passiven Fonds des Unternehmens. Die machen einen immensen Teil des verwalteten Vermögens aus. Im Unterschied zu aktiv verwalteten Fonds, wird das Anlagevermögen dabei nur passiv investiert, beispielsweise in alle Werte eines Aktienindex. Mittlerweile verwaltet die iShares-Sparte von Blackrock über zwei Billionen US-Dollar an Vermögen in solchen Fonds. Hinzu kommen weitere Billionen im Bereich Index-Fonds für institutionelle Investoren.

Die Gelder sind langfristig angelegt. Passive Fonds können ihren Anteil an fossilen Unternehmen nur verkaufen, wenn sie aus dem Aktienindex ausscheiden, den der Fonds kopiert. Blackrock kann die Unternehmen also nicht zu mehr Nachhaltigkeit zwingen, indem es mit dem Verkauf der Aktien droht.

Der Vermögensverwalter will diese Passivität durch eine aktivere Ausübung seiner Stimmrechte auf Hauptversammlungen überwinden. Aktivisten loben dies als “180-Grad-Wende“. Hat das Unternehmen 2020 lediglich zwölf Prozent aller ESG-Anträge (Anträge mit ökologischem und sozialem Fokus) auf Hauptversammlungen zugestimmt, lag die Zahl 2021 bei immerhin 40 Prozent. Zwischen Juni 2021 und 2022 ist die Zustimmungsrate jedoch auf 22 Prozent gefallen. Das Unternehmen liegt bei der Zustimmung zu Klima-Anträgen noch immer hinter vielen Wettbewerbern zurück, wie eine Analyse von ShareAction zeigt.

In jüngster Zeit seien mehr Anträge zu einschränkend und würden zu sehr in das Management der jeweiligen Unternehmen eingreifen, so Blackrock. Das Unternehmen lehnt Anträge ab, die einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen forderten. Und obwohl Blackrock von Unternehmen mehr Transparenz über Klimarisiken und -pläne fordert, lobbyiert der Vermögensverwalter gegen US-Regeln zur Offenlegung von Scope3-Emissionen.

Kritiker sehen auch Blackrocks Versprechen kritisch, mehr ESG-Fonds aufzulegen. Was nach einem Widerspruch klingt, liegt im Design vieler Fonds begründet. Nachhaltige ETFs würden beispielsweise nur Aktien aufkaufen, die schon an der Börse gehandelt werden, sagt Tariq Fancy, ein ehemaliger Top-Manager, der bei Blackrock für den ESG-Bereich zuständig war. “Durch die Investition in einen solchen Fonds wird kein zusätzliches Kapital für nachhaltigere Unternehmen oder Zwecke bereitgestellt”, so Fancy. Und Fichtner ergänzt: “Viele ESG-Fonds können gar nicht in Kapitalerhöhungen investieren. Vor allem bei passiven Fonds ist das nicht möglich, da sie ja nur einen Index nachbilden”.

Blackrock selbst betont immer wieder, man verwalte nur die Gelder der Kunden und habe die gesetzlich festgeschriebene “treuhänderische Pflicht”, die Gelder im Sinne der Kunden, also gewinnbringend, anzulegen. Ein Ausschluss der fossilen Industrien würde dem zuwiderlaufen. Zwischen den Zeilen bedeutet das: Wenn die Kunden keine grünen Anlagen wollen, sind uns die Hände gebunden.

Doch sind Blackrock aufgrund des Wettbewerbs ein Stück weit die Hände gebunden? Wenn Blackrock als erster Vermögensverwalter komplett aus fossilen Anlagen aussteigen würde, könnten viele Kunden einfach zu anderen Anbietern wechseln. Aus diesen Gründen sei es illusorisch, dass Blackrock und andere Vermögensverwalter aus eigenem Antrieb eine grüne Transformation herbeiführen, sagt Fancy. Stattdessen brauche es staatliche Regulierungen wie einen CO₂-Preis, um fossile Industrien zu verteuern. Dann würden sich Investitionen nicht mehr lohnen und die Finanzströme würden viel schneller in grüne Industrien fließen, so der ehemalige Blackrock-Nachhaltigkeitschef Tariq Fancy.

Der US-Milliardär ist als UN-Sondergesandter für Klima-Ehrgeiz und Lösungen eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in den USA. Bloomberg machte sein Vermögen (derzeit geschätzt auf etwa 80 Milliarden Dollar) als Investor und Eigentümer seines Finanz-Informationsdienstes Bloomberg und eines TV-Senders. Von 2002 bis 2013 war er Bürgermeister von New York City und engagierte sich danach im Klimaschutz. Auf UN-Ebene treibt er Klimaschutz in Wirtschaft und Finanzwesen voran. Mindestens 1,5 Milliarden Dollar seines privaten Kapitals hat Bloomberg bisher eingesetzt, um politische Kampagnen und Umweltgruppen zu finanzieren – unter anderem die “America´s Pledge”-Kampage von US-Wirtschaft und Zivilgesellschaft, als US-Präsident Donald Trump 2017 das Land aus dem Pariser Abkommen herausführte. Mit seiner Stiftung finanziert er unter anderem Aktivismus gegen fossile Energien und für Erneuerbare.

Jeff Bezos, Amazon-Gründer und mit derzeit etwa 170 Milliarden der reichste Mann der Welt, finanziert bis 2030 Klima- und Nachhaltigkeitsziele mit zehn Milliarden Dollar über seinen “Earth Funds”. Und das könnte noch mehr werden, wenn er sein Vermögen, wie angekündigt, für Wohltätigkeit spendet. Bezos gehört auch die führende US-Tageszeitung “Washington Post”, die gerade massiv ihre Klimaberichterstattung ausgebaut hat. Und er treibt zusammen mit anderen Konzernen und der US-Regierung die umstrittene US-Initiative “Energy Transition Accelerator” voran, mit der Unternehmen ihre CO2-Emissionen durch Deals mit Entwicklungsländern ausgleichen wollen.

Marc Benioff ist dabei einer seiner vielen Partner. Der Gründer des Tech-Unternehmens Salesforce und lediglich einstelliger Milliardär (acht Milliarden Dollar) hat nicht nur das renommierte TIME-Magazin gekauft und ein eigenes Institut zur Erforschung und Bewahrung des Ozeans in seiner Heimat Kalifornien gegründet. Er hat auch angekündigt, 300 Millionen Dollar für Renaturierung und Klima-Gerechtigkeit zu spenden.

Einen eigenen Weg zwischen politischer Lobbyarbeit und Hightech-Begeisterung sucht beim Klimaschutz auch Bill Gates. Der Microsoft-Gründer (129 Milliarden) investiert im großen Stil mit seiner Firma “Breakthrough Energy” in Techniken, die die Klimakrise lösen sollen: Laborfleisch, Fusions- und Atomenergie, CO2-Entfernung und -Speicherung. Gates sorgte nach Medienberichten dafür, dass das lange umstrittene Investmentpaket Inflation Reduction Act (IRA) von US-Präsident Biden 2022 gegen viele Widerstände durchgesetzt wurde. Viele der von Gates unterstützten Technologien werden im IRA mit steuerlicher Förderung bedacht. Gates angekündigt, die Profite aus seinen Unternehmen wieder in den Klimaschutz zu investieren.

Dem IRA hat auch der australische Multimilliardär Andrew Forrest (Vermögen laut Forbes-Liste 18 Milliarden Dollar) zur Geburt verholfen – unter anderem durch ein Treffen mit dem demokratischen US-Senator Joe Manchin, der das Gesetz lange blockiert hatte. Forrest machte sein Geld durch die Firma Fortescue Metal Group mit dem lukrativen Bergbau in Australien. Für die verheerenden Brände in Australien machte er weniger den Klimawandel und vielmehr schlechtes Forst-Management verantwortlich. Er leugnet den Klimawandel nicht, plädiert aber vor allem auf Anpassung und Umstrukturierung. Und er sieht großes ökonomisches Potenzial in der Produktion von grünem Wasserstoff – der wiederum von Bidens IRA-Programm in den USA so stark subventioniert werden soll, dass er dort billiger und schneller als anderswo auf der Welt zur Verfügung stehen könnte. Forrest schloss 2022 mit dem deutschen E.on-Konzern einen Vertrag über die schnelle Lieferung von großen Mengen grünen Wasserstoffs aus Australien – bis 2030 sollen dafür bis zu 50 Milliarden Dollar fließen.

Auch US-Milliardär Tom Steyer (1,5 Milliarden Dollar) hantiert mit großen Zahlen: 40 Milliarden Dollar plant der Hedge-Fonds-Manager mit einem Klima-Fonds für Investitionen in grüne Zukunftstechnologien einzusammeln. Der Demokrat bewarb sich 2020 als Kandidat für das Rennen um die US-Präsidentschaft mit weitreichenden Ideen zu Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Die mehr als 340 Millionen Dollar teure Kampagne bezahlte er mit eigenen Mitteln. Er gilt als einer der wichtigsten Finanziers der demokratischen Partei in den USA und verteilt regelmäßig große Beträge auch an Umwelt- und Klimagruppen.

Auch der Investor John Doerr (Vermögen: zwölf Milliarden Dollar) hat in Kalifornien investiert: Über eine Milliarde Dollar an der Elite-Universität Stanford, die damit in seinem Namen eine “Sustainability School” ins Leben gerufen hat. Mit dieser auch für US-Verhältnisse gigantischen Spende (nur Michael Bloomberg hat mehr an eine Universität gegeben) sollen Wege aus der Klimakrise erforscht werden – allerdings, bemängeln Kritiker, auch durch Gelder aus der fossilen Wirtschaft finanziert.

In Australien wiederum kämpft der Milliardär Mike Cannon-Brookes (zwölf Milliarden Dollar Vermögen) gegen die fossile Industrie mit einem Trick für Reiche: Den Kohle-Konzern AGL aufkaufen und das Kohle-Geschäft in Australien schnell stilllegen – und gleichzeitig dabei Geld verdienen. Cannon-Brookes, der sein Geld mit der Software-Firma Altlassian verdient hat, gilt als unkonventioneller Denker, der auch schon mal eine 120 Quadratkilometer große Solarfarm in Australien plant.

Einen Anteil an den Milliarden aus dem Ölgeschäft, das ihre Familie groß gemacht hat, lässt die US-Erbin Aileen Getty in den Klimaschutz fließen. Sie unterstützt den Climate Emergency Fund, der unter anderem die Just Stop Oil-Kampagne und die “Letzte Generation” finanziert. Getty selbst verteidigt deren Aktionen, Gemälde symbolisch anzugreifen. Ihre Familie hat ihre Anteile am Ölgeschäft vor 40 Jahren verkauft “und ich habe mir stattdessen geschworen, alles zu tun, um das Leben auf diesem Planeten zu schützen”, schreibt Getty.

Der japanische Milliardär Masayoshi Son (21 Milliarden Dollar Vermögen) hat neben vielen Erfolgen auch etliche Pleiten hingelegt. Mit der Softwarefirma SoftBank wurde er endgültig reich und gründete in Japan nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 das “Renewable Energy Institute”, dessen Chef er neben seiner Funktion als Vorstand von SoftBank ist. Mission des Instituts: Aufbau einer “Gesellschaft, die auf erneuerbarer Energie gründet”, die Entwicklung von Technik und Geschäftsmodellen für dieses Ziel und die nationale und internationale Vernetzung von Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft.

Auch der reichste Inder, Mukesh Ambani, setzt mit seinem Milliarden-Vermögen jetzt auf klimafreundliche Techniken. Ambani, mit 90 Milliarden Dollar Vermögen laut Forbes-Liste der zehntreichste Mensch der Welt, kündigte 2022 an, seine Firma werde 76 Milliarden Dollar in die indische Solarrevolution investieren. Groß geworden ist Ambanis Firma Reliance Industries als Öl- und Energie-Konzern. Ambani hat ein Haus mit eigenem Krankenhaus und privater Auto-Ausstellung und finanzierte die Hochzeit seiner Tochter mit 100 Millionen Dollar.

Auch Richard Branson ist mit einem Vermögen von 2,3 Milliarden Dollar ein Teil der Klima-Milliardäre. Der Gründer der “Virgin”-Kette, die eine Plattenfirma, Megastores, eine Fluglinie, Hotels, Telekom-Firmen und einen Kreuzfahrtanbieter umfasste, bezeichnet wie etwa Bill Gates Innovationen und neue Technologien als Schlüssel zur Lösung der Klimakrise. Branson kündigte 2006 an, er werde im kommenden Jahrzehnt insgesamt drei Milliarden Dollar für den Klimaschutz ausgeben, doch es ist unklar, ob es mehr als 400 Millionen waren. Der exzentrische Technik-Fan hat (wie Jeff Bezos) seine eigene Firma für Weltraumflüge, die einen hohen CO2-Ausstoß haben.

Das Engagement der Business-Eliten für den Klimaschutz findet nicht überall Zustimmung. Der Vorwurf: Oft sei ihr Kapital erst durch klimaschädliche Geschäfte aufgehäuft worden, es gehe ihnen mehr um den Showeffekt oder die Durchsetzung eigener ökonomischer Ziele. Auch handeln sie anders als gewählte Politiker im eigenen Interesse und Auftrag und sind über ihr Tun und Lassen keine Rechenschaft schuldig, bei Versagen können sie nicht aus dem Amt entfernt werden.

Und manchen gelten gerade die Super-Reichen als schlechte Vorbilder. Wenn es um ihren Lebensstil mit extrem hohem Energie- und Materialeinsatz geht, seien ihre persönlichen Emissionen “mehrere tausend Mal” höher als der Durchschnitt der Menschen auf der Erde, kritisiert die Hilfsorganisation Oxfam in einem Gutachten. Und bei den Investments der Firmen, die sie führen, ist demnach der CO2-Fußabdruck etwa durch Energiekonzerne oder Zementfirmen noch größer: Die 125 Milliardäre an der Spitze der Forbes-Liste verantworten nach Oxfam Kohlendioxid-Emissionen von 393 Millionen Tonnen – eine Million mal mehr als der durchschnittliche Mensch auf der Erde mit etwa drei Tonnen im Jahr.

Im Dezember ist Rösti vom Parlament zum Vorsteher des eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK gewählt worden. Angesichts seiner bisherigen Rolle ist es allerdings unwahrscheinlich, dass er als Umweltminister den Klimaschutz in der Schweiz beschleunigt. Er muss jetzt ein Gesetz vertreten, dass seine eigene Partei zu Fall bringen möchte und gegen das er als Parlamentarier eine Volksabstimmung angeschoben hat.

Rösti ist in dieser Thematik kein unbeschriebenes Blatt: Er hat bereits als Präsident von Swissoil, des Dachverbandes der Brennstoffhändler in der Schweiz, maßgeblich dazu beigetragen, dass die Schweizer Bevölkerung bereits 2021 ein CO2-Gesetz an der Urne ablehnte. Das Gesetz sah vor:

Die Ablehnung des Gesetzes erfolgte mit 51,6 Prozent der Stimmen knapp. Und kam überraschend, da alle Parteien außer der SVP dafür waren. Eine starke Mobilisierung der Bevölkerung auf dem Land trug dazu bei.

Danach herrschte eine Zeit lang Ratlosigkeit. In der Folge präsentierte die Landesregierung Ende letzten Jahres einen weniger ambitionierten Vorschlag für ein neues CO2-Gesetz. Dieser:

Das Ziel des neuen Gesetzes bleibt aber das gleiche wie das der gescheiterten Vorlage: die Halbierung des CO2-Ausstoßes bis 2030 im Vergleich zu 1990.

Parallel dazu sorgte ein überparteiliches Komitee mit ihrer “Initiative für ein gesundes Klima”, bekannt als “Gletscherinitiative”, für mehr Bewegung in der schweizerischen Klimapolitik. Die Initiative verlangt ein fast vollständiges Importverbot für fossile Treib- und Brennstoffe ab dem Jahr 2050.

Das Parlament hat wiederum als Antwort auf diese Initiative einen Gegenvorschlag in Gesetzesform ausgearbeitet. Es sieht vor:

Nach diesem Gesetzentwurf zog die “Gletscherinitiative” ihren Vorstoß unter Bedingungen zurück. Der Grund: Ein Gesetz gehe viel schneller als der Weg über die Volksabstimmung.

Nun aber hat die SVP, also die Partei des neuen Klima- und Energieministers Albert Rösti, genügend Unterschriften gesammelt für ein Referendum gegen dieses Gesetz – und im Referendumskommitee der SVP saß kein anderer als Albert Rösti. Die Schweizer werden also Mitte 2023 erneut über den weiteren Weg in der Klimapolitik abstimmen.

Seine Rolle in dieser Debatte wird interessant werden. Die Schweizer Regierung funktioniert nämlich nach dem Kollegialitätsprinzip: Alle sieben Bundesräte vertreten nach außen die Meinung der Gesamtregierung, also des Bundesrates, und verteidigen diese in den Abstimmungskampagnen. Albert Rösti wird sich also gleich zu Beginn seiner Amtszeit für ein Klimaschutzgesetz einsetzen müssen, das seine Partei verhindern möchte und das er selber noch als Parlamentsmitglied aktiv bekämpft hat.

Sein Handlungsspielraum ist allerdings eng: Er wird die Klimapolitik der Schweiz nicht umkrempeln können, da er mit seinen Anträgen im Bundesrat eine Mehrheit finden muss. Und auf die Frage, ob er Parteipolitik machen oder dem Kollegialitätsprinzip folgen wolle, sagte er nach seiner Wahl: “Kollegialitätsprinzip”. Klimaschutz spiele “eine wichtige Rolle.” Dekarbonisierung sei nötig, es müsse aber “genügend Strom produziert werden.”

Die Fraktionschefin der Grünen, Aline Trede meinte: “Ich habe keine Angst vor Herrn Rösti im Uvek. Aber wir werden ihm genau auf die Finger schauen, was er macht und vor allem, was er nicht macht.” Und Marcel Hanggi vom Gletscher-Initiative-Komitee sagte: “Wir erwarten, dass Bundesrat Rösti die Klimaschutz-Vorlage unabhängig von seiner Parteimeinung vertritt. Schließlich hat sich ja die Schweiz mit dem Pariser Abkommen dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet.”

Rösti kann den Fortschritt verlangsamen, indem er weniger ambitionierte Anträge stellt. Allzu stark bremsen kann er aber auch nicht: Die Schweiz hat sich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 bis im Jahr 2030 um die Hälfte zu senken. Damit ist sie schon heute im Verzug, denn sie hat das bisherige Ziel von minus 20 Prozent bis 2020 nicht erreicht. Und auch mit den Maßnahmen im geplanten neuen CO2-Gesetz und selbst dem Gegenvorschlag der Regierung, der nun mit dem SVP-Referendum gekippt werden soll, wird die Schweiz wohl ihre Pariser Ziele verfehlen. Priscilla Imboden aus Zürich

Die Erwartungen Pakistans wurden sogar noch übertroffen: Während die Regierung rund 8,15 Milliarden Dollar an Hilfen für den Wiederaufbau erwartet hatte, ergab die Genfer Konferenz vom 9. Januar Finanzierungszusagen in Höhe von über neun Milliarden Dollar. Mit dem Geld von fast 40 Geberländern, multilateralen Banken und Entwicklungsagenturen sollen die Folgen der extremen Monsunregen und Überschwemmungen des letzten Sommers beseitigt werden.

Das schiere Ausmaß der Schäden und der humanitären Krise, von der 33 Millionen Menschen, fast die Hälfte davon Kinder, betroffen sind, hat die Weltgemeinschaft gezwungen, dem Land zu Hilfe zu kommen. Der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif war sich darüber im Klaren, dass sein Land nicht in der Lage ist, es allein zu schaffen. Bei der Eröffnung der Konferenz sagte er: “Für die Erholung und den Wiederaufbau werden mindestens 16,3 Milliarden Dollar benötigt. Die Hälfte davon soll aus inländischen Mitteln und die andere Hälfte von Entwicklungspartnern und Freunden aufgebracht werden.”

Die Konferenz ist der erste Testlauf eines Modells für die Bereitstellung von Klimafinanzierung zur Bewältigung von Verlusten und Schäden. Die Verantwortung für die Bereitstellung der Mittel liegt nach wie vor bei den “Geberländern”, aber es gibt einen Plan, der die Verwendung der Mittel regelt.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte: “Wir müssen auch ein grundlegendes Unrecht korrigieren. Pakistan ist ein doppeltes Opfer des Klimachaos und eines moralisch bankrotten globalen Finanzsystems. Wir brauchen kreative Wege, damit Entwicklungsländer Zugang zu Schuldenerlass und konzessionärer Finanzierung erhalten, wenn sie es am meisten brauchen. Vor allem müssen wir die brutale Ungerechtigkeit der Verluste und Schäden, die die Entwicklungsländer aufgrund des Klimawandels erleiden, ehrlich benennen.” Längerfristig würden weit mehr als 16 Milliarden Dollar benötigt.

Am stärksten betroffen von den Überschwemmungen waren die Bereiche Wohnen, Landwirtschaft und Viehzucht sowie Verkehr und Kommunikation. Nach Regionen betrachtet, war die Provinz Sindh am stärksten betroffen, gefolgt von Belutschistan, Khyber Pakhtunkhwa und Punjab.

Eine Bedarfsanalyse von UNDP und Weltbank (PDNA) schätzte den Gesamtschaden auf über 14,9 Milliarden Dollar und den wirtschaftlichen Gesamtschaden auf etwa 15,2 Milliarden Dollar. Der Mittelbedarf für den Wiederaufbau wird auf mindestens 16,3 Milliarden Dollar geschätzt. Nicht enthalten darin sind Investitionen für die Anpassung an den Klimawandel und die Vorbereitung auf künftige Klimaschocks.

Auf der Konferenz in Genf stellte Pakistan seinen Plan zum Wiederaufbau vor: Im Rahmenwerk für eine widerstandsfähige Erholung, Rehabilitation und Wiederaufbau (4RF) sind enthalten:

Der Plan schlägt Maßnahmen vor, die

Sie umfassen Reformen in den politischen Strukturen, Investitionen für Erholung, Rehabilitation und Wiederaufbau sowie institutionelle Effizienz. Bisher sind dabei allerdings noch viele Details unklar.

Neben der finanziellen Zusage einigte sich die Konferenz auf einen strukturierten Prozess zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Widerstandsfähigkeit des Landes. Zu den Schlüsselelementen des Plans gehören die Projektvorbereitung, die Entwicklung eines Finanzierungsplans, die Stärkung der Kapazitäten und die langfristige Resilienz.

Die Maßnahmen richten sich auf vier strategische Ziele beim Wiederaufbau:

Zu den Vorhaben gehören etwa Pläne zur Ausweisung von Flächen, die gegen Überflutungen geschützt sind, neue Bauvorschriften, überschwemmungssichere Polizeistationen und Gefängnisse und eine bessere Erhebung von meteorologischen Daten sowie Frühwarnsysteme.

Damit entsprechen die Pläne der Forderung von UN-Chef António Guterres. Der hatte auf der Konferenz betont, dass die Wiederaufbaubemühungen über die Beseitigung der Flutschäden hinausgehen müssten. Es müssten die “gewaltigen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen” angegangen werden, also “Wiederaufbau von Häusern und Gebäuden, Neugestaltung der öffentlichen Infrastruktur – einschließlich Straßen, Brücken, Schulen und Krankenhäusern und Wiederbelebung von Arbeitsplätzen und Landwirtschaft”.

Fast die Hälfte der zugesagten neun Milliarden US-Dollar kommt von der Islamischen Entwicklungsbank (4,2 Milliarden Dollar), weitere zwei Milliarden von der Weltbank, eine Milliarde von Saudi-Arabien. Die EU und China gehörten zu den anderen großen Gebern.

Der pakistanische Premierminister Sharif erklärte in den sozialen Medien: “Die Welt hat gesehen, wie die Nationen in einem Akt der Solidarität zusammenkommen können, um ein Modell für eine Win-Win-Partnerschaft zu schaffen, das die leidende Menschheit aus der Tragödie befreit”.

Der Prozess des Wiederaufbaus soll laut 4RF soziale Ausgaben umfassen, die Gesundheitskrisen verringern, die Auswirkungen des Winters und der Regenfälle in der nächsten Monsunzeit abmildern und die Existenzgrundlagen wiederherstellen. Der Prozess soll Pakistan perspektivisch auch in die Lage versetzen, künftigen Schocks zu widerstehen.

Teil des Programms ist auch ein detaillierter Finanzierungsplan, der auch die Förderung von öffentlich-privaten Partnerschaften vorsieht. Dafür soll eine neue Stelle eingerichtet werden oder die bereits existierende Struktur gestärkt werden, die von UNDP unterstützt wird und bereits im pakistanischen Finanzministerium eingerichtet ist. Dazu sollen wirksame Überwachungs- und Bewertungsmechanismen eingerichtet werden, um die Transparenz der Mittelzuweisung zu garantieren. Unter der Leitung der pakistanischen Regierung wird eine “International Partners’ Support Group to Pakistan’s Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction” eingerichtet, um konkrete Pläne und Projekte zu unterstützen.

12. bis 13. Januar, Güstrow

Tagung Agrarpolitische Tagung – Die Energiewende als Innovationstreiber in der Landwirtschaft in MV?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt auf der Tagung Innovationen und Entwicklungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft in den Mittelpunkt. Infos und Anmeldung

12. Januar, 14 Uhr, Online

Webinar Engaging citizens as decision makers in clean energy transitions

Auf dem Webinar der Internationalen Energieagentur geht es darum, wie Bürgerinnen und Bürger in die Energiewende einbezogen werden können. Infos

16. bis 20. Januar, Davos

Gipfel World Economic Forum

Auf dem Weltwirtschaftsforum diskutieren Unternehmen über die aktuelle, ökonomische Lage. Nachhaltigkeit wird dabei aber auch immer wichtiger, in diesem Jahr geht es unter anderem um nachhaltige Finanzierung und grüne Technologien, um dem Klimawandel zu begegnen. Infos

16. bis 18. Januar, Berlin und Online

Gipfel Handelsblatt Energy Summit

In unsicheren und herausfordernden Zeiten kommen auf dem Handelsblatt-Energiegipfel Akteure aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Politik zusammen. Unter den Rednern ist Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Infos

17. Januar, 17.30 Uhr, Online

Vorlesung Auswirkungen des internationalen Klimaschutzrechts – vom Globalen zum Lokalen

Die öffentliche Vorlesungsreihe der TU Berlin beleuchtet die Folgen des Klimawandels. Bei diesem Vortrag spricht Prof. Eike Albrecht von der BTU über internationales Klimaschutzrecht. Infos und Teilnahme

19. Januar, 19. Uhr, Esslingen

Film Dear Future Children

Die Heinrich-Böll-Stiftung zeigt filmische Porträts über drei junge Aktivistinnen aus Santiago de Chile, Kampala und Hongkong, die sich mit den Folgen der Klimakrise für ihre Zukunft beschäftigen. Infos

20. bis 29. Januar, Berlin

Messe Grüne Woche

Die Grüne Woche ist die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Sie stellt unter anderem nachhaltige Trends in der Lebensmittelbranche vor. Infos

In einem offenen Brief an die nordrhein-westfälische Landesregierung sprechen sich zahlreiche Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler für einen Stopp der Räumung Lützeraths aus. Das Dorf sei “ein Symbol geworden”, schreiben die bei den Scientists for Future organisierten Forschenden in dem Text, der an Ministerpräsident Hendrik Wüst, Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und Innenminister Herbert Reul gerichteten ist. Es gebe “substanzielle wissenschaftliche Zweifel an der akuten Notwendigkeit einer Räumung”. Ein Moratorium würde “die Chance für einen transparenten Dialogprozess mit allen Betroffenen” bieten und die Glaubwürdigkeit der deutschen Klimapolitik wesentlich erhöhen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium und RWE hatten sich im Oktober 2022 geeinigt, den Kohleausstieg in NRW auf 2030 vorzuziehen. Im Gegenzug dürfen kurzfristig größere Mengen Braunkohle gefördert werden. Teil der Vereinbarung ist, dass Lützerath abgebaggert werden darf.

In der Frage, ob die Kohle unter Lützerath wirklich noch abgebaggert werden muss, kommen verschiedene Gutachten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung stützt sich auf Berechnungen, denen zufolge der Abbau nötig ist, um Deutschlands Energiesicherheit zu garantieren. Die Scientists for Future verweisen auf mehrere Gutachten, die dem widersprechen.

Manfred Fischedick, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts, nennt die Entscheidung für oder gegen Lützerath eine “zwischen Pest und Cholera”. Wolle man Lützerath erhalten, müssten andere Orte dem Tagebau weichen. Als Begründung führt Fischedick neben energie- und klimapolitischen Aspekten auch wasserwirtschaftliche und tagebauplanerische Faktoren an:

“Die Landesregierung hat sich nachvollziehbarerweise für den Erhalt der Dörfer entschieden, in denen heute noch Menschen wohnen“, so Fischedick.

Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, sei allerdings nicht Lützerath entscheidend, sondern der Emissionshandel der Europäischen Union, sagt Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. “Solange die Obergrenze für den Ausstoß von Treibhausgasen wirklich hart bleibt und sinkt, und der CO2-Preis wirkt, können wir vorübergehend auch mehr Kohle verfeuern – weil dies zur Einsparung von Emissionen an anderer Stelle führt”, sagt Edenhofer. Selbst wenn Lützerath abgebaggert werde: Die Kohle habe keine Zukunft. ae

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Globalen Süden kommen in den Autorenteams der wichtigsten Klimastudien kaum vor. Das ist das Ergebnis einer Erhebung von Carbon Brief. Demnach stammen die 25 medial am stärksten beachteten Klimastudien überwiegend von Männern aus dem Globalen Norden:

Die zehn Klima-Studien mit der größten Reichweite in traditionellen und sozialen Medien zeigen die Bandbreite der Klimakrise. Sie befassen sich mit:

Bis 2030 werden weltweit gut acht Millionen neue Jobs im Bereich grüner Technologien entstehen. Das geht aus einer neuen Analyse der IEA unter dem Titel Energy Technology Perspectives 2023 hervor, die heute erscheint. Wenn die Staaten ihre Klimaziele bis 2030 erreichen, wird der Markt für grüne Produkte wie Solarpaneele, Windturbinen, E-Auto-Batterien, Wärmepumpen und Elektrolyseure für Wasserstoff:

Die IEA warnt jedoch davor, dass die Lieferketten und Produktion dieser Güter auf wenige Länder konzentriert ist. China dominiert die Herstellung bei allen genannten Technologien. Die drei größten Produzentenländer machen bei allen angeführten Technologien mindestens 70 Prozent der Produktion aus. Auch bei den Ausgangsstoffen, beispielsweise Lithium und Kobalt, gibt es eine große geografische Konzentration.

“Wie wir bei der Abhängigkeit Europas von russischem Gas gesehen haben, besteht die Gefahr, dass man im Falle einer Unterbrechung einen hohen Preis zahlt, wenn man zu sehr von einem Unternehmen, einem Land oder einer Handelsroute abhängig ist“, sagte der IEA-Vorsitzende Fatih Birol. Er freue sich deshalb, dass viele Staaten in den Aufbau von Produktionskapazitäten investieren, so Birol. Der Wettbewerb müsse allerdings fair bleiben. Die IEA-Bericht betont auch die Bedeutung des globalen Handels mit grünen Technologie-Gütern. nib

Statt CO2 zu binden, setzen nachwachsende Regenwälder auf Flächen, die kurz zuvor gerodet wurden, mindestens zehn Jahre lang Kohlenstoff frei. Das ergibt eine aktuelle, in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie.

Für die Untersuchung haben Forschende um Maria Mills von der Uni Leicester elf Flächen in Malaysia untersucht, die zuvor unterschiedlich stark abgeholzt worden waren. Ihre Resultate widersprechen der weit verbreiteten These, dass junge Wälder aufgrund ihres starken Wachstums vergleichsweise viel CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und binden.

Abgeholzte Flächen, auf denen Wald nachwächst, gelten generell als wichtige CO2-Senke. Gerade den tropischen Regenwäldern wird eine wichtige Rolle für die Kompensation der globalen Emissionen aus fossilen Brennstoffen zugeschrieben. Die PNAS-Studie zeigt nun: Sobald man nicht nur die CO2-Bilanz der nachwachsenden Pflanzen betrachtet, sondern die Emissionen von verrottendem Totholz und die Atmung des Bodens mit einbezieht, ändert sich die Bilanz.

Damit macht die Studie deutlich, wie wichtig es ist, in der Kohlenstoffbilanz alle Komponenten eines Ökosystems mit einzubeziehen. Geht es um die CO2-Bilanz von Wäldern, spielt auch die Langlebigkeit der aus ihrem Holz gewonnenen Produkte eine Rolle. Dient es beispielsweise als Baustoff, bleibt der Kohlenstoff lange in ihm gebunden. Wird es verbrannt, gelangt das CO2 schnell wieder in die Atmosphäre.

Für das Klima müsse an allererster Stelle stehen, die weitere Abholzung von natürlichen Wäldern zu stoppen, sagte Almut Arneth, Ökosystemwissenschaftlerin am KIT Karlsruhe und an der Studie nicht beteiligt, anlässlich der Veröffentlichung. “Klimawandel erfordert schon seit Jahren eine rapide, massive Reduktion der fossilen Emissionen, die aber immer noch nicht stattfindet. Die ganze Debatte um den zusätzlichen – sprich durch Aufforstung – erwarteten Beitrag der Wälder lenkt davon eher ab.” ae

Die gute Nachricht zuerst: Weltweit sind noch 88 Prozent aller Moorgebiete weitgehend naturbelassen. Sie speichern damit auf nur drei Prozent der Landfläche etwa 600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff – doppelt so viel, wie in der Biomasse aller Wälder gebunden ist, die insgesamt 27 Prozent der Landmasse bedecken. Allerdings geht ihr Verlust schnell voran: Jedes Jahr werden 500.000 Hektar Moor entwässert und damit zu einem enormen globalen Klimaproblem. Das geht aus dem neuen Mooratlas hervor, den die Heinrich-Böll-Stiftung, der BUND und die Michael-Succow-Stiftung diese Woche vorgelegt haben.

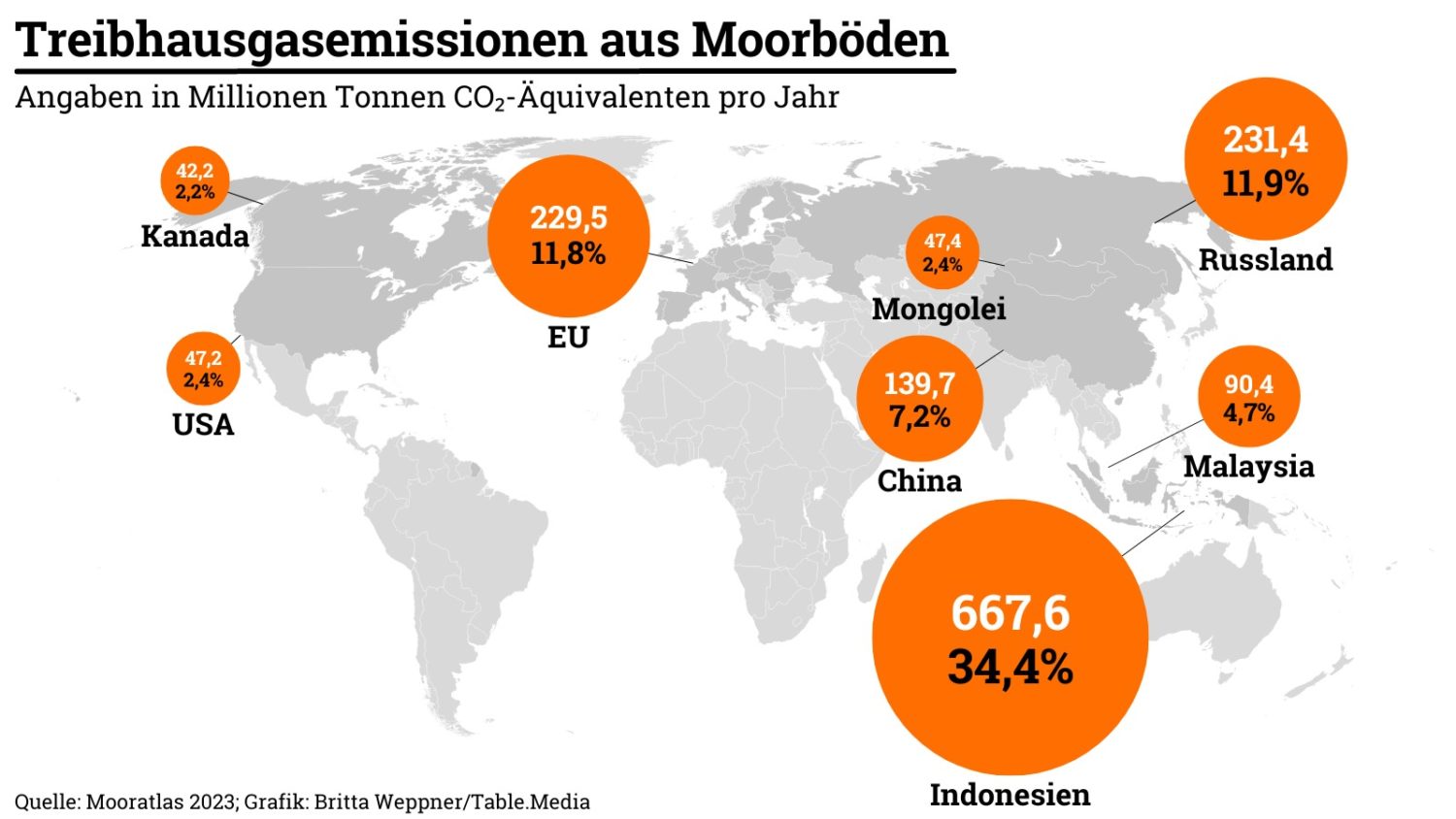

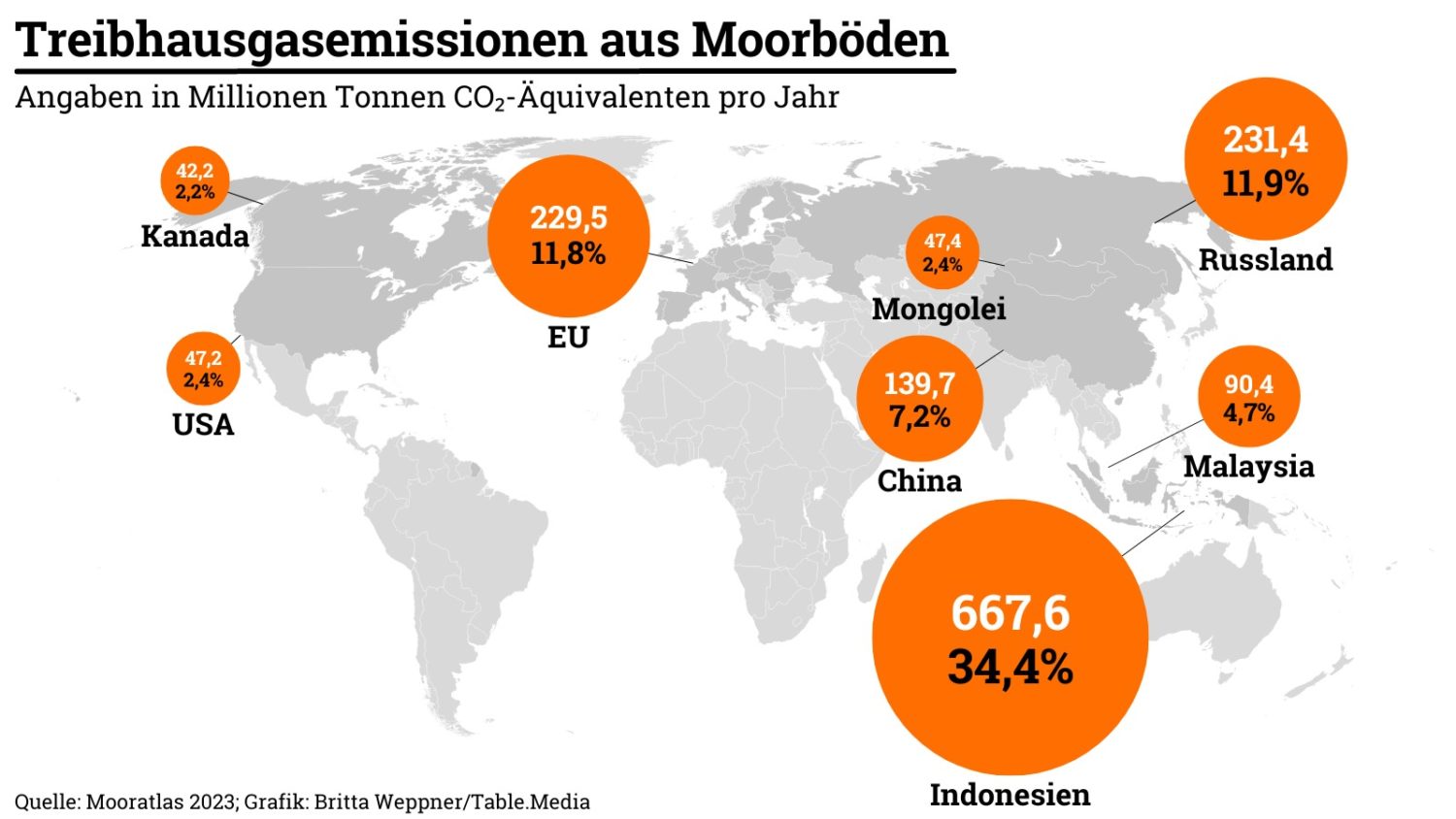

Der Atlas präsentiert umfangreiche Texte und viele Grafiken über die “nassen Klimaschützer” und ihre Bedeutung für die Erderhitzung. So gasen aus trockengelegten Mooren weltweit über 1,9 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente aus, 90 Prozent davon CO2. Zusammen mit Treibhausgasen aus Torfbränden summiert sich das auf 2,5 bis 3 Milliarden Tonnen Treibhausgase jährlich – etwa soviel wie Indien an CO2 ausstößt.

Die Emissionen verteilen sich unterschiedlich nach Ländern: Bei weitem die größte Quelle von Gasen aus trockenen Mooren ist Indonesien, gefolgt von Russland und der EU. Obwohl entwässerte Moore weniger als ein halbes Prozent der globalen Landfläche ausmachen, kommen aus ihnen etwa vier Prozent der menschengemachten Emissionen.

In Deutschland ist die Lage der Moore prekär. Hierzulande sind die meisten ursprünglichen Moorflächen als Weide oder Ackerland trocken gelegt. Inzwischen sind nur noch etwa vier Prozent der Fläche Deutschlands, 1,8 Millionen Hektar, nasse Moorlandschaft. Aus ihnen entstehen allerdings etwa 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente jährlich, rund sieben Prozent der gesamten deutschen Treibhausemissionen.

Deutschlands Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden, lasse sich nur mit “sehr konsequentem Moorschutz erreichen”, warnt der Atlas. Das heiße: Jedes Jahr müssten 50.000 Hektar wiedervernässt werden. Das entspricht der Fläche des Bodensees. Bisher allerdings sind es nur 2000 Hektar im Jahr. bpo

“Wir sind kein klimapolitischer Akteur, und werden es auch in Zukunft nicht sein”. Mit deutlichen Worten hat US-Notenbankchef Jerome H. Powell die Idee abgelehnt, dass Zentralbanken mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die Transformation hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft aktiv vorantreiben sollten. Darüber berichten mehrere Medien. Powell sprach auf einer Konferenz der schwedischen Zentralbank.

Die Fed müsse sich auf ihre ursprüngliche Aufgabe konzentrieren, die Inflation niedrig zu halten, das Bankensystem zu überwachen und einen gesunden Arbeitsmarkt zu fördern, sagte Powell. Es sei “von grundlegender Bedeutung, dass wir der Versuchung widerstehen, unseren Spielraum auf andere wichtige soziale Themen des Tages auszudehnen“.

Führende Notenbanker weltweit sind sich nicht einig darüber, welche Rolle den Zentralbanken in der Transformation zukommt. Manche werben für mehr klimapolitisches Engagement. Einer ihrer führenden Vertreter ist Mark Carney, ehemaliger Chef der Bank of England (BoE).

In den USA drängen der New York Times und Financial Times zufolge Politiker der Demokraten die Notenbank zu mehr klimapolitischem Engagement, während Abgeordnete der Republikaner befürchten, die Zentralbank könne ihr Mandat dadurch überstrapazieren. Powell sagte nun: Ohne einen ausdrücklichen gesetzlichen Auftrag wäre es “unangemessen”, wenn die Fed ihre Instrumente nutze, “um eine grünere Wirtschaft zu fördern oder andere, klimabasierte Ziele zu erreichen”.

Wie die New York Times weiter berichtet, sind Funktionäre wie Powell beispielsweise dagegen, dass die Fed die Banken ermutigt, mehr Kredite an grüne Projekte zu vergeben und zugleich den Zugang zu Krediten für klimaschädliche Investitionen zu erschweren. In Schweden sagte Powell: Es gehöre aber sehr wohl zu den Aufgaben der Notenbank, klimabezogene Risiken für den Finanzmarkt zu beobachten und von den Banken zu verlangen, diese in ihr Risikomanagement mit einzubeziehen. ae

Der Rückversicherer Munich Re erwartet in den kommenden Jahren weltweit steigende Schäden durch Naturkatastrophen. Im Jahr 2022 verursachten Überschwemmungen, Stürme, Waldbrände und andere Naturkatastrophen volkswirtschaftliche Schäden von 270 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit reiht sich das Jahr in die “schadenintensiven” vergangenen fünf Jahre ein. Die teuerste Katastrophe war mit 100 Milliarden Dollar der Hurrikan “Ian”, der Ende September 2022 auf die US-Ostküste traf.

Versicherungen tragen zunehmend die Kosten von Naturkatastrophen: Von den 270 Milliarden Gesamtschaden der Bilanz waren rund 120 Milliarden versichert. Dabei sind zwei Faktoren wichtig: Natürliche Zyklen wie La Niña begünstigen Hurrikane in Nordamerika, Hochwasser in Australien, Hitze und Trockenheit in China oder stärkere Monsun-Niederschläge in Südasien. Der Klimawandel fördert diese Wetterextreme – sodass sich Effekte mitunter verstärken.

Die Munich Re dokumentiert seit Jahrzehnten die Schäden durch Naturkatastrophen, weil sie das Risikomanagement beeinflussen. Der Rückversicherer sieht sich als Pionier bei der Analyse der Auswirkungen der anthropogenen globalen Erwärmung und damit des Klimawandels. Die vergangenen acht Jahre waren die wärmsten überhaupt und der damit verbundene höhere Energieinhalt in der Atmosphäre verändere die Risikoeinschätzung. Zwar ließen sich einzelne Schadenereignisse nicht allein auf den Klimawandel zurückführen. Die Analyse langfristiger Trends von meteorologischen Daten in Verbindung mit versicherungstechnischen und sozioökonomischen Daten liefert jedoch wichtige Hinweise auf sich ändernde Risiken aus Unwettergefahren. dpa/tse

Wieder einmal versammeln sich die Reichen und Wichtigen in Davos, zusammen mit jenen, die ihre Nähe suchen. Wieder einmal steht das Klima hoch oben auf der Agenda des Weltwirtschaftsforums. Und erneut ist es leicht, darüber zu witzeln.

Milliardäre im Privatjet; Konzernchefs mit treuhänderischer Verantwortung gegenüber ihren Aktionären, die das soziale Unternehmertum preisen: Ausgerechnet die globale Elite – die per Definition am meisten vom Status Quo profitiert – mahnt in Davos radikale Veränderungen an. Da scheint Zynismus angebracht.

Davos allein kann das Klima nicht retten, aber ohne Davos geht es auch nicht. Denn hier nehmen die Mächtigen der Wirtschaft Einfluss auf die globale Transformation – so wie sie das auch an anderen Orten tun. Zum Beispiel auf der COP27. Die über 600 registrierten Lobbyisten der Öl- und Gas-Industrie bei den UN-Klimagesprächen in Sharm el-Sheikh sind für mich vor allem eines: ein Zeichen, dass es tatsächlich um viel geht. Glaubt wirklich jemand, dass die Exxons und Saudi Aramcos der Welt ohne die COP27 keinen Einfluss auf die Klimapolitik nehmen würden?

In Davos waren Konzernspitzen und deren Finanziers immer schon stark vertreten, die prominentesten Exponenten aus Zivilgesellschaft und Politik ebenso. Das Klima spielte schon länger eine Rolle. Vertreter von Umweltschutzgruppen und Klimaforschung waren schon in Davos, bevor Greta Thunberg im Jahr 2019 die versammelte Prominenz warnte: “Our house is on fire!” – “Unser Haus brennt!”

Inwieweit die Teilnehmer des Forums diese Einschätzung teilen, ist eine andere Frage. Dabei ist mittlerweile nun wirklich (fast) allen klar, dass Klimaschutz nicht eine Frage des “ob” sondern des “wann” und “wie” ist. Klar ist auch, dass jene, die von Klimaschmutz profitieren, im Grunde nur auf Verzögerung setzen müssen. Auch sie sind in Davos ebenso wie etwa bei der COP27. Es gehört klarerweise zu ihrer Taktik, dass sie die Treffen für ihre Lippenbekenntnisse als prominenten Hintergrund nutzen.

Die Aufgabe für den Rest von uns ist, gegenzusteuern. Der Grat zwischen produktivem Engagement der Unternehmen und reinem Greenwashing ist schmal; Verzögerungstaktiken gibt es zur Genüge. Aber sie alle laufen auf ein ähnliches Argument hinaus: “Kein Grund für radikale Schritte jetzt. Neue Technologie wird’s schon richten.”

Dass das nur teilweise stimmt, ist schon lange klar. Natürlich brauchen wir im Kampf gegen den Klimawandel neue Technologien. Aber zurücklehnen und auf sie warten allein reicht nicht aus. Damit sie ihre Wirkung entfalten können, müssen sie selbstverständlich von – auch radikalen – politischen Schritten begleitet werden.

Ein Beispiel: Die Solarenergie ist mittlerweile die billigste Stromquelle der Geschichte, wie die Internationale Energieagentur bereits im Jahr 2020 erklärte. Und ja, liebe Neinsager, das beinhaltet die Tatsache, dass die Sonne zwischen den Polarkreisen nie 24 Stunden lang scheint. Dennoch hängt die Welt nach wie vor stark an fossilen Energien – unter anderem, weil über 90 Prozent der globalen Kohlekraftkapazitäten durch langfristige Verträge, die oft zwanzig Jahre oder länger laufen, vom Wettbewerb auf dem Markt abgeschottet sind.

Ein anderes Beispiel: Für vergleichsweise umweltfreundliche Flüssigkraftstoffe, die sogenannten E-Fuels, kann bestehende Infrastruktur genutzt werden. Das erschwert die Einführung von strombasierten Lösungen, etwa batteriebetriebene Elektromobilität oder mit Strom betriebene Heizungen, obwohl diese die Energie rein physikalisch fünfmal so effizient nutzen.

Der sogenannte freie Markt, auf dem sich die beste Technologie von selbst durchsetzt, ist also ein Mythos. Wenn jede Tonne Kohle und jedes Fass Öl mehr an externen Kosten verursachen, als sie an Wertschöpfung zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, ist klar, dass Marktkräfte in die falsche Richtung zeigen. Es ist wichtig, das so direkt zu sagen. Auch wenn es jenen nicht gefallen kann, die durch das Verbrennen fossiler Energieträger fette Privatgewinne einstreichen, während die Gesellschaft die Kosten trägt.

Hier treffen die Spitzengespräche in Davos auf die harte interessenspolitische Realität. Denn um Politik geht es am Ende natürlich auch dort – und damit um die Frage, wie jemand, der sich in Davos für den Klimaschutz einsetzen möchte, eine möglichst große Wirkung erzielen kann. Letztlich muss das Ziel sein, Ansatzpunkte zu finden, um einen tatsächlichen Wandel in die Wege zu leiten.

In Davos kann man zu diesem Zweck besonders wirksame Hebel ziehen, denn dort treffen sich Menschen, die das Geld und die Macht haben, wirklich etwas zu bewegen. Das beginnt schon bei der Anreise. Wie wäre es beispielsweise, nur solchen Privatjets eine Landeerlaubnis zu erteilen, die ausschließlich mit nachhaltigem Kraftstoff unterwegs sind?

Das mag zunächst klingen wie Greenwashing, vielleicht sogar wie ein schlechter Scherz. Aber die nachhaltigen Kraftstoffe sind nur ein Beispiel für den technologischen Optimismus, der die Treffen in Davos prägt, und für die neuen Technologien, die wir benötigen, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten.

Ohne nachhaltige Kraftstoffe wird es unmöglich sein, den globalen Flugverkehr CO2-neutral zu gestalten. Noch sind diese Kraftstoffe sehr teuer: Für einen Transatlantikflug in der Economy-Class beträgt der Aufschlag etwa 300 Euro. Freiwillig zahlen die wenigsten Kunden so viel. Und dennoch sind nachhaltige Kraftstoffe die große Hoffnung der Fluglinien.

Deshalb bedarf es der Politik, um die nötigen Investitionen in neue Technologien zu forcieren. Jetzt. Nur dadurch werden sie billiger, wie etwa auch das Beispiel Solarenergie zeigt. Und wie anfangs bei der Solarenergie, sind auch hier die Reichen gefragt – genau die, die sich in Davos treffen -, die noch relativ teure Technologien als erste anzuwenden.

Natürlich wären etwa Nacht- und Hochgeschwindigkeitszüge dem Fliegen vorzuziehen, aber manche Strecken lassen sich mit Zügen eben nicht überwinden. Am Ende geht es, wie so oft, um die richtige Balance zwischen Verhaltensveränderungen und neuen Technologien, individuellen Schritten und politischen Veränderungen, Energiesparen und Investitionen in CO2-arme Energiequellen. Es geht um die große Transformation.

Wer aus dieser Transformation als Gewinner hervorgeht und dann in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren in Davos sein wird, lässt sich kaum absehen. Aber dass es immer irgendwo ein solches Treffen geben wird, ist klar. Umso wichtiger, es für das Klima zu nutzen. Und mit ein bisschen Glück wird das Forum unterm Strich ein klein wenig dazu beitragen, dass der Ort Davos auch in dreißig Jahren zu dieser Jahreszeit noch kalt und verschneit sein wird.

Gernot Wagner ist Klimaökonom an der Columbia Business School und Autor von “Geoengineering: the Gamble” (Polity, 2021), ab 7. Februar auch erhältlich auf Deutsch unter dem Titel “Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln? Das riskante Spiel, mit Geoengineering die Klimakrise aufhalten zu wollen” (oekom Verlag, 2023).

Anfang der Woche legte Jochen Flasbarth viel Geld auf den Tisch: Mit 84 Millionen Euro hilft die Bundesrepublik dem krisengeschüttelten Pakistan, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. 2021 hatten heftige Regenfälle, wahrscheinlicher geworden durch die Erderwärmung, zehn Prozent des Landes überschwemmt und zwei Millionen Menschen ihre Unterkunft geraubt. Auf der UN-Geberkonferenz in Genf sagte der Staatssekretär im deutschen Entwicklungsministerium BMZ: “Das Beispiel Pakistan zeigt, dass wir nicht nur bei Klimakonferenzen abstrakt über Klimaschäden und ihre Finanzierung reden, sondern auch konkret handeln, wenn es ernst wird.”

Das treibt den 60-jährigen in seinem Berufsleben immer wieder an: Konkret handeln und vorausschauend Risiken reduzieren. Die Zuständigkeit für Klimaschutz liegt nicht mehr bei ihm, aber das BMZ finanziert viele Klima-Projekte. Also bleibt Flasbarth ein wichtiger Akteur. “Entscheidend ist, dass wir Pakistan nicht nur beim unmittelbaren Wiederaufbau unterstützen, sondern auch dabei, sich besser und nachhaltig an den Klimawandel anzupassen. Wir wollen gemeinsam so vorgehen, dass beim nächsten Klima-Schock die Schäden kleiner ausfallen oder ganz vermieden werden.”

Flasbarth vertritt das Entwicklungsministerium, aber bei allen Themen rund ums Klima bleibt er Spezialist. Lange hat er im Umweltministerium die internationalen Beziehungen gepflegt. Bei den Klima-COPs und im Dezember auch bei der Artenschutz-COP in Montreal ist Jochen “Flashbart”, wie viele aus der internationalen Szene sagen, ein geschätzter Gesprächspartner. Er verhandelt nicht nur für Deutschland, sondern wurde und wird gern von COP-Präsidenten als Feuerwehr-Mann auf besonders heikle Themen angesetzt: Mal hier die Türkei beruhigen, mal dort einen Bericht zum heißen Eisen Klimafinanzen erstellen. Viele im internationalen Klimazirkus halten Flasbarth für den eigentlichen deutschen Umweltminister.

Das Thema Umweltschutz zieht sich als roter Faden durch seine Biographie. Als 11-Jähriger sucht Jochen Flasbarth im Garten nach dem Riesenalk, einem ausgestorbenen Seevogel aus der Klasse der Pinguine. Gut 40 Jahre später verhandelte er in Paris das zentrale Abkommen, in dem sich die Vereinten Nationen auf Klimaschutz einigten. Und inzwischen ist er bei vielen Mega-Themen der Umweltpolitik angelangt. Auch wieder mit der COP15 beim internationalen Artenschutz – denn die Krisen bei Klima und Biodiversität hängen eng mit Entwicklungspolitik zusammen.

Zunächst blieb der Ökonom Flasbarth in der Zivilgesellschaft, dann als hochrangiger Beamter im Bundesumweltministerium. Dann wechselte er mit Ministerin Svenja Schulze ins Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Flasbarth ist in der Industriestadt Duisburg-Rheinhausen aufgewachsen, als Jugendlicher protestiert er gegen eine Mülldeponie, dann tritt er dem NABU bei. “Der hieß damals noch Deutscher Bund für Vogelschutz – und war genauso wie er hieß”, sagt Flasbarth. In den 1980er Jahren politisiert sich der Verband, Flasbarth macht Karriere und wird schon mit 29 Jahren NABU-Präsident.

Ein Posten, auf dem Flasbarth aber nicht ewig bleiben will. 2003 beruft ihn Jürgen Trittin als Abteilungsleiter ins Bundesumweltministerium. “Viele haben sich damals gewundert”, sagt Flasbarth, “aber diese Ebene wird von außen betrachtet total unterschätzt“. Flasbarth steigt auch im Ministerium auf, leitet das Umweltbundesamt und wird 2013 schließlich Staatssekretär. Im BMZ bleibt Klimapolitik sein Thema, von hier aus fließt der Großteil der deutschen Klimafinanzierung für andere Länder.

Flasbarth ist keiner, der still im Hintergrund bleibt. Auch als Staatssekretär begreift er sich als öffentliche Person. In einem dreistündigen Interview lässt er sich von Journalist Thilo Jung löchern, und auf Twitter verteidigt er auch schon mal seine Kollegin Jennifer Morgen im Auswärtigen Amt, wenn ein kritischer Artikel im “Spiegel” erscheint. “Ich hatte immer Glück, dass die Minister damit einverstanden waren”, sagt Flasbarth.

Er verteidigt die Bundesregierung auch gegen Kritik der Klimaaktivistinnen und -aktivisten – auch, weil er es aus internationalen Verhandlungen anders kennt: “Deutschland hatte weltweit immer ein besseres Ansehen als zu Hause.” Flasbarth hat es selbst erlebt. Diese internationalen Verhandlungen sind wegen des Prinzips der Einstimmigkeit oft heikel. “Es läuft gar nichts mehr, sobald einer nein sagt”, sagt Flasbarth. Dass in Paris tatsächlich der Durchbruch gelang, liege unter anderem am damaligen französischen Außenminister Laurent Fabius und dessen Vorbereitung. Inzwischen gehört er selbst zu den kleinen Zirkeln, in denen in letzter Minute die Entscheidungen fallen. Jana Hemmersmeier/bpo

Das Unwort des Jahres 2022 lautet “Klima-Terroristen”. Gemeint sind mit dem Begriff nicht diejenigen, die das physikalische und ökologische Gleichgewicht des Planeten Erde aus der Balance bringen. Sondern Menschen, die sich mit zivilem Ungehorsam gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen wehren.

Der aktuelle Konflikt darum eskaliert gerade im rheinischen Braunkohlerevier. Die Besetzung und Räumung des Dorfes Lützerath wird in den nächsten Tagen und Wochen die Debatte in Deutschland prägen. Wir hoffen darauf, dass die Auseinandersetzungen friedlich bleiben, auch wenn sich viele Menschen auf beiden Seiten des Konflikts als machtlos erleben. Wir schauen in diesem Climate.Table auf das Thema – und werden in der nächsten Zeit die internationale Bedeutung der deutschen Kohledebatte eingehender beleuchten.

In den Schweizer Bergen treffen sich dagegen ab nächster Woche die Menschen, die alles andere als machtlos sind. In Davos reden die Spitzen von Politik und Wirtschaft beim Weltwirtschaftsforum seit ein paar Jahren auch über das Klima. Aber verändert das etwas? Vor drei Jahren schien es so: Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt, forderte für seine Investitionen ernsthaften Klimaschutz ein. Was daraus geworden ist, beschreibt dieser Climate.Table. Auch stellen wir den Club der Milliardäre vor, die den Klimaschutz zum privaten und beruflichen Hobby gemacht haben. Und wir lassen einen Ökonomen zu Wort kommen, der Davos für echten Klimaschutz nutzen will.

Daneben gibt es noch weitere wichtige Entwicklungen: Wir beschreiben die internationale Anstrengung zum Wiederaufbau von Pakistan, der das vom Klimawandel verwüstete Land widerstandsfähiger als zuvor machen soll – und eine Blaupause für Schadensregulierung nach der heiß debattierten “Loss and Damage”-Politik sein könnte. Und wir erzählen eine bizarre Geschichte aus der Schweiz: Der neue Umweltminister Albert Rösti muss jetzt ein Klimagesetz voranbringen, das er als Parlamentarier bekämpft und gegen das er mit seiner Partei SVP für den Sommer 2023 eine Volksabstimmung organisiert hat. Die wendet sich also jetzt gegen ihn selbst als Regierungsmitglied.

Es bleibt spannend. Und wir bleiben dran. Viel Spaß beim Lesen, wir freuen uns über Rückmeldungen.

Behalten Sie einen langen Atem!

Finks Brief an CEOs von 2020 war eine große Überraschung. Der Blackrock-Vorsitzende warnte, Klimarisiken würden zunehmend zu Investitionsrisiken. Übersetzt: Investitionen in fossile Industrien verlieren an Attraktivität, da sie in Zukunft an Wert zu verlieren drohen. Schon bald werde es deshalb zu einer “erheblichen Umschichtung von Kapital” kommen. Nachhaltiges Investieren sei die “beste Grundlage für künftige Kundenportfolios”. Doch die Zwischenbilanz nach drei Jahren sieht recht dürftig aus: Blackrock investiert weiter in fossile Industrien, stimmt auf Hauptversammlungen nur wenigen Klima-Anträgen zu und das dominierende Geschäftsmodell der passiven Fonds verbaut wichtige Druckmittel.

Blackrock selbst wollte Nachhaltigkeit zum “neuen Standard für Investitionen” machen. Der Vermögensverwalter:

Blackrock verwaltet nach eigenen Angaben “rund 490 Milliarden US-Dollar in ESG-Fonds“. 2020 lag die Zahl noch bei gut 200 Milliarden, 2021 erreichte sie einen Höchststand von 509 Milliarden. Knapp über 6 Prozent des von Blackrock verwalteten Vermögens ist somit in ESG-Fonds angelegt. Etwa 25 Prozent des verwalteten Vermögens sind in Unternehmen oder staatlich ausgegebene Vermögenswerte investiert, die Ziele zur Reduktion ihres Treibhausgas-Ausstoßes haben (“Science-based Targets” oder vergleichbares). Bis 2030 soll dieser Anteil auf 75 Prozent wachsen, weil sich mehr Unternehmen solche Ziele setzen.

Doch der Klimanutzen vieler vermeintlich grüner Fonds ist begrenzt, sagt Jan Fichtner, der an der Universität Amsterdam zu Sustainable Finance und Indexfonds forscht. “Viele Blackrock-Fonds sind jetzt ESG-Integration-Fonds. Unsere Untersuchungen zeigen aber, dass die sich kaum von den herkömmlichen Indexfonds unterscheiden. Sie schließen zwar Kohleunternehmen aus, aber Öl- und Gasunternehmen kommen weiter in den Fonds vor.”

Auch Blackrocks Divestment aus der Kohle ist unzureichend. Das Unternehmen kann noch immer in 80 Prozent aller Unternehmen investieren, die Kohleminen oder -kraftwerke betreiben. Blackrocks Ausschlusskriterien lassen zu viel Spielraum. Für die Öl- und Gasindustrie hat Blackrock sich gar keine konkreten Ziele gesetzt. Als der texanische Pensionsfonds seine Investitionen zurückziehen wollte, bekannte Blackrock, man sei der vermutlich größte Investor in fossile Energien. Man wolle, “dass die (fossilen) Unternehmen Erfolg haben und gedeihen”.

Blackrock betont, viele Schwellenländer seien weiterhin auf fossile Energieträger angewiesen. Regierungen und Unternehmen müssten sicherstellen, dass die Menschen weiterhin Zugang zu zuverlässiger und billiger Energie haben. Die Energiewende werde Jahrzehnte dauern, so Blackrock. Einige Entwicklungen zeigen, dass es auch schneller gehen könnte. Die westlichen Staaten haben sich mit ersten Partnerländern auf Just Energy Transition Partnerships (JETP) geeinigt, an denen sich auch private Geldgeber beteiligen sollen. Investitionen in fossile Industrien und Rohstoffe sind zudem nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar.

Blackrocks Kohleausschluss gilt nicht für die passiven Fonds des Unternehmens. Die machen einen immensen Teil des verwalteten Vermögens aus. Im Unterschied zu aktiv verwalteten Fonds, wird das Anlagevermögen dabei nur passiv investiert, beispielsweise in alle Werte eines Aktienindex. Mittlerweile verwaltet die iShares-Sparte von Blackrock über zwei Billionen US-Dollar an Vermögen in solchen Fonds. Hinzu kommen weitere Billionen im Bereich Index-Fonds für institutionelle Investoren.

Die Gelder sind langfristig angelegt. Passive Fonds können ihren Anteil an fossilen Unternehmen nur verkaufen, wenn sie aus dem Aktienindex ausscheiden, den der Fonds kopiert. Blackrock kann die Unternehmen also nicht zu mehr Nachhaltigkeit zwingen, indem es mit dem Verkauf der Aktien droht.

Der Vermögensverwalter will diese Passivität durch eine aktivere Ausübung seiner Stimmrechte auf Hauptversammlungen überwinden. Aktivisten loben dies als “180-Grad-Wende“. Hat das Unternehmen 2020 lediglich zwölf Prozent aller ESG-Anträge (Anträge mit ökologischem und sozialem Fokus) auf Hauptversammlungen zugestimmt, lag die Zahl 2021 bei immerhin 40 Prozent. Zwischen Juni 2021 und 2022 ist die Zustimmungsrate jedoch auf 22 Prozent gefallen. Das Unternehmen liegt bei der Zustimmung zu Klima-Anträgen noch immer hinter vielen Wettbewerbern zurück, wie eine Analyse von ShareAction zeigt.

In jüngster Zeit seien mehr Anträge zu einschränkend und würden zu sehr in das Management der jeweiligen Unternehmen eingreifen, so Blackrock. Das Unternehmen lehnt Anträge ab, die einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen forderten. Und obwohl Blackrock von Unternehmen mehr Transparenz über Klimarisiken und -pläne fordert, lobbyiert der Vermögensverwalter gegen US-Regeln zur Offenlegung von Scope3-Emissionen.

Kritiker sehen auch Blackrocks Versprechen kritisch, mehr ESG-Fonds aufzulegen. Was nach einem Widerspruch klingt, liegt im Design vieler Fonds begründet. Nachhaltige ETFs würden beispielsweise nur Aktien aufkaufen, die schon an der Börse gehandelt werden, sagt Tariq Fancy, ein ehemaliger Top-Manager, der bei Blackrock für den ESG-Bereich zuständig war. “Durch die Investition in einen solchen Fonds wird kein zusätzliches Kapital für nachhaltigere Unternehmen oder Zwecke bereitgestellt”, so Fancy. Und Fichtner ergänzt: “Viele ESG-Fonds können gar nicht in Kapitalerhöhungen investieren. Vor allem bei passiven Fonds ist das nicht möglich, da sie ja nur einen Index nachbilden”.

Blackrock selbst betont immer wieder, man verwalte nur die Gelder der Kunden und habe die gesetzlich festgeschriebene “treuhänderische Pflicht”, die Gelder im Sinne der Kunden, also gewinnbringend, anzulegen. Ein Ausschluss der fossilen Industrien würde dem zuwiderlaufen. Zwischen den Zeilen bedeutet das: Wenn die Kunden keine grünen Anlagen wollen, sind uns die Hände gebunden.

Doch sind Blackrock aufgrund des Wettbewerbs ein Stück weit die Hände gebunden? Wenn Blackrock als erster Vermögensverwalter komplett aus fossilen Anlagen aussteigen würde, könnten viele Kunden einfach zu anderen Anbietern wechseln. Aus diesen Gründen sei es illusorisch, dass Blackrock und andere Vermögensverwalter aus eigenem Antrieb eine grüne Transformation herbeiführen, sagt Fancy. Stattdessen brauche es staatliche Regulierungen wie einen CO₂-Preis, um fossile Industrien zu verteuern. Dann würden sich Investitionen nicht mehr lohnen und die Finanzströme würden viel schneller in grüne Industrien fließen, so der ehemalige Blackrock-Nachhaltigkeitschef Tariq Fancy.

Der US-Milliardär ist als UN-Sondergesandter für Klima-Ehrgeiz und Lösungen eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in den USA. Bloomberg machte sein Vermögen (derzeit geschätzt auf etwa 80 Milliarden Dollar) als Investor und Eigentümer seines Finanz-Informationsdienstes Bloomberg und eines TV-Senders. Von 2002 bis 2013 war er Bürgermeister von New York City und engagierte sich danach im Klimaschutz. Auf UN-Ebene treibt er Klimaschutz in Wirtschaft und Finanzwesen voran. Mindestens 1,5 Milliarden Dollar seines privaten Kapitals hat Bloomberg bisher eingesetzt, um politische Kampagnen und Umweltgruppen zu finanzieren – unter anderem die “America´s Pledge”-Kampage von US-Wirtschaft und Zivilgesellschaft, als US-Präsident Donald Trump 2017 das Land aus dem Pariser Abkommen herausführte. Mit seiner Stiftung finanziert er unter anderem Aktivismus gegen fossile Energien und für Erneuerbare.

Jeff Bezos, Amazon-Gründer und mit derzeit etwa 170 Milliarden der reichste Mann der Welt, finanziert bis 2030 Klima- und Nachhaltigkeitsziele mit zehn Milliarden Dollar über seinen “Earth Funds”. Und das könnte noch mehr werden, wenn er sein Vermögen, wie angekündigt, für Wohltätigkeit spendet. Bezos gehört auch die führende US-Tageszeitung “Washington Post”, die gerade massiv ihre Klimaberichterstattung ausgebaut hat. Und er treibt zusammen mit anderen Konzernen und der US-Regierung die umstrittene US-Initiative “Energy Transition Accelerator” voran, mit der Unternehmen ihre CO2-Emissionen durch Deals mit Entwicklungsländern ausgleichen wollen.

Marc Benioff ist dabei einer seiner vielen Partner. Der Gründer des Tech-Unternehmens Salesforce und lediglich einstelliger Milliardär (acht Milliarden Dollar) hat nicht nur das renommierte TIME-Magazin gekauft und ein eigenes Institut zur Erforschung und Bewahrung des Ozeans in seiner Heimat Kalifornien gegründet. Er hat auch angekündigt, 300 Millionen Dollar für Renaturierung und Klima-Gerechtigkeit zu spenden.

Einen eigenen Weg zwischen politischer Lobbyarbeit und Hightech-Begeisterung sucht beim Klimaschutz auch Bill Gates. Der Microsoft-Gründer (129 Milliarden) investiert im großen Stil mit seiner Firma “Breakthrough Energy” in Techniken, die die Klimakrise lösen sollen: Laborfleisch, Fusions- und Atomenergie, CO2-Entfernung und -Speicherung. Gates sorgte nach Medienberichten dafür, dass das lange umstrittene Investmentpaket Inflation Reduction Act (IRA) von US-Präsident Biden 2022 gegen viele Widerstände durchgesetzt wurde. Viele der von Gates unterstützten Technologien werden im IRA mit steuerlicher Förderung bedacht. Gates angekündigt, die Profite aus seinen Unternehmen wieder in den Klimaschutz zu investieren.

Dem IRA hat auch der australische Multimilliardär Andrew Forrest (Vermögen laut Forbes-Liste 18 Milliarden Dollar) zur Geburt verholfen – unter anderem durch ein Treffen mit dem demokratischen US-Senator Joe Manchin, der das Gesetz lange blockiert hatte. Forrest machte sein Geld durch die Firma Fortescue Metal Group mit dem lukrativen Bergbau in Australien. Für die verheerenden Brände in Australien machte er weniger den Klimawandel und vielmehr schlechtes Forst-Management verantwortlich. Er leugnet den Klimawandel nicht, plädiert aber vor allem auf Anpassung und Umstrukturierung. Und er sieht großes ökonomisches Potenzial in der Produktion von grünem Wasserstoff – der wiederum von Bidens IRA-Programm in den USA so stark subventioniert werden soll, dass er dort billiger und schneller als anderswo auf der Welt zur Verfügung stehen könnte. Forrest schloss 2022 mit dem deutschen E.on-Konzern einen Vertrag über die schnelle Lieferung von großen Mengen grünen Wasserstoffs aus Australien – bis 2030 sollen dafür bis zu 50 Milliarden Dollar fließen.

Auch US-Milliardär Tom Steyer (1,5 Milliarden Dollar) hantiert mit großen Zahlen: 40 Milliarden Dollar plant der Hedge-Fonds-Manager mit einem Klima-Fonds für Investitionen in grüne Zukunftstechnologien einzusammeln. Der Demokrat bewarb sich 2020 als Kandidat für das Rennen um die US-Präsidentschaft mit weitreichenden Ideen zu Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Die mehr als 340 Millionen Dollar teure Kampagne bezahlte er mit eigenen Mitteln. Er gilt als einer der wichtigsten Finanziers der demokratischen Partei in den USA und verteilt regelmäßig große Beträge auch an Umwelt- und Klimagruppen.

Auch der Investor John Doerr (Vermögen: zwölf Milliarden Dollar) hat in Kalifornien investiert: Über eine Milliarde Dollar an der Elite-Universität Stanford, die damit in seinem Namen eine “Sustainability School” ins Leben gerufen hat. Mit dieser auch für US-Verhältnisse gigantischen Spende (nur Michael Bloomberg hat mehr an eine Universität gegeben) sollen Wege aus der Klimakrise erforscht werden – allerdings, bemängeln Kritiker, auch durch Gelder aus der fossilen Wirtschaft finanziert.

In Australien wiederum kämpft der Milliardär Mike Cannon-Brookes (zwölf Milliarden Dollar Vermögen) gegen die fossile Industrie mit einem Trick für Reiche: Den Kohle-Konzern AGL aufkaufen und das Kohle-Geschäft in Australien schnell stilllegen – und gleichzeitig dabei Geld verdienen. Cannon-Brookes, der sein Geld mit der Software-Firma Altlassian verdient hat, gilt als unkonventioneller Denker, der auch schon mal eine 120 Quadratkilometer große Solarfarm in Australien plant.

Einen Anteil an den Milliarden aus dem Ölgeschäft, das ihre Familie groß gemacht hat, lässt die US-Erbin Aileen Getty in den Klimaschutz fließen. Sie unterstützt den Climate Emergency Fund, der unter anderem die Just Stop Oil-Kampagne und die “Letzte Generation” finanziert. Getty selbst verteidigt deren Aktionen, Gemälde symbolisch anzugreifen. Ihre Familie hat ihre Anteile am Ölgeschäft vor 40 Jahren verkauft “und ich habe mir stattdessen geschworen, alles zu tun, um das Leben auf diesem Planeten zu schützen”, schreibt Getty.

Der japanische Milliardär Masayoshi Son (21 Milliarden Dollar Vermögen) hat neben vielen Erfolgen auch etliche Pleiten hingelegt. Mit der Softwarefirma SoftBank wurde er endgültig reich und gründete in Japan nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 das “Renewable Energy Institute”, dessen Chef er neben seiner Funktion als Vorstand von SoftBank ist. Mission des Instituts: Aufbau einer “Gesellschaft, die auf erneuerbarer Energie gründet”, die Entwicklung von Technik und Geschäftsmodellen für dieses Ziel und die nationale und internationale Vernetzung von Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft.

Auch der reichste Inder, Mukesh Ambani, setzt mit seinem Milliarden-Vermögen jetzt auf klimafreundliche Techniken. Ambani, mit 90 Milliarden Dollar Vermögen laut Forbes-Liste der zehntreichste Mensch der Welt, kündigte 2022 an, seine Firma werde 76 Milliarden Dollar in die indische Solarrevolution investieren. Groß geworden ist Ambanis Firma Reliance Industries als Öl- und Energie-Konzern. Ambani hat ein Haus mit eigenem Krankenhaus und privater Auto-Ausstellung und finanzierte die Hochzeit seiner Tochter mit 100 Millionen Dollar.

Auch Richard Branson ist mit einem Vermögen von 2,3 Milliarden Dollar ein Teil der Klima-Milliardäre. Der Gründer der “Virgin”-Kette, die eine Plattenfirma, Megastores, eine Fluglinie, Hotels, Telekom-Firmen und einen Kreuzfahrtanbieter umfasste, bezeichnet wie etwa Bill Gates Innovationen und neue Technologien als Schlüssel zur Lösung der Klimakrise. Branson kündigte 2006 an, er werde im kommenden Jahrzehnt insgesamt drei Milliarden Dollar für den Klimaschutz ausgeben, doch es ist unklar, ob es mehr als 400 Millionen waren. Der exzentrische Technik-Fan hat (wie Jeff Bezos) seine eigene Firma für Weltraumflüge, die einen hohen CO2-Ausstoß haben.

Das Engagement der Business-Eliten für den Klimaschutz findet nicht überall Zustimmung. Der Vorwurf: Oft sei ihr Kapital erst durch klimaschädliche Geschäfte aufgehäuft worden, es gehe ihnen mehr um den Showeffekt oder die Durchsetzung eigener ökonomischer Ziele. Auch handeln sie anders als gewählte Politiker im eigenen Interesse und Auftrag und sind über ihr Tun und Lassen keine Rechenschaft schuldig, bei Versagen können sie nicht aus dem Amt entfernt werden.

Und manchen gelten gerade die Super-Reichen als schlechte Vorbilder. Wenn es um ihren Lebensstil mit extrem hohem Energie- und Materialeinsatz geht, seien ihre persönlichen Emissionen “mehrere tausend Mal” höher als der Durchschnitt der Menschen auf der Erde, kritisiert die Hilfsorganisation Oxfam in einem Gutachten. Und bei den Investments der Firmen, die sie führen, ist demnach der CO2-Fußabdruck etwa durch Energiekonzerne oder Zementfirmen noch größer: Die 125 Milliardäre an der Spitze der Forbes-Liste verantworten nach Oxfam Kohlendioxid-Emissionen von 393 Millionen Tonnen – eine Million mal mehr als der durchschnittliche Mensch auf der Erde mit etwa drei Tonnen im Jahr.

Im Dezember ist Rösti vom Parlament zum Vorsteher des eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK gewählt worden. Angesichts seiner bisherigen Rolle ist es allerdings unwahrscheinlich, dass er als Umweltminister den Klimaschutz in der Schweiz beschleunigt. Er muss jetzt ein Gesetz vertreten, dass seine eigene Partei zu Fall bringen möchte und gegen das er als Parlamentarier eine Volksabstimmung angeschoben hat.

Rösti ist in dieser Thematik kein unbeschriebenes Blatt: Er hat bereits als Präsident von Swissoil, des Dachverbandes der Brennstoffhändler in der Schweiz, maßgeblich dazu beigetragen, dass die Schweizer Bevölkerung bereits 2021 ein CO2-Gesetz an der Urne ablehnte. Das Gesetz sah vor:

Die Ablehnung des Gesetzes erfolgte mit 51,6 Prozent der Stimmen knapp. Und kam überraschend, da alle Parteien außer der SVP dafür waren. Eine starke Mobilisierung der Bevölkerung auf dem Land trug dazu bei.

Danach herrschte eine Zeit lang Ratlosigkeit. In der Folge präsentierte die Landesregierung Ende letzten Jahres einen weniger ambitionierten Vorschlag für ein neues CO2-Gesetz. Dieser:

Das Ziel des neuen Gesetzes bleibt aber das gleiche wie das der gescheiterten Vorlage: die Halbierung des CO2-Ausstoßes bis 2030 im Vergleich zu 1990.

Parallel dazu sorgte ein überparteiliches Komitee mit ihrer “Initiative für ein gesundes Klima”, bekannt als “Gletscherinitiative”, für mehr Bewegung in der schweizerischen Klimapolitik. Die Initiative verlangt ein fast vollständiges Importverbot für fossile Treib- und Brennstoffe ab dem Jahr 2050.

Das Parlament hat wiederum als Antwort auf diese Initiative einen Gegenvorschlag in Gesetzesform ausgearbeitet. Es sieht vor:

Nach diesem Gesetzentwurf zog die “Gletscherinitiative” ihren Vorstoß unter Bedingungen zurück. Der Grund: Ein Gesetz gehe viel schneller als der Weg über die Volksabstimmung.

Nun aber hat die SVP, also die Partei des neuen Klima- und Energieministers Albert Rösti, genügend Unterschriften gesammelt für ein Referendum gegen dieses Gesetz – und im Referendumskommitee der SVP saß kein anderer als Albert Rösti. Die Schweizer werden also Mitte 2023 erneut über den weiteren Weg in der Klimapolitik abstimmen.

Seine Rolle in dieser Debatte wird interessant werden. Die Schweizer Regierung funktioniert nämlich nach dem Kollegialitätsprinzip: Alle sieben Bundesräte vertreten nach außen die Meinung der Gesamtregierung, also des Bundesrates, und verteidigen diese in den Abstimmungskampagnen. Albert Rösti wird sich also gleich zu Beginn seiner Amtszeit für ein Klimaschutzgesetz einsetzen müssen, das seine Partei verhindern möchte und das er selber noch als Parlamentsmitglied aktiv bekämpft hat.

Sein Handlungsspielraum ist allerdings eng: Er wird die Klimapolitik der Schweiz nicht umkrempeln können, da er mit seinen Anträgen im Bundesrat eine Mehrheit finden muss. Und auf die Frage, ob er Parteipolitik machen oder dem Kollegialitätsprinzip folgen wolle, sagte er nach seiner Wahl: “Kollegialitätsprinzip”. Klimaschutz spiele “eine wichtige Rolle.” Dekarbonisierung sei nötig, es müsse aber “genügend Strom produziert werden.”

Die Fraktionschefin der Grünen, Aline Trede meinte: “Ich habe keine Angst vor Herrn Rösti im Uvek. Aber wir werden ihm genau auf die Finger schauen, was er macht und vor allem, was er nicht macht.” Und Marcel Hanggi vom Gletscher-Initiative-Komitee sagte: “Wir erwarten, dass Bundesrat Rösti die Klimaschutz-Vorlage unabhängig von seiner Parteimeinung vertritt. Schließlich hat sich ja die Schweiz mit dem Pariser Abkommen dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet.”

Rösti kann den Fortschritt verlangsamen, indem er weniger ambitionierte Anträge stellt. Allzu stark bremsen kann er aber auch nicht: Die Schweiz hat sich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 bis im Jahr 2030 um die Hälfte zu senken. Damit ist sie schon heute im Verzug, denn sie hat das bisherige Ziel von minus 20 Prozent bis 2020 nicht erreicht. Und auch mit den Maßnahmen im geplanten neuen CO2-Gesetz und selbst dem Gegenvorschlag der Regierung, der nun mit dem SVP-Referendum gekippt werden soll, wird die Schweiz wohl ihre Pariser Ziele verfehlen. Priscilla Imboden aus Zürich

Die Erwartungen Pakistans wurden sogar noch übertroffen: Während die Regierung rund 8,15 Milliarden Dollar an Hilfen für den Wiederaufbau erwartet hatte, ergab die Genfer Konferenz vom 9. Januar Finanzierungszusagen in Höhe von über neun Milliarden Dollar. Mit dem Geld von fast 40 Geberländern, multilateralen Banken und Entwicklungsagenturen sollen die Folgen der extremen Monsunregen und Überschwemmungen des letzten Sommers beseitigt werden.

Das schiere Ausmaß der Schäden und der humanitären Krise, von der 33 Millionen Menschen, fast die Hälfte davon Kinder, betroffen sind, hat die Weltgemeinschaft gezwungen, dem Land zu Hilfe zu kommen. Der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif war sich darüber im Klaren, dass sein Land nicht in der Lage ist, es allein zu schaffen. Bei der Eröffnung der Konferenz sagte er: “Für die Erholung und den Wiederaufbau werden mindestens 16,3 Milliarden Dollar benötigt. Die Hälfte davon soll aus inländischen Mitteln und die andere Hälfte von Entwicklungspartnern und Freunden aufgebracht werden.”

Die Konferenz ist der erste Testlauf eines Modells für die Bereitstellung von Klimafinanzierung zur Bewältigung von Verlusten und Schäden. Die Verantwortung für die Bereitstellung der Mittel liegt nach wie vor bei den “Geberländern”, aber es gibt einen Plan, der die Verwendung der Mittel regelt.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte: “Wir müssen auch ein grundlegendes Unrecht korrigieren. Pakistan ist ein doppeltes Opfer des Klimachaos und eines moralisch bankrotten globalen Finanzsystems. Wir brauchen kreative Wege, damit Entwicklungsländer Zugang zu Schuldenerlass und konzessionärer Finanzierung erhalten, wenn sie es am meisten brauchen. Vor allem müssen wir die brutale Ungerechtigkeit der Verluste und Schäden, die die Entwicklungsländer aufgrund des Klimawandels erleiden, ehrlich benennen.” Längerfristig würden weit mehr als 16 Milliarden Dollar benötigt.

Am stärksten betroffen von den Überschwemmungen waren die Bereiche Wohnen, Landwirtschaft und Viehzucht sowie Verkehr und Kommunikation. Nach Regionen betrachtet, war die Provinz Sindh am stärksten betroffen, gefolgt von Belutschistan, Khyber Pakhtunkhwa und Punjab.

Eine Bedarfsanalyse von UNDP und Weltbank (PDNA) schätzte den Gesamtschaden auf über 14,9 Milliarden Dollar und den wirtschaftlichen Gesamtschaden auf etwa 15,2 Milliarden Dollar. Der Mittelbedarf für den Wiederaufbau wird auf mindestens 16,3 Milliarden Dollar geschätzt. Nicht enthalten darin sind Investitionen für die Anpassung an den Klimawandel und die Vorbereitung auf künftige Klimaschocks.

Auf der Konferenz in Genf stellte Pakistan seinen Plan zum Wiederaufbau vor: Im Rahmenwerk für eine widerstandsfähige Erholung, Rehabilitation und Wiederaufbau (4RF) sind enthalten:

Der Plan schlägt Maßnahmen vor, die

Sie umfassen Reformen in den politischen Strukturen, Investitionen für Erholung, Rehabilitation und Wiederaufbau sowie institutionelle Effizienz. Bisher sind dabei allerdings noch viele Details unklar.

Neben der finanziellen Zusage einigte sich die Konferenz auf einen strukturierten Prozess zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Widerstandsfähigkeit des Landes. Zu den Schlüsselelementen des Plans gehören die Projektvorbereitung, die Entwicklung eines Finanzierungsplans, die Stärkung der Kapazitäten und die langfristige Resilienz.

Die Maßnahmen richten sich auf vier strategische Ziele beim Wiederaufbau:

Zu den Vorhaben gehören etwa Pläne zur Ausweisung von Flächen, die gegen Überflutungen geschützt sind, neue Bauvorschriften, überschwemmungssichere Polizeistationen und Gefängnisse und eine bessere Erhebung von meteorologischen Daten sowie Frühwarnsysteme.