|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#10

/

22. Februar 2025

|

|

|

Executive.Summary: Kampf gegen Wirtschaftkrise – Mehrheit wünscht sich Große Koalition

|

|

CEO.Talk: Wasserstoff – VNG-CEO fordert von neuer Bundesregierung mehr Planungssicherheit

|

|

CEO.Picks: Aufnahme von Geflüchteten führt zum Anstieg der Wirtschaftsleistung

|

|

CEO.News: DHL soll klimaneutral fliegen

|

|

Chinas PNTR-Status mit den USA : Was das Ende der Normalität für deutsche Firmen bedeuten würde

|

|

Energie: EEX-CEO Reitz erwartet 2026 fallende Erdgaspreise

|

|

Partnerschaft: KKR kauft Anteile des deutschen Energiedienstleisters EGC

|

|

Forschung: Allianz der Wissenschaftsorganisationen – Das sind die Forderungen an eine nächste Regierung

|

|

Arbeit: Generation Z ist fleißiger als ihr Ruf

|

|

China: Treffen mit Xi – Weshalb Alibaba und Jack Ma plötzlich wieder im Aufwind sind

|

|

Ernährung: Bio-Company – gleicher Umsatz bei kleinerem Filialnetz

|

|

CEO.Presseschau: Dominik von Achten ist der erfolgreichste CEO of Linkedin + Europäische Bauunternehmen sind weltweit führend

|

|

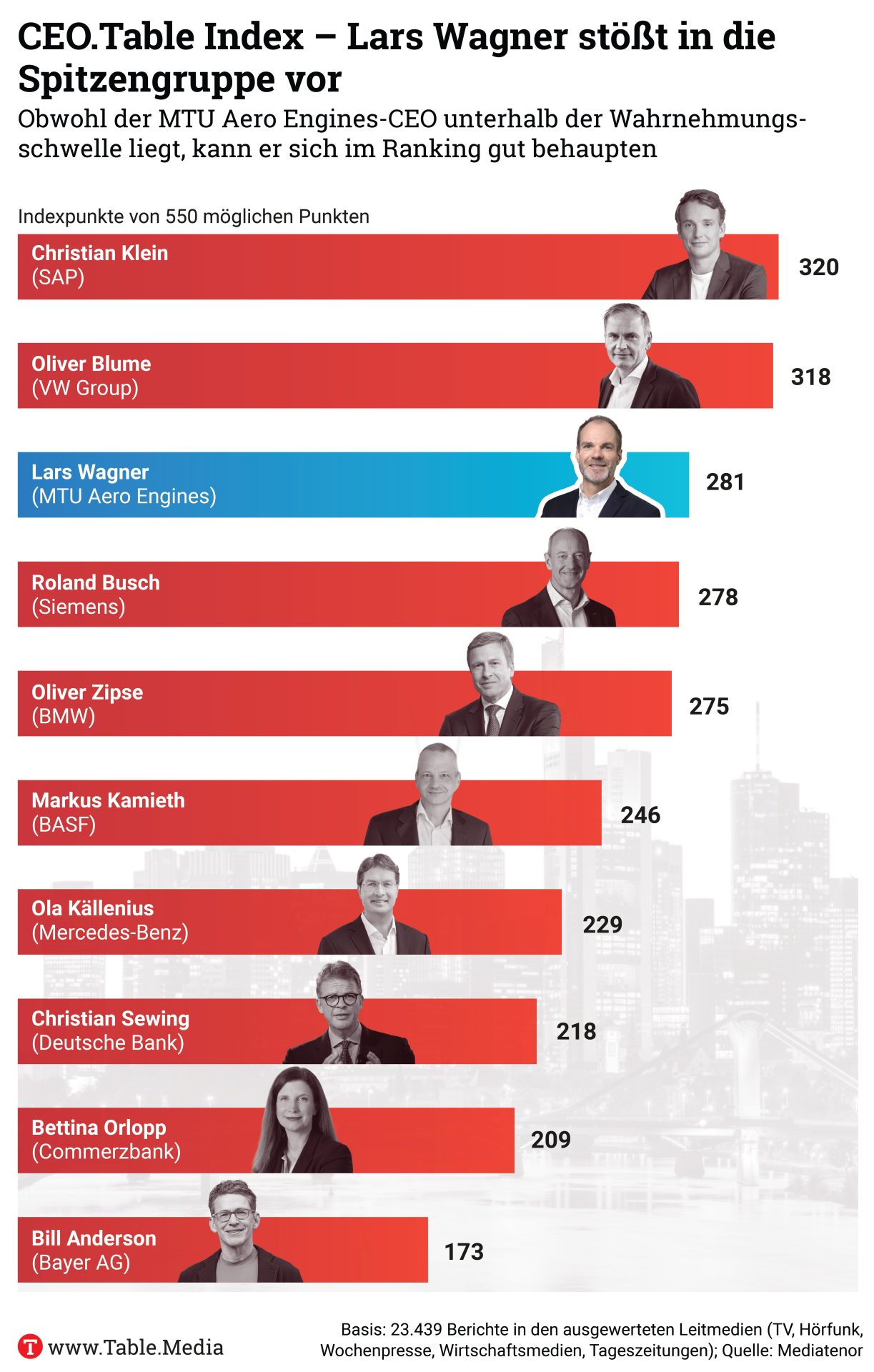

CEO.Index: Lars Wagner kommen Marktkapitalisierung, Arbeitgeberimage und Nachhaltigkeit zugute

|

|

CEO.Success: Die BASF schreibt Integration groß

|

|

CEO.Politics: Mehr Wirtschaftswachstum in Afrika erwartet

|

|

Industrie: Europas Plan für die Industrie

|

|

Außenwirtschaft: Trumps Zoll-Politik als Chance für Europa

|

|

EU: Handelsgespräche – Brüssel macht Druck auf Kyjiw

|

|

Nachhaltigkeit: Bürokratieabbau könnte grüne Investitionen untergraben

|

|

CEO.Personnel: Bertelsmann-Chef Thomas Rabe bleibt + Jens Schuchmann wird Sopro-Bauchemie-Geschäftsführer + Kratochwill ist neuer Strabag-CEO

|

|

CEO.Tech & Science: Meta-Projekt Waterworth frühestens 2028 fertig

|

|

Förderung: EU genehmigt Millionen-Subvention für Chip-Fabrik

|

|

Künstliche Intelligenz: Verpasste Chancen – Warum Deutschland bei KI ins Hintertreffen gerät.

|

|

CEO.Economics: Verteidigung – Europa muss Kräfte bündeln und Ressourcen heben

|

|

CEO.Standpunkt: Ohne Fachkräfte aus dem Ausland keine zukunftsfähige Wirtschaft

|

|

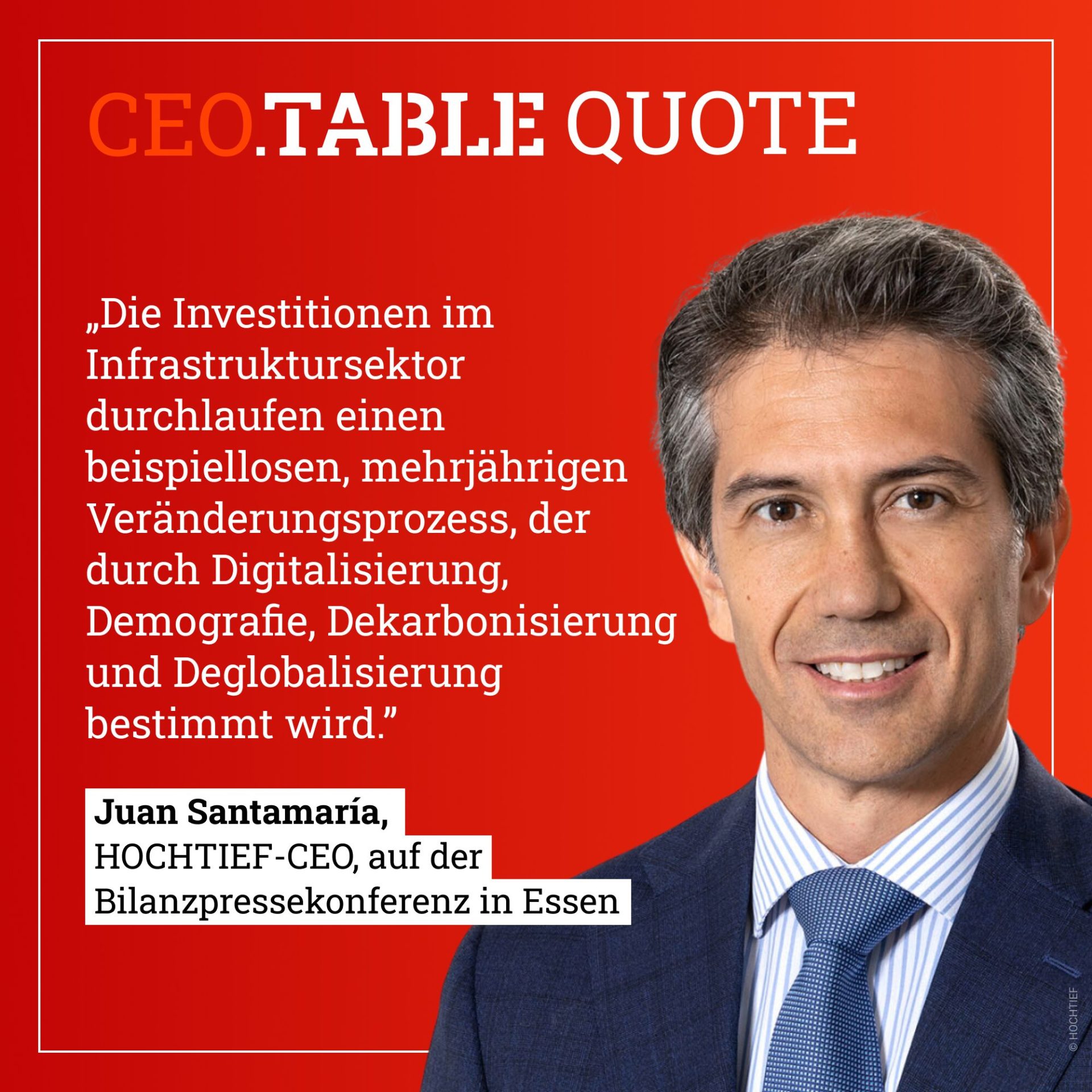

CEO.Quote: HOCHTIEF-CEO Juan Santamaría über die Investitionen im Infrastruktursektor

|

|

|

Executive.Summary

|

|

CEO Oliver Blume und Daniela Cavallo (2.v.r.) auf einer Demo in Wolfsburg gegen Rechts.

|

|

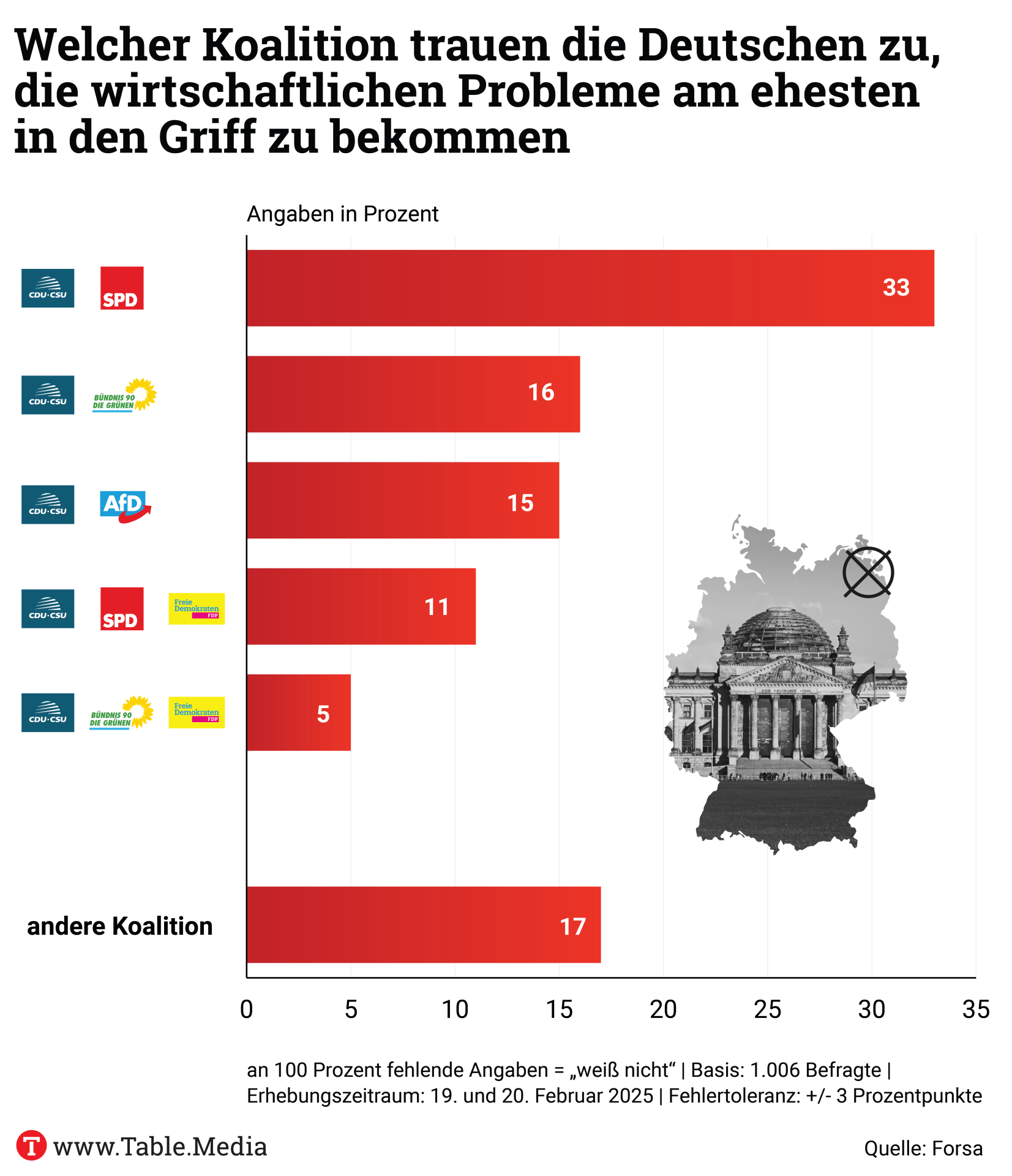

Kampf gegen Wirtschaftskrise: Mehrheit wünscht sich Große KoalitionVon Thilo Boss

Deutschland steckt in der Rezession fest. Zwei Jahre in Folge ist die Wirtschaftsleistung geschrumpft, die Aussichten für 2025 sind düster. Wenn überhaupt, erwarten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die OECD, aber selbst die noch amtierende Bundesregierung höchstens ein Mini-Wachstum von deutlich unter einem Prozent. Das zu ändern und Deutschland wieder auf einen starken Wachstumspfad zurückzuführen, trauen die Deutschen mehrheitlich nur einer großen Koalition zu. Das geht aus einer aktuellen repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa kurz vor der morgigen Bundestagswahl exklusiv für den CEO.Table durchgeführt hat.

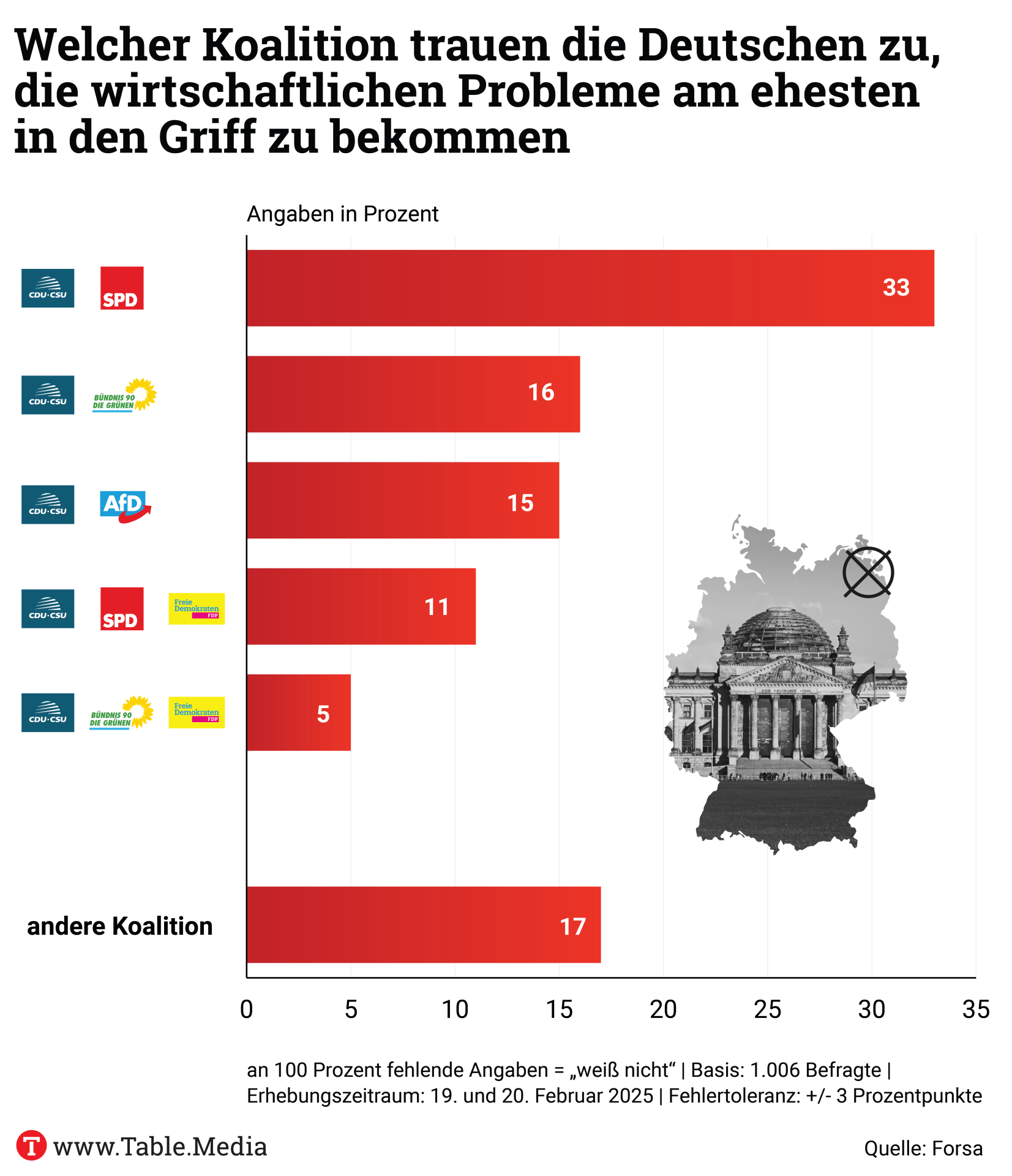

Auf die Frage, welche Regierungskoalition nach der Bundestagswahl am ehesten in der Lage wäre, die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland in den Griff zu bekommen, wird von den Bundesbürgern mit großem Abstand eine Koalition aus Union und SPD genannt. 33 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus. 16 Prozent trauen das am ehesten einem Bündnis aus Union und Grünen, 15 Prozent einer Koalition aus Union und AfD, elf Prozent einem Bündnis aus Union, SPD und FDP und fünf Prozent einer “Jamaika”-Koalition zu.

Die Ergebnisse unterscheiden sich auch nicht, wenn die Frage nach Parteipräferenzen ausgewertet wird. Sowohl die Anhänger von CDU/CSU als auch der SPD trauen einer schwarz-roten Koalition am ehesten die Bewältigung der wirtschaftlichen Probleme zu. Die Anhänger der Grünen, die noch mit der SPD nach dem Bruch der Ampel-Koalition eine Minderheitsregierung bilden, sprechen am ehesten einer schwarz-grünen Koalition die ökonomischen Lösungskompetenz zu. Die FDP-Anhänger erwarten die erfolgreiche Lösung wirtschaftlicher Probleme mehrheitlich von einer “Deutschland-Koalition” aus Union, SPD und Liberalen. Die Anhänger der AfD trauen das fast ausschließlich nur einem Bündnis ihrer Partei mit der Union zu.

Manager rufen Belegschaften zur Wahl aufIn den Wahlaufrufen und Briefen an die Beschäftigten, die viele CEOs, Vorstände und Betriebsratschefs in dieser Woche kurz vor den Bundestagswahlen im Intranet der Unternehmen verschickt haben, spiegeln sich vor allem die Wahlkampfthemen Wirtschaft und Migration wider. Selten seien “die Herausforderungen für unser Land so komplex und vielschichtig wie heute. Bei zahlreichen Unternehmen ist die Situation angespannt, eine seit mehreren Jahren schwächelnde Konjunktur setzt die Wirtschaft unter Druck”, heißt es etwa in dem Brief von Vonovia-CEO Rolf Buch und seinen Vorstandskollegen.

Oliver Blume, CEO des VW-Konzerns, sowie die Gesamtbetriebsratsvorsitzende, Daniela Cavallo, erwarten von den Wahlen wichtige Weichenstellungen, “die Deutschland wirtschaftliche Stärke, Beschäftigung, Wohlstand und Zusammenhalt sichern” könnten. Und auch Stefan Grosch, Arbeitsdirektor der Robert Bosch GmbH, argumentiert ähnlich: “Die Regierung muss wirtschaftspolitisch schnell die richtigen Weichen stellen und geeignete Rahmenbedingungen für ein investitions- und innovationsfreudiges Klima in Deutschland schaffen”, so der Manager.

CEOs für Toleranz und VielfaltZentraler Schwerpunkt neben der Beschreibung der wirtschaftlich schwierigen Lage Deutschlands sind in den CEO.Table vorliegenden Wahlaufrufen des VW-Konzerns, Vonovias, der Robert Bosch GmbH sowie der Bayer AG die Themen Vielfalt, soziale Integration und Toleranz. Ohne Parteien beim Namen zu nennen, grenzen sie sich dabei von der restriktiven Migrationspolitik der AfD deutlich ab. “Rechtsstaatlichkeit und Mitbestimmung im Betrieb. Innovationskraft und fairer Wettbewerb. Freiheit und Menschenrechte. Soziale Gerechtigkeit und Verantwortung für die Umwelt. Toleranz und Vielfalt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt – und nicht zuletzt das Grundrecht auf freie Wahl”, seien Werte, die Deutschland nach dem 2. Weltkrieg stark gemacht hätten, schreiben Blume und Cavallo. Eine “lebendige Zivilgesellschaft” sei der Garant, dass das Land und VW auch künftig attraktiv für die besten Köpfe aus aller Welt bleibe.”

Bei Bosch würden Menschen aus vielen Nationen eng und friedlich zusammenarbeiten, so Arbeitsdirektor Stefan Grosch. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines zunehmenden Extremismus sei die kommende Bundestagswahl daher richtungsweisend für die Zukunft Deutschlands. Bosch als global agierendes Unternehmen wertschätze alle Beschäftigten gleichermaßen – unabhängig von ihrer nationalen und kulturellen Identität. “Wir stellen uns entschieden gegen jegliche Formen von Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung”, meint Grosch und untermauert seinen Apell damit, dass Bosch als Wirtschaftsunternehmen ein wichtiger Akteur in der Gesellschaft sei. Dieser Verantwortung wolle das Unternehmen gerecht werden.

Bekenntnis zur DemokratieVonovia-CEO Rolf Buch und seine Vorstandskollegen warnen davor, an der Demokratie zu zweifeln, weil Veränderung oft langsam sei und nicht jede Entscheidung sofort die gewünschte Wirkung zeige. Doch die Demokratie sei das stabile Fundament, da Sie Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und verlässliche Rahmenbedingungen garantiere. “Ohne eine demokratische Ordnung gäbe es keinen fairen Wettbewerb, keine unabhängigen Gerichte, die Verträge schützen, und keine langfristig planbare Infrastruktur. Investitionen erfordern Berechenbarkeit – politische Willkür, Korruption oder autoritäre Eingriffe würden wirtschaftliches Wachstum und Innovation verhindern”, schreiben Buch und der Vonovia-Vorstand.

|

|

|

CEO.Talk

|

|

VNG-CEO Ulf Heitmüller treibt die Transformation des Konzerns vorn.

|

|

Wasserstoff: VNG-CEO fordert von neuer Bundesregierung mehr Planungssicherheit Von Thilo Boss

Der Vorstandsvorsitzende der VNG AG, Ulf Heitmüller, fordert von der neuen Bundesregierung für einen schnellen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft mehr Planungssicherheit für die Unternehmen. “Die Versorger und Kunden brauchen klare und faire Regularien, die ihnen Gelingensbedingungen für Produktion und Absatz garantieren. Sonst werden sie nicht investieren, weil die Risiken zu hoch sind”, sagte der VNG-Chef im Gespräch mit dem CEO.Table. Dazu gehören laut Heitmüller Fördermechanismen, die Kunden für den Wasserstoffbezug in die Lage versetzen, langfristige Verträge zu unterschreiben, oder die verbindliche Definition von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und kohlenstoffarmem blauen Wasserstoff aus Erdgas, bei dem das CO2 abgeschieden und dann verpresst wird.

Heitmüller mahnte an, dass nach der Bundestagswahl das Kraftwerkssicherheitsgesetz mit dem Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken zügig umgesetzt werden sollte. Der Bau von circa 30 bis 50 Kraftwerken, so der VNG-Chef, sei eine große Aufgabe, die Zeit brauche. “Hier ist unbedingt regulatorische Sicherheit wichtig, weil wir bei der Realisierung von Zeithorizonten in einer Größenordnung von 20 Jahren sprechen”, sagte der VNG-CEO.

Gaskraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden können, sollen zur Absicherung der Stromerzeugung als “Backups” bereitstehen, um bei Dunkelflauten Strom aus Wind und Sonne zu ersetzen. Erste Ausschreibungen zum Bau der neuen wasserstofffähigen Kraftwerke sollten ursprünglich im ersten Halbjahr 2025 erfolgen, Kraftwerke dann spätestens ab 2030 in Betrieb gehen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil zur sicheren Stromversorgung rund um die Uhr und maßgeblich dafür, dass Deutschland sein Ziel, 2045 klimaneutral zu sein, erreichen kann. Das Gesetzt sollte in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden, ist aber durch den Bruch der Ampel-Regierung nicht mehr im Bundestag beschlossen worden.

Ein wichtiger Baustein für den Markthochlauf ist der Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Laut Heitmüller ist das Kernnetz bundesweit auf einer Gesamtlänge von mehr als 9.000 Kilometern bereits genehmigt. Die VNG-Tochter Ontras Gastransport sei in Mitteldeutschland für den Bau von 600 Kilometer Wasserstofftransportleitungen benannt. Davon würden circa 80 Prozent bestehende Erdgasleitungen genutzt. Knapp 20 Prozent der Leitungen sollen neu gebaut werden. Heitmüller: “Wir investieren im hohen dreistelligen Millionenbereich. Das bedeutet zugleich die größte Einzelinvestition in der VNG-Historie. Aber was wir auch feststellen, ist, dass an wesentlichen Stellen gerade für den Markthochlauf Defizite bestehen.”

Im bundesweiten Vorzeigeprojekt “Reallabor Energiepark Bad Lauchstädt” ist die VNG Konsortialführer. Gemeinsam mit sechs weiteren Projektpartnern soll in Sachsen-Anhalt schon Ende des Jahres der im industriellen Maßstab erzeugte erste grüne Wasserstoff durch das deutsche H2-Kernnetz zum Kunden fließen. “Der Energiepark Bad Lauchstädt wird europaweit die erste Realisierung eines Clusters sein, in der dies umgesetzt wird”, sagte Heitmüller.

Mit Windkraft wird in Bad Lauchstädt über Elektrolyse grüner Wasserstoff mit einer Kapazität von 30 Megawatt produziert. Dieser wird anschließend über eine 25 Kilometer lange Pipeline zum ersten Ankerkunden, der Total-Raffinerie in Leuna, transportiert und soll perspektivisch auch in einer Salzkaverne gespeichert werden. Der Energiepark, so der VNG-CEO, sei praktisch das Modell dafür, wie die Wasserstoffwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette umgesetzt werden könne. Deshalb stoße das Vorzeigeprojekt international auf viel Interesse.

Wasserstoff ist für Deutschland ein zentraler Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dies hat die Bundesregierung mit ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) festgeschrieben. Ziel ist es, einen Handlungsrahmen für die Erzeugung, den Transport, die Nutzung und Weiterverwendung von Wasserstoff und damit verbundenen Innovationen und Investitionen zu schaffen.

Das gesamte Interview lesen Sie unter dem Link.

|

|

|

CEO.Picks

|

|

Jan Nimczik, Assistant Professor of Economics an der ESMT Berlin.

|

|

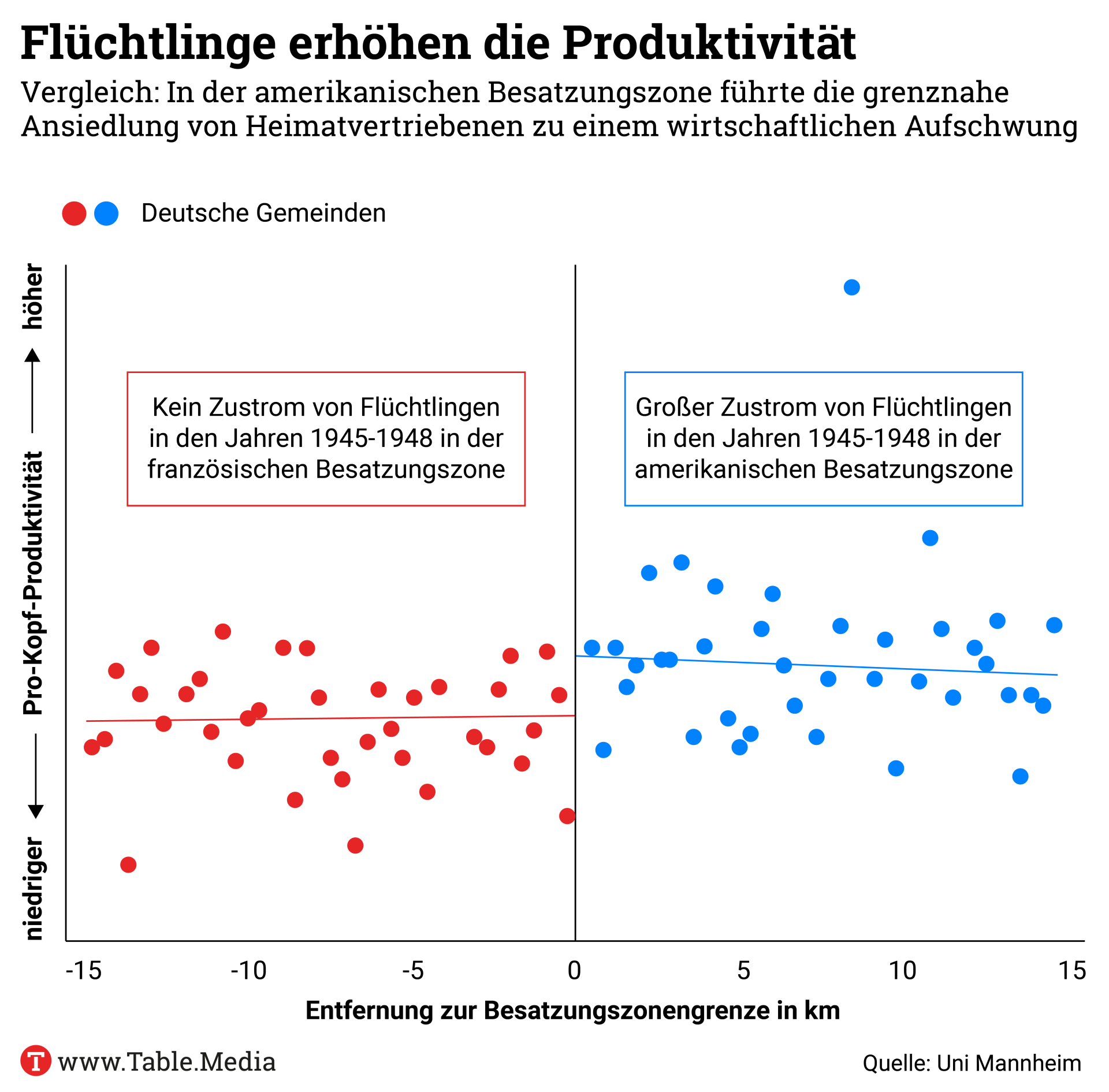

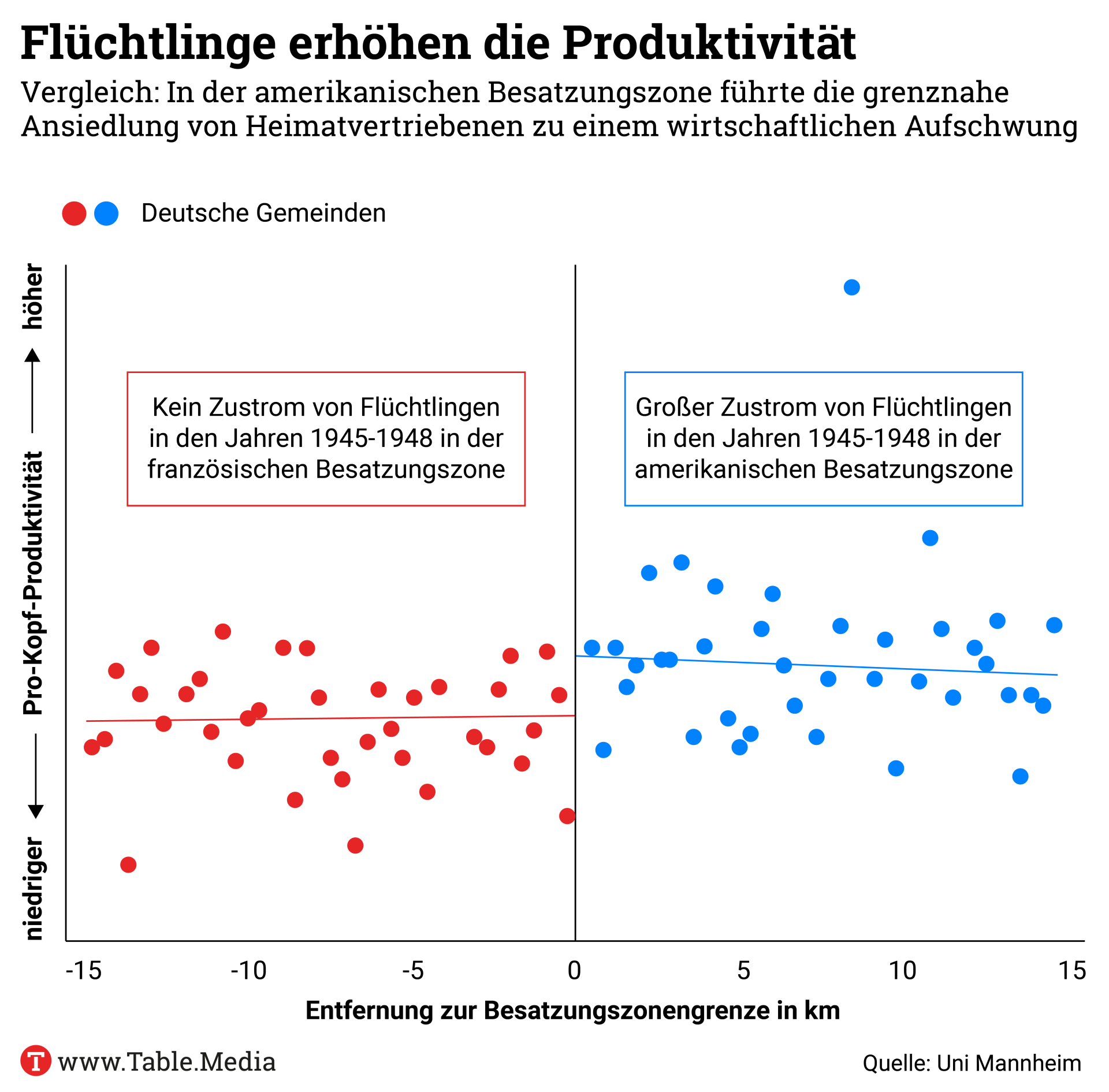

Aufnahme von Geflüchteten führt zum Anstieg der WirtschaftsleistungVon Jan Nimczik

Migration ist kein Nullsummenspiel. Die Wirtschaft profitiert von ihr. Das gilt heute und war auch schon in der jungen Bundesrepublik der Fall. Meine gemeinsame Forschung mit Antonio Ciccone zu Heimatvertriebenen nach dem 2. Weltkrieg zeigt, dass die Aufnahme von Geflüchteten – trotz enormer Probleme bei der Unterbringung und Ernährung und erheblicher Widerstände der lokalen Bevölkerung – in der langen Frist zu höherer Produktivität, höheren Pro-Kopf-Einkommen und gestiegenen Löhnen geführt hat. Heute profitieren die damals aufnehmenden Gemeinden erheblich von der durch die Geflüchteten gestiegene Bevölkerungsdichte.

Ich habe dieses Thema als meinen “CEO Pick of the Week” gewählt, um zu verdeutlichen, dass das Potenzial von Geflüchteten für die jeweilige Region eventuell erst nach vielen Jahren oder gar Jahrzehnten sichtbar wird. Die öffentliche Debatte konzentriert sich oft auf die kurzfristigen Schwierigkeiten und Auswirkungen von Migration. Langfristig allerdings ist Integration von Geflüchteten keine Einbahnstraße, sondern fördert die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der Zukunft. CEOs haben jetzt die Chance, den langfristigen wirtschaftlichen Nutzen aktiv zu fördern.

Jan Nimczik ist Assistant Professor of Economics an der ESMT Berlin.

|

|

|

CEO.News

|

|

DHL-Group-CEO Tobias Meyer im Frachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle.

|

|

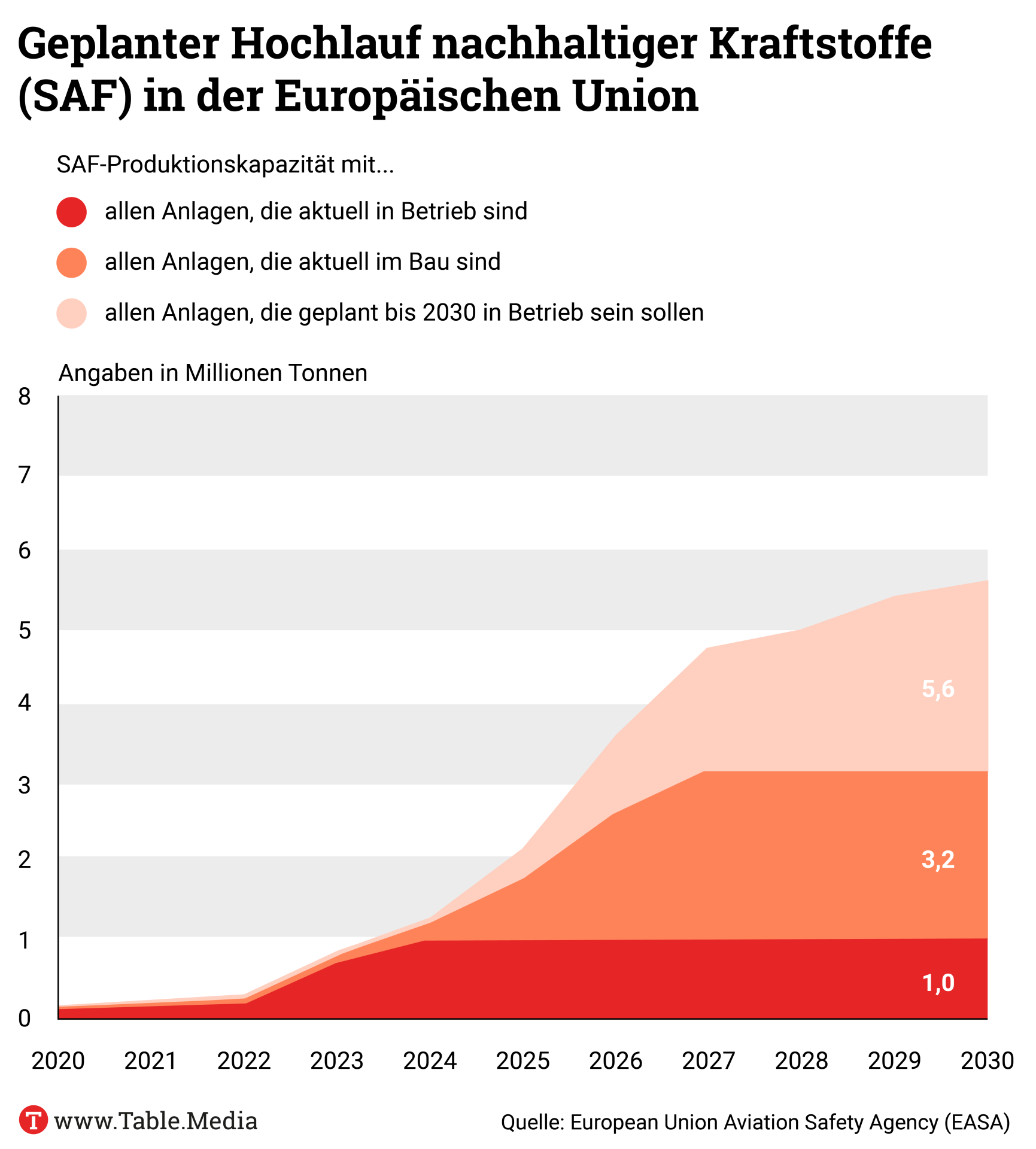

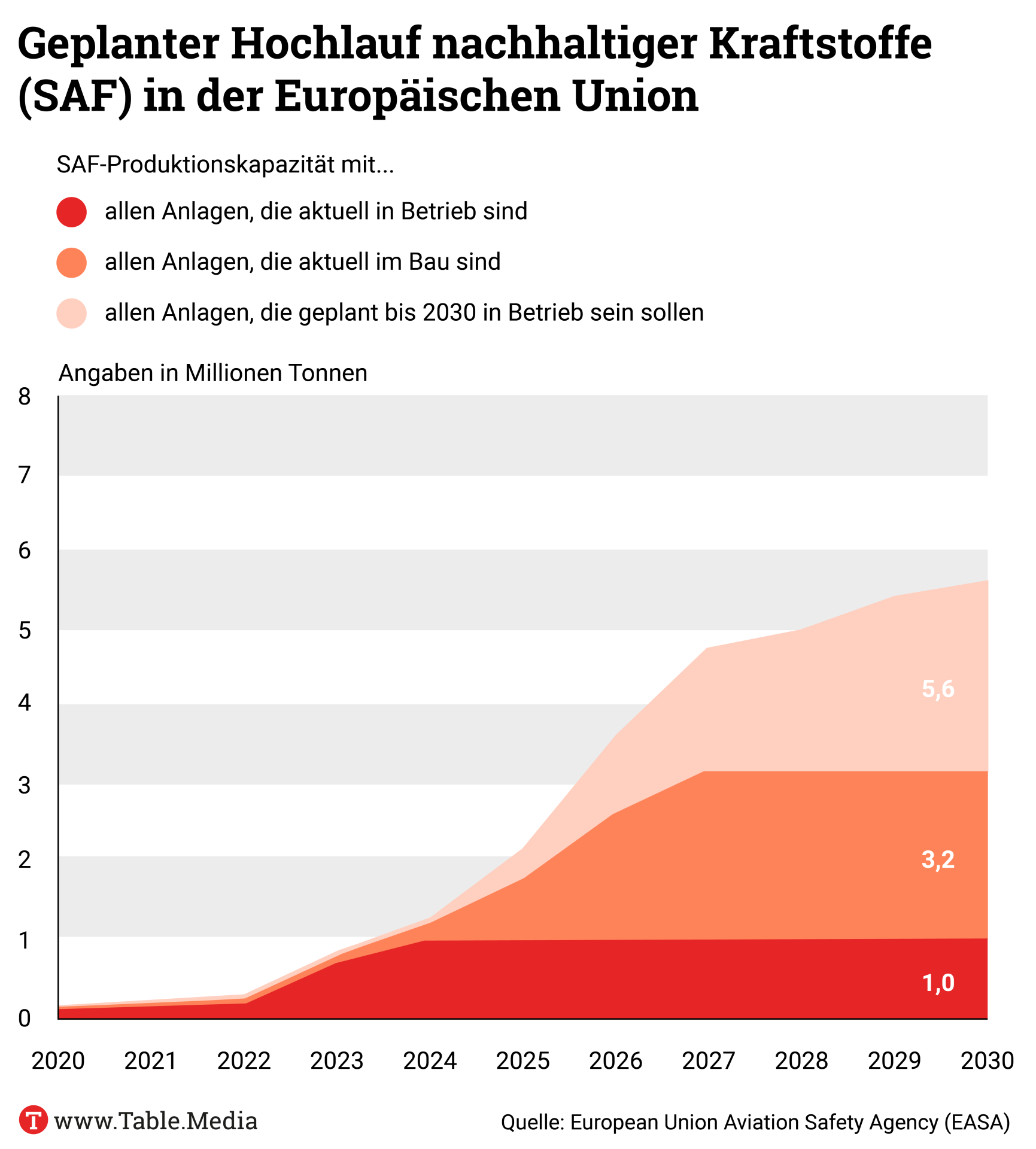

DHL soll klimaneutral fliegen

DHL-Group-CEO Tobias Meyer rechnet nicht damit, dass e-Fuels kurzfristig einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität im Luftverkehr leisten können. “In der EU werden zu wenig E-Fuels produziert. Die Nachfrage nach Sustainable Aviation Fuel (SAF) insgesamt wird mittelfristig erheblich größer sein als das Angebot. Fluggesellschaften werden ein Problem haben, SAF in ausreichenden Mengen für die vorgeschriebene Beimischung zu beschaffen. Das betrifft dann auch unsere Flugzeugflotte – auch wenn wir heute bereits deutlich über den erforderlichen Quoten der nächsten Jahre liegen”, sagte der Konzernchef dem CEO.Table.

Die Europäische Union schreibt in der sogenannten ReFuelEU Aviation Verordnung vor, dass Airlines ab dem kommenden Jahr dem Kerosin zwei Prozent SAF beimischen müssen, um den Treibstoff mit einem geringeren CO2-Ausstoß nachhaltiger zu machen. DHL erreichte 2024 weltweit 4,3 Prozent; innerhalb der EU sogar noch mehr. 2030 sollen es sechs Prozent und 2050 dann 70 Prozent sein. Wird die Quote nicht erfüllt, drohen für jede Tonne, die verpasst wird, empfindliche Strafzahlungen.

SAF wird entweder biogen oder mit Hilfe von Strom (Power-to-Liquid) produziert. Die Herstellung ist zwischen drei und fünfmal so teuer wie das aus Erdöl hergestellte Kerosin. DHL-Express fliegt weltweit mit 17 eigenen und Partnerfluggesellschaften auf über 2.300 täglichen Verbindungen und hat über 295 eigene Flugzeuge.

Meyer sagte weiter, dass der Konzern und die DHL-Express-Tochter an der schnellen Umsetzung des klimaneutralen Fliegens festhalten. Um dies zu erreichen, müssten in der EU aber auch die politischen Rahmenbedingungen stimmen. DHL ist im Chemiepark Leuna engagiert, wo derzeit die europaweit größte Forschungsanlage für strombasierte Kraftstoffe entsteht, die Grundlage für die industrielle Produktion der synthetischen Treibstoffe ist.

Das größte und einfacher zu erschließende CO2-Einsparpotenzial für den Konzern sieht Meyer kurzfristig allerdings nicht im Luftfrachtbereich, sondern bei der Brief- und Paketzustellung auf der sogenannten letzten Meile mit Hilfe der Elektromobilität sowie im Bereich des Lkw-Transports. Hier setzt der Konzern derzeit bereits mehrere Hundert mit Bio-CNG (Compressed Natural Gas) betriebene Lkw ein und bereitet den Ausbau des Einsatzes batterieelektrischer Lkw vor. Der Konzern bevorzugt dabei eine Variante mit einem zusätzlichen dieselelektrischen Aggregat – einem sogenannten range extender -, um Spitzenbedarfe an Ladeinfrastruktur und Probleme mit der Reichweite der Fahrzeuge im Winter zu vermeiden.

In der Seefracht, die etwa 90 Prozent des internationalen Welthandels abwickelt, arbeitet DHL mit führenden Reedereien zusammen. Zwar seien Fracht- und Containerschiffe nur für rund drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstosses verantwortlich. Doch würden viele Schiffe immer noch mit umweltschädlichem Schweröl betrieben. “Eine Umstellung auf LNG und perspektivisch auch auf grünen Ammoniak kann in der Seefracht eine große Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen”, sagte Meyer. Thilo Boss

|

|

Chinas PNTR-Status mit den USA: Was das Ende der Normalität für deutsche Firmen bedeuten würde

US-Abgeordnete haben Ende Januar einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf eingebracht, der auch global agierende deutsche Unternehmen stark treffen könnte. Nach 25 Jahren könnte Chinas PNTR-Status bald Geschichte sein – die USA stehen kurz davor, den bevorzugten Handelsstatus der Volksrepublik zu beenden. Sollte der Entzug kommen, wäre China aus US-Sicht wirtschaftlich auf einer Stufe mit Iran, Nordkorea und Belarus. Wirtschaftsverbände warnen vor dramatischen Folgen auch für deutsche Unternehmen. Mehr lesen Sie im China.Table. Marcel Grzanna

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

Peter Reitz ist seit 2011 Vorsitzender des Vorstandes der EEX

|

|

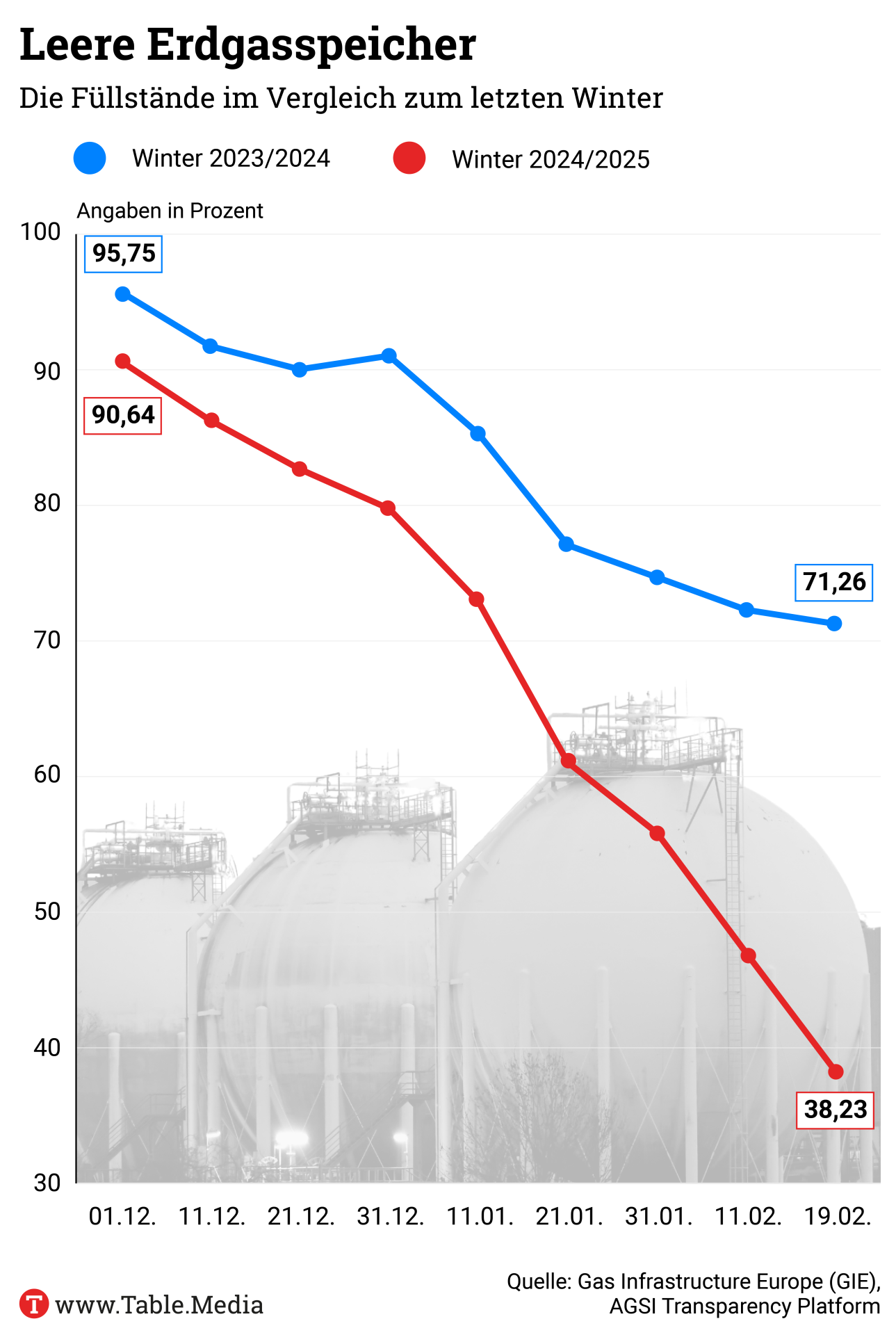

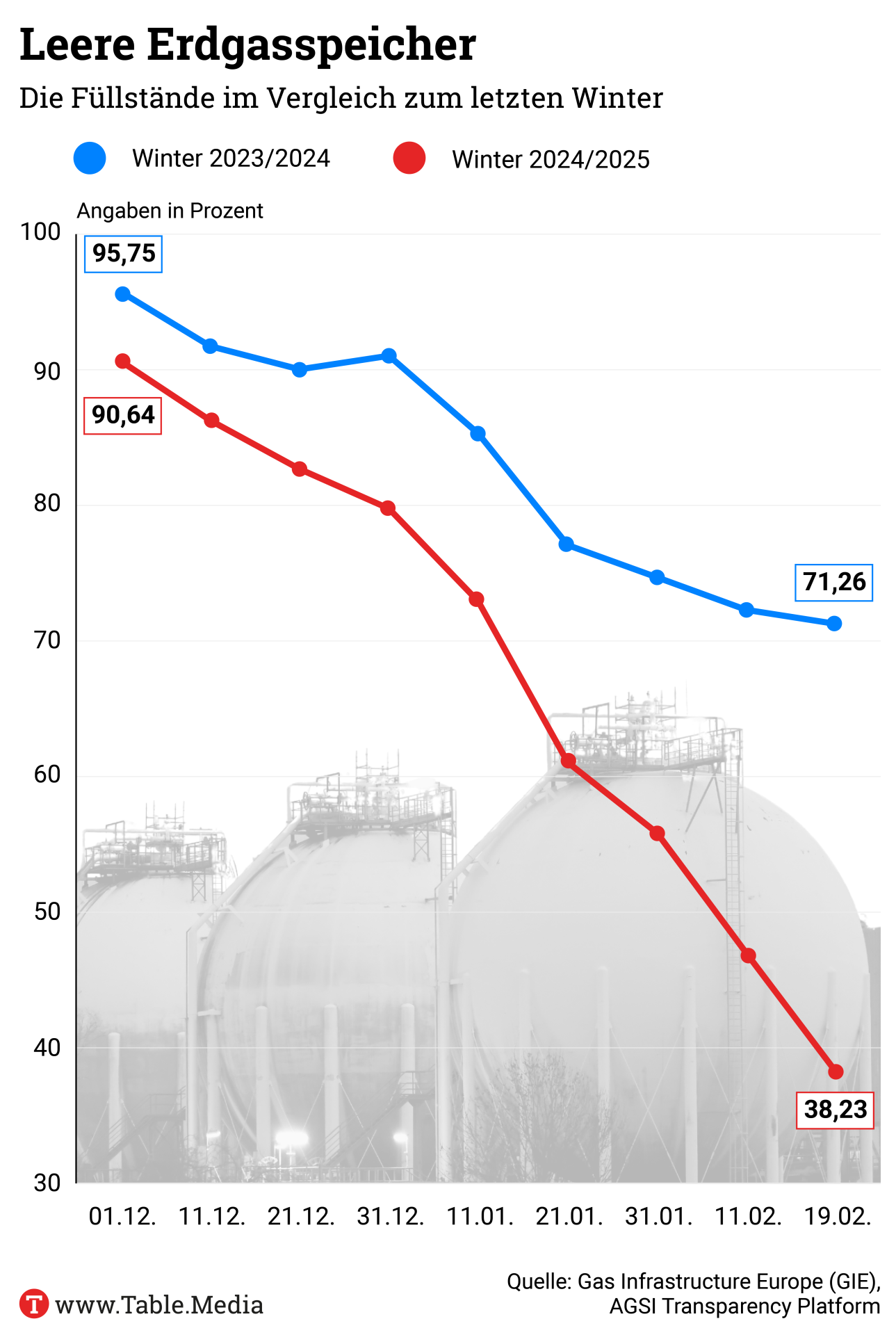

EEX-CEO Reitz erwartet 2026 fallende Erdgaspreise

Erst im kommenden Jahr werden Industrie- und Privatkunden wieder mit deutlich niedrigeren Gaspreisen rechnen können. “Beim Blick auf die Langfristmärkte zeigen die Preise, dass der Markt aktuell zumindest für das laufende Jahr von einem anhaltend erhöhten Preisniveau ausgeht, unter anderem aufgrund der nötigen Wiederbefüllung der Speicher”, sagte der Vorstandsvorsitzende der EEX, Peter Reitz, dem CEO.Table. Erst danach können wieder niedrigere Preise erwartet werden. “Für die darauffolgenden Jahre nimmt die Preiserwartung dann noch weiter ab”, so der Vorstandsvorsitzende weiter.

In den vergangenen Tagen hatten die Preise am kurzfristigen Spotmarkt mit fast 60 Euro pro Megawattstunde im Jahresvergleich zu 2024 die höchsten Stände seit zwei Jahren erreicht. Grund dafür ist vor allem der erhöhte private Verbrauch, der die Gasspeichervorräte hinschmelzen lassen hat. Mittlerweile sind die Füllstände im Schnitt unter die 40-Prozent-Marke gefallen – bereits wenige Tage nach dem Stichtag 1. Februar. An diesem Tag müssen die Gasspeicher per Gesetz mindestens zu 40 Prozent gefüllt sein. Letztes Jahr um diese Zeit waren die Kavernen noch zu etwa 70 Prozent gefüllt.

“Analysten sagen uns, dass es mehrere fundamentale Faktoren für die aktuelle Preisentwicklung an den kurzfristigen Gasspotmärkten gibt. Dazu zählt insbesondere, dass wir uns im Januar und Februar in den kältesten und damit nachfragestärksten Monaten befinden”, sagte Reitz. Mit dem Wegfall der letzten russischen Transitmengen über die Ukraine zum Jahreswechsel habe sich zudem die Angebotsseite zusätzlich verknappt.

Analysten erwarten nun, dass auch der Füllstand der EU-Speicher bis zum Ende dieser Heizsaison auf knapp unter 40 Prozent sinken könnte. Europa müsste in diesem Sommer dann 55 Milliarden Kubikmeter Gas einkaufen und speichern, um die vorgeschriebene Füllmenge von 90 Prozent zu erreichen. Diese erhöhte Nachfrage, aber auch ein schwelender Handelskonflikt mit den USA, die inzwischen für Deutschland wichtigster Lieferant für Flüssiggas sind, könnte die Kosten für Flüssigerdgas in die Höhe treiben.

Wegen der hohen Gaspreise hatten in der vergangenen Woche die Stickstoffwerke SKW Piesteritz, einer der größten Düngemittelproduzenten Deutschlands, die Produktion gedrosselt. Eine von zwei Ammoniakanlagen wurde nach Angaben eines Unternehmersprechers für unbestimmte Zeit abgestellt. Thilo Boss und Jeanne Vesper

|

|

KKR kauft Anteile des deutschen Energiedienstleisters EGC

Das Investmentunternehmen KKR hat Vereinbarungen mit dem Düsseldorfer Energiedienstleister EGC über eine strategische Partnerschaft geschlossen. “Um die Energiewende in Deutschland in der notwendigen Geschwindigkeit voranzutreiben, brauchen wir kreative Lösungen und langfristiges Kapital”, sagt Ryan Miller, Managing Director bei KKR. Durch die Partnerschaft wolle der Investor EGC zum führenden Dekarbonisierungspartner für die Immobilienwirtschaft entwickeln und so die Energiewende in Deutschland gezielt vorantreiben.

Damit reiht sich EGC in die über 35 deutschen Unternehmen ein, in die KKR insgesamt bereits über 18 Milliarden Euro an langfristigem Eigenkapital investiert hat. Das Geld soll vor allem in die Dekarbonisierung von Heizsystemen in Gebäuden fließen. In einer Pressemitteilung heißt es außerdem, EGC wolle künftig ein Modell der Mitarbeiterbeteiligung einführen. Die Gründerfamilie soll weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben. Details über die Höhe des Investmentbetrags sind nicht bekannt. jmv

|

|

|

Allianz der Wissenschaftsorganisationen – Das sind die Forderungen an eine nächste Regierung

Die Stärkung der bestehenden Pakte für die Wissenschaft sowie die Wahrung der Autonomie sind wesentliche Bedarfe der großen deutschen Forschungsorganisationen. Der Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft spielt in dem Papier von DFG, Helmholtz, Fraunhofer, MPG, Leibniz und Co. nur am Rande eine Rolle. Mehr über das Thema lesen Sie im Research.Table.

|

|

|

Generation Z ist fleißiger als ihr Ruf

Die 20- bis 24-Jährigen arbeiten mehr, als gemeinhin angenommen wird. Seit 2015 schon steigt in der Altersgruppe die Quote der Erwerbsbeteiligung. Ihre Erwerbsbeteiligung ist in Deutschland so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das geht aus einer Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse lesen Sie im Bildung.Table.

|

|

|

Treffen mit Xi: Weshalb Alibaba und Jack Ma plötzlich wieder im Aufwind sind

Jack Ma ist zurück: Chinesische Staatsmedien zeigten am Montag Bilder des 60-jährigen Milliardärs und Alibaba-Gründers, wie er an der Seite anderer prominenter Unternehmer Staats- und Parteichef Xi Jinping nach einer Rede applaudierte. Xi hatte die wichtigsten Vertreter chinesischer Tech-Firmen zu einem Symposium nach Peking eingeladen. Jack Mas Auftritt könnte darauf hindeuten, dass die jahrelange regulatorische Zerschlagung großer Technologieunternehmen ein Ende findet. Noch vor wenigen Jahren war der Alibaba-Gründer nach öffentlicher Kritik an der Regierung abrupt von der Bildfläche verschwunden. Peking signalisierte mit der ersten Zusammenkunft dieser Art seit 2018, dass es der Tech-Branche wohlgesonnen ist und eine engere Zusammenarbeit anstrebt, um Chinas Modernisierung voranzutreiben. Was das mit dem Erfolg von DeepSeek zu tun hat und was das für die Börsen bedeutet, lesen Sie im China.Table. Jörn Petring

|

|

|

Bio-Company – gleicher Umsatz bei kleinerem Filialnetz

Die Bio-Branche wächst kräftig. Bei der Berliner Supermarktkette Bio Company bleibt der Umsatz aber auf Vorjahresniveau. Die Geschäftsführung ist dennoch zufrieden ist. Wie sich der Bio-Pionier künftig ausrichten will, lesen Sie im Agrifood.Table.

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Tagesschau: Tarifautonomie gestärkt. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Urteile des Bundesarbeitsgerichts aufgehoben. Diese Urteile befassten sich mit der Vergütung von Nachtarbeit. Die zugrunde liegenden Tarifverträge sehen vor, dass Arbeitnehmer für ihre nächtliche Arbeit Zuschläge erhalten. (“Verfassungsgericht stärkt die Tarifautonomie”)

t3n: von Achten erfolgreichster CEO auf LinkedIn. Dominik von Achten, der Vorstandsvorsitzende von Heidelberg Materials, ist der erfolgreichste CEO auf LinkedIn und erreicht mit 22 Punkten den ersten Platz. Knapp dahinter folgt auf Platz zwei RWE-CEO Markus Krebber mit 21 Punkten. Den dritten und vierten Platz teilen sich Covestro-Chef Markus Steilemann und Beiersdorf-CEO Vincent Warnery, beide mit jeweils 18 Punkten. Auf Platz fünf liegt der Mercedes-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius mit 17 Punkten. Die Punkte werden nach fünf Kategorien vergeben. Dazu zählt unter anderem die Anzahl der Follower. (“DAX-40-Analyse: Das waren die erfolgreichsten CEO auf Linkedin 2024”)

Welt: Europa baut. Europäische Bauunternehmen sind weltweit führend und lassen die Konkurrenz aus anderen Ländern weit hinter sich. Sogar in Afrika übertreffen sie zunehmend die chinesischen Firmen. Den größten Anteil am Erfolg Europas haben Großkonzerne aus Frankreich, Spanien und Italien. Deutsche Unternehmen spielen in dieser Statistik lediglich eine untergeordnete Rolle. (“Weit vor China und den USA – die erstaunliche Dominanz von Europas Baukonzernen”)

Financial Times: Welt ohne Stabilisator. Um die Weltwirtschaft zu stabilisieren, müsse es einen Stabilisator geben, schrieb der Wirtschaftshistoriker Charles Kindleberger. Jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg waren die USA dieser Anführer. Nachdem die USA letzte Woche in München klar gemacht haben, dass sie nicht länger die Sicherheit Europas garantieren, wer kann dann noch glauben, dass sie die globale Wirtschaft stützen werden? China hingegen zeigt keine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. (“Who will now stabilise the world economy?”)

Bloomberg: Grünes Rio Tinto. Die Rio Tinto Group, das zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt und oft als Umweltverschmutzer kritisiert, unterstützt die Bemühungen zur Reduzierung der Emissionen und betont, dass das Streben nach grünen Zielen einen Mehrwert schaffen kann. (“Climate Goals Still Make Business Sense, Rio Tinto CEO Says”)

|

|

|

CEO.Index

|

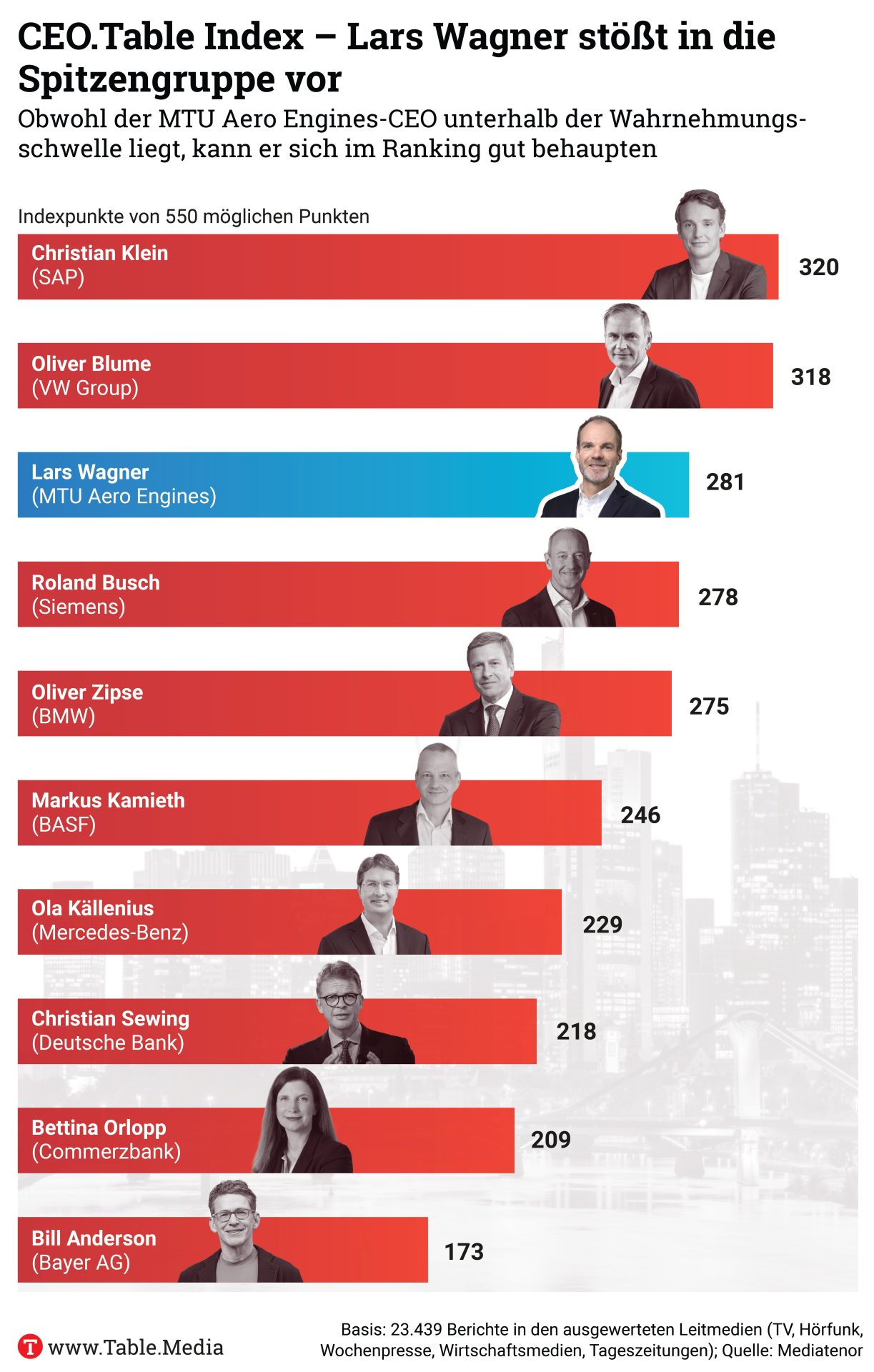

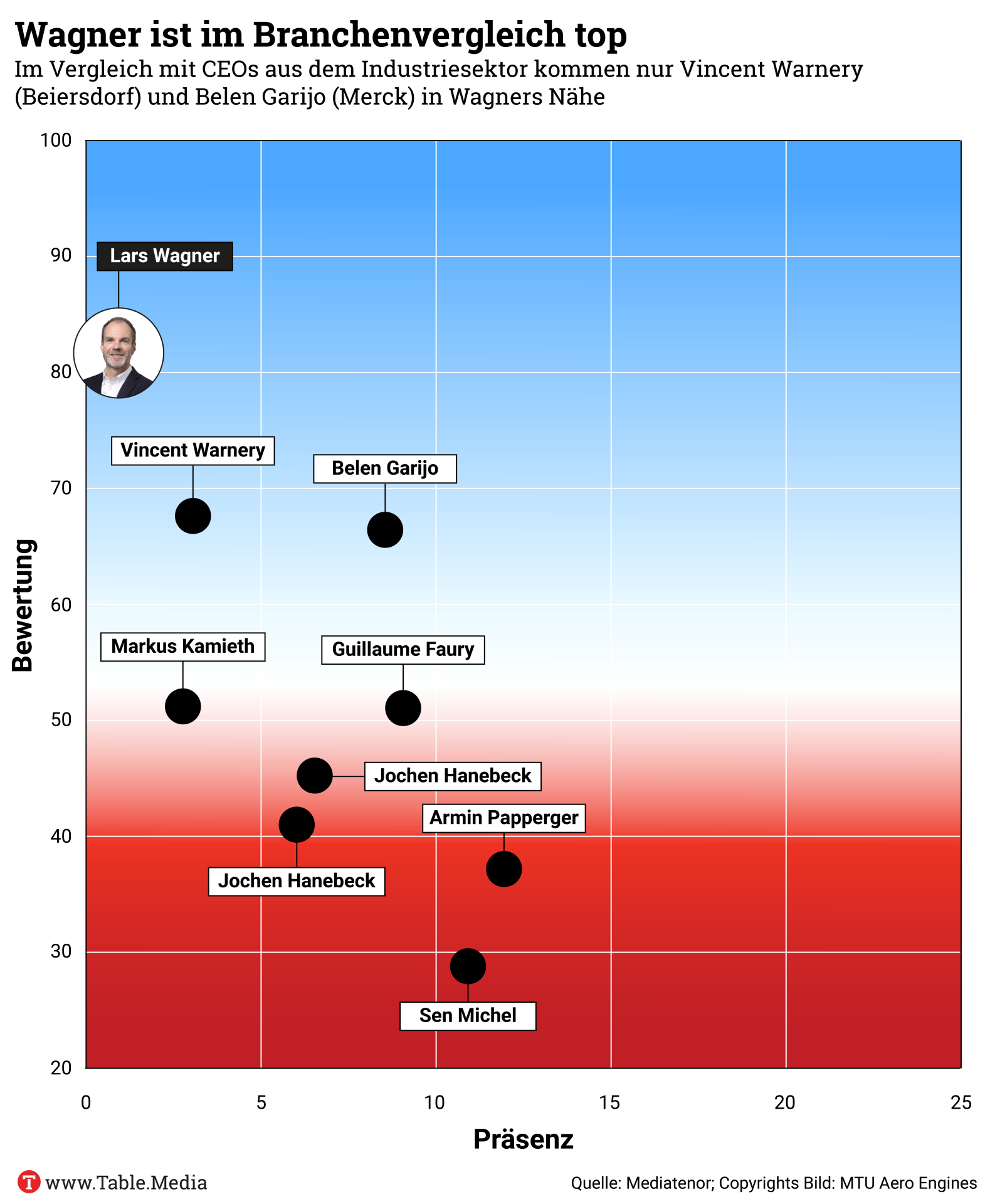

Lars Wagner kommen Marktkapitalisierung, Arbeitgeberimage und Nachhaltigkeit zugute Von Roland Schatz

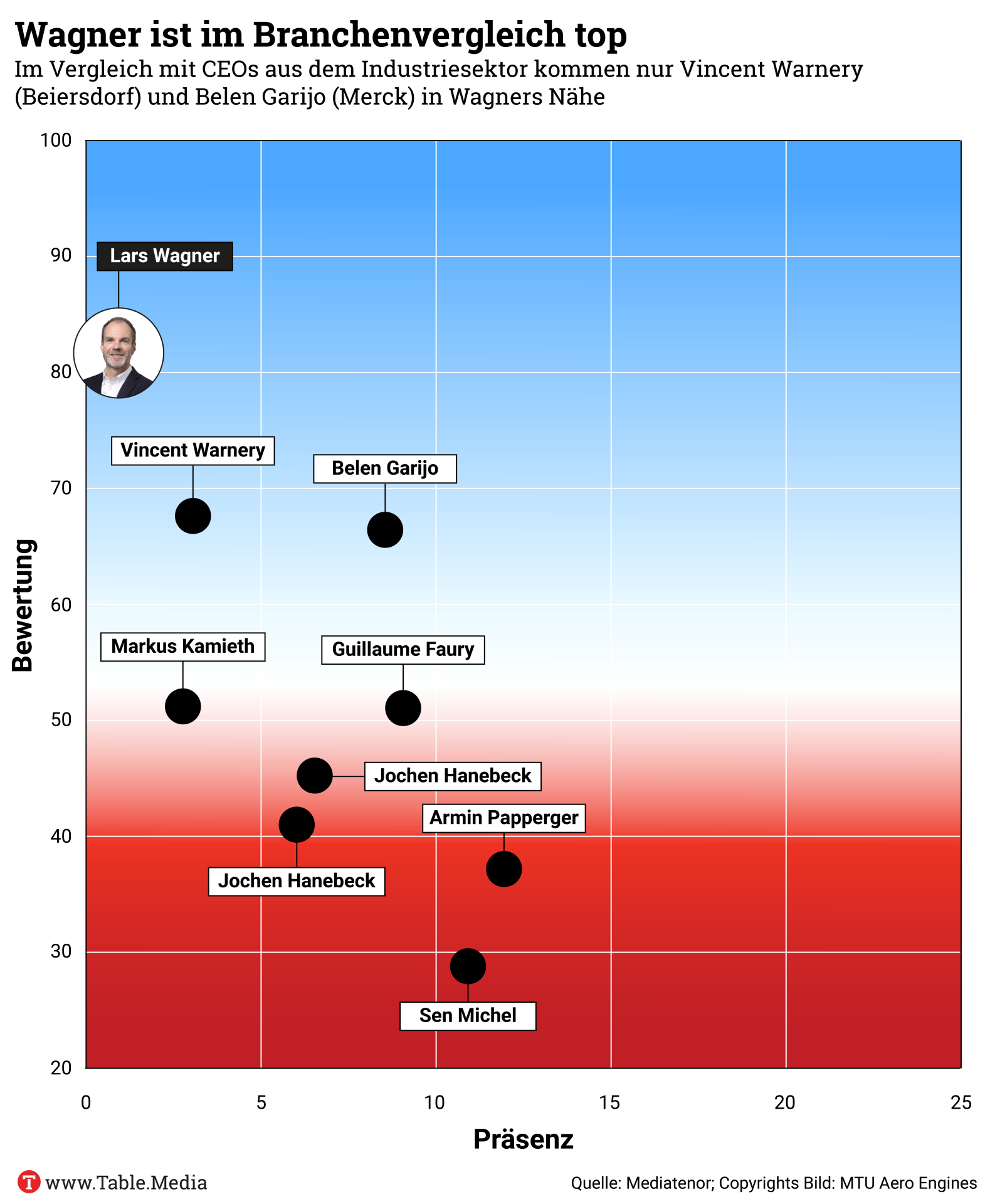

MTU-Aero-Engines-Vorstandschef Lars Wagner ist im CEO.Table-Ranking unter den CEOs der DAX-Unternehmen gut positioniert. Die glänzende Entwicklung des Aktienwertes – die Marktkapitalisierung hat sich zwischen Januar seit 2024 und November 2024 fast verdoppelt -, das gute Arbeitgeberimage sowie die Nachhaltigkeitspositionierung des Konzerns kommen dem CEO zugute. Wagner erreicht 281 von 550 möglichen Punkten.

Mit über 80 Punkten bei der Kategorie CEO-Bewertung sticht Wagner auch deutlich aus der Masse der DAX40-CEOs heraus. Im Vergleich zu CEOs aus dem Industriesektor kommen nur Vincent Warnery (Beiersdorf) und Garijo Belen (Merck) in seine Nähe. Das hohe Reputationskapital von Wagner kann angesichts der geringen Sichtbarkeit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle allerdings nur begrenzt eingesetzt werden, um das Corporate Image zu stärken.

Wagner wird vor allem in Bezug auf seine Management-Fähigkeiten gelobt, zumal er als Co-Chef für Airbus ab 2026 nominiert ist. Bei MTU ist sein Ansehen durchaus durchwachsen. Kritischer Faktor: der kostspielige Groß-Rückruf von Triebwerken, bei denen ein Zulieferer des Konsortium-Partners P&W fehlerhafte Ware geliefert hatte.

Die ganze Analyse lesen Sie unter dem Link.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstitutes Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Success

|

Die BASF schreibt Integration groß

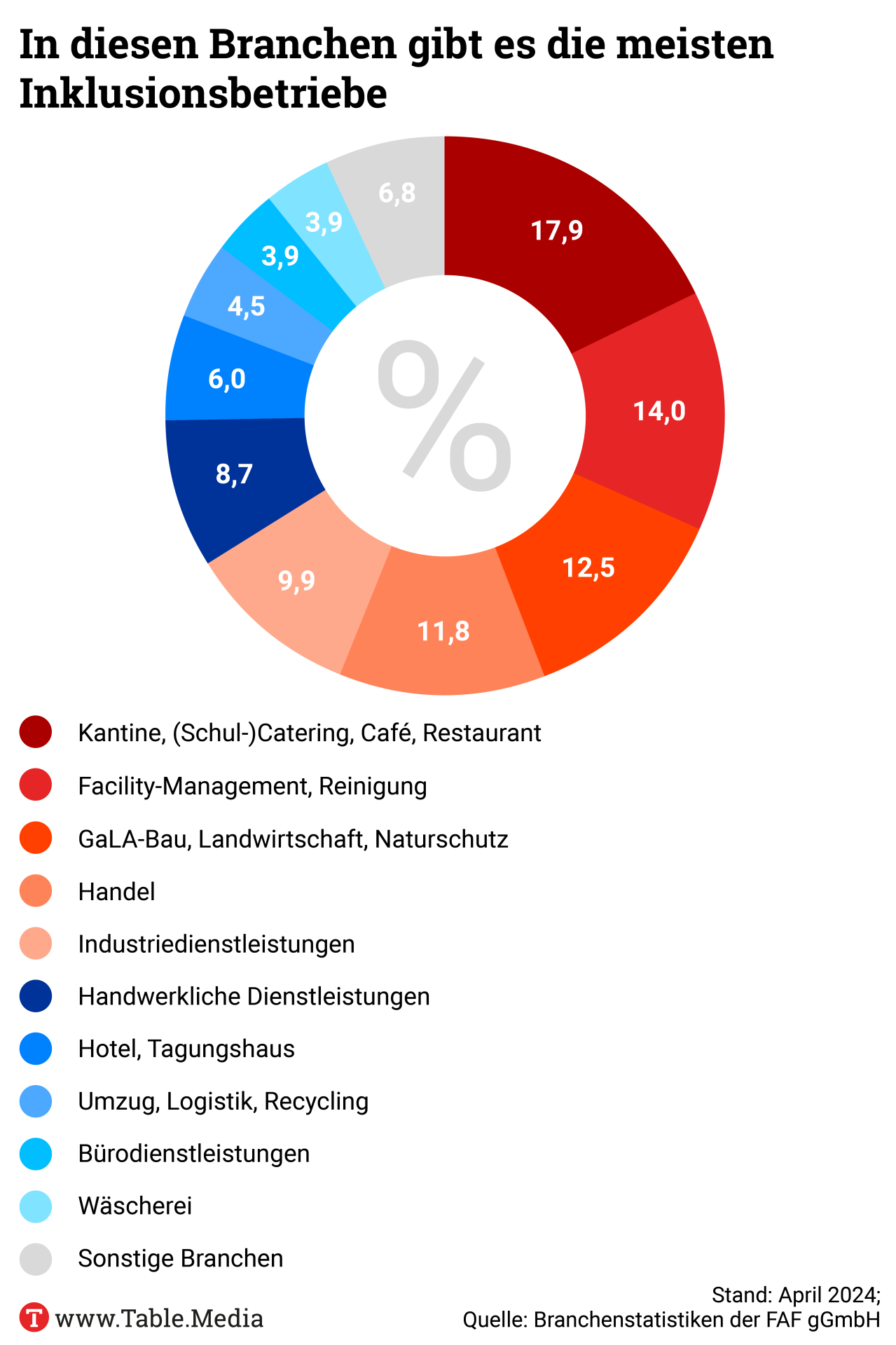

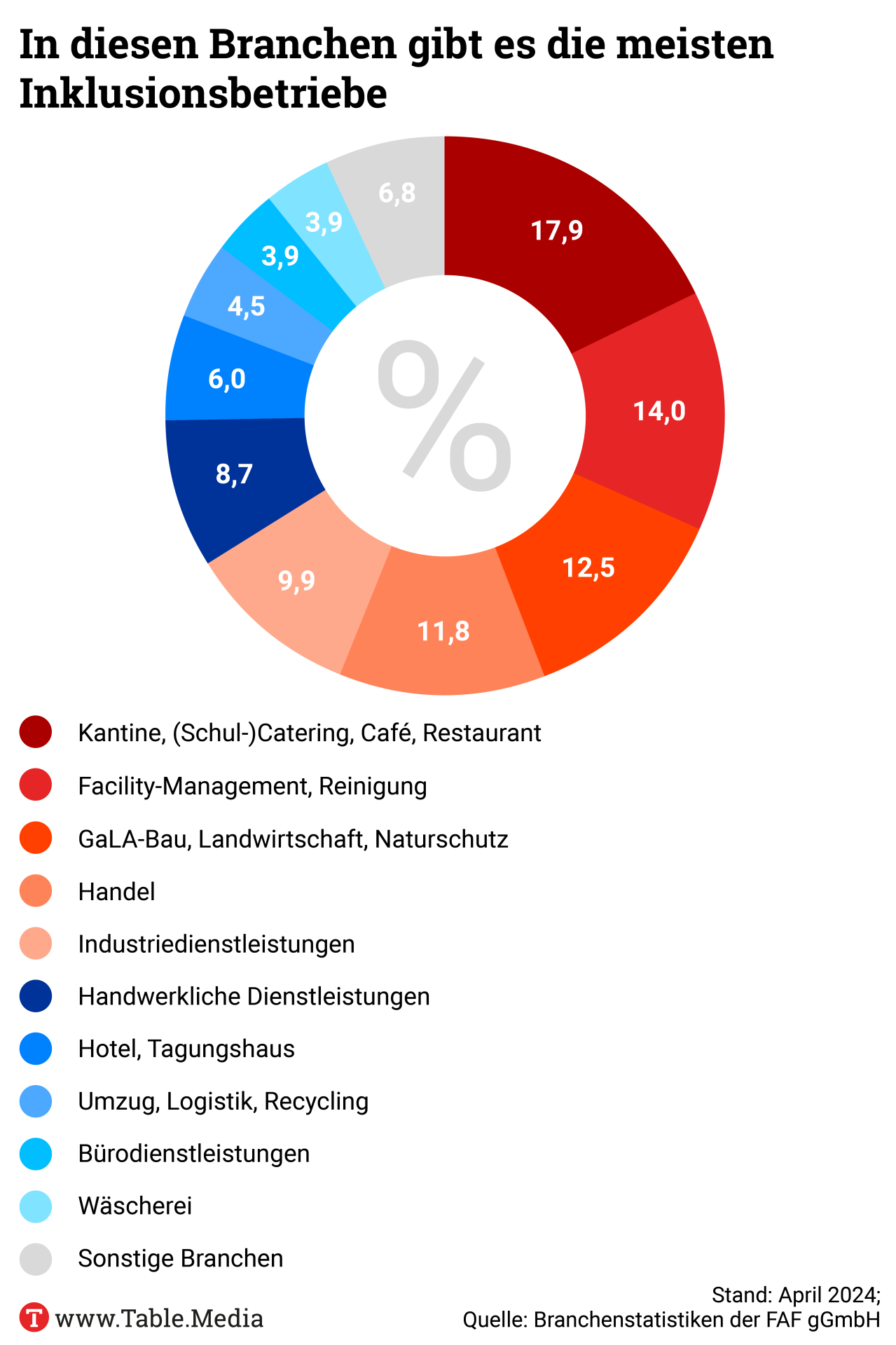

Integration ist bei der BASF Traditionssache. Bereits 1945 gründete der Chemiekonzern eine Kriegsversehrtenwerkstatt. Heute setzen die Ludwigshafener auf den firmenintegrierten Integrationsbetrieb und diverse Inklusionsmaßnahmen.

Insgesamt arbeiten bei der BASF 1.364 Menschen mit Behinderung oder Gleichstellung. Priorität hat dabei das sogenannte Heimathafenprinzip. “Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eine Behinderung erfährt oder verunfallt, gestalten wir ihre Arbeit oder das Arbeitsumfeld nach Möglichkeit so, dass sie in ihren jeweiligen Bereichen weiterarbeiten können”, beschreibt Andreas Platz, Inklusionsbeauftragter der BASF und Leiter der Fachstelle Schwerbehinderung und Integrationsbetrieb, das Prinzip. “Wir begleiten dabei jeden Einzelfall, denn unterschiedliche Behinderungen sind so vielfältig, da gibt es keinen Standardprozess.”Integrationsbetrieb: 65 Mitarbeitende in verschiedensten BereichenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Behinderung nach einem Unfall oder einer Krankheit nicht mehr an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren können, werden bei entsprechendem Bedarf auch dauerhaft im Integrationsbetrieb beschäftigt. Insgesamt 65 Personen arbeiten dort in ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, zum Beispiel im Transportdienst, Materialrecycling, Digitaldruck- und Scan-Service, Floristik, Textilbereich und Verleihservice. Die Näherei ist dabei allerdings der einzige Bereich, der auch Menschen, die nicht direkt aus dem Unternehmen kommen, als Auszubildende einstellt.

Seinen Inklusionsanspruch formulierte der Konzern 2021 in einem sechs Handlungsfelder definierenden Aktionsplan, der unter anderem Barrierefreiheit und inklusive Events verspricht, sowie Gesundheitsmanagement und Chancengleichheit. “Vorhaben in Inklusionsvereinbarungen festzuhalten, die sich sowohl auf das Heute, als auch auf die Zukunft beziehen und die nicht starr sind, ist sehr positiv zu bewerten”, sagt Nora Bilz, Leiterin des deutschen Standorts von myAbility, einem Unternehmen, das sich für eine barrierefreie und chancengerechte Arbeitswelt einsetzt. Allgemein empfiehlt sie, auf Inklusion statt Integration zu setzen, sodass “Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in denselben Unternehmensstrukturen arbeiten – ohne Sonderstrukturen”.Inklusive Unternehmen sind innovativer und anpassungsfähigerWichtig sei zudem, die Umsetzung der eigenen Maßnahmen zu tracken und zu messen. Und Inklusion sollte immer in der Führungsetage verankert sein, “denn wenn das Thema von der Führungsetage kommt, hat es einen anderen Stellenwert im Unternehmen”.

Der erste Schritt sei aber “einfach machen”, sagt Bilz, einfach anzufangen, zum Beispiel mit Trainings, Sensibilisierungsworkshops oder der Schaltung von Stellenanzeigen in einer inklusiven Jobbörse. Die positiven Effekte, über den eigenen Zweck von Inklusion hinaus, seien groß: “Inklusive Unternehmen sind innovativer und anpassungsfähiger – das ist aktuell wichtiger denn je. Zudem sprechen vielfältige Unternehmen auch eine vielfältige Kundschaft an. Und Studien belegen, dass inklusive Teams insgesamt motivierter sind.” Anouk Schlung

|

|

|

CEO.Politics

|

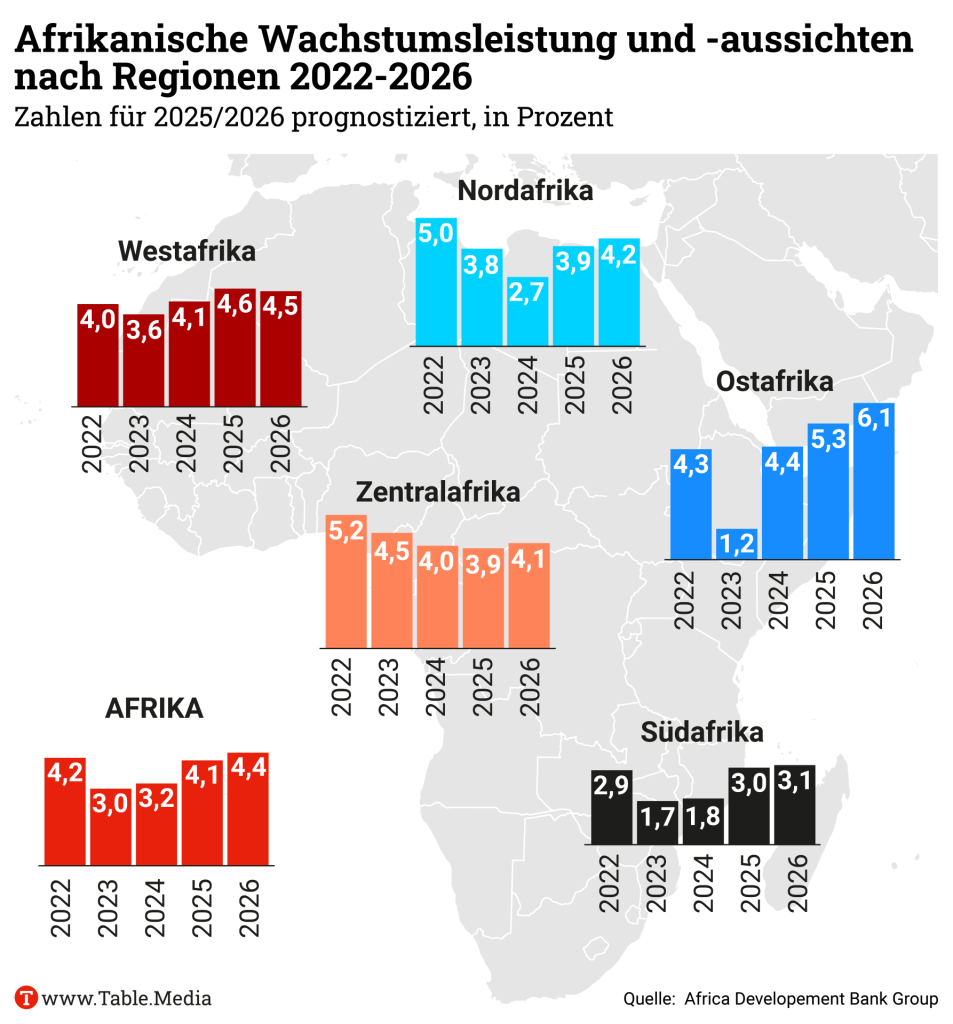

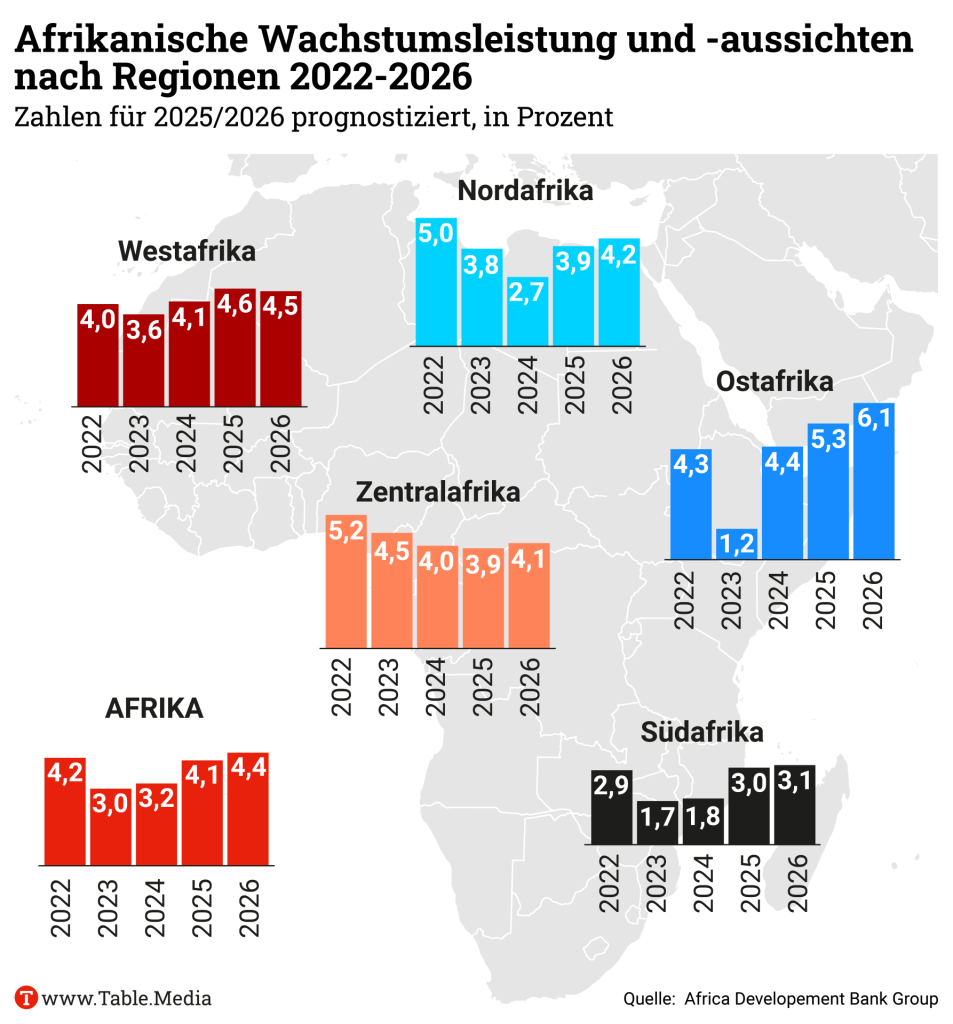

Mehr Wirtschaftswachstum in Afrika erwartet

Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) errechnet für dieses Jahr ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Afrika von 4,1 Prozent. Das geht aus dem von der AfDB veröffentlichten Macroeconomic Performance and Outlook hervor. Der Bericht wurde vergangene Woche kurz vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union in Addis Abeba veröffentlicht. Die AfDB geht davon aus, dass in diesem Jahr 22 afrikanische Länder ein BIP-Wachstum von über fünf Prozent erreichen. Das stärkste Wachstum wird in Südsudan, Senegal, Uganda und Ruanda erwartet. Damit bleibt Afrika nach Asien die am zweitschnellsten wachsende Region der Welt. Insgesamt zwölf der 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften liegen demnach in Afrika.

Der Bericht macht zudem deutlich, dass die Entwicklungen regional sehr unterschiedlich sind. Demnach ist vor allem Ostafrika Treiber des wirtschaftlichen Wachstums auf dem Kontinent. Für 2025 errechnet die AfDB ein BIP-Wachstum von 5,3 Prozent. Im kommenden Jahr soll die Rate sogar auf 6,1 Prozent steigen.

Bei den Themen Inflation und Verschuldung gibt die AfDB kaum Entwarnung. 2024 lag die durchschnittliche Inflationsquote bei 18,6 Prozent. In den kommenden zwei Jahren dürfte die Quote auf 12,6 Prozent sinken. Die Schuldenquoten der afrikanischen Länder lagen mit durchschnittlich 60 Prozent weiter hoch. 2025 dürften diese nur leicht auf 59,2 Prozent sinken. “Die Anfälligkeit für Verschuldung bleibt erhöht, was durch den Anstieg der Schuldendienstkosten infolge hoher globaler Zinssätze und eines stärkeren US-Dollars noch verstärkt wird”, heißt es in dem Bericht. Mehr über das Thema im Africa.Table. David Renke

|

|

|

Europas Plan für die Industrie

Kommenden Mittwoch will die EU-Kommission mit dem Clean Industrial Deal ihren Plan vorstellen, wie Europas Industrie klimafreundlicher wird und zugleich wettbewerbsfähig bleibt. Das Konzept solle helfen, “Europas Industrie ein stärkeres Geschäftsmodell für große Investitionen in die Klimaneutralität energieintensiver Industrien und Clean Tech zu geben”, heißt es darin. Unter anderem ermuntert Brüssel die EU-Mitgliedstaaten, Netzentgelte zu subventionieren, um Energiepreise zu senken. Der Einkauf von kritischen Rohstoffen soll gemeinschaftlich organisiert werden. Und das Leasing von Wärmepumpen und E-Autos soll erleichtert werden. Europe.Table hat einen Entwurf des Plans in die Finger bekommen und die wichtigsten Vorhaben analysiert. Redaktion

|

|

Trumps Zoll-Politik als Chance für Europa

Trumps Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte sowie die angedrohten Abgaben auf Autos, Chips oder Pharmazeutika bereiten nicht nur außerhalb der USA große Sorgen. Auch im Land selbst regt sich der Widerstand, denn am Ende könnte jemand anderes profitieren. Zum Beispiel Europa.

Es sind ungewohnte Töne, die Jim Farley neuerdings anstößt. Während die amerikanische Wirtschaftswelt dem neuen US-Präsidenten Donald Trump bislang zuzujubeln scheint, warnt der Chef des US-Autobauers Ford vor “einer Menge Kosten und einer Menge Chaos”. Es geht ihm um die aktuelle Zollpolitik der US-Regierung. Ein 25-prozentiger Zoll an der Grenze zu Mexiko und Kanada würde “ein Loch in die US-Industrie reißen, das wir noch nie gesehen haben”, sagte Farley jüngst auf einer Konferenz in New York.

In den USA wenden sich Unternehmen zunehmend von Trumps aktueller Zollpolitik ab. Sie fürchten massive Schäden für ihr Geschäft, schließlich würden die Kosten durch die zusätzlichen Abgaben drastisch steigen. Manche rechnen inzwischen damit, dass ausgerechnet die Adressaten der Trump-Maßnahmen zu Nutznießern werden könnten – auch Europa. Mehr über Trumps Zoll-Politik lesen Sie im Europe.Table. Laurin Meyer

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

Handelsgespräche – Brüssel macht Druck auf Kyjiw

Die Europäische Kommission will die temporären Handelserleichterungen, von denen die Ukraine noch bis Juni profitiert, auslaufen lassen, falls es bis dahin keine neue Einigung gibt. Zölle und Quoten träten dann wieder in Kraft. Das will Kyjiw vermeiden, denn die Exporte in die EU sind eine wichtige wirtschaftliche Stütze für das kriegsgebeutelte Land. Sich noch rechtzeitig auf neue, dauerhafte Zollsenkungen zu einigen, sei möglich, hänge aber vom Verhandlungswillen der Ukraine ab, ist aus Kommissionskreisen zu hören.

Brüssel dürfte sich erhoffen, dass Kyjiw weiteren Schutzklauseln für Agrargüter zustimmt. Denn die Konkurrenz durch Importe ist vielen Landwirten in der EU ein Dorn im Auge. Wann sie öffentlich Vorschläge zu den neuen Handelsregeln machen will, hat die Kommission bisher nicht gesagt. Man beobachte noch, wie sich die geopolitische Situation rund um den Krieg in der Ukraine entwickle, heißt es. Lesen Sie den ganzen Artikel im Europe.Table. Julia Dahm

|

|

|

Bürokratieabbau könnte grüne Investitionen untergraben

Die EU-Kommission will kommende Woche Vorschläge präsentieren, wie sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) für Unternehmen vereinfachen ließe. Das soll die Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen. Nachhaltig orientierte Investoren befürchten aber, dass die bereits beschlossene CSRD zu drastisch beschnitten oder zu lang hinausgezögert werden könnte – und dass sie sich dann bei ihren Investitionsentscheidungen weiter mit unzureichenden Nachhaltigkeitsreports begnügen müssen. Ziel des Green Deals der Europäischen Union ist es, die Finanzströme sukzessive in nachhaltige Unternehmen und Projekte zu lenken. Die CSRD-Berichte bilden für diese Steuerung eine Grundlage. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau schätzt, dass der Investitionsbedarf alleine für die deutsche Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts bei rund fünf Billionen Euro liegt. 90 Prozent dieser Mittel müssten aus privatwirtschaftlicher Hand kommen, weil die öffentlichen Gelder nicht ausreichen, so die KfW. Die ganze Analyse lesen Sie im ESG.Table. Marc Winkelmann

|

|

|

CEO.Personnel

|

Handelsblatt: Rabe bleibt. Bertelsmann-Chef Thomas Rabe plant, sich 2026 aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Ursprünglich wollte er bereits dieses Jahr als Chefkontrolleur bei Adidas aufhören, jedoch ist bisher kein Nachfolger in Sicht. Nun beabsichtigt Rabe, sein Mandat um ein weiteres Jahr zu verlängern und sich erneut wählen zu lassen. (“Investoren irritiert – Aufsichtsratschef Rabe verlängert erneut”)

Baugewerbe: Schuchmann wird Hecker Nachfolger. Die Sopro Bauchemie GmbH hat Jens Schuchmann als Nachfolger für die Geschäftsführung ernannt. Ab sofort übernimmt Schuchmann die Position von Michael Hecker, der nach über 30 Jahren in der Unternehmensführung in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Als neuer Geschäftsführer wird Jens Schuchmann die Verantwortung für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Personal, Einkauf, IT sowie das internationale Geschäft tragen. (“Jens Schuchmann zum neuen Geschäftsführer der Sopro Bauchemie GmbH bestellt”)

Industrie Magazin: Markus Nolte abberufen. Der angeschlagene Salzburger Werkzeugbauer Emco aus Hallein hat im Rahmen umfassender Restrukturierungsmaßnahmen seinen bisherigen CEO Markus Nolte “mit sofortiger Wirkung aus der Geschäftsführung abberufen”, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Ab sofort übernimmt eine dreiköpfige, gleichberechtigte Geschäftsführung mit klarer Kompetenzverteilung die Leitung des Unternehmens. (“Krise bei Emco: CEO abgesetzt – Neue Führung soll Werkzeugbauer retten”)

Investing: Gratziani nun Herbalife CEO. Das globale Ernährungsunternehmen Herbalife hat seine Führungsstruktur verändert. Ab dem 1. Mai wird Stephan Gratziani die Position des Chief Executive Officer übernehmen. Der derzeitige CEO und Vorstandsvorsitzende, Michael Johnson, wechselt am selben Tag in die Rolle des Executive Chairman. (“Herbalife ernennt neuen CEO, Michael Johnson wird Executive Chairman”)

Bibliomed Manager: Götz Leschonsky wird CEO. Götz Leschonsky wird neuer CEO der Emeis Deutschland GmbH und der Celenus SE. Er folgt auf Laurent Guillot, der diese Position seit Mai 2024 interimsmäßig innehatte. Zuletzt war Leschonsky als Geschäftsführer bei der Dussmann Gruppe – Kursana – für das operative Geschäft verantwortlich. Weitere berufliche Stationen umfassten unter anderem die Maternus Kliniken AG, die Cura Kurkliniken GmbH, die ProCurand AG und die BPT Beratung Planung Treuhand GmbH. (” Götz Leschonsky wird neuer CEO von Emeis und Celenus. “)

Forbes: Hoan Ton-That gegangen. Nachdem Clearview Schwierigkeiten hatte, große Bundesaufträge zu gewinnen, verließ Gründer und ehemaliger CEO Hoan Ton-That das Unternehmen. Eine neue Führung wurde eingesetzt, um die “neuen Chancen” unter der Trump-Administration zu nutzen. Clearview AI’s CEO Resigns As Facial Recognition Company Focuses On Trump ‘Opportunities’. (“Clearview AI’s CEO Resigns As Facial Recognition Company Focuses On Trump ‘Opportunities’”)

Trend: Kratochwill ist neuer Strabag CEO. Der Aufsichtsrat des börsennotierten Bauunternehmens Strabag hat am Mittwoch den 48-jährigen Stefan Kratochwill mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Hans Peter Haselsteiner wird ihn mit einer Generalvollmacht beratend unterstützen. (“Strabag: Stefan Kratochwill neuer CEO”)

About Drinks: Glenn neue Campari-Chef. Die Campari Group hat Matthew Glenn zum neuen Geschäftsführer ihrer deutschen Niederlassung ernannt. Er folgt auf Andrea Neri, der innerhalb der Gruppe zum Geschäftsführer des “House of Aperitifs” befördert wurde. Matthew Glenn ist seit 2019 Teil der Campari Group. Zunächst war er als Commercial Director UK tätig, danach als Managing Director UK Export, Nordics, Baltics, Poland & Ireland und zuletzt als Global Commercial Excellence Senior Director. (“Matthew Glenn ist neuer Geschäftsführer von Campari Deutschland”)

Meedia: Silke Reuter schon wieder weg. Das bayerische Getränkeunternehmen Adelholzener Alpenquellen hatte Silke Reuter erst im Oktober für die Geschäftsführung der Bereiche Marketing und Vertrieb eingestellt. Nun hat sie das Unternehmen bereits wieder verlassen, und Geschäftsführer Peter Lachenmeir übernimmt zusätzlich ihre Aufgaben. (“Marketinggeschäftsführerin Silke Reuter hat Adelholzener schon wieder verlassen”)

Versicherungsmonitor: Allianz mit Chief Risk Officer. Bei Allianz Commercial, dem Industrieversicherer der Allianz, wird es künftig die Position des Chief Risk and Resilience Officer geben. Aymeric Martin, bisher Finanzchef der Allianz Irland, wird diese neue Rolle übernehmen. (“Neuer Risiko-Vorstand bei Allianz Commercial”)

|

|

|

CEO.Tech & Science

|

Meta-Projekt Waterworth frühestens 2028 fertig

Der US-amerikanische Tech-Konzern Meta wird nach eigenen Angaben sein Projekt Waterworth frühestens 2028 fertigstellen. Angesichts der derzeitigen Lieferengpässe in der Meerkabelindustrie kann dies sogar noch länger dauern. Das berichtete Anniki Mikelsaar vom Oxford Internet Institute, die zusammen im Team mit Professor Vili Lehdonvirta forscht, im Gespräch mit dem CEO.Table. Meta-Führungskräfte haben darüber auf einer Konferenz diese Woche berichtet.

Meta will mit einem 50.000 Kilometer langen Kabelsystem fünf Kontinente verbinden. Mit der Fertigstellung wird das längste und leistungsfähigste Einzelvertragskabel der Welt entstehen. Es markiert einen Wendepunkt, da die Meeresverbindungen bislang von Telekommunikationsunternehmen und Konsortien dominiert werden.

Seekabel-Expertin Mikelsaar warnt davor, dass Meta mit dem Projekt Waterworth einen steigenden Trend zur “kritischen Infrastrukturen in den Händen weniger großer Technologieunternehmen” setze. Durch massive Investitionen in die Infrastruktur würde der Konzern einen enormen Zugang zu Daten in wichtigen Volkswirtschaften wie Brasilien, Südafrika oder Indien erhalten und bündeln. Dies könnte Meta ermöglichen, eigene KI-Modelle effizienter mit Daten aus verschiedenen geografischen Regionen zu trainieren und damit eine Vormachtstellung aufzubauen. Kristián Kudela

|

|

EU genehmigt Millionen-Subvention für Chip-Fabrik

Die EU-Kommission hat grünes Licht gegeben, dass Deutschland mit 920 Millionen Euro den Bau der neuen Infineon-Fabrik unterstützen darf. Der Halbleiterkonzern will mit der staatlichen Beihilfe sein Werk am Standort Dresden erweitern. In Zukunft soll es in der sächsischen Landeshauptstadt möglich sein, mit einer flexiblen Fertigungslinie unterschiedliche Chips auf denselben Maschinen zu produzieren. Das wäre eine weltweite Premiere.

Die EU will mit der Förderung der Chipindustrie die Abhängigkeit von Einfuhren verringern. Das hat sie im EU Chips Act festgeschrieben, der auf eine Verdoppelung des europäischen Marktanteils im Halbleitergeschäft auf 20 Prozent abzielt.

In Studien – wie der Analyse der “Semiconductor Industry Association” (SIA) aus den USA – wird das allerdings bezweifelt, vor allem weil Brüssel nicht ausreichend Mittel bereitstellt. So schätzt die SIA, dass von den weltweiten Kapitalausgaben für Halbleiter bis 2032 gerade einmal sieben Prozent auf Europa entfallen werden. Die USA mit 28 Prozent oder Taiwan mit 31 Prozent liegen hier deutlich vorn. Jeanne Vesper

|

|

Verpasste Chancen: Warum Deutschland bei KI ins Hintertreffen gerät

Damit Deutschland bei der Erforschung und Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) nicht den Anschluss verliert, braucht es entschlosseneres Handeln von der neuen Bundesregierung, sagt Antonio Krüger, CEO des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), im Interview mit Table.Briefings. “Die KI-Strategie von 2018 war eigentlich gut, wurde aber nie vollständig umgesetzt.” Von den ursprünglich versprochenen vier bis fünf Milliarden Euro bis 2025 sei nicht einmal die Hälfte tatsächlich investiert worden. “Teilweise wurden Programme gar nicht erst aufgelegt, vieles nur halbherzig umgesetzt”, kritisiert Krüger. Ein Beispiel: Die Einrichtung von 100 neuen KI-Professuren zog sich über Jahre hin. Nun fehlt offenbar das Geld, um diese Professuren mit Projekten auszustatten. “Das Problem verschärft sich zusätzlich, weil Bayern weitere 100 KI-Professuren geschaffen hat – allerdings mit geringer Finanzierung”, so der CEO. Dadurch steigt die Konkurrenz um bundesweite Förder- und Drittmittel enorm. Wie viel Geld die neue Regierung aus Krügers Sicht für den KI-Bereich einplanen sollte – das lesen Sie im Research.Table. Anne Brüning

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Verteidigung: Europa muss Kräfte bündeln und Ressourcen heben Von Moritz Schularick

Die Verteidigung beherrscht die öffentliche Diskussion. Zwei Fragen stehen dabei im Zentrum der Debatte: Kann Europa die Ukraine aus eigener Kraft unterstützen, wenn die USA ausfallen? Kann sich Europa aus eigener Kraft, also ohne die USA, verteidigen und Russland glaubhaft abschrecken? Die Antwort lautet zweimal ja.

Warum das im Fall der Unterstützung für die Ukraine so ist, zeigt ein Blick auf den Ukraine Support Tracker des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine betrug rund 21 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Dies entspricht gerade einmal 0,12 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der EU. Aus ökonomischer und finanzieller Sicht kann Europa hier ohne größere Probleme einspringen. Eine zusätzliche Unterstützung in diesem Umfang ist finanziell ohne weiteres möglich. Zum Vergleich: Die EU gibt fast dreimal so viel ̶ circa 55 Milliarden Euro ̶ jedes Jahr für die gemeinsame Agrarpolitik aus.Europa hat genügend finanziellen Spielraum Der Engpass sind reale Produktionskapazitäten in der Verteidigungsindustrie. Sie müssen schnell beseitigen und Kapazitäten aufbauen, sowie die Skalierung von neuen Technologien und die Einbindung der ukrainischen Verteidigungsindustrie in europäische Produktionsketten umsetzen. Das sind die Probleme, nicht Europas begrenzte ökonomische und finanziellen Möglichkeiten.

Auch gemeinsame europäische Anleihen in entsprechendem Umfang wären ohne Risiken für die Stabilität der europäischen Staatsfinanzen möglich. Wer bei diesen Größenordnungen Finanzrisiken an die Wand malt, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Denn die Kosten, die Ukraine nicht zu unterstützen, würden für den deutschen Steuerzahler zehnmal höher sein. Auch das zeigen Schätzungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft.Europa hat mehr Ressourcen als Russland In Bezug auf Europas Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung gegenüber Russland sprechen die Daten ebenfalls eine sehr klare Sprache. Die EU hat, sogar ohne Großbritannien, dreimal so viele Einwohner wie Russland, ein BIP, das neunmal und eine Industrieproduktion, die fünfmal größer ist. Selbst unsere Stahlproduktion ist annähernd dreimal größer als die russische. Die Schlussfolgerung ist klar: wenn Europa zusammensteht, ist es viel stärker.

Es geht jetzt darum, unsere Ressourcen zu bündeln und gezielt einzusetzen. Und zwar schnell. Europas Verteidigungsfähigkeit ist eine Frage des politischen Willens und des gezielten Kapazitätsaufbaus, nicht der ökonomischen Möglichkeiten. Worauf es ankommt, ist ein massives, aber gezieltes Investitionsprogramm in die europäische Sicherheit, das darauf abzielt, die Verteidigungsfähigkeit Europas auch dann sicherzustellen, wenn der Bündnispartner USA ausfällt. Für andere Szenarien zu planen, wäre nach den Ereignissen der letzten Tage gefährlich und fahrlässig.Nicht nur Kosten, sondern auch Nutzen Aus ökonomischer Sicht gilt es dabei, nicht nur die Kosten, sondern auch den Nutzen dieser Investitionen in unsere Sicherheit ins Auge zu nehmen: Verteidigungsausgaben haben messbare ökonomische Effekte auf das Wachstum. 100 Milliarden zusätzlich würden das BIP um 60 bis 150 Milliarden steigern. Das Wachstum der Sicherheitsindustrien dürfte zudem den Strukturwandel abfedern und Arbeitskräfte aus Branchen wie der Automobilzulieferung oder dem Maschinenbau aufnehmen.Innovationsmotor Verteidigung Langfristig fördern Verteidigungsinvestitionen technologische Innovationen mit zivilem Nutzen – Beispiele sind Internet, GPS oder Düsenantrieb. Deutschland kann aktuell eine ganze Generation von Militärtechnologie überspringen, die durch neue Entwicklungen obsolet geworden ist, und direkt in Drohnen- und KI-Technologien investieren, um seinen technologischen Rückstand aufzuholen. In der schwierigen Lage stecken so reale ökonomische Chancen.

Klar ist: Europa muss den Freiheitskampf der Ukraine weiter unterstützen und sich deshalb für den Krieg rüsten, weil wir ihn vermeiden wollen. Europa muss zusammenfinden, seine besten Köpfe und ökonomischen Ressourcen zusammenbringen, um die enormen Herausforderungen zu meistern und seine eklatanten militärischen und technologischen Schwächen zu überwinden. Nur dann wird Europa seine eigene Zukunft in der Hand haben.

Prof. Moritz Schularick ist Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW).

|

|

|

CEO.Standpunkt

|

|

David Kipp forscht über Arbeitsmigration und Zuwanderung bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.

|

|

Ohne Fachkräfte aus dem Ausland keine zukunftsfähige Wirtschaft ̶̶ Was die nächste Bundesregierung tun mussVon David Kipp

Mit der Bundestagswahl geht ein zugespitzter Wahlkampf zu Ende, in dem die Migrationspolitik zum Hauptthema geworden ist und die Parteien der Mitte entzweit hat. So grundsätzlich die Widersprüche hinsichtlich der Maßnahmen zur gewünschten Begrenzung von Fluchtmigration auch sind, so einig müssten sich mit Blick auf die Wahlprogramme die potenziellen Koalitionspartner darin sein, dass Deutschland auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen ist. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter um 1,6 Millionen angestiegen, wovon knapp 90 Prozent auf ausländische Beschäftigte zurückgehen. Weil das Potenzial innereuropäischer Migration aufgrund ähnlicher demographischer Entwicklungen in den jeweiligen europäischen Ländern nachlässt, geht mit fast einer Million der größere Anteil des Anstiegs in diesem Zeitraum auf Drittstaatsangehörige aus dem außereuropäischen Ausland zurück.Strukturelles Problem Fachkräftemangel Der Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, das IW Köln schätzt den dadurch verursachten Verlust von Produktionskapazitäten auf 49 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Besondere Engpässe bestehen aktuell im Bereich der medizinischen Berufe und Pflege, in sozialen Berufen aber auch in Bau- und Handwerksberufen, IT-Berufen und Logistik. Auch wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften derzeit konjunkturbedingt teilweise rückläufig ist, der langfristige Trend ist angesichts der anstehenden Verrentungswelle geburtenstarker Jahrgänge eindeutig: Ohne Zuwanderung wird die Zahl der Erwerbspersonen in Deutschland bis 2040 um zehn Prozent sinken. Um das Erwerbspersonenpotenzial stabil zu halten, werden laut Prognosen bis 2040 jährlich rund 288.000 internationale Arbeitskräfte benötigt.Bilanz der Ampel-Regierung Dafür hat die scheidende Bundesregierung im Jahr 2023 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz reformiert. Direkt nach der Bundestagswahl kann sie auf einem durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) organisierten Fachkräftekongress noch einmal Bilanz ziehen. Die Bundesregierung hat Mitte November für das erste Jahr nach Inkrafttreten der Reformen einen positiven Trend (einen Anstieg der Visa zu Erwerbszwecken um zehn Prozent auf 200.000) ausgemacht. Gleichzeitig zeigen neue Zahlen, dass im Jahr 2024 weniger Personen einen erstmaligen Aufenthalt zu Erwerbs- oder Ausbildungszwecken erhalten haben als im Jahr 2023. Ob sich durch die neue Reform tatsächlich ein positiver Trend abzeichnet, werden daher erst die Zahlen der erteilten Aufenthaltstitel für das Jahr 2025 zeigen.Modernisierung von Verwaltungsprozessen erforderlich Gesetzliche Änderungen allein reichen bei weitem nicht aus, vielmehr bedarf es weiterhin einer umfassenden Modernisierung der für die Fachkräftegewinnung erforderlichen Verwaltungsprozesse. Vor diesem Hintergrund sprechen sich die etablierten Parteien für weitere Reformen aus. Am weitesten geht dabei die CDU/CSU, die eine komplett digitale Work-and-stay-Agentur fordert. In ihr sollen alle Aufgaben von der Anwerbung und Arbeitsplatzvermittlung über die Prüfung der Einreisevoraussetzungen und Visavergabe bis hin zum Aufenthaltstitel zusammengeführt werden.

Auch bei einer solchen institutionellen Neuaufstellung müsste natürlich beachtet werden, dass sie an den bereits etablierten Prozessen zur Digitalisierung und verbesserten Zusammenarbeit der bestehenden Behördenstrukturen ansetzt. Zweifellos wäre einiges gewonnen, wenn die Verfahren zur Visaerteilung und Anerkennung von Qualifikationen weiter vereinfacht würden und die Beteiligung der meist chronisch überlasteten Ausländerbehörden entfallen beziehungsweise flächendeckend in den Bundesländern durch zentralisierte Ausländerbehörden für Fachkräfteanwerbung übernommen würden.Kooperation mit Drittstaaten fortsetzen Ein zentraler Baustein der Migrationspolitik der Ampel war das Einsetzen eines Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen. Es ist unklar, ob die kommende Bundesregierung diese Konstruktion fortführen wird. Gleichsam wird sie die migrationsbezogene Kooperation mit Drittstaaten – auch im Interesse einer verbesserten Kooperation bei der Rückübernahme von ausreisepflichtigen Personen – weiter ausweiten müssen. Ziel sollte ein differenzierter Interessenausgleich zwischen den jeweiligen Partnerländern und Deutschland sein, der durch den gezielten Ausbau der deutschen Außenstrukturen für die Arbeitskräfteanwerbung in Schwerpunktländern wie Indien begleitet werden sollte.

David Kipp ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Er arbeitet dort in einem Forschungsprojekt zum Thema “Strategische Flucht- und Migrationspolitik”.

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |