|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#7

/

01. Februar 2025

|

|

|

Executive.Summary: Wettlauf um KI-Hoheit

|

|

CEO.Talk: US-Banken auf dem Vormarsch

|

|

CEO.Picks: Globale Herausforderungen – Nachhaltigkeit am wichtigsten

|

|

CEO.News: Deutsche Wirtschaft weiter im Tief + Stahlindustrie in der Krise + Coca-Cola-Deutschlandchef Galvin gegen gesetzliche Werbeschranken

|

|

CEO.Presseschau: Intel enttäuscht + CEOs sehen Kommunikationsprobleme + Trump bereitet Zölle vor

|

|

CEO.Index: Konsolidierung und Abwehrkampf polieren das Image von Bettina Orlopp

|

|

CEO.Politics: Faktenchecks der Klimapolitik zur Wahl + EU-Kommission präsentiert Wettbewerbsfähigkeitskompass

|

|

CEO.Personnel: Michael Hallemann führt GIK + Rolf Benz ist tot + Julie Kim wird Takeda-CEO

|

|

CEO.Tech & Science: Innovative Unternehmen sind resilienter

|

|

CEO.Standpunkt: Unternehmensübergabe – frühzeitig regeln

|

|

CEO.Quote: Heidelberg-Materials-CEO zur neuen US-Regierung unter Donald Trump

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Die Deepseek-App wird über dem OpenAI-Logo angezeigt.

|

|

Wettlauf um KI-HoheitVon Kristián Kudela, Fabian Peltsch und Anouk Schlung

Das chinesische Start-up Deepseek hat die Börsen erschüttert. Mit seinem Large Language Model R1 soll es mit dem Marktführer aus den USA ChatGPT von OpenAI mithalten können. Obwohl die Entwicklung im Reich der Mitte nur sechs Millionen US-Dollar gekostet hat. Damit wankt die technologische Vorherrschaft der US-Hightech-Konzerne. Denn bis zur Vorstellung von R1 galt bislang die einfache Gleichung: Wer die größte Finanzkraft besitzt, dominiert die Branche.

Dieses kapitalintensive Geschäftsmodell ist erschüttert worden. An den Börsen erfolgte ein Abverkauf. Die Magnificent Seven, die Tech-Giganten Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, die allein etwa 30 Prozent der Marktkapitalisierung des Aktienindexes S&P 500 ausmachen, verloren Anfang der Woche Milliarden US-Dollar an Wert. Der Wettlauf um die Vorherrschaft in der KI-Branche ist damit wieder eröffnet.China: Innovation aus NotwendigkeitEines zeigt der Erfolg von Deepseek so deutlich wie eindrucksvoll: Technologische Innovation ist nicht nur eine Frage von Kapital und Rechenleistung, sondern auch von Kreativität und Pragmatismus. Der Mangel an westlichen Chips hat Deepseek erst zu alternativen Strategien gezwungen. “Innovation entsteht oft aus der Notwendigkeit, mit begrenzten Mitteln zu arbeiten”, sagt die in Hongkong lebende Tech-Journalistin Karen Hao im Gespräch mit China.Table. Das Ergebnis im Falle von Deepseek ist eine Innovation aus der Notwendigkeit heraus – effizient, kostengünstig und erfolgreich.

Deepseek verkörpert aber auch einen Wandel in Chinas Tech-Industrie. Dank massiver Investitionen in Ausbildung und Forschung gibt es immer mehr Talent im eigenen Land – und gerade chinesische Forscher suchen ihr Glück immer weniger in den USA und Europa, da ihnen im aktuellen politischen Klima dort immer mehr Misstrauen entgegenschlägt. Die Konsequenzen sind weitreichend: Die westliche Tech-Branche steht unter Zugzwang, ebenso wie die US-Regierung, die mit Stargate (500 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur) ihr bisher teuerstes Technologieprojekt gestartet hat.

Ob Deepseek ein Einzelfall bleibt oder den Beginn eines neuen KI-Zeitalters einläutet, wird sich zeigen. Fest steht: Die westliche Vorstellung, dass KI-Entwicklung nur durch immer größere Rechenzentren und Datenmengen voranschreiten kann, ist mit diesem Erfolg unter Druck geraten. Auch für Europa und Deutschland sei Deepseek ein Weckruf, sagt Feiyu Xu, renommierte KI-Expertin und ehemalige Leiterin des KI-Forschungszentrums von SAP im Gespräch mit China.Table: “Der Zug ist nie abgefahren. Vielleicht müssen wir neue Schienen legen und bessere Züge bauen. Deutschland hat diese Fähigkeit in der Vergangenheit bewiesen – wir sollten den Ehrgeiz haben, in bestimmten Industrien wieder an die Spitze zu kommen.”

Das sieht Feiyu Xus ehemaliger Chef, SAP-CEO Christian Klein, genauso. “Gestern war ein guter Tag für SAP”, sagte er einen Tag nach dem Beben an den Börsen bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Soll heißen: Die “großartige Leistung von Deepseek” ist für die Walldorfer Ansporn, mit ihrem Geschäftsmodell zu den Größen der Branche in Übersee aufzuschließen. Es werde sich auszahlen, dass in den SAP-Produkten zahlreiche KI-Modelle zum Einsatz kämen. Denn vor allem wegen der wichtigen Cloud-Umsätze, deren Auftragsbestand sogar um 29 Prozent zulegte, peilt der Konzern 2025 ein Rekordergebnis an. “Dabei waren die KI-Funktionen für die Kunden der entscheidende Faktor”, sagte Klein. Sollten die Rahmenbedingungen stimmen, will SAP nun in den kommenden fünf Jahren 40 Milliarden Euro in eine europäische KI-Cloud-Lösung investieren.KI-Modelle entschärfen FachkräftemangelDer Bedarf nach europäischen KI-Modellen ist auch mit Blick auf die EU-KI-Verordnung groß, um bei den Produkten “europäische Werte- und Rechtsansprüche“, umzusetzen, sagt Thomas Otto, CIO Advisor bei Sopra Steria Next, einem Managementberater für die digitale Transformation. Zudem brauchen Europa und insbesondere Deutschland angesichts des demografischen Wandels KI-Lösungen. “Niemand wird seinen Job wegen KI verlieren, sondern wir müssen die wenigen verbleibenden Fachkräfte durch KI befähigen, den Fachkräftemangel zu schließen”, sagt Matthias Lein, CTO des KI-Beraters Alexander Thamm.

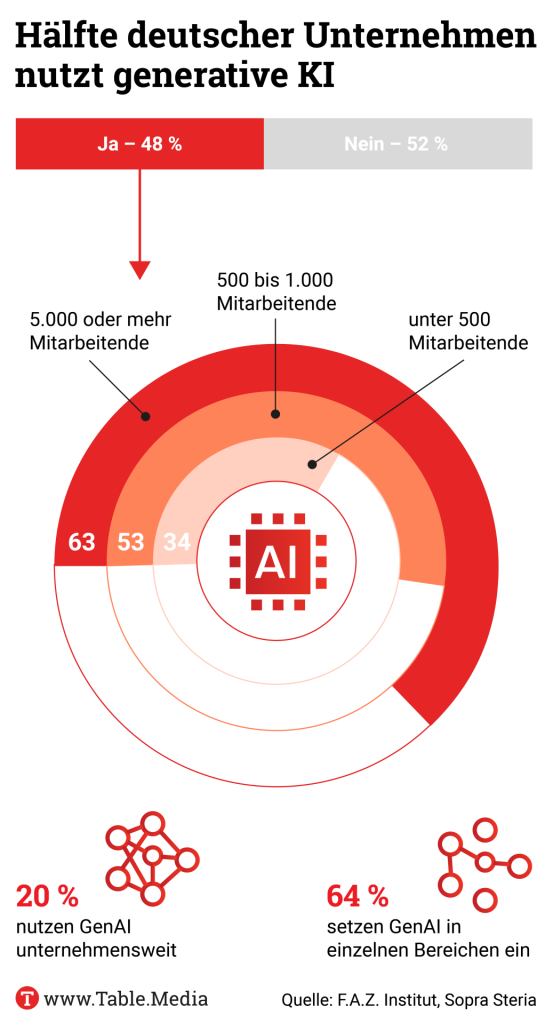

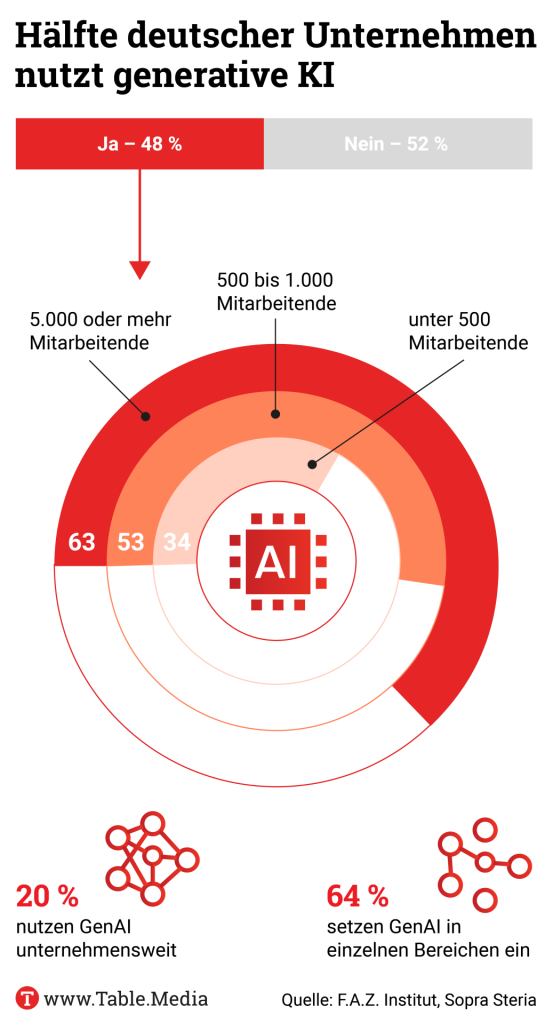

Doch noch sind deutsche Unternehmen, trotz des KI-Aktionsplans der Bundesregierung mit einem Fördervolumen von 1,6 Milliarden Euro, beim Einsatz Künstlicher Intelligenz zögerlich. Dies belegt eine Studie von Sopra Steria Next, die Table.Briefings exklusiv vorliegt. Zwar setzt inzwischen rund die Hälfte aller Firmen generative KI ein, allerdings größtenteils in einzelnen Bereichen mit großem Effizienzpotential, wie Marketing oder IT. “Viele Unternehmen in Deutschland befinden sich derzeit noch im Erprobungsstadium oder beschäftigen sich erstmals intensiver mit der Technologie”, heißt es in der Studie.

Konzerne mit 5.000 oder mehr Mitarbeitenden sind dabei Vorreiter, kleine Betriebe hinken hinterher. Es fehle ihnen oftmals an Know-how, Budget und Personal, um die Technologie sinnvoll einzubinden. Und das verstärkt die Defizite noch, denn die positiven Effekte von KI sehen bisher nur die, die sie bereits nutzen. “Das zeigt, dass wir noch ganz am Anfang dieser Veränderungswelle stehen. Um zu verstehen, wie KI sich auf unsere Geschäftsmodelle auswirken kann, müssen wir lernen, KI als solche zu verstehen”, sagt Otto.

Was also ist zu tun, damit Deutschland und Europa im Wettlauf mit den USA und China in Führung gehen? Gunther Friedl, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung, die Privatinvestor im Bereich KI ist, fordert im Interview mit Europe.Table, dass nicht nur mehr private Investitionen in KI fließen müssen, sondern “auch die Bundesregierung und die Kommission die Voraussetzungen dafür schaffen, dass künstliche Intelligenz hier wettbewerbsfähig ist”. Er mahnt an, nicht zu regulierend zu sein. “Die Antwort kann nicht sein, dass wir die Risiken erkennen und regulieren, sodass wir safe sind. Weil wir das nicht sind, wenn die USA und China diese Risiken einfach überspielen oder nicht adressieren. Da müssen wir eine neue Antwort finden.”

Das große Interview mit Feiyu Xu und ihrem Partner Hans Uszkoreit, einem führenden Sprachverarbeitungsexperten und Mitbegründer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), erscheint am Montag im China.Table.

|

|

|

CEO.Talk

|

|

Hans-Walter Peters ist Verwaltungsratsvorsitzender und Gesellschafter der Privatbank Berenberg.

|

|

US-Banken auf dem VormarschVon Thilo Boss

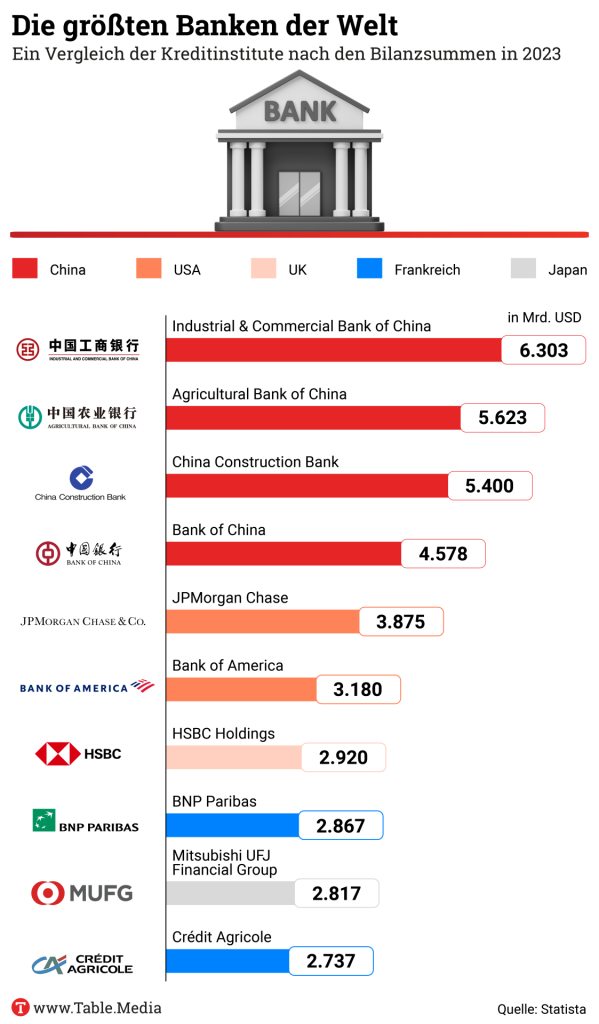

Der Verwaltungsratsvorsitzende der Hamburger Privatbank Berenberg und langjährige Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, Hans-Walter Peters, sieht die europäischen Banken gegenüber der US-amerikanischen Konkurrenz benachteiligt. “Die Regulatorik und damit die verbundenen höheren Kosten sind in der EU im Vergleich mit den Instituten in Übersee viel zu hoch. Das verzerrt die Wettbewerbsfähigkeit. Die europäischen Banken können sich mittlerweile nicht mehr mit den US-Instituten messen”, sagte Peters im Gespräch mit dem CEO.Table.

Peters erwartet, dass die finanzstärkeren US-Banken auf den europäischen und insbesondere deutschen Markt drängen und mit speziellen Konditionen die heimischen Kreditinstitute weiter unter Druck setzen. Dies werde den Konsolidierungsprozess in der Finanzwirtschaft vor allem in Deutschland nochmal beschleunigen.Bürokratie verzerrt WettbewerbVerstärkt werde dieser Prozess zudem durch das seit Jahren höhere Leitzinsniveau in den USA, die frühere Einführung der strengeren Basel III-Kapitalvorschriften in Europa, sowie die von US-Präsident Donald Trump angekündigte massive Deregulierung mit weniger Berichtspflichten, die die Wettbewerbsfähigkeit der US-Finanzwirtschaft weiter stärke. “Wenn die EU-Kommission nicht schnell handelt und die Bürokratie zurückfährt, werden die Ungleichgewichte immer größer. Europa kann zu einem Übernahmemarkt für die US-Banken werden”, warnte Peters.

Beschleunigt werde der Konsolidierungsprozess, so der Gesellschafter der Berenberg Bank, durch die Rezession in Deutschland. Negativ wirken sich auch die bundesweit steigenden Insolvenzen aus. “Eine florierende, gesunde Volkswirtschaft braucht leistungsfähige heimische Banken, die Unternehmen im In- und Ausland begleitet. Dieses Fundament wird in Deutschland extrem belastet”, sagte Peters.

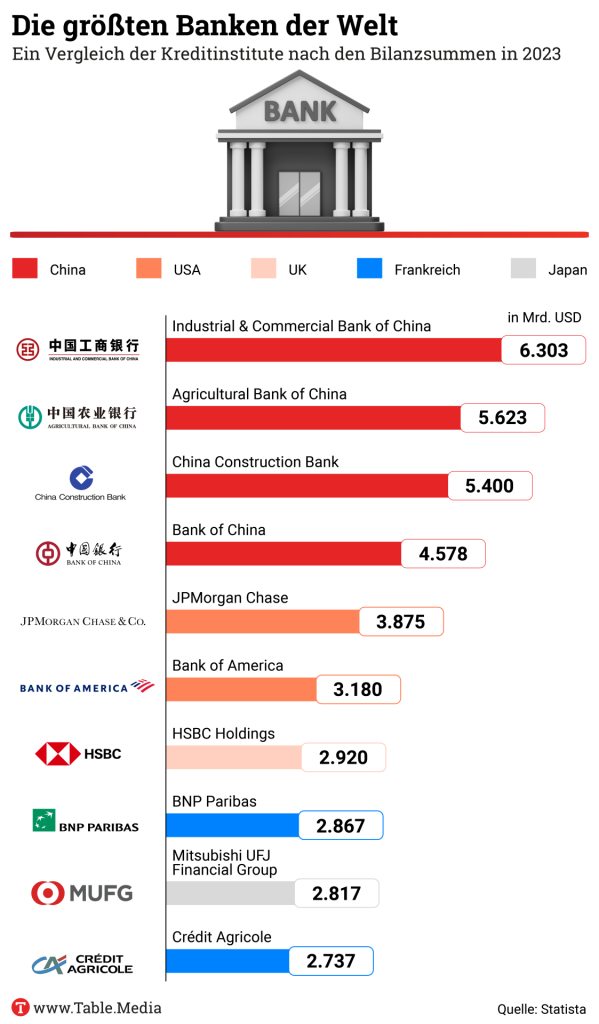

Die ungleichen Wettbewerbsbedingungen zeigen sich laut Peters und einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY an den Eigenkapitalquoten, den Gewinnen und der Marktkapitalisierung der Kreditinstitute. So lagen im ersten Halbjahr 2024 die kumulierten Nettogewinne der nach Bilanzsumme zehn größten europäischen Banken bei 49,4 Milliarden Euro, während die US-amerikanischen Top-Banken etwa 88,6 Milliarden Euro erwirtschafteten. Mit 1,5 Billionen Euro sind die Top-10-US-Banken an der Börse fast dreimal so viel wert wie die europäischen Institute.Berenberg steigert JahresüberschussDie Berenberg Bank, die bereits 1590 gegründet wurde, zählt zu den renommiertesten Geldhäusern in Deutschland. Das Institut hat in dieser Woche sein Geschäftsergebnis für 2024 veröffentlicht. Danach konnte Berenberg den Jahresüberschuss um 47 Prozent auf 81,6 Millionen Euro steigern. Die mit 1.500 Mitarbeitern erfolgreich im Investment Banking, Wealth und Asset Management sowie Corporate Banking tätige Bank fuhr dabei eine überaus stolze Eigenkapitalrendite ein: 40,1 Prozent.

Das vollständige Interview lesen Sie hier.

Der promovierte Volkswirt und Diplom-Statistiker Hans-Walter Peters startete 1987 seine berufliche Laufbahn als Analyst bei der Dresdner Bank. Es folgten Stationen bei der DG Bank und der Frankfurter Volksbank. 1994 trat Peters bei der Berenberg Bank ein und wurde im Jahr 2000 persönlich haftender Gesellschafter und 2009 Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter. 2021 wechselte der Gesellschafter Peters als Vorsitzender in den Verwaltungsrat. Von April 2016 bis April 2020 sowie von August 2020 bis Juni 2021 war Peters Präsident des Bundesverbands deutscher Banken.

|

|

|

CEO.Picks

|

|

Globale Herausforderungen: Nachhaltigkeit am wichtigsten

Von Joanna Radeke

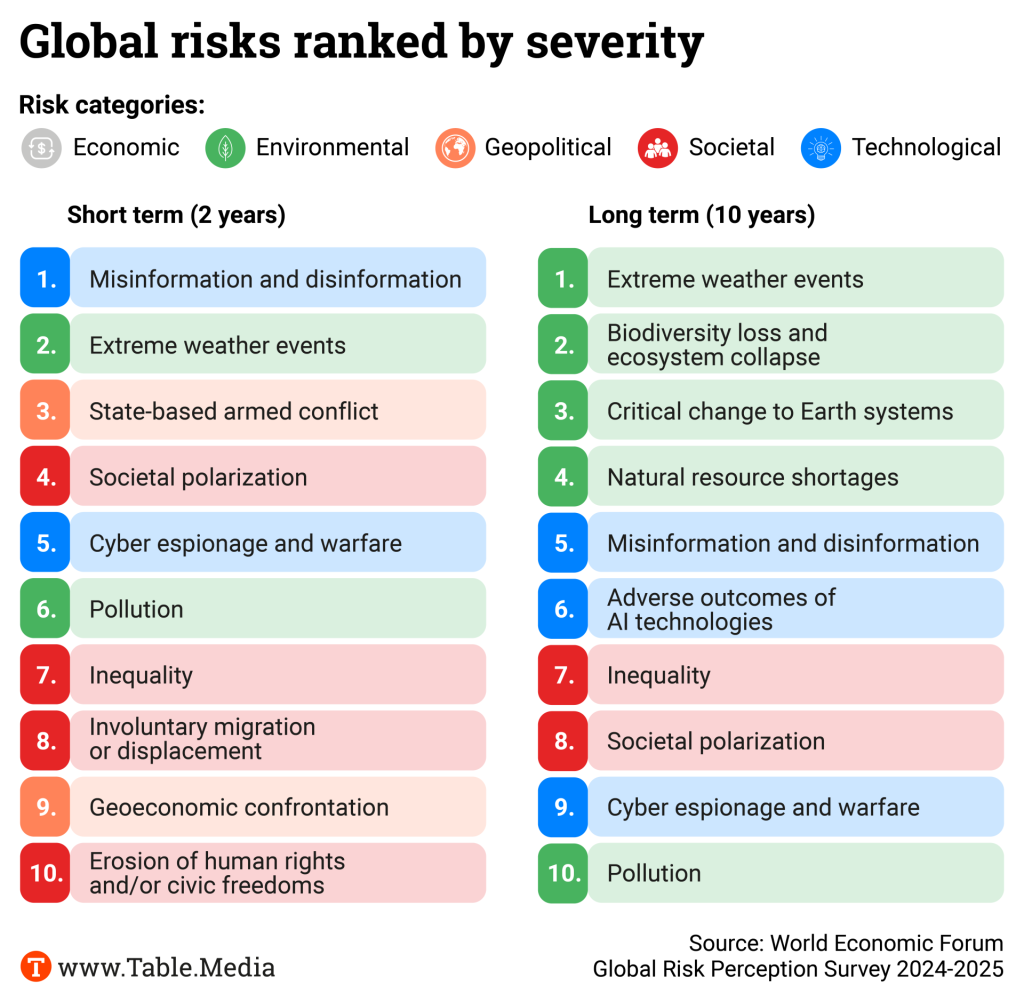

Unsere Gegenwart ist geprägt von tiefgreifenden Umbrüchen und einer Vielzahl globaler Aufgaben, die weitreichende Auswirkungen auf kommende Generationen haben werden.

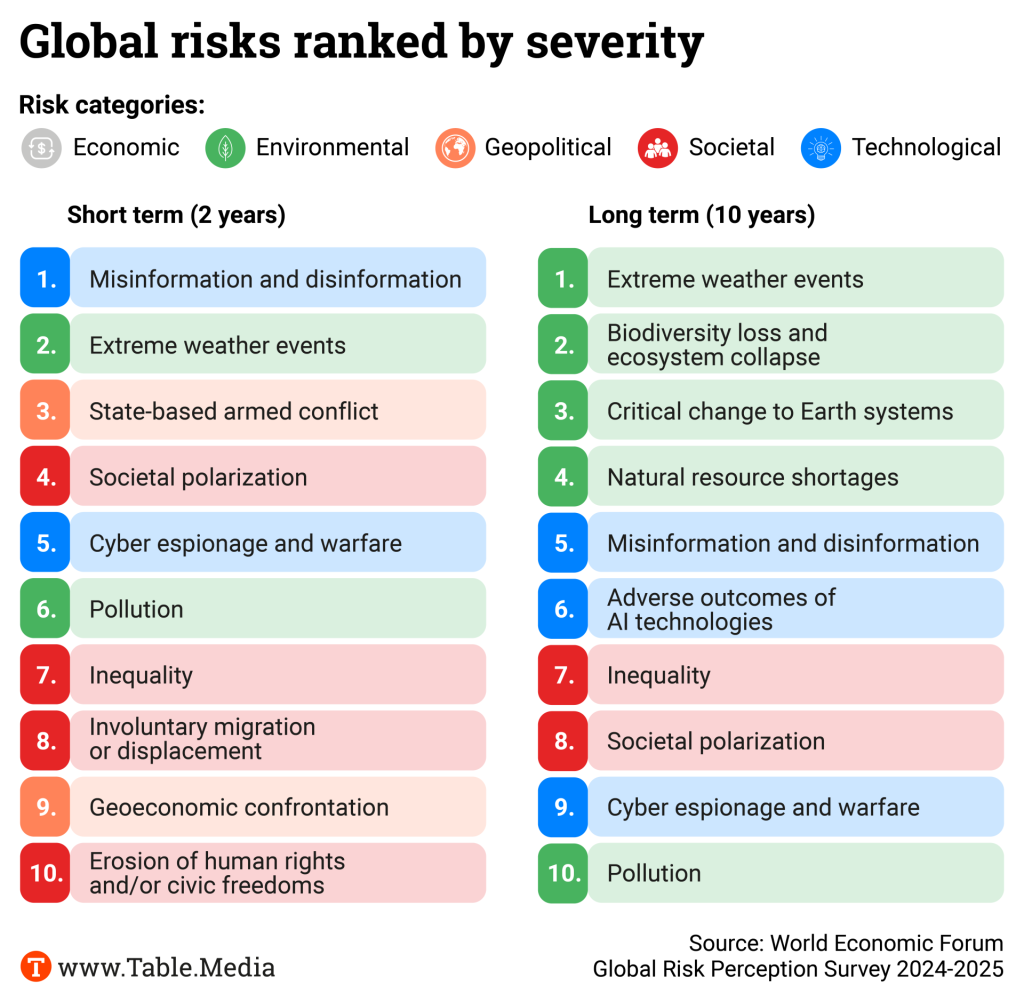

Ich habe diese Übersicht als meinen “CEO Pick of the Week” gewählt, weil sie die ökologischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen, klar aufzeigt. Sie stammt aus dem neuesten Bericht des Weltwirtschaftsforums, dem Global Risks Report 2025, und verdeutlicht die zentrale Rolle der Nachhaltigkeit bei der Bewältigung globaler Herausforderungen.

Das Weltwirtschaftsforum stellt heraus, dass vier der fünf größten Risiken der nächsten Dekade umweltbedingt sind: extreme Wetterereignisse, Verlust der Biodiversität, kritische Veränderungen der Erdsysteme und Ressourcenknappheit. Auch kurzfristig stellen Klimaveränderungen in Form extremer Wetterereignisse wie die Waldbrände in Südkalifornien und die historischen Überschwemmungen in Deutschland und Spanien das zweitgrößte Risiko dar. Diese Entwicklungen machen deutlich, wie drängend Umweltfragen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geworden sind.

Nachhaltigkeit ist kein bloßer Trend, sondern Grundlage für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Gesellschaft. Um erfolgreich zu bleiben, müssen Unternehmen daher nicht nur ihren Fußabdruck kontinuierlich reduzieren, sondern zeitgleich die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden in Nachhaltigkeitsthemen intensivieren. Indem sie Nachhaltigkeit in ihre Kernstrategie und die Qualifikation ihrer Mitarbeitenden integrieren, schaffen CEOs die Voraussetzungen für Innovation und Stabilität in einer sich wandelnden Welt.

Joanna Radeke ist Direktorin des ESMT Institute for Sustainable Transformation und Mitglied des Quadriga Capital Impact Advisory Board.

|

|

|

CEO.News

|

|

BDI-Präsident Peter Leibinger auf der Jahrespressekonferenz des Verbands in Berlin. (picture alliance / SZ Photo | Jens Schicke)

|

|

Konjunkturprognosen: Deutsche Wirtschaft bleibt weiter im Tief steckenFür das laufende Jahr rechnet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent, während der Euroraum mit 1,1 Prozent und die Weltwirtschaft mit 3,2 Prozent wachsen werden. “Die Lage ist sehr ernst: Vor allem das Wachstum der Industrie hat einen strukturellen Bruch erlitten”, sagte BDI-Präsident Peter Leibinger in Berlin.

Die Bundesregierung rechnet dagegen nach zwei Rezessionsjahren 2025 mit einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent, senkte damit aber ihre ursprüngliche Prognose von den erwarteten 1,1 Prozent deutlich. “Wir stagnieren seit langem schon”, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts.

Laut dem BDI steckt der Standort Deutschland in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Die Probleme seien hausgemacht und das Ergebnis einer strukturellen Schwäche am Standort, mit der die Wirtschaft bereits seit 2018 zu kämpfen habe. “Jahrelang haben Regierungen wichtige Reformen hinausgeschoben, Investitionen zurückgehalten und sich mit dem Status Quo begnügt”, betonte Leibinger.

Branchenübergreifend hatten am 29. Januar angesichts der schlechten Wirtschaftslage Wirtschaftsverbände und Unternehmerinitiativen zu einem bundesweiten “Wirtschaftswarntag” aufgerufen. Die teilnehmenden Verbände forderten die Parteien auf einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor auf, die Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu rücken und eine Wirtschaftswende nach der Bundestagswahl einzuleiten. Die Kundgebung wurde vom “Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag” organisiert.

Organisiert hatte die Veranstaltung unter anderem der Verband “Die Familienunternehmer”, der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie, der Bundesverband der freien Berufe sowie der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) in Zusammenarbeit mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Thilo Boss / ReutersStahlindustrie: Wie der Strompreis Dekarbonisierung und Absatzkrise verbindetDie Stahlbranche in Deutschland steht gleich vor zwei Herausforderungen. Die erste ist die Krise der Gegenwart: die schwache Nachfrage nach Stahlprodukten, gepaart mit stark gestiegenen Energiepreisen. Die zweite Herausforderung betrifft die Zukunft: die geplante Dekarbonisierung ihrer besonders klimaschädlichen und zugleich größten Produktionsstätten, den acht integrierten Hüttenwerken im Land, welche 70 Prozent des in Deutschland hergestellten Stahls hervorbringen. Während die Lösung der aktuellen Krise eher eine Stilllegung von Produktionskapazitäten nahelegt, braucht es für die zukünftige Stahlproduktion jetzt Entscheidungen über neue Anlagen.

Ausgerechnet der Teil der Branche mit der bereits jetzt “saubersten” Produktionsweise, die Elektrostahlwerke, spürt die Gegenwartskrise am deutlichsten. Deren Rohstahlproduktion ist seit 2017 um fast 17 Prozent eingebrochen, wie aus Zahlen der Wirtschaftsvereinigung (WV) Stahl hervorgeht. Dabei könnten die Lichtbogenöfen der “Elektrostahler” schon jetzt mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden, womit dann kaum noch Treibhausgase verursacht würden. Zudem schmelzen Elektrostahlwerke teilweise Schrottstahl ein, statt neu aus Eisenerz gewonnenes Material zu verwenden. Sie sind daher potenziell kreislauffähig und klimafreundlich, ohne in neue Produktionsstätten investieren zu müssen. Aber Unternehmen wie die Georgsmarienhütte Gruppe senden mittlerweile Hilferufe an die Politik: Sie bräuchten günstigeren Strom, um am Standort rentabel arbeiten zu können.

Dringend benötigt: Günstiger grüner StromTatsächlich ist es der Strompreis, der die jetzige Stahlkrise auch insgesamt mit der Dekarbonisierung der Branche verbindet. “Bei der Hochofenroute, aber auch bei den vielen Elektrostahl-Unternehmen in Deutschland werden zur Erreichung der Klimaneutralität enorme Mengen an erneuerbarem, bezahlbarem Strom gebraucht”, sagt Kerstin Maria Rippel, Hauptgeschäftsführerin der WV Stahl Table.Briefings. Sie fordert strukturelle Lösungen, um die Strompreise auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen. Kurzfristig sollten die Übertragungsnetzentgelte wieder mit 5,5 Milliarden Euro bezuschusst werden, wie es bis Ende 2023 vorgesehen war.

Die drängendste Zukunftsaufgabe der Stahlindustrie, die Ablösung der kohlebasierten Hochöfen in den integrierten Hüttenwerken mit wasserstoffbasierten Direktreduktionsanlagen (DRI-Anlagen), hängt ebenfalls zu einem großen Teil von verlässlich günstigen Strompreisen ab. Denn “grüner” Wasserstoff wird mittels erneuerbaren Stroms gewonnen. Dass in naher Zukunft genügend günstiger grüner Strom und entsprechender Wasserstoff zur Verfügung stehen wird, bezweifelt ArcelorMittal. Der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt betreibt auch in Deutschland Hochöfen. Auch Rippel sagt: “Grüner Wasserstoff ist auf absehbare Zeit weder in ausreichender Menge verfügbar noch zu einem bezahlbaren, international wettbewerbsfähigen Preis.” An diese Realität müssten sich Industrie wie Politik anpassen. Gefragt seien Zwischenlösungen, die auf billigerer, meist fossiler Energie basieren würden. Alex Veit

Coca-Cola glaubt an den Standort DeutschlandDer größte deutsche Getränkehersteller Coca-Cola investiert im laufenden Jahr rund 150 Millionen Euro in die regionalen Standorte in Deutschland, davon allein 45 Millionen für ein Abfüll-Werk in Halle. Coca-Cola hat 14 Standorte in Deutschland und beschäftigt 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

“Unsere Millionen-Investitionen sind ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort”, erklärt John Galvin, Vorsitzender der Geschäftsführung von Coca-Cola Eurocif Partners, der deutschen Coca-Cola Gesellschaft für Vertrieb und Vermarktung, im Podcast von Table.Briefings. Dies sei als “Vertrauensvorschuss für die neue Regierung” zu sehen. Denn der Standort leide an Überregulierung und Bürokratie. “Die Regelungsdichte ist einfach zu groß. Es ist deutlich schwieriger hier zu investieren als anderswo”, sagte der Coca-Cola-Chef. Als Beispiel nennt er die Planung eines hochautomatisierten Getränke-Lagers in Westdeutschland. “Das wird 2029 fertig. In Asien wäre das 2027, in den USA 2028. Dabei ist es das exakt gleiche Lager.” Die Vorschriften und bürokratischen Hürden seien unverhältnismäßig hoch. Hinzu kämen in Deutschland die im Vergleich hohen Lohnkosten. Dennoch will Coca-Cola in Deutschland und Europa weiter wachsen, die Nachfrage sei auch in der Wirtschaftskrise konstant hoch, so Galvin. “Wir verkaufen ein tägliches Luxus-Produkt”.

Galvin ist froh darüber, dass es der Ampel-Koalition in dieser Legislaturperiode nicht gelungen ist, Werbeverbote für an Kinder gerichtete Lebensmittel auf den Weg zu bringen. “Das wäre ein sehr großer Eingriff in die Unternehmensfreiheit und in die Werbeindustrie gewesen”, macht er deutlich. Sehr viele Unternehmen in Deutschland wären von dieser Regelung betroffen gewesen.

Ein Drittel der verkauften Coca-Cola in Europa geht inzwischen auf die zuckerfreie Variante “Coke Zero” zurück. Galvin machte klar: “Wir verzichten freiwillig auf Werbung für Menschen unter 14 Jahren.” Das gesamte Gespräch können Sie im Podcast am Sonntag ab 6 Uhr hier hören. Michael Bröcker und Merle Heusmann

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Handelsblatt: Kommunikationsprobleme mit mittlerem Management. Klaus Schweinsberg, Leiter des Zentrums für Strategie und Höhere Führung, berät Führungskräfte. In vielen Unternehmen ist das Verhältnis zwischen Top-Managern und mittlerem Management gestört, was die Kommunikation erheblich belastet. (“’Mittelmanager für Aufbruch zu begeistern kostet Nerven und Zeit’”)

Deccan Herald: Intel enttäuscht. Am Donnerstag veröffentlichte Intel seine Ergebnisse für das Dezemberquartal, die die niedrigen Erwartungen der Analysten übertrafen. Allerdings blieb die Umsatzprognose für das laufende Quartal hinter den Schätzungen zurück, da der Chiphersteller mit einer schwachen Nachfrage nach seinen Chips für Rechenzentren kämpft. Darüber hinaus warten die Anleger weiterhin auf die Ernennung eines neuen CEO. (“Intel fourth-quarter revenue tops expectations as investors await new CEO”)

Axios: CEOs sehen Kommunikationsprobleme. Ein aktueller Bericht des Agenturverbundes Weber Shandwick Collective zeigt, dass nur 17 Prozent der CEOs der Ansicht sind, ihre Kommunikations- und Public-Affairs-Abteilungen seien “gut gerüstet”, um den schnellen wirtschaftlichen, geopolitischen und kulturellen Veränderungen standzuhalten. (“CEO confidence in communications dwindles, new report finds”)

Bloomberg: Trump bereitet Zölle vor. Präsident Donald Trump steht kurz davor, am Wochenende eine erste Zollwelle zu verhängen. Deren Ziele sind Kanada und Mexiko, die beiden größten Abnehmer von US-Waren. Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren im Wert von rund 900 Milliarden Dollar aus beiden Ländern angekündigt. Die Handelsüberschüsse dieser Nationen mit den USA sind dem Präsidenten schon lange ein Dorn im Auge. Der Präsident deutete zudem an, dass er 10 Prozent Einfuhrzölle auf China einführen werde, nannte aber keinen genauen Zeitpunkt. (“Trump Barrels Toward Tariff Showdown With Canada Mexico China “)

Manager Magazin: Verfahren gegen Jürgen Müller eingestellt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den ehemaligen SAP-Vorstand Jürgen Müller wegen des Verdachts der Belästigung gegen eine Geldauflage eingestellt. Durch diese Einstellung bleibt Müller strafrechtlich unbescholten. (“Verfahren gegen Ex-SAP-Vorstand Müller eingestellt”)

|

|

|

CEO.Index

|

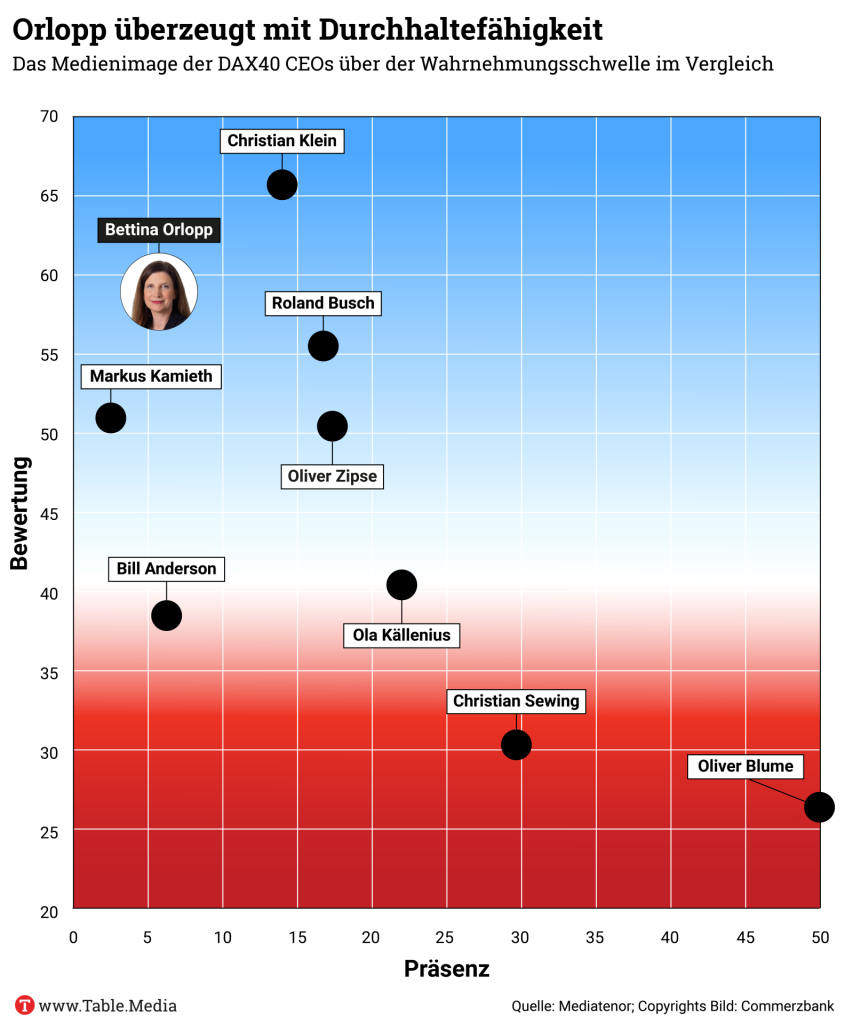

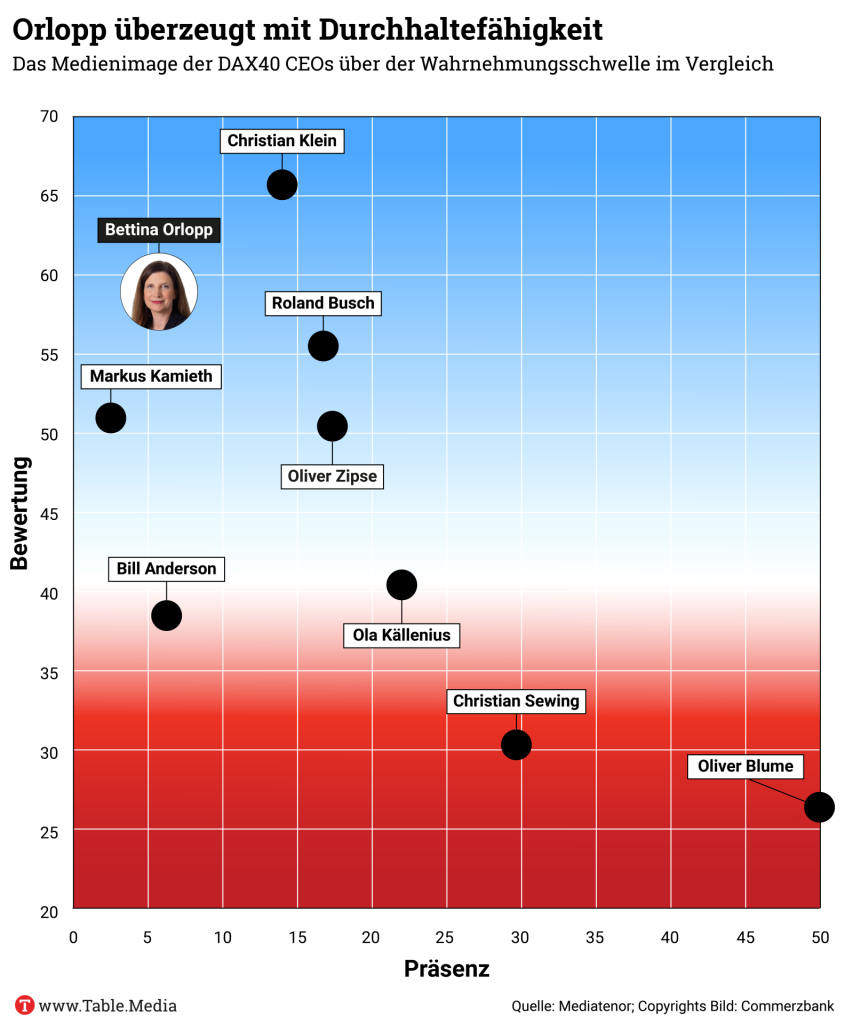

Konsolidierung und Abwehrkampf polieren das Image von Bettina OrloppVon Matthias Vollbracht

Commerzbank-CEO Bettina Orlopp wird in den Leitmedien mit Blick auf ihr positives Image nur von SAP-Chef Christian Klein übertroffen. Positiv wird ihr vor allem die Konsolidierung der Bank zugeschrieben, die sie – Orlopp ist seit 2017 im Vorstand – zusammen mit ihrem Vorgänger Manfred Knof eingeleitet hat. So konnte sie im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Nettoergebnis von 2,68 Mrd. Euro einfahren. Damit hat die Bank ihr Ergebnis des Vorjahres (2023: 2,22 Mrd. Euro) um rund 20 Prozent gesteigert und zugleich einen Rekordgewinn erzielt. Und im Übernahmekampf mit der italienischen UniCredit wird Bettina Orlopp zudem vor allem Durchhaltefähigkeit bescheinigt.

Die Commerzbank ist unter der Führung Orlopps durch die Kommunikation oberhalb der Wahrnehmungsschwelle in der Lage, dass in den deutschen Leitmedien vornehmlich ihre Sicht der Dinge im Gegensatz zur UniCredit mit CEO Andrea Orcel an der Spitze transportiert wird. Dies ist allerdings nicht nur Orlopp allein zuzuschreiben, sondern auch Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann. Der schaltete sich in den vergangenen Wochen gezielt mit Interviews in den Abwehrkampf ein und heftete dem Übernahmeversuch der Mailänder Bank das Etikett “feindlich” an.

Table.Briefings stellt die umfangreiche Analyse den Abonnenten des CEO.Tables hier kostenfrei zur Verfügung.

Dr. Matthias Vollbracht ist Leiter der Unternehmensanalyse des Forschungsinstituts Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Politics

|

|

Faktenchecks der Klimapolitik zur Wahl: CCS und späterer KohleausstiegWie realitätsnah und machbar sind die Vorschläge der Parteien zur Klimapolitik? In den Wochen vor der Bundestagswahl klopft Climate.Table regelmäßig zentrale Ideen zur Energie- und Klimapolitik mit einem Klimacheck ab. In dieser Woche waren es zwei Vorschläge von CDU/CSU: Verstärkt auf die Abscheidung von CO2 (CCS) zu setzen und keine weiteren Kohlekraftwerke auszuschalten, wenn keine Gaskraftwerke als Ersatz zur Verfügung stehen.

Fazit: CCS gilt unter Fachleuten als nicht ausgereift und erhöht die Kosten der Stromerzeugung. Die Technik wird auch in den nächsten Jahren nicht in großem Stil zur Verfügung stehen. Und eine Abschaltung von Kohle-Kapazitäten, die die Versorgungssicherheit der Stromversorgung bedroht, soll es laut Gesetz ohnehin nicht geben. Die Regeln schreiben eine Sicherheitsreserve vor. Und die Entscheidung über den Betrieb von Kraftwerken liegt grundsätzlich nicht beim Staat – sondern bei den Unternehmen, die die Kraftwerke betreiben und sie immer häufiger abschalten, weil Strom anderswo günstiger zu bekommen ist. Details im Climate Table zu CCS und Kohlekraftwerken. nbWettbewerbsfähigkeit: Kommission präsentiert Kompass, gibt aber keine Richtung vorAm Mittwoch hat die EU-Kommission ihren sogenannten Wettbewerbsfähigkeitskompass (Competitiveness Compass) vorgestellt, der ihre wirtschaftspolitische Strategie ausformuliert. Der Kompass, dessen Inhalt Table.Briefings am Montag präsentiert hat, setzt auf Entbürokratisierung. Aber er scheut vor schwierigen Entscheidungen zurück, die der europäischen Industriepolitik eine Richtung vorgeben würden.

Von vielen Politikern und Verbänden werden die Pläne mit Wohlwollen empfangen. Wirtschaftsverbände freuen sich über den Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und Entbürokratisierung, genauso die EVP. “Die Richtung stimmt”, sagt der Europaabgeordnete Daniel Caspary (CDU). Er erhofft sich durch die Neuausrichtung eine “neue wirtschaftliche Dynamik”.

Neil Makaroff, Direktor des Thinktanks Strategic Perspectives, freut sich über ein positives Signal. “Dekarbonisierung ist nach wie vor eine zentrale Priorität für die EU”, sagte er Table.Briefings nach der Veröffentlichung des Kompasses. Im Vergleich zu den Entwicklungen in den USA habe sich die EU nicht Deregulierung auf die Fahne geschrieben. jaa

Mehr zum Fokus der EU-Kommission lesen sie hier.

|

|

|

CEO.Personnel

|

Michael Hallemann führt GIK. Die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) mit Sitz in München hat planmäßig die Zuständigkeiten in der Geschäftsführung sowie im Forscherkreis neu verteilt. Seit Januar 2025 übernimmt Gruner + Jahr die Leitung des Forschungszusammenschlusses der fünf großen Medienhäuser Axel Springer, Bauer Media Group, Funke, Gruner + Jahr und Hubert Burda Media. In diesem Zusammenhang rückt nun Michael Hallemann an die Spitze der Geschäftsführung und fungiert als Sprecher. (“Gruner + Jahr übernimmt GIK-Führung”)

Rolf Benz ist tot. Rolf Benz, Unternehmer und Möbeldesigner, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Benz revolutionierte die Sitzgewohnheiten in Deutschland. In den sechziger Jahren bestand die klassische Wohnzimmereinrichtung aus einem Sofa und zwei Sesseln. Benz entwickelte die Sofalandschaft aus verschiedenen kombinierbaren Elementen. Schon bald wurde die “Benz-Ecke”, eine über Eck angeordnete Sitzgruppe, sehr beliebt. (“Möbeldesigner Rolf Benz gestorben”)

Axel Wüstmann leitet Pressedruck. Axel Wüstmann übernimmt die Leitung der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg, Bayern. Das Unternehmen teilt mit, dass er seine neue Position als CEO im zweiten Quartal 2025 antreten wird. Der 50-Jährige hat die Schweizer Medienlandschaft über ein Jahrzehnt geprägt: zunächst als CEO der AZ Medien AG und später als CEO des Joint Ventures CH Media, das er Ende 2022 verließ. (“Pressedruck Augsburg: Axel Wüstmann wird neuer CEO”)

Toni Ruiz wird Chairman. Toni Ruiz, CEO von Mango, dem zweitgrößten spanischen Modeunternehmen, wird zusätzlich die Position des Chairman of the Board übernehmen. Damit tritt er die Nachfolge des Gründers und Eigentümers von Mango, Isak Andic, an, der im vergangenen Dezember bei einem Bergunfall ums Leben kam. Zudem wird Mango seinen Vorstand erweitern und Manel Adell, den ehemaligen CEO der spanischen Modemarke Desigual, als unabhängiges Mitglied aufnehmen, um die Corporate Governance zu stärken. (“Mango-CEO Toni Ruiz tritt die Nachfolge von Chairman Isak Andic an.”)

Julie Kim wird Takeda-CEO. Julie Kim wird Christophe Weber als Präsidentin, CEO und geschäftsführende Direktorin beim Pharmaunternehmen Takeda nachfolgen. Kim, die derzeitige Präsidentin der US-Geschäftseinheit des Unternehmens, wird auf der Jahreshauptversammlung im Juni 2026 als Kandidatin für die Wahl in den Vorstand vorgeschlagen. Nach seiner Pensionierung wird Weber keinen Sitz im Vorstand des Unternehmens behalten. (“Japan’s Takeda names 1st female CEO in leadership change”)

Oliver Wimmers wird CEO. Die Auktion & Markt AG, die unter anderem das Portal Autobid.de betreibt, hat einen neuen CEO. Nach dem Ausscheiden des bisherigen CEO Günter Kaufmann Ende 2024 hat der Aufsichtsrat Oliver Wimmers mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt6. Wimmers ist seit mehr als 32 Jahren Teil des Unternehmens. Als er 1992 in die Auktionsbranche einstieg, war die Versteigerung von Automobilen in Deutschland noch weitgehend unbekannt. (“Führungswechsel: Neuer CEO bei Auktion & Markt AG”)

Volker Büttel wird Iglo-Chef. Volker Büttel wird ab dem 1. April 2025 als Geschäftsführer von Iglo Deutschland fungieren. Zuvor war Büttel beim internationalen Fischverarbeitungskonzern Thai Union Deutschland tätig, wo er seit 2022 die Geschäftsführung der Tochterunternehmen Hawesta GmbH, Rügen Fisch GmbH und Ostsee Fisch GmbH innehatte. (“Neuer Geschäftsführer für Iglo Deutschland”)

SAP verändert seine Führungsstruktur. Bislang bestand der Vorstand des Softwareunternehmens aus fünf Mitgliedern, angeführt vom Vorsitzenden und Sprecher des Vorstands, Christian Klein. Zu den Mitgliedern zählen Dominik Asam, Gina Vargiu-Breuer, Muhammad Alam und Thomas Saueressig. Nun schafft SAP eine erweiterte Vorstandsebene, deren Vertreter jeweils an verschiedene Vorstandsmitglieder auf der höchsten Ebene berichten werden. (“SAP führt erweiterten Vorstand ein: Das sind die neuen wichtigen Manager des deutschen Konzerns”)

|

|

|

CEO.Tech & Science

|

Innovative Unternehmen sind resilienterEine starke Innovationskultur kann Unternehmen in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit resilienter machen. So lautet das zentrale Ergebnis einer aktuellen Studie des Stifterverbands und der Bertelsmann Stiftung, die Table.Briefings exklusiv vorliegt.

Insbesondere Unternehmen, die bereits vor einer Krise über interne Forschung und Entwicklung verfügen, “reagieren mit organisationalen Veränderungen oder einem Anstieg der Innovationsausgaben, um Krisen durch die Erschließung neuer Märkte und lösungsorientierte Innovationen überwinden zu können”, heißt es in der Untersuchung.

Die Studie, die auf Interviews mit Führungsverantwortlichen in mittelständischen Unternehmen basiert, nennt drei wesentliche Erfolgsfaktoren für eine innovationsförderliche Unternehmenskultur:

| | • | Offenheit für neue Ideen, hohe Veränderungsbereitschaft, Balance zwischen Freiraum für Kreativität und klaren Strukturen, | | | • | Kollaboration und Kommunikation, inklusive abteilungsübergreifendem Arbeiten und intensivem Austausch und | | | • | Anerkennung und Wertschätzung aller Mitarbeitenden als Treiber von Innovation. | | | |

Aber: Es bestehen große Unterschiede in der Unternehmenskultur: Familiengeführte Unternehmen setzen häufig auf fest etablierte Forschungs- und Entwicklungsabteilungen mit klaren Zuständigkeiten, Unternehmen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie eher auf flexible Teams.

Die Autorinnen und Autoren der Studie betonen zudem, dass die Verantwortung für eine innovationsförderliche Kultur nicht allein bei den Unternehmen liegt. Sie nehmen Politik und Wirtschaft in die Pflicht und empfehlen Förderprogramme, wie finanzielle Zuschüsse für Coachings, Tools und Beratungsleistungen, oder Anreize für langfristige Investitionen in Innovationskultur, etwa durch steuerliche Erleichterungen oder die Finanzierung von Pilotprojekten. asc | |

|

CEO.Standpunkt

|

|

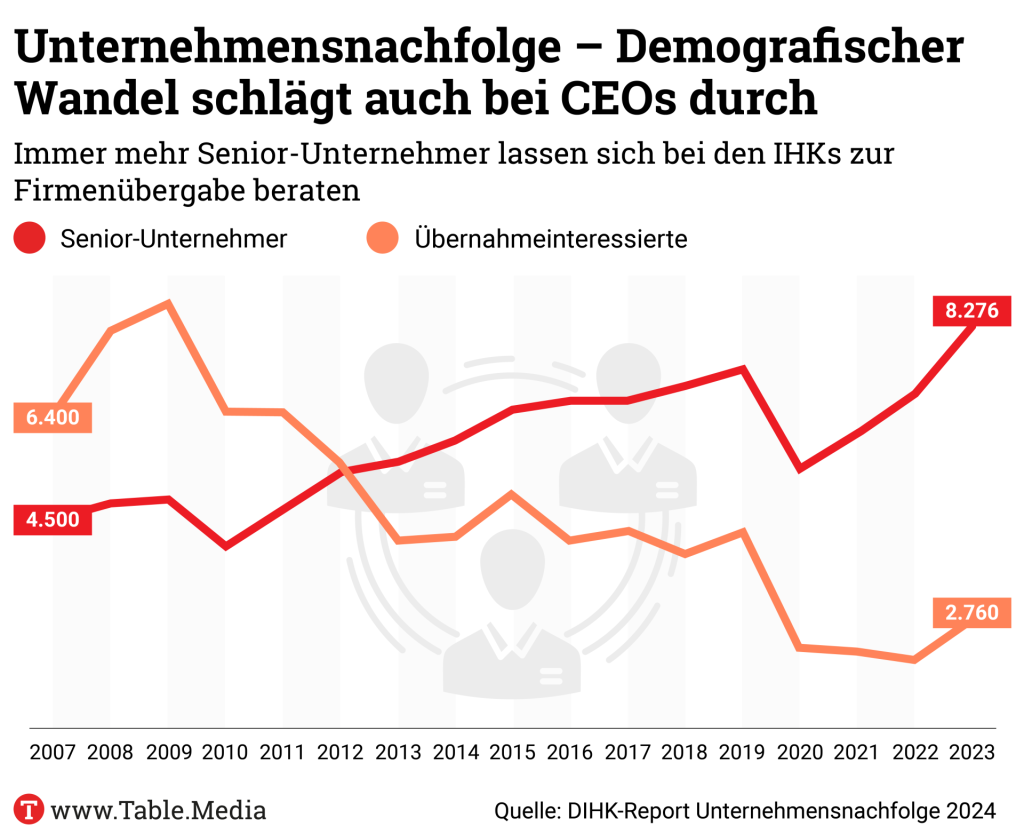

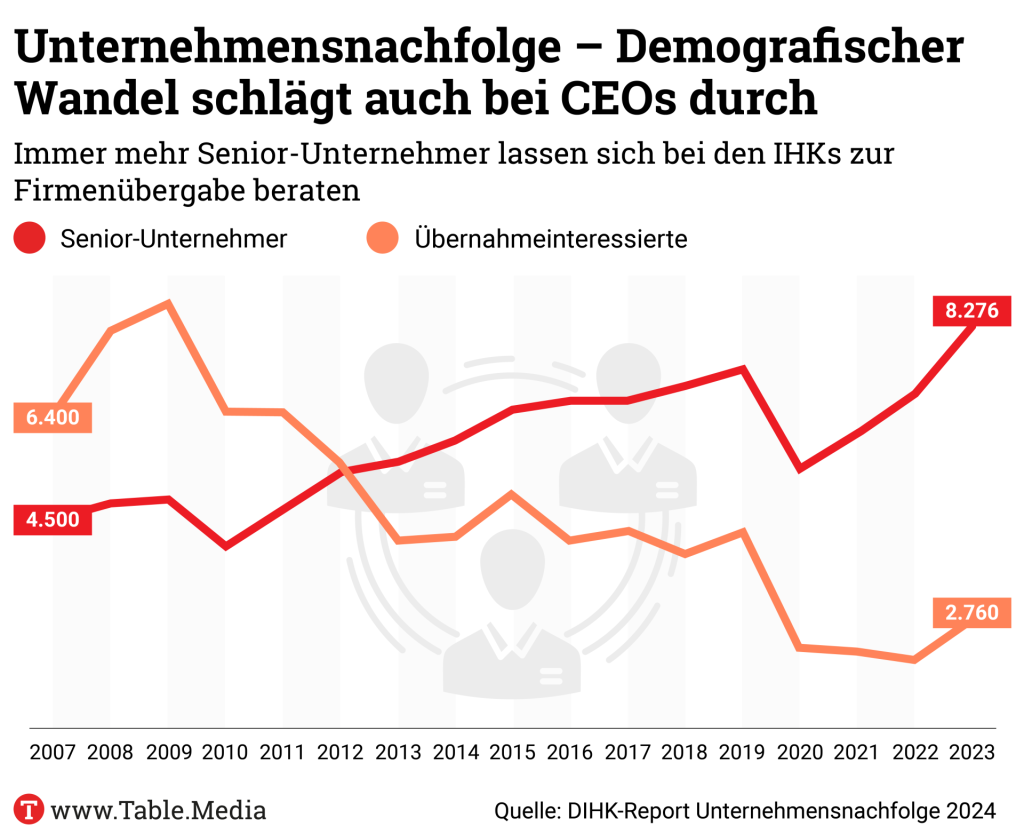

Unternehmensübergabe: frühzeitig regelnVon Jens Schönfeld

Deutschland ist (noch) geprägt von einer großen Zahl starker Familienunternehmen. Der Übergang des Unternehmens von einer Generation in die nächste kommt daher große Bedeutung zu. Was sind dabei die wichtigsten Punkte aus Sicht eines Unternehmers sowie eines CEO?

Zunächst muss man sich fragen, wie und an wen das Unternehmen übergehen soll. Sollen bei mehreren Kindern alle oder nur einige an der Nachfolge beteiligt werden – bis hin zu nur einem Nachfolger? Die Erfahrung zeigt, dass wenige Nachfolger die Konflikte auf unternehmerischer Ebene reduzieren. Andererseits können durch einen Ausschluss von Familienmitgliedern Konflikte auf Familienebene getragen werden. Man kann daher nicht früh genug mit einem Prozess beginnen, der diese Fragen adressiert und persönliche Verletzungen vermeidet.

Der Nachfolgeprozess lässt sich vernünftig gestalten, wenn das Unternehmen mit warmer Hand übergeben wird. Schwierig wird es, wenn man daran durch plötzlichen Tod gehindert wird. In diesem Fall bedarf es testamentarischer Regelungen, die aus unternehmerischer Sicht möglichst viele Optionen erhalten und den Nachfolgeprozess auch noch nach dem Tod ermöglichen. Bei richtiger Ausgestaltung kann man nämlich zunächst alle in Betracht kommenden Kinder in die Nachfolge einrücken lassen. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die persönliche und berufliche Entwicklung ausreichend beurteilt werden kann, wird dann die finale Entscheidung getroffen – und die weichenden Nachfolger scheiden aus dem Unternehmen aus. Dies hat auch den Vorteil, dass die Nachfolger an dem Auswahlprozess selbst beteiligt werden können.

Alternative familienfremder CEO Schließlich muss eine entsprechende Family und Corporate Governance etabliert werden. Unternehmerische Entscheidungen müssen unverändert schnell getroffen werden können. Konflikte zwischen den Unternehmensnachfolgern einerseits sowie den Nachfolgern und dem Management des Unternehmens andererseits müssen verhindert werden. In Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens kann sich auch die Frage stellen, ob es (noch) richtig ist, dass ein Nachfolger eine operative Rolle übernimmt – vielleicht sogar die des CEO. Die guten Familienunternehmer erkennen den richtigen Zeitpunkt, wann das nicht mehr der Fall ist. Die Aufnahme eines familienfremden CEO bedeutet dabei aber mitnichten, dass die Prägung als Familienunternehmen verloren geht. Im Gegenteil! Es muss nur die richtige Balance gefunden werden. Den (persönlichen) Fähigkeiten des familienfremden CEO kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.

Steuern spielen große RolleBei allem spielen auch steuerliche Aspekte eine entscheidende Rolle. Im schlimmsten Fall kann es bei einer Nachfolge zu einer Steuerbelastung von mehr als 75 Prozent kommen. Da ist zunächst die Erbschaftsteuer (regelmäßig 30 Prozent, aber bis zu 50 Prozent). Um die Erbschaftsteuer bezahlen zu können, muss teilweise Unternehmensvermögen steuerpflichtig verkauft und/oder Gewinne steuerpflichtig ausgeschüttet werden (ca. 26 bis 50 Prozent). Bei zu viel liquidem Vermögen im Unternehmen kann es auch noch zu einer systemwidrigen Doppelbesteuerung mit Erbschaftsteuer kommen. Und wenn die Nachfolger im Ausland leben, muss man schließlich auch noch die Wegzugssteuer fürchten (ca. 28 Prozent).

Das muss durch entsprechende Strukturen verhindert werden, auch um das Unternehmen nicht in seinem Bestand zu gefährden. Dabei kann es zu Zielkonflikten kommen, etwa die Erhaltung der globalen Mobilität der Nachfolger einerseits und die möglichst optimale Besteuerung auf Unternehmensebene andererseits. Oder etwa die Vorhaltung von möglichst viel liquidem Vermögen einerseits (um sich zum Beispiel krisenfest zu machen) und die Erreichung der erbschaftsteuerlichen Verschonung von Betriebsvermögen andererseits. Oder aber die Vermeidung vieler der genannten Probleme durch Einschaltung einer (ausländischen) Familienstiftung einerseits und die Erhaltung von unternehmerischem Einfluss andererseits. Alles nicht unlösbar. Aber wer wissen möchte, ob er auf dem richtigen Weg ist, sollte gelegentlich zur Probe sterben…

Prof. Dr. Jens Schönfeld ist Honorarprofessor und Lehrbeauftragter an der Universität Osnabrück sowie an der Bucerius Law School Hamburg. Seit 2008 ist der promovierte Jurist Partner bei der Kanzlei Flick Gocke Schaumburg. Sein Schwerpunkt liegt in der steuerlichen und rechtlichen Beratung von Familienunternehmen, High Net Worth Individuals, aber auch börsennotierten deutschen und ausländischen Unternehmen.

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |