|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#11

/

01. März 2025

|

|

|

Executive.Summary: Tourismusbranche trotzt der Krise

|

|

CEO.Talk: Saab-Ceo Johansson – Europa muss Rüstungsindustrie besser unterstützen

|

|

CEO.Picks: Menschliche Kompetenz kann nicht durch KI ersetzt werden

|

|

CEO.News: BMW wertmäßig größter Automobilexporteur der USA

|

|

E-Commerce: DHL expandiert in Großbritannien

|

|

Wirtschaftskrise: Wie viel Klimaschutz steckt in der Flaute?

|

|

CEO.Presseschau: Mittelständische Unternehmen verlagern Aktivitäten ins Ausland + Generation Z setzt auf KI

|

|

CEO.Index: Telekom-CEO Höttges profitiert vom guten Medienimage

|

|

CEO.Success: Bei Patenten ist Robert Bosch Benchmark

|

|

CEO.Politics: Wirtschaft fordert schnelle Regierungsbildung und tiefgreifende Reformen

|

|

Jahresabschluss: Bundesbank macht höchsten Verlust der Geschichte

|

|

EU: Brüssel kürzt Berichtspflichten

|

|

CEO.Personnel: Breckner wird Porsche-Finanzchef + Telefónica verlängert Vertrag mit Haas

|

|

CEO.Economics: Investitionsprämie oder niedrigere Unternehmenssteuern? Macht doch beides!

|

|

CEO.Standpunkt: Wachstumsmotor Gesundheit

|

|

CEO.Quote: Deutsche Bank CEO Christian Sewing über internationale Zusammenarbeit

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Gerald Kassner ist CEO von Schauinsland Reisen, dem drittgrößten deutschen Touristikkonzern.

|

|

Tourismusbranche trotzt der Krise

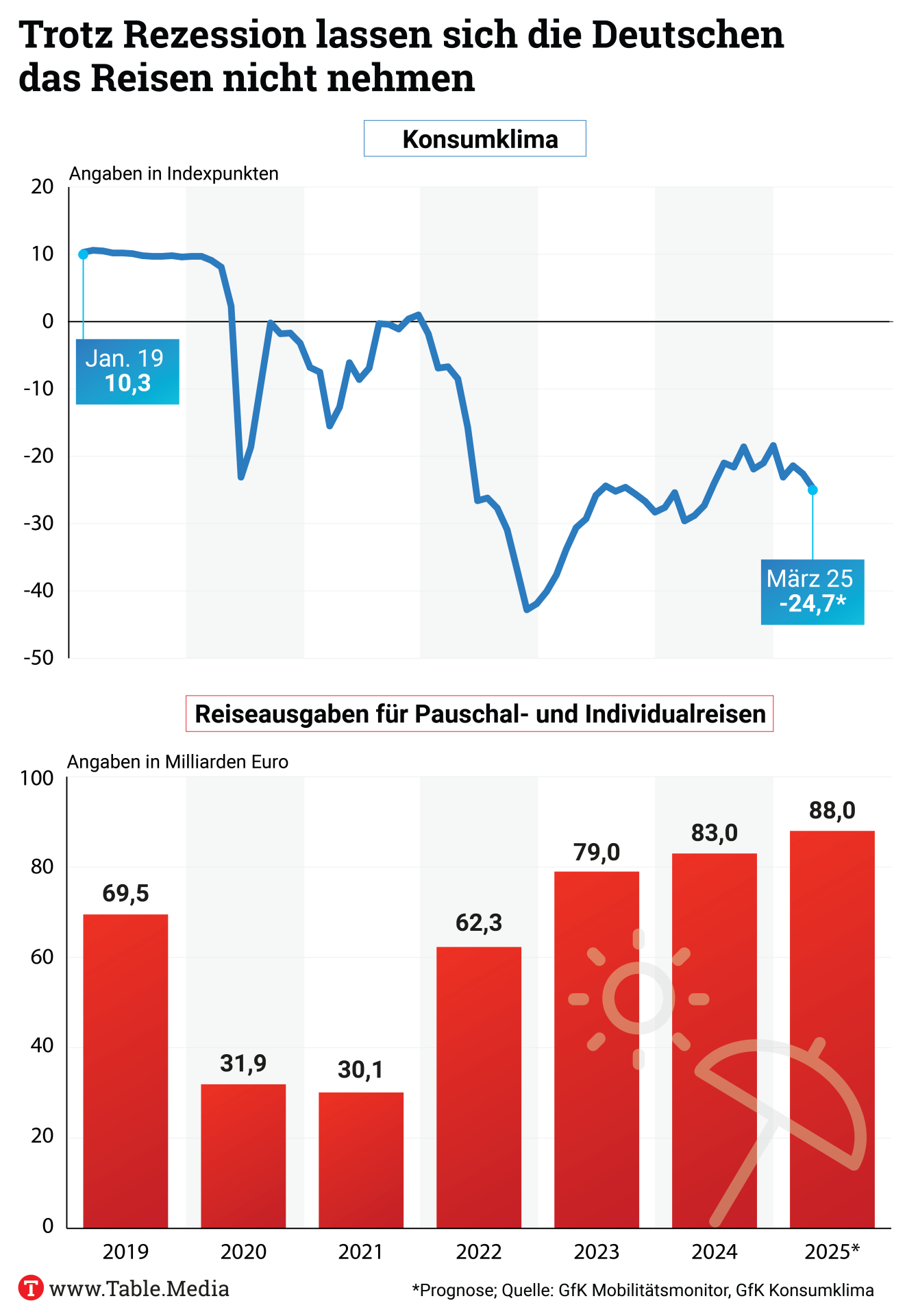

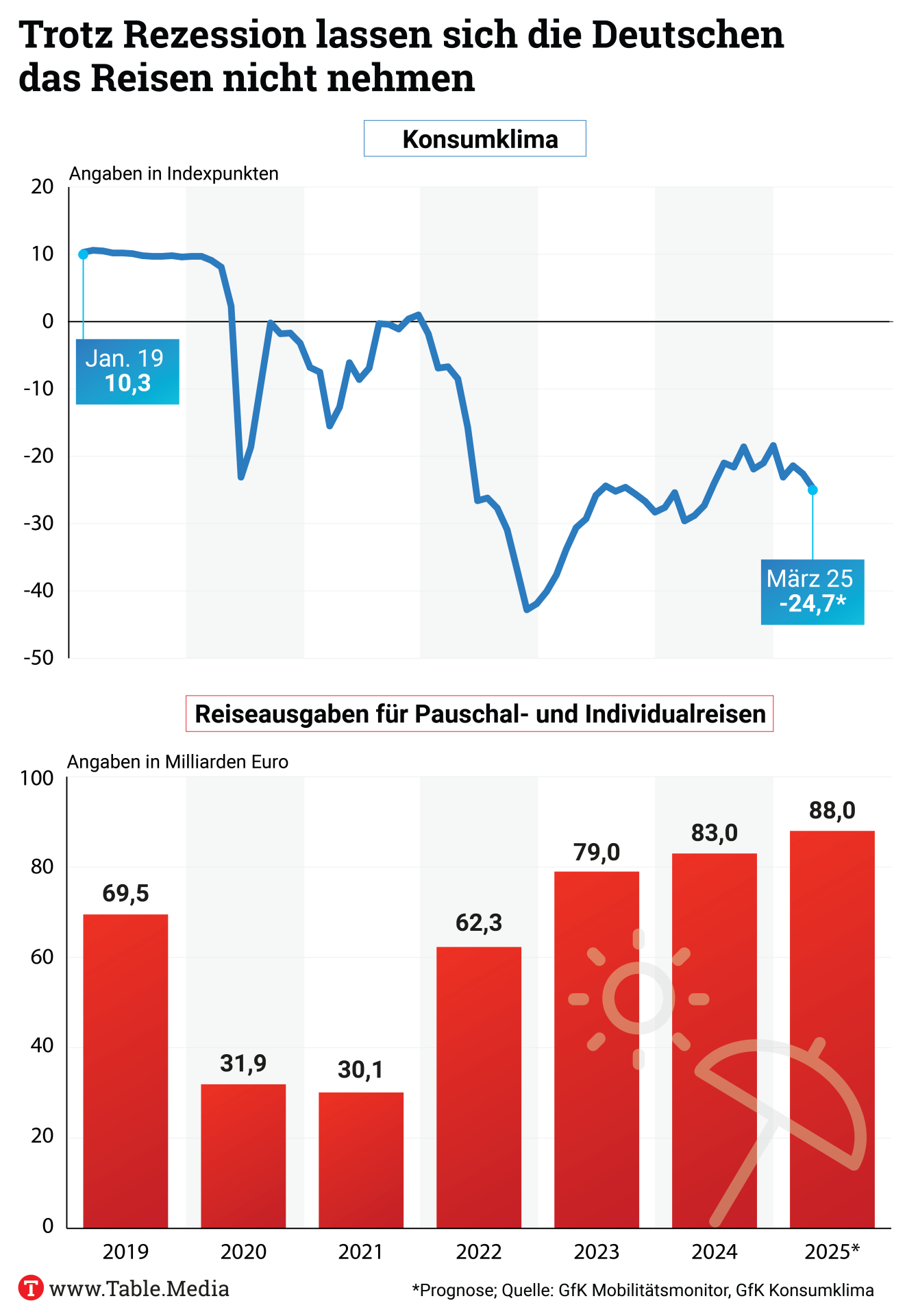

Während die Industrie und die Bauwirtschaft in Deutschland in einer tiefen Krise stecken, Stellen abbauen und Umsätze verlieren, befindet sich die deutsche Touristikwirtschaft weiter auf Wachstumskurs. Nach Prognosen des Deutschen Reiseverbands (DRV) sowie des Deutschen Tourismusverbands (DTV) kann die Branche 2025 mit steigenden Buchungszahlen rechnen. “Trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten zieht es die Deutschen weiterhin auf Reisen. Urlaub scheint ein Luxus zu sein, den sie sich nicht nehmen lassen wollen”, sagt Norbert Fiebig, Präsident des DRV, dem CEO.Table im Vorfeld der Internationalen Tourismusbörse (ITB).

2025 rechnet der DRV, der unter anderem Reisekonzerne wie Dertour, Alltours oder Schauinsland Reisen vertritt, mit einem Wachstum von ungefähr sechs Prozent. Bereits im Touristikjahr 2023/24 hatten die Reiseausgaben kräftig zugelegt und waren um 5,6 Prozent auf über 83 Milliarden Euro gestiegen. Das schlug sich auch bei der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Reisebüros und bei Reiseveranstaltern nieder. So verzeichneten die Unternehmen 2024 einen Anstieg um 1,9 Prozent auf 54.106 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

Auch der Deutschlandtourismus hatte bereits 2024 einen neuen Höchstwert erreicht. Gezählt wurden 496,1 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland. Laut dem Statistischen Bundesamt waren das 0,1 Prozent mehr Übernachtungen als im Rekordjahr 2019. Der Anstieg ist insbesondere auf Gäste aus Deutschland zurückzuführen. “Das sind die höchsten Werte, die es jemals in der Republik gegeben hat. Wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt”, sagt DTV-Präsident Reinhard Meyer.

Wohin die Reise 2025 geht, zeigt ein Blick auf Zahlen von Branchenführer Tui. Europas größter Touristikkonzern erwirtschaftete im ersten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Damit legt das bereinigte EBIT im zehnten Quartal in Folge zu, was sich inzwischen auch an den Kapitalmärkten widerspiegelt. In dieser Woche wurde Tui von der Ratingagentur Moodys von B1 auf Ba3 hochgestuft. Mit stabilem Ausblick. “Wir haben unsere Strategie in den letzten Monaten verfeinert und schaffen dank unseres integrierten Geschäftsmodells Synergien zwischen unseren Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften und dem Bereich Holiday Experiences mit unseren eigenen Hotels, Kreuzfahrten und TUI Musement”, sagt Tui-Vorstandschef Sebastian Ebel dem CEO.Table.

Bei dem Touristikkonzern Schauinsland Reisen sind die Zahlen sogar noch besser. Das Duisburger Unternehmen ist mit 2,6 Milliarden Umsatz in Deutschland die Nummer 3. Aktuell liegen die Buchungszahlen insgesamt mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr. “Wir verzeichnen seit Jahren kontinuierlich steigende Buchungszahlen und die Nachfrage nach Urlaub ist auch in diesem Jahr weiter gestiegen”, sagt CEO Gerald Kassner. Der Schauinsland-Chef führt dies neben der ungebrochenen Reiselust der Deutschen auch auf die Übernahme von FTI-Kontingenten nach der Pleite des Münchner Reiseveranstalters und auf den Einstieg in das höherpreisige 5-Sterne-Luxus-Segment zurück.

“Früher haben wir gesagt, das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Inzwischen ist es die Reise”, sagt der Tourismusforscher Jürgen Schmude im Gespräch mit CEO.Table. Bevor aufs Reisen verzichtet wird, werde lieber in anderen Konsumbereichen gespart. Als Grund sieht Schmude die Flucht aus der Alltags- und Arbeitswelt. “Wenn man so will, kann man das als Eskapismus bezeichnen.” Laut der deutschen Tourismusanalyse unternahmen im letzten Jahr etwa 63 Prozent der Deutschen eine Reise von wenigstens fünf Tagen.

Gerade Top-Verdienende sind bereit, hohe Summen für ihren Urlaub auszugeben. Dabei sind die Unterschiede zu geringer Verdienenden bei der Wahl des Zielorts laut Schmude jedoch nicht stark. Das zeigt auch eine aktuelle Erhebung der Reiseanalyse. Bei Haushalten mit einem Nettoeinkommen ab 8.000 Euro, wie auch bei preissensibleren Reisenden, ist der Mittelmeerraum sehr beliebt, wird aber getoppt durch Reisen innerhalb Deutschlands. Vor allem die Alpen erfahren hohe Beliebtheit bei zahlungskräftigen Haushalten.

Klassische Sommerurlaubs-Destinationen wie Spanien und Italien sind also bei allen sehr beliebt. Laut Schmude würden Top-Verdienende eher Wert auf teurere Hotels, hohe Qualität und guten Service legen. Und: “Im Fernreisesektor sind sie überproportional vertreten, weil Fernreisen einfach teurer sind”, sagt Schmude. So gaben 20 Prozent der Haushalte mit einem Nettoeinkommen ab 8.000 Euro an, Fernreisen – also einen Urlaub außerhalb Europas und des außereuropäischen Mittelmeerraumes – zu machen. Bei geringer verdienenden Haushalten waren es nur etwa sieben Prozent.

Die ITB Berlin ist die weltweit führende Leitmesse des Tourismus. In der deutschen Touristikbranche arbeiten bundesweit rund 2,9 Millionen Beschäftigte. Erwartet werden auf der ITB 5.600 Aussteller und 100.000 Besucher. Die Messe startet am Dienstag. Thilo Boss und Jeanne Vesper

|

|

|

CEO.Talk

|

|

Micael Johansson ist seit 2019 Vorstandschef bei Saab.

|

|

Saab-CEO Johansson – Europa muss Rüstungsindustrie besser unterstützen.

Saab-Chef Micael Johansson fordert eine offenere Kommunikation von europäischen Regierungen, Streitkräften und der Nato gegenüber der europäischen Rüstungsindustrie. Alle drei müssten “offener sagen, wie hoch der Gesamtbedarf ist und was unsere Fähigkeitsziele für die Zukunft sein sollen”, so Johansson im Gespräch mit Table.Briefings. Das werde zu mehr Engagement der Industrie führen.

“Definitiv nicht genug”, werde auf EU-Ebene gemeinsam ausgegeben, so Johansson. Die EU-Kommission geht davon aus, dass in den kommenden zehn Jahren 500 Milliarden Euro in die europäische Verteidigung investiert werden müssen. Das European Defence Industry Programme (Edip) sieht für die nächsten zwei Jahre gerade einmal 1,5 Milliarden Euro an gemeinsamen Ausgaben vor. Besonders die Europäische Investitionsbank (EIB) müsse ihr “Zögern in Bezug auf Verteidigungsinvestitionen vollständig aufgeben”, sagte er.

Die Zusammenführung europäischer Kampfjet-Programme sieht Johansson skeptisch. Derzeit gibt es drei große Projekte: das britisch-italienisch-japanische Global Combat Air Programme (GCAP), das Future Combat Air System (FCAS), an dem Deutschland, Frankreich und Spanien beteiligt sind, sowie die Weiterentwicklung des schwedischen Gripen von Saab. Eine Zusammenlegung sei nicht sinnvoll. “Im Moment sollten wir froh sein, dass wir nicht alle F-35 fliegen, sondern Gripen, Rafale und Eurofighter haben”, so der Saab-Chef. Die Vielfalt erschwere es Gegnern, sich auf ein einziges System einzustellen. Eine stärkere Zusammenarbeit bei Drohnentechnologie hält er hingegen für möglich.

Mit Blick auf die Ukraine plädiert er für eine engere Kooperation. Erste Verträge zwischen der europäischen Rüstungsindustrie und der Ukraine seien bereits geschlossen worden. Nun müsse es darum gehen, Strukturen vor Ort aufzubauen. “Zunächst vielleicht in der Nähe der Grenze, dann in der Ukraine”, so Johansson.

Die Lücken in der europäischen Luftverteidigung müssten geschlossen werden. Benötigt würden “Kurzstreckenraketen, aber vor allem Mittel- und Langstreckenraketen”, so Johansson. Vor allem kritische Infrastrukturen wie Häfen, Kernkraftwerke und militärische Einrichtungen müssten besser geschützt werden. Bei einem massiven Angriff mit Raketen oder Drohnen sei Europa derzeit nur unzureichend vorbereitet.

Auch beim European Long Range Strike Approach (Elsa) sieht Johansson Hindernisse. Das Projekt, das der konventionellen Abschreckung dienen soll, komme nur langsam voran. Oft dauerten solche multinationalen Projekte länger, weil Partnerländer verschiedene Interessen hätten. “Manchmal sind vielleicht auch zu viele Länder beteiligt”, so Johansson. Gabriel Bub

Welche Hoffnungen Johansson in das Weißbuch der Verteidigung der EU-Kommission setzt, lesen Sie im Security.Table.

|

|

|

CEO.Picks

|

|

Francis de Véricourt: “CEOs müssen diese menschliche Stärke fördern, um das volle Potenzial datengetriebener Modelle auszuschöpfen.”

|

|

Menschliche Kompetenz kann nicht durch KI ersetzt werden

Künstliche Intelligenz wird in Unternehmen verstärkt eingesetzt. Führungskräfte vertrauen oft mehr der KI als den Beschäftigten. Professor Francis de Véricourt sagt, warum das falsch ist.

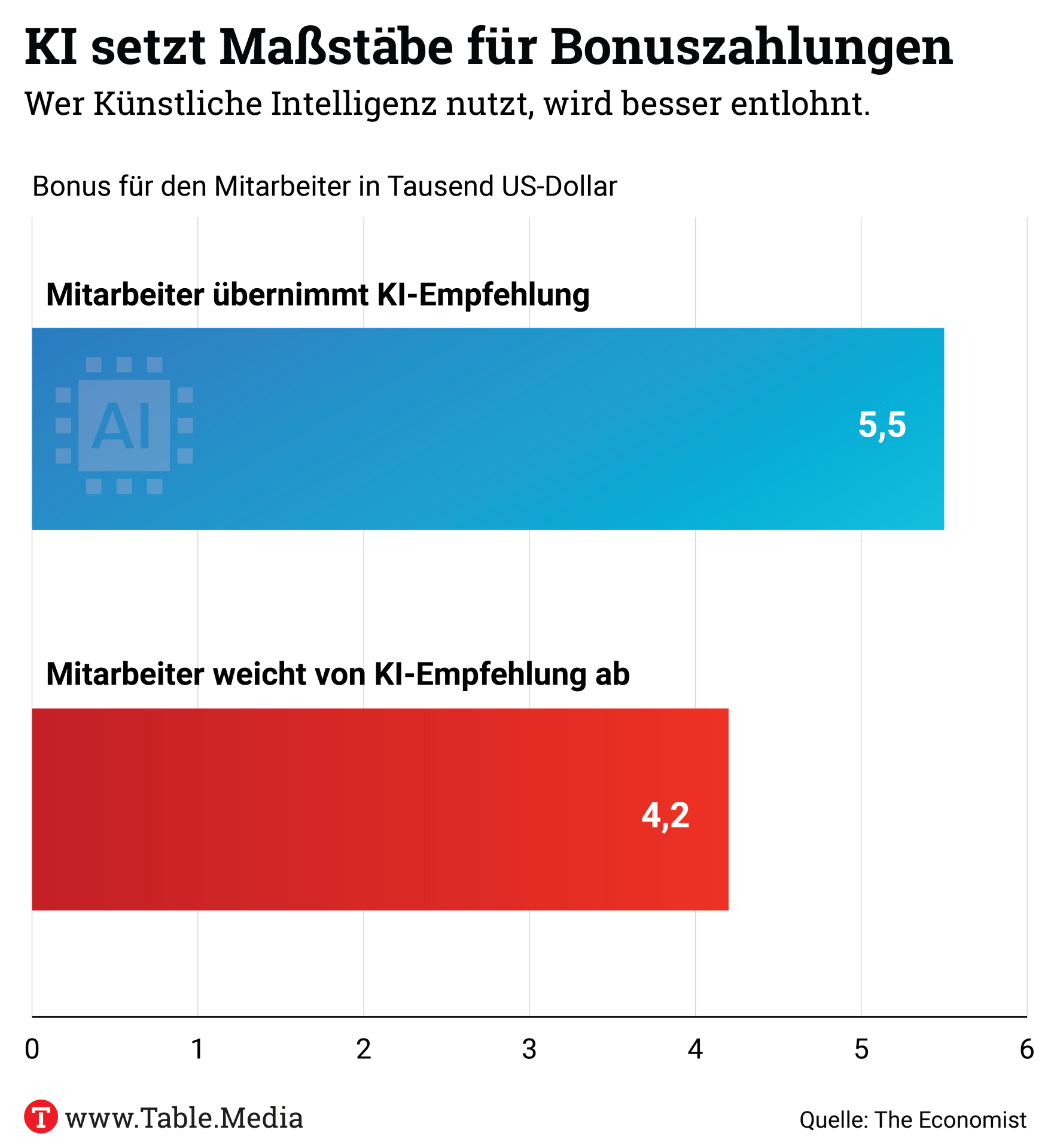

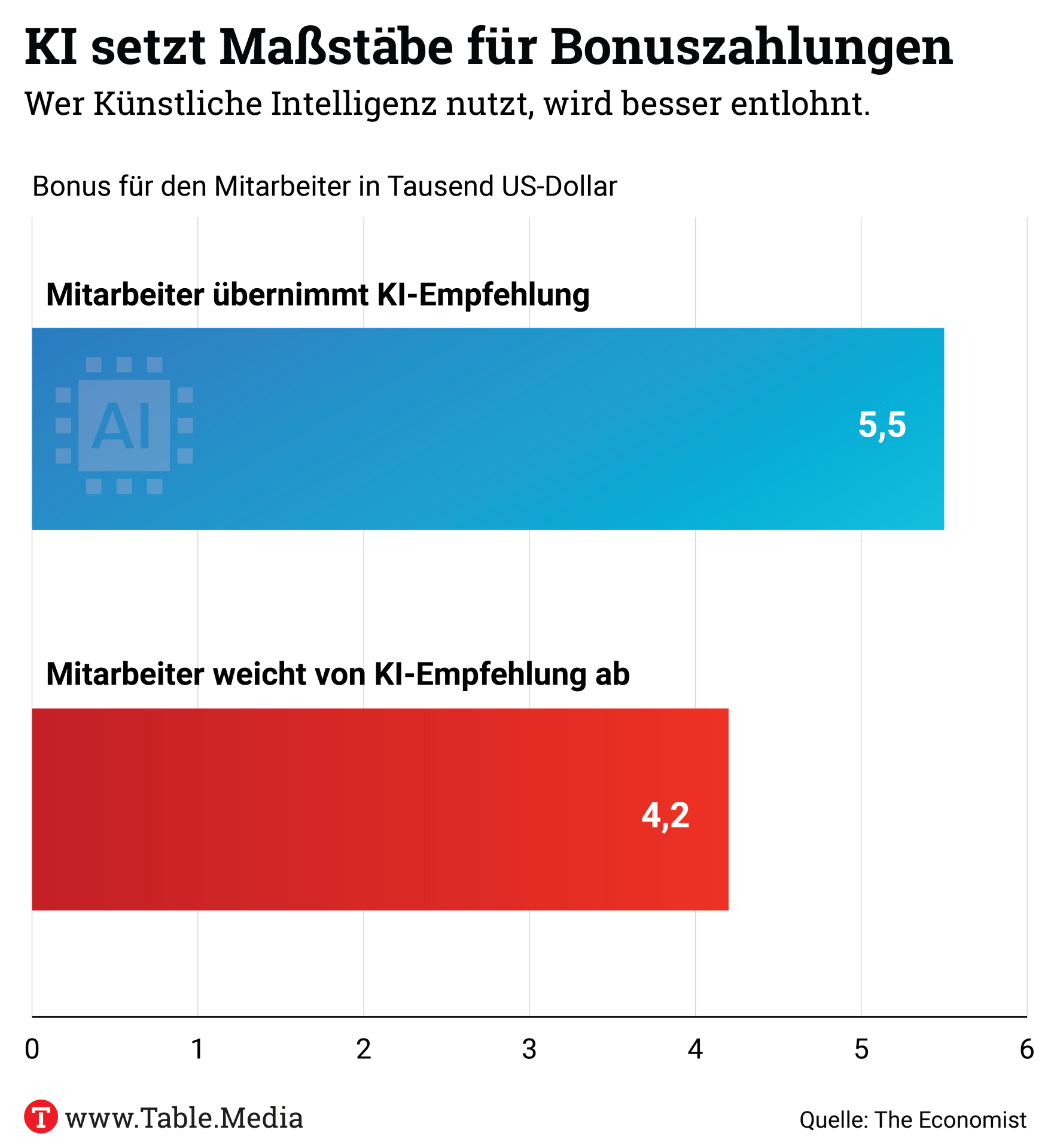

Der Einsatz künstlicher Intelligenz in Unternehmen nimmt unaufhaltsam zu. Dadurch entsteht eine zunehmende Abhängigkeit von datenbasierten Entscheidungen, welche nicht nur Chancen birgt, sondern auch erhebliche Risiken. Eine zentrale Herausforderung ist das Phänomen der “Quantification Fixation” – die Tendenz, messbare Kriterien überzubewerten, selbst wenn diese nur einen Teil der Realität abbilden. Dies wird besonders deutlich, wenn Entscheidungen basierend auf Daten getroffen werden, ohne deren Komplexität und die Nuancen des Kontextes vollständig zu erfassen.

Dieses Diagramm illustriert eindrücklich die Konsequenzen dieses Denkens. Es zeigt: Entscheidungsträger reduzieren Bonuszahlungen häufig, sofern Handlungen von Mitarbeitenden nicht mit maschinellen Empfehlungen übereinstimmen – selbst, wenn diese Abweichung durch valide Einschätzungen begründet ist. Der Grund ist, dass Führungskräfte oftmals höheres Vertrauen in Algorithmen setzen als in menschliche Urteilsfähigkeit.

Ich habe diesen Umstand als meinen “CEO Pick of the Week” gewählt, da er eine wichtige Botschaft enthält. Daten sind ein wertvolles Werkzeug, dürfen aber nicht alleinige Entscheidungsgrundlage sein. Menschen besitzen die Fähigkeit, Probleme zu definieren und Entscheidungen in den richtigen Zusammenhang zu setzen – Eigenschaften, die Algorithmen fehlen. CEOs müssen diese menschliche Stärke fördern, um das volle Potenzial datengetriebener Modelle auszuschöpfen. Nur so können sie robuste und langfristig tragfähige Entscheidungen treffen.

Francis de Véricourt ist Professor of Management Science und Academic Director des DEEP-Institute for Deep Tech Innovation an der ESMT Berlin.

|

|

|

CEO.News

|

|

BMW-Fraktionsvorstand Milan Nedeljković bei einer Werksbesichtigung.

|

|

BMW wertmäßig größter Automobilexporteur der USA.

Das BMW-Werk Spartanburg war 2024 erneut der größte Automobilexporteur nach Wert in den USA. Dies geht aus Daten hervor, die das US-Handelsministerium im Februar veröffentlicht hat. Danach führte BMW knapp 225.000 Fahrzeuge mit einem Exportwert von mehr als zehn Milliarden US-Dollar aus. Seit 2014 exportierte das Werk in South Carolina über 2,7 Millionen BMW und damit knapp zwei Drittel der Gesamtproduktion – mit einem Exportwert von 104 Milliarden US-Dollar.

“Das Werk in Spartanburg ist seit über 30 Jahren ein wichtiger und heute der größte Standort in unserem Produktionsnetzwerk”, erklärt BMW-Fraktionsvorstand Milan Nedeljković. Der starke Exportanteil des Werkes unterstreiche, welche Bedeutung Freihandel für die USA habe. Davon profitiere nicht nur das Werk, sondern auch das starke Lieferantennetzwerk in der Region, so der BMW-Vorstand weiter.

Seit 1992 hat die BMW Group mehr als 14,8 Milliarden US-Dollar in South Carolina investiert. Spartanburg produziert mehr als 1.500 Fahrzeuge täglich. Fast 57 Prozent des Produktionsvolumens werden in rund 120 Märkte geliefert. 2024 stammten fast 50 Prozent der in den USA verkauften BMW-Fahrzeuge aus dem Werk in South Carolina. Das Werk beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. bos

|

|

DHL expandiert in Großbritannien.

DHL eCommerce hat sein neuestes Paketsortierzentrum in Großbritannien eröffnet. Die Niederlassung südlich des Flughafens Coventry soll das Wachstum im nationalen und internationalen E-Commerce unterstützen und es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Marktanteil weiter auszubauen. Der neue Hub ist Teil der im Jahr 2022 von DHL eCommerce angekündigten Investitionsmaßnahmen von rund 560 Millionen Euro in Großbritannien, um sowohl die Paketkapazitäten zu erhöhen als auch einen neuen Grad in der Automatisierung zu erreichen.

Der E-Commerce-Handel in Großbritannien boomt wie in keinem anderen europäischen Land. Bis 2029 wird er voraussichtlich einen Umsatz von 207 Milliarden Euro erreichen. bos

|

|

Wirtschaftskrise: Wie viel Klimaschutz steckt in der Flaute?

Die anhaltende Wirtschaftskrise Deutschlands geht laut Ökonomen nicht auf die Klimapolitik zurück. Bürokratiemehraufwand durch Klimaschutzverträge oder Berichtspflichten würden die Unternehmen zwar belasten, so beispielsweise der Expertenrat für Klimafragen. Und auch die CO2-Preise sind Kosten für die Unternehmen. Doch im internationalen Wettbewerb seien beide Faktoren nicht entscheidend. Zudem floss in den letzten zwei Jahren ein Großteil der staatlichen CO2-Einnahmen als Unterstützung an die Industrie zurück.

Auch die hohen Energiepreise sind zwar eine Belastung, aber sie gehen nicht auf den Klimaschutz zurück. Die Dekarbonisierung der Industrie führe zu einem Strukturwandel, doch Deutschland ist bei grünen Zukunftstechnologien gut aufgestellt. Der BDI sieht die grüne Transformation sogar als “historische Wachstumschance” und die “Antriebswende” als einen “der attraktivsten Zukunftsmärkte weltweit”. Den kompletten Faktencheck lesen sie bei Climate.Table. nib

|

|

|

Clean Industrial Deal – 100 Milliarden für Dekarbonisierung.

Die EU soll ein attraktiver Standort für grüne Produktion werden: Das ist das Signal, das Brüssel mit dem Clean Industrial Deal an die eigene Industrie, aber auch nach Washington sendet. “Made in Europe” erhält sowohl in der öffentlichen als auch in der privaten Beschaffung den klaren Vorzug. Mit 100 Milliarden Euro für saubere Produkte aus der EU will Brüssel Donald Trumps Plänen für die Rückkehr zu fossilen Energieträgern eine Dekarbonisierungsagenda entgegensetzen. Wie sich die 100 Milliarden zusammensetzen und wie die EU-Kommission noch höhere Summen hebeln will, lesen Sie im Climate.Table.

|

|

|

Einzelhandel – Kartenzahlungen und Gebührenbelastung auf neuem Allzeithoch.

Die Kartenzahlungen in Deutschland haben ein neues Allzeithoch erreicht. Für den Handel steigt die Belastung durch Gebühren. Dazu trägt bei, dass die Supermarktkasse zunehmend zum Bankschalter wird. Gerade erst hat das deutsche Girocard-System seine Bilanz für 2024 veröffentlicht. Was das Zahlverhalten für Auswirkungen auf den Einzelhandel hat, lesen Sie im Agrifood.Table.

|

|

Wie BASF das Müllproblem in Nigeria lösen will.

Plastikmüll ist in Nigeria ein großes Problem. In der Metropole Lagos versucht die Regierung schon länger, dafür eine Lösung zu finden. Dort forscht auch BASF an einem Ansatz aus der Kreislaufwirtschaft. Mehr dazu lesen Sie im Africa.Table.

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Handelsblatt: Unternehmer mit Hoffnungen. Seit über einem Jahr fordern Familienunternehmer kontinuierlich Neuwahlen. In den letzten Tagen vor der Wahl war in Hintergrundgesprächen bereits eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren: “Es kann nur besser werden”, lautete das Motto der Unternehmer. (“So bewerten Unternehmerinnen und Unternehmer das Wahlergebnis”)

Wirtschaftswoche: Mittelständler bauen ab. Nicht nur Großkonzerne streichen Stellen, auch viele mittelständische Unternehmen verlagern unbemerkt ihre Aktivitäten ins Ausland. (“Die unsichtbare Deindustrialisierung”)

Manager Magazin: Geiss will wachsen. Herbert Geiss übernahm Anfang der 2000er-Jahre Deiters und formte daraus den Marktführer für Kostüme. Aus dem Rheinland heraus will er ganz Deutschland erschließen. (“Der Siegeszug des deutschen Kostümkönigs”)

BMJ Mental Health: Schlaf führt zu besseren Entscheidungen. Mental Health und Wellbeing sind abhängig von der Tageszeit. Beim Aufwachen fühlt man sich bestens, um Mitternacht am schlechtesten. (“Will things feel better in the morning? A time-of-day analysis of mental health and wellbeing from nearly 1 million observations”)

t3n: Hyams stellt Fragen. Chris Hyams, CEO der Jobbörse Indeed, legt weniger Wert auf den Lebenslauf der Bewerber. Stattdessen stellt er ihnen zwei Fragen: “Worauf sind Sie wahnsinnig neugierig?” und “Erzählen Sie mir von einer Situation, in der Sie sich absolut sicher waren und dann festgestellt haben, dass Sie völlig falsch lagen”. (“Indeed-CEO stellt Bewerbern nur zwei Fragen: Warum sie ihm wichtiger sind als der Lebenslauf”)

Heise: Karp will starken Westen. Laut Palantir-Chef Alexander Karp sollte Technologie früher dazu dienen, dass der Westen eine dominante geopolitische Rolle spielt. Heute entwickle man jedoch beispielsweise Marketing-Algorithmen. Sicherheit und Wohlstand der Gesellschaft stünden nicht mehr im Fokus. Stattdessen gehe es darum, Dinge zu entwickeln, die Profit bringen. (“”Silicon Valley vom Weg abgekommen” – sagt Palantir-CEO”)

Markenartikel: Generation Z setzt auf KI. In Deutschland betrachtet fast die Hälfte der Generation Z KI-Agenten als essenziellen Bestandteil ihrer Arbeit. Laut einer Umfrage sind 47 Prozent der GenZ-Beschäftigten der Meinung, dass Chatbots für ihre Arbeit unverzichtbar sind. Fast ein Drittel (29 Prozent) gibt an, dass sie ihr Arbeitspensum ohne die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) nicht bewältigen könnten. (“Die Hälfte der Gen Z sieht KI als wesentlichen Bestandteil ihrer Arbeit an”)

Wall Street Journal: EU will weniger Bürokratie. Zu viele Hindernisse wie hohe Energiepreise und komplexe Regulierungen bremsen das Wachstum. Daher hat die Europäische Kommission einen umfassenden Plan vorgelegt, der das Wirtschaftswachstum durch die Reduzierung bürokratischer Hürden für Unternehmen und Investitionen in eine saubere Industrie wiederbeleben soll. (“EU Presents Plan Aimed at Boosting Growth While Decarbonizing Industry”)

AP: Apple bleibt divers. Die Aktionäre von Apple haben den Versuch abgelehnt, das Unternehmen unter Druck zu setzen und dazu zu bringen, sich dem Vorstoß von Präsident Donald Trump anzuschließen, Programme zur Diversifizierung der Belegschaft zu stoppen. (“Apple shareholders reject proposal to scrap company’s diversity programs”)

New York Times: Trump mag Xi. US-Präsident Donald Trump will, dass China in den USA investiert. Er betont sein gutes Verhältnis zu Xi. Einwände, Geschäfte mit China würden die nationale Sicherheit gefährden, interessieren ihn kaum. (“Trump’s New Crackdown on China Is Just Beginning”)

|

|

|

CEO.Index

|

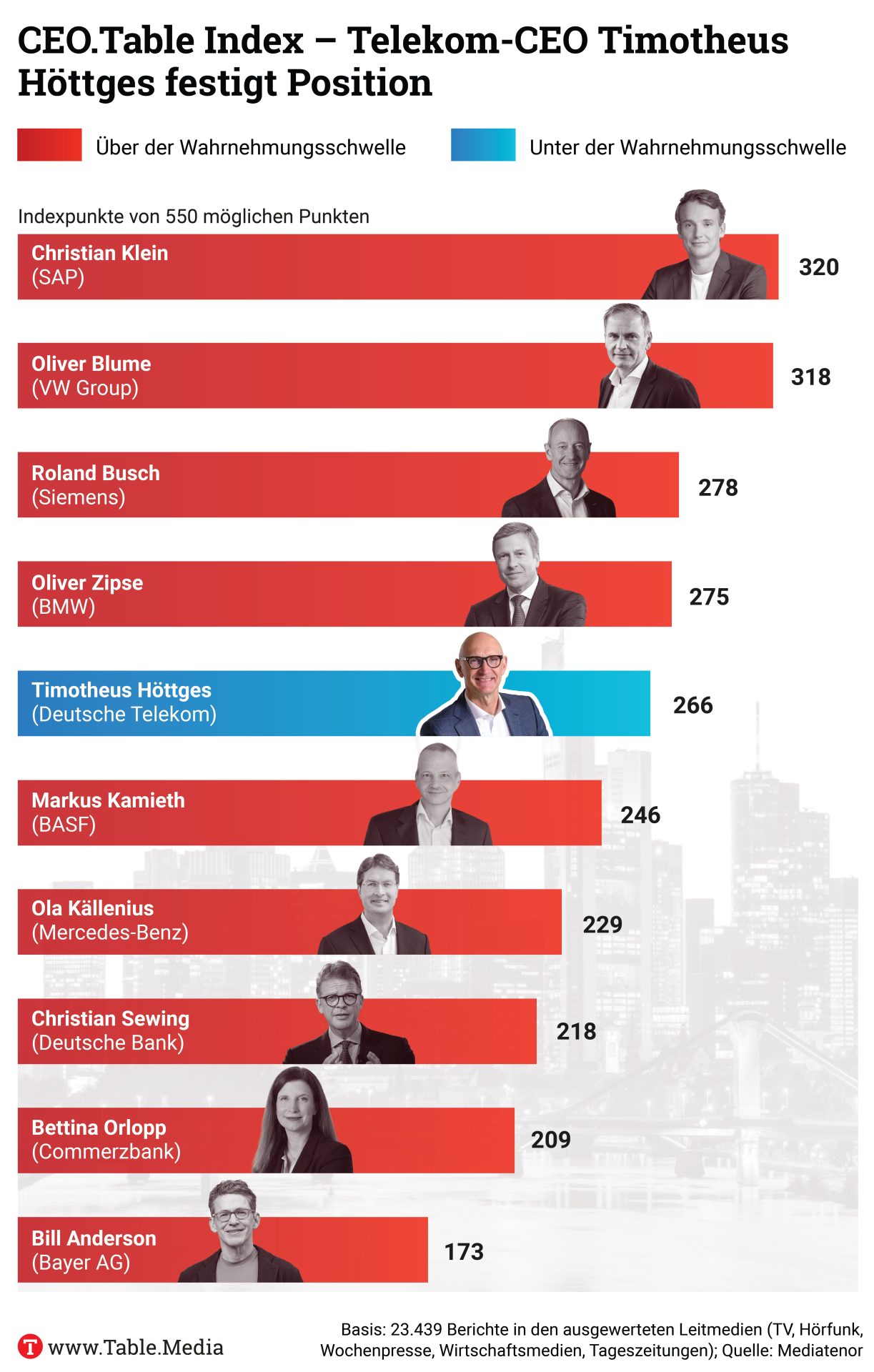

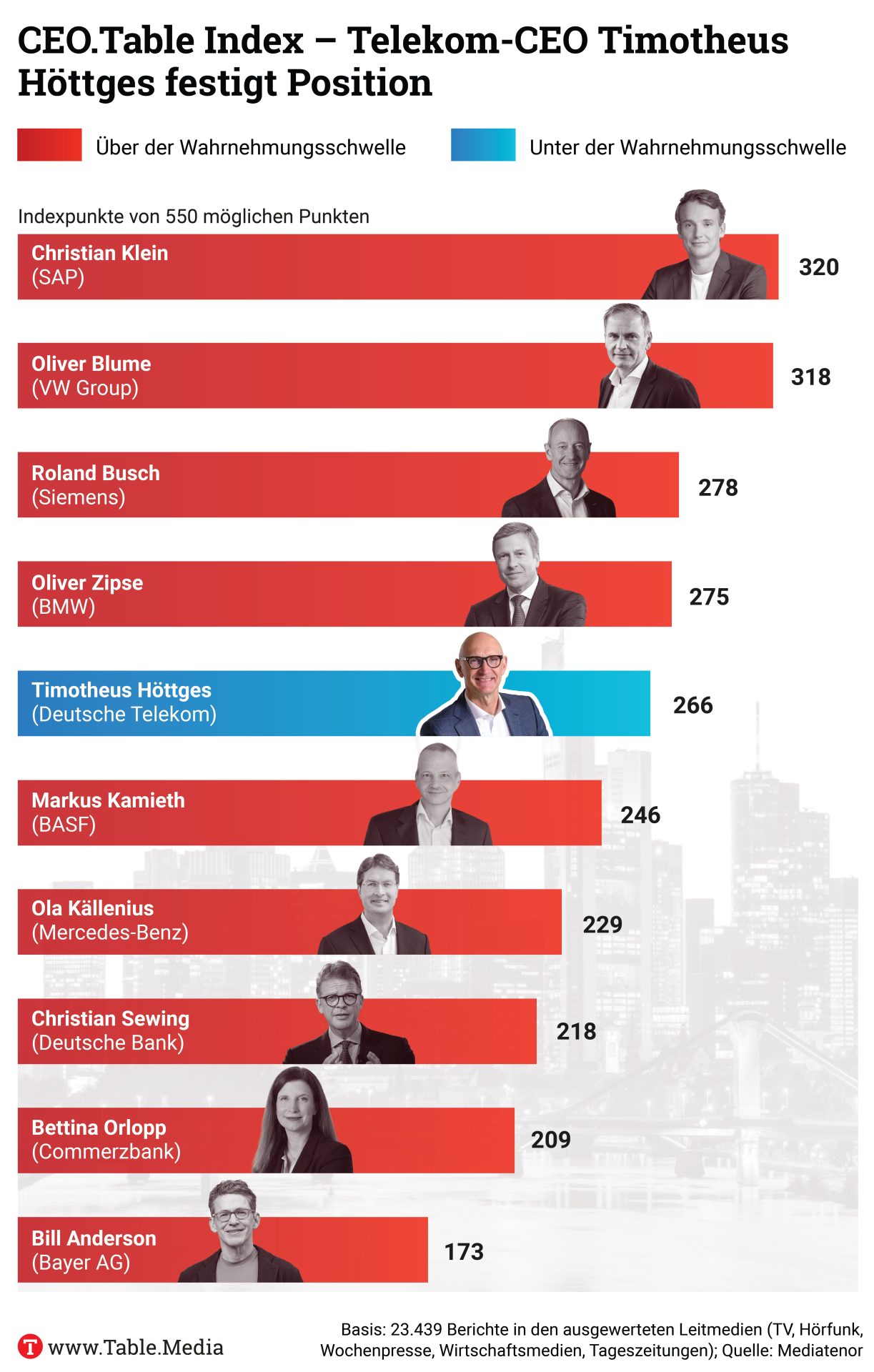

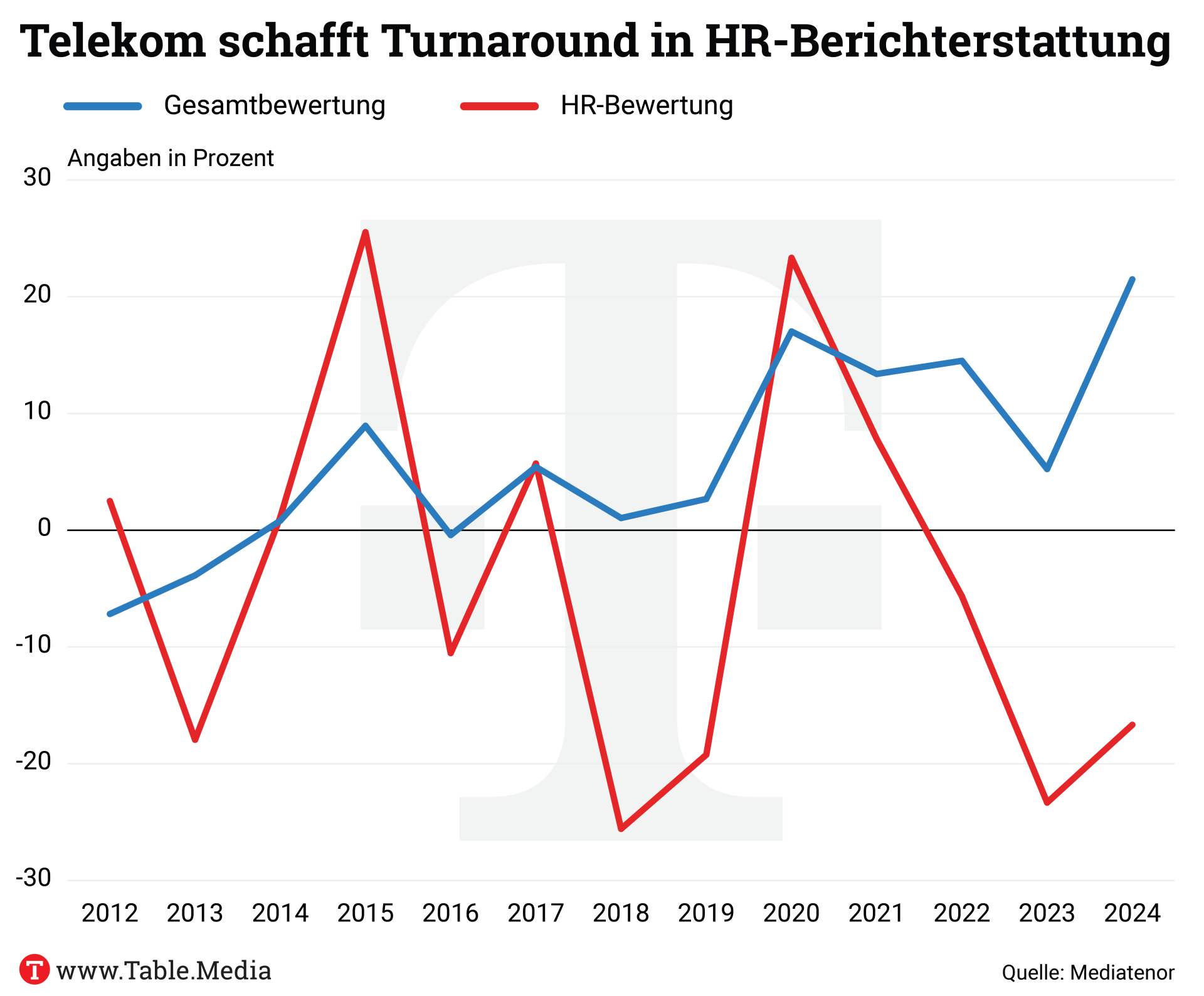

Telekom-CEO profitiert vom guten Medienimage

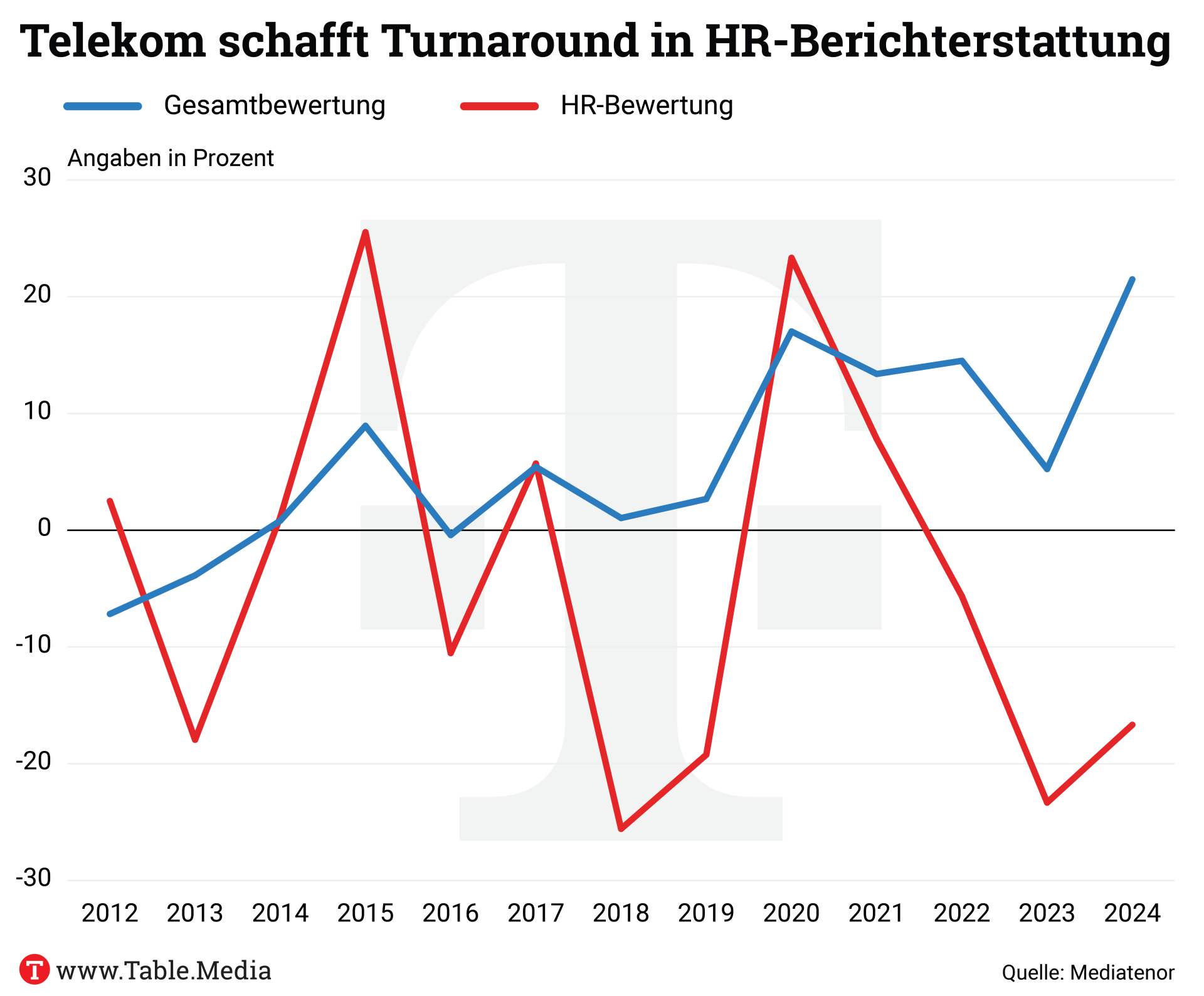

Wachstum, Gewinn und eine gelungene Integration der US-Tochter Sprint: Der Deutsche Telekom-Vorstandsvorsitzende Timotheus Höttges legt im CEO.Table-Ranking zu und festigt im Vergleich der DAX40-CEOs seine Position, obwohl seine Sichtbarkeit unter der Wahrnehmungsschwelle liegt. Die Erfolge im Auslandsgeschäft des Bonner Konzerns werden in den Leitmedien honoriert. So ist Höttges nun mit 266 von 550 möglichen Punkten gut positioniert.

In der HR-Berichterstattung hat Höttges es geschafft, die seit vier Jahren zu beobachtende Abwärtsbewegung zu stoppen. Die Trendumkehr ist ihm in den letzten zwölf Monaten gelungen. Eine Achillesferse aber ist: Nur in 16 Prozent aller Artikel, die über die Deutsche Telekom berichten, wird auf Führungskräfte des eigenen Hauses verwiesen. Statt selbst präsent zu sein, kommen eher Dritte zu Wort.

Die gesamte Studie zum CEO Impact Index kann unter dem Link kostenfrei heruntergeladen werden. Roland Schatz

Der Autor ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstitutes Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Success

|

|

Stefan Hartung, CEO des Technologiekonzerns Bosch.

|

|

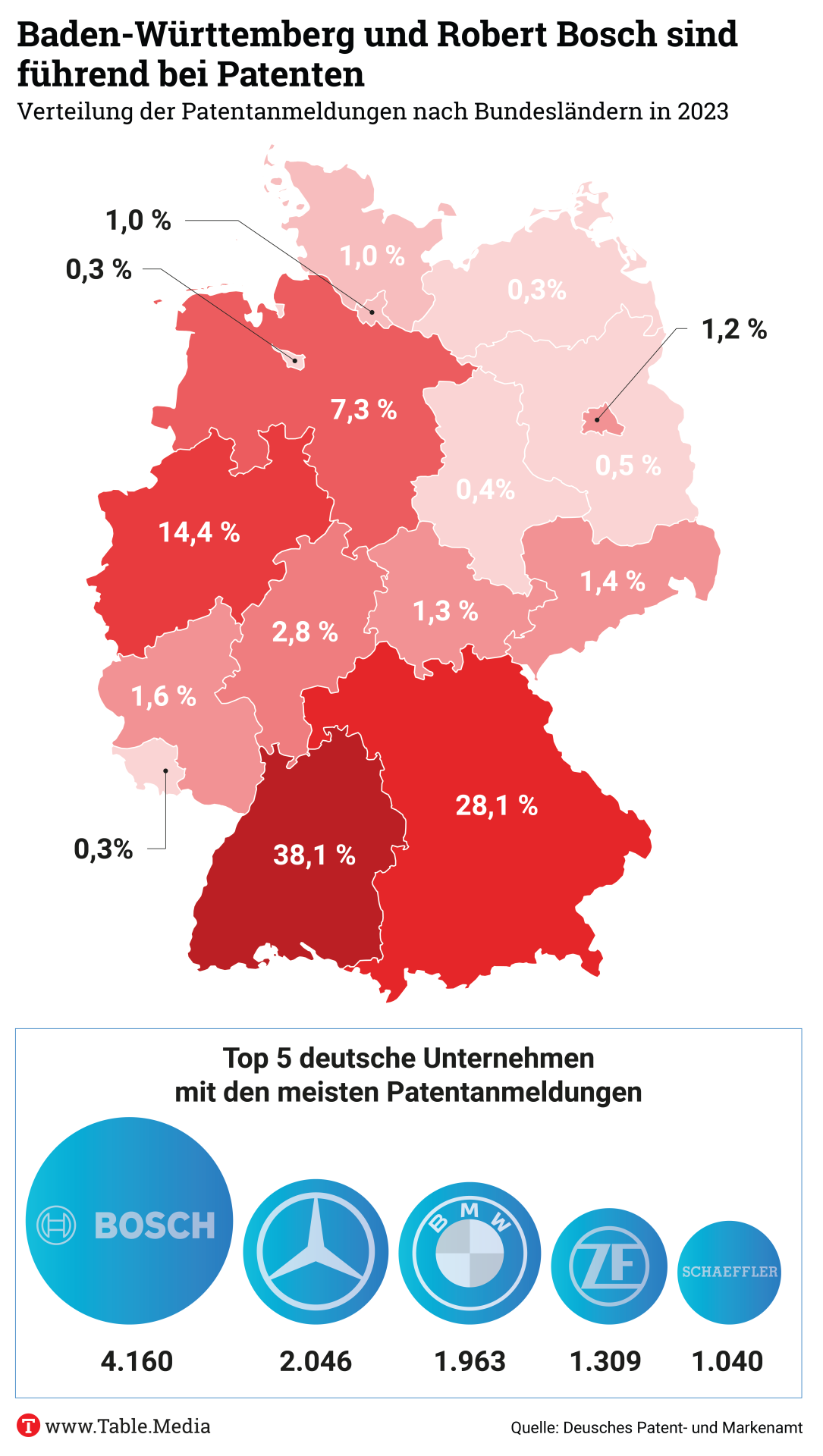

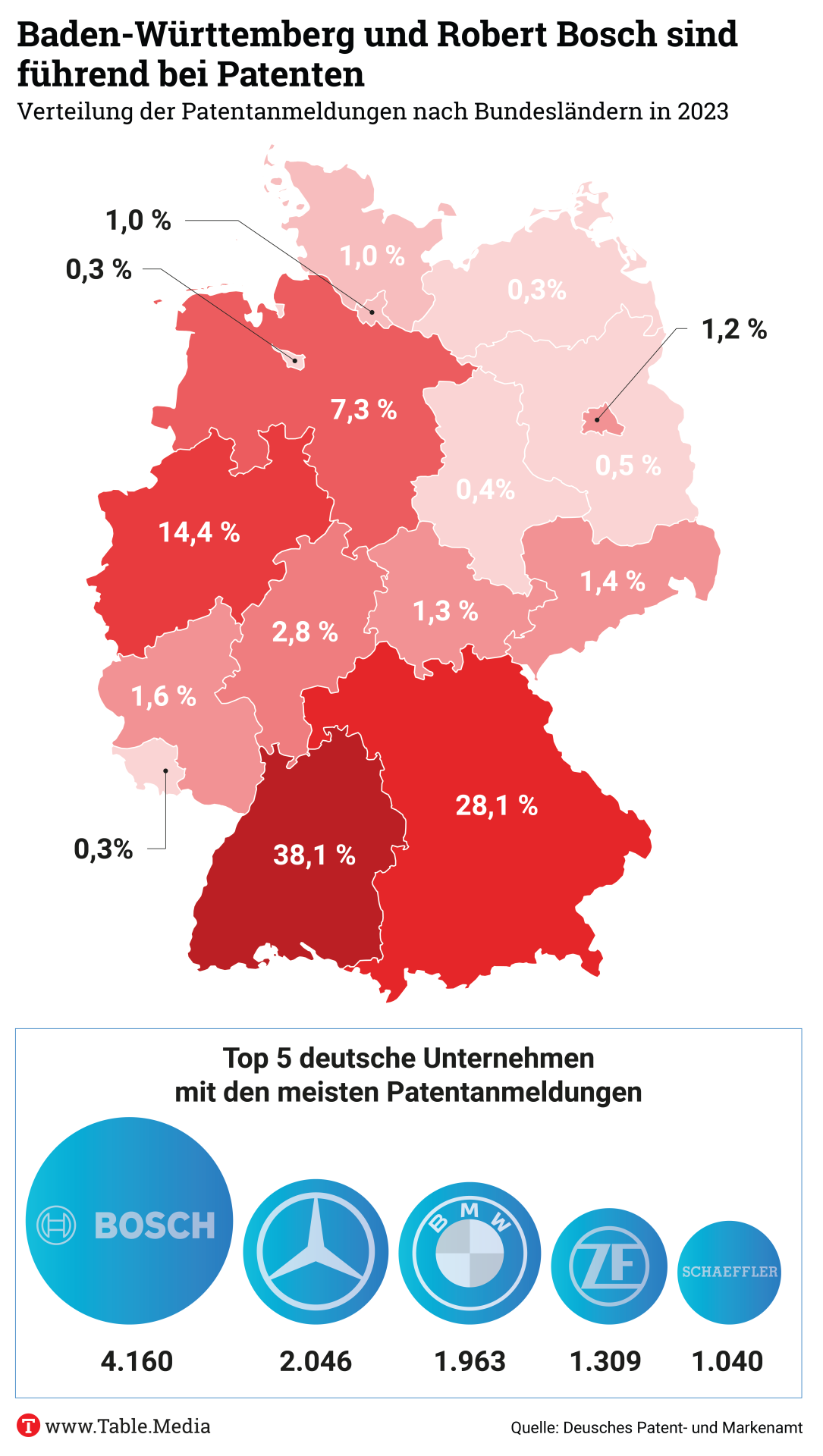

Bei Patenten ist Robert Bosch Benchmark

Die Robert Bosch GmbH setzt Maßstäbe. Der schwäbische Konzern gilt als einer der innovativsten Konzerne Deutschlands. In den Patent-Rankings belegen die Stuttgarter national und international regelmäßig Spitzenplätze. Allein im vergangenen Jahr haben die Schwaben 6.705 Patente angemeldet, knapp zehn Prozent mehr als 2023 (6.128). Das sind Zahlen, die Table.Briefings exklusiv vorliegen. “In einem global aufgestellten Unternehmen wie Bosch bilden Innovationen die Grundlage für Technologieführerschaft und Markterfolg”, sagt Bosch-CEO Stefan Hartung dem CEO.Table.

Der Erfolg hat Gründe. Bei dem Technologiekonzern ist Forschung und Entwicklung eines der zentralen Felder, um Marktführerschaften abzusichern und zu erobern. So arbeiten in dem Konzern von den insgesamt 417.900 Beschäftigten allein rund 90.000 im Bereich F&E. “Bereits in den 1990er-Jahren war es das Ziel, führender Patentanmelder in Deutschland zu werden”, sagt Thorsten Duhme, Patentanwalt und Partner bei Witte, Weller und Partner, dem CEO.Table. Duhme bezeichnet Quantität bei Unternehmen dieser Größenordnung als den richtigen Weg für nachhaltige Innovation. Bei der Bosch-Gruppe werden Quantität und Qualität effektiv miteinander verbunden.

2023 investierte der Konzern rund 7,3 Milliarden Euro (die Zahlen für 2024 liegen noch nicht vor) in F&E. Dies ist aufgegliedert in die sechs Bereiche: Automatisierung, Digitalisierung und Konnektivität, Künstliche Intelligenz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Elektrifizierung sowie Gesundheitswesen. Diese Gliederung hat das Management um Stefan Hartung in der Bosch-Strategie 2030 niedergeschrieben, um damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und den Wachstumsstandort zu fördern. “Dabei hilft uns ein starkes Patentenportfolio”, erklärt Peter Möldner, Leiter der Patentabteilung für Mechanik bei Bosch. Dies führe zudem dazu, dass innovative Technologien verstärkt in Lizenzprogrammen oder Kooperationsprojekten eingesetzt würden.

Und auch beim weltweiten Megatrend KI ist Robert Bosch dabei. Mehr als 5.000 Experten haben hier in den vergangenen fünf Jahren bereits über 1.500 KI-Patente erforscht – und angemeldet. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ein Spitzenwert. “Die Anmeldung von KI-Patenten und der Aufbau eines entsprechenden Portfolios ist definitiv ein strategisch kluger Schritt”, so Patentanwalt Duhme.

Damit das so bleibt, bildet Bosch gezielt aus und fördert die Beschäftigten mit dem sogenannten “Entrepreneur-Mindset”. So hat der Technologiekonzern beispielsweise mehr als 65.000 Mitarbeiter in seinem “AI Academy” geschult und bietet verschiedene Initiativen zur Fortbildung an, darunter ein 18-monatiges Expertenprogramm. Durch ähnliche Initiativen positioniere sich Bosch als ein europäischer Marktführer mit globaler Relevanz, heißt es im Konzern.

Patente fördern deutlich das Image und die Innovationskraft eines Unternehmens. Das besagt auch eine Studie des Europäischen Patentamts (EPA). Denn die Statistiken sind eindeutig: Unternehmen, die Patente besitzen, profitieren im Durchschnitt von einem um 28,7 Prozent höheren Umsatz pro Mitarbeiter und die Fachkräfte von 43,3 Prozent höheren Löhnen. Beim EPA wurden im Jahr 2023 199.275 Patentanmeldungen eingereicht. Dies entspricht einem Anstieg von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach dem Patentindex war dies ein neuer Höchststand. Dabei sind deutsche Unternehmen wie Bosch und Siemens direkt nach den USA führend. Kristián Kudela

Das Patent-Ranking in Deutschland für 2024 wird Anfang März 2025 auf der Website vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) veröffentlicht.

|

|

|

CEO.Politics

|

|

Martin Herrenknecht ist CEO der Herrenknecht AG, dem Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen.

|

|

Wirtschaft fordert schnelle Regierungsbildung und tiefgreifende Reformen.

Führende Wirtschaftsverbände und CEOs fordern von Union und SPD eine rasche Regierungsbildung sowie eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik. Siemens-Vorstandschef Roland Busch sowie Martin Herrenknecht, CEO der Herrenknecht AG, erwarten von der Großen Koalition vor allem eine schnelle Umsetzung der Reformen. BDI-Präsident Peter Leibinger mahnt zudem an, dass “die Parteien jetzt beweisen müssen, dass sie den Ernst der Lage verstanden” haben. Und VDMA-Präsident Bertram Kawlath verlangt ein “Standort-Upgrade”.

“Deutschland braucht einen wirtschaftspolitischen Neustart – und zwar zügig”, sagt Martin Herrenknecht dem CEO.Table. Der Standort habe vor allem wegen lähmender Bürokratie, maroder Infrastruktur und fehlender Anreize für Innovationen an Attraktivität verloren. “Wir müssen Genehmigungs- und Planungsverfahren beschleunigen, um Unternehmen nicht länger auszubremsen. Gleichzeitig braucht es massive Investitionen in Bahn und Straßen, denn eine leistungsfähige Infrastruktur ist das Rückgrat einer starken Wirtschaft”, sagt Herrenknecht weiter. Siemens-CEO Busch postet auf Linkedin: “Wir brauchen keine weiteren Diskussionen, denn die Probleme sind hinlänglich bekannt – wir brauchen jetzt Umsetzung. Denn der Rest der Welt wartet nicht auf uns – und der Handlungsdruck in Deutschland insbesondere mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit ist enorm hoch.”

Auch BDI-Präsident Leibinger fordert ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Dazu gehören neben dem Bürokratieabbau wirkungsvolle Steuerentlastungen, die Senkung der Energiekosten sowie ein mutiger strategischer Plan für mehr Investitionen und die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes. “Die gefährliche Abwärtsspirale aus ausbleibenden Investitionen und Wachstumsschwäche muss gestoppt werden”, sagt Leibinger.

Der Fachkräftemangel ist aus Sicht des VDMA eine der dringlichsten Aufgaben. VDMA-Präsident Kawlath sprach sich im Gespräch mit dem CEO.Table dafür aus, Anreize für Mehrarbeit zu setzen. Neben geringeren Steuern und Abgaben müssten Fehlanreize wie die Rente mit 63 abgeschafft werden. “Um unsere Unternehmen am Laufen zu halten, brauchen wir mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland. Hierzu müssen die richtigen Weichen gestellt werden. Dazu gehört auch, dass das Zeitarbeitsverbot in der Fachkräfteeinwanderung fallen muss”, sagt Kawlath.

Die Sondierungen zwischen Union und SPD für eine gemeinsame Bundesregierung sind gestern gestartet. Sowohl die Sozialdemokraten als auch CDU/CSU haben je neun Verhandelnde für die Gespräche benannt. Über die Inhalte ist Vertraulichkeit vereinbart worden. Vor allem Unionsspitzenkandidat Friedrich Merz drückt dabei auf das Tempo. Bereits mehrfach hat er angekündigt, dass er bis Ostern eine neue Bundesregierung bilden will. bos/jmv

|

|

Bundesbank macht höchsten Verlust der Geschichte.

Rund 19,2 Milliarden Euro Minus stehen in der Bilanz für das vergangene Jahr. Der Geldsegen für den Bundeshaushalt fällt damit erneut aus – wie schon in den vier Jahren zuvor.

Für die nächsten Jahre sind rote Zahlen ebenfalls wahrscheinlich, auch wenn nach Einschätzung der Bundesbank die Verluste geringer ausfallen dürften. “Der Höhepunkt der jährlichen Belastungen dürfte überschritten sein”, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bei der Vorstellung des Jahresabschlusses in Frankfurt. Nagel hatte bereits bei der Bilanzvorlage im März 2024 auf magere Jahre eingestimmt: “Wir erwarten, längere Zeit keine Gewinne ausschütten zu können.”

Im Geschäftsjahr 2023 war die Bundesbank gerade so an einem Verlust vorbeigeschrammt – allerdings nur deshalb, weil sie auf milliardenschwere Rückstellungen zurückgreifen konnte. Die verbliebenen 0,7 Milliarden Euro hatten in diesem Jahr nicht mehr ausgereicht.

Ein Plus hat die Bundesbank 2024 allerdings im Wertzuwachs der deutschen Goldreserven gemacht. Sie profitierte von dem stark gestiegenen Wert des Edelmetalls, das im vergangenen Jahr 35 Prozent teurer wurde. Der Marktwert liegt inzwischen weit über 270 Milliarden Euro. mb

|

|

Brüssel kürzt Berichtspflichten.

Die EU-Kommission hat in zwei sogenannten Omnibus-Gesetzen vorgeschlagen, die Berichtspflichten für Unternehmen drastisch zu reduzieren. Es soll Erleichterungen geben beim Lieferkettengesetz, der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Taxonomie. Sorgfalts- und Berichtspflichten sollen teilweise aufgeschoben und Datenpunkte reduziert werden. Details lesen Sie im Europe.Table. Neue Bagatellgrenzen beim CO₂-Grenzausgleich (CBAM) sollen 91 Prozent der ursprünglich betroffenen Unternehmen nun von etwaigen Zahlungen befreien. Das sorgt für erhebliche Einsparungen an Verwaltungskosten, die im ESG.Table ausgeführt werden.

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Personnel

|

AZ: Breckner wird Porsche-Finanzchef. Porsche hat die Nachfolge von Finanzchef Meschke und Vertriebschef von Platen geregelt. Jochen Breckner wird der neue Finanzchef, während Matthias Becker den Posten des Vertriebsvorstands übernimmt, wie das Unternehmen am Dienstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Beide Manager sind seit Langem bei Porsche tätig und gelten als enge Vertraute von Vorstandschef Oliver Blume. (“Porsche beruft zwei Blume-Vertraute in den Vorstand”)

Handelsblatt: Schumacher verlässt Unilever. Nach weniger als zwei Jahren an der Unilever-Spitze wird Hein Schumacher das Unternehmen Ende Mai verlassen. Zuvor war er Chef der niederländischen Großmolkerei Friesland Campina und übernahm die Leitung von Unilever im Juli 2023. Während seiner Amtszeit strukturierte er das in London ansässige Unternehmen um und senkte die Kosten. Seit seinem Amtsantritt stand er unter dem Druck der Investoren, die Profitabilität des Konzerns zu steigern. (“”Total überrascht” – Unilever tauscht wieder den Chef aus”)

Handelsblatt: Dembeck wechselt zu Tengelmann. Nach nur drei Jahren wird Sandra Dembeck Europas größten Modehändler und Dax-Konzern Zalando verlassen. Ihr Vertrag endet Ende Februar. Ab dem 1. April wird sie den Posten der Finanzvorständin bei Tengelmann Twenty-One übernehmen. (“Zalando-Finanzchefin wechselt zu Tengelmann”)

Horizont: Reichert wird Geschäftsführer. Matthias Reichert ist vom Chief Commercial Officer zum Geschäftsführer des TV-Senders Sport1 aufgestiegen. Er hat seinen neuen Posten am 19. Februar übernommen. Seit 2004 ist Reichert bei Sport1 tätig und hat seither verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Agentur, Management, New Business und Investment innegehabt. (“Matthias Reichert übernimmt Geschäftsführung von Sport1”)

Heise: Haas führt weiter Telefónica. Markus Haas wird bis Ende 2028 weiterhin die deutsche Telefónica-Tochter führen. Der Aufsichtsrat von Telefónica Deutschland hat seinen ursprünglich bis Ende des Jahres laufenden Vertrag um drei weitere Jahre verlängert. Haas ist seit 1998 im Unternehmen, das damals noch Viag Interkom hieß, und gehört seit 2009 dem Vorstand an. (“Telefonica Deutschland verlängert mit Haas bis 2028”)

Finance: Stabilus ohne Bauerreis. CFO Stefan Bauerreis wird Stabilus, den Teilzulieferer, aus persönlichen Gründen Ende des Monats verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen, und in der Übergangszeit wird CEO Michael Büchsner vorübergehend die Aufgaben des CFO übernehmen. Unterstützung erhält der Vorstand zudem durch den Finanzmanager Wend von Wietersheim, der interimistisch die operativen Aufgaben von Bauerreis übernehmen wird. (“CFO Bauerreis verlässt Stabilus vorzeitig “)

Handelsblatt: Uchida vor dem Aus. Der japanische Autobauer Nissan erwägt, seinen CEO Makoto Uchida abzusetzen. Der Hintergrund dafür ist die verschlechternde Geschäftsentwicklung sowie das Scheitern der Verhandlungen mit Honda über eine gemeinsame Holding. Mitte Februar war der geplante Zusammenschluss von Nissan und Honda gescheitert. (“Nissan erwägt offenbar Ablösung von CEO Uchida”)

Börsen Zeitung: Joseph wird neuer Chief Risk Officer. Gut ein Jahr nach ihrer schweren Krise tauscht die Deutsche Pfandbriefbank ihren Risikochef aus. Zum 1. Juni wird Jörn Joseph, bisheriger Manager bei der Deutschen Bank, neuer Chief Risk Officer (CRO). Der 54-Jährige wird Andreas Schenk ablösen, der die Bank laut Angaben im gegenseitigen Einvernehmen verlässt. (“Deutsche Pfandbriefbank holt neuen Risikochef von der Deutschen Bank”)

Investing: Mumenthaler Vorstand bei MetLife. MetLife hat die Berufung von Christian Mumenthaler, dem ehemaligen Konzernchef von Swiss Re, in seinen Vorstand zum 1. Mai 2025 bekannt gegeben. Mumenthaler bringt umfangreiche Erfahrungen in den Vorstand ein, nachdem er über 25 Jahre bei Swiss Re tätig war. Während seiner Zeit bei dem Zürcher Unternehmen hatte er verschiedene Positionen inne, darunter die des Group Chief Risk Officer und des Leiters des Bereichs Leben & Gesundheit. (“MetLife beruft ehemaligen Swiss Re CEO in den Vorstand”)

Investing: Cook führt weiter Apple. Auf der Jahreshauptversammlung von Apple wurden alle aktuellen Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Die Direktoren, darunter CEO Tim Cook und Vorsitzender Arthur Levinson, erhielten trotz einiger Gegenstimmen eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen für ihre Wiederwahl. (“Apple-Aktionäre wählen Vorstand und genehmigen Vergütung der Führungskräfte”)

Manager Magazin: Merkel bei Flink verdrängt. Die Investoren rund um die Supermarktkette Rewe drängen den Gründer des Expresslieferdienstes Flink, Oliver Merkel, aus seinem Amt. Co-Vorstand Julian Dames soll zum neuen CEO ernannt werden. Diese Maßnahme könnte die Übernahme durch den Hauptaktionär Rewe vorbereiten. (“Putsch gegen den CEO beim Lieferdienst Flink”)

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Investitionsprämie oder niedrigere Unternehmenssteuern? Macht doch beides!

Union und SPD sondieren nach der Bundestagswahl, ob sie eine gemeinsame Regierung bilden. Dr. Michael Böhmer sagt, was wichtig ist, damit Deutschland wieder auf den Wachstumspfad einschwenkt.

Nun hat der Souverän also entschieden. Vieles sieht nach einer Regierungsbildung unter der Führung der Union mit den Sozialdemokraten als Koalitionspartner aus. Beide zusammen verfügen über eine klare Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das ist für die Demokratie eine gute Nachricht.

Was sich mit dem 23. Februar nicht verändert hat: Deutschland steht auf vielen Feldern vor enormen Herausforderungen: die neue Weltlage nach der einseitigen Aufkündigung des “Westens” durch die USA, Protektionismus und De-Globalisierung, massive Ressourcen für unsere Verteidigungsfähigkeit, die doppelte Transformation hin zu einer digitalen und klimaneutralen Wirtschaft sowie der demografische Wandel. Die Aufzählung ließe sich fortführen.

Die Herausforderungen können nur aus einer Position der ökonomischen Stärke heraus gemeistert werden. Darüber herrscht Einigkeit. Deutschland muss sich aus der Stagnation von Wirtschaftsleistung und Produktivität befreien. Alle Parteien haben dazu in ihren Wahlprogrammen Vorschläge unterbreitet.

Zunächst zur Ausgangslage: Das BIP in Deutschland ist zwei Jahre hintereinander leicht geschrumpft. Aktuell befindet sich die Wirtschaftsleistung in etwa auf dem Niveau von Ende 2019. Die Industrieproduktion lag Ende 2024 rund elf Prozent unter dem entsprechenden Wert von 2019. Im Vergleich zum vorläufigen Höchststand Anfang 2019 sind die privaten Ausrüstungsinvestitionen (etwa Maschinen, Geräte und Fahrzeuge) um rund 15 Prozent gefallen.

Um die deutsche Wirtschaft wieder auf einen höheren Wachstumspfad zu bringen, schlägt die Union unter anderem vor, die Steuern auf Unternehmensgewinne zu senken. Die SPD plädiert in diesem Zusammenhang hingegen dafür, Investitionen mit einer Prämie von zehn Prozent der Investitionssumme zu unterstützen. Das sind zwei ziemlich gegensätzliche Konzepte. Was sollte die künftige Bundesregierung tun? Beides!

Gegenwärtig sind viele Produktionskapazitäten unterausgelastet. Wir erleben eine ausgeprägte Investitionsschwäche. Wir benötigen deshalb jetzt einen Investitionsbooster, der neben den Kapazitätseffekten schon allein nachfrageseitig spürbare positive Wirkungen zeigen wird. In dieser Situation der Unterauslastung ist die Gefahr gering, dass durch einen Investitionsbonus andere, ohnehin geplante Investitionen verdrängt werden. Mittel in gleicher Höhe – im Originalkonzept der SPD sind das rund 18 Milliarden Euro – für Steuersenkungen zu verplanen, dürfte in der gegenwärtigen Lage nicht den gleichen Schub geben, da der unmittelbare Konnex zu Investitionen und damit zu Wachstumsimpulsen fehlt. Das zeigen auch Simulationsrechnungen.

Mittelfristig hingegen, wenn das Tal der Tränen durchschritten ist, besteht kein Grund, dass der Staat flächendeckend Investitionen subventioniert. Investitionen müssen vielmehr auf Dauer betrachtet auch ohne Förderung positive Renditen erwirtschaften. Anderenfalls wären sie volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Diese Renditen müssen dann auch nach Steuern für den Investor noch attraktiv sein. Gewinne dürfen steuerlich nicht zu stark belastet werden. Wenn die Steuerbelastung auf Unternehmensgewinne international wettbewerbsfähig ist, wird dies auch zusätzliche Investitionen – aus dem Inland wie aus dem Ausland – nach sich ziehen.

Daraus folgt folgender Vorschlag: Für die Jahre 2025 und 2026 erscheint es sinnvoll, eine Investitionsprämie im Sinne der SPD zu gewähren, diese aber strikt zeitlich zu begrenzen. Bereits mit der Bildung der neuen Regierung kann eine Unternehmensteuerreform ab dem Jahr 2027 im Sinne des Unionsprogramms verabschiedet werden, durch die über fünf Jahre der Körperschaftsteuersatz schrittweise um insgesamt fünf Prozentpunkte gesenkt wird. Flankierend sollte die Einkommensteuerbelastung, die ja für Personengesellschaften relevant ist, angepasst werden.

Das wäre ein Programm, das langfristige Planungssicherheit für die Unternehmen böte. Es würde Deutschland als Investitionsstandort sofort wie auf Dauer stärken. Und wenn sich der wirtschaftliche Erfolg einstellt, wird auch eine übernächste Bundesregierung ab 2029 keine Veranlassung sehen, diesen Pfad zu verlassen.

Dr. Michael Böhm ist Chefvolkswirt des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos. Er lebt in München.

|

|

|

CEO.Standpunkt

|

|

Urs Vögeli: “Verlässliche Marktzugangsbedingungen sind das A und O”.

|

|

Wachstumsmotor Gesundheit

Die Pharmaindustrie zählt zu den innovativsten Branchen Deutschlands. Damit dies so bleibt, fordert Urs Vögeli, Vorsitzender der Geschäftsführung der Janssen-Cilag GmbH, politischen Rückenwind.

Deutschland muss zurück auf den Wachstumspfad. Der Handlungsbedarf ist enorm. Während Wirtschaftsthemen im Wahlkampf sehr präsent waren, habe ich das Thema Gesundheit allerdings kaum wahrgenommen. Dabei ist Gesundheitspolitik immer auch Wirtschaftspolitik. “Eine starke pharmazeutische Industrie ist für die Gesundheitsversorgung und den Wirtschaftsstandort von großer Bedeutung”, heißt es in der Pharmastrategie. Für die Strategieberatungen BCG, McKinsey und Roland Berger ist sie eine von fünf Kernindustrien, die mit gezielten Investitionen und Effizienzsteigerungen gesichert und ausgebaut werden sollen, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit unseren Wohlstand nachhaltig zu sichern.

Moderne Medikamente setzen immer früher an. Sie wirken immer präziser, sind immer besser verträglich. Für Betroffene bedeutet das: bessere Heilungschancen, mehr Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe und eine längere Verweildauer im Erwerbsleben. Das kommt nicht von ungefähr: Keine andere Branche in Deutschland investiert gemessen am Umsatz mehr in Forschung und Entwicklung als die Pharmaindustrie: Die im Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) organisierten Unternehmen stecken am Standort Deutschland jährlich mehr als 9,5 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer und die Verbesserung bestehender Medikamente, das sind laut dem Institut der deutschen Wirtschaft rund 17 Prozent des Branchenumsatzes.

Pharmazeutische Forschung ist ein finanzielles Hochrisikogeschäft. Es dauert bis zu 14 Jahre, bis ein neues Medikament entwickelt ist. Von 100 Wirkstoffen schafft es im Schnitt einer bis zur Zulassung, bei Kosten von bis zu 1,6 Milliarden Euro. Das Investitionsrisiko tragen die Unternehmen allein. Verlässliche Marktzugangsbedingungen sind deshalb das A und O. Als Geschäftsführer eines zu 100 Prozent auf Innovation ausgerichteten Unternehmens muss ich mich darauf verlassen können, dass die Innovationen, die wir entwickeln, adäquat bewertet, vergütet und schnellstmöglich in die Versorgung gebracht werden können.

Die Realität sieht leider anders aus: Das 14-jährige AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) ist wissenschaftlich-methodisch nicht mehr zuverlässig in der Lage, neue Ansätze wie zum Beispiel Gen- und Zelltherapien in der Onkologie adäquat zu bewerten. Damit fehlt die Grundlage, um einen Erstattungspreis zu verhandeln, der ihrem Wert für die Gesundheit von Patientinnen und Patienten entspricht. Pauschale Preisobergrenzen und Zwangsrabatte machen es zusätzlich schwer, innovative Therapien in Deutschland auf den Markt zu bringen. Ich muss kein Betriebswirt sein, um zu verstehen, dass diese Gemengelage für globale Investitionen, zum Beispiel in klinische Studien, nicht besonders attraktiv ist.

Die forschenden Unternehmen haben das Potenzial – den Willen sowieso -, Wachstumsmotor für unsere Wirtschaft zu sein. Wir brauchen jedoch politischen Rückenwind. Genau den wünsche ich mir von der neuen Regierung. Die Umsetzung der Pharmastrategie ist ein wichtiger Schritt. Sie soll Deutschland für Unternehmen attraktiver machen und unsere Versorgung mit innovativen Medikamenten und Therapien sicherstellen. Das ist gut für unsere Gesundheit – und für unsere Wirtschaft.

Urs Vögeli ist seit August 2024 Vorsitzender der Geschäftsführung der Janssen Cilag GmbH, einem Unternehmen von Johnson & Johnson.

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |