|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#20

/

03. Mai 2025

|

|

|

Executive Summary: Schlüsselbranchen können Deutschland aus der Krise führen

|

|

CEO.Talk: Wie CEOs Compliance- und ESG-Richtlinien einsetzen sollten

|

|

CEO.Picks: Frauen sind bei deutschen Top 200 Unternehmen immer noch im Management unterrepräsentiert

|

|

CEO.News: Trump 2.0 – Nach 100 Tagen sind Börsen im Sturzflug

|

|

Elektromobilität: Warum Frankreichs Social Leasing ein Vorbild sein könnte

|

|

CEO.Presseschau: Hoher Nachholbedarf bei Digitalisierung + Engagement von Mitarbeitern fördern + IT-Sicherheit entscheidend für Unternehmenswachstum

|

|

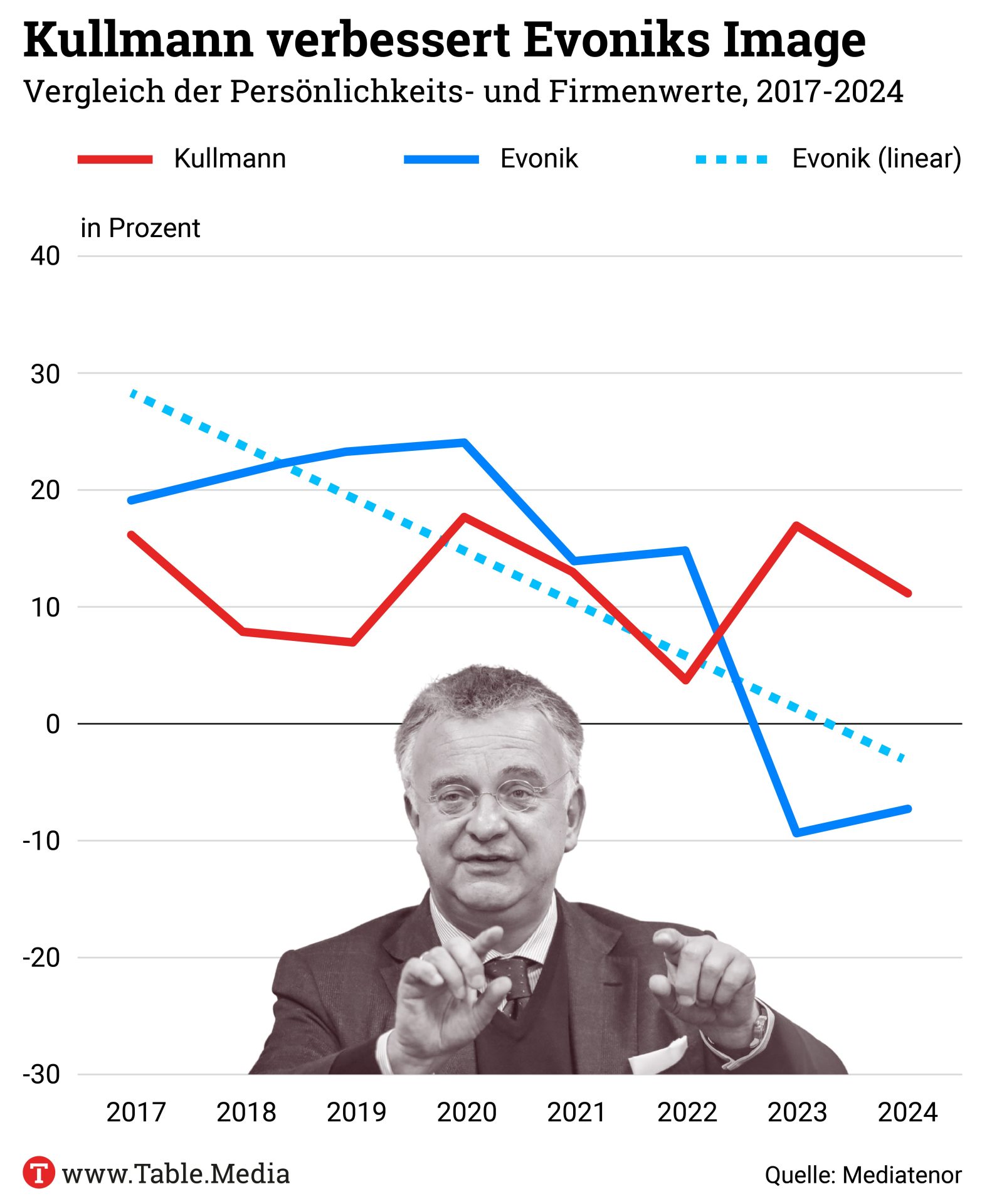

CEO.Index: Evonik-Chef Kullmann überzeugt durch Dialog

|

|

CEO.Politics: Banken – Studie sieht keine glaubwürdigen Klimatransformationspläne

|

|

Trump-Zölle: Auswirkungen auf den nigerianischen Automarkt befürchtet

|

|

CEO.Personnel: Hoeld wird neuer Puma-Chef + Sabetnia wird Vorständin der Otto Group + Sotomayor neuer Präsident und CEO von NXP

|

|

CEO.Tech&Science: P-1 AI – KI wird zum Ingenieur der nächsten Generation

|

|

Batterien: Berenberg finanziert Großspeicher zur Stabilisierung des Stromnetzes

|

|

CEO.Economics: Moritz Schularick – Droht Europa als Kollateralschaden ein Tsunami billiger chinesischer Importe?

|

|

CEO.Standpunkt: Bilfinger-Chef Schulz über die Aufgaben der neuen Wirtschaftsministerin

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche steht vor schwierigen Aufgaben.

|

|

Schlüsselbranchen können Deutschland aus der Krise führen

Um im internationalen Vergleich zu den führenden Industrienationen aufzuholen und nicht noch weiter an Boden zu verlieren, sollte die neue Bundesregierung Exportbedingungen sowie die Angebotspolitik verbessern. Dies könnte eine Wachstumsdynamik in den deutschen Schlüsselbranchen Automobil-, Pharma-, Chemie-, Elektro- und Digitalindustrie sowie dem Maschinenbau freisetzen. Das geht aus einem Positionspapier der Schlüsselindustrie-Verbände hervor, das auf eine Studie des Schweizer Forschungsinstituts Prognos fußt, die dem CEO.Table vorliegt.

Die neue Bundesregierung mit dem dann von Katherina Reiche (CDU) geführten Bundeswirtschafts- und Energieministerium sollte gleich ein ganzes Bündel an Maßnahmen in Angriff nehmen. Dazu zählen unter anderem die Weiterentwicklung des EU-Binnenmarktes, Abschlüsse von Freihandelsabkommen mit relevanten Ländern, eine punktuell gezielte Industriepolitik sowie eine moderne Angebotspolitik, die vor allem die Senkung der Steuer- und Abgabenlast auf ein konkurrenzfähiges internationales Niveau beinhaltet (siehe dazu auch Standpunkt). „Bemerkenswert ist, dass die großen Industrieverbände über Branchengrenzen hinweg gemeinsam eine klare Priorisierung der größten Herausforderungen formulieren und dazu gemeinsame konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten. Das nimmt man nicht so häufig wahr“, sagte der Chefvolkswirt der Prognos AG und CEO.Table-Kolumnist, Michael Böhmer. Prognos hatte in einer Analyse die deutschen Schlüsselindustrien identifiziert, deren volkswirtschaftliche Bedeutung aufgezeigt und damit die Grundlage für das Positionspapier gelegt. Die Untersuchung wurde von den Pharmaunternehmen Roche und Merck in Auftrag gegeben.

Die identifizierten Schlüsselindustrien sind für Deutschland von großer Bedeutung. Die Branchen erwirtschafteten 2022 mit 380 Milliarden Euro 54 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes. Auf sie entfielen 2023 zwei Drittel des Exportanteils der deutschen Unternehmen. Zudem sind laut der Studie fast die Hälfte aller Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in den Schlüsselindustrien tätig, darunter 63 Prozent der Hochqualifizierten. Auf sie entfallen 89 Prozent der FuE-Ausgaben und 84 Prozent der FuE-Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe. Angesichts dieser großen Bedeutung können durch ein abgestimmtes Vorgehen der Vertreter der Schlüsselindustrien „die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen effektiver bewältigt werden, was langfristig die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit des industriellen Kerns Deutschland sichert“, heißt es in der Studie.

Welche Herausforderungen die neue Bundesregierung meistern muss, zeigen die Beispiele Infrastruktur, Energie und Bürokratie. So liegen die öffentlichen Investitionen Deutschlands in die Verkehrsinfrastruktur seit 2010 mit durchschnittlich 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) deutlich unter dem EU-Schnitt von 2,1 Prozent. Die Energiekosten hierzulande sind beim Industriestrom etwa um den Faktor 1,5 höher als bei den Mitbewerbern USA und China. Und die überbordende deutsche Bürokratie verursacht jährlich durchschnittlich 146 Milliarden Euro an verlorener Wirtschaftsleistung.

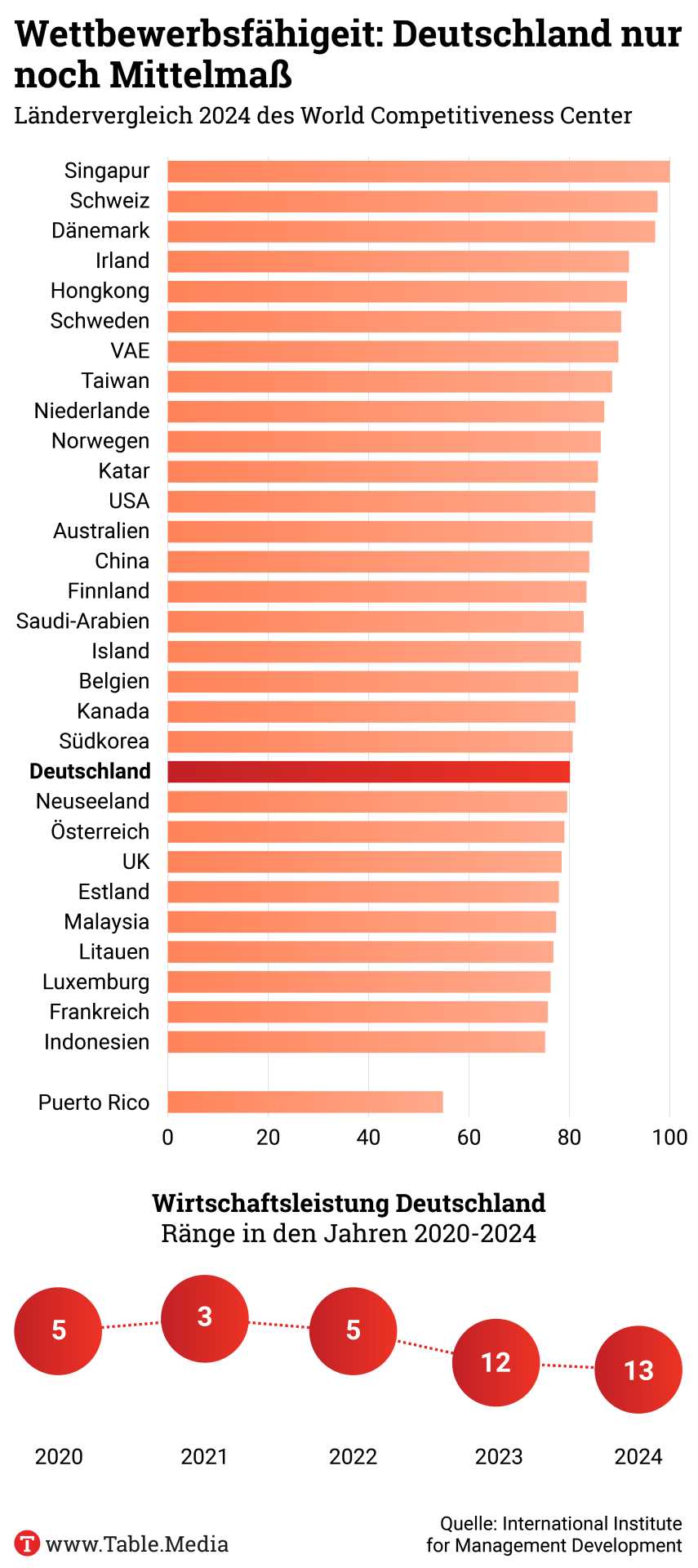

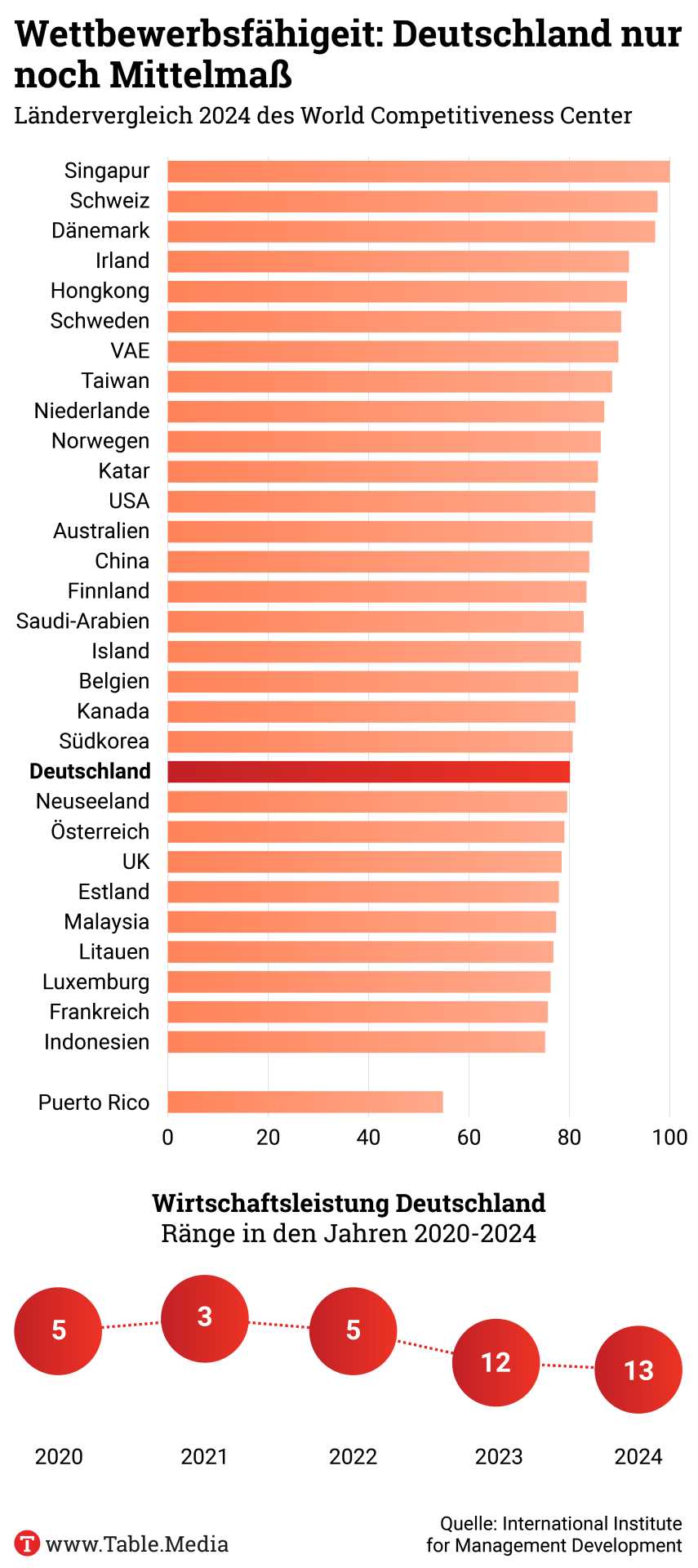

Das sind auch Gründe, warum der Wirtschaftsstandort Deutschland bereits seit Jahren an Wettbewerbsfähigkeit einbüßt. Im aktuellen IMD World Competitiveness Ranking, das 67 Länder vergleicht, rutschte die Bundesrepublik von Platz 15 im Jahr 2022 auf Rang 24 in 2024 ab. Deutschland, das 2014 noch Platz sechs belegte, rangiert nun hinter China, Saudi-Arabien oder Island und gehört damit nur noch dem oberen Mittelfeld an. Die Schweiz oder Dänemark, Volkswirtschaften mit einer vergleichbaren industriellen Basis und Struktur, haben sich dagegen auf die Plätze zwei und drei des Rankings vorgeschoben (siehe Grafik). „Für uns als Exportnation ist es wichtig, dass die neue Wirtschaftsministerin den Außenhandel fördert und die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbaut. In der aktuell unruhigen geopolitischen Zeit sind verlässliche, gerne auch neue Partner weltweit unerlässlich“, sagte BGA-Präsident Dirk Janduara dem CEO.Table.

Großer Nachholbedarf besteht zudem bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit, die das neue Digitalministerium unter dem ehemaligen Ceconomy-CEO Karsten Wildberger verbessern soll. Hier rangiert Deutschland im IMD-Ranking nur auf Platz 23, einen Platz besser als im Gesamtergebnis. Das hat Gründe. So liegt laut dem Positionspapier der deutsche Anteil an den weltweiten Patentanmeldungen (PCT) bei der Digitalisierung und technologischen Innovationen inzwischen nur noch bei sechs Prozent. China ist mit 26 Prozent weit enteilt, die USA mit 20 Prozent auch. Aber selbst im Vergleich unter den EU-Staaten schneidet Deutschland nach Analysen der Europäischen Union, die seit 2015 die digitale Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten misst und dies in einem Index (DESI) zusammenfasst, schlecht ab. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern belegt die Bundesrepublik im aktuellen Ranking Platz 12 der 28 untersuchten EU-Saaten. Defizite sieht das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) für die digitale Wettbewerbsfähigkeit vor allem im Mangel an qualifizierten Fachkräften und unzureichenden administrative-rechtliche Rahmenbedingungen. | |

|

CEO.Talk

|

|

Lawpilots-Co-CEO Cordula Meckenstock ist Expertin für Compliance und ESG.

|

|

Wie CEOs Compliance- und ESG-Richtlinien einsetzen sollten

Compliance- und ESG-Expertin Cordula Meckenstock rechnet nicht damit, dass durch Donald Trump und seine Administration eine Werteverschiebung stattfindet, die sich bis in die Vorstände europäischer Unternehmen auswirkt. „Die Einhaltung und Umsetzung von ESG-Richtlinien werden sich auch in den USA nicht schlagartig durch die Politik Donald Trumps ändern, obwohl dies auf den ersten Blick so interpretiert werden könnte“, sagte Meckenstock, Co-CEO des Berliner Unternehmens lawpilots, dem CEO.Table.

Die Themen Compliance, Ethik oder Insider-Handel blieben weiter wichtig, so Meckenstock. Sie würden nicht durch einen Regierungswechsel von der Agenda einer Unternehmensführung verschwinden, zumal die Umsetzung von ESG-Richtlinien inzwischen auch am Kapitalmarkt ein wesentlicher Faktor für Unternehmensbewertungen sei. „Environmental, Social und Governance, bleiben als Regelwerk wichtig, weil ihre Umsetzung auch das Risiko von Unternehmen mindert, gegen Gesetze zu verstoßen“, sagte Meckenstock.

Ein CEO werde nur dann erfolgreich sein, wenn er ESG-Kriterien in die Unternehmensstrategie integriere. Dadurch würden die Interessen aller Stakeholder berücksichtigt. „Prozesse müssen fortlaufend hinterfragt und evaluiert werden. Kriterien müssen transparent und für die Beschäftigten vor allem verständlich sein“, betonte Meckenstock. Würden Kriterien zu komplex und kompliziert, seien sie nur schwer umsetzbar und stießen sowohl im Management als auch in der Belegschaft auf Widerstände.

Unternehmen rät sie, Prozesse zur Optimierung fortlaufend zu hinterfragen und zu evaluieren. „Kriterien müssen transparent und für die Beschäftigten vor allem verständlich sein. Dafür müssen die Mitarbeiter geschult werden. Das ist der Schlüssel dazu, Richtlinien erfolgreich in die Unternehmenskultur zu integrieren.“ Dabei dürften sich europäische Unternehmen jetzt nicht durch gegenläufige Entwicklungen in den USA irritieren lassen, da ihre ethischen und sozialen Standards inzwischen global anerkannt und geschätzt seien.

Das ganze Wortinterview mit Cordula Meckenstock lesen sie unter folgendem Link. | |

|

CEO.Picks

|

|

Frauen sind bei deutschen Top 200 Unternehmen immer noch im Management unterrepräsentiert

Das Women Executives Barometer des DIW Berlin ist die derzeit umfassendste Analyse zum Anteil von Frauen in den Vorständen von über 500 Unternehmen in Deutschland. Ich habe diese Datenvisualisierung als meinen CEO.Pick der Woche gewählt, weil sie zeigt: Die Mehrheit der 200 größten Unternehmen hinkt bei diesem Thema alarmierend hinterher.

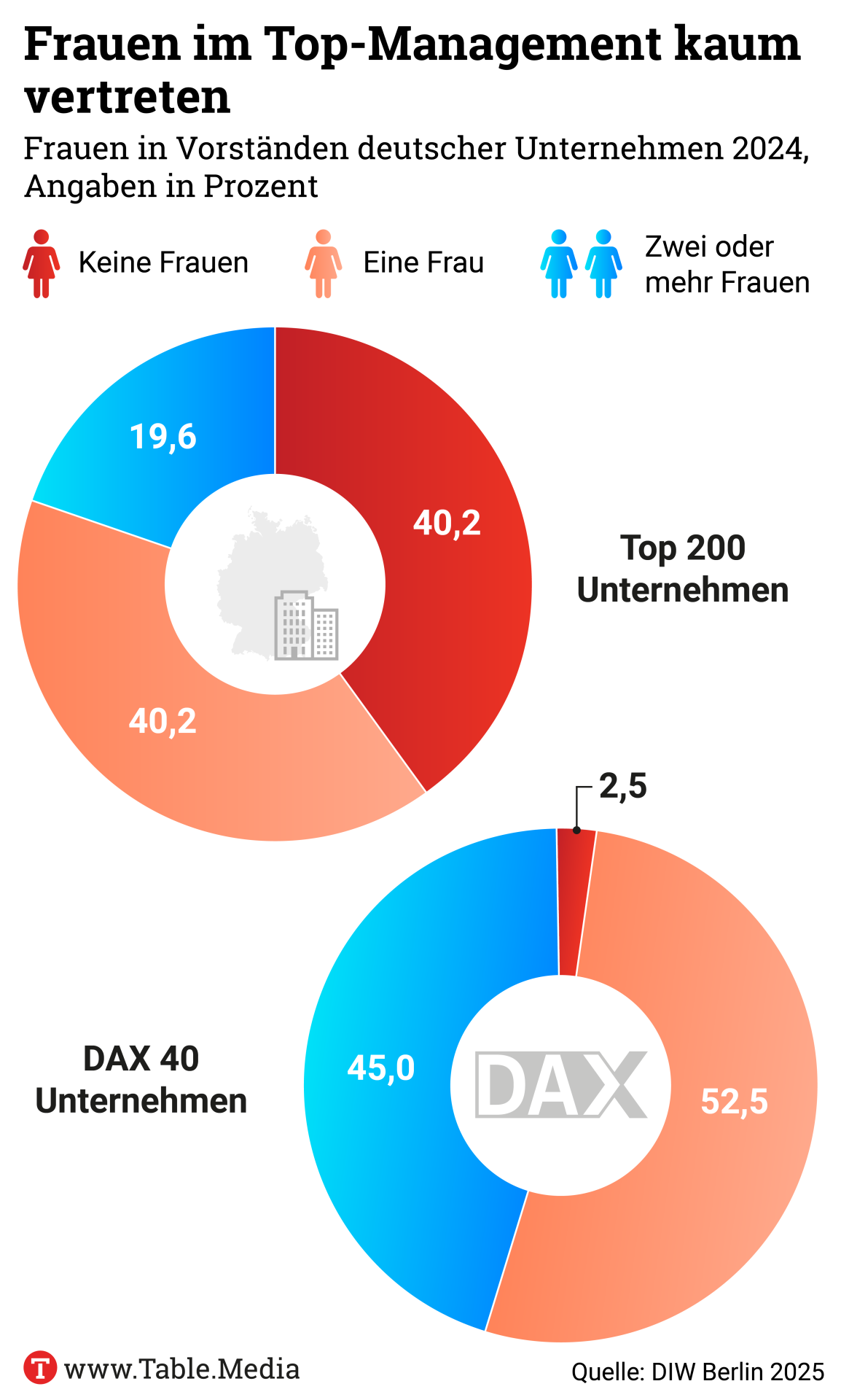

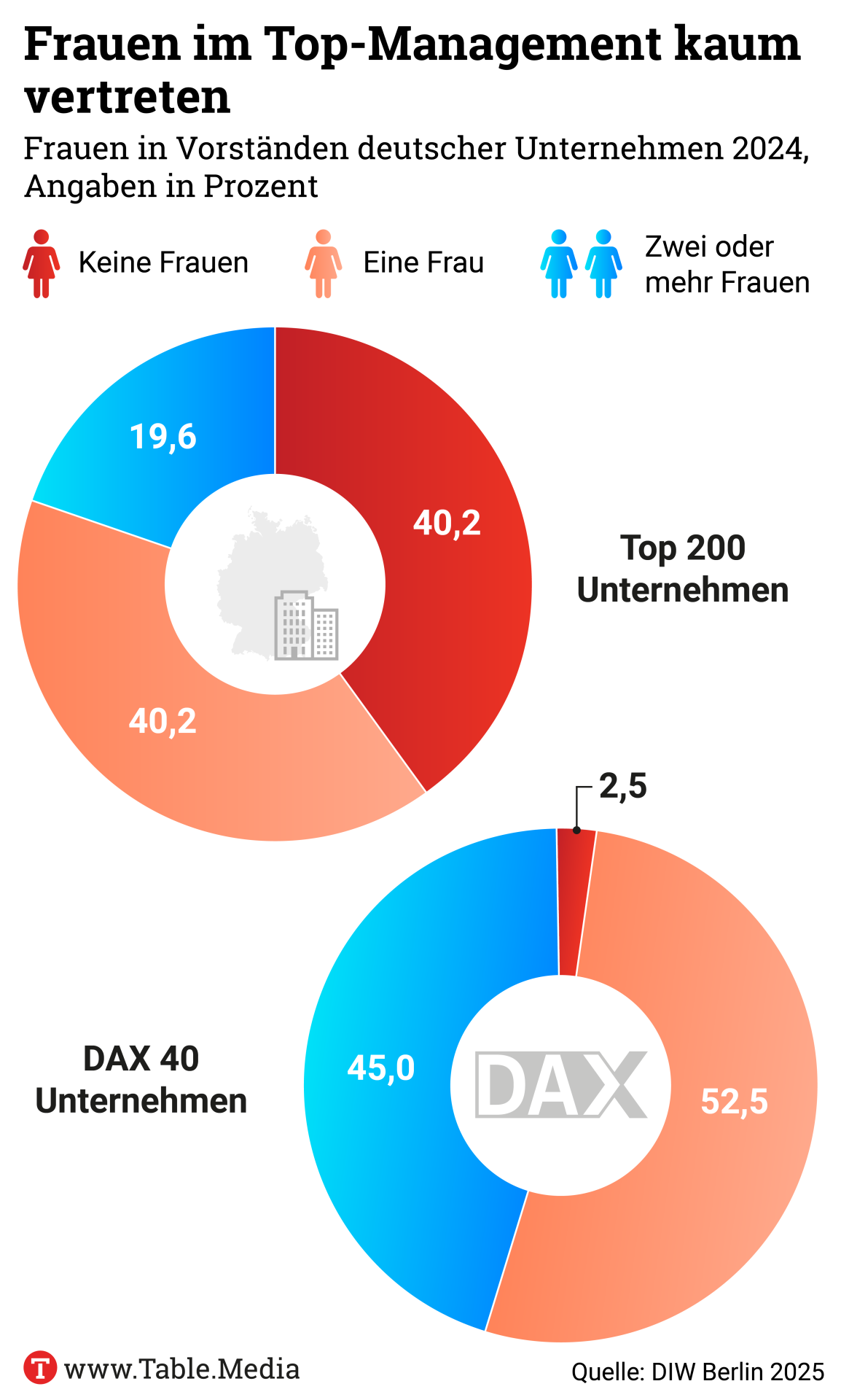

2024 verfügten 45 Prozent der DAX-40-Unternehmen über zwei oder mehr Frauen im Vorstand. Bei den Top 200 erreichten jedoch nur 19,6 Prozent diesen Richtwert – und bei 40,2 Prozent dieser Unternehmen ist gar keine Frau im Vorstand vertreten (siehe Grafik). Für CEOs ist das ein unmissverständliches Signal: Zentrale Entscheidungen werden weiterhin in homogenen Führungsteams getroffen, ohne die Vielfalt an Perspektiven, die heute für Innovation, Kundenverständnis und nachhaltiges Wachstum notwendig ist.

Hinzu kommt: Auch wenn viele Unternehmen öffentlich für Gleichstellung eintreten, zeigen unbewusste Verzerrungen und verankerte Denkmuster weiterhin Wirkung – nicht nur in Einstellungs- und Beförderungsprozessen, sondern entlang der gesamten Leadership Pipeline. Wer wettbewerbsfähig und glaubwürdig bleiben will, muss sicherstellen, dass Vielfalt am Entscheidungstisch vertreten ist – nicht als Pflichtübung unter dem Blick von Investoren, sondern als verinnerlichte Haltung, wenn es um Innovation, Risikomanagement und Wertschöpfung geht.

Qiao Zhan ist Program Director, Executive Education an der ESMT Berlin. | |

|

CEO.News

|

Trump 2.0: Nach 100 Tagen sind Börsen im Sturzflug

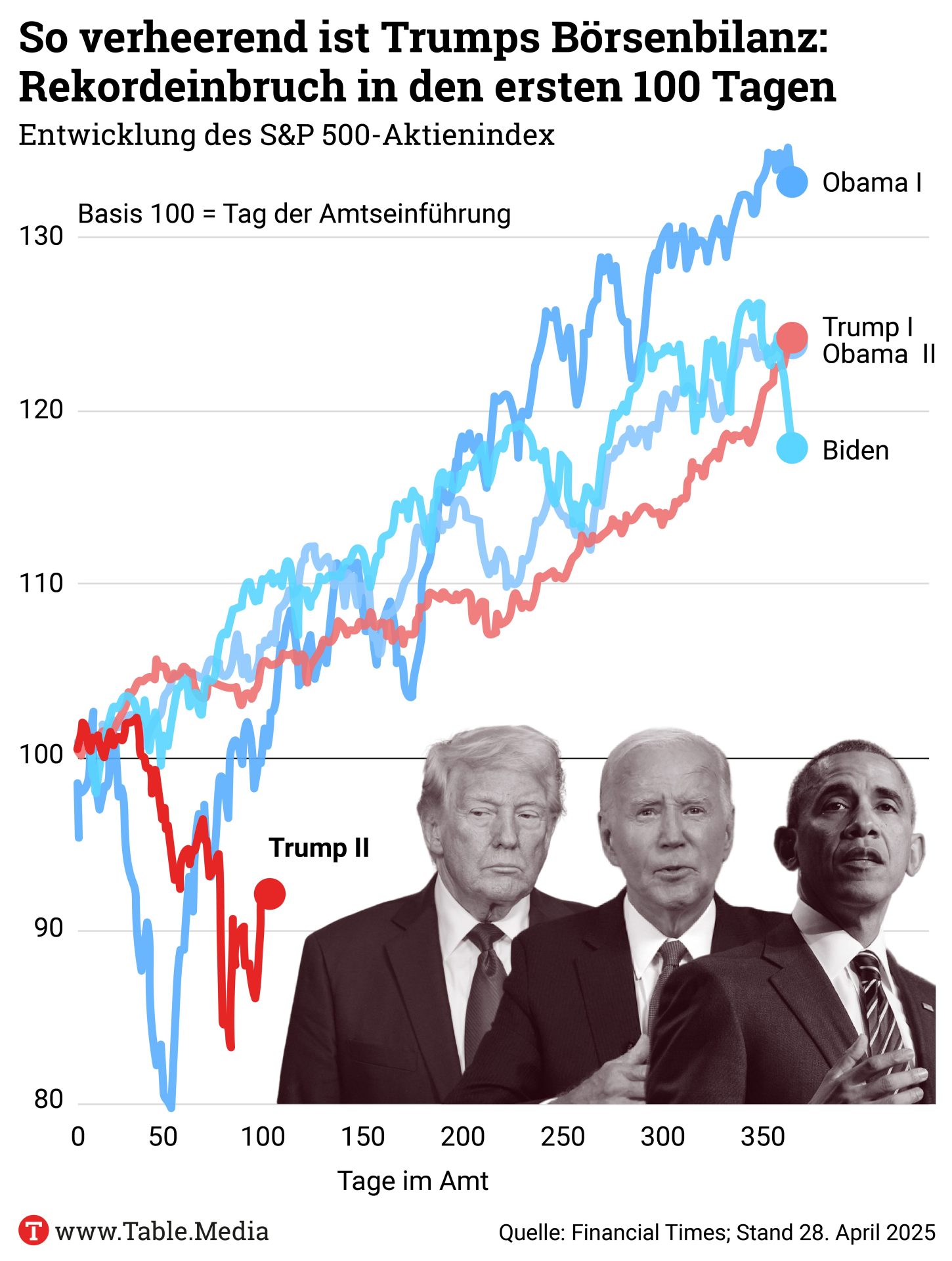

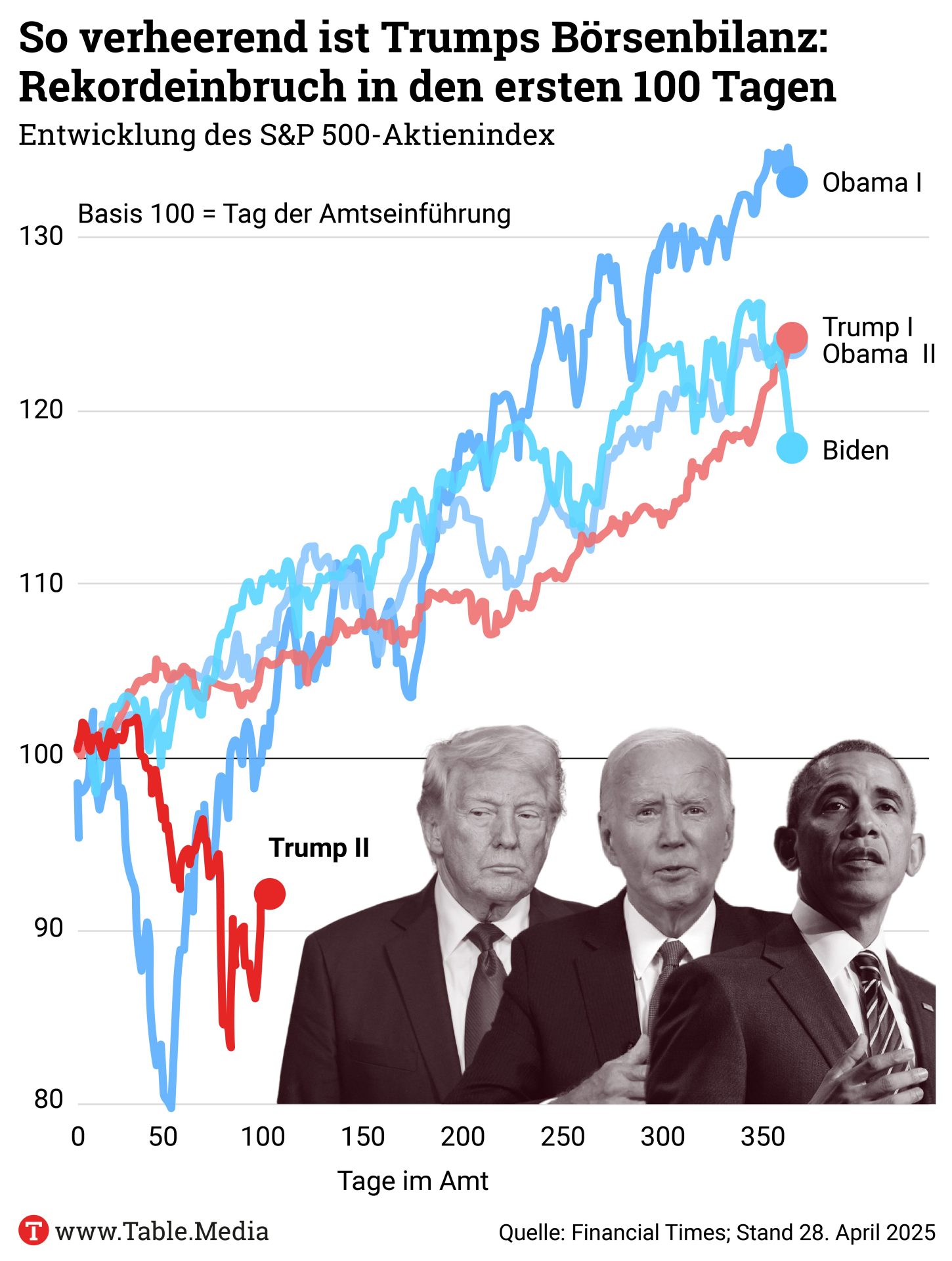

Der US-Aktienindex S&P 500 ist seit Donald Trumps Amtsantritt um rund acht Prozent gefallen – die schwächste Entwicklung in den ersten 100 Tagen eines US-Präsidenten seit Gerald Ford im Jahr 1974. Zum Vergleich: seit 1944 legte der S&P 500 in den ersten 100 Tagen einer Präsidentschaft um etwa 2,1 Prozent zu. Trumps Vorgänger Joe Biden, Barack Obama und selbst Trump in seiner ersten Amtszeit erzielten deutlich bessere Ergebnisse (siehe Grafik).

Während seiner ersten Amtszeit nutzte Trump den Aktienmarkt regelmäßig als Maßstab für den Erfolg seiner Wirtschaftspolitik. Nun äußert er sich deutlich zurückhaltender, obwohl einige seiner Ankündigungen – etwa zu Zöllen, zur Federal Reserve oder zu Zinssätzen – zuletzt für erhebliche Turbulenzen an den Märkten gesorgt haben. Besonders die Einführung von Zöllen in Höhe von 145 Prozent auf chinesische Importe hat die Unsicherheit verstärkt.

Der Niedergang der Aktienmärkte hat auch einen starken Einfluss auf die großen US-Unternehmen. Die „Magnificent Seven“ – darunter Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla – haben seit dem 21. Januar, dem Tag nach Trumps Amtseinführung, gemeinsam rund 2,3 Billionen US-Dollar an Börsenwert verloren. Mit Ausnahme von Microsoft, dessen Aktien in dieser Woche um fast neun Prozent zulegen konnten, liegen die „Magnificent Seven“ seit Jahresbeginn im Negativbereich. Kristián Kudela

|

|

|

Elektromobilität: Warum Frankreichs Social Leasing ein Vorbild sein könnte

E-Autos sind immer noch deutlich teurer als Verbrenner, für viele einkommensschwache Haushalte sind sie zu teuer. Um das zu ändern, drängt die SPD darauf, ein Förderprogramm aufzulegen, das sich an einem französischen Vorbild orientiert: dem „Leasing Sociale“, das die Regierung 2024 erstmals anbot und das wegen großer Nachfrage früher als geplant beendet werden musste. Es brauche in Deutschland „eine soziale Antriebswende“, um die Elektromobilität für den Massenmarkt zu öffnen, sagte Isabel Cademartori zu Table.Briefings, die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. „Elektromobilität muss bezahlbar sein.“ Forscher des Öko-Instituts untersuchen derzeit die sozialen Hürden der Mobilitätswende – und bereits jetzt zeige sich in den Ergebnissen, dass eine etwaige Förderung große Klimaschutzeffekte haben und den Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos anschieben könnte, so die Wissenschaftler. Unterstützung für ein Social Leasing gibt es auch in Teilen der CDU. Wie diese aussieht und wie das französische Programm konkret funktioniert, lesen Sie im ESG.Table. Carsten Hübner

|

|

Tech-Branche in Westeuropa auf Wachstumskurs

Laut dem aktuellen Consumer Tech Industry Trends Report 2025 des weltweit führenden Consumer Intelligence Unternehmens NIQ kehrt die Tech-Branche in Westeuropa wieder auf einen vorsichtigen Wachstumspfad zurück. Prognostiziert wird ein Umsatzplus von einem Prozent sowie ein erwartetes Gesamtvolumen von 244 Milliarden US-Dollar – für Deutschland wird ein Wachstum von knapp unter einem Prozent vorhergesagt. Nicht zuletzt wegen des aktuellen Zollchaos und geopolitischer Spannungen sind diese Vorhersagen mit Vorsicht zu betrachten.

NIQ erklärt den verhaltenen Optimismus mit einem veränderten Konsumverhalten. Konsumenten achten mehr auf die Herkunft ihrer elektronischen Produkte, der Fokus liegt auf Langlebigkeit statt regelmäßigem Neukauf, es wird nicht mehr blind in Innovationen investiert, Verbraucher erwarten greifbare Verbesserungen. Dazu gehört auch, dass KI allein kein ausschlaggebendes Verkaufsargument ist. Insgesamt geht der Trend in Richtung langfristige, zukunftssichere Nutzung. Lisa Brunßen

|

|

|

IT-Unternehmer: Wie Alexander Ritter IT-Outsourcing in Nigeria nutzt

Vor knapp zehn Jahren gründete Alexander Ritter das IT-Unternehmen Netspice. Seit 2020 bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen über IT-Experten in Nigeria an. Die Idee dahinter: IT-Dienstleistungen für deutsche Unternehmen bereitzustellen und dabei Synergien zwischen Europa und Afrika zu nutzen. Denn während in Deutschland 2023 laut dem Branchenverband Bitkom 149.000 Stellen für IT-Expertinnen und -Experten unbesetzt blieben, gibt es unter anderem in Nigeria gut ausgebildete Fachkräfte, die auf den dortigen Arbeitsmarkt drängen und Jobs suchen. Auf welche Hürden Ritter dabei stößt, lesen Sie im Africa.Table. David Renke

|

|

|

Deutschland entgeht knapp der Rezession

Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Quartal 2025 mit einem BIP-Wachstum von 0,2 Prozent eine technische Rezession knapp vermieden. Ende des vergangenen Jahres lag das Wachstum noch bei minus 0,2 Prozent. Trotz des leichten Anstiegs befindet sich die Wirtschaft weiterhin in einer Phase der Stagnation. Treiber waren vor allem privater Konsum und Investitionen, während strukturelle Herausforderungen wie US-Zölle, geopolitische Unsicherheiten und schwache Wettbewerbsfähigkeit belastend wirken. Langfristig könnten die angekündigten fiskalischen Stimuli zu einer konjunkturellen Erholung beitragen, reichen aber allein nicht aus, um die Wettbewerbsfähigkeit grundlegend zu verbessern. Die wirtschaftliche Erneuerung bleibt eine zentrale Aufgabe für die neue Bundesregierung. Lisa Brunßen

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Handelsblatt: Hoher Nachholbedarf bei Digitalisierung Deutschland liegt trotz seiner wirtschaftlichen Stärke bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit international nur auf Platz 23, was vor allem am mangelnden digitalen Basiswissen, fehlenden E-Government-Diensten und zu geringen Digitalinvestitionen liegt, kritisiert Monika Schnitzer. Entscheidend für den Erfolg der geplanten Reformen der neuen Regierung ist eine ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung des Digitalministeriums sowie klare Zuständigkeiten und Durchgriffsrechte, auch gegenüber den Ländern. Bislang haben hohe Investitionen kaum spürbare Fortschritte gebracht, da Doppelstrukturen und ein undurchsichtiges Geflecht an Zuständigkeiten die Digitalisierung der Verwaltung behindern. („Digitalisierung der Verwaltung – worauf es jetzt ankommt“)

Spiegel: Frauenanteil in Aufsichtsräten großer deutscher Unternehmen fast verdoppelt Die Organisation Fidar hebt hervor, dass der gesetzliche Druck entscheidend für diese Entwicklung war und fordert, die Quotenregelungen auf mehr Unternehmen auszuweiten. In öffentlichen Unternehmen liegt der Anteil bei 38,9 Prozent, während er 2015 noch bei 24,1 Prozent lag. Auch in den Vorständen ist der Frauenanteil deutlich gestiegen: in börsennotierten Unternehmen von fünf auf 20,2 Prozent und in öffentlichen Unternehmen von 13,1 auf 31 Prozent. Das Führungspositionengesetz sieht seit 2016 eine 30-Prozent-Quote für Aufsichtsräte bestimmter Unternehmen vor und wurde 2022 um weitere Vorgaben für Vorstände ergänzt. („Frauenanteil in Aufsichtsräten hat sich verdoppelt“)

Manager-Magazin: Pirelli entzieht chinesischem Großaktionär Kontrolle Hintergrund sind jahrelange Konflikte zwischen dem italienischen Management und Sinochem, insbesondere wegen Befürchtungen, dass die chinesische Kontrolle das US-Geschäft von Pirelli gefährden könnte. Sinochem hält weiterhin 37 Prozent der Anteile. In den USA ist Pirellis Reifentechnologie sehr gefragt, doch neue US-Regulierungen verbieten chinesisch kontrollierte Systeme in Fahrzeugen, was Pirelli unter Druck setzt. Sinochem hatte sich nach dem Einstieg 2015 eigentlich verpflichtet, sich nicht einzumischen, versuchte aber 2023, mehr Einfluss zu gewinnen, was die italienische Regierung stoppte. Die Entscheidung wurde vom Vorstand mit deutlicher Mehrheit getroffen, Sinochem lehnt sie jedoch ab. Pirelli sieht diesen Schritt als notwendig an, um weiterhin Zugang zum US-Markt zu haben, Sinochem muss seine Anteile aber nicht sofort verkaufen. („Pirelli-Vorstand entmachtet chinesischen Großaktionär“)

FAZ: Mitarbeiterwohnungen werden wichtiger Weil hohe Mieten potenzielle Bewerber abschrecken, werden Mitarbeiterwohnungen wieder wichtiger. Dies gilt besonders für kommunale Arbeitgeber und Kliniken, die mittlerweile Projekte für bezahlbaren Wohnraum planen. In Frankfurt am Main entstehen beispielsweise ein Wohnheim für Auszubildende und geförderte Wohnungen für städtische Beschäftigte, während in Wiesbaden auf dem Gelände der Horst-Schmidt-Kliniken 168 Wohnungen für Klinikpersonal gebaut werden. Viele private Unternehmen haben ihre Werkswohnungen jedoch in den vergangenen Jahrzehnten verkauft und bieten stattdessen vereinzelt Mietzuschüsse oder Belegungsrechte an. Experten fordern eine stärkere öffentliche Förderung solcher Projekte, da unter verbesserten Bedingungen jährlich bis zu 10.000 neue Mitarbeiterwohnungen möglich wären. („Mit Wohnungen um Mitarbeiter werben“)

Business Insider: Arbeitsprozesse beim Personal mit KI umgestalten Duolingo plant, insbesondere das Personalmanagement sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern zu automatisieren. CEO Luis von Ahn betont, dass Aufgaben, die von KI übernommen werden können, künftig nicht mehr an Fremdfirmen vergeben werden und neue Mitarbeitende nur für nicht automatisierbare Tätigkeiten eingestellt werden. Bei der Rekrutierung und Leistungsbewertung sollen KI-gestützte Systeme verstärkt zum Einsatz kommen, wobei Bewerber und Mitarbeitende künftig über KI-Kompetenzen verfügen müssen. Ziel ist es, die Skalierung und Effizienz zu steigern, ohne festangestellte Mitarbeitende durch KI zu ersetzen – diese sollen sich auf kreative und komplexe Aufgaben konzentrieren können. („Startup-CEO erzählt, wie KI in Zukunft externe Dienstleister ablösen und beim Recruiting helfen soll“)

Forbes: Engagement von Mitarbeitern fördern Unternehmen in der heutigen Wirtschaft sind vor allem dann erfolgreich, wenn sie ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Mitarbeiter erfüllt, motiviert und engagiert sind. Laut Gallup ist das globale Mitarbeiterengagement im Jahr 2024 um zwei Prozentpunkte auf 21 Prozent gesunken. Engagement der Mitarbeiter ist nicht nur eine HR-Frage, sondern eine zentrale Aufgabe für CEOs, da es sich direkt auf Profitabilität, Innovation und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen auswirkt. Besonders alarmierend ist, dass das Engagement von Führungskräften am stärksten zurückgegangen ist, was sich negativ auf die gesamte Belegschaft auswirkt, da Manager maßgeblich das Engagement ihrer Teams beeinflussen. („The $438 Billion Productivity Gap: How CEOs Can Rebuild Engagement“)

IT-Online: IT-Sicherheit hochrelevant für Unternehmenswachstum Eine weltweite Gartner-Umfrage unter 456 CEOs und Führungskräften ergab, dass 85 Prozent der CEOs Cybersicherheit als entscheidend für das Unternehmenswachstum ansehen. 61 Prozent der Befragten äußern große Sorgen wegen Cyberbedrohungen, was vor allem auf den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz und politische Diskussionen um neue Technologien zurückzuführen ist. Cybersicherheit wird nicht mehr nur als Schutzmaßnahme verstanden, sondern als zentraler Treiber für strategische Geschäftsziele und Wachstum. Insgesamt sehen CEOs einen klaren Zusammenhang zwischen starken Cybersicherheitsfähigkeiten und der Wettbewerbs- sowie Wachstumsfähigkeit ihres Unternehmens. („CEOs say cybersecurity is critical for business growth“)

|

|

|

CEO.Index

|

Kullmann überzeugt durch Dialog

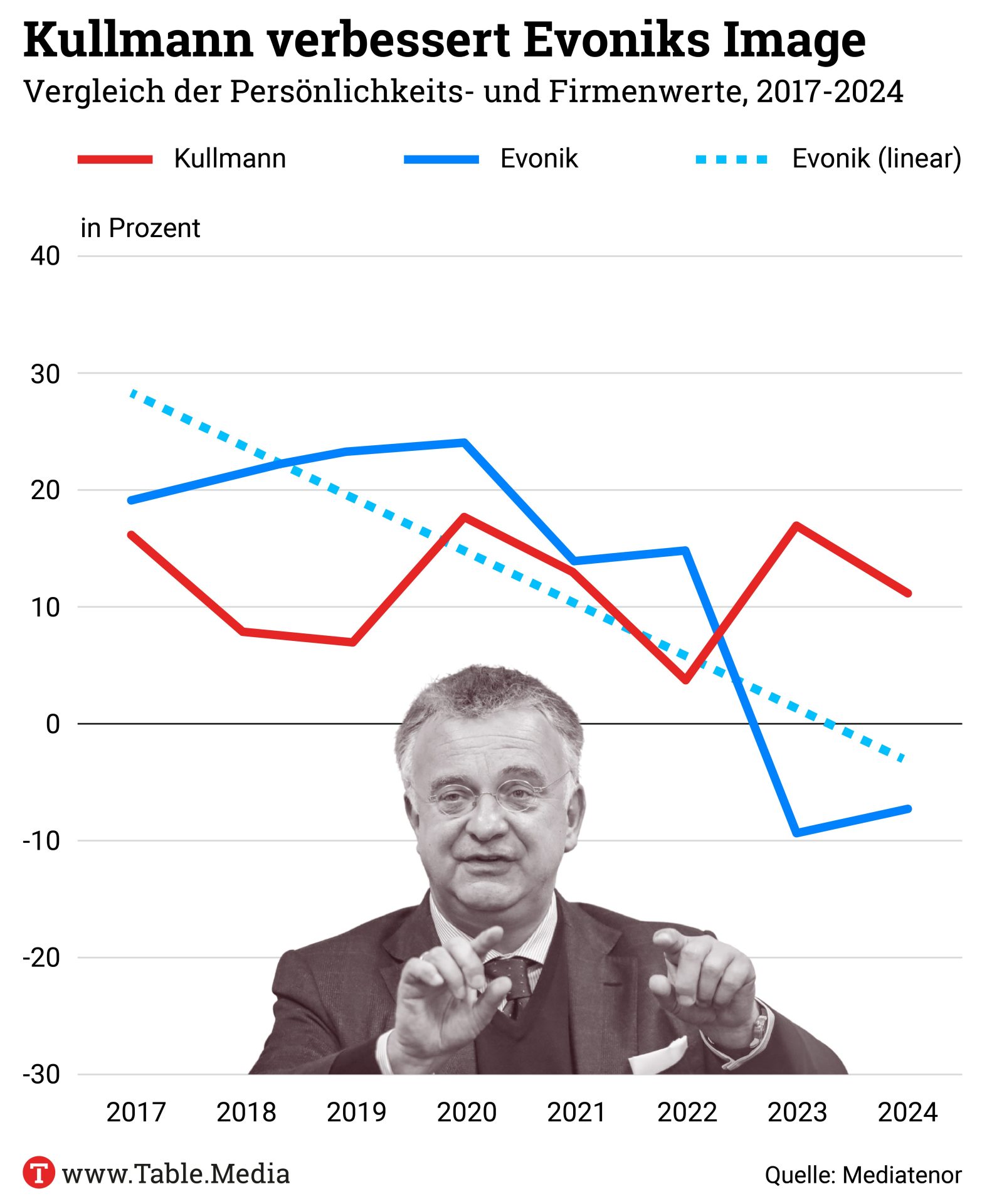

Christian Kullmann ist seit 2017 CEO von Evonik. In dieser Zeit haben sich die Rahmenbedingungen in der Chemieindustrie in Deutschland radikal verändert, vor allem durch Lieferengpässe in der Corona-Zeit, steigende Energiepreise und weiter wachsende Kapazitäten in China. Evonik musste wie die gesamte Branche darauf aus Sicht der Leitmedien reagieren.

Der Evonik-CEO hat es geschafft, durch regelmäßige Kommunikation ein Vertrauenspolster bei den Leitmedien aufzubauen. Dabei sticht heraus, dass sein Führungsstil nicht nur betriebswirtschaftlichen Prinzipien folgt. Er wird als jemand wahrgenommen, der sein Unternehmen auch als gesellschaftlichen Akteur versteht und entsprechend handelt.

Der moderate Abwärtstrend bei Evonik lässt sich unter anderem auf gestiegene Energiepreise zurückführen. Kullmann gelingt es jedoch, durch seine öffentliche Wahrnehmung das öffentliche Bild des Unternehmens zu stabilisieren. Maßgeblich dazu beigetragen hat sein klarer Kurs während der ostdeutschen Landtagswahlen im Jahr 2024. Anstatt nur mit klassischen Werbekampagnen für eine offene Gesellschaft und die Bedeutung von qualifizierten Fachkräften zu werben, setzte er auf den Dialog und bekannte sich öffentlich gegen politische Extreme. Dabei machte er wiederholt deutlich, welche Risiken radikale Positionen von links wie rechts für den Wirtschaftsstandort Deutschland darstellen.

Die gesamte Studie zum 20. CEO Impact Index kann unter Media Tenor kostenfrei heruntergeladen werden. Wie auch alle anderen 19.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstituts Media Tenor International AG. | |

|

CEO.Politics

|

Banken: Studie sieht keine glaubwürdigen Klimatransformationspläne

Die größten europäischen Banken tun nicht genug, um ihre Klimaziele zu erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt die NGO Reclaim Finance. In ihrer Studie „A Roadmap to Nowhere“ bewerteten die Analysten 20 Finanzinstitute mit „systemischer Bedeutung“ aus der EU, der Schweiz und Großbritannien. Nur zwei Banken erreichten mehr als 50 von 100 möglichen Punkten in der eigens entwickelten Methodologie. Am besten schnitten die französische La Banque Postale (55,6/100) und die niederländische ING (53/100) ab. Jedoch habe keine der untersuchten Banken „einen glaubwürdigen Übergangsplan, um ihr Geschäft auf einen 1,5°C-Zielpfad auszurichten“, so Reclaim Finance.

Für den Bericht analysierte die NGO Veröffentlichungen der Banken, darunter nicht-finanzielle Berichte nach dem europäischen CSRD-Standard. Die Analysten sortierten die Angaben nach 60 Kriterien in fünf thematischen Feldern: Dekarbonisierungziele; Dekarbonisierungsstrategien; „Engagement“, also die Auseinandersetzung der Banken mit ihren Kunden zu Transformationsplänen; Reporting und Governance; sowie „Just transition“ und Biodiversität. Unter den zwei deutschen Finanzinstituten im Sample schloss die Deutsche Bank (41,7/100) durchschnittlich ab. Sie erreichte Rang 11.

Die DZ Bank (26,3/100), das Zentralinstitut der deutschen Kreditgenossenschaften, landete auf dem letzten Rang. Die Bank wies das Ergebnis zurück mit dem Hinweis auf ihre „strikten Standards“. Zudem habe Reclaim Finance einen aktuellen CSRD-Bericht nicht mehr berücksichtigt, was die NGO in ihrem Bericht auch vermerkt. Mehr lesen Sie im ESG.Table. Alex Veit

|

|

|

Trump-Zölle: Auswirkungen auf den nigerianischen Automarkt befürchtet

Der nigerianische Automarkt droht durch einen Dominoeffekt der US-Handelspolitik in Mitleidenschaft zu geraten. Denn in Nigeria sind reimportierte ausländische Marken aus den USA angesichts ihrer besonderen Spezifikation sehr beliebt. Autos gehören zu den wichtigsten Gütern, die Nigeria aus den USA importiert. Daten des Observatory of Economic Complexity zeigen, dass die USA zwischen 2022 und 2023 zum am schnellsten wachsenden Herkunftsland für Autoimporte in Nigeria wurden und einen Wert von 318 Millionen US-Dollar erreichten. Da Trump die Zölle auf Autoimporte anders als die bilateralen Zölle nicht ausgesetzt hat, dürften nun die Preise steigen. Wer in Nigeria besonders betroffen ist, lesen Sie im Africa.Table. Lucia Weiß

|

|

|

CEO.Personnel

|

Finance-Magazin: Christian Sailer und Tilo Hellenbock übernehmen gemeinsam die Führung von Galeria Die neue Doppelspitze folgt auf den überraschenden Weggang von CEO Olivier Van den Bossche. Beide sollen die Effizienz steigern und den Turnaround des Unternehmens weiter vorantreiben, nachdem Galeria zuletzt mehrere Insolvenzen und eine drastische Reduzierung der Filialen auf 83 Standorte durchlaufen hat. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sieht sich Galeria auf einem starken finanziellen Fundament und verfolgt ambitionierte Wachstumsziele. („CFO Sailer und CSO Hellenbock übernehmen die Führung bei Galeria“)

Finance-Magazin: Bahn-Finanzvorstand Levin Holle soll Abteilungsleiter Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik im Kanzleramt werden Der Bahn-Manager soll dort als Chefberater von Friedrich Merz agieren. Holle war seit 2020 für die Finanzen und Logistik der Bahn verantwortlich, begleitete wichtige Verkäufe wie Arriva und DB Schenker, konnte die anhaltenden finanziellen Probleme des Staatskonzerns jedoch nicht lösen. Für Holle bedeutet der Wechsel eine Rückkehr in die Politik, nachdem er bereits von 2012 bis 2018 eine leitende Funktion im Finanzministerium innehatte. („Deutsche-Bahn-CFO Holle soll ins Kanzleramt wechseln“)

Manager-Magazin: Mahbobeh Sabetnia wird Technologie-Vorständin der Otto Group Sie übernimmt die Verantwortung für Technologie, Business Intelligence, E-Commerce und Corporate Ventures. Sabetnia folgt auf Sebastian Klauke, der das Unternehmen Ende Februar verlassen hat. Die Managerin bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Omnichannel-Handel und datenbasierte Produktentwicklung mit. Sabetnia war zuvor Chief Tech Product Officer beim Pharmakonzern Haleon und hatte Führungspositionen bei Unternehmen wie Amazon, McDonald’s, HSBC und Mars inne. („Otto Group bekommt neue Technologie-Vorständin“)

Bloomberg: Ken Li wird Präsident für globale Investitionen und Partnerschaften bei Netease Ken Li ist seit 2003 bei Netease tätig und hat als Marketing Director maßgeblich zur Entwicklung des Spiels Fantasy Westward Journey beigetragen sowie die 15-jährige Partnerschaft mit Blizzard geleitet. Vorgänger Simon Zhu verlässt nach zwölf Jahren das Unternehmen. Der Weggang von Zhu ist Teil einer Reihe von Führungswechseln, die auf Investitionsrücknahmen und Stellenabbau unter CEO William Ding folgen. In den letzten Monaten haben mehrere leitende Angestellte, insbesondere aus der Games-Sparte, Netease verlassen, während gleichzeitig Studios geschlossen oder verkleinert wurden. („NetEase Executives Step Down as CEO Pulls Back From Games“)

Fruitnet: Margaret Versteden-van Duijn wird neue CEO von Albert Heijn, Etos und Gall & Gall Sie folgt auf Marit van Egmond. Versteden-van Duijn bringt umfangreiche Erfahrungen im Einzelhandel, eine starke technologische Vision sowie ein ausgeprägtes Verständnis für gesellschaftliche Entwicklungen mit und gilt als zweckorientierte Führungspersönlichkeit, der Innovation und gesellschaftlicher Nutzen besonders wichtig sind. Zuvor leitete sie die niederländische Firma bol und war international für Unternehmen wie Bain & Company, Nike und die Boston Consulting Group tätig. („Margaret Versteden-van Duijn ist neue CEO von Albert Heijn, Etos und Gall & Gall“)

Konii: Timke Precht wird Geschäftsführer Operations bei der Sievert Baustoffe Der 60-jährige Diplom-Ingenieur bringt rund 35 Jahre internationale Berufserfahrung in Beratung und Industrie mit, unter anderem aus Stationen in Spanien, den Niederlanden und Luxemburg. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Prozessfertigung, im Lieferkettenmanagement sowie in der Innovationsförderung, wobei er umfassende Expertise in Operationsstrategie, Veränderungsmanagement und Prozessoptimierung besitzt. („Timke Precht wird neuer Geschäftsführer Operations der Sievert Baustoffe SE & Co. KG“)

Manager-Magazin: Arthur Hoeld wird ab Juli neuer CEO von Puma Er folgt auf Arne Freundt, der das Unternehmen nach unterschiedlichen Auffassungen über die Strategieumsetzung verlässt. Hoeld bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen bei Adidas mit, wo er zuletzt als Vorstand für den weltweiten Vertrieb tätig war und die „Originals“-Sparte erfolgreich transformierte. Der Führungswechsel bei Puma erfolgt in einer Phase wirtschaftlicher Herausforderungen, unter anderem durch rückläufige Gewinne, ein laufendes Sparprogramm und die Notwendigkeit einer klareren Markenpositionierung gegenüber der Konkurrenz. („Ex-Adidas-Vorstand wird neuer Puma-CEO“)

Kress: Philipp Welte wechselt in den Burda-Verwaltungsrat Das Unternehmen wird ab dem 1. Juni 2025 in zwei Unternehmensbereiche – Burda Media für Verlags- und Medienaktivitäten und Burda Equity für digitale Beteiligungen und Investments – gegliedert, die jeweils von einem eigenen CEO geführt werden. Welte bleibt vorerst Leiter des neuen Bereichs Burda Media. Marc Al-Hames übernimmt die Position des CEO von Burda Equity, während die Suche nach einer dauerhaften Führung für Burda Media noch läuft. („Eine Doppelspitze führt künftig Hubert Burda Media – Philipp Welte bleibt entscheidend“)

Sportschau: Marc Lenz und Steffen Merkel bleiben bis Ende 2029 Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga Der Aufsichtsrat begründet die einstimmige Vertragsverlängerung mit ihrer Expertise, langjährigen Erfahrung und erfolgreichen Führung der DFL seit Sommer 2023, insbesondere in herausfordernden Zeiten. Unter ihrer Leitung erzielte die DFL einen lukrativen nationalen Medienrechte-Deal, der den Profivereinen ab 2025/26 jährlich 1,1 Milliarden Euro einbringt, und sie versuchten erneut, einen Investor zu gewinnen, was jedoch nach Fanprotesten gestoppt wurde. („Geschäftsführer Lenz und Merkel verlängern bis 2029“)

Elektronik-Praxis: Rafael Sotomayor wird ab sofort Präsident von NXP und ab Oktober zusätzlich CEO Er folgt auf Kurt Sievers, der nach 30 Jahren im Unternehmen und seit 2020 als CEO zum Jahresende 2025 aus persönlichen Gründen zurücktritt und bis dahin als strategischer Berater bleibt. Der Wechsel an der Spitze erfolgt in einer Phase großer Herausforderungen für NXP, da das Unternehmen mit Umsatzrückgängen, einer schwachen Nachfrage im Automobilsektor und Unsicherheiten durch globale Handelskonflikte konfrontiert ist. Sotomayor war bislang Leiter des Bereichs Secure Connected Edge und gilt als wichtiger Architekt der NXP-Strategie. Er soll die Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen Automotive und Industrial & IoT weiter ausbauen. („NXP-CEO Kurt Sievers tritt zurück“)

|

|

|

CEO.Tech&Science

|

|

Von links nach rechts: Paul Eremenko, Aleksa Gordić und Adam Nagel. (Quelle: Fortune Magazine)

|

|

P-1 AI: KI wird zum Ingenieur der nächsten Generation

P-1 AI, das neue Start-up des ehemaligen Airbus-CTO Paul Eremenko, Aleksa Gordić (ehemals Google Deepmind, Microsoft) und Adam Nagel (ehemals Airbus Acubed), verfolgt eine ambitionierte Vision: Künstliche Intelligenz soll künftig nicht nur digitale, sondern auch physische Innovationen wie Raumschiffe oder Dyson-Sphären ermöglichen.

Benannt ist das Unternehmen nach dem Science-Fiction-Roman „The Adolescence of P-1„ von Thomas Joseph Ryan aus dem Jahr 1977, der die Geschichte einer empfindungsfähigen KI erzählt. Mit einer Seed-Finanzierung von 23 Millionen US-Dollar, angeführt von Radical Ventures und unterstützt von Branchengrößen wie Jeff Dean (Google Deepmind) und Peter Welinder (OpenAI), legt P-1 AI nun das Fundament für diese Zukunft. „P-1 AI nimmt sich eines unglaublich anspruchsvollen, hochwertigen Problems an der Schnittstelle zwischen KI und der physischen Welt an“, betont Molly Welch, Partnerin bei Radical Ventures.

Im Zentrum des Unternehmens steht „Archie“, ein KI-Agent, der als Junior-Ingenieur in Teams integriert werden kann. Archie übernimmt Aufgaben wie die Interpretation von Anforderungen, das Erstellen von Designkonzepten oder die Überprüfung regulatorischer Vorgaben. Das Besondere: Archie wird mit synthetischen, physikalisch basierten Daten trainiert, die durch Simulation realer Komponenten in zahllosen Konfigurationen entstehen. Dies ist eine Lösung für das Problem, dass Ingenieurdaten oft knapp oder vertraulich sind. „Wir trainieren Archie anhand synthetischer Daten, um ihn auf das Niveau eines Ingenieurs mit College-Abschluss zu bringen“, erläutert Eremenko.

Diese Sci-Fi-Vision gewinnt zunehmend an Relevanz. Große Unternehmen wie Siemens, Autodesk und IBM setzen bereits auf KI-Anwendungen im Ingenieurwesen, meist jedoch durch die Erweiterung bestehender Software-Toolchains. P-1 AI hingegen entwickelt eine neue Klasse generalistischer KI-Assistenten, die sich direkt in technische Arbeitsabläufe integrieren lassen – unabhängig von einer bestimmten Softwareumgebung. Die Strategie von P-1 AI ist dabei klar: eine schrittweise, praxisnahe Markteinführung, ohne den langfristigen, visionären Anspruch aus den Augen zu verlieren. „Wir werden kein Zehn-Jahres-Moonshot sein“, sagt Eremenko. „Dies ist eine sehr pragmatische Einführung und ein Weg zur Marktreife.“

|

|

Berenberg finanziert Großspeicher zur Stabilisierung des Stromnetzes

Die Privatbank Berenberg beteiligt sich an einem der größten freistehenden Batteriespeichersysteme Deutschlands – ein Projekt, das gezielt auf die wachsende Unflexibilität von Wind- und Solarstrom antwortet. Die Anlage in Alfeld (Niedersachsen) soll künftig Schwankungen im Netz ausgleichen und so zur Versorgungssicherheit beitragen. „Batteriespeicher sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer stabilen und nachhaltigen Energieinfrastruktur – sowohl in Deutschland als auch international“, sagt Torsten Heidemann, Head of Infrastructure & Energy bei Berenberg. „Sie spielen aus unserer Sicht eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung des Energiesystems angesichts des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien und der damit verbundenen schwankenden Einspeiseprofile von Wind- und Solaranlagen.“

Gemeinsam mit dem dänischen Investor Obton stellt Berenberg Mittel für die Errichtung eines Systems bereit, das mit 308 MWh Speicherkapazität und 137,5 MW Anschlussleistung ausgestattet ist. Die auf zwei Stunden ausgelegte Speicherdauer soll es ermöglichen, überschüssige Energie gezielt zu puffern und bei Bedarf einzuspeisen – ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Ein-Stunden-Speichern. Die Finanzierung erfolgt über einen Berenberg Green Energy Debt Fund. Alexander Güntzler

|

|

Rheinmetall setzt auch auf Wasserstofftechnik

Der Rüstungskonzern Rheinmetall steht vor seinem ersten Großauftrag im Bereich der Wasserstofftechnik. Nach Unternehmensabgaben plant ein führender europäischer Anbieter von grünem Wasserstoff die Bestellung von 100 Hochdruckcontainern zur Speicherung und zum Transport des Energieträgers. Der Auftrag hat laut dem Düsseldorfer Konzern ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Rheinmetall, bislang vor allem für Rüstungsgüter und Automobilzulieferung bekannt, erweitert damit sein Portfolio in Richtung Energietechnik. Die neuen Container sind für Transportwege per Straße, Schiene und Binnenschifffahrt zertifiziert. Das Unternehmen sieht im wachsenden Wasserstoffmarkt langfristige Chancen zur Diversifizierung. Alexander Güntzler

|

|

|

Captain-T-Cell gewinnt Rotary Impact Start-up Award

Das Berliner Biotech-Unternehmen Captain-T-Cell ist mit dem Rotary Impact Start-up Award 2025 ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt Start-ups, die mit innovativen Technologien gesellschaftliche Herausforderungen adressieren. Ausgezeichnet wurde Captain T Cell für seine neuartigen T-Zelltherapien gegen solide Tumore, die mit bisherigen Ansätzen kaum behandelbar sind. In präklinischen in-vivo-Studien konnten diese Zellen Tumore vollständig eliminieren. Ziel der Forscher mit Sitz in Berlin-Schönefeld ist es, in den kommenden Jahren erste klinische Studien mit Patientinnen und Patienten zu starten. Die Preisverleihung erfolgte in Kooperation mit dem Institute for Deep Tech Innovation (DEEP) an der ESMT Berlin. Alexander Güntzler

|

|

|

CEO.Economics

|

|

US-Strafzölle: Droht Europa als Kollateralschaden ein Tsunami billiger chinesischer Importe?

Der Handelskrieg zwischen den USA und China dauert an. Die Sorge ist groß, dass Europa, insbesondere Deutschland, zwischen die Fronten gerät. Wenn sich Washington und Peking gegenseitig mit Zöllen überziehen, braucht China neue Absatzmärkte für seine Exportgüter. Es wird oft befürchtet, dass die EU ungewollt zum Flutbecken für chinesische Überkapazitäten wird. Dies könnte potenziell weitreichende Folgen für die ohnehin gebeutelte Industrie haben. Wie ernst sollten wir solche Befürchtungen nehmen?

Das KITE-Handelsmodell des Kiel Instituts zeigt, dass bei den gegenwärtigen Zöllen Chinas Exporte in die USA kurzfristig um fast 50 Prozent einbrechen. Echtzeit-Schiffsdaten signalisieren bereits einen scharfen Rückgang. Bei einem Exportvolumen von China in die USA von über 400 Milliarden US-Dollar bedeutet das annähernd 200 Milliarden an Waren, die nicht mehr nach Übersee gelangen. Diese müssen dann absorbiert werden. Zwar wurden davon Waren im Wert von etwa 80 Milliarden – vor allem Smartphones und Computer – wieder von den Zöllen ausgenommen. Doch wenn die verbleibende Exportmenge umgeleitet wird, könnten dann immer noch bis zu 150 Milliarden US-Dollar an chinesischen Produkten auf den Weltmarkt drängen.

Aber wohin? Ein Blick auf die Handelsströme zeigt: In die EU kommen rund 15 Prozent von Chinas Exporten. Wenn dieser Anteil auch für die Umleitung in etwa greift, dann dürften die europäischen Importe aus China kurzfristig um zehn bis 15 Milliarden US-Dollar steigen. Langfristig könnte der Effekt sogar noch stärker ausfallen. Ist das viel? Das BIP der EU beträgt annähernd 20 Billion. 20 Milliarden zusätzlicher Importe sind also nur 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung. Makroökonomisch wäre das wohl zu verkraften. Für einzelne Branchen könnte die Luft allerdings dünn werden.

Aber auch zeigt ein genauerer Blick auf die chinesischen Exporten in die USA, die jetzt umgeleitet werden, dass nicht Deutschland und die EU am meisten unter der zusätzlichen Konkurrenz leiden werden. Andere Länder sind stärker betroffen, da es sich vornehmlich um Branchen wie Textilien, Schuhe und einfache Konsumgüter handelt. Auch in Hightech-Segmenten wie Unterhaltungselektronik könnten vermehrte chinesische Exporte die Marktverhältnisse verschieben, denn hier gibt es nur wenige europäische Anbieter.

Anders sieht es in einigen mittel- und osteuropäischen Ländern aus. Sie haben sich auf spezifische Industriegüter und Zulieferkomponenten spezialisiert, weshalb die Konkurrenz aus China größere Probleme bereiten könnte. Und auch jenseits der Grenzen Europas werden die Exportindustrien in Ländern wie Vietnam, Bangladesch und Kambodscha betroffen sein. Hier wäre die Billig-Konkurrenz aus China ein potenzieller Gegenwind für eine erfolgreiche exportorientierte Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre.

Einen Gewinner gibt es in jedem Fall. Von den Überkapazitäten würden vor allem europäische Verbraucher profitieren, und zwar doppelt. Zum einen werden die Preise für viele einfache Konsumgüter fallen. Zum anderen werden fallende Preise weitere Zinssenkungen der EZB wahrscheinlicher machen, was unter anderem den Häuserkauf wieder attraktiver macht. Für Verbraucher wird das eine willkommene Entlastung sein.

Aber auch für europäische Unternehmen könnten Vorprodukte billiger werden. Dadurch eröffnen sich neue Chancen auf dem US-amerikanischen Markt. Kurzum, insgesamt sieht es danach aus, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Europa und insbesondere Deutschland beherrschbar bleiben, auch wenn Unsicherheit und Volatilität weiter auf der Stimmung lasten werden.

Prof. Moritz Schularick ist Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). | |

|

CEO.Standpunkt

|

|

Thomas Schulz, Group CEO der Bilfinger SE, steht seit März 2022 an der Spitze des Konzerns.

|

|

Was Wirtschaftsministerin Katherina Reiche tun muss – und wie die Unternehmen helfen können

Was zu tun ist, hat die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche als eine Frau vom Fach, und sicherlich auch mit Biss, ohnehin im Blick. Sie weiß, dass Deutschland in der Wirtschafts-, Industrie- und Energiepolitik eine Zeitenwende braucht. Die strategischen Ziele der Erneuerungsagenda für Deutschland sind vor allem, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und seiner Wirtschaft wiederherzustellen und eine weitere De-Industrialisierung in Wachstum um zu transformieren. Nicht mehr und nicht weniger, aber bitte entideologisiert, damit die Polarisierung in der deutschen Gesellschaft reduziert wird. Von diesen strategischen Zielen lassen sich die notwendigen Maßnahmen relativ einfach ableiten:

| | • | Eine Unternehmenssteuerreform, die Investitionen und Innovationen fördert | | | • | Ein beschleunigtes Verwaltungshandeln, um schneller zu wirtschaftlichen Erfolgen zu kommen | | | • | Eine Energiepolitik, die langfristige Versorgungssicherheit und -Unabhängigkeit gewährleistet, wettbewerbsfähig ist und die bestehende und versorgungssichere Energieressourcen (wie zum Beispiel die laufzeitverlängerbaren Kernkraftwerke) erst dann reduziert, wenn neue Energieträger in ausreichender Menge vorhanden sind | | | • | Eine Bildungspolitik, die sich frühzeitig gegen den Facharbeitskräftemangel wendet | | | • | Eine Finanzpolitik, die die gigantische Schuldenaufnahme für Infrastruktur und Sicherheit nicht für eine weitere Entmündigung der Bürger, Übergriffigkeit des Staates und vollständige Zerstörung der Leistungsbereitschaft verwendet | | | • | Die Entfesselung der freien Kräfte des Marktes, anstelle ihrer Knebelung durch immer neue Bürokratie und regulatorische Auflagen | | | |

CDU und CSU haben mit ähnlichen Forderungen den Bundestagswahlkampf geführt. Das hat Hoffnungen geweckt und schließlich den Regierungswechsel ermöglicht. Das Versprechen einer wirtschaftspolitischen Wende wurde jedoch im Koalitionsvertrag verwässert. Und damit waren die alten Zweifel an einer bereits unter Merkel sozialdemokratisierten Union schneller präsent als der Glaube an die Fähigkeit und den Willen zur Erneuerung.

Wie schon in früheren Krisen hat die Politik auf notwendige Zumutungen verzichtet. Sie hat den Bürgerinnen und Bürgern die Illusion von einem bequemen „Weiter so“ vermittelt. Die Zeitenwende wurde also gleich wieder abgesagt, nachdem sie genutzt wurde, um die gewünschte Verschuldung auszuhandeln. Nur eins stimmt positiv: Das Personaltableau der Union ist erfrischend unkonventionell – beginnend mit der Wirtschaftsministerin, die den Mut hat, aus einem Unternehmen in die Politik zu wechseln und dort ihren Sachverstand einzubringen. Respekt!

Und genau hier liegt die Herausforderung für die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche: Es geht nicht um das „Was zu tun ist“, sondern um das „Wie es zu tun ist“. Erfolg oder Misserfolg entscheiden sich auch an der Frage, wie leidenschaftlich, motivierend, konfliktbereit und überzeugend eine Persönlichkeit zu kämpfen bereit ist. Es ist entscheidend, als positives Vorbild voranzugehen. Dies erfordert eine intensive Kommunikation, nicht zu verwechseln mit der desaströsen Kommunikation während der Koalitionsverhandlungen, die bereits viel Glaubwürdigkeit verspielt haben. Ebenso wichtig ist es, Erfolge sichtbar zu machen, indem man auch Teilerfolge erreicht und zeitnah kommuniziert, denn auch das „wann“ ist wichtig. Zuständigkeiten müssen klar abgegrenzt sein. Die Bereitschaft zur Leistung muss aktiv eingefordert werden.

Und hier kommt die Wirtschaft, kommen wir Unternehmen ins Spiel. Es liegt nicht nur an Frau Reiche, sondern an uns in den Unternehmen – an den Verbänden, Managern, Unternehmerinnen und Unternehmern – um der neuen Wirtschaftsministerin ein Angebot zu unterbreiten: Das Angebot einer breiten Verantwortungs- und Gestaltungspartnerschaft – um eben nicht nur am Spielfeldrand der Ministerin kluge Ratschläge zur Spielführung zuzurufen, sondern selbst auf den Platz zu gehen und ihr dabei zu helfen, Mauern zu überwinden. Denn so kann eine soziale Marktwirtschaft gelingen, die sowohl wirtschaftliche Effizienz als auch soziale Gerechtigkeit gewährleistet.

Diese Partnerschaft verlangt von uns allen unkonventionelle Wege, die Bereitschaft zum Zuhören, dem Kämpfen für eigene Interessen, aber auch die Fähigkeit zum Kompromiss. Denn Kompromisse können auch etwas Gutes haben: Gerade dann, wenn sich beide Seiten am Ende als Gewinner sehen. Eine Grundeigenschaft des von den Deutschen so geliebten Skandinavien. Noch hat unser Land, noch haben unsere Unternehmen die Substanz zur Erneuerung aus eigener Kraft. Und noch hat Europa diese Stärke im globalen Wettbewerb. Und diese Stärke heißt in Anlehnung an die soziale Marktwirtschaft nicht nur „Wohlstand für alle“, sondern: Wir schaffen eine „Zukunft für alle“. Aber alle müssen auch ihren Anteil beitragen.

Thomas Schulz ist CEO des Industriedienstleisters Bilfinger. Seine berufliche Laufbahn führte den promovierten Ingenieur der RWTH Aachen rund um den Globus, unter anderem mit Stationen in Schweden und Singapur. Vor seiner Tätigkeit bei Bilfinger war Schulz Vorstandschef des dänischen Technologie- und Dienstleistungsunternehmens FLSmidth, davor Mitglied des Vorstands des schwedischen Technologieunternehmens Sandvik. | |

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |