|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#9

/

15. Februar 2025

|

|

|

Executive.Summary: Wohnungskrise – Keine Besserung in Sicht

|

|

CEO.Talk: Rezession – KfW-CEO Wintels will Standort Deutschland stärken

|

|

CEO.Picks: Venture-Capital-Unternehmen immer wertvoller

|

|

CEO.News: Deutsche Bank-Chef Sewing fordert Reformkoalition

|

|

CEO.News: Was die deutsche von der israelischen Rüstungsindustrie lernen kann

|

|

CEO.News: Hürden bei Wasserstoffinfrastruktur

|

|

CEO.News: DEG – Kräftiger Zuwachs bei Investitionen in Afrika 2024

|

|

CEO.News: Energie – Wo Afrika auf Kernkraft setzt

|

|

CEO.Presseschau: Ford-CEO Jim Farley besorgt über Zölle + Welche Unternehmer spenden in der Bundestagswahl?

|

|

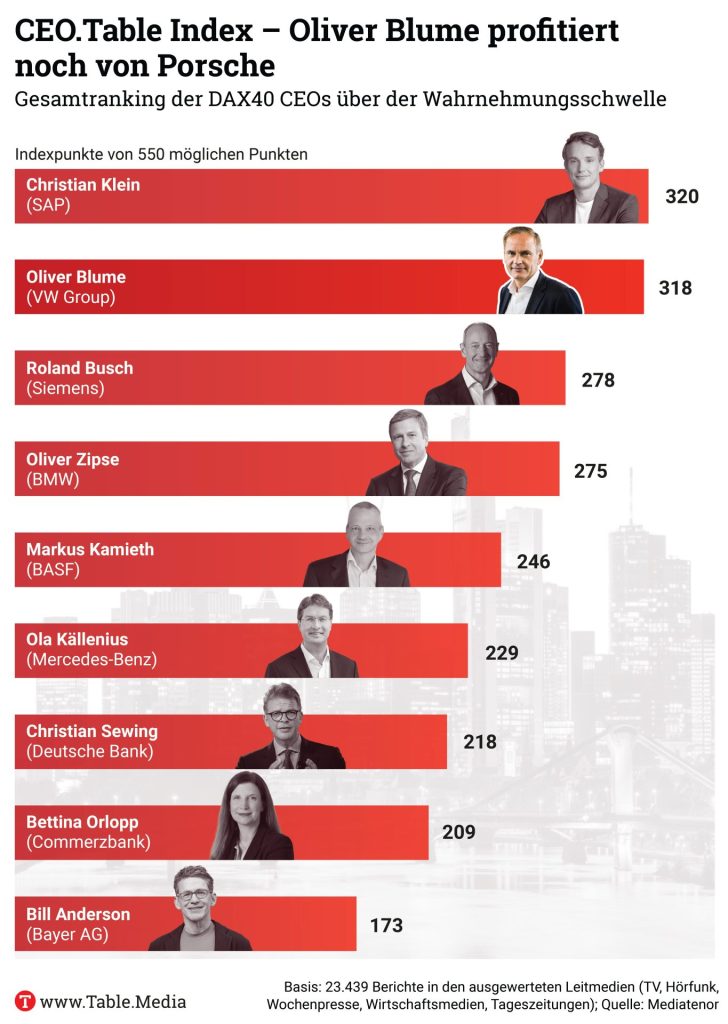

CEO.Index: Porsche ist im VW-Konzern das Fundament für CEO Oliver Blume

|

|

CEO.Success: CEO Annastiina Hintsa über nachhaltige Leistung

|

|

CEO.Politics: ING-Chefvolkswirt Brzeski – Im April drohen neue US-Zölle

|

|

CEO.Politics: Trumps Dekrete gegen Vielfalt – So reagieren deutsche Unternehmen

|

|

CEO.Politics: Alice Weidel in Deutschland umstritten – in China verehrt

|

|

CEO.Personnel: Guido Schaefers verlässt Provinzial-Vorstand + Joe Kaeser muss um den Aufsichtsratsvorsitz kämpfen

|

|

CEO.Tech & Science: China verfolgt Pragmatik bei KI-Gipfel in Paris + Polen will Lockerung des Gentechnikrechts + SAP kooperiert mit Databricks

|

|

CEO.Standpunkt: DXC-Technology-Deutschlandchefin Jacqueline Fechner zur Digitalisierung

|

|

CEO.Economics: IWH-Präsident Reint Gropp sagt, welche Aufgaben die kommende Bundesregierung lösen muss

|

|

CEO.Quote: Siemens-CEO Roland Busch über Wachstumsperspektiven des Konzerns

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Vonovia-CEO Rolf Buch fordert Reformen, um den Wohnungsbau in Deutschland anzukurbeln.

|

|

Krise am Wohnungsmarkt: Keine Besserung in SichtDie Krise am Wohnungsmarkt lässt sich nach Einschätzung der Bau- und Immobilienwirtschaft von der nächsten Bundesregierung nur mit einem weitreichenden Reformpaket auflösen. Dazu zählen bundesweit vereinfachte und standardisierte Bauvorschriften, geringere Steuern und Abgaben, eine umfangreichere Förderung sowie digitalisierte, beschleunigte Planungsverfahren. “Hohe Zinsen, staatliche Auflagen, lange Genehmigungsprozesse haben das Bauen teuer gemacht und den Neubau nahezu zum Erliegen gebracht. So kann es nicht weitergehen”, sagt Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch, CEO von dem größten Immobilienkonzern Deutschlands.

Im Wohnungsbau, so der CEO des Dax-Konzerns weiter, brauche Deutschland einen klaren Schnitt. “Wir müssen weg von den starren Regulierungen hin zu vereinfachten Vorschriften wie dem Gebäudetyp E.” Der “Hamburg Standard” für kostengünstiges Bauen sei ein guter Anfang. Sinkende Baukosten ermöglichten bezahlbaren Neubau. “Wir brauchen eine sofortige Kehrtwende in der Wohnungspolitik. Andernfalls verschärft sich die Wohnungsnot”, sagte Buch dem CEO.Table weiter. Dazu Peter Hübner, Bauindustriepräsident und Vorstandsmitglied der Strabag AG: “Das Land erstickt an Vorgaben und Vorschriften. Es gibt allein 16 Landesbauordnungen und 16 Landesvergabegesetze. Bauanträge werden zurückgeschickt, weil die Pläne falsch gefaltet wurden. Entgegen der Faltrichtlinie. Das hätte sich selbst Kafka nicht ausdenken können.”Frühjahrsgutachten: Düstere PrognosenDie Immobilienweisen haben zur Flaute am Bau in dieser Woche ihr Frühjahrsgutachten vorgestellt, das vom “ZIA Zentraler Immobilienausschuss” in Auftrag gegeben wird und als Gradmesser der Branche gilt. Laut dem Expertenrat ist 2025 nur noch mit der Fertigstellung von 230.000 Wohneinheiten zu rechnen. Trifft die Prognose zu, setzt sich der Rückgang neu gebauter Wohneinheiten dann seit mehr als zehn Jahren fort, obwohl die Bundesregierung noch bei Amtsantritt ein Ziel von 400.000 Neubauwohnungen angekündigt hatte. Diese sollte die Wohnungsnot mit den damit verbundenen Mietpreissteigerungen in Ballungsräumen mildern.

So wurden 2021 in Deutschland 380.900 Wohnungen genehmigt, 2023 nur noch 259.600. Im Zeitraum von Januar bis August 2024 waren es lediglich 149.900 Wohnungen, 19,4 Prozent oder 33.900 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum. “Dass der am Boden liegende Wohnungsbau überhaupt kein Wahlkampfthema ist, hätte ich nicht für möglich gehalten. Dabei ist die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum Sozial- und Standortpolitik”, sagt Bauindustriepräsident Hübner.

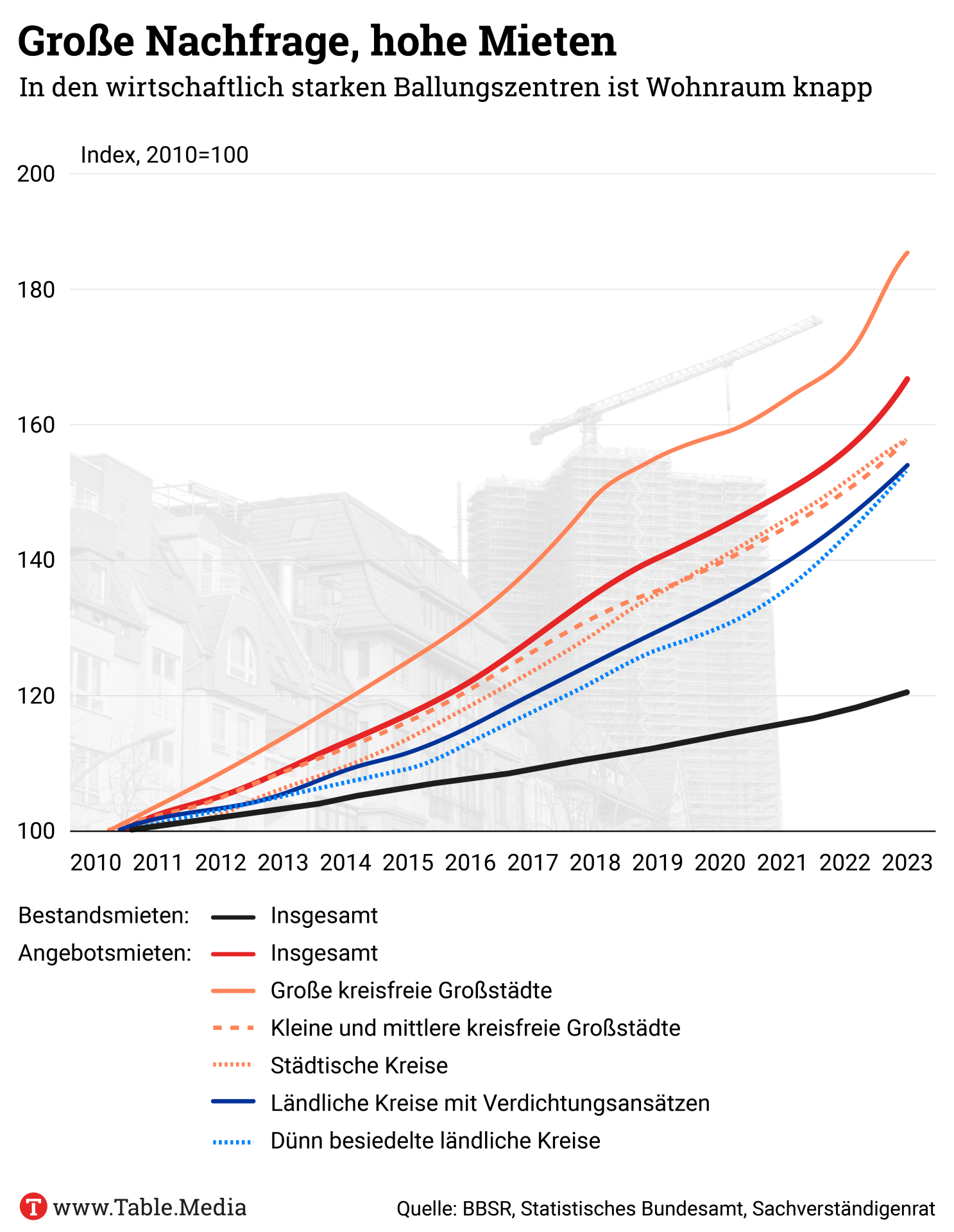

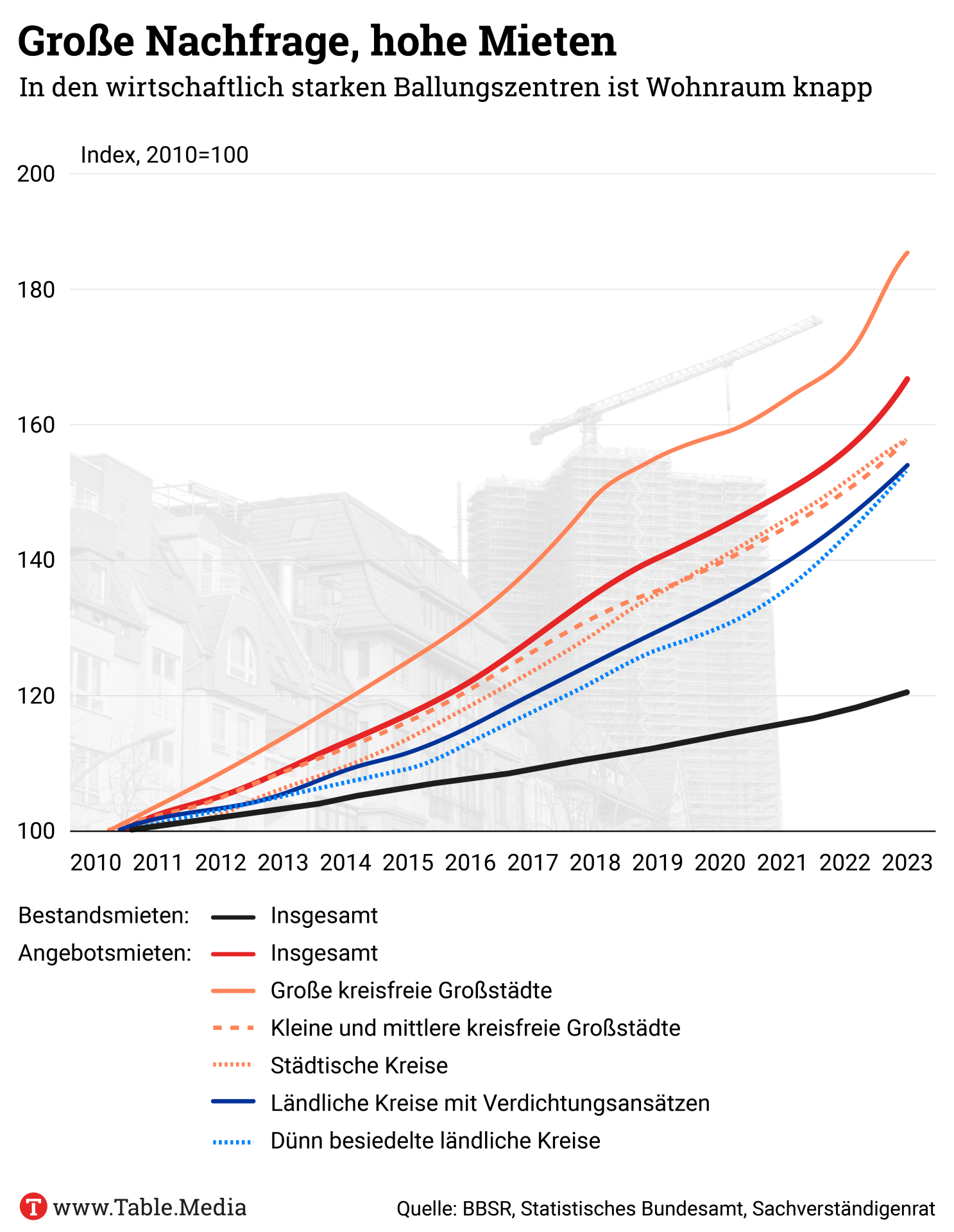

Bereits Endes des vergangenen Jahres hatte schon der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten vor den Folgen der Wohnungsnot gewarnt. “In den Ballungsräumen ist Wohnraum besonders knapp. Das ist nicht nur ein soziales, sondern auch ein gesamtwirtschaftliches Problem. Die Knappheit von Wohnraum hemmt den Zuzug von Arbeitskräften in produktive Regionen. Um diese Knappheit zu verringern, sollten das Angebot an Wohnraum erhöht und der Wohnungsbestand effizienter genutzt werden”, schreiben die Professoren.Problem: Zinsniveau und Materialkosten Zudem verweisen sie darauf, dass sich in Deutschland die Preise für Wohnimmobilien seit dem Jahr 2010 mehr als verdoppelt hätten. Neumieten seien im selben Zeitraum um gut 60 Prozent und Bestandsmieten um rund 20 Prozent gestiegen. “In Ballungsräumen und wirtschaftlich starken ländlichen Regionen hat die Wohnraumnachfrage stark zugenommen”, so der Sachverständigenrat weiter.

Ein Hemmnis für den Neubau sind gestiegene Materialkosten und ein hohes Zinsniveau. Die Bremer Zech Group, mit 4,5 Milliarden Euro Umsatz fünftgrößter Baukonzern Deutschlands, empfiehlt deshalb in einem ersten Schritt überall dort Kosten zu senken, wo es möglich ist, um den Wohnungsbau anzukurbeln. “Damit wir zur Wohnraumbeschaffung wieder ins Bauen kommen, sind zwei Parameter wesentlich: Zum einen benötigen wir verlässliche Rahmenbedingungen hinsichtlich der Fördermittel und zum anderen müssten die Kommunen, zumindest temporär, die Bauauflagen absenken”, sagt Iris Dilger, Geschäftsführende Gesellschafterin von “DIE WOHNKOMPANIE Rhein-Main“, einer Zech-Tochter, in der Bauträgeraktivitäten des hanseatischen Konzerns gebündelt sind.

| Iris Dilger ist Geschäftsführende Gesellschafterin der WOHNKOMPANIE Rhein-Main. |

Als Beispiel führt die Unternehmerin die Stellplatzverordnung im Frankfurter Umland an, wo in der Regel zwei Stellplätze pro Wohnung vorgeschrieben sind. Die können meist nur über Tiefgaragen zur Verfügung gestellt werden. “Der Bau von Tiefgaragen verteuert das Bauvorhaben pro Stellplatz um circa 50.000 Euro und macht rund zehn Prozent der Herstellungskosten aus”, rechnet Dilger vor. Anders formuliert: geringere Auflagen führen zu weniger Kosten, senken Preise und machen den Bau für Privatinvestoren attraktiver. Hübner sagt: “Konkret brauchen wir eine verlässliche Förderkulisse, die für alle verständlich ist. Das Bekenntnis zum einfachen Bauen mit einem Kahlschlag überbordender Anforderungen an Gebäude und Bürokratie – und eine Regulatorik, die bezahlbaren Wohnraum und Klimaschutz gemeinsam denkt.” Dazu gehöre auch die Modifizierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), damit neben der Energieeffizienz auch die Reduzierung von CO₂ in den Blick genommen werde.

Die Immobilienwirtschaft ist ein zentraler Träger der Binnenkonjunktur. 2023 erwirtschafteten 810.000 Unternehmen einen Umsatz von 730 Milliarden Euro, was 19 Prozent der Bruttowertschöpfung entspricht. Im Wohnungsbau sind 320.000 Menschen beschäftigt. | |

|

CEO.Talk

|

|

CEO Stefan Wintels steht seit November 2021 an der Spitze der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

|

|

Rezession: KfW-CEO Wintels will Standort Deutschland stärkenVon Thilo Boss

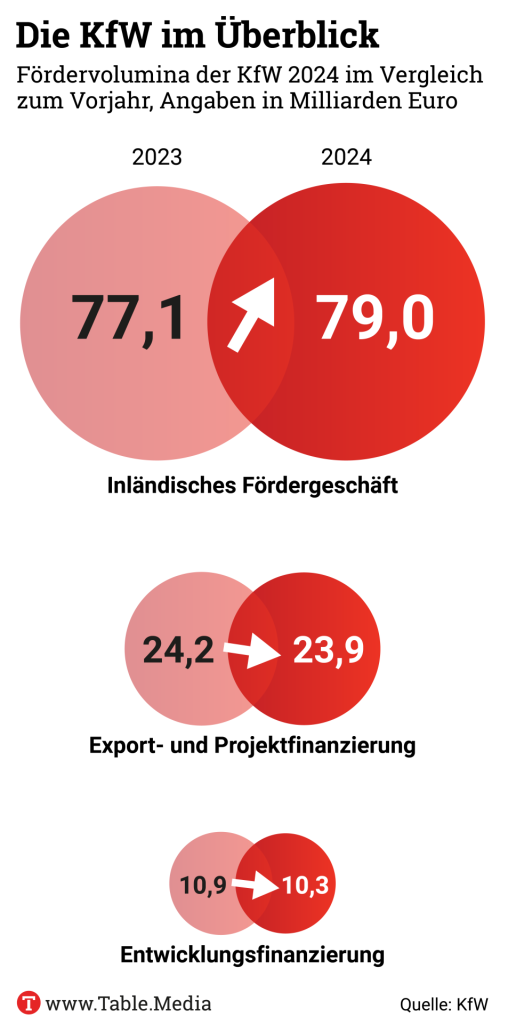

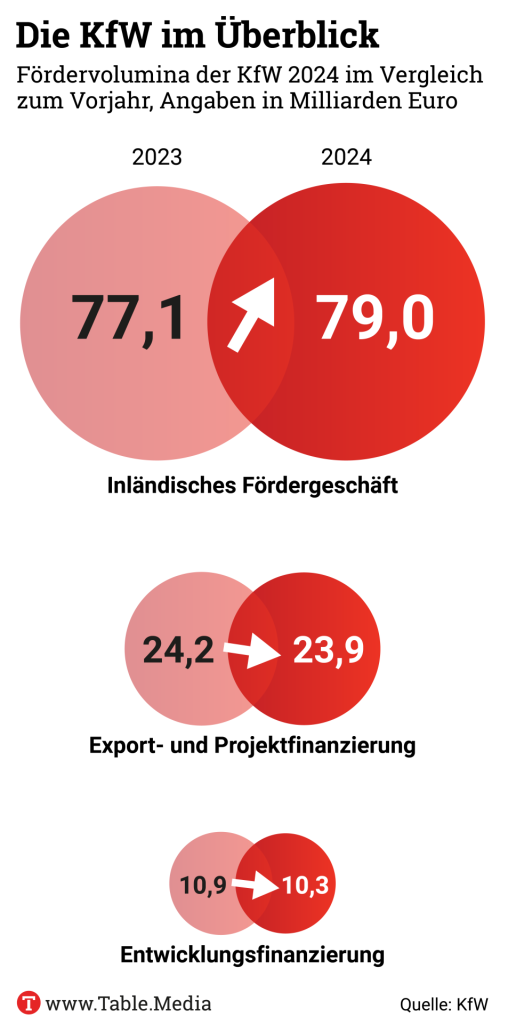

KfW-Vorstandsvorsitzender Stefan Wintels will mit Blick auf die schlechte konjunkturelle Lage in Deutschland das Institut noch mehr auf die Stärkung des Standorts Deutschland ausrichten. Das kündigte er im Gespräch mit dem CEO.Table an. “Der KfW geht es im Kern darum, dass wir mit den Mitteln einer Förderbank dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit des Landes zu stärken. Wir brauchen vor allem Wachstum”, sagte der Vorstandsvorsitzende.

Deutschland befindet sich bereits das zweite Jahr in Folge in der Rezession. Auch 2025 wird nach Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, der OECD und auch der Bundesregierung nur ein Mini-Wachstum von unter einem Prozent erwartet. Wintels verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands seit 2014 enorm abgenommen habe. Im IMD World Competitiveness Ranking lag Deutschland im Jahr 2014 noch auf Platz 6, bis heute ist das Land auf Platz 24 abgerutscht. “Das ist keine Position, aus der wir heraus Zukunft gestalten können”, sagte Wintels.

KfW will privates Kapital mobilisierenNach den Schätzungen der KfW kann die öffentliche Hand nur etwa zehn Prozent der notwendigen Investitionen von 5 Billionen Euro bis 2045 stemmen, rund 90 Prozent müssen von privaten Investoren kommen. “Insofern wird es jetzt insbesondere darauf ankommen, dass wir privates Kapital in erheblichem Umfang mobilisieren”, sagte Wintels weiter. Zu den Förderschwerpunkten des Instituts zählen laut dem KfW-Chef die Transformation des Energiesystems, die Digitalisierung, sowie die Förderung des Mittelstandes und innovativer junger Unternehmen.

Forcieren will die Bank wegen des hohen Kapitalbedarfs Public-Private-Partnerships. Sie seien zwingend notwendig, um die Modernisierung der Infrastruktur voranzutreiben. “Hier sollten wir mutiger sein und zusammen mit institutionellen Investoren darüber nachdenken, wie wir die Aufgaben lösen können. Unsere Beteiligung an zwei Netzbetreibern ist ein gutes Beispiel dafür”, so Wintels.

Allerdings sei es nicht die Aufgabe der Bank, Investoren zu finden, da die KfW selbst Investor sei und Investitionen tätige. “Wir können zum Beispiel als Anker-Investor eine gewisse Sicherheit geben”, sagte Wintels. KfW-Anleihen seien attraktiv, weil jeder wisse, was er bekomme. “Schon heute sind wir einer der größten weltweiten Emittenten von grünen Anleihen, sogenannten Green Bonds, und haben mittlerweile über 80 Milliarden Euro am Kapitalmarkt ausstehen.” 2025 wird die Förderbank nach Angaben des CEO etwa zehn Milliarden Euro emittieren.

Investitionen: Wintels fordert Verbesserung der Rahmenbedingungen Laut Wintels werden bei den Investitionen bereits vier von fünf Euro im Ausland getätigt. Um eine Trendwende herbeizuführen und Investoren zu gewinnen, müssten unbedingt Rahmenbedingungen verbessert werden. Dazu zähle der Bürokratieabbau, die Senkung der Steuerlast sowie die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Außerdem sei es wichtig, dass auch die Politik in einem regelmäßigen Dialog mit Investoren stehe und zudem das sogenannte Risiko-Rendite-Profil stimme.

Refinanzieren kann sich die KfW über den Kapitalmarkt. “Wir haben das große Privileg, dass wir uns als Bank mit AAA-Rating wie die Bundesrepublik Deutschland refinanzieren können. Wir zahlen nur einen kleinen Aufschlag, der sogar unter anderen AAA-Emittenten wie einer EIB oder auch der EU-Kommission liegt. Das ist unser großer Vorteil”, sagte Wintels. Zudem habe die Bank die Möglichkeit, so der CEO weiter, auf dem Geldmarkt erhebliche Beträge zu mobilisieren. Dabei komme ihr das Eigenkapital von fast 40 Milliarden Euro zugute. Wintels: “Liquidität ist also grundsätzlich nicht unser Engpass.”

Das gesamte Interview mit Stefan Wintels können Sie unter dem Link abrufen.

|

|

|

CEO.Picks

|

|

Jörg Rocholl, Präsident der ESMT Berlin.

|

|

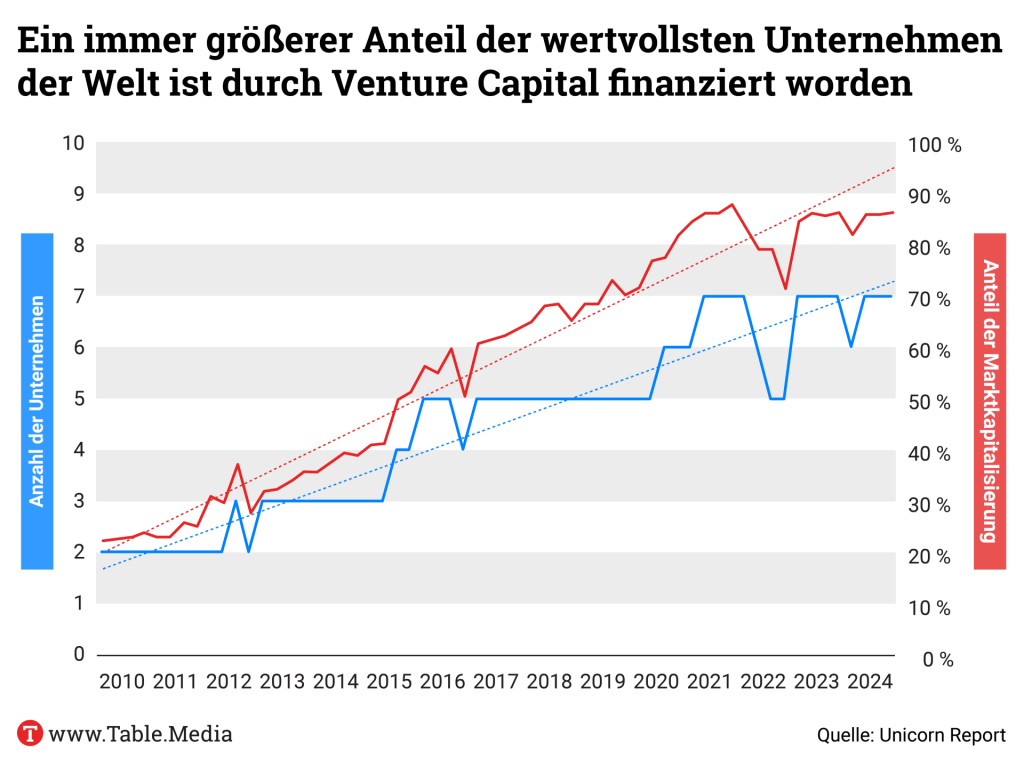

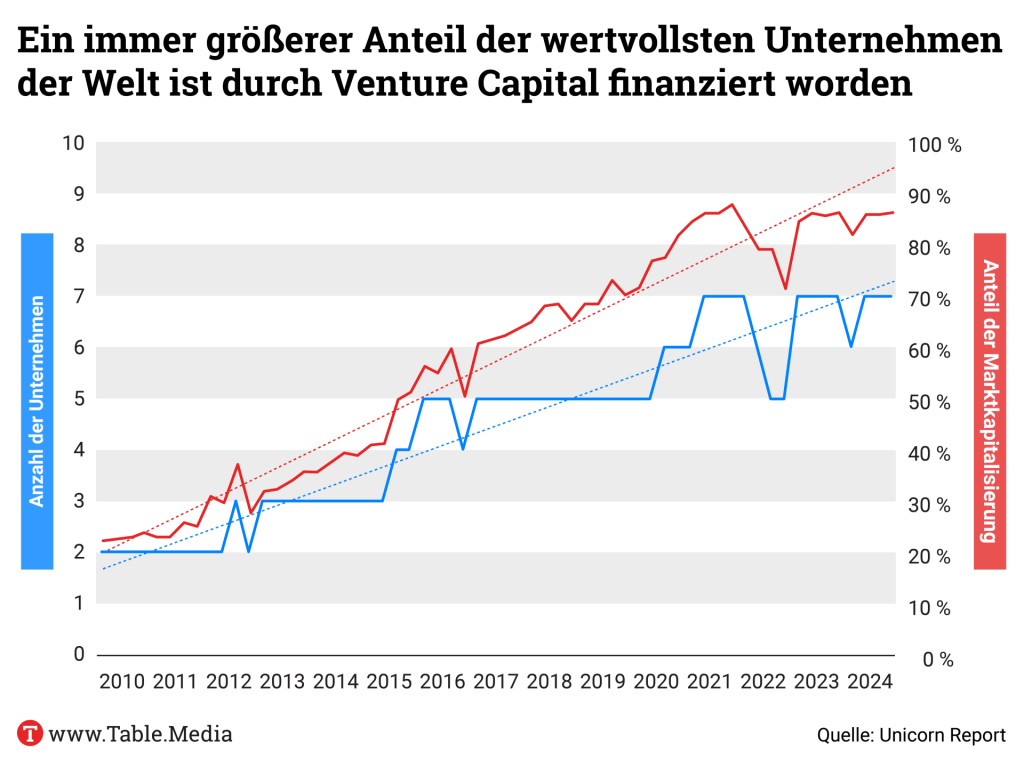

Ein Jahrzehnt bahnbrechender Venture-Capital-Entwicklungen Von Jörg Rocholl

Ilya Strebulaev von der Stanford Graduate School of Business dokumentiert einen höchst bemerkenswerten Trend: Ein immer größerer Anteil der wertvollsten Unternehmen der Welt ist durch Venture Capital finanziert worden. Das gilt sowohl für die Anzahl der Unternehmen unter den Top 10 der Marktkapitalisierung als auch für deren Anteil an der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen. Diese Grafik zeigt eindrucksvoll, wie tiefgreifend Venture Capital die globale Wirtschaft in den letzten Jahren verändert hat.

Ich habe diesen Bericht als meinen “CEO Pick der Woche” gewählt, da er zeigt, wie stark Venture Capital die Kommerzialisierung disruptiver Innovationen treibt. Es ist die Verbindung aus Kapital und Know-how, die als “smart money” seine große Wirkung entfaltet. Sie trägt maßgeblich dazu bei, visionären Gründern den Weg zu ebnen und Unternehmen hervorzubringen, die heute zu den wertvollsten der Welt gehören. Diese Finanzierung kommt nicht nur den Unternehmen selbst zugute, sondern stärkt in einem selbstverstärkenden Kreislauf die Innovationskraft ganzer Märkte.

Für CEOs bedeutet das: Wenn man zukünftig Marktdominanz erreichen möchte, sollte man sich die Mechanismen des Venture-Marktes verinnerlichen und für das eigene Unternehmen anzuwenden wissen.

Jörg Rocholl ist Präsident der ESMT Berlin.

|

|

|

CEO.News

|

Deutsche Bank-Chef Sewing fordert Reformkoalition

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat angesichts der Wirtschaftskrise und der geopolitischen Risiken nach der Bundestagswahl die schnelle Bildung einer Reformkoalition gefordert. “Die Bundestagswahl ist ein Reformfenster, wir brauchen schnell eine handlungsfähige und handlungswillige Regierung”, sagte Sewing CEO.Table am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. “Wenn wir Europa als Wachstumsmarkt wieder nach vorne stellen, werden wir für auch für Amerika und andere Regionen der Welt wieder interessanter.”

Es brauche eine nationale Kraftanstrengung, um die Herausforderungen zu stemmen. “Europa wartet auf ein starkes Deutschland. Alles, was wir machen, müssen wir im europäischen Kontext sehen, und alles, was wir machen, muss unter dem Stichwort Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit stehen.” Auch eine Reform der Schuldenbremse hält der Deutsche Bank-CEO angesichts der finanziellen Herausforderungen nicht für ein Tabu. “Es ist gut, dass wir Haushaltsdisziplin wahren. Wir müssen an allen Stellschrauben für mehr Wachstum drehen und auch Ausgaben überprüfen. Aber wenn das alles ausgespielt ist und der letzte Schritt eine Adjustierung der Schuldenbremse ist, dann kann man sich das gut überlegen.” Allerdings sollten zunächst Wachstumsimpulse gesetzt und auch die europäische Kapitalmarktunion vollendet werden. Michael Bröcker

Das ganze Gespräch mit Sewing hören Sie im aktuellen Table.Today-Podcast ab 6 Uhr.

|

|

Software Defined Defence: Was die deutsche von der israelischen Rüstungsindustrie lernen kann

Der 7. Oktober 2023 hat nicht nur Israel, sondern auch die israelische Rüstungsindustrie verändert. Seit den Angriffen der Hamas investiert Israel mehr und schneller in seine Rüstungsindustrie. “Viel Geld fließt in den Markt”, sagte die israelisch-amerikanische Gründerin von Protego Ventures, Lital Leshem, am Donnerstagabend beim Table.Briefings Side-Event bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Protego Ventures ist ein israelischer Fonds, der in Rüstungsunternehmen investiert. Seit Beginn des Krieges seien viele Israelis in die Rüstungsindustrie gewechselt, weil sie Teil des Paradigmenwechsels sein wollten, so Leshem. Die Soldaten, die aus dem Kampfeinsatz im Gazastreifen kommen, hätten gesehen, welchen Bedarf es an Technologie gebe. Seit den Angriffen der Hamas seien die Beschaffungsprozesse verkürzt worden, “die Dinge bewegen sich deutlich schneller”, sagte Leshem, die selbst als Reservistin in den Streitkräften diente. bub

|

|

|

Hürden bei Wasserstoffinfrastruktur

Die nächste Bundesregierung muss bei der Wasserstoffversorgung der deutschen Industrie mehr Tempo machen. Einige Stahlhersteller befürchten, dass mittelfristig nicht genug Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sein wird. Erste Unternehmen wollen daher Förderbescheide der EU zum Einsatz von grünem Wasserstoff nachverhandeln, um erst später auf die klimaschonende Stahlproduktion umsteigen zu müssen. Weshalb Experten die Politik in der Pflicht sehen, den Bau von Importpipelines voranzutreiben und die Nachfrage abzusichern, lesen Sie im Climate.Table. nib

|

|

DEG: Kräftiger Zuwachs bei Investitionen in Afrika 2024

Im vergangenen Geschäftsjahr sagte die deutsche Entwicklungsbank DEG insgesamt 609 Millionen Euro an Finanzierung in der Afrika- und Mena-Region zu. 2023 lagen die Finanzierungszusagen noch bei 388 Millionen Euro. Für die Region Lateinamerika sagte die DEG 795 Millionen Euro zu, für Asien 535 Millionen Euro. Insgesamt konnte die DEG ihr Erfolgsjahr 2023 im letzten Jahr mit einem Neugeschäft von 2,5 Milliarden Euro noch einmal übertreffen. Dieses lag 2023 noch bei 1,9 Milliarden Euro. Damit schloss die Entwicklungsbank 2024 mit dem stärksten Neugeschäft der Unternehmensgeschichte ab.

Das Portfolio der Bank stieg auf 11,6 Milliarden Euro, nachdem es 2023 mit 10,3 Milliarden Euro das erste Mal auf einen zweistelligen Milliardenbetrag stieg. “Das zeigt uns, dass Entwicklungsbanken als Transformationsbegleiter gefragt sind”, sagte DEG-Geschäftsführer Roland Siller auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die DEG ist eine Tochter der KfW-Entwicklungsbank.

Bei den Finanzierungen sei eine deutliche Verschiebung hin zu Klima- und Umweltprojekten zu beobachten, sagte Siller weiter. Hier hat sich der Finanzrahmen von 680 Millionen auf knapp 1,2 Milliarden Euro fast verdoppelt. Deutsche Unternehmen unterstützte die DEG bei Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern mit insgesamt 620 Millionen Euro in verschiedensten Branchen von Lebensmittelherstellern über Solar- bis Agrarunternehmen.

In Afrika selbst investierte die DEG in Kreditinstitute, erneuerbare Energien aber auch in der Gesundheitsbranche. Die Investitionen hätten dabei deutlich größere Volumina angenommen, teilte Siller mit. So sagte die DEG zum Beispiel 100 Millionen Euro an Finanzierung für den südafrikanischen Arzneimittelhersteller Aspen zu. Investitionen solcher Größenordnung seien vor vier, fünf Jahren in Afrika noch nicht möglich gewesen, so Siller weiter. David Renke

|

|

Energie: Wo Afrika auf Kernkraft setzt

Rund 600 Millionen Menschen in Afrika haben keinen Zugang zu Elektrizität – und die Bevölkerung wächst in vielen Ländern rasant. Um diese Lücke zu schließen, setzen einige afrikanische Regierungen neben massiven Investitionen in erneuerbare Energien auch auf Atomkraft. Vier afrikanische Länder haben die Declaration to Triple Nuclear Energy by 2050 unterzeichnet, die auf dem COP28-Gipfel in Dubai 2023 ins Leben gerufen wurde: Ghana, Kenia, Marokko und Nigeria. “Ein rapider Anstieg der Nachfrage lässt Afrika möglicherweise keine andere Wahl, als beträchtlich in die Kernenergie zu investieren“, konstatierte kürzlich der südafrikanische Thinktank Institute for Security Studies (ISS).

Noch steht der einzige Atommeiler des Kontinents am Kap, doch Südafrika plant bereits den Bau eines zweiten Kraftwerks. Ägypten baut mit russischer Unterstützung an seinem ersten Kernkraftwerk. Schon 2026 soll es in Betrieb genommen werden. Fünf weitere afrikanische Länder verfolgen ebenfalls konkrete Pläne und wollen bis spätestens 2037 mit Kernkraft ans Netz gehen: Ghana, Kenia, Nigeria, Uganda und Ruanda. Sowohl klassische Kraftwerke als auch kleinere Modularreaktoren (SMR) sind im Gespräch. Darüber hinaus verfolgen viele afrikanische Staaten Kernkraft als langfristiges Ziel. Welche Vorhaben es auf dem Kontinent gibt, lesen Sie im Africa.Table. as/ajs

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Capital: Spendable Unternehmer. Eine Woche vor der Wahl läuft der Parteienwettstreit auf Hochtouren und kostet Geld, das oft aus Wirtschaftsspenden stammt. Seit dem Ampel-Aus sind über 20 Millionen Euro an die Parteien geflossen. Spenden über 35.000 Euro müssen bei der Bundestagspräsidentin angezeigt und auf der Website veröffentlicht werden. Unter den Spendern sind einige von Deutschlands CEOs und Firmenpatriarchen. (“Viessmann, Sixt und Bitpanda: Die Parteispenden der Wirtschaftsbosse”)

LTO: BGH fragt EuGH. Im Jahr 2018 verhängte das Bundeskartellamt Bußgelder gegen mehrere Stahlunternehmen wegen Preisabsprachen. Ein Teilnehmer des Edelstahl-Kartells wollte 4,1 Millionen Euro von einem ehemaligen Geschäftsführer zurückfordern. Das OLG Düsseldorf lehnte dies ab. Nun soll der Bundesgerichtshof (BGH) klären, ob Geschäftsführer für Kartellbußgelder haften. Der BGH hat den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um eine Stellungnahme zur Vereinbarkeit von Art. 101 AEUV mit nationalen Regelungen zur Geschäftsführerhaftung gebeten. (“Haften Geschäftsführer für Kartellbußgelder?”)

t3n: Levchin hilft packen. Max Levchin, CEO des Fintech-Unternehmens Affirm, verriet im Podcast “The Twenty Minute VC”, dass er entlassenen Mitarbeitern beim Packen hilft. Der 49-Jährige bezeichnete diesen Prozess als “kathartisch und vorteilhaft” für beide Seiten. (“’Kathartisch’: Warum dieser CEO Gekündigten beim Packen hilft”)

New York Times: Republikaner alarmiert. Die Republikaner im Kongress reagierten zunächst mit Desinteresse auf Präsident Trumps Maßnahmen zur Einsparung von Bundesausgaben, dem Abbau von Programmen und der Entlassung von Beamten. Sie schwiegen größtenteils und lobten ihn sogar dafür, die Legislative zu umgehen. Doch als Trumps Kampagne zur Umstrukturierung der Regierung begann, sich auf ihre Bundesstaaten und Wahlkreise auszuwirken, leisteten einige Republikaner Widerstand. (“Republicans Love Trump’s Spending Cuts. Just Not in Their States.”)

Reuters: Farley sorgt sich wegen Zöllen. Ford-CEO Jim Farley traf sich am Mittwoch mit US-Politikern, nachdem er diese Woche Bedenken geäußert hatte, dass 25-prozentige Zölle auf Mexiko und Kanada der US-Automobilindustrie erheblichen Schaden zufügen könnten. Farley warnte, dass die von Präsident Donald Trump möglicherweise erhobenen Zölle verheerende Auswirkungen haben und konkurrierenden ausländischen Automobilherstellern zugutekommen könnten. Er traf sich mit den Senatoren Roger Marshall, Elissa Slotkin und Deb Fischer sowie zahlreichen Abgeordneten des Repräsentantenhauses, um diese Anliegen zu besprechen. (” Ford CEO holds meetings with lawmakers after raising concerns about tariffs”)

|

|

|

CEO.Index

|

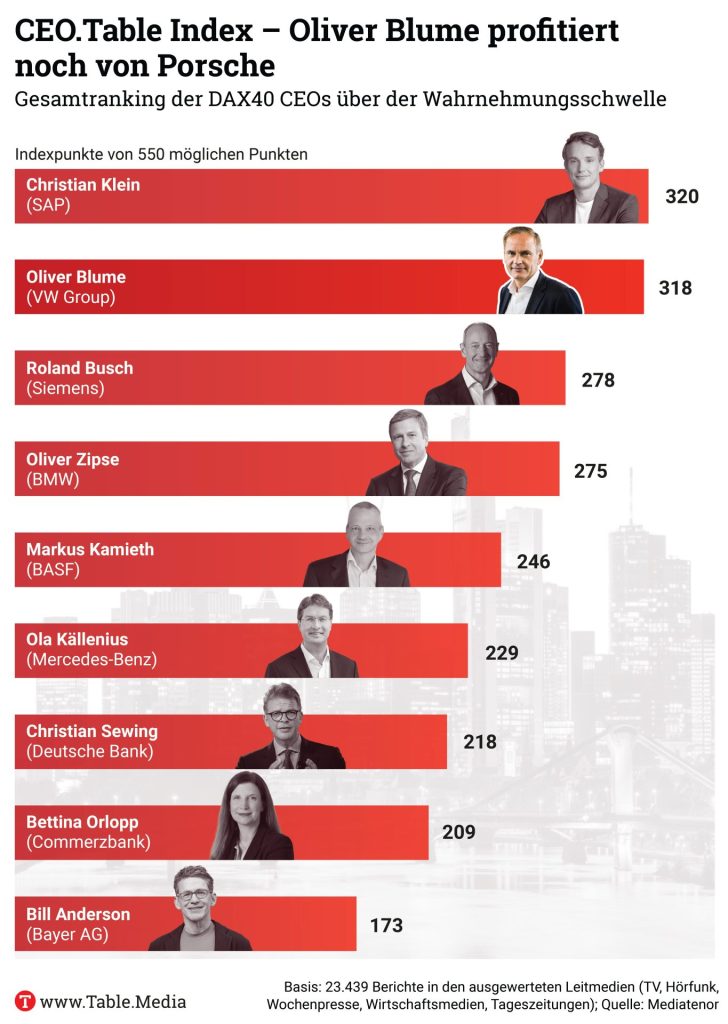

Porsche ist das Fundament für VW-Konzern-Chef Oliver BlumeVon Roland Schatz

Oliver Blume, in Personalunion VW Group- und Porsche-Vorstandsvorsitzender, profitiert vor allem im Gesamtscore von den glänzenden Zahlen, die der Sportwagenbauer aus Stuttgart-Zuffenhausen unter ihm in den vergangenen Jahren eingefahren hat. Aber der präzise Blick zeigt: vor allem beim Schlüssel-Faktor “Shareholder-Value” bringt Doppel-CEO Blume wenig PS auf die Straße.

Blume profitiert bei allen anderen Faktoren von dem ausgezeichneten Arbeitgeber-Image der VW Group, das aber nicht zu geringen Anteilen im Branchenvergleich hohe Gehältern basiert. Auch umfangreiche Innovationen, die die Wolfsburger unverändert auf allen Kontinenten auszeichnet, werden Blume zugeschrieben. Zwei Probleme zeichnen sich allerdings ab, die der CEO lösen muss, um im Ranking an die Spitze zu gelangen: sein nach wie vor negatives Medien-Image sowie die erfolgreiche Umsetzung der mit den Arbeitnehmern erst kürzlich ausgehandelten Sparpläne.

Table.Briefings stellt die umfangreiche Analyse den Abonnenten des CEO.Table kostenfrei unter dem Link zur Verfügung.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstitutes Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Success

|

|

Annastiina Hintsa, Hintsa-Performance-CEO

|

|

Warum viele Firmenchefs Wellbeing falsch verstehenVon Kristián Kudela

Es klingt paradox: Einerseits ist Deutschland mit 15,1 Krankheitstagen pro Jahr europäischer Spitzenreiter, andererseits arbeiten deutsche Beschäftigte durchschnittlich 34,3 Wochenstunden jährlich weniger als ihre europäischen Nachbarn. Das müsste eigentlich dazu führen, dass hierzulande Arbeitnehmer gesünder sind. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, fordert deshalb, den Fokus deutlicher auf die zunehmenden psychischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen zu legen. Denn ein Viertel aller Arbeitnehmer – und Führungskräfte – schätzen nach einer Studie der BKK ihr Burnout-Risiko als hoch ein.

Angesichts dieser Entwicklung sollten Unternehmen ihre Wellbeing-Strategien dringend überdenken, sagt Annastiina Hintsa, CEO des Coaching-Unternehmens Hintsa Performance, gegründet von ihrem Vater, im Gespräch mit dem CEO.Table.Erholung ist kein Luxus Das Thema begleitet Annastiina Hintsa schon seit ihrer eigenen Burnout-Erfahrung und bildet die Grundlage für ihren ganzheitlichen Ansatz zur nachhaltigen Leistungsoptimierung. Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass Wellbeing und Leistung keine Gegensätze sind. “Es ist keine binäre Gleichung”, betont die Expertin. Sie fordert einen ausgewogenen Ansatz, der nachhaltige Leistung an der Schnittstelle von Wellbeing und Produktivität einordnet. Diese Erkenntnis von Hintsa Performance, geprägt durch die Arbeit mit Führungskräften und Spitzenathleten, zeigen, dass Unternehmen Wellbeing als strategischen Erfolgsfaktor nutzen sollten.

Besonders wichtig sind für Annastiina Hintsa Ruhezeiten im Arbeitsalltag. “Erholung ist kein Luxus; sie ist ein wesentlicher Teil Ihrer Arbeit”, unterstreicht sie. Sie empfiehlt: Arbeit auf verschiedenen Ebenen zu planen – täglich, wöchentlich und jährlich. Diese Ruhephasen seien als Komplement zum “Missions-Modus” entscheidend.Wellbeing als Fähigkeit lernen Interessanterweise zeigt sich, dass gerade hochmotivierte Mitarbeiter besonders gefährdet sind. “Extrem leidenschaftliche und engagierte Personen haben das höchste Burnout-Risiko”, warnt die Expertin. Deshalb müsse Wellbeing als Führungskompetenz etabliert und in der gesamten Organisationskultur eines Unternehmens verankert sein.

Anstelle von pauschalen HR-Lösungen plädiert die Expertin für gezieltere Unterstützungsmaßnahmen. Diese reichen von der individuellen Betreuung von Mitarbeitern mit erhöhtem Burnout-Risiko bis hin zur Schulung von Führungskräften in Wellbeing-Kompetenzen. Unternehmen sollten sorgfältiger prüfen, ob sie einen “Return on Investment” auf die Wellbeing-Investition erhalten.

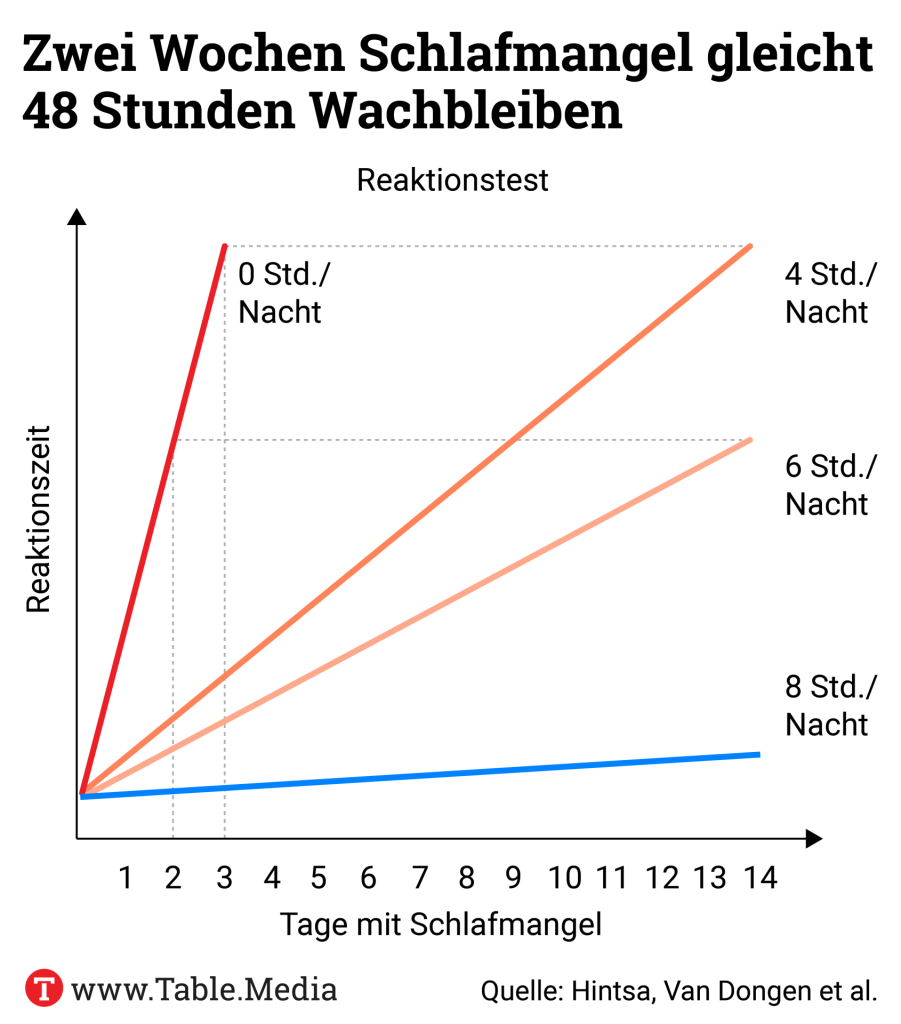

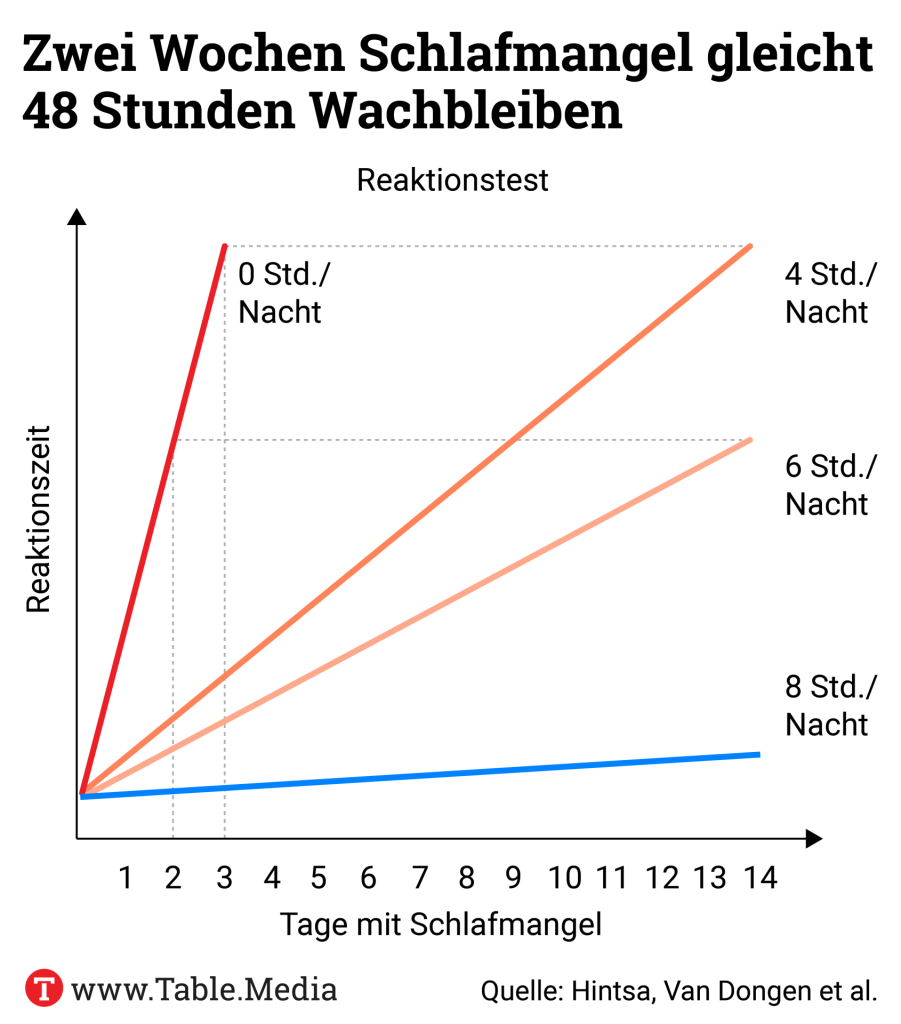

Das Thema Schlaf spielt auch eine zentrale Rolle, wie Studien zur drastischen Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit durch Schlafmangel belegen. “Forschungen zeigen, dass nach 20 bis 24 Stunden ohne Schlaf die Leistung auf ein Niveau sinkt, das dem Zustand der Trunkenheit entspricht“, erklärt CEO Hintsa. Zwei Wochen nur sechs Stunden Schlaf innerhalb eines Tages haben die gleichen Auswirkungen wie 48 Stunden ununterbrochenes Wachbleiben (siehe Grafik). Deshalb sollten Führungskräfte arbeitsintensive Betriebsmodelle überdenken. Das sei der Weg, damit die Gesundheit und damit die nachhaltige Leistung erhalten bleibe.

|

|

|

CEO.Politics

|

|

Trump: Im April drohen neue ZölleLaut der niederländischen Bank ING könnte die Trump-Administration bereits im zweiten Quartal 2025 Europa mit neuen Zöllen konfrontieren. Am 1. April wird das Ergebnis des von US-Präsident Donald Trump in Auftrag gegebenen Berichts zu den US-Handelsbeziehungen vorgelegt. “Die Leistungs- und Exportüberschüsse europäischer Länder werden kritisch beleuchtet”, sagte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING im Interview mit CEO.Table. Trump begründet die Einführung der Zölle in der Regel mit US-Handelsbilanzdefiziten. Nach einer ersten “Fentanyl-Phase” gegen Mexiko und Kanada geht es nun ans “wirtschaftlich Eingemachte”. Es kommt eine “Revenue- und Economics-Phase”, sagte der ING-Chefvolkswirt weiter.

Erwartet werden vor allem Zölle auf deutsche Autos, Pharmaprodukte und elektrische Güter. Pauschal hatte der US-Präsident bereits Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium verhängt. Die Folgen für die deutsche Volkswirtschaft sind bislang aber überschaubar. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet kurzfristig mit einem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,03 Prozent.

Brzeski warnt, dass mehr deutsche Unternehmen angesichts neuer Zölle “eine Expansion in die USA in Betracht ziehen könnten”. Dies könne zu einer schleichenden Aushöhlung des deutschen Wirtschaftsstandorts führen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits erklärt, dass “ungerechte Zöllen gegen die EU nicht unbeantwortet bleiben”. Brzeski fordert in diesem Zusammenhang, die EU solle sich nicht nur auf Gegenmaßnahmen konzentrieren, sondern auch den eigenen Standort stärken.

Trumps Zollandrohungen beeinflussen bereits den Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar. Die ING-Bank erwartet, dass bis zum Sommer die Parität erreicht wird. Weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gelten angesichts der angespannten konjunkturellen Lage in Europa als wahrscheinlich, was die Inflation im Euroraum zusätzlich antreiben würde. Die ING rechnet damit, dass die EZB ihren Einlagenzinssatz bis zum Sommer auf 1,75 Prozent senkt. Kristián Kudela

|

|

Trumps Dekrete gegen Vielfalt: So reagieren deutsche Unternehmen

Gleichstellungsprogramme sind dem neuen US-Präsidenten ein Dorn im Auge. Unmittelbar nach seiner Amtseinführung hat er zwei Dekrete unterzeichnet, mit denen er die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in der Arbeitswelt verbieten will. Das erste richtet sich gegen US-Bundesbehörden, das zweite hat den Privatsektor im Visier. ESG.Table hat Dax-Konzerne – darunter BASF, Bosch, BMW, SAP, VW und Mercedes-Benz – gefragt, wie sie auf den wachsenden Druck reagieren.

In ihren Antworten betonen sie, dass sie weiter ein von Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration geprägtes Arbeitsumfeld pflegen wollen. Eine BASF-Sprecherin erklärte, entsprechende Initiativen nicht aufgeben zu wollen. “Vielfalt wertzuschätzen und zu fördern, ist in unseren Unternehmenswerten verankert.” Man sehe darin einen klaren Wettbewerbsvorteil. Bei BMW betonte man ebenfalls, dass Vielfalt das Unternehmen stärke – Chancengleichheit und Inklusion seien wesentliche Voraussetzungen für Innovationskraft.

Zugleich wiesen die Unternehmen darauf hin, dass sie sich auch künftig an das geltende Recht der Länder -wie in diesem Fall der USA – halten werden, in denen sie tätig sind. Veränderungen der politischen Situation wollen sie aufmerksam verfolgen. Carsten Hübner

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

Alice Weidel: In Deutschland umstritten – in China verehrt

Während Alice Weidel in Deutschland überraschend wenig thematisiert, dass sie in China gelebt hat, Chinesisch spricht und ihre Doktorarbeit über das chinesische Rentensystem verfasst hat, feiert sie in der Volksrepublik gerade deshalb eine ganz eigene Karriere – als Internetstar und Liebling der Staatsmedien.

Dort lobt man ihre vermeintlich positive Einstellung zur Volksrepublik und wie sie angeblich die “Weisheit von Ost und West” vereint. In den sozialen Netzwerken kursieren sogar Manga-Fan-Kunstwerke von ihr. Viele sehen in Weidel die Verkörperung der “Eisernen Lady” – einer entschlossenen, unbeugsamen Politikerin. Gleichzeitig ermöglicht ihre Popularität es vor allem jungen Chinesen, engagiert und kontrovers über Politik zu diskutieren – etwas, das ihnen bei ihren eigenen Politikern schnell Probleme einbringen könnte. fpe/aiko

Was der Weidel-Hype über das China der Gegenwart aussagt, erfahren Sie in China.Table.

|

|

|

CEO.Personnel

|

Cash: Schaefers verlässt Provinzial. Guido Schaefers, Vorstand im Bereich Leben, wird den Provinzial Konzern nach 14 Jahren verlassen. Interimsmäßig wird Provinzial-Finanzvorstand Dr. Ulrich Scholten die Aufgaben seines Ressorts übernehmen. Die Aufsichtsräte des Konzerns haben dem Wunsch von Schaefers entsprochen und in ihren Sitzungen in dieser Woche die Aufhebung der Vorstandsverträge beschlossen. Sie dankten Schaefers für seine erfolgreiche Arbeit. (“Provinzial: Konzern-Leben-Vorstand Guido Schaefers geht von Bord”)

Finance: Jurate Keblyte geht. Finanzchefin Jurate Keblyte wird das Industrieunternehmen Grammer auf eigenen Wunsch zum 31. März dieses Jahres verlassen. Seit August 2019 war Keblyte als Finanzvorständin im Unternehmen tätig. Wohin sie als Nächstes wechselt, ist bislang nicht bekannt. Vor ihrer Zeit bei Grammer arbeitete sie sieben Jahre lang beim Robotics-Unternehmen Kuka, zuletzt als CFO. (“CFO-News: Grammer, Zalando, Burger King Deutschland”)

Finance: Rudow soll restrukturieren. FTI-Andersch hat Sebastian Rudow als neuen Restrukturierungsberater verpflichtet. Der ehemalige CFO im Bereich Private Equity bringt umfangreiche Erfahrung in Industrieunternehmen mit und wird als Interimsmanager tätig sein. (“FTI-Andersch holt Ex-Private-Equity-CFO an Bord”)

Manager Magazin: Kaeser muss kämpfen. Joe Kaeser, der Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens Energy, wird auf der virtuellen Hauptversammlung am 20. Februar mit Widerstand rechnen. Der einflussreiche Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) hat in seiner Abstimmungsempfehlung gegen die Wiederwahl des ehemaligen Siemens-Chefs als Vorsitzender des Aufsichtsrats votiert. (“Widerstand gegen Wiederwahl von Joe Kaeser”)

Markenartikel: Schoenmaeckers folgt auf Traulsen. Médard Schoenmaeckers wird am 1. April die Nachfolge von Dr. Fridtjof Traulsen als Vorsitzender der Geschäftsführung bei Boehringer Ingelheim antreten. Traulsen, der die Position Anfang 2024 übernommen hatte, wird künftig am Unternehmensstandort in Biberach die Transformation des weltweiten Produktionsnetzwerks leiten. Mit einem Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2023 war Deutschland der drittgrößte Markt des Unternehmens. (“Neuer Geschäftsführer für Boehringer in Deutschland”)

New Business: Felix Kovac will nicht. Die Klassik Radio AG mit Sitz in Augsburg plante ab Januar 2025 einen dreiköpfigen Vorstand. Allerdings hat der 56-jährige Felix Kovac entschieden, die Aufgaben nicht zu übernehmen. Das ist in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat geschehen. (“Klassik Radio AG: Felix Kovac tritt seinen Posten als Vorstand nicht an”)

Heise: Hotard neuer Nokia-Chef. Der finnische Technologiekonzern Nokia hat einen Führungswechsel angekündigt. Der derzeitige Präsident und CEO, Pekka Lundmark, hat den Vorstand informiert, dass er Ende März von seinem Amt zurücktreten wird. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Justin Hotard, ein Experte für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz (KI), der sein Amt am 1. April antreten wird. Aktuell leitet Hotard die Geschäftsbereiche für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz beim US-Halbleiterkonzern Intel. (“Nokia: Intels Leiter für Rechenzentren und KI wird neuer CEO”)

Elektroniknet: Gutmann führt AMA. Seit dem 1. Januar ist Philipp Gutmann neuer Geschäftsführer des AMA Verbands für Sensorik und Messtechnik e. V. Er folgt auf Thomas Simmons, der den Verband 17 Jahre lang prägte und Gutmann in der Übergangsphase berät, bevor er in den Ruhestand geht. Gutmann bringt umfangreiche Erfahrung aus Marketing und Kommunikation mit und hat in den Bereichen Automobil, Elektronik und Gesundheitswesen gearbeitet. (“Neuer Geschäftsführer beim AMA Verband”)

|

|

|

CEO.Tech & Science

|

KI-Gipfel in Paris: Setzt China die Standards der Zukunft?Während Europa mit strengen KI-Regeln voranschreitet, verfolgt China einen pragmatischen Kurs – mit starker ideologischer Kontrolle. Besonders für Regierungen im Globalen Süden könnte dieses Modell attraktiv sein. Denn auch wenn die EU zehnmal so viele Vorschriften hat, ist China in einem Punkt weit entschlossener: Zensur. Welchen Einfluss hat das auf die globalen Standards für Künstliche Intelligenz – und mit welchen Folgen? Lesen Sie mehr dazu in China.Table.

Polen will gordischen Knoten bei Gentechnik durchschlagen.Die Verhandlungen der EU-Mitgliedstaaten über eine Lockerung des strengen Gentechnikrechts stocken seit Langem. Was die polnische Ratspräsidentschaft jetzt vorschlägt, um das Patt zu durchbrechen, lesen Sie im Agrifood.Table.

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

SAP kooperiert mit DatabricksSAP hat heute mit dem Produkt “Business Data Cloud” eine neue Lösung angekündigt, die alle SAP- und Drittdaten in einem Unternehmen zusammenführt. Sie schafft eine zuverlässige Datenbasis, mit der Firmen bessere Entscheidungen treffen und die Ergebnisse von KI verlässlicher machen können. Die Lösung harmonisiert Daten aus den geschäftskritischen Anwendungen von Unternehmen mit Funktionen für “Data Engineering” und Geschäftsanalysen.

Die Walldorfer kooperieren beim Management der neuen Lösung mit dem US-amerikanischen Softwarekonzern Databricks. Dabei werden nach Firmenangaben Technologien von Databricks für Data Engineering, maschinelles Lernen und KI-Workloads bereits integriert. “SAP Business Data Cloud erlaubt es, Geschäftsdaten für Unternehmens-KI optimal zu nutzen. Die bahnbrechende Lösung kombiniert das beispiellose Know-how von SAP bei geschäftskritischen, durchgängigen Prozessen und Daten mit umfangreicher Semantik mit der herausragenden Kompetenz von Databricks in Data Engineering. Das hilft Unternehmen, noch mehr aus ihren Daten herauszuholen“, sagte SAP-CEO Christian Klein. bos

|

|

|

CEO.Standpunkt

|

|

Jacqueline Fechner ist CEO Germany von DXC Technology.

|

|

Digitalisierung: “Deutschland braucht #Umsetzer”Von Jacqueline Fechner

Von 9,6 auf 20,5 Milliarden Euro: So stark sind die staatlichen Digitalausgaben in den letzten vier Jahren gestiegen. Dennoch rangiert Deutschland in der EU bei digitalen Behörden nur auf Platz 21. Das zeigt: Wir investieren viel Geld in wenig Fortschritt. Denn Geld allein reicht nicht aus – es braucht den Mut zur Umsetzung.

Was fehlt, ist nicht die Technologie, sondern die Entschlossenheit, sie konsequent zu nutzen. Deutschland diskutiert, während andere Länder einfach machen. Deshalb haben wir von DXC pünktlich zur Wahl unsere Kampagne gestartet. Seit letzter Woche hängen im Berliner Regierungsviertel auf 90 digitalen Leinwänden unsere Botschaften: “Deutschland braucht #Umsetzer.” Denn dieses Land braucht keine weiteren Strategiepapiere, sondern Entscheiderinnen und Entscheider, #Umsetzerinnen und #Umsetzer, die digitale Lösungen jetzt realisieren.

Milliarden von Euro hat Deutschland in den letzten Jahren in die Verwaltungsdigitalisierung investiert – doch der Alltag zeigt: Noch immer müssen Originalunterschriften per Post verschickt werden, digitale Bürgerkonten sind nicht flächendeckend verfügbar.

Dabei können deutsche Behörden digital – wenn man sie nur lässt. Baden-Württemberg hat es mit unserer Unterstützung mit der E-Akte bewiesen. 183 Landesbehörden, 55.000 Nutzerinnen und Nutzer, drei Millionen gescannte Seiten pro Jahr. Kein Papierchaos mehr, keine verlorenen Dokumente, keine unnötigen Behördengänge. Während in anderen Bundesländern noch geprüft wird, ob Digitalisierung überhaupt möglich ist, läuft das System hier längst.Die Wirtschaft ist nicht besser – nur lauterAuch in der Wirtschaft hält sich der Stillstand hartnäckig. 80 Prozent der Unternehmen mit über 20 Mitarbeitenden nutzen laut Branchenverband Bitkom weiterhin das Fax. Nur sieben Prozent treiben die Digitalisierung gezielt mit klaren Strategien voran, der Rest experimentiert oder wartet ab – und verliert damit wertvolle Zeit im globalen Wettbewerb.

Dabei gibt es viele positive Beispiele. Gemeinsam mit dem Netzbetreiber Bayernwerk haben wir einen digitalen Assistenten entwickelt, der Mitarbeitenden Sicherheits-Updates, technische Richtlinien und ihre nächsten Aufgaben übersichtlich bereitstellt. Kein langes Suchen, kein Papier – stattdessen klare Prozesse und effizientere Abläufe.

Doch Digitalisierung ist mehr als neue Tools. Es geht um automatisierte Prozesse, effiziente Abläufe, datengetriebenes Arbeiten. Zwar ist der Digitalisierungsindex der deutschen Wirtschaft zuletzt von 108,1 auf 113,6 Punkte gestiegen. Das ist ein Fortschritt, aber noch kein Durchbruch. Während große Unternehmen in digitale Technologien investieren, hinkt der Mittelstand hinterher. Besonders beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz zeigt sich das Defizit: Nur elf Prozent der KMUs nutzen KI. In Großunternehmen sind es bereits 35 Prozent.Was Deutschland jetzt tun mussDie Lösungen liegen längst auf dem Tisch: digitale Identitäten, automatisierte Verwaltungsprozesse, durchgängige Datennutzung. Länder wie Estland oder Dänemark machen es uns vor: 95 Prozent aller Behördengänge können dort online erledigt werden. Warum gibt es hierzulande kein zentrales digitales Bürger- und Servicekonto? Warum müssen Unternehmen für jeden Standort mit einer anderen Behörde verhandeln?

Jeder zweite Mittelständler fühlt sich von Bürokratie ausgebremst. Viele Unternehmen scheuen Investitionen in digitale Prozesse, weil regulatorische Unsicherheiten sie ausbremsen. Doch Nichtstun ist das größere Risiko. Wer heute nicht automatisiert, verliert morgen den Anschluss. Unternehmen brauchen schnellere Genehmigungen für digitale Technologien, verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen und gezielte Förderung für die digitale Transformation.

Es braucht mehr als Strategiedebatten, es braucht Entscheidungen. Weniger Pilotprojekte, mehr Umsetzung. Weniger Papierberge, mehr digitale Schnittstellen. Weniger Zögern, mehr Machen.

Deutschland hat die Technologie, das Wissen und die Mittel. Doch Fortschritt entsteht nicht durch weitere Diskussionen. Deutschland braucht Umsetzer. Und die Zeit zu handeln ist jetzt.

Jacqueline Fechner ist CEO Germany von DXC Technology. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten IT-Berater und IT-Dienstleister mit mehr als 130.000 Mitarbeiter in über 60 Ländern; davon arbeiten in Deutschland 1.800 Mitarbeiter.

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Die deutsche Investitionsschwäche: Warum gibt es sie, warum ist sie wichtig und was sollte die nächste Bundesregierung dagegen tun?Von Reint Gropp

Deutschland befindet sich schon im zweiten Jahr in einer Rezession und Wachstum ist laut der Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute auch 2025 nicht zu erwarten. Viel schlimmer ist allerdings, dass neue Prognosen des langfristigen Wachstums im Gleichgewicht (das sogenannte Produktionspotenzial) dramatisch niedrigere Wachstumsraten für die nächsten 20 Jahre vorhersagen, wenn sich die Wirtschaftspolitik nicht deutlich ändert.

In den letzten 20 Jahren ist Deutschland real (also die Inflation herausgerechnet) um rund 1,5 Prozent pro Jahr gewachsen. Das ist etwas besser als viele europäische Länder, aber deutlich niedriger als die USA. Laut der Schätzungen würde sich das Gleichgewichtswachstum auf rund 0,7 Prozent pro Jahr in den nächsten 20 Jahren reduzieren. Auf den ersten Blick scheint das nur ein recht kleiner Unterschied zu sein, aber durch den Zinseszinseffekt sind die Einkommensunterschiede nach 20 Jahren dramatisch: Bei einem Durchschnittswachstum von 0,7 Prozent pro Jahr würde ein durchschnittliches Einkommen von heute 50.000 Euro in 20 Jahren auf rund 66.000 Euro anwachsen; bei einem Wachstum von durchschnittlich 1,5 Prozent wie in der Vergangenheit auf rund 116.000 Euro, also fast das Doppelte. Noch einmal: Diese Berechnung ist völlig unabhängig von Preissteigerungen.

Investitionsschwäche belastet Wirtschaft Warum haben dann die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen für das Gleichgewichtswachstum so dramatisch reduziert? Einer der wichtigsten Faktoren ist das Produktivitätswachstum, grob gesagt also der Output pro Arbeitnehmer. Höherer Output pro Arbeitnehmer führt zu höheren Löhnen und Gehältern. Wir erwarten hier deutlich geringere Steigerungen als in den vergangenen Jahren. Warum ist das so und was könnte die zukünftige Bundesregierung tun, um das Blatt noch zu wenden? Eine der wichtigsten Beobachtungen, die die gegenwärtige Wirtschaftsschwäche, aber auch die reduzierten Erwartungen für die Zukunft erklären, ist die Investitionsschwäche der Wirtschaft, sowohl im Privatsektor als auch der öffentlichen Hand. Investitionen sind ein ganz wichtiger Bestimmungsfaktor für das zukünftige Wachstum: Eine Wirtschaft, die heute nicht investiert, ist in der Zukunft weniger produktiv.

Wenn man Unternehmen fragt, warum sie nicht investieren, dann erwähnen sie zuallererst bürokratische Hemmnisse, Energiekosten, (zu erwartende) steigende Lohnnebenkosten und Arbeitskräftemangel. Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen an die zukünftige Bundesregierung:

Bürokratieabbau Den Abbau von Bürokratie haben sich alle Parteien auf die Fahne geschrieben, allerdings das auch schon seit vielen Jahren, in denen die Bürokratie dramatisch zugenommen und nicht abgenommen hat. Fast noch schlimmer ist dabei, dass es möglich ist, bei Großansiedlungen bürokratische Prozesse stark zu verkürzen (siehe Intel oder Tesla). Diese Ungleichbehandlung verstärkt noch die Frustration der Unternehmen. Ein neuer Ansatz muss her, in dem der Staat systematisch wieder vom übergriffigen zum dienstleistenden Staat wird. Das bedeutet, dass es nicht ohne ein groß angelegtes Re-Training Programm gehen wird, in dem Mitarbeiter in den Ministerien im Bund und in den Ländern, sowie (und vielleicht besonders dort) in den kommunalen Verwaltungen ihre Rolle als Dienstleister neu begreifen müssen. Für öffentliche Investitionen gilt: Verfahren müssen verkürzt und Prioritäten gesetzt werden, welche Vorschrift und welches öffentliche Ziel Vorrang vor anderen Vorschriften oder Zielen hat.

Klima- und EnergiepolitikEs ist klar, dass es in der Klima- und Energiepolitik einen Zielkonflikt gibt: Einerseits sind hohe CO₂-Preise notwendig, um die richtigen Anreize für Energieeinsparung und Innovation zu liefern, ohne die die Energiewende nicht machbar ist. Andererseits bedeutet das aber auch Belastungen für Haushalte (Benzinkosten, Heizkosten) und Unternehmen. Zunächst einmal muss dieser Zielkonflikt klar benannt werden und nicht, wie in der Vergangenheit, verheimlicht werden. Er muss eingebettet werden in eine transparente Strategie, die den Haushalten und Unternehmen Planungssicherheit gibt. Nur die größten Härten dürfen abgefedert werden: Klimapolitik ist eine Investition in die Zukunft, die teuer ist, sich aber lohnt, da die Alternative noch teurer wäre. Es ist ein Fehler so zu tun – wie das einige Parteien lange getan haben -, als würde es nur Gewinner der Klimapolitik geben. Diese Strategie sollte im Rahmen der europäischen Klimaziele, europäischer Klimazölle und dem sektorübergreifenden europäischen Handelssystem für CO₂-Zertifikate stattfinden. Alleingänge auf nationaler Ebene sind nicht nur sinnlos, sondern schädlich.

Demografie und das RentensystemDas deutsche Rentensystem, das auf einem Umlageverfahren beruht, steht kurz vor dem Kollaps. Ein Umlageverfahren, in dem gegenwärtige Arbeitnehmer die Renten der gegenwärtigen Rentner finanzieren, funktioniert, solange die Bevölkerung wächst oder zumindest nicht schrumpft. Sobald die Anzahl der gegenwärtigen Arbeitnehmer relativ zu der Anzahl der gegenwärtigen Rentner abnimmt, müssen entweder die Rentenbeiträge dramatisch erhöht oder die Renten dramatisch gekürzt werden. Arbeitgeber befürchten, aufgrund der unqualifizierten Aussagen einiger Parteien (“die Rente ist sicher”), dass Lohnnebenkosten dramatisch steigen werden, was auch zu der Zurückhaltung bei Investitionen beiträgt, da es nicht klar ist, ob sie sich dann noch lohnen würden.

Ein mutiger Schritt in Richtung Kapitaldeckungsverfahren, in dem jeder Arbeitnehmer seine Rente zumindest zum Teil selbst anspart, möglicherweise in einem Staatsfonds, ist überfällig. Vorschläge liegen unter anderem vom Sachverständigenrat vor, Vorbilder könnten andere Länder wie Schweden sein. All das ist völlig unabhängig davon, dass man das Arbeitskräftepotenzial erhöhen muss, sowohl durch Einwanderung, als auch durch eine bessere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, sowie Verlängerungen der Wochen und Lebensarbeitszeit. Alles bittere Pillen, die aber nur noch bitterer werden, wenn man ihr Schlucken vertagt, wie in den letzten Jahren.

Im Moment ist es so, dass die höchste Einkommenssteuerlast bei mittleren Einkommen anfällt. Im internationalen Vergleich wird dadurch Deutschland immer weniger attraktiv für gut ausgebildete Mitarbeiter. Reformen sind nicht leicht, da die meisten Steuereinnahmen von mittleren Einkommen kommen und man bei jeder sinnvollen Reform zwangsläufig auch die höheren Einkommen entlastet. Aus Sicht der Attraktivität des deutschen Standortes ist es aber unerlässlich, das Problem mutig anzugehen, auch wenn es zu Steuerausfällen führt. Das heißt aber eben auch, dass eine Schuldenbremse nur dann beibehalten werden kann, wenn sie diese Reformen, die alle teuer sind, nicht behindert.

Alle Reformen sind Investitionen in die Zukunft, in dem Sinne, dass sie Investitionen in Deutschland attraktiver machen und die Wachstumsschwäche Deutschlands reduzieren würden. Investitionen in öffentliche Bildungseinrichtungen spielen dabei auch eine entscheidende Rolle, denn wenn Deutschland im internationalen Wettbewerb bestehen will, dann muss es sich auf seine ökonomischen Stärken besinnen und das sind ein exzellentes Bildungssystem vom Kindergarten bis zu den Universitäten, starke mittelständische Unternehmen und ein effizienter Staat. Wenn man sich die Parteiprogramme der meisten Parteien zur Bundestagswahl anschaut, kann man allerdings Zweifel daran haben, ob das verstanden wird. Dabei ist es gar nicht einmal so, dass die Probleme nicht erkannt werden, sondern eher, dass keine mutigen strategischen Lösungen angeboten werden, die die Zusammenhänge zwischen Bürokratie, Investitionen, Einkommensteuern, Energie und Klimawandel erkennen.

Professor Reint Gropp ist Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Der Ökonom forschte jahrelang bei der EZB und der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Zuvor war er für den IWF in Osteuropa, Afrika und Asien tätig.

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |