|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#16

/

05. April 2025

|

|

|

Executive.Summary: Was Deutschland bei Rechenzentren tun muss, um in der Digitalisierung mitzuhalten

|

|

CEO.Talk: HUK-CEO Heitmann optimistisch für 2025

|

|

CEO.Picks: Deutsche Unternehmen müssen KI resilient und nachhaltig managen

|

|

Handelskrieg: Folgen von Trumps Rundumschlag für die EU-Agrarwirtschaft bedeutet

|

|

Verbände: Wirtschaft fordert von Union und SPD mehr Reformwillen

|

|

Umwelt: Wie Heidelberg Materials Bauboom und Klimaschutz in Afrika vereinen will

|

|

CEO.Presseschau: Allianz-Vorständin Wagner setzt auf Vielfalt + Das verdienen die Ruhr-CEOs + Christine Lagarde warnt vor Ungleichheit

|

|

CEO.Index: Adidas-Chef Gulden arbeitet sich nach vorn

|

|

Fossile Energien: Deutschland nutzt bei Förderung im Ausland viele Schlupflöcher

|

|

Preisregulierung: Wie die KP das Wirtschaftsklima in China verbessern will

|

|

CEO.Personnel: Volvo – Samuelsson wieder zurück + Becker neuer Porsche-Vorstand + Griffiths verlässt Seat

|

|

Batterieproduktion: Kanada und Siemens kooperieren bei KI-Forschung

|

|

Logistik: DHL stärkt Pharma-Geschäft

|

|

Lithium: Der Bergbau kehrt nach Sachsen zurück

|

|

CEO.Economics: Michael Böhmer plädiert für eine moderne Erbschaftssteuer

|

|

CEO.Standpunkt: Wolfgang Weber zu industrieller KI

|

|

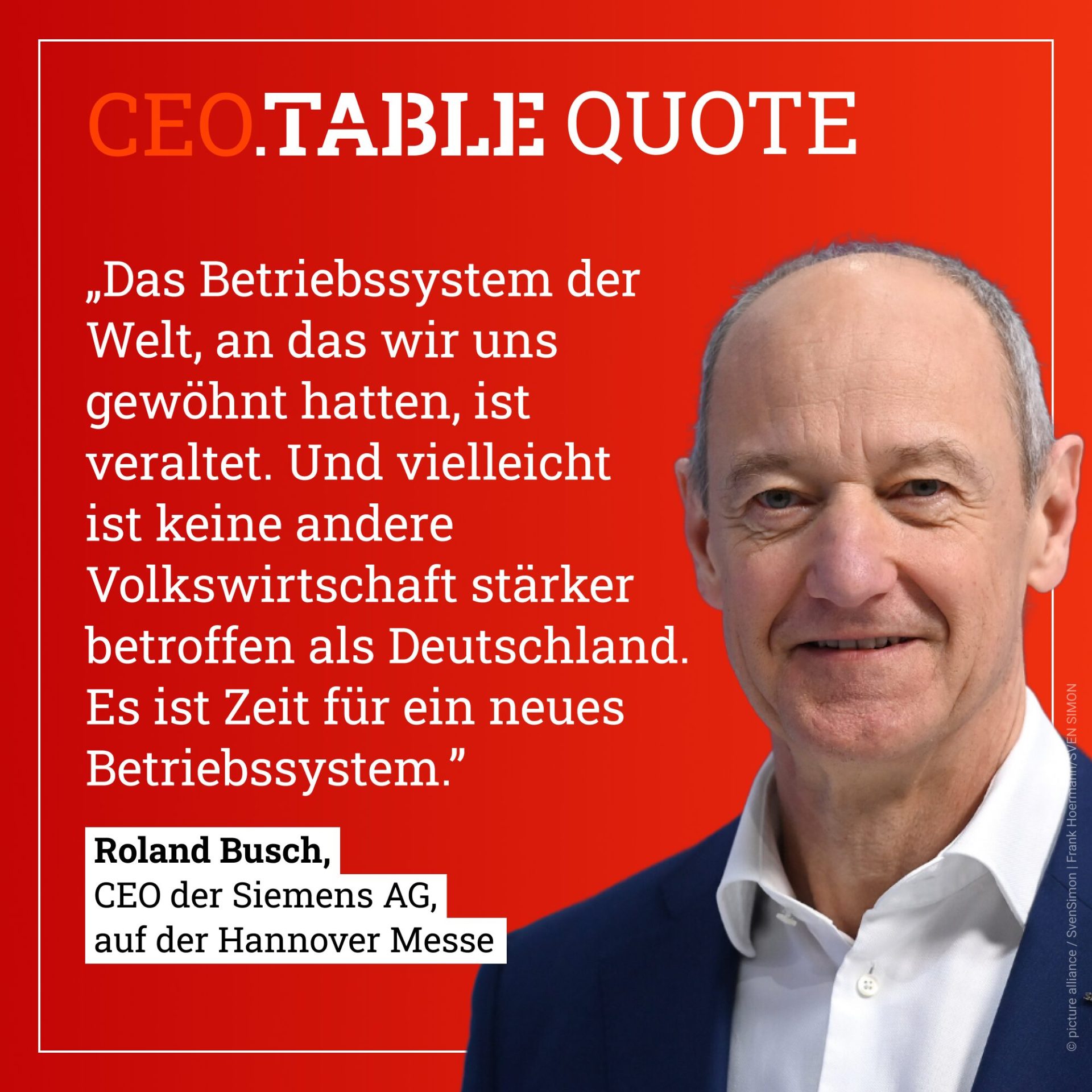

CEO.Quote: Roland Busch über Reformbedarf

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Rechenzentren: Hinter diesen Glasscheiben wird viel Energie gebraucht.

|

|

Was Deutschland bei Rechenzentren tun muss, um in der Digitalisierung mitzuhaltenvon Kristián Kudela und Deniz Karaaslan

Beim Aufbau leistungsfähiger Rechenzentren, die für die Digitalisierung der Wirtschaft existenziell sind, hinkt Deutschland laut Experten mindestens drei Jahre den USA hinterher. Sollten Weichen jetzt nicht zeitnah gestellt werden, verliert Deutschland auch noch das innereuropäische Standortrennen gegen die skandinavischen Staaten. Davor warnen Markus Keller und Lars Riegel, Autoren einer unveröffentlichten internationalen Rechenzentren-Studie der Unternehmensberatungen Egon Zehnder und Arthur D. Little, die dem CEO.Table vorliegt. Dabei steht die Branche zudem vor zentralen Herausforderungen, darunter der Infrastrukturausbau sowie Führungsqualitäten und mangelndes Spitzenpersonal, heißt es in der Untersuchung.

Der Abstand zu den USA kann sich sogar noch schnell weiter vergrößern, da US-Präsident Donald Trump mit “Stargate” bereits ein voluminöses Investitionsprogramm für Rechenzentren angeschoben hat. Das Joint Venture zwischen OpenAI, Oracle und Softbank investiert in die KI-Infrastruktur 500 Milliarden US-Dollar. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte darauf mit der Ankündigung von 109 Milliarden Euro in KI-Investitionen in Frankreich reagiert. “Wir sind bereit eigenständig in Deutschland in die Entwicklung der Branche zu investieren”, sagt Anna Klaft, Vorstandvorsitzende der German Datacenters Association (GDA) und Vice-President bei Rittal, dem CEO.Table. “Das Kapital ist da. Die nächste Bundesregierung muss aber im Bereich Infrastruktur Geschwindigkeit auf die Straße bringen”, ergänzt Béla Waldhauser, Telehouse-CEO und Vorstandsmitglied beim Climate Neutral Data Centre Pact.

| Anna Klaft, Vorstandsvorsitzende der GDA. |

Union und SPD haben in den Koalitionsverhandlungen angesichts des enormen Nachholbedarfs vereinbart, den Rechenzentrumsstandort Deutschland als Leuchtturm Europas aufzubauen. Sie wollen Cluster und 38 regionale und dezentrale Ansiedlungen unterstützen. “Wir holen mindestens eine der europäischen AI-Gigafactories nach Deutschland und treiben Edge-Computing voran”, heißt es dazu in der Ausarbeitung der Koalitionsarbeitsgruppe Digitales. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) signalisierte, eine AI-Gigafactorie im bevölkerungsreichsten Bundesland zu bauen.

“Unsere Industrie braucht konkrete Handlungsempfehlungen von der neuen Bundesregierung. Alle Fakten liegen auf dem Tisch”, sagt Klaft weiter. Um global wettbewerbsfähig zu werden, müsse Deutschland für den Ausbau seiner Rechenzentrumskapazitäten vor allem eine sichere Stromversorgung rund um die Uhr sowie eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren zum Neubau von “Data-Centers” haben.

Dabei ist die Ausgangslage Deutschlands im internationalen Rennen um leistungsfähige Rechenzentren eigentlich gut. Der zentrale Standort innerhalb Europas, der weltweit größte Internetknoten DE-CIX, hohe Baustandards und relativ gute Latenzzeiten überzeugen. ”Davon profitieren Standorte wie Frankfurt am Main sowie Berlin und Düsseldorf”, sagt Klaft (siehe Grafik). Das Wachstum werde aber inzwischen, wie im Rhein-Main-Gebiet, durch fehlende Flächen- und Stromnetzkapazitäten ausgebremst.

Die Branche kritisiert schon seit Jahrzehnten, dass politische Entscheidungsträger in Deutschland dem Auf- und Ausbau von Rechenzentrums-Kapazitäten zu wenig Relevanz beimessen. Deshalb hatte die GDA für die Koalitionsverhandlungen zahlreiche Vorschläge geliefert. “Das Thema Digitalisierung, darunter auch Netzausbau, also Glasfaser- und Mobilfunknetze, kommt bei den Koalitionsverhandlungen aber nur langsam voran. Ohne neue Lösungen wird Deutschland nicht nur für digitale, sondern für alle Industrien unattraktiv”, erklärt Marc-Alexander Straubinger, Investor bei EQT Partners. Beim Glasfaserausbau liegt Deutschland im Vergleich der OECD-Staaten lediglich auf Platz 36 von 38 Mitgliedsländern.

Für die Zukunftsfähigkeit des Hightech-Standorts Deutschland ist das ein schlechtes Zeugnis. Die Ausbaugeschwindigkeit sei hier zu langsam, warnen die Experten Keller und Riegel. Deshalb suchten inzwischen Firmen, darunter “Hyperscaler” wie Google oder Microsoft, nach Standortalternativen in Europa. Falls Unternehmen keine hohe Latenz benötigten, würden sie die nordischen Staaten präferieren, wo für die Rechenzentren ausreichend Kühlungsmöglichkeiten und niedrige Energiepreise vorhanden seien. “DAX-Konzerne wie Volkswagen oder Mercedes-Benz nutzen schon jetzt Rechenzentren dort, wo es billiger ist”, ergänzt Waldhauser und warnt davor, dass die deutschen Schwergewichte weitere Kapazitäten ins Ausland verlagern könnten.

| Béla Waldhauser, Telehouse-CEO. |

Eine wichtige Rolle spielt in der internationalen Diskussion auch die Kernenergie, die grundlastfähigen Strom in großen Mengen liefern kann. So will etwa Terrapower, das Kernenergie-Start-up von Ex-Microsoft-Chef Bill Gates, zusammen mit einem der größten Betreiber von Rechenzentren in den USA, Sabey Data Centers (SDC), kleine Atomreaktoren nutzen, um Rechenzentren zu betreiben. Schweden setzt ohnehin auf Kernkraft. Und auch in Deutschland gibt es darüber mittlerweile eine Diskussion, da die Union Atomkraftwerke wiederbeleben will, um den steigenden Strombedarf zu decken.

Klaft und Waldhauser fordern deshalb massive Investitionen in Stromnetzkapazitäten. Dafür sei der Leitungsausbau mit einer Höchstspannung von bis zu 380.000 Volt nötig. “Diese haben wir aktuell nicht und das ganze Genehmigungsverfahren dauert zu lange, wie das Beispiel SuedLink zeigt”, sagt Waldhauser. Wenn die Bürokratie hierzulande viel strenger als der europäische Standard sei, überlegten sich Unternehmen zweimal, ob sie nach Deutschland kommen würden.

Siehe zum Thema Rechenzentren auch unsere Rubrik CEO.Picks. | |

|

CEO.Talk

|

|

Klaus-Jürgen Heitmann ist seit 2017 Vorstandssprecher des Versicherungskonzerns HUK-Coburg.

|

|

HUK-CEO Heitmann optimistisch für 2025

Der Klimawandel macht auch dem Versicherungskonzern HUK-Coburg immer mehr zu schaffen und belastet inzwischen erheblich die Schadenbilanz von Deutschlands größtem Autoversicherer. “Früher hatten wir bei einem Hagelschaden eine durchschnittliche Schadensumme von 2.000 Euro, bis maximal 3.500 Euro. Heute sind dies bis zu 6.000 Euro. Das zeigt, wie der Klimawandel durchschlägt und die Versicherer belastet”, sagte Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der Versicherungsgruppe, dem CEO.Table.

Hagelkörner hätten heute zum Teil den Umfang von Tennisbällen. Diese verursachten im Vergleich zu früheren Jahren wesentlich größere Schäden. “Das sind keine Ausnahmen oder Wetterphänomene, das ist inzwischen Realität geworden”, sagte Heitmann. Bei der Autoversicherung, so der CEO weiter, seien Elementarschäden in der Kaskoversicherung enthalten. Diese würden mittlerweile einen Anteil von etwa zehn Prozent der Kaskobeiträge ausmachen, da sie in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen seien.

Um die Bevölkerung vor den finanziellen Folgen von Starkregen, Überschwemmungen oder Erdrutschen durch Extremwetter zu schützen, wollen Union und SPD in einer Koalition eine Pflichtversicherung einführen. Sie soll künftig Unversicherte gegen Elementarschäden absichern. Dazu Heitmann: “Wichtig ist, dass sich Prämien immer am individuellen Risiko orientieren müssen. Gut ist, dass auf Schadenprävention geachtet werden soll und dass der Staat für Extremereignisse eine Staats-Haftung vorsieht.” Dieses Konstrukt, sagte der CEO, solle auch auf Cyberangriffe ausgeweitet werden.

Eine neue Bundesregierung müsse es schaffen, den Wachstumsmotor in Deutschland wieder anspringen zu lassen. Dafür sind nach Auffassung des HUK-Coburg-Chefs mutige Reformen in den Sozialsystemen, dem Arbeitsmarkt und vor allem viel weniger Bürokratie notwendig. “Das ist die Aufgabe, die Union und SPD jetzt stemmen müssen, über Parteigrenzen hinweg, zum Wohl des Landes. Wir brauchen eine Aufbruchstimmung, um wieder mit Innovationen in die Leistungsspitze der Industrieländer vorzustoßen”, sagte Heitmann. Als Beispiel nannte er die Bedingungen für das autonome Fahren. Als Autonation hinke Deutschland in diesem Zukunftsfeld hinterher. “Das ist nicht gut. Es ist sicherlich auch eine Frage des notwendigen Rechtsrahmens. Aber wenn der Staat in solch wichtigen Zukunftsfragen so langsam handelt, dürfen wir uns nicht wundern, dass uns andere Nationen überholen.”

Das Geschäftsjahr 2025 ist nach Angaben Heitmanns sehr gut angelaufen. Alle Sparten würden sich positiv entwickeln. Im Kfz-Bereich würde der Konzern die Marktführerschaft weiter ausbauen und insgesamt auch weiter Personal einstellen. “Für eine Prognose ist es zwar noch zu früh, weil die Unwettersaison noch vor uns liegt, aber ich bin optimistisch, dass wir 2025 wieder ein gutes Geschäftsjahr erzielen und nahtlos an 2024 anschließen”, sagte Heitmann.

Insgesamt hat sich der Kundenbestand der HUK-Coburg 2024 um über 200.000 auf über 13 Millionen erhöht. Die gebuchten Beiträge belaufen sich auf fast zehn Milliarden Euro. Per Saldo verbuchten die Franken zum Jahreswechsel am 1. Januar einen Zuwachs von über 100.000 Kunden, und dies, obwohl sie auch wie ihre Wettbewerber die Beiträge angehoben hatten. Der Konzern versichert inzwischen mehr als 14 Millionen Fahrzeuge. Für 2025 erwartet Heitmann, dass der Versicherer auch in seinem Kerngeschäft Autoversicherungen wieder profitabel wird. Im Geschäft mit Kfz-Policen hatten die Franken im vergangenen Jahr 52,2 Millionen Euro Verlust eingefahren, 2023 waren es noch 216,3 Millionen Euro. Das Geschäftsergebnis 2024 des Konzerns beträgt insgesamt 541 Millionen Euro vor Steuern (Vorjahr: 451 Millionen Euro). Nach Steuern beläuft es sich auf über 349 Millionen Euro (298 Millionen Euro).

Das ganze Wortinterview mit Klaus-Jürgen Heitmann lesen Sie unter dem Link. | |

|

CEO.Picks

|

|

Thorsten Lambertus, ESMT Berlin.

|

|

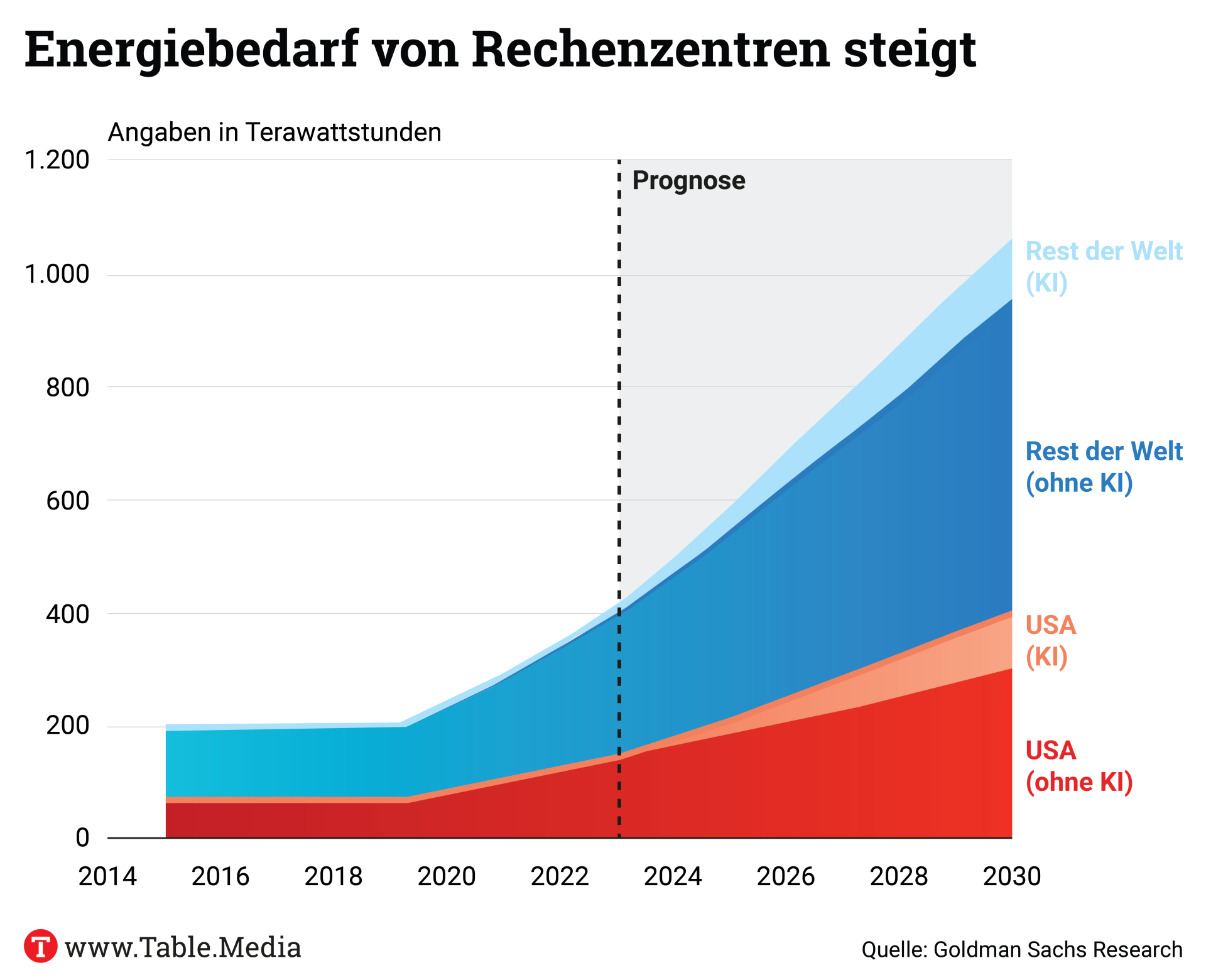

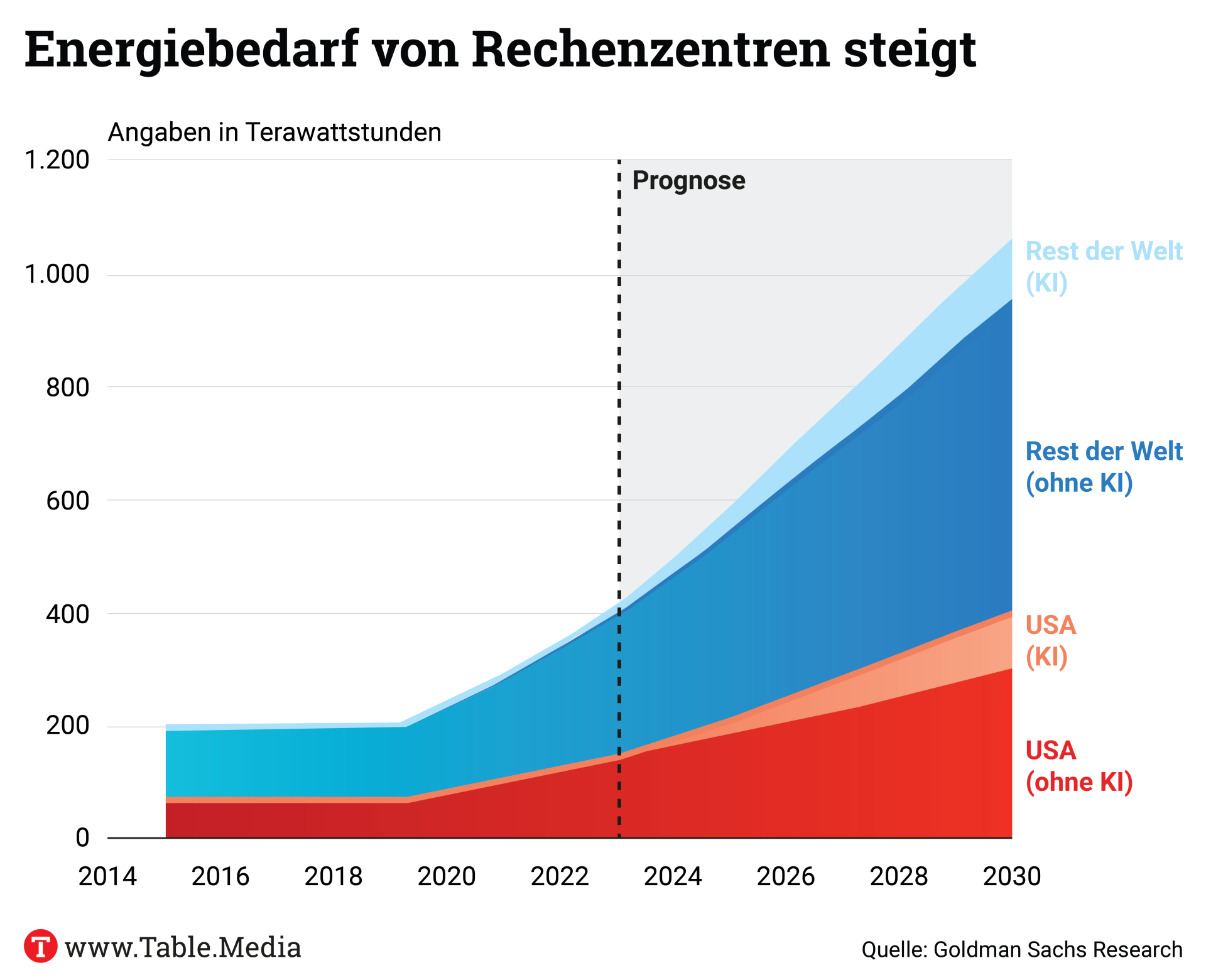

Deutsche Unternehmen müssen KI resilient und nachhaltig managen

Ein Goldman-Sachs-Bericht antizipiert den Anstieg des globalen Data-Center-Energiebedarfs um bis zu 160 Prozent durch KI – und ist mehr als eine technische Randnotiz. Für deutsche Unternehmen zeichnet sich eine zentrale Herausforderung ab: Wie können wir den rasant steigenden Compute-Anforderungen – beflügelt durch die KI-Phantasien in den Life Sciences, der Logistik, Industrie 4.0 oder der Finanzwirtschaft – gerecht werden, ohne unsere Klimaziele oder Kostendisziplin zu gefährden?

Ich habe dieses Thema als meinen “CEO Pick of the Week” gewählt, weil CEOs dringend verstehen müssen: Die Fähigkeit, Compute-Ressourcen effizient, resilient und nachhaltig zu managen, wird zur Kernkompetenz. Mein Appell:

Strategische Gesamtplanung: Verzahnen Sie die gesamte Digitalisierungs- und KI-Roadmap eng mit den Energie- und Nachhaltigkeitszielen. Setzen Sie auf langfristige Infrastrukturstrategien, die Flexibilität und Kosteneffizienz gleichermaßen bieten.

Auf neue Technologien setzen: Neben hocheffizienter Hardware empfiehlt sich die Exploration neuer, ressourcenschonender KI-Algorithmen. Die deutsche Forschungslandschaft besitzt in allen Feldern herausragende Stärken. Start-ups sind der perfekte Partner, um neue Technologien kommerziell einzusetzen.

Nachhaltigkeit: Verankern Sie Nachhaltigkeit nicht nur als Pflicht, sondern als Differenzierungsmerkmal – Investoren und Kunden honorieren glaubwürdige Initiativen.

KI verändert nicht nur Produkte und Prozesse – sondern auch unsere Anforderungen an Infrastruktur. Wer jetzt vorausschauend investiert, sichert sich Zukunftsfähigkeit in einer Industrie-Ära, die wesentlich auf Rechenleistung fußt.

Thorsten Lambertus ist Managing Director beim Institute for Deep Tech Innovation (DEEP) an der ESMT Berlin. | |

|

CEO.News

|

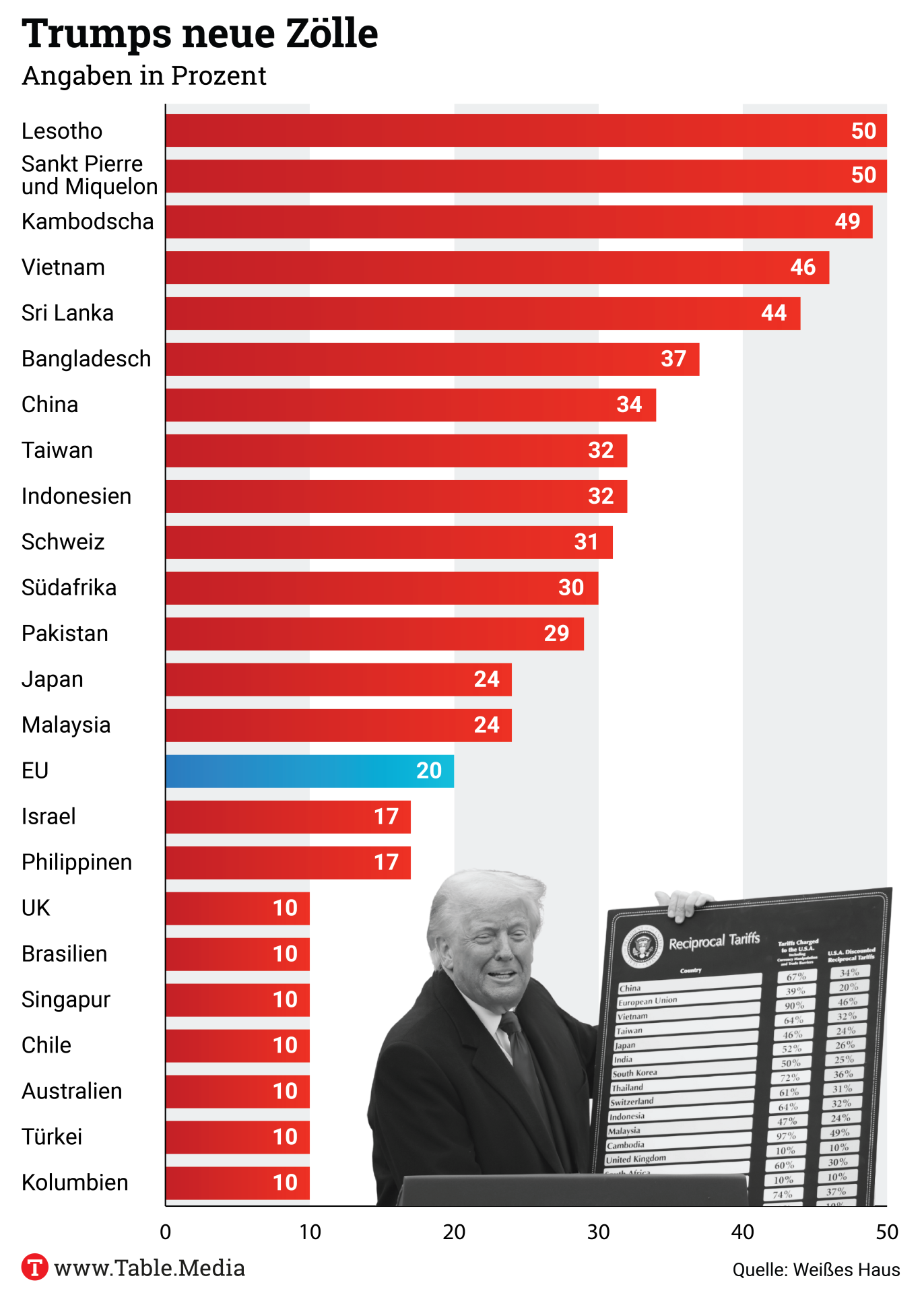

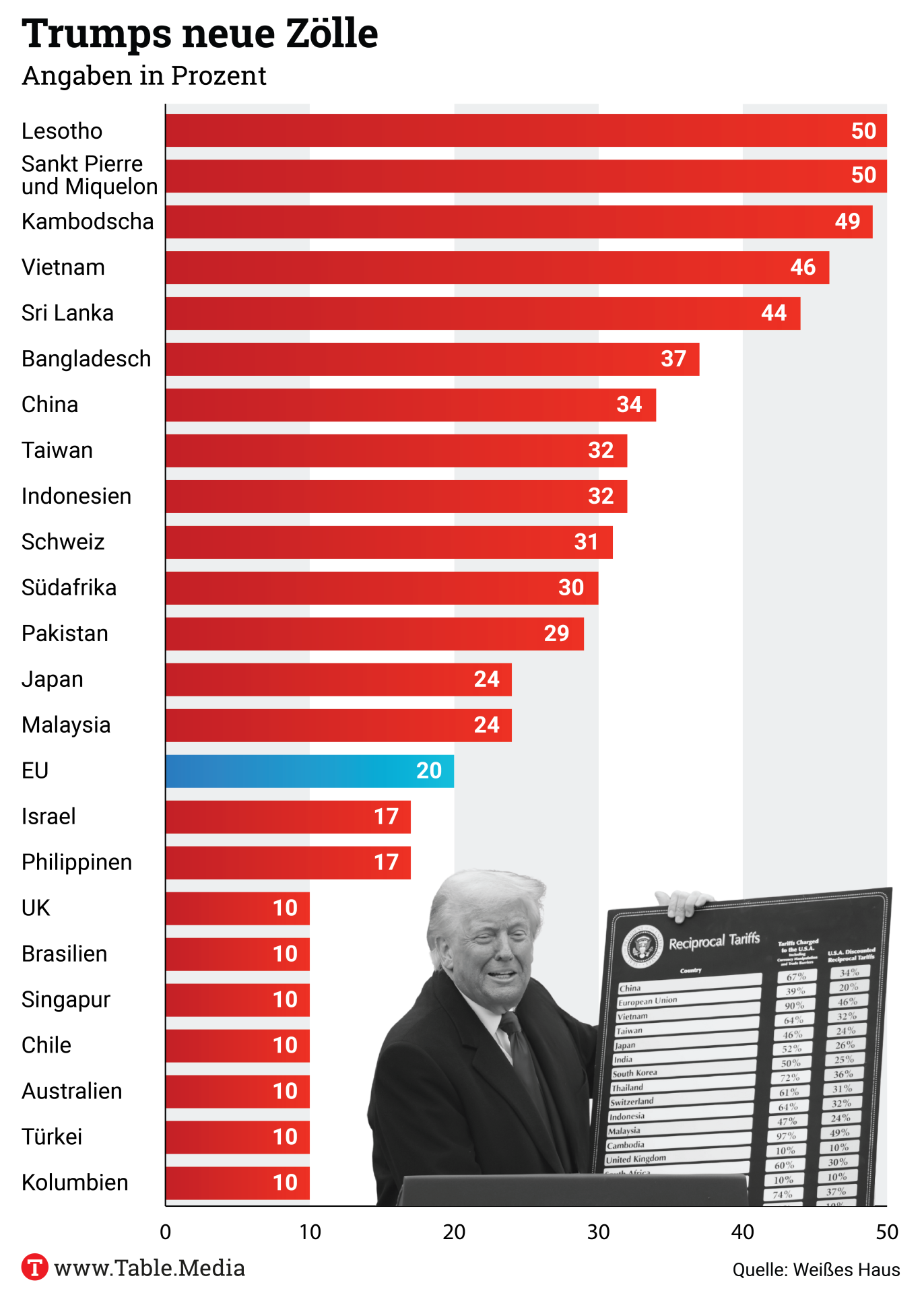

Handelskrieg: Was Trumps Rundumschlag für die EU-Agrarwirtschaft bedeutet

Der Export von Milchprodukten und Schweinfleisch aus der EU in die USA wird unter den höheren US-Zöllen leiden. EU-Exporteure dürften sich in den USA bald mit einem Mindestzoll von 20 Prozent konfrontiert sehen.

Für die EU-Milchindustrie sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt. EU-Molkereien erzielten in den USA im Jahr 2024 Exporterlöse von 2,1 Milliarden Euro. Ähnlich wie bei Milch ist die Lage bei Schweinefleisch. Im Jahr 2024 exportierte die EU-Schweinefleischerzeugnisse im Wert von 639 Millionen Euro in die USA. In welchem Szenario europäische Molkereien und Schlachtunternehmen aber sogar von Trumps Handelskrieg profitieren könnten, lesen Sie im Agrifood.Table. Henrike Schirmacher

Zum Thema Trumps neue Zölle, lesen sie auch den Africa.Table.

|

|

Wirtschaft fordert von Union und SPD mehr Reformwillen

Mehr als 100 Wirtschaftsverbände schlagen Alarm, weil sie von der neuen Bundesregierung weitreichende Umstrukturierungen erwarten, in den Koalitionsverhandlungen aber zu wenig Ansätze dafür erkennen. “Der Eindruck verfestigt sich, dass die Politik das Ausmaß der strukturellen, in Teilen hausgemachten Krise immer noch unterschätzt. Was die Unternehmen jetzt brauchen, sind tiefgreifende Reformen”, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov dem CEO.Table.

Geschlossen haben die Verbände – darunter die DIHK, der BDI, das ZDH und der BGA – die Union und die SPD aufgefordert, in den Koalitionsverhandlungen wirtschaftspolitische Themen stärker in den Fokus zu rücken. In ihrer gemeinsamen Erklärung fordern sie unter anderem eine spürbare Senkung der Unternehmenssteuerlast auf höchstens 25 Prozent. Derzeit nimmt Deutschland mit rund 30 Prozent im weltweiten Vergleich eine Spitzenposition ein. Hinzu kommen Forderungen nach dem Abbau bürokratischer Hürden, wettbewerbsfähigen Energiepreisen sowie nachhaltiger Entlastungen bei den Sozialausgaben. Neue Schulden allein würden laut der Wirtschaftsverbände nicht ausreichen, um Deutschland auf einen Wachstumspfad zu führen.

Während die Weltwirtschaft ein moderates Wachstum verzeichnet, gerät Deutschland wirtschaftlich weiter ins Hintertreffen. Die OECD hat ihre Wachstumsprognose für 2025 zuletzt erheblich gesenkt – auf nur noch 0,4 Prozent, nach einem Rückgang von minus 0,2 Prozent im Jahr 2024. Auch für 2026 rechnet sie lediglich mit einem Wachstum von 1,1 Prozent. Damit bleibt Deutschland deutlich hinter dem Durchschnitt des Euroraums zurück, für den die OECD im kommenden Jahr ein Wachstum von 1,0 Prozent prognostiziert. Lisa Brunßen/Alexander Güntzler

|

|

|

Dominik van Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials, setzt weiter auf Afrika. (Heidelberg Materials)

|

|

Wie Heidelberg Materials Bauboom und Klimaschutz in Afrika vereinen will

Vor rund zwei Wochen hat der Baukonzern Heidelberg Materials seinen Geschäftsbericht vorgestellt. Darin findet sich erneut ein Bekenntnis für ein verstärktes Afrikageschäft – unter anderem durch den Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Marokko. 2024 war der Konzernbereich Afrika-Mittelmeerraum-Westasien für gut zehn Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich. 104 Millionen Euro investierte das Unternehmen im vergangenen Jahr in diesem Konzernbereich. Gleichzeitig kämpft Heidelberg Materials wie der gesamte Bausektor mit dem massiven CO₂-Ausstoß, der bei der Produktion von Zement entsteht. Bis 2050 will der Konzern klimaneutral werden. In Norwegen wurde dafür unlängst eine erste CCS-Anlage (Carbon Capture and Storage) am Heidelberg-Werk im norwegischen Brevik eröffnet, in Afrika sind die Ansätze jedoch noch kaum fortgeschritten. Allerdings: In Marokko will das Unternehmen ab 2026 das abgeschiedene CO₂ für die Produktion von Mikroalgen verwenden, beispielsweise für Tierfutter oder Düngemittel. Welche weiteren Ansätze das Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent plant, lesen Sie im Africa.Table. David Renke

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

Finanzpakete treiben deutschen Aktienmarkt

Der deutsche Aktienmarkt profitiert von den milliardenschweren Finanzpaketen der Bundesregierung. Laut einer Analyse von Deutschlands größter Privatbank Berenberg hat die dadurch ausgelöste Markteuphorie zu einer kurzfristigen Neubewertung deutscher Unternehmen geführt. Damit schafft die Politik bei Anlegern einen Anreiz, gerade Unternehmen mit einem hohen Deutschland-Exposure mehr Vertrauen zu schenken, heißt es in der Analyse.

Obwohl die Verabschiedung der Finanzprogramme ein “Game-Changer” sei, rät Andreas Strobl, Leiter Deutsche Aktien bei Berenberg, zur Vorsicht: “Anleger sollten dennoch eine differenzierte Betrachtung vornehmen, denn nicht jede Kursrallye spiegelt auch ein nachhaltiges Gewinnpotenzial wider.” Maßgebliche Faktoren für eine erfolgreiche Realisierung seien unter anderem die noch unklaren Verteilungen der Mittel. Lisa Brunßen/Alexander Güntzler

|

|

Fleischkonsum: Wissenschaftler sieht noch keine Trendwende

Essen die Deutschen nach jahrelangem Rückgang des Konsums wieder mehr Fleisch? Kurt Gedrich, Projektleiter der Bayerischen Ernährungsstudie, ist skeptisch. “Ich wäre vorsichtig, eine Trendwende auszurufen”, sagte er im Interview mit Table.Briefings. Zum einen steige laut der kürzlich veröffentlichten Versorgungsbilanz Fleisch allein der Konsum von Geflügelfleisch, der von Schwein und Rind gehe dagegen weiter zurück. Zum anderen hätten alle Statistiken und Befragungen spezifische Blindstellen. Welche das sind, lesen Sie im Agrifood.Table. Frederik Bombosch

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Manager Magazin: Renate Wagner setzt auf Vielfalt. Inmitten der politischen Angriffe auf Diversität in den USA bezieht Allianz-Vorständin Renate Wagner klar Position. Sie betont, dass Vielfalt nicht nur ein Selbstzweck sei, sondern sich für Unternehmen wirtschaftlich auszahle, wie die Erfahrungen der letzten Dekade und zahlreiche Studien belegen. (“Diversität ist kein Selbstzweck – sondern ein Business-Case”)

Spiegel: Männer gründen öfter. Die Gründerszene in Deutschland wird weiterhin von Männern dominiert. Frauen sind in Start-ups deutlich unterrepräsentiert, was auf strukturelle Hürden und fehlende Unterstützung zurückzuführen ist. (“Frauenanteil in der Gründerszene sinkt”)

WAZ: Das verdienen die Ruhr-CEOs. Leonhard Birnbaum, CEO von Eon, ist aktuell der Spitzenverdiener unter den Vorstandschefs großer Ruhrgebiets-Konzerne mit einem Jahresgehalt von rund sieben Millionen Euro. Markus Krebber von RWE folgt mit 5,65 Millionen Euro. Die Chemiekonzern-Chefs Markus Steilemann (Covestro), Christian Kullmann (Evonik) und Bill Anderson (Bayer) bewegen sich zwischen 5,01 und 4,82 Millionen Euro. Armin Papperger (Rheinmetall) liegt bei 4,21 Millionen Euro. Vonovia-Chef Rolf Buch bleibt stabil bei 3,92 Millionen Euro, während Brenntag-Chef Christian Kohlpaintner deutliche Gehaltseinbußen auf 2,6 Millionen Euro hinnehmen musste. Miguel López (Thyssenkrupp) schließt mit 2,34 Millionen Euro das Ranking ab. (“Eon, Evonik, RWE und Co: Millionen-Gehälter der Konzernchefs”)

Capital: Annahita Esmailzadeh setzt auf Leistung. Die Microsoft-Managerin Annahita Esmailzadeh kritisiert, dass Leistung in Deutschland oft stigmatisiert wird. Besonders bei jungen Menschen habe harte Arbeit fast schon einen schlechten Ruf. Sie betont jedoch, dass jeder, der Erfolg haben möchte, bereit sein müsse, zusätzliche Anstrengungen zu leisten. (“Microsoft-Managerin: ‘Ein gutes Netzwerk ist wichtiger als Talent’”)

Manager Magazin: Furcht vor Trump. In den USA hat Präsident Donald Trump per Dekret Maßnahmen gegen Diversity ergriffen, was Klagen und den Ausschluss von Staatsaufträgen zur Folge haben könnte. Auch deutsche Vorstände befürchten Sanktionen, und das nicht nur auf dem US-Markt. (“Der neue Kulturkampf in den Konzernen”)

FAZ: KI-Wissen ist notwendig. Vor wenigen Jahren galt digitale Kompetenz in Vorständen und Aufsichtsräten noch als Wettbewerbsvorteil. Heute ist sie eine unverzichtbare Voraussetzung. Unternehmen mit KI-erfahrenen Führungsgremien sind die einzigen, die weiterhin Renditen über dem Branchendurchschnitt erzielen. (“Warum KI-Expertise im Vorstand den Unterschied macht”)

Bloomberg: Christine Lagarde warnt vor Ungleichheit. EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnt vor den Herausforderungen durch KI, die zu mehr Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt und zur Schwächung des europäischen Sozialmodells führen könnten. Sie fordert massive Investitionen in Kompetenzen, um diese Risiken zu mindern, und betont die Bedeutung europäischer Autonomie bei KI-Entwicklungen in einer fragmentierten Welt. (“Lagarde Sees Danger That AI Could Breed Inequality in Europe”)

Washington Post: Verflogener Optimismus. Der anfängliche Optimismus der US-Unternehmensführer nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit ist verflogen. Die Gründe hierfür sind seine unberechenbare Zollpolitik, der Einbruch an den Aktienmärkten, sinkendes Verbrauchervertrauen und Rezessionswarnungen von Ökonomen. (“CEOs are trying to deal with Trump – without becoming targets”)

|

|

|

CEO.Index

|

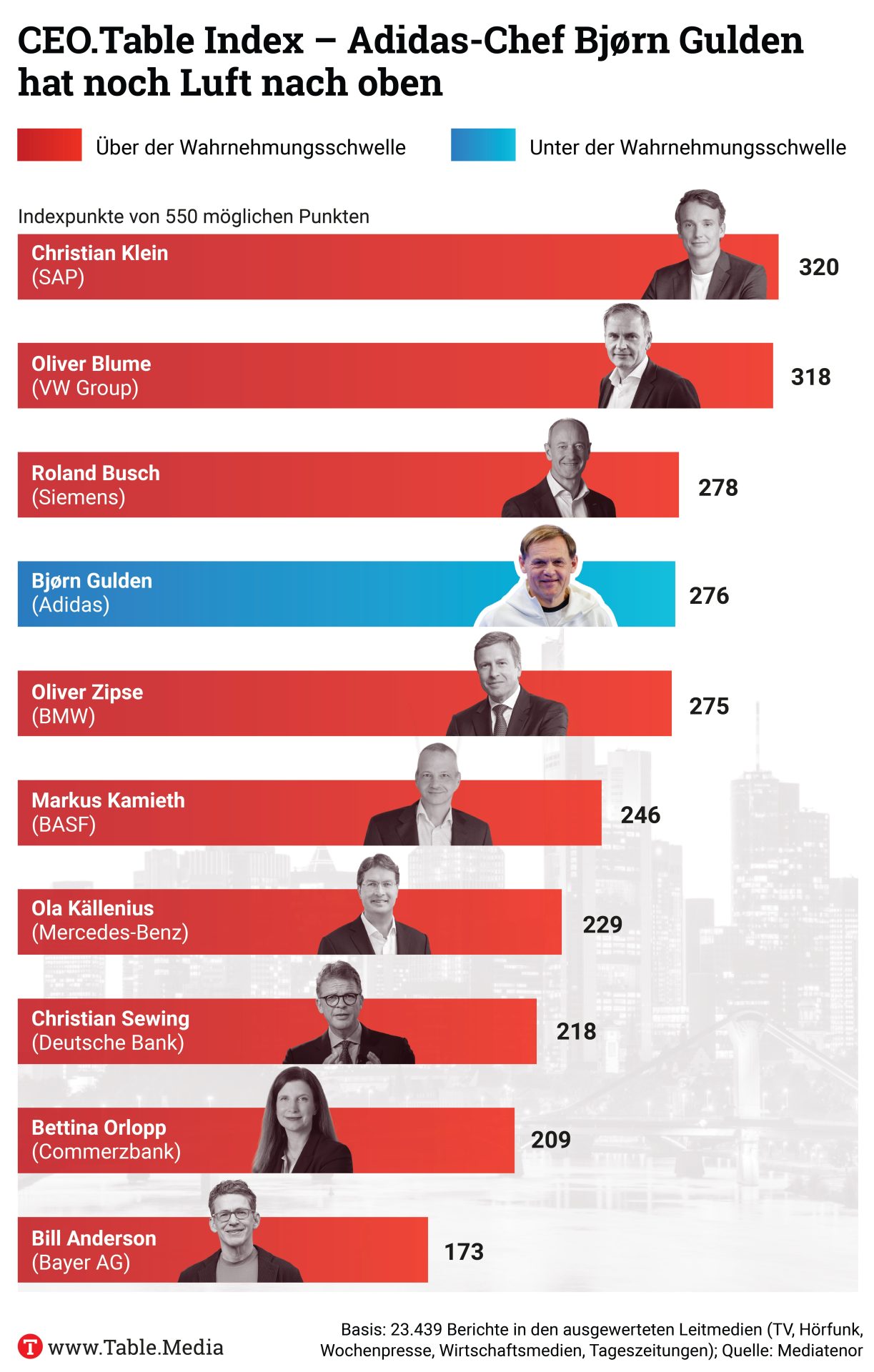

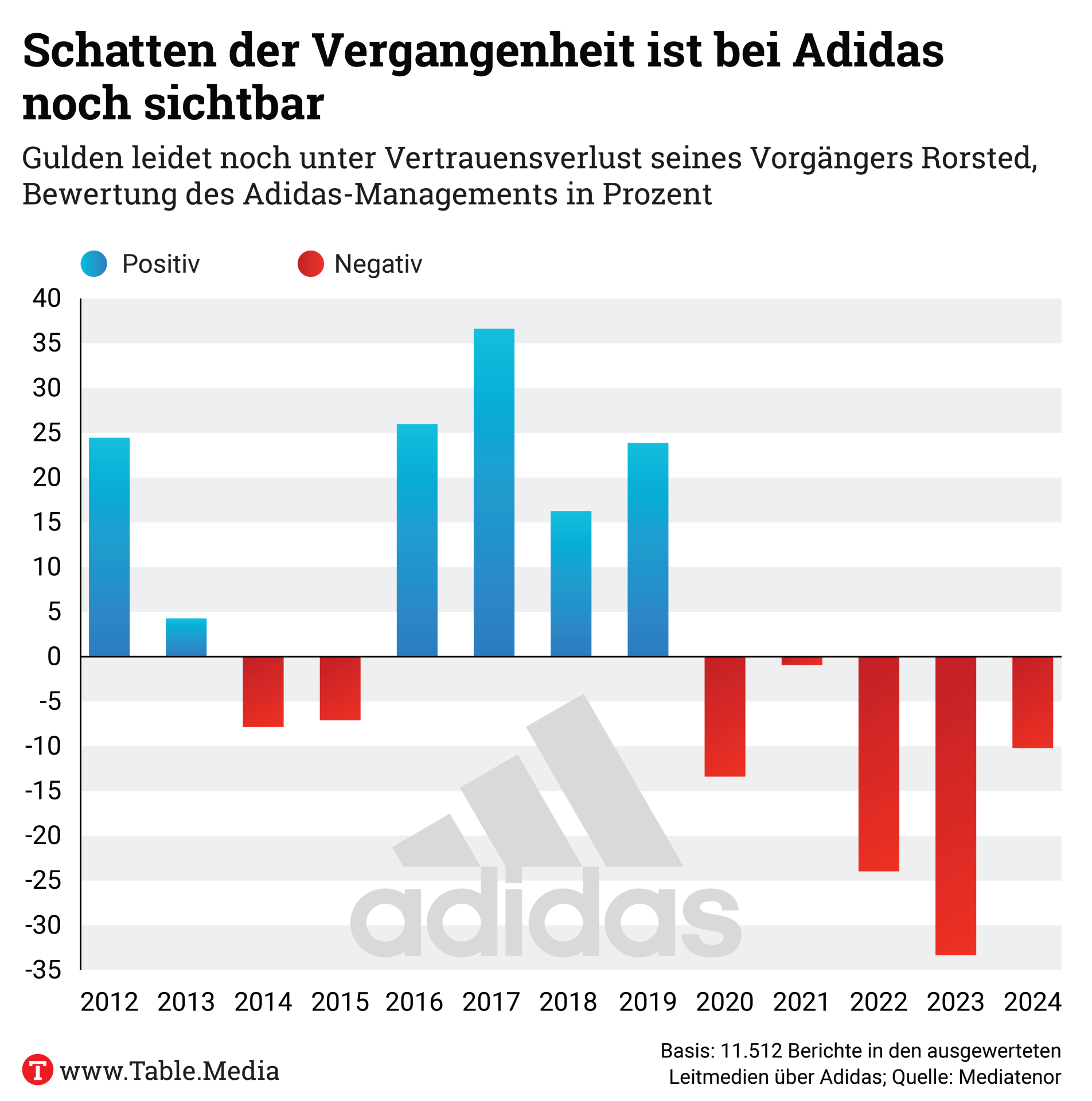

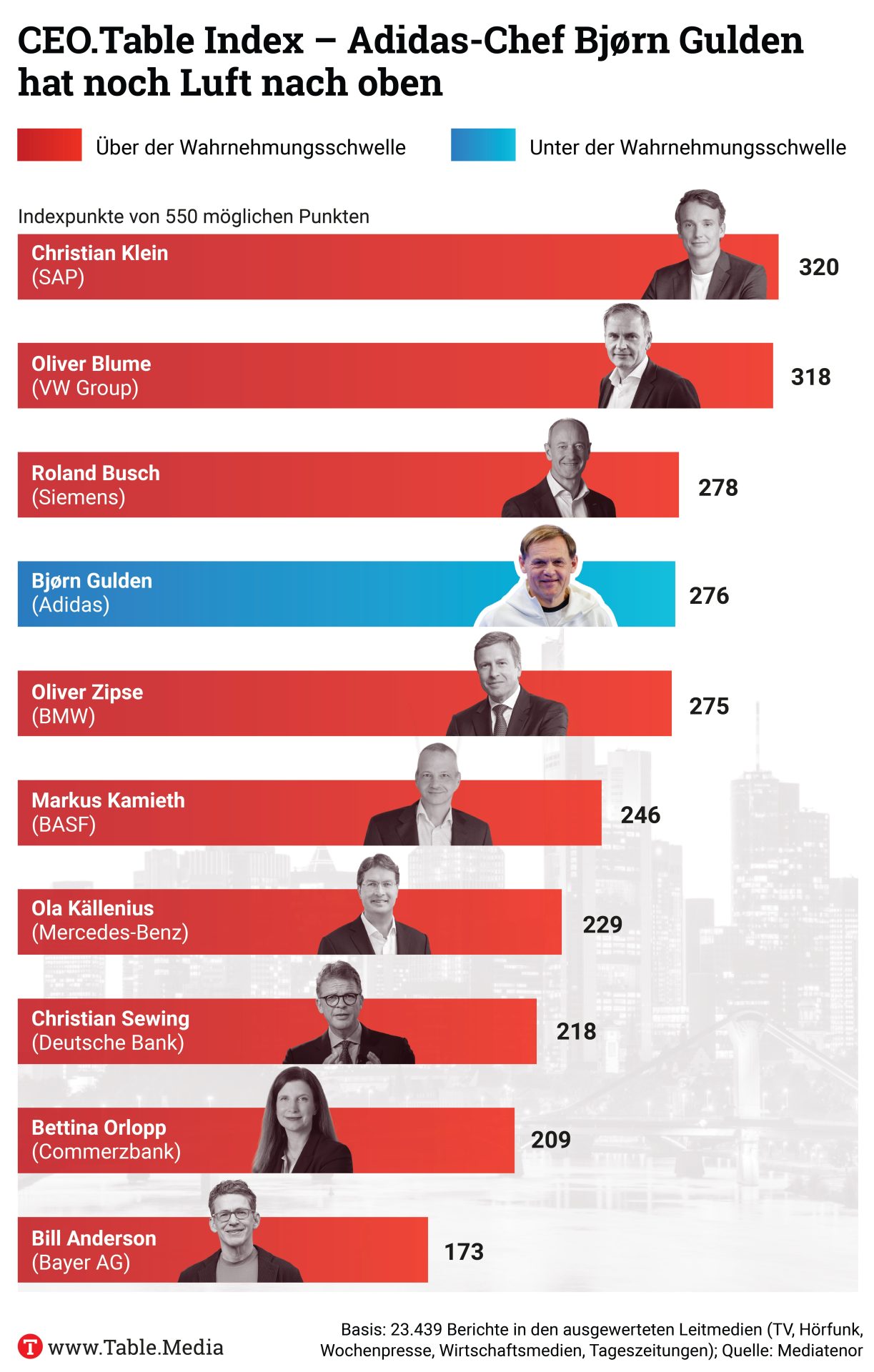

Bjørn Gulden muss noch an seiner Außendarstellung arbeiten

Adidas-CEO Bjørn Gulden schneidet im CEO.Table-Ranking gut ab. Mit 257,5 von 550 möglichen Punkten ist er vergleichbar mit BMW-Chef Oliver Zipse oder Siemens-Vorstandschef Roland Busch. Allerdings kommuniziert Gulden bislang unterhalb der Wahrnehmungsschwelle.

Die Stärken des Managers vom zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt: ein gutes Arbeitgeberimage, seine persönliche Reputation und das positive Nachhaltigkeitsimage des Dax-Konzerns aus dem fränkischen Herzogenaurach. Doch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Norweger noch Herausforderungen meistern muss, die ihn an die Spitze des Rankings führen könnten. Dafür muss er seine Sichtbarkeit erhöhen und die Innovationskraft des Unternehmens steigern.

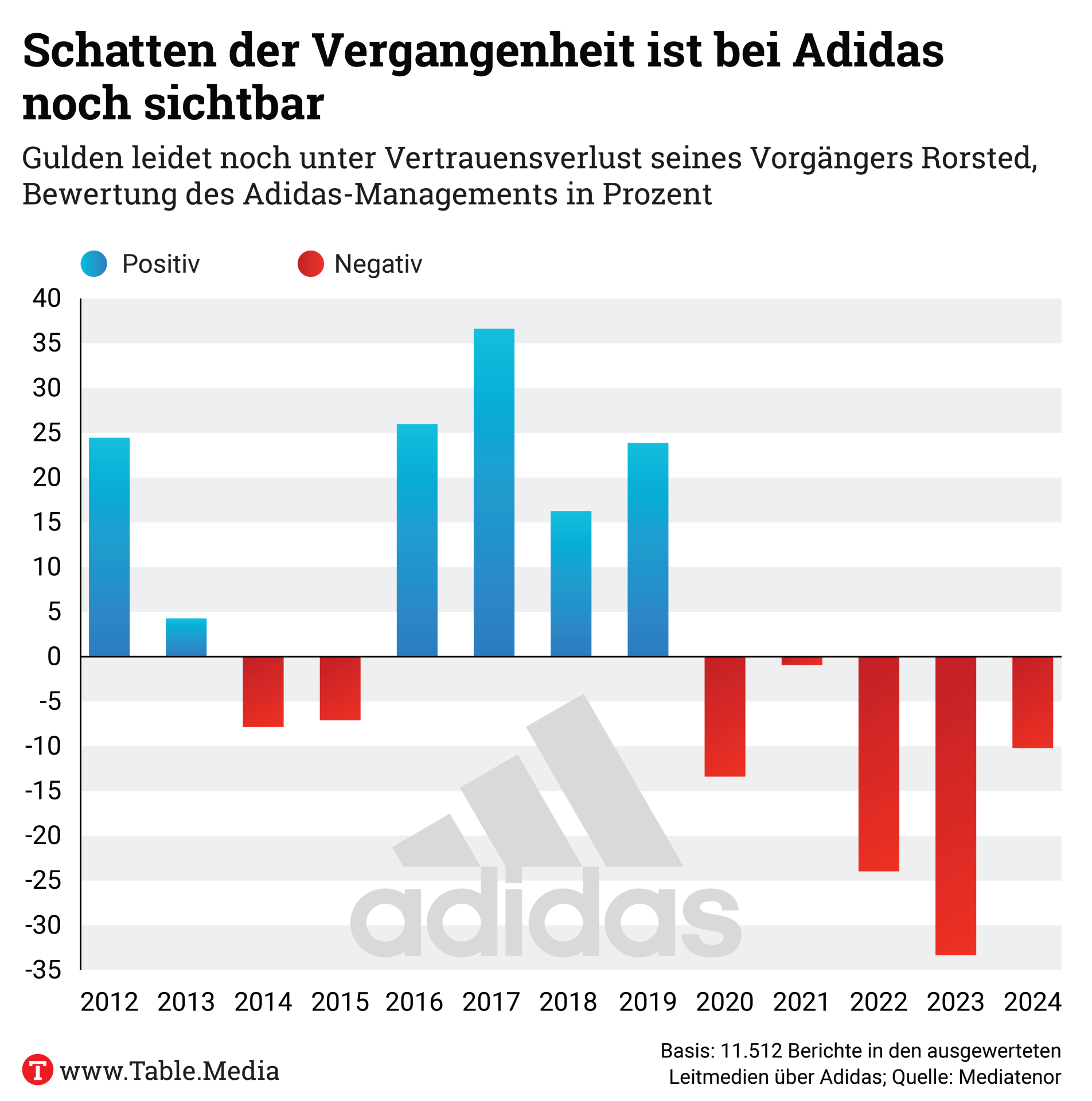

Die Präsenz über der Wahrnehmungsschwelle ist die Voraussetzung für Wirkung. Nur neun der 40 CEOs im DAX40 können das von ihren Unternehmen sagen. Gulden zählt nicht dazu, wird aber von den Leitmedien als großer Hoffnungsträger gezeigt. Diese Bewertungen wecken allerdings auch hohe Erwartungen. Bei seinem Vorgänger Kasper Rorsted führte das auf holpriger Strecke zum Image-Absturz.

Der Vertrauensabsturz, den Adidas in der Corona-Pandemie erlitten hat, war tiefgehend. Während Rorsted bei seinem Amtsantritt in den Medien gefeiert wurde, brach sein Image ab 2020 massiv ein. Im Rückblick sind die Versäumnisse dieser Zeit noch Thema.

Die gesamte Studie zum 16. CEO Impact Index kann unter: www.mediatenor.de kostenfrei heruntergeladen werden, wie auch alle anderen 15.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstitutes Media Tenor International AG. | |

|

CEO.Politics

|

Fossile Energien: Deutschland nutzt bei Förderung im Ausland viele Schlupflöcher

Deutschland fördert mehr fossile Projekte im Ausland als andere Staaten und die nächste Koalition will die Leitlinien für solche Projekte aufweichen. Die Bundesrepublik hat seit Ende 2022 elf fossile Projekte mit insgesamt umgerechnet 1,5 Milliarden US-Dollar unterstützt, obwohl es auf der Klimakonferenz (COP26) 2021 zugesagt hatte, diese Förderung zu großen Teilen einzustellen. Das zeigt eine neue Analyse der NGO Oil Change International. Damit liegt Deutschland vor anderen westlichen Staaten, die die COP26-Initiative “Clean Energy Transition Partnership” (CETP) abgeschlossen haben und teils weniger oder gar keine fossilen Projekte mehr mit öffentlichen Geldern finanzieren. Schon diese Partnerschaft enthielt – auch auf Bestreben Deutschlands – viele Schlupflöcher.

Die in den Koalitionsverhandlungen beschriebene Flexibilisierung der Sektorleitlinien dürfte sich auf die Förderung von Öl- und Gasgeschäften im Ausland beziehen. Dieser Punkt war schon bei der Einführung der Leitlinien umstritten. Welche Schlupflöcher die Leitlinien schon heute enthalten, lesen Sie bei Climate.Table. Nico Beckert

|

|

Preisregulierung: Wie die KP das Wirtschaftsklima in China verbessern will

Chinas Führung den Markt stärken, indem Preise stabil gehalten werden. Dabei nimmt der Parteistaat unter anderem Preise von Strom, Erdgas und Getreide unter die Lupe.

Chinas Führung hat am Donnerstag neue Richtlinien zur Preissteuerung veröffentlicht. Das auf den 5.12.2024 datierte Papier der Generalbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und des Staatsrats legt zahlreiche Maßnahmen vor, um Ressourcen besser zu verteilen, Schlüsselbereiche zu sichern und ein “angemessenes Preisniveau” aufrechtzuerhalten.

Dabei geht der Parteistaat auf zahlreiche Bereiche ein. Strompreise, Erdgaspreise und Preisbildungsmechanismen für den Kohlemarkt sollen einer marktorientierten Reform unterzogen werden. Die Führung will zudem die Agrarpreispolitik verbessern, um die Versorgung mit Getreide und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu fördern. Beim Umweltschutz soll der nationale Emissionshandel verbessert und andere Preisstützungsmaßnahmen sondiert werden, um Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. In dem Dokument wird betont, dass bei der Festlegung angemessener Preisziele die Gesamtdynamik von Angebot und Nachfrage, das Wirtschaftswachstum und die Markterwartungen berücksichtigt werden müssen. Wie die chinesische KP das Wirtschaftsklima verbessern will, lesen sie beim China.Table. Manuel Liu

|

|

|

CEO.Personnel

|

Manager Magazin: Raja Akram ist Finanzvorstand Die Deutsche Bank verkleinert ihr Board und ernennt Raja Akram (52) von Morgan Stanley zum neuen Finanzvorstand. James von Moltke (55) verlässt die Bank nach sieben Jahren im Amt. Auch Rechtsvorstand Stefan Simon (55) scheidet aus; sein Ressort übernimmt CEO Christian Sewing (54). Der Vorstand wird künftig aus neun Mitgliedern bestehen. (“Großumbau im Vorstand der Deutschen Bank”)

Fashion United: Georg Faisst kehrt zurück Hugo Boss begrüßt Georg Faisst zurück im Unternehmen. Ab Mai wird er als General Manager die Führung des Central & Eastern Hub übernehmen. Faisst begann seine Karriere bei Hugo Boss und war dort von 2004 bis 2011 tätig. Anschließend arbeitete er fast 14 Jahre für den US-amerikanischen Bekleidungskonzern PVH Corporation. (“Georg Faisst kehrt von PVH zu Hugo Boss zurück”)

Autohaus: Wayne Griffiths verlässt Seat Der Chef von Seat und Cupra, Wayne Griffiths, verlässt den spanischen Autobauer auf eigenen Wunsch. Bis ein Nachfolger benannt wird, übernimmt Markus Haupt, derzeit Executive Vice President für Produktion und Logistik, die Leitung des Unternehmens. (“Angesehener Automanager: CEO Wayne Griffiths verlässt Seat und Cupra”)

Manager Magazin: Hakan Samuelsson ist zurück Der Verwaltungsrat von Volvo Cars hat Hakan Samuelsson erneut zum Präsidenten und CEO ernannt. Er tritt die Nachfolge von Jim Rowan an, der das Unternehmen am 31. März 2025 verlassen hat. Samuelsson war bereits von 2012 bis 2022 CEO und trieb in dieser Zeit die Umstellung des Unternehmens auf Elektromobilität voran. (“Volvo holt seinen alten CEO zurück”)

Cash: Rolf Wiswesser ist nun Berater Rolf Wiswesser ist neuer Berater beim Makler- und Beratungshaus MRH Trowe. Der frühere Allianz-Manager wird das Unternehmen dabei unterstützen, das Maklergeschäft zu erweitern. Bis Ende 2024 war Wiswesser Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG und verantwortete dort den Bereich Maklervertrieb Sach. (“Ex-Allianz-Vorstand Wiswesser berät MRH Trowe”)

Handelszeitung: Martin Hoffmann wird neuer On-CEO Der Schweizer Laufschuhhersteller On reorganisiert seine Führungsstruktur. Ab dem 1. Juli wird Martin Hoffmann, bisher Co-CEO und CFO, den Posten des alleinigen CEO übernehmen. Marc Maurer, der bisherige Co-CEO, verlässt das Unternehmen nach zwölf Jahren auf eigenen Wunsch. Seit dem Börsengang im Jahr 2021 hatten Hoffmann und Maurer die operative Leitung gemeinsam inne. (“Co-CEO Marc Maurer verlässt On – Aktie verliert”)

Finance: Jürgen Breuer ist aufgestiegen Pemberton Asset Management hat Jürgen Breuer zum Leiter der europäischen Origination für GP-Lösungen und NAV-Finanzierungsstrategien ernannt. Nils Weber, der seit 2015 das DACH-Geschäft von Pemberton leitet, übernimmt künftig die Verantwortung für die Origination-Aktivitäten in der DACH-Region. (“Überraschender Führungswechsel bei Pemberton in Deutschland”)

Horizont: Matthias Becker ist Porsche-Vorstand Seit Ende Februar ist Matthias Becker neuer Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Porsche. Nun strukturiert er seinen Verantwortungsbereich neu. Ab dem 1. Mai übernimmt Robert Ader, seit November 2020 Leiter des globalen Marketings der Marke, die Position des Geschäftsführers von Porsche Deutschland und berichtet direkt an Becker. Ader tritt die Nachfolge von Alexander Pollich an, der bereits im vergangenen September als President und CEO Porsche China, Hongkong und Macao nach Shanghai gewechselt ist. (“Porsche ernennt neuen globalen Marketingchef”)

Finanzen: Beat Neukom wird gehen Sein Amt als Finanzchef bei Bystronic wird Beat Neukom niederlegen und das Unternehmen am 17. April verlassen. Seit 2021 war er für die Finanzen verantwortlich. Die Suche nach einer Nachfolge ist bereits im Gange. Bis dahin wird CEO Domenico Iacovelli die Funktion des Group CFO vorübergehend übernehmen. (“Bystronic-CFO Beat Neukom verlässt das Unternehmen – Aktie unbewegt”)

|

|

|

CEO.Tech&Science

|

Kanada und Siemens kooperieren bei KI-Forschung in der Batterieproduktion

Mit einer Investition von umgerechnet rund 97 Millionen Euro plant Siemens, in der kanadischen Provinz Ontario innerhalb von fünf Jahren ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zu errichten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von KI-Technologien für die Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen. Kanada bietet als einer der führenden Batterieproduzenten durch qualifizierte Fachkräfte und konstruktive Zusammenarbeit mit Hochschulen vielversprechende Bedingungen, um innovative Forschung voranzutreiben.

Unterstützt wird Siemens von der kanadischen Regierung. Durch das Entwicklungszentrum soll das nationale Ökosystem für Batterien und Elektrofahrzeuge gestärkt werden. “Aufgrund unserer qualifizierten Arbeitskräfte und unseres Zugangs zu den globalen Märkten hat sich Siemens für Kanada als Standort für sein F&E-Zentrum entschieden – eine großartige Nachricht für Innovatoren und für unsere Gemeinschaft”, kommentiert Anita Anand, Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Industrie in Kanada. Lisa Brunßen

|

|

|

DHL stärkt Pharmalogistik

Die DHL Group hat 100 Prozent der Anteile an CRYOPDP, einem Anbieter von spezialisierten Logistikdienstleistungen im Bereich klinische Studien, Biopharma sowie Zell- und Gentherapie, übernommen. Mit dieser Akquisition erweitert der größte deutsche Logistikkonzern seine Aktivitäten im Life-Sciences- und Healthcare-Sektor und verfolgt die Strategie, sich als führendes Unternehmen in der spezialisierten Pharmalogistik zu positionieren. CRYOPDP bearbeitet jährlich über 600.000 Sendungen und ist in 15 Ländern tätig, wobei es weltweit Kunden in über 135 Ländern beliefert. Durch die Übernahme wird DHL sein Pharma Specialized Network ausbauen und seine globalen Logistikkompetenzen weiter verstärken. Alexander Güntzler

|

|

Lithium: Der Bergbau kehrt nach Sachsen zurück

Das Projekt in Zinnwald – das drittgrößte Lithium-Projekt Europas nach Tschechien und Serbien – soll laut einer vorläufigen Machbarkeitsstudie innerhalb der nächsten fünf Jahre in Betrieb gehen. Dann sollen in Sachsen jährlich bis zu 18.000 Tonnen Lithiumhydroxid produziert werden. Der Abbau unter Tage wird durch moderne Tunnelbohrtechnik und eine umweltfreundliche alkalische Aufbereitung ermöglicht. Die Kapitalkosten stehen bei rund einer Milliarde Euro.

Zudem wird bereits eine zweite Projektphase geprüft, die die Produktionskapazität verdoppeln könnte. Dies würde zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und die langfristige Rohstoffsicherung gewährleisten. Das Ziel sei es, ein modernes Bergwerk zu entwickeln, das den Anforderungen der Energiewende gerecht werde und gleichzeitig im Einklang mit den Bedürfnissen der Region stehe, sagte Marko Uhlig, Geschäftsführer der Zinnwald Lithium GmbH. Damit werde eine nachhaltige Rohstoffversorgung in Deutschland und Europa sichergestellt.

“Ostdeutschland und Sachsen können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass die EU in keine erpressbare Situation gerät. Der Lithium-Bergbau ist ein wesentlicher Schritt dazu”, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dem CEO.Table. Das Erzgebirge knüpfe mit dem Zinnwalder Projekt an seine Bergbautradition an. Die Industrie sei auf Liefersicherheit angewiesen. “Versiegen Bezugsquellen, kann das schwere wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen. Die EU hat das erkannt und ein Gesetz auf den Weg gebracht”, sagte Kretschmer weiter. Die Förderung der Vorkommen im Erzgebirge, so der Ministerpräsident, könnten wesentlich dazu beitragen, dass die von der Europäischen Union angestrebte Förderquote von zehn Prozent des jährlichen europäischen Bedarfs aus heimischen Lagerstätten umgesetzt werde. Kristián Kudela/Thilo Boss

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Das müsste auch den Konservativen gefallen: eine moderne Erbschaftssteuer

Sozialdemokraten sollten diese Steuer lieben, da sie den Geist der Umverteilung versprüht. Und für Konservative, die ja für sich beanspruchen, wirtschaftsfreundlich zu sein, dürfte es keine bessere Steuer geben: die Erbschaftsteuer.

Die Budgets für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur ebenso wie für das Gros der Verteidigungsausgaben hat der alte Bundestag noch per Grundgesetzänderung gesichert. Kein Geld scheint im Moment hingegen für substanzielle Senkungen der Einkommensteuer für Alle sowie der Körperschaftsteuer zur Verfügung zu stehen. Ich halte diese für unbedingt erforderlich, um die langfristigen Wachstumsaussichten zu stärken. Zur Finanzierung bietet sich nichts besser an als die Erbschaftsteuer. Denn sie erfüllt gleich drei Wünsche auf einmal.

Eine Erbschaftsteuer ist nicht leistungsfeindlich: Die Erbschaftsteuer stellt nicht, wie gerne behauptet, eine leistungsfeindliche Doppelbesteuerung dar. Denn besteuert werden in unserem System nicht Einkommen oder Vermögen, sondern immer Menschen. Durch eine Erbschaftsteuer wird aber kein Mensch zweimal besteuert: Der Erblasser hat zu Lebzeiten Einkommensteuer bezahlt, die Erbschaftsteuer zahlt nachher der Erbe. Deshalb entfaltet die Erbschaftsteuer auch keine negativen Anreize, sich zu Lebzeiten anzustrengen (außer für die Dynastie) und sein Einkommen und Vermögen zu mehren.

Eine Erbschaftsteuer stärkt den sozialen Zusammenhalt: Die Vermögensverteilung in Deutschland ist in den vergangenen Jahren vor allem wegen des Booms bei Grund und Boden sowie an den Aktienmärkten stark auseinandergedriftet. Das hat für ein weit verbreitetes Ungerechtigkeitsgefühl gesorgt. Es spricht manches dafür, große Vermögen stärker oder überhaupt zu besteuern. Die Erbschaftsteuer ist das Instrument der Wahl (nein, die Vermögensteuer ist es nicht!), um der Vermögenspreizung in Deutschland entgegenzuwirken, Vererbten Reichtum stärker zu besteuern und der Verfestigung ungleicher Vermögensverteilung über Generationen hinweg entgegenzuwirken, dürfte den sozialen Zusammenhalt stärken und eine politische Rendite für die Demokratie abwerfen. Das täte unserem Land sehr gut.

Die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer wären ein Game Changer: Im Jahr 2023 beliefen sich die effektiven Einnahmen aus Erbschafts- und Schenkungssteuern auf gut neun Milliarden Euro. Offizielle Statistiken zum gesamten Erbschaftsvolumen gibt es nicht. Schätzungen gehen aber von einer Größenordnung von bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr aus – eine gigantische Summe. Und die Tendenz für die kommenden Jahre ist eher ansteigend, wenn die Nachkriegsgeneration zunehmend zu Erblassern wird.

Die jetzige Ausgestaltung der Erbschaftsteuer nutzt dieses Potenzial allerdings nicht: Hohe Freibeträge von bis zu 500.000 Euro, weitgehende Verschonung von vererbtem Betriebsvermögen (gemäß Subventionsbericht der Bundesregierung die größte aller Steuersubventionen), die Möglichkeit der Verschonungsbedarfsprüfung und hohe Steuersätze von bis zu 50 Prozent auf all das, was nicht verschont wird.

Das führt zu geringen Einnahmen und extrem hohe Belastungen für die wenigen, die tatsächlich Erbschaftsteuer zahlen. Die neue Koalition sollte die Erbschaftsteuer auf breitere Füße stellen. Dazu sollte eine moderne Erbschaftsteuer schon beim ersten vererbten Euro ansetzen und darauf einen moderaten Satz von fünf bis maximal zehn Prozent erheben. Gegebenenfalls kann die Steuerschuld gestreckt werden. Ein solche Steuerbelastung bringt kein gesundes Unternehmen und keinen Erben eines alten Bauernhauses am Tegernsee in finanzielle Schieflage. Über den Daumen: Bei einem Erbschaftsvolumen von 400 Mrd. Euro und einem Steuersatz von zehn Prozent kämen pro Jahr 40 Mrd. Euro zusammen. Damit kann man Erwerbstätige und Unternehmen in ihrer Ertragsbesteuerung entlasten.

Die neue Bundesregierung könnte so durch eine reformierte Erbschaftsteuer das Wachstum stärken und würde dem sozialen Zusammenhalt in Deutschland einen guten Dienst erweisen. Ein solches Modell bedeutet keinen neuen Sozialismus, sondern ist ein zutiefst liberal-konservativer Ansatz: Ein Jeder kann, und muss auch, sein Glück selbst suchen. Eine moderne Erbschaftsteuer hegt nicht nur die auseinanderdriftende Vermögensverteilung ein, sie gleicht auch die Startchancen innerhalb einer jeden neuen Generation an. Nebenwirkungen: keine.

Michael Böhmer ist Chefvolkswirt des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos. Er lebt in München. | |

|

CEO.Standpunkt

|

|

Chemiker Wolfgang Weber ist seit 2020 CEO beim ZVEI.

|

|

Industrielle KI: Gehen in Deutschland bald die Lichter aus?

“Shaping the Future with Technology”- so das offizielle Motto der Hannover Messe in diesem Jahr. Unsere Unternehmen haben dementsprechend innovative Produkte und Lösungen gezeigt, um Fabriken weltweit mit allerhöchster Produktivität und Nachhaltigkeit auszurüsten. Und dennoch war die Stimmung auf dem Messegelände insgesamt abwartend.

“Die kommenden Jahre entscheiden, ob hier die Lichter ausgehen”, formuliert ein CEO mit Blick auf die strengen hiesigen Regulierungsvorgaben während einer ZVEI-Diskussionsveranstaltung. Gleichwohl wurde allenthalben auch deutlich: Mit seiner starken Industrie hat Deutschland die besten Voraussetzungen, den jetzt relevanten Umsetzungsschritt bei Industrie 4.0 zu machen und damit seine Rolle als Industrieausrüster der Welt zu festigen.

Die entscheidenden Impulse dazu werden aus einem Bereich kommen, der in Europa noch immer ambivalent betrachtet wird: der künstlichen Intelligenz. Gerade die EU als Regulierungsinstanz lässt im AI Act erkennen, dass sie auf diese Technologie eher zwiespältig blickt. Dabei liegen in ihrer industriellen Anwendung enorme Chancen. Gerade die deutsche Industrie erfüllt alle Voraussetzungen, um mit KI erfolgreich zu sein: Sie hat hochwertige Daten, einzigartiges Domänenwissen und innovative Geschäftsmodelle. Doch damit sich diese weltweit einzigartige Ausgangslage in Wirtschaftswachstum auszahlt, muss die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.

Schon 2023 hat der Wirtschaftswissenschaftler Richard Baldwin erklärt: “Du verlierst deinen Job nicht an die KI, sondern an jemanden, der KI benutzt.” Das gilt vor allem für die Industrie: Industrieprodukte und ganze Fabriken ohne KI-gestützte Datenveredelung werden keine Zukunft haben. Besonders dann, wenn die internationale Konkurrenz entsprechende Innovationen entwickelt.

Doch hohe Compliance-Kosten für hier entwickelnde und umsetzende Unternehmen könnten sich als schwerwiegender Wettbewerbsnachteil erweisen. Vor allem die KI-Verordnung der EU könnte sich zum Hemmschuh entwickeln. Eine Studie der EU-Kommission selbst kommt zu dem Schluss, dass auf europäische Unternehmen Kosten von über 300.000 Euro pro KI-Produkt zukommen könnten. Zu viel, gerade für Start-ups und KMU, die für den deutschen Wohlstand eine zentrale Rolle spielen. Alleine schon die Existenz des AI-Acts – und seiner teils widersprüchlichen Ziele mit anderen Digitalgesetzen, ist eine Hypothek für die Innovationsfreude.

Es ist zwingend erforderlich, den AI Act in Deutschland so unkompliziert und bürokratiearm wie möglich umzusetzen und dabei auf die typisch deutsche “Goldrandlösung” zu verzichten. Stattdessen muss industrielle AI ohne innovationshemmende Unsicherheiten Vorfahrt bekommen! Bestehende Widersprüche sollten ausschließlich zugunsten industrieller AI beseitigt werden. Denn die Tücken des horizontalen Regulierungsansatzes treten mittlerweile immer deutlicher zutage. Bereits jetzt müssen Industrieprodukte, beispielsweise im medizinischen Bereich, aufgrund sektoraler Regulierung höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Solche Doppelregulierungen müssen abgestellt werden.

Die Regulatorik muss in Deutschland und Europa auf ein Maß zurückgeführt werden, das unsere Unternehmen nicht überfordert. Darüber hinaus müssen wir unsere Mitarbeit in den Standardisierungs- und Normungsgremien ausbauen. Gerade mittelständische Unternehmen sind damit jedoch oft in personeller Hinsicht überfordert. Deswegen sollte sich die nächste Bundesregierung auch diesem Feld in Form einer steuerlichen Normungsförderung zuwenden. Wenn wir uns nicht durch unnötige Regulierungen selbst aus dem Rennen nehmen, haben wir bei industrieller KI beste Chancen, “Benchmark” für die USA und China zu sein.

Wolfgang Weber ist seit 2020 Vorsitzender der Geschäftsführung des ZVEI mit Sitz in Frankfurt am Main. Nach dem Chemiestudium in Frankfurt, Promotion in Zürich und kurzen Stationen bei SAP und einem Post Doc-Aufenthalt in San Diego begann er 1999 als Referent beim Verband der Chemischen Industrie (VCI). | |

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |