|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#12

/

08. März 2025

|

|

|

Executive.Summary: Deutsche Rüstungsindustrie steht vor einem Boom

|

|

CEO.Talk: Tui-Chef Sebastian Ebel fordert Einwanderungsgesetz

|

|

CEO.Picks: Globaler Wettlauf – Europäische Unternehmen müssen zurück in die Champions League

|

|

CEO.News: Schauinsland Reisen wächst kräftig

|

|

Studie: Weniger als ein Drittel der deutschen Führungskräfte sind Frauen

|

|

Sondierungen: Forderung nach Milliarden für Klimaschutz

|

|

CEO.Presseschau: Telekom-Vorstandsvorsitzender Höttges fordert Deregulierung + 19 Millionen Euro für SAP-Chef Klein + Deloitte berechnet Boni nach Anwesenheit

|

|

CEO.Index: Positives Arbeitgeberimage bei Absolventen und F&E kommt Infineon-Chef Hanebeck zugute

|

|

CEO.Politics: Aktionsplan Auto – Review der CO₂-Flottengrenzwerte kommt bis Dezember

|

|

Handelsstreit: Wie Trumps Zölle die Agrarmärkte nach unten ziehen

|

|

CEO.Personnel: Knippel wird neuer Europcar-Chef + Vodafone befördert Rickmann + Pawlu wechselt von Fresenius zu Helios

|

|

CEO.Tech&Science: Deutsche Fusionsforschung hofft auf Rückenwind durch neue Bundesregierung

|

|

Raumfahrt: SpaceX-Starship – Erneuter Fehlschlag beim Testflug

|

|

Start-up: Circus Group bekommt grünes Licht für autonomes Kochen

|

|

CEO.Economics: Sigl-Glöckner – Schuldenplan ist eine pragmatische Antwort

|

|

CEO.Standpunkt: Zieht Europa bald Kapital aus den USA ab?

|

|

CEO.Quote: Warren Buffett über Trumps Zollpolitik

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Oliver Dörre ist seit April 2024 CEO des Radar- und Sensorherstellers Hensoldt.

|

|

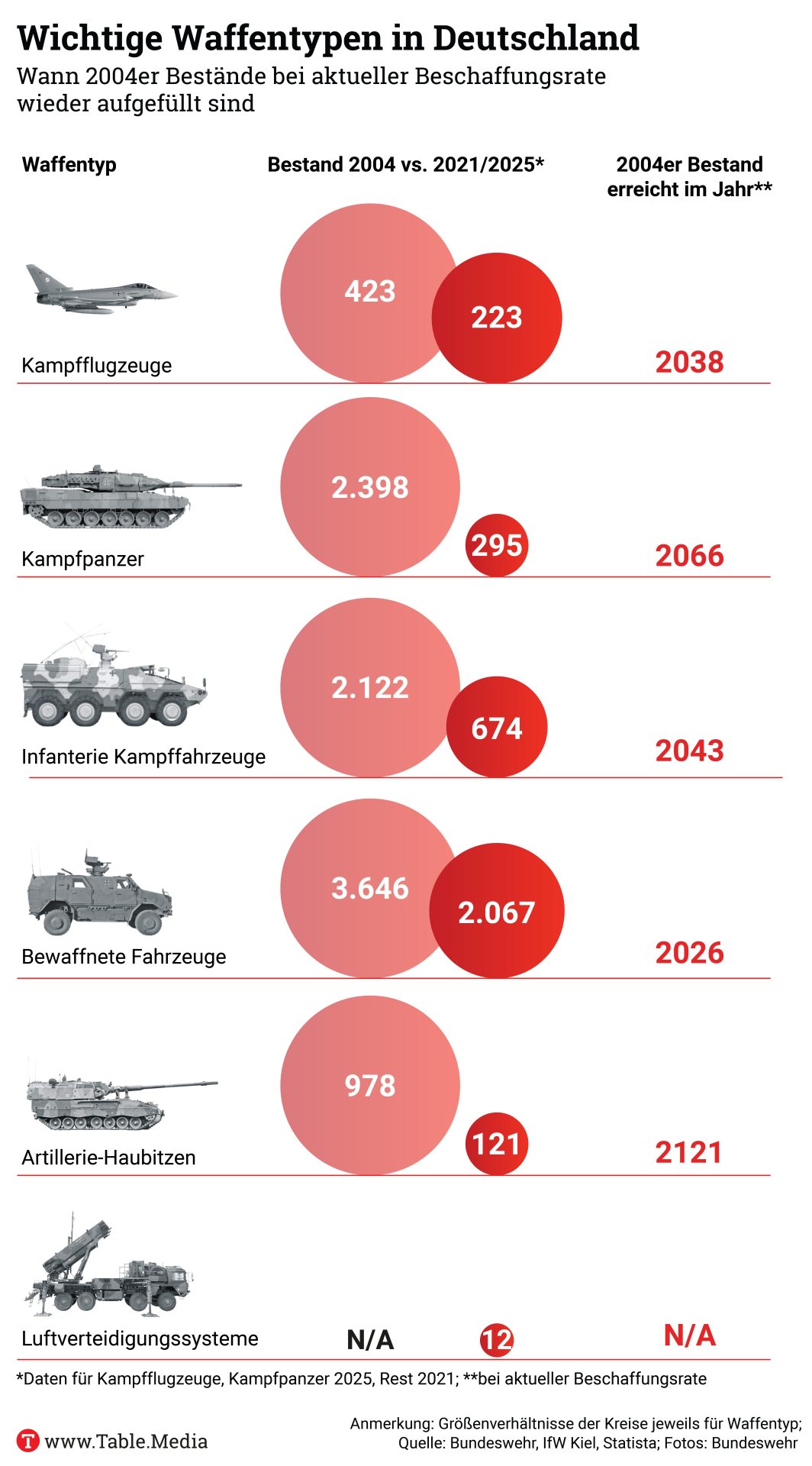

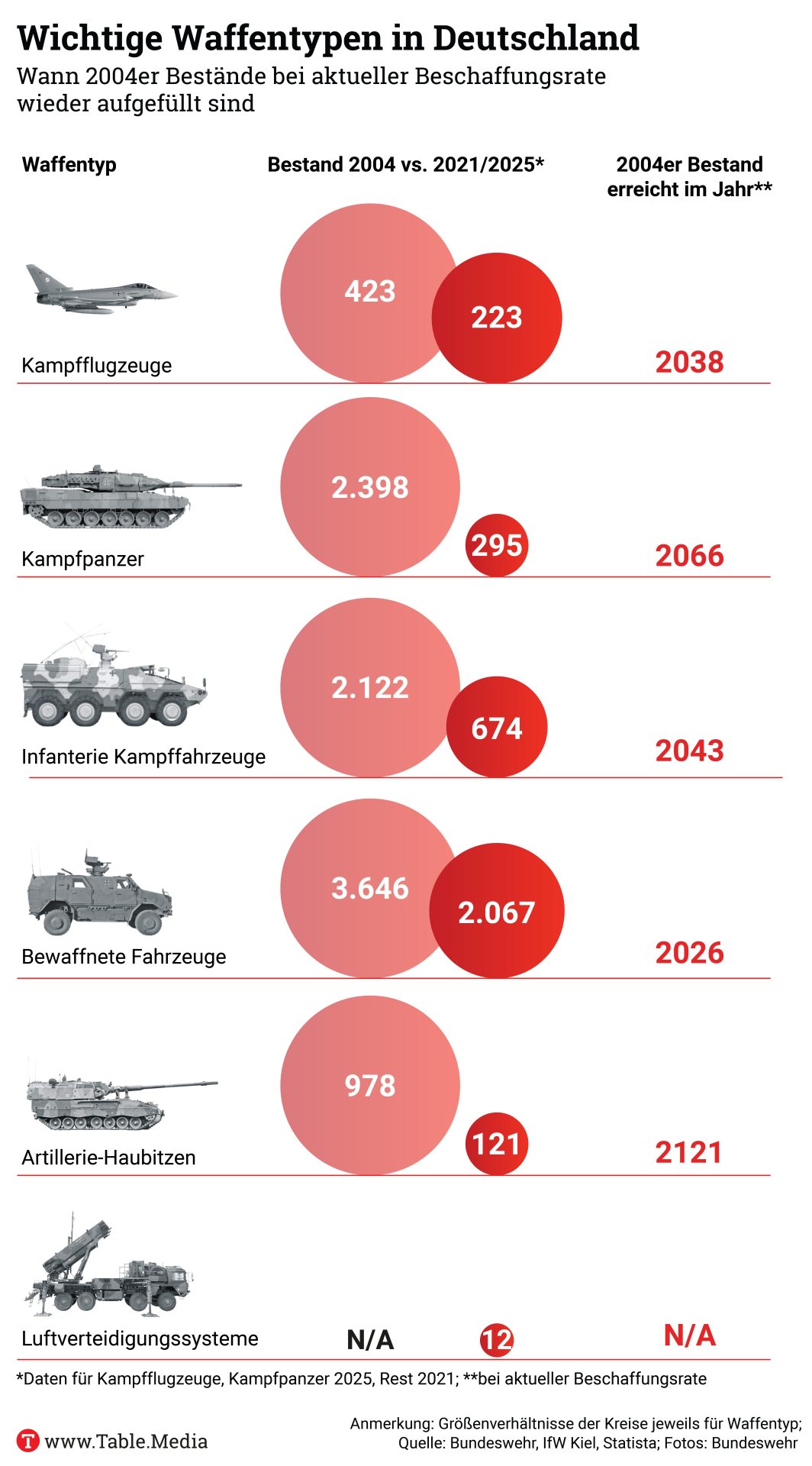

Deutsche Rüstungsindustrie steht vor einem BoomVon Thilo Boss

Deutsche Rüstungsunternehmen können nach der Einigung zwischen Union und SPD über die Reform der Schuldenbremse sowie der Ankündigung der EU, Investitionen von 800 Milliarden Euro in die europäische Verteidigung zu ermöglichen, mit enormen Aufträgen rechnen. “Wir sehen einen echten Paradigmenwechsel bei den deutschen Verteidigungsausgaben. Die Befreiung der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse wird wesentlich vorausschauendere und flexiblere Investitionen in eine glaubwürdige Verteidigungs- und Abschreckungsarchitektur ermöglichen”, sagt Oliver Dörre, Vorstandsvorsitzender des Radar- und Sensorspezialisten Hensoldt dem CEO.Table.

In der kommenden Woche wird das deutsche Parlament über den Gesetzentwurf zur Reform der Schuldenbremse beraten, die Union und SPD ausgehandelt haben. Das Vorhaben, Verteidigungsausgaben, die über ein Prozent des BIP liegen, von der Schuldenbremse auszunehmen, könnte Beamten im Verteidigungsministerium erlauben, längerfristige Projekte anzustoßen. Bislang hatte die Industrie fehlende Planbarkeit moniert, die es nicht erlaube, Produktionsketten hochzufahren.

Die Grünen lassen eine Zustimmung bislang offen. Die braucht es, um in der aktuellen Konstituierung des Bundestags noch das Sondervermögen und die Schuldenbremsen-Regelung durchs Parlament zu bringen. “Ich bin mir sicher, dass die politischen Mehrheiten zustande kommen. Europa muss sich verteidigen können, auch wenn sich die US-Amerikaner zurückziehen”, sagt Finanzausschuss-Vorsitzender Alois Rainer (CSU). Ein Großteil der Aufträge, die wir für die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr ausgegeben werde, müssten aber im eigenen Land bleiben. “Das stärkt unsere Industrie, kurbelt unser Wachstum an und ist ein Schritt, die Rezession hinter sich zu lassen.”

Ob deutsche und europäische Unternehmen die Beschaffung der Rüstungsgüter aber überhaupt schnell und umfassend leisten können, ist unklar. Aus Sicht von Christian Mölling von der Bertelsmann Stiftung wäre die Industrie dazu in der Lage, wenn Vorschriften gelockert werden. “Das beste Beispiel ist das, was Rheinmetall mit seiner Munitionsfabrik gemacht hat”, sagt Mölling. Da seien Genehmigungsverfahren zunächst ausgesetzt und hinten angestellt worden. Rheinmetall hat in Niedersachsen eine Munitionsfabrik gebaut und prüft jetzt, zivile Fertigungen an den Standorten in Neuss und Berlin umzurüsten. In der Ukraine produziert der Düsseldorfer Konzern bereits.

Eine weitere Option sei, dass die Bundesregierung Unternehmen aufbaut und privat betreiben lässt. “Dann würde es nur noch um das ökonomische Risiko des Betriebs einer solchen Anlage gehen und der Staat würde sich um die Zertifizierungen kümmern”, so Mölling. Die Engpässe derzeit seien Rohstoffe, Komponenten und Personal. Strategische Reserven anzulegen, sei aber vergleichsweise günstig. “Der größte Bottleneck ist ausgebildetes Personal”, sagte Mölling weiter. Man müsse diskutieren, ob man bei der Ausbildung des Personals niedrigere Maßstäbe ansetze. So wie es in einem Kriegsfall auch der Fall wäre.

Hensoldt verfüge mittlerweile über die industriellen Kapazitäten, um den dringenden Bedarf an konventionellen Systemen wie Panzern, Kampfflugzeugen und Flugabwehrsystemen zu decken, sagt Vorstandschef Dörre. “Der eigentliche Wendepunkt ist die Abkehr vom derzeitigen ‘Design-to-Budget’-Ansatz, der unsere Fähigkeit strategisch zu planen ernsthaft behindert hat, hin zu einem Ansatz, der sich vollständig am künftigen Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und den damit verbundenen Zeitplänen orientiert.”

Für Rainer muss Europa unabhängiger werden. “Die deutschen und die europäischen Rüstungskonzerne müssen jetzt verstärkt zusammenarbeiten und Synergien heben. Wir können uns nicht mehr wie früher darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten uneingeschränkt unsere Sicherheit garantieren”, sagt Alois Rainer. Soll heißen: Dort, wo es möglich ist, sollten die Unternehmen in der EU – ohne nationalstaatliche Interessen in den Vordergrund zu rücken – kooperieren, um Skaleneffekte zu heben und damit die Beschaffungskosten zu senken.

Als Vorbild dafür könnten die deutsch-französischen Gemeinschaftsunternehmen Airbus (Eurofighter, A400M, C295), KNDS (Entwicklung neuer Kampfpanzer), aber auch die jüngst geschlossene Kooperation von Rheinmetall mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo sein. “Die Hersteller müssen ihre Potenziale bündeln, damit sie die notwendigen Aufträge überhaupt abarbeiten können. Der Bedarf ist enorm. Allein die Aufrüstungsanstrengungen auf das ursprüngliche Verteidigungsniveau der Bundeswehr wird Jahre dauern. Die Industrie wird das aber schaffen”, sagt Rainer. Wichtig, so der Finanzexperte der Union, sei dabei, dass die Vergabe entlang der Wertschöpfungskette auch im eigenen Land zu mehr Wachstum und damit auch aus der Wirtschaftskrise führe.

Wie behäbig aber staatlich organisierte multinationale Rüstungsprojekte voranschreiten können, zeigen das deutsch-französische Panzerprojekt Main Ground Combat System (MGCS) und das deutsch-französisch-spanische Kampfjet-Projekt Future Combat Air System (FCAS), die beide im Zeitplan zurückliegen.

|

|

|

CEO.Talk

|

|

Tui-CEO Sebastian Ebel ist optimistisch für das Geschäftsjahr 2025.

|

|

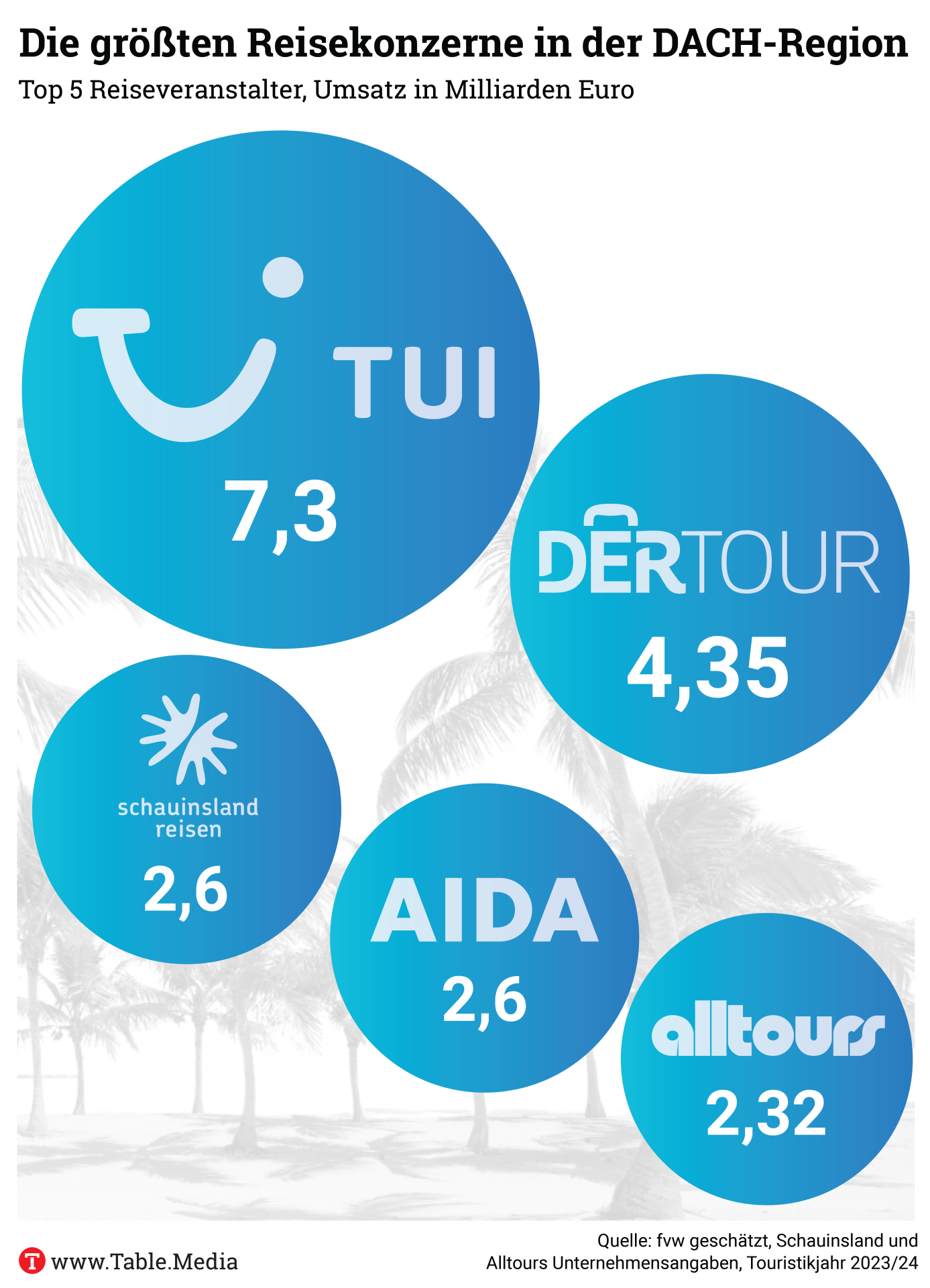

Tui-Chef Sebastian Ebel fordert EinwanderungsgesetzVon Thilo Boss

Tui-Vorstandschef Sebastian Ebel hofft auf eine schnelle Einigung bei den Koalitionsgesprächen zwischen Union und SPD, damit eine neue Bundesregierung zügig Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands einleiten kann. “Es gibt also eine ganze Anzahl an Problemen – von den ökonomischen Rahmenbedingungen, der Bekämpfung des Fachkräftemangels bis zur Migration -, die die neue Bundesregierung anpacken und lösen muss. Ich hoffe, Union und SPD einigen sich jetzt schnell und nehmen dann zügig mit der Bildung einer neuen Bundesregierung ihre Arbeit auf – unideologisch und lösungsorientiert. Das ist das, was das Land jetzt braucht. Die Zeit drängt”, sagte Ebel dem CEO.Table.

Der deutsche Wirtschaftsstandort sei international in vielen Bereichen kaum konkurrenzfähig. Steuern und Auflagen sowie die Energiepreise seien im Vergleich zu den Wettbewerbern viel zu hoch. Zudem müsse unbedingt Bürokratie abgebaut werden, um Planungszeiten zu verkürzen und Arbeitskosten zu senken. “Und wir brauchen eine technologieoffene, innovative Wirtschaftsförderung, die Anreize zum Investieren setzt”, sagte Ebel.

Zudem forderte der Tui-CEO die Parteien auf, ein modernes Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen. “Wir werden immer stärker mit dem Ausscheiden der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt auf die Anwerbung ausländischer Fachkräfte angewiesen sein, um die wirtschaftliche Stärke zu sichern. Finden Unternehmen keine qualifizierten Beschäftigten, werden sie Standorte schließen oder verlagern. Deshalb wundere ich mich, dass dieses Thema trotz aller Mahnungen aus der Wirtschaft bislang nur eine untergeordnete Rolle spielt”, meinte Ebel. Der Fachkräftemangel werde sich in der kommenden Legislaturperiode von Jahr zu Jahr in Deutschland verschärfen und sich zunehmend zu einer Wachstumsbremse entwickeln. Davon wäre auch die Tourismusbranche betroffen.

Ebel verwies darauf, dass Länder mit einem modernen Einwanderungsgesetz bereits gute Erfahrungen gemacht hätten. Kanada mit seinem Punktesystem, das sich seit Ende der 1960er-Jahre an Kriterien wie die berufliche Qualifikation, Sprachfähigkeit oder Arbeitserfahrung orientiere, sei ein gutes Beispiel. Ebel: “Ein solches System kann für uns in Deutschland als Blaupause dienen, um den immer schwierigeren Arbeitsmarkt zu entlasten.”

Donald Trump und seine America-First-Politik sieht Ebel als eine riesige Chance für Europa. Sie sei ein Weckruf für die Europäer. Stünden die EU-Mitgliedstaaten jetzt zusammen und würden ihre Potenziale heben, könne dies dazu führen, dass sie zu alter Stärke zurückfänden. “Wir Europäer müssen es nur wollen, und wir müssen es gemeinsam anpacken. Gelingt es, an einem Strang zu ziehen und die Europäische Union zu vertiefen, können wir Europäer Trump im Nachhinein sogar dankbar sein”, sagte Ebel.

Dies, so der Tui-CEO, könne allerdings nur gelingen, wenn sich in den Mitgliedstaaten ein Sinneswandel, weg vom nationalistischen Denken, durchsetze. “Die Europäer müssen es schaffen, das Klein-Klein hinter sich zu lassen. Sie müssen eine gemeinsame Sicherheits- und Wirtschaftspolitik definieren und umsetzen. Die EU muss schlagkräftiger und geschlossener werden, um mit China und den USA mithalten zu können”, sagte Ebel weiter.

Den positiven, guten Auftakt und den vielversprechenden Ausblick des Konzerns auf das Jahr 2025 führt Ebel unter anderem auf das florierende Kreuzfahrtgeschäft, ein überdurchschnittliches Wachstum im gehobenen Preissegment sowie prosperierende Auslandsmärkte zurück. “Unsere Geschäfte in Osteuropa legen zu, die Schweiz läuft hervorragend und auch mit den Buchungen in den skandinavischen Ländern sind wir sehr zufrieden. In Deutschland läuft dagegen nicht alles so rund, wie wir uns es wünschen”, sagte Ebel.

Das ganze Interview lesen Sie unter dem Link.

|

|

|

CEO.Picks

|

|

Thorsten Lambertus, Managing Director des Institute for Deep Tech Innovation (DEEP) an der ESMT Berlin.

|

|

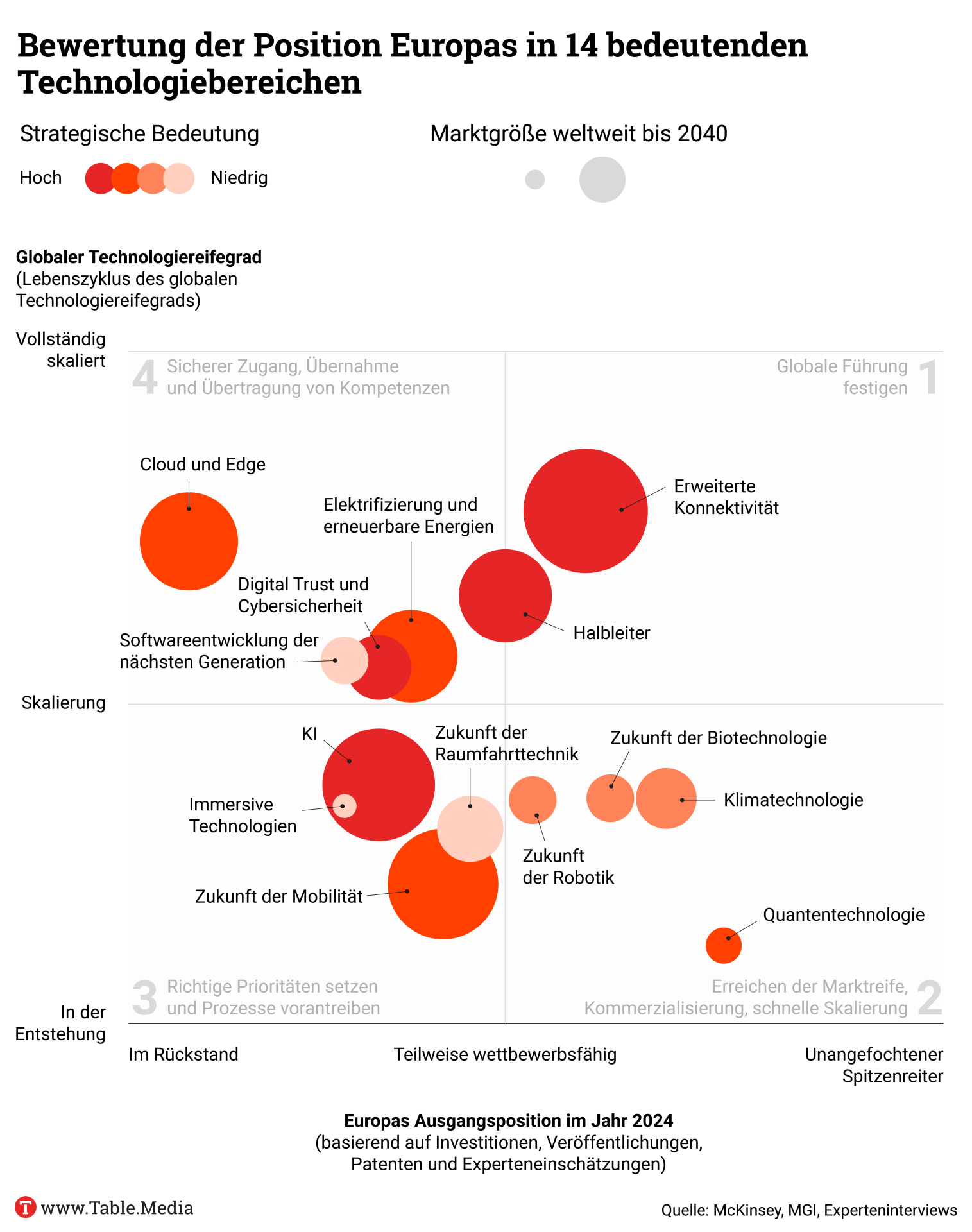

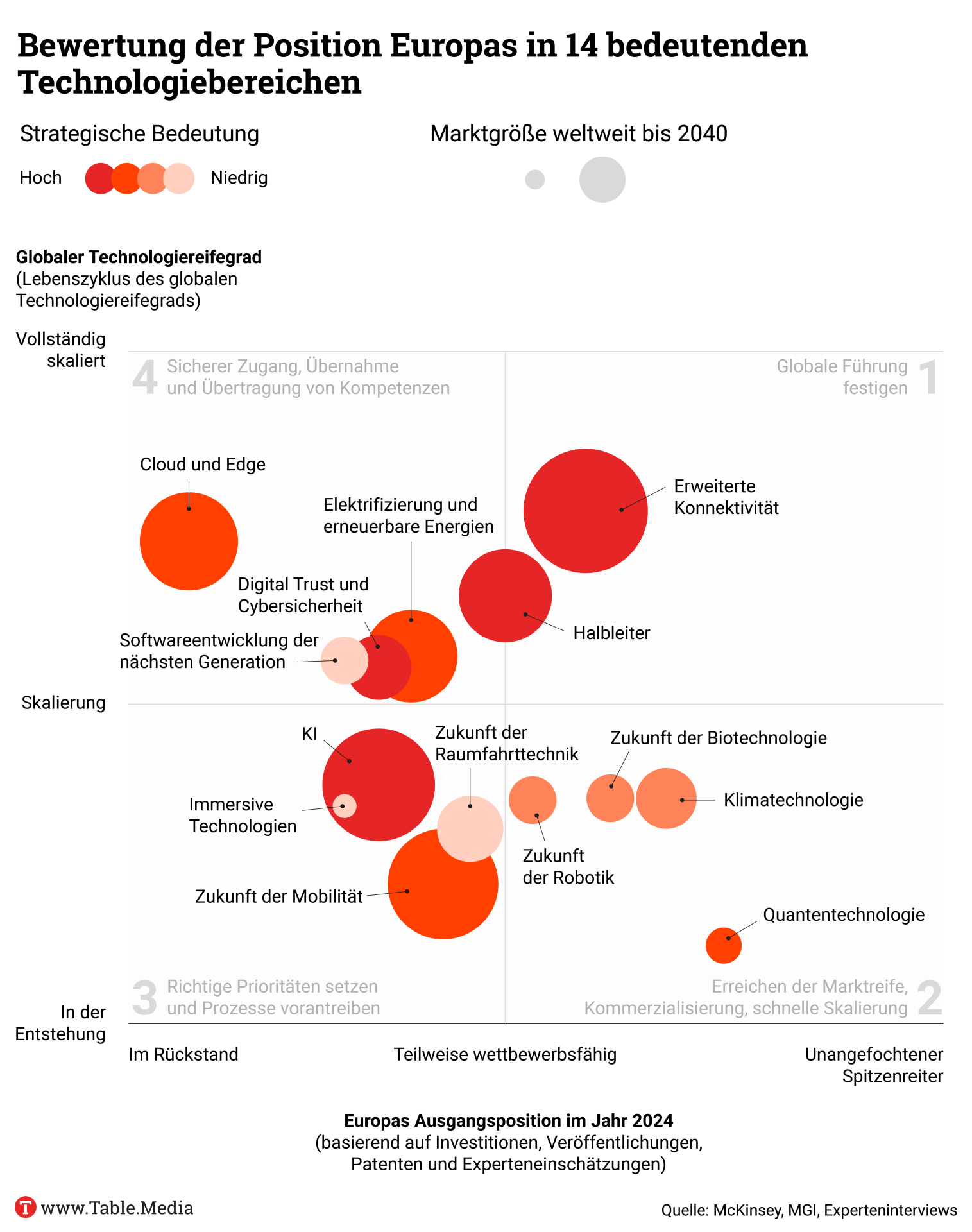

Globaler Wettlauf: Europäische Unternehmen müssen zurück in die Champions LeagueVon Thorsten Lambertus

In den letzten 25 Jahren ist Europas Anteil am Marktwert der 100 größten Unternehmen der Welt von 40 Prozent auf nur noch zehn Prozent gefallen. Die Erkenntnis, dass wir hinterherhinken, ist nicht neu. Doch trotz – oder gerade wegen – aller Whitepaper und Roundtables, die sich mehr der Theorie als der Praxis widmen, wird die Lücke zu der führenden Wirtschaftsnation nicht kleiner, sondern größer. Im globalen Wettlauf um die Führungsposition in Technologie und Wirtschaft stehen wir längst nur noch am Spielfeldrand.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: US-Firmen dominieren die globalen Spitzenplätze, kein einziges europäisches Unternehmen ist unter den Top 10. Unsere vielversprechendsten Start-ups zieht es in die USA, weil sie dort Kapital und ein Umfeld finden, das nicht nur visionären Ideen Raum gibt, sondern auch den Mut hat, sie konsequent umzusetzen. Somit werden auch die Top 10 der Zukunft höchstwahrscheinlich aus den USA kommen. Die Entscheidung, ob sich das ändert, liegt bei uns: Verharren wir weiter in unseren etablierten Industrien oder besinnen wir uns endlich auf den Pioniergeist, der Europa einst an die Spitze brachte?

Mit meinem “CEO Pick of the Week” möchte ich den Blick auf Europas enormes Potenzial lenken. Es mangelt uns nicht an Erfindergeist, sondern an unternehmerischen Taten, die neue, zukunftsfähige Industrien mit der nötigen Vehemenz aufbauen. Es braucht weniger Whitepaper und Roundtables, sondern mehr konzertierte Aktion. McKinsey hat kürzlich für Europa 14 Schlüsseltechnologien mit strategischen Imperativen herausgearbeitet. Eine Steilvorlage für uns alle, um aus Theorie Praxis zu machen, unsere Stärken zu hebeln und mit Innovationen endlich wieder auf dem Spielfeld um den Champions-League-Titel zu spielen.

Thorsten Lambertus ist Managing Director des Institute for Deep Tech Innovation (DEEP) an der ESMT Berlin.

|

|

|

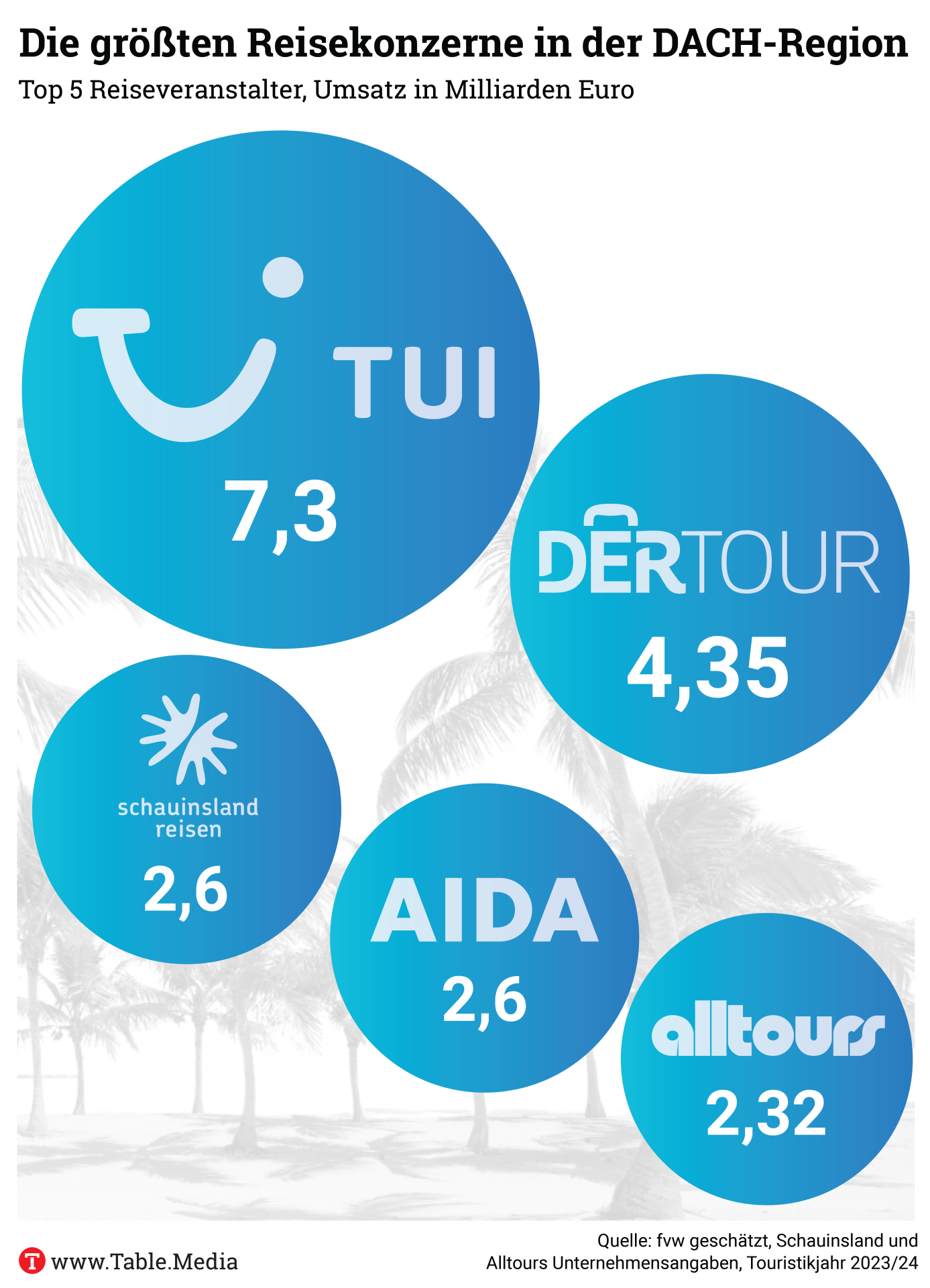

CEO.News

|

Schauinsland Reisen wächst kräftig.

Der Duisburger Touristikkonzern Schauinsland Reisen bleibt weiter auf Wachstumskurs. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert CEO Gerald Kassner ein Umsatzplus von mindestens 15 Prozent. “Das Buchungsaufkommen liegt aktuell mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr”, sagte Kassner anlässlich der ITB in Berlin. In Ägypten und der Türkei verzeichne das Unternehmen für den kommenden Sommer sogar ein Plus von mehr als 50 Prozent, was vor allem auf strategische Erweiterungen und die Übernahme zusätzlicher Kontingente zurückzuführen sei.

Auch die Destinationen Spanien und Griechenland, Bulgarien und Tunesien wachsen kräftig. Das Fernreisesegment liegt mit den Malediven, Thailand und Zielen im Orient zurzeit ebenfalls zweistellig über dem Vorjahr. Der Schauinsland-Chef führt die guten Zahlen des Konzerns in den vergangenen Monaten neben der ungebrochenen Reiselust der Deutschen auch auf die Übernahme von FTI-Kontingenten nach der Pleite des Münchner Reiseveranstalters sowie den starken Ausbau der 3- und 4-Sterne-Segemente sowie des höherpreisigen 5-Sterne-Luxus-Segments zurück. bos

|

|

Weniger als ein Drittel der deutschen Führungskräfte sind weiblich.

Frauen sind in Führungspositionen deutscher Unternehmen weiterhin stark unterrepräsentiert. Das geht aus einer Auswertung der Schufa anlässlich des Weltfrauentags hervor. Demzufolge sind lediglich in 28 Prozent der 5,1 Millionen Betriebe Frauen in der Chefetage vertreten. Trotz anhaltend niedriger Quote ist das Ergebnis dennoch besser als noch im Jahr 2022. Damals zählten nur rund 26 Prozent zur ersten Führungsebene, also zum Kreis der Inhabenden, Geschäftsführung oder zum Vorstand.

“Das Potenzial von Frauen in Führungspositionen zu nutzen, ist eine wichtige Voraussetzung für die positive Entwicklung von Wirtschaft und Wohlstand”, sagt Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der Schufa Holding. Vor allem in Führungspositionen in klassischen “Männerbranchen” wie Baugewerbe oder Forstwirtschaft seien Frauen nach wie vor mit jeweils rund sieben Prozent eine Seltenheit.

Im Mittelstand gibt es sogar einen rückläufigen Trend. Die Förderbank KfW hat auf Basis einer Befragung unter kleine und mittleren Unternehmen mit bis zu 500 Millionen Euro Jahresumsatz herausgefunden, dass von diesen gerade einmal 14,3 Prozent von einer weiblichen Führungskraft geleitet werden. Damit sind es so wenige Frauen wie noch nie seit der ersten Auswertung dieser Art. “Von einer Aufholjagd bei der Frauenquote in mittelständischen Führungsetagen sind wir weit entfernt”, sagt KfW-Vorständin Katharina Herrmann. jmv

|

|

|

Regierungs-Sondierung: Forderung nach Milliarden für Klimaschutz.

Im Wahlkampf war Klimaschutz kaum Thema, in den Investitionsplänen einer neuen Regierung soll er dafür groß werden. Das jedenfalls fordert eine Allianz von Klimaschützern aus Verbänden, Wirtschaft, Grünen, SPD und Union. Sie arbeitet bei den entscheidenden Sondierungen zwischen CDU/CSU und SPD vor und hinter den Kulissen daran, milliardenschwere staatliche Investitionen im Zuge des geplanten 500-Milliarden-Pakets für zehn Jahre zu sichern. Bisher ist bei den Verhandlern nur von Investitionen in “Energienetze” die Rede, eine interne “Formulierungshilfe” spricht nur allgemein von Investitionen in “Dekarbonisierung, Verkehr und Bildung”. Für die Grünen, deren Zustimmung für das Paket notwendig ist, reicht das bei weitem nicht aus. Im Gespräch sind ein eigenes Sondervermögen, ein Klimacheck für alle Investitionen oder eine eine Festschreibung, dass alle Maßnahmen mit dem gesetzlichen Ziel der Klimaneutralität 2045 übereinstimmen müssen. Mehr zu den Forderungen der Klimaschützer lesen Sie im Climate.Table. bpö/mkr

|

|

|

Fraunhofer und Industrie fordern bessere Rahmenbedingungen für Innovationen.

Die Fraunhofer-Gesellschaft setzt sich gemeinsam mit den Industrieverbänden VDMA, DIHK und ZVEI für eine stärkere anwendungsorientierte Forschung in Deutschland ein. In einem Zehn-Punkte-Papier fordern sie die neue Bundesregierung auf, die Innovationskraft des Landes durch bessere Rahmenbedingungen zu sichern. Bürokratische Hürden, Fachkräftemangel und sinkende Investitionen bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, heißt es in der Mitteilung. Welche konkreten Forderungen es gibt, lesen Sie im Research.Table. tg

|

|

Kreuzfahrtindustrie: Immer mehr afrikanische Länder wollen profitieren.

Kreuzfahrttourismus in Afrika soll bis 2029 um 10,3 Prozent pro Jahr wachsen. Das prognostiziert ein Branchenbericht des Portals Statista. Bis Ende des Jahres sollen Kreuzfahrten demnach einen Umsatz von 307,36 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Die Gründe für den Boom der Tourismussparte sind vielfältig. Lange galt Afrika aus zwei Gründen für Kreuzfahrttourismus als untauglich. Auf der einen Seite war die Infrastruktur der Häfen nicht geeignet und viele Länder wurden als nicht sicher genug eingestuft. Auf der anderen Seite hatten nicht genug Afrikanerinnen und Afrikaner die nötige Kaufkraft, sich eine Kreuzfahrt zu leisten.

Das hat sich nun geändert und vor allem die Küstenländer im südlichen und östlichen Afrika sehen das Geschäft mittlerweile als Wirtschaftsfaktor. Allein in Kenia stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Passagiere um 163,5 Prozent auf insgesamt 6.500 Passagiere. Das Cruiseterminal im Hafen von Mombasa wurde dementsprechend erweitert. Als Ende Februar die Norwegian Dawn in Mombasa anlegte, galt dies als ein Meilenstein in der kenianischen Kreuzfahrtindustrie. Das von der Meyer Werft im norddeutschen Papenburg gebaute Schiff war mit 2.200 Passagieren und 900 Besatzungsmitgliedern das größte, das je dort angelegt hat. Welche Maßnahmen unter andrem Südafrika unternommen hat, um Kreuzfahrttouristen anzulocken, lesen Sie im Africa.Table. as

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Handelsblatt: Höttges will die Kettensäge. Telekom-Chef Timotheus Höttges fordert einen Abbau der Bürokratie in Europa und nimmt dabei Elon Musks Behörde Department of Government Efficiency (Doge) in den USA als Vorbild. Seiner Meinung nach wird die europäische Telekommunikationsbranche durch strenge Regulierungen ausgebremst, während das Geschäft in den USA deutlich unkomplizierter abläuft. In Europa sind insgesamt 270 verschiedene Regulierungsbehörden für den Telekommunikationssektor zuständig, darunter Institutionen für Cybersicherheit, Datenschutz und Telekommunikation. Diese Vielzahl an Vorschriften und Zuständigkeiten bindet erheblich Ressourcen. (“Telekom-Chef fordert Bürokratieabbau nach Vorbild von Elon Musk”)

FAZ: Top-Boni für Christian Klein. Der langanhaltende Kursanstieg der SAP-Aktie hat dem gesamten Vorstand eine erhebliche finanzielle Belohnung eingebracht. Vorstandschef Christian Klein erhält für 2024, einschließlich kurz- und langfristiger Boni, eine Vergütung von 18,98 Millionen Euro – deutlich mehr als die 7,1 Millionen Euro im Vorjahr. Mit diesem Gehalt zählt Klein vermutlich zu den bestbezahlten Managern in Deutschland. (“SAP-Chef Klein verdient 19 Millionen Euro”)

Stuttgarter Zeitung: Mercedes spart bei Führungskräften. Die Sparmaßnahmen beim Stuttgarter Automobilhersteller Mercedes wirken sich auf Führungskräfte deutlich stärker aus als auf Tarifbeschäftigte. Während die Gehälter der Tarifangestellten weiterhin steigen – wenn auch langsamer als ursprünglich geplant – müssen Führungskräfte mit größeren finanziellen Einbußen im Rahmen des Sparprogramms rechnen. (“Führungskräfte von Mercedes müssen deutliche Einbußen hinnehmen”)

Spiegel: Deloitte belohnt Anwesenheit. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte wird die Anwesenheit im Büro künftig als Faktor bei der Berechnung von Boni für ihre Steuerangestellten in den USA berücksichtigen. Die Mitarbeitenden wurden darüber informiert, dass ihre Präsenz in die Leistungsbewertung einfließt. (“Deloitte will vollen Bonus nur noch Bürogängern gewähren”)

New York Times: Gefährliche Zölle. In seiner Rede vor dem Kongress betonte Donald Trump, dass seine neuen Handelszölle langfristig bestehen bleiben würden. Diese Maßnahmen könnten in vielen Ländern wirtschaftliche Abschwünge auslösen – vergleichbar mit einem plötzlichen Frost, der eine Ernte gefährdet. In den USA selbst erhöhen die Zölle das Risiko einer Stagflation, einer wirtschaftlichen Sackgasse, in der steigende Preise mit stagnierendem Wachstum einhergehen. (“Gaming Out Trump’s Next Tariff Moves”)

Handelsblatt: Raus aus Russland. In drei Generationen hat die Familie Knauf ein Vermögen von rund 10,5 Milliarden Euro aufgebaut, unter anderem durch ihr lukratives Russlandgeschäft. Nikolaus Wilhelm Knauf wurde sogar russischer Honorarkonsul und erhielt von Putin den Freundschaftsorden. Nun will die Familie ihr Russlandgeschäft verkaufen, nachdem bekannt wurde, dass russische Truppen Baustoffe des Unternehmens im Ukraine-Krieg nutzen. (“Wie Russland eine der reichsten Familien Deutschlands entzweit”)

Handelsblatt: Arndt Kirchhoff will günstige Energie. NRW-Unternehmerchef Arndt Kirchhoff fordert, dass die kommende Bundesregierung sicherstellt, dass energieintensive Unternehmen Strom für sechs Cent pro Kilowattstunde erhalten, um Abwanderungen zu verhindern. Zudem seien dringend Entscheidungen zum Bau neuer Gaskraftwerke nötig, die als Reserve einspringen, wenn weder Solar- noch Windstrom verfügbar ist. (“Kirchhoff mahnt eine stärkere Rolle Deutschlands in Europa an”)

Handelsblatt: Klimaschutz lohnt sich. Der klimafreundliche Umbau energieintensiver Branchen erfordert hohe Investitionen. Eine Studie des Wuppertal Instituts zeigt jedoch, dass sich diese nicht nur positiv auf den Klimaschutz auswirken, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bringen. (“Grüne Industrie könnte Deutschland künftig vor Krisen schützen”)

Capital: Schwieriger Aufstieg. Vom Kollegen zur Führungskraft aufzusteigen, kann eine Herausforderung sein. Unternehmen sollten ihren Nachwuchs gezielt auf diese Rolle vorbereiten, um mögliche Schwierigkeiten zu vermeiden. (“Vom Kollegen zum Vorgesetzten: Wenn die Beförderung zum Problem wird”)

|

|

|

CEO.Index

|

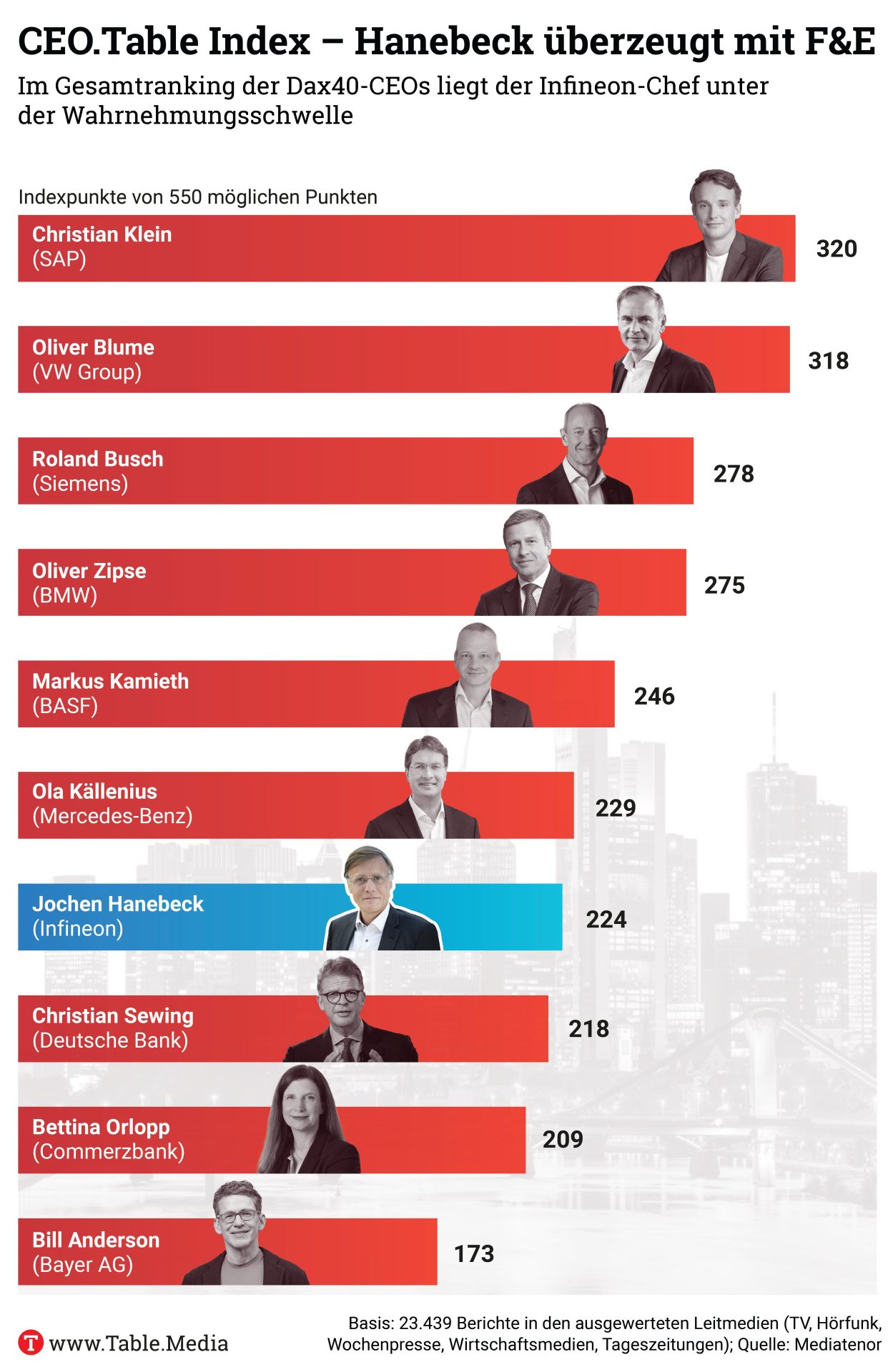

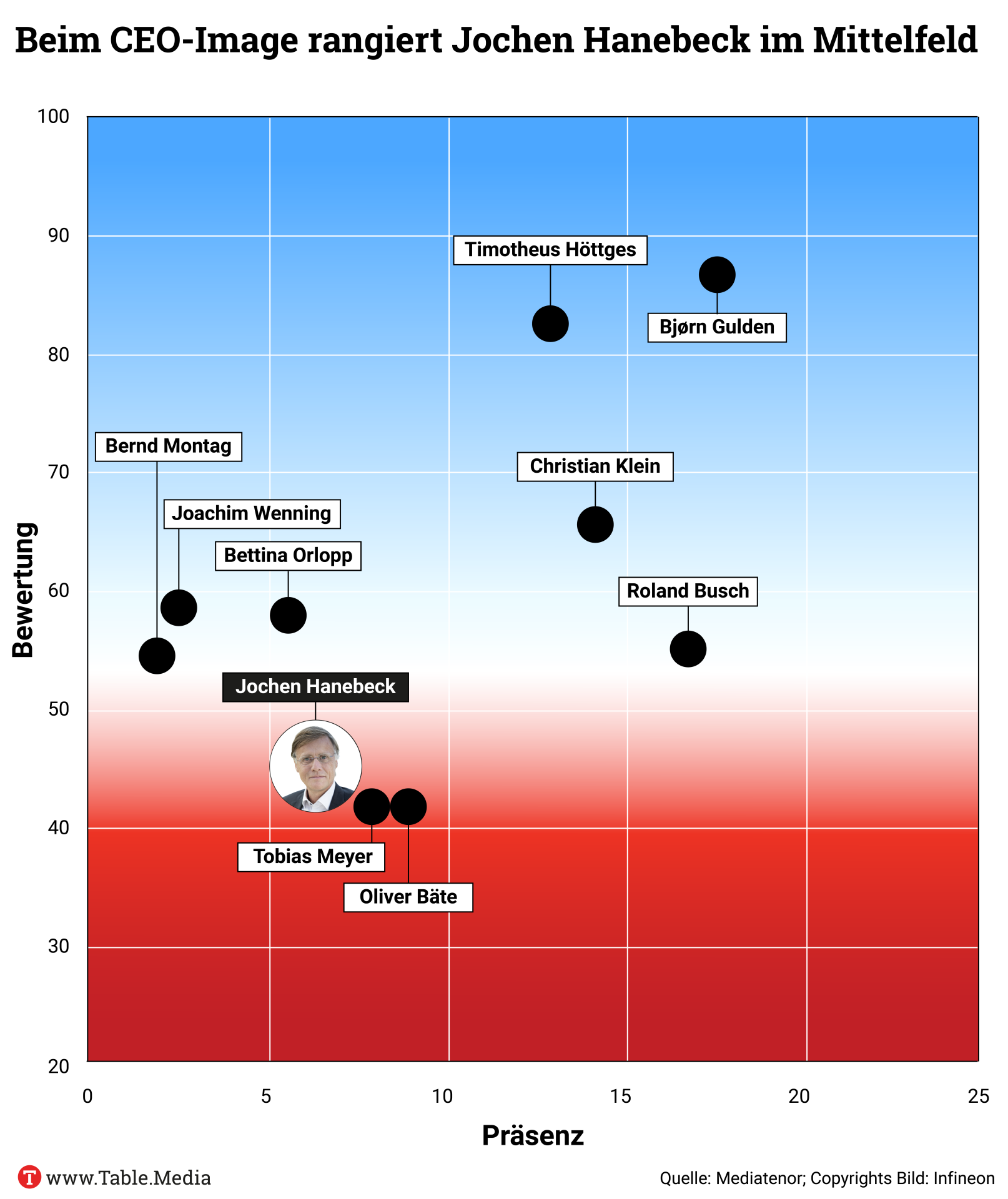

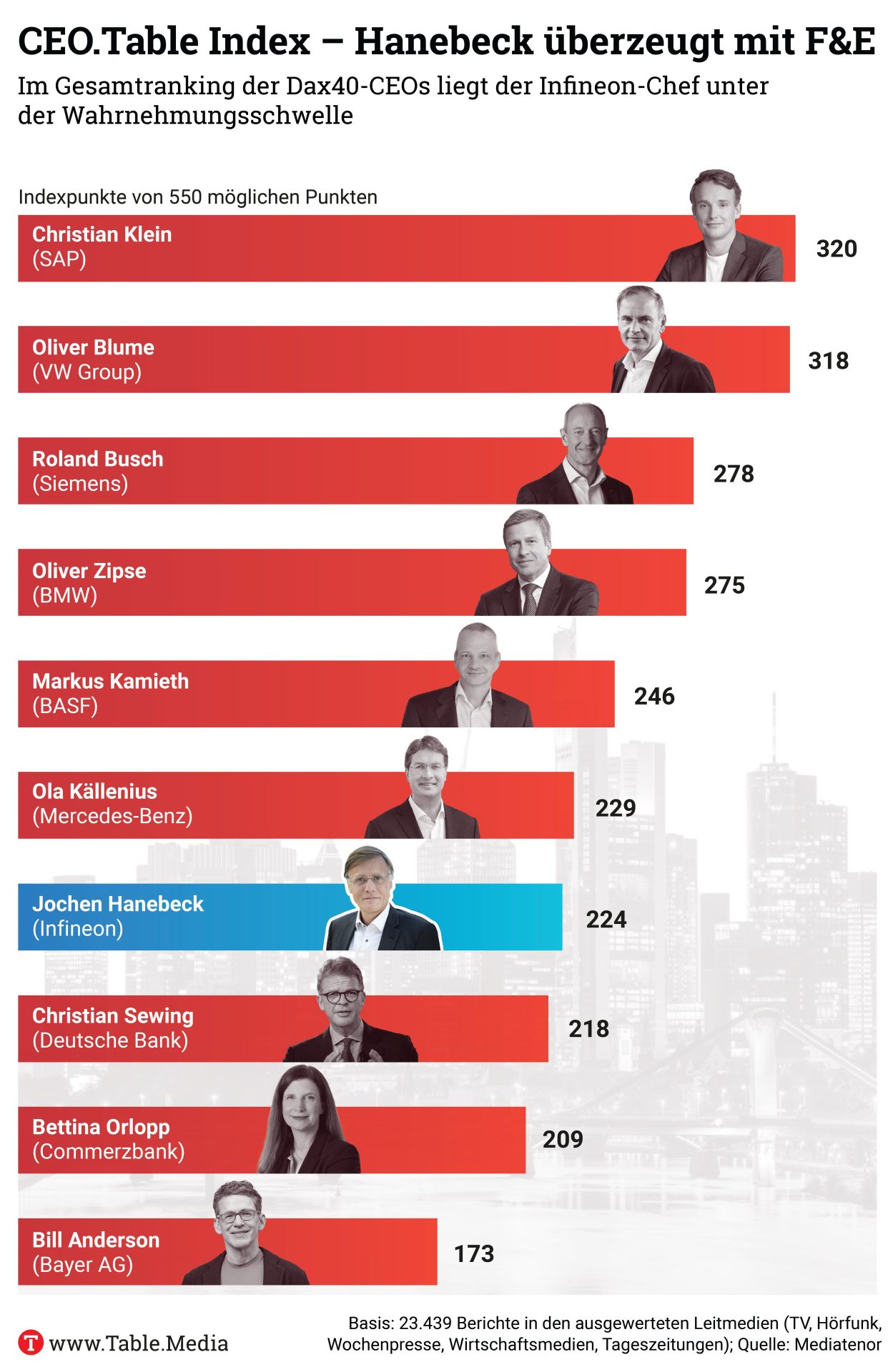

Positives Arbeitgeberimage bei Absolventen und F&E kommt Hanebeck zuguteVon Roland Schatz

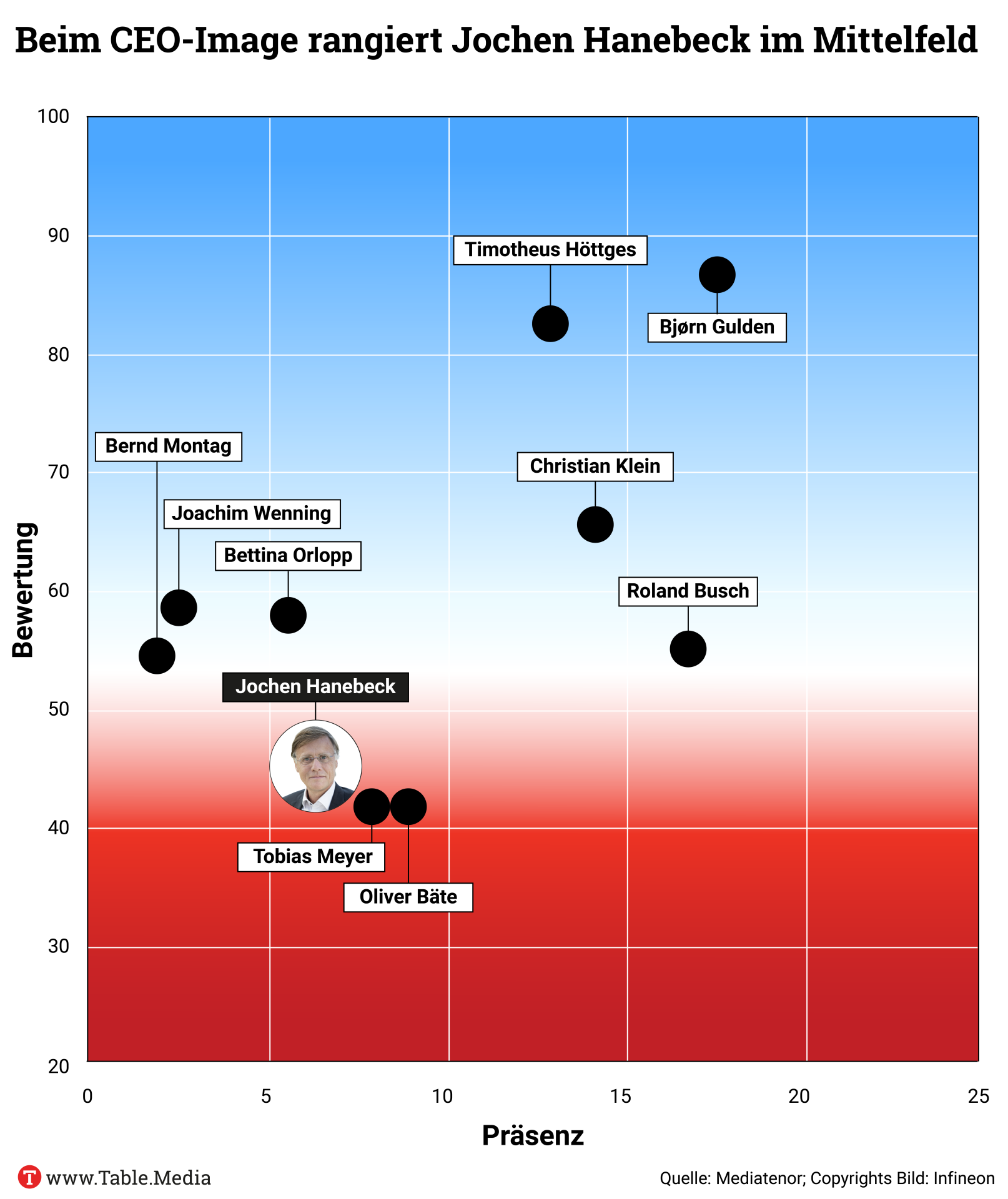

Infineon-CEO Jochen Hanebeck kann sich auf ein gutes Arbeitgeberimage bei Absolventen und eine starke F&E-Aktivität des Konzerns stützen. Allerdings zeigten sich zuletzt Schwächen mit Blick auf den Shareholder Value und seine CEO-Präsenz in den Medien. Trotzdem: Mit 224 von 550 möglichen Punkten im CEO.Table-Ranking ist Hanebeck unter den CEOs der DAX-Unternehmen relativ stark positioniert, wenngleich seine Sichtbarkeit unter der Wahrnehmungsschwelle liegt.

In der Kategorie CEO-Bewertung rangiert Hanebeck mit 45 von 100 Punkten in dieser Kategorie im guten Mittelfeld. Angesichts der Turbulenzen in der Weltwirtschaft und im Markt muss er noch Überzeugungsarbeit für seine Strategie leisten. Bei der Präsenz liegt Hanebeck mit 6,5 Punkten von 50 auf einem Level, bei dem es schwer ist, wirksam Einfluss auf das Konzernimage und bei Branchenthemen zu nehmen.

Bei Erfolg und Innovationskraft sahen Leitmedien 2024 US-Technologietitel in Führung liegen, vor allem Microsoft sowie Nvidia glänzen mit Blick auf KI. Amazon profitiert von der starken Entwicklung bei Clouds. SAP wird hier im B2B-Bereich als erfolgreich eingestuft. Das zeigt, wie wesentlich Produktthemen mit der Erfolgswahrnehmung verbunden sind. Hier hapert es bei Infineon.

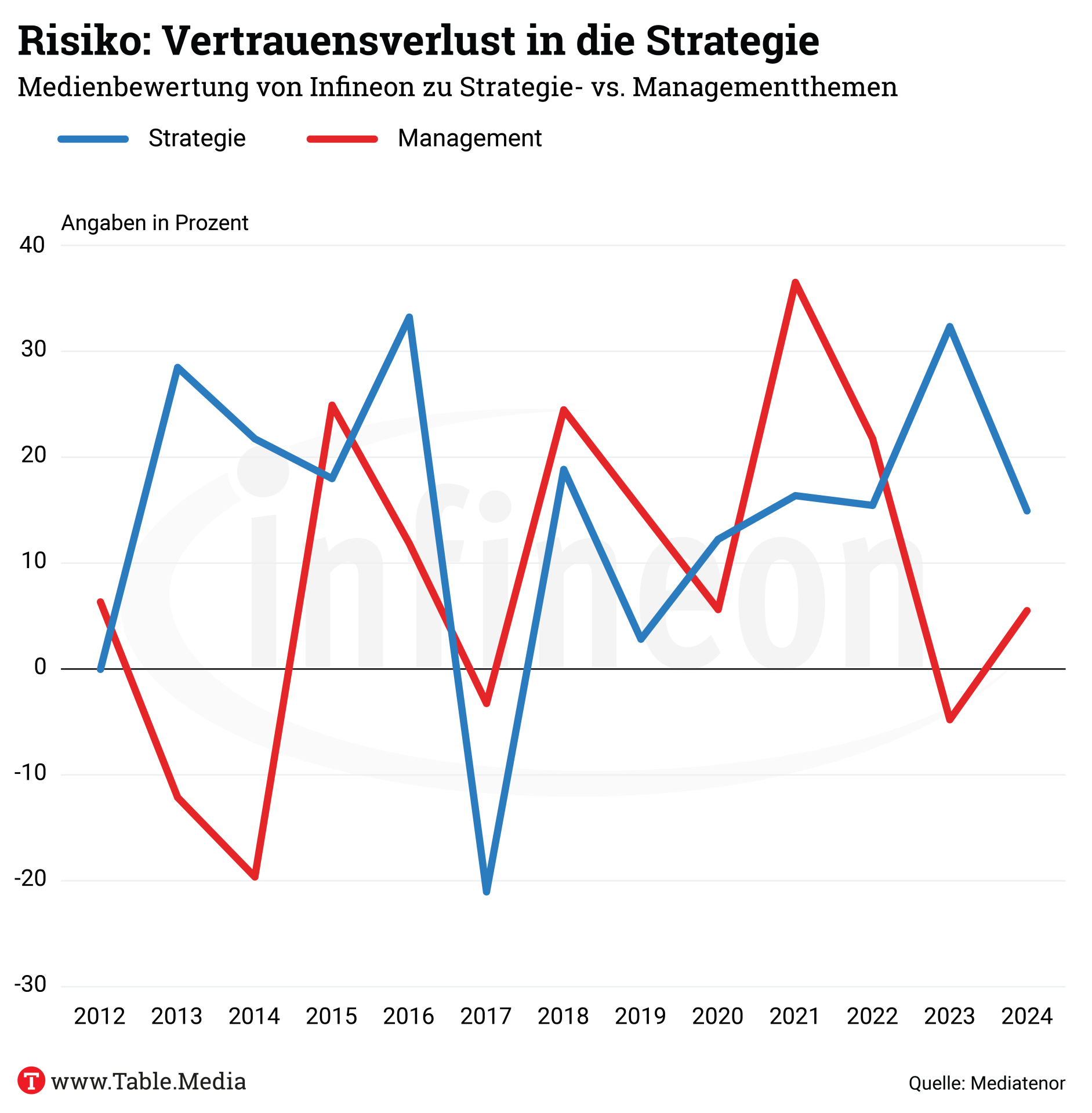

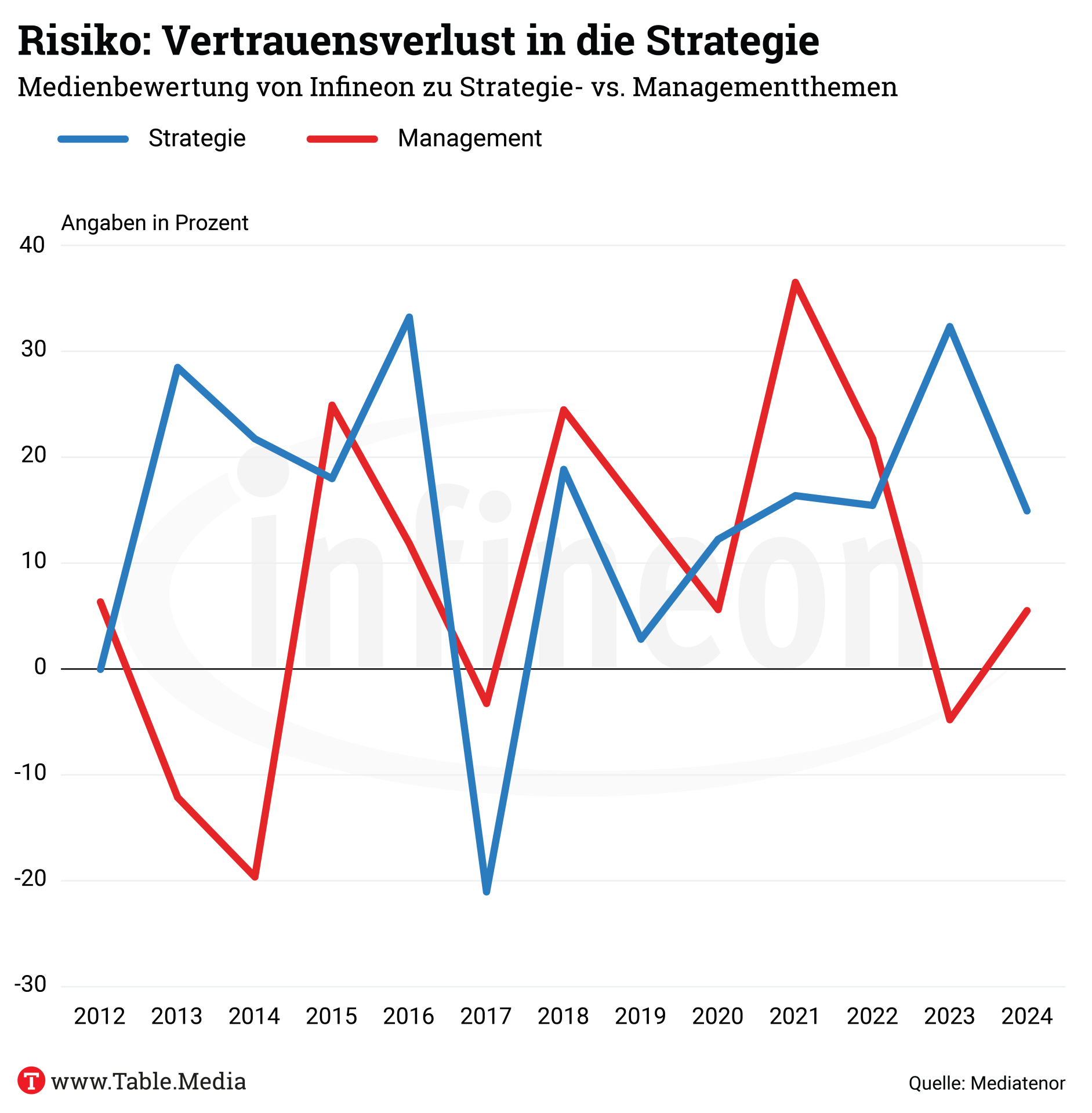

Normalerweise hängt die Bewertung der Strategie in den Leitmedien eng mit der des Managements zusammen. 2024 ist es gelungen, das Image des Managements wieder zu verbessern, aber die Bewertung der Strategie ist kritischer geworden.

Die gesamte Studie zum CEO Impact Index kann unter dem Link kostenfrei heruntergeladen werden.

Der Autor Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstitutes Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Politics

|

Aktionsplan Auto: Review der CO₂-Flottengrenzwerte kommt bis Dezember.

Die Kommission will das Review der CO₂-Flottengesetzgebung vorziehen und noch in diesem Jahr abschließen: “Das Review wird im dritten und vierten Quartal stattfinden”, sagte Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas am Mittwoch, als er den Aktionsplan Auto vorstellte. Ursprünglich war die Review für 2026 geplant. Laut Gesetz sollte es bis 31.12.2026 stattfinden. An den CO₂-Flottengrenzwerten 2025, 2030 und 2035 will die Kommission jedoch festhalten.

Bei der Revision des EU-Gesetzes gehe es darum, für Technologieneutralität bei dem Erreichen der CO₂-Reduktionsziele zu sorgen. “Wir werden untersuchen, welche anderen Technologien möglicherweise eine Rolle spielen können außer CO₂-neutralen Kraftstoffen (E-Fuels).” Im Gespräch sind dafür Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerer auf Verbrennerbasis (Range Extender). Welche Vorschläge der Aktionsplan zur Rettung der Branche hat, lesen Sie im Europe.Table. mgr

|

|

Handelsstreit – Wie Trumps Zölle die Agrarmärkte nach unten ziehen.

In dieser Woche machte Donald Trump ernst: Die im Wahlkampf angekündigte Einführung von einem 25-prozentigen Zoll auf Importe aus Kanada und Mexiko und die Verdoppelung der Zölle auf 20 Prozent für Lieferungen aus China traten am Dienstag in Kraft. Eher negative Auswirkungen hat das auf die europäische Agrarbranche. Mittelfristig können sich aber auch Chancen ergeben.

Ein klarer Verlierer der aktuellen Entwicklung sind die europäischen Rapsproduzenten. In der EU könnte der deutlich billigere Canola-Raps aus Kanada für Preisdruck sorgen. Warum die europäischen Schweinefleischproduzenten vom Handelsstreit zwischen den USA mit China und Mexiko hingegen profitieren könnten, lesen Sie im Agrifood.Table. sb

|

|

|

CEO.Personnel

|

Handelsblatt: Alexis von Hoensbroech wird Aufsichtsrat. Alexis von Hoensbroech, derzeitiger Chef der kanadischen Fluggesellschaft Westjet, steht vor einer Berufung in den Lufthansa-Aufsichtsrat. Er könnte dort im Jahr 2026 die Nachfolge von Karl-Ludwig Kley antreten, dessen Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzender dann endet. (“Lufthansa holt Ex-Manager in den Aufsichtsrat”)

Autoflotte: Knippe wird Europcar-Chef. Michael Knippel übernimmt ab März die Verantwortung für sämtliche Geschäftsaktivitäten sowie das gesamte Produktportfolio der Marke Europcar auf dem deutschen Markt. Dies teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Knippel ist studierter Wirtschaftswissenschaftler mit den Schwerpunkten Personal, Marketing und Organisationsentwicklung und bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt war er für Sixt in Frankreich tätig. (“Europcar: Neuer Geschäftsführer in Deutschland”)

KMA: Christian Pawlu wechselt zu Helios. Christian Pawlu wechselt von Fresenius zu Helios und übernimmt dort interimsweise die Position des Chief Operating Officer als Nachfolger von Enrico Jensch. Gleichzeitig behält er seine Funktion als Leiter Corporate Development beim Helios-Mutterkonzern bei. (“Der neue Helios-COO kommt von Fresenius”)

Online PC: Hagen Rickmann steigt bei Vodafone auf. Hagen Rickmann übernimmt die Position des Geschäftsführers für Firmenkunden bei Vodafone Deutschland. Bereits seit dem 1. November 2024 verantwortet Rickmann bei der Vodafone Gruppe das B2B-Geschäft für die europäischen Märkte Albanien, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Rumänien und die Türkei. In Deutschland löst er nun planmäßig Zoltan Bickel ab, der den Bereich zuvor interimistisch geleitet hatte. (“Hagen Rickmann startet bei Vodafone Deutschland”)

Gabot: Frank Hiller wird Vorstandsvorsitzender. Der Aufsichtsrat des Handels- und Dienstleistungskonzerns BayWa AG hat Frank Hiller zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) sowie Matthias J. Rapp zum Finanzvorstand (CFO) bestellt. Beide treten ihre Ämter zum 1. März an. BayWa befindet sich derzeit in der umfangreichsten Transformation ihrer Unternehmensgeschichte. (“BayWa AG: Neuer Vorstand”)

Bloomberg: Greg Foran tritt zurück. Greg Foran, CEO von Air New Zealand, tritt überraschend zurück. Die Fluggesellschaft sucht daher nun eine neue Führungskraft, die die anhaltenden Lieferkettenprobleme lösen soll, welche den Betrieb derzeit beeinträchtigen. Foran wird das Unternehmen im Oktober verlassen, wie die Airline mitteilte. Er hatte die Leitung im Jahr 2020 übernommen, nachdem er zuvor das US-Geschäft von Walmart verantwortet hatte – genau zu dem Zeitpunkt, als Covid-19 den weltweiten Flugverkehr massiv einschränkte. (“Air New Zealand CE Unexpectedly Steps-Down as Groundings Linger”)

Insurance: Sylvie Gleises wird Regional-CEO. AXA XL Insurance hat Sylvie Gleises mit Wirkung zum 24. März zur neuen regionalen CEO für Asien ernannt. Von Singapur aus verantwortet Gleises künftig die strategische Ausrichtung sowie sämtliche Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in der Region. Gleichzeitig bleibt sie weiterhin CEO von AXA XL Singapore Insurance. Gleises folgt auf Gilles Fromageot, der die Leitung als CEO von AXA Morocco und CIMA übernimmt. (“AXA XL Insurance unveils new Asia CEO”)

Heise: Barrett unterstützt Gelsinger. Der Ende 2024 entlassene Intel-CEO Pat Gelsinger erhält Unterstützung von einem früheren Amtsinhaber: Craig Barrett, Intel-Chef von 1998 bis 2005, macht nicht Gelsinger, sondern den Vorstand für die schwierige Lage des Unternehmens verantwortlich. Barrett erklärte, er würde lieber den Vorstand austauschen und Gelsinger erneut als CEO einsetzen, um den begonnenen internen Umbau bei Intel abzuschließen. Einer möglichen Aufspaltung in zwei separate Unternehmen – eines für Chipdesign und ein weiteres als eigenständiger Chipauftragsfertiger – steht Barrett hingegen skeptisch gegenüber. (“Ex-Chef: Intel-Vorstand feuern und Pat Gelsinger zurückholen”)

Getränke Zeitung: Kai Grzywatz vertreibt Carlsberg. Kai Grzywatz wurde zum 1. März neuer Geschäftsführer Vertrieb Handel bei Carlsberg Deutschland. Er folgt damit auf Gunnar Fischer, der diese Position seit März dieses Jahres interimistisch zusätzlich zu seiner Rolle als Geschäftsführer Marketing innehatte, nachdem Kay Knepper das Unternehmen verlassen hatte. Mit seiner umfassenden Erfahrung sowohl auf Hersteller- als auch auf Handelsseite soll Grzywatz künftig die strategische Positionierung und die Marktpräsenz der Carlsberg-Gruppe in Deutschland weiter ausbauen. (“Carlsberg Deutschland: Grzywatz ist neuer Geschäftsführer”)

|

|

|

CEO.Tech&Science

|

Deutsche Fusionsforschung hofft auf Rückenwind durch neue Bundesregierung.

Die jüngsten politischen Entwicklungen in Deutschland und den USA bringen laut Experten neue Impulse für die Kernfusion. Besonders in Deutschland wird eine klare Regulierung und stärkere finanzielle Förderung gefordert, um die Technologie zur Marktreife zu bringen.

Auf der Annual Policy Conference der Fusion Industry Alliance (FIA) in Washington D.C. wurde deutlich, dass die USA Fusionskraftwerke bereits als bald kommerziell nutzbare Technologie behandeln. Während US-Unternehmen wie Commonwealth Fusion Systems mit SPARC oder Marvel Fusion mit einer neuen Laseranlage in Colorado voranschreiten, sieht sich Deutschland in einer “Fast-Follower”-Position.

Deutschland vor regulatorischer Neuausrichtung. Ein entscheidender Faktor für die Entwicklung in Deutschland ist die Einrichtung des neuen Fusionsbeirats. Laut Lucio M. Milanese, Gründer des deutschen Start-ups Proxima, ist dies ein wichtiger Schritt für eine klare, eigenständige Regulierung der Kernfusion. In Hintergrundgesprächen wurde spekuliert, dass eine von der Kernkraft getrennte Regulierung unter einer neuen Bundesregierung leichter umsetzbar sei. Wie sich die Kapitalströme laut Chris Wendel, CFO des deutschen Start-ups Focused Energy, verändern, lesen Sie im Research.Table. tg

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

SpaceX-Starship: Erneuter Fehlschlag beim Testflug.

Elon Musk musste mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX erneut einen Rückschlag hinnehmen. Das Raumschiff Starship ist bei seinem achten Testflug abgestürzt. Acht Minuten nach dem scheinbar erfolgreichen Start explodierte die Rakete über der Karibik. Mehrere Raptor-Triebwerke waren ausgefallen, was zu einem unkontrollierten Taumeln führte. Die Federal Aviation Administration (FAA) sperrte daraufhin kurzzeitig den Luftraum und fordert nun eine Untersuchung. Es ist der zweite Misserfolg innerhalb weniger Wochen. Musk äußerte sich zu dem Fehlschlag auf X: “Raketen sind schwierig.” kk

|

|

Start-up: Circus Group bekommt grünes Licht für autonomes Kochen.

Die Hamburger Circus Group startet die Serienproduktion ihres autonomen Kochroboters. Mithilfe von KI können am Tag bis zu 2.000 Mahlzeiten zubereitet werden. Laut Ilona Schukina, Vicepresident for Business Development bei Circus, sind von der Lieferkette über die Montage bis hin zu Tests und Qualitätskontrollen alle notwendigen Prüfungen abgeschlossen. Das gab sie jetzt auf Linkedin bekannt.

Wie die Managerin weiter berichtet, wurde das Design aktualisiert, um die Produktion in großem Maßstab einfacher und kostengünstiger zu gestalten. Die Fertigungskapazität liegt derzeit im dreistelligen Bereich, kann in den folgenden Jahren aber auf bis zu 6.000 Einheiten pro Jahr skaliert werden. Kunden haben bereits 8.400 Einheiten bestellt. Der Start der Großserienproduktion ist für Mai geplant. Die Auslieferung beginnt dann im Sommer. dek

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Schuldenplan ist pragmatische Antwort auf die Probleme Von Philippa Sigl-Glöckner

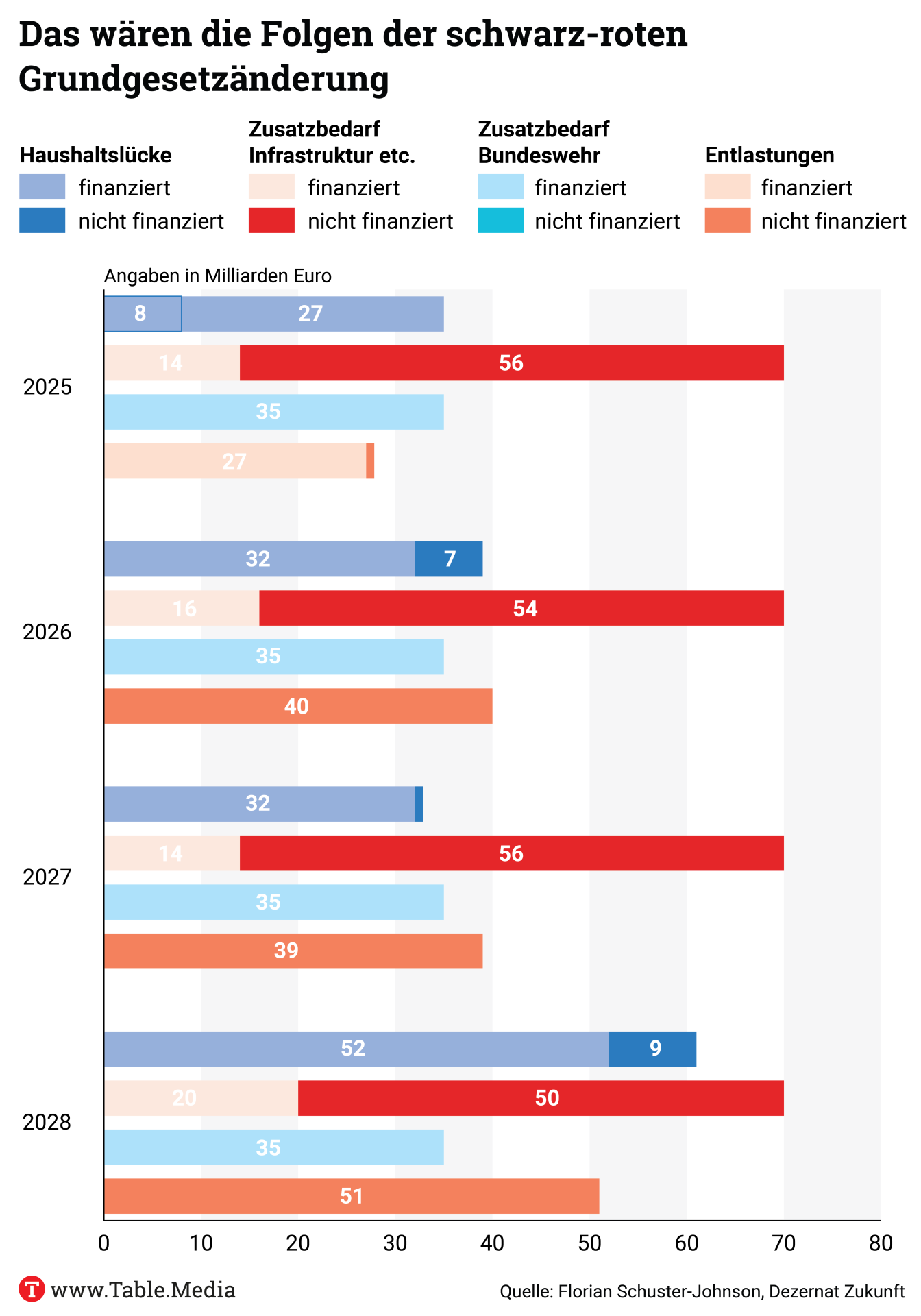

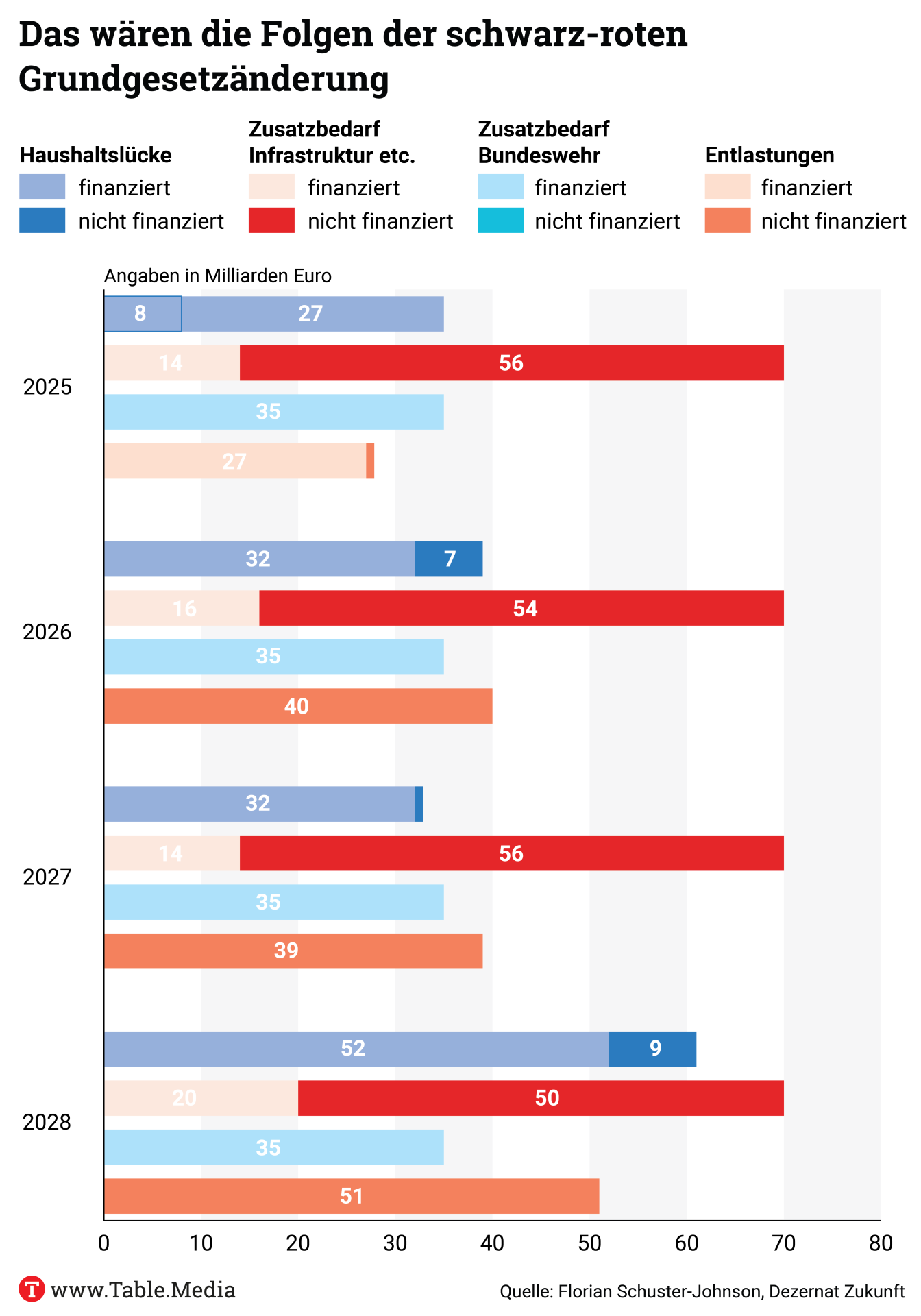

Hut ab an alle Beteiligten. Dieses Maßnahmenpaket der schwarz-roten Koalition, die es formal noch gar nicht gibt, weist in die richtige Richtung. In der kurzen Frist dürfte das 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur und die 1-Prozent-Regel bei den Verteidigungsausgaben helfen, die Lücken im Bundeshaushalt für 2025 und 2026 zu schließen.

Wie bedeutend sind die Änderungen? Alle Verteidigungsausgaben über einem Prozent des BIPs dauerhaft von der Schuldenbremse auszunehmen, gibt Planungssicherheit. Der Staat kann nun endlich langfristige Verträge mit Rüstungsunternehmen abschließen, die dann hoffentlich ihre Produktionskapazitäten ausweiten.

Die 1-Prozent-Regel ist aber auch sehr weitreichend. Dass alle Arten militärischer Ausgaben inklusive Gehälter und Pensionen von der Schuldenregel ausgenommen werden, hat es noch nie gegeben in der Geschichte der BRD, auch nicht während des Kalten Kriegs. Das hat seinen Grund: Verteidigung ist teuer. Ja, einige Verteidigungsausgaben werden das Wachstum befeuern, die Steuereinnahmen steigern und sich damit selbst finanzieren. Aber schuldenfinanzierte Soldatengehälter finanzieren sich nicht selbst, sie wären tatsächlich die Schulden, vor denen alle immer warnen: die, die wir zukünftigen Generationen überlassen. Angesichts der Lage mag das ein untergeordnetes Problem sein, man sollte sich das aber bewusst machen.

Die anderen Vorschläge der Koalitionäre in spe sind weniger radikal. 500 Milliarden Euro für Infrastruktur klingt zwar nach viel, sie reichen aber gerade mal so aus, um die aktuelle Haushaltslücke zu schließen. Für wachstumsstärkende Maßnahmen wie die Reduktion der Netzentgelte oder eine Investitionsprämie fehlt weiterhin das Geld – wie auch für die Auflösung des Investitionsstaus (siehe Chart).

Möchte die Regierung nicht nur für die Landesverteidigung sorgen, sondern auch für Wachstum, braucht es die für 2025 angekündigte Reform der Schuldenbremse. Wichtiger denn je wird der Fokus auf Wachstum und Produktivität sein. Denn das macht die hohen Kosten der Landesverteidigung finanzierbar.

Insgesamt ist das Haushaltspaket eine pragmatische Antwort auf die aktuelle finanzielle Problemstellung. Es verstärkt jedoch ein Problem: die Komplexität der deutschen Staatsfinanzen. Früher gab es einen Haushalt und eine deutsche Schuldenregel, die die europäischen Vorgaben in deutsches Recht übersetzte. Bald gibt es womöglich drei große Geldtöpfe – den Bundeshaushalt, das Sondervermögen für Verteidigungsinvestitionen, das Sondervermögen für Infrastruktur – die von drei Regeln, der Schuldenbremse, der 1-Prozent-Regel und den europäischen Schuldenregeln betroffen sind. Dazu haben die europäischen Schuldenregeln seit ihrer Reform im Jahr 2024 nichts mehr mit der Schuldenbremse zu tun.

Während alle nach Entbürokratisierung rufen, verstricken wir uns in einer kolossal komplexen Finanzbürokratie, die kaum einer versteht und die weit mehr Papier als sinnvolle Finanzierungsentscheidungen hervorbringen dürfte. Das ließe sich mit einer radikalen wie trivialen Änderung der deutschen Schuldenregel beheben: Anstelle ihrer zig Detailregelungen könnte sie einfach festlegen, dass Deutschland das europäische Regelwerk einhält.

|

|

|

CEO.Standpunkt

|

|

Professor Bernd Meyer ist Leiter Multi Asset bei Berenberg Wealth and Asset Management.

|

|

Zieht Europa bald Kapital aus den USA ab?Von Bernd Meyer

Europäische Aktien (Stoxx 600) haben sich in gleicher Währung seit Jahresbeginn um mehr als zwölf Prozentpunkte besser entwickelt als Aktien aus den USA (S&P 500). Nach Donald Trumps Wahlsieg im vierten Quartal war die Stimmung, Bewertung und Anlegerpositionierung in den USA letztlich zu optimistisch – alles musste gut gehen, damit amerikanische Aktien die positive Entwicklung fortsetzen könnten, US-Aktien hatten eher Enttäuschungspotenzial.

Im Gegensatz dazu war die Stimmung von Anlegern mit Blick auf Europa zu pessimistisch. Der Bewertungsabschlag gegenüber den USA war auf ein Rekordniveau angestiegen und Anleger waren kaum positioniert. Wir haben bereits im Dezember argumentiert, dass es nur einer kleinen positiven Überraschung bedarf, um einen Stimmungsumschwung herbeizuführen. Dafür gab es zahlreiche mögliche Auslöser: die Wahl in Deutschland, einen möglichen Waffenstillstand oder Frieden in der Ukraine, weitere Wirtschaftsstimulierungen in China oder ein günstiger Euro.

Die Schnelligkeit des Stimmungsumschwungs bedeutete, dass bisher eher taktisch agierende Anleger europäisches Aktien-Exposure mittels derivativer Instrumente wie Futures oder Optionen aufbauten. Die Nettozuflüsse in europäische Aktienfonds drehten erst gegen Mitte Februar ins Positive. Nach Angaben der Bank of America verzeichneten europäische Aktienfonds in diesen drei Wochen Nettozuflüsse in Höhe von acht Milliarden US-Dollar. Dies entspricht nach deren Berechnungen aber lediglich drei Prozent der kumulierten Nettoabflüsse aus europäischen Aktienfonds seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022.

Auf der anderen Seite sehen auch US-Aktienfonds unverändert Zuflüsse. Allein in der letzten Woche waren dies 27 Milliarden US-Dollar, seit Jahresbeginn kumuliert knapp 20-mal so viele wie europäische Aktienfonds. Von einer Rotation von Anlegergeldern weg aus den USA hin nach Europa kann bisher bei Weitem keine Rede sein. Die Positionierung globaler Anleger hat sich bisher kaum verändert.

Es besteht somit die Chance, dass aus der bisherigen Sentimentrallye eine strukturelle Erholungsrallye wird, wenn globale Anleger wirklich beginnen, ihre Positionen in Europa auszubauen. Dazu bedarf es aber mehr als Hoffnung auf Frieden, auf niedrigere Energiepreise oder auf mehr chinesischen Stimulus. Es bedarf Fakten. Die Wirtschaft in Europa muss sich erholen. Interessanterweise überraschen die Konjunkturdaten in Europa seit Jahresbeginn im Schnitt positiv, in den USA hingegen negativ, und die Geldpolitik dürfte für Europa stimulierender bleiben als für die USA.

Die Unternehmensgewinne in Europa müssen deutlicher steigen. Die Gewinnrevisionen waren jüngst in der Tat in Europa besser als in den USA, was aber wohl zunächst auf den schwachen Euro zurückzuführen ist. Europa muss zudem Einigkeit zeigen und für seine Interessen einstehen, notfalls auch ohne die USA. Die jüngsten politischen Entwicklungen in Deutschland, insbesondere das vorgeschlagene Infrastrukturpaket sowie der Vorschlag, die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben aufzuweichen, geben diesbezüglich Hoffnung.

Professor Dr. Bernd Meyer ist Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset, Berenberg Wealth and Asset Management.

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |