|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#8

/

08. Februar 2025

|

|

|

Executive.Summary: Deutsche Rüstungsindustrie auf Wachstumskurs und Fachkrafte-Suche

|

|

CEO.Talk: US-Zölle – BGA-Präsident Jandura rät zu Verhandlungen aus Position der Stärke

|

|

CEO.Picks: Zukunft der Arbeit liegt in hybriden Modellen

|

|

CEO.News: Warum ein deutscher Unternehmer in Tunesien entwirft und in Europa produziert

|

|

US-Zölle – Weshalb die Volksrepublik nur ein bisschen zurückschlägt

|

|

Nach Deepseek – Diese “KI-Tiger” aus China greifen den Westen an

|

|

CEO.Presseschau: Bildungsurlaub im Aus + Top-Auto-Managerinnen gekürt + Parkplätze in Europa sind für US-Kfz zu klein

|

|

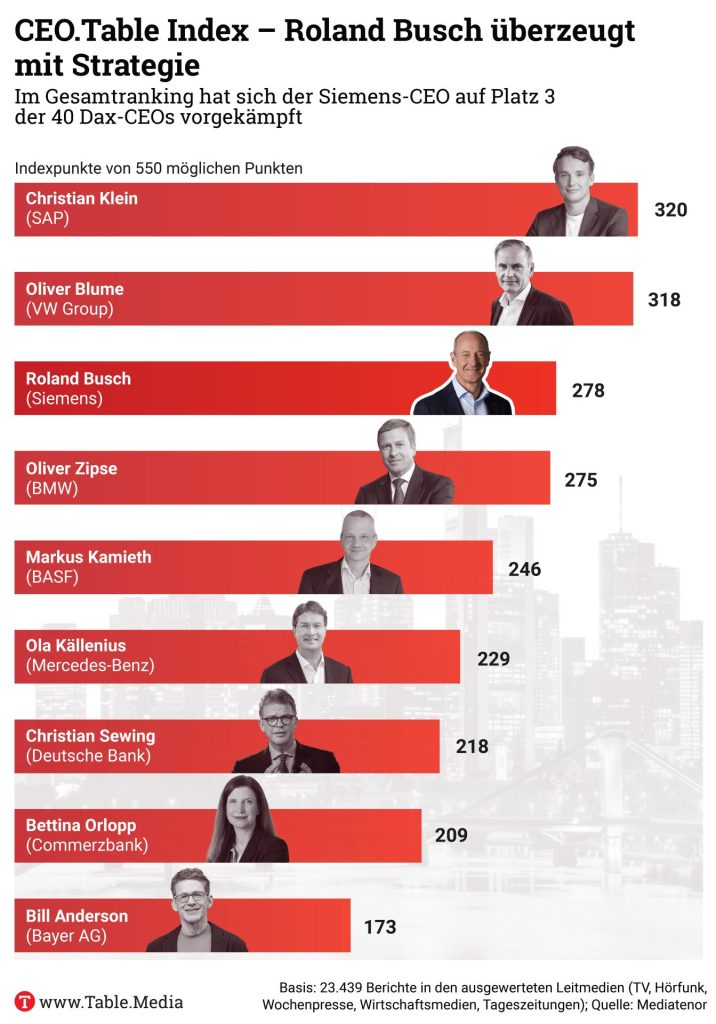

CEO.Index: Siemens findet zu alter Stärke zurück

|

|

CEO.Politics: Klimaschutz auf dem Prüfstand – Sabine Nallinger und Holger Lösch im Streitgespräch

|

|

EU-Haushalt – Mit welchen Strategien ums GAP-Budget gerungen wird

|

|

Brüssel diskutiert Vereinfachung von Nachhaltigkeitsgesetzen

|

|

CEO.Personnel: Daniel Grieder beteiligt sich an Fashion Network + Heiner Lang muss gehen + Aus für Meschke und von Platen bei Porsche

|

|

CEO.Tech & Science: SoftBank will jährlich drei Milliarden Dollar an OpenAI zahlen

|

|

Initiative forscht an Supraleiter der nächsten Generation

|

|

Cybersicherheit – Jens Römer neuer ZITiS-Vize

|

|

CEO.Standpunkt: Aurubis-CEO Toralf Haag – Der Industriestandort Deutschland steht auf dem Spiel

|

|

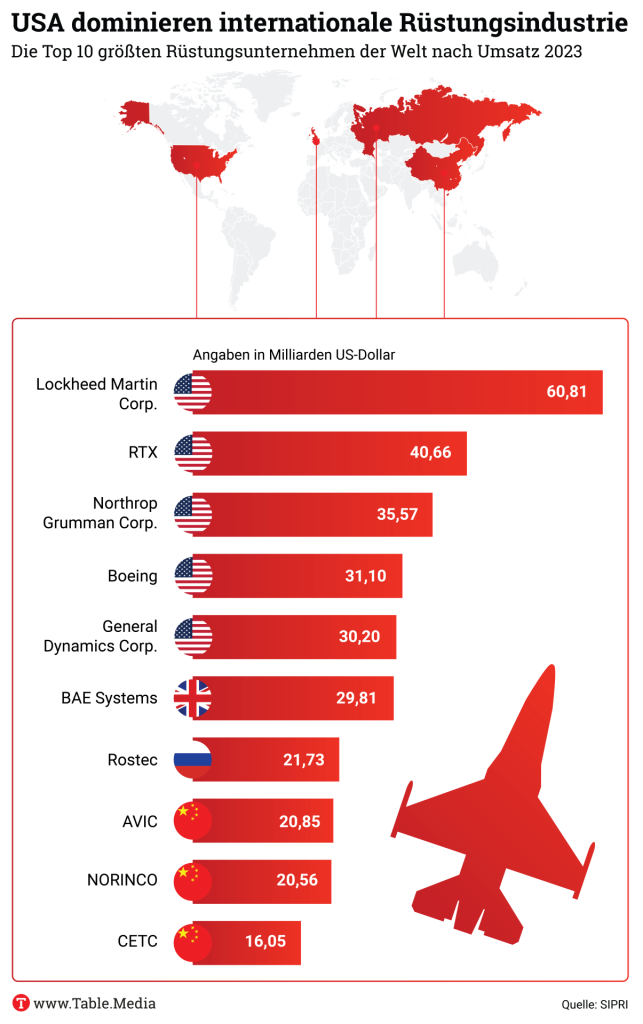

CEO.Economics: Wehrhaft, innovativ, wettbewerbsfähig – warum Deutschland und Europa die Rüstungspolitik neu denken müssen

|

|

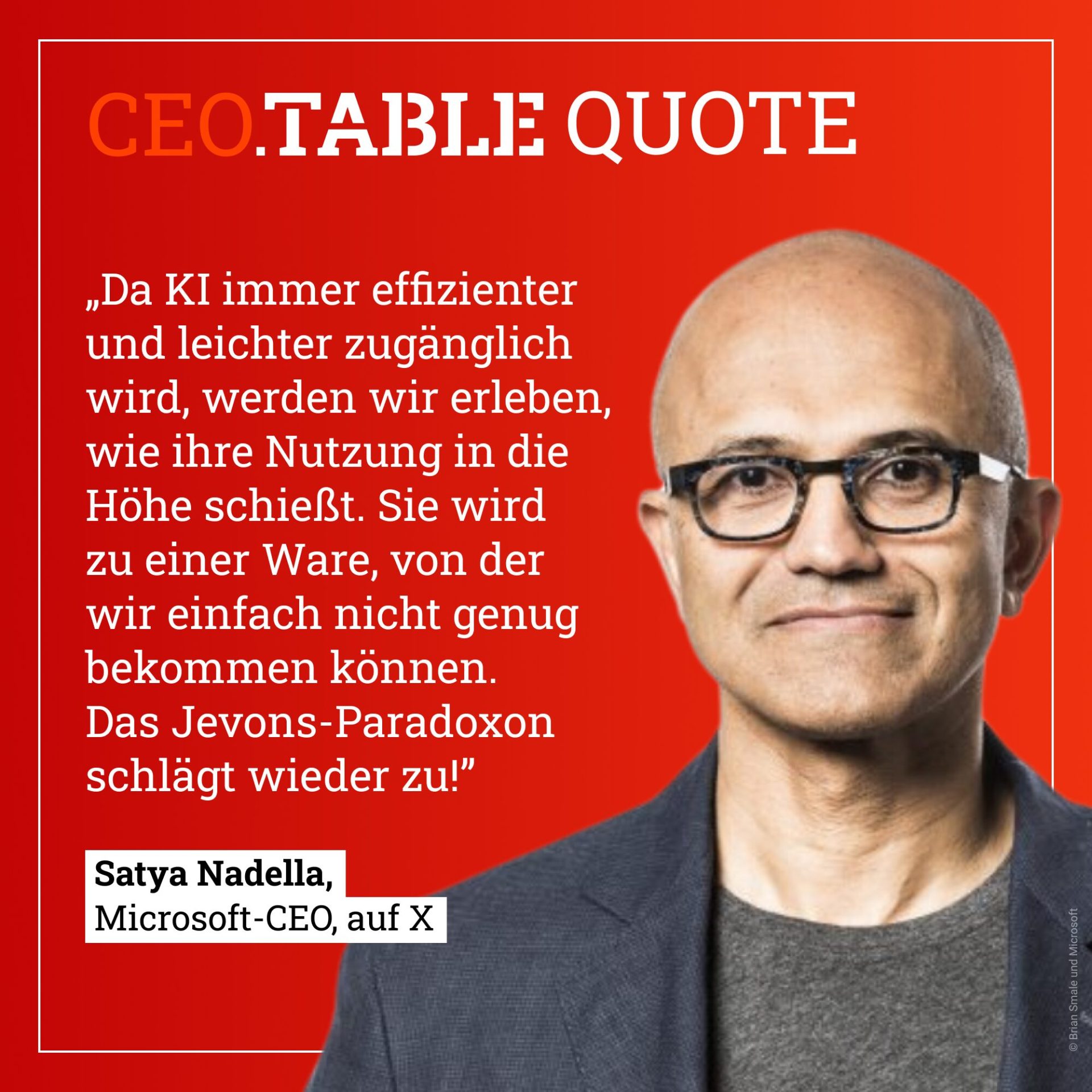

CEO.Quote: Microsoft-CEO über das Jevons-Paradoxon

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Arbeiten an einem Leopard 2 in einem Werk des Düsseldorfer Rheinmetall-Konzerns.

|

|

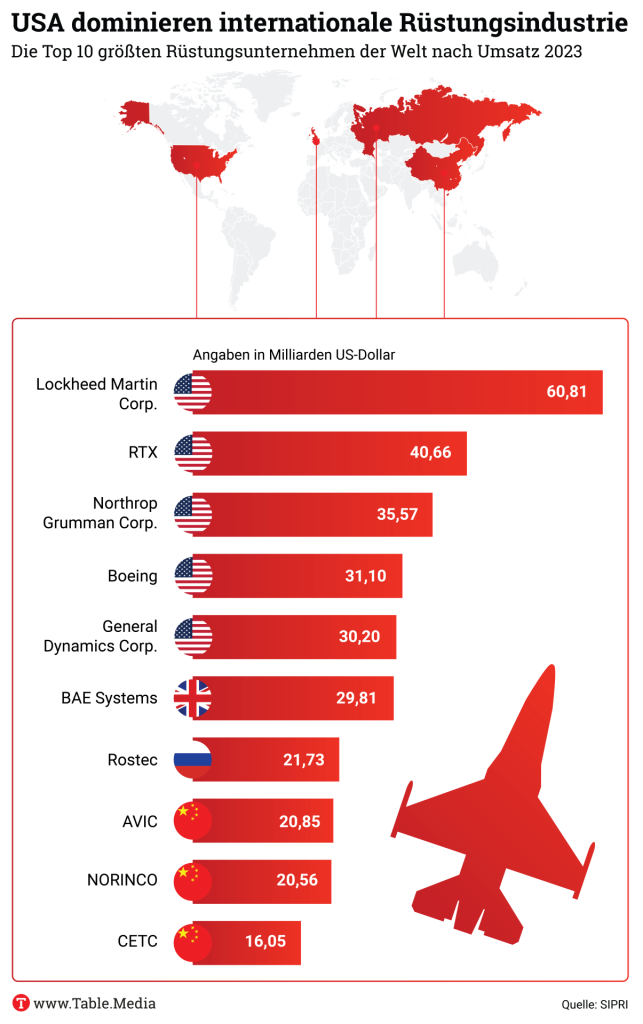

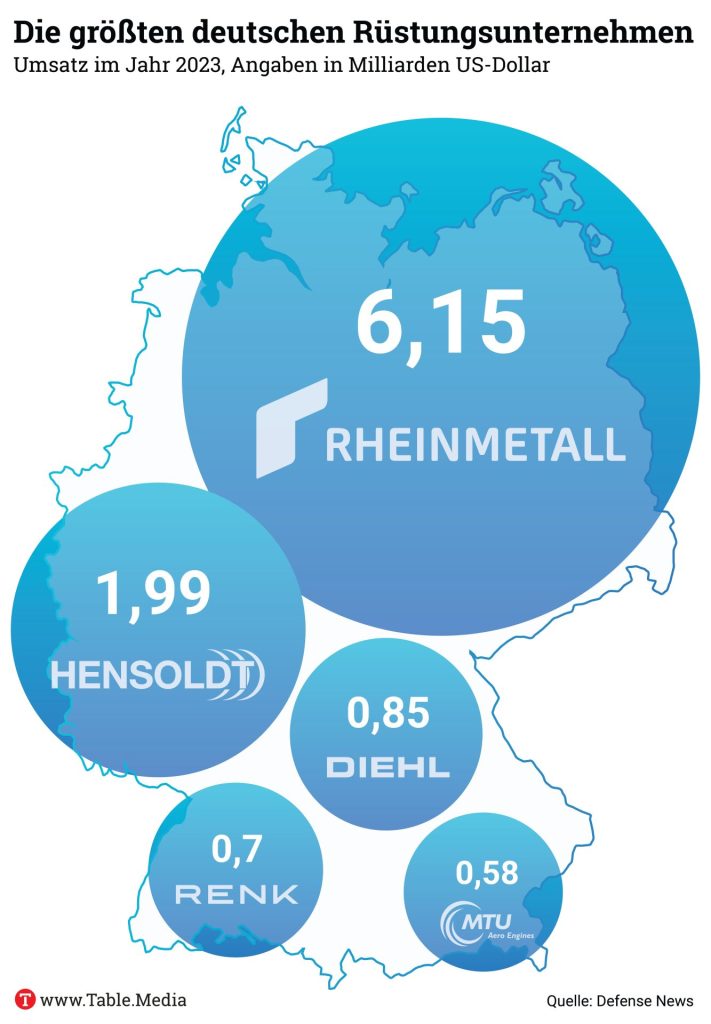

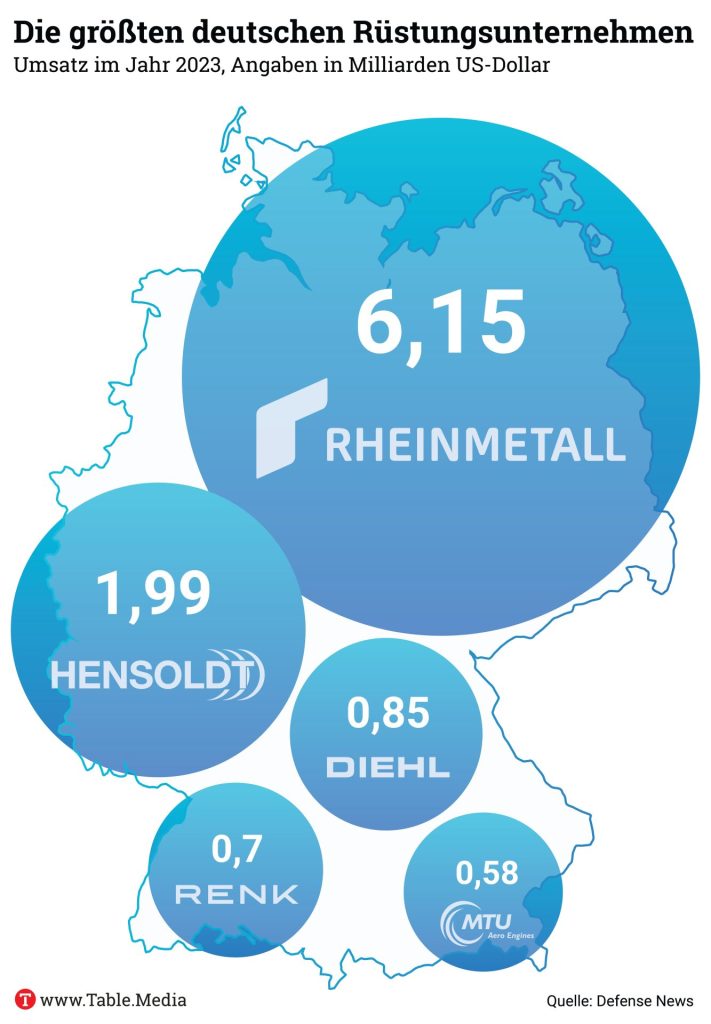

Rüstungsindustrie wächst und lockt Fachkräfte aus AutoindustrieVon Thilo Boss und Kristián Kudela

Die deutsche Automobilindustrie schrumpft und baut Stellen ab, die deutsche Rüstungsindustrie befindet sich auf Wachstumskurs und sucht händeringend Mitarbeiter. “Die Verteidigungsindustrie in Deutschland ist durch geringe Stückzahlen nach Ende des Kalten Krieges zum Manufakturgeschäft geworden. Das ändert sich jetzt, weil sich auch die Bedrohungsszenarien mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine geändert haben”, beschreibt Hensoldt-Vorstand und CHRO des Konzerns, Lars Immisch, im Gespräch dem CEO.Table die veränderte Lage.

Rüstungskonzerne werben um Fachkräfte in der AutomobilndustrieLängst sind es aber nicht nur einzelne Mitarbeiter, die die Branchen wechseln, sondern Einstellungen der Rüstungsindustrie aus anderen Bereichen finden bereits im großen Stil statt. So will etwa der Radar- und Sensorspezialist Hensoldt in Wetzlar bis zu 200 Mitarbeiter von den von Auftragsverlusten geplagten Autozulieferern Continental und Robert Bosch übernehmen. Heeresausrüster Rheinmetall hat gerade in Gifhorn 100 Beschäftigten des defizitären Conti-Bremsenwerks den Wechsel in eine Munitionsfabrik angeboten. Und der deutsch-französische Panzerbauer KNDS besiegelte erst am Mittwoch in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz eine Vereinbarung mit dem Bahntechnik-Konzern Alstom. Der Panzerbauer sicherte zu, in Görlitz das vor dem Aus stehende Werk zu übernehmen und etwa die Hälfte der 700 Mitarbeiter weiterzubeschäftigen.

“Für qualifizierte Ingenieure und Fachkräfte aus der Automobilindustrie und technisch anspruchsvollen Branchen kann die deutsche Wehrtechnik eine berufliche Perspektive bieten und ein lukrativer Arbeitgeber sein”, sagt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) und ehemalige Thyssen-Krupp-Marine-Systems-CEO, Hans Christoph Atzpodien. Soll heißen: Die Auftragsbücher der Konzerne sind prall gefüllt und werden sich noch weiter füllen, was sich aber nicht nur in den Bilanzen der Unternehmen ablesen lässt.

Europäische Verteidigungsausgaben steigen 2024 gaben die EU-Staaten nach Angaben der Verteidigungsagentur der Europäischen Union (EDA) rund 326 Milliarden Euro für Rüstung aus. Im Vergleich zum Vorkriegsjahr 2021 sind die Ausgaben damit um 31 Prozent gestiegen. Tendenz: stark steigend. Denn noch immer haben nicht alle europäischen Nato-Mitgliedstaaten ihre Verpflichtung erfüllt, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) in die Verteidigung zu investieren. Mittlerweile ist sogar die von US-Präsident Donald Trump geforderte Anhebung der Verteidigungsausgaben von bis zu fünf Prozent des BIPs nicht mehr unwahrscheinlich.

Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW) und CEO.Table-Kolumist, Professor Moritz Schularick, hält diese Größenordnung für Deutschland durchaus für realistisch, wenn die Bundeswehr “von einer Friedensverwaltungsbürokratie”, wie er es nennt, zu einer “schlagkräftigen Truppe umgebaut wird”, die das Land auch verteidigen kann. Dafür ist nach Berechnungen des Volkswirts eine Anhebung der Verteidigungsausgaben von mindestens drei bis vier Prozent des BIPs notwendig.

Für Deutschland, das in der Rezession steckt und wieder mit steigender Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, hätte das konjunkturell positive Effekte, falls die Aufträge auch großteils im Land vergeben würden. Laut Schularick liegen die Multiplikatoren für Verteidigungsausgaben zwischen 0,6 und 1,5. Gibt der Staat also 100 Milliarden Euro zusätzlich für Verteidigung aus, steigt das Bruttoinlandsprodukt um 60 bis 150 Milliarden Euro. “In anderen Worten, wenn wir dauerhaft zwei Prozent des BIP mehr für Verteidigung ausgeben, steigt das Bruttoinlandsprodukt um eins bis drei Prozent”, sagt der IfW-Präsident, der dazu in der kommenden Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) eine entsprechende Studie vorlegen wird (siehe dazu CEO.Economis).

200.000 zusätzliche Jobs könnten in der Rüstungsindustrie entstehenWas das für den Jobaufbau in der Rüstungsindustrie bedeutet – 2024 zählte die Rüstungsbranche hierzulande rund 14.000 Beschäftigte -, hat Arbeitsmarktforscher Professor Enzo Weber vom IAB ausgerechnet. “Bei einer Erhöhung von zwei auf drei Prozent wären 200.000 zusätzliche Jobs möglich”, sagt Weber. Dafür sei allerdings eine antizipierbare Politik wichtig, damit Kapazitäten im Inland aufgebaut würden: sowohl für private Investitionen als auch für berufliche Entwicklung. “Die staatliche Beschaffung sollte man auch als Chance nutzen, darüber Technologie- und Innovationsförderung zu betreiben”, so Weber weiter.

Jedenfalls heben die deutschen Rüstungskonzerne schon jetzt ihre mittelfristigen Umsatzprognosen kräftig an. Rheinmetall-Vorstandsvorsitzender Armin Papperger will bis 2027 die Erlöse des Düsseldorfer Dax-Konzerns auf 20 Milliarden Euro verdoppeln, Hensoldt-CEO Oliver Dörre plant bis 2030 mit einem jährlichen durchschnittlichen Erlöswachstum von zehn Prozent und will den Umsatz von derzeit 2,3 auf fünf Milliarden Euro steigern. Und bei den anderen deutschen Rüstungsschmieden wie Renk, KNDS, Diehl, MTU oder Heckler & Koch sieht es ähnlich aus.

|

|

|

CEO.Talk

|

|

Dirk Jandura ist Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA).

|

|

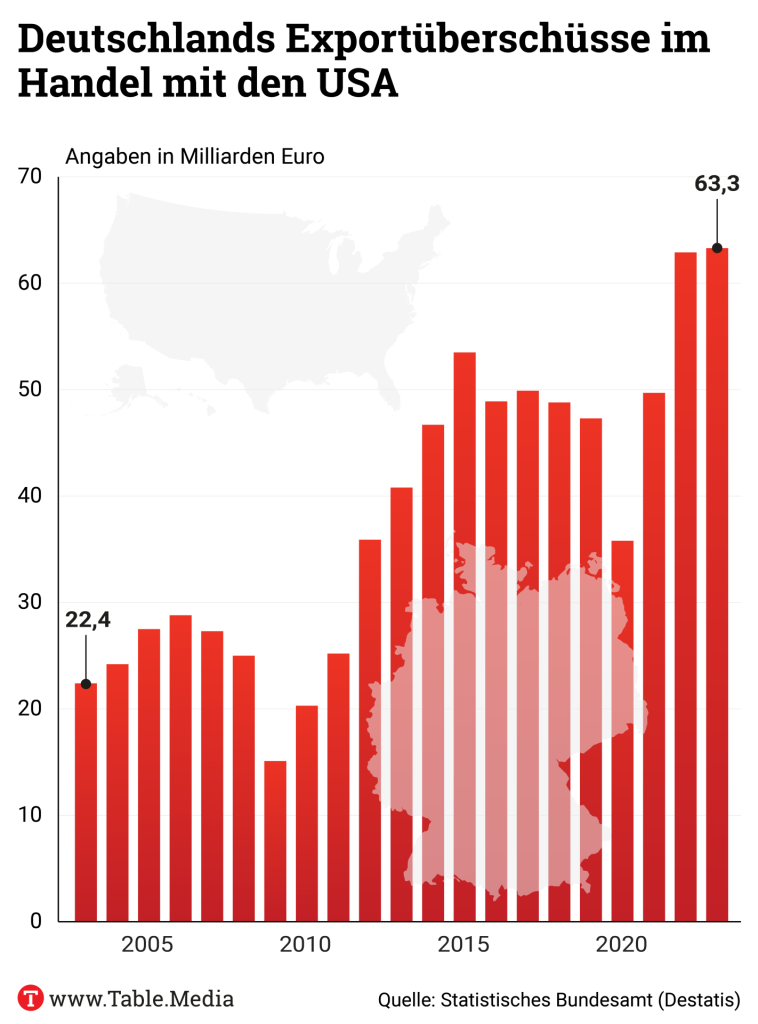

US-Zölle: Jandura fordert Außenhandelskonferenz mit TrumpVon Thilo Boss

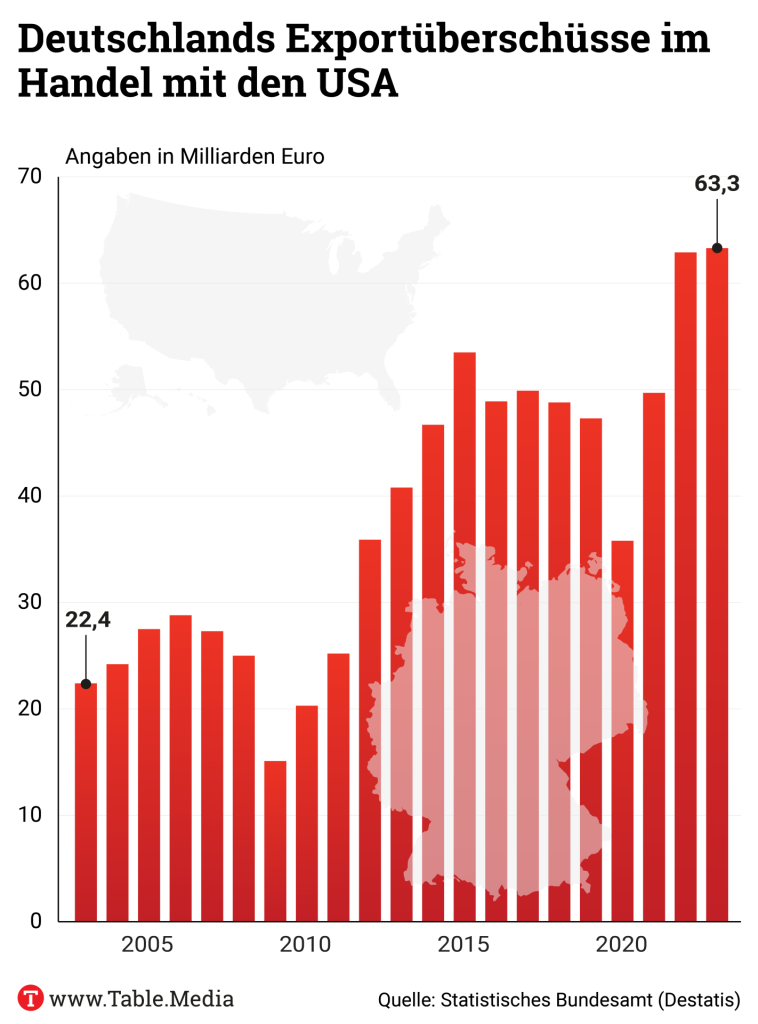

Im schwelenden Handelskonflikt zwischen der EU und US-Präsident Donald sieht der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, Deutschland in einer guten Verhandlungsposition. “Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Trump die Zölle nur als Druckmittel benutzt, mit dem er droht, um seine Positionen durchzusetzen. Das ist die Lehre, die wir aus dieser Woche in dem Zollstreit der USA mit Mexiko und Kanada ziehen sollten”, sagte Jandura dem CEO.Table.

Laut dem BGA-Chef sind in den USA 5.975 deutsche Unternehmen aktiv. Das deutsche Investitionsvolumen betrage 620 Milliarden US-Dollar, was zwölf Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen entspreche. Deutsche Unternehmen beschäftigen circa 930.000 Mitarbeiter und seien nach Japan der zweitgrößte ausländische Arbeitgeber. Und die deutschen OEMs produzierten in eigenen Werken in den Vereinigten Staaten. “Wir argumentieren also nicht aus einer Position der Schwäche, sondern aus einer starken Position heraus”, sagte Jandura weiter.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe den richtigen Weg eingeschlagen. Sie signalisiere Gesprächsbereitschaft, aber auch Stärke. Eine Lösung des Streits um das Handelsdefizit könnte eine Handelskonferenz sein, um mit Donald Trump und den USA ein Freihandelsabkommen zu schließen. “Das dürfte dem Dealmaker Trump gefallen. Wenn alle Verhandlungsversuche nicht funktionieren, müssen wir dort Nadelspitzen setzen, wo es die USA am stärksten trifft”, sagte Jandura.

So könne die EU Soja beispielsweise statt in den USA auch in Südamerika einkaufen, zumal wir hier vor der möglichen Ratifizierung des Mercosur-Abkommen stehen. “Auf jeden Fall sollten wir den Eindruck vermeiden, dass wir Angst vor ihm haben. Europa muss aus der Position der Stärke heraus argumentieren. Aber dazu müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen und Europa wieder zu alter Stärke bringen. Das geht nur gemeinsam, wir müssen jetzt zusammenhalten”, sagte Jandura.

US-Präsident Trump hatte am vergangenen Sonntag Importzölle auf mexikanische und kanadische Güter sowie zehn Prozent auf chinesische Einfuhren verhängt. Nach Gesprächen mit Premier Justin Trudeau und der mexikanischen Präsidentin Claudia Scheinbaum, die unter anderem Grenzsicherungsmaßnahmen zusagten, setzte Trump die Zölle vorerst für einen Monat aus. China reagierte mit Gegenmaßnahmen, u.a. mit 15 Prozent Zöllen auf Kohle und Flüssiggasimporte. Auf Landmaschinen oder Pkw mit großem Hubraum soll eine Abgabe von zehn Prozent erhoben werden.

Das gesamte Interview mit Dirk Jandura können Sie unter dem Link abrufen.

|

|

|

CEO.Picks

|

|

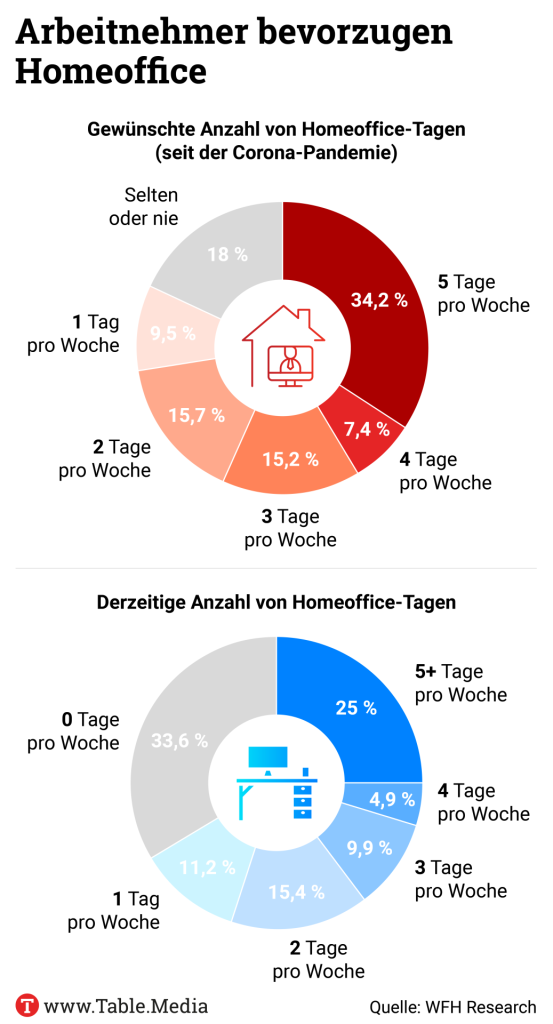

Zukunft der Arbeit liegt in hybriden ModellenVon Nora Grasselli

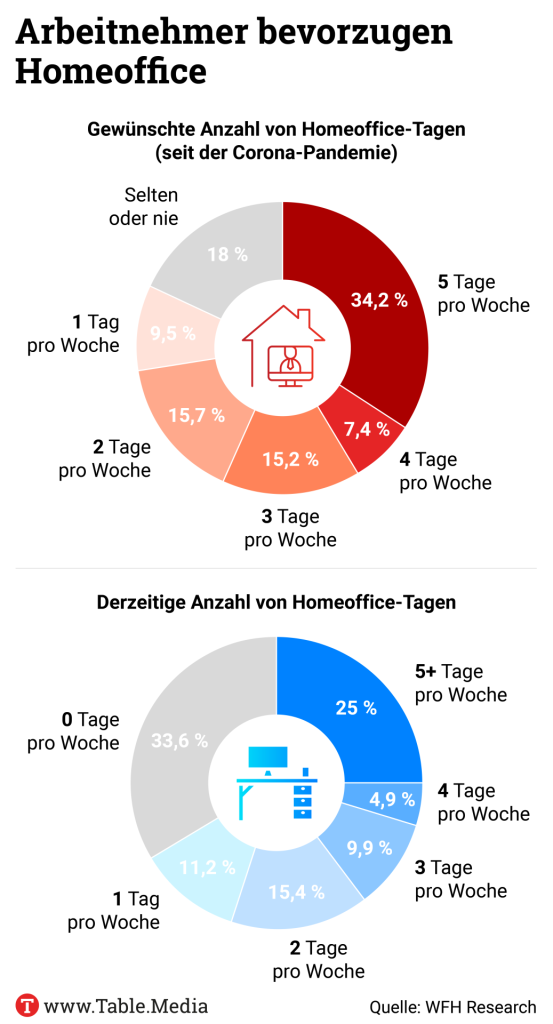

Die Rückkehr ins Büro ist derzeit eines der meistdiskutierten Themen in der Arbeitswelt. Unternehmen wie Amazon, Tesla und J.P. Morgan setzen zunehmend auf Präsenzpflicht – oft fünf Tage pro Woche. Doch viele Mitarbeitende wünschen sich das Gegenteil: mehr Flexibilität durch hybride oder vollständig remote Arbeitsmodelle. Laut der jüngsten WFH Research-Umfrage “Survey of Working Arrangements and Attitudes (SWAA)” möchten über 34 Prozent der Befragten fünf Tage pro Woche von zu Hause arbeiten, während derzeit nur ein Viertel diese Möglichkeit hat. Gleichzeitig müssen über ein Drittel der Beschäftigten vollständig vor Ort arbeiten – deutlich mehr, als es sich wünschen.

Ich habe diese Erhebung als meinen “CEO Pick of the Week” gewählt, weil sie die auseinanderklaffende Wahrnehmung optimaler Arbeitsmodelle zwischen Belegschaft und Führung verdeutlicht.

Untersuchungen zeigen: Arbeit funktioniert am besten, wenn sie um die Aufgabe sowie um das Team herum organisiert wird. Hybride Modelle schaffen die Voraussetzung für Deep Work, fördern Kreativität, Wohlbefinden und Bindung – ohne dadurch die Produktivität zu beeinträchtigen. So ist etwa die Fluktuationsrate in hybriden Arbeitsumfeldern bis zu 33 Prozent niedriger.

Die Zukunft der Arbeit liegt in solchen Modellen, die durch kluge Führung gestaltet werden. CEOs sollten Strukturen fördern, die sowohl dem Unternehmen als auch der Belegschaft gerecht werden und so das Potenzial hybrider Arbeitsmodelle bestmöglich nutzen.

Nora Grasselli ist Lecturer in Leadership und Program Director Executive Education an der ESMT Berlin.

|

|

|

CEO.News

|

Tunesien: Warum ein deutscher Unternehmer in Tunesien entwirft und in Europa produziert

Tunesien gilt in Europa als geeignetes Land für günstige Industrieproduktion. Rund 265 deutsche Firmen aktiv, die 100.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Unternehmer Tom Seidensticker will mit seinem Unternehmen diese scheinbare Gesetzmäßigkeit umkehren. Seine Firma Ogso entwickelt in Tunis und produziert diese in Europa. Auch Branding und Vermarktung liegt im nordafrikanischen Land.

Die günstigen Löhne waren für Seidensticker allerdings nicht das ausschlaggebende Argument, die Marketing- und Produktionsabteilung in Tunesien anzusiedeln. “Das hohe Bildungsniveau in Tunesien, die gute Infrastruktur und die Nähe zu Europa ermöglichen nicht nur günstige Industrieprodukte. Mein tunesisches Team macht hochprofessionelles Marketing und Design“, sagt Seidensticker in dem Interview mit Africa.Table. Mittlerweile besteht das Team in Tunis aus 14 Mitarbeitern.

Ogso sieht Seidensticker als gelungene Symbiose europäischer und afrikanischer digitaler Entwicklung. Erfahrungen bei den Produkttests im französischen Chamonix und seine Ideen könne er mit der in Tunis möglichen Flexibilität kompromisslos umsetzen, sagt er. In den nächsten Jahren sollen neben den Ski noch Schaufeln, Helme, Textilien und Snowboards und Gravelbikes ins Programm aufgenommen werden.

Seidensticker und andere deutsche Unternehmer in Tunesien wundert, dass Nordafrika von europäischen Firmen immer noch gemieden wird. Bereits ansässige Zulieferer der Automobilbranche wie Marquardt, Valeo oder der Textilhersteller Calzedonia bauen ihre Produktionsstätten in Tunesien gerade massiv aus. Mirco Keilberth

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

US-Zölle: Weshalb die Volksrepublik nur ein bisschen zurückschlägt

Trumps liebster Feind heißt China. Ziemlich genau sechs Jahre nach dem ersten Handelskrieg zwischen den beiden Ländern geht der Konflikt in die zweite Runde. Mit 10-Prozent-Zöllen auf alle chinesischen Importe legte der US-Präsident vor. Nun hat die Führung in Peking reagiert – mit Selbstbewusstsein und Kompromissbereitschaft zugleich. Die chinesische Führung hat in den letzten Jahren Schritte eingeleitet, um besser für derartige Konflikte gewappnet zu sein. Welche das sind, und welchen Trumpf die chinesische Zentralbank ausspielen könnte, analysiert China.Table.

|

|

Nach Deepseek: Diese “KI-Tiger” aus China greifen den Westen an

Der unerwartete Erfolg des KI-Startups Deepseek hat nicht nur die Tech-Welt des Westens wachgerüttelt, sondern auch die Chinas. Nur wenige hatten das Unternehmen als disruptiven Player auf dem Zettel. Die großen Hoffnungsträger waren andere: Etwa Stepfun, das im April 2023 von einem ehemaligen Senior Vice President von Microsoft gegründet wurde. Oder Zhipu, dem man nachsagt, dem chinesischen Militär nahezustehen. Klar ist: Chinas etablierte KI-Firmen – man nennt sie auch “KI-Tiger” – müssen jetzt noch mehr Gas geben als ohnehin schon. Die Grundvoraussetzungen für weitere Durchbrüche sind gegeben, sagt KI-Experte Jimmy Goodrich im Gespräch mit China.Table.

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Presseschau

|

FAZ: Bildungsurlaub im Aus. Viele Arbeitnehmer haben Interesse an Bildungsurlaub, nehmen ihn aber kaum in Anspruch. Unternehmen sind nur selten daran interessiert, dass Bildungsurlaub genommen wird, obwohl er hilft, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu sichern. (“In vielen Unternehmen wird das Thema Bildungsurlaub unter den Teppich gekehrt”)

Handelsblatt: Top-US-Gehalt für Gopalan. Srini Gopalan, derzeit Deutschlandchef der Telekom, wechselt zur US-Tochter T-Mobile US und erhält dabei ein deutlich höheres Vergütungspaket als Konzernchef Timotheus Höttges. Ab dem 1. März übernimmt Gopalan die Rolle des Chief Operating Officer (COO) in den USA. Sein Jahresgehalt beträgt eine Million US-Dollar, und zusätzlich erhält er einen jährlichen Bonus, der bei Zielerreichung mindestens zwei Millionen US-Dollar beträgt und je nach Leistung auf bis zu vier Millionen Dollar steigen kann. (“Telekom-Manager verdient in den USA mehr als Timotheus Höttges”)

Washington Post: Harte Musk-Truppe. Elon Musks Verbündete haben eine zuvor unbedeutende IT-Abteilung des Bundes zu einem zentralen Punkt ihrer Kampagne zum Abbau der Bürokratie gemacht. Sie kontrollieren die Logistik und ergreifen Maßnahmen, um in allen Bereichen der Regierung drastische Kürzungen vorzunehmen. Dazu gehören das Drängen auf Massenrücktritte, der Zugang zum Zahlungssystem des US-Finanzministeriums, das Sammeln von Daten zu staatlichen Studienkrediten und das Infragestellen der Existenz der US-Behörde für internationale Entwicklung. (“How Elon Musk’s deputies took over the government’s most basic functions”)

Automobilwoche: Top-Auto-Frauen. In einer kleinen, exklusiven Veranstaltung verlieh die Automobilwoche gemeinsam mit der Personalberatung Boyden die Awards “Top 25 Frauen 2024” in München. Zu den Preisträgerinnen zählten unter anderem Imelda Labbé, Präsidentin des VDIK, Maren van Hereman von Polestar, Britta Seeger von Mercedes-Benz und Friederike Schön von Volkswagen. (“Top 25 Frauen 2024: Diese Frauen bewegen die Autoindustrie”)

New York Times: Kleine Parkplätze. Deutsche Autos sind in den USA sehr beliebt, doch in Deutschland sind US-Fahrzeuge seltener zu sehen. Dies liegt an unterschiedlichen Kundenpräferenzen, deutschen Vorschriften und der oftmals überdimensionalen Größe der US-amerikanischen Autos. Europäische Straßen und Parkplätze sind für diese Fahrzeuge oft zu klein. (“Trump Wants to Know Why U.S. Cars Are Rare in Germany. Here Are a Few Reasons.”)

FAZ: Versorgungswerk für Syndikusrechtsanwälte. Seit 2016 können Unternehmensjuristen, die überwiegend anwaltlich für ihren Arbeitgeber tätig sind, sich als Syndikusrechtsanwälte zulassen lassen. Dadurch haben sie die Möglichkeit, sich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien zu lassen und Mitglied im anwaltlichen Versorgungswerk zu werden. (“Kann ein Geschäftsführer Syndikusrechtsanwalt?”)

Bloomberg: Zoll-Chaos. Innerhalb von 72 hektischen Stunden verursachte die Drohung von US-Präsident Donald Trump, Kanada, Mexiko und China mit neuen Strafzöllen zu belegen, Kurs- und Währungseinbrüche und Schockwellen im Welthandel. Auch die produzierenden Unternehmen mussten verzweifelt nach Schutz suchen. Selbst nachdem der Präsident am Montag eine einmonatige Aussetzung der Zölle gegen Mexiko und Kanada angeordnet hatte, bleiben die Führungskräfte weiterhin in großer Spannung bezüglich weiterer Zölle. (“‘Race to the border’: Manufacturers scramble under Trump’s looming tariffs”)

CNA: Indien auf Platz 2. Sam Altman, CEO von OpenAI, sagte am Mittwoch in Indien, dass das Land gemessen an der Zahl der Benutzer, die sich im vergangenen Jahr verdreifacht habe, mittlerweile der zweitgrößte Markt des Unternehmens sei. Vor seinem Besuch in Indien besuchte Altman Japan und Südkorea und schloss Verträge ab. In Seoul besprach er außerdem mit der SoftBank Group und Samsung das Stargate AI-Rechenzentrumprojekt. (“India now OpenAI’s second largest market, CEO Sam Altman says”)

|

|

|

CEO.Index

|

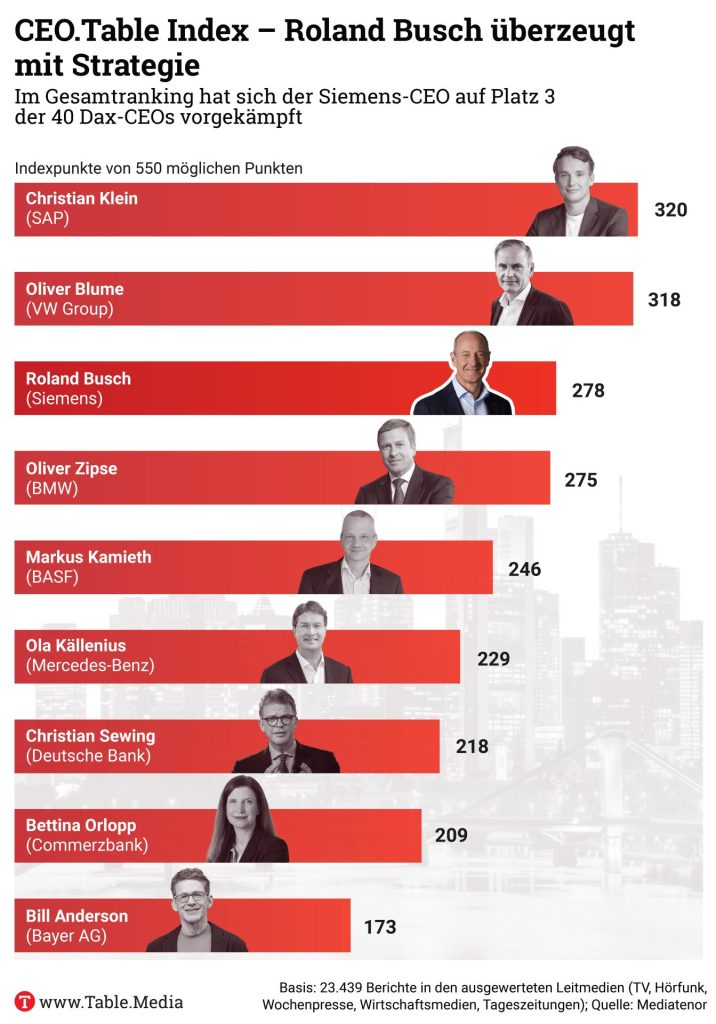

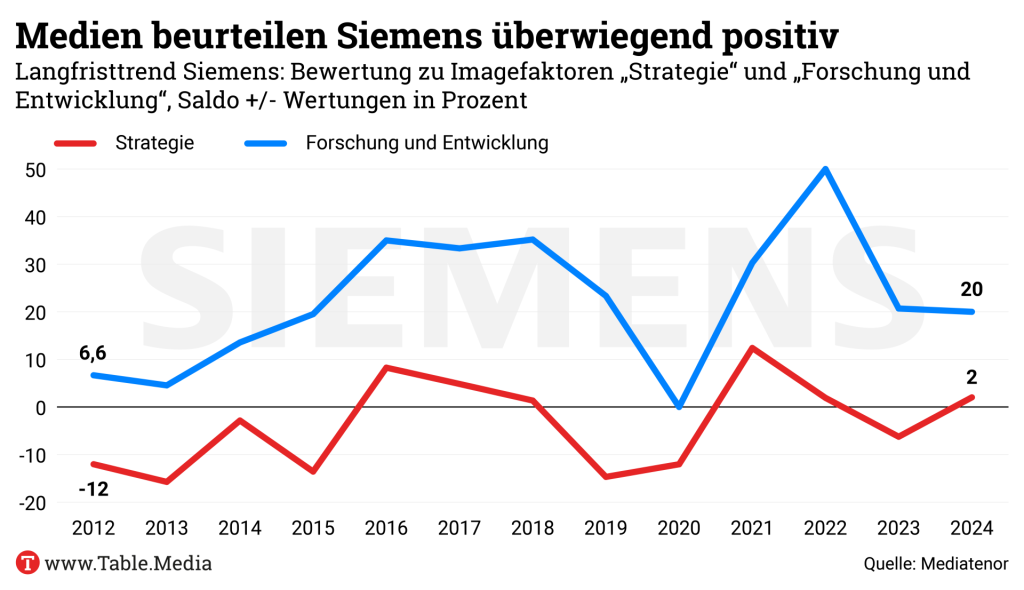

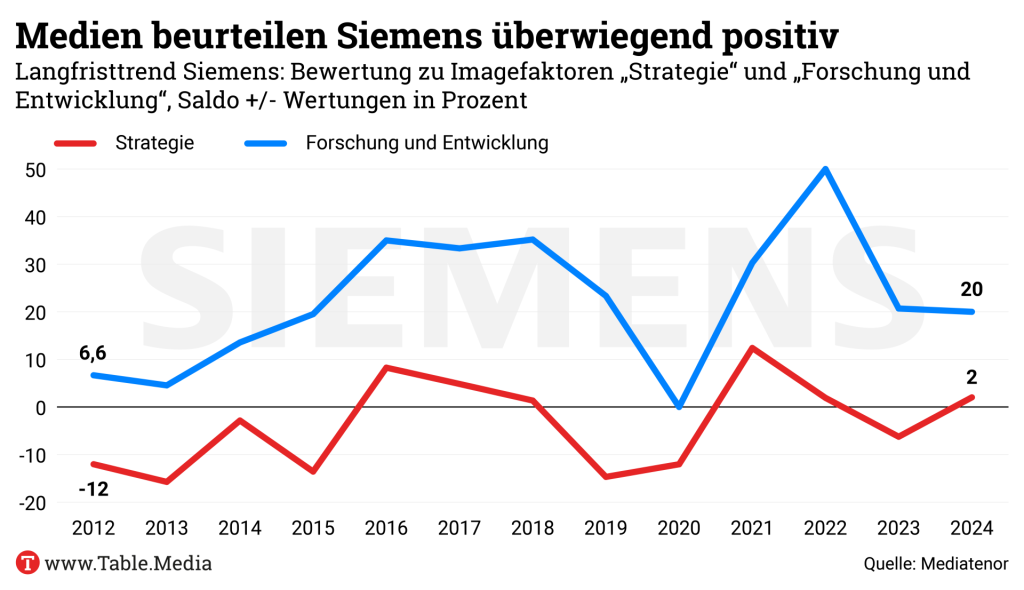

Siemens findet zu alter Stärke zurückVon Roland Schatz

Seit Roland Busch bei Siemens die Fäden in seiner Hand hält, hat die deutsche Industrie-Ikone wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Mit 278 von 550 Punkten geht der CEO auf Gesamtrang drei in das neue Jahr.

Das gute Arbeitgeberimage von Siemens zieht Top-Talente an, beim Thema Innovation setzt der Münchner Konzern Maßstäbe, vor allem bei der industriellen KI. Nachdem Siemens mit seiner Neuausrichtung jetzt auch bei den Aktionären zu punkten beginnt, steigt das Ansehen. Das ist auch darauf zurückzuführen, mit Ex-SAP-Co-CEO Jim Snabe einen der besten Köpfe weltweit im Bereich Digitalisierung und KI an die Spitze des Aufsichtsrats berufen zu haben.

Besonders gelungen ist der stetige Gleichklang der beiden relevanten Value-Drivers: F+E auf der einen Seite und eine glaubwürdige Strategie auf der anderen. Der Blick auf den Trend der letzten zwölf Jahre zeigt: die Leitmedien teilen den Optimismus von Busch und Snabe.

Table.Briefings stellt die umfangreiche Analyse den Abonnenten des CEO.Tables hier kostenfrei zur Verfügung.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstituts Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Politics

|

|

Klimaschutz auf dem Prüfstand – Sabine Nallinger und Holger Lösch im Streitgespräch

Wie viel Klimaschutz ist in der Rezession noch machbar? Müssen die deutschen Klimaziele gestreckt werden oder sind sie im Gegenteil ein Innovationsmotor? Diese Debatte haben Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung KlimaWirtschaft und Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), in einem Streitgespräch bei Table.Briefings diskutiert. Beide fordern einen drastischen Bürokratieabbau und wollen am deutschen Ziel zur Klimaneutralität 2045 festhalten. Aber “ist die Art und Weise, wie die Politik die Ziele erreichen will, wirklich die beste?”, fragt Lösch. Vieles werde in der EU “zu eng reguliert”, während Wettbewerber wie China und USA die grüne Transformation nutzen, um Europa Marktanteile streitig zu machen.

Nallinger wiederum fordert eine Reform der Schuldenbremse, um der “Transformationsgeneration” von heute die Mittel für die Investitionen der Zukunft zu geben. Schließlich taxiert auch der BDI die nötigen öffentlichen Investitionen für die Klimaziele von 2021 bis 2030 auf bis zu 280 Milliarden Euro. Nallinger nimmt die Politik auch noch weiter in die Pflicht. Schuld an der momentanen Krise der Stahl- und der Autoindustrie sei nicht die Klimapolitik – sondern “vielmehr fehlte es der Industrie und den Regierungen lange Zeit an einer Strategie für den Hochlauf der E-Mobilität und ihrer Lieferketten“, so Nallinger. Näheres zum Thema im Climate Table. bpo/nib

|

|

EU-Haushaltsrahmen: Mit welchen Strategien ums GAP-Budget gerungen wird

Wenn in diesem Jahr die Verhandlungen zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen starten, sind Agrarpolitiker unter Druck. Sie müssen erklären, warum trotz neuer Prioritäten wie Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung nicht bei der Landwirtschaft gespart werden soll.

Vor den anstehenden EU-Haushaltsverhandlungen bringen sich Agrarpolitiker in Stellung, das Budget für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu verteidigen. Noch in diesem Jahr werden Vorschläge der Europäischen Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2028 bis 2034 erwartet. Agrarpolitiker werden erneut rechtfertigen müssen, warum aus ihrer Sicht ein bedeutender Teil der EU-Mittel – derzeit etwa ein Drittel – in Subventionen für die Landwirtschaft fließen soll. Mehr über das GAP-Budget können Sie bei Agrifood.Table lesen. jd

|

|

EU diskutiert Vereinfachung von Nachhaltigkeitsgesetzen

In dem Streit um die mögliche Vereinfachung von EU-Nachhaltigkeitsgesetzen schalten sich immer mehr Stakeholder ein. Am Donnerstag lud Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zu einem ganztägigen “Simplification Round Table” ein, um unter anderem über die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) und das Lieferkettengesetz (CSDDD) zu diskutieren.

Eingeladen war vor allem Vertreter von Handelsverbänden und Konzernen, was der Europäische Gewerkschaftsbund und Umwelt- und Sozialverbände kritisierten. Chaotisch, intransparent und undemokratisch sei das sogenannte Omnibus-Verfahren der EU-Kommission, monierten sie. Zuvor hatte sich ein Zusammenschluss von mehr als 150 nachhaltig orientierten Investoren für die Beibehaltung der Regelungen ausgesprochen, der BDI und das Institut der Wirtschaftsprüfer befürworten eine Reduzierung der Kriterien.

Die EU-Kommission selbst äußerte sich nicht zum Stand der Verhandlungen. Stattdessen kursieren fast täglich neue Spekulationen. Demnach könnten massive Einschnitte bevorstehen, die unter anderem dafür sorgen würden, dass 85 Prozent der eigentlich CSRD-pflichtigen Unternehmen doch keine CSRD-Reports anfertigen müssten. Infrage gestellt werde auch die doppelte Wesentlichkeitsprüfung, ein zentrales Element der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, sowie die baldige Einführung des EU-Lieferkettengesetzes.

Die EU-Kommission hatte im November angekündigt, bereits beschlossene Green-Deal-Gesetze und Verordnungen mittels eines Omnibus-Verfahrens nochmal anpacken und die daraus resultierenden Bürokratielasten verringern zu wollen. Das soll dazu beitragen, europäische Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Vorgestellt werden sollen die Omnibus-Vorschläge Ende Februar. Mehr über die Vereinfachung von Nachhaltigkeitsgesetzen lesen Sie im Europe Table. lei/maw

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Personnel

|

Fashion Network: Daniel Grieder beteiligt sich. Die Strolz GmbH aus Lech strukturiert ihre Unternehmensanteile neu. Neben Daniel Grieder, dem CEO der Hugo Boss AG, treten nun auch Manager Siegfried Wolf und Immobilien-Projektmanager Reinhard Wolf als Gesellschafter in das Sport- und Modehaus ein. Strolz betreibt insgesamt vier Filialen in Lech und Zürs am Arlberg. (“Hugo Boss-Chef Daniel Grieder wird Teilhaber bei Strolz”)

Business Insider: Heiner Lang muss gehen. Das ostwestfälische Familienunternehmen Wago trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem CEO Heiner Lang. Als Grund nennt der Konzern “unterschiedliche Vorstellungen über die strategische Ausrichtung”. Heiner Lang war seit Januar 2021, also vier Jahre lang, bei Wago als CEO tätig. Nach drei Generationen der Hohorst-Familie war Lang das erste Nicht-Familienmitglied, das die Führung des Konzerns übernahm. (“Nach Unstimmigkeiten bei Strategie von Milliarden-Konzern: Wago entlässt mit sofortiger Wirkung seinen CEO”)

Manager Magazin: Aus für Meschke und von Platen. Bei Porsche werden mit Lutz Meschke und Vertriebsvorstand Detlev von Platen zwei wichtige Vorstände entlassen. Meschke ist Stellvertreter von Porsche-Chef Oliver Blume, der seinerseits in einer Doppelrolle zugleich Konzernchef von Volkswagen ist. (“Porsche plant Umbau des Vorstands”)

Factory: Schneider Electric ohne Gierse. Mike Hughes übernimmt die Nachfolge von Stefan Gierse, der Schneider Electric nach einem Jahr intensiver Zusammenarbeit zum 31. Januar verlassen hat. Hughes ist seit über 20 Jahren bei Schneider Electric tätig und hat eine vielfältige internationale Karriere hinter sich. Er hatte Schlüsselpositionen in Asien und Europa inne und war zuletzt verantwortlicher Präsident für die Region Nordics & Baltics. (” Schneider Electric: Mike Hughes ist neuer Zone President für DACH-Region”)

Versicherungswirtschaft heute: Brochenberger bleibt CEO. Die Compexx Finanz AG hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Markus Brochenberger um weitere fünf Jahre verlängert. Matthias Ramge wird als Vorstand berufen und verantwortet das Ressort Vertrieb, Organisationsausbau sowie Aus- und Weiterbildung. (“Compexx Finanz beruft-Ramge in den Vorstand und verlängert Vertrag von CEO Brochenberger”)

|

|

|

CEO.Tech & Science

|

SoftBank will jährlich drei Milliarden Dollar an OpenAI zahlen

Der KI-Spezialist OpenAI und der japanische Technologieinvestor SoftBank arbeiten im KI-Bereich zusammen. Mit einem Gemeinschaftsunternehmen in Japan sollen entsprechende Dienstleistungen für Firmenkunden angeboten werden, sagte SoftBank-Chef Masayoshi Son. Darauf habe er sich mit OpenAI-Chef Sam Altman geeinigt.

Der Investmentriese werde zudem jährlich drei Milliarden Dollar zahlen, um die Technologie von OpenAI in den Unternehmen der SoftBank-Gruppe zu nutzen. Der Konzern will zum größten Finanzinvestor von OpenAI werden und verhandelt mit dem ChatGPT-Entwickler über eine Investition von bis zu 25 Milliarden Dollar. SoftBank stellt auch 15 Milliarden Dollar für das kürzlich angekündigte “Stargate”-Projekt zum Ausbau der digitalen KI-Infrastruktur in den USA bereit, an dem neben OpenAI auch Microsoft, Oracle, Nvidia und die Softbank-Tochter Arm beteiligt sind. rtr

|

|

Initiative forscht an Supraleiter der nächsten Generation

Mit einer Investition in Höhe von mehreren Millionen Dollar wird ein internationales Team von Wissenschaftlern neue Supraleiter entwerfen und testen, die auf Konzepten der Quantengeometrie basieren. Das Projekt haben in einer gemeinsamen Initiative die Kavli-Stiftung, die Klaus Tschira Stiftung und der Philanthrop Kevin Wells ins Leben gerufen. Beteiligt ist auch Professor Miguel Marques, Inhaber des Lehrstuhls Künstliche Intelligenz für Integrierte Materialforschung der Ruhr-Universität Bochum.

Die Initiative unter der Leitung von Päivi Törmä von der Aalto-Universität in Finnland will Durchbrüche in der Quantengeometrie in 3D-Materialien (QG3D) erzielen. “Das Projekt könnte zu neuen Supraleitern führen, die bei noch nie dagewesenen hohen Temperaturen funktionieren und unser Verständnis der Rolle der Quantengeometrie vertiefen”, beschreibt Törmä die Zielsetzung des Projektes. bos

|

|

Cybersicherheit: Jens Römer neuer ZITiS-Vize

Jens Römer ist neuer Vizepräsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS). Zudem übernahm der promovierte Informatiker Anfang Februar auch die Funktion des Chief Technology Officers (CTO) in der 2017 gegründete Bundesbehörde mit Sitz in München.

Als zentraler Dienstleister für Bundesbehörden mit Sicherheitsaufgaben entwickelt und erforscht die Cybersicherheitsbehörde ZITiS Tools und Methoden in den Bereichen digitale Forensik, Telekommunikationsüberwachung, Krypto- und Big Data Analyse. Damit soll die “Cyberbefähigung” von Polizei und Geheimdiensten gewährleistet werden.

Römer arbeitete seit Oktober 2022 als Leiter des Geschäftsfeldes Digitale Forensik bei ZITiS, davor war er beim Bundesnachrichtendienst. Als Schwerpunkt seiner Tätigkeit werde er “die Potenziale von KI strategisch weiterentwickeln”, heißt es in einer Mitteilung. Er werde dabei “die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Potenziale von KI unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ausgeschöpft werden können”. Mehr über die Sicherheitspolitik können Sie bei Security.Table lesen. ksc

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Standpunkt

|

|

Toralf Haag steht an der Konzernspitze der Hamburger Aurubis AG.

|

|

Energiepreise und Netzentgelte: Der Industriestandort Deutschland steht auf dem SpielVon Toralf Haag

Deutschland steht vor einer energiepolitischen Weichenstellung mit großen Auswirkungen auf den Klimaschutz, die Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Die geplante Reform und die damit drohenden signifikanten Erhöhungen der Netzentgelte für die Stromversorgung von Industrieunternehmen birgt die Gefahr, die Grundlage für industrielle Wertschöpfung in Deutschland irreparabel zu schädigen.

Aurubis ist ein weltweit führendes Multimetall-Unternehmen. Wir produzieren und recyceln rund 20 verschiedene Metalle. Darunter viele, die für die Versorgung der europäischen Wirtschaft von kritischer Bedeutung sind – und dafür benötigen wir viel Energie. Unserer besonderen Verantwortung sind wir uns seit vielen Jahrzehnten bewusst und investieren große Summen in die Dekarbonisierung unserer Produktionsprozesse sowie in den Umweltschutz. Mit einem CO₂-Fußabdruck, der weniger als halb so groß ist wie der Durchschnitt aller Wettbewerber weltweit, leisten wir heute einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Herstellung dieser strategisch wichtigen Rohstoffe für Europa, damit die grüne Transformation gelingen kann.Produktion rund um die UhrWir sind ein Chemieunternehmen. Unsere Produktion läuft rund um die Uhr, jeden Tag im Jahr – je stetiger, desto besser. Für unsere energieintensiven chemischen Prozesse gelten naturgemäß technische und physikalische Grenzen, die eine Flexibilisierung beim “Fahren nach Wind und Sonne” – also der Verfügbarkeit von Strom aus Erneuerbaren – kaum sinnvoll zulassen. Das Besondere bei uns: Fast ein Drittel des Stroms an unseren deutschen Standorten fließt in Umweltschutzanlagen, die dauerhaft laufen müssen, um beispielsweise diffuse Emissionen aus der Luft zu filtern.

Politisch bedeutet dies: Es ist für die energieintensive Grundstoffindustrie in Deutschland entscheidend, dass die Bundesnetzagentur diese realen Einschränkungen berücksichtigt und Unternehmen nicht durch erhöhte Netzentgelte zusätzlich belastet. Wir stehen mit unserem börsengehandelten Kupfer im internationalen Wettbewerb und können nationale Preissteigerungen nicht an unsere Kunden weitergeben. Eine zusätzliche Belastung durch den Wegfall der Bandlastregelung würde die energieintensive Industrie in Deutschland daher massiv in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Eine Abwanderung in andere Länder mit günstigeren Bedingungen wäre langfristig die Folge. Und Europa riskiert die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen aus anderen Märkten.Netzentgelte besser reformierenDer Reformvorschlag für die Netzentgeltregelung entzieht den Anreiz, sich netzdienlich zu verhalten und konstant Strom abzunehmen. Wir haben daher einen anderen Vorschlag: Aurubis setzt sich für eine Weiterentwicklung der Reformplanungen ein, die den Anforderungen einer flexibleren Energienutzung Rechnung trägt und gleichzeitig die Vorteile einer stabilen Bandlastabnahme bewahrt und honoriert. Aus unserer Sicht braucht es eine alternative Berechnung der Vollbenutzungsstunden, bei der systemdienlich erzeugte Leistungsspitzen ebenso unberücksichtigt bleiben wie Verbrauchsreduzierungen bei Spitzenstrompreisen. So kann die Industrie ihren Beitrag zur Flexibilität leisten, ohne ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden.

Für Deutschland ist es höchste Zeit, eine langfristige und ganzheitliche Lösung für eine Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen “all in” zu entwickeln. Nur so kann Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität in Deutschland und Europa funktionieren.

Dr. Toralf Haag ist CEO der Aurubis AG. Er steht seit September 2024 an der Spitze des Hamburger Konzerns, einem der weltweit größten Hersteller und Wiederverwerter von Kupfer.

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Wehrhaft, innovativ, wettbewerbsfähig – warum Deutschland und Europa die Rüstungspolitik neu denken müssenVon Veronika Grimm

Drei Jahre nach Ausrufen der Zeitenwende diskutieren wir immer noch über Handlungsbedarfe und schreiben Papiere zu Sicherheit und Verteidigung. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro hebt die Verteidigungsausgaben zwar bis 2027 auf rund zwei Prozent des BIP – doch damit ist es nicht getan.

Schon jetzt steigt der Druck, mehr auszugeben. In Nato-Kreisen sind drei oder 3,5 Prozent als Zielmarke im Gespräch, und Trump hat sogar fünf Prozent ins Spiel gebracht. Die Landesverteidigung muss dauerhaft aus dem Kernhaushalt finanziert werden. Für die öffentlichen Haushalte ist das eine Herausforderung.

Es müssen finanzielle Spielräume geschaffen werden, vor allem durch Priorisierung. Denn viele europäische Staaten haben nach den Krisen der letzten Jahre und angesichts schwacher Wachstumsaussichten nur begrenzten Verschuldungsspielraum. Große Volkswirtschaften wie Frankreich, Italien oder Spanien bewegen sich bereits an der Grenze ihrer Tragfähigkeit. Höhere Schulden könnten Europa wirtschaftlich verletzlicher und damit auch geopolitisch angreifbarer machen. Es gilt also “Guns versus Butter” – Verteidigungsausgaben müssen gegen andere staatliche Prioritäten abgewogen werden.

Europas militärische und wirtschaftliche Stärke sichernDie Europäer müssen nicht nur mehr Mittel für Verteidigung mobilisieren, sondern diese auch effizient in militärische Schlagkraft übersetzen. Eine engere Kooperation innerhalb der EU könnte die Vielfalt der Waffensysteme reduzieren und die Interoperabilität verbessern. Besonders im Bereich Hochtechnologie – etwa bei Drohnen, künstlicher Intelligenz, Raumfahrt und Materialwissenschaften – muss Europa wettbewerbsfähig bleiben. Während Frankreich mit seinen Atomwaffen eine Schlüsselrolle spielt, bleibt Deutschland in der nuklearen Teilhabe eingebunden. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten und der fragilen transatlantischen Beziehungen ist es unabdingbar, Europas militärische und wirtschaftliche Stärke zu sichern.

Hier könnte auch eine Chance liegen. Zusätzliche Verteidigungsausgaben könnten gezielt für Innovationen genutzt werden und so auch Wachstumsimpulse setzen – allerdings ist Deutschland schlecht darauf vorbereitet. Die Rüstungsindustrie gilt nicht als “nachhaltige Investition”, was Investitionen erschwert. Viele Universitäten haben sich in der Vergangenheit aus ethischen Gründen von militärischer Forschung distanziert, was den Zugang zu Technologien verkompliziert. Die Dual-Use-Problematik (zivile und militärische Nutzung) sorgt zudem immer wieder für politische und gesellschaftliche Kontroversen. Es ist außerdem nicht damit getan, nur bei der Forschung ganz vorne dabei zu sein – Technologien müssen auch angewendet und exportiert werden, um überhaupt in Europa wirtschaftlich produzieren zu können.

Europa muss verteidigungsfähig seinBesonders polarisiert dürfte die Debatte um Atomforschung verlaufen. Kann sich Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft diesem Thema völlig entziehen – gerade wenn Donald Trump erneut mit dem Entzug des nuklearen Schutzschirms droht? Eine klare Positionierung wird unumgänglich sein.

Die größte Herausforderung in Bezug auf Wehrhaftigkeit liegt jedoch woanders: Wer verteidigt uns oder unsere Bündnispartner im Ernstfall? Und ist die Bevölkerung mental darauf vorbereitet? Während der Verteidigungsfall in Ländern wie Finnland oder den baltischen Staaten Teil des Alltagsbewusstseins ist, spielt er in Deutschland kaum eine Rolle. Die Debatte über eine verpflichtende Musterung oder eine Dienstpflicht, die auch den Militärdienst als Option umfassen könnte, kommt nur schleppend voran.

Es wäre wichtig, hier schnell einen Plan zu haben. Russland gibt aktuell etwa 30-40 Prozent seines Haushalts für Militär und Sicherheit aus. Neben der Versorgung der Front werden auch Vorräte aufgebaut. Militärische Einschätzungen sind klar: Bis Ende des Jahrzehnts muss Europa verteidigungsfähig sein. Eine existenzielle Herausforderung für die nächste Bundesregierung – denn ein unvorbereitetes Europa wäre eine leichte Zielscheibe, und mangelnde Abschreckung erhöht das Risiko eines Angriffs.

Dr. Veronika Grimm ist seit April 2020 Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft. Sie ist Professorin an der Technischen Universität Nürnberg (UTN) und Leiterin des Energy Systems and Market Design Lab.

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |