|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#19

/

26. April 2025

|

|

|

Executive.Summary: Deutsche Automobilhersteller greifen in China an

|

|

CEO.Talk: Angela Titzrath – Handelsströme trotz Zollchaos stabil

|

|

CEO.Picks: Biodiversität ist ein wirtschaftliches Gebot

|

|

CEO.News: SAP verzeichnet deutlichen Gewinnsprung

|

|

Brasilien: Stromhandelsplattform N5X startet

|

|

CEO.Presseschau: KI prüft Manager + Homeoffice boomt weiterhin + Betriebe sorgen sich wegen Trump

|

|

CEO.Index: Leithner startet mit Reputationskapital

|

|

CEO.Success: Rewe – Teamwork statt Technikangst im KI-Supermarkt

|

|

CEO.Politics: Brüssel geht gegen Apple und Meta vor

|

|

Pflanzenschutz: NGOs fordern Verbot von PFAS-Pestiziden

|

|

CEO.Personnel: Offene Stelle bei Adidas + Lutz vor dem Aus + Freundt verlässt Puma

|

|

CEO.Tech&Science: Bosch glänzt in China

|

|

Online-Banking: Commerzbank führt KI-basierte Assistenz ein

|

|

CEO.Economics: Reint Gropp zu Treasuries und europäische Alternativen

|

|

CEO.Standpunkt: Katherina Reiche über Energieversorgung

|

|

CEO.Quote: Bernard Arnault zum Thema Nearshoring

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Elektromobilität: VW hat für den chinesischen Markt eine eigene Modellpalette entwickelt.

|

|

Deutsche Automobilhersteller greifen in China an

Von

Julia Fiedler & Thilo Boss

|

Auf der “Auto Shanghai” wollen die deutschen Erstausrüster (OEMs) die Trendwende einleiten, verlorene Marktanteile zurückerobern und damit auch global zu alter Stärke zurückfinden. Der VW-Konzern greift mit einer eigenen, für den chinesischen Markt entwickelten Modellpalette an. BMW will mit dem auf chinesische Nutzer zugeschnittenen Display-Konzept “Panoramic iDrive” punkten und bereitet zudem mit dem Steuerungscomputer “Heart of Joy” die Einführung der “Neuen Klasse” im September auf der IAA vor. Und Mercedes hebt mit dem elektrischen VLS seine Van-Sparte auf ein bislang unbekanntes Luxusniveau.

Noch bis zum 2. Mai werden auf der größten Automesse der Welt mehr als 100 neue Modelle von 70 chinesischen und internationalen Marken präsentiert. Chinas Autoindustrie hat sich seit der Covid-Pandemie vor zwei Jahren rasant entwickelt, der Markt wächst stark. So stiegen allein im ersten Quartal 2025 die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent. Die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge erreichte im März 2025 sogar fast eine Million – ein Rekordergebnis.

Vor allem die Nachfrage nach E-Autos und Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten ist groß. 2024 betrug der Anteil an sogenannten New Energy Vehicles (NEV) im Reich der Mitte 40 Prozent, was knapp 13 Millionen Fahrzeugen entspricht. Darunter fallen batterieelektrische Pkws sowie Plug-in-Hybride, sogenannte Range-Extended Electric Vehicles, und auch Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Der Anteil der NEVs macht in China aktuell sogar die Hälfte der Neuzulassungen aus, einheimische Hersteller dominieren den Markt.

Die Deutschen haben bisher wenig entgegenzusetzen. Sie müssen nun beweisen, dass sie sich auf die chinesischen Kunden eingestellt haben. An Zweiflern, ob ihnen die Aufholjagd gelingen kann, mangelt es nicht. “Es ist an der Zeit herauszufinden, ob die Elektroautos der ausländischen Autohersteller gut genug sind”, zitiert die Financial Times kurz vor der Messe Li Yanwei, Mitglied des Expertenausschusses der China Automobile Dealers Association.

Für die Präsidentin des Verbands der Deutschen Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, stellt sich diese Frage nicht. “Ich erlebe einen sehr selbstbewussten Auftritt, und ich glaube das auch zu Recht”, schildert sie ihren Eindruck von der Messe. “Man hat erheblich an Entwicklungsgeschwindigkeiten zugelegt, bringt viele neue Modelle auf den Markt und trifft die Themen von Effizienz, aber auch von Sicherheit, die jetzt in China zunehmend an Bedeutung gewinnen, genauso wie die Themen Daten und Elektromobilität.”

Volkswagen zeigt gleich fünf Weltpremieren, drei davon sind automobile Vorboten für die Entwicklung der chinesischen Modellpalette. Sie heißen ID.ERA, ID.AURA und ID.EVO. Besonders der kompakte ID.AURA von FAW-Volkswagen, der für 17.000 Euro zu haben sein wird, könnte ein großer Wurf sein. Er ist das erste Modell auf Basis der Compact Main Platform (CMP) mit der zonalen Elektronikarchitektur (CEA), die von Volkswagen speziell für China entwickelt wurde. Die Plattform soll die Kosten für kleinere Fahrzeuge des Einstiegssegments um 40 Prozent senken.

Die nächste Elektroplattform steht bereits in den Startlöchern: Die “China Scalable Platform” (CSP) soll ohne externe Entwicklungs- oder Softwarepartner entstehen. Ebenfalls in China, für China. “Ich denke, wir werden ab 2026 aufholen”, sagte Konzernchef Oliver Blume am Rande der Volkswagen Group Night. Einen Marktanteil zwischen zwölf und 15 Prozent hält er für möglich. “Wir fühlen uns deutlich besser aufgestellt als noch vor drei Jahren, als wir unsere Strategie umgestellt haben. Unser Ziel ist es, in China der stärkste internationale Hersteller zu sein.”

Einen umstrittenen Schritt wagt dafür die Konzerntochter Audi. Die Ringe wurden abgelegt, die vier Buchstaben der Marke prangen stattdessen an der Haube. Das Design des Fahrzeugs, das Audi in Shanghai präsentiert, ist jugendlich und frisch geraten. Den chinesischen Messebesuchern gefällt es, zeitweise bilden sich Schlangen, um sich in den Audi hineinsetzen zu können. Die Partnerschaft mit SAIC, auf der der vier-Buchstaben-Audi beruht, könnte ein schlauer Schritt gewesen sein.

Mercedes-Benz zielt auf das Luxussegment. Mit der Weltpremiere des Multi-Purpose-Vehicles (MPV) namens “Vision V Fahrzeug”, ein Fahrzeugtyp, der hohe Margen und Verkäufe verspricht, sollen gut betuchte Großstädter angesprochen werden, die den einen oder anderen Stau im Stadtverkehr entspannt überstehen wollen. Der Vision V Fahrzeug besitzt elegante Chefsessel im Fond, sehr viel Beinfreiheit und eine ausfahrbare Videoleinwand. Über das Design von Grill und Heck wird allerdings hier und da gelästert.

Die zweite Premiere der Schwaben für den chinesischen Markt ist die Langversion des neuen elektrischen CLA. Er basiert auf der völlig neuen Elektroplattform MMA, die mit ihrer Two-speed-transmission ein hohes Maß an Effizienz verspricht. Marktstart ist im Sommer. Oliver Löcher, Vice President Vehicle Engineering and Overall Vehicle Functions Mercedes-Benz Cars: “Wir haben hier eine unglaublich Technologie-affine Kundschaft, die durch die Bank eine Generation jünger sind. Sie sind sehr offen und begeistern sich für Neues.”

Die Tech-Affinität der chinesischen Kundschaft will auch BMW nutzen. Die Münchner konzentrieren sich diesmal aber ganz auf die Markteinführung der Neuen Klasse, das größte Projekt der Bayern seit den 1960er-Jahren. Das erste Modell der neuen Fahrzeuggeneration für China kommt 2026. Verantwortlich für das China-spezifische Modell ist das BWM-Designteam in Shanghai, produziert wird es im Werk Shenyang.

Das Entscheidende für die Münchner, mit dem sie den Markt aufrollen wollen, ist dabei aber nicht nur der Antrieb, sondern auch die Digitalisierung des Modells. “Innovationskraft, Pioniergeist und Freude am Fahren – diese Eigenschaften sind tief in der DNA von BMW verankert. In der ‘Neuen Klasse’ werden sie für unsere Kunden auf einem ganz neuen Niveau erlebbar: Die Bedienung wird noch intuitiver, das Design noch progressiver und das Fahrerlebnis noch präziser und dynamischer”, kündigt BMW-CEO Oliver Zipse an. | |

|

CEO.Talk

|

|

HHLA-CEO Angela Titzrath steht seit Januar 2017 an der Spitze des Hamburger Logistikkonzerns.

|

|

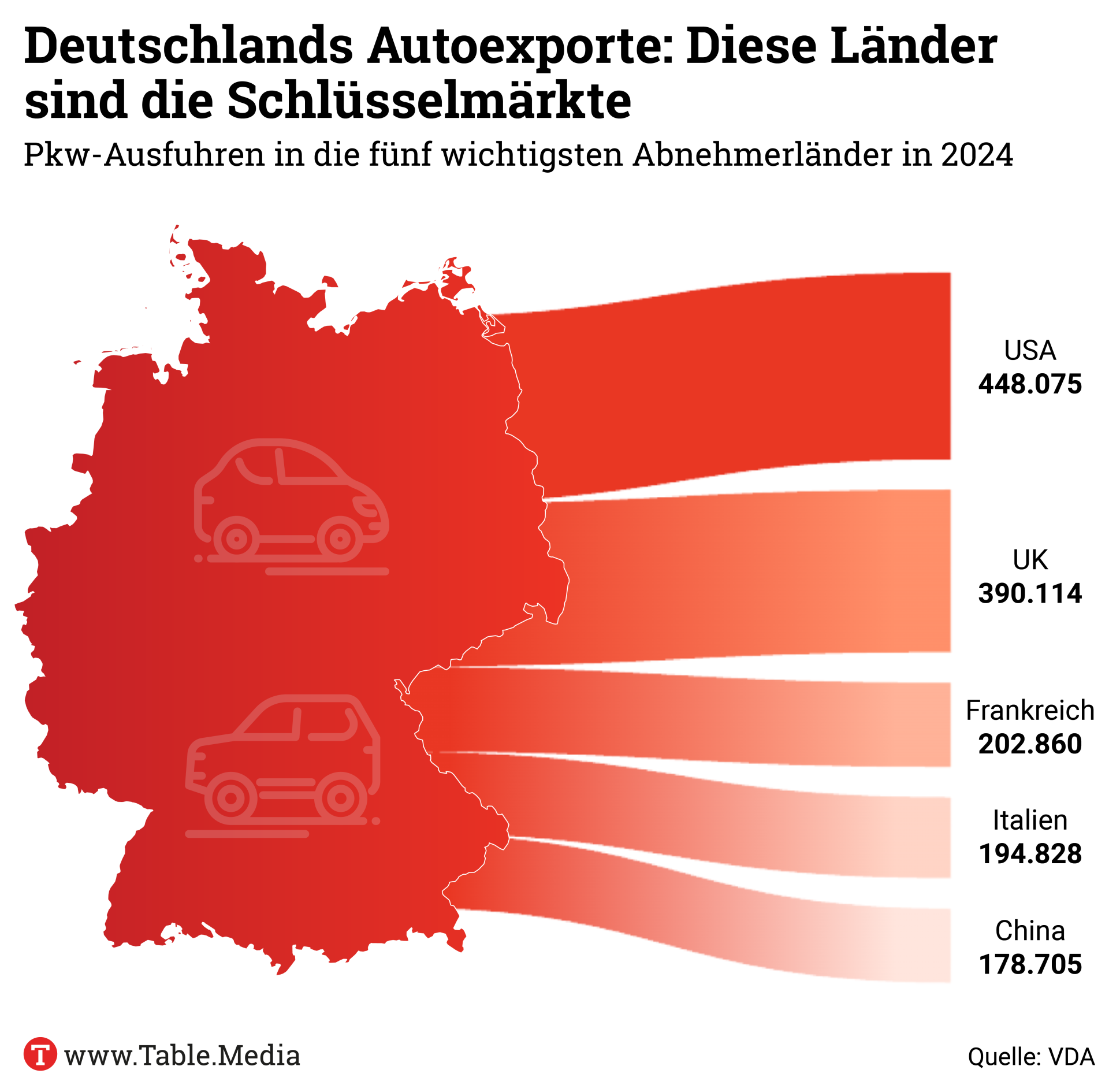

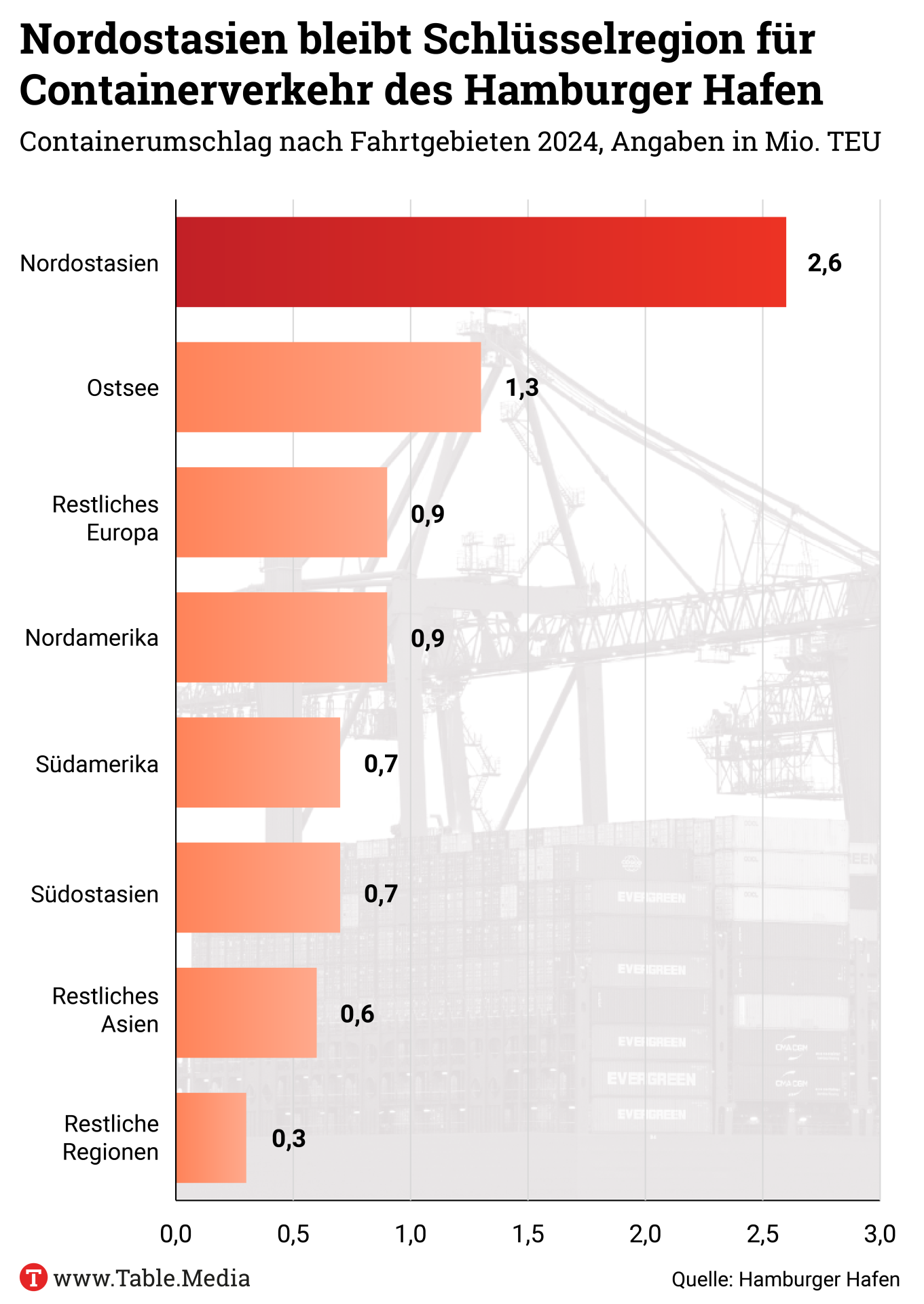

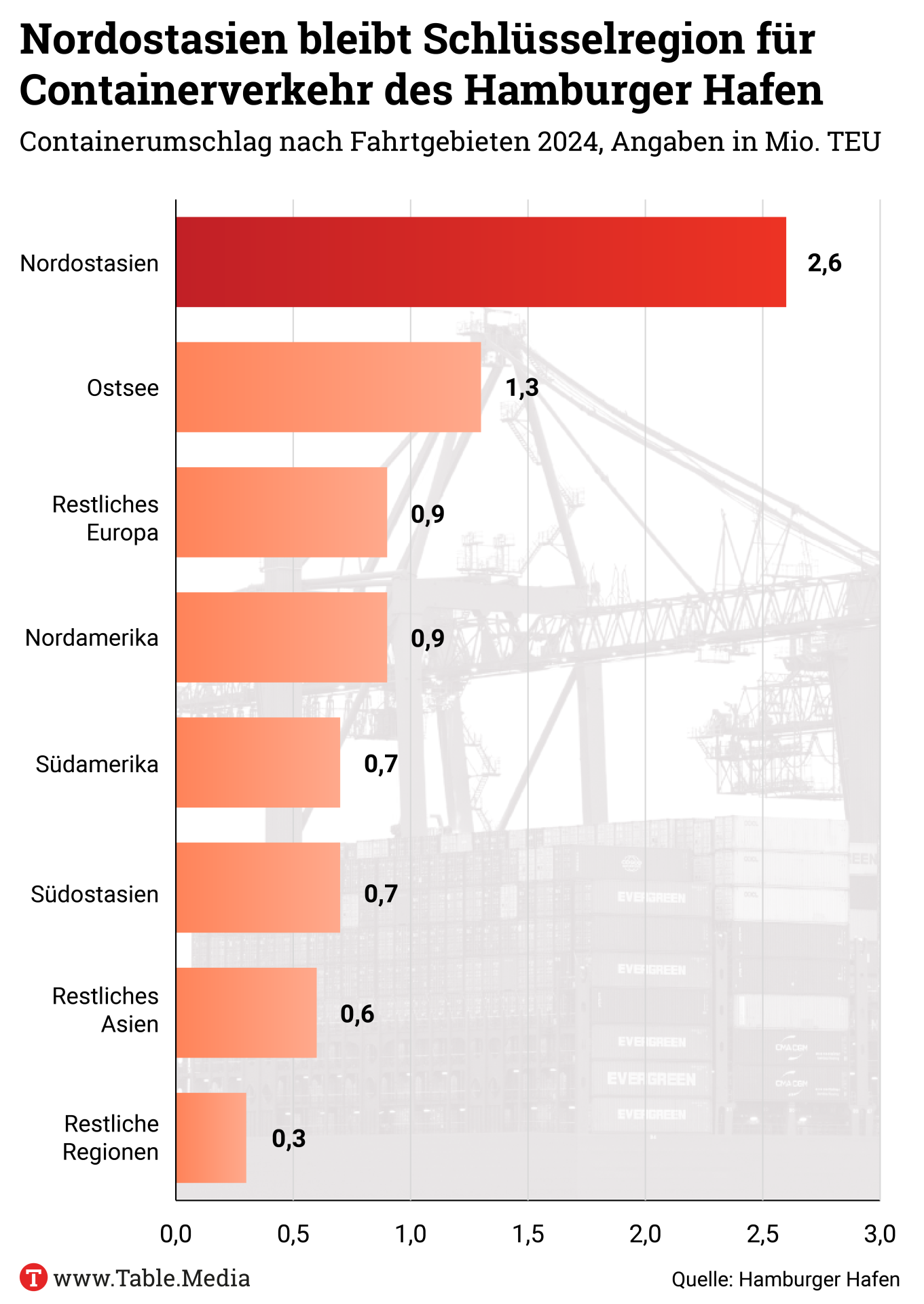

HHLA-Chefin: Zollandrohungen haben noch keine Auswirkungen auf den Handelsverkehr

Die deutsche Wirtschaftskrise lässt sich inzwischen auch am Rückgang des Containerumschlags des Hamburger Logistikkonzerns HHLA ablesen. “Die anhaltende strukturelle Wachstumsschwäche in Deutschland können wir natürlich feststellen. Der Exportrückgang bei deutschen Unternehmen und der leichte Rückgang bei Importen zeigt, dass Deutschland an industrieller Wirtschaftskraft verloren hat”, sagte HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath im Interview mit dem CEO.Table. Die Bundesregierung hat am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für 2025 gesenkt. Sie erwartet jetzt eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Nach der Frühjahrsprognose würde die deutsche Wirtschaft dann nach zwei Rezessionsjahren zum dritten Mal in Folge nicht wachsen.

Titzrath sagte weiter, sie hoffe, dass die neue Bundesregierung jetzt gegensteuere. Der Koalitionsvertrag gebe dafür wichtige Impulse und stoße dringend notwendige Zukunftsinvestitionen in der Verkehrsinfrastruktur, aber auch Maßnahmen zur wirtschaftlichen Belebung an. “Das muss nun zügig umgesetzt werden und wird zu mehr Wachstum und auch zu mehr Arbeitsplätzen führen. Wir als HHLA begrüßen natürlich insbesondere die zugesagte Planungssicherheit bei der Sanierung und dem Ausbau von Straßen, Schienen und Wasserstraßen”, so die HHLA-Vorstandvorsitzende weiter.

Der internationale Warenverkehr ist laut Titzrath im Moment trotz der Strafzollpolitik von US-Präsident Donald Trump noch stabil. Allerdings seien seit Verkündung der Strafzölle und dem dann bekanntgegebenen Aufschub um 90 Tage erst gut zwei Wochen vergangenen. Das Seefrachtaufkommen bewege sich grundsätzlich aber in Zyklen von sechs bis sieben Wochen. Vieles hänge jetzt davon ab, wie die Weichen in Washington gestellt werden. Titzrath: “Entscheidungen rund um Produktionsverlagerungen oder die Veränderung von Lieferketten werden nicht über Nacht gefällt. Solange wir eine Situation haben, in der sich tagtäglich die Nachrichtenlage ändert und niemand genau sagen kann, wohin der Weg letztendlich führt, wird es keine weitreichenden Investitionsentscheidungen geben.”

Das ganze Wortinterview mit der HHLA-Vorstandsvorsitzenden können Sie unter dem folgenden Link lesen. | |

|

CEO.Picks

|

|

Joanna Radeke (ESMT Berlin).

|

|

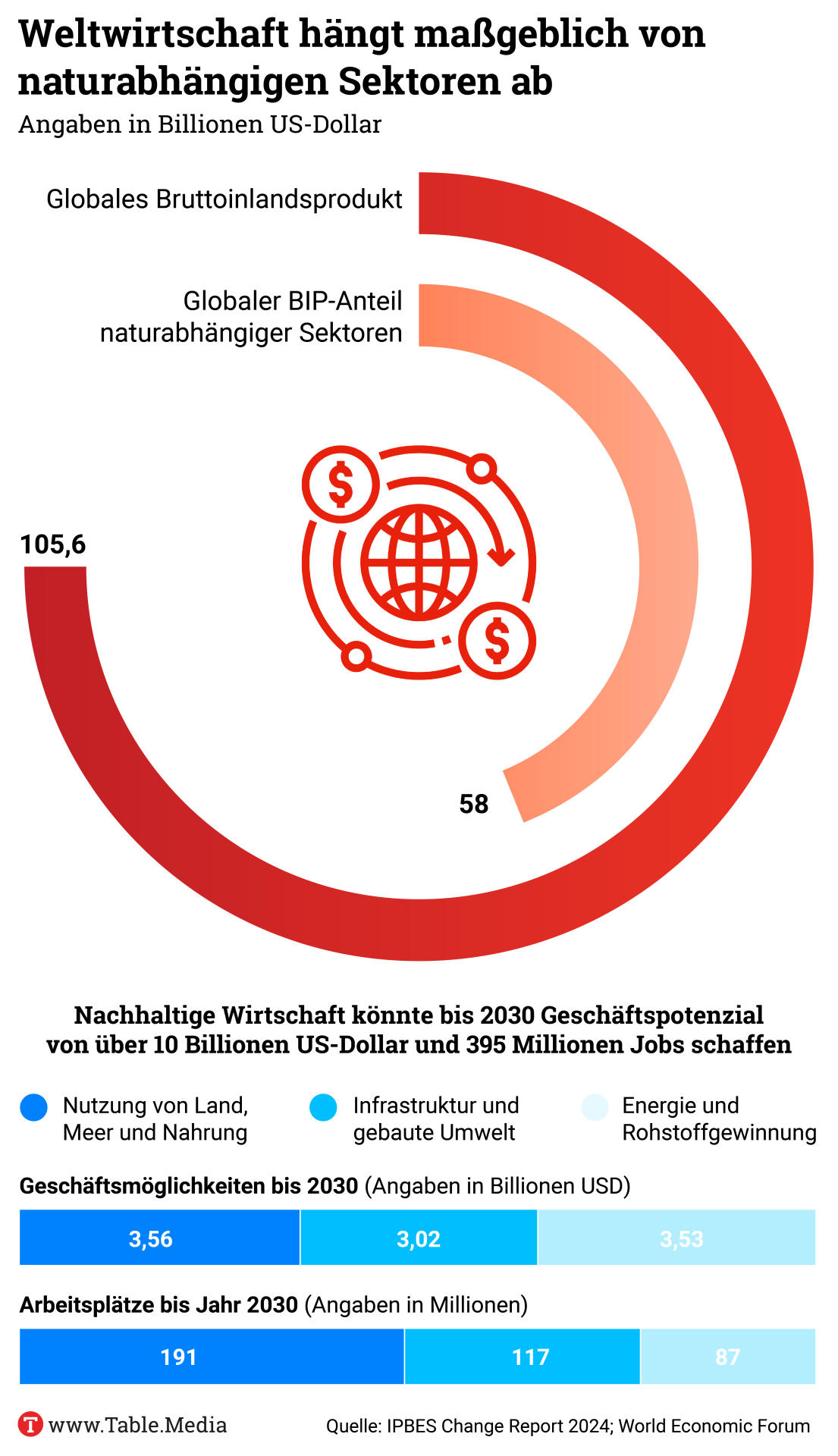

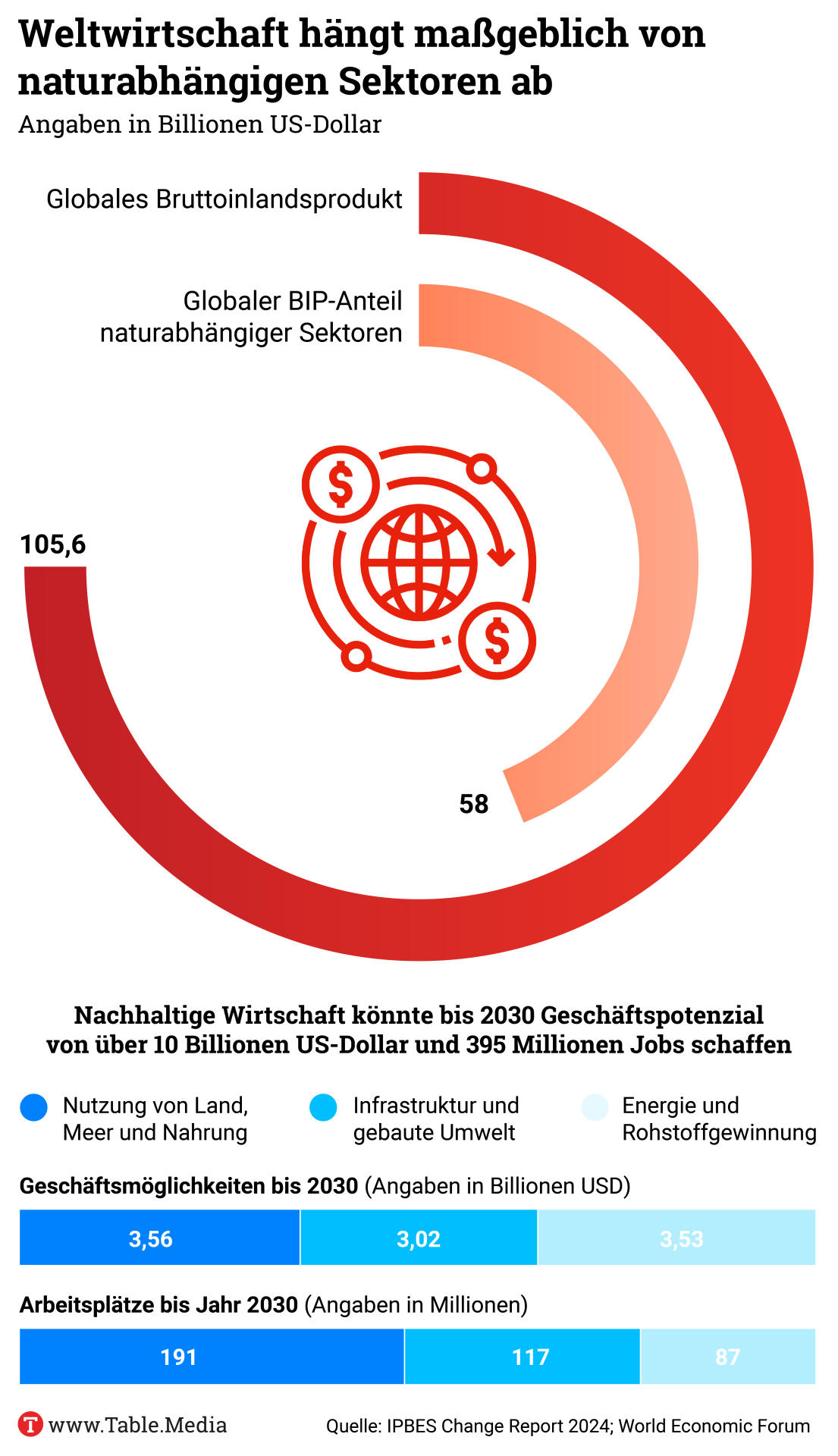

Biodiversität ist ein wirtschaftliches Gebot

Unsere Zeit ist geprägt von den unumkehrbaren Folgen ökologischer Zerstörung – aber auch vom enormen Potenzial wissenschaftlicher Innovation und unternehmerischer Führung, den Planeten zu schützen und zu regenerieren.

Ich habe dies als meinen CEO.Pick gewählt, um die kritische Schnittstelle von Wirtschaft und Natur sichtbar zu machen: Über 58 Billionen US-Dollar, mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung, hängen von naturabhängigen Sektoren ab – von der Landwirtschaft bis zum Bergbau. Und doch verlieren wir jedes Jahr biologische Vielfalt in alarmierendem Tempo. Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind laut Schätzungen vom Aussterben bedroht. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass menschliche Einflüsse wie Landnutzung, Verschmutzung und Klimawandel die Ökosysteme weltweit verändern – an Land, im Süßwasser und in den Meeren.

Gleichzeitig stellen sich Unternehmen mutige Fragen: Was wäre, wenn wir ausgestorbene Arten zurückbringen könnten? Das Biotech-Start-up Colossal Labs etwa behauptet, den Schreckenswolf genetisch rekonstruiert zu haben. Unabhängig vom Bestand solcher Durchbrüche – sie erinnern uns daran, wie viel Einfallsreichtum und Entschlossenheit nötig sind, um Leben auf unserem Planeten zu bewahren.

Die Vorteile sind klar: Laut dem jüngsten IPBES Transformative Change Report könnten wir durch entschlossenes Handeln bis 2030 weltweit über zehn Billionen US-Dollar an Geschäftspotenzial freisetzen und bis zu 395 Millionen Jobs schaffen – etwa in den Bereichen Energie, Infrastruktur oder der Landnutzung. Biodiversität ist also längst nicht mehr nur eine moralische oder ökologische Frage. Sie ist ein wirtschaftliches Gebot.

Joanna Radeke ist Direktorin des ESMT Institute for Sustainable Transformation und Mitglied des Quadriga Capital Impact Advisory Board. | |

|

CEO.News

|

|

Christian Klein, CEO von SAP, legt Wert auf Resilienz – gerade in unsicheren Zeiten.

|

|

SAP verzeichnet deutlichen Gewinnsprung

Europas größter Softwarehersteller SAP verzeichnet im ersten Quartal 2025 einen überraschenden Gewinnsprung. Mit einem währungsbereinigten operativen Ergebnis von 2,46 Milliarden Euro ist das ein Plus von 60 Prozent. Zurückzuführen ist dies auf ein 2024 gestartetes Transformationsprogramm für verbesserte operative Effizienz und Kostendisziplin. “Mit einem Anteil der besser planbaren Umsätze von 86 Prozent ist das Geschäftsmodell der SAP trotz unsicherer Zeiten nach wie vor widerstandsfähig”, zeigte sich der Vorstandsvorsitzende Christian Klein zufrieden.

Damit spielt er unter anderem auf das von hoher Dynamik und Unsicherheit geprägte Marktumfeld an – vor allem verschuldet von der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Doch trotz der schwierig vorherzusehenden weiteren Entwicklung geht das Unternehmen von vielversprechenden Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 aus. So soll das bereinigte Betriebsergebnis bei 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro liegen, also einer Wachstumsrate von 26 bis 30 Prozent, während die Cloud-Erlöse zwischen 21,6 und 21,9 Milliarden Euro währungsbereinigt um 26 bis 28 Prozent wachsen sollen. Lisa Brunßen

|

|

Stromhandelsplattform N5X startet in Brasilien

Die brasilianische Energiebörse N5X hat ihre elektronische Handelsplattform für den liberalisierten Strommarkt des Landes offiziell gestartet. Über 240 Unternehmen sind bereits registriert. Die Plattform ermöglicht institutionellen Marktteilnehmern das direkte Aushandeln und Abwickeln von Stromgeschäften, inklusive integrierter Risikopolitik, compliance-konformer Chat-Funktion sowie automatischer Anbindung an interne Vertragsverwaltungssysteme.

N5X ist die erste Energiehandelsplattform dieser Art in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft. Ziel ist es, den Handel mit energiebezogenen Finanzprodukten in Brasilien deutlich zu stärken. Die Plattform ist eine Joint-Venture-Initiative des L4 Venture Builder Fonds, unterstützt von der nationalen Börse Brasiliens (B3) und der Nodal Exchange, eine Tochter der Leipziger European Energy Exchange (EEX). Alexander Güntzler

|

|

Bayer will profitabel wachsen

Der Leverkusener Bayer-Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 seine angepassten Ziele erreicht und sieht Fortschritte bei seinen strategischen Prioritäten. “Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Bayer wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zu bringen. Dabei machen wir sehr gute Fortschritte, es ist aber auch noch viel zu tun”, betonte der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson bei der virtuellen Hauptversammlung. Besonders im Bereich Pharmaceuticals verzeichnet Bayer vielversprechende Schritte: Klinische Studien wurden vorangetrieben und neue Medikamente eingeführt.

Vor allem will das Unternehmen seine Rechtsrisiken bis Ende 2026 deutlich verringern und hat dazu mehrere juristische und politische Initiativen gestartet. Darunter ein Antrag beim US Supreme Court zur Prüfung von Klagen wegen angeblich fehlender Warnhinweise bei glyphosathaltigen Produkten. Anderson bat um Zustimmung zu einer möglichen Kapitalerhöhung um bis zu 35 Prozent. “Wir sind überzeugt, dass das genehmigte Kapital im Interesse der Anteilseigner ist”, sagte er dazu. Insgesamt erwartet Bayer ein schwieriges Jahr und rechnet erst ab 2026 mit einer besseren Geschäftsentwicklung. Lisa Brunßen

|

|

|

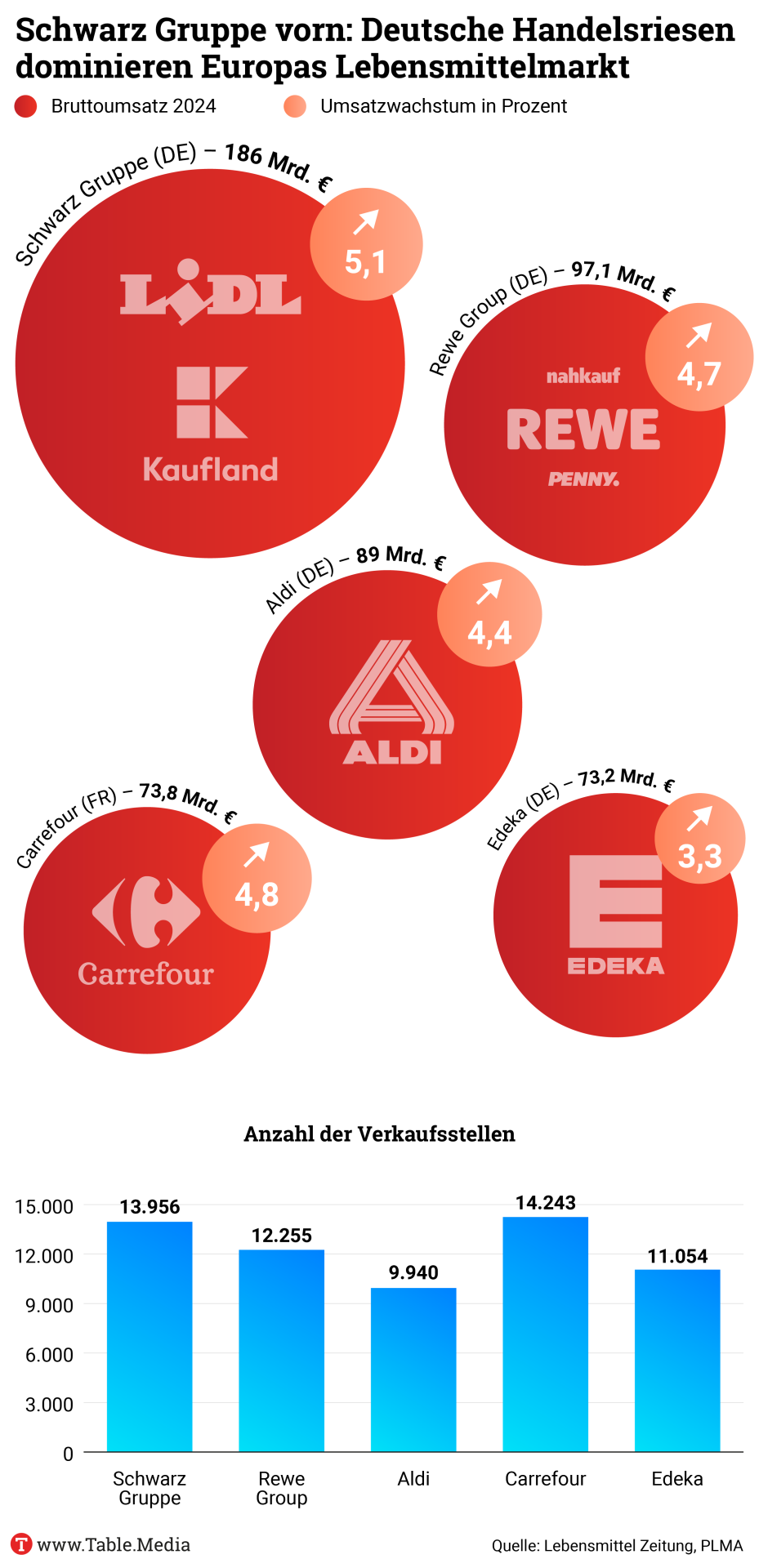

Supermärkte: NGO-Studie bewertet Lidls Nachhaltigkeitsarbeit am wenigsten schlecht

Mit ihrem Einsatz für mehr Nachhaltigkeit werben alle großen Lebensmittelhändler. Aber halten sie ein, was sie versprechen? Eine Studie des Thinktanks Questionmark unter Beteiligung renommierter deutscher NGOs zieht ein kritisches Fazit. So hätten zwar die meisten Ketten es zum Ziel erklärt, Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu sein. Einen konkreten Handlungsplan habe aber keine. Auch im Detail üben die Autoren Kritik, etwa wegen unverhältnismäßig großer Portionen bei abgepacktem Fleisch. Die beste Bewertung der deutschen Lebensmittelhändler erhält Lidl, unter anderem wegen des guten Angebots an Fleischalternativen. Wer hinten liegt, lesen Sie im Agrifood.Table. Frederik Bombosch

|

|

Selenskyj in Südafrika: Erster Besuch eines ukrainischen Präsidenten in Afrika

Wolodymyr Selenskyj besuchte am Donnerstag Südafrika. Es war der erste Besuch eines ukrainischen Präsidenten auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt. Politisch konnte Selenskyj jedoch keinen Durchbruch erreichen. Südafrika beharrt auf seiner neutralen Vermittlerrolle und will die Kontakte zu Russlands Präsident Wladimir Putin nicht gefährden. Zudem musste Selenskyj seinen Besuch vorzeitig abbrechen, da es zu heftigen russischen Angriffen in der Ukraine gekommen war. Das Restprogramm des Präsidenten übernahm Außenminister Andrij Sybiha.

Immerhin wirtschaftlich scheinen sich die beiden Länder einig zu sein und streben mehr Austausch an. Bereits am Mittwoch traf sich eine ukrainische Delegation angeführt von der ukrainischen Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko mit südafrikanischen Wirtschaftsvertretern. Wo die beiden Länder Entwicklungspotenzial in ihren Wirtschaftsbeziehungen sehen, lesen Sie im Africa.Table. Andreas Sieren

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

Kritik an weiterer Lockerung von EU-Umweltregeln

Werden Vorgaben etwa zum Schutz von Dauergrünland flexibilisiert, wie es die EU-Kommission erwägt, sind laut Wissenschaftlern Schäden für Klima und Biodiversität zu erwarten. Was sie außerdem kritisch sehen, lesen Sie im Agrifood.Table. Julia Dahm

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Wirtschaftswoche: Unternehmen sorgen sich wegen Trump Deutsche Unternehmen sehen die Politik von US-Präsident Donald Trump zunehmend kritisch und befürchten negative Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Im verarbeitenden Gewerbe und in der Informationswirtschaft rechnen über 80 Prozent der Betriebe mit negativen Konsequenzen. (“Großteil der Unternehmen befürchtet negative Folgen durch Trump”)

Capital: Auch mal schwach sein Coach Petra Bock betont, dass auch Leistungsträger Phasen der Schwäche haben dürfen. Gleichzeitig warnt sie Führungskräfte davor, Mitarbeitende vorschnell aufzugeben, und zeigt Wege auf, wie die Motivation im Team wiederhergestellt werden kann. (“Führungscoach: ‘Wir müssen weg von diesem Faulheitsvorwurf'”)

Capital: Vage Leistung Nur wenige Branchen erlauben es Anbietern, ihre Versprechen nicht einzuhalten – das Coaching gehört dazu. Hier werden oft hochtrabende Versprechungen gemacht, die nicht immer realisiert werden können. (“Wie immer mehr Coaches mit der Verunsicherung Geld verdienen”)

Wirtschaftswoche: KI prüft Manager Zukünftig könnten Analysten eine spezielle Software nutzen, um Führungskräfte zu entlarven, die in ihren Aussagen nicht vollständig ehrlich sind. (“Überführt KI bald flunkernde Manager?”)

FAZ: Homeoffice boomt weiterhin Das Angebot an Stellen mit Homeoffice-Optionen in Deutschland bleibt weiterhin hoch. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete es sogar ein unerwartetes Wachstum. Derzeit bieten über 15 Prozent aller Stellenanzeigen in Deutschland die Möglichkeit, dauerhaft oder teilweise ortsunabhängig zu arbeiten. (“Deutschland bleibt Vorreiter beim Homeoffice”)

Forbes: KI schafft Scheinbewerber Arbeitssuchende beklagen zunehmend Scheinjobs und gefälschte Stellenanzeigen. Gleichzeitig sehen sich nun auch Unternehmen mit einem neuen Problem konfrontiert: gefälschten Bewerbungen. Erste Führungskräfte berichten bereits von Vorstellungsgesprächen mit KI-generierten Bewerbern. (“The Dangers Of AI-Generated Job Candidates”)

Gadgets Now: Darum hat Nvidia gewonnen Der ehemalige Intel-CEO Pat Gelsinger räumte ein, dass Nvidias Dominanz bei KI-Chips auf die überlegene Umsetzung durch CEO Jensen Huang und strategische Vorteile wie NVLink und CUDA zurückzuführen sei. Intels Fehltritte, darunter Produktionsverzögerungen und mangelnde Anpassung an die KI-Nachfrage, führten zu finanziellen Verlusten und Gelsingers Abgang. (“Intel´s fired CEO Pat Gelsinger reveals the two things his competitor Nvidia CEO Jensen Huang got right that he couldn´t”)

|

|

|

CEO.Index

|

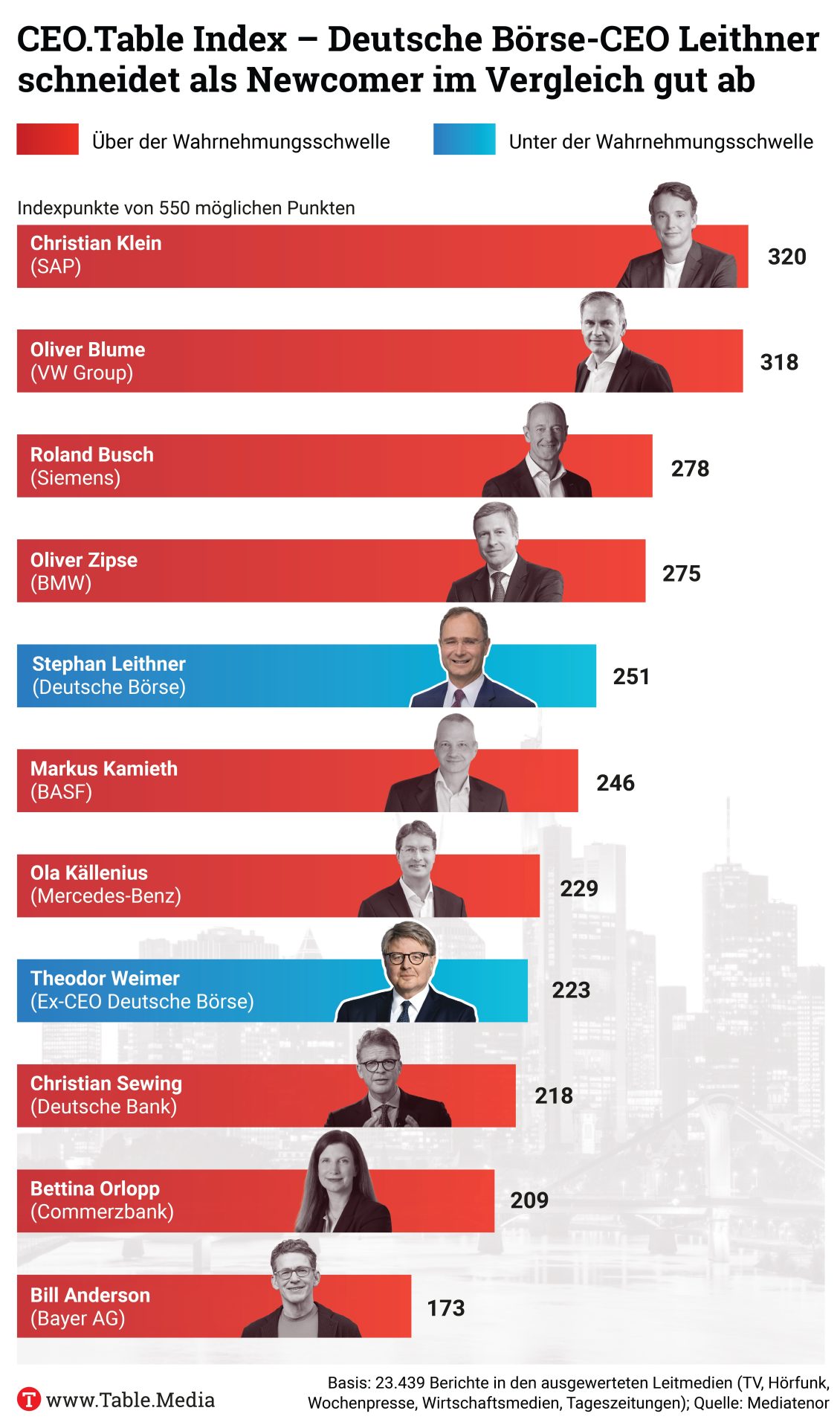

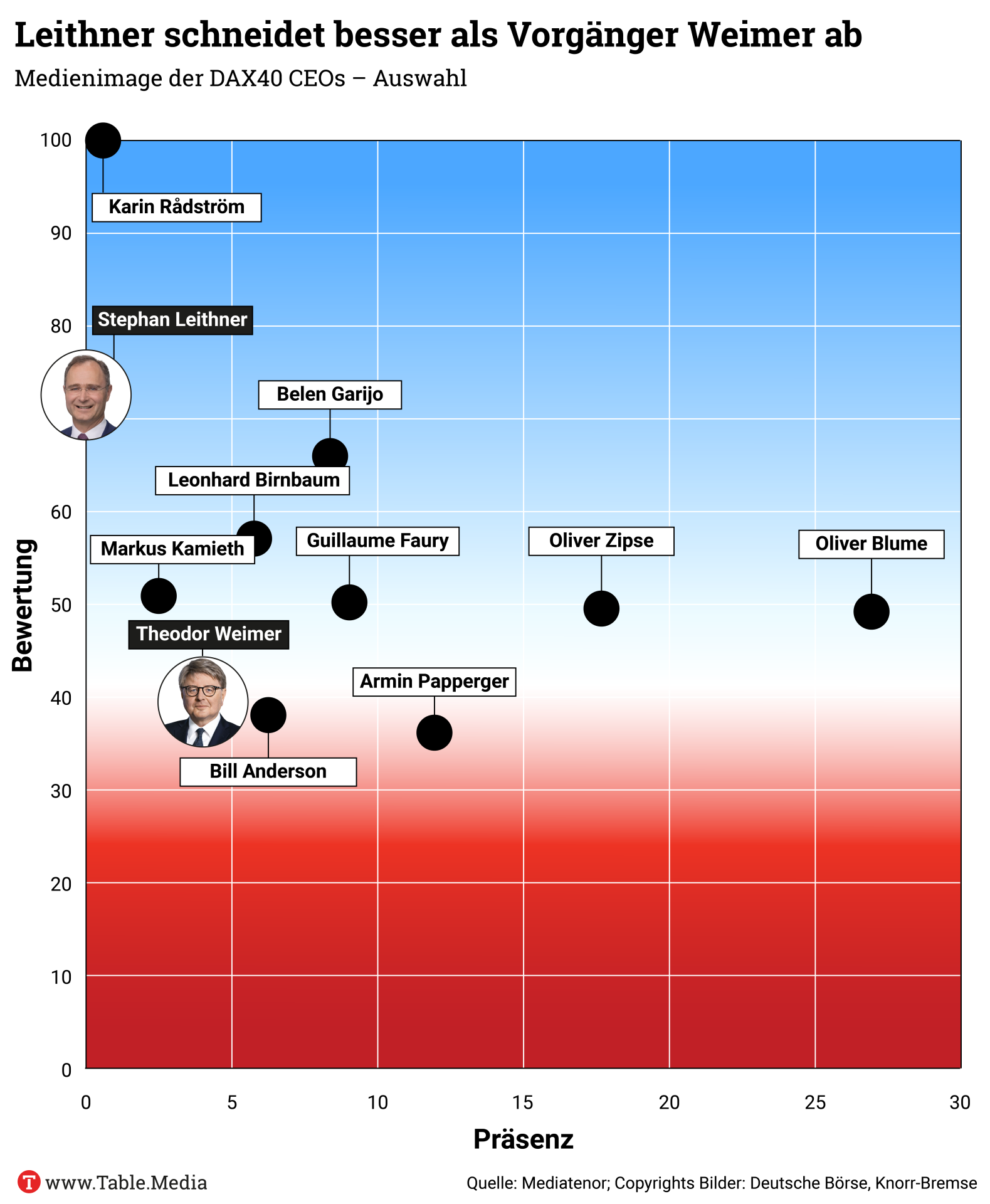

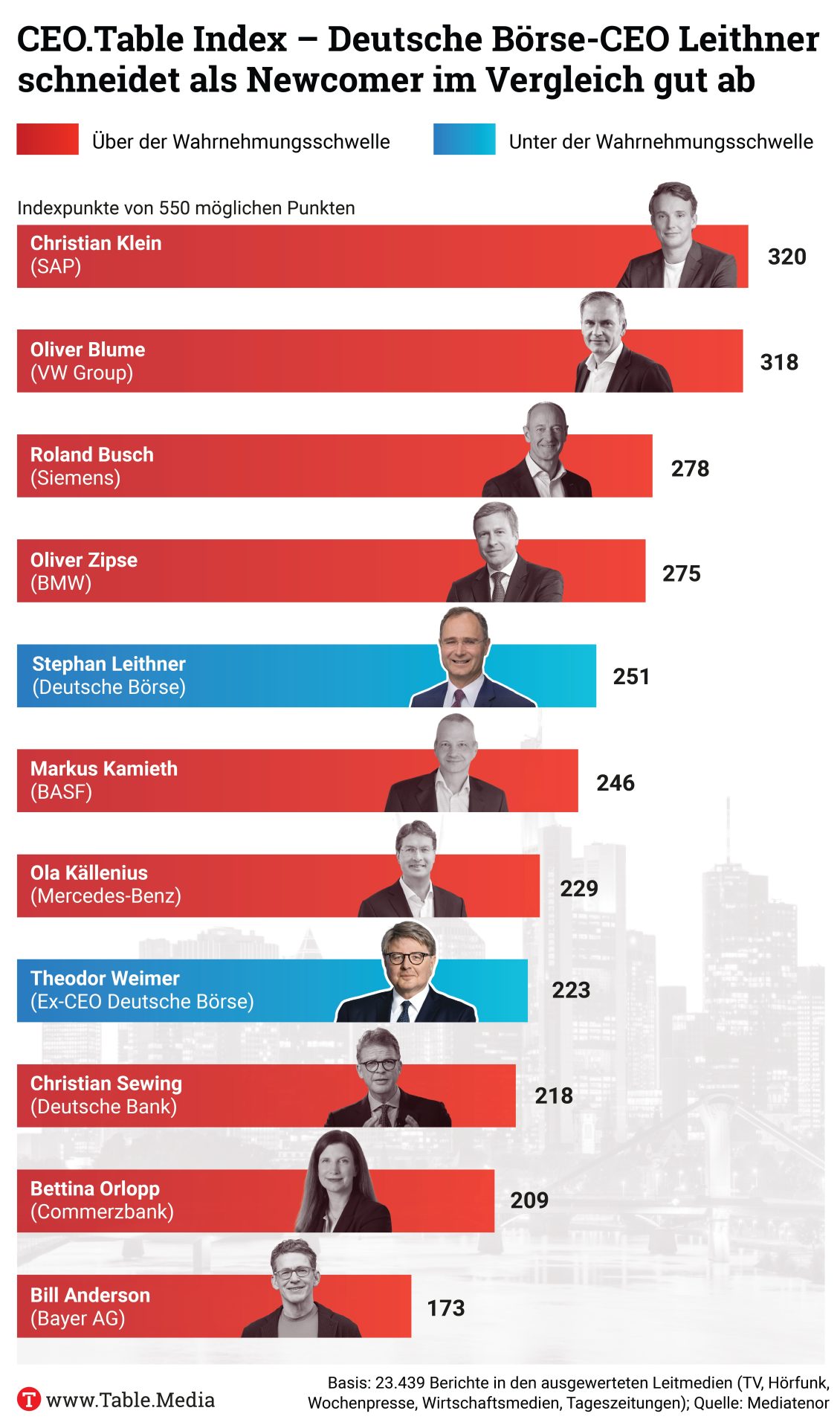

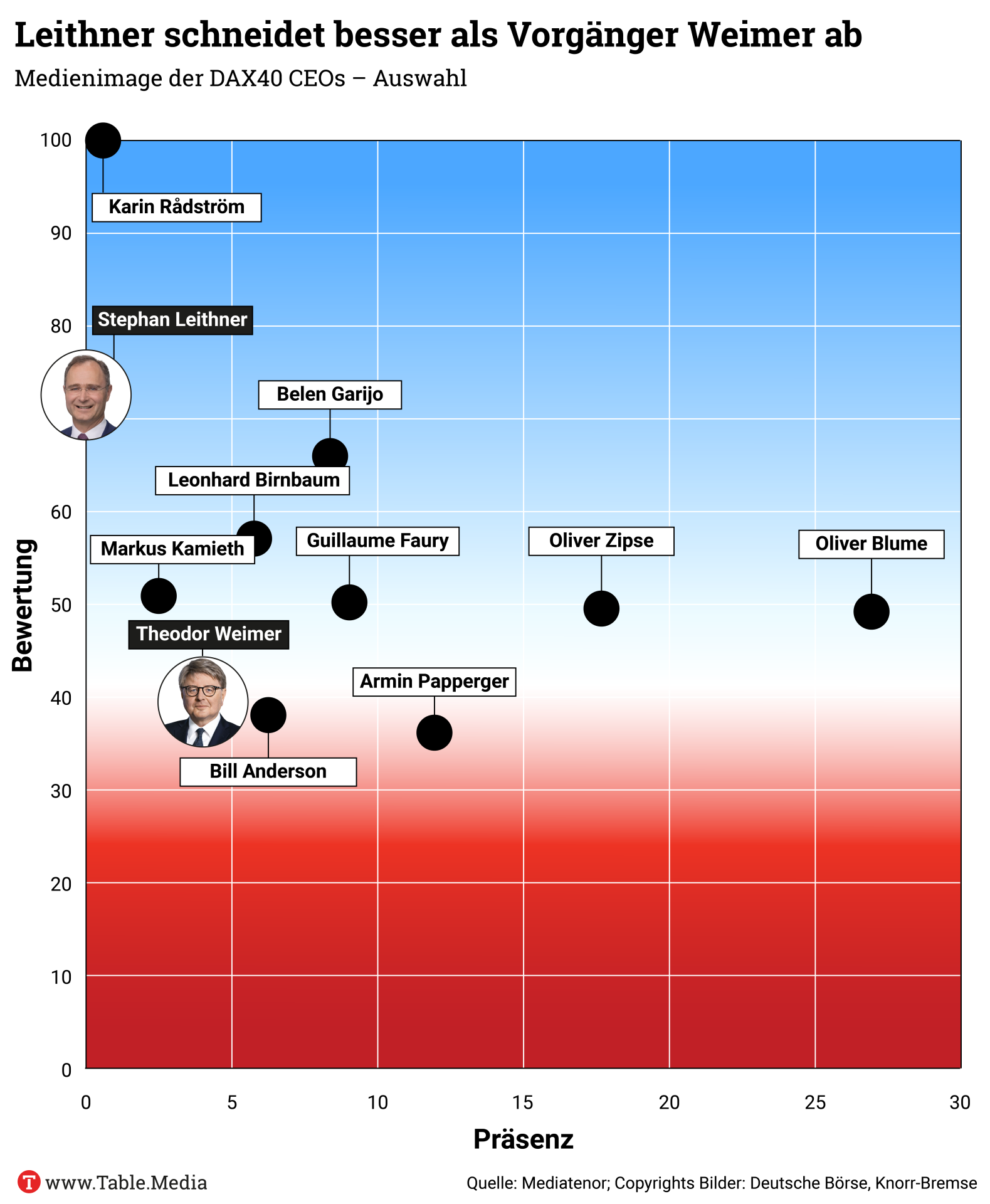

Leithner startet mit Reputationskapital

Seit einem halben Jahr ist Stephan Leithner nun an der Spitze der Deutschen Börse. Mit 250,8 von 550 möglichen Punkten im CEO Impact Index punktet er als CEO in Sachen Shareholder Value und mit guten Resultaten bei F&E. Unbedingter Handlungsbedarf besteht hingegen beim Image der Börse als Arbeitgeber.

Leithner wurde bereits im vergangenen Jahr als Nachfolger von Theodor Weimer zum Vorstandschef gewählt. Seit Anfang dieses Jahres ist er als CEO im Amt, agierte 2024 aber bereits im Hintergrund. Zuvor war er rund sechs Jahre Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Pre-&Post-Trading.

Auch Leithners Vorgänger Weimer kommunizierte meist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Diese Strategie wird von den Leitmedien schon länger mit einem Fragezeichen versehen.

Die gesamte Studie zum 19. CEO Impact Index kann unter: www.mediatenor.de kostenfrei heruntergeladen werden. Wie auch alle anderen 18.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstituts Media Tenor International AG. | |

|

CEO.Success

|

Rewe: Teamwork statt Technikangst im KI-Supermarkt

Mit dem neuesten Pick&Go-Markt in Hamburg setzt Rewe Maßstäbe im deutschen Einzelhandel: Auf 1.200 Quadratmetern und mit rund 20.000 Artikeln findet man in der Hansestadt den größten, vollständig KI-gestützten Supermarkt Europas. Moderne Kamera- und Sensortechnologie, entwickelt mit dem Technologiepartner Trigo, ermöglicht ein kassenloses Einkaufen – von der Frischetheke bis zum Self-Checkout. Table.Briefings hat die neue Technologie vor Ort getestet.

So läuft Einkaufen ohne Scannen mit Computer Vision: Zahlreiche Kameras und Sensoren erfassen mithilfe von KI jede Produktentnahme und Rückgabe im gesamten Markt. Das System erstellt daraus in Echtzeit einen virtuellen Warenkorb – ganz ohne Scannen an der Kasse oder am Self-Checkout. Wer die Pick&Go-App nutzt, kann den Markt sogar direkt verlassen, da der Einkauf automatisch abgerechnet wird. Das System verzichtet auf biometrische Daten und Gesichtserkennung und speichert lediglich anonyme Bewegungsdaten.

Die KI-Transformation bei Rewe ist auch ein Gemeinschaftsprojekt mit den Mitarbeitenden. Bereits vor dem Start der Technologie wurden die Teams in praxisnahen Workshops mit dem 3D-Modell und den KI-gestützten Kameras vertraut gemacht. “Wir möchten unsere Kolleg:innen durch Vereinfachung entlasten. Eine kontinuierliche Feedbackkultur und gemeinsames Lernen sind dabei der Schlüssel zum Erfolg”, sagt Jana Sanktjohanser, Projektleiterin der Pick&Go-Märkte bei Rewe, dem CEO.Table.

Diese Feedbackkultur führt zu ständiger Weiterentwicklung. Durch Schulungen und praktische Übungen hat Rewe die Mitarbeitenden umfassend informiert, gemeinsam andere Märkte besucht und die neuen Abläufe geprobt. Das zahlt sich nun aus: “Bei den Wartezeiten am Check-out zeigen unsere bisherigen Daten bereits deutliche Verbesserungen”, ergänzt Sanktjohanser. Die Beschäftigten profitieren von weniger Routineaufgaben und können sich stärker auf Beratung und Service konzentrieren. In der neuesten Rewe-Filiale in Hamburg ist nach der KI-Umsetzung die Zahl der Mitarbeitenden sogar gestiegen – momentan arbeiten dort 50 Fachkräfte.

Langfristig sieht die Projektleiterin Potenzial für weitere Anwendungen der Technologie. Etwa bei Marktprozessen, Personalisierung oder Vermarktung. “Was Computer Vision als Technologie wirklich leisten kann, wird sich aber noch zeigen.” In Großbritannien und den USA habe KI-gestütztes Einkaufen bereits eine hohe Kundendurchdringung. In Polen betreibt die Żabka Group schon 25 “autonome Stores”. Neben den sieben Rewe-Filialen testen aktuell auch Netto und Aldi kassenlose Märkte mit ähnlicher Technologie. “Von einer flächendeckenden Marktdurchdringung in Deutschland sind wir jedoch noch ein gutes Stück entfernt”, betont Sanktjohanser. | |

|

CEO.Politics

|

Brüssel geht gegen Apple und Meta vor

Mit den verhängten Strafen gegen Meta und Apple erhöht die EU-Kommission den Druck auf die großen US-Tech-Konzerne – und damit auch auf US-Präsident Donald Trump. “Das gibt der Kommission gewissermaßen die Spielkarten in die Hand, auf die sich Donald Trump gerne in seinen Verhandlungen bezieht”, sagt Michał Grajek, Associate Professor of Economics an der ESMT Berlin, dem CEO.Table. Die USA verzeichnen einen erheblichen Dienstleistungsüberschuss gegenüber der EU, der maßgeblich von Unternehmen wie Meta und Apple getragen wird. Im Konflikt um US-Strafzölle und Handelsbilanzen könne dies laut Grajek als Druckmittel gegenüber der Trump-Administration wirken.

Wegen Verstößen gegen den Digital Markets Act hat die EU-Kommission Strafen in Höhe von 500 Millionen Euro gegen Apple und 200 Millionen Euro gegen Meta verhängt. Ziel der EU ist es, einen fairen Wettbewerb und Datenschutz in Europas digitaler Wirtschaft zu stärken. Apple hatte es versäumt, App-Entwicklern zu erlauben, Nutzer über externe Angebote außerhalb des App-Stores zu informieren. Meta bot keine echte Wahlmöglichkeit, der Nutzung personenbezogener Daten für personalisierte Werbung zu widersprechen. Alexander Güntzler

|

|

Pflanzenschutz: NGOs fordern Verbot von PFAS-Pestiziden

Pflanzenschutzmittel, die Trifluoracetat (TFA) in die Umwelt freisetzen, müssten unverzüglich vom Markt genommen werden. Das fordern das europäische Pestizid Aktions-Netzwerks (Pan Europe) und Partnerorganisationen. Ihre Forderung untermauern die Organisationen mit einer eigenen Untersuchung zu steigenden TFA-Rückstandsmengen in europäischem Wein. Der NGO-Zusammenschluss weist darauf hin, dass TFA im Verdacht stehe, reproduktionstoxisch zu sein.

Tatsächlich schlagen deutsche Behörden vor, die Gefahrenklasse von TFA zu ändern. Demnach soll die Chemikalie zu den Stoffen zählen, die “das Kind im Mutterleib schädigen kann” und “vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann“. Dafür arbeiten die deutschen Behörden aktuell an einem Bericht für die Europäische Chemikalienagentur Echa, die für die Einstufung der chemischen Eigenschaften von TFA zuständig ist.

Eine geänderte Gefahrenklasse lässt aber nicht automatisch auf gesundheitliche Beeinträchtigungen schließen, wenn mit TFA belastetes Wasser oder mit TFA belastete Nahrungsmittel verzehrt werden. Was das Bundesinstitut für Risikobewertung dazu sagt, lesen Sie im Agrifood.Table. Henrike Schirmacher

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

|

CEO.Personnel

|

Manager Magazin: Offene Stelle bei Adidas Vor acht Monaten entließ CEO Bjørn Gulden den Vorstand für Beschaffung und Entwicklung. Seitdem ist die Position unbesetzt, obwohl die Favoritin bereits feststeht. Es scheint jedoch, dass Gulden sie einer ungewöhnlich langen Prüfung unterzieht. (“Warum der Adidas-CEO eine Vorstandsfavoritin zappeln lässt”)

Fashion United: Arne Freundt verlässt Puma Der deutsche Sportartikelhersteller Puma SE trennt sich von seinem CEO Arne Freundt. Sein Nachfolger, Arthur Hoeld, wird am 1. Juli die Position des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Freundt hatte das Amt erst im November 2022 angetreten, nachdem sein Vorgänger Bjørn Gulden zum Konkurrenten Adidas gewechselt war. (“Puma wechselt den CEO: Arthur Hoeld ersetzt Arne Freundt”)

Lebensmittel Zeitung: Christian Schierbaum wird CEO Beim Schweizer Nahrungsmittelhersteller Hero steht ein Führungswechsel bevor: Anfang Juni wird der langjährige CEO Rob Versloot die Leitung des Unternehmens im Kanton Aargau an Christian Schierbaum übergeben. Nach mehr als zwölf Jahren in seiner Rolle hat Versloot beschlossen, sich in den Ruhestand zu verabschieden. (“Hero Group kündigt CEO-Wechsel an”)

Spiegel: Sebastian Kurz macht in Immobilien Sebastian Kurz, der frühere österreichische Bundeskanzler (ÖVP), hat eine Immobilienfirma gegründet und damit seine unternehmerischen Aktivitäten erweitert. Nach seinem Rücktritt investierte Kurz in mehrere Unternehmen und gründete auch eigene. Bislang war er jedoch vorwiegend in anderen Branchen tätig. (“Sebastian Kurz gründet Immobilienfirma”)

NZZ: Klaus Schwab will sich wehren Nach dem überraschenden Rücktritt des WEF-Gründers Klaus Schwab als Vorsitzender des Stiftungsrats des Weltwirtschaftsforums (WEF) am Ostersonntag haben sich die Ereignisse am Mittwoch zugespitzt. Der Stiftungsrat kündigte öffentlich eine Untersuchung gegen den zurückgetretenen Präsidenten an, woraufhin Schwab in die Gegenoffensive ging. (“Der Machtkampf um das WEF spitzt sich zu: Der Gründer Klaus Schwab erhält Hausverbot – und geht rechtlich gegen Vorwürfe vor”)

Venturebeat: Jason Citron verlässt Discord Jason Citron gibt seinen Posten als CEO von Discord auf und übergibt die Leitung an Humam Sakhnini, einen erfahrenen Veteranen der Spielebranche. Discord verzeichnet inzwischen über 200 Millionen aktive Nutzer monatlich, die gemeinsam rund zwei Milliarden Stunden mit Tausenden von Spielen verbringen. (“Why Discord founder Jason Citron is stepping down from CEO job | exclusive interview”)

Tagesschau: Richard Lutz vor dem Aus Die Union drängt auf eine schnelle Neubesetzung des Vorstands der Deutschen Bahn (DB). Bereits im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD eine personelle Umstrukturierung an der Spitze des Unternehmens vereinbart. Seit März 2017 ist Richard Lutz Vorstandschef der Deutschen Bahn, während Werner Gatzer, ehemaliger Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, den Vorsitz des Aufsichtsrats innehat. (“Union will schnellen Wechsel an der Bahn-Spitze”)

Börsenblatt: Dennis Book wird Geschäftsführer Zum 1. Oktober übernimmt Dennis Book, derzeit Vertriebsdirektor für die Region West bei Thalia, die Position des Geschäftsführers Vertrieb. Er tritt damit die Nachfolge von Olaf Schepers an. Book ist seit Juli 2015 bei Thalia tätig und hat in seiner Rolle als Vertriebsdirektor und Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaften insbesondere das stationäre Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren entscheidend gefördert. (“Dennis Book wird Geschäftsführer Vertrieb”)

Benzinga: Mike Henry verlässt BHP Die BHP Group, der weltweit größte Bergbaukonzern, steht offenbar vor einem Führungswechsel, da die Amtszeit von CEO Mike Henry bald endet. Medienberichten zufolge werden drei Kandidaten als potenzielle Nachfolger gehandelt. (“World’s Largest Miner BHP Quietly Prepares For CEO Succession”)

|

|

|

CEO.Tech&Science

|

|

Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. (Quelle: Bosch)

|

|

Automatisiertes Fahren: Bosch glänzt in China

Auf der “Auto Shanghai 2024” hat Bosch eine neue Generation seiner Systeme für assistiertes und automatisiertes Fahren vorgestellt. Herzstück ist ein selbst entwickelter Radarsensor mit integriertem Rechenchip (SoC), der erstmals vollständig in Eigenregie konzipiert und gefertigt wurde. Damit ist Bosch weltweit der erste Tier-1-Zulieferer mit einem solchen Inhouse-Ansatz.

Die modularen Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) umfassen Software, Sensorik und Steuergeräte für verschiedene Fahrzeugsegmente und sollen ab Mitte 2025 in Serie gehen. Erste Kunden in China sind unter anderem BAIC, Dongfeng und Jetour. Bosch positioniert sich damit klar als Technologiepartner für den wachsenden Markt rund um automatisiertes Fahren.

“Bosch treibt in China mit hoher Geschwindigkeit Entwicklungen voran und bringt sie erfolgreich in den Markt. Das betrifft insbesondere die Bereiche Infotainment, Fahrerassistenz und Elektromobilität. Bosch gehört auch im umkämpften chinesischen Markt zu den Innovationsführern”, sagte Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH.

Die Volksrepublik ist nicht nur Innovationstreiber für softwaregesteuerte Fahrzeuge und fortschrittliche Assistenzsysteme. Auch die Nachfrage nach E-Autos und Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten ist groß. 2024 betrug der Anteil an New Energy Vehicles (NEV) 40 Prozent. Das entspricht knapp 13 Millionen Fahrzeugen. Darunter fallen batterieelektrische Pkw sowie Plug-in-Hybride, Range-Extended Electric Vehicles und auch Brennstoffzellen-Fahrzeuge.

Bosch Mobility ist in China im vergangenen Jahr um vier Prozent auf rund 15 Milliarden Euro gewachsen. Die Sparte macht damit mehr als 80 Prozent des Umsatzes von Bosch in der Volksrepublik aus. Die Mobilitätssparte wuchs damit stärker als der Markt. Alexander Güntzler

|

|

Commerzbank führt KI-basierte Assistenz ein

Die Commerzbank führt mit “Ava” eine virtuelle Assistentin in ihrer Banking-App ein, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Sie soll Kundinnen und Kunden rund um die Uhr bei Serviceanliegen, Kontoverwaltung und Fragen zu Produkten unterstützen. Entwickelt wurde sie mit den Microsoft Azure KI-Technologien und ist einem menschlichen Gesicht nachempfunden.

“Mit der Einführung von Ava setzen wir einen neuen Standard im Bereich des digitalen Bankings”, erklärt Thomas Schaufler, Vorstand für Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank. Das Angebot der KI soll schrittweise erweitert werden, auf Kundenfeedback eingehen und in der Zukunft auch in Englisch verfügbar sein. Lisa Brunßen

|

|

Wayve startet KI-Offensive in Japan

Wayve eröffnet ein Test- und Entwicklungszentrum in Yokohama und setzt damit auf lokale Präsenz im weltweit wichtigsten Automobilmarkt. Das britische Start-up will mit realen Daten aus Japans komplexem Verkehr die Anpassungsfähigkeit seiner KI-gestützten Fahrsoftware weiter verbessern und vertieft zugleich die Partnerschaft mit OEMs wie Nissan. Ziel ist es, assistiertes und automatisiertes Fahren schneller und global skalierbar in die Serienproduktion zu bringen.

Die Software basiert auf einem Foundation Model, das auf echte Fahrdaten statt hochauflösender Karten setzt und ohne teure Sensorik auskommt. Investoren wie SoftBank, NVIDIA und Microsoft unterstützen Wayves Strategie, sich als flexibler Softwarepartner für eine Industrie im Wandel zu positionieren. Alexander Güntzler

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Safe Assets: Krise in den USA, Chance für Deutschland und Europa?

Der Dollar hat seit Anfang des Jahres gegenüber den wichtigen anderen Währungen deutlich an Wert eingebüßt. Relativ zum Euro beispielsweise über zehn Prozent. Das ist für sich genommen nicht ungewöhnlich: Frei handelbare Währungen fluktuieren. Zum Beispiel hat sich der US-Dollar-Kurs in den letzten fünf Jahren zwischen unter einem US-Dollar pro Euro bis hin zu über 1,20 US-Dollar pro Euro bewegt. Neu und besorgniserregend ist, dass sich der effektive Zins bei Treasuries, also den amerikanischen Staatsanleihen, gleichzeitig erhöht hat.

Investoren weltweit fragen weniger Treasuries nach und das in einer Zeit großer wirtschaftlicher und geostrategischer Unsicherheit. Es scheint, als würden globale Anleger Treasuries nicht mehr als einen sicheren Hafen in Krisenzeiten sehen. Das wäre eine fundamentale Veränderung im globalen Finanzsystem mit weitreichenden Folgen. So halten Ausländer rund 30 Prozent der amerikanischen Staatsanleihen. Wenn hier die Nachfrage aufgrund fehlenden Vertrauens einbricht, dann hätten die USA, aber wohl auch die gesamte Weltwirtschaft, ein Riesenproblem.

In der Vergangenheit waren amerikanische Staatsanleihen und die amerikanische Wirtschaft der sprichwörtlich sichere Hafen in Krisenzeiten. Der Treasury Markt ist extrem liquide, man kann als Investor also kurzfristig große Beträge kaufen und verkaufen. Die Institutionen wurden als stabil und Eigentumsrechte auch für Ausländer als sicher eingestuft. Der Welthandel wird zu einem großen Teil in US-Dollar abgewickelt und er dominiert den Handel in komplexeren Finanzinstrumenten wie Optionen oder Futures. Zudem hat die USA eine unabhängige, hochqualifiziert Zentralbank, die Inflation glaubwürdig unter Kontrolle halten konnte.

Von dieser Rolle als sicherer Hafen haben die USA in der Vergangenheit stark profitiert. So waren ihre Staatsanleihen trotz niedriger Zinsen auch in Krisenzeiten gefragt. Die hohe Konsumquote (und eine entsprechend geringere Sparquote) konnte durch Kapitalimporte aus aller Welt ausgeglichen werden, was ihnen erst ermöglichte, über lange Zeiträume hinweg über die Verhältnissen zu leben. Zudem konnte sich der amerikanische Staat zu günstigen Konditionen deutlich höher verschulden, als das sonst möglich gewesen wäre.

Diese Funktion des amerikanischen Finanzsystems als sicherer Hafen wird jetzt zum ersten Mal seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts ernsthaft in Frage gestellt. Amerika wird als unsicher gesehen. Die Unabhängigkeit der Fed wird durch die eigene Regierung in Frage gestellt. Die absurde Zollpolitik wird als Zeichen gesehen, dass die gegenwärtige US-amerikanische Administration nicht in der Lage sein könnte, kompetent zu regieren. Auch stellt sie die Rechtssicherheit, gerade für Ausländer, in Frage. Zudem zeigen Prognosen, dass sich die fiskalische Situation der USA in den nächsten Jahren durch die inkohärente Wirtschafts- und Steuerpolitik der Trump-Regierung dramatisch verschlechtern könnte.

Wäre es möglich, dass Deutschland oder die EU als sicherer Hafen einspringen und der Euro den Dollar in dieser Hinsicht ersetzten kann? Hinter dem Euro steht eine Wirtschaft von ähnlicher Größe wie die der USA, aber keine starke Zentralregierung. Außerdem ist der Staatsanleihenmarkt in Euro fragmentiert und dadurch nicht liquide genug. Deutschland allein emittiert nicht ausreichend Staatsanleihen (auch nicht nach dem Aufweichen der Schuldenbremse); andere Länder in der Eurozone sind noch kleiner oder, wie Italien, nicht stabil genug.

Am Ende haben die USA viele Jahre lang nicht nur militärisch, sondern auch im Finanzsystem für relative weltweite Stabilität gesorgt. Wenn dieser Anker wegfällt, indem er sich selbst demontiert, wie es im Moment zu sein scheint, dann können wir uns auf eine Zeit mit noch viel größerer finanzieller Instabilität einrichten. Leider können Deutschland und die EU dieses Problem zumindest kurzfristig auch nicht lösen.

Professor Reint Gropp ist Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Der Ökonom forschte jahrelang bei der EZB und der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Zuvor war er für den IWF in Osteuropa, Afrika und Asien tätig. | |

|

CEO.Standpunkt

|

|

Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der Westenergie und Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, wird als neue Bundeswirtschaftsministerin im Kabinett von Friedrich Merz gehandelt.

|

|

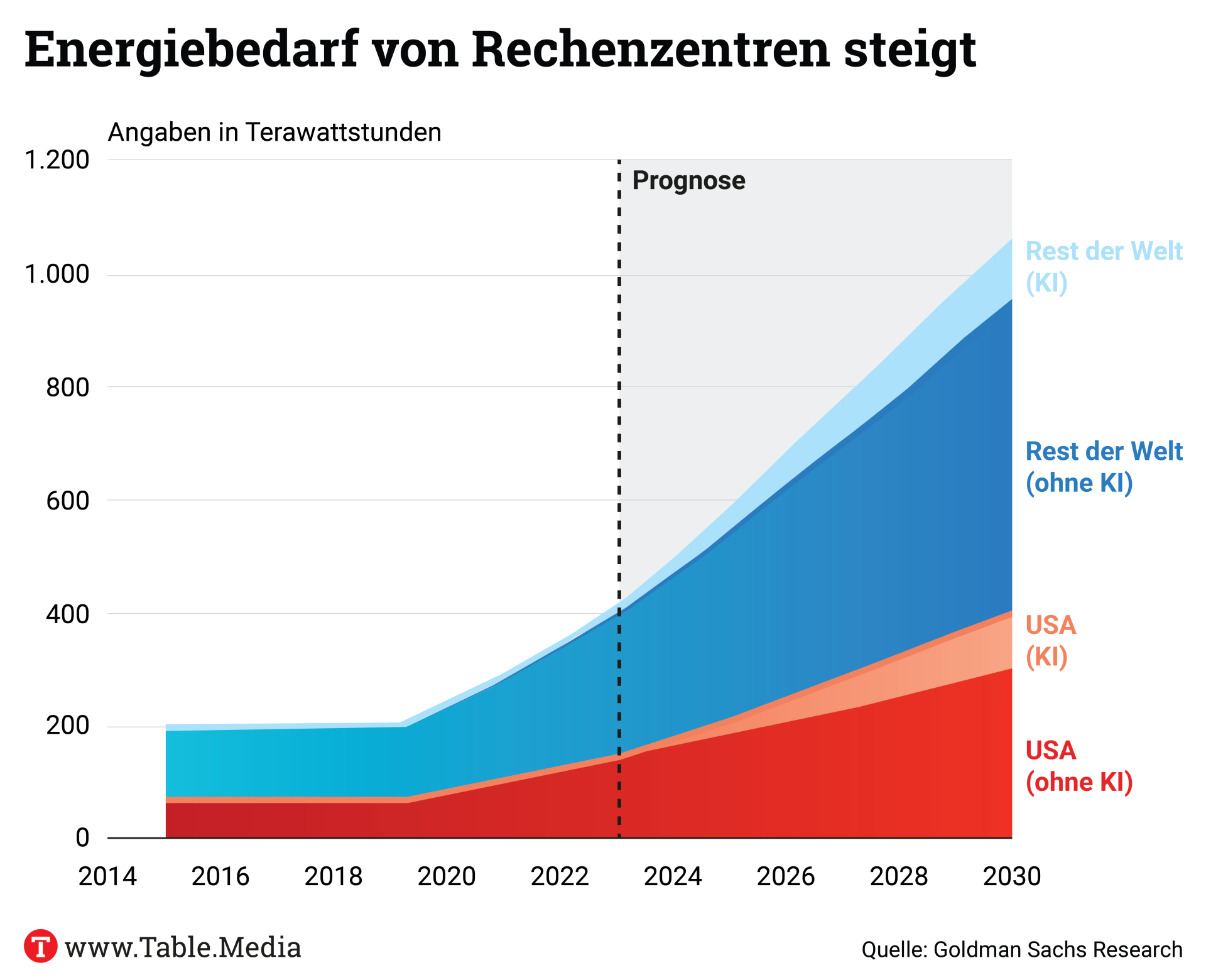

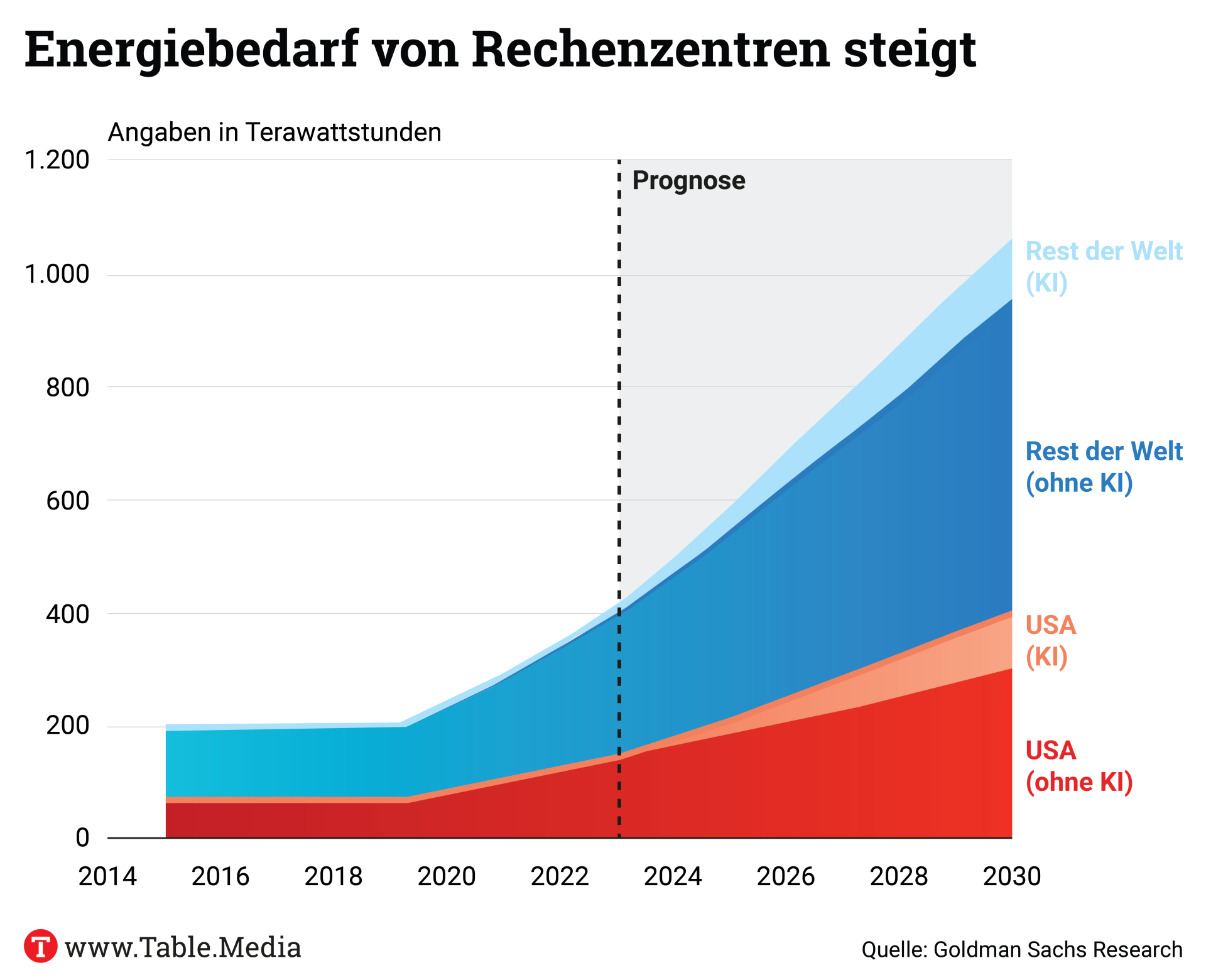

Reiche: “Jede Kilowattstunde wird zur strategischen Ressource”

Mit dem Aufstieg von KI, Cloud-Diensten und datengetriebenen Geschäftsmodellen wachsen Datenmengen – und mit ihnen der Energiebedarf digitaler Infrastrukturen. Laut IEA wird sich der Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 weltweit auf 945 Terawattstunden (TWh) verdoppeln – mehr als der Jahresbedarf Japans. In den USA übersteigt er dann den der gesamten Schwerindustrie. Auch in Deutschland steigt die digitale Last: Über 2.000 Rechenzentren sichern heute die digitale Wertschöpfung, ihr Bedarf könnte bis 2045 auf 80 TWh steigen – viermal so viel wie heute.

Dieser Trend trifft auf ein Energiesystem im Umbruch: Bis 2035 soll der Stromverbrauch auf 635 TWh steigen, während durch den Ausstieg aus Kohle und Kernenergie die gesicherte Leistung auf 71 GW sinkt – zu wenig, um die erwartete Spitzenlast von 125 GW zu decken. Rechenzentren laufen bis zu 8.300 Stunden im Jahr. Versorgungssicherheit ist an dieser Stelle keine Randnotiz, sondern Geschäftsgrundlage. Was Rechenzentren brauchen, ist mehr als ideologische Zielmarken – gefragt sind robuste, diversifizierte Versorgungskonzepte: moderne Brennstoffzellen für netzunabhängige Versorgung am Standort, ergänzt durch grundlastfähige Kraftwerke.

Das Energieeffizienzgesetz ab 2027 schreibt zwar vor, dass neue Rechenzentren bilanziell vollständig mit erneuerbarem Strom betrieben werden müssen. Doch gesetzgeberischer Anspruch darf nicht an physikalischer Realität scheitern: Grundlastbedarf lässt sich nicht beliebig flexibilisieren. Die Frage ist nicht, ob das Gesetz kommt – sondern wie es ausgestaltet wird. Nur ein flexibler, marktnaher Rahmen wird dem tatsächlichen Bedarf gerecht – in einem Umfeld, das Versorgung nicht nur fordert, sondern auch ermöglicht.

Doch genau diese Umsetzungsrealität bleibt oft zurück: Genehmigungsverfahren dauern Jahre, Netzausbauprojekte hinken Investitionsentscheidungen hinterher. Dabei sind Rechenzentren verlässliche und berechenbare Dauerverbraucher – ihr stabiler, planbarer Energiebedarf macht den Netzausbau kalkulierbarer und kann zur Netzstabilität beitragen. Auch in der Wärmepolitik klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Realität: Die meisten Rechenzentren erzeugen Abwärme mit zu niedrigen Temperaturen für klassische Fernwärmenetze – und vielerorts fehlt die nötige Infrastruktur. Eine starre Nutzungspflicht verfehlt hier ihr Ziel. Zielführender wäre eine verpflichtende Wärmeabgabe dort, wo konkrete Nachfrage besteht. Das schafft Flexibilität – und ermöglicht realisierbare Projekte.

Infrastrukturpolitik muss also stärker vorausschauend denken – auch räumlich. Denn leistungsfähige Netze, verfügbare Flächen und die Nähe zu digitalen Knotenpunkten sind entscheidend. Regionen wie Nordrhein-Westfalen, das Rhein-Main-Gebiet oder Rheinhessen bieten diese Voraussetzungen. Über die Datenkorridore Amsterdam-Frankfurt und Stockholm-Paris sind mehr als 60 Millionen Menschen im 250-Kilometer-Radius erreichbar. Während klassische Hotspots wie Frankfurt an Netzgrenzen stoßen, entstehen andernorts neue Digitalcluster – dort, wo Infrastruktur, Nachfrage und Standortpotenzial zusammenfinden.

Deutschland will digitaler werden – und unabhängiger in seiner Energieversorgung. Doch Ambition allein reicht nicht. In einer Welt, in der Datenströme systemrelevant sind, wird jede Kilowattstunde zur strategischen Ressource. Die Energiewende ist längst kein reines Klimaprojekt mehr – sie ist ein Standortversprechen. Und sie entscheidet sich dort, wo digitale Infrastruktur auf ein verlässliches, zukunftsfähiges Energiesystem trifft.

Katherina Reiche wird als Bundeswirtschaftsministerin im ersten Kabinett von Friedrich Merz gehandelt. Die gebürtige Brandenburgerin war von 1998 bis 2015 Mitglied des Deutschen Bundestags, Fraktionsvize der CDU/CSU sowie Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumwelt- und im Bundesverkehrsministerium. Nach ihrer politischen Karriere wechselte Reiche als Hauptgeschäftsführerin zum Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Seit Januar 2020 ist sie Vorsitzende des Vorstands der Westenergie AG und seit Juni 2020 Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats der Bundesregierung. | |

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |