|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#1

/

21. Dezember 2024

|

|

|

Editorial

|

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist unsere Premiere: Der CEO.Table ist da. Ein unverzichtbares Briefing für alle Führungskräfte der Wirtschaft und die, mit denen sie zu tun haben. Hintergründig, präzise und umfassend.

Einmal wöchentlich recherchiert unser Team für den Samstagmorgen exklusive Nachrichten, analysiert zusammen mit den Redaktionen unserer Fachbriefings die Topthemen der Woche und berichtet über wichtige Schlagzeilen und Entwicklungen aus den Führungsetagen. Kurzum, der CEO.Table liefert die Hintergründe und Fakten, die Entscheider wissen müssen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, gerade in Zeiten, in denen die deutsche Wirtschaft sich in einem schwierigen Transformationsprozess befindet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Weg zu begleiten – kompetent, konstruktiv und kritisch.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!

|

|

|

Executive.Summary

|

Wirtschaft beklagt hohe Verluste durch Stromausfälle

DIHK-Präsident Peter Adrian mahnt Versorgungssicherheit an und fordert Bundesregierung zum Handeln auf.Bänder stehen still und Maschinen schalten sich ab, weil der Strom nicht mehr fließt. Im Industrieland Deutschland ist das inzwischen keine Seltenheit mehr. Immer häufiger klagen Betriebe laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) über Stromausfälle. “Rund ein Viertel der Industrieunternehmen hat zumindest schon kurze Unterbrechungen der Stromversorgung unter drei Minuten erlebt. Das trifft viele Unternehmen hart: Selbst Stromausfälle von Sekundenbruchteilen können in sensiblen Bereichen zu gravierenden Problemen im Produktionsprozess führen”, sagt der DIHK-Präsident Peter Adrian.

Für die betroffenen Unternehmen hat das erhebliche finanzielle Folgen, die die DIHK durch eine Umfrage ermitteln ließ. Danach verursachten die kurzen Stromausfälle für etwa ein Drittel der 1.000 befragten Firmen zusätzliche Kosten bis zu 10.000 Euro. 15 Prozent der Betriebe bezifferten sie auf 10.000 bis 100.000 Euro. Und zwei Prozent der Unternehmen schätzen sogar, dass die kurzen Unterbrechungen mit mehr als 100.000 Euro zu Buche schlagen.

DIHK-Präsident Adrian fordert deshalb, dass die neue Bundesregierung der Netzstabilität oberste Priorität einräumen muss. Dazu brauche die Wirtschaft endlich Entlastungen beim Strompreis. “Kleine und große Betriebe müssen sich auf eine sichere Stromversorgung verlassen können”, meint Adrian. “Der Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutschland hängt mit davon ab, ob sich Unternehmen in Deutschland künftig verlässlich zu wettbewerbsfähigen Preisen mit Energie versorgen können. Das entscheidet immer öfter darüber, ob ein Unternehmen hier oder im Ausland investiert.”

Dunkelflauten belasten das NetzIm SAIDI-Index, der hierzulande als Maßstab für die Versorgungssicherheit herangezogen wird und dem Land dagegen regelmäßig eine gute Versorgungssicherheit attestiert, fließen kurze Stromausfälle aber nicht ein. Und das verfälscht nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) die Lage, da nur Unterbrechungen über drei Minuten gemessen werden – und das auch noch mit Ausnahme höherer Gewalt. Doch eben die kurzzeitigen Ausfälle unterhalb der Erfassungsschwelle seien für die Industrie inzwischen von Nachteil, so der BDI-Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik, Carsten Rolle. Sie verursachten erhebliche Kosten durch Produktionsausfälle, Schäden an Anlagen und seien zudem mit Sicherheitsrisiken wegen Kurzschlussgefahr für Mitarbeiter verbunden.

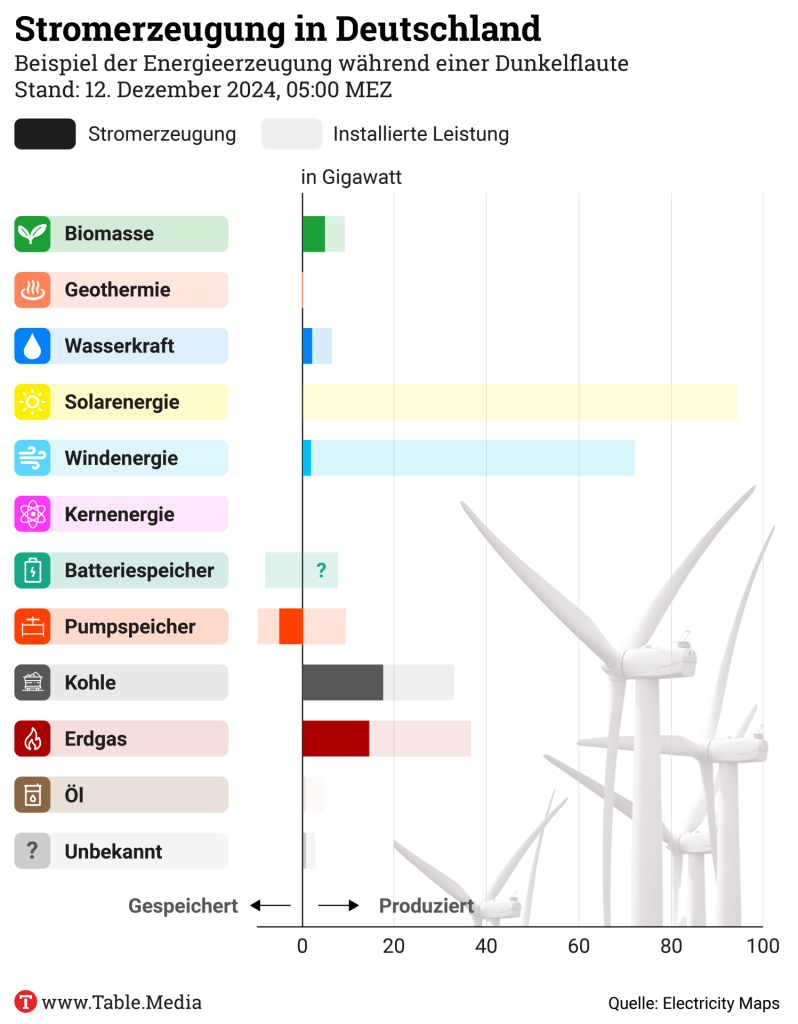

Adrian und Rolle stehen mit dieser Einschätzung nicht alleine da. Das zeigt die Diskussion um die Versorgungssicherheit, die in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen hat, da die Strompreise im November und Dezember während der Dunkelflauten mehrfach extrem schnell und extrem stark gestiegen sind. Zeitweise näherten sie sich sogar der 1.000-Euro-Grenze pro Megawattstunde. Das sorgte nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch bei den Regierungen Schwedens und Norwegens für Verstimmung. Sie halten Deutschland nach dem beschlossenen Kohle- und Atomkraftausstieg vor, zu wenig grundlastfähige Meiler am Netz zu haben und den Bedarf über Importe zu decken. Dadurch sind auch ihre Unternehmen in der Preisspirale gefangen.

VCI fordert Backup-Kraftwerke Für RWE-Chef Markus Krebber, CEO des größten Stromproduzenten Deutschlands, sind die gewaltigen Preissprünge eine sichere Indikation für den kritischen Zustand in den Netzen bei Dunkelflauten. Er fordert von der neuen Bundesregierung unter anderem, dass die Stromversorgung mit Hilfe von Kapazitätsmärkten – wie es sie bereits in Nachbarländern schon gibt – unabhängiger von der Wetterlage und damit sicherer für die Verbraucher gemacht wird (s.CEO.Talk).

Das sieht der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup, ähnlich. Er plädiert zur Sicherung der Versorgung für Backup-Kraftwerke, die einspringen, wenn die Witterungsverhältnisse die Stromproduktion aus Erneuerbaren nahezu gegen Null fahren. “Unternehmen und unser Land können sich keine Schönwetter-Produktion leisten. Viele Anlagen der Chemie- und Pharmaindustrie produzieren rund um die Uhr, an 365 Tagen in der Woche”, sagt Große Entrup. Deutschland brauche endlich eine belastbare Langfriststrategie. Der Zubau der Erneuerbaren und der Netzausbau müssten synchronisiert, der Ökostrom besser gesteuert werden. Und bis neue, grundlastfähige Anlagen nicht am Netz seien, dürften auch die Kohlekraftwerke nicht abgeschaltet werden.

Das aber kann dauern. Der Bau eines Kraftwerks dauert mit all den Genehmigungsverfahren Jahre. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte genau aus diesem Grund das sogenannte Kraftwerkssicherungsgesetz angeschoben. Damit sollten neue gas- und rein wasserstoffbasierte Kraftwerke sowie Langzeitspeicher gebündelt werden. Doch mit dem Bruch der Ampel-Koalition liegt nun das Gesetz auf Eis und müsste in einer neuen Koalition wieder neu aufgelegt werden.

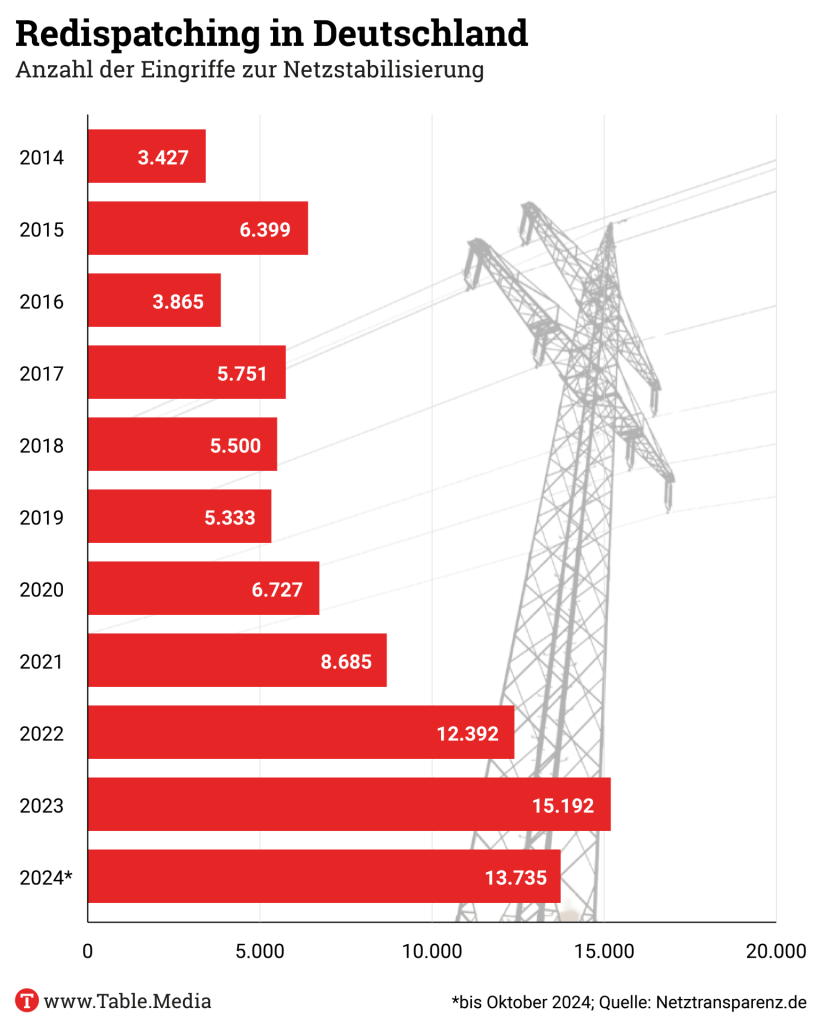

Für die Stabilität des Netzes ist der Bau neuer Kraftwerke, auch mit Blick auf den beschlossenen Kohleausstieg im Jahr 2030, ein wichtiger Meilenstein, um die Spannung im Netz zu garantieren und Stromausfälle zu verhindern. Damit das nicht passiert, managen die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion, TenneT, TransnetBW sowie 50Hertz die Einspeisung der Ampere in die Verteilnetze. Allerdings mit über die Jahre betrachtet zunehmend steigendem Aufwand, was sich an den sogenannten Redispatch-Eingriffen ablesen lässt.

Für die Dunkelflaute am 6. November spielte das aber offenbar eine untergeordnete Rolle. Kraftwerkskapazitäten waren an diesem trüben Tag ausreichend vorhanden, teilweise aber abgeschaltet. Und deswegen prüft die Bundesnetzagentur jetzt, ob sie abgeschaltet wurden, um nur die Preise in die Höhe zu treiben. Aber unabhängig davon, was herauskommt: Das Ergebnis wird eine neue Debatte um Kosten und Versorgungssicherheit entfachen. Thilo Boss

|

|

“Klimaneutralität bis 2045 ist das Ziel. Gemeinsam mit unseren Partnern treiben wir die Energiewende voran – smart, nachhaltig und effizient!”

Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie.

Mehr erfahren

|

| | |

|

CEO.Talk

|

|

RWE-Chef Krebber sorgt sich um Netze

RWE-CEO Markus Krebber hat die Politik aufgefordert, rasch Maßnahmen zu ergreifen, um das Energiesystem mit Reservekapazitäten abzusichern, um bei Dunkelflauten Blackouts zu verhindern. “Wir müssen uns dringend um das Thema Verlässlichkeit und Versorgungssicherheit kümmern”, sagte Krebber dem CEO.Table. Die Belastungen im Stromnetz seien in der Winterzeit hoch. “Man sollte ein Energiesystem nicht auf Kante nähen, man sollte Reserven im System haben und die haben wir nicht. Und der Kohleausstieg steht ja erst noch an.”

Krebber betonte, dass man die Frage der regelmäßigen Energieerzeugung von der Notreserve trennen müsse. “Wir produzieren Strom, das werden die Erneuerbaren machen. Aber wenn die nicht ausreichen, brauchen wir gesicherte Leistungen wie eine Feuerwehr. Diese Backup-Kraftwerke verdienen aber mit dem produzierten Strom kein oder kaum Geld, sodass wir einen Preis brauchen für das Vorhalten dieser Kapazität.”Verlässliches Stromnetz ist existenziell für energieintensive IndustrieKrebber meint den Kapazitätsmarkt, der nach RWE-Schätzungen 3 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr ausmachen könnte. Konkret bedeute das: “Wir brauchen einen Vergütungsrahmen. Die Bundesnetzagentur sagt, welche gesicherte Leistung wir brauchen und diese wird dann ausgeschrieben. Derjenige, der am billigsten baut, bekommt den Zuschlag und zehn bis 15 Jahre lang die jährlichen Zahlungen.

Die Verlässlichkeit des Stromnetzes sei existenziell für die energieintensive Industrie. Auch die Kosten für den Mittelstand seien noch zu hoch, so Krebber. Die Netzentgelte zu bezuschussen, könne nur eine Maßnahme sein. “Teile der Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung sollte man dazu nutzen, um soziale Härte abzufedern, aber auch die energieintensive Industrie zu unterstützen. Der Kreis der Unternehmen, die davon profitieren, sollte ausgeweitet werden.” Außerdem müssten die technischen Vorgaben für den Kraftwerksbau entschlackt werden. “Wir erlauben uns zu viel Bürokratie.” Das ganze Gespräch mit dem Vorstandschef der RWE hören Sie im Podcast. Michael Bröcker

|

|

|

CEO.News

|

TUI wächst und setzt verstärkt KI einEuropas größter Touristikkonzern TUI mit derzeit weltweit rund 65.0000 Beschäftigten setzt auf KI, um Produkte zu verbessern und Geschäftsprozesse zu vereinfachen. Jeder fünfte Mitarbeiter nutzt bereits täglich KI, sagt TUI-Personalvorstand Sybille Reiß. Bei der Beschreibung von Hotelangeboten auf der Website, aber auch im Kundenservice wird KI eingesetzt. Der Konzernbetriebsrat sieht die Entwicklung bisher nicht kritisch. Schon vor sechseinhalb Jahren hatte der Konzernbetriebsrat mit dem Vorstand eine Vereinbarung zur Digitalisierung geschlossen, die flexibles Arbeiten beinhaltet und seit diesem Jahr um den grundsätzlichen Umgang mit KI erweitert wurde. Außerdem schult der Konzern derzeit rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem hauseigenen KI-Tool. Die TUI Gruppe konnte bisher im Geschäftsjahr 2024 den Umsatz auf 23,2 Milliarden Euro steigern, mehr als 20 Millionen Kunden buchten mit der TUI, ein Plus von 1,3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem Hotelbuchungen und Kreuzfahrtreisen liegen auf Rekordniveau, teilte die TUI mit. Michael Bröcker

Proxima Fusion holt Top-Manager von SpaceX und erhält Millionen vom BMBFDas Münchner Energie-Start-up erhält 6,5 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium für die Weiterentwicklung von Stellarator-Fusionskraftwerken mit Hilfe von KI. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn, dem Forschungszentrum Jülich und der Technischen Universität München (TUM) entwickelt. Das Programm “AI for Fusion Engineering” soll KI-gestützte Simulationswerkzeuge entwickeln, die Kernfusions-Anlagen optimieren. “Dieses Projekt wird den Prozess für Stellaratoren beschleunigen, die Kosten senken und die Zuverlässigkeit und Leistung dieser Geräte verbessern, die den klarsten und robustesten Weg zur kommerziellen Fusionsenergie bieten”, sagte Francesco Sciortino, Mitbegründer und CEO von Proxima Fusion. Zudem konnte das Start-Up den ehemaligen Manufacturing Director des Raumfahrt-Unternehmens SpaceX Barrington D’Arcy zu sich holen. Er wird Produktions-Chef des Unternehmens. Michael Bröcker

Neuzugang im Portfolio KřetínskýDaniel Křetínský hat einen neuen Coup gelandet: der tschechische Unternehmer kauft die Muttergesellschaft IDS der britischen Royal Mail, die schon von König Heinrich VIII im Jahr 1516 gegründet wurde. Die Übernahme durch seine Investmentgesellschaft EP Group für rund 4,3 Milliarden Euro wurde jetzt von der britischen Regierung genehmigt.

Křetínský, Gründer des Energiekonzerns EPH und damit auch Miteigentümer des Lausitzer Braunkohlekonzerns LEAG, machte bereits mit seinen Minderheitsbeteiligungen an ProSiebenSat.1, der französischen Einzelhandelskette Casino, der Zeitung Le Monde oder dem englischen Fußballverein West Ham Schlagzeilen. Die Royal Mail Übernahme war in Großbritannien umstritten, da sein Transportunternehmen EUStream russisches Gas nach Europa befördert und ihm deshalb eine Nähe zum Kreml unterstellt wurde.

Křetínský ist dafür bekannt, kriselnde Unternehmen aufzukaufen. So hat er nun auch ein Auge auf die Stahlsparte des ThyssenKruppKonzerns geworfen. Nach Recherchen von CEO.Table will er das Energie-Know-how seiner Holding EPCG mit der energieintensiven Stahlerzeugung des Ruhrkonzerns zusammenführen. Die Essener und Křetínský arbeiten derzeit an einem neuen Geschäftsplan, der im Frühjahr 2025 vorliegen soll. Kristián Kudela

Eine andere Tochter-Gesellschaft von ThyssenKrupp hat Rheinmetall-CEO Armin Papperger im Visier. Er will die Werften-Sparte des Ruhrkonzerns ThyssenKruppMarineSystems (TKMS) übernehmen. Der Zukauf der Düsseldorfer, die sich bislang auf das Rüstungsgeschäft der Landstreitkräfte und die Munitionsfertigung konzentrierten, soll laut dem Handelsblatt dazu beitragen, dass Rheinmetall zu den Top 10 der weltweit größten Rüstungskonzernen aufsteigt. 2023 erzielten die Rheinländer einen Umsatz von fast 7,2 Mrd. Euro. Um sein Ziel zu erreichen, muss Papperger CASC überholen, die im gleichen Geschäftsjahr 13,96 Mrd. Dollar erwirtschafteten.

Papperger verknüpft den Einstieg bei TKMS allerdings mit Staatsaufträgen. An dem Bieterverfahren beteiligen sich mehrere Unternehmen, darunter auch die Bremer Werftengruppe Lürssen. Auch der Bund denkt über eine Beteiligung nach, damit TKMS mit seiner Wehrtechnik nicht an ausländische Investoren verkauft wird. Thilo Boss

Flughafen BER steigerte Passagieraufkommen 2024 um 10 ProzentDer Flughafen BER wächst und konnte sein Passagieraufkommen im ablaufenden Jahr um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Demnach flogen 25,3 Millionen Menschen von Berlin aus, im Vorjahr waren es rund 23 Millionen. Im Vergleich zu anderen deutschen Flughäfen steht Berlin gut da, in Köln gingen die Zahlen um 0,4 Prozent nach oben, Düsseldorf wuchs um 3,3 Prozent und Frankfurt um 3,7 Prozent.

Das größte Wachstum am BER kam mit plus 12,7 Prozent aus dem Kontinental-Verkehr, der innerdeutsche Verkehr schrumpfte dagegen leicht auf drei Millionen Passagiere. Die größte Einzelairline am Flughafen, die irische Fluggesellschaft Ryanair, wuchs im ablaufenden Jahr um knapp 20 Prozent, die britische EasyJet legte um 5,3 Prozent bei den Passagieren zu, die Lufthansa um 3,4 Prozent.

2025 will der Flughafen vor allem mit neuen Verbindungen nach Skandinavien, Südeuropa und Kanada (Toronto) punkten. Für die Fluggäste soll die Abfertigung künftig noch schneller gehen, die Self-Check-In-Terminals werden auf 18 Airlines ausgeweitet, neue CT-Körperscanner auch Terminal 2 sollen die Wartezeit in den Sicherheitskontrollen um 50 Prozent reduzieren. Die Geschäftsführerin Aletta von Massenbach forderte im Gespräch mit dem CEO.Table eine Abschaffung der Flugverkehrssteuer und eine Reduktion der EU-Regulierung. Die hohe Kostenbelastung in Deutschland durch Steuern und Gebühren habe in den vergangenen 10 Jahren dem Luftverkehrsstandort in Deutschland massiv geschadet. Michael Bröcker

|

|

|

CEO.Presseschau

|

Tagesschau: So viele Vorstandsfrauen wie nie. Der Anteil von Frauen in den Vorständen der 40 DAX-Konzerne hat einen neuen Höchststand erreicht. Laut einer Analyse der Organisation “Frauen in die Aufsichtsräte” (Fidar), die von der Deutschen Presse-Agentur zitiert wurde, sind nun mehr als ein Viertel (25,7 Prozent) der Vorstandsmitglieder weiblich. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber der vorherigen Erhebung im Januar (23,5 Prozent) und stellt einen Rekordwert seit Beginn der Berechnung des Fidar-Index im Jahr 2011 dar.(“Frauenanteil in DAX-Vorständen auf Rekordwert”)

Futurezone: Google verdient mit Windows. Microsoft-CEO Satya Nadella erklärte in einem Interview, dass nicht Microsoft, sondern Google am meisten von Windows profitiert. Der Grund dafür ist Googles Dominanz bei der Web-Suche. Aktuellen Daten von Statcounter zufolge dominiert Google den weltweiten Suchmaschinenmarkt mit einem Anteil von 90 Prozent, während Microsofts Bing lediglich knapp vier Prozent erreicht. (“Microsoft-CEO: “Google verdient mit Windows mehr Geld als wir””)

Markt und Mittelstand: Rentner kehren zurück in die Betriebe. Seit 2017 bietet die “Flexirente” einen nahtlosen Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand. Dieses Modell ermöglicht es Arbeitnehmern, ihren Renteneintritt flexibel zu gestalten. Seitdem entscheiden sich immer mehr Rentner, wieder ins Berufsleben zurückzukehren. Dieser Trend könnte zur Lösung des Fachkräftemangels beitragen. (“Silberne Rettung: Wie Rentner den Mittelstand vor dem Fachkräfte-Kollaps bewahren”)

Markt und Mittelstand: DAX-Gehälter steigen. Die durchschnittliche Gesamtvergütung der DAX-Vorstände stieg im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent. Mit einer Jahresvergütung von 10,322 Millionen Euro überschreitet VW-Chef Oliver Blume als erster DAX-Vorstandsvorsitzender die symbolische 10-Millionen-Euro-Grenze. Diese Entwicklung stellt einen Wendepunkt in der Vergütungskultur deutscher Großkonzerne dar. (“Rekordgehälter deutscher DAX-Vorstände”)

Manager Magazin: Hausdurchsuchung wegen Betrugsverdacht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen ehemalige Vorstände und Mitarbeiter des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert. Sie werden des Betrugs und der strafbaren Werbung verdächtigt. Der Vorwurf betrifft die Überschreitung des technisch zulässigen Gesamtgewichts bei bestimmten Fahrzeugen der Gewichtsklasse bis 3,5 Tonnen. Im Rahmen der Ermittlungen fand eine Hausdurchsuchung statt. (“Weitere Ermittlungen gegen Ex-Knaus-Tabbert-Vorstände in Stuttgart”)

|

|

|

CEO.Index

|

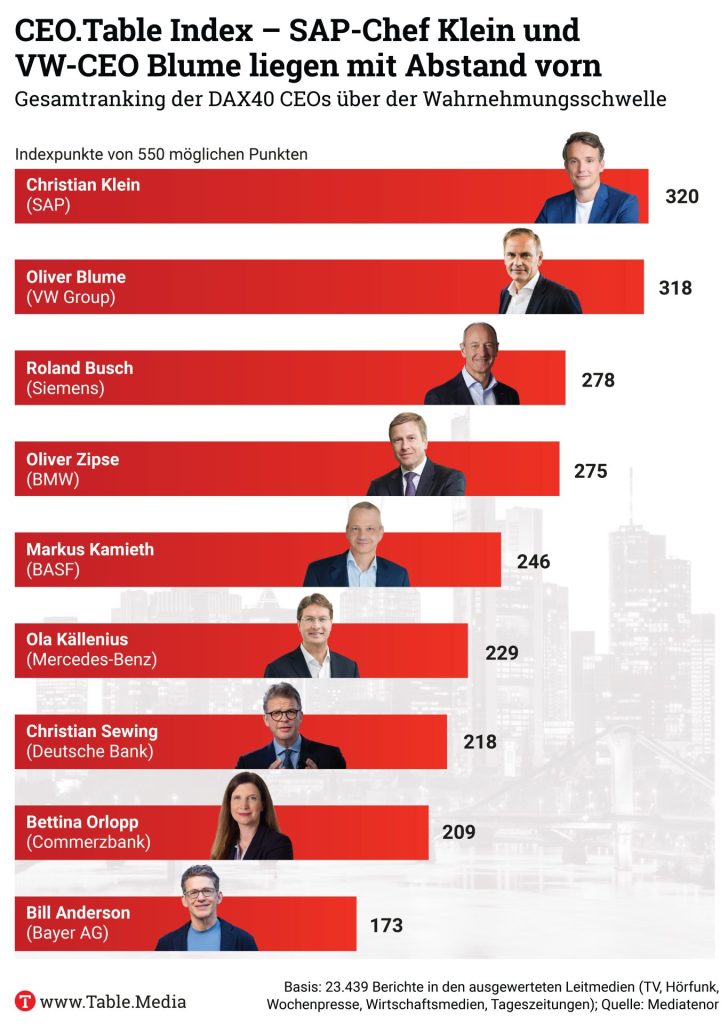

Der SAP-Vorstandsvorsitzende Christian Klein überzeugt mit klarem Profil

Erfolg und Misserfolg von Firmenlenkern liegen oft nah beieinander. Wo es bergauf geht, kann auch schnell ein Absturz folgen – ein fortlaufender Prozess.

Der CEO.Table präsentiert Woche für Woche exklusiv einen Leader, der die vergangenen zwölf Monate in einer herausragenden Weise zu nutzen wusste, um das eigene Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Gemeinsam mit zehn Experten, die alle für sich die unterschiedlichen Dimensionen erfolgreichen Managements einschätzen können, haben Table.Briefings und das Schweizer Forschungsinstitut Media Tenor International sechs Werte-Treiber im Impact Index gebündelt. Von allen CEOs der im DAX gelisteten Unternehmen stach in der Analyse dabei SAP-Chef Christian Klein hervor. Er ist der Gewinner des Rankings.

Klein führte das Unternehmen in allen sechs Schlüsselkriterien so klar, wie kaum ein Vorgänger. Er positionierte den Global Player in einer ungewohnten Balance, sodass alle Werte-Treiber – von Kapitelmarkt über HR bis hin zu Innovation und Nachhaltigkeit – klar sichtbar blieben. Und das in Zeiten, in denen die Schlagworte “Industrie-Flucht” sowie “Kranker Mann Europas” die Wahrnehmung der bundesrepublikanischen Wirtschaft zu dominieren scheinen.

Christian Klein blieb sichtbar und führte das Unternehmen in den deutschen und internationalen Medien oberhalb der Wahrnehmungsschwelle: Damit war sichergestellt, dass sich alle Stakeholder über alle Quartale verteilt ausreichend informiert fühlen konnten, vollkommen unabhängig davon, ob die eine oder andere Botschaft nicht auch kritische Aspekte beinhaltete. 31 anderen DAX40 Konzernen fehlte dieses Leadership in 2024.

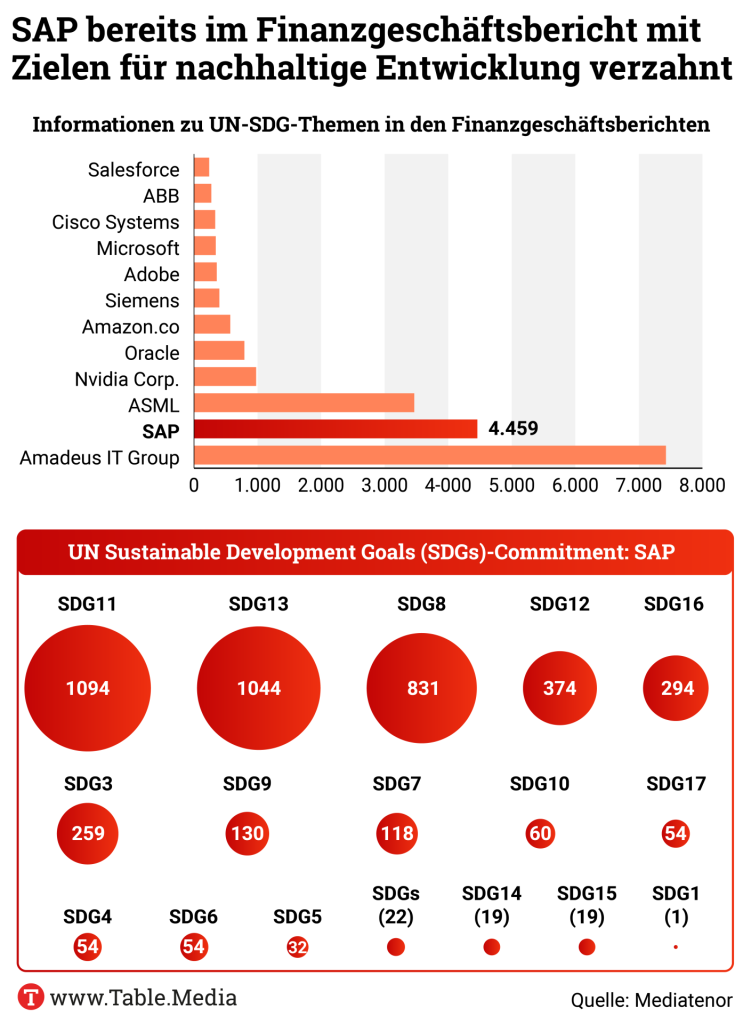

Schon früh hatte die Spitze in Walldorf die Potenziale der 17 Nachhaltigkeits-Ziele der Vereinten Nationen erkannt und das klare Kommunizieren dieser SDGs zur Chefsache erklärt: So blieben nicht nur die eigenen Mitarbeiter jederzeit über die Prioritäten des Hauses im rechtlich bindenden Text-Teil der jährlichen Bilanz im Bilde, sondern auch die Aktionäre und die Partner in Politik und Gesellschaft. Mit dieser Position konnte SAP zwar nicht die Spitze aller untersuchten 500 Konzerne erklimmen, erreichte aber schnell eine Benchmark weltweit für die gesamte Branche:

Die Langfrist-Analyse der sechs Value-Driver zeigt für SAP und Christian Klein ein Unternehmen, das bestens positioniert ist, sich den vielfältigen Herausforderungen an den Märkten zu stellen. Die Walldorfer sind aber eben auch hoch qualifizierten Fachkräften weltweit ein Begriff und die Entscheider aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft wissen, welche Themen für den unverändert jung wirkenden CEO wichtig sind.

Natürlich besteht immer die Chance zu Verbesserung. Erstens: Die Schere zwischen Bewertung des Aktienkurses einerseits und positiver Bewertung der Kundenbeziehung geht zuungunsten der Kunden immer stärker auseinander. Zweitens: Dort, wo die SAP versucht, ihre eigene Zukunft zu vermitteln, fehlt es noch an Zustimmung. Drittens: Das Third Party Endorsement könnte stärker ausgeprägt sein, zumal die SAP selber mit einem Anteil von nur 22 Prozent im Share-of-Voice weit davon entfernt ist, dominant zu wirken. Aber Alexander Antonoff, der CI Experte im zehnköpfigen Gremium, sieht genau darin auch eine echte Chance für 2025.

Table Media stellt die umfangreiche Analyse den Abonnenten des CEO.Tables hier kostenfrei zur Verfügung.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstitutes Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Survey

|

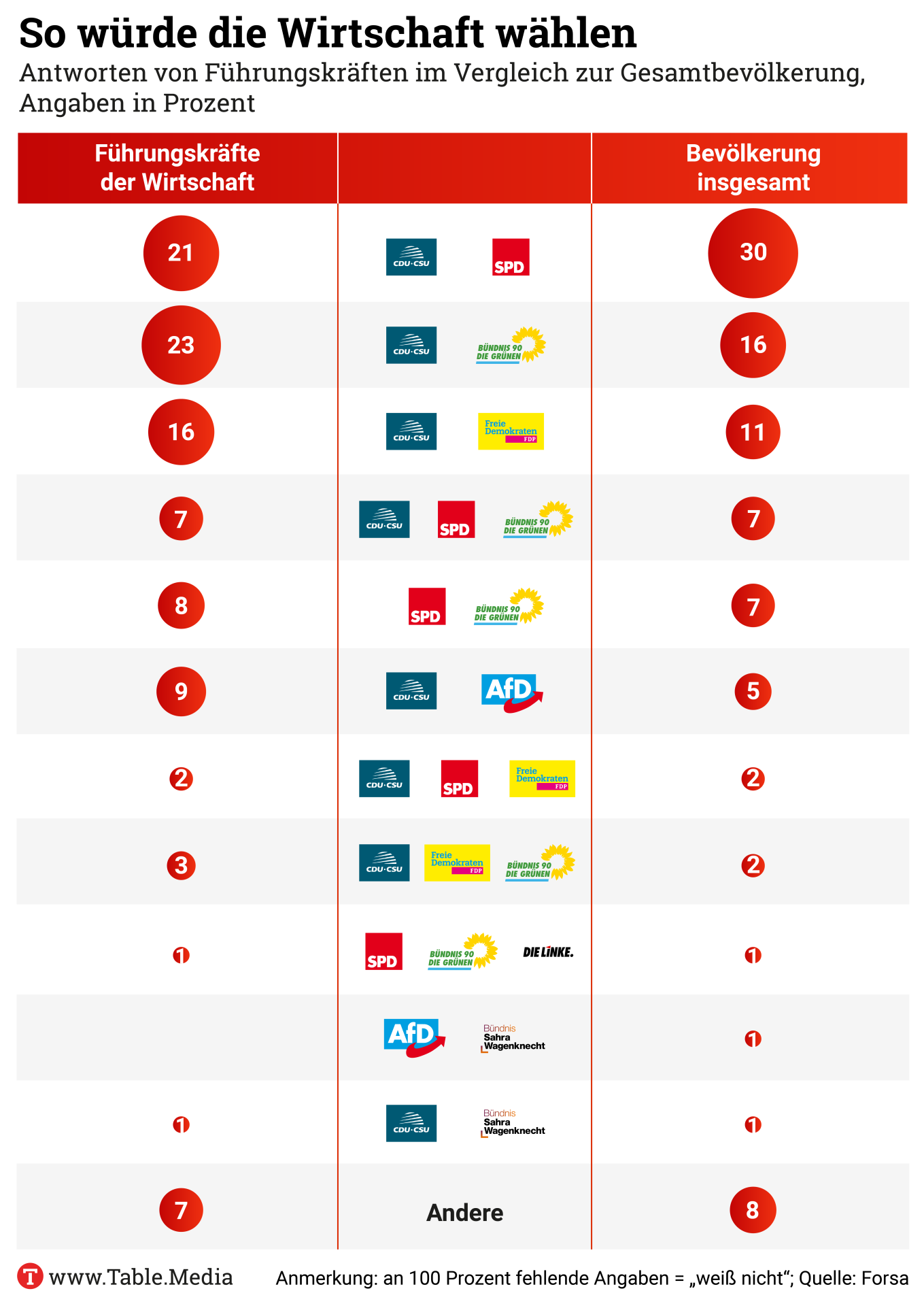

Bundestagswahlen: Fast jeder vierte Wirtschaftsführer würde Schwarz-Grün wählen

Die Wirtschaft bevorzugt eine schwarz-grüne Koalition, sogar noch vor einem bürgerlichen Bündnis von Union und Liberalen. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa exklusiv für den CEO.Table durchgeführt hat. Der Umfrage nach würde sich sogar fast jeder vierte Wirtschaftsführer für Schwarz-Grün entscheiden.

21 Prozent der Befragten sprechen sich für ein schwarz-rotes Bündnis aus. Eine bürgerliche Koalition aus Union und FDP fällt dagegen mit 16 Prozent bereits leicht ab. Ein Dreierbündnis wie zu Ampelzeiten wünschen sich im besten Fall nur sieben Prozent der Befragten. Unbeliebt sind zudem eine Koalition zwischen SPD und Grünen (acht Prozent) sowie von Union und AfD (neun Prozent).

Laut der Umfrage präferiert zwar die Mehrheit der Entscheider stets eine Beteiligung der Union an einer zukünftigen Bundesregierung, doch werden die Ampelparteien weit weniger abgestraft als dies die öffentliche Diskussion nach dem Koalitionsbruch hätte vermuten lassen. Sowohl Grüne und SPD, als auch die FDP sind nach wie vor in unterschiedlichen Konstellationen in einer Regierung noch erwünscht.Gesamtbevölkerung wünscht sich GrokoKlarer fallen dagegen die Präferenzen in der Gesamtbevölkerung aus. Unter allen Bundesbürgern wünschen sich 30 Prozent eine Koalition aus CDU/CSU und SPD. Mit großem Abstand folgen ein Bündnis aus Union und Grünen (16 Prozent) sowie ein – rechnerisch derzeit nicht mögliches – “schwarz-gelbes” Bündnis aus Union und FDP (11 Prozent).

Allerdings ist der Anteil der Befürworter eines schwarz-grünen oder eines schwarz-gelben Regierungsbündnisses bei den Führungskräften höher als in der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der Befürworter einer schwarz-roten Koalition ist bei den Entscheidern dagegen geringer als in der Gesamtbevölkerung.

Andere Koalitionsmodelle – auch unter Einschluss der AfD, die alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien ausschließen – werden sowohl unter den Führungskräften als auch in der Gesamtbevölkerung von jeweils weniger als 10 Prozent genannt.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der CEO.Table-Umfrage, dass die Bürgerinnen und Bürger weniger in “Koalitionsarithmetik” denken als häufig angenommen – in ihrer Wahlentscheidung lassen Sie sich von anderen Überlegungen leiten.

|

|

|

CEO.Success

|

|

Ein eigener Produktzyklus und eine treue Kundschaft gehören zum Geheimrezept von SAP.

|

|

Warum SAP allen anderen Konzernen im DAX davonläuft

Der Softwarekonzern SAP hat – trotz der schwierigen Wirtschaftslage auf dem Heimatmarkt – in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich an Wert gewonnen. Wie hat das Walldorfer Unternehmen das gemacht? Und was hat der Konzern den anderen im DAX gelisteten Konzernen voraus?

Markus Golinski, Analyst und Portfoliomanager bei Union Investment, sieht hier vor allem den eigenen Produktzyklus und die treue Kundschaft. Mehr als 80 Prozent der Umsätze des Unternehmens seien wiederkehrende – ein Glücksfall in einer Zeit großer Marktunsicherheit. “Zudem wurden in den vergangenen Jahren viele Investitionen getätigt, die sich nun auszahlen und positiv auf die Profitabilität auswirken.”Erfolgsfaktor: Migration von on-premise zu CloudJohannes Schaller, Analyst bei Deutsche Bank Research, hebt dabei die Rolle von Geschäftsführer Christian Klein hervor. “Er war es, der sehr stark mit der bisherigen Strategie von SAP gebrochen hat, die darin bestand, innovative Unternehmen aus dem Bereich Cloud einzukaufen, ohne diese aber wirklich zu integrieren.” Klein dagegen konzentrierte sich vor allem auf Innovationen im Kernprodukt S/4HANA, einem Enterprise Resource Planning System, “quasi dem Kernstück von jedem datenbasierten Unternehmen für Finanz- und Entscheidungsmanagement” – und dessen Migration von on-premise zu Cloud.

Und dann ist da noch Chat-GPT, dessen Launch 2022 den Auslöser für eine nie dagewesene Markt-Offenheit für KI-Produkte darstellte. SAP, die schon lange an KI-Lösungen und einem digitalen Assistenten gearbeitet hatte, konnte “mit seiner sehr guten, sehr weit entwickelten Artificial-Intelligence-Roadmap sehr schnell, wettbewerbsfähige Lösungen an den Markt bringen, die beim Kunden wirklich einen Mehrwert stiften”, resümiert Schaller.SAP profitiert von florierender US-WirtschaftCarsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich bei der ING, zufolge profitiert das Unternehmen zudem von der gut laufenden US-Wirtschaft und von seinen gleichbleibend gefragten Produkten. “In Deutschland und Europa laufen IT und Digitalisierung, trotz Industrieschwäche, immer noch recht gut. Unternehmen können es sich in der aktuellen Situation gar nicht erlauben, dort zu kürzen”, sagt er.

Das Unternehmen, das bereits die 300-Milliarde-Euro-Marktkapitalisierung geknackt hat, wurde deshalb zuletzt zu groß für die deutsche Börse; es überschritt die Kappungsgrenze, die die Dominanz einzelner Konzerne verhindern soll. Johannes Schaller zufolge sei dies aber nicht problematisch: “SAP hat auch ein sehr liquides ADR-Programm in den USA und vor allem dort, aber zum Teil auch in Europa außerhalb Deutschlands, gibt es noch viel Potenzial, Investoren von SAP zu überzeugen. Und auch auf der passiven Seite gibt es bei ETFs mit Fokus auf Europa oder Weltindizes noch viel Raum nach oben für eine höhere Gewichtung der SAP-Aktie.” Anouk Schlung

|

|

|

CEO.Global

|

ESG.Table: Wie Deutschland die CSRD abschwächen will. Die Bundesregierung will die Auflagen, die sich für Unternehmen aus der künftigen Nachhaltigkeitsberichterstattung ergeben, verringern. Der EU-Kommission hat sie deshalb Vorschläge geschickt, die deutlich mehr Firmen von der Regulierung ausnehmen würden. Was sich Deutschland konkret wünscht, lesen Sie hier.

Research.Table: Neues Bündnis will mehr internationale Fachkräfte halten. Hochschul- und Industrieverbände schlagen gemeinsame Maßnahmen vor, um mehr Studierende aus dem Ausland langfristig in Deutschland zu halten. Auch die Industrie wird in die Pflicht genommen. Welche weiteren Maßnahmen der Neun-Punkte-Plan der Verbände vorschlägt, lesen Sie hier.

Security.Table: BMWK und Bafa erleichtern Rüstungsexporte. “Zeitnah” werde man ein Maßnahmenpaket zur “Beschleunigung und Optimierung” der Exportkontrolle in Kraft setzen, teilten die Behörden mit. Für welche Güter allgemeine Genehmigungen ausgeweitet werden, lesen Sie hier.

Climate.Table: Warum der Deutschland-Chef von Agora Energiewende geht. In der heißen Phase des Bundestags-Wahlkampfs verlässt der Deutschland-Chef von Agora Energiewende, Simon Müller, den Thinktank. Auch der Europachef der Denkfabrik, Matthias Buck, macht Platz für eine Nachfolgerin. Mehr lesen Sie hier.

Africa.Table: Die DIHK im internationalen Markt. Seit Oktober leitet Nicole Renvert den Bereich internationale Märkte bei der DIHK. Zuvor war die promovierte Politikwissenschaftlerin mehrere Jahre Chef-Lobbyistin beim Technologiekonzern Voith. Dabei war Renvert unter anderem in Wasserkraft-Projekten in Angola und Äthiopien involviert. Was sie sich in ihrer neuen Position vorgenommen hat, lesen Sie hier.

China.Table: Die Parteien und China. Nach Bekanntmachung der Wahlprogramme von SPD, Grünen und CDU/CSU loben China-Experten die Grünen für ihre klaren Worte in Richtung Peking. Das zeigt eine Abfrage von Table.Briefings. Die Vorschläge der Union rufen gemischte Reaktionen hervor. Weshalb der SPD vorgeworfen wird, China durch eine rosarote Brille zu sehen. Warum die Handelskammern sich generell bessere Beziehungen wünschen, lesen Sie hier.

|

|

|

CEO.Politics

|

Bundestagswahlen 2025 – Was die Parteien für die Wirtschaft planen

Die Wirtschaft wird im kommenden Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen. Der CEO.Table fasst die wichtigsten Kernaussagen in den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien zusammen und analysiert sie in vier Hauptkategorien: Steuern, Bürokratie, Fachkräfte und Innovation.

CDU/CSU: gemeinsam für weniger Steuern| | • | Steuer: Die Unternehmenssteuerbelastung soll auf maximal 25 Prozent begrenzt werden. Ziel ist zudem eine schrittweise Senkung des Einkommensteuertarifs. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll künftig erst ab einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro greifen, anstatt wie bisher ab 67.000 Euro. Zudem soll es steuerliche Anreize für Wagniskapital geben. | | | |

| | • | Bürokratie: Der Abbau von Bürokratie im Steuerrecht, einschließlich der Bündelung von Zuständigkeiten, gehört zum Plan der Parteien. Zudem soll das Besteuerungsverfahren digitalisiert und die Finanzverwaltung mit moderner KI-Technologie ausgestattet werden. Das Lieferkettengesetz soll fallen. Mit der Einführung einer Gründerzone sollen Start-ups zu Beginn von bürokratischen Vorschriften befreit werden. | | | |

| | • | Fachkräfte: Die Union will die Verfahren zur Berufsanerkennung zu vereinfachen, um es ausländischen Fachkräften leichter zu machen, ihre Qualifikationen in Deutschland anerkennen zu lassen. Sie will Möglichkeiten schaffen, die deutsche Sprache parallel zur Arbeit zu lernen. | | | |

| | • | Innovation: Die Schwesterparteien bekennen sich generell zu einer neuen Hightech-Agenda und planen ein Programm, das Forschung, Innovation, Technologie und Transfer fördern soll. 3,5 Prozent des BIP sollen jährlich in Forschung und Entwicklung fließen. Eine Technologieführerschaft beim autonomen Fahren wird angestrebt und Initiative “KI im Mittelstand“ soll kleine und mittlere Unternehmen fördern. | | | |

SPD: Spitzeneinkommen stärker besteuern| | • | Steuer: Personenunternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, sollen entlastet werden. Durch Inkubatoren, Gründerzentren und Innovationscluster sollen Forschungsideen zur Marktreife gefördert werden. 95 Prozent der Steuerzahler sollen durch eine Reform des Einkommensteuertarifs entlastet, während Spitzeneinkommen und -vermögen stärker besteuert werden sollen. Zudem will die SPD eine Investitionsprämie von 10 Prozent für Unternehmensinvestitionen umsetzen. | | | |

| | • | Bürokratie: Der sogenannte “Deutschlandpakt” soll Verwaltungsprozesse digitalisieren und vereinfachen. Eine Konferenz mit Vertretern aus Wirtschaft und Verwaltung soll weitere Bürokratieabbau-Maßnahmen erarbeiten. | | | |

| | • | Innovation: Mit einem “Deutschlandfonds” in Höhe von 100 Milliarden Euro sollen Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Wasserstoff, Künstliche Intelligenz und Quantencomputing gefördert werden. Zudem will die SPD die steuerliche Forschungsförderung ausbauen. | | | |

| | • | Fachkräfte: Die SPD will jährlich mehrere Hunderttausend Fachkräfte durch Zuwanderung gewinnen. Zusätzliche Maßnahmen umfassen die Digitalisierung der Anerkennung ausländischer Qualifikationen. | | | |

Grüne: mehr Geld für Forschung und Entwicklung | | • | Steuer: Die Netzentgelte für überregionale Stromleitungen sollen aus einem “Deutschlandfonds” finanziert werden. Eine Investitionsprämie von 10 Prozent soll für Unternehmensinvestitionen eingeführt werden, die direkt mit der Steuerschuld verrechnet wird. Zudem wollen die Grünen eine Milliardärssteuer einführen. | | | |

| | • | Bürokratie: Die Digitalisierung der Verwaltung soll durch eine “Deutschland-App” vorangetrieben werden, die zentrale Dienstleistungen bündelt. Außerdem sollen Notarpflichten reduziert und die Schwellenwerte für KMU-Ausnahmeregelungen angehoben werden. | | | |

| | • | Arbeit: Eine digitale Agentur soll den Einwanderungsprozess modernisieren, Arbeitsvisa online verfügbar machen und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse durch eine zentrale Stelle beschleunigen. Zudem sprechen sie sich für die Reform des Ehegattensplittings für neue Ehen. und eine stärkere steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten aus. Bei der öffentlichen Vergabe sollen Start-ups besser berücksichtigt werden. | | | |

| | • | Innovation: Staat und Unternehmen sollen mindestens 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investieren. Mit der “Deutschen Agentur für Transfer und Innovation” (DATI) sollen regionale Innovationsökosysteme gefördert werden. Zudem soll die Förderung von Schlüsseltechnologien wie KI, Quantentechnologie und Mikrochips ausgebaut werden. | | | |

FDP: Bürokratisierung umfassend abbauen | | • | Steuer: Der Spitzensteuersatz von derzeit 42 Prozent soll künftig erst ab einem Jahreseinkommen von 96.600 Euro brutto greifen, anstatt wie derzeit ab etwa 68.000 Euro. Zudem setzt die FDP sich für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ein. Der steuerliche Grundfreibetrag soll erhöht und die Unternehmenssteuerbelastung auf unter 25 Prozent abgesenkt werden. Die Sofortabschreibungsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter soll erhöht werden, die Stromsteuer soll auf das EU-Mindestmaß sinken. | | | |

| | • | Bürokratie: Die Liberalen fordern ein “sofortiges dreijähriges Moratorium für Bürokratie“, in dem keine Regulierungen beschlossen werden dürfen, die zu neuen bürokratischen Belastungen für Unternehmen führen. Auch schlägt die FDP ein “bürokratiefreies Jahr” für Betriebe vor und wollen ein jährliches Bürokratieabbaugesetz einführen. Planungszeiten für alle Infrastrukturprojekte sollen sich halbieren. | | | |

| | • | Fachkräfte: Über einen Billig-Tarif bei der Arbeitslosenversicherung sollen sich Versicherte für geringere Beitragszahlungen und einen geringeren Anspruch auf Arbeitslosengeld entscheiden können. Der dadurch verringerte Arbeitgeberbeitrag soll netto ausgezahlt werden. Mit digitalen Anwendungen, Automatisierung und Robotik soll das Pflegepersonal entlastet werden. | | | |

| | • | Innovation: Die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von Wagniskapital sollen verbessert werden. Die Partei betont die Notwendigkeit, in der Digitalisierung aufzuholen und will den Mittelstand und Start-ups stärken, indem sie die Standortbedingungen in ländlichen Regionen verbessert. Technologietransfers zwischen Militär und Wissenschaft soll sichergestellt sein. | | | |

AfD: Atomkraft voran| | • | Steuer: Die AfD will eine Erhöhung des Grundfreibetrags auf 15.000 Euro. Die Unternehmenssteuer soll auf ein international konkurrenzfähiges Niveau sinken. Die Grundsteuer soll fallen. Stattdessen sollen die Kommunen ihre Vorhaben über Zuschläge auf Einkommen- und Körperschaftssteuer finanzieren. | | | |

| | • | Bürokratie: Lieferkettensorgfaltsgesetz, Verpackungsgesetz und die Datenschutzgrundverordnung sollen abgeschafft oder vereinfacht werden. Ziel ist, Berichts- und Dokumentationspflichten insbesondere für den Mittelstand und Landwirte drastisch zu reduzieren. | | | |

| | • | Fachkräfte: Ein Konzept der “Aktivierenden Grundsicherung” soll arbeitsfähige Bürgergeldbezieher in den Arbeitsmarkt zurückführen und ausgewanderte Fachkräfte zurückholen. | | | |

| | • | Innovation: Deutschland soll sich als Innovationsführer etablieren, primär in Bereichen wie Dual-Fluid-Nukleartechnik, Nano-Technologie und Künstlicher Intelligenz. Die Partei propagiert die Technologieoffenheit. | | | |

Die Linke: Vermögenssteuer kräftig anheben| | • | Steuer: Eine Vermögenssteuer, mit einem Freibetrag von einer Million Euro pro Person und progressiven Steuersätzen bis zu 12 Prozent ab einer Milliarde Euro, sollen jährliche Mehreinnahmen von 108 Milliarden Euro generieren. Zusätzlich soll eine Übergewinnsteuer von 90 Prozent auf Krisenprofite erhoben werden, um Unternehmen wie RWE oder Shell zu regulieren. | | | |

| | • | Bürokratie: Bürokratie soll in branchenübergreifenden Prozessen abgebaut werden, unter anderem in Bundesprogrammen von Kommunen und im Gesundheitsbereich. | | | |

| | • | Fachkräfte: Eine Ausbildungsumlage soll für Unternehmen verpflichtet werden. Zudem sollen die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert und 100.000 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden. | | | |

| | • | Innovation: Eine Investitionsoffensive von 20 Milliarden Euro jährlich soll erneuerbare Energien und klimaneutrale Technologien stärken. | | | |

Kristián Kudela und Anouk Schlung | |

|

CEO.Personnel

|

Mercedes-Chef Ola Källenius baut Management um. Thomas Klein, derzeit Leiter des Produktmanagements und des Verkaufs von Mercedes-Benz PKW, wird neuer Chef der Van-Sparte. Klein, der seit 1999 bei Mercedes tätig ist, begann seine Karriere im Werk Düsseldorf. Zudem wird Christoph Starzynski neuer Chef der Produktstrategie und Steuerung und löst damit Oliver Thöne ab, der im Vorstand für China verantwortlich sein wird. Thönes’ Nachfolger wird Oliver Löcher, derzeit Chef für Forschung, Entwicklung und Beschaffung in China. (“Mercedes-CEO besetzt drei weitere Top-Jobs mit Vertraute”)

Stephan Sturm wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender. Die Hugo Boss AG hat am Dienstag ihre Personalvorschläge für den Aufsichtsrat bekannt gegeben. Stephan Sturm soll neuer Vorsitzender des Gremiums werden. Sturm war von 2016 bis 2022 CEO des in Bad Homburg ansässigen Medizintechnik- und Gesundheitskonzerns Fresenius. Im Mai des kommenden Jahres soll er Hermann Waldemer als Aufsichtsratschef ablösen, der das Gremium seit 2020 leitet. (“Hugo Boss: Früherer Fresenius-Chef Stephan Sturm soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender werden”)

Klaus Nadler wechselt zu Zattoo. Anfang Januar 2025 wird der frühere Carat-CEO Klaus Nadler als Chief Sales Officer beim Streaming-Anbieter Zattoo starten. Er tritt die Nachfolge von Oliver Knappmann an, der Zattoo nach über zwölf Jahren verlässt. Klaus Nadler bringt für seine neue Rolle über 25 Jahre Erfahrung auf Agentur- und Medienseite mit; zuletzt war er als Consultant bei Deloitte und als Headhunter bei Leanders Selection tätig. (“Ex-Carat-CEO Klaus Nadler geht bei Zattoo an Bord”)

Olivier Gavalda wird CEO. Crédit Agricole bekommt im Mai einen neuen CEO. Olivier Gavalda wird Philippe Brassac ablösen. Gavalda wird sein Amt nach der Hauptversammlung im Mai 2025 antreten. Gavalda hat seine gesamte Karriere bei Crédit Agricole verbracht. (“Olivier Gavalda wird CEO von Crédit Agricole”)

Markus Wiegelmann verlässt BayernLB. Markus Wiegelmann und der Aufsichtsrat haben sich darauf geeinigt, seinen Vorstandsvertrag vorzeitig zu beenden. Zum 30. Juni 2025 wird er im Einvernehmen aus dem Vorstand der BayernLB ausscheiden, um eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Konzerns anzunehmen. Wiegelmann ist seit 2004 bei der BayernLB tätig und seit 2014 Mitglied im Vorstand. (“BayernLB: Vorstandsmitglied geht vorzeitig”)

Lars Rogge wechselt zu Generali. Robert Wehn, Chief Operating Officer (COO) der Generali Deutschland, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und scheidet Ende März 2025 aus dem Vorstand aus. Sein Nachfolger, Lars Rogge, wechselt von Allianz Partners und übernimmt spätestens ab Januar 2026 die Position des COO. (“Stühlerücken im Vorstand der Generali Deutschland”)

Neuhaus wird Geschäftsführer. Detlef Neuhaus wird künftig zusammen mit Heinz-Werner Schmidt und dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Kai Schiefelbein, die Führung des Wärmepumpenherstellers Stiebel Eltron übernehmen. Als Geschäftsführer wird er unter anderem die Bereiche Personal, Produktmanagement, Beschaffung und Marketingkommunikation verantworten. (“Detlef Neuhaus ist neuer Geschäftsführer bei Stiebel Eltron”)

Marco Esser wird Marketingchef. Peter Baumann verlässt Liqui Moly und geht nach 39 Jahren als Marketingchef des Schmierstoffspezialisten in den Ruhestand. Sein Nachfolger Marco Esser stammt aus den eigenen Reihen und arbeitet seit dem Frühjahr als stellvertretender Marketingleiter, wodurch er sich bereits in die Themen einarbeiten konnte. Seine Karriere bei dem schwäbischen Unternehmen begann er im Juli 2020 als Leiter der Unternehmenskommunikation. (“Das ist der Nachfolger von CMO Peter Baumann bei Liqui Moly”)

Hubert Burda übergibt Verlag. Elisabeth Burda-Furtwängler und Jacob Burda übernehmen die unternehmerische und verlegerische Verantwortung des Offenburger Burda-Verlags von ihrem Vater Hubert Burda. Ab Februar 2025 wird somit die vierte Generation der Familie Burda die Geschicke des 1903 gegründeten Medienunternehmens mit bekannten Marken wie Bunte, Harper’s Bazaar, Focus, TV Spielfilm und Chip leiten. (“Hubert Burda übergibt Leitung des Verlags an seine Kinder”)

|

|

|

CEO.Calendar

|

| 12. bis 15. Februar 2025, Nürnberg | | Biofach | | Biofach ist die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel und bietet eine Plattform für den Austausch über nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungstrends. INFOS |

| 4. bis 6. März 2025, Berlin | | ITB Berlin | | Die ITB Berlin ist die weltweit führende Reisemesse und bietet die Möglichkeit für Austausch innerhalb der globalen Tourismusbranche und fürs Entdecken der neuesten Trends und Technologien. INFOS |

| 31. März bis 4. April 2025, Hannover | | Hannover Messe | | Als Weltleitmesse der Industrie präsentiert die HANNOVER MESSE innovative Technologien aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Energiewirtschaft. INFOS |

| 7. bis 12. September 2025, München | | IAA Mobility | | Die IAA Mobility ist das führende Event für Mobilität und Automobilinnovationen. INFOS |

| 17. bis 20. November 2025, Düsseldorf | | MEDICA | | Die MEDICA ist die weltweit größte Veranstaltung für die Medizinbranche und bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen. INFOS |

| |

|

CEO.Tech & Science

|

Research.Table: EFI-Chef zieht forschungspolitische Bilanz: “Die Ampel hat nicht mal 20 Prozent der EFI-Forderungen erfüllt”: Der Vorsitzende der Expertenkommission für Forschung und Innovation, Uwe Cantern, findet die F&I-Bilanz der Ampel “mager”, der BMBF-Leitung bescheinigt er Fehler. Der nächsten Regierung müsse endlich eine echte Transformation gelingen. (“Forschungspolitische Bilanz: “Die Ampel hat nicht mal 20 Prozent der EFI-Forderungen erfüllt”“)

Die forschenden Pharma-Unternehmen: 43 neue Medikamente im Jahr 2024. In diesem Jahr brachten deutsche Pharmaunternehmen 43 Medikamente mit neuem Wirkstoff auf den Markt. Das ist die vierthöchste Zahl der vergangenen 20 Jahre und ein deutlicher Anstieg gegenüber 2023, als es 30 Neueinführungen gab. Die Arzneien verteilen sich breit auf verschiedene Anwendungsgebiete, die meisten wirken bei Krebs- und immunologischen Erkrankungen. (“Arzneimittelinnovation 2024: Zahlreiche Neueinführungen für Menschen mit seltenen Erkrankungen“)

Research.Table. Google kündigt Leistungssprung bei Quantencomputer an. Google ist nach eigenen Angaben ein entscheidender Schritt zur Überwindung einer der größten Herausforderungen im Quantencomputing gelungen. Neue Spezialprozessor Willow zielt darauf ab, eine effektive und super-schnelle Fehlerkorrektur in Realzeit zu ermöglichen. Ein Problem, das die Wissenschaft seit fast drei Jahrzehnten beschäftigt. Mit Willow habe man den Weg für die Entwicklung geebnet, sagte der deutsche Informatiker Hartmut Neven, Gründer und Leiter des Quantum Artificial Intelligence Laboratory von Google. (“Google kündigt Leistungssprung bei Quantencomputer an“)

|

|

|

CEO.Standpunkt

|

|

Claus Sauter, Gründer und CEO vom Biokraftstoffunternehmen Verbio SE.

|

|

Claus Sauter: Klimaschutz und Industrie -Deutschland braucht einen verlässlichen Plan

Deutschland steht vor der doppelten Herausforderung, ambitionierten Klimaschutz und industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Aber der Klimaschutz bleibt hinter den Erwartungen zurück – mit gefährlichen Konsequenzen für Unternehmen, Arbeitnehmer und Wettbewerbsfähigkeit.Derzeit: Gut gedacht und schlecht gemacht!Klimaschutz ist eine bewusste politische und gesellschaftliche Entscheidung, die Vorgaben und Spielregeln braucht. Diese müssen zu Ende gedacht, schlüssig und konsequent umgesetzt werden.

Für ein epochales Projekt wie die Energietransformation braucht es einen verlässlichen Plan, der in Zusammenarbeit mit der Industrie erarbeitet werden muss. Bei allem Respekt haben die vergangenen 20 Jahre gezeigt, dass es in den zuständigen Ministerien an spezifischem Fachwissen fehlt.

Diejenigen, die die Gesetze lesen, sind meist cleverer als diejenigen, die sie schreiben. Trittbrettfahrer und Betrüger nutzen Schlupflöcher gnadenlos aus. Und, was noch schlimmer ist: Die Politik lernt nicht – oder will sie vielleicht gar nicht lernen? Das Ergebnis: Ehrliche Marktteilnehmer werden benachteiligt und Betrug erfährt keine Konsequenzen.Aktuelle Beispiele in der BiokraftstoffbrancheStillgelegte Hühnerställe in China werden als Umweltschutzprojekte (Upstream Emission Reduction – UER) vom Umweltbundesamt genehmigt und kreieren CO₂-Zertifikate im Wert von mindestens 80 Millionen Euro. Betrug findet auch bei Biodieselimporten aus China statt. Palmöl-Biodiesel wird aufgrund der massiven Regenwaldrodung in Südostasien seit 2022 in Deutschland nicht mehr als Biokraftstoff akzeptiert. Also wird Palmöl-Biodiesel nach China importiert, dort werden Dokumente gefälscht, die das Produkt zu reststoffbasiertem Biodiesel aus gebrauchtem Palmöl aus Fettabscheidern deklarieren. Und der wird dann als “besonders fortschrittlicher Biodiesel” nach Deutschland exportiert.

Regeln für nachhaltige Biokraftstoffe sind zwar hierzulande definiert, aber wirksame Kontrollen fanden nicht statt. Dem Betrug war Tür und Tor geöffnet. Trotz frühzeitigen Hinweisen auf den Betrug aus der Industrie hat die Politik kaum reagiert – bis heute gibt es keine Kontrollen in China. Die Folge: Milliardenverluste in der Erneuerbare-Energien-Branche und entgangener Klimaschutz.

Diese Beispiele sind symptomatisch. Oft mischt sich die Politik massiv ein, aber es fehlt an einer klugen und verlässlichen Regulierung und entsprechender Förderung. Was ist mit Wärmepumpen, nachhaltigen Flugkraftstoffen oder grünem Wasserstoff? Bisher ist da nicht viel passiert beziehungsweise wer investiert hat, der ist der Dumme. Groß angekündigte Projekte sind praktisch abgesagt, weil es dafür unter den aktuellen Bedingungen keinen wirtschaftlichen Business-Case gibt.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn solche Praktiken nicht konsequent unterbunden und geahndet werden, laden sie dazu ein, den Klimabetrug zukünftig auf weitere Branchen auszudehnen. Dann droht dem grünen Stahl das gleiche Schicksal wie dem Biokraftstoff, wenn Betrüger “dreckigen” Stahl als klimafreundlich umetikettieren und zu wesentlich günstigeren Preisen nach Deutschland importieren.Klimaschutz als Chance für Innovationen und ArbeitsplätzeDie USA zeigen mit dem Inflation Reduction Act, wie Politik Innovationskraft freisetzt. Das milliardenschwere Förderprogramm bietet konkrete Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien – pragmatisch und praxisnah. Deutschland braucht eine ähnliche Strategie: weniger Ideologie, mehr Pragmatismus. Seit jeher war unser Erfolgsmodell: genau hinschauen, hinterfragen, lernen, besser machen.

Ein möglicher Ansatz: ein nationales Bündnis zwischen Politik und Industrie. Die Industrie bringt das Know-how, die Politik schafft den Rahmen: zweckmäßig, verlässlich, konsequent. Gemeinsam könnten wir Lösungen für grüne Kraftstoffe, grünen Wasserstoff, grünen Strom und grüne Chemie in Deutschland erfolgreich auf den Weg bringen und in der deutschen Wirtschaft fest verankern.

Wir könnten Klimaschutz vorantreiben und Arbeitsplätze sichern. Aber die Politik muss raus aus ihrer Wohlfühlhaltung, sie muss einen klaren, realistischen Plan entwickeln, um die Deindustrialisierung in Deutschland zu verhindern, sonst wird das mit der Energiewende nichts.

Claus Sauter ist Gründer, CEO und Vorstandsvorsitzender des Biokraftstoffunternehmens Verbio SE.

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Verteidigung, Sozialstaat oder Schuldenbremse? Wir müssen uns jetzt nicht entscheiden

Wofür gibt Deutschland Geld aus und wofür nicht? Diese Frage dürfte den Wahlkampf dominieren. Dabei braucht es keine Entscheidung zwischen Verteidigung, Sozialstaat oder Schuldenbremse. Wie ein anderer Weg aussieht, erklärt Table-Kolumnist Michael Böhmer.

Es gibt da diesen Satz von Olaf Scholz: “Ich bin nicht bereit, unsere Unterstützung für die Ukraine und Investitionen in unsere Verteidigung zulasten des sozialen Zusammenhalts zu finanzieren, zulasten von Rente, Gesundheit oder Pflege.” Es ist der scholzigste Satz aus einer ansonsten unscholzigen Rede, mit der der Bundeskanzler den Finanzminister entließ. Genau dieser Satz stellt die Frage, die im Winterwahlkampf zum Schlager werden dürfte: Wofür gibt Deutschland Geld aus, wofür nicht – und wie verfährt es mit seinen Schulden?

Mathematisch ist die Sache klar: Will Deutschland mehr für Sicherheit und Verteidigung ausgeben, ohne die Steuern zu erhöhen, muss es woanders kürzen oder neue Kredite aufnehmen und dafür die Schuldenbremse anfassen – was ja schon ein Grund für den Bruch der Berliner Ampel gewesen ist.Aufgaben, die keinen Aufschub verzeihen, priorisierenDie kommende Bundesregierung muss die Ukraine und die Bundeswehr nicht gegen das Bürgergeld aufrechnen. Die Kosten für die Ukrainehilfen fallen sofort an. Dasselbe gilt für die Investitionen in die Bundeswehr, damit wir unsere Verteidigung möglichst schnell selbst übernehmen können. Wir brauchen also jetzt einen Sprint, um die Aufgaben mit vollem Einsatz anzugehen. Denn sie verzeihen keinen Aufschub. Es ist jedoch nicht möglich, zeitgleich zu ihrer Finanzierung das Bürgergeld zu kürzen, oder den Bundeszuschuss zur Rente. Das geht rechtlich nicht und wäre sozialpolitisch und ökonomisch töricht.

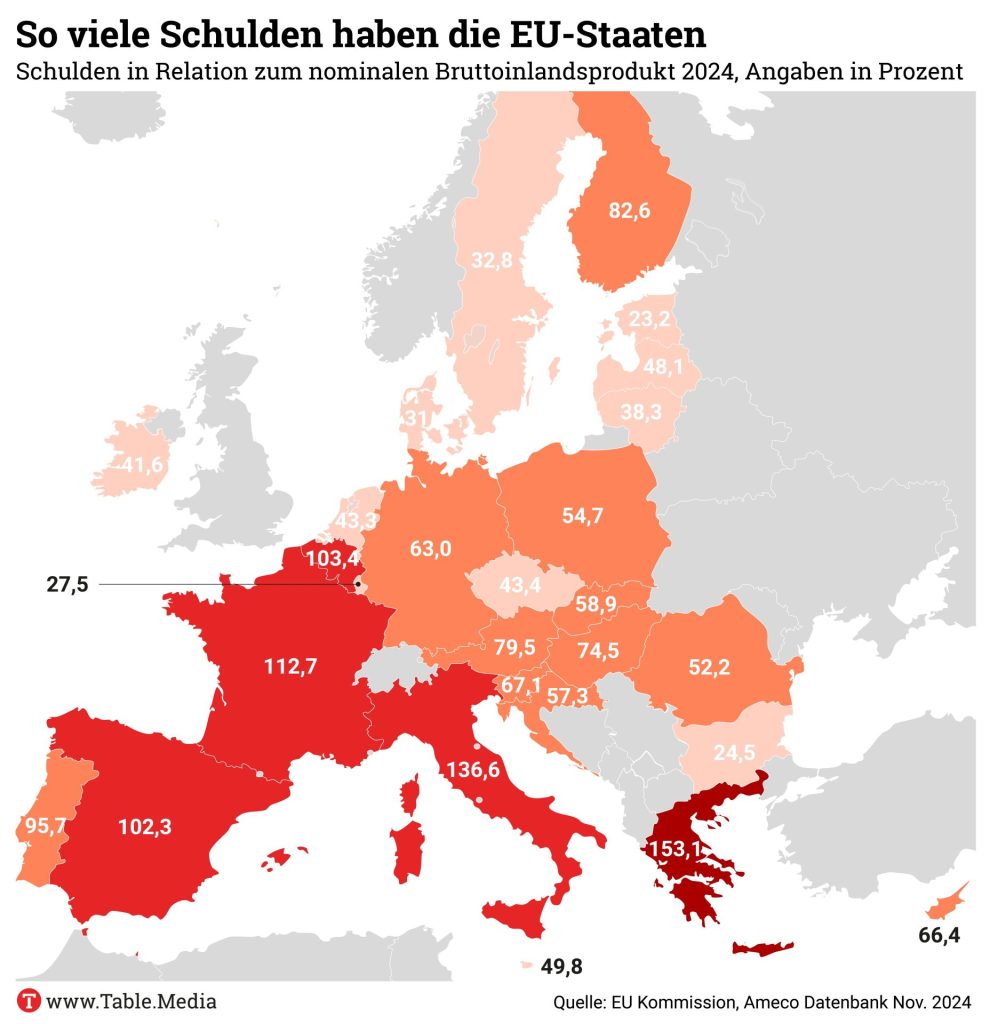

| Deutschland liegt, was die Schuldenstandsquote betrifft, im Europäischen Mittel. |

Zugleich haben all diejenigen recht, die mahnen, man könne zusätzliche Aufgaben nicht mal eben über Verschuldung finanzieren, nur um andere, lieb gewonnene Ausgaben nicht anfassen zu müssen. Selbstverständlich gehören die Ausgaben für Verteidigung langfristig vollständig in den regulären Bundeshaushalt – schuldenfrei finanziert. Als Land verteidigungsfähig zu sein, ist eine Kernaufgabe des Staates. Wenn das nicht, was dann? Die Summen, die dafür erforderlich sind, machen es unumgänglich, bestehende Ausgaben zu reduzieren. Will Deutschland zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben, muss der Verteidigungsetat um 36 Milliarden Euro steigen. 80 Milliarden Euro wären es bei einer Zielmarke von drei Prozent. Dauerhaft kann der Bund nicht mehr Geld für Verteidigung ausgeben, ohne bei Konsum, Transfers und Subventionen zu sparen. Geht nicht.Es braucht einen klugen Umgang mit der FristigkeitSie mögen jetzt einwenden: Wenn wir das über Wirtschaftswachstum finanzieren, müssen wir nirgendwo kürzen. Das ist eine Spitzenidee, aber nicht sehr realistisch. Niemand traut Europas größter Volkswirtschaft derzeit einen starken Aufschwung zu. Zudem nutzen Regierungen zusätzliche Steuereinnahmen immer dazu, sie wieder zu verteilen. Andernfalls wären die staatlichen Konsum- oder Sozialleistungsquoten im Zeitverlauf gesunken. Sind sie aber nicht.

Fazit: Ein kluger Umgang mit der Fristigkeit ist der Weg, um den vermeintlichen Konflikt zwischen Ukrainehilfen und Verteidigungsausgaben, Sozialleistungen und Schuldenbremse aufzulösen.

Das bedeutet: Kurzfristig sollte der nächste Deutsche Bundestag eine Notsituation innerhalb der Schuldenbremse nach Art. 115, Absatz 2 GG geltend machen, um der Ukraine die erforderliche Unterstützung gewähren zu können. Für den Kraftakt der Renovierung der Bundeswehr kann er ein erneutes Sondervermögen über 2027 hinaus erwägen. Beides muss verfassungs- und europarechtssicher umgesetzt werden. Gleichzeitig muss die nächste Bundesregierung von Beginn an daran arbeiten, die Ausgaben langfristig neu zu priorisieren, sodass spätestens zur übernächsten Legislaturperiode gilt: Nach dem Zwischensprint geht der Marathon weiter und dafür müssen die Ressourcen aus dem regulären Bundeshaushalt ausreichen. So vortrefflich man über die Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse debattieren kann, für diese Operation müsste man sie nicht einmal anfassen.

Michael Böhmer ist Chefvolkswirt des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos. Er lebt in München. | |

|

CEO.Value

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |