noch immer stehen Bildungsforscher und Politiker etwas ratlos vor dem Zahlenwerk, das Holger Schleper in unserem letzten Briefing präsentiert hat. Er hatte verglichen, wie hoch der Anteil der Bundesmittel ist, die zumindest zum Teil nach dem neuen sozialindizierten Schlüssel aus dem Startchancen-Programm in die jeweiligen Länder fließen, und festgestellt, dass Berlin besonders schlecht wegkommt. Und das, obwohl die Kinderarmutsquote an Grundschulen in der Hauptstadt bundesweit am zweithöchsten ist. Und obwohl sich das Programm auf die Fahnen geschrieben hat, Mittel bedarfsgerecht zu verteilen.

Auch vor diesem Hintergrund dürfte die Debatte zum Startchancen-Programm am Donnerstag im Bundestag interessant werden. Im Antrag der Ampel-Koalition heißt es, dass die neue Art der Bildungsfinanzierung die Weichen für die zukünftige Bund-Länder-Zusammenarbeit im Bildungsbereich stelle.

Gestellt werden müssen die Weichen grundsätzlich auch, damit Deutschland wieder aus dem Pisa-Tief herausfindet. Das ist mindestens eine so große Herausforderung, wie einen guten Verteilschlüssel für das Startchancen-Programm zu definieren. Der Wegweiser zeigt bei Pisa nach Kanada. Voraus ist das Land vor allem wegen einer konsequenten datengestützten Schulentwicklung, wie Bildungsforscherin Anne Sliwka im Interview erklärt.

Und noch etwas könnte helfen, um Bildung zu verbessern, schreibt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in seinem Standpunkt: Die frühkindliche Bildung als Basis der Bildungskette müsse stärker gefördert werden. Dazu sei ein “massiver Ausbau der Kita-Qualität” nötig.

Es gibt also viel zu tun. Packen wir’s an, um einen alten Werbeslogan zu zitieren. Hoffentlich finden Sie dazu auch heute wieder viele Anregungen in unserem Briefing!

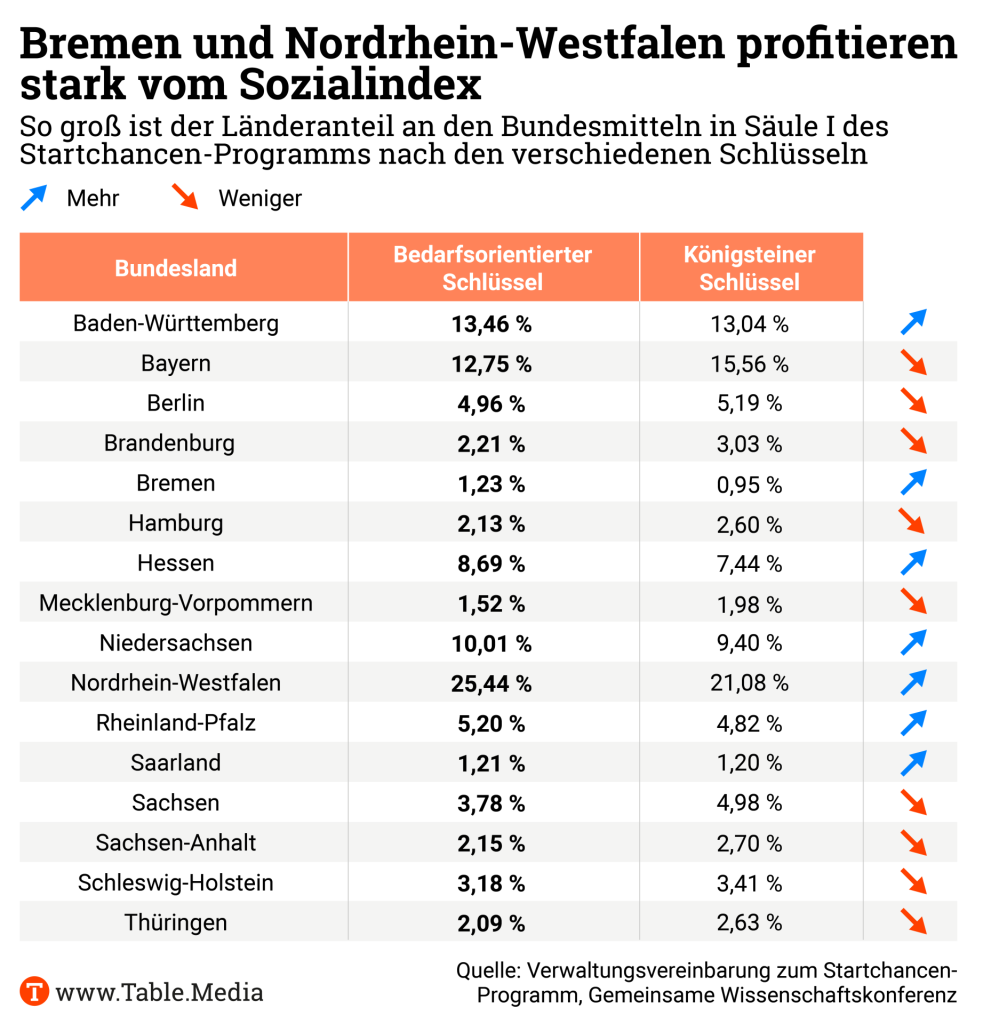

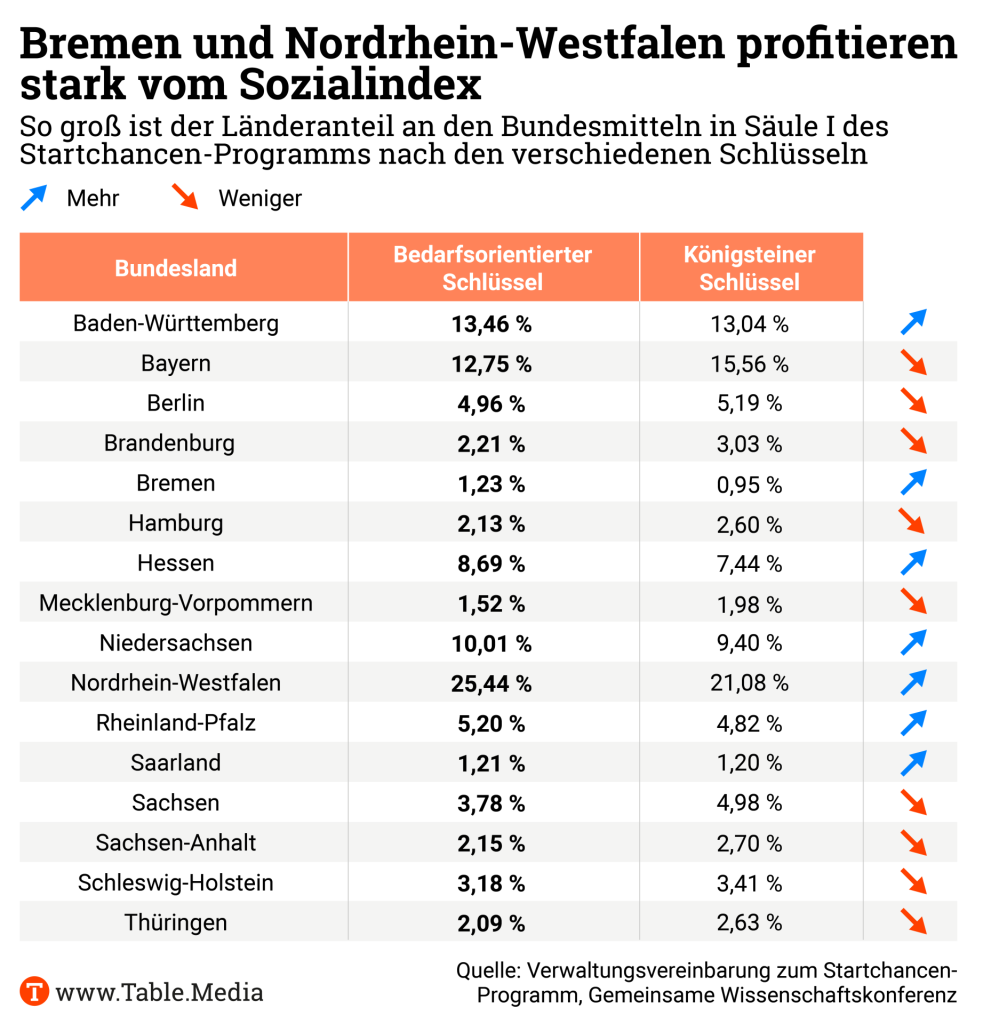

Woran liegt es, dass Berlin im Startchancen-Programm nach einem Sozialindex neun Millionen Euro weniger erhält als nach dem Königsteiner Schlüssel? Er regelt üblicherweise die Verteilung von Bundesmitteln auf die Länder. Diese Frage stellt sich um so mehr, da die Kinderarmutsquote an Grundschulen in Berlin laut einer WZB-Studie bundesweit am zweithöchsten ist. Ein tiefer Blick in die Startchancen-Zahlen zeigt: Vor allem Berlins Wirtschaftskraft gibt den Ausschlag.

Aus Berlin selbst gab es dazu bislang noch keine wirkliche Stellungnahme. Es liefen noch finale Abstimmungen, heißt es. Das BMBF weist auf Nachfrage von Table.Briefings darauf hin, dass ein Vergleich mit der WZB-Studie nicht trage, “da das Startchancen-Programm nicht nur Grundschulen adressiert und daher die Armutsgefährdungsquote der unter 18-Jährigen zugrunde gelegt worden ist”. Und es betont die enge Abstimmung mit der Wissenschaft bei der Ausgestaltung des Programms.

Tatsächlich zeigen auch interne Dokumente, die Table.Briefings vorliegen, dass das Ministerium von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Bildungsforschung eng einbezogen hat. Gerade bei der konkreten Ausgestaltung vom Sozialindex. Die Kriterien sind – zu je 40 Prozent gewichtet – der Anteil der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund und die Armutsgefährdungsquote der unter 18-Jährigen in den Ländern. Hinzu kommt das sogenannte “negative Bruttoinlandsprodukt” mit 20 Prozent Gewichtung.

So rät ein wissenschaftliches Gutachten für das BMBF, das grundlegend für das Startchancen-Programm war, “angesichts der Zielsetzung des Programms bei der Auswahl der Schulen auf die Benachteiligungsdimensionen Migration und Armut zu fokussieren”. Notwendig sei aber auch, die Wirtschaftskraft der Länder zu berücksichtigen. Denn sie sei mitentscheidend für den finanziellen Handlungsspielraum, um bildungspolitischen Herausforderungen zu begegnen.

Angesprochen ist damit das Kriterium BIP je Einwohner. Es fließt als Indikator in die Verteilung der Bundesmittel in Säule I des Programms ein. Allerdings “umgepolt“, wie es in den Startchancen-Dokumenten heißt. Sprich, ein höheres BIP eines Landes führt zu weniger Bundesmitteln aus dem auf zehn Jahre angelegten Programm.

Genau dieses negative BIP ist der entscheidende Grund, warum Berlin verliert. Denn bei einer Verteilung allein nach dem Bruttoinlandsprodukt wären es für Berlin insgesamt sogar fast 30 Millionen Euro weniger als nach dem Königsteiner Schlüssel. Die große Wirtschaftskraft ist übrigens auch der entscheidende Faktor, warum Hamburg durch den Sozialindex in den zehn Jahren etwa 18 Millionen Euro weniger Bundesmittel erhält. Ginge es allein nach den Kriterien Migration und Armutsgefährdung, stünden dem Stadtstaat mehr Mittel zu als nach dem Königsteiner Schlüssel.

An anderer Stelle wirkt das negative BIP genau andersherum. Denn bei allen ostdeutschen Bundesländern ist es ein ausgleichender Faktor. Schon jetzt erhalten sie durch den Sozialindex deutlich weniger Geld. Was vor allem am geringeren Anteil der Unter-18-Jährigen mit Migrationshintergrund liegt. Gäbe es das negative BIP nicht, fiele diese Millionen-Lücke noch viel größer aus. Man kann nur mutmaßen, ob das der Grund ist, warum das BMBF “die Kriterien Armut und Migration noch um das Kriterium ‘negatives BIP’ ergänzt” hat, wie die KMK auf Anfrage von Table.Briefings mitteilt.

Auch dass Baden-Württemberg durch den Sozialindex besser dasteht, obwohl es die bundesweit zweitniedrigste Kinderarmutsquote an Grundschulen hat, ist durch die Programm-Kriterien erklärbar. Es liegt maßgeblich am hohen Migrationsanteil. Womit man schnell hineingerät in eine Debatte in der Bildungsforschung, ob der Migrationshintergrund genauso stark gewichtet werden sollte wie die Armutsgefährdungsquote. Das wissenschaftliche Gutachten für das BMBF jedenfalls weist auf die begrenzte Aussagekraft des Migrationshintergrunds hin. Als Gründe werden die zunehmende Heterogenität dieser Gruppe und uneindeutige Hinweise auf pädagogische Herausforderungen genannt.

Im politischen Bildungsbetrieb bleibt das Startchancen-Programm ein viel diskutiertes Thema. So heißt es von der KMK zum negativen BIP, dass man über seine Wirkung in Säule I des Startchancen-Programms erst in einigen Jahren Aussagen treffen könne. Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag, ist da schneller: “Ich glaube, dass die Systematik nicht richtig ist”, sagte er Table.Briefings. “Wenn ein Land wie Baden-Württemberg am Ende von dem neuen Sozialindex profitiert, ist die Logik dahinter eine Falsche.”

Die Ampel-Koalition aber will sich vom eingeschlagenen Weg nicht abbringen lassen. “Im Startchancen-Programm ist nicht allein der Königsteiner Schlüssel maßgeblich, sondern es investiert in der finanzstärksten ersten Säule nach Sozialindizes”, erklärte Kai Gehring (Grüne), Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag. “Damit haben wir den Weg zu einer Bildungsfinanzierung eingeschlagen, die sich an Bedarfen und nicht an der Himmelsrichtung orientiert.”

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) räumt ein, dass bei der Verteilung von großen Fördersummen unter 16 Bundesländern Diskussionen aufflammen. “Es ist vorgesehen, das Programm zu evaluieren”, sagte sie Table.Briefings. Auch die Mittelverteilung werde hier sicher Thema sein. “Auf dieser Basis wird man sehen, ob die Kriterien und Datengrundlagen in Zukunft verfeinert werden müssen.”

Für die Koordinatorin der A-Länder in der KMK steht aber fest: “Die Richtung stimmt. Wir haben mit dem Sozialindex eine Grundsatzentscheidung getroffen und stärken damit die soziale Gerechtigkeit in Deutschland.” Dass die Mittel im Startchancen-Programm nun auch nach sozialen Kriterien verteilt werden, habe es bisher in dieser Form noch nie gegeben. “Ich würde es sehr begrüßen, wenn soziale Kriterien bei der Mittelverteilung auch in anderen Politikfeldern und Programmen künftig eine größere Rolle spielen.”

Nach dem Pisa-Schock vor mehr als 20 Jahren schauten alle nach Finnland – das zuletzt aber abgerutscht ist. Jetzt geht der Blick nach Kanada. Im aktuellen Pisa-Ranking steht das Land weit vorn. Was läuft in Kanada besser?

Anne Sliwka: Ontario war die erste Provinz, die vor mehr als 25 Jahren nach vorne geprescht ist. Dort war die Schulabbrecherquote um die Jahrtausendwende im Vergleich zu den anderen Provinzen besonders groß. Viele Schüler erreichten nicht die Mindeststandards. Der Schlüssel für die Wende lag vor allem in der datengestützten Schulentwicklung. Damit hat Ontario schon vor der ersten Pisa-Studie begonnen. Inzwischen wurde diese systematische Arbeit mit Daten im Schulsystem in allen Provinzen entwickelt. Besonders vorbildlich ist die Provinz Alberta.

Reicht es, nur Daten zu erheben?

Nein, natürlich nicht. An die Datenerhebung sind strategische Ziele geknüpft, um systematisch Lernprozesse zu verändern.

Wie läuft dieser Prozess?

Schon im Vorschuljahr bekommt jedes Kind eine ID zugewiesen. Man braucht keine Klarnamen, der Datenschutz ist gewährleistet. Hinter dieser ID liegen alle Daten, die im Bildungsverlauf erhoben und verschlüsselt auf einem Dashboard gesammelt werden. Die Schulen und die School Boards – vergleichbar mit Schulamtsbezirken in Deutschland – werten die Daten regelmäßig aus, leiten ab, was man verbessern will und prüfen das regelmäßig nach. Diese Verknüpfung von Datenerhebung, Zielsetzung und Überprüfung ist entscheidend. Dieses Vorgehen hat sich in den vergangenen 20 Jahren immer weiter professionalisiert. Wichtig war dabei auch die konsequente Orientierung an der kriterialen Bezugsnorm statt der sozialen Bezugsnorm.

Was bedeutet das?

Schüler werden nicht untereinander verglichen, sondern an den Bildungsstandards gemessen. Ich vergleiche das immer mit dem Führerscheinprinzip. Man kann die Prüfung so lange wiederholen, bis man sie bestanden hat. Entsprechend gibt es zum Beispiel in Ontario einen Sprachführerschein. Alle Schüler schreiben ihn am Anfang der zehnten Klasse. 82 Prozent bestehen ihn beim ersten Mal. Die Schulen schauen dann aber auf die 18 Prozent, die durchfallen. Sie bekommen eine passgenaue zusätzliche Förderung und können den Test wiederholen, bis sie ihn bestehen. Es heißt nicht: “Die oder der kann das nicht”, sondern: “Die oder der kann das noch nicht.” Die Betonung liegt auf dem “noch”. Es spielt keine Rolle, ob jemand schneller ist oder mehr Zeit und Förderung braucht, bis er die Standards erreicht.

Wieso finden die Tests in Kanada schon am Anfang des Schuljahres statt?

Wenn wir wie in Deutschland erst am Ende des Schuljahres testen, hat das eine reine Monitoring-Funktion fürs System. In Kanada haben die Tests vor allem eine Screening-Funktion. Sie zeigen, wo jedes einzelne Kind steht und welche Förderung es braucht. Im Laufe des Schuljahres schauen die Lehrkräfte dann immer wieder, welche Wirkung die entsprechenden Interventionen haben. Bei bestimmten Tests ist genau festgelegt, wann und wie oft diese stattfinden. Zusätzlich stehen den Lehrkräften auch noch weitere flexible Screening-Tools zur Verfügung. Das Meiste davon ist inzwischen digital.

Wie knüpft dann die Förderung an?

Für jeden einzelnen Lernenden legen die Lehrkräfte im Team entsprechende Fördermaßnahmen fest. Es gibt kein pauschales Etikettieren. Man stuft die Kinder nicht insgesamt auf einer Niveaustufe ein, sondern schaut jeweils getrennt für Sprache (Literacy) und Mathematik (Numeracy), wo es in seiner Entwicklung steht und was die Zone der nächsten Entwicklung ist. Das heißt, die Förderung ist sehr präzise und individuell. Damit das Förderkonzept gut gelingt, braucht es allerdings eine gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften.

Inwiefern?

Die Lehrkräfte schauen sich die Daten gemeinsam im multiprofessionellen Team an. Und das Team organisiert dann auch gemeinsam die Förderung, entwickelt Förder- und Wochenpläne und teilt die Kinder in Lernbändern in flexible Gruppen auf. Dabei gilt: je größer der Unterstützungsbedarf, desto kleiner die Lerngruppe. Und je größer der Förderbedarf, desto stärker ist auch die Instruktion. Die Kinder bekommen nicht einfach Arbeitsblätter für ihr jeweiliges Niveau, die sie dann allein bearbeiten, sondern sie werden angeleitet und beim Üben unterstützt, bis sie ein Thema verstanden haben.

Sind die Schulen frei darin, Lehrpläne entsprechend den Bedarfen anzupassen?

In Kanada haben die Schulen mehr Freiheiten. Sie sind flexibler im Unterrichtsdeputat und in der Ausgestaltung der Lehrpläne. Das läuft in Abstimmung mit der Schulaufsicht.

Welche Rolle hat die Schulaufsicht in Kanada?

Sie hat eine absolute Schlüsselrolle, in der Schulaufsicht in Kanada arbeiten die besten Führungskräfte. Und sie kennt die Daten in ihren Schulfamilien genau.

Was sind Schulfamilien?

Die Schulaufsicht führt jeweils acht bis zwölf Schulleitungen in einer Schulfamilie zusammen. Das heißt, jede Schule gehört zu einer Schulfamilie. Die Schulleitungen in diesen “Familien” treffen sich alle vier Wochen. Es gibt eine feste Tagesordnung und ein vorher festgelegtes Thema. Wenn man zum Beispiel an den Daten sieht, dass die Lesemotivation von Jungen schlechter als die von Mädchen ist, schaut man sich gemeinsam Forschungsbefunde dazu, sucht nach Wegen der Motivationssteigerung und tauscht Best Practices aus. Die Schulleitungen müssen sich auf diese Treffen gut vorbereiten.

Da würde es hier schnell heißen: “Wie sollen wir denn das noch schaffen?!”

Diese Argumentation muss man umdrehen: Genau dadurch, dass Schulleitungen ihre Zeit in einen solchen Austausch investieren, fühlen sie sich mit den Problemen nicht mehr allein und finden Entlastung. Das ist die Logik, auf die man sich einlassen muss. Ganz neu ist das in Deutschland aber nicht. Baden-Württemberg baut gerade solche Schulfamilien nach kanadischem Vorbild auf. Damit das gelingt, braucht es aber eine andere Fehlerkultur. Die ist in Kanada anders als in Deutschland.

Wo ist der Unterschied?

Wenn eine Schule schlechte Leseergebnisse hat, gibt man das hier nicht gern offen zu, weil man es als eigenes Versagen betrachtet. Wenn in Frau Müllers Klasse 3a viele Kinder nicht richtig lesen, dann ist es das Problem von Frau Müller. Sie fühlt sich damit allein und weiß nicht, wo sie anfangen soll. Aber in Kanada werden die Probleme in der Klasse 3a gemeinsam im Team mit der Schulleitung und der Schulaufsicht gelöst. Es gibt eine kollektive Verantwortung. Das ist der große Unterschied.

Wie kommen wir in Deutschland dahin?

Zuallererst: Wir brauchen ein anderes Arbeitszeitmodell, mehr Raum für Kooperation und Fortbildung. Den gibt es nicht, wenn wir die Arbeitszeit weiterhin nach einzeln gehaltenen Unterrichtsstunden berechnen. An diesem Punkt müssen wir uns unbedingt weiterentwickeln, sonst kommt keine Bewegung ins System.

Anne Sliwka ist Professorin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg. Sie forscht zu Schul- und Schulsystementwicklung sowie Lehrerprofessionalität im internationalen Vergleich. Wie datengestützte Schulentwicklung zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt, hat sie hier im gerade veröffentlichen Impakt-Magazin der Wübben Stiftung Bildung beschrieben.

Die Glieder der Bildungskette müssen deutlich besser ineinandergreifen – von der Kita über die Schule, weiter in Ausbildung und Studium bis hin zum lebenslangen Lernen. Die Kette kann aber nur dann gut funktionieren, wenn alle Glieder für sich gut funktionieren und schlüssig miteinander verbunden sind. Daran mangelt es leider in unserem Bildungssystem – und zwar dramatisch. Gerade jetzt brauchen wir aber nichts dringender als ein leistungsstarkes und innovatives Bildungssystem, das Kompetenzen für die Zukunft schafft.

Bildung ist unsere wichtigste Ressource: Die Lernenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Als Unternehmer weiß ich das nur zu gut. Ich appelliere an Bund, Länder und Kommunen, im konstruktiven Miteinander an einer zukunftsfesten Bildungskette zu schmieden und gemeinsam den Neustart des Bildungssystems zu wagen. Es braucht eine klare politische Prioritätensetzung in der Bildungspolitik für gute Qualität in Kita und Schule. Erst dann hält die Bildungskette.

Wir Arbeitgeber engagieren uns deshalb nachhaltig mit eigenen Initiativen für bessere Bildung in Deutschland. Ich bin stolz, dass wir jetzt das 25. Jubiläum des Arbeitgeberpreises für Bildung feiern. Mit dem Preis machen wir innovative Bildungseinrichtungen bundesweit sichtbar und tragen gute Konzepte in die breite Fläche. Wir zeichnen jedes Jahr entlang der gesamten Bildungskette eine Kita, eine Schule, eine Berufsschule und eine Hochschule aus. Die Vorbereitung der jungen Menschen auf das jeweils nächste Glied in der Kette ist dabei ein Auswahlkriterium. Unser Thema 2024 lautet aus gutem Grund “Zukunftskompetenzen! Bildungseinrichtungen fördern Fähigkeiten und Werte für morgen!” Kommen wir gemeinsam ins Handeln!

Rainer Dulger ist seit 2020 Arbeitgeberpräsident und vertritt damit nach Angaben der BDA mehr als eine Million Unternehmen mit rund 30 Millionen Beschäftigten. Zuvor war er acht Jahre lang Präsident von Gesamtmetall, dem Gesamtverband von 21 Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Dulger ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe ProMinent GmbH, die Dosierpumpen herstellt.

“Schulpolitische Vorstellungen der Alternative für Deutschland im Bund und in den Bundesländern”: Unter diesem Titel hat ein Forschungsteam an der Universität Augsburg seine Arbeit aufgenommen. Das Projekt dürfte auf großes Interesse stoßen. Noch vor wenigen Tagen hatte der Rechtswissenschaftler Felix Hanschmann im Gespräch mit Table.Briefings erklärt, dass die Kultusministerien für die AfD von besonderem Interesse sein dürften. “Ich glaube das auch deshalb, weil die AfD über das Kultusministerium Einfluss auf junge Menschen bekommt.”

Das auf drei Jahre angelegte Augsburger Projekt gliedert sich in drei Phasen: “Zunächst legen wir den Fokus auf die Wahlprogramme der AfD im Bund und in den Ländern”, erläutert die Bildungsforscherin Line Saur im Gespräch mit Table.Briefings.

Im zweiten Projektabschnitt analysieren Rita Nikolai, Professorin für Vergleichende Bildungsforschung, Moritz Gawert und Line Saur, beide wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni Augsburg, Parlamentsdebatten und parlamentarische Anfragen der AfD. Zuletzt widmet sich das Forschungsteam dann den Aktivitäten der Partei in den Sozialen Medien.

Leitfrage im Projekt ist zum einen, zu welchen schulpolitischen Themen sich die AfD äußert und welche Position sie einnimmt. Zudem wollen die Forschenden herausarbeiten, wie die AfD ihre schulpolitischen Positionen begründet. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Vorhaben mit etwa 450.000 Euro. “Das Projekt steht auch dafür, dass die Erziehungswissenschaft wieder politischer Stellung bezieht”, sagt Saur.

Das betonte auch Pädagogik-Professorin Eva Matthes von der Universität Augsburg beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im März. “In den End-60er-, 70er-Jahren war die Erziehungswissenschaft mal eine sehr politische Disziplin“, sagte Mathes im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

“Das hat sich dann sehr verändert.” Und es habe sich im negativen Sinne nochmal verschärft seit den 2000er-Jahren. Die quantitative empirische Forschung, Fragen nach dem Nutzen und der Effektivität von Lernen, bei denen Kontexte ausgeblendet wurden, habe überhandgenommen. “Umso wichtiger ist es, die politische Dimension wieder viel stärker zurückzuholen in die Erziehungswissenschaft”, sagt Matthes. Holger Schleper

Noch vor dem 20. Juni, also vor Beginn der Sommerferien, soll an allen Schulen ab der fünften Klasse ein Aktionstag gegen Antisemitismus stattfinden, fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger unterstützt diesen Vorschlag ausdrücklich. Auch KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot zeigte sich gegenüber Table.Briefings grundsätzlich offen für den Vorschlag.

“Schule ist ein geeigneter Ort, um auch diejenigen zu erreichen und zu sensibilisieren, die sonst nicht mit dem Thema in Berührung kommen”, sagte Klein im Gespräch mit Table.Briefings. Es gehe daher um mehr als die symbolische Bedeutung. “Auch ein einmaliger Impuls kann langfristige Wirkung zeigen”, so Klein. Er hält eine kurzfristige Umsetzung für realistisch. Schließlich könnten die Schulen bereits auf viele gute Materialien zurückgreifen und sich bei Fragen an zahlreiche Organisationen oder die Antisemitismusbeauftragten der Länder wenden.

Im besten Fall ergebe sich aber eine langfristige Implementierung eines solchen Aktionstags. “Das ist eine Chance, Kindern und Jugendlichen jüdisches Leben zu vermitteln – auch abseits von Holocaust, Nah-Ost-Krieg und Antisemitismus.”

Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, setzt ebenfalls auf “nachhaltige Präventions- und Schutzkonzepte” an Schulen und Hochschulen. Schleswig-Holstein wolle daher als erstes Bundesland den Einsatz gegen Antisemitismus explizit als Bildungs- und Erziehungsziel in das Schulgesetz aufnehmen. “Und auch mit Blick auf unsere Hochschulgesetze müssen wir in den Bundesländern überprüfen, ob Änderungen notwendig sind”, sagte Prien Table.Briefings.

Seit dem 7. Oktober 2023 würden jüdische Kinder stark unter Ausgrenzung oder Abschottung leiden, sagt Miki Hermer, Leiterin der Berliner Aktionswochen gegen Antisemitismus der Amadeu Antonio Stiftung. Ein bundesweiter Aktionstag gegen Antisemitismus sei ein deutliches Zeichen, “gemeinsam gegen Judenhass und jede Form von Diskriminierung einzustehen.”

KMK-Präsidentin Streichert-Clivot, sagte zu Table.Briefings: “Die Aufklärung im digitalen Raum ist heute genauso notwendig, wie der Besuch von Orten der Erinnerung und Gedenkstätten.” Die KMK sei bereit, die Akteure zusammenzubringen, “um über weitere sinnvolle Kraftanstrengungen in diesem Feld zu beraten.”Vera Kraft

In der Kita erleben Kinder oft mehr Partizipation als in der Grundschule. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts, bei dem das Beratungs- und Forschungsunternehmen Interval im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks von 2020 bis 2023 Kinder von der Kita bis in die Grundschule begleitet hat. Im Fokus stand dabei die Frage, wie sich Demokratiebildungsprozesse in Bezug auf Kinderrechte, Partizipation, Inklusion und Diversität bei Kindern in dieser Zeit entwickeln. Der Bericht zu dem Forschungsprojekt lag Table.Briefings vorab exklusiv vor und wird am Donnerstag vom Deutschen Kinderhilfswerk veröffentlicht.

Untersucht hat das Forschungsunternehmen in zwei Kitas und fünf Grundschulen, was diese Prozesse bremst. Vor allem in der Grundschule zeigen sich diese Hürden:

Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, kritisiert mit Blick auf diese Ergebnisse: “Frühe Partizipationserfahrungen in der Kita werden in Schule und Hort viel zu wenig aufgegriffen und weiterentwickelt.” Das dürfe nicht nur von der Initiative engagierter Lehr- und anderer pädagogischer Fachkräfte abhängen. Er leitet daher aus dem Bericht vier Forderungen ab:

Der Bericht zum Forschungsprojekt zeigt auch, dass in Kitas und Schulen, in denen umfangreiche demokratiebildende Konzepte zum Einsatz kommen, die Kinder wichtige Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Kompromissfähigkeit und Empathie lernen. Das würde sie stärken und aus Sicht von Hofmann letztlich dazu führen, “den Kreislauf der Vererbung von Armut” zu durchbrechen. Annette Kuhn

Hochschulen, Politik und Unternehmen sollten mehr dafür tun, damit internationale Studierende sich in Deutschland langfristig integrieren. Zu dem Fazit kommt eine Studie des Stifterverbands gemeinsam mit der Finanzberatung Fintiba, die Table.Briefings exklusiv vorlag (zum Download). Das Beratungsunternehmen befragte knapp 7.300 internationale Studierende zu Gelingensbedingungen ihrer Integration.

Bei den internationalen Studierenden ist Deutschland auf Platz vier der attraktivsten Länder hinter den USA, Großbritannien und Australien mit 368.000 Studierenden zum Wintersemester 2022/23. Jeder fünfte kam aus Indien oder China. Allerdings sind nach zehn Jahren nur noch weniger als die Hälfte der ausländischen Studierenden (45 Prozent) in Deutschland. Außerdem brechen deutlich mehr ihr Studium ab als deutsche Kommilitonen.

Ausgehend von der Befragung geben die Autoren vier Handlungsempfehlungen:

Auch für die berufliche Bildung lassen sich Ableitungen formulieren, sagte Mitautor Alexander Tiefenbacher, Projektleiter beim Stifterverband, zu Table.Briefings. “Vieles, was bei den Studierenden die Hochschulen betrifft, müssen für internationale Azubis die Unternehmen übernehmen. Betriebe sollten insbesondere die Vernetzung fördern und den niedrigschwelligen, informellen Austausch.” Helfen könne es zum Beispiel, Azubis selbst Verantwortung zu übertragen, etwa für die Organisation von Stammtischen. Anna Parrisius

Das Berliner Bündnis für Ausbildung hat sein Ziel bekräftigt, die Zahl der Auszubildenden bis Ende nächsten Jahres um 2.000 zu erhöhen. Das Bündnis haben Politik, Wirtschaftsverbände, Kammern, Gewerkschaften und die Agentur für Arbeit im vergangenen Jahr gegründet. Sie verständigten sich dabei auf 47 Maßnahmen, die alle das übergeordnete Ziel verfolgen, mehr Jugendliche in Ausbildung zu bringen (zum Download). Nun steht eine Zielmarke fest: Bis Ende 2025 sollen es 34.535 Auszubildende sein. Vergleichsgrundlage ist der Ausbildungsstand vom 31. Dezember 2023 (32.535 Azubis).

Wird diese Marke nicht erreicht, soll eine Ausbildungsplatzumlage kommen. Die Betriebe zahlen dabei einen vorher festgelegten Betrag in einen gemeinsamen Fonds ein. Er soll Ausbildungsbetrieben die Kosten der Berufsausbildung, insbesondere die Ausbildungsvergütungen, erstatten. Gerade kleine und mittlere Unternehmen könnten so einen Anreiz erhalten, nicht aus finanziellen Gründen auf die Ausbildung zu verzichten. In Bremen soll es bereits ab August 2024 einen solchen Fonds geben.

Den Fortschritt der Maßnahmen in Berlin will der Senat künftig in mehreren Schritten auswerten. Ein erster Stand ist für Ende August dieses Jahres geplant, ein zweiter im Februar 2025, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). Für September kommenden Jahres ist ein Abschlussbericht vorgesehen. Ob die Zielmarke erreicht wird, könnte allerdings erst im Frühjahr 2026 feststehen. Um dann eine Ausbildungsumlage noch umsetzen zu können, hätte die schwarz-rote Landesregierung jedoch nur noch bis zur Wahl eines neuen Senats im Herbst 2026 Zeit.

Im Rahmen eines Modellprojekts stellt Mecklenburg-Vorpommern in diesem und im kommenden Jahr jeweils 220.000 Euro für Praktikumsprämien bereit. Der Vereinbarung zufolge sollen Schüler an freiwilligen Ferienpraktika aus Mitteln des Landes einen Zuschuss von bis zu 120 Euro pro Woche erhalten. Bezahlt werden maximal drei Wochen.

“Mit der Prämie wollen wir einen Anreiz schaffen, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler schon frühzeitig orientieren, schauen, ob Handwerksberufe etwas für sie sind”, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach den Beratungen mit dem “Zukunftsbündnis MV”, dem neben der Landesregierung die Gewerkschaften, die Vereinigung der Unternehmensverbände, die Kommunalverbände, die Kammern und die Bundesagentur für Arbeit angehören. Die Details sollen in Kürze zwischen der Landesregierung und den beiden Handwerkskammern vereinbart werden. Geplant ist auch eine Evaluierung zu den Effekten der Praktikumsprämie nach den zwei Jahren Laufzeit.

Mecklenburg-Vorpommern greift damit ein Programm auf, das es bereits in Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt. Thüringen hat das im Januar verkündet und startet damit in den Sommerferien. In Sachsen-Anhalt gibt es das Programm bereits seit 2020. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Schüler mindestens 15 Jahre alt sind, das Praktikum in den Ferien stattfindet und der Betrieb ausbildungsberechtigt ist.

In Thüringen werden maximal vier Wochen Ferienpraktikum bezahlt, 100.000 Euro sind im thüringischen Landeshaushalt 2024 für das Programm vorgesehen. Auch in Sachsen-Anhalt sind vier Wochen Ferienpraktikum möglich. Insgesamt hat das Land im vergangenen Jahr 200.000 Euro für die Maßnahme bereitgehalten. 868 Schüler nahmen die Prämie dort in Anspruch, im November waren die Mittel bereits ausgeschöpft.

In Sachsen-Anhalt wurde das Programm auch ausgewertet: Demnach haben im Jahr 2022 630 Schüler ein Praktikum in Betrieben im Kammerbezirk Halle absolviert. Davon haben 142 einen Berufsausbildungsvertrag geschlossen, 99 von ihnen in ihrem Praktikumsbetrieb. Im Kammerbezirk Magdeburg haben 154 Schüler ein Praktikum aufgenommen. Davon haben 13 eine Ausbildung begonnen, elf von ihnen im Praktikumsbetrieb.

Über die bezahlten Schülerpraktika hinaus will Mecklenburg-Vorpommern die Berufsorientierung noch mit anderen Maßnahmen stärken. Ab Klasse 1 soll künftig Berufswahlkompetenz altersgerecht in alle Unterrichtsfächer einbezogen werden. Auch sollen mehr Begegnungen mit der Berufspraxis im Schulalltag stattfinden. Zusätzlich zu dem insgesamt 25 Tage umfassenden Schülerbetriebspraktikum seien daher in den Jahrgangsstufen 8 bis 11 weitere fünf Tage für Projekte mit externen Partnern geplant. Ab Klasse 9 sei außerdem in einem Halbjahr ein vierstündiger Praxislerntag vorgesehen, bei dem Schüler drei Berufsfelder kennenlernen können. dpa/aku

Von der Sprachförderung für Kleinkinder bis hin zum Start einer Ausbildung: Mithilfe einer Schulgesetzänderung will Berlin die Übergänge im Bildungssystem “passgenau” gestalten. Dies teilte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch am Montag mit. Der Gesetzentwurf entspricht damit weitestgehend dem Koalitionsvertrag.

Zum dritten Geburtstag ihrer Kinder bekommen Familien automatisch einen “Willkommensgutschein”, um mehr Kinder in die Kita zu bekommen. Denn 90 Prozent der Nicht-Kita-Kinder hätten einen Sprachförderbedarf, sagte Günther-Wünsch. Statt fünf sollen nun sieben Stunden Sprachförderung Pflicht werden. Zudem sollen Sprachstand-Checks künftig bereits zu Beginn eines Kita-Jahres stattfinden.

Lesen Sie hier, wie Berlin und andere Länder ihre frühkindliche Bildung ausbauen.

Beim Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium werden in Zukunft die Noten in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache stärker gewichtet. Zudem soll es eine Eignungsfeststellung im Rahmen eines Probeunterrichts geben.

Für Jugendliche, die keinen Schulabschluss schaffen oder orientierungslos sind, kommt das elfte Pflichtschuljahr. Die Schulpflicht wird damit de facto verlängert, allerdings nicht über das 18. Lebensjahr hinaus, erläuterte die Bildungssenatorin. Der Fokus liegt dabei auf Berufsorientierung und -vorbereitung.

Schulabschlüsse spielen, anders als bei der existierenden Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung (IBA), eine geringere Rolle. Bei diesem ebenfalls ein Jahr lang dauernden Programm gelang vier von fünf Schülern der Anschluss, wobei im Schuljahr 2022/23 insgesamt knapp ein Drittel der Teilnehmer eine berufliche Ausbildung begann, wie der Bildungssenat mitteilte.

Teil der Gesetznovelle sind auch neue Datenschutzbestimmungen. Diese erlauben beispielsweise, die Daten von Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr leichter an die Jugendberufsagentur zu übermitteln. Außerdem soll dadurch Administratives, wie die Abrechnung des Schulessens, digitalisiert werden.

Darüber hinaus konkretisierte Berlin am Montag, wie die künftige Zusammenarbeit mit Brandenburg aussehen soll. Obwohl Berlin aus dem gemeinsamen Landesinstitut für Schule und Medien (Lisum) ausgetreten ist (Table.Briefings berichtete), soll es etwa bei der Erstellung gemeinsamer Rahmenlehrpläne weiterhin eine “nahtlose Fortführung der Zusammenarbeit” geben. Vera Kraft

Research.Table: Zeitenwende: Rüstungsindustrie begrüßt BMBF-Positionspapier. Das Bundesforschungsministerium will per Positionspapier Wissenschaftsfreiheit und nationale Sicherheit vereinen. Zivile und militärische Forschung sollen verzahnt werden. Die Allianz der Forschungsorganisationen reagiert vorsichtig, die Reaktion der Sicherheitsindustrie fällt deutlich positiver aus. Mehr

Research.Table: Neue Chip-Fabriken: Bund bestätigt drohenden und großen Fachkräftemangel. In Deutschland zeichnet sich ein alarmierender Fachkräftemangel in den Bereichen IT und Elektrotechnik ab, dies geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Man prüfe aktuell im Rahmen der Entwicklung einer Weiterbildungsstrategie, “wo weitere Impulse gesetzt werden können”. Mehr

Spiegel: Unterrichtsausfall in NRW nimmt zu. Seit der Pandemie hatte Nordrhein-Westfalen den Unterrichtsausfall an den Schulen nicht mehr dokumentiert. Am Montag hat das Schulministerium nun wieder eine Statistik veröffentlicht – mit erschreckenden Ergebnissen. Demnach sind im ersten Halbjahr dieses Schuljahres verglichen mit dem Schuljahr 2018/19 deutlich mehr Stunden ausgefallen. Nur rund 78 Prozent des vorgesehenen Unterrichts wurde “gemäß Stundenplan” erteilt. 2018 waren es noch 83 Prozent. Als Hauptgründe nennt das Ministerium einen zusätzlichen pädagogischen Tag und eine hohe Krankheitsquote im Herbst 2023. (Fast jede vierte Schulstunde findet nicht regulär statt)

Welt: Rechtsextremistische Vorfälle an Schulen nehmen zu. Der verbotene Hitlergruß, Beleidigungen als “Kanaken” oder “Schwarze Sau”, “Sieg Heil”-Schriftzüge in Arbeitsheften: Mehrere Bundesländer melden einen Anstieg von rechtsextremen Vorfällen an Schulen. Doch weder bei der Erfassung noch beim Umgang gibt es einheitliche Richtlinien. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, mahnt eine Vereinheitlichung an. Bildungswissenschaftler und Verbände fordern mehr Unterstützung für Lehrkräfte und eine Stärkung der Demokratiebildung an Schulen.(“Judenwitze”, “Sieg Heil”-Schriftzüge und “Hitlergrüße” im Klassenzimmer)

Spiegel: Folgen von Cannabis-Konsum fürs Lernen. Der Suchtexperte und Chefarzt einer Kinderklinik in Hannover, Christopher Möller, warnt im Interview vor den Folgen der Teillegalisierung von Cannabis. Regelmäßiger Konsum führe oft zu einer gewissen Willens- und Antriebslosigkeit: “Betroffene bekommen nichts mehr gebacken, kommen in der Schule nicht mehr zurecht, ziehen sich zunehmend zurück in eine Peergroup, die auch kifft.” Sie entfernten sich immer weiter von anderen Freunden und gerieten in einen Teufelskreis. Da die Entwicklung des Gehirns auch erst mit Mitte 20 abgeschlossen sei, könne es auch vermehrt zu Lernschwierigkeiten kommen. (“Wir werden wahrscheinlich mehr gescheiterte Schulkarrieren haben”)

Heise online: KI-Tool soll Gender-Klischees in Kinderbüchern aufdecken, ohne selbst Stereotype zu erzeugen. Zwei Statistikerinnen der TU Wien und der Universität Amsterdam haben ein Modell entwickelt, das Kinderliteratur mithilfe Künstlicher Intelligenz auf Geschlechterklischees scannt. So wollen sie Gender-Bias erkennbar machen und zum Beispiel Lehrer für das Thema sensibilisieren. (Gender-Klischees in Kinderbüchern: KI-Tool erkennt Stereotype)

Deutschlandfunk: Tiktok-Konsum von Jugendlichen – und wie sich das Medium für den Unterricht produktiv nutzen lässt. In der Sendung Campus & Karriere wird erklärt, wieso gerade auf Tiktok Verschwörungstheorien vermittelt werden können, was das mit Kindern macht und wie Lehrkräfte damit umgehen können. Wichtig ist, dass es dafür in Schulen die entsprechenden Räume gibt. (Verschwörungserzählungen auf Tiktok)

Oiger: Tauziehen um Finanzierung von Zentrum für Mikroelektronik-Ausbildung. Das geplante “Sächsische Ausbildungszentrum für Mikroelektronik”, das Infineon, TSMC und vielen anderen Chipfabriken sowie kleineren Hightech-Unternehmen in Sachsen Fachkräfte sichern soll, wird rund 120 bis 130 Millionen Euro kosten. Allerdings kann es noch eine Weile dauern, bis erste Azubis ausgebildet werden, unter anderem, weil noch Finanzierungszusagen großer Chipfabriken fehlen. (Neue Azubi-Schmiede für Sachsens Mikroelektronik kostet über 120 Millionen Euro)

10. April 2024, 9.30 Uhr

Öffentliche Sitzung 68. Sitzung des Bildungsausschusses

Der Bildungsausschuss startet mit einem Expertengespräch zum Thema “Gewinnung von Auszubildenden, Fachkräften und Spitzentalenten”. Experten aus der Wirtschaft und der Forschung diskutieren unter anderem über den OECD-Bericht “Bildung auf einen Blick”.

Die Sitzung wird in einem Livestream übertragen. TAGESORDNUNG & LIVESTREAM

17. April 2024, 11.35 bis 12.50 Uhr

Konferenz Wie gelingt der Einsatz von KI in der Bildung?

Bündnis 90/Die Grünen veranstalten eine Konferenz rund um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Ein Forum befasst sich dabei mit der Frage, wie KI sinnvoll in der Bildung eingesetzt werden kann.

Weitere Diskussionsforen beschäftigen sich beispielsweise mit digitaler Diskriminierung oder KI in der Arbeitswelt. INFOS & ANMELDUNG

14. Mai 2024, 15.30 Uhr

Webinar Zuwanderung und Familiensprache

Kinder mit Migrationshintergrund weisen im Durchschnitt eine geringere Lesekompetenz auf, als diejenigen ohne Migrationshintergrund. Bei der Online-Veranstaltung diskutieren Experten, wie divers der sprachliche Hintergrund von Grundschulkindern ist. Außerdem geht es um konkrete Fördermaßnahmen für diese Kinder. INFOS & ANMELDUNG

noch immer stehen Bildungsforscher und Politiker etwas ratlos vor dem Zahlenwerk, das Holger Schleper in unserem letzten Briefing präsentiert hat. Er hatte verglichen, wie hoch der Anteil der Bundesmittel ist, die zumindest zum Teil nach dem neuen sozialindizierten Schlüssel aus dem Startchancen-Programm in die jeweiligen Länder fließen, und festgestellt, dass Berlin besonders schlecht wegkommt. Und das, obwohl die Kinderarmutsquote an Grundschulen in der Hauptstadt bundesweit am zweithöchsten ist. Und obwohl sich das Programm auf die Fahnen geschrieben hat, Mittel bedarfsgerecht zu verteilen.

Auch vor diesem Hintergrund dürfte die Debatte zum Startchancen-Programm am Donnerstag im Bundestag interessant werden. Im Antrag der Ampel-Koalition heißt es, dass die neue Art der Bildungsfinanzierung die Weichen für die zukünftige Bund-Länder-Zusammenarbeit im Bildungsbereich stelle.

Gestellt werden müssen die Weichen grundsätzlich auch, damit Deutschland wieder aus dem Pisa-Tief herausfindet. Das ist mindestens eine so große Herausforderung, wie einen guten Verteilschlüssel für das Startchancen-Programm zu definieren. Der Wegweiser zeigt bei Pisa nach Kanada. Voraus ist das Land vor allem wegen einer konsequenten datengestützten Schulentwicklung, wie Bildungsforscherin Anne Sliwka im Interview erklärt.

Und noch etwas könnte helfen, um Bildung zu verbessern, schreibt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in seinem Standpunkt: Die frühkindliche Bildung als Basis der Bildungskette müsse stärker gefördert werden. Dazu sei ein “massiver Ausbau der Kita-Qualität” nötig.

Es gibt also viel zu tun. Packen wir’s an, um einen alten Werbeslogan zu zitieren. Hoffentlich finden Sie dazu auch heute wieder viele Anregungen in unserem Briefing!

Woran liegt es, dass Berlin im Startchancen-Programm nach einem Sozialindex neun Millionen Euro weniger erhält als nach dem Königsteiner Schlüssel? Er regelt üblicherweise die Verteilung von Bundesmitteln auf die Länder. Diese Frage stellt sich um so mehr, da die Kinderarmutsquote an Grundschulen in Berlin laut einer WZB-Studie bundesweit am zweithöchsten ist. Ein tiefer Blick in die Startchancen-Zahlen zeigt: Vor allem Berlins Wirtschaftskraft gibt den Ausschlag.

Aus Berlin selbst gab es dazu bislang noch keine wirkliche Stellungnahme. Es liefen noch finale Abstimmungen, heißt es. Das BMBF weist auf Nachfrage von Table.Briefings darauf hin, dass ein Vergleich mit der WZB-Studie nicht trage, “da das Startchancen-Programm nicht nur Grundschulen adressiert und daher die Armutsgefährdungsquote der unter 18-Jährigen zugrunde gelegt worden ist”. Und es betont die enge Abstimmung mit der Wissenschaft bei der Ausgestaltung des Programms.

Tatsächlich zeigen auch interne Dokumente, die Table.Briefings vorliegen, dass das Ministerium von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Bildungsforschung eng einbezogen hat. Gerade bei der konkreten Ausgestaltung vom Sozialindex. Die Kriterien sind – zu je 40 Prozent gewichtet – der Anteil der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund und die Armutsgefährdungsquote der unter 18-Jährigen in den Ländern. Hinzu kommt das sogenannte “negative Bruttoinlandsprodukt” mit 20 Prozent Gewichtung.

So rät ein wissenschaftliches Gutachten für das BMBF, das grundlegend für das Startchancen-Programm war, “angesichts der Zielsetzung des Programms bei der Auswahl der Schulen auf die Benachteiligungsdimensionen Migration und Armut zu fokussieren”. Notwendig sei aber auch, die Wirtschaftskraft der Länder zu berücksichtigen. Denn sie sei mitentscheidend für den finanziellen Handlungsspielraum, um bildungspolitischen Herausforderungen zu begegnen.

Angesprochen ist damit das Kriterium BIP je Einwohner. Es fließt als Indikator in die Verteilung der Bundesmittel in Säule I des Programms ein. Allerdings “umgepolt“, wie es in den Startchancen-Dokumenten heißt. Sprich, ein höheres BIP eines Landes führt zu weniger Bundesmitteln aus dem auf zehn Jahre angelegten Programm.

Genau dieses negative BIP ist der entscheidende Grund, warum Berlin verliert. Denn bei einer Verteilung allein nach dem Bruttoinlandsprodukt wären es für Berlin insgesamt sogar fast 30 Millionen Euro weniger als nach dem Königsteiner Schlüssel. Die große Wirtschaftskraft ist übrigens auch der entscheidende Faktor, warum Hamburg durch den Sozialindex in den zehn Jahren etwa 18 Millionen Euro weniger Bundesmittel erhält. Ginge es allein nach den Kriterien Migration und Armutsgefährdung, stünden dem Stadtstaat mehr Mittel zu als nach dem Königsteiner Schlüssel.

An anderer Stelle wirkt das negative BIP genau andersherum. Denn bei allen ostdeutschen Bundesländern ist es ein ausgleichender Faktor. Schon jetzt erhalten sie durch den Sozialindex deutlich weniger Geld. Was vor allem am geringeren Anteil der Unter-18-Jährigen mit Migrationshintergrund liegt. Gäbe es das negative BIP nicht, fiele diese Millionen-Lücke noch viel größer aus. Man kann nur mutmaßen, ob das der Grund ist, warum das BMBF “die Kriterien Armut und Migration noch um das Kriterium ‘negatives BIP’ ergänzt” hat, wie die KMK auf Anfrage von Table.Briefings mitteilt.

Auch dass Baden-Württemberg durch den Sozialindex besser dasteht, obwohl es die bundesweit zweitniedrigste Kinderarmutsquote an Grundschulen hat, ist durch die Programm-Kriterien erklärbar. Es liegt maßgeblich am hohen Migrationsanteil. Womit man schnell hineingerät in eine Debatte in der Bildungsforschung, ob der Migrationshintergrund genauso stark gewichtet werden sollte wie die Armutsgefährdungsquote. Das wissenschaftliche Gutachten für das BMBF jedenfalls weist auf die begrenzte Aussagekraft des Migrationshintergrunds hin. Als Gründe werden die zunehmende Heterogenität dieser Gruppe und uneindeutige Hinweise auf pädagogische Herausforderungen genannt.

Im politischen Bildungsbetrieb bleibt das Startchancen-Programm ein viel diskutiertes Thema. So heißt es von der KMK zum negativen BIP, dass man über seine Wirkung in Säule I des Startchancen-Programms erst in einigen Jahren Aussagen treffen könne. Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag, ist da schneller: “Ich glaube, dass die Systematik nicht richtig ist”, sagte er Table.Briefings. “Wenn ein Land wie Baden-Württemberg am Ende von dem neuen Sozialindex profitiert, ist die Logik dahinter eine Falsche.”

Die Ampel-Koalition aber will sich vom eingeschlagenen Weg nicht abbringen lassen. “Im Startchancen-Programm ist nicht allein der Königsteiner Schlüssel maßgeblich, sondern es investiert in der finanzstärksten ersten Säule nach Sozialindizes”, erklärte Kai Gehring (Grüne), Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag. “Damit haben wir den Weg zu einer Bildungsfinanzierung eingeschlagen, die sich an Bedarfen und nicht an der Himmelsrichtung orientiert.”

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) räumt ein, dass bei der Verteilung von großen Fördersummen unter 16 Bundesländern Diskussionen aufflammen. “Es ist vorgesehen, das Programm zu evaluieren”, sagte sie Table.Briefings. Auch die Mittelverteilung werde hier sicher Thema sein. “Auf dieser Basis wird man sehen, ob die Kriterien und Datengrundlagen in Zukunft verfeinert werden müssen.”

Für die Koordinatorin der A-Länder in der KMK steht aber fest: “Die Richtung stimmt. Wir haben mit dem Sozialindex eine Grundsatzentscheidung getroffen und stärken damit die soziale Gerechtigkeit in Deutschland.” Dass die Mittel im Startchancen-Programm nun auch nach sozialen Kriterien verteilt werden, habe es bisher in dieser Form noch nie gegeben. “Ich würde es sehr begrüßen, wenn soziale Kriterien bei der Mittelverteilung auch in anderen Politikfeldern und Programmen künftig eine größere Rolle spielen.”

Nach dem Pisa-Schock vor mehr als 20 Jahren schauten alle nach Finnland – das zuletzt aber abgerutscht ist. Jetzt geht der Blick nach Kanada. Im aktuellen Pisa-Ranking steht das Land weit vorn. Was läuft in Kanada besser?

Anne Sliwka: Ontario war die erste Provinz, die vor mehr als 25 Jahren nach vorne geprescht ist. Dort war die Schulabbrecherquote um die Jahrtausendwende im Vergleich zu den anderen Provinzen besonders groß. Viele Schüler erreichten nicht die Mindeststandards. Der Schlüssel für die Wende lag vor allem in der datengestützten Schulentwicklung. Damit hat Ontario schon vor der ersten Pisa-Studie begonnen. Inzwischen wurde diese systematische Arbeit mit Daten im Schulsystem in allen Provinzen entwickelt. Besonders vorbildlich ist die Provinz Alberta.

Reicht es, nur Daten zu erheben?

Nein, natürlich nicht. An die Datenerhebung sind strategische Ziele geknüpft, um systematisch Lernprozesse zu verändern.

Wie läuft dieser Prozess?

Schon im Vorschuljahr bekommt jedes Kind eine ID zugewiesen. Man braucht keine Klarnamen, der Datenschutz ist gewährleistet. Hinter dieser ID liegen alle Daten, die im Bildungsverlauf erhoben und verschlüsselt auf einem Dashboard gesammelt werden. Die Schulen und die School Boards – vergleichbar mit Schulamtsbezirken in Deutschland – werten die Daten regelmäßig aus, leiten ab, was man verbessern will und prüfen das regelmäßig nach. Diese Verknüpfung von Datenerhebung, Zielsetzung und Überprüfung ist entscheidend. Dieses Vorgehen hat sich in den vergangenen 20 Jahren immer weiter professionalisiert. Wichtig war dabei auch die konsequente Orientierung an der kriterialen Bezugsnorm statt der sozialen Bezugsnorm.

Was bedeutet das?

Schüler werden nicht untereinander verglichen, sondern an den Bildungsstandards gemessen. Ich vergleiche das immer mit dem Führerscheinprinzip. Man kann die Prüfung so lange wiederholen, bis man sie bestanden hat. Entsprechend gibt es zum Beispiel in Ontario einen Sprachführerschein. Alle Schüler schreiben ihn am Anfang der zehnten Klasse. 82 Prozent bestehen ihn beim ersten Mal. Die Schulen schauen dann aber auf die 18 Prozent, die durchfallen. Sie bekommen eine passgenaue zusätzliche Förderung und können den Test wiederholen, bis sie ihn bestehen. Es heißt nicht: “Die oder der kann das nicht”, sondern: “Die oder der kann das noch nicht.” Die Betonung liegt auf dem “noch”. Es spielt keine Rolle, ob jemand schneller ist oder mehr Zeit und Förderung braucht, bis er die Standards erreicht.

Wieso finden die Tests in Kanada schon am Anfang des Schuljahres statt?

Wenn wir wie in Deutschland erst am Ende des Schuljahres testen, hat das eine reine Monitoring-Funktion fürs System. In Kanada haben die Tests vor allem eine Screening-Funktion. Sie zeigen, wo jedes einzelne Kind steht und welche Förderung es braucht. Im Laufe des Schuljahres schauen die Lehrkräfte dann immer wieder, welche Wirkung die entsprechenden Interventionen haben. Bei bestimmten Tests ist genau festgelegt, wann und wie oft diese stattfinden. Zusätzlich stehen den Lehrkräften auch noch weitere flexible Screening-Tools zur Verfügung. Das Meiste davon ist inzwischen digital.

Wie knüpft dann die Förderung an?

Für jeden einzelnen Lernenden legen die Lehrkräfte im Team entsprechende Fördermaßnahmen fest. Es gibt kein pauschales Etikettieren. Man stuft die Kinder nicht insgesamt auf einer Niveaustufe ein, sondern schaut jeweils getrennt für Sprache (Literacy) und Mathematik (Numeracy), wo es in seiner Entwicklung steht und was die Zone der nächsten Entwicklung ist. Das heißt, die Förderung ist sehr präzise und individuell. Damit das Förderkonzept gut gelingt, braucht es allerdings eine gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften.

Inwiefern?

Die Lehrkräfte schauen sich die Daten gemeinsam im multiprofessionellen Team an. Und das Team organisiert dann auch gemeinsam die Förderung, entwickelt Förder- und Wochenpläne und teilt die Kinder in Lernbändern in flexible Gruppen auf. Dabei gilt: je größer der Unterstützungsbedarf, desto kleiner die Lerngruppe. Und je größer der Förderbedarf, desto stärker ist auch die Instruktion. Die Kinder bekommen nicht einfach Arbeitsblätter für ihr jeweiliges Niveau, die sie dann allein bearbeiten, sondern sie werden angeleitet und beim Üben unterstützt, bis sie ein Thema verstanden haben.

Sind die Schulen frei darin, Lehrpläne entsprechend den Bedarfen anzupassen?

In Kanada haben die Schulen mehr Freiheiten. Sie sind flexibler im Unterrichtsdeputat und in der Ausgestaltung der Lehrpläne. Das läuft in Abstimmung mit der Schulaufsicht.

Welche Rolle hat die Schulaufsicht in Kanada?

Sie hat eine absolute Schlüsselrolle, in der Schulaufsicht in Kanada arbeiten die besten Führungskräfte. Und sie kennt die Daten in ihren Schulfamilien genau.

Was sind Schulfamilien?

Die Schulaufsicht führt jeweils acht bis zwölf Schulleitungen in einer Schulfamilie zusammen. Das heißt, jede Schule gehört zu einer Schulfamilie. Die Schulleitungen in diesen “Familien” treffen sich alle vier Wochen. Es gibt eine feste Tagesordnung und ein vorher festgelegtes Thema. Wenn man zum Beispiel an den Daten sieht, dass die Lesemotivation von Jungen schlechter als die von Mädchen ist, schaut man sich gemeinsam Forschungsbefunde dazu, sucht nach Wegen der Motivationssteigerung und tauscht Best Practices aus. Die Schulleitungen müssen sich auf diese Treffen gut vorbereiten.

Da würde es hier schnell heißen: “Wie sollen wir denn das noch schaffen?!”

Diese Argumentation muss man umdrehen: Genau dadurch, dass Schulleitungen ihre Zeit in einen solchen Austausch investieren, fühlen sie sich mit den Problemen nicht mehr allein und finden Entlastung. Das ist die Logik, auf die man sich einlassen muss. Ganz neu ist das in Deutschland aber nicht. Baden-Württemberg baut gerade solche Schulfamilien nach kanadischem Vorbild auf. Damit das gelingt, braucht es aber eine andere Fehlerkultur. Die ist in Kanada anders als in Deutschland.

Wo ist der Unterschied?

Wenn eine Schule schlechte Leseergebnisse hat, gibt man das hier nicht gern offen zu, weil man es als eigenes Versagen betrachtet. Wenn in Frau Müllers Klasse 3a viele Kinder nicht richtig lesen, dann ist es das Problem von Frau Müller. Sie fühlt sich damit allein und weiß nicht, wo sie anfangen soll. Aber in Kanada werden die Probleme in der Klasse 3a gemeinsam im Team mit der Schulleitung und der Schulaufsicht gelöst. Es gibt eine kollektive Verantwortung. Das ist der große Unterschied.

Wie kommen wir in Deutschland dahin?

Zuallererst: Wir brauchen ein anderes Arbeitszeitmodell, mehr Raum für Kooperation und Fortbildung. Den gibt es nicht, wenn wir die Arbeitszeit weiterhin nach einzeln gehaltenen Unterrichtsstunden berechnen. An diesem Punkt müssen wir uns unbedingt weiterentwickeln, sonst kommt keine Bewegung ins System.

Anne Sliwka ist Professorin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg. Sie forscht zu Schul- und Schulsystementwicklung sowie Lehrerprofessionalität im internationalen Vergleich. Wie datengestützte Schulentwicklung zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt, hat sie hier im gerade veröffentlichen Impakt-Magazin der Wübben Stiftung Bildung beschrieben.

Die Glieder der Bildungskette müssen deutlich besser ineinandergreifen – von der Kita über die Schule, weiter in Ausbildung und Studium bis hin zum lebenslangen Lernen. Die Kette kann aber nur dann gut funktionieren, wenn alle Glieder für sich gut funktionieren und schlüssig miteinander verbunden sind. Daran mangelt es leider in unserem Bildungssystem – und zwar dramatisch. Gerade jetzt brauchen wir aber nichts dringender als ein leistungsstarkes und innovatives Bildungssystem, das Kompetenzen für die Zukunft schafft.

Bildung ist unsere wichtigste Ressource: Die Lernenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Als Unternehmer weiß ich das nur zu gut. Ich appelliere an Bund, Länder und Kommunen, im konstruktiven Miteinander an einer zukunftsfesten Bildungskette zu schmieden und gemeinsam den Neustart des Bildungssystems zu wagen. Es braucht eine klare politische Prioritätensetzung in der Bildungspolitik für gute Qualität in Kita und Schule. Erst dann hält die Bildungskette.

Wir Arbeitgeber engagieren uns deshalb nachhaltig mit eigenen Initiativen für bessere Bildung in Deutschland. Ich bin stolz, dass wir jetzt das 25. Jubiläum des Arbeitgeberpreises für Bildung feiern. Mit dem Preis machen wir innovative Bildungseinrichtungen bundesweit sichtbar und tragen gute Konzepte in die breite Fläche. Wir zeichnen jedes Jahr entlang der gesamten Bildungskette eine Kita, eine Schule, eine Berufsschule und eine Hochschule aus. Die Vorbereitung der jungen Menschen auf das jeweils nächste Glied in der Kette ist dabei ein Auswahlkriterium. Unser Thema 2024 lautet aus gutem Grund “Zukunftskompetenzen! Bildungseinrichtungen fördern Fähigkeiten und Werte für morgen!” Kommen wir gemeinsam ins Handeln!

Rainer Dulger ist seit 2020 Arbeitgeberpräsident und vertritt damit nach Angaben der BDA mehr als eine Million Unternehmen mit rund 30 Millionen Beschäftigten. Zuvor war er acht Jahre lang Präsident von Gesamtmetall, dem Gesamtverband von 21 Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Dulger ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe ProMinent GmbH, die Dosierpumpen herstellt.

“Schulpolitische Vorstellungen der Alternative für Deutschland im Bund und in den Bundesländern”: Unter diesem Titel hat ein Forschungsteam an der Universität Augsburg seine Arbeit aufgenommen. Das Projekt dürfte auf großes Interesse stoßen. Noch vor wenigen Tagen hatte der Rechtswissenschaftler Felix Hanschmann im Gespräch mit Table.Briefings erklärt, dass die Kultusministerien für die AfD von besonderem Interesse sein dürften. “Ich glaube das auch deshalb, weil die AfD über das Kultusministerium Einfluss auf junge Menschen bekommt.”

Das auf drei Jahre angelegte Augsburger Projekt gliedert sich in drei Phasen: “Zunächst legen wir den Fokus auf die Wahlprogramme der AfD im Bund und in den Ländern”, erläutert die Bildungsforscherin Line Saur im Gespräch mit Table.Briefings.

Im zweiten Projektabschnitt analysieren Rita Nikolai, Professorin für Vergleichende Bildungsforschung, Moritz Gawert und Line Saur, beide wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni Augsburg, Parlamentsdebatten und parlamentarische Anfragen der AfD. Zuletzt widmet sich das Forschungsteam dann den Aktivitäten der Partei in den Sozialen Medien.

Leitfrage im Projekt ist zum einen, zu welchen schulpolitischen Themen sich die AfD äußert und welche Position sie einnimmt. Zudem wollen die Forschenden herausarbeiten, wie die AfD ihre schulpolitischen Positionen begründet. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Vorhaben mit etwa 450.000 Euro. “Das Projekt steht auch dafür, dass die Erziehungswissenschaft wieder politischer Stellung bezieht”, sagt Saur.

Das betonte auch Pädagogik-Professorin Eva Matthes von der Universität Augsburg beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im März. “In den End-60er-, 70er-Jahren war die Erziehungswissenschaft mal eine sehr politische Disziplin“, sagte Mathes im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

“Das hat sich dann sehr verändert.” Und es habe sich im negativen Sinne nochmal verschärft seit den 2000er-Jahren. Die quantitative empirische Forschung, Fragen nach dem Nutzen und der Effektivität von Lernen, bei denen Kontexte ausgeblendet wurden, habe überhandgenommen. “Umso wichtiger ist es, die politische Dimension wieder viel stärker zurückzuholen in die Erziehungswissenschaft”, sagt Matthes. Holger Schleper

Noch vor dem 20. Juni, also vor Beginn der Sommerferien, soll an allen Schulen ab der fünften Klasse ein Aktionstag gegen Antisemitismus stattfinden, fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger unterstützt diesen Vorschlag ausdrücklich. Auch KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot zeigte sich gegenüber Table.Briefings grundsätzlich offen für den Vorschlag.

“Schule ist ein geeigneter Ort, um auch diejenigen zu erreichen und zu sensibilisieren, die sonst nicht mit dem Thema in Berührung kommen”, sagte Klein im Gespräch mit Table.Briefings. Es gehe daher um mehr als die symbolische Bedeutung. “Auch ein einmaliger Impuls kann langfristige Wirkung zeigen”, so Klein. Er hält eine kurzfristige Umsetzung für realistisch. Schließlich könnten die Schulen bereits auf viele gute Materialien zurückgreifen und sich bei Fragen an zahlreiche Organisationen oder die Antisemitismusbeauftragten der Länder wenden.

Im besten Fall ergebe sich aber eine langfristige Implementierung eines solchen Aktionstags. “Das ist eine Chance, Kindern und Jugendlichen jüdisches Leben zu vermitteln – auch abseits von Holocaust, Nah-Ost-Krieg und Antisemitismus.”

Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, setzt ebenfalls auf “nachhaltige Präventions- und Schutzkonzepte” an Schulen und Hochschulen. Schleswig-Holstein wolle daher als erstes Bundesland den Einsatz gegen Antisemitismus explizit als Bildungs- und Erziehungsziel in das Schulgesetz aufnehmen. “Und auch mit Blick auf unsere Hochschulgesetze müssen wir in den Bundesländern überprüfen, ob Änderungen notwendig sind”, sagte Prien Table.Briefings.

Seit dem 7. Oktober 2023 würden jüdische Kinder stark unter Ausgrenzung oder Abschottung leiden, sagt Miki Hermer, Leiterin der Berliner Aktionswochen gegen Antisemitismus der Amadeu Antonio Stiftung. Ein bundesweiter Aktionstag gegen Antisemitismus sei ein deutliches Zeichen, “gemeinsam gegen Judenhass und jede Form von Diskriminierung einzustehen.”

KMK-Präsidentin Streichert-Clivot, sagte zu Table.Briefings: “Die Aufklärung im digitalen Raum ist heute genauso notwendig, wie der Besuch von Orten der Erinnerung und Gedenkstätten.” Die KMK sei bereit, die Akteure zusammenzubringen, “um über weitere sinnvolle Kraftanstrengungen in diesem Feld zu beraten.”Vera Kraft

In der Kita erleben Kinder oft mehr Partizipation als in der Grundschule. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts, bei dem das Beratungs- und Forschungsunternehmen Interval im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerks von 2020 bis 2023 Kinder von der Kita bis in die Grundschule begleitet hat. Im Fokus stand dabei die Frage, wie sich Demokratiebildungsprozesse in Bezug auf Kinderrechte, Partizipation, Inklusion und Diversität bei Kindern in dieser Zeit entwickeln. Der Bericht zu dem Forschungsprojekt lag Table.Briefings vorab exklusiv vor und wird am Donnerstag vom Deutschen Kinderhilfswerk veröffentlicht.

Untersucht hat das Forschungsunternehmen in zwei Kitas und fünf Grundschulen, was diese Prozesse bremst. Vor allem in der Grundschule zeigen sich diese Hürden:

Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, kritisiert mit Blick auf diese Ergebnisse: “Frühe Partizipationserfahrungen in der Kita werden in Schule und Hort viel zu wenig aufgegriffen und weiterentwickelt.” Das dürfe nicht nur von der Initiative engagierter Lehr- und anderer pädagogischer Fachkräfte abhängen. Er leitet daher aus dem Bericht vier Forderungen ab:

Der Bericht zum Forschungsprojekt zeigt auch, dass in Kitas und Schulen, in denen umfangreiche demokratiebildende Konzepte zum Einsatz kommen, die Kinder wichtige Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Kompromissfähigkeit und Empathie lernen. Das würde sie stärken und aus Sicht von Hofmann letztlich dazu führen, “den Kreislauf der Vererbung von Armut” zu durchbrechen. Annette Kuhn

Hochschulen, Politik und Unternehmen sollten mehr dafür tun, damit internationale Studierende sich in Deutschland langfristig integrieren. Zu dem Fazit kommt eine Studie des Stifterverbands gemeinsam mit der Finanzberatung Fintiba, die Table.Briefings exklusiv vorlag (zum Download). Das Beratungsunternehmen befragte knapp 7.300 internationale Studierende zu Gelingensbedingungen ihrer Integration.

Bei den internationalen Studierenden ist Deutschland auf Platz vier der attraktivsten Länder hinter den USA, Großbritannien und Australien mit 368.000 Studierenden zum Wintersemester 2022/23. Jeder fünfte kam aus Indien oder China. Allerdings sind nach zehn Jahren nur noch weniger als die Hälfte der ausländischen Studierenden (45 Prozent) in Deutschland. Außerdem brechen deutlich mehr ihr Studium ab als deutsche Kommilitonen.

Ausgehend von der Befragung geben die Autoren vier Handlungsempfehlungen:

Auch für die berufliche Bildung lassen sich Ableitungen formulieren, sagte Mitautor Alexander Tiefenbacher, Projektleiter beim Stifterverband, zu Table.Briefings. “Vieles, was bei den Studierenden die Hochschulen betrifft, müssen für internationale Azubis die Unternehmen übernehmen. Betriebe sollten insbesondere die Vernetzung fördern und den niedrigschwelligen, informellen Austausch.” Helfen könne es zum Beispiel, Azubis selbst Verantwortung zu übertragen, etwa für die Organisation von Stammtischen. Anna Parrisius

Das Berliner Bündnis für Ausbildung hat sein Ziel bekräftigt, die Zahl der Auszubildenden bis Ende nächsten Jahres um 2.000 zu erhöhen. Das Bündnis haben Politik, Wirtschaftsverbände, Kammern, Gewerkschaften und die Agentur für Arbeit im vergangenen Jahr gegründet. Sie verständigten sich dabei auf 47 Maßnahmen, die alle das übergeordnete Ziel verfolgen, mehr Jugendliche in Ausbildung zu bringen (zum Download). Nun steht eine Zielmarke fest: Bis Ende 2025 sollen es 34.535 Auszubildende sein. Vergleichsgrundlage ist der Ausbildungsstand vom 31. Dezember 2023 (32.535 Azubis).

Wird diese Marke nicht erreicht, soll eine Ausbildungsplatzumlage kommen. Die Betriebe zahlen dabei einen vorher festgelegten Betrag in einen gemeinsamen Fonds ein. Er soll Ausbildungsbetrieben die Kosten der Berufsausbildung, insbesondere die Ausbildungsvergütungen, erstatten. Gerade kleine und mittlere Unternehmen könnten so einen Anreiz erhalten, nicht aus finanziellen Gründen auf die Ausbildung zu verzichten. In Bremen soll es bereits ab August 2024 einen solchen Fonds geben.

Den Fortschritt der Maßnahmen in Berlin will der Senat künftig in mehreren Schritten auswerten. Ein erster Stand ist für Ende August dieses Jahres geplant, ein zweiter im Februar 2025, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). Für September kommenden Jahres ist ein Abschlussbericht vorgesehen. Ob die Zielmarke erreicht wird, könnte allerdings erst im Frühjahr 2026 feststehen. Um dann eine Ausbildungsumlage noch umsetzen zu können, hätte die schwarz-rote Landesregierung jedoch nur noch bis zur Wahl eines neuen Senats im Herbst 2026 Zeit.

Im Rahmen eines Modellprojekts stellt Mecklenburg-Vorpommern in diesem und im kommenden Jahr jeweils 220.000 Euro für Praktikumsprämien bereit. Der Vereinbarung zufolge sollen Schüler an freiwilligen Ferienpraktika aus Mitteln des Landes einen Zuschuss von bis zu 120 Euro pro Woche erhalten. Bezahlt werden maximal drei Wochen.

“Mit der Prämie wollen wir einen Anreiz schaffen, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler schon frühzeitig orientieren, schauen, ob Handwerksberufe etwas für sie sind”, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach den Beratungen mit dem “Zukunftsbündnis MV”, dem neben der Landesregierung die Gewerkschaften, die Vereinigung der Unternehmensverbände, die Kommunalverbände, die Kammern und die Bundesagentur für Arbeit angehören. Die Details sollen in Kürze zwischen der Landesregierung und den beiden Handwerkskammern vereinbart werden. Geplant ist auch eine Evaluierung zu den Effekten der Praktikumsprämie nach den zwei Jahren Laufzeit.

Mecklenburg-Vorpommern greift damit ein Programm auf, das es bereits in Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt. Thüringen hat das im Januar verkündet und startet damit in den Sommerferien. In Sachsen-Anhalt gibt es das Programm bereits seit 2020. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Schüler mindestens 15 Jahre alt sind, das Praktikum in den Ferien stattfindet und der Betrieb ausbildungsberechtigt ist.

In Thüringen werden maximal vier Wochen Ferienpraktikum bezahlt, 100.000 Euro sind im thüringischen Landeshaushalt 2024 für das Programm vorgesehen. Auch in Sachsen-Anhalt sind vier Wochen Ferienpraktikum möglich. Insgesamt hat das Land im vergangenen Jahr 200.000 Euro für die Maßnahme bereitgehalten. 868 Schüler nahmen die Prämie dort in Anspruch, im November waren die Mittel bereits ausgeschöpft.

In Sachsen-Anhalt wurde das Programm auch ausgewertet: Demnach haben im Jahr 2022 630 Schüler ein Praktikum in Betrieben im Kammerbezirk Halle absolviert. Davon haben 142 einen Berufsausbildungsvertrag geschlossen, 99 von ihnen in ihrem Praktikumsbetrieb. Im Kammerbezirk Magdeburg haben 154 Schüler ein Praktikum aufgenommen. Davon haben 13 eine Ausbildung begonnen, elf von ihnen im Praktikumsbetrieb.

Über die bezahlten Schülerpraktika hinaus will Mecklenburg-Vorpommern die Berufsorientierung noch mit anderen Maßnahmen stärken. Ab Klasse 1 soll künftig Berufswahlkompetenz altersgerecht in alle Unterrichtsfächer einbezogen werden. Auch sollen mehr Begegnungen mit der Berufspraxis im Schulalltag stattfinden. Zusätzlich zu dem insgesamt 25 Tage umfassenden Schülerbetriebspraktikum seien daher in den Jahrgangsstufen 8 bis 11 weitere fünf Tage für Projekte mit externen Partnern geplant. Ab Klasse 9 sei außerdem in einem Halbjahr ein vierstündiger Praxislerntag vorgesehen, bei dem Schüler drei Berufsfelder kennenlernen können. dpa/aku

Von der Sprachförderung für Kleinkinder bis hin zum Start einer Ausbildung: Mithilfe einer Schulgesetzänderung will Berlin die Übergänge im Bildungssystem “passgenau” gestalten. Dies teilte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch am Montag mit. Der Gesetzentwurf entspricht damit weitestgehend dem Koalitionsvertrag.

Zum dritten Geburtstag ihrer Kinder bekommen Familien automatisch einen “Willkommensgutschein”, um mehr Kinder in die Kita zu bekommen. Denn 90 Prozent der Nicht-Kita-Kinder hätten einen Sprachförderbedarf, sagte Günther-Wünsch. Statt fünf sollen nun sieben Stunden Sprachförderung Pflicht werden. Zudem sollen Sprachstand-Checks künftig bereits zu Beginn eines Kita-Jahres stattfinden.

Lesen Sie hier, wie Berlin und andere Länder ihre frühkindliche Bildung ausbauen.

Beim Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium werden in Zukunft die Noten in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache stärker gewichtet. Zudem soll es eine Eignungsfeststellung im Rahmen eines Probeunterrichts geben.

Für Jugendliche, die keinen Schulabschluss schaffen oder orientierungslos sind, kommt das elfte Pflichtschuljahr. Die Schulpflicht wird damit de facto verlängert, allerdings nicht über das 18. Lebensjahr hinaus, erläuterte die Bildungssenatorin. Der Fokus liegt dabei auf Berufsorientierung und -vorbereitung.

Schulabschlüsse spielen, anders als bei der existierenden Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung (IBA), eine geringere Rolle. Bei diesem ebenfalls ein Jahr lang dauernden Programm gelang vier von fünf Schülern der Anschluss, wobei im Schuljahr 2022/23 insgesamt knapp ein Drittel der Teilnehmer eine berufliche Ausbildung begann, wie der Bildungssenat mitteilte.

Teil der Gesetznovelle sind auch neue Datenschutzbestimmungen. Diese erlauben beispielsweise, die Daten von Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr leichter an die Jugendberufsagentur zu übermitteln. Außerdem soll dadurch Administratives, wie die Abrechnung des Schulessens, digitalisiert werden.

Darüber hinaus konkretisierte Berlin am Montag, wie die künftige Zusammenarbeit mit Brandenburg aussehen soll. Obwohl Berlin aus dem gemeinsamen Landesinstitut für Schule und Medien (Lisum) ausgetreten ist (Table.Briefings berichtete), soll es etwa bei der Erstellung gemeinsamer Rahmenlehrpläne weiterhin eine “nahtlose Fortführung der Zusammenarbeit” geben. Vera Kraft

Research.Table: Zeitenwende: Rüstungsindustrie begrüßt BMBF-Positionspapier. Das Bundesforschungsministerium will per Positionspapier Wissenschaftsfreiheit und nationale Sicherheit vereinen. Zivile und militärische Forschung sollen verzahnt werden. Die Allianz der Forschungsorganisationen reagiert vorsichtig, die Reaktion der Sicherheitsindustrie fällt deutlich positiver aus. Mehr

Research.Table: Neue Chip-Fabriken: Bund bestätigt drohenden und großen Fachkräftemangel. In Deutschland zeichnet sich ein alarmierender Fachkräftemangel in den Bereichen IT und Elektrotechnik ab, dies geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Man prüfe aktuell im Rahmen der Entwicklung einer Weiterbildungsstrategie, “wo weitere Impulse gesetzt werden können”. Mehr

Spiegel: Unterrichtsausfall in NRW nimmt zu. Seit der Pandemie hatte Nordrhein-Westfalen den Unterrichtsausfall an den Schulen nicht mehr dokumentiert. Am Montag hat das Schulministerium nun wieder eine Statistik veröffentlicht – mit erschreckenden Ergebnissen. Demnach sind im ersten Halbjahr dieses Schuljahres verglichen mit dem Schuljahr 2018/19 deutlich mehr Stunden ausgefallen. Nur rund 78 Prozent des vorgesehenen Unterrichts wurde “gemäß Stundenplan” erteilt. 2018 waren es noch 83 Prozent. Als Hauptgründe nennt das Ministerium einen zusätzlichen pädagogischen Tag und eine hohe Krankheitsquote im Herbst 2023. (Fast jede vierte Schulstunde findet nicht regulär statt)

Welt: Rechtsextremistische Vorfälle an Schulen nehmen zu. Der verbotene Hitlergruß, Beleidigungen als “Kanaken” oder “Schwarze Sau”, “Sieg Heil”-Schriftzüge in Arbeitsheften: Mehrere Bundesländer melden einen Anstieg von rechtsextremen Vorfällen an Schulen. Doch weder bei der Erfassung noch beim Umgang gibt es einheitliche Richtlinien. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, mahnt eine Vereinheitlichung an. Bildungswissenschaftler und Verbände fordern mehr Unterstützung für Lehrkräfte und eine Stärkung der Demokratiebildung an Schulen.(“Judenwitze”, “Sieg Heil”-Schriftzüge und “Hitlergrüße” im Klassenzimmer)

Spiegel: Folgen von Cannabis-Konsum fürs Lernen. Der Suchtexperte und Chefarzt einer Kinderklinik in Hannover, Christopher Möller, warnt im Interview vor den Folgen der Teillegalisierung von Cannabis. Regelmäßiger Konsum führe oft zu einer gewissen Willens- und Antriebslosigkeit: “Betroffene bekommen nichts mehr gebacken, kommen in der Schule nicht mehr zurecht, ziehen sich zunehmend zurück in eine Peergroup, die auch kifft.” Sie entfernten sich immer weiter von anderen Freunden und gerieten in einen Teufelskreis. Da die Entwicklung des Gehirns auch erst mit Mitte 20 abgeschlossen sei, könne es auch vermehrt zu Lernschwierigkeiten kommen. (“Wir werden wahrscheinlich mehr gescheiterte Schulkarrieren haben”)

Heise online: KI-Tool soll Gender-Klischees in Kinderbüchern aufdecken, ohne selbst Stereotype zu erzeugen. Zwei Statistikerinnen der TU Wien und der Universität Amsterdam haben ein Modell entwickelt, das Kinderliteratur mithilfe Künstlicher Intelligenz auf Geschlechterklischees scannt. So wollen sie Gender-Bias erkennbar machen und zum Beispiel Lehrer für das Thema sensibilisieren. (Gender-Klischees in Kinderbüchern: KI-Tool erkennt Stereotype)

Deutschlandfunk: Tiktok-Konsum von Jugendlichen – und wie sich das Medium für den Unterricht produktiv nutzen lässt. In der Sendung Campus & Karriere wird erklärt, wieso gerade auf Tiktok Verschwörungstheorien vermittelt werden können, was das mit Kindern macht und wie Lehrkräfte damit umgehen können. Wichtig ist, dass es dafür in Schulen die entsprechenden Räume gibt. (Verschwörungserzählungen auf Tiktok)

Oiger: Tauziehen um Finanzierung von Zentrum für Mikroelektronik-Ausbildung. Das geplante “Sächsische Ausbildungszentrum für Mikroelektronik”, das Infineon, TSMC und vielen anderen Chipfabriken sowie kleineren Hightech-Unternehmen in Sachsen Fachkräfte sichern soll, wird rund 120 bis 130 Millionen Euro kosten. Allerdings kann es noch eine Weile dauern, bis erste Azubis ausgebildet werden, unter anderem, weil noch Finanzierungszusagen großer Chipfabriken fehlen. (Neue Azubi-Schmiede für Sachsens Mikroelektronik kostet über 120 Millionen Euro)

10. April 2024, 9.30 Uhr

Öffentliche Sitzung 68. Sitzung des Bildungsausschusses

Der Bildungsausschuss startet mit einem Expertengespräch zum Thema “Gewinnung von Auszubildenden, Fachkräften und Spitzentalenten”. Experten aus der Wirtschaft und der Forschung diskutieren unter anderem über den OECD-Bericht “Bildung auf einen Blick”.

Die Sitzung wird in einem Livestream übertragen. TAGESORDNUNG & LIVESTREAM

17. April 2024, 11.35 bis 12.50 Uhr

Konferenz Wie gelingt der Einsatz von KI in der Bildung?

Bündnis 90/Die Grünen veranstalten eine Konferenz rund um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Ein Forum befasst sich dabei mit der Frage, wie KI sinnvoll in der Bildung eingesetzt werden kann.

Weitere Diskussionsforen beschäftigen sich beispielsweise mit digitaler Diskriminierung oder KI in der Arbeitswelt. INFOS & ANMELDUNG

14. Mai 2024, 15.30 Uhr

Webinar Zuwanderung und Familiensprache

Kinder mit Migrationshintergrund weisen im Durchschnitt eine geringere Lesekompetenz auf, als diejenigen ohne Migrationshintergrund. Bei der Online-Veranstaltung diskutieren Experten, wie divers der sprachliche Hintergrund von Grundschulkindern ist. Außerdem geht es um konkrete Fördermaßnahmen für diese Kinder. INFOS & ANMELDUNG