dass der Digitalpakt II nach zwei Jahren Verhandlungen scheitert, erschien im März schon kurz wahrscheinlich. Dann fanden KMK und BMBF bei einem Krisentreffen vermeintlich wieder zueinander. Doch wie bei einem Ehekonflikt, in dem die eigentlichen Probleme ungelöst bleiben, ist der Frieden nur von kurzer Dauer. KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot schlägt jetzt in einem Brief an Bettina Stark-Watzinger einen scharfen Ton an. Sie setzt eine Frist, formuliert einen Vorwurf und eine Erwartungshaltung für die Zukunft. Mein Kollege Holger Schleper hat das Schreiben für Sie analysiert und zeigt, warum der Zeitpunkt kein Zufall ist.

Deutlich versöhnlicher soll es bei der “Allianz für Lehrkräfte” zugehen – zumindest, wenn es nach Bettina Jorzik, Programmleiterin beim Stifterverband, geht. Der Verband will Akteure und Projekte zusammenbringen, die gegen den Lehrermangel und für eine bessere Lehrkräftebildung eintreten. Ziel ist nicht weniger als eine “länderübergreifende systemische Veränderung”. Annette Kuhn hat mit ihr über die ambitionierten Ziele für die Allianz gesprochen – und gefragt, wie Jorzik sicherstellen will, dass sich niemand von dem Vorhaben überrannt fühlt.

Überfordert fühlen könnten sich künftig Schulleiter. Zumindest, wenn es ihnen an richtiger Vorbereitung fehlt. Eine neue Umfrage zeigt, dass sie sich künftig immer mehr als Krisenmanager sehen. Und eine Studie aus Baden-Württemberg legt offen, womit Berufsschullehrkräfte viel Zeit verbringen. Spoiler: Es ist nicht der Unterricht.

Ich wünsche Ihnen eine informative und zugleich kurzweilige Lektüre!

Das Ringen zwischen Bund und Ländern um eine Fortsetzung des Digitalpakts steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Mitte Mai läuft der Digitalpakt I aus. In einem Schreiben der KMK werfen die Länder dem BMBF vor, dass der ursprüngliche Zeitplan, um einen neuen Vereinbarungstext zu erstellen, “bundesseitig nicht eingehalten wurde”. Deshalb setzt KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot in ihrem Brief an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger jetzt eine Frist bis zum 19. April. Das Schreiben liegt Table.Briefings vor.

“Sie haben angekündigt, dass der Rahmentext bis zum 26. April 2024 von Ihrem Haus übersandt wird”, heißt es darin. Man habe “allerdings die klare Erwartungshaltung, dass Ihr Haus den zugesagten Rahmentext bis spätestens 19. April 2024 übersendet”. Denn ein nächstes Bund-Länder-Gespräch ist für den 30. April vorgesehen. Und die Länder pochen auf genügend Zeit, um sich mit der Vorlage des BMBF zu befassen. Der Entwurf der Länder liege dem BMBF seit Anfang April vor.

Auch zum Gesprächstermin selbst, am 30. April, formulieren die Länder eine klare Erwartungshaltung. An diesem Tag soll ein verbindlicher Zeitplan beschlossen werden. An dessen Ende steht die Kultusministerkonferenz im saarländischen Völklingen am 13. und 14. Juni. Dort soll die Vereinbarung zur Fortsetzung des Digitalpakts stehen. KMK-Präsidentin Streichert-Clivot bekräftigt in ihrem Schreiben zentrale Forderungen der Länder für den Digitalpakt II:

In Summe wären das 7,15 Milliarden Euro, von denen der Bund 90 Prozent getragen hat. Das BMBF hatte in den vergangenen Monaten wiederholt vorgebracht, dass der Digitalpakt II besser organisiert sein müsse als das Vorgängerprogramm. Der Bundesrechnungshof habe zu Recht festgestellt, dass man sich im Digitalpakt I zu sehr an den Zahlen im Haushalt, nicht aber am Kompetenzgewinn der Schüler orientiert habe. Das schrieb Stark-Watzinger jüngst in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal t-online. “Erst auf Grundlage eines solchen Konzepts, das insbesondere auch die Fragen der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, der Vereinheitlichung von digitalen Standards und der technischen Administration umfasst, kann seriös eingeschätzt werden, welche Mittel erforderlich sind.” Eine Bestellliste für Technik reiche nicht aus.

Die Forderung nach einem “Gesamtkonzept für digitale Bildung” hatte das BMBF auch bei den Bund-Länder-Verhandlungen im Vorfeld der Kultusministerkonferenz im März gestellt. Dort hatten Bund und Länder heftig gestritten. Der Vorwurf der Länder: Das BMBF sei nach monatelangen Verhandlungen unvermittelt mit zahlreichen neuen Forderungen aufgetreten.

Die Länder wollen nun merklich von vornherein den Vorwurf entkräften, dass sie beim Digitalpakt II etwa die pädagogischen Herausforderungen zu wenig im Blick hätten. Für sie sei es “von zentraler Bedeutung, einen modernen pädagogischen Anspruch mit der inhaltlichen und systematischen Weiterentwicklung des Digitalpakts zu verbinden” und in den Vereinbarungstext einzubinden. So heißt es im aktuellen Schreiben der KMK, Schwerpunkte sollten “insbesondere auf der Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens, den Curricula, der Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie beim Thema Content und adaptives Lernen mithilfe von KI-gestützten Tools liegen”.

Der Vorgang zeigt auch: Das Krisentreffen während der März-KMK zwischen der BMBF-Seite – mit Stark-Watzinger – und den Ländern hat zwar das Scheitern des Digitalpakts II abgewendet. Aber weißer Rauch ist noch längst nicht aufgestiegen. Denn hinter den Kulissen ist zu hören, dass man sich auf das Protokoll zum Spitzengespräch und vermeintlich getroffenen Absprachen nicht einigen konnte.

Dass die Länder den Druck nun erhöhen, ist kein Zufall. Denn bis zum 2. Mai müssen die verschiedenen Bundesministerien dem Finanzministerium ihre Sparvorschläge für den Haushalt 2025 vorlegen. Minister Christian Lindner hatte diese Frist vor einigen Tagen vom 19. April auf Anfang Mai verlängert. Mit großer Spannung wird erwartet, ob und wie der Digitalpakt II in den Plänen auftaucht.

Der Digitalpakt wird auch Thema sein bei der Sitzung des KMK-Präsidiums, das am heutigen Mittwochvormittag in Berlin tagt. Dann will sich das Präsidium dem Vernehmen nach auch nochmal mit der von Stark-Watzinger angekündigten Task-Force von Bund, Ländern und Kommunen befassen. In einem Schreiben Ende März hatte die Ministerin – so die Formulierung – ihr Angebot erneuert, mit der “Kultusministerkonferenz sowie den Verantwortlichen aller föderalen Ebenen und aus der Praxis ein neues Format der Zusammenarbeit zu etablieren”. Die Verhandlungen über den Digitalpakt II hätten gezeigt, dass es diesen gemeinsamen Raum brauche.

Die Replik der Länder ist nun eindeutig: “Aus unserer Sicht kann ein solches Treffen gerne im Sommer dieses Jahres stattfinden, zuvor sollten wir aber die Verhandlungen zum Digital-Pakt 2.0 abgeschlossen haben, damit wir uns dann auf dieses Thema konzentrieren können.”

Frau Jorzik, derzeit sind viele Konzepte und Vorschläge für eine bessere Lehrkräftebildung auf dem Tisch. Was wollen Sie mit einer Allianz für Lehrkräfte erreichen, was nicht schon da ist?

Bettina Jorzik: Es gibt einen Flickenteppich von vielen guten Ideen und Initiativen, die der Lehrkräftebildung zugutekommen. Aber die meisten dieser Aktivitäten sind lokal oder regional begrenzt und werden als Projekt über eine begrenzte Laufzeit gefördert. Es gelingt selten, solche Ansätze zu verstetigen und zu skalieren. Wir möchten nun mit einer Allianz für Lehrkräfte diese verschiedenen Ansätze und Initiativen zusammenführen, um eine länderübergreifende systemische Veränderung zu erreichen.

Kann das im Föderalismus gelingen?

Natürlich sind die Rahmenbedingungen und die spezifischen Ausgangslagen in den Ländern unterschiedlich, aber sie sind doch vergleichbar. Und das Ziel, nämlich eine möglichst ausreichende Versorgung mit Lehrkräften sicherzustellen und Lehrkräfte für guten Unterricht zu qualifizieren, ist überall dasselbe. Insofern ist es richtig, über ein einzelnes Bundesland hinauszudenken.

Können Sie etwas konkreter werden?

Zwei Beispiele: Die Qualitätsoffensive Lehrerbildung hat an vielen geförderten Hochschulen die Lehrerbildung positiv verändert. Aber das Programm wurde eingestellt, und keiner schaut jetzt mehr hin, ob die Projekte verstetigt werden. Oder: Im Bereich des Lehramtes für berufsbildende Schulen gibt es an der TU München ein Modell für ein integriertes Masterstudium, in dem das Masterstudium und das Referendariat miteinander verzahnt sind. Auf ein Ausrollen dieses Modells warten wir bis heute.

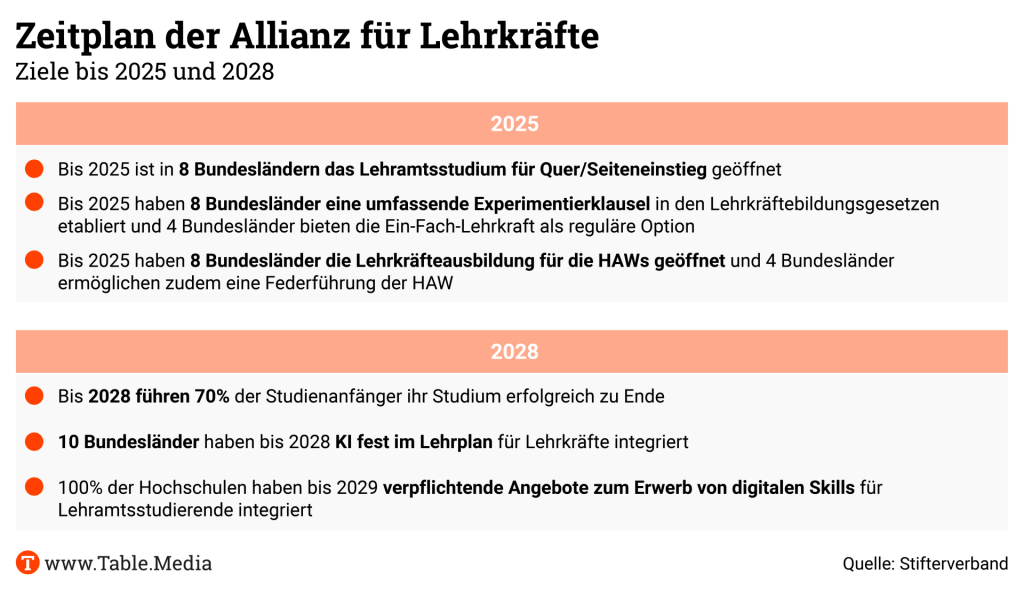

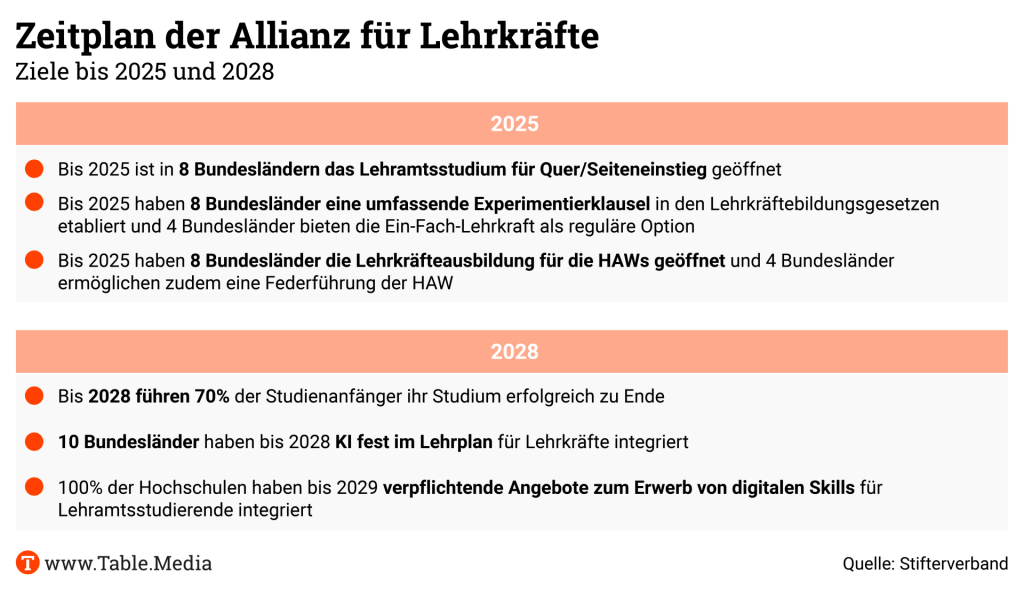

Was sind die konkreten Ziele der Allianz?

Ein Hauptziel ist, die Lehrkräftelücke zu halbieren. Dafür wollen wir Wege finden, die Lehrkräfteausbildung zu öffnen und zu flexibilisieren, um mehr Lehrkräfte auszubilden. Und wir wollen die Abschlussquote unter den Lehramtsstudierenden erhöhen. Ein weiteres Ziel ist, die digitalen und KI-Kompetenzen von Lehrkräften zu stärken und dafür entsprechende Formate in der Lehrkräfteausbildung und in der Weiterbildung zu verankern.

Wer soll bei dieser Allianz dabei sein?

Es gibt keinen formellen Mitgliedsstatus. Es können sich alle Organisationen, Personen, Unternehmen, Initiativen, Projekte beteiligen, die die Ziele der Allianz teilen und etwas beitragen möchten. Das ist die einzige Voraussetzung. Das können auch Stiftungen sein, die jetzt schon im Bereich Lehrkräftebildung unterwegs sind, oder Akteure, die ein bewährtes Projekt oder ein Netzwerk mitbringen und sich der Allianz anschließen wollen. Gemeinsam lässt sich mehr Wirkung entfalten. Vertreter der Politik und Bildungsadministration sehen wir nicht als Teil der Allianz, weil sie ja die Adressaten sind. Aber natürlich kooperiert die Allianz mit ihnen, um die Ziele zu erreichen.

Welche Rolle hat dabei der Stifterverband?

Wir versuchen, die vielen verschiedenen Initiativen zusammenzuführen, zu vernetzen und die Akteure zu beraten. Aber es geht uns nicht um die Meinungsführerschaft. Wir verstehen die Allianz als Angebot an potenzielle Partner, mitzuwirken.

Bei vielen Partnern gibt es auch viele und unterschiedliche Befindlichkeiten. Fühlt sich da nicht manch einer überrannt, wenn der Stifterverband so vorprescht?

Ich bin davon überzeugt, dass man sich auch mal trauen muss, einen Schritt nach vorne zu gehen, wenn man etwas bewirken will. Wenn man erst alle ins Boot holen will, bevor es losgehen kann, dauert es ewig und man muss sehr viele Kompromisse schließen, die nicht unbedingt zielführend sind. Viele wünschen sich mehr Kooperation und die Bündelung von Ressourcen und Know-how. Und wenn wir als Allianz Wirkung zeigen, wird diese weiter wachsen.

Im Herbst hat der Stifterverband einen Masterplan für neue Wege in der Lehrkräftebildung veröffentlicht. Ist die Umsetzung der darin definierten Maßnahmen das Ziel der Allianz?

Nein, für die Umsetzung des Masterplans gibt es andere Aktivitäten. Was in der Allianz passiert, hängt von den Ideen und Plänen der Partner ab. Diese können sich am Masterplan orientieren, müssen es aber nicht.

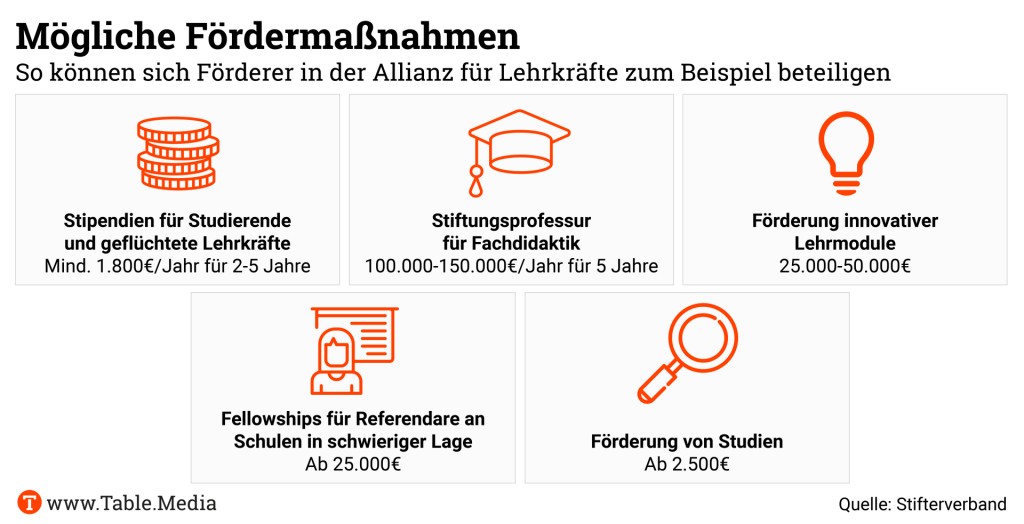

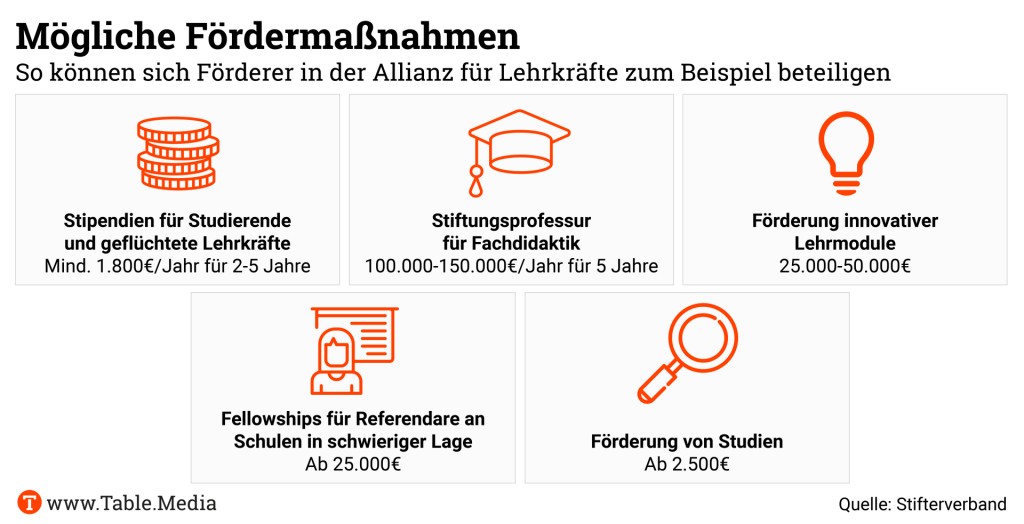

Wie kann das konkret aussehen?

Wenn ein Unternehmen oder eine Organisation auf uns zukommt, sich beteiligen will, aber vielleicht nicht weiß, wie, dann können wir zum Beispiel gemeinsam einen Schwerpunkt oder eine Fördermaßnahme designen. Das können Stipendien für Studierende in einem Mangelfach oder für eine bestimmte Schulart sein. Oder jemand möchte einen Modellversuch an einer Hochschule unterstützen oder eine Studie mitfinanzieren.

Was hat ein Unternehmen davon?

Es gibt keine Förderung ohne Gegenleistung oder ohne feste Zusage, etwas nach dem Förderzeitrum weiterzuführen. Wenn jemand ein Modell an einer Hochschule finanziert, dann muss sich die Hochschule zum Beispiel committen, dieses Modell zu verstetigen oder eine Professur nach dem Förderzeitraum in den Haushalt der Hochschule zu übernehmen. Das ist ohnehin das Prinzip eines Stiftungslehrstuhls.

Wie sieht der Zeitplan der Allianz für Lehrkräfte aus?

Am 23. April gibt es eine virtuelle Kick-off-Veranstaltung. Da kann sich jeder anmelden, der Interesse hat. Dabei geht es darum, die Idee vorzustellen, aber auch Vorstellungen und Wünsche zu sammeln, wie sich Partner beteiligen und wie sie in der Allianz zusammenarbeiten wollen. Mindestens einmal oder zweimal im Jahr wird es dann Allianztreffen geben, zu denen alle eingeladen sind und bei denen man gemeinsam schaut, wie der aktuelle Stand ist, und was die nächsten Schritte und Ziele sind. Bei Bedarf kann es natürlich weitere Treffen geben, zum Beispiel auch in einzelnen Netzwerken innerhalb der Allianz.

Bettina Jorzik ist beim Stifterverband Programmleiterin für Hochschullehre, Lehrkräftebildung und Diversität. Sie hat den im November 2023 veröffentlichten Masterplan “Lehrkräftebildung neu gestalten” mit erarbeitet und ist verantwortlich für die Allianz für Lehrkräfte als Teil er Zukunftsmission Bildung.

Schulleitungen gehen davon aus, dass Gesundheitskompetenz, und damit auch der Umgang mit Krisen, eine zentrale Zukunftskompetenz für ihren Beruf ist. Auch der Umgang mit (digitalen) Medien sowie Führungskompetenzen werden ihrer Ansicht nach in den kommenden Jahren noch bedeutender. Das ergab eine Umfrage unter Schulleitungen in Berlin und Brandenburg, die das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) im Auftrag des Landesinstituts für Schule und Medien (LISUM) Anfang des Jahres durchgeführt hat. Die Ergebnisse lagen Table.Briefings vorab vor.

Schulen litten im Moment stark darunter, dass Lehrkräfte vermehrt krank werden, sagte Studienleiter Dieter Dohmen, FiBS-Direktor, zu Table.Briefings. Doch auch gesundheitliche Probleme von Schülern und die psychische Belastung durch globale Krisen trügen dazu bei, dass Schulleiter Gesundheitsmanagement als Schlüsselkompetenz einordnen.

Die Befragung gibt zudem Aufschluss darüber, womit Schulleitungen in ihrem Job die meiste Zeit verbringen: Aktuell sind das Verwaltung und Organisation. Danach folgen interne Kommunikation, Fachunterricht und an vierter Stelle der Umgang mit Krisen. Für das Jahr 2030 rechnen allerdings rund zwei Drittel der Schulleitungen damit, dass Krisenmanagement wie auch Personalgewinnung eine größere Rolle spielen werden.

Um diese Aufgaben zu bewerkstelligen, ist es den Schulleitungen zufolge essenziell, dass sie effektiv kommunizieren und mit Konflikten umgehen können (Kommunikationskompetenz); Teams leiten, entwickeln und motivieren (Führungskompetenz); sowie empathisch und wertschätzend agieren können (Beziehungskompetenz). Für die Zukunft rechnet allerdings rund die Hälfte der Befragten damit, dass sich diese Schwerpunkte ändern.

Um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, nutzten Schulleitungen nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren an erster Stelle inhaltsbezogene Einzelfortbildungen (77 Prozent), ihr Netzwerke und den Austausch mit Kollegen (74 Prozent) sowie analoge Selbstlernangebote (60 Prozent). Für die Zukunft erachten Schulleitungen zuvorderst die Beratung mit Kollegen, Fortbildungsangebote für Teams sowie Coaching als geeignete Formate, um die eigenen Kompetenzen auszubauen. Vera Kraft

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger bekommt beim Startchancen-Programm Nachbesserungsvorschläge von der eigenen Parteibasis: Für den FDP-Bundesparteitag, der am 27. und 28. April in Berlin stattfindet, liegt ein Antrag des Bezirksverbands Düsseldorf mit dem Titel “Für mehr Schulautonomie bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung im Startchancen-Programm” vor. Darin fordern die Antragsteller das BMBF und die FDP-Bundestagsfraktion auf, den Anteil am Chancenbudget, über den die Schulen frei verfügen können, “von bislang einem Drittel auf mindestens 50 Prozent zu erhöhen”.

Die Bund-Länder-Vereinbarung zum Startchancen-Programm gibt vor, dass zwei Drittel des Chancenbudgets (Säule II) für Maßnahmen verwendet werden sollen, “die sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen aus den Ländern positiv auf die verschiedenen Zielebenen auswirken können”. Wie diese genau aussehen können, ist in einem siebenseitigen Orientierungspapier als Anlage der Vereinbarung festgelegt. Auch hier können die Schulen selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie umsetzen wollen.

Die Antragsteller aus Düsseldorf halten dies trotzdem für nicht zielführend: “Die Kompetenzen von Bundes- und Landesbürokratien, auch unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten und wissenschaftlicher Expertise, können die Praxisnähe der Schulen im hauseigenen Betrieb der Schul- und Unterrichtsentwicklung nicht annähernd erreichen“, schreiben sie in ihrer Begründung. Die Schulen vor Ort wüssten am besten, “wie sie die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel für eine bessere und auf mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit ausgerichtete Unterrichtsgestaltung verwenden können.”

Die Erfolgsaussichten des Antrags sind allerdings äußerst gering. Selbst wenn er auf dem Parteitag eine Mehrheit finden sollte, wäre er zwar eine Aufforderung, aber keine Verpflichtung für Stark-Watzinger. Ohnehin dürften KMK und BMBF in einem Beschluss des FDP-Parteitags keinen Grund sehen, die mühsam ausgehandelte Vereinbarung noch einmal anzufassen. Dennoch führt der Antrag zumindest der Bundesbildungsministerin – die auch stellvertretenden Bundesvorsitzende ist – vor Augen, wie bildungspolitische Akteure in der Praxis auf ihre Verhandlungsergebnisse blicken. Maximilian Stascheit

Bis zu 250 Millionen Euro will die Regierungskoalition in Baden-Württemberg noch in den nächsten beiden Jahren in die Sprachförderung in Kitas und Grundschulen fließen lassen. Darauf verständigte sich einem Bericht des SWR zufolge Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit den Spitzen der Grünen- und CDU-Fraktion.

Für Kinder mit Förderbedarf soll es verpflichtende Sprachförderung von vier Stunden pro Woche geben. Diese soll in Kitas in Gruppen mit durchschnittlich acht Kindern stattfinden. Zudem soll es für die betroffenen Kinder Juniorklassen geben. Diese sind der ersten Klasse vorgelagert und nach einem Konzept von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) mit 22 Wochenstunden angesetzt.

In einem ersten gemeinsamen Entwurf gehen das Finanz- und das Kultusministerium nach Informationen des SWR davon aus, dass die Kosten für die Sprachförderung in der finalen Umsetzung bei rund 400 Millionen Euro pro Jahr liegen. 2025 sollen die Investitionen demnach bei gut 110 Millionen Euro liegen und 2026 bei 150 Millionen Euro. Wegen des Ganztagsausbaus sollen die Kosten ab 2027 noch weiter steigen: 2028 rechnen die Ministerien wohl mit Ausgaben von 380 Millionen Euro und danach mit rund 400 Millionen Euro.

Offiziell bestätigen wollten das Finanz- und das Kultusministerium die Zahlen auf Anfrage nicht. Ob das Paket der Sprachförderung auf Basis der zur Verfügung stehenden Mittel finanziert werden kann oder ob dafür an anderer Stelle gespart werden muss, entscheidet sich noch, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums mit. Das Ministerium werde auf Basis der Mai-Steuerschätzung ein Deckungskonzept des Haushalts 2025/2026 vorlegen. Da das Land bislang keine Programme hat, die ausschließlich der Sprachförderung dienen, ließe sich auch nicht beziffern, wie viel Geld das Land bisher für die Sprachförderung ausgegeben habe, heißt es aus dem Kultusministerium.

Im Zuge einer Bildungsreform in Baden-Württemberg wird auch viel über den Wechsel von G8 zu G9 diskutiert. Obwohl die schrittweise Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium mittlerweile als sicher gilt, gibt es noch Streit über die Umsetzung. Am heutigen Mittwoch wird im Landtag über den Gesetzesentwurf einer Elterninitiative zu G9 abgestimmt. vkr

Ein kostenfreies und gesundes Mittagessen für alle Kinder in Schulen und Kitas bundesweit – diese Empfehlung des Bürgerrats “Ernährung im Wandel” hält Renate Künast, ernährungspolitische Sprecherin der Grünen, für nur schwer umsetzbar. Der Bürgerrat hatte die Forderung im Januar auf Platz 1 von neun Empfehlungen gestellt und sich dafür ausgesprochen, dass der Bund sich mindestens zur Hälfte an den Kosten beteiligt.

Lesen Sie auch: Kostenfreies Schulessen: VBE begrüßt Initiative des Bürgerrates

Bei einem Fachgespräch sagte Künast, eine Kofinanzierung durch den Bund sei rechtlich schwierig umzusetzen. Das Mittagessen an Schulen und Kitas sei eigentlich Ländersache. Selbst wenn eine Kofinanzierung gelinge, würde es außerdem an finanziellen Mitteln mangeln. “Angesichts der Tatsache, dass wir im nächsten Haushalt 20 bis 25 Milliarden Euro einsparen müssen und es auch danach nicht weniger wird, macht es keinen Sinn, zu behaupten, dass wir das demnächst hinbekommen.”

Der Bürgerrat, ein Gremium aus 160 Bürgerinnen und Bürgern, hatte empfohlen, ein kostenfreies Mittagessen gestaffelt innerhalb von acht Jahren für alle Altersgruppen umzusetzen. Zur Finanzierung schlug er vor, Mittel für eine geplante Erhöhung des Kindergelds umzuwidmen.

Erfreut zeigte sich Künast über die Forderung des Bürgerrates nach einer Altersgrenze für Energy Drinks. “Das ist die rein rechtlich am einfachsten umzusetzende Maßnahme und hat bei den Alkopops ja auch geklappt.” Sie sagte zu, dies von Experten für Gesundheit und Jugendschutz prüfen zu lassen.

Die Empfehlungen des Bürgerrates werden als Nächstes in den betroffenen Bundestagsausschüssen beraten. Im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft ist für den 24. April ein Gespräch mit Mitgliedern des Bürgerrates geplant. Eine bindende Wirkung haben die Empfehlungen nicht. Kai Moll

Berufsschullehrer verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit mit “unterrichtsfernen Aufgaben” wie Verwaltung, Fortbildungen, der Mitarbeit oder Leitung von Gremien und Teams, Personalarbeit sowie Absprachen mit Kollegen und Externen. Und – das macht den größten Teil aus – der Interaktion mit Lernenden außerhalb des Unterrichts. Das zeigt eine Studie der Universität Mannheim in Kooperation mit dem Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BLV) (zum Download).

Laut einer repräsentativen Fragebogenerhebung von 2022 entfallen 26 Prozent der Arbeitszeit auf Unterrichtsfernes. Eine mehrmonatige Tagebucherfassung via App aus dem gleichen Jahr kommt sogar auf 44 Prozent. Der höhere Wert könnte den Forschern zufolge daran liegen, dass die Lehrer auch Wochen erfassten, in denen sie weniger unterrichteten, etwa wegen Studienfahrten. Laut der Tagebucherhebung entfielen nur 29 Prozent der Arbeitszeit auf den Unterricht, die eigentliche Kernarbeit. Laut Fragebogenerhebung waren es 41 Prozent. Den Rest der Zeit benötigten die Lehrkräfte für die Vor- und Nachbereitung sowie für Prüfungen und deren Korrektur.

Die Studie ist eine zweite Auswertung der bislang umfassendsten Erhebung der Arbeitszeit von Berufsschullehrkräften. Im Oktober zeigten die Mannheimer Forscher, dass Lehrkräfte an Berufsschulen wöchentlich im Schnitt fast drei Stunden zu viel arbeiten, Schulleitungen sogar mehr als acht.

Lesen Sie auch: Berufsschullehrer arbeiten sieben Prozent zu viel

In der Folgestudie wollten die Forscher nun herausfinden, wie es zu Überstunden kommt. Neben unterrichtsfernen Aufgaben liege es laut Studie an “erheblichen Spitzenbelastungen durch eine Vielzahl an Korrekturen” in Prüfungsphasen. Die mittlere Wochenarbeitszeit unterschreite in den Ferien zudem kaum 20 Stunden pro Woche.

Die Studie zeigt daneben für Lehrer ohne Leitungsfunktion: Frauen arbeiten im Schnitt mehr (47 Stunden pro Woche) als Männer (45). Bei jüngeren Lehrern ist die durchschnittliche Arbeitszeit besonders hoch und sinkt mit steigendem Alter.

BLV-Vorsitzender Thomas Speck forderte flächendeckend mehr Schulverwaltungsassistenten und funktionierende digitale Assistenzsysteme. Korrekturen sollten reduziert werden, es brauche nicht-lehrendes Personal zur Prüfungsaufsicht und eine automatisierte Korrektur der Rechtschreibung. “In keiner Schulart gibt es so viele Prüfungen wie an den beruflichen Schulen”, sagte er. Der Verband sucht Musterkläger, um über den Rechtsweg die Anerkennung der Mehrarbeit und eine Absenkung der Unterrichtsverpflichtung zu erreichen. Anna Parrisius

Lehrkräfte in Baden-Württemberg sollen künftig zahlreiche Organisations- und Verwaltungsaufgaben über die digitale Bildungsplattform des Landes erledigen können. Dazu erweitert das Land seine modulare Bildungsplattform SCHULE@BW um den “Digitalen Arbeitsplatz” (DAP). Das Kultusministerium beauftragte den öffentlichen IT-Dienstleister Dataport nun offiziell damit, den DAP an den öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg bereitzustellen.

Ob dienstliche E-Mails schreiben, Kalenderfunktionen, Datenspeicherung oder Anwendungen zur Bearbeitung von Texten, Tabellen und Präsentationen – das alles soll den Lehrkräften im DAP künftig digital und gebündelt bereitstehen. Die Schulen sollen in den kommenden Wochen ein Angebot zur Teilnahme erhalten. Das Ausrollen soll dann schrittweise passieren. Damit Lehrkräfte dieses landeseigene Office-Paket nutzen können, bekommen sie einheitliche dienstliche Mailadressen.

Im Zeitraum von November 2022 bis Frühjahr 2023 lief bereits ein Pilotprojekt dazu, bei dem 550 Lehrkräfte aller Schularten an insgesamt 38 Standorten beteiligt waren. Dabei hat sich die Plattform dPhoenixSuite, die aus Open-Source-Komponenten besteht, als Basis für den DAP dem Kultusministerium zufolge als geeignet erwiesen.

Auf der Bildungsplattform finden sich neben dem neuen DAP auch Lernmanagementsysteme wie Moodle oder Itslearning, der Messengerdienst Threema und Mediendatenbanken. In Zukunft sollen noch “weitere ergänzende Bausteine” hinzukommen, sagte Staatssekretärin Sandra Boser, die am Kultusministerium für die Digitalisierung zuständig ist. Perspektivisch sei auch vorstellbar, das für Ende 2026 geplante KI-Lernsystem aller Länder (Adaptives Intelligentes System, kurz AIS) an die Plattform anzubinden. Dafür wolle man aber zuerst die Ergebnisse aus dem Projekt AIS abwarten, hieß es aus dem Kultusministerium. Vera Kraft

Schon im Psychologiestudium interessiert sich Olaf Köller dafür, wie Schüler gut lernen können, vor allem Mathematik und Naturwissenschaften. Nach seinem Abschluss 1991 tritt er daher eine Promotionsstelle in der Abteilung Erziehungswissenschaften und Pädagogische Psychologie am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Kiel an. Seit 2009 ist der in Kellinghusen in Schleswig-Holstein geborene Forscher Direktor des Instituts und leitet die Abteilung Erziehungswissenschaft und Pädagogische Psychologie – und geht es nach dem 60-Jährigen, soll seine Karriere auch hier enden.

Dabei war Köller auch an anderen Orten tätig – am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und neben einer Professur für empirische Bildungsforschung an der Universität Kiel ist Köller seit 2021 Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK.

Inzwischen beschäftigt Köller sich vor allem damit, welchen Einfluss digitale Tools und insbesondere Künstliche Intelligenz im Unterricht auf Lernprozesse haben können. Er hat es sich zum Ziel gemacht, Wege zu finden, um die Kompetenzen von Schülern nachhaltig zu verbessern – indem Lehrer sich weniger auf subjektive Erfahrungen stützen und mehr auf wissenschaftsbasierte Ansätze. Und indem seine Forschung Einfluss auf die Politik hat.

Ein Antrieb ist für ihn diese erschreckende Zahl: Ein Viertel der Schulabgänger beginnt keine Ausbildung, häufig, weil Basiskompetenzen fehlen, vor allem bei sozioökonomisch benachteiligten Jugendlichen. Und das Problem beginnt schon vor Schulbeginn, daher fordert Köller eine gezielte Sprachförderung in Kindertagesstätten.

Hoffnung setzt der Forscher in das Startchancen-Programm. Aber, mahnt er, die knappen Ressourcen, die dabei zur Verfügung stehen, dürften “nicht nur zur Sanierung der Toiletten, sondern zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und Implementierung systematischer Förderangebote” verwendet werden. Er hofft, dass die Diskussion darum, wie Schulen das “Chancenbudget” einsetzen, die Bildungskrise höher auf die politische Agenda hebt.

Dass empirische Studien einen bildungspolitischen Einfluss haben können, hat Köller in seiner Arbeit geprägt. Er denkt dabei etwa an die internationale Studie “TIMMS” aus den 1990er-Jahre, die dazu führte, dass Länder die Möglichkeit abschafften, Mathematik in der Oberschule abzuwählen. Und an die Pisa-Studie 2000, die den Ausbau von Ganztagsschulen vorantrieb.

Zur Lösung der Probleme heute setzt Köller Hoffnung auf Künstliche Intelligenz. “KI-Systeme können zwar nicht die Rolle der Lehrkraft ersetzen”, sagt er. “Sie sind jedoch effektive Werkzeuge zur Unterstützung der Schüler beim Lernen.” Während es Lehrkräften oft an Zeit für individuelle Rückmeldungen fehlt, können Large Language Models für schriftliche Texte schon in zehn Sekunden präzises automatisiertes Feedback geben. Die Ergebnisse lassen sich anschließend in Dashboards darstellen, sodass die Lehrkraft einen Überblick über den Leistungsstand ihrer Schüler erhält – eine Win-win-Situation für Schüler und Lehrer.

Um digitale Tools gezielt einsetzen zu können, müssten Lehrkräfte jedoch in Fortbildungen sensibilisiert werden. Und wichtig ist Köller, dass durch KI keine neuen Bildungsungerechtigkeiten entstehen – dafür müssten etwa alle Schüler Zugriff erhalten. Sarah Birkhäuser

Research.Table: KI im Peer Review-Prozess: Plagiatsforscherin “schockiert” über Nutzung von Sprachmodellen. Eine Stanford-Studie gibt Hinweise darauf, dass das KI-Tool ChatGPT auch im wissenschaftlichen Begutachtungsprozess häufig genutzt wird. Die Plagiatsforscherin Debora Weber-Wulff zeigt sich schockiert. KI sei nicht geeignet zur Peer Review. Eine verlässliche Kontrollmethode gebe es nicht. Mehr

Research.Table: CDU/CSU zu Antisemitismus an Hochschulen: “Rektoren ducken sich weg”. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag fordert in einem Antrag ein entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus an Hochschulen. Bedenken gegen ein allzu rigides Vorgehen kommen aus Berlin. Mehr

SZ: Azubi-Zahl in bayerischer M+E-Industrie gestiegen. In der Metall- und Elektroindustrie im Freistaat nahm 2023 die Zahl der Ausbildungsverträge um fast elf Prozent zu. Für das laufende Jahr rechnet Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt mit “einer schwarzen Null”, eher sogar einem Zuwachs um etwa ein Prozent. Dennoch, betonte er, fällt es den Betrieben immer schwerer, Lehrstellen zu besetzen, fast 20 Prozent der Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Laut Umfrage unter den Unternehmen liegt das vor allem daran, dass es erstens zu wenige Bewerber gab und zweitens keine geeigneten. (Die Zahl der Azubis steigt deutlich – trotzdem sind es zu wenige)

Merkur: Ausbildungsmarkt 2023 im Aufschwung, aber hat sich noch nicht von Corona erholt. Die Zahl neuer Ausbildungsverträge stieg laut Statistischem Bundesamt 2023 um 10.000 (2,1 Prozent) auf 479.900. Das ist der dritte Anstieg in Folge. Der starke Rückgang infolge der Pandemie ist aber immer noch nicht wieder aufgeholt. Im Vorkrisenjahr 2019 hatten noch 510.900 junge Menschen eine Ausbildung begonnen, 2020 war die Zahl auf 463.300 eingebrochen. Bei Männern war der Anstieg der Neuverträge mit 2,8 Prozent dreimal so stark wie bei den Frauen (plus 1,0 Prozent). Bei Handwerksberufen stiegen die Ausbildungsverträge um 1,9 Prozent. (Ausbildung wird für junge Leute wieder attraktiver)

SWR: Bildungsdaten analysieren, um Schulentwicklung voranzutreiben und Schülerleistungen zu verbessern. Wie das in der Praxis und im Unterricht aussehen kann, zeigt eine Gemeinschaftsschule in Esslingen. Durch regelmäßige Lernstandserhebungen kann sie schon früh erkennen, bei welchen Themengebieten und Fächern Förderbedarf besteht. So können Lehrer früh eingreifen und Rückstände ausgleichen – und so verhindern, dass Schüler den Anschluss verlieren. Allerdings müssten die Daten auch der Bildungsforschung zur Verfügung gestellt werden. (Wie sich Bildung messen lässt und besser wird)

FAZ: Neue Stellen für Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt nur zur Hälfte besetzt. Bei seiner jüngsten Ausschreibung konnte das Bildungsministerium nur für die Hälfte seiner Stellen geeignete Bewerber finden. Dabei würde für 105 Stellen sogar ein Zuschlag gezahlt, weil sie bereits als schwer zu besetzen gelten. Von den 544 Bewerbern waren die Mehrheit Seiteneinsteiger (346). Im vergangenen Jahr waren bereits 11,4 Prozent der angestellten Lehrkräfte Seiteneinsteiger. (Lehrersuche: Jede zweite Stelle ohne geeignete Bewerbung)

MDR: Linke schlägt Schulreform in Sachsen-Anhalt vor. Die Linksfraktion fordert die Einführung eines Personalschlüssels. Durch ihn würde das Ausmaß des Lehrkräftemangels noch sichtbarer. Außerdem möchte die Linke, dass sich die Lehrerausbildung ändert: Nur noch drei Ausbildungsrichtungen sollten möglich: Primar-, Sekundar- und Berufsschule. In der kommenden Landtagssitzung wird in Sachsen-Anhalt über einen Entwurf der Linksfraktion zur Änderung des Schulgesetzes beraten. Das Bildungsministerium sieht in dem Entwurf jedoch keinen wirklichen Lösungsvorschlag. (Linke schlägt neues Schulgesetz vor – Personalschlüssel für Lehrkräfte gefordert)

Mitteldeutsche Zeitung: Starker Rückgang der Meisterabschlüsse in Sachsen-Anhalt. Die Zahl der Meisterabschlüsse hat sich in Sachsen-Anhalt in den vergangenen 10 Jahren halbiert. Die Handelskammer geht davon aus, dass die Gründe für den Rückgang vielseitig sind. Es sei jedoch davon auszugehen, dass insbesondere die Selbständigkeit für junge Menschen nicht lohnenswert erscheint. Der Präsident der Handwerkskammer, Andreas Dieckmann, lobte die Praktikumsprämie der Landesregierung, um den Nachwuchs im Handwerk zu sichern. (Weniger Meisterprüfungen im Handwerk: 110 Meisterbriefe)

23. April 2024, 15 bis 17 Uhr

Präsentation Allianz für Lehrkräfte

Der Stifterverband möchte mit seiner “Allianz für Lehrkräfte” Akteure zusammenbringen, die die Lehrkräftebildung gestalten und fördern. Ziel ist es, mehr Menschen für den Lehrberuf zu begeistern und die Ausbildung so attraktiv zu gestalten, dass mehr Menschen den Ausbildungsweg auch bis zu Ende gehen. Im Rahmen einer virtuellen Kick-off-Veranstaltung stellt der Verband sein Projekt und Möglichkeiten zur Unterstützung vor. INFOS & ANMELDUNG

16. Mai 2024, 12.30 bis 18 Uhr, Cottbus

Fachtagung Rassistischen und rechten Diskursen in Schulen gemeinsam entgegenwirken

Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Schule und Zivilgesellschaft diskutieren gemeinsam Strategien zur Weiterentwicklung der rassismuskritischen Ansätze in Schulen. Ziel der Tagung ist es, dem Thema Rassismus in der Schule eine größere Öffentlichkeit zu verleihen und verschiedene Akteure – wie Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Fachkräfte aus der Antidiskriminierungsberatung und der Antirassismus-Arbeit – zusammenzubringen und Raum für Vernetzung und Austausch zu geben. INFOS & ANMELDUNG

29. Mai 2024 , 15 bis 18 Uhr, Berlin

Vorstellung und praktische Erprobung Ein KI-Bot als Coach für Lehrkräfte?

Bei der Veranstaltung wird diskutiert, wie sich Lehrkräfte von künstlicher Intelligenz pädagogisch unterstützen lassen können. Außerdem können Teilnehmende den intus3 KI-Bot testen. INFOS & ANMELDUNG

dass der Digitalpakt II nach zwei Jahren Verhandlungen scheitert, erschien im März schon kurz wahrscheinlich. Dann fanden KMK und BMBF bei einem Krisentreffen vermeintlich wieder zueinander. Doch wie bei einem Ehekonflikt, in dem die eigentlichen Probleme ungelöst bleiben, ist der Frieden nur von kurzer Dauer. KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot schlägt jetzt in einem Brief an Bettina Stark-Watzinger einen scharfen Ton an. Sie setzt eine Frist, formuliert einen Vorwurf und eine Erwartungshaltung für die Zukunft. Mein Kollege Holger Schleper hat das Schreiben für Sie analysiert und zeigt, warum der Zeitpunkt kein Zufall ist.

Deutlich versöhnlicher soll es bei der “Allianz für Lehrkräfte” zugehen – zumindest, wenn es nach Bettina Jorzik, Programmleiterin beim Stifterverband, geht. Der Verband will Akteure und Projekte zusammenbringen, die gegen den Lehrermangel und für eine bessere Lehrkräftebildung eintreten. Ziel ist nicht weniger als eine “länderübergreifende systemische Veränderung”. Annette Kuhn hat mit ihr über die ambitionierten Ziele für die Allianz gesprochen – und gefragt, wie Jorzik sicherstellen will, dass sich niemand von dem Vorhaben überrannt fühlt.

Überfordert fühlen könnten sich künftig Schulleiter. Zumindest, wenn es ihnen an richtiger Vorbereitung fehlt. Eine neue Umfrage zeigt, dass sie sich künftig immer mehr als Krisenmanager sehen. Und eine Studie aus Baden-Württemberg legt offen, womit Berufsschullehrkräfte viel Zeit verbringen. Spoiler: Es ist nicht der Unterricht.

Ich wünsche Ihnen eine informative und zugleich kurzweilige Lektüre!

Das Ringen zwischen Bund und Ländern um eine Fortsetzung des Digitalpakts steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Mitte Mai läuft der Digitalpakt I aus. In einem Schreiben der KMK werfen die Länder dem BMBF vor, dass der ursprüngliche Zeitplan, um einen neuen Vereinbarungstext zu erstellen, “bundesseitig nicht eingehalten wurde”. Deshalb setzt KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot in ihrem Brief an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger jetzt eine Frist bis zum 19. April. Das Schreiben liegt Table.Briefings vor.

“Sie haben angekündigt, dass der Rahmentext bis zum 26. April 2024 von Ihrem Haus übersandt wird”, heißt es darin. Man habe “allerdings die klare Erwartungshaltung, dass Ihr Haus den zugesagten Rahmentext bis spätestens 19. April 2024 übersendet”. Denn ein nächstes Bund-Länder-Gespräch ist für den 30. April vorgesehen. Und die Länder pochen auf genügend Zeit, um sich mit der Vorlage des BMBF zu befassen. Der Entwurf der Länder liege dem BMBF seit Anfang April vor.

Auch zum Gesprächstermin selbst, am 30. April, formulieren die Länder eine klare Erwartungshaltung. An diesem Tag soll ein verbindlicher Zeitplan beschlossen werden. An dessen Ende steht die Kultusministerkonferenz im saarländischen Völklingen am 13. und 14. Juni. Dort soll die Vereinbarung zur Fortsetzung des Digitalpakts stehen. KMK-Präsidentin Streichert-Clivot bekräftigt in ihrem Schreiben zentrale Forderungen der Länder für den Digitalpakt II:

In Summe wären das 7,15 Milliarden Euro, von denen der Bund 90 Prozent getragen hat. Das BMBF hatte in den vergangenen Monaten wiederholt vorgebracht, dass der Digitalpakt II besser organisiert sein müsse als das Vorgängerprogramm. Der Bundesrechnungshof habe zu Recht festgestellt, dass man sich im Digitalpakt I zu sehr an den Zahlen im Haushalt, nicht aber am Kompetenzgewinn der Schüler orientiert habe. Das schrieb Stark-Watzinger jüngst in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal t-online. “Erst auf Grundlage eines solchen Konzepts, das insbesondere auch die Fragen der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, der Vereinheitlichung von digitalen Standards und der technischen Administration umfasst, kann seriös eingeschätzt werden, welche Mittel erforderlich sind.” Eine Bestellliste für Technik reiche nicht aus.

Die Forderung nach einem “Gesamtkonzept für digitale Bildung” hatte das BMBF auch bei den Bund-Länder-Verhandlungen im Vorfeld der Kultusministerkonferenz im März gestellt. Dort hatten Bund und Länder heftig gestritten. Der Vorwurf der Länder: Das BMBF sei nach monatelangen Verhandlungen unvermittelt mit zahlreichen neuen Forderungen aufgetreten.

Die Länder wollen nun merklich von vornherein den Vorwurf entkräften, dass sie beim Digitalpakt II etwa die pädagogischen Herausforderungen zu wenig im Blick hätten. Für sie sei es “von zentraler Bedeutung, einen modernen pädagogischen Anspruch mit der inhaltlichen und systematischen Weiterentwicklung des Digitalpakts zu verbinden” und in den Vereinbarungstext einzubinden. So heißt es im aktuellen Schreiben der KMK, Schwerpunkte sollten “insbesondere auf der Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens, den Curricula, der Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie beim Thema Content und adaptives Lernen mithilfe von KI-gestützten Tools liegen”.

Der Vorgang zeigt auch: Das Krisentreffen während der März-KMK zwischen der BMBF-Seite – mit Stark-Watzinger – und den Ländern hat zwar das Scheitern des Digitalpakts II abgewendet. Aber weißer Rauch ist noch längst nicht aufgestiegen. Denn hinter den Kulissen ist zu hören, dass man sich auf das Protokoll zum Spitzengespräch und vermeintlich getroffenen Absprachen nicht einigen konnte.

Dass die Länder den Druck nun erhöhen, ist kein Zufall. Denn bis zum 2. Mai müssen die verschiedenen Bundesministerien dem Finanzministerium ihre Sparvorschläge für den Haushalt 2025 vorlegen. Minister Christian Lindner hatte diese Frist vor einigen Tagen vom 19. April auf Anfang Mai verlängert. Mit großer Spannung wird erwartet, ob und wie der Digitalpakt II in den Plänen auftaucht.

Der Digitalpakt wird auch Thema sein bei der Sitzung des KMK-Präsidiums, das am heutigen Mittwochvormittag in Berlin tagt. Dann will sich das Präsidium dem Vernehmen nach auch nochmal mit der von Stark-Watzinger angekündigten Task-Force von Bund, Ländern und Kommunen befassen. In einem Schreiben Ende März hatte die Ministerin – so die Formulierung – ihr Angebot erneuert, mit der “Kultusministerkonferenz sowie den Verantwortlichen aller föderalen Ebenen und aus der Praxis ein neues Format der Zusammenarbeit zu etablieren”. Die Verhandlungen über den Digitalpakt II hätten gezeigt, dass es diesen gemeinsamen Raum brauche.

Die Replik der Länder ist nun eindeutig: “Aus unserer Sicht kann ein solches Treffen gerne im Sommer dieses Jahres stattfinden, zuvor sollten wir aber die Verhandlungen zum Digital-Pakt 2.0 abgeschlossen haben, damit wir uns dann auf dieses Thema konzentrieren können.”

Frau Jorzik, derzeit sind viele Konzepte und Vorschläge für eine bessere Lehrkräftebildung auf dem Tisch. Was wollen Sie mit einer Allianz für Lehrkräfte erreichen, was nicht schon da ist?

Bettina Jorzik: Es gibt einen Flickenteppich von vielen guten Ideen und Initiativen, die der Lehrkräftebildung zugutekommen. Aber die meisten dieser Aktivitäten sind lokal oder regional begrenzt und werden als Projekt über eine begrenzte Laufzeit gefördert. Es gelingt selten, solche Ansätze zu verstetigen und zu skalieren. Wir möchten nun mit einer Allianz für Lehrkräfte diese verschiedenen Ansätze und Initiativen zusammenführen, um eine länderübergreifende systemische Veränderung zu erreichen.

Kann das im Föderalismus gelingen?

Natürlich sind die Rahmenbedingungen und die spezifischen Ausgangslagen in den Ländern unterschiedlich, aber sie sind doch vergleichbar. Und das Ziel, nämlich eine möglichst ausreichende Versorgung mit Lehrkräften sicherzustellen und Lehrkräfte für guten Unterricht zu qualifizieren, ist überall dasselbe. Insofern ist es richtig, über ein einzelnes Bundesland hinauszudenken.

Können Sie etwas konkreter werden?

Zwei Beispiele: Die Qualitätsoffensive Lehrerbildung hat an vielen geförderten Hochschulen die Lehrerbildung positiv verändert. Aber das Programm wurde eingestellt, und keiner schaut jetzt mehr hin, ob die Projekte verstetigt werden. Oder: Im Bereich des Lehramtes für berufsbildende Schulen gibt es an der TU München ein Modell für ein integriertes Masterstudium, in dem das Masterstudium und das Referendariat miteinander verzahnt sind. Auf ein Ausrollen dieses Modells warten wir bis heute.

Was sind die konkreten Ziele der Allianz?

Ein Hauptziel ist, die Lehrkräftelücke zu halbieren. Dafür wollen wir Wege finden, die Lehrkräfteausbildung zu öffnen und zu flexibilisieren, um mehr Lehrkräfte auszubilden. Und wir wollen die Abschlussquote unter den Lehramtsstudierenden erhöhen. Ein weiteres Ziel ist, die digitalen und KI-Kompetenzen von Lehrkräften zu stärken und dafür entsprechende Formate in der Lehrkräfteausbildung und in der Weiterbildung zu verankern.

Wer soll bei dieser Allianz dabei sein?

Es gibt keinen formellen Mitgliedsstatus. Es können sich alle Organisationen, Personen, Unternehmen, Initiativen, Projekte beteiligen, die die Ziele der Allianz teilen und etwas beitragen möchten. Das ist die einzige Voraussetzung. Das können auch Stiftungen sein, die jetzt schon im Bereich Lehrkräftebildung unterwegs sind, oder Akteure, die ein bewährtes Projekt oder ein Netzwerk mitbringen und sich der Allianz anschließen wollen. Gemeinsam lässt sich mehr Wirkung entfalten. Vertreter der Politik und Bildungsadministration sehen wir nicht als Teil der Allianz, weil sie ja die Adressaten sind. Aber natürlich kooperiert die Allianz mit ihnen, um die Ziele zu erreichen.

Welche Rolle hat dabei der Stifterverband?

Wir versuchen, die vielen verschiedenen Initiativen zusammenzuführen, zu vernetzen und die Akteure zu beraten. Aber es geht uns nicht um die Meinungsführerschaft. Wir verstehen die Allianz als Angebot an potenzielle Partner, mitzuwirken.

Bei vielen Partnern gibt es auch viele und unterschiedliche Befindlichkeiten. Fühlt sich da nicht manch einer überrannt, wenn der Stifterverband so vorprescht?

Ich bin davon überzeugt, dass man sich auch mal trauen muss, einen Schritt nach vorne zu gehen, wenn man etwas bewirken will. Wenn man erst alle ins Boot holen will, bevor es losgehen kann, dauert es ewig und man muss sehr viele Kompromisse schließen, die nicht unbedingt zielführend sind. Viele wünschen sich mehr Kooperation und die Bündelung von Ressourcen und Know-how. Und wenn wir als Allianz Wirkung zeigen, wird diese weiter wachsen.

Im Herbst hat der Stifterverband einen Masterplan für neue Wege in der Lehrkräftebildung veröffentlicht. Ist die Umsetzung der darin definierten Maßnahmen das Ziel der Allianz?

Nein, für die Umsetzung des Masterplans gibt es andere Aktivitäten. Was in der Allianz passiert, hängt von den Ideen und Plänen der Partner ab. Diese können sich am Masterplan orientieren, müssen es aber nicht.

Wie kann das konkret aussehen?

Wenn ein Unternehmen oder eine Organisation auf uns zukommt, sich beteiligen will, aber vielleicht nicht weiß, wie, dann können wir zum Beispiel gemeinsam einen Schwerpunkt oder eine Fördermaßnahme designen. Das können Stipendien für Studierende in einem Mangelfach oder für eine bestimmte Schulart sein. Oder jemand möchte einen Modellversuch an einer Hochschule unterstützen oder eine Studie mitfinanzieren.

Was hat ein Unternehmen davon?

Es gibt keine Förderung ohne Gegenleistung oder ohne feste Zusage, etwas nach dem Förderzeitrum weiterzuführen. Wenn jemand ein Modell an einer Hochschule finanziert, dann muss sich die Hochschule zum Beispiel committen, dieses Modell zu verstetigen oder eine Professur nach dem Förderzeitraum in den Haushalt der Hochschule zu übernehmen. Das ist ohnehin das Prinzip eines Stiftungslehrstuhls.

Wie sieht der Zeitplan der Allianz für Lehrkräfte aus?

Am 23. April gibt es eine virtuelle Kick-off-Veranstaltung. Da kann sich jeder anmelden, der Interesse hat. Dabei geht es darum, die Idee vorzustellen, aber auch Vorstellungen und Wünsche zu sammeln, wie sich Partner beteiligen und wie sie in der Allianz zusammenarbeiten wollen. Mindestens einmal oder zweimal im Jahr wird es dann Allianztreffen geben, zu denen alle eingeladen sind und bei denen man gemeinsam schaut, wie der aktuelle Stand ist, und was die nächsten Schritte und Ziele sind. Bei Bedarf kann es natürlich weitere Treffen geben, zum Beispiel auch in einzelnen Netzwerken innerhalb der Allianz.

Bettina Jorzik ist beim Stifterverband Programmleiterin für Hochschullehre, Lehrkräftebildung und Diversität. Sie hat den im November 2023 veröffentlichten Masterplan “Lehrkräftebildung neu gestalten” mit erarbeitet und ist verantwortlich für die Allianz für Lehrkräfte als Teil er Zukunftsmission Bildung.

Schulleitungen gehen davon aus, dass Gesundheitskompetenz, und damit auch der Umgang mit Krisen, eine zentrale Zukunftskompetenz für ihren Beruf ist. Auch der Umgang mit (digitalen) Medien sowie Führungskompetenzen werden ihrer Ansicht nach in den kommenden Jahren noch bedeutender. Das ergab eine Umfrage unter Schulleitungen in Berlin und Brandenburg, die das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) im Auftrag des Landesinstituts für Schule und Medien (LISUM) Anfang des Jahres durchgeführt hat. Die Ergebnisse lagen Table.Briefings vorab vor.

Schulen litten im Moment stark darunter, dass Lehrkräfte vermehrt krank werden, sagte Studienleiter Dieter Dohmen, FiBS-Direktor, zu Table.Briefings. Doch auch gesundheitliche Probleme von Schülern und die psychische Belastung durch globale Krisen trügen dazu bei, dass Schulleiter Gesundheitsmanagement als Schlüsselkompetenz einordnen.

Die Befragung gibt zudem Aufschluss darüber, womit Schulleitungen in ihrem Job die meiste Zeit verbringen: Aktuell sind das Verwaltung und Organisation. Danach folgen interne Kommunikation, Fachunterricht und an vierter Stelle der Umgang mit Krisen. Für das Jahr 2030 rechnen allerdings rund zwei Drittel der Schulleitungen damit, dass Krisenmanagement wie auch Personalgewinnung eine größere Rolle spielen werden.

Um diese Aufgaben zu bewerkstelligen, ist es den Schulleitungen zufolge essenziell, dass sie effektiv kommunizieren und mit Konflikten umgehen können (Kommunikationskompetenz); Teams leiten, entwickeln und motivieren (Führungskompetenz); sowie empathisch und wertschätzend agieren können (Beziehungskompetenz). Für die Zukunft rechnet allerdings rund die Hälfte der Befragten damit, dass sich diese Schwerpunkte ändern.

Um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, nutzten Schulleitungen nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren an erster Stelle inhaltsbezogene Einzelfortbildungen (77 Prozent), ihr Netzwerke und den Austausch mit Kollegen (74 Prozent) sowie analoge Selbstlernangebote (60 Prozent). Für die Zukunft erachten Schulleitungen zuvorderst die Beratung mit Kollegen, Fortbildungsangebote für Teams sowie Coaching als geeignete Formate, um die eigenen Kompetenzen auszubauen. Vera Kraft

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger bekommt beim Startchancen-Programm Nachbesserungsvorschläge von der eigenen Parteibasis: Für den FDP-Bundesparteitag, der am 27. und 28. April in Berlin stattfindet, liegt ein Antrag des Bezirksverbands Düsseldorf mit dem Titel “Für mehr Schulautonomie bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung im Startchancen-Programm” vor. Darin fordern die Antragsteller das BMBF und die FDP-Bundestagsfraktion auf, den Anteil am Chancenbudget, über den die Schulen frei verfügen können, “von bislang einem Drittel auf mindestens 50 Prozent zu erhöhen”.

Die Bund-Länder-Vereinbarung zum Startchancen-Programm gibt vor, dass zwei Drittel des Chancenbudgets (Säule II) für Maßnahmen verwendet werden sollen, “die sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen aus den Ländern positiv auf die verschiedenen Zielebenen auswirken können”. Wie diese genau aussehen können, ist in einem siebenseitigen Orientierungspapier als Anlage der Vereinbarung festgelegt. Auch hier können die Schulen selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie umsetzen wollen.

Die Antragsteller aus Düsseldorf halten dies trotzdem für nicht zielführend: “Die Kompetenzen von Bundes- und Landesbürokratien, auch unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten und wissenschaftlicher Expertise, können die Praxisnähe der Schulen im hauseigenen Betrieb der Schul- und Unterrichtsentwicklung nicht annähernd erreichen“, schreiben sie in ihrer Begründung. Die Schulen vor Ort wüssten am besten, “wie sie die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel für eine bessere und auf mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit ausgerichtete Unterrichtsgestaltung verwenden können.”

Die Erfolgsaussichten des Antrags sind allerdings äußerst gering. Selbst wenn er auf dem Parteitag eine Mehrheit finden sollte, wäre er zwar eine Aufforderung, aber keine Verpflichtung für Stark-Watzinger. Ohnehin dürften KMK und BMBF in einem Beschluss des FDP-Parteitags keinen Grund sehen, die mühsam ausgehandelte Vereinbarung noch einmal anzufassen. Dennoch führt der Antrag zumindest der Bundesbildungsministerin – die auch stellvertretenden Bundesvorsitzende ist – vor Augen, wie bildungspolitische Akteure in der Praxis auf ihre Verhandlungsergebnisse blicken. Maximilian Stascheit

Bis zu 250 Millionen Euro will die Regierungskoalition in Baden-Württemberg noch in den nächsten beiden Jahren in die Sprachförderung in Kitas und Grundschulen fließen lassen. Darauf verständigte sich einem Bericht des SWR zufolge Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit den Spitzen der Grünen- und CDU-Fraktion.

Für Kinder mit Förderbedarf soll es verpflichtende Sprachförderung von vier Stunden pro Woche geben. Diese soll in Kitas in Gruppen mit durchschnittlich acht Kindern stattfinden. Zudem soll es für die betroffenen Kinder Juniorklassen geben. Diese sind der ersten Klasse vorgelagert und nach einem Konzept von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) mit 22 Wochenstunden angesetzt.

In einem ersten gemeinsamen Entwurf gehen das Finanz- und das Kultusministerium nach Informationen des SWR davon aus, dass die Kosten für die Sprachförderung in der finalen Umsetzung bei rund 400 Millionen Euro pro Jahr liegen. 2025 sollen die Investitionen demnach bei gut 110 Millionen Euro liegen und 2026 bei 150 Millionen Euro. Wegen des Ganztagsausbaus sollen die Kosten ab 2027 noch weiter steigen: 2028 rechnen die Ministerien wohl mit Ausgaben von 380 Millionen Euro und danach mit rund 400 Millionen Euro.

Offiziell bestätigen wollten das Finanz- und das Kultusministerium die Zahlen auf Anfrage nicht. Ob das Paket der Sprachförderung auf Basis der zur Verfügung stehenden Mittel finanziert werden kann oder ob dafür an anderer Stelle gespart werden muss, entscheidet sich noch, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums mit. Das Ministerium werde auf Basis der Mai-Steuerschätzung ein Deckungskonzept des Haushalts 2025/2026 vorlegen. Da das Land bislang keine Programme hat, die ausschließlich der Sprachförderung dienen, ließe sich auch nicht beziffern, wie viel Geld das Land bisher für die Sprachförderung ausgegeben habe, heißt es aus dem Kultusministerium.

Im Zuge einer Bildungsreform in Baden-Württemberg wird auch viel über den Wechsel von G8 zu G9 diskutiert. Obwohl die schrittweise Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium mittlerweile als sicher gilt, gibt es noch Streit über die Umsetzung. Am heutigen Mittwoch wird im Landtag über den Gesetzesentwurf einer Elterninitiative zu G9 abgestimmt. vkr

Ein kostenfreies und gesundes Mittagessen für alle Kinder in Schulen und Kitas bundesweit – diese Empfehlung des Bürgerrats “Ernährung im Wandel” hält Renate Künast, ernährungspolitische Sprecherin der Grünen, für nur schwer umsetzbar. Der Bürgerrat hatte die Forderung im Januar auf Platz 1 von neun Empfehlungen gestellt und sich dafür ausgesprochen, dass der Bund sich mindestens zur Hälfte an den Kosten beteiligt.

Lesen Sie auch: Kostenfreies Schulessen: VBE begrüßt Initiative des Bürgerrates

Bei einem Fachgespräch sagte Künast, eine Kofinanzierung durch den Bund sei rechtlich schwierig umzusetzen. Das Mittagessen an Schulen und Kitas sei eigentlich Ländersache. Selbst wenn eine Kofinanzierung gelinge, würde es außerdem an finanziellen Mitteln mangeln. “Angesichts der Tatsache, dass wir im nächsten Haushalt 20 bis 25 Milliarden Euro einsparen müssen und es auch danach nicht weniger wird, macht es keinen Sinn, zu behaupten, dass wir das demnächst hinbekommen.”

Der Bürgerrat, ein Gremium aus 160 Bürgerinnen und Bürgern, hatte empfohlen, ein kostenfreies Mittagessen gestaffelt innerhalb von acht Jahren für alle Altersgruppen umzusetzen. Zur Finanzierung schlug er vor, Mittel für eine geplante Erhöhung des Kindergelds umzuwidmen.

Erfreut zeigte sich Künast über die Forderung des Bürgerrates nach einer Altersgrenze für Energy Drinks. “Das ist die rein rechtlich am einfachsten umzusetzende Maßnahme und hat bei den Alkopops ja auch geklappt.” Sie sagte zu, dies von Experten für Gesundheit und Jugendschutz prüfen zu lassen.

Die Empfehlungen des Bürgerrates werden als Nächstes in den betroffenen Bundestagsausschüssen beraten. Im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft ist für den 24. April ein Gespräch mit Mitgliedern des Bürgerrates geplant. Eine bindende Wirkung haben die Empfehlungen nicht. Kai Moll

Berufsschullehrer verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit mit “unterrichtsfernen Aufgaben” wie Verwaltung, Fortbildungen, der Mitarbeit oder Leitung von Gremien und Teams, Personalarbeit sowie Absprachen mit Kollegen und Externen. Und – das macht den größten Teil aus – der Interaktion mit Lernenden außerhalb des Unterrichts. Das zeigt eine Studie der Universität Mannheim in Kooperation mit dem Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BLV) (zum Download).

Laut einer repräsentativen Fragebogenerhebung von 2022 entfallen 26 Prozent der Arbeitszeit auf Unterrichtsfernes. Eine mehrmonatige Tagebucherfassung via App aus dem gleichen Jahr kommt sogar auf 44 Prozent. Der höhere Wert könnte den Forschern zufolge daran liegen, dass die Lehrer auch Wochen erfassten, in denen sie weniger unterrichteten, etwa wegen Studienfahrten. Laut der Tagebucherhebung entfielen nur 29 Prozent der Arbeitszeit auf den Unterricht, die eigentliche Kernarbeit. Laut Fragebogenerhebung waren es 41 Prozent. Den Rest der Zeit benötigten die Lehrkräfte für die Vor- und Nachbereitung sowie für Prüfungen und deren Korrektur.

Die Studie ist eine zweite Auswertung der bislang umfassendsten Erhebung der Arbeitszeit von Berufsschullehrkräften. Im Oktober zeigten die Mannheimer Forscher, dass Lehrkräfte an Berufsschulen wöchentlich im Schnitt fast drei Stunden zu viel arbeiten, Schulleitungen sogar mehr als acht.

Lesen Sie auch: Berufsschullehrer arbeiten sieben Prozent zu viel

In der Folgestudie wollten die Forscher nun herausfinden, wie es zu Überstunden kommt. Neben unterrichtsfernen Aufgaben liege es laut Studie an “erheblichen Spitzenbelastungen durch eine Vielzahl an Korrekturen” in Prüfungsphasen. Die mittlere Wochenarbeitszeit unterschreite in den Ferien zudem kaum 20 Stunden pro Woche.

Die Studie zeigt daneben für Lehrer ohne Leitungsfunktion: Frauen arbeiten im Schnitt mehr (47 Stunden pro Woche) als Männer (45). Bei jüngeren Lehrern ist die durchschnittliche Arbeitszeit besonders hoch und sinkt mit steigendem Alter.

BLV-Vorsitzender Thomas Speck forderte flächendeckend mehr Schulverwaltungsassistenten und funktionierende digitale Assistenzsysteme. Korrekturen sollten reduziert werden, es brauche nicht-lehrendes Personal zur Prüfungsaufsicht und eine automatisierte Korrektur der Rechtschreibung. “In keiner Schulart gibt es so viele Prüfungen wie an den beruflichen Schulen”, sagte er. Der Verband sucht Musterkläger, um über den Rechtsweg die Anerkennung der Mehrarbeit und eine Absenkung der Unterrichtsverpflichtung zu erreichen. Anna Parrisius

Lehrkräfte in Baden-Württemberg sollen künftig zahlreiche Organisations- und Verwaltungsaufgaben über die digitale Bildungsplattform des Landes erledigen können. Dazu erweitert das Land seine modulare Bildungsplattform SCHULE@BW um den “Digitalen Arbeitsplatz” (DAP). Das Kultusministerium beauftragte den öffentlichen IT-Dienstleister Dataport nun offiziell damit, den DAP an den öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg bereitzustellen.

Ob dienstliche E-Mails schreiben, Kalenderfunktionen, Datenspeicherung oder Anwendungen zur Bearbeitung von Texten, Tabellen und Präsentationen – das alles soll den Lehrkräften im DAP künftig digital und gebündelt bereitstehen. Die Schulen sollen in den kommenden Wochen ein Angebot zur Teilnahme erhalten. Das Ausrollen soll dann schrittweise passieren. Damit Lehrkräfte dieses landeseigene Office-Paket nutzen können, bekommen sie einheitliche dienstliche Mailadressen.

Im Zeitraum von November 2022 bis Frühjahr 2023 lief bereits ein Pilotprojekt dazu, bei dem 550 Lehrkräfte aller Schularten an insgesamt 38 Standorten beteiligt waren. Dabei hat sich die Plattform dPhoenixSuite, die aus Open-Source-Komponenten besteht, als Basis für den DAP dem Kultusministerium zufolge als geeignet erwiesen.

Auf der Bildungsplattform finden sich neben dem neuen DAP auch Lernmanagementsysteme wie Moodle oder Itslearning, der Messengerdienst Threema und Mediendatenbanken. In Zukunft sollen noch “weitere ergänzende Bausteine” hinzukommen, sagte Staatssekretärin Sandra Boser, die am Kultusministerium für die Digitalisierung zuständig ist. Perspektivisch sei auch vorstellbar, das für Ende 2026 geplante KI-Lernsystem aller Länder (Adaptives Intelligentes System, kurz AIS) an die Plattform anzubinden. Dafür wolle man aber zuerst die Ergebnisse aus dem Projekt AIS abwarten, hieß es aus dem Kultusministerium. Vera Kraft

Schon im Psychologiestudium interessiert sich Olaf Köller dafür, wie Schüler gut lernen können, vor allem Mathematik und Naturwissenschaften. Nach seinem Abschluss 1991 tritt er daher eine Promotionsstelle in der Abteilung Erziehungswissenschaften und Pädagogische Psychologie am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Kiel an. Seit 2009 ist der in Kellinghusen in Schleswig-Holstein geborene Forscher Direktor des Instituts und leitet die Abteilung Erziehungswissenschaft und Pädagogische Psychologie – und geht es nach dem 60-Jährigen, soll seine Karriere auch hier enden.

Dabei war Köller auch an anderen Orten tätig – am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und neben einer Professur für empirische Bildungsforschung an der Universität Kiel ist Köller seit 2021 Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK.

Inzwischen beschäftigt Köller sich vor allem damit, welchen Einfluss digitale Tools und insbesondere Künstliche Intelligenz im Unterricht auf Lernprozesse haben können. Er hat es sich zum Ziel gemacht, Wege zu finden, um die Kompetenzen von Schülern nachhaltig zu verbessern – indem Lehrer sich weniger auf subjektive Erfahrungen stützen und mehr auf wissenschaftsbasierte Ansätze. Und indem seine Forschung Einfluss auf die Politik hat.

Ein Antrieb ist für ihn diese erschreckende Zahl: Ein Viertel der Schulabgänger beginnt keine Ausbildung, häufig, weil Basiskompetenzen fehlen, vor allem bei sozioökonomisch benachteiligten Jugendlichen. Und das Problem beginnt schon vor Schulbeginn, daher fordert Köller eine gezielte Sprachförderung in Kindertagesstätten.

Hoffnung setzt der Forscher in das Startchancen-Programm. Aber, mahnt er, die knappen Ressourcen, die dabei zur Verfügung stehen, dürften “nicht nur zur Sanierung der Toiletten, sondern zur Verbesserung der Unterrichtsqualität und Implementierung systematischer Förderangebote” verwendet werden. Er hofft, dass die Diskussion darum, wie Schulen das “Chancenbudget” einsetzen, die Bildungskrise höher auf die politische Agenda hebt.

Dass empirische Studien einen bildungspolitischen Einfluss haben können, hat Köller in seiner Arbeit geprägt. Er denkt dabei etwa an die internationale Studie “TIMMS” aus den 1990er-Jahre, die dazu führte, dass Länder die Möglichkeit abschafften, Mathematik in der Oberschule abzuwählen. Und an die Pisa-Studie 2000, die den Ausbau von Ganztagsschulen vorantrieb.

Zur Lösung der Probleme heute setzt Köller Hoffnung auf Künstliche Intelligenz. “KI-Systeme können zwar nicht die Rolle der Lehrkraft ersetzen”, sagt er. “Sie sind jedoch effektive Werkzeuge zur Unterstützung der Schüler beim Lernen.” Während es Lehrkräften oft an Zeit für individuelle Rückmeldungen fehlt, können Large Language Models für schriftliche Texte schon in zehn Sekunden präzises automatisiertes Feedback geben. Die Ergebnisse lassen sich anschließend in Dashboards darstellen, sodass die Lehrkraft einen Überblick über den Leistungsstand ihrer Schüler erhält – eine Win-win-Situation für Schüler und Lehrer.

Um digitale Tools gezielt einsetzen zu können, müssten Lehrkräfte jedoch in Fortbildungen sensibilisiert werden. Und wichtig ist Köller, dass durch KI keine neuen Bildungsungerechtigkeiten entstehen – dafür müssten etwa alle Schüler Zugriff erhalten. Sarah Birkhäuser

Research.Table: KI im Peer Review-Prozess: Plagiatsforscherin “schockiert” über Nutzung von Sprachmodellen. Eine Stanford-Studie gibt Hinweise darauf, dass das KI-Tool ChatGPT auch im wissenschaftlichen Begutachtungsprozess häufig genutzt wird. Die Plagiatsforscherin Debora Weber-Wulff zeigt sich schockiert. KI sei nicht geeignet zur Peer Review. Eine verlässliche Kontrollmethode gebe es nicht. Mehr

Research.Table: CDU/CSU zu Antisemitismus an Hochschulen: “Rektoren ducken sich weg”. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag fordert in einem Antrag ein entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus an Hochschulen. Bedenken gegen ein allzu rigides Vorgehen kommen aus Berlin. Mehr

SZ: Azubi-Zahl in bayerischer M+E-Industrie gestiegen. In der Metall- und Elektroindustrie im Freistaat nahm 2023 die Zahl der Ausbildungsverträge um fast elf Prozent zu. Für das laufende Jahr rechnet Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt mit “einer schwarzen Null”, eher sogar einem Zuwachs um etwa ein Prozent. Dennoch, betonte er, fällt es den Betrieben immer schwerer, Lehrstellen zu besetzen, fast 20 Prozent der Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Laut Umfrage unter den Unternehmen liegt das vor allem daran, dass es erstens zu wenige Bewerber gab und zweitens keine geeigneten. (Die Zahl der Azubis steigt deutlich – trotzdem sind es zu wenige)

Merkur: Ausbildungsmarkt 2023 im Aufschwung, aber hat sich noch nicht von Corona erholt. Die Zahl neuer Ausbildungsverträge stieg laut Statistischem Bundesamt 2023 um 10.000 (2,1 Prozent) auf 479.900. Das ist der dritte Anstieg in Folge. Der starke Rückgang infolge der Pandemie ist aber immer noch nicht wieder aufgeholt. Im Vorkrisenjahr 2019 hatten noch 510.900 junge Menschen eine Ausbildung begonnen, 2020 war die Zahl auf 463.300 eingebrochen. Bei Männern war der Anstieg der Neuverträge mit 2,8 Prozent dreimal so stark wie bei den Frauen (plus 1,0 Prozent). Bei Handwerksberufen stiegen die Ausbildungsverträge um 1,9 Prozent. (Ausbildung wird für junge Leute wieder attraktiver)

SWR: Bildungsdaten analysieren, um Schulentwicklung voranzutreiben und Schülerleistungen zu verbessern. Wie das in der Praxis und im Unterricht aussehen kann, zeigt eine Gemeinschaftsschule in Esslingen. Durch regelmäßige Lernstandserhebungen kann sie schon früh erkennen, bei welchen Themengebieten und Fächern Förderbedarf besteht. So können Lehrer früh eingreifen und Rückstände ausgleichen – und so verhindern, dass Schüler den Anschluss verlieren. Allerdings müssten die Daten auch der Bildungsforschung zur Verfügung gestellt werden. (Wie sich Bildung messen lässt und besser wird)

FAZ: Neue Stellen für Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt nur zur Hälfte besetzt. Bei seiner jüngsten Ausschreibung konnte das Bildungsministerium nur für die Hälfte seiner Stellen geeignete Bewerber finden. Dabei würde für 105 Stellen sogar ein Zuschlag gezahlt, weil sie bereits als schwer zu besetzen gelten. Von den 544 Bewerbern waren die Mehrheit Seiteneinsteiger (346). Im vergangenen Jahr waren bereits 11,4 Prozent der angestellten Lehrkräfte Seiteneinsteiger. (Lehrersuche: Jede zweite Stelle ohne geeignete Bewerbung)

MDR: Linke schlägt Schulreform in Sachsen-Anhalt vor. Die Linksfraktion fordert die Einführung eines Personalschlüssels. Durch ihn würde das Ausmaß des Lehrkräftemangels noch sichtbarer. Außerdem möchte die Linke, dass sich die Lehrerausbildung ändert: Nur noch drei Ausbildungsrichtungen sollten möglich: Primar-, Sekundar- und Berufsschule. In der kommenden Landtagssitzung wird in Sachsen-Anhalt über einen Entwurf der Linksfraktion zur Änderung des Schulgesetzes beraten. Das Bildungsministerium sieht in dem Entwurf jedoch keinen wirklichen Lösungsvorschlag. (Linke schlägt neues Schulgesetz vor – Personalschlüssel für Lehrkräfte gefordert)

Mitteldeutsche Zeitung: Starker Rückgang der Meisterabschlüsse in Sachsen-Anhalt. Die Zahl der Meisterabschlüsse hat sich in Sachsen-Anhalt in den vergangenen 10 Jahren halbiert. Die Handelskammer geht davon aus, dass die Gründe für den Rückgang vielseitig sind. Es sei jedoch davon auszugehen, dass insbesondere die Selbständigkeit für junge Menschen nicht lohnenswert erscheint. Der Präsident der Handwerkskammer, Andreas Dieckmann, lobte die Praktikumsprämie der Landesregierung, um den Nachwuchs im Handwerk zu sichern. (Weniger Meisterprüfungen im Handwerk: 110 Meisterbriefe)

23. April 2024, 15 bis 17 Uhr

Präsentation Allianz für Lehrkräfte

Der Stifterverband möchte mit seiner “Allianz für Lehrkräfte” Akteure zusammenbringen, die die Lehrkräftebildung gestalten und fördern. Ziel ist es, mehr Menschen für den Lehrberuf zu begeistern und die Ausbildung so attraktiv zu gestalten, dass mehr Menschen den Ausbildungsweg auch bis zu Ende gehen. Im Rahmen einer virtuellen Kick-off-Veranstaltung stellt der Verband sein Projekt und Möglichkeiten zur Unterstützung vor. INFOS & ANMELDUNG

16. Mai 2024, 12.30 bis 18 Uhr, Cottbus

Fachtagung Rassistischen und rechten Diskursen in Schulen gemeinsam entgegenwirken

Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Schule und Zivilgesellschaft diskutieren gemeinsam Strategien zur Weiterentwicklung der rassismuskritischen Ansätze in Schulen. Ziel der Tagung ist es, dem Thema Rassismus in der Schule eine größere Öffentlichkeit zu verleihen und verschiedene Akteure – wie Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Fachkräfte aus der Antidiskriminierungsberatung und der Antirassismus-Arbeit – zusammenzubringen und Raum für Vernetzung und Austausch zu geben. INFOS & ANMELDUNG

29. Mai 2024 , 15 bis 18 Uhr, Berlin

Vorstellung und praktische Erprobung Ein KI-Bot als Coach für Lehrkräfte?

Bei der Veranstaltung wird diskutiert, wie sich Lehrkräfte von künstlicher Intelligenz pädagogisch unterstützen lassen können. Außerdem können Teilnehmende den intus3 KI-Bot testen. INFOS & ANMELDUNG