|

|

Berlin.Table

|

|

Das Late-Night-Briefing aus der Hauptstadt

|

|

#540

/

06. April 2025

|

|

|

Talk of the Town

|

|

Die AfD im Nacken, die SPD am Verhandlungstisch: Die neue Welt des Friedrich Merz

Es steht außer Frage, dass Friedrich Merz unbedingt Kanzler werden wollte. Aber es spricht auch sehr viel dafür, dass spätestens seit dem Wahltag alles anders ist, als er es sich vorgestellt hat. Als erste Reaktion vollzog er binnen weniger Tage einen spektakulären Kurswechsel. Und er muss angesichts der dramatisch veränderten Mehrheiten mit der SPD Kompromisse schließen, die fast allem widersprechen, was er zuvor vertreten hat. Einen Politikwechsel hatte er versprochen; ein Weiterwurschteln steht zu befürchten. Die Folgen können niemanden überraschen. Immer mehr Anhänger schäumen, weil sie an sein Wort glaubten. Und die Gegner, vor allem in der AfD, wiederholen wieder und wieder den Vorwurf, er habe einen schweren Wahlbetrug begangen. Noch bevor er ins Kanzleramt einziehen kann, holt ihn eine Wirklichkeit ein, die der Wahlkämpfer Merz partout ignorieren wollte.

Wirklichkeit Nr 1: der Weg in den Wahlbetrug. Die Entscheidung, das Billionen-Euro-Paket zu beschließen, ist dabei weniger das Problem. Die Weltlage mit Donald Trump und Wladimir Putin lässt einen großen Aufschlag für Verteidigung, Sicherheit und Resilienz der Gesellschaft nahezu zwingend erscheinen. Das Problem begann vorher. Obwohl Merz schon im Sommer 2024 die Notwendigkeiten ahnte und ganz vorsichtig eine Reform der Schuldenbremse andeutete, stemmte er sich im weiteren Verlauf nicht genug gegen den Druck, sich doch mit einem Ja oder Nein zu positionieren. Der Grund: Die FDP wollte ihr Nein zu jeder Reform der Schuldenbremse zu ihrem Alleinstellungsmerkmal machen. Und Merz musste fürchten, dass das wirken würde. Aus Angst vor einer FDP also, die ihn bei einem Erfolg auch danach fesseln würde, verzichtete er darauf, offen über die Lage zu sprechen. Stattdessen versicherte er auch den eigenen Leuten, dass Änderungen wenn überhaupt nur am Ende eines Sparkurses stehen könnten.

Wirklichkeit Nr. 2: das Gewicht der Grünen. Merz spürte natürlich, dass die Grünen nach dreieinhalb Jahren Ampel schwer in der Kritik standen, vor allem in der Union. Deshalb gab er im Wahlkampf dem Trend nach, sich immer weiter von ihnen zu distanzieren. Zugleich wusste er genau, dass die SPD als einziger Koalitionspartner hochheikel werden würde. Und er wusste erst recht, dass Markus Söders Grünen-Bashing zu weit ging. Trotzdem ließ er sich von Söder treiben, statt ihm Paroli zu bieten. Und was kam dann? Ein Wahlergebnis, das ihm eine grüne Koalitionsalternative nahm und ihn fürs große Finanzpaket trotzdem mit den Grünen zusammenzwang. Aus Angst vor den Freien Wählern hatte Söders Rhetorik gesiegt – und lässt Merz jetzt auch gegenüber den eigenen Leuten besonders hilflos aussehen.

Wirklichkeit Nr. 3: die Belastung aus dem Sondierungspapier. In direktem Zusammenhang zum Finanzpaket hat sich Merz die Zustimmung vor allem der eigenen Leute mit Zusagen geholt, die ihm schwer auf die Füße fallen können. So hat die künftige Koalition quasi zu Beginn der Verhandlungen schon mal eine Mütterrente und eine höhere Pendlerpauschale versprochen, dazu die Rückvergütung beim Agrardiesel und die Senkung der Gastro-Steuer. Statt im Kernhaushalt demonstrativ zu sparen, wird der durchs Finanzpaket entstandene Spielraum für weitere Versprechen genutzt. Für Merz wird das bedrohlich; seine Glaubwürdigkeit als entschlossener Sparer steht auf dem Spiel. Will er sie retten, droht ihm mit den Bauern, mit den Gastwirten und mit Markus Söder massiver Ärger. In dieses Dilemma hat er sich selbst gebracht. Hellhörig muss ihn machen, dass selbst jemand wie der ihm loyale Wolfgang Bosbach öffentlich Alarm schlägt.

Wirklichkeit Nr. 4: Merz braucht die SPD – und kann ihr kaum entgegenkommen. Nach gut vier Wochen Verhandlungen ist von Anfangsschwung wenig, von wachsendem Ärger aber viel zu spüren. Merz wollte dieses Mal alles schneller und unkomplizierter verhandeln. Mittlerweile hängt er in den üblichen Detailgesprächen fest, die er vermeiden wollte. Die Folge: Weder Merz noch Lars Klingbeil verhandeln noch aus einer Position der Stärke. Beide müssten eigentlich großzügig sein angesichts der Lage des anderen – und können genau das kaum mehr machen. Merz steht unter dem Druck immer schlechterer Umfragen und immer lauterer Kritik; Klingbeil muss angesichts des schlechten Wahlergebnisses um das Ja der Basis fürchten. Beide sind in einer prekären Lage; beide wissen, dass sie eine Regierung bilden müssen. Und beide sind gezwungen, unter diesem Druck Zugeständnisse zu machen, die weiter reichen als alles, was ihre Vorgänger in früheren Koalitionen beschließen mussten.

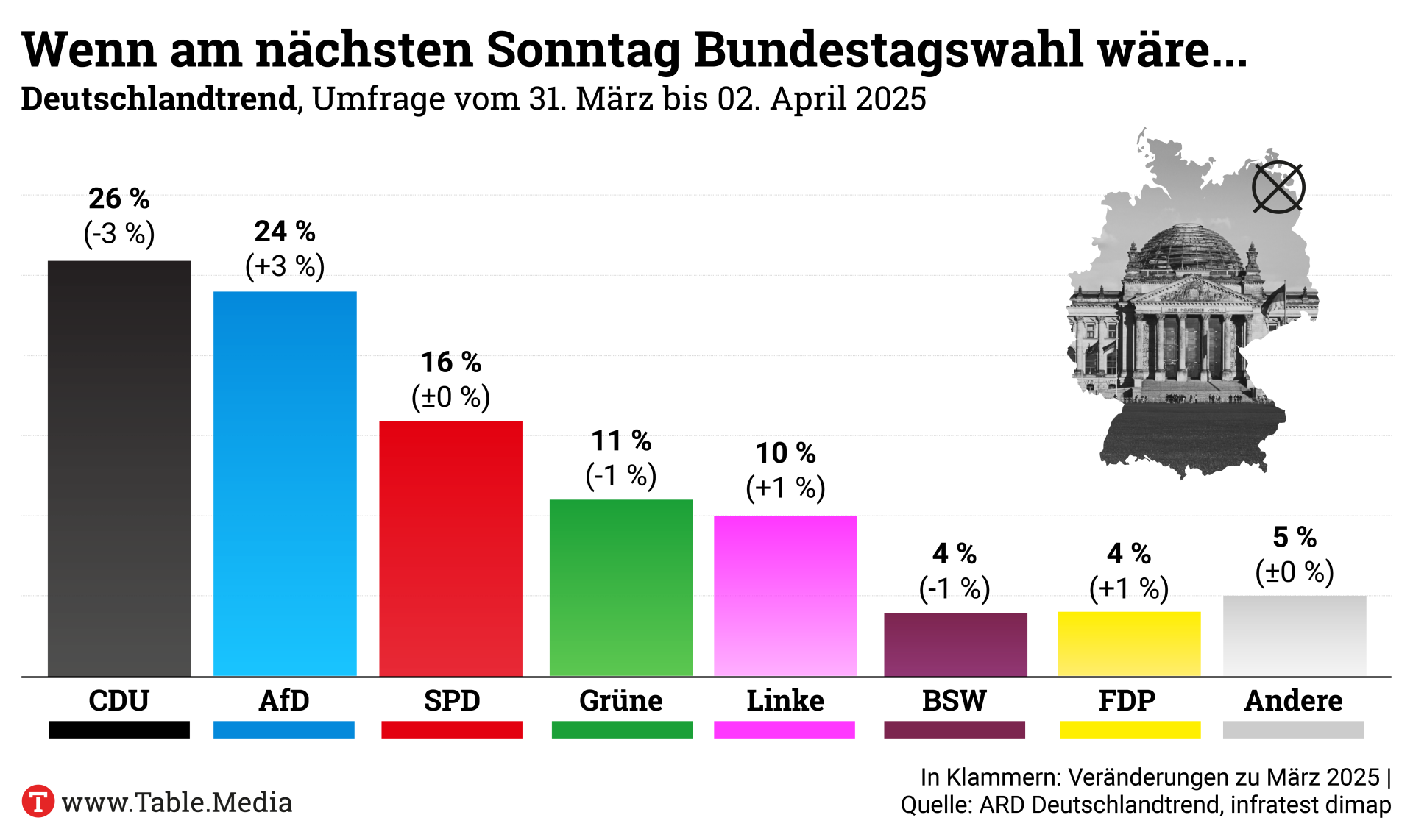

Wirklichkeit Nr. 5: Wann erkläre ich mich dem eigenen Vorstand? Dass Merz für diesen Montag die Vorstandssitzung seiner Partei abgesagt hat, bringt ihm großen Ärger ein. Gerade jetzt, da die AfD fast gleichauf ist mit der Union, sehnen sich Führungskräfte nach Ideen und Perspektiven, wie sie dem begegnen sollen. Im Augenblick wissen sie nur, was ihnen wehtut: das Finanzpaket ohne großes Narrativ und große Begründung, dazu zähe Verhandlungen, die bis jetzt außer Durchhalteparolen wenig Kraft geben. Bislang ist das Merz’ größte Schwachstelle. Er bietet weder Freund noch Feind eine Begründung oder gar größere Erzählung, mit der er andere von seinem Tun überzeugen könnte. Solange Merz keine Ergebnisse hat und auch keine Erzählung, ist deshalb eine solche Sitzung mehr Gefahr als Chance. Ja, Merz könnte seine Abwägungen schildern. Aber alle wissen, dass auch der CDU-Vorstand kein geschützter Raum mehr ist. Er gewinnt mit der Absage wenig; aber auch mit einem Auftritt wäre für ihn wenig zu holen gewesen. Eine No-Win-Situation. | |

|

News

|

|

Zur Erinnerung: So sieht es aus, wenn Schwarze und Rote Koalitionsverträge schließen

|

|

Koalition: Schwarz-rote Verhandler wollen bis Mitte der Woche fertig werden. Die 19 Spitzen von Union und SPD wollen bis Mitte der Woche ihre letzten strittigen Themen ausräumen und den Koalitionsvertrag fertigstellen. Das sei das interne Ziel, berichteten zwei Verhandler an diesem Wochenende. Der Vertrag solle dann in einem “nüchternen, ernsthaften und angemessenem” Rahmen vorgestellt werden, bevor die SPD-Basis zweieinhalb Wochen Zeit bekommt, die Einigung zu bestätigen. Die CDU will einen kleinen Parteitag einberufen. Ende April oder Anfang Mai könnte der Vertrag dann unterzeichnet werden. Bei den großen Themen Arbeitsmarkt und Migration sei man sich sehr nahe, auch die großen Finanzfragen könnten Anfang der Woche gelöst werden, hieß es. Weil die Gespräche intensiv und gut gewesen seien, hätten die Verhandler auch auf weitere Verhandlungen an Samstag und Sonntag verzichtet.

Die SPD-Seite hatte eine eigene Sparliste im Umfang eines zweistelligen Milliardenbetrags eingebracht. Mehrere AG-Vorsitzende wurden in der großen Gruppe und teilweise persönlich ermahnt, die Vorhaben aus den Fachpolitiker-Runden zu reduzieren und zu priorisieren. Man werde ein Wachstumspaket schnüren, das steuerliche Entlastungen für mittlere Einkommen und zugleich neue Abschreibungsmodelle und eine schrittweise Absenkung der Firmensteuern beinhalte, sagte ein Verhandler Table.Briefings. Das müsse im Etat teilweise gegenfinanziert werden. Ein Konsens zeichnet sich bei den Einsparungen in eigener Sache ab. Durch Digitalisierung und Nicht-Nachbesetzung könnten mindestens zehn Prozent der Stellen in der Bundesverwaltung abgebaut und auf ein Drittel der Beauftragten verzichtet werden. Michael Bröcker

|

|

Kramp-Karrenbauer: Entwicklungsministerium muss eigenständig bleiben. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich kritisch zu den Überlegungen ihrer eigenen Partei geäußert, das Entwicklungsministerium und das Außenministerium zu fusionieren. “Es sendet gerade jetzt auch mit Blick auf die Entscheidung aus den Vereinigten Staaten ein falsches Signal, wenn wir sagen, wir schaffen das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit ab und integrieren es in ein anderes Haus”, sagte Kramp-Karrenbauer Table.Briefings. Die frühere CDU-Vorsitzende steht einer entwicklungspolitischen Kommission vor. Im Mai will die von dem Thinktank Global Perspectives Initiative (GPI) einberufene Kommission mit dem Namen “Welt im Umbruch – Deutschland und der Globale Süden” ihre Empfehlungen vorlegen.

Eine Einführung der Wehrpflicht für Männer und Frauen hält die Ex-Verteidigungsministerin derzeit nicht für realistisch. Auch weil hierfür die politischen Mehrheiten fehlen. Als Übergangslösung nennt sie das schwedische Modell, das die Musterung eines kompletten Jahrgangs vorsieht, aber die Einberufung nur nach Bedarf und Eignung. “Ich finde, am Ende brauchen wir auch eine Pflicht, die Männer und Frauen umfasst, um das Bewusstsein zu schaffen: Verteidigung geht uns alle an!”, so die Saarländerin. Kramp-Karrenbauer will perspektivisch ein verpflichtendes Dienstjahr für Männer und Frauen einführen. Das hatte sie bereits zu ihrer Amtszeit gefordert und stieß damals auch auf Ablehnung in der eigenen Partei. Jetzt fordert die Union das auch in ihrem Wahlprogramm. Was “AKK” im Interview über die neuen Möglichkeiten im Wehretat sagt, lesen Sie im Security.Table. Wilhelmine Preußen

|

|

|

Unternehmen: Kostensenkung bei Kranken- und Pflegeversicherung auf Platz 1 der Wunschliste. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat die Prioritäten deutscher Unternehmen für künftiges Regierungshandeln erfragt. Das Ergebnis: Um den Wohlstand des Landes zu sichern, sei besonders eine Reform der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung entscheidend. (mehr auf pkv.de)

|

|

Grüne: Personaldiskussionen in der Fraktion. Die Bundestagswahl – eine Niederlage. Die Verhandlungen über die Verfassungsänderungen – ein Erfolg. Das Wahlergebnis müsse aufgearbeitet werden, verspricht der Bundesvorstand, die Verhandlungen mit der künftigen Koalition sollen Modell für die neue Rolle als “klare, gestaltende und empathische Opposition” sein, so beschloss der grüne Länderrat am Sonntag. Doch erstmal steckt die Bundestagsfraktion in der Diskussion, wie man sich hinter den beiden Fraktionschefinnen personell für die Legislaturperiode aufstellen will.

Bei der Wahl der fünf Fraktionsvizes könnte es Kampfabstimmungen geben. Andreas Audretsch will weiterhin den Bereich Finanzen, Haushalt, Wirtschaft, Arbeit und Soziales führen. Der Manager des Bundestagswahlkampfs trägt aber auch Verantwortung für das enttäuschende Ergebnis. Katharina Beck, bisher finanzpolitische Sprecherin, wird nach Informationen von Table.Briefings ebenfalls für den Posten gehandelt. Die ehemalige Unternehmensberaterin ist Reala, Audretsch ist Linker – ein linkes Übergewicht als Kompensation für die Überzahl der Realos in der Regierung braucht es nun nicht mehr. Auch Konstantin von Notz (Innen und Recht) könnte herausgefordert werden: Till Steffen, PGF und direkt gewählter Abgeordneter aus Hamburg, wird Interesse nachgesagt. Und in der Nachfolge von Maria Klein-Schmeink für Gesundheit, Bildung und Familie gibt es ebenfalls zwei mögliche Kandidaten: Ulle Schauws und Janosch Dahmen.

Vermutlich können Grüne drei Ausschüssen vorsitzen. Die Zahl der Interessenten ist größer, darunter nach Informationen von Table.Briefings die beiden Noch-Ministerinnen Lisa Paus und Steffi Lemke sowie Harald Ebner, Toni Hofreiter und Sven Lehmann. Wenn die Union bei der Praxis bleibt, AfD-Abgeordnete nicht zu Ausschussvorsitzenden zu wählen, könnten stellvertretende Vorsitzende faktisch den Ausschuss führen, wie das zuletzt bei Gesundheits- und Innenausschuss der Fall war. Denkbar wäre das für den Haushaltsausschuss, der traditionell der stärksten Oppositionsfraktion zusteht. Die frühere Haushaltsexpertin Paus gilt als mögliche Bewerberin für diese Position. In der Fraktion wird dieses Thema wohl von den beiden Schäfers besetzt: Sebastian Schäfer als haushaltspolitscher Sprecher, Jamila Schäfer als Obfrau. Helene Bubrowski

|

|

Serie (VI): Wer bekommt welche Rolle? Über die Chancen von Karin Prien. Die 59-jährige Juristin galt CDU-intern lange als eine der größten Kritikerinnen von Friedrich Merz. Sie wird dem linken Parteiflügel zugeordnet, warb nach dem Ende der Ära Angela Merkel für eine Fortsetzung des Mitte-Kurses, kämpfte für die parteiinterne Frauenquote und wehrt sich am heftigsten gegen Ressentiments in der Migrationspolitik. Mittlerweile aber hat sie sich eingefügt. Inhaltlich teilt sie nicht alle Positionen des Parteivorsitzenden, hält sich mit öffentlicher Kritik an ihm aber zurück.

Priens Aufstieg in der CDU begann, als Daniel Günther sie aus der Hamburgischen Bürgerschaft nach Kiel holte und zur Bildungsministerin in seinem Kabinett berief. 2022 stieg sie zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden auf. Auf dem Bundesparteitag erlebte sie einen herben Dämpfer, als sie bei der Wiederwahl ohne Gegenkandidaten nur 58 Prozent der Stimmen erhielt. Dennoch fällt Priens Name meist als einer der ersten, wenn es um mögliche Mitglieder des künftigen Kabinetts gilt. Das liegt auch daran, dass die Anzahl prominenter und als ministrabel geltender Frauen in der Union begrenzt ist.

Prädestiniert wäre Prien für das Bildungs- und Forschungsministerium. In der Wissenschafts- und Bildungscommunity hat sie sich als Landesministerin und A-Länder-Koordinatorin mit ihrer Expertise und ihrem moderierenden Politikstil viel Anerkennung erarbeitet. In der Szene gilt sie daher als Wunschkandidatin für das Amt. Und in der CDU rechnen viele fest damit, dass sie es wird. Ausgemacht ist das allerdings nicht. Auch der CSU wird großes Interesse nachgesagt, das Ministerium mit Dorothee Bär zu besetzen; aus der SPD schielt Saskia Esken darauf. Denkbar wäre, das Haus zu einem reinen Innovations- und Forschungsministerium zu machen und den Bildungsbereich stattdessen ans Familienministerium anzudocken. Auch dafür wäre Prien eine Option.

Manch einer in der Union sagt auch, dass ihr sogar die Leitung eines noch relevanteren Hauses zuzutrauen wäre. Für das Auswärtige Amt etwa könnte Prien, die jüdische Wurzeln hat und deren Großeltern vor dem Nationalsozialismus flohen, eine überraschende Personalie sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Szenario, in dem mit Außenexperte Johann Wadephul ein anderer Vertreter aus Schleswig-Holstein ins Kabinett einzieht. Dann wäre für Karin Prien wohl kein Platz mehr frei. Maximilian Stascheit

|

|

|

Umgang mit der AfD: Campact warnt Union vor Zugeständnissen. Der AfD entgegen der Ampel-Praxis wieder Ausschussvorsitze zu überlassen, bedeute die Normalisierung von Rechtsextremen, kritisiert der geschäftsführende Vorstand und Campact-Mitgründer Felix Kolb gegenüber Table.Briefings. Schon das Vorhaben eines Wirtschaftswahlkampfs über Bord zu werfen, sei “ein riesiger Fehler” von Friedrich Merz gewesen. Stattdessen auf Migration zu setzen – damit sei er der AfD in die Falle getappt. Es sei bemerkenswert, dass es vom CDU-Präsidium heißt, man schließe jede Zusammenarbeit direkt und indirekt aus. “Was indirekte Zusammenarbeit konkret bedeutet, konnte aber noch kein CDU-Politiker schlüssig erklären.” Kolb appelliert an die CDU, ihre Beschlüsse zur AfD nachzuschärfen. Warum er mit der baldigen Höherstufung der AfD durch den Verfassungsschutz rechnet, lesen Sie ohne Zugangssperre im Interview. Franziska Klemenz

|

|

Exportkontrollen und Zölle: Wie Europa Chinas Reaktionen auf die US-Handelspolitik zu spüren bekommt. Zwar produzieren die meisten europäischen Unternehmen in China für den lokalen Markt, doch “globale Lieferketten geraten unter Druck, da viele Komponenten US-Anteile enthalten und so unter die Zölle fallen”, erklärt Jacob Gunter vom Mercator Institute for China Studies (Merics) im Interview mit Table.Briefings. Besonders problematisch sei die Lage für Firmen mit Standorten in den USA, die auf Zulieferungen aus China, Mexiko oder Kanada angewiesen sind.

Gleichzeitig wächst der Handlungsdruck auf die EU: “Kurzfristig muss Europa dringend auf den wachsenden Exportüberschuss Chinas reagieren – etwa durch höhere Zölle”, so der Experte. Langfristig brauche es neue Freihandelsabkommen und gezielte Kooperationen mit dem Globalen Süden, um eigene Märkte zu schützen und neue Absatzmöglichkeiten zu erschließen. Ein Beispiel dafür sei Indonesien: “Das Land importiert chinesische E-Autos, hat aber Maßnahmen gegen chinesische Textilien ergriffen – hier könnte die EU vermitteln, indem sie indonesische Textilien schützt und im Gegenzug Indonesien europäische Autos bevorzugt.” Warum solche “pragmatischen Lösungen” – so unordentlich sie auch erscheinen mögen – in der aktuellen Situation sinnvoll sein könnten, lesen Sie im China.Table. Amelie Richter

|

|

DGB-Studie: Transformationspotenzial des Nordens entschlossener nutzen. Für eine gemeinsame norddeutsche Transformationsstrategie plädieren die deutschen Gewerkschaften. Auf Grundlage einer Studie der Forschungsgruppe für Strukturwandel und Finanzpolitik fordern die DGB-Bezirke Nord (Hamburg, Schleswig-Holstein, Meck-Pomm) und Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt eine enger abgestimmte Strukturpolitik der nördlichen Bundesländer. Generell berge die industriepolitische Transformation für den gesamten Norden Risiken, biete aber durchaus auch Potenzial. In ganz Norddeutschland sei “ein gravierender Strukturwandel” zu beobachten, tausende von Wind- und Photovoltaikanlagen, Elektrolyseure und die LNG-Terminals böten “erhebliche Chancen”, um “eine Führungsrolle in der Energiewende” zu übernehmen. Insgesamt seien die Nord-Länder als “Modellregion für eine erfolgreiche sozial-ökologische Transformation” geradezu prädestiniert.

Allerdings mahnt die Studie auch: Niedersachsen zum Beispiel müsste sein Dekarbonisierungstempo verfünffachen, um das Landesziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, zu erreichen. Laura Pooth, Vorsitzende des DGB Nord, mahnt deshalb zum einen mehr Entschlossenheit an, zum anderen eine besser koordinierte regionalpolitische Begleitung: “Wir können mit unserem Potenzial zu einer weltweit beispielgebenden Modellregion für eine sozial gerechte Energiewende, eine klimaneutrale Industrie und die Arbeitsplätze der Zukunft werden.” Horand Knaup

|

|

Damit öffentliche Gelder effizienter eingesetzt werden, müssen wir bestehende Lösungen in den Kommunen stärker als bisher nachnutzen und skalieren. Nachnutzung muss der neue Standard werden und schon bei der Entwicklung mitgedacht werden. Der Ko-Pionier-Preis zeichnet die Leistung der Nachnutzenden nun aus.

Lesen Sie den Beitrag hier: Nachnutzung muss sexy sein

|

| | |

|

Table.Documents

|

Mitteilung des Statistischen Bundesamts: Öffentliches Finanzierungsdefizit 2024 bei 104,4 Milliarden Euro. Ausgaben steigen erstmals auf über zwei Billionen Euro

Bericht der Bundesregierung zum Bürokratieabbau

Regionalprognose des IAB: Arbeitslosigkeit steigt 2025 in allen Bundesländern

Studie im Auftrag des DGB: Industriepolitik in der sozial-ökologischen Transformation Norddeutschlands

|

|

|

Heads

|

|

Patricia Schneider, politische Beraterin des Inspekteurs der Deutschen Marine, sieht in den kommenden Jahren immer mehr geopolitische Herausforderungen auf die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr zukommen. Bei der Überwachung von kritischer Infrastruktur in der Ostsee, zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer, zur Stabilität im Indopazifik – überall sind die “grauen Schiffe” wichtig, um Deutschlands Versorgung mit Gütern und Energie sicherzustellen und die regelbasierte Ordnung hochzuhalten. Wie Schneider zur Expertin für maritime Themen wurde, lesen Sie im Security.Table. Lisa-Martina Klein

Daniela Schmitt ist Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz und als Nachfolgerin von Volker Wissing neue Landesvorsitzende der FDP. Neue Landesvorsitzende im Saarland ist die Hotelbesitzerin Angelika Hießerich-Peter. Die FDP ist im Saarbrücker Landtag nicht vertreten. (SWR/SR)

Sybilla Nitsch ist neue Vorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbands. Sie war bisher erste stellvertretende Vorsitzende. Der bisherige Vorsitzende Christian Dirschauer war zuvor zum SSW-Fraktionschef im Kieler Landtag gewählt worden. (NDR)

|

|

|

Best of Table

|

China.Table: Seltene Erden als Waffe und Lieferketten als Druckmittel. Im geopolitischen Tauziehen zwischen China und den USA steht Europa hin- und hergerissen zwischen wirtschaftlichen Interessen und strategischer Abhängigkeit. Warum Sinolytics-Experte Jost Wübbeke Chinas jüngste Exportkontrollen für mehr hält als eine Reaktion, lesen Sie hier.

Europe.Table: Wie der EU-Koordinator die Wirkung der Sanktionen gegen Russland einschätzt. Die Strafmaßnahmen haben Russland auf eine Kriegswirtschaft reduziert, sagt EU-Sanktionskoordinator David O’Sullivan im Interview mit Table.Briefings. Warum vieles darauf hindeute, dass es in diesem Jahr einen Wendepunkt gibt, lesen Sie hier.

Europe.Table: Was die Europäische Union gegen die US-Zölle tun will. Am Montag beraten die EU-Staaten über ihre Antwort auf die Zölle von Donald Trump. Für eine gemeinsame Reaktion ist es vielen der 27 Mitgliedsländer zu früh. In welchem Bereich sich die EU aber schon auf konkrete Gegenzölle verständigen könnte, lesen Sie hier.

Security.Table: Luftverteidigung – wie groß die Abhängigkeit von den USA wirklich ist. Die Koordinierung der europäischen Luftverteidigung würde ohne die USA schwierig werden. Warum aber auch die USA auf europäische Rüstungsfirmen angewiesen sind, lesen Sie hier.

Security.Table: Nächste Schritte bei der Panzerbrigade 45. Bis 2027 sollen Panzer und Personal in Litauen kampfbereit sein. Doch die litauische Seite kämpft mit Bürokratie und Beschaffungsauflagen. Warum auch der Standort der Kaserne und die Bundeswehrschule für die Personalgewinnung zum Stolperstein werden könnten, lesen Sie hier.

|

|

|

Must-Reads

|

FAZ: Einigung im Tarifstreit. Das Schlichten hat geholfen, der Öffentliche Dienst bleibt von weiteren Streiks verschont. Die Tarifpartner haben sich um eine Erhöhung in zwei Schritten um bis zu siebeneinhalb Prozent bis März 2027 geeinigt. Danach gibt es auch einen Tag Urlaub mehr. Außerdem darf freiwillig, gegen mehr Geld, bis zu 42 Stunden gearbeitet werden. Offen ist, ob die Tariferhöhung für Angestellte auch auf die Beamten des Bundes übertragen werden soll. (“Wer will, darf 42 Stunden arbeiten”)

FAZ: Waffenschmiede Niedersachsen? Im Interview sieht Olaf Lies, der Bald-Ministerpräsident an der Leine, im Rüstungsbereich “eine riesige wirtschaftliche Chance” für sein Land. Bei den Investitionen für Häfen, Terminals und Verkehrswege sei allerdings auch der Bund gefordert. Vom Koalitionsvertrag erwartet er eine höhere Pendlerpauschale, niedrigere Ladepreise für E-Autos – “und dass die Menschen am Ende eine Veränderung spüren, den Aufbruch wahrnehmen”. (“Rüstung bietet eine riesige Chance”)

Tagesspiegel: Todeszone Spannbetonbrücke. Vor weiteren kollabierenden Brücken in Deutschland warnt im Interview Steffen Marx, einer der führenden Brücken-Fachleute des Landes. Immer mehr Brücken kämen in einen schlechten Zustand, es sei “nur eine Frage der Zeit”, bis eine Brücke “im laufenden Betrieb kollabiert”. In Italien passiere das inzwischen etwa einmal pro Jahr. (“Wir haben 30 Jahre lang gepennt”)

Taz: Retter von Aschaffenburg vor Abschiebung. Nachdem sich Ahmed Mohamed Odowaa im Januar dem Attentäter entgegenstellt und ihn verfolgt hatte, dankte Markus Söder in einem Brief für herausragende Entschlossenheit und Mut. Nun haben die bayerischen Behörden den Somalier aufgefordert, Deutschland zu verlassen. (“Held von Aschaffenburg, Ahmed Mohamed Odowaa, droht Abschiebung”)

Handelsblatt: GKV-Zusatzbeiträge steigen stärker als erwartet. Gesetzlich Krankenversicherte in Deutschland zahlen im Durchschnitt deutlich höhere Zusatzbeiträge, als offizielle Prognosen Ende letzten Jahres erwarten ließen. Das zeige eine Analyse des IW. Demnach liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag aktuell bei 2,9 Prozent – und nicht bei 2,5 Prozent, wie veranschlagt worden war. Dies belaste zunehmend die Wachstumsaussichten der Wirtschaft. (“Beiträge für Krankenkassen steigen stark”)

WamS: Deutschland nicht mehr beliebtester EU-Staat für Asyl. Erstmals seit Jahren war Deutschland im ersten Quartal 2025 nicht mehr Spitzenreiter bei den Asylanträgen; im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind diese um 41 Prozent gesunken (jetzt 37.387). Auf Platz eins liegt Frankreich (40.871 Anträge), dahinter Spanien. Hinten liegt Ungarn mit 22 Anträgen. Die meisten Asyl suchenden Menschen kamen aus Venezuela in die EU, gefolgt von Afghanistan und Syrien. (“Plötzlich ist Deutschland nicht mehr Spitzenreiter bei Asylanträgen”)

|

|

|

Schlagzeilen von morgen

|

|

|

Meistgelesenes von heute

|

|

|

Interviews von morgen

|

|

Deutschlandfunk

6:50 Uhr: George Weinberg, Republicans Overseas Germany: Trump und die Zölle

7:15 Uhr: Ines Zenke, Präsidentin SPD-Wirtschaftsforum: Koalitionsverhandlungen

8:10 Uhr: Sönke Iwersen, Leiter Investigativ-Team Handelsblatt: Auswirkungen der Trump-Politik auf Tesla Brandenburg

Das Erste

6:05 Uhr/8:05 Uhr: Katharina Kiecol, Hilfsorganisation Malteser International: Hilfe nach Erdbeben in Myanmar

7:10 Uhr: Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern (SPD): Koalitionsverhandlungen

8:05 Uhr: Martin Huber, CSU-Generalsekretär: Koalitionsverhandlungen

RTL/n-tv Frühstart

7:30 Uhr: Saskia Esken, SPD-Parteivorsitzende: Koalitionsverhandlungen

|

|

|

Time.Table

|

|

Highlights der Woche

Am Dienstag veröffentlicht Reporter ohne Grenzen die 31. Auflage des Reports zur Lage der Pressefreiheit in Deutschland.

Von Dienstag bis Donnerstag tagt die Internationale Konferenz zur europäischen Erinnerungskultur des 8. Mai 1945 in Berlin. Die Konferenz findet im Rahmen des 20. Jubiläums des Bestehens des Berliner Holocaust-Denkmals statt.

Am Donnerstag präsentieren Louisa Specht-Riemenschneider und Andreas Hartl den 33. Tätigkeitsberichts für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Am Donnerstag präsentieren führende Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Gemeinschaftsdiagnose für das Frühjahr 2025. Dabei sind: RWI Essen, ifo Institut München, DIW Berlin, ifW Kiel und IWH Halle.

Von Freitag bis Sonntag veranstaltet die Zeit-Stiftung Bucerius in Zusammenarbeit mit arte und der internationalen Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg das Demokratie-Festival Streit & Zuversicht. Mit dabei sind Bodo Ramelow, Katharina Fegebank, Michel Friedmann und Table.Briefings Chefredakteurin Helene Bubrowski.

7. April

Körber Forum: Demokratie Forum Kommunalpolitik 2025. Hotel Dorint Kurfürstendamm. Weitere Informationen

Wirtschafts-Dialog: Gespräch des OECD Berlin Centre zwischen dessen Leiterin Nicola Brandt und Nicola Fuchs-Schündeln, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. 14:30 Uhr, Zoom Anmeldung

Gesundheitssystem: 3. Future Health Day der Telekom. 14 Uhr, Bertelsmann Hauptstadtrepräsentanz

Antisemitismus: Vortrag der Deutsch-israelischen Gesellschaft Berlin und Brandenburg zu Antisemitismus und postkoloniale Theorie. Mit Ingo Elbe. 19 Uhr, Campus der jüdischen Gemeinde Chabad. Anmeldung

|

|

|

Geburtstage von morgen

|

Cornelius Zimmermann, Botschafter in Litauen, 63

Regina Kraushaar, sächsische Infrastruktur- und Landesentwicklungsministerin (CDU), 61

Christian Bernreiter, bayerischer Verkehrs- und Bauminister (CSU), 61

Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler (SPD), 81

|

|

|

Nachttisch

|

Unser Tipp führt Sie heute in die Vereinigten Staaten. Nicht in die Welt des Donald Trump, aber in die Katastrophe eines Cyberangriffs auf das ganze Land. Nur eine Minute dauert das Ganze, aber Tausende sterben, bei Zug-Crashes ohne Signale, in Krankenhäusern ohne Strom, auf Straßenkreuzungen ohne Ampeln. Sofort wird eine Kommission eingesetzt, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Und als Chef wird ein ehemaliger Präsident aus dem Ruhestand geholt. Seine hohe Glaubwürdigkeit als liberaler Politiker soll ihm helfen, wenn er in der nun beginnenden Cyber-Jagd auch Bürgerrechte zeitweise außer Kraft setzt. Ein grandioser Robert de Niro im Kampf gegen eine neue Welt, die er so nie für möglich gehalten hätte. Stefan Braun

Lesli Linka Glatter: Zero-Day | Netflix

|

|

Das war’s für heute. Good night and good luck!

Heute haben Stefan Braun, Michael Bröcker, Helene Bubrowski, Damir Fras, Lisa-Martina Klein, Franziska Klemenz, Horand Knaup, Carli Bess Kutschera, Marit Niederhausen, Wilhelmine Preußen, Amelie Richter, Sven Siebert und Maximilian Stascheit mitgewirkt.

Der Berlin.Table ist das Late-Night-Briefing für die Table.Media-Community. Wenn Ihnen der Berlin.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

Berlin.Table Redaktion

|

| | |