|

|

Berlin.Table

|

|

Das Late-Night-Briefing aus der Hauptstadt

|

|

#536

/

31. März 2025

|

|

|

Talk of the Town

|

|

Gespaltenes Land: Wie Ost und West politisch ticken

Man muss den Osten mit der Lupe suchen. Auf den 168 Seiten Text, die die Verhandler von Union und SPD in den 16 AGs bisher formuliert haben, sind nur wenige Positionen zu finden, die sich mit der spezifischen Situation in Ostdeutschland befassen: ein Bekenntnis zum Ausbau der Verkehrsverbindungen nach Polen und Tschechien oder zum Ausbau des Wasserstoffkernnetzes “auch im Süden und Osten”. Der Rest ist im Wesentlichen eine Fortschreibung bestehender Vereinbarungen oder das unbestimmte Versprechen, hier nicht zu sehr zu kürzen.

Die Ampel hatte vor dreieinhalb Jahren versprochen, Bundes- und Forschungseinrichtungen bevorzugt im Osten anzusiedeln sowie die Repräsentation Ostdeutscher in Führungspositionen zu verbessern. Solche Ankündigungen gibt es seitens der künftigen Koalition bisher nicht. Vielleicht folgt das der Erkenntnis, dass hier nicht mehr viel zu holen ist. Der Ostbeauftragte der scheidenden Regierung hatte die Unterrepräsentation der Ostdeutschen in Regierungsämtern und Bundesverwaltung auch erst 2023 bemängelt, nachdem bereits alle Posten lange verteilt waren.

Überraschend ist die Nicht-Betonung des Ostens und seiner Rufe nach Besserstellung allerdings vor dem Hintergrund des Ergebnisses der Bundestagswahl. Die SPD verlor in den ostdeutschen Ländern gegenüber 2021 gut 13 Prozentpunkte. Die CDU gewann nicht mal anderthalb Punkte hinzu. Die künftigen Koalitionspartner erzielten in Ostdeutschland das schlechteste beziehungsweise das zweitschlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte. Hätte ganz Deutschland im Februar so gewählt wie die Wähler in den ostdeutschen Ländern und Ost-Berlin, kämen Union und SPD im Bundestag zusammen auf nicht mal ein Drittel der Sitze: 201 von 630.

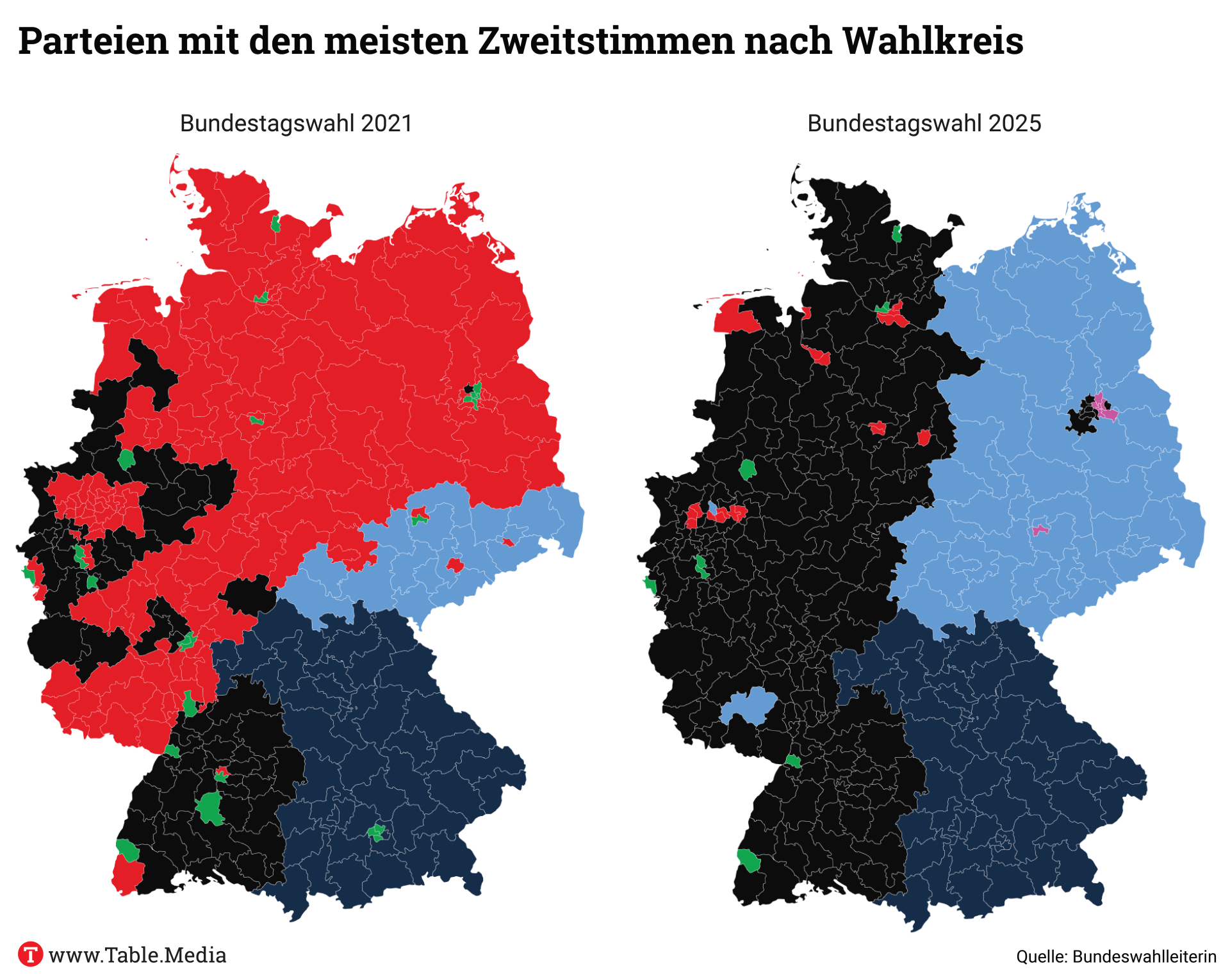

Dass die Verschiebung der Kräfteverhältnisse im Osten enorm ist, wurde jedem klar, der nach der Wahl die Karte der Zweitstimmensieger nach Wahlkreisen betrachtete. Der Osten grenzt sich AfD-blau in der Form der DDR vom überwiegend schwarzen Westen ab. Der Osten hatte immer schon ein eigenes Wahlverhalten, aber nicht in dem jetzigen Ausmaß. 2021 war Deutschland auch “geteilt” – aber in einen roten Norden und einen schwarzen Süden (und ein überwiegend blaues Sachsen).

Union, SPD und Grüne würden in einem rein “westdeutschen Bundestag” über mehr als 70 Prozent der Sitze verfügen. In einem “ostdeutschen Bundestag” hätte “Kenia” nicht mal 40 Prozent. Dass der alte Bundestag zur Änderung der Schuldenbremse für Rüstungsausgaben noch einmal zusammentreten musste, weil im neuen die Zweidrittel-Mehrheit dafür gefehlt hätte, ist wesentlich auf das Wahlergebnis im Osten zurückzuführen. Dort haben die Wähler mehrheitlich Parteien gewählt, die eine weitere Unterstützung der Ukraine ablehnen. Man könnte zugespitzt sagen: Union, SPD und Grüne haben das ostdeutsche Votum auf besondere Weise gewürdigt – indem sie es ignorierten. Das taten sie übrigens am 18. März – dem 35. Jahrestag der ersten freien Wahlen in der DDR. | |

|

News

|

Koalitionsverhandlungen: Debatte über Sparliste. Die Chefverhandler von Union und SPD (19er-Runde) sind am Montagnachmittag im Konrad-Adenauer-Haus zu weiteren Beratungen über einen Koalitionsvertrag zusammengekommen. Dabei soll die Unionsseite eine Sparliste präsentiert haben, die ein finanzielles Polster für mögliche Entlastungen an anderer Stelle bieten könnte. Es gehe um ein Einsparvolumen im “mittleren zweistelligen Betrag”, wie einer der Teilnehmer berichtete. Darunter seien Subventionskürzungen, aber auch Einsparungen im Entwicklungsministerium oder im Sozialetat.

Die SPD soll verhalten auf die Liste reagiert haben. Man sei bei den Themen Finanzen und Steuern noch weit auseinander, hieß es aus der SPD. Dafür habe man bei den Themen Mindestlohn, Bürgergeld und Migration im “Großen und Ganzen einen guten Konsens”, hieß es. Ob der Öffentlichkeit Ende der Woche ein Zwischenergebnis der Verhandlungen präsentiert werden kann, wie es manche Teilnehmer wünschen, war am Montagabend noch offen. Michael Bröcker

|

|

|

Serie (II): Wer bekommt welche Rolle? Was Alexander Dobrindt für sich abwägen muss. Der Chef der Landesgruppe ist die Schlüsselfigur der CSU im Postenpoker. Da Markus Söder einen Wechsel ins Bundeskabinett ausgeschlossen hat, ist Dobrindt das einzige politische Schwergewicht der Partei, mit dem sich ein Schlüsselministerium durchsetzen ließe. Dobrindt träumt seit längerem davon, Finanzminister zu werden. Das wäre seine Wunschadresse. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass die SPD auf das einflussreichste Ressort verzichten wird. Ähnliches gilt für das Verteidigungsministerium. Auch hier gilt: Lust hätte er schon, die Wahrscheinlichkeit aber bleibt gering. Selbst der Kanzler in spe, Friedrich Merz, dürfte im Sinne eines erfolgreichen Starts großes Interesse daran haben, dass Boris Pistorius bleibt, was er ist. Andernfalls müsste die neue Regierung zuallererst erklären, warum sie den beliebtesten Minister abgelöst hat. Das wäre für alle Beteiligten kein Vorteil, sondern ein großer Malus.

Die für Dobrindt wahrscheinlichste Variante ist das Innenministerium. Damit würden Dobrindt und Söder dem Muster der Koalitionsverhandlungen von 2017 folgen. Damals übernahm Horst Seehofer ein um die Themen Heimat und Bau ausgebautes Innenressort. Eine solche Entscheidung würde auch der inneren Logik folgen, dass die CSU beim Thema Migration besonders viel versprochen hat. Allerdings hätte Dobrindt auch das gleiche Problem wie Seehofer: Er ist kein Jurist. In einem Ministerium, in dem schwierigste rechtliche Fragen an der Tagesordnung sind, könnte das schnell zum Manko werden. Deshalb ist es für Dobrindt auch vorstellbar, dass er bleibt, was er ist. Als Landesgruppenchef und erster stellvertretender Fraktionschef hätte er viel Macht und Einblick in alle Politikfelder, ohne in die Kabinettsdisziplin eingebunden zu sein. Und er säße im Koalitionsausschuss, den Söder zum entscheidenden Steuerungsgremium der neuen Regierung machen möchte.

Eine Rolle, die Dobrindt für sich ausgeschlossen hat, ist die des Kanzleramtsministers. Es wäre das einzige Amt, mit dem man dem Kabinett und dem Koalitionsausschuss angehört. In der CSU galt es deshalb als “interessante Variante”, die bedenkenswert gewesen wäre. Für Merz hätte es den Vorteil, den ihm besonders vertrauten und loyalen Dobrindt an seiner Seite zu haben. Außerdem wäre dann der Weg für Thorsten Frei ins Innenministerium frei – was Merz und Frei ein Anliegen sein könnte. Die Idee hat es schon einmal gegeben. 2005 wollte Angela Merkel Edmund Stoibers Staatskanzlei-Chef Erwin Huber zum Leiter ihres Kanzleramts machen. Huber hätte es auch gerne gemacht. Doch Stoiber riet ihm ab – ein untrügliches Zeichen, dass Stoiber ihn dabei nicht unterstützen würde. Gut möglich, dass sich Dobrindt in eine ähnliche Lage erst gar nicht bringen wollte. Stefan Braun, Peter Fahrenholz

|

|

|

“Der Schwerpunkt muss auf der Senkung der Ausgaben liegen.” Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA) fordert grundlegende Weichenstellungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter spricht sich in unserem Interview für mehr Kapitaldeckung und Eigenverantwortung in der Kranken- und Pflegeversicherung aus. (mehr auf pkv.de)

|

|

|

Frankreich: Wie es nach dem Urteil gegen Le Pen weitergeht. Marine Le Pen sprach am Montagabend von einer “politischen Entscheidung”. Das Gericht wolle verhindern, dass sie als derzeit aussichtsreichste Kandidatin Präsidentin wird. Der Chef des Rassemblement National, Jordan Bardella, hatte bereits zuvor zu Protesten aufgerufen. Er sprach von einer “Diktatur der Richter”, die das Volk daran hindern wolle, seine Meinung zu sagen. Dem öffentlich-rechtlichen Sender France Info zufolge könnte es bis Mitte 2026 dauern, bis das von Le Pen bereits angekündigte Berufungsverfahren entschieden ist. Die nächste Präsidentschaftswahl findet im April 2027 statt. Sollte die Politikerin nicht teilnehmen können, würde voraussichtlich der heute 29-jährige Bardella antreten. Mehr zu den Folgen des Urteils lesen Sie im Europe.Table. Okan Bellikli

|

|

Unternehmensnachfolge: Plädoyer für eine neue Rechtsform. Aus der Wissenschaft kommt der Appell an die neue Bundesregierung, die Unternehmensnachfolge zu erleichtern. Barbara Dauner-Lieb, Rechtswissenschaftlerin an der Universität zu Köln, und Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, fordern die künftige schwarz-rote Koalition auf, eine neue eigenständige Rechtsform zu schaffen, die von 72 Prozent der deutschen Familienunternehmen befürwortet wird: die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, kurz GmgV.

Schon im vergangenen Jahr hatte eine Expertengruppe einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Die Ampel hatte das Vorhaben in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, allerdings fehlte es am Durchsetzungswillen. Vor allem im FDP-geführten Justizministerium gab es europarechtliche Bedenken, die aus Sicht der Autoren aber leicht auszuräumen sind. Die GmgV ermöglicht die treuhänderische Weitergabe von Unternehmen, denn Gesellschafter sind zwar stimmberechtigt, haben aber keinen Zugriff auf Gewinne und Vermögenswerte. Den Standpunkt lesen Sie hier. Helene Bubrowski

|

|

Elementarschäden: Schwarz-Rot plant mit Pflichtversicherung light. Im langen Ringen um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden scheinen Union und SPD einer Lösung näherzukommen. In den Koalitionsverhandlungen hatte sich die AG Innen, Recht, Migration und Integration darauf verständigt, neue Wohngebäudeversicherungen nur noch mit Elementarschadenabsicherung zu erlauben. Bestandsverträge sollen zu einem Stichtag obligatorisch um eine Elementarschadenskomponente erweitert werden. Noch umstritten ist eine sogenannte Opt-Out-Lösung. Das heißt, Vertragskunden müssten der Zusatzversicherung aktiv widersprechen, um ihr zu entgehen. Eine solche Regelung würde in etwa den Vorschlägen von SPD und allen Bundesländern entsprechen, die sich in Anbetracht sich häufender Naturkatastrophen seit Längerem für ein Obligatorium ausgesprochen hatten, jedoch auf hartnäckigen Widerstand des damaligen Justizministers Marco Buschmann (FDP) trafen.

Verhalten reagierten die Versicherer, die sich immer gegen ein Obligatorium gestemmt haben. “Vieles scheint offen zu sein”, erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Ziel müsse sein, “dass Versicherungen gegen Naturgefahren auch künftig bezahlbar bleiben. Dafür braucht es einen ganzheitlichen Ansatz mit wirksamer Prävention und einer engen Zusammenarbeit zwischen Staat und Versicherern”. Dem versuchen die potenziellen Koalitionäre offenbar Rechnung zu tragen, indem sie eine staatliche Rückversicherung für allzu teure Schadensereignisse einführen wollen. Außerdem heißt es: Wo neue Baugebiete in Risikoflächen ausgewiesen werden, kann im Schadensfall (in der Regel Starkregen und Hochwasser) künftig der Staat in Haftung genommen werden. Damit würde die Sorge der Versicherer abgepuffert, sich bei einer Versicherungspflicht zu viele neue hohe Risiken ins Portfolio zu holen. Horand Knaup

|

|

|

Abgesenkte Gastro-Steuer: Hoffnung auf Waffengleichheit mit Lieferdiensten. Wenn die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, wie von Union und SPD geplant, auf 7 Prozent sinkt, würden Speisen am Tisch und am Tresen in Zukunft gleich besteuert werden. Der Branche gehe es um Waffengleichheit mit den Lieferdiensten, sagt der Gründer des eat! Berlin Feinschmeckerfestivals, Bernhard Moser. Faire wäre es jedoch, wie in Österreich alle Speisen mit 10 Prozent und alle Getränke mit 20 Prozent zu besteuern, so Moser. Welches Modell Verbraucherschützern vorschwebt und warum sie der Meinung sind, dass vor allem die Fast-Food-Branche von den Plänen von Union und SPD profitiert, lesen Sie im Agrifood.Table. Merle Heusmann

|

|

|

Klimaziele: Wie Staaten immer wieder schummeln. Die weltweit wichtigste klimapolitische Entscheidung des Jahres 2025, die Präsentation der neuen Klimapläne (NDCs) der UN-Staaten, könnte zu vielen Tricks und Täuschungen führen. Denn die Pläne werden von den einzelnen Ländern ohne echte UN-Kontrolle erstellt. Auf dem Petersberger Klimadialog vergangene Woche gab André Correa do Lago, der designierte brasilianische Präsident der COP30, offen zu, die Klimapläne seien nicht Teil der offiziellen Verhandlungen, weil sie “von den einzelnen Ländern kommen und auf ihren eigenen Entscheidungen beruhen”. Besonders anfällig für Statistik-Tricksereien sind die Emissionsbilanzen von Wäldern und Landwirtschaft, die Emissions-Szenarien und die Klimafinanzierung. Staaten wie Russland, Australien, die Schweiz, Brasilien, die USA oder Großbritannien haben in der Vergangenheit häufig ihre Klimabilanzen auf diese Weise geschönt. Näheres dazu lesen Sie im Climate.Table. Bernhard Pötter

|

|

Trump und die Forschung: Wie US-Wissenschaftler ihre Zukunft suchen. Neben der Übergangspräsidentin der Columbia University, Katrina A. Armstrong, die ihr Amt mit sofortiger Wirkung aufgab, trat auch der Top-Impfstoffexperte Peter Marks von seinem Posten bei der US-Gesundheitsbehörde FDA zurück. Marks hatte in der ersten Amtszeit von Donald Trump eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen gespielt. Beide gaben an, die Politik der US-Regierung nicht mehr mittragen zu wollen.

Die Historiker Timothy Snyder und Marci Shore sowie der Faschismusforscher Jason Stanley kündigten an, dass sie die Yale-Universität verlassen und nach Kanada auswandern. Stanley warf den Hochschulleitungen im Land blinden Gehorsam und Feigheit vor. Snyders Frau Shore warnte davor, dass es in den USA zu einem Bürgerkrieg kommen könne. Snyder sagte kürzlich im Spiegel: “Wir leben im Jahr 1938”. Wie die US-Wissenschaft um den richtigen Umgang mit den Angriffen aus der eigenen Regierung ringt, lesen Sie im Research.Table. Tim Gabel

|

|

Bilanz des Lobbyregisters: Vier Bußgelder in drei Jahren. Seit Einführung der beim Bundestag angesiedelten Plattform 2022 sind 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Das geht aus dem ersten Bericht über die Führung des Registers hervor. Elf der Verfahren wurden eingestellt, in fünf Fällen laufen noch Ermittlungen. Viermal gab es Geldbußen zwischen 495 Euro und 5.500 Euro. Letztere verhängte der Bundestag 2024 gegen den Deutschen Fischerei-Verband, der sich trotz seiner Lobbytätigkeit zunächst nicht ins Register eingetragen hatte.

Vorausgegangen war ein Spiegel-Bericht über den damaligen Verbandspräsidenten und FDP-Abgeordneten Gero Hocker, der später auch Parlamentarischer Staatssekretär im BMDV war. Die anderen drei Personen oder Organisationen, die mit einem Bußgeld belegt wurden, sind nicht bekannt. Auf Anfrage teilt die Bundestagsverwaltung mit, eine Nennung sehe weder das Lobbyregistergesetz noch das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vor. NGOs werfen dem Parlament vor, nicht energisch genug gegen Transparenzverstöße vorzugehen. Okan Bellikli

|

|

|

Table.Today Podcast

|

|

Omid Nouripour, neuer Bundestagsvizepräsident, wirbt für leidenschaftliche Debatten im Bundestag. “Leidenschaftlich heißt, dass auch Emotionen sein müssen, dass auch Zwischenrufe sein müssen”, sagt der Grünen-Politiker im Podcast Table.Today. Doch es müssten auch klare Grenzen gezogen werden. Nouripour vergleicht das mit der Erziehung: “Wenn die Kinder merken, dass bei Papa alles geht und bei Mama nichts, dann versuchen sie natürlich alles bei Papa. So funktioniert das im Präsidium aber nicht”. Deswegen würden auch intensive Gespräche geführt, damit das Präsidium des Parlaments gleichwertig arbeite und Ordnungsmaßnahmen ergreife. Das Gespräch mit Nouripour hören Sie ab 6 Uhr hier.

|

|

Will die neue Bundesregierung ihre Wirksamkeit nicht dem Zufall überlassen werden, muss sie die Umsetzung ihrer Maßnahmen von Beginn an in den Fokus rücken. Dies erfordert ein Umdenken in der ministerialen Führung. Sie müssen sich für die ganze Umsetzungskette interessieren. Sie müssen es vormachen!

Lesen Sier hier: Politikfähigkeit braucht Führungsfähigkeit

|

| | |

|

Table.Documents

|

Protokoll der Agrarministerkonferenz

Bericht des Bundestags zum Lobbyregister

Papier der Friedrich-Naumann-Stiftung: Decoding Brics. Beginn einer neuen Weltordnung

Erklärung der Wirtschaftspolitischen Sprechertagung von CDU/CSU zu Raumfahrtpolitik

Bericht des GKV-Spitzenverbands zu Schäden durch Fehlverhalten im Gesundheitswesen

|

|

|

Heads

|

|

Helge Braun kehrt der Bundespolitik nach 22 Jahren den Rücken und wird Präsident der Universität Lübeck. Am Dienstag tritt der Mediziner und frühere Kanzleramtschef das Amt an. “Es war eigentlich nicht mein Lebensplan, Berufspolitiker zu werden”, sagt er im Interview mit Table.Briefings. Er freue sich, wieder an einer Hochschule zu sein. Im Bundestag hatte Braun als Haushaltsausschussvorsitzender zuletzt noch dazu beigetragen, dass die künftige Regierung Schulden machen kann. Warum ihm das nicht leichtgefallen ist, lesen Sie im Research.Table.

Beate Heinemann leitet ab 1. April eines der größten deutschen Forschungszentren, das Deutsche Elektronen-Synchrotron (Desy) in Hamburg. Hauptaufgabe der Physikerin wird es sein, den Bau der neuen Röntgenlichtquelle Petra IV zu organisieren, die unter anderem für die Materialforschung wichtig ist. Investitionen von 1,7 Milliarden Euro sind dafür nötig, die Anlage soll 2032 in Betrieb gehen. Was Heinemann über Forschung für das Militär denkt, lesen Sie im Research.Table.

Liu Jianchao, Leiter der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in China, pflegt ein global gespanntes Netz an Kontakten. Ranghohe Politiker und einflussreiche Wirtschaftsbosse trifft er in aller Welt. Im vergangenen Jahr traf Liu bei einem Deutschland-Besuch Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Liu ist zwar ohne staatliches Mandat unterwegs, dafür aber mit mehr Spielraum für informellen Austausch, auch mit Akteuren, die nicht in Regierungsverantwortung stehen. Parteidiplomatie nennt sich das. Wegen seiner Fähigkeiten gilt er als heißer Kandidat auf den Posten des nächsten chinesischen Außenministers. Mehr zu Liu lesen Sie im China.Table. Marcel Grzanna

Alassane Ouattara, Präsident der Elfenbeinküste, spielt mit dem Gedanken, sich erneut zur Wahl zu stellen. Es wäre die vierte Amtszeit des mittlerweile 83-Jährigen. Die Verfassung sieht lediglich eine Wiederwahl vor. Schon vor knapp fünf Jahren hatte Ouattaras dritter Wahlsieg heftige Proteste ausgelöst. Warum er sein Land damit wirtschaftlich unnötig gefährdet, lesen Sie im Africa.Table.

|

|

|

Best of Table

|

Agrifood.Table: Gratwanderung bei den Agrargeldern. In der künftigen Koalition zeichnet sich Dissens übers künftige EU-Budget ab. Allerdings nicht zwischen Union und SPD, sondern zwischen Agrar- und Europapolitikern. Wo die Streitpunkte liegen, lesen Sie hier.

Agrifood.Table: Länder lehnen neue Öko-Regelungen ab. Auf der Agrarministerkonferenz haben sich die Länder gegen die Einführung der vom Bund verabschiedeten Öko-Regelungen zu Weidehaltung und Biodiversität ausgesprochen. Was noch beschlossen wurde, lesen Sie hier.

Climate.Table: Streit um EU-Emissionshandel. CDU und CSU fordern, auch Projekte im Ausland anzurechnen. Zum Erreichen des 2040er-Ziels wird diese Option auch innerhalb der EU derzeit geprüft. Warum Grüne und SPD das ablehnen, lesen Sie hier.

Africa.Table: Senegals Schuldenprobleme. Der Senegal ist doppelt so hoch verschuldet wie bisher angenommen. Der IWF hat darum sein Programm für das Land vorerst auf Eis gelegt. Was das bedeutet, lesen Sie hier.

Africa.Table: Heidelberg Materials will Bauboom und Klimaschutz vereinen. Der Zementhersteller will in Afrika wachsen, steht aber zugleich unter Druck, seine Emissionen zu senken. Welche Strategien der Konzern verfolgt, lesen Sie hier.

Climate.Table: Biokraftstoffe aus Treibhausgasen. Wasserkraftwerke könnten starke Methan-Emittenten sein und die Klimakrise verschärfen. Wie ein Unternehmen das Treibhausgas mithilfe einer neuen Technologie auffangen und für Biokraftstoffe nutzbar machen will, lesen Sie hier.

|

|

|

Must-Reads

|

|

Politico: Union sorgt sich um deutsche Goldreserven in den USA. Deutschland hat die zweitgrößten Goldreserven der Welt. 37 Prozent der 3.375 Tonnen lagern bei der US-Notenbank. Die Unionspolitiker Marco Wanderwitz und Markus Ferber fragen sich, ob das deutsche Gold in den USA sicher ist. Bundesbank-Chef Joachim Nagel dagegen vertraut auf die Federal Reserve. (“Where’s the gold? Germany’s conservatives sound the alarm over reserves in the US”)

FT: Deutschlands neue Verschuldung lässt Zinsen in der Eurozone steigen. Die geplanten Kredite für die Verteidigung in Deutschland lassen die Kreditkosten in der Eurozone steigen. Das könnte Frankreich und Italien den fiskalischen Spielraum für eine eigene Erhöhung der Verteidigungsausgaben nehmen. (“Germany’s spending push drives up borrowing costs across Eurozone”)

Handelsblatt: Wie hoch ist die Inflation? Zuletzt mussten das Statistische Bundesamt und Eurostat ihre Schätzungen korrigieren. Aus der Bundesbank kommen widersprüchliche Einschätzungen zum Thema. Zudem gibt es zwei Inflationsmaße, die unterschiedlich berechnet werden. (“Verwirrung über Inflationsdaten”)

SZ: NSU-Dokumentationszentrum auf der Kippe. Das Projekt ist schon im Aufbau, jetzt aber strittig. Es sei unwürdig, sagte eine SPD-Verhandlerin, dass über ein derart heikles Vorhaben womöglich nach dem “Prinzip Basar” entschieden werde. Eine Finanzierung steht derzeit aber nur bis Jahresende. (“Gedenkstätte für NSU-Opfer wird zum Spielball”)

FAZ: Zusammenarbeit bei Zurückweisungen. Polen will eingebunden werden, sollte Deutschland Asylsuchende an der Grenze abweisen. Bisher weist die Bundespolizei nur Personen zurück, die keine Einreisevoraussetzungen erfüllen und kein Asylgesuch äußern. 2024 waren das im Bereich Frankfurt (Oder) 4.203. (“Ohne die Hilfe der Nachbarn geht es nicht”)

|

|

|

Schlagzeilen von morgen

|

|

|

Meistgelesenes von heute

|

|

|

Interviews von morgen

|

Deutschlandfunk

6:50 Uhr: Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung: Gesundheitskostenfinanzierung

7:15 Uhr: Daniel Cohn-Bendit, deutsch-französischer Publizist: Bedeutung des Le Pen-Urteils für die Rechte

8:10 Uhr: Mirjana Spoljaric Egger, Präsidentin des IKRK: Hilfe in Myanmar

ZDF

6:35 Uhr: Mika Beuster, DJV-Bundesvorsitzender: Informationsfreiheitsgesetz

7:05 Uhr: Nicole Deitelhoff, Friedens- und Konfliktforscherin: Streit um Rohstoffabkommen USA-Ukraine

8:05 Uhr: Thorsten Frei, Erster PGF der Unionsfraktion: Koalitionsverhandlungen und Migration

rbb24-Inforadio

7:05 Uhr: Brigitte Knopf, Expertenrat für Klimafragen: Klimapolitik unter Schwarz-Rot

7:25 Uhr: Jan Wörner, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften: Erste deutsche Frau im All

phoenix

8:45 Uhr: Hannes Heide, MdEP (SPÖ)/Angelika Niebler, MdEP (CSU): Ukraine, Verteidigung, Wirtschaft

RTL/n-tv Frühstart

7:30 Uhr: Thorsten Frei, Erster PGF der Unionsfraktion: Koalitionsverhandlungen

|

|

|

Time.Table

|

|

Migration: Bilanz der Migrationspolitik der vergangenen Legislaturperiode. Mit Nancy Faeser. Bundespressekonferenz, 10 Uhr

Meterologie: Pressekonferenz des Deutschen Wetterdiensts zur “Klimawandel-Bilanz”. Tagungszentrum im Haus der BPK, 10 Uhr

Girls’ Day: Auftaktveranstaltung für Teilnehmerinnen im Kanzleramt. Mit Olaf Scholz. Kanzleramt, 13 Uhr

Finanzen: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die finalen Zahlen zur Haushaltslage in den Kommunen 2024. Wiesbaden, 8 Uhr

Gewerkschaft: Festveranstaltung anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der DGB-Partnerschaft mit dem israelischen Gewerkschaftsbund Histadrut. Mit Kai Wegner. Hans-Böckler-Haus, 15 Uhr

|

|

|

Geburtstage von morgen

|

|

Stephan Stracke, MdB (CSU), 51

|

|

|

Nachttisch

|

Unser Tipp führt Sie heute zu den Wurzeln des Nahostkonflikts. 1936 brach in Palästina ein arabischer Aufstand gegen die britische Mandatsherrschaft und jüdische Einwanderer aus. Er dauerte drei Jahre lang und wurde von Benito Mussolini und Adolf Hitler unterstützt. Während dieser Zeit kam zum ersten Mal offiziell die Idee einer Zweistaatenlösung auf. Eine lohnenswerte, bebilderte Lektüre. Okan Bellikli

Oren Kessler: Palästina 1936 | Hanser

|

|

Das war’s für heute. Good night and good luck!

Heute haben Okan Bellikli, Stefan Braun, Michael Bröcker, Helene Bubrowski, Peter Fahrenholz, Damir Fras, Tim Gabel, Marcel Grzanna, Merle Heusmann, Horand Knaup, Carli Bess Kutschera, Marit Niederhausen, Bernhard Pötter, Leonard Schulz, Sven Siebert und Maximilian Stascheit mitgewirkt.

Der Berlin.Table ist das Late-Night-Briefing für die Table.Media-Community. Wenn Ihnen der Berlin.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

Berlin.Table Redaktion

|

| | |