die vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) vorgeschlagenen Anpassungen für die nationale Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2025 sorgen für Aufregung. Überraschend befassen sich nun die Agrarminister von Bund und Ländern in einer Sonder-Agrarministerkonferenz Ende November mit dem Diskussionspapier des BMEL. Wie eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums Schleswig-Holstein bestätigte, sei man derzeit dabei, Ort, Datum und Format der Sondersitzung zu bestimmen.

Knackpunkt der Diskussion ist folgender Aspekt: Um zwei weitere Öko-Regelungen zu finanzieren, erwägt das BMEL Änderungen an den Modalitäten der GAP-Förderung in Deutschland. So soll etwa der Anteil der Ökoregelungen am Budget der ersten Säule – den Direktzahlungen – ab 2025 von 23 auf 28 Prozent erhöht werden. Außerdem schlägt das Ministerium vor, in Zukunft mehr Geld in die zweite Säule umzuheben. Während die Umweltverbände das für sinnvoll halten, schießt die Landwirtschaftslobby gegen den Bundeslandwirtschaftsminister.

Kritik hagelte es auch von Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber. “Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir muss die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik mit den Ländern abstimmen”, forderte Kaniber kurz nachdem das Papier aus dem BMEL publik geworden war und kündigte an, einen Antrag auf Einberufung einer Sonder-AMK zu stellen. Dass diese nun in Kiel bereits geplant wird, verdeutlicht einmal mehr, wie groß der Unmut über die BMEL-Pläne ist. Denn: Um eine Sonder-AMK einzuberufen, müssen sich mindestens acht weitere Bundesländer dieser Forderung anschließen. Die bayerische Agrarministerin hat nicht einmal eine Woche dafür gebraucht, so viele Länderressortchefs dafür zu gewinnen.

Das Solarpaket 1 geht derzeit durch die gesetzgeberischen Instanzen. Nach einer ersten Lesung im Bundestag werden in den zuständigen Ausschüssen nun mögliche Änderungen an dem Gesetz erarbeitet. Was erwarten Sie grundsätzlich vom Solarpaket 1?

In der Photovoltaik-Strategie stand noch nicht drin, worauf die 50 Prozent Photovoltaik (PV) auf dem Dach und 50 Prozent auf der Freifläche genau abzielen. Das Solarpaket nennt jetzt eine konkrete Obergrenze. Bis 2030 wird der maximale bundesweite Netto-Zubau von Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen auf 80 Gigawatt gedeckelt, bis 2045 auf 177,5 Gigawatt. Dass wir die fix drinstehen haben, ist total gut und wichtig. Auch für die Steuerung des Ausbaus sind im Solarpaket konkrete Maßnahmen verankert. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir die Freiflächenanlagen so gestalten, dass sie auf einen mehrfachen Nutzen abzielen. Das heißt, entweder Energie und Landwirtschaft oder Energie und Naturschutz oder – am besten – Energie, Landwirtschaft und Naturschutz. Das wird im Solarpaket I erstmalig adressiert, es gibt ein neues Untersegment für die besonderen Anlagen. Hier gibt es dazu noch einen bevorzugten Zuschlag von Parkplatz-PV, damit möglichst viel nicht auf die landwirtschaftliche Fläche geht. Das ist wirklich klasse. Auch war bisher die Förderung von Agri-PV zu niedrig. Bessere Zuschläge sind nun im Solarpaket vorgesehen. Dafür habe ich mich starkgemacht. Außerdem ist erstmals die Rede von einer extensiven Agri-PV und Biodiversitäts-PV. Dass das jetzt alles so im Gesetzesentwurf steht, ist ein Riesenerfolg. Aber es wird auch noch Verbesserungen geben.

Welche zum Beispiel?

Die Diskussion bewegt sich jetzt um die Frage, wie der Hochlauf bestimmter Agri-PV verbessert werden kann und wie die Biodiversitäts-PV und die extensive Agri-PV genau aussehen werden. Während für die extensive Agri-PV konkrete Maßnahmen und ein Zuschlag von 0,3 Cent im Solarpaket definiert werden, ist bei der Biodiversitäts-PV noch vieles offen. Ich finde es aber richtig, dass man in das Gesetz möglichst wenig reinschreibt und das später in den Verordnungen konkretisiert. Auch die DIN SPEC 91434 für die Agri-PV muss sicher noch weiterentwickelt werden. Ich finde wichtig, dass wir jetzt vor allem bei der – ich sage mal – “echten” Agri-PV, die der Landwirtschaft wirklich dient, den Hochlauf schaffen, wo die Kultur im Klimawandel im besten Fall noch vor Hitze, Dürre, Hagel oder Starkregen geschützt wird. Hier sehen wir viel Mehrfachnutzen. So können damit Hagelnetze ersetzt werden, sodass sich kaum etwas im Landschaftsbild ändert. Das ist gut für die Akzeptanz. Zudem werden weniger Pestizide benötigt und auch das Regenwasser kann gezielt eingefangen werden. Die Aufgabe besteht also darin, die Gesetze, Zuschläge, DIN-Standards und Verordnungen so zu gestalten, dass wir den Ausbau mit dem Ziel der Energiesicherung und der Ernährungssicherung ermöglichen und nicht kostengünstige “Alibi”-Anlagen den Zuschlag bekommen, bei denen die landwirtschaftliche Produktion nur einen “Alibi”-Charakter hat.

Um für diesen Hochlauf zu sorgen, müssen vor allem die Landwirte wissen, inwiefern sie Agri-PV-Anlagen nutzen können. Auf welche Erfahrungswerte können sie denn überhaupt zurückgreifen?

Die ersten Ergebnisse, die wir sehen, sind sehr gut. Beispielsweise bei Beeren und im Apfelanbau. Ich war in diesem Sommer am Bodensee und habe mir Anlagen angeschaut. Da sind die Erfahrungen sehr positiv. Aber wir brauchen weiter Forschung, wie sich auch andere Kulturen unter unterschiedlich transparenten Modulen verhalten. Tracker-Systeme sind da sicher am flexibelsten, aber je nach Höhe fallen die gegebenenfalls gar nicht unter die besonderen Solaranlagen. Dass die DIN SPEC eine feste Höhe von mindestens 2,1 Metern fordert, macht für mich nicht viel Sinn. Eigentlich müsste all das Agri-PV sein, was einen Ertrag von mindestens 66 Prozent – gerne auch 90 oder 120 Prozent – ermöglicht. Wenn beispielsweise Obst oder Grünland in Dürrezeiten durch die Anlage vor dem Vertrocknen geschützt wird, wären das im Vergleich zu ohne Agri-PV ja sogar 200 Prozent oder mehr Ertrag. Vor allem ist es doch wichtig, die Definition so zu gestalten, dass auch Innovationen möglich sind. Die DIN SPEC heute ist da leider sehr starr. Deswegen glaube ich, dass diese Definition der Agri-PV auch nochmal angepasst werden muss. Da laufen auch die Diskussionen.

Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) hat zuletzt einen Gesetzesvorschlag eingereicht, mit dem er die Definition von Agri-PV im Solarpaket 1 erweitern will. Wie bewerten Sie das?

Die sprechen auch von extensiver Agri-PV, meinen aber etwas anderes als das Solarpaket, indem sie die “Produktion von Biodiversität” unter den etwas luftiger aufgestellten klassischen Freiflächenanlagen als landwirtschaftliche Tätigkeit verstanden wissen wollen. Für mich ist das eher eine Art “Insektenzucht” in künstlicher Technologieumgebung, die nichts mit der Biodiversität in extensiven landwirtschaftlichen Weidelandschaften zu tun hat. Dafür braucht es die großen Weidetiere in offenem Weideland, bestückt mit Hecken, Gehölzen, Wasserstellen. Durch die extensive Beweidung entsteht ein Mosaik aus kurzrasigen Flächen, aber auch Flächen mit Stauden oder offenen Sand- und Bodenflächen, ein Garant für eine große Artenvielfalt. Ich glaube deshalb, dass das Konzept des BNE im Hinblick auf die Förderung durch die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) nicht gesellschaftsfähig ist. In der GAP stecken viele Milliarden Steuergelder und wir müssen genau hinschauen, wo das Geld hinfließt. Und wenn da eine hochprofitable Energieanlage draufsteht, müssen wir nicht noch für die Insekten darunter Fördergelder aus der GAP abzweigen.

Bei der Biodiversitäts-PV soll jetzt ja schon recht bald nachgesteuert werden. Wie denn genau?

Im Solarpaket ist festgelegt, dass für die Biodiversitäts-PV bis Ende März 2024 eine Verordnung erarbeitet werden soll. Klar, da ist auch ein bisschen Druck hinter. Wir wollen möglichst schnell weg von den klassischen Freiflächen-Industrieanlagen ohne Mehrwert für Natur oder Landwirtschaft, weil die reinen Flächenverbrauch bedeuten. Die Biodiversitäts-PV wird sicher nochmal ganz andere Kriterien aufrufen als die extensive Agri-PV. Inwieweit die dann mit der GAP vereinbar ist, werden wir sehen. Der Schwerpunkt der Biodiversitäts-PV ist sicher weiter die Energieerzeugung mit einer Industrieanlage, aber eben mit Insekten und einheimischen Wildpflanzen, Hecken, Steinhaufen, angemessener Pflege und Monitoring. Aber ob da nachher wirklich viele Vögel brüten, sei mal dahingestellt. Das ist ja immer noch eine große technische Anlage und kein Naturschutzgebiet. Die Biodiversitäts-PV wird dem BNE-Konzept näher kommen, aber greift da noch viel weiter. Ich plädiere aber dafür, dass wir vor allem die extensive Agri-PV weiterentwickeln in Richtung mehr Biodiversität. Dann bleibt alles in der Landwirtschaft.

Warum ist das so wichtig?

Mir geht es darum, dass die Wertschöpfung mehr auf den Höfen ankommt und die Bäuerinnen und Bauern von der Energieerzeugung auf dem durch sie bewirtschafteten Land mehr profitieren können und nicht nur große Industriekonzerne oder die Verpächter sowie Großgrundbesitzer. Dafür haben wir bereits vor der Sommerpause besondere Anlagen mit einer Grundfläche von bis zu 2,5 Hektar im Baugesetz hofnah privilegiert. Ich höre von den Herstellern, dass die Landwirtschaft das auch zunehmend annimmt. Gerade sinken auch die Preise der Module wieder. Man muss sich vorstellen, der Kreis Osnabrück hatte im Jahr 2014 eine Milliarde Euro Kosten für die Energieversorgung – für fossile Energie für Strom, Wärme und Verkehr. Diese Energie kann durch Wind und Sonne sowie Biogas zukünftig viel preisgünstiger produziert werden. Wir müssen nur die Infrastruktur dafür umstellen. Deswegen kämpfe ich so dafür, dass wir die Strukturen jetzt richtig schaffen, damit wir später nicht nur die Windräder und Solarparks bei uns auf dem Land stehen haben, und in den Metropolen und Großkonzernen wird abkassiert. Das Geld muss vor Ort bleiben. Wenn wir das schaffen, wird der ländliche Raum nachher wirtschaftlich davon enorm profitieren und mit günstiger Energie der Vorreiter sein.

Fast zweieinhalbmal so viel Wald wurde 2022 in der Elfenbeinküste abgeholzt als noch im Jahr zuvor: Ein Sprung von 26.000 Hektar (2021) auf 62.000 Hektar, so stellte es kürzlich der Jahresbericht der UN-unterstützten Cocoa and Forests Initiative (CFI) fest. Worauf diese Trendumkehr zurückzuführen ist, werde noch untersucht, hieß es bei der Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang des Monats.

Fest steht: Rund ein Jahr vor dem de facto Start der neuen EU-Gesetzgebung für abholzungsfreie Produkte ist das keine gute Nachricht. Noch bis Ende 2024 haben Unternehmen Zeit, die Regeln der neuen EU-Gesetzgebung in einer Übergangsphase zu implementieren. Schaffen die Firmen das nicht, drohen hohe Strafzahlungen auf ihre Produkte – was den Export in die EU unrentabel machen würde.

Derzeit ist die Elfenbeinküste mit einer durchschnittlichen Menge von 2 Millionen Tonnen Kakao der weltgrößte Produzent – und die EU ihr größter Abnehmer. Jedoch werden schätzungsweise 20 bis 30 Prozent des Kakaos illegal in geschützten Wäldern angebaut, oft werden Kinder zur Arbeit auf den Kakaoplantagen gezwungen.

EU-Kreise hegen nach Reuters-Recherchen die Befürchtung, dass die Elfenbeinküste auf keinem guten Weg ist, die neuen Umweltschutz-Regeln in der Kakaoproduktion umzusetzen. Offiziell hieß es nach einem Treffen von EU- und ivorischen Branchenvertretern in Brüssel Mitte September, alles sei in bester Ordnung.

In bester Ordnung ist in der nun angelaufenen Erntesaison allerdings wenig: Nach schlechtem Wetter rechnet der Generaldirektor des ivorischen Kaffee- und Kakaorats (Conseil du Café-Cacao, CCC) Yves Brahima Kone mit einem Einbruch bei den Mengen – zumindest am Anfang der Erntesaison.

Seit Juli wurden sogar die Terminverkäufe gestoppt. Man sei nicht sicher, die Nachfrage bedienen zu können, sagte Kone. Er hoffe auf einen Ausgleich durch die Erträge Anfang kommenden Jahres. Üblicherweise werden die Kakaobohnen ab Ende Oktober für den weltweiten Handel verschifft.

Manche Analysten schätzen, die Elfenbeinküste könnte den Druck auf die EU durch die ausgesetzten Kakao-Lieferungen erhöhen, um mehr EU-Subventionen für den Anbau von nachhaltigem Kakao herauszuschlagen. Die Frage ist, wer am Ende für den fairen Schokoriegel draufzahlt.

Auch wenn der Kakaopreis auf einem Hoch und seit dem letzten Jahr um rund 46 Prozent gestiegen ist, zeigen sich die Erzeuger mit dem aktuellen Abnahmepreis für ihren Rohstoff unzufrieden. Dieser stieg um rund 11 Prozent für die aktuelle Kakao-Saison – von 900 Francs CFA (umgerechnet etwa 1,40 Euro) auf 1000 Francs CFA (etwa 1,50 Euro) pro Kilo.

Die ivorische Plattform für nachhaltigen Kakao (Plateforme ivoirienne pour le cacao durable) hatte sich für einen Erzeugerpreis von 1300 Francs CFA (etwa 2 Euro) pro Kilo eingesetzt. Für die Menschen, die Kakao anbauten, bliebe so gut wie nichts übrig nach Abzug aller Kosten, vor allem da die Preise für Lebensmittel und den täglichen Bedarf so stark gestiegen seien, hieß es in einer Stellungnahme.

Der Druck auf das Kakaogeschäft in der Elfenbeinküste ist also hoch. Sollte das aufstrebende westafrikanische Land es nicht schaffen, die Regeln für nachhaltigen Anbau rechtzeitig umzusetzen, droht es einen großen Kunden zu verlieren – und die EU ihren wichtigsten Lieferanten. Europäische Unternehmen dürfte das mit Blick auf das lukrative Weihnachtsgeschäft nervös machen.

Langfristig könnte das eine lose-lose-Situation für alle Beteiligten werden: Die Elfenbeinküste, die rund 15 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes durch den Kakao erwirtschaftet, riskiert ihren Status als Weltmarktführer und eine wichtige Einkommensquelle für die Bevölkerung. Und die EU ihren politischen Anspruch als transformative Kraft für eine klimafreundlichere Weltwirtschaft.

Pestizide: Wie geht die Diskussion weiter – zwischen Panik, Propaganda, Acker und LEH

Bislang drehte sich die Pestizid-Debatte um die Nahrungs-Erzeuger und die Pflanzenschutzhersteller. Jetzt tut sich eine zweite Arena auf: der Lebensmitteleinzelhandel und damit auch die Verbraucher. Wie wird sich die öffentliche Diskussion weiter entwickeln, was bedeutet sie für das Vertrauen der Verbraucher und wie wird sie die Kräfte im Markt verschieben? Agrifood.Table-Redaktionsleiterin Henrike Schirmacher diskutiert am 01. November dazu mit Chris Methmann (Geschäftsführer, Foodwatch) und Martin Courbier (Geschäftsführer, Der Agrarhandel). Jetzt anmelden!

Die Slowakei hat mit Richard Takáč einen neuen Landwirtschaftsminister. Der 41-Jährige ist Teil der neuen Regierung unter Premierminister Robert Fico. Anfang Oktober hatte die SMER-SD unter ihrem Vorsitzenden Fico die Wahlen gewonnen, teilt der Nachrichtendienst Agra Europe mit. Takáč ist seit 2020 stellvertretender Vorsitzender der SMER-SD. Diese gilt als linkspopulistisch und -national sowie russlandfreundlich. Takáč ist seit 2020 Abgeordneter im Nationalrat der Slowakei. Zuvor soll er unter anderem als Geschäftsmann in der Möbelbranche tätig gewesen sein. Slowakischen Medienberichten zufolge ist er Absolvent der landwirtschaftlichen Universität in Nitra.

Die SMER-SD hat mit der von ihr vor drei Jahren abgespaltenen Hlas-SD sowie der rechtsradikalen SNS eine Koalition gebildet. Aufgrund der Zusammenarbeit mit der SNS hatte die Progressive Allianz der Sozialdemokraten (S&D) im Europaparlament kürzlich die drei Abgeordneten der SMER-SD aus ihren Reihen ausgeschlossen.

Beobachter in Brüssel befürchten, dass Fico mit seiner als prorussisch geltenden Regierung erneut ein Problemfall für die EU werden könnte. Fico war 2020 als Ministerpräsident nach der Affäre um den Mord an dem Investigativ-Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten zurückgetreten. Kuciak war mafiösen Strukturen, die bis in die Regierung gereicht haben sollen, nachgegangen. Konkret ging es dabei auch um Betrügereien mit EU-Agrarbeihilfen im großen Stil.

Dem neuerdings für den Green Deal zuständigen geschäftsführenden Vizepräsidenten der EU-Kommission, dem Slowaken Maroš Šefčovič, wird eine Nähe zur SMER-SD nachgesagt. Als dieser bei der Präsidentenwahl 2019 angetreten war, erfolgte dies mit Unterstützung der SMER-SD. red

Die EU-Kommission hat deutsche Beihilfen zur Unterstützung des Fischereisektors in Höhe von 20 Millionen Euro genehmigt. Die Gelder sollen vor den Auswirkungen des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs schützen.

Ziel sei es, Fischereibetriebe für Einkommensverluste im Zusammenhang mit den Brexit-bedingten Kürzungen der Fischereiquoten zu entschädigen, erklärte die Kommission am Montag. Eigentümer von Fangschiffen mit einer Länge bis zu 24 Metern können für maximal 15 Prozent der geschätzten Einkommensverluste entschädigt werden. Besitzer längerer Schiffe haben Anspruch Entschädigung für maximal 10 Prozent der Einkommensverluste. Die Regelung läuft bis Ende des Jahres. luk

In Deutschland geht wertvolle landwirtschaftliche Fläche verloren – mehr als 50 Hektar täglich. Dahingegen sind in den letzten Jahrzehnten Siedlungs- und Verkehrsflächen und Waldgebiete größer geworden. Eine neue Studie des Thünen-Instituts warnt vor einem weiteren Rückgang fruchtbarer Ackerflächen durch Nutzungskonkurrenz. Die Nahrungsversorgung in Deutschland sei nicht gefährdet. Als Ressource seien landwirtschaftlich genutzte Flächen in Mitteleuropa jedoch unbedingt schützenswert, da sie fruchtbarer und ertragreicher sind als in anderen Regionen der Welt.

Das Thünen-Institut schätzt in einer vom BMEL beauftragten Studie den voraussichtlichen Verlust landwirtschaftlicher Böden durch Nutzungskonkurrenz anderer Sektoren in Deutschland ein. Wenn aktuelle Planungen umgesetzt werden, würden bis 2030 mehr als 200.000 Hektar Freiflächen für Siedlungsbau und Verkehr sowie über 100.000 Hektar für den Ausbau erneuerbarer Energien in Anspruch genommen werden. Zusätzlich würden mehr als 500.000 Hektar für Naturschutzmaßnahmen wie Aufforstungen und die Wiedervernässung von Mooren anfallen. Die Thünen-Autoren nehmen an, dass die geplante Umnutzung nur einen Teil der derzeitig landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen betreffen wird. Die derzeitige Prognose spricht von einem Rückgang von über 300.000 Hektar Agrarland bis 2030.

Bernhard Osterburg, Autor der Studie, fordert dazu auf, eine umfassende Landnutzungspolitik zu entwickeln, die alle Interessen gleichermaßen berücksichtigt. “Es ist dringend erforderlich, dass die Nutzungsansprüche stärker miteinander in Einklang gebracht werden. Synergien und Mehrfachnutzungen von Flächen sollten so weit wie möglich realisiert werden”, meint Osterburg.

Ein Beispiel zur besseren Flächennutzung könnte der verstärkte Photovoltaikausbau auf bereits bebauten Flächen oder in Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung sein. Die Politik muss prüfen, wie die vielfältigen Flächenansprüche geltend gemacht werden können, ohne der Energiewende das Tempo zu nehmen und eine klimafreundlichere Landnutzung zu verhindern. kih

Der OECD-Bericht Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023 unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die globale Agrarpolitik zu reformieren. Eine Neuausrichtung sollte darauf fokussieren, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, den Lebensunterhalt entlang der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette zu sichern und die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.

Die Gesamtsubventionen für den landwirtschaftlichen Sektor erreichten in den 54 im Bericht erfassten Ländern in den Jahren 2020 bis 2022 einen historischen Höchststand von 851 Milliarden US-Dollar jährlich. Regierungen, vornehmlich in großen Produktionsökonomien wie China, Indien, den USA und der Europäischen Union, haben die Förderung erheblich erhöht. Fast die Hälfte dieser Unterstützung erfolgte in Form von Maßnahmen, die ein hohes Potenzial für Marktverzerrungen aufweisen, wie Grenzzölle und produktionsabhängige Subventionen. Obwohl die Förderung fast 2,5-mal höher ist als vor zwei Jahrzehnten, bleibt sie hinter dem Gesamtwachstum der Produktion zurück.

Die anhaltenden ökonomischen Folgen der COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine beeinträchtigen die internationalen Märkte und Wertschöpfungsketten für Agrarrohstoffe sowie entscheidende Betriebsmittel wie Energie und Düngemittel weiterhin. Zahlreiche Regierungen haben ihre Notfallmaßnahmen verlängert oder neue Initiativen zur Unterstützung von Produzenten und Verbrauchern eingeführt. Neben diesen akuten Krisen beeinflusst der weltweite Klimawandel die landwirtschaftliche Produktion in zunehmendem Maße. Obwohl einige Regionen von verlängerten Wachstumsperioden profitieren können, ist eine dringende Anpassung der Produktion in den meisten Teilen der Welt an weniger günstige und variablere Wachstumsbedingungen erforderlich.

Trotz der zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf die globale Landwirtschaft stellt der Bericht einen Rückgang des Anteils der Förderung für Dienstleistungen wie Innovation, biologische Sicherheit und Infrastruktur fest, die für die Anpassung an sich ändernde Klimabedingungen entscheidend sind. Mathias Cormann, Generalsekretär der OECD, betont die Notwendigkeit von Reformen, um sicherzustellen, dass die staatliche Förderung die globalen Klimaziele nicht gefährdet. Der Bericht betont die Dringlichkeit, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft anzugehen, und fordert die Umsetzung und Überwachung von Anpassungsmaßnahmen.

Die OECD stellt eine Sechs-Punkte-Agenda für eine widerstandsfähigere Landwirtschaft vor, die unter anderem die schrittweise Abschaffung produktionshemmender Maßnahmen, ein vorrangiges staatliches Engagement im Risikomanagement und Investitionen in gezielte Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel vorsieht. Der Schwerpunkt liegt auf der Stärkung des landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationssystems und der Schaffung von Anreizen für die Bereitstellung öffentlicher Güter. Die politische Agenda solle darauf abzielen, ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Erholungsbemühungen, mittelfristigen Anpassungen an veränderte Bedingungen und den für die Nachhaltigkeit erforderlichen langfristigen Veränderungen zu schaffen.

Die im OECD-Bericht vorgeschlagenen Reformen zielen darauf ab, einen widerstandsfähigen Agrarsektor zu schaffen, der nicht nur die Ernährungssicherheit gewährleistet und den Lebensunterhalt sichert, sondern angesichts des Klimawandels auch zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt. kih

Der Umweltausschuss (ENVI) des Europaparlaments setzt sich für schärfere Regeln bei der Verordnung zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden (SUR) ein. Mit 47 zu 37 Stimmen bei zwei Enthaltungen will der Ausschuss durchsetzen, dass der Einsatz von besonders gefährlichen Pestiziden bis 2030 um 65 Prozent zurückgeht – bezogen auf die Periode 2013 bis 2017. Der Einsatz der anderen Pestizide soll um 50 Prozent eingeschränkt werden. Die Kommission hatte sich jeweils für eine Absenkung um 50 Prozent ausgesprochen – bezogen auf die Periode 2015 bis 2017.

Der Umweltausschuss fordert zudem ein Verbot von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf sensiblen Flächen. Darunter sollen auch alle Schutzgebiete Natura 2000 fallen sowie öffentliche Spielplätze, Parks und Wege. Bei 18,6 Prozent der EU-Flächen handelt es sich um Schutzgebiete nach Natura 2000. Auf vielen dieser Flächen wird derzeit intensiv Ackerbau betrieben.

Setzt sich der Ausschuss mit dieser Position durch, wären auf diesen Flächen herkömmliche Pflanzenschutzmittel verboten. Es dürften nur noch Pestizide zum Einsatz kommen, die auch in der ökologischen Landwirtschaft erlaubt sind. Der Landwirtschaftsausschuss hat sich gegen den Vorschlag der Kommission ausgesprochen. In der Sitzungswoche vom 20. bis 23. November stimmt das Plenum über die Parlamentsposition ab. mgr

Wegen der schnellen Ausbreitung der Blauzungenkrankheit in den betreffenden Ländern hat China die Einfuhr von Rind-, Ziegen- und Schaffleisch aus Belgien und den Niederlanden untersagt. Der Importstopp gilt auch für ganze Tiere und für Milch. Hintergrund ist die schnelle Ausbreitung einer neuen Variante der Virusinfektion unter Wiederkäuern in Europa. Auch in Deutschland gibt es bereits Verdachtsfälle. Betroffen sind Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. China gibt sich große Mühe, Einschleppungen von Tierseuchen zu verhindern. Es sind also auch Einfuhrverbote für Deutschland denkbar.

Die Blauzungenkrankheit ist für Menschen ungefährlich. Es gibt eine Impfung für Nutztiere, doch derzeit verbreitet sich eine Variante, gegen den der Impfstoff nicht wirkt. Die Krankheit wird von Mücken übertragen. Infizierte Tiere sind von Lähmungen und Atembeschwerden betroffen. Unbehandelt endet sie oftmals tödlich. fin

Die Länder der Europäischen Union sind auf dem Weg, ihr geplantes Klimaziel deutlich zu verpassen. Das ist ein Ergebnis des ersten Fortschrittsberichts der EU-Kommission zum Erreichen der europäischen Klimaneutralität.

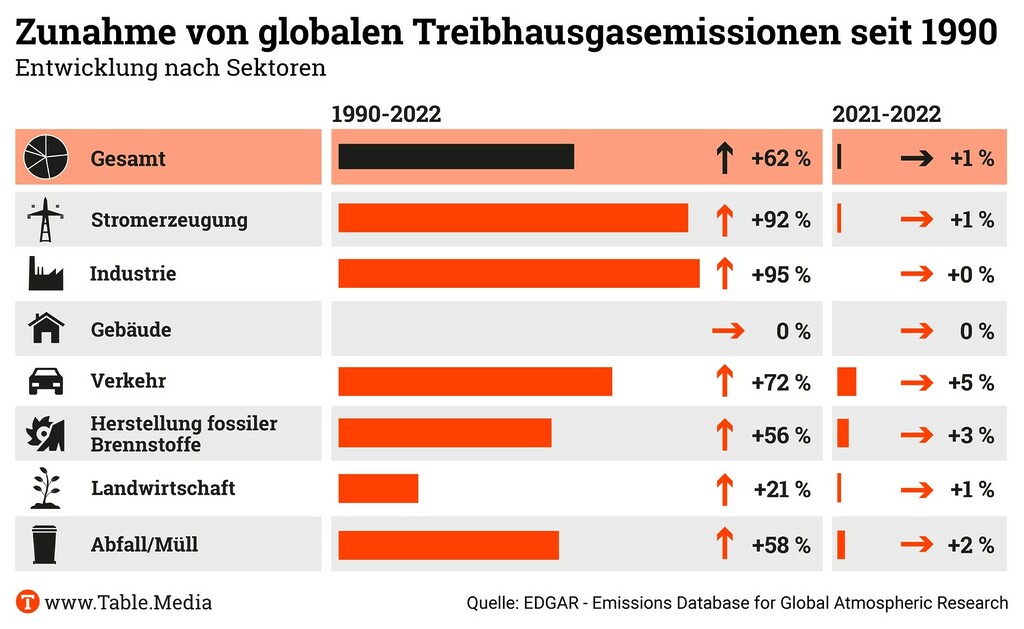

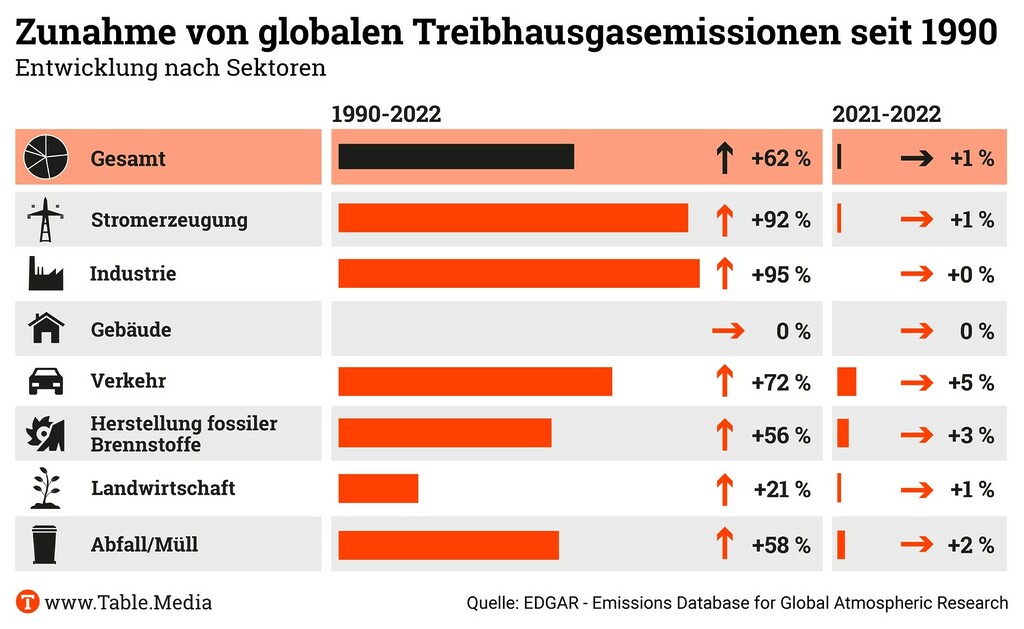

Der Bericht bezieht sich auf aktuelle Zahlen der EU-Emissionsdatenbank EDGAR, nach denen 2022 weltweit insgesamt 53,8 Gigatonnen an Treibhausgasemissionen erzeugt wurden. Das sind 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr und ein Trend, der der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze direkt zuwider läuft: Dafür wäre nämlich ein Sinken um etwa 8 Prozent nötig. Die globalen Emissionen aus der Landwirtschaft haben seit 1990 um 21 Prozent zugenommen.

Besonders im Landwirtschaftssektor sei der aktuelle Fortschritt noch zu langsam, heißt es in dem Fortschrittsbericht. Die Emissionen aus der Landwirtschaft machten etwa ein Zehntel der gesamten Treibhausgasemissionen aus der EU aus, von denen etwa zwei Drittel aus der Viehzucht stammen. Für das Jahr 2023 meldeten die Mitgliedstaaten über 300 Maßnahmen zur Emissionsminderung im Agrarsektor, darunter die Verringerung des Einsatzes von Düngemitteln, die Verbesserung der Tierhaltungsbedingungen und die Verbesserung des Managements tierischer Abfälle und der Grünlandbewirtschaftung.

Dennoch stagniert die Emissionsminderung im Agrarsektor seit 2005 und wird Projektionen zufolge unter den bestehenden Maßnahmen bis 2030 weiter stagnieren. Mit zusätzlichen Maßnahmen könnten die Emissionen aus der Landwirtschaft laut dem Bericht um bis zu 5 Prozent gesenkt werden.

Auch im Sektor der Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) ginge die Entwicklung in die falsche Richtung, heißt es in dem Bericht. Zwar könne Kohlenstoff durch natürliche CO₂-Senken wie Wälder, intakte Moore und Grünland aus der Atmosphäre entzogen und in Böden und Biomasse gebunden werden. Allerdings könnten die zunehmende Entwaldung und der Klimawandel diese Quellfunktion künftig untergraben. Es deute vieles darauf hin, “dass die zukünftige Robustheit der natürlichen Kohlenstoffsenken in Europa bei weitem nicht gewährleistet ist”, so der Bericht. ag/bpo

02.11.2023 – 10:00 – 12:00 Uhr / online

Online-Workshopreihe Nachhaltigkeit in Lieferketten von Gewürzen und anderen pflanzlichen Rohstoffen (Teil 2)

Veranstaltungsreihe zur Nachhaltigkeit entlang der Lieferketten von Gewürzen und anderen pflanzlichen Rohstoffen. Die digitale Workshopreihe bringt Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um Nachhaltigkeitsherausforderungen in globalen Lieferketten zu diskutieren und Lösungswege für Unternehmen aufzuzeigen. Info & Anmeldung

02.11. – 14:00 – 16:15 Uhr / online

online-Seminarreihe Digitale Technologien in der Lieferkette Holz

In diesem Seminar wird die Verbesserung der Lieferkette Holz durch den Einsatz von Informationstechnologie und intelligenter Supply Chain-Konzepte vorgestellt. Im Fokus stehen digitale Anwendungen zur Organisation der Logistik, die Erhöhung der Transportanteile auf der Schiene und die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette. Programm

06.11.2023 – 19:00 Uhr / online

Veranstaltung “Ländliche Entwicklung – Eine Frage der Ressource!?”

Mit unserer gemeinsamen Veranstaltung wollen wir die “Ressourcen-Frage” als Ausgangspunkt nehmen, um ausgewählte Aspekte in den Bereichen Ernährung, Wasser und Energie kritisch zu beleuchten, Probleme aufzuzeigen und zu diskutieren, wie ein nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen im

Kontext der ländlichen Entwicklung aussehen kann. ANMELDUNG

07.11. – 08:00 – 17:15 Uhr / Hilton Frankfurt City Centre

Seminar Smart Proteins Summit

Beim Smart Proteins Summit treffen sich Unternehmer:innen, Produktentwickler:innen und Fach- und Führungskräfte aus Industrie, Food-Handwerk, Handel, Wissenschaft und Gastronomie, die sich mit alternativen Proteinen beschäftigen und Orientierung in diesem schnell wachsenden Markt suchen. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 9.11.2023 / Berlin

Vortrag Landleben x digital – Smart Country Convention

Fachleute stellen ihre Projekte dem Publikum vor, unter anderem zu Digitalisierung im Lebensmittelvertrieb, der ländlichen Gesundheitsversorgung oder auch Mobilität INFOS

09.11.2023 – 19.00- 21.00 Uhr / Landesvertretung des Saarlandes in Berlin

Diskussion Ertrag oder Artenvielfalt? So schaffen wir beides!

Die Landwirtschaft soll hohe Erträge ernten und gleichzeitig die Artenvielfalt fördern – das fordert die Gesellschaft. Doch wie geht das zusammen? Was erwarten Praktiker und Politiker voneinander? Wo fehlt es an Verständnis, wo an Fachtiefe? Und welche Lösungsansätze halten beiden Blickrichtungen stand? INFOS

08.11. – 10.11. / Rehburg-Loccum

Tagung Agroforst. Wozu und wie Äcker und Bäume kombinieren?

Agroforstsysteme haben Schutz- und Nutzfunktion; sie bieten langfristig eine Verbesserung der Wasser- und Nährstoffversorgung, Boden-, Klima und Grundwasserschutz. Systemoptionen, Planung, Beratung, bürokratische und andere Hürden, Nutzungsoptionen, Förderungen und konkrete Forderungen für die Umsetzung stehen im Fokus der Tagung. INFOS

11.11.2023, Hannover

Diskussionsforum Wirtschaftsforum der agrarzeitung

Bei dem Wirtschaftsforum der agrarzeitung trifft sich ein ausgewählter Kreis von Vertreterinnen und Vertretern von Landtechnik- und Handelsunternehmen der Agrarwirtschaft, führenden Herstellern von Betriebsmitteln, sowie innovativen Agrifood-Start-Ups zum jährlichen Austausch. INFOS

20.11.2023 – 21.11.2023 / Luxemburg

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei Vorläufige Tagesordnung

04.12.2023 – 10:00-14:00 Uhr, Berlin

BMEL Festveranstaltung zum Boden des Jahres 2024

Am 5. Dezember 2023 wird im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Berlin der “Boden des Jahres 2024” gekürt. Die Festveranstaltung findet im Rahmen des Internationalen Weltbodentags statt, der die Bedeutung des Bodens und seine Schutzwürdigkeit besonders hervorheben soll. INFOS

Ein stabiles Netzwerk, in dem sich Frauen aus allen Branchen der Agrar- und Ernährungswirtschaft gegenseitig unterstützen und fachlich austauschen – das will die Unternehmerin und Agrarwissenschaftlerin Hella Otten aufstellen. Sie ist die Gründerin von “Women in Agribusiness”, kurz WiA, dem ersten deutschlandweiten Netzwerk für Frauen aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Bereits während ihres Studiums der Agrarwissenschaften in Kiel stellte die WiA-Initiatorin fest, dass sich Männer deutlich mehr miteinander vernetzten als Frauen. Grund dafür waren die Studentenverbindungen, die vorwiegend für Männer zugänglich waren. Dort konnten sie Ideen austauschen und Mentoren finden – ein deutlicher Wettbewerbsvorteil. Frauen aus der Agrar- und Ernährungsbranche fehle oft dieser Austausch, wenn sie sich weiterbilden wollen, meint Otten. “Wissen ist Macht”, betont sie, und meint damit auch das Wissen um Austausch und Vernetzung. “Ein gutes Gespräch ist auf jeden Fall anregend, das ist ein Wert für sich.” Der persönliche Austausch mit Menschen, die etwas zu sagen haben, sei auch ein Schlüssel zum beruflichen Erfolg. “Vorausgesetzt, man sieht die Chancen, wenn man sich öffnet und Ideen freien Lauf lässt”, so Otten.

Im Jahr 2017 mit 20 Teilnehmerinnen gestartet, sind inzwischen über 100 Frauen aus ganz Deutschland bei WiA vertreten. Dabei versucht Otten, ein möglichst breites Spektrum der Agrarbranche abzudecken – also Agrarhandel ebenso wie Industrie, Erzeuger und Verbände. Und das legt auch den Grundstein für WiA: Denn Otten hat den Anspruch, politisch neutral zu sein. Nur so könne ein konstruktiver Austausch stattfinden, meint sie.

Neben dem klassischen Networking stellen die WiA in Vorträgen aktuelle und gesellschaftsrelevante Themen aus ihrer Branche vor. Außerdem besuchen die WiA Betriebe aus der deutschen Ernährungs- und Agrarindustrie, wie zum Beispiel das größte Unternehmen der Geflügelwirtschaft in Deutschland, Lohmann & Co. AG (PHW-Gruppe) beim letzten Treffen im Juni 2023. Dort ging es um aktuelle Herausforderungen in der Fleischindustrie. Die WiA wurden vom Vorstandsvorsitzenden empfangen, was auch das steigende Interesse am Frauennetzwerk unterstreiche, meint Otten.

Als nächstes Projekt wollen die WiA ein gemeinsames Buch veröffentlichen, in dem sie sich und ihre verschiedenen Branchen vorstellen. Zudem ist eine gemeinsame Datenbank geplant, mit der Otten den Informationsaustausch zwischen den Frauen aus den verschiedenen Branchen erleichtern will.

Die WiA-Initiatorin ist der Landwirtschaft stets treu geblieben. Aufgewachsen ist sie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen. “Wir hatten einen Veredelungsbetrieb, wo täglich genügend Arbeit auf alle wartete – und die musste erledigt werden”, meint sie. Nach ihrem Studium arbeitete sie 23 Jahre lang als Spezialistin für Risikomanagement im Agrarhandel bei der Norddeutschen Landesbank. Seit kurzem ist sie bei AGRAVIS im Bereich Agrarerzeugnisse tätig und gestaltet dort unter anderem den ACD AGRAVIS Commodities Day mit. Hier kann sie ihre Erfahrung im Veranstaltungsmanagement einbringen und neue Kontakte für WiA knüpfen.

“Das Thema Nahrungsmittel wird uns in Zukunft noch mehr beschäftigen denn je”, meint Otten. Heutzutage habe der Verbraucher einen immer geringeren Bezug zur Landwirtschaft. Gleichzeitig rücke das Thema Umwelt und Ressourcenschonung weiter in den Vordergrund. Es ist ihr ein wichtiges Anliegen, durch ihre Arbeit dazu beizutragen, dass das Image der Landwirtschaft verbessert wird.

Mittlerweile sind die Veranstaltungen von WiA fast immer ausgebucht. Trotz steigender Nachfrage hat die Initiatorin keine Ambitionen, WiA international voranzubringen. Der Austausch in der Muttersprache sei einfacher und besser, meint sie und fügt hinzu: “Wenn ich das in meinem Leben schaffe, dass alle wichtigen Agrar- und Ernährungsbranchen in WiA vertreten sind und jede Einzelne und wir zusammen etwas vorantreiben – dann habe ich viel erreicht.” Amélie Günther

die vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) vorgeschlagenen Anpassungen für die nationale Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2025 sorgen für Aufregung. Überraschend befassen sich nun die Agrarminister von Bund und Ländern in einer Sonder-Agrarministerkonferenz Ende November mit dem Diskussionspapier des BMEL. Wie eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums Schleswig-Holstein bestätigte, sei man derzeit dabei, Ort, Datum und Format der Sondersitzung zu bestimmen.

Knackpunkt der Diskussion ist folgender Aspekt: Um zwei weitere Öko-Regelungen zu finanzieren, erwägt das BMEL Änderungen an den Modalitäten der GAP-Förderung in Deutschland. So soll etwa der Anteil der Ökoregelungen am Budget der ersten Säule – den Direktzahlungen – ab 2025 von 23 auf 28 Prozent erhöht werden. Außerdem schlägt das Ministerium vor, in Zukunft mehr Geld in die zweite Säule umzuheben. Während die Umweltverbände das für sinnvoll halten, schießt die Landwirtschaftslobby gegen den Bundeslandwirtschaftsminister.

Kritik hagelte es auch von Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber. “Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir muss die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik mit den Ländern abstimmen”, forderte Kaniber kurz nachdem das Papier aus dem BMEL publik geworden war und kündigte an, einen Antrag auf Einberufung einer Sonder-AMK zu stellen. Dass diese nun in Kiel bereits geplant wird, verdeutlicht einmal mehr, wie groß der Unmut über die BMEL-Pläne ist. Denn: Um eine Sonder-AMK einzuberufen, müssen sich mindestens acht weitere Bundesländer dieser Forderung anschließen. Die bayerische Agrarministerin hat nicht einmal eine Woche dafür gebraucht, so viele Länderressortchefs dafür zu gewinnen.

Das Solarpaket 1 geht derzeit durch die gesetzgeberischen Instanzen. Nach einer ersten Lesung im Bundestag werden in den zuständigen Ausschüssen nun mögliche Änderungen an dem Gesetz erarbeitet. Was erwarten Sie grundsätzlich vom Solarpaket 1?

In der Photovoltaik-Strategie stand noch nicht drin, worauf die 50 Prozent Photovoltaik (PV) auf dem Dach und 50 Prozent auf der Freifläche genau abzielen. Das Solarpaket nennt jetzt eine konkrete Obergrenze. Bis 2030 wird der maximale bundesweite Netto-Zubau von Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen auf 80 Gigawatt gedeckelt, bis 2045 auf 177,5 Gigawatt. Dass wir die fix drinstehen haben, ist total gut und wichtig. Auch für die Steuerung des Ausbaus sind im Solarpaket konkrete Maßnahmen verankert. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir die Freiflächenanlagen so gestalten, dass sie auf einen mehrfachen Nutzen abzielen. Das heißt, entweder Energie und Landwirtschaft oder Energie und Naturschutz oder – am besten – Energie, Landwirtschaft und Naturschutz. Das wird im Solarpaket I erstmalig adressiert, es gibt ein neues Untersegment für die besonderen Anlagen. Hier gibt es dazu noch einen bevorzugten Zuschlag von Parkplatz-PV, damit möglichst viel nicht auf die landwirtschaftliche Fläche geht. Das ist wirklich klasse. Auch war bisher die Förderung von Agri-PV zu niedrig. Bessere Zuschläge sind nun im Solarpaket vorgesehen. Dafür habe ich mich starkgemacht. Außerdem ist erstmals die Rede von einer extensiven Agri-PV und Biodiversitäts-PV. Dass das jetzt alles so im Gesetzesentwurf steht, ist ein Riesenerfolg. Aber es wird auch noch Verbesserungen geben.

Welche zum Beispiel?

Die Diskussion bewegt sich jetzt um die Frage, wie der Hochlauf bestimmter Agri-PV verbessert werden kann und wie die Biodiversitäts-PV und die extensive Agri-PV genau aussehen werden. Während für die extensive Agri-PV konkrete Maßnahmen und ein Zuschlag von 0,3 Cent im Solarpaket definiert werden, ist bei der Biodiversitäts-PV noch vieles offen. Ich finde es aber richtig, dass man in das Gesetz möglichst wenig reinschreibt und das später in den Verordnungen konkretisiert. Auch die DIN SPEC 91434 für die Agri-PV muss sicher noch weiterentwickelt werden. Ich finde wichtig, dass wir jetzt vor allem bei der – ich sage mal – “echten” Agri-PV, die der Landwirtschaft wirklich dient, den Hochlauf schaffen, wo die Kultur im Klimawandel im besten Fall noch vor Hitze, Dürre, Hagel oder Starkregen geschützt wird. Hier sehen wir viel Mehrfachnutzen. So können damit Hagelnetze ersetzt werden, sodass sich kaum etwas im Landschaftsbild ändert. Das ist gut für die Akzeptanz. Zudem werden weniger Pestizide benötigt und auch das Regenwasser kann gezielt eingefangen werden. Die Aufgabe besteht also darin, die Gesetze, Zuschläge, DIN-Standards und Verordnungen so zu gestalten, dass wir den Ausbau mit dem Ziel der Energiesicherung und der Ernährungssicherung ermöglichen und nicht kostengünstige “Alibi”-Anlagen den Zuschlag bekommen, bei denen die landwirtschaftliche Produktion nur einen “Alibi”-Charakter hat.

Um für diesen Hochlauf zu sorgen, müssen vor allem die Landwirte wissen, inwiefern sie Agri-PV-Anlagen nutzen können. Auf welche Erfahrungswerte können sie denn überhaupt zurückgreifen?

Die ersten Ergebnisse, die wir sehen, sind sehr gut. Beispielsweise bei Beeren und im Apfelanbau. Ich war in diesem Sommer am Bodensee und habe mir Anlagen angeschaut. Da sind die Erfahrungen sehr positiv. Aber wir brauchen weiter Forschung, wie sich auch andere Kulturen unter unterschiedlich transparenten Modulen verhalten. Tracker-Systeme sind da sicher am flexibelsten, aber je nach Höhe fallen die gegebenenfalls gar nicht unter die besonderen Solaranlagen. Dass die DIN SPEC eine feste Höhe von mindestens 2,1 Metern fordert, macht für mich nicht viel Sinn. Eigentlich müsste all das Agri-PV sein, was einen Ertrag von mindestens 66 Prozent – gerne auch 90 oder 120 Prozent – ermöglicht. Wenn beispielsweise Obst oder Grünland in Dürrezeiten durch die Anlage vor dem Vertrocknen geschützt wird, wären das im Vergleich zu ohne Agri-PV ja sogar 200 Prozent oder mehr Ertrag. Vor allem ist es doch wichtig, die Definition so zu gestalten, dass auch Innovationen möglich sind. Die DIN SPEC heute ist da leider sehr starr. Deswegen glaube ich, dass diese Definition der Agri-PV auch nochmal angepasst werden muss. Da laufen auch die Diskussionen.

Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) hat zuletzt einen Gesetzesvorschlag eingereicht, mit dem er die Definition von Agri-PV im Solarpaket 1 erweitern will. Wie bewerten Sie das?

Die sprechen auch von extensiver Agri-PV, meinen aber etwas anderes als das Solarpaket, indem sie die “Produktion von Biodiversität” unter den etwas luftiger aufgestellten klassischen Freiflächenanlagen als landwirtschaftliche Tätigkeit verstanden wissen wollen. Für mich ist das eher eine Art “Insektenzucht” in künstlicher Technologieumgebung, die nichts mit der Biodiversität in extensiven landwirtschaftlichen Weidelandschaften zu tun hat. Dafür braucht es die großen Weidetiere in offenem Weideland, bestückt mit Hecken, Gehölzen, Wasserstellen. Durch die extensive Beweidung entsteht ein Mosaik aus kurzrasigen Flächen, aber auch Flächen mit Stauden oder offenen Sand- und Bodenflächen, ein Garant für eine große Artenvielfalt. Ich glaube deshalb, dass das Konzept des BNE im Hinblick auf die Förderung durch die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) nicht gesellschaftsfähig ist. In der GAP stecken viele Milliarden Steuergelder und wir müssen genau hinschauen, wo das Geld hinfließt. Und wenn da eine hochprofitable Energieanlage draufsteht, müssen wir nicht noch für die Insekten darunter Fördergelder aus der GAP abzweigen.

Bei der Biodiversitäts-PV soll jetzt ja schon recht bald nachgesteuert werden. Wie denn genau?

Im Solarpaket ist festgelegt, dass für die Biodiversitäts-PV bis Ende März 2024 eine Verordnung erarbeitet werden soll. Klar, da ist auch ein bisschen Druck hinter. Wir wollen möglichst schnell weg von den klassischen Freiflächen-Industrieanlagen ohne Mehrwert für Natur oder Landwirtschaft, weil die reinen Flächenverbrauch bedeuten. Die Biodiversitäts-PV wird sicher nochmal ganz andere Kriterien aufrufen als die extensive Agri-PV. Inwieweit die dann mit der GAP vereinbar ist, werden wir sehen. Der Schwerpunkt der Biodiversitäts-PV ist sicher weiter die Energieerzeugung mit einer Industrieanlage, aber eben mit Insekten und einheimischen Wildpflanzen, Hecken, Steinhaufen, angemessener Pflege und Monitoring. Aber ob da nachher wirklich viele Vögel brüten, sei mal dahingestellt. Das ist ja immer noch eine große technische Anlage und kein Naturschutzgebiet. Die Biodiversitäts-PV wird dem BNE-Konzept näher kommen, aber greift da noch viel weiter. Ich plädiere aber dafür, dass wir vor allem die extensive Agri-PV weiterentwickeln in Richtung mehr Biodiversität. Dann bleibt alles in der Landwirtschaft.

Warum ist das so wichtig?

Mir geht es darum, dass die Wertschöpfung mehr auf den Höfen ankommt und die Bäuerinnen und Bauern von der Energieerzeugung auf dem durch sie bewirtschafteten Land mehr profitieren können und nicht nur große Industriekonzerne oder die Verpächter sowie Großgrundbesitzer. Dafür haben wir bereits vor der Sommerpause besondere Anlagen mit einer Grundfläche von bis zu 2,5 Hektar im Baugesetz hofnah privilegiert. Ich höre von den Herstellern, dass die Landwirtschaft das auch zunehmend annimmt. Gerade sinken auch die Preise der Module wieder. Man muss sich vorstellen, der Kreis Osnabrück hatte im Jahr 2014 eine Milliarde Euro Kosten für die Energieversorgung – für fossile Energie für Strom, Wärme und Verkehr. Diese Energie kann durch Wind und Sonne sowie Biogas zukünftig viel preisgünstiger produziert werden. Wir müssen nur die Infrastruktur dafür umstellen. Deswegen kämpfe ich so dafür, dass wir die Strukturen jetzt richtig schaffen, damit wir später nicht nur die Windräder und Solarparks bei uns auf dem Land stehen haben, und in den Metropolen und Großkonzernen wird abkassiert. Das Geld muss vor Ort bleiben. Wenn wir das schaffen, wird der ländliche Raum nachher wirtschaftlich davon enorm profitieren und mit günstiger Energie der Vorreiter sein.

Fast zweieinhalbmal so viel Wald wurde 2022 in der Elfenbeinküste abgeholzt als noch im Jahr zuvor: Ein Sprung von 26.000 Hektar (2021) auf 62.000 Hektar, so stellte es kürzlich der Jahresbericht der UN-unterstützten Cocoa and Forests Initiative (CFI) fest. Worauf diese Trendumkehr zurückzuführen ist, werde noch untersucht, hieß es bei der Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang des Monats.

Fest steht: Rund ein Jahr vor dem de facto Start der neuen EU-Gesetzgebung für abholzungsfreie Produkte ist das keine gute Nachricht. Noch bis Ende 2024 haben Unternehmen Zeit, die Regeln der neuen EU-Gesetzgebung in einer Übergangsphase zu implementieren. Schaffen die Firmen das nicht, drohen hohe Strafzahlungen auf ihre Produkte – was den Export in die EU unrentabel machen würde.

Derzeit ist die Elfenbeinküste mit einer durchschnittlichen Menge von 2 Millionen Tonnen Kakao der weltgrößte Produzent – und die EU ihr größter Abnehmer. Jedoch werden schätzungsweise 20 bis 30 Prozent des Kakaos illegal in geschützten Wäldern angebaut, oft werden Kinder zur Arbeit auf den Kakaoplantagen gezwungen.

EU-Kreise hegen nach Reuters-Recherchen die Befürchtung, dass die Elfenbeinküste auf keinem guten Weg ist, die neuen Umweltschutz-Regeln in der Kakaoproduktion umzusetzen. Offiziell hieß es nach einem Treffen von EU- und ivorischen Branchenvertretern in Brüssel Mitte September, alles sei in bester Ordnung.

In bester Ordnung ist in der nun angelaufenen Erntesaison allerdings wenig: Nach schlechtem Wetter rechnet der Generaldirektor des ivorischen Kaffee- und Kakaorats (Conseil du Café-Cacao, CCC) Yves Brahima Kone mit einem Einbruch bei den Mengen – zumindest am Anfang der Erntesaison.

Seit Juli wurden sogar die Terminverkäufe gestoppt. Man sei nicht sicher, die Nachfrage bedienen zu können, sagte Kone. Er hoffe auf einen Ausgleich durch die Erträge Anfang kommenden Jahres. Üblicherweise werden die Kakaobohnen ab Ende Oktober für den weltweiten Handel verschifft.

Manche Analysten schätzen, die Elfenbeinküste könnte den Druck auf die EU durch die ausgesetzten Kakao-Lieferungen erhöhen, um mehr EU-Subventionen für den Anbau von nachhaltigem Kakao herauszuschlagen. Die Frage ist, wer am Ende für den fairen Schokoriegel draufzahlt.

Auch wenn der Kakaopreis auf einem Hoch und seit dem letzten Jahr um rund 46 Prozent gestiegen ist, zeigen sich die Erzeuger mit dem aktuellen Abnahmepreis für ihren Rohstoff unzufrieden. Dieser stieg um rund 11 Prozent für die aktuelle Kakao-Saison – von 900 Francs CFA (umgerechnet etwa 1,40 Euro) auf 1000 Francs CFA (etwa 1,50 Euro) pro Kilo.

Die ivorische Plattform für nachhaltigen Kakao (Plateforme ivoirienne pour le cacao durable) hatte sich für einen Erzeugerpreis von 1300 Francs CFA (etwa 2 Euro) pro Kilo eingesetzt. Für die Menschen, die Kakao anbauten, bliebe so gut wie nichts übrig nach Abzug aller Kosten, vor allem da die Preise für Lebensmittel und den täglichen Bedarf so stark gestiegen seien, hieß es in einer Stellungnahme.

Der Druck auf das Kakaogeschäft in der Elfenbeinküste ist also hoch. Sollte das aufstrebende westafrikanische Land es nicht schaffen, die Regeln für nachhaltigen Anbau rechtzeitig umzusetzen, droht es einen großen Kunden zu verlieren – und die EU ihren wichtigsten Lieferanten. Europäische Unternehmen dürfte das mit Blick auf das lukrative Weihnachtsgeschäft nervös machen.

Langfristig könnte das eine lose-lose-Situation für alle Beteiligten werden: Die Elfenbeinküste, die rund 15 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes durch den Kakao erwirtschaftet, riskiert ihren Status als Weltmarktführer und eine wichtige Einkommensquelle für die Bevölkerung. Und die EU ihren politischen Anspruch als transformative Kraft für eine klimafreundlichere Weltwirtschaft.

Pestizide: Wie geht die Diskussion weiter – zwischen Panik, Propaganda, Acker und LEH

Bislang drehte sich die Pestizid-Debatte um die Nahrungs-Erzeuger und die Pflanzenschutzhersteller. Jetzt tut sich eine zweite Arena auf: der Lebensmitteleinzelhandel und damit auch die Verbraucher. Wie wird sich die öffentliche Diskussion weiter entwickeln, was bedeutet sie für das Vertrauen der Verbraucher und wie wird sie die Kräfte im Markt verschieben? Agrifood.Table-Redaktionsleiterin Henrike Schirmacher diskutiert am 01. November dazu mit Chris Methmann (Geschäftsführer, Foodwatch) und Martin Courbier (Geschäftsführer, Der Agrarhandel). Jetzt anmelden!

Die Slowakei hat mit Richard Takáč einen neuen Landwirtschaftsminister. Der 41-Jährige ist Teil der neuen Regierung unter Premierminister Robert Fico. Anfang Oktober hatte die SMER-SD unter ihrem Vorsitzenden Fico die Wahlen gewonnen, teilt der Nachrichtendienst Agra Europe mit. Takáč ist seit 2020 stellvertretender Vorsitzender der SMER-SD. Diese gilt als linkspopulistisch und -national sowie russlandfreundlich. Takáč ist seit 2020 Abgeordneter im Nationalrat der Slowakei. Zuvor soll er unter anderem als Geschäftsmann in der Möbelbranche tätig gewesen sein. Slowakischen Medienberichten zufolge ist er Absolvent der landwirtschaftlichen Universität in Nitra.

Die SMER-SD hat mit der von ihr vor drei Jahren abgespaltenen Hlas-SD sowie der rechtsradikalen SNS eine Koalition gebildet. Aufgrund der Zusammenarbeit mit der SNS hatte die Progressive Allianz der Sozialdemokraten (S&D) im Europaparlament kürzlich die drei Abgeordneten der SMER-SD aus ihren Reihen ausgeschlossen.

Beobachter in Brüssel befürchten, dass Fico mit seiner als prorussisch geltenden Regierung erneut ein Problemfall für die EU werden könnte. Fico war 2020 als Ministerpräsident nach der Affäre um den Mord an dem Investigativ-Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten zurückgetreten. Kuciak war mafiösen Strukturen, die bis in die Regierung gereicht haben sollen, nachgegangen. Konkret ging es dabei auch um Betrügereien mit EU-Agrarbeihilfen im großen Stil.

Dem neuerdings für den Green Deal zuständigen geschäftsführenden Vizepräsidenten der EU-Kommission, dem Slowaken Maroš Šefčovič, wird eine Nähe zur SMER-SD nachgesagt. Als dieser bei der Präsidentenwahl 2019 angetreten war, erfolgte dies mit Unterstützung der SMER-SD. red

Die EU-Kommission hat deutsche Beihilfen zur Unterstützung des Fischereisektors in Höhe von 20 Millionen Euro genehmigt. Die Gelder sollen vor den Auswirkungen des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs schützen.

Ziel sei es, Fischereibetriebe für Einkommensverluste im Zusammenhang mit den Brexit-bedingten Kürzungen der Fischereiquoten zu entschädigen, erklärte die Kommission am Montag. Eigentümer von Fangschiffen mit einer Länge bis zu 24 Metern können für maximal 15 Prozent der geschätzten Einkommensverluste entschädigt werden. Besitzer längerer Schiffe haben Anspruch Entschädigung für maximal 10 Prozent der Einkommensverluste. Die Regelung läuft bis Ende des Jahres. luk

In Deutschland geht wertvolle landwirtschaftliche Fläche verloren – mehr als 50 Hektar täglich. Dahingegen sind in den letzten Jahrzehnten Siedlungs- und Verkehrsflächen und Waldgebiete größer geworden. Eine neue Studie des Thünen-Instituts warnt vor einem weiteren Rückgang fruchtbarer Ackerflächen durch Nutzungskonkurrenz. Die Nahrungsversorgung in Deutschland sei nicht gefährdet. Als Ressource seien landwirtschaftlich genutzte Flächen in Mitteleuropa jedoch unbedingt schützenswert, da sie fruchtbarer und ertragreicher sind als in anderen Regionen der Welt.

Das Thünen-Institut schätzt in einer vom BMEL beauftragten Studie den voraussichtlichen Verlust landwirtschaftlicher Böden durch Nutzungskonkurrenz anderer Sektoren in Deutschland ein. Wenn aktuelle Planungen umgesetzt werden, würden bis 2030 mehr als 200.000 Hektar Freiflächen für Siedlungsbau und Verkehr sowie über 100.000 Hektar für den Ausbau erneuerbarer Energien in Anspruch genommen werden. Zusätzlich würden mehr als 500.000 Hektar für Naturschutzmaßnahmen wie Aufforstungen und die Wiedervernässung von Mooren anfallen. Die Thünen-Autoren nehmen an, dass die geplante Umnutzung nur einen Teil der derzeitig landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen betreffen wird. Die derzeitige Prognose spricht von einem Rückgang von über 300.000 Hektar Agrarland bis 2030.

Bernhard Osterburg, Autor der Studie, fordert dazu auf, eine umfassende Landnutzungspolitik zu entwickeln, die alle Interessen gleichermaßen berücksichtigt. “Es ist dringend erforderlich, dass die Nutzungsansprüche stärker miteinander in Einklang gebracht werden. Synergien und Mehrfachnutzungen von Flächen sollten so weit wie möglich realisiert werden”, meint Osterburg.

Ein Beispiel zur besseren Flächennutzung könnte der verstärkte Photovoltaikausbau auf bereits bebauten Flächen oder in Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung sein. Die Politik muss prüfen, wie die vielfältigen Flächenansprüche geltend gemacht werden können, ohne der Energiewende das Tempo zu nehmen und eine klimafreundlichere Landnutzung zu verhindern. kih

Der OECD-Bericht Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023 unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die globale Agrarpolitik zu reformieren. Eine Neuausrichtung sollte darauf fokussieren, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, den Lebensunterhalt entlang der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette zu sichern und die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.

Die Gesamtsubventionen für den landwirtschaftlichen Sektor erreichten in den 54 im Bericht erfassten Ländern in den Jahren 2020 bis 2022 einen historischen Höchststand von 851 Milliarden US-Dollar jährlich. Regierungen, vornehmlich in großen Produktionsökonomien wie China, Indien, den USA und der Europäischen Union, haben die Förderung erheblich erhöht. Fast die Hälfte dieser Unterstützung erfolgte in Form von Maßnahmen, die ein hohes Potenzial für Marktverzerrungen aufweisen, wie Grenzzölle und produktionsabhängige Subventionen. Obwohl die Förderung fast 2,5-mal höher ist als vor zwei Jahrzehnten, bleibt sie hinter dem Gesamtwachstum der Produktion zurück.

Die anhaltenden ökonomischen Folgen der COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine beeinträchtigen die internationalen Märkte und Wertschöpfungsketten für Agrarrohstoffe sowie entscheidende Betriebsmittel wie Energie und Düngemittel weiterhin. Zahlreiche Regierungen haben ihre Notfallmaßnahmen verlängert oder neue Initiativen zur Unterstützung von Produzenten und Verbrauchern eingeführt. Neben diesen akuten Krisen beeinflusst der weltweite Klimawandel die landwirtschaftliche Produktion in zunehmendem Maße. Obwohl einige Regionen von verlängerten Wachstumsperioden profitieren können, ist eine dringende Anpassung der Produktion in den meisten Teilen der Welt an weniger günstige und variablere Wachstumsbedingungen erforderlich.

Trotz der zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf die globale Landwirtschaft stellt der Bericht einen Rückgang des Anteils der Förderung für Dienstleistungen wie Innovation, biologische Sicherheit und Infrastruktur fest, die für die Anpassung an sich ändernde Klimabedingungen entscheidend sind. Mathias Cormann, Generalsekretär der OECD, betont die Notwendigkeit von Reformen, um sicherzustellen, dass die staatliche Förderung die globalen Klimaziele nicht gefährdet. Der Bericht betont die Dringlichkeit, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft anzugehen, und fordert die Umsetzung und Überwachung von Anpassungsmaßnahmen.

Die OECD stellt eine Sechs-Punkte-Agenda für eine widerstandsfähigere Landwirtschaft vor, die unter anderem die schrittweise Abschaffung produktionshemmender Maßnahmen, ein vorrangiges staatliches Engagement im Risikomanagement und Investitionen in gezielte Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel vorsieht. Der Schwerpunkt liegt auf der Stärkung des landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationssystems und der Schaffung von Anreizen für die Bereitstellung öffentlicher Güter. Die politische Agenda solle darauf abzielen, ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Erholungsbemühungen, mittelfristigen Anpassungen an veränderte Bedingungen und den für die Nachhaltigkeit erforderlichen langfristigen Veränderungen zu schaffen.

Die im OECD-Bericht vorgeschlagenen Reformen zielen darauf ab, einen widerstandsfähigen Agrarsektor zu schaffen, der nicht nur die Ernährungssicherheit gewährleistet und den Lebensunterhalt sichert, sondern angesichts des Klimawandels auch zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt. kih

Der Umweltausschuss (ENVI) des Europaparlaments setzt sich für schärfere Regeln bei der Verordnung zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden (SUR) ein. Mit 47 zu 37 Stimmen bei zwei Enthaltungen will der Ausschuss durchsetzen, dass der Einsatz von besonders gefährlichen Pestiziden bis 2030 um 65 Prozent zurückgeht – bezogen auf die Periode 2013 bis 2017. Der Einsatz der anderen Pestizide soll um 50 Prozent eingeschränkt werden. Die Kommission hatte sich jeweils für eine Absenkung um 50 Prozent ausgesprochen – bezogen auf die Periode 2015 bis 2017.

Der Umweltausschuss fordert zudem ein Verbot von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf sensiblen Flächen. Darunter sollen auch alle Schutzgebiete Natura 2000 fallen sowie öffentliche Spielplätze, Parks und Wege. Bei 18,6 Prozent der EU-Flächen handelt es sich um Schutzgebiete nach Natura 2000. Auf vielen dieser Flächen wird derzeit intensiv Ackerbau betrieben.

Setzt sich der Ausschuss mit dieser Position durch, wären auf diesen Flächen herkömmliche Pflanzenschutzmittel verboten. Es dürften nur noch Pestizide zum Einsatz kommen, die auch in der ökologischen Landwirtschaft erlaubt sind. Der Landwirtschaftsausschuss hat sich gegen den Vorschlag der Kommission ausgesprochen. In der Sitzungswoche vom 20. bis 23. November stimmt das Plenum über die Parlamentsposition ab. mgr

Wegen der schnellen Ausbreitung der Blauzungenkrankheit in den betreffenden Ländern hat China die Einfuhr von Rind-, Ziegen- und Schaffleisch aus Belgien und den Niederlanden untersagt. Der Importstopp gilt auch für ganze Tiere und für Milch. Hintergrund ist die schnelle Ausbreitung einer neuen Variante der Virusinfektion unter Wiederkäuern in Europa. Auch in Deutschland gibt es bereits Verdachtsfälle. Betroffen sind Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. China gibt sich große Mühe, Einschleppungen von Tierseuchen zu verhindern. Es sind also auch Einfuhrverbote für Deutschland denkbar.

Die Blauzungenkrankheit ist für Menschen ungefährlich. Es gibt eine Impfung für Nutztiere, doch derzeit verbreitet sich eine Variante, gegen den der Impfstoff nicht wirkt. Die Krankheit wird von Mücken übertragen. Infizierte Tiere sind von Lähmungen und Atembeschwerden betroffen. Unbehandelt endet sie oftmals tödlich. fin

Die Länder der Europäischen Union sind auf dem Weg, ihr geplantes Klimaziel deutlich zu verpassen. Das ist ein Ergebnis des ersten Fortschrittsberichts der EU-Kommission zum Erreichen der europäischen Klimaneutralität.

Der Bericht bezieht sich auf aktuelle Zahlen der EU-Emissionsdatenbank EDGAR, nach denen 2022 weltweit insgesamt 53,8 Gigatonnen an Treibhausgasemissionen erzeugt wurden. Das sind 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr und ein Trend, der der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze direkt zuwider läuft: Dafür wäre nämlich ein Sinken um etwa 8 Prozent nötig. Die globalen Emissionen aus der Landwirtschaft haben seit 1990 um 21 Prozent zugenommen.

Besonders im Landwirtschaftssektor sei der aktuelle Fortschritt noch zu langsam, heißt es in dem Fortschrittsbericht. Die Emissionen aus der Landwirtschaft machten etwa ein Zehntel der gesamten Treibhausgasemissionen aus der EU aus, von denen etwa zwei Drittel aus der Viehzucht stammen. Für das Jahr 2023 meldeten die Mitgliedstaaten über 300 Maßnahmen zur Emissionsminderung im Agrarsektor, darunter die Verringerung des Einsatzes von Düngemitteln, die Verbesserung der Tierhaltungsbedingungen und die Verbesserung des Managements tierischer Abfälle und der Grünlandbewirtschaftung.

Dennoch stagniert die Emissionsminderung im Agrarsektor seit 2005 und wird Projektionen zufolge unter den bestehenden Maßnahmen bis 2030 weiter stagnieren. Mit zusätzlichen Maßnahmen könnten die Emissionen aus der Landwirtschaft laut dem Bericht um bis zu 5 Prozent gesenkt werden.

Auch im Sektor der Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) ginge die Entwicklung in die falsche Richtung, heißt es in dem Bericht. Zwar könne Kohlenstoff durch natürliche CO₂-Senken wie Wälder, intakte Moore und Grünland aus der Atmosphäre entzogen und in Böden und Biomasse gebunden werden. Allerdings könnten die zunehmende Entwaldung und der Klimawandel diese Quellfunktion künftig untergraben. Es deute vieles darauf hin, “dass die zukünftige Robustheit der natürlichen Kohlenstoffsenken in Europa bei weitem nicht gewährleistet ist”, so der Bericht. ag/bpo

02.11.2023 – 10:00 – 12:00 Uhr / online

Online-Workshopreihe Nachhaltigkeit in Lieferketten von Gewürzen und anderen pflanzlichen Rohstoffen (Teil 2)

Veranstaltungsreihe zur Nachhaltigkeit entlang der Lieferketten von Gewürzen und anderen pflanzlichen Rohstoffen. Die digitale Workshopreihe bringt Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um Nachhaltigkeitsherausforderungen in globalen Lieferketten zu diskutieren und Lösungswege für Unternehmen aufzuzeigen. Info & Anmeldung

02.11. – 14:00 – 16:15 Uhr / online

online-Seminarreihe Digitale Technologien in der Lieferkette Holz

In diesem Seminar wird die Verbesserung der Lieferkette Holz durch den Einsatz von Informationstechnologie und intelligenter Supply Chain-Konzepte vorgestellt. Im Fokus stehen digitale Anwendungen zur Organisation der Logistik, die Erhöhung der Transportanteile auf der Schiene und die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette. Programm

06.11.2023 – 19:00 Uhr / online

Veranstaltung “Ländliche Entwicklung – Eine Frage der Ressource!?”

Mit unserer gemeinsamen Veranstaltung wollen wir die “Ressourcen-Frage” als Ausgangspunkt nehmen, um ausgewählte Aspekte in den Bereichen Ernährung, Wasser und Energie kritisch zu beleuchten, Probleme aufzuzeigen und zu diskutieren, wie ein nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen im

Kontext der ländlichen Entwicklung aussehen kann. ANMELDUNG

07.11. – 08:00 – 17:15 Uhr / Hilton Frankfurt City Centre

Seminar Smart Proteins Summit

Beim Smart Proteins Summit treffen sich Unternehmer:innen, Produktentwickler:innen und Fach- und Führungskräfte aus Industrie, Food-Handwerk, Handel, Wissenschaft und Gastronomie, die sich mit alternativen Proteinen beschäftigen und Orientierung in diesem schnell wachsenden Markt suchen. INFOS & ANMELDUNG

07.11.2023 – 9.11.2023 / Berlin

Vortrag Landleben x digital – Smart Country Convention

Fachleute stellen ihre Projekte dem Publikum vor, unter anderem zu Digitalisierung im Lebensmittelvertrieb, der ländlichen Gesundheitsversorgung oder auch Mobilität INFOS

09.11.2023 – 19.00- 21.00 Uhr / Landesvertretung des Saarlandes in Berlin

Diskussion Ertrag oder Artenvielfalt? So schaffen wir beides!

Die Landwirtschaft soll hohe Erträge ernten und gleichzeitig die Artenvielfalt fördern – das fordert die Gesellschaft. Doch wie geht das zusammen? Was erwarten Praktiker und Politiker voneinander? Wo fehlt es an Verständnis, wo an Fachtiefe? Und welche Lösungsansätze halten beiden Blickrichtungen stand? INFOS

08.11. – 10.11. / Rehburg-Loccum

Tagung Agroforst. Wozu und wie Äcker und Bäume kombinieren?

Agroforstsysteme haben Schutz- und Nutzfunktion; sie bieten langfristig eine Verbesserung der Wasser- und Nährstoffversorgung, Boden-, Klima und Grundwasserschutz. Systemoptionen, Planung, Beratung, bürokratische und andere Hürden, Nutzungsoptionen, Förderungen und konkrete Forderungen für die Umsetzung stehen im Fokus der Tagung. INFOS

11.11.2023, Hannover

Diskussionsforum Wirtschaftsforum der agrarzeitung

Bei dem Wirtschaftsforum der agrarzeitung trifft sich ein ausgewählter Kreis von Vertreterinnen und Vertretern von Landtechnik- und Handelsunternehmen der Agrarwirtschaft, führenden Herstellern von Betriebsmitteln, sowie innovativen Agrifood-Start-Ups zum jährlichen Austausch. INFOS

20.11.2023 – 21.11.2023 / Luxemburg

Rat der EU: Landwirtschaft und Fischerei Vorläufige Tagesordnung

04.12.2023 – 10:00-14:00 Uhr, Berlin

BMEL Festveranstaltung zum Boden des Jahres 2024

Am 5. Dezember 2023 wird im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Berlin der “Boden des Jahres 2024” gekürt. Die Festveranstaltung findet im Rahmen des Internationalen Weltbodentags statt, der die Bedeutung des Bodens und seine Schutzwürdigkeit besonders hervorheben soll. INFOS

Ein stabiles Netzwerk, in dem sich Frauen aus allen Branchen der Agrar- und Ernährungswirtschaft gegenseitig unterstützen und fachlich austauschen – das will die Unternehmerin und Agrarwissenschaftlerin Hella Otten aufstellen. Sie ist die Gründerin von “Women in Agribusiness”, kurz WiA, dem ersten deutschlandweiten Netzwerk für Frauen aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Bereits während ihres Studiums der Agrarwissenschaften in Kiel stellte die WiA-Initiatorin fest, dass sich Männer deutlich mehr miteinander vernetzten als Frauen. Grund dafür waren die Studentenverbindungen, die vorwiegend für Männer zugänglich waren. Dort konnten sie Ideen austauschen und Mentoren finden – ein deutlicher Wettbewerbsvorteil. Frauen aus der Agrar- und Ernährungsbranche fehle oft dieser Austausch, wenn sie sich weiterbilden wollen, meint Otten. “Wissen ist Macht”, betont sie, und meint damit auch das Wissen um Austausch und Vernetzung. “Ein gutes Gespräch ist auf jeden Fall anregend, das ist ein Wert für sich.” Der persönliche Austausch mit Menschen, die etwas zu sagen haben, sei auch ein Schlüssel zum beruflichen Erfolg. “Vorausgesetzt, man sieht die Chancen, wenn man sich öffnet und Ideen freien Lauf lässt”, so Otten.

Im Jahr 2017 mit 20 Teilnehmerinnen gestartet, sind inzwischen über 100 Frauen aus ganz Deutschland bei WiA vertreten. Dabei versucht Otten, ein möglichst breites Spektrum der Agrarbranche abzudecken – also Agrarhandel ebenso wie Industrie, Erzeuger und Verbände. Und das legt auch den Grundstein für WiA: Denn Otten hat den Anspruch, politisch neutral zu sein. Nur so könne ein konstruktiver Austausch stattfinden, meint sie.

Neben dem klassischen Networking stellen die WiA in Vorträgen aktuelle und gesellschaftsrelevante Themen aus ihrer Branche vor. Außerdem besuchen die WiA Betriebe aus der deutschen Ernährungs- und Agrarindustrie, wie zum Beispiel das größte Unternehmen der Geflügelwirtschaft in Deutschland, Lohmann & Co. AG (PHW-Gruppe) beim letzten Treffen im Juni 2023. Dort ging es um aktuelle Herausforderungen in der Fleischindustrie. Die WiA wurden vom Vorstandsvorsitzenden empfangen, was auch das steigende Interesse am Frauennetzwerk unterstreiche, meint Otten.

Als nächstes Projekt wollen die WiA ein gemeinsames Buch veröffentlichen, in dem sie sich und ihre verschiedenen Branchen vorstellen. Zudem ist eine gemeinsame Datenbank geplant, mit der Otten den Informationsaustausch zwischen den Frauen aus den verschiedenen Branchen erleichtern will.

Die WiA-Initiatorin ist der Landwirtschaft stets treu geblieben. Aufgewachsen ist sie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen. “Wir hatten einen Veredelungsbetrieb, wo täglich genügend Arbeit auf alle wartete – und die musste erledigt werden”, meint sie. Nach ihrem Studium arbeitete sie 23 Jahre lang als Spezialistin für Risikomanagement im Agrarhandel bei der Norddeutschen Landesbank. Seit kurzem ist sie bei AGRAVIS im Bereich Agrarerzeugnisse tätig und gestaltet dort unter anderem den ACD AGRAVIS Commodities Day mit. Hier kann sie ihre Erfahrung im Veranstaltungsmanagement einbringen und neue Kontakte für WiA knüpfen.

“Das Thema Nahrungsmittel wird uns in Zukunft noch mehr beschäftigen denn je”, meint Otten. Heutzutage habe der Verbraucher einen immer geringeren Bezug zur Landwirtschaft. Gleichzeitig rücke das Thema Umwelt und Ressourcenschonung weiter in den Vordergrund. Es ist ihr ein wichtiges Anliegen, durch ihre Arbeit dazu beizutragen, dass das Image der Landwirtschaft verbessert wird.

Mittlerweile sind die Veranstaltungen von WiA fast immer ausgebucht. Trotz steigender Nachfrage hat die Initiatorin keine Ambitionen, WiA international voranzubringen. Der Austausch in der Muttersprache sei einfacher und besser, meint sie und fügt hinzu: “Wenn ich das in meinem Leben schaffe, dass alle wichtigen Agrar- und Ernährungsbranchen in WiA vertreten sind und jede Einzelne und wir zusammen etwas vorantreiben – dann habe ich viel erreicht.” Amélie Günther