gut kam der Vorschlag der Europäischen Kommission, die Verwendung von Glyphosat in der Europäischen Union für weitere zehn Jahre zuzulassen, hierzulande nicht an. Kurz nachdem die Pläne der EU-Kommission öffentlich geworden waren, warben Vertreter des Bundeslandwirtschaftsministeriums bei einem Treffen in Brüssel auch schon für einen europäischen Glyphosat-Ausstieg.

Aber nicht nur politisch stößt der Vorschlag der EU-Kommission auf Gegenwind. Auch Ökologen halten eine erneute Zulassung des umstrittenen Herbizids für unvereinbar mit dem Schutz der Artenvielfalt, wie meine Kollegin Henrike Schirmacher in ihrer Analyse zeigt.

Unmut erregt derzeit auch noch ein anderes agrarpolitisches Thema – die geplanten Kürzungen bei den Mitteln für die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK). Die wollen die Agrarminister von Bund und Ländern mit aller Kraft abwenden. Ihr Appell an die Bundespolitik wird jedoch kaum ausreichen dürfen. Änderungen können, wenn überhaupt, nur noch die Haushaltsberatungen bringen, auf die jetzt auch Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hofft.

Özdemirs Ministerium ist den Bürgern derweil noch eine Ernährungsstrategie schuldig. Weil die schon länger auf sich warten lässt, könnte das BMEL hier nun Konkurrenz aus der Zivilgesellschaft bekommen. Der Bürgerrat Ernährung, der diese Woche an den Start geht, soll binnen fünf Monaten ein “Bürgergutachten” zum Thema “Ernährung im Wandel” erstellen. Vor welchen Hürden das neue Gremium steht, weiß unser Autor Martin Rücker.

Glyphosat bleibt vorerst ein Zankapfel. Die EU-Kommission wälzt die Verantwortung auf die EU-Mitgliedstaaten ab und verspielt die Chance, harmonisierte Regeln für den Schutz der Artenvielfalt einzuführen. “Der Vorschlag enthält mehrere rechtlich nicht verbindliche Einschränkungen für die Mitgliedsstaaten”, kritisiert der Wiener Forscher Johann Zaller von der Universität für Bodenkultur in Österreich. “Viele Zuständigkeiten werden mit dem Vorschlag einfach auf die Mitgliedsstaaten übertragen. Angesichts des beklagenswerten Zustandes der Biodiversität in den Mitgliedstaaten und der Bedeutung, die sie dem Naturschutz beimessen, bedeutet das nichts Gutes”, kritisiert Zaller.

Die Forscherin Maria Finckh von der Universität Kassel, Leiterin des Fachgebiets Ökologischer Pflanzenschutz, hält die vorgeschlagenen Einschränkungen EU-weit betrachtet für eine Verbesserung. Konkret nennt sie vor allem das Verbot der Sikkation und die mindestens fünf Meter Randstreifen auf den Feldern, sowie den Verweis auf die Risiken der Beimischungen. Allerdings schränkt sie ein, dass “letzterer Verweis sehr ungenau und damit leicht auszuhebeln” sei. Für Deutschland seien die Einschränkungen fast keine Veränderung des Status Quo, meint Finckh.

Die erneute Zulassung des umstrittenen Wirkstoffs soll nach Vorschlag der EU-Kommission an folgende Einschränkungen geknüpft werden:

Nach der Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hätte die EU-Kommission auch anders entscheiden können. Im Juli hatte die Behörde mit Sitz im italienischen Parma eine positive Risikoeinschätzung für die erneute Zulassung von Glyphosat abgegeben. Aus ihren Schlussfolgerungen wird aber ersichtlich: Obwohl es laut EFSA keine kritischen Problembereiche gibt, die ein Verbot des umstrittenen Herbizids rechtfertigen, macht die Behörde einige Datenlücken, vor allem mit Blick auf die Biodiversität, geltend.

“Der Vorschlag der EU-Kommission offenbart ein systematisches Leugnen des dramatischen Rückgangs der Biodiversität und der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Glyphosat dazu beiträgt”, kritisiert der österreichische Wissenschaftler Zaller. Er wirft der Brüsseler Behörde eine “Verhöhnung der ökologischen Wissenschaften” vor und verweist auf die Studienlage zu den Auswirkungen des umstrittenen Wirkstoffs auf terrestrische Ökosysteme.

Der Vorschlag berücksichtige weder Auswirkungen auf das Mikrobiom noch auf Insekten, vor allem Bienen, ergänzt Forscherin Finckh. “Es werden nur indirekte Effekte auf die Biodiversität über das Nahrungsnetz genannt”, sagt Finckh. Aus Sicht der Wissenschaftlerin sei die antibiotische Wirkung von Glyphosat der triftigste Grund, warum der Wirkstoff problematisch ist: Dem Boden zugeführt, schädige er dort lebende Bakterien und Pilze oder führe zu resistenten Keimen, zu denen auch Humanpathogene gehören, welche im menschlichen Organismus Krankheiten hervorrufen können. “Folge sind häufig Dysbiosen: aus dem Gleichgewicht geratene Mikrobiome, zum Beispiel in der Darmflora, aber auch andernorts”, sagt Finckh. Die EU-Kommission unterlaufe mit diesem Vorschlag eigene Bemühungen, eine permanente Bodenbedeckung und Begrünung zu fördern, um insgesamt die Kohlenstoffspeicherung in den Böden zu erhöhen, meint Finckh weiter.

“Ich halte den Vorschlag für angemessen”, sagt hingegen Christoph Schäfer vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie. “Das wesentliche Problem von Glyphosat ist sein Einsatz in extrem großem Umfang. Wenn dieser mithilfe der neuen Regulation eingeschränkt wird, ist bereits viel erreicht. Besser ist: ganz ohne Herbizide.” Hierzu brauche es eine Umstellung der räumlichen und zeitlichen Kulturfolgen und Untersaaten, mechanische Methoden in Verbindung mit Smart Farming, sowie höhere Erzeugerpreise und die Solidarität der Verbraucher.

“Glyphosat ist zwar von den Risiken her gesehen ein Leichtgewicht, aber es ist ein großer Treiber bei den ausgebrachten Mengen“, sagt Horst-Henning Steinmann von der Georg-August-Universität Göttingen. “Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob ein System einer Mengendeckelung machbar ist.” Dann könnte erreicht werden, dass Glyphosat nur dort angewendet wird, wo es den größten Nutzen hat und wo es keine praktikable Alternative gibt, meint Steinmann.

Im Paul-Löbe-Haus beginnt an diesem Freitag ein Demokratie-Experiment: Der erste vom Bundestag beauftragte Bürgerrat wird sich mit dem Thema “Ernährung im Wandel – Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben” befassen. Insgesamt 160 Menschen, gewichtet nach soziodemografischen Merkmalen und Essgewohnheiten, wurden per Zufallslos dazu bestimmt, binnen fünf Monaten ein “Bürgergutachten” zu erstellen. Am Ende, so heißt es im Detailkonzept für den Bürgerrat, darf ihr Gutachten “maximal neun Empfehlungen” enthalten – vor allem Maßnahmen, “die der Deutsche Bundestag auf Bundesebene beeinflussen kann”.

Das ganze Wochenende über werden sich die Ausgelosten beraten. Auf der Agenda stehen ein offenes Brainstorming sowie ein Rundgang mit Stationen zu Themen wie Lebensmittelverschwendung, Preisbildung im Handel, Lieferketten, Tierhaltung und Ernährungsarmut. Im November und Januar wird erneut in Berlin getagt, dazwischen finden Online-Treffen statt.

Im Vorfeld sorgt das Gremium für Kritik: Unionsfraktionsvize Steffen Bilger (CDU) hält den Bürgerrat für eine “politische Showveranstaltung“. “Unser Bürgerrat ist der Wahlkreis” – auf diese Formulierung haben sich mehrere Abgeordneten seiner Fraktion zuletzt verständigt. Dabei war der Bürgerrat auch von CDU/CSU-Abgeordneten vorbereitet worden. Wolfgang Schäuble, ein Befürworter der Beteiligungsgremien, hatte in seiner Zeit als Parlamentspräsident eigens eine Stabsstelle Bürgerräte in der Bundestagsverwaltung eingerichtet, um solche Formate professionell unterstützen zu können.

Aber der Wind hat sich gedreht. Kurz vor dem Bundestagsbeschluss für den Bürgerrat Ernährung im vergangenen Mai zog sich die Union aus dem Projekt zurück und stimmte sogar dagegen. Ihre Kritik mündet in dem Vorwurf, eigentlich gehe es um ein Instrument, mit dessen Hilfe die Grünen versuchten, ihre Ideen in der Ernährungspolitik durchzusetzen.

Allerdings geben die von den Fraktionen ernannten zwölf Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats für den Bürgerrat kein einheitliches Bild ab. Achim Spiller ist als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beratergremiums des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), WBAE, ebenso dabei wie Professoren, die vor allem stark für einzelne Themen stehen. Dazu zählen beispielsweise Hans-Konrad Biesalski, der vor den Folgen von Ernährungsarmut für die Entwicklung von Kindern warnt, und Hermann Lotze-Campen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der für eine stärker pflanzenbasierte Ernährung eintritt. Mitglieder des Beirats sind aber auch Wilhelm Windisch, der die Milchkuhhaltung in der Klimadebatte stets mit teilweise provokanten Überschriften (“Hafermilch ist keine Lösung“) verteidigt, und der Rechtsanwalt Moritz Hagenmeyer, der nicht nur Lehrbeauftragter ist, sondern auch dem Rechtsausschuss des Lebensmittelverbandes angehört.

Ohnehin bleiben Interessenvertreter im Bürgerrat nicht außen vor. Neben wissenschaftlichen Expertinnen und Experten könnten auch Interessenvertreterinnen und -vertreter im Bürgerrat sprechen, heißt es im Detailkonzept. Jedoch werden sie erst spät zu Wort kommen. Damit solle “sichergestellt” werden, “dass die Bürgerinnen und Bürger sich gut einarbeiten können, bevor sie mit stärkeren politischen Positionen konfrontiert werden”.

Demokratiepolitisch ist der Bürgerrat ein Kompromiss, denn für direkte Bürgerentscheide gab es auf Bundesebene noch keine Mehrheit. Das dürfte so bleiben, weil sich für Volksentscheide aktuell die AfD am vehementesten ausspricht. Die Grünen hatten eine Forderung nach Bürgerabstimmungen auf Bundesebene jahrelang in ihrem Grundsatzprogramm verankert, bei der jüngsten Änderung schwenkten sie jedoch auf Bürgerräte um.

Vorab war allerdings nicht mit dem BMEL abgestimmt worden, dass der bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte Bürgerrat das Thema Ernährung aufgreifen soll. Als diese Entscheidung fiel, hatte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bereits die Arbeit an der Ernährungsstrategie der Ampel aufgenommen. Wie beides verzahnt wird – vor allem, wie mögliche Gegensätze zwischen Regierungsstrategie und Bürgergutachten aufgelöst werden – ist offen.

Von der Ernährungsstrategie liegt bisher nur ein Eckpunktepapier vor, auf das sich die Koalition Ende 2022 verständigte. Es enthält vor allem vage Absichtserklärungen, denen zufolge regionale Strukturen gefördert und Kantinenangebote gesünder und nachhaltiger gemacht werden sollen.

Die fertige Strategie soll eigentlich bis Ende des Jahres vom Kabinett beschlossen werden. Noch ist nicht einmal abzusehen, ob dieses Jahr überhaupt ein Entwurf in die Ressortabstimmung gelangen wird. Die Einigungschancen – insbesondere mit der FDP – schätzt man bei den Grünen nach den weiterhin ungelösten Diskussionen über Werbebeschränkungen für Kinderlebensmittel derzeit als eher gering ein. Bis zur Landtagswahl in Bayern Anfang Oktober gilt ohnehin selbst verordnete Zurückhaltung. Oft genug schon hat gerade Freie-Wähler-Spitzenkandidat Hubert Aiwanger ernährungspolitische Themen genutzt, um Stimmungen zu schüren. Dem wollen speziell die Grünen keine Munition liefern.

Zwischen Bürgerrat und Ernährungsstrategie kommt es zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Mitte Februar 2024 soll das Bürgergutachten an den Bundestag übergeben werden. Dann wird es interessant: Das Gutachten könnte strittige Themen aufgreifen, die das BMEL aus Rücksicht auf die Koalitionspartner aus der Ernährungsstrategie heraushält.

In den Stakeholder-Diskussionen zur Vorbereitung des Regierungsplans kamen Themen zur Sprache, die weit über die Kompetenzen des Bundes und des BMEL hinausgehen. Dabei geht es beispielsweise um die Schul- und Kita-Verpflegung, die Sache von Ländern und Kommunen ist, um Sozialleistungen, die Ernährungsarmut verhindern sollen, um Mehrwertsteuersenkungen für bestimmte Lebensmittel oder um eine gesundheitsfördernde Krankenhausverpflegung.

Entscheidend wird also weniger sein, welche Vorhaben in einem Bürgergutachten und einer Koalitionsstrategie stehen, sondern welche später zu Gesetzentwürfen werden. Dafür wird dann nicht nur das BMEL zuständig sein, sondern auch viele andere Ministerien.

Am vergangenen Freitag fand eine Sitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (SCoPAFF) der Europäischen Union statt. Die fachliche Vertretung aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) habe sich während des Treffens in Brüssel für einen europäischen Glyphosat-Ausstieg eingesetzt, teilte das BMEL mit. Die Genehmigung für Glyphosat in der EU müsse enden, solange Schäden für die Biodiversität nicht ausgeschlossen werden könnten. Aus dem Kanzleramt heißt es, dass die Bundesregierung sich – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – darauf verständigt habe, Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt zu nehmen. “Dies soll selbstverständlich europarechtskonform ausgestaltet werden”, teilte ein Regierungssprecher nach Bekanntgabe des Vorschlags der EU-Kommission mit.

“Die französischen Behörden sind mit diesem Vorschlag nicht zufrieden”, teilte das französische Landwirtschaftsministerium mit. Paris fordere “die Verwendung von Glyphosat in Situationen, in denen es durch eine praktikable Alternative ersetzt werden kann”, zu verbieten. Das heißt aber nicht, dass Frankreich gegen die erneute Zulassung von Glyphosat stimmen wird. Der französische Landwirtschaftsminister Marc Fesneau sagte kürzlich in einem Interview mit Ouest France: “Wir vertrauen der Wissenschaft und den Studien, die besagen, dass Glyphosat kein krebserregendes Problem darstellt.”

Wenn die qualifizierte Mehrheit für die erneute Zulassung nicht erreicht werde, werde im Laufe des Novembers ein “Berufungsausschuss” einberufen, heißt es aus der EU-Kommission. Wird die qualifizierte Mehrheit erneut verfehlt, müsse die EU-Exekutive vor Ablauf der aktuellen Zulassung am 15. Dezember eine Entscheidung treffen. Nur eine qualifizierte Mehrheit gegen den Textentwurf der Brüsseler Behörde könnte diesen zu Fall bringen. Bei der Ende Juli durchgeführten Konsultation habe ein einziger Staat angedeutet, dass er dagegen stimmen werde, heißt es weiter aus der EU-Kommission. has

Der Vorschlag der EU-Kommission, Neue genomische Techniken (NGT) wie CrisprCas bei der Pflanzenzüchtung zuzulassen, widerspricht laut einem Gutachten der auf Umweltrecht spezialisierten Berliner Kanzlei GGSC dem Lissabon-Vertrag. Die Juristen betonen, dass die Pläne der Kommission unvereinbar seien mit dem dort vorgeschriebenen Vorsorgeprinzip. Die EU habe sich im “Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit” zu einzelfallbezogenen Risikoprüfungen verpflichtet, bevor gentechnisch veränderte Organismen (GVO) angewendet werden dürfen. Trotzdem schlägt die EU-Kommission nun vor, mit NGT gewonnene Pflanzen “vollständig vom Anwendungsbereich des EU-Gentechnikrechts auszunehmen” und diese lediglich in einer Datenbank zu registrieren. Die Kanzlei GGSC kritisiert das in einer rechtlichen Bewertung, die im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion erstellt wurde.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verlangt strenge Vorsorge. Bei Unsicherheiten für Gesundheit oder Umwelt müssten laut EuGH Schutzmaßnahmen getroffen werden können, betonen die Berliner Anwälte. Der Vorschlag der EU-Kommission “nimmt in Kauf, dass sich NGT-Pflanzen, die sich später als schädlich für Mensch oder Umwelt erweisen, derart in der natürlichen Umwelt ausbreiten, dass sie nicht mehr rückholbar sind”. Die Kommission begründe die Deregulierung von NGT-Pflanzen damit, dass deren veränderte DNA-Sequenzen vergleichbar seien mit denen natürlicher Kreuzungen. Daraus lasse sich aber weder ein geringeres Risiko ableiten, noch sei das Gentechnikrecht je damit begründet worden, “dass GVO-Pflanzen für Mensch und Umwelt gefährlicher wären als herkömmliche Pflanzen”. Vielmehr würden GVO reguliert, weil deren Freisetzung “irreversible Auswirkungen” haben kann.

Nach dem Kommissionsvorschlag könnte sogar giftiger Raps angebaut werden, so die Gutachter. Industriell genutzte NGT-Pflanzen müssten nämlich nicht den Anforderungen an die allgemeine Produktsicherheit genügen. Ein durch NGT für industrielle Zwecke optimierter Raps, der für Menschen und Tiere giftig wäre, könne uneingeschränkt angebaut werden, ohne dass dessen Giftigkeit vorab überhaupt geprüft werden müsste. Der grüne Agrarpolitiker Karl Bär fühlt sich in seiner Kritik an den EU-Plänen bestätigt. Eine Klage gegen die beabsichtigte Neuregulierung habe “sehr gute Chancen”. “Die Behauptung der EU-Kommission, dass es keine Probleme mit NGT wie CrisprCas gibt, ist noch keine Risikobewertung und noch kein Risikomanagement”, meint Bär.

Die Bedenken der Gutachter decken sich mit Vorbehalten in der Bevölkerung. Ganze 96 Prozent der Deutschen sind für eine Sicherheitsüberprüfung von Pflanzen, die mit NGT gezüchtet wurden; 92 Prozent finden, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen – und zwar auch dann, wenn sie mit Präzisionsverfahren wie CrisprCas erschaffen wurden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag der Verbraucherorganisation foodwatch. Interessant hierbei ist, dass sich auch die Mehrheit der befragten FDP-Anhänger sowohl eine Risikoprüfung (94 Prozent) wie eine Kennzeichungspflicht (85 Prozent) wünscht. Viele liberale Politiker befürworten dagegen die geplante Deregulierung. “Cem Özdemir darf sich nicht den Interessen der Agrarlobby beugen, sondern muss sich in Brüssel für Umwelt- und Verbraucherschutz starkmachen”, forderte Manuel Wiemann von foodwatch. (ab)

Nach langem Warten hat Präsidentin Ursula von der Leyen einen Entwurf für die Agenda der Brüsseler Behörde an Kommissionsmitglieder verschickt. Die anderen Kommissare können Änderungswünsche äußern, bevor die neue Agenda veröffentlicht wird. “Hoffentlich bald” werde es so weit sein, heißt es aus der Behörde. Das Dokument wurde von Contexte aufgespürt und liegt Table.Media vor.

In der Agenda der EU-Kommission fassen die 27 Kommissare die Initiativen zusammen, die das Kollegium in den nächsten Wochen zu beschließen gedenkt. Seit Wochen bereits musste der EU-Betrieb ohne diese Orientierungshilfe auskommen: Nach der Sommerpause hatte die Kommission keine neue Planung mehr veröffentlicht.

Auffällig ist, dass die beiden politisch heikelsten Initiativen auf der Liste fehlen, die bis November gelten soll:

Bei REACH könnte der Vorschlag im Dezember noch unterbreitet werden. Bei SFS ist das wenig wahrscheinlich. “Die Kommissionspräsidentin scheint zu zögern, vor den Wahlen irgendetwas anzurühren, das den Zorn der potenziellen EVP-Wähler aus der Agrarwirtschaft wecken könnte”, heißt es in Brüssel. Till Hoppe

Die geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt bei der Förderung des ländlichen Raums stoßen auf Widerstand bei den Agrarministern von Bund und Ländern. Zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz am Freitag in Kiel forderten sie in einem gemeinsamen Appell an die Bundespolitik, keine Kürzungen bei den Mitteln für die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vorzunehmen.

Die GAK sei das wichtigste Instrument zur Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, betonte der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU), der den Vorsitz der Konferenz führte. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sprach von schmerzhaften Kürzungen. Er setze aber noch auf Änderungen bei den Haushaltsberatungen. Im Entwurf des Bundeshaushalts 2024 sind für die GAK 840 Millionen Euro vorgesehen – nach 1,1 Milliarden Euro in 2023.

Die Agrarminister befassten sich auch mit der Frage, wie mit den wachsenden Wolfsbeständen in der Bundesrepublik umgegangen werden solle. Damit sichere Weidehaltung möglich sei, müssten einzelne Wölfe abgeschossen werden können, sagte Özdemir. Wo notwendig, sollten auch “ganze Rudel entnommen werden können”, meint Özdemir weiter. Dafür müssten schnell die Grundlagen geschaffen werden.

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) forderte eine bundeseinheitliche Verordnung unter dem Dach des Bundesnaturschutzgesetzes zur “rechtssicheren Entnahme” von auffälligen Wölfen. Seine bayerische Kollegin Michaela Kaniber (CSU) verlangte die “schadensunabhängige Entnahmemöglichkeit”, bei der Wölfe bis zu einem festgelegten Bestand gejagt würden. Als Beispiel nannte sie Schweden.

Einig waren sich die Minister von Bund und Ländern dagegen beim Ziel, das Tierwohl weiter zu verbessern und die Fischerei zu unterstützen. Es sei ein Riesenerfolg, dass es gelungen sei, aus der Versteigerung der Windkapazitäten auf See 670 Millionen Euro für die Fischerei zu gewinnen, sagte Backhaus.

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN)

kritisierte, dass keine greifbaren Entscheidungen für die Schweinehalter getroffen worden seien. “Die guten Ergebnisse der Borchert-Kommission werden trotz aller gegenteiliger Bekundungen nicht umgesetzt”, bedauerte ISN-Geschäftsführer Thorsten Staak. “Weder die Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung, noch praktikable Lösungen zur Genehmigung und Umsetzung kommen weiter”, kritisiert Staak. Den Schweinehaltern fehle die Planungssicherheit.

Uneinigkeit wurde bei der Beurteilung einer möglichen Weiterverwendung des Totalherbizids Glyphosat deutlich, über die in der EU debattiert wird. Backhaus zeigte sich aufgeschlossen, Özdemir verwies auf den Koalitionsvertrag und ungeklärte Fragen zu negativen Wirkungen auf die Biodiversität. Darüber hinaus stellte Özdemir klar, dass die Aussetzung der sogenannten Flächenstilllegung zum Schutz von Böden und Artenvielfalt (GLÖZ 8) nicht verlängert werde. Bereits Ende Juli hatte der EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski eine Verlängerung der Flächenstilllegung ausgeschlossen.

Begleitet wurde die Konferenz von Protesten. Insgesamt waren etwa 1.000 Landwirtinnen und Landwirte mit über 200 Traktoren nach Kiel gereist, um ihre Forderung nach mehr Unterstützung zu unterstreichen. Die Demonstrierenden prangerten vor allem die fehlende finanzielle Unterstützung für den Umbau der Tierhaltung an. Die Umweltschutzorganisationen forderten mehr Einsatz für das Tierwohl. dpa/ag

Von den weltweit elf größten Kaffeeröstern schaffe es keine, ihre Lieferkette nachhaltig zu gestalten, heißt es im “Kaffeebarometer 2023”, das von den Organisationen Solidaridad, Conservation International und Ethos Agriculture herausgegeben wird. Das ist das Ergebnis des sogenannten “Coffee Brew Index”, mit dem die Nachhaltigkeit und das soziale Engagement der Röstereien gemessen wird. Der Fokus des erstmals erstellten Index liegt auf vier Bereichen:

Als Quellen zogen die Autoren der Studie vor allem Berichte der Unternehmen heran, wie Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsreports. Fortschritte attestieren die Autoren den Unternehmen bei der klimabezogenen Berichterstattung. Oft blieben aber die Informationen über das Management von Klimarisiken auf den Kaffeefeldern vage. Und nur eine Handvoll Unternehmen – Nestlé, JDE Peet’s, Starbucks, Lavazza und Tchibo – verfolge eine umfassende Strategie zum Schutz der biologischen Vielfalt, des Wassers und der Ökosysteme.

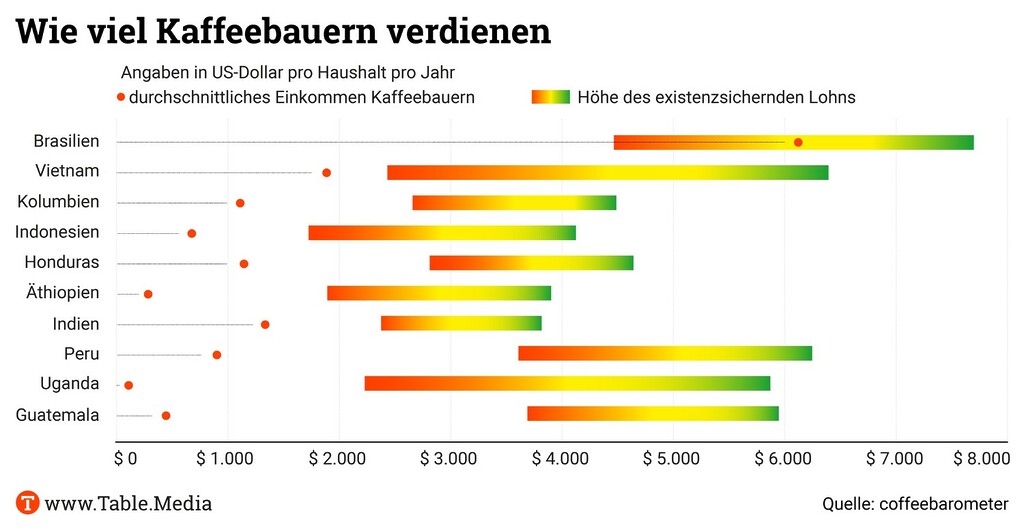

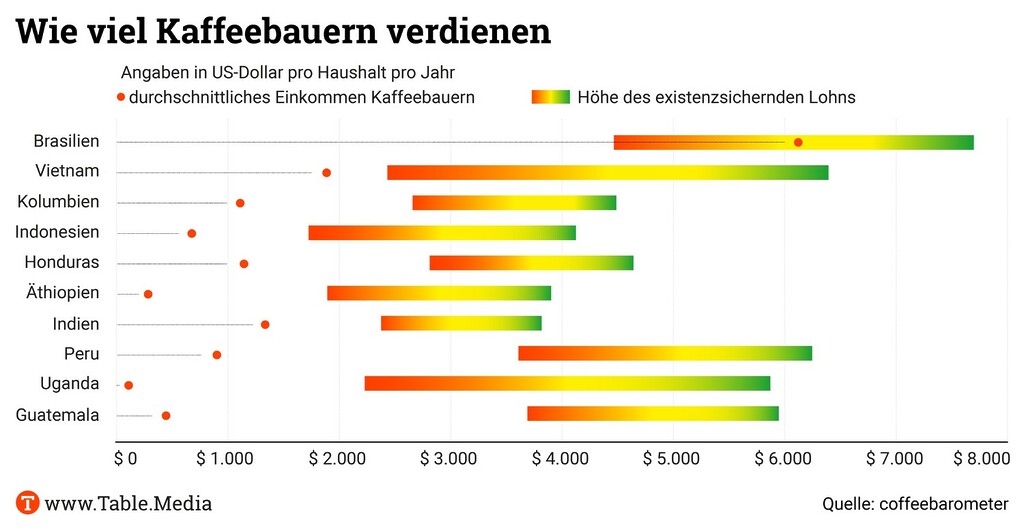

Der wirtschaftliche Gesamtwert des Kaffeesektors habe erheblich zugenommen, aber der Nutzen konzentriere sich “unverhältnismäßig überproportional” in Europa und Nordamerika. Unzureichend bleibt deswegen die Einkommenssituation der meisten der 12,5 Millionen Kaffeebauern, von denen 95 Prozent weniger als fünf Hektar bewirtschaften: In acht von zehn der wichtigsten Kaffeeanbauländern liege das Einkommen der Kaffeebauern am oder unter dem existenziellen Minimum. Ausnahme ist Brasilien. Die kürzlich eingeführte EU-Verordnung gegen Entwaldung reiche nicht aus, um die Abholzung und Armut in der Kaffeeproduktion zu verringern: “In einigen Kaffeeanbaugebieten könnten sie die Armut sogar verschlimmern.”

Vom weltweiten Kaffeekonsum entfallen 70 Prozent auf konventionellen Kaffee. Zwar wird ein Großteil des Kaffees mittlerweile zertifiziert (Fairtrade, EU-Biosiegel, Rainforest, UTZ, 4C, C.A.F.E Practices). Aber weniger als 26 Prozent werden als solcher von der Industrie gekauft. Die anderen 74 Prozent des nachhaltigen Kaffees werden als konventioneller Kaffee vermarktet. cd

Welche Weichen sollte die europäische und deutsche Agrar- und Ernährungspolitik stellen?

Die deutsche, wie auch die europäische Agrarpolitik müssen sich an die neuen Realitäten in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise anpassen. Der europäische Haushalt stellt viel Geld für die Landwirtschaft bereit, das nicht ausreichend für Umwelt und Natur genutzt wird. Statt wie bisher pauschal je Hektar zu verteilen, muss die zweite Säule der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) deutlich gestärkt werden. Dies dient auch Bäuerinnen und Bauern, denn eine stabile Umwelt und intakte Naturkreisläufe sind die Basis für die Landwirtschaft. Gerade kleinere und mittelgroße Betriebe müssen so unterstützt werden, dass sie umweltfreundliche Praktiken gut umsetzen können.

Brauchen Landwirtinnen und Landwirte noch Subventionen und wenn ja, wofür?

Ja klar! Die Landwirtschaft darf und sollte für gesellschaftlich erwünschte Leistungen auch weiterhin Subventionen bekommen. Die Mittel dafür sind in der GAP bereits vorhanden, müssen aber anders verteilt werden. Es muss mehr staatliches Geld an Bäuerinnen und Bauern für ihre Leistungen in den Bereichen Natur-, Umwelt-, Tier- und Klimaschutz fließen, um diese hinreichend auf dem Markt zu honorieren. Die Landwirtschaft muss sich in den nächsten Jahren deutlich verändern, um den Anforderungen des Arten- und Klimaschutzes sowie den Ansprüchen von Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht zu werden.

Müssen wir unsere Essgewohnheiten ändern?

Die individuellen Essgewohnheiten sind höchst persönliche Entscheidungen, die niemand vorgeben sollte. Allerdings empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) aus gesundheitlichen Gründen, dass der wöchentliche Fleischkonsum 300 bis 600 g Fleisch nicht überschreiten sollte. Der jetzige Durchschnitt ist deutlich höher. Neben gesundheitlichen Aspekten wäre es auch aus Klima- und Tierschutzperspektive wichtig, wenn mehr Menschen sich vegetarisch oder vegan ernähren würden. Denn knapp 15 Prozent des weltweiten Ausstoßes von Treibhausgasen stammen aus der Tierhaltung und etwa ein Drittel der globalen Ackerfläche wird ausschließlich für den Futteranbau genutzt. Mit weniger Tierhaltung ließen sich diese Flächen besser für den Anbau von Nahrungsmitteln nutzen. Daher sollte der Fleischkonsum insgesamt sinken.

Myriam Rapior ist seit November 2022 stellvertretende Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Außerdem arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg und promoviert zu unternehmerischer Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten. Für ihre Arbeit in der Zukunftskommission Landwirtschaft erhielt sie 2022 den Ehrenpreis des Deutschen Umweltpreises und ist seit 2023 Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung.

gut kam der Vorschlag der Europäischen Kommission, die Verwendung von Glyphosat in der Europäischen Union für weitere zehn Jahre zuzulassen, hierzulande nicht an. Kurz nachdem die Pläne der EU-Kommission öffentlich geworden waren, warben Vertreter des Bundeslandwirtschaftsministeriums bei einem Treffen in Brüssel auch schon für einen europäischen Glyphosat-Ausstieg.

Aber nicht nur politisch stößt der Vorschlag der EU-Kommission auf Gegenwind. Auch Ökologen halten eine erneute Zulassung des umstrittenen Herbizids für unvereinbar mit dem Schutz der Artenvielfalt, wie meine Kollegin Henrike Schirmacher in ihrer Analyse zeigt.

Unmut erregt derzeit auch noch ein anderes agrarpolitisches Thema – die geplanten Kürzungen bei den Mitteln für die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK). Die wollen die Agrarminister von Bund und Ländern mit aller Kraft abwenden. Ihr Appell an die Bundespolitik wird jedoch kaum ausreichen dürfen. Änderungen können, wenn überhaupt, nur noch die Haushaltsberatungen bringen, auf die jetzt auch Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hofft.

Özdemirs Ministerium ist den Bürgern derweil noch eine Ernährungsstrategie schuldig. Weil die schon länger auf sich warten lässt, könnte das BMEL hier nun Konkurrenz aus der Zivilgesellschaft bekommen. Der Bürgerrat Ernährung, der diese Woche an den Start geht, soll binnen fünf Monaten ein “Bürgergutachten” zum Thema “Ernährung im Wandel” erstellen. Vor welchen Hürden das neue Gremium steht, weiß unser Autor Martin Rücker.

Glyphosat bleibt vorerst ein Zankapfel. Die EU-Kommission wälzt die Verantwortung auf die EU-Mitgliedstaaten ab und verspielt die Chance, harmonisierte Regeln für den Schutz der Artenvielfalt einzuführen. “Der Vorschlag enthält mehrere rechtlich nicht verbindliche Einschränkungen für die Mitgliedsstaaten”, kritisiert der Wiener Forscher Johann Zaller von der Universität für Bodenkultur in Österreich. “Viele Zuständigkeiten werden mit dem Vorschlag einfach auf die Mitgliedsstaaten übertragen. Angesichts des beklagenswerten Zustandes der Biodiversität in den Mitgliedstaaten und der Bedeutung, die sie dem Naturschutz beimessen, bedeutet das nichts Gutes”, kritisiert Zaller.

Die Forscherin Maria Finckh von der Universität Kassel, Leiterin des Fachgebiets Ökologischer Pflanzenschutz, hält die vorgeschlagenen Einschränkungen EU-weit betrachtet für eine Verbesserung. Konkret nennt sie vor allem das Verbot der Sikkation und die mindestens fünf Meter Randstreifen auf den Feldern, sowie den Verweis auf die Risiken der Beimischungen. Allerdings schränkt sie ein, dass “letzterer Verweis sehr ungenau und damit leicht auszuhebeln” sei. Für Deutschland seien die Einschränkungen fast keine Veränderung des Status Quo, meint Finckh.

Die erneute Zulassung des umstrittenen Wirkstoffs soll nach Vorschlag der EU-Kommission an folgende Einschränkungen geknüpft werden:

Nach der Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hätte die EU-Kommission auch anders entscheiden können. Im Juli hatte die Behörde mit Sitz im italienischen Parma eine positive Risikoeinschätzung für die erneute Zulassung von Glyphosat abgegeben. Aus ihren Schlussfolgerungen wird aber ersichtlich: Obwohl es laut EFSA keine kritischen Problembereiche gibt, die ein Verbot des umstrittenen Herbizids rechtfertigen, macht die Behörde einige Datenlücken, vor allem mit Blick auf die Biodiversität, geltend.

“Der Vorschlag der EU-Kommission offenbart ein systematisches Leugnen des dramatischen Rückgangs der Biodiversität und der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Glyphosat dazu beiträgt”, kritisiert der österreichische Wissenschaftler Zaller. Er wirft der Brüsseler Behörde eine “Verhöhnung der ökologischen Wissenschaften” vor und verweist auf die Studienlage zu den Auswirkungen des umstrittenen Wirkstoffs auf terrestrische Ökosysteme.

Der Vorschlag berücksichtige weder Auswirkungen auf das Mikrobiom noch auf Insekten, vor allem Bienen, ergänzt Forscherin Finckh. “Es werden nur indirekte Effekte auf die Biodiversität über das Nahrungsnetz genannt”, sagt Finckh. Aus Sicht der Wissenschaftlerin sei die antibiotische Wirkung von Glyphosat der triftigste Grund, warum der Wirkstoff problematisch ist: Dem Boden zugeführt, schädige er dort lebende Bakterien und Pilze oder führe zu resistenten Keimen, zu denen auch Humanpathogene gehören, welche im menschlichen Organismus Krankheiten hervorrufen können. “Folge sind häufig Dysbiosen: aus dem Gleichgewicht geratene Mikrobiome, zum Beispiel in der Darmflora, aber auch andernorts”, sagt Finckh. Die EU-Kommission unterlaufe mit diesem Vorschlag eigene Bemühungen, eine permanente Bodenbedeckung und Begrünung zu fördern, um insgesamt die Kohlenstoffspeicherung in den Böden zu erhöhen, meint Finckh weiter.

“Ich halte den Vorschlag für angemessen”, sagt hingegen Christoph Schäfer vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie. “Das wesentliche Problem von Glyphosat ist sein Einsatz in extrem großem Umfang. Wenn dieser mithilfe der neuen Regulation eingeschränkt wird, ist bereits viel erreicht. Besser ist: ganz ohne Herbizide.” Hierzu brauche es eine Umstellung der räumlichen und zeitlichen Kulturfolgen und Untersaaten, mechanische Methoden in Verbindung mit Smart Farming, sowie höhere Erzeugerpreise und die Solidarität der Verbraucher.

“Glyphosat ist zwar von den Risiken her gesehen ein Leichtgewicht, aber es ist ein großer Treiber bei den ausgebrachten Mengen“, sagt Horst-Henning Steinmann von der Georg-August-Universität Göttingen. “Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob ein System einer Mengendeckelung machbar ist.” Dann könnte erreicht werden, dass Glyphosat nur dort angewendet wird, wo es den größten Nutzen hat und wo es keine praktikable Alternative gibt, meint Steinmann.

Im Paul-Löbe-Haus beginnt an diesem Freitag ein Demokratie-Experiment: Der erste vom Bundestag beauftragte Bürgerrat wird sich mit dem Thema “Ernährung im Wandel – Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben” befassen. Insgesamt 160 Menschen, gewichtet nach soziodemografischen Merkmalen und Essgewohnheiten, wurden per Zufallslos dazu bestimmt, binnen fünf Monaten ein “Bürgergutachten” zu erstellen. Am Ende, so heißt es im Detailkonzept für den Bürgerrat, darf ihr Gutachten “maximal neun Empfehlungen” enthalten – vor allem Maßnahmen, “die der Deutsche Bundestag auf Bundesebene beeinflussen kann”.

Das ganze Wochenende über werden sich die Ausgelosten beraten. Auf der Agenda stehen ein offenes Brainstorming sowie ein Rundgang mit Stationen zu Themen wie Lebensmittelverschwendung, Preisbildung im Handel, Lieferketten, Tierhaltung und Ernährungsarmut. Im November und Januar wird erneut in Berlin getagt, dazwischen finden Online-Treffen statt.

Im Vorfeld sorgt das Gremium für Kritik: Unionsfraktionsvize Steffen Bilger (CDU) hält den Bürgerrat für eine “politische Showveranstaltung“. “Unser Bürgerrat ist der Wahlkreis” – auf diese Formulierung haben sich mehrere Abgeordneten seiner Fraktion zuletzt verständigt. Dabei war der Bürgerrat auch von CDU/CSU-Abgeordneten vorbereitet worden. Wolfgang Schäuble, ein Befürworter der Beteiligungsgremien, hatte in seiner Zeit als Parlamentspräsident eigens eine Stabsstelle Bürgerräte in der Bundestagsverwaltung eingerichtet, um solche Formate professionell unterstützen zu können.

Aber der Wind hat sich gedreht. Kurz vor dem Bundestagsbeschluss für den Bürgerrat Ernährung im vergangenen Mai zog sich die Union aus dem Projekt zurück und stimmte sogar dagegen. Ihre Kritik mündet in dem Vorwurf, eigentlich gehe es um ein Instrument, mit dessen Hilfe die Grünen versuchten, ihre Ideen in der Ernährungspolitik durchzusetzen.

Allerdings geben die von den Fraktionen ernannten zwölf Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats für den Bürgerrat kein einheitliches Bild ab. Achim Spiller ist als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beratergremiums des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), WBAE, ebenso dabei wie Professoren, die vor allem stark für einzelne Themen stehen. Dazu zählen beispielsweise Hans-Konrad Biesalski, der vor den Folgen von Ernährungsarmut für die Entwicklung von Kindern warnt, und Hermann Lotze-Campen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der für eine stärker pflanzenbasierte Ernährung eintritt. Mitglieder des Beirats sind aber auch Wilhelm Windisch, der die Milchkuhhaltung in der Klimadebatte stets mit teilweise provokanten Überschriften (“Hafermilch ist keine Lösung“) verteidigt, und der Rechtsanwalt Moritz Hagenmeyer, der nicht nur Lehrbeauftragter ist, sondern auch dem Rechtsausschuss des Lebensmittelverbandes angehört.

Ohnehin bleiben Interessenvertreter im Bürgerrat nicht außen vor. Neben wissenschaftlichen Expertinnen und Experten könnten auch Interessenvertreterinnen und -vertreter im Bürgerrat sprechen, heißt es im Detailkonzept. Jedoch werden sie erst spät zu Wort kommen. Damit solle “sichergestellt” werden, “dass die Bürgerinnen und Bürger sich gut einarbeiten können, bevor sie mit stärkeren politischen Positionen konfrontiert werden”.

Demokratiepolitisch ist der Bürgerrat ein Kompromiss, denn für direkte Bürgerentscheide gab es auf Bundesebene noch keine Mehrheit. Das dürfte so bleiben, weil sich für Volksentscheide aktuell die AfD am vehementesten ausspricht. Die Grünen hatten eine Forderung nach Bürgerabstimmungen auf Bundesebene jahrelang in ihrem Grundsatzprogramm verankert, bei der jüngsten Änderung schwenkten sie jedoch auf Bürgerräte um.

Vorab war allerdings nicht mit dem BMEL abgestimmt worden, dass der bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte Bürgerrat das Thema Ernährung aufgreifen soll. Als diese Entscheidung fiel, hatte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bereits die Arbeit an der Ernährungsstrategie der Ampel aufgenommen. Wie beides verzahnt wird – vor allem, wie mögliche Gegensätze zwischen Regierungsstrategie und Bürgergutachten aufgelöst werden – ist offen.

Von der Ernährungsstrategie liegt bisher nur ein Eckpunktepapier vor, auf das sich die Koalition Ende 2022 verständigte. Es enthält vor allem vage Absichtserklärungen, denen zufolge regionale Strukturen gefördert und Kantinenangebote gesünder und nachhaltiger gemacht werden sollen.

Die fertige Strategie soll eigentlich bis Ende des Jahres vom Kabinett beschlossen werden. Noch ist nicht einmal abzusehen, ob dieses Jahr überhaupt ein Entwurf in die Ressortabstimmung gelangen wird. Die Einigungschancen – insbesondere mit der FDP – schätzt man bei den Grünen nach den weiterhin ungelösten Diskussionen über Werbebeschränkungen für Kinderlebensmittel derzeit als eher gering ein. Bis zur Landtagswahl in Bayern Anfang Oktober gilt ohnehin selbst verordnete Zurückhaltung. Oft genug schon hat gerade Freie-Wähler-Spitzenkandidat Hubert Aiwanger ernährungspolitische Themen genutzt, um Stimmungen zu schüren. Dem wollen speziell die Grünen keine Munition liefern.

Zwischen Bürgerrat und Ernährungsstrategie kommt es zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Mitte Februar 2024 soll das Bürgergutachten an den Bundestag übergeben werden. Dann wird es interessant: Das Gutachten könnte strittige Themen aufgreifen, die das BMEL aus Rücksicht auf die Koalitionspartner aus der Ernährungsstrategie heraushält.

In den Stakeholder-Diskussionen zur Vorbereitung des Regierungsplans kamen Themen zur Sprache, die weit über die Kompetenzen des Bundes und des BMEL hinausgehen. Dabei geht es beispielsweise um die Schul- und Kita-Verpflegung, die Sache von Ländern und Kommunen ist, um Sozialleistungen, die Ernährungsarmut verhindern sollen, um Mehrwertsteuersenkungen für bestimmte Lebensmittel oder um eine gesundheitsfördernde Krankenhausverpflegung.

Entscheidend wird also weniger sein, welche Vorhaben in einem Bürgergutachten und einer Koalitionsstrategie stehen, sondern welche später zu Gesetzentwürfen werden. Dafür wird dann nicht nur das BMEL zuständig sein, sondern auch viele andere Ministerien.

Am vergangenen Freitag fand eine Sitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (SCoPAFF) der Europäischen Union statt. Die fachliche Vertretung aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) habe sich während des Treffens in Brüssel für einen europäischen Glyphosat-Ausstieg eingesetzt, teilte das BMEL mit. Die Genehmigung für Glyphosat in der EU müsse enden, solange Schäden für die Biodiversität nicht ausgeschlossen werden könnten. Aus dem Kanzleramt heißt es, dass die Bundesregierung sich – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – darauf verständigt habe, Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt zu nehmen. “Dies soll selbstverständlich europarechtskonform ausgestaltet werden”, teilte ein Regierungssprecher nach Bekanntgabe des Vorschlags der EU-Kommission mit.

“Die französischen Behörden sind mit diesem Vorschlag nicht zufrieden”, teilte das französische Landwirtschaftsministerium mit. Paris fordere “die Verwendung von Glyphosat in Situationen, in denen es durch eine praktikable Alternative ersetzt werden kann”, zu verbieten. Das heißt aber nicht, dass Frankreich gegen die erneute Zulassung von Glyphosat stimmen wird. Der französische Landwirtschaftsminister Marc Fesneau sagte kürzlich in einem Interview mit Ouest France: “Wir vertrauen der Wissenschaft und den Studien, die besagen, dass Glyphosat kein krebserregendes Problem darstellt.”

Wenn die qualifizierte Mehrheit für die erneute Zulassung nicht erreicht werde, werde im Laufe des Novembers ein “Berufungsausschuss” einberufen, heißt es aus der EU-Kommission. Wird die qualifizierte Mehrheit erneut verfehlt, müsse die EU-Exekutive vor Ablauf der aktuellen Zulassung am 15. Dezember eine Entscheidung treffen. Nur eine qualifizierte Mehrheit gegen den Textentwurf der Brüsseler Behörde könnte diesen zu Fall bringen. Bei der Ende Juli durchgeführten Konsultation habe ein einziger Staat angedeutet, dass er dagegen stimmen werde, heißt es weiter aus der EU-Kommission. has

Der Vorschlag der EU-Kommission, Neue genomische Techniken (NGT) wie CrisprCas bei der Pflanzenzüchtung zuzulassen, widerspricht laut einem Gutachten der auf Umweltrecht spezialisierten Berliner Kanzlei GGSC dem Lissabon-Vertrag. Die Juristen betonen, dass die Pläne der Kommission unvereinbar seien mit dem dort vorgeschriebenen Vorsorgeprinzip. Die EU habe sich im “Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit” zu einzelfallbezogenen Risikoprüfungen verpflichtet, bevor gentechnisch veränderte Organismen (GVO) angewendet werden dürfen. Trotzdem schlägt die EU-Kommission nun vor, mit NGT gewonnene Pflanzen “vollständig vom Anwendungsbereich des EU-Gentechnikrechts auszunehmen” und diese lediglich in einer Datenbank zu registrieren. Die Kanzlei GGSC kritisiert das in einer rechtlichen Bewertung, die im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion erstellt wurde.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verlangt strenge Vorsorge. Bei Unsicherheiten für Gesundheit oder Umwelt müssten laut EuGH Schutzmaßnahmen getroffen werden können, betonen die Berliner Anwälte. Der Vorschlag der EU-Kommission “nimmt in Kauf, dass sich NGT-Pflanzen, die sich später als schädlich für Mensch oder Umwelt erweisen, derart in der natürlichen Umwelt ausbreiten, dass sie nicht mehr rückholbar sind”. Die Kommission begründe die Deregulierung von NGT-Pflanzen damit, dass deren veränderte DNA-Sequenzen vergleichbar seien mit denen natürlicher Kreuzungen. Daraus lasse sich aber weder ein geringeres Risiko ableiten, noch sei das Gentechnikrecht je damit begründet worden, “dass GVO-Pflanzen für Mensch und Umwelt gefährlicher wären als herkömmliche Pflanzen”. Vielmehr würden GVO reguliert, weil deren Freisetzung “irreversible Auswirkungen” haben kann.

Nach dem Kommissionsvorschlag könnte sogar giftiger Raps angebaut werden, so die Gutachter. Industriell genutzte NGT-Pflanzen müssten nämlich nicht den Anforderungen an die allgemeine Produktsicherheit genügen. Ein durch NGT für industrielle Zwecke optimierter Raps, der für Menschen und Tiere giftig wäre, könne uneingeschränkt angebaut werden, ohne dass dessen Giftigkeit vorab überhaupt geprüft werden müsste. Der grüne Agrarpolitiker Karl Bär fühlt sich in seiner Kritik an den EU-Plänen bestätigt. Eine Klage gegen die beabsichtigte Neuregulierung habe “sehr gute Chancen”. “Die Behauptung der EU-Kommission, dass es keine Probleme mit NGT wie CrisprCas gibt, ist noch keine Risikobewertung und noch kein Risikomanagement”, meint Bär.

Die Bedenken der Gutachter decken sich mit Vorbehalten in der Bevölkerung. Ganze 96 Prozent der Deutschen sind für eine Sicherheitsüberprüfung von Pflanzen, die mit NGT gezüchtet wurden; 92 Prozent finden, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen – und zwar auch dann, wenn sie mit Präzisionsverfahren wie CrisprCas erschaffen wurden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag der Verbraucherorganisation foodwatch. Interessant hierbei ist, dass sich auch die Mehrheit der befragten FDP-Anhänger sowohl eine Risikoprüfung (94 Prozent) wie eine Kennzeichungspflicht (85 Prozent) wünscht. Viele liberale Politiker befürworten dagegen die geplante Deregulierung. “Cem Özdemir darf sich nicht den Interessen der Agrarlobby beugen, sondern muss sich in Brüssel für Umwelt- und Verbraucherschutz starkmachen”, forderte Manuel Wiemann von foodwatch. (ab)

Nach langem Warten hat Präsidentin Ursula von der Leyen einen Entwurf für die Agenda der Brüsseler Behörde an Kommissionsmitglieder verschickt. Die anderen Kommissare können Änderungswünsche äußern, bevor die neue Agenda veröffentlicht wird. “Hoffentlich bald” werde es so weit sein, heißt es aus der Behörde. Das Dokument wurde von Contexte aufgespürt und liegt Table.Media vor.

In der Agenda der EU-Kommission fassen die 27 Kommissare die Initiativen zusammen, die das Kollegium in den nächsten Wochen zu beschließen gedenkt. Seit Wochen bereits musste der EU-Betrieb ohne diese Orientierungshilfe auskommen: Nach der Sommerpause hatte die Kommission keine neue Planung mehr veröffentlicht.

Auffällig ist, dass die beiden politisch heikelsten Initiativen auf der Liste fehlen, die bis November gelten soll:

Bei REACH könnte der Vorschlag im Dezember noch unterbreitet werden. Bei SFS ist das wenig wahrscheinlich. “Die Kommissionspräsidentin scheint zu zögern, vor den Wahlen irgendetwas anzurühren, das den Zorn der potenziellen EVP-Wähler aus der Agrarwirtschaft wecken könnte”, heißt es in Brüssel. Till Hoppe

Die geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt bei der Förderung des ländlichen Raums stoßen auf Widerstand bei den Agrarministern von Bund und Ländern. Zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz am Freitag in Kiel forderten sie in einem gemeinsamen Appell an die Bundespolitik, keine Kürzungen bei den Mitteln für die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vorzunehmen.

Die GAK sei das wichtigste Instrument zur Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, betonte der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU), der den Vorsitz der Konferenz führte. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sprach von schmerzhaften Kürzungen. Er setze aber noch auf Änderungen bei den Haushaltsberatungen. Im Entwurf des Bundeshaushalts 2024 sind für die GAK 840 Millionen Euro vorgesehen – nach 1,1 Milliarden Euro in 2023.

Die Agrarminister befassten sich auch mit der Frage, wie mit den wachsenden Wolfsbeständen in der Bundesrepublik umgegangen werden solle. Damit sichere Weidehaltung möglich sei, müssten einzelne Wölfe abgeschossen werden können, sagte Özdemir. Wo notwendig, sollten auch “ganze Rudel entnommen werden können”, meint Özdemir weiter. Dafür müssten schnell die Grundlagen geschaffen werden.

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) forderte eine bundeseinheitliche Verordnung unter dem Dach des Bundesnaturschutzgesetzes zur “rechtssicheren Entnahme” von auffälligen Wölfen. Seine bayerische Kollegin Michaela Kaniber (CSU) verlangte die “schadensunabhängige Entnahmemöglichkeit”, bei der Wölfe bis zu einem festgelegten Bestand gejagt würden. Als Beispiel nannte sie Schweden.

Einig waren sich die Minister von Bund und Ländern dagegen beim Ziel, das Tierwohl weiter zu verbessern und die Fischerei zu unterstützen. Es sei ein Riesenerfolg, dass es gelungen sei, aus der Versteigerung der Windkapazitäten auf See 670 Millionen Euro für die Fischerei zu gewinnen, sagte Backhaus.

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN)

kritisierte, dass keine greifbaren Entscheidungen für die Schweinehalter getroffen worden seien. “Die guten Ergebnisse der Borchert-Kommission werden trotz aller gegenteiliger Bekundungen nicht umgesetzt”, bedauerte ISN-Geschäftsführer Thorsten Staak. “Weder die Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung, noch praktikable Lösungen zur Genehmigung und Umsetzung kommen weiter”, kritisiert Staak. Den Schweinehaltern fehle die Planungssicherheit.

Uneinigkeit wurde bei der Beurteilung einer möglichen Weiterverwendung des Totalherbizids Glyphosat deutlich, über die in der EU debattiert wird. Backhaus zeigte sich aufgeschlossen, Özdemir verwies auf den Koalitionsvertrag und ungeklärte Fragen zu negativen Wirkungen auf die Biodiversität. Darüber hinaus stellte Özdemir klar, dass die Aussetzung der sogenannten Flächenstilllegung zum Schutz von Böden und Artenvielfalt (GLÖZ 8) nicht verlängert werde. Bereits Ende Juli hatte der EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski eine Verlängerung der Flächenstilllegung ausgeschlossen.

Begleitet wurde die Konferenz von Protesten. Insgesamt waren etwa 1.000 Landwirtinnen und Landwirte mit über 200 Traktoren nach Kiel gereist, um ihre Forderung nach mehr Unterstützung zu unterstreichen. Die Demonstrierenden prangerten vor allem die fehlende finanzielle Unterstützung für den Umbau der Tierhaltung an. Die Umweltschutzorganisationen forderten mehr Einsatz für das Tierwohl. dpa/ag

Von den weltweit elf größten Kaffeeröstern schaffe es keine, ihre Lieferkette nachhaltig zu gestalten, heißt es im “Kaffeebarometer 2023”, das von den Organisationen Solidaridad, Conservation International und Ethos Agriculture herausgegeben wird. Das ist das Ergebnis des sogenannten “Coffee Brew Index”, mit dem die Nachhaltigkeit und das soziale Engagement der Röstereien gemessen wird. Der Fokus des erstmals erstellten Index liegt auf vier Bereichen:

Als Quellen zogen die Autoren der Studie vor allem Berichte der Unternehmen heran, wie Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsreports. Fortschritte attestieren die Autoren den Unternehmen bei der klimabezogenen Berichterstattung. Oft blieben aber die Informationen über das Management von Klimarisiken auf den Kaffeefeldern vage. Und nur eine Handvoll Unternehmen – Nestlé, JDE Peet’s, Starbucks, Lavazza und Tchibo – verfolge eine umfassende Strategie zum Schutz der biologischen Vielfalt, des Wassers und der Ökosysteme.

Der wirtschaftliche Gesamtwert des Kaffeesektors habe erheblich zugenommen, aber der Nutzen konzentriere sich “unverhältnismäßig überproportional” in Europa und Nordamerika. Unzureichend bleibt deswegen die Einkommenssituation der meisten der 12,5 Millionen Kaffeebauern, von denen 95 Prozent weniger als fünf Hektar bewirtschaften: In acht von zehn der wichtigsten Kaffeeanbauländern liege das Einkommen der Kaffeebauern am oder unter dem existenziellen Minimum. Ausnahme ist Brasilien. Die kürzlich eingeführte EU-Verordnung gegen Entwaldung reiche nicht aus, um die Abholzung und Armut in der Kaffeeproduktion zu verringern: “In einigen Kaffeeanbaugebieten könnten sie die Armut sogar verschlimmern.”

Vom weltweiten Kaffeekonsum entfallen 70 Prozent auf konventionellen Kaffee. Zwar wird ein Großteil des Kaffees mittlerweile zertifiziert (Fairtrade, EU-Biosiegel, Rainforest, UTZ, 4C, C.A.F.E Practices). Aber weniger als 26 Prozent werden als solcher von der Industrie gekauft. Die anderen 74 Prozent des nachhaltigen Kaffees werden als konventioneller Kaffee vermarktet. cd

Welche Weichen sollte die europäische und deutsche Agrar- und Ernährungspolitik stellen?

Die deutsche, wie auch die europäische Agrarpolitik müssen sich an die neuen Realitäten in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise anpassen. Der europäische Haushalt stellt viel Geld für die Landwirtschaft bereit, das nicht ausreichend für Umwelt und Natur genutzt wird. Statt wie bisher pauschal je Hektar zu verteilen, muss die zweite Säule der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) deutlich gestärkt werden. Dies dient auch Bäuerinnen und Bauern, denn eine stabile Umwelt und intakte Naturkreisläufe sind die Basis für die Landwirtschaft. Gerade kleinere und mittelgroße Betriebe müssen so unterstützt werden, dass sie umweltfreundliche Praktiken gut umsetzen können.

Brauchen Landwirtinnen und Landwirte noch Subventionen und wenn ja, wofür?

Ja klar! Die Landwirtschaft darf und sollte für gesellschaftlich erwünschte Leistungen auch weiterhin Subventionen bekommen. Die Mittel dafür sind in der GAP bereits vorhanden, müssen aber anders verteilt werden. Es muss mehr staatliches Geld an Bäuerinnen und Bauern für ihre Leistungen in den Bereichen Natur-, Umwelt-, Tier- und Klimaschutz fließen, um diese hinreichend auf dem Markt zu honorieren. Die Landwirtschaft muss sich in den nächsten Jahren deutlich verändern, um den Anforderungen des Arten- und Klimaschutzes sowie den Ansprüchen von Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht zu werden.

Müssen wir unsere Essgewohnheiten ändern?

Die individuellen Essgewohnheiten sind höchst persönliche Entscheidungen, die niemand vorgeben sollte. Allerdings empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) aus gesundheitlichen Gründen, dass der wöchentliche Fleischkonsum 300 bis 600 g Fleisch nicht überschreiten sollte. Der jetzige Durchschnitt ist deutlich höher. Neben gesundheitlichen Aspekten wäre es auch aus Klima- und Tierschutzperspektive wichtig, wenn mehr Menschen sich vegetarisch oder vegan ernähren würden. Denn knapp 15 Prozent des weltweiten Ausstoßes von Treibhausgasen stammen aus der Tierhaltung und etwa ein Drittel der globalen Ackerfläche wird ausschließlich für den Futteranbau genutzt. Mit weniger Tierhaltung ließen sich diese Flächen besser für den Anbau von Nahrungsmitteln nutzen. Daher sollte der Fleischkonsum insgesamt sinken.

Myriam Rapior ist seit November 2022 stellvertretende Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Außerdem arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg und promoviert zu unternehmerischer Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten. Für ihre Arbeit in der Zukunftskommission Landwirtschaft erhielt sie 2022 den Ehrenpreis des Deutschen Umweltpreises und ist seit 2023 Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung.