auf seiner ersten Auslandsreise des Jahres hat Chinas Außenminister Wang Yi in Afrika wieder einiges zu verkünden gehabt. Chinas Image auf dem Kontinent hat auch mit den steten Besuchen zu tun, die hochrangige Vertreter Pekings immer wieder unternehmen. Tatsächlich ist die Reputation der Volksrepublik im Globalen Süden allerdings sehr unterschiedlich, wie der China-Experte Andrew Chubb im Interview erklärt.

Außerdem schauen wir in dieser Ausgabe auf Marokkos diplomatischen Rundumansatz und warum es durchaus Kritik an der Bankenliberalisierung in Äthiopien gibt.

Ich wünsche eine aufschlussreiche Lektüre.

Ghana entzieht der Polisario, der Befreiungsfront in der Westsahara, die Unterstützung und schließt sich der Position des marokkanischen Königshauses an. Das gaben wenige Tage nach Jahresbeginn Marokko und Ghana bekannt. Ghana war lange Zeit für Polisario, seit 1979 schon hatte es die Bewegung und ihren Anspruch anerkannt. Was wie eine Randnotiz in den Nachrichten erschien, ist dennoch bemerkenswert: Denn mit Ghana hat sich nun ein anglophones Land auf die Seite Marokkos geschlagen. Die Frage nach der Westsahara ist für die Marokkaner schließlich das entscheidende außenpolitische Thema. An der Antwort darauf werden Länder in Partner oder Nicht-Partner eingeteilt.

Südafrika etwa steht der Polisario nahe – ist damit ein Nicht-Partner und blockierte, als Marokko in die Brics-Gruppe wollte. Die Marokkaner schauen genau auf Südafrika – das sie in einem Tourismus-Ranking jetzt sogar überholten – und buhlen weiter um andere anglophone Länder, etwa Kenia. Auch hier sorgte die Westsahara-Frage für Spannungen, wobei Kenia schließlich sogar seinen Botschafter für die Westsahara abberief. Die anglophonen Länder sind für Marokko als erweiterte Märkte vor allem für Banken, Versicherungen und Kommunikation interessant.

Und Marokko will noch viel mehr – zum Beispiel Logistik-Hub werden. Da ist zum einen die Luftfahrt. Royal Air Maroc hat mehr als 100 neue Flugzeuge bestellt, die bis 2030 in der Luft sein sollen – vor allem mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2030. “Royal Air Maroc, das von der marokkanischen Regierung unterstützt wird, hat ganz offen gesagt, dass sie Turkish Airlines den Rang ablaufen wollen, was die Verbindungen auf dem Kontinent angeht”, sagt Steven Höfner von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rabat im Gespräch mit Table.Briefings. “Die Frage ist nur, ob die Flugzeuge auch so schnell geliefert werden können.”

Ein anderes großes Projekt macht schon von sich reden, obwohl die Bauarbeiten noch längst nicht abgeschlossen sind: der Hafen in Dakhla, offiziell betitelt als “panafrikanisches Projekt”. “Ich halte es für realistisch, dass der Hafen tatsächlich fertig gebaut wird. Es handelt sich ja nicht um irgendeinen Vorschlag, sondern um eine königliche Initiative“, so Höfner.

Auch versucht Marokko, darüber wieder näher an den Sahel zu rücken. Das Königreich hat den Militärs der AES-Staaten (Niger, Mali und Burkina Faso) den Zugang zum Meer angeboten, was für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Allerdings ist das Angebot eher als politische Symbolgeste zu werten. Denn selbst wenn der Hafen kommt, bleiben tausende Kilometer an Straßen, die als Verbindung noch gebaut werden müssten. Und die Konkurrenz bei den Häfen ist groß: Lomé, Cotonou, Abidjan und nicht zuletzt Dakar mischen mit. In Bamako wirbt der Hafen von Dakar etwa mit großen bunten Werbeplakaten in der Stadt. Außerdem gibt es im Sahel die Befürchtung, dass Frankreich via Marokko wiederkommen könnte, quasi durch die Hintertür. Historisch hat sich Marokko schon lange als Bindeglied zwischen Afrika und Atlantik situiert.

“Marokko ist gut darin, sich alle Türen offenzuhalten“, so Höfner. Und das Land habe eine besondere Verhaltensweise im diplomatischen Repertoire: “Die außenpolitische Führung friert an sich gute Beziehungen ein, versetzt sie in einen Krisenmodus, und die werden dann nach dem Erreichen politischer Ziele wieder aufgetaut.” So ein Fall ist auch Frankreich, das wegen der Kolonialvergangenheit allerdings auch ein spezieller Partner ist. Ende Oktober kam Macron nach Marokko, als die jüngste, rund dreijährige Krise zu ihrem Ende kam. Auch wirtschaftlich spiegeln sich die Beziehungen wider. Marokko war 2023 das Hauptempfängerland für Waffen und militärisches Material aus Frankreich, wie der jüngste parlamentarische Bericht zeigt. Rund 146 Millionen Euro waren die Einfuhren wert.

In der Automobilindustrie hat Frankreich ebenfalls das Primat. Renault ist der größte private Arbeitgeber in Marokko. Das Land arbeitet mit 250 Automobilherstellern zusammen und hat sich zu einem wichtigen Zulieferer der Industrie entwickelt: qualitativ hochwertig, aber mit vergleichsweise geringen Lohnkosten. Laut Handelsminister soll Marokko in diesem Jahr die Produktionsgrenze von einer Million Fahrzeugen erreichen. Bereits seit 2023 ist Marokko der größte Automobilexporteur für die EU. Ab 2026 soll zu dem eine Gigafactory mit chinesischen Investitionen ihren Betrieb aufnehmen.

Der 360-Grad-Ansatz Marokkos zeigt sich in der geostrategischen Rundumorientierung – auch in Richtung NATO und USA, die wichtige Militärübungen dort abhalten – aber ebenfalls bei der Bandbreite der Sektoren, in denen das Land aktiv ist: Regional gesehen haben die Marokkaner mit ihrer Gaspipeline ein Mammutprojekt angefangen. Diese soll von Nigeria im Süden bis nach Marokko reichen und auch zahlreiche umliegende Länder mit Energie versorgen. In diesem Bereich gibt es Konkurrenz zum Projekt des ewigen Rivalen Algerien, mit dessen Trans-Sahara-Gas-Pipeline.

Zur marokkanischen Initiative sagte der Analyst Bakary Sambe vom Think-Tank Timbuktu Institute 2023: “Tatsächlich wird der Bau dieser Gaspipeline als strategische Initiative betrachtet, die darauf abzielt, die Bedingungen für einen gemeinsamen wirtschaftlichen Aufschwung zu schaffen und ebenfalls eine sichere Energieversorgung für die europäischen Länder zu gewährleisten. Aber gleichzeitig setzt Marokko mit dieser weitreichenden Initiative in Zusammenarbeit mit Nigeria und in Abstimmung mit anderen Ländern konkrete und sehr wichtige Schritte zur Förderung der wirtschaftlichen Integration im Ecowas-Raum und darüber hinaus.” Trotz des Austritts der AES-Staaten aus der Ecowas wird das Projekt mit Hochdruck weiter vorangetrieben.

Kurz vor Weihnachten hat die äthiopische Regierung die Banking-Business-Proclamation Nr. 1360/2017 in Kraft gesetzt. Damit dürfen nun auch internationale Bankinstitute in dem ostafrikanischen Land tätig werden. Ziel dieser Liberalisierungen ist es, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und bessere Devisenreserven zu erwerben. Berichten zufolge hat der Krieg in der Region Tigray von 2020 bis 2022 Äthiopien “mehr als 28 Milliarden US-Dollar an Schäden und Produktionsausfällen” gekostet.

Vor allem Banken aus Marokko, Kenia und den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten zuletzt Interesse gezeigt, eigene Repräsentanzen in dem zweitbevölkerungsreichsten Land Afrikas zu eröffnen. Deutsche Banken bleiben zunächst erst einmal zurückhaltend. Aber auch in Äthiopien gibt es Kritik an dem Schritt der Regierung.

So argumentieren Kritiker, dass die äthiopische Regierung das Pferd von hinten aufzäume, denn noch immer ist die Sicherheitslage des Landes nicht stabil. In den Regionen Oromia und Amhara kommt es noch immer zu bewaffneten Konflikten. Die Eskalation der Kriege blockiert langfristige Investitionen aus dem Ausland.

Zudem gibt es Sorge unter den inländischen Banken angesichts des steigenden Konkurrenzdrucks. Zwar hat die Regierung bestimmte Regularien für ausländische Banken in ihrem Gesetz festgelegt. Dennoch hätten ausländische Banken weiterhin Vorteile, erklärt Patrick Heinisch, Experte für Schwellenländer bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), da ihnen neuere Finanztechnologien zur Verfügung stehen und sie Kredite zu niedrigeren Zinsen anbieten könnten. “Für die bisherigen Player im äthiopischen Bankensektor, wie die Commercial Bank of Ethiopia als größter Player, ist es erstmal negativ, denn die inländischen Banken werden einem stärkeren Konkurrenzdruck ausgesetzt und könnten Marktanteile verlieren“, so Heinisch weiter.

Laut dem Gesetz können ausländische Banken nun Tochtergesellschaften in Äthiopien gründen, Zweigstellen einrichten oder Anteile an bestehenden lokalen Banken erwerben. Wollen ausländische Investoren bei äthiopischen Banken einsteigen, sieht das Gesetz klare Regeln vor. So können ausländische Banken, die auch mit eigenen Tochtergesellschaften in Äthiopien tätig sind, bis zu 40 Prozent der gesamten gezeichneten Anteile an einer inländischen Bank halten. Für sonstige ausländische Investoren gelten schärfere Grenzen von bis zu zehn Prozent.

Fraglich ist, ob sich nun tatsächlich schnell ausländische Investoren und Banken finden. Heinisch hat Zweifel: “Äthiopien ist immer noch ein Hochrisikoland. Die Ratingagenturen stufen Äthiopien als Zahlungsausfall ein. Daneben gibt es noch weitere wirtschaftliche Risiken, wie zum Beispiel die Tatsache, dass es ein Niedrigeinkommensland ist und nur wenige große Kunden für ausländische Banken interessant sind.”

Tatsächlich stufte die US-amerikanische Ratingagentur Fitch Ratings im Dezember 2023 die Kreditwürdigkeit Äthiopiens weiter “in den Ramschbereich” herab. Zuvor hatte das Land angekündigt, Rückzahlungen in Höhe von 33 Millionen US-Dollar für seine eine Milliarde Euro schwere Eurobond-Anleihe zurückzahlen zu können. Im Oktober 2024 hatte die Agentur jedoch wieder positivere Signale gegeben und sprach von einer “verbesserten makroökonomischen Stabilität” – wenngleich weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Deutsches Interesse an Investitionen in den äthiopischen Finanzsektor hält Heinisch daher für unwahrscheinlich. “Grundsätzlich werden panafrikanische Banken eher zu den ersten Interessenten gehören. Europäische Banken werden sich die Sache wahrscheinlich erst eine Zeit lang angucken.”

Dabei gibt es durchaus deutsche Vertreter vor Ort – neben der KFW unter anderem die Commerzbank. Diese beschränke sich vor Ort allerdings lediglich auf Marktforschung, Beratung und die Erleichterung von Handelsfinanzierungen, erklärt Alemayehu Gonfa Jabessa, Rechts- und Entwicklungsexperte an der Bule Hora Universität. Darüber hinausgehendes Interesse gibt es offenbar nicht.

In einer Antwort an Table.Briefings erklärte Marc Ahlers, Pressesprecher Firmenkunden der Commerzbank: “Die derzeitige Geschäftspolitik der Commerzbank sieht weder die Eröffnung einer Filiale, die Gründung einer Tochtergesellschaft noch die Beteiligung an einer Bank in Äthiopien vor.”

Nach Angaben des Sprechers schätzt auch die Commerzbank “das Interesse von deutschen Banken, in Äthiopien operativ tätig zu werden, als gering ein, auch bedingt durch die relativ unbedeutende Präsenz deutscher Unternehmen in Äthiopien”.

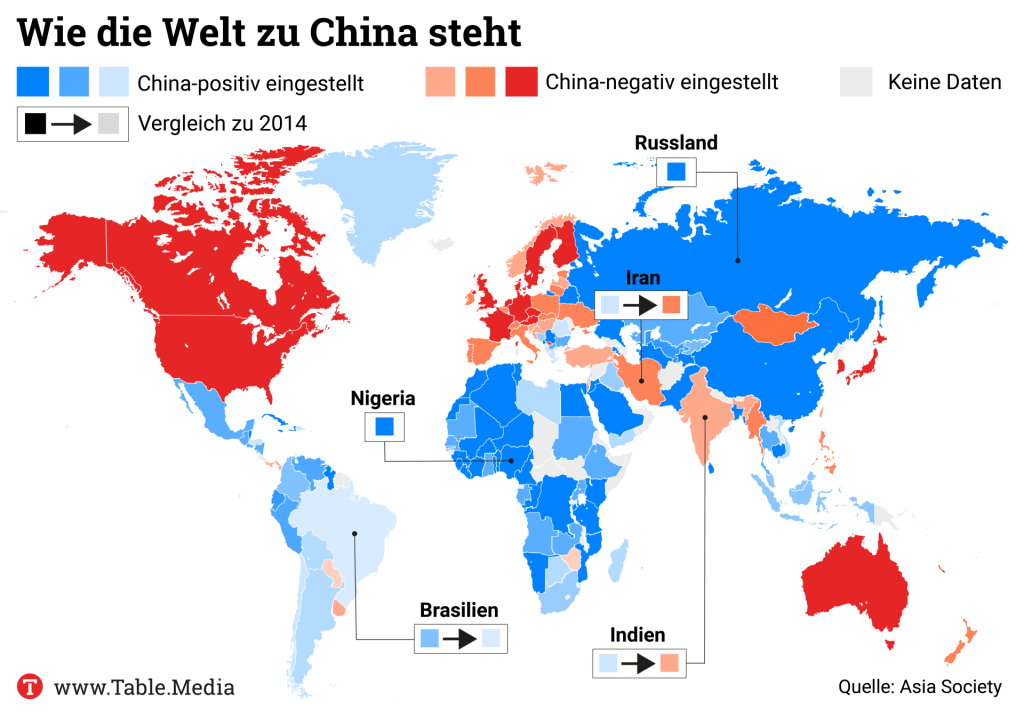

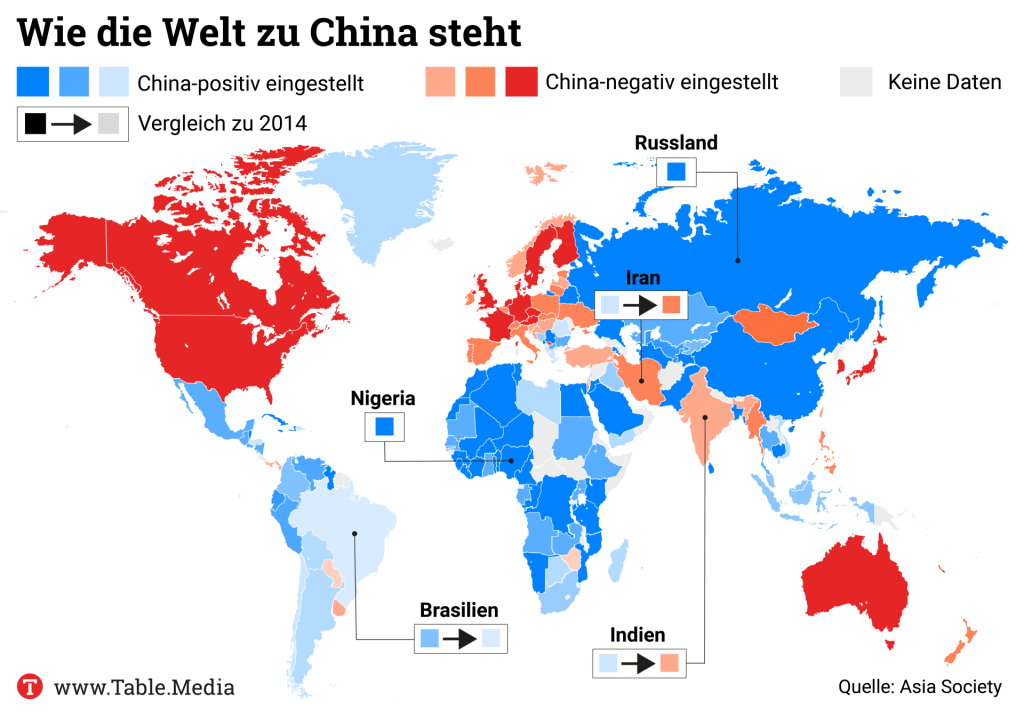

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Umfragen, die weltweit die Einstellung der Bürger zu China messen, explodiert. Sie und Ihr Team haben 2.500 Umfrageergebnisse aus 160 Ländern zu einem einzigen Datensatz zusammengefasst – dazu gehört eine interaktive Karte, mit der man wunderbar spielen kann. Auf den ersten Blick springt die Kluft zwischen einem Globalen Norden, der China sehr viel negativer wahrnimmt als der Globale Süden, ins Auge – geht man aber näher heran, wird das Bild sehr viel differenzierter.

Das stimmt – die Negativität im Globalen Norden ist sehr ausgeprägt, während der Globale Süden insgesamt eher positiv eingestellt ist. Und doch sind im Globalen Süden die Ausnahmen so zahlreich, dass man die Sichtweisen des Globalen Südens auf China nicht allgemein charakterisieren kann. Exakter wäre es zu sagen: Die Ansichten im Globalen Norden sind tendenziell negativ, die im Globalen Süden sehr vielfältig.

China ist vor allem in Russland, Pakistan, sowie in vielen Ländern Zentralasiens, des Mittleren Ostens und Afrikas populär. Sie schreiben, dass China nicht nur von den afrikanischen Eliten geschätzt wird, sondern sich auch bei afrikanischen Bürgern großer Beliebtheit erfreut. Warum?

Das ist eine gute Frage, die über das hinausgeht, was wir aus dieser Art von quantitativen Daten wirklich herauslesen können. Aber ich vermute, dass die positive Einstellung gegenüber China in den meisten Teilen Afrikas das Gefühl widerspiegelt, dass China einen Entwicklungsweg aufzeigt und wirtschaftliche Möglichkeiten bietet. Chinesische Unternehmen und Finanzinstitute sind auch an Orten stark vertreten, von denen sich die Entwicklungsagenturen und Handelsunternehmen anderer Länder weitgehend ferngehalten haben. Das erweckt den Eindruck, dass China dort auftaucht, wo andere es nicht tun.

Chinesische Medienunternehmen sind auf dem afrikanischen Kontinent sehr präsent. Auch lädt China viele Journalisten aus aller Welt nach China ein und bietet Trainings an. Könnte das auch eine Rolle spielen?

Das ist eine mögliche Interpretation, aber ich bin nicht sicher, ob das der Fall ist. Die Daten zeigen, dass die Einstellungen zu China auf dem afrikanischen Kontinent über die Zeit hinweg stabil bleiben. Die oben genannten Wirtschaftsfaktoren können die beständigen positiven Ergebnisse möglicherweise eher erklären als die aufs Ausland gerichtete Medien- und Propagandaoffensive der KPCh. Gleichzeitig könnte die Expansion der chinesischen Medien dazu beitragen haben, dass sich die afrikanische Sichtweise auf China während der Pandemie nicht verschlechtert hat.

Überraschend ist, dass die Masseninternierung von Uiguren in Xinjiang in den meisten muslimischen Ländern die Stimmung gegenüber China nicht beeinträchtigt hat – mit Ausnahme jener der Türken und Palästinenser.

Dies hat viele Menschen im Westen verwirrt – warum sind Länder mit muslimischer Mehrheit nicht empörter über die extreme Unterdrückung der islamischen Religionsausübung durch China? Viele der Staats- und Regierungschefs dieser Länder haben durch gute Beziehungen zu China viel zu gewinnen. Sie sind daher motiviert, Chinas repressive Politik zu loben, indem sie sie beispielsweise als “Errungenschaften” bei der Terrorismusbekämpfung bezeichnen. Im Gegensatz zu dem afrikanischen Beispiel, das wir gerade besprochen haben, kann man außerdem stärker argumentieren, dass Propaganda wirksam gewesen sein könnte – um den Auswirkungen negativer Informationen aus anderen Medienquellen wie Al Jazeera entgegenzuwirken. Ich sehe diese möglichen Propagandaeffekte jedoch eher als Ergänzung zum Einfluss von lokalen Führern. Wenn die Staatsoberhäupter im Mittleren Osten Chinas Gräueltaten gegen Muslime in Xinjiang scharf verurteilen würden, bezweifle ich, dass die Propagandaorgane der KPCh eine Verschlechterung des chinesischen Images verhindern könnten.

Erstaunlich ist auch, dass Chinas Beliebtheit im Iran stark gelitten hat. Warum?

Das ist eine Frage für Iranexperten. Ich vermute, dass es mit der COVID-Pandemie zu tun haben könnte – der Iran war eines der ersten Länder, in denen sich das Virus ausbreitete. Das könnte Chinas Image geschadet haben. Es scheint auch, dass Chinas bedeutende Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht dazu beigetragen hat, Chinas Beliebtheit in der iranischen Öffentlichkeit zu steigern.

Die Covid-Pandemie hat das Image Chinas in verschiedenen Teilen der Welt sehr unterschiedlich beeinflusst. In Afrika hat die Beliebtheit nicht wirklich nachgelassen, in Südamerika ist sie jedoch stark gesunken. Können Sie das erklären?

Ich denke, es spiegelt einen Kampf der Narrative wider. Meines Wissens haben die chinesischen Staatsmedien in Lateinamerika nicht annähernd so viel Erfolg gehabt wie in Afrika. Daher scheint es nicht überraschend, dass die Lateinamerikaner die Idee, China für die Pandemie verantwortlich zu machen, angenommen haben, während viele afrikanische Zuschauer solchen negativen Informationen nicht ausgesetzt waren.

Man könnten annehmen, dass die Beliebtheit oder Unbeliebtheit der USA und Chinas zusammenhängen – dass dort, wo die Beliebtheit der USA nachlässt, jene Chinas steigt. Beobachten Sie einen solchen Effekt?

Ich denke, sie sind an einigen Stellen miteinander verbunden, aber meistens entkoppelt. Die meisten Länder der Welt wollen vermeiden, sich zwischen den USA und China entscheiden zu müssen. Sie wollen von beiden profitieren. Die Sinophone-Borderlands-Umfrage, eines der Schlüsselprojekte, aus dem Global Public Opinion on China Daten zusammenführt, hat ergeben, dass im globalen Süden sowohl die USA als auch China tendenziell positiv wahrgenommen werden. Unsere nächste Version wird hoffentlich einen Vergleichsmodus enthalten, der die Entwicklung des globalen Meinungskampfs zwischen den USA und China zeigt!

Andrew Chubb ist Foreign Policy and National Security Fellow am China Center des Asia Society Policy Instituts. Er ist zudem Dozent an der Abteilung für Politik, Philosophie und Religion der Lancaster Universität.

Chinas Außenminister Wang Yi hat in der vergangenen Woche seine erste Auslandsreise des Jahres nach Namibia, Kongo-Brazzaville, Tschad und Nigeria abgeschlossen. Seit 35 Jahren reisen chinesische Außenminister zum Jahresbeginn traditionell zuerst nach Afrika. Diesmal ging es laut chinesischem Außenministerium um die Umsetzung der Ergebnisse des Gipfeltreffens des Forums für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (FOCAC), das im vergangenen September in Peking stattfand.

Während Wangs Besuch in Namibia wurde eine Reihe von Verträgen bekannt gegeben: Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar in Kernkraft, die Verarbeitung von Mineralien und den Bau von Wohnungen für die namibische Polizei. Geplant ist ein Joint Venture zwischen der staatlichen Namibia Water Corporation und der China General Nuclear Power Group zum Bau einer Entsalzungsanlage im Wert von 161,5 Millionen US-Dollar.

Wang brachte Chinas Bereitschaft zum Ausdruck, den Austausch von “Erfahrungen in der Staatsführung” mit der namibischen Regierungspartei Swapo zu verstärken. Er traf die designierte Präsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah und übermittelte ihr die Glückwünsche Chinas zu ihrer Wahl im November. Der holprige Ablauf der Wahl hatte in Namibia für Unmut gesorgt. Das Wahlergebnis wird von der Opposition nicht anerkannt und vor Gericht angefochten.

In der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) verkündete Wang, dass die beiden Länder einen “Zeitplan und einen Fahrplan” formuliert hätten, wie die auf dem FOCAC zugesagten 50 Milliarden US-Dollar in den nächsten drei Jahren in afrikanische Infrastrukturprojekte fließen sollen. Eine Koordinierungssitzung auf Ministerebene ist für September angesetzt. Kongo ist seit vergangenem Jahr Co-Vorsitzender des FOCAC und wird das Forum 2027 ausrichten.

Im Tschad erklärte Wang, China wolle mit dem Land zusammenarbeiten, um eine China-Afrika-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen. Während des letzten FOCAC-Gipfels wurden die Beziehungen zwischen Tschad und Peking zu einer “strategischen Partnerschaft” ausgebaut. Der Besuch Wangs fiel mit einem vereitelten Angriff auf den tschadischen Präsidentenpalast zusammen. Ein Zusammenhang besteht aber offenbar nicht.

Beim letzten Stopp seiner Reise in Nigeria kündigte Wang an, China werde Afrika mit einer Milliarde Yuan (132 Millionen Euro) an militärischen Hilfen unterstützen. Im Rahmen ihrer Globalen Sicherheitsinitiative (GSI) will die Volksrepublik die Ausbildung von afrikanischem Militär- und Strafverfolgungspersonal finanzieren und die Entwicklung von Afrikas Fähigkeiten zur Friedenssicherung und Terrorismusbekämpfung unterstützen. Auf dem ganzen Kontinent sollen 6.000 Soldaten sowie 1.000 Polizisten ausgebildet werden. China werde den Aufbau einer afrikanischen Bereitschaftstruppe und schneller Eingreiftruppen vorantreiben und die afrikanischen Länder bei der Durchführung von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung unterstützen, so Wang.

Der nigerianische Präsident Bola Tinubu forderte während Wangs Besuch die Ausweitung des Währungsswap-Abkommens zwischen Nigeria und China. Das ursprünglich 2018 unterzeichnete und zwei Milliarden US-Dollar umfassende Abkommen sieht vor, dass Transaktionen zwischen den beiden Ländern in den jeweiligen Landeswährungen Naira und Yuan statt in US-Dollar abgewickelt werden. Er forderte außerdem eine Aufstockung des 50-Milliarden-Dollar-Hilfspakets, das Chinas Präsident Xi Jinping während des FOCAC zugesagt hatte. Darüber hinaus bat Tinubu China um Unterstützung für Nigerias Bewerbung um einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Auch Japan bemüht sich im Vorfeld der für August geplanten neunten Tokyo International Conference on African Development (TICAD), die Beziehungen zu den afrikanischen Ländern zu vertiefen. Der Staatsminister im Außenministerium, Hisayuki Fujii, besucht diese Woche Tansania und Kenia. Nach Angaben des japanischen Außenministeriums hofft man, dass der Besuch den Handel und die Investitionen zwischen Japan und den beiden Ländern weiter ausbauen wird. ajs

Die Weltbank will gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk Unicef den Zugang zur Gesundheitsversorgung für acht Millionen Sudanesen verbessern. Dafür haben die Organisationen eine Vereinbarung über 82 Millionen US-Dollar unterzeichnet, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Mehr als zwei Drittel der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sind demnach nach Jahren des Krieges in dem ostafrikanischen Land zerstört. “Im Sudan stehen die Systeme, die gefährdete Kinder und Familien mit wichtigen sozialen Dienstleistungen versorgen, kurz vor dem Zusammenbruch“, sagte Sheldon Yett, Unicef-Repräsentant im Sudan.

In dem seit April 2023 anhaltenden Konflikt ist kein Ende in Sicht. Viel mehr nimmt die Gewalt weiter zu. In der vergangenen Woche hatten die USA den Rapid Support Forces (RSF) vorgeworfen, im Sudan einen Genozid begangen zu haben. US-Außenminister Antony Blinken sagte, sowohl die sudanesische Armee als auch die RSF hätten Kriegsverbrechen begangen. Die RSF hätten aber gezielt “ethnische Säuberungen” durchgeführt. Folglich verhängten die USA Sanktionen gegen Firmen, die Kontakte zu den RSF unterhalten.

Am Montag kommentierte auch ein Sprecher des Auswärtigen Amts die Sanktionen der US-Amerikaner, blieb aber bei der Beurteilung der Kriegsverbrechen zunächst vorsichtig. Eine Beurteilung, ob die RSF im Sudan einen Völkermord begangen haben, müssten Gerichte vornehmen, sagte der Sprecher. “Was uns mit den Amerikanern eint, ist, dass wir uns sehr dafür einsetzen, dass dieser Konflikt in Sudan endlich ein Ende findet und dass wir uns auch mit deutscher humanitärer Hilfe dafür einsetzen, das Leid der Bevölkerung zu lindern”, so der Sprecher weiter. dre

In einer Rede an seine Botschafter warf Macron am 6. Januar den afrikanischen Partnern vor, sie schuldeten Frankreich Dank für die Militärinterventionen seit 2013. Reaktionen aus den Hauptstädten Afrikas ließen nicht lange auf sich warten. Es war ein bekanntes Spiel: Macron übt Kritik an afrikanischen Partnern, die diese zum Anlass nehmen, um sich öffentlichkeitswirksam von der einstigen Kolonialmacht zu distanzieren. Aus dem Tschad etwa meldeten sich Präsident Idriss Déby und Außenminister Abderaman Koulamallah zu Wort, kritisierten die “verächtliche Haltung” Macrons.

Im Senegal reagierte Premierminister Ousmane Sonko auf eine weitere Aussage Macrons, den Abzug französischer Truppen aus der Region habe Paris “verhandelt”. Sonko wies das zurück und betonte, es habe keine Gespräche hierzu mit Dakar gegeben – auch die neue senegalesische Führung macht mit anti-französischen Statements und der Ankündigung, französische Soldaten auszuweisen, über ihren Wahlsieg im letzten Jahr hinaus Politik.

Zur Kritik aus den ehemaligen Kolonien gesellte sich jene aus dem einstigen Département Algerien. Dort sorgte Macrons Bemerkung, Algerien habe sich mit der Verhaftung des 80-jährigen Schriftstellers Boualem Sansal “entehrt”, für Empörung. Das algerische Regime sprach von einer “inakzeptablen Einmischung” – das Regime, wohlgemerkt, dem zuletzt vorgeworfen wurde, in Frankreich lebende algerisch-stämmige Influencer zu Aufrufen zu Gewalt gegen Franzosen, “Ungläubige” und Juden angestiftet zu haben.

Das algerisch-französische Verhältnis steht stellvertretend für Veränderungen, die auch Frankreichs Blick auf Afrika durchlaufen hat. Wie alle französischen Präsidenten bemühte sich Macron zu Beginn um Aussöhnung mit Algier. Er ging dabei weiter als seine Vorgänger, öffnete Archive, nannte den Kolonialismus ein “Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. Doch auch er musste mit der Zeit einsehen, dass das algerische Regime kein Interesse an einer normalen Beziehung zu Frankreich hat – zu wertvoll ist der Konflikt mit Paris immer dann, wenn das Regime wegen seiner eigenen Unfähigkeit in der Kritik steht.

So leitete Macron im Herbst letzten Jahres den Bruch mit Algerien ein. Im Rahmen eines Staatsbesuchs in Marokko kündigte er an, in der Frage des Streits der nordafrikanischen Nachbarn um Gebiete in der Sahara die Position Rabats anzuerkennen. Viele Diplomaten kritisierten die Entscheidung als Bruch mit der traditionell abwägenden französischen Position. Doch Macron weiß viel Unterstützung hinter sich, besonders rechts der Mitte. Viele Franzosen sind Algeriens Vorwürfe der Einmischung leid, werden die in Frankreich lebenden Algerier doch regelmäßig vom Regime in Algier aufgehetzt.

Insgesamt haben die Anti-Terroreinsätze seit 2013 eben nicht nur in Afrika, sondern auch in Frankreich eine Interventionsmüdigkeit zur Folge. Viele Soldaten und eine wachsende Zahl französischer Diplomaten halten europäische Bemühungen um eine Stabilisierung, geschweige denn die Demokratisierung der afrikanischen Partnerstaaten für fruchtlos. Weil gleichzeitig Haushaltsmittel knapp werden und die Bedrohungen und Aufgaben auf dem eigenen Kontinent wachsen, plädieren immer mehr Beobachter für einen Bruch mit dem französischen Engagement auf dem afrikanischen Kontinent.

Für Frankreich scheint daher mindestens kurzfristig die Reduzierung der Präsenz in Afrika unvermeidlich. Bis auf den Stützpunkt in Dschibuti, dem Frankreich wie andere Staaten wegen der geografischen Lage große Bedeutung zumisst – vollkommen unabhängig vom afrikanischen Kontinent -, dürften historische bilaterale Partnerschaften Frankreichs in Afrika an Bedeutung verlieren.

Dass die Freude darüber in vielen Hauptstädten frankophoner Staaten nicht lange währen könnte, zeigt das Beispiel Tschads. Nur einen Tag nachdem Außenminister Koulamallah und Präsident Déby Macron für seine Aussagen kritisiert hatten, drangen mehr als 50 Terroristen der islamistischen Gruppe Boko Haram in der Hauptstadt N’Djamena bis auf das Gelände des Präsidentenpalasts vor und lieferten sich Feuergefechte mit Kräften des Regimes. In solchen Situationen haben in der Vergangenheit die französische Luftwaffe oder Bodentruppen das Überleben des Regimes im Tschad gesichert. Die Bereitschaft, das in Zukunft zu wiederholen, dürfte in Frankreich vorerst gen Null gehen.

Jacob Ross ist Experte für französische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Research Fellow am Alfred von Oppenheim-Zentrum für Europäische Zukunftsfragen.

Telepolis: Melber über das Versöhnungsabkommen mit Namibia. In einem Gastbeitrag schreibt Henning Melber, dass die Bundesrepublik bei der Versöhnung mit Namibia die Nachfahren der Opfer von Genozid und kolonialen Verbrechen ignoriert habe. Damit habe die Bundesregierung gegen die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker verstoßen. (“Deutsch-namibischer Versöhnungsdeal: Die vergessenen Stimmen der Opfer”)

The Guardian: Gericht verurteilt Belgien für Kolonialverbrechen. Ein belgisches Gericht hat befunden, dass die “systematische Entführung” von Kindern aus dem belgisch beherrschten Kongo, Ruanda und Burundi ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Das Urteil könnte den Weg für Reparationszahlungen ebnen. Belgien hatte sich bislang Forderungen nach einer finanziellen Entschädigung verweigert. (“Court ruling on Belgium’s conduct in colonial Africa hailed as turning point”)

BBC: Maria Sarungi Tsehai ist wieder frei. Die bekannte tansanische Aktivistin Maria Sarungi Tsehai wurde in Kenia von bewaffneten Männern entführt und nach mehreren Stunden freigelassen. Tsehai, eine entschiedene Kritikerin der tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan, warf der Regierung vor, die “Tyrannei zurück” ins Land zu bringen. (“’I have been saved’: Kidnapped Tanzanian activist found hours later”)

Standard: Somalia und Äthiopien setzen diplomatische Entspannung fort. Nach Spannungen im vergangenen Jahr haben Somalia und Äthiopien die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen beschlossen. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed und Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud einigten sich darauf, die bilateralen Beziehungen “wiederherzustellen und zu stärken”, wie beide Regierungen am Samstag nach Hassans Besuch in Addis Abeba mitteilten. (“Äthiopien und Somalia nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf”)

Semafor: Start-ups in Finanznot. Laut einem Bericht sank die Mittelbeschaffung für Start-ups in Afrika im Jahr 2024 um 25 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar, was das zweite Jahr in Folge mit geringeren Investitionen in Technologieunternehmen markiert. Während die meisten Start-up-Finanzierungen traditionell in Form von Eigenkapital erfolgen, haben sich in den letzten Jahren auch Kreditgeschäfte zu einer zunehmend wichtigen Quelle entwickelt. (“African startup funding slows”)

Zeit: Geringe Wahlbeteiligung im Tschad. Im Tschad hat die Regierungspartei die Parlamentswahl von Ende Dezember gewonnen und 124 von 188 Sitzen erhalten. Die Wahlbeteiligung war gering. Die stärkste Oppositionspartei kam auf zwölf Sitze. Der ehemalige Premierminister Succès Masra hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen. Es war die erste Parlamentswahl seit über zehn Jahren. (“Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl im Tschad”)

Le Monde: Ablehnung der Demokratie als Ideologie. Der Philosoph und Historiker Achille Mbembe ist der Ansicht, eine putschistische, souveränistische Strömung, die die liberale Demokratie als importiertes Produkt betrachtet, sei in Westafrika dabei, sich zu institutionalisieren. Im Namen der vollständigen Entkolonialisierung bekräftigen die Anhänger die Idee, dass Afrika die Unterdrückung von Bürgerrechten und individuellen Freiheiten akzeptieren könnte, und betrachten die liberale Demokratie als eine Falle. (“Achille Mbembe, politologue : ‘La vague récente des coups d’Etat dans l’Ouest africain a favorisé un écosystème liberticid’”)

taz: Miliz erleidet schwere Niederlage. Während sich das französische Militär aus dem Tschad zurückzieht, musste die aufständische RSF-Miliz im Sudan eine schwere Niederlage hinnehmen. Am Wochenende eroberte die sudanesische Regierungsarmee die Stadt Wad Madani am Nil, die seit Dezember 2023 von der RSF kontrolliert wurde. Der Tschad steht international in der Kritik, weil er als Transitland für Waffenlieferungen an die RSF-Miliz dient. (“Frankreich übergibt die nächste Militärbasis “)

Seit Anfang Oktober ist Christian Forwick der neue Leiter der Abteilung Außenwirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium (BMWK). “Ich sehe meine Rolle vor allem darin, die Hausleitung in Außenwirtschaftsfragen sachlich, umfassend und neutral zu beraten”, sagte Forwick im Gespräch mit Table.Briefings. Mit ihm steht nun ein erfahrener Außenwirtschaftsexperte mit großem Interesse an Afrika an der Abteilungsspitze. Denn seine erste Position im Wirtschaftsministerium Mitte der 1990er-Jahre war ausgerechnet im Afrika-Referat, das damals noch deutlich kleiner aufgestellt war als heute.

Besonders intensiv beschäftigte Forwick damals Sambia, das als aufstrebendes Land galt und auch vom Entwicklungsministerium besonders gefördert werden sollte. So arbeitete Forwick schon früh eng mit dem BMZ zusammen. Davon profitiert Forwick noch heute: “Es hat mir damals geholfen, zu verstehen, wie Entwicklungshilfe überhaupt verhandelt wird. Auch heute hilft es mir bei unserer engen Zusammenarbeit mit dem BMZ, die BMZ-Herangehensweise zu verstehen, nach welchen Kriterien Projekte ausgewählt werden, die gefördert werden.”

Auch heute sei die Zusammenarbeit zwischen den Häusern wichtig, vor allem, da sich die Wahrnehmung Afrikas stark verändert habe. “Vor allem in den letzten Jahren hat sich die Wirtschaftskooperation verändert, denn private Wirtschaftsbeziehungen sind bedeutender geworden. Wir begrüßen diese Entwicklung und unterstützen sie gezielt mit unserer Diversifizierungspolitik”, sagt Forwick.

Forwick ist überzeugt, dass man Afrika keinen Gefallen tut, wenn man den gesamten Kontinent mit China vergleicht und dem Wirtschaftswachstum, das das Land in den vergangenen Jahrzehnten hingelegt hat. “Die Perspektiven der wirtschaftlichen Entwicklung in China und Afrika sind unterschiedlich. China ist ein einheitlicher, großer Markt mit einer zentralisierten Regierung, Afrika ist mit über 50 Einzelstaaten viel heterogener. Das Potenzial Afrikas kann sich sehr dynamisch entwickeln, wenn afrikanische Länder und Regionen ihre Märkte untereinander öffnen und vernetzen, was etwa mit der afrikanischen Freihandelszone auch angestrebt wird.” Deutschland müsse die Möglichkeiten der einzelnen afrikanischen Länder erkennen und zudem die wirtschaftliche Integration fördern.

Forwick hat zwischen seinen Stationen im BMWK mehrere Jahre an der Deutschen Ständigen Vertretung bei der WTO in Genf sowie im Außenwirtschaftsreferat des Bundeskanzleramts gearbeitet. Von 2011 bis 2018 leitete er das Haushaltsreferat des BMWK, bevor er dort Unterabteilungsleiter für Außenwirtschaftspolitik wurde.

Studiert hat Forwick unter anderem an der Université de Genève sowie der Universität Münster, an der der Jurist auch über extraterritoriale US-amerikanische Exportkontrollen promovierte. Damit bringt Forwick auch profunde Kenntnis über die US-amerikanische Handelspolitik mit.

Das dürfte hilfreich sein, sollte Donald Trump wie bereits in seiner ersten Amtszeit vor Handelskonflikten – auch mit seinen Verbündeten – nicht zurückschrecken. Dennoch blickt Forwick zuversichtlich auf die Zusammenarbeit mit den USA: “Wir haben auch eine positive Agenda mit den USA, das sind Themen, die wir nur zusammen schaffen können. So ein gemeinsames Thema mit den USA gibt es auch für Afrika, und zwar sind dies die Lieferketten, die kritische Mineralien betreffen.” So gebe es knapp 20 Industriemineralien und Seltene Erden, die ausschließlich in Afrika, China und in Teilen von Kanada zu finden sind. Um die Versorgung Europas und der USA sicherzustellen, müsse hier zusammengearbeitet werden.

Mit Blick auf China sieht Forwick ebenfalls mehr Chancen für Deutschland. Zuletzt wurde bekannt, dass China nicht mehr der größte Investor in Afrika ist. “Das liegt aus meiner Sicht nicht an einer gegebenenfalls geänderten chinesischen Afrika-Strategie. Ich denke, es liegt vorrangig an der seit einiger Zeit schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung in China“, ist Forwick überzeugt. Die chinesische Regierung habe deshalb massive Stützungsmaßnahmen vorgenommen. Diese Gelder würden für staatlich gesteuerte Auslandsaktivitäten – beispielsweise in Afrika – fehlen. “Gleichzeitig sehen wir aus verschiedenen Gründen eine nachlassende Attraktivität der chinesischen Belt and Road-Initiative, die insbesondere auch Afrika im Visier hatte”, so Forwick weiter.

Gleichwohl werde China in Afrika weiterhin ein wichtiger Akteur sein und der afrikanische Markt sicher auch attraktiv bleiben für chinesische Unternehmen als Absatzmarkt angesichts massiver Überkapazitäten auf dem heimischen Markt. Dennoch: der leichte Rückzug Chinas könnte auch eine Chance für deutsche Unternehmen sein. David Renke

Wer Brathendl, Nürnberger Bratwürste oder Schnitzel sucht, ist in der German Butchery in Kigali genau richtig. Seit rund zehn Jahren empfängt die Butchery Gäste im eigenen Restaurant sowie in der benachbarten namensgebenden Metzgerei. In Kigali hat sich die German Butchery, die ein wenig südlich des Stadtzentrums in einer ruhigen Nebenstraße liegt, den Ruf erworben, besonders penibel auf die Einhaltung der Kühlketten zu achten – pedantisch, wie wir Deutschen eben so sind.

Wirklich authentisch sind die Würstchen und Fleischspezialitäten allerdings nicht. Viel mehr ist es eine Version, wie sich unsere deutsche Küche wohl auch hätte entwickeln können. Außerdem muss man sich im Restaurant auf den Charme einer Plastikstuhlherrlichkeit einlassen. Dafür hat man einen wunderbaren Blick über die zahllosen Hügel Kigalis. Übrigens muss es in der Butchery auch nicht zwangsläufig immer Fleisch sein: Auch deutsche Bratkartoffeln oder Salate werden in der Metzgerei angeboten. dre

auf seiner ersten Auslandsreise des Jahres hat Chinas Außenminister Wang Yi in Afrika wieder einiges zu verkünden gehabt. Chinas Image auf dem Kontinent hat auch mit den steten Besuchen zu tun, die hochrangige Vertreter Pekings immer wieder unternehmen. Tatsächlich ist die Reputation der Volksrepublik im Globalen Süden allerdings sehr unterschiedlich, wie der China-Experte Andrew Chubb im Interview erklärt.

Außerdem schauen wir in dieser Ausgabe auf Marokkos diplomatischen Rundumansatz und warum es durchaus Kritik an der Bankenliberalisierung in Äthiopien gibt.

Ich wünsche eine aufschlussreiche Lektüre.

Ghana entzieht der Polisario, der Befreiungsfront in der Westsahara, die Unterstützung und schließt sich der Position des marokkanischen Königshauses an. Das gaben wenige Tage nach Jahresbeginn Marokko und Ghana bekannt. Ghana war lange Zeit für Polisario, seit 1979 schon hatte es die Bewegung und ihren Anspruch anerkannt. Was wie eine Randnotiz in den Nachrichten erschien, ist dennoch bemerkenswert: Denn mit Ghana hat sich nun ein anglophones Land auf die Seite Marokkos geschlagen. Die Frage nach der Westsahara ist für die Marokkaner schließlich das entscheidende außenpolitische Thema. An der Antwort darauf werden Länder in Partner oder Nicht-Partner eingeteilt.

Südafrika etwa steht der Polisario nahe – ist damit ein Nicht-Partner und blockierte, als Marokko in die Brics-Gruppe wollte. Die Marokkaner schauen genau auf Südafrika – das sie in einem Tourismus-Ranking jetzt sogar überholten – und buhlen weiter um andere anglophone Länder, etwa Kenia. Auch hier sorgte die Westsahara-Frage für Spannungen, wobei Kenia schließlich sogar seinen Botschafter für die Westsahara abberief. Die anglophonen Länder sind für Marokko als erweiterte Märkte vor allem für Banken, Versicherungen und Kommunikation interessant.

Und Marokko will noch viel mehr – zum Beispiel Logistik-Hub werden. Da ist zum einen die Luftfahrt. Royal Air Maroc hat mehr als 100 neue Flugzeuge bestellt, die bis 2030 in der Luft sein sollen – vor allem mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2030. “Royal Air Maroc, das von der marokkanischen Regierung unterstützt wird, hat ganz offen gesagt, dass sie Turkish Airlines den Rang ablaufen wollen, was die Verbindungen auf dem Kontinent angeht”, sagt Steven Höfner von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rabat im Gespräch mit Table.Briefings. “Die Frage ist nur, ob die Flugzeuge auch so schnell geliefert werden können.”

Ein anderes großes Projekt macht schon von sich reden, obwohl die Bauarbeiten noch längst nicht abgeschlossen sind: der Hafen in Dakhla, offiziell betitelt als “panafrikanisches Projekt”. “Ich halte es für realistisch, dass der Hafen tatsächlich fertig gebaut wird. Es handelt sich ja nicht um irgendeinen Vorschlag, sondern um eine königliche Initiative“, so Höfner.

Auch versucht Marokko, darüber wieder näher an den Sahel zu rücken. Das Königreich hat den Militärs der AES-Staaten (Niger, Mali und Burkina Faso) den Zugang zum Meer angeboten, was für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Allerdings ist das Angebot eher als politische Symbolgeste zu werten. Denn selbst wenn der Hafen kommt, bleiben tausende Kilometer an Straßen, die als Verbindung noch gebaut werden müssten. Und die Konkurrenz bei den Häfen ist groß: Lomé, Cotonou, Abidjan und nicht zuletzt Dakar mischen mit. In Bamako wirbt der Hafen von Dakar etwa mit großen bunten Werbeplakaten in der Stadt. Außerdem gibt es im Sahel die Befürchtung, dass Frankreich via Marokko wiederkommen könnte, quasi durch die Hintertür. Historisch hat sich Marokko schon lange als Bindeglied zwischen Afrika und Atlantik situiert.

“Marokko ist gut darin, sich alle Türen offenzuhalten“, so Höfner. Und das Land habe eine besondere Verhaltensweise im diplomatischen Repertoire: “Die außenpolitische Führung friert an sich gute Beziehungen ein, versetzt sie in einen Krisenmodus, und die werden dann nach dem Erreichen politischer Ziele wieder aufgetaut.” So ein Fall ist auch Frankreich, das wegen der Kolonialvergangenheit allerdings auch ein spezieller Partner ist. Ende Oktober kam Macron nach Marokko, als die jüngste, rund dreijährige Krise zu ihrem Ende kam. Auch wirtschaftlich spiegeln sich die Beziehungen wider. Marokko war 2023 das Hauptempfängerland für Waffen und militärisches Material aus Frankreich, wie der jüngste parlamentarische Bericht zeigt. Rund 146 Millionen Euro waren die Einfuhren wert.

In der Automobilindustrie hat Frankreich ebenfalls das Primat. Renault ist der größte private Arbeitgeber in Marokko. Das Land arbeitet mit 250 Automobilherstellern zusammen und hat sich zu einem wichtigen Zulieferer der Industrie entwickelt: qualitativ hochwertig, aber mit vergleichsweise geringen Lohnkosten. Laut Handelsminister soll Marokko in diesem Jahr die Produktionsgrenze von einer Million Fahrzeugen erreichen. Bereits seit 2023 ist Marokko der größte Automobilexporteur für die EU. Ab 2026 soll zu dem eine Gigafactory mit chinesischen Investitionen ihren Betrieb aufnehmen.

Der 360-Grad-Ansatz Marokkos zeigt sich in der geostrategischen Rundumorientierung – auch in Richtung NATO und USA, die wichtige Militärübungen dort abhalten – aber ebenfalls bei der Bandbreite der Sektoren, in denen das Land aktiv ist: Regional gesehen haben die Marokkaner mit ihrer Gaspipeline ein Mammutprojekt angefangen. Diese soll von Nigeria im Süden bis nach Marokko reichen und auch zahlreiche umliegende Länder mit Energie versorgen. In diesem Bereich gibt es Konkurrenz zum Projekt des ewigen Rivalen Algerien, mit dessen Trans-Sahara-Gas-Pipeline.

Zur marokkanischen Initiative sagte der Analyst Bakary Sambe vom Think-Tank Timbuktu Institute 2023: “Tatsächlich wird der Bau dieser Gaspipeline als strategische Initiative betrachtet, die darauf abzielt, die Bedingungen für einen gemeinsamen wirtschaftlichen Aufschwung zu schaffen und ebenfalls eine sichere Energieversorgung für die europäischen Länder zu gewährleisten. Aber gleichzeitig setzt Marokko mit dieser weitreichenden Initiative in Zusammenarbeit mit Nigeria und in Abstimmung mit anderen Ländern konkrete und sehr wichtige Schritte zur Förderung der wirtschaftlichen Integration im Ecowas-Raum und darüber hinaus.” Trotz des Austritts der AES-Staaten aus der Ecowas wird das Projekt mit Hochdruck weiter vorangetrieben.

Kurz vor Weihnachten hat die äthiopische Regierung die Banking-Business-Proclamation Nr. 1360/2017 in Kraft gesetzt. Damit dürfen nun auch internationale Bankinstitute in dem ostafrikanischen Land tätig werden. Ziel dieser Liberalisierungen ist es, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und bessere Devisenreserven zu erwerben. Berichten zufolge hat der Krieg in der Region Tigray von 2020 bis 2022 Äthiopien “mehr als 28 Milliarden US-Dollar an Schäden und Produktionsausfällen” gekostet.

Vor allem Banken aus Marokko, Kenia und den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten zuletzt Interesse gezeigt, eigene Repräsentanzen in dem zweitbevölkerungsreichsten Land Afrikas zu eröffnen. Deutsche Banken bleiben zunächst erst einmal zurückhaltend. Aber auch in Äthiopien gibt es Kritik an dem Schritt der Regierung.

So argumentieren Kritiker, dass die äthiopische Regierung das Pferd von hinten aufzäume, denn noch immer ist die Sicherheitslage des Landes nicht stabil. In den Regionen Oromia und Amhara kommt es noch immer zu bewaffneten Konflikten. Die Eskalation der Kriege blockiert langfristige Investitionen aus dem Ausland.

Zudem gibt es Sorge unter den inländischen Banken angesichts des steigenden Konkurrenzdrucks. Zwar hat die Regierung bestimmte Regularien für ausländische Banken in ihrem Gesetz festgelegt. Dennoch hätten ausländische Banken weiterhin Vorteile, erklärt Patrick Heinisch, Experte für Schwellenländer bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), da ihnen neuere Finanztechnologien zur Verfügung stehen und sie Kredite zu niedrigeren Zinsen anbieten könnten. “Für die bisherigen Player im äthiopischen Bankensektor, wie die Commercial Bank of Ethiopia als größter Player, ist es erstmal negativ, denn die inländischen Banken werden einem stärkeren Konkurrenzdruck ausgesetzt und könnten Marktanteile verlieren“, so Heinisch weiter.

Laut dem Gesetz können ausländische Banken nun Tochtergesellschaften in Äthiopien gründen, Zweigstellen einrichten oder Anteile an bestehenden lokalen Banken erwerben. Wollen ausländische Investoren bei äthiopischen Banken einsteigen, sieht das Gesetz klare Regeln vor. So können ausländische Banken, die auch mit eigenen Tochtergesellschaften in Äthiopien tätig sind, bis zu 40 Prozent der gesamten gezeichneten Anteile an einer inländischen Bank halten. Für sonstige ausländische Investoren gelten schärfere Grenzen von bis zu zehn Prozent.

Fraglich ist, ob sich nun tatsächlich schnell ausländische Investoren und Banken finden. Heinisch hat Zweifel: “Äthiopien ist immer noch ein Hochrisikoland. Die Ratingagenturen stufen Äthiopien als Zahlungsausfall ein. Daneben gibt es noch weitere wirtschaftliche Risiken, wie zum Beispiel die Tatsache, dass es ein Niedrigeinkommensland ist und nur wenige große Kunden für ausländische Banken interessant sind.”

Tatsächlich stufte die US-amerikanische Ratingagentur Fitch Ratings im Dezember 2023 die Kreditwürdigkeit Äthiopiens weiter “in den Ramschbereich” herab. Zuvor hatte das Land angekündigt, Rückzahlungen in Höhe von 33 Millionen US-Dollar für seine eine Milliarde Euro schwere Eurobond-Anleihe zurückzahlen zu können. Im Oktober 2024 hatte die Agentur jedoch wieder positivere Signale gegeben und sprach von einer “verbesserten makroökonomischen Stabilität” – wenngleich weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Deutsches Interesse an Investitionen in den äthiopischen Finanzsektor hält Heinisch daher für unwahrscheinlich. “Grundsätzlich werden panafrikanische Banken eher zu den ersten Interessenten gehören. Europäische Banken werden sich die Sache wahrscheinlich erst eine Zeit lang angucken.”

Dabei gibt es durchaus deutsche Vertreter vor Ort – neben der KFW unter anderem die Commerzbank. Diese beschränke sich vor Ort allerdings lediglich auf Marktforschung, Beratung und die Erleichterung von Handelsfinanzierungen, erklärt Alemayehu Gonfa Jabessa, Rechts- und Entwicklungsexperte an der Bule Hora Universität. Darüber hinausgehendes Interesse gibt es offenbar nicht.

In einer Antwort an Table.Briefings erklärte Marc Ahlers, Pressesprecher Firmenkunden der Commerzbank: “Die derzeitige Geschäftspolitik der Commerzbank sieht weder die Eröffnung einer Filiale, die Gründung einer Tochtergesellschaft noch die Beteiligung an einer Bank in Äthiopien vor.”

Nach Angaben des Sprechers schätzt auch die Commerzbank “das Interesse von deutschen Banken, in Äthiopien operativ tätig zu werden, als gering ein, auch bedingt durch die relativ unbedeutende Präsenz deutscher Unternehmen in Äthiopien”.

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Umfragen, die weltweit die Einstellung der Bürger zu China messen, explodiert. Sie und Ihr Team haben 2.500 Umfrageergebnisse aus 160 Ländern zu einem einzigen Datensatz zusammengefasst – dazu gehört eine interaktive Karte, mit der man wunderbar spielen kann. Auf den ersten Blick springt die Kluft zwischen einem Globalen Norden, der China sehr viel negativer wahrnimmt als der Globale Süden, ins Auge – geht man aber näher heran, wird das Bild sehr viel differenzierter.

Das stimmt – die Negativität im Globalen Norden ist sehr ausgeprägt, während der Globale Süden insgesamt eher positiv eingestellt ist. Und doch sind im Globalen Süden die Ausnahmen so zahlreich, dass man die Sichtweisen des Globalen Südens auf China nicht allgemein charakterisieren kann. Exakter wäre es zu sagen: Die Ansichten im Globalen Norden sind tendenziell negativ, die im Globalen Süden sehr vielfältig.

China ist vor allem in Russland, Pakistan, sowie in vielen Ländern Zentralasiens, des Mittleren Ostens und Afrikas populär. Sie schreiben, dass China nicht nur von den afrikanischen Eliten geschätzt wird, sondern sich auch bei afrikanischen Bürgern großer Beliebtheit erfreut. Warum?

Das ist eine gute Frage, die über das hinausgeht, was wir aus dieser Art von quantitativen Daten wirklich herauslesen können. Aber ich vermute, dass die positive Einstellung gegenüber China in den meisten Teilen Afrikas das Gefühl widerspiegelt, dass China einen Entwicklungsweg aufzeigt und wirtschaftliche Möglichkeiten bietet. Chinesische Unternehmen und Finanzinstitute sind auch an Orten stark vertreten, von denen sich die Entwicklungsagenturen und Handelsunternehmen anderer Länder weitgehend ferngehalten haben. Das erweckt den Eindruck, dass China dort auftaucht, wo andere es nicht tun.

Chinesische Medienunternehmen sind auf dem afrikanischen Kontinent sehr präsent. Auch lädt China viele Journalisten aus aller Welt nach China ein und bietet Trainings an. Könnte das auch eine Rolle spielen?

Das ist eine mögliche Interpretation, aber ich bin nicht sicher, ob das der Fall ist. Die Daten zeigen, dass die Einstellungen zu China auf dem afrikanischen Kontinent über die Zeit hinweg stabil bleiben. Die oben genannten Wirtschaftsfaktoren können die beständigen positiven Ergebnisse möglicherweise eher erklären als die aufs Ausland gerichtete Medien- und Propagandaoffensive der KPCh. Gleichzeitig könnte die Expansion der chinesischen Medien dazu beitragen haben, dass sich die afrikanische Sichtweise auf China während der Pandemie nicht verschlechtert hat.

Überraschend ist, dass die Masseninternierung von Uiguren in Xinjiang in den meisten muslimischen Ländern die Stimmung gegenüber China nicht beeinträchtigt hat – mit Ausnahme jener der Türken und Palästinenser.

Dies hat viele Menschen im Westen verwirrt – warum sind Länder mit muslimischer Mehrheit nicht empörter über die extreme Unterdrückung der islamischen Religionsausübung durch China? Viele der Staats- und Regierungschefs dieser Länder haben durch gute Beziehungen zu China viel zu gewinnen. Sie sind daher motiviert, Chinas repressive Politik zu loben, indem sie sie beispielsweise als “Errungenschaften” bei der Terrorismusbekämpfung bezeichnen. Im Gegensatz zu dem afrikanischen Beispiel, das wir gerade besprochen haben, kann man außerdem stärker argumentieren, dass Propaganda wirksam gewesen sein könnte – um den Auswirkungen negativer Informationen aus anderen Medienquellen wie Al Jazeera entgegenzuwirken. Ich sehe diese möglichen Propagandaeffekte jedoch eher als Ergänzung zum Einfluss von lokalen Führern. Wenn die Staatsoberhäupter im Mittleren Osten Chinas Gräueltaten gegen Muslime in Xinjiang scharf verurteilen würden, bezweifle ich, dass die Propagandaorgane der KPCh eine Verschlechterung des chinesischen Images verhindern könnten.

Erstaunlich ist auch, dass Chinas Beliebtheit im Iran stark gelitten hat. Warum?

Das ist eine Frage für Iranexperten. Ich vermute, dass es mit der COVID-Pandemie zu tun haben könnte – der Iran war eines der ersten Länder, in denen sich das Virus ausbreitete. Das könnte Chinas Image geschadet haben. Es scheint auch, dass Chinas bedeutende Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht dazu beigetragen hat, Chinas Beliebtheit in der iranischen Öffentlichkeit zu steigern.

Die Covid-Pandemie hat das Image Chinas in verschiedenen Teilen der Welt sehr unterschiedlich beeinflusst. In Afrika hat die Beliebtheit nicht wirklich nachgelassen, in Südamerika ist sie jedoch stark gesunken. Können Sie das erklären?

Ich denke, es spiegelt einen Kampf der Narrative wider. Meines Wissens haben die chinesischen Staatsmedien in Lateinamerika nicht annähernd so viel Erfolg gehabt wie in Afrika. Daher scheint es nicht überraschend, dass die Lateinamerikaner die Idee, China für die Pandemie verantwortlich zu machen, angenommen haben, während viele afrikanische Zuschauer solchen negativen Informationen nicht ausgesetzt waren.

Man könnten annehmen, dass die Beliebtheit oder Unbeliebtheit der USA und Chinas zusammenhängen – dass dort, wo die Beliebtheit der USA nachlässt, jene Chinas steigt. Beobachten Sie einen solchen Effekt?

Ich denke, sie sind an einigen Stellen miteinander verbunden, aber meistens entkoppelt. Die meisten Länder der Welt wollen vermeiden, sich zwischen den USA und China entscheiden zu müssen. Sie wollen von beiden profitieren. Die Sinophone-Borderlands-Umfrage, eines der Schlüsselprojekte, aus dem Global Public Opinion on China Daten zusammenführt, hat ergeben, dass im globalen Süden sowohl die USA als auch China tendenziell positiv wahrgenommen werden. Unsere nächste Version wird hoffentlich einen Vergleichsmodus enthalten, der die Entwicklung des globalen Meinungskampfs zwischen den USA und China zeigt!

Andrew Chubb ist Foreign Policy and National Security Fellow am China Center des Asia Society Policy Instituts. Er ist zudem Dozent an der Abteilung für Politik, Philosophie und Religion der Lancaster Universität.

Chinas Außenminister Wang Yi hat in der vergangenen Woche seine erste Auslandsreise des Jahres nach Namibia, Kongo-Brazzaville, Tschad und Nigeria abgeschlossen. Seit 35 Jahren reisen chinesische Außenminister zum Jahresbeginn traditionell zuerst nach Afrika. Diesmal ging es laut chinesischem Außenministerium um die Umsetzung der Ergebnisse des Gipfeltreffens des Forums für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (FOCAC), das im vergangenen September in Peking stattfand.

Während Wangs Besuch in Namibia wurde eine Reihe von Verträgen bekannt gegeben: Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar in Kernkraft, die Verarbeitung von Mineralien und den Bau von Wohnungen für die namibische Polizei. Geplant ist ein Joint Venture zwischen der staatlichen Namibia Water Corporation und der China General Nuclear Power Group zum Bau einer Entsalzungsanlage im Wert von 161,5 Millionen US-Dollar.

Wang brachte Chinas Bereitschaft zum Ausdruck, den Austausch von “Erfahrungen in der Staatsführung” mit der namibischen Regierungspartei Swapo zu verstärken. Er traf die designierte Präsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah und übermittelte ihr die Glückwünsche Chinas zu ihrer Wahl im November. Der holprige Ablauf der Wahl hatte in Namibia für Unmut gesorgt. Das Wahlergebnis wird von der Opposition nicht anerkannt und vor Gericht angefochten.

In der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) verkündete Wang, dass die beiden Länder einen “Zeitplan und einen Fahrplan” formuliert hätten, wie die auf dem FOCAC zugesagten 50 Milliarden US-Dollar in den nächsten drei Jahren in afrikanische Infrastrukturprojekte fließen sollen. Eine Koordinierungssitzung auf Ministerebene ist für September angesetzt. Kongo ist seit vergangenem Jahr Co-Vorsitzender des FOCAC und wird das Forum 2027 ausrichten.

Im Tschad erklärte Wang, China wolle mit dem Land zusammenarbeiten, um eine China-Afrika-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen. Während des letzten FOCAC-Gipfels wurden die Beziehungen zwischen Tschad und Peking zu einer “strategischen Partnerschaft” ausgebaut. Der Besuch Wangs fiel mit einem vereitelten Angriff auf den tschadischen Präsidentenpalast zusammen. Ein Zusammenhang besteht aber offenbar nicht.

Beim letzten Stopp seiner Reise in Nigeria kündigte Wang an, China werde Afrika mit einer Milliarde Yuan (132 Millionen Euro) an militärischen Hilfen unterstützen. Im Rahmen ihrer Globalen Sicherheitsinitiative (GSI) will die Volksrepublik die Ausbildung von afrikanischem Militär- und Strafverfolgungspersonal finanzieren und die Entwicklung von Afrikas Fähigkeiten zur Friedenssicherung und Terrorismusbekämpfung unterstützen. Auf dem ganzen Kontinent sollen 6.000 Soldaten sowie 1.000 Polizisten ausgebildet werden. China werde den Aufbau einer afrikanischen Bereitschaftstruppe und schneller Eingreiftruppen vorantreiben und die afrikanischen Länder bei der Durchführung von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung unterstützen, so Wang.

Der nigerianische Präsident Bola Tinubu forderte während Wangs Besuch die Ausweitung des Währungsswap-Abkommens zwischen Nigeria und China. Das ursprünglich 2018 unterzeichnete und zwei Milliarden US-Dollar umfassende Abkommen sieht vor, dass Transaktionen zwischen den beiden Ländern in den jeweiligen Landeswährungen Naira und Yuan statt in US-Dollar abgewickelt werden. Er forderte außerdem eine Aufstockung des 50-Milliarden-Dollar-Hilfspakets, das Chinas Präsident Xi Jinping während des FOCAC zugesagt hatte. Darüber hinaus bat Tinubu China um Unterstützung für Nigerias Bewerbung um einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Auch Japan bemüht sich im Vorfeld der für August geplanten neunten Tokyo International Conference on African Development (TICAD), die Beziehungen zu den afrikanischen Ländern zu vertiefen. Der Staatsminister im Außenministerium, Hisayuki Fujii, besucht diese Woche Tansania und Kenia. Nach Angaben des japanischen Außenministeriums hofft man, dass der Besuch den Handel und die Investitionen zwischen Japan und den beiden Ländern weiter ausbauen wird. ajs

Die Weltbank will gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk Unicef den Zugang zur Gesundheitsversorgung für acht Millionen Sudanesen verbessern. Dafür haben die Organisationen eine Vereinbarung über 82 Millionen US-Dollar unterzeichnet, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Mehr als zwei Drittel der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sind demnach nach Jahren des Krieges in dem ostafrikanischen Land zerstört. “Im Sudan stehen die Systeme, die gefährdete Kinder und Familien mit wichtigen sozialen Dienstleistungen versorgen, kurz vor dem Zusammenbruch“, sagte Sheldon Yett, Unicef-Repräsentant im Sudan.

In dem seit April 2023 anhaltenden Konflikt ist kein Ende in Sicht. Viel mehr nimmt die Gewalt weiter zu. In der vergangenen Woche hatten die USA den Rapid Support Forces (RSF) vorgeworfen, im Sudan einen Genozid begangen zu haben. US-Außenminister Antony Blinken sagte, sowohl die sudanesische Armee als auch die RSF hätten Kriegsverbrechen begangen. Die RSF hätten aber gezielt “ethnische Säuberungen” durchgeführt. Folglich verhängten die USA Sanktionen gegen Firmen, die Kontakte zu den RSF unterhalten.

Am Montag kommentierte auch ein Sprecher des Auswärtigen Amts die Sanktionen der US-Amerikaner, blieb aber bei der Beurteilung der Kriegsverbrechen zunächst vorsichtig. Eine Beurteilung, ob die RSF im Sudan einen Völkermord begangen haben, müssten Gerichte vornehmen, sagte der Sprecher. “Was uns mit den Amerikanern eint, ist, dass wir uns sehr dafür einsetzen, dass dieser Konflikt in Sudan endlich ein Ende findet und dass wir uns auch mit deutscher humanitärer Hilfe dafür einsetzen, das Leid der Bevölkerung zu lindern”, so der Sprecher weiter. dre

In einer Rede an seine Botschafter warf Macron am 6. Januar den afrikanischen Partnern vor, sie schuldeten Frankreich Dank für die Militärinterventionen seit 2013. Reaktionen aus den Hauptstädten Afrikas ließen nicht lange auf sich warten. Es war ein bekanntes Spiel: Macron übt Kritik an afrikanischen Partnern, die diese zum Anlass nehmen, um sich öffentlichkeitswirksam von der einstigen Kolonialmacht zu distanzieren. Aus dem Tschad etwa meldeten sich Präsident Idriss Déby und Außenminister Abderaman Koulamallah zu Wort, kritisierten die “verächtliche Haltung” Macrons.

Im Senegal reagierte Premierminister Ousmane Sonko auf eine weitere Aussage Macrons, den Abzug französischer Truppen aus der Region habe Paris “verhandelt”. Sonko wies das zurück und betonte, es habe keine Gespräche hierzu mit Dakar gegeben – auch die neue senegalesische Führung macht mit anti-französischen Statements und der Ankündigung, französische Soldaten auszuweisen, über ihren Wahlsieg im letzten Jahr hinaus Politik.

Zur Kritik aus den ehemaligen Kolonien gesellte sich jene aus dem einstigen Département Algerien. Dort sorgte Macrons Bemerkung, Algerien habe sich mit der Verhaftung des 80-jährigen Schriftstellers Boualem Sansal “entehrt”, für Empörung. Das algerische Regime sprach von einer “inakzeptablen Einmischung” – das Regime, wohlgemerkt, dem zuletzt vorgeworfen wurde, in Frankreich lebende algerisch-stämmige Influencer zu Aufrufen zu Gewalt gegen Franzosen, “Ungläubige” und Juden angestiftet zu haben.

Das algerisch-französische Verhältnis steht stellvertretend für Veränderungen, die auch Frankreichs Blick auf Afrika durchlaufen hat. Wie alle französischen Präsidenten bemühte sich Macron zu Beginn um Aussöhnung mit Algier. Er ging dabei weiter als seine Vorgänger, öffnete Archive, nannte den Kolonialismus ein “Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. Doch auch er musste mit der Zeit einsehen, dass das algerische Regime kein Interesse an einer normalen Beziehung zu Frankreich hat – zu wertvoll ist der Konflikt mit Paris immer dann, wenn das Regime wegen seiner eigenen Unfähigkeit in der Kritik steht.

So leitete Macron im Herbst letzten Jahres den Bruch mit Algerien ein. Im Rahmen eines Staatsbesuchs in Marokko kündigte er an, in der Frage des Streits der nordafrikanischen Nachbarn um Gebiete in der Sahara die Position Rabats anzuerkennen. Viele Diplomaten kritisierten die Entscheidung als Bruch mit der traditionell abwägenden französischen Position. Doch Macron weiß viel Unterstützung hinter sich, besonders rechts der Mitte. Viele Franzosen sind Algeriens Vorwürfe der Einmischung leid, werden die in Frankreich lebenden Algerier doch regelmäßig vom Regime in Algier aufgehetzt.

Insgesamt haben die Anti-Terroreinsätze seit 2013 eben nicht nur in Afrika, sondern auch in Frankreich eine Interventionsmüdigkeit zur Folge. Viele Soldaten und eine wachsende Zahl französischer Diplomaten halten europäische Bemühungen um eine Stabilisierung, geschweige denn die Demokratisierung der afrikanischen Partnerstaaten für fruchtlos. Weil gleichzeitig Haushaltsmittel knapp werden und die Bedrohungen und Aufgaben auf dem eigenen Kontinent wachsen, plädieren immer mehr Beobachter für einen Bruch mit dem französischen Engagement auf dem afrikanischen Kontinent.

Für Frankreich scheint daher mindestens kurzfristig die Reduzierung der Präsenz in Afrika unvermeidlich. Bis auf den Stützpunkt in Dschibuti, dem Frankreich wie andere Staaten wegen der geografischen Lage große Bedeutung zumisst – vollkommen unabhängig vom afrikanischen Kontinent -, dürften historische bilaterale Partnerschaften Frankreichs in Afrika an Bedeutung verlieren.

Dass die Freude darüber in vielen Hauptstädten frankophoner Staaten nicht lange währen könnte, zeigt das Beispiel Tschads. Nur einen Tag nachdem Außenminister Koulamallah und Präsident Déby Macron für seine Aussagen kritisiert hatten, drangen mehr als 50 Terroristen der islamistischen Gruppe Boko Haram in der Hauptstadt N’Djamena bis auf das Gelände des Präsidentenpalasts vor und lieferten sich Feuergefechte mit Kräften des Regimes. In solchen Situationen haben in der Vergangenheit die französische Luftwaffe oder Bodentruppen das Überleben des Regimes im Tschad gesichert. Die Bereitschaft, das in Zukunft zu wiederholen, dürfte in Frankreich vorerst gen Null gehen.

Jacob Ross ist Experte für französische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Research Fellow am Alfred von Oppenheim-Zentrum für Europäische Zukunftsfragen.

Telepolis: Melber über das Versöhnungsabkommen mit Namibia. In einem Gastbeitrag schreibt Henning Melber, dass die Bundesrepublik bei der Versöhnung mit Namibia die Nachfahren der Opfer von Genozid und kolonialen Verbrechen ignoriert habe. Damit habe die Bundesregierung gegen die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker verstoßen. (“Deutsch-namibischer Versöhnungsdeal: Die vergessenen Stimmen der Opfer”)

The Guardian: Gericht verurteilt Belgien für Kolonialverbrechen. Ein belgisches Gericht hat befunden, dass die “systematische Entführung” von Kindern aus dem belgisch beherrschten Kongo, Ruanda und Burundi ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt. Das Urteil könnte den Weg für Reparationszahlungen ebnen. Belgien hatte sich bislang Forderungen nach einer finanziellen Entschädigung verweigert. (“Court ruling on Belgium’s conduct in colonial Africa hailed as turning point”)

BBC: Maria Sarungi Tsehai ist wieder frei. Die bekannte tansanische Aktivistin Maria Sarungi Tsehai wurde in Kenia von bewaffneten Männern entführt und nach mehreren Stunden freigelassen. Tsehai, eine entschiedene Kritikerin der tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan, warf der Regierung vor, die “Tyrannei zurück” ins Land zu bringen. (“’I have been saved’: Kidnapped Tanzanian activist found hours later”)

Standard: Somalia und Äthiopien setzen diplomatische Entspannung fort. Nach Spannungen im vergangenen Jahr haben Somalia und Äthiopien die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen beschlossen. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed und Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud einigten sich darauf, die bilateralen Beziehungen “wiederherzustellen und zu stärken”, wie beide Regierungen am Samstag nach Hassans Besuch in Addis Abeba mitteilten. (“Äthiopien und Somalia nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf”)

Semafor: Start-ups in Finanznot. Laut einem Bericht sank die Mittelbeschaffung für Start-ups in Afrika im Jahr 2024 um 25 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar, was das zweite Jahr in Folge mit geringeren Investitionen in Technologieunternehmen markiert. Während die meisten Start-up-Finanzierungen traditionell in Form von Eigenkapital erfolgen, haben sich in den letzten Jahren auch Kreditgeschäfte zu einer zunehmend wichtigen Quelle entwickelt. (“African startup funding slows”)

Zeit: Geringe Wahlbeteiligung im Tschad. Im Tschad hat die Regierungspartei die Parlamentswahl von Ende Dezember gewonnen und 124 von 188 Sitzen erhalten. Die Wahlbeteiligung war gering. Die stärkste Oppositionspartei kam auf zwölf Sitze. Der ehemalige Premierminister Succès Masra hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen. Es war die erste Parlamentswahl seit über zehn Jahren. (“Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl im Tschad”)

Le Monde: Ablehnung der Demokratie als Ideologie. Der Philosoph und Historiker Achille Mbembe ist der Ansicht, eine putschistische, souveränistische Strömung, die die liberale Demokratie als importiertes Produkt betrachtet, sei in Westafrika dabei, sich zu institutionalisieren. Im Namen der vollständigen Entkolonialisierung bekräftigen die Anhänger die Idee, dass Afrika die Unterdrückung von Bürgerrechten und individuellen Freiheiten akzeptieren könnte, und betrachten die liberale Demokratie als eine Falle. (“Achille Mbembe, politologue : ‘La vague récente des coups d’Etat dans l’Ouest africain a favorisé un écosystème liberticid’”)

taz: Miliz erleidet schwere Niederlage. Während sich das französische Militär aus dem Tschad zurückzieht, musste die aufständische RSF-Miliz im Sudan eine schwere Niederlage hinnehmen. Am Wochenende eroberte die sudanesische Regierungsarmee die Stadt Wad Madani am Nil, die seit Dezember 2023 von der RSF kontrolliert wurde. Der Tschad steht international in der Kritik, weil er als Transitland für Waffenlieferungen an die RSF-Miliz dient. (“Frankreich übergibt die nächste Militärbasis “)

Seit Anfang Oktober ist Christian Forwick der neue Leiter der Abteilung Außenwirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium (BMWK). “Ich sehe meine Rolle vor allem darin, die Hausleitung in Außenwirtschaftsfragen sachlich, umfassend und neutral zu beraten”, sagte Forwick im Gespräch mit Table.Briefings. Mit ihm steht nun ein erfahrener Außenwirtschaftsexperte mit großem Interesse an Afrika an der Abteilungsspitze. Denn seine erste Position im Wirtschaftsministerium Mitte der 1990er-Jahre war ausgerechnet im Afrika-Referat, das damals noch deutlich kleiner aufgestellt war als heute.

Besonders intensiv beschäftigte Forwick damals Sambia, das als aufstrebendes Land galt und auch vom Entwicklungsministerium besonders gefördert werden sollte. So arbeitete Forwick schon früh eng mit dem BMZ zusammen. Davon profitiert Forwick noch heute: “Es hat mir damals geholfen, zu verstehen, wie Entwicklungshilfe überhaupt verhandelt wird. Auch heute hilft es mir bei unserer engen Zusammenarbeit mit dem BMZ, die BMZ-Herangehensweise zu verstehen, nach welchen Kriterien Projekte ausgewählt werden, die gefördert werden.”

Auch heute sei die Zusammenarbeit zwischen den Häusern wichtig, vor allem, da sich die Wahrnehmung Afrikas stark verändert habe. “Vor allem in den letzten Jahren hat sich die Wirtschaftskooperation verändert, denn private Wirtschaftsbeziehungen sind bedeutender geworden. Wir begrüßen diese Entwicklung und unterstützen sie gezielt mit unserer Diversifizierungspolitik”, sagt Forwick.

Forwick ist überzeugt, dass man Afrika keinen Gefallen tut, wenn man den gesamten Kontinent mit China vergleicht und dem Wirtschaftswachstum, das das Land in den vergangenen Jahrzehnten hingelegt hat. “Die Perspektiven der wirtschaftlichen Entwicklung in China und Afrika sind unterschiedlich. China ist ein einheitlicher, großer Markt mit einer zentralisierten Regierung, Afrika ist mit über 50 Einzelstaaten viel heterogener. Das Potenzial Afrikas kann sich sehr dynamisch entwickeln, wenn afrikanische Länder und Regionen ihre Märkte untereinander öffnen und vernetzen, was etwa mit der afrikanischen Freihandelszone auch angestrebt wird.” Deutschland müsse die Möglichkeiten der einzelnen afrikanischen Länder erkennen und zudem die wirtschaftliche Integration fördern.

Forwick hat zwischen seinen Stationen im BMWK mehrere Jahre an der Deutschen Ständigen Vertretung bei der WTO in Genf sowie im Außenwirtschaftsreferat des Bundeskanzleramts gearbeitet. Von 2011 bis 2018 leitete er das Haushaltsreferat des BMWK, bevor er dort Unterabteilungsleiter für Außenwirtschaftspolitik wurde.

Studiert hat Forwick unter anderem an der Université de Genève sowie der Universität Münster, an der der Jurist auch über extraterritoriale US-amerikanische Exportkontrollen promovierte. Damit bringt Forwick auch profunde Kenntnis über die US-amerikanische Handelspolitik mit.

Das dürfte hilfreich sein, sollte Donald Trump wie bereits in seiner ersten Amtszeit vor Handelskonflikten – auch mit seinen Verbündeten – nicht zurückschrecken. Dennoch blickt Forwick zuversichtlich auf die Zusammenarbeit mit den USA: “Wir haben auch eine positive Agenda mit den USA, das sind Themen, die wir nur zusammen schaffen können. So ein gemeinsames Thema mit den USA gibt es auch für Afrika, und zwar sind dies die Lieferketten, die kritische Mineralien betreffen.” So gebe es knapp 20 Industriemineralien und Seltene Erden, die ausschließlich in Afrika, China und in Teilen von Kanada zu finden sind. Um die Versorgung Europas und der USA sicherzustellen, müsse hier zusammengearbeitet werden.

Mit Blick auf China sieht Forwick ebenfalls mehr Chancen für Deutschland. Zuletzt wurde bekannt, dass China nicht mehr der größte Investor in Afrika ist. “Das liegt aus meiner Sicht nicht an einer gegebenenfalls geänderten chinesischen Afrika-Strategie. Ich denke, es liegt vorrangig an der seit einiger Zeit schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung in China“, ist Forwick überzeugt. Die chinesische Regierung habe deshalb massive Stützungsmaßnahmen vorgenommen. Diese Gelder würden für staatlich gesteuerte Auslandsaktivitäten – beispielsweise in Afrika – fehlen. “Gleichzeitig sehen wir aus verschiedenen Gründen eine nachlassende Attraktivität der chinesischen Belt and Road-Initiative, die insbesondere auch Afrika im Visier hatte”, so Forwick weiter.

Gleichwohl werde China in Afrika weiterhin ein wichtiger Akteur sein und der afrikanische Markt sicher auch attraktiv bleiben für chinesische Unternehmen als Absatzmarkt angesichts massiver Überkapazitäten auf dem heimischen Markt. Dennoch: der leichte Rückzug Chinas könnte auch eine Chance für deutsche Unternehmen sein. David Renke

Wer Brathendl, Nürnberger Bratwürste oder Schnitzel sucht, ist in der German Butchery in Kigali genau richtig. Seit rund zehn Jahren empfängt die Butchery Gäste im eigenen Restaurant sowie in der benachbarten namensgebenden Metzgerei. In Kigali hat sich die German Butchery, die ein wenig südlich des Stadtzentrums in einer ruhigen Nebenstraße liegt, den Ruf erworben, besonders penibel auf die Einhaltung der Kühlketten zu achten – pedantisch, wie wir Deutschen eben so sind.

Wirklich authentisch sind die Würstchen und Fleischspezialitäten allerdings nicht. Viel mehr ist es eine Version, wie sich unsere deutsche Küche wohl auch hätte entwickeln können. Außerdem muss man sich im Restaurant auf den Charme einer Plastikstuhlherrlichkeit einlassen. Dafür hat man einen wunderbaren Blick über die zahllosen Hügel Kigalis. Übrigens muss es in der Butchery auch nicht zwangsläufig immer Fleisch sein: Auch deutsche Bratkartoffeln oder Salate werden in der Metzgerei angeboten. dre