zunächst in eigener Sache: Von dieser Woche an erscheint der Africa.Table regelmäßig zweimal die Woche – wie gewohnt am Dienstag und zusätzlich auch am Freitag. Damit können wir Ihnen ein noch umfangreicheres Angebot an Analysen, News und Berichten aus und über Afrika bieten.

In knapp einer Woche wird im Tschad gewählt. Dass die Wahlen frei und fair ablaufen werden, darf stark bezweifelt werden. Dennoch bemüht sich Europa um gute Beziehungen zu dem Sahel-Land, das von einer Militärjunta regiert wird. Deutlich schärfer ist der Ton der EU gegenüber den anderen, vom Militär geführten Sahel-Ländern. Welche Strategie die EU im Tschad verfolgt, erklärt unsere Westafrika-Korrespondentin Lucia Weiß.

Einen Durchbruch darf die britische Regierung bei ihrem umstrittenen Ruanda-Plan verbuchen. Nach jahrelangem juristischen Ringen darf das Vereinigte Königreich nun illegal eingereiste Migranten nach Ruanda abschieben. Warum andere afrikanische Länder ähnlichen Vorschlägen eine Absage erteilen, analysiert unser Südafrika-Korrespondent Andreas Sieren.

Er hat außerdem mit Priska Döring gesprochen. Sie leitet die Deutsche Internationale Schule in Johannesburg. Im Interview erzählt Döring, wie die Schule Kindern aus weniger privilegierten Familien schon während der Apartheid gute Bildung zugänglich gemacht hat. Außerdem erklärt sie, wie sich die Schule auf eine zunehmend internationale Schülerschaft einstellt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre!

Der nun beschlossene Ruanda-Plan der britischen Regierung wird heftig kritisiert. Ob Premierminister Rishi Sunak gestärkt aus dem Streit hervorgeht, ist offen. Doch ein Gewinner dürfte feststehen: Es ist Ruanda und vor allem Staatspräsident Paul Kagame. Häufig als Diktatur bezeichnet, profitiert Ruanda nun davon, von Großbritannien als sicherer Staat eingestuft zu werden.

Am Montag vergangener Wochen hatte sich der Premier schließlich durchgesetzt. Die Abgeordneten im Unterhaus hatten sich auf den “Ruanda-Plan” geeinigt. Ruanda wird jetzt per Gesetz als “sicheres” Land eingestuft, die vorerst letzte Hürde, die der Abschiebung von illegal eingereisten Migranten nach Ruanda im Weg stand. Britische Richter können nun nicht mehr Abschiebeflüge nach Kigali blockieren.

Premier Sunak sprach von zehn bis zwölf Wochen Vorbereitung, dann würden “mehrere Flüge pro Monat über den ganzen Sommer und drüber hinaus” in Richtung Kigali gehen. Ein Flugplatz und Charterflüge seien bereits “für bestimmte Zeitnischen” vorgesehen.

Kagame, dessen Regierung mehrere Hundert Millionen Euro für die Aufnahme der Migranten erhält, stört das wenig. Er drängt auf eine zügige Umsetzung. “Es ist ganz gleich, welche Zahl hier morgen oder übermorgen eintreffen wird”, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Alain Mukuralinda gegenüber Reuters. “Wir sind in der Lage, sie zu empfangen.”

Die Asylsuchenden sollen in Ruanda weiter ausgebildet werden und Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Kritiker weisen auf den angespannten Wohnungsmarkt die hohe Arbeitslosigkeit in Ruanda hin. Die Hälfte der rund 14 Millionen Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Zudem hat Ruanda schon rund 135.000 Flüchtlinge aus Nachbarstaaten aufgenommen.

Die Vereinten Nationen sehen im Ruanda-Plan einen Verstoß gegen internationale Flüchtlingskonventionen. “Der Schutz von Flüchtlingen erfordert, dass alle Länder, nicht nur die benachbarten Krisengebiete, ihren Verpflichtungen nachkommen”, sagten der Italiener Filippo Grandi, Hoher Flüchtlingskommissar der UN, und der Österreicher Volker Türk, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, in einem gemeinsamen Statement.

Aufgrund der rekordhohen Zahl von Asylbewerbern, die über den englischen Kanal ins Vereinigte Königreich gelangen, stand Sunak zunehmend unter Druck. Seit sein Vorgänger Boris Johnson vor zwei Jahren den “Ruanda-Plan” vorgestellt hatte, haben mehr als 76.000 Flüchtlinge den Kanal überquert.

Allein 2022 kamen fast 750.000 legale Migranten in Großbritannien an. Sunak will diese Zahl um 300.000 verringern. Denn sein Land hat wie andere europäische Länder große Schwierigkeiten, die Flüchtlingsströme zu bewältigen und die Sicherheit der Migranten vor Ort zu gewährleisten.

Mittlerweile sind weitere Länder für eine ähnliche Regelung im Gespräch: Tunesien etwa, ein Partnerland der EU in Flüchtlingsfragen. Großbritannien hatte zudem Botswana gebeten, unerwünschte Migranten aufzunehmen. Die britische Regierung habe sich an Botswana gewandt, um illegale Migranten aufzunehmen, die in das Vereinte Königreich wollen, sagte der botswanische Außenminister Lemogang Kwape gegenüber dem südafrikanischen Fernsehsender Newzroom Afrika. “Aber wir sind ihrer Bitte nicht nachgekommen”, sagte der Minister weiter.

Kwape gab an, Botswana habe genug Probleme mit Migrationsherausforderungen in der Region. In Botswana befinden sich derzeit Migranten unter anderem aus Simbabwe, aber auch aus Somalia und der DR Kongo. Die Antwort zeigt, dass auch afrikanische Länder mit innerafrikanischen Flüchtlingen ihre Sorgen haben und sich nicht unbedingt einer internationalen Prüfung aussetzen wollen.

Noch steht nicht fest, welche Airline die britische Regierung mit den Abschiebungen beauftragen wird. Michael O’Leary, exzentrischer Chef der irischen Billigairline Ryanair, bot sich schon an. Die britische Regierung hatte im Vorfeld gehofft, mit Ruandas nationaler Airline Rwand Air eine Kooperation eingehen zu können. Doch die Airline antwortete mit einem deutlichen “Nein”. Es bleiben Charterairlines, darunter die britische Firma Privilege Style, die schon im Juni 2022 für Abschiebeflüge aus Großbritannien nach Ruanda zur Verfügung stand, und Air Tanker, die regelmäßig für das britische Verteidigungsministerium fliegt.

Freie und faire Wahlen am 6. Mai verspricht Diktatorensohn General Mahamat Idriss Déby Itno der Bevölkerung im Tschad. Ein Sahel-Staat mit einer Militärregierung, deren Vertreter große Versprechungen für einen demokratischen Übergang machen. So weit, so bekannt – es scheint ein ähnliches Drehbuch abzulaufen wie anderswo im Sahel, beispielsweise in Mali.

Auffallend anders ist allerdings die Haltung der Europäer: Die EU unterstützt die Militärjunta bei den Wahlen finanziell. Oder wie es technischer ausgedrückt heißt: die vorgeblich demokratische Transition im Tschad. Das wirft Fragen nach den Maßstäben der EU-Außenpolitik im Umgang mit Militärregierungen in Afrika auf. Im Niger zum Beispiel verurteilt die EU die Junta scharf.

Freie, faire, transparente und in diesem Sinne demokratische Wahlen sind im Tschad nicht zu erwarten. “Für die Wahlen ist vorab schon alles so organisiert, dass ein Ergebnis dabei herauskommen soll: nämlich der Sieg des jetzigen Machthabers. Auch wichtige Ämter sind mit Regierungstreuen besetzt, zum Beispiel beim Verfassungsgericht und in der Wahlkommission”, sagt Ulf Laessing, Sahel-Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung im Gespräch mit Table.Briefings. Offizielle Wahlergebnisse würden ohnehin erst einen Monat später erwartet.

Vertreter der Zivilgesellschaft und der Opposition kritisieren, dass sie unter diesen Bedingungen keine Chance haben werden, die Wahlergebnisse ernsthaft anfechten zu können, wie der Politologe Remadji Hoinathy in einem Beitrag für der südafrikanische Thinktank Institute for Security Studies (ISS) schreibt.

Déby junior ist seit 2021, seit der Ermordung seines Vaters, an der Macht. Zunächst stand er einem Militärrat vor und ließ sich 2022 zum Übergangspräsidenten vereidigen. Die Übergangszeit verlängerte Déby junior entgegen seiner Versprechen. Und nun tritt er, ebenfalls wider sein Wort, bei den Präsidentschaftswahlen an. Sein Vater, Idriss Déby Itno wurde nach offiziellen Angaben im April 2021 bei schweren Zusammenstößen mit der FACT-Rebellenbewegung im Norden des Landes getötet.

Zehn Kandidaten treten am 6. Mai zur Wahl an. Zwei populäre Oppositionelle wurden ausgeschlossen. Wenige Wochen vor dem Wahltermin wurde der Oppositionspolitiker und Cousin des jetzigen Präsidenten Yaya Dillo Ende Februar getötet, das Hauptquartier seiner Partei in der Hauptstadt N’Djamena zerstört. Hoffnung auf einen wahrhaftigen Übergang zu demokratischen Strukturen im Tschad, wie ihn die EU betont, macht all das nicht.

“Die EU unterstützt die Wahlen im Tschad finanziell. Bedauerlich ist die Doppelzüngigkeit der EU: In Niger sagt die EU, wir wollen nicht mit Putschisten reden, auch in Mali und Burkina Faso tut sie sich deswegen schwer. Nur im Tschad anscheinend nicht. Dabei sind dort ähnliche Bedingungen gegeben wie in den anderen Sahel-Staaten, wenn nicht sogar schlechtere”, kritisiert Laessing. Es gebe noch weniger staatliche Strukturen. Auch bei der Entwicklung stehe der Tschad im Vergleich zu Mali, Burkina Faso und Niger schlechter da. Laessing verweist auf offenbar nicht gehörte Appelle der Opposition und Zivilgesellschaft an die EU, das umstrittene Verfassungsreferendum vom Dezember und auch die Wahlen nicht mitzufinanzieren.

Die EU folge im Falle Tschads den Interessen Frankreichs, meint Laessing. Der Tschad gilt seit seiner Unabhängigkeit 1960 als enger Verbündeter Frankreichs – noch. Im März besuchte Macrons neuer Afrika-Beauftragter Jean-Marie Bockel den Tschad und drückte Déby gegenüber seine “Bewunderung” für den Fortgang des Übergangs aus. Frankreich wolle seine Truppenpräsenz an die Bedürfnisse im Tschad anpassen, so die Botschaft.

Für Unruhe in Paris, Brüssel und Washington dürfte Débys Besuch in Moskau Ende Januar gesorgt haben. Dort schüttelte ein breit lächelnder Déby, ganz in Weiß gekleidet, dem russischen Präsidenten Putin lange die Hand. In seiner Rede schlug Déby den Dreiklang vom freundschaftlichen, brüderlichen und souveränen Staat an – inzwischen Teil der Wiedererkennungsmelodie der afrikanisch-russischen Partnerschaften im Sahel. Putin lobte Débys Erfolge bei der angeblichen Stabilisierung des Tschad. Russland stehe als Verbündeter bereit. Nur eine Woche vor Déby war der Premierminister Nigers bei Putin vorstellig geworden.

Die USA ziehen 75 Spezialkräfte aus dem Tschad ab, hoffen aber auf eine Wiederaufnahme der Sicherheitskooperation nach der Wahl, wie vergangene Woche bekannt wurde. Kurz zuvor hatte Biden angekündigt, dass die 1000 im Putsch-Staat Niger stationierten US-Soldaten sich zurückziehen werden. Im Niger geschieht dies allerdings auf Aufforderung der Militärregierung.

Dass sich die russische Einflusszone im Sahel auch am östlichen Rand etabliert und der Einfluss des Westens auch dort komplett schwinden könnte, ist das eine. Die schlechte Menschenrechtslage ist das andere. Als “schwarzer Donnerstag” wird jener Tag im Oktober 2022 erinnert, an dem das Militärregime von Déby Proteste blutig niederschlagen und mehr als 100 Menschen allein in der Hauptstadt töten ließ. Der damalige deutsche Botschafter Gordon Kricke wurde im April 2023 des Landes verwiesen, vermutlich wegen seiner Kritik an den Missständen im Tschad – umgekehrt wies Deutschland auch die tschadische Botschafterin in Berlin aus.

Die EU hat erkannt, dass der Krieg im Sudan mit inzwischen mehr als einer Million Geflüchteten großen Druck auf den Tschad ausübt. Im Januar kündigte die EU deshalb 117 Millionen Euro humanitäre Hilfe an, die beiden Ländern zugutekommen soll.

“Der Tschad ist umgeben von Staaten, die in Kriegen und chaotischer Gewalt gefangen sind und sich zunehmend Russland zuwenden. Es besteht die Gefahr, dass die Lage sich auch im Tschad verschlechtert und dann hätten wir geradezu einen Flächenbrand in Afrika: mit Tschad, Sudan, ZAR und den drei westafrikanischen Sahel-Staaten Niger, Mali und Burkina Faso. Es ist abzusehen, dass dann mehr Geflüchtete auch den Weg nach Libyen und über das Mittelmeer nehmen könnten“, warnt der Leiter des KAS-Sahel-Programms Laessing.

Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg wird immer internationaler. Wie gehen Sie damit um?

Wir bieten neben dem deutschen Zweig auch den englischsprachigen Zweig an. Im deutschen Zweig gibt es neben rein Deutschen viele Schülerinnen und Schüler, die südafrikanische Eltern oder nur einen Elternteil mit deutschem Hintergrund haben. Im englischen Zweig finden sich meist Kinder mit keinen Deutschkenntnissen, die aber bereit sind, die Sprache zu lernen. Unser System an der DSJ ist allerdings durchlässig, und so werden alle Kinder nach und nach integriert. Es gibt die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Zweigen zu wechseln, denn diese sind nicht klar getrennt, was sehr gut ist. Das macht den Reiz der Schule aus.

Was ist denn besonders an der Schule?

Kinder können in unserer Schule von der Krippe bis zum südafrikanischen Abitur, auch Matrik genannt, oder dem Deutschen Internationalen Abitur lernen. Sie werden dementsprechend anders betreut, vor allem da wir eine Vielfalt haben, die es woanders nicht so gibt und hier einzigartig ist. Wir haben unser Bildungssystem an den kulturellen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler angepasst. Kinder, deren beide Eltern deutsch sind, haben wir weniger als fünf Prozent. Unser Publikum ist sehr gemischt, mit etwas mehr als 1.000 Schülerinnen und Schülern aus fast 40 Nationalitäten. Das Deutsche Internationale Abitur ist weltweit in mehr als 170 Ländern als Hochschulzulassung anerkannt.

Ihre Schule wurde 1890 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Was steht denn für Sie heraus?

Die Integrierte Sekundarstufe, kurz ISek genannt, unser englischsprachiger Zweig, den Kinder ohne Deutschkenntnisse von der 5. Klasse an besuchen können. Dieser wurde 1989 an der DSJ gegründet, um auch Kindern mit weniger privilegierten Hintergründen, etwa aus Soweto, eine Chance auf gute Bildung zu geben. Das war noch vor Ende der Apartheid in Südafrika und da wurde politisch ein Zeichen gesetzt. In der heutigen Zeit muss man als Schule dafür bereit sein. Und die Entscheidung, sich zu öffnen und damit auch diverser zu werden, und für eine breitere Schülerschaft attraktiv zu sein, war unglaublich wichtig. Wenn wir in der Geschichte weiter zurückgehen, im Zweiten Weltkrieg wurde die Deutsche Schule nicht geschlossen, weil sie ganz klar politische Neutralität demonstriert hat. Das beeindruckt mich.

Zweimal, 2011 und 2018, hat die DSJ den Preis der “Exzellenten Deutschen Auslandsschule” bekommen. Wie schafft man das?

Ich habe einen ähnlichen Prozess bei der Vergabe des Deutschen Schulpreises für die “Beste Deutsche Schule außerhalb von Deutschland” 2016 mitbekommen, den die DSJ ebenfalls gewonnen hat. Ich war damals an der Deutschen Schule in Lima in Peru, die Konkurrenzschule war. Die Jury erwartete Exzellenz in allen Bereichen. Das heißt nicht nur, wie die Schule ausgestattet ist, oder welches Bildungssystem angewandt wird, sondern auch Bereiche wie Nachmittagsbetreuung, Arbeitsgemeinschaften, Qualität der Kantine, oder ob es einen Busservice gibt. Im Grunde geht es darum, dass die Schule nicht nur als Bildungsinstitution funktioniert, sondern vor allem auch Lebenswelt der Schülerinnen und Schülern ist.

Die deutschen Kinder werden immer weniger an der Schule. Was machen Sie dagegen?

Das stimmt. Seit mehr als zehn Jahren verlieren wir stetig deutsche Schülerinnen und Schüler. Es hat viel damit zu tun, dass weniger Deutsche in Unternehmen hier arbeiten oder die Visumsvergabe in Südafrika sehr schleppend läuft. Das können wir natürlich nicht beeinflussen. Genauso nicht, wenn deutsche Familien das Land verlassen. Dennoch versuchen wir dem entgegenzusteuern, etwa durch enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft, die uns sehr unterstützt. Wir versuchen aber auch in einer anderen Weise darauf zu reagieren. Wir an der DSJ haben zum Beispiel ein Gesamtsprachenkonzept aufgestellt. Wir sagen, die Schule ist nicht nur von deutschen Kindern abhängig. Wir geben allen hier Deutschunterricht, leben deutsche Kultur und erreichen unsere Abitur-Abschlüsse auch mit Schülerinnen und Schülern, die keinen deutschen Hintergrund haben. Vor kurzem hatten wir unseren Strategieprozess 2030 und uns auch überlegt, wie wir die deutsche Kultur stärken können, etwa durch gemeinsame Feste oder Filmabende. Und wir passen unseren Unterricht an, weil wir weniger deutschsprachige Kinder haben.

Was sind denn die Hauptpunkte der Strategie 2030?

Das sind vor allem drei Punkte, die uns wichtig sind. Ganz oben steht die Stärkung der deutschen Sprache und deutschen Kultur. Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf eine Zukunft in Deutschland vor. Wir bieten etwa Schulaustausche mit Deutschland an und kooperieren mit deutschen Hochschulen. Zweitens legen wir Wert darauf, dass sich die Kinder in einer modernen internationalen Welt zurechtfinden und entfalten können. Wir passen uns dem Wandel der Zeit an, der Flexibilität erfordert. Der dritte Punkt konzentriert sich auf mehr Netzwerkarbeit, etwa die Zusammenarbeit mit Alumni der Schule, aber auch über besseres Marketing. Wir arbeiten eng mit deutschen Unternehmen zusammen, um berufliche Optionen zu bieten. Bei all diesen Punkten stimmen wir uns innerhalb der Region mit den anderen deutschen Schulen ab, mit Windhoek in Namibia und mit Pretoria und Kapstadt hier in Südafrika.

Wer ist Ihre Konkurrenz in Johannesburg?

In Johannesburg sind das Privatschulen, die andere Schwerpunkte haben. Es gibt Eltern, denen eine rein englischsprachige Bildung für ihre Kinder wichtiger ist. Und natürlich Sport, der an vielen Schulen in Südafrika großgeschrieben wird. Unsere Schule hat eine überdurchschnittliche Sportausstattung im Vergleich zu Schulen in Deutschland. Jedoch bei einigen Privatschulen hier vor Ort können wir nicht mithalten. Aber wir müssen ja auch nicht alles für jeden sein. Stattdessen sagen wir: Das sind wir, das ist unsere Identität, und das haben wir anzubieten. Innerhalb von Südafrika konkurrieren wir mit der Deutschen Schule Kapstadt, denn das Leben am Kap ist für viele Familien attraktiver. Johannesburg hat einen schlechten Ruf, wegen Kriminalität oder Strom- und Wasserausfällen, das merken wir an der Schule auch. Aber das ist unberechtigt, denn die Stadt ist ganz anders, als sie häufig gezeigt wird, und hat viel Potenzial. Und wir hoffen, dass wir als Schule nicht unter dem schlechten Ruf von Johannesburg leiden werden. Das wäre schade.

Südafrika hat bei der Welthandelsorganisation (WTO) eine Beschwerde gegen die Vorschriften der Europäischen Union zur Zitrus-Schwarzfleckenkrankheit (CBS) eingereicht. “Südafrika hat WTO-Streitgespräche mit der Europäischen Union zu bestimmten Aspekten der von der EU auferlegten Regelung für die Einfuhr südafrikanischer Zitrusfrüchte beantragt”, heißt es in einer Erklärung der WTO.

Der Disput begann im Juli 2022, als die EU ihre Pflanzenvorschriften für die Einfuhr von Orangen und anderen Zitrusfrüchten änderte. Die EU versucht, sich gegen Orangen aus Südafrika zu schützen, die häufig mit dem Schädling Falscher Apfelwickler befallen sind.

Seit der Änderung der Vorschriften sehen sich die südafrikanischen Anbauer gezwungen, Schädlingsbekämpfung mit Kältebehandlung zu betreiben, was Kosten von bis zu 100 Millionen Euro im Jahr verursacht. “Der Streit folgt Versuchen über viele Jahre, eine Lösung für handelsbeschränkende Maßnahmen der EU zu finden”, so der südafrikanische Handelsminister Ebrahim Patel, der die Regeln der EU als “nicht gerechtfertigt, verhältnismäßig oder angemessen” bezeichnete. Exporteinbußen von 20 Prozent werden befürchtet.

Die EU ist ein wichtiger Markt für südafrikanische Zitrusfrüchte und macht mit 600 Millionen Euro immerhin ein Drittel seiner Zitrusexporte aus. Rund 70.000 Menschen leben vom Anbau von Zitrusfrüchten in Südafrika. Nach Spanien ist Südafrika der zweitgrößte Exporteur von Zitrusfrüchten in der Welt. Es ist erst die zweite Beschwerde des afrikanischen Landes bei der WTO überhaupt.

Die Zitrusfruchtbranche in Südafrika hätte das Potenzial, zusätzliche Exporte von einer Milliarde Euro zu erwirtschaften und 100.000 weitere Arbeitsplätze zu schaffen, sagte Justin Chadwick, Geschäftsführer des südafrikanischen Verbandes der Zitrusanbauer in einer Erklärung. Dies werde nicht geschehen, wenn die EU-Beschränkungen beibehalten werden, sagte er weiter. Die Streitparteien haben nun 60 Tage Zeit, ihre Differenzen beizulegen, so die WTO. Bei einem Scheitern der Konsultationen kann der Beschwerdeführer die Entscheidung eines Gremiums beantragen. as

Der südafrikanische Bergbaukonzern Anglo American hat die 39 Milliarden Dollar schwere Übernahme-Offerte von BHP zurückgewiesen. “Der Vorschlag spiegelt nicht die Geschäftsaussichten”, kritisierte der Verwaltungsratsvorsitzende von Anglo American, Stuart Chambers. Dadurch würden die Aktionäre seines Unternehmens im Vergleich zu denen von BHP benachteiligt.

Doch es geht nicht allein um den Unternehmenswert von Anglo American. Es geht vielmehr um die Zukunft der Aktivitäten im Abbau von Platin, Eisenerzen und Diamanten im südlichen Afrika. Acht Platin-Minen in Botswana, drei in Südafrika und zwei in Namibia betreibt Anglo American Platinum (Amplats), die börsennotierte Anglo-Tochtergesellschaft, die auf Platin spezialisiert ist. Den Abbau von Eisenerzen hat Anglo American in der ebenfalls gelisteten Gesellschaft Kumba Iron Ore zusammengefasst. Das Diamantengeschäft liegt bei De Beers.

BHP hatte eine Aktienfusion vorgeschlagen, bei der Anglo die Mehrheitsanteile an Amplats und Kumba vor der Übernahme an die Aktionäre veräußern müsste. Obwohl BHP 47,3 Prozent seines Umsatzes mit dem Abbau von Eisenerz erzielt, will der Konzern Kumba nicht übernehmen. Kumba Iron Ore ist fast nur in Südafrika tätig.

BHP verfolgt eine klassische Slice-and-Dice-Strategie. Die Australier wollen nur die besten Vermögenswerte von Anglo American außerhalb Südafrikas behalten: den Abbau von Kupfer, Eisenerz und Steinkohle übernehmen und sich von den Altlasten des Unternehmens befreien.

Doch diese Strategie ruft in Südafrika den Widerstand von Politikern, Gewerkschaftern und den Anglo-Aktionären hervor. “Der Deal könnte Südafrika im Regen stehen lassen”, kritisierte die Journalistin Hilary Joffe. BHP wolle “sich mit dem Sahnestückchen, das heißt den Aktivitäten bei Kupfer, Eisenerz und Steinkohle, davonmachen und den Rest der Vermögenswerte im Nirgendwo zurücklassen”, meinte auch Pierre-Yves Gauthier, Leiter des Researchhauses Alpha Value in Paris.

“BHP wollte geschickt jeglichen Konflikt vermeiden, indem es als Vorbedingung für den Deal vorschlug, dass Anglo seine Anteile an Amplats und Kumba an die Aktionäre des Unternehmens überträgt”, sagte Gauthier. “Auf diese Weise hätte BHP es vermieden, sich mit der lästigen Aufgabe von Tarifverhandlungen und der Umstrukturierung des Unternehmens zu befassen.”

Während der Entschluss, Kumba und Amplats zu verkaufen, für BHP-CEO Mike Henry feststeht, ist die Zukunft von De Beers ungewiss. Erst nach dem Abschluss der Übernahme will Henry die Diamantensparte einer strategischen Überprüfung unterziehen.

Damit der Deal zustande kommt, muss BHP wohl seinen Plan überdenken müssen. Der australische Bergbaugigant hat bis zum 22. Mai Zeit, ein formales Übernahmeangebot für Anglo abzugeben. Erst dann zeigt sich, wie groß die Erfolgsaussichten von BHP tatsächlich sind. hlr

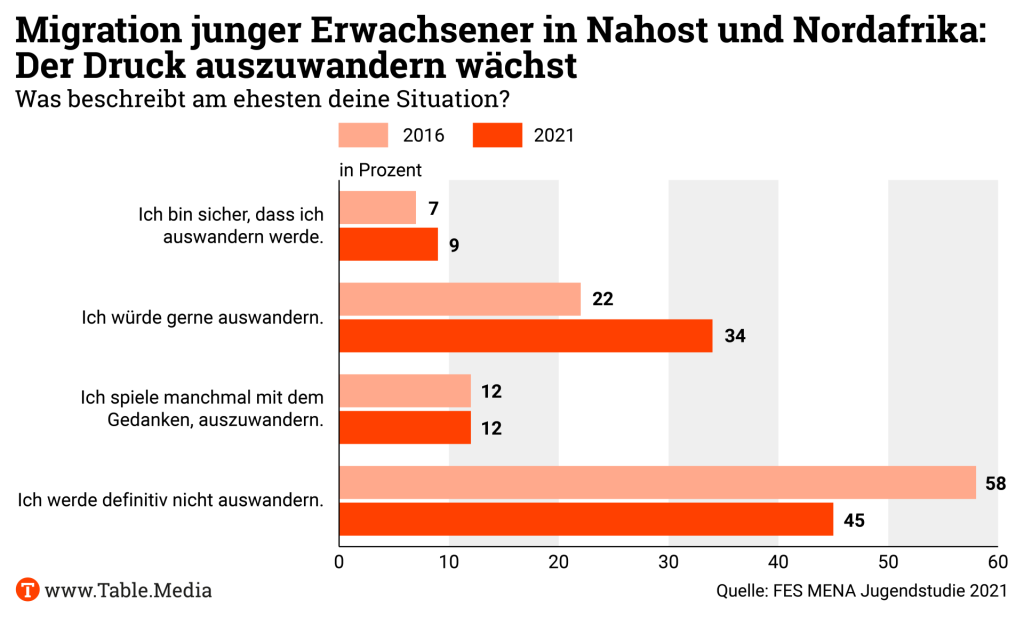

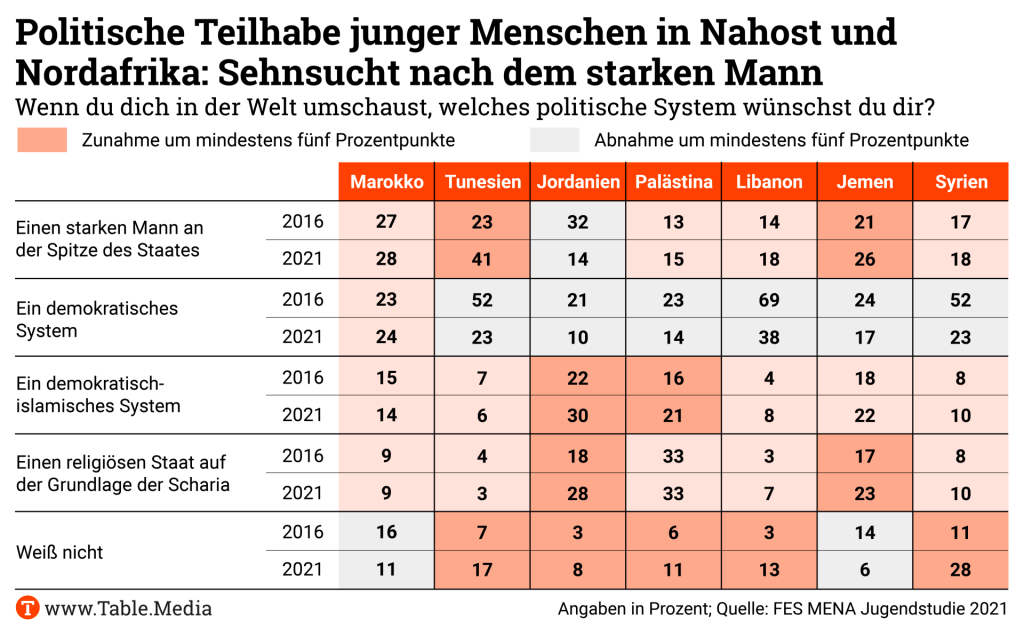

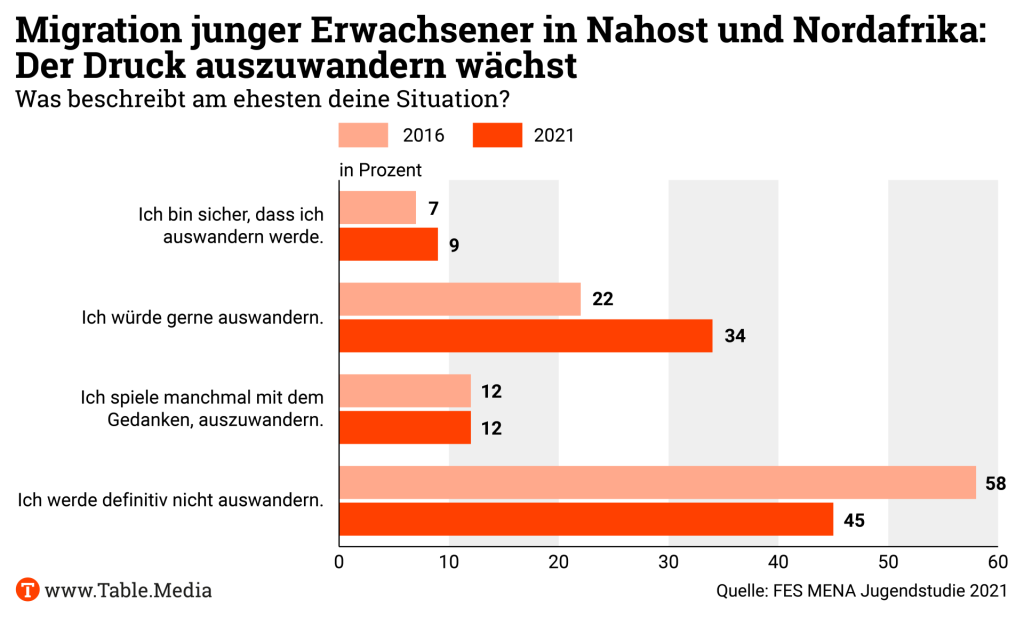

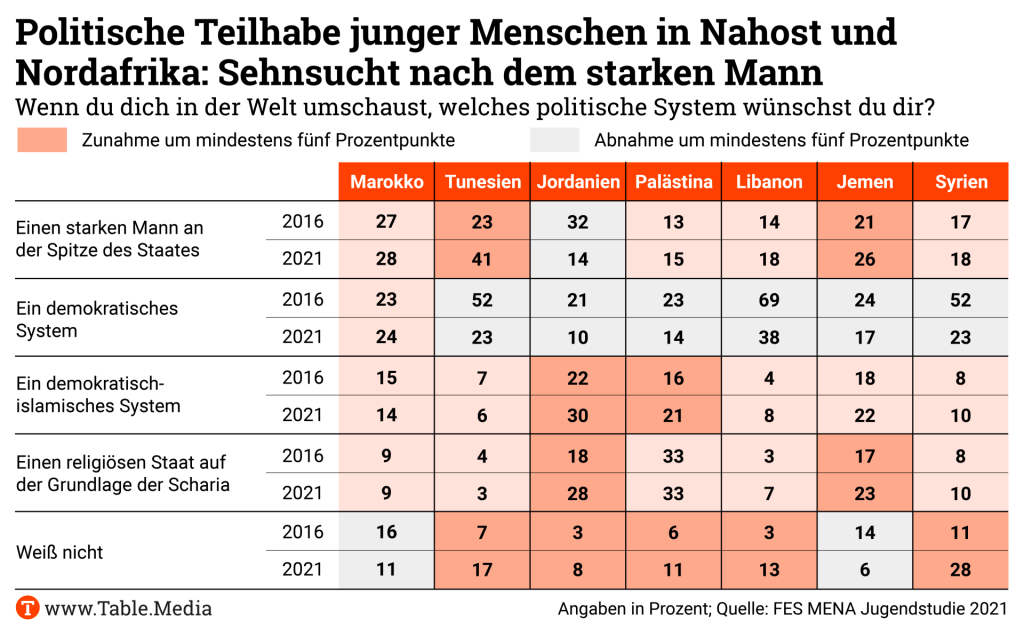

Mehr als ein Jahrzehnt nach den Aufständen in Nahost und Nordafrika sind die Hoffnungen auf politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel in vielen Ländern düster – vor allem bei der jungen Generation. Das ist das Ergebnis einer “Die enteignete Generation” betitelten Studie, die die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in zwölf Staaten der Region durchgeführt hat, und für die sie 12.000 junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren befragt hat: in Ägypten, Algerien, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, Sudan, Syrien und Tunesien.

Bereits vor fünf Jahren hatte die FES die MENA-Jugendstudie in acht nordafrikanischen Ländern und in Nahost durchgeführt – auch diesmal waren die Universität Leipzig, Kantar Public sowie zahlreiche weitere Forschungszentren und Meinungsforschungsinstitute aus der Region beteiligt.

Trotz einiger positiver Trends, etwa, was gewachsenes Umweltbewusstsein anbelangt, ist das Fazit der Studie ernüchternd. “Die Chancen junger Menschen auf faire Lebensbedingungen haben in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch abgenommen”, heißt es in dem “Die Enteignung von Lebenschancen” bezeichneten Kapitel. So hätte sich die Chance, Zugang zu einer guten Ausbildung und einem bildungsäquivalenten Arbeitsplatz zu haben, “dauerhaft verschlechtert”: “Der Alltag von jungen Erwachsenen ist nach den Massenprotesten von 2011, die diese Verluste anprangerten, vielfach durch die Zunahme von Ungleichheit, Restriktionen, bewaffneten Konflikten und Gewalt geprägt.”

Die im Zuge der Niederschlagung der arabischen Aufstände zunehmend entrechtete Generation ist wenig an Politik interessiert und vertraut den meisten staatlichen Institutionen kaum: “Demokratische Regierungsformen haben deutlich an Attraktivität verloren, stattdessen macht sich Ratlosigkeit breit.” Das fördere Präferenzen für ein politisches System, das sich auf einen “starken Mann” stützt.

Ein halbes Jahrzehnt nach der ersten MENA-Jugendstudie kommen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass das “Zeitalter der Mobilitäten” abgelöst worden sei von einem “Zeitalter der Grenzschließungen”. Darunter litten vor allem jene, die nicht über genügend Ressourcen verfügten, ein neues Leben mit mehr Zukunftsperspektiven an einem anderen Ort zu beginnen. mrb

Afrikanische Länder sollten nicht mehr so sehr auf Auslandsinvestitionen setzen wie in der Vergangenheit. Dies könnte eine zentrale Lehre aus einer neuen Studie der UN Conference on Trade and Development (Unctad) ein. Drei Trends, von den zehn in der Studie genannten, treffen Afrika besonders hart.

Ausländische Investitionen in Industrieanlagen sind seit Jahren rückläufig. Das trifft besonders Länder wie Tunesien, Marokko und Ägypten, die sich bei europäischen Unternehmen als Standort für lohnintensive Tätigkeiten empfohlen haben. Der rückläufige Trend ist so stark, dass die Unctad gar von einer “Deglobalisierung der Industrieproduktion” spricht. In den Jahren 2004 bis 2007 machte der Industriesektor 26 Prozent der Auslandsinvestitionen aus, Dienstleistungen 66 Prozent. Der Anteil der Industrie ist in den Jahren 2020 bis 2023 auf 13 Prozent geschrumpft. Der Anteil von Dienstleistungen ist auf 81 Prozent gestiegen.

Insgesamt stagnierten die Auslandsinvestitionen in der Welt, was die Unctad-Ökonomen darauf zurückführten, dass der Rückgang der Investitionen in die Industrie durch Investitionen in den Dienstleistungsbereich kompensiert worden sei. Ein Null-Wachstum bei den Auslandsinvestitionen sei seit dem Jahr 2010 zu beobachten. Somit ist der rückläufige Trend weder auf Corona noch auf die aktuellen geopolitischen Spannungen zurückzuführen, sondern ist vielmehr struktureller Natur.

Investitionen in Entwicklungsländer konzentrieren sich zusehends auf jene mit hohem Nationaleinkommen. Zwar ist der Anteil der Entwicklungsländer an den globalen Auslandsinvestitionen gleichgeblieben. Doch innerhalb dieser Gruppe sind Investitionen verstärkt in die starken Entwicklungsländer geflossen. Lower-middle income countries erhielten von 2004 bis 2007 noch 44 Prozent der Auslandsinvestitionen für Entwicklungsländer. Seit 2020 sind es nur 31 Prozent.

Für afrikanische Länder ergeben sich aus dieser Studie drei Schlussfolgerungen:

Die Türkei will ab 2025 vor der somalischen Küste Öl fördern, wie ein hochrangiger Beamter des somalischen Ministeriums für Erdöl und Bodenschätze bestätigte. Somalia und die Türkei hatten Anfang März ein neues Öl- und Gasabkommen unterzeichnet. Dem war ein Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Marine und Verteidigung vorausgegangen. Wie die Einnahmen aus dem Ölgeschäft aufgeteilt werden, ist noch unklar.

Das Abkommen zielt auf unerschlossene Reserven in der ausschließlichen Wirtschaftszone Somalias. Die Türkei wird vor den Küsten der Bezirke Barawe und Hobbio beginnen. Barawe liegt etwa 200 Kilometer südlich von Mogadischu, während Hobbio etwa 500 Kilometer nordöstlich liegt.

Internationale Ölkonzerne wie Chevron, Eni, Exxon Mobil und Shell begannen in den 1950er Jahren mit der Exploration in Somalia, stellten diese jedoch ein, als 1991 der Bürgerkrieg ausbrach. Im Jahr 2022 erwarb das in Houston ansässige Unternehmen Coastline Exploration sieben Offshore-Blöcke von der somalischen Regierung.

Die Türkei pflegt seit 2011 gute Beziehungen zu Somalia. Sowohl die größte türkische Botschaft als auch die größte auswärtige Militärbasis des Landes sind in Somalia. Außerdem streitet die Türkei derzeit mit der Friedensmission der Afrikanischen Union in Somalia (Atmis) um den Hafen von Mogadischu. Das türkische Unternehmen Albayrak Group hält seit 2014 die Rechte für den Betrieb und die Verwaltung des Hafens, die 2020 für weitere 14 Jahre verlängert wurden. In Folge des neuen somalisch-türkischen Militärabkommens hat vor kurzem ein Schiff der türkischen Marine in dem Hafen angelegt. ajs

Financial Times: DR Kongo klagt Apple wegen Mineralien an. Die DR Kongo wirft Apple vor, illegal exportierte Mineralien aus dem Kriegsgebiet im Osten des Landes in seinen Geräten zu verwenden. Die Anwälte aus USA und Frankreich, die das Land vertreten, führen an, Kongos Nachbarland Ruanda nutze Rebellengruppen, um große Mengen wichtiger Mineralien aus dem Ostkongo zu transportieren. Sie beschuldigen den Konzern, der auch andere Technologie-, Telekommunikations- und Verteidigungsunternehmen beliefert, wissentlich illegale Mineralien aus Ruanda zu kaufen.

Bloomberg: Total Energies-CEO: Namibias Ölreichtum könnte große Erschließungen erforderlich machen. In den vergangenen zwei Jahren haben Total Energies, Shell und die portugiesische Galp vor der Südwestküste Afrikas Funde gemacht, die das dünn besiedelte Namibia zu einem Hotspot der Exploration gemacht haben. Obwohl es noch kein grünes Licht für die Erschließung gibt, hofft man im Land, dass ein Wirtschaftsboom, ähnlich wie in Guyana, bevorstehen könnte. Total Energies will im nächsten Jahr mit dem ersten Namibia-Projekt beginnen.

Semafor: USA und Russland wetteifern um AKW-Bau in Ghana. Die Vereinigten Staaten und Russland liefern sich mit China, Frankreich und Südkorea ein Rennen um den Bau des ersten Kernkraftwerks in Ghana. Das Land ist eines von mehreren in Afrika, die auf Kernenergie setzen, um den Zugang zu Elektrizität auszuweiten. Der Gewinner des laufenden Ausschreibungsverfahrens wird Ende 2024 bekannt gegeben.

African Business: Kenia will niedrige Steuer für Tech-Giganten trotz des Drucks der OECD beibehalten. Nairobi versucht weiterhin, mehr Investitionen im Technologiebereich anzuziehen. Die kenianische Regierung hat bestätigt, dass sie ihre Steuer von 1,5 Prozent auf digitale Dienstleistungen für multinationale Tech-Giganten beibehalten wird. Präsident Ruto bricht damit sein Versprechen, der OECD-Mindeststeuerinitiative beizutreten.

Semafor: Britischer Konsumgüterriese erwägt Rückzug aus Afrika wegen Naira-Schwäche. Der britische Konsumgüterhersteller PZ Cussons wird möglicherweise sein Afrika-Geschäft verkaufen und begründet dies mit den ungünstigen Wirtschaftsbedingungen auf dem Kontinent, insbesondere auf seinem größten Markt Nigeria. Die Intervention der nigerianischen Zentralbank auf dem Devisenmarkt hat den Wert des Naira zwar etwas stabilisiert. Er ist jedoch nach wie vor deutlich schwächer als vor der Wahl von Bola Tinubu zum nigerianischen Präsidenten im vergangenen Mai.

BBC: EU schränkt Visa für Äthiopier ein. Die Europäische Union wird die Visabestimmungen für äthiopische Staatsangehörige verschärfen. Grund ist laut einer Erklärung die mangelnde Kooperation Äthiopiens bei der Rückführung von Äthiopiern, die ihr Visum überziehen. Künftig werden Äthiopiern keine Mehrfachvisa mehr ausgestellt. Auch die Befreiung von Visumgebühren für äthiopische Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen wird eingestellt.

The East African: Ugandische Armee verlängert Einsatz in Somalia. Die ugandischen Behörden haben bestätigt, dass ugandische Soldaten auch nach dem Auslaufen des aktuellen Mandats der Mission der Afrikanischen Union (Atmis) Ende dieses Jahres in Somalia bleiben werden. Auch die kenianischen und burundischen Truppen im Land wollen offenbar Teil des Sicherheitsplans sein, der Atmis ersetzen wird. Anders als Uganda sind die beiden Länder jedoch bisher nicht von Somalia dazu eingeladen worden.

Africa Intelligence: Geheimes Abendessen zwischen Macky Sall und Macron. Am Sonntag, 21. April hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron den ehemaligen Präsidenten des Senegals, Macky Sall, zu einem Abendessen im Elysée-Palast in Paris empfangen. Das Treffen ist pikant, weil Sall versucht hatte, sich durch einen Staatsstreich an der Macht zu halten. Im November hatte Macron Sall zum Sonderbeauftragten des Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P) ernannt.

Jeune Afrique: Moulay Hafid Elalamy schließt Kauf der Société Générale Marokko ab. Der Chef der Investmentgesellschaft Saham Group bekommt nun die marokkanische Tochtergesellschaft der französischen Großbank zum Preis von 745 Millionen Euro unter seine Kontrolle. Der Verkauf ist Teil der im September 2023 vorgestellten Strategie der Bank, sich von zahlreichen Auslandsaktivitäten, die aus Sicht der Bank zu viel Eigenkapital binden, zu trennen. Die marokkanische Zentralbank und der Wettbewerbsrat müssen der Transaktion noch zustimmen.

Wie kann Entwicklungszusammenarbeit unter Bedingungen gelingen, in denen wir nicht oder nicht ausschließlich mit Regierungen zusammenarbeiten wollen? Diese Frage stellt sich heute mehr denn je in einer Welt, in der sich immer mehr Länder von der Demokratie abwenden und in der wir uns in einem Systemwettbewerb, zum Beispiel mit Russland und China, befinden. Meine viertägige Reise nach Uganda stand daher, neben dem Besuch einiger von und aus Deutschland geförderter Projekte, ganz im Zeichen dieser Herausforderung.

Bei einer Fahrt durchs Land habe ich gleich zu Beginn ein von Deutschland über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) gefördertes Fischereiprojekt in Jinja am Viktoriasee besucht, bei dem es um eine nachhaltige Ausgestaltung der Fischerei geht. Die Fischerei im drittgrößten See der Welt ist eine der wichtigsten Wertschöpfungsketten in Afrika und sichert viele Arbeitsplätze und Lebensmittel für die eigene Bevölkerung und den Export. In Wakiso, im Umland der Hauptstadt Kampala, habe ich ein Vorhaben des kirchlichen Hilfswerks Misereor zur nachhaltigen Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung angeschaut. In beiden für die Menschen dort wichtigen Vorhaben spielen Fragen der Anpassung an den spürbaren Klimawandel, die Klimaresilienz, eine wichtige und zunehmende Rolle.

Teilgenommen habe ich auch an zwei von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Uganda geförderten Maßnahmen, einem Ausbildungsprogramm für lokale Verantwortungsträger im ländlichen Pallisa, sowie an einer Veranstaltung der Media Challenge Initiative, die unabhängigen Journalismus fördert.

Zurück in der Hauptstadt habe ich eine Serie von Gesprächen mit ugandischen Politikerinnen und Politikern von Regierung und Opposition geführt, wie auch mit dem katholischen Erzbischof von Kampala, Paul Ssemogerere, und mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Vertretern internationaler Organisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP).

Auch wenn es vermessen ist, nach einem solch kurzen Besuch Land und Leute umfassend verstanden haben zu wollen, zeichnet sich für mich dennoch folgendes Bild ab:

Uganda ist ein Land voller Widersprüche. Das Land ist von einer herzlichen Gastfreundschaft der Menschen und einer vielfältigen, häufig großartigen Landschaft geprägt. Das Land befindet sich aber auch in einer äußerst schwierigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung inmitten einer instabilen Region. Es ist eines der ärmsten Länder Afrikas und hat zugleich eine der jüngsten Bevölkerungen der Welt. 44 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 15 Jahre. Uganda hat mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge vor allem aus dem kriegszerrissenen Sudan und der DR Kongo aufgenommen. Für diese großzügige Aufnahme verdient das Land Anerkennung und braucht internationale Unterstützung bei der wirtschaftlichen und sozialen Bewältigung dieser Herausforderung.

Zugleich wird das Land von dem seit 1986 regierenden Präsidenten Museveni immer diktatorischer regiert. Darüber kann man nicht hinwegsehen. In sehr offenen Gesprächen in der Hauptstadt Kampala sowohl mit Regierungsvertretern wie Justizminister Mao und Parlamentsvizepräsident Tayebwa, als auch mit den führenden Oppositionspolitikern und regierungskritischen Journalisten, habe ich das, wie auch die Frage der mangelnden Beachtung der Menschenrechte, offen als Hinderungsgrund für eine umfassende staatliche Partnerschaft angesprochen.

Gesprochen habe ich auch mit Menschenrechtsgruppen, einschließlich queeren Aktivisten sowie ihren Anwälten. Dabei ging es sowohl um politische Gefangene als auch um die verschärfte Strafandrohung gegen Homosexuelle. In allen Gesprächen mit Politikern des Landes habe ich unmissverständlich die menschenrechtswidrige Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Identität kritisiert. Das Thema offen anzusprechen, ist wichtig, und hilft den Betroffenen.

Alle Gespräche bestätigten es mir: Unter solchen Bedingungen sollte Entwicklungszusammenarbeit vor allem mit regierungsfernen Trägerorganisationen arbeiten, deren Hilfen unmittelbar zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen. Dazu zählt neben der Zivilgesellschaft auch die Stärkung lokaler Verantwortungsträger.

Sich aufgrund des unseren Werten widersprechenden Handelns der Politik Ugandas vollständig vom Land abzuwenden, hielte ich allerdings sowohl vor dem ethischen Gebot, den Armen helfen zu müssen, wie auch unseren geopolitischen Interessen für falsch. Dass Uganda nach vielen Seiten offen ist und sich offenbar die Partner auswählen kann, zeigt beispielhaft auch ein Kongress zum Thema Infektionskrankheiten, der während meines Besuchs in Zusammenarbeit Ugandas mit Russland in Kampala stattfand.

Je undemokratischer ein Land regiert wird, umso wichtiger ist die Unterstützung der Zivilgesellschaft mit geeigneten Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch der Privatwirtschaft. Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern haben sehr deutlich gemacht, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa ausgebaut werden muss, aber eben auch erfolgreich sein kann. Nachhaltiges Wachstum schafft Arbeitsplätze und Perspektiven für die Jugend von Uganda. So können eine selbstbewusste Mittelschicht und Zivilgesellschaft entstehen, die auch selbst für ihre Belange gegenüber autokratischen Regimen eintreten können.

Uganda ist zu wünschen, dass es einen stabilen und friedlichen Weg der Entwicklung einschlägt, in der die Menschen zunehmend an den politischen Entscheidungen mitwirken und grundlegende Freiheiten genießen können. Deutschland und Europa sollten Uganda und seine Menschen dabei nach Kräften weiterhin mit geeigneten Mitteln unterstützen.

Hermann Gröhe ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit der Zuständigkeit auch für Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung.

In der oft hitzig und emotional geführten Debatte um Migrationspolitik lohnt es sich, die Menschen, um die es geht, zu Wort kommen zu lassen. Das macht der Politologe Rainer Tetzlaff in seinem Buch “Der afrikanische Blick” deutlich. Er gibt Flüchtlingen aus Afrika eine Stimme, lässt sie berichten: über die Gründe ihrer Flucht, über ihre afrikanische Heimat und über ihr neues Leben in Deutschland.

Dabei kommt dem emeritierten Hochschulprofessor zugute, dass er mit Afrika aufgrund zahlreicher Reisen nach Tansania, Ghana, Kamerun, Südafrika, Kenia, Namibia, Äthiopien und den Sudan bestens vertraut ist.

Sicher, hin und wieder kommen Flüchtlinge in deutschen Medien zu Wort. Immer wieder berichten Journalisten über einzelne Schicksale und geben so den Flüchtlingen, die in Deutschland ankommen, ein Gesicht. So wichtig diese Berichte sind, so sehr bleiben doch diese Eindrücke zwangsläufig zufallsbedingt und ermöglichen kaum, ein geschlossenes Bild über die Migration zu vermitteln.

Tetzlaff schließt mit seinem Buch diese Lücke. Allein durch die Zahl der Menschen, die zu Wort kommen, wird das Bild über Gründe, Erwartungen und Enttäuschungen deutlicher. Zudem arbeitet er das Thema wissenschaftlich auf und bietet so einen wichtigen Beitrag zur Migrationsdebatte. hlr

Rainer Tetzlaff: Der afrikanische Blick. Unerwartete Perspektiven der Integration. Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt am Main, 2023, 300 Seiten. 29,90 Euro.

zunächst in eigener Sache: Von dieser Woche an erscheint der Africa.Table regelmäßig zweimal die Woche – wie gewohnt am Dienstag und zusätzlich auch am Freitag. Damit können wir Ihnen ein noch umfangreicheres Angebot an Analysen, News und Berichten aus und über Afrika bieten.

In knapp einer Woche wird im Tschad gewählt. Dass die Wahlen frei und fair ablaufen werden, darf stark bezweifelt werden. Dennoch bemüht sich Europa um gute Beziehungen zu dem Sahel-Land, das von einer Militärjunta regiert wird. Deutlich schärfer ist der Ton der EU gegenüber den anderen, vom Militär geführten Sahel-Ländern. Welche Strategie die EU im Tschad verfolgt, erklärt unsere Westafrika-Korrespondentin Lucia Weiß.

Einen Durchbruch darf die britische Regierung bei ihrem umstrittenen Ruanda-Plan verbuchen. Nach jahrelangem juristischen Ringen darf das Vereinigte Königreich nun illegal eingereiste Migranten nach Ruanda abschieben. Warum andere afrikanische Länder ähnlichen Vorschlägen eine Absage erteilen, analysiert unser Südafrika-Korrespondent Andreas Sieren.

Er hat außerdem mit Priska Döring gesprochen. Sie leitet die Deutsche Internationale Schule in Johannesburg. Im Interview erzählt Döring, wie die Schule Kindern aus weniger privilegierten Familien schon während der Apartheid gute Bildung zugänglich gemacht hat. Außerdem erklärt sie, wie sich die Schule auf eine zunehmend internationale Schülerschaft einstellt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre!

Der nun beschlossene Ruanda-Plan der britischen Regierung wird heftig kritisiert. Ob Premierminister Rishi Sunak gestärkt aus dem Streit hervorgeht, ist offen. Doch ein Gewinner dürfte feststehen: Es ist Ruanda und vor allem Staatspräsident Paul Kagame. Häufig als Diktatur bezeichnet, profitiert Ruanda nun davon, von Großbritannien als sicherer Staat eingestuft zu werden.

Am Montag vergangener Wochen hatte sich der Premier schließlich durchgesetzt. Die Abgeordneten im Unterhaus hatten sich auf den “Ruanda-Plan” geeinigt. Ruanda wird jetzt per Gesetz als “sicheres” Land eingestuft, die vorerst letzte Hürde, die der Abschiebung von illegal eingereisten Migranten nach Ruanda im Weg stand. Britische Richter können nun nicht mehr Abschiebeflüge nach Kigali blockieren.

Premier Sunak sprach von zehn bis zwölf Wochen Vorbereitung, dann würden “mehrere Flüge pro Monat über den ganzen Sommer und drüber hinaus” in Richtung Kigali gehen. Ein Flugplatz und Charterflüge seien bereits “für bestimmte Zeitnischen” vorgesehen.

Kagame, dessen Regierung mehrere Hundert Millionen Euro für die Aufnahme der Migranten erhält, stört das wenig. Er drängt auf eine zügige Umsetzung. “Es ist ganz gleich, welche Zahl hier morgen oder übermorgen eintreffen wird”, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Alain Mukuralinda gegenüber Reuters. “Wir sind in der Lage, sie zu empfangen.”

Die Asylsuchenden sollen in Ruanda weiter ausgebildet werden und Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Kritiker weisen auf den angespannten Wohnungsmarkt die hohe Arbeitslosigkeit in Ruanda hin. Die Hälfte der rund 14 Millionen Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Zudem hat Ruanda schon rund 135.000 Flüchtlinge aus Nachbarstaaten aufgenommen.

Die Vereinten Nationen sehen im Ruanda-Plan einen Verstoß gegen internationale Flüchtlingskonventionen. “Der Schutz von Flüchtlingen erfordert, dass alle Länder, nicht nur die benachbarten Krisengebiete, ihren Verpflichtungen nachkommen”, sagten der Italiener Filippo Grandi, Hoher Flüchtlingskommissar der UN, und der Österreicher Volker Türk, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, in einem gemeinsamen Statement.

Aufgrund der rekordhohen Zahl von Asylbewerbern, die über den englischen Kanal ins Vereinigte Königreich gelangen, stand Sunak zunehmend unter Druck. Seit sein Vorgänger Boris Johnson vor zwei Jahren den “Ruanda-Plan” vorgestellt hatte, haben mehr als 76.000 Flüchtlinge den Kanal überquert.

Allein 2022 kamen fast 750.000 legale Migranten in Großbritannien an. Sunak will diese Zahl um 300.000 verringern. Denn sein Land hat wie andere europäische Länder große Schwierigkeiten, die Flüchtlingsströme zu bewältigen und die Sicherheit der Migranten vor Ort zu gewährleisten.

Mittlerweile sind weitere Länder für eine ähnliche Regelung im Gespräch: Tunesien etwa, ein Partnerland der EU in Flüchtlingsfragen. Großbritannien hatte zudem Botswana gebeten, unerwünschte Migranten aufzunehmen. Die britische Regierung habe sich an Botswana gewandt, um illegale Migranten aufzunehmen, die in das Vereinte Königreich wollen, sagte der botswanische Außenminister Lemogang Kwape gegenüber dem südafrikanischen Fernsehsender Newzroom Afrika. “Aber wir sind ihrer Bitte nicht nachgekommen”, sagte der Minister weiter.

Kwape gab an, Botswana habe genug Probleme mit Migrationsherausforderungen in der Region. In Botswana befinden sich derzeit Migranten unter anderem aus Simbabwe, aber auch aus Somalia und der DR Kongo. Die Antwort zeigt, dass auch afrikanische Länder mit innerafrikanischen Flüchtlingen ihre Sorgen haben und sich nicht unbedingt einer internationalen Prüfung aussetzen wollen.

Noch steht nicht fest, welche Airline die britische Regierung mit den Abschiebungen beauftragen wird. Michael O’Leary, exzentrischer Chef der irischen Billigairline Ryanair, bot sich schon an. Die britische Regierung hatte im Vorfeld gehofft, mit Ruandas nationaler Airline Rwand Air eine Kooperation eingehen zu können. Doch die Airline antwortete mit einem deutlichen “Nein”. Es bleiben Charterairlines, darunter die britische Firma Privilege Style, die schon im Juni 2022 für Abschiebeflüge aus Großbritannien nach Ruanda zur Verfügung stand, und Air Tanker, die regelmäßig für das britische Verteidigungsministerium fliegt.

Freie und faire Wahlen am 6. Mai verspricht Diktatorensohn General Mahamat Idriss Déby Itno der Bevölkerung im Tschad. Ein Sahel-Staat mit einer Militärregierung, deren Vertreter große Versprechungen für einen demokratischen Übergang machen. So weit, so bekannt – es scheint ein ähnliches Drehbuch abzulaufen wie anderswo im Sahel, beispielsweise in Mali.

Auffallend anders ist allerdings die Haltung der Europäer: Die EU unterstützt die Militärjunta bei den Wahlen finanziell. Oder wie es technischer ausgedrückt heißt: die vorgeblich demokratische Transition im Tschad. Das wirft Fragen nach den Maßstäben der EU-Außenpolitik im Umgang mit Militärregierungen in Afrika auf. Im Niger zum Beispiel verurteilt die EU die Junta scharf.

Freie, faire, transparente und in diesem Sinne demokratische Wahlen sind im Tschad nicht zu erwarten. “Für die Wahlen ist vorab schon alles so organisiert, dass ein Ergebnis dabei herauskommen soll: nämlich der Sieg des jetzigen Machthabers. Auch wichtige Ämter sind mit Regierungstreuen besetzt, zum Beispiel beim Verfassungsgericht und in der Wahlkommission”, sagt Ulf Laessing, Sahel-Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung im Gespräch mit Table.Briefings. Offizielle Wahlergebnisse würden ohnehin erst einen Monat später erwartet.

Vertreter der Zivilgesellschaft und der Opposition kritisieren, dass sie unter diesen Bedingungen keine Chance haben werden, die Wahlergebnisse ernsthaft anfechten zu können, wie der Politologe Remadji Hoinathy in einem Beitrag für der südafrikanische Thinktank Institute for Security Studies (ISS) schreibt.

Déby junior ist seit 2021, seit der Ermordung seines Vaters, an der Macht. Zunächst stand er einem Militärrat vor und ließ sich 2022 zum Übergangspräsidenten vereidigen. Die Übergangszeit verlängerte Déby junior entgegen seiner Versprechen. Und nun tritt er, ebenfalls wider sein Wort, bei den Präsidentschaftswahlen an. Sein Vater, Idriss Déby Itno wurde nach offiziellen Angaben im April 2021 bei schweren Zusammenstößen mit der FACT-Rebellenbewegung im Norden des Landes getötet.

Zehn Kandidaten treten am 6. Mai zur Wahl an. Zwei populäre Oppositionelle wurden ausgeschlossen. Wenige Wochen vor dem Wahltermin wurde der Oppositionspolitiker und Cousin des jetzigen Präsidenten Yaya Dillo Ende Februar getötet, das Hauptquartier seiner Partei in der Hauptstadt N’Djamena zerstört. Hoffnung auf einen wahrhaftigen Übergang zu demokratischen Strukturen im Tschad, wie ihn die EU betont, macht all das nicht.

“Die EU unterstützt die Wahlen im Tschad finanziell. Bedauerlich ist die Doppelzüngigkeit der EU: In Niger sagt die EU, wir wollen nicht mit Putschisten reden, auch in Mali und Burkina Faso tut sie sich deswegen schwer. Nur im Tschad anscheinend nicht. Dabei sind dort ähnliche Bedingungen gegeben wie in den anderen Sahel-Staaten, wenn nicht sogar schlechtere”, kritisiert Laessing. Es gebe noch weniger staatliche Strukturen. Auch bei der Entwicklung stehe der Tschad im Vergleich zu Mali, Burkina Faso und Niger schlechter da. Laessing verweist auf offenbar nicht gehörte Appelle der Opposition und Zivilgesellschaft an die EU, das umstrittene Verfassungsreferendum vom Dezember und auch die Wahlen nicht mitzufinanzieren.

Die EU folge im Falle Tschads den Interessen Frankreichs, meint Laessing. Der Tschad gilt seit seiner Unabhängigkeit 1960 als enger Verbündeter Frankreichs – noch. Im März besuchte Macrons neuer Afrika-Beauftragter Jean-Marie Bockel den Tschad und drückte Déby gegenüber seine “Bewunderung” für den Fortgang des Übergangs aus. Frankreich wolle seine Truppenpräsenz an die Bedürfnisse im Tschad anpassen, so die Botschaft.

Für Unruhe in Paris, Brüssel und Washington dürfte Débys Besuch in Moskau Ende Januar gesorgt haben. Dort schüttelte ein breit lächelnder Déby, ganz in Weiß gekleidet, dem russischen Präsidenten Putin lange die Hand. In seiner Rede schlug Déby den Dreiklang vom freundschaftlichen, brüderlichen und souveränen Staat an – inzwischen Teil der Wiedererkennungsmelodie der afrikanisch-russischen Partnerschaften im Sahel. Putin lobte Débys Erfolge bei der angeblichen Stabilisierung des Tschad. Russland stehe als Verbündeter bereit. Nur eine Woche vor Déby war der Premierminister Nigers bei Putin vorstellig geworden.

Die USA ziehen 75 Spezialkräfte aus dem Tschad ab, hoffen aber auf eine Wiederaufnahme der Sicherheitskooperation nach der Wahl, wie vergangene Woche bekannt wurde. Kurz zuvor hatte Biden angekündigt, dass die 1000 im Putsch-Staat Niger stationierten US-Soldaten sich zurückziehen werden. Im Niger geschieht dies allerdings auf Aufforderung der Militärregierung.

Dass sich die russische Einflusszone im Sahel auch am östlichen Rand etabliert und der Einfluss des Westens auch dort komplett schwinden könnte, ist das eine. Die schlechte Menschenrechtslage ist das andere. Als “schwarzer Donnerstag” wird jener Tag im Oktober 2022 erinnert, an dem das Militärregime von Déby Proteste blutig niederschlagen und mehr als 100 Menschen allein in der Hauptstadt töten ließ. Der damalige deutsche Botschafter Gordon Kricke wurde im April 2023 des Landes verwiesen, vermutlich wegen seiner Kritik an den Missständen im Tschad – umgekehrt wies Deutschland auch die tschadische Botschafterin in Berlin aus.

Die EU hat erkannt, dass der Krieg im Sudan mit inzwischen mehr als einer Million Geflüchteten großen Druck auf den Tschad ausübt. Im Januar kündigte die EU deshalb 117 Millionen Euro humanitäre Hilfe an, die beiden Ländern zugutekommen soll.

“Der Tschad ist umgeben von Staaten, die in Kriegen und chaotischer Gewalt gefangen sind und sich zunehmend Russland zuwenden. Es besteht die Gefahr, dass die Lage sich auch im Tschad verschlechtert und dann hätten wir geradezu einen Flächenbrand in Afrika: mit Tschad, Sudan, ZAR und den drei westafrikanischen Sahel-Staaten Niger, Mali und Burkina Faso. Es ist abzusehen, dass dann mehr Geflüchtete auch den Weg nach Libyen und über das Mittelmeer nehmen könnten“, warnt der Leiter des KAS-Sahel-Programms Laessing.

Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg wird immer internationaler. Wie gehen Sie damit um?

Wir bieten neben dem deutschen Zweig auch den englischsprachigen Zweig an. Im deutschen Zweig gibt es neben rein Deutschen viele Schülerinnen und Schüler, die südafrikanische Eltern oder nur einen Elternteil mit deutschem Hintergrund haben. Im englischen Zweig finden sich meist Kinder mit keinen Deutschkenntnissen, die aber bereit sind, die Sprache zu lernen. Unser System an der DSJ ist allerdings durchlässig, und so werden alle Kinder nach und nach integriert. Es gibt die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Zweigen zu wechseln, denn diese sind nicht klar getrennt, was sehr gut ist. Das macht den Reiz der Schule aus.

Was ist denn besonders an der Schule?

Kinder können in unserer Schule von der Krippe bis zum südafrikanischen Abitur, auch Matrik genannt, oder dem Deutschen Internationalen Abitur lernen. Sie werden dementsprechend anders betreut, vor allem da wir eine Vielfalt haben, die es woanders nicht so gibt und hier einzigartig ist. Wir haben unser Bildungssystem an den kulturellen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler angepasst. Kinder, deren beide Eltern deutsch sind, haben wir weniger als fünf Prozent. Unser Publikum ist sehr gemischt, mit etwas mehr als 1.000 Schülerinnen und Schülern aus fast 40 Nationalitäten. Das Deutsche Internationale Abitur ist weltweit in mehr als 170 Ländern als Hochschulzulassung anerkannt.

Ihre Schule wurde 1890 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Was steht denn für Sie heraus?

Die Integrierte Sekundarstufe, kurz ISek genannt, unser englischsprachiger Zweig, den Kinder ohne Deutschkenntnisse von der 5. Klasse an besuchen können. Dieser wurde 1989 an der DSJ gegründet, um auch Kindern mit weniger privilegierten Hintergründen, etwa aus Soweto, eine Chance auf gute Bildung zu geben. Das war noch vor Ende der Apartheid in Südafrika und da wurde politisch ein Zeichen gesetzt. In der heutigen Zeit muss man als Schule dafür bereit sein. Und die Entscheidung, sich zu öffnen und damit auch diverser zu werden, und für eine breitere Schülerschaft attraktiv zu sein, war unglaublich wichtig. Wenn wir in der Geschichte weiter zurückgehen, im Zweiten Weltkrieg wurde die Deutsche Schule nicht geschlossen, weil sie ganz klar politische Neutralität demonstriert hat. Das beeindruckt mich.

Zweimal, 2011 und 2018, hat die DSJ den Preis der “Exzellenten Deutschen Auslandsschule” bekommen. Wie schafft man das?

Ich habe einen ähnlichen Prozess bei der Vergabe des Deutschen Schulpreises für die “Beste Deutsche Schule außerhalb von Deutschland” 2016 mitbekommen, den die DSJ ebenfalls gewonnen hat. Ich war damals an der Deutschen Schule in Lima in Peru, die Konkurrenzschule war. Die Jury erwartete Exzellenz in allen Bereichen. Das heißt nicht nur, wie die Schule ausgestattet ist, oder welches Bildungssystem angewandt wird, sondern auch Bereiche wie Nachmittagsbetreuung, Arbeitsgemeinschaften, Qualität der Kantine, oder ob es einen Busservice gibt. Im Grunde geht es darum, dass die Schule nicht nur als Bildungsinstitution funktioniert, sondern vor allem auch Lebenswelt der Schülerinnen und Schülern ist.

Die deutschen Kinder werden immer weniger an der Schule. Was machen Sie dagegen?

Das stimmt. Seit mehr als zehn Jahren verlieren wir stetig deutsche Schülerinnen und Schüler. Es hat viel damit zu tun, dass weniger Deutsche in Unternehmen hier arbeiten oder die Visumsvergabe in Südafrika sehr schleppend läuft. Das können wir natürlich nicht beeinflussen. Genauso nicht, wenn deutsche Familien das Land verlassen. Dennoch versuchen wir dem entgegenzusteuern, etwa durch enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft, die uns sehr unterstützt. Wir versuchen aber auch in einer anderen Weise darauf zu reagieren. Wir an der DSJ haben zum Beispiel ein Gesamtsprachenkonzept aufgestellt. Wir sagen, die Schule ist nicht nur von deutschen Kindern abhängig. Wir geben allen hier Deutschunterricht, leben deutsche Kultur und erreichen unsere Abitur-Abschlüsse auch mit Schülerinnen und Schülern, die keinen deutschen Hintergrund haben. Vor kurzem hatten wir unseren Strategieprozess 2030 und uns auch überlegt, wie wir die deutsche Kultur stärken können, etwa durch gemeinsame Feste oder Filmabende. Und wir passen unseren Unterricht an, weil wir weniger deutschsprachige Kinder haben.

Was sind denn die Hauptpunkte der Strategie 2030?

Das sind vor allem drei Punkte, die uns wichtig sind. Ganz oben steht die Stärkung der deutschen Sprache und deutschen Kultur. Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf eine Zukunft in Deutschland vor. Wir bieten etwa Schulaustausche mit Deutschland an und kooperieren mit deutschen Hochschulen. Zweitens legen wir Wert darauf, dass sich die Kinder in einer modernen internationalen Welt zurechtfinden und entfalten können. Wir passen uns dem Wandel der Zeit an, der Flexibilität erfordert. Der dritte Punkt konzentriert sich auf mehr Netzwerkarbeit, etwa die Zusammenarbeit mit Alumni der Schule, aber auch über besseres Marketing. Wir arbeiten eng mit deutschen Unternehmen zusammen, um berufliche Optionen zu bieten. Bei all diesen Punkten stimmen wir uns innerhalb der Region mit den anderen deutschen Schulen ab, mit Windhoek in Namibia und mit Pretoria und Kapstadt hier in Südafrika.

Wer ist Ihre Konkurrenz in Johannesburg?

In Johannesburg sind das Privatschulen, die andere Schwerpunkte haben. Es gibt Eltern, denen eine rein englischsprachige Bildung für ihre Kinder wichtiger ist. Und natürlich Sport, der an vielen Schulen in Südafrika großgeschrieben wird. Unsere Schule hat eine überdurchschnittliche Sportausstattung im Vergleich zu Schulen in Deutschland. Jedoch bei einigen Privatschulen hier vor Ort können wir nicht mithalten. Aber wir müssen ja auch nicht alles für jeden sein. Stattdessen sagen wir: Das sind wir, das ist unsere Identität, und das haben wir anzubieten. Innerhalb von Südafrika konkurrieren wir mit der Deutschen Schule Kapstadt, denn das Leben am Kap ist für viele Familien attraktiver. Johannesburg hat einen schlechten Ruf, wegen Kriminalität oder Strom- und Wasserausfällen, das merken wir an der Schule auch. Aber das ist unberechtigt, denn die Stadt ist ganz anders, als sie häufig gezeigt wird, und hat viel Potenzial. Und wir hoffen, dass wir als Schule nicht unter dem schlechten Ruf von Johannesburg leiden werden. Das wäre schade.

Südafrika hat bei der Welthandelsorganisation (WTO) eine Beschwerde gegen die Vorschriften der Europäischen Union zur Zitrus-Schwarzfleckenkrankheit (CBS) eingereicht. “Südafrika hat WTO-Streitgespräche mit der Europäischen Union zu bestimmten Aspekten der von der EU auferlegten Regelung für die Einfuhr südafrikanischer Zitrusfrüchte beantragt”, heißt es in einer Erklärung der WTO.

Der Disput begann im Juli 2022, als die EU ihre Pflanzenvorschriften für die Einfuhr von Orangen und anderen Zitrusfrüchten änderte. Die EU versucht, sich gegen Orangen aus Südafrika zu schützen, die häufig mit dem Schädling Falscher Apfelwickler befallen sind.

Seit der Änderung der Vorschriften sehen sich die südafrikanischen Anbauer gezwungen, Schädlingsbekämpfung mit Kältebehandlung zu betreiben, was Kosten von bis zu 100 Millionen Euro im Jahr verursacht. “Der Streit folgt Versuchen über viele Jahre, eine Lösung für handelsbeschränkende Maßnahmen der EU zu finden”, so der südafrikanische Handelsminister Ebrahim Patel, der die Regeln der EU als “nicht gerechtfertigt, verhältnismäßig oder angemessen” bezeichnete. Exporteinbußen von 20 Prozent werden befürchtet.

Die EU ist ein wichtiger Markt für südafrikanische Zitrusfrüchte und macht mit 600 Millionen Euro immerhin ein Drittel seiner Zitrusexporte aus. Rund 70.000 Menschen leben vom Anbau von Zitrusfrüchten in Südafrika. Nach Spanien ist Südafrika der zweitgrößte Exporteur von Zitrusfrüchten in der Welt. Es ist erst die zweite Beschwerde des afrikanischen Landes bei der WTO überhaupt.

Die Zitrusfruchtbranche in Südafrika hätte das Potenzial, zusätzliche Exporte von einer Milliarde Euro zu erwirtschaften und 100.000 weitere Arbeitsplätze zu schaffen, sagte Justin Chadwick, Geschäftsführer des südafrikanischen Verbandes der Zitrusanbauer in einer Erklärung. Dies werde nicht geschehen, wenn die EU-Beschränkungen beibehalten werden, sagte er weiter. Die Streitparteien haben nun 60 Tage Zeit, ihre Differenzen beizulegen, so die WTO. Bei einem Scheitern der Konsultationen kann der Beschwerdeführer die Entscheidung eines Gremiums beantragen. as

Der südafrikanische Bergbaukonzern Anglo American hat die 39 Milliarden Dollar schwere Übernahme-Offerte von BHP zurückgewiesen. “Der Vorschlag spiegelt nicht die Geschäftsaussichten”, kritisierte der Verwaltungsratsvorsitzende von Anglo American, Stuart Chambers. Dadurch würden die Aktionäre seines Unternehmens im Vergleich zu denen von BHP benachteiligt.

Doch es geht nicht allein um den Unternehmenswert von Anglo American. Es geht vielmehr um die Zukunft der Aktivitäten im Abbau von Platin, Eisenerzen und Diamanten im südlichen Afrika. Acht Platin-Minen in Botswana, drei in Südafrika und zwei in Namibia betreibt Anglo American Platinum (Amplats), die börsennotierte Anglo-Tochtergesellschaft, die auf Platin spezialisiert ist. Den Abbau von Eisenerzen hat Anglo American in der ebenfalls gelisteten Gesellschaft Kumba Iron Ore zusammengefasst. Das Diamantengeschäft liegt bei De Beers.

BHP hatte eine Aktienfusion vorgeschlagen, bei der Anglo die Mehrheitsanteile an Amplats und Kumba vor der Übernahme an die Aktionäre veräußern müsste. Obwohl BHP 47,3 Prozent seines Umsatzes mit dem Abbau von Eisenerz erzielt, will der Konzern Kumba nicht übernehmen. Kumba Iron Ore ist fast nur in Südafrika tätig.

BHP verfolgt eine klassische Slice-and-Dice-Strategie. Die Australier wollen nur die besten Vermögenswerte von Anglo American außerhalb Südafrikas behalten: den Abbau von Kupfer, Eisenerz und Steinkohle übernehmen und sich von den Altlasten des Unternehmens befreien.

Doch diese Strategie ruft in Südafrika den Widerstand von Politikern, Gewerkschaftern und den Anglo-Aktionären hervor. “Der Deal könnte Südafrika im Regen stehen lassen”, kritisierte die Journalistin Hilary Joffe. BHP wolle “sich mit dem Sahnestückchen, das heißt den Aktivitäten bei Kupfer, Eisenerz und Steinkohle, davonmachen und den Rest der Vermögenswerte im Nirgendwo zurücklassen”, meinte auch Pierre-Yves Gauthier, Leiter des Researchhauses Alpha Value in Paris.

“BHP wollte geschickt jeglichen Konflikt vermeiden, indem es als Vorbedingung für den Deal vorschlug, dass Anglo seine Anteile an Amplats und Kumba an die Aktionäre des Unternehmens überträgt”, sagte Gauthier. “Auf diese Weise hätte BHP es vermieden, sich mit der lästigen Aufgabe von Tarifverhandlungen und der Umstrukturierung des Unternehmens zu befassen.”

Während der Entschluss, Kumba und Amplats zu verkaufen, für BHP-CEO Mike Henry feststeht, ist die Zukunft von De Beers ungewiss. Erst nach dem Abschluss der Übernahme will Henry die Diamantensparte einer strategischen Überprüfung unterziehen.

Damit der Deal zustande kommt, muss BHP wohl seinen Plan überdenken müssen. Der australische Bergbaugigant hat bis zum 22. Mai Zeit, ein formales Übernahmeangebot für Anglo abzugeben. Erst dann zeigt sich, wie groß die Erfolgsaussichten von BHP tatsächlich sind. hlr

Mehr als ein Jahrzehnt nach den Aufständen in Nahost und Nordafrika sind die Hoffnungen auf politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel in vielen Ländern düster – vor allem bei der jungen Generation. Das ist das Ergebnis einer “Die enteignete Generation” betitelten Studie, die die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in zwölf Staaten der Region durchgeführt hat, und für die sie 12.000 junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren befragt hat: in Ägypten, Algerien, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, Sudan, Syrien und Tunesien.

Bereits vor fünf Jahren hatte die FES die MENA-Jugendstudie in acht nordafrikanischen Ländern und in Nahost durchgeführt – auch diesmal waren die Universität Leipzig, Kantar Public sowie zahlreiche weitere Forschungszentren und Meinungsforschungsinstitute aus der Region beteiligt.

Trotz einiger positiver Trends, etwa, was gewachsenes Umweltbewusstsein anbelangt, ist das Fazit der Studie ernüchternd. “Die Chancen junger Menschen auf faire Lebensbedingungen haben in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch abgenommen”, heißt es in dem “Die Enteignung von Lebenschancen” bezeichneten Kapitel. So hätte sich die Chance, Zugang zu einer guten Ausbildung und einem bildungsäquivalenten Arbeitsplatz zu haben, “dauerhaft verschlechtert”: “Der Alltag von jungen Erwachsenen ist nach den Massenprotesten von 2011, die diese Verluste anprangerten, vielfach durch die Zunahme von Ungleichheit, Restriktionen, bewaffneten Konflikten und Gewalt geprägt.”

Die im Zuge der Niederschlagung der arabischen Aufstände zunehmend entrechtete Generation ist wenig an Politik interessiert und vertraut den meisten staatlichen Institutionen kaum: “Demokratische Regierungsformen haben deutlich an Attraktivität verloren, stattdessen macht sich Ratlosigkeit breit.” Das fördere Präferenzen für ein politisches System, das sich auf einen “starken Mann” stützt.

Ein halbes Jahrzehnt nach der ersten MENA-Jugendstudie kommen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass das “Zeitalter der Mobilitäten” abgelöst worden sei von einem “Zeitalter der Grenzschließungen”. Darunter litten vor allem jene, die nicht über genügend Ressourcen verfügten, ein neues Leben mit mehr Zukunftsperspektiven an einem anderen Ort zu beginnen. mrb

Afrikanische Länder sollten nicht mehr so sehr auf Auslandsinvestitionen setzen wie in der Vergangenheit. Dies könnte eine zentrale Lehre aus einer neuen Studie der UN Conference on Trade and Development (Unctad) ein. Drei Trends, von den zehn in der Studie genannten, treffen Afrika besonders hart.

Ausländische Investitionen in Industrieanlagen sind seit Jahren rückläufig. Das trifft besonders Länder wie Tunesien, Marokko und Ägypten, die sich bei europäischen Unternehmen als Standort für lohnintensive Tätigkeiten empfohlen haben. Der rückläufige Trend ist so stark, dass die Unctad gar von einer “Deglobalisierung der Industrieproduktion” spricht. In den Jahren 2004 bis 2007 machte der Industriesektor 26 Prozent der Auslandsinvestitionen aus, Dienstleistungen 66 Prozent. Der Anteil der Industrie ist in den Jahren 2020 bis 2023 auf 13 Prozent geschrumpft. Der Anteil von Dienstleistungen ist auf 81 Prozent gestiegen.

Insgesamt stagnierten die Auslandsinvestitionen in der Welt, was die Unctad-Ökonomen darauf zurückführten, dass der Rückgang der Investitionen in die Industrie durch Investitionen in den Dienstleistungsbereich kompensiert worden sei. Ein Null-Wachstum bei den Auslandsinvestitionen sei seit dem Jahr 2010 zu beobachten. Somit ist der rückläufige Trend weder auf Corona noch auf die aktuellen geopolitischen Spannungen zurückzuführen, sondern ist vielmehr struktureller Natur.

Investitionen in Entwicklungsländer konzentrieren sich zusehends auf jene mit hohem Nationaleinkommen. Zwar ist der Anteil der Entwicklungsländer an den globalen Auslandsinvestitionen gleichgeblieben. Doch innerhalb dieser Gruppe sind Investitionen verstärkt in die starken Entwicklungsländer geflossen. Lower-middle income countries erhielten von 2004 bis 2007 noch 44 Prozent der Auslandsinvestitionen für Entwicklungsländer. Seit 2020 sind es nur 31 Prozent.

Für afrikanische Länder ergeben sich aus dieser Studie drei Schlussfolgerungen:

Die Türkei will ab 2025 vor der somalischen Küste Öl fördern, wie ein hochrangiger Beamter des somalischen Ministeriums für Erdöl und Bodenschätze bestätigte. Somalia und die Türkei hatten Anfang März ein neues Öl- und Gasabkommen unterzeichnet. Dem war ein Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Marine und Verteidigung vorausgegangen. Wie die Einnahmen aus dem Ölgeschäft aufgeteilt werden, ist noch unklar.

Das Abkommen zielt auf unerschlossene Reserven in der ausschließlichen Wirtschaftszone Somalias. Die Türkei wird vor den Küsten der Bezirke Barawe und Hobbio beginnen. Barawe liegt etwa 200 Kilometer südlich von Mogadischu, während Hobbio etwa 500 Kilometer nordöstlich liegt.

Internationale Ölkonzerne wie Chevron, Eni, Exxon Mobil und Shell begannen in den 1950er Jahren mit der Exploration in Somalia, stellten diese jedoch ein, als 1991 der Bürgerkrieg ausbrach. Im Jahr 2022 erwarb das in Houston ansässige Unternehmen Coastline Exploration sieben Offshore-Blöcke von der somalischen Regierung.

Die Türkei pflegt seit 2011 gute Beziehungen zu Somalia. Sowohl die größte türkische Botschaft als auch die größte auswärtige Militärbasis des Landes sind in Somalia. Außerdem streitet die Türkei derzeit mit der Friedensmission der Afrikanischen Union in Somalia (Atmis) um den Hafen von Mogadischu. Das türkische Unternehmen Albayrak Group hält seit 2014 die Rechte für den Betrieb und die Verwaltung des Hafens, die 2020 für weitere 14 Jahre verlängert wurden. In Folge des neuen somalisch-türkischen Militärabkommens hat vor kurzem ein Schiff der türkischen Marine in dem Hafen angelegt. ajs

Financial Times: DR Kongo klagt Apple wegen Mineralien an. Die DR Kongo wirft Apple vor, illegal exportierte Mineralien aus dem Kriegsgebiet im Osten des Landes in seinen Geräten zu verwenden. Die Anwälte aus USA und Frankreich, die das Land vertreten, führen an, Kongos Nachbarland Ruanda nutze Rebellengruppen, um große Mengen wichtiger Mineralien aus dem Ostkongo zu transportieren. Sie beschuldigen den Konzern, der auch andere Technologie-, Telekommunikations- und Verteidigungsunternehmen beliefert, wissentlich illegale Mineralien aus Ruanda zu kaufen.

Bloomberg: Total Energies-CEO: Namibias Ölreichtum könnte große Erschließungen erforderlich machen. In den vergangenen zwei Jahren haben Total Energies, Shell und die portugiesische Galp vor der Südwestküste Afrikas Funde gemacht, die das dünn besiedelte Namibia zu einem Hotspot der Exploration gemacht haben. Obwohl es noch kein grünes Licht für die Erschließung gibt, hofft man im Land, dass ein Wirtschaftsboom, ähnlich wie in Guyana, bevorstehen könnte. Total Energies will im nächsten Jahr mit dem ersten Namibia-Projekt beginnen.

Semafor: USA und Russland wetteifern um AKW-Bau in Ghana. Die Vereinigten Staaten und Russland liefern sich mit China, Frankreich und Südkorea ein Rennen um den Bau des ersten Kernkraftwerks in Ghana. Das Land ist eines von mehreren in Afrika, die auf Kernenergie setzen, um den Zugang zu Elektrizität auszuweiten. Der Gewinner des laufenden Ausschreibungsverfahrens wird Ende 2024 bekannt gegeben.

African Business: Kenia will niedrige Steuer für Tech-Giganten trotz des Drucks der OECD beibehalten. Nairobi versucht weiterhin, mehr Investitionen im Technologiebereich anzuziehen. Die kenianische Regierung hat bestätigt, dass sie ihre Steuer von 1,5 Prozent auf digitale Dienstleistungen für multinationale Tech-Giganten beibehalten wird. Präsident Ruto bricht damit sein Versprechen, der OECD-Mindeststeuerinitiative beizutreten.

Semafor: Britischer Konsumgüterriese erwägt Rückzug aus Afrika wegen Naira-Schwäche. Der britische Konsumgüterhersteller PZ Cussons wird möglicherweise sein Afrika-Geschäft verkaufen und begründet dies mit den ungünstigen Wirtschaftsbedingungen auf dem Kontinent, insbesondere auf seinem größten Markt Nigeria. Die Intervention der nigerianischen Zentralbank auf dem Devisenmarkt hat den Wert des Naira zwar etwas stabilisiert. Er ist jedoch nach wie vor deutlich schwächer als vor der Wahl von Bola Tinubu zum nigerianischen Präsidenten im vergangenen Mai.

BBC: EU schränkt Visa für Äthiopier ein. Die Europäische Union wird die Visabestimmungen für äthiopische Staatsangehörige verschärfen. Grund ist laut einer Erklärung die mangelnde Kooperation Äthiopiens bei der Rückführung von Äthiopiern, die ihr Visum überziehen. Künftig werden Äthiopiern keine Mehrfachvisa mehr ausgestellt. Auch die Befreiung von Visumgebühren für äthiopische Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen wird eingestellt.

The East African: Ugandische Armee verlängert Einsatz in Somalia. Die ugandischen Behörden haben bestätigt, dass ugandische Soldaten auch nach dem Auslaufen des aktuellen Mandats der Mission der Afrikanischen Union (Atmis) Ende dieses Jahres in Somalia bleiben werden. Auch die kenianischen und burundischen Truppen im Land wollen offenbar Teil des Sicherheitsplans sein, der Atmis ersetzen wird. Anders als Uganda sind die beiden Länder jedoch bisher nicht von Somalia dazu eingeladen worden.

Africa Intelligence: Geheimes Abendessen zwischen Macky Sall und Macron. Am Sonntag, 21. April hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron den ehemaligen Präsidenten des Senegals, Macky Sall, zu einem Abendessen im Elysée-Palast in Paris empfangen. Das Treffen ist pikant, weil Sall versucht hatte, sich durch einen Staatsstreich an der Macht zu halten. Im November hatte Macron Sall zum Sonderbeauftragten des Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P) ernannt.

Jeune Afrique: Moulay Hafid Elalamy schließt Kauf der Société Générale Marokko ab. Der Chef der Investmentgesellschaft Saham Group bekommt nun die marokkanische Tochtergesellschaft der französischen Großbank zum Preis von 745 Millionen Euro unter seine Kontrolle. Der Verkauf ist Teil der im September 2023 vorgestellten Strategie der Bank, sich von zahlreichen Auslandsaktivitäten, die aus Sicht der Bank zu viel Eigenkapital binden, zu trennen. Die marokkanische Zentralbank und der Wettbewerbsrat müssen der Transaktion noch zustimmen.

Wie kann Entwicklungszusammenarbeit unter Bedingungen gelingen, in denen wir nicht oder nicht ausschließlich mit Regierungen zusammenarbeiten wollen? Diese Frage stellt sich heute mehr denn je in einer Welt, in der sich immer mehr Länder von der Demokratie abwenden und in der wir uns in einem Systemwettbewerb, zum Beispiel mit Russland und China, befinden. Meine viertägige Reise nach Uganda stand daher, neben dem Besuch einiger von und aus Deutschland geförderter Projekte, ganz im Zeichen dieser Herausforderung.

Bei einer Fahrt durchs Land habe ich gleich zu Beginn ein von Deutschland über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) gefördertes Fischereiprojekt in Jinja am Viktoriasee besucht, bei dem es um eine nachhaltige Ausgestaltung der Fischerei geht. Die Fischerei im drittgrößten See der Welt ist eine der wichtigsten Wertschöpfungsketten in Afrika und sichert viele Arbeitsplätze und Lebensmittel für die eigene Bevölkerung und den Export. In Wakiso, im Umland der Hauptstadt Kampala, habe ich ein Vorhaben des kirchlichen Hilfswerks Misereor zur nachhaltigen Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung angeschaut. In beiden für die Menschen dort wichtigen Vorhaben spielen Fragen der Anpassung an den spürbaren Klimawandel, die Klimaresilienz, eine wichtige und zunehmende Rolle.

Teilgenommen habe ich auch an zwei von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Uganda geförderten Maßnahmen, einem Ausbildungsprogramm für lokale Verantwortungsträger im ländlichen Pallisa, sowie an einer Veranstaltung der Media Challenge Initiative, die unabhängigen Journalismus fördert.

Zurück in der Hauptstadt habe ich eine Serie von Gesprächen mit ugandischen Politikerinnen und Politikern von Regierung und Opposition geführt, wie auch mit dem katholischen Erzbischof von Kampala, Paul Ssemogerere, und mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Vertretern internationaler Organisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP).

Auch wenn es vermessen ist, nach einem solch kurzen Besuch Land und Leute umfassend verstanden haben zu wollen, zeichnet sich für mich dennoch folgendes Bild ab:

Uganda ist ein Land voller Widersprüche. Das Land ist von einer herzlichen Gastfreundschaft der Menschen und einer vielfältigen, häufig großartigen Landschaft geprägt. Das Land befindet sich aber auch in einer äußerst schwierigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung inmitten einer instabilen Region. Es ist eines der ärmsten Länder Afrikas und hat zugleich eine der jüngsten Bevölkerungen der Welt. 44 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 15 Jahre. Uganda hat mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge vor allem aus dem kriegszerrissenen Sudan und der DR Kongo aufgenommen. Für diese großzügige Aufnahme verdient das Land Anerkennung und braucht internationale Unterstützung bei der wirtschaftlichen und sozialen Bewältigung dieser Herausforderung.

Zugleich wird das Land von dem seit 1986 regierenden Präsidenten Museveni immer diktatorischer regiert. Darüber kann man nicht hinwegsehen. In sehr offenen Gesprächen in der Hauptstadt Kampala sowohl mit Regierungsvertretern wie Justizminister Mao und Parlamentsvizepräsident Tayebwa, als auch mit den führenden Oppositionspolitikern und regierungskritischen Journalisten, habe ich das, wie auch die Frage der mangelnden Beachtung der Menschenrechte, offen als Hinderungsgrund für eine umfassende staatliche Partnerschaft angesprochen.

Gesprochen habe ich auch mit Menschenrechtsgruppen, einschließlich queeren Aktivisten sowie ihren Anwälten. Dabei ging es sowohl um politische Gefangene als auch um die verschärfte Strafandrohung gegen Homosexuelle. In allen Gesprächen mit Politikern des Landes habe ich unmissverständlich die menschenrechtswidrige Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Identität kritisiert. Das Thema offen anzusprechen, ist wichtig, und hilft den Betroffenen.

Alle Gespräche bestätigten es mir: Unter solchen Bedingungen sollte Entwicklungszusammenarbeit vor allem mit regierungsfernen Trägerorganisationen arbeiten, deren Hilfen unmittelbar zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen. Dazu zählt neben der Zivilgesellschaft auch die Stärkung lokaler Verantwortungsträger.