Seit Jahrzehnten schwelt der Krieg in der Sahelzone und hat Frankreich aus seiner Führungsrolle in der Region gedrängt. Doch auch Deutschland gerät zunehmend in die Defensive. Warum uns diese Region interessieren sollte und wer die Profiteure dieser Veränderungen sind, das untersuchen wir in einer eingehenden Analyse. Die neue Afrikastrategie der französischen Regierung, die am Montagabend vorgestellt wurde, muss natürlich auch eine Antwort auf die schwieriger gewordene Position in der Sahelzone geben.

In Nigeria waren die Wähler aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Sein Name wird wahrscheinlich erst nach einer Stichwahl feststehen. Bis jetzt ist noch nicht bekannt, welche Kandidaten es in die Endauswahl geschafft haben. Den neuesten Nachrichtenstand haben wir zusammengefasst. Wie die Wahl einzuordnen ist, analysiert der Nigeria-Experte Jeremy Gaines in einem Gastbeitrag.

Felix Ahlers hätte sich auf die Führung seines börsennotierten Familienunternehmens Frosta konzentrieren können. Stattdessen hat er in Äthiopien die Kaffeerösterei Solino aufgebaut, die so manches Prinzip der deutschen Entwicklungszusammenarbeit über den Haufen wirft und dennoch beispielgebend ist. Wir stellen diesen außergewöhnlichen Unternehmer vor.

Und schließlich präsentieren wir Ihnen exklusiv die Frau, die sich anschickt, künftig den Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft zu führen. Auch sie ist in mancher Hinsicht außergewöhnlich.

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Mit der Ankunft der russischen Fregatte “Admiral Gorschkow” vor zwei Wochen in Kapstadt ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch in Südafrika angekommen. “Russische Soldaten, die an Putins illegalem Krieg gegen die Ukraine teilnehmen, sind nicht willkommen”, sagte Geordin Hill-Lewis, Kapstadts Bürgermeister von der Oppositionspartei DA. Die Spitze der Regierungspartei ANC sieht das anders: Sie hatte die Fregatte nach Durban zum Marinemanöver “Mosi II” (deutsch: “Rauch II”) mit chinesischen und südafrikanischen Verbänden eingeladen.

Damit hat Präsident Ramaphosa Unmut im Westen ausgelöst. Die Nato-Länder sind der Ansicht, Südafrika gebe dadurch seine Neutralität auf und ergreife Partei für Russland. Ramaphosa sieht das anders. Südafrika absolviere auch mit anderen Ländern Manöver, zum Beispiel mit den USA, Frankreich oder Deutschland. Das bislang letzte gemeinsame Manöver wurde Anfang 2021 wegen Corona abgesagt. China, Russland und Südafrika hingegen üben in dieser Konstellation nun zum zweiten Mal. Die amerikanische Einladung zu einem gemeinsamen Manöver im Golf von Guinea lehnte Südafrika kürzlich ab. Andere afrikanische Nationen nahmen die Einladung dagegen an.

Der Zeitpunkt für das südafrikanisch-russisch-chinesische Manöver jedenfalls war höchst unsensibel gewählt: Es fiel zusammen mit dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar. Brisant war der Plan schon deshalb, weil die “Admiral Gorschkow” ursprünglich mit scharfen Hyperschall-Raketen teilnehmen wollte. Südafrika indes gab sich gelassen und verwies auf den nationalen Tag der Streitkräfte am 21. Februar, der an ein schweres Schiffsunglück von 1917 erinnert. Damals ertranken mehr als 600 südafrikanische Soldaten.

Ramaphosa will seinen Wählern und der Welt demonstrieren: Ein selbstbewusstes Südafrika lässt sich nicht mehr von anderen Ländern in eine Richtung treiben. “Wir suchen uns unsere Freunde selbst aus und lassen uns nicht vom Westen oder anderen Ländern schikanieren“, so Steven Grusz, vom South African Institute of International Affairs.

Kriegsschiffe vor der Ostküste Südafrikas, und zeitgleich die Abstimmung in der UN-Vollversammlung über den von der Ukraine geforderten Rückzug Russlands. Von 32 Enthaltungen kamen 15 aus Afrika, und Südafrika war eine davon. Nur sieben Länder stimmten gegen die Resolution. Der globale Stimmungstest geriet zum Balanceakt: Die Regierung am Kap versucht, gleichzeitig gute Beziehungen sowohl mit den USA und Europa als auch mit Russland zu halten.

“Fördern unsere Beschlüsse den Frieden, oder spalten sie und verringern die Chance auf ein schnelles Kriegsende?”, fragte Südafrikas UN-Botschafterin Mathu Joyini. “Die Resolution bringt uns dem Frieden nicht näher.”

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hofft derweil darauf, dass Südafrika sich von der Verbindung mit Russland löst. Beim Finanzministertreffen der G20 am vergangenen Wochenende sah es allerdings eher danach aus, als ob die nichtwestlichen Länder der G20 zusammenrücken und eine Mehrheit bilden. Jedenfalls gelang es dem Westen nicht, seine Position zum Ukraine-Krieg in der Abschluss-Erklärung unterzubringen. Es dominierte die Sicht der BRICS-Länder.

Bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Ghanas Präsident Akufo-Addo geworben für einen “kritischen Blick auf die Organisationen, die die Aktivitäten der Welt steuern”. “Krisen sind der beste Zeitpunkt für Reformen.”

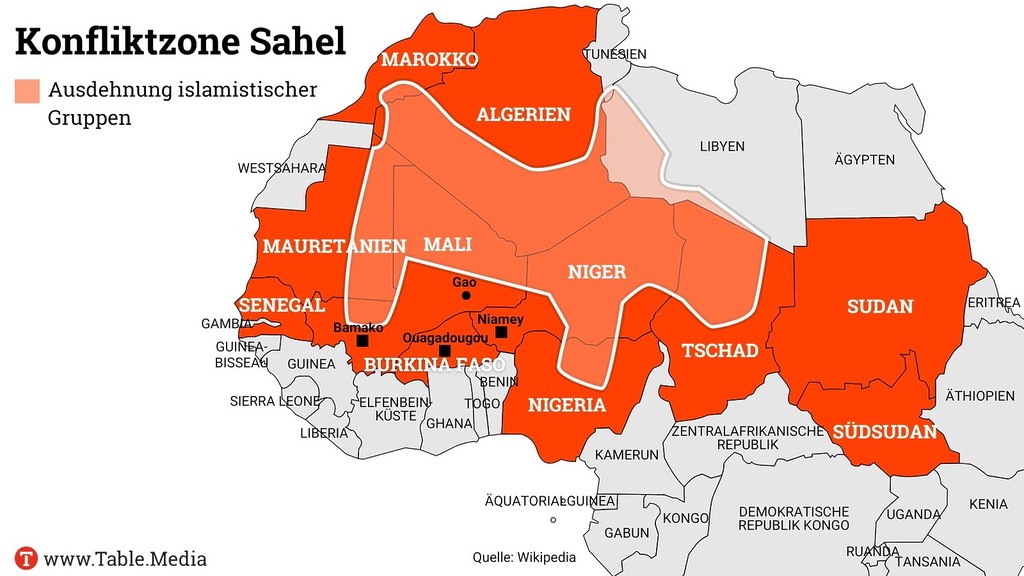

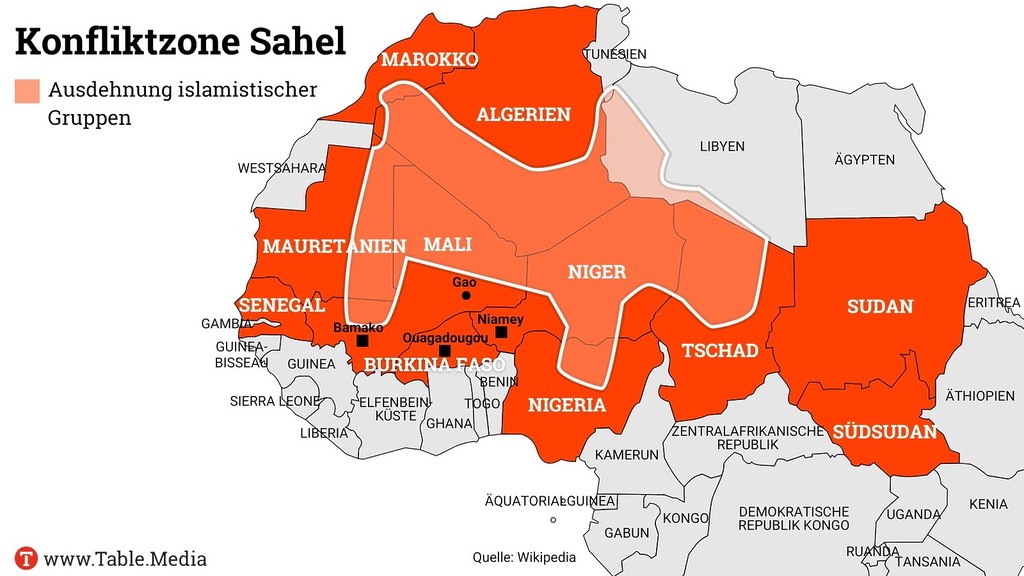

Es ist einer der verworrensten Konflikte in der Welt. Die militärischen Spannungen in der Sahel-Zone reichen vom Süden Algeriens und Mauretanien bis in den Sudan hinein, erfassen Libyen im Norden wie auch bisher stabile Staaten im Süden wie Ghana und Elfenbeinküste. In dieser Region treffen Militäreinheiten aus der ganzen Welt aufeinander: lokale Terrorgruppen, nationale Einheiten, aber auch Truppen aus Frankreich, den USA, Deutschland und zunehmend aus Russland.

Ihre Mission in Mali wird die Bundeswehr wohl schon bald beenden und bis Mai 2024 abziehen. Im Rahmen der UN-Mission Minusma sind dort rund 13.000 ausländische Soldaten und etwa 2.000 Polizisten präsent. Die Bundeswehr allein stellt rund 1.400 Soldaten. Anders als die französischen Soldaten, die im Rahmen der Operationen Serval und Barkhane auch Kampfeinsätze durchgeführt haben, sollen sich Bundeswehrsoldaten aber nicht an Einsätzen gegen Terroristen beteiligen.

Deutsche Soldaten sind vielmehr mit Drohnen und Spähpanzern in die Aufklärung eingebunden sowie in die Sicherstellung der luftgestützten Rettungskette. Geführt wird der Mali-Einsatz seit Oktober von Oberst Rüdiger Beiser. Der Großteil der deutschen Truppen ist im Camp Castor in Gao im Nordosten Malis stationiert. Weitere Einheiten liegen in Malis Hauptstadt Bamako und in Niamey.

Während die Bundeswehr in Mali auf dem Rückzug ist, leitet sie in Niger eine Ausbildungsmission ein. Unter dem Namen Torima sollen deutsche Soldaten lokale Streitkräfte für den Kampf gegen Islamisten ausbilden. Torima folgt auf die Mission Gazelle, in deren Rahmen die Bundeswehr in Niger Kampfschwimmer ausgebildet und eine Militärschule aufgebaut hat.

Nachdem der Rückzug der Bundeswehr aus Mali unabwendbar scheint, könnte die nigrische Hauptstadt Niamey die neue Basis für das deutsche Militär in der Region werden. Dort betreibt die Bundeswehr bereits einen Stützpunkt zum Lufttransport von Verwundeten, Personen und Material. Dieser soll weiter ausgebaut werden. Mitte Dezember hatte die EU einen Grundsatzbeschluss über eine neue, 250 Mann starke Mission in Niger mit dem Namen EUMPM gefasst, um das Land im Kampf gegen die Islamisten zu unterstützen.

Seit mehr als zwanzig Jahren zerreißt dieser Konflikt die Region. Verschiedenste Gruppen sind an ihm beteiligt: salafistische Terrorgruppen, lokale Ableger von Al Qaida, lokale Kriegsherren, bewaffnete Gruppierungen, die sich aus verschiedenen Tuareg-Clans rekrutieren. Es ist ein wirres Durcheinander mit wechselnden Allianzen und Verbündeten. Alle verfolgen ihre eigenen Ziele in einer Region, die arm an Wasser, aber reich an Rohstoffen ist. Wer die Sahara und die Sahelzone kontrolliert, besitzt eine Schlüsselregion im globalen Sicherheitsnetz.

Auch Frankreich reduziert sein militärisches Engagement in der Sahelzone. Besonders die Beziehungen zu Mali und Burkina Faso befinden sich auf dem Tiefpunkt. Schon im August hatte Frankreich seine Truppen von Mali nach Niger verlegt, wo auch die USA eine Militärbasis betreiben. Aber auch in Westafrikas Bevölkerung machen sich immer wieder Unmut und Hass gegen Frankreich breit. Mal wird eine Botschaft angegriffen, mal sind französische Geschäfte Ziel von gewaltsamen Protesten.

Der militärische Rückzug der Franzosen hat zur Befriedung der Region nicht beigetragen. Im Gegenteil, die Sicherheitslage hat sich seitdem verschlechtert. Die französische Regierung buhlt aktiv um die Gunst in der öffentlichen Meinung. Im Strategiekonzept “Revue Nationale Stratégique 2022”, das Frankreichs Präsident Macron am 9. November vorgestellt hatte, nimmt Kommunikation eine herausgehobene Rolle ein.

Inzwischen wächst vor allem der Einfluss Russlands in der Region. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs war die Söldnertruppe Wagner in der Sahelzone noch auf dem Rückzug. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Wie groß der Einfluss dieser Truppe in der Region tatsächlich ist, lässt sich nur schwer einschätzen.

Russland engagiert sich auch wirtschaftlich und kann vor allem mit Expertise im Bergbau punkten. Aber auch die russische Propaganda nimmt zu. Über staatliche TV-Sender und soziale Medien ist Russland in der Region aktiv. In den vergangenen Wochen sind sogar Zeichentrickvideos in den sozialen Medien aufgetaucht, in denen Stimmung gegen Frankreich gemacht wird.

Dieser Hass gegen Frankreich wird laut Stephen Smith, renommierter Afrika-Experte von der Duke University in den USA, gezielt von der russischen Propaganda geschürt und bedient: “Enttäuschungen, die in den postkolonialen Beziehungen entstanden sind”.

Doch auch die Deutschen können nicht sichergehen, dass sich der Hass in der Region dauerhaft ausschließlich gegen Frankreich richtet und nicht eines Tages gegen den ganzen Westen. Nachdem sich Malis Staatspräsident Assimi Goïta und Burkina Fasos Präsident Ibrahim Traoré offen der Unterstützung Russlands versichert haben, steht der Westen noch schwächer da.

Da Mali westliche Truppen zunehmend ablehnt und Nigers Präsident Mohamed Bazoum einen starken pro-westlichen Kurs verfolgt, wirbt der Westen vor allem um den Niger. Anfang Februar richtete die Europäische Kommission eine zweitägige Wirtschaftskonferenz in Niamey aus, um Investoren anzulocken, vor allem für Energie, Erdöl und Bergbau.

Doch um der Region eine dauerhafte Perspektive zu bieten, müssen Frankreich, Deutschland, die USA und die EU mehr bieten als ein paar Ausbildungsmissionen und niedrig dosierte wirtschaftliche Wohltaten.

Mit der Regulierung von Lieferketten verbindet die Politik ambitionierte Ziele. Wie schwierig diese zu erreichen sind, zeigt ein Blick auf bestehende Regulierungen der Lieferkette. Es gibt unerwünschte Folgen: Ausweichreaktionen, Verlagerung von Lasten oder Nachteile für den Globalen Süden. Es komme bei den neuen, europäischen Regeln für die Lieferketten darauf an, “dass sie den Menschen am Anfang der Lieferkette helfen”, sagte Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze anlässlich ihrer Reise mit Arbeitsminister Hubertus Heil nach Ghana und in die Elfenbeinküste.

Beide SPD-Politiker gelten als Befürworter einer starken Richtlinie für ein Europäisches Lieferkettengesetz, vor dessen Einführung unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt, weil er die Unternehmen zu überfordern drohe. Noch steht nicht fest, wie die Richtlinie letztlich aussehen wird, denn die Positionen von Kommission, Rat und Parlament liegen in wichtigen Punkten auseinander. Aber welche Erfahrungen lassen sich aus bisherigen Regulierungen ziehen?

Der Dodd-Frank-Act, infolge der Finanzkrise ab 2007 in den USA beschlossen, zählt zu den frühen Gesetzen, die Lieferketten adressieren. Er soll verhindern, dass sich private Akteure in bewaffneten Konflikten über das Geschäft mit Mineralien finanzieren und bereichern. Eine Regelung für solche Konfliktmineralien folgte in der EU im Jahr 2017. Die Sicherheitslage habe sich durch den Rückzug bewaffneter Gruppen aus vielen Bergbaustätten gebessert, sagte der Wissenschaftler Nene Morisho, Direktor vom Pole Institut in Goma im Osten der DR Kongo, kürzlich bei einem Symposium zu Lieferketten in Berlin. Aber bewaffnete Gruppen hätten “einen strategischen Rückzug angetreten”, seien mit ihren Geschäften ausgewichen, auf andere Tätigkeiten und Branchen. Statt direkt im Abbau agierten sie nun beispielsweise als Händler der Mineralien und erzielten damit indirekt Einnahmen aus dem Bergbausektor. Andere hätten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten auf andere Bereiche wie Holz, Fischfang oder Landwirtschaft verlagert.

Die geplante EU-Richtlinie für Lieferketten hält der Wissenschaftler für einen Fortschritt gegenüber den Regelungen für die Konfliktmineralien, weil sie nicht einen, sondern alle Sektoren umfasse. Trotzdem könne sie nur greifen, wenn die Produzenten als Zulieferer in den Lieferketten europäischer Unternehmen tätig sind. Dies sei bei aber etwa bei großen Teilen der Landwirtschaft in der DR Kongo nicht der Fall, wo insgesamt rund 70 Prozent der Menschen arbeiteten. Hier werde sich die Situation nur verbessern, wenn sich die nationale und lokale Politik engagiere, sagte der Wissenschaftler.

Große transnational tätige Unternehmen werden künftig noch mehr Daten kontrollieren, sagte Simon Roberts vom Centre for Competition, Regulation & Economic Development von der Universität Johannesburg. Diese könnten sie nutzen, um die Anpassungskosten von Lieferkettengesetzen auf die Produzenten abzuwälzen. Dadurch dürfte ihre Marktmacht noch weiter steigen. In vielen Lieferketten konzentriert sich die Macht bereits in den Händen weniger Unternehmen. So kontrolliert eine Handvoll Unternehmen den Markt für Düngemittel und ein Duopol die Aufzucht von Geflügelküken.

Wie berechtigt diese Sorge ist, verdeutlicht Madeleine Koalick, Mitgründerin und Direktorin von Sustainable Links; es berät Unternehmen auch bei der Umsetzung von Lieferkettengesetzen, Mittelständler genauso wie DAX-Konzerne. “Es gibt einen Trend zur Verlagerung der Kosten in den Lieferketten auf die Lieferanten”, sagte sie. So würden Unternehmen etwa Lieferanten verpflichten, bestimmte Softwaretools zu nutzen oder an Audits teilzunehmen.

Ein mittelständischer Elektronikhersteller aus Asien habe in einem Jahr 74 Audits erhalten. Manche Unternehmen versuchten sogar, die gesamte Verantwortung zu verschieben, sagt sie. Mancher Auftraggeber nehme deswegen sogar das komplette Lieferkettengesetz in die Verträge mit seinen Zulieferern auf, um diese für mögliche Sanktionen haftbar zu machen. Eine Europäische Richtlinie müsse dies “verbieten”, sagt Koalick. Ohnehin könnten Audits “immer nur ein Baustein sein”, wenn es um die Umsetzung von Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzen gehe. Die Schwächen von Audits sind hinlänglich bekannt: Sie liefern nur eine stichpunktartige Einschätzung der Situation vor Ort und ermöglichen keine Prozessbetrachtung.

Außer auf Audits setzen viele Unternehmen derzeit auf die Lösungen von Spezialfirmen, die Risiken in den Lieferketten überwachen, indem sie etwa Medien und andere Quellen auswerten und zum Beispiel staatliche Risikoländerindikatoren aufstellen. Dabei haben naturgemäß Produktionsfirmen selbst den besten Blick auf die Lage. Aber sie schafften es häufig nicht, ihr Wissen in die Sprache der Einkäufer der internationalen Unternehmen zu übersetzen, sagt Unternehmensberaterin Koalick. Das berge die Gefahr, dass Zulieferer nicht auf die Praktiker hören, sondern auf diejenigen, “die die Themen einfach kommunizieren”.

Mit der Fokussierung auf Risikoländerindikatoren bestehe zudem die Gefahr einer Produktionsverlagerung und dem Aussortieren von Lieferländern mit höheren Risiken. Das konterkariert die Idee der Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze, die von den Ideen Prävention und Entwicklung geleitet sind.

Es bestehe die Gefahr, dass die neuen Regeln für Lieferketten die Macht nicht zu Gunsten der nachhaltigen Produzenten im Globalen Süden verschöben, sondern zu “Protektionismus führen”, sagte der Wissenschaftler Simon Roberts. Er verwies dabei auf negative Folgen jüngster phytosanitärer Beschränkungen für Zitrusfrüchte aus dem südlichen Afrika, die unter anderem eine Kältebehandlung erforderlich machten. Durch die Regelung würden den Produzenten im südlichen Afrika einseitig höhere Kosten auferlegt und es finde keine Anerkennung der lokalen Prozesse statt. Südafrika ist nach Spanien der zweitgrößte Exporteur von Zitrusfrüchten. Mehr als hunderttausend Menschen arbeiten in dem Sektor. Dort hätten auch die landwirtschaftlichen Reformen nach der Apartheid gegriffen, weswegen in dieser hochwertigen Landwirtschaft ebenfalls schwarze Bauern beteiligt seien.

Die Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze, die auf den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beruhen, sind noch jung. Aber eine Einschätzung über die Wirksamkeit der Gesetze ist auch deswegen schwierig, weil die Unternehmen bislang über wichtige Aspekte nur wenig berichten. Das zeigt das Beispiel des französischen Lieferkettengesetzes, welches 2017 in Kraft trat. Zwar berichteten die Unternehmen viel über ihre Strategie und Unternehmenspolitik, aber nur wenig über die Ergebnisse, sagt die Juristin Stefanie Lorenzen von der HWR Berlin. “Die Berichterstattung ist schwach.” Dabei wäre es aber wichtig zu wissen, wie die Situation bei Produzenten aussieht, ob etwa Rechteinhaber wie Gewerkschaften eingebunden werden oder welche Erfahrungen Beteiligte mit Beschwerdemechanismen machen. Die mangelnde Berichterstattung ist bei dem französischen Gesetz problematisch, weil es dort anders als in Deutschland keine Behörde gibt, welche die Berichte überwacht.

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft hat offenbar eine Nachfolgerin für seinen bisherigen Vorsitzenden Stefan Liebing gefunden: Die Siemens-Managerin Sabine Dall’Omo soll nach Informationen von Table Media den Mitgliedern des Afrika-Vereins für den Vorsitz vorgeschlagen werden. In rund acht Wochen wird die Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand wählen, der dann aus seiner Mitte die neue Vorsitzende bestimmt.

“Der Afrika-Verein bestätigt auf Anfrage, dass Sabine Dall’Omo ihre Bereitschaft für die Kandidatur zum Vorsitz in Nachfolge von Stefan Liebing erklärt hat”, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. Die Neuwahlen sollen demnach Ende April stattfinden. “Bis dahin besteht die Möglichkeit, dass weitere Bewerberinnen oder Bewerber vorgeschlagen werden”, heißt es weiter. “Weitere Kandidaturen sind bis jetzt aber nicht bekannt.”

Sabine Dall’Omo wird somit höchstwahrscheinlich die dritte Frau sein, die den Verband der Unternehmen, die in Afrika Geschäft machen, führen wird. Mit ihr wird auch eine Vertreterin eines Großunternehmens den Afrika-Verein führen. Sie bringt eine herausragende Karriere im Siemens-Konzern mit: Dall’Omo ist seit dem Jahr 2014 CEO von Siemens Southern and Eastern Africa mit Sitz in Johannesburg. Damit betreut sie einen der wichtigsten Märkte des deutschen Technologiekonzerns auf dem Kontinent. Vor dieser Aufgabe war Dall’Omo bei Siemens South Africa zuständig für die Bereiche Risk and Controlling, Mergers and Acquisitions. Ihre Karriere begann 1986 mit einer Berufsausbildung bei Siemens Deutschland. Im Jahr 2012 wurde sie zum CFO des Siemens Cluster Africa ernannt.

Der Unternehmensberater Stefan Liebing war elf Jahre lang Vorsitzender des Afrika-Vereins. Anfang Februar hatte er angekündigt, dass er für ein weiteres Mandat nicht kandidieren wird. hlr

Präsident Emmanuel Macron hat am Montagabend Frankreichs neue politische und militärische Afrika-Strategie vorgestellt. “Afrika ist unser Partner”, sagte der französische Staatschef. Macron, der von Mittwoch an in Zentralafrika unterwegs ist, knüpfte mit dieser Aussage direkt an seine Rede von Ouagadougou von 2017 an, als er sagte, “Françafrique” gehöre der Vergangenheit an. Mit dem Schlagwort “Françafrique” wird in Frankreich eine neokoloniale Einmischung des französischen Staates in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Staaten bezeichnet.

Während sich Macron 2017 allerdings vor allem an die afrikanische Jugend richtete, war sein gestriger Diskurs eine konkrete Antwort auf die wirtschaftliche und militärische Einflussname Chinas und Russlands auf dem Kontinent. Zwar nannte er beide Länder nicht, kritisierte aber die “finanzielle und militärische Raubgier” (prédation) mancher Staaten. Im Gegenzug dazu setze Frankreich auf eine “Partnerschaft auf Augenhöhe“. Macron kündigte konkrete Maßnahmen an:

Der französische Präsident betonte überraschend offen, dass Frankreich eigene Interessen in afrikanischen Staaten verfolge, etwa Werte wie Demokratie und Freiheit. Jedoch würde Paris seine Werte nicht aufzwingen, sondern auf Dialog setzen. Immer wieder nutzte Macron allerdings das Wort “Transaktion“, um die künftigen Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika zu beschreiben – ganz so, als wolle er den “Dialog” vor allem auf eine wirtschaftliche Ebene bringen. Das passte auch zu seinem Aufruf an französische Unternehmen, sie sollen den Kontinent als “Wettbewerbsplatz” ernst nehmen.

Am Mittwoch reist Macron nach Gabun, Angola, in die Demokratische Republik Kongo und nach Kongo-Brazzaville. In Gabun nimmt er an einem Treffen zum Erhalt der Wälder des Kongobeckens teil. Der Kampf gegen den Klimawandel nahm in Macrons gestriger Rede allerdings keinen zentralen Platz ein. cw

Die amerikanische Ratingagentur Fitch hat ihre Bewertung der ghanaischen Kreditwürdigkeit auf “RD” (restricted default) herabgesetzt, meldet das Unternehmen auf seiner Website. Die Agentur hat in den letzten Monaten bereits mehrfach mit Anpassungen auf die schlechte wirtschaftliche Lage Ghanas reagiert. Dieses Mal hat Fitch seine sogenannten Issuer Default Ratings sowohl für langfristige Kredite in lokaler Währung als auch in Fremdwährungen von “C” auf “RD” korrigiert. In Bezug auf kurzfristige Kredite bestätigte Fitch das bisherige ghanaische Rating “C”.

Wichtigste Gründe für die Anpassung sind laut Fitch das von der Regierung erklärte Moratorium auf die eigenen Schuldenzahlungen und die anstehende Umschichtung inländischer Schulden im Rahmen des IWF-Programms. ajs

Die ruandische Regierung hat die ersten Starlink-Satelliten in Betrieb genommen. Die Technologie von Elon Musks Space X ermöglicht Zugang zum Internet auch in abgelegenen Gegenden. Die Regierung hatte bereits angekündigt, 500 abgelegene Schulen mit Satelliten-Internet-Terminals auszustatten, um Schülern und Lehrern einen schnellen Zugang zu Lerninhalten zu ermöglichen.

Die ruandische Ministerin für Informations- und Kommunikationstechnologie und Innovation, Paula Ingabire, hält den Zugang zu einer hochwertigen Breitbandverbindung nicht für Luxus, sondern für eine Notwendigkeit. Starlink in Ruanda sei ein bedeutender Schritt, um das Land zu einer smarten und inklusiven Nation zu machen und die digitale Wirtschaft anzukurbeln. “Das Projekt wird Investitionen anregen, Jobs schaffen und allen Ruandern Zugang zum Internet ermöglichen.”

Vor zwei Wochen war Starlink in Nigeria erstmals in Afrika in Betrieb genommen worden. Space X plant außerdem, Satelliten-Internet bis Ende des Jahres auch in Mosambik verfügbar zu machen. ajs

Das endgültige Ergebnis der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria wird wohl erst am Mittwoch feststehen, berichtet die BBC. Wichtigste Themen waren diesmal die kritische Sicherheitslage, anhaltende Armut und die hohe Arbeitslosigkeit. Viele Nigerianer sind allerdings skeptisch, ob der Wahlsieger die drängenden Probleme Nigerias tatsächlich lösen kann. Bei dieser Präsidentschaftswahl, der ersten in Nigeria mit mehr als zwei aussichtsreichen Kandidaten, wird wohl mehr Zeit erforderlich sein als bisher, um die Wählerstimmen auszuzählen.

Nach der Schließung der Wahllokale dauert es erfahrungsgemäß einige Tage, bis die Ergebnisse in die Hauptstadt Abuja gemeldet werden. Zudem musste die Stimmabgabe mancherorts wegen Verzögerungen auf Sonntag verschoben werden. Viele Wähler mussten außerdem lange Wartezeiten in Kauf nehmen, weil Wahlhelfer und Wahlunterlagen im ganzen Land zu spät gekommen waren.

Die Wahlbeteiligung scheint unerwartet hoch, auch wenn offizielle Zahlen von Nigerias Wahlkommission INEC noch nicht vorliegen. Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, spricht von einer “unglaublichen Wahlbeteiligung”.

Bei der Wahl wurden 109 Senatoren und 360 Abgeordnete des Repräsentantenhauses sowie ein neuer Präsident bestimmt. Der künftige Präsident muss mindestens 25 Prozent der Stimmen in zwei Drittel der nigerianischen Bundesstaaten auf sich vereinigen. Erreicht dies keiner der Bewerber im ersten Wahlgang, findet innerhalb von drei Wochen eine Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten statt. Eine solche Stichwahl erscheint diesmal als wahrscheinlich. In den Zeitraum dieser drei Wochen fallen auch die Gouverneurswahlen am 11. März in 28 von 36 Bundesstaaten Nigerias.

Bei der Wahl kam erstmals auf nationaler Ebene eine neue, elektronische Wählerregistrierung zum Einsatz, die laut INEC Wahlbetrug und Manipulation verhindern sollte. Allerdings hat die neue Technologie nicht überall funktioniert, sondern an vielen Orten sogar für Verzögerungen gesorgt. Außerdem waren auch diesmal wieder politische Gewalt und Einschüchterung der Wähler ein Problem. In einigen Wahllokalen, vor allem im Süden des Landes, wurden Wahlurnen von bewaffneten Männern entwendet. Bereits vor dem Wahltermin war im südöstlichen Bundesstaat Enugu ein Senatskandidat der Labour Party nach einer Wahlkampfveranstaltung erschossen worden. Wegen der angespannten Sicherheitslage mussten vor der Wahl auch 280 Wahllokale geschlossen werden, weil sich nur wenige Wähler registriert hatten. Noch am Wahlabend wurde ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses verhaftet, der knapp 500.000 Dollar und eine Liste von Namen bei sich trug. Der Kauf von Stimmen war diesmal nicht das beherrschende Problem, da aufgrund eines Währungsumtauschs viele alte Banknoten nicht mehr gültig waren.

Zur Wahl in Nigeria lesen Sie im Anschluss den Standpunkt des Nigeria-Experten Jeremy Gaines. BBC/ajs

Noch liegen die Wahlergebnisse der Wahlen in Nigeria nicht vor. Doch schon jetzt lässt sich sagen, dass sie einige Überraschungen und Ungereimtheiten bereithält. Viele Wahlberechtigte konnten gar nicht teilnehmen. Vor allem junge Menschen und Erstwähler hatten sich fröhlich registriert und ihre Wahlkarte abgeholt. Viele hatten aber kein Bargeld, um die Reise in ihre Heimatstadt zur Stimmabgabe zu bezahlen. Der Trick der nigerianischen Zentralbank vom Januar, neue Banknoten mit einem neuen Design herauszugeben, und die anschließende fehlerhafte Umstellung auf die neuen Banknoten führte dazu, dass an vielen Bankautomaten kein Bargeld vorhanden war und viele Wähler keine Lebensmittel kaufen konnten, geschweige denn ein Bus- oder Taxiticket.

Vor der Wahl hatte Nextier, eine seriöse zivilgesellschaftliche Organisation, die Wählerpräferenzen in einer Umfrage wie folgt eingeschätzt: Die Labour Party von Peter Obi lag bei 37 Prozent, die PDP mit ihrem Kandidaten Atiku Abubakar bei 27 Prozent und die Regierungspartei APC mit Bola Tinubu bei 24 Prozent. In den ländlichen Gebieten, die als Gebiete mit niedrigerem Bildungsniveau definiert sind, lag Obi mit 30 Prozent vorn, gefolgt von Abubakar mit 17,3 Prozent und Tinubu mit 5 Prozent.

Neben der Präsidentschaft standen auch der Senat und das Repräsentantenhaus zur Wahl. Die Unabhängige Nationale Wahlkommission (INEC) hatte die schwierige Aufgabe, die Wahl in einem Land mit 220 Millionen Einwohnern zu organisieren. Sie musste die Stimmabgabe in einigen Fällen auf den folgenden Tag verschieben. Denn viele der 177.000 Wahllokale öffneten viel zu spät, in einigen Fällen erst gegen Mittag.

Die Menschen konnten in ihrem Wahllokal das mit Bleistift ermittelte Ergebnis mit ihren Smartphones abfotografieren. Die Ergebnisse der Wahllokale wurden elektronisch vom BVAS (Bimodales Wählerakkreditierungssystem) an das nationale Auszählungszentrum weitergeleitet, wo die Stimmen für jede Local Government Area (LGA) und dann für jeden Bundesstaat ausgezählt wurden. Die INEC stand bald vor einem Scherbenhaufen, denn die Verbindung des BVAS war alles andere als gut. Manchmal wurden die BVAS-Geräte entwendet oder, wie einige vermuten, von denen, die die Ergebnisse fälschen wollten, dupliziert.

Wie dem auch sei, die erste Welle von Ergebnissen bis Sonntagabend stand zum Teil im Widerspruch zu dem, was die Menschen fotografiert hatten. Dies führte zu einer wachsenden Unruhe. Nichtsdestotrotz wurden mehrere Amtsinhaber beider Häuser aus ihren Ämtern gewählt.

Tinubu wurde im Bundesstaat Ekiti zum Sieger erklärt. Auch in anderen Bundesstaaten im Südwesten wie Oyo und Ogun war er offenbar erfolgreich. Doch im Bundesstaat Osun wurde er von Abubakar geschlagen und im Bundesstaat Lagos, wo er Gouverneur war, von Obi. Auch im nördlichen Bundesstaat Katsina, dem Heimatstaat von Noch-Präsident Buhari (APC), unterlag Tinubu knapp gegen Abubakar (die Wahlforscher hatten einen größeren Vorsprung vorhergesagt).

In anderen bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kano (wo der Präsidentschaftskandidat Kwankwaso wohnt, der dort wohl die meisten Stimmen erhalten hat) und Kaduna (mit bisher gemischten Ergebnissen) sieht es nicht so aus, als würde Tinubu gewinnen, was seine Chancen auf 25 Bundesstaaten und 25 Prozent der Gesamtstimmen im ersten Wahlgang schmälert.

Möglicherweise werden sich die Ergebnisse zwischen den Wahlbezirken und der zentralen Auszählung noch stark verändern. Dieses Phänomen wird nicht auf abgelegene ländliche Gebiete beschränkt sein. Auf Lagos Island wurden am Sonntag “offiziell” 27.760 Stimmen für Tinubu abgegeben, 3.058 für Peter Obi und 2.521 für Abubakar. Damit erhielt Tinubu 82 Prozent der Stimmen – eine starke Abweichung im Vergleich zu allen anderen Ergebnissen in diesem Bundesstaat. Kurz nach der Bekanntgabe dieser Ergebnisse wurde die zentrale Auszählung für die Nacht geschlossen, um weitere Peinlichkeiten zu vermeiden, zumal das INEC-Portal für die Anzeige der Ergebnisse immer wieder abstürzte.

Das Fazit dieser Wahl: Das Rennen ist noch nicht vorbei, die Ergebnisse entsprechen nicht den Vorhersagen der Umfragen, und es ist offen, wer in die Stichwahl kommt.

Allerdings ist die politische Landkarte Nigerias neu gezeichnet worden, und möglicherweise hat der nächste Präsident in keinem der beiden Häuser eine Mehrheit – was beide Kammern zwänge, in diesen unruhigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen und das nationale Interesse zu vertreten.

Wall Street Journal: Gruppe Wagner plant Umsturz im Tschad. Dies haben US-amerikanische Geheimdienste mit den Behörden im Tschad geteilt. Demnach plane Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnertruppe, zusammen mit Wagner nahestehenden Rebellen die tschadische Regierung zu destabilisieren und möglicherweise sogar den Präsidenten zu ermorden.

Financial Times: Garantien für Kredite in der Landeswährung. Viele afrikanische Nationen haben kaum Zugang zu ausländischen Krediten – ein Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung. Mit Hilfe neuer Finanzierungsmechanismen soll afrikanischen Ländern nun der Zugang zu lokalem, inländischem Kapital ermöglicht werden.

Africa Is a Country: Sahel-Berichterstattung von westlichem Blick geprägt. In der Sahelzone verändert sich die sicherheitspolitische Gemengelage dramatisch. Westliche Medien berichten darüber vor allem aus eurozentristischer Perspektive und unterschlagen die Eigenständigkeit der Sahelstaaten.

HumAngle: Eine App gegen geschlechtsbezogene Gewalt und Stigma. In vielen afrikanischen Ländern sind häusliche und sexuelle Gewalt nach wie vor Tabuthemen. Das nigerianische Online-Portal berichtet darüber, wie betroffene Frauen in Kamerun solche Übergriffe künftig per App melden können und dadurch das gesellschaftliche Stigma umgehen.

Foreign Policy: Nigeria kann von China lernen. Wie viele Länder Afrikas hat Nigeria weder Zeit noch Gelegenheit, den Abstand zu den Industrieländern mit herkömmlichen Methoden zu verringern. Eine umfassende Industrialisierung ist in weiter Ferne. Das Magazin empfiehlt, Nigeria solle sich stattdessen am Reformeifer Chinas in den 1980er Jahren orientieren.

African Business: Südafrikas Banken steht schwere Zeit bevor. Der Finanzsektor Südafrikas gilt noch immer als der fortschrittlichste des Kontinents. Doch die Branche ist bedroht durch die anhaltende Energiekrise und das geringe Vertrauen der Bevölkerung in die Banken.

Wirtschaftliche Entwicklung braucht lokale Wertschöpfung. Das ist die Maxime, die Felix Ahlers dazu bewegte, eine Kaffeerösterei in Äthiopien zu gründen. Ahlers, Jahrgang 1966, ist in erster Linie Vorstandsvorsitzender des Bremerhavener Tiefkühlunternehmens Frosta. Die Idee für Solino Coffee kam ihm 2008 auf einer privaten Reise nach Äthiopien. Im Gespräch mit lokalen Unternehmern entdeckte er damals das Potenzial der Kaffeebranche, die eine lange Tradition im Land hat. Dass Solino seinen Kaffee in Äthiopien röstet und verpackt, anders als in der Branche üblich, liegt an Ahlers’ Einstellung zu wirtschaftlicher Entwicklung.

“Ich fand das Modell, einfach Geld zu schicken, irgendwie nie überzeugend. Es macht die Selbstinitiative der Leute kaputt.”, sagt Ahlers. “Man muss die Leute verantwortlich machen für ihren eigenen Erfolg.” So beschäftigt Solino 150 Mitarbeiter in Äthiopien – Röster, Techniker und Drucker – und nur drei im Vertrieb in Deutschland. Produktion und Qualitätssicherung sind damit komplett in äthiopischer Hand. Neben den für Äthiopien hohen Löhnen schafft Solino Anreize zum Beispiel durch ein besonderes Reklamationssystem. Dabei wird für jede bemängelte Lieferung ein fester Betrag direkt vom Gewinn der Rösterei abgezogen.

Solino ist nicht Ahlers’ einziges Wagnis in Äthiopien. Nach einem Gründerwettbewerb wählte er die besten Ideen aus und gründete mit zwei Naturwissenschaftlern ein Pilzsporenlabor und eine Destille für ätherische Öle. Doch anders als bei Solino blieb der unternehmerische Erfolg hier aus. “Man muss eben genau die Leute finden, die das auch unternehmerisch können und idealerweise sogar eigenes Kapital mitbringen. Das schafft einen ganz anderen Anreiz.” Für Ahlers war das eine Lektion, wie wichtig die Auswahl der richtigen Partner ist.

Man könne als deutscher Mittelständler in Afrika durchaus Geld verdienen. Dafür müsse man sich aber auf den Kontinent als Produktionsstandort und nicht nur als Exportmarkt besinnen, so Ahlers. Das dauert länger und ist auch kompliziert, nicht zuletzt, weil die komplette Wertschöpfungskette inklusive Vorprodukte, Energie und Verpackung in Angriff genommen werden muss. Lokale Produktion bedeute allerdings geringere Lohnkosten, aber trotzdem gute Bezahlung der Mitarbeiter. Zudem profitierten lokale Produzenten von einheimischer Expertise und direktem Zugang zum wachsenden Binnenmarkt. Ahlers empfiehlt die Verarbeitung traditioneller lokaler Rohstoffe – in Äthiopien neben Kaffee etwa Leder, Sesam und Honig.

“Ich bin sehr davon überzeugt, dass es in Afrika nur funktioniert, wenn man das Thema Wertschöpfung und Unabhängigkeit von der Landwirtschaft hinbekommt”, sagt Ahlers. Die Menschen auf dem Kontinent wollten qualifizierte und gut bezahlte Jobs, und nicht kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft. “Das funktioniert nur mit Wertschöpfung, aber das wird nicht wirklich gefördert.” Stattdessen setze der deutsche Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit auf Projekte zur Unterstützung von Kleinbauern wie zum Beispiel Fair-Trade-Programme. Felix Ahlers findet das “schon fast heuchlerisch”. Außerdem wirft er die Frage auf, ob sich die deutsche Afrika-Strategie nicht selbst im Weg stehe. Schließlich sei die Verlagerung von Wertschöpfung von Deutschland nach Afrika nicht immer im Sinne Deutschlands.

Wirtschaftlicher Fortschritt in Afrika muss auch für Europa von Bedeutung sein, so Ahlers. Nur wenn der Kontinent seinen Einwohnern Zukunftschancen biete und so die Menschen zum Bleiben bewege, könne man der Migrationsströme Herr werden. Die Bestätigung dafür sieht Ahlers täglich in seiner Kaffeeproduktion: “Das sind alles Leute, die wirklich zufrieden sind, die wirklich gut verdienen, und die null Interesse haben, ihr Land zu verlassen.” Arne Schütte

Seit Jahrzehnten schwelt der Krieg in der Sahelzone und hat Frankreich aus seiner Führungsrolle in der Region gedrängt. Doch auch Deutschland gerät zunehmend in die Defensive. Warum uns diese Region interessieren sollte und wer die Profiteure dieser Veränderungen sind, das untersuchen wir in einer eingehenden Analyse. Die neue Afrikastrategie der französischen Regierung, die am Montagabend vorgestellt wurde, muss natürlich auch eine Antwort auf die schwieriger gewordene Position in der Sahelzone geben.

In Nigeria waren die Wähler aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Sein Name wird wahrscheinlich erst nach einer Stichwahl feststehen. Bis jetzt ist noch nicht bekannt, welche Kandidaten es in die Endauswahl geschafft haben. Den neuesten Nachrichtenstand haben wir zusammengefasst. Wie die Wahl einzuordnen ist, analysiert der Nigeria-Experte Jeremy Gaines in einem Gastbeitrag.

Felix Ahlers hätte sich auf die Führung seines börsennotierten Familienunternehmens Frosta konzentrieren können. Stattdessen hat er in Äthiopien die Kaffeerösterei Solino aufgebaut, die so manches Prinzip der deutschen Entwicklungszusammenarbeit über den Haufen wirft und dennoch beispielgebend ist. Wir stellen diesen außergewöhnlichen Unternehmer vor.

Und schließlich präsentieren wir Ihnen exklusiv die Frau, die sich anschickt, künftig den Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft zu führen. Auch sie ist in mancher Hinsicht außergewöhnlich.

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Mit der Ankunft der russischen Fregatte “Admiral Gorschkow” vor zwei Wochen in Kapstadt ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch in Südafrika angekommen. “Russische Soldaten, die an Putins illegalem Krieg gegen die Ukraine teilnehmen, sind nicht willkommen”, sagte Geordin Hill-Lewis, Kapstadts Bürgermeister von der Oppositionspartei DA. Die Spitze der Regierungspartei ANC sieht das anders: Sie hatte die Fregatte nach Durban zum Marinemanöver “Mosi II” (deutsch: “Rauch II”) mit chinesischen und südafrikanischen Verbänden eingeladen.

Damit hat Präsident Ramaphosa Unmut im Westen ausgelöst. Die Nato-Länder sind der Ansicht, Südafrika gebe dadurch seine Neutralität auf und ergreife Partei für Russland. Ramaphosa sieht das anders. Südafrika absolviere auch mit anderen Ländern Manöver, zum Beispiel mit den USA, Frankreich oder Deutschland. Das bislang letzte gemeinsame Manöver wurde Anfang 2021 wegen Corona abgesagt. China, Russland und Südafrika hingegen üben in dieser Konstellation nun zum zweiten Mal. Die amerikanische Einladung zu einem gemeinsamen Manöver im Golf von Guinea lehnte Südafrika kürzlich ab. Andere afrikanische Nationen nahmen die Einladung dagegen an.

Der Zeitpunkt für das südafrikanisch-russisch-chinesische Manöver jedenfalls war höchst unsensibel gewählt: Es fiel zusammen mit dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar. Brisant war der Plan schon deshalb, weil die “Admiral Gorschkow” ursprünglich mit scharfen Hyperschall-Raketen teilnehmen wollte. Südafrika indes gab sich gelassen und verwies auf den nationalen Tag der Streitkräfte am 21. Februar, der an ein schweres Schiffsunglück von 1917 erinnert. Damals ertranken mehr als 600 südafrikanische Soldaten.

Ramaphosa will seinen Wählern und der Welt demonstrieren: Ein selbstbewusstes Südafrika lässt sich nicht mehr von anderen Ländern in eine Richtung treiben. “Wir suchen uns unsere Freunde selbst aus und lassen uns nicht vom Westen oder anderen Ländern schikanieren“, so Steven Grusz, vom South African Institute of International Affairs.

Kriegsschiffe vor der Ostküste Südafrikas, und zeitgleich die Abstimmung in der UN-Vollversammlung über den von der Ukraine geforderten Rückzug Russlands. Von 32 Enthaltungen kamen 15 aus Afrika, und Südafrika war eine davon. Nur sieben Länder stimmten gegen die Resolution. Der globale Stimmungstest geriet zum Balanceakt: Die Regierung am Kap versucht, gleichzeitig gute Beziehungen sowohl mit den USA und Europa als auch mit Russland zu halten.

“Fördern unsere Beschlüsse den Frieden, oder spalten sie und verringern die Chance auf ein schnelles Kriegsende?”, fragte Südafrikas UN-Botschafterin Mathu Joyini. “Die Resolution bringt uns dem Frieden nicht näher.”

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hofft derweil darauf, dass Südafrika sich von der Verbindung mit Russland löst. Beim Finanzministertreffen der G20 am vergangenen Wochenende sah es allerdings eher danach aus, als ob die nichtwestlichen Länder der G20 zusammenrücken und eine Mehrheit bilden. Jedenfalls gelang es dem Westen nicht, seine Position zum Ukraine-Krieg in der Abschluss-Erklärung unterzubringen. Es dominierte die Sicht der BRICS-Länder.

Bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Ghanas Präsident Akufo-Addo geworben für einen “kritischen Blick auf die Organisationen, die die Aktivitäten der Welt steuern”. “Krisen sind der beste Zeitpunkt für Reformen.”

Es ist einer der verworrensten Konflikte in der Welt. Die militärischen Spannungen in der Sahel-Zone reichen vom Süden Algeriens und Mauretanien bis in den Sudan hinein, erfassen Libyen im Norden wie auch bisher stabile Staaten im Süden wie Ghana und Elfenbeinküste. In dieser Region treffen Militäreinheiten aus der ganzen Welt aufeinander: lokale Terrorgruppen, nationale Einheiten, aber auch Truppen aus Frankreich, den USA, Deutschland und zunehmend aus Russland.

Ihre Mission in Mali wird die Bundeswehr wohl schon bald beenden und bis Mai 2024 abziehen. Im Rahmen der UN-Mission Minusma sind dort rund 13.000 ausländische Soldaten und etwa 2.000 Polizisten präsent. Die Bundeswehr allein stellt rund 1.400 Soldaten. Anders als die französischen Soldaten, die im Rahmen der Operationen Serval und Barkhane auch Kampfeinsätze durchgeführt haben, sollen sich Bundeswehrsoldaten aber nicht an Einsätzen gegen Terroristen beteiligen.

Deutsche Soldaten sind vielmehr mit Drohnen und Spähpanzern in die Aufklärung eingebunden sowie in die Sicherstellung der luftgestützten Rettungskette. Geführt wird der Mali-Einsatz seit Oktober von Oberst Rüdiger Beiser. Der Großteil der deutschen Truppen ist im Camp Castor in Gao im Nordosten Malis stationiert. Weitere Einheiten liegen in Malis Hauptstadt Bamako und in Niamey.

Während die Bundeswehr in Mali auf dem Rückzug ist, leitet sie in Niger eine Ausbildungsmission ein. Unter dem Namen Torima sollen deutsche Soldaten lokale Streitkräfte für den Kampf gegen Islamisten ausbilden. Torima folgt auf die Mission Gazelle, in deren Rahmen die Bundeswehr in Niger Kampfschwimmer ausgebildet und eine Militärschule aufgebaut hat.

Nachdem der Rückzug der Bundeswehr aus Mali unabwendbar scheint, könnte die nigrische Hauptstadt Niamey die neue Basis für das deutsche Militär in der Region werden. Dort betreibt die Bundeswehr bereits einen Stützpunkt zum Lufttransport von Verwundeten, Personen und Material. Dieser soll weiter ausgebaut werden. Mitte Dezember hatte die EU einen Grundsatzbeschluss über eine neue, 250 Mann starke Mission in Niger mit dem Namen EUMPM gefasst, um das Land im Kampf gegen die Islamisten zu unterstützen.

Seit mehr als zwanzig Jahren zerreißt dieser Konflikt die Region. Verschiedenste Gruppen sind an ihm beteiligt: salafistische Terrorgruppen, lokale Ableger von Al Qaida, lokale Kriegsherren, bewaffnete Gruppierungen, die sich aus verschiedenen Tuareg-Clans rekrutieren. Es ist ein wirres Durcheinander mit wechselnden Allianzen und Verbündeten. Alle verfolgen ihre eigenen Ziele in einer Region, die arm an Wasser, aber reich an Rohstoffen ist. Wer die Sahara und die Sahelzone kontrolliert, besitzt eine Schlüsselregion im globalen Sicherheitsnetz.

Auch Frankreich reduziert sein militärisches Engagement in der Sahelzone. Besonders die Beziehungen zu Mali und Burkina Faso befinden sich auf dem Tiefpunkt. Schon im August hatte Frankreich seine Truppen von Mali nach Niger verlegt, wo auch die USA eine Militärbasis betreiben. Aber auch in Westafrikas Bevölkerung machen sich immer wieder Unmut und Hass gegen Frankreich breit. Mal wird eine Botschaft angegriffen, mal sind französische Geschäfte Ziel von gewaltsamen Protesten.

Der militärische Rückzug der Franzosen hat zur Befriedung der Region nicht beigetragen. Im Gegenteil, die Sicherheitslage hat sich seitdem verschlechtert. Die französische Regierung buhlt aktiv um die Gunst in der öffentlichen Meinung. Im Strategiekonzept “Revue Nationale Stratégique 2022”, das Frankreichs Präsident Macron am 9. November vorgestellt hatte, nimmt Kommunikation eine herausgehobene Rolle ein.

Inzwischen wächst vor allem der Einfluss Russlands in der Region. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs war die Söldnertruppe Wagner in der Sahelzone noch auf dem Rückzug. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Wie groß der Einfluss dieser Truppe in der Region tatsächlich ist, lässt sich nur schwer einschätzen.

Russland engagiert sich auch wirtschaftlich und kann vor allem mit Expertise im Bergbau punkten. Aber auch die russische Propaganda nimmt zu. Über staatliche TV-Sender und soziale Medien ist Russland in der Region aktiv. In den vergangenen Wochen sind sogar Zeichentrickvideos in den sozialen Medien aufgetaucht, in denen Stimmung gegen Frankreich gemacht wird.

Dieser Hass gegen Frankreich wird laut Stephen Smith, renommierter Afrika-Experte von der Duke University in den USA, gezielt von der russischen Propaganda geschürt und bedient: “Enttäuschungen, die in den postkolonialen Beziehungen entstanden sind”.

Doch auch die Deutschen können nicht sichergehen, dass sich der Hass in der Region dauerhaft ausschließlich gegen Frankreich richtet und nicht eines Tages gegen den ganzen Westen. Nachdem sich Malis Staatspräsident Assimi Goïta und Burkina Fasos Präsident Ibrahim Traoré offen der Unterstützung Russlands versichert haben, steht der Westen noch schwächer da.

Da Mali westliche Truppen zunehmend ablehnt und Nigers Präsident Mohamed Bazoum einen starken pro-westlichen Kurs verfolgt, wirbt der Westen vor allem um den Niger. Anfang Februar richtete die Europäische Kommission eine zweitägige Wirtschaftskonferenz in Niamey aus, um Investoren anzulocken, vor allem für Energie, Erdöl und Bergbau.

Doch um der Region eine dauerhafte Perspektive zu bieten, müssen Frankreich, Deutschland, die USA und die EU mehr bieten als ein paar Ausbildungsmissionen und niedrig dosierte wirtschaftliche Wohltaten.

Mit der Regulierung von Lieferketten verbindet die Politik ambitionierte Ziele. Wie schwierig diese zu erreichen sind, zeigt ein Blick auf bestehende Regulierungen der Lieferkette. Es gibt unerwünschte Folgen: Ausweichreaktionen, Verlagerung von Lasten oder Nachteile für den Globalen Süden. Es komme bei den neuen, europäischen Regeln für die Lieferketten darauf an, “dass sie den Menschen am Anfang der Lieferkette helfen”, sagte Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze anlässlich ihrer Reise mit Arbeitsminister Hubertus Heil nach Ghana und in die Elfenbeinküste.

Beide SPD-Politiker gelten als Befürworter einer starken Richtlinie für ein Europäisches Lieferkettengesetz, vor dessen Einführung unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt, weil er die Unternehmen zu überfordern drohe. Noch steht nicht fest, wie die Richtlinie letztlich aussehen wird, denn die Positionen von Kommission, Rat und Parlament liegen in wichtigen Punkten auseinander. Aber welche Erfahrungen lassen sich aus bisherigen Regulierungen ziehen?

Der Dodd-Frank-Act, infolge der Finanzkrise ab 2007 in den USA beschlossen, zählt zu den frühen Gesetzen, die Lieferketten adressieren. Er soll verhindern, dass sich private Akteure in bewaffneten Konflikten über das Geschäft mit Mineralien finanzieren und bereichern. Eine Regelung für solche Konfliktmineralien folgte in der EU im Jahr 2017. Die Sicherheitslage habe sich durch den Rückzug bewaffneter Gruppen aus vielen Bergbaustätten gebessert, sagte der Wissenschaftler Nene Morisho, Direktor vom Pole Institut in Goma im Osten der DR Kongo, kürzlich bei einem Symposium zu Lieferketten in Berlin. Aber bewaffnete Gruppen hätten “einen strategischen Rückzug angetreten”, seien mit ihren Geschäften ausgewichen, auf andere Tätigkeiten und Branchen. Statt direkt im Abbau agierten sie nun beispielsweise als Händler der Mineralien und erzielten damit indirekt Einnahmen aus dem Bergbausektor. Andere hätten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten auf andere Bereiche wie Holz, Fischfang oder Landwirtschaft verlagert.

Die geplante EU-Richtlinie für Lieferketten hält der Wissenschaftler für einen Fortschritt gegenüber den Regelungen für die Konfliktmineralien, weil sie nicht einen, sondern alle Sektoren umfasse. Trotzdem könne sie nur greifen, wenn die Produzenten als Zulieferer in den Lieferketten europäischer Unternehmen tätig sind. Dies sei bei aber etwa bei großen Teilen der Landwirtschaft in der DR Kongo nicht der Fall, wo insgesamt rund 70 Prozent der Menschen arbeiteten. Hier werde sich die Situation nur verbessern, wenn sich die nationale und lokale Politik engagiere, sagte der Wissenschaftler.

Große transnational tätige Unternehmen werden künftig noch mehr Daten kontrollieren, sagte Simon Roberts vom Centre for Competition, Regulation & Economic Development von der Universität Johannesburg. Diese könnten sie nutzen, um die Anpassungskosten von Lieferkettengesetzen auf die Produzenten abzuwälzen. Dadurch dürfte ihre Marktmacht noch weiter steigen. In vielen Lieferketten konzentriert sich die Macht bereits in den Händen weniger Unternehmen. So kontrolliert eine Handvoll Unternehmen den Markt für Düngemittel und ein Duopol die Aufzucht von Geflügelküken.

Wie berechtigt diese Sorge ist, verdeutlicht Madeleine Koalick, Mitgründerin und Direktorin von Sustainable Links; es berät Unternehmen auch bei der Umsetzung von Lieferkettengesetzen, Mittelständler genauso wie DAX-Konzerne. “Es gibt einen Trend zur Verlagerung der Kosten in den Lieferketten auf die Lieferanten”, sagte sie. So würden Unternehmen etwa Lieferanten verpflichten, bestimmte Softwaretools zu nutzen oder an Audits teilzunehmen.

Ein mittelständischer Elektronikhersteller aus Asien habe in einem Jahr 74 Audits erhalten. Manche Unternehmen versuchten sogar, die gesamte Verantwortung zu verschieben, sagt sie. Mancher Auftraggeber nehme deswegen sogar das komplette Lieferkettengesetz in die Verträge mit seinen Zulieferern auf, um diese für mögliche Sanktionen haftbar zu machen. Eine Europäische Richtlinie müsse dies “verbieten”, sagt Koalick. Ohnehin könnten Audits “immer nur ein Baustein sein”, wenn es um die Umsetzung von Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzen gehe. Die Schwächen von Audits sind hinlänglich bekannt: Sie liefern nur eine stichpunktartige Einschätzung der Situation vor Ort und ermöglichen keine Prozessbetrachtung.

Außer auf Audits setzen viele Unternehmen derzeit auf die Lösungen von Spezialfirmen, die Risiken in den Lieferketten überwachen, indem sie etwa Medien und andere Quellen auswerten und zum Beispiel staatliche Risikoländerindikatoren aufstellen. Dabei haben naturgemäß Produktionsfirmen selbst den besten Blick auf die Lage. Aber sie schafften es häufig nicht, ihr Wissen in die Sprache der Einkäufer der internationalen Unternehmen zu übersetzen, sagt Unternehmensberaterin Koalick. Das berge die Gefahr, dass Zulieferer nicht auf die Praktiker hören, sondern auf diejenigen, “die die Themen einfach kommunizieren”.

Mit der Fokussierung auf Risikoländerindikatoren bestehe zudem die Gefahr einer Produktionsverlagerung und dem Aussortieren von Lieferländern mit höheren Risiken. Das konterkariert die Idee der Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze, die von den Ideen Prävention und Entwicklung geleitet sind.

Es bestehe die Gefahr, dass die neuen Regeln für Lieferketten die Macht nicht zu Gunsten der nachhaltigen Produzenten im Globalen Süden verschöben, sondern zu “Protektionismus führen”, sagte der Wissenschaftler Simon Roberts. Er verwies dabei auf negative Folgen jüngster phytosanitärer Beschränkungen für Zitrusfrüchte aus dem südlichen Afrika, die unter anderem eine Kältebehandlung erforderlich machten. Durch die Regelung würden den Produzenten im südlichen Afrika einseitig höhere Kosten auferlegt und es finde keine Anerkennung der lokalen Prozesse statt. Südafrika ist nach Spanien der zweitgrößte Exporteur von Zitrusfrüchten. Mehr als hunderttausend Menschen arbeiten in dem Sektor. Dort hätten auch die landwirtschaftlichen Reformen nach der Apartheid gegriffen, weswegen in dieser hochwertigen Landwirtschaft ebenfalls schwarze Bauern beteiligt seien.

Die Lieferkettensorgfaltspflichtengesetze, die auf den UN-Prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte beruhen, sind noch jung. Aber eine Einschätzung über die Wirksamkeit der Gesetze ist auch deswegen schwierig, weil die Unternehmen bislang über wichtige Aspekte nur wenig berichten. Das zeigt das Beispiel des französischen Lieferkettengesetzes, welches 2017 in Kraft trat. Zwar berichteten die Unternehmen viel über ihre Strategie und Unternehmenspolitik, aber nur wenig über die Ergebnisse, sagt die Juristin Stefanie Lorenzen von der HWR Berlin. “Die Berichterstattung ist schwach.” Dabei wäre es aber wichtig zu wissen, wie die Situation bei Produzenten aussieht, ob etwa Rechteinhaber wie Gewerkschaften eingebunden werden oder welche Erfahrungen Beteiligte mit Beschwerdemechanismen machen. Die mangelnde Berichterstattung ist bei dem französischen Gesetz problematisch, weil es dort anders als in Deutschland keine Behörde gibt, welche die Berichte überwacht.

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft hat offenbar eine Nachfolgerin für seinen bisherigen Vorsitzenden Stefan Liebing gefunden: Die Siemens-Managerin Sabine Dall’Omo soll nach Informationen von Table Media den Mitgliedern des Afrika-Vereins für den Vorsitz vorgeschlagen werden. In rund acht Wochen wird die Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand wählen, der dann aus seiner Mitte die neue Vorsitzende bestimmt.

“Der Afrika-Verein bestätigt auf Anfrage, dass Sabine Dall’Omo ihre Bereitschaft für die Kandidatur zum Vorsitz in Nachfolge von Stefan Liebing erklärt hat”, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. Die Neuwahlen sollen demnach Ende April stattfinden. “Bis dahin besteht die Möglichkeit, dass weitere Bewerberinnen oder Bewerber vorgeschlagen werden”, heißt es weiter. “Weitere Kandidaturen sind bis jetzt aber nicht bekannt.”

Sabine Dall’Omo wird somit höchstwahrscheinlich die dritte Frau sein, die den Verband der Unternehmen, die in Afrika Geschäft machen, führen wird. Mit ihr wird auch eine Vertreterin eines Großunternehmens den Afrika-Verein führen. Sie bringt eine herausragende Karriere im Siemens-Konzern mit: Dall’Omo ist seit dem Jahr 2014 CEO von Siemens Southern and Eastern Africa mit Sitz in Johannesburg. Damit betreut sie einen der wichtigsten Märkte des deutschen Technologiekonzerns auf dem Kontinent. Vor dieser Aufgabe war Dall’Omo bei Siemens South Africa zuständig für die Bereiche Risk and Controlling, Mergers and Acquisitions. Ihre Karriere begann 1986 mit einer Berufsausbildung bei Siemens Deutschland. Im Jahr 2012 wurde sie zum CFO des Siemens Cluster Africa ernannt.

Der Unternehmensberater Stefan Liebing war elf Jahre lang Vorsitzender des Afrika-Vereins. Anfang Februar hatte er angekündigt, dass er für ein weiteres Mandat nicht kandidieren wird. hlr

Präsident Emmanuel Macron hat am Montagabend Frankreichs neue politische und militärische Afrika-Strategie vorgestellt. “Afrika ist unser Partner”, sagte der französische Staatschef. Macron, der von Mittwoch an in Zentralafrika unterwegs ist, knüpfte mit dieser Aussage direkt an seine Rede von Ouagadougou von 2017 an, als er sagte, “Françafrique” gehöre der Vergangenheit an. Mit dem Schlagwort “Françafrique” wird in Frankreich eine neokoloniale Einmischung des französischen Staates in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Staaten bezeichnet.

Während sich Macron 2017 allerdings vor allem an die afrikanische Jugend richtete, war sein gestriger Diskurs eine konkrete Antwort auf die wirtschaftliche und militärische Einflussname Chinas und Russlands auf dem Kontinent. Zwar nannte er beide Länder nicht, kritisierte aber die “finanzielle und militärische Raubgier” (prédation) mancher Staaten. Im Gegenzug dazu setze Frankreich auf eine “Partnerschaft auf Augenhöhe“. Macron kündigte konkrete Maßnahmen an:

Der französische Präsident betonte überraschend offen, dass Frankreich eigene Interessen in afrikanischen Staaten verfolge, etwa Werte wie Demokratie und Freiheit. Jedoch würde Paris seine Werte nicht aufzwingen, sondern auf Dialog setzen. Immer wieder nutzte Macron allerdings das Wort “Transaktion“, um die künftigen Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika zu beschreiben – ganz so, als wolle er den “Dialog” vor allem auf eine wirtschaftliche Ebene bringen. Das passte auch zu seinem Aufruf an französische Unternehmen, sie sollen den Kontinent als “Wettbewerbsplatz” ernst nehmen.

Am Mittwoch reist Macron nach Gabun, Angola, in die Demokratische Republik Kongo und nach Kongo-Brazzaville. In Gabun nimmt er an einem Treffen zum Erhalt der Wälder des Kongobeckens teil. Der Kampf gegen den Klimawandel nahm in Macrons gestriger Rede allerdings keinen zentralen Platz ein. cw

Die amerikanische Ratingagentur Fitch hat ihre Bewertung der ghanaischen Kreditwürdigkeit auf “RD” (restricted default) herabgesetzt, meldet das Unternehmen auf seiner Website. Die Agentur hat in den letzten Monaten bereits mehrfach mit Anpassungen auf die schlechte wirtschaftliche Lage Ghanas reagiert. Dieses Mal hat Fitch seine sogenannten Issuer Default Ratings sowohl für langfristige Kredite in lokaler Währung als auch in Fremdwährungen von “C” auf “RD” korrigiert. In Bezug auf kurzfristige Kredite bestätigte Fitch das bisherige ghanaische Rating “C”.

Wichtigste Gründe für die Anpassung sind laut Fitch das von der Regierung erklärte Moratorium auf die eigenen Schuldenzahlungen und die anstehende Umschichtung inländischer Schulden im Rahmen des IWF-Programms. ajs

Die ruandische Regierung hat die ersten Starlink-Satelliten in Betrieb genommen. Die Technologie von Elon Musks Space X ermöglicht Zugang zum Internet auch in abgelegenen Gegenden. Die Regierung hatte bereits angekündigt, 500 abgelegene Schulen mit Satelliten-Internet-Terminals auszustatten, um Schülern und Lehrern einen schnellen Zugang zu Lerninhalten zu ermöglichen.

Die ruandische Ministerin für Informations- und Kommunikationstechnologie und Innovation, Paula Ingabire, hält den Zugang zu einer hochwertigen Breitbandverbindung nicht für Luxus, sondern für eine Notwendigkeit. Starlink in Ruanda sei ein bedeutender Schritt, um das Land zu einer smarten und inklusiven Nation zu machen und die digitale Wirtschaft anzukurbeln. “Das Projekt wird Investitionen anregen, Jobs schaffen und allen Ruandern Zugang zum Internet ermöglichen.”

Vor zwei Wochen war Starlink in Nigeria erstmals in Afrika in Betrieb genommen worden. Space X plant außerdem, Satelliten-Internet bis Ende des Jahres auch in Mosambik verfügbar zu machen. ajs

Das endgültige Ergebnis der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria wird wohl erst am Mittwoch feststehen, berichtet die BBC. Wichtigste Themen waren diesmal die kritische Sicherheitslage, anhaltende Armut und die hohe Arbeitslosigkeit. Viele Nigerianer sind allerdings skeptisch, ob der Wahlsieger die drängenden Probleme Nigerias tatsächlich lösen kann. Bei dieser Präsidentschaftswahl, der ersten in Nigeria mit mehr als zwei aussichtsreichen Kandidaten, wird wohl mehr Zeit erforderlich sein als bisher, um die Wählerstimmen auszuzählen.

Nach der Schließung der Wahllokale dauert es erfahrungsgemäß einige Tage, bis die Ergebnisse in die Hauptstadt Abuja gemeldet werden. Zudem musste die Stimmabgabe mancherorts wegen Verzögerungen auf Sonntag verschoben werden. Viele Wähler mussten außerdem lange Wartezeiten in Kauf nehmen, weil Wahlhelfer und Wahlunterlagen im ganzen Land zu spät gekommen waren.

Die Wahlbeteiligung scheint unerwartet hoch, auch wenn offizielle Zahlen von Nigerias Wahlkommission INEC noch nicht vorliegen. Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, spricht von einer “unglaublichen Wahlbeteiligung”.

Bei der Wahl wurden 109 Senatoren und 360 Abgeordnete des Repräsentantenhauses sowie ein neuer Präsident bestimmt. Der künftige Präsident muss mindestens 25 Prozent der Stimmen in zwei Drittel der nigerianischen Bundesstaaten auf sich vereinigen. Erreicht dies keiner der Bewerber im ersten Wahlgang, findet innerhalb von drei Wochen eine Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten statt. Eine solche Stichwahl erscheint diesmal als wahrscheinlich. In den Zeitraum dieser drei Wochen fallen auch die Gouverneurswahlen am 11. März in 28 von 36 Bundesstaaten Nigerias.

Bei der Wahl kam erstmals auf nationaler Ebene eine neue, elektronische Wählerregistrierung zum Einsatz, die laut INEC Wahlbetrug und Manipulation verhindern sollte. Allerdings hat die neue Technologie nicht überall funktioniert, sondern an vielen Orten sogar für Verzögerungen gesorgt. Außerdem waren auch diesmal wieder politische Gewalt und Einschüchterung der Wähler ein Problem. In einigen Wahllokalen, vor allem im Süden des Landes, wurden Wahlurnen von bewaffneten Männern entwendet. Bereits vor dem Wahltermin war im südöstlichen Bundesstaat Enugu ein Senatskandidat der Labour Party nach einer Wahlkampfveranstaltung erschossen worden. Wegen der angespannten Sicherheitslage mussten vor der Wahl auch 280 Wahllokale geschlossen werden, weil sich nur wenige Wähler registriert hatten. Noch am Wahlabend wurde ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses verhaftet, der knapp 500.000 Dollar und eine Liste von Namen bei sich trug. Der Kauf von Stimmen war diesmal nicht das beherrschende Problem, da aufgrund eines Währungsumtauschs viele alte Banknoten nicht mehr gültig waren.

Zur Wahl in Nigeria lesen Sie im Anschluss den Standpunkt des Nigeria-Experten Jeremy Gaines. BBC/ajs

Noch liegen die Wahlergebnisse der Wahlen in Nigeria nicht vor. Doch schon jetzt lässt sich sagen, dass sie einige Überraschungen und Ungereimtheiten bereithält. Viele Wahlberechtigte konnten gar nicht teilnehmen. Vor allem junge Menschen und Erstwähler hatten sich fröhlich registriert und ihre Wahlkarte abgeholt. Viele hatten aber kein Bargeld, um die Reise in ihre Heimatstadt zur Stimmabgabe zu bezahlen. Der Trick der nigerianischen Zentralbank vom Januar, neue Banknoten mit einem neuen Design herauszugeben, und die anschließende fehlerhafte Umstellung auf die neuen Banknoten führte dazu, dass an vielen Bankautomaten kein Bargeld vorhanden war und viele Wähler keine Lebensmittel kaufen konnten, geschweige denn ein Bus- oder Taxiticket.

Vor der Wahl hatte Nextier, eine seriöse zivilgesellschaftliche Organisation, die Wählerpräferenzen in einer Umfrage wie folgt eingeschätzt: Die Labour Party von Peter Obi lag bei 37 Prozent, die PDP mit ihrem Kandidaten Atiku Abubakar bei 27 Prozent und die Regierungspartei APC mit Bola Tinubu bei 24 Prozent. In den ländlichen Gebieten, die als Gebiete mit niedrigerem Bildungsniveau definiert sind, lag Obi mit 30 Prozent vorn, gefolgt von Abubakar mit 17,3 Prozent und Tinubu mit 5 Prozent.

Neben der Präsidentschaft standen auch der Senat und das Repräsentantenhaus zur Wahl. Die Unabhängige Nationale Wahlkommission (INEC) hatte die schwierige Aufgabe, die Wahl in einem Land mit 220 Millionen Einwohnern zu organisieren. Sie musste die Stimmabgabe in einigen Fällen auf den folgenden Tag verschieben. Denn viele der 177.000 Wahllokale öffneten viel zu spät, in einigen Fällen erst gegen Mittag.

Die Menschen konnten in ihrem Wahllokal das mit Bleistift ermittelte Ergebnis mit ihren Smartphones abfotografieren. Die Ergebnisse der Wahllokale wurden elektronisch vom BVAS (Bimodales Wählerakkreditierungssystem) an das nationale Auszählungszentrum weitergeleitet, wo die Stimmen für jede Local Government Area (LGA) und dann für jeden Bundesstaat ausgezählt wurden. Die INEC stand bald vor einem Scherbenhaufen, denn die Verbindung des BVAS war alles andere als gut. Manchmal wurden die BVAS-Geräte entwendet oder, wie einige vermuten, von denen, die die Ergebnisse fälschen wollten, dupliziert.

Wie dem auch sei, die erste Welle von Ergebnissen bis Sonntagabend stand zum Teil im Widerspruch zu dem, was die Menschen fotografiert hatten. Dies führte zu einer wachsenden Unruhe. Nichtsdestotrotz wurden mehrere Amtsinhaber beider Häuser aus ihren Ämtern gewählt.

Tinubu wurde im Bundesstaat Ekiti zum Sieger erklärt. Auch in anderen Bundesstaaten im Südwesten wie Oyo und Ogun war er offenbar erfolgreich. Doch im Bundesstaat Osun wurde er von Abubakar geschlagen und im Bundesstaat Lagos, wo er Gouverneur war, von Obi. Auch im nördlichen Bundesstaat Katsina, dem Heimatstaat von Noch-Präsident Buhari (APC), unterlag Tinubu knapp gegen Abubakar (die Wahlforscher hatten einen größeren Vorsprung vorhergesagt).

In anderen bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kano (wo der Präsidentschaftskandidat Kwankwaso wohnt, der dort wohl die meisten Stimmen erhalten hat) und Kaduna (mit bisher gemischten Ergebnissen) sieht es nicht so aus, als würde Tinubu gewinnen, was seine Chancen auf 25 Bundesstaaten und 25 Prozent der Gesamtstimmen im ersten Wahlgang schmälert.

Möglicherweise werden sich die Ergebnisse zwischen den Wahlbezirken und der zentralen Auszählung noch stark verändern. Dieses Phänomen wird nicht auf abgelegene ländliche Gebiete beschränkt sein. Auf Lagos Island wurden am Sonntag “offiziell” 27.760 Stimmen für Tinubu abgegeben, 3.058 für Peter Obi und 2.521 für Abubakar. Damit erhielt Tinubu 82 Prozent der Stimmen – eine starke Abweichung im Vergleich zu allen anderen Ergebnissen in diesem Bundesstaat. Kurz nach der Bekanntgabe dieser Ergebnisse wurde die zentrale Auszählung für die Nacht geschlossen, um weitere Peinlichkeiten zu vermeiden, zumal das INEC-Portal für die Anzeige der Ergebnisse immer wieder abstürzte.

Das Fazit dieser Wahl: Das Rennen ist noch nicht vorbei, die Ergebnisse entsprechen nicht den Vorhersagen der Umfragen, und es ist offen, wer in die Stichwahl kommt.

Allerdings ist die politische Landkarte Nigerias neu gezeichnet worden, und möglicherweise hat der nächste Präsident in keinem der beiden Häuser eine Mehrheit – was beide Kammern zwänge, in diesen unruhigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen und das nationale Interesse zu vertreten.

Wall Street Journal: Gruppe Wagner plant Umsturz im Tschad. Dies haben US-amerikanische Geheimdienste mit den Behörden im Tschad geteilt. Demnach plane Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnertruppe, zusammen mit Wagner nahestehenden Rebellen die tschadische Regierung zu destabilisieren und möglicherweise sogar den Präsidenten zu ermorden.

Financial Times: Garantien für Kredite in der Landeswährung. Viele afrikanische Nationen haben kaum Zugang zu ausländischen Krediten – ein Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung. Mit Hilfe neuer Finanzierungsmechanismen soll afrikanischen Ländern nun der Zugang zu lokalem, inländischem Kapital ermöglicht werden.

Africa Is a Country: Sahel-Berichterstattung von westlichem Blick geprägt. In der Sahelzone verändert sich die sicherheitspolitische Gemengelage dramatisch. Westliche Medien berichten darüber vor allem aus eurozentristischer Perspektive und unterschlagen die Eigenständigkeit der Sahelstaaten.

HumAngle: Eine App gegen geschlechtsbezogene Gewalt und Stigma. In vielen afrikanischen Ländern sind häusliche und sexuelle Gewalt nach wie vor Tabuthemen. Das nigerianische Online-Portal berichtet darüber, wie betroffene Frauen in Kamerun solche Übergriffe künftig per App melden können und dadurch das gesellschaftliche Stigma umgehen.

Foreign Policy: Nigeria kann von China lernen. Wie viele Länder Afrikas hat Nigeria weder Zeit noch Gelegenheit, den Abstand zu den Industrieländern mit herkömmlichen Methoden zu verringern. Eine umfassende Industrialisierung ist in weiter Ferne. Das Magazin empfiehlt, Nigeria solle sich stattdessen am Reformeifer Chinas in den 1980er Jahren orientieren.

African Business: Südafrikas Banken steht schwere Zeit bevor. Der Finanzsektor Südafrikas gilt noch immer als der fortschrittlichste des Kontinents. Doch die Branche ist bedroht durch die anhaltende Energiekrise und das geringe Vertrauen der Bevölkerung in die Banken.

Wirtschaftliche Entwicklung braucht lokale Wertschöpfung. Das ist die Maxime, die Felix Ahlers dazu bewegte, eine Kaffeerösterei in Äthiopien zu gründen. Ahlers, Jahrgang 1966, ist in erster Linie Vorstandsvorsitzender des Bremerhavener Tiefkühlunternehmens Frosta. Die Idee für Solino Coffee kam ihm 2008 auf einer privaten Reise nach Äthiopien. Im Gespräch mit lokalen Unternehmern entdeckte er damals das Potenzial der Kaffeebranche, die eine lange Tradition im Land hat. Dass Solino seinen Kaffee in Äthiopien röstet und verpackt, anders als in der Branche üblich, liegt an Ahlers’ Einstellung zu wirtschaftlicher Entwicklung.

“Ich fand das Modell, einfach Geld zu schicken, irgendwie nie überzeugend. Es macht die Selbstinitiative der Leute kaputt.”, sagt Ahlers. “Man muss die Leute verantwortlich machen für ihren eigenen Erfolg.” So beschäftigt Solino 150 Mitarbeiter in Äthiopien – Röster, Techniker und Drucker – und nur drei im Vertrieb in Deutschland. Produktion und Qualitätssicherung sind damit komplett in äthiopischer Hand. Neben den für Äthiopien hohen Löhnen schafft Solino Anreize zum Beispiel durch ein besonderes Reklamationssystem. Dabei wird für jede bemängelte Lieferung ein fester Betrag direkt vom Gewinn der Rösterei abgezogen.

Solino ist nicht Ahlers’ einziges Wagnis in Äthiopien. Nach einem Gründerwettbewerb wählte er die besten Ideen aus und gründete mit zwei Naturwissenschaftlern ein Pilzsporenlabor und eine Destille für ätherische Öle. Doch anders als bei Solino blieb der unternehmerische Erfolg hier aus. “Man muss eben genau die Leute finden, die das auch unternehmerisch können und idealerweise sogar eigenes Kapital mitbringen. Das schafft einen ganz anderen Anreiz.” Für Ahlers war das eine Lektion, wie wichtig die Auswahl der richtigen Partner ist.

Man könne als deutscher Mittelständler in Afrika durchaus Geld verdienen. Dafür müsse man sich aber auf den Kontinent als Produktionsstandort und nicht nur als Exportmarkt besinnen, so Ahlers. Das dauert länger und ist auch kompliziert, nicht zuletzt, weil die komplette Wertschöpfungskette inklusive Vorprodukte, Energie und Verpackung in Angriff genommen werden muss. Lokale Produktion bedeute allerdings geringere Lohnkosten, aber trotzdem gute Bezahlung der Mitarbeiter. Zudem profitierten lokale Produzenten von einheimischer Expertise und direktem Zugang zum wachsenden Binnenmarkt. Ahlers empfiehlt die Verarbeitung traditioneller lokaler Rohstoffe – in Äthiopien neben Kaffee etwa Leder, Sesam und Honig.

“Ich bin sehr davon überzeugt, dass es in Afrika nur funktioniert, wenn man das Thema Wertschöpfung und Unabhängigkeit von der Landwirtschaft hinbekommt”, sagt Ahlers. Die Menschen auf dem Kontinent wollten qualifizierte und gut bezahlte Jobs, und nicht kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft. “Das funktioniert nur mit Wertschöpfung, aber das wird nicht wirklich gefördert.” Stattdessen setze der deutsche Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit auf Projekte zur Unterstützung von Kleinbauern wie zum Beispiel Fair-Trade-Programme. Felix Ahlers findet das “schon fast heuchlerisch”. Außerdem wirft er die Frage auf, ob sich die deutsche Afrika-Strategie nicht selbst im Weg stehe. Schließlich sei die Verlagerung von Wertschöpfung von Deutschland nach Afrika nicht immer im Sinne Deutschlands.

Wirtschaftlicher Fortschritt in Afrika muss auch für Europa von Bedeutung sein, so Ahlers. Nur wenn der Kontinent seinen Einwohnern Zukunftschancen biete und so die Menschen zum Bleiben bewege, könne man der Migrationsströme Herr werden. Die Bestätigung dafür sieht Ahlers täglich in seiner Kaffeeproduktion: “Das sind alles Leute, die wirklich zufrieden sind, die wirklich gut verdienen, und die null Interesse haben, ihr Land zu verlassen.” Arne Schütte