noch ist die Demokratie die bevorzugte Regierungsform der afrikanischen Jugend – doch der Anteil der Unzufriedenen wächst. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter afrikanischen Jugendlichen. Mehr als 80 Prozent sind besorgt über die Korruption im eigenen Land, viele erwägen die Emigration. Weitere Ergebnisse haben wir für Sie in den News zusammengefasst.

Und wie immer haben wir aktuelle Analysen und weitere Nachrichten für Sie in dieser Ausgabe.

Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

Es ist das ungewöhnliche Ende eines Rechtsstreits zwischen zwei Unternehmen, die beide im hoch lukrativen Goldsektor in Burkina Faso aktiv sind. Als rettender Engel erscheint die Militärjunta von Hauptmann Ibrahim Traoré, zumindest der öffentlich verbreiteten Informationen nach. Endeavour Mining sei erfreut mitzuteilen, eine Einigung mit Lilium Gold und dem Staat Burkina Faso gefunden zu haben, hieß es in einer Mitteilung des kanadischen Minengiganten von Ende August. Auch das burkinische Wirtschaftsministerium veröffentlichte eine Mitteilung auf Facebook sowie Bilder der Unterzeichnung.

Der Staat Burkina Faso bekommt demnach die beiden Minen in Boungou und Wahgnion, die eine im Osten des Landes, die andere im Westen. Endeavour bekommt dafür nach eigenen Angaben:

Insgesamt geht es laut Wirtschaftsministerium um 90 Millionen Dollar.

Jetzt gehen also die beiden Minen, die Endeavour abgestoßen hat, in Staatshand über. Lilium hatte die beiden Minen 2023 von Endeavour gekauft, für 300 Millionen Dollar. Danach ging Endeavour vor Gericht gegen den Käufer vor. Der Vorwurf: Lilium habe vertragliche Vereinbarungen nicht eingehalten und zu wenig bezahlt. Lilium wies das zurück, warf Endeavour Falschinformationen vor.

Vieles an dieser Minen-Transaktion wirft Fragen auf: Warum haben Endeavour Mining und der Fonds Lilium Gold nicht eigenständig eine Einigung gefunden? Was soll der Sinn dieser Verstaatlichung sein? Und vor allem: Was hat der Staat Burkina Faso mit den beiden Minengesellschaften vor? Will er sie selbst betreiben oder an einen neuen Käufer weiterreichen?

Sicher ist nur: Die Militärregierung versucht, auf den Bergbau stärker zuzugreifen. Dazu hat sie die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert. So kann der burkinische Staat inzwischen 15 Prozent an Minenunternehmen ohne Gegenleistung halten (vorher zehn Prozent) und darf Anteile bis zu einer Höhe von 30 Prozent dazu kaufen. Damit folgt Burkina Faso dem Beispiel von Mali und General Assimi Goïta, der als Kopf der drei Staaten der Föderation Alliance des États du Sahel (AES) gilt.

Unklar ist auch, was Westafrikas wichtigster Banker Simon Tiemtoré von Lilium Gold bei der Einigung bekommen hat. Eine Anfrage von Table.Briefings dazu blieb unbeantwortet. Lilium Gold gehört zu Lilium Capital. Diese Gesellschaft wiederum ist ein Investmentfonds, den Tiemtoré betreibt. 2023 machte er seinen ersten geschäftlichen Shopping-Ausflug ins Minenbusiness – und der ist jetzt allem Anschein nach gescheitert.

Welche Rolle der Banker bei dem Minen-Deal gespielt hat, ist unklar. Ungewiss ist auch, ob und inwiefern Tiemtoré davon profitiert – oder ob sich die Junta von Traoré durchgesetzt hat, um eigene Interessen zu sichern; und Lilium die Einigung unter Druck eingehen musste.

Vor dem Verkauf im Juni 2023 machte die Mine in Wahgnion im Jahr 227 Millionen Euro Umsatz (2021: 284 Millionen Euro), die in Boungou 212 Millionen Euro (2021: 305 Millionen Euro). Sie zählten damit im Minenportfolio von Endeavour in Westafrika (Burkina, Elfenbeinküste, Senegal) zu den mit Abstand umsatzschwächsten Standorten.

Nach dem Kauf blieb die Mine Boungou geschlossen – Lilium gab dafür die schlechte Sicherheitslage an sowie Probleme in der Liefer- und Produktionskette des Minenbetriebs. Die Sicherheitslage in Burkina Faso ist wegen des sich ausbreitenden Terrorismus prekär. 2022 wurde die Karma-Mine angegriffen – dann stieß Endeavour sie ab, an Nere Mining. Seitdem ist die Mine nicht wieder in Betrieb gegangen. Es gab Streitigkeiten zwischen den Anteilseignern.

Endeavour besitzt in Burkina nach eigenen Angaben noch zwei Minen im Norden, im goldreichen Greenstone Belt: Die Houndé-Mine (1860 Beschäftigte, Umsatz 2022: 546 Millionen Euro, 2023: 639 Millionen Euro) sowie 60 Kilometer entfernt die Mana-Mine (940 Beschäftigte, Umsatz 2022: 353 Millionen Euro, 2023: 290 Millionen Euro).

Tiemtoré konzentriert seine Geschäfte auf Afrika. Früher arbeitete er bei der Investmentbank Morgan Stanley in den USA. Noch heute ist er dort bestens vernetzt. Gute Kontakte dürfte er auch zum Finanzplatz Paris pflegen. Tiemtorés Vista Bank erwarb die Filialen der französischen Großbank BNP Paribas in seinem Heimatland Burkina Faso und in Guinea.

Außerdem ist seine Vista Bank Mehrheitseigner der Oragroup geworden. Zu der gehört die in Westafrika bekannte Ora-Bank, die in zwölf Ländern der Region aktiv ist, darunter am wichtigen Finanzstandort Elfenbeinküste und im regional aufstrebenden Senegal. Mit der Vista Bank will der Banker einen führenden panafrikanischen Player auf dem Bankenmarkt des Kontinents schaffen.

Am Freitag geht in Peking der neunte China-Afrika-Gipfel zu Ende. Das Treffen von Vertretern 53 afrikanischer Staaten mit Xi Jinping und anderen chinesischen Top-Führern gilt als voller Erfolg für China. Xi versprach Investitionen in Höhe von 360 Milliarden Yuan (45 Milliarden Euro) in den kommenden drei Jahren. China werde mindestens eine Million Arbeitsplätze in Afrika schaffen, sagte Xi. Die afrikanisch-chinesischen Beziehungen befänden sich auf einem Höhepunkt.

Mit der Mischung aus Geld und Respekt erwirbt China in Afrika viele Pluspunkte. Gerade jetzt kann Xi viel für seine geopolitischen Ziele bewirken, indem er den Hebel richtig ansetzt: Das Forum on China-Africa Cooperation (Focac) findet vor dem Hintergrund sich wandelnder geopolitischer Verhältnisse statt. Der globale Süden, unter anderem Afrika, will mehr Mitbestimmung in der Welt und wird dabei von China unterstützt.

China selbst verfolgt das Ziel, sich wieder in den Mittelpunkt der Welt zu schieben. Auch in Afrika wird die Zukunft der Welt entschieden mitgestaltet. Paul Frimpong, Direktor des in Ghana ansässigen Africa-China Centre for Policy and Advisory, sagte gegenüber der BBC, dass westliche Mächte – ebenso wie die ölreichen Golfstaaten – versuchen, Chinas Einfluss in Afrika zu erreichen. “Es gibt ein großes Interesse und einen großen Wettbewerb um Afrikas Potenzial.”

China ist zwar schon seit 15 Jahren der größte Handelspartner der Afrikaner. Und auch 2023 wurde beim Handel mit 282 Milliarden Dollar wieder ein Allzeithoch erzielt. Aber das tatsächliche Bild ist gemischter. Die Handelsbeziehungen sind von einem schweren Defizit zu Lasten Afrikas geprägt. Die Afrikaner haben 2023 Waren im Wert von 109 Milliarden Dollar geliefert, die Chinesen hingegen Waren im Wert von 173 Milliarden Dollar. Afrika wird zudem regelmäßig vorgehalten, nicht mit einer Stimme gegenüber China zu sprechen.

Das Gleiche kann man allerdings auch von Europa sagen, wo Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Alleingang und ohne Konsultationen mit EU-Mitgliedsländern versucht hat, den Kurs Brüssels gegenüber China zu bestimmen.

Auch ist die Afrikanische Union (AU), die doppelt so viele Länder wie die EU vertritt, noch mit vielen politischen Entwicklungsprojekten beschäftigt, etwa dem Aufbau der Afrikanischen Freihandelszone. In einem bilateralen Treffen mit Xi bemerkte der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, dass er während seiner achtjährigen Amtszeit das “schnelle Wachstum der Beziehungen zwischen der AU und China miterlebt” habe und dankte China der “wertvollen Hilfe”. Doch es wurden nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht. Die Afrikaner fragen immer unverblümter: “What’s in it for us?”

So nutzten afrikanische Staatspräsidenten die Zeit vor dem Gipfel für bilaterale Staatsbesuche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa traf bereits am Montag mit Xi zusammen. Als Vertreter des ersten afrikanischen Mitglieds in Brics hat seine Stimme Gewicht. Beide sprachen von einem Treffen mit “großer Bedeutung”, bei dem es um wechselseitige Investitionen zwischen den beiden Volkswirtschaften ging. Schon im Vorfeld hatte Ramaphosa die guten Beziehungen zwischen Südafrika und China gelobt. Aber Ramaphosa hatte auch eine klare Botschaft dabei: “Als Südafrika möchten wir jedoch das Handelsdefizit verringern und die Struktur unseres Handels verbessern”, so der Präsident. “Der Besuch chinesischer Unternehmen im vergangenen Jahr hat uns ermutigt. Wir fordern nachhaltigere Produktion und arbeitsplatzschaffende Investitionen.”

Xi schlug vor, die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer “New Era of All-round Strategic Partnership” zu heben. Konkret wies Ramaphosa auf den Energiesektor hin, den das Land am Kap mit erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff revolutionieren und dabei China als Partner gewinnen möchte. Der Aufruf kommt in derselben Woche, in der Rainer Baake, BMZ-Sonderbeauftragter für die “Just Energy Transition Partnership” (JETP) mit Südafrika sowie die AA-Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan sich um ähnliche Zusammenarbeit in Pretoria bemühen. Sie hatten allerdings mehr gute Ratschläge als Geld in der Tasche.

Der kenianische Präsident William Ruto traf sich ebenfalls mit Xi. Auch er hob das Potenzial einer Kooperation im Energiebereich hervor: “Unser Kontinent verfügt über 60 Prozent der weltweiten erneuerbaren Energie. Die Kombination unserer erneuerbaren Energieressourcen und erneuerbarer Energietechnologien aus China wird eine Win-Win-Situation sein”, bemerkte Ruto in einem Interview mit der staatsnahen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Auf seinem langen Wunschzettel hatte er jedoch wichtige Infrastrukturprojekte, die er mit chinesischer Finanzierung weiterbringen möchte, darunter die Verlängerung der Mombasa-Nairobi-Eisenbahnlinie nach Uganda sowie der Rironi-Mau-Summit-Fernstraße, ebenfalls an die ugandische Grenze.

Auch den Staatschefs von Tansania und Sambia, Samia Suluhu Hassan und Hakainde Hichilema, ging es um den Ausbau von Infrastruktur. Auf dem Gipfel versprach China, die Tanzania-Zambia Railway (Tazara) zu erweitern. Bereits vor 50 Jahren hatten die Chinesen die Verbindung gebaut. Diese verbindet die sambischen Bergbaugebiete mit dem Hafen in Daressalam.

In seinem Treffen mit Xi betonte Félix Tshisekedi, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, das auch Focac-Co Chair ist, dass sich den afrikanischen Ländern “eine wichtige Gelegenheit” biete, “ihre Entwicklungsträume zu verwirklichen”. China sei “verlässlicher und engagierter Partner bei der Entwicklung des afrikanischen Kontinents.” Auch er will am Ende neue Kredite. Ähnlich war es bei den Staats- und Regierungschefs von Äthiopien, Nigeria und Senegal, die mit Xi zusammenkamen.

Die gemeinsame Erklärung, die heute verabschiedet wird, legt die Richtung für die nächsten drei Jahre fest. Denn der Gipfel findet nur alle drei Jahre statt. Für Cobus van Staden, Mitbegründer des China-Global South Project, gibt sich China Mühe, seinen Status als Entwicklungsland zu betonen und Solidarität mit Afrika und dem Rest des globalen Südens zu signalisieren. “Es vermeidet die Tristheit der anhaltenden Entwicklungshilfe der USA und der EU mit ihren damit verbundenen Konditionalitäten und Predigten”, so van Staden.

In Deutschland gibt es nun Forderungen an die EU, den Kurs bei der Zusammenarbeit mit Afrika zu überarbeiten. “Unilaterale EU-Initiativen wie die Lieferkettenrichtlinie oder der CO2-Grenzausgleichmechanismus CBAM werden als protektionistisch wahrgenommen und helfen nicht”, kritisiert Carl Julius Cronenberg, Sprecher für Mittelstand und Freihandel der FDP im Bundestag. Besser seien mehr Handelsverträge, gemeinsame Infrastrukturprojekte und Marktöffnung. “So schafft man die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in Europa und Afrika”, so Cronenberg weiter.

Kenia hat einen Fünfjahresvertrag über 14,2 Milliarden Schilling (103,3 Millionen Euro) mit dem deutschen Anbieter von Zahlungslösungen Giesecke + Devrient Currency Technologies (G+D) zum Druck neuer Banknoten abgeschlossen. Den Angaben zufolge soll dieser Auftrag potenzielle Lagerleerstände vermeiden. Der Großauftrag für das Münchner Unternehmen hat jedoch bei den kenianischen Parlamentsmitgliedern Skepsis ausgelöst.

Der Vertrag sieht vor, dass G+D mehr als zwei Milliarden Banknoten in verschiedenen Stückelungen liefert, darunter 460 Millionen 1.000-Schilling-Noten. Dieser Vertrag ersetzt die vorherige Vereinbarung mit dem britischen Unternehmen De La Rue, das seinen Betrieb in Kenia im Jahr 2023 einstellte. Eine Anfrage von Table.Briefings zu diesem Geschäft ließ die Presseabteilung von Gieseke + Devrient in München unbeantwortet.

De La Rue schloss seine Niederlassung in Nairobi aufgrund der geringen Nachfrage nach dem Druck von Banknoten und Schecks. Dies verursachte Kosten von 15,1 Millionen britischen Pfund im Zusammenhang mit Entlassungen, Anwaltskosten und Abschreibungen von Vermögenswerten. Das Unternehmen war mehr als 25 Jahre lang in Kenia tätig und bediente von dort aus Märkte wie Tansania, Uganda, Sambia und Ruanda.

Am 21. August 2024 äußerten Abgeordnete der kenianischen Nationalversammlung während einer Sitzung des parlamentarischen Portfolioausschusses Bedenken hinsichtlich des neuen Vertrags und fragten, warum die Regierung den vorherigen Deal mit De La Rue, an dem sie einen Anteil von 40 Prozent hielt, beendet habe. Sie argumentieren, dass die vorherige Partnerschaft möglicherweise kostengünstiger gewesen wäre.

Der Gouverneur der Zentralbank von Kenia, Kamau Thugge, verteidigte den neuen Vertrag und erklärte, dies sei notwendig gewesen, um einen Währungsmangel zu verhindern. Er versicherte den Abgeordneten, dass der Beschaffungsprozess dem Public Procurement and Asset Disposal Act (PPADA) entspreche und vom Nationalen Sicherheitsrat und dem Kabinett genehmigt worden sei. “Die geheime Beschaffung wurde durchgeführt, um eine Lagerbestandskrise abzuwenden”, sagte Thugge. “Der Prozess war einwandfrei und folgte dem ordnungsgemäßen Verfahren.”

Der Notenbank-Chef sagte weiter: “Wir haben festgestellt, dass Mitte 2023 ein Lagerbestandsmangel bevorstand. Wir waren uns der schwerwiegenden Folgen eines solchen Mangels bewusst. Darüber hinaus hatte De La Rue selbst beschlossen, sein Werk zu schließen.”

Der Ausschuss für Finanzen und nationale Planung der Nationalversammlung, den Kimani Kuria (Abgeordneter für den Wahlkreis Molo) leitet, hat detaillierte Unterlagen zum Geschäft zum Druck von Banknoten im Umfang von 689 Milliarden Schilling (4,8 Milliarden Euro) zur weiteren Prüfung verlangt und dabei Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Einnahmeausfälle des Landes geäußert.

G+D mit Sitz in München bietet Lösungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Konnektivität, Identitäten und digitale Infrastrukturtechnologie an. Das deutsche Unternehmen verspricht digitale Sicherheit für Regierungen, Behörden und Unternehmen weltweit, indem es eine sichere Konnektivität für mobile Geräte im Internet der Dinge gewährleisten will, Rechtsidentitäten sichert und digitale Infrastrukturen schützt. Secunet, die börsennotierte Tochtergesellschaft von G+D, ist der IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik. Die Aktien hat in den vergangenen zwölf Monaten einen Kursverlust von rund 56 Prozent erlitten.

Eine Delegation von Top-Klimapolitikern aus Deutschland ist diese Woche in Südafrika, um die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung am Kap zu intensivieren. Zur Delegation gehören Jennifer Morgan, Sonderbeauftragte für Internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt, Jochen Flasbarth, Staatssekretär im BMZ, sowie Rainer Baake, Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die “Just Energy Transition Partnership” (JETP) mit Südafrika. “Sie bekennen sich zur Erreichung der Klimaziele”, sagte Baake über das Land zu Table.Briefings. “Es gibt hier eine Debatte darüber, wie der Anteil erneuerbarer Energien im Land erhöht werden kann.”

Deutschland ist führender Partner des JETP-Konsortiums, das auch Frankreich, Großbritannien, die USA und die EU umfasst. Beim Klimagipfel COP26 in Glasgow 2021 sicherten die Partner 7,65 Milliarden Euro zu, um Südafrika bei einer sozialgerechten Energiewende und beim Kohleausstieg zu unterstützen. Mittlerweile sind Dänemark und die Niederlande JETP beigetreten. Die Gesamtfinanzierungssumme beläuft sich derzeit auf 10,45 Milliarden Euro. Ziel von JETP ist es, den Kohlestoffausstoß in Südafrika bis 2050 auf Null herunterzufahren. Flasbarth sprach von einer “sinnvollen und sensiblen Zusammenarbeit mit Südafrika. Sie sind ziemlich schnell und wir sind bereit, mehr zu investieren.” Er fügte hinzu: “Es bedarf aber auch politischer Reformen, etwa für Investitionen.”

Im Vorfeld des Besuches hieß es, dass Deutschland die Pläne der Regierung, die Stilllegung von Kohlekraftwerken am Kap zu verzögern, besser “verstehen” möchte. Wegen der unsicheren Energieversorgung in Südafrika hat die Regierung kürzlich angekündigt, Kohlekraftwerke länger als ursprünglich geplant laufen zu lassen. Zudem haben die Delegationsmitglieder ausgelotet, in welche Richtung sich das Land bewegt und wie eine stärkere Zusammenarbeit in der Klimapolitik zwischen beiden Ländern aussehen könnte. Neben Zusammentreffen mit neuen Ministern in Pretoria standen auch Besuche von Gemeinden in der Provinz Mpumalanga auf dem Programm, wo Südafrika 80 Prozent seiner Kohle fördert. In den jeweiligen Gemeinden werden Projekte für eine gerechte Energiewende durchgeführt. “Wir bekennen uns zu unserer führenden Rolle in der Klimafinanzierung,” so Morgan abschließend. as

Laut einem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) verlieren afrikanische Länder schon jetzt im Durchschnitt zwischen zwei und fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts durch die Folgen des Klimawandels. In Subsahara-Afrika würden Anpassungskosten von 30 bis 50 Milliarden Dollar pro Jahr anfallen. Falls bis 2030 keine “geeigneten Gegenmaßnahmen” ergriffen werden, wären “bis zu 118 Millionen in extremer Armut (mit Einkommen von weniger als 1,90 Dollar pro Tag) lebende Menschen” von Dürren, Überflutungen und extremer Hitze betroffen, so die WMO.

“Im Jahr 2023 erlebte der Kontinent tödliche Hitzewellen, schwere Regenfälle, Überschwemmungen, tropische Wirbelstürme und lang anhaltende Dürren”, sagte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo. Dieses Muster extremer Wetterverhältnisse habe sich auch 2024 fortgesetzt. Die Erwärmung in Afrika lag in den letzten 60 Jahren leicht über dem globalen Durchschnitt, so die WMO. Der Kontinent sei außerdem die Weltregion, die am anfälligsten für Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen sei.

Weil die Folgen der Klimakrise immer sichtbarer und teurer werden und die finanzielle Lage vieler afrikanischer Staaten schon heute sehr angespannt ist, wird Afrika in Zukunft wohl noch abhängiger von finanzieller Unterstützung aus dem Ausland werden. Die Afrikanische Staatengruppe geht deshalb mit Maximalforderungen in die Verhandlungen um ein neues Klimafinanzziel (New Collective Quantified Goal, NCQG), das auf der nächsten Klimakonferenz in Baku (COP29) beschlossen werden soll. Die afrikanischen Staaten fordern:

Die afrikanische Jugend hält die Eindämmung von Korruption für das wichtigste Thema für den Fortschritt Afrikas. Dies ist das Ergebnis der African Youth Survey 2024, die die südafrikanische Ichikowitz Family Foundation durchgeführt und vor kurzem veröffentlicht hat. Befragt wurden 5.604 Personen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren in 16 afrikanischen Ländern. Vier von fünf Befragten sind besorgt über die Korruption in ihrem Land, wobei die Sorge über Korruption in der Regierung, in der Wirtschaft und bei der Polizei besonders groß ist. 62 Prozent glauben, ihre Regierung versäume es, gegen Korruption vorzugehen.

Der Umfrage zufolge ist die Korruption das wichtigste Hindernis für den Fortschritt auf dem Kontinent. 23 Prozent der Befragten stufen sie als wichtigstes Thema ein. Die Schaffung von Arbeitsplätzen steht mit 20 Prozent nur noch an zweiter Stelle, gefolgt von einem besseren Zugang zu Grundbedürfnissen und Dienstleistungen (17 Prozent).

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, Afrika bewege sich in die “falsche Richtung”. Zugleich legt die Gegenmeinung gegenüber der letzten Umfrage von 2022 um sechs Prozent auf 37 Prozent zu. Erhebliche Unterschiede ergeben sich bei der Frage nach der Zukunft des eigenen Landes: Am größten ist der Optimismus in Ruanda (91 Prozent), der Elfenbeinküste (72) und Gabun (67), am geringsten in Nigeria (20), Kamerun (18) und Südafrika (16).

Knapp drei von fünf jungen Menschen ziehen demnach in den nächsten drei Jahren eine Auswanderung in ein anderes Land in Betracht, wobei in Südafrika und Gabun Korruption der Hauptgrund ist. In Nigeria und Elfenbeinküste erwägen 85 Prozent der Jugendlichen die Emigration.

Die Vereinigten Staaten (37 Prozent) sind bei weitem das attraktivste Ziel für afrikanische Jugendliche. Während Westeuropa (14 Prozent) weniger beliebt ist, nennen diejenigen, die in diese Region wollen, Frankreich (41 Prozent), Großbritannien (34) und Deutschland (28) als Ziele.

72 Prozent der Befragten sorgen sich um die negativen Auswirkungen ausländischen Einflusses. Sowohl China (82 Prozent) als auch die USA (79) werden aber überwiegend positiv gesehen. Sieben von zehn Befragten bewerten den Einfluss der Europäischen Union als positiv. Die EU rangiert beim Einfluss auf Platz Fünf, hinter dem wahrgenommenen Einfluss der Afrikanischen Union und der Welthandelsorganisation und weit hinter den einflussreichsten Ländern China und USA.

Rund zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, dass ausländische Unternehmen afrikanische Ressourcen ausbeuten, ohne dass dies den Einheimischen zugutekommt. 67 Prozent befürworten, die Gewinnung natürlicher Ressourcen auf einheimische Unternehmen zu beschränken.

Mehr als zwei Drittel der afrikanischen Jugendlichen sind immer noch der Meinung, dass die Demokratie jeder anderen Regierungsform vorzuziehen ist. Allerdings sinkt dieser Anteil. Umgekehrt gibt es einen wachsenden Anteil von Jugendlichen, die unter bestimmten Umständen eine nicht-demokratische Regierung vorziehen. Drei von fünf Befragten sind der Meinung, dass eine Demokratie nach westlichem Vorbild nicht geeignet ist und die afrikanischen Länder ihre eigenen demokratischen Strukturen und Systeme schaffen müssen. ajs

Die Europäische Union hat im Rahmen des Afrikanischen Wasserstoffgipfels (Global African Hydrogen Summit) in Windhoek vier Initiativen zur Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Namibia angekündigt. Insgesamt umfassen die “Team-Europe-Initiativen” 36,9 Millionen Euro. “Diese Initiativen markieren entscheidende Meilensteine bei der Umsetzung der strategischen Partnerschaft für grüne Wasserstoff- und CRM-Wertschöpfungsketten, die im Jahr 2022 unterzeichnet wurde”, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Mittwoch. Diese würden dazu beitragen, die Geschäftsbeziehungen in der grünen Wasserstoffbranche zu stärken.

Die strategische Partnerschaft hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Namibias damaliger Präsident Hage Geingob 2022 in einem Memorandum of Understanding (MoU) festgehalten. Die EU hatte versprochen, in den kommenden Jahren insgesamt eine Milliarde Euro für die Förderung von grünem Wasserstoff in Namibia bereitzustellen.

Folgende Details sehen die von der EU angekündigten Initiativen vor:

dre

Jeune Afrique: Erdoğan und Al-Sisi wollen mehr Kooperation. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein ägyptischer Amtskollege Abdel Fattah al-Sisi wollen ihre Zusammenarbeit verstärken und damit das Ende einer jahrzehntelangen Entfremdung besiegeln. Am Mittwoch unterzeichneten die beiden Politiker 17 Kooperationsabkommen. Erdoğan betonte seine Absicht, in den Bereichen Erdgas und Kernenergie zu kooperieren. Auch die Möglichkeit der Lieferung türkischer Drohnen an Ägypten wurde erörtert.

Business Insider: Dschibuti erwartet Entspannung im Streit zwischen Äthiopien und Somalia. Dschibuti hat Äthiopien exklusiven Zugang zu seinem Hafen Tadjoura angeboten. Der Vorschlag soll die Spannungen zwischen Äthiopien und Somalia entschärfen. Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed hatte im Januar einen diplomatischen Sturm ausgelöst, als er seine Absicht verkündete, Zugang zu einem Hafen in Somaliland, einem halbautonomen Gebiet Somalias, zu erhalten. Dschibutis Außenminister Mahamoud Ali Youssouf erklärte am Mittwoch am Rande des laufenden China-Afrika-Gipfels, er erwarte “bald eine positive Antwort” aus Äthiopien.

African Business: Geschäftsklima in Südafrika verbessert sich unter neuer Regierung. Einer führenden Umfrage zufolge hat die Zuversicht südafrikanischer Unternehmen nach der Bildung der Regierung der nationalen Einheit leicht zugenommen. Von den fünf Sektoren, aus denen sich der Index zusammensetzt, verzeichneten der Einzelhandel und der Handel mit Neufahrzeugen eine Steigerung der Zuversicht, das verarbeitende Gewerbe blieb unverändert, und der Großhandel und das Baugewerbe verzeichneten einen Rückgang (wenn auch auf relativ hohem Niveau). Die Umfrage machte jedoch auch deutlich, wie schwach das Vertrauen der Unternehmen im Lande ist. Derzeit sind nur knapp vier von zehn Befragten mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden.

BBC: Stillstand in Nigeria angesichts von Treibstoffmangel und Preiserhöhungen. Die Nigerianer sind von einem doppelten Schlag getroffen worden: chronischer Treibstoffmangel und eine Preiserhöhung durch die staatliche Ölgesellschaft. Viele Menschen stehen landesweit in langen Schlangen an den Tankstellen an. Die Nigerianer setzen nun ihre Hoffnungen auf die neue, in Privatbesitz befindliche Dangote Petroleum Refinery. Am Montag wurde mit großem Tamtam bekannt gegeben, dass die Raffinerie mit der Produktion von Benzin begonnen habe – ein Meilenstein für Nigeria, das, obwohl es der größte Rohölproduzent Afrikas ist, seinen gesamten raffinierten Kraftstoff importiert.

Reuters: Simbabwe will mithilfe der Privatwirtschaft das Güterverkehrsaufkommen auf der Schiene steigern. Die staatliche simbabwische Eisenbahngesellschaft NRZ hat ihr Netz für private Anbieter geöffnet, um das Frachtaufkommen auf der Schiene zu erhöhen. Das südafrikanische Logistikunternehmen Grindrod hat über seine simbabwische Tochtergesellschaft seit März drei Lokomotiven und 150 Waggons im Rahmen der Vereinbarung eingesetzt. Das südliche Afrika beherbergt einige der weltweit größten Kupfer- und Lithiumvorkommen, die einen Ausbau der Bahnkapazitäten erfordern. Auf dem Höhepunkt der 1990er Jahre beförderte NRZ jährlich zwölf Millionen Tonnen Fracht. Heute sind es weniger als drei Millionen Tonnen pro Jahr, da es an Lokomotiven mangelt und die Schieneninfrastruktur schlecht gewartet wird.

Anadolu Ajansı: Burkina Faso stellt neue Pässe ohne Ecowas-Logo aus. Die Junta-Regierung in Burkina Faso hat am Mittwoch einen biometrische Reisepass der neuen Generation vorgestellt, der weder einen Hinweis auf die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas) noch ein entsprechendes Emblem enthält. Das chinesische Unternehmen Emptech hat den neuen Pass entworfen. Burkina Faso, Mali und Niger sind letztes Jahr aus der Ecowas ausgetreten und haben sich Anfang des Jahres zur Allianz der Sahel-Staaten (AES) zusammengeschlossen.

Bloomberg: Afrikas größtes Mangrovenprojekt in Mosambik genehmigt. Das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen Blue Forest hat eine Lizenz für die Wiederherstellung und den Schutz von Mangrovenwäldern in Mosambik erhalten. Es ist das bisher größte Projekt dieser Art in Afrika. Das Unternehmen plant, im November mit der Pflanzung von 200 Millionen Mangrovenbäumen in einem Konzessionsgebiet von der doppelten Größe Singapurs zu beginnen. Das Projekts wird finanziert, indem Blue Forest im Voraus Emissionsausgleiche auf der Grundlage des von den Küstenbäumen absorbierten Kohlenstoffs verkauft. Mangroven, die hauptsächlich in salzigem und brackigem Wasser entlang der Küsten wachsen, absorbieren bis zu zehnmal mehr Kohlenstoff als die meisten Landbäume.

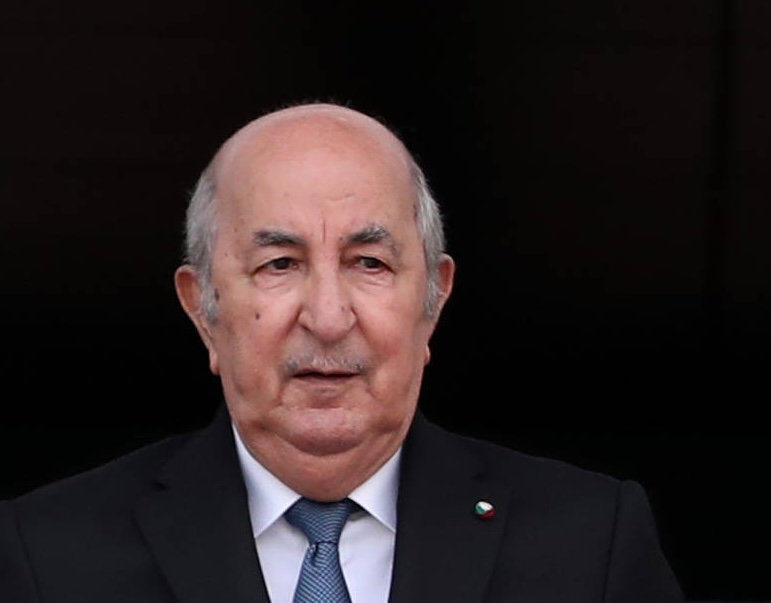

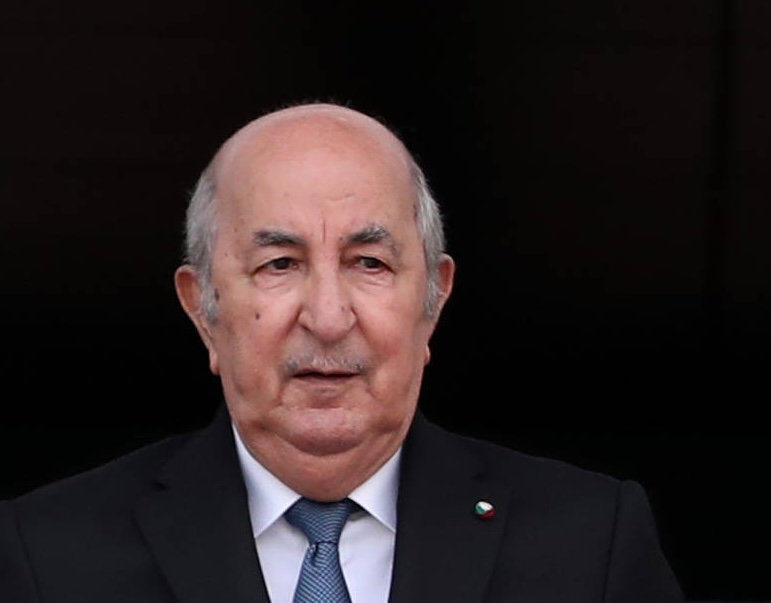

In Afrika misst die deutsche Außenpolitik oft mit zweierlei Maß. Manche Staatschefs werden hart angegangen, wenn sie sich über demokratische Regeln hinwegsetzen. Bei anderen wird schweigend darüber hinweggesehen. Algeriens Präsident Abdelmajid Tebboune fällt in die zweite Kategorie.

Am Samstag, 7. September, bestimmt Algerien in einer vorgezogenen Wahl einen neuen Staatspräsidenten. Sollen wir das Ergebnis verraten, auch auf die Gefahr hin, alle Spannung aus dem Wahlkampf zu nehmen? Sehr wahrscheinlich wird Abdelmajid Tebboune als Wahlsieger weiterhin im Palast El Mouradia residieren. Tebboune wurde 2017 zum Premierminister ernannt und 2019 erstmals zum Präsidenten gewählt. Nun strebt er eine zweite Amtszeit an.

Zwei Kandidaten hat die Wahlkommission neben Tebboune zugelassen:

Tebbounes Gegenkandidaten dürften nicht einmal Achtungserfolge erzielen. Chérif führt das MSP seit März 2023 und ist genauso unbekannt wie unerfahren. Aouchiche führt die FFS seit vier Jahren, ist aber kaum weniger blass als Chérif.

Ein vierter, Karim Tabbou, hat sich zurückgezogen und boykottiert den Urnengang. “Das ist doch nur ein Theaterstück”, begründete Tabbou seine Entscheidung. “Es handelt sich um ein autoritäres Regime, das die Regeln des demokratischen Spiels nicht respektiert.” Tabbou ist eine der Schlüsselfiguren der Opposition seit dem Ausbruch von Hirak, der Protestbewegung, die 2019 die politische Landschaft Algeriens aufrüttelte.

Algerien lässt sich nur vor dem Hintergrund des Unabhängigkeitskriegs verstehen. Das Land war keine Kolonie, sondern als Département fester Teil Frankreichs. Das brachte den Widerspruch mit sich, dass die französische Republik zwar das Prinzip der Gleichheit hochhielt, die Algerier aber nicht mit französischen Staatsbürgern gleichstellen wollte.

Seit der Unabhängigkeit prägt die sozialistische Regierungspartei FLN das Land. Genauso wie seine Vorgänger pflegt Tebboune die traditionellen Verbindungen zu Russland. Selbstverständlich verdankte auch Tebboune seine Karriere in der Regionalverwaltung seiner Mitgliedschaft in der FLN. Dennoch trat er 2019 als unabhängiger Kandidat an.

Die landesweiten, heftigen Hirak-Proteste hatten 2019 eine weitere Kandidatur des langjährigen Machthabers Abd Al-Aziz Bouteflika verhindert. Allerdings wurde Tebboune mit einem für algerische Verhältnisse miserablen Ergebnis von 58 Prozent gewählt.

Seitdem hat sich unter Tebboune weder die Lage der politischen Häftlinge, noch die der Medien oder die der Jugend verbessert. Das hindert jedoch viele Regierungen – auch die deutsche – nicht daran, Algerien nach Kräften zu umwerben.

Schließlich ist Algerien eine der großen Regionalmächte in Afrika. Das verdankt das Land seiner geografischen Nähe zu Europa und mehr noch seinem Reichtum an Erdgas und Erdöl. Zunehmend wird selbst die Wüste für Großprojekte im Solarbereich attraktiv.

Algerien ist ein Schlüsselland in vielerlei Hinsicht. Das weiß auch Tebboune. So konnte er es sich erlauben, im Oktober 2021 die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich abzubrechen. Als Präsident Macron in einer Rede die Frage aufwarf, ob Algerien vor der Kolonialzeit überhaupt eine Nation gewesen sei, empfand Tebboune dies als nicht hinnehmbare Beleidigung.

Deutschland dagegen war stets darauf bedacht, gute Wirtschaftsbeziehungen zu Algerien zu pflegen. Der Konzern Linde, heute Teil von Praxair, liefert Industriegase für die Erdöl- und Erdgasförderung. Viele Maschinenbauer sind in dem Land aktiv. 2023 beliefen sich laut Destatis die deutschen Ausfuhren nach Algerien auf mehr als zwei Milliarden Euro und die Einfuhren auf 1,5 Milliarden Euro. Und Algerien ist heute ein Hoffnungsträger für die deutschen Bemühungen, die Energiewende auch dank grünem Wasserstoff zu bewerkstelligen.

Im Februar dieses Jahres flog Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Algerien. Dort ist dem Grünen-Politiker ein Versprecher unterlaufen, der in Algerien breit kommentiert worden ist: “Algerien verbirgt ein großes Potenzial”, sagte Habeck versehentlich, als er dort Erdgas für Deutschland besorgen wollte.

Im Februar unterzeichneten Algerien und Deutschland auch ein Abkommen über den Aufbau einer Produktion grünen Wasserstoffs. Dabei würde sich für Algerien angesichts seiner Gasvorkommen blauer Wasserstoff anbieten. Doch Tebboune nimmt auch gerne die deutsche Finanzierung, um Solarkraft einzusetzen und nebenbei seine maroden Pipelines zu erneuern.

Habeck hofft, Algerien zu einer neuen Wirtschaftspolitik zu bewegen. “Für Algerien wäre es natürlich auch wirklich von Vorteil, auszusteigen aus den fossilen Energien, aber gleich einzusteigen in eine neue Wertschöpfung, sodass das Land auch einen ökonomischen Anreiz hat, diesen Weg zu gehen”, sagte der Wirtschaftsminister damals in Algier. Doch Tebboune weiß viel zu gut, welcher Energie Algerien seine wirtschaftliche und damit auch politische Macht verdankt. Christian v. Hiller

Tief im Nordwesten Südafrikas befindet sich eine einsame Nationalstraße, auf der die Geschwindigkeitsbeschränkung bei sagenhaften 250 Kilometer pro Stunde liegt. Es ist die schnellste Straße auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Auf der N14 in der Nordkap-Provinz zwischen den Ortschaften Kakamas und Pofadder, nicht weit von Namibia entfernt, gibt es einen 120 Kilometer langen Abschnitt, auf dem gebrettert werden darf.

Hier draußen am Rande der Halbwüste Kalahari ist die Fahrbahn eben und meist schnurgerade. Es gibt wenig Verkehr, vor allem kaum schwere Lastwagen, die auf anderen Fernstrecken des Landes die Fahrbahn zerbröseln. Menschen und Tiere sind ebenfalls rar. Auf dieser Strecke testen Autohersteller ihre neuen Modelle, und prüfen, wie diese Höchstgeschwindigkeiten und Sommerhitze von bis zu 40 Grad Celsius ertragen. Unter den Testern befinden sich deutsche Automarken wie BMW, Porsche, Audi oder Mercedes. Die Fahrer werden in der Regel von Ingenieuren begleitet, die auf dem Beifahrersitz die Testwerte auf einem Laptop überwachen.

Aber bevor Geschwindigkeitsenthusiasten ins Schwärmen geraten: Zum Schnellfahren benötigt man hier eine spezielle Genehmigung: “High-Speed Test Vehicle Approved By Government” ist auf Warnschildern zu lesen. Und: “Caution. Only authorised vehicles for speed testing for next 120 km”. Normalsterbliche ohne Erlaubnis müssen sich an die generelle Geschwindigkeitsbegrenzung in Südafrika von 120 Kilometern pro Stunde halten. In der Augrabis Falls Lodge in der Nähe der Teststrecke kann man sogar Teile der getesteten Autos bewundern: Lenkräder, Kotflügel, Felgen und Einspritzdüsen hängen an der Bar des Hotels – gleich über Dutzenden leeren Jägermeisterflaschen. as

noch ist die Demokratie die bevorzugte Regierungsform der afrikanischen Jugend – doch der Anteil der Unzufriedenen wächst. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter afrikanischen Jugendlichen. Mehr als 80 Prozent sind besorgt über die Korruption im eigenen Land, viele erwägen die Emigration. Weitere Ergebnisse haben wir für Sie in den News zusammengefasst.

Und wie immer haben wir aktuelle Analysen und weitere Nachrichten für Sie in dieser Ausgabe.

Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre.

Es ist das ungewöhnliche Ende eines Rechtsstreits zwischen zwei Unternehmen, die beide im hoch lukrativen Goldsektor in Burkina Faso aktiv sind. Als rettender Engel erscheint die Militärjunta von Hauptmann Ibrahim Traoré, zumindest der öffentlich verbreiteten Informationen nach. Endeavour Mining sei erfreut mitzuteilen, eine Einigung mit Lilium Gold und dem Staat Burkina Faso gefunden zu haben, hieß es in einer Mitteilung des kanadischen Minengiganten von Ende August. Auch das burkinische Wirtschaftsministerium veröffentlichte eine Mitteilung auf Facebook sowie Bilder der Unterzeichnung.

Der Staat Burkina Faso bekommt demnach die beiden Minen in Boungou und Wahgnion, die eine im Osten des Landes, die andere im Westen. Endeavour bekommt dafür nach eigenen Angaben:

Insgesamt geht es laut Wirtschaftsministerium um 90 Millionen Dollar.

Jetzt gehen also die beiden Minen, die Endeavour abgestoßen hat, in Staatshand über. Lilium hatte die beiden Minen 2023 von Endeavour gekauft, für 300 Millionen Dollar. Danach ging Endeavour vor Gericht gegen den Käufer vor. Der Vorwurf: Lilium habe vertragliche Vereinbarungen nicht eingehalten und zu wenig bezahlt. Lilium wies das zurück, warf Endeavour Falschinformationen vor.

Vieles an dieser Minen-Transaktion wirft Fragen auf: Warum haben Endeavour Mining und der Fonds Lilium Gold nicht eigenständig eine Einigung gefunden? Was soll der Sinn dieser Verstaatlichung sein? Und vor allem: Was hat der Staat Burkina Faso mit den beiden Minengesellschaften vor? Will er sie selbst betreiben oder an einen neuen Käufer weiterreichen?

Sicher ist nur: Die Militärregierung versucht, auf den Bergbau stärker zuzugreifen. Dazu hat sie die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert. So kann der burkinische Staat inzwischen 15 Prozent an Minenunternehmen ohne Gegenleistung halten (vorher zehn Prozent) und darf Anteile bis zu einer Höhe von 30 Prozent dazu kaufen. Damit folgt Burkina Faso dem Beispiel von Mali und General Assimi Goïta, der als Kopf der drei Staaten der Föderation Alliance des États du Sahel (AES) gilt.

Unklar ist auch, was Westafrikas wichtigster Banker Simon Tiemtoré von Lilium Gold bei der Einigung bekommen hat. Eine Anfrage von Table.Briefings dazu blieb unbeantwortet. Lilium Gold gehört zu Lilium Capital. Diese Gesellschaft wiederum ist ein Investmentfonds, den Tiemtoré betreibt. 2023 machte er seinen ersten geschäftlichen Shopping-Ausflug ins Minenbusiness – und der ist jetzt allem Anschein nach gescheitert.

Welche Rolle der Banker bei dem Minen-Deal gespielt hat, ist unklar. Ungewiss ist auch, ob und inwiefern Tiemtoré davon profitiert – oder ob sich die Junta von Traoré durchgesetzt hat, um eigene Interessen zu sichern; und Lilium die Einigung unter Druck eingehen musste.

Vor dem Verkauf im Juni 2023 machte die Mine in Wahgnion im Jahr 227 Millionen Euro Umsatz (2021: 284 Millionen Euro), die in Boungou 212 Millionen Euro (2021: 305 Millionen Euro). Sie zählten damit im Minenportfolio von Endeavour in Westafrika (Burkina, Elfenbeinküste, Senegal) zu den mit Abstand umsatzschwächsten Standorten.

Nach dem Kauf blieb die Mine Boungou geschlossen – Lilium gab dafür die schlechte Sicherheitslage an sowie Probleme in der Liefer- und Produktionskette des Minenbetriebs. Die Sicherheitslage in Burkina Faso ist wegen des sich ausbreitenden Terrorismus prekär. 2022 wurde die Karma-Mine angegriffen – dann stieß Endeavour sie ab, an Nere Mining. Seitdem ist die Mine nicht wieder in Betrieb gegangen. Es gab Streitigkeiten zwischen den Anteilseignern.

Endeavour besitzt in Burkina nach eigenen Angaben noch zwei Minen im Norden, im goldreichen Greenstone Belt: Die Houndé-Mine (1860 Beschäftigte, Umsatz 2022: 546 Millionen Euro, 2023: 639 Millionen Euro) sowie 60 Kilometer entfernt die Mana-Mine (940 Beschäftigte, Umsatz 2022: 353 Millionen Euro, 2023: 290 Millionen Euro).

Tiemtoré konzentriert seine Geschäfte auf Afrika. Früher arbeitete er bei der Investmentbank Morgan Stanley in den USA. Noch heute ist er dort bestens vernetzt. Gute Kontakte dürfte er auch zum Finanzplatz Paris pflegen. Tiemtorés Vista Bank erwarb die Filialen der französischen Großbank BNP Paribas in seinem Heimatland Burkina Faso und in Guinea.

Außerdem ist seine Vista Bank Mehrheitseigner der Oragroup geworden. Zu der gehört die in Westafrika bekannte Ora-Bank, die in zwölf Ländern der Region aktiv ist, darunter am wichtigen Finanzstandort Elfenbeinküste und im regional aufstrebenden Senegal. Mit der Vista Bank will der Banker einen führenden panafrikanischen Player auf dem Bankenmarkt des Kontinents schaffen.

Am Freitag geht in Peking der neunte China-Afrika-Gipfel zu Ende. Das Treffen von Vertretern 53 afrikanischer Staaten mit Xi Jinping und anderen chinesischen Top-Führern gilt als voller Erfolg für China. Xi versprach Investitionen in Höhe von 360 Milliarden Yuan (45 Milliarden Euro) in den kommenden drei Jahren. China werde mindestens eine Million Arbeitsplätze in Afrika schaffen, sagte Xi. Die afrikanisch-chinesischen Beziehungen befänden sich auf einem Höhepunkt.

Mit der Mischung aus Geld und Respekt erwirbt China in Afrika viele Pluspunkte. Gerade jetzt kann Xi viel für seine geopolitischen Ziele bewirken, indem er den Hebel richtig ansetzt: Das Forum on China-Africa Cooperation (Focac) findet vor dem Hintergrund sich wandelnder geopolitischer Verhältnisse statt. Der globale Süden, unter anderem Afrika, will mehr Mitbestimmung in der Welt und wird dabei von China unterstützt.

China selbst verfolgt das Ziel, sich wieder in den Mittelpunkt der Welt zu schieben. Auch in Afrika wird die Zukunft der Welt entschieden mitgestaltet. Paul Frimpong, Direktor des in Ghana ansässigen Africa-China Centre for Policy and Advisory, sagte gegenüber der BBC, dass westliche Mächte – ebenso wie die ölreichen Golfstaaten – versuchen, Chinas Einfluss in Afrika zu erreichen. “Es gibt ein großes Interesse und einen großen Wettbewerb um Afrikas Potenzial.”

China ist zwar schon seit 15 Jahren der größte Handelspartner der Afrikaner. Und auch 2023 wurde beim Handel mit 282 Milliarden Dollar wieder ein Allzeithoch erzielt. Aber das tatsächliche Bild ist gemischter. Die Handelsbeziehungen sind von einem schweren Defizit zu Lasten Afrikas geprägt. Die Afrikaner haben 2023 Waren im Wert von 109 Milliarden Dollar geliefert, die Chinesen hingegen Waren im Wert von 173 Milliarden Dollar. Afrika wird zudem regelmäßig vorgehalten, nicht mit einer Stimme gegenüber China zu sprechen.

Das Gleiche kann man allerdings auch von Europa sagen, wo Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Alleingang und ohne Konsultationen mit EU-Mitgliedsländern versucht hat, den Kurs Brüssels gegenüber China zu bestimmen.

Auch ist die Afrikanische Union (AU), die doppelt so viele Länder wie die EU vertritt, noch mit vielen politischen Entwicklungsprojekten beschäftigt, etwa dem Aufbau der Afrikanischen Freihandelszone. In einem bilateralen Treffen mit Xi bemerkte der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, dass er während seiner achtjährigen Amtszeit das “schnelle Wachstum der Beziehungen zwischen der AU und China miterlebt” habe und dankte China der “wertvollen Hilfe”. Doch es wurden nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht. Die Afrikaner fragen immer unverblümter: “What’s in it for us?”

So nutzten afrikanische Staatspräsidenten die Zeit vor dem Gipfel für bilaterale Staatsbesuche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa traf bereits am Montag mit Xi zusammen. Als Vertreter des ersten afrikanischen Mitglieds in Brics hat seine Stimme Gewicht. Beide sprachen von einem Treffen mit “großer Bedeutung”, bei dem es um wechselseitige Investitionen zwischen den beiden Volkswirtschaften ging. Schon im Vorfeld hatte Ramaphosa die guten Beziehungen zwischen Südafrika und China gelobt. Aber Ramaphosa hatte auch eine klare Botschaft dabei: “Als Südafrika möchten wir jedoch das Handelsdefizit verringern und die Struktur unseres Handels verbessern”, so der Präsident. “Der Besuch chinesischer Unternehmen im vergangenen Jahr hat uns ermutigt. Wir fordern nachhaltigere Produktion und arbeitsplatzschaffende Investitionen.”

Xi schlug vor, die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer “New Era of All-round Strategic Partnership” zu heben. Konkret wies Ramaphosa auf den Energiesektor hin, den das Land am Kap mit erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff revolutionieren und dabei China als Partner gewinnen möchte. Der Aufruf kommt in derselben Woche, in der Rainer Baake, BMZ-Sonderbeauftragter für die “Just Energy Transition Partnership” (JETP) mit Südafrika sowie die AA-Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan sich um ähnliche Zusammenarbeit in Pretoria bemühen. Sie hatten allerdings mehr gute Ratschläge als Geld in der Tasche.

Der kenianische Präsident William Ruto traf sich ebenfalls mit Xi. Auch er hob das Potenzial einer Kooperation im Energiebereich hervor: “Unser Kontinent verfügt über 60 Prozent der weltweiten erneuerbaren Energie. Die Kombination unserer erneuerbaren Energieressourcen und erneuerbarer Energietechnologien aus China wird eine Win-Win-Situation sein”, bemerkte Ruto in einem Interview mit der staatsnahen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Auf seinem langen Wunschzettel hatte er jedoch wichtige Infrastrukturprojekte, die er mit chinesischer Finanzierung weiterbringen möchte, darunter die Verlängerung der Mombasa-Nairobi-Eisenbahnlinie nach Uganda sowie der Rironi-Mau-Summit-Fernstraße, ebenfalls an die ugandische Grenze.

Auch den Staatschefs von Tansania und Sambia, Samia Suluhu Hassan und Hakainde Hichilema, ging es um den Ausbau von Infrastruktur. Auf dem Gipfel versprach China, die Tanzania-Zambia Railway (Tazara) zu erweitern. Bereits vor 50 Jahren hatten die Chinesen die Verbindung gebaut. Diese verbindet die sambischen Bergbaugebiete mit dem Hafen in Daressalam.

In seinem Treffen mit Xi betonte Félix Tshisekedi, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, das auch Focac-Co Chair ist, dass sich den afrikanischen Ländern “eine wichtige Gelegenheit” biete, “ihre Entwicklungsträume zu verwirklichen”. China sei “verlässlicher und engagierter Partner bei der Entwicklung des afrikanischen Kontinents.” Auch er will am Ende neue Kredite. Ähnlich war es bei den Staats- und Regierungschefs von Äthiopien, Nigeria und Senegal, die mit Xi zusammenkamen.

Die gemeinsame Erklärung, die heute verabschiedet wird, legt die Richtung für die nächsten drei Jahre fest. Denn der Gipfel findet nur alle drei Jahre statt. Für Cobus van Staden, Mitbegründer des China-Global South Project, gibt sich China Mühe, seinen Status als Entwicklungsland zu betonen und Solidarität mit Afrika und dem Rest des globalen Südens zu signalisieren. “Es vermeidet die Tristheit der anhaltenden Entwicklungshilfe der USA und der EU mit ihren damit verbundenen Konditionalitäten und Predigten”, so van Staden.

In Deutschland gibt es nun Forderungen an die EU, den Kurs bei der Zusammenarbeit mit Afrika zu überarbeiten. “Unilaterale EU-Initiativen wie die Lieferkettenrichtlinie oder der CO2-Grenzausgleichmechanismus CBAM werden als protektionistisch wahrgenommen und helfen nicht”, kritisiert Carl Julius Cronenberg, Sprecher für Mittelstand und Freihandel der FDP im Bundestag. Besser seien mehr Handelsverträge, gemeinsame Infrastrukturprojekte und Marktöffnung. “So schafft man die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in Europa und Afrika”, so Cronenberg weiter.

Kenia hat einen Fünfjahresvertrag über 14,2 Milliarden Schilling (103,3 Millionen Euro) mit dem deutschen Anbieter von Zahlungslösungen Giesecke + Devrient Currency Technologies (G+D) zum Druck neuer Banknoten abgeschlossen. Den Angaben zufolge soll dieser Auftrag potenzielle Lagerleerstände vermeiden. Der Großauftrag für das Münchner Unternehmen hat jedoch bei den kenianischen Parlamentsmitgliedern Skepsis ausgelöst.

Der Vertrag sieht vor, dass G+D mehr als zwei Milliarden Banknoten in verschiedenen Stückelungen liefert, darunter 460 Millionen 1.000-Schilling-Noten. Dieser Vertrag ersetzt die vorherige Vereinbarung mit dem britischen Unternehmen De La Rue, das seinen Betrieb in Kenia im Jahr 2023 einstellte. Eine Anfrage von Table.Briefings zu diesem Geschäft ließ die Presseabteilung von Gieseke + Devrient in München unbeantwortet.

De La Rue schloss seine Niederlassung in Nairobi aufgrund der geringen Nachfrage nach dem Druck von Banknoten und Schecks. Dies verursachte Kosten von 15,1 Millionen britischen Pfund im Zusammenhang mit Entlassungen, Anwaltskosten und Abschreibungen von Vermögenswerten. Das Unternehmen war mehr als 25 Jahre lang in Kenia tätig und bediente von dort aus Märkte wie Tansania, Uganda, Sambia und Ruanda.

Am 21. August 2024 äußerten Abgeordnete der kenianischen Nationalversammlung während einer Sitzung des parlamentarischen Portfolioausschusses Bedenken hinsichtlich des neuen Vertrags und fragten, warum die Regierung den vorherigen Deal mit De La Rue, an dem sie einen Anteil von 40 Prozent hielt, beendet habe. Sie argumentieren, dass die vorherige Partnerschaft möglicherweise kostengünstiger gewesen wäre.

Der Gouverneur der Zentralbank von Kenia, Kamau Thugge, verteidigte den neuen Vertrag und erklärte, dies sei notwendig gewesen, um einen Währungsmangel zu verhindern. Er versicherte den Abgeordneten, dass der Beschaffungsprozess dem Public Procurement and Asset Disposal Act (PPADA) entspreche und vom Nationalen Sicherheitsrat und dem Kabinett genehmigt worden sei. “Die geheime Beschaffung wurde durchgeführt, um eine Lagerbestandskrise abzuwenden”, sagte Thugge. “Der Prozess war einwandfrei und folgte dem ordnungsgemäßen Verfahren.”

Der Notenbank-Chef sagte weiter: “Wir haben festgestellt, dass Mitte 2023 ein Lagerbestandsmangel bevorstand. Wir waren uns der schwerwiegenden Folgen eines solchen Mangels bewusst. Darüber hinaus hatte De La Rue selbst beschlossen, sein Werk zu schließen.”

Der Ausschuss für Finanzen und nationale Planung der Nationalversammlung, den Kimani Kuria (Abgeordneter für den Wahlkreis Molo) leitet, hat detaillierte Unterlagen zum Geschäft zum Druck von Banknoten im Umfang von 689 Milliarden Schilling (4,8 Milliarden Euro) zur weiteren Prüfung verlangt und dabei Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Einnahmeausfälle des Landes geäußert.

G+D mit Sitz in München bietet Lösungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Konnektivität, Identitäten und digitale Infrastrukturtechnologie an. Das deutsche Unternehmen verspricht digitale Sicherheit für Regierungen, Behörden und Unternehmen weltweit, indem es eine sichere Konnektivität für mobile Geräte im Internet der Dinge gewährleisten will, Rechtsidentitäten sichert und digitale Infrastrukturen schützt. Secunet, die börsennotierte Tochtergesellschaft von G+D, ist der IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik. Die Aktien hat in den vergangenen zwölf Monaten einen Kursverlust von rund 56 Prozent erlitten.

Eine Delegation von Top-Klimapolitikern aus Deutschland ist diese Woche in Südafrika, um die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung am Kap zu intensivieren. Zur Delegation gehören Jennifer Morgan, Sonderbeauftragte für Internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt, Jochen Flasbarth, Staatssekretär im BMZ, sowie Rainer Baake, Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die “Just Energy Transition Partnership” (JETP) mit Südafrika. “Sie bekennen sich zur Erreichung der Klimaziele”, sagte Baake über das Land zu Table.Briefings. “Es gibt hier eine Debatte darüber, wie der Anteil erneuerbarer Energien im Land erhöht werden kann.”

Deutschland ist führender Partner des JETP-Konsortiums, das auch Frankreich, Großbritannien, die USA und die EU umfasst. Beim Klimagipfel COP26 in Glasgow 2021 sicherten die Partner 7,65 Milliarden Euro zu, um Südafrika bei einer sozialgerechten Energiewende und beim Kohleausstieg zu unterstützen. Mittlerweile sind Dänemark und die Niederlande JETP beigetreten. Die Gesamtfinanzierungssumme beläuft sich derzeit auf 10,45 Milliarden Euro. Ziel von JETP ist es, den Kohlestoffausstoß in Südafrika bis 2050 auf Null herunterzufahren. Flasbarth sprach von einer “sinnvollen und sensiblen Zusammenarbeit mit Südafrika. Sie sind ziemlich schnell und wir sind bereit, mehr zu investieren.” Er fügte hinzu: “Es bedarf aber auch politischer Reformen, etwa für Investitionen.”

Im Vorfeld des Besuches hieß es, dass Deutschland die Pläne der Regierung, die Stilllegung von Kohlekraftwerken am Kap zu verzögern, besser “verstehen” möchte. Wegen der unsicheren Energieversorgung in Südafrika hat die Regierung kürzlich angekündigt, Kohlekraftwerke länger als ursprünglich geplant laufen zu lassen. Zudem haben die Delegationsmitglieder ausgelotet, in welche Richtung sich das Land bewegt und wie eine stärkere Zusammenarbeit in der Klimapolitik zwischen beiden Ländern aussehen könnte. Neben Zusammentreffen mit neuen Ministern in Pretoria standen auch Besuche von Gemeinden in der Provinz Mpumalanga auf dem Programm, wo Südafrika 80 Prozent seiner Kohle fördert. In den jeweiligen Gemeinden werden Projekte für eine gerechte Energiewende durchgeführt. “Wir bekennen uns zu unserer führenden Rolle in der Klimafinanzierung,” so Morgan abschließend. as

Laut einem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) verlieren afrikanische Länder schon jetzt im Durchschnitt zwischen zwei und fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts durch die Folgen des Klimawandels. In Subsahara-Afrika würden Anpassungskosten von 30 bis 50 Milliarden Dollar pro Jahr anfallen. Falls bis 2030 keine “geeigneten Gegenmaßnahmen” ergriffen werden, wären “bis zu 118 Millionen in extremer Armut (mit Einkommen von weniger als 1,90 Dollar pro Tag) lebende Menschen” von Dürren, Überflutungen und extremer Hitze betroffen, so die WMO.

“Im Jahr 2023 erlebte der Kontinent tödliche Hitzewellen, schwere Regenfälle, Überschwemmungen, tropische Wirbelstürme und lang anhaltende Dürren”, sagte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo. Dieses Muster extremer Wetterverhältnisse habe sich auch 2024 fortgesetzt. Die Erwärmung in Afrika lag in den letzten 60 Jahren leicht über dem globalen Durchschnitt, so die WMO. Der Kontinent sei außerdem die Weltregion, die am anfälligsten für Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen sei.

Weil die Folgen der Klimakrise immer sichtbarer und teurer werden und die finanzielle Lage vieler afrikanischer Staaten schon heute sehr angespannt ist, wird Afrika in Zukunft wohl noch abhängiger von finanzieller Unterstützung aus dem Ausland werden. Die Afrikanische Staatengruppe geht deshalb mit Maximalforderungen in die Verhandlungen um ein neues Klimafinanzziel (New Collective Quantified Goal, NCQG), das auf der nächsten Klimakonferenz in Baku (COP29) beschlossen werden soll. Die afrikanischen Staaten fordern:

Die afrikanische Jugend hält die Eindämmung von Korruption für das wichtigste Thema für den Fortschritt Afrikas. Dies ist das Ergebnis der African Youth Survey 2024, die die südafrikanische Ichikowitz Family Foundation durchgeführt und vor kurzem veröffentlicht hat. Befragt wurden 5.604 Personen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren in 16 afrikanischen Ländern. Vier von fünf Befragten sind besorgt über die Korruption in ihrem Land, wobei die Sorge über Korruption in der Regierung, in der Wirtschaft und bei der Polizei besonders groß ist. 62 Prozent glauben, ihre Regierung versäume es, gegen Korruption vorzugehen.

Der Umfrage zufolge ist die Korruption das wichtigste Hindernis für den Fortschritt auf dem Kontinent. 23 Prozent der Befragten stufen sie als wichtigstes Thema ein. Die Schaffung von Arbeitsplätzen steht mit 20 Prozent nur noch an zweiter Stelle, gefolgt von einem besseren Zugang zu Grundbedürfnissen und Dienstleistungen (17 Prozent).

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, Afrika bewege sich in die “falsche Richtung”. Zugleich legt die Gegenmeinung gegenüber der letzten Umfrage von 2022 um sechs Prozent auf 37 Prozent zu. Erhebliche Unterschiede ergeben sich bei der Frage nach der Zukunft des eigenen Landes: Am größten ist der Optimismus in Ruanda (91 Prozent), der Elfenbeinküste (72) und Gabun (67), am geringsten in Nigeria (20), Kamerun (18) und Südafrika (16).

Knapp drei von fünf jungen Menschen ziehen demnach in den nächsten drei Jahren eine Auswanderung in ein anderes Land in Betracht, wobei in Südafrika und Gabun Korruption der Hauptgrund ist. In Nigeria und Elfenbeinküste erwägen 85 Prozent der Jugendlichen die Emigration.

Die Vereinigten Staaten (37 Prozent) sind bei weitem das attraktivste Ziel für afrikanische Jugendliche. Während Westeuropa (14 Prozent) weniger beliebt ist, nennen diejenigen, die in diese Region wollen, Frankreich (41 Prozent), Großbritannien (34) und Deutschland (28) als Ziele.

72 Prozent der Befragten sorgen sich um die negativen Auswirkungen ausländischen Einflusses. Sowohl China (82 Prozent) als auch die USA (79) werden aber überwiegend positiv gesehen. Sieben von zehn Befragten bewerten den Einfluss der Europäischen Union als positiv. Die EU rangiert beim Einfluss auf Platz Fünf, hinter dem wahrgenommenen Einfluss der Afrikanischen Union und der Welthandelsorganisation und weit hinter den einflussreichsten Ländern China und USA.

Rund zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, dass ausländische Unternehmen afrikanische Ressourcen ausbeuten, ohne dass dies den Einheimischen zugutekommt. 67 Prozent befürworten, die Gewinnung natürlicher Ressourcen auf einheimische Unternehmen zu beschränken.

Mehr als zwei Drittel der afrikanischen Jugendlichen sind immer noch der Meinung, dass die Demokratie jeder anderen Regierungsform vorzuziehen ist. Allerdings sinkt dieser Anteil. Umgekehrt gibt es einen wachsenden Anteil von Jugendlichen, die unter bestimmten Umständen eine nicht-demokratische Regierung vorziehen. Drei von fünf Befragten sind der Meinung, dass eine Demokratie nach westlichem Vorbild nicht geeignet ist und die afrikanischen Länder ihre eigenen demokratischen Strukturen und Systeme schaffen müssen. ajs

Die Europäische Union hat im Rahmen des Afrikanischen Wasserstoffgipfels (Global African Hydrogen Summit) in Windhoek vier Initiativen zur Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Namibia angekündigt. Insgesamt umfassen die “Team-Europe-Initiativen” 36,9 Millionen Euro. “Diese Initiativen markieren entscheidende Meilensteine bei der Umsetzung der strategischen Partnerschaft für grüne Wasserstoff- und CRM-Wertschöpfungsketten, die im Jahr 2022 unterzeichnet wurde”, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Mittwoch. Diese würden dazu beitragen, die Geschäftsbeziehungen in der grünen Wasserstoffbranche zu stärken.

Die strategische Partnerschaft hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Namibias damaliger Präsident Hage Geingob 2022 in einem Memorandum of Understanding (MoU) festgehalten. Die EU hatte versprochen, in den kommenden Jahren insgesamt eine Milliarde Euro für die Förderung von grünem Wasserstoff in Namibia bereitzustellen.

Folgende Details sehen die von der EU angekündigten Initiativen vor:

dre

Jeune Afrique: Erdoğan und Al-Sisi wollen mehr Kooperation. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein ägyptischer Amtskollege Abdel Fattah al-Sisi wollen ihre Zusammenarbeit verstärken und damit das Ende einer jahrzehntelangen Entfremdung besiegeln. Am Mittwoch unterzeichneten die beiden Politiker 17 Kooperationsabkommen. Erdoğan betonte seine Absicht, in den Bereichen Erdgas und Kernenergie zu kooperieren. Auch die Möglichkeit der Lieferung türkischer Drohnen an Ägypten wurde erörtert.

Business Insider: Dschibuti erwartet Entspannung im Streit zwischen Äthiopien und Somalia. Dschibuti hat Äthiopien exklusiven Zugang zu seinem Hafen Tadjoura angeboten. Der Vorschlag soll die Spannungen zwischen Äthiopien und Somalia entschärfen. Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed hatte im Januar einen diplomatischen Sturm ausgelöst, als er seine Absicht verkündete, Zugang zu einem Hafen in Somaliland, einem halbautonomen Gebiet Somalias, zu erhalten. Dschibutis Außenminister Mahamoud Ali Youssouf erklärte am Mittwoch am Rande des laufenden China-Afrika-Gipfels, er erwarte “bald eine positive Antwort” aus Äthiopien.

African Business: Geschäftsklima in Südafrika verbessert sich unter neuer Regierung. Einer führenden Umfrage zufolge hat die Zuversicht südafrikanischer Unternehmen nach der Bildung der Regierung der nationalen Einheit leicht zugenommen. Von den fünf Sektoren, aus denen sich der Index zusammensetzt, verzeichneten der Einzelhandel und der Handel mit Neufahrzeugen eine Steigerung der Zuversicht, das verarbeitende Gewerbe blieb unverändert, und der Großhandel und das Baugewerbe verzeichneten einen Rückgang (wenn auch auf relativ hohem Niveau). Die Umfrage machte jedoch auch deutlich, wie schwach das Vertrauen der Unternehmen im Lande ist. Derzeit sind nur knapp vier von zehn Befragten mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden.

BBC: Stillstand in Nigeria angesichts von Treibstoffmangel und Preiserhöhungen. Die Nigerianer sind von einem doppelten Schlag getroffen worden: chronischer Treibstoffmangel und eine Preiserhöhung durch die staatliche Ölgesellschaft. Viele Menschen stehen landesweit in langen Schlangen an den Tankstellen an. Die Nigerianer setzen nun ihre Hoffnungen auf die neue, in Privatbesitz befindliche Dangote Petroleum Refinery. Am Montag wurde mit großem Tamtam bekannt gegeben, dass die Raffinerie mit der Produktion von Benzin begonnen habe – ein Meilenstein für Nigeria, das, obwohl es der größte Rohölproduzent Afrikas ist, seinen gesamten raffinierten Kraftstoff importiert.

Reuters: Simbabwe will mithilfe der Privatwirtschaft das Güterverkehrsaufkommen auf der Schiene steigern. Die staatliche simbabwische Eisenbahngesellschaft NRZ hat ihr Netz für private Anbieter geöffnet, um das Frachtaufkommen auf der Schiene zu erhöhen. Das südafrikanische Logistikunternehmen Grindrod hat über seine simbabwische Tochtergesellschaft seit März drei Lokomotiven und 150 Waggons im Rahmen der Vereinbarung eingesetzt. Das südliche Afrika beherbergt einige der weltweit größten Kupfer- und Lithiumvorkommen, die einen Ausbau der Bahnkapazitäten erfordern. Auf dem Höhepunkt der 1990er Jahre beförderte NRZ jährlich zwölf Millionen Tonnen Fracht. Heute sind es weniger als drei Millionen Tonnen pro Jahr, da es an Lokomotiven mangelt und die Schieneninfrastruktur schlecht gewartet wird.

Anadolu Ajansı: Burkina Faso stellt neue Pässe ohne Ecowas-Logo aus. Die Junta-Regierung in Burkina Faso hat am Mittwoch einen biometrische Reisepass der neuen Generation vorgestellt, der weder einen Hinweis auf die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas) noch ein entsprechendes Emblem enthält. Das chinesische Unternehmen Emptech hat den neuen Pass entworfen. Burkina Faso, Mali und Niger sind letztes Jahr aus der Ecowas ausgetreten und haben sich Anfang des Jahres zur Allianz der Sahel-Staaten (AES) zusammengeschlossen.

Bloomberg: Afrikas größtes Mangrovenprojekt in Mosambik genehmigt. Das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen Blue Forest hat eine Lizenz für die Wiederherstellung und den Schutz von Mangrovenwäldern in Mosambik erhalten. Es ist das bisher größte Projekt dieser Art in Afrika. Das Unternehmen plant, im November mit der Pflanzung von 200 Millionen Mangrovenbäumen in einem Konzessionsgebiet von der doppelten Größe Singapurs zu beginnen. Das Projekts wird finanziert, indem Blue Forest im Voraus Emissionsausgleiche auf der Grundlage des von den Küstenbäumen absorbierten Kohlenstoffs verkauft. Mangroven, die hauptsächlich in salzigem und brackigem Wasser entlang der Küsten wachsen, absorbieren bis zu zehnmal mehr Kohlenstoff als die meisten Landbäume.

In Afrika misst die deutsche Außenpolitik oft mit zweierlei Maß. Manche Staatschefs werden hart angegangen, wenn sie sich über demokratische Regeln hinwegsetzen. Bei anderen wird schweigend darüber hinweggesehen. Algeriens Präsident Abdelmajid Tebboune fällt in die zweite Kategorie.

Am Samstag, 7. September, bestimmt Algerien in einer vorgezogenen Wahl einen neuen Staatspräsidenten. Sollen wir das Ergebnis verraten, auch auf die Gefahr hin, alle Spannung aus dem Wahlkampf zu nehmen? Sehr wahrscheinlich wird Abdelmajid Tebboune als Wahlsieger weiterhin im Palast El Mouradia residieren. Tebboune wurde 2017 zum Premierminister ernannt und 2019 erstmals zum Präsidenten gewählt. Nun strebt er eine zweite Amtszeit an.

Zwei Kandidaten hat die Wahlkommission neben Tebboune zugelassen:

Tebbounes Gegenkandidaten dürften nicht einmal Achtungserfolge erzielen. Chérif führt das MSP seit März 2023 und ist genauso unbekannt wie unerfahren. Aouchiche führt die FFS seit vier Jahren, ist aber kaum weniger blass als Chérif.

Ein vierter, Karim Tabbou, hat sich zurückgezogen und boykottiert den Urnengang. “Das ist doch nur ein Theaterstück”, begründete Tabbou seine Entscheidung. “Es handelt sich um ein autoritäres Regime, das die Regeln des demokratischen Spiels nicht respektiert.” Tabbou ist eine der Schlüsselfiguren der Opposition seit dem Ausbruch von Hirak, der Protestbewegung, die 2019 die politische Landschaft Algeriens aufrüttelte.

Algerien lässt sich nur vor dem Hintergrund des Unabhängigkeitskriegs verstehen. Das Land war keine Kolonie, sondern als Département fester Teil Frankreichs. Das brachte den Widerspruch mit sich, dass die französische Republik zwar das Prinzip der Gleichheit hochhielt, die Algerier aber nicht mit französischen Staatsbürgern gleichstellen wollte.

Seit der Unabhängigkeit prägt die sozialistische Regierungspartei FLN das Land. Genauso wie seine Vorgänger pflegt Tebboune die traditionellen Verbindungen zu Russland. Selbstverständlich verdankte auch Tebboune seine Karriere in der Regionalverwaltung seiner Mitgliedschaft in der FLN. Dennoch trat er 2019 als unabhängiger Kandidat an.

Die landesweiten, heftigen Hirak-Proteste hatten 2019 eine weitere Kandidatur des langjährigen Machthabers Abd Al-Aziz Bouteflika verhindert. Allerdings wurde Tebboune mit einem für algerische Verhältnisse miserablen Ergebnis von 58 Prozent gewählt.

Seitdem hat sich unter Tebboune weder die Lage der politischen Häftlinge, noch die der Medien oder die der Jugend verbessert. Das hindert jedoch viele Regierungen – auch die deutsche – nicht daran, Algerien nach Kräften zu umwerben.

Schließlich ist Algerien eine der großen Regionalmächte in Afrika. Das verdankt das Land seiner geografischen Nähe zu Europa und mehr noch seinem Reichtum an Erdgas und Erdöl. Zunehmend wird selbst die Wüste für Großprojekte im Solarbereich attraktiv.

Algerien ist ein Schlüsselland in vielerlei Hinsicht. Das weiß auch Tebboune. So konnte er es sich erlauben, im Oktober 2021 die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich abzubrechen. Als Präsident Macron in einer Rede die Frage aufwarf, ob Algerien vor der Kolonialzeit überhaupt eine Nation gewesen sei, empfand Tebboune dies als nicht hinnehmbare Beleidigung.

Deutschland dagegen war stets darauf bedacht, gute Wirtschaftsbeziehungen zu Algerien zu pflegen. Der Konzern Linde, heute Teil von Praxair, liefert Industriegase für die Erdöl- und Erdgasförderung. Viele Maschinenbauer sind in dem Land aktiv. 2023 beliefen sich laut Destatis die deutschen Ausfuhren nach Algerien auf mehr als zwei Milliarden Euro und die Einfuhren auf 1,5 Milliarden Euro. Und Algerien ist heute ein Hoffnungsträger für die deutschen Bemühungen, die Energiewende auch dank grünem Wasserstoff zu bewerkstelligen.

Im Februar dieses Jahres flog Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Algerien. Dort ist dem Grünen-Politiker ein Versprecher unterlaufen, der in Algerien breit kommentiert worden ist: “Algerien verbirgt ein großes Potenzial”, sagte Habeck versehentlich, als er dort Erdgas für Deutschland besorgen wollte.

Im Februar unterzeichneten Algerien und Deutschland auch ein Abkommen über den Aufbau einer Produktion grünen Wasserstoffs. Dabei würde sich für Algerien angesichts seiner Gasvorkommen blauer Wasserstoff anbieten. Doch Tebboune nimmt auch gerne die deutsche Finanzierung, um Solarkraft einzusetzen und nebenbei seine maroden Pipelines zu erneuern.

Habeck hofft, Algerien zu einer neuen Wirtschaftspolitik zu bewegen. “Für Algerien wäre es natürlich auch wirklich von Vorteil, auszusteigen aus den fossilen Energien, aber gleich einzusteigen in eine neue Wertschöpfung, sodass das Land auch einen ökonomischen Anreiz hat, diesen Weg zu gehen”, sagte der Wirtschaftsminister damals in Algier. Doch Tebboune weiß viel zu gut, welcher Energie Algerien seine wirtschaftliche und damit auch politische Macht verdankt. Christian v. Hiller

Tief im Nordwesten Südafrikas befindet sich eine einsame Nationalstraße, auf der die Geschwindigkeitsbeschränkung bei sagenhaften 250 Kilometer pro Stunde liegt. Es ist die schnellste Straße auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Auf der N14 in der Nordkap-Provinz zwischen den Ortschaften Kakamas und Pofadder, nicht weit von Namibia entfernt, gibt es einen 120 Kilometer langen Abschnitt, auf dem gebrettert werden darf.

Hier draußen am Rande der Halbwüste Kalahari ist die Fahrbahn eben und meist schnurgerade. Es gibt wenig Verkehr, vor allem kaum schwere Lastwagen, die auf anderen Fernstrecken des Landes die Fahrbahn zerbröseln. Menschen und Tiere sind ebenfalls rar. Auf dieser Strecke testen Autohersteller ihre neuen Modelle, und prüfen, wie diese Höchstgeschwindigkeiten und Sommerhitze von bis zu 40 Grad Celsius ertragen. Unter den Testern befinden sich deutsche Automarken wie BMW, Porsche, Audi oder Mercedes. Die Fahrer werden in der Regel von Ingenieuren begleitet, die auf dem Beifahrersitz die Testwerte auf einem Laptop überwachen.

Aber bevor Geschwindigkeitsenthusiasten ins Schwärmen geraten: Zum Schnellfahren benötigt man hier eine spezielle Genehmigung: “High-Speed Test Vehicle Approved By Government” ist auf Warnschildern zu lesen. Und: “Caution. Only authorised vehicles for speed testing for next 120 km”. Normalsterbliche ohne Erlaubnis müssen sich an die generelle Geschwindigkeitsbegrenzung in Südafrika von 120 Kilometern pro Stunde halten. In der Augrabis Falls Lodge in der Nähe der Teststrecke kann man sogar Teile der getesteten Autos bewundern: Lenkräder, Kotflügel, Felgen und Einspritzdüsen hängen an der Bar des Hotels – gleich über Dutzenden leeren Jägermeisterflaschen. as