in der vergangenen Woche war Bundespräsident Steinmeier auf Reisen in Afrika. David Renke hat ihn begleitet und berichtet für uns über die tansanischen Ambitionen, zur führenden Volkswirtschaft der Region zu werden.

Ebenfalls in Tansania ist die Mwalimu Julius Nyerere Leadership School. An dieser Funktionärsschule der Kommunistischen Partei Chinas werden die Kader revolutionärer afrikanischer Parteien ausgebildet. Marcel Grzanna hat sich angeschaut, was genau es damit auf sich hat.

In Brüssel ist eine Menschenrechtskommission der EU, die Kriegsverbrechen in Äthiopien untersucht hat, trotz besorgniserregender Befunde eingestellt worden. Das wirft Fragen auf über das Verhältnis der EU zur Regierung in Addis Abeba. Merga Yonas Bula geht dem nach.

Und wir berichten vom Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie über die Potenziale der Weltraumwirtschaft für Afrika. Denn entgegen verbreiteter Vorurteile ist der Kontinent längst auf dem Weg ins All.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Die Vision der tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan ist engagiert: In den kommenden Jahren soll sich das Land zum Zentrum (“Hub”) für Handel und Investitionen in Ostafrika entwickeln. Das kündigte die Präsidentin bei einem deutsch-tansanischen Wirtschaftsforum im Rahmen des Besuchs des deutschen Bundespräsidenten Steinmeier in Daressalam an. Diese Rolle kommt bislang eher dem nördlichen Nachbarland Kenia zu, das dank seiner größeren Wirtschaftsleistung oftmals erster Anlaufpunkt für Unternehmen in der Region ist. Auch für deutsche Unternehmen ist Kenia mit 155 Millionen Euro der mit Abstand größte Absatzmarkt in der Region. Doch die tansanische Regierung will nun verstärkt deutsche Unternehmen von Daressalam als Alternative zu Nairobi überzeugen.

Bei der Bundesregierung sieht man die Entwicklung mit Interesse. In der vergangenen Woche reiste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer eigenen Wirtschaftsdelegation nach Tansania und Sambia. Beide Länder seien “Hoffnungsträger” und gelten als vergleichsweise gute Beispiele für Demokratien in der Region. Insbesondere in Tansania sollten daher mögliche Investitionschancen für deutsche Unternehmen ausgelotet werden. Die Situation für Investitionen habe sich unter der neuen Präsidentin positiv entwickelt, heißt es aus dem Bundespräsidialamt. Doch kann sich das Land tatsächlich kurzfristig zu einem neuen Wirtschaftshub in Ostafrika entwickeln?

Die Bundesregierung hofft, dass nach Jahren der autoritären Führung unter Hassans Vorgänger John Magufuli jetzt wieder mehr demokratische Mitbestimmung und wirtschaftliche Öffnung in Tansania möglich sind. Hassan ist das einzige weibliche Staatsoberhaupt mit exekutiven Befugnissen auf dem Kontinent. Nach dem Tod Magufulis 2021 hatte Hassan die Regierungsgeschäfte in Tansania übernommen und viele politische Entscheidungen ihres Vorgängers rückgängig gemacht und unter anderem einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs eingeschlagen.

Davon sollen auch die deutsch-tansanischen Beziehungen profitieren. “Tatsächlich sehen wir Anzeichen, dass sich das Land um mehr ausländische Investitionen bemühen möchte”, sagte Fabian Zittlau, Büroleiter der Deutschen Außenhandelskammer in Tansania. Vor wenigen Monaten hat die Präsidentin ihr Kabinett umgebaut und ein Ministerium für Planung und Investitionen (Ministry for Planning and Investments) geschaffen. Dieses ist direkt an das Präsidialbüro angeschlossen. “Die Tansanier sind sehr an deutscher Technologie und Technik interessiert, um unter anderem die Energieversorgung mit Off-Grid-Lösungen zu sichern”, sagte Zittlau weiter.

Dennoch bleiben große deutsche Investments in Tansania aus. Zuletzt sank das Handelsvolumen mit dem ostafrikanischen Land um knapp 13 Prozent auf rund 88 Millionen Euro. Das wichtigste deutsche Unternehmen in Tansania gemessen am Investitionsvolumen ist der Dax-Konzern Heidelberg Materials (bis 2023 Heidelberg Cement). Das Unternehmen ist seit 1998 in Tansania aktiv und hält die Mehrheit am tansanischen Zementhersteller Twiga. Eine bereits 2021 angekündigte Übernahme des zweitgrößten Zementherstellers des Landes, Tanga Cement, wird immer wieder durch die tansanische Kartellaufsichtsbehörde verzögert.

Neben Baustoffen will Tansania aber auch weitere Geschäftszweige für deutsche Unternehmen attraktiv machen. Dazu zählen Erneuerbare Energie, Infrastruktur, Tourismus und nicht zuletzt der Automobilsektor. Tansania verfügt über Vorkommen Seltener Erden, Grafit und Nickel. Diese Rohstoffe werden für die Produktion von Batterien für Elektroautos benötigt. Eine Ausbeutung der Rohstoffe ohne den Aufbau von Wertschöpfungsketten im eigenen Land will Tansania wie viele andere afrikanische Staaten jedoch verhindern. Noch werde es dauern, bis sich Automobilkonzerne im Land ansiedeln könnten, sagte Martina Biene, Geschäftsführerin von Volkswagen Südafrika, die Mitglied der Wirtschaftsdelegation des Bundespräsidenten war. Zuerst müssten entsprechende Zuliefererketten entstehen.

Einfacher ist der technologische Austausch zwischen den Ländern. Tansania hat großes Interesse an deutscher Drohnentechnologie, die bei der Überwachung von Naturschutzgebieten, im Gesundheitssektor oder in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen könnte. Schon jetzt stellt das hessische Unternehmen Wingcopter etwa Drohnen zur Medikamentenlieferung im Norden Tansanias bereit. Auch im Bereich Erneuerbarer Energie sieht die tansanische Regierung großes Potenzial für Technologie deutscher Unternehmen. Einzelne Projekte, wie etwa die Bereitstellung von Turbinen für Wasserkraftwerke durch den Technologiekonzern Voith gibt es schon jetzt. Handfeste Vereinbarungen über große Wirtschaftskooperationen blieben von deutscher Seite im Rahmen des Besuchs des Bundespräsidenten zunächst jedoch aus.

Nichtsdestotrotz bleibt das Interesse an Deutschland als Wirtschaftspartner in Südostafrika groß. Sambias Präsident Hakainde Hichilema, den der Bundespräsident auf seiner Reise ebenfalls besuchte, kündigte seine Teilnahme an der Konferenz Compact with Africa am 20. November in Berlin an. Bisher gibt es kein Land aus dem südlichen Afrika, das sich der G20-Initiative angeschlossen hat. Einem Beitritt steht das Land nach Angaben des Präsidenten jedoch offen gegenüber.

Und auch Tansania hat eine klare Botschaft: Statt sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, soll lieber an der gemeinsamen Zukunft gebaut werden. Die deutsche Politik muss sich also einem Balanceakt stellen, denn die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit in Ostafrika ist der Ampelregierung ein wichtiges Anliegen. Bei seinem Besuch in Tansania entschuldigte sich mit dem Bundespräsidenten erstmals ein deutscher Politiker bei den Nachfahren der Opfer der deutschen Kolonialzeit in Ostafrika.

Die Entschuldigung von Bundespräsident Steinmeier auf seiner Reise nach Tansania war nach Meinung von Katja Keul “wichtig und längst überfällig”. Dies sagte die Staatssekretärin Katja Keul in einem Interview mit Table.Media. “Die Nachfahren von Chief Mbano hatten uns ja persönlich nach Songea eingeladen und dabei schon deutlich gemacht, dass sie zur Vergebung bereit sind, wenn wir sie darum bitten”, sagte Keul weiter.

Chief Songea Mbano wurde gemeinsam mit 66 anderen Männern im Jahr 1906 von deutschen Kolonialtruppen hingerichtet. Im Maji-Maji-Krieg wurden in den Jahren von 1905 bis 1907 schätzungsweise 300.000 Afrikaner ermordet. Steinmeier hatte bei seiner Reise nach Tansania im Ort Songea Nachfahren von Chief Mbano getroffen.

“Die Bitte um Vergebung war ein überfälliger und wichtiger Schritt, auf den die Nachfahren lange gewartet haben”, sagte Keul weiter. “Dieser Schritt ist keinesfalls ein Schlussstrich, sondern vielmehr der Beginn eines Heilungs- und Versöhnungsprozesses, der in die Zukunft gerichtet ist.” So sollten als nächster Schritt die Überreste der Opfer, die in deutschen Museen und Archiven lagern, zurückgeführt werden.

Das Interview in voller Länge können Sie auf Table.Media lesen.

Export-Weltmeister China steht im Verdacht, neben Waren, Dienstleistungen und Technologien auch sein autoritäres Regierungssystem im Ausland feilzubieten. So wie die USA vor allem im 20. Jahrhundert die Verbreitung der Demokratie global förderten, so wolle Peking seinerseits der Welt das autokratische Regieren schmackhaft machen.

Doch mehr als Indizien gab es für die Vermutung bislang nicht. Zumal Peking sich gegen den Vorwurf wehrt, anderen Staaten sein System aufdrängen zu wollen. Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten sind demnach tabu. Schließlich klopft China jedem auf die Finger, der sich in Angelegenheiten einmischt, die China als innenpolitisch definiert.

Diese Darstellung bekommt jedoch zunehmend Risse. Eine gemeinsame Recherche des Onlinemediums Axios und der dänischen Zeitung Politiken weist darauf hin, dass die Kommunistische Partei durchaus interessiert an autokratischen Strukturen in jenen Staaten ist, in denen sie wirtschaftliche oder geostrategische Interessen vertritt. Im Fokus: Afrika.

An der Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tansania unterrichten chinesische Experten, die aus Peking entsandt werden, um afrikanische Führungskräfte auszubilden. Zu den Studieninhalten zählen beispielsweise das Konzept der “gezielten Armutsbekämpfung” von Chinas Präsident Xi Jinping oder die chinesische Klimapolitik. Daran lässt sich kaum etwas aussetzen.

Doch laut dem Bericht sollen die Gäste aus China den Studenten aus sechs Ländern zudem klassische Ausprägungen autoritären Regierens vermitteln. Nach zahlreichen Gesprächen mit Teilnehmern und Kennern der Schule vor Ort habe sich herausgestellt, dass die Dozenten im Unterricht nachdrücklich empfehlen, eine Regierungspartei solle über dem Staat und den Gerichten stehen. Ein weiterer Tipp der Autokratie-Botschafter lautet: strenge Disziplin innerhalb der Partei zu wahren, um die Einhaltung der Ideologie sicherzustellen.

Die Schule, die 2022 eröffnet wurde, richtet sich vornehmlich an Funktionäre von sechs selbsternannten Befreiungsparteien:

Alle sechs Parteien sind demokratisch an die Spitze der Regierung in ihren Ländern gewählt worden und regieren seit vielen Jahren.

Explizit werden an der Schule ausschließlich junge Mitglieder der Regierungsparteien ausgebildet. Die Oppositionen stehen außen vor. Für Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Brady von der Universität von Canterbury in Neuseeland ist das ein klarer Fall von Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. “Wenn man nicht das gesamte politische System unterstützt, sondern nur eine Partei, fördert man den Autoritarismus”, sagt Brady.

Finanziert wurde die Schule mit chinesischem Geld. Auf dem Campus wehen die Flaggen der sechs Parteien und in ihrer Mitte Chinas Nationalflagge. Zur Grundsteinlegung im Jahr 2018 richtete Xi Jinping eine Grußbotschaft an die sechs Parteien, die er als wichtige Kräfte im südlichen Afrika sehe, “um die nationale Befreiung und den wirtschaftlichen Aufbau in ihren jeweiligen Ländern anzuführen”.

Die Ansicht, dass China versucht, den Autoritarismus zu exportieren, ist unter Wissenschaftlern noch nicht allzu weit verbreitet. Daniel Mattingly von der Universität Yale, dessen Forschungsschwerpunkt auf autoritärer Politik in China liegt, findet es jedoch “bemerkenswert”, dass es Kursteilnehmer gibt, die die Schule mit der Erkenntnis verließen, dass man zu einem viel stärkeren Einparteienstaatsmodell übergehen müsse.

Für China wäre eine Autokratisierung demokratischer Staaten deshalb von Vorteil, weil nach einer solchen Umwälzung die wirtschaftlichen Interessen der Volksrepublik leichter durchzusetzen wären. Schließlich verkomplizieren die Mitbestimmung von Oppositionen und Zivilgesellschaft die Prozesse für die chinesische Regierung. Autokratien schaffen schnell und gern Fakten, die meistens auch den Interessen der regierenden Kaste dienen.

Die Schule in Tansania ist nicht der einzige Kanal, über den Chinas Parteistaat seine Botschaften an afrikanische Führungskräfte sendet. Beispielsweise besuchten Vertreter der simbabwischen Regierungspartei ZANU-PF schon im Mai 2019 eine ideologische Schulung durch die KP Chinas in der Provinz Shandong, um die Beziehung zwischen Partei und Regierung zu untersuchen. “Wenn wir über die Vormachtstellung der Partei gegenüber der Regierung sprechen, welche Befugnisse sollte die Partei haben”, war eine Frage, die Parteichef Oppah Muchinguri-Kashiri damals aufwarf.

Im September 2021 eröffnete die ZANU-PF ihre eigene ideologische Ausbildungsschule für Parteikader und Beamte. Gegner der ZANU-PF werfen Präsident Emmerson Mnangagwa vor, das chinesische System kopieren zu wollen.

Auch in die Demokratische Republik Kongo hat China seine Fühler ausgestreckt. 2020 veranstaltete die KPCh eine virtuelle Schulung für rund 50 Beamte der mittleren bis höheren Ebene der Partei der Arbeit. Kernthema damals: Wie die Regierungspartei eine führende Rolle beim sozialen und wirtschaftlichen Aufbau spielen könne.

“Trotz ihres undemokratischen Charakters wirbt die KPCh im Globalen Süden aktiv für ihr Parteistaatsmodell als idealen Weg zur raschen Modernisierung und Gewährleistung politischer Stabilität”, bilanziert der Autoritarismus-Experte Benjamin R. Young von der School of Government and Public Affairs in Virginia gegenüber der japanischen Zeitung Nikkei.

Für Young ist das keine große Überraschung. Die Abteilung für internationale Verbindungen des Zentralkomitees der KPCh kümmert sich seit Jahren um den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu ausländischen politischen Parteien, insbesondere zu denen in Afrika südlich der Sahara. Xi Jinping habe diese Kontaktaufnahme “als Eckpfeiler für die Unterstützung des wachsenden Einflusses Chinas im und um den globalen Süden neu priorisiert.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Parteien exportiere Peking seine Prinzipien der Zentralisierung und autokratischen Einparteienherrschaft in die Entwicklungsländer. In der Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tansania sind es gleich sechs Entwicklungsländer auf einmal.

Das Ende des Untersuchungsmandats der Internationalen Expertenkommission für Menschenrechte in Äthiopien (ICHREE) zu den Kriegs- und Konfliktgräueln in Äthiopien am 13. Oktober hat zu heftiger Kritik geführt. Dabei hatte diese Kommission zum Teil schwere Verletzungen der Menschenrechte festgestellt.

Die ICHREE wurde nach EU-Initiative durch eine Resolution des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen im Dezember 2021 eingerichtet und sollte “gründliche und unparteiische Untersuchungen zu mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien durchführen”. Auf Betreiben der EU im Menschenrechtsrat wurde die Mission der Kommission nun nicht verlängert.

In ihrem Abschlussbericht erklärte die ICHREE, dass sie “die Schwere der Verbrechen, die alle Konfliktparteien in Äthiopien seit dem 3. November 2020 begangen haben, und ihre Auswirkungen auf den künftigen Frieden und die Stabilität nicht hoch genug einschätzen kann”. In einer Pressemitteilung vom 13. Oktober heißt es, dass “der Bericht das bisher detaillierteste Bild der Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche gegen die Zivilbevölkerung in Äthiopien während des zweijährigen Konflikts in Tigray, Amhara, Afar und Oromia zwischen 2020 und 2022 zeichnet.”

Birgit Schmeitzner, Sprecherin der EU-Kommission, sagte gegenüber Table.Media, die extreme Schwere der Verbrechen und die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien erforderten sofortige Maßnahmen. “Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit sind das Rückgrat eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften Aussöhnung”, sagte Schmeitzner weiter.

Zehn Tage vor Veröffentlichung des Abschlussberichts heißt es in einer weiteren Analyse, dass “[Gewalt], Instabilität und gemeldete Menschenrechtsverletzungen und andere Verstöße so weit verbreitet sind, dass sie alarmierende Auswirkungen auf nationaler Ebene und in der gesamten Subregion haben”.

Trotz dieser Warnung wurde das Ende der ICHREE-Untersuchung nicht als moralisch begründete Entscheidung angesehen. Experten argumentierten, dass die EU-Diplomaten, die auf die Umsetzung der Resolution gedrängt hatten, für die Fortsetzung der Untersuchung hätten stimmen können. So kritisierte Tirana Hassan, Exekutivdirektorin von Human Rights Watch, die EU dafür, dass sie ihre “Verantwortung für die Gewährleistung einer internationalen Kontrolle der schweren Missbräuche in Äthiopien” aufgegeben habe, indem sie die Expertenkommission nicht verlängert habe. Dies bezeichnete sie als einen “verheerenden Schlag” für die zahlreichen Opfer von Gräueln in Äthiopien.

Im selben Monat, in dem die ICHREE gegründet wurde, begann die äthiopische Regierung eine Kampagne zur Verhinderung der Gründung der ICHREE. Von daher war zu erwarten, dass die Regierung das Ergebnis des Berichts zurückweisen würde. Sie erklärte, dass es dem Bericht “an einer angemessenen Untersuchung vor Ort mangelt und seine Behauptungen aus unzuverlässigen Quellen zusammengetragen wurden.” Dabei dürfte sie selbst dazu beigetragen haben, dass sich die Ermittler nicht frei im Land bewegen konnten. So heißt es im Abschlussbericht, dass “der fehlende Zugang zu Äthiopien bedeutete, dass die überwiegende Mehrheit der Befragungen der Kommission aus der Ferne durchgeführt wurde”.

Radhika Coomaraswamy, eine Expertin der Kommission, erklärte, dass die Aussichten auf eine sinnvolle innerstaatliche Rechenschaftspflicht äußerst gering seien. Sie fügte hinzu: “Die Forderungen der Opfer und Überlebenden nach Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht sind klar und unumstößlich, und ihre Stimmen müssen gehört werden.”

Die ICHREE stellte auch fest, dass “die Kommission aus Zeit- und Ressourcengründen nicht in der Lage war, eine Entscheidung über das mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung oder des Völkermordes zu treffen”. Sie forderte daher weitere Untersuchungen. Alice Wairimu Nderitu, Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen und Sonderberaterin für die Verhütung von Völkermord, stellte fest, dass es “weiterhin Risikofaktoren für Völkermord und damit zusammenhängende Gräueltaten in dem Land gibt”. Auch diese Erklärung wies die äthiopische Regierung zurück und bezeichnete Nderitus Behauptung als “unbegründete Anschuldigungen und hetzerische Bemerkung”.

Die Vertreter der EU standen im Mittelpunkt der Ermittlungen und wurden deshalb vom Menschenrechtsrat der UN kritisiert. Hinzu kommt, dass die EU ihr im Dezember 2022 gegebenes Versprechen nicht einhält. Damals erklärten die EU-Vertreter, dass Äthiopien die “schrittweise Wiederherstellung des gesamten Spektrums der Entwicklungszusammenarbeit und der wirtschaftlichen Unterstützung der EU” nur dann erhalten werde, wenn das Land “konkrete Fortschritte bei der (…) Rechenschaftspflicht für (…) Menschenrechtsverletzungen und -missbrauch” vorweisen könne.

Obwohl die äthiopische Regierung diese Fortschritte zunächst schuldig bleibt, hat die EU am 3. Oktober ein 650 Millionen Euro schweres Programm für die Zusammenarbeit mit Äthiopien aufgelegt. Davon sind 156 Millionen Euro für Staatsführung und Friedenskonsolidierung vorgesehen, 228 Millionen Euro für menschliche Entwicklung und 260 Millionen Euro für den Green Deal. Die Schwerpunkte mögen überraschen. Ist es der Green Deal oder die Konsolidierung des Friedens, den die Menschen im Land dringend brauchen?

Obwohl das Paket Teil einer “schrittweisen Normalisierung” der Beziehungen zwischen der EU und Äthiopien war, hat dieser Ansatz der EU viele Fragen aufgeworfen. Eine von vielen lautet: Warum wurden die Ermittlungen eingestellt? Eine Antwort darauf ist die EU bis heute schuldig geblieben.

Wenn es um Weltraumtechnologie geht, denkt man nicht unbedingt an Afrika – zu Unrecht. Schließlich begann die Planung für ein nationales Weltraumprogramm und den Launch eines eigenen Satelliten etwa in Nigeria bereits in den 1980er-Jahren. Im Jahr 1998 wurde Ägypten das erste afrikanische Land mit einem eigenen Telekommunikationssatelliten. Heute betreibt es zehn Stück. Südafrika, Algerien und Marokko unterhalten ebenfalls seit längerem eigene Satelliten. Hinzu kommen Nachzügler wie etwa Ruanda, Kenia oder Angola. Auch die Afrikanische Union unterhält im Rahmen ihrer Agenda 2063 ein Weltraumprogramm, das für die Kooperation zwischen den vielen nationalen Plänen zuständig ist.

Um die übersehenen Potenziale in der Weltraumtechnologie für Europas Nachbarkontinent ging es beim Event “New Space in Africa” in Berlin, zu dem der Thinktank Global Perspectives Initiative (GPI) im Oktober im Rahmen des Weltraumkongresses des Bundesverbands der Deutschen Industrie einlud. Auf Einladung von GPI konnte Table.Media am Rande der Veranstaltung mit einigen Diskussionsteilnehmern sprechen.

Zu den wichtigsten Bereichen für Weltraumtechnologie in Afrika zählt die Auswertung von Satellitendaten, etwa für landwirtschaftliche oder klimawissenschaftliche Zwecke, oder die Überwachung von Lieferketten und das damit verbundene Risikomanagement, erzählt der Kenianer Aaron Nzau. Sein Unternehmen Sayari Labs unterstützt Kunden bei der Entwicklung entsprechender Missionen, baut Satellitenmodule und bietet Datenauswertung an. Dabei kooperiert das Unternehmen mit der kenianischen Raumfahrtbehörde KSA.

Als größter Akteur im privatwirtschaftlichen Raumfahrtgeschäft Kenias hat Sayari Labs gemeinsam mit der KSA auch am kenianischen Weltraumgesetz mitgearbeitet. Dessen Verabschiedung steht bald an. Nzau, der zuvor in der kenianischen Armee gedient hatte, will mit seinem Unternehmen perspektivisch auch Daten für militärische und geheimdienstliche Zwecke bereitstellen. Auch Versicherungsunternehmen könnten in Afrika von Satellitendaten profitieren, glaubt Nzau. Weiteres Potenzial sieht er bei standortbezogenen Diensten und bei der Internetkonnektivität via Satelliten, so wie es Starlink bereits in einigen afrikanischen Ländern anbietet. Kenia sei zudem geografisch bestens positioniert, denn in Äquatornähe biete schon ein einziger Satellit 14 Überflüge innerhalb eines Tages.

Auch die britisch-kanadisch-nigerianische Anwältin für Weltraumrecht, Timiebi Aganaba, schätzt das Potenzial für Afrika hoch ein, denn: “Es geht nicht nur um die Infrastruktur, die man im Weltraum hat. Es geht darum, was man mit den Informationen aus dem Weltall anfängt.” Für Aganaba ist eine Demokratisierung des Zugangs zu den Daten darum besonders wichtig. Afrika werde zu Unrecht unterschätzt. So betont Aganaba etwa, der Markt für chinesische Weltraumtechnologie sei überhaupt erst durch Nigeria geschaffen worden, das für seine frühen Satellitenprojekte als erstes Land mit der Volksrepublik kooperierte. Diese Pionierhaltung wünscht sie sich auch für die Zukunft: “Im Weltraumbergbau gibt es noch keinen Anführer. Afrika könnte also dieser Anführer werden.”

Dafür brauche es jedoch neue Regularien, meint Kwaku Sumah. Sein Unternehmen Spacehubs Africa berät internationale Kunden, die auf dem afrikanischen Markt Fuß fassen wollen, sowie europäische und afrikanische Institutionen, die mit der Regulierung des Weltraumgeschäfts betraut sind. Auf dem Kontinent bietet das Unternehmen Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen sowie Unterstützung bei der Unternehmensgründung. Sumahs Ziel ist die Förderung des privatwirtschaftlichen Weltraumgeschäfts in Afrika.

Um im All mitspielen zu können, müssten afrikanische Länder direkt an der Formulierung des künftigen Weltraumrechts beteiligt sein, meint er. So sollten sie etwa darauf drängen, dass bestimmte Radiofrequenzen für die Satellitenkommunikation afrikanischen Nutzern vorbehalten werden.

Auf die Vielzahl der afrikanischen Weltraumprogramme angesprochen, betont Sumah die speziellen Bedingungen der einzelnen Länder. “Eine regionale Behörde könnte nützlicher sein”, räumt er dennoch ein. Nach asiatischem Vorbild könne ein regionaler Champion die Strategie formulieren, und seine Nachbarn sich dieser anschließen. Allerdings stelle sich die Frage, ob ein Land wie Südafrika Interesse daran habe, auf Kosten des eigenen fortgeschrittenen Weltraumprogramms aufstrebende Nachbarn zu unterstützen.

Ein weiteres Problem sieht Sumah in der Regulierung des sogenannten Low Earth Orbit in einer Höhe von 200 bis 2.000 Kilometern. In dieser Umlaufbahn befinden sich schon heute große Mengen an Weltraumschrott, die den Zugang zum All erschweren. Ohne eine entsprechende Regelung droht die wachsende Menge an Schrott den Weg zu den Sternen vollends zu versperren.

Kenias Präsident William Ruto und der ruandische Präsident Paul Kagame wollen Einreisebeschränkungen für die Bürger anderer afrikanischer Staaten in ihren Ländern aufheben. Das visumfreie Reisen innerhalb des Kontinents ist seit zehn Jahren ein Ziel der Afrikanischen Union (AU). Derzeit erlauben nur die Seychellen, Gambia und Benin allen afrikanischen Bürgern eine Einreise ohne Visum.

Ruto kündigte an, Afrikanern die visumfreie Einreise nach Kenia noch vor Jahresende zu ermöglichen. Bei der internationalen Klimakonferenz Three Basins Summit in Kongo-Brazzaville betonte der kenianische Präsident, dass die Visabeschränkungen ein großes Hindernis für den innerafrikanischen Handel darstellten und abgeschafft werden müssten. “Wenn Menschen nicht reisen können, Geschäftsleute nicht reisen können, Entrepreneure nicht reisen können, werden wir alle zu Nettoverlierern”, sagte er.

Präsident Kagame machte seine Ankündigung beim Global Summit of the World Travel and Tourism Council in der ruandischen Hauptstadt Kigali, wo er das Potenzial Afrikas als “vereinigtes Tourismusziel” anpries. “Wir sollten unseren eigenen kontinentalen Markt nicht aus den Augen verlieren”, sagte er. “Die Afrikaner sind die Zukunft des globalen Tourismus, da unsere Mittelschicht in den kommenden Jahrzehnten weiter rasant wachsen wird.”

Die Aufhebung von Einreisebeschränkungen ist, ebenso wie etwa die Afrikanische Freihandelszone, im Rahmen der angestrebten stärkeren Integration des afrikanischen Kontinents auch Teil der Agenda der AU, zu der sich die afrikanischen Regierungen bekannt haben. In der kenianischen Bevölkerung hingegen regt sich Protest gegen die geplanten Änderungen. Beschäftigte im informellen Sektor sind besorgt über den Verlust von Arbeitsplätzen. Der Zustrom von Arbeitern aus den Nachbarländern in den vergangenen Jahren hat bereits zu Spannungen mit den Einheimischen geführt, da die Wanderarbeiter von den Arbeitgebern im Allgemeinen als günstiger angesehen werden. ajs

Die staatliche türkische Bank Ziraat Katılım hat eine Außenstelle in der somalischen Hauptstadt Mogadischu eröffnet. Es ist die erste internationale Bank in dem Land seit der Nationalisierung des Bankensystems im Jahr 1970. Die Ziraat Bank war eine von zwei Banken, die im vergangenen Jahr von der somalischen Regierung eine Lizenz erhielten; die andere war die ägyptische Banq Misr. Die Geschäfte der Ziraat Bank werden sich auf Unternehmens- und Handelsfinanzierungen konzentrieren, teilten die Verantwortlichen auf X, ehemals Twitter, mit.

“Die Gründung der Ziraat Bank wird unseren Finanzsektor ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und Investitionen anziehen und erleichtern“, sagte der Gouverneur der somalischen Zentralbank, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Die Präsenz der Bank werde es den Somaliern auch leichter machen, Transaktionen außerhalb des Landes durchzuführen. “Sie wird sich auf mittlere und große Unternehmen konzentrieren; die Handelsfinanzierung wird einen großen Teil ihrer Aktivitäten ausmachen, da sie die einzige Bank ist, die Garantien ausstellen kann”, sagte Abdullahi.

Trotz des jahrzehntelangen Bürgerkriegs in Somalia hat sich der Unternehmenssektor in bestimmten Bereichen wie der Telekommunikation gut entwickelt. Auch verfügt das Land über inländische Privatbanken. Doch der Konflikt hat ausländische Investitionen in Somalia stark behindert.

Die Türkei pflegt seit 2011 gute Beziehungen zu Somalia. In diesem Jahr besuchte der damalige Premierminister Recep Tayyip Erdoğan als erster nicht-afrikanischer Staatschef in 20 Jahren inmitten der Kämpfe gegen al-Shabab Mogadischu, um die internationale Aufmerksamkeit auf die tödliche Hungersnot in Somalia zu lenken, der Zehntausende Menschen zum Opfer fielen. Heute sind sowohl die größte türkische Botschaft als auch die größte auswärtige Militärbasis des Landes in Somalia. Für die Türkei ist Somalia laut Stiftung Wissenschaft und Politik ein wichtiger Brückenkopf für seine Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent. ajs

Kenias Präsident William Ruto hat in der vergangenen Woche die erste Smartphone-Fabrik seines Landes eingeweiht. Das in Athi River nahe Nairobi gelegene Werk mit dem Namen East Africa Device Assembly Kenya (Eadak) ist ein Joint Venture zwischen den kenianischen Telekommunikationsunternehmen Safaricom und Jamii und dem chinesischen Mobilgerätehändler Shenzhen Teleone Technology.

In dem Werk sollen jährlich bis zu 1,4 Millionen Smartphones aus Teilen zusammengebaut werden, die das Unternehmen aus China importiert. Es wird bis zu 500 Arbeitsplätze schaffen. Die produzierten Telefone sind zu einem Preis von etwa 50 US-Dollar in den Shops von Safaricom, Faiba sowie auf der E-Shopping-Plattform Masoko erhältlich. Eadak hofft, bald auch Tablets und andere Geräte herstellen zu können.

Bei der Einweihung sagte Ruto, das Projekt sei die Erfüllung seines Versprechens, den digitalen Zugang für Kenianer zu verbessern. Die Regierung werde die lokale Herstellung von Mobiltelefonen als ein wichtiger Käufer unterstützen. So hat etwa das Gesundheitsministerium 100.000 lokal hergestellte Handys für die kommunalen Mitarbeiter der Gesundheitsdienste gekauft.

Nach Angaben der Communications Authority of Kenya wurden im Juni dieses Jahres 62,9 Millionen Mobiltelefone von Kenianern genutzt. Das entspricht einer Mobilfunkdurchdringungsrate von 124 Prozent. ajs

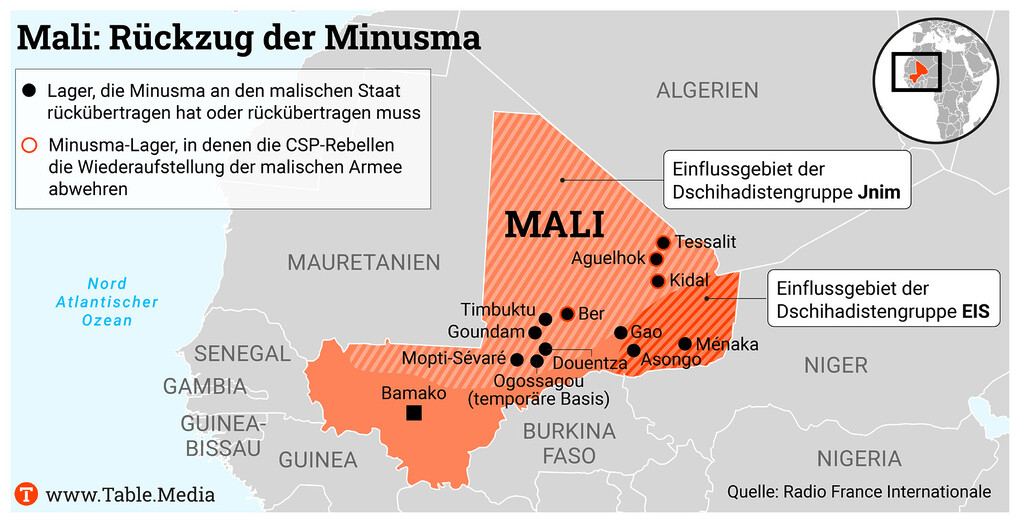

Die Sicherheitslage im Norden Malis hat sich in den vergangenen Tagen verschlechtert. Acht Soldaten der UN-Friedensmission sind in der vergangenen Woche laut einem UN-Sprecher zum Teil “schwer verletzt” worden, als ihr Konvoi Opfer eines improvisierten Sprengsatzes wurde. Am Dienstag verließen Minusma-Soldaten ihr Lager in Kidal in einem langen Konvoi aus Dutzenden Fahrzeugen in Richtung Gao, einer etwa 350 Kilometer entfernten Großstadt im Nordosten des Landes. “Der heutige Angriff folgt auf zwei ähnliche Vorfälle von gestern, bei denen zwei Friedenstruppen leicht verletzt wurden” und vor Ort behandelt wurden”, sagte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs, am Mittwoch.

Kurz darauf haben aufständische Tuareg den ehemaligen Stützpunkt der United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma) in Kidal eingenommen. Es war einer der wichtigsten Standorte der UN-Mission. Die malische Militärregierung von General Assimi Goïta, die sich 2021 an die Macht geputscht hatte, warf der Minusma vor, den Stützpunkt nicht wie abgesprochen übergeben zu haben. In regierungsnahen lokalen Medien war von einem “Verrat” der internationalen Truppen die Rede.

Die Bundeswehr teilte auf Anfrage von Table.Media mit, das deutsche Einsatzkontingent in Gao sei nicht von Kampfhandlungen betroffen. Inwiefern sich die aktuellen Entwicklungen auf die Rückverlegung auswirken könnten, sei noch nicht absehbar. Die Bundeswehr will ihre Truppen bis zum Jahresende aus Mali abziehen.

Die Minusma zog sich vor dem Hintergrund der verschärften Sicherheitslage zwei Wochen früher als ursprünglich geplant aus Kidal zurück. Die UN hat damit acht ihrer 13 Basen in Mali geräumt. “Die Bedingungen für den Abzug aus all diesen Stützpunkten waren äußerst schwierig”, hieß es in einer Mitteilung der Minusma. Die malische Regierung hatte weder für den Minusma-Abzug aus Kidal, noch für den Minusma-Abzug aus den Basen in Aguelhok und Tessalit den Luftweg erlaubt. Die Minusma zerstörte nach eigenen Angaben zahlreiches sensibles militärisches Material, da es für einen Transportkonvoi ebenfalls keine Erlaubnis gegeben habe.

Die Stadt Kidal gilt als Hochburg der bewaffneten Gruppen, die bereits 2012 die Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Bamako wollten und 2015 einen Friedensvertrag unterzeichnet haben. “Mit Blick auf den Abzug der Minusma aus Mali war Kidal immer einer der schwierigsten Punkte. Wir haben gesehen, wie die Übergangsregierung beziehungsweise das malische Militär versucht haben, jedes freiwerdende Camp direkt mit Truppen zu besetzen oftmals im Konflikt mit den bewaffneten Gruppen im Norden”, sagte Christian Klatt, Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gegenüber Table.Media. lcw

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat außenpolitisch hoch gepokert – und wieder verloren. Nach langer Weigerung folgte sein Botschafter in Niger Ende September einer Ausreiseanordnung, die dortige Putschisten bereits Wochen zuvor gestellt hatten. 1500 französische Soldaten sollen bis zum Jahresende das Land verlassen. Ihr Abzug ist nur die jüngste Episode in einer Reihe von Rückschlägen. Denn zuletzt mussten sich französische Truppen bereits aus Mali und Burkina Faso zurückziehen.

Der Truppenabzug ist deshalb zuerst eine Niederlage für Macrons Afrikapolitik. Wie alle Präsidenten vor ihm hatte auch er seit 2017 angekündigt, die Beziehung zu den afrikanischen Staaten zu modernisieren, versprach sich Impulse für die französische Außenpolitik insgesamt. Die koloniale Vergangenheit hinter sich zu lassen, ohne vollkommen mit der eigenen Geschichte zu brechen – das war das Ziel.

Sechs Jahre später ist die Lage düster: Die Rückzüge im Sahel stellen das französische Selbstverständnis als regionale Ordnungsmacht infrage. Der Putsch in Gabun traf Paris weitgehend unvorbereitet, und Marokko lehnte nach dem verheerenden Erdbeben im September jegliche Hilfe aus Frankreich ab. Der ehemalige Außenminister Dominique de Villepin verglich den Einflussverlust in Afrika unlängst mit der Suez-Krise von 1956. Andere Beobachter fürchten angesichts der “Putsch-Epidemie” (Macron) einen Schock wie nach der Niederlage Frankreichs in Dien Bien Phu im Indochinakrieg 1954. Solche Vergleiche spiegeln die Stimmung im Pariser Establishment.

Die Debatte, die der Rückzug aus Niger ausgelöst hat, geht aber weit über die Kritik an Macron hinaus. Vertreter des Außenministeriums beklagen die Dominanz des Élysée-Palasts in der Außenpolitik und den Einfluss des Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste über politische Entscheidungen auf dem afrikanischen Kontinent. Angesichts der Entwicklungen in Mali, Burkina Faso und Niger stehen die vier verbliebenen permanenten Stützpunkte Frankreichs auf dem Kontinent zur Disposition. Zudem soll künftig das Parlament stärker in die Außen- und Sicherheitspolitik eingebunden werden. Und die kritische Öffentlichkeit hinterfragt sich, denn in der Vergangenheit entstand Interesse für Militäreinsätze wie Serval und Barkhane häufig erst, nachdem ein französischer Soldat gefallen war.

Der französische Einflussverlust in Westafrika sollte aber auch außerhalb Frankreichs zu denken geben. Denn abseits der westlichen Öffentlichkeit, die mit dem andauernden Angriff Russlands auf die Ukraine und dem wieder aufgeflammten Krieg in Nahost vollauf beschäftigt ist, gewinnen dort Dschihadisten an Terrain. Frankreichs Rückzug aus Niger wirft nun Fragen für das gesamte westliche Engagement auf.

Denn Niger war als “Stabilitätsanker” zuletzt nicht nur Partner im Krieg gegen regionale Terroristen, sondern auch Drehscheibe im Kampf gegen internationale kriminelle Gruppierungen aller Art. Die USA betreiben eine Luftwaffenbasis in Agadez, von der aus Aufklärungs- und Kampfdrohnen operieren. Weniger bekannt ist, dass in der Wüstenstadt, die als Tor zur Sahara (und damit Nordafrika und dem Mittelmeer) gilt und Umschlagplatz für den Schmuggel von Waffen, Drogen und Menschen ist, auch Behörden wie die amerikanische Drug Enforcement Administration (DEA) präsent sind. Hinzu kommen zahllose Projekte der humanitären- und Entwicklungshilfe, die meist nur dank der internationalen Militärpräsenz arbeiten können.

Frankreichs Einflussverlust in Afrika zwingt europäische Partnerstaaten wie Deutschland deshalb dazu, sich zu fragen, ob sie Frankreich ersetzen wollen – und können. Dass jedes Vakuum, dass durch den Abzug Frankreichs in der Region entsteht, gefüllt wird, darüber gibt es keinen Zweifel. Aufständische und Dschihadisten aller Couleur, russische Söldnergruppen, türkische Waffenhändler und chinesische Staatskonzerne – an Partnern mangelt es nicht. Für den Westen stellt sich in Westafrika die Frage, ob ihnen künftig das Feld überlassen wird.

Für die Sicherheit der EU und die deutsch-französische Beziehung könnte Frankreichs Einflussverlust in Afrika am Ende aber etwas Gutes haben. Denn anstatt in Westafrika als Ordnungsmacht aufzutreten, oder sich im Indopazifik als Alternative zu den USA und China zu gerieren, gibt es in Paris zunehmend Stimmen, die fordern, sich in Zukunft verstärkt auf die europäische Sicherheit zu konzentrieren. Aus deutscher Sicht wäre das wünschenswert – und eine Chance, sich wieder anzunähern.

Jacob Ross ist Experte für französische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Research Fellow am Alfred von Oppenheim-Zentrum für Europäische Zukunftsfragen.

Am 14. November plant die DGAP zu dem Thema eine Veranstaltung unter dem Titel “Altes aufgeben, Neues wagen: Politik zwischen Westafrika, Deutschland und Frankreich”, auf der Jacob Ross den Impulsvortrag halten wird.

The Economist: Äthiopiens Ministerpräsident will Hafen am Roten Meer. Das Binnenland Äthiopien müsse einen Hafen am Roten Meer erwerben, um aus seinem “geografischen Gefängnis” auszubrechen, meint Regierungschef Abiy Ahmed. Äthiopien hat seine Küstenlinie 1993 verloren, als sich Eritrea abspaltete und einen neuen Staat bildete. Ein Streit um die Häfen würde die bereits in Aufruhr befindliche Region am Horn von Afrika weiter destabilisieren.

Bloomberg: China will 2,8 Milliarden US-Dollar in Simbabwe investieren. Chinesische Unternehmen haben im dritten Quartal Lizenzen erhalten, durch die Investitionen in Höhe von 2,79 Milliarden US-Dollar nach Simbabwe fließen könnten, vor allem in den Bereichen Bergbau und Energie. Die geplanten Investitionen entsprechen einer Verzehnfachung der im gleichen Zeitraum des im vergangenen Jahres zugesagten 271 Millionen Dollar.

African Business: Vergünstigte Kredite für Südafrika; Eskom kämpft mit Rekordverlusten. Die Weltbank und die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) haben umfangreiche Darlehen für Südafrika angekündigt, um den umstrittenen Just Energy Transition Plan (JETP) des Landes zu unterstützen. Die Notwendigkeit einer Unterstützung Südafrikas wurde diese Woche durch die Nachricht unterstrichen, dass der staatliche Stromversorger Eskom für das Haushaltsjahr 2022-23 einen Jahresverlust von 1,2 Milliarden US-Dollar ausweist – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Vrye Weekblad: “Der ANC verdient es nicht, Südafrika zu regieren”. Die Regierung sei völlig entmachtet, beklagt Neal Froneman, CEO des Bergbauunternehmens Sibanye-Stillwater, im Gespräch mit der südafrikanischen Online-Zeitung. Kriminalität und Korruption seien in Südafrika leider zum Alltag geworden. Immerhin scheine die gefährliche Situation die Regierung empfänglicher für die Hilfe des privaten Sektors gemacht zu haben.

The East African: Südafrikanischer Versicherer steigt bei kenianischem Assekurant ein. Das südafrikanische Unternehmen Hollard International hat eine Vereinbarung über den Kauf eines Anteils von 20 Prozent an der kenianischen Versicherungsgruppe Apollo Investments Ltd. unterzeichnet. Hollard folgt Swiss Re, die schon 2014 eine Beteiligung an Apollo erwarb. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Übernahmen auf dem lokalen und regionalen Versicherungsmarkt zugenommen.

Business Insider: Dangote zeigt Vertrauen in die nigerianische Wirtschaft. Dangote Industries, der multinationale Industriekonzern im Besitz des reichsten Mannes Afrikas, Aliko Dangote, erklärte am Sonntag, dass eine Summe von 687 Millionen Dollar erfolgreich in das Land zurückgeführt wurde. Die umfangreiche Kapitalrückführung ist nicht nur ein Zeichen für das langfristige Engagement des Konzerns in Nigeria, sondern auch für das Vertrauen in die wirtschaftliche Wiedergeburt des Landes unter Präsident Tinubu.

AP: Kenya Railways erhöht Ticketpreise. Die staatliche Eisenbahngesellschaft Kenya Railways erhöht die Fahrpreise für die von China finanzierte und gebaute Normalspur-Eisenbahn. Kenia hat derzeit mit Kreditrückzahlungen an China und andere Länder sowie mit gestiegenen Kraftstoffpreisen zu kämpfen. Die Eisenbahnstrecke, deren einst geplante Verlängerung bis an die ugandische Grenze immer noch aussteht, ist bislang nicht profitabel.

Semafor: Comcast und Sky bringen Streaming-Krieg mit Netflix nach Afrika. Netflix verzeichnet auf dem Kontinent ein schnelles Wachstum mit mehr Abonnenten und einer Reihe von Verträgen über exklusive Inhalte. Nun soll Afrikas führender TV-Streaming-Anbieter Showmax mithilfe von Investitionen des US-Kabelriesen Comcast überarbeitet werden, um Netflix Konkurrenz zu machen.

Es gibt Menschen, denen wird der Beruf in die Wiege gelegt. “Bei uns zuhause lief schon immer von früh bis spät das Radio”, erzählt die TV- und Radiomoderatorin Liz Shoo schmunzelnd im Videocall. Seit sie denken könne, interessiere sie sich schon für Politik, Geschichte und für das Schreiben, erinnert sich die 34 Jahre alte Journalistin. Ihre besondere Leidenschaft gilt den TV-Diskussionen über die deutsche Außenpolitik. Und auch wenn Shoo selbst vor dem Mikro steht, dann kann die preisgekrönte Medien-Alleskönnerin beides: Information und Unterhaltung.

Was macht Liz Shoo besonders? Die Journalistin ist eine neugierige und offene Wanderin zwischen den Welten. Ihre Kindheit verbrachte sie in einem kleinen Ort in Bayern, bevor ihr Vater seine Promotion beendete und die Familie zurück nach Tansania zog. In der neuen Heimat folgten der Internatsbesuch und das Abitur. Um Online-Journalismus zu studieren, kam Liz Shoo zurück nach Deutschland. Schon während ihres Studiums in Köln wurde ihr klar – die Deutsche Welle war für die Journalistin der Traumarbeitgeber schlechthin: “Ich spreche Deutsch, Englisch und Kiswahili – wo geht man als Journalistin hin mit so einer Sprachenvielfalt? Man geht zur Deutschen Welle.”

Zur Zeit moderiert Shoo die Nachrichtensendung WDR aktuell sowie die DW-Magazine Focus on Europe - ein Format, das persönliche Geschichten aus Europa erzählen will - und The 77% – ein Magazin, das sich mit Berichten, Reportagen und Interviews, an ein junges afrikanisches Publikum wendet. Wer darüber hinaus noch ihre Arbeit als Veranstaltungsmoderatorin verfolgt, dem wird schnell klar: Die TV- und Radio-Moderatorin hat das natürliche Gespür einer guten Gastgeberin.

“Ich möchte den Menschen etwas bieten, das einen Mehrwert hat”, sagt die Journalistin. Diese Einstellung wird honoriert, Shoo ist eine gefragte Gastgeberin. Anfang des Jahres war sie diejenige, die im BMZ das internationale Publikum begrüßte, durch das Programm führte und Interviews machte, während die Ministerin mit den Gästen auf dem Podium über die Zukunft der afrikanisch-europäischen Zusammenarbeit diskutierte. Im Jahr 2017, als die Welt nach Bonn blickte, zählte sie zum Team, das auf der Weltklimakonferenz moderierte. Hinzu kommen immer wieder Filmpremieren, Galas und Preisverleihungen.

Intrinsische Motivation ist die Motivation, die eine Person in sich selbst trägt. Was Shoo von innen heraus antreibt, ist der Wunsch, über Afrika aus einem anderen Blickwinkel zu berichten: “Ich hatte schon immer das Bedürfnis, positive Geschichten über diesen Kontinent zu erzählen”, sagt die Journalistin und redet sich im nächsten Augenblick fast in Rage. Dass es sich bei der Berichterstattung über Afrika fast immer um das Thema Armut dreht, das müsse sich dringend ändern, kritisiert sie und fügt noch hinzu. “Dieser einseitige Blick auf Afrika wird den Menschen dort überhaupt nicht gerecht, das ist eine Pauschalisierung.”

Für Liz Shoo lebt der Journalismus von überzeugenden Berichten: “Gute Geschichten sind Geschichten, über die man nachdenkt und von denen man im Idealfall auch anderen Leuten erzählt.” Solche Geschichten will sie auch in Zukunft erzählen – Geschichten über Menschen aus Afrika und über Menschen aus Europa. Dass sie dabei auf Schwarz-Weiß-Malerei verzichtet, versteht sich für Shoo von selbst: “Wir haben als Medien einen sehr großen Einfluss darauf, wie Menschen die Dinge sehen. Mit dieser Verantwortung müssen wir respektvoll umgehen.” Gabriele Voßkühler

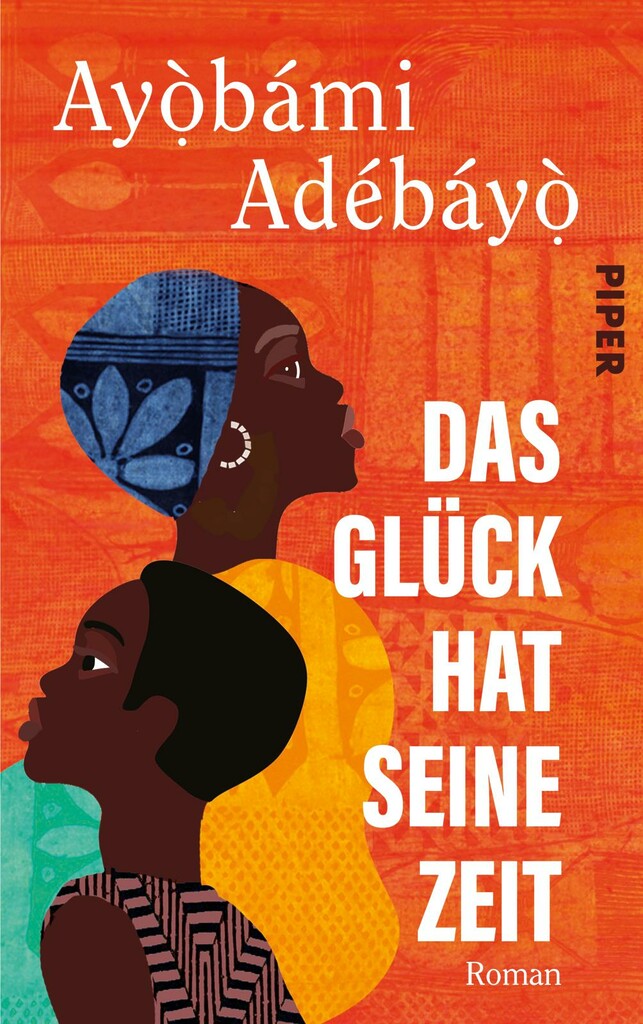

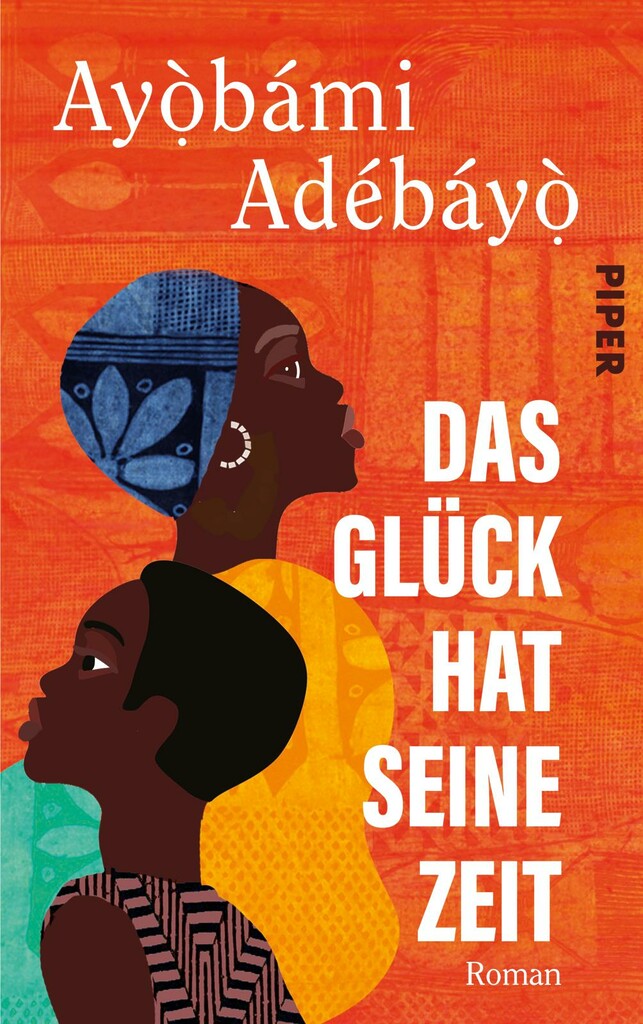

Der nach Bleib bei mir zweite Roman der Schriftstellerin Ayòbámi Adébáyò spielt in irgendeinem Bundesstaat in Nigeria. Er vereint die Schicksale völlig unterschiedlicher Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, deren Leben aber doch irgendwie miteinander verbunden sind. Einfühlsam beschreibt Ayòbámi Adébáyò den Strudel, der die Menschen unaufhaltsam nach unten zieht. Besonders schlecht kommen die nigerianischen Politiker weg. Mit Volksspeisungen für die Armen und anderen unlauteren Methoden werben sie um Stimmen und verhalten sich im Roman insgesamt nicht vorbildlich.

Das Glück hat seine Zeit heißt das Buch in der deutschen Übersetzung. Die Melancholie, die der Titel verspricht, ist ständig präsent. Allerdings drückt der Originaltitel A Spell of Good, ein Zauber des Guten, auch Hoffnung aus – und den Trost, dass dem Schlechten auch etwas Gutes innewohnen kann.

Ayòbámi Adébáyò wurde 1988 in Lagos geboren, studierte Englische Literatur und Kreatives Schreiben, unter anderem bei der kanadischen Schriftstellerin Margaret Atwood und der nigerianischen Erfolgsautorin Chimamanda Ngozi Adichie. Der Übersetzung von Simone Jakob, die auch schon Yvonne Adhiambo Owuor und Abi Daré ins Deutsche übertragen hat, ist anzumerken, dass sie eine Ader für afrikanische Literatur hat. Für Menschen, die sich für Afrika interessieren, bietet der Roman neben einer oft beklemmenden, doch gut erzählten Geschichte vielfältige Einblicke in den nigerianischen Alltag. hlr

Ayòbámi Adébáyò: Das Glück hat seine Zeit. Piper Verlag, München. Aus dem Englischen von Simone Jakob. 2023, 494 Seiten, 26 Euro.

in der vergangenen Woche war Bundespräsident Steinmeier auf Reisen in Afrika. David Renke hat ihn begleitet und berichtet für uns über die tansanischen Ambitionen, zur führenden Volkswirtschaft der Region zu werden.

Ebenfalls in Tansania ist die Mwalimu Julius Nyerere Leadership School. An dieser Funktionärsschule der Kommunistischen Partei Chinas werden die Kader revolutionärer afrikanischer Parteien ausgebildet. Marcel Grzanna hat sich angeschaut, was genau es damit auf sich hat.

In Brüssel ist eine Menschenrechtskommission der EU, die Kriegsverbrechen in Äthiopien untersucht hat, trotz besorgniserregender Befunde eingestellt worden. Das wirft Fragen auf über das Verhältnis der EU zur Regierung in Addis Abeba. Merga Yonas Bula geht dem nach.

Und wir berichten vom Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie über die Potenziale der Weltraumwirtschaft für Afrika. Denn entgegen verbreiteter Vorurteile ist der Kontinent längst auf dem Weg ins All.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Die Vision der tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan ist engagiert: In den kommenden Jahren soll sich das Land zum Zentrum (“Hub”) für Handel und Investitionen in Ostafrika entwickeln. Das kündigte die Präsidentin bei einem deutsch-tansanischen Wirtschaftsforum im Rahmen des Besuchs des deutschen Bundespräsidenten Steinmeier in Daressalam an. Diese Rolle kommt bislang eher dem nördlichen Nachbarland Kenia zu, das dank seiner größeren Wirtschaftsleistung oftmals erster Anlaufpunkt für Unternehmen in der Region ist. Auch für deutsche Unternehmen ist Kenia mit 155 Millionen Euro der mit Abstand größte Absatzmarkt in der Region. Doch die tansanische Regierung will nun verstärkt deutsche Unternehmen von Daressalam als Alternative zu Nairobi überzeugen.

Bei der Bundesregierung sieht man die Entwicklung mit Interesse. In der vergangenen Woche reiste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer eigenen Wirtschaftsdelegation nach Tansania und Sambia. Beide Länder seien “Hoffnungsträger” und gelten als vergleichsweise gute Beispiele für Demokratien in der Region. Insbesondere in Tansania sollten daher mögliche Investitionschancen für deutsche Unternehmen ausgelotet werden. Die Situation für Investitionen habe sich unter der neuen Präsidentin positiv entwickelt, heißt es aus dem Bundespräsidialamt. Doch kann sich das Land tatsächlich kurzfristig zu einem neuen Wirtschaftshub in Ostafrika entwickeln?

Die Bundesregierung hofft, dass nach Jahren der autoritären Führung unter Hassans Vorgänger John Magufuli jetzt wieder mehr demokratische Mitbestimmung und wirtschaftliche Öffnung in Tansania möglich sind. Hassan ist das einzige weibliche Staatsoberhaupt mit exekutiven Befugnissen auf dem Kontinent. Nach dem Tod Magufulis 2021 hatte Hassan die Regierungsgeschäfte in Tansania übernommen und viele politische Entscheidungen ihres Vorgängers rückgängig gemacht und unter anderem einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs eingeschlagen.

Davon sollen auch die deutsch-tansanischen Beziehungen profitieren. “Tatsächlich sehen wir Anzeichen, dass sich das Land um mehr ausländische Investitionen bemühen möchte”, sagte Fabian Zittlau, Büroleiter der Deutschen Außenhandelskammer in Tansania. Vor wenigen Monaten hat die Präsidentin ihr Kabinett umgebaut und ein Ministerium für Planung und Investitionen (Ministry for Planning and Investments) geschaffen. Dieses ist direkt an das Präsidialbüro angeschlossen. “Die Tansanier sind sehr an deutscher Technologie und Technik interessiert, um unter anderem die Energieversorgung mit Off-Grid-Lösungen zu sichern”, sagte Zittlau weiter.

Dennoch bleiben große deutsche Investments in Tansania aus. Zuletzt sank das Handelsvolumen mit dem ostafrikanischen Land um knapp 13 Prozent auf rund 88 Millionen Euro. Das wichtigste deutsche Unternehmen in Tansania gemessen am Investitionsvolumen ist der Dax-Konzern Heidelberg Materials (bis 2023 Heidelberg Cement). Das Unternehmen ist seit 1998 in Tansania aktiv und hält die Mehrheit am tansanischen Zementhersteller Twiga. Eine bereits 2021 angekündigte Übernahme des zweitgrößten Zementherstellers des Landes, Tanga Cement, wird immer wieder durch die tansanische Kartellaufsichtsbehörde verzögert.

Neben Baustoffen will Tansania aber auch weitere Geschäftszweige für deutsche Unternehmen attraktiv machen. Dazu zählen Erneuerbare Energie, Infrastruktur, Tourismus und nicht zuletzt der Automobilsektor. Tansania verfügt über Vorkommen Seltener Erden, Grafit und Nickel. Diese Rohstoffe werden für die Produktion von Batterien für Elektroautos benötigt. Eine Ausbeutung der Rohstoffe ohne den Aufbau von Wertschöpfungsketten im eigenen Land will Tansania wie viele andere afrikanische Staaten jedoch verhindern. Noch werde es dauern, bis sich Automobilkonzerne im Land ansiedeln könnten, sagte Martina Biene, Geschäftsführerin von Volkswagen Südafrika, die Mitglied der Wirtschaftsdelegation des Bundespräsidenten war. Zuerst müssten entsprechende Zuliefererketten entstehen.

Einfacher ist der technologische Austausch zwischen den Ländern. Tansania hat großes Interesse an deutscher Drohnentechnologie, die bei der Überwachung von Naturschutzgebieten, im Gesundheitssektor oder in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen könnte. Schon jetzt stellt das hessische Unternehmen Wingcopter etwa Drohnen zur Medikamentenlieferung im Norden Tansanias bereit. Auch im Bereich Erneuerbarer Energie sieht die tansanische Regierung großes Potenzial für Technologie deutscher Unternehmen. Einzelne Projekte, wie etwa die Bereitstellung von Turbinen für Wasserkraftwerke durch den Technologiekonzern Voith gibt es schon jetzt. Handfeste Vereinbarungen über große Wirtschaftskooperationen blieben von deutscher Seite im Rahmen des Besuchs des Bundespräsidenten zunächst jedoch aus.

Nichtsdestotrotz bleibt das Interesse an Deutschland als Wirtschaftspartner in Südostafrika groß. Sambias Präsident Hakainde Hichilema, den der Bundespräsident auf seiner Reise ebenfalls besuchte, kündigte seine Teilnahme an der Konferenz Compact with Africa am 20. November in Berlin an. Bisher gibt es kein Land aus dem südlichen Afrika, das sich der G20-Initiative angeschlossen hat. Einem Beitritt steht das Land nach Angaben des Präsidenten jedoch offen gegenüber.

Und auch Tansania hat eine klare Botschaft: Statt sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, soll lieber an der gemeinsamen Zukunft gebaut werden. Die deutsche Politik muss sich also einem Balanceakt stellen, denn die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit in Ostafrika ist der Ampelregierung ein wichtiges Anliegen. Bei seinem Besuch in Tansania entschuldigte sich mit dem Bundespräsidenten erstmals ein deutscher Politiker bei den Nachfahren der Opfer der deutschen Kolonialzeit in Ostafrika.

Die Entschuldigung von Bundespräsident Steinmeier auf seiner Reise nach Tansania war nach Meinung von Katja Keul “wichtig und längst überfällig”. Dies sagte die Staatssekretärin Katja Keul in einem Interview mit Table.Media. “Die Nachfahren von Chief Mbano hatten uns ja persönlich nach Songea eingeladen und dabei schon deutlich gemacht, dass sie zur Vergebung bereit sind, wenn wir sie darum bitten”, sagte Keul weiter.

Chief Songea Mbano wurde gemeinsam mit 66 anderen Männern im Jahr 1906 von deutschen Kolonialtruppen hingerichtet. Im Maji-Maji-Krieg wurden in den Jahren von 1905 bis 1907 schätzungsweise 300.000 Afrikaner ermordet. Steinmeier hatte bei seiner Reise nach Tansania im Ort Songea Nachfahren von Chief Mbano getroffen.

“Die Bitte um Vergebung war ein überfälliger und wichtiger Schritt, auf den die Nachfahren lange gewartet haben”, sagte Keul weiter. “Dieser Schritt ist keinesfalls ein Schlussstrich, sondern vielmehr der Beginn eines Heilungs- und Versöhnungsprozesses, der in die Zukunft gerichtet ist.” So sollten als nächster Schritt die Überreste der Opfer, die in deutschen Museen und Archiven lagern, zurückgeführt werden.

Das Interview in voller Länge können Sie auf Table.Media lesen.

Export-Weltmeister China steht im Verdacht, neben Waren, Dienstleistungen und Technologien auch sein autoritäres Regierungssystem im Ausland feilzubieten. So wie die USA vor allem im 20. Jahrhundert die Verbreitung der Demokratie global förderten, so wolle Peking seinerseits der Welt das autokratische Regieren schmackhaft machen.

Doch mehr als Indizien gab es für die Vermutung bislang nicht. Zumal Peking sich gegen den Vorwurf wehrt, anderen Staaten sein System aufdrängen zu wollen. Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten sind demnach tabu. Schließlich klopft China jedem auf die Finger, der sich in Angelegenheiten einmischt, die China als innenpolitisch definiert.

Diese Darstellung bekommt jedoch zunehmend Risse. Eine gemeinsame Recherche des Onlinemediums Axios und der dänischen Zeitung Politiken weist darauf hin, dass die Kommunistische Partei durchaus interessiert an autokratischen Strukturen in jenen Staaten ist, in denen sie wirtschaftliche oder geostrategische Interessen vertritt. Im Fokus: Afrika.

An der Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tansania unterrichten chinesische Experten, die aus Peking entsandt werden, um afrikanische Führungskräfte auszubilden. Zu den Studieninhalten zählen beispielsweise das Konzept der “gezielten Armutsbekämpfung” von Chinas Präsident Xi Jinping oder die chinesische Klimapolitik. Daran lässt sich kaum etwas aussetzen.

Doch laut dem Bericht sollen die Gäste aus China den Studenten aus sechs Ländern zudem klassische Ausprägungen autoritären Regierens vermitteln. Nach zahlreichen Gesprächen mit Teilnehmern und Kennern der Schule vor Ort habe sich herausgestellt, dass die Dozenten im Unterricht nachdrücklich empfehlen, eine Regierungspartei solle über dem Staat und den Gerichten stehen. Ein weiterer Tipp der Autokratie-Botschafter lautet: strenge Disziplin innerhalb der Partei zu wahren, um die Einhaltung der Ideologie sicherzustellen.

Die Schule, die 2022 eröffnet wurde, richtet sich vornehmlich an Funktionäre von sechs selbsternannten Befreiungsparteien:

Alle sechs Parteien sind demokratisch an die Spitze der Regierung in ihren Ländern gewählt worden und regieren seit vielen Jahren.

Explizit werden an der Schule ausschließlich junge Mitglieder der Regierungsparteien ausgebildet. Die Oppositionen stehen außen vor. Für Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Brady von der Universität von Canterbury in Neuseeland ist das ein klarer Fall von Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. “Wenn man nicht das gesamte politische System unterstützt, sondern nur eine Partei, fördert man den Autoritarismus”, sagt Brady.

Finanziert wurde die Schule mit chinesischem Geld. Auf dem Campus wehen die Flaggen der sechs Parteien und in ihrer Mitte Chinas Nationalflagge. Zur Grundsteinlegung im Jahr 2018 richtete Xi Jinping eine Grußbotschaft an die sechs Parteien, die er als wichtige Kräfte im südlichen Afrika sehe, “um die nationale Befreiung und den wirtschaftlichen Aufbau in ihren jeweiligen Ländern anzuführen”.

Die Ansicht, dass China versucht, den Autoritarismus zu exportieren, ist unter Wissenschaftlern noch nicht allzu weit verbreitet. Daniel Mattingly von der Universität Yale, dessen Forschungsschwerpunkt auf autoritärer Politik in China liegt, findet es jedoch “bemerkenswert”, dass es Kursteilnehmer gibt, die die Schule mit der Erkenntnis verließen, dass man zu einem viel stärkeren Einparteienstaatsmodell übergehen müsse.

Für China wäre eine Autokratisierung demokratischer Staaten deshalb von Vorteil, weil nach einer solchen Umwälzung die wirtschaftlichen Interessen der Volksrepublik leichter durchzusetzen wären. Schließlich verkomplizieren die Mitbestimmung von Oppositionen und Zivilgesellschaft die Prozesse für die chinesische Regierung. Autokratien schaffen schnell und gern Fakten, die meistens auch den Interessen der regierenden Kaste dienen.

Die Schule in Tansania ist nicht der einzige Kanal, über den Chinas Parteistaat seine Botschaften an afrikanische Führungskräfte sendet. Beispielsweise besuchten Vertreter der simbabwischen Regierungspartei ZANU-PF schon im Mai 2019 eine ideologische Schulung durch die KP Chinas in der Provinz Shandong, um die Beziehung zwischen Partei und Regierung zu untersuchen. “Wenn wir über die Vormachtstellung der Partei gegenüber der Regierung sprechen, welche Befugnisse sollte die Partei haben”, war eine Frage, die Parteichef Oppah Muchinguri-Kashiri damals aufwarf.

Im September 2021 eröffnete die ZANU-PF ihre eigene ideologische Ausbildungsschule für Parteikader und Beamte. Gegner der ZANU-PF werfen Präsident Emmerson Mnangagwa vor, das chinesische System kopieren zu wollen.

Auch in die Demokratische Republik Kongo hat China seine Fühler ausgestreckt. 2020 veranstaltete die KPCh eine virtuelle Schulung für rund 50 Beamte der mittleren bis höheren Ebene der Partei der Arbeit. Kernthema damals: Wie die Regierungspartei eine führende Rolle beim sozialen und wirtschaftlichen Aufbau spielen könne.

“Trotz ihres undemokratischen Charakters wirbt die KPCh im Globalen Süden aktiv für ihr Parteistaatsmodell als idealen Weg zur raschen Modernisierung und Gewährleistung politischer Stabilität”, bilanziert der Autoritarismus-Experte Benjamin R. Young von der School of Government and Public Affairs in Virginia gegenüber der japanischen Zeitung Nikkei.

Für Young ist das keine große Überraschung. Die Abteilung für internationale Verbindungen des Zentralkomitees der KPCh kümmert sich seit Jahren um den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu ausländischen politischen Parteien, insbesondere zu denen in Afrika südlich der Sahara. Xi Jinping habe diese Kontaktaufnahme “als Eckpfeiler für die Unterstützung des wachsenden Einflusses Chinas im und um den globalen Süden neu priorisiert.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Parteien exportiere Peking seine Prinzipien der Zentralisierung und autokratischen Einparteienherrschaft in die Entwicklungsländer. In der Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tansania sind es gleich sechs Entwicklungsländer auf einmal.

Das Ende des Untersuchungsmandats der Internationalen Expertenkommission für Menschenrechte in Äthiopien (ICHREE) zu den Kriegs- und Konfliktgräueln in Äthiopien am 13. Oktober hat zu heftiger Kritik geführt. Dabei hatte diese Kommission zum Teil schwere Verletzungen der Menschenrechte festgestellt.

Die ICHREE wurde nach EU-Initiative durch eine Resolution des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen im Dezember 2021 eingerichtet und sollte “gründliche und unparteiische Untersuchungen zu mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien durchführen”. Auf Betreiben der EU im Menschenrechtsrat wurde die Mission der Kommission nun nicht verlängert.

In ihrem Abschlussbericht erklärte die ICHREE, dass sie “die Schwere der Verbrechen, die alle Konfliktparteien in Äthiopien seit dem 3. November 2020 begangen haben, und ihre Auswirkungen auf den künftigen Frieden und die Stabilität nicht hoch genug einschätzen kann”. In einer Pressemitteilung vom 13. Oktober heißt es, dass “der Bericht das bisher detaillierteste Bild der Menschenrechtsverletzungen und -missbräuche gegen die Zivilbevölkerung in Äthiopien während des zweijährigen Konflikts in Tigray, Amhara, Afar und Oromia zwischen 2020 und 2022 zeichnet.”

Birgit Schmeitzner, Sprecherin der EU-Kommission, sagte gegenüber Table.Media, die extreme Schwere der Verbrechen und die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien erforderten sofortige Maßnahmen. “Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit sind das Rückgrat eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften Aussöhnung”, sagte Schmeitzner weiter.

Zehn Tage vor Veröffentlichung des Abschlussberichts heißt es in einer weiteren Analyse, dass “[Gewalt], Instabilität und gemeldete Menschenrechtsverletzungen und andere Verstöße so weit verbreitet sind, dass sie alarmierende Auswirkungen auf nationaler Ebene und in der gesamten Subregion haben”.

Trotz dieser Warnung wurde das Ende der ICHREE-Untersuchung nicht als moralisch begründete Entscheidung angesehen. Experten argumentierten, dass die EU-Diplomaten, die auf die Umsetzung der Resolution gedrängt hatten, für die Fortsetzung der Untersuchung hätten stimmen können. So kritisierte Tirana Hassan, Exekutivdirektorin von Human Rights Watch, die EU dafür, dass sie ihre “Verantwortung für die Gewährleistung einer internationalen Kontrolle der schweren Missbräuche in Äthiopien” aufgegeben habe, indem sie die Expertenkommission nicht verlängert habe. Dies bezeichnete sie als einen “verheerenden Schlag” für die zahlreichen Opfer von Gräueln in Äthiopien.

Im selben Monat, in dem die ICHREE gegründet wurde, begann die äthiopische Regierung eine Kampagne zur Verhinderung der Gründung der ICHREE. Von daher war zu erwarten, dass die Regierung das Ergebnis des Berichts zurückweisen würde. Sie erklärte, dass es dem Bericht “an einer angemessenen Untersuchung vor Ort mangelt und seine Behauptungen aus unzuverlässigen Quellen zusammengetragen wurden.” Dabei dürfte sie selbst dazu beigetragen haben, dass sich die Ermittler nicht frei im Land bewegen konnten. So heißt es im Abschlussbericht, dass “der fehlende Zugang zu Äthiopien bedeutete, dass die überwiegende Mehrheit der Befragungen der Kommission aus der Ferne durchgeführt wurde”.

Radhika Coomaraswamy, eine Expertin der Kommission, erklärte, dass die Aussichten auf eine sinnvolle innerstaatliche Rechenschaftspflicht äußerst gering seien. Sie fügte hinzu: “Die Forderungen der Opfer und Überlebenden nach Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht sind klar und unumstößlich, und ihre Stimmen müssen gehört werden.”

Die ICHREE stellte auch fest, dass “die Kommission aus Zeit- und Ressourcengründen nicht in der Lage war, eine Entscheidung über das mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung oder des Völkermordes zu treffen”. Sie forderte daher weitere Untersuchungen. Alice Wairimu Nderitu, Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen und Sonderberaterin für die Verhütung von Völkermord, stellte fest, dass es “weiterhin Risikofaktoren für Völkermord und damit zusammenhängende Gräueltaten in dem Land gibt”. Auch diese Erklärung wies die äthiopische Regierung zurück und bezeichnete Nderitus Behauptung als “unbegründete Anschuldigungen und hetzerische Bemerkung”.

Die Vertreter der EU standen im Mittelpunkt der Ermittlungen und wurden deshalb vom Menschenrechtsrat der UN kritisiert. Hinzu kommt, dass die EU ihr im Dezember 2022 gegebenes Versprechen nicht einhält. Damals erklärten die EU-Vertreter, dass Äthiopien die “schrittweise Wiederherstellung des gesamten Spektrums der Entwicklungszusammenarbeit und der wirtschaftlichen Unterstützung der EU” nur dann erhalten werde, wenn das Land “konkrete Fortschritte bei der (…) Rechenschaftspflicht für (…) Menschenrechtsverletzungen und -missbrauch” vorweisen könne.

Obwohl die äthiopische Regierung diese Fortschritte zunächst schuldig bleibt, hat die EU am 3. Oktober ein 650 Millionen Euro schweres Programm für die Zusammenarbeit mit Äthiopien aufgelegt. Davon sind 156 Millionen Euro für Staatsführung und Friedenskonsolidierung vorgesehen, 228 Millionen Euro für menschliche Entwicklung und 260 Millionen Euro für den Green Deal. Die Schwerpunkte mögen überraschen. Ist es der Green Deal oder die Konsolidierung des Friedens, den die Menschen im Land dringend brauchen?

Obwohl das Paket Teil einer “schrittweisen Normalisierung” der Beziehungen zwischen der EU und Äthiopien war, hat dieser Ansatz der EU viele Fragen aufgeworfen. Eine von vielen lautet: Warum wurden die Ermittlungen eingestellt? Eine Antwort darauf ist die EU bis heute schuldig geblieben.

Wenn es um Weltraumtechnologie geht, denkt man nicht unbedingt an Afrika – zu Unrecht. Schließlich begann die Planung für ein nationales Weltraumprogramm und den Launch eines eigenen Satelliten etwa in Nigeria bereits in den 1980er-Jahren. Im Jahr 1998 wurde Ägypten das erste afrikanische Land mit einem eigenen Telekommunikationssatelliten. Heute betreibt es zehn Stück. Südafrika, Algerien und Marokko unterhalten ebenfalls seit längerem eigene Satelliten. Hinzu kommen Nachzügler wie etwa Ruanda, Kenia oder Angola. Auch die Afrikanische Union unterhält im Rahmen ihrer Agenda 2063 ein Weltraumprogramm, das für die Kooperation zwischen den vielen nationalen Plänen zuständig ist.

Um die übersehenen Potenziale in der Weltraumtechnologie für Europas Nachbarkontinent ging es beim Event “New Space in Africa” in Berlin, zu dem der Thinktank Global Perspectives Initiative (GPI) im Oktober im Rahmen des Weltraumkongresses des Bundesverbands der Deutschen Industrie einlud. Auf Einladung von GPI konnte Table.Media am Rande der Veranstaltung mit einigen Diskussionsteilnehmern sprechen.

Zu den wichtigsten Bereichen für Weltraumtechnologie in Afrika zählt die Auswertung von Satellitendaten, etwa für landwirtschaftliche oder klimawissenschaftliche Zwecke, oder die Überwachung von Lieferketten und das damit verbundene Risikomanagement, erzählt der Kenianer Aaron Nzau. Sein Unternehmen Sayari Labs unterstützt Kunden bei der Entwicklung entsprechender Missionen, baut Satellitenmodule und bietet Datenauswertung an. Dabei kooperiert das Unternehmen mit der kenianischen Raumfahrtbehörde KSA.

Als größter Akteur im privatwirtschaftlichen Raumfahrtgeschäft Kenias hat Sayari Labs gemeinsam mit der KSA auch am kenianischen Weltraumgesetz mitgearbeitet. Dessen Verabschiedung steht bald an. Nzau, der zuvor in der kenianischen Armee gedient hatte, will mit seinem Unternehmen perspektivisch auch Daten für militärische und geheimdienstliche Zwecke bereitstellen. Auch Versicherungsunternehmen könnten in Afrika von Satellitendaten profitieren, glaubt Nzau. Weiteres Potenzial sieht er bei standortbezogenen Diensten und bei der Internetkonnektivität via Satelliten, so wie es Starlink bereits in einigen afrikanischen Ländern anbietet. Kenia sei zudem geografisch bestens positioniert, denn in Äquatornähe biete schon ein einziger Satellit 14 Überflüge innerhalb eines Tages.

Auch die britisch-kanadisch-nigerianische Anwältin für Weltraumrecht, Timiebi Aganaba, schätzt das Potenzial für Afrika hoch ein, denn: “Es geht nicht nur um die Infrastruktur, die man im Weltraum hat. Es geht darum, was man mit den Informationen aus dem Weltall anfängt.” Für Aganaba ist eine Demokratisierung des Zugangs zu den Daten darum besonders wichtig. Afrika werde zu Unrecht unterschätzt. So betont Aganaba etwa, der Markt für chinesische Weltraumtechnologie sei überhaupt erst durch Nigeria geschaffen worden, das für seine frühen Satellitenprojekte als erstes Land mit der Volksrepublik kooperierte. Diese Pionierhaltung wünscht sie sich auch für die Zukunft: “Im Weltraumbergbau gibt es noch keinen Anführer. Afrika könnte also dieser Anführer werden.”

Dafür brauche es jedoch neue Regularien, meint Kwaku Sumah. Sein Unternehmen Spacehubs Africa berät internationale Kunden, die auf dem afrikanischen Markt Fuß fassen wollen, sowie europäische und afrikanische Institutionen, die mit der Regulierung des Weltraumgeschäfts betraut sind. Auf dem Kontinent bietet das Unternehmen Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen sowie Unterstützung bei der Unternehmensgründung. Sumahs Ziel ist die Förderung des privatwirtschaftlichen Weltraumgeschäfts in Afrika.

Um im All mitspielen zu können, müssten afrikanische Länder direkt an der Formulierung des künftigen Weltraumrechts beteiligt sein, meint er. So sollten sie etwa darauf drängen, dass bestimmte Radiofrequenzen für die Satellitenkommunikation afrikanischen Nutzern vorbehalten werden.

Auf die Vielzahl der afrikanischen Weltraumprogramme angesprochen, betont Sumah die speziellen Bedingungen der einzelnen Länder. “Eine regionale Behörde könnte nützlicher sein”, räumt er dennoch ein. Nach asiatischem Vorbild könne ein regionaler Champion die Strategie formulieren, und seine Nachbarn sich dieser anschließen. Allerdings stelle sich die Frage, ob ein Land wie Südafrika Interesse daran habe, auf Kosten des eigenen fortgeschrittenen Weltraumprogramms aufstrebende Nachbarn zu unterstützen.

Ein weiteres Problem sieht Sumah in der Regulierung des sogenannten Low Earth Orbit in einer Höhe von 200 bis 2.000 Kilometern. In dieser Umlaufbahn befinden sich schon heute große Mengen an Weltraumschrott, die den Zugang zum All erschweren. Ohne eine entsprechende Regelung droht die wachsende Menge an Schrott den Weg zu den Sternen vollends zu versperren.

Kenias Präsident William Ruto und der ruandische Präsident Paul Kagame wollen Einreisebeschränkungen für die Bürger anderer afrikanischer Staaten in ihren Ländern aufheben. Das visumfreie Reisen innerhalb des Kontinents ist seit zehn Jahren ein Ziel der Afrikanischen Union (AU). Derzeit erlauben nur die Seychellen, Gambia und Benin allen afrikanischen Bürgern eine Einreise ohne Visum.

Ruto kündigte an, Afrikanern die visumfreie Einreise nach Kenia noch vor Jahresende zu ermöglichen. Bei der internationalen Klimakonferenz Three Basins Summit in Kongo-Brazzaville betonte der kenianische Präsident, dass die Visabeschränkungen ein großes Hindernis für den innerafrikanischen Handel darstellten und abgeschafft werden müssten. “Wenn Menschen nicht reisen können, Geschäftsleute nicht reisen können, Entrepreneure nicht reisen können, werden wir alle zu Nettoverlierern”, sagte er.

Präsident Kagame machte seine Ankündigung beim Global Summit of the World Travel and Tourism Council in der ruandischen Hauptstadt Kigali, wo er das Potenzial Afrikas als “vereinigtes Tourismusziel” anpries. “Wir sollten unseren eigenen kontinentalen Markt nicht aus den Augen verlieren”, sagte er. “Die Afrikaner sind die Zukunft des globalen Tourismus, da unsere Mittelschicht in den kommenden Jahrzehnten weiter rasant wachsen wird.”

Die Aufhebung von Einreisebeschränkungen ist, ebenso wie etwa die Afrikanische Freihandelszone, im Rahmen der angestrebten stärkeren Integration des afrikanischen Kontinents auch Teil der Agenda der AU, zu der sich die afrikanischen Regierungen bekannt haben. In der kenianischen Bevölkerung hingegen regt sich Protest gegen die geplanten Änderungen. Beschäftigte im informellen Sektor sind besorgt über den Verlust von Arbeitsplätzen. Der Zustrom von Arbeitern aus den Nachbarländern in den vergangenen Jahren hat bereits zu Spannungen mit den Einheimischen geführt, da die Wanderarbeiter von den Arbeitgebern im Allgemeinen als günstiger angesehen werden. ajs

Die staatliche türkische Bank Ziraat Katılım hat eine Außenstelle in der somalischen Hauptstadt Mogadischu eröffnet. Es ist die erste internationale Bank in dem Land seit der Nationalisierung des Bankensystems im Jahr 1970. Die Ziraat Bank war eine von zwei Banken, die im vergangenen Jahr von der somalischen Regierung eine Lizenz erhielten; die andere war die ägyptische Banq Misr. Die Geschäfte der Ziraat Bank werden sich auf Unternehmens- und Handelsfinanzierungen konzentrieren, teilten die Verantwortlichen auf X, ehemals Twitter, mit.

“Die Gründung der Ziraat Bank wird unseren Finanzsektor ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und Investitionen anziehen und erleichtern“, sagte der Gouverneur der somalischen Zentralbank, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Die Präsenz der Bank werde es den Somaliern auch leichter machen, Transaktionen außerhalb des Landes durchzuführen. “Sie wird sich auf mittlere und große Unternehmen konzentrieren; die Handelsfinanzierung wird einen großen Teil ihrer Aktivitäten ausmachen, da sie die einzige Bank ist, die Garantien ausstellen kann”, sagte Abdullahi.

Trotz des jahrzehntelangen Bürgerkriegs in Somalia hat sich der Unternehmenssektor in bestimmten Bereichen wie der Telekommunikation gut entwickelt. Auch verfügt das Land über inländische Privatbanken. Doch der Konflikt hat ausländische Investitionen in Somalia stark behindert.

Die Türkei pflegt seit 2011 gute Beziehungen zu Somalia. In diesem Jahr besuchte der damalige Premierminister Recep Tayyip Erdoğan als erster nicht-afrikanischer Staatschef in 20 Jahren inmitten der Kämpfe gegen al-Shabab Mogadischu, um die internationale Aufmerksamkeit auf die tödliche Hungersnot in Somalia zu lenken, der Zehntausende Menschen zum Opfer fielen. Heute sind sowohl die größte türkische Botschaft als auch die größte auswärtige Militärbasis des Landes in Somalia. Für die Türkei ist Somalia laut Stiftung Wissenschaft und Politik ein wichtiger Brückenkopf für seine Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent. ajs

Kenias Präsident William Ruto hat in der vergangenen Woche die erste Smartphone-Fabrik seines Landes eingeweiht. Das in Athi River nahe Nairobi gelegene Werk mit dem Namen East Africa Device Assembly Kenya (Eadak) ist ein Joint Venture zwischen den kenianischen Telekommunikationsunternehmen Safaricom und Jamii und dem chinesischen Mobilgerätehändler Shenzhen Teleone Technology.

In dem Werk sollen jährlich bis zu 1,4 Millionen Smartphones aus Teilen zusammengebaut werden, die das Unternehmen aus China importiert. Es wird bis zu 500 Arbeitsplätze schaffen. Die produzierten Telefone sind zu einem Preis von etwa 50 US-Dollar in den Shops von Safaricom, Faiba sowie auf der E-Shopping-Plattform Masoko erhältlich. Eadak hofft, bald auch Tablets und andere Geräte herstellen zu können.

Bei der Einweihung sagte Ruto, das Projekt sei die Erfüllung seines Versprechens, den digitalen Zugang für Kenianer zu verbessern. Die Regierung werde die lokale Herstellung von Mobiltelefonen als ein wichtiger Käufer unterstützen. So hat etwa das Gesundheitsministerium 100.000 lokal hergestellte Handys für die kommunalen Mitarbeiter der Gesundheitsdienste gekauft.

Nach Angaben der Communications Authority of Kenya wurden im Juni dieses Jahres 62,9 Millionen Mobiltelefone von Kenianern genutzt. Das entspricht einer Mobilfunkdurchdringungsrate von 124 Prozent. ajs

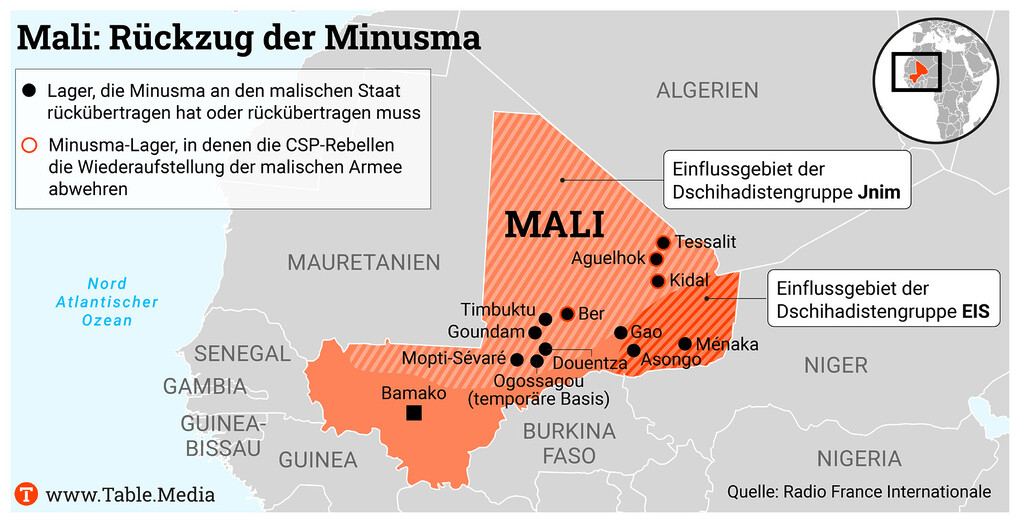

Die Sicherheitslage im Norden Malis hat sich in den vergangenen Tagen verschlechtert. Acht Soldaten der UN-Friedensmission sind in der vergangenen Woche laut einem UN-Sprecher zum Teil “schwer verletzt” worden, als ihr Konvoi Opfer eines improvisierten Sprengsatzes wurde. Am Dienstag verließen Minusma-Soldaten ihr Lager in Kidal in einem langen Konvoi aus Dutzenden Fahrzeugen in Richtung Gao, einer etwa 350 Kilometer entfernten Großstadt im Nordosten des Landes. “Der heutige Angriff folgt auf zwei ähnliche Vorfälle von gestern, bei denen zwei Friedenstruppen leicht verletzt wurden” und vor Ort behandelt wurden”, sagte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs, am Mittwoch.

Kurz darauf haben aufständische Tuareg den ehemaligen Stützpunkt der United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma) in Kidal eingenommen. Es war einer der wichtigsten Standorte der UN-Mission. Die malische Militärregierung von General Assimi Goïta, die sich 2021 an die Macht geputscht hatte, warf der Minusma vor, den Stützpunkt nicht wie abgesprochen übergeben zu haben. In regierungsnahen lokalen Medien war von einem “Verrat” der internationalen Truppen die Rede.

Die Bundeswehr teilte auf Anfrage von Table.Media mit, das deutsche Einsatzkontingent in Gao sei nicht von Kampfhandlungen betroffen. Inwiefern sich die aktuellen Entwicklungen auf die Rückverlegung auswirken könnten, sei noch nicht absehbar. Die Bundeswehr will ihre Truppen bis zum Jahresende aus Mali abziehen.

Die Minusma zog sich vor dem Hintergrund der verschärften Sicherheitslage zwei Wochen früher als ursprünglich geplant aus Kidal zurück. Die UN hat damit acht ihrer 13 Basen in Mali geräumt. “Die Bedingungen für den Abzug aus all diesen Stützpunkten waren äußerst schwierig”, hieß es in einer Mitteilung der Minusma. Die malische Regierung hatte weder für den Minusma-Abzug aus Kidal, noch für den Minusma-Abzug aus den Basen in Aguelhok und Tessalit den Luftweg erlaubt. Die Minusma zerstörte nach eigenen Angaben zahlreiches sensibles militärisches Material, da es für einen Transportkonvoi ebenfalls keine Erlaubnis gegeben habe.

Die Stadt Kidal gilt als Hochburg der bewaffneten Gruppen, die bereits 2012 die Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Bamako wollten und 2015 einen Friedensvertrag unterzeichnet haben. “Mit Blick auf den Abzug der Minusma aus Mali war Kidal immer einer der schwierigsten Punkte. Wir haben gesehen, wie die Übergangsregierung beziehungsweise das malische Militär versucht haben, jedes freiwerdende Camp direkt mit Truppen zu besetzen oftmals im Konflikt mit den bewaffneten Gruppen im Norden”, sagte Christian Klatt, Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gegenüber Table.Media. lcw