im vergangenen Jahr hat Deutschland mehrere Absichtserklärungen zu Energiekooperationen mit Nigeria vereinbart, darin sind auch mögliche Energielieferungen an Deutschland inbegriffen. Mein Kollege Arne Schütte hat mit Nigerias Außenminister Yusuf Tuggar darüber gesprochen, wie sich Nigeria künftig als Energielieferant für Deutschland positionieren will. Zudem erklärt Tuggar, welches Potenzial Nigeria für die Migration von Fachkräften nach Deutschland bietet.

Unser Südafrika-Korrespondent Andreas Sieren schaut auf die strategische Bedeutung der Chagos-Inseln im Indischen Ozean und deren strategische Bedeutung für das US-Militär. Zudem haben wir exklusive News zum Haushalt des Auswärtigen Amts und der Eucap-Mission der EU in Mali.

Ich wünsche eine interessante Lektüre!

Minister Tuggar, welche Art von Beziehungen mit Deutschland strebt Nigeria an?

Wir wollen den Handel zwischen unseren Ländern intensivieren und mehr in Nigeria hergestellte Produkte exportieren. Wir setzen auch auf Technologietransfer. Nigeria ist zudem ein sehr energiereiches Land, und Deutschland benötigt viel Energie. Wir sind überzeugt, dass wir diese Energie bereitstellen können.

Und natürlich wollen wir auch den zwischenmenschlichen Austausch zwischen Nigerianern und Deutschen vertiefen, etwa mit Blick auf Kunst, Kultur und Musik. Die Märchen der Brüder Grimm sind ein gutes Beispiel. Viele von ihnen sind in nigerianische Sprachen übersetzt worden und sind hier sehr beliebt.

Deutschland leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Sehen Sie auch Potenzial für eine Kooperation im Bereich der Arbeitsmigration?

Ja, wir wünschen uns strukturierte Migration zwischen Nigeria und Deutschland. Unser Land hat 220 Millionen Einwohner. Die meisten davon sind junge Menschen. Im Jahr 2050 werden wir mit 400 Millionen Einwohnern das drittgrößte Land der Erde sein. Wir haben also das Potenzial, einer der größten Exporteure von Fachkräften nach Deutschland zu werden.

Wir sind strikt gegen illegale Migration. Wir sind strikt dagegen, dass ungelernte Arbeitskräfte in andere Länder gehen, um dort dem Staat zur Last zu fallen. Was wir wollen, sind Nigerianer, die in Würde zur Arbeit gehen. Wir brauchen diese Würde. Wir brauchen diesen Respekt. Es muss zum Beispiel möglich sein, dass die Leute ihre Kinder mitnehmen.

Mein Ministerium schickt bereits seit 1987 Freiwillige in afrikanische, karibische oder pazifische Länder, die dort beispielsweise als Ärzte oder Ingenieure arbeiten. Diese Erfahrungen wollen wir nutzen, um Fachkräfte nach Deutschland zu schicken. Wir befürworten es auch, wenn Deutschland in Ausbildungsstätten in Nigeria investiert, etwa für Ärzte und Krankenschwestern. Wir müssen genug ausbilden, um unseren eigenen hohen Bedarf zu decken, aber auch, um in Ländern wie Deutschland zu arbeiten. Drei von vier Ausgebildeten für Nigeria, und einer für das Ausland, das wäre gut.

Im vergangenen Jahr ist Präsident Bola Tinubu zum Compact-with-Africa-Gipfel nach Berlin gereist, obwohl Nigeria nicht Teil dieses Programms ist. Was erhoffen Sie sich vom Compact with Africa?

Präsident Tinubu ist der persönlichen Einladung von Kanzler Scholz gefolgt. Unser Interesse gilt aber den G20, die das Programm aufgelegt haben. Wir wollen den G20 beitreten, nicht dem Compact with Africa. Als größtes Land in Afrika scheint uns das folgerichtig.

Bei dem Besuch wurden auch zwei Absichtserklärungen unterzeichnet. Zum einen hat Deutschland zugesichert, 500 Millionen Euro in erneuerbare Energien und Technologieprojekte in Nigeria zu investieren. Außerdem werden wir künftig Flüssiggas (LNG) aus dem Nigerdelta nach Deutschland exportieren. Die ersten Lieferungen sind für 2026 geplant.

Im Übrigen erweitern wir unsere LNG-Anlage in Bonny Island, die Nigeria gemeinsam mit den europäischen Energiekonzernen Shell, Total und Eni betreibt. Hier bieten sich Chancen auch für deutsche Unternehmen, die an der Expansion teilhaben wollen.

Welche Energieträger neben LNG wollen Sie noch nach Deutschland exportieren?

Nigeria ist auch ein potenzieller Exporteur von grünem Wasserstoff. Deutschland unterhält bereits ein Büro für grünen Wasserstoff in Abuja. Auch das ist etwas, von dem wir hoffen, dass es genutzt wird. Wir könnten sehr viel davon produzieren, entweder durch die Nutzung von Wasserkraft oder durch Solarenergie, für die wir ebenfalls großes Potenzial haben.

Die Landwirtschaft macht den größten Teil des nigerianischen BIPs aus. Wie sieht es mit Kooperation in diesem Sektor aus?

Es gibt eine Menge vielversprechende Start-ups in diesem Sektor, die Chancen für Investoren aus Deutschland und Europa bieten. Und dank Technologie können sie ihre Investitionen von der Anbauphase bis zur Ernte überwachen. Das sind Bereiche, die aufgrund der in Nigeria bereits vorhandenen Plattformen für digitale Technologien und Fintech ein großes Wachstum erfahren werden. In Bezug auf Fintech gibt es also eine Menge Potenzial, was die Landwirtschaft mit einschließt.

Was würden Sie Investoren sagen, die sich scheuen, nach Nigeria zu kommen?

Ich sage ihnen, wenn ich nach Chemnitz kommen kann, können Sie nach Nigeria kommen. Vieles hat mit der Wahrnehmung zu tun. Die Leute schreiben eine ganze Stadt wegen ein oder zwei Vorfällen ab. Die Tatsache, dass in Chemnitz einmal ein Schwarzer überfallen wurde, wird mich nicht davon abhalten, dorthin zu gehen, denn ich mag Chemnitz. Aber man muss vernünftig sein, gleichgültig wo man ist. Ich würde zum Beispiel nicht um 2.00 Uhr morgens mit einer teuren Armbanduhr über den Alexanderplatz gehen.

Genauso kann man nicht ganz Nigeria abschreiben und sagen, dass es dort nicht sicher sei. Das ist unfair und ungerecht. Schauen Sie sich die Zahl der ausländischen Unternehmen an, die seit Jahrzehnten, manche sogar seit Jahrhunderten, in Nigeria tätig sind. Wenn die Dinge so schlecht wären, dann wären sie nicht dort. Stattdessen kommen noch mehr.

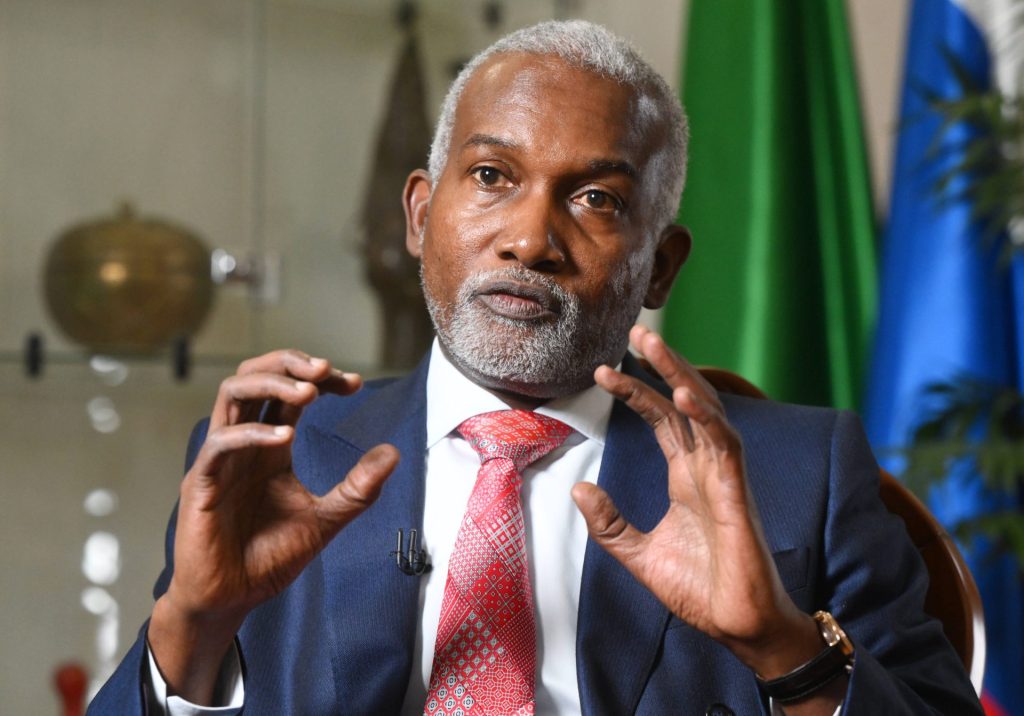

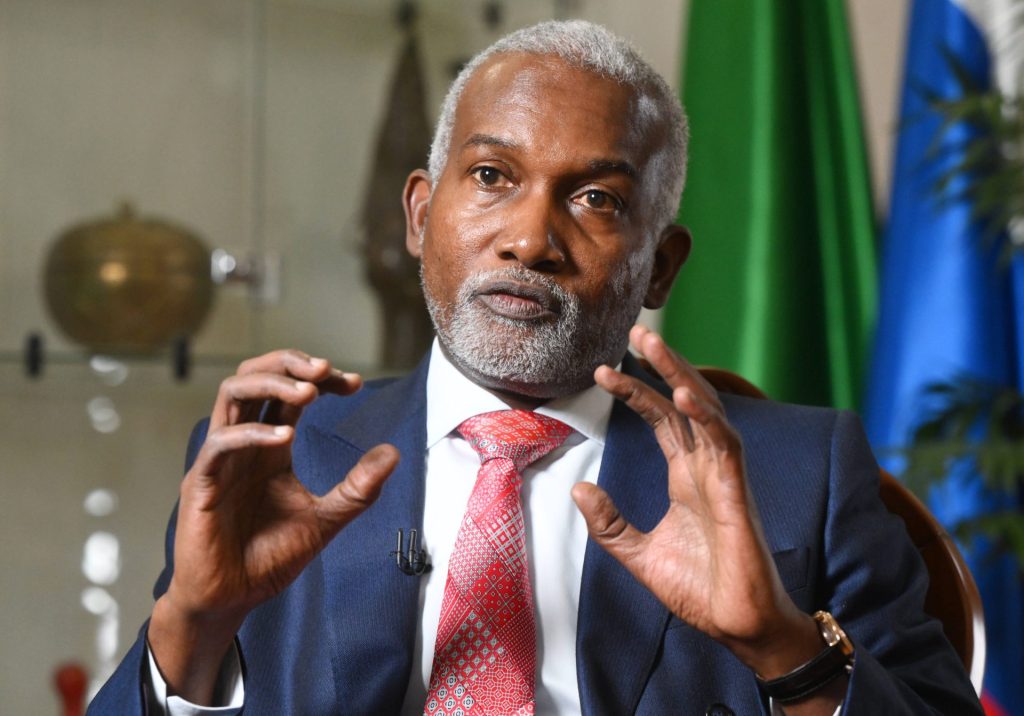

Yusuf Maitama Tuggar ist seit August 2023 Außenminister der Bundesrepublik Nigeria. Zuvor war Tuggar sechs Jahre lang Botschafter in Deutschland.

Es ist für Nigeria ein bahnbrechender Vertrag. Das Abfallwirtschaftsunternehmen Zoomlion Nigeria Limited hat einen Vertrag im Wert von umgerechnet 40 Millionen Euro für die Modernisierung der Abfallwirtschaft in Nigeria unterzeichnet. Zoomlion Nigeria ist eine Tochtergesellschaft von Zoomlion Ghana Limited, dem größten Abfallentsorgungsunternehmen auf dem Kontinent.

Im Zentrum des Geschäfts stehen ein deutsches und ein österreichisches Mittelstandsunternehmen. Die Faun-Gruppe mit Sitz in Osterholz-Scharmbeck bei Bremen liefert die Hecklader, um den Müll in Lagos einzusammeln. Sie sollen bereits im kommenden Jahr ausgeliefert werden. Fima Industries mit Sitz in Landscha in der Steiermark wiederum baut drei moderne Anlagen zur Abfallbehandlung. Diese Materialrückgewinnungsanlagen sollen den Abfall sortieren. Plastik, Papier und Metalle sind für das Recycling bestimmt. Organische Abfälle werden zu Kompost verarbeitet.

Damit tragen die beiden Mittelständler dazu bei, eines der drängendsten Probleme in Afrika zu lösen. Allein die Müllmenge ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. 125 Tonnen städtische Feststoffe (municipal solid waste, MSW) sind im Jahr 2012 laut dem Waste Management Outlook des UN-Entwicklungsprogramms angefallen. Bis zum kommenden Jahr sollte sich die Menge dem Bericht zufolge verdoppeln.

Allerdings werden dem Bericht zufolge nur 55 Prozent des Abfalls auf dem Kontinent des festen Mülls, der in Städten anfällt, gesammelt und aufbereitet. 90 Prozent des gesamten Abfalls werden auf wilden Mülldeponien entsorgt – mit allen Umwelt- und Gesundheitsproblemen, die diese Entsorgungsform mit sich bringt.

Allerdings setzt sich Müll in Afrika völlig anders zusammen als beispielsweise in Europa. 55 Prozent des städtischen Abfalls sind organisch. Plastik macht 13 Prozent aus, Papier neun Prozent, Glas und Metall jeweils vier Prozent.

Besonders drängend ist das Müllproblem in Lagos, deren Einwohnerzahl für dieses Jahr im Weltbevölkerungsbericht auf rund 16,5 Millionen geschätzt wird. Die Regierung des Bundesstaats Lagos gibt die Einwohnerzahl mit 17,5 Millionen an. Die Zahl dürfte in den kommenden zehn Jahren auf 24,4 Millionen Einwohner steigen, schätzen die Autoren der Studie. Allein im vergangenen Jahr hat die Bevölkerung von Lagos um netto 590.100 Menschen zugenommen.

Zusammen mit Ägypten ist Nigeria der größte Müllproduzent auf dem afrikanischen Kontinent. “Die Zusammenarbeit mit Faun und Fima Industries ist ein entscheidender Schritt zur Bekämpfung der Müllkrise in Lagos”, sagte denn auch Babajide Sanwo-Olu, Gouverneur des Bundesstaats Lagos, bei der Vertragsunterzeichnung. “Diese Partnerschaft wird nicht nur die Abfallbewirtschaftung erheblich verbessern, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze schaffen und unsere Umwelt schützen.”

Für Zoomlion Ghana ist der Auftrag ein großer Schritt, um in der Abfallwirtschaft in Nigeria Fuß zu fassen. Zoomlion Ghana wurde im April 2006 gegründet und ist heute in drei Geschäftsbereichen aktiv: Abfallsammlung, Abfallentsorgung und Recycling und Verwaltung von Mülldeponien.

Heute ist Zoomlion Ghana Teil der ghanaischen Beteiligungsgesellschaft Jospong und ist bereits in Ländern wie Togo, Angola, Sambia, Äquatorialguinea und Liberia tätig. Nach dem nun bevorstehenden Markteintritt in Nigeria ist die Expansion nach Sierra Leone und weitere Länder geplant.

“Dieses Projekt soll einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz leisten und voraussichtlich etwa 1,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen“, sagte Haider Said, Leiter des Geschäftsbereichs Umwelt und Hygiene bei Zoomlion Nigeria. “In den nächsten zwölf bis 24 Monaten wird die Jospong Group rund 200 Millionen Dollar im Bundesstaat Lagos in Abfallwirtschaftsinitiativen investieren.”

Finanziert wird der Auftrag für Faun und Fima im Übrigen über eine Exportkreditgarantie von Euler Hermes und eine Finanzierung der Bank Oddo BHF in Frankfurt.

Es war ein überfälliger Schritt, den die britische Regierung Anfang Oktober angekündigt hat. Nach fast 60 Jahren werden die Chagos-Inseln im Indischen Ozean an Mauritius zurückgegeben. Die abgelegene Inselgruppe war die letzte britische Kolonie in Afrika, rund 100 Jahre nachdem das britische Empire ein Viertel der Welt regiert hat.

Auf Druck Washingtons bleibt eine Insel jedoch in britischer Hand: Diego Garcia, ein Militärstützpunkt, den die Briten sich mit den USA teilen. Und so soll es laut einem Pachtvertrag noch mindestens 99 Jahre lang bleiben.

Das 30 Quadratkilometer kleine Atoll liegt im Dreieck zwischen Afrika, Indien und Australien und ist neben Guam der wichtigste Startplatz von US-Bombern in der Indo-Pazifik-Region.

Die Konfliktherde im Nahen Osten sind von dort schnell erreichbar. Für die USA, die seit Jahren einen Stützpunkt für das United States Africa Command (Africom) auf dem afrikanischen Kontinent suchen, bleibt Diego Garcia wegen seiner Nähe zu Afrika strategisch wichtig.

Derweil residiert Africom in Stuttgart-Möhringen. Vom damaligen US-Präsident George W. Bush 2007 als Teil des Global War on Terror initiiert, sollte die Lösung temporär sein. Doch nun ist Africom in den Kelley Barracks ein Dauerzustand und ein Zeichen der schwindenden Macht der USA im Globalen Süden.

Lange bemühte sich die US-Regierung – auch mit Geld und politischen Zugeständnissen – um einen US-Militärstützpunkt in Afrika. Den afrikanischen Regierungen war jedoch eine Militärpräsenz der USA im Land suspekt. Es gab Befürchtungen, der Bau von militärischer Infrastruktur würde zu sehr in den Vordergrund rücken und andere Entwicklungsprioritäten untergraben. Oder die US-Amerikaner wollten zu starke Kontrolle auf ihren Gastgeber ausüben. Einflussreiche Länder wie Nigeria und Südafrika lehnten die USA ab, auch kleinere wie São Tomé und Príncipe.

Die einzige permanente US-Militärbasis in Afrika liegt in Dschibuti. Camp Lemonnier, eine ehemalige Kaserne der französischen Fremdenlegion, beherbergt seit 2002 einen Expeditionsstützpunkt der US Navy. Neben Frankreich und den USA unterhalten auch China, Italien und Japan Militärstützpunkte in Dschibuti. Deutschland hat seine – ohnehin kleine – Logistikbasis 2021 aufgelöst.

Wichtigste Einheit der USA vor Ort ist die Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF-HOA), der US-amerikanische Beitrag zur Terrorbekämpfung in Ostafrika. Die rund 2.000 Truppen sind seit 2008 Africom unterstellt.

Ein in Afrika stationiertes Africom hingegen würde prominent die Präsenz der USA zeigen und könnte schneller reagieren. Es wäre “besser in der Lage, mit afrikanischen Partnern zusammenzuarbeiten”, sagt der Militärstratege Alexander Dragone vom U.S. Marine Corps. “US-Kommandeure könnten schneller vor Ort bei ihren Truppen sein, was die Befehls- und Kontrollmöglichkeiten verbessern würde. Selbst im Zeitalter der sofortigen Kommunikation spielt die Geografie eine Rolle.”

Das haben die US-Militärs dieses Jahr wieder feststellen müssen. Im März verloren sie Zugang zu ihren beiden Drohnen-Stützpunkten in Niger. Nach dem Militärputsch 2023 sah die neue Junta die Anwesenheit der US-Streitkräfte als verfassungswidrig an. Der Landesverweis kam zu einer Zeit, zu der Afrika ins Interesse von aufstrebenden Mächten wie China und Russland rückt. Erfolgreich bauen diese ihren Einfluss auf dem Kontinent aus und agieren gegen US-Interessen.

Im vergangenen Jahr berichtete Africom-Oberbefehlshaber General Michael Langley dem US-Kongress Details über die Militärpräsenz der USA in Afrika. Dabei spielte er die Truppenstärke herunter, sprach vor allem von Dschibuti und einer Nachschubeinheit auf der Insel Ascension im Atlantik, die Großbritannien gehört.

Eine strategische Rolle spielen dagegen die Chagos-Inseln, von denen Diego Garcia die größte ist und die jahrzehntelang das British Indian Ocean Territory (BIOT) bildeten. 1814 hatten die Briten die Inseln, die von Europäern im 16. Jahrhundert entdeckt worden waren, von Frankreich übernommen.

1965 gliederte Großbritannien gegen den Einspruch der Vereinten Nationen die Inseln aus der Verwaltung mit Mauritius aus, kurz bevor der Inselstaat unabhängig wurde. Ein Jahr später pachteten die USA Diego Garcia von Großbritannien und bauten die Insel zum Militärstützpunkt aus.

Die jetzige Lage ist aus Sicht der USA prekär. Auf internationalen Druck hin verhandelte Großbritannien über die Rückgabe der Inseln. In einer gemeinsamen Erklärung mit Mauritius hieß es, die Verhandlungen seien “mit der Absicht geführt worden, alle noch offenen Fragen zwischen dem Vereinigten Königreich und Mauritius in Bezug auf den Chagos-Archipel zu lösen, darunter auch jene im Zusammenhang mit seinen ehemaligen Bewohnern”.

Moussa Faki Mahamat, Vorsitzender der Afrikanischen Union (AU), sprach von einem “großen Sieg für die Sache der Entkolonialisierung, des Völkerrechts und der mauritischen Selbstbestimmung”.

Diego Garcia wird Mauritius ein Dorn im Auge bleiben, denn die USA können von dort aus Bombenangriffe in die umliegenden Regionen fliegen. Dass sich das ändert und die US-Amerikaner einen vergleichbaren Standort für einen Stützpunkt auf dem afrikanischen Festland finden, ist unwahrscheinlich. Allerdings könnte der politische Druck der AU auf Washington so groß werden, dass die USA auch diese Insel aufgeben müssen.

Laut des Protokolls der Regierungssitzung vom 11. Oktober 2024 will Aimé Sakombi, Minister für fossile Brennstoffe, die Öl-Lizenzen zu einem nicht genannten Zeitpunkt erneut ausschreiben. Zuvor müssten das Prozedere der Auktion präzisiert und die Dimension der Blöcke reduziert werden, die in ökologisch sensible Gebiete reichen. Zudem sollen neue Messungen Daten über das Potenzial der Blöcke liefern.

“Das ist ein Sieg für die Umwelt und für uns”, sagt Raoul Monsembula, Koordinator bei Greenpeace in Kinshasa. Greenpeace hatte das Ausschreibungsverfahren als intransparent und ökologisch schädlich kritisiert. Laut Monsembula überschneiden sich 13 der Öl-Blöcke mit Naturschutzgebieten, wie zum Beispiel dem Virunga-Nationalpark. Drei Blöcke liegen im Torfgebiet Cuvette Central. In diesem Moor, halb so groß wie Deutschland, lagern 29 Milliarden Tonnen CO₂. Sollten sie freigesetzt werden, entspräche dies laut Forschern der Universitäten Kisangani, Leeds und London den Emissionen fossiler Brennstoffe, die die Welt in drei Jahren ausstößt.

Nichts zuletzt deshalb verärgern die Pläne zur Ölförderung die Geberstaaten des Kongo. Sie hatten dem Land auf der UNO-Klimakonferenz COP26 in Glasgow 500 Millionen Dollar für den Erhalt des Regenwaldes zugesagt. Wenige Monate danach, im Juli 2022, verkündete der damalige Minister für fossile Brennstoffe Didier Budimbu, dass 27 Öl- und drei Methan-Felder im Kivusee zur Auktion ausgeschrieben würden. Die Gas-Blöcke sind laut der Watchdog-Organisation “Le Congo n’est pas à vendre” (CNPAV) bereits an Alfajiri Energy, Winds Exploration und Symbion Power vergeben.

Umstritten ist das tatsächliche Potenzial der Öl-Vorkommen. Budimbu bezifferte sie auf 22 Milliarden Barrel, die 2000 Milliarden Dollar einbringen könnten. Dagegen schätzt der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA in seinem World Factbook das Potenzial auf 180 Millionen Barrel.

Im Ölgeschäft im Kongo ist bisher nur der französisch-britische Konzern Perenco tätig. Nach eigenen Angaben fördert das Unternehmen bei Muanda an der Kongo-Mündung im Westen des Landes durchschnittlich 19.500 Barrel Öl pro Tag. Der Konzern wollte zunächst für neue Blöcke bieten, stieg aber wieder aus. Sein Engagement ist umstritten. Die Organisationen “Sherpa” und “Les Amis de la Terre” haben Perenco 2022 in Paris wegen Schädigung der Umwelt verklagt. Der Konzern bestreitet die Vorwürfe. Das Verfahren ist hängig.

Sollte im Osten des Kongo jemals Öl fließen, will die Regierung die Felder an die East African Crude Oil Pipeline anschließen. Die ersten Röhren für die 1445 Kilometer lange Leitung sind laut Angaben des Konsortium-Führers Total geliefert. Der Bau soll nun, nach mehrfacher Verzögerung, beginnen und nächstes Jahr fertig werden. Die Pipeline soll von der ugandisch-kongolesischen Grenze nach Tansania zum Indischen Ozean führen. Umweltgruppen kritisieren das Projekt. Auch die geschätzten Kosten sind von 3,5 Milliarden Dollar auf fünf Milliarden Dollar gestiegen.

Nach Recherchen von CNPAV weist das Ausschreibungsverfahren für die 27 Öl-Blöcke im Kongo erhebliche Unsicherheiten auf. So hatte der damalige Minister Budimba dem Ministerrat ursprünglich nur 16 Blöcke zur Genehmigung vorgelegt, danach aber 27 Blöcke zur Auktion ausgeschrieben.

Laut CNPAV sind zudem die Besitzverhältnisse mancher Öl-Blöcke juristisch nicht abschließend geklärt. So besaß etwa die Firma Oil of DR Congo des israelischen Geschäftsmanns Dan Gertler die Konzessionen für zwei Blöcke im Albertine Graben. Gertler wurde in den USA sanktioniert, weil er im Kongo in korrupte Geschäfte verwickelt war. Daraufhin einige sich die kongolesische Regierung mit Gertler darauf, die Öl-Konzessionen und Minen-Lizenzen gegen eine Zahlung von 240 Millionen Euro zurückzunehmen. Laut CNPAV müsste die US-Regierung die Sanktionen gegen Gertler lockern, damit das Abkommen in Kraft treten kann. Trotzdem wurden die Blöcke ausgeschrieben. Monsembula von Greenpeace fürchtet, dass eine neue Ausschreibung “ebenfalls intransparent ablaufen wird”. Es sei zudem ökologisch und ökonomisch sinnvoller, in erneuerbare Energie zu investieren.

Die Wirtschaft in Subsahara-Afrika wird sich nach Einschätzung der Weltbank im kommenden Jahr stabilisieren. Dies geht aus dem wirtschaftlichen Ausblick für die Region hervor, den die Entwicklungsbank kurz vor der Herbsttagung von IWF und Weltbank veröffentlicht hat. Das Treffen findet vom 25. bis 27. Oktober in Washington statt.

Zwar haben die Volkswirte der Entwicklungsbank die Wachstumsprognose für die Region in diesem Jahr gesenkt – im April lag die Prognose bei 3,4 Prozent und jetzt bei 3,0 Prozent. Doch der Grund dafür liegt in einem Sondereffekt.

Der Bürgerkrieg im Sudan habe “physisches und menschliches Kapital sowie staatliche Kapazitäten zerstört, was sich negativ auf die Ernährungssicherheit auswirkte und eine Zunahme der Zwangsvertreibungen bewirkte”, heißt es in dem Bericht.

Für Subsahara-Afrika ohne Sudan erwartet die Weltbank ein Wachstum von 3,5 Prozent in diesem Jahr. Das Wirtschaftswachstum der Region reiche allerdings nicht aus, um extreme Armut zu verringern und den Wohlstand zu steigern, bemängeln die Volkswirte der Weltbank.

Zur Stabilisierung der Wirtschaftsperspektiven trägt vor allem der Rückgang der Teuerung bei. Das dürfte im kommenden Jahr Kaufkraft für die afrikanischen Verbraucher freisetzen. Die Inflation in Subsahara-Afrika dürfte in diesem Jahr im Mittel von 7,1 Prozent im Jahr 2023 auf 4,8 Prozent sinken. In den Jahren 2025 und 2026 wird sie nach Erwartung der Weltbank weiter auf 4,6 Prozent zurückgehen. Dazu dürfte maßgeblich eine Beruhigung bei den Energiepreisen beitragen. Rohöl der Sorte WTI beispielsweise hat sich in den vergangenen zwölf Monaten um 19,4 Prozent verbilligt.

Zur Aufhellung der Konsumentenstimmung haben auch die Leitzinssenkungen einiger Notenbanken beigetragen. Am Mittwoch, 16. Oktober nahm die Zentralbank von Namibia ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 7,25 Prozent zurück, nachdem die Inflation im September auf 3,4 Prozent gefallen war. Am 8. Oktober hat die Zentralbank von Kenia ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 12,0 Prozent gesenkt.

Diese Zinssenkungen haben einen unmittelbar positiven Effekt auf die Kaufkraft der afrikanischen Verbraucher. Da afrikanische Verbraucher variable Zinsen oder auch kurzlaufende Kredite eingehen, setzen niedrigere Zinsen relativ rasch Kaufkraft frei. In Südafrika müssen private Haushalte aktuell im Mittel 9,1 Prozent ihres Einkommens für die Bedienung von Finanzschulden aufwenden. Im ersten Quartal 2022 – bei niedrigeren Zinsen – waren es noch 6,7 Prozent.

Insgesamt sieht die Weltbank den Kontinent auf dem Weg zur wirtschaftlichen Stabilisierung. “Der Saldo der öffentlichen Haushalte verbessert sich weiterhin in allen Ländern, wenn auch in verlangsamtem Tempo, da die Regierungen Ausgaben senken und Einnahmen erhöhen wollen”, heißt es in dem Ausblick. Das Budgetdefizit dürfte in diesem Jahr von 3,9 Prozent auf 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Allerdings sei der Schuldendienst aufgrund höherer Zinszahlungen gestiegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die afrikanischen Regierungen weniger zinsgünstige Finanzierungen von Entwicklungsbanken erhielten und stärker auf Finanzierungen zu Marktkonditionen angewiesen waren. hlr

Der Haushaltsausschuss im Bundestag hat 250.000 Euro für den Aufbau einer Anlaufstelle bewilligt, die helfen soll, menschliche Überreste, die in der Kolonialzeit nach Deutschland gelangten, in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Ein entsprechender Antrag zur Änderung des Haushalts 2025 wurde am Donnerstag im Ausschuss beschlossen. Die Mittel sind im Titel zur Förderung der internationalen Museumskooperation verankert.

“Mit der Erarbeitung des Konzepts zur Rückführung von sterblichen Überresten, Human Remains, wurde ein wichtiger Grundstein für die zukünftige Arbeit des Auswärtigen Amtes gelegt. Ich freue mich, dass wir hier nun einen weiteren Schritt gehen und Mittel für die Umsetzung zur Verfügung stehen”, sagte Bruno Hönel, Haushaltspolitiker der Grünen. Deutschland müsse die Verantwortung für die Verbrechen des deutschen Kolonialismus annehmen und aktiv zur Aufarbeitung und Wiedergutmachung beitragen.

Bereits im diesjährigen Haushalt waren ebenfalls 250.000 Euro für die Anlaufstelle vorgesehen. Das Geld blieb bislang jedoch gesperrt, da der Ausschuss zunächst ein Konzept für den Ausbau der Stelle verlangt hatte. Dieses hatte das AA dem Ausschuss Mitte September vorgelegt. Rückwirkend wurde jetzt auch das Geld für das Haushaltsjahr 2024 freigegeben. Expertenschätzungen zufolge dürften mehr als 17.000 menschliche Überreste in deutschen Museen und Kultureinrichtungen lagern.

Auch an anderer Stelle sorgt der Haushaltsentwurf des AA der Bundesregierung für Streit. In einem internen Schreiben fordern die Sprecher für Menschenrechte der Ampelparteien, die Fraktionsvorsitzenden und den Haushaltsausschuss auf, den Titel für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland deutlich anzuheben. “Angesichts der Vielzahl der humanitären Krisen auf der Welt sind diese Kürzungen ein fatales Signal, das weltweit eine ungünstige Wirkung entfalten kann”, heißt es in dem Schreiben. Für 2025 sieht der Haushaltsentwurf der Ampel einen Etat von 1,04 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe im Ausland vor. In diesem Jahr lag das Budget für humanitäre Hilfe bei 2,2 Milliarden Euro.

Laut dem Schreiben seien schon jetzt 46 Prozent des Etats durch Verpflichtungsermächtigungen über die kommenden Jahre verplant. Konkret stünden so tatsächlich nur noch rund 500 Millionen Euro für kurzfristige humanitäre Hilfe zur Verfügung. Deutschland drohe damit, seine Rolle als “zuverlässiger Partner für prinzipiengeleitete humanitäre Hilfe” zu verlieren. dre

Die EU bereitet sich nach Informationen von Table.Briefings darauf vor, das Mandat der letzten EU-Mission im Sahel um bis zu zwei weitere Jahre zu verlängern. Das Mandat der Eucap Sahel Mali Mission läuft Ende Januar 2025 aus. Der Umfang der Mission, die ihren Hauptsitz in Bamako hat, soll demnach nicht verändert werden, wohl aber sollen sich einige Schwerpunkte verschieben. Eingestellt werden soll das EU-Training für die Gendarmerie, die nach französischem Vorbild strukturell dem Militär zugeordnet ist, da diese gemeinsam mit den Wagner-Truppen in Mali kämpfen. Künftig soll sich die Mission verstärkt auf den Kampf gegen Menschenschmuggler konzentrieren. Bereits jetzt ist die Eucap Sahel Mali bei der Grenzsicherung zwischen Guinea und Mali aktiv.

Menschen aus Mali sind vor terroristischer Gewalt und Armut unter anderem in das Grenzgebiet zwischen Mauretanien und Mali geflohen, aber auch auf anderer Route weiter ins Landesinnere nach Nordmauretanien. Von dort starten viele Migranten auf der verkürzten Kanarenroute mit Booten Richtung Europa. Nach Recherchen von Table.Briefings reisen Malier auf dem Weg nach Nordmauretanien über andere Länder in Westafrika ein, etwa Guinea und Senegal. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen bis Mitte Oktober mehr als 32.000 Menschen per Boot auf den Kanaren an. Malier machen nach tagesaktuellen IOM-Angaben in diesem Jahr die drittgrößte Gruppe von Migranten europaweit aus (etwa 11.000).

Strategisch sei eine Einstellung der Eucap-Mission ohnehin ein Fehler, meint Ulf Laessing, Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako. “Es wäre ein falsches Signal, die Eucap Sahel Mali aufzuheben, nachdem bereits die EUTM eingestellt wurde”, so Laessing. “Eucap Sahel Mali ist die letzte EU-Mission in den militärregierten Sahelstaaten und eine gute Gelegenheit, mit Mali im Gespräch zu bleiben. Die Wagner-Truppen, die an der Seite der Regierungsarmee kämpfen, haben zuletzt Rückschläge erlitten.”

Mitte September wurde Bamako von einem Terroranschlag auf den Flughafen und eine Schule der Militärpolizei erschüttert, dem ersten seit 2016 in der Hauptstadt. Mindestens 70 Menschen starben, etwa 200 wurden verletzt. lcw

Reuters: Flüchtlinge nach Uganda. Die niederländische Regierung prüft, abgelehnte afrikanische Asylbewerber in Zukunft nach Uganda zu schicken. Noch ist nicht klar, ob ein solches Vorhaben auch legal wäre. Die Regierung Ugandas ist bereit für Gespräche über das Projekt. (“Netherlands explores plan to send rejected African asylum seekers to Uganda”)

Africa News: Regierungspartei führt in allen Provinzen. Frelimo, die langjährige Regierungspartei Mosambiks, führt nach vorläufigen Ergebnissen der Parlamentswahlen in allen Provinzen. Wahlbeobachter äußern jedoch Zweifel, da die Wahl nicht den internationalen Standards entsprochen habe. (“Ruling party leading presidential polls in all provinces- Provisional results”)

The Arab Weekly: Gefahr aus der Sahel-Zone. Die Sicherheit von Algerien und Mauretanien wird durch kriminelle Banden in der Sahel-Zone bedroht. Die Zusammenarbeit der Militärs beider Länder soll nun einem Chaos in der Region vorbeugen. (“Sahel security concerns take Algeria’s army chief to Mauritania”)

Financial Times: Nigerias Wirtschaftsreformen. Nigeria hat im vergangenen Jahr begonnen, weitreichende marktwirtschaftliche Reformen umzusetzen. Ziele sind die Stabilisierung der Währung und die Entwicklung wettbewerbsfähiger Branchen jenseits der Ölindustrie. (“Nigeria’s economic transformation must succeed”)

DLF: Hunger wegen Trockenheit. Wegen trockenheitsbedingter Ernteausfälle sind im südlichen Afrika 21 Millionen Kinder unterernährt. Besonders betroffen sind Lesotho, Malawi, Namibia, Sambia und Simbabwe. Für Soforthilfemaßnahmen werden 370 Millionen Dollar benötigt. (“Schwerste Hungerkrise seit Jahrzehnten im südlichen Afrika”)

ZDF: Kampf gegen Hunger. Die Hilfsorganisation German Doctors berät von Hunger bedrohte Menschen beim Anbau von Pflanzen, die auch in Zeiten des Klimawandels gute Ernteergebnisse bringen. Vor allem der Marula-Baum ist dafür geeignet, in Dürregebieten angepflanzt zu werden, weil er kaum Wasser braucht. (“Wie sie in Nairobi gegen den Hunger kämpfen”)

Business Daily: Kenias Kreativwirtschaft boomt. Die Kreativwirtschaft zählt zu den am schnellsten wachsenden Branchen Kenias. Um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen, sind jedoch dauerhafte Investitionen vor allem im Bereich der Ausbildung notwendig. (“Supporting Kenya’s creative economy for sustainable growth and employability”)

The Guardian: Tote bei Tanklasterunglück. 153 Nigerianer kamen ums Leben, als sie versuchten, aus einem verunglückten Tanklastwagen auslaufendes Benzin aufzufangen. Die Polizei hatte zuvor vergeblich versucht, die Menschen daran zu hindern, sich dem Fahrzeug zu nähern. (“Explosion kills scores of Nigerians collecting fuel from crashed tanker”)

Enos Banda zählt schon seit Jahren zu den Größen der südafrikanischen Wirtschaft. Nun hat der Topmanager einen neuen Posten, der auch in Deutschland Beachtung finden dürfte. Enertrag, ein Unternehmen mit Sitz in der brandenburgischen Gemeinde Schenkenberg, das sich mit der Entwicklung erneuerbarer Energien beschäftigt, hat Banda kürzlich zum CEO für Südafrika ernannt.

Enertrag ist im südlichen Afrika bereits zu einem wichtigen Player avanciert. In Namibia ist das Unternehmen am Hyphen-Projekt beteiligt, das jährlich 350.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren und so die namibische Wirtschaft transformieren soll. Mit einem Umfang von zehn Milliarden US-Dollar entspricht das Projekt in etwa dem namibischen BIP.

Die südafrikanische Tochtergesellschaft, der Banda nun vorsteht, wurde 2017 gegründet. Am Kap arbeitet Enertrag unter anderem an der Entwicklung von klimaneutralem Flugkraftstoff (E-Kerosin). Dafür hat sich das Unternehmen mit den Partnern Linde, Sasol und Hydregen zusammengetan. Enertrag erzeugt Strom aus Wind- und Solarenergie. Linde produziert grünen Wasserstoff und Sasol wandelt beides in Flugkraftstoff um.

In der Kohleprovinz Mpumalanga ermittelte Enertrag das Windpotenzial durch die Installation von meteorologischen Messmasten. Das Ergebnis: Obwohl der Wind nicht so stark weht wie in den Küstengebieten, reicht er wohl aus, um die Erzeugung von Windenergie in Mpumalanga wirtschaftlich zu rechtfertigen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Energiesektor ist Banda bestens positioniert, um die Projekte von Enertrag South Africa zum Erfolg zu führen. Der ehemalige Anwalt und Investmentbanker war in den 1990er-Jahren Vorsitzender der südafrikanischen Energieaufsichtsbehörde. Als leitender Manager hat er für eine Vielzahl von Unternehmen in der Energiebranche gearbeitet, darunter CTC Global, Anergi und die jüngst von ihm gegründete Green Transmission Company, die eine Zusammenarbeit mit Enertrag prüft. Von 2002 bis 2004 war er CEO von Eskom Enterprises, einer Tochtergesellschaft des staatlichen südafrikanischen Energieversorgers.

“Die Ernennung von Enos leitet ein mutiges neues Kapitel für unser Geschäft in Südafrika ein”, kommentierte Enertrag-Vorstandsmitglied Tobias Bischof-Niemz die Personalie. “Seine Expertise wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Mission zu verwirklichen und zur nachhaltigen Energiezukunft Südafrikas beizutragen.”

Banda wuchs Mitte der 1960er-Jahre auf einer Zitrusplantage in der fruchtbaren Provinz Limpopo auf. Im Alter von nur zwei Jahren erkrankte er an Kinderlähmung, wodurch die Muskeln in seinem linken Bein verkümmerten. Mit der Zeit verlor er die Fähigkeit, ohne Hilfe zu gehen oder zu stehen. Doch ließ er sich davon nicht entmutigen, wurde Klassenbester und Anti-Apartheid-Aktivist. Er koordinierte zahlreiche Demonstrationen und Proteste gegen die Apartheidregierung, die zu mehreren Verhaftungen führten und ihm Morddrohungen einbrachten.

Mit einem UN-Stipendium kam er 1986 schließlich in die USA. Er wurde Mitglied der New Yorker Anwaltskammer und arbeitete für die internationale Anwaltskanzlei White & Case LLP, bevor er in Südafrika die Investmentgesellschaft Freetel Capital gründete. Banda war auch bei zwei führenden globalen Investmentbanken tätig: als Länderchef bei der Credit Suisse und als Leiter für Subsahara-Afrika im Global Investment & Corporate Banking bei der HSBC.

Bandas Ernennung zum Südafrika-CEO ist für Enertrag ein wichtiger Schritt, um seine ambitionierten Projekte am Kap voranzutreiben. “Ich freue mich, die Rolle des CEO von Enertrag South Africa in einer Zeit des schnellen Wandels und großer Herausforderungen im Energiesektor zu übernehmen”, sagt Banda über seinen neuen Job. “Unser Ziel ist es, die innovativen Lösungen von Enertrag zu nutzen, um einen bedeutenden Wandel voranzutreiben. Ich bin überzeugt, dass globale Innovationen, lokale Expertise und Zusammenarbeit entscheidend für eine erfolgreiche Energiewende sind.” Arne Schütte

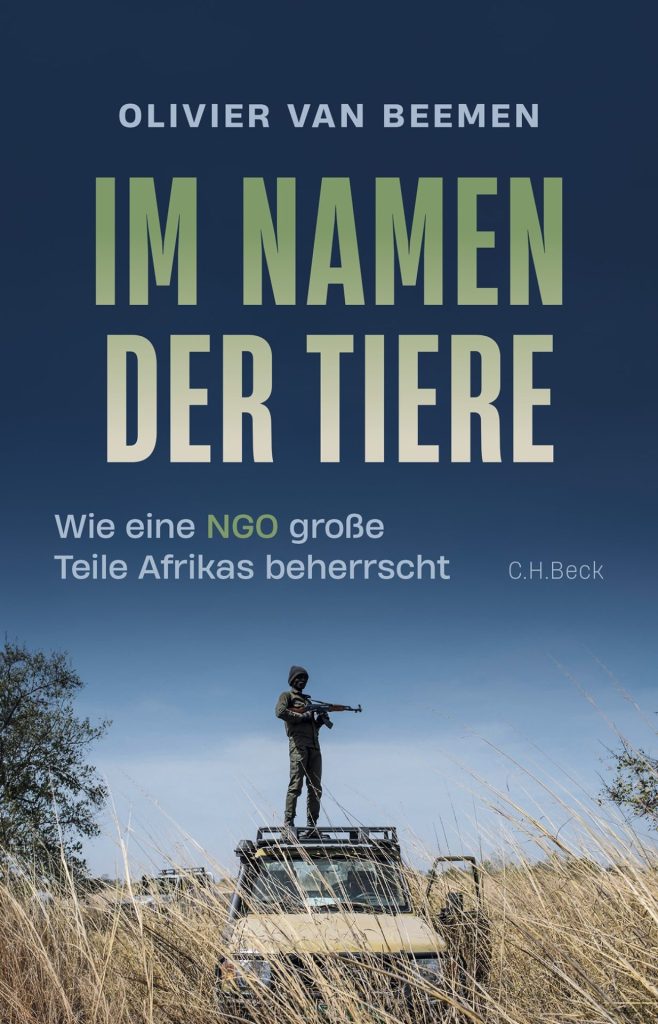

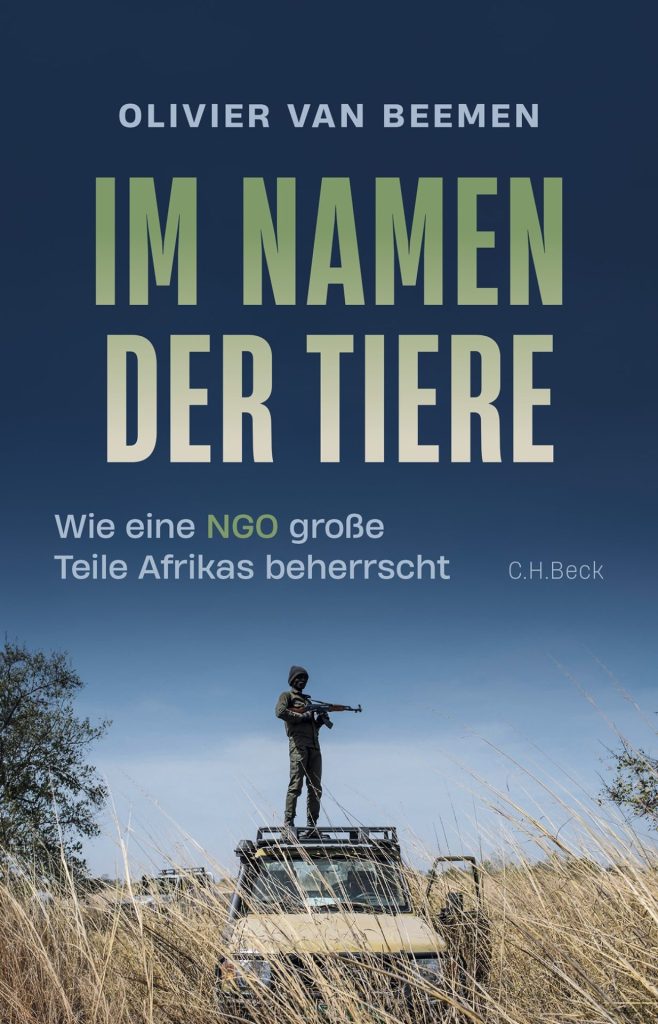

Die Fläche, die die Naturschutz-NGO African Parks auf dem Kontinent verwaltet, hat ungefähr die Größe Großbritanniens. Seit rund 20 Jahren ist die NGO mittlerweile in Afrika tätig und gilt mit spektakulären Tierumsiedelungen allgemein als eine der zentralen Pfeiler des Naturschutzes in Afrika. Mehr als 20 Nationalparks verwaltet die Organisation mittlerweile und zieht längst prominente Unterstützer an. So ist unter anderem Prinz Harry im Vorstand der Organisation tätig. Gleichzeitig reißt die Kritik an der Organisation nicht ab. “Naturschutz mit dem Sturmgewehr” titelte etwa Le Monde Diplomatique 2020. Der Vorwurf: Die Organisation sichere sich die Hoheitsrechte über die Parks bei afrikanischen Regierungen, verspreche Entwicklungsarbeit und wirtschaftlichen Aufschwung und sperre schließlich die Bevölkerung, die in und um die Parks wohnen, aus.

Im Details beschreibt nun auch der niederländische Investigativjournalist Olivier van Beemen das System African Parks und wie wenig sich die in den Niederlanden gegründete Organisation um die Menschen rund um den Park scheren. In über 300 Gesprächen mit ehemaligen und aktiven Mitarbeitern der Organisation dokumentiert van Beemen, wie die Organisation in einer Art “grünem Kolonialismus” den Naturschutz den Menschen vorzieht. Denn mit Safari-Tourismus lässt sich viel Geld verdienen. Das Versprechen, dass African Parks durch die Verwaltung der Naturschutzgebiete Jobs und wirtschaftlichen Aufschwung bringe, hat die Organisation laut van Beemen bislang nicht erfüllt. Stattdessen zeigt van Beemen sogar Menschenrechtsverletzungen durch Mitarbeiter der Organisation auf, die gegen Wilderer sogar zu Foltermethoden greifen. Ein interessanter Bericht über eine Organisation mit einem sehr westlichen Blick auf den Naturschutz in Afrika. dre

Olivier van Beemen: Im Namen der Tiere. Wie eine NGO große Teile Afrikas beherrscht. C.H. Beck, 2024, 315 Seiten, 28 Euro.

im vergangenen Jahr hat Deutschland mehrere Absichtserklärungen zu Energiekooperationen mit Nigeria vereinbart, darin sind auch mögliche Energielieferungen an Deutschland inbegriffen. Mein Kollege Arne Schütte hat mit Nigerias Außenminister Yusuf Tuggar darüber gesprochen, wie sich Nigeria künftig als Energielieferant für Deutschland positionieren will. Zudem erklärt Tuggar, welches Potenzial Nigeria für die Migration von Fachkräften nach Deutschland bietet.

Unser Südafrika-Korrespondent Andreas Sieren schaut auf die strategische Bedeutung der Chagos-Inseln im Indischen Ozean und deren strategische Bedeutung für das US-Militär. Zudem haben wir exklusive News zum Haushalt des Auswärtigen Amts und der Eucap-Mission der EU in Mali.

Ich wünsche eine interessante Lektüre!

Minister Tuggar, welche Art von Beziehungen mit Deutschland strebt Nigeria an?

Wir wollen den Handel zwischen unseren Ländern intensivieren und mehr in Nigeria hergestellte Produkte exportieren. Wir setzen auch auf Technologietransfer. Nigeria ist zudem ein sehr energiereiches Land, und Deutschland benötigt viel Energie. Wir sind überzeugt, dass wir diese Energie bereitstellen können.

Und natürlich wollen wir auch den zwischenmenschlichen Austausch zwischen Nigerianern und Deutschen vertiefen, etwa mit Blick auf Kunst, Kultur und Musik. Die Märchen der Brüder Grimm sind ein gutes Beispiel. Viele von ihnen sind in nigerianische Sprachen übersetzt worden und sind hier sehr beliebt.

Deutschland leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Sehen Sie auch Potenzial für eine Kooperation im Bereich der Arbeitsmigration?

Ja, wir wünschen uns strukturierte Migration zwischen Nigeria und Deutschland. Unser Land hat 220 Millionen Einwohner. Die meisten davon sind junge Menschen. Im Jahr 2050 werden wir mit 400 Millionen Einwohnern das drittgrößte Land der Erde sein. Wir haben also das Potenzial, einer der größten Exporteure von Fachkräften nach Deutschland zu werden.

Wir sind strikt gegen illegale Migration. Wir sind strikt dagegen, dass ungelernte Arbeitskräfte in andere Länder gehen, um dort dem Staat zur Last zu fallen. Was wir wollen, sind Nigerianer, die in Würde zur Arbeit gehen. Wir brauchen diese Würde. Wir brauchen diesen Respekt. Es muss zum Beispiel möglich sein, dass die Leute ihre Kinder mitnehmen.

Mein Ministerium schickt bereits seit 1987 Freiwillige in afrikanische, karibische oder pazifische Länder, die dort beispielsweise als Ärzte oder Ingenieure arbeiten. Diese Erfahrungen wollen wir nutzen, um Fachkräfte nach Deutschland zu schicken. Wir befürworten es auch, wenn Deutschland in Ausbildungsstätten in Nigeria investiert, etwa für Ärzte und Krankenschwestern. Wir müssen genug ausbilden, um unseren eigenen hohen Bedarf zu decken, aber auch, um in Ländern wie Deutschland zu arbeiten. Drei von vier Ausgebildeten für Nigeria, und einer für das Ausland, das wäre gut.

Im vergangenen Jahr ist Präsident Bola Tinubu zum Compact-with-Africa-Gipfel nach Berlin gereist, obwohl Nigeria nicht Teil dieses Programms ist. Was erhoffen Sie sich vom Compact with Africa?

Präsident Tinubu ist der persönlichen Einladung von Kanzler Scholz gefolgt. Unser Interesse gilt aber den G20, die das Programm aufgelegt haben. Wir wollen den G20 beitreten, nicht dem Compact with Africa. Als größtes Land in Afrika scheint uns das folgerichtig.

Bei dem Besuch wurden auch zwei Absichtserklärungen unterzeichnet. Zum einen hat Deutschland zugesichert, 500 Millionen Euro in erneuerbare Energien und Technologieprojekte in Nigeria zu investieren. Außerdem werden wir künftig Flüssiggas (LNG) aus dem Nigerdelta nach Deutschland exportieren. Die ersten Lieferungen sind für 2026 geplant.

Im Übrigen erweitern wir unsere LNG-Anlage in Bonny Island, die Nigeria gemeinsam mit den europäischen Energiekonzernen Shell, Total und Eni betreibt. Hier bieten sich Chancen auch für deutsche Unternehmen, die an der Expansion teilhaben wollen.

Welche Energieträger neben LNG wollen Sie noch nach Deutschland exportieren?

Nigeria ist auch ein potenzieller Exporteur von grünem Wasserstoff. Deutschland unterhält bereits ein Büro für grünen Wasserstoff in Abuja. Auch das ist etwas, von dem wir hoffen, dass es genutzt wird. Wir könnten sehr viel davon produzieren, entweder durch die Nutzung von Wasserkraft oder durch Solarenergie, für die wir ebenfalls großes Potenzial haben.

Die Landwirtschaft macht den größten Teil des nigerianischen BIPs aus. Wie sieht es mit Kooperation in diesem Sektor aus?

Es gibt eine Menge vielversprechende Start-ups in diesem Sektor, die Chancen für Investoren aus Deutschland und Europa bieten. Und dank Technologie können sie ihre Investitionen von der Anbauphase bis zur Ernte überwachen. Das sind Bereiche, die aufgrund der in Nigeria bereits vorhandenen Plattformen für digitale Technologien und Fintech ein großes Wachstum erfahren werden. In Bezug auf Fintech gibt es also eine Menge Potenzial, was die Landwirtschaft mit einschließt.

Was würden Sie Investoren sagen, die sich scheuen, nach Nigeria zu kommen?

Ich sage ihnen, wenn ich nach Chemnitz kommen kann, können Sie nach Nigeria kommen. Vieles hat mit der Wahrnehmung zu tun. Die Leute schreiben eine ganze Stadt wegen ein oder zwei Vorfällen ab. Die Tatsache, dass in Chemnitz einmal ein Schwarzer überfallen wurde, wird mich nicht davon abhalten, dorthin zu gehen, denn ich mag Chemnitz. Aber man muss vernünftig sein, gleichgültig wo man ist. Ich würde zum Beispiel nicht um 2.00 Uhr morgens mit einer teuren Armbanduhr über den Alexanderplatz gehen.

Genauso kann man nicht ganz Nigeria abschreiben und sagen, dass es dort nicht sicher sei. Das ist unfair und ungerecht. Schauen Sie sich die Zahl der ausländischen Unternehmen an, die seit Jahrzehnten, manche sogar seit Jahrhunderten, in Nigeria tätig sind. Wenn die Dinge so schlecht wären, dann wären sie nicht dort. Stattdessen kommen noch mehr.

Yusuf Maitama Tuggar ist seit August 2023 Außenminister der Bundesrepublik Nigeria. Zuvor war Tuggar sechs Jahre lang Botschafter in Deutschland.

Es ist für Nigeria ein bahnbrechender Vertrag. Das Abfallwirtschaftsunternehmen Zoomlion Nigeria Limited hat einen Vertrag im Wert von umgerechnet 40 Millionen Euro für die Modernisierung der Abfallwirtschaft in Nigeria unterzeichnet. Zoomlion Nigeria ist eine Tochtergesellschaft von Zoomlion Ghana Limited, dem größten Abfallentsorgungsunternehmen auf dem Kontinent.

Im Zentrum des Geschäfts stehen ein deutsches und ein österreichisches Mittelstandsunternehmen. Die Faun-Gruppe mit Sitz in Osterholz-Scharmbeck bei Bremen liefert die Hecklader, um den Müll in Lagos einzusammeln. Sie sollen bereits im kommenden Jahr ausgeliefert werden. Fima Industries mit Sitz in Landscha in der Steiermark wiederum baut drei moderne Anlagen zur Abfallbehandlung. Diese Materialrückgewinnungsanlagen sollen den Abfall sortieren. Plastik, Papier und Metalle sind für das Recycling bestimmt. Organische Abfälle werden zu Kompost verarbeitet.

Damit tragen die beiden Mittelständler dazu bei, eines der drängendsten Probleme in Afrika zu lösen. Allein die Müllmenge ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. 125 Tonnen städtische Feststoffe (municipal solid waste, MSW) sind im Jahr 2012 laut dem Waste Management Outlook des UN-Entwicklungsprogramms angefallen. Bis zum kommenden Jahr sollte sich die Menge dem Bericht zufolge verdoppeln.

Allerdings werden dem Bericht zufolge nur 55 Prozent des Abfalls auf dem Kontinent des festen Mülls, der in Städten anfällt, gesammelt und aufbereitet. 90 Prozent des gesamten Abfalls werden auf wilden Mülldeponien entsorgt – mit allen Umwelt- und Gesundheitsproblemen, die diese Entsorgungsform mit sich bringt.

Allerdings setzt sich Müll in Afrika völlig anders zusammen als beispielsweise in Europa. 55 Prozent des städtischen Abfalls sind organisch. Plastik macht 13 Prozent aus, Papier neun Prozent, Glas und Metall jeweils vier Prozent.

Besonders drängend ist das Müllproblem in Lagos, deren Einwohnerzahl für dieses Jahr im Weltbevölkerungsbericht auf rund 16,5 Millionen geschätzt wird. Die Regierung des Bundesstaats Lagos gibt die Einwohnerzahl mit 17,5 Millionen an. Die Zahl dürfte in den kommenden zehn Jahren auf 24,4 Millionen Einwohner steigen, schätzen die Autoren der Studie. Allein im vergangenen Jahr hat die Bevölkerung von Lagos um netto 590.100 Menschen zugenommen.

Zusammen mit Ägypten ist Nigeria der größte Müllproduzent auf dem afrikanischen Kontinent. “Die Zusammenarbeit mit Faun und Fima Industries ist ein entscheidender Schritt zur Bekämpfung der Müllkrise in Lagos”, sagte denn auch Babajide Sanwo-Olu, Gouverneur des Bundesstaats Lagos, bei der Vertragsunterzeichnung. “Diese Partnerschaft wird nicht nur die Abfallbewirtschaftung erheblich verbessern, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze schaffen und unsere Umwelt schützen.”

Für Zoomlion Ghana ist der Auftrag ein großer Schritt, um in der Abfallwirtschaft in Nigeria Fuß zu fassen. Zoomlion Ghana wurde im April 2006 gegründet und ist heute in drei Geschäftsbereichen aktiv: Abfallsammlung, Abfallentsorgung und Recycling und Verwaltung von Mülldeponien.

Heute ist Zoomlion Ghana Teil der ghanaischen Beteiligungsgesellschaft Jospong und ist bereits in Ländern wie Togo, Angola, Sambia, Äquatorialguinea und Liberia tätig. Nach dem nun bevorstehenden Markteintritt in Nigeria ist die Expansion nach Sierra Leone und weitere Länder geplant.

“Dieses Projekt soll einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz leisten und voraussichtlich etwa 1,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen“, sagte Haider Said, Leiter des Geschäftsbereichs Umwelt und Hygiene bei Zoomlion Nigeria. “In den nächsten zwölf bis 24 Monaten wird die Jospong Group rund 200 Millionen Dollar im Bundesstaat Lagos in Abfallwirtschaftsinitiativen investieren.”

Finanziert wird der Auftrag für Faun und Fima im Übrigen über eine Exportkreditgarantie von Euler Hermes und eine Finanzierung der Bank Oddo BHF in Frankfurt.

Es war ein überfälliger Schritt, den die britische Regierung Anfang Oktober angekündigt hat. Nach fast 60 Jahren werden die Chagos-Inseln im Indischen Ozean an Mauritius zurückgegeben. Die abgelegene Inselgruppe war die letzte britische Kolonie in Afrika, rund 100 Jahre nachdem das britische Empire ein Viertel der Welt regiert hat.

Auf Druck Washingtons bleibt eine Insel jedoch in britischer Hand: Diego Garcia, ein Militärstützpunkt, den die Briten sich mit den USA teilen. Und so soll es laut einem Pachtvertrag noch mindestens 99 Jahre lang bleiben.

Das 30 Quadratkilometer kleine Atoll liegt im Dreieck zwischen Afrika, Indien und Australien und ist neben Guam der wichtigste Startplatz von US-Bombern in der Indo-Pazifik-Region.

Die Konfliktherde im Nahen Osten sind von dort schnell erreichbar. Für die USA, die seit Jahren einen Stützpunkt für das United States Africa Command (Africom) auf dem afrikanischen Kontinent suchen, bleibt Diego Garcia wegen seiner Nähe zu Afrika strategisch wichtig.

Derweil residiert Africom in Stuttgart-Möhringen. Vom damaligen US-Präsident George W. Bush 2007 als Teil des Global War on Terror initiiert, sollte die Lösung temporär sein. Doch nun ist Africom in den Kelley Barracks ein Dauerzustand und ein Zeichen der schwindenden Macht der USA im Globalen Süden.

Lange bemühte sich die US-Regierung – auch mit Geld und politischen Zugeständnissen – um einen US-Militärstützpunkt in Afrika. Den afrikanischen Regierungen war jedoch eine Militärpräsenz der USA im Land suspekt. Es gab Befürchtungen, der Bau von militärischer Infrastruktur würde zu sehr in den Vordergrund rücken und andere Entwicklungsprioritäten untergraben. Oder die US-Amerikaner wollten zu starke Kontrolle auf ihren Gastgeber ausüben. Einflussreiche Länder wie Nigeria und Südafrika lehnten die USA ab, auch kleinere wie São Tomé und Príncipe.

Die einzige permanente US-Militärbasis in Afrika liegt in Dschibuti. Camp Lemonnier, eine ehemalige Kaserne der französischen Fremdenlegion, beherbergt seit 2002 einen Expeditionsstützpunkt der US Navy. Neben Frankreich und den USA unterhalten auch China, Italien und Japan Militärstützpunkte in Dschibuti. Deutschland hat seine – ohnehin kleine – Logistikbasis 2021 aufgelöst.

Wichtigste Einheit der USA vor Ort ist die Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF-HOA), der US-amerikanische Beitrag zur Terrorbekämpfung in Ostafrika. Die rund 2.000 Truppen sind seit 2008 Africom unterstellt.

Ein in Afrika stationiertes Africom hingegen würde prominent die Präsenz der USA zeigen und könnte schneller reagieren. Es wäre “besser in der Lage, mit afrikanischen Partnern zusammenzuarbeiten”, sagt der Militärstratege Alexander Dragone vom U.S. Marine Corps. “US-Kommandeure könnten schneller vor Ort bei ihren Truppen sein, was die Befehls- und Kontrollmöglichkeiten verbessern würde. Selbst im Zeitalter der sofortigen Kommunikation spielt die Geografie eine Rolle.”

Das haben die US-Militärs dieses Jahr wieder feststellen müssen. Im März verloren sie Zugang zu ihren beiden Drohnen-Stützpunkten in Niger. Nach dem Militärputsch 2023 sah die neue Junta die Anwesenheit der US-Streitkräfte als verfassungswidrig an. Der Landesverweis kam zu einer Zeit, zu der Afrika ins Interesse von aufstrebenden Mächten wie China und Russland rückt. Erfolgreich bauen diese ihren Einfluss auf dem Kontinent aus und agieren gegen US-Interessen.

Im vergangenen Jahr berichtete Africom-Oberbefehlshaber General Michael Langley dem US-Kongress Details über die Militärpräsenz der USA in Afrika. Dabei spielte er die Truppenstärke herunter, sprach vor allem von Dschibuti und einer Nachschubeinheit auf der Insel Ascension im Atlantik, die Großbritannien gehört.

Eine strategische Rolle spielen dagegen die Chagos-Inseln, von denen Diego Garcia die größte ist und die jahrzehntelang das British Indian Ocean Territory (BIOT) bildeten. 1814 hatten die Briten die Inseln, die von Europäern im 16. Jahrhundert entdeckt worden waren, von Frankreich übernommen.

1965 gliederte Großbritannien gegen den Einspruch der Vereinten Nationen die Inseln aus der Verwaltung mit Mauritius aus, kurz bevor der Inselstaat unabhängig wurde. Ein Jahr später pachteten die USA Diego Garcia von Großbritannien und bauten die Insel zum Militärstützpunkt aus.

Die jetzige Lage ist aus Sicht der USA prekär. Auf internationalen Druck hin verhandelte Großbritannien über die Rückgabe der Inseln. In einer gemeinsamen Erklärung mit Mauritius hieß es, die Verhandlungen seien “mit der Absicht geführt worden, alle noch offenen Fragen zwischen dem Vereinigten Königreich und Mauritius in Bezug auf den Chagos-Archipel zu lösen, darunter auch jene im Zusammenhang mit seinen ehemaligen Bewohnern”.

Moussa Faki Mahamat, Vorsitzender der Afrikanischen Union (AU), sprach von einem “großen Sieg für die Sache der Entkolonialisierung, des Völkerrechts und der mauritischen Selbstbestimmung”.

Diego Garcia wird Mauritius ein Dorn im Auge bleiben, denn die USA können von dort aus Bombenangriffe in die umliegenden Regionen fliegen. Dass sich das ändert und die US-Amerikaner einen vergleichbaren Standort für einen Stützpunkt auf dem afrikanischen Festland finden, ist unwahrscheinlich. Allerdings könnte der politische Druck der AU auf Washington so groß werden, dass die USA auch diese Insel aufgeben müssen.

Laut des Protokolls der Regierungssitzung vom 11. Oktober 2024 will Aimé Sakombi, Minister für fossile Brennstoffe, die Öl-Lizenzen zu einem nicht genannten Zeitpunkt erneut ausschreiben. Zuvor müssten das Prozedere der Auktion präzisiert und die Dimension der Blöcke reduziert werden, die in ökologisch sensible Gebiete reichen. Zudem sollen neue Messungen Daten über das Potenzial der Blöcke liefern.

“Das ist ein Sieg für die Umwelt und für uns”, sagt Raoul Monsembula, Koordinator bei Greenpeace in Kinshasa. Greenpeace hatte das Ausschreibungsverfahren als intransparent und ökologisch schädlich kritisiert. Laut Monsembula überschneiden sich 13 der Öl-Blöcke mit Naturschutzgebieten, wie zum Beispiel dem Virunga-Nationalpark. Drei Blöcke liegen im Torfgebiet Cuvette Central. In diesem Moor, halb so groß wie Deutschland, lagern 29 Milliarden Tonnen CO₂. Sollten sie freigesetzt werden, entspräche dies laut Forschern der Universitäten Kisangani, Leeds und London den Emissionen fossiler Brennstoffe, die die Welt in drei Jahren ausstößt.

Nichts zuletzt deshalb verärgern die Pläne zur Ölförderung die Geberstaaten des Kongo. Sie hatten dem Land auf der UNO-Klimakonferenz COP26 in Glasgow 500 Millionen Dollar für den Erhalt des Regenwaldes zugesagt. Wenige Monate danach, im Juli 2022, verkündete der damalige Minister für fossile Brennstoffe Didier Budimbu, dass 27 Öl- und drei Methan-Felder im Kivusee zur Auktion ausgeschrieben würden. Die Gas-Blöcke sind laut der Watchdog-Organisation “Le Congo n’est pas à vendre” (CNPAV) bereits an Alfajiri Energy, Winds Exploration und Symbion Power vergeben.

Umstritten ist das tatsächliche Potenzial der Öl-Vorkommen. Budimbu bezifferte sie auf 22 Milliarden Barrel, die 2000 Milliarden Dollar einbringen könnten. Dagegen schätzt der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA in seinem World Factbook das Potenzial auf 180 Millionen Barrel.

Im Ölgeschäft im Kongo ist bisher nur der französisch-britische Konzern Perenco tätig. Nach eigenen Angaben fördert das Unternehmen bei Muanda an der Kongo-Mündung im Westen des Landes durchschnittlich 19.500 Barrel Öl pro Tag. Der Konzern wollte zunächst für neue Blöcke bieten, stieg aber wieder aus. Sein Engagement ist umstritten. Die Organisationen “Sherpa” und “Les Amis de la Terre” haben Perenco 2022 in Paris wegen Schädigung der Umwelt verklagt. Der Konzern bestreitet die Vorwürfe. Das Verfahren ist hängig.

Sollte im Osten des Kongo jemals Öl fließen, will die Regierung die Felder an die East African Crude Oil Pipeline anschließen. Die ersten Röhren für die 1445 Kilometer lange Leitung sind laut Angaben des Konsortium-Führers Total geliefert. Der Bau soll nun, nach mehrfacher Verzögerung, beginnen und nächstes Jahr fertig werden. Die Pipeline soll von der ugandisch-kongolesischen Grenze nach Tansania zum Indischen Ozean führen. Umweltgruppen kritisieren das Projekt. Auch die geschätzten Kosten sind von 3,5 Milliarden Dollar auf fünf Milliarden Dollar gestiegen.

Nach Recherchen von CNPAV weist das Ausschreibungsverfahren für die 27 Öl-Blöcke im Kongo erhebliche Unsicherheiten auf. So hatte der damalige Minister Budimba dem Ministerrat ursprünglich nur 16 Blöcke zur Genehmigung vorgelegt, danach aber 27 Blöcke zur Auktion ausgeschrieben.

Laut CNPAV sind zudem die Besitzverhältnisse mancher Öl-Blöcke juristisch nicht abschließend geklärt. So besaß etwa die Firma Oil of DR Congo des israelischen Geschäftsmanns Dan Gertler die Konzessionen für zwei Blöcke im Albertine Graben. Gertler wurde in den USA sanktioniert, weil er im Kongo in korrupte Geschäfte verwickelt war. Daraufhin einige sich die kongolesische Regierung mit Gertler darauf, die Öl-Konzessionen und Minen-Lizenzen gegen eine Zahlung von 240 Millionen Euro zurückzunehmen. Laut CNPAV müsste die US-Regierung die Sanktionen gegen Gertler lockern, damit das Abkommen in Kraft treten kann. Trotzdem wurden die Blöcke ausgeschrieben. Monsembula von Greenpeace fürchtet, dass eine neue Ausschreibung “ebenfalls intransparent ablaufen wird”. Es sei zudem ökologisch und ökonomisch sinnvoller, in erneuerbare Energie zu investieren.

Die Wirtschaft in Subsahara-Afrika wird sich nach Einschätzung der Weltbank im kommenden Jahr stabilisieren. Dies geht aus dem wirtschaftlichen Ausblick für die Region hervor, den die Entwicklungsbank kurz vor der Herbsttagung von IWF und Weltbank veröffentlicht hat. Das Treffen findet vom 25. bis 27. Oktober in Washington statt.

Zwar haben die Volkswirte der Entwicklungsbank die Wachstumsprognose für die Region in diesem Jahr gesenkt – im April lag die Prognose bei 3,4 Prozent und jetzt bei 3,0 Prozent. Doch der Grund dafür liegt in einem Sondereffekt.

Der Bürgerkrieg im Sudan habe “physisches und menschliches Kapital sowie staatliche Kapazitäten zerstört, was sich negativ auf die Ernährungssicherheit auswirkte und eine Zunahme der Zwangsvertreibungen bewirkte”, heißt es in dem Bericht.

Für Subsahara-Afrika ohne Sudan erwartet die Weltbank ein Wachstum von 3,5 Prozent in diesem Jahr. Das Wirtschaftswachstum der Region reiche allerdings nicht aus, um extreme Armut zu verringern und den Wohlstand zu steigern, bemängeln die Volkswirte der Weltbank.

Zur Stabilisierung der Wirtschaftsperspektiven trägt vor allem der Rückgang der Teuerung bei. Das dürfte im kommenden Jahr Kaufkraft für die afrikanischen Verbraucher freisetzen. Die Inflation in Subsahara-Afrika dürfte in diesem Jahr im Mittel von 7,1 Prozent im Jahr 2023 auf 4,8 Prozent sinken. In den Jahren 2025 und 2026 wird sie nach Erwartung der Weltbank weiter auf 4,6 Prozent zurückgehen. Dazu dürfte maßgeblich eine Beruhigung bei den Energiepreisen beitragen. Rohöl der Sorte WTI beispielsweise hat sich in den vergangenen zwölf Monaten um 19,4 Prozent verbilligt.

Zur Aufhellung der Konsumentenstimmung haben auch die Leitzinssenkungen einiger Notenbanken beigetragen. Am Mittwoch, 16. Oktober nahm die Zentralbank von Namibia ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 7,25 Prozent zurück, nachdem die Inflation im September auf 3,4 Prozent gefallen war. Am 8. Oktober hat die Zentralbank von Kenia ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 12,0 Prozent gesenkt.

Diese Zinssenkungen haben einen unmittelbar positiven Effekt auf die Kaufkraft der afrikanischen Verbraucher. Da afrikanische Verbraucher variable Zinsen oder auch kurzlaufende Kredite eingehen, setzen niedrigere Zinsen relativ rasch Kaufkraft frei. In Südafrika müssen private Haushalte aktuell im Mittel 9,1 Prozent ihres Einkommens für die Bedienung von Finanzschulden aufwenden. Im ersten Quartal 2022 – bei niedrigeren Zinsen – waren es noch 6,7 Prozent.

Insgesamt sieht die Weltbank den Kontinent auf dem Weg zur wirtschaftlichen Stabilisierung. “Der Saldo der öffentlichen Haushalte verbessert sich weiterhin in allen Ländern, wenn auch in verlangsamtem Tempo, da die Regierungen Ausgaben senken und Einnahmen erhöhen wollen”, heißt es in dem Ausblick. Das Budgetdefizit dürfte in diesem Jahr von 3,9 Prozent auf 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Allerdings sei der Schuldendienst aufgrund höherer Zinszahlungen gestiegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die afrikanischen Regierungen weniger zinsgünstige Finanzierungen von Entwicklungsbanken erhielten und stärker auf Finanzierungen zu Marktkonditionen angewiesen waren. hlr

Der Haushaltsausschuss im Bundestag hat 250.000 Euro für den Aufbau einer Anlaufstelle bewilligt, die helfen soll, menschliche Überreste, die in der Kolonialzeit nach Deutschland gelangten, in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Ein entsprechender Antrag zur Änderung des Haushalts 2025 wurde am Donnerstag im Ausschuss beschlossen. Die Mittel sind im Titel zur Förderung der internationalen Museumskooperation verankert.

“Mit der Erarbeitung des Konzepts zur Rückführung von sterblichen Überresten, Human Remains, wurde ein wichtiger Grundstein für die zukünftige Arbeit des Auswärtigen Amtes gelegt. Ich freue mich, dass wir hier nun einen weiteren Schritt gehen und Mittel für die Umsetzung zur Verfügung stehen”, sagte Bruno Hönel, Haushaltspolitiker der Grünen. Deutschland müsse die Verantwortung für die Verbrechen des deutschen Kolonialismus annehmen und aktiv zur Aufarbeitung und Wiedergutmachung beitragen.

Bereits im diesjährigen Haushalt waren ebenfalls 250.000 Euro für die Anlaufstelle vorgesehen. Das Geld blieb bislang jedoch gesperrt, da der Ausschuss zunächst ein Konzept für den Ausbau der Stelle verlangt hatte. Dieses hatte das AA dem Ausschuss Mitte September vorgelegt. Rückwirkend wurde jetzt auch das Geld für das Haushaltsjahr 2024 freigegeben. Expertenschätzungen zufolge dürften mehr als 17.000 menschliche Überreste in deutschen Museen und Kultureinrichtungen lagern.

Auch an anderer Stelle sorgt der Haushaltsentwurf des AA der Bundesregierung für Streit. In einem internen Schreiben fordern die Sprecher für Menschenrechte der Ampelparteien, die Fraktionsvorsitzenden und den Haushaltsausschuss auf, den Titel für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland deutlich anzuheben. “Angesichts der Vielzahl der humanitären Krisen auf der Welt sind diese Kürzungen ein fatales Signal, das weltweit eine ungünstige Wirkung entfalten kann”, heißt es in dem Schreiben. Für 2025 sieht der Haushaltsentwurf der Ampel einen Etat von 1,04 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe im Ausland vor. In diesem Jahr lag das Budget für humanitäre Hilfe bei 2,2 Milliarden Euro.

Laut dem Schreiben seien schon jetzt 46 Prozent des Etats durch Verpflichtungsermächtigungen über die kommenden Jahre verplant. Konkret stünden so tatsächlich nur noch rund 500 Millionen Euro für kurzfristige humanitäre Hilfe zur Verfügung. Deutschland drohe damit, seine Rolle als “zuverlässiger Partner für prinzipiengeleitete humanitäre Hilfe” zu verlieren. dre

Die EU bereitet sich nach Informationen von Table.Briefings darauf vor, das Mandat der letzten EU-Mission im Sahel um bis zu zwei weitere Jahre zu verlängern. Das Mandat der Eucap Sahel Mali Mission läuft Ende Januar 2025 aus. Der Umfang der Mission, die ihren Hauptsitz in Bamako hat, soll demnach nicht verändert werden, wohl aber sollen sich einige Schwerpunkte verschieben. Eingestellt werden soll das EU-Training für die Gendarmerie, die nach französischem Vorbild strukturell dem Militär zugeordnet ist, da diese gemeinsam mit den Wagner-Truppen in Mali kämpfen. Künftig soll sich die Mission verstärkt auf den Kampf gegen Menschenschmuggler konzentrieren. Bereits jetzt ist die Eucap Sahel Mali bei der Grenzsicherung zwischen Guinea und Mali aktiv.

Menschen aus Mali sind vor terroristischer Gewalt und Armut unter anderem in das Grenzgebiet zwischen Mauretanien und Mali geflohen, aber auch auf anderer Route weiter ins Landesinnere nach Nordmauretanien. Von dort starten viele Migranten auf der verkürzten Kanarenroute mit Booten Richtung Europa. Nach Recherchen von Table.Briefings reisen Malier auf dem Weg nach Nordmauretanien über andere Länder in Westafrika ein, etwa Guinea und Senegal. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen bis Mitte Oktober mehr als 32.000 Menschen per Boot auf den Kanaren an. Malier machen nach tagesaktuellen IOM-Angaben in diesem Jahr die drittgrößte Gruppe von Migranten europaweit aus (etwa 11.000).

Strategisch sei eine Einstellung der Eucap-Mission ohnehin ein Fehler, meint Ulf Laessing, Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako. “Es wäre ein falsches Signal, die Eucap Sahel Mali aufzuheben, nachdem bereits die EUTM eingestellt wurde”, so Laessing. “Eucap Sahel Mali ist die letzte EU-Mission in den militärregierten Sahelstaaten und eine gute Gelegenheit, mit Mali im Gespräch zu bleiben. Die Wagner-Truppen, die an der Seite der Regierungsarmee kämpfen, haben zuletzt Rückschläge erlitten.”

Mitte September wurde Bamako von einem Terroranschlag auf den Flughafen und eine Schule der Militärpolizei erschüttert, dem ersten seit 2016 in der Hauptstadt. Mindestens 70 Menschen starben, etwa 200 wurden verletzt. lcw

Reuters: Flüchtlinge nach Uganda. Die niederländische Regierung prüft, abgelehnte afrikanische Asylbewerber in Zukunft nach Uganda zu schicken. Noch ist nicht klar, ob ein solches Vorhaben auch legal wäre. Die Regierung Ugandas ist bereit für Gespräche über das Projekt. (“Netherlands explores plan to send rejected African asylum seekers to Uganda”)

Africa News: Regierungspartei führt in allen Provinzen. Frelimo, die langjährige Regierungspartei Mosambiks, führt nach vorläufigen Ergebnissen der Parlamentswahlen in allen Provinzen. Wahlbeobachter äußern jedoch Zweifel, da die Wahl nicht den internationalen Standards entsprochen habe. (“Ruling party leading presidential polls in all provinces- Provisional results”)

The Arab Weekly: Gefahr aus der Sahel-Zone. Die Sicherheit von Algerien und Mauretanien wird durch kriminelle Banden in der Sahel-Zone bedroht. Die Zusammenarbeit der Militärs beider Länder soll nun einem Chaos in der Region vorbeugen. (“Sahel security concerns take Algeria’s army chief to Mauritania”)

Financial Times: Nigerias Wirtschaftsreformen. Nigeria hat im vergangenen Jahr begonnen, weitreichende marktwirtschaftliche Reformen umzusetzen. Ziele sind die Stabilisierung der Währung und die Entwicklung wettbewerbsfähiger Branchen jenseits der Ölindustrie. (“Nigeria’s economic transformation must succeed”)

DLF: Hunger wegen Trockenheit. Wegen trockenheitsbedingter Ernteausfälle sind im südlichen Afrika 21 Millionen Kinder unterernährt. Besonders betroffen sind Lesotho, Malawi, Namibia, Sambia und Simbabwe. Für Soforthilfemaßnahmen werden 370 Millionen Dollar benötigt. (“Schwerste Hungerkrise seit Jahrzehnten im südlichen Afrika”)

ZDF: Kampf gegen Hunger. Die Hilfsorganisation German Doctors berät von Hunger bedrohte Menschen beim Anbau von Pflanzen, die auch in Zeiten des Klimawandels gute Ernteergebnisse bringen. Vor allem der Marula-Baum ist dafür geeignet, in Dürregebieten angepflanzt zu werden, weil er kaum Wasser braucht. (“Wie sie in Nairobi gegen den Hunger kämpfen”)

Business Daily: Kenias Kreativwirtschaft boomt. Die Kreativwirtschaft zählt zu den am schnellsten wachsenden Branchen Kenias. Um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen, sind jedoch dauerhafte Investitionen vor allem im Bereich der Ausbildung notwendig. (“Supporting Kenya’s creative economy for sustainable growth and employability”)

The Guardian: Tote bei Tanklasterunglück. 153 Nigerianer kamen ums Leben, als sie versuchten, aus einem verunglückten Tanklastwagen auslaufendes Benzin aufzufangen. Die Polizei hatte zuvor vergeblich versucht, die Menschen daran zu hindern, sich dem Fahrzeug zu nähern. (“Explosion kills scores of Nigerians collecting fuel from crashed tanker”)

Enos Banda zählt schon seit Jahren zu den Größen der südafrikanischen Wirtschaft. Nun hat der Topmanager einen neuen Posten, der auch in Deutschland Beachtung finden dürfte. Enertrag, ein Unternehmen mit Sitz in der brandenburgischen Gemeinde Schenkenberg, das sich mit der Entwicklung erneuerbarer Energien beschäftigt, hat Banda kürzlich zum CEO für Südafrika ernannt.

Enertrag ist im südlichen Afrika bereits zu einem wichtigen Player avanciert. In Namibia ist das Unternehmen am Hyphen-Projekt beteiligt, das jährlich 350.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren und so die namibische Wirtschaft transformieren soll. Mit einem Umfang von zehn Milliarden US-Dollar entspricht das Projekt in etwa dem namibischen BIP.

Die südafrikanische Tochtergesellschaft, der Banda nun vorsteht, wurde 2017 gegründet. Am Kap arbeitet Enertrag unter anderem an der Entwicklung von klimaneutralem Flugkraftstoff (E-Kerosin). Dafür hat sich das Unternehmen mit den Partnern Linde, Sasol und Hydregen zusammengetan. Enertrag erzeugt Strom aus Wind- und Solarenergie. Linde produziert grünen Wasserstoff und Sasol wandelt beides in Flugkraftstoff um.

In der Kohleprovinz Mpumalanga ermittelte Enertrag das Windpotenzial durch die Installation von meteorologischen Messmasten. Das Ergebnis: Obwohl der Wind nicht so stark weht wie in den Küstengebieten, reicht er wohl aus, um die Erzeugung von Windenergie in Mpumalanga wirtschaftlich zu rechtfertigen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Energiesektor ist Banda bestens positioniert, um die Projekte von Enertrag South Africa zum Erfolg zu führen. Der ehemalige Anwalt und Investmentbanker war in den 1990er-Jahren Vorsitzender der südafrikanischen Energieaufsichtsbehörde. Als leitender Manager hat er für eine Vielzahl von Unternehmen in der Energiebranche gearbeitet, darunter CTC Global, Anergi und die jüngst von ihm gegründete Green Transmission Company, die eine Zusammenarbeit mit Enertrag prüft. Von 2002 bis 2004 war er CEO von Eskom Enterprises, einer Tochtergesellschaft des staatlichen südafrikanischen Energieversorgers.

“Die Ernennung von Enos leitet ein mutiges neues Kapitel für unser Geschäft in Südafrika ein”, kommentierte Enertrag-Vorstandsmitglied Tobias Bischof-Niemz die Personalie. “Seine Expertise wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Mission zu verwirklichen und zur nachhaltigen Energiezukunft Südafrikas beizutragen.”

Banda wuchs Mitte der 1960er-Jahre auf einer Zitrusplantage in der fruchtbaren Provinz Limpopo auf. Im Alter von nur zwei Jahren erkrankte er an Kinderlähmung, wodurch die Muskeln in seinem linken Bein verkümmerten. Mit der Zeit verlor er die Fähigkeit, ohne Hilfe zu gehen oder zu stehen. Doch ließ er sich davon nicht entmutigen, wurde Klassenbester und Anti-Apartheid-Aktivist. Er koordinierte zahlreiche Demonstrationen und Proteste gegen die Apartheidregierung, die zu mehreren Verhaftungen führten und ihm Morddrohungen einbrachten.

Mit einem UN-Stipendium kam er 1986 schließlich in die USA. Er wurde Mitglied der New Yorker Anwaltskammer und arbeitete für die internationale Anwaltskanzlei White & Case LLP, bevor er in Südafrika die Investmentgesellschaft Freetel Capital gründete. Banda war auch bei zwei führenden globalen Investmentbanken tätig: als Länderchef bei der Credit Suisse und als Leiter für Subsahara-Afrika im Global Investment & Corporate Banking bei der HSBC.

Bandas Ernennung zum Südafrika-CEO ist für Enertrag ein wichtiger Schritt, um seine ambitionierten Projekte am Kap voranzutreiben. “Ich freue mich, die Rolle des CEO von Enertrag South Africa in einer Zeit des schnellen Wandels und großer Herausforderungen im Energiesektor zu übernehmen”, sagt Banda über seinen neuen Job. “Unser Ziel ist es, die innovativen Lösungen von Enertrag zu nutzen, um einen bedeutenden Wandel voranzutreiben. Ich bin überzeugt, dass globale Innovationen, lokale Expertise und Zusammenarbeit entscheidend für eine erfolgreiche Energiewende sind.” Arne Schütte

Die Fläche, die die Naturschutz-NGO African Parks auf dem Kontinent verwaltet, hat ungefähr die Größe Großbritanniens. Seit rund 20 Jahren ist die NGO mittlerweile in Afrika tätig und gilt mit spektakulären Tierumsiedelungen allgemein als eine der zentralen Pfeiler des Naturschutzes in Afrika. Mehr als 20 Nationalparks verwaltet die Organisation mittlerweile und zieht längst prominente Unterstützer an. So ist unter anderem Prinz Harry im Vorstand der Organisation tätig. Gleichzeitig reißt die Kritik an der Organisation nicht ab. “Naturschutz mit dem Sturmgewehr” titelte etwa Le Monde Diplomatique 2020. Der Vorwurf: Die Organisation sichere sich die Hoheitsrechte über die Parks bei afrikanischen Regierungen, verspreche Entwicklungsarbeit und wirtschaftlichen Aufschwung und sperre schließlich die Bevölkerung, die in und um die Parks wohnen, aus.

Im Details beschreibt nun auch der niederländische Investigativjournalist Olivier van Beemen das System African Parks und wie wenig sich die in den Niederlanden gegründete Organisation um die Menschen rund um den Park scheren. In über 300 Gesprächen mit ehemaligen und aktiven Mitarbeitern der Organisation dokumentiert van Beemen, wie die Organisation in einer Art “grünem Kolonialismus” den Naturschutz den Menschen vorzieht. Denn mit Safari-Tourismus lässt sich viel Geld verdienen. Das Versprechen, dass African Parks durch die Verwaltung der Naturschutzgebiete Jobs und wirtschaftlichen Aufschwung bringe, hat die Organisation laut van Beemen bislang nicht erfüllt. Stattdessen zeigt van Beemen sogar Menschenrechtsverletzungen durch Mitarbeiter der Organisation auf, die gegen Wilderer sogar zu Foltermethoden greifen. Ein interessanter Bericht über eine Organisation mit einem sehr westlichen Blick auf den Naturschutz in Afrika. dre

Olivier van Beemen: Im Namen der Tiere. Wie eine NGO große Teile Afrikas beherrscht. C.H. Beck, 2024, 315 Seiten, 28 Euro.