die Realitäten in einigen Ländern des afrikanischen Kontinents und die Politik des Westens haben offensichtlich nicht viel miteinander zu tun. Das zeigt sich in Niger. Ein Unglück mit Ansage, dem eine politische Fehleinschätzung auch der deutschen Bundesregierung vorausging. Christian von Hiller analysiert, wie Deutschland einseitig auf einen vermeintlich Verbündeten gesetzt hat und nun vor einem Scherbenhaufen steht.

Den Ereignissen in dem Land widmen wir in dieser Ausgabe eine weitere Analyse, die zeigt, wie bedeutsam die Sahelzone für Europa insgesamt ist. Nur soviel vorweg: Wichtige Rohstoffvorkommen und die Ausweitung islamistischen Terrors möchte man sich nicht als zeitgleich auftretende Phänomene wünschen.

In wenigen Wochen treffen sich Klimaexperten aus aller Welt zur nächsten COP 28 – ausgerechnet im Öl- und Gasland Dubai. Kein gutes Zeichen für Afrika, dem beim Klimawandel die Zeit davonläuft.

Und mit Moritz Schularick stellen wir Ihnen den neuen Präsidenten des Kiel Instituts für Weltwirtschaft vor. Ein Ökonom, der Deutschland eine “mangelnde intellektuelle Führungsrolle” vorhält. Das wird man in politischen Kreisen nicht gerne hören, und genau deshalb will Schularick mit dem IfW dichter an die Bundespolitik heranrücken – eine frische Brise aus Kiel.

Eine spannende Lektüre wünschen wir Ihnen!

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und falls Ihnen diese Mail selbst weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

.

Dass der Putsch in Niger die Regierungen so überrascht hat, zeigt, wie blauäugig sich Europa gegenüber der Regierung unter Präsident Mohamed Bazoum verhalten hat. Heute erweist sich, dass Deutschland zu einseitig darauf vertraut hat, in Niger einen verlässlichen Verbündeten gefunden zu haben. Dabei hatte sich die Bundesregierung die politische Lage in Niger schöngeredet.

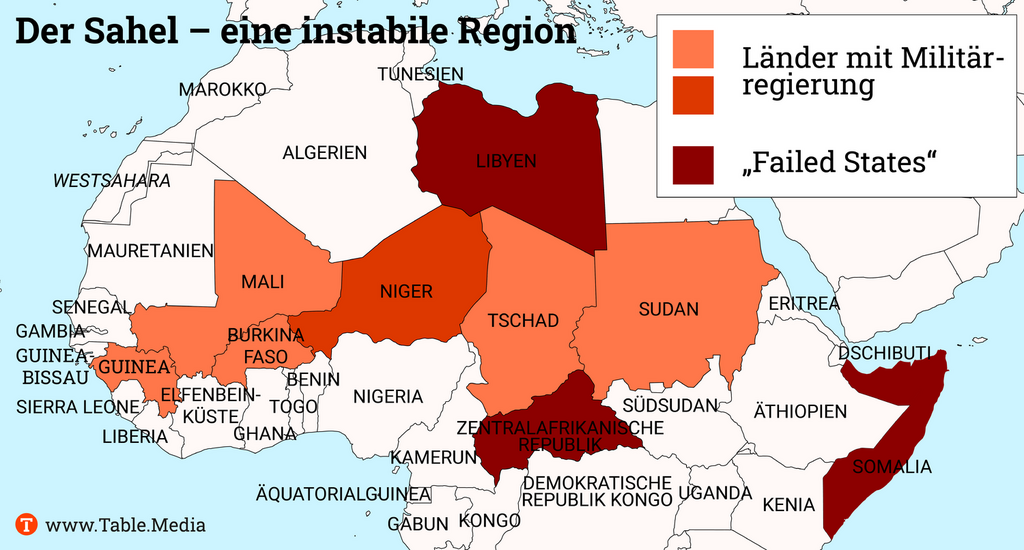

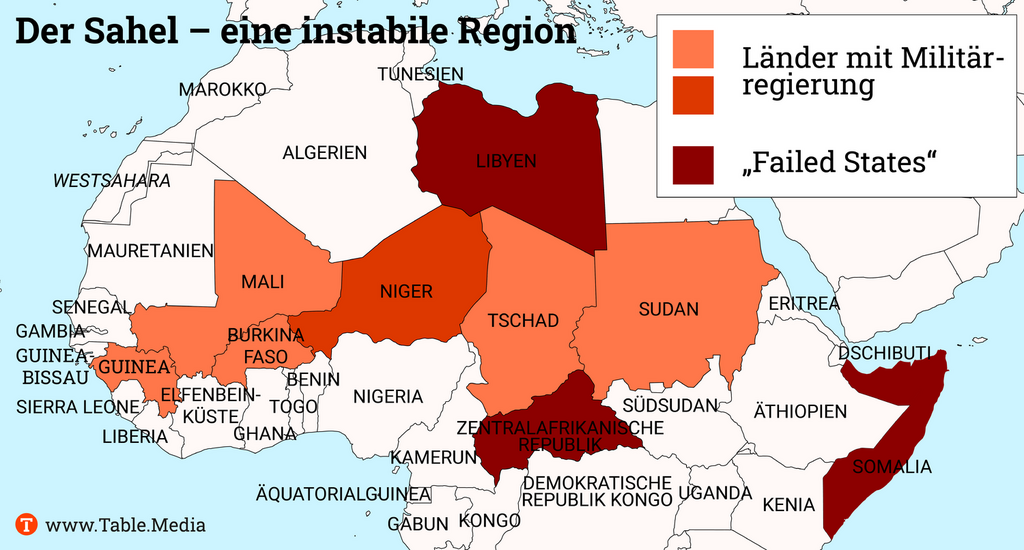

Am Mittwoch hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der nigrischen Armee, gegen Bazoum geputscht. Am Montagabend war er immer noch in seiner Residenz gefangen. Damit werden nun vier von fünf Staaten im Staatenbündnis G5 Sahel von Militärs regiert: Mit Ausnahme Mauretaniens sind dies Mali, Burkina Faso, Tschad und nun auch Niger. G5 Sahel sollte den islamistischen Terror im Sahel bekämpfen und die Demokratie voranbringen. Weiter im Osten wird auch Sudan von einer Militärjunta kontrolliert.

Der Staatsstreich zeigt, wie instabil die Lage in der gesamten Sahelzone geworden ist. Libyen hat faktisch aufgehört, als Staat zu existieren. Auch die Zentralafrikanische Republik gilt vielen als gescheiterter Staat, in dem sich die Wagner-Truppe festgesetzt hat. Am Wochenende sollte die Bevölkerung über eine neue Verfassung abstimmen. Die Zukunft Kameruns, das im Westen angrenzt, ist ungewiss. Der Langzeitpräsident Paul Biya hat im Februar seinen 90. Geburtstag gefeiert, und niemand kann absehen, wie seine Nachfolge aussehen wird.

Europa ist damit gescheitert, die Region zu stabilisieren – und will dies bisher nicht wahrhaben. Auch die Bundesregierung hat zu sehr die Augen vor den politischen Realitäten in Niger verschlossen. Nach einem Besuch in Niamey im vergangenen Jahr verstieg sich Außenministerin Baerbock gar zur Äußerung, sie habe in Niger “eine junge Demokratie erlebt”. Bei allem Wohlwollen für einen westlichen Verbündeten konnte davon schon damals keine Rede sein. Amnesty International stellte noch in seinem Bericht 2022 über Niger schwere Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise gegen Journalisten, fest. Bereits Bazoums Vorgänger Mahamadou Issoufou war auf einen repressiven Sicherheitsapparat angewiesen. 2016 hatte die Opposition aus diesem Grund Issoufous Wiederwahl boykottiert. Der Oppositionsführer Hama Amadou rettete sich direkt nach der Wahl nach Frankreich ins Exil.

Zur Einschätzung der weiteren Entwicklung ist ein Blick zurück notwendig: Nachdem Issoufou 2011 die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, wurde Bazoum Außenminister in der Regierung von Premier Brigi Rafini. 2015 zog sich Bazoum aus der Regierung zurück und wurde 2016 in der neuen Regierung Innenminister, bis er 2020 abgelöst wurde und im Februar 2022 zum Präsidenten gewählt wurde.

Fraglich ist, wie stark Bazoums Rückhalt im Land jemals war. Immerhin gehört er den Arabern aus der Region Diffa und somit einer kleinen Minderheit im Land an. Die Mehrheit in Niger haben die Volksgruppen der Hausa, Zarma und Songhai. Ohnehin ist das Land schwer zu regieren. Es ist dreieinhalbmal so groß wie Deutschland, zählt aber nur 24 Millionen Einwohner.

Es war absehbar, dass in Niger ein gewaltsamer Umsturz drohte. Table.Media hatte vor der schwierigen politischen Situation gewarnt, als die Bundesregierung beschloss, Niger zum wichtigsten Stützpunkt der Bundeswehr in der Region zu machen. Offiziell hält die Bundesregierung noch zu Bazoum. Doch auch jetzt läuft der Westen Gefahr, sich zu früh und zu einseitig auf Abdourahamane Tchiani festzulegen, den neuen starken Mann in Niger, der bisher die Präsidentengarde befehligt. Denn es ist völlig unklar, welchen Rückhalt dieser Staatsstreich in der Bevölkerung findet.

Tchiani ist umstritten, selbst innerhalb der Armee. Vor allem gilt er als Vertrauter Issoufous. Deshalb soll Bazoum auch die Absetzung der alten Führung der Präsidentengarde betrieben haben – und könnte damit seinen eigenen Sturz beschleunigt haben. Es ist denkbar, dass die Präsidentengarde mit diesem Putsch eine Rückkehr des alten Präsidenten vorbereiten will. Aber auch eine Rückkehr Bazoums ist nicht völlig auszuschließen, genauso wenig wie ein zweiter Putsch einer anderen Fraktion innerhalb der Armeeführung.

Die Lage ist verworren, zumal nicht klar ist, welche Rolle Issoufou bei diesem Putsch gespielt hat. Sicher ist nur, dass die Zeit gegen Bazoum arbeitet. Je länger sich die Putschisten an der Macht halten, desto unwahrscheinlicher wird seine Rückkehr an die Macht. Und hinter vorgehaltener Hand weist die französische Regierung daraufhin, dass Tchianis Putsch keineswegs der letzte Akt gewesen sein muss.

Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich derzeit in Niger “eine hohe zweistellige Zahl an Deutschen”, die nicht für Bundeswehr oder Botschaft arbeiteten, aufhalte, sagte am Montag ein Sprecher in der Bundespressekonferenz. Vorbereitungen für ihre eventuelle Evakuierung seien bisher nicht getroffen worden. Bis jetzt habe das Auswärtige Amt keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung deutscher Staatsangehöriger durch den Putsch.

“Wir haben als Entwicklungsministerium bereits letzte Woche alle Zahlungen an die Regierung von Niger eingestellt“, fügte eine Sprecherin des BMZ hinzu. Auch die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit wurde ausgesetzt.

Sicher, die Festlegung der Bundesregierung auf Bazoum lässt sich nachvollziehen. Doch anstatt den Partner in Niger realistisch einzuschätzen, hat es die deutsche Außenpolitik versäumt, belastbare Beziehungen zu anderen, verlässlicheren Regierungen in der Region aufzubauen. Das rächt sich nun. Die Versorgung der noch rund 1000 Bundeswehrsoldaten in Gao in Mali wird in großen Teilen über Niger sichergestellt. Ein geordneter Abzug der Truppe ist aus heutiger Sicht ohne Unterstützung Nigers weder auf dem Luft- noch auf dem Landweg kaum denkbar.

Die Bundeswehr befindet sich in einer schwierigen Lage, doch sie ist nicht unlösbar. Allerdings rächt es sich nun, dass die Bundesregierung nicht weitere Optionen in der Region gesucht hat. Der Nordwesten Nigerias hätte sich noch als Versorgungsstützpunkt für die Bundeswehr angeboten. Deutschland hat in den vergangenen Jahren die diplomatischen Beziehungen zu Nigeria zu wenig ausgebaut. Auch Senegal oder die Elfenbeinküste bieten sich als Militärstützpunkte an. Diese Option hat beispielsweise die französische Regierung gezogen.

Doch war es richtig, dass die Bundeswehr von 2018 bis Frühjahr dieses Jahres im Rahmen der “Operation Gazelle” Spezialkräfte für die nigrische Armee ausgebildet hat? Diese Frage ist wohl eine der schwierigsten, die sich seit Jahren für die europäischen Regierungen in der Region stellt. In Tillia im Norden hatten erst Angehörige des Kommandos Spezialkräfte der Marine (KSM), dann Angehörige eines “Einsatzverbands Spezialkräfte” nigrische Soldaten ausgebildet. Rund 900 Angehörige des 41. Bataillons der nigrischen Spezialkräfte haben die deutsche Ausbildung durchlaufen. Rund 100 Bundeswehrsoldaten sind noch in der Hauptstadt Niamey stationiert. Sie betreiben als Teil von Minusma den Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr, der zur Versorgung und zum Abzug der deutschen Truppen in Mali dient.

Auch der Chef der nigrischen Armee, General Salifou Mody, pflegt gute Beziehungen zu Deutschland, war mehrere Jahre lang als Militärattaché in Berlin und spricht fließend deutsch. Zwar hat sich die Armeeführung offiziell hinter die Putschisten gestellt. Doch wie sie tatsächlich zu den neuen Machthabern steht, lässt sich derzeit nicht verlässlich abschätzen.

Am Sitz von Ornano in Châtillon am Stadtrand von Paris ist in den Tagen nach dem Militärputsch in Niger von außen keine Krisenstimmung zu erkennen. Die Lichter in den Büros des französischen Atomkonzerns bleiben nicht länger an als sonst. Dabei sind die Abbaustätten der beiden Gesellschaften Somaïr und Cominak in der Nähe von Arlit wichtige Standorte für Orano. Knapp 3000 Tonnen haben sie bisher für die französischen Atomreaktoren und Nuklearwaffen gefördert. Bald sollte eigentlich die dritte Abbaustätte, Imouraren, in die Produktion gehen.

Nicht einmal in der Mitteilung zu den Halbjahreszahlen vom Freitag ging Orano auf den Putsch in Niger ein. “Die Aussichten für 2023 haben sich in einem gut ausgerichteten Markt verbessert”, hieß es nur lapidar. Die Aktivitäten in Niger gingen trotz “Sicherheitsvorkommnissen” weiter. Immerhin hat, so berichtet nun Le Monde, das Unternehmen nun einen Krisenstab eingerichtet, um, wie es heißt, die Sicherheit der Minen im Land zu gewährleisten. Zuvor hatten die neuen Machthaber den Export von Uran und Gold nach Frankreich unterbunden.

Auch wenn der zentrale Wirtschaftsakteur der Atommacht Frankreich die Bedeutung des Staatsstreichs in Niger herunterzuspielen sucht, so ist doch sicher, dass der Putsch direkt die Interessen Europas trifft und das in mehrfacher Hinsicht.

Zunächst ist da die Sicherheitspolitik. Die Sahelzone ist ein Kerngebiet des islamistischen Terrors in Afrika. Er bedroht nicht nur die Sahel-Staaten. Auch im Nordosten Nigerias ist der islamistische Terror über Boko Haram seit Jahren aktiv. Er könnte sich weiter auf Länder wie Elfenbeinküste, Ghana und andere Staaten ausdehnen.

Auch Mauretanien ist vom Islamismus bedroht. Dabei ist das Land gerade für Europa ein Schlüsselstandort geworden. Investitionen von weit mehr als zehn Milliarden Euro sind dort geplant, um grünen Wasserstoff für die Energiewende in Europa zu produzieren. Diese Projekte sind bei einer Ausdehnung des islamistischen Terrors kaum abschätzbaren Risiken ausgesetzt.

In Frankreich wird nun diskutiert, ob es nicht ein Fehler war, dass der libysche Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi 2011 ermordet wurde. Immerhin setzte der Diktator dem Islamismus Grenzen und unterband den Menschenhandel, durch den zahllose Flüchtlinge heute aus südlichen Teilen Afrikas an die libysche Küste geschleust werden. Bekommen der Islamische Staat und Al Qaida im Sahel die Oberhand in der Region, halten sie den Schlüssel für die Flüchtlingsströme durch die Sahara in der Hand.

Rohstoffe sind ein weiterer Grund, warum die Region für Europa so bedeutend ist. Der Reichtum im Boden der Sahelzone ist erst in Ansätzen erkundet. Im Sommer 2012 befand ich mich in Bamako, als ich von einem unglaublichen Fund erfuhr. Am nächsten Tag schloss ich mich einer Fahrt an, die uns anderthalb Stunden nördlich von Bamako führte: Dort haben Bergbau-Ingenieure auf der Suche nach Wasserquellen tatsächlich ein natürliches Vorkommen reinen Wasserstoffs angestochen. Solche Funde wurden immer für unmöglich gehalten, weil Wasserstoff instabil ist und stets eine Verbindung mit anderen chemischen Stoffen sucht.

Trotz der Bedeutung des Funds wurde die Suche nach weiteren Wasserstoffblasen in Mali nie aufgenommen. Doch klar ist, dass in der Sahelzone auch jene Rohstoffe liegen müssen, die der Westen für seine Energiewende, für Elektromobilität und Digitalisierung braucht.

Es zeigt sich, dass die europäische Politik in der Sahelzone gescheitert ist – die Militäreinsätze genauso wie die Entwicklungszusammenarbeit. Gerade in Niger erweist es sich als Fehler, dass der Westen die afrikanischen Staaten nicht stärker einbindet, sondern sie zu bevormundend behandelt. Wollen Frankreich, Deutschland und die EU Einfluss in der Region bewahren, müssen sie die regionalen Kräfte stärken.

Marokko beispielsweise hat bemerkenswerte sicherheits- und regionalpolitische Initiativen entwickelt, die im Westen nicht einmal diskutiert werden. Dabei hat König Mohamed VI. sie noch vor wenigen Tagen in einer Rede anlässlich des Thronfests dargelegt. In der europäischen Politik wurde sie ignoriert.

Sicher, der Preis, den Marokko fordert, erscheint den Europäern zu hoch. Das Königreich fordert nicht weniger als die Anerkennung, dass die 1976 annektierte Westsahara ein Teil Marokkos ist. Die USA unter Trump und Israel unter Netanjahu haben Rabat dies zugestanden, Europa bisher nicht. Eine UN-Vermittlungsmission des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler ist 2019 gescheitert.

Auch der kenianische Präsident William Ruto könnte in die Stabilisierung des Sahels eingebunden werden. Sein Außenminister Alfred Mutua hat vergangene Woche in einer richtungsweisenden Rede die außenpolitischen Ambitionen Kenias bekräftigt. Auch diese Rede wurde in Europa nicht gehört.

Nigerias Präsident Bola Tinubu hat dieser Tage im Namen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas eine Vermittlungsmission in Niger angeführt. Dabei hat Nigeria auch ein eigenes Interesse, denn es ist mit Niger über eine 1500 Kilometer lange Grenze verbunden. Noch kurz vor dem Putsch hatte Tinubu, aktuell Vorsitzender der Ecowas, einen Plan vorgestellt, um der Westafrikanischen Staatengemeinschaft größeren Einfluss zu verschaffen. Dieser sieht auch die Schaffung einer regionalen Kriseninterventionstruppe vor. Auch diesem Plan schenkt Europa bisher keine erkennbare Beachtung.

Dabei müssen die Europäer stärker mit der Ecowas rechnen. Die Gemeinschaft hatte zunächst Wirtschaftssanktionen gegen Niger verhängt und hat der Militärjunta nun ein Ultimatum gestellt und mit einer militärischen Intervention gedroht.

Die Hilflosigkeit, mit der Europa auf den Putsch reagiert, zeigt, wie wichtig ein Neuanfang in den Beziehungen zu Afrika ist. Dieser kann aus Sicht afrikanischer Politiker nur über Europas Anerkennung führen, dass die Zeit des Eurozentrismus zu Ende und dass Afrika ein ebenbürtiger Akteur auf der Weltbühne geworden ist.

Afrika läuft die Zeit davon. Die Folgen des Klimawandels sind dort besonders ausgeprägt, und das könnte erst der Anfang sein. Hitze, Überschwemmungen, Erdrutsche, gepaart mit extremer Armut, treiben jedes Jahr Millionen Menschen in die Flucht. Besonders verletzlich ist die rund 7000 Kilometer lange, wüstenähnliche Sahelzone. Ausgerechnet der Klimawandel könnte eine der trockensten Regionen Afrikas in eine sehr feuchte Region verwandeln, indem er die Monsunzirkulation verstärkt.

Computersimulationen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigen, dass die saisonalen Niederschläge in der Sahelzone bei globaler Erwärmung deutlich zunehmen werden. Das könnte schon 2040 passieren. Diese Entwicklung hängt nicht davon ab, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickeln werden. Sie ist also unausweichlich. In der frohen Botschaft vom Wasser in der Wüste steckt allerdings auch eine schlechte: Die Veränderung könnte so gravierend ausfallen, dass sie die unruhige Region überfordert. Nach Ansicht der Potsdamer Klimaforscher könnte damit eines der Elemente im Erdsystem kippen.

Blickt man in die nahe Zukunft, so werden in den kommenden Monaten zwei Wetterphänomene aufeinandertreffen, die vor allem den Globalen Süden extrem treffen dürften. Zum einen hat nach Beobachtung von Klimaforschern in aller Welt das Wetterphänomen El Niño bereits eingesetzt und wird sich in den kommenden Wochen verstärken. Dass es im Durchschnitt alle zwei bis sieben Jahre zu dieser Erwärmung der Meeresoberflächentemperaturen vor Peru nahe des Äquators kommt, ist den Forschern bekannt. Sicher sind entsprechend die Auswirkungen weltweit: extreme Hitze, Niederschlags- und Trockenheitsereignisse in unterschiedlichen Regionen weltweit.

Dazu kommt nun auch noch, dass die Temperaturen wegen El Niño nicht nur im östlichen Pazifik aussergewöhnlich hoch sind, sondern zusätzlich ist der Nordatlantik so warm wie noch nie um diese Jahreszeit. Die US-Klimabehörde NOAA ermittelt eine Temperatursteigerung der analysierten Meeresoberfläche vom Äquator bis zur Höhe der Südspitze Grönlands um etwa 0,5 Grad über dem bisherigen Rekord für diese Jahreszeit. Auf die gesamte Dauer der Wetteraufzeichnungen gerechnet sind es sogar 1,1 Grad. Wetterforscher und Klimaexperten sind alarmiert.

Auch wenn das komplexe Klimasystem einer sich rapide erwärmenden Erde noch nicht ausreichend erforscht ist, haben Wissenschaftler keinen Zweifel, dass die globale Klimakrise solche Veränderungen befeuert.

Afrika trifft das mit voller Härte. Von allen Weltregionen leidet es am meisten unter dem Klimawandel, ohne selbst mit großen Emissionsmengen dazu beizutragen. Der Kontinent ist stark von Landwirtschaft abhängig und damit besonders vulnerabel durch Wetterphänomene, auch weil es an finanziellen Mitteln fehlt, um die Folgen der Klimaveränderung einzudämmen.

Dabei war den armen Länder des Südens seit der UN-Klimakonferenz 2008 und dann nochmals im Klimaabkommen von Paris 2015 versprochen worden, Hilfsgelder weiter aufzustocken. Ab 2020 sollten 100 Milliarden Dollar jährlich dafür fließen. Eine Zusage, die nie eingehalten wurde.

Wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegen, zeigte sich bei einem Gipfeltreffen afrikanischer Staaten in Rotterdam. Dort musste die UN-Agentur “Globales Zentrum für Anpassung” bekennen, dass 2019 und 2020 von internationalen Gebern statt zugesagten 53 Milliarden Dollar lediglich knapp 12 Milliarden nach Afrika geflossen sind. Die Hälfte davon übrigens als Kredit, den die Afrikaner mit Zinsen bedienen müssen. Die Klage der afrikanischen Staaten darüber erreichte auf der Konferenz nur wenige westliche Geberländer. Lediglich zwei EU-Regierungschefs waren dort vertreten, die Afrikaner blieben auf dem “Gipfel” weitgehend unter sich. Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo ermahnte die Industrieländer, sich nicht mit dem Krieg in der Ukraine oder der Corona-Pandemie herauszureden. Darunter leide auch Afrika. Der Kampf gegen Klimafolgen dürfe kein Opfer der komplexen geopolitischen Situation werden.

Das Thema Hilfsgelder entlockt dem Klimaforscher und Hydrologen Kunstmann ein trauriges Lächeln. Seit Jahren entwickelt und installiert er in Afrika Messstationen zur genaueren Erfassung und besseren Vorhersagbarkeit des lebenswichtigen Niederschlags. Die Idee eines Klimafonds sei zwar gut, die hoch erscheinende Summe müsse aber realistisch betrachtet werden.

Allein die Flutkatastrophe im Ahrtal habe Schäden in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro verursacht. Wenn man das gegen eine Hilfszusage von 100 Milliarden Euro für 1,4 Milliarden Afrikaner setze, werde die Augenwischerei deutlich. Bei immer mehr Extremereignissen wären die vorgesehenen Geldvorräte zudem weltweit schnell erschöpft.

Am letzten Weltklimagipfel COP 27 in Ägypten nahm Kunstmann als Beobachter teil. Zur nächsten COP 28 Konferenz reist er dagegen mit einem gewissen Widerwillen. Ausgerechnet in Dubai, einem der ölreichsten Staaten der Erde, werden sich im November und Dezember dieses Jahres rund 40.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt treffen. Den Vorsitz hat mit Sultan Al Jaber der Industrieminister des Landes und CEO der Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company.

Kenianische Klimaaktivisten hatten diese Entscheidung vor kurzem bereits heftig kritisiert. Die Weltkonferenz müsse Visionen für ein Ende des fossilen Zeitalters entwickeln. Das könne nicht einer der wichtigsten Ölmanager machen, in dessen Interesse es liege, der Welt Öl und Gas zu verkaufen.

Auch Harald Kunstmann, der an der Universität Augsburg das Zentrum für Klimaresilienz leitet, sieht darin einen massiven Interessenskonflikt. Gleichwohl will er seine Hoffnung nicht aufgeben: “In jedem Mensch muss doch ein Bedürfnis vorhanden sein, die Erde zu schützen.”

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Die afrikanischen Regierungsvertreter, die zum Russland-Afrika-Gipfel am 27. und 28. Juli nach St. Petersburg geflogen waren, haben in den afrikanischen Medien mit ihren Auftritten gepunktet. Die kenianische Zeitung The Standard hob hervor, dass die afrikanischen Politiker selbstbewusster wurden: “Obwohl sie Russland nicht offen kritisierten, waren ihre Redebeiträge am zweiten Tag des Gipfels stärker abgesprochen und energischer als die, die afrikanische Länder zuvor geäußert hatten.”

Der Fernsehkanal Newzroom Afrika zitierte auf X (ehemals Twitter) ausführlich den Redebeitrag des südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa: “Wir müssen jene Länder stoppen, die ihren Reichtum anhand der Mineralien im afrikanischen Boden messen … Afrikanische Länder sollten als souveräne Staaten in der Lage sein, ihre eigenen unabhängigen außenpolitischen Ansätze zu verfolgen.”

In den sozialen Medien pflichteten viele afrikanische Nutzer dem Redebeitrag von Ibrahim Traoré, dem 35 Jahre alten Anführer der Militärregierung von Burkina Faso, bei: “Hier fühlen wir uns zu Hause. Russland ist auch eine Familie Afrikas, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben. Russland hat viel geopfert, um Europa und die Welt zu befreien … Es ist mir nicht ganz klar – wie kommt es, dass Afrika, das so viele Ressourcen hat, Wasser, Sonnenenergie, wie kommt es, dass (wir) derzeit der ärmste Kontinent der Welt sind? Wie kommt es, dass wir um Hilfe bitten müssen?”

Dem widersprach Senegals Präsident Sall, wie LSI Africa auf X hervorhob: “Der senegalesische Präsident @Macky_Sall stellt öffentlich den Chef der burkinischen Junta, Ibrahim Traoré, infrage, als dieser behauptete, dass die ,Staatsoberhäupter betteln’. Die Worte des burkinischen Putschistenhauptmanns schockierten mehrere Staatsoberhäupter.”

Nahmen am ersten Russland-Afrika-Gipfel vor vier Jahren in Sotschi 43 der 54 Mitgliedsstaaten der AU teil, waren dieses Mal 49 Länder vertreten. Doch nur 17 Staatschefs reisten auch persönlich an. Die ambivalente Haltung Afrikas gegenüber Russland hat auch mit dem von Russland beendeten Getreideabkommen zu tun. hlr

Auf dem Afrika-Russland-Gipfel in St. Petersburg hat Präsident Putin verschiedenen afrikanischen Staaten insgesamt mehr als 20 Milliarden Dollar Schulden erlassen. Putin kündigte zudem an, dass Moskau künftig mehr Finanzmittel bereitstellen werde, um die Entwicklung des Kontinents zu unterstützen. Als Grund nannte der russische Staatschef die historischen Handels- und Finanzbeziehungen zwischen Russland und Afrika.

Die Zunahme gegenseitigen Handels werde laut Putin auch neue Möglichkeiten für den Prozess der Einrichtung der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) eröffnen. Russland befürwortet die Aufnahme von Beziehungen zur AfCFTA, sowohl über die Eurasische Wirtschaftsunion als auch auf bilateraler Ebene. Die 2021 ins Leben gerufene AfCFTA werde sich voraussichtlich zu einem kontinentalen Markt mit einem Gesamt-BIP von mehr als drei Billionen Dollar entwickeln und Afrika zu einer der führenden Regionen der multipolaren Welt machen. hp

Die Bundesregierung will im zweiten Halbjahr 2023 ihre Afrikapolitischen Leitlinien unter Federführung des Auswärtigen Amts weiterentwickeln. Als Gründe werden die “stark veränderte Weltlage”, die neue Nationale Sicherheitsstrategie und die Leitlinien für eine feministische Außenpolitik genannt. Außerdem soll das deutsche Sahel-Engagement neu bestimmt und angepasst werden.

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion heißt es zudem, dass die Neustrukturierung der französischen Militärpräsenz in Afrika keine Auswirkungen auf gemeinsame EU-Missionen habe. Die deutsche Regierung verfolge, unabhängig davon, auch die bilaterale Zusammenarbeit. hp

Mali schafft Französisch als offizielle Sprache ab. Das ist im Referendum des Landes zur neuen Verfassung mit überwältigender Mehrheit von 96,9 Prozent entschieden worden. Seit 1960 war Französisch verbindlich. Es wird zwar auch weiterhin Arbeitssprache im Lande sein. Allerdings erhalten nun 13 weitere im Land gesprochene Sprachen den Status einer Amtssprache. In Mali gelten seit 1982 per Dekret rund 70 weitere offizielle Landessprachen.

Die Entscheidung Malis, Französisch aufzugeben, fällt in eine Zeit, in der in ganz Westafrika die Stimmung gegen Frankreich zunimmt. Ursache ist die wahrgenommene militärische und politische Einmischung der Franzosen auf dem Kontinent.

Seit der Machtübernahme durch einen Putsch im August 2020 hat das malische Militär nach Angaben des Präsidentenbüros betont, dass die Verfassung für den Wiederaufbau des Landes von entscheidender Bedeutung sei. Die Junta wollte ursprünglich Wahlen im Februar 2022 abhalten, verschob sie dann aber auf Februar 2024. In den vergangenen Jahren erlebte Mali zwei aufeinanderfolgende Staatsstreiche, im August 2020 und im Mai 2021. hp

Ich bin vor drei Jahren aus Ghana nach Deutschland gezogen. Durch meine Arbeit als Unternehmensberater hatte ich die Gelegenheit, viele Facetten der Einwanderungs- und Außenpolitik der EU und Deutschlands kennenzulernen. Mir ist klar geworden, dass ein großer Teil meiner Arbeit letztlich mit Menschen zu tun hat und damit, wie Gruppendenken die Politik beeinflusst, insbesondere die Migrationspolitik in Afrika und Europa. Ich sage dies in dem Bestreben, einige reflektierende Fragen aufzuwerfen, nachdem ich ein Missverhältnis zwischen der Außenpolitik der EU oder Deutschlands gegenüber afrikanischen Migranten und der internen Politik gegenüber legalen Migranten beobachtet habe.

Der Umzug in ein völlig neues Land, weit weg von zu Hause, ist für jeden Migranten entmutigend. Einerseits wird vielen – wie mir – verkauft, dass die EU für Geschäfte mit Afrika offen ist. Außerdem leidet die EU, besonders Deutschland, an Arbeitskräftemangel und ist auf legale Einwanderung angewiesen, um diese Talentlücke zu schließen.

Gleichzeitig verzeichnet Afrikas junge und gut ausgebildete Bevölkerung für ein Visum immer noch die meisten Ablehnungen aus Deutschland. Es gibt ein hartnäckiges System, das es legalen Migranten – vor allem Studenten mit beruflichen, akademischen und deutschen Sprachkenntnissen – gelinde gesagt schwer macht, sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Das Land und der Kontinent, die nach mehr Arbeitskräften rufen, um die heimische Industrie zu füttern, legen den Einwanderern Steine in den Weg. Ein erhebliches Missverhältnis.

Dies ist die Geschichte vieler legaler Einwanderer von heute: Nachdem sie Monate damit verbracht haben, ihre Unterlagen zusammenzustellen, damit sie ihren Antrag auf ein Studentenvisum stellen können, kommen sie an ihrem Zielort an, und die Schule beginnt. Der vielversprechende afrikanische Student hofft auf künftige Arbeitsmöglichkeiten nach seiner Ausbildung in Deutschland. Und warum? Weil er jetzt eine der besten Ausbildungen der Welt hat, eine deutsche Ausbildung. Dafür hat er sich die Mühe gemacht, die deutsche Sprache zu lernen und sich mit der Kultur vertraut zu machen.

Der Schmerz setzt ein, wenn man die Schule beendet und versucht, in das Berufsleben einzusteigen. Die bürokratische Natur des deutschen Systems kann ermüdend sein. Der Druck nimmt mit der Zeit zu, da die Erlangung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen in Deutschland sehr langsam verläuft, was oft auf bürokratische Verzögerungen zurückzuführen ist. Was geschieht mit den Studierenden, deren Aufenthalt in Deutschland aufgrund dieser Verzögerungen verkürzt wird? Was passiert, wenn ein Student einen gut bezahlten Job bekommt, aber die notwendigen Papiere nicht rechtzeitig bearbeitet werden?

Was passiert, wenn die in Deutschland ausgebildeten Fachkräfte ihre Zeit in Deutschland verkürzen müssen? Die Rückkehr ins Heimatland zur erneuten Antragstellung ist teuer und die Wahrscheinlichkeit, wieder in Deutschland aufgenommen zu werden, gering. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass legale Migranten, die einen Beitrag zum Steuer- und Sozialsystem in Deutschland leisten wollen, das Interesse verlieren. Und all das wegen der einen oder anderen Formalität.

Diese Debatte sollte sich nicht auf Fachkräfte beschränken, vor allem in einem Industrieland wie Deutschland, das auf die Dienste von ungelernten Arbeitskräften angewiesen ist. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass 73 Prozent der Migranten Arbeiter sind, häufig ungelernte. Sie sind vergleichbar mit den deutschen Handwerkern, jedoch ohne die dualen Ausbildungsmöglichkeiten, um selbst Meister zu werden. Aufgrund ihres Bildungsniveaus und mangelnder strukturierter Unterstützung laufen sie Gefahr, im Verborgenen zu leben und von vielen skrupellosen Vermittlern und Menschenhändlern ausgebeutet zu werden. Obwohl sie in einem Land leben, das für seine hervorragende soziale Sicherheit bekannt ist, sind sie ohne jeden sozialen Schutz.

Sollten wir einem System, das sich letztlich zu einem Hindernis für den menschlichen Fortschritt entwickelt, immer noch Vorrang einräumen?

Ist Deutschland bereit und willens, eine offenere Einwanderungspolitik zu betreiben? Wenn ja, dann braucht es einen flexiblen Migrationsprozess. Das ist bisher nicht der Fall. Ja, wenn man ein bestimmtes Bildungsniveau hat oder eine höhere Ausbildung in Deutschland absolviert, bekommt man eine Chance. Doch das sollte auch für Personen gelten, die nicht so gut ausgebildet sind, durch eine Ausbildung oder Lehre aber über die richtigen Fähigkeiten für die Industrie verfügen.

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass der typische Deutsche nicht mehr ein Herr oder eine Frau Müller ist, dessen oder deren Abstammung sich ausschließlich auf einen germanischen Stamm zurückführen lässt. Vielmehr sind es Menschen, deren Abstammung auf verschiedene geografische Orte wie Ghana, Nigeria, die Türkei, Indien, China und viele mehr zurückgeht. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass diese Menschen nur hier sind, um ihren deutschen Traum zu verwirklichen: ein System, das auch ihnen dient. Daher hat ihre Meinung in so wichtigen Fragen wie den Einwanderungsbestimmungen und deren Einhaltung in Deutschland Gewicht.

Ich hoffe, dass wir erkennen, dass die Einwanderungspolitik und -strukturen letztlich die Menschen betreffen, genau wie meine Arbeit. Darum möchte ich folgende Überlegungen vorschlagen:

Erstens sollten bürokratischen Hürden bei der Beantragung eines Visums flexibilisiert werden. Auf diese Weise können ungebildete, aber qualifizierte Migranten einen Weg zu ihrem deutschen Traum planen. Die deutsche Regierung hat nun ein Konzept erarbeitet, um dieses Problem von November 2023 an anzugehen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, den ich begrüße. Ich kann den politischen Entscheidungsträgern nur empfehlen, diese neue Politik in Absprache mit den wichtigsten betroffenen Interessengruppen zu entwickeln und umzusetzen.

Zweitens sollten für legale Migranten, die bereits in Deutschland leben und nach ihrer Ausbildung einen Arbeitsplatz gefunden haben, Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass ihr rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland automatisch genehmigt wird.

Diese Änderungen sind ein guter Ausgangspunkt für das deutsche Einwanderungsrecht. Sie werden sicherstellen, dass legale Migranten Zugang zu gleichen Chancen haben und damit zum Aufbau einer nachhaltigen deutschen Wirtschaft beitragen.

Samuel Boakye Opoku ist in Ghana geboren und vor drei Jahren nach Deutschland emigriert. Er ist Founding Partner und CEO der Unternehmensberatung Start.Up Lounge Africa mit Sitz in Accra.

Financial Times: Britischer Außenminister will militärisches Engagement in Afrika verstärken. Mit Blick auf den Putsch in Niger und den wachsenden Einfluss der Wagner-Miliz wirbt James Cleverly für ein stärkeres britisches Engagement. Der Kontinent könne von der Professionalität der britischen Armee profitieren, so der Minister.

Wall Street Journal: Niger-Putsch durchkreuzt Amerikas militärische Pläne. Der Militärputsch in Niger droht die gesamte US-Strategie zur Bekämpfung der sich in Westafrika ausbreitenden militanten Islamisten zu stören. Russland dagegen versucht seinen Einfluss in der Region auszudehnen – und könnte einen strategischen Vorteil erlangen.

The East African: Nato nimmt Afrika stärker in den Blick. Die Ständige Vertreterin der USA bei der Nato hat gegenüber afrikanischen Journalisten angedeutet, die Allianz wolle ihre Aufmerksamkeit künftig mehr auf den Kontinent legen. Dies habe vor allem mit der russischen Söldnertruppe Wagner zu tun.

Le Monde: Marokko will Normalisierung mit Algerien. Der marokkanische König Mohammed VI. hat in einer Rede sein Streben nach einer Normalisierung der Beziehungen mit Algier bekräftigt. Die Grenze zwischen den beiden Ländern ist seit 1994 geschlossen. Im Jahr 2021 hatte Algerien die diplomatischen Beziehungen abgebrochen.

Business Insider: Afrikas Staatschef wollen Arbeitslosigkeit bekämpfen. Beim Human Capital Development Summit in Tansania haben afrikanische Staats- und Regierungschefs eine Sieben-Punkte-Erklärung verabschiedet. Sie skizziert, wie junge Menschen in Zukunft zur Entwicklung beitragen können.

The Republic: Tinubu gegen den Hunger. Die Ernährungslage in Nigeria hat sich verschlechtert. Der von Präsident Tinubu ausgerufene Notstand ist der erste Schritt, um die eskalierende Krise zu bewältigen. Nun bedarf es einer nachhaltigen, vielschichtigen Reaktion, um die Situation abzumildern und den Trend umzukehren.

Bloomberg: Tinubu ordnet Untersuchung der Zentralbank an. Der nigerianische Präsident hat die Einrichtung einer Sonderuntersuchung der Zentralbank des Landes angeordnet. Zuvor war bereits der Gouverneur der Notenbank suspendiert worden.

African Business: Singapurs Afrika-Wette beginnt aufzugehen. Im Jahr 2018 waren nur 60 Unternehmen aus Singapur in Afrika tätig. Heute sind es mehr als 155 Unternehmen. Investoren aus dem asiatischen Stadtstaat setzen immer stärker auf das afrikanische Potenzial – mit Erfolg.

Africa Intelligence: Deloitte zurück in Äthiopien. Der internationale Wirtschaftsprüfer Deloitte hat im Zuge der Liberalisierung der äthiopischen Wirtschaft nach sechsjähriger Pause wieder eine Dependance in Addis Abeba eröffnet. Das Unternehmen ist der erste internationale Wirtschaftsprüfer in dem Land.

Im hohen Norden bläst gern mal ein frischer Wind. Vielleicht wird man das künftig auch im politischen Berlin noch deutlich spüren. Der neue Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, hat mit Amtsantritt bei dem renommierten weltwirtschaftlichen Forschungsinstitut klar gemacht, wohin er will: in die erste Liga der Think Tanks. Zwar gilt die seit 100 Jahren bestehende Forschungseinrichtung als erste Adresse für internationale Wirtschafts- und Handelsfragen. Doch Schularick hat schnell erkannt, dass es in Fragen der Geoökonomie und der internationalen Makroökonomie eine große Lücke gibt, und die will er mit der wirtschaftswissenschaftlichen Kompetenz des IfW schließen.

Dafür soll in der deutschen Hauptstadt ein zweites Standbein des IfW entstehen, das sich mit genau diesen Themen befasst und die Politik enger berät. Aus seiner Sicht ist die bessere Verzahnung von Spitzenforschung und Politikberatung unverzichtbar, um die globalen Transformationsprozesse bei Weltwirtschaft, Klima und Technologie voranzubringen.

Sein Befund der “mangelnden intellektuellen Führungsrolle Deutschlands” dürfte manchen in der politischen Landschaft provozieren, doch genau diese Widerstände sucht er. “Wir sind nicht auf dem Niveau anderer Länder, wir haben die Führungsrolle nicht gelernt”, so seine Kritik. Deutschland müsse sprech- und denkfähiger werden, eine bessere Debattenkultur und vor allem eine intellektuelle Führungsrolle entwickeln.

Dass Deutschland in allen wichtigen Fragen der jüngeren Vergangenheit falsch lag, ärgert den Top-Ökonomen: Putins Angriff auf die Ukraine – er kam. Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine – sie stand. Die Unverzichtbarkeit russischen Gases für die Volkswirtschaft – abgewendet. Dreimal lag die deutsche Politik daneben. “Fehler werden auch künftig vorkommen, dann aber lieber auf einem höheren Niveau.”

Mehr internationale Sichtbarkeit ist sein zweites großes Ziel als neuer IfW-Präsident. Die Zukunft von Globalisierung und Weltwirtschaftsordnung müsse mit international strategischen Partnern forschungsbasiert und undogmatisch auf Augenhöhe diskutiert werden.

Hier kommt Afrika ins Spiel, dem das IfW ein eigenes Programm gewidmet hat. Die Kiel Institute Africa Initiative will Lösungen entwickeln, wie die Chancen des Kontinents besser gegen negative Befürchtungen gewichtet werden können. Die Experten wollen besser verstehen, welche Auswirkungen Chinas Engagement in Afrika tatsächlich hat. Der wirtschaftswissenschaftliche Cluster Afrikaforschung analysiert Unternehmen und ihre Marktpotenziale, die Handels- und Investitionspolitik, öffentliche Finanzen und die makroökonomische Entwicklung insgesamt. Forschung, die gemeinsam mit afrikanischen Partnern betrieben wird und deren Ergebnisse in die deutsche und europäische Afrikapolitik einfließen sollen.

Dem bisherigen deutschen Vorgehen auf dem Kontinent attestiert Schularick – wenig diplomatisch – Desinteresse, viel warme Worte und Bekundungen und ein zu kurzfristiges Denken. Deutschland dürfe nicht in ein Entwicklungsmodell zurückfallen, das vor allem an der Ausbeutung von Rohstoffen interessiert sei. “Die Rohstoffe kommen dann aus Afrika, und wir haben die grünen Produkte und Arbeitsplätze – so darf es nicht laufen“.

Die Schlüsselfrage, ob der Wettlauf um Afrika überhaupt noch gegen China oder Russland zu gewinnen sei, sieht Schularick noch nicht entschieden. Russland habe letztlich außer Waffen und Kleptokratie nichts anzubieten. Und bei China müsse Deutschland selbstbewusst aufzeigen, in welche Abhängigkeiten afrikanische Länder von China getrieben werden. Deutschland könne stattdessen ein freiheitlich orientiertes Entwicklungsmodell anbieten, politisch und sozial nachhaltig: “Wie können wir mit unseren Entwicklungsangeboten das auch in Afrika vorhandene Freiheitsstreben unterstützen?” Harald Prokosch

die Realitäten in einigen Ländern des afrikanischen Kontinents und die Politik des Westens haben offensichtlich nicht viel miteinander zu tun. Das zeigt sich in Niger. Ein Unglück mit Ansage, dem eine politische Fehleinschätzung auch der deutschen Bundesregierung vorausging. Christian von Hiller analysiert, wie Deutschland einseitig auf einen vermeintlich Verbündeten gesetzt hat und nun vor einem Scherbenhaufen steht.

Den Ereignissen in dem Land widmen wir in dieser Ausgabe eine weitere Analyse, die zeigt, wie bedeutsam die Sahelzone für Europa insgesamt ist. Nur soviel vorweg: Wichtige Rohstoffvorkommen und die Ausweitung islamistischen Terrors möchte man sich nicht als zeitgleich auftretende Phänomene wünschen.

In wenigen Wochen treffen sich Klimaexperten aus aller Welt zur nächsten COP 28 – ausgerechnet im Öl- und Gasland Dubai. Kein gutes Zeichen für Afrika, dem beim Klimawandel die Zeit davonläuft.

Und mit Moritz Schularick stellen wir Ihnen den neuen Präsidenten des Kiel Instituts für Weltwirtschaft vor. Ein Ökonom, der Deutschland eine “mangelnde intellektuelle Führungsrolle” vorhält. Das wird man in politischen Kreisen nicht gerne hören, und genau deshalb will Schularick mit dem IfW dichter an die Bundespolitik heranrücken – eine frische Brise aus Kiel.

Eine spannende Lektüre wünschen wir Ihnen!

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und falls Ihnen diese Mail selbst weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

.

Dass der Putsch in Niger die Regierungen so überrascht hat, zeigt, wie blauäugig sich Europa gegenüber der Regierung unter Präsident Mohamed Bazoum verhalten hat. Heute erweist sich, dass Deutschland zu einseitig darauf vertraut hat, in Niger einen verlässlichen Verbündeten gefunden zu haben. Dabei hatte sich die Bundesregierung die politische Lage in Niger schöngeredet.

Am Mittwoch hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der nigrischen Armee, gegen Bazoum geputscht. Am Montagabend war er immer noch in seiner Residenz gefangen. Damit werden nun vier von fünf Staaten im Staatenbündnis G5 Sahel von Militärs regiert: Mit Ausnahme Mauretaniens sind dies Mali, Burkina Faso, Tschad und nun auch Niger. G5 Sahel sollte den islamistischen Terror im Sahel bekämpfen und die Demokratie voranbringen. Weiter im Osten wird auch Sudan von einer Militärjunta kontrolliert.

Der Staatsstreich zeigt, wie instabil die Lage in der gesamten Sahelzone geworden ist. Libyen hat faktisch aufgehört, als Staat zu existieren. Auch die Zentralafrikanische Republik gilt vielen als gescheiterter Staat, in dem sich die Wagner-Truppe festgesetzt hat. Am Wochenende sollte die Bevölkerung über eine neue Verfassung abstimmen. Die Zukunft Kameruns, das im Westen angrenzt, ist ungewiss. Der Langzeitpräsident Paul Biya hat im Februar seinen 90. Geburtstag gefeiert, und niemand kann absehen, wie seine Nachfolge aussehen wird.

Europa ist damit gescheitert, die Region zu stabilisieren – und will dies bisher nicht wahrhaben. Auch die Bundesregierung hat zu sehr die Augen vor den politischen Realitäten in Niger verschlossen. Nach einem Besuch in Niamey im vergangenen Jahr verstieg sich Außenministerin Baerbock gar zur Äußerung, sie habe in Niger “eine junge Demokratie erlebt”. Bei allem Wohlwollen für einen westlichen Verbündeten konnte davon schon damals keine Rede sein. Amnesty International stellte noch in seinem Bericht 2022 über Niger schwere Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise gegen Journalisten, fest. Bereits Bazoums Vorgänger Mahamadou Issoufou war auf einen repressiven Sicherheitsapparat angewiesen. 2016 hatte die Opposition aus diesem Grund Issoufous Wiederwahl boykottiert. Der Oppositionsführer Hama Amadou rettete sich direkt nach der Wahl nach Frankreich ins Exil.

Zur Einschätzung der weiteren Entwicklung ist ein Blick zurück notwendig: Nachdem Issoufou 2011 die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, wurde Bazoum Außenminister in der Regierung von Premier Brigi Rafini. 2015 zog sich Bazoum aus der Regierung zurück und wurde 2016 in der neuen Regierung Innenminister, bis er 2020 abgelöst wurde und im Februar 2022 zum Präsidenten gewählt wurde.

Fraglich ist, wie stark Bazoums Rückhalt im Land jemals war. Immerhin gehört er den Arabern aus der Region Diffa und somit einer kleinen Minderheit im Land an. Die Mehrheit in Niger haben die Volksgruppen der Hausa, Zarma und Songhai. Ohnehin ist das Land schwer zu regieren. Es ist dreieinhalbmal so groß wie Deutschland, zählt aber nur 24 Millionen Einwohner.

Es war absehbar, dass in Niger ein gewaltsamer Umsturz drohte. Table.Media hatte vor der schwierigen politischen Situation gewarnt, als die Bundesregierung beschloss, Niger zum wichtigsten Stützpunkt der Bundeswehr in der Region zu machen. Offiziell hält die Bundesregierung noch zu Bazoum. Doch auch jetzt läuft der Westen Gefahr, sich zu früh und zu einseitig auf Abdourahamane Tchiani festzulegen, den neuen starken Mann in Niger, der bisher die Präsidentengarde befehligt. Denn es ist völlig unklar, welchen Rückhalt dieser Staatsstreich in der Bevölkerung findet.

Tchiani ist umstritten, selbst innerhalb der Armee. Vor allem gilt er als Vertrauter Issoufous. Deshalb soll Bazoum auch die Absetzung der alten Führung der Präsidentengarde betrieben haben – und könnte damit seinen eigenen Sturz beschleunigt haben. Es ist denkbar, dass die Präsidentengarde mit diesem Putsch eine Rückkehr des alten Präsidenten vorbereiten will. Aber auch eine Rückkehr Bazoums ist nicht völlig auszuschließen, genauso wenig wie ein zweiter Putsch einer anderen Fraktion innerhalb der Armeeführung.

Die Lage ist verworren, zumal nicht klar ist, welche Rolle Issoufou bei diesem Putsch gespielt hat. Sicher ist nur, dass die Zeit gegen Bazoum arbeitet. Je länger sich die Putschisten an der Macht halten, desto unwahrscheinlicher wird seine Rückkehr an die Macht. Und hinter vorgehaltener Hand weist die französische Regierung daraufhin, dass Tchianis Putsch keineswegs der letzte Akt gewesen sein muss.

Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich derzeit in Niger “eine hohe zweistellige Zahl an Deutschen”, die nicht für Bundeswehr oder Botschaft arbeiteten, aufhalte, sagte am Montag ein Sprecher in der Bundespressekonferenz. Vorbereitungen für ihre eventuelle Evakuierung seien bisher nicht getroffen worden. Bis jetzt habe das Auswärtige Amt keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung deutscher Staatsangehöriger durch den Putsch.

“Wir haben als Entwicklungsministerium bereits letzte Woche alle Zahlungen an die Regierung von Niger eingestellt“, fügte eine Sprecherin des BMZ hinzu. Auch die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit wurde ausgesetzt.

Sicher, die Festlegung der Bundesregierung auf Bazoum lässt sich nachvollziehen. Doch anstatt den Partner in Niger realistisch einzuschätzen, hat es die deutsche Außenpolitik versäumt, belastbare Beziehungen zu anderen, verlässlicheren Regierungen in der Region aufzubauen. Das rächt sich nun. Die Versorgung der noch rund 1000 Bundeswehrsoldaten in Gao in Mali wird in großen Teilen über Niger sichergestellt. Ein geordneter Abzug der Truppe ist aus heutiger Sicht ohne Unterstützung Nigers weder auf dem Luft- noch auf dem Landweg kaum denkbar.

Die Bundeswehr befindet sich in einer schwierigen Lage, doch sie ist nicht unlösbar. Allerdings rächt es sich nun, dass die Bundesregierung nicht weitere Optionen in der Region gesucht hat. Der Nordwesten Nigerias hätte sich noch als Versorgungsstützpunkt für die Bundeswehr angeboten. Deutschland hat in den vergangenen Jahren die diplomatischen Beziehungen zu Nigeria zu wenig ausgebaut. Auch Senegal oder die Elfenbeinküste bieten sich als Militärstützpunkte an. Diese Option hat beispielsweise die französische Regierung gezogen.

Doch war es richtig, dass die Bundeswehr von 2018 bis Frühjahr dieses Jahres im Rahmen der “Operation Gazelle” Spezialkräfte für die nigrische Armee ausgebildet hat? Diese Frage ist wohl eine der schwierigsten, die sich seit Jahren für die europäischen Regierungen in der Region stellt. In Tillia im Norden hatten erst Angehörige des Kommandos Spezialkräfte der Marine (KSM), dann Angehörige eines “Einsatzverbands Spezialkräfte” nigrische Soldaten ausgebildet. Rund 900 Angehörige des 41. Bataillons der nigrischen Spezialkräfte haben die deutsche Ausbildung durchlaufen. Rund 100 Bundeswehrsoldaten sind noch in der Hauptstadt Niamey stationiert. Sie betreiben als Teil von Minusma den Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr, der zur Versorgung und zum Abzug der deutschen Truppen in Mali dient.

Auch der Chef der nigrischen Armee, General Salifou Mody, pflegt gute Beziehungen zu Deutschland, war mehrere Jahre lang als Militärattaché in Berlin und spricht fließend deutsch. Zwar hat sich die Armeeführung offiziell hinter die Putschisten gestellt. Doch wie sie tatsächlich zu den neuen Machthabern steht, lässt sich derzeit nicht verlässlich abschätzen.

Am Sitz von Ornano in Châtillon am Stadtrand von Paris ist in den Tagen nach dem Militärputsch in Niger von außen keine Krisenstimmung zu erkennen. Die Lichter in den Büros des französischen Atomkonzerns bleiben nicht länger an als sonst. Dabei sind die Abbaustätten der beiden Gesellschaften Somaïr und Cominak in der Nähe von Arlit wichtige Standorte für Orano. Knapp 3000 Tonnen haben sie bisher für die französischen Atomreaktoren und Nuklearwaffen gefördert. Bald sollte eigentlich die dritte Abbaustätte, Imouraren, in die Produktion gehen.

Nicht einmal in der Mitteilung zu den Halbjahreszahlen vom Freitag ging Orano auf den Putsch in Niger ein. “Die Aussichten für 2023 haben sich in einem gut ausgerichteten Markt verbessert”, hieß es nur lapidar. Die Aktivitäten in Niger gingen trotz “Sicherheitsvorkommnissen” weiter. Immerhin hat, so berichtet nun Le Monde, das Unternehmen nun einen Krisenstab eingerichtet, um, wie es heißt, die Sicherheit der Minen im Land zu gewährleisten. Zuvor hatten die neuen Machthaber den Export von Uran und Gold nach Frankreich unterbunden.

Auch wenn der zentrale Wirtschaftsakteur der Atommacht Frankreich die Bedeutung des Staatsstreichs in Niger herunterzuspielen sucht, so ist doch sicher, dass der Putsch direkt die Interessen Europas trifft und das in mehrfacher Hinsicht.

Zunächst ist da die Sicherheitspolitik. Die Sahelzone ist ein Kerngebiet des islamistischen Terrors in Afrika. Er bedroht nicht nur die Sahel-Staaten. Auch im Nordosten Nigerias ist der islamistische Terror über Boko Haram seit Jahren aktiv. Er könnte sich weiter auf Länder wie Elfenbeinküste, Ghana und andere Staaten ausdehnen.

Auch Mauretanien ist vom Islamismus bedroht. Dabei ist das Land gerade für Europa ein Schlüsselstandort geworden. Investitionen von weit mehr als zehn Milliarden Euro sind dort geplant, um grünen Wasserstoff für die Energiewende in Europa zu produzieren. Diese Projekte sind bei einer Ausdehnung des islamistischen Terrors kaum abschätzbaren Risiken ausgesetzt.

In Frankreich wird nun diskutiert, ob es nicht ein Fehler war, dass der libysche Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi 2011 ermordet wurde. Immerhin setzte der Diktator dem Islamismus Grenzen und unterband den Menschenhandel, durch den zahllose Flüchtlinge heute aus südlichen Teilen Afrikas an die libysche Küste geschleust werden. Bekommen der Islamische Staat und Al Qaida im Sahel die Oberhand in der Region, halten sie den Schlüssel für die Flüchtlingsströme durch die Sahara in der Hand.

Rohstoffe sind ein weiterer Grund, warum die Region für Europa so bedeutend ist. Der Reichtum im Boden der Sahelzone ist erst in Ansätzen erkundet. Im Sommer 2012 befand ich mich in Bamako, als ich von einem unglaublichen Fund erfuhr. Am nächsten Tag schloss ich mich einer Fahrt an, die uns anderthalb Stunden nördlich von Bamako führte: Dort haben Bergbau-Ingenieure auf der Suche nach Wasserquellen tatsächlich ein natürliches Vorkommen reinen Wasserstoffs angestochen. Solche Funde wurden immer für unmöglich gehalten, weil Wasserstoff instabil ist und stets eine Verbindung mit anderen chemischen Stoffen sucht.

Trotz der Bedeutung des Funds wurde die Suche nach weiteren Wasserstoffblasen in Mali nie aufgenommen. Doch klar ist, dass in der Sahelzone auch jene Rohstoffe liegen müssen, die der Westen für seine Energiewende, für Elektromobilität und Digitalisierung braucht.

Es zeigt sich, dass die europäische Politik in der Sahelzone gescheitert ist – die Militäreinsätze genauso wie die Entwicklungszusammenarbeit. Gerade in Niger erweist es sich als Fehler, dass der Westen die afrikanischen Staaten nicht stärker einbindet, sondern sie zu bevormundend behandelt. Wollen Frankreich, Deutschland und die EU Einfluss in der Region bewahren, müssen sie die regionalen Kräfte stärken.

Marokko beispielsweise hat bemerkenswerte sicherheits- und regionalpolitische Initiativen entwickelt, die im Westen nicht einmal diskutiert werden. Dabei hat König Mohamed VI. sie noch vor wenigen Tagen in einer Rede anlässlich des Thronfests dargelegt. In der europäischen Politik wurde sie ignoriert.

Sicher, der Preis, den Marokko fordert, erscheint den Europäern zu hoch. Das Königreich fordert nicht weniger als die Anerkennung, dass die 1976 annektierte Westsahara ein Teil Marokkos ist. Die USA unter Trump und Israel unter Netanjahu haben Rabat dies zugestanden, Europa bisher nicht. Eine UN-Vermittlungsmission des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler ist 2019 gescheitert.

Auch der kenianische Präsident William Ruto könnte in die Stabilisierung des Sahels eingebunden werden. Sein Außenminister Alfred Mutua hat vergangene Woche in einer richtungsweisenden Rede die außenpolitischen Ambitionen Kenias bekräftigt. Auch diese Rede wurde in Europa nicht gehört.

Nigerias Präsident Bola Tinubu hat dieser Tage im Namen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas eine Vermittlungsmission in Niger angeführt. Dabei hat Nigeria auch ein eigenes Interesse, denn es ist mit Niger über eine 1500 Kilometer lange Grenze verbunden. Noch kurz vor dem Putsch hatte Tinubu, aktuell Vorsitzender der Ecowas, einen Plan vorgestellt, um der Westafrikanischen Staatengemeinschaft größeren Einfluss zu verschaffen. Dieser sieht auch die Schaffung einer regionalen Kriseninterventionstruppe vor. Auch diesem Plan schenkt Europa bisher keine erkennbare Beachtung.

Dabei müssen die Europäer stärker mit der Ecowas rechnen. Die Gemeinschaft hatte zunächst Wirtschaftssanktionen gegen Niger verhängt und hat der Militärjunta nun ein Ultimatum gestellt und mit einer militärischen Intervention gedroht.

Die Hilflosigkeit, mit der Europa auf den Putsch reagiert, zeigt, wie wichtig ein Neuanfang in den Beziehungen zu Afrika ist. Dieser kann aus Sicht afrikanischer Politiker nur über Europas Anerkennung führen, dass die Zeit des Eurozentrismus zu Ende und dass Afrika ein ebenbürtiger Akteur auf der Weltbühne geworden ist.

Afrika läuft die Zeit davon. Die Folgen des Klimawandels sind dort besonders ausgeprägt, und das könnte erst der Anfang sein. Hitze, Überschwemmungen, Erdrutsche, gepaart mit extremer Armut, treiben jedes Jahr Millionen Menschen in die Flucht. Besonders verletzlich ist die rund 7000 Kilometer lange, wüstenähnliche Sahelzone. Ausgerechnet der Klimawandel könnte eine der trockensten Regionen Afrikas in eine sehr feuchte Region verwandeln, indem er die Monsunzirkulation verstärkt.

Computersimulationen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigen, dass die saisonalen Niederschläge in der Sahelzone bei globaler Erwärmung deutlich zunehmen werden. Das könnte schon 2040 passieren. Diese Entwicklung hängt nicht davon ab, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickeln werden. Sie ist also unausweichlich. In der frohen Botschaft vom Wasser in der Wüste steckt allerdings auch eine schlechte: Die Veränderung könnte so gravierend ausfallen, dass sie die unruhige Region überfordert. Nach Ansicht der Potsdamer Klimaforscher könnte damit eines der Elemente im Erdsystem kippen.

Blickt man in die nahe Zukunft, so werden in den kommenden Monaten zwei Wetterphänomene aufeinandertreffen, die vor allem den Globalen Süden extrem treffen dürften. Zum einen hat nach Beobachtung von Klimaforschern in aller Welt das Wetterphänomen El Niño bereits eingesetzt und wird sich in den kommenden Wochen verstärken. Dass es im Durchschnitt alle zwei bis sieben Jahre zu dieser Erwärmung der Meeresoberflächentemperaturen vor Peru nahe des Äquators kommt, ist den Forschern bekannt. Sicher sind entsprechend die Auswirkungen weltweit: extreme Hitze, Niederschlags- und Trockenheitsereignisse in unterschiedlichen Regionen weltweit.

Dazu kommt nun auch noch, dass die Temperaturen wegen El Niño nicht nur im östlichen Pazifik aussergewöhnlich hoch sind, sondern zusätzlich ist der Nordatlantik so warm wie noch nie um diese Jahreszeit. Die US-Klimabehörde NOAA ermittelt eine Temperatursteigerung der analysierten Meeresoberfläche vom Äquator bis zur Höhe der Südspitze Grönlands um etwa 0,5 Grad über dem bisherigen Rekord für diese Jahreszeit. Auf die gesamte Dauer der Wetteraufzeichnungen gerechnet sind es sogar 1,1 Grad. Wetterforscher und Klimaexperten sind alarmiert.

Auch wenn das komplexe Klimasystem einer sich rapide erwärmenden Erde noch nicht ausreichend erforscht ist, haben Wissenschaftler keinen Zweifel, dass die globale Klimakrise solche Veränderungen befeuert.

Afrika trifft das mit voller Härte. Von allen Weltregionen leidet es am meisten unter dem Klimawandel, ohne selbst mit großen Emissionsmengen dazu beizutragen. Der Kontinent ist stark von Landwirtschaft abhängig und damit besonders vulnerabel durch Wetterphänomene, auch weil es an finanziellen Mitteln fehlt, um die Folgen der Klimaveränderung einzudämmen.

Dabei war den armen Länder des Südens seit der UN-Klimakonferenz 2008 und dann nochmals im Klimaabkommen von Paris 2015 versprochen worden, Hilfsgelder weiter aufzustocken. Ab 2020 sollten 100 Milliarden Dollar jährlich dafür fließen. Eine Zusage, die nie eingehalten wurde.

Wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegen, zeigte sich bei einem Gipfeltreffen afrikanischer Staaten in Rotterdam. Dort musste die UN-Agentur “Globales Zentrum für Anpassung” bekennen, dass 2019 und 2020 von internationalen Gebern statt zugesagten 53 Milliarden Dollar lediglich knapp 12 Milliarden nach Afrika geflossen sind. Die Hälfte davon übrigens als Kredit, den die Afrikaner mit Zinsen bedienen müssen. Die Klage der afrikanischen Staaten darüber erreichte auf der Konferenz nur wenige westliche Geberländer. Lediglich zwei EU-Regierungschefs waren dort vertreten, die Afrikaner blieben auf dem “Gipfel” weitgehend unter sich. Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo ermahnte die Industrieländer, sich nicht mit dem Krieg in der Ukraine oder der Corona-Pandemie herauszureden. Darunter leide auch Afrika. Der Kampf gegen Klimafolgen dürfe kein Opfer der komplexen geopolitischen Situation werden.

Das Thema Hilfsgelder entlockt dem Klimaforscher und Hydrologen Kunstmann ein trauriges Lächeln. Seit Jahren entwickelt und installiert er in Afrika Messstationen zur genaueren Erfassung und besseren Vorhersagbarkeit des lebenswichtigen Niederschlags. Die Idee eines Klimafonds sei zwar gut, die hoch erscheinende Summe müsse aber realistisch betrachtet werden.

Allein die Flutkatastrophe im Ahrtal habe Schäden in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro verursacht. Wenn man das gegen eine Hilfszusage von 100 Milliarden Euro für 1,4 Milliarden Afrikaner setze, werde die Augenwischerei deutlich. Bei immer mehr Extremereignissen wären die vorgesehenen Geldvorräte zudem weltweit schnell erschöpft.

Am letzten Weltklimagipfel COP 27 in Ägypten nahm Kunstmann als Beobachter teil. Zur nächsten COP 28 Konferenz reist er dagegen mit einem gewissen Widerwillen. Ausgerechnet in Dubai, einem der ölreichsten Staaten der Erde, werden sich im November und Dezember dieses Jahres rund 40.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt treffen. Den Vorsitz hat mit Sultan Al Jaber der Industrieminister des Landes und CEO der Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company.

Kenianische Klimaaktivisten hatten diese Entscheidung vor kurzem bereits heftig kritisiert. Die Weltkonferenz müsse Visionen für ein Ende des fossilen Zeitalters entwickeln. Das könne nicht einer der wichtigsten Ölmanager machen, in dessen Interesse es liege, der Welt Öl und Gas zu verkaufen.

Auch Harald Kunstmann, der an der Universität Augsburg das Zentrum für Klimaresilienz leitet, sieht darin einen massiven Interessenskonflikt. Gleichwohl will er seine Hoffnung nicht aufgeben: “In jedem Mensch muss doch ein Bedürfnis vorhanden sein, die Erde zu schützen.”

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Die afrikanischen Regierungsvertreter, die zum Russland-Afrika-Gipfel am 27. und 28. Juli nach St. Petersburg geflogen waren, haben in den afrikanischen Medien mit ihren Auftritten gepunktet. Die kenianische Zeitung The Standard hob hervor, dass die afrikanischen Politiker selbstbewusster wurden: “Obwohl sie Russland nicht offen kritisierten, waren ihre Redebeiträge am zweiten Tag des Gipfels stärker abgesprochen und energischer als die, die afrikanische Länder zuvor geäußert hatten.”

Der Fernsehkanal Newzroom Afrika zitierte auf X (ehemals Twitter) ausführlich den Redebeitrag des südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa: “Wir müssen jene Länder stoppen, die ihren Reichtum anhand der Mineralien im afrikanischen Boden messen … Afrikanische Länder sollten als souveräne Staaten in der Lage sein, ihre eigenen unabhängigen außenpolitischen Ansätze zu verfolgen.”

In den sozialen Medien pflichteten viele afrikanische Nutzer dem Redebeitrag von Ibrahim Traoré, dem 35 Jahre alten Anführer der Militärregierung von Burkina Faso, bei: “Hier fühlen wir uns zu Hause. Russland ist auch eine Familie Afrikas, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben. Russland hat viel geopfert, um Europa und die Welt zu befreien … Es ist mir nicht ganz klar – wie kommt es, dass Afrika, das so viele Ressourcen hat, Wasser, Sonnenenergie, wie kommt es, dass (wir) derzeit der ärmste Kontinent der Welt sind? Wie kommt es, dass wir um Hilfe bitten müssen?”

Dem widersprach Senegals Präsident Sall, wie LSI Africa auf X hervorhob: “Der senegalesische Präsident @Macky_Sall stellt öffentlich den Chef der burkinischen Junta, Ibrahim Traoré, infrage, als dieser behauptete, dass die ,Staatsoberhäupter betteln’. Die Worte des burkinischen Putschistenhauptmanns schockierten mehrere Staatsoberhäupter.”

Nahmen am ersten Russland-Afrika-Gipfel vor vier Jahren in Sotschi 43 der 54 Mitgliedsstaaten der AU teil, waren dieses Mal 49 Länder vertreten. Doch nur 17 Staatschefs reisten auch persönlich an. Die ambivalente Haltung Afrikas gegenüber Russland hat auch mit dem von Russland beendeten Getreideabkommen zu tun. hlr

Auf dem Afrika-Russland-Gipfel in St. Petersburg hat Präsident Putin verschiedenen afrikanischen Staaten insgesamt mehr als 20 Milliarden Dollar Schulden erlassen. Putin kündigte zudem an, dass Moskau künftig mehr Finanzmittel bereitstellen werde, um die Entwicklung des Kontinents zu unterstützen. Als Grund nannte der russische Staatschef die historischen Handels- und Finanzbeziehungen zwischen Russland und Afrika.

Die Zunahme gegenseitigen Handels werde laut Putin auch neue Möglichkeiten für den Prozess der Einrichtung der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) eröffnen. Russland befürwortet die Aufnahme von Beziehungen zur AfCFTA, sowohl über die Eurasische Wirtschaftsunion als auch auf bilateraler Ebene. Die 2021 ins Leben gerufene AfCFTA werde sich voraussichtlich zu einem kontinentalen Markt mit einem Gesamt-BIP von mehr als drei Billionen Dollar entwickeln und Afrika zu einer der führenden Regionen der multipolaren Welt machen. hp

Die Bundesregierung will im zweiten Halbjahr 2023 ihre Afrikapolitischen Leitlinien unter Federführung des Auswärtigen Amts weiterentwickeln. Als Gründe werden die “stark veränderte Weltlage”, die neue Nationale Sicherheitsstrategie und die Leitlinien für eine feministische Außenpolitik genannt. Außerdem soll das deutsche Sahel-Engagement neu bestimmt und angepasst werden.

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion heißt es zudem, dass die Neustrukturierung der französischen Militärpräsenz in Afrika keine Auswirkungen auf gemeinsame EU-Missionen habe. Die deutsche Regierung verfolge, unabhängig davon, auch die bilaterale Zusammenarbeit. hp

Mali schafft Französisch als offizielle Sprache ab. Das ist im Referendum des Landes zur neuen Verfassung mit überwältigender Mehrheit von 96,9 Prozent entschieden worden. Seit 1960 war Französisch verbindlich. Es wird zwar auch weiterhin Arbeitssprache im Lande sein. Allerdings erhalten nun 13 weitere im Land gesprochene Sprachen den Status einer Amtssprache. In Mali gelten seit 1982 per Dekret rund 70 weitere offizielle Landessprachen.

Die Entscheidung Malis, Französisch aufzugeben, fällt in eine Zeit, in der in ganz Westafrika die Stimmung gegen Frankreich zunimmt. Ursache ist die wahrgenommene militärische und politische Einmischung der Franzosen auf dem Kontinent.

Seit der Machtübernahme durch einen Putsch im August 2020 hat das malische Militär nach Angaben des Präsidentenbüros betont, dass die Verfassung für den Wiederaufbau des Landes von entscheidender Bedeutung sei. Die Junta wollte ursprünglich Wahlen im Februar 2022 abhalten, verschob sie dann aber auf Februar 2024. In den vergangenen Jahren erlebte Mali zwei aufeinanderfolgende Staatsstreiche, im August 2020 und im Mai 2021. hp

Ich bin vor drei Jahren aus Ghana nach Deutschland gezogen. Durch meine Arbeit als Unternehmensberater hatte ich die Gelegenheit, viele Facetten der Einwanderungs- und Außenpolitik der EU und Deutschlands kennenzulernen. Mir ist klar geworden, dass ein großer Teil meiner Arbeit letztlich mit Menschen zu tun hat und damit, wie Gruppendenken die Politik beeinflusst, insbesondere die Migrationspolitik in Afrika und Europa. Ich sage dies in dem Bestreben, einige reflektierende Fragen aufzuwerfen, nachdem ich ein Missverhältnis zwischen der Außenpolitik der EU oder Deutschlands gegenüber afrikanischen Migranten und der internen Politik gegenüber legalen Migranten beobachtet habe.

Der Umzug in ein völlig neues Land, weit weg von zu Hause, ist für jeden Migranten entmutigend. Einerseits wird vielen – wie mir – verkauft, dass die EU für Geschäfte mit Afrika offen ist. Außerdem leidet die EU, besonders Deutschland, an Arbeitskräftemangel und ist auf legale Einwanderung angewiesen, um diese Talentlücke zu schließen.

Gleichzeitig verzeichnet Afrikas junge und gut ausgebildete Bevölkerung für ein Visum immer noch die meisten Ablehnungen aus Deutschland. Es gibt ein hartnäckiges System, das es legalen Migranten – vor allem Studenten mit beruflichen, akademischen und deutschen Sprachkenntnissen – gelinde gesagt schwer macht, sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Das Land und der Kontinent, die nach mehr Arbeitskräften rufen, um die heimische Industrie zu füttern, legen den Einwanderern Steine in den Weg. Ein erhebliches Missverhältnis.

Dies ist die Geschichte vieler legaler Einwanderer von heute: Nachdem sie Monate damit verbracht haben, ihre Unterlagen zusammenzustellen, damit sie ihren Antrag auf ein Studentenvisum stellen können, kommen sie an ihrem Zielort an, und die Schule beginnt. Der vielversprechende afrikanische Student hofft auf künftige Arbeitsmöglichkeiten nach seiner Ausbildung in Deutschland. Und warum? Weil er jetzt eine der besten Ausbildungen der Welt hat, eine deutsche Ausbildung. Dafür hat er sich die Mühe gemacht, die deutsche Sprache zu lernen und sich mit der Kultur vertraut zu machen.

Der Schmerz setzt ein, wenn man die Schule beendet und versucht, in das Berufsleben einzusteigen. Die bürokratische Natur des deutschen Systems kann ermüdend sein. Der Druck nimmt mit der Zeit zu, da die Erlangung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen in Deutschland sehr langsam verläuft, was oft auf bürokratische Verzögerungen zurückzuführen ist. Was geschieht mit den Studierenden, deren Aufenthalt in Deutschland aufgrund dieser Verzögerungen verkürzt wird? Was passiert, wenn ein Student einen gut bezahlten Job bekommt, aber die notwendigen Papiere nicht rechtzeitig bearbeitet werden?

Was passiert, wenn die in Deutschland ausgebildeten Fachkräfte ihre Zeit in Deutschland verkürzen müssen? Die Rückkehr ins Heimatland zur erneuten Antragstellung ist teuer und die Wahrscheinlichkeit, wieder in Deutschland aufgenommen zu werden, gering. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass legale Migranten, die einen Beitrag zum Steuer- und Sozialsystem in Deutschland leisten wollen, das Interesse verlieren. Und all das wegen der einen oder anderen Formalität.

Diese Debatte sollte sich nicht auf Fachkräfte beschränken, vor allem in einem Industrieland wie Deutschland, das auf die Dienste von ungelernten Arbeitskräften angewiesen ist. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass 73 Prozent der Migranten Arbeiter sind, häufig ungelernte. Sie sind vergleichbar mit den deutschen Handwerkern, jedoch ohne die dualen Ausbildungsmöglichkeiten, um selbst Meister zu werden. Aufgrund ihres Bildungsniveaus und mangelnder strukturierter Unterstützung laufen sie Gefahr, im Verborgenen zu leben und von vielen skrupellosen Vermittlern und Menschenhändlern ausgebeutet zu werden. Obwohl sie in einem Land leben, das für seine hervorragende soziale Sicherheit bekannt ist, sind sie ohne jeden sozialen Schutz.

Sollten wir einem System, das sich letztlich zu einem Hindernis für den menschlichen Fortschritt entwickelt, immer noch Vorrang einräumen?

Ist Deutschland bereit und willens, eine offenere Einwanderungspolitik zu betreiben? Wenn ja, dann braucht es einen flexiblen Migrationsprozess. Das ist bisher nicht der Fall. Ja, wenn man ein bestimmtes Bildungsniveau hat oder eine höhere Ausbildung in Deutschland absolviert, bekommt man eine Chance. Doch das sollte auch für Personen gelten, die nicht so gut ausgebildet sind, durch eine Ausbildung oder Lehre aber über die richtigen Fähigkeiten für die Industrie verfügen.

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass der typische Deutsche nicht mehr ein Herr oder eine Frau Müller ist, dessen oder deren Abstammung sich ausschließlich auf einen germanischen Stamm zurückführen lässt. Vielmehr sind es Menschen, deren Abstammung auf verschiedene geografische Orte wie Ghana, Nigeria, die Türkei, Indien, China und viele mehr zurückgeht. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass diese Menschen nur hier sind, um ihren deutschen Traum zu verwirklichen: ein System, das auch ihnen dient. Daher hat ihre Meinung in so wichtigen Fragen wie den Einwanderungsbestimmungen und deren Einhaltung in Deutschland Gewicht.

Ich hoffe, dass wir erkennen, dass die Einwanderungspolitik und -strukturen letztlich die Menschen betreffen, genau wie meine Arbeit. Darum möchte ich folgende Überlegungen vorschlagen:

Erstens sollten bürokratischen Hürden bei der Beantragung eines Visums flexibilisiert werden. Auf diese Weise können ungebildete, aber qualifizierte Migranten einen Weg zu ihrem deutschen Traum planen. Die deutsche Regierung hat nun ein Konzept erarbeitet, um dieses Problem von November 2023 an anzugehen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, den ich begrüße. Ich kann den politischen Entscheidungsträgern nur empfehlen, diese neue Politik in Absprache mit den wichtigsten betroffenen Interessengruppen zu entwickeln und umzusetzen.

Zweitens sollten für legale Migranten, die bereits in Deutschland leben und nach ihrer Ausbildung einen Arbeitsplatz gefunden haben, Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass ihr rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland automatisch genehmigt wird.

Diese Änderungen sind ein guter Ausgangspunkt für das deutsche Einwanderungsrecht. Sie werden sicherstellen, dass legale Migranten Zugang zu gleichen Chancen haben und damit zum Aufbau einer nachhaltigen deutschen Wirtschaft beitragen.

Samuel Boakye Opoku ist in Ghana geboren und vor drei Jahren nach Deutschland emigriert. Er ist Founding Partner und CEO der Unternehmensberatung Start.Up Lounge Africa mit Sitz in Accra.

Financial Times: Britischer Außenminister will militärisches Engagement in Afrika verstärken. Mit Blick auf den Putsch in Niger und den wachsenden Einfluss der Wagner-Miliz wirbt James Cleverly für ein stärkeres britisches Engagement. Der Kontinent könne von der Professionalität der britischen Armee profitieren, so der Minister.

Wall Street Journal: Niger-Putsch durchkreuzt Amerikas militärische Pläne. Der Militärputsch in Niger droht die gesamte US-Strategie zur Bekämpfung der sich in Westafrika ausbreitenden militanten Islamisten zu stören. Russland dagegen versucht seinen Einfluss in der Region auszudehnen – und könnte einen strategischen Vorteil erlangen.

The East African: Nato nimmt Afrika stärker in den Blick. Die Ständige Vertreterin der USA bei der Nato hat gegenüber afrikanischen Journalisten angedeutet, die Allianz wolle ihre Aufmerksamkeit künftig mehr auf den Kontinent legen. Dies habe vor allem mit der russischen Söldnertruppe Wagner zu tun.

Le Monde: Marokko will Normalisierung mit Algerien. Der marokkanische König Mohammed VI. hat in einer Rede sein Streben nach einer Normalisierung der Beziehungen mit Algier bekräftigt. Die Grenze zwischen den beiden Ländern ist seit 1994 geschlossen. Im Jahr 2021 hatte Algerien die diplomatischen Beziehungen abgebrochen.

Business Insider: Afrikas Staatschef wollen Arbeitslosigkeit bekämpfen. Beim Human Capital Development Summit in Tansania haben afrikanische Staats- und Regierungschefs eine Sieben-Punkte-Erklärung verabschiedet. Sie skizziert, wie junge Menschen in Zukunft zur Entwicklung beitragen können.

The Republic: Tinubu gegen den Hunger. Die Ernährungslage in Nigeria hat sich verschlechtert. Der von Präsident Tinubu ausgerufene Notstand ist der erste Schritt, um die eskalierende Krise zu bewältigen. Nun bedarf es einer nachhaltigen, vielschichtigen Reaktion, um die Situation abzumildern und den Trend umzukehren.

Bloomberg: Tinubu ordnet Untersuchung der Zentralbank an. Der nigerianische Präsident hat die Einrichtung einer Sonderuntersuchung der Zentralbank des Landes angeordnet. Zuvor war bereits der Gouverneur der Notenbank suspendiert worden.

African Business: Singapurs Afrika-Wette beginnt aufzugehen. Im Jahr 2018 waren nur 60 Unternehmen aus Singapur in Afrika tätig. Heute sind es mehr als 155 Unternehmen. Investoren aus dem asiatischen Stadtstaat setzen immer stärker auf das afrikanische Potenzial – mit Erfolg.

Africa Intelligence: Deloitte zurück in Äthiopien. Der internationale Wirtschaftsprüfer Deloitte hat im Zuge der Liberalisierung der äthiopischen Wirtschaft nach sechsjähriger Pause wieder eine Dependance in Addis Abeba eröffnet. Das Unternehmen ist der erste internationale Wirtschaftsprüfer in dem Land.

Im hohen Norden bläst gern mal ein frischer Wind. Vielleicht wird man das künftig auch im politischen Berlin noch deutlich spüren. Der neue Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, hat mit Amtsantritt bei dem renommierten weltwirtschaftlichen Forschungsinstitut klar gemacht, wohin er will: in die erste Liga der Think Tanks. Zwar gilt die seit 100 Jahren bestehende Forschungseinrichtung als erste Adresse für internationale Wirtschafts- und Handelsfragen. Doch Schularick hat schnell erkannt, dass es in Fragen der Geoökonomie und der internationalen Makroökonomie eine große Lücke gibt, und die will er mit der wirtschaftswissenschaftlichen Kompetenz des IfW schließen.

Dafür soll in der deutschen Hauptstadt ein zweites Standbein des IfW entstehen, das sich mit genau diesen Themen befasst und die Politik enger berät. Aus seiner Sicht ist die bessere Verzahnung von Spitzenforschung und Politikberatung unverzichtbar, um die globalen Transformationsprozesse bei Weltwirtschaft, Klima und Technologie voranzubringen.

Sein Befund der “mangelnden intellektuellen Führungsrolle Deutschlands” dürfte manchen in der politischen Landschaft provozieren, doch genau diese Widerstände sucht er. “Wir sind nicht auf dem Niveau anderer Länder, wir haben die Führungsrolle nicht gelernt”, so seine Kritik. Deutschland müsse sprech- und denkfähiger werden, eine bessere Debattenkultur und vor allem eine intellektuelle Führungsrolle entwickeln.

Dass Deutschland in allen wichtigen Fragen der jüngeren Vergangenheit falsch lag, ärgert den Top-Ökonomen: Putins Angriff auf die Ukraine – er kam. Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine – sie stand. Die Unverzichtbarkeit russischen Gases für die Volkswirtschaft – abgewendet. Dreimal lag die deutsche Politik daneben. “Fehler werden auch künftig vorkommen, dann aber lieber auf einem höheren Niveau.”

Mehr internationale Sichtbarkeit ist sein zweites großes Ziel als neuer IfW-Präsident. Die Zukunft von Globalisierung und Weltwirtschaftsordnung müsse mit international strategischen Partnern forschungsbasiert und undogmatisch auf Augenhöhe diskutiert werden.

Hier kommt Afrika ins Spiel, dem das IfW ein eigenes Programm gewidmet hat. Die Kiel Institute Africa Initiative will Lösungen entwickeln, wie die Chancen des Kontinents besser gegen negative Befürchtungen gewichtet werden können. Die Experten wollen besser verstehen, welche Auswirkungen Chinas Engagement in Afrika tatsächlich hat. Der wirtschaftswissenschaftliche Cluster Afrikaforschung analysiert Unternehmen und ihre Marktpotenziale, die Handels- und Investitionspolitik, öffentliche Finanzen und die makroökonomische Entwicklung insgesamt. Forschung, die gemeinsam mit afrikanischen Partnern betrieben wird und deren Ergebnisse in die deutsche und europäische Afrikapolitik einfließen sollen.

Dem bisherigen deutschen Vorgehen auf dem Kontinent attestiert Schularick – wenig diplomatisch – Desinteresse, viel warme Worte und Bekundungen und ein zu kurzfristiges Denken. Deutschland dürfe nicht in ein Entwicklungsmodell zurückfallen, das vor allem an der Ausbeutung von Rohstoffen interessiert sei. “Die Rohstoffe kommen dann aus Afrika, und wir haben die grünen Produkte und Arbeitsplätze – so darf es nicht laufen“.

Die Schlüsselfrage, ob der Wettlauf um Afrika überhaupt noch gegen China oder Russland zu gewinnen sei, sieht Schularick noch nicht entschieden. Russland habe letztlich außer Waffen und Kleptokratie nichts anzubieten. Und bei China müsse Deutschland selbstbewusst aufzeigen, in welche Abhängigkeiten afrikanische Länder von China getrieben werden. Deutschland könne stattdessen ein freiheitlich orientiertes Entwicklungsmodell anbieten, politisch und sozial nachhaltig: “Wie können wir mit unseren Entwicklungsangeboten das auch in Afrika vorhandene Freiheitsstreben unterstützen?” Harald Prokosch