der Krieg im Nahen Osten droht, zum Flächenbrand zu werden. Das hat auch schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen, wie etwa die Quasi-Schließung des Suezkanals für die Seefahrt. Statt durch Ägypten fließt der Schiffsverkehr nun am südafrikanischen Kap vorbei. Andreas Sieren beschreibt, warum das für die beiden Länder eine Belastung darstellt.

Das wachsende Selbstbewusstsein afrikanischer Staats- und Regierungschefs hat sich auch vergangene Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wieder gezeigt. Wir haben für Sie die wichtigsten afrikanischen Forderungen zusammengetragen.

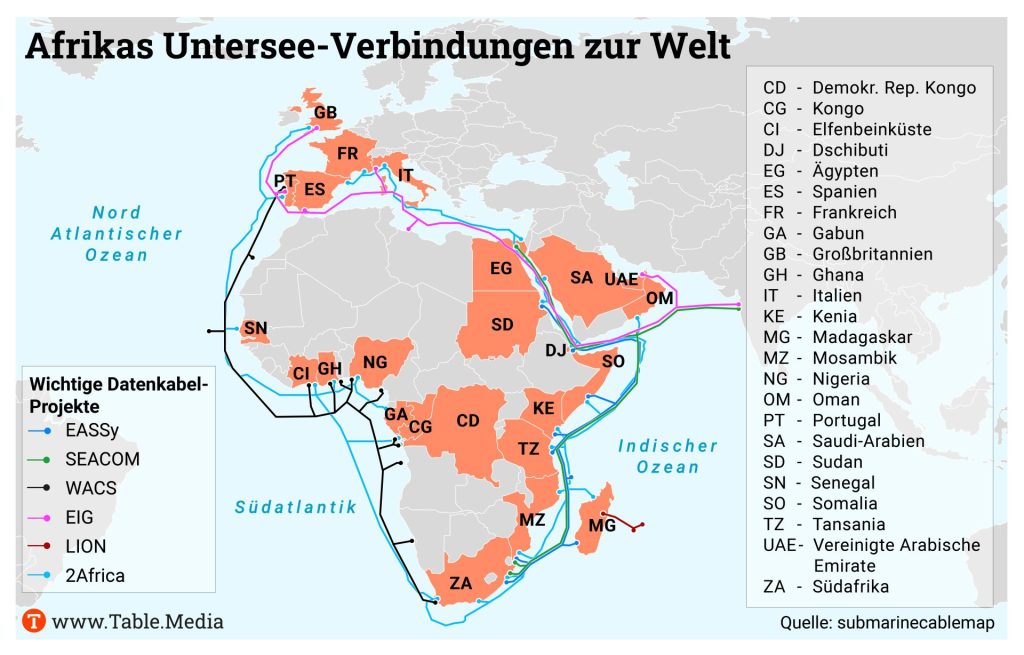

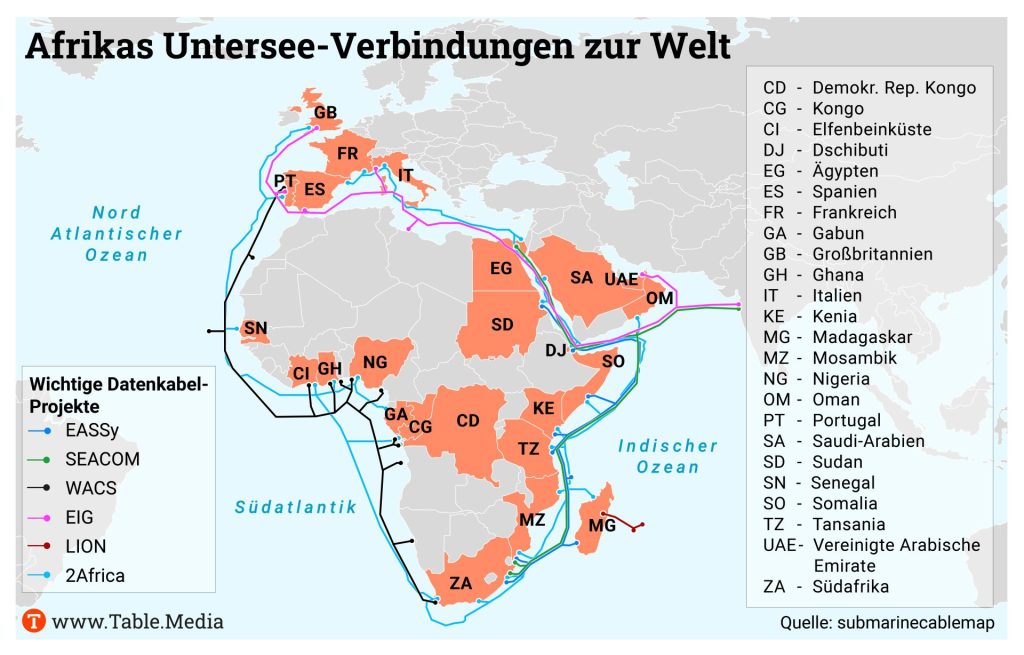

Mehr als ein Drittel der Unterseekabel, die Afrika mit dem Rest der Welt verbinden, laufen durch den westlichen Indischen Ozean. Wie die ostafrikanischen Küstenstaaten diese Kritische Infrastruktur besser schützen können, hat sich Lisa-Martina Klein angesehen.

Außerdem haben wir für Sie Neuigkeiten über Budgetkürzungen im BMZ, Investitionen eines deutschen Mittelständlers in Marokko, die Afrikareise des chinesischen Außenministers und weitere Meldungen.

Und zum Schluss noch etwas in eigener Sache: Der Africa.Table wird dieser Tage ein Jahr alt! Schon 69 Ausgaben hat unsere Redaktion seither mit großer Freude für Sie recherchiert, produziert und versandt. Und auch weiterhin wollen wir Sie mit Analysen und Hintergrundinformationen versorgen. Damit wir künftig noch besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen können, möchten wir diese Gelegenheit gern nutzen, um die Einschätzung unserer Leserschaft einzuholen.

Haben Sie Anmerkungen, Hinweise oder Kritik für uns? Fühlen Sie sich über alle für Sie relevanten Themen ausreichend informiert, oder wünschen Sie sich Berichterstattung zu weiteren Themen? Schreiben Sie uns gern eine E-Mail an: africa.content@table.media.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Der Umweg ist weit, rund 6.000 Kilometer, und verursacht hohe Kosten wie auch Zeitverlust. Mindestens zehn Tage braucht ein Schiff länger, um über das Kap der Guten Hoffnung die Route von Asien nach Europa zu bedienen. Seit November greifen aus dem Jemen Huthi-Rebellen mit Drohnen und Raketen Handelsschiffe im Roten Meer an.

Die Angriffe finden in der 27 Kilometer breiten Meerenge Bab al-Mandab statt. Sie befindet sich am Roten Meer zwischen Dschibuti, Eritrea und Jemen, einem Nadelöhr, das das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. In der Folge nahmen schon mehrere Hundert Schiffe den langen Umweg um den afrikanischen Kontinent herum in Kauf. Überraschenderweise profitiert Südafrika davon so gut wie nicht.

Die von Iran unterstützten Huthi wollen Israel dazu bewegen, den Militäreinsatz im Gazastreifen zu beenden. Deshalb zählen vor allem US-amerikanische und britische Schiffe zu den Angriffszielen. Doch auch Schiffe aus mehr als einem Dutzend anderen Ländern wurden schon beschossen.

Die Strecke vom Golf von Aden durch den Suezkanal zum Mittelmeer ist eine der wichtigsten Seerouten der Welt, durch die 12 Prozent des globalen Handels gehen. Damit hat Bab al-Mandab eine fast einzigartige strategische Bedeutung für die Schifffahrt auf dem Weg vom und zum Suezkanal, der rund 2.500 Kilometer weiter nordöstlich liegt. Seit dem Krieg in der Ukraine hat der Verkehr im Suezkanal stark zugenommen. Russland verschifft Öl nun vor allem nach Indien, Europa kauft mehr Erdgas im Nahen Osten.

Ägypten hat die Gebühren für die Kanalnutzung angehoben, um die Einnahmeverluste auszugleichen. In den ersten elf Tagen des Jahres fiel der Transitverkehr durch den Kanal verglichen mit dem Vorjahr um 30 Prozent. Statt 777 Schiffen benutzten nur noch 544 den Kanal.

“Die Auswirkungen der Krise auf die globale Schifffahrt sind erheblich und führen zu einer Verlangsamung in den Lieferketten”, sagte Osama Rabie, Chef des staatlichen Kanalbetreibers Suez Canal Authority (SCA). “Schiffe bewegen sich nicht, und wenn sie sich bewegen, kommen sie zu spät.”

Die Umsatzverluste des Kanals belaufen sich derzeit auf rund 40 Prozent, ein empfindlicher Schlag für Ägypten, das gerade eine Wirtschaftskrise durchmacht und mit dem IWF über weitere Finanzspritzen verhandelt, nach einem Wachstum von 4,2 Prozent, rund zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Im Finanzjahr 2022-23 verbuchte die SCA mit einem Anstieg des Umsatzes von 34,2 Prozent einen Rekord. Die Einnahmen beliefen sich auf 9,4 Milliarden Dollar, 2,4 Milliarden Dollar mehr als im Finanzjahr zuvor.

Der Kanal ist eine wichtige Einnahmequelle für Ägypten, vor allem weil er Devisen bringt. Mehr als 25.000 Schiffe mit 1,5 Milliarden Tonnen Fracht passierten im vergangenen Geschäftsjahr den Kanal, die höchste Zahl in der Geschichte der 1869 eröffneten Wasserstraße. Inzwischen haben die Reedereien die Preise für Container zwischen Europa und Asien verdreifacht. Schiffe, die dennoch den Suezkanal wählen, müssen mit erhöhten Versicherungsraten rechnen.

Die Folgen sind schon zu spüren: Autowerke in Europa müssen Fließbänder stoppen, weil Teile nicht rechtzeitig aus Asien kommen. Manche Produkte sind im Einzelhandel derzeit nicht erhältlich. Die US-Investmentbank JPMorgan Chase schätzt, dass Verbraucherpreise in der ersten Hälfte 2024 um 0,7 Prozent steigen könnten, falls die Lage am Golf von Aden so angespannt bleiben sollte. Daher wird am Mittwoch Außenministerin Annalena Baerbock nach Dschibuti reisen, um die Frage nach der Sicherheit im Roten Meer zu besprechen. Daneben besucht die Ministerin auch den Südsudan und Kenia.

Im Dezember wurde die Koalition “Operation Prosperity Guardian” (“Operation Wohlstandswächter”) gegründet. Sie greift unter amerikanischer Führung Huthi-Stellungen im Jemen an. Dem Bündnis gehören außer den USA Großbritannien, Griechenland, Bahrain, Dänemark, die Niederlande, Norwegen, Kanada und die Seychellen an. Die Bundesregierung hat noch keine Entscheidung getroffen.

In Südafrika macht sich der zunehmende Schiffsverkehr bemerkbar. Laut Sea Live, einem Unternehmen, das Seeverkehr untersucht, ist die Zahl der Schiffe, die Südafrika umrunden, in den vergangenen drei Monaten um 53 Prozent gestiegen. In den Häfen Kapstadt und Durban halten vermehrt Schiffe an, um Öl zu bunkern.

Die Häfen werden ineffizient betrieben, sodass die Hafenbehörden derzeit versuchen, einen Schiffsstau bei den Tankstellen abzuwenden. Wenn der Verkehr aber weiter zunimmt, könnte die Ölversorgung problematisch werden, da zwei Ölraffinerien, die Schiffstreibstoff produzierten und lagerten, in den vergangenen zwei Jahren geschlossen wurden.

“Jetzt sind wir auf den Import von Treibstoff angewiesen”, sagt Durand Naidoo, Vorsitzender des Institute of Chartered Shipbrokers of South Africa. “Für Schiffe, die das Kap umrunden, wird die Terminplanung komplexer. Wenn es in Südafrika klemmt, müssen sie zum Beispiel nach Mauritius ausweichen.” Der Vorsitzende der Maritimen Handelskammer von Südafrika, Nathi Sonti, hatte bereits im Dezember gefordert, dass Südafrika sich auf diese Situation vorbereiten sollte. Die Treibstoffvorräte seien eine der “entscheidenden strategischen Zielinitiativen“, um die Route ums Kap für die internationale Schifffahrt “lebenswichtig, wettbewerbsfähig und attraktiv” zu machen.

Der Global Risk Report 2024, den das World Economic Forum (WEF) im Vorfeld des diesjährigen Treffens der politischen und wirtschaftlichen Elite der Welt veröffentlichte, konstatiert eine Verschlechterung der globalen Aussichten. Wir leben in einem Zeitalter von “schnellem technologischen Wandel, wirtschaftlicher Unsicherheit, Klimawandel und zunehmenden Konflikten”. Die Empfehlung: lokale Strategien, die Investitionen nutzen, um die Auswirkungen dieser unvermeidlichen Risiken zu mindern.

Dies war auch der Leitfaden der Delegationen aus afrikanischen Ländern. Dennoch blieben drei politische Schwergewichte Davos fern: Cyril Ramaphosa, Präsident von Südafrika, ist mit den nationalen Wahlen im Mai dieses Jahres und den Energieproblemen im Land beschäftigt. Auch Nigerias Präsident, Bola Tinubu, und Kenias Präsident, William Ruto, waren aufgrund innenpolitischer Herausforderungen abwesend. Nigeria hat nach der Freigabe seiner Währung mit einer Inflation von rund 30 Prozent zu kämpfen. In Kenia häufen sich die Proteste infolge steigender Lebensmittelpreise und der Eintreibung von Steuern.

Allerdings mischten sich zwei prominente Präsidenten unter die rund 60 Staatsoberhäupter in Davos: Paul Kagame aus Ruanda und Nana Akufo-Addo aus Ghana. Letzterer erinnerte daran, dass Afrika eine zunehmend wichtigere Rolle in der Welt spielen wird.

Akufo-Addo rief dazu auf, Afrika dabei zu unterstützen, zum Vorreiter für Fertigung, Technologie und Nahrungsmittelproduktion zu werden. Dies sei gerade wichtig nach der Corona-Pandemie und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, die zu einem Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise geführt haben. “Wir, die Spitzenpolitiker Afrikas, sollten entschlossen sein, die Krise, mit der wir konfrontiert sind, auch als Chance zu sehen”, sagte Akufo-Addo.

Afrika habe einen Anteil von 60 Prozent am weltweiten Ackerland. Dieses gelte es, besser zu nutzen, um die Lebensmittelproduktion zu steigern. Dazu seien Direktinvestitionen notwendig. “Unsere Botschaft an globale Investoren ist, dass Afrika bereit ist. Afrika braucht Sie, und Sie brauchen Afrika. Sie brauchen Afrika, weil Afrika intensiv daran arbeitet, einen der größten Binnenmärkte der Welt mit 1,3 Milliarden Menschen aufzubauen.”

Deshalb stand die Afrikanische Freihandelszone (AfCFTA) im Mittelpunkt der Debatten zu Afrika. 31 der 47 afrikanischen Länder, die das Abkommen ratifiziert haben, werden in diesem Jahr Handelsbarrieren abbauen, kündigte AfCFTA-Generalsekretär Wamkele Mene an. Im vergangenen Jahr standen landwirtschaftliche Produkte, Industriegüter und Dienstleistungen im Vordergrund.

“Die AfCFTA ermöglichte eine Zollsenkung um 20 Prozent”, sagte Mene. “Das entspricht einer Wettbewerbsfähigkeit von 20 Prozent zum Handelsbeginn.” In Zukunft werden Handelsminister auch die Regelwerke für den digitalen Handel ausformulieren, ein Markt, dem die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) große Wachstumschancen zuschreibt.

Laut Schätzungen der Weltbank wird der innerafrikanische Handel bis 2035 um 80 Prozent auf 532 Milliarden Dollar wachsen. Wenn das AfCFTA-Abkommen bis 2030 vollständig in Kraft tritt, wird es flächenmäßig die größte Freihandelszone der Welt sein.

“Die Menschen beginnen zu begreifen, wie wichtig Afrikas Platz in der Geschichte der nächsten zehn, zwanzig Jahre sein wird”, sagte Weltbankpräsident Ajay Banga. Bis dahin müssen allerdings die Schuldenberge, die sich in vielen afrikanischen Ländern auftürmen, abgebaut werden. Auch das war ein Thema in Davos. Denn mehr als die Hälfte aller Staaten mit Niedrigeinkommen in der Region läuft laut dem IWF Gefahr, die Kontrolle über ihre Schulden zu verlieren.

Neue Industrien anzusiedeln ist deshalb wichtiger denn je. Das UN-Entwicklungsprogramm UNDP präsentierte eine frische Innovationsinitiative, Timbuktoo, die Afrikas Start-Ups mit einer Milliarde Dollar zum Erfolg verhelfen soll. Die Mittel sollen vielversprechende Unternehmensgründungen unterstützen.

Künftig werden 72 Untersee-Datenkabel Afrika mit dem Rest der Welt verbinden. Enorme Investitionen, unter anderem von Privatunternehmen wie Google mit dem Equiano-Kabel von Portugal bis Südafrika oder Meta mit dem Riesenprojekt 2Africa (46 Anlandepunkte in 33 Ländern), sollen den Kontinent fit für die Anforderungen des digitalen Zeitalters machen.

Noch schneidet Afrika in Sachen Datengeschwindigkeit im weltweiten Vergleich schlecht ab, doch die Bandbreite, die den Kontinent erreicht, hat sich zwischen 2019 und 2023 mehr als vervierfacht, Tendenz steigend. Ländliche Regionen sowie die Wirtschaft Afrikas, die unter anderem in datenintensive Branchen wie Künstliche Intelligenz investieren will, brauchen diese Bandbreite.

Nicht zuletzt geht es auch darum, den Anschluss an aktuelle und potenzielle Partner in Europa, den arabischen Ländern und Asien nicht zu verlieren. Alleine in der französischen Hafenstadt Marseille landen 14 Kabel an, die meisten davon mit direkter Verbindung nach Nordafrika. Ähnlich sieht es in Portugal, Spanien, Indien und Brasilien aus.

Den ostafrikanischen Küstenstaaten, von Südafrika über Mosambik, Tansania, Kenia bis Somalia, Dschibuti und Eritrea, kommt im Bereich der Unterseekabel eine besondere Rolle zu: Bis 2026 werden 26 dieser leistungsstarken Datenüberträger durch den Westindischen Ozean laufen und in Ostafrika anlanden.

Allerdings: Über den Schutz dieser Kabel und Anlandepunkte, etwa vor Unfällen, Sabotage, Einflussnahme durch ausländische Investoren und vor allem bewaffneter Konflikte, würden sich die Regierungen noch zu wenig Gedanken machen. Dies schreiben Francois Vreÿ von der Stellenbosch Universität sowie Mark Blaine und Andre De Wet, Offiziere a.D. der South African Navy, in einer Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS), die Table.Media vorab vorliegt.

Zwar sei die Gefahr menschlicher Angriffe auf Unterseekabel im Westindischen Ozean im niedrigen, die Gefahr von Unfällen im mittleren Risikobereich. Hoch dagegen sei die Bedrohung der Anlandepunkte und Kabel an Land, die die Küsten- mit den Binnenländern verbinden. Der IS-Terror im Norden Mosambiks, der von Al Shabaab beeinflusste Aufstand in Somalia und die von den Huthi angeführte und vom Iran unterstützte Rebellion im Jemen sorgten für Instabilität an Land. Außerdem beeinträchtigten sie die Sicherheit in der Straße von Mosambik, im Golf von Aden und im Roten Meer, schreiben die Autoren.

Auf der anderen Seite stünde eine schwache gesetzliche Regulierung des maritimen Raums, so die Autoren. In Mosambik stehe vor allem die Piraterie und ihre Auswirkungen an Land im Fokus, einen ganzheitlichen Plan für das Küstenmanagement scheint es nicht zu geben. In Tansania würden Unterseekabel in Regelwerken höchstens implizit angesprochen, in Somalia nicht einmal das. In Kenia gebe es zwar Dokumente zum Schutz von Unterwasserinfrastruktur, doch die genauen Zuständigkeiten und die Finanzierung fehlten.

Während in den meisten Fällen regionale Strategien und Leitlinien vorhanden seien, fehle es an nationalen Strategien und/oder Leitlinien zur Regulierung des Sektors. “Er ist ein wichtiger, aber nach wie vor oft ignorierter Teil der kritischen Infrastruktur eines Landes”, analysieren die Autoren. Neben der physischen Sicherheit der Kabel werden Kritische Infrastrukturen zunehmend zum Instrument der Einflussnahme ausländischer Akteure. China ist einer der Hauptfinanziers afrikanischer Unterseekabel und könnte künftig durch Zwang Einfluss nehmen.

Dabei hat der Osten Afrikas eigentlich Erfahrung mit dem Schutz maritimer Kritischer Infrastruktur – und Angriffen darauf. Vor den Küsten des Kontinents werden bedeutende Mengen an Öl und Gas für den Weltmarkt gefördert. Laut dem Organised Crime Index 2023 steigt in Ostafrika die Kriminalität stark an. Vor allem Kenia gilt als “bedeutendes Zentrum für organisierte Kriminalität”, da es als Transitland wichtige Handelskorridore am Horn von Afrika und im südlichen Afrika mit der Arabischen Halbinsel und Südasien verbindet.

Als Reaktion darauf wurden private Sicherheitsunternehmen engagiert und firmeninterne Sicherheitsregelungen etabliert. Marinen, Küstenwachen und nationale Polizeibehörden arbeiten zum Schutz der Energieinfrastruktur verstärkt zusammen. Der Schwerpunkt liege jedoch nach wie vor auf dem, was sich über der Oberfläche befindet, heißt es in der Studie der FNS.

Wie auch im Energiesektor müssten die Unternehmen im Unterseekabel-Bereich ihren Fokus auf öffentlich-private Partnerschaften legen, um die Infrastruktur rasch auszubauen, Wettbewerb im Telekommunikationssektor zu schaffen und letztlich die Datenkosten zu senken und gleichzeitig die Datengeschwindigkeit zu erhöhen, folgern die Autoren.

Vor allem müsse Afrika aber bei globalen Debatten über den Schutz von Unterseekabeln einbezogen werden, da die Datenkabel im Westindischen Ozean die Konnektivität zwischen Europa, Afrika und Asien sicherstellen. Unternehmen als private Eigentümer der Infrastruktur müssen afrikanische Regierungen in Schutzpartnerschaften einbeziehen und eine praktische Aufgabenteilung in Bezug auf Finanzen, Informationsaustausch, Kapazitätsaufbau und Arbeitsteilung aushandeln.

Ein zentraler Punkt bleibe aber die Stabilität in den Küstennationen, um Wachstum für Binnenstaaten zu gewährleisten. Daher müsse die allgemeine Sicherheit um diese Netze herum aufrechterhalten werden, sei es durch Beiträge einzelner Staaten, durch Partnerschaften zwischen Staaten oder durch öffentlich-private Partnerschaften, schreiben die Autoren.

Die bundespolitische Haushaltskrise trifft das BMZ besonders stark. Nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses schrumpft der Etat des Ministeriums um rund 940 Millionen Euro. Damit verringert sich das Gesamtbudget des Ministeriums von 12,16 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf 11,22 Milliarden Euro für das Haushaltsjahr 2024. Auch dem Auswärtigen Amt stehen künftig weniger Mittel für humanitäre Hilfe und Krisenprävention zur Verfügung. Um rund 800 Millionen Euro sollen hier die Ausgaben gekürzt werden. Das Wirtschaftsministerium, das zwar ohnehin nur einen geringen Anteil seines Budgets in Entwicklungsprojekte einsetzt, muss ebenfalls künftig auf 200 Millionen Euro verzichten. Diese waren bisher für Klimaschutz- und Biodiversitätsprojekten im Ausland eingeplant. Zusammengerechnet senkt Deutschland so die internationale Hilfe um fast zwei Milliarden Euro. Entsprechend groß war der Protest von NGOs und Verbänden. “So verabschiedet sich die Ampelkoalition endgültig von dem Ziel, eine global ausgerichtete Fortschrittskoalition zu sein”, sagte Stephan Exo-Kreischer, Europadirektor der Entwicklungsorganisation One.

Vor allem die FDP hatte sich zuletzt für Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit starkgemacht. Finanzminister Christian Lindner hatte ebenso wie Parteikollege Wolfgang Kubicki größere Einsparungen bei der Entwicklungszusammenarbeit gefordert. Lindner begründete dies mit dem ohnehin großen Engagement Deutschlands in der internationalen Hilfe. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) kritisierte vor der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, dass die Entwicklungszusammenarbeit gegen innenpolitische Projekte ausgespielt würde. Abschottung sei keine gute Politik, sagte Schulze vergangene Woche im ARD-Frühstücksfernsehen. Besonders die exportorientierte deutsche Wirtschaft profitiere von den weltweiten Partnerschaften, zu denen auch die Entwicklungszusammenarbeit beitrage.

Der Grünen-Haushaltspolitiker Felix Banaszak kritisierte hingegen die Union: “Die Union spielt ein doppeltes Spiel. Im Plenum vergießt sie jedes Jahr Krokodilstränen über diese Kürzungen – und fordert dann, die Entwicklungsgelder zugunsten von Agrardieselsubventionen noch weiter zu kürzen.” Die finale Abstimmung über den Bundeshaushalt ist für die Woche vom 29. Januar bis 2. Februar geplant. Auch der Bundesrat muss dem Haushalt noch zustimmen. dre

Das Familienunternehmen Kostal in Lüdenscheid hat ein zweites Werk nahe der marokkanischen Hafenstadt Tanger eröffnet. Kostal ist unter anderem auf Elektrik für den Automobilbereich spezialisiert. Auf 12.500 Quadratmetern hat der Automobilzulieferer in der Sonderwirtschaftszone Tangier Tetouan Al Hoceima ein zweites Werk eröffnet. Die Investition liegt dieses Mal laut Medias24 bei rund 25 Millionen Euro. Ein Pressesprecher von Kostal ließ mehrere Anfragen von Table.Media unbeantwortet.

Dieses Werk sei “ein neues Glied im System der marokkanischen Automobilwirtschaft“, sagte Taoufiq Moucharaf, Generalsekretär des Ministeriums für Industrie und Handel, bei der Einweihung. Der marokkanische Staat habe dieses Projekt im Rahmen der Standortstrategie von Stellantis (Marken unter anderem: Peugeot, Citroën, Fiat, Opel) begleitet. Durch die Investition von Kostal entstünden mehr als 700 Arbeitsplätze, vor allem im Bereich Mechanik und Elektronik. Das Werk habe Zertifizierungen nach ISO IATF und ISO 14001 erhalten.

Andreas Kostal, Vorsitzender der Kostal-Geschäftsführung, begründete die Investitionsentscheidung für Marokko mit der “außergewöhnlichen geografischen Lage des Königreichs”. Marokko sei ein ideales Tor zu Afrika, habe eine lange Geschichte und sei reich an Ressourcen. Aus diesen Gründen habe Kostal 2015 einen ersten Schritt nach Afrika unternommen und in Tanger ein erstes Werk gebaut. Die Entscheidung für eine zweite Fabrik beruhe auf dem “Vertrauen in das Potenzial des Landes”.

Tanger hat sich zu einem führenden Produktionsstandort für die Automobilindustrie entwickelt. Mittlerweile hat der Staat in der Region nicht weniger als sechs Sonderwirtschaftszonen aufgebaut: Tanger Free Zone, Renault Melloussa Park, Tanger Automotive City, Zone franche commerciale de Fnideq, Tétouan Park et Tétouanshore.

Dabei hat Marokko auch zahlreiche ausländische Investoren angezogen, die rund um Tanger für die globale Automobilindustrie fertigen. So betreibt Renault in Tanger seit 2012 ein Endmontagewerk, in dem die Modelle Lodgy, Sandero und Renault Nouvel Express hergestellt werden. Das Renault-Werk in Casablanca produziert die Modelle Logan und Sandero. Zudem unterhält Renault ein Werk in Oran, um dort die Modelle Logan und Sandero, aber auch Clio herzustellen. Dies ist die dritte Fabrik des französischen Herstellers in Afrika.

Stellantis unterhält in der Sonderwirtschaftszone Atlantic Free Zone in Kenitra nördlich von Rabat ein Produktionswerk und beschäftigt dort rund 600 Arbeitnehmer. Dort wird auch das Elektrofahrzeug Citroën Ami produziert, das ohne Führerschein gefahren werden darf.

Der marokkanische Automobilsektor erwirtschaftet Exporte von rund 6,5 Milliarden Euro jährlich, stellt die Attijariwafa-Bank in einer Studie fest. Dies stelle rund ein Viertel der marokkanischen Ausfuhren dar. Der Automobilsektor beschäftigte rund 116.000 Arbeitnehmer. Marokko sei damit Afrikas führender Standort für die Autobranche. hlr

Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr das Außenhandelsdefizit mit Afrika voraussichtlich reduziert. Dies legt der aktuelle Monatsbericht der Bundesbank nahe. Demnach lag der Handelssaldo per Ende Oktober 2023 mit 3,5 Milliarden Euro im Minus. Damit dürfte sich das Handelsdefizit im abgelaufenen Jahr gegenüber 2022 abgebaut haben, aber weiterhin über dem Wert von 2021 liegen. Im Jahr 2021 überstiegen die Importe aus Afrika die Exporte um 3,2 Milliarden Euro und im Jahr 2022 sogar um 7,8 Milliarden Euro. Die deutschen Ausfuhren nach Afrika summierten sich in den ersten zehn Monaten 2023 auf 23,6 Milliarden Euro, die Einfuhren auf 27,1 Milliarden Euro.

Im Jahr 2020 erzielte die deutsche Wirtschaft noch einen Überschuss im Handel mit Afrika. In den beiden darauffolgenden Jahren jedoch hat die extreme Verteuerung von Erdgas und Erdöl im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu einem sprunghaften Anstieg der Importwerte geführt. Lag der Wert der deutschen Einfuhren aus Afrika 2020 bei 18,8 Milliarden Euro, stieg er 2021 auf 26,2 Milliarden Euro und 2022 auf 34,2 Milliarden Euro.

Deutschland bezieht aus Afrika in erster Linie Energieprodukte, vor allem Erdgas, Erdöl und Steinkohle. In dem rapiden Anstieg des Handelsdefizits in den Jahren 2021 und 2022 dürfte sich somit die in die Höhe geschossenen Preise für Energierohstoffe spiegeln. Von diesem rapiden Preisanstieg profitierten viele Anbieter aus Afrika, etwa Sonelgaz in Algerien, die Steinkohleförderer Thungela Resources und Exxaro in Südafrika und Ölexportländer wie Angola, Mosambik, Gabun, Äquatorialguinea und Nigeria.

Daneben kauft die deutsche Wirtschaft in Afrika auch land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Kakao, Kaffee, tropische Früchte und Fisch beispielsweise. Die wichtigsten Absatzmärkte der deutschen Wirtschaft sind Südafrika, Ägypten, Marokko und Algerien. hlr

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat auf einer knapp einwöchigen Afrika-Reise Ägypten, Tunesien, Togo und Elfenbeinküste besucht. “Afrika ist der Ort, an dem sich derzeit viele Herausforderungen im Zusammenhang mit der Belt and Road Initiative bündeln, vor allem im Zusammenhang mit Schuldenproblemen”, sagt Lauren Johnston, Associate Professor am Zentrum für Chinastudien der Universität Sydney.

Ägypten wird für Peking strategisch immer wichtiger. Das dürfte zum einen an seinem neuen Status als Brics-Land liegen, zum anderen an seiner Rolle innerhalb der Belt and Road-Initiative: Der Suezkanal ist ein wichtiger Transitpunkt für die Belt and Road Initiative (BRI). Hunderte chinesische Unternehmen haben sich in der Sonderwirtschaftszone Suez Canal Economic Zone angesiedelt.

Tunesien ist einer der ältesten Partner der Volksrepublik auf dem Kontinent. Obwohl die wirtschaftlichen Beziehungen zu dem hochverschuldeten Land wenig ausgebaut sind, versucht Peking eine Nische zu besetzen, die durch Spannungen mit der EU entstanden ist. Im Winter wies Tunis Hilfszahlungen aus Brüssel, die unter anderem an die Bekämpfung der Migration übers Mittelmeer gekoppelt waren, als “respektlose Gefälligkeiten” zurück.

Die Elfenbeinküste und Togo sind weitere “Tore nach Afrika”, die China nicht nur offenhalten, sondern kontinuierlich weiter öffnen will. So wurde der Ausbau des Hafens von Abidjan zu einer Tiefwasseranlage zum großen Teil von Chinas Exim-Bank finanziert. Zudem wurde eine Kooperation mit der chinesischen Hafenbehörde von Guangzhou unterzeichnet.

In Togo ist die chinesische Exim-Bank aktiv. 2016 gewährte sie ein Darlehen über 67 Millionen Dollar zur Modernisierung und Erweiterung des internationalen Flughafens Gnassingbé Eyadéma in Lomé. Auch rund um den Hafen der Hauptstadt, einer der größten in Westafrika, haben sich chinesische Unternehmen angesiedelt. Togos Plan, den Bergbausektor bis 2025 zu verdoppeln, zieht weitere chinesische Unternehmen an. fpe

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft und die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (Unido) vertiefen und formalisieren ihre Zusammenarbeit. Am Rande des German-African Agribusiness Forum am Montag in Berlin unterzeichneten Vertreter der beiden Institutionen eine entsprechende Absichtserklärung.

Der Afrika-Verein und Unido kooperieren bereits seit einigen Jahren informell. Nun soll die Zusammenarbeit in fünf Bereichen ausgebaut werden:

Darüber hinaus planen die beiden Organisationen weitere Kooperationen, etwa bei Delegationsreisen und Konferenzen.

Die Unido ist eine Organisation der UN mit dem Ziel, die industrielle Entwicklung in Entwicklungsländern und Reformstaaten nachhaltig zu fördern. Neben dem Hauptsitz in Wien unterhält Unido unter anderem auch ein Büro in Bonn. Leiter der Unido ist seit 2021 der CSU-Politiker und ehemalige Entwicklungsminister Gerd Müller. ajs

Der Africa Cup of Nations in der Elfenbeinküste ist das große Fußballturnier auf dem Kontinent. Nicht zu übersehen ist der Stempel, den China dem Wettkampf aufdrückt. Die Hälfte der sechs Stadien haben chinesische Bauunternehmen errichtet. Entsprechend fiebert China mit. Im Vorfeld freute sich die englischsprachige chinesische Tageszeitung Global Times über die “hochmoderne Infrastruktur” und Chinas “Stadiondiplomatie im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI)”. Die BRI gäbe einen “großen Schub bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent” und verbessere die “Lebensgrundlagen vor Ort”, so das chinesische Regierungsblatt.

Das neue Stade National de la Côte d’Ivoire in Abidjan, das schon den Namen des amtierenden Präsidenten Alassane Ouattara trägt, hatte das Beijing Institute of Architectural Design Co entworfen. Gebaut wurde es von der Beijing Construction Engineering Group (BCRG). Das Vorzeigestadion des Landes mit 60.000 Plätzen kostete 260 Millionen Dollar und ist Mittelpunkt einer 287 Hektar großen Sportstadt. Wegen des imposanten Designs bekam die Arena schon früh den Spitznamen “Arc de Triomphe”.

Das Stade Laurent Pokou in San-Pédro – 300 Kilometer westlich von Abidjan ebenfalls am Meer gelegen und rund 400.000 Einwohner groß – wurde von der staatlichen Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) errichtet. Beim Stade Amadou Gon Coulibaly in Korhogo hieß der Generalunternehmer China National Building Material Group.

Bereits bei früherem Afrika-Cup-Turnieren hat China Stadiondiplomatie angewendet, so in Angola, Äquatorialguinea, Mali und Kamerun. Im Gegenzug für die Finanzierung der Sportstätten sichert China sich regelmäßig größeren Einfluss und Zugang zu den Rohstoffen der jeweiligen Länder. Zurecht fragt die kenianische Wochenzeitung The East African: “Während die Empfängerländer glänzende neue Sportinfrastrukturen, Auslandsinvestitionen und Exportabkommen erhalten, bleiben Fragen zu den wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen in Bezug auf Kontrolle und Ausbeutung offen.” as

Es gibt einen breiten globalen Konsens darüber, dass das globale Ernährungssystem die Hauptursache für den Verlust der biologischen Vielfalt ist. Wenn wir unsere Ernährungssysteme nicht in Angriff nehmen, wird sich dieser Verlust beschleunigen. Auch die Zerstörung von Ökosystemen und Lebensräumen wird schneller voranschreiten. Das gefährdet die Fähigkeit des Planeten, die menschliche Bevölkerung zu erhalten.

Allein in den vergangenen 50 Jahren sind die Populationen der Wirbeltiere um fast 70 Prozent geschrumpft. Rund eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Allein die Landwirtschaft verbraucht 80 Prozent des weltweit geförderten Süßwassers, und 80 Prozent der weltweiten Agrarflächen werden für die Aufzucht von Tieren genutzt, wobei Zuchtgeflügel 70 Prozent aller Vogelarten ausmacht und Wildvögel nur 30 Prozent. Die Rote Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) listet die Landwirtschaft als Hauptbedrohung für 24.000 der 28.000 bisher bewerteten Arten auf. Zugleich ist die Überfischung der größte Treiber für den Verlust der biologischen Vielfalt in den Ökosystemen der Ozeane.

Das globale Lebensmittelregime der Industrieunternehmen trägt enorm zu den weltweiten Treibhausgasemissionen bei. Emissionen entstehen durch die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, wie sie weiterverarbeitet, verpackt, verschifft, für Biokraftstoffe und als Tierfutter verwendet werden. Auch übermäßiger Konsum und Lebensmittelverschwendung tragen zu den hohen Emissionen bei. Laut dem Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) über Klimawandel und Landsysteme aus dem Jahr 2019 emittiert das Ernährungssystem weltweit zwischen 21 und 37 Prozent der Gesamtemissionen pro Jahr. Darüber hinaus ist es ein völlig ungerechtes System in seinen Auswirkungen auf Landwirte, Landarbeiter, ländliche Gemeinden, Verbraucher, Lebensmittelarbeiter sowie die städtischen und ländlichen armen Gemeinden.

Die Antwort der Agrarindustrie auf die Klima- und Umweltkrise ist die lautstarke Förderung der klimafreundlichen Landwirtschaft (Climate-Smart Agriculture, CSA), einer von der Agrarindustrie geführten Vision einer hochtechnologischen, hoch überwachten und datengesteuerten “Landwirtschaft ohne Bauern”. Zu den größten Promotern von CSA gehören Bayer, McDonald’s und Walmart.

Einen Schub erhielt CSA mit dem Start der Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM4C) im Jahr 2021 auf der COP26 der UN-Klimarahmenkonvention in Glasgow. Ihre Befürworter behaupten, sie könnten industrielle Düngemittel, Pestizide und Herbizide “effizienter” einsetzen.

Diese Petrochemikalien sind zerstörerisch für lokale Ökosysteme und Gemeinschaften. Ihre Verwendung ist mit einem enormen Energieverbrauch verbunden, und ebenso mit riskantem und patentiertem gentechnisch veränderten oder gen-editierten Saatgut und der Datenerfassung für die Feldrobotik. Sie tragen auch erheblich zu den gesamten landwirtschaftlichen Kohlendioxidemissionen bei: Im Jahr 2018 verursachten sie 1.250 Millionen Tonnen CO₂, was etwa 21,5 Prozent der jährlichen direkten Emissionen aus der Landwirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Die weltweiten Emissionen der kommerziellen Luftfahrt beliefen sich im selben Jahr auf 900 Millionen Tonnen CO₂.

CSA gehört zu einer Reihe von falschen Klimalösungen, die angeboten werden und keinen nennenswerten Beitrag zur langfristigen Emissionsreduzierung leisten. Darüber hinaus sind sie von Natur aus nicht nachhaltig und verfestigen weiterhin globale Ungleichheiten.

Weltweit setzt sich eine wachsende Bewegung für die Agrarökologie als leistungsstarke Klimalösung und Alternative zum industriellen Ernährungssystem ein. Diese Bewegung besteht aus landwirtschaftlichen Gemeinschaften und Basisgruppen, und sie wird von einer beeindruckenden Gruppe von Akademikern und Forschenden unterstützt.

Agrarökologie ist eine Praxis, Wissenschaft und Bewegung. Sie verwendet ökologische und soziale Konzepte und Prinzipien, wenn sie nachhaltige landwirtschaftliche Ökosysteme gestaltet und managt. Sie impliziert die Dezentralisierung und Demokratisierung der Lebensmittelproduktion – und vor allem eine drastische Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Durch die Agrarökologie können bis 2050 Emissionen in Höhe von 490 Gigatonnen CO₂ eingespart werden. Weitere Vorteile, die sich bereits in der Praxis zeigen, sind:

Veränderungen in der globalen, regionalen und nationalen Politik und Finanzierung, die die Agrarökologie unterstützen, werden einen großen Beitrag dazu leisten, den Würgegriff katastrophaler marktbasierter Lösungen zu durchbrechen und mehrere Ziele in den Bereichen Klimawandel, Ökologie, Ernährung und soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Wenn wir eine Zukunft auf diesem Planeten haben wollen, sind solche Veränderungen unabdingbar.

Mariam Mayet ist Exekutivdirektorin des African Centre for Biodiversity (ACB) in Johannesburg, Südafrika. Ein Contra zu ihrem Standpunkt hat Matthias Berninger verfasst. Er ist Global Head of Public Affairs, Science, Sustainability, Health, Safety & Environment der Bayer AG. Sein Plädoyer für eine Landwirtschaft mit Gentechnologie und Pflanzenschutzmitteln können Sie hier lesen. Im September hatte Berninger seine Sicht auf die afrikanische Landwirtschaft in einem Gespräch mit Table.Media dargelegt.

France24: Blinken startet Tour durch Westafrika, um Demokratien zu stärken. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken ist zu einer einwöchigen Reise durch Westafrika aufgebrochen. Er startet seine Reise auf den Kapverden und reist anschließend nach Elfenbeinküste, Nigeria und Angola.

Financial Times: Afrikanische Staats- und Regierungschefs gewinnen trotz Rückschlägen an Selbstvertrauen. Im vergangenen Jahr ist der Kontinent von Militärputschen und einem neuen Ringen um geopolitischen Einfluss erschüttert worden. Dennoch sind die Aussichten weiterhin positiv. Afrikas wirtschaftliches und demografisches Potenzial mildert die Sorgen.

Al Jazeera: Die chaotischen Wahlen in der DR Kongo sollten ein Weckruf für die SADC sein. Die regionale Organisation darf nicht länger zulassen, dass Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen die Demokratie und die Entwicklung in der DR Kongo oder anderswo im südlichen Afrika gefährden, schreibt der Kolumnist Tafi Mhaka. Wahlbetrug sei zu einer erheblichen Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den Frieden und die Entwicklung in der gesamten Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) geworden.

Bloomberg: Goldreichtum befeuert laut UN den Krieg im Sudan. Die sudanesische Miliz Rapid Support Forces (RSF) finanziert ihren verheerenden Krieg gegen die sudanesische Armee nach Angaben von Ermittlern der Vereinten Nationen in großem Umfang mit Erlösen aus dem Goldbergbau. Der UN-Bericht bezeichnete auch Behauptungen als “glaubwürdig”, wonach die Vereinigten Arabischen Emirate die RSF über den benachbarten Tschad unterstützt haben – was der Golfstaat bestreitet.

Wall Street Journal: Wie die USA Chinas Einfluss in Afrika entgleisen lassen. Angola lehnte im Jahr 2022 ein chinesisches Angebot zur Sanierung und zum Betrieb des Güterverkehrs entlang der Lobito-Korridor-Linie ab. Stattdessen gewährte es einem von den USA unterstützten europäischen Konsortium eine dreißigjährige Konzession.

Le Monde: Kampf gegen Malaria – Afrika an einem “Wendepunkt” dank der Einführung des neuen Impfstoffs. Nach einer Pilotphase werden Millionen Impfdosen nach Senegal, Burkina Faso, Benin, Liberia, DR Kongo, Niger, Sierra Leone, Burundi und Uganda geschickt. Kamerun will es sogar direkt in seine Routineimpfungen integrieren.

Jeune Afrique: Die Herausforderungen für Label’Vie in Marokko, Frankreich und Elfenbeinküste. Die Supermarktkette ist nach Marjane die Nummer zwei in Marokko und führt im Königreich wie auch in Frankreich die französische Kette Carrefour. In der Elfenbeinküste ist sie jedoch gleichzeitig ein Konkurrent derselben Marke. Ein schwieriger Balanceakt.

Business Day: Thabi Leoka verlässt Vorstand von Anglo American Platinum nach Skandal. Sie war eine emblematische Frau in der südafrikanischen Geschäftswelt. Nun ist Thabi Leoka als Vorstandsmitglied von Anglo American Platinum (Amplat) zurückgetreten, um sich dem Vorwurf, Qualifikationen gefälscht zu haben, zu stellen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Unter Kanzler Schröder war Uschi Eid eine kraftvolle Fürsprecherin für Afrika in der Bundesregierung. Und auch heute steht die Präsidentin der Deutschen Afrika Stiftung (DAS) für eigenständige Positionen. So befürwortet sie ernsthafte Überlegungen zur Zusammenlegung von BMZ und AA nach französischem Vorbild. “Ich war immer dagegen. Aber, nachdem ich sehr viel mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, kann ich dieser Idee viel abgewinnen.” Das Auswärtige Amt könne von der Expertise der Mitarbeiter von BMZ und GIZ profitieren. Umgekehrt würde dem BMZ eine strategischere Ausrichtung guttun.

Doch noch wichtiger ist Eid eine Bündelung der Afrikapolitik auf oberster Ebene. “Um afrikapolitische Entscheidungen auch zu unterfüttern und konsequent umzusetzen, brauchen wir einen Lenkungskreis im Bundeskanzleramt, der die afrikapolitischen Aktivitäten der verschiedenen Ministerien koordiniert.” Deutschland habe zu viele unterschiedliche Instrumente, die verschiedenen Ministerien zugeordnet sind.

Diese Haltung dürfte vielen Politikern in Berlin nicht gefallen. Doch es geht ihr darum, das Gewicht Afrikas in der deutschen Politik zu stärken. Die 74 Jahre alte DAS-Präsidentin wünscht sich mehr Afrikakompetenz in Deutschland: “Wir brauchen viel mehr unabhängige und regierungsferne Forschungsinstitute, wissenschaftliche Einrichtungen und Lehreinrichtungen.” Es habe sie ziemlich irritiert, dass sie in der Vorbereitung auf ihre Vorlesungen an der FU Berlin hauptsächlich auf angelsächsische Literatur zurückgreifen musste. “Wir müssen gegenwärtige Geschichte, Politik und gesellschaftliche Dynamiken empirisch untersuchen. Nur auf dieser Basis können wir unsere Politik formulieren.” Die Afrikakompetenz müsse schließlich nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Auswärtigen Amt gestärkt werden.

Grundsätzlich geht es um mehr Wertschätzung. Deutsche Politiker reisten gern mit belehrenden Botschaften nach Afrika, anstatt auch auf der menschlichen Ebene durch Besuche Beziehungen zu etablieren, bemängelt Eid. Wenn zum Beispiel in Deutschland vom afrikanischen diplomatischen Corps zum Afrikatag eingeladen wird, sind bisher die Spitzen des Auswärtigen Amts meist ferngeblieben – anders als in Moskau oder Peking. So entstehe bei Afrikanern der Eindruck, der Kontinent sei Deutschland nicht wichtig. “Vor kurzem sagte mir ein afrikanischer Gast: Die Zuneigung, die wir Deutschland entgegenbringen, wird nicht erwidert”, erzählt Eid.

Afrika liegt Eid schon lange am Herzen. Schon während der Kindheit in einem kleinen Dorf in der Südpfalz war sie fasziniert von den evangelischen Missionaren, die aus Afrika zu Besuch kamen, erzählt sie im Gespräch mit Table.Media. Während ihrer langen politischen Karriere beschäftigte sich die Grünen-Politikerin mit dem Nachbarkontinent unter anderem als Staatssekretärin im BMZ und als Afrikabeauftragte unter Kanzler Schröder. Seit 2015 engagiert sie sich als DAS-Präsidentin für eine bessere Verständigung zwischen Deutschland und Afrika.

In der DAS, in den 1970er-Jahren von Bundestagsabgeordneten gegründet, finden sich Mitglieder aller Parteien (außer der AfD). Finanziert wird die Institution maßgeblich vom Bund. Dafür übernimmt sie auch Aufgaben für den Bund und betreut Gäste vom Kontinent und ihre diplomatischen Vertretungen.

Eids christliches Weltbild hat sie zunächst geprägt: “Man unterstützt diejenigen, denen es nicht so gut geht wie uns.” Wobei sie später diese Haltung durch rationale politische Überzeugungen ersetzte, wie sie sagt. Schon während des Studiums in den 1970er-Jahren engagierte sich Eid afrikapolitisch und unterstützte die Dekolonisierungsbewegungen auf dem Kontinent, etwa in Mosambik, Angola, Namibia oder Simbabwe. Als sich schließlich in Baden-Württemberg die Grünen gründeten, trat Eid der jungen Partei bei und gründete den Landesarbeitskreis Internationalismus: “Ich habe immer gesagt, auch meiner eigenen Partei, wir können uns außenpolitisch nicht nur auf Ost-West konzentrieren. Wir brauchen eine Nord-Süd-Außenpolitik.”

Konkret bedeute das, “dass wir eine völlig andere Philosophie brauchen, wenn wir Afrikapolitik betreiben wollen”, sagt Eid. Afrika müsse endlich als globaler Akteur wahr- und ernstgenommen werden. Schon unter Schröder habe sie zum Beispiel dafür geworben, dass mindestens ein permanenter Sitz im UN-Sicherheitsrat an Afrika vergeben werde. “Ich bin verzweifelt, dass sich da noch nichts geändert hat. Das ist ein Unding.”

Außerdem müsse der Westen endlich seinen Paternalismus ablegen. “Wir können nicht ständig afrikanischen Regierungen sagen, was uns an ihnen nicht gefällt. Stattdessen müssen wir einen Kompass für gemeinsame Aktivitäten entwickeln, der die jeweilige Geschichte und das Wertesystem aller Beteiligten berücksichtigt.”

Deutschland müsse künftig auch besser erkennen, wie es durch die Unterstützung afrikanischer Initiativen diplomatisch punkten kann. Eid erinnert etwa an die vielbeachtete Rede des kenianischen UN-Botschafters Martin Kimani schon zu Beginn der Aggression Russlands gegenüber der Ukraine. Er bezog sich in seiner Rede ausschließlich auf die Prinzipien der ehemaligen Organisation für Afrikanische Einheit von 1963, die zum Beispiel die Unantastbarkeit der Grenzen souveräner Staaten festschreibt. Auf diese Rede und die darin festgelegten Prinzipien einer regelbasierten internationalen Ordnung hätte man Bezug nehmen können. Das wäre klug gewesen und hätte es afrikanischen Ländern erleichtert, die UN-Resolution gegen Russland zu unterstützen. Immerhin stellen die 54 afrikanischen Staaten fast 30 Prozent der UN-Mitglieder. Arne Schütte

Wer durch Dakars Straßen geht, ist es gewohnt: das Blöken von Schafen. Oft steht dann eines am Straßenrand, mit einem Strick an einen Baumstamm gebunden, und mäht mehr oder minder fröhlich vor sich hin, lässt sich gerne mal den Kopf von Passanten kraulen und ist zufrieden, solange es im Schatten der Hitze ein wenig entkommt. Oder es ist gleich eine ganze Familie weißer, schwarzer oder schwarz-weißer zotteliger Huftiere, die sich den Raum in der Stadt nimmt, den sie braucht, stoisch den knapp vorbei rasenden Taxis und klapprigen Kleinbussen trotzend.

Schafe sind im Senegal allgegenwärtig, vor dem muslimischen Opferfest Tabaski füllen sie gerne auch zu Hunderten die Stadt auf offenen Märkten.

Der Kenner weiß gleich, ob es sich um ein Peul-Peul, ein Walaré, ein Touabire oder sogar ein edles Ladoum handelt – das Luxustier kostet gut und gerne mal mehr als 10.000 Euro und ist ein Statussymbol für seine Besitzer.

Verwirrend wird es, wenn an einem ganz normalen Tag das Blöken erklingt, aber überhaupt kein Schaf zu sehen ist. Wie kann das sein? Hat man das sich das langgezogene “Määäääh” als Bewohnerin von Dakar gar nur eingebildet? Ein Blick in alle Richtungen zeigt vieles, aber kein Schaf. Aber da ist es wieder, “määäh”! Es scheint von… oben zu kommen? Da, nochmal, ganz deutlich, es mäht vom Dach! Bei genauerem Hinsehen ist immerhin eine klapprige Hütte auf dem Flachdach des Wohnhauses zu entdecken, mit vergitterten Toren.

Wer selbst hinaufsteigt, kann die Schafe entdecken, die in luftiger Höhe wohnen. Auf vielen Nachbardächern lassen sich ebenfalls kleine Verschläge entdecken, Mini-Ställe. Die Familien im Senegal halten dort Schafe für das Opferfest, für den Verkauf oder auch als Schutz. Einige Menschen glauben, dass im Falle von Krankheit, Tod oder Unglück die Schafe das schwere Schicksal auf sich nehmen und die Bewohner des Hauses verschont bleiben. lcw

der Krieg im Nahen Osten droht, zum Flächenbrand zu werden. Das hat auch schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen, wie etwa die Quasi-Schließung des Suezkanals für die Seefahrt. Statt durch Ägypten fließt der Schiffsverkehr nun am südafrikanischen Kap vorbei. Andreas Sieren beschreibt, warum das für die beiden Länder eine Belastung darstellt.

Das wachsende Selbstbewusstsein afrikanischer Staats- und Regierungschefs hat sich auch vergangene Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wieder gezeigt. Wir haben für Sie die wichtigsten afrikanischen Forderungen zusammengetragen.

Mehr als ein Drittel der Unterseekabel, die Afrika mit dem Rest der Welt verbinden, laufen durch den westlichen Indischen Ozean. Wie die ostafrikanischen Küstenstaaten diese Kritische Infrastruktur besser schützen können, hat sich Lisa-Martina Klein angesehen.

Außerdem haben wir für Sie Neuigkeiten über Budgetkürzungen im BMZ, Investitionen eines deutschen Mittelständlers in Marokko, die Afrikareise des chinesischen Außenministers und weitere Meldungen.

Und zum Schluss noch etwas in eigener Sache: Der Africa.Table wird dieser Tage ein Jahr alt! Schon 69 Ausgaben hat unsere Redaktion seither mit großer Freude für Sie recherchiert, produziert und versandt. Und auch weiterhin wollen wir Sie mit Analysen und Hintergrundinformationen versorgen. Damit wir künftig noch besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen können, möchten wir diese Gelegenheit gern nutzen, um die Einschätzung unserer Leserschaft einzuholen.

Haben Sie Anmerkungen, Hinweise oder Kritik für uns? Fühlen Sie sich über alle für Sie relevanten Themen ausreichend informiert, oder wünschen Sie sich Berichterstattung zu weiteren Themen? Schreiben Sie uns gern eine E-Mail an: africa.content@table.media.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Der Umweg ist weit, rund 6.000 Kilometer, und verursacht hohe Kosten wie auch Zeitverlust. Mindestens zehn Tage braucht ein Schiff länger, um über das Kap der Guten Hoffnung die Route von Asien nach Europa zu bedienen. Seit November greifen aus dem Jemen Huthi-Rebellen mit Drohnen und Raketen Handelsschiffe im Roten Meer an.

Die Angriffe finden in der 27 Kilometer breiten Meerenge Bab al-Mandab statt. Sie befindet sich am Roten Meer zwischen Dschibuti, Eritrea und Jemen, einem Nadelöhr, das das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. In der Folge nahmen schon mehrere Hundert Schiffe den langen Umweg um den afrikanischen Kontinent herum in Kauf. Überraschenderweise profitiert Südafrika davon so gut wie nicht.

Die von Iran unterstützten Huthi wollen Israel dazu bewegen, den Militäreinsatz im Gazastreifen zu beenden. Deshalb zählen vor allem US-amerikanische und britische Schiffe zu den Angriffszielen. Doch auch Schiffe aus mehr als einem Dutzend anderen Ländern wurden schon beschossen.

Die Strecke vom Golf von Aden durch den Suezkanal zum Mittelmeer ist eine der wichtigsten Seerouten der Welt, durch die 12 Prozent des globalen Handels gehen. Damit hat Bab al-Mandab eine fast einzigartige strategische Bedeutung für die Schifffahrt auf dem Weg vom und zum Suezkanal, der rund 2.500 Kilometer weiter nordöstlich liegt. Seit dem Krieg in der Ukraine hat der Verkehr im Suezkanal stark zugenommen. Russland verschifft Öl nun vor allem nach Indien, Europa kauft mehr Erdgas im Nahen Osten.

Ägypten hat die Gebühren für die Kanalnutzung angehoben, um die Einnahmeverluste auszugleichen. In den ersten elf Tagen des Jahres fiel der Transitverkehr durch den Kanal verglichen mit dem Vorjahr um 30 Prozent. Statt 777 Schiffen benutzten nur noch 544 den Kanal.

“Die Auswirkungen der Krise auf die globale Schifffahrt sind erheblich und führen zu einer Verlangsamung in den Lieferketten”, sagte Osama Rabie, Chef des staatlichen Kanalbetreibers Suez Canal Authority (SCA). “Schiffe bewegen sich nicht, und wenn sie sich bewegen, kommen sie zu spät.”

Die Umsatzverluste des Kanals belaufen sich derzeit auf rund 40 Prozent, ein empfindlicher Schlag für Ägypten, das gerade eine Wirtschaftskrise durchmacht und mit dem IWF über weitere Finanzspritzen verhandelt, nach einem Wachstum von 4,2 Prozent, rund zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Im Finanzjahr 2022-23 verbuchte die SCA mit einem Anstieg des Umsatzes von 34,2 Prozent einen Rekord. Die Einnahmen beliefen sich auf 9,4 Milliarden Dollar, 2,4 Milliarden Dollar mehr als im Finanzjahr zuvor.

Der Kanal ist eine wichtige Einnahmequelle für Ägypten, vor allem weil er Devisen bringt. Mehr als 25.000 Schiffe mit 1,5 Milliarden Tonnen Fracht passierten im vergangenen Geschäftsjahr den Kanal, die höchste Zahl in der Geschichte der 1869 eröffneten Wasserstraße. Inzwischen haben die Reedereien die Preise für Container zwischen Europa und Asien verdreifacht. Schiffe, die dennoch den Suezkanal wählen, müssen mit erhöhten Versicherungsraten rechnen.

Die Folgen sind schon zu spüren: Autowerke in Europa müssen Fließbänder stoppen, weil Teile nicht rechtzeitig aus Asien kommen. Manche Produkte sind im Einzelhandel derzeit nicht erhältlich. Die US-Investmentbank JPMorgan Chase schätzt, dass Verbraucherpreise in der ersten Hälfte 2024 um 0,7 Prozent steigen könnten, falls die Lage am Golf von Aden so angespannt bleiben sollte. Daher wird am Mittwoch Außenministerin Annalena Baerbock nach Dschibuti reisen, um die Frage nach der Sicherheit im Roten Meer zu besprechen. Daneben besucht die Ministerin auch den Südsudan und Kenia.

Im Dezember wurde die Koalition “Operation Prosperity Guardian” (“Operation Wohlstandswächter”) gegründet. Sie greift unter amerikanischer Führung Huthi-Stellungen im Jemen an. Dem Bündnis gehören außer den USA Großbritannien, Griechenland, Bahrain, Dänemark, die Niederlande, Norwegen, Kanada und die Seychellen an. Die Bundesregierung hat noch keine Entscheidung getroffen.

In Südafrika macht sich der zunehmende Schiffsverkehr bemerkbar. Laut Sea Live, einem Unternehmen, das Seeverkehr untersucht, ist die Zahl der Schiffe, die Südafrika umrunden, in den vergangenen drei Monaten um 53 Prozent gestiegen. In den Häfen Kapstadt und Durban halten vermehrt Schiffe an, um Öl zu bunkern.

Die Häfen werden ineffizient betrieben, sodass die Hafenbehörden derzeit versuchen, einen Schiffsstau bei den Tankstellen abzuwenden. Wenn der Verkehr aber weiter zunimmt, könnte die Ölversorgung problematisch werden, da zwei Ölraffinerien, die Schiffstreibstoff produzierten und lagerten, in den vergangenen zwei Jahren geschlossen wurden.

“Jetzt sind wir auf den Import von Treibstoff angewiesen”, sagt Durand Naidoo, Vorsitzender des Institute of Chartered Shipbrokers of South Africa. “Für Schiffe, die das Kap umrunden, wird die Terminplanung komplexer. Wenn es in Südafrika klemmt, müssen sie zum Beispiel nach Mauritius ausweichen.” Der Vorsitzende der Maritimen Handelskammer von Südafrika, Nathi Sonti, hatte bereits im Dezember gefordert, dass Südafrika sich auf diese Situation vorbereiten sollte. Die Treibstoffvorräte seien eine der “entscheidenden strategischen Zielinitiativen“, um die Route ums Kap für die internationale Schifffahrt “lebenswichtig, wettbewerbsfähig und attraktiv” zu machen.

Der Global Risk Report 2024, den das World Economic Forum (WEF) im Vorfeld des diesjährigen Treffens der politischen und wirtschaftlichen Elite der Welt veröffentlichte, konstatiert eine Verschlechterung der globalen Aussichten. Wir leben in einem Zeitalter von “schnellem technologischen Wandel, wirtschaftlicher Unsicherheit, Klimawandel und zunehmenden Konflikten”. Die Empfehlung: lokale Strategien, die Investitionen nutzen, um die Auswirkungen dieser unvermeidlichen Risiken zu mindern.

Dies war auch der Leitfaden der Delegationen aus afrikanischen Ländern. Dennoch blieben drei politische Schwergewichte Davos fern: Cyril Ramaphosa, Präsident von Südafrika, ist mit den nationalen Wahlen im Mai dieses Jahres und den Energieproblemen im Land beschäftigt. Auch Nigerias Präsident, Bola Tinubu, und Kenias Präsident, William Ruto, waren aufgrund innenpolitischer Herausforderungen abwesend. Nigeria hat nach der Freigabe seiner Währung mit einer Inflation von rund 30 Prozent zu kämpfen. In Kenia häufen sich die Proteste infolge steigender Lebensmittelpreise und der Eintreibung von Steuern.

Allerdings mischten sich zwei prominente Präsidenten unter die rund 60 Staatsoberhäupter in Davos: Paul Kagame aus Ruanda und Nana Akufo-Addo aus Ghana. Letzterer erinnerte daran, dass Afrika eine zunehmend wichtigere Rolle in der Welt spielen wird.

Akufo-Addo rief dazu auf, Afrika dabei zu unterstützen, zum Vorreiter für Fertigung, Technologie und Nahrungsmittelproduktion zu werden. Dies sei gerade wichtig nach der Corona-Pandemie und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, die zu einem Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise geführt haben. “Wir, die Spitzenpolitiker Afrikas, sollten entschlossen sein, die Krise, mit der wir konfrontiert sind, auch als Chance zu sehen”, sagte Akufo-Addo.

Afrika habe einen Anteil von 60 Prozent am weltweiten Ackerland. Dieses gelte es, besser zu nutzen, um die Lebensmittelproduktion zu steigern. Dazu seien Direktinvestitionen notwendig. “Unsere Botschaft an globale Investoren ist, dass Afrika bereit ist. Afrika braucht Sie, und Sie brauchen Afrika. Sie brauchen Afrika, weil Afrika intensiv daran arbeitet, einen der größten Binnenmärkte der Welt mit 1,3 Milliarden Menschen aufzubauen.”

Deshalb stand die Afrikanische Freihandelszone (AfCFTA) im Mittelpunkt der Debatten zu Afrika. 31 der 47 afrikanischen Länder, die das Abkommen ratifiziert haben, werden in diesem Jahr Handelsbarrieren abbauen, kündigte AfCFTA-Generalsekretär Wamkele Mene an. Im vergangenen Jahr standen landwirtschaftliche Produkte, Industriegüter und Dienstleistungen im Vordergrund.

“Die AfCFTA ermöglichte eine Zollsenkung um 20 Prozent”, sagte Mene. “Das entspricht einer Wettbewerbsfähigkeit von 20 Prozent zum Handelsbeginn.” In Zukunft werden Handelsminister auch die Regelwerke für den digitalen Handel ausformulieren, ein Markt, dem die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) große Wachstumschancen zuschreibt.

Laut Schätzungen der Weltbank wird der innerafrikanische Handel bis 2035 um 80 Prozent auf 532 Milliarden Dollar wachsen. Wenn das AfCFTA-Abkommen bis 2030 vollständig in Kraft tritt, wird es flächenmäßig die größte Freihandelszone der Welt sein.

“Die Menschen beginnen zu begreifen, wie wichtig Afrikas Platz in der Geschichte der nächsten zehn, zwanzig Jahre sein wird”, sagte Weltbankpräsident Ajay Banga. Bis dahin müssen allerdings die Schuldenberge, die sich in vielen afrikanischen Ländern auftürmen, abgebaut werden. Auch das war ein Thema in Davos. Denn mehr als die Hälfte aller Staaten mit Niedrigeinkommen in der Region läuft laut dem IWF Gefahr, die Kontrolle über ihre Schulden zu verlieren.

Neue Industrien anzusiedeln ist deshalb wichtiger denn je. Das UN-Entwicklungsprogramm UNDP präsentierte eine frische Innovationsinitiative, Timbuktoo, die Afrikas Start-Ups mit einer Milliarde Dollar zum Erfolg verhelfen soll. Die Mittel sollen vielversprechende Unternehmensgründungen unterstützen.

Künftig werden 72 Untersee-Datenkabel Afrika mit dem Rest der Welt verbinden. Enorme Investitionen, unter anderem von Privatunternehmen wie Google mit dem Equiano-Kabel von Portugal bis Südafrika oder Meta mit dem Riesenprojekt 2Africa (46 Anlandepunkte in 33 Ländern), sollen den Kontinent fit für die Anforderungen des digitalen Zeitalters machen.

Noch schneidet Afrika in Sachen Datengeschwindigkeit im weltweiten Vergleich schlecht ab, doch die Bandbreite, die den Kontinent erreicht, hat sich zwischen 2019 und 2023 mehr als vervierfacht, Tendenz steigend. Ländliche Regionen sowie die Wirtschaft Afrikas, die unter anderem in datenintensive Branchen wie Künstliche Intelligenz investieren will, brauchen diese Bandbreite.

Nicht zuletzt geht es auch darum, den Anschluss an aktuelle und potenzielle Partner in Europa, den arabischen Ländern und Asien nicht zu verlieren. Alleine in der französischen Hafenstadt Marseille landen 14 Kabel an, die meisten davon mit direkter Verbindung nach Nordafrika. Ähnlich sieht es in Portugal, Spanien, Indien und Brasilien aus.

Den ostafrikanischen Küstenstaaten, von Südafrika über Mosambik, Tansania, Kenia bis Somalia, Dschibuti und Eritrea, kommt im Bereich der Unterseekabel eine besondere Rolle zu: Bis 2026 werden 26 dieser leistungsstarken Datenüberträger durch den Westindischen Ozean laufen und in Ostafrika anlanden.

Allerdings: Über den Schutz dieser Kabel und Anlandepunkte, etwa vor Unfällen, Sabotage, Einflussnahme durch ausländische Investoren und vor allem bewaffneter Konflikte, würden sich die Regierungen noch zu wenig Gedanken machen. Dies schreiben Francois Vreÿ von der Stellenbosch Universität sowie Mark Blaine und Andre De Wet, Offiziere a.D. der South African Navy, in einer Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS), die Table.Media vorab vorliegt.

Zwar sei die Gefahr menschlicher Angriffe auf Unterseekabel im Westindischen Ozean im niedrigen, die Gefahr von Unfällen im mittleren Risikobereich. Hoch dagegen sei die Bedrohung der Anlandepunkte und Kabel an Land, die die Küsten- mit den Binnenländern verbinden. Der IS-Terror im Norden Mosambiks, der von Al Shabaab beeinflusste Aufstand in Somalia und die von den Huthi angeführte und vom Iran unterstützte Rebellion im Jemen sorgten für Instabilität an Land. Außerdem beeinträchtigten sie die Sicherheit in der Straße von Mosambik, im Golf von Aden und im Roten Meer, schreiben die Autoren.

Auf der anderen Seite stünde eine schwache gesetzliche Regulierung des maritimen Raums, so die Autoren. In Mosambik stehe vor allem die Piraterie und ihre Auswirkungen an Land im Fokus, einen ganzheitlichen Plan für das Küstenmanagement scheint es nicht zu geben. In Tansania würden Unterseekabel in Regelwerken höchstens implizit angesprochen, in Somalia nicht einmal das. In Kenia gebe es zwar Dokumente zum Schutz von Unterwasserinfrastruktur, doch die genauen Zuständigkeiten und die Finanzierung fehlten.

Während in den meisten Fällen regionale Strategien und Leitlinien vorhanden seien, fehle es an nationalen Strategien und/oder Leitlinien zur Regulierung des Sektors. “Er ist ein wichtiger, aber nach wie vor oft ignorierter Teil der kritischen Infrastruktur eines Landes”, analysieren die Autoren. Neben der physischen Sicherheit der Kabel werden Kritische Infrastrukturen zunehmend zum Instrument der Einflussnahme ausländischer Akteure. China ist einer der Hauptfinanziers afrikanischer Unterseekabel und könnte künftig durch Zwang Einfluss nehmen.

Dabei hat der Osten Afrikas eigentlich Erfahrung mit dem Schutz maritimer Kritischer Infrastruktur – und Angriffen darauf. Vor den Küsten des Kontinents werden bedeutende Mengen an Öl und Gas für den Weltmarkt gefördert. Laut dem Organised Crime Index 2023 steigt in Ostafrika die Kriminalität stark an. Vor allem Kenia gilt als “bedeutendes Zentrum für organisierte Kriminalität”, da es als Transitland wichtige Handelskorridore am Horn von Afrika und im südlichen Afrika mit der Arabischen Halbinsel und Südasien verbindet.

Als Reaktion darauf wurden private Sicherheitsunternehmen engagiert und firmeninterne Sicherheitsregelungen etabliert. Marinen, Küstenwachen und nationale Polizeibehörden arbeiten zum Schutz der Energieinfrastruktur verstärkt zusammen. Der Schwerpunkt liege jedoch nach wie vor auf dem, was sich über der Oberfläche befindet, heißt es in der Studie der FNS.

Wie auch im Energiesektor müssten die Unternehmen im Unterseekabel-Bereich ihren Fokus auf öffentlich-private Partnerschaften legen, um die Infrastruktur rasch auszubauen, Wettbewerb im Telekommunikationssektor zu schaffen und letztlich die Datenkosten zu senken und gleichzeitig die Datengeschwindigkeit zu erhöhen, folgern die Autoren.

Vor allem müsse Afrika aber bei globalen Debatten über den Schutz von Unterseekabeln einbezogen werden, da die Datenkabel im Westindischen Ozean die Konnektivität zwischen Europa, Afrika und Asien sicherstellen. Unternehmen als private Eigentümer der Infrastruktur müssen afrikanische Regierungen in Schutzpartnerschaften einbeziehen und eine praktische Aufgabenteilung in Bezug auf Finanzen, Informationsaustausch, Kapazitätsaufbau und Arbeitsteilung aushandeln.

Ein zentraler Punkt bleibe aber die Stabilität in den Küstennationen, um Wachstum für Binnenstaaten zu gewährleisten. Daher müsse die allgemeine Sicherheit um diese Netze herum aufrechterhalten werden, sei es durch Beiträge einzelner Staaten, durch Partnerschaften zwischen Staaten oder durch öffentlich-private Partnerschaften, schreiben die Autoren.

Die bundespolitische Haushaltskrise trifft das BMZ besonders stark. Nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses schrumpft der Etat des Ministeriums um rund 940 Millionen Euro. Damit verringert sich das Gesamtbudget des Ministeriums von 12,16 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf 11,22 Milliarden Euro für das Haushaltsjahr 2024. Auch dem Auswärtigen Amt stehen künftig weniger Mittel für humanitäre Hilfe und Krisenprävention zur Verfügung. Um rund 800 Millionen Euro sollen hier die Ausgaben gekürzt werden. Das Wirtschaftsministerium, das zwar ohnehin nur einen geringen Anteil seines Budgets in Entwicklungsprojekte einsetzt, muss ebenfalls künftig auf 200 Millionen Euro verzichten. Diese waren bisher für Klimaschutz- und Biodiversitätsprojekten im Ausland eingeplant. Zusammengerechnet senkt Deutschland so die internationale Hilfe um fast zwei Milliarden Euro. Entsprechend groß war der Protest von NGOs und Verbänden. “So verabschiedet sich die Ampelkoalition endgültig von dem Ziel, eine global ausgerichtete Fortschrittskoalition zu sein”, sagte Stephan Exo-Kreischer, Europadirektor der Entwicklungsorganisation One.

Vor allem die FDP hatte sich zuletzt für Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit starkgemacht. Finanzminister Christian Lindner hatte ebenso wie Parteikollege Wolfgang Kubicki größere Einsparungen bei der Entwicklungszusammenarbeit gefordert. Lindner begründete dies mit dem ohnehin großen Engagement Deutschlands in der internationalen Hilfe. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) kritisierte vor der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, dass die Entwicklungszusammenarbeit gegen innenpolitische Projekte ausgespielt würde. Abschottung sei keine gute Politik, sagte Schulze vergangene Woche im ARD-Frühstücksfernsehen. Besonders die exportorientierte deutsche Wirtschaft profitiere von den weltweiten Partnerschaften, zu denen auch die Entwicklungszusammenarbeit beitrage.

Der Grünen-Haushaltspolitiker Felix Banaszak kritisierte hingegen die Union: “Die Union spielt ein doppeltes Spiel. Im Plenum vergießt sie jedes Jahr Krokodilstränen über diese Kürzungen – und fordert dann, die Entwicklungsgelder zugunsten von Agrardieselsubventionen noch weiter zu kürzen.” Die finale Abstimmung über den Bundeshaushalt ist für die Woche vom 29. Januar bis 2. Februar geplant. Auch der Bundesrat muss dem Haushalt noch zustimmen. dre

Das Familienunternehmen Kostal in Lüdenscheid hat ein zweites Werk nahe der marokkanischen Hafenstadt Tanger eröffnet. Kostal ist unter anderem auf Elektrik für den Automobilbereich spezialisiert. Auf 12.500 Quadratmetern hat der Automobilzulieferer in der Sonderwirtschaftszone Tangier Tetouan Al Hoceima ein zweites Werk eröffnet. Die Investition liegt dieses Mal laut Medias24 bei rund 25 Millionen Euro. Ein Pressesprecher von Kostal ließ mehrere Anfragen von Table.Media unbeantwortet.

Dieses Werk sei “ein neues Glied im System der marokkanischen Automobilwirtschaft“, sagte Taoufiq Moucharaf, Generalsekretär des Ministeriums für Industrie und Handel, bei der Einweihung. Der marokkanische Staat habe dieses Projekt im Rahmen der Standortstrategie von Stellantis (Marken unter anderem: Peugeot, Citroën, Fiat, Opel) begleitet. Durch die Investition von Kostal entstünden mehr als 700 Arbeitsplätze, vor allem im Bereich Mechanik und Elektronik. Das Werk habe Zertifizierungen nach ISO IATF und ISO 14001 erhalten.

Andreas Kostal, Vorsitzender der Kostal-Geschäftsführung, begründete die Investitionsentscheidung für Marokko mit der “außergewöhnlichen geografischen Lage des Königreichs”. Marokko sei ein ideales Tor zu Afrika, habe eine lange Geschichte und sei reich an Ressourcen. Aus diesen Gründen habe Kostal 2015 einen ersten Schritt nach Afrika unternommen und in Tanger ein erstes Werk gebaut. Die Entscheidung für eine zweite Fabrik beruhe auf dem “Vertrauen in das Potenzial des Landes”.

Tanger hat sich zu einem führenden Produktionsstandort für die Automobilindustrie entwickelt. Mittlerweile hat der Staat in der Region nicht weniger als sechs Sonderwirtschaftszonen aufgebaut: Tanger Free Zone, Renault Melloussa Park, Tanger Automotive City, Zone franche commerciale de Fnideq, Tétouan Park et Tétouanshore.

Dabei hat Marokko auch zahlreiche ausländische Investoren angezogen, die rund um Tanger für die globale Automobilindustrie fertigen. So betreibt Renault in Tanger seit 2012 ein Endmontagewerk, in dem die Modelle Lodgy, Sandero und Renault Nouvel Express hergestellt werden. Das Renault-Werk in Casablanca produziert die Modelle Logan und Sandero. Zudem unterhält Renault ein Werk in Oran, um dort die Modelle Logan und Sandero, aber auch Clio herzustellen. Dies ist die dritte Fabrik des französischen Herstellers in Afrika.

Stellantis unterhält in der Sonderwirtschaftszone Atlantic Free Zone in Kenitra nördlich von Rabat ein Produktionswerk und beschäftigt dort rund 600 Arbeitnehmer. Dort wird auch das Elektrofahrzeug Citroën Ami produziert, das ohne Führerschein gefahren werden darf.

Der marokkanische Automobilsektor erwirtschaftet Exporte von rund 6,5 Milliarden Euro jährlich, stellt die Attijariwafa-Bank in einer Studie fest. Dies stelle rund ein Viertel der marokkanischen Ausfuhren dar. Der Automobilsektor beschäftigte rund 116.000 Arbeitnehmer. Marokko sei damit Afrikas führender Standort für die Autobranche. hlr

Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr das Außenhandelsdefizit mit Afrika voraussichtlich reduziert. Dies legt der aktuelle Monatsbericht der Bundesbank nahe. Demnach lag der Handelssaldo per Ende Oktober 2023 mit 3,5 Milliarden Euro im Minus. Damit dürfte sich das Handelsdefizit im abgelaufenen Jahr gegenüber 2022 abgebaut haben, aber weiterhin über dem Wert von 2021 liegen. Im Jahr 2021 überstiegen die Importe aus Afrika die Exporte um 3,2 Milliarden Euro und im Jahr 2022 sogar um 7,8 Milliarden Euro. Die deutschen Ausfuhren nach Afrika summierten sich in den ersten zehn Monaten 2023 auf 23,6 Milliarden Euro, die Einfuhren auf 27,1 Milliarden Euro.

Im Jahr 2020 erzielte die deutsche Wirtschaft noch einen Überschuss im Handel mit Afrika. In den beiden darauffolgenden Jahren jedoch hat die extreme Verteuerung von Erdgas und Erdöl im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu einem sprunghaften Anstieg der Importwerte geführt. Lag der Wert der deutschen Einfuhren aus Afrika 2020 bei 18,8 Milliarden Euro, stieg er 2021 auf 26,2 Milliarden Euro und 2022 auf 34,2 Milliarden Euro.

Deutschland bezieht aus Afrika in erster Linie Energieprodukte, vor allem Erdgas, Erdöl und Steinkohle. In dem rapiden Anstieg des Handelsdefizits in den Jahren 2021 und 2022 dürfte sich somit die in die Höhe geschossenen Preise für Energierohstoffe spiegeln. Von diesem rapiden Preisanstieg profitierten viele Anbieter aus Afrika, etwa Sonelgaz in Algerien, die Steinkohleförderer Thungela Resources und Exxaro in Südafrika und Ölexportländer wie Angola, Mosambik, Gabun, Äquatorialguinea und Nigeria.

Daneben kauft die deutsche Wirtschaft in Afrika auch land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Kakao, Kaffee, tropische Früchte und Fisch beispielsweise. Die wichtigsten Absatzmärkte der deutschen Wirtschaft sind Südafrika, Ägypten, Marokko und Algerien. hlr

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat auf einer knapp einwöchigen Afrika-Reise Ägypten, Tunesien, Togo und Elfenbeinküste besucht. “Afrika ist der Ort, an dem sich derzeit viele Herausforderungen im Zusammenhang mit der Belt and Road Initiative bündeln, vor allem im Zusammenhang mit Schuldenproblemen”, sagt Lauren Johnston, Associate Professor am Zentrum für Chinastudien der Universität Sydney.

Ägypten wird für Peking strategisch immer wichtiger. Das dürfte zum einen an seinem neuen Status als Brics-Land liegen, zum anderen an seiner Rolle innerhalb der Belt and Road-Initiative: Der Suezkanal ist ein wichtiger Transitpunkt für die Belt and Road Initiative (BRI). Hunderte chinesische Unternehmen haben sich in der Sonderwirtschaftszone Suez Canal Economic Zone angesiedelt.

Tunesien ist einer der ältesten Partner der Volksrepublik auf dem Kontinent. Obwohl die wirtschaftlichen Beziehungen zu dem hochverschuldeten Land wenig ausgebaut sind, versucht Peking eine Nische zu besetzen, die durch Spannungen mit der EU entstanden ist. Im Winter wies Tunis Hilfszahlungen aus Brüssel, die unter anderem an die Bekämpfung der Migration übers Mittelmeer gekoppelt waren, als “respektlose Gefälligkeiten” zurück.

Die Elfenbeinküste und Togo sind weitere “Tore nach Afrika”, die China nicht nur offenhalten, sondern kontinuierlich weiter öffnen will. So wurde der Ausbau des Hafens von Abidjan zu einer Tiefwasseranlage zum großen Teil von Chinas Exim-Bank finanziert. Zudem wurde eine Kooperation mit der chinesischen Hafenbehörde von Guangzhou unterzeichnet.

In Togo ist die chinesische Exim-Bank aktiv. 2016 gewährte sie ein Darlehen über 67 Millionen Dollar zur Modernisierung und Erweiterung des internationalen Flughafens Gnassingbé Eyadéma in Lomé. Auch rund um den Hafen der Hauptstadt, einer der größten in Westafrika, haben sich chinesische Unternehmen angesiedelt. Togos Plan, den Bergbausektor bis 2025 zu verdoppeln, zieht weitere chinesische Unternehmen an. fpe

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft und die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (Unido) vertiefen und formalisieren ihre Zusammenarbeit. Am Rande des German-African Agribusiness Forum am Montag in Berlin unterzeichneten Vertreter der beiden Institutionen eine entsprechende Absichtserklärung.

Der Afrika-Verein und Unido kooperieren bereits seit einigen Jahren informell. Nun soll die Zusammenarbeit in fünf Bereichen ausgebaut werden:

Darüber hinaus planen die beiden Organisationen weitere Kooperationen, etwa bei Delegationsreisen und Konferenzen.

Die Unido ist eine Organisation der UN mit dem Ziel, die industrielle Entwicklung in Entwicklungsländern und Reformstaaten nachhaltig zu fördern. Neben dem Hauptsitz in Wien unterhält Unido unter anderem auch ein Büro in Bonn. Leiter der Unido ist seit 2021 der CSU-Politiker und ehemalige Entwicklungsminister Gerd Müller. ajs

Der Africa Cup of Nations in der Elfenbeinküste ist das große Fußballturnier auf dem Kontinent. Nicht zu übersehen ist der Stempel, den China dem Wettkampf aufdrückt. Die Hälfte der sechs Stadien haben chinesische Bauunternehmen errichtet. Entsprechend fiebert China mit. Im Vorfeld freute sich die englischsprachige chinesische Tageszeitung Global Times über die “hochmoderne Infrastruktur” und Chinas “Stadiondiplomatie im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI)”. Die BRI gäbe einen “großen Schub bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent” und verbessere die “Lebensgrundlagen vor Ort”, so das chinesische Regierungsblatt.

Das neue Stade National de la Côte d’Ivoire in Abidjan, das schon den Namen des amtierenden Präsidenten Alassane Ouattara trägt, hatte das Beijing Institute of Architectural Design Co entworfen. Gebaut wurde es von der Beijing Construction Engineering Group (BCRG). Das Vorzeigestadion des Landes mit 60.000 Plätzen kostete 260 Millionen Dollar und ist Mittelpunkt einer 287 Hektar großen Sportstadt. Wegen des imposanten Designs bekam die Arena schon früh den Spitznamen “Arc de Triomphe”.

Das Stade Laurent Pokou in San-Pédro – 300 Kilometer westlich von Abidjan ebenfalls am Meer gelegen und rund 400.000 Einwohner groß – wurde von der staatlichen Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) errichtet. Beim Stade Amadou Gon Coulibaly in Korhogo hieß der Generalunternehmer China National Building Material Group.

Bereits bei früherem Afrika-Cup-Turnieren hat China Stadiondiplomatie angewendet, so in Angola, Äquatorialguinea, Mali und Kamerun. Im Gegenzug für die Finanzierung der Sportstätten sichert China sich regelmäßig größeren Einfluss und Zugang zu den Rohstoffen der jeweiligen Länder. Zurecht fragt die kenianische Wochenzeitung The East African: “Während die Empfängerländer glänzende neue Sportinfrastrukturen, Auslandsinvestitionen und Exportabkommen erhalten, bleiben Fragen zu den wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen in Bezug auf Kontrolle und Ausbeutung offen.” as

Es gibt einen breiten globalen Konsens darüber, dass das globale Ernährungssystem die Hauptursache für den Verlust der biologischen Vielfalt ist. Wenn wir unsere Ernährungssysteme nicht in Angriff nehmen, wird sich dieser Verlust beschleunigen. Auch die Zerstörung von Ökosystemen und Lebensräumen wird schneller voranschreiten. Das gefährdet die Fähigkeit des Planeten, die menschliche Bevölkerung zu erhalten.

Allein in den vergangenen 50 Jahren sind die Populationen der Wirbeltiere um fast 70 Prozent geschrumpft. Rund eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Allein die Landwirtschaft verbraucht 80 Prozent des weltweit geförderten Süßwassers, und 80 Prozent der weltweiten Agrarflächen werden für die Aufzucht von Tieren genutzt, wobei Zuchtgeflügel 70 Prozent aller Vogelarten ausmacht und Wildvögel nur 30 Prozent. Die Rote Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) listet die Landwirtschaft als Hauptbedrohung für 24.000 der 28.000 bisher bewerteten Arten auf. Zugleich ist die Überfischung der größte Treiber für den Verlust der biologischen Vielfalt in den Ökosystemen der Ozeane.

Das globale Lebensmittelregime der Industrieunternehmen trägt enorm zu den weltweiten Treibhausgasemissionen bei. Emissionen entstehen durch die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, wie sie weiterverarbeitet, verpackt, verschifft, für Biokraftstoffe und als Tierfutter verwendet werden. Auch übermäßiger Konsum und Lebensmittelverschwendung tragen zu den hohen Emissionen bei. Laut dem Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) über Klimawandel und Landsysteme aus dem Jahr 2019 emittiert das Ernährungssystem weltweit zwischen 21 und 37 Prozent der Gesamtemissionen pro Jahr. Darüber hinaus ist es ein völlig ungerechtes System in seinen Auswirkungen auf Landwirte, Landarbeiter, ländliche Gemeinden, Verbraucher, Lebensmittelarbeiter sowie die städtischen und ländlichen armen Gemeinden.

Die Antwort der Agrarindustrie auf die Klima- und Umweltkrise ist die lautstarke Förderung der klimafreundlichen Landwirtschaft (Climate-Smart Agriculture, CSA), einer von der Agrarindustrie geführten Vision einer hochtechnologischen, hoch überwachten und datengesteuerten “Landwirtschaft ohne Bauern”. Zu den größten Promotern von CSA gehören Bayer, McDonald’s und Walmart.

Einen Schub erhielt CSA mit dem Start der Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM4C) im Jahr 2021 auf der COP26 der UN-Klimarahmenkonvention in Glasgow. Ihre Befürworter behaupten, sie könnten industrielle Düngemittel, Pestizide und Herbizide “effizienter” einsetzen.

Diese Petrochemikalien sind zerstörerisch für lokale Ökosysteme und Gemeinschaften. Ihre Verwendung ist mit einem enormen Energieverbrauch verbunden, und ebenso mit riskantem und patentiertem gentechnisch veränderten oder gen-editierten Saatgut und der Datenerfassung für die Feldrobotik. Sie tragen auch erheblich zu den gesamten landwirtschaftlichen Kohlendioxidemissionen bei: Im Jahr 2018 verursachten sie 1.250 Millionen Tonnen CO₂, was etwa 21,5 Prozent der jährlichen direkten Emissionen aus der Landwirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Die weltweiten Emissionen der kommerziellen Luftfahrt beliefen sich im selben Jahr auf 900 Millionen Tonnen CO₂.

CSA gehört zu einer Reihe von falschen Klimalösungen, die angeboten werden und keinen nennenswerten Beitrag zur langfristigen Emissionsreduzierung leisten. Darüber hinaus sind sie von Natur aus nicht nachhaltig und verfestigen weiterhin globale Ungleichheiten.

Weltweit setzt sich eine wachsende Bewegung für die Agrarökologie als leistungsstarke Klimalösung und Alternative zum industriellen Ernährungssystem ein. Diese Bewegung besteht aus landwirtschaftlichen Gemeinschaften und Basisgruppen, und sie wird von einer beeindruckenden Gruppe von Akademikern und Forschenden unterstützt.

Agrarökologie ist eine Praxis, Wissenschaft und Bewegung. Sie verwendet ökologische und soziale Konzepte und Prinzipien, wenn sie nachhaltige landwirtschaftliche Ökosysteme gestaltet und managt. Sie impliziert die Dezentralisierung und Demokratisierung der Lebensmittelproduktion – und vor allem eine drastische Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Durch die Agrarökologie können bis 2050 Emissionen in Höhe von 490 Gigatonnen CO₂ eingespart werden. Weitere Vorteile, die sich bereits in der Praxis zeigen, sind:

Veränderungen in der globalen, regionalen und nationalen Politik und Finanzierung, die die Agrarökologie unterstützen, werden einen großen Beitrag dazu leisten, den Würgegriff katastrophaler marktbasierter Lösungen zu durchbrechen und mehrere Ziele in den Bereichen Klimawandel, Ökologie, Ernährung und soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Wenn wir eine Zukunft auf diesem Planeten haben wollen, sind solche Veränderungen unabdingbar.

Mariam Mayet ist Exekutivdirektorin des African Centre for Biodiversity (ACB) in Johannesburg, Südafrika. Ein Contra zu ihrem Standpunkt hat Matthias Berninger verfasst. Er ist Global Head of Public Affairs, Science, Sustainability, Health, Safety & Environment der Bayer AG. Sein Plädoyer für eine Landwirtschaft mit Gentechnologie und Pflanzenschutzmitteln können Sie hier lesen. Im September hatte Berninger seine Sicht auf die afrikanische Landwirtschaft in einem Gespräch mit Table.Media dargelegt.

France24: Blinken startet Tour durch Westafrika, um Demokratien zu stärken. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken ist zu einer einwöchigen Reise durch Westafrika aufgebrochen. Er startet seine Reise auf den Kapverden und reist anschließend nach Elfenbeinküste, Nigeria und Angola.