ein ereignisreiches Jahr geht für Afrika zu Ende. Doch diese Ausgabe steht noch einmal mitten in der Aktualität der Ereignisse. Unser Redakteur Arne Schütte hat mit Katja Keul, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, über die aktuelle Lage in Mosambik gesprochen. Felix Wadewitz hat sich die Afrika-Strategie der Deutschen Lufthansa vorgenommen und untersucht, wie der deutsche Luftfahrtkonzern unter Umwegen auf diesem Kontinent wachsen will. Auch die deutschen Maschinenbauer wollen sich stärker in Afrika engagieren. Dafür hat VDMA-Präsident Karl Haeusgen eine Begründung genannt, die manche Beobachter überraschen dürfte.

In einer Sonderausgabe am Freitag blicken wir auf das Afrika-Jahr 2023 zurück und betrachten dieses Jahr unter verschiedenen Aspekten. Lassen Sie sich überraschen. Unsere nächste reguläre Ausgabe erscheint am Dienstag, 2. Januar 2024. Doch in der Zwischenzeit halten wir Sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden und senden Ihnen “100 Headlines, den aktuellen News-Überblick für die Table.Media-Community” zu.

Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Angehörigen eine friedvolle und gesegnete Weihnachtszeit.

Frau Staatsministerin, welche Ziele verfolgt die Bundesregierung mit der Vertiefung der Beziehungen zu Mosambik? Warum sind Sie ausgerechnet dorthin gereist?

Es ist uns ein grundsätzliches Anliegen, die Beziehungen mit unseren afrikanischen Partnern zu stärken und zu vertiefen. Vor allen Dingen mit denen, die unsere Werte teilen, die Demokratien sind. Mosambik hat zwar noch große Herausforderungen vor sich, auch im Bereich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Aber gerade angesichts negativer Entwicklungen in anderen Teilen Afrikas wie etwa in der Sahelzone ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir unterstützen euch auf diesem Weg.

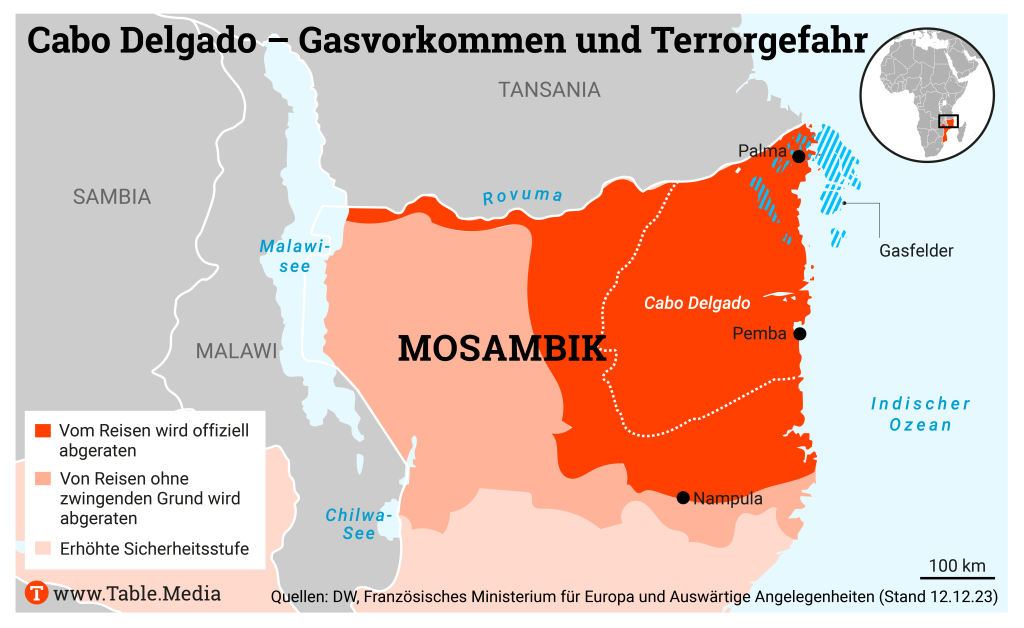

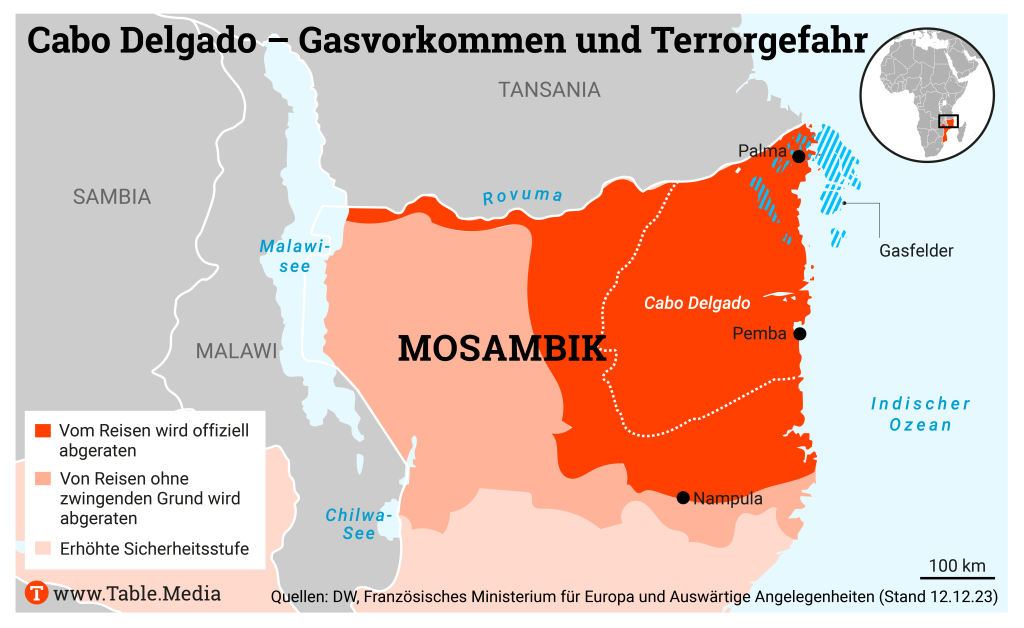

In der rohstoffreichen Provinz Cabo Delgado im Norden des Landes treiben seit 2017 Terrormilizen ihr Unwesen. Das erinnert an den Zerfall der staatlichen Strukturen im Sahel. Wie ist die Lage in Cabo Delgado?

Es gibt Bereiche, wo die Terroristen nach wie vor aktiv sind. Aber die Sicherheitslage hat sich seit 2021 deutlich verbessert, seit die bilaterale Militärmission aus Ruanda und die multilaterale Mission SAMIM aus den SADC-Staaten dort vor Ort operieren. In der Provinzhauptstadt Pemba konnten wir uns ohne zusätzliche Sicherheit bewegen und auch in Palma waren wir teils zu Fuß unterwegs. Viele Binnenvertriebene sind bereits in die Städte zurückgekehrt, wenn auch noch nicht in alle Dörfer. Die kommunalen Vertreter vor Ort berichten, dass sie von der Regierung in die Gestaltung des Wiederaufbauplans miteinbezogen werden. Die Menschen wollen Stabilität und Schutz. Dafür braucht es eine sichtbare Präsenz des Staates in den vom Terrorismus befreiten Regionen. UNDP führt zum Beispiel ein von Deutschland mit zehn Millionen Euro unterstütztes Stabilisierungsprojekt durch. Dabei geht es etwa um die Renovierung von Gebäuden für die öffentliche Daseinsfürsorge und die Schaffung von Einkommensmöglichkeiten.

Wie unterstützen Deutschland und die EU den Befriedungsprozess in Cabo Delgado?

Im Rahmen der EUTM schult die EU mosambikanische Spezialeinheiten. Derzeit befinden sich die neunte und zehnte von insgesamt elf Einheiten in der Ausbildung. Wenn das abgeschlossen ist, sollen sie den Antiterrorkampf übernehmen. Bislang ist die Provinz aufgeteilt in ein Operationsgebiet der Ruander und eines des SADC-Kontingents. Ab Januar soll die Zahl der etwa 2.100 SADC-Truppen stückweise reduziert werden. Im Sommer soll der Abzug abgeschlossen sein. Die von der EU ausgebildeten Spezialkräfte sollen dann von SADC übernehmen. Ich halte diesen Zeitplan für sehr ehrgeizig. Die Soldaten sind gerade erst ausgebildet und müssen erstmal Einsatzerfahrung sammeln. Ich hoffe sehr, dass der SADC-Abzug nicht zu früh kommt. Denn aktuell ist die mosambikanische Armee noch nicht so weit, dass sie befreite Gebiete auch eigenständig halten kann. Die Hoffnung beruht hier auf den durch die EUTM ausgebildeten Einheiten.

Sollte die Ausbildungsmission EUTM also fortgeführt werden?

Die Mission nach Ausbildung des letzten Kontingents gleich zu beenden, birgt ein gewisses Risiko. Wir sollten aber auch nicht einfach immer mehr Soldaten ausbilden. Es gibt verschiedene Optionen. Es könnte beispielsweise sinnvoll sein, die ausgebildeten Truppen auch weiterhin zu betreuen und fortzubilden, etwa zwischen den Einsatzphasen im Norden.

Die ruandischen Soldaten werden von der EU ebenfalls finanziell unterstützt. Wie erfolgreich ist dieser Einsatz?

Ruanda ist kein unumstrittener Akteur in der Region. Deshalb war es mir sehr wichtig, auch mit den Vertretern der ruandischen Mission in Cabo Delgado zu sprechen. Nach meinem Eindruck sind sie in der Tat nicht nur erfolgreich in der militärischen Bekämpfung der Terroristen, sondern auch in der zivilmilitärischen Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort. Dabei hilft es, dass die ruandischen Soldaten alle auch Suaheli sprechen, die lokale Sprache der Menschen in Cabo Delgado, die meist kein Portugiesisch verstehen. Ruanda hat auch kein Abzugsdatum, wie ich auf Nachfrage erfahren habe. Ihre Perspektive ist, zu bleiben, solange es nötig ist.

In Cabo Delgado gibt es riesige Gasvorkommen, deren Nutzung durch die schlechte Sicherheitslage verhindert wird. Allein der französische Konzern Total Energies investiert 20 Milliarden Euro, aber auch Eni und Exxon Mobil drängen in die Provinz. Welche Rolle spielen Rohstoffe in der aktuellen Gemengelage?

Das ist natürlich der Elefant im Raum. Cabo Delgado ist eine der ärmsten Provinzen in einem der ärmsten Länder Afrikas. Wenn in so eine Region Milliarden an Investitionen fließen, hat das einen Einfluss.Ich habe in meinen Gesprächen versucht, herauszufinden, inwieweit das auch eine Ursache des Konfliktes ist. Es gibt mehrere Thesen dazu. Aber ein Punkt ist sicherlich, dass die lokale Bevölkerung sehr frustriert und enttäuscht ist, dass sie wohl nur sehr wenig davon profitieren wird. Denn die Energiekonzerne stellen lieber Leute aus dem Süden des Landes ein, die eine entsprechende Schulbildung und Portugiesischkenntnisse mitbringen. Dieser Frust hat sicher auch zur Radikalisierung der lokalen Bevölkerung beigetragen. Ich hätte sehr gern auch ein Gespräch mit Total geführt, aber das ist leider nicht zustande gekommen. Für das Projekt von Total sind 200 Fischerfamilien umgesiedelt worden, die jetzt zehn Kilometer von der Küste entfernt leben. Ein Bus soll sie nun täglich zur Arbeit ans Meer bringen. Das hätte ich gern mit Total diskutiert: Wie stellen die sich eigentlich ihre Rolle bei der Stabilisierung der Provinz vor? Die Energiekonzerne haben auch Zusagen gemacht, dass sie aus den Gewinnen einen staatlichen Fonds füllen werden. Da geht es um 200 Millionen Dollar, die vom Staat verwaltet und dann der Bevölkerung zugutekommen sollen. Aber das muss alles erst noch umgesetzt werden.

Die Energiekonzerne spielen also eine wichtige Rolle bei der Befriedung von Cabo Delgado?

Das sollten sie in jedem Falle. Die Energiekonzerne haben eine Riesenverantwortung. Sie sind essenziell für die Befriedung der Region. Ich will nicht unterstellen, dass sie den Konflikt ausgelöst haben, aber sie haben natürlich eine Verantwortung für die Menschen in Cabo Delgado und müssen jetzt auch ihren Beitrag leisten. Denn Stabilität und Frieden ist auch in ihrem eigenen Interesse.

Mehr als 250 Passagiere passen an Bord, der Listenpreis liegt bei mehr als 200 Millionen Euro: Der Airbus A330 fliegt locker 9000 Kilometer weit und ist damit prädestiniert für Verbindungen von Europa nach Afrika. Die Lufthansa-Tochtergesellschaft Brussels Airlines hat gerade ihren zehnten A330 gekauft, um damit von Sommer 2024 an die Strecke nach Nairobi und Kigali zu bedienen.

Die Lufthansa-Gruppe, zu der auch Swiss, Austrian und Discover gehören, plant schon länger in Afrika zu expandieren. Die Zahl der Verbindungen würde schneller wachsen als in allen anderen Weltregionen, sagte Vorstandschef Carsten Spohr bereits vor einigen Jahren. Das war vor Corona. Doch während es auf den Rennstrecken zwischen Europa und den USA sowie Asien oft noch darum geht, wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu kommen, verspricht Afrika Wachstum darüber hinaus.

Das alles steuert Lufthansa nicht von Frankfurt oder München aus, den beiden internationalen Hubs hierzulande. Die Federführung für die Expansion in Afrika liegt bei Brussels Airlines. Die kleine Fluglinie ist nicht nur aus historischen Gründen in Afrika präsent. Das Africa Competence Center des gesamten Lufthansa-Konzerns ist in Brüssel angesiedelt. Die Chefin ist seit November Kenechi Ugwoke aus Nigeria. Sie arbeitet seit knapp 15 Jahren im Konzern.

“Der Luftverkehr hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung Afrikas”, sagte Ugwoke zu Table.Media. “Je mehr Verbindungen, desto größer ist der wirtschaftliche und kulturelle Austausch mit der Welt.” Brussels Airlines bedient allein rund die Hälfte der 33 afrikanischen Ziele der Lufthansa-Gruppe, vor allem nach West-, Zentral- und Ostafrika.

Die Lufthansa selbst fliegt vor allem nach Südafrika. Dorthin gibt es 19 Flüge pro Woche. 2024 soll eine weitere Verbindung von München nach Johannesburg dazu kommen. Auch Angola, Nigeria, Kenia und Äquatorialguinea stehen im Flugplan.

Die Zielgruppen seien sehr unterschiedlich, erzählt Ugwoke. Geschäftsreisende, Touristen sowie alle, die Freunde und Familie besuchen. Besonders sei, dass der persönliche Kontakt in Afrika wichtiger ist als anderswo. “Wir betreiben noch viele Reisebüros und Ticketschalter selbst oder mit Partnern.” Das sei ein Alleinstellungsmerkmal, da in Europa die meisten Flüge online gebucht werden. In einigen Städten wie Kinshasa könnten Passagiere zudem in der Stadt einchecken und ihr Gepäck aufgeben, bevor sie sich auf den oft mühsamen Weg zum Flughafen machen.

2023 war ein Rekordjahr für Brussels Airlines, obwohl das Jahr politisch schwierig war. So blieb der Luftraum über Niger vorübergehend gesperrt, was viele Verbindungen ins südliche Afrika betraf: Flüge wurden gestrichen, andere mussten Umwege in Kauf nehmen, was den Kerosin-Verbrauch erhöhte. Allein der Putsch in Niger kostete Brussels Airlines rund vier Millionen Euro, heißt es bei der Fluglinie.

Um 7,4 Prozent wuchs der afrikanische Luftverkehr in diesem Jahr, deutlich stärker als der globale Durchschnitt, so eine Zwischenbilanz des diesjährigen Aviation African Summit in Abuja. Dabei liege die Zahl der Flüge bereits über dem Vor-Corona-Level. Trotzdem bleibt der Aufholbedarf enorm: Knapp jeder fünfte Mensch lebt in Afrika, aber der Anteil am Luftverkehr liegt bei zwei Prozent. Der einheitliche Luftverkehrsmarkt (Single African Air Transport Market, SAATM) besteht bislang vor allem auf dem Papier.

Der internationale Luftverkehrsverband IATA hat im Frühjahr deshalb eine Initiative für den Kontinent auf den Weg gebracht. “Focus Africa” soll die Konnektivität, Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessern und Arbeitsplätze schaffen. “Afrika ist die Region mit dem größten Potenzial”, sagte Yvonne Makolo, CEO von Rwand Air, die erste weibliche Vorsitzende des IATA Board of Governors.

Das Angebot wächst bereits. Die europäischen Airlines Lufthansa, British Airways oder Air France konkurrieren nicht nur mit staatlich unterstützten Konkurrenten wie Emirates, Qatar Airways oder Turkish Airlines. Sie sind trotz weiter Umwege oft günstiger, weil sie beispielsweise weniger Klima-Abgaben zahlen.

Auch afrikanische Fluggesellschaften sind nach Corona wieder auf Wachstumskurs und bauen ihre interkontinentalen Verbindungen aus. Ethiopian Airlines zählt dazu, aber auch Kenyan Airways. South African Airways und Lufthansa wollen nach einer Pause wieder gemeinsame Flüge anbieten, etwa mit Swiss von Zürich nach Johannesburg.

Senegal, Nigeria, Angola, Südafrika, Mali, Elfenbeinküste, die Komoren, Guinea-Bissau, Kamerun, Kongo und Gabun, sowie Frankreich – Designer aus all diesen Ländern haben ihre Kreationen in Dakar ausgestellt: Beim großen Defilee Anfang Dezember in der senegalesischen Hauptstadt, deren Fashion Week ins 21. Jahr geht und damit zu einer der ältesten auf dem Kontinent gehört.

Der Senegal gilt als eines der schickesten Länder in Afrika, Eitelkeit ist hier eine gern gesehene Tugend. Jede Woche vor allem freitags zu bewundern, wenn sich die mehrheitlich muslimische Bevölkerung in Schale wirft. Das Freitagsgebet markiert das Ende der Woche und da dürfen bunte, enggeschnitte Roben bei den Frauen und verzierte Boubous verschiedener Länge bei den Männern nicht fehlen. Jede und jeder zeigt sich dann in vorteilhafter Pose auf Tiktok, im Whatsappstatus oder auf Facebook – zu den Feiertagen wird die Timeline dann von Fashionbildern geflutet.

Die Lust an Mode haben auch andere afrikanische Länder kultiviert, wie die Sapeurs in der Demokratischen Republik Kongo. Mode ist inzwischen auch ein vielversprechender Wachstumsmarkt in Afrika. Zentraler Treiber ist wie in anderen Konsummärkten auch die größer werdende Mittelschicht, wie ein aktueller Bericht der UNESCO zeigt. Made in Africa gilt als schick – und die oft individuellen Designs passen zum Selbstverständnis der selbstbewussten, modernen Berufstätigen, die sich nicht mehr wie früher vor allem gen Europa und Amerika orientieren.

Der Branchenbericht der UNESCO stellt aber auch fest, dass der Mode- und Textilsektor in Afrika derzeit noch nicht besonders groß ist: Der Handel auf dem Kontinent hat ein Volumen von gerade einmal 2,7 Milliarden Dollar. Außerdem machen afrikanische Zulieferer nur acht Prozent aus. Große Hoffnung liegt auf dem afrikanischen Freihandelsabkommen (African Continental Free Trade Area, kurz AfCFTA). Das könnte die Handelsströme innerhalb Afrikas um ganze elf Prozent steigern, geben die Autoren der UNESCO-Studie an.

Die Hindernisse für eine starke innerafrikanische Mode- und Textilbranche ähneln denen anderer Wirtschaftszweige: Mangelnde Infrastruktur und damit erschwerte Logistik, überbordende bürokratische Prozedere für Unternehmer, und überhaupt fehlt Industrie, zum Beispiel Textilfirmen.

Manche Länder in Afrika versuchen, den einheimischen Markt im Kleinen anzuschieben. Wenn etwa Uniformen für Polizei und Soldaten lokal genäht werden müssen. Prominentes Beispiel ist Burkina Faso. Dem Erbe Thomas Sankaras aus den 1980er Jahren folgend setzen Staatsangestellte auf burkinische Stoffe, vor allem das Faso Dan Fani. Das hat inzwischen sogar ein eigenes Echtheitslabel.

Dynamisch ist die Modebranche in Afrika auch jetzt – und Designerinnen setzen mit passgenauen Markenprofilen auf die wohlhabender werdende Bevölkerung in den großen Städten. Der Senegal etwa, nur vier Flugstunden von Europa entfernt, hat eine stetig wachsende kosmopolitische Käuferschicht. Das erlaubt ein Auskommen und zieht Kreative von überall her an.

Nach acht Jahren in der Modebranche in Deutschland gründete die franko-kamerunische Designerin Sikoti-Eyidi Mbaitjongue 2022 ihre Marke Sokolata in Dakar. Der Stil ihrer Marke sind gerade, cleane Schnitte in gedeckten Farben, mit raffinierten Details. Alles aus regionalen Materialien, wie handgewebter senegalesischer Baumwolle und Zierleisten aus malischem Bogolan-Stoff. Und ohne Zwischenhändler. Faire und umweltfreundliche Produktion sind der Mittdreißigerin wichtig. “Wir machen uns unsere Kultur wieder zu eigen. Hier haben wir die Ressourcen, es fehlt noch an der Industrie. Aber das ist im Kommen und macht Hoffnung”, sagt Sikoti im Gespräch mit Table.Media. Der Laden läuft und steht am Break Even Point, so viel verrät die Designerin. Verkauft wird Sokolata von der Gründerin persönlich auf Märkten und Messen, auf Bestellung etwa über Whatsapp und inzwischen auch in einem eigenen Online-Shop.

Über den Ein-Frau-Betrieb hinauszuwachsen und bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, ist eine Herausforderung, so die Erfahrung von Leila Abdoulaye. Ende 2018 gründete sie ihr Label Môoda, war nach der Covid- Pandemie zu einer längeren Pause gezwungen und kam 2023 wieder Vollzeit zurück. Abdoulaye kauft hochwertige Stoffe für ihre Kreationen im Ausland, Seide kommt etwa aus Dubai oder der Türkei. Sie ist Mitte zwanzig und stemmt derzeit das Unternehmen alleine, das sich über die wachsende Nachfrage für ihre ausgefallenen und farbenfrohen Kleider, Overalls und Jacken freue.

Als der damalige Präsident Südafrikas, Jacob Zuma, den Tod von Nelson Mandela im nationalen Fernsehen am 5. Dezember 2013 kurz vor Mitternacht verkündete, versammelte sich umgehend Menschenmassen vor dem Haus des Freiheitskämpfers im noblen Johannesburger Vorort Houghton. Mandela war im hohen Alter von 95 Jahren verstorben. Unter den Versammelten herrschte eher Fröhlichkeit als Trauer. Südafrikaner waren gekommen, um ihren Helden zu feiern. Es war eine bunte Menge aus der Regenbogennation. Die Menschen legten Blumen an den Straßenrand, und zündeten Kerzen an. Es kam zu spontanen Gesängen und Tänzen. Bei Sonnenaufgang hatte sich die Versammlung noch längst nicht aufgelöst. In den folgenden Tagen machten sich Zehntausende auf den Weg nach Houghton, um Mandela die Ehre zu erweisen.

Die offizielle Trauerfeier fand fünf Tage später im FNB-Stadion in Soweto statt. 91 Staatsoberhäupter waren anwesend, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck, sowie zahlreiche Vertreter internationaler Organisationen, wie UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und EU-Präsident José Manuel Barroso. Südafrikas Präsident Zuma wurde bei seiner Ansprache wegen Korruptionsvorwürfen ausgebuht. US-Präsident Barack Obama hingegen fiel mit einer inspirierenden Rede auf.

In den folgenden drei Tagen wurde der Leichnam von Mandela im Union Buildings in Pretoria, dem Sitz der südafrikanischen Regierung, aufgebahrt. Mehr als 100.000 Trauernde nahmen persönlich Abschied. Beigesetzt wurde Nelson Mandela dann in seinem Heimartdorf Qunu in der Eastern Cape Province, wo er die “glücklichsten Momente” seiner Kindheit verbrachte. Beim Staatsbegräbnis mit 4500 geladenen Gästen aus aller Welt zeigten sich die ersten Brüche im Vermächtnis von Mandela. Bewohner von Qunu erzürnten sich, dass sie nicht den Trauerfeierlichkeiten beiwohnen durften. Stattdessen mussten sie die Ereignisse aus der Distanz verfolgen. Es waren bewegende Tage in Südafrika vor zehn Jahren.

Zum zehnten Todestag fanden erstaunlicherweise keine offiziellen Gedenkfeiern statt. Doch immerhin wurde die 21. Nelson Mandela Annual Lecture in diesem Jahr von der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai gehalten. In Pretoria wurde der Mandela Walk and Run, zu dem 5000 Teilnehmer kamen, organisiert. Es gibt eine Ausstellung, “Mandela Is Dead”, die sich kritisch mit dem Vermächtnis von Mandela auseinandersetzt. Und der deutsche Botschafter in Pretoria, Andreas Peschke, twitterte den berühmten Mandela-Slogan “The purpose of freedom is to create it for others” und ein Bild von sich vor der Hütte Mandelas in Qunu. Politisch brisant: Bei einem Gedenktreffen der Familie Mandelas in Pretoria durften hochrangige Vertreter der radikalislamischen Hamas teilnehmen. Mandela hatte sich zu Lebzeiten für das Schicksal der Palästinenser stark gemacht.

Mandelas Ziel als erster frei gewählter Präsident Südafrikas war es, die Rassenbarrieren der Apartheid in Südafrika abzubauen, den Menschen eine wirtschaftliche Perspektive zu geben und das Land am Kap nach jahrelanger Isolation wieder international hoffähig zu machen. Er war ein afrikanischer Nationalist und überzeugter Verfechter von Demokratie und Menschenrechten. Mandela brachte Südafrika politische Freiheit, aber legte nur das Fundament für wirtschaftliche Freiheit, die weitestgehend ausblieb. In einem Interview zum zehnten Todestag Mandelas mit dem Fernsehsender eNCA brachte es Verne Harris, Acting CEO der Nelson Mandela Foundation, auf den Punkt: “Wir müssen uns an seinen Traum von einer gerechten Gesellschaft erinnern, und in vielerlei Hinsicht ist dieser Traum in unserer Verfassung verankert. Die harte Realität ist jedoch, dass die Verfassung für die große Mehrheit der Menschen im Land noch lange keine gelebte Realität ist.” Neue Lösungen müssten her angesichts der immensen Probleme in Südafrika, während der Schein von Mandela zunehmend verblasst.

Nelson Mandela verstand als wie kein anderer, charismatisch die Menschen zu vereinigen, auch als Ikone für die normale Bevölkerung. Seine Gefangenennummer 46664 wurde zu einer Konzertserie gegen HIV/Aids. Beim Konzert in Johannesburg im Dezember 2007 waren die Musikfans nur bedingt von Musikstars wie Peter Gabriel oder Annie Lennox hingerissen. Doch als Mandela die Bühne betrat, sprangen alle auf, als sei der Papst erschienen. Ähnlich bei Mandelas Auftritt beim Fußball-WM-Endspiel im Juli 2010 in Johannesburg, als im Stadion tosender Jubel ausbrach. Über die Jahre wurde Nelson Mandela zur geschützten Marke, lächelnd auf Postern oder Geldscheinen. Verne Harris sagte mir einmal: “Es ist verrückt, was sich mache Leute erlauben. Da werden Bierdeckel mit dem Antlitz von Mandela gedruckt, ohne uns zu fragen, nur um Geld zu machen.” Heute ziehen Mandela-Orte noch Massen von Touristen an, wie die Vilakzi Street in Soweto, wo er einst wohnte, die Mandela Capture Site in Howick, KwaZulu Natal Province, wo er 1962 verhaftet wurde, sein Heimatdorf Qunu, und Robben Island vor Kapstadt, wo er 18 Jahre inhaftiert war.

Doch heute würde der ehemalige Freiheitskämpfer, der für seine politischen Überzeugungen 27 Jahre im Gefängnis saß, wohl noch enttäuschter von Südafrika sein, als er es schon in den letzten Jahren seines Lebens war. Die Regierung hat es nicht geschafft, weite Teile der Bevölkerung aus der Armut zu heben. Der wirtschaftliche Aufstieg fand kaum statt. Stattdessen: Arbeitslosigkeit, Stromausfälle, marode Infrastruktur und eine politische Elite, denen Korruption und Bereicherung vorgeworfen wird. Und auch Mandelas Errungenschaften werden kritischer gesehen: “Es ist schwierig, sich das Bild eines makellosen Führers vorzustellen, insbesondere wenn es an grundlegenden Dienstleistungen mangelt”, sagt Jonathan Jansen, Professor an der Stellenbosch University.

Das einst luxuriöse Haus in Houghton, in dem Mandela 2013 starb, ist mittlerweile verlassen und verfällt. Früher waren hier internationale Persönlichkeiten zu Gast. Mandela saß meist in seinem Lieblingssessel und trank Tee. “Er war immer der perfekte Gastgeber”, erinnert sich der ehemalige Sprecher des African National Congress (ANC), Carl Niehaus. Eine Zeitlang war das Haus von Mandela-Enkelkindern bewohnt, die aber auszogen, als der Unterhalt zu teuer wurde. Die Erben von Mandela sind zerstritten. Es geht darum, wer was bekommt. Und so ist es auch in der Politik. Zehn Jahre nach dem Tod von Nelson Mandela bereitet sich Südafrika auf die nächsten nationalen Wahlen vor. Es könnten die ersten sein, bei denen die ehemalige Freiheitsbewegung und jetzige Regierungspartei ANC die absolute Mehrheit verliert.

Der Autor war bei allen beschriebenen Ereignissen selbst dabei und berichtete live von der Trauerfeier für Nelson Mandela aus dem FNB-Stadion in Johannesburg.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei einem Besuch in Ruanda am Montag mehr deutsche Unterstützung für Afrika beim Kampf gegen Pandemien und Krankheiten versprochen. Die Ministerin war zur Eröffnung der ersten mRNA-Impfstoffproduktionsstätte des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech in Afrika gereist. “Die Pandemie hat eine große Ungerechtigkeit offengelegt”, sagte Baerbock am Montagnachmittag in Kigali. Obwohl das Coronavirus durch Wissenschaftler aus der ganzen Welt entschlüsselt worden sei – unter anderem auch durch Wissenschaftler aus Südafrika und Botswana -, habe es keine gerechte Versorgung mit Impfstoffen gegeben. “Wir können die Versäumnisse der Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Aber gemeinsam können wir daraus lernen und eine bessere Zukunft aufbauen”, sagte Baerbock in Kigali.

Neben der Außenministerin haben auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie BMZ-Staatssekretärin Bärbel Kofler an der Eröffnung teilgenommen. Von der Leyen kündigte an, Ruanda mit weiteren 40 Millionen Euro unterstützen zu wollen. Das Geld soll Ruanda dabei helfen, zu einem Zentrum für medizinische und technologische Exzellenz in der Region zu werden.

Nach Angaben des Außenministeriums werden zurzeit nur eine von 100 in Afrika verimpfte Impfdosen in Afrika produziert. Bis 2040 wollen die afrikanischen Länder den Anteil auf 60 Prozent erhöhen. Über die Global-Gateway-Initiative der EU will Deutschland bis 2027 gut eine halbe Milliarde Euro beisteuern, damit dieses Ziel erreicht wird. Die EU insgesamt unterstützt den Kontinent beim Hochlauf seiner Impfstoffproduktion mit 1,2 Milliarden Euro bis 2027. Die Eröffnung der ersten mRNA-Impfstoff-Fabrik Afrikas in Ruanda durch Biontech bezeichnete Baerbock als “echten Meilenstein und Hoffnung für Millionen”. In dem neuen Impfstofflabor sollen Impfstoffe gegen Malaria und Tuberkulose hergestellt sowie perspektivisch auch Impfstoffe gegen HIV und Mpox (Affenpocken) entwickelt werden.

Bereits vor ihrer Abreise hatte Baerbock hinsichtlich des Konflikts im Ostkongo alle zur Deeskalation aufgerufen, “in deren Händen die Schlüssel zum Frieden liegen”. Ruanda wird vorgeworfen, die M23-Rebellen zu unterstützen und so den Osten der benachbarten DR Kongo zu destabilisieren. Daneben stand für Baerbock und Kofler ein Besuch der Gedenkstätte für den ruandischen Völkermord auf dem Programm. Dieser jährt sich im kommenden Jahr zum 30. Mal. dre

Die deutsche Industrie nimmt verstärkt den afrikanischen Markt in den Blick. “Afrika ist für den deutschen Maschinenbau ein großer Potenzialmarkt”, sagte Karl Haeusgen, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), in der vergangenen Woche in Frankfurt. Er ist zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats und Miteigentümer der Hawe Hydraulik SE in München.

Bemerkenswert ist die Begründung, die Haeusgen für dieses größere Engagement gab. Denn es geht keineswegs allein um die Erschließung attraktiver, neuer Märkte. “Afrika ist auch unter dem Gesichtspunkt Derisking interessant”, sagte Haeusgen weiter. Für den deutschen Maschinenbau ginge es auch darum, das “Klumpenrisiko China” zu reduzieren. Dies ginge am besten durch die Erschließung neuer Märkte. “Die Chancen in Afrika sind größer als je zuvor”, sagte Haeusgen weiter. “Allerdings ist auch die Kärrnerarbeit in Afrika größer als anderswo.” Für die deutschen Maschinenbauer seien Länder wie Südafrika, Nigeria und Marokko interessant, die schon einen gewissen Industrialisierungsgrad erreicht haben.

Auch werde sich die Erschließung des afrikanischen Marktes weitgehend an einem Zyklusmodell orientieren: Zunächst werden wohl Grundstoffmaschinen, etwa für den Textilbereich, gefragt sein, aber auch Baustoffmaschinen. Dann würden Baumaschinen folgen. Auch für die Verarbeitung von Nahrungsmitteln lokaler Hersteller entstehe zunehmend Bedarf. Neben Maschinen zur Verarbeitung von Nahrungsmitteln und Getränken seien im weiteren Verlauf des Zyklus auch Verpackungsmaschinen gefragt.

“Wir müssen erst die Akzeptanz für hochwertige Maschinen in Afrika schaffen”, sagte Haeusgen. Teil des industriellen Engagements in Afrika sei deshalb auch, die Qualifizierung des Nachwuchses auf dem Kontinent zu verbessern. Daran arbeite der VDMA bereits durch Ausbildungssysteme, die sich an der deutschen dualen Ausbildung anlehnen. Im Mai hatte der VDMA ein Papier unter dem Titel “Afrika – Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wirtschaftspartnerschaft” zu Forderungen an die deutsche Politik veröffentlicht. In den ersten neun Monaten 2023 hat Deutschland Maschinen im Wert von 3,2 Milliarden Euro nach Afrika exportiert, ein Plus von 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. hlr

Die EU und Kenia haben am Montag ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen unterzeichnet. Mit dem Abkommen öffnet die EU ihren Markt vollständig für Waren aus dem ostafrikanischen Land. Kenia klammert hingegen einige Sektoren aus, darunter viele Agrarprodukte, Chemikalien und Textilien. Dies soll die lokalen Hersteller vor übermächtiger Konkurrenz schützen.

Beide Seiten hatten sich bereits im Juni im Grundsatz geeinigt. Nun muss noch das Europaparlament dem Abkommen zustimmen, damit es in Kraft treten kann. Das Abkommen umfasse die “bisher strengsten sozial- und klimapolitischen Verpflichtungen, die die EU im Rahmen eines Handelsabkommens mit einem afrikanischen Land eingegangen ist”, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in Nairobi. Kenia sei ein verlässlicher Partner im Kampf gegen den Klimawandel. tho

Der Druck auf die westlichen Industrienationen, die Schifffahrt im Roten Meer zu sichern, steigt: Nach zunehmenden Angriffen der Huthi-Rebellen im Jemen auf Handelsschiffe auf dem Weg zum oder vom Suez-Kanal wollen mehrere Reedereien und Unternehmen die wichtige Schifffahrtsroute vorerst nicht mehr befahren.

Die Houthi-Gruppe erklärte, sie habe am Montag einen Drohnenangriff auf zwei Frachtschiffe durchgeführt. Das britische Seesicherheitsunternehmen Ambrey teilte am Dienstag mit, es habe Informationen über einen möglichen Enterversuch 17 Meilen westlich der jemenitischen Hafenstadt Aden erhalten, der Angriff sei jedoch erfolglos gewesen und alle Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit. Die Houthis haben gedroht, alle Schiffe, die nach Israel fahren, unabhängig von ihrer Nationalität anzugreifen, und internationale Reedereien vor Geschäften mit israelischen Häfen gewarnt.

Mehrere Schiffe, die weiterhin auf der Wasserstraße unterwegs sind, haben bewaffnete Wachen an Bord, wie Daten der LSEG (London Stock Exchange Group) zeigen. Mindestens 11 Containerschiffe, die Suez passiert hatten und sich dem Jemen näherten, um Konsumgüter und Getreide für Länder wie Singapur, Malaysia und die Vereinigten Arabischen Emirate zu transportieren, liegen aktuell im Roten Meer zwischen dem Sudan und Saudi-Arabien vor Anker, wie die Schiffsverfolgungsdaten von LSEG zeigen.

Allein am Montag stoppten sowohl das Ölunternehmen BP als auch die taiwanesische Reederei Evergreen ihre Transporte durch Rotes Meer und Suez-Kanal. Zuvor hatten bereits die großen Reedereien Maersk aus Dänemark und Hapag-Lloyd aus Deutschland ihre Frachtschiffe umgeleitet, nachdem sie vom Jemen aus mit Drohnen oder Raketen angegriffen worden waren. Der Suez-Kanal ist mit einem Anteil von zwölf Prozent an den weltweiten Schiffstransporten eine der für den Welthandel wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Die USA haben nun eine multinationale Operation mit den Namen “Prosperity Guardian” gestartet.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der sich auf einer Reise nach Bahrain befindet, wo sich das Hauptquartier der US-Marine im Nahen Osten befindet, sagte am frühen Dienstagmorgen, dass zu den teilnehmenden Ländern das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien gehören. Deutschland prüft nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Anfrage zur Beteiligung.

Die Gruppe wird gemeinsame Patrouillen im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden durchführen. “Dies ist eine internationale Herausforderung, die ein gemeinsames Vorgehen erfordert”, sagte Austin in seiner Erklärung.

Allerdings ist offen, ob und in welcher Weise sich die Bundeswehr an einer solchen Mission beteiligen könnte. Neben der politischen Entscheidung und einem Mandat des Bundestages müsste auch geklärt werden, welche Kriegsschiffe die Deutsche Marine dafür überhaupt zur Verfügung hätte: Die vor dem Libanon im Rahmen des UNIFIL-Mandats eingesetzte Fregatte “Baden-Württemberg”, die damit bereits in der Region ist, ist nur für die Luftverteidigung des Schiffs selbst ausgerüstet. Die Fregatte “Hessen”, die mit der entsprechenden Bewaffnung infrage käme, müsste aus anderen Verpflichtungen herausgenommen werden. tw, rts, dpa

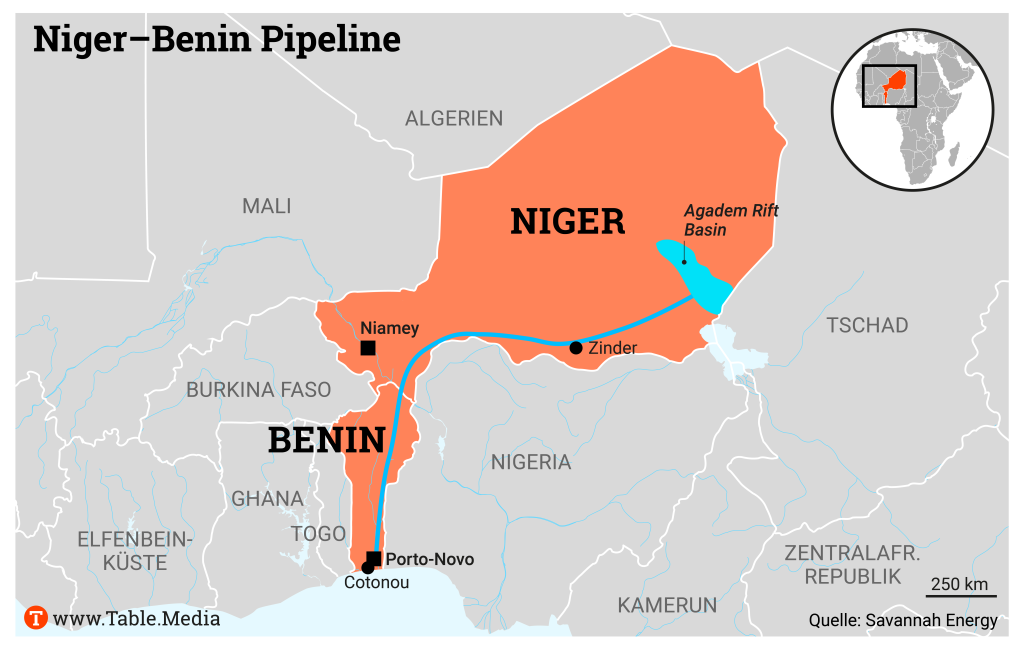

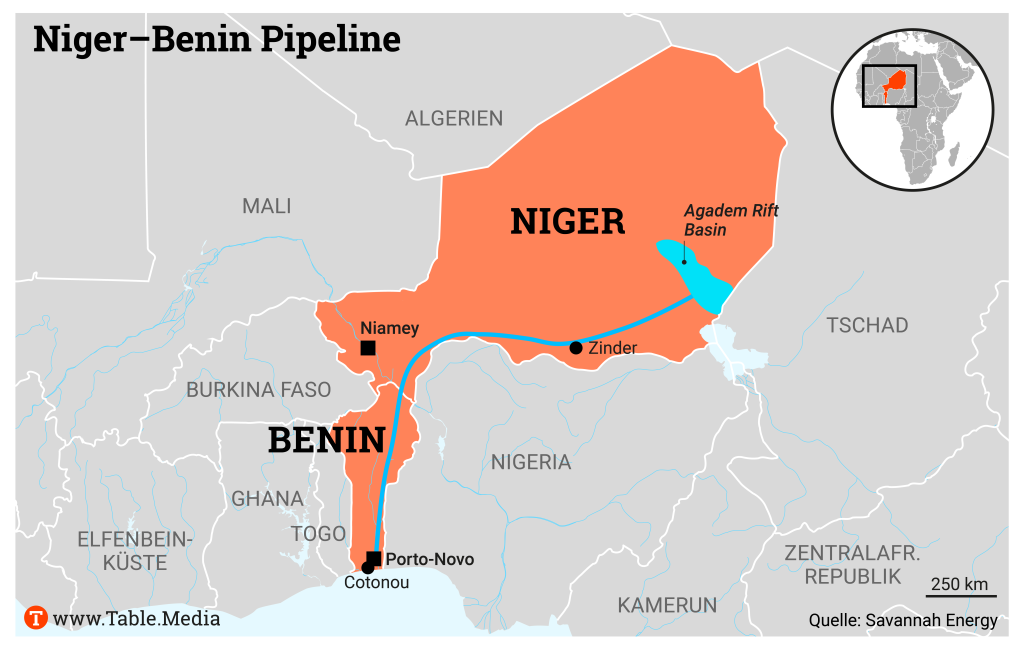

Nigrisches Rohöl soll ab Januar über eine Pipeline erstmals auf den Weltmarkt gebracht werden. Dies verkündete Putschgeneral und de-facto Präsident Abdourahamane Tiani vergangene Woche im Staatsfernsehen. Künftig sollen täglich 90.000 Barrel Öl exportiert werden. Die im November fertiggestellte, knapp 2000 Kilometer lange Exportpipeline verbindet Ölfelder im Agadem Rift Basin im Osten Nigers über Benin mit dem Atlantischen Ozean. Betreiber der Pipeline ist eine Tochtergesellschaft der China National Petroleum Corporation (CNPC). Niger werde 25,4 Prozent der Exporteinnahmen einstreichen, sagte Tiani.

Tiani kündigte außerdem an, Niger werde künftig mehr Öl vor Ort raffinieren: “Unser Wunsch ist es nicht, Rohöl zu vermarkten. Wir wollen eine Raffinerie, die nigrisches Rohöl auf nigrischem Boden verarbeitet.” Niger habe bislang nicht genug von seinen natürlichen Ressourcen profitiert.

Niger ist durch die Hilfe Chinas zum Ölproduzenten geworden. CNPC produziert seit 2011 Öl in Niger. Die tägliche Produktion liegt bei etwa 20.000 Barrel. Gefördert wird im Agadem Rift Basin, anschließend wird das Öl über eine Pipeline in die Nähe der Stadt Zinder zur Soraz-Raffinerie geleitet und dort für den lokalen Verbrauch verarbeitet. CNPC hält 60 Prozent an der einzigen Raffinerie des Landes, Niger die restlichen 40 Prozent.

Den Bau der neuen Exportpipeline hat CNPC gemeinsam mit der West African Gas Pipeline Company (WAPCo) durchgeführt. Sie verläuft ebenfalls von den Ölfeldern bis zur Raffinerie und führt dann weiter bis nach Benin und an die Küste.

CNPC ist bislang der einzige Ölproduzent in Niger, aber nicht der einzige Ölkonzern, der im Land aktiv ist: Savannah Energy aus Großbritannien und die algerische Sonatrach halten ebenfalls Bodenkonzessionen. Savannah hat bereits Interesse an einer Nutzung der neuen Pipeline angemeldet.

Eine Exportpipeline für nigrisches Rohöl war schon seit 2012 im Gespräch. CNPC hatte zunächst den Bau einer Pipeline durch den Tschad geplant. Sie sollte an die bestehende Tschad-Kamerun-Pipeline anschließen. Der Plan wurde jedoch verworfen, unter anderem wegen der Sicherheitslage in der Region Tschadsee. ajs

Für die chinesische Wirtschaft nimmt Kenia eine strategisch wichtige Rolle ein. Diese Auffassung vertritt der Risikoanalyst Dismas Kizito Mokua im Gespräch mit Table.Media. “Für die Chinesen ist Kenia ein Sprungbrett in die Region.” Im Allgemeinen lieferten chinesische Unternehmen Produkte des gehobenen, mittleren und unteren Marktsegments. “In Kenia herrscht jedoch der Eindruck, dass einige chinesische Händler Produkte auf den kenianischen Markt bringen, die auf anderen Märkten aufgrund ihrer Qualität keinen Platz finden“, erinnert Mokua an ein weit verbreitetes Vorurteil.

Viele Kenianer wollten Lieferketten mit chinesischen Unternehmen aufbauen. Deshalb lernten viele Menschen Chinesisch. Einige Banken in Kenia hätten spezielle Teams zur Unterstützung von Geschäftsleuten, die mit China Geschäfte machen wollen, aufgebaut. Es gebe auch eine Reihe von Geschäftsbanken, die spezielle China-Desks eingerichtet hätten.

Allerdings rufe das chinesische Engagement auch Kritik hervor. “Viele lokale Bauunternehmer fragen sich, warum chinesische Unternehmen bei den Kosten fast immer die konkurrenzfähigsten Angebote abgeben können”, sagte Mokua weiter. “Auch die niedrigen Lohnkosten werfen Fragen auf.” Es gebe Mutmaßungen, dass einige chinesische Unternehmen im Ausschreibungsprozess und bei der Angebotsabgabe nicht fair vorgingen.

Gleichzeitig entwickelten sich die Beziehungen zu China. “Es gibt auch viele kenianische Studenten, die an chinesischen Universitäten studieren” sagte Mokua. Die Chinesen hätten an ausgewählten Universitäten in Kenia Sprachinstitute eingerichtet. “Die Menschen, die dort lernen oder von solchen Reisen zurückkehren, haben einen guten Eindruck von China und sprechen in den höchsten Tönen von dem Land.” fp

Es war der erste Besuch eines österreichischen Außenministers im Senegal seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1961. Alexander Schallenberg (ÖVP) reiste vergangene Woche in den Senegal und nach Südafrika. Begleitet von einer großen Wirtschaftsdelegation traf Schallenberg in Dakar seine amtierende Amtskollegin Anette Seck Ndiaye, den Minister für industrielle Entwicklung Moustapha Diop und Justizministerin Aissata Tall Sall. In den Gesprächen ging es um Wirtschaft und Sicherheitspolitik. Im Jahr 2021 handelten beide Ländern Waren im Wert von rund 300 Millionen Euro.

Schallenberg zeigte sich besorgt über die sich verschlechternde Sicherheitslage in Westafrika und die Zunahme illegaler Migration aus der Region nach Europa. “Der Senegal gilt seit Langem als Leuchtturm der Stabilität und Demokratie im westlichen Afrika, und doch besteht die akute Gefahr, dass Instabilität und Dschihadismus aus dem Sahel auch auf den Senegal überschwappen”, sagte der Außenminister. “Es wäre ein sicherheitspolitisches Eigentor, der Region den Rücken zu kehren. Vielmehr braucht es unser verstärktes Engagement.”

In Südafrika, wo mehr als 70 österreichische Unternehmen eine Niederlassung haben, drehten sich die Gespräche um den Ausbau wirtschaftlicher Kooperation, vor allem in Bereichen grüne Energie, Bioagrarprodukte und Wasserwirtschaft. Südafrika ist Österreichs wichtigster Handelspartner in Subsahara-Afrika. Im Jahr 2022 lag der Warenaustausch zwischen beiden Ländern bei rund 600 Millionen Euro. In Pretoria traf Schallenberg Außenministerin Naledi Pandor. Gesprächsthema waren die unterschiedlichen Auffassungen zum Ukrainekrieg und dem Krieg in Gaza. “Südafrika ist zweifellos einer der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Akteure in Afrika und darüber hinaus”, sagte Schallenberg. “Es ist unser wichtigster Partner in Afrika südlich der Sahara. Darüber hinaus hat das Land eine Fürsprecher-Rolle für Teile des Globalen Südens.”

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz traten die Differenzen offen zutage: Pandor forderte Israel auf, die Angriffe im Gazastreifen zu beenden, während es Schallenberg als “inakzeptabel” bezeichnete, den Hamas-Terror nicht beim Namen zu nennen. Österreich war vergangene Woche mit einem Änderungsantrag in der UN-Vollversammlung gescheitert, und hatte gegen einen Waffenstillstand gestimmt. “Wer gegen die UN-Resolution für den Waffenstillstand im Gazastreifen stimmt, stimmt gegen den Frieden”, entgegnete Pandor.

Sowohl im Senegal als auch in Südafrika setzte sich Außenminister Schallenberg für eine engere Partnerschaft zwischen Ländern der Europäischen Union und Afrika ein: “Es ist zweifelsfrei ein Kontinent, wo wir hinschauen müssen. Während manche um Afrikas Rohstoffe buhlen und andere ihr sicherheitspolitisches Unwesen treiben, sind die EU und ihre Mitgliedsstaaten die verlässlichsten Partner Afrikas – sicherheitspolitisch, humanitär und bei der Entwicklungszusammenarbeit”, sagte Schallenberg. as

Deutschland und Nigeria pflegen eine sechzigjährige Geschichte diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen. Deutschland prägte einst die Ausbildung nigerianischer Fachkräfte, doch vor etwa 25 Jahren begann der bedeutsame Wandel: Chinesische Produkte verdrängten deutsche Maschinen und Werkzeuge in Nigeria. Heute sehen die meisten Nigerianer im Alter von 18 bis 29 Jahren China als Hauptlieferanten von Geräten. Mit 70 Prozent der Bevölkerung, etwa 151 Millionen Menschen, in dieser Altersgruppe und einem prognostizierten Wachstum (2,4 Prozent) auf 250 Millionen bis 2050, betont dies die Dringlichkeit, dass Deutschland sich dieser wachsenden Gruppe wieder vorstellt.

Der Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in Nigeria im Oktober 2023 bot eine einmalige Gelegenheit, den Prozess der Wiedereinführung in Gang zu setzen. Während Energiegeschäfte und Technologieverkäufe entscheidende Themen waren, sollte der Fokus auch auf der Förderung der nigerianischen Produktion für den heimischen Gebrauch und den Export liegen.

Es liegt im allgemeinen Interesse Deutschlands, dass Nigeria eine industrielle Wirtschaft betreibt, und hier ist der Grund dafür:

1. Arbeitsplatzschaffung und Investitionen

2. Marktzugang und technologische Kompetenz

3. Gegenseitiges Wachstum und Risikominderung

Der Besuch des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu in Deutschland im November 2023 war ein weiterer entscheidender Moment für beide Länder. Die Staats- und Regierungschefs beider Länder stehen unter starkem Druck, in ihren Ländern erfolgreich zu sein. Daher muss die derzeitige Stimmung, die in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern bestehenden Synergien gründlich zu erkunden, genutzt werden. Es handelt sich in der Tat um eine einmalige Gelegenheit, und Nigeria muss sich leidenschaftlich für die Fertigung einsetzen, wobei der Schwerpunkt auf den digitalen Fertigungsverfahren liegt, die von deutschen Unternehmen gefördert werden sollen. Hier ist das Warum und Wie:

1. Digitale Fertigungspartnerschaft

2. Nutzung der Diaspora

3. Strategische Bedeutung von Nigeria

Im zweiten Quartal 2023 wurde das nigerianische verarbeitende Gewerbe auf 1,7 Milliarden Euro geschätzt, verglichen mit 196,56 Milliarden Euro in Deutschland. Nigerias Potenzial als Markt mit 250 Millionen jungen Menschen bis 2050 macht eine gemeinsame Anstrengung Deutschlands und Nigerias zur Nutzung der digitalen Fertigungschancen unabdingbar.

Prof. Dr. Brando Okolo ist Gründer und Geschäftsführer des Steinbeis-Instituts für Materialanwendungen und 3D-Druck-Lösungen (IMAPS) in Karlsruhe. Er ist Experte für Werkstoffentwicklung und Ablaufsteuerung für 3D-Fertigungsverfahren. Seit mehreren Jahren setzt sich Okolo für eine Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Afrika ein.

Foreign Affairs: Die Krise der afrikanischen Demokratie. Um die politische Instabilität in Teilen Afrikas zu überwinden, ist ein differenziertes Verständnis nötig: Viele Bürger unterstützen Staatsstreiche aus Verzweiflung über ihre wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Probleme. Das ist ein Zeichen für die Müdigkeit der Öffentlichkeit gegenüber gescheiterten Eliten, nicht für eine Abneigung gegen die Demokratie an sich.

New York Times: Die vergessene Krise in der DR Kongo. Nach jahrzehntelangen Kämpfen und der daraus resultierenden humanitären Krise im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind sechs Millionen Menschen gestorben und weitere mehr als sechs Millionen auf der Flucht. In den Konflikt sind Nachbarländer, ausländische Söldner und eine Vielzahl an Milizen verwickelt. Die bevorstehenden Wahlen erhitzen die Gemüter noch zusätzlich.

The Economist: Somalia macht großen Schritt in Richtung Normalität. Das vom Bürgerkrieg gezeichnete Land am Horn von Afrika hat in den vergangenen Wochen wichtige Etappenziele erreicht: Somalia tritt der Ostafrikanischen Gemeinschaft EAC bei, ein UN-Rüstungsembargo gegen das Land wurde aufgehoben, und ein Schuldenschnitt von 4,5 Milliarden Dollar ausgehandelt. Das ebnet den Weg für den Wiedereintritt Somalias in das globale Finanzsystem.

Bloomberg: Südafrika will mit Hafen- und Bahnerneuerung die Wirtschaft ankurbeln. Die südafrikanische Regierung und Wirtschaftsvertreter haben sich zum Ziel gesetzt, das Wirtschaftswachstum um bis zu sechs Prozentpunkte zu steigern, indem sie die kollabierten Häfen und das Güterschienennetz des Landes in Ordnung bringen. Sie gehen davon aus, dass durch die Bekämpfung von Kriminalität und Korruption bis zu 300 Milliarden Rand (16 Milliarden Dollar) pro Jahr eingespart werden könnten.

African Business: Wie Afrikas Baumwollmärkte das Wachstum des Kontinents ankurbeln könnten. Baumwolle kann das nächste wichtige Handelsgut für Afrika werden, argumentieren die Redakteure des Africa Agriculture Trade Monitor in einem Gastbeitrag. Die afrikanischen Regierungen sollten zu diesem Zweck Kleinbauern weiter technisch und finanziell unterstützen, indem sie sie mit den Werkzeugen, Technologien und der Beratung ausstatten, die zur Steigerung der Produktion auf Betriebsebene erforderlich sind. So könnten die Ernten für die Verarbeitung oder den Export gesteigert und klimasicher gemacht werden.

Semafor: Einfluss der Brics in Afrika wächst durch TV-Medienverträge. Der Brics-Wirtschaftsblock baut seine Medienpräsenz in Afrika über sein in Moskau ansässiges Sendernetzwerk aggressiv aus, um westlichen Darstellungen im globalen Süden etwas entgegenzusetzen. TV Brics – das sich auf Programme aus den Mitgliedsländern Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika konzentriert – hat in den letzten Wochen Partnerschaftsabkommen mit Medienunternehmen in Kenia, Südafrika, Ägypten und Mosambik unterzeichnet.

Reuters: Ruanda legt Wahltermin für Juli 2024 fest. Ruanda wird im Juli nächsten Jahres Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abhalten, wie die Regierung angekündigt hat. Präsident Paul Kagame wird wieder antreten und versuchen, seine rund drei Jahrzehnte währende Herrschaft in dem ostafrikanischen Land zu verlängern. Er kann ein weiteres Jahrzehnt im Amt bleiben, nachdem eine Verfassungsänderung von 2015 die Amtszeitbeschränkungen geändert hat.

The Guardian: Jacob Zuma unterstützt ANC nicht länger. Der ehemalige südafrikanische Präsident hat angekündigt, bei den nationalen Wahlen 2024 nicht für die Regierungspartei African National Congress (ANC) zu stimmen. Zuma kritisiert seinen Nachfolger Ramaphosa und beklagt “den Tod der demokratisch gewählten Strukturen”. Für Ramaphosas ANC zu werben käme einem Verrat gleich, so Zuma. Er selbst wurde 2018 wegen Korruptionsvorwürfen aus dem Amt gedrängt.

Foreign Policy: Wie ein Klimaabkommen zur Rettung Afrikas auf der COP28 beinahe sabotiert wurde. Die Afrikaner hatten gehofft, der Gipfel werde ein entscheidender Moment sein, in dem die weltweite Klimakrise frontal angegangen wird. Doch die Fossilen-Brennstoff-Nationen, allen voran China und Russland, unterliefen die Bemühungen um einen Ausstieg. Aber es sind auch die Vereinigten Staaten und Europa, die sich zwar rhetorisch für einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe einsetzen, es aber versäumt haben, die für die tatsächliche Umsetzung erforderliche Klimafinanzierung zu ermöglichen.

Financial Times: Der Westen muss den Rest der Welt endlich als ebenbürtig anerkennen. Langsam aber sicher verliere das westliche Bündnis den Respekt der internationalen Gemeinschaft, schreibt Kishore Mahbubani in einem Gastbeitrag für die britische Finanzzeitung. Die westlichen Staats- und Regierungschefs seien zu zögerlich, ihrer eigenen Bevölkerung die Art von bitterer Medizin zuzumuten, die sie seit langem den leistungsschwachen Entwicklungsländern auferlegt haben. Diese wirtschaftliche Inkompetenz werde nun durch geopolitisches Unvermögen ergänzt, so der ehemalige Präsident des UN-Sicherheitsrats.

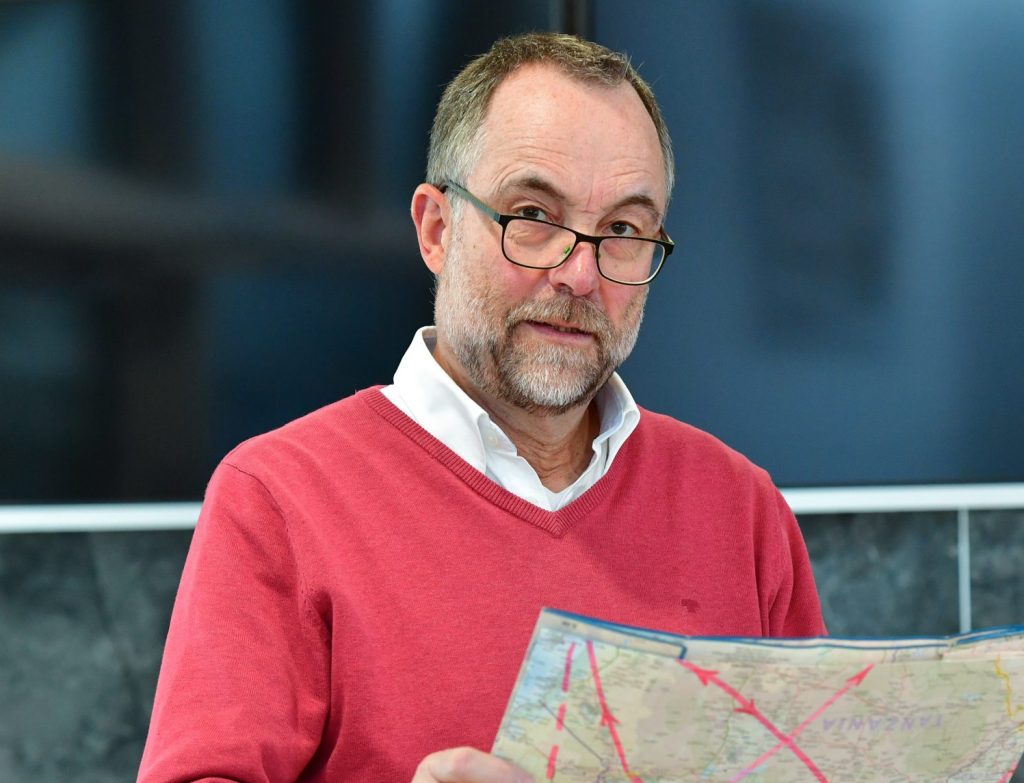

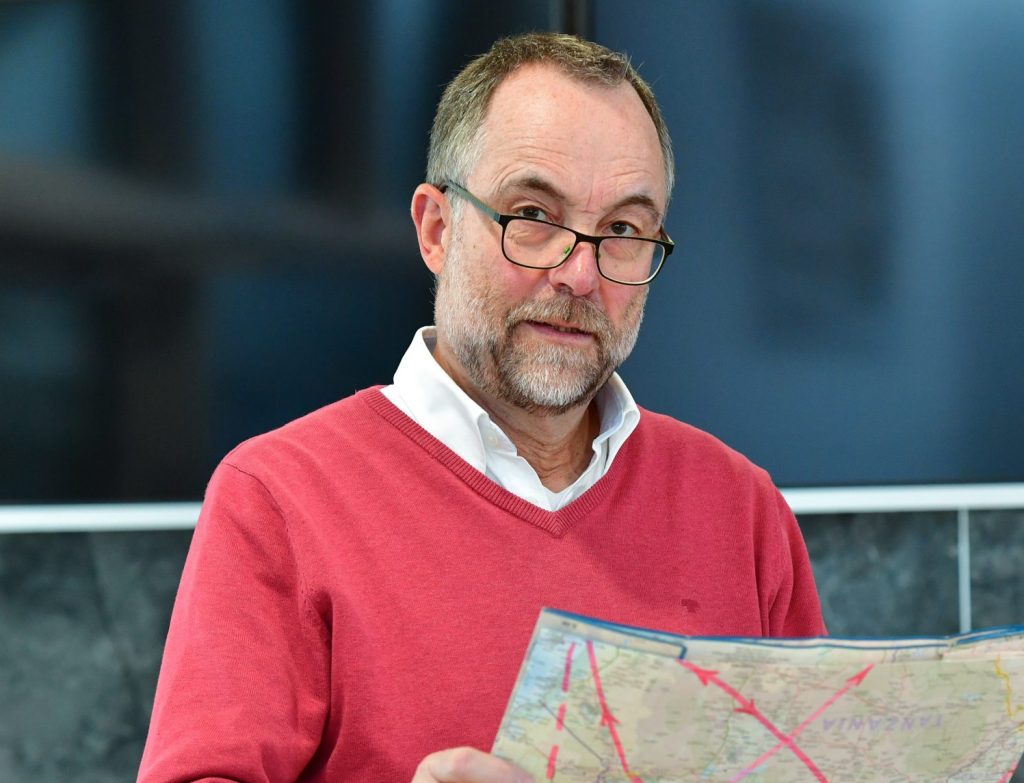

Es war im Ostkongo vor einigen Jahren: Ferdinand Möhring, Logistikexperte des Bremer Seehafen- und Logistikunternehmen BLG Logistics, befand sich auf einer Factfinding-Mission in dem zentralafrikanischen Konfliktgebiet. Die kleine Maschine, mit der er unterwegs war, geriet in einen hefigen Tropensturm. Der Pilot hatte Schwierigkeiten, das Flugzeug auf Kurs zu halten. Dennoch schaffte er es, Möhring wieder sicher auf den Boden zu bringen. “Auf all meinen Reisen war das der gefährlichste Moment”, erinnert sich Möhring, der es gewohnt ist mit Geleitschutz der Vereinten Nationen unterwegs zu sein.

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt Möhring im Auftrag von BLG das World Food Programme (WFP) der Vereinten Nationen mit seinem Fachwissen. Er sieht sich die Logistik-Situation vor Ort an und schreibt Empfehlungsberichte. Für ihn ist Logistik eine wichtige Basis für humanitäre Hilfe und er möchte zur Verbesserung der humanitären Güterflüsse beitragen. Meist ist der 63-jährige auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs, bereist das Horn von Afrika, die Region der großen afrikanischen Seen, aber auch Regionen mit zentralen Logistikkorridoren, etwa im südlichen Afrika.

Im Oktober 2022 unterzeichnete BLG eine Partnerschaft mit dem WFP, um die langjährige Zusammenarbeit zu formalisieren. Das Bremer Unternehmen ist jetzt eine von 28 WFP-Partnerorganisationen weltweit, die den Kampf gegen den Hunger unterstützen. Es geht um Umschlags- und Lagerkapazitäten von Seehäfen, aber auch Infrastruktur, Ausrüstung und Erreichbarkeit von Logistikzentren. Hilfsgüter müssen schnellstmöglich zu den Bedürftigen.

Möhrings 21. Mission führte ans Horn von Afrika, um den Zugang ins von Dürren geplagte Äthiopien zu bewerten. Seit der Unabhängigkeit von Eritrea 1993 hat das Binnenland keinen eigenen Hafen mehr. Der Nachschub wird stattdessen überwiegend über Dschibuti geliefert, Eritrea spielt keine zentrale Rolle mehr. Mehr als 90 Prozent der Güter werden nach Äthiopien weitergeleitet, vor allem über die von China gebaute Eisenbahnstrecke. “Getreidemengen bis zu 50.000 Tonnen, die über Dschibuti laufen, kamen auch in den letzten Monaten wieder vermehrt aus der Ukraine, trotz der Probleme am Schwarzen Meer. Als ich zuletzt dort war, lief es hervorragend”, urteilt Möhring. Das WFP unterhält eine Logistikbasis vor Ort und lagert das Getreide in Silos. Dschibutis Häfen seien gut entwickelt und entsprächen dem weltweiten Standard, das gleiche gilt für den Logistikkorridor nach Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Die 728 Kilometer lange Strecke, die seit 2018 in Betrieb ist, gilt als die erste grenzüberschreitende elektrifizierte Zugstrecke Afrikas. Die Kosten: 3,4 Milliarden US-Dollar, zu 70 Prozent finanziert von China.

Möhring hat eine nautische Ausbildung und machte sein Kapitänspatent in Bremen. In den 80er Jahren fuhr er mit den Deutschen Afrika-Linien zur See. Seit 45 Jahren ist der Logistiker in Häfen unterwegs. In Bremerhaven leitete er unter anderem den Autoterminal. “Dieses über viele Jahre erworbene Wissen weitergeben zu können, macht mir viel Spaß”, so Möhring. In Afrika sieht er wirtschaftliches Potential.

BLG kam 2012 in die humanitäre Hilfe über einen Arbeitskreis der Bundesvereinigung Logistik, der zur Partnerschaft mit dem WFP führte. Soziales Engagement ist bei BLG Logistics ein Handlungsfeld in der Nachhaltigkeitsstrategie. Vor allem Häfen werden detailliert in Augenschein genommen, aber mittlerweile sehen sich die BLG-Experten auch Logistikkorridore an und bewerten sie. In diesem Jahr hat Möhring den Trans-Kalahari-Korridor zwischen Namibia und Mosambik untersucht. “Wir haben uns die Frage gestellt, wie man von Namibia aus den südöstlichen Teil Afrikas bedienen kann, der unter völlig anderen meteorologischen Bedingungen Hilfsgüter annehmen und verteilen muss, die in den Kongo, nach Malawi oder Simbabwe gehen. Für das WFP geben wir Empfehlungen aus, wie die logistischen Ströme optimiert werden können. Das ist am Ende eine sehr komplexe Fragestellung, die auch eine wirtschaftliche Logik beinhalten muss.”

Für Möhring geht in Afrika der Ausbau und die Modernisierung der Seehäfen und Logistikzentren gut voran, darunter in Westafrika Ndayane als Entlastung Dakars im Senegal, Lomé in Togo, Tema in Ghana, Lekki in Nigeria oder Kribi in Kamerun sowie Daressalam in Tansania, Lamu in Kenia und Dschibuti in Ostafrika. Südafrika hingegen, wo die Häfen derzeit verstopft sind, hat Schwierigkeiten. Afrikanische Häfen hätten operativ nicht unbedingt einen schlechten Ruf, sie seien aber teurer im Vergleich zu Amerika oder Fernost, inklusive Lkw-Transporte, Hotels und Flüge.

Seit Jahren beobachtet Möhring, wie China Afrika im Rahmen der chinesischen Belt and Road Initiative mit dem Bau von Infrastruktur unterstützt, und ist jetzt neugierig auf das europäische Gegenstück, die EU Global Gateway Initiative. Die Europäer müssten schnell sein und wirtschaftlich überzeugen. “Ich würde es mir sehr wünschen, wenn es dazu führen würde, Afrika logistisch und wirtschaftlich voranzubringen. Es wäre klasse, wenn es funktioniert.” Das wird sich zum Beispiel bei der neuen Trans-Kalahari Eisenbahn zeigen. Sie läuft 1500 Kilometer von den Kohleminen in Mmamabula in Botsuana zum Hafen von Walvis Bay in Namibia. Neben einem chinesischen Unternehmen und namibischen, südafrikanischen, ägyptischen und indischen hat sich auch die französische NGE Contracting beworben. Andreas Sieren

Südafrikaner gelten als sportfanatisch. Der ultimative Wettbewerb ist der Comrades-Marathon, ein Ultra-Marathon-Straßenlauf zwischen Pietermaritzburg und Durban in der Provinz KwaZulu-Natal. Die Distanz beträgt rund 90 Kilometer, also mehr als zwei Marathonlängen. Es gibt den Down Run und den Up Run, je nachdem ob das Rennen in Durban am Meer startet oder dort endet. Läufer müssen sich zuvor qualifizieren und die Strecke in genau weniger als zwölf Stunden bewältigen. Regelmäßig verpassen Teilnehmer den Cut Off um ein paar Sekunden und werden disqualifiziert. Der Rekord liegt mit 5:13:58 h bei etwas mehr als fünf Stunden. 2024 ist die Zahl wieder auf 23.000 Teilnehmer begrenzt.

Seit 1921 findet der Comrades-Marathon jährlich statt. Der Südafrikaner Bruce Fordyce gewann das Rennen in den 1980er Jahren neunmal hintereinander und wurde zur nationalen Ikone. In ganz Südafrika gibt es Laufklubs, etwa die Sunninghill Striders im nördlichen Vorort Sunninghill in Johannesburg. Von den 175 Klub-Mitgliedern gingen 48 beim Comrades im Juni 2023 an den Start: Alle erreichten das Ziel. Einer lief zum 33. Mal und hat sich bereits für kommendes Jahr angemeldet. “Ich laufe, um dem Stress, der in unserem Land herrscht, zu entfliehen”, sagt Mariska Venter, Klub-Vorsitzende. “Bewegung und Veranstaltungen bringen Menschen zusammen, und sie erleben Spaß und Geselligkeit mit Anderen.”

Wem Laufen nicht liegt, der kann sich in Südafrika aufs Fahrrad schwingen, etwa bei der Cape Town Cycle Tour – mit 35.000 Teilnehmern das weltweit größte Fahrradrennen. Oder Schwimmen: Die Midmar Mile nördlich von Durban gilt als das größte Event der Welt im Freiwasserschwimmen. Und bei den Mountainbikern ist die Cape Epic der Top-Wettbewerb: rund 700 Kilometer in acht Tagen über Stock und Stein. as

ein ereignisreiches Jahr geht für Afrika zu Ende. Doch diese Ausgabe steht noch einmal mitten in der Aktualität der Ereignisse. Unser Redakteur Arne Schütte hat mit Katja Keul, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, über die aktuelle Lage in Mosambik gesprochen. Felix Wadewitz hat sich die Afrika-Strategie der Deutschen Lufthansa vorgenommen und untersucht, wie der deutsche Luftfahrtkonzern unter Umwegen auf diesem Kontinent wachsen will. Auch die deutschen Maschinenbauer wollen sich stärker in Afrika engagieren. Dafür hat VDMA-Präsident Karl Haeusgen eine Begründung genannt, die manche Beobachter überraschen dürfte.

In einer Sonderausgabe am Freitag blicken wir auf das Afrika-Jahr 2023 zurück und betrachten dieses Jahr unter verschiedenen Aspekten. Lassen Sie sich überraschen. Unsere nächste reguläre Ausgabe erscheint am Dienstag, 2. Januar 2024. Doch in der Zwischenzeit halten wir Sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden und senden Ihnen “100 Headlines, den aktuellen News-Überblick für die Table.Media-Community” zu.

Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Angehörigen eine friedvolle und gesegnete Weihnachtszeit.

Frau Staatsministerin, welche Ziele verfolgt die Bundesregierung mit der Vertiefung der Beziehungen zu Mosambik? Warum sind Sie ausgerechnet dorthin gereist?

Es ist uns ein grundsätzliches Anliegen, die Beziehungen mit unseren afrikanischen Partnern zu stärken und zu vertiefen. Vor allen Dingen mit denen, die unsere Werte teilen, die Demokratien sind. Mosambik hat zwar noch große Herausforderungen vor sich, auch im Bereich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Aber gerade angesichts negativer Entwicklungen in anderen Teilen Afrikas wie etwa in der Sahelzone ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir unterstützen euch auf diesem Weg.

In der rohstoffreichen Provinz Cabo Delgado im Norden des Landes treiben seit 2017 Terrormilizen ihr Unwesen. Das erinnert an den Zerfall der staatlichen Strukturen im Sahel. Wie ist die Lage in Cabo Delgado?

Es gibt Bereiche, wo die Terroristen nach wie vor aktiv sind. Aber die Sicherheitslage hat sich seit 2021 deutlich verbessert, seit die bilaterale Militärmission aus Ruanda und die multilaterale Mission SAMIM aus den SADC-Staaten dort vor Ort operieren. In der Provinzhauptstadt Pemba konnten wir uns ohne zusätzliche Sicherheit bewegen und auch in Palma waren wir teils zu Fuß unterwegs. Viele Binnenvertriebene sind bereits in die Städte zurückgekehrt, wenn auch noch nicht in alle Dörfer. Die kommunalen Vertreter vor Ort berichten, dass sie von der Regierung in die Gestaltung des Wiederaufbauplans miteinbezogen werden. Die Menschen wollen Stabilität und Schutz. Dafür braucht es eine sichtbare Präsenz des Staates in den vom Terrorismus befreiten Regionen. UNDP führt zum Beispiel ein von Deutschland mit zehn Millionen Euro unterstütztes Stabilisierungsprojekt durch. Dabei geht es etwa um die Renovierung von Gebäuden für die öffentliche Daseinsfürsorge und die Schaffung von Einkommensmöglichkeiten.

Wie unterstützen Deutschland und die EU den Befriedungsprozess in Cabo Delgado?

Im Rahmen der EUTM schult die EU mosambikanische Spezialeinheiten. Derzeit befinden sich die neunte und zehnte von insgesamt elf Einheiten in der Ausbildung. Wenn das abgeschlossen ist, sollen sie den Antiterrorkampf übernehmen. Bislang ist die Provinz aufgeteilt in ein Operationsgebiet der Ruander und eines des SADC-Kontingents. Ab Januar soll die Zahl der etwa 2.100 SADC-Truppen stückweise reduziert werden. Im Sommer soll der Abzug abgeschlossen sein. Die von der EU ausgebildeten Spezialkräfte sollen dann von SADC übernehmen. Ich halte diesen Zeitplan für sehr ehrgeizig. Die Soldaten sind gerade erst ausgebildet und müssen erstmal Einsatzerfahrung sammeln. Ich hoffe sehr, dass der SADC-Abzug nicht zu früh kommt. Denn aktuell ist die mosambikanische Armee noch nicht so weit, dass sie befreite Gebiete auch eigenständig halten kann. Die Hoffnung beruht hier auf den durch die EUTM ausgebildeten Einheiten.

Sollte die Ausbildungsmission EUTM also fortgeführt werden?

Die Mission nach Ausbildung des letzten Kontingents gleich zu beenden, birgt ein gewisses Risiko. Wir sollten aber auch nicht einfach immer mehr Soldaten ausbilden. Es gibt verschiedene Optionen. Es könnte beispielsweise sinnvoll sein, die ausgebildeten Truppen auch weiterhin zu betreuen und fortzubilden, etwa zwischen den Einsatzphasen im Norden.

Die ruandischen Soldaten werden von der EU ebenfalls finanziell unterstützt. Wie erfolgreich ist dieser Einsatz?

Ruanda ist kein unumstrittener Akteur in der Region. Deshalb war es mir sehr wichtig, auch mit den Vertretern der ruandischen Mission in Cabo Delgado zu sprechen. Nach meinem Eindruck sind sie in der Tat nicht nur erfolgreich in der militärischen Bekämpfung der Terroristen, sondern auch in der zivilmilitärischen Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort. Dabei hilft es, dass die ruandischen Soldaten alle auch Suaheli sprechen, die lokale Sprache der Menschen in Cabo Delgado, die meist kein Portugiesisch verstehen. Ruanda hat auch kein Abzugsdatum, wie ich auf Nachfrage erfahren habe. Ihre Perspektive ist, zu bleiben, solange es nötig ist.

In Cabo Delgado gibt es riesige Gasvorkommen, deren Nutzung durch die schlechte Sicherheitslage verhindert wird. Allein der französische Konzern Total Energies investiert 20 Milliarden Euro, aber auch Eni und Exxon Mobil drängen in die Provinz. Welche Rolle spielen Rohstoffe in der aktuellen Gemengelage?

Das ist natürlich der Elefant im Raum. Cabo Delgado ist eine der ärmsten Provinzen in einem der ärmsten Länder Afrikas. Wenn in so eine Region Milliarden an Investitionen fließen, hat das einen Einfluss.Ich habe in meinen Gesprächen versucht, herauszufinden, inwieweit das auch eine Ursache des Konfliktes ist. Es gibt mehrere Thesen dazu. Aber ein Punkt ist sicherlich, dass die lokale Bevölkerung sehr frustriert und enttäuscht ist, dass sie wohl nur sehr wenig davon profitieren wird. Denn die Energiekonzerne stellen lieber Leute aus dem Süden des Landes ein, die eine entsprechende Schulbildung und Portugiesischkenntnisse mitbringen. Dieser Frust hat sicher auch zur Radikalisierung der lokalen Bevölkerung beigetragen. Ich hätte sehr gern auch ein Gespräch mit Total geführt, aber das ist leider nicht zustande gekommen. Für das Projekt von Total sind 200 Fischerfamilien umgesiedelt worden, die jetzt zehn Kilometer von der Küste entfernt leben. Ein Bus soll sie nun täglich zur Arbeit ans Meer bringen. Das hätte ich gern mit Total diskutiert: Wie stellen die sich eigentlich ihre Rolle bei der Stabilisierung der Provinz vor? Die Energiekonzerne haben auch Zusagen gemacht, dass sie aus den Gewinnen einen staatlichen Fonds füllen werden. Da geht es um 200 Millionen Dollar, die vom Staat verwaltet und dann der Bevölkerung zugutekommen sollen. Aber das muss alles erst noch umgesetzt werden.

Die Energiekonzerne spielen also eine wichtige Rolle bei der Befriedung von Cabo Delgado?

Das sollten sie in jedem Falle. Die Energiekonzerne haben eine Riesenverantwortung. Sie sind essenziell für die Befriedung der Region. Ich will nicht unterstellen, dass sie den Konflikt ausgelöst haben, aber sie haben natürlich eine Verantwortung für die Menschen in Cabo Delgado und müssen jetzt auch ihren Beitrag leisten. Denn Stabilität und Frieden ist auch in ihrem eigenen Interesse.

Mehr als 250 Passagiere passen an Bord, der Listenpreis liegt bei mehr als 200 Millionen Euro: Der Airbus A330 fliegt locker 9000 Kilometer weit und ist damit prädestiniert für Verbindungen von Europa nach Afrika. Die Lufthansa-Tochtergesellschaft Brussels Airlines hat gerade ihren zehnten A330 gekauft, um damit von Sommer 2024 an die Strecke nach Nairobi und Kigali zu bedienen.

Die Lufthansa-Gruppe, zu der auch Swiss, Austrian und Discover gehören, plant schon länger in Afrika zu expandieren. Die Zahl der Verbindungen würde schneller wachsen als in allen anderen Weltregionen, sagte Vorstandschef Carsten Spohr bereits vor einigen Jahren. Das war vor Corona. Doch während es auf den Rennstrecken zwischen Europa und den USA sowie Asien oft noch darum geht, wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu kommen, verspricht Afrika Wachstum darüber hinaus.

Das alles steuert Lufthansa nicht von Frankfurt oder München aus, den beiden internationalen Hubs hierzulande. Die Federführung für die Expansion in Afrika liegt bei Brussels Airlines. Die kleine Fluglinie ist nicht nur aus historischen Gründen in Afrika präsent. Das Africa Competence Center des gesamten Lufthansa-Konzerns ist in Brüssel angesiedelt. Die Chefin ist seit November Kenechi Ugwoke aus Nigeria. Sie arbeitet seit knapp 15 Jahren im Konzern.

“Der Luftverkehr hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung Afrikas”, sagte Ugwoke zu Table.Media. “Je mehr Verbindungen, desto größer ist der wirtschaftliche und kulturelle Austausch mit der Welt.” Brussels Airlines bedient allein rund die Hälfte der 33 afrikanischen Ziele der Lufthansa-Gruppe, vor allem nach West-, Zentral- und Ostafrika.

Die Lufthansa selbst fliegt vor allem nach Südafrika. Dorthin gibt es 19 Flüge pro Woche. 2024 soll eine weitere Verbindung von München nach Johannesburg dazu kommen. Auch Angola, Nigeria, Kenia und Äquatorialguinea stehen im Flugplan.

Die Zielgruppen seien sehr unterschiedlich, erzählt Ugwoke. Geschäftsreisende, Touristen sowie alle, die Freunde und Familie besuchen. Besonders sei, dass der persönliche Kontakt in Afrika wichtiger ist als anderswo. “Wir betreiben noch viele Reisebüros und Ticketschalter selbst oder mit Partnern.” Das sei ein Alleinstellungsmerkmal, da in Europa die meisten Flüge online gebucht werden. In einigen Städten wie Kinshasa könnten Passagiere zudem in der Stadt einchecken und ihr Gepäck aufgeben, bevor sie sich auf den oft mühsamen Weg zum Flughafen machen.

2023 war ein Rekordjahr für Brussels Airlines, obwohl das Jahr politisch schwierig war. So blieb der Luftraum über Niger vorübergehend gesperrt, was viele Verbindungen ins südliche Afrika betraf: Flüge wurden gestrichen, andere mussten Umwege in Kauf nehmen, was den Kerosin-Verbrauch erhöhte. Allein der Putsch in Niger kostete Brussels Airlines rund vier Millionen Euro, heißt es bei der Fluglinie.

Um 7,4 Prozent wuchs der afrikanische Luftverkehr in diesem Jahr, deutlich stärker als der globale Durchschnitt, so eine Zwischenbilanz des diesjährigen Aviation African Summit in Abuja. Dabei liege die Zahl der Flüge bereits über dem Vor-Corona-Level. Trotzdem bleibt der Aufholbedarf enorm: Knapp jeder fünfte Mensch lebt in Afrika, aber der Anteil am Luftverkehr liegt bei zwei Prozent. Der einheitliche Luftverkehrsmarkt (Single African Air Transport Market, SAATM) besteht bislang vor allem auf dem Papier.

Der internationale Luftverkehrsverband IATA hat im Frühjahr deshalb eine Initiative für den Kontinent auf den Weg gebracht. “Focus Africa” soll die Konnektivität, Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessern und Arbeitsplätze schaffen. “Afrika ist die Region mit dem größten Potenzial”, sagte Yvonne Makolo, CEO von Rwand Air, die erste weibliche Vorsitzende des IATA Board of Governors.

Das Angebot wächst bereits. Die europäischen Airlines Lufthansa, British Airways oder Air France konkurrieren nicht nur mit staatlich unterstützten Konkurrenten wie Emirates, Qatar Airways oder Turkish Airlines. Sie sind trotz weiter Umwege oft günstiger, weil sie beispielsweise weniger Klima-Abgaben zahlen.

Auch afrikanische Fluggesellschaften sind nach Corona wieder auf Wachstumskurs und bauen ihre interkontinentalen Verbindungen aus. Ethiopian Airlines zählt dazu, aber auch Kenyan Airways. South African Airways und Lufthansa wollen nach einer Pause wieder gemeinsame Flüge anbieten, etwa mit Swiss von Zürich nach Johannesburg.

Senegal, Nigeria, Angola, Südafrika, Mali, Elfenbeinküste, die Komoren, Guinea-Bissau, Kamerun, Kongo und Gabun, sowie Frankreich – Designer aus all diesen Ländern haben ihre Kreationen in Dakar ausgestellt: Beim großen Defilee Anfang Dezember in der senegalesischen Hauptstadt, deren Fashion Week ins 21. Jahr geht und damit zu einer der ältesten auf dem Kontinent gehört.

Der Senegal gilt als eines der schickesten Länder in Afrika, Eitelkeit ist hier eine gern gesehene Tugend. Jede Woche vor allem freitags zu bewundern, wenn sich die mehrheitlich muslimische Bevölkerung in Schale wirft. Das Freitagsgebet markiert das Ende der Woche und da dürfen bunte, enggeschnitte Roben bei den Frauen und verzierte Boubous verschiedener Länge bei den Männern nicht fehlen. Jede und jeder zeigt sich dann in vorteilhafter Pose auf Tiktok, im Whatsappstatus oder auf Facebook – zu den Feiertagen wird die Timeline dann von Fashionbildern geflutet.

Die Lust an Mode haben auch andere afrikanische Länder kultiviert, wie die Sapeurs in der Demokratischen Republik Kongo. Mode ist inzwischen auch ein vielversprechender Wachstumsmarkt in Afrika. Zentraler Treiber ist wie in anderen Konsummärkten auch die größer werdende Mittelschicht, wie ein aktueller Bericht der UNESCO zeigt. Made in Africa gilt als schick – und die oft individuellen Designs passen zum Selbstverständnis der selbstbewussten, modernen Berufstätigen, die sich nicht mehr wie früher vor allem gen Europa und Amerika orientieren.

Der Branchenbericht der UNESCO stellt aber auch fest, dass der Mode- und Textilsektor in Afrika derzeit noch nicht besonders groß ist: Der Handel auf dem Kontinent hat ein Volumen von gerade einmal 2,7 Milliarden Dollar. Außerdem machen afrikanische Zulieferer nur acht Prozent aus. Große Hoffnung liegt auf dem afrikanischen Freihandelsabkommen (African Continental Free Trade Area, kurz AfCFTA). Das könnte die Handelsströme innerhalb Afrikas um ganze elf Prozent steigern, geben die Autoren der UNESCO-Studie an.

Die Hindernisse für eine starke innerafrikanische Mode- und Textilbranche ähneln denen anderer Wirtschaftszweige: Mangelnde Infrastruktur und damit erschwerte Logistik, überbordende bürokratische Prozedere für Unternehmer, und überhaupt fehlt Industrie, zum Beispiel Textilfirmen.

Manche Länder in Afrika versuchen, den einheimischen Markt im Kleinen anzuschieben. Wenn etwa Uniformen für Polizei und Soldaten lokal genäht werden müssen. Prominentes Beispiel ist Burkina Faso. Dem Erbe Thomas Sankaras aus den 1980er Jahren folgend setzen Staatsangestellte auf burkinische Stoffe, vor allem das Faso Dan Fani. Das hat inzwischen sogar ein eigenes Echtheitslabel.

Dynamisch ist die Modebranche in Afrika auch jetzt – und Designerinnen setzen mit passgenauen Markenprofilen auf die wohlhabender werdende Bevölkerung in den großen Städten. Der Senegal etwa, nur vier Flugstunden von Europa entfernt, hat eine stetig wachsende kosmopolitische Käuferschicht. Das erlaubt ein Auskommen und zieht Kreative von überall her an.

Nach acht Jahren in der Modebranche in Deutschland gründete die franko-kamerunische Designerin Sikoti-Eyidi Mbaitjongue 2022 ihre Marke Sokolata in Dakar. Der Stil ihrer Marke sind gerade, cleane Schnitte in gedeckten Farben, mit raffinierten Details. Alles aus regionalen Materialien, wie handgewebter senegalesischer Baumwolle und Zierleisten aus malischem Bogolan-Stoff. Und ohne Zwischenhändler. Faire und umweltfreundliche Produktion sind der Mittdreißigerin wichtig. “Wir machen uns unsere Kultur wieder zu eigen. Hier haben wir die Ressourcen, es fehlt noch an der Industrie. Aber das ist im Kommen und macht Hoffnung”, sagt Sikoti im Gespräch mit Table.Media. Der Laden läuft und steht am Break Even Point, so viel verrät die Designerin. Verkauft wird Sokolata von der Gründerin persönlich auf Märkten und Messen, auf Bestellung etwa über Whatsapp und inzwischen auch in einem eigenen Online-Shop.

Über den Ein-Frau-Betrieb hinauszuwachsen und bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, ist eine Herausforderung, so die Erfahrung von Leila Abdoulaye. Ende 2018 gründete sie ihr Label Môoda, war nach der Covid- Pandemie zu einer längeren Pause gezwungen und kam 2023 wieder Vollzeit zurück. Abdoulaye kauft hochwertige Stoffe für ihre Kreationen im Ausland, Seide kommt etwa aus Dubai oder der Türkei. Sie ist Mitte zwanzig und stemmt derzeit das Unternehmen alleine, das sich über die wachsende Nachfrage für ihre ausgefallenen und farbenfrohen Kleider, Overalls und Jacken freue.

Als der damalige Präsident Südafrikas, Jacob Zuma, den Tod von Nelson Mandela im nationalen Fernsehen am 5. Dezember 2013 kurz vor Mitternacht verkündete, versammelte sich umgehend Menschenmassen vor dem Haus des Freiheitskämpfers im noblen Johannesburger Vorort Houghton. Mandela war im hohen Alter von 95 Jahren verstorben. Unter den Versammelten herrschte eher Fröhlichkeit als Trauer. Südafrikaner waren gekommen, um ihren Helden zu feiern. Es war eine bunte Menge aus der Regenbogennation. Die Menschen legten Blumen an den Straßenrand, und zündeten Kerzen an. Es kam zu spontanen Gesängen und Tänzen. Bei Sonnenaufgang hatte sich die Versammlung noch längst nicht aufgelöst. In den folgenden Tagen machten sich Zehntausende auf den Weg nach Houghton, um Mandela die Ehre zu erweisen.

Die offizielle Trauerfeier fand fünf Tage später im FNB-Stadion in Soweto statt. 91 Staatsoberhäupter waren anwesend, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck, sowie zahlreiche Vertreter internationaler Organisationen, wie UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und EU-Präsident José Manuel Barroso. Südafrikas Präsident Zuma wurde bei seiner Ansprache wegen Korruptionsvorwürfen ausgebuht. US-Präsident Barack Obama hingegen fiel mit einer inspirierenden Rede auf.

In den folgenden drei Tagen wurde der Leichnam von Mandela im Union Buildings in Pretoria, dem Sitz der südafrikanischen Regierung, aufgebahrt. Mehr als 100.000 Trauernde nahmen persönlich Abschied. Beigesetzt wurde Nelson Mandela dann in seinem Heimartdorf Qunu in der Eastern Cape Province, wo er die “glücklichsten Momente” seiner Kindheit verbrachte. Beim Staatsbegräbnis mit 4500 geladenen Gästen aus aller Welt zeigten sich die ersten Brüche im Vermächtnis von Mandela. Bewohner von Qunu erzürnten sich, dass sie nicht den Trauerfeierlichkeiten beiwohnen durften. Stattdessen mussten sie die Ereignisse aus der Distanz verfolgen. Es waren bewegende Tage in Südafrika vor zehn Jahren.

Zum zehnten Todestag fanden erstaunlicherweise keine offiziellen Gedenkfeiern statt. Doch immerhin wurde die 21. Nelson Mandela Annual Lecture in diesem Jahr von der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai gehalten. In Pretoria wurde der Mandela Walk and Run, zu dem 5000 Teilnehmer kamen, organisiert. Es gibt eine Ausstellung, “Mandela Is Dead”, die sich kritisch mit dem Vermächtnis von Mandela auseinandersetzt. Und der deutsche Botschafter in Pretoria, Andreas Peschke, twitterte den berühmten Mandela-Slogan “The purpose of freedom is to create it for others” und ein Bild von sich vor der Hütte Mandelas in Qunu. Politisch brisant: Bei einem Gedenktreffen der Familie Mandelas in Pretoria durften hochrangige Vertreter der radikalislamischen Hamas teilnehmen. Mandela hatte sich zu Lebzeiten für das Schicksal der Palästinenser stark gemacht.

Mandelas Ziel als erster frei gewählter Präsident Südafrikas war es, die Rassenbarrieren der Apartheid in Südafrika abzubauen, den Menschen eine wirtschaftliche Perspektive zu geben und das Land am Kap nach jahrelanger Isolation wieder international hoffähig zu machen. Er war ein afrikanischer Nationalist und überzeugter Verfechter von Demokratie und Menschenrechten. Mandela brachte Südafrika politische Freiheit, aber legte nur das Fundament für wirtschaftliche Freiheit, die weitestgehend ausblieb. In einem Interview zum zehnten Todestag Mandelas mit dem Fernsehsender eNCA brachte es Verne Harris, Acting CEO der Nelson Mandela Foundation, auf den Punkt: “Wir müssen uns an seinen Traum von einer gerechten Gesellschaft erinnern, und in vielerlei Hinsicht ist dieser Traum in unserer Verfassung verankert. Die harte Realität ist jedoch, dass die Verfassung für die große Mehrheit der Menschen im Land noch lange keine gelebte Realität ist.” Neue Lösungen müssten her angesichts der immensen Probleme in Südafrika, während der Schein von Mandela zunehmend verblasst.

Nelson Mandela verstand als wie kein anderer, charismatisch die Menschen zu vereinigen, auch als Ikone für die normale Bevölkerung. Seine Gefangenennummer 46664 wurde zu einer Konzertserie gegen HIV/Aids. Beim Konzert in Johannesburg im Dezember 2007 waren die Musikfans nur bedingt von Musikstars wie Peter Gabriel oder Annie Lennox hingerissen. Doch als Mandela die Bühne betrat, sprangen alle auf, als sei der Papst erschienen. Ähnlich bei Mandelas Auftritt beim Fußball-WM-Endspiel im Juli 2010 in Johannesburg, als im Stadion tosender Jubel ausbrach. Über die Jahre wurde Nelson Mandela zur geschützten Marke, lächelnd auf Postern oder Geldscheinen. Verne Harris sagte mir einmal: “Es ist verrückt, was sich mache Leute erlauben. Da werden Bierdeckel mit dem Antlitz von Mandela gedruckt, ohne uns zu fragen, nur um Geld zu machen.” Heute ziehen Mandela-Orte noch Massen von Touristen an, wie die Vilakzi Street in Soweto, wo er einst wohnte, die Mandela Capture Site in Howick, KwaZulu Natal Province, wo er 1962 verhaftet wurde, sein Heimatdorf Qunu, und Robben Island vor Kapstadt, wo er 18 Jahre inhaftiert war.

Doch heute würde der ehemalige Freiheitskämpfer, der für seine politischen Überzeugungen 27 Jahre im Gefängnis saß, wohl noch enttäuschter von Südafrika sein, als er es schon in den letzten Jahren seines Lebens war. Die Regierung hat es nicht geschafft, weite Teile der Bevölkerung aus der Armut zu heben. Der wirtschaftliche Aufstieg fand kaum statt. Stattdessen: Arbeitslosigkeit, Stromausfälle, marode Infrastruktur und eine politische Elite, denen Korruption und Bereicherung vorgeworfen wird. Und auch Mandelas Errungenschaften werden kritischer gesehen: “Es ist schwierig, sich das Bild eines makellosen Führers vorzustellen, insbesondere wenn es an grundlegenden Dienstleistungen mangelt”, sagt Jonathan Jansen, Professor an der Stellenbosch University.

Das einst luxuriöse Haus in Houghton, in dem Mandela 2013 starb, ist mittlerweile verlassen und verfällt. Früher waren hier internationale Persönlichkeiten zu Gast. Mandela saß meist in seinem Lieblingssessel und trank Tee. “Er war immer der perfekte Gastgeber”, erinnert sich der ehemalige Sprecher des African National Congress (ANC), Carl Niehaus. Eine Zeitlang war das Haus von Mandela-Enkelkindern bewohnt, die aber auszogen, als der Unterhalt zu teuer wurde. Die Erben von Mandela sind zerstritten. Es geht darum, wer was bekommt. Und so ist es auch in der Politik. Zehn Jahre nach dem Tod von Nelson Mandela bereitet sich Südafrika auf die nächsten nationalen Wahlen vor. Es könnten die ersten sein, bei denen die ehemalige Freiheitsbewegung und jetzige Regierungspartei ANC die absolute Mehrheit verliert.

Der Autor war bei allen beschriebenen Ereignissen selbst dabei und berichtete live von der Trauerfeier für Nelson Mandela aus dem FNB-Stadion in Johannesburg.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei einem Besuch in Ruanda am Montag mehr deutsche Unterstützung für Afrika beim Kampf gegen Pandemien und Krankheiten versprochen. Die Ministerin war zur Eröffnung der ersten mRNA-Impfstoffproduktionsstätte des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech in Afrika gereist. “Die Pandemie hat eine große Ungerechtigkeit offengelegt”, sagte Baerbock am Montagnachmittag in Kigali. Obwohl das Coronavirus durch Wissenschaftler aus der ganzen Welt entschlüsselt worden sei – unter anderem auch durch Wissenschaftler aus Südafrika und Botswana -, habe es keine gerechte Versorgung mit Impfstoffen gegeben. “Wir können die Versäumnisse der Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Aber gemeinsam können wir daraus lernen und eine bessere Zukunft aufbauen”, sagte Baerbock in Kigali.

Neben der Außenministerin haben auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie BMZ-Staatssekretärin Bärbel Kofler an der Eröffnung teilgenommen. Von der Leyen kündigte an, Ruanda mit weiteren 40 Millionen Euro unterstützen zu wollen. Das Geld soll Ruanda dabei helfen, zu einem Zentrum für medizinische und technologische Exzellenz in der Region zu werden.

Nach Angaben des Außenministeriums werden zurzeit nur eine von 100 in Afrika verimpfte Impfdosen in Afrika produziert. Bis 2040 wollen die afrikanischen Länder den Anteil auf 60 Prozent erhöhen. Über die Global-Gateway-Initiative der EU will Deutschland bis 2027 gut eine halbe Milliarde Euro beisteuern, damit dieses Ziel erreicht wird. Die EU insgesamt unterstützt den Kontinent beim Hochlauf seiner Impfstoffproduktion mit 1,2 Milliarden Euro bis 2027. Die Eröffnung der ersten mRNA-Impfstoff-Fabrik Afrikas in Ruanda durch Biontech bezeichnete Baerbock als “echten Meilenstein und Hoffnung für Millionen”. In dem neuen Impfstofflabor sollen Impfstoffe gegen Malaria und Tuberkulose hergestellt sowie perspektivisch auch Impfstoffe gegen HIV und Mpox (Affenpocken) entwickelt werden.

Bereits vor ihrer Abreise hatte Baerbock hinsichtlich des Konflikts im Ostkongo alle zur Deeskalation aufgerufen, “in deren Händen die Schlüssel zum Frieden liegen”. Ruanda wird vorgeworfen, die M23-Rebellen zu unterstützen und so den Osten der benachbarten DR Kongo zu destabilisieren. Daneben stand für Baerbock und Kofler ein Besuch der Gedenkstätte für den ruandischen Völkermord auf dem Programm. Dieser jährt sich im kommenden Jahr zum 30. Mal. dre