die Welt blickt auf den Beginn der Olympischen Spiele in Paris. Doch in der marokkanischen Hafenstadt Essaouira haben sich die Teilnehmer einer Konferenz mit der Fußball-WM 2030 befasst. Die Spiele sollen ja in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen werden. Die EU befindet sich bei diesem Turnier in einem kniffligen Dilemma. Wie Europa dieses lösen will, beschreibt meine Kollegin Monika Hoegen, die vor Ort war.

Von Sommerpause ist bei uns nichts zu spüren. Sie werden in unserer aktuellen Ausgabe wieder spannende Berichte, Analysen, Porträts und Nachrichten finden. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Die Spannungen zwischen Äthiopien und Somalia nehmen zu, nachdem Äthiopien am 1. Januar 2024 eine Vereinbarung mit Somaliland über den Zugang zur Küste des Golfs von Aden zu wirtschaftlichen und militärischen Zwecken unterzeichnet hat.

Obwohl Somaliland schon im 1991 seine Unabhängigkeit von Somalia erklärt hat, wurde die Region bisher nicht international als souveräner Staat anerkannt. Besonders Somalia betrachtet Somaliland nach wie vor als Teil seines Territoriums.

Das unklare vorläufige Abkommen sollte entweder eine 20 Kilometer lange Küstenlinie für Marinezwecke (wie Somaliland behauptet) oder eine 20 Quadratkilometer große Fläche an der Küste für kommerzielle und militärische Zwecke (wie Äthiopien behauptet) vorsehen. Dieses Abkommen verärgert nun die somalische Regierung in Mogadischu.

Niemand scheint von seinem Standpunkt abrücken zu wollen – weder Äthiopien, das einen Zugang zum Meer als “existenzielle” Angelegenheit bezeichnet, noch Somaliland, das sich im Gegenzug einen Anteil an der äthiopischen Fluglinie Ethiopian Airlines und die Anerkennung als souveräner Staat erhofft. Und schon gar nicht Somalia, das behauptet, der Schritt stelle eine Verletzung seiner “territorialen Integrität” dar.

Nach dem Abkommen zwischen Somaliland und Äthiopien hat Somalia den äthiopischen Botschafter des Landes verwiesen, die Schließung von zwei Konsulaten angeordnet und seinen Botschafter aus Äthiopien abberufen.

Die Besorgnis der Regierung in Mogadischu hat auch internationale Aufmerksamkeit erregt. Die USA beispielsweise zählen zu jenen Ländern, die sich auf der Seite Somalias gegen das Memorandum of Understanding (MoU) stellen. Botschafter Mike Hammer, US-Sondergesandter für das Horn von Afrika, erklärte im Januar 2024, sein Land erkenne “Somalias Souveränität, Einheit und territoriale Integrität an, was auch Somaliland einschließt”.

Der Trilog zwischen Äthiopien, Eritrea und Somalia, der 2018 nach der Wahl von Abiy Ahmed zum äthiopischen Ministerpräsidenten begann, hat vielen die Hoffnung gegeben, dass diese Länder das Horn von Afrika zusammenhalten könnten. Nachdem Somalia und Eritrea ähnliche Bitten Äthiopiens um Zugang zum Meer abgelehnt hatten, haben sich die Beziehungen zwischen den drei Ländern allerdings verschlechtert.

Um das Abkommen zwischen Äthiopien und Somaliland zu verhindern, ist Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud nach Eritrea und Ägypten gereist – in zwei Länder mit angespannten Beziehungen zu Äthiopien. Für Äthiopien sind solche diplomatischen Pendelfahrten eine Existenzbedrohung.

In Bezug auf Mohamuds Reise am 9. Juli schrieb Yemane G. Meskel, Sprecher der eritreischen Regierung, dass der somalische Präsident “den bescheidenen Beitrag Eritreas zum Wiederaufbau der nationalen Armee Somalias begrüßt hat”. Solche Bekundungen der Unterstützung gießen zusätzliches Öl ins Feuer.

Mit Blick auf das MoU warnte Hammer, dass sich “die Region weitere Konflikte nicht leisten kann”. Es gibt jedoch auch Analysen, die bezweifeln, dass die Spannungen zwischen Somalia und Äthiopien zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen könnten. Äthiopien hat einen großen Teil seiner Soldaten schon für eine AU-Friedensmission in Somalia zur Verfügung gestellt, wo insgesamt rund 20.000 Blauhelm-Soldaten aus der ganzen Welt aktiv sind. Äthiopien stellt weltweit mehr als 9.000 Blauhelm-Soldaten, und damit mehr als jedes andere Land der Welt.

Es gibt aber auch die Befürchtung, dass Äthiopien seine Soldaten als Druckmittel gegen Somalia einsetzen könnte. Sollten die Spannungen anhalten, könnte Äthiopien seine Soldaten aus Somalia abziehen, was dem Extremismus in der Region Tür und Tor öffnen würde.

Dies ist auch Hammers Befürchtung: “Wir fordern beide Seiten dringend auf, überstürzte Aktionen zu vermeiden, auch in Bezug auf die bestehenden äthiopischen Truppeneinsätze in Somalia, die der Al-Shabaab die Möglichkeit geben könnten, ihre Reichweite innerhalb Somalias und nach Äthiopien auszudehnen”.

Trotz der Warnungen scheinen sich die Konfliktparteien auf einen bewaffneten Konflikt vorzubereiten. Meskel erklärte, der somalische Präsident habe Mitglieder der somalischen Nationalarmee inspiziert, “die im Hauptquartier der eritreischen Luftwaffe (EAF) in Asmara ausgebildet werden”. Am 9. Juli entsandte Somaliland Berichten zufolge Tausende Soldaten zur militärischen Ausbildung nach Äthiopien.

Obwohl nicht klar ist, welche Art von Ausbildung die somalischen und somaliländischen Soldaten erhalten, ist ein gegenseitiges Aufrüsten nicht unwahrscheinlich.

Frau Del Re, wieso haben ausgerechnet Mali, Burkina Faso und Niger keine Regierungsvertreter zur Generalversammlung der Sahel-Allianz in Berlin geschickt?

Ich glaube nicht, dass es eine starke politische Botschaft ist. Niger nimmt nicht immer an internationalen Veranstaltungen teil, aber Mali und Burkina Faso schon. Ich habe kürzlich in Brüssel sowohl den Außenminister von Mali als auch den Außenminister von Burkina Faso getroffen. Wir werden die Umstände in Zukunft prüfen, aber sie waren bei vielen Gelegenheiten anwesend. Von Deutschland gibt es laufende Projekte in allen Ländern des Sahel, und wie ich immer sage, Deutschland ist ein Riese in der Region, sowohl was das Engagement angeht als auch, was die Mittel betrifft.

Wissen Sie also, warum sie nicht gekommen sind?

Ich weiß es nicht.

Wie ernst nehmen Sie den Einfluss Russlands in der Region?

Ich nehme das sehr ernst. Russland ist seit Jahrzehnten in Afrika präsent, also kein Neuling. Offensichtlich hat sich mit dem Krieg in der Ukraine aber alles geändert. Sie setzen ihre normalen Beziehungen fort, die es immer gegeben hat. Aber sie bemühen sich, ihre Fähigkeit zur Desinformation zu verfeinern, zu intensivieren und zu erweitern. Das ist ein echtes Kriegsinstrument. Ich fürchte das sehr, weil es sehr einfach ist, böswillige Botschaften zu verbreiten. Das wird zu einer wirklichen Sorge der EU. Die EU hat eine spezielle Taskforce eingerichtet, um dieser Art von Kommunikation entgegenzuwirken. Diese dringt in die Mentalität der Bevölkerung ein und kann sehr schädlich sein, weil sie ein Bild der EU schafft, das nicht akzeptabel ist.

An welchem Punkt unterscheiden sich die Perspektiven der EU-Länder auf die Lage im Sahel?

Es gibt unterschiedliche Perspektiven. Denn, obwohl wir einen Konsens erreicht haben – und ich habe wirklich hart darum gekämpft, sicherzustellen, dass die 27 Länder einen Konsens über die Notwendigkeit des Engagements erreichen – gibt es diese Idee, die seit kurzem prominent ist: Es geht um eine transaktionale Art der Entwicklungszusammenarbeit, bei der man den Grad der Zusammenarbeit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit der Länder, mit denen man eine Partnerschaft eingegangen ist, beurteilt. Auf der Grundlage ihres Verhaltens – ob sie sich gut verhalten und gute Leistungen erbringen oder nicht – entscheidet man, ob man weiter investieren soll.

Aus deutschen Regierungskreisen ist zu hören, dass man um das Versagen Frankreichs im Sahel herumarbeiten müsse.

Nun, im Augenblick denke ich, dass Frankreich eine Selbstreflexion durchmacht. Sie wollen offensichtlich weiter in der Region engagiert bleiben, aber sie müssen eine neue Dimension finden und auch natürlich einen Weg, um einen Dialog mit diesen Ländern zu führen, wenn die Länder leider in ihrer aktuellen Erzählung, besonders auf politischer Ebene, immer demonstrieren, dass sie gegen Frankreich sind.

Sie sagen, dass die EU mit den Junta-Ländern kooperieren müsse, aus Ihrer Sicht, selbst mit Ländern wie Burkina, wo Menschen verschwinden. Auch Journalisten. Wie funktioniert das, und mit wem können Sie offen sprechen?

Ich spreche auch mit der Zivilgesellschaft, aber die Tatsache, dass Sie mit den Behörden sprechen, ist grundlegend. Denn wenn wir unsere Botschaften nicht übermitteln, sagen wir ihnen nicht, wie gefährlich es ist, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Es ist ein Prozess, der in Gang gesetzt werden muss. Natürlich ist es im Augenblick sehr schwierig, mit den Militärjuntas zu sprechen, weil sie sehr aggressiv sind. Ich selbst habe etwa den Präsidenten von Mali mehrmals getroffen.

Haben Sie also Zugang zum Präsidenten von Mali, General Assimi Goïta?

Ja, ich hatte Zugang zum Präsidenten. In letzter Zeit habe ich aber mehr mit den Ministern gesprochen. Und natürlich gab es Dinge, die unsere Beziehungen beeinträchtigt haben. Insbesondere die Ankunft der Wagner-Gruppe hat unsere Beziehungen beeinträchtigt. Das war für uns eine absolute rote Linie. Natürlich weiß ich, dass auch andere Russen kommen, aber es kommen auch Iraner. Die Region ist sehr überfüllt. Die Leute denken, es sei eine Wüste, aber ich finde sie sehr überfüllt und auch sehr dynamisch. Das Risiko für die EU besteht darin, von diesen historischen Bewegungen ausgeschlossen zu bleiben.

Ich betone immer die Resilienz der EU, obwohl ich den Begriff nicht mag. Wir reden immer über die Resilienz von Gesellschaften. Was ist mit der Resilienz der EU angesichts dieser Veränderungen? Die meiste Zeit sind wir orientierungslos. In einigen Fällen sind wir schockiert, als wären wir gelähmt. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir als EU darauf vorbereitet sind, die Schocks zu bewältigen.

Welche Rolle spielen die Küstenländer in Westafrika?

Natürlich müssen wir sie verteidigen und ihnen helfen, weil sie unter den Auswirkungen der Sicherheitsbedrohungen aus dem Sahel leiden. Aber ich denke, sich auf die Küstenländer zu konzentrieren und nicht auf den Sahel, insbesondere den zentralen Sahel, und vor allem Burkina Faso, das das Epizentrum all dieser Phänomene ist, wäre ein strategischer Fehler. Jetzt ist die Zeit für eine ordentliche Planung für die Zukunft, um die Resilienz der EU zu erhöhen und sie insbesondere als den politischen Partner zu erhalten, den wir für den Sahel benötigen. Denn andernfalls, wenn wir weiterhin für die Demokratie eintreten, müssen wir das mit sehr starken Argumenten unterstützen, weil Demokratie keine magische Formel ist. Sie ist ein Prozess. Und deshalb müssen wir politisch sein. Das finde ich im Moment in der EU am schwierigsten.

Die Italienerin Emanuela Claudia Del Re wurde 2021 vom EU-Rat zur EU-Sonderbeauftragten für den Sahel ernannt. Ihre Amtszeit läuft bis November 2024. Die Soziologin hatte eine lange Forschungskarriere, bevor sie 2018 Mitglied des italienischen Parlaments wurde (Movimento 5 Stelle). Del Re war Vize-Ministerin für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Italiens unter Ministerpräsident Giuseppe Conte.

Am Wochenende beginnen in Paris die Olympischen Spiele. Doch in Essaouira blickten auf einer Konferenz die Teilnehmer schon auf die Fußball-WM 2030. Diese tragen erstmals drei Länder auf zwei Kontinenten aus: Spanien, Portugal und Marokko werden gemeinsam das Sportspektakel ausrichten. Bei dieser ersten kontinentübergreifenden WM – und darin waren sich die Konferenzteilnehmer in Essaouira einig – wird es nicht nur um Fußball gehen. Die gemeinsame WM soll auch die drei Länder einen und die beiden Kontinente näher zusammenbringen.

“Im Jahr 2030 haben wir eine friedliche Welt”, sagte José Luis Rodriguez Zapatero, spanischer Ministerpräsident von 2004 bis 2011. Er blicke voller Optimismus in die Zukunft: “Krieg als Mittel in internationalen Beziehungen wird überwunden sein, ebenso wie der Nationalismus, der derzeit um sich greift.” Und, so Zapatero weiter: “Die drei Nachbarländer Marokko, Spanien und Portugal werden dabei Vorbild sein.” Allerdings ist ihm auch bewusst: Noch ist die Welt von dieser Vision weit entfernt..

Zapatero sprach zur Frage: “Das Mittelmeer: Grenze oder Verbindung zwischen Afrika und Europa?” auf einem internationalen Menschenrechtsforum in der marokkanischen Hafenstadt Essaouira. Von wirtschaftlicher Ausgewogenheit, Chancengleichheit, hinreichendem kulturellen Austausch und vor allem gegenseitiger Mobilität zwischen den drei Mittelmeer-Anrainerstaaten Marokko, Spanien und Portugal kann in der Realität – noch – kaum die Rede sein.

Im Oktober 2023 hatte der internationale Fußballverband FIFA entschieden, dass Spanien, Portugal und Marokko 2030 die Hauptgastgeber sein werden. Damit ist Marokko erst das zweite afrikanische Land, in dem eine WM stattfindet – nach dem Turnier von 2010 in Südafrika. Drei Spiele werden zudem, nach bisherigem Stand, in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen.

Die marokkanische Regierung hat Großes vor: Sechs Stadien sollen renoviert, ein weiteres gebaut werden. Ausgewählt sind:

Bereits zum Afrika-Cup 2025 sollen diese Stätten bespielbar sein und bis 2028 die Anforderungen der FIFA erfüllen. Dafür werden in einer ersten Phase 9,5 Milliarden marokkanische Dirham (861 Millionen Euro) bereitgestellt. Für die zweite Phase (2025-2028) noch einmal etwa die Hälfte dieses Budgets. Das neue Stadion, Grand Stade de Casablanca, soll im Vorort Ben Slimane entstehen und rund fünf Milliarden Dirham (453 Millionen Euro) kosten.

Keine Frage, eine WM ist immer auch ein staatliches Konjunkturprogramm für Bauwirtschaft und Tourismus. Doch die WM soll auch ein Symbol für das Zusammenrücken von Afrika und Europa sein. In dieser Hinsicht zeigten sich viele Referenten auf dem Forum in Essaouira skeptisch. In einer geteilten Welt Brücken zu bauen, Menschen über Länder- und Kontinent-Grenzen hinweg zusammenzubringen, wie es das FIFA-Statut so schön formuliert, das könne der Fußball in Wahrheit nur sehr bedingt, meinte Gonzalo Fernandez Parilla, Experte für marokkanisch-spanische Beziehungen, der als Universitätsprofessor in Madrid, Toledo und Tanger lehrt. “Gerade der Fußball, so wie er sich zurzeit darstellt, verstärkt eher den Nationalismus als Geisteshaltung.”

Und nicht nur das. Die sich verschärfende Migrationspolitik der EU und vieler EU-Mitgliedstaaten, erschwerte Visumverfahren für Marokkaner und andere Ungleichbehandlungen (Parilla: “An der Universität in Madrid müssen marokkanische Studenten dreimal so hohe Studiengebühren bezahlen.”) – all das passt schlecht zum viel beschworenen Ziel, der Jugend in Nordafrika neue Perspektiven zu bieten.

“Was passiert, wenn die Marokkaner bei der WM 2030 in Spanien oder Portugal spielen und sich 30.000 marokkanische Fans auf den Weg nach Europa machen wollen?”, lautete die provokante Frage, die der Ökonom Ivan Martin, Experte für internationale Migration an den Universitäten in Barcelona und Rabat, stellte. Von 2013 bis 2016 war er Professor am Migration Policy Center des European University Instituts in Florenz. Bis heute berät er EU-Institutionen, die ILO sowie nationale Entwicklungsorganisationen – darunter die deutsche GIZ – zu Fragen von Einwanderung, Arbeitsmigration, Mobilität.

Dieses Problem käme grundsätzlich auch bei einem anderen Austragungsort in der EU auf. Doch wenn die Fans eines Gastgeberlands von bestimmten Spielen ausgeschlossen würden, ließe sich der kontinentverbindende Charakter dieses Turniers kaum noch aufrechterhalten.

Doch selbst, wenn für dieses Großereignis Ausnahmeregelungen geschaffen würden, so Martin weiter, sei das nicht ausreichend: “Die WM 2030 darf nicht ein einmaliges Folklore-Ereignis sein. Es müssen sich neue politische Horizonte auftun. Doch bisher passiert eher das Gegenteil.” Wenn die WM wirklich die beiden Kontinente verbinden soll, muss das neue Miteinander über Fußball-Symbolik hinausgehen.

Der amerikanische Vermögensverwalter Blackrock schließt den einzigen ETF, der noch physisch in afrikanische Aktien investiert. Bis Mitte August soll der rund 400 Millionen Dollar schwere ETF iShares Frontier and Select Emerging Markets liquidiert werden. Bemerkenswerter als diese Entscheidung ist die Begründung: Der Fonds könne wegen “anhaltender Liquiditätsengpässe” nicht fortgeführt werden. Auch nennt Blackrock zur Begründung Schwierigkeiten bei der Konversion von nigerianischen Naira. Mit anderen Worten: die Kapitalmärkte in Afrika und anderen Frontier Markets sind zu eng für einen Fonds in dieser Größenordnung. Damit verlieren die afrikanischen Aktienmärkte einen wichtigen Investor.

ETFs werden in zwei Formen angeboten: Physische ETFs investieren in die Aktien des Index, den der ETF abbildet, indem sie die Aktien gemäß ihrer Gewichtung im Index kaufen. Synthetische ETFs dagegen bilden die Indexentwicklung über Total Return Swaps, meist Tauschgeschäfte mit einer Investmentbank, ab. Auf diese Weise können synthetische ETFs leichter in illiquide Märkte investieren.

Frontier Markets wiederum sind Aktienmärkte, die weniger entwickelt sind als Schwellenmärkte (Emerging Markets) und eine geringe Liquidität aufweisen. Deshalb tragen Investments dort ein hohes Einzelländerrisiko. In Afrika zählen nur Südafrika und Ägypten zu den Schwellenmärkten. Frontier Markets auf dem Kontinent sind Nigeria, Kenia, Tunesien, Marokko, Senegal, Elfenbeinküste, Benin und Burkina Faso. Weltgrößter Frontier Market im Index MSCI Frontier Markets ist Vietnam mit einem Gewicht von derzeit 25,8 Prozent. Aus Afrika sind Ägypten, Nigeria, Kenia und Marokko in dem Index vertreten.

In der Vergangenheit wurden bereits andere Indexfonds, die in Afrika investieren, aufgelöst. So hat Global X im Dezember 2023 angekündigt, den ETF MSCI Nigeria zu schließen. Im März teilte Van Eck mit, seinen Ägypten-Indexfonds zu liquidieren. Durch den Rückzug von iShares ist der Xtrackers S&P Select Frontier Swap Ucits aus dem Deutsche-Bank-Konzern der weltweit einzige Indexfonds, der – als synthetischer ETF – in Frontier Markets investiert. Größte afrikanische Börse im Index S&P Select Frontier ist Marokko mit einem Gewicht von 3,7 Prozent.

Diese ETF-Auflösungen zeigen, dass die afrikanischen Aktienmärkte an Attraktivität verloren haben. Zum einen haben internationale Investoren im Zuge höherer Zinsen in Europa und den USA Kapital von den afrikanischen Märkten abgezogen. Zum anderen leiden die afrikanischen Länder darunter, dass Finanziers aus Europa und den USA an Afrika hauptsächlich Kredite ausgeben und kaum Eigenkapital. Dies gilt auch für Förderbanken wie die KfW oder die Weltbank. In der Folge ist an der Börse Johannesburg, dem größten Aktienmarkt auf dem Kontinent, die Zahl der Notierungen seit den 1990er-Jahren von 850 auf aktuell rund 300 geschmolzen. Seit Jahren übersteigt dort die Zahl der Delistings die der Börsengänge. hlr

Die Nato hat erstmalig einen Sonderdiplomaten für den Nahen Osten und Afrika ernannt. Übernehmen soll das Amt Javier Colomina, der bislang als einer der Stellvertreter Stoltenbergs für politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik zuständig und zudem Sonderbeauftragter für den Kaukasus und Zentralasien.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begründete die Wahl damit, dass der Spanier über “umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit den NATO-Partnern” verfüge. Die 32 Staats- und Regierungschefs der Nato hatten Stoltenberg beim Gipfeltreffen Anfang des Monats damit beauftragt, einen neuen Sondergesandten für die südliche Nachbarschaft zu ernennen, wie Table.Briefings vorab berichtete. Der Sonderbeauftragte soll laut Gipfelerklärung der “zentrale Ansprechpartner der Nato für die Region” sein. Das beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit dem neuen NATO-Verbindungsbüro in der jordanischen Hauptstadt Amman, das ebenfalls auf dem Gipfel beschlossen wurde.

Für Unmut hat die Wahl des Generalsekretärs in Italien gesorgt, das die Position gerne selbst besetzt hätte. Colomina wird in Brüssel stationiert sein. wp

Inspiriert von den Protesten im Nachbarland Kenia sind seit Dienstag viele junge Ugander auf die Straße gegangen, um gegen die Korruption im Land zu protestieren. Dabei hatte ein Gericht die Demonstrationen per Beschluss untersagt. Polizei und Militär waren in verschiedenen Teilen der Hauptstadt Kampala im Einsatz. Die Demonstranten versuchten, zum Parlament zu marschieren. Doch Sicherheitskräfte stoppten sie gewaltsam. Bislang wurden mehr als 80 Personen verhaftet, wie aus Gerichtsprotokollen hervorgeht. Präsident Yoweri Museveni, der das Land seit fast vier Jahrzehnten regiert, warnte, die Demonstranten würden “mit dem Feuer spielen” und seien von ausländischen Akteuren gesponsert.

Den Protest haben junge Ugander in den sozialen Medien unter dem Hashtag #StopCorruption organisiert. Musevenis Regierung wird seit langem vorgeworfen, korrupte, aber einflussreiche Beamte vor Strafverfolgung zu schützen. Mehrere Abgeordnete der Regierungspartei sind wegen Korruption angeklagt, darunter die Parlamentspräsidentin Anita Among, deren Rücktritt die Demonstranten fordern. Sowohl die USA als auch Großbritannien haben Among aufgrund von Korruption sanktioniert. Laut Transparency International steht Uganda im Korruptionswahrnehmungsindex auf Platz 141 von 180 Ländern.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kommentierte, die Verhaftungen zeigten, dass die Regierung von Präsident Yoweri Museveni “das Recht der Menschen auf Protest und Meinungsäußerung nicht respektiert”. Die ugandische Zeitung The Monitor verwies auf Berichte in den Sozialen Medien, nach denen Gefangene in der Haft gefoltert und sexuell misshandelt worden seien, bevor sie in den frühen Morgenstunden auf die Straßen von Kampala geworfen worden seien. Trotz des harten Durchgreifens der Polizei wollen die Demonstranten weiter an ihrem Ziel festhalten.

Ähnlich wie in Kenia legt die ugandische Jugend großen Wert darauf, dass ihre Proteste nicht an eine Partei, Religion oder ethnische Gruppe gebunden sind und keine organisierte Führung haben. Dennoch umstellte am Montag die ugandische Polizei das Hauptquartier der Oppositionspartei NUP und verhaftete drei ihrer Abgeordneten, nachdem Parteichef Bobi Wine seine Unterstützung für die Proteste erklärt hatte. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Festnahmen als “Vorsichtsmaßnahme” im Vorfeld der geplanten Anti-Regierungs-Proteste. Die ugandischen Behörden gehen häufig gegen die NUP und den ehemaligen Popstar Wine vor, der Präsident Yoweri Museveni bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2021 herausgefordert hatte und als wichtigster Oppositioneller in Uganda gilt.

Die Proteste sind Teil einer Welle, die auf dem Kontinent immer mehr an Fahrt gewinnt. Die afrikanische Jugend setzt sich an die Spitze derjenigen, die Veränderungen in der Art und Weise anstreben, wie ihre Staaten geführt werden: Auch in Ghana haben Jugendliche ähnliche Proteste geplant. Nigerias Präsident Bola Tinubu hat ebenfalls Sorge vor von der Jugend geführten Demonstrationen. ajs

Nach Jahren der Verhandlungen hat Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ein umfassendes Klimagesetz verabschiedet. Es legt Obergrenzen für große Emittenten fest und verpflichtet jede Stadt und Kommune dazu, einen Anpassungsplan zu veröffentlichen. Damit möchte man den Verpflichtungen des Pariser Abkommens nachkommen, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. Bislang war der weltweit an fünfzehnter Stelle rangierende Emittent aufgrund seiner Kohleabhängigkeit abseits eines mit dem Pariser Klimaabkommen kompatiblen Pfads. Der Climate Action Tracker bewertet Südafrikas Klimapolitik als “unzureichend”.

Mit dem neuen Gesetz könnte sich dies ändern. “Es ist das erste Mal, dass unsere Maßnahmen gegen den Klimawandel direkt in nationales Recht umgesetzt werden”, sagt Brandon Abdinor, Anwalt der südafrikanischen NGO Centre for Environmental Rights. Das Gesetz sieht etwa verbindliche Sektorziele für die Landwirtschaft, den Verkehr und die Industrie vor. Die zuständigen Minister müssten hier entsprechende Maßnahmen ergreifen. Allerdings seien die Kohlenstoffbudgets für die jeweiligen Sektoren sowie für große Emittenten noch nicht festgelegt worden und es bestehe keine Straftat, wenn ein Grenzwert überschritten werde, erklärt Abdinor.

Das Gesetz ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die neue südafrikanische Regierung auf eine ambitioniertere Klimapolitik als ihre Vorgänger setzt. Allerdings fehlen noch konkrete Pläne für den Übergang zu erneuerbaren Energien. Unklar ist auch, wie das neue Gesetz finanziert werden soll. Die Energiewende allein dürfte in den nächsten fünf Jahren rund 81 Milliarden US-Dollar kosten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg über Schätzungen der Regierung. Westliche Geber böten bereits Kredite in Milliardenhöhe an. Doch es seien weit größere Summen nötig, sagen südafrikanische Beamte. rtr/lb

Die südafrikanische Zentralbank hat diese Woche angeordnet, das Steinhoff-Vermögen einzufrieren. Es handelt sich um umgerechnet rund 300 Millionen Euro zuzüglich Zinsen, so Fundi Tshazibana, stellvertretender Gouverneur, in einem Regierungsanzeiger. Steinhoff, ehemals der zweigrößte Möbelkonzern Europas mit deutschen Wurzeln, habe gegen Devisenbestimmungen verstoßen. Die Ankündigung kam vier Monate nach dem Tod des ehemaligen CEO von Steinhoff, Markus Jooste, und Wochen nach der Verhaftung des ehemaligen Finanzchefs, Ben la Grange.

Zuvor hatte die südafrikanische Aufsichtsbehörde die ehemalige Unternehmensleitung, darunter Jooste, mit Geldstrafen belegt. Derweil lagen auf den verbundenen sieben Konten noch größere Beträge, von denen zwischenzeitlich existierende Schulden beglichen wurden. Der Skandal um den Zusammenbruch von Steinhoff hat Ende 2017 umgerechnet mehr als zehn Milliarden Euro an den Börsen Frankfurt und Johannesburg vernichtet. Tausende Rentner verloren ihre Pensionen, da die Public Investment Corporation der Regierung rund eine Milliarde Euro abschreiben musste. Ende 2023 wurde die Steinhoff-Aktien von der Börse genommen.

Die Bescheide der Zentralbank wurden jetzt gegen eine Reihe von Steinhoff-Unternehmen verhängt, darunter SAHPL Limited, auch bekannt als Steinhoff Africa Holdings, und SIHPL unter dem Namen Steinhoff International Holdings. Das eigentliche Steinhoff-Nachfolge-Unternehmen ist Ibex Investment Holdings Limited, früher bekannt als Steinhoff Investment Holdings.

Die südafrikanischen Behörden mussten sich seit längerer Zeit vorwerfen lassen, nur sehr langsam in ihren Ermittlungen gegen Steinhoff voranzukommen. Zuletzt wurde der ehemalige Finanzvorstand La Grange vor einem Sondergericht für Wirtschaftskriminalität in Pretoria wegen organisierter Kriminalität, Betrug, Korruption und Verstoßes gegen das Finanzmarktgesetz angeklagt. Zuvor waren Privatvermögenswerte von Ex-CEO Jooste beschlagnahmt worden. Im Mai hatte das Landgericht Oldenburg mit einer Haftstrafe gegen einen Ex-Manager des Unternehmens die deutsche Seite des Skandals abgeschlossen. as

Bloomberg: Währungsabwertung verursacht Preisrückgänge in Ägypten. Im März ließen die Behörden das ägyptische Pfund um fast 40 Prozent abstürzen, um eine zweijährige Krise einzudämmen, die die Wirtschaft des bevölkerungsreichsten Landes Nordafrikas belastet. Die daraufhin erfolgten Preissenkungen für einige Güter stehen im Widerspruch zur klassischen Wirtschaftstheorie, ganz zu schweigen von den Erfahrungen in Ländern wie Nigeria und Argentinien, wo die Preise nach Abwertungen in die Höhe schnellten. Grund sind die anhaltenden Auswirkungen eines inzwischen nicht mehr existierenden Schwarzmarkts für Fremdwährungen, auf dem sich ägyptische Importeure zu Wucherpreisen mit US-Dollar eindeckten und diese an die Verbraucher weitergaben, indem sie die Preise an den Kassen drastisch erhöhten. Jetzt versuchen viele Einzelhändler verzweifelt, ihre Bestände abzustoßen, deren Preise nun ungerechtfertigt hoch erscheinen.

The East African: Comesa, SADC, EAC bilden Gemeinsamen Markt. 14 Länder im südlichen und östlichen Afrika können seit Donnerstag theoretisch freien Handel miteinander treiben. Die Länder haben die sogenannte Tripartite Free Trade Area (TFTA) ratifiziert, die die drei regionalen Wirtschaftsblöcke Comesa, SADC und EAC zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum zusammenfasst. Die TFTA, deren Gründung 2015 beschlossen wurde, umfasst insgesamt 29 Länder, die 53 Prozent der Mitglieder der Afrikanischen Union, mehr als 60 Prozent des kontinentalen BIP (1,88 Billionen Dollar; 2019) und eine Gesamtbevölkerung von 800 Millionen Menschen repräsentieren.

BBC: Chef der sambischen Rundfunkregulierungsbehörde erschossen. Die sambische Polizei untersucht die Entführung und Ermordung des neu ernannten Chefs der Rundfunkregulierungsbehörde des Landes. Die Leiche von Guntila Muleya wurde am Mittwoch mit Schusswunden am Rande der Hauptstadt Lusaka entdeckt. Sein Tod hat die Öffentlichkeit schockiert, zumal das Motiv unbekannt ist und Waffengewalt in dem Land im südlichen Afrika selten ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Generaldirektor der Independent Broadcasting Authority entführt wurde, nachdem er am Dienstag seinen Arbeitsplatz verlassen hatte.

Bloomberg: Adani will Flughafen Nairobi ausbauen. Adani Airport Holdings, das Unternehmen des indischen Milliardärs Gautam Adani, hat vorgeschlagen, ein neues Passagierterminal und eine zweite Start- und Landebahn auf dem Jomo Kenyatta International Airport in der kenianischen Hauptstadt Nairobi zu bauen. Der Vorschlag wird einer technischen, finanziellen und rechtlichen Prüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass er mit den Gesetzen des Landes für öffentlich-private Partnerschaften übereinstimmt, so die Kenya Airport Authority. Kenia hat seinen Hauptflughafen bereits renoviert und erweitert, um seinen Status als regionales Luftfahrtdrehkreuz zu erhalten. Das benachbarte Äthiopien, das die größte Flugzeugflotte Afrikas betreibt, hat diese Vormachtstellung in den letzten Jahren immer mehr bedroht.

Le Monde: Frankreich und Dschibuti bekräftigen Militärpartnerschaft. Nach zweijährigen Verhandlungen haben der französische Präsident Emmanuel Macron und sein dschibutischer Amtskollege Ismaïl Omar Guelleh vereinbart, die Verteidigungspartnerschaft zwischen ihren Ländern zu erneuern. 1500 französische Soldaten sind in dem ostafrikanischen Land stationiert, das größte französische Kontingent im Ausland. Diese Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, da Frankreich nach einer Reihe von Rückschlägen in der Sahelzone plant, seine militärische Präsenz in West- und Zentralafrika auf einige hundert Mann zu reduzieren. Paris hat es jedoch von Anfang an abgelehnt, seinen Stützpunkt in Dschibuti in seine Reduzierungspläne einzubeziehen.

Le Monde: USA planen engere Militärkooperation mit Elfenbeinküste. Generalmajor Kenneth P. Ekman, der Westafrika-Koordinator des US-Verteidigungsministeriums, hat auf einer Pressekonferenz in Abidjan die künftige “verstärkte Partnerschaft” mit der Elfenbeinküste skizziert. Da sich die US-Truppen aus Niger zurückziehen müssen, sucht Washington nach neuen Partnern in der Region. Mehrere Quellen berichteten Anfang Juli, die ivorischen Behörden hätten grünes Licht für die mögliche Einrichtung einer amerikanischen Militärbasis in der Nähe der Stadt Odienné gegeben. Dieses Projekt wurde jedoch von Ekman dementiert, der darauf hinwies, die politische Entscheidung sei noch nicht getroffen. Denkbar sei auch die “Zusammenarbeit mit den ivorischen Streitkräften in deren Stützpunkten”.

Reuters: Angolas neue Raffinerie soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Die neue angolanische Rohölraffinerie Cabinda soll noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, bevor sie im Juli nächsten Jahres in der ersten Phase die volle Produktion von 30.000 Barrel pro Tag erreicht, so der Geschäftsführer der Anlage. Mit der Fertigstellung von fast zwei Dritteln der Bauarbeiten ist Cabinda die am weitesten fortgeschrittene der drei geplanten neuen Raffinerien des Landes. In der ersten Phase der modularen Raffinerie werden Kerosin und Diesel für den heimischen Markt hergestellt sowie Rohbenzin und schweres Heizöl für den Export. Die erste Phase wird voraussichtlich zehn Prozent des angolanischen Kraftstoffmarktes versorgen.

AP: Kanarische Inseln überfordert mit unbegleiteten minderjährigen Migranten. Das Gesundheitspersonal auf den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln schlägt Alarm, da die Inselgruppe mit Tausenden von Jugendlichen und Kindern zu kämpfen hat, die auf der Flucht vor Armut, Konflikten und Instabilität allein aus dem Senegal, Mali und anderen afrikanischen Ländern in das Gebiet reisen. Fast 20.000 Männer, Frauen und Kinder haben in diesem Jahr bereits die Kanaren erreicht, was einem Anstieg von 160 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Die überwiegende Mehrheit der unbegleiteten Minderjährigen sind männliche Teenager, doch die Beamten sind besorgt über die steigende Zahl junger Kinder, insbesondere junger Mädchen.

Washington Post: Halbjährliche Impfung bietet 100-prozentigen HIV-Schutz. Eine zweimal jährlich verabreichte Injektion könnte dazu beitragen, HIV-Infektionen zu verhindern, so die Ergebnisse einer neuen Studie, die von medizinischen Experten als Durchbruch bezeichnet wird. In einer randomisierten Studie, an der mehr als 5.000 junge Frauen und Mädchen in Südafrika und Uganda teilnahmen, wurde keine der Personen, die die Präventionsspritzen erhielten, mit HIV infiziert. Weltweit gibt es jedes Jahr etwa 1,3 Millionen neue HIV-Infektionen, von denen 44 Prozent auf Frauen und Mädchen entfallen. In Afrika südlich der Sahara liegt dieser Anteil bei 62 Prozent.

Semafor: Pharmaindustrie drängt auf Früherkennung im Kampf gegen Krebs in Afrika. Globale Pharmaunternehmen setzen sich verstärkt für die Krebsfrüherkennung ein, um die Behandlung der Krankheit in Afrika zu verbessern. Astra Zeneca, das chinesische Genomforschungsunternehmen BGI Genomics und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben in den letzten Monaten umfangreiche Früherkennungsprogramme auf dem Kontinent gestartet. Laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO hat Afrika eine der höchsten Krebssterblichkeitsraten der Welt. Die WHO geht davon aus, dass sich die Zahl der jährlichen Krebstoten in Afrika bis 2030 auf mehr als eine Million verdoppeln wird, wenn nicht dringend etwas unternommen wird.

Als neuer britischer Außenminister steht David Lammy vor großen Aufgaben. Nach 14 langen Jahren unter Führung der Tories will die Anfang Juli vereidigte Labour-Regierung unter Premierminister Keir Starmer die schlechte Stimmung in Großbritannien drehen und dem Land endlich wieder Aufschwung verschaffen. Hinzu kommt der internationale Reputationsverlust, den Großbritannien zuletzt durch seine Nabelschau, ständige Regierungswechsel und teils erratische Politik erlitten hat. Auch der Brexit, seine Folgen und der damit einhergehende Diskurs haben das Bild der Briten getrübt, besonders bei den europäischen Partnern.

Doch Lammy geht es nicht allein um die altgedienten Verbündeten des Vereinigten Königreichs. Er hat erkannt, welche zentrale Rolle der afrikanische Kontinent künftig im globalen politischen Gefüge einnehmen wird, und will die Außenpolitik seines Landes entsprechend ausrichten. So erklärte er, die Beziehungen zu den Ländern des globalen Südens neu zu gestalten, zähle zu seinen wichtigsten Prioritäten.

Als Sohn guyanischer Eltern 1972 im Norden Londons geboren, hat Lammy ohnehin einen unmittelbaren persönlichen Bezug zum Verhältnis zwischen globalem Norden und Süden. Seine gelebte Erfahrung konnte der Abgeordnete für Tottenham durch ein Studium an der renommierten School of Oriental and African Studies (SOAS) der University of London ergänzen, wo er Jura studierte. “Es war ein faszinierender Kurs, denn an der SOAS ist man entschlossen, das Recht aus der Perspektive anderer Teile der Welt wie Afrika und Asien zu betrachten”, sagte Lammy dem Independent. Anschließend studierte er an der Harvard University, wo er als erster schwarzer Brite die Harvard Law School besuchte. Lammy sitzt seit 2000 im britischen Unterhaus.

Innerhalb seiner Partei gilt Lammy als Zentrist, hat sich aber oft auf die Seite der konservativen Labour-Mitglieder geschlagen, besonders in außenpolitischen Fragen. So befürwortete er etwa 2003 die militärische Invasion im Irak. Zu Beginn der gegenwärtigen israelischen Militäroffensive im Gazastreifen weigerte sich Lammy, sich von der Unterstützung seines Parteivorsitzenden Keir Starmer für die Belagerung des palästinensischen Gebiets zu distanzieren. Die israelische Regierung verwehrt den Einwohnern den Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Strom. Diese Haltung brachte Lammy viel Kritik ein. Seither hat er seine Position angepasst und fordert nun einen Waffenstillstand.

In einem Gastbeitrag für den Guardian aus dem April skizzierte Lammy seinen Entwurf für die britische Außenpolitik und machte klar, dass er einen neuen Ansatz für nötig hält: “Wir müssen erkennen, dass Partnerschaften mit dem sogenannten globalen Süden besser funktionieren als Vorträge und dass Heuchelei – sei es in Bezug auf die Verteilung von Covid-Impfstoffen oder die Einhaltung des Völkerrechts – die Außenpolitik zersetzt.” Vonnöten sei eine gleichberechtigte Partnerschaft mit gemeinsamen Zielen und gegenseitigem Respekt.

Lammy will seine Politik auf dem Grundsatz des “Progressiven Realismus” aufbauen und meint damit realpolitischen Einsatz zur Verfolgung fortschrittlicher Ziele: “Anstatt den Realismus für transaktionale Zwecke und zur Anhäufung von Macht zu nutzen, wollen wir ihn im Dienste progressiver Ziele einsetzen: Bekämpfung des Klimawandels, Verteidigung der Demokratie, Förderung des Wirtschaftswachstums und Bekämpfung der Ungleichheit – im Ausland wie auch im Inland.”

So befürwortet er denn auch die Schaffung einer Clean Power Alliance von Schwellenländern und Industriestaaten, die sich für erneuerbare Energien einsetzen, um Energiepreise zu senken und saubere Technologien zu fördern. Das Bündnis, eine Art Anti-OPEC, soll es den Mitgliedern erleichtern, Komponenten zu beschaffen und den Ausbau von Wind- und Solarenergie und anderen kohlenstoffarmen Energieformen beschleunigen. Kenia wird als vielversprechender Partner gehandelt.

Vor der Wahl hatte die damalige Labour-Schattenministerin für Afrika, Lyn Brown (die sich nicht zur Wahl stellte), außerdem angekündigt, dass eine neue Labour-Regierung afrikanische Länder unterstützen werde, die mit der Rückzahlung von Staatsanleihen zu kämpfen hätten. Sie stellte jedoch nicht klar, ob dies bedeuten würde, afrikanische Länder im bestehenden Rahmen der G20 für die Umschuldung zu unterstützen, oder ob die neue Regierung versuchen würde, einen völlig neuen Rahmen zu schaffen.

Auch wenn noch nicht alle Details festgezurrt sind, verfolgt Lammy in der Afrikapolitik große Pläne. “David Lammy hat gegenüber afrikanischen Diplomaten angekündigt, dass es eine aktualisierte Afrikastrategie geben wird. Aber es ist schwer vorherzusagen, wer diese Strategie leiten wird und was sie bewirken wird”, meint Alex Vines, Leiter des Afrika-Programms bei der Denkfabrik Chatham House in London. In jedem Fall werde es viel mehr Besuche auf Kabinettsebene auf dem Kontinent geben, ist er überzeugt. Arne Schütte

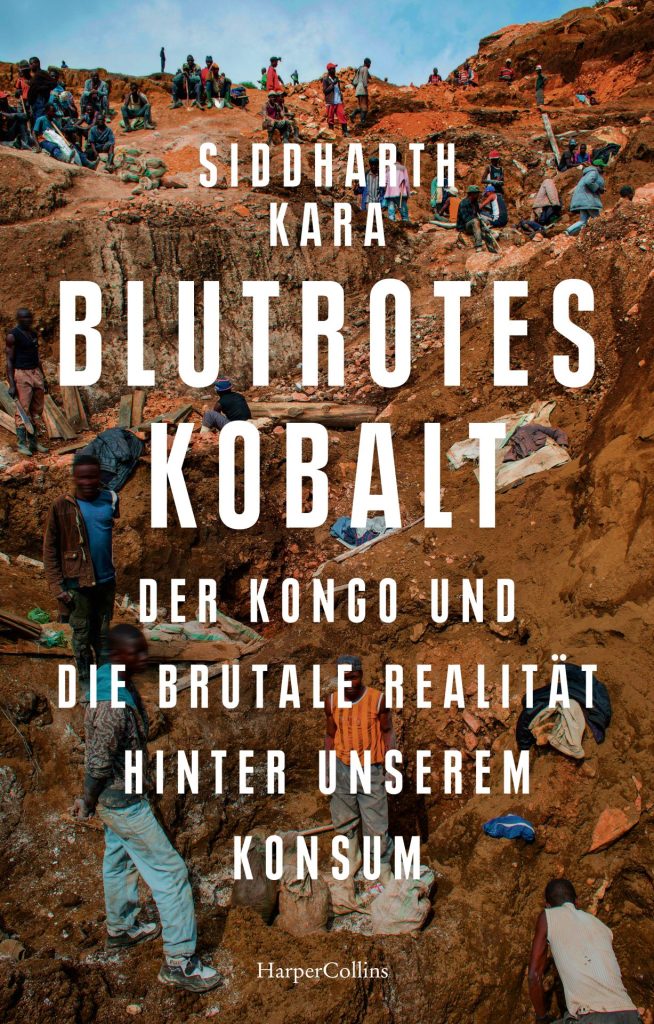

Brutalität und Unmenschlichkeit beherrschen den Kobalt-Abbau im Ostkongo. Dabei soll der Rohstoff doch eigentlich der Treiber der Energiewende sein. Kobalt findet sich in Lithium-Ionen-Batterien in unseren Smartphones und E-Autos – und kein Land hat mehr Kobalt-Vorräte als die DR Kongo. Für seinen neues Buch Blutrotes Kobalt, das vergangenes Jahr im Englischen als Cobalt Red erschienen ist, reiste US-Wissenschaftler Siddharth Kara zwischen 2018 und 2021 mehrmals in den Kongo. Dabei sprach Kara mit Frauen und Männern, aber auch Kindern, die in den Minen schuften und kaum mehr als ein bis zwei Dollar am Tag verdienen.

Er beschreibt, einen 14-jährigen Jungen, der nach einem Stolleneinsturz im Rollstuhl sitzt, da ihm beide Beine zerschmettert wurden. Er beschreibt die 15-jährige Elodie, die sich prostituieren musste, nachdem ihr Vater in der Mine und ihre Mutter nach einer Infektion ums Leben gekommen sind. Und Kara beschreibt das undurchsichtige Netz der Kobalt-Lieferketten, das es unmöglich macht, die Ausbeutung und Kinderarbeit aus den Kobalt-Lieferketten auszuschließen – trotz aller gegenteiligen Beteuerungen der Tech-Riesen aus dem Silicon Valley.

Kara, der vor allem zu moderner Sklaverei forscht, zieht in seinem Buch auch historische Vergleiche zwischen der Kolonialzeit unter König Leopold II. von Belgien und wie der Kongo historisch immer wieder Opfer seines Rohstoffreichtums geworden ist. Das Buch ist keine leichte Lektüre, aber sicherlich eine wichtige. Denn eine Reflexion unseres Konsumverhaltens in den Industrienationen ist dringend notwendig. dre

die Welt blickt auf den Beginn der Olympischen Spiele in Paris. Doch in der marokkanischen Hafenstadt Essaouira haben sich die Teilnehmer einer Konferenz mit der Fußball-WM 2030 befasst. Die Spiele sollen ja in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen werden. Die EU befindet sich bei diesem Turnier in einem kniffligen Dilemma. Wie Europa dieses lösen will, beschreibt meine Kollegin Monika Hoegen, die vor Ort war.

Von Sommerpause ist bei uns nichts zu spüren. Sie werden in unserer aktuellen Ausgabe wieder spannende Berichte, Analysen, Porträts und Nachrichten finden. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Die Spannungen zwischen Äthiopien und Somalia nehmen zu, nachdem Äthiopien am 1. Januar 2024 eine Vereinbarung mit Somaliland über den Zugang zur Küste des Golfs von Aden zu wirtschaftlichen und militärischen Zwecken unterzeichnet hat.

Obwohl Somaliland schon im 1991 seine Unabhängigkeit von Somalia erklärt hat, wurde die Region bisher nicht international als souveräner Staat anerkannt. Besonders Somalia betrachtet Somaliland nach wie vor als Teil seines Territoriums.

Das unklare vorläufige Abkommen sollte entweder eine 20 Kilometer lange Küstenlinie für Marinezwecke (wie Somaliland behauptet) oder eine 20 Quadratkilometer große Fläche an der Küste für kommerzielle und militärische Zwecke (wie Äthiopien behauptet) vorsehen. Dieses Abkommen verärgert nun die somalische Regierung in Mogadischu.

Niemand scheint von seinem Standpunkt abrücken zu wollen – weder Äthiopien, das einen Zugang zum Meer als “existenzielle” Angelegenheit bezeichnet, noch Somaliland, das sich im Gegenzug einen Anteil an der äthiopischen Fluglinie Ethiopian Airlines und die Anerkennung als souveräner Staat erhofft. Und schon gar nicht Somalia, das behauptet, der Schritt stelle eine Verletzung seiner “territorialen Integrität” dar.

Nach dem Abkommen zwischen Somaliland und Äthiopien hat Somalia den äthiopischen Botschafter des Landes verwiesen, die Schließung von zwei Konsulaten angeordnet und seinen Botschafter aus Äthiopien abberufen.

Die Besorgnis der Regierung in Mogadischu hat auch internationale Aufmerksamkeit erregt. Die USA beispielsweise zählen zu jenen Ländern, die sich auf der Seite Somalias gegen das Memorandum of Understanding (MoU) stellen. Botschafter Mike Hammer, US-Sondergesandter für das Horn von Afrika, erklärte im Januar 2024, sein Land erkenne “Somalias Souveränität, Einheit und territoriale Integrität an, was auch Somaliland einschließt”.

Der Trilog zwischen Äthiopien, Eritrea und Somalia, der 2018 nach der Wahl von Abiy Ahmed zum äthiopischen Ministerpräsidenten begann, hat vielen die Hoffnung gegeben, dass diese Länder das Horn von Afrika zusammenhalten könnten. Nachdem Somalia und Eritrea ähnliche Bitten Äthiopiens um Zugang zum Meer abgelehnt hatten, haben sich die Beziehungen zwischen den drei Ländern allerdings verschlechtert.

Um das Abkommen zwischen Äthiopien und Somaliland zu verhindern, ist Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud nach Eritrea und Ägypten gereist – in zwei Länder mit angespannten Beziehungen zu Äthiopien. Für Äthiopien sind solche diplomatischen Pendelfahrten eine Existenzbedrohung.

In Bezug auf Mohamuds Reise am 9. Juli schrieb Yemane G. Meskel, Sprecher der eritreischen Regierung, dass der somalische Präsident “den bescheidenen Beitrag Eritreas zum Wiederaufbau der nationalen Armee Somalias begrüßt hat”. Solche Bekundungen der Unterstützung gießen zusätzliches Öl ins Feuer.

Mit Blick auf das MoU warnte Hammer, dass sich “die Region weitere Konflikte nicht leisten kann”. Es gibt jedoch auch Analysen, die bezweifeln, dass die Spannungen zwischen Somalia und Äthiopien zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen könnten. Äthiopien hat einen großen Teil seiner Soldaten schon für eine AU-Friedensmission in Somalia zur Verfügung gestellt, wo insgesamt rund 20.000 Blauhelm-Soldaten aus der ganzen Welt aktiv sind. Äthiopien stellt weltweit mehr als 9.000 Blauhelm-Soldaten, und damit mehr als jedes andere Land der Welt.

Es gibt aber auch die Befürchtung, dass Äthiopien seine Soldaten als Druckmittel gegen Somalia einsetzen könnte. Sollten die Spannungen anhalten, könnte Äthiopien seine Soldaten aus Somalia abziehen, was dem Extremismus in der Region Tür und Tor öffnen würde.

Dies ist auch Hammers Befürchtung: “Wir fordern beide Seiten dringend auf, überstürzte Aktionen zu vermeiden, auch in Bezug auf die bestehenden äthiopischen Truppeneinsätze in Somalia, die der Al-Shabaab die Möglichkeit geben könnten, ihre Reichweite innerhalb Somalias und nach Äthiopien auszudehnen”.

Trotz der Warnungen scheinen sich die Konfliktparteien auf einen bewaffneten Konflikt vorzubereiten. Meskel erklärte, der somalische Präsident habe Mitglieder der somalischen Nationalarmee inspiziert, “die im Hauptquartier der eritreischen Luftwaffe (EAF) in Asmara ausgebildet werden”. Am 9. Juli entsandte Somaliland Berichten zufolge Tausende Soldaten zur militärischen Ausbildung nach Äthiopien.

Obwohl nicht klar ist, welche Art von Ausbildung die somalischen und somaliländischen Soldaten erhalten, ist ein gegenseitiges Aufrüsten nicht unwahrscheinlich.

Frau Del Re, wieso haben ausgerechnet Mali, Burkina Faso und Niger keine Regierungsvertreter zur Generalversammlung der Sahel-Allianz in Berlin geschickt?

Ich glaube nicht, dass es eine starke politische Botschaft ist. Niger nimmt nicht immer an internationalen Veranstaltungen teil, aber Mali und Burkina Faso schon. Ich habe kürzlich in Brüssel sowohl den Außenminister von Mali als auch den Außenminister von Burkina Faso getroffen. Wir werden die Umstände in Zukunft prüfen, aber sie waren bei vielen Gelegenheiten anwesend. Von Deutschland gibt es laufende Projekte in allen Ländern des Sahel, und wie ich immer sage, Deutschland ist ein Riese in der Region, sowohl was das Engagement angeht als auch, was die Mittel betrifft.

Wissen Sie also, warum sie nicht gekommen sind?

Ich weiß es nicht.

Wie ernst nehmen Sie den Einfluss Russlands in der Region?

Ich nehme das sehr ernst. Russland ist seit Jahrzehnten in Afrika präsent, also kein Neuling. Offensichtlich hat sich mit dem Krieg in der Ukraine aber alles geändert. Sie setzen ihre normalen Beziehungen fort, die es immer gegeben hat. Aber sie bemühen sich, ihre Fähigkeit zur Desinformation zu verfeinern, zu intensivieren und zu erweitern. Das ist ein echtes Kriegsinstrument. Ich fürchte das sehr, weil es sehr einfach ist, böswillige Botschaften zu verbreiten. Das wird zu einer wirklichen Sorge der EU. Die EU hat eine spezielle Taskforce eingerichtet, um dieser Art von Kommunikation entgegenzuwirken. Diese dringt in die Mentalität der Bevölkerung ein und kann sehr schädlich sein, weil sie ein Bild der EU schafft, das nicht akzeptabel ist.

An welchem Punkt unterscheiden sich die Perspektiven der EU-Länder auf die Lage im Sahel?

Es gibt unterschiedliche Perspektiven. Denn, obwohl wir einen Konsens erreicht haben – und ich habe wirklich hart darum gekämpft, sicherzustellen, dass die 27 Länder einen Konsens über die Notwendigkeit des Engagements erreichen – gibt es diese Idee, die seit kurzem prominent ist: Es geht um eine transaktionale Art der Entwicklungszusammenarbeit, bei der man den Grad der Zusammenarbeit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit der Länder, mit denen man eine Partnerschaft eingegangen ist, beurteilt. Auf der Grundlage ihres Verhaltens – ob sie sich gut verhalten und gute Leistungen erbringen oder nicht – entscheidet man, ob man weiter investieren soll.

Aus deutschen Regierungskreisen ist zu hören, dass man um das Versagen Frankreichs im Sahel herumarbeiten müsse.

Nun, im Augenblick denke ich, dass Frankreich eine Selbstreflexion durchmacht. Sie wollen offensichtlich weiter in der Region engagiert bleiben, aber sie müssen eine neue Dimension finden und auch natürlich einen Weg, um einen Dialog mit diesen Ländern zu führen, wenn die Länder leider in ihrer aktuellen Erzählung, besonders auf politischer Ebene, immer demonstrieren, dass sie gegen Frankreich sind.

Sie sagen, dass die EU mit den Junta-Ländern kooperieren müsse, aus Ihrer Sicht, selbst mit Ländern wie Burkina, wo Menschen verschwinden. Auch Journalisten. Wie funktioniert das, und mit wem können Sie offen sprechen?

Ich spreche auch mit der Zivilgesellschaft, aber die Tatsache, dass Sie mit den Behörden sprechen, ist grundlegend. Denn wenn wir unsere Botschaften nicht übermitteln, sagen wir ihnen nicht, wie gefährlich es ist, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Es ist ein Prozess, der in Gang gesetzt werden muss. Natürlich ist es im Augenblick sehr schwierig, mit den Militärjuntas zu sprechen, weil sie sehr aggressiv sind. Ich selbst habe etwa den Präsidenten von Mali mehrmals getroffen.

Haben Sie also Zugang zum Präsidenten von Mali, General Assimi Goïta?

Ja, ich hatte Zugang zum Präsidenten. In letzter Zeit habe ich aber mehr mit den Ministern gesprochen. Und natürlich gab es Dinge, die unsere Beziehungen beeinträchtigt haben. Insbesondere die Ankunft der Wagner-Gruppe hat unsere Beziehungen beeinträchtigt. Das war für uns eine absolute rote Linie. Natürlich weiß ich, dass auch andere Russen kommen, aber es kommen auch Iraner. Die Region ist sehr überfüllt. Die Leute denken, es sei eine Wüste, aber ich finde sie sehr überfüllt und auch sehr dynamisch. Das Risiko für die EU besteht darin, von diesen historischen Bewegungen ausgeschlossen zu bleiben.

Ich betone immer die Resilienz der EU, obwohl ich den Begriff nicht mag. Wir reden immer über die Resilienz von Gesellschaften. Was ist mit der Resilienz der EU angesichts dieser Veränderungen? Die meiste Zeit sind wir orientierungslos. In einigen Fällen sind wir schockiert, als wären wir gelähmt. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir als EU darauf vorbereitet sind, die Schocks zu bewältigen.

Welche Rolle spielen die Küstenländer in Westafrika?

Natürlich müssen wir sie verteidigen und ihnen helfen, weil sie unter den Auswirkungen der Sicherheitsbedrohungen aus dem Sahel leiden. Aber ich denke, sich auf die Küstenländer zu konzentrieren und nicht auf den Sahel, insbesondere den zentralen Sahel, und vor allem Burkina Faso, das das Epizentrum all dieser Phänomene ist, wäre ein strategischer Fehler. Jetzt ist die Zeit für eine ordentliche Planung für die Zukunft, um die Resilienz der EU zu erhöhen und sie insbesondere als den politischen Partner zu erhalten, den wir für den Sahel benötigen. Denn andernfalls, wenn wir weiterhin für die Demokratie eintreten, müssen wir das mit sehr starken Argumenten unterstützen, weil Demokratie keine magische Formel ist. Sie ist ein Prozess. Und deshalb müssen wir politisch sein. Das finde ich im Moment in der EU am schwierigsten.

Die Italienerin Emanuela Claudia Del Re wurde 2021 vom EU-Rat zur EU-Sonderbeauftragten für den Sahel ernannt. Ihre Amtszeit läuft bis November 2024. Die Soziologin hatte eine lange Forschungskarriere, bevor sie 2018 Mitglied des italienischen Parlaments wurde (Movimento 5 Stelle). Del Re war Vize-Ministerin für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Italiens unter Ministerpräsident Giuseppe Conte.

Am Wochenende beginnen in Paris die Olympischen Spiele. Doch in Essaouira blickten auf einer Konferenz die Teilnehmer schon auf die Fußball-WM 2030. Diese tragen erstmals drei Länder auf zwei Kontinenten aus: Spanien, Portugal und Marokko werden gemeinsam das Sportspektakel ausrichten. Bei dieser ersten kontinentübergreifenden WM – und darin waren sich die Konferenzteilnehmer in Essaouira einig – wird es nicht nur um Fußball gehen. Die gemeinsame WM soll auch die drei Länder einen und die beiden Kontinente näher zusammenbringen.

“Im Jahr 2030 haben wir eine friedliche Welt”, sagte José Luis Rodriguez Zapatero, spanischer Ministerpräsident von 2004 bis 2011. Er blicke voller Optimismus in die Zukunft: “Krieg als Mittel in internationalen Beziehungen wird überwunden sein, ebenso wie der Nationalismus, der derzeit um sich greift.” Und, so Zapatero weiter: “Die drei Nachbarländer Marokko, Spanien und Portugal werden dabei Vorbild sein.” Allerdings ist ihm auch bewusst: Noch ist die Welt von dieser Vision weit entfernt..

Zapatero sprach zur Frage: “Das Mittelmeer: Grenze oder Verbindung zwischen Afrika und Europa?” auf einem internationalen Menschenrechtsforum in der marokkanischen Hafenstadt Essaouira. Von wirtschaftlicher Ausgewogenheit, Chancengleichheit, hinreichendem kulturellen Austausch und vor allem gegenseitiger Mobilität zwischen den drei Mittelmeer-Anrainerstaaten Marokko, Spanien und Portugal kann in der Realität – noch – kaum die Rede sein.

Im Oktober 2023 hatte der internationale Fußballverband FIFA entschieden, dass Spanien, Portugal und Marokko 2030 die Hauptgastgeber sein werden. Damit ist Marokko erst das zweite afrikanische Land, in dem eine WM stattfindet – nach dem Turnier von 2010 in Südafrika. Drei Spiele werden zudem, nach bisherigem Stand, in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen.

Die marokkanische Regierung hat Großes vor: Sechs Stadien sollen renoviert, ein weiteres gebaut werden. Ausgewählt sind:

Bereits zum Afrika-Cup 2025 sollen diese Stätten bespielbar sein und bis 2028 die Anforderungen der FIFA erfüllen. Dafür werden in einer ersten Phase 9,5 Milliarden marokkanische Dirham (861 Millionen Euro) bereitgestellt. Für die zweite Phase (2025-2028) noch einmal etwa die Hälfte dieses Budgets. Das neue Stadion, Grand Stade de Casablanca, soll im Vorort Ben Slimane entstehen und rund fünf Milliarden Dirham (453 Millionen Euro) kosten.

Keine Frage, eine WM ist immer auch ein staatliches Konjunkturprogramm für Bauwirtschaft und Tourismus. Doch die WM soll auch ein Symbol für das Zusammenrücken von Afrika und Europa sein. In dieser Hinsicht zeigten sich viele Referenten auf dem Forum in Essaouira skeptisch. In einer geteilten Welt Brücken zu bauen, Menschen über Länder- und Kontinent-Grenzen hinweg zusammenzubringen, wie es das FIFA-Statut so schön formuliert, das könne der Fußball in Wahrheit nur sehr bedingt, meinte Gonzalo Fernandez Parilla, Experte für marokkanisch-spanische Beziehungen, der als Universitätsprofessor in Madrid, Toledo und Tanger lehrt. “Gerade der Fußball, so wie er sich zurzeit darstellt, verstärkt eher den Nationalismus als Geisteshaltung.”

Und nicht nur das. Die sich verschärfende Migrationspolitik der EU und vieler EU-Mitgliedstaaten, erschwerte Visumverfahren für Marokkaner und andere Ungleichbehandlungen (Parilla: “An der Universität in Madrid müssen marokkanische Studenten dreimal so hohe Studiengebühren bezahlen.”) – all das passt schlecht zum viel beschworenen Ziel, der Jugend in Nordafrika neue Perspektiven zu bieten.

“Was passiert, wenn die Marokkaner bei der WM 2030 in Spanien oder Portugal spielen und sich 30.000 marokkanische Fans auf den Weg nach Europa machen wollen?”, lautete die provokante Frage, die der Ökonom Ivan Martin, Experte für internationale Migration an den Universitäten in Barcelona und Rabat, stellte. Von 2013 bis 2016 war er Professor am Migration Policy Center des European University Instituts in Florenz. Bis heute berät er EU-Institutionen, die ILO sowie nationale Entwicklungsorganisationen – darunter die deutsche GIZ – zu Fragen von Einwanderung, Arbeitsmigration, Mobilität.

Dieses Problem käme grundsätzlich auch bei einem anderen Austragungsort in der EU auf. Doch wenn die Fans eines Gastgeberlands von bestimmten Spielen ausgeschlossen würden, ließe sich der kontinentverbindende Charakter dieses Turniers kaum noch aufrechterhalten.

Doch selbst, wenn für dieses Großereignis Ausnahmeregelungen geschaffen würden, so Martin weiter, sei das nicht ausreichend: “Die WM 2030 darf nicht ein einmaliges Folklore-Ereignis sein. Es müssen sich neue politische Horizonte auftun. Doch bisher passiert eher das Gegenteil.” Wenn die WM wirklich die beiden Kontinente verbinden soll, muss das neue Miteinander über Fußball-Symbolik hinausgehen.

Der amerikanische Vermögensverwalter Blackrock schließt den einzigen ETF, der noch physisch in afrikanische Aktien investiert. Bis Mitte August soll der rund 400 Millionen Dollar schwere ETF iShares Frontier and Select Emerging Markets liquidiert werden. Bemerkenswerter als diese Entscheidung ist die Begründung: Der Fonds könne wegen “anhaltender Liquiditätsengpässe” nicht fortgeführt werden. Auch nennt Blackrock zur Begründung Schwierigkeiten bei der Konversion von nigerianischen Naira. Mit anderen Worten: die Kapitalmärkte in Afrika und anderen Frontier Markets sind zu eng für einen Fonds in dieser Größenordnung. Damit verlieren die afrikanischen Aktienmärkte einen wichtigen Investor.

ETFs werden in zwei Formen angeboten: Physische ETFs investieren in die Aktien des Index, den der ETF abbildet, indem sie die Aktien gemäß ihrer Gewichtung im Index kaufen. Synthetische ETFs dagegen bilden die Indexentwicklung über Total Return Swaps, meist Tauschgeschäfte mit einer Investmentbank, ab. Auf diese Weise können synthetische ETFs leichter in illiquide Märkte investieren.

Frontier Markets wiederum sind Aktienmärkte, die weniger entwickelt sind als Schwellenmärkte (Emerging Markets) und eine geringe Liquidität aufweisen. Deshalb tragen Investments dort ein hohes Einzelländerrisiko. In Afrika zählen nur Südafrika und Ägypten zu den Schwellenmärkten. Frontier Markets auf dem Kontinent sind Nigeria, Kenia, Tunesien, Marokko, Senegal, Elfenbeinküste, Benin und Burkina Faso. Weltgrößter Frontier Market im Index MSCI Frontier Markets ist Vietnam mit einem Gewicht von derzeit 25,8 Prozent. Aus Afrika sind Ägypten, Nigeria, Kenia und Marokko in dem Index vertreten.

In der Vergangenheit wurden bereits andere Indexfonds, die in Afrika investieren, aufgelöst. So hat Global X im Dezember 2023 angekündigt, den ETF MSCI Nigeria zu schließen. Im März teilte Van Eck mit, seinen Ägypten-Indexfonds zu liquidieren. Durch den Rückzug von iShares ist der Xtrackers S&P Select Frontier Swap Ucits aus dem Deutsche-Bank-Konzern der weltweit einzige Indexfonds, der – als synthetischer ETF – in Frontier Markets investiert. Größte afrikanische Börse im Index S&P Select Frontier ist Marokko mit einem Gewicht von 3,7 Prozent.

Diese ETF-Auflösungen zeigen, dass die afrikanischen Aktienmärkte an Attraktivität verloren haben. Zum einen haben internationale Investoren im Zuge höherer Zinsen in Europa und den USA Kapital von den afrikanischen Märkten abgezogen. Zum anderen leiden die afrikanischen Länder darunter, dass Finanziers aus Europa und den USA an Afrika hauptsächlich Kredite ausgeben und kaum Eigenkapital. Dies gilt auch für Förderbanken wie die KfW oder die Weltbank. In der Folge ist an der Börse Johannesburg, dem größten Aktienmarkt auf dem Kontinent, die Zahl der Notierungen seit den 1990er-Jahren von 850 auf aktuell rund 300 geschmolzen. Seit Jahren übersteigt dort die Zahl der Delistings die der Börsengänge. hlr

Die Nato hat erstmalig einen Sonderdiplomaten für den Nahen Osten und Afrika ernannt. Übernehmen soll das Amt Javier Colomina, der bislang als einer der Stellvertreter Stoltenbergs für politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik zuständig und zudem Sonderbeauftragter für den Kaukasus und Zentralasien.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begründete die Wahl damit, dass der Spanier über “umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit den NATO-Partnern” verfüge. Die 32 Staats- und Regierungschefs der Nato hatten Stoltenberg beim Gipfeltreffen Anfang des Monats damit beauftragt, einen neuen Sondergesandten für die südliche Nachbarschaft zu ernennen, wie Table.Briefings vorab berichtete. Der Sonderbeauftragte soll laut Gipfelerklärung der “zentrale Ansprechpartner der Nato für die Region” sein. Das beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit dem neuen NATO-Verbindungsbüro in der jordanischen Hauptstadt Amman, das ebenfalls auf dem Gipfel beschlossen wurde.

Für Unmut hat die Wahl des Generalsekretärs in Italien gesorgt, das die Position gerne selbst besetzt hätte. Colomina wird in Brüssel stationiert sein. wp

Inspiriert von den Protesten im Nachbarland Kenia sind seit Dienstag viele junge Ugander auf die Straße gegangen, um gegen die Korruption im Land zu protestieren. Dabei hatte ein Gericht die Demonstrationen per Beschluss untersagt. Polizei und Militär waren in verschiedenen Teilen der Hauptstadt Kampala im Einsatz. Die Demonstranten versuchten, zum Parlament zu marschieren. Doch Sicherheitskräfte stoppten sie gewaltsam. Bislang wurden mehr als 80 Personen verhaftet, wie aus Gerichtsprotokollen hervorgeht. Präsident Yoweri Museveni, der das Land seit fast vier Jahrzehnten regiert, warnte, die Demonstranten würden “mit dem Feuer spielen” und seien von ausländischen Akteuren gesponsert.

Den Protest haben junge Ugander in den sozialen Medien unter dem Hashtag #StopCorruption organisiert. Musevenis Regierung wird seit langem vorgeworfen, korrupte, aber einflussreiche Beamte vor Strafverfolgung zu schützen. Mehrere Abgeordnete der Regierungspartei sind wegen Korruption angeklagt, darunter die Parlamentspräsidentin Anita Among, deren Rücktritt die Demonstranten fordern. Sowohl die USA als auch Großbritannien haben Among aufgrund von Korruption sanktioniert. Laut Transparency International steht Uganda im Korruptionswahrnehmungsindex auf Platz 141 von 180 Ländern.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kommentierte, die Verhaftungen zeigten, dass die Regierung von Präsident Yoweri Museveni “das Recht der Menschen auf Protest und Meinungsäußerung nicht respektiert”. Die ugandische Zeitung The Monitor verwies auf Berichte in den Sozialen Medien, nach denen Gefangene in der Haft gefoltert und sexuell misshandelt worden seien, bevor sie in den frühen Morgenstunden auf die Straßen von Kampala geworfen worden seien. Trotz des harten Durchgreifens der Polizei wollen die Demonstranten weiter an ihrem Ziel festhalten.

Ähnlich wie in Kenia legt die ugandische Jugend großen Wert darauf, dass ihre Proteste nicht an eine Partei, Religion oder ethnische Gruppe gebunden sind und keine organisierte Führung haben. Dennoch umstellte am Montag die ugandische Polizei das Hauptquartier der Oppositionspartei NUP und verhaftete drei ihrer Abgeordneten, nachdem Parteichef Bobi Wine seine Unterstützung für die Proteste erklärt hatte. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Festnahmen als “Vorsichtsmaßnahme” im Vorfeld der geplanten Anti-Regierungs-Proteste. Die ugandischen Behörden gehen häufig gegen die NUP und den ehemaligen Popstar Wine vor, der Präsident Yoweri Museveni bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2021 herausgefordert hatte und als wichtigster Oppositioneller in Uganda gilt.

Die Proteste sind Teil einer Welle, die auf dem Kontinent immer mehr an Fahrt gewinnt. Die afrikanische Jugend setzt sich an die Spitze derjenigen, die Veränderungen in der Art und Weise anstreben, wie ihre Staaten geführt werden: Auch in Ghana haben Jugendliche ähnliche Proteste geplant. Nigerias Präsident Bola Tinubu hat ebenfalls Sorge vor von der Jugend geführten Demonstrationen. ajs

Nach Jahren der Verhandlungen hat Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ein umfassendes Klimagesetz verabschiedet. Es legt Obergrenzen für große Emittenten fest und verpflichtet jede Stadt und Kommune dazu, einen Anpassungsplan zu veröffentlichen. Damit möchte man den Verpflichtungen des Pariser Abkommens nachkommen, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. Bislang war der weltweit an fünfzehnter Stelle rangierende Emittent aufgrund seiner Kohleabhängigkeit abseits eines mit dem Pariser Klimaabkommen kompatiblen Pfads. Der Climate Action Tracker bewertet Südafrikas Klimapolitik als “unzureichend”.

Mit dem neuen Gesetz könnte sich dies ändern. “Es ist das erste Mal, dass unsere Maßnahmen gegen den Klimawandel direkt in nationales Recht umgesetzt werden”, sagt Brandon Abdinor, Anwalt der südafrikanischen NGO Centre for Environmental Rights. Das Gesetz sieht etwa verbindliche Sektorziele für die Landwirtschaft, den Verkehr und die Industrie vor. Die zuständigen Minister müssten hier entsprechende Maßnahmen ergreifen. Allerdings seien die Kohlenstoffbudgets für die jeweiligen Sektoren sowie für große Emittenten noch nicht festgelegt worden und es bestehe keine Straftat, wenn ein Grenzwert überschritten werde, erklärt Abdinor.

Das Gesetz ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die neue südafrikanische Regierung auf eine ambitioniertere Klimapolitik als ihre Vorgänger setzt. Allerdings fehlen noch konkrete Pläne für den Übergang zu erneuerbaren Energien. Unklar ist auch, wie das neue Gesetz finanziert werden soll. Die Energiewende allein dürfte in den nächsten fünf Jahren rund 81 Milliarden US-Dollar kosten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg über Schätzungen der Regierung. Westliche Geber böten bereits Kredite in Milliardenhöhe an. Doch es seien weit größere Summen nötig, sagen südafrikanische Beamte. rtr/lb

Die südafrikanische Zentralbank hat diese Woche angeordnet, das Steinhoff-Vermögen einzufrieren. Es handelt sich um umgerechnet rund 300 Millionen Euro zuzüglich Zinsen, so Fundi Tshazibana, stellvertretender Gouverneur, in einem Regierungsanzeiger. Steinhoff, ehemals der zweigrößte Möbelkonzern Europas mit deutschen Wurzeln, habe gegen Devisenbestimmungen verstoßen. Die Ankündigung kam vier Monate nach dem Tod des ehemaligen CEO von Steinhoff, Markus Jooste, und Wochen nach der Verhaftung des ehemaligen Finanzchefs, Ben la Grange.

Zuvor hatte die südafrikanische Aufsichtsbehörde die ehemalige Unternehmensleitung, darunter Jooste, mit Geldstrafen belegt. Derweil lagen auf den verbundenen sieben Konten noch größere Beträge, von denen zwischenzeitlich existierende Schulden beglichen wurden. Der Skandal um den Zusammenbruch von Steinhoff hat Ende 2017 umgerechnet mehr als zehn Milliarden Euro an den Börsen Frankfurt und Johannesburg vernichtet. Tausende Rentner verloren ihre Pensionen, da die Public Investment Corporation der Regierung rund eine Milliarde Euro abschreiben musste. Ende 2023 wurde die Steinhoff-Aktien von der Börse genommen.

Die Bescheide der Zentralbank wurden jetzt gegen eine Reihe von Steinhoff-Unternehmen verhängt, darunter SAHPL Limited, auch bekannt als Steinhoff Africa Holdings, und SIHPL unter dem Namen Steinhoff International Holdings. Das eigentliche Steinhoff-Nachfolge-Unternehmen ist Ibex Investment Holdings Limited, früher bekannt als Steinhoff Investment Holdings.

Die südafrikanischen Behörden mussten sich seit längerer Zeit vorwerfen lassen, nur sehr langsam in ihren Ermittlungen gegen Steinhoff voranzukommen. Zuletzt wurde der ehemalige Finanzvorstand La Grange vor einem Sondergericht für Wirtschaftskriminalität in Pretoria wegen organisierter Kriminalität, Betrug, Korruption und Verstoßes gegen das Finanzmarktgesetz angeklagt. Zuvor waren Privatvermögenswerte von Ex-CEO Jooste beschlagnahmt worden. Im Mai hatte das Landgericht Oldenburg mit einer Haftstrafe gegen einen Ex-Manager des Unternehmens die deutsche Seite des Skandals abgeschlossen. as

Bloomberg: Währungsabwertung verursacht Preisrückgänge in Ägypten. Im März ließen die Behörden das ägyptische Pfund um fast 40 Prozent abstürzen, um eine zweijährige Krise einzudämmen, die die Wirtschaft des bevölkerungsreichsten Landes Nordafrikas belastet. Die daraufhin erfolgten Preissenkungen für einige Güter stehen im Widerspruch zur klassischen Wirtschaftstheorie, ganz zu schweigen von den Erfahrungen in Ländern wie Nigeria und Argentinien, wo die Preise nach Abwertungen in die Höhe schnellten. Grund sind die anhaltenden Auswirkungen eines inzwischen nicht mehr existierenden Schwarzmarkts für Fremdwährungen, auf dem sich ägyptische Importeure zu Wucherpreisen mit US-Dollar eindeckten und diese an die Verbraucher weitergaben, indem sie die Preise an den Kassen drastisch erhöhten. Jetzt versuchen viele Einzelhändler verzweifelt, ihre Bestände abzustoßen, deren Preise nun ungerechtfertigt hoch erscheinen.

The East African: Comesa, SADC, EAC bilden Gemeinsamen Markt. 14 Länder im südlichen und östlichen Afrika können seit Donnerstag theoretisch freien Handel miteinander treiben. Die Länder haben die sogenannte Tripartite Free Trade Area (TFTA) ratifiziert, die die drei regionalen Wirtschaftsblöcke Comesa, SADC und EAC zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum zusammenfasst. Die TFTA, deren Gründung 2015 beschlossen wurde, umfasst insgesamt 29 Länder, die 53 Prozent der Mitglieder der Afrikanischen Union, mehr als 60 Prozent des kontinentalen BIP (1,88 Billionen Dollar; 2019) und eine Gesamtbevölkerung von 800 Millionen Menschen repräsentieren.

BBC: Chef der sambischen Rundfunkregulierungsbehörde erschossen. Die sambische Polizei untersucht die Entführung und Ermordung des neu ernannten Chefs der Rundfunkregulierungsbehörde des Landes. Die Leiche von Guntila Muleya wurde am Mittwoch mit Schusswunden am Rande der Hauptstadt Lusaka entdeckt. Sein Tod hat die Öffentlichkeit schockiert, zumal das Motiv unbekannt ist und Waffengewalt in dem Land im südlichen Afrika selten ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Generaldirektor der Independent Broadcasting Authority entführt wurde, nachdem er am Dienstag seinen Arbeitsplatz verlassen hatte.

Bloomberg: Adani will Flughafen Nairobi ausbauen. Adani Airport Holdings, das Unternehmen des indischen Milliardärs Gautam Adani, hat vorgeschlagen, ein neues Passagierterminal und eine zweite Start- und Landebahn auf dem Jomo Kenyatta International Airport in der kenianischen Hauptstadt Nairobi zu bauen. Der Vorschlag wird einer technischen, finanziellen und rechtlichen Prüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass er mit den Gesetzen des Landes für öffentlich-private Partnerschaften übereinstimmt, so die Kenya Airport Authority. Kenia hat seinen Hauptflughafen bereits renoviert und erweitert, um seinen Status als regionales Luftfahrtdrehkreuz zu erhalten. Das benachbarte Äthiopien, das die größte Flugzeugflotte Afrikas betreibt, hat diese Vormachtstellung in den letzten Jahren immer mehr bedroht.

Le Monde: Frankreich und Dschibuti bekräftigen Militärpartnerschaft. Nach zweijährigen Verhandlungen haben der französische Präsident Emmanuel Macron und sein dschibutischer Amtskollege Ismaïl Omar Guelleh vereinbart, die Verteidigungspartnerschaft zwischen ihren Ländern zu erneuern. 1500 französische Soldaten sind in dem ostafrikanischen Land stationiert, das größte französische Kontingent im Ausland. Diese Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, da Frankreich nach einer Reihe von Rückschlägen in der Sahelzone plant, seine militärische Präsenz in West- und Zentralafrika auf einige hundert Mann zu reduzieren. Paris hat es jedoch von Anfang an abgelehnt, seinen Stützpunkt in Dschibuti in seine Reduzierungspläne einzubeziehen.

Le Monde: USA planen engere Militärkooperation mit Elfenbeinküste. Generalmajor Kenneth P. Ekman, der Westafrika-Koordinator des US-Verteidigungsministeriums, hat auf einer Pressekonferenz in Abidjan die künftige “verstärkte Partnerschaft” mit der Elfenbeinküste skizziert. Da sich die US-Truppen aus Niger zurückziehen müssen, sucht Washington nach neuen Partnern in der Region. Mehrere Quellen berichteten Anfang Juli, die ivorischen Behörden hätten grünes Licht für die mögliche Einrichtung einer amerikanischen Militärbasis in der Nähe der Stadt Odienné gegeben. Dieses Projekt wurde jedoch von Ekman dementiert, der darauf hinwies, die politische Entscheidung sei noch nicht getroffen. Denkbar sei auch die “Zusammenarbeit mit den ivorischen Streitkräften in deren Stützpunkten”.

Reuters: Angolas neue Raffinerie soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Die neue angolanische Rohölraffinerie Cabinda soll noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, bevor sie im Juli nächsten Jahres in der ersten Phase die volle Produktion von 30.000 Barrel pro Tag erreicht, so der Geschäftsführer der Anlage. Mit der Fertigstellung von fast zwei Dritteln der Bauarbeiten ist Cabinda die am weitesten fortgeschrittene der drei geplanten neuen Raffinerien des Landes. In der ersten Phase der modularen Raffinerie werden Kerosin und Diesel für den heimischen Markt hergestellt sowie Rohbenzin und schweres Heizöl für den Export. Die erste Phase wird voraussichtlich zehn Prozent des angolanischen Kraftstoffmarktes versorgen.

AP: Kanarische Inseln überfordert mit unbegleiteten minderjährigen Migranten. Das Gesundheitspersonal auf den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln schlägt Alarm, da die Inselgruppe mit Tausenden von Jugendlichen und Kindern zu kämpfen hat, die auf der Flucht vor Armut, Konflikten und Instabilität allein aus dem Senegal, Mali und anderen afrikanischen Ländern in das Gebiet reisen. Fast 20.000 Männer, Frauen und Kinder haben in diesem Jahr bereits die Kanaren erreicht, was einem Anstieg von 160 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Die überwiegende Mehrheit der unbegleiteten Minderjährigen sind männliche Teenager, doch die Beamten sind besorgt über die steigende Zahl junger Kinder, insbesondere junger Mädchen.

Washington Post: Halbjährliche Impfung bietet 100-prozentigen HIV-Schutz. Eine zweimal jährlich verabreichte Injektion könnte dazu beitragen, HIV-Infektionen zu verhindern, so die Ergebnisse einer neuen Studie, die von medizinischen Experten als Durchbruch bezeichnet wird. In einer randomisierten Studie, an der mehr als 5.000 junge Frauen und Mädchen in Südafrika und Uganda teilnahmen, wurde keine der Personen, die die Präventionsspritzen erhielten, mit HIV infiziert. Weltweit gibt es jedes Jahr etwa 1,3 Millionen neue HIV-Infektionen, von denen 44 Prozent auf Frauen und Mädchen entfallen. In Afrika südlich der Sahara liegt dieser Anteil bei 62 Prozent.

Semafor: Pharmaindustrie drängt auf Früherkennung im Kampf gegen Krebs in Afrika. Globale Pharmaunternehmen setzen sich verstärkt für die Krebsfrüherkennung ein, um die Behandlung der Krankheit in Afrika zu verbessern. Astra Zeneca, das chinesische Genomforschungsunternehmen BGI Genomics und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben in den letzten Monaten umfangreiche Früherkennungsprogramme auf dem Kontinent gestartet. Laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO hat Afrika eine der höchsten Krebssterblichkeitsraten der Welt. Die WHO geht davon aus, dass sich die Zahl der jährlichen Krebstoten in Afrika bis 2030 auf mehr als eine Million verdoppeln wird, wenn nicht dringend etwas unternommen wird.

Als neuer britischer Außenminister steht David Lammy vor großen Aufgaben. Nach 14 langen Jahren unter Führung der Tories will die Anfang Juli vereidigte Labour-Regierung unter Premierminister Keir Starmer die schlechte Stimmung in Großbritannien drehen und dem Land endlich wieder Aufschwung verschaffen. Hinzu kommt der internationale Reputationsverlust, den Großbritannien zuletzt durch seine Nabelschau, ständige Regierungswechsel und teils erratische Politik erlitten hat. Auch der Brexit, seine Folgen und der damit einhergehende Diskurs haben das Bild der Briten getrübt, besonders bei den europäischen Partnern.

Doch Lammy geht es nicht allein um die altgedienten Verbündeten des Vereinigten Königreichs. Er hat erkannt, welche zentrale Rolle der afrikanische Kontinent künftig im globalen politischen Gefüge einnehmen wird, und will die Außenpolitik seines Landes entsprechend ausrichten. So erklärte er, die Beziehungen zu den Ländern des globalen Südens neu zu gestalten, zähle zu seinen wichtigsten Prioritäten.

Als Sohn guyanischer Eltern 1972 im Norden Londons geboren, hat Lammy ohnehin einen unmittelbaren persönlichen Bezug zum Verhältnis zwischen globalem Norden und Süden. Seine gelebte Erfahrung konnte der Abgeordnete für Tottenham durch ein Studium an der renommierten School of Oriental and African Studies (SOAS) der University of London ergänzen, wo er Jura studierte. “Es war ein faszinierender Kurs, denn an der SOAS ist man entschlossen, das Recht aus der Perspektive anderer Teile der Welt wie Afrika und Asien zu betrachten”, sagte Lammy dem Independent. Anschließend studierte er an der Harvard University, wo er als erster schwarzer Brite die Harvard Law School besuchte. Lammy sitzt seit 2000 im britischen Unterhaus.

Innerhalb seiner Partei gilt Lammy als Zentrist, hat sich aber oft auf die Seite der konservativen Labour-Mitglieder geschlagen, besonders in außenpolitischen Fragen. So befürwortete er etwa 2003 die militärische Invasion im Irak. Zu Beginn der gegenwärtigen israelischen Militäroffensive im Gazastreifen weigerte sich Lammy, sich von der Unterstützung seines Parteivorsitzenden Keir Starmer für die Belagerung des palästinensischen Gebiets zu distanzieren. Die israelische Regierung verwehrt den Einwohnern den Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Strom. Diese Haltung brachte Lammy viel Kritik ein. Seither hat er seine Position angepasst und fordert nun einen Waffenstillstand.

In einem Gastbeitrag für den Guardian aus dem April skizzierte Lammy seinen Entwurf für die britische Außenpolitik und machte klar, dass er einen neuen Ansatz für nötig hält: “Wir müssen erkennen, dass Partnerschaften mit dem sogenannten globalen Süden besser funktionieren als Vorträge und dass Heuchelei – sei es in Bezug auf die Verteilung von Covid-Impfstoffen oder die Einhaltung des Völkerrechts – die Außenpolitik zersetzt.” Vonnöten sei eine gleichberechtigte Partnerschaft mit gemeinsamen Zielen und gegenseitigem Respekt.

Lammy will seine Politik auf dem Grundsatz des “Progressiven Realismus” aufbauen und meint damit realpolitischen Einsatz zur Verfolgung fortschrittlicher Ziele: “Anstatt den Realismus für transaktionale Zwecke und zur Anhäufung von Macht zu nutzen, wollen wir ihn im Dienste progressiver Ziele einsetzen: Bekämpfung des Klimawandels, Verteidigung der Demokratie, Förderung des Wirtschaftswachstums und Bekämpfung der Ungleichheit – im Ausland wie auch im Inland.”

So befürwortet er denn auch die Schaffung einer Clean Power Alliance von Schwellenländern und Industriestaaten, die sich für erneuerbare Energien einsetzen, um Energiepreise zu senken und saubere Technologien zu fördern. Das Bündnis, eine Art Anti-OPEC, soll es den Mitgliedern erleichtern, Komponenten zu beschaffen und den Ausbau von Wind- und Solarenergie und anderen kohlenstoffarmen Energieformen beschleunigen. Kenia wird als vielversprechender Partner gehandelt.