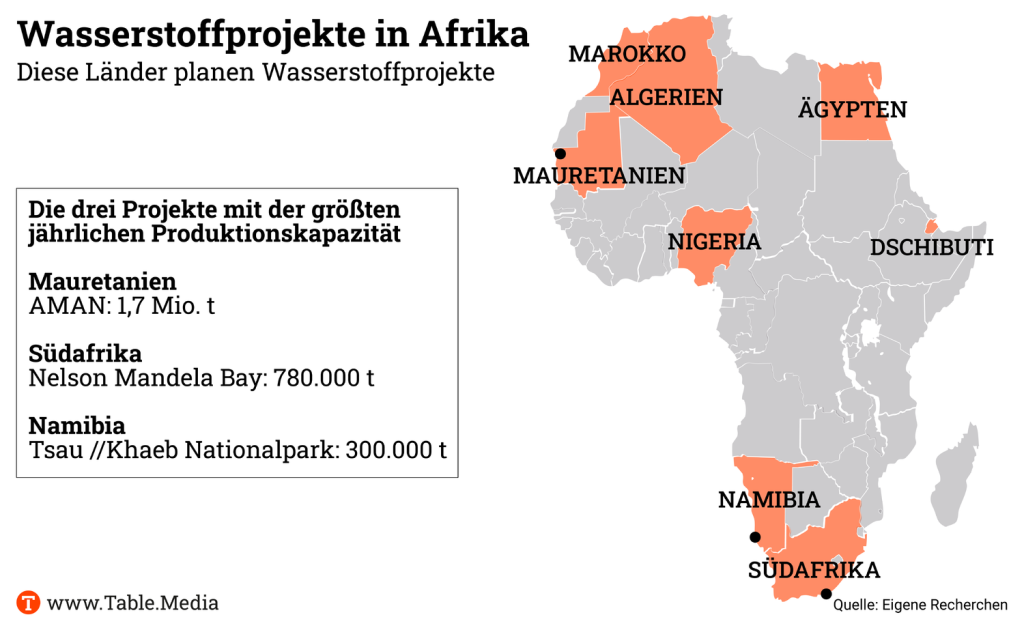

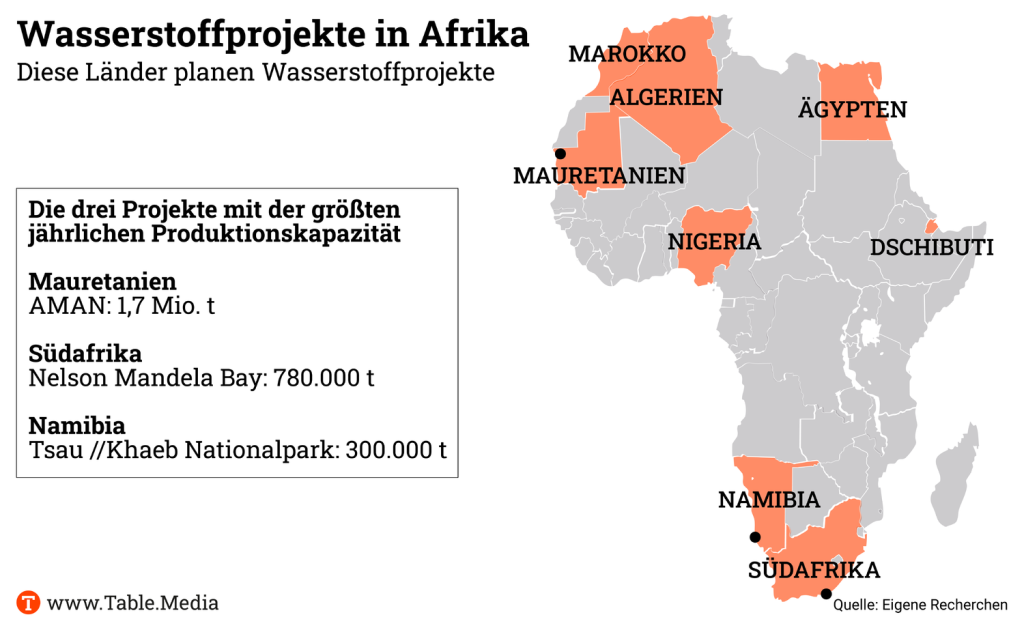

auf Afrika als Produzent umweltfreundlicher Energie ruhen große Hoffnungen. Christian von Hiller hat deshalb die Produktion von grünem Wasserstoff unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich: Viele Länder sind bereits auf dem Weg und schaffen mit beeindruckenden Milliardeninvestitionen enorme Produktionskapazitäten. Bis 2050 könnte Afrika so global zehn Prozent des grünen Wasserstoffs erzeugen.

Die Sahelländer Mali, Niger und Burkina Faso werben um die Rückkehr von Landsleuten, die ins Ausland migriert sind. Wer zurückkommt, könne der Wirtschaft beim dringend benötigten wirtschaftlichen Aufbau helfen. Mit den Menschen kommt auch das Know-How zurück, das sie anderswo erworben haben. Dafür zahlen die Länder sogar Prämien.

Schließlich stellen wir Ihnen den südafrikanischen Unternehmer Johann Rupert vor. Seine Beteiligungsgesellschaft Remgro mischt nicht nur bei Banken und Krankenhäusern, im Ölgeschäft oder in der Logistik mit. Seine Aktien an der schweizerischen Luxus-Gruppe Richemont spülen eine Menge Geld aus dem boomenden Luxusartikelgeschäft in seine Kassen. Der Milliardär Rupert zählt zu den bemerkenswertesten Unternehmern Afrikas.

Auch diesmal wieder wichtige Meldungen, ein Plädoyer für bessere Bildung in Afrika sowie der Blick in internationale Medien.

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Afrika kann im Jahr 2050 bis zu zehn Prozent des globalen grünen Wasserstoffs produzieren, schätzt der Projektentwickler für Erneuerbare Energie Masdar aus Abu Dhabi in einer Studie. Deshalb entstehen überall auf dem Kontinent Anlagen, um aus Meerwasser Wasserstoff zu gewinnen und diesen für den Transport, beispielsweise in Ammoniak, umzuwandeln.

Allein für Elektrolyseure, in denen Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird, ist der Bau von Anlagen mit einer Kapazität von 114 GW angekündigt, so das Marktforschungsunternehmens Rystad Energy ermittelt. 61 Prozent davon sind in Subsahara-Afrika geplant.

Hier ein Überblick über laufende Projekte:

Im November wurde Egypt Green, die erste Wasserstoffanlage Afrikas, in Ain Sokhna am Roten Meer in Betrieb genommen. Die Anlage wurde von Fertiglobe, Scatec, Orascom Construction und dem Sovereign Fund of Egypt gebaut und wird von ihnen betrieben:

Im Endausbau soll Egypt Green aus Elektrolyseuren mit einer Kapazität von 100 MW bestehen, die mit 260 MW Solar- und Windkraft betrieben werden. Ziel ist es, bis zu 15.000 Tonnen grünen Wasserstoff als Ausgangsstoff für die Produktion von bis zu 90.000 Tonnen Ammoniak jährlich in den bestehenden Anlagen von Fertiglobe zu liefern.

Der Krieg in der Ukraine ist in Ruanda angekommen. Der Preis für fossilen Import-Dünger hat sich fast verdreifacht. Essen ist so teuer geworden, dass die Regierung in die Regulierung der Preise eingegriffen hat. “Das zeigt, wie verletzlich unser Ernährungssystem ist”, sagt der Agrarexperte Jean-Marie Irakabaho am Telefon in Kigali. “Wir, Bauern und Konsumenten, sind Gefangene eines Systems, das uns abhängig gemacht hat – nicht zuletzt von fremdem Saatgut.” Denn das importierte Hybrid-Saatgut lasse sich nicht vor Ort nachzüchten.

Für dieses Ernährungssystem steht AGRA, die “Alliance for a Green Revolution in Africa”, die sich heute “Sustainably Growing Africa’s Food Systems” nennt. Die Ziele der 2006 von der Bill-und-Melinda-Gates- und der Rockerfeller-Stiftung initiierten AGRA scheinen ferner denn je: Die Ernährungsunsicherheit in 20 Ländern zu halbieren, das Einkommen der Kleinbauern zu verdoppeln und die Anpassung an den Klimawandel zu erleichtern. Schon 2020 zeigte eine Studie, dass AGRA gescheitert ist. Rund eine Milliarde Dollar war in Afrikas Böden gepumpt worden – aber das Ergebnis, so die Autoren, war mehr Hunger in den 13 Hauptförderländern und eine höhere Verschuldung der Kleinbauern.

Pünktlich zum G20-Gipfel der Entwicklungsminister in Indien haben fünf NGOs – FIAN, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brot für die Welt, Inkota und das Forum Umwelt und Entwicklung – das BMZ aufgerufen, AGRA nicht mehr zu fördern. Ihr Positionspapier basiert pikanterweise auf einer Evaluierung, die das BMZ selbst in Auftrag gegeben hatte. Die Evaluierung und mehrere Vorgängerstudien haben in den AGRA-Projekten in Burkina Faso und in Ghana viel Kritikwürdiges gefunden: Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit, aber auch den Einsatz von Pestiziden, die in Deutschland verboten sind sowie von den Bauern beobachtete Umweltschäden.

Das BMZ hat gegenüber Table.Media den Ausstieg aus der AGRA-Förderung in Aussicht gestellt. Nur die bestehenden Vorhaben würden noch zu Ende geführt. Aktuell unterstützt Schulzes Haus über KfW-Mittel von 15 Millionen Euro Länderprogramme in Burkina Faso und Nigeria. Die Laufzeit erstreckt sich von 2020 bis 2025. Ein weiteres Vorhaben über zehn Millionen Euro soll in diesem Monat auslaufen.

Die Ministerin selbst ist zur jetzt tagenden G20-Entwicklungsministerkonferenz in der indischen Stadt Varanasi mit dem Versprechen geflogen, den Hunger der Welt mit ökologischen Agrarsystemen, also mit Kreislaufbewirtschaftung zu bekämpfen. Kompost solle teuren Importdünger ersetzen, sagte Schulze. Lokale Getreidesorten wie Hirse oder Teff könnten den Anbau von Weizen, Mais und Reis substituieren.

Die Frage ist, ob die Knappheit von Erdgas-basiertem Dünger die Agrarwende vorantreibt. Der Agrarexperte Stig Tanzman von Brot für die Welt ist skeptisch. Aus dem BMZ kämen zwar neue Töne, aber zu wenig Taten. Felix Prinz zu Löwenstein, vormals Vorstand des Öko-Verbands BÖLW und Beiratsvorsitzender von Misereor, ist optimistischer. “Spätestens 2022 hat sich gezeigt, wie fatal die Abhängigkeit der Kleinbauern des Südens von den teuren Betriebsmitteln aus den Chemiefabriken des Nordens sind”, sagt Löwenstein. “Im BMZ wird immer klarer, dass Agrarökologie der Schlüssel zu Ernährungssouveränität und -sicherheit ist.”

Jean-Marie Irakabaho in Kigali ist als Berater ein Freelancer. Dass das BMZ AGRA-Projekte nicht mehr fördern will, ist für ihn eine sehr gute Nachricht. In Ruanda habe der Einfluss der AGRA nämlich für die kuriose Situation gesorgt, dass Bio-Kooperativen eine Steuer zahlen müssen für Pestizide, um ihren Kaffee exportieren zu dürfen – obwohl sie gar keine Pestizide einsetzen würden.

Sein Wunsch an Deutschland: die Förderung von Bio in Afrika. Also zum Beispiel von Agroforsten, in denen Kaffee unter Obstbäumen gedeiht und sich Humus durch die fallenden Blätter immer wieder neu aufbaut. Irakabaho rechnet vor: “Wenn man am Anfang ausreichend fördert, braucht man nach fünf Jahren nur noch die Hälfte der Gelder zu geben.” Nach zehn Jahren stünden die Bio-Anbauer dann auf eigenen Füßen, könnten neues Saatgut und Düngemittel selbst herstellen. Auf fruchtbaren, wasserhaltigen Böden.

Migration spielt im westafrikanischen Mali historisch und kulturell eine große Rolle. Das spiegelt sich auch institutionell wider: Es gibt ein eigenes Ministerium für Malier und Malierinnen, die im Ausland leben (Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine), derzeit geführt von Minister Alhamdou Ag Ilyene.

Migranten und Migrantinnen, die im Ausland leben, sind ein spürbarer Faktor für die heimische Wirtschaft. Denn einen Teil des Geldes, den sie mit der Arbeit anderswo erwirtschaften, schicken die Menschen in ihre Heimat zurück. Die Direkttransfers (remittances) der malischen Bevölkerung im Ausland machten 2022 laut Angaben der Weltbank rund sechs Prozent des BIP in Mali aus. Sie beliefen sich auf mehr als eine Milliarde Dollar. Für die Nachbarländer Niger waren es respektive 3,6 Prozent BIP-Anteil (534 Millionen Dollar) sowie 3,2 Prozent BIP-Anteil in Burkina Faso (589 Millionen Dollar).

Die Sahelländer Mali, Niger und Burkina Faso bilden ein Drei-Länder-Eck, das nicht nur gemeinsame Grenzen teilt, sondern auch sozio-ökonomische Eigenschaften: Alle Länder liegen bei der Entwicklung weltweit auf den hintersten der 191 Plätze, wie ein Blick auf den Human Development Index zeigt (Mali 186/ Niger 189/ Burkina 185). Dazu wächst die ohnehin junge Bevölkerung in den drei Ländern schnell (Wachstumsrate 2,9 % Mali/ 3,7 % Niger/ 2,5 % Burkina). Der Zuzug in die Städte, von dem sich die Menschen Arbeit und Perspektive erhoffen, ist hoch. Laut CIA World Factbook liegt die Urbanisierungsrate in Mali bei 4,6 Prozent, in Niger bei 4,7 und bei 4,8 Prozent in Burkina Faso.

Zurückkehrende Migrantinnen und Migranten könnten der Wirtschaft in ihren Ländern bei der dringend benötigte Aufbauarbeit helfen. Darin sind sich Mali, Niger und Burkina Faso einig. Alle drei Länder haben die wirtschaftliche Entwicklung in ihrer nationalen Migrationspolitik festgeschrieben. Mit ihrem technischen und unternehmerischen Know-How, das sie im Ausland erworben haben, sollen die Rückkehrerinnen und Rückkehrer gezielt Arbeitsplätze in ihren Heimatländern schaffen.

In Mali hat die Regierung dafür sogar eigene Gelder bereitgestellt. Der Malier Mamadou Lamine Bane verfolgt eng, wie es mit der Unterstützung läuft. Er ist Geschäftsführer des Hohen Rates der Malier im Ausland (Haut Conseil des Maliens à l’Étranger, HCME) – einer weiteren Institution des Landes, die zeigt, welche Bedeutung Migration für Mali hat. Der HCME ist eine Nichtregierungsorganisation, die weltweit in 77 Ländern vertreten ist.

Was die finanziellen Staatshilfen für Rückkehrerinnen und Rückkehrer angeht, zitiert Bane folgende Zahlen: 1,5 bis 2 Millionen Francs CFA (umgerechnet circa 2300 bis 3000 Euro) könne eine Einzelperson für ihre wirtschaftliche Initative bekommen – und 5 Millionen Francs CFA eine Gruppe (umgerechnet circa 7600 Euro). Seit 2016 haben davon 7000 Menschen profitiert, sagt Bane gegenüber Table.Media.

Ein Problem bei der Wiedereingliederung von Migrantinnen und Migranten sei schlicht, dass sich oft der Kontakt verliere. Auch die hohen Erwartungen der Familien an die Rückkehrer seien eine große Belastung, schildert Bane aus seiner Erfahrung. Außerdem seien die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung – etwa von Seiten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und von Seiten des Staates – schlecht aufeinander abgestimmt.

Migrantinnen und Migranten in Europa möglichst wieder in ihre Heimatländer zurückzubringen ist auch Teil der Europäischen Migrationspolitik. Unterstützt von der IOM hatten zwischen April 2017 und August 2021 etwa 51.000 Menschen den sogenannten Reintegrationsprozess in der Sahel- und der Tschadsee-Region abgeschlossen, wie es im letzten Bericht der gemeinsamen Initiative heißt. Rund 61.000 Fälle waren noch in Bearbeitung.

Innerhalb der drei Sahelländer lag Mali mit insgesamt rund 22.000 Fällen deutlich vor Burkina Faso (rund 4000 Fälle ) und Niger (3700 Fälle) – wobei die drei Länder eine vergleichbar große Bevölkerung haben (Mali 21,4 Mill./ Burkina Faso 22,5 Mill./ Niger 25,4 Mill.).

Eine Prämisse für die Umsetzung der wirtschaftlichen Ziele der Migrationspolitik in den Sahelländern ist die Stabilität: In Mali, Niger und Burkina ist die Sicherheitslage prekär, geprägt durch islamistischen Terror und im Schatten dessen operierende kriminelle Banden. Zumindest gilt das jeweils in Teilen der Länder. Ein weitgehend normales Leben ist in den Hauptstädten und Wirtschaftszentren Bamako, Niamey und Ouagadougou noch immer möglich.

Herr Mashaba, wie beschreiben Sie das heutige Südafrika?

Da wird mir Angst und Bange. Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung, wir befinden uns praktisch in einer Rezession. Die Arbeitslosigkeit ist riesig, unser Bildungssystem ist unzureichend, die Armut noch immer groß. Wir erlauben Kriminellen, unsere Infrastruktur zu zerstören. Die Korruption im Land ist besorgniserregend. Südafrika bewegt sich auf Autopilot, unsere Regierung ist viel zu wenig aktiv. Wir haben nicht genügend Strom, die Menschen und die Wirtschaft leiden. Unsere Polizei hat zu wenig Geld, ihren Job zu machen. Kürzlich war ich in Tokio und Seoul. Was für ein Gegensatz, welch beindruckende Entwicklung.

Wie sieht es mit der Außenpolitik der Regierung aus?

Unsere Außenpolitik ist bedauerlich. Ich verstehe die südafrikanische Regierung nicht, warum lehnt sie sich an Russland an? Was hat sie davon? Warum steht sie Kuba nah? Ich habe den Eindruck, wir wissen nicht, was gut für unser Land und Afrika ist. Warum nicht lieber mit westlichen Ländern kooperieren, wie den USA, Frankreich und Deutschland, und Investoren nach Südafrika locken? Das ist wichtiger als unsere BRICS-Mitgliedschaft.

Sie sind Unternehmer und kamen in die Politik als Seiteneinsteiger. Hat Ihnen Ihre Geschäftskarriere in der politischen Welt geholfen?

Ja, denn ich habe gelernt, Ziele zu erreichen. Ich begann meine Unternehmerkarriere im Alter von 22 Jahren während der Apartheid, als es uns Schwarzen nicht erlaubt war, Unternehmen zu gründen. Aber ich war der Meinung, niemand sollte Kontrolle über mich haben. Ich fing an, mit allem Möglichen zu handeln, was auch immer die Leute haben wollten: Bettlaken oder Kochtöpfe. 1983 begann ich, Haarprodukte für ein Unternehmen in Johannesburg zu vertreiben. Nach nur 19 Monaten war ich der Top-Verkäufer. Ich machte mich schnell selbstständig und stellte meine eigenen Produkte her. Mein für drei Jahre geliehenes Startkapital konnte ich bereits nach sieben Monaten zurückzahlen. 1990 hatte ich meine eigene, 6000 Quadratmeter große Produktionsstätte mit fast 300 Beschäftigten.

Und dann kam das Ende der Apartheid. Ein Befreiungsschlag auch für Sie?

Ich war stolz und habe in den ersten freien Wahlen in Südafrika 1994 für Nelson Mandela gestimmt. Auch 1999 wählte ich die Regierungspartei ANC. Doch als Thabo Mbeki die Nachfolge Mandelas antrat, bekam ich Zweifel. Südafrika brauchte damals dringend Investitionen in Infrastruktur, Häuser, Wirtschaft. Stattdessen rüstete die Regierung die Armee auf, und die Korruption innerhalb der Regierung nahm zu. Unternehmern wurde es hingegen nicht einfach gemacht. Unter Präsident Jacob Zuma wurde es aber noch viel schlimmer.

Ich wandte mich immer mehr vom ANC ab und unterstützte die oppositionelle Demokratische Allianz (DA). In einem Video habe ich die Schwarzen unseres Landes aufgerufen, nicht mehr für den ANC zu stimmen, der drauf und dran war, Südafrika in den Abgrund zu lenken. 2015 nominierte mich die DA für das Oberbürgermeisteramt von Johannesburg. Ich nahm die Herausforderung an, und wir gewannen 38 Prozent der Stimmen. Der ANC musste Federn lassen, und sackte auf 44 Prozent ab. Ich wurde Führer einer Koalitionsregierung.

Woher kam der Erfolg?

Die Leute hatten genug vom Chaos. Der ANC war nie eine gute Regierungspartei, sondern eher eine Freiheitspartei, die während der Apartheid von der damaligen Sowjetunion unterstützt wurde. Die ANC-Freiheitskämpfer kamen in den 1990er Jahren aus dem Exil zurück. Viele wurden Minister, obwohl sie kaum die notwendige Erfahrung hatten. Nur Mandela hat Wunder vollbracht und es geschickt geschafft, das Land zu versöhnen. Nach ihm ging es stetig bergab. Südafrika brauchte positiven Wandel. Diesen wollten wir mit der DA herbeiführen.

Was waren ihre Ergebnisse als Bürgermeister in Johannesburg?

Während meiner Amtszeit habe ich eine Studie in Auftrag gegeben, um den Zustand der Infrastruktur zu untersuchen. Dabei kam heraus, dass umgerechnet fast zehn Milliarden Euro notwendig sind, um die marode Infrastruktur zu erneuern. Ich hatte aber nur 500 Millionen zur Verfügung, die ich sehr strategisch eingesetzt habe. Wir hatten 220 informelle und illegale Siedlungen im Stadtgebiet. Mein Vorgänger nannte das “World Class African City”. Ich habe die Probleme aufgedeckt und versucht, mehr Ordnung zu schaffen. Ich habe Unternehmen mehr als 150 leerstehende Gebäude zur Verfügung gestellt und so Investoren angelockt. Dabei sind 22.000 Jobs entstanden sowie Wohnraum für 14.000 Menschen. In vielen Teilen der Stadt wurden wieder Recht und Ordnung eingeführt und die Kriminalität reduziert.

Funktionierte die Koalitionsregierung?

Am Anfang schon, aber dann weiteten sich politische Grabenkämpfe zwischen den Oppositionsparteien aus. Die Koalitionsregierung bekam Risse. Auch merkte ich, dass meine politischen Ideen nicht immer mit dem Parteiprogramm der DA zu vereinen waren. Ich stand schon immer für soziale Gerechtigkeit, vor allem auch in den Townships. Damit konnte die DA nicht so viel anfangen. Schon bald wollte mich die Partei loswerden, auch weil ich immer meine Meinung sagte. Ich kam ihnen zuvor und trat nach etwas mehr als drei Jahren vom Bürgermeisteramt zurück. Ein Amt, in dem ich nicht das durchsetzen kann, was ich will, ist für mich nicht sinnvoll.

Dennoch standen meine Anhänger zu mir, irgendetwas hatte ich wohl richtig gemacht, und ich wurde aufgefordert, eine neue Partei zu gründen. Auf einer Internetplattform streckte ich die Fühler aus und bekam Zuspruch von 2,4 Millionen Bürgern. Mitte 2020, als sich die Corona-Pandemie stark ausbreitete, gründete ich die Action SA.

Ging das gut?

Ja, sehr gut sogar. Übers Internet debattierten wir und einigten uns auf Kernwerte: Nichtrassistische Politik, freie Marktwirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Bildung für alle. Wir nutzten außerdem die Zeit, die Basis weiter auszubauen. Und dann haben wir gleich zum politischen Angriff geblasen, indem wir uns bei den Kommunalwahlen 2021 auf sechs Großstädte im Land konzentrierten, darunter Johannesburg, Pretoria und Durban. Wir erreichten auf Anhieb 2,34 Prozent landesweit und bekamen in manchen Gemeinden sogar mehr als 25 Prozent der Stimmen. In Johannesburg wurden wir drittstärkste Partei. Wir sind bereit für die nächsten Wahlen im kommenden Jahr.

Wie sieht denn das Marketing von Action SA aus?

Ich kann Ihnen natürlich nicht meine Strategie verraten, sonst wird sie von meinen Konkurrenten kopiert. Eines ist aber klar: Wir wollen den ANC ablösen. Dabei konzentrieren wir uns auf Nichtwähler und junge Erstwähler. Und damit erzielen wir landesweit Erfolge, nicht nur in den Städten, sondern auch in ländlichen Gegenden, die meist seit Jahren in der Hand des ANC sind. Wir suchen uns genau die Gemeinden aus, wo wir eine politische Kraft werden wollen und bereiten uns gut vor. Action SA ist selbstbewusst. Ich spiele nicht mit den Stimmungen der Wähler, sondern kämpfe für Lösungen der immensen Probleme, die Südafrika hat. Wir nutzen viel das Internet, halten Zoom-Meetings ab und treffen uns gelegentlich persönlich. Wir haben nicht einmal ein Parteibüro. Aber im September werden wir unseren ersten Parteitag in der Nähe von Johannesburg abhalten. Mehr als 600 Parteimitglieder haben sich schon angemeldet. Ich sage voraus: Kommendes Jahr wird Action SA die Opposition anführen und den ANC schlagen.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

In einem gemeinsamen Diskussionspapier skizzieren die deutsche Entwicklungsagentur GIZ und der Thinktank Agora Verkehrswende die Potenziale eines klimaneutralen und sozial gerechten Verkehrssektors in Afrika. Nach Einschätzung der beiden Organisationen haben afrikanische Länder die Chance, direkt auf Elektromobilität, erneuerbare Energien und Digitalisierung zu setzen und so die Phase fossiler Mobilität in den Industriestaaten zu überspringen. So ließen sich die Auswirkungen des rasant wachsenden afrikanischen Verkehrssektors auf das globale Klima möglichst gering halten. Da Afrika am wenigsten zur Erderhitzung beigetragen habe, liege es umso mehr in der Verantwortung des Globalen Nordens, gemeinsam mit Partnern aus Afrika in eine nachhaltigere Zukunft zu investieren, so Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende.

Bisher gibt es in keinem afrikanischen Land eine nennenswerte Automobil- oder Batterieindustrie. Allerdings setzen die Staaten mit Vorkommen kritischer Mineralien wie Kobalt, Nickel und Lithium vermehrt darauf, deren Veredelung und damit die Wertschöpfung im Land zu halten, anstatt die Rohstoffe wie bislang zu exportieren. Langfristig soll so eine heimische Verarbeitungsindustrie geschaffen werden. So strebt etwa Tansania den Bau einer Mineralraffinerie an, während DR Kongo seine Rohstoffverträge mit China neu verhandelt. Auch mit Blick auf Elektrofahrzeuge tut sich bereits einiges auf dem Kontinent, zum Beispiel in Südafrika. Dort setzt Mercedes trotz anhaltender Stromkrise auf Elektromobilität. Und in der nigerianischen Millionenstadt Lagos sollen im öffentlichen Personennahverkehr bald chinesische E-Busse durch die Straßen rollen.

Der Kontinent biete sehr gute Bedingungen für die Gewinnung von Wind- und Solarenergie, schreiben Agora und GIZ. Auch Rohstoffe für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batteriezellen seien reichlich verfügbar. Afrikanische Länder könnten also eine eigene Industrie aufbauen, anstatt weiter auf den Import von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren angewiesen zu sein. Wie diese neuen Strukturen und Kapazitäten für klimagerechte Mobilität geschaffen werden können, möglichst ohne die Fehler der Industriestaaten zu wiederholen, umreißt das Papier in zwölf Thesen.

Das Papier entstand im Austausch mit Expertinnen und Experten aus Afrika und soll als Anregung für den weiteren internationalen Dialog zu nachhaltiger Mobilität dienen. GIZ und Agora Verkehrswende zielen mit ihrem Beitrag darauf ab, vor allem junge Berufstätige aus Afrika sowie wissenschaftliche Einrichtungen und Thinktanks zu gewinnen und diese beim Auf- und Ausbau ihrer Kapazitäten im Bereich der nachhaltigen Mobilitätsplanung zu stärken. Im Herbst soll das Papier bei einer Veranstaltung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) zur Diskussion gestellt werden. Auch UNDP-Direktor Achim Steiner wird dort erwartet.

Der Thinktank Agora Verkehrswende wurde 2016 von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation begründet. Beide Stiftungen sind Gesellschafter Agoras. ajs

Rund 66 Gigawatt (GW) an Wind- und Solarprojekten befinden sich in Südafrika in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Rund 18 GW davon sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Das bedeutet, dass die nötigen Umweltgenehmigungen vorliegen und Machbarkeitsstudien durchgeführt wurden. Zu diesem Ergebnis kommt die Untersuchung “2023 South African Renewable Energy Grid Survey” des Stromversorgers Eskom und der südafrikanischen Wind- und Photovoltaikverbände.

Die Projekte im fortgeschrittenen Stadium könnten innerhalb der kommenden drei Jahre in Betrieb gehen. Außerdem sollen laut der Untersuchung rund 19 GW der Solar- und 7,5 GW der Windprojekte mit Batteriespeichern gekoppelt werden.

Südafrikas Energieversorgung ist aktuell sowohl unzuverlässig – größere Stromausfälle häufen sich – als auch sehr stark abhängig von fossiler Energie, besonders von Kohle. 2021 wurden lediglich vier Prozent des Energiebedarfs und neun Prozent des Strombedarfs durch Erneuerbare gedeckt. kul

Um Regeln zum Schutz geistigen Eigentums ging es vergangene Woche bei einer Konferenz in der ruandischen Hauptstadt Kigali. Die Heads of IP Offices Conference (HIPOC) wurde von der African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) und der World Intellectual Property Organization (WIPO) gemeinsam mit der staatlichen Entwicklungsagentur Rwanda Development Board ausgerichtet und führt die Leiter der nationalen Ämter für geistiges Eigentum zusammen. Erörtert werden Entwicklungen im Bereich des geistigen Eigentums in den ARIPO-Mitgliedstaaten. Ziel ist dabei die Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung der von der WIPO und anderen Partnern angebotenen technischen Hilfe. Außerdem sollen Zusammenarbeit und Dialog zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden, um best practice-Verfahren in den Verwaltungen sowie das Rechtemanagement an geistigem Eigentums in der Region auszutauschen.

Ein gut durchdachtes System des geistigen Eigentums kann ein starkes Instrument für Wirtschaftswachstum sein. Viele Sektoren und Branchen sind auf eine Regulierung angewiesen, die Rechte des geistigen Eigentums wie Patente, Marken, Urheberrechte und andere ordnungsgemäß durchsetzt. Bei der Eröffnung der Konferenz wies Nelly Mukazayire, stellvertretende Geschäftsführerin des Rwanda Development Board, auf das Potenzial einer Regelharmonisierung für Afrika hin. Wenn die Länder ihre Strategien aufeinander abstimmten, könne innovationsgetriebenes Unternehmertum besser gefördert werden. Dies sei nötig, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu schaffen. ajs

Noch immer lernt ein großer Teil der afrikanischen Schüler nicht richtig Lesen und Schreiben. So wird die Chance auf gute Ausbildung bereits in jungen Jahren vertan. Selbst wenn die schulische Laufbahn erfolgreich ist, fehlt danach Millionen Menschen jeglicher Zugang zu Lehre, Ausbildung oder Studium. Beides muss sich jetzt ändern.

Nach Berechnungen der Vereinten Nationen wird sich in den kommenden 30 Jahren die Bevölkerung Afrikas im typischen Erwerbsalter von 20 bis 64 Jahren mehr als verdoppeln und damit um rund 700 Millionen Menschen wachsen. Ihr Wohlergehen und das ihrer afrikanischen Heimatländer entscheidet sich heute an der Frage, was die Welt tun wird, um ihnen Bildung zu ermöglichen.

Ein zusätzliches Bildungsjahr hat, je nach Kontext und Qualität der Bildung, dank höherer Einkommen eine jährliche private Rendite von bis zu 15 Prozent. In armen Entwicklungsländern liegen diese Werte teils doppelt so hoch. Der Effekt bleibt auch dann positiv, wenn man alle staatlichen Bildungsinvestitionen von den privaten Einkommenszuwächsen abzieht. Und dies sind nur die individuellen Renditen. Verbessert sich Bildung in der Breite der Bevölkerung, kommt es zu noch weit größeren positiven Effekten.

Denn besser ausgebildete Menschen sind produktiver, verdienen mehr und können dadurch auch mehr konsumieren und Steuern zahlen. Länder mit besser gebildeter Bevölkerung wachsen schneller. Ein Wirtschaftswunder wie in Südkorea, das in den 1950ern zu den ärmsten Ländern der Welt zählte, heute aber ein Hocheinkommensland ist, gibt es nur mit einer gut gebildeten Bevölkerung.

Auch im Hinblick auf den Klimawandel ist gute Bildung zentral, damit den Menschen in den besonders stark betroffenen Regionen südlich der Sahara gute Perspektiven außerhalb der teils unmöglich werdenden Landwirtschaft offenstehen. Auch für Unternehmen innerhalb und außerhalb Afrikas hängen zukünftige Absatzmärkte in Afrika maßgeblich von der Bildung der Bevölkerung ab.

In den vergangenen 30 Jahren haben afrikanische Länder große Erfolge bei der Ausweitung des Schulbesuchs auf breitere Bevölkerungsschichten erzielt. Universelle kostenlose Grundschulbildung ist heute die Norm in Afrika. Mehr und mehr Länder bieten auch kostenlose Sekundärschulbildung an. Ghana führte sie beispielsweise 2017 ein und machte so gerade für bildungsferne Familien den Schulbesuch überhaupt erst möglich. Politiker wie der ghanaische Präsident Akufo-Addo haben verstanden, dass man mit dem Thema Bildung in einem Land mit junger Bevölkerung Wahlen gewinnen kann.

Doch in vielen Ländern Afrikas und auch in der Entwicklungszusammenarbeit westlicher Länder ist Bildung leider nur ein Thema unter vielen. Oft kann ein Großteil der Viertklässler in Entwicklungsländern nicht richtig lesen und schreiben. Da helfen dann auch kostenlose Sekundärschulen nichts.

Die Bundesregierung ist daher zu Recht an Ausbildungspartnerschaften interessiert, wie von Svenja Schulze und Hubertus Heil in Ghana angekündigt. Die Idee ist einfach und schlüssig: Deutschland und andere OECD-Länder bauen in afrikanischen Ländern Ausbildungszentren auf, in denen Afrikaner nach modernen Standards ausgebildet werden. Ein Teil der Ausgebildeten erhält später die Chance zur Fachkräfteeinwanderung, die Anderen tragen dazu bei, dass Unternehmen vor Ort mehr fähiges Personal finden und dort investieren und wachsen können. Brain drain ist so kein Thema, und da Ausbildung in ärmeren Ländern nur einen Bruchteil der Kosten hierzulande verursacht, gibt es einen Business Case auch für Unternehmen, die in Deutschland keine Lehrlinge und Auszubildenden mehr finden.

Bessere Bildungssysteme zeigen ihre Effekte erst mittel- und langfristig. Deshalb sollte jetzt der Fokus auf mehr Bildung gelegt werden, sonst werden wir in 30 Jahren mit Bedauern zurückblicken und uns fragen, weshalb wir eine einmalige Gelegenheit für lukrative Investitionen in die Zukunft haben verstreichen lassen.

Prof. Tobias Heidland ist Forschungsdirektor für internationale Entwicklung am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Das Institut zeichnet am 19. Juni Persönlichkeiten aus, die sich um die Entwicklung Afrikas verdient gemacht haben. Sie können die Preisverleihung per Livestream verfolgen. Weitere Informationen: www.ifw-kiel.de/wwp2023

New York Times: Das vom Völkermord gezeichnete Darfur steht vor einer neuen Katastrophe. Seit Beginn des landesweiten Konflikts im Sudan sind in der westlichen Region Darfur Hunderte von Menschen getötet worden. Das Gebiet ist bereits seit Jahrzehnten vom Völkermord gezeichnet und wird nun auch noch vom Bürgerkrieg erfasst.

Financial Times: Sudan-Krise macht neue humanitäre Hilfe nötig. Ein Meinungsbeitrag legt dar, wie Finanzdiplomatie den militärischen und politischen Stillstand überwinden könnte, der das Land an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Dabei geht es etwa um direkte finanzielle Unterstützung für die Bevölkerung durch mobile Bezahldienste und die Einrichtung eines Bankensektors unter ziviler Führung.

The Republic: Senegal am kritischen Wendepunkt. Auf dem Spiel steht mehr als das Schicksal des Oppositionsführers. Die Vorgänge im Senegal berührten vielmehr das eigentliche Wesen der senegalesischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, kommentiert das nigerianische Magazin. Die Reaktion der Regierung auf die anhaltenden Proteste und die zugrundeliegenden Probleme würden den politischen Kurs des Landes auf absehbare Zeit bestimmen.

African Business: Afrikanische Banken machen Fortschritte bei der Digitalisierung. Eine neue Studie zeigt, wie groß die Nachfrage für digitalisierte Bankdienstleistungen auf dem Kontinent ist, und wie afrikanische Banken damit umgehen. Kenia und Ghana sind führend beim digitalen Zahlungsverkehr.

Reuters: Société Générale fährt Afrika-Geschäft zurück. Die französische Bank gibt ihre Aktivitäten in vier afrikanischen Ländern auf. Die Tochtergesellschaften in Mauretanien und Tschad gehen an die burkinische Coris Bank International. Die Filialen in der Republik Kongo und Äquatorialguinea werden durch die Vista Bank übernommen, die der amerikanischen Investmentgesellschaft eines burkinischen Bankiers angehört.

Africa Intelligence: Sambia, Tansania, DR Kongo wollen über Tazara-Eisenbahnstrecke verhandeln. Die Pläne zur Renovierung der in den 1970er Jahren von China gebauten Bahnlinie sind wieder in den Vordergrund gerückt. Peking ist daran interessiert, den neuen Vertrag zu erhalten, aber die Regierungen in der Region sind misstrauisch. Die Strecke verbindet den kongolesischen Markt mit dem Hafen von Daressalam über den sambischen Bahnhof Kapiri Mposhi, der etwa 50 Kilometer von der Grenze zur DR Kongo entfernt liegt.

DW: Nigerias Ölindustrie – Sorgenkind für den neuen Präsidenten. Nigeria ist Afrikas größter Ölproduzent. Trotzdem muss das Land Benzin teuer importieren. Der neue Präsident Bola Ahmed Tinubu will dem ein Ende setzen und verkündete das Aus für Subventionen. Er hat nun die Chance, endlich die lange geforderte Diversifizierung der Wirtschaft voranzutreiben.

The Guardian: Meta-Konzern von Kenia zu psychologischer Betreuung verurteilt. Ein kenianisches Gericht hat in einer wegweisenden Entscheidung den Facebook-Mutterkonzern sowie den Moderationsdienstleister Sama für die psychologische Gesundheit von Content-Moderatoren verantwortlich gemacht. Die Moderatoren planen die Gründung einer Gewerkschaft.

Africa Defense Forum: China exportiert sein Modell staatlich kontrollierter Medien nach Afrika. Ein Fall von journalistischem Eingriff durch China macht Schlagzeilen. In Afrika werden Journalisten und Redakteure im Rahmen von Austauschprogrammen ausgebildet, die dafür kostenfreie Reisen nach China bekommen. Die Teilnehmer werden allerdings angewiesen, keine Kritik an afrikanischen Präsidenten, Ministerien oder chinesischen Beamten zu üben.

DW: Bundesregierung bleibt bei Aufarbeitung der Kolonialära in Tansania zurückhaltend. Die Bundesregierung will Deutschlands Kolonialgeschichte zwar aufarbeiten. Doch die Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei zeigt, dass heikle Fragen wie der Maji-Maji-Aufstand in Tansania ausgespart werden. Einige Historiker kritisieren dies, und wünschen sich klare Signale der Versöhnung.

Luxus scheint zu den wenigen Branchen zu zählen, die noch zuverlässig hohe Gewinne abwerfen. Vor den Geschäften französischer Luxusmarken bilden die Kunden regelmäßig lange Schlangen. Auch an der Börse ist Luxus gefragt: Die LVMH-Aktie hat sich in diesem Jahr bisher um gut 20 Prozent verteuert, Christian Dior um knapp 14 Prozent und Hermès um mehr als 30 Prozent.

Der südafrikanische Unternehmer Johann Rupert zählt zu den glücklichen Anlegern, die vom globalen Trend zu Luxus profitieren. Die Aktie seiner wohl wichtigsten Beteiligung, die an der Schweizer Börse notierten Compagnie Financière Richemont, hat sich im laufenden Jahr bisher um knapp 20 Prozent verteuert.

Richemont hat ein breites Sortiment an Luxusprodukten im Angebot: Uhren von Piaget, Baume & Mercier, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin und IWC Schaffhausen, Schmuck von Cartier oder auch von Cleef & Arpels, Füllfederhalter und Lederwaren von Montblanc, Chloé, Purdey oder Alfred Dunhill.

Der Aufstieg Ruperts ist einer der bemerkenswertesten unter afrikanischen Unternehmern. Der Reichtum wurde ihm zwar in die Wiege gelegt. Doch es gelang ihm, dieses Vermögen zu sichern und zu mehren. Sein Vater Anton Rupert (1916 bis 2006) hatte seinen geschäftlichen Erfolg 1940 mit Zigaretten begründet, die er anfangs noch von Hand in seiner Garage rollte.

Bei seinem Tod im Alter von 90 Jahren hinterließ Anton Rupert die Rembrandt Group, die in Südafrika die Zigarettenmarke Rembrandt besaß. Auf den internationalen Märkten war er mit Rothmans International vertreten, die an den Konzern BAT ging. An diesem ist die Familie Rupert noch über die börsennotierte Holding Reinet Investments beteiligt. Anton Rupert gönnte sich in Südafrika auch die Weingüter L’Ormarin und La Motte wie auch eine Beteiligung an Rupert & Rothschild Vignerons.

Anton Ruperts Sohn Johann, geboren 1950, wuchs wohlbehütet im schicken Städtchen Stellenbosch bei Kapstadt auf und hätte sich damit begnügen können, dass ihm das väterliche Vermögen zu einem existenzsichernden Grundeinkommen verholfen hat. Doch er baute das Imperium seines Vaters grundlegend um, verkaufte viele Beteiligungen und ging neue ein.

Die Rembrandt Group firmiert heute als Remgro und ist eine breit diversifizierte Beteiligungsgesellschaft. Neben den Anteilen an BAT besitzt die Remgro Anteile an Banken, Krankenhäusern, Ölgesellschaften, Geflügelzüchtern, Zuckerherstellern oder auch Logistikunternehmen.

Das dazu notwendige Wissen erwarb er in New York. Nach seinem Studium sammelte er an Wall Street Praxiswissen in komplexen Finanzgeschäften bei der Bank Chase Manhattan, die heute JP Morgan gehört, und bei der Investmentbank Lazard Frères. 1979 kehrte er nach Südafrika zurück und gründete die Rand Merchant Bank, aus der die heutige RMB hervorging, eine der größten Geschäftsbanken Südafrikas.

Johann Rupert investierte gezielt im Luxussegment, kaufte zahlreiche Unternehmen auf und bündelte die Tabak-Beteiligungen in der Reinet Investments, deren Aktien an der Börse Luxemburg gelistet sind. Diese meldete nun für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen Verlust von 120 Millionen Euro, nachdem sie im Jahr zuvor noch einen Netto-Gewinn von respektablen 602 Millionen Euro erwirtschaftet hatte. Insofern bewies Johann Rupert eine geschickte Hand in der Neuausrichtung der väterlichen Beteiligungen. Immerhin war er damit so erfolgreich, dass Forbes das Familienvermögen 2021 auf 7,1 Milliarden Dollar schätzte.

Die Liste seiner Mandate klingt nach diszipliniert getakteten Arbeitstagen. Er ist Chairman von Remgro, Executive Chairman der Compagnie Financière Richemont, Aufsichtsrat des Rembrandt Trust, des Anton Rupert Trust und von Rupert Beleggings. Außerdem ist er Managing Partner der Compagnie Financière Rupert SA.

Durch einen ausschweifenden Lebensstil oder extravagante Freizeitbeschäftigungen fällt Rupert nicht auf. Nur einmal geriet er in die Schlagzeilen, das war vor zwei Jahren während der Corona-Pandemie: Angeblich soll der Kanton Thurgau ihn bei der Impfung bevorzugt haben. Bereits vor dem offiziellen Impfstart hatte er in Frauenfeld eine Corona-Impfung erhalten, laut der schweizerischen Lokalpresse, nur deshalb, weil ihm die Hirslanden-Gruppe gehörte, die die Impfungen im Thurgau durchführte. Daraufhin wurde Rupert eine zweite Impfung im Kanton mit der Begründung verweigert, dass er dort keinen Wohnsitz unterhalte.

Mit seiner Frau Gaynor hat Johann Rupert drei Kinder: Anton Rupert jr. sowie die Schwestern Caroline und Hanneli. Ihre Kinder halten die Eltern von der Presse noch mehr fern als sich selbst. Deshalb ist bis heute nicht bekannt, wer einmal die Nachfolge des 72 Jahre alten Unternehmers antreten soll. Christian von Hiller

auf Afrika als Produzent umweltfreundlicher Energie ruhen große Hoffnungen. Christian von Hiller hat deshalb die Produktion von grünem Wasserstoff unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich: Viele Länder sind bereits auf dem Weg und schaffen mit beeindruckenden Milliardeninvestitionen enorme Produktionskapazitäten. Bis 2050 könnte Afrika so global zehn Prozent des grünen Wasserstoffs erzeugen.

Die Sahelländer Mali, Niger und Burkina Faso werben um die Rückkehr von Landsleuten, die ins Ausland migriert sind. Wer zurückkommt, könne der Wirtschaft beim dringend benötigten wirtschaftlichen Aufbau helfen. Mit den Menschen kommt auch das Know-How zurück, das sie anderswo erworben haben. Dafür zahlen die Länder sogar Prämien.

Schließlich stellen wir Ihnen den südafrikanischen Unternehmer Johann Rupert vor. Seine Beteiligungsgesellschaft Remgro mischt nicht nur bei Banken und Krankenhäusern, im Ölgeschäft oder in der Logistik mit. Seine Aktien an der schweizerischen Luxus-Gruppe Richemont spülen eine Menge Geld aus dem boomenden Luxusartikelgeschäft in seine Kassen. Der Milliardär Rupert zählt zu den bemerkenswertesten Unternehmern Afrikas.

Auch diesmal wieder wichtige Meldungen, ein Plädoyer für bessere Bildung in Afrika sowie der Blick in internationale Medien.

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Afrika kann im Jahr 2050 bis zu zehn Prozent des globalen grünen Wasserstoffs produzieren, schätzt der Projektentwickler für Erneuerbare Energie Masdar aus Abu Dhabi in einer Studie. Deshalb entstehen überall auf dem Kontinent Anlagen, um aus Meerwasser Wasserstoff zu gewinnen und diesen für den Transport, beispielsweise in Ammoniak, umzuwandeln.

Allein für Elektrolyseure, in denen Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird, ist der Bau von Anlagen mit einer Kapazität von 114 GW angekündigt, so das Marktforschungsunternehmens Rystad Energy ermittelt. 61 Prozent davon sind in Subsahara-Afrika geplant.

Hier ein Überblick über laufende Projekte:

Im November wurde Egypt Green, die erste Wasserstoffanlage Afrikas, in Ain Sokhna am Roten Meer in Betrieb genommen. Die Anlage wurde von Fertiglobe, Scatec, Orascom Construction und dem Sovereign Fund of Egypt gebaut und wird von ihnen betrieben:

Im Endausbau soll Egypt Green aus Elektrolyseuren mit einer Kapazität von 100 MW bestehen, die mit 260 MW Solar- und Windkraft betrieben werden. Ziel ist es, bis zu 15.000 Tonnen grünen Wasserstoff als Ausgangsstoff für die Produktion von bis zu 90.000 Tonnen Ammoniak jährlich in den bestehenden Anlagen von Fertiglobe zu liefern.

Der Krieg in der Ukraine ist in Ruanda angekommen. Der Preis für fossilen Import-Dünger hat sich fast verdreifacht. Essen ist so teuer geworden, dass die Regierung in die Regulierung der Preise eingegriffen hat. “Das zeigt, wie verletzlich unser Ernährungssystem ist”, sagt der Agrarexperte Jean-Marie Irakabaho am Telefon in Kigali. “Wir, Bauern und Konsumenten, sind Gefangene eines Systems, das uns abhängig gemacht hat – nicht zuletzt von fremdem Saatgut.” Denn das importierte Hybrid-Saatgut lasse sich nicht vor Ort nachzüchten.

Für dieses Ernährungssystem steht AGRA, die “Alliance for a Green Revolution in Africa”, die sich heute “Sustainably Growing Africa’s Food Systems” nennt. Die Ziele der 2006 von der Bill-und-Melinda-Gates- und der Rockerfeller-Stiftung initiierten AGRA scheinen ferner denn je: Die Ernährungsunsicherheit in 20 Ländern zu halbieren, das Einkommen der Kleinbauern zu verdoppeln und die Anpassung an den Klimawandel zu erleichtern. Schon 2020 zeigte eine Studie, dass AGRA gescheitert ist. Rund eine Milliarde Dollar war in Afrikas Böden gepumpt worden – aber das Ergebnis, so die Autoren, war mehr Hunger in den 13 Hauptförderländern und eine höhere Verschuldung der Kleinbauern.

Pünktlich zum G20-Gipfel der Entwicklungsminister in Indien haben fünf NGOs – FIAN, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brot für die Welt, Inkota und das Forum Umwelt und Entwicklung – das BMZ aufgerufen, AGRA nicht mehr zu fördern. Ihr Positionspapier basiert pikanterweise auf einer Evaluierung, die das BMZ selbst in Auftrag gegeben hatte. Die Evaluierung und mehrere Vorgängerstudien haben in den AGRA-Projekten in Burkina Faso und in Ghana viel Kritikwürdiges gefunden: Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit, aber auch den Einsatz von Pestiziden, die in Deutschland verboten sind sowie von den Bauern beobachtete Umweltschäden.

Das BMZ hat gegenüber Table.Media den Ausstieg aus der AGRA-Förderung in Aussicht gestellt. Nur die bestehenden Vorhaben würden noch zu Ende geführt. Aktuell unterstützt Schulzes Haus über KfW-Mittel von 15 Millionen Euro Länderprogramme in Burkina Faso und Nigeria. Die Laufzeit erstreckt sich von 2020 bis 2025. Ein weiteres Vorhaben über zehn Millionen Euro soll in diesem Monat auslaufen.

Die Ministerin selbst ist zur jetzt tagenden G20-Entwicklungsministerkonferenz in der indischen Stadt Varanasi mit dem Versprechen geflogen, den Hunger der Welt mit ökologischen Agrarsystemen, also mit Kreislaufbewirtschaftung zu bekämpfen. Kompost solle teuren Importdünger ersetzen, sagte Schulze. Lokale Getreidesorten wie Hirse oder Teff könnten den Anbau von Weizen, Mais und Reis substituieren.

Die Frage ist, ob die Knappheit von Erdgas-basiertem Dünger die Agrarwende vorantreibt. Der Agrarexperte Stig Tanzman von Brot für die Welt ist skeptisch. Aus dem BMZ kämen zwar neue Töne, aber zu wenig Taten. Felix Prinz zu Löwenstein, vormals Vorstand des Öko-Verbands BÖLW und Beiratsvorsitzender von Misereor, ist optimistischer. “Spätestens 2022 hat sich gezeigt, wie fatal die Abhängigkeit der Kleinbauern des Südens von den teuren Betriebsmitteln aus den Chemiefabriken des Nordens sind”, sagt Löwenstein. “Im BMZ wird immer klarer, dass Agrarökologie der Schlüssel zu Ernährungssouveränität und -sicherheit ist.”

Jean-Marie Irakabaho in Kigali ist als Berater ein Freelancer. Dass das BMZ AGRA-Projekte nicht mehr fördern will, ist für ihn eine sehr gute Nachricht. In Ruanda habe der Einfluss der AGRA nämlich für die kuriose Situation gesorgt, dass Bio-Kooperativen eine Steuer zahlen müssen für Pestizide, um ihren Kaffee exportieren zu dürfen – obwohl sie gar keine Pestizide einsetzen würden.

Sein Wunsch an Deutschland: die Förderung von Bio in Afrika. Also zum Beispiel von Agroforsten, in denen Kaffee unter Obstbäumen gedeiht und sich Humus durch die fallenden Blätter immer wieder neu aufbaut. Irakabaho rechnet vor: “Wenn man am Anfang ausreichend fördert, braucht man nach fünf Jahren nur noch die Hälfte der Gelder zu geben.” Nach zehn Jahren stünden die Bio-Anbauer dann auf eigenen Füßen, könnten neues Saatgut und Düngemittel selbst herstellen. Auf fruchtbaren, wasserhaltigen Böden.

Migration spielt im westafrikanischen Mali historisch und kulturell eine große Rolle. Das spiegelt sich auch institutionell wider: Es gibt ein eigenes Ministerium für Malier und Malierinnen, die im Ausland leben (Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine), derzeit geführt von Minister Alhamdou Ag Ilyene.

Migranten und Migrantinnen, die im Ausland leben, sind ein spürbarer Faktor für die heimische Wirtschaft. Denn einen Teil des Geldes, den sie mit der Arbeit anderswo erwirtschaften, schicken die Menschen in ihre Heimat zurück. Die Direkttransfers (remittances) der malischen Bevölkerung im Ausland machten 2022 laut Angaben der Weltbank rund sechs Prozent des BIP in Mali aus. Sie beliefen sich auf mehr als eine Milliarde Dollar. Für die Nachbarländer Niger waren es respektive 3,6 Prozent BIP-Anteil (534 Millionen Dollar) sowie 3,2 Prozent BIP-Anteil in Burkina Faso (589 Millionen Dollar).

Die Sahelländer Mali, Niger und Burkina Faso bilden ein Drei-Länder-Eck, das nicht nur gemeinsame Grenzen teilt, sondern auch sozio-ökonomische Eigenschaften: Alle Länder liegen bei der Entwicklung weltweit auf den hintersten der 191 Plätze, wie ein Blick auf den Human Development Index zeigt (Mali 186/ Niger 189/ Burkina 185). Dazu wächst die ohnehin junge Bevölkerung in den drei Ländern schnell (Wachstumsrate 2,9 % Mali/ 3,7 % Niger/ 2,5 % Burkina). Der Zuzug in die Städte, von dem sich die Menschen Arbeit und Perspektive erhoffen, ist hoch. Laut CIA World Factbook liegt die Urbanisierungsrate in Mali bei 4,6 Prozent, in Niger bei 4,7 und bei 4,8 Prozent in Burkina Faso.

Zurückkehrende Migrantinnen und Migranten könnten der Wirtschaft in ihren Ländern bei der dringend benötigte Aufbauarbeit helfen. Darin sind sich Mali, Niger und Burkina Faso einig. Alle drei Länder haben die wirtschaftliche Entwicklung in ihrer nationalen Migrationspolitik festgeschrieben. Mit ihrem technischen und unternehmerischen Know-How, das sie im Ausland erworben haben, sollen die Rückkehrerinnen und Rückkehrer gezielt Arbeitsplätze in ihren Heimatländern schaffen.

In Mali hat die Regierung dafür sogar eigene Gelder bereitgestellt. Der Malier Mamadou Lamine Bane verfolgt eng, wie es mit der Unterstützung läuft. Er ist Geschäftsführer des Hohen Rates der Malier im Ausland (Haut Conseil des Maliens à l’Étranger, HCME) – einer weiteren Institution des Landes, die zeigt, welche Bedeutung Migration für Mali hat. Der HCME ist eine Nichtregierungsorganisation, die weltweit in 77 Ländern vertreten ist.

Was die finanziellen Staatshilfen für Rückkehrerinnen und Rückkehrer angeht, zitiert Bane folgende Zahlen: 1,5 bis 2 Millionen Francs CFA (umgerechnet circa 2300 bis 3000 Euro) könne eine Einzelperson für ihre wirtschaftliche Initative bekommen – und 5 Millionen Francs CFA eine Gruppe (umgerechnet circa 7600 Euro). Seit 2016 haben davon 7000 Menschen profitiert, sagt Bane gegenüber Table.Media.

Ein Problem bei der Wiedereingliederung von Migrantinnen und Migranten sei schlicht, dass sich oft der Kontakt verliere. Auch die hohen Erwartungen der Familien an die Rückkehrer seien eine große Belastung, schildert Bane aus seiner Erfahrung. Außerdem seien die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung – etwa von Seiten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und von Seiten des Staates – schlecht aufeinander abgestimmt.

Migrantinnen und Migranten in Europa möglichst wieder in ihre Heimatländer zurückzubringen ist auch Teil der Europäischen Migrationspolitik. Unterstützt von der IOM hatten zwischen April 2017 und August 2021 etwa 51.000 Menschen den sogenannten Reintegrationsprozess in der Sahel- und der Tschadsee-Region abgeschlossen, wie es im letzten Bericht der gemeinsamen Initiative heißt. Rund 61.000 Fälle waren noch in Bearbeitung.

Innerhalb der drei Sahelländer lag Mali mit insgesamt rund 22.000 Fällen deutlich vor Burkina Faso (rund 4000 Fälle ) und Niger (3700 Fälle) – wobei die drei Länder eine vergleichbar große Bevölkerung haben (Mali 21,4 Mill./ Burkina Faso 22,5 Mill./ Niger 25,4 Mill.).

Eine Prämisse für die Umsetzung der wirtschaftlichen Ziele der Migrationspolitik in den Sahelländern ist die Stabilität: In Mali, Niger und Burkina ist die Sicherheitslage prekär, geprägt durch islamistischen Terror und im Schatten dessen operierende kriminelle Banden. Zumindest gilt das jeweils in Teilen der Länder. Ein weitgehend normales Leben ist in den Hauptstädten und Wirtschaftszentren Bamako, Niamey und Ouagadougou noch immer möglich.

Herr Mashaba, wie beschreiben Sie das heutige Südafrika?

Da wird mir Angst und Bange. Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung, wir befinden uns praktisch in einer Rezession. Die Arbeitslosigkeit ist riesig, unser Bildungssystem ist unzureichend, die Armut noch immer groß. Wir erlauben Kriminellen, unsere Infrastruktur zu zerstören. Die Korruption im Land ist besorgniserregend. Südafrika bewegt sich auf Autopilot, unsere Regierung ist viel zu wenig aktiv. Wir haben nicht genügend Strom, die Menschen und die Wirtschaft leiden. Unsere Polizei hat zu wenig Geld, ihren Job zu machen. Kürzlich war ich in Tokio und Seoul. Was für ein Gegensatz, welch beindruckende Entwicklung.

Wie sieht es mit der Außenpolitik der Regierung aus?

Unsere Außenpolitik ist bedauerlich. Ich verstehe die südafrikanische Regierung nicht, warum lehnt sie sich an Russland an? Was hat sie davon? Warum steht sie Kuba nah? Ich habe den Eindruck, wir wissen nicht, was gut für unser Land und Afrika ist. Warum nicht lieber mit westlichen Ländern kooperieren, wie den USA, Frankreich und Deutschland, und Investoren nach Südafrika locken? Das ist wichtiger als unsere BRICS-Mitgliedschaft.

Sie sind Unternehmer und kamen in die Politik als Seiteneinsteiger. Hat Ihnen Ihre Geschäftskarriere in der politischen Welt geholfen?

Ja, denn ich habe gelernt, Ziele zu erreichen. Ich begann meine Unternehmerkarriere im Alter von 22 Jahren während der Apartheid, als es uns Schwarzen nicht erlaubt war, Unternehmen zu gründen. Aber ich war der Meinung, niemand sollte Kontrolle über mich haben. Ich fing an, mit allem Möglichen zu handeln, was auch immer die Leute haben wollten: Bettlaken oder Kochtöpfe. 1983 begann ich, Haarprodukte für ein Unternehmen in Johannesburg zu vertreiben. Nach nur 19 Monaten war ich der Top-Verkäufer. Ich machte mich schnell selbstständig und stellte meine eigenen Produkte her. Mein für drei Jahre geliehenes Startkapital konnte ich bereits nach sieben Monaten zurückzahlen. 1990 hatte ich meine eigene, 6000 Quadratmeter große Produktionsstätte mit fast 300 Beschäftigten.

Und dann kam das Ende der Apartheid. Ein Befreiungsschlag auch für Sie?

Ich war stolz und habe in den ersten freien Wahlen in Südafrika 1994 für Nelson Mandela gestimmt. Auch 1999 wählte ich die Regierungspartei ANC. Doch als Thabo Mbeki die Nachfolge Mandelas antrat, bekam ich Zweifel. Südafrika brauchte damals dringend Investitionen in Infrastruktur, Häuser, Wirtschaft. Stattdessen rüstete die Regierung die Armee auf, und die Korruption innerhalb der Regierung nahm zu. Unternehmern wurde es hingegen nicht einfach gemacht. Unter Präsident Jacob Zuma wurde es aber noch viel schlimmer.

Ich wandte mich immer mehr vom ANC ab und unterstützte die oppositionelle Demokratische Allianz (DA). In einem Video habe ich die Schwarzen unseres Landes aufgerufen, nicht mehr für den ANC zu stimmen, der drauf und dran war, Südafrika in den Abgrund zu lenken. 2015 nominierte mich die DA für das Oberbürgermeisteramt von Johannesburg. Ich nahm die Herausforderung an, und wir gewannen 38 Prozent der Stimmen. Der ANC musste Federn lassen, und sackte auf 44 Prozent ab. Ich wurde Führer einer Koalitionsregierung.

Woher kam der Erfolg?

Die Leute hatten genug vom Chaos. Der ANC war nie eine gute Regierungspartei, sondern eher eine Freiheitspartei, die während der Apartheid von der damaligen Sowjetunion unterstützt wurde. Die ANC-Freiheitskämpfer kamen in den 1990er Jahren aus dem Exil zurück. Viele wurden Minister, obwohl sie kaum die notwendige Erfahrung hatten. Nur Mandela hat Wunder vollbracht und es geschickt geschafft, das Land zu versöhnen. Nach ihm ging es stetig bergab. Südafrika brauchte positiven Wandel. Diesen wollten wir mit der DA herbeiführen.

Was waren ihre Ergebnisse als Bürgermeister in Johannesburg?

Während meiner Amtszeit habe ich eine Studie in Auftrag gegeben, um den Zustand der Infrastruktur zu untersuchen. Dabei kam heraus, dass umgerechnet fast zehn Milliarden Euro notwendig sind, um die marode Infrastruktur zu erneuern. Ich hatte aber nur 500 Millionen zur Verfügung, die ich sehr strategisch eingesetzt habe. Wir hatten 220 informelle und illegale Siedlungen im Stadtgebiet. Mein Vorgänger nannte das “World Class African City”. Ich habe die Probleme aufgedeckt und versucht, mehr Ordnung zu schaffen. Ich habe Unternehmen mehr als 150 leerstehende Gebäude zur Verfügung gestellt und so Investoren angelockt. Dabei sind 22.000 Jobs entstanden sowie Wohnraum für 14.000 Menschen. In vielen Teilen der Stadt wurden wieder Recht und Ordnung eingeführt und die Kriminalität reduziert.

Funktionierte die Koalitionsregierung?

Am Anfang schon, aber dann weiteten sich politische Grabenkämpfe zwischen den Oppositionsparteien aus. Die Koalitionsregierung bekam Risse. Auch merkte ich, dass meine politischen Ideen nicht immer mit dem Parteiprogramm der DA zu vereinen waren. Ich stand schon immer für soziale Gerechtigkeit, vor allem auch in den Townships. Damit konnte die DA nicht so viel anfangen. Schon bald wollte mich die Partei loswerden, auch weil ich immer meine Meinung sagte. Ich kam ihnen zuvor und trat nach etwas mehr als drei Jahren vom Bürgermeisteramt zurück. Ein Amt, in dem ich nicht das durchsetzen kann, was ich will, ist für mich nicht sinnvoll.

Dennoch standen meine Anhänger zu mir, irgendetwas hatte ich wohl richtig gemacht, und ich wurde aufgefordert, eine neue Partei zu gründen. Auf einer Internetplattform streckte ich die Fühler aus und bekam Zuspruch von 2,4 Millionen Bürgern. Mitte 2020, als sich die Corona-Pandemie stark ausbreitete, gründete ich die Action SA.

Ging das gut?

Ja, sehr gut sogar. Übers Internet debattierten wir und einigten uns auf Kernwerte: Nichtrassistische Politik, freie Marktwirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Bildung für alle. Wir nutzten außerdem die Zeit, die Basis weiter auszubauen. Und dann haben wir gleich zum politischen Angriff geblasen, indem wir uns bei den Kommunalwahlen 2021 auf sechs Großstädte im Land konzentrierten, darunter Johannesburg, Pretoria und Durban. Wir erreichten auf Anhieb 2,34 Prozent landesweit und bekamen in manchen Gemeinden sogar mehr als 25 Prozent der Stimmen. In Johannesburg wurden wir drittstärkste Partei. Wir sind bereit für die nächsten Wahlen im kommenden Jahr.

Wie sieht denn das Marketing von Action SA aus?

Ich kann Ihnen natürlich nicht meine Strategie verraten, sonst wird sie von meinen Konkurrenten kopiert. Eines ist aber klar: Wir wollen den ANC ablösen. Dabei konzentrieren wir uns auf Nichtwähler und junge Erstwähler. Und damit erzielen wir landesweit Erfolge, nicht nur in den Städten, sondern auch in ländlichen Gegenden, die meist seit Jahren in der Hand des ANC sind. Wir suchen uns genau die Gemeinden aus, wo wir eine politische Kraft werden wollen und bereiten uns gut vor. Action SA ist selbstbewusst. Ich spiele nicht mit den Stimmungen der Wähler, sondern kämpfe für Lösungen der immensen Probleme, die Südafrika hat. Wir nutzen viel das Internet, halten Zoom-Meetings ab und treffen uns gelegentlich persönlich. Wir haben nicht einmal ein Parteibüro. Aber im September werden wir unseren ersten Parteitag in der Nähe von Johannesburg abhalten. Mehr als 600 Parteimitglieder haben sich schon angemeldet. Ich sage voraus: Kommendes Jahr wird Action SA die Opposition anführen und den ANC schlagen.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

In einem gemeinsamen Diskussionspapier skizzieren die deutsche Entwicklungsagentur GIZ und der Thinktank Agora Verkehrswende die Potenziale eines klimaneutralen und sozial gerechten Verkehrssektors in Afrika. Nach Einschätzung der beiden Organisationen haben afrikanische Länder die Chance, direkt auf Elektromobilität, erneuerbare Energien und Digitalisierung zu setzen und so die Phase fossiler Mobilität in den Industriestaaten zu überspringen. So ließen sich die Auswirkungen des rasant wachsenden afrikanischen Verkehrssektors auf das globale Klima möglichst gering halten. Da Afrika am wenigsten zur Erderhitzung beigetragen habe, liege es umso mehr in der Verantwortung des Globalen Nordens, gemeinsam mit Partnern aus Afrika in eine nachhaltigere Zukunft zu investieren, so Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende.

Bisher gibt es in keinem afrikanischen Land eine nennenswerte Automobil- oder Batterieindustrie. Allerdings setzen die Staaten mit Vorkommen kritischer Mineralien wie Kobalt, Nickel und Lithium vermehrt darauf, deren Veredelung und damit die Wertschöpfung im Land zu halten, anstatt die Rohstoffe wie bislang zu exportieren. Langfristig soll so eine heimische Verarbeitungsindustrie geschaffen werden. So strebt etwa Tansania den Bau einer Mineralraffinerie an, während DR Kongo seine Rohstoffverträge mit China neu verhandelt. Auch mit Blick auf Elektrofahrzeuge tut sich bereits einiges auf dem Kontinent, zum Beispiel in Südafrika. Dort setzt Mercedes trotz anhaltender Stromkrise auf Elektromobilität. Und in der nigerianischen Millionenstadt Lagos sollen im öffentlichen Personennahverkehr bald chinesische E-Busse durch die Straßen rollen.

Der Kontinent biete sehr gute Bedingungen für die Gewinnung von Wind- und Solarenergie, schreiben Agora und GIZ. Auch Rohstoffe für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batteriezellen seien reichlich verfügbar. Afrikanische Länder könnten also eine eigene Industrie aufbauen, anstatt weiter auf den Import von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren angewiesen zu sein. Wie diese neuen Strukturen und Kapazitäten für klimagerechte Mobilität geschaffen werden können, möglichst ohne die Fehler der Industriestaaten zu wiederholen, umreißt das Papier in zwölf Thesen.

Das Papier entstand im Austausch mit Expertinnen und Experten aus Afrika und soll als Anregung für den weiteren internationalen Dialog zu nachhaltiger Mobilität dienen. GIZ und Agora Verkehrswende zielen mit ihrem Beitrag darauf ab, vor allem junge Berufstätige aus Afrika sowie wissenschaftliche Einrichtungen und Thinktanks zu gewinnen und diese beim Auf- und Ausbau ihrer Kapazitäten im Bereich der nachhaltigen Mobilitätsplanung zu stärken. Im Herbst soll das Papier bei einer Veranstaltung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) zur Diskussion gestellt werden. Auch UNDP-Direktor Achim Steiner wird dort erwartet.

Der Thinktank Agora Verkehrswende wurde 2016 von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation begründet. Beide Stiftungen sind Gesellschafter Agoras. ajs

Rund 66 Gigawatt (GW) an Wind- und Solarprojekten befinden sich in Südafrika in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Rund 18 GW davon sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Das bedeutet, dass die nötigen Umweltgenehmigungen vorliegen und Machbarkeitsstudien durchgeführt wurden. Zu diesem Ergebnis kommt die Untersuchung “2023 South African Renewable Energy Grid Survey” des Stromversorgers Eskom und der südafrikanischen Wind- und Photovoltaikverbände.

Die Projekte im fortgeschrittenen Stadium könnten innerhalb der kommenden drei Jahre in Betrieb gehen. Außerdem sollen laut der Untersuchung rund 19 GW der Solar- und 7,5 GW der Windprojekte mit Batteriespeichern gekoppelt werden.

Südafrikas Energieversorgung ist aktuell sowohl unzuverlässig – größere Stromausfälle häufen sich – als auch sehr stark abhängig von fossiler Energie, besonders von Kohle. 2021 wurden lediglich vier Prozent des Energiebedarfs und neun Prozent des Strombedarfs durch Erneuerbare gedeckt. kul

Um Regeln zum Schutz geistigen Eigentums ging es vergangene Woche bei einer Konferenz in der ruandischen Hauptstadt Kigali. Die Heads of IP Offices Conference (HIPOC) wurde von der African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) und der World Intellectual Property Organization (WIPO) gemeinsam mit der staatlichen Entwicklungsagentur Rwanda Development Board ausgerichtet und führt die Leiter der nationalen Ämter für geistiges Eigentum zusammen. Erörtert werden Entwicklungen im Bereich des geistigen Eigentums in den ARIPO-Mitgliedstaaten. Ziel ist dabei die Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung der von der WIPO und anderen Partnern angebotenen technischen Hilfe. Außerdem sollen Zusammenarbeit und Dialog zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden, um best practice-Verfahren in den Verwaltungen sowie das Rechtemanagement an geistigem Eigentums in der Region auszutauschen.

Ein gut durchdachtes System des geistigen Eigentums kann ein starkes Instrument für Wirtschaftswachstum sein. Viele Sektoren und Branchen sind auf eine Regulierung angewiesen, die Rechte des geistigen Eigentums wie Patente, Marken, Urheberrechte und andere ordnungsgemäß durchsetzt. Bei der Eröffnung der Konferenz wies Nelly Mukazayire, stellvertretende Geschäftsführerin des Rwanda Development Board, auf das Potenzial einer Regelharmonisierung für Afrika hin. Wenn die Länder ihre Strategien aufeinander abstimmten, könne innovationsgetriebenes Unternehmertum besser gefördert werden. Dies sei nötig, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu schaffen. ajs

Noch immer lernt ein großer Teil der afrikanischen Schüler nicht richtig Lesen und Schreiben. So wird die Chance auf gute Ausbildung bereits in jungen Jahren vertan. Selbst wenn die schulische Laufbahn erfolgreich ist, fehlt danach Millionen Menschen jeglicher Zugang zu Lehre, Ausbildung oder Studium. Beides muss sich jetzt ändern.

Nach Berechnungen der Vereinten Nationen wird sich in den kommenden 30 Jahren die Bevölkerung Afrikas im typischen Erwerbsalter von 20 bis 64 Jahren mehr als verdoppeln und damit um rund 700 Millionen Menschen wachsen. Ihr Wohlergehen und das ihrer afrikanischen Heimatländer entscheidet sich heute an der Frage, was die Welt tun wird, um ihnen Bildung zu ermöglichen.

Ein zusätzliches Bildungsjahr hat, je nach Kontext und Qualität der Bildung, dank höherer Einkommen eine jährliche private Rendite von bis zu 15 Prozent. In armen Entwicklungsländern liegen diese Werte teils doppelt so hoch. Der Effekt bleibt auch dann positiv, wenn man alle staatlichen Bildungsinvestitionen von den privaten Einkommenszuwächsen abzieht. Und dies sind nur die individuellen Renditen. Verbessert sich Bildung in der Breite der Bevölkerung, kommt es zu noch weit größeren positiven Effekten.

Denn besser ausgebildete Menschen sind produktiver, verdienen mehr und können dadurch auch mehr konsumieren und Steuern zahlen. Länder mit besser gebildeter Bevölkerung wachsen schneller. Ein Wirtschaftswunder wie in Südkorea, das in den 1950ern zu den ärmsten Ländern der Welt zählte, heute aber ein Hocheinkommensland ist, gibt es nur mit einer gut gebildeten Bevölkerung.

Auch im Hinblick auf den Klimawandel ist gute Bildung zentral, damit den Menschen in den besonders stark betroffenen Regionen südlich der Sahara gute Perspektiven außerhalb der teils unmöglich werdenden Landwirtschaft offenstehen. Auch für Unternehmen innerhalb und außerhalb Afrikas hängen zukünftige Absatzmärkte in Afrika maßgeblich von der Bildung der Bevölkerung ab.

In den vergangenen 30 Jahren haben afrikanische Länder große Erfolge bei der Ausweitung des Schulbesuchs auf breitere Bevölkerungsschichten erzielt. Universelle kostenlose Grundschulbildung ist heute die Norm in Afrika. Mehr und mehr Länder bieten auch kostenlose Sekundärschulbildung an. Ghana führte sie beispielsweise 2017 ein und machte so gerade für bildungsferne Familien den Schulbesuch überhaupt erst möglich. Politiker wie der ghanaische Präsident Akufo-Addo haben verstanden, dass man mit dem Thema Bildung in einem Land mit junger Bevölkerung Wahlen gewinnen kann.

Doch in vielen Ländern Afrikas und auch in der Entwicklungszusammenarbeit westlicher Länder ist Bildung leider nur ein Thema unter vielen. Oft kann ein Großteil der Viertklässler in Entwicklungsländern nicht richtig lesen und schreiben. Da helfen dann auch kostenlose Sekundärschulen nichts.

Die Bundesregierung ist daher zu Recht an Ausbildungspartnerschaften interessiert, wie von Svenja Schulze und Hubertus Heil in Ghana angekündigt. Die Idee ist einfach und schlüssig: Deutschland und andere OECD-Länder bauen in afrikanischen Ländern Ausbildungszentren auf, in denen Afrikaner nach modernen Standards ausgebildet werden. Ein Teil der Ausgebildeten erhält später die Chance zur Fachkräfteeinwanderung, die Anderen tragen dazu bei, dass Unternehmen vor Ort mehr fähiges Personal finden und dort investieren und wachsen können. Brain drain ist so kein Thema, und da Ausbildung in ärmeren Ländern nur einen Bruchteil der Kosten hierzulande verursacht, gibt es einen Business Case auch für Unternehmen, die in Deutschland keine Lehrlinge und Auszubildenden mehr finden.

Bessere Bildungssysteme zeigen ihre Effekte erst mittel- und langfristig. Deshalb sollte jetzt der Fokus auf mehr Bildung gelegt werden, sonst werden wir in 30 Jahren mit Bedauern zurückblicken und uns fragen, weshalb wir eine einmalige Gelegenheit für lukrative Investitionen in die Zukunft haben verstreichen lassen.

Prof. Tobias Heidland ist Forschungsdirektor für internationale Entwicklung am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Das Institut zeichnet am 19. Juni Persönlichkeiten aus, die sich um die Entwicklung Afrikas verdient gemacht haben. Sie können die Preisverleihung per Livestream verfolgen. Weitere Informationen: www.ifw-kiel.de/wwp2023

New York Times: Das vom Völkermord gezeichnete Darfur steht vor einer neuen Katastrophe. Seit Beginn des landesweiten Konflikts im Sudan sind in der westlichen Region Darfur Hunderte von Menschen getötet worden. Das Gebiet ist bereits seit Jahrzehnten vom Völkermord gezeichnet und wird nun auch noch vom Bürgerkrieg erfasst.

Financial Times: Sudan-Krise macht neue humanitäre Hilfe nötig. Ein Meinungsbeitrag legt dar, wie Finanzdiplomatie den militärischen und politischen Stillstand überwinden könnte, der das Land an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Dabei geht es etwa um direkte finanzielle Unterstützung für die Bevölkerung durch mobile Bezahldienste und die Einrichtung eines Bankensektors unter ziviler Führung.

The Republic: Senegal am kritischen Wendepunkt. Auf dem Spiel steht mehr als das Schicksal des Oppositionsführers. Die Vorgänge im Senegal berührten vielmehr das eigentliche Wesen der senegalesischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, kommentiert das nigerianische Magazin. Die Reaktion der Regierung auf die anhaltenden Proteste und die zugrundeliegenden Probleme würden den politischen Kurs des Landes auf absehbare Zeit bestimmen.

African Business: Afrikanische Banken machen Fortschritte bei der Digitalisierung. Eine neue Studie zeigt, wie groß die Nachfrage für digitalisierte Bankdienstleistungen auf dem Kontinent ist, und wie afrikanische Banken damit umgehen. Kenia und Ghana sind führend beim digitalen Zahlungsverkehr.

Reuters: Société Générale fährt Afrika-Geschäft zurück. Die französische Bank gibt ihre Aktivitäten in vier afrikanischen Ländern auf. Die Tochtergesellschaften in Mauretanien und Tschad gehen an die burkinische Coris Bank International. Die Filialen in der Republik Kongo und Äquatorialguinea werden durch die Vista Bank übernommen, die der amerikanischen Investmentgesellschaft eines burkinischen Bankiers angehört.

Africa Intelligence: Sambia, Tansania, DR Kongo wollen über Tazara-Eisenbahnstrecke verhandeln. Die Pläne zur Renovierung der in den 1970er Jahren von China gebauten Bahnlinie sind wieder in den Vordergrund gerückt. Peking ist daran interessiert, den neuen Vertrag zu erhalten, aber die Regierungen in der Region sind misstrauisch. Die Strecke verbindet den kongolesischen Markt mit dem Hafen von Daressalam über den sambischen Bahnhof Kapiri Mposhi, der etwa 50 Kilometer von der Grenze zur DR Kongo entfernt liegt.

DW: Nigerias Ölindustrie – Sorgenkind für den neuen Präsidenten. Nigeria ist Afrikas größter Ölproduzent. Trotzdem muss das Land Benzin teuer importieren. Der neue Präsident Bola Ahmed Tinubu will dem ein Ende setzen und verkündete das Aus für Subventionen. Er hat nun die Chance, endlich die lange geforderte Diversifizierung der Wirtschaft voranzutreiben.

The Guardian: Meta-Konzern von Kenia zu psychologischer Betreuung verurteilt. Ein kenianisches Gericht hat in einer wegweisenden Entscheidung den Facebook-Mutterkonzern sowie den Moderationsdienstleister Sama für die psychologische Gesundheit von Content-Moderatoren verantwortlich gemacht. Die Moderatoren planen die Gründung einer Gewerkschaft.

Africa Defense Forum: China exportiert sein Modell staatlich kontrollierter Medien nach Afrika. Ein Fall von journalistischem Eingriff durch China macht Schlagzeilen. In Afrika werden Journalisten und Redakteure im Rahmen von Austauschprogrammen ausgebildet, die dafür kostenfreie Reisen nach China bekommen. Die Teilnehmer werden allerdings angewiesen, keine Kritik an afrikanischen Präsidenten, Ministerien oder chinesischen Beamten zu üben.

DW: Bundesregierung bleibt bei Aufarbeitung der Kolonialära in Tansania zurückhaltend. Die Bundesregierung will Deutschlands Kolonialgeschichte zwar aufarbeiten. Doch die Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei zeigt, dass heikle Fragen wie der Maji-Maji-Aufstand in Tansania ausgespart werden. Einige Historiker kritisieren dies, und wünschen sich klare Signale der Versöhnung.

Luxus scheint zu den wenigen Branchen zu zählen, die noch zuverlässig hohe Gewinne abwerfen. Vor den Geschäften französischer Luxusmarken bilden die Kunden regelmäßig lange Schlangen. Auch an der Börse ist Luxus gefragt: Die LVMH-Aktie hat sich in diesem Jahr bisher um gut 20 Prozent verteuert, Christian Dior um knapp 14 Prozent und Hermès um mehr als 30 Prozent.

Der südafrikanische Unternehmer Johann Rupert zählt zu den glücklichen Anlegern, die vom globalen Trend zu Luxus profitieren. Die Aktie seiner wohl wichtigsten Beteiligung, die an der Schweizer Börse notierten Compagnie Financière Richemont, hat sich im laufenden Jahr bisher um knapp 20 Prozent verteuert.

Richemont hat ein breites Sortiment an Luxusprodukten im Angebot: Uhren von Piaget, Baume & Mercier, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin und IWC Schaffhausen, Schmuck von Cartier oder auch von Cleef & Arpels, Füllfederhalter und Lederwaren von Montblanc, Chloé, Purdey oder Alfred Dunhill.

Der Aufstieg Ruperts ist einer der bemerkenswertesten unter afrikanischen Unternehmern. Der Reichtum wurde ihm zwar in die Wiege gelegt. Doch es gelang ihm, dieses Vermögen zu sichern und zu mehren. Sein Vater Anton Rupert (1916 bis 2006) hatte seinen geschäftlichen Erfolg 1940 mit Zigaretten begründet, die er anfangs noch von Hand in seiner Garage rollte.

Bei seinem Tod im Alter von 90 Jahren hinterließ Anton Rupert die Rembrandt Group, die in Südafrika die Zigarettenmarke Rembrandt besaß. Auf den internationalen Märkten war er mit Rothmans International vertreten, die an den Konzern BAT ging. An diesem ist die Familie Rupert noch über die börsennotierte Holding Reinet Investments beteiligt. Anton Rupert gönnte sich in Südafrika auch die Weingüter L’Ormarin und La Motte wie auch eine Beteiligung an Rupert & Rothschild Vignerons.

Anton Ruperts Sohn Johann, geboren 1950, wuchs wohlbehütet im schicken Städtchen Stellenbosch bei Kapstadt auf und hätte sich damit begnügen können, dass ihm das väterliche Vermögen zu einem existenzsichernden Grundeinkommen verholfen hat. Doch er baute das Imperium seines Vaters grundlegend um, verkaufte viele Beteiligungen und ging neue ein.

Die Rembrandt Group firmiert heute als Remgro und ist eine breit diversifizierte Beteiligungsgesellschaft. Neben den Anteilen an BAT besitzt die Remgro Anteile an Banken, Krankenhäusern, Ölgesellschaften, Geflügelzüchtern, Zuckerherstellern oder auch Logistikunternehmen.

Das dazu notwendige Wissen erwarb er in New York. Nach seinem Studium sammelte er an Wall Street Praxiswissen in komplexen Finanzgeschäften bei der Bank Chase Manhattan, die heute JP Morgan gehört, und bei der Investmentbank Lazard Frères. 1979 kehrte er nach Südafrika zurück und gründete die Rand Merchant Bank, aus der die heutige RMB hervorging, eine der größten Geschäftsbanken Südafrikas.

Johann Rupert investierte gezielt im Luxussegment, kaufte zahlreiche Unternehmen auf und bündelte die Tabak-Beteiligungen in der Reinet Investments, deren Aktien an der Börse Luxemburg gelistet sind. Diese meldete nun für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen Verlust von 120 Millionen Euro, nachdem sie im Jahr zuvor noch einen Netto-Gewinn von respektablen 602 Millionen Euro erwirtschaftet hatte. Insofern bewies Johann Rupert eine geschickte Hand in der Neuausrichtung der väterlichen Beteiligungen. Immerhin war er damit so erfolgreich, dass Forbes das Familienvermögen 2021 auf 7,1 Milliarden Dollar schätzte.

Die Liste seiner Mandate klingt nach diszipliniert getakteten Arbeitstagen. Er ist Chairman von Remgro, Executive Chairman der Compagnie Financière Richemont, Aufsichtsrat des Rembrandt Trust, des Anton Rupert Trust und von Rupert Beleggings. Außerdem ist er Managing Partner der Compagnie Financière Rupert SA.

Durch einen ausschweifenden Lebensstil oder extravagante Freizeitbeschäftigungen fällt Rupert nicht auf. Nur einmal geriet er in die Schlagzeilen, das war vor zwei Jahren während der Corona-Pandemie: Angeblich soll der Kanton Thurgau ihn bei der Impfung bevorzugt haben. Bereits vor dem offiziellen Impfstart hatte er in Frauenfeld eine Corona-Impfung erhalten, laut der schweizerischen Lokalpresse, nur deshalb, weil ihm die Hirslanden-Gruppe gehörte, die die Impfungen im Thurgau durchführte. Daraufhin wurde Rupert eine zweite Impfung im Kanton mit der Begründung verweigert, dass er dort keinen Wohnsitz unterhalte.

Mit seiner Frau Gaynor hat Johann Rupert drei Kinder: Anton Rupert jr. sowie die Schwestern Caroline und Hanneli. Ihre Kinder halten die Eltern von der Presse noch mehr fern als sich selbst. Deshalb ist bis heute nicht bekannt, wer einmal die Nachfolge des 72 Jahre alten Unternehmers antreten soll. Christian von Hiller