Infrastrukturprojekte sind für die Entwicklung Afrikas entscheidend. Ein fast 40 Kilometer langer Tunnel zwischen Marokko und Spanien soll eine Verkehrs- und Energieverbindung von Afrika nach Europa schaffen. Das Know-how eines deutschen Spezialunternehmens ist dafür unerlässlich.

Der deutsche Landmaschinenhersteller Grimme plant einen eigenen Produktionsstandort in Afrika. Das Mittelstandsunternehmen agiert bereits in 14 afrikanischen Staaten und will nun in Südafrika investieren.

Um Nahrungsmittelproduktion geht es auch in unserer Analyse aus Senegal. Viele geerntete Früchte, Gemüse und Getreide verderben dort, bevor sie überhaupt vermarktet werden. Ein afrikanischer Unternehmer mit Verbindungen nach Lübeck will das ändern.

Und wir gratulieren dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler zum 80. Mit seinem Engagement für den zweitgrößten Erdteil bewies er schon vor 20 Jahren außergewöhnlichen Weitblick. Die “gemeinsame Erzählung der Zukunft”, wie er sich das Miteinander von Europa und Afrika wünschte, wartet indes noch darauf, geschrieben zu werden.

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

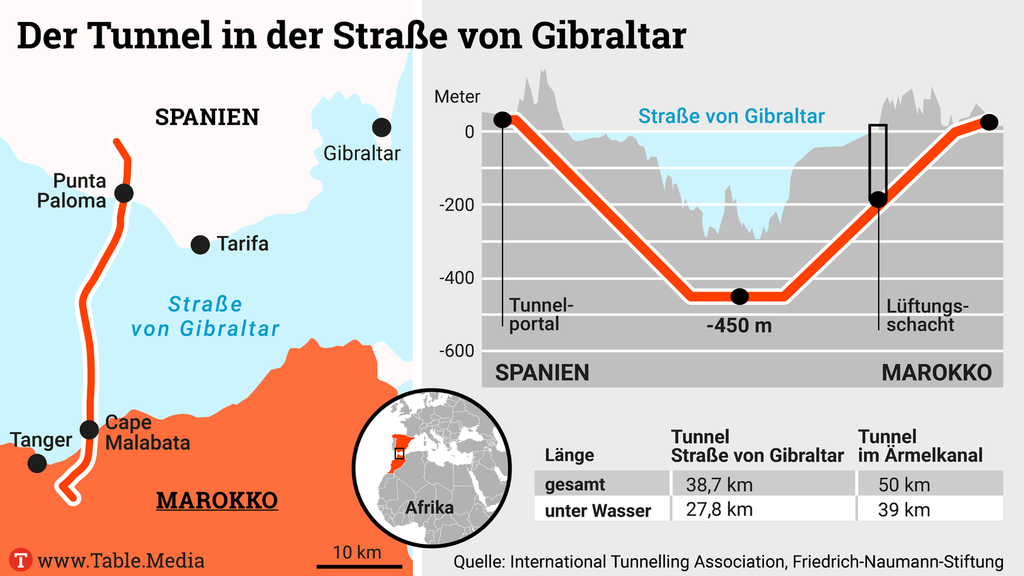

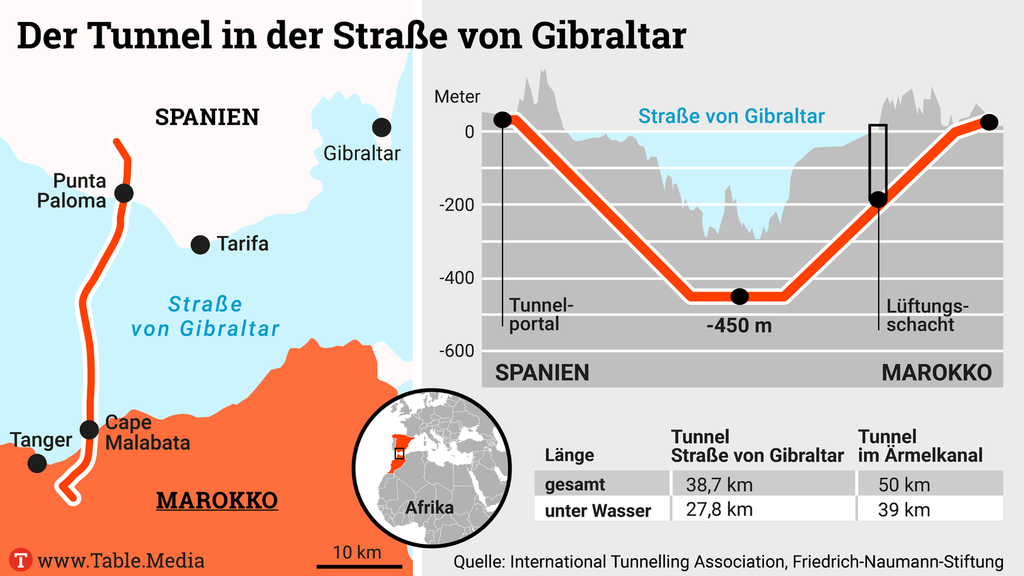

Seit mehr als 40 Jahren wird darüber geredet, nun soll es Wirklichkeit werden. Nachdem Marokko und Spanien ihre diplomatische Krise überwunden haben, planen die Regierungen nun ein Projekt, das die beiden Königreiche enger aneinander rücken lässt.

Auf einem Spitzentreffen Anfang Februar haben Madrid und Rabat vereinbart, einen Tunnel unter der Straße von Gibraltar zu bauen. Die Baukosten sind gewaltig. Es kursieren Schätzungen von fünf bis zehn Milliarden Euro, die aber noch nicht belastbar sind. Weltbank, Europäische Investitionsbank, der African Fund for Development der Afrikanischen Entwicklungsbank und arabische Geldgeber haben schon zugesagt, das Jahrhundertprojekt zu finanzieren.

Dieses Mal ist der Wille da, den Tunnel wirklich zu bauen. Denn gerade Westafrika und Marokko haben sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich so sehr entwickelt, dass auch aus der Wirtschaft die entsprechende Nachfrage nach einem solchen Tunnel kommt. Besonders der Norden Marokkos rund um die Hafenstadt Tanger ist fest in die Wertschöpfung der europäischen Industrie eingebunden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Tunnels werden enorm sein. Die beiden Länder haben staatliche Projektgesellschaften gegründet, die den Bau betreuen, für Marokko ist es die SNED, für Spanien die SECEGSA. Die beiden Gesellschaften rechnen mit 12,8 Millionen Passagieren jährlich und 13 Millionen Tonnen Waren nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2035.

Durch den Tunnel wird das Bahnnetz Marokkos an das europäische Schienennetz angeschlossen. Das Bahnnetz verfügt bereits über eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von Tanger nach Casablanca, weitere Strecken befinden sich derzeit noch in Planung. Zudem soll es eine Röhre für Autos und Lastwagen, sowie eine weitere für eine Gaspipeline geben. Sobald die 5.660 Kilometer lange Gaspipeline von Nigeria und Marokko gebaut ist, kann nigerianisches Erdgas direkt nach Spanien fließen.

Die beiden Regierungen machen nun Tempo. Die spanische Seite hat schon eine neue Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, für die der Staat allein in diesem Jahr einen Betrag von 750.000 Euro vorgesehen hat. Erst wenn diese vorliegt, kann ernsthaft abgeschätzt werden, wie teuer das Bauwerk werden wird.

Das Projekt zieht Kreise bis in das badische Städtchen Lahr im Rheintal. Hoher Besuch war bereits da: Der Chef der SECEGSA hat bei der Herrenknecht AG vorgesprochen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Tunnelbau und ist gerne dann zur Stelle, wenn es besonders knifflig wird.

Martin Herrenknecht, der in diesem Jahr 81 Jahre alt wird, hat das Unternehmen 1977 gegründet. Seit August 2022 ist sein Sohn Martin-Devid Herrenknecht Mitglied im Vorstand. Mit ihren Tunnelvortriebsmaschinen hat Herrenknecht den Tunnelbau weltweit revolutioniert. So hat das Unternehmen zum Beispiel den 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, aber auch den Neuen Elbtunnel für die Autobahn A7 in Hamburg gebaut.

Der Gibraltar-Tunnel wird zwar kürzer als der Tunnel unter dem Gotthard sein, aber technisch ungleich komplexer: “Aufgrund seiner Länge, Tiefenlage und seiner geologischen wie auch hydrologischen Situation wird dieser Tunnel für uns ein spannendes, herausforderndes, aber machbares Projekt”, sagt Unternehmenssprecher Achim Kühn. “Stellen Sie sich nur vor, welcher Wasserdruck auf den Tunnelröhren lasten wird.” Die größte Schwierigkeit liegt zudem im großen Querschnitt der Tunnelröhren.

38,7 Kilometer lang soll der Tunnel werden und unter der Straße von Gibraltar von Punta Paloma hinüber nach Tanger führen. Fast 28 Kilometer des Tunnels werden unter Wasser liegen bis in eine Tiefe von 475 Metern. Vor allem jedoch liegt das Projekt an zwei tektonischen Platten, der europäischen und der afrikanischen. Im Jahr 2030 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Nur wenige Unternehmen auf der Welt können solche Projekte überhaupt verwirklichen. Dass Herrenknecht so früh eingebunden wird, zeigt, dass europäische Unternehmen den Bereich der Infrastruktur nicht kampflos ihren chinesischen Konkurrenten überlassen sollten.

Mit deutscher Hilfe könnte nun ein alter Traum Wirklichkeit werden. Seit dem Jahr 1869 kursiert die Idee einer Verbindung zwischen Gibraltar und Tanger. Der französische Ingenieur Laurent de Villedemil wollte schon damals einen Tunnel bauen. Ende der 1920er Jahren warb der deutsche Architekt Herman Sörgel für sein Projekt namens “Atlantropa”, einen riesigen Staudamm über die Meerenge. Auch eine Brücke war lange im Gespräch. Doch die wäre noch schwieriger zu bauen.

Der Mann muss lachen, als er die Frage hört. Wie viel Potenzial der Landmaschinen-Hersteller Grimme in Afrika schon ausgeschöpft hat? “Von dem, was heute möglich ist, vielleicht 50 Prozent, wenn es überhaupt so viel ist”, sagt Frank Nordmann, der bei Grimme den Bereich Großkunden und nachhaltige Entwicklung verantwortet.

Die Grimme Landmaschinenfabrik ist ein typisches mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Damme im südlichen Niedersachsen. Das rund 2.800 Angestellte große Unternehmen ist auf die Herstellung von Maschinen für Anbau, Ernte und Lagerung von Kartoffeln, Rüben, Zwiebeln, Möhren und anderen Produkten spezialisiert. Schon im Jahr 1995 startete Grimme sein Afrika-Geschäft in Ägypten, 1996 kam Südafrika dazu. Mehr als 25 Jahre danach agiert Grimme in 14 afrikanischen Staaten. Wie aber wählt Grimme diese Länder aus?

Evaluationsreisen, beispielsweise mit dem VDMA oder dem Landwirtschaftsministerium, waren für Grimme oft der erste Schritt, um ein Gefühl für die Länder zu bekommen, erzählt Nordmann nach einer Agrarkonferenz des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Als Zweites: Wie hoch sind die Arbeitslöhne? Lohnt sich eine Mechanisierung? Für Grimme, die mit großen Maschinen für den Kartoffel- und Gemüseanbau arbeiten, sind dies entscheidende Fragen. Der dritte Punkt: Die politische Lage im Land. “Die meisten afrikanischen Länder haben keine Importzölle, aber es gibt Restriktionen, so dass man in einigen Ländern Maschinen, Saatgut oder auch Dünger nicht importieren kann“, erklärt Nordmann.

Für Grimme wurden so auch Länder interessant, die auf den ersten Blick nicht attraktiv erschienen. Das krisengeschüttelte Simbabwe beispielsweise hielt auch Nordmann lange für einen Failed State. Heute ist es für Grimme der drittgrößte Markt auf dem Kontinent. “Das war schon überraschend und hat gezeigt, dass man mit offenen Augen an das Thema Afrika herangehen muss, weil man einige Länder in Afrika vorab verurteilt, ohne zu wissen, was in den Ländern wirklich los ist.“

Auch der Klimawandel könnte in Zukunft bei der Auswahl der Regionen eine Rolle spielen. Viele Länder leiden schon jetzt unter Dürren und Überschwemmungen. Für die Landwirte ist dies fatal und damit auch für das potenzielle Geschäft für Betriebe wie Grimme. “Das heißt für viele Landwirte, sie geben den Kartoffelbau auf oder müssen in andere Gebiete ziehen”, sagt Nordmann.

Einen lokalen Vertriebspartner zu finden, sei für Grimme aktuell aber noch immer die größte Herausforderung. “Wenn wir in einem Land Business machen, ist es unabdingbar, dass wir einen Partner haben, der für uns das Thema Parts and Service und die Kommunikation vor Ort mit den Kunden abdeckt”, berichtet Nordmann.

Denn deutsche Maschinenhersteller konkurrieren in Afrika vor allem mit deutlich günstigeren Anlagen aus China, der Türkei oder Indien, die aber häufig keinen After-Sale-Service anbieten. Grimme kommt so zwar oft als Zweiter auf den Markt, bietet den Kunden aber Ersatzteile und Service im Gegenzug für einen höheren Preis. “Das Vorurteil, dass Afrikaner nur billig kaufen wollen, ist definitiv nicht richtig. Es gibt Länder, die sagen, die Chinesen sollen hier abhauen, die nutzen uns nur aus mit billigem Kram”, erklärt Nordmann.

Das Potenzial für Landwirtschaft ist somit in fast allen afrikanischen Ländern riesig. Denn mit der Bevölkerung wächst in Afrika auch der Bedarf nach Lebensmitteln und einer effizienteren und mechanisierten Landwirtschaft. “Wir wollen da ein Stück weit eine First-Mover-Strategie erarbeiten und die Länder entsprechend weiterentwickeln, sodass wir mit dem Markt wachsen”, sagt Nordmann.

Die nächste mögliche Station wird für Grimme Nigeria sein. Bisher setzte die dortige Regierung, ähnlich wie die DR Kongo, vor allem auf Rohstoffe und war für die Landwirtschaft kaum interessant. Nordmann aber hofft, dass Nigeria nach der Wahl Ende des Monats die Landwirtschaft stärker fördert. Damit rücken Mechanisierung und Training in der Landwirtschaft in den Fokus. “Das wird für Nigeria in den nächsten vier, fünf Jahren ein riesiges Thema werden. Und da wollen wir dann natürlich auch dabei sein.”

Wer neu auf dem afrikanischen Kontinent einsteigt, sollte das allerdings in Nigeria oder Simbabwe nicht ohne spezifische Anknüpfungspunkte machen, rät Nordmann. Er empfiehlt, in Ägypten oder auch in Südafrika zu beginnen. “Südafrika hat einen unglaublichen Reach in die Nachbarländer und Subsahara-Afrika. Das ist so ein Ausgangspunkt, wenn man sich in Afrika entwickeln will.”

Grimme ist in dieser Hinsicht einen Schritt weiter: Das Unternehmen will in Südafrika bald einen eigenen Produktionsstandort gründen, um das Potenzial für Landwirtschaft in Subsahara-Afrika von dort aus noch besser bedienen zu können. Julian Hilgers

“Feed Africa” lautete das Motto des zweiten Ernährungsgipfels in Dakar Ende Januar. Dutzende Staats- und Regierungschefs des Kontinents waren angereist, etwa Kenias Präsident William Ruto, Nigerias Präsident Muhammadu Buhari oder Félix Tshisekedi, Präsident der DR Kongo. Zehn Milliarden Euro will die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) in den nächsten fünf Jahren aufwenden, um die Ernährungssituation zu verbessern. Denn der Kontinent soll seine Bevölkerung künftig selbst ernähren und am besten sogar Nahrungsmittel exportieren.

Der Gipfel solle ein Beispiel für ein “Afrika der Lösungen” sein, sagte Macky Sall, AU-Vorsitzender und Präsident Senegals, in seiner Eröffnungsrede.

Doch auch Senegal selbst ist von einer modernen Landwirtschaft weit entfernt. Dabei soll sie der Schlüssel zur Unabhängigkeit von Nahrungsmittelimporten sein. Eines der Probleme sind laut AfDB die hohen Verluste in den Ernten. Schädlinge oder Pilzbefall vernichten große Mengen. Zusätzlich verdirbt ein Großteil, weil die Lagermöglichkeiten unzureichend sind oder ganz fehlen.

Ein Beispiel: In Senegal gehen jedes Jahr rund 65 Prozent der jährlichen Mango-Ernte verloren. Das sind rund 88.000 Tonnen. Dabei sind gerade Mangos für den europäischen Absatzmarkt interessant und könnten wichtige Devisen bringen. Auch für Fisch und Meeresfrüchte fehlt es im Land an gekühlten Lagermöglichkeiten.

Ein weiteres Beispiel ist Reis. Der wurde in Senegal, wie in vielen afrikanischen Ländern, zu Kolonialzeiten eingeführt. Heute ist Reis fester Bestandteil der senegalesischen Küche, beispielsweise für “Tiep bou dièn”, dem senegalesischen Nationalgericht, Reis mit Fisch und Gemüse.

Nach Berechnungen von US-Aid aus dem Jahr 2018 ist Senegal zu rund 60 Prozent seines Reisbedarfs von Importen abhängig. Das wirkte sich besonders im vergangenen Jahr fatal aus, als die Importpreise infolge des Kriegs in der Ukraine in die Höhe schnellten.

Der senegalesische Unternehmer Sidy Diop setzt auf einheimischen Reisanbau. In seiner Fabrik in Djourbel, rund 150 Kilometer östlich von Dakar gelegen, verarbeitet er täglich bis zu 16 Tonnen Reis. Er bezieht unverarbeiteten Rohreis (riz paddy) aus dem Norden des Landes. “Es fehlen dort Lagerkapazitäten. Die Kleinbauern müssen ihren Reis zum Teil zu schlechten Preisen abstoßen, weil sie ihn nicht lagern können.”

Der 59 Jahre alte Diop hat in Lübeck Maschinenbau studiert und teilt sein Leben zwischen Senegal und Deutschland. Er will nun ein eigenes Lagerhaus bauen. Dadurch könne er den Bauern eine große Menge abnehmen und sicherstellen, dass diese nicht verdirbt. Das helfe ihm auch, die Reisverarbeitung in seiner Fabrik in Djourbel dauerhaft auszulasten.

Lagerhäuser für Reis brauchen laut Diop keine anspruchsvolle Bauweise oder eine besondere technische Ausstattung. Die Schwierigkeit ist für ihn vielmehr, in Senegal einen Bankkredit zu bekommen.

Das senegalesische Landwirtschaftsministerium lässt mehrfache Anfragen von Africa.Table bezüglich der Gründe für die fehlenden Lagerkapazitäten unbeantwortet. Es sei ein komplexes Problem, sagte ein Ministeriumsmitarbeiter schließlich am Telefon. Er verweist auf die neue Strategie zur Förderung der heimischen Reisproduktion, die Salls Regierung nun anstoßen wolle. Weitere Details dazu lägen noch nicht vor.

Ein Entwicklungsökonom, der an einem großen internationalen Forschungsinstitut im Land zu Ernährungssicherheit forscht, vermutet, dass es zu wenig Anreize für private Investoren gebe und der öffentliche Sektor nicht genug Geld in die Hand nehme. Der Experte möchte anonym bleiben, weil er nicht abschätzen kann, ob nicht noch andere politische Motive eine Rolle spielen.

Viele afrikanische Entwicklungsländer haben die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) am Wochenende als Bühne für einen selbstbewussten Auftritt genutzt. Seit Beginn des Ukrainekrieges und der damit einhergehenden Energiekrise sind afrikanische Staaten zu umworbenen Ländern geworden. Die aber haben im Gegenzug handfeste Forderungen, vor allem nach einer gerechten Weltordnung.

Der Präsident Ghanas, Nana Akufo-Addo, beklagte, Afrika sei noch immer ein allein gelassener Kontinent. In der Corona-Krise hätten vor allem die ärmeren Länder des Südens kaum Zugang zu Impfstoffen gehabt. “Ein Beispiel für fehlende Solidarität. Wir brauchen echte Nord-Süd-Kooperation”, so Akufo-Addo.

Namibias Premierministerin, Saara Kuugongelwa-Amadhila, forderte Abkommen mit Afrika, die beiden Seiten zugutekommen. In der Vergangenheit hätten die Länder des globalen Südens kaum von den eigenen Ressourcen profitiert. Die geplante deutsch-namibische Wasserstoff-Kooperation dürfe nicht nur Europa dienen, sondern auch Namibia und der gesamten Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC).

Eine autoritäre Weltordnung chinesischer oder russischer Prägung ist in Afrika keineswegs beliebter als die gegenwärtige westliche Ordnung. Dies bestätigt der aktuelle Munich Security Report 2023. Danach strebe Afrika an, seiner Stimme international mehr Gehör zu verschaffen. Das verstärkte Interesse an den Ländern des globalen Südens berge zwar die Gefahr neuer Abhängigkeiten, biete aber zugleich die Chance, mehr Handlungsfähigkeit zu gewinnen. ajs

Am 25. Februar finden in Nigeria nationale Wahlen statt. Die Bürger des bevölkerungsreichsten afrikanischen Landes wählen ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Vor allem die Präsidentschaftswahl verspricht spannend zu werden. Die Entscheidung dürfte diesmal im zweiten Wahldurchgang fallen. Zum ersten Mal werden nicht nur zwei Bewerbern ernsthafte Chancen eingeräumt. Neben den Kandidaten der etablierten Parteien – Bola Tinubu von der Regierungspartei All Progressives Congress (APC) und Atiku Abubakar von der Peoples Democratic Party (PDP) – gilt auch Peter Obi, Mitglied der Labour Party, als ernstzunehmender Anwärter.

Wenige Tage vor der Wahl ist das Rennen völlig offen. Das Ergebnis dürfte maßgeblich vom Wahlverhalten der riesigen Gruppe junger Wähler abhängen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unter 20 Jahre. Insgesamt sind von den fast 94 Millionen registrierten Wählern rund 40 Prozent jünger als 34 Jahre.

Interessant ist, dass vor allem die jungen Wähler Obi unterstützen. Anders als seine Gegenkandidaten steht er gegen den in Nigeria verbreiteten Lagerwahlkampf entlang ethnischer und religiöser Linien. Obis Sieg könnte damit einen Paradigmenwechsel in der nigerianischen Politik bedeuten.

Der Africa.Table analysiert in seiner nächsten Ausgabe die Wahl. ajs

Präsident Kais Saied reagiert auf die anhaltende Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit einer Welle von Festnahmen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Tunesische Behörden verhafteten eine Reihe von Regierungskritikern, darunter Oppositionspolitiker, Journalisten und vom Regime bereits zuvor entlassene Richter. Der Staat wirft ihnen unter anderem Verschwörung gegen die Sicherheit vor.

Saied hatte 2021 das Parlament aufgelöst und damit begonnen, per Erlass zu regieren. Seine Gegner werfen ihm vor, mit einem schleichenden Coup Tunesiens Demokratie auszuhebeln. Auch habe er kein Mandat des tunesischen Volkes. Die Parlamentswahlen im Dezember waren von der Opposition boykottiert worden. Die Wahlbeteiligung war so gering wie nie zuvor. rtr/ajs

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über Choleraausbrüche in zehn afrikanischen Ländern, wie die Organisation auf ihrer Website vermeldete. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Zahl der Cholerakranken in Afrika rasant gestiegen, allein im Januar lag sie bei 26.000. Im ersten Monat des Jahres sind damit fast ein Drittel soviel Menschen erkrankt wie im gesamten Vorjahr. Die WHO sieht die Ursache in den vielen bewaffneten Konflikten auf dem Kontinent. Dadurch werde vielen Menschen der Zugang zur grundlegenden Gesundheitsversorgung verwehrt. Auch die zunehmenden Folgen des Klimawandels befeuern die Situation.

Am schwersten betroffen ist Malawi. Tropenstürme hatten dort letztes Jahr Überschwemmungen ausgelöst, mit Folgen für den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Im Lauf des letzten Jahres sind in Malawi mehr als 42.000 Menschen an Cholera erkrankt und knapp 1.400 daran gestorben. Neben Malawis Nachbarländern Sambia und Mosambik sind von den Choleraausbrüchen auch Äthiopien, Kenia und Somalia im Osten des Kontinents sowie Burundi, Kamerun, Nigeria und DR Kongo betroffen. ajs

Die ghanaische Regierung hat sich mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über den Umgang mit ihren umfangreichen Staatsschulden verständigt, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Demnach wird Ghana seine inländischen Schulden umschichten und dafür Zugriff auf einen IWF-Rettungskredit in Höhe von drei Milliarden Dollar bekommen. Dabei werden Anleihen in solche mit längeren Laufzeiten getauscht, Zinssätze gesenkt und Zinszahlungen bis 2024 ausgesetzt. Außerdem muss Ghana die Umstrukturierung von internationalen Anleihen im Wert von 13 Milliarden Dollar verhandeln. Überwacht werden soll die Umschuldung durch einen vom IWF eingesetzten Supervisor.

Die ghanaische Wirtschaft leidet schwer unter den wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 und Russlands Krieg in der Ukraine. Die Inflation liegt inzwischen bei über 50 Prozent. Laut Finanzminister Ofori-Atto müssen allein die Zinsforderungen mit 70 bis 100 Prozent der Staatseinnahmen bedient werden. Bloomberg/ajs

Joachim Stamp (FDP) steht vor einer Aufgabe, um die ihn kaum jemand beneiden dürfte: Der neue Sonderbevollmächtigte für Migration, der seit Anfang Februar im Amt ist, soll die Weichen für mehr Abschiebungen stellen. Insbesondere muss er Regierungen in den Herkunftsländern überzeugen, abgeschobene Asylbewerber wieder aufzunehmen.

An dieser Hürde sind schon mehrere Politiker-Generationen gescheitert. Zahlreiche Versuche, mit Druck und Drohungen Zugeständnisse zu erzwingen, blieben ohne durchschlagenden Erfolg. Der ehemalige nordrhein-westfälische Familien- und Integrationsminister Stamp beschreitet nun aber einen neuen Weg: Statt Druck will er attraktive Angebote unterbreiten.

Dabei stützt er sich auf ein Konzept, das der Migrationsforscher Gerald Knaus in seinem Buch “Welche Grenzen brauchen wir?” skizziert hat: Wenn Länder abgeschobene Asylbewerber wieder aufnehmen, sollen deren Bürger im Gegenzug bessere Chancen erhalten, regulär nach Deutschland zu reisen. Stamp könnte zum Beispiel Visa-Erleichterungen oder Stipendienprogramme anbieten.

Die Devise lautet also: irreguläre Migration reduzieren – reguläre Migration erleichtern. Durch neue legale Optionen und den abschreckenden Effekt erfolgreicher Abschiebungen soll die Zahl derer sinken, die den gefährlichen Weg durch die Wüste und übers Mittelmeer wagen. Und zwar spürbar.

Dann wäre es leichter, so die Botschaft von Knaus und Stamp, endlich eine humanere Flüchtlingspolitik an den EU-Außengrenzen zu etablieren – ohne brutale Pushbacks und fragwürdige Kooperationen mit nordafrikanischen Küstenwachen.

Das klingt gut, aber die Sache hat einen Haken: Visa-Erleichterungen und Stipendienprogramme dürften afrikanischen Verhandlungspartnern nicht reichen – zumal viele von ihnen die Sorge vor einem “Brain Drain” umtreibt, einer Abwanderung gut qualifizierter Arbeitskräfte. Ein in Afrika weit verbreiteter Vorwurf lautet: Ihr werbt Talente und Fachkräfte ab und wir sollen Straftäter zurücknehmen?

Diese Einwände gilt es nun zu adressieren. Das weiß auch Stamp, der das Migrationskapitel im Ampel-Koalitionsvertrag federführend für die FDP verhandelt hat. Dort ist die Rede davon, Herkunftsländern im Rahmen von Migrationsabkommen über erleichterte Einreisen hinaus weitere Angebote zu unterbreiten, etwa den “Ausbau wirtschaftlicher Zusammenarbeit”.

Womit wir beim Knackpunkt wären: Um Brain-Drain-Ängsten zu begegnen und Verhandlungspartner zu überzeugen, kommt es auf eine Verzahnung der Migrations- mit der Entwicklungs- und Außenwirtschaftspolitik an. Insbesondere wird die Bundesregierung maßgeschneiderte Angebote machen müssen, um Perspektiven für die Menschen vor Ort zu verbessern.

Echte Perspektiven entstehen aber nicht durch klassische Entwicklungshilfe, sondern durch Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Denn das ist das Fundament, auf dem unternehmerisches Engagement, wirtschaftliche Entwicklung und Jobs gedeihen. Infrastrukturkredite und Bildungsprojekte müssen deshalb noch stärker ins Zentrum der Entwicklungspolitik rücken.

Zudem brauchen wir in der Außenwirtschaftspolitik neue Ansätze, um unmittelbar Investitionen und neue Jobs zu fördern. Leider bleibt die neue Afrika-Strategie von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ausgerechnet an dieser Stelle vage. Diese Lücke gilt es dringend zu schließen, zum Beispiel durch neue Förderkredite für langfristige Investitionen in Afrika.

Dann könnte Joachim Stamp in den anstehenden Verhandlungen auch ein stärkeres Engagement der deutschen Wirtschaft in Aussicht stellen – und damit die Floskel von “Partnerschaften auf Augenhöhe” mit Leben füllen.

Daniel Schönwitz ist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor. Er ist mit Mitglied des Africa First Networks, das der Unternehmer Martin A. Schoeller gegründet hat. Zuletzt erschienen: “Afrika First! Die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft” (mit Martin A. Schoeller).

Foreign Policy: Der IWF scheitert an Ägypten. Das nordafrikanische Land steht vor dem dritten Darlehensprogramm seit 2017. Ein Experte sieht die Verantwortung dafür auch beim IWF, der die Eigenarten der ägyptischen Volkswirtschaft nicht genug berücksichtigt habe.

Voice of America: Mehr Gewalt im Wahlkampf in Nigeria. In dem westafrikanischen Land wird politische Gewalt zur Unterdrückung von Wählerstimmen verstärkt eingesetzt. Aus Sicherheitsgründen werden deshalb 240 Wahllokale in 28 Bundesstaaten aufgegeben.

Mail & Guardian: Südafrika braucht weitreichende Veränderungen. Die anhaltend schlechte wirtschaftliche Lage des Landes ist Ausdruck einer gescheiterten Wirtschaftspolitik. Die südafrikanische Wochenzeitung meint, Präsident Ramaphosas Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens könnte Teil der Lösung sein.

The Republic: Die anhaltende Verwachsung Westafrikas. Mit Blick auf Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung zeigen sich oft große Unterschiede zwischen den Küstenregionen und dem ländlichen Hinterland im Westen des Kontinents. Das nigerianische Magazin untersucht dieses Gefälle am Golf von Guinea.

Bloomberg: Vodafone will Afrika-Geschäft abwickeln. Der britische Telekommunikationskonzern erwägt, seine südafrikanische Tochter Vodacom abzustoßen. Zur Überlegung stehen Verkauf, Fusion oder die Veräußerung einiger Vermögenswerte.

Le Monde: Chinesische Soft-Power mit traditioneller Medizin. Der Einfluss Chinas in Afrika zeigt sich auch an einem überraschenden Beispiel: Traditionelle chinesische Medizin ist auf dem Kontinent immer gefragter. Die französische Tageszeitung geht dem Phänomen auf den Grund.

Manche Bundespräsidenten suchen lange nach einem Thema. Für Horst Köhler, der das Amt von 2004 bis 2010 innehatte, stand es früh fest: Afrika liegt ihm am Herzen. Er war nicht nur Bundespräsident, sondern gilt auch in Deutschland als der Afrika-Präsident. Auch wenn er sich heute aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurückgezogen hat, so tritt er hin und wieder auf, meist um seine Leidenschaft für Afrika zu teilen.

Afrika ist für ihn keine Reflexionsfläche für das Streben nach Wohltätigkeit. Vor allem in Afrika selbst nehmen die Menschen ihm ein ehrliches und tiefes Interesse an diesem Kontinent ab. Freundschaftlich eng verbunden war Köhler auch mit dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan. Am morgigen Mittwoch, 22. Februar, feiert Köhler seinen 80. Geburtstag.

Bevor Köhler zum deutschen Staatschef gewählt wurde, führte er vier Jahre lang den Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Schon kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2000 setzte er ein für diese Finanzinstitution ungewöhnliches Zeichen: Er empfing nicht die Bosse der großen Banken der Welt, sondern den Rocksänger Bono. Er wollte mit dem Musiker ein Programm zur Entschuldung der ärmsten Entwicklungsländer diskutieren. Das schockierte damals die Welt der Großfinanz. Auf der Website des ehemaligen Bundespräsidenten sind nur wenige Fotos hochgeladen, eines davon zeigt ihn bis heute mit Bono.

Köhler reiste, wie nur wenige in dieser Position vor ihm, häufig nach Afrika und machte die Beziehungen zu dem Kontinent zu einer Hauptaufgabe für den IWF. Schon damals trat er dafür ein, den Vertretern Afrikas mehr zuzuhören und ihnen mehr Raum in der Gestaltung von Reformen einzuräumen. Dieser Ansatz setzte Zeichen.

Auch mit seinem Engagement für Afrika verließ Köhler den für einen Bundespräsidenten vorgezeichneten Weg. Für einen Bundespräsidenten, der doch den Deutschen verpflichtet ist, gehöre sich das nicht, kritisierten damals viele. Kaum im Schloss Bellevue eingezogen, gründete Köhler die Initiative “Partnerschaft mit Afrika”. Damit reiht er sich als “Afrika-Präsident” in die deutsche Nachkriegsgeschichte ein. Schon damals forderte Köhler das Ende unserer paternalistischen Sicht auf Afrika. Mit zeitlichem Abstand wirkt Köhlers Amtszeit mutiger und moderner, als sie damals wahrgenommen wurde.

Wenn Köhler nach seinem Rücktritt im März 2010 öffentlich auftrat, tat er es meist, um sein Herzensanliegen voranzutreiben: die Weltwährungsbeziehungen auf eine bessere, kooperative Basis zu stellen. Seine Beziehung zu Afrika war so eng, dass sein Nachfolger im Schloss Bellevue, Joachim Gauck, Köhler mehrmals bat, den Bundespräsidenten in Afrika zu vertreten, so etwa bei den Feierlichkeiten zum 25. Unabhängigkeitstag Namibias im Jahr 2015.

Bis heute tritt Köhler dem Eindruck entgegen, Afrika sei ein verarmter Krisenkontinent. Diesem Vorurteil hält er gern entgegen, dass Deutschlands Afrikabild “mehr über uns als über Afrika” aussage. Zudem setzt er sich immer wieder dafür ein, Wege für eine legale Migration nach Deutschland zu öffnen. Und ihm war früh bewusst, dass Afrika ein “Kernthema europäischer Außenpolitik” darstellt.

“Wir brauchen einen Kulturwandel in unserer Afrikapolitik”, fordert Köhler noch immer. Denn er sieht Afrika tief verwoben in der Entwicklung unseres Planeten. Die Zukunft der Menschheit hänge davon ab, wie sich Afrika, der zweitgrößte Kontinent der Erde, entwickle. “Wenn Afrika und Europa es schaffen, eine gemeinsame Erzählung der Zukunft zu schreiben, dann habe ich keinen Zweifel daran: Das Beste liegt noch vor uns”, sagte er in einer Rede im Jahr 2019.

Köhlers Verdienst liegt nicht nur in seiner Hinwendung zu Afrika, sondern vielmehr darin, dass sein Engagement für Afrika authentisch ist. Es ist keine Politikerfloskel, wenn er von gleichberechtigten Beziehungen spricht. Vor allem in Afrika wird genau registriert, wie sein Handeln einer ehrlichen Zuneigung zu diesem Kontinent und seinen Menschen entspringt. Christian von Hiller

Infrastrukturprojekte sind für die Entwicklung Afrikas entscheidend. Ein fast 40 Kilometer langer Tunnel zwischen Marokko und Spanien soll eine Verkehrs- und Energieverbindung von Afrika nach Europa schaffen. Das Know-how eines deutschen Spezialunternehmens ist dafür unerlässlich.

Der deutsche Landmaschinenhersteller Grimme plant einen eigenen Produktionsstandort in Afrika. Das Mittelstandsunternehmen agiert bereits in 14 afrikanischen Staaten und will nun in Südafrika investieren.

Um Nahrungsmittelproduktion geht es auch in unserer Analyse aus Senegal. Viele geerntete Früchte, Gemüse und Getreide verderben dort, bevor sie überhaupt vermarktet werden. Ein afrikanischer Unternehmer mit Verbindungen nach Lübeck will das ändern.

Und wir gratulieren dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler zum 80. Mit seinem Engagement für den zweitgrößten Erdteil bewies er schon vor 20 Jahren außergewöhnlichen Weitblick. Die “gemeinsame Erzählung der Zukunft”, wie er sich das Miteinander von Europa und Afrika wünschte, wartet indes noch darauf, geschrieben zu werden.

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Seit mehr als 40 Jahren wird darüber geredet, nun soll es Wirklichkeit werden. Nachdem Marokko und Spanien ihre diplomatische Krise überwunden haben, planen die Regierungen nun ein Projekt, das die beiden Königreiche enger aneinander rücken lässt.

Auf einem Spitzentreffen Anfang Februar haben Madrid und Rabat vereinbart, einen Tunnel unter der Straße von Gibraltar zu bauen. Die Baukosten sind gewaltig. Es kursieren Schätzungen von fünf bis zehn Milliarden Euro, die aber noch nicht belastbar sind. Weltbank, Europäische Investitionsbank, der African Fund for Development der Afrikanischen Entwicklungsbank und arabische Geldgeber haben schon zugesagt, das Jahrhundertprojekt zu finanzieren.

Dieses Mal ist der Wille da, den Tunnel wirklich zu bauen. Denn gerade Westafrika und Marokko haben sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich so sehr entwickelt, dass auch aus der Wirtschaft die entsprechende Nachfrage nach einem solchen Tunnel kommt. Besonders der Norden Marokkos rund um die Hafenstadt Tanger ist fest in die Wertschöpfung der europäischen Industrie eingebunden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Tunnels werden enorm sein. Die beiden Länder haben staatliche Projektgesellschaften gegründet, die den Bau betreuen, für Marokko ist es die SNED, für Spanien die SECEGSA. Die beiden Gesellschaften rechnen mit 12,8 Millionen Passagieren jährlich und 13 Millionen Tonnen Waren nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2035.

Durch den Tunnel wird das Bahnnetz Marokkos an das europäische Schienennetz angeschlossen. Das Bahnnetz verfügt bereits über eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von Tanger nach Casablanca, weitere Strecken befinden sich derzeit noch in Planung. Zudem soll es eine Röhre für Autos und Lastwagen, sowie eine weitere für eine Gaspipeline geben. Sobald die 5.660 Kilometer lange Gaspipeline von Nigeria und Marokko gebaut ist, kann nigerianisches Erdgas direkt nach Spanien fließen.

Die beiden Regierungen machen nun Tempo. Die spanische Seite hat schon eine neue Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, für die der Staat allein in diesem Jahr einen Betrag von 750.000 Euro vorgesehen hat. Erst wenn diese vorliegt, kann ernsthaft abgeschätzt werden, wie teuer das Bauwerk werden wird.

Das Projekt zieht Kreise bis in das badische Städtchen Lahr im Rheintal. Hoher Besuch war bereits da: Der Chef der SECEGSA hat bei der Herrenknecht AG vorgesprochen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Tunnelbau und ist gerne dann zur Stelle, wenn es besonders knifflig wird.

Martin Herrenknecht, der in diesem Jahr 81 Jahre alt wird, hat das Unternehmen 1977 gegründet. Seit August 2022 ist sein Sohn Martin-Devid Herrenknecht Mitglied im Vorstand. Mit ihren Tunnelvortriebsmaschinen hat Herrenknecht den Tunnelbau weltweit revolutioniert. So hat das Unternehmen zum Beispiel den 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, aber auch den Neuen Elbtunnel für die Autobahn A7 in Hamburg gebaut.

Der Gibraltar-Tunnel wird zwar kürzer als der Tunnel unter dem Gotthard sein, aber technisch ungleich komplexer: “Aufgrund seiner Länge, Tiefenlage und seiner geologischen wie auch hydrologischen Situation wird dieser Tunnel für uns ein spannendes, herausforderndes, aber machbares Projekt”, sagt Unternehmenssprecher Achim Kühn. “Stellen Sie sich nur vor, welcher Wasserdruck auf den Tunnelröhren lasten wird.” Die größte Schwierigkeit liegt zudem im großen Querschnitt der Tunnelröhren.

38,7 Kilometer lang soll der Tunnel werden und unter der Straße von Gibraltar von Punta Paloma hinüber nach Tanger führen. Fast 28 Kilometer des Tunnels werden unter Wasser liegen bis in eine Tiefe von 475 Metern. Vor allem jedoch liegt das Projekt an zwei tektonischen Platten, der europäischen und der afrikanischen. Im Jahr 2030 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Nur wenige Unternehmen auf der Welt können solche Projekte überhaupt verwirklichen. Dass Herrenknecht so früh eingebunden wird, zeigt, dass europäische Unternehmen den Bereich der Infrastruktur nicht kampflos ihren chinesischen Konkurrenten überlassen sollten.

Mit deutscher Hilfe könnte nun ein alter Traum Wirklichkeit werden. Seit dem Jahr 1869 kursiert die Idee einer Verbindung zwischen Gibraltar und Tanger. Der französische Ingenieur Laurent de Villedemil wollte schon damals einen Tunnel bauen. Ende der 1920er Jahren warb der deutsche Architekt Herman Sörgel für sein Projekt namens “Atlantropa”, einen riesigen Staudamm über die Meerenge. Auch eine Brücke war lange im Gespräch. Doch die wäre noch schwieriger zu bauen.

Der Mann muss lachen, als er die Frage hört. Wie viel Potenzial der Landmaschinen-Hersteller Grimme in Afrika schon ausgeschöpft hat? “Von dem, was heute möglich ist, vielleicht 50 Prozent, wenn es überhaupt so viel ist”, sagt Frank Nordmann, der bei Grimme den Bereich Großkunden und nachhaltige Entwicklung verantwortet.

Die Grimme Landmaschinenfabrik ist ein typisches mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Damme im südlichen Niedersachsen. Das rund 2.800 Angestellte große Unternehmen ist auf die Herstellung von Maschinen für Anbau, Ernte und Lagerung von Kartoffeln, Rüben, Zwiebeln, Möhren und anderen Produkten spezialisiert. Schon im Jahr 1995 startete Grimme sein Afrika-Geschäft in Ägypten, 1996 kam Südafrika dazu. Mehr als 25 Jahre danach agiert Grimme in 14 afrikanischen Staaten. Wie aber wählt Grimme diese Länder aus?

Evaluationsreisen, beispielsweise mit dem VDMA oder dem Landwirtschaftsministerium, waren für Grimme oft der erste Schritt, um ein Gefühl für die Länder zu bekommen, erzählt Nordmann nach einer Agrarkonferenz des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Als Zweites: Wie hoch sind die Arbeitslöhne? Lohnt sich eine Mechanisierung? Für Grimme, die mit großen Maschinen für den Kartoffel- und Gemüseanbau arbeiten, sind dies entscheidende Fragen. Der dritte Punkt: Die politische Lage im Land. “Die meisten afrikanischen Länder haben keine Importzölle, aber es gibt Restriktionen, so dass man in einigen Ländern Maschinen, Saatgut oder auch Dünger nicht importieren kann“, erklärt Nordmann.

Für Grimme wurden so auch Länder interessant, die auf den ersten Blick nicht attraktiv erschienen. Das krisengeschüttelte Simbabwe beispielsweise hielt auch Nordmann lange für einen Failed State. Heute ist es für Grimme der drittgrößte Markt auf dem Kontinent. “Das war schon überraschend und hat gezeigt, dass man mit offenen Augen an das Thema Afrika herangehen muss, weil man einige Länder in Afrika vorab verurteilt, ohne zu wissen, was in den Ländern wirklich los ist.“

Auch der Klimawandel könnte in Zukunft bei der Auswahl der Regionen eine Rolle spielen. Viele Länder leiden schon jetzt unter Dürren und Überschwemmungen. Für die Landwirte ist dies fatal und damit auch für das potenzielle Geschäft für Betriebe wie Grimme. “Das heißt für viele Landwirte, sie geben den Kartoffelbau auf oder müssen in andere Gebiete ziehen”, sagt Nordmann.

Einen lokalen Vertriebspartner zu finden, sei für Grimme aktuell aber noch immer die größte Herausforderung. “Wenn wir in einem Land Business machen, ist es unabdingbar, dass wir einen Partner haben, der für uns das Thema Parts and Service und die Kommunikation vor Ort mit den Kunden abdeckt”, berichtet Nordmann.

Denn deutsche Maschinenhersteller konkurrieren in Afrika vor allem mit deutlich günstigeren Anlagen aus China, der Türkei oder Indien, die aber häufig keinen After-Sale-Service anbieten. Grimme kommt so zwar oft als Zweiter auf den Markt, bietet den Kunden aber Ersatzteile und Service im Gegenzug für einen höheren Preis. “Das Vorurteil, dass Afrikaner nur billig kaufen wollen, ist definitiv nicht richtig. Es gibt Länder, die sagen, die Chinesen sollen hier abhauen, die nutzen uns nur aus mit billigem Kram”, erklärt Nordmann.

Das Potenzial für Landwirtschaft ist somit in fast allen afrikanischen Ländern riesig. Denn mit der Bevölkerung wächst in Afrika auch der Bedarf nach Lebensmitteln und einer effizienteren und mechanisierten Landwirtschaft. “Wir wollen da ein Stück weit eine First-Mover-Strategie erarbeiten und die Länder entsprechend weiterentwickeln, sodass wir mit dem Markt wachsen”, sagt Nordmann.

Die nächste mögliche Station wird für Grimme Nigeria sein. Bisher setzte die dortige Regierung, ähnlich wie die DR Kongo, vor allem auf Rohstoffe und war für die Landwirtschaft kaum interessant. Nordmann aber hofft, dass Nigeria nach der Wahl Ende des Monats die Landwirtschaft stärker fördert. Damit rücken Mechanisierung und Training in der Landwirtschaft in den Fokus. “Das wird für Nigeria in den nächsten vier, fünf Jahren ein riesiges Thema werden. Und da wollen wir dann natürlich auch dabei sein.”

Wer neu auf dem afrikanischen Kontinent einsteigt, sollte das allerdings in Nigeria oder Simbabwe nicht ohne spezifische Anknüpfungspunkte machen, rät Nordmann. Er empfiehlt, in Ägypten oder auch in Südafrika zu beginnen. “Südafrika hat einen unglaublichen Reach in die Nachbarländer und Subsahara-Afrika. Das ist so ein Ausgangspunkt, wenn man sich in Afrika entwickeln will.”

Grimme ist in dieser Hinsicht einen Schritt weiter: Das Unternehmen will in Südafrika bald einen eigenen Produktionsstandort gründen, um das Potenzial für Landwirtschaft in Subsahara-Afrika von dort aus noch besser bedienen zu können. Julian Hilgers

“Feed Africa” lautete das Motto des zweiten Ernährungsgipfels in Dakar Ende Januar. Dutzende Staats- und Regierungschefs des Kontinents waren angereist, etwa Kenias Präsident William Ruto, Nigerias Präsident Muhammadu Buhari oder Félix Tshisekedi, Präsident der DR Kongo. Zehn Milliarden Euro will die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) in den nächsten fünf Jahren aufwenden, um die Ernährungssituation zu verbessern. Denn der Kontinent soll seine Bevölkerung künftig selbst ernähren und am besten sogar Nahrungsmittel exportieren.

Der Gipfel solle ein Beispiel für ein “Afrika der Lösungen” sein, sagte Macky Sall, AU-Vorsitzender und Präsident Senegals, in seiner Eröffnungsrede.

Doch auch Senegal selbst ist von einer modernen Landwirtschaft weit entfernt. Dabei soll sie der Schlüssel zur Unabhängigkeit von Nahrungsmittelimporten sein. Eines der Probleme sind laut AfDB die hohen Verluste in den Ernten. Schädlinge oder Pilzbefall vernichten große Mengen. Zusätzlich verdirbt ein Großteil, weil die Lagermöglichkeiten unzureichend sind oder ganz fehlen.

Ein Beispiel: In Senegal gehen jedes Jahr rund 65 Prozent der jährlichen Mango-Ernte verloren. Das sind rund 88.000 Tonnen. Dabei sind gerade Mangos für den europäischen Absatzmarkt interessant und könnten wichtige Devisen bringen. Auch für Fisch und Meeresfrüchte fehlt es im Land an gekühlten Lagermöglichkeiten.

Ein weiteres Beispiel ist Reis. Der wurde in Senegal, wie in vielen afrikanischen Ländern, zu Kolonialzeiten eingeführt. Heute ist Reis fester Bestandteil der senegalesischen Küche, beispielsweise für “Tiep bou dièn”, dem senegalesischen Nationalgericht, Reis mit Fisch und Gemüse.

Nach Berechnungen von US-Aid aus dem Jahr 2018 ist Senegal zu rund 60 Prozent seines Reisbedarfs von Importen abhängig. Das wirkte sich besonders im vergangenen Jahr fatal aus, als die Importpreise infolge des Kriegs in der Ukraine in die Höhe schnellten.

Der senegalesische Unternehmer Sidy Diop setzt auf einheimischen Reisanbau. In seiner Fabrik in Djourbel, rund 150 Kilometer östlich von Dakar gelegen, verarbeitet er täglich bis zu 16 Tonnen Reis. Er bezieht unverarbeiteten Rohreis (riz paddy) aus dem Norden des Landes. “Es fehlen dort Lagerkapazitäten. Die Kleinbauern müssen ihren Reis zum Teil zu schlechten Preisen abstoßen, weil sie ihn nicht lagern können.”

Der 59 Jahre alte Diop hat in Lübeck Maschinenbau studiert und teilt sein Leben zwischen Senegal und Deutschland. Er will nun ein eigenes Lagerhaus bauen. Dadurch könne er den Bauern eine große Menge abnehmen und sicherstellen, dass diese nicht verdirbt. Das helfe ihm auch, die Reisverarbeitung in seiner Fabrik in Djourbel dauerhaft auszulasten.

Lagerhäuser für Reis brauchen laut Diop keine anspruchsvolle Bauweise oder eine besondere technische Ausstattung. Die Schwierigkeit ist für ihn vielmehr, in Senegal einen Bankkredit zu bekommen.

Das senegalesische Landwirtschaftsministerium lässt mehrfache Anfragen von Africa.Table bezüglich der Gründe für die fehlenden Lagerkapazitäten unbeantwortet. Es sei ein komplexes Problem, sagte ein Ministeriumsmitarbeiter schließlich am Telefon. Er verweist auf die neue Strategie zur Förderung der heimischen Reisproduktion, die Salls Regierung nun anstoßen wolle. Weitere Details dazu lägen noch nicht vor.

Ein Entwicklungsökonom, der an einem großen internationalen Forschungsinstitut im Land zu Ernährungssicherheit forscht, vermutet, dass es zu wenig Anreize für private Investoren gebe und der öffentliche Sektor nicht genug Geld in die Hand nehme. Der Experte möchte anonym bleiben, weil er nicht abschätzen kann, ob nicht noch andere politische Motive eine Rolle spielen.

Viele afrikanische Entwicklungsländer haben die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) am Wochenende als Bühne für einen selbstbewussten Auftritt genutzt. Seit Beginn des Ukrainekrieges und der damit einhergehenden Energiekrise sind afrikanische Staaten zu umworbenen Ländern geworden. Die aber haben im Gegenzug handfeste Forderungen, vor allem nach einer gerechten Weltordnung.

Der Präsident Ghanas, Nana Akufo-Addo, beklagte, Afrika sei noch immer ein allein gelassener Kontinent. In der Corona-Krise hätten vor allem die ärmeren Länder des Südens kaum Zugang zu Impfstoffen gehabt. “Ein Beispiel für fehlende Solidarität. Wir brauchen echte Nord-Süd-Kooperation”, so Akufo-Addo.

Namibias Premierministerin, Saara Kuugongelwa-Amadhila, forderte Abkommen mit Afrika, die beiden Seiten zugutekommen. In der Vergangenheit hätten die Länder des globalen Südens kaum von den eigenen Ressourcen profitiert. Die geplante deutsch-namibische Wasserstoff-Kooperation dürfe nicht nur Europa dienen, sondern auch Namibia und der gesamten Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC).

Eine autoritäre Weltordnung chinesischer oder russischer Prägung ist in Afrika keineswegs beliebter als die gegenwärtige westliche Ordnung. Dies bestätigt der aktuelle Munich Security Report 2023. Danach strebe Afrika an, seiner Stimme international mehr Gehör zu verschaffen. Das verstärkte Interesse an den Ländern des globalen Südens berge zwar die Gefahr neuer Abhängigkeiten, biete aber zugleich die Chance, mehr Handlungsfähigkeit zu gewinnen. ajs

Am 25. Februar finden in Nigeria nationale Wahlen statt. Die Bürger des bevölkerungsreichsten afrikanischen Landes wählen ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Vor allem die Präsidentschaftswahl verspricht spannend zu werden. Die Entscheidung dürfte diesmal im zweiten Wahldurchgang fallen. Zum ersten Mal werden nicht nur zwei Bewerbern ernsthafte Chancen eingeräumt. Neben den Kandidaten der etablierten Parteien – Bola Tinubu von der Regierungspartei All Progressives Congress (APC) und Atiku Abubakar von der Peoples Democratic Party (PDP) – gilt auch Peter Obi, Mitglied der Labour Party, als ernstzunehmender Anwärter.

Wenige Tage vor der Wahl ist das Rennen völlig offen. Das Ergebnis dürfte maßgeblich vom Wahlverhalten der riesigen Gruppe junger Wähler abhängen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unter 20 Jahre. Insgesamt sind von den fast 94 Millionen registrierten Wählern rund 40 Prozent jünger als 34 Jahre.

Interessant ist, dass vor allem die jungen Wähler Obi unterstützen. Anders als seine Gegenkandidaten steht er gegen den in Nigeria verbreiteten Lagerwahlkampf entlang ethnischer und religiöser Linien. Obis Sieg könnte damit einen Paradigmenwechsel in der nigerianischen Politik bedeuten.

Der Africa.Table analysiert in seiner nächsten Ausgabe die Wahl. ajs

Präsident Kais Saied reagiert auf die anhaltende Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit einer Welle von Festnahmen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Tunesische Behörden verhafteten eine Reihe von Regierungskritikern, darunter Oppositionspolitiker, Journalisten und vom Regime bereits zuvor entlassene Richter. Der Staat wirft ihnen unter anderem Verschwörung gegen die Sicherheit vor.

Saied hatte 2021 das Parlament aufgelöst und damit begonnen, per Erlass zu regieren. Seine Gegner werfen ihm vor, mit einem schleichenden Coup Tunesiens Demokratie auszuhebeln. Auch habe er kein Mandat des tunesischen Volkes. Die Parlamentswahlen im Dezember waren von der Opposition boykottiert worden. Die Wahlbeteiligung war so gering wie nie zuvor. rtr/ajs

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über Choleraausbrüche in zehn afrikanischen Ländern, wie die Organisation auf ihrer Website vermeldete. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Zahl der Cholerakranken in Afrika rasant gestiegen, allein im Januar lag sie bei 26.000. Im ersten Monat des Jahres sind damit fast ein Drittel soviel Menschen erkrankt wie im gesamten Vorjahr. Die WHO sieht die Ursache in den vielen bewaffneten Konflikten auf dem Kontinent. Dadurch werde vielen Menschen der Zugang zur grundlegenden Gesundheitsversorgung verwehrt. Auch die zunehmenden Folgen des Klimawandels befeuern die Situation.

Am schwersten betroffen ist Malawi. Tropenstürme hatten dort letztes Jahr Überschwemmungen ausgelöst, mit Folgen für den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Im Lauf des letzten Jahres sind in Malawi mehr als 42.000 Menschen an Cholera erkrankt und knapp 1.400 daran gestorben. Neben Malawis Nachbarländern Sambia und Mosambik sind von den Choleraausbrüchen auch Äthiopien, Kenia und Somalia im Osten des Kontinents sowie Burundi, Kamerun, Nigeria und DR Kongo betroffen. ajs

Die ghanaische Regierung hat sich mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über den Umgang mit ihren umfangreichen Staatsschulden verständigt, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Demnach wird Ghana seine inländischen Schulden umschichten und dafür Zugriff auf einen IWF-Rettungskredit in Höhe von drei Milliarden Dollar bekommen. Dabei werden Anleihen in solche mit längeren Laufzeiten getauscht, Zinssätze gesenkt und Zinszahlungen bis 2024 ausgesetzt. Außerdem muss Ghana die Umstrukturierung von internationalen Anleihen im Wert von 13 Milliarden Dollar verhandeln. Überwacht werden soll die Umschuldung durch einen vom IWF eingesetzten Supervisor.

Die ghanaische Wirtschaft leidet schwer unter den wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 und Russlands Krieg in der Ukraine. Die Inflation liegt inzwischen bei über 50 Prozent. Laut Finanzminister Ofori-Atto müssen allein die Zinsforderungen mit 70 bis 100 Prozent der Staatseinnahmen bedient werden. Bloomberg/ajs

Joachim Stamp (FDP) steht vor einer Aufgabe, um die ihn kaum jemand beneiden dürfte: Der neue Sonderbevollmächtigte für Migration, der seit Anfang Februar im Amt ist, soll die Weichen für mehr Abschiebungen stellen. Insbesondere muss er Regierungen in den Herkunftsländern überzeugen, abgeschobene Asylbewerber wieder aufzunehmen.

An dieser Hürde sind schon mehrere Politiker-Generationen gescheitert. Zahlreiche Versuche, mit Druck und Drohungen Zugeständnisse zu erzwingen, blieben ohne durchschlagenden Erfolg. Der ehemalige nordrhein-westfälische Familien- und Integrationsminister Stamp beschreitet nun aber einen neuen Weg: Statt Druck will er attraktive Angebote unterbreiten.

Dabei stützt er sich auf ein Konzept, das der Migrationsforscher Gerald Knaus in seinem Buch “Welche Grenzen brauchen wir?” skizziert hat: Wenn Länder abgeschobene Asylbewerber wieder aufnehmen, sollen deren Bürger im Gegenzug bessere Chancen erhalten, regulär nach Deutschland zu reisen. Stamp könnte zum Beispiel Visa-Erleichterungen oder Stipendienprogramme anbieten.

Die Devise lautet also: irreguläre Migration reduzieren – reguläre Migration erleichtern. Durch neue legale Optionen und den abschreckenden Effekt erfolgreicher Abschiebungen soll die Zahl derer sinken, die den gefährlichen Weg durch die Wüste und übers Mittelmeer wagen. Und zwar spürbar.

Dann wäre es leichter, so die Botschaft von Knaus und Stamp, endlich eine humanere Flüchtlingspolitik an den EU-Außengrenzen zu etablieren – ohne brutale Pushbacks und fragwürdige Kooperationen mit nordafrikanischen Küstenwachen.

Das klingt gut, aber die Sache hat einen Haken: Visa-Erleichterungen und Stipendienprogramme dürften afrikanischen Verhandlungspartnern nicht reichen – zumal viele von ihnen die Sorge vor einem “Brain Drain” umtreibt, einer Abwanderung gut qualifizierter Arbeitskräfte. Ein in Afrika weit verbreiteter Vorwurf lautet: Ihr werbt Talente und Fachkräfte ab und wir sollen Straftäter zurücknehmen?

Diese Einwände gilt es nun zu adressieren. Das weiß auch Stamp, der das Migrationskapitel im Ampel-Koalitionsvertrag federführend für die FDP verhandelt hat. Dort ist die Rede davon, Herkunftsländern im Rahmen von Migrationsabkommen über erleichterte Einreisen hinaus weitere Angebote zu unterbreiten, etwa den “Ausbau wirtschaftlicher Zusammenarbeit”.

Womit wir beim Knackpunkt wären: Um Brain-Drain-Ängsten zu begegnen und Verhandlungspartner zu überzeugen, kommt es auf eine Verzahnung der Migrations- mit der Entwicklungs- und Außenwirtschaftspolitik an. Insbesondere wird die Bundesregierung maßgeschneiderte Angebote machen müssen, um Perspektiven für die Menschen vor Ort zu verbessern.

Echte Perspektiven entstehen aber nicht durch klassische Entwicklungshilfe, sondern durch Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Denn das ist das Fundament, auf dem unternehmerisches Engagement, wirtschaftliche Entwicklung und Jobs gedeihen. Infrastrukturkredite und Bildungsprojekte müssen deshalb noch stärker ins Zentrum der Entwicklungspolitik rücken.

Zudem brauchen wir in der Außenwirtschaftspolitik neue Ansätze, um unmittelbar Investitionen und neue Jobs zu fördern. Leider bleibt die neue Afrika-Strategie von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ausgerechnet an dieser Stelle vage. Diese Lücke gilt es dringend zu schließen, zum Beispiel durch neue Förderkredite für langfristige Investitionen in Afrika.

Dann könnte Joachim Stamp in den anstehenden Verhandlungen auch ein stärkeres Engagement der deutschen Wirtschaft in Aussicht stellen – und damit die Floskel von “Partnerschaften auf Augenhöhe” mit Leben füllen.

Daniel Schönwitz ist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor. Er ist mit Mitglied des Africa First Networks, das der Unternehmer Martin A. Schoeller gegründet hat. Zuletzt erschienen: “Afrika First! Die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft” (mit Martin A. Schoeller).

Foreign Policy: Der IWF scheitert an Ägypten. Das nordafrikanische Land steht vor dem dritten Darlehensprogramm seit 2017. Ein Experte sieht die Verantwortung dafür auch beim IWF, der die Eigenarten der ägyptischen Volkswirtschaft nicht genug berücksichtigt habe.

Voice of America: Mehr Gewalt im Wahlkampf in Nigeria. In dem westafrikanischen Land wird politische Gewalt zur Unterdrückung von Wählerstimmen verstärkt eingesetzt. Aus Sicherheitsgründen werden deshalb 240 Wahllokale in 28 Bundesstaaten aufgegeben.

Mail & Guardian: Südafrika braucht weitreichende Veränderungen. Die anhaltend schlechte wirtschaftliche Lage des Landes ist Ausdruck einer gescheiterten Wirtschaftspolitik. Die südafrikanische Wochenzeitung meint, Präsident Ramaphosas Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens könnte Teil der Lösung sein.

The Republic: Die anhaltende Verwachsung Westafrikas. Mit Blick auf Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung zeigen sich oft große Unterschiede zwischen den Küstenregionen und dem ländlichen Hinterland im Westen des Kontinents. Das nigerianische Magazin untersucht dieses Gefälle am Golf von Guinea.

Bloomberg: Vodafone will Afrika-Geschäft abwickeln. Der britische Telekommunikationskonzern erwägt, seine südafrikanische Tochter Vodacom abzustoßen. Zur Überlegung stehen Verkauf, Fusion oder die Veräußerung einiger Vermögenswerte.

Le Monde: Chinesische Soft-Power mit traditioneller Medizin. Der Einfluss Chinas in Afrika zeigt sich auch an einem überraschenden Beispiel: Traditionelle chinesische Medizin ist auf dem Kontinent immer gefragter. Die französische Tageszeitung geht dem Phänomen auf den Grund.

Manche Bundespräsidenten suchen lange nach einem Thema. Für Horst Köhler, der das Amt von 2004 bis 2010 innehatte, stand es früh fest: Afrika liegt ihm am Herzen. Er war nicht nur Bundespräsident, sondern gilt auch in Deutschland als der Afrika-Präsident. Auch wenn er sich heute aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurückgezogen hat, so tritt er hin und wieder auf, meist um seine Leidenschaft für Afrika zu teilen.

Afrika ist für ihn keine Reflexionsfläche für das Streben nach Wohltätigkeit. Vor allem in Afrika selbst nehmen die Menschen ihm ein ehrliches und tiefes Interesse an diesem Kontinent ab. Freundschaftlich eng verbunden war Köhler auch mit dem ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan. Am morgigen Mittwoch, 22. Februar, feiert Köhler seinen 80. Geburtstag.

Bevor Köhler zum deutschen Staatschef gewählt wurde, führte er vier Jahre lang den Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Schon kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2000 setzte er ein für diese Finanzinstitution ungewöhnliches Zeichen: Er empfing nicht die Bosse der großen Banken der Welt, sondern den Rocksänger Bono. Er wollte mit dem Musiker ein Programm zur Entschuldung der ärmsten Entwicklungsländer diskutieren. Das schockierte damals die Welt der Großfinanz. Auf der Website des ehemaligen Bundespräsidenten sind nur wenige Fotos hochgeladen, eines davon zeigt ihn bis heute mit Bono.

Köhler reiste, wie nur wenige in dieser Position vor ihm, häufig nach Afrika und machte die Beziehungen zu dem Kontinent zu einer Hauptaufgabe für den IWF. Schon damals trat er dafür ein, den Vertretern Afrikas mehr zuzuhören und ihnen mehr Raum in der Gestaltung von Reformen einzuräumen. Dieser Ansatz setzte Zeichen.

Auch mit seinem Engagement für Afrika verließ Köhler den für einen Bundespräsidenten vorgezeichneten Weg. Für einen Bundespräsidenten, der doch den Deutschen verpflichtet ist, gehöre sich das nicht, kritisierten damals viele. Kaum im Schloss Bellevue eingezogen, gründete Köhler die Initiative “Partnerschaft mit Afrika”. Damit reiht er sich als “Afrika-Präsident” in die deutsche Nachkriegsgeschichte ein. Schon damals forderte Köhler das Ende unserer paternalistischen Sicht auf Afrika. Mit zeitlichem Abstand wirkt Köhlers Amtszeit mutiger und moderner, als sie damals wahrgenommen wurde.

Wenn Köhler nach seinem Rücktritt im März 2010 öffentlich auftrat, tat er es meist, um sein Herzensanliegen voranzutreiben: die Weltwährungsbeziehungen auf eine bessere, kooperative Basis zu stellen. Seine Beziehung zu Afrika war so eng, dass sein Nachfolger im Schloss Bellevue, Joachim Gauck, Köhler mehrmals bat, den Bundespräsidenten in Afrika zu vertreten, so etwa bei den Feierlichkeiten zum 25. Unabhängigkeitstag Namibias im Jahr 2015.

Bis heute tritt Köhler dem Eindruck entgegen, Afrika sei ein verarmter Krisenkontinent. Diesem Vorurteil hält er gern entgegen, dass Deutschlands Afrikabild “mehr über uns als über Afrika” aussage. Zudem setzt er sich immer wieder dafür ein, Wege für eine legale Migration nach Deutschland zu öffnen. Und ihm war früh bewusst, dass Afrika ein “Kernthema europäischer Außenpolitik” darstellt.

“Wir brauchen einen Kulturwandel in unserer Afrikapolitik”, fordert Köhler noch immer. Denn er sieht Afrika tief verwoben in der Entwicklung unseres Planeten. Die Zukunft der Menschheit hänge davon ab, wie sich Afrika, der zweitgrößte Kontinent der Erde, entwickle. “Wenn Afrika und Europa es schaffen, eine gemeinsame Erzählung der Zukunft zu schreiben, dann habe ich keinen Zweifel daran: Das Beste liegt noch vor uns”, sagte er in einer Rede im Jahr 2019.

Köhlers Verdienst liegt nicht nur in seiner Hinwendung zu Afrika, sondern vielmehr darin, dass sein Engagement für Afrika authentisch ist. Es ist keine Politikerfloskel, wenn er von gleichberechtigten Beziehungen spricht. Vor allem in Afrika wird genau registriert, wie sein Handeln einer ehrlichen Zuneigung zu diesem Kontinent und seinen Menschen entspringt. Christian von Hiller