Afrika rückt immer mehr in das Interesse der Weltpolitik. Jüngster Beleg für diesen Trend: An diesem Wochenende haben die G20-Staaten, die sich in Neu-Delhi getroffen haben, die Afrikanische Union aufgenommen. Unser Korrespondent in Johannesburg, Andreas Sieren, untersucht die Folgen dieser Entscheidung.

Die Friedenstruppen der Vereinten Nationen sollten den Osten der DR Kongo befrieden – und sind damit offenkundig gescheitert. Die Gründe beschreibt unsere Korrespondentin Judith Raupp, die seit Jahren in Goma lebt und von daher die Situation aus nächster Nähe kennt.

Der Schifffahrtskonzern Hapag-Lloyd verfolgt nun eine ambitionierte Afrika-Strategie. Unser Kollege Felix Wadewitz hat sich diese genauer angeschaut.

Der ehemalige Grünen-Politiker Matthias Berninger, heute Cheflobbyist des Chemiekonzerns Bayer, meinte jüngst im Gespräch mit Table.Media, dass die “Hohepriester der Agrarökologie” gescheitert seien. Nun reagiert eine der kritisierte NGOs auf diesen Vorwurf.

Daneben bieten wir Ihnen wieder interessante und spannende Analysen, Nachrichten und Meinungen.

Es hatte sieben Jahre Verhandlungen gebraucht, wurde aber zuletzt auch vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstützt: eine Vollmitgliedschaft der Afrikanischen Union (AU) in der G20. Mit einer Umarmung empfing der indische Gastgeber, Präsident Narandra Modi, den derzeitigen Vorsitzenden der AU, Azali Assoumani, Präsident der Komoren. “Herzlichen Glückwunsch an ganz Afrika”, sagte dessen Vorgänger, der senegalesische Präsident Macky Sall.

So wird der afrikanische Kontinent, ähnlich wie beim 15. Brics-Gipfel im August aufgewertet. Bisher war allein Südafrika Mitglied in der G20-Gruppe. Im August während des Brics-Gipfels in Johannesburg hatte Modi bekräftigt, sich während seiner G20-Präsidentschaft für den globalen Süden einzusetzen.

Aber es gibt auch kritische Stimmen: Elizabeth Sidiropoulos, Leiterin des South African Institute of International Affairs (SAIIA), meint, dass sich die Staats-und Regierungschefs der G20 in einer Charmeoffensive, der auch eine Portion Schuld anhaftet, jetzt mit der Einladung der AU weit aus dem Fenster gelehnt hätten. Sidiropoulos sieht hier “doppelte Maßstäbe”, bei denen der rhetorischen Unterstützung für die Anliegen von Entwicklungsländern “keine Taten” folgten und stattdessen zuweilen einige Prinzipien der UN-Charta verletzt würden.

Dennoch, die Aufnahme der AU kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die aufstrebenden Wirtschaftsnationen mehr Mitspracherecht bei globalen Themen einfordern. Das war der erste Coup des G20-Gipfels in Neu-Delhi, der sich auch in der gemeinsamen Erklärung zeigte. Diese fiel klar zugunsten des globalen Südens aus.

Nicht mehr erwähnt in der Erklärung werden die USA und Europa. Stattdessen rücken die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals oder SDGs) der Vereinten Nationen stärker in den Mittelpunkt. Es geht natürlich um Reformen der globalen Institutionen, die demokratischer werden sollen. Und die 55 Länder der AU können jetzt eher auf Augenhöhe mit den 27 Ländern der EU kooperieren.

Präsident Modi ist somit eine diplomatische Glanzleistung gelungen, vor allem weil im Vorfeld befürchtet wurde, dass die anhaltenden Unstimmigkeiten zwischen Indien und China die Ergebnisse des G20-Gipfels schmälern würden.

In der gemeinsamen Erklärung wurde dagegen das Thema russischer Angriffskrieg in der Ukraine abgewertet, ein zweites wichtiges Ergebnis des Gipfels. Keines der aufstrebenden G20-Länder beteiligt sich an den vom Westen initiierten Sanktionen gegen Russland. Stattdessen setzen die Brics-Staaten und G20 auf einen offenen Dialog mit Russland und der Ukraine, eine Politik, die auch die AU verfolgt. So rutscht der Ukrainekrieg in der G20-Erklärung auf Punkt 8 ab.

Allerdings gibt es einen Verweis zur UN-Charta, nach der Gewalt nicht eingesetzt werden soll, um “territoriale Akquisitionen auf Kosten der territorialen Integrität und der politischen Unabhängigkeit eines anderen Landes” zu betreiben. Die Erklärung verlangt auch die “unverzügliche und ungehinderte Lieferung von Getreide, Lebensmitteln und Düngemitteln/Zusätzen von der Russischen Föderation und der Ukraine”. Auch dies ist ein zentrales Anliegen in Afrika, das von instabilen Preisen für Getreide, Lebensmittel und Dünger besonders hart getroffen wird.

Ein drittes wichtiges Ergebnis: Die G20 haben sich nicht auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen geeinigt, obwohl die Vereinten Nationen dies für die Bekämpfung der Klimakrise für “unverzichtbar” halten. Hier zeigt sich ebenfalls die Position Afrikas, nach der die Einführung Erneuerbarer Energien stufenweise erfolgen soll, um den Wirtschaftsaufschwung nicht auszubremsen.

Neben Südafrika waren drei weitere afrikanische Länder in Neu-Delhi als Gäste vertreten: Ägypten, Mauritius und Nigeria. Der ägyptische Präsident Abdel-Fattah al-Sisi begrüßte die Aufnahme der AU als Vollmitglied. Dies sei “ein Schritt in die richtige Richtung, der die Gelegenheit bietet, die Prioritäten des Kontinents international festzulegen“. Bola Tinubu, Präsident von Nigeria, verfestigte die bilateralen Beziehungen zu Indien und machte sich für eine Aufnahme seines Landes in die G20 stark.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze bezeichnete die Aufnahme der AU als “wichtig” und “überfällig”. Deutschland habe dies unterstützt. “Viele globale Herausforderungen können nur gemeinsam mit Afrika bewältigt werden.” Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Chef der EU, Josep Borrell.

So möchte Afrika die wichtigen Themen der Welt künftig mitgestalten, sei es Handel, Sicherheit oder Klima. Wichtig ist allerdings auch, Investitionen anzulocken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt zu vertiefen. “Eine Erde, eine Familie und eine Zukunft” war dann auch das Motto des G20-Gipfels in Neu-Delhi.

Die Millionenstadt Goma im Ostkongo ist im Aufruhr. Zwei Tage lang legten Bürger die Stadt lahm und forderten den Rücktritt der Provinzregierung. Sie untersteht wegen der schlechten Sicherheitslage dem Militär. Grund für den Volkszorn ist ein gewaltsam niedergeschlagener Protest gegen die Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung der Demokratischen Republik Kongo (Monusco). Die Mission ist verhasst, viele Kongolesen halten sie für nutzlos.

Ende August hatte eine Sekte angekündigt, die Monusco mit traditionellen Riten zu vertreiben. Das kongolesische Militär umzingelte den Tempel der Sekte, brannte ihn nieder und schoss auf die Menschen, bevor sie los marschieren konnten. Mindestens 40 Demonstranten starben, Dutzende wurden schwer verletzt.

Außenminister Christophe Lutundula nahm den Vorfall zum Anlass, in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat den beschleunigten Abzug der Monusco zu fordern. Geht es nach dem Willen der Regierung soll er nach der geplanten Präsidenten- und Parlamentswahl am 20. Dezember beginnen. Die Kongolesen hätten kein Vertrauen mehr in die Monusco, so dass es jederzeit zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen könne, schreibt Lutundula. Schon im Juni 2022 starben 30 Zivilisten und fünf UN-Soldaten bei gewaltsamen Anti-Monusco-Demonstrationen.

Auf einer Pressekonferenz in Kinshasa bezeichnete Monusco-Chefin Bintou Keita den Brandbrief des Außenministers als einen “normalen Vorgang”. Es sei zudem ausgemachte Sache, dass 2024 ein “Jahr des Übergangs” werde, in dem die Monusco Kompetenzen an kongolesische Institutionen abtrete.

“Das Verhältnis zwischen dem Staatspräsidenten und der Monusco ist zerrüttet”, sagt Onesphore Sematumba, Analyst beim Thinktank Crisis Group in Nairobi. Die Regierung sei erbost, weil die Blauhelmsoldaten nicht mit der kongolesischen Armee gegen die Miliz M23 kämpfen. Die M23 hält seit mehr als einem Jahr weite Teile der Provinz Nord Kivu besetzt und blockiert die Versorgungswege nach Goma. Monusco-Chefin Keita hatte mehrfach erklärt, dass die UN-Truppe der M23 nicht gewachsen sei. Die Miliz wird nach Erkenntnissen der UN vom Nachbarland Ruanda ausgerüstet.

“Die Monusco ist gescheitert. Sie soll abhauen”, sagt auch Menschenrechtsaktivist Stewart Muhindo von der Bürgerbewegung “Kampf für den Wandel” in der Kleinstadt Beni. Die Gewalt nehme eher zu als ab, obwohl die UN seit 24 Jahren im Land präsent seien. Tatsächlich agieren im Ostkongo mehr als 100 bewaffnete Gruppen. Sie erpressen Wegezoll und betreiben Schmuggel von Holzkohle, Agrarprodukten oder Bodenschätzen wie Gold, Kobalt oder Koltan. Dabei gehen sie brutal gegen die Bevölkerung vor. Laut dem Kivu Security Tracker wurden im Ostkongo seit 2017 mehr als 22.715 Menschen getötet, vergewaltigt oder ausgeraubt.

“Die UN-Truppen kommen nicht, selbst wenn die Bevölkerung in ihrer Nähe angegriffen wird”, kritisiert Muhindo. Darüber klagen viele Kongolesen, in den Unruheprovinzen Nord Kivu, Süd Kivu und Ituri. Auch Human Rights Watch hat Fälle dokumentiert, wo Blauhelmsoldaten nicht eingriffen. So wurde im Juni ein Flüchtlingslager in Ituri sechs Kilometer von der Monusco entfernt überfallen. 46 Menschen starben, darunter 23 Kinder. Der Kommandant der UN-Truppe erklärte, man habe nicht ausrücken können, da ein Fahrzeug kaputt gewesen sei.

Die Sprecherin der UN-Mission in Kinshasa, Khadi Lo Ndeye, macht zudem schlechte Pisten dafür verantwortlich, dass die Monusco nicht immer rechtzeitig zur Hilfe kommt: “Fünf Kilometer in so einem Gebiet entsprechen 100 Kilometer anderswo”, sagt Ndeye.

Für die Bevölkerung ist es schwer nachvollziehbar, dass die Soldaten der renommierten UN an schlechter Infrastruktur oder Fahrzeugpannen scheitern. “Wenn das so ist, ist es erst recht ein Beweis der Unfähigkeit”, urteilt Aktivist Muhindo.

Veronika Weidringer sieht ein strukturelles Problem bei militärischen UN-Einsätzen. Sie arbeitet seit 18 Jahren in verschiedenen Krisengebieten in führenden Positionen für zivile UN-Missionen. Zehn Jahre lang war sie im Kongo. “Die Truppensteller-Länder wollen Tote in ihren Reihen vermeiden”, sagt sie. Deshalb würden sie bei ihren Einsätzen Zurückhaltung üben und damit die Bevölkerung frustrieren. “Manchmal ist das selbst für UN-Angestellte schwer verständlich”, sagt die Friedensexpertin.

Die Monusco beschäftigt 14.000 Soldaten, Offiziere und militärische Berater. Die meisten kommen aus Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal, Südafrika, Indonesien, Tansania, Marokko, Uruguay und Malawi. Mit einem Jahresbudget von 1,1 Milliarden Dollar ist sie eine der teuersten Friedensmissionen der UN.

“Mein Feld ist die Welt” steht in Marmor eingraviert im Foyer von Hapag-Lloyd am Ballindamm in Hamburg. Überall hängen Weltkarten mit all den Häfen, die die Reederei rund um den Globus ansteuert. Afrika gehörte bis vor kurzem nicht zu dieser Welt. Inzwischen fahren aber selbst XXL-Schiffe der Flotte, die mehr als 23.000 Container transportieren, gen Süden.

“Wir sind Nachzügler, aber wir hegen große Wachstumspläne”, sagt der Afrika-Chef von Hapag Lloyd, Thomas Orting Jorgensen, im Gespräch mit Table.Media. Er hat dabei nicht nur das Unternehmen im Blick: “Die Schifffahrt ist elementar, um die Wirtschaftsentwicklung zu beschleunigen und den Kontinent stärker mit dem Welthandel zu vernetzen“, sagt Jorgensen.

Für den Aufbruch gibt es zwei Gründe, einer liegt in Afrika selbst. “Wachsende Handelsströme, hohe Investitionen in Infrastruktur, Nachfrage nach Maschinen, Rohstoff-Boom und die demographische Entwicklung – für uns zählt Subsahara-Afrika zu den Schlüsselmärkten der Zukunft“, sagt der Hapag-Lloyd-Manager. “Alle Kernzahlen zeigen, dass Afrika mehr und mehr vernetzt sein wird mit der Welt.”

Der zweite Grund hat mit dem Schifffahrtskonzern selbst zu tun. Hapag-Lloyd war in Deutschland immer groß. Im globalen Geschäft jedoch waren die Hanseaten eher eine kleine Nummer. Und die Schifffahrt ist nun mal global. Inzwischen ist der Konzern aber zum Global Player geworden, spielt in einer Liga wie etwa Weltmarktführer Maersk.

Zwei Zusammenschlüsse mit Großreedereien, der CSAV in Südamerika und der UASC in Arabien, hat die Flotte auf 250 Containerschiffe wachsen lassen. Damit sind nun auch modernste Kühlcontainer-Schiffe im Wettbewerb – ein wichtiges Argument für afrikanische Exporteure von Bananen, Avocados oder Ananas.

Mehrere Hundert Mitarbeiter arbeiten inzwischen ausschließlich im Afrika-Geschäft. Einige davon kamen von Deutsche Afrika-Linien (DAL), deren Container-Sparte Hapag-Lloyd vor einem Jahr kaufte. Noch zu Kaiser Wilhelms Zeiten gegründet, legten DAL-Schiffe schon in deutschen Kolonialhäfen an. Mit der Übernahme stärkt Hapag-Lloyd seine Südafrika-Sparte – in Durban liegt der größte Hafen des Kontinents. Zuvor hatte Hapag-Lloyd zuvor die niederländische Reederei Nile Dutch gekauft, die ihre Stärke in Westafrika hat.

Künftig will Hapag-Lloyd wieder mehr organisch wachsen, die Zahl der angesteuerten Häfen steigern und das Partner-Netzwerk mit Logistikern ausbauen. Allein im Mai kamen vier Anlaufstellen in Westafrika hinzu. “Wir wachsen schneller als der Markt und gewinnen Anteile”, sagt Jorgensen, “aber unsere internationalen Konkurrenten Maersk, MSC und CMA CGM sind halt schon viel länger vor Ort.” Doch schon heute zählen deutschen Autobauer, aber auch Siemens, BASF oder Nestlé zu den Stammkunden. So profitiert Hapag-Lloyd auch davon, dass die europäische Industrie in Afrika investiert.

Die wichtigsten Liniendienste der Hamburger, die im Wochentakt verkehren, sind:

Die meisten Mittel fließen derzeit nach Westafrika. Im Tanger-Terminal in Marokko hat Hapag-Lloyd ein Drehkreuz geschaffen, das Westafrika mit der Welt verbindet. Darüber hinaus ist das Ost/West-Netzwerk mit mehreren Westafrika-Diensten verbunden, die neun Häfen von Nouakchott in Mauretanien bis Lagos in Nigeria abdecken. Banjul (Gambia), San Pedro (Elfenbeinküste), Lomé (Togo) und Onne (Nigeria) sollen bald folgen.

Die Größe der Schiffe in Westafrika reicht von 1.700 Standardcontainern (TEU) für Häfen mit geringem Tiefgang bis hin zu 4.250 TEU-Schiffen, die die wichtigsten Häfen anlaufen. In einigen Häfen in Westafrika fehlt es an Landkränen – die Schiffe benötigen eigenes Gerät an Bord, um Container zu löschen und zu laden. Wie in Europa und Asien sind auch in Afrika viele Häfen überlastet, und die Schiffe stehen teils im Stau.

Auch der Weitertransport ins Inland bleibt vielerorts wegen der schlechten Straßen schwierig. Logistiker wie Hapag-Lloyd transportieren die Container in der Regel nicht nur von Hafen zu Hafen, sondern betreuen die gesamte Lieferkette, beispielsweise von der Fabrik in China bis zum Abnehmer in Angola. In Afrika können das auf dem Landweg leicht tausende Kilometer mit dem Lkw sein. “Drei Wochen Schiffsreise, aber sechs Wochen mit dem Truck sind nicht ungewöhnlich”, beobachtet Afrika-Kenner Jorgensen.

Dazu kommen lokale Wettbewerber, die die Transportregeln auch schon einmal flexibler auslegen, als es ein europäisches Unternehmen mit entsprechenden Sicherheitsstandards tun darf. “Wenn unsere Servicepartner mit Lkw unterwegs sind, die beispielsweise 20 Tonnen transportieren können, dann sind sie verpflichtet, sich daran zu halten”, beschreibt Jorgensen die oft ungleichen Wettbewerbsverhältnisse.

Mehr als 680.000 Container transportierte die Reederei vergangenes Jahr von und nach Afrika. Das brachte einen Umsatz von 1,64 Milliarden Dollar. Das ist zwar noch wenig im Vergleich zum Asien-Europa-Business, aber die von Jorgensen vorgegebene Marschrichtung ist klar: “Wir wollen in Afrika jedes Jahr stärker wachsen als der Markt.”

Die Europäische Union und die USA haben im Rahmen des G20-Gipfels in Indien am Wochenende neue Investitionen im Südwesten Afrikas angekündigt. Angola, die Demokratische Republik Kongo und Sambia sollen über einen transafrikanischen Korridor enger an den internationalen Handel angebunden werden. Daneben soll auch der regionale Markt von dem Projekt profitieren. Das ist dringend notwendig, denn noch immer ist der innerafrikanische Handel im Vergleich der Kontinente nur schwach ausgeprägt – selbst wenn man den informellen Warenverkehr zwischen den afrikanischen Grenzen berücksichtigt.

Nur knapp ein Sechstel der Exporte afrikanischer Länder geht in ein anderes afrikanisches Land. Die EU-Staaten exportieren im Vergleich dazu hingegen zu fast 70 Prozent in andere EU-Länder. Seit Jahren arbeitet die Afrikanische Union (AU) daher an einer einheitlichen Freihandelszone für den Kontinent (AfCFTA). Ein entsprechendes Abkommen trat bereits 2019 in Kraft. Der Beginn der Umsetzung musste allerdings aufgrund der Coronapandemie auf Januar 2021 verschoben werden. Mittlerweile haben alle afrikanischen Länder außer Eritrea das Abkommen unterzeichnet.

Afrika verspricht sich großen Nutzen aus der Freihandelszone. Die ist die größte der Welt und würde einen Markt von 1,3 Milliarden Menschen sowie eine Wirtschaftskraft von rund 2,8 Billionen Euro umfassen. Das Rahmenabkommen für die Freihandelszone hatten zunächst 44 der 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union (AU) ratifiziert. Ein erstes Pilotprojekt ist im vergangenen Jahr in die Probephase gegangen. Acht afrikanische Länder testen den zollfreien Handel von Waren wie Kaffee, Tee sowie Fliesen und Batterien. Zu den teilnehmenden Ländern zählen unter anderem Ägypten, Tunesien, Ghana und Kenia.

Auch Europa könnte von dem Abkommen profitieren, nachdem sich der afrikanische Kontinent seit Jahren vermehrt dem asiatischen Kontinent zugewandt hat. “Die EU sollte die Möglichkeit nutzen, Afrika ein faireres Handelsangebot zu machen”, fordert Henrik Maihack, der Leiter des Afrika-Referats der Friedrich-Ebert-Stiftung. “Freier Marktzugang für die afrikanischen Staaten und im Gegenzug dürfen afrikanische Länder ihre Märkte sequenziert schützen, bis sich eine stärkere eigene Wirtschaft aufgebaut hat. Das wäre auch geopolitisch klug für Europa. Von China gibt es ein solches Angebot zum Beispiel bislang nicht.”

Am kommenden Dienstag diskutiert die Stiftung unter anderem mit Melaku Desta, dem Koordinator des Afrikanischen Zentrums für Handelspolitik der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen, über die Chancen für die europäisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen durch AfCFTA. “Seit der Kolonialzeit waren die afrikanischen Volkswirtschaften darauf ausgerichtet, unverarbeitete Rohstoffe zu exportieren. Künftig müsste es durch neue internationale Handelsregime ermöglicht werden, mehr Produktion auch in Afrika aufzubauen“, sagt Maihack.

Die AfCFTA dürfte den afrikanischen Ländern einen Schub für die Industrialisierung und eine Diversifizierung der Wirtschaft geben. Das IfW in Kiel errechnete im vergangenen Jahr in einer Studie, dass die Einkommen in den Ländern der AfCFTA-Zone langfristig um durchschnittlich 18 Prozent steigen könnten. Die Produktion dürfte um 29 Prozent zulegen.

Außerdem könnte der Kontinent entsprechend der Vision der Afrikanischen Union als geschlossener Block bei Verhandlungen über Handelsabkommen etwa mit der EU auftreten. Afrikas schwache Verhandlungsposition in Wirtschaftsfragen zeigt sich allein an den Zahlen: Während gut ein Viertel des afrikanischen Handels auf die EU entfällt, macht Afrika nur 2,2 Prozent des EU-Handels aus. Ähnlich ist das Verhältnis mit China und den USA, wenn gleich Afrika vergleichsweise deutlich weniger in die USA exportiert. Damit ist die Freihandelszone ein zentraler Bestandteil der Agenda 2063 der AU, die eine panafrikanische Wirtschaft und die politische Integration der afrikanischen Staaten zum Ziel hat. Auch Themen wie Personenfreizügigkeit und die Abschaffung von Visa sind Teil des afrikanischen Freihandelsabkommens.

Laut dem IfW könnten sich die afrikanischen Exporte in die EU um bis zu 30 Prozent erhöhen. Zuletzt hatte die EU als Handelspartner für Afrika deutlich gegen Asien und insbesondere China an Bedeutung verloren. Das AfCFTA könnte diesem Trend ein Ende setzen.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Die Direktorin des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in der Schweiz, Beate Huber, bezweifelt, dass Agrarchemie Subsahara-Afrika gegen Hungersnöte wappnen kann. “Die Produktivitätslücke in Afrika allein über den Import von hoch entwickelten Agrochemikalien schließen zu wollen, ist weder realistisch noch zielführend”, sagte Huber, die die Abteilung für internationale Zusammenarbeit leitet. Zuvor hatte Bayer-Lobbyist Matthias Berninger in einem Interview mit Table.Media aber genau das gefordert. So versetze man Afrika in die Lage, die eigene Produktion zu stärken und verhelfe dem Kontinent zur Unabhängigkeit gegenüber Nahrungsmittelimporten, lautet Berningers These.

Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln führe lediglich zu neuen Abhängigkeiten in Afrika, mahnt FiBL-Direktorin Huber. Huber beruft sich auf die “fatalen” Folgen des Ukraine-Krieges. Diese hätten gezeigt, wie schnell Importabhängigkeiten, beispielsweise durch steigende Weltmarktpreise und unterbrochene Lieferketten für Agrarrohstoffe, zu Hungersnöten auf dem afrikanischen Kontinent führen könnten.

Mehr als 80 Prozent der Nahrungsmittel in Subsahara-Afrika werden nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) von Kleinbauern produziert. “Kleinbauern haben häufig keinen Zugang zu im Ausland produzierten Pflanzenschutzmitteln”, sagt Huber. Oder entsprechend verfügbare Ware sei zu teuer. Huber plädiert für eine agrarökologische Herangehensweise, die auf lokal vorhandenen Ressourcen aufbaue.

Gegenwind bekommt Berninger auch von der NGO Ifoam. “Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Europäer dazu äußert, was Afrika braucht, und es wird sicher nicht das letzte Mal sein”, sagt Ifoam-Vorstandsmitglied Fortunate Nyakanda in Simbabwe. Beklagenswert findet Nyakanda, dass es offenkundig nur darum gehe, den europäischen Einfluss in Afrika zu stärken. Afrika sei längst damit beschäftigt, nachhaltige Lebensmittelsysteme mithilfe agrarökologischer Standards aufzubauen, um die schädliche Wirkung chemischer Betriebsmittel auf die Ernährungssicherheit zu reduzieren.

Auch aus anderen Gründen birgt die Toxizität von Pflanzenschutzmitteln Probleme für die Bevölkerung in Teilen Afrikas, berichtete Nyakanda. Viele Farmer in Afrika seien Frauen, unter denen die wenigsten lesen und schreiben könnten. Hinweise für eine sichere Anwendung der giftigen Mittel würden deshalb weder verstanden noch umgesetzt. Schulungen zur erforderlichen Schutzausrüstung seien eine Seltenheit, die Ausrüstung meist unerschwinglich und für extreme Hitze unpraktikabel, sodass Agrarchemie ohne Schutzkleidung versprüht werde. Erschwerend komme hinzu, dass einige Elemente der Schutzausrüstung in den meisten afrikanischen Gemeinden kulturell als unangemessen gelten. Für viele Bauernfamilien in Afrika sei der Ökolandbau nicht nur aus gesundheitlichen, sondern auch aus finanzieller Hinsicht ein Gewinn, weil Kosten für chemische Betriebsmittel entfallen, so Nyakanda weiter. has

Für eine resiliente Transformation zur Klimaneutralität muss die Politik die gesamte Wertschöpfungskette zentraler Technologien wie Fotovoltaik, Batterien und Elektrolyseure in den Blick nehmen und darf sich nicht nur auf die Versorgung mit Rohstoffen konzentrieren. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie im Auftrag der Stiftung Klimaneutralität. Dies eröffnet auch dem Bergbau in Afrika Chancen.

Für die Schlüsseltechnologien werden sieben Rohstoffe hinsichtlich ihrer Förderung und Verarbeitung als kritisch bewertet: Grafit, Iridium, Kobalt, Lithium, Mangan, Nickel, sowie Leichte und Schwere Seltene Erden. Entschlossenes politisches Handeln, insbesondere in der Transformationsphase bis 2030/2035, könne diese Kritikalität jedoch entscheidend abmildern.

Für den Abbau vieler dieser Rohstoffe spielt Afrika eine zentrale Rolle: Grafit beispielsweise wird in Madagaskar und Simbabwe gefördert. Wichtige Vorkommen von Iridium finden sich in Südafrika. Genauso wie Iridium kommt Kobalt weltweit selten vor. Die DR Kongo ist eines der wichtigsten Abbaugebiete für Kobalt. Große Vorkommen lagern auch im Boden von Sambia und Marokko. Die wichtigsten Fördergebiete für Lithium liegen zwar in Lateinamerika, China und Australien. Aber auch Simbabwe und die DR Kongo besitzen nennenswerte Vorkommen.

Mangan kommt relativ häufig vor und wird schon in Elfenbeinküste, Ghana, Burkina Faso und dem Kongo abgebaut, aber auch in Gabun und Südafrika. Auch für Seltene Erden wurden erste Fördergebiete in Afrika erschlossen, etwa in Tansania und Südafrika. Allerdings wurde der afrikanische Kontinent noch nicht systematisch nach kritischen Rohstoffen untersucht. Problematisch ist auch, dass für ihre Gewinnung häufig riesige Gesteinsmengen für eine geringe Ausbeute zertrümmert werden müssen.

Für besonders kritische Teile der Wertschöpfungskette (etwa Teile der PV-Industrie, die Herstellung von Permanentmagneten, die komplette Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien und die Produktion von grünem Stahl) sollten mithilfe einer offensiveren Ansiedlungspolitik Märkte in Deutschland und der EU aufgebaut werden. Subventionen und befristete Betriebskostenbeihilfen können laut der Studie ein Level Playing Field zu Konkurrenten außerhalb Europas schaffen. leo/hlr

Der Anführer der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, hat Ende August einen Zehnpunkteplan für eine informelle Machtteilung vorgelegt. Der von Hemeti vorgelegte “Friedensplan” stößt bei der Zivilgesellschaft im Sudan jedoch auf große Skepsis: Dieser zeige nur die “Heuchelei” des Milizenführers, sagte ein Sprecher der Kräfte für Freiheit und Wandel. Hemetis Rolle als Friedensstifter eines demokratischen Übergangsprozesses stehe in krassem Gegensatz zu den Verbrechen seiner Kämpfer.

Die Kämpfe zwischen RSF und der Sudanese Armed Forces (SAF) waren im April wegen der Weigerung Hemetis ausgebrochen, seine meist aus den Armenvierteln der Region kommenden Kämpfer in die staatlichen Kräfte zu integrieren. Die während der Bürgeraufstände 2019 entstandene zivile Opposition stand schon vor Kriegsausbruch den Vereinbarungen zwischen den Generälen ablehnend gegenüber. Während die Armee den Osten des Landes kontrolliert, gewinnt die RSF in der an den Tschad und Libyen angrenzenden Provinz Darfur die Oberhand. Die internationalen Hilfsorganisationen haben sich in die von der Armee kontrollierte Hafenstadt Port Sudan zurückgezogen.

Die Hälfte der fast 50 Millionen Sudanesen ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, darunter acht Millionen Kinder, melden die Vereinten Nationen. Von den 2,6 Milliarden US-Dollar, die das UNHCR für den Wiederaufbau der niedergebrannten Lager und die Verteilung der Hilfsgüter benötigt, sind bisher 700 Millionen eingegangen. Martin Griffiths, der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe, sieht für die kommenden Monate eine “Notlage epischer Größenordnung” voraus. Viele Sudanesen sind in Nachbarländer geflohen, etwa den Tschad.

Das Abkommen trotz des eskalierenden Krieges durchaus eingehalten werden können, zeigt der weiterhin steigende Export von südsudanesischem Öl über Port Sudan. Der Südsudan hat keinen eigenen Zugang zum Meer und zahlt dem Nachbarland für die Durchleitung des am oberen Nil geförderten Öls hohe Kommissionen. Nach Informationen von Branchenkennern haben chinesische Emissäre einen Nichtangriffspakt auf die Pipeline ausgehandelt. mke

Zunächst das Positive: Deutschland hat Fortschritte gemacht in der Afrika-Politik. Wir haben uns von einer Philosophie der patriarchalen Entwicklungshilfe gelöst und machen – gemeinsam mit unseren EU-Partnern – bessere Angebote zum Infrastruktur-Aufbau. Zudem erkennen selbst Kritiker der Ampelkoalition an, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock in Afrika zurückhaltend auftreten und mehr fragen als fordern.

Doch bisher verfangen weder der neue Ton noch die neuen Investitionsofferten, zumindest nicht auf breiter Front. Vorbehalte gegenüber Deutschland, Europa und dem “Westen” bleiben verbreitet. Das sollte uns nicht verwundern. Afrikaner haben über Jahrzehnte koloniale Ausbeutung, Überheblichkeit und Desinteresse erfahren. Und jetzt soll plötzlich alles anders sein?

Hinzu kommt: Russische Propagandisten schüren Ressentiments, vorzugsweise über soziale Medien. Viele Afrikaner fürchten deshalb, dass der “Westen” den Kontinent in kolonialer Tradition ausbeuten will. Diese Vorbehalte haben den Putsch in Niger und Gabun genauso befeuert wie den Beitritt afrikanischer Länder zum Schwellenländer-Bündnis Brics, das sich als Bollwerk gegen die westliche Dominanz versteht. Und auch die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20 stärkt die Organisation als Stimme der Schwellenländer.

Leider liefert die Bundesregierung jenen, die den Westen kritisch sehen oder bewusst Ressentiments schüren, immer wieder Steilvorlagen. Beispiel Baerbock: Während sie vor Ort oft den richtigen Ton trifft, redet sie anderswo immer noch gerne von feministischer und werteorientierter Außenpolitik – ähnlich wie Entwicklungsministerin Svenja Schulze.

Dabei sollten beide wissen: Als ehemalige Kolonialmacht genießen wir in Afrika keinerlei moralische Autorität. Im Gegenteil, viele Menschen empfinden es als heuchlerisch und übergriffig, wenn Europäer über Werte sprechen. Und Kommunikatoren wissen: Nichts ist gefährlicher als ein erhobener Zeigefinger, wenn man Sympathien wecken und Menschen überzeugen will.

So klug das Konzept feministischer Entwicklungspolitik inhaltlich ist, so kontraproduktiv ist das Label aus kommunikativer Sicht. Um Propagandisten den Nährboden zu entziehen und mehr Afrikaner zu erreichen, muss die Bundesregierung anders kommunizieren – und besonders mehr über Wohlstand als über Werte reden.

Umfragen belegen, dass es den Menschen auf unserem Nachbarkontinent zuallererst um wirtschaftliches Wachstum geht. Demokratie und Gleichberechtigung stehen, auch wenn das für viele Europäer schwer nachzuvollziehen ist, weiter unten auf der Prioritätenliste. Wer diese Themen dennoch unverdrossen ins Zentrum rückt, muss sich vorwerfen lassen, fahrlässig an der Zielgruppe vorbei zu kommunizieren.

Zur Erinnerung: Zielgruppe der Außen- und Entwicklungspolitik sind Menschen im Ausland – und nicht die Stammwähler daheim. Hinzu kommt, dass Deutschland in Sachen Wohlstand mehr Glaubwürdigkeit genießt als auf moralischem Terrain: Mit der Sozialen Marktwirtschaft ist es gelungen, breiten Wohlstand zu schaffen, während Chinas Entwicklungsmodell derzeit an Grenzen stößt.

Unsere Politikerinnen und Politiker sollten deshalb zwei zentrale kommunikative Prinzipien beherzigen. Erstens: vorrangig addressieren, was die Zielgruppe am stärksten bewegt – die Sehnsucht nach Wohlstand. Zweitens: mit konkreten Beispielen greifbar machen, wie Deutschland einen Beitrag leistet zu nachhaltigem Wachstum in Afrika.

Daniel Schönwitz ist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor. Er ist mit Mitglied des Africa First Networks, das der Unternehmer Martin A. Schoeller gegründet hat. Zuletzt erschienen ist von Daniel Schönwitz und Martin A. Schoeller das Buch: “Afrika First! Die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft”.

Wall Street Journal: Die IEA warnt davor, dass die riesigen Solar- und Mineralressourcen Afrikas ungenutzt bleiben. Die Investitionen in die afrikanische Energiebranche müssen sich bis 2030 verdoppeln, wenn die Ziele für Klima und Energie auf dem Kontinent erreicht werden sollen.

Le Monde: Gabun, die Baustelle der Menschenrechte. Menschenrechtsorganisationen wünschen die Schaffung einer Wahrheits-, Versöhnungs- und Wiedergutmachungskommission, um Menschenrechtsverletzungen früherer Regime zu untersuchen.

Daily Nation: Kenianische Startups in Schwierigkeiten. Mindestens acht kenianische Start-ups sind in den vergangenen zwei Jahren verschwunden. Ein neuntes scheint in Not geraten zu sein, obwohl es fast 224 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt hat. Die Zeitung sieht den Traum vom Silicon Savannah in Gefahr.

Business Day: Die Übertragung ist der Schlüssel zur Lösung der Stromkrise in Südafrika. Die mangelnde Infrastruktur behindert das enorme Potenzial erneuerbarer Energien, meint Ed Stumpf in einem Editorial für die südafrikanische Zeitung.

Wall Street Journal: Walmart setzt auf Afrika. Der amerikanische Supermarktkonzern verstärkt seine Online-Bemühungen bei Massmart als Teil seiner neuen Ausrichtung auf den schnell wachsenden Verbrauchermarkt auf dem Kontinent.

African Business: Verband der Asset Manager konzentriert sich auf grüne Finanzierung. Die Pan-African Fund Managers’ Association (PAFMA), die diese Woche auf dem Afrika-Klimagipfel ins Leben gerufen wurde, setzt sich das Ziel, Investments mit Schwerpunkt auf grüner Finanzierung zu fördern.

Libération: Rugby-WM – Südafrika wandelt auf brennenden Disteln. Nur mit Schwierigkeiten konnte Südafrika gegen Schottland gewinnen, ein Spiel, das Nationaltrainer Jacques Nienaber zuvor als “das wichtigste des gesamten Turniers” bezeichnet hatte.

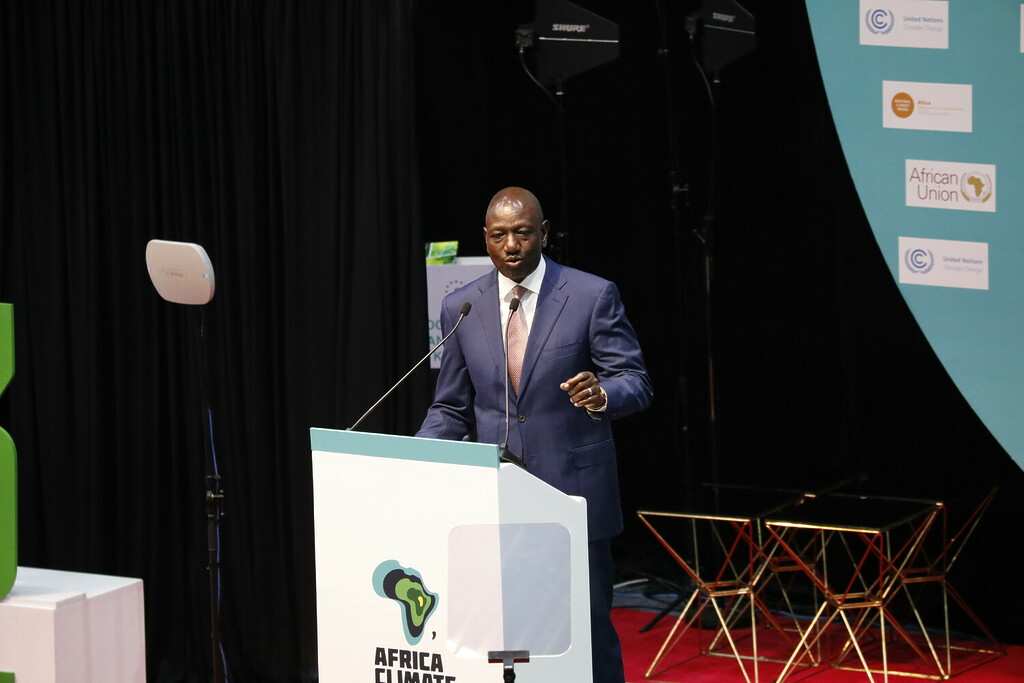

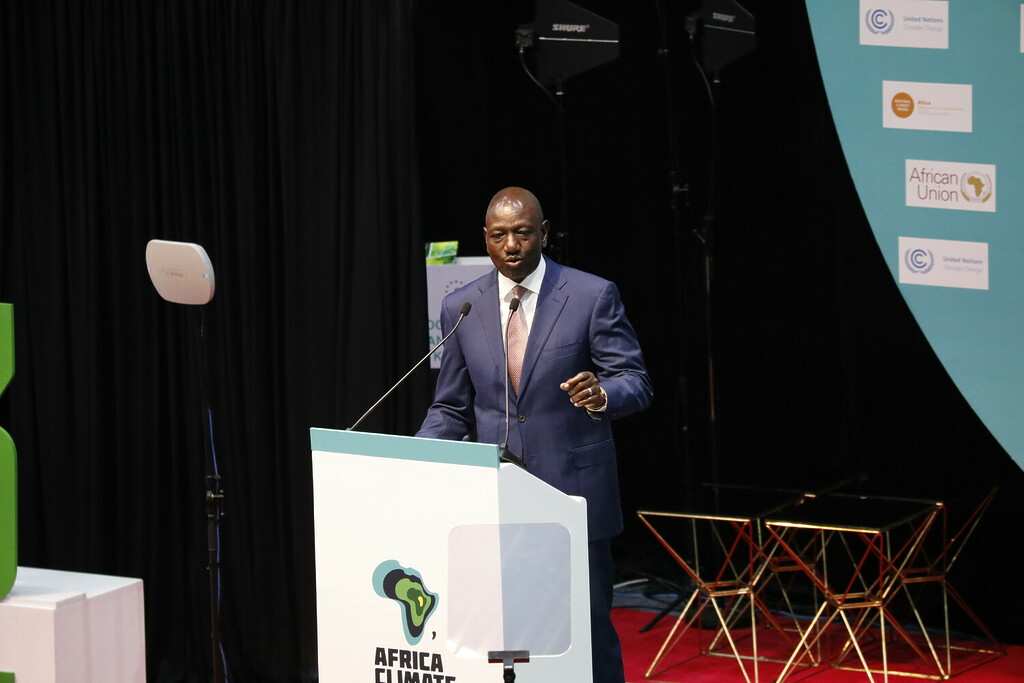

“A new Africa, that means business” (ein neues Afrika, das es ernst meint) versprach Kenias Präsident William Ruto am Ende des afrikanischen Klimagipfels in Nairobi in der vergangenen Woche. Gemeint ist ein Afrika, das sich nicht mehr als Opfer des Klimawandels verstehen will, sondern als Akteur für die Lösungen des Problems. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Kenias Hauptstadt der Schauplatz des ersten afrikanischen Klimagipfels war. Rund ein Jahr nach seiner Wahl ins Amt hat sich Ruto wie kaum ein anderer afrikanischer Politiker als Klimaschutzpartner des Westens in Afrika etabliert – und gehört damit in Sachen Klimaschutz zu den Hoffnungsträgern des Kontinents.

Der schnelle außenpolitische Erfolg des 56-Jährigen ist auch einer geschickten Vermarktung seiner Politik zu verdanken. Ruto inszeniert sich gerne als Macher und versteht sich als Pragmatiker. Beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Nairobi im Mai dieses Jahres verkündete Ruto, dem von den G7 ins Leben gerufenen Klimaklub beitreten zu wollen – als erstes afrikanisches Land überhaupt. Bei der Weltklimakonferenz in Scharm El-Scheich im vergangenen November forderte Ruto das Ende der fossilen Energien in Afrika. Das Eigenmarketing hatte Erfolg. Scholz bezeichnete Kenia schon als “Vorreiter der Energiewende” und wichtigen Partner in Afrika.

“Ruto arbeitet hart daran, international anerkannt zu werden. Er will Uhuru Kenyatta, seinen Vorgänger, übertreffen”, hieß es in “The Africa Report” kurz nach dem Kanzlerbesuch in Nairobi. Tatsächlich lud Ruto neben hochrangigen Staats- und Regierungschefs auch eine Reihe führender Mitarbeiter von internationalen Organisationen zum Gipfeltreffen nach Nairobi ein – der prominenteste unter ihnen war UN-Generalsekretär António Guterres. Die Botschaft sollte dabei sein: Kenia ist der verlässliche Partner, der bei afrikanischen Konflikten die Vermittlerrolle übernimmt. Zuletzt hatte sich Kenia den Konfliktparteien im Sudan als neutraler Verhandlungspartner angeboten.

Gut kam im Westen zudem seine im Wahlkampf 2022 geäußerte Kritik an der chinesischen Investitionspolitik in Kenia an. Dabei scheute Ruto auch keine populistischen Parolen. “Chinesen rösten Mais und verkaufen Mobiltelefone”, drohte Ruto in einer Wahlkampfrede. “Wir werden sie alle abschieben.” Mittlerweile hat er seinen Ton den Chinesen gegenüber gemäßigt.

Das westliche Lob für Ruto findet in Afrika hingegen ein geteiltes Echo – insbesondere in Sachen Klimaschutz. Beim Gipfel musste sich Ruto auch Kritik gefallen lassen: Er habe afrikanische Positionen zugunsten des Westens aufgegeben und das für die afrikanischen Länder entscheidende Thema der Finanzierung des Klimaschutzes in Afrika auf dem Gipfel aus dem Fokus verloren. Hinzu kommt die Kontroverse mit Ländern wie Nigeria, Ägypten oder Algerien, die noch gut an ihren fossilen Rohstoffen verdienen wollen. Rutos Ziel, das Zeitalter der fossilen Energie in Afrika zu beenden, fand sich entsprechend auch nicht in der Abschlusserklärung des Gipfels wieder. Rutos Vision der “grünen Industrialisierung” des Kontinents sehen viele afrikanische Länder weit weniger euphorisch.

Im Westen kamen zuletzt auch Zweifel an Kenias geopolitischer Positionierung auf. Zunächst galt es als gesichert, dass Ruto Kenias kritische Haltung am russischen Krieg in der Ukraine weiterführen würde. Anders als einige andere afrikanische Staaten hatte Kenia vor den Vereinten Nationen die russische Invasion stets verurteilt. Auch betont Ruto immer wieder, dass sich Kenia für die Einhaltung der Werte der UN-Charta einsetzen werde. Nach einem Überraschungsbesuch von Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Kenia im Mai kurz vor einem Vorbereitungstreffen der Brics-Staaten in Südafrika kam jedoch die Frage auf, ob Kenia künftig nicht doch näher an Russland rücken könnte. Wirtschaftlich ist Kenia unter anderem vom Dünger aus Russland abhängig.

Zudem fallen auf das Verhältnis des internationalen Klimastars Ruto zur Meinungsfreiheit und Demokratie in der eigenen Heimat immer wieder Schatten. Zuletzt etwa als er im Frühjahr die Proteste gegen die hohen Lebensmittelpreise und Steuererhöhungen mit harter Hand niederschlagen ließ. Ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen ihn in Folge der Unruhen nach den Wahlen 2008 wurde eingestellt. Ruto wurde Anstiftung zu Mord und Verfolgung vorgeworfen. Zu einem Urteil kam es nicht, nachdem den internationalen Ermittlern reihenweise die Zeugen abhanden gekommen waren. Seine internationalen Partner scheinen diese Aspekte gut verdrängen zu können. Fraglich ist, ob sie Ruto nicht in der Heimat noch auf die Füße fallen. David Renke

Der amerikanische Journalist Howard W. French beleuchtet in seinem Buch “Afrika und die Entstehung der modernen Welt” einen Aspekt der Weltgeschichte, dem bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde: Wie Sklaven aus Afrika zum Wirtschaftsaufschwung beigetragen haben, den Europa und später auch die USA erlebten. Erst die Ausbeutung von Millionen Afrikanern ermöglichte seiner Meinung nach diesen Aufschwung. Im amerikanischen Originaltitel “Born in Blackness” wird sein Anliegen noch deutlicher als in der deutschen Übersetzung.

Lebendig wird das Buch auch dadurch, dass French die große Weltgeschichte immer wieder mit Selbsterlebtem, der Geschichte seiner Familie oder der Familie seiner ivorischen Frau verwebt. Gleichzeitig ist das Buch durch die systematische Aufarbeitung der Fachliteratur gut dokumentiert. Allein die Literaturverweise füllen 43 Seiten.

Wenn Autoren auf etwas stoßen, was ihrer Meinung nach bisher zu wenig beachtet worden ist, neigen sie dazu, die Bedeutung ihrer Entdeckungen zu überhöhen. Auch French unterliegt dieser Versuchung und klagt immer wieder an, wenn er auf Überreste der kolonialen Vergangenheit stößt, die in Vergessenheit geraten sind. Auch schließt er Forschungslücken zuweilen mit Spekulationen, die manchmal etwas zu rasch zur Gewissheit werden.

Dennoch ist das Buch eines der lesenswertesten, die in den vergangenen Jahren zur Weltgeschichte (und zu Afrika) erschienen sind. French öffnet einen neuen Blick auf die geopolitischen Beziehungen und zeigt ein Kontinuum zwischen der europäischen, afrikanischen und karibisch-amerikanischen Geschichte. Außerdem ist es – wie nicht anders zu erwarten von einem erfahrenen Journalisten – sehr gut zu lesen. hlr

Howard W. French: Afrika und die Entstehung der modernen Welt. Eine Globalgeschichte. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart, 508 Seiten, 35 Euro.

Afrika rückt immer mehr in das Interesse der Weltpolitik. Jüngster Beleg für diesen Trend: An diesem Wochenende haben die G20-Staaten, die sich in Neu-Delhi getroffen haben, die Afrikanische Union aufgenommen. Unser Korrespondent in Johannesburg, Andreas Sieren, untersucht die Folgen dieser Entscheidung.

Die Friedenstruppen der Vereinten Nationen sollten den Osten der DR Kongo befrieden – und sind damit offenkundig gescheitert. Die Gründe beschreibt unsere Korrespondentin Judith Raupp, die seit Jahren in Goma lebt und von daher die Situation aus nächster Nähe kennt.

Der Schifffahrtskonzern Hapag-Lloyd verfolgt nun eine ambitionierte Afrika-Strategie. Unser Kollege Felix Wadewitz hat sich diese genauer angeschaut.

Der ehemalige Grünen-Politiker Matthias Berninger, heute Cheflobbyist des Chemiekonzerns Bayer, meinte jüngst im Gespräch mit Table.Media, dass die “Hohepriester der Agrarökologie” gescheitert seien. Nun reagiert eine der kritisierte NGOs auf diesen Vorwurf.

Daneben bieten wir Ihnen wieder interessante und spannende Analysen, Nachrichten und Meinungen.

Es hatte sieben Jahre Verhandlungen gebraucht, wurde aber zuletzt auch vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstützt: eine Vollmitgliedschaft der Afrikanischen Union (AU) in der G20. Mit einer Umarmung empfing der indische Gastgeber, Präsident Narandra Modi, den derzeitigen Vorsitzenden der AU, Azali Assoumani, Präsident der Komoren. “Herzlichen Glückwunsch an ganz Afrika”, sagte dessen Vorgänger, der senegalesische Präsident Macky Sall.

So wird der afrikanische Kontinent, ähnlich wie beim 15. Brics-Gipfel im August aufgewertet. Bisher war allein Südafrika Mitglied in der G20-Gruppe. Im August während des Brics-Gipfels in Johannesburg hatte Modi bekräftigt, sich während seiner G20-Präsidentschaft für den globalen Süden einzusetzen.

Aber es gibt auch kritische Stimmen: Elizabeth Sidiropoulos, Leiterin des South African Institute of International Affairs (SAIIA), meint, dass sich die Staats-und Regierungschefs der G20 in einer Charmeoffensive, der auch eine Portion Schuld anhaftet, jetzt mit der Einladung der AU weit aus dem Fenster gelehnt hätten. Sidiropoulos sieht hier “doppelte Maßstäbe”, bei denen der rhetorischen Unterstützung für die Anliegen von Entwicklungsländern “keine Taten” folgten und stattdessen zuweilen einige Prinzipien der UN-Charta verletzt würden.

Dennoch, die Aufnahme der AU kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die aufstrebenden Wirtschaftsnationen mehr Mitspracherecht bei globalen Themen einfordern. Das war der erste Coup des G20-Gipfels in Neu-Delhi, der sich auch in der gemeinsamen Erklärung zeigte. Diese fiel klar zugunsten des globalen Südens aus.

Nicht mehr erwähnt in der Erklärung werden die USA und Europa. Stattdessen rücken die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals oder SDGs) der Vereinten Nationen stärker in den Mittelpunkt. Es geht natürlich um Reformen der globalen Institutionen, die demokratischer werden sollen. Und die 55 Länder der AU können jetzt eher auf Augenhöhe mit den 27 Ländern der EU kooperieren.

Präsident Modi ist somit eine diplomatische Glanzleistung gelungen, vor allem weil im Vorfeld befürchtet wurde, dass die anhaltenden Unstimmigkeiten zwischen Indien und China die Ergebnisse des G20-Gipfels schmälern würden.

In der gemeinsamen Erklärung wurde dagegen das Thema russischer Angriffskrieg in der Ukraine abgewertet, ein zweites wichtiges Ergebnis des Gipfels. Keines der aufstrebenden G20-Länder beteiligt sich an den vom Westen initiierten Sanktionen gegen Russland. Stattdessen setzen die Brics-Staaten und G20 auf einen offenen Dialog mit Russland und der Ukraine, eine Politik, die auch die AU verfolgt. So rutscht der Ukrainekrieg in der G20-Erklärung auf Punkt 8 ab.

Allerdings gibt es einen Verweis zur UN-Charta, nach der Gewalt nicht eingesetzt werden soll, um “territoriale Akquisitionen auf Kosten der territorialen Integrität und der politischen Unabhängigkeit eines anderen Landes” zu betreiben. Die Erklärung verlangt auch die “unverzügliche und ungehinderte Lieferung von Getreide, Lebensmitteln und Düngemitteln/Zusätzen von der Russischen Föderation und der Ukraine”. Auch dies ist ein zentrales Anliegen in Afrika, das von instabilen Preisen für Getreide, Lebensmittel und Dünger besonders hart getroffen wird.

Ein drittes wichtiges Ergebnis: Die G20 haben sich nicht auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen geeinigt, obwohl die Vereinten Nationen dies für die Bekämpfung der Klimakrise für “unverzichtbar” halten. Hier zeigt sich ebenfalls die Position Afrikas, nach der die Einführung Erneuerbarer Energien stufenweise erfolgen soll, um den Wirtschaftsaufschwung nicht auszubremsen.

Neben Südafrika waren drei weitere afrikanische Länder in Neu-Delhi als Gäste vertreten: Ägypten, Mauritius und Nigeria. Der ägyptische Präsident Abdel-Fattah al-Sisi begrüßte die Aufnahme der AU als Vollmitglied. Dies sei “ein Schritt in die richtige Richtung, der die Gelegenheit bietet, die Prioritäten des Kontinents international festzulegen“. Bola Tinubu, Präsident von Nigeria, verfestigte die bilateralen Beziehungen zu Indien und machte sich für eine Aufnahme seines Landes in die G20 stark.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze bezeichnete die Aufnahme der AU als “wichtig” und “überfällig”. Deutschland habe dies unterstützt. “Viele globale Herausforderungen können nur gemeinsam mit Afrika bewältigt werden.” Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Chef der EU, Josep Borrell.

So möchte Afrika die wichtigen Themen der Welt künftig mitgestalten, sei es Handel, Sicherheit oder Klima. Wichtig ist allerdings auch, Investitionen anzulocken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt zu vertiefen. “Eine Erde, eine Familie und eine Zukunft” war dann auch das Motto des G20-Gipfels in Neu-Delhi.

Die Millionenstadt Goma im Ostkongo ist im Aufruhr. Zwei Tage lang legten Bürger die Stadt lahm und forderten den Rücktritt der Provinzregierung. Sie untersteht wegen der schlechten Sicherheitslage dem Militär. Grund für den Volkszorn ist ein gewaltsam niedergeschlagener Protest gegen die Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung der Demokratischen Republik Kongo (Monusco). Die Mission ist verhasst, viele Kongolesen halten sie für nutzlos.

Ende August hatte eine Sekte angekündigt, die Monusco mit traditionellen Riten zu vertreiben. Das kongolesische Militär umzingelte den Tempel der Sekte, brannte ihn nieder und schoss auf die Menschen, bevor sie los marschieren konnten. Mindestens 40 Demonstranten starben, Dutzende wurden schwer verletzt.

Außenminister Christophe Lutundula nahm den Vorfall zum Anlass, in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat den beschleunigten Abzug der Monusco zu fordern. Geht es nach dem Willen der Regierung soll er nach der geplanten Präsidenten- und Parlamentswahl am 20. Dezember beginnen. Die Kongolesen hätten kein Vertrauen mehr in die Monusco, so dass es jederzeit zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen könne, schreibt Lutundula. Schon im Juni 2022 starben 30 Zivilisten und fünf UN-Soldaten bei gewaltsamen Anti-Monusco-Demonstrationen.

Auf einer Pressekonferenz in Kinshasa bezeichnete Monusco-Chefin Bintou Keita den Brandbrief des Außenministers als einen “normalen Vorgang”. Es sei zudem ausgemachte Sache, dass 2024 ein “Jahr des Übergangs” werde, in dem die Monusco Kompetenzen an kongolesische Institutionen abtrete.

“Das Verhältnis zwischen dem Staatspräsidenten und der Monusco ist zerrüttet”, sagt Onesphore Sematumba, Analyst beim Thinktank Crisis Group in Nairobi. Die Regierung sei erbost, weil die Blauhelmsoldaten nicht mit der kongolesischen Armee gegen die Miliz M23 kämpfen. Die M23 hält seit mehr als einem Jahr weite Teile der Provinz Nord Kivu besetzt und blockiert die Versorgungswege nach Goma. Monusco-Chefin Keita hatte mehrfach erklärt, dass die UN-Truppe der M23 nicht gewachsen sei. Die Miliz wird nach Erkenntnissen der UN vom Nachbarland Ruanda ausgerüstet.

“Die Monusco ist gescheitert. Sie soll abhauen”, sagt auch Menschenrechtsaktivist Stewart Muhindo von der Bürgerbewegung “Kampf für den Wandel” in der Kleinstadt Beni. Die Gewalt nehme eher zu als ab, obwohl die UN seit 24 Jahren im Land präsent seien. Tatsächlich agieren im Ostkongo mehr als 100 bewaffnete Gruppen. Sie erpressen Wegezoll und betreiben Schmuggel von Holzkohle, Agrarprodukten oder Bodenschätzen wie Gold, Kobalt oder Koltan. Dabei gehen sie brutal gegen die Bevölkerung vor. Laut dem Kivu Security Tracker wurden im Ostkongo seit 2017 mehr als 22.715 Menschen getötet, vergewaltigt oder ausgeraubt.

“Die UN-Truppen kommen nicht, selbst wenn die Bevölkerung in ihrer Nähe angegriffen wird”, kritisiert Muhindo. Darüber klagen viele Kongolesen, in den Unruheprovinzen Nord Kivu, Süd Kivu und Ituri. Auch Human Rights Watch hat Fälle dokumentiert, wo Blauhelmsoldaten nicht eingriffen. So wurde im Juni ein Flüchtlingslager in Ituri sechs Kilometer von der Monusco entfernt überfallen. 46 Menschen starben, darunter 23 Kinder. Der Kommandant der UN-Truppe erklärte, man habe nicht ausrücken können, da ein Fahrzeug kaputt gewesen sei.

Die Sprecherin der UN-Mission in Kinshasa, Khadi Lo Ndeye, macht zudem schlechte Pisten dafür verantwortlich, dass die Monusco nicht immer rechtzeitig zur Hilfe kommt: “Fünf Kilometer in so einem Gebiet entsprechen 100 Kilometer anderswo”, sagt Ndeye.

Für die Bevölkerung ist es schwer nachvollziehbar, dass die Soldaten der renommierten UN an schlechter Infrastruktur oder Fahrzeugpannen scheitern. “Wenn das so ist, ist es erst recht ein Beweis der Unfähigkeit”, urteilt Aktivist Muhindo.

Veronika Weidringer sieht ein strukturelles Problem bei militärischen UN-Einsätzen. Sie arbeitet seit 18 Jahren in verschiedenen Krisengebieten in führenden Positionen für zivile UN-Missionen. Zehn Jahre lang war sie im Kongo. “Die Truppensteller-Länder wollen Tote in ihren Reihen vermeiden”, sagt sie. Deshalb würden sie bei ihren Einsätzen Zurückhaltung üben und damit die Bevölkerung frustrieren. “Manchmal ist das selbst für UN-Angestellte schwer verständlich”, sagt die Friedensexpertin.

Die Monusco beschäftigt 14.000 Soldaten, Offiziere und militärische Berater. Die meisten kommen aus Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal, Südafrika, Indonesien, Tansania, Marokko, Uruguay und Malawi. Mit einem Jahresbudget von 1,1 Milliarden Dollar ist sie eine der teuersten Friedensmissionen der UN.

“Mein Feld ist die Welt” steht in Marmor eingraviert im Foyer von Hapag-Lloyd am Ballindamm in Hamburg. Überall hängen Weltkarten mit all den Häfen, die die Reederei rund um den Globus ansteuert. Afrika gehörte bis vor kurzem nicht zu dieser Welt. Inzwischen fahren aber selbst XXL-Schiffe der Flotte, die mehr als 23.000 Container transportieren, gen Süden.

“Wir sind Nachzügler, aber wir hegen große Wachstumspläne”, sagt der Afrika-Chef von Hapag Lloyd, Thomas Orting Jorgensen, im Gespräch mit Table.Media. Er hat dabei nicht nur das Unternehmen im Blick: “Die Schifffahrt ist elementar, um die Wirtschaftsentwicklung zu beschleunigen und den Kontinent stärker mit dem Welthandel zu vernetzen“, sagt Jorgensen.

Für den Aufbruch gibt es zwei Gründe, einer liegt in Afrika selbst. “Wachsende Handelsströme, hohe Investitionen in Infrastruktur, Nachfrage nach Maschinen, Rohstoff-Boom und die demographische Entwicklung – für uns zählt Subsahara-Afrika zu den Schlüsselmärkten der Zukunft“, sagt der Hapag-Lloyd-Manager. “Alle Kernzahlen zeigen, dass Afrika mehr und mehr vernetzt sein wird mit der Welt.”

Der zweite Grund hat mit dem Schifffahrtskonzern selbst zu tun. Hapag-Lloyd war in Deutschland immer groß. Im globalen Geschäft jedoch waren die Hanseaten eher eine kleine Nummer. Und die Schifffahrt ist nun mal global. Inzwischen ist der Konzern aber zum Global Player geworden, spielt in einer Liga wie etwa Weltmarktführer Maersk.

Zwei Zusammenschlüsse mit Großreedereien, der CSAV in Südamerika und der UASC in Arabien, hat die Flotte auf 250 Containerschiffe wachsen lassen. Damit sind nun auch modernste Kühlcontainer-Schiffe im Wettbewerb – ein wichtiges Argument für afrikanische Exporteure von Bananen, Avocados oder Ananas.

Mehrere Hundert Mitarbeiter arbeiten inzwischen ausschließlich im Afrika-Geschäft. Einige davon kamen von Deutsche Afrika-Linien (DAL), deren Container-Sparte Hapag-Lloyd vor einem Jahr kaufte. Noch zu Kaiser Wilhelms Zeiten gegründet, legten DAL-Schiffe schon in deutschen Kolonialhäfen an. Mit der Übernahme stärkt Hapag-Lloyd seine Südafrika-Sparte – in Durban liegt der größte Hafen des Kontinents. Zuvor hatte Hapag-Lloyd zuvor die niederländische Reederei Nile Dutch gekauft, die ihre Stärke in Westafrika hat.

Künftig will Hapag-Lloyd wieder mehr organisch wachsen, die Zahl der angesteuerten Häfen steigern und das Partner-Netzwerk mit Logistikern ausbauen. Allein im Mai kamen vier Anlaufstellen in Westafrika hinzu. “Wir wachsen schneller als der Markt und gewinnen Anteile”, sagt Jorgensen, “aber unsere internationalen Konkurrenten Maersk, MSC und CMA CGM sind halt schon viel länger vor Ort.” Doch schon heute zählen deutschen Autobauer, aber auch Siemens, BASF oder Nestlé zu den Stammkunden. So profitiert Hapag-Lloyd auch davon, dass die europäische Industrie in Afrika investiert.

Die wichtigsten Liniendienste der Hamburger, die im Wochentakt verkehren, sind:

Die meisten Mittel fließen derzeit nach Westafrika. Im Tanger-Terminal in Marokko hat Hapag-Lloyd ein Drehkreuz geschaffen, das Westafrika mit der Welt verbindet. Darüber hinaus ist das Ost/West-Netzwerk mit mehreren Westafrika-Diensten verbunden, die neun Häfen von Nouakchott in Mauretanien bis Lagos in Nigeria abdecken. Banjul (Gambia), San Pedro (Elfenbeinküste), Lomé (Togo) und Onne (Nigeria) sollen bald folgen.

Die Größe der Schiffe in Westafrika reicht von 1.700 Standardcontainern (TEU) für Häfen mit geringem Tiefgang bis hin zu 4.250 TEU-Schiffen, die die wichtigsten Häfen anlaufen. In einigen Häfen in Westafrika fehlt es an Landkränen – die Schiffe benötigen eigenes Gerät an Bord, um Container zu löschen und zu laden. Wie in Europa und Asien sind auch in Afrika viele Häfen überlastet, und die Schiffe stehen teils im Stau.

Auch der Weitertransport ins Inland bleibt vielerorts wegen der schlechten Straßen schwierig. Logistiker wie Hapag-Lloyd transportieren die Container in der Regel nicht nur von Hafen zu Hafen, sondern betreuen die gesamte Lieferkette, beispielsweise von der Fabrik in China bis zum Abnehmer in Angola. In Afrika können das auf dem Landweg leicht tausende Kilometer mit dem Lkw sein. “Drei Wochen Schiffsreise, aber sechs Wochen mit dem Truck sind nicht ungewöhnlich”, beobachtet Afrika-Kenner Jorgensen.

Dazu kommen lokale Wettbewerber, die die Transportregeln auch schon einmal flexibler auslegen, als es ein europäisches Unternehmen mit entsprechenden Sicherheitsstandards tun darf. “Wenn unsere Servicepartner mit Lkw unterwegs sind, die beispielsweise 20 Tonnen transportieren können, dann sind sie verpflichtet, sich daran zu halten”, beschreibt Jorgensen die oft ungleichen Wettbewerbsverhältnisse.

Mehr als 680.000 Container transportierte die Reederei vergangenes Jahr von und nach Afrika. Das brachte einen Umsatz von 1,64 Milliarden Dollar. Das ist zwar noch wenig im Vergleich zum Asien-Europa-Business, aber die von Jorgensen vorgegebene Marschrichtung ist klar: “Wir wollen in Afrika jedes Jahr stärker wachsen als der Markt.”

Die Europäische Union und die USA haben im Rahmen des G20-Gipfels in Indien am Wochenende neue Investitionen im Südwesten Afrikas angekündigt. Angola, die Demokratische Republik Kongo und Sambia sollen über einen transafrikanischen Korridor enger an den internationalen Handel angebunden werden. Daneben soll auch der regionale Markt von dem Projekt profitieren. Das ist dringend notwendig, denn noch immer ist der innerafrikanische Handel im Vergleich der Kontinente nur schwach ausgeprägt – selbst wenn man den informellen Warenverkehr zwischen den afrikanischen Grenzen berücksichtigt.

Nur knapp ein Sechstel der Exporte afrikanischer Länder geht in ein anderes afrikanisches Land. Die EU-Staaten exportieren im Vergleich dazu hingegen zu fast 70 Prozent in andere EU-Länder. Seit Jahren arbeitet die Afrikanische Union (AU) daher an einer einheitlichen Freihandelszone für den Kontinent (AfCFTA). Ein entsprechendes Abkommen trat bereits 2019 in Kraft. Der Beginn der Umsetzung musste allerdings aufgrund der Coronapandemie auf Januar 2021 verschoben werden. Mittlerweile haben alle afrikanischen Länder außer Eritrea das Abkommen unterzeichnet.

Afrika verspricht sich großen Nutzen aus der Freihandelszone. Die ist die größte der Welt und würde einen Markt von 1,3 Milliarden Menschen sowie eine Wirtschaftskraft von rund 2,8 Billionen Euro umfassen. Das Rahmenabkommen für die Freihandelszone hatten zunächst 44 der 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union (AU) ratifiziert. Ein erstes Pilotprojekt ist im vergangenen Jahr in die Probephase gegangen. Acht afrikanische Länder testen den zollfreien Handel von Waren wie Kaffee, Tee sowie Fliesen und Batterien. Zu den teilnehmenden Ländern zählen unter anderem Ägypten, Tunesien, Ghana und Kenia.

Auch Europa könnte von dem Abkommen profitieren, nachdem sich der afrikanische Kontinent seit Jahren vermehrt dem asiatischen Kontinent zugewandt hat. “Die EU sollte die Möglichkeit nutzen, Afrika ein faireres Handelsangebot zu machen”, fordert Henrik Maihack, der Leiter des Afrika-Referats der Friedrich-Ebert-Stiftung. “Freier Marktzugang für die afrikanischen Staaten und im Gegenzug dürfen afrikanische Länder ihre Märkte sequenziert schützen, bis sich eine stärkere eigene Wirtschaft aufgebaut hat. Das wäre auch geopolitisch klug für Europa. Von China gibt es ein solches Angebot zum Beispiel bislang nicht.”

Am kommenden Dienstag diskutiert die Stiftung unter anderem mit Melaku Desta, dem Koordinator des Afrikanischen Zentrums für Handelspolitik der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen, über die Chancen für die europäisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen durch AfCFTA. “Seit der Kolonialzeit waren die afrikanischen Volkswirtschaften darauf ausgerichtet, unverarbeitete Rohstoffe zu exportieren. Künftig müsste es durch neue internationale Handelsregime ermöglicht werden, mehr Produktion auch in Afrika aufzubauen“, sagt Maihack.

Die AfCFTA dürfte den afrikanischen Ländern einen Schub für die Industrialisierung und eine Diversifizierung der Wirtschaft geben. Das IfW in Kiel errechnete im vergangenen Jahr in einer Studie, dass die Einkommen in den Ländern der AfCFTA-Zone langfristig um durchschnittlich 18 Prozent steigen könnten. Die Produktion dürfte um 29 Prozent zulegen.

Außerdem könnte der Kontinent entsprechend der Vision der Afrikanischen Union als geschlossener Block bei Verhandlungen über Handelsabkommen etwa mit der EU auftreten. Afrikas schwache Verhandlungsposition in Wirtschaftsfragen zeigt sich allein an den Zahlen: Während gut ein Viertel des afrikanischen Handels auf die EU entfällt, macht Afrika nur 2,2 Prozent des EU-Handels aus. Ähnlich ist das Verhältnis mit China und den USA, wenn gleich Afrika vergleichsweise deutlich weniger in die USA exportiert. Damit ist die Freihandelszone ein zentraler Bestandteil der Agenda 2063 der AU, die eine panafrikanische Wirtschaft und die politische Integration der afrikanischen Staaten zum Ziel hat. Auch Themen wie Personenfreizügigkeit und die Abschaffung von Visa sind Teil des afrikanischen Freihandelsabkommens.

Laut dem IfW könnten sich die afrikanischen Exporte in die EU um bis zu 30 Prozent erhöhen. Zuletzt hatte die EU als Handelspartner für Afrika deutlich gegen Asien und insbesondere China an Bedeutung verloren. Das AfCFTA könnte diesem Trend ein Ende setzen.

Was erwarten Sie von der Ampel-Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode?

Mit dem Start der Haushaltsberatungen des Bundestages geht die Regierungszeit der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte. Welche politischen Themen sollte die Bundesregierung in den kommenden Monaten anpacken, in welchen Politikfeldern erwarten Sie Einigungen? Diese und andere Fragen zur Zukunft der Ampel – aber auch zur Bewertung der ersten Hälfte der Legislatur und der Leistungen der Ministerinnen und Minister – stellt Table.Media in einer Umfrage. (Jetzt an Umfrage teilnehmen)

Die Direktorin des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in der Schweiz, Beate Huber, bezweifelt, dass Agrarchemie Subsahara-Afrika gegen Hungersnöte wappnen kann. “Die Produktivitätslücke in Afrika allein über den Import von hoch entwickelten Agrochemikalien schließen zu wollen, ist weder realistisch noch zielführend”, sagte Huber, die die Abteilung für internationale Zusammenarbeit leitet. Zuvor hatte Bayer-Lobbyist Matthias Berninger in einem Interview mit Table.Media aber genau das gefordert. So versetze man Afrika in die Lage, die eigene Produktion zu stärken und verhelfe dem Kontinent zur Unabhängigkeit gegenüber Nahrungsmittelimporten, lautet Berningers These.

Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln führe lediglich zu neuen Abhängigkeiten in Afrika, mahnt FiBL-Direktorin Huber. Huber beruft sich auf die “fatalen” Folgen des Ukraine-Krieges. Diese hätten gezeigt, wie schnell Importabhängigkeiten, beispielsweise durch steigende Weltmarktpreise und unterbrochene Lieferketten für Agrarrohstoffe, zu Hungersnöten auf dem afrikanischen Kontinent führen könnten.

Mehr als 80 Prozent der Nahrungsmittel in Subsahara-Afrika werden nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) von Kleinbauern produziert. “Kleinbauern haben häufig keinen Zugang zu im Ausland produzierten Pflanzenschutzmitteln”, sagt Huber. Oder entsprechend verfügbare Ware sei zu teuer. Huber plädiert für eine agrarökologische Herangehensweise, die auf lokal vorhandenen Ressourcen aufbaue.

Gegenwind bekommt Berninger auch von der NGO Ifoam. “Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Europäer dazu äußert, was Afrika braucht, und es wird sicher nicht das letzte Mal sein”, sagt Ifoam-Vorstandsmitglied Fortunate Nyakanda in Simbabwe. Beklagenswert findet Nyakanda, dass es offenkundig nur darum gehe, den europäischen Einfluss in Afrika zu stärken. Afrika sei längst damit beschäftigt, nachhaltige Lebensmittelsysteme mithilfe agrarökologischer Standards aufzubauen, um die schädliche Wirkung chemischer Betriebsmittel auf die Ernährungssicherheit zu reduzieren.

Auch aus anderen Gründen birgt die Toxizität von Pflanzenschutzmitteln Probleme für die Bevölkerung in Teilen Afrikas, berichtete Nyakanda. Viele Farmer in Afrika seien Frauen, unter denen die wenigsten lesen und schreiben könnten. Hinweise für eine sichere Anwendung der giftigen Mittel würden deshalb weder verstanden noch umgesetzt. Schulungen zur erforderlichen Schutzausrüstung seien eine Seltenheit, die Ausrüstung meist unerschwinglich und für extreme Hitze unpraktikabel, sodass Agrarchemie ohne Schutzkleidung versprüht werde. Erschwerend komme hinzu, dass einige Elemente der Schutzausrüstung in den meisten afrikanischen Gemeinden kulturell als unangemessen gelten. Für viele Bauernfamilien in Afrika sei der Ökolandbau nicht nur aus gesundheitlichen, sondern auch aus finanzieller Hinsicht ein Gewinn, weil Kosten für chemische Betriebsmittel entfallen, so Nyakanda weiter. has

Für eine resiliente Transformation zur Klimaneutralität muss die Politik die gesamte Wertschöpfungskette zentraler Technologien wie Fotovoltaik, Batterien und Elektrolyseure in den Blick nehmen und darf sich nicht nur auf die Versorgung mit Rohstoffen konzentrieren. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie im Auftrag der Stiftung Klimaneutralität. Dies eröffnet auch dem Bergbau in Afrika Chancen.

Für die Schlüsseltechnologien werden sieben Rohstoffe hinsichtlich ihrer Förderung und Verarbeitung als kritisch bewertet: Grafit, Iridium, Kobalt, Lithium, Mangan, Nickel, sowie Leichte und Schwere Seltene Erden. Entschlossenes politisches Handeln, insbesondere in der Transformationsphase bis 2030/2035, könne diese Kritikalität jedoch entscheidend abmildern.

Für den Abbau vieler dieser Rohstoffe spielt Afrika eine zentrale Rolle: Grafit beispielsweise wird in Madagaskar und Simbabwe gefördert. Wichtige Vorkommen von Iridium finden sich in Südafrika. Genauso wie Iridium kommt Kobalt weltweit selten vor. Die DR Kongo ist eines der wichtigsten Abbaugebiete für Kobalt. Große Vorkommen lagern auch im Boden von Sambia und Marokko. Die wichtigsten Fördergebiete für Lithium liegen zwar in Lateinamerika, China und Australien. Aber auch Simbabwe und die DR Kongo besitzen nennenswerte Vorkommen.

Mangan kommt relativ häufig vor und wird schon in Elfenbeinküste, Ghana, Burkina Faso und dem Kongo abgebaut, aber auch in Gabun und Südafrika. Auch für Seltene Erden wurden erste Fördergebiete in Afrika erschlossen, etwa in Tansania und Südafrika. Allerdings wurde der afrikanische Kontinent noch nicht systematisch nach kritischen Rohstoffen untersucht. Problematisch ist auch, dass für ihre Gewinnung häufig riesige Gesteinsmengen für eine geringe Ausbeute zertrümmert werden müssen.

Für besonders kritische Teile der Wertschöpfungskette (etwa Teile der PV-Industrie, die Herstellung von Permanentmagneten, die komplette Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien und die Produktion von grünem Stahl) sollten mithilfe einer offensiveren Ansiedlungspolitik Märkte in Deutschland und der EU aufgebaut werden. Subventionen und befristete Betriebskostenbeihilfen können laut der Studie ein Level Playing Field zu Konkurrenten außerhalb Europas schaffen. leo/hlr

Der Anführer der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, hat Ende August einen Zehnpunkteplan für eine informelle Machtteilung vorgelegt. Der von Hemeti vorgelegte “Friedensplan” stößt bei der Zivilgesellschaft im Sudan jedoch auf große Skepsis: Dieser zeige nur die “Heuchelei” des Milizenführers, sagte ein Sprecher der Kräfte für Freiheit und Wandel. Hemetis Rolle als Friedensstifter eines demokratischen Übergangsprozesses stehe in krassem Gegensatz zu den Verbrechen seiner Kämpfer.

Die Kämpfe zwischen RSF und der Sudanese Armed Forces (SAF) waren im April wegen der Weigerung Hemetis ausgebrochen, seine meist aus den Armenvierteln der Region kommenden Kämpfer in die staatlichen Kräfte zu integrieren. Die während der Bürgeraufstände 2019 entstandene zivile Opposition stand schon vor Kriegsausbruch den Vereinbarungen zwischen den Generälen ablehnend gegenüber. Während die Armee den Osten des Landes kontrolliert, gewinnt die RSF in der an den Tschad und Libyen angrenzenden Provinz Darfur die Oberhand. Die internationalen Hilfsorganisationen haben sich in die von der Armee kontrollierte Hafenstadt Port Sudan zurückgezogen.

Die Hälfte der fast 50 Millionen Sudanesen ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, darunter acht Millionen Kinder, melden die Vereinten Nationen. Von den 2,6 Milliarden US-Dollar, die das UNHCR für den Wiederaufbau der niedergebrannten Lager und die Verteilung der Hilfsgüter benötigt, sind bisher 700 Millionen eingegangen. Martin Griffiths, der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe, sieht für die kommenden Monate eine “Notlage epischer Größenordnung” voraus. Viele Sudanesen sind in Nachbarländer geflohen, etwa den Tschad.

Das Abkommen trotz des eskalierenden Krieges durchaus eingehalten werden können, zeigt der weiterhin steigende Export von südsudanesischem Öl über Port Sudan. Der Südsudan hat keinen eigenen Zugang zum Meer und zahlt dem Nachbarland für die Durchleitung des am oberen Nil geförderten Öls hohe Kommissionen. Nach Informationen von Branchenkennern haben chinesische Emissäre einen Nichtangriffspakt auf die Pipeline ausgehandelt. mke

Zunächst das Positive: Deutschland hat Fortschritte gemacht in der Afrika-Politik. Wir haben uns von einer Philosophie der patriarchalen Entwicklungshilfe gelöst und machen – gemeinsam mit unseren EU-Partnern – bessere Angebote zum Infrastruktur-Aufbau. Zudem erkennen selbst Kritiker der Ampelkoalition an, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock in Afrika zurückhaltend auftreten und mehr fragen als fordern.

Doch bisher verfangen weder der neue Ton noch die neuen Investitionsofferten, zumindest nicht auf breiter Front. Vorbehalte gegenüber Deutschland, Europa und dem “Westen” bleiben verbreitet. Das sollte uns nicht verwundern. Afrikaner haben über Jahrzehnte koloniale Ausbeutung, Überheblichkeit und Desinteresse erfahren. Und jetzt soll plötzlich alles anders sein?

Hinzu kommt: Russische Propagandisten schüren Ressentiments, vorzugsweise über soziale Medien. Viele Afrikaner fürchten deshalb, dass der “Westen” den Kontinent in kolonialer Tradition ausbeuten will. Diese Vorbehalte haben den Putsch in Niger und Gabun genauso befeuert wie den Beitritt afrikanischer Länder zum Schwellenländer-Bündnis Brics, das sich als Bollwerk gegen die westliche Dominanz versteht. Und auch die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20 stärkt die Organisation als Stimme der Schwellenländer.

Leider liefert die Bundesregierung jenen, die den Westen kritisch sehen oder bewusst Ressentiments schüren, immer wieder Steilvorlagen. Beispiel Baerbock: Während sie vor Ort oft den richtigen Ton trifft, redet sie anderswo immer noch gerne von feministischer und werteorientierter Außenpolitik – ähnlich wie Entwicklungsministerin Svenja Schulze.

Dabei sollten beide wissen: Als ehemalige Kolonialmacht genießen wir in Afrika keinerlei moralische Autorität. Im Gegenteil, viele Menschen empfinden es als heuchlerisch und übergriffig, wenn Europäer über Werte sprechen. Und Kommunikatoren wissen: Nichts ist gefährlicher als ein erhobener Zeigefinger, wenn man Sympathien wecken und Menschen überzeugen will.

So klug das Konzept feministischer Entwicklungspolitik inhaltlich ist, so kontraproduktiv ist das Label aus kommunikativer Sicht. Um Propagandisten den Nährboden zu entziehen und mehr Afrikaner zu erreichen, muss die Bundesregierung anders kommunizieren – und besonders mehr über Wohlstand als über Werte reden.

Umfragen belegen, dass es den Menschen auf unserem Nachbarkontinent zuallererst um wirtschaftliches Wachstum geht. Demokratie und Gleichberechtigung stehen, auch wenn das für viele Europäer schwer nachzuvollziehen ist, weiter unten auf der Prioritätenliste. Wer diese Themen dennoch unverdrossen ins Zentrum rückt, muss sich vorwerfen lassen, fahrlässig an der Zielgruppe vorbei zu kommunizieren.

Zur Erinnerung: Zielgruppe der Außen- und Entwicklungspolitik sind Menschen im Ausland – und nicht die Stammwähler daheim. Hinzu kommt, dass Deutschland in Sachen Wohlstand mehr Glaubwürdigkeit genießt als auf moralischem Terrain: Mit der Sozialen Marktwirtschaft ist es gelungen, breiten Wohlstand zu schaffen, während Chinas Entwicklungsmodell derzeit an Grenzen stößt.

Unsere Politikerinnen und Politiker sollten deshalb zwei zentrale kommunikative Prinzipien beherzigen. Erstens: vorrangig addressieren, was die Zielgruppe am stärksten bewegt – die Sehnsucht nach Wohlstand. Zweitens: mit konkreten Beispielen greifbar machen, wie Deutschland einen Beitrag leistet zu nachhaltigem Wachstum in Afrika.

Daniel Schönwitz ist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor. Er ist mit Mitglied des Africa First Networks, das der Unternehmer Martin A. Schoeller gegründet hat. Zuletzt erschienen ist von Daniel Schönwitz und Martin A. Schoeller das Buch: “Afrika First! Die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft”.

Wall Street Journal: Die IEA warnt davor, dass die riesigen Solar- und Mineralressourcen Afrikas ungenutzt bleiben. Die Investitionen in die afrikanische Energiebranche müssen sich bis 2030 verdoppeln, wenn die Ziele für Klima und Energie auf dem Kontinent erreicht werden sollen.

Le Monde: Gabun, die Baustelle der Menschenrechte. Menschenrechtsorganisationen wünschen die Schaffung einer Wahrheits-, Versöhnungs- und Wiedergutmachungskommission, um Menschenrechtsverletzungen früherer Regime zu untersuchen.

Daily Nation: Kenianische Startups in Schwierigkeiten. Mindestens acht kenianische Start-ups sind in den vergangenen zwei Jahren verschwunden. Ein neuntes scheint in Not geraten zu sein, obwohl es fast 224 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt hat. Die Zeitung sieht den Traum vom Silicon Savannah in Gefahr.

Business Day: Die Übertragung ist der Schlüssel zur Lösung der Stromkrise in Südafrika. Die mangelnde Infrastruktur behindert das enorme Potenzial erneuerbarer Energien, meint Ed Stumpf in einem Editorial für die südafrikanische Zeitung.

Wall Street Journal: Walmart setzt auf Afrika. Der amerikanische Supermarktkonzern verstärkt seine Online-Bemühungen bei Massmart als Teil seiner neuen Ausrichtung auf den schnell wachsenden Verbrauchermarkt auf dem Kontinent.

African Business: Verband der Asset Manager konzentriert sich auf grüne Finanzierung. Die Pan-African Fund Managers’ Association (PAFMA), die diese Woche auf dem Afrika-Klimagipfel ins Leben gerufen wurde, setzt sich das Ziel, Investments mit Schwerpunkt auf grüner Finanzierung zu fördern.

Libération: Rugby-WM – Südafrika wandelt auf brennenden Disteln. Nur mit Schwierigkeiten konnte Südafrika gegen Schottland gewinnen, ein Spiel, das Nationaltrainer Jacques Nienaber zuvor als “das wichtigste des gesamten Turniers” bezeichnet hatte.

“A new Africa, that means business” (ein neues Afrika, das es ernst meint) versprach Kenias Präsident William Ruto am Ende des afrikanischen Klimagipfels in Nairobi in der vergangenen Woche. Gemeint ist ein Afrika, das sich nicht mehr als Opfer des Klimawandels verstehen will, sondern als Akteur für die Lösungen des Problems. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Kenias Hauptstadt der Schauplatz des ersten afrikanischen Klimagipfels war. Rund ein Jahr nach seiner Wahl ins Amt hat sich Ruto wie kaum ein anderer afrikanischer Politiker als Klimaschutzpartner des Westens in Afrika etabliert – und gehört damit in Sachen Klimaschutz zu den Hoffnungsträgern des Kontinents.

Der schnelle außenpolitische Erfolg des 56-Jährigen ist auch einer geschickten Vermarktung seiner Politik zu verdanken. Ruto inszeniert sich gerne als Macher und versteht sich als Pragmatiker. Beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Nairobi im Mai dieses Jahres verkündete Ruto, dem von den G7 ins Leben gerufenen Klimaklub beitreten zu wollen – als erstes afrikanisches Land überhaupt. Bei der Weltklimakonferenz in Scharm El-Scheich im vergangenen November forderte Ruto das Ende der fossilen Energien in Afrika. Das Eigenmarketing hatte Erfolg. Scholz bezeichnete Kenia schon als “Vorreiter der Energiewende” und wichtigen Partner in Afrika.

“Ruto arbeitet hart daran, international anerkannt zu werden. Er will Uhuru Kenyatta, seinen Vorgänger, übertreffen”, hieß es in “The Africa Report” kurz nach dem Kanzlerbesuch in Nairobi. Tatsächlich lud Ruto neben hochrangigen Staats- und Regierungschefs auch eine Reihe führender Mitarbeiter von internationalen Organisationen zum Gipfeltreffen nach Nairobi ein – der prominenteste unter ihnen war UN-Generalsekretär António Guterres. Die Botschaft sollte dabei sein: Kenia ist der verlässliche Partner, der bei afrikanischen Konflikten die Vermittlerrolle übernimmt. Zuletzt hatte sich Kenia den Konfliktparteien im Sudan als neutraler Verhandlungspartner angeboten.

Gut kam im Westen zudem seine im Wahlkampf 2022 geäußerte Kritik an der chinesischen Investitionspolitik in Kenia an. Dabei scheute Ruto auch keine populistischen Parolen. “Chinesen rösten Mais und verkaufen Mobiltelefone”, drohte Ruto in einer Wahlkampfrede. “Wir werden sie alle abschieben.” Mittlerweile hat er seinen Ton den Chinesen gegenüber gemäßigt.

Das westliche Lob für Ruto findet in Afrika hingegen ein geteiltes Echo – insbesondere in Sachen Klimaschutz. Beim Gipfel musste sich Ruto auch Kritik gefallen lassen: Er habe afrikanische Positionen zugunsten des Westens aufgegeben und das für die afrikanischen Länder entscheidende Thema der Finanzierung des Klimaschutzes in Afrika auf dem Gipfel aus dem Fokus verloren. Hinzu kommt die Kontroverse mit Ländern wie Nigeria, Ägypten oder Algerien, die noch gut an ihren fossilen Rohstoffen verdienen wollen. Rutos Ziel, das Zeitalter der fossilen Energie in Afrika zu beenden, fand sich entsprechend auch nicht in der Abschlusserklärung des Gipfels wieder. Rutos Vision der “grünen Industrialisierung” des Kontinents sehen viele afrikanische Länder weit weniger euphorisch.

Im Westen kamen zuletzt auch Zweifel an Kenias geopolitischer Positionierung auf. Zunächst galt es als gesichert, dass Ruto Kenias kritische Haltung am russischen Krieg in der Ukraine weiterführen würde. Anders als einige andere afrikanische Staaten hatte Kenia vor den Vereinten Nationen die russische Invasion stets verurteilt. Auch betont Ruto immer wieder, dass sich Kenia für die Einhaltung der Werte der UN-Charta einsetzen werde. Nach einem Überraschungsbesuch von Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Kenia im Mai kurz vor einem Vorbereitungstreffen der Brics-Staaten in Südafrika kam jedoch die Frage auf, ob Kenia künftig nicht doch näher an Russland rücken könnte. Wirtschaftlich ist Kenia unter anderem vom Dünger aus Russland abhängig.

Zudem fallen auf das Verhältnis des internationalen Klimastars Ruto zur Meinungsfreiheit und Demokratie in der eigenen Heimat immer wieder Schatten. Zuletzt etwa als er im Frühjahr die Proteste gegen die hohen Lebensmittelpreise und Steuererhöhungen mit harter Hand niederschlagen ließ. Ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen ihn in Folge der Unruhen nach den Wahlen 2008 wurde eingestellt. Ruto wurde Anstiftung zu Mord und Verfolgung vorgeworfen. Zu einem Urteil kam es nicht, nachdem den internationalen Ermittlern reihenweise die Zeugen abhanden gekommen waren. Seine internationalen Partner scheinen diese Aspekte gut verdrängen zu können. Fraglich ist, ob sie Ruto nicht in der Heimat noch auf die Füße fallen. David Renke

Der amerikanische Journalist Howard W. French beleuchtet in seinem Buch “Afrika und die Entstehung der modernen Welt” einen Aspekt der Weltgeschichte, dem bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde: Wie Sklaven aus Afrika zum Wirtschaftsaufschwung beigetragen haben, den Europa und später auch die USA erlebten. Erst die Ausbeutung von Millionen Afrikanern ermöglichte seiner Meinung nach diesen Aufschwung. Im amerikanischen Originaltitel “Born in Blackness” wird sein Anliegen noch deutlicher als in der deutschen Übersetzung.

Lebendig wird das Buch auch dadurch, dass French die große Weltgeschichte immer wieder mit Selbsterlebtem, der Geschichte seiner Familie oder der Familie seiner ivorischen Frau verwebt. Gleichzeitig ist das Buch durch die systematische Aufarbeitung der Fachliteratur gut dokumentiert. Allein die Literaturverweise füllen 43 Seiten.

Wenn Autoren auf etwas stoßen, was ihrer Meinung nach bisher zu wenig beachtet worden ist, neigen sie dazu, die Bedeutung ihrer Entdeckungen zu überhöhen. Auch French unterliegt dieser Versuchung und klagt immer wieder an, wenn er auf Überreste der kolonialen Vergangenheit stößt, die in Vergessenheit geraten sind. Auch schließt er Forschungslücken zuweilen mit Spekulationen, die manchmal etwas zu rasch zur Gewissheit werden.