Die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze hatte vor wenigen Wochen eine Afrika-Strategie vorgelegt. In der vergangenen Woche hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sein neues Konzept für die Beziehungen zwischen Frankreich und unserem Nachbarkontinent im Süden präsentiert. Die Herangehensweisen könnten unterschiedlicher kaum sein. Lucia Weiß, unsere Korrespondentin in Senegals Hauptstadt Dakar, hat sich mit Macrons Vorschlag für einen Neuanfang in den Beziehungen zu Afrika befasst. Eines wird dabei deutlich: Die größte Wegstrecke liegt noch vor dem französischen Präsidenten.

In unserem Porträt stellen wir Franck Paris vor, Macrons Afrika-Beauftragten im Elysée-Palast. Er ist nicht nur der Mann, der die neue Afrika-Strategie entscheidend formuliert hat. Er ist auch ein enger Weggefährte des französischen Präsidenten, hatten sie doch schon zusammen die Schulbank auf der Elite-Hochschule ENA gedrückt.

Viele halten Afrika für einen armen Kontinent. Nichts ist so falsch wie dieses Vorurteil. Afrika ist einer der reichsten Kontinente überhaupt, reich an Rohstoffen, von denen die meisten Vorkommen noch gar nicht erschlossen sind. Für E-Mobilität und Digitalisierung hat der Wettlauf um den Zugang zu Lithium, Mangan oder Kobalt an Fahrt gewonnen. Besonders China will sich den Zugang zu den Rohstoffen der Zukunft sichern. Unser Korrespondent in Johannesburg, Andreas Sieren, beschreibt, wie afrikanische Regierungen dieses neue Interesse nutzen wollen, um mehr Wertschöpfung in ihre Länder zu holen.

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Frankreich will sich nicht mehr politisch einmischen in den ehemaligen Kolonien auf dem Kontinent. So beschreibt der französische Präsident Macron den Kern der neuen französischen Afrikastrategie. An die Stelle herkömmlicher Entwicklungshilfe müssten Respekt, Augenhöhe, Partnerschaft und Investitionen treten. “Ich für meinen Teil bin überhaupt nicht wehmütig, was Françafrique angeht, aber ich möchte danach auch kein Nichts, keine Leere lassen”, sagte Präsident Macron bei der Vorstellung der Strategie vergangene Woche in Paris. Françafrique – dieses Schlagwort steht in Frankreich für eine neokolonialistische Einmischung in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Staaten.

Einen Tag nach seiner Ankündigung reiste der Präsident auf den Kontinent. Erste Station war der One Forest Summit in Gabun zum Schutz des afrikanischen Regenwalds. Überraschender dagegen scheint die zweite Station Macrons: Angola, das nie zu Frankreichs Kolonialreich gehörte.

Landwirtschaft und Fischerei stellte Macron in den Mittelpunkt seines Kurzbesuchs bei Staatspräsident João Lourenço. Konkrete wirtschaftliche Pläne statt politischer Absprachen lautet die Botschaft. In der Realität sei beides aber kaum zu trennen, sagt der angolanische Journalist José Domingos Diogo im Gespräch mit Table.Media: “Frankreich hat in Afrika einige Partner verloren, und auch Macron sucht jetzt sicher alternative Lösungen für die Probleme, die die russische Invasion in der Ukraine mit sich gebracht hat.” Frankreich versuche, in Angola politisch Einfluss zu gewinnen.

Die französisch-angolanischen Beziehungen bauten offenkundig auf Öl auf, konstatiert Diogo, der für einen katholischen Radiosender arbeitet. Angola löste vergangenes Jahr Nigeria als größten Ölproduzenten des Kontinents ab. Das französische Unternehmen Total Energies ist nach eigenen Angaben seit 1953 in Angola aktiv, als das Land noch portugiesische Kolonie war. Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1975 wird Angola von der MPLA regiert (Movimento Popular de Libertação de Angola/Volksbewegung zur Befreiung Angolas). “Unter den portugiesischsprachigen Ländern ist Angola gleichzeitig das frankophilste”, gibt Diogo zu bedenken. Das wiederum erleichtert politische Affinitäten: Seit 2019 hat Angola Beobachterstatus in der internationalen Gemeinschaft der Frankophonie, einer Ländergruppe, die neben dem Commonwealth zunehmend an politischem Gewicht gewinnt.

Am dritten Tag seiner Reise jettete Macron durch zwei weitere Länder. Es folgte eine Stippvisite in Kongo-Brazzaville, bevor es auf das andere Ufer des Kongo nach Kinshasa ging, in die Demokratische Republik Kongo. Hier wurde noch deutlicher, wie sehr sich Realpolitik und die neue Afrikastrategie Macrons reiben. Wegen des Konflikts im Ostkongo und der mutmaßlichen Förderung der M23-Rebellen durch das benachbarte Ruanda stand seine Reise ins zentrale Afrika regional unter scharfer Beobachtung. “Der Kongo will eine klare Position von Frankreich. Jedoch ist es nicht an Frankreich, an Stelle des Kongo zu handeln”, sagt der kongolesische Akademiker Tumba Shango Lokoho von der Université Paris 3 im Gespräch mit Table.Media. Macron würdigte die Vermittlerrolle Angolas in dem Konflikt, hielt sich aber mit Blick auf eine klare Verurteilung Ruandas zurück, dem Land, in dem Frankreich eine Mitverantwortung für den Genozid 1994 zukommt.

Bereits vor Macrons Besuch gab es starke antifranzösische Proteste im Kongo, das allerdings eine Kolonie Belgiens und nicht Frankreichs war. “Einige afrikanische Staaten verhalten sich ambivalent. Einerseits lehnen sie die Präsenz Frankreichs ab, andererseits rufen sie es, sobald es Schwierigkeiten gibt.” Mit Blick auf die neue Afrikastrategie stellt Shango Lokoho fest: “Auch wenn Françafrique totgesagt wurde, braucht es doch Zeit, diese komplizierten Beziehungen zu erneuern.”

Mit steigenden Energiepreisen und der grünen Energiewende haben führende Wirtschaftsnationen der Welt Afrika mehr denn je als wichtigen Rohstofflieferanten entdeckt. Die Hälfte des weltweiten Kobaltvorkommens befindet sich in der Demokratischen Republik Kongo. Mehr als 70 Prozent dessen, was die Welt davon braucht, kommt von dort.

Die meisten Minen in dem zentralafrikanischen Land sind in chinesischer Hand, das auch die weltweite Herstellung von Batterien für E-Autos kontrolliert und zugleich Technologieführer ist. Bereits 2008 sicherte sich China in der DR Kongo einen damals sechs Milliarden Dollar schweren Deal “Infrastruktur-für-Rohstoffe”, der die kongolesische Bergbaugesellschaft Gecamines mit einem chinesischen Konsortium zusammenbrachte. Der globale Batteriemarktführer CATL aus China konnte seinen Anteil auf mehr als 37 Prozent ausbauen. Sechs der zehn wichtigsten Hersteller sind chinesische Unternehmen.

Nun verhandelt Kongos Präsident Félix Tshisekedi mit Peking nach. Er möchte den Vertrag, den sein Vorgänger Joseph Kabila unterzeichnet hatte, ergänzen. China soll nun 18 Milliarden Dollar in die Infrastruktur investieren: “Jetzt müssen wir die Dinge einfach so ausbalancieren, dass es zu einer Win-Win-Situation kommt”, sagte er auf dem Weltwirtschafsforum in Davos im Januar.

Ähnlich sieht das Präsident von Simbabwe, Emmerson Mnangagwa, der ebenfalls den Wert des globalen Rohstoffbooms erkannt hat: “Wir müssen Industriestrukturen und -prozesse aufbauen und die Erze vor Ort weiterverarbeiten“, schrieb er kürzlich in einer Kolumne. Sein Land, das sich seit zwei Jahrzehnten in einer Dauerkrise befindet, verfügt über die größten Lithiumvorkommen in Afrika. Lithium soll in Simbabwe wirtschaftlich die Wende bringen. Deshalb untersagte die Regierung Ende vergangenen Jahres den weiteren Export des wertvollen Metalls. Mehr Wertschöpfung im Land soll mehr Wachstum bringen.

Rund 30 Prozent aller weltweiten Rohstoffvorkommen liegen in Afrikas Boden, darunter viele technologisch wertvolle wie Lithium, Mangan und Kobalt. “Bei allen für die Energiewende relevanten Metallen ist Afrika führend”, sagt Fortune Mojapelo, Vorsitzender von Bushvelt Minerals, einem führenden Produzenten von Vanadium.

Afrikas wichtigste Bergbaukonferenz, die Mining Indaba in Kapstadt, stand vor wenigen Wochen unter dem Stichwort “Wertschöpfung“, was auch die Weltbank unterstützt. Statt des Exports von Rohstoffen sollen in Afrika Industrien aufgebaut werden, die die Metalle vor Ort weiterverarbeiten. Offen ist, ob Batterien dadurch teurer werden oder ob sich nur der Ort der Wertschöpfung verlagert.

Für Europa gibt es dabei allerdings ein Problem: das Lieferkettengesetz. Es wird voraussichtlich kommenden Mai vom Europäischen Parlament abgesegnet. Danach müssen europäische Unternehmen Menschenrechtsstandards und Umweltschutzrichtlinien einhalten. Das wird die Verlagerung der Wertschöpfung bremsen. Das Gesetz erschwere die “Diversifizierungsbemühungen der deutschen Industrie und konterkariert in vielen Bereichen sogar ein stärkeres Engagement in Afrika“, beklagt Wolfgang Niedermark von der BDI-Hauptgeschäftsführung. Ein Eigentor der europäischen Politik?

Chinesische Unternehmen jedenfalls müssen sich nicht an das Lieferkettengesetz halten, obwohl sie zunehmend unter Druck geraten, keine Ausbeutung zu betreiben. Und die Afrikaner erhöhen sogar den Druck: Anfang des Jahres ließ Präsident Tshisekedi seine Staatsprüfer eine Studie veröffentlichen, die nachweisen sollte, wie die Chinesen die DR Kongo jahrelang beim Kobaltabbau benachteiligt hatten. Vergangene Woche entzog deshalb ein Gericht in der Provinzhauptstadt Lubumbashi dem Bergbauriesen China Molybdenum für sechs Monate die Lizenz.

Die Chinesen stehen im Kongo schon länger in der Kritik. In ihren Minen herrschen oft miserable Arbeitsbedingungen, wie The Guardian dokumentierte. Und trotz auswärtiger Hilfe ist Kinshasa nicht in der Lage, die geforderten Regeln durchzusetzen. Das Land gilt als Paradebeispiel für Armut, Gewalt und lang andauernde Kriege, in denen mit Rohstoffen Waffen gekauft werden, wie dies in den 90er Jahren mit Diamanten in Westafrika geschah. Das Durcheinander ist “undurchschaubar”, fasst Oluwole Ojewale vom Think Tank Institute for Security Studies in Dakar die Lage zusammen.

Die Geschichte beginnt im Keller eines Hauses in der fränkischen Universitätsstadt Erlangen. Martin Aufmuth tüftelt an seiner Idee: eine simpel herzustellende Brille für die Ärmsten. Was dabei herauskommt, ist unglaublich günstig und effektiv: Eine simple Biegemaschine, auf der an jedem Ort und ohne Strom ein flexibler Stahldraht gebogen werden kann. Dazu kommen vorgefertigte Brillengläser in verschiedenen Stärken, die einfach in das Drahtgestell eingeklickt werden.

Die Erfolgsgeschichte der Ein-Dollar-Brille hat sich mittlerweile auf zehn Schwellen- und Entwicklungsländer weltweit ausgedehnt. Der afrikanische Kontinent zählt zu den wichtigsten Einsatzgebieten. Viele Menschen dort haben überhaupt keine Erfahrung mit einer Sehhilfe. Kinder können nicht zur Schule gehen, Erwachsene nicht arbeiten und nicht für ihre Familien sorgen. Optiker gibt es im ländlichen Raum kaum, die Wege in die Städte sind lang und beschwerlich.

Für Aufmuth war klar, das Projekt muss mit Aufklärung und beruflicher Qualifizierung beginnen. Mit einem Stab freiwilliger Helfer startete er Informationsveranstaltungen in Schulen und Communities, stellte Kontakte zu Gesundheitseinrichtungen her. Alle sollten verstehen lernen, welche Chancen diese simple Idee bietet.

Augenärzte und Optiker halfen dem Physiklehrer, ein einjähriges Ausbildungskonzept zu entwerfen, an dessen Ende der sogenannte Good Vision Technician steht: ein geschulter Spezialist, der neben Sehtests auch Augenkrankheiten identifizieren kann, vor allem aber die passende Brille findet und anpasst.

Kompromisse bei der Qualität, um die Herstellungskosten zu drücken, waren für Aufmuth inakzeptabel. Im Gegenteil: Künftig wird er nun eine spezielle Software von Siemens nutzen, mit der sich seine Brillen sogar in 3D konstruieren und modellieren lassen. Auch die simple Biegemaschine und alle notwendigen Werkzeuge können damit weiter verbessert und günstig in Serie hergestellt werden.

Die Wege in Afrika sind oft lang und beschwerlich. Also kommt die Brille zu den Patienten. In sogenannten Augencamps werden die Menschen über die Notwendigkeit guten Sehens aufgeklärt. Dort können sie auch einen Sehtest machen lassen und bekommen ihre fertige Brille noch vor Ort. In Zahlen ausgedrückt ist das Ergebnis eindrucksvoll: Bisher sind fast eine halbe Million Brillen ausgegeben worden. 1,3 Millionen Sehtests wurden hergestellt.

Hinter Aufmuths Idee steht ein enormes wirtschaftliches Potential für die Länder. Durch die Ausbildung zu Optikern wurden im Lauf der Zeit Hunderte neuer Arbeitsplätze geschaffen, besonders in entlegenen Regionen. Die Männer und Frauen sind bei seinem Verein fest angestellt, ordentlich versichert, finanziert durch das Spendenaufkommen und den Verkauf der Brillen. Eine Sehhilfe kostet den Patienten durchschnittlich zwei bis drei Tageslöhne. Am Beispiel Malawis wären das zwei bis drei Dollar pro Tag. Aufmuths Projekt zielt nicht auf Gewinn, Hauptsache es trägt sich. Rund drei Millionen Euro braucht er zur Finanzierung pro Jahr.

Die Herstellung ist so simpel, dass selbst Menschen mit körperlichen Behinderungen mitarbeiten können. Der dreißigjährige Constant aus Burkina Faso ist blind und hat wohl gerade deshalb das notwendige Fingerspitzengefühl, um rund 200 Brillengestelle im Monat präzise zu biegen. Mit seinem Einkommen kann er Frau und Tochter ernähren.

So nützt die Ein-Dollar-Brille nicht nur dem besseren Sehen, sondern auch der sozialen Entwicklung. Viele Afrikaner haben zum ersten Mal im Leben eine wirtschaftliche Perspektive, weil sie gut sehen können. Dagegen sind die finanziellen Folgeschäden enorm, wenn Menschen aufgrund ihrer Sehbehinderung nicht arbeiten oder nicht lernen können: Schätzungen gehen von etwa 270 Milliarden Dollar jährlich aus.

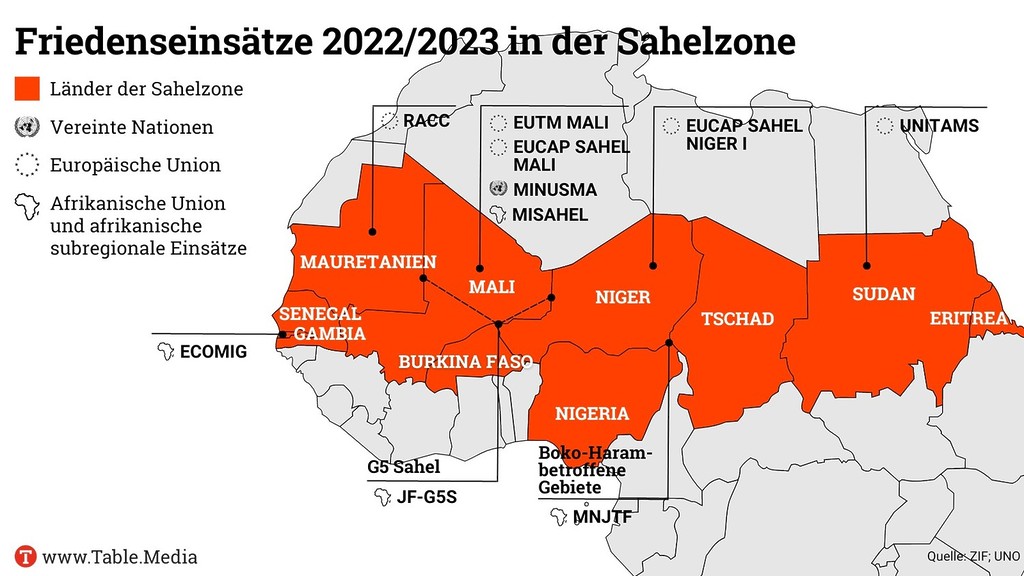

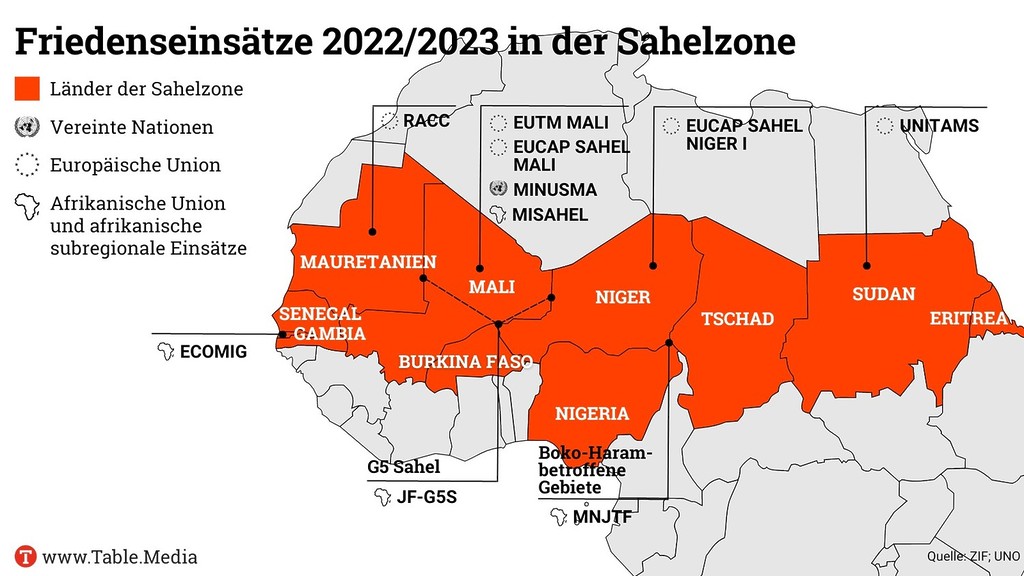

Deutschland will sich an einer neuen EU-Mission in Niger beteiligen – mit bis zu 60 Soldatinnen und Soldaten. Das neue Mandat dafür soll Mitte März verabschiedet werden. Für Mai ist wiederum ein Abzugsmandat für deutsche Kräfte an der UN-Mission Minusma geplant. Damit soll der Einsatz der Bundeswehr in Mali bis zum kommenden Jahr beendet werden. Niger ist Malis östliches Nachbarland.

Der Rat der Europäischen Union brachte im Februar die militärische Partnerschaftsmission in Niger (EUMPM Niger) auf den Weg. Die europäischen Streitkräfte sollen unter anderem eine Technikschule aufbauen und bei der Einrichtung eines Unterstützungsbataillons für Logistik und Kommunikation helfen. Der Einsatz ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

Die Bundeswehr soll sich nach Angaben aus Regierungskreisen an dieser Mission mit bis zu 60 deutschen Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Die Truppe wird allerdings nicht militärisch tätig. Allerdings sind Teile des Unterstützungsbetriebs in von Islamisten bedrohten Regionen Nigers geplant, sodass aus Sicht der Bundesregierung eine Mandatierung durch den Bundestag erforderlich ist.

Der Kabinettsbeschluss dafür soll am 15. März gefasst werden, die endgültige Zustimmung des Parlaments wird Ende März erwartet. Das Mandat für EUMPM soll nicht wie üblich für ein Jahr erteilt werden, sondern für 14 Monate – damit wird es zeitlich an das Minusma-Abzugsmandat angepasst, das ebenfalls bis zum Mai 2024 befristet werden soll.

Mit der neuen Mission erfüllt Deutschland eine Zusage, die Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Jahr der Regierung in Niamey gegeben hatte. Zugleich vollzieht sich damit der Wechsel vom deutschen Engagement in Mali, dessen Übergangsregierung sich zunehmend Russland annähert, zur weiteren Unterstützung der Sahel-Region mit der Unterstützung Nigers.

In Niger war Ende vergangenen Jahres die Ausbildungsmission Gazelle deutscher Spezialkräfte ausgelaufen. Eine Anschlussmission mit knapp zehn Soldaten unter dem Namen Torima (Taktisch-operativ regional integrierte Military Assistance) braucht aus Sicht der Bundesregierung zwar kein eigenes Mandat. Allerdings werden voraussichtlich Teile dieser kleinen Mission in das Mandat für die EU-Mission integriert. tw

Die Bundesregierung erhöht ihre Finanzhilfe für die ärmsten Länder der Welt um 200 Millionen Euro. Dies kündigte Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Entwicklungsministerium (BMZ) am Montag in Doha auf einer Konferenz der Vereinten Nationen für die am wenigsten entwickelten Länder an. Es könne nicht nur um kurzfristige Hilfen gehen, sagte Flasbarth. “Nötig ist vor allem langfristige Unterstützung für den Aufbau widerstandsfähiger Infrastruktur und Ernährungssysteme.”

Mit diesen zusätzlichen Mitteln stehen im Haushalt des BMZ für dieses Jahr 1,4 Milliarden Euro für Zusagen für mehrjährige Projekte in den am wenigsten entwickelten Ländern bereit. Der Großteil davon ist für Länder in Afrika eingeplant. International ist laut BMZ vereinbart, dass die reichen Länder 0,2 Prozent ihres Bruttoinlandseinkommens für die am wenigsten entwickelten Länder zur Verfügung stellen. Deutschland hatte im Jahr 2020 eine Quote von 0,15 Prozent erreicht.

Zu den 46 am wenigsten entwickelten Ländern zählen 33 afrikanische Staaten. Darunter befinden sich Eritrea, Äthiopien, Liberia und Sierra Leone, aber auch öl- und rohstoffreiche Länder wie Angola, Mosambik, Mauretanien, Guinea und die DR Kongo. Auch Uganda, Senegal, Tansania und Ruanda sind Teil dieser Ländergruppe. hlr

Die Regierung der DR Kongo hat neun Kampfdrohnen vom Typ CASC Rainbow CH-4 aus China eingekauft. Dies geht aus einem Report von Africa Intelligence hervor. Drei der unbemannten Flieger werden bereits diesen Monat geliefert. Die Drohnen sollen am Militärflughafen Kavumu im Osten des Landes stationiert werden und zur Befriedung des schwelenden Ostkongokonflikts beitragen. DR Kongo plant, die Drohnen auch gegen die Rebellengruppe M23 einzusetzen, die nach knapp zehnjähriger Auszeit nun seit etwa einem Jahr wieder im Kongo aktiv ist.

Die DR Kongo – ebenso wie die Vereinten Nationen, die USA und die EU – wirft dem Nachbarland Ruanda vor, M23 militärisch und finanziell zu unterstützen. Ruanda hat dies stets abgestritten und betont immer wieder, dass M23 im Ostkongo durchaus legitime Interessen verfolge. Es gehe dabei um den Schutz der ruandischen Minderheit vor den im Kongo aktiven Militärgruppe Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). Ruanda wirft der DR Kongo vor, die FDLR nicht zu entwaffnen sondern als einen Arm der kongolesischen Streitkräfte zu nutzen und so ruandische Sicherheitsinteressen mit Füßen zu treten.

Die FDLR ging direkt aus den Milizen hervor, die 1994 beim Völkermord von Ruanda fast eine Million Menschen getötet hatten; unter den hochrangigen Kommandeuren sind auch heute noch Génocidaires. Eine Duldung oder gar eine Unterstützung der FDLR durch die Regierung der DR Kongo kommt für Ruanda somit einer Zustimmung zur Ideologie des Genozids gleich. ajs

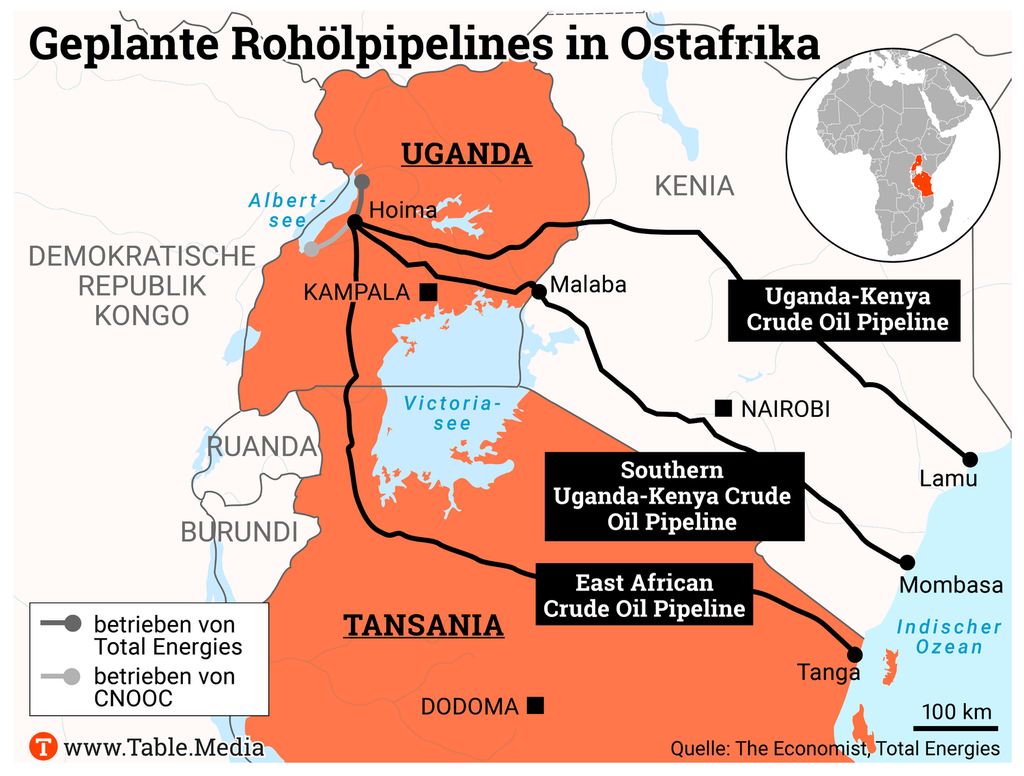

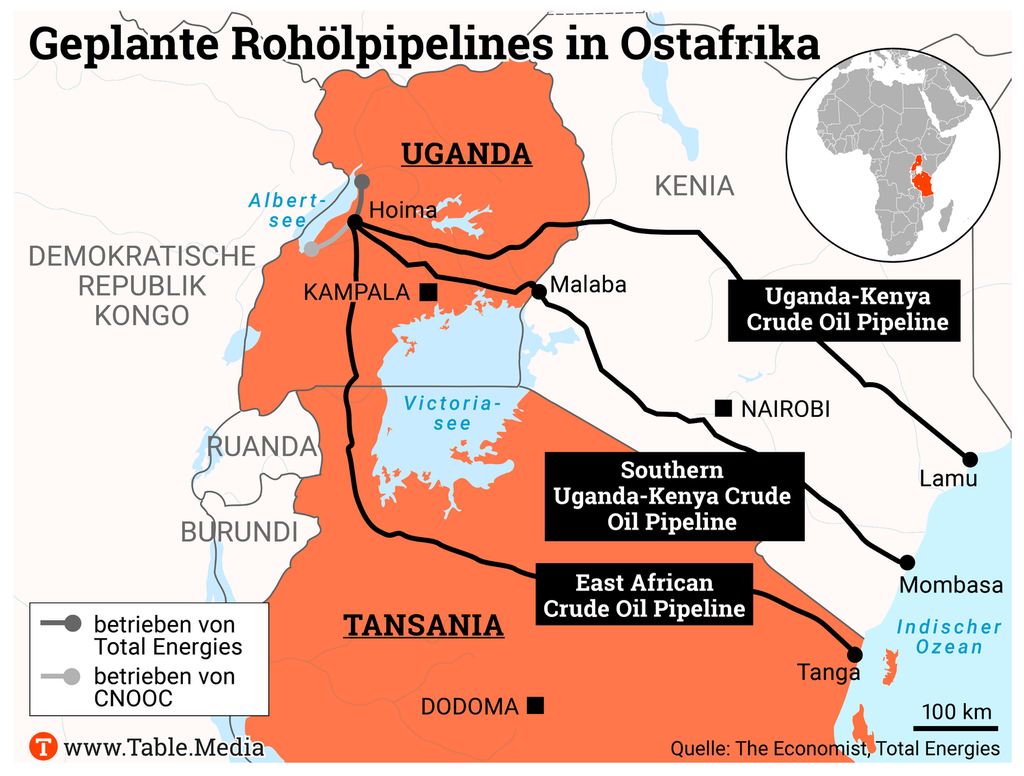

Die Regierung Tansanias hat den Bau der lange geplanten East African Crude Oil Pipeline (EACOP) genehmigt. Tansania folgt damit Uganda, das die Ölleitung bereits im Januar beschlossen hatte. Die EACOP wird auch geplant, um eine Alternative zur weiter nördlich gelegenen Uganda-Kenya Crude Oil Pipeline zu schaffen. Die mehr als 1.400 Kilometer lange EACOP-Leitung wird Ölfelder am Albertsee im Nordwesten Ugandas mit der tansanischen Hafenstadt Tanga am Indischen Ozean verbinden. Der Bau soll 3,5 Milliarden Dollar kosten und von einem Konsortium des französischen Rohstoffkonzerns Total Energies, der China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) gemeinsam mit der staatlichen Uganda National Oil Company betrieben werden. Das erste Öl soll bereits 2025 fließen.

Klimaaktivisten kritisieren den Bau der neuen Ölleitung. Neben klimaschädlichen Emissionen befürchten die Gegner des Projekts auch die Zerstörung kritischer Ökosysteme und die Verdrängung zehntausender Menschen. Französische und ugandische Aktivisten waren gegen die Beteiligung von Total Energies vor ein Pariser Gericht gezogen. Ihre Hoffnung, das Projekt mit Bezug auf das neue französische Lieferkettengesetz durch ein Grundsatzurteil zu stoppen, war allerdings als unzulässig abgewiesen worden. ajs

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mehrere Klagen gegen Anti-Dumping-Zölle auf chinesisch subventionierte Glasfaser-Produkte aus Ägypten zurückgewiesen. Der EuGH hielt mit der Entscheidung von Mittwoch an den Ausgleichszöllen fest. Die Produkte aus Endlosglasfasern werden von China subventioniert, aber von ägyptischen Firmen in die EU eingeführt. Erstmals wurden damit einem Produkt aus einem anderen Drittland chinesische Subventionen zugerechnet, um sie mit Anti-Dumping-Zöllen zu belegen.

Betroffen von den Ausgleichszöllen sind zwei Unternehmen, Hengshi und Jushi. Beide sind in der chinesisch-ägyptischen Suez-Zone für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit niedergelassen. Dadurch sind sie nach ägyptischem Recht gegründet, können aber von China subventioniert werden.

Die EU-Kommission hatte 2019 Ausgleichszölle für Glasfaser-Erzeugnisse aus Ägypten beschlossen. Hengshi und Jushi waren der Ansicht, dadurch geschädigt worden zu sein und hatten gegen Zölle geklagt. ari

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) warnt in einem aktuellen Report vor den verheerenden Auswirkungen der anhaltenden Dürre im Osten des Kontinents. Nach fünf zu trockenen Regenperioden in Folge und einer voraussichtlich sechsten in diesem Jahr steht die Region vor der schwersten Dürre der letzten 40 Jahre.

36 Millionen sind bereits betroffen, die Nahrungssicherheit von 20 Millionen Menschen ist bedroht. Mehr als 16 Millionen in Äthiopien, Somalia und Kenia haben nur unzureichenden Zugang zu sauberem Wasser (Stand Dezember 2022). Die IOM befürchtet, dass sich die Situation noch verschlechtern könnte. “Die Dürre verschärft die humanitären Herausforderungen in der Region, darunter die anhaltende Hungerkrise, die Auswirkungen von Covid-19 und die Binnenvertreibung”, so auch Mohammed Mukhier, Afrika-Direktor der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Besonders in Somalia besteht das Risiko einer Hungersnot. ajs

Bereits 2050 wird Nigeria nicht nur die größte Volkswirtschaft Afrikas sein, sondern auch das Land mit der drittgrößten Bevölkerung der Welt. Auf den Wahlsieger Bola Tinubu wartet eine Mammutaufgabe. Viele der Probleme, die die nigerianischen Wähler bereits 2015 sorgten, bereiten 2023 noch mehr Kopfzerbrechen. Der neue Präsident wird ein außerordentliches Maß an politischem Kapital, gutem Willen und Konsensbereitschaft aufbringen müssen, um das zersplitterte Land neu auszurichten.

Die neue Regierung steht vor einer Reihe monumentaler Herausforderungen, wozu die geringe Industrialisierung, die weit verbreitete Armut, die grassierende Korruption, die extremen Umweltprobleme und die unsichere Lage im ganzen Land gehören. Die öffentliche Infrastruktur kann die grundlegende Versorgung mit Wasser, Strom und Wohnungen nur teilweise gewährleisten. Zudem erhöhte sich die nigerianische Arbeitslosenquote auf 33 Prozent. Bei den Jugendlichen liegt die Quote sogar bei 42 Prozent.

Gleichzeitig schnellte die Inflation auf mehr als 20 Prozent. Viele Nigerianer haben zudem Angst, dass erneut ein Präsident mit gesundheitlichen Problemen ins Amt kommt, wie schon zuvor die Präsidenten Yar’Adua und Buhari. Die Menschen fürchten eine neue Zeit des Stillstandes.

Dabei benötigt das Land einen Schub zur Überwindung der großen gesellschaftlichen Spaltung. Der IWF mahnt seit Langem wirtschaftliche Reformen an. Wo soll die neue nigerianische Regierung angesichts des Wirtschaftswachstums von durchschnittlich 1,1 Prozent der vergangenen Dekade anfangen?

Tinubu muss seine Aktivitäten fokussieren: Wiederbelebung der Wirtschaft, Schaffung von Arbeitsplätzen, Verringerung der Armut und der Lebenshaltungskosten, Verbesserung der Sicherheit und eine engere Kooperation mit dem Privatsektor.

Tinubus Spielraum für eine expansive Finanzpolitik ist allerdings eng. Etwa 65 Prozent der Staatseinnahmen und mehr als 90 Prozent der Deviseneinnahmen stammen aus der Ölproduktion, die aber schwächelt. Die Weichen müssen neu gestellt werden, um die Staatseinnahmen zu erhöhen und die Haushaltsdefizite zu finanzieren. Dazu gehört auch, die sehr teuren Treibstoffsubventionen runterzufahren. Eine schwer zu lösende Aufgabe, an der schon andere Präsidenten gescheitert sind. Denn jede Benzinpreiserhöhung hat zu extremen sozialen Auseinandersetzungen geführt.

Die Regierung wird nicht alle Maßnahmen gleichzeitig anpacken können. Aber die Herstellung eines verlässlichen makroökonomischen Umfeldes mit niedriger Inflation, einem stabilen Wechselkurs und einem robusten Wirtschaftswachstum gehören in den Fokus.

Die Menschen wollen den Wandel. Einen Wandel, der die drückenden Probleme des Landes anpackt. Der Druck auf die neue Regierung wird größer sein denn je, denn die Oppositionsparteien gehen gestärkt aus den Wahlen hervor und können deutlich mehr Einfluss nehmen als je zuvor. Der neue Präsident, der in der nigerianischen Politik immer wieder als Königsmacher auftrat, benötigt jetzt unglaubliche Power, um die widerstreitenden Interessen einzuhegen. Eine wichtige Voraussetzung, um Nigeria wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

The Independent: Sklavenähnliche Zustände in DR Kongos Kobaltminen. In vielen kongolesischen Minen wird Kobalt noch mit der Hand gewonnen – Kinderarbeit, lebendig begrabene Arbeiter, bittere Armut, sexuelle Übergriffe und schwere Gesundheitsschäden gehören dort zum Alltag.

Foreign Policy: Tunesiens Präsident macht Migranten zum Sündenbock. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist schlecht, es herrscht Nahrungsmittelknappheit und die Menschen sind unzufrieden. Präsident Saied versucht mit rassistischen Tiraden gegen schwarze Migranten davon abzulenken. Die Zahl gewalttätiger Übergriffe ist indes stark angestiegen.

taz: Selbsternannte Quereinsteiger und Heilsbringer an der Macht. In immer mehr Ländern Afrikas bringt die Unzufriedenheit der Menschen mit den politischen Eliten Außenseiter an die Macht, die zumindest für einen kurzen Moment Veränderung verheißen. Wo die politischen Systeme zu verkrustet für Machtwechsel an der Wahlurne sind, erfüllen Putschisten diese Funktion.

African Business: Arbeitsplätze für Afrikas Jugend. Städte und Arbeitssuchende in Afrika sind in einem Teufelskreis gefangen: Beschäftigung findet vor allem im informellen Sektor statt, der jedoch kein Kapital anzieht. Das liegt unter anderem an mangelnder Produktivität, die wiederum nur durch Investitionen gesteigert werden kann.

Washington Post: Bargeldknappheit in Nigeria. Afrikas größte Volkswirtschaft ist inmitten eines Währungsumtauschs: Alte Banknoten werden durch modernisierte Scheine ersetzt. Doch die überstürzte Umsetzung hat dazu geführt, dass die Bürger kaum noch Bargeld für lebenswichtige Güter haben.

Financial Times: Korruption und Kriminalität lähmen Südafrika. Die versuchte Vergiftung des Eskom CEO zeigt auf dramatische Weise, wie sehr die Kriminalität das Land durchdrungen hat. Die britische Tageszeitung beschreibt, wie verschiedene Gruppen den Staat schröpfen und damit zu seiner Ohnmacht beitragen.

France 24: Südafrikas gestürzter Energieriese Eskom. Die anhaltende Energiekrise am Kap hängt eng mit der Misere des größten Energieversorgers zusammen. Eskom wird von Korruptionsskandalen heimgesucht, ist hoch verschuldet und nicht mehr in der Lage, eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.

NZZ: Eine Grenzbrücke als diplomatischer Zankapfel. Ein neuer Grenzübergang über den Sambesi macht eine von Afrikas wichtigsten Handelsrouten deutlich effizienter. Die Brücke verbindet Botswana mit Sambia und umgeht Simbabwe. Weil Mugabe für das Projekt einst nicht bezahlte, steht das Land nun als Verlierer da.

In der vergangenen Woche hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron gleich zwei Paukenschläge gesetzt: Erst präsentierte er in Paris seine neue Afrika-Strategie. Direkt danach machte er sich zu seiner schon 18. Reise auf den Kontinent auf und besuchte unter anderem den One Forest Summit in Gabun.

Hinter der neuen Afrikapolitik Frankreichs steht ein Mann, der am liebsten im Hintergrund bleibt: Franck Paris leitet im Elysée-Palast als Conseiller Afrique die französische Politik auf dem Kontinent. Gerade einmal einen Stab von fünf Personen hat Paris in den engen Büros im Elysée-Palast um sich versammelt.

Und dennoch besitzt Paris einen entscheidenden Einfluss. Das liegt am französischen Regierungssystem. Dem Präsidenten fällt das Vorrecht zu, die Außenpolitik festzulegen. Die Außenministerin Catherine Colonna, die seit dem vergangenen Jahr das Ministerium am Quai d’Orsay leitet, besorgt das Tagesgeschäft und setzt die Leitlinien des Elysée-Palastes um.

Franck Paris ist ein langjähriger Weggefährte Macrons. Sie kennen sich aus gemeinsamen Tagen an der Elitehochschule ENA, der Kaderschmiede des französischen Staats. Im Jahrgang 2004 schloss Macron als Fünftbester ab und stieß zur Elitetruppe der ENA, der Finanzinspektion, während Paris seine Karriere im Außenministerium fortsetzte. Von 2001 bis 2006 arbeitete Paris schon in der Abteilung Afrika und Indischer Ozean. Von 2008 bis 2013 war er in Frankreichs Vertretung in Brüssel zuständig für afrikanische Angelegenheiten bei der Europäischen Union. Anschließend holte ihn der damalige Außenminister Jean-Yves Le Drian in sein engeres Umfeld und vertraute ihm Ostafrika und die Großen Seen an. Diese Aufgabe erforderte Geschick, denn die Beziehungen Frankreichs zu Ruanda sind seit Jahren angespannt, und auch der Konflikt an der Grenze der DR Kongo zu Ruanda und Uganda kann jederzeit wieder mit voller Gewalt ausbrechen.

Als Macron Franck Paris im Jahr 2017 in den Elysée-Palast holte, war dieser gerade 39 Jahre alt und damit ein typisches Mitglied der jungen Garde, die der damals 40 Jahre alte Präsident um sich versammelte. Paris stellt seine Person – und da ist er ein typischer französischer Spitzenbeamter – voll hinter seinen Dienstherrn. Obwohl er seit mehr als fünf Jahren Frankreichs Afrikapolitik prägt, gibt es von ihm kaum Interviews, Porträts oder öffentliche Erklärungen. Schon gar nicht finden sich von ihm Artikel über sein Privatleben.

Paris setzt sich klar von jenem Mann ab, der in der Vergangenheit für dunkle Kapitel in Frankreichs Afrikabeziehungen steht: Jacques Foccart, im Jahr 1997 im Alter von 84 Jahren gestorben, hat mit diplomatischen Tricks, Manipulationen, Bestechungen, Militärcoups und Intrigen von 1960 bis 1974 die französische Afrikapolitik geprägt. Sein Erbe belastet bis heute die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Kontinent im Süden. Foccart stand für das Konzept “Françafrique”, eine neokoloniale Afrikapolitik, die afrikanische Staaten für Frankreichs Interessen dienstbar machen wollte.

Schon Macrons Vorgänger François Hollande war um eine Abkehr von Foccarts Françafrique bemüht. Er löste dazu das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit auf, als Zeichen, dass Frankreich sich von einer paternalistische Bevormundung abwendet und normale Beziehungen zu den afrikanischen Ländern sucht.

Diesen Weg sind Macron und Paris weiter gegangen. So hat das Afrika-Team um Franck Paris kein eigenes Budget mehr. Dies soll Gerüchten zuvorkommen, Frankreich betreibe noch immer im Verborgenen diese Art der Scheckbuch-Diplomatie. Auch betont Macron stets, dass er das Bild Afrikas in Frankreich ändern wolle. Dazu hat er Franck Paris Marie Audouard als Beauftragte für die Betreuung der afrikanischen Diaspora zur Seite gestellt und einen Rat für Afrika ins Leben gerufen, in dem prominente Vertreter der afrikanischen Diaspora vertreten sind.

Wochenlang hatte Paris Macrons neue Afrikastrategie vorbereitet, die neue Akzente setzt: Frankreich wird künftig keine eigenen Militärstützpunkte mehr in Afrika betreiben, sondern nur noch gemeinsam mit den gastgebenden Ländern. Und Macron nahm den Begriff Entwicklungspolitik nicht einmal in den Mund. Stattdessen sprach er von der Notwendigkeit einer “Ko-Industrialisierung”.

Die gemeinsame Entwicklung einer Industrie ist ein zentrales Konzept, wie Franck Paris es von Jean-Louis Guigou, dem Gründer des französischen Think-Tank Ipemed, übernommen hat. Europa und Afrika sollen demnach die Industrie in Afrika entwickeln, zum gemeinsamen Nutzen der beiden Kontinente. Christian von Hiller

Die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze hatte vor wenigen Wochen eine Afrika-Strategie vorgelegt. In der vergangenen Woche hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sein neues Konzept für die Beziehungen zwischen Frankreich und unserem Nachbarkontinent im Süden präsentiert. Die Herangehensweisen könnten unterschiedlicher kaum sein. Lucia Weiß, unsere Korrespondentin in Senegals Hauptstadt Dakar, hat sich mit Macrons Vorschlag für einen Neuanfang in den Beziehungen zu Afrika befasst. Eines wird dabei deutlich: Die größte Wegstrecke liegt noch vor dem französischen Präsidenten.

In unserem Porträt stellen wir Franck Paris vor, Macrons Afrika-Beauftragten im Elysée-Palast. Er ist nicht nur der Mann, der die neue Afrika-Strategie entscheidend formuliert hat. Er ist auch ein enger Weggefährte des französischen Präsidenten, hatten sie doch schon zusammen die Schulbank auf der Elite-Hochschule ENA gedrückt.

Viele halten Afrika für einen armen Kontinent. Nichts ist so falsch wie dieses Vorurteil. Afrika ist einer der reichsten Kontinente überhaupt, reich an Rohstoffen, von denen die meisten Vorkommen noch gar nicht erschlossen sind. Für E-Mobilität und Digitalisierung hat der Wettlauf um den Zugang zu Lithium, Mangan oder Kobalt an Fahrt gewonnen. Besonders China will sich den Zugang zu den Rohstoffen der Zukunft sichern. Unser Korrespondent in Johannesburg, Andreas Sieren, beschreibt, wie afrikanische Regierungen dieses neue Interesse nutzen wollen, um mehr Wertschöpfung in ihre Länder zu holen.

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Frankreich will sich nicht mehr politisch einmischen in den ehemaligen Kolonien auf dem Kontinent. So beschreibt der französische Präsident Macron den Kern der neuen französischen Afrikastrategie. An die Stelle herkömmlicher Entwicklungshilfe müssten Respekt, Augenhöhe, Partnerschaft und Investitionen treten. “Ich für meinen Teil bin überhaupt nicht wehmütig, was Françafrique angeht, aber ich möchte danach auch kein Nichts, keine Leere lassen”, sagte Präsident Macron bei der Vorstellung der Strategie vergangene Woche in Paris. Françafrique – dieses Schlagwort steht in Frankreich für eine neokolonialistische Einmischung in die inneren Angelegenheiten afrikanischer Staaten.

Einen Tag nach seiner Ankündigung reiste der Präsident auf den Kontinent. Erste Station war der One Forest Summit in Gabun zum Schutz des afrikanischen Regenwalds. Überraschender dagegen scheint die zweite Station Macrons: Angola, das nie zu Frankreichs Kolonialreich gehörte.

Landwirtschaft und Fischerei stellte Macron in den Mittelpunkt seines Kurzbesuchs bei Staatspräsident João Lourenço. Konkrete wirtschaftliche Pläne statt politischer Absprachen lautet die Botschaft. In der Realität sei beides aber kaum zu trennen, sagt der angolanische Journalist José Domingos Diogo im Gespräch mit Table.Media: “Frankreich hat in Afrika einige Partner verloren, und auch Macron sucht jetzt sicher alternative Lösungen für die Probleme, die die russische Invasion in der Ukraine mit sich gebracht hat.” Frankreich versuche, in Angola politisch Einfluss zu gewinnen.

Die französisch-angolanischen Beziehungen bauten offenkundig auf Öl auf, konstatiert Diogo, der für einen katholischen Radiosender arbeitet. Angola löste vergangenes Jahr Nigeria als größten Ölproduzenten des Kontinents ab. Das französische Unternehmen Total Energies ist nach eigenen Angaben seit 1953 in Angola aktiv, als das Land noch portugiesische Kolonie war. Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1975 wird Angola von der MPLA regiert (Movimento Popular de Libertação de Angola/Volksbewegung zur Befreiung Angolas). “Unter den portugiesischsprachigen Ländern ist Angola gleichzeitig das frankophilste”, gibt Diogo zu bedenken. Das wiederum erleichtert politische Affinitäten: Seit 2019 hat Angola Beobachterstatus in der internationalen Gemeinschaft der Frankophonie, einer Ländergruppe, die neben dem Commonwealth zunehmend an politischem Gewicht gewinnt.

Am dritten Tag seiner Reise jettete Macron durch zwei weitere Länder. Es folgte eine Stippvisite in Kongo-Brazzaville, bevor es auf das andere Ufer des Kongo nach Kinshasa ging, in die Demokratische Republik Kongo. Hier wurde noch deutlicher, wie sehr sich Realpolitik und die neue Afrikastrategie Macrons reiben. Wegen des Konflikts im Ostkongo und der mutmaßlichen Förderung der M23-Rebellen durch das benachbarte Ruanda stand seine Reise ins zentrale Afrika regional unter scharfer Beobachtung. “Der Kongo will eine klare Position von Frankreich. Jedoch ist es nicht an Frankreich, an Stelle des Kongo zu handeln”, sagt der kongolesische Akademiker Tumba Shango Lokoho von der Université Paris 3 im Gespräch mit Table.Media. Macron würdigte die Vermittlerrolle Angolas in dem Konflikt, hielt sich aber mit Blick auf eine klare Verurteilung Ruandas zurück, dem Land, in dem Frankreich eine Mitverantwortung für den Genozid 1994 zukommt.

Bereits vor Macrons Besuch gab es starke antifranzösische Proteste im Kongo, das allerdings eine Kolonie Belgiens und nicht Frankreichs war. “Einige afrikanische Staaten verhalten sich ambivalent. Einerseits lehnen sie die Präsenz Frankreichs ab, andererseits rufen sie es, sobald es Schwierigkeiten gibt.” Mit Blick auf die neue Afrikastrategie stellt Shango Lokoho fest: “Auch wenn Françafrique totgesagt wurde, braucht es doch Zeit, diese komplizierten Beziehungen zu erneuern.”

Mit steigenden Energiepreisen und der grünen Energiewende haben führende Wirtschaftsnationen der Welt Afrika mehr denn je als wichtigen Rohstofflieferanten entdeckt. Die Hälfte des weltweiten Kobaltvorkommens befindet sich in der Demokratischen Republik Kongo. Mehr als 70 Prozent dessen, was die Welt davon braucht, kommt von dort.

Die meisten Minen in dem zentralafrikanischen Land sind in chinesischer Hand, das auch die weltweite Herstellung von Batterien für E-Autos kontrolliert und zugleich Technologieführer ist. Bereits 2008 sicherte sich China in der DR Kongo einen damals sechs Milliarden Dollar schweren Deal “Infrastruktur-für-Rohstoffe”, der die kongolesische Bergbaugesellschaft Gecamines mit einem chinesischen Konsortium zusammenbrachte. Der globale Batteriemarktführer CATL aus China konnte seinen Anteil auf mehr als 37 Prozent ausbauen. Sechs der zehn wichtigsten Hersteller sind chinesische Unternehmen.

Nun verhandelt Kongos Präsident Félix Tshisekedi mit Peking nach. Er möchte den Vertrag, den sein Vorgänger Joseph Kabila unterzeichnet hatte, ergänzen. China soll nun 18 Milliarden Dollar in die Infrastruktur investieren: “Jetzt müssen wir die Dinge einfach so ausbalancieren, dass es zu einer Win-Win-Situation kommt”, sagte er auf dem Weltwirtschafsforum in Davos im Januar.

Ähnlich sieht das Präsident von Simbabwe, Emmerson Mnangagwa, der ebenfalls den Wert des globalen Rohstoffbooms erkannt hat: “Wir müssen Industriestrukturen und -prozesse aufbauen und die Erze vor Ort weiterverarbeiten“, schrieb er kürzlich in einer Kolumne. Sein Land, das sich seit zwei Jahrzehnten in einer Dauerkrise befindet, verfügt über die größten Lithiumvorkommen in Afrika. Lithium soll in Simbabwe wirtschaftlich die Wende bringen. Deshalb untersagte die Regierung Ende vergangenen Jahres den weiteren Export des wertvollen Metalls. Mehr Wertschöpfung im Land soll mehr Wachstum bringen.

Rund 30 Prozent aller weltweiten Rohstoffvorkommen liegen in Afrikas Boden, darunter viele technologisch wertvolle wie Lithium, Mangan und Kobalt. “Bei allen für die Energiewende relevanten Metallen ist Afrika führend”, sagt Fortune Mojapelo, Vorsitzender von Bushvelt Minerals, einem führenden Produzenten von Vanadium.

Afrikas wichtigste Bergbaukonferenz, die Mining Indaba in Kapstadt, stand vor wenigen Wochen unter dem Stichwort “Wertschöpfung“, was auch die Weltbank unterstützt. Statt des Exports von Rohstoffen sollen in Afrika Industrien aufgebaut werden, die die Metalle vor Ort weiterverarbeiten. Offen ist, ob Batterien dadurch teurer werden oder ob sich nur der Ort der Wertschöpfung verlagert.

Für Europa gibt es dabei allerdings ein Problem: das Lieferkettengesetz. Es wird voraussichtlich kommenden Mai vom Europäischen Parlament abgesegnet. Danach müssen europäische Unternehmen Menschenrechtsstandards und Umweltschutzrichtlinien einhalten. Das wird die Verlagerung der Wertschöpfung bremsen. Das Gesetz erschwere die “Diversifizierungsbemühungen der deutschen Industrie und konterkariert in vielen Bereichen sogar ein stärkeres Engagement in Afrika“, beklagt Wolfgang Niedermark von der BDI-Hauptgeschäftsführung. Ein Eigentor der europäischen Politik?

Chinesische Unternehmen jedenfalls müssen sich nicht an das Lieferkettengesetz halten, obwohl sie zunehmend unter Druck geraten, keine Ausbeutung zu betreiben. Und die Afrikaner erhöhen sogar den Druck: Anfang des Jahres ließ Präsident Tshisekedi seine Staatsprüfer eine Studie veröffentlichen, die nachweisen sollte, wie die Chinesen die DR Kongo jahrelang beim Kobaltabbau benachteiligt hatten. Vergangene Woche entzog deshalb ein Gericht in der Provinzhauptstadt Lubumbashi dem Bergbauriesen China Molybdenum für sechs Monate die Lizenz.

Die Chinesen stehen im Kongo schon länger in der Kritik. In ihren Minen herrschen oft miserable Arbeitsbedingungen, wie The Guardian dokumentierte. Und trotz auswärtiger Hilfe ist Kinshasa nicht in der Lage, die geforderten Regeln durchzusetzen. Das Land gilt als Paradebeispiel für Armut, Gewalt und lang andauernde Kriege, in denen mit Rohstoffen Waffen gekauft werden, wie dies in den 90er Jahren mit Diamanten in Westafrika geschah. Das Durcheinander ist “undurchschaubar”, fasst Oluwole Ojewale vom Think Tank Institute for Security Studies in Dakar die Lage zusammen.

Die Geschichte beginnt im Keller eines Hauses in der fränkischen Universitätsstadt Erlangen. Martin Aufmuth tüftelt an seiner Idee: eine simpel herzustellende Brille für die Ärmsten. Was dabei herauskommt, ist unglaublich günstig und effektiv: Eine simple Biegemaschine, auf der an jedem Ort und ohne Strom ein flexibler Stahldraht gebogen werden kann. Dazu kommen vorgefertigte Brillengläser in verschiedenen Stärken, die einfach in das Drahtgestell eingeklickt werden.

Die Erfolgsgeschichte der Ein-Dollar-Brille hat sich mittlerweile auf zehn Schwellen- und Entwicklungsländer weltweit ausgedehnt. Der afrikanische Kontinent zählt zu den wichtigsten Einsatzgebieten. Viele Menschen dort haben überhaupt keine Erfahrung mit einer Sehhilfe. Kinder können nicht zur Schule gehen, Erwachsene nicht arbeiten und nicht für ihre Familien sorgen. Optiker gibt es im ländlichen Raum kaum, die Wege in die Städte sind lang und beschwerlich.

Für Aufmuth war klar, das Projekt muss mit Aufklärung und beruflicher Qualifizierung beginnen. Mit einem Stab freiwilliger Helfer startete er Informationsveranstaltungen in Schulen und Communities, stellte Kontakte zu Gesundheitseinrichtungen her. Alle sollten verstehen lernen, welche Chancen diese simple Idee bietet.

Augenärzte und Optiker halfen dem Physiklehrer, ein einjähriges Ausbildungskonzept zu entwerfen, an dessen Ende der sogenannte Good Vision Technician steht: ein geschulter Spezialist, der neben Sehtests auch Augenkrankheiten identifizieren kann, vor allem aber die passende Brille findet und anpasst.

Kompromisse bei der Qualität, um die Herstellungskosten zu drücken, waren für Aufmuth inakzeptabel. Im Gegenteil: Künftig wird er nun eine spezielle Software von Siemens nutzen, mit der sich seine Brillen sogar in 3D konstruieren und modellieren lassen. Auch die simple Biegemaschine und alle notwendigen Werkzeuge können damit weiter verbessert und günstig in Serie hergestellt werden.

Die Wege in Afrika sind oft lang und beschwerlich. Also kommt die Brille zu den Patienten. In sogenannten Augencamps werden die Menschen über die Notwendigkeit guten Sehens aufgeklärt. Dort können sie auch einen Sehtest machen lassen und bekommen ihre fertige Brille noch vor Ort. In Zahlen ausgedrückt ist das Ergebnis eindrucksvoll: Bisher sind fast eine halbe Million Brillen ausgegeben worden. 1,3 Millionen Sehtests wurden hergestellt.

Hinter Aufmuths Idee steht ein enormes wirtschaftliches Potential für die Länder. Durch die Ausbildung zu Optikern wurden im Lauf der Zeit Hunderte neuer Arbeitsplätze geschaffen, besonders in entlegenen Regionen. Die Männer und Frauen sind bei seinem Verein fest angestellt, ordentlich versichert, finanziert durch das Spendenaufkommen und den Verkauf der Brillen. Eine Sehhilfe kostet den Patienten durchschnittlich zwei bis drei Tageslöhne. Am Beispiel Malawis wären das zwei bis drei Dollar pro Tag. Aufmuths Projekt zielt nicht auf Gewinn, Hauptsache es trägt sich. Rund drei Millionen Euro braucht er zur Finanzierung pro Jahr.

Die Herstellung ist so simpel, dass selbst Menschen mit körperlichen Behinderungen mitarbeiten können. Der dreißigjährige Constant aus Burkina Faso ist blind und hat wohl gerade deshalb das notwendige Fingerspitzengefühl, um rund 200 Brillengestelle im Monat präzise zu biegen. Mit seinem Einkommen kann er Frau und Tochter ernähren.

So nützt die Ein-Dollar-Brille nicht nur dem besseren Sehen, sondern auch der sozialen Entwicklung. Viele Afrikaner haben zum ersten Mal im Leben eine wirtschaftliche Perspektive, weil sie gut sehen können. Dagegen sind die finanziellen Folgeschäden enorm, wenn Menschen aufgrund ihrer Sehbehinderung nicht arbeiten oder nicht lernen können: Schätzungen gehen von etwa 270 Milliarden Dollar jährlich aus.

Deutschland will sich an einer neuen EU-Mission in Niger beteiligen – mit bis zu 60 Soldatinnen und Soldaten. Das neue Mandat dafür soll Mitte März verabschiedet werden. Für Mai ist wiederum ein Abzugsmandat für deutsche Kräfte an der UN-Mission Minusma geplant. Damit soll der Einsatz der Bundeswehr in Mali bis zum kommenden Jahr beendet werden. Niger ist Malis östliches Nachbarland.

Der Rat der Europäischen Union brachte im Februar die militärische Partnerschaftsmission in Niger (EUMPM Niger) auf den Weg. Die europäischen Streitkräfte sollen unter anderem eine Technikschule aufbauen und bei der Einrichtung eines Unterstützungsbataillons für Logistik und Kommunikation helfen. Der Einsatz ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

Die Bundeswehr soll sich nach Angaben aus Regierungskreisen an dieser Mission mit bis zu 60 deutschen Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Die Truppe wird allerdings nicht militärisch tätig. Allerdings sind Teile des Unterstützungsbetriebs in von Islamisten bedrohten Regionen Nigers geplant, sodass aus Sicht der Bundesregierung eine Mandatierung durch den Bundestag erforderlich ist.

Der Kabinettsbeschluss dafür soll am 15. März gefasst werden, die endgültige Zustimmung des Parlaments wird Ende März erwartet. Das Mandat für EUMPM soll nicht wie üblich für ein Jahr erteilt werden, sondern für 14 Monate – damit wird es zeitlich an das Minusma-Abzugsmandat angepasst, das ebenfalls bis zum Mai 2024 befristet werden soll.

Mit der neuen Mission erfüllt Deutschland eine Zusage, die Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Jahr der Regierung in Niamey gegeben hatte. Zugleich vollzieht sich damit der Wechsel vom deutschen Engagement in Mali, dessen Übergangsregierung sich zunehmend Russland annähert, zur weiteren Unterstützung der Sahel-Region mit der Unterstützung Nigers.

In Niger war Ende vergangenen Jahres die Ausbildungsmission Gazelle deutscher Spezialkräfte ausgelaufen. Eine Anschlussmission mit knapp zehn Soldaten unter dem Namen Torima (Taktisch-operativ regional integrierte Military Assistance) braucht aus Sicht der Bundesregierung zwar kein eigenes Mandat. Allerdings werden voraussichtlich Teile dieser kleinen Mission in das Mandat für die EU-Mission integriert. tw

Die Bundesregierung erhöht ihre Finanzhilfe für die ärmsten Länder der Welt um 200 Millionen Euro. Dies kündigte Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Entwicklungsministerium (BMZ) am Montag in Doha auf einer Konferenz der Vereinten Nationen für die am wenigsten entwickelten Länder an. Es könne nicht nur um kurzfristige Hilfen gehen, sagte Flasbarth. “Nötig ist vor allem langfristige Unterstützung für den Aufbau widerstandsfähiger Infrastruktur und Ernährungssysteme.”

Mit diesen zusätzlichen Mitteln stehen im Haushalt des BMZ für dieses Jahr 1,4 Milliarden Euro für Zusagen für mehrjährige Projekte in den am wenigsten entwickelten Ländern bereit. Der Großteil davon ist für Länder in Afrika eingeplant. International ist laut BMZ vereinbart, dass die reichen Länder 0,2 Prozent ihres Bruttoinlandseinkommens für die am wenigsten entwickelten Länder zur Verfügung stellen. Deutschland hatte im Jahr 2020 eine Quote von 0,15 Prozent erreicht.

Zu den 46 am wenigsten entwickelten Ländern zählen 33 afrikanische Staaten. Darunter befinden sich Eritrea, Äthiopien, Liberia und Sierra Leone, aber auch öl- und rohstoffreiche Länder wie Angola, Mosambik, Mauretanien, Guinea und die DR Kongo. Auch Uganda, Senegal, Tansania und Ruanda sind Teil dieser Ländergruppe. hlr

Die Regierung der DR Kongo hat neun Kampfdrohnen vom Typ CASC Rainbow CH-4 aus China eingekauft. Dies geht aus einem Report von Africa Intelligence hervor. Drei der unbemannten Flieger werden bereits diesen Monat geliefert. Die Drohnen sollen am Militärflughafen Kavumu im Osten des Landes stationiert werden und zur Befriedung des schwelenden Ostkongokonflikts beitragen. DR Kongo plant, die Drohnen auch gegen die Rebellengruppe M23 einzusetzen, die nach knapp zehnjähriger Auszeit nun seit etwa einem Jahr wieder im Kongo aktiv ist.

Die DR Kongo – ebenso wie die Vereinten Nationen, die USA und die EU – wirft dem Nachbarland Ruanda vor, M23 militärisch und finanziell zu unterstützen. Ruanda hat dies stets abgestritten und betont immer wieder, dass M23 im Ostkongo durchaus legitime Interessen verfolge. Es gehe dabei um den Schutz der ruandischen Minderheit vor den im Kongo aktiven Militärgruppe Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). Ruanda wirft der DR Kongo vor, die FDLR nicht zu entwaffnen sondern als einen Arm der kongolesischen Streitkräfte zu nutzen und so ruandische Sicherheitsinteressen mit Füßen zu treten.

Die FDLR ging direkt aus den Milizen hervor, die 1994 beim Völkermord von Ruanda fast eine Million Menschen getötet hatten; unter den hochrangigen Kommandeuren sind auch heute noch Génocidaires. Eine Duldung oder gar eine Unterstützung der FDLR durch die Regierung der DR Kongo kommt für Ruanda somit einer Zustimmung zur Ideologie des Genozids gleich. ajs

Die Regierung Tansanias hat den Bau der lange geplanten East African Crude Oil Pipeline (EACOP) genehmigt. Tansania folgt damit Uganda, das die Ölleitung bereits im Januar beschlossen hatte. Die EACOP wird auch geplant, um eine Alternative zur weiter nördlich gelegenen Uganda-Kenya Crude Oil Pipeline zu schaffen. Die mehr als 1.400 Kilometer lange EACOP-Leitung wird Ölfelder am Albertsee im Nordwesten Ugandas mit der tansanischen Hafenstadt Tanga am Indischen Ozean verbinden. Der Bau soll 3,5 Milliarden Dollar kosten und von einem Konsortium des französischen Rohstoffkonzerns Total Energies, der China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) gemeinsam mit der staatlichen Uganda National Oil Company betrieben werden. Das erste Öl soll bereits 2025 fließen.

Klimaaktivisten kritisieren den Bau der neuen Ölleitung. Neben klimaschädlichen Emissionen befürchten die Gegner des Projekts auch die Zerstörung kritischer Ökosysteme und die Verdrängung zehntausender Menschen. Französische und ugandische Aktivisten waren gegen die Beteiligung von Total Energies vor ein Pariser Gericht gezogen. Ihre Hoffnung, das Projekt mit Bezug auf das neue französische Lieferkettengesetz durch ein Grundsatzurteil zu stoppen, war allerdings als unzulässig abgewiesen worden. ajs

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mehrere Klagen gegen Anti-Dumping-Zölle auf chinesisch subventionierte Glasfaser-Produkte aus Ägypten zurückgewiesen. Der EuGH hielt mit der Entscheidung von Mittwoch an den Ausgleichszöllen fest. Die Produkte aus Endlosglasfasern werden von China subventioniert, aber von ägyptischen Firmen in die EU eingeführt. Erstmals wurden damit einem Produkt aus einem anderen Drittland chinesische Subventionen zugerechnet, um sie mit Anti-Dumping-Zöllen zu belegen.

Betroffen von den Ausgleichszöllen sind zwei Unternehmen, Hengshi und Jushi. Beide sind in der chinesisch-ägyptischen Suez-Zone für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit niedergelassen. Dadurch sind sie nach ägyptischem Recht gegründet, können aber von China subventioniert werden.

Die EU-Kommission hatte 2019 Ausgleichszölle für Glasfaser-Erzeugnisse aus Ägypten beschlossen. Hengshi und Jushi waren der Ansicht, dadurch geschädigt worden zu sein und hatten gegen Zölle geklagt. ari

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) warnt in einem aktuellen Report vor den verheerenden Auswirkungen der anhaltenden Dürre im Osten des Kontinents. Nach fünf zu trockenen Regenperioden in Folge und einer voraussichtlich sechsten in diesem Jahr steht die Region vor der schwersten Dürre der letzten 40 Jahre.

36 Millionen sind bereits betroffen, die Nahrungssicherheit von 20 Millionen Menschen ist bedroht. Mehr als 16 Millionen in Äthiopien, Somalia und Kenia haben nur unzureichenden Zugang zu sauberem Wasser (Stand Dezember 2022). Die IOM befürchtet, dass sich die Situation noch verschlechtern könnte. “Die Dürre verschärft die humanitären Herausforderungen in der Region, darunter die anhaltende Hungerkrise, die Auswirkungen von Covid-19 und die Binnenvertreibung”, so auch Mohammed Mukhier, Afrika-Direktor der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Besonders in Somalia besteht das Risiko einer Hungersnot. ajs

Bereits 2050 wird Nigeria nicht nur die größte Volkswirtschaft Afrikas sein, sondern auch das Land mit der drittgrößten Bevölkerung der Welt. Auf den Wahlsieger Bola Tinubu wartet eine Mammutaufgabe. Viele der Probleme, die die nigerianischen Wähler bereits 2015 sorgten, bereiten 2023 noch mehr Kopfzerbrechen. Der neue Präsident wird ein außerordentliches Maß an politischem Kapital, gutem Willen und Konsensbereitschaft aufbringen müssen, um das zersplitterte Land neu auszurichten.

Die neue Regierung steht vor einer Reihe monumentaler Herausforderungen, wozu die geringe Industrialisierung, die weit verbreitete Armut, die grassierende Korruption, die extremen Umweltprobleme und die unsichere Lage im ganzen Land gehören. Die öffentliche Infrastruktur kann die grundlegende Versorgung mit Wasser, Strom und Wohnungen nur teilweise gewährleisten. Zudem erhöhte sich die nigerianische Arbeitslosenquote auf 33 Prozent. Bei den Jugendlichen liegt die Quote sogar bei 42 Prozent.

Gleichzeitig schnellte die Inflation auf mehr als 20 Prozent. Viele Nigerianer haben zudem Angst, dass erneut ein Präsident mit gesundheitlichen Problemen ins Amt kommt, wie schon zuvor die Präsidenten Yar’Adua und Buhari. Die Menschen fürchten eine neue Zeit des Stillstandes.

Dabei benötigt das Land einen Schub zur Überwindung der großen gesellschaftlichen Spaltung. Der IWF mahnt seit Langem wirtschaftliche Reformen an. Wo soll die neue nigerianische Regierung angesichts des Wirtschaftswachstums von durchschnittlich 1,1 Prozent der vergangenen Dekade anfangen?

Tinubu muss seine Aktivitäten fokussieren: Wiederbelebung der Wirtschaft, Schaffung von Arbeitsplätzen, Verringerung der Armut und der Lebenshaltungskosten, Verbesserung der Sicherheit und eine engere Kooperation mit dem Privatsektor.

Tinubus Spielraum für eine expansive Finanzpolitik ist allerdings eng. Etwa 65 Prozent der Staatseinnahmen und mehr als 90 Prozent der Deviseneinnahmen stammen aus der Ölproduktion, die aber schwächelt. Die Weichen müssen neu gestellt werden, um die Staatseinnahmen zu erhöhen und die Haushaltsdefizite zu finanzieren. Dazu gehört auch, die sehr teuren Treibstoffsubventionen runterzufahren. Eine schwer zu lösende Aufgabe, an der schon andere Präsidenten gescheitert sind. Denn jede Benzinpreiserhöhung hat zu extremen sozialen Auseinandersetzungen geführt.

Die Regierung wird nicht alle Maßnahmen gleichzeitig anpacken können. Aber die Herstellung eines verlässlichen makroökonomischen Umfeldes mit niedriger Inflation, einem stabilen Wechselkurs und einem robusten Wirtschaftswachstum gehören in den Fokus.

Die Menschen wollen den Wandel. Einen Wandel, der die drückenden Probleme des Landes anpackt. Der Druck auf die neue Regierung wird größer sein denn je, denn die Oppositionsparteien gehen gestärkt aus den Wahlen hervor und können deutlich mehr Einfluss nehmen als je zuvor. Der neue Präsident, der in der nigerianischen Politik immer wieder als Königsmacher auftrat, benötigt jetzt unglaubliche Power, um die widerstreitenden Interessen einzuhegen. Eine wichtige Voraussetzung, um Nigeria wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

The Independent: Sklavenähnliche Zustände in DR Kongos Kobaltminen. In vielen kongolesischen Minen wird Kobalt noch mit der Hand gewonnen – Kinderarbeit, lebendig begrabene Arbeiter, bittere Armut, sexuelle Übergriffe und schwere Gesundheitsschäden gehören dort zum Alltag.

Foreign Policy: Tunesiens Präsident macht Migranten zum Sündenbock. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist schlecht, es herrscht Nahrungsmittelknappheit und die Menschen sind unzufrieden. Präsident Saied versucht mit rassistischen Tiraden gegen schwarze Migranten davon abzulenken. Die Zahl gewalttätiger Übergriffe ist indes stark angestiegen.

taz: Selbsternannte Quereinsteiger und Heilsbringer an der Macht. In immer mehr Ländern Afrikas bringt die Unzufriedenheit der Menschen mit den politischen Eliten Außenseiter an die Macht, die zumindest für einen kurzen Moment Veränderung verheißen. Wo die politischen Systeme zu verkrustet für Machtwechsel an der Wahlurne sind, erfüllen Putschisten diese Funktion.

African Business: Arbeitsplätze für Afrikas Jugend. Städte und Arbeitssuchende in Afrika sind in einem Teufelskreis gefangen: Beschäftigung findet vor allem im informellen Sektor statt, der jedoch kein Kapital anzieht. Das liegt unter anderem an mangelnder Produktivität, die wiederum nur durch Investitionen gesteigert werden kann.

Washington Post: Bargeldknappheit in Nigeria. Afrikas größte Volkswirtschaft ist inmitten eines Währungsumtauschs: Alte Banknoten werden durch modernisierte Scheine ersetzt. Doch die überstürzte Umsetzung hat dazu geführt, dass die Bürger kaum noch Bargeld für lebenswichtige Güter haben.

Financial Times: Korruption und Kriminalität lähmen Südafrika. Die versuchte Vergiftung des Eskom CEO zeigt auf dramatische Weise, wie sehr die Kriminalität das Land durchdrungen hat. Die britische Tageszeitung beschreibt, wie verschiedene Gruppen den Staat schröpfen und damit zu seiner Ohnmacht beitragen.

France 24: Südafrikas gestürzter Energieriese Eskom. Die anhaltende Energiekrise am Kap hängt eng mit der Misere des größten Energieversorgers zusammen. Eskom wird von Korruptionsskandalen heimgesucht, ist hoch verschuldet und nicht mehr in der Lage, eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.

NZZ: Eine Grenzbrücke als diplomatischer Zankapfel. Ein neuer Grenzübergang über den Sambesi macht eine von Afrikas wichtigsten Handelsrouten deutlich effizienter. Die Brücke verbindet Botswana mit Sambia und umgeht Simbabwe. Weil Mugabe für das Projekt einst nicht bezahlte, steht das Land nun als Verlierer da.

In der vergangenen Woche hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron gleich zwei Paukenschläge gesetzt: Erst präsentierte er in Paris seine neue Afrika-Strategie. Direkt danach machte er sich zu seiner schon 18. Reise auf den Kontinent auf und besuchte unter anderem den One Forest Summit in Gabun.

Hinter der neuen Afrikapolitik Frankreichs steht ein Mann, der am liebsten im Hintergrund bleibt: Franck Paris leitet im Elysée-Palast als Conseiller Afrique die französische Politik auf dem Kontinent. Gerade einmal einen Stab von fünf Personen hat Paris in den engen Büros im Elysée-Palast um sich versammelt.

Und dennoch besitzt Paris einen entscheidenden Einfluss. Das liegt am französischen Regierungssystem. Dem Präsidenten fällt das Vorrecht zu, die Außenpolitik festzulegen. Die Außenministerin Catherine Colonna, die seit dem vergangenen Jahr das Ministerium am Quai d’Orsay leitet, besorgt das Tagesgeschäft und setzt die Leitlinien des Elysée-Palastes um.

Franck Paris ist ein langjähriger Weggefährte Macrons. Sie kennen sich aus gemeinsamen Tagen an der Elitehochschule ENA, der Kaderschmiede des französischen Staats. Im Jahrgang 2004 schloss Macron als Fünftbester ab und stieß zur Elitetruppe der ENA, der Finanzinspektion, während Paris seine Karriere im Außenministerium fortsetzte. Von 2001 bis 2006 arbeitete Paris schon in der Abteilung Afrika und Indischer Ozean. Von 2008 bis 2013 war er in Frankreichs Vertretung in Brüssel zuständig für afrikanische Angelegenheiten bei der Europäischen Union. Anschließend holte ihn der damalige Außenminister Jean-Yves Le Drian in sein engeres Umfeld und vertraute ihm Ostafrika und die Großen Seen an. Diese Aufgabe erforderte Geschick, denn die Beziehungen Frankreichs zu Ruanda sind seit Jahren angespannt, und auch der Konflikt an der Grenze der DR Kongo zu Ruanda und Uganda kann jederzeit wieder mit voller Gewalt ausbrechen.

Als Macron Franck Paris im Jahr 2017 in den Elysée-Palast holte, war dieser gerade 39 Jahre alt und damit ein typisches Mitglied der jungen Garde, die der damals 40 Jahre alte Präsident um sich versammelte. Paris stellt seine Person – und da ist er ein typischer französischer Spitzenbeamter – voll hinter seinen Dienstherrn. Obwohl er seit mehr als fünf Jahren Frankreichs Afrikapolitik prägt, gibt es von ihm kaum Interviews, Porträts oder öffentliche Erklärungen. Schon gar nicht finden sich von ihm Artikel über sein Privatleben.

Paris setzt sich klar von jenem Mann ab, der in der Vergangenheit für dunkle Kapitel in Frankreichs Afrikabeziehungen steht: Jacques Foccart, im Jahr 1997 im Alter von 84 Jahren gestorben, hat mit diplomatischen Tricks, Manipulationen, Bestechungen, Militärcoups und Intrigen von 1960 bis 1974 die französische Afrikapolitik geprägt. Sein Erbe belastet bis heute die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Kontinent im Süden. Foccart stand für das Konzept “Françafrique”, eine neokoloniale Afrikapolitik, die afrikanische Staaten für Frankreichs Interessen dienstbar machen wollte.

Schon Macrons Vorgänger François Hollande war um eine Abkehr von Foccarts Françafrique bemüht. Er löste dazu das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit auf, als Zeichen, dass Frankreich sich von einer paternalistische Bevormundung abwendet und normale Beziehungen zu den afrikanischen Ländern sucht.

Diesen Weg sind Macron und Paris weiter gegangen. So hat das Afrika-Team um Franck Paris kein eigenes Budget mehr. Dies soll Gerüchten zuvorkommen, Frankreich betreibe noch immer im Verborgenen diese Art der Scheckbuch-Diplomatie. Auch betont Macron stets, dass er das Bild Afrikas in Frankreich ändern wolle. Dazu hat er Franck Paris Marie Audouard als Beauftragte für die Betreuung der afrikanischen Diaspora zur Seite gestellt und einen Rat für Afrika ins Leben gerufen, in dem prominente Vertreter der afrikanischen Diaspora vertreten sind.

Wochenlang hatte Paris Macrons neue Afrikastrategie vorbereitet, die neue Akzente setzt: Frankreich wird künftig keine eigenen Militärstützpunkte mehr in Afrika betreiben, sondern nur noch gemeinsam mit den gastgebenden Ländern. Und Macron nahm den Begriff Entwicklungspolitik nicht einmal in den Mund. Stattdessen sprach er von der Notwendigkeit einer “Ko-Industrialisierung”.

Die gemeinsame Entwicklung einer Industrie ist ein zentrales Konzept, wie Franck Paris es von Jean-Louis Guigou, dem Gründer des französischen Think-Tank Ipemed, übernommen hat. Europa und Afrika sollen demnach die Industrie in Afrika entwickeln, zum gemeinsamen Nutzen der beiden Kontinente. Christian von Hiller