seitdem Präsident Macky Sall die Verschiebung der Wahlen im Senegal angekündigt hat, beobachten Experten die Entwicklung im Land mit Sorge. Bislang als Stabilitätsanker gehandelt, droht der Senegal nun zur nächsten Krise in der Sahelzone zu werden. Unsere in Dakar lebende Westafrika-Korrespondentin Lucia Weiß erklärt, wie groß das Risiko wirklich ist.

Auf den Afrikareisen deutscher Ministerinnen und Minister ist der Fachkräftemangel zum Dauerbrenner geworden. Das liegt nahe, denn viele afrikanische Länder können ihrer stark wachsenden, jungen Bevölkerung nicht genügend Arbeitsplätze bieten. Warum dennoch kaum Afrikaner zum Arbeiten nach Deutschland kommen, hat sich David Renke angesehen.

Der britische Ölkonzern Shell stand jahrzehntelang in der Kritik wegen der immensen Verschmutzung des Nigerdeltas. Nun verkauft Shell diese Einheit. Und doch bringt dies den Konzern nicht aus der Schusslinie. Unser nigerianischer Kollege Samuel Ajala hat sich angeschaut, welche Vorwürfe aus Nigeria selbst an Shell gerichtet werden. Und auch vergangene Woche auf der größten Bergbaumesse des Kontinents, der Mining Indaba in Südafrika, spielte die Frage der nachhaltigen Entwicklung eine zentrale Rolle, wie Andreas Sieren berichtet.

Außerdem haben wir für Sie Neuigkeiten zur Wirtschaftsdelegation, die Robert Habeck nach Algerien begleitete, über die US-Strategie zur Sicherung der Rohstoffe in DR Kongo, sowie einen Gastbeitrag des Unido-Generaldirektors und ehemaligen Entwicklungsministers Gerd Müller.

Wir wünschen eine spannende Lektüre.

Wenn sich Ecowas-Präsident Bola Tinubu in den Flieger setzt, dann muss es schon etwas Wichtiges sein. So wie die aktuelle Lage im Senegal. Die regional hoch angesehene Demokratie ist zum Sorgenfall geworden, nachdem Noch-Präsident Macky Sall eine Verschiebung der Wahlen angekündigt und damit einen Staatsstreich auf die Verfassung verübt hat. Am Montag, 12. Februar wurde Tinubu in Dakar erwartet – und kam dann doch nicht, wie am späten Nachmittag aus dem senegalesischen Präsidentenpalast bekannt wurde. Das deutet darauf hin, dass es hinter den Kulissen zwischen Macky Sall und der Ecowas noch einiges zu klären gibt.

Nach Angaben des französischen Auslandsradios RFI sollen sich Sall und Tinubu stattdessen diese Woche am Donnerstag in Addis Abeba treffen, am Rande einer Vorbereitungssitzung für den AU-Gipfel am Wochenende. Aus welcher Richtung die plötzliche Absage des Tête-à-Tête kam, bleibt unklar.

Der kurzfristig anberaumte Besuch Tinubus lässt vermuten, dass sich die Ecowas darum bemüht, die Wogen zu glätten und einen Kompromiss auszuhandeln. Der ursprüngliche Wahltermin am 25. Februar ist nicht mehr zu halten – Sall kündigte die Verschiebung ja nur einen Tag vor Beginn der Wahlkampagnen an. Denkbar ist jedoch, dass Sall und die Ecowas zusammen einen Fahrplan bis zu einem früheren Wahldatum ausarbeiten. Etwa drei oder sechs Monate später als geplant.

Das Parlament hatte für den 15. Dezember als neues Datum gestimmt. Dieses Votum kam allerdings unter Ausschluss der Opposition statt – sie wurde zuvor von der Polizei aus dem Parlamentsgebäude abgeführt. Nun sollen die Wahlen mit einer Verschiebung von gut zehn Monaten stattfinden. Dieser lange Aufschub sorgt für Unruhe und Sorge bei Beobachtern, wirkt sie doch wie eine Bonusamtszeit für Macky Sall. Dieser ließ den Senegal ohnehin sehr lange im Unklaren, ob er für ein drittes Mandat kandidieren würde. Sall hat indessen in einem Exklusiv-Interview mit der amerikanischen Presseagentur AP nochmals betont, er würde Wort halten und es ginge ihm nicht darum, künstlich länger auf dem Posten als Präsident zu bleiben. Doch wer weiß, ob er bis zur Wahl nicht doch noch seine Meinung ändert?

Statt Tinubu ist eine kleine Delegation des Ecowas-Parlamentes für drei Tage nach Dakar gereist und trifft die Vorsitzenden der drei großen Parlamentariergruppen. Außerdem steht ein Gespräch mit den Richtern des Conseil Constitutionnel an, dessen Unabhängigkeit bei der Kandidatenauswahl angezweifelt wurde. In Folge stimmte das Parlament für eine Untersuchungskommission. Ob es ein Treffen zwischen den Ecowas-Vertretern und Macky Sall geben wird, ist unklar. Der Conseil Constitutionnel wird außerdem diese Woche entscheiden, ob er das Votum des Parlaments für den neuen Wahltermin am 15. Dezember annimmt.

Jenseits der tagesaktuellen Entwicklungen in Senegals politischer Krise bleibt ein grundlegendes Problem: Der Präsident hat qua Verfassung große Machtfülle und kann sie sich zum eigenen politischen Vorteil passend machen. Der Senegal leide unter der Krankheit des “hyper-présidentialisme”, schrieb der Politikwissenschaftler Rahmane Idrissa von der Universität Leiden kürzlich in Le Monde.

Sall hat per Derogation den Wahlkalender für ungültig erklärt und es sich vom Parlament, das im Senegal nur seinem verlängerten Arm entspricht, genehmigen lassen. Die von Sall gelieferte Begründung für sein Vorgehen – eine Bedrohung glaubwürdiger und transparenter Wahlen – hält Idrissa für diskutabel. Salls Vorgehen sei aber formal gedeckt. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Präsidenten im Senegal an der Verfassung herumspielen – und vermutlich auch nicht das letzte Mal.

Ob Sall mit seinem Manöver durchkommt, ist allerdings fraglich. Der Druck von Seiten der Ecowas ist da, und was noch wichtiger sein dürfte: der Druck von der eigenen Bevölkerung. Denn im Großen und Ganzen geht es für Sall letztlich darum, seinen schärfsten Kritiker und Gegner, Ousmane Sonko und seine Anhänger von der verbotenen Pastef, außen vorzuhalten.

Allerdings, so gibt der Politikwissenschaftler Idrissa zu bedenken, hat Sall die Solidarität und Sympathie der Senegalesinnen und Senegalesen für die Underdogs unterschätzt: eine Rolle, die Ousmane Sonko gerade im Nationalen Theater zufällt – und eine, die Macky Sall unter Abdoulaye Wade selbst einmal hatte und die ihm schließlich zur Präsidentschaft verhalf.

Zu Wochenbeginn sind bei den Protesten zwei weitere Jugendliche gestorben. Nachdem am Freitag in Saint-Louis ein 22 Jahre alter Mann getötet worden ist, wurde am Montag in Dakar ein 23 Jahre alter Mann von einer Kugel tödlich in den Bauch getroffen und in Ziguinchor im Süden ein 16 Jahre alter Junge von einem Projektil in den Kopf getötet. Oppositionspolitiker prangerten prompt die “Brutalität der Sicherheitskräfte, die unerhörte Gewalt ausgeübt haben“, an. Möglicherweise hat Sall auch unterschätzt, wie stark sich die Bevölkerung für die Verteidigung der Demokratie einsetzt. Diesen Widerstand hat der Präsident offenbar nicht erwartet. Es könnte sich rächen, dass er den Willen der Bevölkerung nicht auf der Rechnung hatte.

Kaum eine Ministerreise nach Afrika kommt mehr ohne das Thema Fachkräftemigration aus. Annalena Baerbock stellte bei ihrem Besuch in Kenia vor zwei Wochen den Abschluss eines Migrationsabkommens bis Sommer in Aussicht. Svenja Schulze eröffnete Ende vergangener Woche in Nigeria ein weiteres Migrationszentrum, das über legale Migrationswege nach Deutschland informieren soll. Auch Kanzler Olaf Scholz hat das Thema bei seinen zahlreichen Afrikareisen verlässlich auf der Agenda. Rund 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte braucht Deutschland jährlich, um sein Arbeitskräfteangebot bis 2060 konstant zu halten. Da könnte es tatsächlich optimistisch stimmen, dass Deutschland laut einer aktuellen Umfrage der OECD auch weiterhin für ausländische Fachkräfte attraktiv ist. Vor allem gute Karrierechancen sowie die Sicherheit in Deutschland sind Standortvorteile.

Dennoch sind Unternehmen bei der Anwerbung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern zögerlich. Nur knapp 17 Prozent der Unternehmen suchen außerhalb der EU nach Fachkräften – dabei ist die Personalnot in fast allen Branchen groß. Der Anteil der Menschen aus Subsahara-Afrika an den erteilten Arbeitsvisa für die Bundesrepublik lag 2022 nach Angaben des Auswärtigen Amts bei nur knapp drei Prozent. Für Gesamtafrika beträgt der Wert rund acht Prozent.

Warum das wenig verwunderlich ist, legt die Umfrage der OECD ebenfalls offen. Politischer Wille und praktische Umsetzung sind noch längst nicht verzahnt. “Die Mutter aller Flaschenhälse sind die langen Visumswartefristen“, sagte Studienleiter Thomas Liebig, Migrationsexperte bei der OECD. Kaum ein Anwärter schaffe es, innerhalb eines Jahres für einen neuen Job nach Deutschland zu ziehen. Für Unternehmen, die ihre Stellen in der Regel innerhalb drei Monaten besetzen wollen, kommt so eine Rekrutierung aus Nicht-EU-Ländern oft nicht infrage.

Auch mit der Liberalisierung durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ändert sich an diesem Problem wenig. “Es wird mehr und spezialisiertes Personal für die Visumsverfahren im Ausland und mehr Digitalisierung nötig sein”, sagte Liebig weiter.

Die Problematik ist im Auswärtigen Amt bekannt. Auf Anfrage teilt eine Sprecherin mit: “Mit dem Aktionsplan Visabeschleunigung haben wir die Bearbeitung von Anträgen auf Fachkräftevisa priorisiert.” Dem Aktionsplan zufolge soll das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) bis Ende des Jahres in der Lage sein, 100.000 Visumsanträge pro Jahr abwickeln zu können. Zudem soll der Antragsprozess digitalisiert werden. In Afrika haben die fünf Auslandsvertretungen in Accra, Daressalam, Lagos, Kampala und Nairobi die Antragsstellung von Visa digitalisiert. Zudem setze das Auswärtige Amt Maßnahmen zur Flexibilisierung des Personaleinsatzes mit Hochdruck um.

In der Praxis seien die Maßnahmen zur Entbürokratisierung der Verfahren zumindest in Afrika jedoch kaum bemerkbar, beklagt Armin Rupp, Gründer der Personalvermittlung ABC (African) Business Community in Kenia, die medizinisches Fachpersonal nach Deutschland vermittelt. Noch immer müssten Dokumente per Post zu den Behörden nach Deutschland geschickt werden. Ob ein Antrag genehmigt wird, sei häufig Glückssache: “Innerhalb der Behörde kann ein Antrag abhängig vom Sachbearbeiter unterschiedlich bewertet werden”, so Rupp weiter. Aufseiten der Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, entstehe so ein Gefühl der Behördenwillkür, beklagt Rupp.

Afrikaner sind bei der Visumsvergabe auch immer wieder dem Vorurteil ausgesetzt, sich einen Fluchtweg nach Europa verschaffen zu wollen. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck warnte im November bei einer Tagung des Maschinenbauverbands VDMA in Berlin, dass eine ablehnende Grundhaltung der Behörden die Fachkräfteanwerbung aus dem Ausland erschwere. “Meine größte Sorge ist, wenn ich das so offen sagen darf, dass die Ausländerämter und die Visastellen nicht eingeschwungen sind auf das System”, sagte Habeck damals und forderte den Abbau bürokratischer Hürden.

Schon jetzt arbeiten die Ausländerbehörden am Limit, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt: “Wachsende Fallzahlen, steigende rechtliche Komplexität bei beschleunigten gesetzlichen Neuerungen und personelle Probleme führen zu Frust und Überlastung beim Personal sowie zu exorbitanten Wartezeiten bei Fachkräften, Studierenden und Geflüchteten”, so die Studienautoren weiter. Diese bemängeln vor allem, dass das Verfahren ineffizient sei. “Es steht zu erwarten, dass die Vorhaben in den Bereichen Fachkräftesicherung, Einwanderung und Abschiebung verfehlt werden, sofern nicht unmittelbar Maßnahmen zur Entlastung der Ausländerbehörden getroffen werden.”

Der britische Mineralöl- und Gaskonzern Shell hat scheinbar einen Schlussstrich unter die Onshore-Förderung von Öl und Gas in Nigeria gezogen. Der Ausstieg ist allerdings noch nicht geglückt. Zwar hatte die Konzernführung bekanntgegeben, die nigerianische Tochtergesellschaft zum Preis von bis zu 2,4 Milliarden Dollar an ein Konsortium aus fünf überwiegend lokalen Unternehmen zu verkaufen. Doch auch nach Abschluss des Verkaufs wird Shell eine Rolle im künftigen Joint-Venture einnehmen.

Dennoch bedeutet der Verkauf für Shell eine Kehrtwende: “Unsere Beziehung zu Nigeria bleibt stark, und wir konzentrieren unsere Ambitionen auf unsere nigerianischen Tiefseeproduktions- und Gasverteilungsgeschäfte”, sagte Osagie Okunbor, der Chef von Shell in Nigeria.

“Shell stößt schmutziges Erbe ab”, lautete ein Kommentar in den österreichischen Medien. Die nigerianische Onshore-Tochtergesellschaft, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), soll an Renaissance gehen, ein Konsortium aus fünf Unternehmen, bestehend aus vier Explorations- und Produktionsunternehmen mit Sitz in Nigeria und einem internationalen Energiekonzern. Noch unterliegt der Verkauf der Genehmigung durch die nigerianische Bundesregierung.

Shell soll die neue Geschäftsführung im Betrieb der Anlagen unterstützen und Nigeria LNG (NLNG) einen Großteil des Erdgases liefern, das in den Anlagen verarbeitet wird. Zoë Yujnovich, Direktor von Integrated Gas and Upstream bei Shell, sagte, das Unternehmen werde sein Portfolio vereinfachen und künftige “disziplinierte Investitionen in Nigeria” auf die Positionen Deepwater und Integrated Gas konzentrieren.

Allerdings wehren sich viele Experten in Nigeria gegen die Entscheidung von Shell, sich aus der Ölförderung auf dem Festland zurückzuziehen. Sie fürchten, dass sich das Unternehmen auf diese Weise aus seiner Verantwortung für Ölverschmutzungen, Diebstahl und Sabotage stehlen will. Okunbor sieht Shell jedoch eher als Opfer dieser Missstände. “Leider steht SPDC zusammen mit anderen Betreibern in Nigeria weiterhin vor der doppelten Herausforderung von Sabotage und Rohöldiebstahl”, sagte der Landeschef von Shell.

Gegen das Unternehmen laufen in diesem Zusammenhang zahlreiche Schadensersatzklagen mit dem Ziel, eine Entschädigung für die Umweltschäden zu erhalten. Seit Jahrzehnten werfen Einheimische dem Unternehmen “chronische Umweltverschmutzung” vor und fordern die Beseitigung der Folgen und Entschädigungen.

Die National Oil Spill Detection Agency (NOSDRA) berichtet, dass Shell in den vergangenen zehn Jahren an mehr als 2.200 Ölunfällen beteiligt war. In einem früheren nigerianischen Gerichtsurteil wurde Shell der Verkauf von Vermögenswerten bis zur Beilegung einer erheblichen Ölkatastrophenklage verboten.

Wie stark die Kritik an Shell in Nigeria nach wie vor ausfällt, zeigt eine Befragung diverser Experten durch Table.Media:

Auf der Bergbaumesse Mining Indaba hat in diesem Jahr Südafrikas Wahlkampf eingezogen. So kam es auf dem Branchentreffen zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen den Kandidaten.

Kapstadts Bürgermeister Geordin Hill-Lewis von der Oppositionspartei Democratic Alliance (DA) kritisierte Ramaphosa und den ANC in seiner Begrüßungsansprache scharf. Die wirtschaftliche Entwicklung einer Reihe von afrikanischen Staaten, darunter Südafrika, werde durch “Staatsversagen ausgebremst, die Kapital eher abstoßen als anziehen”. Das müsse nicht sein. “Wir sollten diese Konsequenzen des Staatsversagens nicht akzeptieren. Die Macht, unsere eigenen guten Geschichten zu schreiben, liegt in unseren eigenen Händen.”

Der derart angegriffene Präsident von Südafrika verteidigte sich: Es seien die Volatilität der Rohstoffpreise, geopolitische Spannungen und gestiegene Lebenshaltungskosten, die das “Geschäftsumfeld dämpfen”, entgegnete Cyril Ramaphosa.

Der Präsident Südafrikas und Führer der Regierungspartei African National Congress (ANC) rief zur engen Zusammenarbeit zwischen Bergbau und Regierungen in Afrika auf, denn der Kontinent spiele eine zentrale Rolle bei der globalen Umstellung auf saubere Energie: “Unser Investitionsplan für eine gerechte Energiewende skizziert einen Weg zur Schaffung neuer Industrien und zur Unterstützung von mehr Lebensgrundlagen in der grünen Wirtschaft.”

Die Debatte reicht über Südafrika hinaus. Für den Bergbauexperten der Weltbank, Sven Renner, geht es um eine funktionierende Partnerschaft zwischen den industrialisierten Nationen und den rohstoffreichen Ländern. “Während afrikanische Rohstoffländer ein Interesse haben, das über die Versorgung der Industrieländer mit ihren Mineralien hinausgeht”, sagte Renner, “ist die Frage, wie wir diese gemeinsame Basis finden, die eine wirkliche Partnerschaft ermöglichen würde.” Afrikanische Länder müssten laut Renner stärker von Rohstoffen profitieren, etwa durch neue Jobs oder den Ausbau der lokalen Energieversorgung und der Verkehrsinfrastruktur.

Vertreter westlicher Länder hielten sich in den Debatten betont zurück, wie etwa der britische Botschafter in Südafrika, Antony Phillipson: “Wir wollen nicht herablassend und bevormunden wirken.” Der britische Diplomat verwies auf die “Just Energy Transition Partnership”, die Südafrika bei der Energiewende unterstützen soll und an der sich auch die deutsche Bundesregierung beteiligt.

Auf die Messe “Investing in African Mining Indaba 2024” schaut längst nicht nur der globale Bergbau, sondern auch die Hightech-Industrie. Immerhin fördert Afrika die wichtigsten Rohstoffe für die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Rund 11.000 Besucher aus mehr als 120 Ländern trafen in der vergangenen Woche fünf Tage lang zur 30. Indaba, darunter Vertreter von Bergbauriesen wie Anglo American, Rio Tinto und Glencore. Der Untertitel “Die Kraft positiver Stöße nutzen: Eine mutige neue Zukunft für den afrikanischen Bergbau” zeigte auf Themen wie effizienter und nachhaltiger Bergbau, Investitionen in erneuerbare Energien und Wasserschutz, aber auch soziale Verantwortung, und die Stärkung lokaler Lieferketten, die die Debatten beherrschten.

Die Demokratische Republik Kongo, ein Schwergewicht unter den Rohstoffproduzenten Afrikas, war neben Südafrika und Sambia eines der drei Länder, das mit einem Regierungschef auf der Mining Indaba vertreten war. Premierminister Jean-Michel Sama Lukonde warb für nachhaltige Investitionen in das Land, in dem noch ungenutzte Mineralien im geschätzten Wert von 24 Billionen Dollar zu finden seien, darunter Kobalt, Kupfer, Diamanten und Gold.

Sama Lukonde erinnerte daran, dass sein Land über strategische Vorkommen für den ökologischen Wandel in der Welt verfügt, die auch die grüne Kreislaufwirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent ankurbeln wird. Mit dem Nachbarland Sambia ging die DR Kongo bereits 2021 eine Partnerschaft zur Entwicklung der Wertschöpfungskette für kritische Mineralien ein.

In beiden Ländern befinden sich rund 70 Prozent der globalen Reserven von Kobalt, die für die Batterien von E-Autos gebraucht werden. Die Länder wollen nicht nur Bodenschätze fördern, sondern auch Batterien bauen. 2022 entstand aus dieser bilateralen Vereinbarung ein Kompetenzzentrum, das die Forschung an Batterien der neuen Generation vorantreiben soll. “Wir wollen hochwertige Batterien für den regionalen als auch für den globalen Bedarf anbieten”, sagte Sama Lukonde. Die Zusammenarbeit soll den Bergbau vorantreiben und mit einer Sonderwirtschaftszone den grenzüberschreitenden Austausch im Rahmen der afrikanischen Freihandelszone erleichtern.

Auf seiner zweitägigen Reise nach Algerien Ende vergangener Woche hat Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Absichtserklärung über den Import von Wasserstoff aus dem nordafrikanischen Land unterzeichnet. Dafür sollen nach Angaben des Wirtschaftsministers bestehende Gaspipelines umgerüstet werden, um auch den Südosten Deutschlands mit Wasserstoff zu versorgen. Der Minister wurde dabei von einer Wirtschaftsdelegation aus den Bereichen Umwelt- und Energietechnologien, Maschinen- und Anlagenbau sowie Digitalisierung und KI begleitet. Zudem nahmen Unternehmen aus der Verkehrs- und Dienstleistungsbranche teil.

Hier finden Sie die teilnehmenden Unternehmen und Organisationen:

Während seines Besuchs traf sich Habeck nach Angaben des BMWK zu Gesprächen mit dem algerischen Staatspräsidenten Abdelmadjid Tebboune sowie dem Minister für Energie und Bergbau, Mohamed Arkab, und dem Minister für Industrie und pharmazeutische Produkte, Ali Aoun. Habeck verwies auf die langjährigen Beziehungen zwischen Deutschland und Algerien und das Potenzial Algeriens für die Erzeugung nachhaltiger Energie. “Deutsche Unternehmen können dabei wichtiger Partner sein und Algerien dabei unterstützen, seine Wirtschaft zu diversifizieren, zukunftsfest zu machen und neue Arbeitsplätze zu schaffen”, so Habeck weiter. dre

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat in der vergangenen Woche Kenia, Ruanda und Tansania besucht. Auf Dudas Ostafrika-Reise ging es neben der Vertiefung der bilateralen Beziehungen auch um mögliche Kooperation zwischen polnischen und ostafrikanischen Unternehmen, sowie im Bereich Sicherheit. Auch die russischen Desinformationskampagnen in Afrika und der mögliche Export polnischer Rüstungsgüter standen auf dem Programm.

In Kenia wohnte Duda gemeinsam mit Präsident Ruto der Unterzeichnung von Absichtserklärungen über Kooperation in der Landwirtschaft sowie in Steuerfragen bei. Die Länder verständigten sich auf eine Kollaboration zwischen ihren staatlichen Investitionsagenturen sowie zwischen den jeweiligen Handelskammern. Auch die Entwicklung eines Rahmens für Arbeitsmigration war im Gespräch.

Ruanda ist für Polen ein wichtiger Partner in Afrika. Die beiden Länder haben ihre Beziehungen ebenfalls durch die Unterzeichnung von Absichtserklärungen vertieft. Sie wollen künftig unter anderem bei Verteidigung, Handel, grünen Technologien und Umweltschutz stärker kooperieren. Duda besuchte außerdem das Rwanda-Polish Business Forum in Kigali und lud interessierte Ruander ein, sich für in Polen angebotene Militärstudiengänge einzuschreiben. Gegenwärtig studieren etwa 1500 Ruander an polnischen Universitäten.

Laut Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan ist Polen das EU-Land mit den meisten Investitionen in Tansania, besonders im Tourismus. So seien im vergangenen Jahr mehr als 40.000 Polen in das Land gereist. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit in weiteren Bereichen gestärkt werden, etwa Energie, Bergbau, Industrie und Gesundheitswesen. Über die Transport-Kreditagentur Kuke wird Polen außerdem den Bau der tansanischen Normalspur-Eisenbahn absichern.

Bei der Abreise aus Polen sagte Duda, der Besuch in Ostafrika sei die Fortsetzung seiner Mission, Beziehungen zu afrikanischen Ländern aufzubauen: “Mein offizieller Besuch in Äthiopien 2017 bildete den Anfang dieser Mission.” 2022 war Duda nach Senegal, Nigeria und Elfenbeinküste gereist. ajs

Die USA und die staatliche Japanische Organisation für Metalle und Energiesicherheit (JOGMEC) haben eine Absichtserklärung mit dem Bergbaukonzern Gécamines in der Demokratischen Republik Kongo unterzeichnet. Dies geht hervor aus einer Mitteilung des US State Department. Das MoU im Rahmen der Minerals Security Partnership umfasst die Zusammenarbeit bei der Erkundung, Förderung und Verarbeitung von Mineralien.

Die angekündigte Kooperation bettet sich ein in die Bemühungen der Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) der G7-Staaten. Im Rahmen dieser Initiative streben USA und EU unter anderem den Ausbau des Lobito-Korridors an, der die Bergbaugebiete in der südlichen DR Kongo und im Norden Sambias über Angola mit dem Atlantischen Ozean verbindet. Die neue Absichtserklärung soll Gécamines in den Ausbau des Korridors einbinden.

Schon im Dezember 2022 hatten die USA eine Absichtserklärung mit Sambia und der DR Kongo über den Aufbau einer Wertschöpfungskette für Batterien für Elektrofahrzeuge unterzeichnet. Auf diese Weise will sich Washington die zuverlässige Versorgung mit kritischen Ressourcen frei von chinesischem Einfluss sichern. Die DR Kongo ist der weltweit wichtigste Lieferant von Kupfer und Kobalt, kooperiert aber bislang vor allem mit chinesischen Unternehmen.

Ende Januar hatte Staatspräsident Tshisekedi neue Bedingungen mit den chinesischen Partnern ausgehandelt. Die neue Vereinbarung zwischen der Regierung und einem Konsortium chinesischer Investoren über die Neuordnung des sogenannten Sicomines-Abkommens soll sieben Milliarden Dollar einbringen. Im Rahmen des ursprünglichen Abkommens waren die Investoren ein 6,2 Milliarden Dollar schweres Joint Venture mit Gécamines eingegangen, um die Kupfer- und Kobaltmine Sicomines in Kolwezi im Südosten der DR Kongo zu betreiben. Im Gegenzug sollten sie Infrastruktur im Wert von drei Milliarden Dollar aufbauen. Weil sich damit bisher jedoch nicht viel getan hat, drängt die kongolesische Seite seit Jahren auf Neuverhandlungen. Kritiker bemängeln jedoch, auch die neue Vereinbarung sei unvorteilhaft für die DR Kongo. ajs

62 Prozent aller Logistikmanager in der Welt wollen vermehrt oder zum ersten Mal in Afrika investieren. Das geht aus dem Agility Emerging Markets Logistics Index 2024 hervor, der vergangene Woche veröffentlicht wurde. Sieben Prozent haben hingegen vor, entweder ihr Engagement zu reduzieren oder sich ganz aus Afrika zurückzuziehen. “Das ist der größte Optimismus, den wir in den 15 Jahren des Index in Bezug auf Afrika gesehen haben. Internationale Unternehmen erkennen, dass jetzt die Zeit für Afrika gekommen ist”, sagte der stellvertretende Vorsitzende von Agility, Tarek Sultan. Der Index befragte 830 Branchenexperten und bewertet Länder hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei Logistik, Geschäftsklima und digitaler Infrastruktur. Diese Faktoren machen Stadtorte für Logistikanbieter sowie Frachtunternehmen, die investieren wollen, attraktiv.

Der Logistics Index umfasst 50 Länder, mit China und Indien auf den beiden Spitzenplätzen. Die am besten bewerteten Nationen in Afrika sind Ägypten (Platz 20), Marokko (22), Südafrika (24) und Kenia (25). Andere attraktive Länder sind Ghana (31), Nigeria (36), Tunesien (37), Tansania (41) und Algerien (42). Mehr als ein Drittel der Befragten gaben zudem an, ihre Investitionen in China reduzieren zu wollen und somit ihre Abhängigkeit von dem weltweit führenden Produzenten zu verringern, sowie Kosten zu senken. Auch wenn sich die Volkswirtschaften in Afrika gegenüber dem Vorjahr kaum verbessert haben, rechnen Unternehmen mit zusätzlichen Geschäften, da die Bevölkerung des Kontinents weiter wächst und der Ausbau der kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) vorangetrieben wird.

Für die Logistikfirmen geht es darum, Risiken in Lieferketten zu reduzieren und neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Nach wie vor habe die Branche mit den Nachwirkungen der Covid-Pandemie zu kämpfen, auch wenn Inflations- und Rezessionsrisiken gesunken seien, so der Tarek Sultan. “Gleichzeitig bereitet die geopolitische Lage den Unternehmen Sorgen – die angespannten Handelsbeziehungen zwischen China und den USA und Europa sowie die zahlreichen Sanktionen gegen eine wachsende Zahl von Ländern.” as

95 Schwellen- und Entwicklungsländer haben ernsthafte Probleme, Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz zu finanzieren. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Boston University Global Development Policy Center. 91 dieser Staaten hätten demnach einen hohen Investitionsbedarf im Umwelt- oder Klimabereich oder große Potenziale für Naturschutz.

Die Forscher haben 108 Entwicklungs- und Schwellenländer untersucht. Das Ergebnis:

Viele Staaten sind bei einem einzigen Kreditgeber oder einer einzelnen Gläubigerklasse hoch verschuldet:

Die Forscher schlagen vor, die Schuldenlast der Staaten und die Kapitalkosten zu verringern. Eine Erhöhung der Entwicklungsfinanzierung sei nötig. Ebenso brauche es Schuldenerlasse, die an Klima- und Entwicklungsinvestitionen geknüpft sein sollten. nib

In Afrika wurde am vergangenen Wochenende in vielen Städten das chinesische Neujahrsfest gefeiert, das 2024 unter dem Symbol des Drachens steht. Dieser symbolisiert in der chinesischen Mythologie Macht, Weisheit, Glück und Erfolg. Die größten Feierlichkeiten gab es in Südafrika. In dem Land am Kap wohnen mit fast 400.000 die meisten Chinesen auf dem afrikanischen Kontinent. China ist der größte Handelspartner Afrikas.

In Südafrikas Hauptstadt Pretoria fand die offizielle 2024 Happy Chinese New Year Gala mit mehr als 800 geladenen Gästen statt, die sich gegenseitig das traditionelle “Viel Glück und Wohlstand” wünschten. Südafrikas Tourismusministerin, Patricia de Lille, gab eine Rede. Botschafter Chen Xiaodong sprach von den Erfolgen der Belt and Road Initiative (BRI) in Afrika, den historischen Fortschritten bei Brics und den Afrika-China-Beziehungen als gutes Beispiel von Kooperation innerhalb des globalen Südens. Zuvor hatte Präsident Cyril Ramaphosa ein Grußwort an die chinesische Regierung gerichtet und die gemeinsame Vision von Wohlstand, Innovation und Förderung des globalen Friedens und der Entwicklung betont.

In der nigerianischen Metropole Lagos versammelten sich ebenfalls Menschen, um das neue Jahr zu begrüßen. Die chinesische Generalkonsulin, Yan Yuqing, sagte: “Letztes Jahr haben die Vereinten Nationen angekündigt, dass es ein internationales Festival sein wird. Deshalb bin ich froh, dass Menschen aus der ganzen Welt, einschließlich Nigeria, das neue Jahr feiern können.” Feierlichkeiten gab es auch in Kenias und Äthiopiens Hauptstädten Nairobi und Addis Abeba, wo viele Chinesen leben.

Afrikas größter buddhistischer Tempel, der Nan-Hua-Tempel in Bronkhorstspruit östlich von Pretoria, hatte seine Pforten geöffnet und bot ein chinesisches Kulturfestival für Tausende Besucher an. Auf dem Nelson Mandela Square im Johannesburger Geschäftsviertel Sandton, wo viele chinesische Unternehmen ihren Sitz haben, wurde die 2024 China Media Group (CMG) Spring Festival TV Gala übertragen.

Am kommenden Wochenende findet eine eindrucksvolle chinesische Neujahrsfeier in Cyrildene, einer der beiden Chinatowns von Johannesburg, statt. Das Feuerwerk, das zu diesem Anlass abgebrannt wird, ist wesentlich spektakulärer als das Neujahrsfeuerwerk der Stadt Johannesburg Ende Dezember. as

Diese Woche wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert, wie wir unsere Welt sicherer und friedlicher machen können. Alle Welt schaut derzeit zu Recht auf die großen Konflikte – nach Nahost, in die Ukraine – aber leider sind dies nicht die einzigen Brennpunkte auf unserer Welt. Im Sudan etwa sind in den vergangenen zehn Monaten 13.000 Menschen getötet worden, und knapp zehn Millionen sind auf der Flucht; der Ostkongo kommt nicht zur Ruhe, und Terrorgruppen wie Boko Haram plagen die Sahelregion und drohen auch angrenzende Länder zu destabilisieren. Konflikte und Krisen wie diese dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, sie gehen uns alle was an. Es gibt Lösungen, um in diesen Regionen langfristig eine Basis für mehr Sicherheit, Stabilität und eine friedlichere Zukunft zu schaffen.

Armut, Hunger und Ungleichheit schaffen den Nährboden für Verteilungskonflikte, Bürgerkriege und terroristische Strukturen. Und sie führen dazu, dass Menschen ihre einzige Hoffnung auf ein gutes Leben in Flucht und Migration sehen. Gewalt und Konflikte machen erfolgreiche Entwicklung nicht nur zunichte, Entwicklung ist auch die Voraussetzung für innere Stabilität und Frieden. Doch nachhaltige Entwicklungserfolge fehlen bisher in den Regionen Afrikas, die nach wie vor von Krisen und Konflikten gebeutelt sind.

Industrie spielt eine Schlüsselrolle für Entwicklung und sozialen Ausgleich und trägt so letztendlich zur gesellschaftlichen Stabilität bei. Afrikas Anteil an der weltweiten Wertschöpfung im Bereich der Verarbeitung liegt aber bisher bei lediglich zwei Prozent, bei rund einem Fünftel der Weltbevölkerung. Mit mehr lokaler Wertschöpfung und der damit verbundenen Schaffung von guten Arbeitsplätzen können wir Hunger, Armut und Ungleichheit reduzieren, und damit Voraussetzungen für mehr Sicherheit und eine friedlichere Zukunft schaffen.

Bei Unido setzen wir genau dort an. Schwerpunkte unserer Arbeit in Afrika sind Investitionen im Bereich der Ernährungssicherheit, der Schaffung von Jobs und der ländlichen Entwicklung. Da geht es etwa um den Aufbau von Ausbildungszentren in ländlichen Regionen, Agro-Industrieparks und die Unterstützung lokaler Unternehmen bei der Weiterverarbeitung von Rohstoffen. Unser Ziel ist, dass Produkte und Ressourcen – seien es Rohstoffe für die Energiewende, Agrarprodukte oder Textilien – eine höhere Wertschöpfung vor Ort erzielen, Abhängigkeiten verringert werden und faire Arbeitsplätze entstehen. Damit schaffen wir Beschäftigungsmöglichkeiten und gute Perspektiven für die Jugend und bringen zugleich die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig voran. Es ist höchste Zeit hier mehr zu investieren, auch da sich die Bevölkerung in Afrika bis 2050 verdoppeln wird.

Ich habe die Industriestaaten erst kürzlich wieder in Rom auf dem Italy Africa Summit aufgefordert, ihre Versprechen an den Globalen Süden verlässlich und dauerhaft einzuhalten und besonders auch in Afrika zu investieren. Allen voran das 0,7-Prozent-Ziel für Investitionen in Entwicklungszusammenarbeit, ein Schuldenerlass für die am wenigsten entwickelten Länder, pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und Anpassung und die Einzahlung eines fairen Anteils in den neuen Loss & Damages Fund. Denn besonders die am wenigsten entwickelten Länder Afrikas, die so gut wie gar nichts zum Klimawandel beigetragen haben, treffen die Auswirkungen des Klimawandels besonders hart. Klimaschäden durch Dürren und Fluten führen in diesen Ländern zu immer knapperen Ressourcen, mehr Armut und Perspektivlosigkeit. Ein Ausbrechen aus dem Kreislauf von Krisen und Konflikten wird ohne globale Unterstützung immer schwieriger.

Afrika ist der Kontinent der Zukunft. Wir wissen, dass wir globale Herausforderungen wie etwa den Klimaschutz oder Migration nicht ohne Afrika meistern können. Wir haben die Ressourcen und die Technologien, was fehlt ist der politische Wille. Wir brauchen einen Marshallplan mit Afrika, mit einem abgestimmten Gesamtkonzept für Investitionen in Ernährungssicherheit, nachhaltige Energie und gute Arbeitsplätze. Für echte Perspektiven für die wachsende junge Generation in Afrika und für mehr Sicherheit und Frieden.

Gerd Müller ist seit dem 10. Dezember 2021 Generaldirektor bei der United Nations Industrial Development Organization (Unido) mit Sitz in Wien. Zuvor war er von 2013 bis 2021 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Deutschland.

Wall Street Journal: US-chinesischer Streit um Marinebasis. Peking bemüht sich seit langem um eine militärische Präsenz an der afrikanischen Atlantikküste. Gabun und Äquatorialguinea waren als mögliche Standorte im Gespräch. Doch US-Offizielle sind zunehmend besorgt über eine solche Aussicht und drängen ihre Counterparts in den betroffenen Ländern, chinesische Angebote abzulehnen.

The Guardian: Ukrainische Spezialeinheiten offenbar im Sudan gegen russische Söldner im Einsatz. Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte sind Berichten zufolge im Sudan aktiv, um die Armee des Landes gegen russische Wagner-Söldner zu unterstützen, die mit den Rebellen der Rapid Support Forces (RSF) verbunden sind. Ein kurzes Video, das angeblich vom ukrainischen Militärgeheimdienst stammt, zeigt einen russischen Gefangenen, der zusammen mit zwei afrikanischen Männern verhört wird.

The East African: Abiy: Somalia und Äthiopien sind durch Blut verbunden. Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed hat erklärt, er habe nicht die Absicht, mit Somalia in den Krieg zu ziehen. Allerdings betonte er erneut, dass sein Land einen ungehinderten Zugang zum Meer anstrebe. Kein Land habe so viel für den Frieden in Somalia getan wie Äthiopien.

Reuters: UN-Mission in Kinshasa angegriffen. Im seit Jahren schwelenden Konflikt im Osten der DR Kongo geraten westliche Staaten und die UN verstärkt zwischen die Fronten. In den vergangenen Tagen wurden in der kongolesischen Hauptstadt unter anderem UN-Fahrzeuge und -Mitarbeiter attackiert. Außerdem versammelten sich Demonstranten vor den Botschaften der USA und Frankreichs sowie der UN-Friedensmission Monusco. Diese steht seit längerem in der Kritik, weil sie die Zivilbevölkerung nicht vor Milizen schütze.

The Economist: Die am schnellsten wachsende Bevölkerung der Welt braucht Wohnraum. Mehr als 70 Prozent der Gebäude, die im Jahr 2040 in Afrika benötigt werden, gibt es noch nicht, rechnen die Vereinten Nationen vor. Doch Afrikas Bedarf an Wohnraum ist auch eine enorme Chance. Mehr Häuser zu bauen, könnte nicht nur ein Segen für die Bewohner der Slums sein, sondern auch zu Wachstum, Arbeitsplätzen und möglicherweise auch zu klimafreundlichem Bauen führen.

Bloomberg: Südafrika stehen weitere Jahre der Unsicherheit bevor. Südafrika braucht dringend eine wirtschaftliche und politische Wende. Doch bei den bevorstehenden Wahlen, bei denen die Regierungspartei ANC voraussichtlich ihre Mehrheit verlieren wird, werde diese Wende noch nicht kommen, kommentiert der südafrikanische Journalist und Autor Justice Malala. Stattdessen müsse sich das Land auf mindestens fünf weitere Jahre politischer Unsicherheit, Dysfunktionalität und schlechter Wirtschaftsleistung einstellen.

Bloomberg: Sahelländer werden laut IWF unter Ecowas-Austritt leiden. Wenn die Putschgeneräle von Niger, Mali und Burkina Faso aus der westafrikanischen Wirtschaftsunion Ecowas aussteigen, werden die größten Verlierer die Länder selbst sein, warnt der Internationale Währungsfonds. Der Austritt aus dem 700-Milliarden-Dollar-Markt werde den drei Binnenländern den Handel erheblich erschweren, so ein IWF-Experte.

New York Times: Wie zwei irische Geschäftsleute beinahe Nigeria übernahmen. Die Saga des Rohstoffkonzerns P&ID und seines Prozesses gegen den nigerianischen Staat hält das Land seit Jahren im Bann. Dem Konzern waren erst Entschädigungszahlungen zugesprochen worden, deren Höhe die gesamte nigerianische Wirtschaft gefährdet hätte. Ein Londoner Gericht hatte die Entscheidung schließlich aufgrund von Korruption für nichtig erklärt. Die New Yorker Tageszeitung untersucht den außergewöhnlichen Fall noch einmal im Detail.

Semafor: Chef der Access Bank stirbt bei Hubschrauberabsturz. Herbert Wigwe, Vorstandsvorsitzender der nigerianischen Access Holdings, ist am Freitagabend bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen. Access Holdings ist die Muttergesellschaft der Access Bank, einer der größten Bankengruppen Afrikas. Neben dem Bankwesen galt Wigwes weiteres Interesse der Hochschulbildung. Seine Wigwe-Universität soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.

Inkstick: Nigerias Entführungskrise wirft Licht auf problematische Geheimdienststrukturen. Die Nigerianer beklagen sich seit langem über die unsichere Lage im Land, einschließlich Entführungen durch bewaffnete Gruppen. Die Geheimdienste haben sich nach Ansicht von Experten häufig auf den Schutz der Machthaber konzentriert, anstatt das Wohlergehen der durchschnittlichen Nigerianer zu gewährleisten. Trotz der den Behörden bekannten Telefongespräche zwischen Opfern und Familienmitgliedern bleiben die Entführer oft unauffindbar.

Er schien schon im Ruhestand zu sein. Doch nun hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Jean-Marie Bockel als seinen “persönlichen Beauftragen” mit einer heiklen Mission beauftragt: Er soll jenen Ländern in Afrika, die französische Militärstützpunkte aufgenommen haben – Senegal, Elfenbeinküste, Gabun und Tschad – “die Gründe und Modalitäten der bevorstehenden Anpassungen” der französischen Außenpolitik erklären. So heißt es in einem Brief des französischen Präsidenten an Bockel.

Hinter der verklausulierten Formulierung steht nichts anderes als der Wunsch nach einem grundlegenden Neuanfang. Demütigende Rückschläge hatte Frankreich im Sahel erlitten, einer Region, die Frankreich einst als Vorhof, als pré carré, galt. Nun will Macron die französische Präsenz in Afrika neu organisieren. Mit Ausnahme Dschibutis soll in allen Ländern, in denen noch französisches Militär operiert, die Truppenstärke verringert werden. Die Grundzüge der Umstrukturierung wurden während einer Sitzung des Verteidigungsrats im Dezember 2023 diskutiert. “Es geht darum, erneuerte, ausgewogene und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit afrikanischen Ländern aufzubauen, die unsere Interessen voll und ganz vertreten”, heißt es in Macrons Brief an Bockel weiter.

Überraschend ist, dass Macron nicht seinen Afrika-Berater Jérémie Robert mit dieser Aufgabe betraut. Dieser ist seit November 2023 im Elysée-Palast mit den Beziehungen zu Afrika befasst. Offensichtlich will Macron ein starkes Zeichen im französischsprachigen Afrika setzen. Bockel steht für eine klare Abkehr von “Françafrique”, von diesem Geflecht aus gegenseitigen Abhängigkeiten, verborgenen Einflussnahmen und einer Hintertürpolitik zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien.

Unvergessen ist in Frankreich, wie Bockel als Staatssekretär für Entwicklungspolitik diese Tradition zu Grabe tragen wollte. “Françafrique liegt im Sterben”, sagte Bockel selbstbewusst in einem Interview mit Le Monde im Januar 2008, “Ich möchte seine Sterbeurkunde unterschreiben.” Angeblich unter dem Druck des damaligen Diktators von Gabun, Omar Bongo, schob der damalige Präsident Nicolas Sarkozy zwei Monate später Bockel auf einen anderen Posten. Im Jahr 2010 verließ Bockel die Regierung endgültig.

Sarkozy hätte es wissen können. Der 73 Jahre alte Elsässer steht für feste Überzeugungen. Aufgewachsen am Fuß der Vogesen in Thann studierte Bockel Jura und Verwaltungswissenschaften in Straßburg und trat 1973 der Sozialistischen Partei bei. Von 1989 bis 2010 war er Bürgermeister von Mülhausen (Mulhouse), einer ehemaligen Freien Reichsstadt, die lange zur Schweiz gehörte und erst nach der Französischen Revolution von Frankreich annektiert wurde. Bockel war Abgeordneter und Senator. Zudem hatte er diverse Ämter in verschiedenen Regierungskabinetten inne.

Als gemäßigter Sozialdemokrat entfernte sich Bockel seit Ende der 1990er-Jahre von der Parteilinken. Während des Wahlkampfes 2006/2007 unterstützte er zunächst Dominique Strauss-Kahn, dann Ségolène Royal. Der eine durfte nicht Präsident werden, die andere unterlag Sarkozy. Nach dessen Wahlsieg im Mai 2007 trat Bockel in Sarkozys Regierung ein.

Bockels Lebenslauf erklärt, warum Macron ihn mit dieser Mission beauftragt hat und nicht den Diplomaten Robert, der zuvor Generalkonsul in New York war: Es geht darum, einerseits die französische Militärpräsenz in Afrika auf eine neue Grundlage zu stellen und andererseits in der Region die Scherben einer gescheiterten Afrika-Politik zu kitten.

Da hilft ihm, dass er schon vor 17 Jahren für eine neue Haltung zu Afrika eintrat, wohlwissend, was diese für seine politische Karriere bedeuten würde. Hinzu kommt seine persönliche Geschichte: Sein Vater war, bevor er sich als Notar in Thann niederließ, Soldat in der französischen Afrika-Armee, die nichts mit den Kolonialtruppen gemein hatte. Im Zweiten Weltkrieg kämpften in der Afrika-Armee Franzosen Seite an Seite mit afrikanischen Soldaten und beteiligten sich am Vorstoß der US-Truppen über Italien und das Rhône-Tal nach Deutschland.

Jean-Marie Bockel ist selbst Oberst der Reserve. Sein Sohn Pierre-Emmanuel nahm als Hauptmann und Hubschrauberpilot an der Operation Barkhane in Mali teil. Er fiel im Dezember 2019, als sein Hubschrauber vom Typ Cougar in einem Nachteinsatz mit einem anderen französischen Militärhelikopter zusammenstieß. Er hätte am 9. Februar seinen 33. Geburtstag gefeiert.

In den vergangenen Jahren war Bockel regelmäßig beim Skifahren oder Wandern in seinen geliebten Südvogesen zu sehen. Dafür lässt Macron ihm keine Zeit mehr. Im Juli soll Bockel dem Präsidenten seine Empfehlungen präsentieren. Christian von Hiller

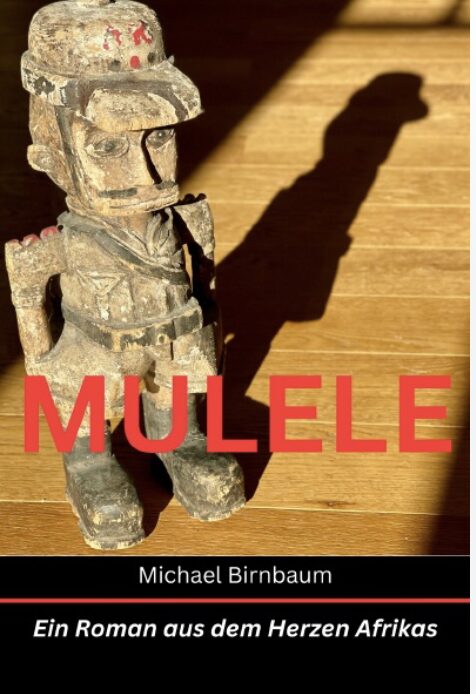

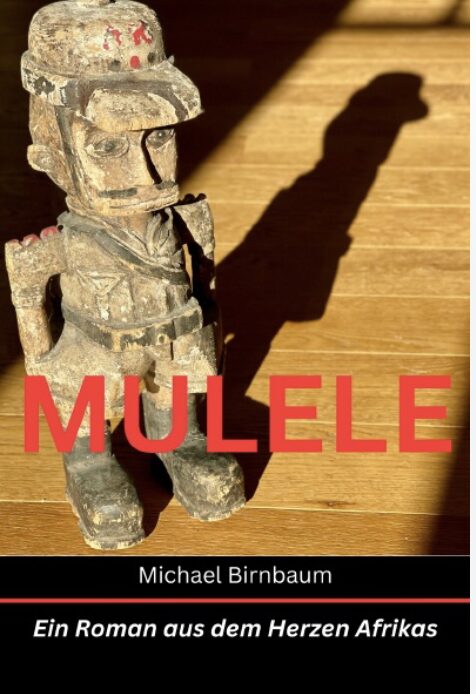

Wie hat sich doch Afrika in den vergangenen dreißig Jahren verändert. Gekonnt beschreibt Michael Birnbaum in seinem Roman Mulele die Schrecken des Kriegs, der in den 1990er Jahren zum Sturz des Diktators Mobutu Sese Seko im damaligen Zaire, der heutigen DR Kongo, geführt hatte. Der französische Historiker Gérard Prunier hatte diesen Krieg treffend als “Afrikas Weltkrieg” bezeichnet – immerhin waren an diesem Krieg neben Ruanda und der heutigen DR Kongo viele andere afrikanische Staaten und außerafrikanische Mächte beteiligt.

Birnbaum führt seine Leser in bester Tradition von John Le Carré und Frederick Forsyth in eine packende Geschichte, in dessen Mittelpunkt der deutsche Journalist Michael Baumann zu stehen scheint. Doch tatsächlich geht es um den Rebellenführer Mulele, eine Figur, die eine ähnliche Rolle einnimmt wie der Kriegsfürst Colonel Walter Kurtz in Francis Ford Coppolas grandiosem Film “Apocalypse Now”.

Überzeugend nimmt Birnbaum seine Leser in diese Kriegswirren, in denen Freund und Feind nicht klar zu unterscheiden sind. Der Mulele des Romans bezieht seinen Namen auf Pierre Mulele, einen maoistischen Rebellenführer, den es tatsächlich gab und den Mobutu 1968 ermorden ließ. Die Geschichte von Léonie Abo, der Frau des historischen Mulele, hat der belgische Autor Ludo Martens wunderschön in dem 2009 erschienen Buch Une femme du Congo geschildert.

Birnbaum kennt die Region und die Zeit, in der dieser Roman spielt, aus eigener Anschauung. Als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Nairobi während der 1990er-Jahre ist er mit dem historischen Rahmen seines Romans bestens vertraut.

Das Buch zeigt neben einer packenden Geschichte aber auch, wie weit zurück die Ereignisse der damaligen Zeit aus heutiger Sicht liegen. Schade ist nur, dass sich kein größerer Verlag gefunden hat, der diesen spannenden Roman in sein Programm aufnehmen wollte. hlr

Michael Birnbaum: Mulele. Ein Roman aus dem Herzen Afrikas. Verlag epubli. ISBN 978-3-7584-5442-4. 448 Seiten. 17,99 Euro.

seitdem Präsident Macky Sall die Verschiebung der Wahlen im Senegal angekündigt hat, beobachten Experten die Entwicklung im Land mit Sorge. Bislang als Stabilitätsanker gehandelt, droht der Senegal nun zur nächsten Krise in der Sahelzone zu werden. Unsere in Dakar lebende Westafrika-Korrespondentin Lucia Weiß erklärt, wie groß das Risiko wirklich ist.

Auf den Afrikareisen deutscher Ministerinnen und Minister ist der Fachkräftemangel zum Dauerbrenner geworden. Das liegt nahe, denn viele afrikanische Länder können ihrer stark wachsenden, jungen Bevölkerung nicht genügend Arbeitsplätze bieten. Warum dennoch kaum Afrikaner zum Arbeiten nach Deutschland kommen, hat sich David Renke angesehen.

Der britische Ölkonzern Shell stand jahrzehntelang in der Kritik wegen der immensen Verschmutzung des Nigerdeltas. Nun verkauft Shell diese Einheit. Und doch bringt dies den Konzern nicht aus der Schusslinie. Unser nigerianischer Kollege Samuel Ajala hat sich angeschaut, welche Vorwürfe aus Nigeria selbst an Shell gerichtet werden. Und auch vergangene Woche auf der größten Bergbaumesse des Kontinents, der Mining Indaba in Südafrika, spielte die Frage der nachhaltigen Entwicklung eine zentrale Rolle, wie Andreas Sieren berichtet.

Außerdem haben wir für Sie Neuigkeiten zur Wirtschaftsdelegation, die Robert Habeck nach Algerien begleitete, über die US-Strategie zur Sicherung der Rohstoffe in DR Kongo, sowie einen Gastbeitrag des Unido-Generaldirektors und ehemaligen Entwicklungsministers Gerd Müller.

Wir wünschen eine spannende Lektüre.

Wenn sich Ecowas-Präsident Bola Tinubu in den Flieger setzt, dann muss es schon etwas Wichtiges sein. So wie die aktuelle Lage im Senegal. Die regional hoch angesehene Demokratie ist zum Sorgenfall geworden, nachdem Noch-Präsident Macky Sall eine Verschiebung der Wahlen angekündigt und damit einen Staatsstreich auf die Verfassung verübt hat. Am Montag, 12. Februar wurde Tinubu in Dakar erwartet – und kam dann doch nicht, wie am späten Nachmittag aus dem senegalesischen Präsidentenpalast bekannt wurde. Das deutet darauf hin, dass es hinter den Kulissen zwischen Macky Sall und der Ecowas noch einiges zu klären gibt.

Nach Angaben des französischen Auslandsradios RFI sollen sich Sall und Tinubu stattdessen diese Woche am Donnerstag in Addis Abeba treffen, am Rande einer Vorbereitungssitzung für den AU-Gipfel am Wochenende. Aus welcher Richtung die plötzliche Absage des Tête-à-Tête kam, bleibt unklar.

Der kurzfristig anberaumte Besuch Tinubus lässt vermuten, dass sich die Ecowas darum bemüht, die Wogen zu glätten und einen Kompromiss auszuhandeln. Der ursprüngliche Wahltermin am 25. Februar ist nicht mehr zu halten – Sall kündigte die Verschiebung ja nur einen Tag vor Beginn der Wahlkampagnen an. Denkbar ist jedoch, dass Sall und die Ecowas zusammen einen Fahrplan bis zu einem früheren Wahldatum ausarbeiten. Etwa drei oder sechs Monate später als geplant.

Das Parlament hatte für den 15. Dezember als neues Datum gestimmt. Dieses Votum kam allerdings unter Ausschluss der Opposition statt – sie wurde zuvor von der Polizei aus dem Parlamentsgebäude abgeführt. Nun sollen die Wahlen mit einer Verschiebung von gut zehn Monaten stattfinden. Dieser lange Aufschub sorgt für Unruhe und Sorge bei Beobachtern, wirkt sie doch wie eine Bonusamtszeit für Macky Sall. Dieser ließ den Senegal ohnehin sehr lange im Unklaren, ob er für ein drittes Mandat kandidieren würde. Sall hat indessen in einem Exklusiv-Interview mit der amerikanischen Presseagentur AP nochmals betont, er würde Wort halten und es ginge ihm nicht darum, künstlich länger auf dem Posten als Präsident zu bleiben. Doch wer weiß, ob er bis zur Wahl nicht doch noch seine Meinung ändert?

Statt Tinubu ist eine kleine Delegation des Ecowas-Parlamentes für drei Tage nach Dakar gereist und trifft die Vorsitzenden der drei großen Parlamentariergruppen. Außerdem steht ein Gespräch mit den Richtern des Conseil Constitutionnel an, dessen Unabhängigkeit bei der Kandidatenauswahl angezweifelt wurde. In Folge stimmte das Parlament für eine Untersuchungskommission. Ob es ein Treffen zwischen den Ecowas-Vertretern und Macky Sall geben wird, ist unklar. Der Conseil Constitutionnel wird außerdem diese Woche entscheiden, ob er das Votum des Parlaments für den neuen Wahltermin am 15. Dezember annimmt.

Jenseits der tagesaktuellen Entwicklungen in Senegals politischer Krise bleibt ein grundlegendes Problem: Der Präsident hat qua Verfassung große Machtfülle und kann sie sich zum eigenen politischen Vorteil passend machen. Der Senegal leide unter der Krankheit des “hyper-présidentialisme”, schrieb der Politikwissenschaftler Rahmane Idrissa von der Universität Leiden kürzlich in Le Monde.

Sall hat per Derogation den Wahlkalender für ungültig erklärt und es sich vom Parlament, das im Senegal nur seinem verlängerten Arm entspricht, genehmigen lassen. Die von Sall gelieferte Begründung für sein Vorgehen – eine Bedrohung glaubwürdiger und transparenter Wahlen – hält Idrissa für diskutabel. Salls Vorgehen sei aber formal gedeckt. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Präsidenten im Senegal an der Verfassung herumspielen – und vermutlich auch nicht das letzte Mal.

Ob Sall mit seinem Manöver durchkommt, ist allerdings fraglich. Der Druck von Seiten der Ecowas ist da, und was noch wichtiger sein dürfte: der Druck von der eigenen Bevölkerung. Denn im Großen und Ganzen geht es für Sall letztlich darum, seinen schärfsten Kritiker und Gegner, Ousmane Sonko und seine Anhänger von der verbotenen Pastef, außen vorzuhalten.

Allerdings, so gibt der Politikwissenschaftler Idrissa zu bedenken, hat Sall die Solidarität und Sympathie der Senegalesinnen und Senegalesen für die Underdogs unterschätzt: eine Rolle, die Ousmane Sonko gerade im Nationalen Theater zufällt – und eine, die Macky Sall unter Abdoulaye Wade selbst einmal hatte und die ihm schließlich zur Präsidentschaft verhalf.

Zu Wochenbeginn sind bei den Protesten zwei weitere Jugendliche gestorben. Nachdem am Freitag in Saint-Louis ein 22 Jahre alter Mann getötet worden ist, wurde am Montag in Dakar ein 23 Jahre alter Mann von einer Kugel tödlich in den Bauch getroffen und in Ziguinchor im Süden ein 16 Jahre alter Junge von einem Projektil in den Kopf getötet. Oppositionspolitiker prangerten prompt die “Brutalität der Sicherheitskräfte, die unerhörte Gewalt ausgeübt haben“, an. Möglicherweise hat Sall auch unterschätzt, wie stark sich die Bevölkerung für die Verteidigung der Demokratie einsetzt. Diesen Widerstand hat der Präsident offenbar nicht erwartet. Es könnte sich rächen, dass er den Willen der Bevölkerung nicht auf der Rechnung hatte.

Kaum eine Ministerreise nach Afrika kommt mehr ohne das Thema Fachkräftemigration aus. Annalena Baerbock stellte bei ihrem Besuch in Kenia vor zwei Wochen den Abschluss eines Migrationsabkommens bis Sommer in Aussicht. Svenja Schulze eröffnete Ende vergangener Woche in Nigeria ein weiteres Migrationszentrum, das über legale Migrationswege nach Deutschland informieren soll. Auch Kanzler Olaf Scholz hat das Thema bei seinen zahlreichen Afrikareisen verlässlich auf der Agenda. Rund 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte braucht Deutschland jährlich, um sein Arbeitskräfteangebot bis 2060 konstant zu halten. Da könnte es tatsächlich optimistisch stimmen, dass Deutschland laut einer aktuellen Umfrage der OECD auch weiterhin für ausländische Fachkräfte attraktiv ist. Vor allem gute Karrierechancen sowie die Sicherheit in Deutschland sind Standortvorteile.

Dennoch sind Unternehmen bei der Anwerbung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern zögerlich. Nur knapp 17 Prozent der Unternehmen suchen außerhalb der EU nach Fachkräften – dabei ist die Personalnot in fast allen Branchen groß. Der Anteil der Menschen aus Subsahara-Afrika an den erteilten Arbeitsvisa für die Bundesrepublik lag 2022 nach Angaben des Auswärtigen Amts bei nur knapp drei Prozent. Für Gesamtafrika beträgt der Wert rund acht Prozent.

Warum das wenig verwunderlich ist, legt die Umfrage der OECD ebenfalls offen. Politischer Wille und praktische Umsetzung sind noch längst nicht verzahnt. “Die Mutter aller Flaschenhälse sind die langen Visumswartefristen“, sagte Studienleiter Thomas Liebig, Migrationsexperte bei der OECD. Kaum ein Anwärter schaffe es, innerhalb eines Jahres für einen neuen Job nach Deutschland zu ziehen. Für Unternehmen, die ihre Stellen in der Regel innerhalb drei Monaten besetzen wollen, kommt so eine Rekrutierung aus Nicht-EU-Ländern oft nicht infrage.

Auch mit der Liberalisierung durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ändert sich an diesem Problem wenig. “Es wird mehr und spezialisiertes Personal für die Visumsverfahren im Ausland und mehr Digitalisierung nötig sein”, sagte Liebig weiter.

Die Problematik ist im Auswärtigen Amt bekannt. Auf Anfrage teilt eine Sprecherin mit: “Mit dem Aktionsplan Visabeschleunigung haben wir die Bearbeitung von Anträgen auf Fachkräftevisa priorisiert.” Dem Aktionsplan zufolge soll das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) bis Ende des Jahres in der Lage sein, 100.000 Visumsanträge pro Jahr abwickeln zu können. Zudem soll der Antragsprozess digitalisiert werden. In Afrika haben die fünf Auslandsvertretungen in Accra, Daressalam, Lagos, Kampala und Nairobi die Antragsstellung von Visa digitalisiert. Zudem setze das Auswärtige Amt Maßnahmen zur Flexibilisierung des Personaleinsatzes mit Hochdruck um.

In der Praxis seien die Maßnahmen zur Entbürokratisierung der Verfahren zumindest in Afrika jedoch kaum bemerkbar, beklagt Armin Rupp, Gründer der Personalvermittlung ABC (African) Business Community in Kenia, die medizinisches Fachpersonal nach Deutschland vermittelt. Noch immer müssten Dokumente per Post zu den Behörden nach Deutschland geschickt werden. Ob ein Antrag genehmigt wird, sei häufig Glückssache: “Innerhalb der Behörde kann ein Antrag abhängig vom Sachbearbeiter unterschiedlich bewertet werden”, so Rupp weiter. Aufseiten der Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, entstehe so ein Gefühl der Behördenwillkür, beklagt Rupp.

Afrikaner sind bei der Visumsvergabe auch immer wieder dem Vorurteil ausgesetzt, sich einen Fluchtweg nach Europa verschaffen zu wollen. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck warnte im November bei einer Tagung des Maschinenbauverbands VDMA in Berlin, dass eine ablehnende Grundhaltung der Behörden die Fachkräfteanwerbung aus dem Ausland erschwere. “Meine größte Sorge ist, wenn ich das so offen sagen darf, dass die Ausländerämter und die Visastellen nicht eingeschwungen sind auf das System”, sagte Habeck damals und forderte den Abbau bürokratischer Hürden.

Schon jetzt arbeiten die Ausländerbehörden am Limit, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt: “Wachsende Fallzahlen, steigende rechtliche Komplexität bei beschleunigten gesetzlichen Neuerungen und personelle Probleme führen zu Frust und Überlastung beim Personal sowie zu exorbitanten Wartezeiten bei Fachkräften, Studierenden und Geflüchteten”, so die Studienautoren weiter. Diese bemängeln vor allem, dass das Verfahren ineffizient sei. “Es steht zu erwarten, dass die Vorhaben in den Bereichen Fachkräftesicherung, Einwanderung und Abschiebung verfehlt werden, sofern nicht unmittelbar Maßnahmen zur Entlastung der Ausländerbehörden getroffen werden.”

Der britische Mineralöl- und Gaskonzern Shell hat scheinbar einen Schlussstrich unter die Onshore-Förderung von Öl und Gas in Nigeria gezogen. Der Ausstieg ist allerdings noch nicht geglückt. Zwar hatte die Konzernführung bekanntgegeben, die nigerianische Tochtergesellschaft zum Preis von bis zu 2,4 Milliarden Dollar an ein Konsortium aus fünf überwiegend lokalen Unternehmen zu verkaufen. Doch auch nach Abschluss des Verkaufs wird Shell eine Rolle im künftigen Joint-Venture einnehmen.

Dennoch bedeutet der Verkauf für Shell eine Kehrtwende: “Unsere Beziehung zu Nigeria bleibt stark, und wir konzentrieren unsere Ambitionen auf unsere nigerianischen Tiefseeproduktions- und Gasverteilungsgeschäfte”, sagte Osagie Okunbor, der Chef von Shell in Nigeria.

“Shell stößt schmutziges Erbe ab”, lautete ein Kommentar in den österreichischen Medien. Die nigerianische Onshore-Tochtergesellschaft, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), soll an Renaissance gehen, ein Konsortium aus fünf Unternehmen, bestehend aus vier Explorations- und Produktionsunternehmen mit Sitz in Nigeria und einem internationalen Energiekonzern. Noch unterliegt der Verkauf der Genehmigung durch die nigerianische Bundesregierung.

Shell soll die neue Geschäftsführung im Betrieb der Anlagen unterstützen und Nigeria LNG (NLNG) einen Großteil des Erdgases liefern, das in den Anlagen verarbeitet wird. Zoë Yujnovich, Direktor von Integrated Gas and Upstream bei Shell, sagte, das Unternehmen werde sein Portfolio vereinfachen und künftige “disziplinierte Investitionen in Nigeria” auf die Positionen Deepwater und Integrated Gas konzentrieren.

Allerdings wehren sich viele Experten in Nigeria gegen die Entscheidung von Shell, sich aus der Ölförderung auf dem Festland zurückzuziehen. Sie fürchten, dass sich das Unternehmen auf diese Weise aus seiner Verantwortung für Ölverschmutzungen, Diebstahl und Sabotage stehlen will. Okunbor sieht Shell jedoch eher als Opfer dieser Missstände. “Leider steht SPDC zusammen mit anderen Betreibern in Nigeria weiterhin vor der doppelten Herausforderung von Sabotage und Rohöldiebstahl”, sagte der Landeschef von Shell.

Gegen das Unternehmen laufen in diesem Zusammenhang zahlreiche Schadensersatzklagen mit dem Ziel, eine Entschädigung für die Umweltschäden zu erhalten. Seit Jahrzehnten werfen Einheimische dem Unternehmen “chronische Umweltverschmutzung” vor und fordern die Beseitigung der Folgen und Entschädigungen.

Die National Oil Spill Detection Agency (NOSDRA) berichtet, dass Shell in den vergangenen zehn Jahren an mehr als 2.200 Ölunfällen beteiligt war. In einem früheren nigerianischen Gerichtsurteil wurde Shell der Verkauf von Vermögenswerten bis zur Beilegung einer erheblichen Ölkatastrophenklage verboten.

Wie stark die Kritik an Shell in Nigeria nach wie vor ausfällt, zeigt eine Befragung diverser Experten durch Table.Media:

Auf der Bergbaumesse Mining Indaba hat in diesem Jahr Südafrikas Wahlkampf eingezogen. So kam es auf dem Branchentreffen zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen den Kandidaten.

Kapstadts Bürgermeister Geordin Hill-Lewis von der Oppositionspartei Democratic Alliance (DA) kritisierte Ramaphosa und den ANC in seiner Begrüßungsansprache scharf. Die wirtschaftliche Entwicklung einer Reihe von afrikanischen Staaten, darunter Südafrika, werde durch “Staatsversagen ausgebremst, die Kapital eher abstoßen als anziehen”. Das müsse nicht sein. “Wir sollten diese Konsequenzen des Staatsversagens nicht akzeptieren. Die Macht, unsere eigenen guten Geschichten zu schreiben, liegt in unseren eigenen Händen.”

Der derart angegriffene Präsident von Südafrika verteidigte sich: Es seien die Volatilität der Rohstoffpreise, geopolitische Spannungen und gestiegene Lebenshaltungskosten, die das “Geschäftsumfeld dämpfen”, entgegnete Cyril Ramaphosa.

Der Präsident Südafrikas und Führer der Regierungspartei African National Congress (ANC) rief zur engen Zusammenarbeit zwischen Bergbau und Regierungen in Afrika auf, denn der Kontinent spiele eine zentrale Rolle bei der globalen Umstellung auf saubere Energie: “Unser Investitionsplan für eine gerechte Energiewende skizziert einen Weg zur Schaffung neuer Industrien und zur Unterstützung von mehr Lebensgrundlagen in der grünen Wirtschaft.”

Die Debatte reicht über Südafrika hinaus. Für den Bergbauexperten der Weltbank, Sven Renner, geht es um eine funktionierende Partnerschaft zwischen den industrialisierten Nationen und den rohstoffreichen Ländern. “Während afrikanische Rohstoffländer ein Interesse haben, das über die Versorgung der Industrieländer mit ihren Mineralien hinausgeht”, sagte Renner, “ist die Frage, wie wir diese gemeinsame Basis finden, die eine wirkliche Partnerschaft ermöglichen würde.” Afrikanische Länder müssten laut Renner stärker von Rohstoffen profitieren, etwa durch neue Jobs oder den Ausbau der lokalen Energieversorgung und der Verkehrsinfrastruktur.

Vertreter westlicher Länder hielten sich in den Debatten betont zurück, wie etwa der britische Botschafter in Südafrika, Antony Phillipson: “Wir wollen nicht herablassend und bevormunden wirken.” Der britische Diplomat verwies auf die “Just Energy Transition Partnership”, die Südafrika bei der Energiewende unterstützen soll und an der sich auch die deutsche Bundesregierung beteiligt.

Auf die Messe “Investing in African Mining Indaba 2024” schaut längst nicht nur der globale Bergbau, sondern auch die Hightech-Industrie. Immerhin fördert Afrika die wichtigsten Rohstoffe für die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Rund 11.000 Besucher aus mehr als 120 Ländern trafen in der vergangenen Woche fünf Tage lang zur 30. Indaba, darunter Vertreter von Bergbauriesen wie Anglo American, Rio Tinto und Glencore. Der Untertitel “Die Kraft positiver Stöße nutzen: Eine mutige neue Zukunft für den afrikanischen Bergbau” zeigte auf Themen wie effizienter und nachhaltiger Bergbau, Investitionen in erneuerbare Energien und Wasserschutz, aber auch soziale Verantwortung, und die Stärkung lokaler Lieferketten, die die Debatten beherrschten.

Die Demokratische Republik Kongo, ein Schwergewicht unter den Rohstoffproduzenten Afrikas, war neben Südafrika und Sambia eines der drei Länder, das mit einem Regierungschef auf der Mining Indaba vertreten war. Premierminister Jean-Michel Sama Lukonde warb für nachhaltige Investitionen in das Land, in dem noch ungenutzte Mineralien im geschätzten Wert von 24 Billionen Dollar zu finden seien, darunter Kobalt, Kupfer, Diamanten und Gold.

Sama Lukonde erinnerte daran, dass sein Land über strategische Vorkommen für den ökologischen Wandel in der Welt verfügt, die auch die grüne Kreislaufwirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent ankurbeln wird. Mit dem Nachbarland Sambia ging die DR Kongo bereits 2021 eine Partnerschaft zur Entwicklung der Wertschöpfungskette für kritische Mineralien ein.

In beiden Ländern befinden sich rund 70 Prozent der globalen Reserven von Kobalt, die für die Batterien von E-Autos gebraucht werden. Die Länder wollen nicht nur Bodenschätze fördern, sondern auch Batterien bauen. 2022 entstand aus dieser bilateralen Vereinbarung ein Kompetenzzentrum, das die Forschung an Batterien der neuen Generation vorantreiben soll. “Wir wollen hochwertige Batterien für den regionalen als auch für den globalen Bedarf anbieten”, sagte Sama Lukonde. Die Zusammenarbeit soll den Bergbau vorantreiben und mit einer Sonderwirtschaftszone den grenzüberschreitenden Austausch im Rahmen der afrikanischen Freihandelszone erleichtern.

Auf seiner zweitägigen Reise nach Algerien Ende vergangener Woche hat Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Absichtserklärung über den Import von Wasserstoff aus dem nordafrikanischen Land unterzeichnet. Dafür sollen nach Angaben des Wirtschaftsministers bestehende Gaspipelines umgerüstet werden, um auch den Südosten Deutschlands mit Wasserstoff zu versorgen. Der Minister wurde dabei von einer Wirtschaftsdelegation aus den Bereichen Umwelt- und Energietechnologien, Maschinen- und Anlagenbau sowie Digitalisierung und KI begleitet. Zudem nahmen Unternehmen aus der Verkehrs- und Dienstleistungsbranche teil.

Hier finden Sie die teilnehmenden Unternehmen und Organisationen:

Während seines Besuchs traf sich Habeck nach Angaben des BMWK zu Gesprächen mit dem algerischen Staatspräsidenten Abdelmadjid Tebboune sowie dem Minister für Energie und Bergbau, Mohamed Arkab, und dem Minister für Industrie und pharmazeutische Produkte, Ali Aoun. Habeck verwies auf die langjährigen Beziehungen zwischen Deutschland und Algerien und das Potenzial Algeriens für die Erzeugung nachhaltiger Energie. “Deutsche Unternehmen können dabei wichtiger Partner sein und Algerien dabei unterstützen, seine Wirtschaft zu diversifizieren, zukunftsfest zu machen und neue Arbeitsplätze zu schaffen”, so Habeck weiter. dre

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat in der vergangenen Woche Kenia, Ruanda und Tansania besucht. Auf Dudas Ostafrika-Reise ging es neben der Vertiefung der bilateralen Beziehungen auch um mögliche Kooperation zwischen polnischen und ostafrikanischen Unternehmen, sowie im Bereich Sicherheit. Auch die russischen Desinformationskampagnen in Afrika und der mögliche Export polnischer Rüstungsgüter standen auf dem Programm.

In Kenia wohnte Duda gemeinsam mit Präsident Ruto der Unterzeichnung von Absichtserklärungen über Kooperation in der Landwirtschaft sowie in Steuerfragen bei. Die Länder verständigten sich auf eine Kollaboration zwischen ihren staatlichen Investitionsagenturen sowie zwischen den jeweiligen Handelskammern. Auch die Entwicklung eines Rahmens für Arbeitsmigration war im Gespräch.

Ruanda ist für Polen ein wichtiger Partner in Afrika. Die beiden Länder haben ihre Beziehungen ebenfalls durch die Unterzeichnung von Absichtserklärungen vertieft. Sie wollen künftig unter anderem bei Verteidigung, Handel, grünen Technologien und Umweltschutz stärker kooperieren. Duda besuchte außerdem das Rwanda-Polish Business Forum in Kigali und lud interessierte Ruander ein, sich für in Polen angebotene Militärstudiengänge einzuschreiben. Gegenwärtig studieren etwa 1500 Ruander an polnischen Universitäten.

Laut Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan ist Polen das EU-Land mit den meisten Investitionen in Tansania, besonders im Tourismus. So seien im vergangenen Jahr mehr als 40.000 Polen in das Land gereist. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit in weiteren Bereichen gestärkt werden, etwa Energie, Bergbau, Industrie und Gesundheitswesen. Über die Transport-Kreditagentur Kuke wird Polen außerdem den Bau der tansanischen Normalspur-Eisenbahn absichern.

Bei der Abreise aus Polen sagte Duda, der Besuch in Ostafrika sei die Fortsetzung seiner Mission, Beziehungen zu afrikanischen Ländern aufzubauen: “Mein offizieller Besuch in Äthiopien 2017 bildete den Anfang dieser Mission.” 2022 war Duda nach Senegal, Nigeria und Elfenbeinküste gereist. ajs

Die USA und die staatliche Japanische Organisation für Metalle und Energiesicherheit (JOGMEC) haben eine Absichtserklärung mit dem Bergbaukonzern Gécamines in der Demokratischen Republik Kongo unterzeichnet. Dies geht hervor aus einer Mitteilung des US State Department. Das MoU im Rahmen der Minerals Security Partnership umfasst die Zusammenarbeit bei der Erkundung, Förderung und Verarbeitung von Mineralien.

Die angekündigte Kooperation bettet sich ein in die Bemühungen der Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) der G7-Staaten. Im Rahmen dieser Initiative streben USA und EU unter anderem den Ausbau des Lobito-Korridors an, der die Bergbaugebiete in der südlichen DR Kongo und im Norden Sambias über Angola mit dem Atlantischen Ozean verbindet. Die neue Absichtserklärung soll Gécamines in den Ausbau des Korridors einbinden.

Schon im Dezember 2022 hatten die USA eine Absichtserklärung mit Sambia und der DR Kongo über den Aufbau einer Wertschöpfungskette für Batterien für Elektrofahrzeuge unterzeichnet. Auf diese Weise will sich Washington die zuverlässige Versorgung mit kritischen Ressourcen frei von chinesischem Einfluss sichern. Die DR Kongo ist der weltweit wichtigste Lieferant von Kupfer und Kobalt, kooperiert aber bislang vor allem mit chinesischen Unternehmen.

Ende Januar hatte Staatspräsident Tshisekedi neue Bedingungen mit den chinesischen Partnern ausgehandelt. Die neue Vereinbarung zwischen der Regierung und einem Konsortium chinesischer Investoren über die Neuordnung des sogenannten Sicomines-Abkommens soll sieben Milliarden Dollar einbringen. Im Rahmen des ursprünglichen Abkommens waren die Investoren ein 6,2 Milliarden Dollar schweres Joint Venture mit Gécamines eingegangen, um die Kupfer- und Kobaltmine Sicomines in Kolwezi im Südosten der DR Kongo zu betreiben. Im Gegenzug sollten sie Infrastruktur im Wert von drei Milliarden Dollar aufbauen. Weil sich damit bisher jedoch nicht viel getan hat, drängt die kongolesische Seite seit Jahren auf Neuverhandlungen. Kritiker bemängeln jedoch, auch die neue Vereinbarung sei unvorteilhaft für die DR Kongo. ajs

62 Prozent aller Logistikmanager in der Welt wollen vermehrt oder zum ersten Mal in Afrika investieren. Das geht aus dem Agility Emerging Markets Logistics Index 2024 hervor, der vergangene Woche veröffentlicht wurde. Sieben Prozent haben hingegen vor, entweder ihr Engagement zu reduzieren oder sich ganz aus Afrika zurückzuziehen. “Das ist der größte Optimismus, den wir in den 15 Jahren des Index in Bezug auf Afrika gesehen haben. Internationale Unternehmen erkennen, dass jetzt die Zeit für Afrika gekommen ist”, sagte der stellvertretende Vorsitzende von Agility, Tarek Sultan. Der Index befragte 830 Branchenexperten und bewertet Länder hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei Logistik, Geschäftsklima und digitaler Infrastruktur. Diese Faktoren machen Stadtorte für Logistikanbieter sowie Frachtunternehmen, die investieren wollen, attraktiv.

Der Logistics Index umfasst 50 Länder, mit China und Indien auf den beiden Spitzenplätzen. Die am besten bewerteten Nationen in Afrika sind Ägypten (Platz 20), Marokko (22), Südafrika (24) und Kenia (25). Andere attraktive Länder sind Ghana (31), Nigeria (36), Tunesien (37), Tansania (41) und Algerien (42). Mehr als ein Drittel der Befragten gaben zudem an, ihre Investitionen in China reduzieren zu wollen und somit ihre Abhängigkeit von dem weltweit führenden Produzenten zu verringern, sowie Kosten zu senken. Auch wenn sich die Volkswirtschaften in Afrika gegenüber dem Vorjahr kaum verbessert haben, rechnen Unternehmen mit zusätzlichen Geschäften, da die Bevölkerung des Kontinents weiter wächst und der Ausbau der kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) vorangetrieben wird.

Für die Logistikfirmen geht es darum, Risiken in Lieferketten zu reduzieren und neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Nach wie vor habe die Branche mit den Nachwirkungen der Covid-Pandemie zu kämpfen, auch wenn Inflations- und Rezessionsrisiken gesunken seien, so der Tarek Sultan. “Gleichzeitig bereitet die geopolitische Lage den Unternehmen Sorgen – die angespannten Handelsbeziehungen zwischen China und den USA und Europa sowie die zahlreichen Sanktionen gegen eine wachsende Zahl von Ländern.” as

95 Schwellen- und Entwicklungsländer haben ernsthafte Probleme, Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz zu finanzieren. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Boston University Global Development Policy Center. 91 dieser Staaten hätten demnach einen hohen Investitionsbedarf im Umwelt- oder Klimabereich oder große Potenziale für Naturschutz.

Die Forscher haben 108 Entwicklungs- und Schwellenländer untersucht. Das Ergebnis:

Viele Staaten sind bei einem einzigen Kreditgeber oder einer einzelnen Gläubigerklasse hoch verschuldet:

Die Forscher schlagen vor, die Schuldenlast der Staaten und die Kapitalkosten zu verringern. Eine Erhöhung der Entwicklungsfinanzierung sei nötig. Ebenso brauche es Schuldenerlasse, die an Klima- und Entwicklungsinvestitionen geknüpft sein sollten. nib

In Afrika wurde am vergangenen Wochenende in vielen Städten das chinesische Neujahrsfest gefeiert, das 2024 unter dem Symbol des Drachens steht. Dieser symbolisiert in der chinesischen Mythologie Macht, Weisheit, Glück und Erfolg. Die größten Feierlichkeiten gab es in Südafrika. In dem Land am Kap wohnen mit fast 400.000 die meisten Chinesen auf dem afrikanischen Kontinent. China ist der größte Handelspartner Afrikas.

In Südafrikas Hauptstadt Pretoria fand die offizielle 2024 Happy Chinese New Year Gala mit mehr als 800 geladenen Gästen statt, die sich gegenseitig das traditionelle “Viel Glück und Wohlstand” wünschten. Südafrikas Tourismusministerin, Patricia de Lille, gab eine Rede. Botschafter Chen Xiaodong sprach von den Erfolgen der Belt and Road Initiative (BRI) in Afrika, den historischen Fortschritten bei Brics und den Afrika-China-Beziehungen als gutes Beispiel von Kooperation innerhalb des globalen Südens. Zuvor hatte Präsident Cyril Ramaphosa ein Grußwort an die chinesische Regierung gerichtet und die gemeinsame Vision von Wohlstand, Innovation und Förderung des globalen Friedens und der Entwicklung betont.

In der nigerianischen Metropole Lagos versammelten sich ebenfalls Menschen, um das neue Jahr zu begrüßen. Die chinesische Generalkonsulin, Yan Yuqing, sagte: “Letztes Jahr haben die Vereinten Nationen angekündigt, dass es ein internationales Festival sein wird. Deshalb bin ich froh, dass Menschen aus der ganzen Welt, einschließlich Nigeria, das neue Jahr feiern können.” Feierlichkeiten gab es auch in Kenias und Äthiopiens Hauptstädten Nairobi und Addis Abeba, wo viele Chinesen leben.

Afrikas größter buddhistischer Tempel, der Nan-Hua-Tempel in Bronkhorstspruit östlich von Pretoria, hatte seine Pforten geöffnet und bot ein chinesisches Kulturfestival für Tausende Besucher an. Auf dem Nelson Mandela Square im Johannesburger Geschäftsviertel Sandton, wo viele chinesische Unternehmen ihren Sitz haben, wurde die 2024 China Media Group (CMG) Spring Festival TV Gala übertragen.

Am kommenden Wochenende findet eine eindrucksvolle chinesische Neujahrsfeier in Cyrildene, einer der beiden Chinatowns von Johannesburg, statt. Das Feuerwerk, das zu diesem Anlass abgebrannt wird, ist wesentlich spektakulärer als das Neujahrsfeuerwerk der Stadt Johannesburg Ende Dezember. as

Diese Woche wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert, wie wir unsere Welt sicherer und friedlicher machen können. Alle Welt schaut derzeit zu Recht auf die großen Konflikte – nach Nahost, in die Ukraine – aber leider sind dies nicht die einzigen Brennpunkte auf unserer Welt. Im Sudan etwa sind in den vergangenen zehn Monaten 13.000 Menschen getötet worden, und knapp zehn Millionen sind auf der Flucht; der Ostkongo kommt nicht zur Ruhe, und Terrorgruppen wie Boko Haram plagen die Sahelregion und drohen auch angrenzende Länder zu destabilisieren. Konflikte und Krisen wie diese dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, sie gehen uns alle was an. Es gibt Lösungen, um in diesen Regionen langfristig eine Basis für mehr Sicherheit, Stabilität und eine friedlichere Zukunft zu schaffen.

Armut, Hunger und Ungleichheit schaffen den Nährboden für Verteilungskonflikte, Bürgerkriege und terroristische Strukturen. Und sie führen dazu, dass Menschen ihre einzige Hoffnung auf ein gutes Leben in Flucht und Migration sehen. Gewalt und Konflikte machen erfolgreiche Entwicklung nicht nur zunichte, Entwicklung ist auch die Voraussetzung für innere Stabilität und Frieden. Doch nachhaltige Entwicklungserfolge fehlen bisher in den Regionen Afrikas, die nach wie vor von Krisen und Konflikten gebeutelt sind.

Industrie spielt eine Schlüsselrolle für Entwicklung und sozialen Ausgleich und trägt so letztendlich zur gesellschaftlichen Stabilität bei. Afrikas Anteil an der weltweiten Wertschöpfung im Bereich der Verarbeitung liegt aber bisher bei lediglich zwei Prozent, bei rund einem Fünftel der Weltbevölkerung. Mit mehr lokaler Wertschöpfung und der damit verbundenen Schaffung von guten Arbeitsplätzen können wir Hunger, Armut und Ungleichheit reduzieren, und damit Voraussetzungen für mehr Sicherheit und eine friedlichere Zukunft schaffen.

Bei Unido setzen wir genau dort an. Schwerpunkte unserer Arbeit in Afrika sind Investitionen im Bereich der Ernährungssicherheit, der Schaffung von Jobs und der ländlichen Entwicklung. Da geht es etwa um den Aufbau von Ausbildungszentren in ländlichen Regionen, Agro-Industrieparks und die Unterstützung lokaler Unternehmen bei der Weiterverarbeitung von Rohstoffen. Unser Ziel ist, dass Produkte und Ressourcen – seien es Rohstoffe für die Energiewende, Agrarprodukte oder Textilien – eine höhere Wertschöpfung vor Ort erzielen, Abhängigkeiten verringert werden und faire Arbeitsplätze entstehen. Damit schaffen wir Beschäftigungsmöglichkeiten und gute Perspektiven für die Jugend und bringen zugleich die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig voran. Es ist höchste Zeit hier mehr zu investieren, auch da sich die Bevölkerung in Afrika bis 2050 verdoppeln wird.

Ich habe die Industriestaaten erst kürzlich wieder in Rom auf dem Italy Africa Summit aufgefordert, ihre Versprechen an den Globalen Süden verlässlich und dauerhaft einzuhalten und besonders auch in Afrika zu investieren. Allen voran das 0,7-Prozent-Ziel für Investitionen in Entwicklungszusammenarbeit, ein Schuldenerlass für die am wenigsten entwickelten Länder, pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und Anpassung und die Einzahlung eines fairen Anteils in den neuen Loss & Damages Fund. Denn besonders die am wenigsten entwickelten Länder Afrikas, die so gut wie gar nichts zum Klimawandel beigetragen haben, treffen die Auswirkungen des Klimawandels besonders hart. Klimaschäden durch Dürren und Fluten führen in diesen Ländern zu immer knapperen Ressourcen, mehr Armut und Perspektivlosigkeit. Ein Ausbrechen aus dem Kreislauf von Krisen und Konflikten wird ohne globale Unterstützung immer schwieriger.

Afrika ist der Kontinent der Zukunft. Wir wissen, dass wir globale Herausforderungen wie etwa den Klimaschutz oder Migration nicht ohne Afrika meistern können. Wir haben die Ressourcen und die Technologien, was fehlt ist der politische Wille. Wir brauchen einen Marshallplan mit Afrika, mit einem abgestimmten Gesamtkonzept für Investitionen in Ernährungssicherheit, nachhaltige Energie und gute Arbeitsplätze. Für echte Perspektiven für die wachsende junge Generation in Afrika und für mehr Sicherheit und Frieden.