heute vor einem Jahr begann der Krieg im Sudan zwischen der RSF-Miliz und der sudanesischen Armee. Der Krieg bedeutete das endgültige Ende des ohnehin schwierigen Weges des ostafrikanischen Landes hin zur Demokratie. In Paris haben Deutschland, Frankreich und die EU nun zu einer Geberkonferenz eingeladen. Es ist der Versuch, die vergessene humanitäre Krise zurück in den Fokus der Weltöffentlichkeit zu rücken. In einer News geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse.

Daneben schauen wir uns an, wie sich Deutschland und Italien in ihrer Zusammenarbeit mit Afrika neu aufstellen – mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Die SPD hat bereits vor einem Monat ihren Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem sie den Globalen Süden unterstützen will, mehr Mitsprache in den internationalen Organisationen zu gewinnen. Das Urteil von Entwicklungsexperten fällt geteilt aus. Doch im Vergleich mit den anderen Parteien setzt sich die SPD durchaus ab.

Italien arbeitet indes noch immer an seinem Mattei-Plan, der im günstigsten Fall die italienische Entwicklungspolitik auf ein neues Niveau heben könnte. Noch bleibt der Plan aber hinter den Erwartungen zurück, denn bislang fehlt es an konkreten Zielen, wie Arne Schütte in seiner Analyse darlegt.

Doch nicht nur die Politik tut sich in Afrika schwer. Auch deutsche Unternehmen verpassen große Chancen in Afrika, meint Politikwissenschaftler Jakkie Cilliers im Interview mit Tobias Sauer. Für die kommenden Jahrzehnte setzt China die Standards unter anderem bei der Infrastruktur. Cilliers erklärt, warum der Westen so auf dem Kontinent ausmanövriert werden könnte.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Nicht weniger als die “Demokratisierung der internationalen Ordnung” hat sich die SPD in ihrem im vergangenen Monat vorgestellten Fünf-Punkte-Plan vorgenommen. Unter Federführung von Lars Klingbeil wollen die Sozialdemokraten die Zusammenarbeit mit dem Globalen Süden neu beleben und die Länder in ihrer Forderung nach mehr Mitsprache in den multilateralen Institutionen unterstützen. Ganz bewusst stellt die SPD ihr zweiseitiges Papier in den historischen Rahmen der Nord-Süd-Politik des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt und will das unvollendete Vermächtnis des Altkanzlers fortführen. Experten bewerten den Klingbeil-Plan allerdings durchwachsen.

Dabei überrascht das Bekenntnis der SPD zur Unterstützung des Globalen Südens vor allem in einer Zeit, in der vermehrt über die Entwicklungszusammenarbeit gestritten wird. “Es ist mutig, dass die SPD das Thema in einem so großangelegten Rahmen angeht. Während sich die entwicklungspolitische Debatte um Fahrradwege in Peru dreht, beweist die SPD, dass sie sich nicht dem Populismus unterwerfen will”, sagt Stephan Klingebiel, Programmleiter am German Institute of Development and Sustainability (IDOS). Damit setze sich die SPD in der Debatte deutlich ab. “Bei den anderen Parteien sehe ich aktuell keinen vergleichbaren großen Wurf in diesem Bereich.”

Tatsächlich will die SPD dazu beitragen, die “neuen Machtverhältnisse einer multipolaren Welt” besser abzubilden. Dazu gehört nach Ansicht der SPD eine Reform der Vereinten Nationen und eine stärkere Repräsentation der afrikanischen Staaten in den UN, insbesondere im Sicherheitsrat. Mit einer Reform der internationalen Finanzinstitutionen sollen den Ländern des Globalen Südens fairere Finanzierungsangebote ermöglicht werden. Die Reform der Weltbank soll ein erster Schritt dabei sein. Zudem fordert die SPD ein Ende von “Geier-Fonds”, die sich darauf spezialisiert haben, Staatsanleihen zahlungsunfähiger Länder zu erwerben.

Klaus Schilder, Experte für Entwicklungsfinanzierung bei Misereor, ist nicht überzeugt: “Grundsätzlich ist das Papier ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings kann man die Welt natürlich nicht auf zwei Seiten retten.” Vor allem bei den Themen Steuergerechtigkeit und Schuldenerlasse bleibe das Papier hinter den Erwartungen zurück. “Tatsächlich war die SPD schon einmal deutlich weiter – vor allem mit Blick darauf, was die SPD noch im Wahlprogramm zur Wiederinkraftsetzung der Vermögenssteuer vorhatte.” Zwar bekenne sich die SPD zur globalen Mindeststeuer von 15 Prozent, die von der OECD beschlossen wurde. Weitere Initiativen wie die UN-Rahmenkonvention zur internationalen Steuerkooperation lasse die SPD jedoch außen vor.

Enttäuschend bewertet Schilder zudem, dass die SPD statt echter Schuldenerlasse auf das Instrument der Schuldenumwandlung setze. “Die Schuldenumwandlungen sind ein technisches Mittel, die nur begrenzt wirksam sind. Eine langfristige, strukturelle Lösung für die Schuldenkrise des Globalen Südens sind sie nicht.” Vor allem mit Blick auf die kommende Weltklimakonferenz sei das zu kurz gedacht, denn immer deutlicher werde, dass die Haushalte der Länder des Globalen Südens kaum Spielräume für Investitionen in Maßnahmen für Klimaanpassung ließen.

Der Blick auf die anderen Parteien zeigt jedoch, dass sich die SPD mit ihrem Papier durchaus absetzt. “Im Grundsatzprogramm der Union finde ich kein deutliches Bekenntnis für eine zukunftsweisende Entwicklungszusammenarbeit”, sagt Schilder. Problematisch sei insbesondere die Debatte um eine Geopolitisierung der Entwicklungszusammenarbeit in der Union.

“Die Idee der Entwicklungszusammenarbeit ist es eigentlich, politische Spannungen abzubauen. Ich halte es für problematisch, sie für geopolitische Zwecke einzusetzen”, so Schilder weiter. Tatsächlich fordert die Union in ihrem neuen Grundsatzprogramm die EZ mit “klaren Erwartungen und überprüfbaren Ergebnissen” einzusetzen. Zudem will die Union den Kurs des ehemaligen Entwicklungsministers Gerd Müller fortsetzen und Privatinvestitionen in Länder des Globalen Südens stärken.

Gleichzeitig warnt die Union bezüglich des SPD-Vorstoßes vor einer einheitlichen Lösung für alle Länder des Globalen Südens, ohne politische, wirtschaftliche oder demografische Realitäten zu berücksichtigen. “Wenn wir möchten, dass sich möglichst viele Länder in ihrem Handeln an der regelbasierten multilateralen Ordnung orientieren, ist es nur richtig, allen eine ihrem Gewicht entsprechende Mitsprache bei der Formulierung von Regeln oder der Reform von Regeln zuzugestehen”, sagt Volkmar Klein, der entwicklungspolitische Sprecher der Union. Organisationen, in denen vor allem eingebrachte finanzielle Leistungen im Stimmrecht gewichtet werden, müssten anders behandelt werden, als politische Organisationen wie zahlreiche Gremien der Vereinten Nationen.

Auch die FDP sieht die Machtverschiebung der internationalen Ordnung mit Sorge, legt den Fokus aber vor allem auf den Schutz der Menschenrechte, die im Systemwettbewerb mit den erstarkenden Autokratien zurückgedrängt würden. In einem aktuellen Positionspapier kritisiert die FDP die Einflussnahme Chinas auf Staaten des Globalen Südens, um Abstimmungen in den Vereinten Nationen gegen China zu beeinflussen. Um das zu verhindern, fordert die FDP konkrete Kooperationsangebote für Staaten des Globalen Südens. Damit würden gleichzeitig Demokratie und Menschenrechte gestärkt. Wie diese Kooperationen im Detail umgesetzt werden sollen und wie diese sich von den bestehenden Kooperationen unterscheiden, bleibt zunächst aber unklar.

Die konkreten Inhalte des italienischen “Piano Mattei” (Mattei-Plan) für Afrika stehen auch Monate nach der Ankündigung im September 2023 noch nicht fest. Auf dem Italien-Afrika-Gipfel in Rom Ende Januar gab Ministerpräsidentin Meloni zwar endlich etwas Auskunft. Von einer ausformulierten Strategie ist der Mattei-Plan aber noch immer weit entfernt. Bekannt sind bisher nur grobe Umrisse.

Im Januar erklärte Meloni fünf Bereiche zur Priorität (Bildung/Ausbildung, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Wasser und Energie) und ergänzte diese später um einen weiteren: Infrastruktur. Mit dem Mattei-Plan zielt Italien jedoch vor allem darauf ab, durch wirtschaftliche Entwicklung in Afrika die Emigration nach Europa zu reduzieren. Die EU-Migrationsabkommen mit Tunesien und Ägypten dienen dabei als Blaupause.

Tobias Heidland, Leiter des Forschungszentrums Internationale Entwicklung am Kiel Institut für Weltwirtschaft, warnt davor, die Verhinderung von Migration zum Leitprinzip zu machen. “Der Zusammenhang von Migration und Entwicklung ist komplex. Maßnahmen, die die Migration reduzieren, werden im Normalfall nicht den Entwicklungserfolg maximieren”, sagte er zu Table.Briefings.

Projekte in neun afrikanischen Ländern sind nun Teil des Mattei-Plans: Algerien, Ägypten, Äthiopien, Elfenbeinküste, Kenia, Kongo, Marokko, Mosambik und Tunesien. All diese Länder waren schon vorher prioritär für die italienische Entwicklungshilfe. Zu den Projekten zählen unter anderem:

Hinzu kommen zwei regionale Projekte:

Wie bei der Global-Gateway-Initiative der EU sind weder die Projekte noch die dafür bestimmten Gelder neu. Meloni kündigte einen Umfang von insgesamt 5,5 Milliarden Euro an. Davon kommen 2,3 Milliarden Euro aus dem Budget für die Entwicklungshilfe, die restlichen 3,2 Milliarden aus dem italienischen Klimafonds. Wie die Mittel verteilt werden, ist noch unklar.

Koordiniert wird der Plan seit März auf Kabinettsebene von einem Komitee, in dem 31 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik vertreten sind. Besonders wichtig: das Außenministerium und das Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit, die über das Budget für Entwicklungshilfe beziehungsweise den Klimafonds verfügen, sowie die italienische Entwicklungsbank CDP und die Entwicklungsagentur AICS.

Daniele Fattibene, Koordinator der European Think Tanks Group (ETTG) und Associate Fellow am Istituto Affari Internazionali in Rom, begrüßt im Interview mit Table.Briefings den Mattei-Plan: “Es ist gut, dass es nun einen solchen Plan gibt. So etwas hat Italien zuvor gefehlt.” Der inkrementelle Ansatz sei gut, denn er überlade Italien nicht mit Projekten und lasse Spielraum für Anpassungen in der Zukunft.

Die Auswahl neuer Projekte sei von großer Bedeutung: “Es ist essenziell, dass die Gelder aus dem Klimafonds, die für den Mattei-Plan vorgesehen sind, zur Unterstützung von italienischen und afrikanischen Unternehmen bei der grünen Transformation der Wirtschaft eingesetzt werden.”

Auch die europäischen und afrikanischen Partner begrüßten den Plan, sagt Fattibene weiter. Zugleich betont er, wie wichtig eine gute Abstimmung mit europäischen Initiativen wie der Global Gateway ist. Italiens Präsident Sergio Mattarella pochte bei seinem Besuch in Ghana Anfang April ebenfalls auf eine entsprechende Koordination.

Der Plan biete die Chance, die italienische Entwicklungszusammenarbeit zu transformieren und auf ein neues Level zu heben, erklärt Fattibene, der auch Co-Autor eines aktuellen Policy Briefs zum Thema ist. Die angestrebte Kooperation mit multilateralen Kreditinstituten wie der Afrikanischen Entwicklungsbank habe das Potenzial, die für den Mattei-Plan nötigen Ressourcen zu mobilisieren. In der Zwischenzeit solle Italien die besten Instrumente ermitteln, um die Rolle der CDP zu erweitern und die Investitionen des Privatsektors nach dem erfolgreichen Modell anderer Länder (AFD in Frankreich, KfW in Deutschland, FMO in den Niederlanden) strukturell zu fördern.

Zugleich kritisiert Fattibene jedoch die zentralisierte Planungsstruktur und fordert künftig mehr Mitsprache für Ministerien und Zivilgesellschaft. Auf italienischer Seite bestehe die Sorge, ohne eine ordentliche Koordination könne der Mattei-Plan die reguläre Entwicklungshilfe verdrängen.

Auch die afrikanischen Stakeholder müssten stärker involviert werden. “Es sollte bei der Planung eine engere Zusammenarbeit mit den italienischen Botschaften vor Ort geben. Sie können eine Brücke zwischen afrikanischen und italienischen Unternehmen, afrikanischen Regierungen und der italienischen Regierung schlagen”, meint Fattibene.

Jann Lay, Leiter des Forschungsprogramms Globalisation and Development am German Institute for Global and Area Studies (GIGA), beklagt ebenfalls die mangelnde Abstimmung: “Der Mattei-Plan ist vieles, aber sicher kein Beispiel für zeitgemäße Entwicklungszusammenarbeit mit gleichberechtigten Partnerländern in Afrika.” Er vermisse gleichberechtigte Zusammenarbeit, Koordination und Kohärenz, erklärte Lay auf Table.Briefings-Anfrage.

AU-Kommissionschef Moussa Faki hatte sich bereits bei der Vorstellung des Plans im Januar in Rom in diesem Sinne geäußert: “Wir wären gerne konsultiert worden.”

Chinesische Unternehmen sind in Afrika sehr präsent. Was motiviert sie, so stark zu investieren?

Die Chinesen sehen Afrika als einen Markt, so einfach ist das. Sie sehen Afrika nicht als einen hoffnungslosen Fall, dem geholfen werden muss. Sondern, ironischerweise, als die einzige Region der Welt, die noch nicht von westlichen Unternehmen kolonisiert wurde und die eine Chance für die Zukunft bietet. Als China die Belt and Road-Initiative ins Leben rief, hatte es zwei Vorteile. Erstens verfügte es über viel ungebundenes Kapital. Zweitens hatten die chinesischen Unternehmen freie Kapazitäten, groß angelegte Infrastrukturprojekte umzusetzen. Das war ein perfektes Paket – und es hat auch China selbst sehr gut gedient. China konnte sich in diesem Prozess die Mineralien für die nächste Generation von Innovationen sichern. Es wird über vertikal integrierte Lieferketten verfügen, über die sich der Westen jetzt natürlich große Sorgen macht.

Aber unterscheidet sich diese Motivation von der westlicher Unternehmen und Staaten?

Chinesische Investitionen werden vom Staat geleitet und folgen der Führung der Regierung. Auf der anderen Seite ist etwa Deutschland für seine mittelständischen Unternehmen bekannt. Die investieren aber nur dort, wo ihr Kapital zu einhundert Prozent sicher ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es gilt: hohes Risiko, hohe Rendite. Die Chinesen sind bereit, das Risiko einzugehen. Wird sich ein solches unternehmerisches Denken auch im Westen wieder durchsetzen? Ich fürchte, das wird ziemlich schwierig werden.

Verpassen die westlichen Unternehmen damit Chancen?

Ganz bestimmt. Sobald wir uns in Afrika durch die African Continental Free Trade Area oder andere Vereinbarungen wirtschaftlich integriert haben, bieten wir einen riesigen, unerschlossenen Markt. China positioniert sich hier als Erstanbieter. Insbesondere im Bereich der Telekommunikation, aber nicht nur dort. Der Westen sollte das meiner Meinung nach stärker im Auge behalten. Er wird in Afrika ausmanövriert. Die Standards werden jetzt von den Chinesen und nicht vom Westen gesetzt, und das wird langfristige Auswirkungen haben. Egal, ob es sich um Eisenbahnlinien oder um Telefon-, Internet- oder andere Systeme handelt.

Wie läuft das konkret ab?

Derzeit werden beispielsweise die meisten neuen Eisenbahnlinien in Afrika von den Chinesen gebaut. Damit übernimmt der Kontinent die chinesische Regeln für die zugehörige Infrastruktur, für die Signalkommunikation. Das wird sich in diesem Jahrhundert auch nicht mehr ändern.

Konnte China mit der BRI aus afrikanischer Sicht in den vergangenen zehn Jahren liefern, was es versprach?

Ganz allgemein gesprochen: ja. Afrika braucht dringend Infrastruktur. China baut die Infrastruktur billiger und schneller als alle anderen. Zudem hat sich die Qualität im Laufe der Zeit verbessert. Die Beschäftigung von Afrikanern durch chinesische Unternehmen hat sich verbessert, und auch das Ausbildungsangebot ist besser geworden. Aber die Chinesen verhandeln hart. Sowohl die Chinesen als auch die Afrikaner überdenken derzeit, wie nachhaltig das bisherige Modell ist. China hat seine Investitionen bereits zurückgefahren. Es schaut sich jetzt eher kleinere Projekte an und ist vorsichtiger, was die Bedingungen angeht. Und die Afrikaner haben gelernt, dass China noch keine Schulden erlässt. Aber China wird dazu übergehen müssen, das ist unvermeidlich.

Hat China afrikanische Staaten wie Sambia mit Absicht in eine Schuldenfalle getrieben?

Der größte Teil der afrikanischen Schulden gehört nicht China, sondern privaten Anleihegläubigern im Westen. Daher ist die Geschichte der so genannten Schuldenfallen-Diplomatie übertrieben. China wird in Afrika einfach eine Reihe von Lektionen lernen. Die Chinesen werden feststellen, dass die Afrikaner die aufgenommenen Kredite nicht zurückzahlen können. Es sind die gleichen Lektionen, die die Europäer und die Amerikaner vor einigen Jahren gelernt haben. China hat nicht mehr so viel Geld wie früher zur Verfügung, und Afrika hat keinen Spielraum, um weitere Kredite aufzunehmen. Es gibt in Südafrika ein Sprichwort: The chickens are coming home to roost. Das wird jetzt geschehen.

Der Politikwissenschaftler und Geopolitik-Experte Jakkie Cilliers leitet am Institute for Security Studies (ISS) in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria den Bereich African Futures. Aktuell arbeitet er an Szenarien zur Position und Rolle Afrikas in einer multipolaren Weltordnung, zuletzt zur Energiepolitik. Sein neuestes Buch erschien 2021. Es trägt den Titel “The Future of Africa. Challenges and Opportunities”.

Der Senegal steht unter dem neuen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye vor großen Herausforderungen auf dem Strommarkt. “Der Energiesektor ist der Schlüsselfaktor für die nachhaltige Entwicklung Senegals”, heißt es in einem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA). “Der Strommix des Landes wird von Schweröl (HFO) dominiert, das im Jahr 2022 rund 70 Prozent der Stromerzeugung ausmachte. In den vergangenen Jahren haben erneuerbare Energien die Kohle überholt, wobei Wind- und Solarenergie im Jahr 2022 etwa 21 Prozent zur Stromerzeugung beigetragen hat.

Die Energiestrategie der Vorgängerregierung unter Macky Sall hat sich in den vergangenen vier Jahren auf vier Ziele konzentriert:

Den Bericht mit dem Titel Senegal Energy Policy Review erstellte die IEA in Zusammenarbeit mit der senegalesischen Regierung.

Der Senegal verfügt der IEA zufolge über eine installierte Gesamtkapazität für erneuerbare Energien von 0,4 GW. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil im Rahmen des JETP auf 40 Prozent steigen. Die zu mobilisierenden Mittel könnten demnach eine wichtige Voraussetzung dafür sein, dass Senegal auch seine Ziele gemäß dem NDC erreicht. Auch das JETP erkannte die Bedeutung der Gasproduktion im Senegal und die Rolle von Erdgas für die wirtschaftliche Entwicklung und die Energiewende des Landes an.

Die IEA empfiehlt eine umfassende Strategie für saubere Energie:

Allerdings muss der senegalesische Energiesektor laut der IEA mehr Investitionen des privaten Sektors mobilisieren. Gasbezogene Projekte seien allerdings schwerer zu finanzieren. Die meisten Förderbanken unterstützten nicht mehr solche Projekte. Und kommerzielle Investoren erzielten möglicherweise keine attraktiven risikobereinigten Renditen mehr mit Pipeline-Gas.

Um die vielfältigen Herausforderungen im Energiesektor zu bewältigen, sei es notwendig, erneuerbare Energiequellen zu priorisieren, sagte Malamine Badiane, Expertin für Klima- und Energiewende. Der Energiemix müsse diversifiziert werden. Auch seien Investitionen in den Aufbau lokaler Kapazitäten erforderlich.

“Ein proaktiver Ansatz zur Klimaresilienz, der naturbasierte Lösungen wie Aufforstung und nachhaltige Landbewirtschaftung einbezieht, kann die Auswirkungen des Klimawandels abmildern und die langfristige Energienachhaltigkeit fördern”, führte Badiane aus.

Seit der Entdeckung von mehr als 450 Milliarden Kubikmetern Gas im Jahr 2016 hätten ausländische Direktinvestitionen in die Offshore-Gasreserven zugenommen. Heraus ragen die 4,8 Milliarden Dollar, die BP und Kosmos Energy für die Entwicklung des Förderfelds Tortue Ahmeyim vorsehen, sagte Alpha Faye, Mitglied des Wirtschafts-, Sozial- und Kulturrats der Afrikanischen Union (ECOSOCC), gegenüber Table.Briefings.

Der Beitritt zum “engen Kreis” der Gas- und Ölförderländer werde die politische Stabilität, den nationalen Zusammenhalt, die Demokratie und die Sicherheit im Senegal stärken, erwartet Faye. “Um von den Folgen dieser Ressourcen voll zu profitieren, muss das Land vermeiden, in die Falle des Abbaus/Rohstoffverkaufs ohne lokale Umwandlung seiner Ressourcen zu geraten”, schränkte er allerdings ein.

Der neue Präsident Faye wies in seiner ersten Rede an die Nation darauf hin, dass die Ausbeutung natürlicher Ressourcen Sache des Volkes sei. Investoren seien willkommen, in den Öl- und Gassektor des Landes zu investieren.

Der Präsident bemängelte, dass die Elektrifizierungsrate Senegals mit 78,6 Prozent eine der höchsten auf dem Kontinent sei. Diese Zahl verschleiere jedoch große Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, Regionen und Einkommensgruppen. Die jüngste Demografie- und Gesundheitsumfrage (EDS) im Senegal zeige einen starken Zusammenhang zwischen Armut und mangelndem Zugang zu Elektrizität.

Das Erreichen eines empfindlichen Gleichgewichts zwischen der Entwicklung von Öl- und Gasressourcen und dem Streben nach Netto-Null erfordere nach Meinung der Klimaexpertin Badiane einen schrittweisen Ansatz. Der Senegal könne Investitionen in saubere Technologien priorisieren und Emissionen durch naturbasierte Lösungen ausgleichen.

“Strenge Umweltverträglichkeitsprüfungen für Öl- und Gasprojekte können den ökologischen Fußabdruck minimieren”, sagte Badiane. “Darüber hinaus wird die internationale Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung sein. Der Senegal kann vom Technologieaustausch und Fachwissen nur profitieren.”

Eine weitere Schwierigkeit sind die hohen, anfänglichen Kosten für den Bau der notwendigen Infrastruktur. Um den Privatsektor daran zu beteiligen müsse die Politik ein günstiges Umfeld schaffen. Denn ohne die Einbindung internationaler Partner, die bei Finanzierung und Technik unterstützen, werde es nicht gehen.

Im Rahmen des allgemeinen Bürokratieabbaus will die Bundesregierung auch die Garantieinstrumente der Außenwirtschaftsförderung entschlacken und vereinfachen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung des BMWK und des BMF in der vergangenen Woche hieß es, die Regierung plane, mit 20 Maßnahmen die Entscheidungsverfahren bei Exportkredit- sowie Investitionsgarantien zu beschleunigen. Auch die Antragsstellung solle verschlankt werden. “Unser Ziel ist es, bürokratische Hürden abzubauen und den Unternehmen den Weg zu neuen Märkten zu erleichtern”, sagte Franziska Brantner, die parlamentarische Staatssekretärin im BMWK.

Für Beschleunigung bei der Antragsstellung für Exportkreditgarantien soll unter anderem der Wegfall von Sonderprüfungen sowie der Einsatz von KI sorgen. Zudem soll die Anzahl der Antragsdokumente reduziert werden. Bei den Investitionsgarantien planen BMWK und BMF vor kleineren Investitionen bis fünf Millionen Euro in unkritische Zielländer ebenfalls ein vereinfachtes, gebündeltes Antragsverfahren. Außerdem werden die Berichterstattungspflichten für Unternehmen reduziert. Die Maßnahmen sollen im Laufe des Jahres implementiert werden. Ob diese eine tatsächliche Entlastung bewirken, werden regelmäßige Evaluierungen überprüfen. dre

Im Rahmen einer Hilfskonferenz für den Sudan haben Deutschland und die internationale Gemeinschaft am Montag in Paris mindestens 840 Millionen Euro an Hilfen zugesagt. Außenministerin Annalena Baerbock sagte 244 Millionen Euro an deutschen Hilfen zu und erinnerte an die Gräueltaten im Sudan, die von der Weltgemeinschaft weitgehend unbeachtet bleiben. “Der Krieg im Sudan geht nun ins zweite Jahr und findet in unseren täglichen Nachrichten praktisch keinen Platz“, sagte Baerbock in Paris. Neben Deutschland kündigte auch die EU 350 Millionen Euro an Hilfen zu. Weitere 138 Millionen Euro wollen die USA und 110 Millionen Euro Frankreich bereitstellen.

Zu der internationalen Konferenz hatten Deutschland und Frankreich gemeinsam mit der EU eingeladen. Ziel der Konferenz ist es, den Fokus der internationalen Gemeinschaft auf eine der weltweit größten humanitären Krisen aktuell zu richten. Nach UN-Angaben sind mittlerweile 8,6 Millionen Menschen durch den Krieg im Sudan vertrieben worden. Knapp 1,8 Millionen davon sind in Nachbarstaaten geflohen. Laut Experten sind 60 Prozent der Fläche des Sudans von den Kämpfen zwischen der Rapid Support Forces (RSF) und der sudanesischen Armee (SAF) betroffen.

Angesichts der verheerenden Lage in dem ostafrikanischen Land sollte auf der Konferenz in Paris auch die sudanesische Zivilgesellschaft zusammenkommen und über einen möglichen Friedensprozess beraten. Vertreter der RSF und SAF waren nicht eingeladen. Die Regierung in Khartum kritisierte die Konferenz scharf, da sie sich als legitime Vertreter des Sudans verstehen. Die Nicht-Einladung sei eine Gleichsetzung mit der “Terrormiliz RSF”. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Teilnahme beider Kriegsparteien sei nicht vorgesehen, da es Ziel der Konferenz sei, den Druck auf die Kriegsparteien zu erhöhen.

Seit Anfang des Jahres setzt sich Außenministerin Baerbock verstärkt dafür ein, dass der Krieg im Sudan trotz der zahlreichen Konflikte weltweit nicht in Vergessenheit gerät. Anfang des Jahres hatte die Ministerin das Nachbarland Südsudan besucht und eine Fünf-Punkte-Initiative zur Konfliktlösung vorgestellt. dre

Die Debatte um die Elefantenjagd im südlichen Afrika geht in Deutschland weiter. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt klar, dass sie weder ein Jagdverbot von Elefanten gefordert hat noch ein Importverbot von Jagdtrophäen. “Es geht um erweiterte Genehmigungspflichten für Jagdtrophäen weiterer Tierarten”, heißt es aus dem Ministerium. Um welche Tierarten es sich genau handelt, hat das Ministerium bisher nicht bekanntgegeben. Allerdings sollen diese Genehmigungspflichten keinen Einfluss auf die Jagd vor Ort haben. Es gehe um Überprüfung von Legalität und Nachhaltigkeit der Jagd, heißt es weiter.

Verschiedene Medien hatten über Lemkes Pläne unter dem Stichwort berichtet, die Umweltministerin plane ein “Importverbot von Jagdtrophäen” oder unter Verweis auf das Grundsatzprogramm der Grünen ein “Verbot der Trophäenjagd“. In Namibia und Botswana hatte diese Absicht heftige Kritik und eine diplomatische Krise ausgelöst. Der Präsident von Botswana, Mokgweetsi Masisi, hatte die Bundesregierung aufgefordert, 20.000 Elefanten aufzunehmen und hierzulande in freier Wildbahn leben zu lassen.

Der namibische Umweltminister Pohamba Shifeta und sein Amtskollege aus Botswana, Dumezdweni Mthimkhulu, hatten Lemke eine “rassistische” und “neokolonialistische” Politik vorgeworfen. Die Bejagung von Tierarten wie Elefanten, aber auch von Antilopen, Wasserbüffeln und Löwen sind für viele afrikanische Länder wichtige Deviseneinnahmequellen und ein Mittel zur Regulierung der Bestände. So kostet eine zehntägige Elefantensafari in Botswana knapp unter 70.000 Euro.

NGOs wie Pro Wildlife bekämpfen die Großwildjagd in Afrika. Pro Wildlife vertritt die Position, dass nicht nur Wilderei, sondern auch die regulierte Jagd Ursache für das Artensterben sei. “Auch die legale Großwildjagd bedroht Wildtierbestände”, heißt es dort.

Im vergangenen Jahr sind laut Pro Wildlife 569 Jagdtrophäen nach Deutschland eingeführt worden. Diese Zahl erscheint gering angesichts eines Bestands von 130.000 bis 135.000 Elefanten allein in Botswana. Der Überbestand wird auf 60.000 Tiere geschätzt. Davon werden rund 200 bis 250 Elefanten jährlich von Jagdtouristen geschossen. Zudem leben in Afrika rund 23.000 Löwen laut Word Wildlife Fund (WWF). Die Populationen konzentrieren sich auf Tansania, Kenia, Südafrika, Botswana und Sambia.

“Untersuchungen in Afrika zur Situation der Löwen haben ergeben, dass es um gut die Hälfte aller Löwen noch relativ gut steht“, heißt es beim WWF. “Sie leben in elf großen Populationen in verschiedenen Schutzgebieten.” Selbst Tierschutzorganisationen sehen die Bestände an Elefanten und Löwen somit nicht als gefährdet an.

Zudem sind im südlichen Afrika grenzüberschreitende Nationalparks entstanden, in denen viel Expertise aufgebaut worden ist mit Hinblick auf Artenschutzprogramme und Regulierung der Bestände. Dadurch hat sich die Population von Tierarten erholt, die zuvor als gefährdet gegolten haben. Teil dieser Programme zur Bestandsregulierung ist auch die Bejagung dieser Tierarten. Dies geschieht einerseits durch die einheimische Bevölkerung und andererseits durch den Verkauf von Abschusslizenzen an ausländische Jäger.

Diese grenzüberschreitenden Nationalparks haben nach Auffassung des ehemaligen Präsidenten von Mosambik, Joaquim Chissano, maßgeblich zur Befriedung des südlichen Afrikas beigetragen, einer Region, die jahrzehntelang unter Guerillakriegen gelitten hat. Doch eine Ausweitung der Genehmigungspflichten für die Einfuhr von Jagdtrophäen, wie sie Umweltministerin Lemke plant, könnte dazu führen, dass die Trophäenjagd in Afrika unattraktiver wird und im Konzept der Nationalparks damit ein wichtiger Baustein wegfallen würde. hlr

Einige Mitglieder der namibischen Regierungspartei Swapo fordern die Ausweisung europäischer Diplomaten aus dem Land. Grund dafür ist ein Treffen mit einem Oppositionspolitiker in der vergangenen Woche. Die Botschafter von Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Finnland und der EU trafen sich am vergangenen Dienstag mit dem Parteivorsitzenden der Unabhängigen Patrioten für den Wandel (IPC), Panduleni Itula. Das Gespräch fand in der Residenz des deutschen Botschafters Thorsten Hutter in der Hauptstadt Windhoek statt.

Vizepräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah bezeichnete das Treffen als “höchst fragwürdige Diplomatie”, die auf eine mögliche Einmischung in die im November bevorstehenden Wahlen in Namibia hindeute. Sie kritisierte auch explizit die deutsche Botschaft. Diese habe angedeutet, Itula werde als nächster Präsident Namibias gehandelt. “Was für eine diplomatische Äußerung, vor allem von einem Land, mit dem wir noch ein ernsthaftes Problem haben”, wird Nandi-Ndaitwah von staatlichen Medien zitiert. Gemeint ist die offene Frage der Wiedergutmachung des Völkermords an den Herero und Nama.

In Reaktion auf das Treffen hat der namibische Außenminister Peya Mushelenga Abgesandte der Delegation der Europäischen Union und der deutschen Botschaft vorgeladen. Er ermahnte sie, die Souveränität Namibias zu respektieren. In einer Erklärung vom Sonntag verurteilte die Jugendorganisation der Swapo (SPYL) die europäischen Diplomaten und forderte ihre Ausweisung aus Namibia.

Die EU-Mission in Namibia erklärte in einem Statement, sie habe keine staatlichen Angelegenheiten erörtert oder sich an Aktivitäten beteiligt, die sich auf die bevorstehenden Wahlen im November auswirken könnten. Bei dem Treffen habe es sich um ein “informelles Mittagessen” gehandelt, bei dem es um “die Lage in Namibia” und auch die Wahlkampagne von Itula ging. “Dies ist Teil unseres allgemeinen Engagements mit relevanten Akteuren in Namibia, wie es für alle diplomatischen Missionen üblich ist,” heißt es weiter. ajs

Am vergangenen Freitag wurde der Gesetzentwurf zur Erneuerung des African Growth and Opportunity Act (AGOA) vorgelegt. Das wichtige Handelsabkommen, das derzeit Ende Juni 2025 ausläuft, soll um 16 Jahre bis zum Jahr 2041 verlängert werden. AGOA gibt Unternehmen in rund 40 Ländern in Subsahara-Afrika zollfreien Zugang von tausenden Waren zum größten Markt der Welt, den USA.

Auch wurde in dem Gesetz der spezielle Fall Südafrika nicht mehr thematisiert, anders als noch im Februar. Da hieß es noch, das Land am Kap stehe “auf der Seite von bösartigen Akteuren”. Im vergangenen Jahr forderte der demokratische Senator Chris Coons eine “sofortige” Überprüfung des Handelszugangs von Südafrika. Das Land am Kap hatte monatelang angespannte Beziehungen zu den USA aufgrund seiner Nähe zu Russland und China, sowie seiner Haltung im Ukrainekrieg.

Noch im November zeigte sich US-Senator Jim Risch, der ranghöchste Republikaner im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats, “enttäuscht” darüber, dass Südafrika weiter von den Handelserleichterungen profitieren sollte, da es mit seinem Handeln “die nationale Sicherheit und außenpolitischen Interessen der USA untergraben” würde. Anfang November hatte der AGOA-Gipfel in Johannesburg stattgefunden, wo sich beide Seiten nähergekommen waren. Das änderte sich am Ende des Jahres, als Südafrika Israel wegen “Genozids” in Gaza vor den Internationalen Gerichtshof zerrte.

Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet, da in dem jetzt vorgelegten Gesetzestext Südafrika nicht mehr erwähnt wurde. Der Gesetzentwurf sieht jedoch vor, dass der US-Präsident “jederzeit” eine Überprüfung jedes AGOA-Mitglieds einleiten kann. “AGOA spielt eine bedeutende Rolle im Handel und bei den Investitionen zwischen den USA und Subsahara-Afrika sowie in der US-Außenpolitik”, sagte Risch in einer Erklärung. “Dieser parteiübergreifende Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Zulassungskriterien von AGOA zu verfeinern und die Transparenz zu erhöhen.”

Naledi Pandor, Südafrikas Außenministerin, hatte kürzlich in der Financial Times geschrieben, dass die wirtschaftlichen Beziehungen beider Staaten die “Erwartungen übertroffen” hätten. Aber es wäre “verheerend” für die wirtschaftlichen Interessen beider Länder, wenn der Gesetzentwurf “die bilateralen Beziehungen zum Scheitern bringen” würde “Der Versuch, Südafrika in die Knie zu zwingen, kommt für die USA fast einer Selbstsabotage gleich”, so Pandor. as

Die neueingeführte goldgedeckte Währung von Simbabwe, bekannt als Zimbabwe Gold (ZiG), hat in der ersten Woche 1,1 Prozent gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Der Anstieg folgt der Zunahme des Goldpreises, der bei Anlegern angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten als sicherer Hafen gilt. Der ZiG ersetzt den von Inflation gebeutelten alten Simbabwe-Dollar, und hatte am Montag vor einer Woche den Handel aufgenommen, nachdem ihn der Gouverneur der Zentralbank, John Mushayavanhu, am 5. April eingeführt hatte. Es ist ein weiterer Versuch, die Wirtschaft des Landes zu stabilisieren, die seit mehr 25 Jahren von Kriese zu Kriese schlittert. Beobachter zeigten jedoch Skepsis, und finden, dass das Land sein Haushaltdefizit und die Auslandsschulden verringern müsse: “Simbabwe verfügt über weniger als einen Monat Reserven, nicht genug, um eine strukturierte Währung zu verteidigen”, so die Ökonomin Tinashe Murapata.

Der ZiG ist die sechste neue Währung in Simbabwe seit der Hyperinflation von 2008, die auf ein Abkopplung vom US-Dollar abzielt, und hatte einen positiven Start. “Was ich jetzt eigentlich fürchte, ist, dass wir mit einer Deflation und nicht mit einer Inflation konfrontiert werden könnten”, sagte Mushayavanhu am Donnerstag. Alte Simbabwe-Dollar wurden von Banken, Händlern und Unternehmen in ZiG umgetauscht. Dies schafft die Voraussetzungen dafür, dass der ZiG innerhalb des Mehrwährungssystems Simbabwes, in dem der US-Dollar dominiert, zirkulieren kann. Derzeit wird die neue Währung nur elektronisch gehandelt, am 30. April sollen die Banknoten und Münzen in den Umlauf kommen.

Ende März erreichte die Inflation in Simbabwe 55 Prozent, zu einem Zeitpunkt, als 80 Prozent aller Überweisungen im Land mit US-Dollar getätigt wurden. Der alte Simbabwe-Dollar (RTGS), der nur fünf Jahre im Umlauf war, wurde Anfang April mit 30.000 Dollar gegenüber dem US-Dollar gehandelt. Im laufenden Jahr hat die Währung jeden Tag an Wert verloren. Ein Großteil von Simbabwes Bevölkerung von 16 Millionen lebt in Armut. Derzeit leidet das Land unter einer Dürre. as

“Um die Wirtschaft wiederzubeleben, leitet Tinubu den 31-köpfigen Wirtschaftskoordinierungsrat des Präsidenten”, titelte vor kurzem die nigerianische Presse. Das PECC, wie dieser Rat kurz genannt wird, soll parallel zu einer neuen 19-köpfigen Economic Management Team Emergency Taskforce (EET) unter dem Finanzminister und Koordinierungsminister für Wirtschaft, Wale Edun, arbeiten. Das EET wurde beauftragt, “einen konsolidierten Notfallwirtschaftsplan zu formulieren und umzusetzen”. Es wird zweimal wöchentlich zusammentreten.

In der Pressemitteilung des Präsidenten heißt es, dass die Bildung der neuen Gremien “Ausdruck einer einheitlichen Strategie” sei, die darauf abzielt, “Nigerias Wirtschaftsmanagementarchitektur für eine nachweislich bessere Leistung zu verbessern.” Die neuen Gremien sollen demnach “bestehende wirtschaftspolitische Governance-Strukturen ergänzen, einschließlich des National Economic Council (NEC), dessen Vorsitz der Vizepräsident innehat”.

Insbesondere soll die EET “der PECC einen umfassenden Plan wirtschaftlicher Interventionen für 2024 vorlegen, der die nächsten sechs Monate abdeckt und innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Amtseinführung unverzüglich umgesetzt werden soll”. Die Stoßrichtung besteht darin, kollektiv den Ansatz der Zentralregierung zur Förderung der wirtschaftlichen Ziele Nigerias zu stärken.

Wenn man zwischen den Zeilen liest, könnte man meinen, dass in Aso Rock die Alarmglocken heftig läuten. Seit Mai vergangenen Jahres führt der neue Präsident ohne klaren Plan die Gesellschaft und die nigerianische Wirtschaft oder vielmehr das, was davon noch übrig ist. Und nun, elf Monate später, scheinen der Präsident und seine Berater ins Wanken zu geraten und wissen nicht, wie sie mit den verschiedenen Herausforderungen umgehen sollen.

Nur vier Tage nach Veröffentlichung des Statements wurde klar, dass es keine kohärente Planung oder Koordinierung gibt (die obenerwähnte “einheitliche Strategie”). Die Zentralregierung hat die Subventionen für an Kunden gelieferten Strom gestrichen, was den Preis um 240 Prozent in die Höhe getrieben hat. Die Regierung begründete dies damit, dass sie dadurch eine Billion Naira (rund 740 Millionen Euro) einspare – die gleiche Summe, die die subventionierten Stromverteilungsunternehmen im vergangenen Jahr eingenommen haben. Darüber hinaus will die Abuja-Regierung Schulden gegenüber den großen Kraftwerksbetreibern begleichen.

Wenn eines sicher ist, dann dies: Steigende Strompreise können zunächst den Regierungshaushalt entlasten. Wenn es sich bei den Stromkunden jedoch um Firmen in der verarbeitenden Industrie handelt, werden deren Geschäftsmodelle beeinträchtigt und die Steuereinnahmen werden sinken. Möglicherweise macht das die Ersparnisse der Regierung zunichte. Gleichzeitig hat die Bundesregierung damit unbeabsichtigt die Inflation angeheizt, was im Widerspruch zu den Bemühungen der Zentralbank steht, die Inflation zu bekämpfen. Dazu hatte sie erst vor kurzem ihren Leitzins auf den Rekordwert von 24,75 Prozent angehoben. Die Vertreter kleiner und mittlerer Unternehmen beklagen bereits, die höheren Zinsen gefährdeten ihr Überleben .

Mangels einer fundierten Planung und Koordinierung von Maßnahmen, die sich auf die Wirtschaftstätigkeit auswirken, stehen PECC und EET vor einer großen Aufgabe. (Einige haben die Frage gestellt, ob Tinubus ursprüngliches Manifest “Erneuerte Hoffnung” gründlich durchdacht war, wenn die beiden Gremien notwendig geworden sind!)

Die entscheidende Frage ist also: Werden PECC und EET ihrer Herausforderung gewachsen sein? Leider deutet ein genauer Blick auf ihre Zusammensetzung darauf hin, dass dies nicht der Fall sein wird. Offenbar ging es in erster Linie darum, die üblichen Verdächtigen zusammenzubringen.

Neben Ministern und einer Reihe von Gouverneuren der Bundesstaaten (ein nigerianischer Kommentator meinte, dass letztere angesichts der katastrophalen Sicherheitslage im weiten Lande genug zu tun hätten, ohne zweimal wöchentlich an zusätzlichen Treffen in Abuja teilnehmen zu müssen) sind auch eine Reihe namhafter Vertreter des privaten Sektors beteiligt, darunter die beiden reichsten Männer Nigerias, die Zementunternehmer Aliko Dangote und Abdul Rabiu, der Gründer der BUA Group.

Energieleute (Energie, Öl und Gas), Banker und Wirtschaftsexperten, die schon mehrfach bei unterschiedlichen Regierungen unterwegs waren, dominieren die Liste. Überraschenderweise gibt es nur einen Vertreter der Agrarindustrie, dem Rückgrat der nigerianischen Wirtschaft.

Allerdings zeigt ein kurzer Blick in die Vergangenheit, dass viele dieser Männer Präsident Buhari beraten haben, den die derzeitige Bundesregierung gerne für die wirtschaftliche Misere Nigerias heute verantwortlich macht. Darüber hinaus beraten zwei der großen Namen die Regierung seit der “Rückkehr zur Demokratie” im Jahr 1999. Man könnte schlussfolgern, dass die Wirtschaftsmogule längst die wirtschaftliche Agenda der Regierung übernommen haben und durch die beiden neuen Gremien ihren eigenen Einfluss auf die Dinge verstärken. Und das gibt wahrlich keinen Grund zur Hoffnung.

Dr. Jeremy Gaines ist Gründer der Unternehmensberatung Gaines Consulting und ehemaliger Koordinator der Deutsch-Nigerianischen Energiepartnerschaft.

Washington Post: Russische Soldaten treffen in Niger ein. Nicht einmal einen Monat nach der Ankündigung der nigrischen Junta, die Militärkooperation mit den Vereinigten Staaten zu beenden, sind russische Militärs in Niger eingetroffen. Laut nigrischem Staatsfernsehen werden die Russen das nigrische Militär ausbilden und ausrüsten. Russischen Staatsmedien zufolge sind die Truppen Teil des Afrika-Korps, das als Nachfolger der Wagner-Söldnergruppe gilt und inzwischen dem Verteidigungsministerium untersteht.

The East African: Afrikanische Ratingagentur soll “unfaire” Bewertungen überwinden. Die geplante Agentur, die African Credit Rating Agency (ACRA), soll nach Vorschlägen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika (Uneca) “ausgewogene und umfassende Stellungnahmen” zu afrikanischen Kreditinstrumenten liefern. Dies soll den erschwinglichen Zugang zu Kapital und die Entwicklung der nationalen Finanzmärkte unterstützen. Die Agentur soll bis Ende 2024 eingerichtet werden.

African Business: Japanischer Privatsektor tastet sich nach Afrika vor. Die Zahl der japanischen Unternehmen in Afrika steigt an: von 520 im Jahr 2010 auf 927 im Jahr 2022. Die japanische Regierung versucht, den Privatsektor zu nutzen, um ihre Außenpolitik in Afrika voranzutreiben. Grundprämisse des japanischen Engagements: die Erleichterung von Investitionen des Privatsektors ist der beste Weg für Japan, die wirtschaftlichen Chancen eines jungen, schnell wachsenden Kontinents zu nutzen, und der beste Weg für Afrika selbst, sich weiter zu entwickeln.

Al Jazeera: Fast 55 Millionen Menschen in West- und Zentralafrika von Hunger bedroht, warnt die UN. In einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag erklärten mehrere UN-Organisationen, die Zahl der Hungernden während der Saison von Juni bis August habe sich in den letzten fünf Jahren vervierfacht. Neben den schwelenden Konflikten in der Region sind die Inflation und die stagnierende lokale Produktion die Hauptursachen für die Hungerkrise. Nigeria, Ghana, Sierra Leone und Mali wären mit am stärksten betroffen.

Le Monde: Ukrainische Botschaft in Elfenbeinküste eröffnet. Nach der Eröffnung der ukrainischen Botschaft in Kinshasa am vergangenen Mittwoch weihte Kiew nur einen Tag später seine diplomatische Vertretung in der Elfenbeinküste ein. Botschaften in Ghana, Botswana, Mosambik und Ruanda folgen demnächst. Abidjan hatte den russischen Krieg gegen die Ukraine bereits im März 2022 scharf verurteilt. Das westafrikanische Land hofft auch auf eine Beteiligung an einem ukrainischen Nahrungsmittelhilfsprogramm.

Reuters: IWF bewilligt 574 Millionen Dollar für Elfenbeinküste. Der Internationale Währungsfonds hat eine Finanzierungstranche von 574 Millionen Dollar für die Elfenbeinküste bewilligt. Die Ankündigung folgte auf eine Überprüfung des Wirtschaftsreformprogramms sowie des Klimawandelreformprogramms. Darüber hinaus haben sich Elfenbeinküste und IWF über weitere Reformen verständigt, darunter eine einnahmenbasierte Haushaltskonsolidierung, um das Haushaltsdefizit bis 2025 auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken, sowie zusätzliche Strukturreformen.

AP: Wagner, Banditen und UN-Truppen zunehmender sexueller Übergriffe in Zentralafrikanischer Republik beschuldigt. Geschlechtsspezifische Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik nimmt inmitten des anhaltenden Konflikts zu. Wagner-Söldner, eine UN-Friedensmission und ruandische Truppen sind im Land. Sowohl Wagner als auch die UN-Friedenstruppen verüben offenbar immer wieder sexuelle Gewalt. Seit 2020 ist die Zahl der gemeldeten Fälle von etwa 9.200 auf 25.500 gestiegen, wie die UN und ihre Partner feststellen konnten.

Financial Times: Ex-Präsident Jacob Zuma heizt in Südafrika die Wahlen an. Noch im Januar schien der 82-jährige ANC-Veteran in die politische Wildnis geschickt worden zu sein. Die Partei, die er einst führte, hatte ihn suspendiert. Doch anstatt zu verkümmern, sind Zuma und seine neue MK-Partei das Überraschungspaket des Wahlkampfs. Schon jetzt hat der Popularitätsschub von MK die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der ANC Kompromisse in der Politik und bei Ernennungen akzeptieren muss.

Für wohlgeborene Seelen wartet der Wert nicht auf die Zahl der Jahre, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Tania Bénédicte M’Baka brauchte ein paar Jahre, um ihre Bestimmung zu finden. Doch nun setzt sie ihre Ziele mit umso größerem Nachdruck durch.

Die Unternehmerin ist das jüngste Kind einer Familie mit elf Kindern, die ursprünglich aus der Zentralafrikanischen Republik stammt. “In Bangui war mein großer Bruder André Nzapayeké 2014 Premierminister des Übergangs unter der Präsidentschaft von Catherine Samba-Panza“, erzählt sie. Zuvor hatte ihr Bruder für die Weltbank und die AfDB gearbeitet, für die er der Leiter Zentralafrika und dann Vizepräsident gewesen war. Heute vertritt er die Zentralafrikanische Republik als Botschafter in Südafrika.

Das Vorbild des Bruders hat zweifellos Tania Bénédicte M’Bakas Charakter gestärkt und den Wunsch in ihr geweckt, sich allein aufgrund ihrer eigenen Qualitäten einen Namen und einen Platz im Berufsleben zu machen – auch wenn die Familie immer präsent war.

Tania Bénédicte M’Baka studierte zunächst an der Katholischen Universität in der westfranzösischen Stadt Angers. Dort absolvierte sie einen Master in Unternehmensberatung und Business Change Management. Ihre erste Karriere dauerte fast 20 Jahre lang und führte sie auf verantwortungsvolle Posten in der Finanzbranche.

“Als ich in Angers lebte und mich wie eine adoptierte Einwohnerin der Stadt fühlte, habe ich Teams von gut fünfzehn Leuten im Westen Frankreichs geleitet“, erzählt sie. “Ich war dem Atlantik sehr verbunden.” Damals lebt sie in La Baule, dem beliebten Badeort an der Mündung der Loire in den Atlantik. “Die Seeluft ist mein Element”, sagte sie heute noch, wo sie nun in Bordeaux lebt.

In Bordeaux gründete die dynamische Frau nach dem Konkurs der amerikanischen Bank Lehman Brothers im Jahr 2008 ihr eigenes Unternehmen, Naman-Guili. Es ist auf zwei Themen spezialisiert:

Für diese zweite Tätigkeit – wohl auch ihre heimliche Leidenschaft – hat sie eine Ausbildung zum zertifizierten NLP-Coach (Neurolinguistisches Programmieren) absolviert. Dabei konzentriert sie sich auf Entscheider in der Wirtschaft, wenn sie eine Karriere anstreben, die ihrer wahren Berufung entspricht. Dabei hilft ihr das hochwertige Netzwerk zu Top-Managern, das sie in einem hart umkämpften Markt in Frankreich aufgebaut hat.

Mit ihrem Erfolg als Unternehmerin ist offenbar auch ihr Interesse an Afrika gewachsen. Zunehmend interessiert sich Tania Bénédicte M’Baka für den Kontinent, auf dem sie mittlerweile zahlreiche Kontakte aufgebaut hat. “Afrika”, lautet ihre Überzeugung, “ist heute ein Kontinent, der über viele menschliche und natürliche Ressourcen und ein großes wirtschaftliches Potenzial verfügt.” Der Kontinent brauche daher qualifizierte Unterstützung.

Deshalb ist sie zu einer neuen Karriere bereit. “Wenn ich in mein Land zurückkehren kann, um mein Fachwissen in den Dienst des Kontinents zu stellen, werde ich das gerne tun”, sagt sie. “Ich werde damit in die Fußstapfen meines Vaters treten, der sich als Bürgermeister von Bangassou sehr für die lokale Bevölkerung engagierte.” Bangassou ist eine rund 34.000 Einwohner große Stadt im Süden des Landes an der Grenze zur DR Kongo.

Doch auch in der Diaspora in Europa hat sie eine feste Identität. “Ich bin stolz, Französin zu sein”, sagt sie, ohne ihre zentralafrikanische Herkunft verleugnen zu wollen. “Mein Ziel ist es, eine Zusammenarbeit zwischen meinen beiden Kontinenten zu etablieren: zwischen Europa und Afrika”, sagt sie.

“Ich will die afrikanischen Länder dank meiner in Frankreich erworbenen Expertise dabei unterstützen, ein nachhaltiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.” Mit Leidenschaft für Fragen des ökologischen Wandels nahm sie im vergangenen Dezember als Expertin mehrerer afrikanischer Delegationen an der COP 28 in Dubai teil. Das ist bereits ein Erfolgsbeweis. Bruno Fanucchi

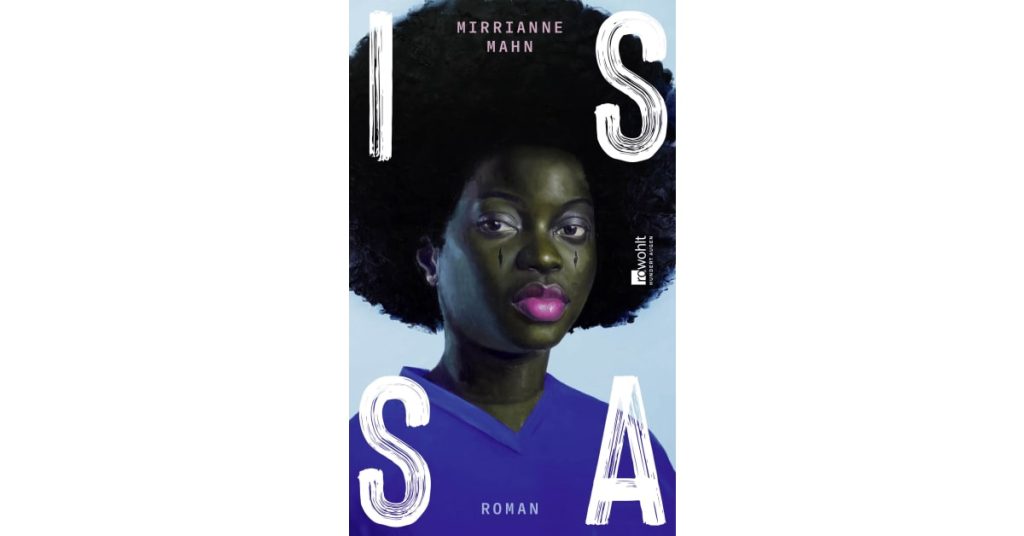

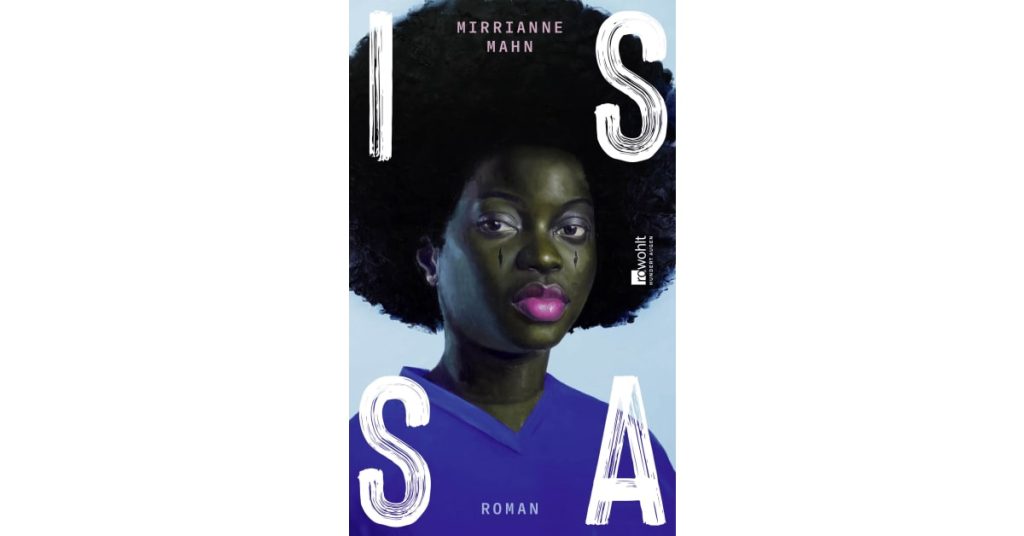

Fünf Frauenschicksale zeichnet die Frankfurter Kommunalpolitikerin Mirrianne Mahn in ihrem Debütroman Issa nach. Im Zentrum steht Issa, die in Frankfurt lebt und nach Kamerun reist. Sie will dort angesichts der bevorstehenden Geburt ihres ersten Kindes traditionelle Rituale durchführen. Die Reise konfrontiert sie mit der Geschichte der Frauen in ihrer Familie: ihrer dominanten Mutter in Deutschland, mit ihren Großmüttern und deren Müttern und Großmüttern.

Diese Reise konfrontiert sie auch mit sich selbst, mit ihren Erfahrungen als afrikanischstämmige Frau in Deutschland, mit ihrer Identität und dem Gefühl, weder in Deutschland noch in Kamerun wirklich dazu zu gehören.

Streckenweise liest sich der Roman wie eine ethnologische Studie dank ausführlicher Beschreibungen über die Zubereitung von Fufu, die Pflege der Haare, das Verhältnis von Mann und Frau, über Bildungszugang für Mädchen, über Macht und Ohnmacht.

Vor allem deutschen Lesern gibt das Buch interessante Einblicke in den Alltag und die Traditionen in die Küstenregion am Fuß des Kamerunbergs. Allerdings sollten sie nicht der Versuchung erliegen, diese Beschreibungen auf ganz Afrika übertragen zu wollen. Zu unterschiedlich ist das Brauchtum der Bakweri – auch Kwe genannt – von den Traditionen in anderen Teilen Afrikas, besonders im Osten oder im Süden.

Autobiographische Züge sind leicht zu erkennen. Wie ihre Protagonistin hat Mahn eine Mutter aus Kamerun und einen Vater aus Deutschland. Mahn machte jüngst in der Frankfurter Kommunalpolitik von sich reden, als die Stadtverordnete Ende März die Fraktion der Grünen unter heftigen Vorwürfen gegen die Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner verließ und zur Fraktion von Ökolinx-ELF wechselte. Dieser steht die Aktivistin und Autorin Jutta Ditfurth vor. Sie hatte die hessischen Grünen schon 1991 wegen der damaligen “realpolitischen Wende” verlassen und Ökolinx gegründet. hlr

Mirrianne Mahn: Issa. Roman. Rowohlt Verlag. 304 Seiten. 24 Euro (gebundene Ausgabe), 19,99 Euro (E-Book).

heute vor einem Jahr begann der Krieg im Sudan zwischen der RSF-Miliz und der sudanesischen Armee. Der Krieg bedeutete das endgültige Ende des ohnehin schwierigen Weges des ostafrikanischen Landes hin zur Demokratie. In Paris haben Deutschland, Frankreich und die EU nun zu einer Geberkonferenz eingeladen. Es ist der Versuch, die vergessene humanitäre Krise zurück in den Fokus der Weltöffentlichkeit zu rücken. In einer News geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse.

Daneben schauen wir uns an, wie sich Deutschland und Italien in ihrer Zusammenarbeit mit Afrika neu aufstellen – mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Die SPD hat bereits vor einem Monat ihren Fünf-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem sie den Globalen Süden unterstützen will, mehr Mitsprache in den internationalen Organisationen zu gewinnen. Das Urteil von Entwicklungsexperten fällt geteilt aus. Doch im Vergleich mit den anderen Parteien setzt sich die SPD durchaus ab.

Italien arbeitet indes noch immer an seinem Mattei-Plan, der im günstigsten Fall die italienische Entwicklungspolitik auf ein neues Niveau heben könnte. Noch bleibt der Plan aber hinter den Erwartungen zurück, denn bislang fehlt es an konkreten Zielen, wie Arne Schütte in seiner Analyse darlegt.

Doch nicht nur die Politik tut sich in Afrika schwer. Auch deutsche Unternehmen verpassen große Chancen in Afrika, meint Politikwissenschaftler Jakkie Cilliers im Interview mit Tobias Sauer. Für die kommenden Jahrzehnte setzt China die Standards unter anderem bei der Infrastruktur. Cilliers erklärt, warum der Westen so auf dem Kontinent ausmanövriert werden könnte.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Nicht weniger als die “Demokratisierung der internationalen Ordnung” hat sich die SPD in ihrem im vergangenen Monat vorgestellten Fünf-Punkte-Plan vorgenommen. Unter Federführung von Lars Klingbeil wollen die Sozialdemokraten die Zusammenarbeit mit dem Globalen Süden neu beleben und die Länder in ihrer Forderung nach mehr Mitsprache in den multilateralen Institutionen unterstützen. Ganz bewusst stellt die SPD ihr zweiseitiges Papier in den historischen Rahmen der Nord-Süd-Politik des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt und will das unvollendete Vermächtnis des Altkanzlers fortführen. Experten bewerten den Klingbeil-Plan allerdings durchwachsen.

Dabei überrascht das Bekenntnis der SPD zur Unterstützung des Globalen Südens vor allem in einer Zeit, in der vermehrt über die Entwicklungszusammenarbeit gestritten wird. “Es ist mutig, dass die SPD das Thema in einem so großangelegten Rahmen angeht. Während sich die entwicklungspolitische Debatte um Fahrradwege in Peru dreht, beweist die SPD, dass sie sich nicht dem Populismus unterwerfen will”, sagt Stephan Klingebiel, Programmleiter am German Institute of Development and Sustainability (IDOS). Damit setze sich die SPD in der Debatte deutlich ab. “Bei den anderen Parteien sehe ich aktuell keinen vergleichbaren großen Wurf in diesem Bereich.”

Tatsächlich will die SPD dazu beitragen, die “neuen Machtverhältnisse einer multipolaren Welt” besser abzubilden. Dazu gehört nach Ansicht der SPD eine Reform der Vereinten Nationen und eine stärkere Repräsentation der afrikanischen Staaten in den UN, insbesondere im Sicherheitsrat. Mit einer Reform der internationalen Finanzinstitutionen sollen den Ländern des Globalen Südens fairere Finanzierungsangebote ermöglicht werden. Die Reform der Weltbank soll ein erster Schritt dabei sein. Zudem fordert die SPD ein Ende von “Geier-Fonds”, die sich darauf spezialisiert haben, Staatsanleihen zahlungsunfähiger Länder zu erwerben.

Klaus Schilder, Experte für Entwicklungsfinanzierung bei Misereor, ist nicht überzeugt: “Grundsätzlich ist das Papier ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings kann man die Welt natürlich nicht auf zwei Seiten retten.” Vor allem bei den Themen Steuergerechtigkeit und Schuldenerlasse bleibe das Papier hinter den Erwartungen zurück. “Tatsächlich war die SPD schon einmal deutlich weiter – vor allem mit Blick darauf, was die SPD noch im Wahlprogramm zur Wiederinkraftsetzung der Vermögenssteuer vorhatte.” Zwar bekenne sich die SPD zur globalen Mindeststeuer von 15 Prozent, die von der OECD beschlossen wurde. Weitere Initiativen wie die UN-Rahmenkonvention zur internationalen Steuerkooperation lasse die SPD jedoch außen vor.

Enttäuschend bewertet Schilder zudem, dass die SPD statt echter Schuldenerlasse auf das Instrument der Schuldenumwandlung setze. “Die Schuldenumwandlungen sind ein technisches Mittel, die nur begrenzt wirksam sind. Eine langfristige, strukturelle Lösung für die Schuldenkrise des Globalen Südens sind sie nicht.” Vor allem mit Blick auf die kommende Weltklimakonferenz sei das zu kurz gedacht, denn immer deutlicher werde, dass die Haushalte der Länder des Globalen Südens kaum Spielräume für Investitionen in Maßnahmen für Klimaanpassung ließen.

Der Blick auf die anderen Parteien zeigt jedoch, dass sich die SPD mit ihrem Papier durchaus absetzt. “Im Grundsatzprogramm der Union finde ich kein deutliches Bekenntnis für eine zukunftsweisende Entwicklungszusammenarbeit”, sagt Schilder. Problematisch sei insbesondere die Debatte um eine Geopolitisierung der Entwicklungszusammenarbeit in der Union.

“Die Idee der Entwicklungszusammenarbeit ist es eigentlich, politische Spannungen abzubauen. Ich halte es für problematisch, sie für geopolitische Zwecke einzusetzen”, so Schilder weiter. Tatsächlich fordert die Union in ihrem neuen Grundsatzprogramm die EZ mit “klaren Erwartungen und überprüfbaren Ergebnissen” einzusetzen. Zudem will die Union den Kurs des ehemaligen Entwicklungsministers Gerd Müller fortsetzen und Privatinvestitionen in Länder des Globalen Südens stärken.

Gleichzeitig warnt die Union bezüglich des SPD-Vorstoßes vor einer einheitlichen Lösung für alle Länder des Globalen Südens, ohne politische, wirtschaftliche oder demografische Realitäten zu berücksichtigen. “Wenn wir möchten, dass sich möglichst viele Länder in ihrem Handeln an der regelbasierten multilateralen Ordnung orientieren, ist es nur richtig, allen eine ihrem Gewicht entsprechende Mitsprache bei der Formulierung von Regeln oder der Reform von Regeln zuzugestehen”, sagt Volkmar Klein, der entwicklungspolitische Sprecher der Union. Organisationen, in denen vor allem eingebrachte finanzielle Leistungen im Stimmrecht gewichtet werden, müssten anders behandelt werden, als politische Organisationen wie zahlreiche Gremien der Vereinten Nationen.

Auch die FDP sieht die Machtverschiebung der internationalen Ordnung mit Sorge, legt den Fokus aber vor allem auf den Schutz der Menschenrechte, die im Systemwettbewerb mit den erstarkenden Autokratien zurückgedrängt würden. In einem aktuellen Positionspapier kritisiert die FDP die Einflussnahme Chinas auf Staaten des Globalen Südens, um Abstimmungen in den Vereinten Nationen gegen China zu beeinflussen. Um das zu verhindern, fordert die FDP konkrete Kooperationsangebote für Staaten des Globalen Südens. Damit würden gleichzeitig Demokratie und Menschenrechte gestärkt. Wie diese Kooperationen im Detail umgesetzt werden sollen und wie diese sich von den bestehenden Kooperationen unterscheiden, bleibt zunächst aber unklar.

Die konkreten Inhalte des italienischen “Piano Mattei” (Mattei-Plan) für Afrika stehen auch Monate nach der Ankündigung im September 2023 noch nicht fest. Auf dem Italien-Afrika-Gipfel in Rom Ende Januar gab Ministerpräsidentin Meloni zwar endlich etwas Auskunft. Von einer ausformulierten Strategie ist der Mattei-Plan aber noch immer weit entfernt. Bekannt sind bisher nur grobe Umrisse.

Im Januar erklärte Meloni fünf Bereiche zur Priorität (Bildung/Ausbildung, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Wasser und Energie) und ergänzte diese später um einen weiteren: Infrastruktur. Mit dem Mattei-Plan zielt Italien jedoch vor allem darauf ab, durch wirtschaftliche Entwicklung in Afrika die Emigration nach Europa zu reduzieren. Die EU-Migrationsabkommen mit Tunesien und Ägypten dienen dabei als Blaupause.

Tobias Heidland, Leiter des Forschungszentrums Internationale Entwicklung am Kiel Institut für Weltwirtschaft, warnt davor, die Verhinderung von Migration zum Leitprinzip zu machen. “Der Zusammenhang von Migration und Entwicklung ist komplex. Maßnahmen, die die Migration reduzieren, werden im Normalfall nicht den Entwicklungserfolg maximieren”, sagte er zu Table.Briefings.

Projekte in neun afrikanischen Ländern sind nun Teil des Mattei-Plans: Algerien, Ägypten, Äthiopien, Elfenbeinküste, Kenia, Kongo, Marokko, Mosambik und Tunesien. All diese Länder waren schon vorher prioritär für die italienische Entwicklungshilfe. Zu den Projekten zählen unter anderem:

Hinzu kommen zwei regionale Projekte:

Wie bei der Global-Gateway-Initiative der EU sind weder die Projekte noch die dafür bestimmten Gelder neu. Meloni kündigte einen Umfang von insgesamt 5,5 Milliarden Euro an. Davon kommen 2,3 Milliarden Euro aus dem Budget für die Entwicklungshilfe, die restlichen 3,2 Milliarden aus dem italienischen Klimafonds. Wie die Mittel verteilt werden, ist noch unklar.

Koordiniert wird der Plan seit März auf Kabinettsebene von einem Komitee, in dem 31 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik vertreten sind. Besonders wichtig: das Außenministerium und das Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit, die über das Budget für Entwicklungshilfe beziehungsweise den Klimafonds verfügen, sowie die italienische Entwicklungsbank CDP und die Entwicklungsagentur AICS.

Daniele Fattibene, Koordinator der European Think Tanks Group (ETTG) und Associate Fellow am Istituto Affari Internazionali in Rom, begrüßt im Interview mit Table.Briefings den Mattei-Plan: “Es ist gut, dass es nun einen solchen Plan gibt. So etwas hat Italien zuvor gefehlt.” Der inkrementelle Ansatz sei gut, denn er überlade Italien nicht mit Projekten und lasse Spielraum für Anpassungen in der Zukunft.

Die Auswahl neuer Projekte sei von großer Bedeutung: “Es ist essenziell, dass die Gelder aus dem Klimafonds, die für den Mattei-Plan vorgesehen sind, zur Unterstützung von italienischen und afrikanischen Unternehmen bei der grünen Transformation der Wirtschaft eingesetzt werden.”

Auch die europäischen und afrikanischen Partner begrüßten den Plan, sagt Fattibene weiter. Zugleich betont er, wie wichtig eine gute Abstimmung mit europäischen Initiativen wie der Global Gateway ist. Italiens Präsident Sergio Mattarella pochte bei seinem Besuch in Ghana Anfang April ebenfalls auf eine entsprechende Koordination.

Der Plan biete die Chance, die italienische Entwicklungszusammenarbeit zu transformieren und auf ein neues Level zu heben, erklärt Fattibene, der auch Co-Autor eines aktuellen Policy Briefs zum Thema ist. Die angestrebte Kooperation mit multilateralen Kreditinstituten wie der Afrikanischen Entwicklungsbank habe das Potenzial, die für den Mattei-Plan nötigen Ressourcen zu mobilisieren. In der Zwischenzeit solle Italien die besten Instrumente ermitteln, um die Rolle der CDP zu erweitern und die Investitionen des Privatsektors nach dem erfolgreichen Modell anderer Länder (AFD in Frankreich, KfW in Deutschland, FMO in den Niederlanden) strukturell zu fördern.

Zugleich kritisiert Fattibene jedoch die zentralisierte Planungsstruktur und fordert künftig mehr Mitsprache für Ministerien und Zivilgesellschaft. Auf italienischer Seite bestehe die Sorge, ohne eine ordentliche Koordination könne der Mattei-Plan die reguläre Entwicklungshilfe verdrängen.

Auch die afrikanischen Stakeholder müssten stärker involviert werden. “Es sollte bei der Planung eine engere Zusammenarbeit mit den italienischen Botschaften vor Ort geben. Sie können eine Brücke zwischen afrikanischen und italienischen Unternehmen, afrikanischen Regierungen und der italienischen Regierung schlagen”, meint Fattibene.

Jann Lay, Leiter des Forschungsprogramms Globalisation and Development am German Institute for Global and Area Studies (GIGA), beklagt ebenfalls die mangelnde Abstimmung: “Der Mattei-Plan ist vieles, aber sicher kein Beispiel für zeitgemäße Entwicklungszusammenarbeit mit gleichberechtigten Partnerländern in Afrika.” Er vermisse gleichberechtigte Zusammenarbeit, Koordination und Kohärenz, erklärte Lay auf Table.Briefings-Anfrage.

AU-Kommissionschef Moussa Faki hatte sich bereits bei der Vorstellung des Plans im Januar in Rom in diesem Sinne geäußert: “Wir wären gerne konsultiert worden.”

Chinesische Unternehmen sind in Afrika sehr präsent. Was motiviert sie, so stark zu investieren?

Die Chinesen sehen Afrika als einen Markt, so einfach ist das. Sie sehen Afrika nicht als einen hoffnungslosen Fall, dem geholfen werden muss. Sondern, ironischerweise, als die einzige Region der Welt, die noch nicht von westlichen Unternehmen kolonisiert wurde und die eine Chance für die Zukunft bietet. Als China die Belt and Road-Initiative ins Leben rief, hatte es zwei Vorteile. Erstens verfügte es über viel ungebundenes Kapital. Zweitens hatten die chinesischen Unternehmen freie Kapazitäten, groß angelegte Infrastrukturprojekte umzusetzen. Das war ein perfektes Paket – und es hat auch China selbst sehr gut gedient. China konnte sich in diesem Prozess die Mineralien für die nächste Generation von Innovationen sichern. Es wird über vertikal integrierte Lieferketten verfügen, über die sich der Westen jetzt natürlich große Sorgen macht.

Aber unterscheidet sich diese Motivation von der westlicher Unternehmen und Staaten?

Chinesische Investitionen werden vom Staat geleitet und folgen der Führung der Regierung. Auf der anderen Seite ist etwa Deutschland für seine mittelständischen Unternehmen bekannt. Die investieren aber nur dort, wo ihr Kapital zu einhundert Prozent sicher ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es gilt: hohes Risiko, hohe Rendite. Die Chinesen sind bereit, das Risiko einzugehen. Wird sich ein solches unternehmerisches Denken auch im Westen wieder durchsetzen? Ich fürchte, das wird ziemlich schwierig werden.

Verpassen die westlichen Unternehmen damit Chancen?

Ganz bestimmt. Sobald wir uns in Afrika durch die African Continental Free Trade Area oder andere Vereinbarungen wirtschaftlich integriert haben, bieten wir einen riesigen, unerschlossenen Markt. China positioniert sich hier als Erstanbieter. Insbesondere im Bereich der Telekommunikation, aber nicht nur dort. Der Westen sollte das meiner Meinung nach stärker im Auge behalten. Er wird in Afrika ausmanövriert. Die Standards werden jetzt von den Chinesen und nicht vom Westen gesetzt, und das wird langfristige Auswirkungen haben. Egal, ob es sich um Eisenbahnlinien oder um Telefon-, Internet- oder andere Systeme handelt.

Wie läuft das konkret ab?

Derzeit werden beispielsweise die meisten neuen Eisenbahnlinien in Afrika von den Chinesen gebaut. Damit übernimmt der Kontinent die chinesische Regeln für die zugehörige Infrastruktur, für die Signalkommunikation. Das wird sich in diesem Jahrhundert auch nicht mehr ändern.

Konnte China mit der BRI aus afrikanischer Sicht in den vergangenen zehn Jahren liefern, was es versprach?

Ganz allgemein gesprochen: ja. Afrika braucht dringend Infrastruktur. China baut die Infrastruktur billiger und schneller als alle anderen. Zudem hat sich die Qualität im Laufe der Zeit verbessert. Die Beschäftigung von Afrikanern durch chinesische Unternehmen hat sich verbessert, und auch das Ausbildungsangebot ist besser geworden. Aber die Chinesen verhandeln hart. Sowohl die Chinesen als auch die Afrikaner überdenken derzeit, wie nachhaltig das bisherige Modell ist. China hat seine Investitionen bereits zurückgefahren. Es schaut sich jetzt eher kleinere Projekte an und ist vorsichtiger, was die Bedingungen angeht. Und die Afrikaner haben gelernt, dass China noch keine Schulden erlässt. Aber China wird dazu übergehen müssen, das ist unvermeidlich.

Hat China afrikanische Staaten wie Sambia mit Absicht in eine Schuldenfalle getrieben?

Der größte Teil der afrikanischen Schulden gehört nicht China, sondern privaten Anleihegläubigern im Westen. Daher ist die Geschichte der so genannten Schuldenfallen-Diplomatie übertrieben. China wird in Afrika einfach eine Reihe von Lektionen lernen. Die Chinesen werden feststellen, dass die Afrikaner die aufgenommenen Kredite nicht zurückzahlen können. Es sind die gleichen Lektionen, die die Europäer und die Amerikaner vor einigen Jahren gelernt haben. China hat nicht mehr so viel Geld wie früher zur Verfügung, und Afrika hat keinen Spielraum, um weitere Kredite aufzunehmen. Es gibt in Südafrika ein Sprichwort: The chickens are coming home to roost. Das wird jetzt geschehen.

Der Politikwissenschaftler und Geopolitik-Experte Jakkie Cilliers leitet am Institute for Security Studies (ISS) in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria den Bereich African Futures. Aktuell arbeitet er an Szenarien zur Position und Rolle Afrikas in einer multipolaren Weltordnung, zuletzt zur Energiepolitik. Sein neuestes Buch erschien 2021. Es trägt den Titel “The Future of Africa. Challenges and Opportunities”.

Der Senegal steht unter dem neuen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye vor großen Herausforderungen auf dem Strommarkt. “Der Energiesektor ist der Schlüsselfaktor für die nachhaltige Entwicklung Senegals”, heißt es in einem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA). “Der Strommix des Landes wird von Schweröl (HFO) dominiert, das im Jahr 2022 rund 70 Prozent der Stromerzeugung ausmachte. In den vergangenen Jahren haben erneuerbare Energien die Kohle überholt, wobei Wind- und Solarenergie im Jahr 2022 etwa 21 Prozent zur Stromerzeugung beigetragen hat.

Die Energiestrategie der Vorgängerregierung unter Macky Sall hat sich in den vergangenen vier Jahren auf vier Ziele konzentriert:

Den Bericht mit dem Titel Senegal Energy Policy Review erstellte die IEA in Zusammenarbeit mit der senegalesischen Regierung.

Der Senegal verfügt der IEA zufolge über eine installierte Gesamtkapazität für erneuerbare Energien von 0,4 GW. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil im Rahmen des JETP auf 40 Prozent steigen. Die zu mobilisierenden Mittel könnten demnach eine wichtige Voraussetzung dafür sein, dass Senegal auch seine Ziele gemäß dem NDC erreicht. Auch das JETP erkannte die Bedeutung der Gasproduktion im Senegal und die Rolle von Erdgas für die wirtschaftliche Entwicklung und die Energiewende des Landes an.

Die IEA empfiehlt eine umfassende Strategie für saubere Energie:

Allerdings muss der senegalesische Energiesektor laut der IEA mehr Investitionen des privaten Sektors mobilisieren. Gasbezogene Projekte seien allerdings schwerer zu finanzieren. Die meisten Förderbanken unterstützten nicht mehr solche Projekte. Und kommerzielle Investoren erzielten möglicherweise keine attraktiven risikobereinigten Renditen mehr mit Pipeline-Gas.

Um die vielfältigen Herausforderungen im Energiesektor zu bewältigen, sei es notwendig, erneuerbare Energiequellen zu priorisieren, sagte Malamine Badiane, Expertin für Klima- und Energiewende. Der Energiemix müsse diversifiziert werden. Auch seien Investitionen in den Aufbau lokaler Kapazitäten erforderlich.

“Ein proaktiver Ansatz zur Klimaresilienz, der naturbasierte Lösungen wie Aufforstung und nachhaltige Landbewirtschaftung einbezieht, kann die Auswirkungen des Klimawandels abmildern und die langfristige Energienachhaltigkeit fördern”, führte Badiane aus.

Seit der Entdeckung von mehr als 450 Milliarden Kubikmetern Gas im Jahr 2016 hätten ausländische Direktinvestitionen in die Offshore-Gasreserven zugenommen. Heraus ragen die 4,8 Milliarden Dollar, die BP und Kosmos Energy für die Entwicklung des Förderfelds Tortue Ahmeyim vorsehen, sagte Alpha Faye, Mitglied des Wirtschafts-, Sozial- und Kulturrats der Afrikanischen Union (ECOSOCC), gegenüber Table.Briefings.

Der Beitritt zum “engen Kreis” der Gas- und Ölförderländer werde die politische Stabilität, den nationalen Zusammenhalt, die Demokratie und die Sicherheit im Senegal stärken, erwartet Faye. “Um von den Folgen dieser Ressourcen voll zu profitieren, muss das Land vermeiden, in die Falle des Abbaus/Rohstoffverkaufs ohne lokale Umwandlung seiner Ressourcen zu geraten”, schränkte er allerdings ein.

Der neue Präsident Faye wies in seiner ersten Rede an die Nation darauf hin, dass die Ausbeutung natürlicher Ressourcen Sache des Volkes sei. Investoren seien willkommen, in den Öl- und Gassektor des Landes zu investieren.

Der Präsident bemängelte, dass die Elektrifizierungsrate Senegals mit 78,6 Prozent eine der höchsten auf dem Kontinent sei. Diese Zahl verschleiere jedoch große Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, Regionen und Einkommensgruppen. Die jüngste Demografie- und Gesundheitsumfrage (EDS) im Senegal zeige einen starken Zusammenhang zwischen Armut und mangelndem Zugang zu Elektrizität.

Das Erreichen eines empfindlichen Gleichgewichts zwischen der Entwicklung von Öl- und Gasressourcen und dem Streben nach Netto-Null erfordere nach Meinung der Klimaexpertin Badiane einen schrittweisen Ansatz. Der Senegal könne Investitionen in saubere Technologien priorisieren und Emissionen durch naturbasierte Lösungen ausgleichen.

“Strenge Umweltverträglichkeitsprüfungen für Öl- und Gasprojekte können den ökologischen Fußabdruck minimieren”, sagte Badiane. “Darüber hinaus wird die internationale Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung sein. Der Senegal kann vom Technologieaustausch und Fachwissen nur profitieren.”

Eine weitere Schwierigkeit sind die hohen, anfänglichen Kosten für den Bau der notwendigen Infrastruktur. Um den Privatsektor daran zu beteiligen müsse die Politik ein günstiges Umfeld schaffen. Denn ohne die Einbindung internationaler Partner, die bei Finanzierung und Technik unterstützen, werde es nicht gehen.

Im Rahmen des allgemeinen Bürokratieabbaus will die Bundesregierung auch die Garantieinstrumente der Außenwirtschaftsförderung entschlacken und vereinfachen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung des BMWK und des BMF in der vergangenen Woche hieß es, die Regierung plane, mit 20 Maßnahmen die Entscheidungsverfahren bei Exportkredit- sowie Investitionsgarantien zu beschleunigen. Auch die Antragsstellung solle verschlankt werden. “Unser Ziel ist es, bürokratische Hürden abzubauen und den Unternehmen den Weg zu neuen Märkten zu erleichtern”, sagte Franziska Brantner, die parlamentarische Staatssekretärin im BMWK.

Für Beschleunigung bei der Antragsstellung für Exportkreditgarantien soll unter anderem der Wegfall von Sonderprüfungen sowie der Einsatz von KI sorgen. Zudem soll die Anzahl der Antragsdokumente reduziert werden. Bei den Investitionsgarantien planen BMWK und BMF vor kleineren Investitionen bis fünf Millionen Euro in unkritische Zielländer ebenfalls ein vereinfachtes, gebündeltes Antragsverfahren. Außerdem werden die Berichterstattungspflichten für Unternehmen reduziert. Die Maßnahmen sollen im Laufe des Jahres implementiert werden. Ob diese eine tatsächliche Entlastung bewirken, werden regelmäßige Evaluierungen überprüfen. dre

Im Rahmen einer Hilfskonferenz für den Sudan haben Deutschland und die internationale Gemeinschaft am Montag in Paris mindestens 840 Millionen Euro an Hilfen zugesagt. Außenministerin Annalena Baerbock sagte 244 Millionen Euro an deutschen Hilfen zu und erinnerte an die Gräueltaten im Sudan, die von der Weltgemeinschaft weitgehend unbeachtet bleiben. “Der Krieg im Sudan geht nun ins zweite Jahr und findet in unseren täglichen Nachrichten praktisch keinen Platz“, sagte Baerbock in Paris. Neben Deutschland kündigte auch die EU 350 Millionen Euro an Hilfen zu. Weitere 138 Millionen Euro wollen die USA und 110 Millionen Euro Frankreich bereitstellen.

Zu der internationalen Konferenz hatten Deutschland und Frankreich gemeinsam mit der EU eingeladen. Ziel der Konferenz ist es, den Fokus der internationalen Gemeinschaft auf eine der weltweit größten humanitären Krisen aktuell zu richten. Nach UN-Angaben sind mittlerweile 8,6 Millionen Menschen durch den Krieg im Sudan vertrieben worden. Knapp 1,8 Millionen davon sind in Nachbarstaaten geflohen. Laut Experten sind 60 Prozent der Fläche des Sudans von den Kämpfen zwischen der Rapid Support Forces (RSF) und der sudanesischen Armee (SAF) betroffen.

Angesichts der verheerenden Lage in dem ostafrikanischen Land sollte auf der Konferenz in Paris auch die sudanesische Zivilgesellschaft zusammenkommen und über einen möglichen Friedensprozess beraten. Vertreter der RSF und SAF waren nicht eingeladen. Die Regierung in Khartum kritisierte die Konferenz scharf, da sie sich als legitime Vertreter des Sudans verstehen. Die Nicht-Einladung sei eine Gleichsetzung mit der “Terrormiliz RSF”. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Teilnahme beider Kriegsparteien sei nicht vorgesehen, da es Ziel der Konferenz sei, den Druck auf die Kriegsparteien zu erhöhen.

Seit Anfang des Jahres setzt sich Außenministerin Baerbock verstärkt dafür ein, dass der Krieg im Sudan trotz der zahlreichen Konflikte weltweit nicht in Vergessenheit gerät. Anfang des Jahres hatte die Ministerin das Nachbarland Südsudan besucht und eine Fünf-Punkte-Initiative zur Konfliktlösung vorgestellt. dre

Die Debatte um die Elefantenjagd im südlichen Afrika geht in Deutschland weiter. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt klar, dass sie weder ein Jagdverbot von Elefanten gefordert hat noch ein Importverbot von Jagdtrophäen. “Es geht um erweiterte Genehmigungspflichten für Jagdtrophäen weiterer Tierarten”, heißt es aus dem Ministerium. Um welche Tierarten es sich genau handelt, hat das Ministerium bisher nicht bekanntgegeben. Allerdings sollen diese Genehmigungspflichten keinen Einfluss auf die Jagd vor Ort haben. Es gehe um Überprüfung von Legalität und Nachhaltigkeit der Jagd, heißt es weiter.

Verschiedene Medien hatten über Lemkes Pläne unter dem Stichwort berichtet, die Umweltministerin plane ein “Importverbot von Jagdtrophäen” oder unter Verweis auf das Grundsatzprogramm der Grünen ein “Verbot der Trophäenjagd“. In Namibia und Botswana hatte diese Absicht heftige Kritik und eine diplomatische Krise ausgelöst. Der Präsident von Botswana, Mokgweetsi Masisi, hatte die Bundesregierung aufgefordert, 20.000 Elefanten aufzunehmen und hierzulande in freier Wildbahn leben zu lassen.

Der namibische Umweltminister Pohamba Shifeta und sein Amtskollege aus Botswana, Dumezdweni Mthimkhulu, hatten Lemke eine “rassistische” und “neokolonialistische” Politik vorgeworfen. Die Bejagung von Tierarten wie Elefanten, aber auch von Antilopen, Wasserbüffeln und Löwen sind für viele afrikanische Länder wichtige Deviseneinnahmequellen und ein Mittel zur Regulierung der Bestände. So kostet eine zehntägige Elefantensafari in Botswana knapp unter 70.000 Euro.

NGOs wie Pro Wildlife bekämpfen die Großwildjagd in Afrika. Pro Wildlife vertritt die Position, dass nicht nur Wilderei, sondern auch die regulierte Jagd Ursache für das Artensterben sei. “Auch die legale Großwildjagd bedroht Wildtierbestände”, heißt es dort.

Im vergangenen Jahr sind laut Pro Wildlife 569 Jagdtrophäen nach Deutschland eingeführt worden. Diese Zahl erscheint gering angesichts eines Bestands von 130.000 bis 135.000 Elefanten allein in Botswana. Der Überbestand wird auf 60.000 Tiere geschätzt. Davon werden rund 200 bis 250 Elefanten jährlich von Jagdtouristen geschossen. Zudem leben in Afrika rund 23.000 Löwen laut Word Wildlife Fund (WWF). Die Populationen konzentrieren sich auf Tansania, Kenia, Südafrika, Botswana und Sambia.

“Untersuchungen in Afrika zur Situation der Löwen haben ergeben, dass es um gut die Hälfte aller Löwen noch relativ gut steht“, heißt es beim WWF. “Sie leben in elf großen Populationen in verschiedenen Schutzgebieten.” Selbst Tierschutzorganisationen sehen die Bestände an Elefanten und Löwen somit nicht als gefährdet an.

Zudem sind im südlichen Afrika grenzüberschreitende Nationalparks entstanden, in denen viel Expertise aufgebaut worden ist mit Hinblick auf Artenschutzprogramme und Regulierung der Bestände. Dadurch hat sich die Population von Tierarten erholt, die zuvor als gefährdet gegolten haben. Teil dieser Programme zur Bestandsregulierung ist auch die Bejagung dieser Tierarten. Dies geschieht einerseits durch die einheimische Bevölkerung und andererseits durch den Verkauf von Abschusslizenzen an ausländische Jäger.