die Dürre im südlichen Afrika lässt nicht nach. Nach Sambia und Malawi hat nun auch Simbabwe den Notstand ausgerufen. Das extreme Wetter bedroht nicht nur die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft in der Region, sondern bremst auch die Industrie. Andreas Sieren berichtet aus Johannesburg.

Senegals neuer Präsident Bassirou Diomaye Faye ist der jüngste Staatschef des Kontinents, und die senegalesische Jugend hat hohe Erwartungen an ihn. Welche Mitstreiter sich Faye und Premierminister Sonko für den angestrebten Wandel ins Kabinett geholt haben, weiß Lucia Weiß in Dakar.

Aus der deutschen Wirtschaft ist immer wieder Kritik an der Entwicklungspolitik der Bundesregierung zu vernehmen. Thorsten Schäfer-Gümbel, Vorstandssprecher der GIZ, kontert im Interview mit Christian von Hiller und David Renke die Vorwürfe.

In der DR Kongo ist Judith Tuluka Suminwa zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt worden. Wir stellen Ihnen die Politikerin vor, die mit ihrer neuen Regierung ein schweres Lastenheft erbt.

Außerdem haben wir für Sie Neuigkeiten zum Jagdtrophäenstreit mit Botswana, zu den wachsenden Spannungen am Horn von Afrika sowie weitere Meldungen.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Die Regierung von Simbabwe rief vergangene Woche den nationalen Notstand aus, nachdem die Dürre rund die Hälfte der Maisernte vernichtet hat. Präsident Emmerson Mnangagwa sprach von zwei Milliarden US-Dollar, die notwendig seien, um 2,7 Millionen vom Hunger bedrohten Menschen im Land mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Lebensmittelpreise und Inflation in dem Binnenland im südlichen Afrika sind stark gestiegen.

Simbabwe, wo knapp 17 Millionen Menschen leben, galt einst als der Brotkorb Afrikas, erlebte aber in den vergangenen Jahren zunehmend Dürreperioden, zuletzt 2016 und 2019. Auch in dem 21-Millionen-Einwohner-Land Malawi, nordöstlich von Simbabwe, wurde Ende März der Notstand ausgerufen. Mehr als 20 Prozent der Bevölkerung sind von der Dürre betroffen. Rund 600.000 Tonnen Nahrungsmittel fehlen. Der Staat braucht dringend Soforthilfe von 200 Millionen US-Dollar.

In den Ländern des südlichen Afrikas sorgt ein stark ausgeprägtes El Niño-Wetterphänomen seit Monaten für Dürre, Elend und Hunger. Der Februar brachte Rekordtemperaturen. 80 Prozent des saisonalen Regens fielen nicht. Das United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) spricht von “verschärfter Ernährungsunsicherheit” und steigenden Lebensmittelpreisen in der Region. OCHA schätzt, dass mehr als 16 Millionen Menschen in der Region von Hunger bedroht sind, vor allem in Simbabwe und Mosambik mit jeweils drei bis vier Millionen Menschen. Schon Ende vergangen Jahres hatte das World Food Programme (WFP) vor Nahrungsmittelknappheit für bis zu 50 Millionen Menschen im südlichen Afrika und Teilen von Zentralafrika gewarnt.

Neben den Ernteausfällen ist in Sambia, das bereits im Februar den Notstand ausrief, zudem die Stromversorgung stark eingeschränkt. Präsident Hakainde Hichilema sprach von “gefährdeter Energieversorgung”. 80 Prozent des Stroms des Landes werde mit Wasserkraft erzeugt. Der 280 Kilometer lange Kariba-Stausee an der Grenze zu Simbabwe, vom Wasservolumen der größte Stausee der Welt, hat laut der Zambezi River Authority derzeit nur einen Wasserstand von 13 Prozent und liefert zu wenig Strom. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Pegel noch weiter sinkt, und den niedrigsten Stand erreicht, der jemals gemessen wurde.

Der knappe Strom drückt jetzt auch die Produktion des Kupfers in dem Land, einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren. Als hervorragender Wärme- und Stromleiter ist Kupfer weltweit stark gefragt, vor allem bei der Herstellung von Autobatterien. Sambia ist nach der DR Kongo der zweitgrößte Kupferproduzent auf dem afrikanischen Kontinent. Mit Kupfer erwirtschaftet das Land mehr als zehn Prozent seines Bruttoinlandsproduktes und verdient sechs Milliarden US-Dollar, rund 60 Prozent seiner Devisen. Die größten Exportländer sind China und Südafrika. Geschätzte 15 Prozent aller arbeitsfähigen Menschen in Sambia sind in der Kupferindustrie beschäftigt.

Die Chambishi-Kupferhütte, die der China Nonferrous Metal Mining Corp (CNMC) gehört, und ein Drittel von Sambias Kupfer produziert, muss seit März ein Fünftel ihrer Produktion drosseln, da es nicht genug Strom gibt, um die Hütte zu betreiben. Die Dürre, die Sambia erlebt, ist die schlimmste seit zwei Jahrzehnten und setzt das ohnehin labile Stromnetzwerkes des Landes weiter unter Druck.

Seit einigen Monaten führt die staatliche Stromgesellschaft von Sambia, Zesco, zudem Wartungsarbeiten durch, um die Stromversorgung zu stabilisieren, und hat begonnen, Strom zu rationieren. Momentan gibt es ein Defizit von rund 500 Megawatt, das sich bis Ende des Jahres voraussichtlich vergrößern wird. Lediglich acht Stunden Strom pro Tag sind derzeit die Norm.

In den vergangenen zwei Jahren ist die jährliche Kupferproduktion in Sambia von 800.000 Tonnen 2021 auf 792.000 Tonnen 2023 gefallen. Aber die Regierung möchte mit neuen Investitionen die Produktion steigern und ist zuversichtlich, ab 2025 eine Million Tonnen Kupfer pro Jahr zu fördern, so Finanzminister Situmbeko Musokotwane vergangene Woche. Ziel ist es langfristig, die Kupferförderung auf drei Millionen Tonnen zu heben.

Kürzlich erwarb die International Resources Holding (IRH) aus Abu Dhabi 51 Prozent der Mopani Copper Mines, um chinesischen Unternehmen vor Ort Konkurrenz zu machen. Außerdem zeigt IRH auch Interesse an einem 80 Prozent Anteil an der Lubambe Copper Mine, an der das chinesische Unternehmen JCHX Mining ebenfalls interessiert ist. Der Kupferpreis war vergangenen Woche der höchste seit 14 Monaten und Investoren aus aller Welt wollen zunehmend die Versorgung mit dem wichtigen Metall sicherstellen.

Ein im März angekündigtes 700-Millionen-Dollar-Projekt soll die Stromversorgung in Sambia langfristig verbessern. Das National Energy Advancement and Transformation Programme (NEAT) soll Sambia helfen, Investoren anzulocken und die Abhängigkeit des Landes von Hydroenergie und somit die Anfälligkeit bei Dürren bis 2033 mit erneuerbarer Energie von rund 1500 Megawatt zu reduzieren. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF), der in den letzten Jahren und Jahrzehnten weltweit eine zunehmende Häufigkeit von Klimaschocks beobachtet hat, kündigte an, Sambia mit den wirtschaftlichen Auswirkungen beiseitezustehen. “Afrika wurde von diesen Klimaschocks besonders hart getroffen. Und das sehen wir natürlich jetzt bei den Dürren in Simbabwe, Malawi und Sambia”, sagte Julie Kozack, IWF Communications Director .

Auch in Südafrika, das die Region mit Mais und Getreide versorgt, steht der landwirtschaftliche Sektor unter großem Druck. Die Ernte der Sommergetreide wird voraussichtlich über 20 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr. “Dies wird immer noch für den inländischen Bedarf ausreichen”, so das Landwirtschaftsministerium in einer Mitteilung vergangene Woche, “aber die Nachbarländer in den Regionen wurden hart getroffen und werden unter Ernährungsunsicherheit leiden”. Zehn Prozent der Exporte des Landes am Kap stammen aus der Landwirtschaft. Rufe nach schneller finanzieller Unterstützung der Bauern werden laut.

Die neue Regierung im Senegal unter Premierminister Ousmane Sonko will einen starken Fokus auf die Wirtschaft legen und das in einer klaren Reihenfolge der Prioritäten:

Der neue Präsident Faye ernannte Sonko noch am Abend seiner Amtseinführung vor gut einer Woche zum Premierminister. Dadurch kommt es zu der seltsamen Situation, dass der starke Mann der Opposition – Sonko – sich nun seinem treuen Gefolgsmann – Faye – in der Regierung unterordnen muss. Vergangenen Freitag leitete Faye mit der Übersicht der fünf wichtigsten Schwerpunkte die Vorstellung des neuen Kabinetts ein.

Es ist schlanker als das letzte von Macky Sall, das sich von ursprünglich 41 auf zuletzt 34 Ministerien verkleinert hatte: 25 Posten – davon 21 Minister und 4 Ministerinnen. Dazu kommen fünf Staatssekretäre, ebenfalls alles Männer. Die Unausgewogenheit der Geschlechter in der neuen Regierung kritisierten mehrere Verbände für Frauenrechte in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Gleich fünf Ministerien verantworten wirtschaftliche Themen. Effektiver wäre die Schaffung eines großen Ministeriums gewesen, meinte Wirtschaftswissenschaftler Mor Gassama von der Universität in Dakar gegenüber Table.Briefings. Doch sei das Kabinett durch Experten geprägt, sagte Gassama. Die zuständigen Minister sind:

Eine “rupture”, wie sie Sonko versprochen hat, ein Bruch, zeichnet sich im Bereich der Wirtschaft ab, wie der Ökonom Mor Gassama im Gespräch mit Table.Briefings weiter erläuterte. In der Amtszeit von Präsident Macky Sall habe der Fokus auf Vorzeigeprojekten in der Infrastruktur gelegen, die den Senegal als modernes Land darstellen sollten – etwa die 37 Kilometer lange Bahnstrecke (TER), die Dakar mit dem Flughafen verbinden soll, aber bis jetzt nicht fertiggestellt ist.

“Man muss das Pferd von vorne aufzäumen. Es stimmt, Entwicklung ist ohne Infrastruktur nicht möglich. Aber es gibt eine Priorität bei der Auswahl der Projekte. Die Menschen müssen erstmal was zu essen haben”, sagte Gassama.

Die Armut ist in der Tat ein zentrales Problem. Mehr als jeder dritte Mensch im Senegal gilt nach wie vor als arm, wie Weltbank-Daten zeigen. Vor allem außerhalb Dakars sei Armut an der Tagesordnung.

Die Armutsquote (nationale Armutsgrenze) ist laut Weltbank mit 37,8 Prozent im Jahr 2018/19 und 37,5 Prozent im Jahr 2021/22 etwa stabil geblieben. Trotz des hohen Niveaus sei dies ein gutes Ergebnis in Zeiten von Covid-Pandemie und sozialen Unruhen um die damalige Oppositionspartei Pastef, wie die Weltbank konstatierte. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Wachstum betrug im Zeitraum 2019-2022 etwa 1,4 Prozent, verglichen mit 3,7 Prozent im Zeitraum von 2014-2018.

Souveränität ist einer der Schlüsselbegriffe im Programm der Pastef. “Man sieht, dass es eine starke Abhängigkeit des Landes vom Ausland gibt, besonders in Bezug auf Lebensmittel. Daher ist die wirtschaftliche Souveränität, von der hier die Rede ist, in erster Linie die Ernährungssouveränität“, sagte Gassama.

Die teure staatliche Subventionierung von Grundnahrungsmittel könne langfristig nicht die Lösung sein. Es gehe darum, die Produktion im Land endlich vernünftig auszubauen, mit guten Samen, Dünger sowie entwickelten Produktions-, Lager- und Lieferketten.

Auch die Frage nach dem Ausstieg aus dem Währungsverbund des CFA-Franc habe natürlich mit Souveränität zu tun, gehe aber an der Realität vorbei, sagte Gassama. “Das Problem in unseren Ländern wie auch im Senegal ist zunächst einmal ein Problem der guten Regierungsführung und der Verwaltung öffentlicher Mittel. Es gibt viele Probleme bei der Auswahl der Verantwortlichen, und sie sind oft dermaßen überbezahlt, dass es jedes Verständnis übersteigt.”

Es scheint also kein Wunder, dass insbesondere Sonko schon vor den Wahlen in diesem Punkt sanftere Töne anschlug und weder Faye noch Sonko die Währungsfrage seitdem explizit erwähnt haben. Die Frage nach dem CFA-Franc ist in Westafrika hochpolitisch, gilt die Währung doch vielen als Symbol der neokolonialen Abhängigkeit von Frankreich.

Sympathien für die strikte Abgrenzung mancher Nachbarländer von Frankreich haben Sonko und Faye aber allemal. Das bestätigte sich bei Fayes Amtseinführung vergangenen Dienstag in Diamnadio bei Dakar. Tosenden Applaus kam vom Publikum. Innige Glückwünsche verkündeten:

Aus der Wirtschaft kommt häufig die Klage, dass die GIZ für eine Zusammenarbeit vor Ort, beispielsweise in Afrika, nicht zu haben sei. Was können Sie tun, um private Unternehmen bei ihrem Engagement im globalen Süden zu unterstützen?

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist seit vielen Jahren ein Teil unserer DNA. Wir sind uns sehr bewusst, dass die Kooperation mit der Privatwirtschaft fundamental ist, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Deswegen arbeiten wir schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit der Privatwirtschaft zusammen. Wir haben zum Beispiel Auslandshandelskammern in Äthiopien, Ghana und Algerien mit aufgebaut – also Strukturen geschaffen, damit die Wirtschaft vor Ort Fuß fassen kann. Und wir engagieren uns stark in der Fachkräfteausbildung, denn der Mangel an qualifiziertem Personal ist oft ein Investitionshemmnis für Unternehmen. Da können wir mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Netzwerk vor Ort schnell unterstützen. Allerdings sind wir am Ende davon abhängig, dass wir einen Auftrag für ein Projekt erhalten, auch seitens der Privatwirtschaft.

Wie kann eine Kooperation mit privaten Unternehmen aussehen, speziell im Bereich der Fachkräfteausbildung?

Ein konkretes Beispiel: In Tunesien haben wir gemeinsam mit mittelständischen deutschen Automobilzulieferern eine Management-Akademie aufgebaut, die heute vom tunesischen Automobilverband betrieben wird. Mehr als 1600 Personen haben die Akademie bisher durchlaufen. Die Unternehmen haben neue Werke vor Ort eröffnet und mehr als 3000 gut bezahlte, auf Dauer angelegte Jobs geschaffen. Ähnliche Projekte haben wir in den vergangenen vier Jahren mit rund 120 deutschen Unternehmen umgesetzt – auf diese Weise wurden 43.000 Jobs in Afrika geschaffen. Das zeigt aus meiner Sicht sehr konkret, was sich durch die Zusammenarbeit für die Menschen im Land, aber auch für Deutschland erreichen lässt. Wir haben überschneidende Interessen mit der Wirtschaft, etwa auch bei der Gewinnung von Fachkräften, die zentral für Deutschlands zukünftigen Wohlstand sind. So vermitteln wir Fachkräfte für Deutschland im Pflegebereich und für Industrie und Handwerk und haben dabei immer im Blick, die Wirtschaft in den Ländern vor Ort nicht zu schwächen.

Wie formalisiert sind diese Ausbildungen?

Wenn es einen Schlager der internationalen Zusammenarbeit aus Deutschland gibt, dann ist es die berufliche Bildung. Dabei übertragen wir das deutsche Modell nicht einfach auf ein anderes Land, sondern passen es immer an den jeweiligen Kontext an. Es geht darum, den Zugang vor allem für junge Menschen zum formellen Arbeitsmarkt zu verbessern. Denn nur ein Land mit gut ausgebildeten Arbeitskräften ist wettbewerbsfähig. In Kenia modernisieren wir zum Beispiel gemeinsam mit der Regierung und der lokalen Wirtschaft das Berufsbildungssystem. Dort ist die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen sehr hoch, während gleichzeitig die Wirtschaft händeringend nach qualifizierten Fachkräften sucht. Wir haben gemeinsam neue, auf die tatsächlichen Bedarfe der Industrie abgestimmte duale Ausbildungen eingeführt. Zuerst in technischen Branchen wie Fahrzeugbau und Automechatronik. Und das mit Erfolg: 70 Prozent der Ausgebildeten waren sechs Monate nach Abschluss der Ausbildung angestellt und erhielten eine marktgerechte Entlohnung.

Derzeit läuft wieder eine Debatte um den Sinn von Entwicklungszusammenarbeit. Zuletzt gab es ein Papier aus dem BDI dazu. Sie messen ja auch regelmäßig die Wirkung der Projekte, die Sie durchführen. Zu welchem Ergebnis kommen Sie, was die Wirkung der Entwicklungszusammenarbeit angeht?

Es gibt kaum ein Politikfeld, das so intensiv evaluiert wird, wie die internationale Zusammenarbeit. Bei unserem aktuellen Evaluierungsbericht liegen die Bewertungen im Durchschnitt bei der Schulnote 2,3. Das heißt, wir sind insgesamt gut unterwegs. Das ist auch der Anspruch: Unsere Projekte müssen Wirkung entfalten.

Der Bericht zeigt, dass wir in den Bereichen Klima und Energie und Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung am besten abschneiden. Zum Beispiel wurden 80 Prozent der Projekte zum Thema Erneuerbare Energien und Energieeffizienz mit sehr erfolgreich oder erfolgreich bewertet. Klar ist aber auch, dass wir nicht fehlerfrei sind, dass wir die gesteckten Ziele nicht immer zu 100 Prozent erreichen. Zumal das von Faktoren abhängt, die wir teilweise nicht beeinflussen können.

Aus meiner Sicht gerät in der aktuellen Debatte aus dem Blick, welche Entwicklungsfortschritte infolge internationaler Zusammenarbeit erreicht wurden: Seit den 1990er Jahren hat sich zum Beispiel der Anteil der Hungernden in der Welt halbiert. Die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist um fast zwei Drittel gefallen. Auch die Kindersterblichkeit ist in den letzten 50 Jahren deutlich gesunken, von 20 Prozent auf unter fünf. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass wir den Vereinten Nationen zufolge bei der Erreichung der meisten Nachhaltigkeitsziele weit zurückliegen. Deshalb müssen wir die Anstrengungen deutlich erhöhen.

In Bezug auf den Sahel kommt ja häufig die Kritik, dass die Entwicklungszusammenarbeit nicht zu einer Stabilisierung der Region beigetragen hat, dass sie genauso wenig bewirkt hat wie der sicherheitspolitische Ansatz der Franzosen. Halten Sie den Vorwurf für gerechtfertigt?

Wir sind in der Region nach wie vor sehr aktiv. Aus unserer Wahrnehmung ist es auch ein Segen, dass Entwicklungsministerin Svenja Schulze als Vorsitzende der Sahel-Allianz weiterhin Verantwortung übernimmt. Ja, es hat in der Region erhebliche Rückschläge gegeben. Aber es lohnt sich genau hinzuschauen, warum es zu diesen Rückschlägen gekommen ist. In der Region gibt es eine hohe Unzufriedenheit damit, dass die Staaten grundlegende Leistungen nicht erbringen, dass es für eine sehr junge Bevölkerung kaum Perspektiven gibt. Möglicherweise ist es also eher so, dass wir nicht genug investiert haben, um die notwendige Stabilisierung in der Region zu unterstützen.

An welches Land denken Sie dabei?

Nehmen Sie den Niger. Dort liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 15 Jahren, das Durchschnittsalter! Und es ist unwahrscheinlich, dass der Niger in den nächsten 20 Jahren eine ökonomische Blüte erleben wird. Das heißt, wir müssen den Erwartungshorizont klarer definieren. Dazu ist auch die Kenntnis des Landes enorm wichtig. Deshalb: Wir sind nicht gescheitert, sondern unser Engagement war in dieser extrem schwierigen Region möglicherweise nicht hinreichend. Fakt ist, dass sich Investitionen in nachhaltige Entwicklung auszahlen. Laut Weltbank spart jeder Euro, der in nachhaltige Entwicklung investiert wird, den Steuerzahlenden später vier Euro für humanitäre Nothilfe. Internationale Zusammenarbeit nutzt der Welt und Deutschland. Wir können kein einziges globales Problem ohne Partnerschaften lösen.

Es war eine weite Reise, die Parteichef Lars Klingbeil Anfang März auf sich nahm. Und manchmal war es auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Ob beim Parlamentspräsidenten in Namibias Hauptstadt Windhuk oder bei der resoluten südafrikanischen Außenministerin in Johannesburg – Klingbeil hatte eine Menge Fragen zu beantworten. “In aller Deutlichkeit” und nicht nur einmal, wie er hinterher bekannte, sei ihm dabei der Hinweis auf die “double standards” des Westens und damit auch der Bundesregierung begegnet.

Es ist der gleiche Vorbehalt, dem sich auch Außenministerin Annalena Baerbock oder Entwicklungskollegin Svenja Schulze bei ihren Reisen ausgesetzt sehen, in Johannesburg genauso wie in Neu-Delhi, Brasilia, Bamako oder Dakar. Es ist der immer offensiver vorgetragene Hinweis der Länder des Südens, dass der reiche Norden, wenn es um Menschenrechte, Kriegsverbrechen, Demokratie und universelle Werte überhaupt geht, häufig mit zweierlei Maß messe.

Überall in den Ländern des Globalen Südens treffen die Reisenden aus Deutschland inzwischen auf kundige, selbstbewusste Gesprächspartner, Frauen und Männer, die die Werte des Westens durchaus teilen, jedoch offen zu verstehen geben, dass sie auch andere Optionen haben, dass die kapitalistischen Industrieländer samt IWF und Weltbank durchaus gefragte, aber nicht automatische Bündnispartner sind.

Die Bundesregierung ihrerseits hat erkannt, dass sich das globale Beziehungsmuster gerade dramatisch verändert. Dass sie ihre Außen- und Sicherheitspolitik – nicht nur wegen des Ukrainekrieges – komplett neu aufsetzen muss. Dass jahrzehntelang geübte Loyalitäten ihre Tücken haben und auf den Prüfstand gehören, egal ob gegenüber Israel, den USA oder der Türkei. Dass in der neuen multipolaren Welt Bündnisse und Allianzen entstehen, fragiler und flüchtiger als je zuvor, dass darin aber auch eine Chance liegt. Zumal für Deutschland, auf dessen Regierungen – auch das war für Klingbeil eine neue Erfahrung – im Globalen Süden viele Erwartungen lasten.

Denn Deutschland, global eine der größten Gebernationen, gilt immer noch als verlässlich und offen für die Probleme des Südens. Nicht so dominant und imperial wie die USA, nicht so eigensüchtig und neokolonial wie Frankreich, nicht so paternalistisch und historisch belastet wie Großbritannien. Mit Staunen registrierten deutsche Reisende in den vergangenen Monaten, wie akribisch und sensibel im Globalen Süden inzwischen Berliner Außenpolitik begleitet wird. Wie Auftritte im Bundestag, genauso wie vor der UN-Hauptversammlung in New York oder in den Hauptstädten der Welt eine enge Beobachtung erfahren. Und die deutsche Außenpolitiker beginnen zu begreifen, dass Glaubwürdigkeit im globalen Geschäft zu einer harten Währung geworden ist.

Klingbeil bekam die Fragen bei seinen Begegnungen in Afrika sehr direkt vorgetragen: “Warum verurteilt der Westen die Zerstörung ziviler Infrastruktur in der Ukraine, nicht aber in Gaza? Warum rückt Deutschland nicht stärker von Israel ab, bei über 25.000 toten Zivilisten in Gaza, darunter viele Frauen und Kinder?” Beim SPD-Chef hat das Umdenken schon länger begonnen, jetzt kleidet er es auch in Worte: An der Verhältnismäßigkeit des israelischen Einsatzes in Gaza gebe es “erhebliche Zweifel, die auch wir klar benennen müssen, wenn wir uns glaubhaft für eine Achtung des Völkerrechts einsetzen wollen”.

Ähnlich erging es Entwicklungsministerin Schulze, als sie kürzlich in Burkina Faso unterwegs war. Sie bekam zu hören: “Ihr seid unfair: Warum liefert ihr Waffen an die Ukraine, aber nicht an uns für unsere Bekämpfung des Islamischen Staates?” Schulze formulierte ihre Erfahrungen vor wenigen Tagen so: “Unsere Partner haben das besserwisserische, koloniale Gehabe der reichen Länder satt.” Sie zieht daraus den Schluss: “Wir müssen ihre Entscheidung akzeptieren und damit umgehen.” Oder wie es die Autoren Henrik Maihack und Johannes Plagemann in ihrer Analyse “Wir sind nicht alle” schreiben: “Die westliche Doppelmoral einer selektiven Anwendung des Völkerrechts war für sie (afrikanische Gäste, d.R.) nicht erst seit dem Angriffskrieg gegen den Irak eine Gewissheit.” Obwohl sich die Deutschland an diesem Krieg bekanntlich nicht beteiligt hat und trotzdem den Ruf hat, dass seine Loyalitäten im Zweifel eher taktischer als inhaltlicher Natur sind. Das ist das Bild, das sich herumgesprochen in der Welt.

Es ist das Bild, das sich seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 und dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 noch verstärkt hat. Weil Deutschland, die EU und die USA in der UN-Vollversammlung oder bilateral vielfach und nachdrücklich für eine Unterstützung der Ukraine und auch Israels geworben haben, sind die Gegenfragen umso dringlicher. Denn zu offensichtlich sind die Widersprüchlichkeiten in der deutschen Außenpolitik – und zu hartnäckig die Fragen, die Klingbeil, Schulze und Baerbock auf Ihren Reisen begegnen:

– Wo bleibt der laute deutsche Einspruch, wenn israelische Siedler sich ungeniert weiteres Land in der Westbank aneignen? Wenn Morde an Palästinensern, die sich gegen die Landnahme wehren, straflos bleiben?

– Warum soll das russische Bombardement auf Kiew und anderswo in der Ukraine etwas ganz anderes sein als der Angriff der israelischen Armee auf die zivile Infrastruktur im Gazastreifen? (Eine Frage, die gestellt wird, obwohl alle wissen, dass die Konflikten nicht gleichzusetzen sind.)

– Warum öffnet Europa – und allen voran Deutschland – ukrainischen Kriegsflüchtlingen großzügig die Tür, “während man den Opfern der eigenen Kriege in Afghanistan, Irak, Libyen oder Jemen die Tür verschließt?”, wie der indische Publizist und Ökonom Pankaj Mishra fragt.

– Warum nennt der deutsche Bundestag das Morden an Armeniern oder Jesiden einen Völkermord, scheut die Vokabel aber bei den namibischen Hereros und Namas, an deren Auslöschung ausnahmslos deutsche Truppen beteiligt waren?

– Warum drängt Deutschland in vielen Ländern auf die Einhaltung von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten, kooperiert selbst aber munter mit Autokratien, vor allem dann, wenn es um fossile Energien geht und darum, Migranten von Europa fernzuhalten?

– Warum drängt der Westen auf UN-Abstimmungen zur Ukraine, ignoriert aber beharrlich Konflikte wie im Kongo mit Millionen von Toten, im Sudan oder zuletzt in Äthiopien mit ebenfalls Hunderttausenden von Opfern? Warum soll die Welt Partei ergreifen zu einem Krieg in Europa, während der globale Norden umgekehrt Konflikte in Afrika, Myanmar oder im Norden Syriens anhaltend ignoriert?

– Warum liefern Deutschland und die USA Waffen an Saudi-Arabien – ein Land, das an der humanitären Katastrophe im Jemen maßgeblichen Anteil hat?

– Warum akzeptieren der Westen und Deutschland die völkerrechtswidrige marokkanische Besetzung der Westsahara? Weil Marokko Migranten abhalten und auch sonst in Energie- und Fachkräftefragen möglichst als Partner gehalten werden soll?

– Und wie verhält es sich mit dem Anspruch einer Politik auf Augenhöhe, wenn die EU, wie bei Covid-19 geschehen, den Export von Impfstoffen und Masken verbietet?

– Oder schließlich das banalste aller Beispiele: Mit welchem Recht belegen die Länder des Nordens Reisewillige aus dem Süden mit strengen Visa-Auflagen, während sie selbst für ihre Bürger möglichst uneingeschränkte Einreisebedingungen erwarten?

Plausible Antworten gibt es wenige, Fragen aber viele, und die selbstbewussten Staaten des Südens stellen sie ungeniert. Zum geflügelten Wort ist der Hinweis des indischen Außenministers Subrahmanyan Jaishankar geworden: “Europa muss aus dem Denkmuster herauswachsen, dass Europas Probleme die Probleme der Welt sind, aber die Probleme der Welt nicht die Probleme Europas.” In den Ländern des Südens hat diese Haltung, vor allem der Krieg in Gaza und die europäische Erwartung, sich gegen die Hamas zu positionieren, bereits sichtbare Folgen. In Südafrika gab es laute Sanktionsaufrufe gegen deutsche Produkte. “Gaza hat uns massiv geschadet”, sagen deutsche Beobachter vor Ort.

In Johannesburg traf Parteichef Klingbeil auf Philani Mthembu, Direktor des “Institute for Global Dialoge”. “Es gibt keine stringente Politik des Westens”, kritisierte auch Mthembu. “Es wäre natürlich überzeugender, der Westen würde seinen Erklärungen auch Taten folgen lassen.” Und zur Dominanz der USA sagte er: “Kann sich Europa nicht auch mal abgrenzen von den USA?” Zurück in Berlin schrieb die britisch-nigerianische Direktorin der International Crisis Group, Comfort Ero, Klingbeil ins Stammbuch: “Man kann die Regeln nicht nur auf einen Konflikt beschränken.”

Erst einmal im Rechtfertigungsmodus ist die Argumentation für deutsche Außenpolitiker und die Botschaften vor Ort selten einfach. Im Falle des Gazakrieges rechtfertigen sie sich damit, dass Deutschland immer noch der größte Geldgeber im Gazastreifen ist und auch die Autonomiebehörde im Westjordanland viel Unterstützung erfahre. Dass Deutschland sich seinerzeit doch auch aus dem Irakkrieg herausgehalten habe.

Das jedoch wird nicht reichen. Wenn Deutschland international nicht weiter an Glaubwürdigkeit verlieren und sich Gestaltungsoptionen erhalten will, wird die Bundesregierung die eine oder andere Position neu justieren müssen. Etwa im Verhältnis zu Israels Krieg, zu autokratischen Systemen wie Aserbaidschan oder auch zu einigen Regierungen und Konflikten in Afrika.

Nebenaußenpolitik wollte Klingbeil in Afrika nicht betreiben. Aber er, der sich die Situation im Westjordanland und den robusten Umgang der Israelis auch mit friedlichen Palästinensern höchstselbst angeschaut hat und überaus nachdenklich zurückehrte, der in Brasilien und jetzt auch in Afrika neue Fäden gesponnen hat, ist nicht unbeeindruckt geblieben. Wenn er es nicht schon vorher wusste – nach seiner Rückkehr bilanzierte er ungeschminkt: “Ja, es gibt Doppelstandards, und wir müssen uns damit beschäftigen.”

Die neue multipolare Welt erfordert laut Klingbeil “mehr Dialog, mehr Diplomatie, mehr Kooperation”. Sie sei nicht mehr schwarz-weiß, habe zahlreiche Graustufen. “Wir müssen lernen, in dieser neuen Welt zu navigieren.” Was wohl übersetzt heißen soll: Deutschland muss seine Außenpolitik neu denken.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen) hatte eine heftige Reaktion seitens der Regierung in Botswana ausgelöst, als sie Importbeschränkungen und in Einzelfällen selbst Einfuhrverbote für Jagdtrophäen nach Deutschland angekündigt hatte. Ein solches Verbot würde die Jagd nach Elefanten, Antilopen oder auch Löwen in Afrika für ausländische Jäger unattraktiv machen.

Nach Meinung des International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) wäre ein solches Importverbot kein Mittel gegen den zu hohen Bestand an Elefanten im südlichen Afrika. “Der Verkauf von Jagdlizenzen hat so gut wie keinen Einfluss auf die Regulierung des Elefantenbestands”, sagt CIC-Sprecher Stephan Wunderlich. Dies macht er anhand einer Rechnung deutlich: In Botswana leben je nach Schätzung 130.000 bis 135.000 Elefanten. Davon darf die Regierung aufgrund internationaler Vereinbarungen 400 Tiere jährlich zum Abschuss freigeben. Tatsächlich erlegt würden allerdings nur 200 bis 250 Exemplare im Jahr. “Ein Jagdverbot oder ein Importverbot von Jagdtrophäen kann das Elefantenproblem im südlichen Afrika nicht lösen”, meint deshalb Wunderlich.

“Die Entnahme durch Jagd ist für den Elefantenbestand irrelevant”, sagt Wunderlich weiter. “Relevant sind dagegen jedoch die Deviseneinnahmen, die die Großwildjagd für die betroffenen Länder generieren.” Eine zehntägige Elefantensafari in Botswana kostet, Beherbergung und Vollpension inklusive, rund 68.000 Euro.

Durch die Großwildjagd könnten Safaris in Regionen Botswanas angeboten werden, die für Fotosafaris unattraktiv sind. “Die mit der legalen Jagd generierten Einnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung zukünftiger Maßnahmen des Staates zum Schutz genau jener Ressourcen – unter anderem durch Bekämpfung der Wilderei”, heißt es auch in einem Schreiben der Deutsch-Namibischen Gesellschaft an Lemke.

Die “Wildlife Economy” im südlichen Afrika, die Jagd und Fototourismus einschließt, kann in den kommenden zehn Jahren Studien zufolge von derzeit drei auf 30 Milliarden Dollar wachsen. Die Wildwirtschaft könnte dabei in den sich ausbreitenden Trockengebieten im südlichen Afrika die Nutztierhaltung ersetzen und gleichzeitig Ernährung und Bildung der Bevölkerung sichern – ohne die Natur zu zerstören. “Die Wildwirtschaft tritt dem Klimawandel entgegen”, meint deshalb Wunderlich. “Ideologisch motivierte Verbote aus dem Globalen Norden haben fatale Auswirkungen auf Menschenrechte, Klimaschutz und selbstbestimmte Wirtschaftsformen.”

Botswana ist mit rund 580.000 Quadratkilometern etwa so groß wie Frankreich, besteht jedoch zu 70 Prozent aus Wüste, wovon die Kalahari-Wüste wohl die bekannteste ist. Der Überbestand an Elefanten wird auf rund 60.000 Tiere geschätzt. Dadurch nimmt die Konkurrenz um Wasser und Nahrung enorm zu. Elefanten zerstören häufig Brunnen, Felder, oft ganze Jahresernten und gesamte Dörfer. Dabei kommt es auch immer wieder zu Todesfällen in der lokalen Bevölkerung.

“Der Lebensraum von Elefanten ist stark auf Wasserstellen konzentriert”, sagt Wunderlich. Auch werde in Deutschland häufig ein falsches Bild vom Elefanten vermittelt wird. “Der Elefant ist kein friedlicher, grauer Riese, sondern ein Wildtier, das auf Angriff übergeht, wenn es sich oder seinen Nachwuchs bedroht fühlt.”

Auch Konflikte mit anderen Tieren nehmen durch die Überpopulation zu. So stehen Elefanten oft in Konkurrenz mit Antilopen um Wasser und Grasland. Eine dadurch entstehende Verminderung des Antilopenbestands trifft dann auch Raubtiere wie Löwen, Leoparde und Geparde, die sich von Antilopen ernähren. Die Zerstörung vernichtet aber auch den Lebensraum von Reptilien, Vögeln und seltenen Pflanzengesellschaften.

Eine Alternative zur Bejagung ist die Umsiedlung von Elefanten, die allerdings im südlichen Afrika nicht mehr stattfindet. Laut WWF Südafrika ist kein Land im südlichen Afrika in der Lage oder willens, weitere Elefanten aufzunehmen. So will Botswana tausende Tiere nach Mosambik umsiedeln – ein Angebot, das Mosambik bisher nicht angenommen hat. In Angola scheitert eine Umsiedlung daran, dass Gebiete, die sich zur Ansiedlung eignen würden, von Landminen durchsetzt sind. “Bei einer Umsiedlung verlagere ich nur die Konflikte mit Elefanten, wenn ich die Bevölkerung vor Ort nicht aktiv in die Neuansiedlung einbeziehe”, sagt CIC-Sprecher Wunderlich. Auch könne eine Umsiedlung nur dann funktionieren, wenn gleichzeitig ein effizientes System eingeführt wird, das die Wilderei bekämpft. hlr

Ugandas Regierung will offenbar nicht gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts zum Anti-Homosexuellengesetz vorgehen. “Das Urteil ist großteils in unserem Sinne. Wir haben zunächst keine Absicht, das Urteil anzufechten”, sagte der Generalstaatsanwalt Kiryowa Kiwanuka der ugandischen Zeitung Daily Monitor.

Am vergangenen Mittwoch hatte das ugandische Verfassungsgericht das von Präsident Yoweri Museveni 2023 unterzeichnete Gesetz in großen Teilen bestätigt. Dieses sei im Einklang mit der Verfassung und den Werten des Landes, hieß es im Urteil der Richter. Das Gesetz sieht in bestimmten Fällen die Todesstrafe für homosexuelle Handlungen vor. Die Richter strichen jedoch die im Gesetz vorgesehenen Strafen für Personen, die Räumlichkeiten für homosexuelle Kontakte vermieten, sowie für Menschen, die ihnen bekannte Homosexuelle nicht den Behörden melden.

Die Bundesregierung hatte nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts in Kampala das Gesetz erneut kritisiert: “Das sogenannte Anti-Homosexuellengesetz in Uganda sehen wir mit großer Sorge. Uganda ist mit der Unterzeichnung internationaler Menschenrechtsabkommen wie dem UN-Zivilpakt und vor allem der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker verbindliche menschenrechtliche Verpflichtungen eingegangen”, heißt es in einer Stellungnahme. “Das Gesetz stellt eine Verletzung dieser grundlegenden und allgemeinen Menschenrechte von queeren Personen dar.” Die Bundesregierung werde sich gegenüber der ugandischen Regierung und mit der Zivilgesellschaft in Uganda auch weiterhin für die Menschenrechte einsetzen, hieß es in einer Mitteilung des Auswärtigen Amts in der vergangenen Woche.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Weltbank neue Kredite für Uganda gestoppt. Die USA verschärften die Visa-Bestimmungen für ugandische Amtsträger und kürzten Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit. dre

Der französische Pay-TV-Fernsehsender Canal+ hat am gestrigen Montag ein Pflichtangebot von 2,9 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Multi Choice eingereicht. Nach südafrikanischen Börsenregeln wurde das Angebot notwendig, nachdem die Franzosen zu Beginn dieses Jahres mehr als 35 Prozent des Eigenkapitals von Multi Choice erworben hatten. Canal+ bietet jetzt 125 Rand (6,18 Euro) pro Aktie des südafrikanische Unternehmens. Damit liegt das Angebot fast 67 Prozent über dem Aktienkurs von Multi Choice vor dem ersten Angebot im Februar, das Canal+ vorlegte.

Im Februar hatte der Aufsichtsrat von Multi Choice das unverbindliche Angebot von 105 Rand pro Aktie von Canal+ als zu niedrig zurückgewiesen. Den Preisvorschlag haben die Franzosen daraufhin im März erhöht. Seit Februar hat die Aktie von Multi Choice um rund 25 Prozent zugelegt. Bei Börsenschluss in Johannesburg am vergangenen Freitag notierte sie 112,33 Rand und stieg um mehr als fünf Prozent am Montag.

Multi Choice ist Afrikas größter Pay-TV-Betreiber und ist bereit, bei der Umsetzung des Angebots mitzuarbeiten. Canal+ gehört zum französischen Medienkonzern Vivendi, das der französische Unternehmer Vincent Bolloré aufgebaut hat. Allerdings bringt er mehr und mehr seine Söhne in unternehmerische Verantwortung. Das Mediengeschäft leitet sein Sohn Yannick.

Die Bolloré-Familie verfolgt mit dem Kauf von Multi Choice eine Expansionsstrategie für Canal+ in Afrika. Der Fernsehsender ist in rund 50 Ländern in Europa, Afrika und Asien tätig und bedient allein auf dem afrikanischen Kontinent acht Millionen Kunden. Im vergangenen Jahr hatte Canal+ insgesamt 25 Millionen Abonnenten, bei Multi Choice waren es 23,5 Millionen.

“Das Ziel von Canal+ besteht darin, einen globalen Marktführer in der Unterhaltungsindustrie aufzubauen, dessen Herzstück Afrika ist”, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dabei geht der TV-Sender auch in Konkurrenz zu den US-Giganten Netflix und Disney+. Internationale Reichweite mit starken lokalen Wurzeln sei wichtig, heißt es. Diese erlaubten es, “authentische afrikanische Geschichten” einem globalen Publikum zugänglich zu machen.

Beide Unternehmen arbeiten derzeit an einer Kooperationsvereinbarung. Ein Börsengang in Europa wird erwogen. Canal+ führt auch Gespräche mit dem südafrikanischen Unternehmer und Milliardär Patrice Motsepe, dem der Bergbauriese African Rainbow Minerals gehört. Durch die Einbindung Motsepes könnten die Bollorés die strikten Beschränkungen des ausländischen Medieneigentums in Südafrika umgehen. as

Die somalische Zentralregierung hat den äthiopischen Botschafter des Landes verwiesen, den somalischen Botschafter in Addis Abeba abgezogen sowie die Schließung der äthiopischen Konsulate in den Regionen Somaliland und Puntland angeordnet. Hintergrund sind “die Aktionen der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien, die die Souveränität und die inneren Angelegenheiten Somalias verletzen”, wie das somalische Außenministerium mitteilte.

Der Streit dreht sich um Äthiopiens Plan, in der autonomen Region Somaliland einen Marinestützpunkt zu errichten. Äthiopien hatte im Januar angekündigt, im Gegenzug möglicherweise das seit 1991 de-facto unabhängige Somaliland als eigenständigen Staat anzuerkennen. Bislang wird Somaliland international nur von Taiwan anerkannt. Trotz heftiger Reaktion aus Mogadischu und internationaler Sorge um die Stabilität am Horn von Afrika scheinen sowohl Äthiopien als auch Somaliland den Plan weiterhin verfolgen zu wollen.

Hochrangige Beamte aus Somaliland und Puntland erklärten, die Erlasse würden in ihren Gebieten nicht gelten und die äthiopischen Konsulate nicht geschlossen. Die Region Puntland hatte Ende März wegen einer Verfassungsreform ihre Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Mogadischu erklärt. Die Region werde sich selbständig regieren, bis die von der Zentralregierung beschlossenen Verfassungsänderungen in einem landesweiten Referendum angenommen werden, teilte die Regionalregierung mit.

Neben dem Abkommen mit Somaliland scheint Äthiopien auch bestrebt, die Beziehungen zu Puntland zu vertiefen. Am vergangenen Mittwoch empfing der äthiopische Außenminister eine Delegation aus Puntland in Addis Abeba. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Kooperation im Energiebereich und Investitionen für gemeinsame Infrastrukturprojekte.

Was die wachsenden Spannungen zwischen Äthiopien und Somalia für die äthiopischen Truppen in Somalia bedeuten, ist noch unklar. Etwa 3000 äthiopische Soldaten bekämpfen in Somalia im Rahmen einer Mission der Afrikanischen Union die Terrormiliz Al-Shabaab. Noch im Februar hatte der somalische Präsident Mohamud angekündigt, die äthiopischen Truppen nicht auszuweisen. ajs

Die mosambikanische Regierung hat die Bedingungen von fünf Konzessionsverträgen mit der China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) für Offshore-Öl- und Gasblöcke in dem südostafrikanischen Land bestätigt. Der Vorgang unterstreicht das Interesse internationaler Rohstoffkonzerne am mosambikanischen Potenzial.

In den kommenden Jahren wird Mosambik voraussichtlich zu einem wichtigen Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) werden – wahrscheinlich der größte in Afrika. Dies ist auf die Entdeckung riesiger Erdgasreserven im Rovuma-Becken im Norden des Landes zurückzuführen. Total Energies, Eni und Exxon Mobil halten die entsprechenden Förderkonzessionen. Weiter südlich sind weitere Konsortien aktiv, angeführt etwa von Sasol aus Südafrika oder der indonesischen Búzi Hydrocarbons. Auch China National Petroleum Corporation (CNPC) fördert bereits LNG in Mosambik.

Die Vereinbarung mit CNOOC umfasst zwei Flachwasserblöcke im Offshore-Gebiet Save und drei Tiefwasserblöcke im Offshore-Gebiet Angoche. Sowohl Save als auch Angoche liegen weit südlich der unruhigen Region Cabo Delgado, in der islamistische Terrormilizen die Öl- und Gasförderung seit Jahren verzögern. CNOOC kooperiert mit dem staatlichen Ölkonzern Empresa Nacional de Hidrocarbonetos und wird je 70 bis 80 Prozent der Anteile an den fünf Blöcken halten.

Die mosambikanische Regierung hat im Dezember die Einrichtung eines Staatsfonds beschlossen, der über Einnahmen aus Erdgas und anderen Rohstoffen finanziert wird. 15 Jahre lang sollen 60 Prozent der Einnahmen an den Staat gehen, der Rest an den Fonds. Danach wird 50-50 geteilt. Die Regierung geht davon aus, dass die Einnahmen in den 2040er Jahren mit mehr als sechs Milliarden Dollar pro Jahr ihren Höhepunkt erreichen werden. Schätzungen zufolge wird sich der Fonds schließlich auf Einnahmen von insgesamt fast 100 Milliarden Dollar stützen.

Die Einrichtung des Fonds war eine zentrale Bedingung des Internationalen Währungsfonds, als dieser 2022 eine Kreditlinie für Mosambik bewilligte. ajs

Eine neue Studie des Global Development Policy Center der Boston University und des African Economic Research Consortium (AERC) sieht großes Potenzial Chinas beim Ausbau von erneuerbaren Energien in Afrika – wenn das Reich der Mitte seine bisherige Vernachlässigung von Investitionen in grüner Energie korrigiert. “Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und künftigen Energiechancen kann China durch Handel, Finanzen und Direktinvestitionen einen Beitrag zum Energiezugang und zur Energiewende Afrikas leisten”, heißt es in der Studie.

Die Forscher haben jedoch eine Diskrepanz zwischen der Zusage von Chinas Präsident Xi Jinping, den Ausbau von grüner Energie weltweit zu unterstützen, und der Zuweisung chinesischer Mittel für den afrikanischen Energiesektor, ausgemacht. Nur zwei Prozent aller Kredite für Energieprojekte werden derzeit für saubere Energie verwendet, obwohl Afrika über die ergiebigsten erneuerbaren Energieressourcen verfügt. Mehr als 50 Prozent hingegen gehen in den Ausbau fossiler Energiequellen. China, als Afrikas wichtigster Handelspartner, habe sich in Vergangenheit bei Energieprojekten auf den Export von Rohstoffen konzentriert.

Die Autoren der Studie schlagen eine Reform der Investitionen Chinas in Afrika vor, die den Ausbau von erneuerbaren Energien revolutionieren könnte:

In seiner Doktorarbeit befasst sich unser Autor Merga Yonas Bula mit der Frage, wie Diaspora-Gemeinschaften vom Horn von Afrika ihre kollektiven Identitäten konstruieren. Nach ihrer Verteidigung an der Universität Leipzig im Juni 2023 wurde sie im Dezember 2023 im Springer Verlag veröffentlicht.

Bisher gab es keine umfassende Untersuchung über die Kommunikation von Diaspora-Gemeinschaften, die sich als eritreisch, äthiopisch, oromoisch oder somalisch definieren. Auch ist es die erste Studie, wie diese Gemeinschaften ihre kollektiven Identitäten über Social Media transnational konstruieren.

Dazu führte der Autor 20 Interviews und wertete umfangreiche Daten aus den Social Media aus. Die Themen, die sie auf Social-Media-Plattformen besprechen, reichen von Romantik bis zu Politik – vom Guten, vom Schlechten und vom Hässlichen. Letztere fallen jedoch am meisten ins Gewicht, wie ein eritreischer Befragter sagte: “Selbst, wenn man anfängt, über einen Cappuccino zu reden, kommt das Thema irgendwie auf die Politik zurück.”

Identitätsbezogene Politik macht den größten Anteil ihrer Kommunikation aus. Innerhalb jeder Diaspora-Gemeinschaft werden Themen wie Einheit, Regimewechsel, Selbstverwaltung, Frieden und Stabilität heftig debattiert. “Es ist mir wichtig, dass in Eritrea wieder Frieden herrscht”, sagte ein eritreischer Befragter. “Denn das ist meine Heimat. Wenn die Heimat brennt, muss man Wasser gießen.”

Die eritreische Gemeinschaft erinnert sich durch Storytelling an den Unabhängigkeitstag. Die äthiopische Gemeinschaft verkündet die Einheit von #EthiopiaPrevails, koste es, was es wolle. Die Oromo prognostizieren Selbstbestimmung bis hin zur Sezession. Und die somalische Gemeinschaft bewertet Frieden und Sicherheit und verkündet die Emanzipation des “Clan-Supremazismus”.

Innerhalb einer Gemeinschaft werden auch Selbstbezeichnungen – wir/uns – verwendet, um die kollektive Identität zu konstruieren. Ein somalischer Befragter sagte zum Beispiel: “Selbst, wenn wir aus Dschibuti kommen, sagen wir: Ich bin Somali.”

Das Storytelling führt über widersprüchliche Erinnerungen an geohistorische Ansprüche zur Dekonstruktion konkurrierender kollektiver Identitäten. Ein eritreischer Befragter sagte: ‘[Einige Äthiopier] werden sagen, key bahir yegna new [das Rote Meer gehört uns], dann werden wir immer einen Krieg haben.”

Merga Yonas Bula: Transnational Communication and Identity Construction in Diaspora. A Comparative Analysis of Four Diaspora Communities from the Horn of Africa. Springer Verlag, 2023, 325 Seiten, 85,59 Euro (Softcover-Ausgabe).

Am 7. April hat sich der schreckliche Genozid in Ruanda zum dreißigsten Mal gejährt. 1994 ermordeten fanatisierte Hutu in gerade mal 100 Tagen bis zu eine Million Tutsi. Die Massaker waren lange vorbereitet gewesen. Seit Monaten riefen Radiosender zur Vernichtung der Tutsi auf. Macheten und Todeslisten wurden an Milizen verteilt.

Die internationale Gemeinschaft ignorierte die Anzeichen, trotz Warnungen des Kommandeurs der UN-Truppen in Ruanda. Als sich die UN-Truppen während des Genozids zurückzogen, handelte eine Rebellenarmee geflohener Tutsi um Anführer Paul Kagame. Sie beendeten am 4. Juli 1994 den Völkermord und marschierten in Kigali ein.

Nach dem Sieg der Rebellen übernahm Kagame die Macht im Land und regiert bis heute. Er verordnete einen Versöhnungskurs. Täter und Opfer leben wieder Tür an Tür. Dazu trugen auch die traditionellen Dorfgerichte (Gacaca-Gerichte) bei, welche dem Volk eine Stimme gaben.

Im Oktober vergangenen Jahres besuchte ich selbst Ruanda. Die Nachwirkungen des Genozids sind mitunter immer noch wahrzunehmen. Zahlreiche Gedenkstätten erinnern daran, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Rund drei Millionen Menschen in Ruanda leiden an den Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Experten sprechen hier von transgenerationalem Trauma.

Dennoch war ich beeindruckt davon, wie gut sich das Land dreißig Jahre nach einem derart brutalen Zivilisationsbruch entwickelt hat. Korruption und Kriminalität sind weitestgehend unbekannt. Das gilt leider auch für die Meinungsfreiheit. Staatspräsident Kagame ist wenig zimperlich und wird für seinen autoritären Führungsstil teilweise stark (und mitunter auch zurecht) kritisiert.

Aber das Ergebnis stimmt: ein seit Jahren solides Wirtschaftswachstum und hohe ausländische Investitionen. Erstaunlich für ein kleines Land ohne Meereszugang. Ein seit 2008 bestehendes Verbot von Plastiktüten hilft gegen Müllberge. Dazu kommt ein digitales System für die Mitarbeiter der Regierung: eine Erfolgs- und Effizienzkontrolle. Dabei gibt es Prämien und Sanktionen mit messbaren Zielen. Dieses Managementtool könnte ein Exportschlager werden, nicht nur für andere afrikanischen Staaten. Hiervon könnten wir uns in Deutschland auch eine Scheibe abschneiden.

Der Rechtsstaat funktioniert. Die Regierung steckt viel Geld in Digitalisierung, Elektrifizierung und Straßen, die täglich unterhalten werden.

Das größte Start-Up-Center Afrikas steht in Kigali, das Norrsken Haus der gleichnamigen schwedischen Stiftung. Es ist kein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit oder des Staates, sondern ein privates Investment. Etwa 250 Unternehmen sorgen für Vollvermietung. Das Gebäude ist modern und hat mich bei meinem Besuch dort nachhaltig beeindruckt. So geht Entwicklung!

Was mich während meines Besuchs in Ruanda aber am meisten prägte, war der Besuch des Vulkan- Nationalparks. Hier leben Berggorillas, die durch Wilderei schon vom Aussterben bedroht waren. Bereits 1979 begann die ruandische Regierung zusammen mit Tierschutzorganisationen wie dem WWF ein Modell zu entwickeln, um die sanften Riesen besser zu schützen.

Durch Gorilla-Tourismus und Bildung wurde die Population gerettet. Gleichzeitig profitiert die lokale Bevölkerung von den Arbeitsplätzen (zehn Prozent der Einnahmen gehen an die anliegenden Dörfer). Mittlerweile leben wieder mehr als tausend Tiere in dem Schutzgebiet. Ein beeindruckendes Gefühl von Frieden und Würde vor der Schöpfung beschlich mich beim Anblick der Gorilla-Familie. Welch eine Gnade, hat die Menschheit diese Tiere um ein Haar ausgelöscht.

Im Nachgang des Trekkings empfand ich die Wiederauferstehung der Gorillas in Ruanda als Symbol für ein Land, welches sich von seiner tragischen und krisengeprägten Geschichte nicht unterkriegen ließ. Die Aufarbeitung des Genozids 1994 und der anschließende Versöhnungskurs sind große Errungenschaften.

Ruanda konfrontiert die schlechte Reputation Afrikas mit neuen Realitäten. Afrika ist vielschichtig und faszinierend – Ruanda dient hier als positives Beispiel.

Christoph Hoffmann ist promovierter Forstwirt und entwicklungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

Anlässlich des 30. Jahrestages des Völkermordes in Ruanda findet am Donnerstag, 11. April 2024, von 9 Uhr an im Bundestag eine vereinbarte Debatte statt. Sie lässt sich live verfolgen unter www.bundestag.de.

Financial Times: Simbabwe führt goldgedeckte Währung ein. Die simbabwische Regierung hat den lokalen Dollar durch eine neue Währung ersetzt: Zimbabwe Gold (ZiG). Die neue Währung ist der jüngste Schritt der Regierung von Präsident Emmerson Mnangagwa, um das jahrzehntelange Währungschaos zu bekämpfen. Sie wird durch einen zusammengesetzten Korb von Devisenreserven, Edelmetallen und wertvollen Mineralien gedeckt sein. Wirtschaftswissenschaftler bezweifeln, dass Simbabwes Gold- und Währungsreserven ausreichen, um die neue Währung im Zweifelsfall zu stützen.

Blätter: Die Aktualität des Grauens – 30 Jahre Völkermord in Ruanda. Der 7. April ist der Jahrestag des Völkermordes in Ruanda. Die UN-Sonderbeauftragte befürchtet im Ostkongo einen weiteren Genozid. Simone Schlindwein erklärt, wie es zum Völkermord von 1994 kommen konnte, wie dieser die heutige Situation bedingt, und beleuchtet dabei auch die unrühmliche Rolle Frankreichs.

Foreign Policy: Biden muss handeln, um einen Ruanda-Kongo-Krieg zu verhindern. Die Region der Großen Seen wird seit Jahren von Gewalt heimgesucht. Ruandas Unterstützung der M23-Miliz birgt erhebliche Gefahr einer regionalen Eskalation. Der letzte zwischenstaatliche Krieg in der Region kostete mehr als fünf Millionen Menschen das Leben. Nur Druck auf Kigali aus Washington kann einen erneuten Krieg verhindern, schreibt Evan Nachtrieb.

Le Monde: Gabun leitet nationalen Dialog zur Vorbereitung von Wahlen ein. Gabuns neuer Machthaber, General Brice Oligui Nguema, hat einen einmonatigen nationalen Dialog eingeleitet, der Wahlen im Jahr 2025 vorbereiten soll. Die bisherige Einhaltung eines zweijährigen Zeitplans für den Übergang zu einer zivilen Regierung wird von der internationalen Gemeinschaft und einer großen Mehrheit der Gabuner begrüßt. Einige Stimmen bezweifeln jedoch die Legitimität des Dialogs, der dem General den Weg zur Präsidentschaft ebnen werde. Alle teilnehmenden Vertreter der Zivilgesellschaft wurden von Oligui Nguema ernannt.

Semafor: Äthiopien setzt auf Immobilien, um Investoren anzulocken. Addis Abeba plant, Ausländern erstmals den Erwerb von Immobilien im Land zu ermöglichen. Dies ist der jüngste Schritt, die angeschlagene Wirtschaft des Landes zu öffnen und ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. Äthiopien hat in den letzten sechs Jahren bereits seinen Telekommunikations- und Bankensektor geöffnet.

The East African: Deloitte wird erster Wertpapierberater Äthiopiens. Der internationale Wirtschaftsprüfer Deloitte wird ein Büro in Addis Abeba einrichten. Es ist das erste Unternehmen, das in Äthiopien eine Lizenz als Wertpapieranlageberater erhalten hat. Der offizielle Start der äthiopischen Wertpapierbörse ist für das dritte Quartal dieses Jahres geplant.

The Guardian: Rio Tinto könnte wegen Umweltverschmutzung in Mine in Madagaskar verklagt werden. Dem anglo-australischen Rohstoffkonzern droht eine Klage vor einem britischen Gericht. Rio Tinto wird vorgeworfen, das Wasser in der Nähe einer Mine in Madagaskar mit erhöhten Uran- und Bleikonzentrationen verseucht zu haben. Etwa 15.000 Menschen beziehen ihr Trinkwasser aus den Seen und Wasserläufen rund um die Mine. Die Verschmutzung von Oberflächenwasser und Bleivergiftung sind globale Probleme. Der Fall wird darum von Verfechtern der Umweltgerechtigkeit in anderen Ländern, in denen ebenfalls Industriegiganten der Verschmutzung von Gewässern beschuldigt werden, genau beobachtet.

Inkstick: Was der amerikanische Misserfolg im Sahel für den “Forever War” bedeutet. Amerikas Krieg gegen den Terror zieht sich durch die Präsidentschaften von George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden. Nun hat die nigrische Junta das Ende der militärischen Zusammenarbeit mit den USA angekündigt. Niger war die letzte große Bastion amerikanischen militärischen Einflusses in der westafrikanischen Sahelzone. Präsident Biden zog mit dem Versprechen ins Weiße Haus ein, die ewigen Kriege seines Landes zu beenden. Doch ein Ende ist dennoch nicht in Sicht.

The Republic: Ecowas ohne Sahel. Der angekündigte Austritt von Burkina Faso, Mali und Niger aus der Ecowas, 24 Jahre nach dem Austritt Mauretaniens, droht den regionalen Block endgültig zu de-sahelisieren. Der Vorgang verweist auf altbekannte Probleme im Zusammenhang mit Westafrikas räumlicher Ungleichheit und ihren Einfluss auf nationale und regionale Politik. Im Fokus steht das wirtschaftliche und machtpolitische Gefälle zwischen den Küstenregionen und dem landumschlossenen Hinterland.

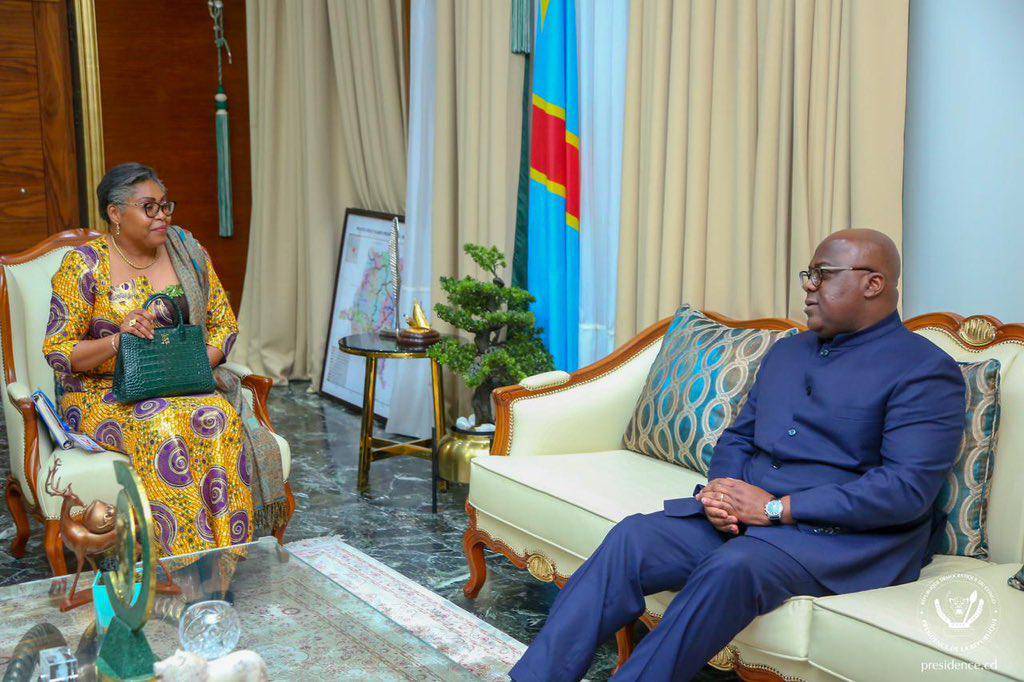

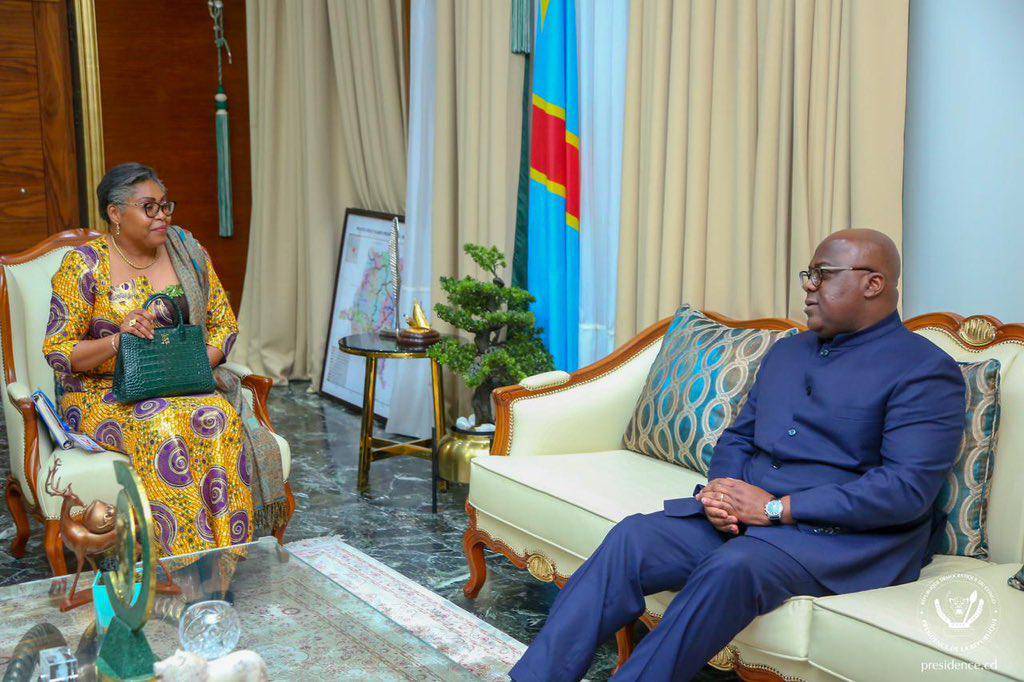

Judith Tuluka Suminwa ist in einer schwierigen Phase zur Ministerpräsidentin ernannt worden. Am 20. Februar war das Kabinett um Sama Lukonde zurückgetreten. Gute sechs Wochen brauchte Präsident Tshisekedi für die Nachfolge. Das ist erstaunlich, kennen sich Tshisekedi und seine neue Premierministerin doch aus gemeinsamen Studienjahren in Brüssel.

Suminwas Geschlecht war mit Sicherheit zweitrangig. Von größerem Gewicht war ein komplexes innenpolitisches Spiel, um einen regionalen Proporz im Land zu wahren. Da gab wahrscheinlich den Ausschlag, dass die neue Regierungschefin aus dem Westen des Landes stammt. Nun steht sie vor der schwierigen Aufgabe, eine neue Regierung zusammenzustellen.

Zudem wird ihre Wirtschaftskompetenz gefragt sein. Denn der Kupferpreis schwankt so stark wie lange nicht. Aktuell wird Kupfer an der London Metal Exchange zu 9197 Dollar je Tonne gehandelt. Zuletzt sind die Notierungen in Erwartung einer Erholung der chinesischen Wirtschaft gestiegen. Allerdings lag der Preis im April 2021 knapp unter 11.000 Dollar je Tonne und stürzte bis zum Sommer 2022 auf rund 7000 Dollar.

Wie will Judith Tuluka Suminwa angesichts derart volatiler Rohstoffpreise eine tragfähige Wirtschaftspolitik aufbauen? Das Lastenheft der neuen Regierung wiegt schwer:

Die 56 Jahre alte Ökonomim ist nicht nur die erste Ministerpräsidentin des Landes, sondern auch die erste an der Spitze der Regierung, die aus der Provinz Zentral-Kongo (bis 2015 Bas-Congo) im Westen stammt. Sie studierte Ökonomie an der Université libre in Brüssel und legte an der Universität Mons einen Master in Angewandten Wirtschaftswissenschaften, Option Finanzwirtschaft, ab. Zusätzlich erwarb sie einen Abschluss in Arbeitsökonomie mit dem Schwerpunkt Entwicklungsländer.

Anschließend arbeitete sie für die Citibank in Kongo und bewarb sich erfolgreich beim UNDP. Sie kehrte nach Kinshasa zurück, um im Haushaltsministerium an Finanzreformen mitzuwirken. “Das ermöglichte es mir, die gesamte öffentliche Politik für die Entwicklung des Landes besser kennenzulernen”, sagte sie kürzlich in einem Radiointerview. Sie ging noch einmal für vier Jahre zum UNDP zurück und trat vor knapp einem Jahr, im März 2023, als Planungsministerin in die Regierung unter Sama Lukondo ein.

Sie ist verheiratet und Mutter eines 23 Jahre alten Sohns sowie einer 19 Jahre alten Tochter. Sie sei in einer Familie mit neun Geschwistern aufgewachsen. Dort habe sie gelernt, “gemeinsam am Familienleben mit allem, was daraus folgt, teilzuhaben: lernen, einen Tisch zu decken, sich um das Haus zu kümmern, das Zimmer aufzuräumen”, sagte sie weiter und beschrieb damit eine Herkunft, die durch traditionelle Familienwerte geprägt ist.

Die neue Ministerpräsidentin ist so unbekannt, dass selbst über ihren Namen in den internationalen Medien Uneinigkeit herrscht. Manche präsentieren sie als Judith Suminwa Tuluka. Doch in den offiziellen Regierungsdokumenten wird sie als Judith Tuluka Suminwa geführt.

Ein schwieriges Dossier hat Tuluka Suminwa bereits geerbt. Derzeit läuft die Auktion von 27 Ölförder-Projekten. Drei davon liegen in einem ökologisch wertvollen Torfgebiet, das eine wichtige Kohlenstoffsenke für die Welt ist. Doch das Land wird dort geschätzt 22 Milliarden Barrel Mineralöl fördern können. Für einen Verzicht darauf wird Tshisekedi von den Ländern im Norden eine finanzielle Kompensation als Ausgleich für diesen Beitrag zum Klimaschutz fordern. In dieser Angelegenheit wird die diplomatische Erfahrung der Regierungschefin gefragt sein. Denn das kann sie leicht in Konflikt mit Europa bringen. Christian v. Hiller

Im beschaulichen Maseru, der Hauptstadt des Kleinstaates Lesotho im südlichen Afrika, entsteht das erste nachhaltige Holzstadion in Afrika. Der Bau des “Stadium of Life” wird finanziell mit 75.000 Euro vom Forest Stewardship Council (FSC) unterstützt, der in Bonn ansässigen internationalen Organisation, die die Zertifizierung für nachhaltige Forstwirtschaft geschaffen hat.

Es ist das erste FSC-zertifizierte Stadion in Afrika. Dies bestätigt, “dass die Materialien aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, und die Förderung des Umweltschutzes und der Gemeindeentwicklung sichergestellt” werden, sagt Gerard Busse, Kommunikationschef von FSC Southern Africa. Die beim Bau verwendeten rund 8.500 Eukalyptus-Bäume stammen aus den FCS-zertifizierten Plantagen von MTO Forestry in der Provinz Mpumalanga im benachbarten Südafrika.

In der ersten Phase wird es 1280 Zuschauern Platz bieten, vor Weihnachten dieses Jahres die Tore öffnen und später auf 3000 Plätze erweitert werden. Das innovative Projekt basiert auf einer Zusammenarbeit zwischen Kick4Life (K4L), einer NGO in Lesotho, die sich für Fußball und sozialen Wandel einsetzt, Relationships Inspiring Social Enterprise (Rise), einer amerikanischen NGO, und FSC. In der Arena soll nicht nur Fußball gespielt werden, sondern es soll auch als Zentrum für Aufklärungsveranstaltungen über den Klimawandel, für Unternehmensschulungen und als Begegnungsstätte für junge Menschen genutzt werden, sagt Motlatsi Nkhahle, K4L-Landesdirektor. as

die Dürre im südlichen Afrika lässt nicht nach. Nach Sambia und Malawi hat nun auch Simbabwe den Notstand ausgerufen. Das extreme Wetter bedroht nicht nur die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft in der Region, sondern bremst auch die Industrie. Andreas Sieren berichtet aus Johannesburg.

Senegals neuer Präsident Bassirou Diomaye Faye ist der jüngste Staatschef des Kontinents, und die senegalesische Jugend hat hohe Erwartungen an ihn. Welche Mitstreiter sich Faye und Premierminister Sonko für den angestrebten Wandel ins Kabinett geholt haben, weiß Lucia Weiß in Dakar.

Aus der deutschen Wirtschaft ist immer wieder Kritik an der Entwicklungspolitik der Bundesregierung zu vernehmen. Thorsten Schäfer-Gümbel, Vorstandssprecher der GIZ, kontert im Interview mit Christian von Hiller und David Renke die Vorwürfe.

In der DR Kongo ist Judith Tuluka Suminwa zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt worden. Wir stellen Ihnen die Politikerin vor, die mit ihrer neuen Regierung ein schweres Lastenheft erbt.

Außerdem haben wir für Sie Neuigkeiten zum Jagdtrophäenstreit mit Botswana, zu den wachsenden Spannungen am Horn von Afrika sowie weitere Meldungen.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Die Regierung von Simbabwe rief vergangene Woche den nationalen Notstand aus, nachdem die Dürre rund die Hälfte der Maisernte vernichtet hat. Präsident Emmerson Mnangagwa sprach von zwei Milliarden US-Dollar, die notwendig seien, um 2,7 Millionen vom Hunger bedrohten Menschen im Land mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Lebensmittelpreise und Inflation in dem Binnenland im südlichen Afrika sind stark gestiegen.

Simbabwe, wo knapp 17 Millionen Menschen leben, galt einst als der Brotkorb Afrikas, erlebte aber in den vergangenen Jahren zunehmend Dürreperioden, zuletzt 2016 und 2019. Auch in dem 21-Millionen-Einwohner-Land Malawi, nordöstlich von Simbabwe, wurde Ende März der Notstand ausgerufen. Mehr als 20 Prozent der Bevölkerung sind von der Dürre betroffen. Rund 600.000 Tonnen Nahrungsmittel fehlen. Der Staat braucht dringend Soforthilfe von 200 Millionen US-Dollar.

In den Ländern des südlichen Afrikas sorgt ein stark ausgeprägtes El Niño-Wetterphänomen seit Monaten für Dürre, Elend und Hunger. Der Februar brachte Rekordtemperaturen. 80 Prozent des saisonalen Regens fielen nicht. Das United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) spricht von “verschärfter Ernährungsunsicherheit” und steigenden Lebensmittelpreisen in der Region. OCHA schätzt, dass mehr als 16 Millionen Menschen in der Region von Hunger bedroht sind, vor allem in Simbabwe und Mosambik mit jeweils drei bis vier Millionen Menschen. Schon Ende vergangen Jahres hatte das World Food Programme (WFP) vor Nahrungsmittelknappheit für bis zu 50 Millionen Menschen im südlichen Afrika und Teilen von Zentralafrika gewarnt.

Neben den Ernteausfällen ist in Sambia, das bereits im Februar den Notstand ausrief, zudem die Stromversorgung stark eingeschränkt. Präsident Hakainde Hichilema sprach von “gefährdeter Energieversorgung”. 80 Prozent des Stroms des Landes werde mit Wasserkraft erzeugt. Der 280 Kilometer lange Kariba-Stausee an der Grenze zu Simbabwe, vom Wasservolumen der größte Stausee der Welt, hat laut der Zambezi River Authority derzeit nur einen Wasserstand von 13 Prozent und liefert zu wenig Strom. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Pegel noch weiter sinkt, und den niedrigsten Stand erreicht, der jemals gemessen wurde.

Der knappe Strom drückt jetzt auch die Produktion des Kupfers in dem Land, einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren. Als hervorragender Wärme- und Stromleiter ist Kupfer weltweit stark gefragt, vor allem bei der Herstellung von Autobatterien. Sambia ist nach der DR Kongo der zweitgrößte Kupferproduzent auf dem afrikanischen Kontinent. Mit Kupfer erwirtschaftet das Land mehr als zehn Prozent seines Bruttoinlandsproduktes und verdient sechs Milliarden US-Dollar, rund 60 Prozent seiner Devisen. Die größten Exportländer sind China und Südafrika. Geschätzte 15 Prozent aller arbeitsfähigen Menschen in Sambia sind in der Kupferindustrie beschäftigt.

Die Chambishi-Kupferhütte, die der China Nonferrous Metal Mining Corp (CNMC) gehört, und ein Drittel von Sambias Kupfer produziert, muss seit März ein Fünftel ihrer Produktion drosseln, da es nicht genug Strom gibt, um die Hütte zu betreiben. Die Dürre, die Sambia erlebt, ist die schlimmste seit zwei Jahrzehnten und setzt das ohnehin labile Stromnetzwerkes des Landes weiter unter Druck.

Seit einigen Monaten führt die staatliche Stromgesellschaft von Sambia, Zesco, zudem Wartungsarbeiten durch, um die Stromversorgung zu stabilisieren, und hat begonnen, Strom zu rationieren. Momentan gibt es ein Defizit von rund 500 Megawatt, das sich bis Ende des Jahres voraussichtlich vergrößern wird. Lediglich acht Stunden Strom pro Tag sind derzeit die Norm.

In den vergangenen zwei Jahren ist die jährliche Kupferproduktion in Sambia von 800.000 Tonnen 2021 auf 792.000 Tonnen 2023 gefallen. Aber die Regierung möchte mit neuen Investitionen die Produktion steigern und ist zuversichtlich, ab 2025 eine Million Tonnen Kupfer pro Jahr zu fördern, so Finanzminister Situmbeko Musokotwane vergangene Woche. Ziel ist es langfristig, die Kupferförderung auf drei Millionen Tonnen zu heben.

Kürzlich erwarb die International Resources Holding (IRH) aus Abu Dhabi 51 Prozent der Mopani Copper Mines, um chinesischen Unternehmen vor Ort Konkurrenz zu machen. Außerdem zeigt IRH auch Interesse an einem 80 Prozent Anteil an der Lubambe Copper Mine, an der das chinesische Unternehmen JCHX Mining ebenfalls interessiert ist. Der Kupferpreis war vergangenen Woche der höchste seit 14 Monaten und Investoren aus aller Welt wollen zunehmend die Versorgung mit dem wichtigen Metall sicherstellen.

Ein im März angekündigtes 700-Millionen-Dollar-Projekt soll die Stromversorgung in Sambia langfristig verbessern. Das National Energy Advancement and Transformation Programme (NEAT) soll Sambia helfen, Investoren anzulocken und die Abhängigkeit des Landes von Hydroenergie und somit die Anfälligkeit bei Dürren bis 2033 mit erneuerbarer Energie von rund 1500 Megawatt zu reduzieren. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF), der in den letzten Jahren und Jahrzehnten weltweit eine zunehmende Häufigkeit von Klimaschocks beobachtet hat, kündigte an, Sambia mit den wirtschaftlichen Auswirkungen beiseitezustehen. “Afrika wurde von diesen Klimaschocks besonders hart getroffen. Und das sehen wir natürlich jetzt bei den Dürren in Simbabwe, Malawi und Sambia”, sagte Julie Kozack, IWF Communications Director .

Auch in Südafrika, das die Region mit Mais und Getreide versorgt, steht der landwirtschaftliche Sektor unter großem Druck. Die Ernte der Sommergetreide wird voraussichtlich über 20 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr. “Dies wird immer noch für den inländischen Bedarf ausreichen”, so das Landwirtschaftsministerium in einer Mitteilung vergangene Woche, “aber die Nachbarländer in den Regionen wurden hart getroffen und werden unter Ernährungsunsicherheit leiden”. Zehn Prozent der Exporte des Landes am Kap stammen aus der Landwirtschaft. Rufe nach schneller finanzieller Unterstützung der Bauern werden laut.

Die neue Regierung im Senegal unter Premierminister Ousmane Sonko will einen starken Fokus auf die Wirtschaft legen und das in einer klaren Reihenfolge der Prioritäten:

Der neue Präsident Faye ernannte Sonko noch am Abend seiner Amtseinführung vor gut einer Woche zum Premierminister. Dadurch kommt es zu der seltsamen Situation, dass der starke Mann der Opposition – Sonko – sich nun seinem treuen Gefolgsmann – Faye – in der Regierung unterordnen muss. Vergangenen Freitag leitete Faye mit der Übersicht der fünf wichtigsten Schwerpunkte die Vorstellung des neuen Kabinetts ein.

Es ist schlanker als das letzte von Macky Sall, das sich von ursprünglich 41 auf zuletzt 34 Ministerien verkleinert hatte: 25 Posten – davon 21 Minister und 4 Ministerinnen. Dazu kommen fünf Staatssekretäre, ebenfalls alles Männer. Die Unausgewogenheit der Geschlechter in der neuen Regierung kritisierten mehrere Verbände für Frauenrechte in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Gleich fünf Ministerien verantworten wirtschaftliche Themen. Effektiver wäre die Schaffung eines großen Ministeriums gewesen, meinte Wirtschaftswissenschaftler Mor Gassama von der Universität in Dakar gegenüber Table.Briefings. Doch sei das Kabinett durch Experten geprägt, sagte Gassama. Die zuständigen Minister sind:

Eine “rupture”, wie sie Sonko versprochen hat, ein Bruch, zeichnet sich im Bereich der Wirtschaft ab, wie der Ökonom Mor Gassama im Gespräch mit Table.Briefings weiter erläuterte. In der Amtszeit von Präsident Macky Sall habe der Fokus auf Vorzeigeprojekten in der Infrastruktur gelegen, die den Senegal als modernes Land darstellen sollten – etwa die 37 Kilometer lange Bahnstrecke (TER), die Dakar mit dem Flughafen verbinden soll, aber bis jetzt nicht fertiggestellt ist.

“Man muss das Pferd von vorne aufzäumen. Es stimmt, Entwicklung ist ohne Infrastruktur nicht möglich. Aber es gibt eine Priorität bei der Auswahl der Projekte. Die Menschen müssen erstmal was zu essen haben”, sagte Gassama.

Die Armut ist in der Tat ein zentrales Problem. Mehr als jeder dritte Mensch im Senegal gilt nach wie vor als arm, wie Weltbank-Daten zeigen. Vor allem außerhalb Dakars sei Armut an der Tagesordnung.

Die Armutsquote (nationale Armutsgrenze) ist laut Weltbank mit 37,8 Prozent im Jahr 2018/19 und 37,5 Prozent im Jahr 2021/22 etwa stabil geblieben. Trotz des hohen Niveaus sei dies ein gutes Ergebnis in Zeiten von Covid-Pandemie und sozialen Unruhen um die damalige Oppositionspartei Pastef, wie die Weltbank konstatierte. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Wachstum betrug im Zeitraum 2019-2022 etwa 1,4 Prozent, verglichen mit 3,7 Prozent im Zeitraum von 2014-2018.

Souveränität ist einer der Schlüsselbegriffe im Programm der Pastef. “Man sieht, dass es eine starke Abhängigkeit des Landes vom Ausland gibt, besonders in Bezug auf Lebensmittel. Daher ist die wirtschaftliche Souveränität, von der hier die Rede ist, in erster Linie die Ernährungssouveränität“, sagte Gassama.

Die teure staatliche Subventionierung von Grundnahrungsmittel könne langfristig nicht die Lösung sein. Es gehe darum, die Produktion im Land endlich vernünftig auszubauen, mit guten Samen, Dünger sowie entwickelten Produktions-, Lager- und Lieferketten.

Auch die Frage nach dem Ausstieg aus dem Währungsverbund des CFA-Franc habe natürlich mit Souveränität zu tun, gehe aber an der Realität vorbei, sagte Gassama. “Das Problem in unseren Ländern wie auch im Senegal ist zunächst einmal ein Problem der guten Regierungsführung und der Verwaltung öffentlicher Mittel. Es gibt viele Probleme bei der Auswahl der Verantwortlichen, und sie sind oft dermaßen überbezahlt, dass es jedes Verständnis übersteigt.”

Es scheint also kein Wunder, dass insbesondere Sonko schon vor den Wahlen in diesem Punkt sanftere Töne anschlug und weder Faye noch Sonko die Währungsfrage seitdem explizit erwähnt haben. Die Frage nach dem CFA-Franc ist in Westafrika hochpolitisch, gilt die Währung doch vielen als Symbol der neokolonialen Abhängigkeit von Frankreich.

Sympathien für die strikte Abgrenzung mancher Nachbarländer von Frankreich haben Sonko und Faye aber allemal. Das bestätigte sich bei Fayes Amtseinführung vergangenen Dienstag in Diamnadio bei Dakar. Tosenden Applaus kam vom Publikum. Innige Glückwünsche verkündeten:

Aus der Wirtschaft kommt häufig die Klage, dass die GIZ für eine Zusammenarbeit vor Ort, beispielsweise in Afrika, nicht zu haben sei. Was können Sie tun, um private Unternehmen bei ihrem Engagement im globalen Süden zu unterstützen?

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist seit vielen Jahren ein Teil unserer DNA. Wir sind uns sehr bewusst, dass die Kooperation mit der Privatwirtschaft fundamental ist, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Deswegen arbeiten wir schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit der Privatwirtschaft zusammen. Wir haben zum Beispiel Auslandshandelskammern in Äthiopien, Ghana und Algerien mit aufgebaut – also Strukturen geschaffen, damit die Wirtschaft vor Ort Fuß fassen kann. Und wir engagieren uns stark in der Fachkräfteausbildung, denn der Mangel an qualifiziertem Personal ist oft ein Investitionshemmnis für Unternehmen. Da können wir mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Netzwerk vor Ort schnell unterstützen. Allerdings sind wir am Ende davon abhängig, dass wir einen Auftrag für ein Projekt erhalten, auch seitens der Privatwirtschaft.

Wie kann eine Kooperation mit privaten Unternehmen aussehen, speziell im Bereich der Fachkräfteausbildung?

Ein konkretes Beispiel: In Tunesien haben wir gemeinsam mit mittelständischen deutschen Automobilzulieferern eine Management-Akademie aufgebaut, die heute vom tunesischen Automobilverband betrieben wird. Mehr als 1600 Personen haben die Akademie bisher durchlaufen. Die Unternehmen haben neue Werke vor Ort eröffnet und mehr als 3000 gut bezahlte, auf Dauer angelegte Jobs geschaffen. Ähnliche Projekte haben wir in den vergangenen vier Jahren mit rund 120 deutschen Unternehmen umgesetzt – auf diese Weise wurden 43.000 Jobs in Afrika geschaffen. Das zeigt aus meiner Sicht sehr konkret, was sich durch die Zusammenarbeit für die Menschen im Land, aber auch für Deutschland erreichen lässt. Wir haben überschneidende Interessen mit der Wirtschaft, etwa auch bei der Gewinnung von Fachkräften, die zentral für Deutschlands zukünftigen Wohlstand sind. So vermitteln wir Fachkräfte für Deutschland im Pflegebereich und für Industrie und Handwerk und haben dabei immer im Blick, die Wirtschaft in den Ländern vor Ort nicht zu schwächen.

Wie formalisiert sind diese Ausbildungen?

Wenn es einen Schlager der internationalen Zusammenarbeit aus Deutschland gibt, dann ist es die berufliche Bildung. Dabei übertragen wir das deutsche Modell nicht einfach auf ein anderes Land, sondern passen es immer an den jeweiligen Kontext an. Es geht darum, den Zugang vor allem für junge Menschen zum formellen Arbeitsmarkt zu verbessern. Denn nur ein Land mit gut ausgebildeten Arbeitskräften ist wettbewerbsfähig. In Kenia modernisieren wir zum Beispiel gemeinsam mit der Regierung und der lokalen Wirtschaft das Berufsbildungssystem. Dort ist die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen sehr hoch, während gleichzeitig die Wirtschaft händeringend nach qualifizierten Fachkräften sucht. Wir haben gemeinsam neue, auf die tatsächlichen Bedarfe der Industrie abgestimmte duale Ausbildungen eingeführt. Zuerst in technischen Branchen wie Fahrzeugbau und Automechatronik. Und das mit Erfolg: 70 Prozent der Ausgebildeten waren sechs Monate nach Abschluss der Ausbildung angestellt und erhielten eine marktgerechte Entlohnung.

Derzeit läuft wieder eine Debatte um den Sinn von Entwicklungszusammenarbeit. Zuletzt gab es ein Papier aus dem BDI dazu. Sie messen ja auch regelmäßig die Wirkung der Projekte, die Sie durchführen. Zu welchem Ergebnis kommen Sie, was die Wirkung der Entwicklungszusammenarbeit angeht?

Es gibt kaum ein Politikfeld, das so intensiv evaluiert wird, wie die internationale Zusammenarbeit. Bei unserem aktuellen Evaluierungsbericht liegen die Bewertungen im Durchschnitt bei der Schulnote 2,3. Das heißt, wir sind insgesamt gut unterwegs. Das ist auch der Anspruch: Unsere Projekte müssen Wirkung entfalten.

Der Bericht zeigt, dass wir in den Bereichen Klima und Energie und Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung am besten abschneiden. Zum Beispiel wurden 80 Prozent der Projekte zum Thema Erneuerbare Energien und Energieeffizienz mit sehr erfolgreich oder erfolgreich bewertet. Klar ist aber auch, dass wir nicht fehlerfrei sind, dass wir die gesteckten Ziele nicht immer zu 100 Prozent erreichen. Zumal das von Faktoren abhängt, die wir teilweise nicht beeinflussen können.

Aus meiner Sicht gerät in der aktuellen Debatte aus dem Blick, welche Entwicklungsfortschritte infolge internationaler Zusammenarbeit erreicht wurden: Seit den 1990er Jahren hat sich zum Beispiel der Anteil der Hungernden in der Welt halbiert. Die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist um fast zwei Drittel gefallen. Auch die Kindersterblichkeit ist in den letzten 50 Jahren deutlich gesunken, von 20 Prozent auf unter fünf. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass wir den Vereinten Nationen zufolge bei der Erreichung der meisten Nachhaltigkeitsziele weit zurückliegen. Deshalb müssen wir die Anstrengungen deutlich erhöhen.

In Bezug auf den Sahel kommt ja häufig die Kritik, dass die Entwicklungszusammenarbeit nicht zu einer Stabilisierung der Region beigetragen hat, dass sie genauso wenig bewirkt hat wie der sicherheitspolitische Ansatz der Franzosen. Halten Sie den Vorwurf für gerechtfertigt?

Wir sind in der Region nach wie vor sehr aktiv. Aus unserer Wahrnehmung ist es auch ein Segen, dass Entwicklungsministerin Svenja Schulze als Vorsitzende der Sahel-Allianz weiterhin Verantwortung übernimmt. Ja, es hat in der Region erhebliche Rückschläge gegeben. Aber es lohnt sich genau hinzuschauen, warum es zu diesen Rückschlägen gekommen ist. In der Region gibt es eine hohe Unzufriedenheit damit, dass die Staaten grundlegende Leistungen nicht erbringen, dass es für eine sehr junge Bevölkerung kaum Perspektiven gibt. Möglicherweise ist es also eher so, dass wir nicht genug investiert haben, um die notwendige Stabilisierung in der Region zu unterstützen.

An welches Land denken Sie dabei?

Nehmen Sie den Niger. Dort liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 15 Jahren, das Durchschnittsalter! Und es ist unwahrscheinlich, dass der Niger in den nächsten 20 Jahren eine ökonomische Blüte erleben wird. Das heißt, wir müssen den Erwartungshorizont klarer definieren. Dazu ist auch die Kenntnis des Landes enorm wichtig. Deshalb: Wir sind nicht gescheitert, sondern unser Engagement war in dieser extrem schwierigen Region möglicherweise nicht hinreichend. Fakt ist, dass sich Investitionen in nachhaltige Entwicklung auszahlen. Laut Weltbank spart jeder Euro, der in nachhaltige Entwicklung investiert wird, den Steuerzahlenden später vier Euro für humanitäre Nothilfe. Internationale Zusammenarbeit nutzt der Welt und Deutschland. Wir können kein einziges globales Problem ohne Partnerschaften lösen.

Es war eine weite Reise, die Parteichef Lars Klingbeil Anfang März auf sich nahm. Und manchmal war es auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Ob beim Parlamentspräsidenten in Namibias Hauptstadt Windhuk oder bei der resoluten südafrikanischen Außenministerin in Johannesburg – Klingbeil hatte eine Menge Fragen zu beantworten. “In aller Deutlichkeit” und nicht nur einmal, wie er hinterher bekannte, sei ihm dabei der Hinweis auf die “double standards” des Westens und damit auch der Bundesregierung begegnet.

Es ist der gleiche Vorbehalt, dem sich auch Außenministerin Annalena Baerbock oder Entwicklungskollegin Svenja Schulze bei ihren Reisen ausgesetzt sehen, in Johannesburg genauso wie in Neu-Delhi, Brasilia, Bamako oder Dakar. Es ist der immer offensiver vorgetragene Hinweis der Länder des Südens, dass der reiche Norden, wenn es um Menschenrechte, Kriegsverbrechen, Demokratie und universelle Werte überhaupt geht, häufig mit zweierlei Maß messe.